Special Nachhaltig handeln

Freiwilligenarbeit verbindet die Schweiz UBS

Monitoringprojekte

Die Natur mit KI besser verstehen

Freiwilligenarbeit verbindet die Schweiz UBS

Monitoringprojekte

Die Natur mit KI besser verstehen

Interview Als Hersteller von Kräuterbonbons, Pastillen und Tees hat sich Ricola aktiv für eine nachhaltige Zukunft positioniert. CEO Thomas P. Meier erläutert, warum Nachhaltigkeit für sein Unternehmen mehr ist als ein Etikett und weshalb Ricola stolz ist auf die Zertifizierung als «B Corporation».

Herr Meier, wie viele andere Unternehmen betont auch die Ricola AG, Nachhaltigkeit gehöre zu ihrer DNA. Wie ernst ist das gemeint?

Thomas P. Meier: Ricola verdankt der Natur alles, darum setzen wir bereits seit unserer Gründung im Jahr 1930 konsequent auf Nachhaltigkeit. Echte Nachhaltigkeit kann nur durch eine ganzheitliche und systematische Herangehensweise erreicht werden, die sowohl ökologische, ökonomische als auch soziale Aspekte berücksichtigt. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, meinen wir aber neben ökologischen auch soziale und ökonomische Aspekte. So sind uns beispielsweise zufriedene und motivierte Mitarbeitende, eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur und vertrauensvolle Beziehungen mit unseren Lieferanten wichtig.

Auch die aktive Unterstützung sozialer Initiativen und von Kunst sind fester Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Als Familienunternehmen denken wir in Generationen. Unser Handeln ist daher geprägt von einer wirtschaftlich nachhaltigen Unternehmensführung, die nicht auf kurzfristige Gewinne setzt, sondern auf langfristige Stabilität, Verlässlichkeit und Beständigkeit. So schaffen wir ein solides Fundament für eine erfolgreiche Zukunft – für unsere Mitarbeitenden, unsere Partner, die Gesellschaft und die Natur.

Verfügen Sie über eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie?

Eine verschriftlichte Nachhaltigkeitsstrategie gibt es seit dem Jahr 2022. Tatsächlich stellen wir aber schon seit der Gründung unseres Unternehmens ökologische, ökonomische und soziale Aspekte ins Zentrum unseres Handelns. Seit dem Jahr 2020 ist zudem die erwähnte Nachhaltigkeitsstrategie Teil unserer Geschäftsstrategie. Dabei fokussieren wir sechs verschiedene Handlungsfelder: Landwirtschaft, Abfall, Verpackung, Klima, Wasser, Beschaffung. Für diese haben wir klare, messbare Ziele definiert und setzen entsprechende Massnahmen um, um diese Ziele zu erreichen. Ich gehe gerne auf zwei Beispiele ein: Bis im Jahr 2030 werden 80 Prozent unserer Rohstoffe gemäss unseren landwirtschaftlichen Grundsätzen angebaut. Diese ermöglichen gesunde Böden und fördern die Biodiversität. Schon heute werden die in unseren Bonbons verwendeten Alpenkräuter gemäss den Richtlinien von Bio Suisse von rund 100 Schweizer Vertragsbäuerinnen und -bauern angebaut. Ausserdem unterstützen wir den nachhaltigen Anbau von Zuckerrüben gemäss den Grundsätzen von IP Suisse. Besondere Bedeutung lassen wir auch dem Thema Energie zukommen. So setzen wir beispielsweise in der Produktion ausschliesslich auf erneuerbare Energiequellen. Unser Ziel ist es, bis 2030 unsere indirekten CO2-Emissionen pro verdientem Franken um rund die Hälfte zu senken. Das heisst: Für die gleiche wirtschaftliche Leistung soll deutlich weniger CO2 entstehen.

Ricola-CEO Thomas P. Meier: «Ein gutes Gleichgewicht mit den Ökosystemen, in die wir eingebunden sind, ist für uns ein Schlüsselfaktor.»

Ist der Nachhaltigkeitsgedanke auch ein zentraler Aspekt Ihres Business Development – wenn es um das Erschliessen neuer Geschäftsfelder und Märkte geht? Nachhaltigkeit spielt bei all unseren Tätigkeiten eine zentrale Rolle und beschränkt sich nicht nur auf die Qualität der Rohstoffe und deren Verarbeitung. Wir haben generell sehr hohe Standards, die unserer Geschäftsführung zugrunde liegen. Diese definieren unser Verhalten in sozialer, ökologischer und ethischer Hinsicht. Beispielsweise erwarten wir von allen unseren Lieferanten und Geschäftspartnern, dass sie diese Standards ebenfalls einhalten. Konkret bedeutet dies, dass sie sich dazu verpflichten, effiziente Managementsysteme, Richtlinien, Verfahren und Schulungen zu nutzen, um die im Verhaltenskodex festgelegten Standards und Erwar-

«Ricola ist kerngesund und gut aufgestellt. Wir haben vielversprechende

Innovationen in der Pipeline.»

tungen einzuhalten. Entsprechend diesen Standards wählen wir auch allfällige neue Geschäftsfelder und Märkte aus.

Ricola produziert neun Milliarden Kräuterbonbons im Jahr. Mit Abstand der grösste Abnehmer sind die USA. Ist diese starke Marktposition für Ricola angesichts der deutlich gestiegenen USImportzölle unter Präsident Trump zum Problem geworden?

Die US-Zölle treffen uns natürlich wie andere exportierende Unternehmen stark. Ricola ist aber ein kerngesundes Unternehmen und insgesamt gut aufgestellt und wird weiterhin am Standort Laufen festhalten. Wir haben vielversprechende Innovationen in der Pipeline und eine starke Marke, die überall auf der Welt das Ansehen unserer Konsumentinnen und Konsumenten geniesst. Umgehend nach der Ankündigung der neuen Zölle haben wir uns dieser Herausforderung gestellt und eine interne Taskforce ins Leben gerufen. Diese Taskforce beobachtet die Entwicklung genau und arbeitet intensiv daran, geeignete Massnahmen zu entwickeln. Wir sehen beispielsweise leichte Preiserhöhungen um 10 Prozent ab Dezember dieses Jahres für den US-amerikanischen Markt vor und arbeiten daran, unsere Kosten – beispielsweise bei der Beschaffung von Verpackungsmaterial – zu reduzieren. Wir sind nun sehr erleichtert, dass die Gespräche von Schweizer Wirtschaftsvertretern und unserer Regierung zu einer deutlichen Reduktion der US-Zölle geführt haben. Dieser wichtige Schritt gibt uns die nötige Planungssicherheit im US-Markt.

Welche Auslandsmärkte stehen für Sie jetzt besonders im Fokus?

Asien ist ein sehr wichtiger und rasant wachsender Markt für Ricola. Aber auch in Europa haben wir noch viel Potenzial.

Auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit hat Ricola nach eigener Aussage einen wichtigen Meilenstein erreicht und ist inzwischen eine zertifizierte «B Corporation». Was verbirgt sich hinter diesem Label? Ende 2023 wurde Ricola als B Corporation zertifiziert. Darauf sind wir stolz, denn es ist eine Bestätigung unseres langjährigen Engagements für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, unserer Umwelt und unserem sozialen Umfeld. Als B Corporation sind wir verpflichtet sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten nachhaltig gestaltet sind, dass wir Schwachstellen konsequent beseitigen und zugleich neue Herausforderungen angehen. Ein kontinuierliches Herantasten, Abwägen und stetige Verbesserungen sind gefragt. Die Zertifizierung als B Corporation war allerdings erst der Anfang: Alle drei Jahre wiederholen wir das B Impact Assessment und stellen so sicher, dass wir nicht stehen bleiben, sondern uns kontinuierlich weiterentwickeln.

Worin liegen für Sie die grössten Herausforderungen in den kommenden Jahren? Ricola steht wie alle Lebensmittelhersteller vor Herausforderungen durch strengere Nachhaltigkeitsregeln, volatile geopolitische Entwicklungen und veränderte Konsumgewohnheiten. Gleichzeitig bieten genau diese Trends Chancen für uns: Im Bereich Nachhaltigkeit haben wir heute schon einen grossen Vorsprung, und als traditionsreiche, glaubwürdige Marke mit Fokus auf Natur und Gesundheit sowie natürlichen, pflanzlichen Premiumprodukten liegen wir im Trend.

Es heisst häufig in Wirtschaftskreisen, die Politik in der Schweiz und in der EU übertreibe es mit ihren detaillierten Nachhaltigkeitsregularien für Unternehmen. Sehen Sie das auch so? Wir verdanken der Natur alles und sind deshalb der Ansicht, dass wir auch alles unternehmen müssen, um sie zu erhalten. Mit einer ganzheitlichen und systematischen Herangehensweise können wir dazu beitragen, die Natur auch für die Zukunft zu erhalten. Regeln und Labels sind dabei grundsätzlich wichtig, weil sie einen verlässlichen Rahmen vorgeben. Auf der anderen Seite ist auch Augenmass nötig, und die Politik muss realistische Ziele verfolgen und vernünftige Rahmenbedingungen für die Wirtschaft setzen. Es gibt zunehmend Regeln in der Schweiz und der EU, welche einen unsagbaren administrativen Aufwand zur Folge haben und über deren effektiven Nutzen man sich zum Teil streiten kann. Interview: Elmar zur Bonsen

Nachhaltig handeln

Neun Milliarden Bonbons pro Jahr

Das Unternehmen Ricola geht zurück auf Bäckermeister Emil Richterich, der 1930 die Confiseriefabrik Richterich & Compagnie in seinem Geburtsort Laufen (Baselland) gründete. Zusammen mit seinen Mitarbeitenden entwickelte er zahlreiche Bonbonspezialitäten. Richterich beschäftigte sich intensiv mit der Heilkraft von Kräutern und mischte 1940 zum ersten Mal die berühmt gewordene Rezeptur aus 13 Kräutern. Auch heute ist Ricola noch ein Familienbetrieb, in dem bereits die 4. Generation der Eigentümerfamilie aktiv ist. Das Unternehmen produziert mit seinen weltweit mehr als 600 Mitarbeitenden neun Milliarden Bonbons pro Jahr.

Meinung Nachhaltigkeit ist kein Zukunftsversprechen, sondern Realität – sie prägt unser Handeln heute. Mit Sustainable Switzerland zeigen wir, wie Unternehmen Verantwortung übernehmen und nachhaltige Lösungen entwickeln. Von Felix Graf

Geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten bestimmen aktuell die Schlagzeilen – doch die Klimakrise mit ihren sichtbaren Folgen bleibt die zentrale Herausforderung unserer Zeit. Extreme Wetterereignisse wie Starkregen, Bergrutsche oder Hochwasser führen uns vor Augen: Nachhaltiges Handeln ist heute Voraussetzung für Stabilität, Sicherheit und langfristigen Erfolg. Der wichtigste Treiber für eine zukunftsfähige Entwicklung ist die Wirtschaft. Unternehmen verfügen über den stärksten Hebel – durch Innovation, Unternehmertum und Geschäftsmodelle, die Mensch und Umwelt schonen und gleichzeitig dauerhaft tragfähig sind. Wer diese Chance nicht nutzt, verbaut sich und uns allen wertvolle Zukunftsperspektiven.

In die Strategie integrieren Die Schweizer Bevölkerung gehört im internationalen Vergleich zu den besonders sensibilisierten Konsumentinnen und Konsumenten – und zugleich zu einer Gesellschaft mit hoher Konsumbereitschaft. Energieverbrauch, Kreislaufwirtschaft und soziale Verantwortung beeinflussen Kaufentscheide und prägen das Image von Marken. Für Unternehmen ist das mehr als eine kommunikative Erwartung – es ist ein Wettbewerbsfaktor. Wer langfristig bestehen will, muss Nachhaltigkeit fest in Strategie, Werte und Prozesse integrieren.

Erfreuliches aus der Nachhaltigkeitswelt

In Zeiten des Klimawandels gibt es auch hoffnungssvolle Nachrichten. So berichtet das Bundesamt für Umwelt, dass sich der Treibhausgasausstoss in der Schweiz in den letzten Jahren weiter reduziert hat –auf zuletzt 40,85 Millionen Tonnen CO2Äquivalente. Das ist zwar immer noch enorm, entspricht aber einer Verringerung von 26 Prozent gegenüber 1990. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, angetrieben durch das revidierte CO2-Gesetz, das den Treibhausgasausstoss in der Schweiz bis 2030 halbieren soll.

Bemerkenswert ist auch, dass sich bis Mitte dieses Jahres 257 Schweizer Firmen der internationalen Science Based Targets initiative (SBTi) angeschlossen haben. Sie verpflichten sich damit zu wissenschaftlich fundierten CO2-Reduktionszielen, die dem Pariser Klimaabkommen entsprechen. Ins Bild passt, dass auch die Stromproduktion hierzulande stetig weniger CO2Emissionen verursacht. Heute stammen bereits etwa drei Viertel des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Studien zufolge wird das rasante Wachstum des Stromverbrauchs weltweit inzwischen vom noch schnelleren Wachstum der erneuerbaren Energien ausgeglichen, ja sogar leicht übertroffen. Auch in China und Indien sinken jetzt die CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung.

Ein historisches Novum: Erneuerbare Energien haben in der ersten Hälfte dieses Jahres Kohle weltweit als wichtigste Stromquelle überholt, wie aus neuen Daten des globalen Energie-Thinktanks Ember hervorgeht. Die Frage ist nur, ob der massive Ausbau von Solarenergie, Wind- und Wasserkraft schnell genug erfolgt, um die international vereinbarten Klimaziele bis 2030 noch zu erreichen.

Immer mehr Schweizer Unternehmen beweisen, dass nachhaltiges Wirtschaften funktioniert. Startups und KMU richten ihre Geschäftsmodelle neu aus und setzen auf Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien und faire Lieferketten. Auch etablierte Unternehmen und «Hidden Champions» profitieren von energetischen Effizienzmassnahmen und resilienten Wertschöpfungsketten. Diese Beispiele – konkrete Best Practice – machen wir mit unserer Nachhaltigkeitsplattform Sustainable Switzerland bekannt und erlebbar. Sie zeigen, wie nachhaltige Geschäftsmodelle Zugang zu neuen Märkten eröffnen, Risiken reduzieren und die Arbeitgeberattraktivität steigern.

Im Spannungsfeld zwischen kurzfristigem wirtschaftlichem Erfolg und langfristiger unternehmerischer Verantwortung braucht es pragmatische Lösungen –ohne das grosse Ziel aus den Augen zu verlieren. Genau hier setzt Sustainable Switzerland an. Gemeinsam mit starken Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft liefern wir Informationen, stellen Lösungen vor und machen Menschen sichtbar, die sie entwickeln. Wir vernetzen Kompetenzen, fördern den öffentlichen Dialog – und geben nachhaltigem Handeln eine Bühne.

Blick hinter die Kulissen Wie Nachhaltigkeit konkret gelebt wird, erleben wir immer wieder aus erster Hand. Bei unseren Besuchen der Unternehmen Ricola und Breitling konnten wir dieses Jahr eindrücklich sehen, wie

«Wir schaffen Raum für Austausch, Inspiration und Kooperationen.»

nachhaltige Strategien in der Praxis funktionieren. Mit Mitgliedern unseres Entrepreneurs Clubs haben wir hinter die Kulissen geschaut und spannende Innovationen und wirksam verankerte Nachhaltigkeitsstrategien kennengelernt. Dieses Wissen und die «Lessons learned» wollen wir künftig noch stärker teilen. Gemeinsam mit unseren Part-

nern, erfolgreichen Unternehmen und angesehenen Hochschulen, engagieren wir uns für eine nachhaltige Schweiz –und für eine Plattform, die Impulse gibt, Lösungen vernetzt und Best Practice sichtbar macht. Genau dafür haben wir Sustainable Switzerland gegründet.

Felix

«Wir wollen Vorbilder sichtbar machen und andere inspirieren»

Die Nachhaltigkeitsplattform Sustainable Switzerland hat erstmals einen Award für «Sustainable Shapers» verliehen. Die Erwartungen seien deutlich übertroffen worden, sagt die Plattform-Verantwortliche Tina Baumberger.

Sie haben in diesem Jahr erstmals Pioniere und Vordenkerinnen der Nachhaltigkeit mit dem Award «Sustainable Shapers» geehrt. Was war der Grund dafür, diese Auszeichnung ins Leben zu rufen? Tina Baumberger: Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Bei den bestehenden Nachhaltigkeits-Awards stehen oft Unternehmen, Startups und Organisationen im Vordergrund, aber selten die Köpfe dahinter. Deshalb haben wir mit den Sustainable Shapers eine Auszeichnung ins Leben gerufen, die bewusst Persönlichkeiten und ihre Leistungen ins Zentrum stellt. Ausserdem stellen wir immer wieder fest, dass Gesichter und persönliche Geschichten auch im Kontext der Nachhaltigkeit auf grosses Interesse stossen. Mit den Sustainable Shapers können wir Vorbilder sichtbar machen, andere inspirieren und Pioniere miteinander vernetzen (s. Bericht Seite 8). Das gelingt uns offenbar gut. Wir freuen uns darauf, die Auszeichnung auch im nächsten Jahr wieder zu verleihen.

Sustainable Switzerland wurde vor fast vier Jahren vom Unternehmen NZZ lanciert – zusammen mit namhaften Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft lanciert. Welche Rolle spielen diese Partnerschaften heute noch?

Eine unverändert grosse, besonders auch in der strategischen Ausrichtung unserer Plattform. Die Partner sind Vertreter wichtiger Branchen, die eine zentrale Rolle in der nachhaltigen Transformation spielen. Durch sie haben wir direkten Zugang zu aktuellen Themen, Innovationen und auch Herausforderungen, welche die nachhaltige Entwicklung in der Schweiz mit sich bringt. Unsere

Vision ist es, in Zukunft alle Branchen in der Schweiz an Bord unserer Plattform zu haben – von grossen Unternehmen bis zu KMU-Vertretern. Wir wollen bereits bestehende Synergien ausbauen und die nachhaltige Entwicklung der Schweiz beschleunigen. Neben den strategischen Partnern nehmen heute schon zahlreiche weitere Organisationen und Unternehmen an unserer Plattform teil –darunter auch NGOs und Bildungsinstitutionen.

Waren die Partner Ihrer Plattform auch am Award für die «Sustainable Shapers» beteiligt?

Das Konzept und der mehrstufige Evaluationsmechanismus wurde gemeinsam mit unserem Main Partner, der Boston Consulting Group, entwickelt und umgesetzt. Auch die anderen Partner haben einen massgeblichen Beitrag geleistet.

Sind Sie mit der Resonanz auf die Preisverleihung zufrieden?

Ja, sehr. Wir haben von der Nominierungsphase bis zur Auszeichnung viel positives Feedback erhalten, sowohl von der Öffentlichkeit als auch von den Nominierten selbst. Es sind über 240 Nominierungen eingegangen, was unsere Erwartungen deutlich übertroffen hat. Auch die Qualität der Nominierungen hat uns überzeugt. Einmal mehr ist deutlich geworden, wie viel Pioniergeist in diesem Land vorhanden ist.

Sustainable Switzerland hat sich auch mit Informationen und Berichten rund um das Thema Nachhaltigkeit einen Namen gemacht. Welche Medienkanäle werden besonders genutzt?

Wir verfolgen eine multimediale Strategie mit dem Ziel, unsere Inhalte möglichst breit zugänglich zu machen. Daher bereiten wir unsere Inhalte in verschiedenen Formaten auf, von journalistisch gemachten Themenseiten in der «NZZ» und der «NZZ am Sonntag» über unsere Zeitungsbeilagen, die übersetzt auch in den Partnermedien «Le Temps» und «Corriere del Ticino» erscheinen, bis hin zu Videos, die wir zum grössten Teil selbst produzieren. Neben unserem Portal sustainableswitzerland.ch, das als sogenannter Content Hub fungiert, stehen natürlich Social Media im Fokus. Dort verzeichnen wir ein stetiges Wachstum der Community und holen die Nutzerinnen und Nutzer mit multimedialen

Storys ab. Was ebenfalls auf positive Resonanz stösst, sind unsere Webinare, die wir seit Anfang des Jahres anbieten.

Weiterbildung steht also hoch im Kurs? Ja, die Nachfrage ist gross. Wir haben aus diesem Grund auch unseren «Bildungskompass» entwickelt. Mit ihm lässt sich online ermitteln, welcher Nachhaltigkeitslehrgang in der Schweiz am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt. Zudem stellen wir auf unserer Website auch viele nützliche Tools für die Unternehmenspraxis vor.

Können Sie uns schon verraten, was Sustainable Switzerland im neuen Jahr alles vorhat? 2026 steht bei uns ganz im Zeichen der wirksamen Vernetzung. Das heisst, wir wollen unsere Kernkompetenzen in den Bereichen «Inhalt und Wissensvermittlung» sowie «Community und Events» noch stärker miteinander verknüpfen und dafür sorgen, dass nachhaltige Lösungen schneller Realität werden. Die breitere Öffentlichkeit werden wir neu auch im Rahmen eines Live-Events bei der Climate Week Zurich im kommenden Mai ansprechen (s. Bericht S. 16). Für die Wirtschaft und die Wissenschaft halten wir an den erfolgreichen Community- und Event-Formaten fest und entwickeln diese weiter. Für den Sustainable Switzerland Circle (bisher Entrepreneurs Club) haben wir wieder ein spannendes Jahresprogramm mit einmaligen Einblicken in Vorbereitung. Wir eruieren laufend zusätzliche Synergien mit anderen NachhaltigkeitsCommunitys, die ergänzende Formate wie etwa Workshops bieten.

Zahlen & Fakten Die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, ist auch für die Schweiz eine grosse Herausforderung. Es geht dabei um ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche und Themenfelder – soziale, wirtschaftliche und ökologische.

000 000

Nachhaltige Investitionen

Das Gesamtvolumen nachhaltigkeitsbezogener Investitionen in der Schweiz ist im vergangenen Jahr auf 1881 Milliarden Franken gestiegen – ein Wachstum von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein klarer Aufwärtstrend nach dem moderaten Zuwachs im Jahr 2023. Dies geht aus der Schweizer Marktstudie «Nachhaltige Anlagen 2025» von Swiss Sustainable Finance (SSF) hervor. Die ermittelten Zahlen widerlegen nach Angaben des Verbands für die Schweiz den viel zitierten Gegenwind für Nachhaltigkeitsthemen. Sie seien «ein Zeichen dafür, dass sowohl private wie institutionelle Investoren die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in ihre Anlageentscheidungen als wichtig erachten, um damit

31,4

Erneuerbare Energien

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in der Schweiz wird laut GlobalData von 11,4 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2024 auf 31,4 TWh im Jahr 2035 steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,7 Prozent im Zeitraum 2024–2035 entspricht. Erreicht wird dieses Plus durch den Betrieb von grossen Wasser- und Pumpspeicherkraftwerken, den Ausbau der Photovoltaik und politische Massnahmen, die darauf abzielen, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Weltweit waren 2024 bereits 92,5 Prozent der neu gebauten Kapazität zur Stromerzeugung erneuerbar. Spitzenreiter China hat im ersten Halbjahr 2025 doppelt so viel erneuerbare Energieversorgung zugebaut wie der gesamte Rest der Welt zusammen.

Stress bleibt eine zentrale Herausforderung – gerade auch für die Gesundheit: Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung (25 Prozent) fühlt sich relativ häufig oder sogar sehr häufig gestresst, besonders Frauen und jüngere Altersgruppen sind betroffen. Dies hat eine Studie der Sanitas-Krankenversicherung ergeben. Die Mehrheit (57 Prozent) der 18- bis 29-Jährigen gibt zudem an, heute deutlich häufiger gestresst zu sein als noch vor fünf Jahren. Fast jede/r zweite Befragte (45 Prozent) bestätigt, dass sich Stress bei ihnen stark oder sehr stark auf die körperliche Gesundheit auswirkt.

ihre Risiken besser zu kontrollieren und einen Beitrag zur einer nachhaltigeren Wirtschaft zu leisten». Besonders stark entwickelten sich 2024 thematische Nachhaltigkeitsinvestments (+16 Prozent). Gemeint sind gezielte Investments in Unternehmen, die Lösungen für bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte anbieten, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, Wassermanagement, Kreislaufwirtschaft oder gesunde Ernährung. Ein noch grösseres Plus verzeichneten Anlagen mit Klimaausrichtung (+33 Prozent) und sogenannte Impact-Investments (+27 Prozent), die neben einer finanziellen Rendite eine nachweisbare und messbare positive soziale oder ökologische Wirkung erzielen sollen.

Cyberkriminalität verursacht rasant steigende Kosten

Geschätzte

Quelle: Cybersicherheit in Zahlen 2025/26, Statista Market Insights

Schrumpfen der Gletscher

Die Gletscher in der Schweiz sind in diesem Jahr weiter massiv geschmolzen. Durch den schneearmen Winter, kombiniert mit Hitzewellen im Juni und August, hat das Gletschervolumen um drei Prozent abgenommen. Das entspricht einem Verlust von 1,4 Milliarden Kubikmetern – der viertgrösste Schwund seit Beginn der Messungen im Jahr 1950. Über einen Zeitraum von zehn Jahren betrachtet, hat die Eismasse sogar um ein Viertel abgenommen, wie das Schweizerische Gletschermessnetz (Glamos) berichtet. Mehr als 1000 kleine Gletscher sind den

Angaben zufolge bereits verschwunden. Vor allem Eisriesen unterhalb von 3000 Metern Höhe haben 2025 stark gelitten. So nahm die Eisdicke zum Beispiel am Claridenfirn (GL), dem Glacier de la Plaine Morte (BE) oder dem Silvrettagletscher (GR) im Durchschnitt um über zwei Meter ab. Den Experten zufolge tragen die stetig schwindenden Gletscher dazu bei, dass sich das Gebirge immer mehr destabilisiert. Dies könne vermehrt zu Ereignissen wie im Lötschental führen, wo im Mai dieses Jahres eine Lawine aus Fels und Eis das Dorf Blatten verschüttet hat.

2182%

Cyberkriminalität

In den vergangenen Jahren hat sich Cyberkriminalität zu einem der grössten Risikofaktoren für Unternehmen, Behörden, aber auch Privatpersonen entwickelt. Der Blick auf die steigende Zahl der dokumentierten IT-Schwachstellen ist besonders besorgniserregend, wie es in einem aktuellen Statista-Report heisst. Parallel zur Zunahme der Sicherheitslücken seien die Schadenskosten förmlich explodiert. Während sich die Anzahl der IT-Schwachstellen zwischen 2019 und 2024 mehr als verdoppelt hätte, seien die durch Cyberangriffe verursachten Kosten im selben Zeitraum sogar um das Achtfache auf 8,46 Billionen Euro angestiegen (s. Grafik). Schätzungen zufolge werden die Schäden 2030 bei 16,43 Billionen Euro liegen.

25% 60% 2060 1 400 000 000

Luftqualität

Die Luftqualität in der Schweiz hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Allein die Belastung durch besonders gesundheitsschädliche, ultrafeine Staubpartikel (Durchmesser bis 2,5 Mikrometer) ist seit 1998 um etwa 60 Prozent gesunken. Trotzdem werden in vielen Orten die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation für Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid nach wie vor überschritten. Die höchsten Feinstaubbelastungen treten in verkehrsreichen Regionen und Städten des Mittellands und den Südtälern des Tessins auf. Aktuelle Informationen liefert Meteotest im Auftrag des Bundesamts für Umwelt: meteotest.ch/wetter/luftbelastung.

100 000

Umweltschädliche

Mode

Die Schweiz gehört zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Kleiderkonsum weltweit. Jährlich fallen hierzulande etwa 100 000 Tonnen Altkleider an. Die Textilien landen zu einem grossen Teil im Abfall, werden verbrannt oder in Entwicklungsländer entsorgt. Probleme bereitet besonders die «Fast Fashion»: Trendige Kollektionen werden in Massenfertigung und minderer Qualität extrem schnell in Ländern mit niedrigen Lohnkosten produziert. Das führt zu einer Wegwerfkultur und erheblichen Umweltschäden. Initiativen wie der Schweizer Modefonds wollen die Industrie dazu verpflichten, Kosten für ökologische und soziale Schäden zu tragen und nachhaltige Mode zu fördern.

2 600 000

Food Waste

Nach Uno-Angaben werden weltweit heute rund 32 Prozent der produzierten Lebensmittel nicht konsumiert – sie gehen entweder in der Lieferkette verloren oder werden im Einzelhandel, in der Gastronomie und in Haushalten weggeworfen. Besonders hoch ist der Anteil der Verluste in der Lieferkette in der Region Subsahara-Afrika, wo 23 Prozent der Lebensmittel bereits vor dem Verkauf verloren gehen. In Asien liegt dieser Wert bei 14 Prozent, in Lateinamerika bei 13 Prozent. In Europa sind es aufgrund effizienter Logistik und Infrastruktur nur 6 Prozent. Doch auch hier ist die Verschwendung enorm. Laut Bundesamt für Umwelt landen allein in der Schweiz jährlich etwa 2,6 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll.

Klima-Risikoanalyse

Der Klimawandel birgt immer mehr Risiken für Mensch und Natur. Das grösste Risiko bestehe in der zunehmenden Hitzebelastung für die menschliche Gesundheit, schreibt das Bundesamt für Umwelt in seinem Bericht «KlimaRisikoanalyse für die Schweiz». Angestiegen seien auch die Risiken durch Sommertrockenheit. Laut der Analyse wird bis 2060 in den Sommermonaten bis zu einem Viertel weniger Regen fallen, die Trockenperioden dürften generell länger dauern. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf die Land- und Waldwirtschaft, aber auch auf die Ökosysteme. Es drohen vermehrt Naturgefahren und ein Verlust der Artenvielfalt.

Meinung Wer Nachhaltigkeit als linearen Fortschrittsprozess versteht, wird zwangsläufig enttäuscht. Doch das sollte uns nicht vom Weg abbringen. Von Leonard Creutzburg

Seit wann verläuft Geschichte linear? Das war noch nie so – wie jede Historikerin und jeder Historiker weiss. Und doch erwarten wir genau das, wenn es um Nachhaltigkeit geht: stetigen Fortschritt, ohne Rückschritt, ohne Umwege. Wir wollen Veränderung, aber nur, wenn sie ohne Querelen verläuft. Nachhaltigkeit soll die Welt retten, ohne unseren Alltag zu stören. Doch wer glaubt, die ökologische Transformation verlaufe reibungslos, hat die Geschichte sozialer Umbrüche nicht verstanden. Denn auch wenn Transformation Technik braucht, ist sie vor allem eines: ein grosser gesellschaftlicher Anpassungsprozess. Und dieser verlangt nach sozialen Innovationen – und nach Debatten, die nicht immer harmonisch verlaufen.

Falsche Erwartungen

Die gegenwärtige Ernüchterung angesichts der unübersichtlichen Weltlage ist daher kein Zufall, sondern Folge falscher Erwartungen und Annahmen. Erstens sind Gesellschaften vielschichtige Systeme. Man kann nicht an X drehen und erwarten, dass Y herauskommt. Transformation ist komplex, besonders in hoch spezialisierten Gesell-

schaften wie der unseren. Dies anzuerkennen, ist eine grundlegende Einsicht. Zweitens beruhen demokratische Gesellschaften auf Auseinandersetzung. Wer definiert, was die «richtige» Nachhaltigkeitstransformation ist? Der Verweis auf die Wissenschaft greift hier zu kurz. Gewiss liefert die (Natur-)Wissenschaft Fakten – etwa, dass Netto-Null als Zielbild gesetzt ist. Doch über den Weg dorthin entscheidet keine Formel, sondern die demokratische Debatte. Sie ist anstrengend, aber notwendig. Drittens folgt menschliches Verhalten selten reiner Vernunft. Erkenntnis führt nicht automatisch zu Handlung. Wissen ist Voraussetzung, doch neue Infrastrukturen und persönliche Erfahrungen sind ebenso entscheidend. Was bedeutet das für die derzeit sichtbaren – vermeintlichen oder tatsächlichen – Rückschritte in der Nachhaltigkeitspolitik?

Erstens muss die ökologische Transformation ganzheitlich gedacht werden. Jede lokale oder persönliche Anpassung ist Teil des grösseren Ganzen; jedes kleine Projekt trägt zum Mosaik bei. Zweitens ist die demokratische Streitkultur kein «Kulturkampf», sondern Ausdruck funktionierender De-

«Transformation ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf –mit Richtungswechseln und Pausen.»

mokratie. Dieses inflationär genutzte Unwort verschleiert, dass Demokratie von Debatte lebt – allerdings auf der Basis gemeinsamer Tatsachen. Über die Klimaerhitzung kann nur gesprochen wenn, wenn ihre Existenz anerkannt wird. Und das ist, entgegen manchen Schlagzeilen, der Fall: In der Schweiz sehen 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung die Klimakrise als ernst zu nehmende Bedrohung an. Drittens braucht Wandel Zeit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier; Anpassungen erfordern Übung und soziale Einbettung – im Freundeskreis, im Quartier, in der Nachbarschaft. Am Beispiel der Verkehrspolitik lässt sich das gut illustrieren. Viele Städte wollen den öffentlichen Raum sicherer und lebenswerter gestalten – mehr Freiheit für die Mehrheit. Dazu braucht es weniger Autos. Solche Prozesse sind langwierig und umstritten: Wer darf wann noch wohin fahren? Welche Ausnahmen gelten? Doch Erfahrungen zeigen: Nach Pilotphasen bleiben autofreie Strassen fast überall bestehen. Weil die Menschen merken, dass das Leben in einem grüneren, ruhigeren und sichereren Umfeld angenehmer ist – und sich ihre Gewohnheiten anpassen. Solche Erfahrun-

gen sind entscheidend: Sie übersetzen abstrakte Nachhaltigkeitsziele in konkrete Lebensqualität. So wird Transformation erfahr- und erlebbar – und damit politisch tragfähig.

Das grosse Ziel Was folgt daraus? Transformation ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf – mit Umwegen, Pausen und Richtungswechseln. Entscheidend ist, dass wir uns weiterbewegen, Schritt für Schritt – Rückschläge gehören dazu. Und manchmal kann es plötzlich sehr schnell gehen: Sozialer Wandel verläuft eben nicht linear, sondern kann zuweilen auch Sprünge nach vorn machen.

Ob nun Donald Trump im Weissen Haus sitzt oder nicht: Der Weg bleibt derselbe. Zukunft entsteht im Zickzack. Das grosse Ziel müssen wir dabei stets im Blick behalten: wieder innerhalb der planetaren Grenzen zu agieren – denn nur so kann unsere Gesellschaft langfristig bestehen. In diesem Sinne: Laufen wir weiter!

Der Autor ist Verantwortlicher für neue Wirtschaftsmodelle und Zukunftsfragen beim WWF Schweiz.

Best Practice Mit dem Neubau auf dem JED Campus in Zürich-Schlieren setzt die Bauherrin Swiss Prime Site neue Massstäbe für nachhaltiges Bauen. Sie zeigt, wie ESG-Ziele konsequent umgesetzt werden können.

Das Ende 2024 in Betrieb genommene Gebäude auf dem JED Campus in Zürich-Schlieren umfasst rund 18000 Quadratmeter flexibel nutzbare Büro- und Laborflächen. Es handelt sich dabei um ein zukunftsweisendes Bauwerk, das dem nachhaltigen 2226-Konzept des Architekturbüros Baumschlager Eberle folgt. Dieses Konzept ermöglicht es, vollständig auf aktive Heizung, Kühlung oder mechanische Lüftung zu verzichten. Stattdessen sorgen massive Wände, sensorgesteuerte Lüftungselemente und optimal platzierte Fenster für ein ganzjährig angenehmes Raumklima – ganz ohne konventionelle Gebäudetechnik.

Grüne Rückzugsorte

Die offene, lichtdurchflutete Architektur wird durch mehrere begrünte Terrassen ergänzt, die eine harmonische Verbindung zwischen Innen- und Aussenraum schaffen. Diese grünen Rückzugsorte fördern nicht nur das Wohlbefinden der Nutzerinnen und Nutzer, sondern leisten auch einen Beitrag zur Biodiversität und zum Mikroklima auf dem gesamten Campus. In Kombination mit

dem vielfältigen Freizeit- und Gastronomieangebot auf dem Areal entsteht ein inspirierendes Umfeld, das den Austausch zwischen den Mietparteien sowie mit dem Quartier aktiv unterstützt. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des Projekts: Der verwendete Zirkulit-Beton® verfügt über einen hohen Sekundärrohstoffanteil und bindet dauerhaft rund 83 Tonnen CO2. Auch die Regenwassernutzung und die extensive Dachbegrünung sind wichtige Elemente des ökologischen Gesamtkonzepts. Diese Massnahmen tragen nicht nur zur Ressourcenschonung bei, sondern verbessern auch die Energie- und Umweltbilanz des Gebäudes. Die hohe Qualität und Nachhaltigkeit des Neubaus wird durch die SNBSGold-Zertifizierung (Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz) unterstrichen. Ergänzt wird dies durch digitale Gebäudesimulationen, die bereits in der Planungsphase eine präzise Optimierung der Energieflüsse und des Nutzerkomforts ermöglichten.

Swiss Prime Site, eine führende Immobiliengesellschaft in Europa, verfolgt das Ziel, ihr gesamtes Immobi-

lienportfolio bis 2040 klimaneutral zu betreiben. Seit 2019 konnten die unternehmenseigenen CO2-Emissionen bereits um 45 Prozent reduziert werden –ein klares Zeichen für das Engagement in Richtung Klimaschutz. Darüber hinaus ist das Unternehmen Mitinitiantin der «Charta Kreislauforientiertes Bauen». Mit dieser Selbstverpflichtung setzt sich Swiss Prime Site dafür ein, den Einsatz nicht erneuerbarer Rohstoffe zu halbieren und die Wiederverwendbarkeit von Baumaterialien systematisch zu fördern.

Flexible Raumgestaltung

Mit der Fertigstellung des Neubaus im Jahr 2024 wurde der JED Campus architektonisch und funktional komplettiert. Die Nutzung als Büro- und Laborgebäude ermöglicht eine flexible Raumgestaltung, die sich an die Bedürfnisse unterschiedlichster Mieter anpassen lässt. Damit entsteht ein attraktiver Standort für Unternehmen, Startups und Forschungseinrichtungen gleichermassen – und ein lebendiger Ort, der das Quartier nachhaltig bereichert.

Innovation Biodiversität zu messen ist aufwendig. Das Startup DNAir will das mit einer neuartigen Technologie, die DNA-Spuren aus der Luft auswertet, ändern. Möglich sind solche Fortschritte auch dank des Google-Programms «Startups for Sustainable Development».

Umwelt-DNA wird im Labor aus den Luftproben extrahiert. Das genetische Material gibt Aufschluss über den

STEPHAN LEHMANN-MALDONADO

Welche Falter flattern in der Stadtluft? Finden sich in den Hecken noch Blindschleichen? Und wächst am Wegesrand wirklich Spitzwegerich? Solche Fragen klingen nach Naturkundeunterricht. Doch sie halten zunehmend Behörden, Organisationen und Unternehmen auf Trab. Denn Biodiversität ist vom exotischen Hobby von Naturfreunden zu einem wichtigen Punkt auf der Agenda von Entscheidungsträgern geworden. Betriebe, die ihre Biodiversitätsrisiken im Griff haben, erlangen eher eine Genehmigung, können sich mit lokalen Gemeinschaften besser verständigen und punkten bei Investoren.

Dass Biodiversität für die Menschheit überlebenswichtig ist, leuchtet schnell ein: Die Vielfalt an Arten und Ökosystemen versorgt uns mit sauberem Wasser, schützt vor Naturkatastrophen und reguliert das Klima. Weniger bekannt ist ihre Bedeutung speziell für die Wirtschaft. Tatsächlich hängt die Hälfte der globalen Wertschöpfung – von der Lebensmittelindustrie über die Baubranche bis zur Pharmaindustrie – von der Natur ab, wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) in einer Studie schwarz auf weiss nachweist.

Ein Gamechanger

Das Problem ist nur: Biodiversität ist wesentlich komplexer zu erfassen als beispielsweise ein Treibhausgas. «Man hat erst sieben Prozent der Erdoberfläche auf Biodiversität untersucht. Es klafft eine immense Lücke zwischen unserem Wissensstand und der Realität», sagt Stephanie Feeny, Co-Gründerin des Startups DNAir aus Zürich. Aussagen über die biologische Vielfalt an einem Ort zu machen bedeutete bisher eine Herkulesaufgabe. Forschertrupps mussten tagelang Arten suchen, beobachten, zählen, sammeln und einordnen – was Biodiversitätsanalysen äusserst aufwendig und kostspielig machte. Genau das will das Zürcher Startup DNAir mit seiner zum Patent angemeldeten Technologie ändern. Tiere, Pilze

und Pflanzen geben nämlich Fragmente von genetischem Material ab. Zum Beispiel über ihren Atem, ihre Schuppen, den Schleim, den Kot oder ihre Bewegungen gelangt die Umwelt-DNA, auch eDNA genannt, in die Luft. «Mit unserer Technologie fangen wir die eDNA fast jeder lebenden Spezies in der Luft ein und werten sie aus», erklärt Feeny. Die Analyse verrät, wie es um die Fauna und Flora in einem bestimmten Gebiet steht. Oft erhält man dabei sogar Hinweise zu Arten, welche die Forschenden nie zu Gesicht bekommen haben. «Wir können Biodiversitätsrisiken wesentlich schneller und günstiger beurteilen als mit herkömmlichen Methoden», sagt Feeny. Die Technologie von DNAir birgt das Potenzial, zum Gamechanger zu werden. Sie macht es möglich, ganze Ökosysteme zu überwachen, relativ rasch Einschätzungen über grössere Gebiete abzugeben und Aussagen über Veränderungen der Biodiversität im Zeitverlauf zu machen. So lassen sich etwa die Auswirkungen eines Projekts anhand effektiver und automatisierter DNA-SamplingDaten beurteilen. Statt tagelanger Streifzüge durch die Gegend genügen dafür einige Stichproben aus der Luft.

Aktuell vergleicht ein Pilotprojekt des Schweizerischen Bundesamts für Umwelt (Bafu), der ETH Zürich und der Stiftung Valery die Daten, die mit der DNAir-Technologie gesammelt wurden, mit Daten aus konventionellen Methoden. «Wir verstehen uns jedoch nicht als Konkurrenz zu anderen Ansätzen. Vielmehr stellt unsere Technologie ein ergänzendes Mittel dar, um die Biodiversität unseres Planeten überhaupt erfassbar zu machen», betont Feeny.

Für Feeny ist DNAir nicht das erste Startup. Zuvor war sie Chief Growth Officer von Restor, einem Spin-off der ETH, welches das persönliche Umweltengagement mit Datensätzen aus aller Welt verknüpft. «Schon bei Restor habe ich Spezialisten von Google Schweiz kennen gelernt. Sie konnten uns damals in vielen Bereichen weiterhelfen», erinnert sich Feeny. Bei der ETH ist sie dann dem Wissenschaftler Fabian Roger über den

Weg gelaufen, der seit mehreren Jahren an der Analyse von DNA-Fragmenten in der Luft forschte. Die beiden merkten rasch, dass sie sich fachlich ergänzten und aus ihrem Knowhow ein marktfähiges Produkt entwickeln könnten.

Unterstützung von Google

Kein Wunder, dass auch DNAir an Google herantrat, um sich rund um die Entwicklung ihres Modells, das eDNADaten auswerten sollte, beraten zu lassen. Schnell fanden sich mehrere Ansatzpunkte, um das junge Unternehmen weiterzubringen. Zuerst unterstützten die Profis von Google die Crew von DNAir darin, die Benutzerfläche für einen ersten Prototyp zu gestalten – das geschah im Rahmen der Google Climate Action Challenge. «So haben wir als Startup kostenlos Zugang zu Erfahrung und Expertise erhalten. Das hat unsere Produktentwicklung beschleunigt und optimiert», sagt Feeny.

DNAir ist eines von einem Dutzend Schweizer Unternehmen, die sowohl von Googles Startup-Förderprogramm «Google for StartUps» wie auch von Googles Initiative «Startups for Sustai-

«Wir können Biodiversitätsrisiken wesentlich schneller und günstiger beurteilen.»

nable Development» profitiert. Letztere fördert gezielt innovative Jungunternehmen, die zu Lösungen für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Uno beitragen. «DNAir erfüllt dieses Kriterium. Das Unternehmen trägt zum Entwicklungsziel 15, dem Leben an Land, bei. Denn seine Technologie hilft, die Gesundheit des Ökosystems zu bewerten», erklärt Dennis Tietz, Strategic Partnerships Development Lead von Google Schweiz. Die Idee des Förderprogramms «Startups for Sustainable Development» stammt ursprünglich vom Google-Forschungszentrum in Tel Aviv. Heute unterstützt es rund 400 Startups in mehr als 70 Ländern in verschiedensten Bereichen – von Personaldienstleistungen bis hin zu KI-Technologien. «Für uns ist die Zusammenarbeit mit den Startups eine Gelegenheit, neue Trends früh zu erkennen und uns mit Herausforderungen in aufstrebenden Märkten zu befassen», sagt Tietz.

KI-Potenzial nutzen

Was darf ein Startup erwarten, das sich für das Programm qualifiziert? Google setzt laut Tietz auf drei Ebenen an. Erstens erhalten Startups Zugang zu einem Netzwerk von Experten aus verschiedenen Fachgebieten. «Zweitens verbinden wir sie mit Investitionspartnern inklusive Wagniskapitalgebern, damit sie ihre Lösung skalieren können», so Tietz weiter. Drittens stellt Google den Startups seine Technologieplattformen zur Verfügung. Besonders viel verspricht sich der Technologiekonzern dabei von der KI. «Wir glauben, dass KI und kollektives Handeln ein enormes Potenzial bergen, um eine nachhaltigere und wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft aufzubauen», sagt Tietz. Eine aktuelle Studie von Google deutet darauf hin, dass allein die generative KI in den nächsten zehn Jahren 1,2 Billionen Euro zur europäischen Wirtschaft beitragen kann. Aber wie hilft KI konkret, Umweltprobleme anzupacken? Dennis Tietz nennt Beispiele: Kürzlich führte Google einen ersten FireSat-Satelliten ein. Dieser erkennt Waldbrände im frühen Stadium. Mit dem öffentlich zugänglichen Tool Google Maps kann man einfach kraftstoffsparende Flugrouten planen. Den Einwand, dass die KI dabei selbst auch Energie verschlingt, kontert Tietz: «Die Internationale Energieagentur schätzt, dass die weitreichende Einführung bestehender KI-Anwendungen bis 2035 zu Emissionsreduzierungen führen könnte, die fast drei- bis fünfmal höher sind als die prognostizierten Emissionen von Rechenzentren.»

Schon heute zeichnet sich ab: Die Bedeutung der Biodiversität nimmt für viele Branchen sowie für den Regulator weiter zu. In zehn Jahren könnten Luftproben so selbstverständlich sein wie Wasseranalysen heute. «Wir stehen erst am Anfang», sagen Tietz und Feeny. Doch dieser Anfang klingt vielversprechend. Die Antworten auf unsere drängendsten Fragen zur Biodiversität könnten tatsächlich im Wind wehen – wir müssen sie nur einfangen.

Bei DNAir und Google laufen die Vorbereitungen für die Climate Week Zurich im Mai 2026 bereits auf Hochtouren. «Wir haben die Chance, uns der Öffentlichkeit an Events vorzustellen», sagt Stephanie Feeny, Co-Founder von DNAir. Auch Google will Akzente setzen und zum Dialog über Themen wie künstliche Intelligenz (KI), Dekarbonisierung der Lieferkette und fortschrittliche Technologien anregen. Als Gründungspartner des Grossereignisses organisiert Google nicht nur eigene Events, sondern stellt auch seine Räume zur Verfügung.

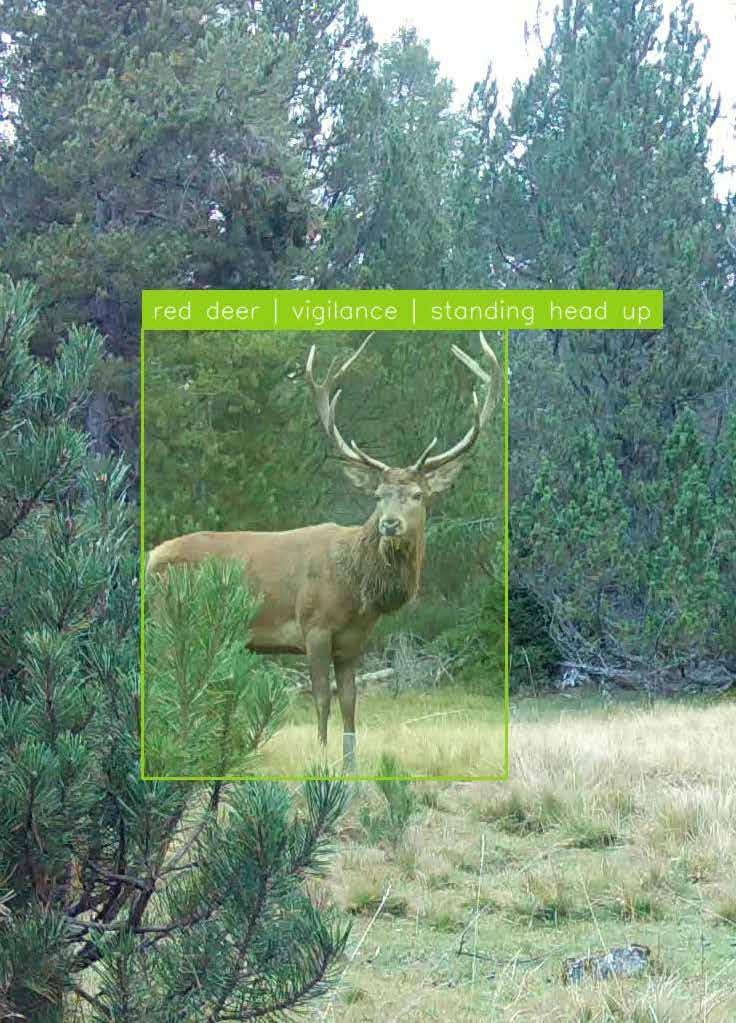

Forschung Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Aufnahmen von Satelliten, Drohnen und Kamerafallen sprechen im Labor von Devis Tuia sogar ganze Bände. Der EPFL-Wissenschaftler analysiert komplexe Informationen über den Zustand unseres Planeten.

SUSANNE WEDLICH

Wir sind umgeben von Sensoren, die unablässig enorme Mengen an Daten über uns und unsere Umwelt erfassen: Smartphones in unseren Taschen, Videokameras in den Strassen, Drohnen in der Luft und Satelliten im Weltraum. Obwohl wir diese Daten oft als Mittel zur Überwachung betrachten, bieten sie auch bedeutende Möglichkeiten für wirkungsvolle Forschungsarbeiten.

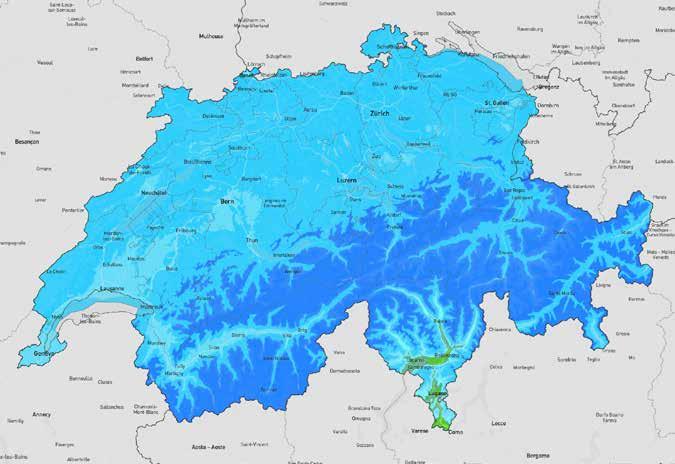

«Wir nutzen diese Sensordaten für unsere Arbeit», sagt Devis Tuia, Leiter des Environmental Computational Science and Earth Observation Laboratory (ECEO) an der EPFL. «Aber keine Sorge: Unsere Untersuchungen sind komplett transparent und als Werkzeug für den Umweltschutz angelegt. Wir kombinieren Daten der Erdbeobachtung mit KI-Methoden wie dem maschinellen Lernen, um etwa den Zustand von Korallenriffen, die Verbreitung von Tierarten in unseren Bergen oder die Veränderungen in Regenwäldern zu erfassen.»

Vom Aussterben bedroht

In den Tropen finden sich einige der wichtigsten Waldökosysteme der Erde. Ihnen setzen nun aber die Klimakrise und menschliche Aktivitäten wie die Ausweitung der Landwirtschaft und des Bergbaus massiv zu. Schätzungen zufolge gehen global jährlich rund fünf Millionen Hektar Wald verloren, eine Fläche, die grösser ist als die Schweiz. Dadurch werden enorme Mengen an klimaschädlichem Kohlendioxid freigesetzt. Darüber hinaus sind die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt immens, da Hunderte von Arten nun vom Aussterben bedroht sind.

Da die Entwaldung durch regional unterschiedliche Faktoren vorangetrieben wird, kann es keine Lösung geben, die global wirksam ist. Ein maschinelles Lernmodell, das unter anderem von Tuias Team entwickelt wurde, nutzt Zeitreihen von Satellitenaufnahmen, um abzuschätzen, was passiert, nachdem der

Tropenwald verloren gegangen ist. Das KI-Modell erstellte eine Karte, die grundlegende Unterschiede beim Waldverlust in Südamerika, Südostasien und der Subsahara-Region in Afrika zeigt. Sie dient als Grundlage, um regional passende Massnahmen zu entwickeln. Es sind aber nicht nur die grünen Wälder auf den Kontinenten gefährdet, sondern auch die «Regenwälder der Meere»: die Korallenriffe. Sie bilden die grössten von Lebewesen geschaffenen Strukturen dieses Planeten mit einer Gesamtfläche von 600 000 Quadratkilometern. Auch hier gefährden die Klimakrise und die Nutzung der Ökosysteme durch den Menschen ganze Lebensräume mitsamt ihrer Fauna. Und auch hier müssen regionale Besonderheiten berücksichtigt werden, um passende Lösungen zu entwickeln. Zu diesem Zweck hat Tuias Team die offene Software DeepReefMap entwickelt. Sie basiert auf Deep Learning, einem Teilbereich des maschinellen Lernens, bei dem künstliche neuronale Netze, ähnlich wie das menschliche Gehirn, aus grossen Datenmengen lernen. DeepReefMap nutzt Unterwasservideos, wie sie beispielsweise von Tauchern mit GoPro-Kameras aufgenommen werden, um Korallenriffe zu kartieren, zu überwachen und in 3D-Modellen abzubilden. Es handelt sich um eine kostengünstige, gross angelegte Monitoringlösung, die speziell entwickelt wurde, um das Engagement unterentwickelter Regionen zu stärken und wirksame Naturschutzstrategien zu unterstützen.

Monitoring von Korallenriffen

«Wir haben DeepReefMap im Roten Meer erprobt und dabei eng mit lokalen Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern zusammengearbeitet», sagt Tuia. «So konnten wir eine Art Komplettpaket für den Naturschutz liefern, das weit über den KI-Ansatz hinausgeht.» Nun sollen Projekte in anderen Ländern und Regionen mit anderen Korallenriffen folgen, um den KI-Ansatz so agil und

anpassungsfähig wie möglich zu machen. Dann kann diese Technologie vielleicht auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Der Bedarf an KI-basierten Methoden dieser Art ist so gross wie die Lücken in unserem Wissen über globale Biodiversität. Um diese zu schliessen, muss Material aus verschiedenen Datenquellen genutzt werden, etwa Bilder, Audioaufnahmen, Texte und vielleicht auch DNA. Der Mensch allein stösst bei der Auswertung jedoch schnell an seine Grenzen. KI kann dagegen auch gigantische Mengen verschiedenartiger Daten organisieren, katalogisieren, durchsuchen und verarbeiten – kurz: auf massgeschneiderte Art und Weise analysieren. Das gelingt aber nur in Kooperationen über traditionelle Fächergrenzen hinweg. Hier müssen Experten aus so unterschiedlichen Bereichen wie Ökologie und Naturschutz, aber auch Datenwissenschaft und maschinelles Lernen zusammenkommen – so wie bei Tuias Projekten: «Keine einzelne Disziplin hat alle Antworten», betont der Wissenschaftler. «Aber gemeinsam können wir echte Veränderungen bewirken.» Für ihn ist das ein Herzensthema, weil er sich schon immer für das Wohlergehen der Natur interessiert hat. Deshalb hat er Geografie und Umweltwissenschaften studiert, später aber seine Liebe zur Informatik entdeckt: «Jetzt bin ich froh, an der Schnittstelle meiner beiden Leidenschaften arbeiten zu können, um vielleicht einen kleinen Beitrag zur Zukunft unseres Planeten zu leisten. » Indem er beispielsweise dem Privatleben alpiner Säugetiere nachspürt: Wann gehen Füchse in den Bergen auf die Jagd? Wohin genau wandern die Wölfe? Was treiben Rothirsche eigentlich, wenn sie denken, dass keiner zusieht? Und noch wichtiger: Ändern die Tiere ihr Verhalten, weil sich die Klimakrise und menschliche Aktivitäten massiv auf ihre Lebensräume in den Bergen auswirken? Auch in diesem Fall scheitern gängige Methoden oft. Direkte Beobachtungen durch den Menschen sind nur schwer systematisch durchzuführen. Sie können

die Tiere stören und so ihr Verhalten beeinflussen. An Tieren angebrachte Sensoren sind nützlich, um erste Verhaltensinformationen in grossem Massstab zu erhalten, lassen jedoch die feineren Details der einzelnen Tiere und ihre Interaktionen mit ihrer Umgebung ausser Acht. Kamerafallen werden dagegen fest installiert und zeichnen auf, wenn sich ein Tier in der Nähe bewegt. Sie halten einzigartige Verhaltensweisen und Interaktionen fest und sind dabei nur minimalinvasiv. Gerade in lang laufenden Projekten werden oft so viele Daten gesammelt, dass die Forscher diese kaum noch sinnvoll auswerten können.

Arten automatisch erkennen

Genau hier setzt der von Tuias Team in einer Kooperation entwickelte MammAlps-Datensatz an. Im Schweizerischen Nationalpark, der ebenfalls am Projekt beteiligt ist, wurden zunächst neun Videofallen installiert. Diese filmten Tiere wie Füchse, Wölfe und Rehe aus unterschiedlichen Perspektiven und zeichneten auch deren Geräusche auf. So entstanden mehr als acht Stunden dichtes Videomaterial: eine Tierbeobachtung nach der anderen. Die Forscher sichteten das Material und analysierten es. Sie zählten die Tiere und identifizierten die Arten, kategorisierten aber auch Verhaltensweisen wie Gehen, Grasen und Schnüffeln. Der Datensatz soll noch erweitert werden, um auch kleinere und seltenere Arten zu berücksichtigen. Eine erste Version ist bereits jetzt frei zugänglich, um KI-Modelle zu trainieren. Diese werden auf der Grundlage lernen, Tierarten und Verhaltensweisen automatisch zu erkennen, was dann zur Unterstützung der Forschung von Ökologen genutzt werden kann. MammAlps ist eine wichtige, neuartige Ressource – und gilt als neuer Standard der Tierbeobachtung.

«Ich möchte eine Gemeinschaft kluger Köpfe – Studierende, Forscher und Praktiker – aufbauen, die Technologien entwickeln und einsetzen, die für die Na-

tur wichtig sind», sagt Tuia. «Ich will faktenbasierte Erkenntnisse über die Auswirkungen des Klimawandels und anderer menschengemachter Veränderungen auf der Erde liefern. Nur so können wir als Gemeinschaft die richtigen Entscheidungen treffen – für die nächsten Generationen aller Lebewesen.»

Devis Tuia, ein gebürtiger Tessiner, hat zunächst Geografie an der Universität Lausanne und anschliessend Umwelttechnik an der EPFL studiert. Er promovierte im Bereich Fernerkundung an der Universität Lausanne. 2014 wurde Tuia Assistenzprofessor an der Universität Zürich, später ausserordentlicher Professor und dann ordentlicher Professor an der Universität Wageningen in den Niederlanden. Seit 2020 leitet er das Labor für Computational Science for Environment and Earth Observation (ECEO) an der EPFL Valais/Wallis in Sion.

Award Sustainable Switzerland hat erstmals 15 Persönlichkeiten geehrt, die einen herausragenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.

ELMAR ZUR BONSEN

Zum ersten Mal sind am diesjährigen Sustainable Switzerland Forum (SSF) in Bern jeweils fünf «Sustainable Shapers» in drei Kategorien ausgezeichnet worden. Geehrt wurden Persönlichkeiten, die mit aussergewöhnlichem unternehmerischen, wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Engagement die nachhaltige Entwicklung vorantreiben – in und aus der Schweiz heraus. Eine hochkarätig besetzte Jury hatte die Preisträgerinnen und Preisträger aus mehr als 240 Nominierungen ausgewählt.

Leadership & Transformation

Einer der fünf Preisträger in der Kategorie Leadership & Transformation ist Albin Kälin, Gründer und CEO von Epeaswitzerland. Er zählt zu den Wegbereitern der Kreislaufwirtschaft. Als Brückenbauer zwischen Praxis, Forschung und Politik setzt er sich für zirkuläres Design in der Industrie ein.

Christian Zeyer, Co-CEO von Swisscleantech, engagiert sich für eine nachhaltige Wirtschaft und prägt auch die nationale Klimapolitik mit. Zusammen mit der Wohnbaugenossenschaft Oberfeld hat er mit seinem Unternehmen eine der ersten CO2-armen Siedlungen der Schweiz realisiert.

Hans-Dietrich Reckhaus, CEO der Reckhaus AG, hat sein Unternehmen vom Hersteller chemischer Insektenbekämpfungsmittel zum Vorreiter des Biodiversitätsschutzes transformiert. Zusammen mit Wirtschaftspartnern trägt er zur Schaffung insektenfreundlicher Lebensräume bei.

Julia Carpenter senkt als Mitgründerin und CEO des Startups Apheros, einer Ausgliederung der ETH Zürich, mit einem neuartigen Kühlsystem den Stromverbrauch von Rechenzentren. Die skalierbare Technologie verbessert die Energieeffizienz in der ICT-Infrastruktur und leistet einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Sektors.

Oliver Brunschwiler, Verwaltungsrat und Investor, erzielt mit strategischer Beratung und gezielten Anlagen messbare CO2-Reduktionen. Daneben gibt er sein Wissen als Dozent an eine neue Generation von Führungskräften weiter.

Knowledge & Opinion

In der Kategorie Knowledge & Opinion ist Nathalie Agosti eine von fünf Siegerinnen und Siegern. Als Gründerin und Managing Director der Beratungsfirma Outlive Advisory positioniert sie Themen wie mentale Gesundheit und Gleichstellung als Führungsaufgaben in der Wirtschaft. Durch

kreative Kampagnen erreicht sie eine breite Öffentlichkeit.

Der ebenfalls ausgezeichnete Walter Stahel hat das Institut für Produktdauerforschung gegründet. Er ist Professor, Autor und Mitglied des Club of Rome, Pionier und Wegbereiter der Kreislaufwirtschaft sowie Ehrenpräsident des Vereins Next Generations.

Simone Nägeli ist Mitgründerin und Co-Geschäftsleiterin des Bildungsnetzwerks Acker Schweiz. Die Organisation vermittelt Kindern Naturerfahrungen und Ernährungskompetenzen. Davon haben bereits mehr als 12 000 Kids profitiert. Acker Schweiz gilt als Vorzeigebeispiel für transformative Bildung.

Mathis Wackernagel, Mitgründer des Global Footprint Network, hat mit dem ökologischen Fussabdruck ein global genutztes Instrument zur Messung von Nachhaltigkeit geschaffen. Mit dem «Earth Overshoot Day» sensibilisiert Wackernagel jährlich Millionen Menschen für die Übernutzung unseres Planeten.

Die Künstlerin Ursula Biemann verbindet Kunst mit ökologischer und wissenschaftskritischer Reflexion. Mit Projekten wie der Mitbegründung einer indigenen Universität im Amazonas fördert sie den Dialog zwischen den Kulturen – und inspiriert Bildungsprozesse weit über die Kunstwelt hinaus.

Vision & Innovation

Einer der Ausgezeichneten in dieser Kategorie ist der CFO und Mitgründer von Ecorobotix, Aurélien Demaurex. Mit seinem Unternehmen treibt er den Wandel zu einer umweltschonenden Landwirtschaft voran. Eine von Ecorobotix entwickelte Feldspritze spart mithilfe KI-gesteuerter Präzisionstechnologie in hohem Masse Düngemittel und Pestizide ein. Philipp Furler ist Mitgründer und CEO von Synhelion, einem Unternehmen, das aus der ETH Zürich hervorgegangen ist und CO2-neutrale Treibstoffe aus Sonnenenergie, CO2 und Wasser entwickelt. Erste Anwendungen bestätigen das Potenzial zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors.

Pirmin Jung, Gründer und CEO der Pirmin Jung Schweiz AG, ist ein Sustainable Shaper auf dem Gebiet des Holzbaus. Mit klarem Nachhaltigkeitsan-

spruch plant er innovative Grossbauten aus Holz. Projekte wie das «Haus des Holzes» zeigen, wie Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung im Bauwesen zusammenfinden.

Nicolas Rochat hat mit Mover Plastic Free Sportswear die erste plastikfreie Sportbekleidungsmarke gegründet, er führt das Unternehmen heute als CEO. Mit Materialinnovationen und Kooperationen setzt Rochat neue Standards in der Branche und klärt über Gesundheits- und Umweltgefahren von synthetischen Textilien auf.

Zu den Geehrten gehört auch Vincent Vida, Gründer und CEO von UpGrain. Er hat ein Verfahren entwickelt, mit dem das Abfallprodukt Biertreber in nährstoffreiche Zutaten für die Lebensmittelbranche verwandelt wird. Mit Europas grösster Upcycling-Anlage spart Upgrain dabei zusätzlich jährlich Tausende Tonnen CO2 ein.

«P ap i, wa ru m fa hren wi rZug undunser Gemüse

st wage n? »

Damitwir fürunsereKinder eine Antwor thaben ,set zenwir unsfür Netto- Null -E missionen bisspätestens2050ein

Tatens tatt WorteN r. 102: Wirt ra nsport ierenWaren , wa nn immermög lich ,per Ba hn

Best Practice Ende Oktober hat die BMW Group ihre neueste iFactory in Betrieb genommen. Die zukunftsweisende Fabrik ermöglicht eine flexible Fahrzeugproduktion mit fast 90 Prozent tieferen CO2e-Emissionen als in traditionellen Werken.

ROBERTO STEFANO

Wenn in der jüngsten iFactory von BMW in Debrecen (Ungarn) rund 1000 Industrieroboter aus gut 450 Einzelblechen sowie einigen Aluminiumteilen die Karosserie des neuen BMW iX3 fertigen, erinnert dies an eine perfekt einstudierte Choreografie. Hochpräzise und effizient bewegen sich die Roboterarme im Takt. Pro Karosserie sind 4500 Schweisspunkte nötig. Diese bringen – erstmals in Europa –neuartige Schweisszangen an, die mit Strom statt Luftdruck betrieben werden, was eine deutlich wirkungsvollere Energienutzung erlaubt. Die einzelnen Teile werden nach Möglichkeit so miteinander verbunden, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer wieder leicht getrennt werden können und einfach wiederverwertbar sind. Jeder Montageschritt wird von Kameras genau überwacht. Digitale Technologien unterstützen den reibungslosen Ablauf und eine effektive und auch nachhaltigere Produktion. Effizient, digital und nachhaltiger –am neusten und innovativsten BMWStandort in Debrecen haben die Münchner ihr Konzept der iFactory, dass für alle Werke des Herstellers gilt, so konsequent wie noch an keiner anderen Produktionsstätte umgesetzt. Das iFactoryPrinzip steht für eine Produktion mit schlanken und effizienten Strukturen, einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, dem gezielten Einsatz digitaler Innovationen sowie dem Fokus auf die Mitarbeitenden.

Digitaler Zwilling

In diesem Sinne wurde das Werk in Debrecen vollständig digital geplant und zunächst als virtuelle Fabrik realisiert. Bereits im März 2023 erfolgte der virtuelle Produktionsanlauf, wodurch alle Prozesse vorab getestet und die realen Produktionslinien anschliessend präzise nach dem digitalen Zwilling aufgebaut werden konnten. Erstmals orientiert sich damit ein Produktionsstand-

ort nicht an einem einzelnen Leitwerk der BMW Group. Stattdessen bündelt er das Knowhow aus zahlreichen weltweiten Standorten, um eine effiziente und dennoch emissionsarme Produktionsstätte zu schaffen.

Verzicht auf fossile Brennstoffe

Einen entscheidenden Beitrag zur Reduktion der CO2e-Emissionen in der Produktion des neuen BMW iX3 leistet die Lackiererei. Während Lackierereien traditionell mit Gas betrieben werden, um die hohen Temperaturen von bis zu 180 Grad Celsius zu erreichen, setzt das BMW-Werk in Debrecen vollständig auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Auf fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas wird im Normalbetrieb gänzlich verzichtet. Stattdessen deckt eine 50 Hektar grosse Photovoltaikanlage bis zu 25 Prozent des jährlichen Strombedarfs des Werks direkt vor Ort ab. Fällt überschüssiger Solarstrom an – beispielsweise an arbeitsfreien Tagen –, wird dieser in einem 1800 Kubik-

meter grossen Wärmespeicher gesammelt, mit dem die Produktion auch an kalten Wintertagen warm gehalten werden kann.

Durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen können allein in der Lackiererei jährlich bis zu 12 000 Tonnen CO2e eingespart werden. Dies entspricht rund 60 000 Flügen von Zürich nach New York – also etwa 165 Flüge pro Tag: ein beeindruckender Wert. Die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Prozesse zieht sich durch die gesamte iFactory – oftmals unterstützt durch digitale Technologien. Im Presswerk beispielsweise, wo aus Stahl- und Alublechen die ersten Karosseriebauteile für ein neues Fahrzeug entstehen und das Metall unter dem hohen Druck der Pressen geformt wird, übernehmen digitale Lösungen wichtige Hilfsfunktionen. Kameras überwachen den Vorgang, eine KI erkennt beim Vergleich mit hinterlegten Referenzbildern automatisch mögliche Risse im Material und zeigt diese auf einem Bildschirm an. Mangel-

hafte Teile sowie bis zu 60 Tonnen Verschnitt, die jeden Tag bei Vollauslastung des Werks anfallen, werden – wie in anderen Werken der BMW Group auch –in einen geschlossenen Materialkreislauf für Stahl- und Alu-Blechabfälle überführt. Eine etwa 300 Meter lange Fördertechnik transportiert die Metallreste zum Verladen. Das gesammelte Material wird ausserhalb des Werks recycelt und für die Herstellung von neuen Stahloder Alu-Metallbahnen verwendet. In der BMW-iFactory bilden Maschinen, Fahrzeuge, Logistiksysteme und die Menschen zusammen ein Ökosystem. Auf grossen Bildschirmen ist sichtbar, wo Material knapp wird, wann eine Maschine gewartet werden muss oder wie sich die Geschwindigkeit einzelner Linien verändert. Meldet eine Anlage erste Schwächen, informiert sie automatisch das Wartungsteam, lange bevor die Maschine zu einem Stillstand kommt. Dank der vorausschauenden Instandhaltung, wie sie in Debrecen Alltag ist, können kostspielige Ausfälle und Ressourcenverschwendung vermieden werden.

Trotz aller Automatisierung bleibt der Mensch in der iFactory von BMW ein zentrales Element des Systems. Am neuen Standort arbeiten Fachkräfte, die mit Daten ebenso vertraut sind wie mit Werkzeugen, wobei Tablets Papierlisten ersetzen, während Augmented-RealityBrillen am Objekt aufzeigen, wo ein Bauteil eingesetzt werden muss.

Die Montageplätze sind ergonomisch gestaltet, Roboter übernehmen monotone Arbeiten, Menschen sichern Qualität und Prozessstabilität. BMW nennt dies «kollaborative Produktion». Es geht nicht darum, Menschen zu ersetzen, sondern sie durch Technik zu entlasten und besser in die Abläufe einzubinden.

Labor für die Zukunft

Die iFactory in Debrecen ist für die BMW Group mehr als nur ein Werk. Sie ist auch ein Labor für die Zukunft. Hier testen die Münchner, was später in anderen Fabriken Standard werden soll. Die Verbindung von digitaler Planung, KI-gesteuerter Qualitätssicherung und CO2-freier Energieversorgung macht Debrecen einzigartig – und soll zum Vorbild für die gesamte Branche werden: intelligente, vernetzte und nachhaltige Produktion, die Ressourcen spart und damit den CO2-Fussabdruck der Fahrzeuge um fast 90 Prozent reduziert.

In der Praxis zeigen sich diese Fortschritte eindrücklich an dem in Debrecen produzierten BMW iX3: Bereits nach 21 500 Kilometern fährt er klimafreundlicher als ein vergleichbarer Verbrenner – mit Grünstrom sogar schon nach 17 500 Kilometern, mit Schweizer Strommix nach rund 18 500 Kilometern. Bei dem neuen Fahrzeug geht Nachhaltigkeit aber noch weiter: Rund ein Drittel des iX3 besteht aus recycelten Materialien. Dies unterstreicht den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz der BMW Group – und zeigt, wie verantwortlich moderne Mobilität heute sein kann.

Sustainable Switzerland Die Partner der Schweizer Nachhaltigkeitsplattform erläutern, welche Handlungsfelder für sie in diesem Jahr im Vordergrund stehen.

Environment, Social, Governance (ESG) – diese drei Begriffe stehen für die grossen Ziele und Herausforderungen unserer Zeit: den Schutz der Umwelt und des Klimas, die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die Gewährleistung einer nachhaltigen Unternehmensführung.

Auch wenn zuletzt andere Themen wie der Gaza-Konflikt, die Auswirkungen der US-Zollpolitik oder Russlands Angriffe auf die Ukraine in den Vordergrund gerückt sind, bleibt Nachhaltigkeit eine zentrale Aufgabe. Mehr noch: Angesichts der fortschreitenden Erderwärmung und im Zeichen zunehmender geopolitischer Spannungen haben riskoresistente Lieferketten, CO2-Reduktion, nachhaltiger Ressourcenverbrauch und die Wahrung der Menschenrechte an Bedeutung gewonnen.

In vielen Unternehmen werden daher nach wie vor neue ESG-Projekte lanciert und vielfältige Initiativen auf den Weg gebracht. Die Partner der Nachhaltigkeitsplattform Sustainable Switzerland berichten im Folgenden, welche Aktivitäten und Projekte sie selbst im Laufe dieses Jahres gestartet haben, welche Ziele sie verfolgen und was sie bereits erreicht haben.

Das neue Klima- und Innovationsgesetz verlangt von Schweizer Firmen, ein Netto-Null-Ziel für ihre Emissionen zu setzen. Grosse Unternehmen übertragen diesen Druck auf ihre Lieferketten, was viele KMU betrifft.

Swisscom realisiert aktuell ein Pilotprojekt zur Unterstützung von KMU bei der Emissionsreduktion. Die neue Plattform konzentriert sich zu-

nächst auf Carrosserie- und Lackbetriebe und erleichtert die präzise Erfassung von CO2-Emissionen sowie die Planung und Umsetzung effizienter Reduktionsmassnahmen. Die Plattform ist offen und kann Daten aus bereits vorhandenen Nachhaltigkeitstools importieren und exportieren. Sie fördert so den harmonisierten Datenaustausch zwischen Unternehmen und vermeidet zeitaufwendiges Mehrfachreporting.

Ihre volle Wirkung enfaltet die Reduktionsplattform im Zusammenspiel mit Partnern, Lieferanten und Branchenakteuren. Gemeinsam entsteht ein Ecosystem, das Wissen und bewährte Praktiken bündelt, wodurch die nachhaltige Entwicklung der Branche gefördert wird. Die Lösung erleichtert den Unternehmen eine revisionssichere und transparente Erfüllung der Reporting-Anforderungen sowie den Einstieg ins Emissionsmanagement ohne doppelte Datenerfassung.

Nach der Pilotphase wird das Konzept auch für andere Branchen geöffnet, um weiteren KMU bei der zukunftssicheren Betriebsführung zu helfen.

Res Witschi, Nachhaltige Digitalisierung, Swisscom

Nachhaltig handeln

Ambitionen

Zusammen packen wir’s: Die Partner der Plattform Sustainable Switzerland verfolgen in ihren Unternehmen und Organisationen ambitionierte Ziele auf ganz unterschiedlichen Feldern der Nachhaltigkeit. Sie wollen die nachhaltige Entwicklung der Schweiz beschleunigen –und gehen mit gutem Beispiel voran. Was sie in den nächsten Jahren in den Bereichen Um-

welt, Soziales und Governance (ESG) erreichen möchten, haben sie für uns auf den Punkt gebracht.

Für weitere Informationen diesen QR-Code scannen.

Wir haben in unserem im Juni vorgestellten Umweltbericht 2025, der sich auf die Kernthemen Energie, KI und Resilienz konzentriert, mehrere neue Initiativen aufgeführt. Die drei wichtigsten Themenschwerpunkte 2025 sind für uns:

1. Gezielter KI-Einsatz: Google lanciert die Startup-Accelerators «KI für Energie» und «KI für die Natur», um die Entwicklung von KI-Applikationen in der Energiewirtschaft sowie spezifische Umweltherausforderungen anzugehen. Zudem wird die KIgestützte Technologie zur Vermeidung von Kondensstreifen in Partnerschaft mit Eurocontrol auf den europäischen Luftraum ausgeweitet.

2. Dekarbonisierung der Lieferkette: Die Bemühungen werden durch einen neuen Fokus auf die Zusammenarbeit mit Lieferanten im asiatisch-pazifischen Raum beschleunigt, um die Herstellung von Google-Produkten mit 100 Prozent sauberer Energie abzudecken. Die Strategie priorisiert die Emissionsreduktion in drei Schlüsselbereichen: saubere Elektrizität für Rechenzentren und die zugehörige Lieferkette sowie ein kohlenstoffarmer Bau von Rechenzentren.

3. Einsatz fortschrittlicher Technologien: 2025 wurden wichtige Technologien eingeführt oder erweitert, darunter der erste von Google lancierte FireSat-Satellit zur KI-gestützten Früherkennung von Waldbränden, die nun weltweite Verfügbarkeit der kraftstoffsparenden Routenplanung in Google Maps und der Ausbau von Geothermieprojekten zur Gewinnung CO2-freier Elektrizität in Taiwan.

Dennis Tietz, Strategic Partnerships Manager, Google Schweiz

Nachhaltigkeit beginnt im Dialog. An der ETH Zürich verstehen wir Kommunikation nicht nur als Informationsaustausch, sondern als strategische und vielschichtige Aufgabe. Sie schafft Lern- und Begegnungsräume und verbindet faktenbasierte Inhalte mit Erkenntnistiefe. In unserer Kommunikation zum Netto-Null-Ziel sprechen wir von einer Expedition, auf der die ETH-Gemeinschaft unterwegs ist. Dabei setzen wir bewusst auf menschenzentrierte und immersive Narrative. So zum Beispiel im Dialogformat «Contours of Change» am

diesjährigen Sustainable Switzerland Forum. Es machte erlebbar, wie spielerische Elemente den wissenschaftsbasierten Dialog mit Perspektivenwechseln anregen können.

Die Kampagne «Kostbare Ressourcen» rückte 2024 das Thema Ressourcenschonung mit aktivierenden «Calls to Action» innerhalb der ETHGemeinschaft in den Fokus. Daran knüpft «Art of Transformation» an: Die diesjährige Herbstkampagne zeigt, wie scheinbar wertlose Restmaterialien –etwa aus dem Laborkontext der ETH – in ästhetische und zugleich nützliche Objekte verwandelt werden und dadurch neue Bedeutungszusammenhänge entstehen: Material wird zu Medium, Form zu Haltung, und Haltung zu einem ressourcenschonenden Bewusstsein, das an der ETH vielerorts bereits gedeiht.

Unsere Kommunikationsformate bauen Brücken zwischen Forschung, unserem Hochschulcampus und der Gesellschaft. Diesen Ansatz einer modernen Nachhaltigkeitskultur teilen wir regelmässig auch mit unseren internationalen Partnern –zum Beispiel im Rahmen der IARU (International Alliance of Research Universities) oder des ISCN (International Sustainable Campus Network). So wird durch Kommunikation die Grundlage für ein Verständnis geschaffen, das nachhaltigen Wandel voranbringt.

Julia Ramseier, Kommunikationsmanagerin, ETH Sustainability

UBS hat in diesem Jahr die Arbeit an der Erweiterung des Angebots und der Weiterentwicklung der internen Rahmenwerke fortgesetzt, um Kundinnen und Kunden beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen. Für Immobilienbesitzende stellen wir den digitalen Renovationsrechner neu auch im UBS e-banking zur Verfügung. Mit diesem kann ein individuell zugeschnittener Renovationsplan erstellt werden, inklusive einer Schätzung der zu erwartenden Renovationskosten und des konkreten Einsparpotenzials beim Energieverbrauch. Damit wollen wir energieeffiziente Renovationen weiter fördern und erleichtern. UBS entwickelt ihre nachhaltigen Finanzierungslösungen stetig weiter, um sie auch für kleinere Unternehmen zugänglicher zu machen. Dabei wird sichergestellt, dass die hohen Marktstandards erhalten bleiben. Die Konditionen richten sich nach dem Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Kundinnen und Kunden.

Über unsere Plattform UBS Helpetica, das Freiwilligennetzwerk für mehr Nachhaltigkeit, haben neben Privatpersonen auch Mitarbeitende von KMU die Möglichkeit, als Team sich freiwillig für soziale und ökologische Projekte zu engagieren. Ein weiterer Schwerpunkt von UBS liegt auf der Förderung von Innovation. Gemeinsam mit den Startup Nights haben wir dieses Jahr den Impact Tech Award lanciert. Prämiert werden jeweils drei Schweizer Startups, die wirtschaftlichen Erfolg mit einem messbaren gesellschaftlichen oder ökologischen Nutzen verbinden.

Matteo Bernardoni, Co-Head Client Needs –Product Management and Sustainability, UBS Switzerland

Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen ist fester Bestandteil der Strategie der BMW Group. Unsere Umweltziele umfassen den Schutz von Klima und Natur, die Förderung der Ressourceneffizienz sowie die Einhaltung hoher Umweltstandards entlang der gesamten Lieferkette. Wir bekennen uns klar zum Pariser Klimaabkommen und zur Reduktion von CO2-Emissionen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Ein gutes Beispiel ist der neue BMW iX3, das erste Serienmodell der Neuen

Egal, ob sie Mathematik, Mikrotechnik, Lebenswissenschaften oder Architektur studieren – die 1865 Erstsemester-Studierenden der EPFL haben im Frühjahrssemester den gross angelegten Start des gemeinsamen Kurses zur Nachhaltigkeit erlebt. Für die Hochschule ist es eine echte Herausforderung, so vielen Studierenden, die zudem aus sehr unterschiedlichen Fachrichtungen stammen, ein und denselben Kurs zu vermitteln.

Dieser neue Pflichtkurs wird im Verlauf des Jahres von mehr als einem Dutzend Fachleuten be-

treut und umfasst zahlreiche praktische Workshops. Er wurde aufgrund einer vor einigen Jahren an der EPFL durchgeführten Umfrage eingeführt, die zeigte, dass 60 Prozent der Studierenden sich nicht ausreichend auf soziale und ökologische Fragen vorbereitet fühlten. «Indem wir ihnen dieses Wissen gemeinsam vermitteln, wollen wir die Studentinnen und Studenten dazu anregen, über die Grenzen ihrer Disziplin hinauszuschauen, einen weiteren Blickwinkel einzunehmen und ihre Perspektive zu erweitern», betont Siroune Der Sarkissian, Projektleiterin für Nachhaltigkeit in der Lehre. «Es ist ein wichtiger Kurs an der Schnittstelle zwischen den sogenannten exakten Wissenschaften, den Geistes- und Sozialwissenschaften, der Wirtschaft und der Politik. Sein Ziel ist es, wache Ingenieurinnen, Ingenieure und Architektinnen, Architekten hervorzubringen, die die Herausforderungen der Welt verstehen und ihren zukünftigen beruflichen Fussabdruck im Sinne der Nachhaltigkeit reflektieren», erklärt Professor Jérôme Chappellaz, Hauptdozent des Kurses.

Siroune Der Sarkissian, Projektleiterin für Nachhaltigkeit in der Lehre, EPFL

Die Mobiliar Mit dem SAC für mehr Resilienz in den Alpen

Als genossenschaftliche Versicherung wollen wir mit unserem Engagement die Gesellschaft, aber auch Siedlungsgebiete und Bergregionen stärken und somit zu deren Resilienz beitragen. Die Partnerschaft mit dem Schweizer Alpen-Club ist ein Beispiel dafür, wie wir dies konkret umsetzen: Wir unterstützen den SAC dabei, die Wasserversorgung sicherzustellen und die Energieversorgung auf erneuerbare Quellen umzustellen.

BCG

Klasse: Er bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 805 Kilometern und senkt den Product Carbon Footprint in der Lieferkette gegenüber dem Vorgänger um 35 Prozent. Zudem fertigen wir ihn im Werk Debrecen im regulären Betrieb ohne fossile Brennstoffe.

In der Schweiz treiben wir Elektromobilität gezielt voran – durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur an unserem Standort und bei Handelspartnern sowie durch Programme, die Mitarbeitenden den Einstieg ins elektrische Fahren erleichtern. Im sozialen Bereich übernehmen wir Verantwortung: Wir sichern hohe Sozial- und Arbeitsstandards in der Lieferkette und fördern das gesellschaftliche Engagement unserer Mitarbeitenden. So haben sich unsere Teams aus Dielsdorf kürzlich mit freiwilligen Einsätzen im benachbarten Naturschutzgebiet Neeracherried für Biodiversität eingesetzt. Im Bereich Governance setzen wir auf robuste Compliance, Transparenz und glaubwürdige Unternehmensführung. Aktuell arbeiten wir an einer erweiterten ESG-Ausrichtung, um unseren positiven Beitrag in der Schweiz weiter zu verstärken.

Sven Grützmacher, Director Corporate Communications, BMW Group Switzerland

Gletscherschwund, weniger Schnee, häufigere Trockenperioden: Die Folgen der Klimaveränderungen treffen die SAC-Hütten unmittelbar. Besonders kritisch ist der zunehmende Wassermangel –denn ohne Wasser kein Betrieb. Hier setzt unsere Partnerschaft mit dem SAC an, die wir 2024 aufgebaut haben. Als Hauptpartnerin unterstützt die Mobiliar den SAC dabei, seine 152 Hütten fit für die Zukunft zu machen. So etwa bei der Chelenalphütte bei Göschenen: Hier wurde aufgrund des Gletscherschwundes die Wasserfassung verbessert, die nicht mehr gewährleistet war, und zusätzlich eine Zisterne eingebaut, die Regenwasser speichert und nutzbar macht. Oder bei der Dossenhütte im Berner Oberland, wo neu eine hochgebirgstaugliche, wassersparende Geschirrwaschmaschine und eine Photovoltaikanlage für effiziente Energieversorgung bereitstehen. Beide Projekte haben wir finanziell unterstützt, damit die Hütten nachhaltiger werden und zukunftsfähig bleiben. Unsere Initiativen sollen nicht nur unmittelbar wirken, sondern langfristig einen Beitrag für Gesellschaft und Umwelt leisten, auch für kommende Generationen.

Belinda Walther Weger, Leiterin Public Affairs & Nachhaltigkeit, Die Mobiliar

2025 stand für BCG in Central Europe Schweiz im Zeichen ambitionierter Nachhaltigkeitsinitiativen, die einen klaren Beitrag zur Emissionsreduktion und Ressourcenschonung leisten. Aufbauend auf unserer globalen Net-Zero-Verpflichtung bis 2030, konnten wir unsere eigenen Emissionen bereits um über 90 Prozent (Scope 1 & 2) und 58 Prozent pro Kopf im Bereich Geschäftsreisen reduzieren. Parallel investieren wir in Carbon-RemovalTechnologien und zählen heute zu den zehn grössten Käufern langlebiger CO2-Entnahmekredite weltweit. Neben unseren internen Massnahmen treiben wir konkrete Projekte mit Partnern in der Schweiz voran. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit mit BirdLife Schweiz, damit BirdLife seine Wirkung für die Biodiversität und intakte Ökosysteme weiter steigern kann. Zudem begleiten wir Unternehmen bei der Dekarbonisierung von Lieferketten, bei zirkulären Geschäftsmodellen und beim Aufbau klimafester Strukturen – etwa durch Strategien für Textilrecycling oder CO2-arme Produktionsprozesse.

Wie eine aktuelle BCG-Studie zeigt, könnten klimabedingte Risiken bis zum Jahr 2100 bis zu einem Drittel der globalen Wirtschaftsleistung auslöschen – ein eindrücklicher Beleg dafür, dass die Kosten der Untätigkeit bei Klima- und Biodiversitätsschutz rasant steigen.

Unsere Erfahrung zeigt: Nachhaltigkeit gelingt, wenn sie Teil der Unternehmensstrategie wird. BCG Schweiz versteht sich als Partner, um Transformation messbar zu machen – von der Analyse über Impact-Quantifizierung bis zur Umsetzung. Damit leisten wir einen Beitrag, die Klimaund Ressourcenherausforderungen unserer Zeit zu bewältigen und neue Wachstumschancen für die Schweizer Wirtschaft nachhaltig zu erschliessen.

STEPHAN LEHMANN-MALDONADO