Verlagsbeilage Die Schweizer Innovationsplattform

Wenn Unternehmen über ihre Innovationen sprechen, geht es meistens um neue Produkte und Dienstleistungen.

Dass auch die Innovationsarbeit an sich eine Erfolgsgeschichte sein kann, zeigt das Beispiel von VNTR by PostFinance.

Um zukunftsfähig zu bleiben, werden bei PostFinance unterschiedliche Arten von Innovationen berücksichtigt

Innovationen im Kern der Produkte und Services, die man heute von PostFinance kennt.

Innovationen angrenzend an den Kern, die Elemente davon neu nutzen oder den Kern verändern.

Innovationen oder Themen, von denen man heute noch nicht weiss, was sie für PostFinance bedeuten.

Jede dieser drei Innovationsarten respektive Horizonte ist bei der Schweizer Bank in unterschiedlicher, aber bewusster Verantwortung. VNTR kümmert sich dabei um den dritten Horizont, also die Exploration und Einordnung der Zukunftsthemen, Technologien und Geschäftsmodelle, die im Unternehmen noch nicht adressiert sind.

Systematisch das Unbekannte und Unsichere konkretisieren

Um losgelöst vom Tagesgeschäft mit dem Unbekannten umzugehen, entwickelte und iterierte VNTR über die Zeit eine ideale Herangehensweise. Dies begann 2013 mit der Einführung eines Innovationsprozesses für Mitarbeitende, der dann im Sinne von Open Innovation für Startups, Hochschulen und andere Unternehmen geöffnet und später mit einer ForesightPhase ergänzt wurde, um Signale, Trends und Technologien frühzeitig und systematisch zu erkennen. Gleichzeitig wurde über die Jahre aus der IT heraus eine agile Arbeitsweise entwickelt.

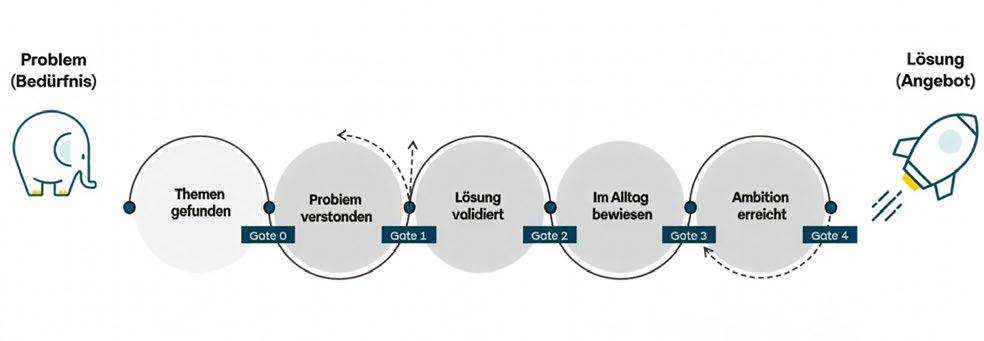

Einheitliches Vorgehen für das ganze Unternehmen Kürzlich führte VNTR in enger Zusammenarbeit mit dem Business Steering (unter anderem Fabian Probst) die beiden Konzepte zusammen. Gemeinsam wurde ein einheitliches Innovationsvorgehen über das gesamte Unternehmen gelegt, das die VNTRVorgehensweise und die Umsetzungskompetenz aus dem Kern verbindet (siehe Abbildung: Innovationsprozess bei PostFinance). «Von diesem Setup profitieren sämtliche Innovationsaktivitäten von PostFinance in allen drei Horizonten», sagt Mathias Strazza, Head VNTR. Das einheitliche Vorgehen orientiert sich an einem Innovationsprozess, der beim Problem startet, iterativ durch Fragen und Validierungen die Unsicherheit reduziert und mit möglichst wenig Kosten zu einer getesteten Lösung am Markt führt, die bei den Kund:innen auf Akzeptanz stösst. So lässt sich mit überschaubarem Aufwand feststellen, ob ein relevantes Problem existiert und ob es sich lohnt, daran zu arbeiten. «Anstatt also Vorhaben direkt als grossen Brocken umzusetzen, werden Ideen in kleinen, iterativen Schritten schnell und kostengünstig getestet», erklärt Strazza.

Alle reden dieselbe Innovationssprache

Dank dem unternehmensweiten Innovationsvorgehen spricht PostFinance eine durchgängig einheitliche Innovationssprache. Ganz gleich, an welchem Ort im Unternehmen, bei welchem Produkt, bei welchem Vorhaben: Jede:r fragt sich zuerst: «Was ist das Problem?» «Auf der Basis unseres Horizont3Innovationsprozesses, mit dem wir vor zwölf Jahren gestartet sind, treiben wir heute alle Innovationsarten im Unternehmen voran.» Dies stärkt das Ver

Horizonte-Modell bei PostFinance

Betrifft eine Innovation den Kern oder nicht? Anhand des Horizonte-Modell (hier stark vereinfacht) werden die Innovationsarten bei PostFinance unterschieden. POSTFINANCE

trauen in der Innovationsarbeit – was wichtiger ist denn je.

Mehr Wirkung für das gleiche Geld erzielen

Denn wenn die Wirtschaft ins Stocken gerät, setzen Unternehmen in der Regel dort den Hebel an, wo sich die Wirksamkeit von Entwicklungen erst in Zukunft zeigen wird. Innovationen, Innovationsarbeit und Innovationsteams in Unternehmen scheinen demnach prädestiniert, dem Sparhammer zum Opfer zu fallen. Damit droht ein Trend, der vor zwei Jahren begonnen hat, sich noch schneller durchzusetzen: Die notwendige Ambidextrie eines Unternehmens ist faktisch mit einer Hand auf den Rücken gebunden. Kurzfristigkeit und Tagesgeschäft des Kerns stehen im Vordergrund; die Zukunftsarbeit geht vergessen bzw. findet nicht mehr statt; Innovationsteams werden beschnitten oder gestrichen.

Für Mathias Strazza greift diese Überlegung zu kurz: «Gerade jetzt braucht es Innovationsarbeit sowohl im Tagesgeschäft als auch mit Blick auf die

Zukunft. Entscheidend ist, beides geschickt zu verbinden und beides voneinander profitieren zu lassen. Bewährte Methoden – etwa aus der Exploration unbekannter Themen – sollten gezielt eingesetzt und weiterentwickelt werden, damit im gesamten Innovationsportfolio für denselben investierten Franken mehr Wirkung erzielt wird.»

Innovationsmotor VNTR: von Krypto bis Fahrzeugprozessen Über die Auseinandersetzung mit der Zukunft schafft VNTR einerseits ein Fundament für künftige Fähigkeiten und liefert andererseits neue, relevante Themen für die Strategiediskussion oder für die Umsetzung. Einige Beispiele:

KryptoAngebot: Vom Wissensaufbau und ersten BlockchainAnwendungen über Markttests zu digitalen Vermögenswerten bis zur Anstellung von Spezialist:innen legte VNTR den Grundstein für das heutige KryptoAngebot von PostFinance. Thema und Personen gingen in die Geschäftseinheit bei PostFinance über, wo ein dezidiertes Team das Angebot auf den Markt brachte

Vorgehen, um aus Unsicherheit Klarheit zu gewinnen

«Wir geben unser Innovationswissen weiter und leisten so einen Beitrag in der Wirtschaft und gegenüber der Gesellschaft, die davon profitieren.»

Mathias Strazza, Head VNTR by PostFinance

Innovations-Vorgehen bei PostFinance (sehr vereinfachte Darstellung).

POSTFINANCE

und es weiterentwickelt (siehe Bericht in dieser Ausgabe auf Seite 14). postfinance.ch/krypto

Betreibungsplattform tilbago: Mit externen Fachexperten entwickelt, bietet PostFinance heute ihren Firmenkund:innen Zugang zur InkassoSoftware tilbago, die KIunterstützt, autonom und beratend durch den rechtlichen Forderungsprozess führt und Verlustscheine monetarisiert. tilbago.ch postfinance.ch/tilbago

FahrzeugÖkosystem Cardossier: Entstanden in Zusammenarbeit mit Marktakteuren, stellt der Verein Cardossier die Basisinfrastruktur zur Digitalisierung von Fahrzeugprozessen bereit. Firmenkund:innen, wie etwa Garagen, können so zum Beispiel die provisorische Verkehrsberechtigung digital besorgen und Prozesse und Kosten optimieren. vorlaeufige-verkehrsberechtigung.ch cardossier.ch

Wenn sich Zukunftsthemen bestätigen, macht es vielfach auch Sinn, diese losgelöst umzusetzen, wie dies bei Twint oder Yuh der Fall war. VNTR und PostFinance nutzen auch die Möglichkeiten, sich an Startups zu beteiligen bzw. Ausgründungen vorzunehmen oder Initiativen im Markt zu unterstützen.

Innovation sichtbar machen und Wissen teilen: Open-i 2025 VNTR schafft nicht nur inhaltlich Mehrwert, sondern gibt ihr InnovationsKnowhow auch extern weiter. «Wir glauben, dass wir so auch einen Beitrag für Wirtschaft und Gesellschaft leisten, die von unserer Erfahrung profitieren kann», erklärt Mathias Strazza. VNTR hat mit dem «Successbook» und dem «Failbook» (erhältlich hier vntr.ch/shop) ausserdem zwei Bücher herausgegeben, die offen und authentisch aufzeigen, wie die Innovationsteams arbeiten. Zudem vermittelt VNTR sein Wissen an Hochschulen und lädt andere Unternehmen ein, die einen Einblick in die Innovationsarbeit gewinnen wollen.

Aber auch die Teilnahme an Events ist ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit von VNTR: Am 27. November 2025 ist VNTR zu Gast an der Openi, der grössten branchenunabhängigen Innovationskonferenz der Schweiz. «Gemeinsam mit drei anderen Unternehmen präsentieren wir in einer InnovationSession, wie Corporate Innovation auch in schwierigen Zeiten funktioniert –und zeigen damit sozusagen unsere Gold Nuggets», sagt Olivia Deubelbeiss, Lead Communication & Community. vntr.ch

VNTR repräsentiert die Innovations und VenturingInitiativen von PostFinance, deren Aktivitäten über die aktuelle Strategieperiode hinausreichen. Während sich PostFinance dem Kerngeschäft (Horizont 1) und der Veränderung des Kerns (Horizont 2) widmet, beschäftigt sich VNTR mit Zukunftsthemen, Technologien und Geschäftsmodellen, die bei PostFinance noch nicht adressiert sind (Innovationshorizont 3). Dabei identifiziert, baut und investiert VNTR auch in neue Geschäftsmodelle, die zu skalierbaren und nachhaltigen Geschäften für PostFinance werden können. Insbesondere stellt VNTR jedoch sicher, dass keine relevanten Themen verpasst werden.

Wie gelingt der Sprung von der Idee zur Anwendung? Open-i 2025 sucht Antworten – und schafft den Raum, in dem Forschung und Unternehmertum aufeinandertreffen. Nachgefragt bei Corine Blesi, Managing Director von NZZ Connect.

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung zu bündeln – und welche Lücke wollen Sie schliessen? Gerade jetzt braucht es Orte, an denen Wissenschaft, Unternehmertum und Politik gemeinsam Zukunft gestalten. Die technologische Entwicklung schreitet rasant voran, doch der Transfer von der Forschung in den Markt gelingt noch zu selten. Openi schafft hier die Brücke – eine Konferenz, die Denkwelten verbindet und Wirkung ermöglicht. Die Schweiz verfügt mit ETH, EPFL sowie zahlreichen weiteren Universitäten und Hochschulen über Institutionen von

«Die technologische Entwicklung schreitet rasant voran, doch der Transfer von der Forschung in den Markt gelingt noch zu selten.»

Weltrang. Entscheidend ist, dass ihre Erkenntnisse und Talente in unternehmerische Modelle übersetzt werden. Genau diese Dynamik wollen wir fördern.

Zwischen KI, Quanten und Biotech –welche Innovationen stehen an Open-i 2025 im Fokus?

2025 konzentrieren wir uns auf Innovationen, die den Sprung von der Vision in die Praxis geschafft haben: Künstliche Intelligenz, neue Technologien und Innovationskultur prägen das Programm. «ETH Zurich @ Openi» bietet bereits zum zweiten Mal Raum, in dem Forschung, Startups und Industriepartner direkt miteinander in Kontakt treten.

Ergänzt wird dies durch den Swiss Technology Award, der in drei Kategorien herausragende Innovationen auszeichnet – oft dort, wo wissenschaftliche Erkenntnisse erfolgreich in marktfähige Geschäftsmodelle überführt wurden.

Was unterscheidet Open-i von anderen Innovationsformaten?

Openi ist kein Kongress im klassischen Sinn, sondern ein kuratiertes Wissenschaftsfestival. Auf drei Bühnen diskutieren wir parallel Zukunftsthemen aus Technologie, Unternehmertum und Gesellschaft – mit Formaten, die vom Deep Dive über die InnovationLabs bis hin zur Experience Zone reichen. Das gezielte Matchmaking zwischen Wissenschaft, Startups, Investoren und etablierten Unternehmen ist zentral. Openi will nicht nur inspirieren, sondern Kooperationen und konkrete Projekte anregen.

Woran messen Sie eigentlich den Erfolg von Open-i?

Erfolg zeigt sich dort, wo aus Begegnungen neue Allianzen entstehen: Pilotprojekte, Kooperationen oder Investitionen. Mehr als 1000 Teilnehmende aus Forschung, Wirtschaft und Politik werden sich aktiv vernetzen und austauschen. Eine Konferenz ist für uns erfolgreich, wenn Partner und Teilnehmende mit neuen Impulsen, konkreten Kontakten und der Energie zurückkehren, gemeinsam etwas umzusetzen. Wie sieht Ihr Bild der Schweizer Innovationskraft 2030 aus?

Die Schweiz kann ihre Führungsrolle als Innovationsweltmeisterin weiter ausbauen – wenn wir den unternehmerischen Geist in der Wissenschaft fördern und gleichzeitig konsequent in Forschung investieren. Unsere Stärken liegen in hochspezialisierten Nischen: in Deep Tech, Lifesciences und nachhaltigen Technologien. In anderen Bereichen ist Agilität wichtiger als Pioniergeist – dort sind wir als «Fast Follower» besser positioniert. Entscheidend bleibt, dass wir unsere Institutionen weiter stärken und wissenschaftliche Exzellenz mit wirtschaftlicher Umsetzung verbinden. Der Swiss Technology Award spielt dabei eine zentrale Rolle: Er zeigt exemplarisch, wie aus Wissen Wertschöpfung entsteht – und wie Innovation in der Schweiz Gestalt annimmt.

Interview: Svenja Pfister

Unter dem Motto «Bringing Swiss Innovation to Life» richtet Open-i am 27. November 2025 im Kongresshaus Zürich den Blick auf wirksame Innovation – mit starken Inhalten und Begegnungen, aus denen neue Kooperationen entstehen.

SVENJA PFISTER

Wie gelangen Forschungsergebnisse verlässlich in Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle? Openi positioniert sich als Ort, an dem diese Transferfrage nicht abstrakt verhandelt, sondern praktisch umgesetzt wird. Nach der Premiere 2024 versammelt die Konferenz erneut über 1000 Teilnehmende aus Wissenschaft, Industrie, StartupÖkosystem und Verwaltung – mit dem Anspruch, Projekte zu beschleunigen, statt nur Diskurse zu führen. Die Programmdramaturgie folgt einer klaren Priorität: Relevanz vor Kulisse. Auf der Hauptbühne werden jene Themen adressiert, die in den nächsten Jahren über Wettbewerbsfähigkeit entscheiden: Künstliche Intelligenz über die Pilotphase hinaus, Automatisierung mit messbarem Produktivitätshebel, Mobilitäts und Energiesysteme mit regulatorischer Tragfähigkeit sowie robuste Datenund Sicherheitsarchitekturen. Ergänzend wird diskutiert, wie Lifesciences, Medtech und Robotik im global intensiver werdenden Standortwettbewerb skalieren können – von der Finanzierung bis zur Zulassung.

Operative Perspektiven

Das Lineup verbindet internationale Stimmen mit heimischer Exzellenz.Erwar

tet werden Hans Königsmann (ehemals SpaceX), Investor und KIUnternehmer Frank Thelen, Unternehmerin und ZattooGründerin Bea Knecht, ETHPräsident Joël Mesot, EPFLPräsidentin Anna Fontcuberta i Morral sowie der Futurist Gerd Leonhard. Entscheidend ist dabei weniger der Prominentenfaktor als die operative Perspektive: Welche Architekturen setzen sich in Betrieben tatsächlich durch? Welche regulatorischen Pfade sind realistisch? Und wie wird aus Forschung Kapitalrendite – und aus Kapital Forschungssubstanz? Profilgebend ist der Programmpfeiler «ETH Zurich @ Openi». Forschende und Spinoffs zeigen, wie aus Erkenntnissen belastbare Anwendungen entstehen – in KI, Automatisierung, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Präsentiert werden erprobte Use Cases, Architekturentscheidungen und Partnerschaftsmodelle. Für Unternehmen, die mit Hochschulen kooperieren wollen, bietet dieser Bereich eine selten dichte Übersicht über Reifegrade, Roadmaps und Ansprechpartner.

Kleine Formate, grosse Wirkung Wesentlich für die Haltung der Konferenz sind die kleinformatigen Elemente: Deep Dives, CircleSessions und Innovation Labs. Dort werden konkrete Vorhaben diskutiert – von der Integration

grosser Sprachmodelle in bestehende ITLandschaften über Datenqualität und souveränität bis zur Emissionsreduktion entlang von Lieferketten. Auch neue Materialien in der Produktion und Fragen der Governance stehen im Fokus: Haftung, Compliance, Sicherheit. In der Experience Zone lassen sich Prototypen und Pilotaufbauten testen; das Publikum trifft Entwicklerinnen, Produktverantwortliche und Regulierungsexperten direkt am Exponat. Vernetzung ist kein Nebenprodukt, sondern kuratiertes Programm. Das strukturierte Matchmaking bringt Forschungsgruppen, CorporateTeams, Startups, Investorinnen und öffentliche Auftraggeber in fokussierte Gespräche. Ziel sind Vereinbarungen, die den Tag überdauern: Pilotierungen, CoEntwicklungen und Finanzierungszusagen. Wer mit klarer Fragestellung anreist, findet hier Entscheidungskompetenz und kurze Wege.

Preis mit Strahlkraft

Den Auftakt bildet am Vorabend, dem 26. November, die Verleihung des 37. Swiss Technology Award. Er zeichnet Leistungen entlang der gesamten Innovationskette aus – frühe Durchbrüche ebenso wie skalierende Geschäftsmodelle. Preisverleihungen sind oft Symbolpolitik; hier stiften sie zu

In der Experience Zone im Kongresshaus Zürich testen Besucherinnen und Besucher Prototypen aus Robotik, KI und Medtech.

sätzlich Sichtbarkeit, Referenzen und Zugang zu Netzwerken, die für kapitalund regulierungsintensive Felder entscheidend sind. Openi versteht Technologie nicht isoliert, sondern eingebettet in Organisation, Recht und Gesellschaft. Entsprechend verhandelt die Konferenz Fragen der Verantwortung: ethische Leitplanken für KI, Führungsmodelle in wissensintensiven Organisationen, Diversität in HightechTeams und resiliente Lieferketten. Wer das Kongresshaus verlässt, nimmt im Idealfall nicht einfach Schlagworte mit, sondern Grundlagen für fundierte Entscheidungen, neue Kontakte und konkrete Impulse zu einem realistischen nächsten Schritt.

Pflege soll einfach sein – aber auch wirksam. Kombiprodukte auf Shampoo-Basis reinigen sanft, pflegen intensiv und schonen zugleich Haar und Kopfhaut.

KATHARINA ALDER

Kombiprodukte liegen im Trend. Ein Produkt für alles – für die Haare, den Körper oder den Bart. Für viele Männer klingt das nach der idealen Lösung: schnell, praktisch, unkompliziert. Laut einer Studie des Industrieverbands Körperpflege und Waschmittel wünschen sich 71 Prozent der Männer Pflegeprodukte, die zeitsparend und effizient sind. Doch was im Alltag gut funktioniert, ist für Kopfhaut und Haar nicht immer die beste Wahl.

Tatsächlich haben viele Männer ähnliche Haarpflegeprobleme: Schuppen, graues Haar, Haarausfall, fettiges Haar sowie trockene oder juckende Kopfhaut gehören zu den häufigsten Herausforderungen. Trotzdem greifen die meisten im Alltag zu Shampoos für normales Haar oder zu AntiSchuppenProdukten. Das zeigt, dass Männer zwar Wert auf gepflegtes Aussehen legen, ihre spezifischen Pflegebedürfnisse aber oft mit zu allgemeinen Produkten abdecken. Gerade deshalb sind Kombiprodukte so beliebt – sie versprechen eine einfache Lösung für alles in einem Schritt. Doch hier lohnt sich ein genauer Blick: Denn Kombi ist nicht gleich Kombi. Die Qualität hängt unter anderem davon ab, auf welcher Basis das Produkt aufgebaut ist.

Shampoo statt Duschgel

Viele AllinoneProdukte basieren auf Duschgels. Diese reinigen intensiv, ent

fetten die Haut und können die Kopfhaut aus dem Gleichgewicht bringen, wodurch Rötungen, Schuppen oder Juckreiz auftreten können. Denn die Kopfhaut braucht eine andere Pflege als die Körperhaut. Sie ist empfindlicher, reagiert schneller auf Ungleichgewichte. Wer seinem Haar etwas Gutes tun will, sollte daher auf die Basis seines Kombiprodukts achten. Ein Kombiprodukt auf ShampooBasis reinigt sanfter und ist auf die Bedürfnisse der Kopfhaut abgestimmt. Es ist milder formuliert, verleiht Glanz und

Aus 135 Jahren Erfahrung wissen wir von Rausch, dass Körperpflegeprodukte für die Haare häufig zu reichhaltig sind.

stärkt das Haar. Zudem enthält es häufig Pflegestoffe, die gezielt auf Haarstruktur und Kopfhautbalance abgestimmt sind –ein Vorteil, den klassische Duschgels nicht bieten können.

Mach dein Jungunternehmen zum Gesprächsthema der Schweiz.

Pflege soll heute nicht nur schnell gehen, sondern auch sinnvoll sein. Viele Männer wünschen sich einfache Routinen, die trotzdem ein gepflegtes Ergebnis liefern. Gerade nach dem Sport, auf Reisen oder im hektischen Alltag zeigt sich, wie wichtig Produkte sind, die Haut und Haar auch bei häufiger Anwendung schonen.

4 in 1 – aber richtig gedacht Pflege wird zunehmend als Teil des Wohlbefindens verstanden – nicht als Pflicht, sondern als Moment für sich selbst. Ein Beispiel für diesen Ansatz liefert das Schweizer Kosmetikunternehmen Rausch. Mit dem neuen 4 in 1EnergyBoostShampoo mit Wacholder zeigt der Haarpflegeprofi, wie ein Kombiprodukt auf ShampooBasis funktionieren kann – natürlich, effektiv und ohne Kompromisse.

Die Formel kombiniert sanfte Reinigung mit intensiver Pflege. Pflanzliche Extrakte aus Wacholder und Rosmarin werden in der hauseigenen Forschung in Kreuzlingen gewonnen und durch einen innovativen 24StundenFeuchtigkeitswirkstoff aus Mais ergänzt. Dieser schützt Haut und Haar vor dem Austrocknen und stärkt die natürliche Barriere – selbst bei häufigem Duschen.

Das Ergebnis: spürbare Frische, gepflegtes Haar und eine ausgeglichene Haut. Der vitalisierende Duft sorgt für Energie und macht das Shampoo zum idealen Begleiter für Männer, die viel

Männerpflege, die Körper und Geist belebt.

unterwegs sind oder einfach Wert auf unkomplizierte Pflege legen. Kombiprodukte wie das 4 in 1Shampoo von Rausch zeigen, dass Qualität und Einfachheit kein Widerspruch sind,

sondern ein Statement: für natürliche Pflege, die funktioniert.

Dr. Katharina Alder ist wissenschaftliche Leiterin, Rausch AG Kreuzlingen

Das Schweizer Kosmetikunternehmen Rausch verbindet jahrhundertealtes Kräuterwissen mit modernster Wissenschaft, um wirksame und natürliche Pflege für Haar, Kopfhaut und Körper zu bieten. Die Produkte basieren auf einzigartigen Rezepturen, die speziell für verschiedene Haut und Haarbedürf

nisse entwickelt werden. Das Sortiment umfasst natürliche BeautyPflegeprodukte, StylingLösungen und wirksame Problemlöser – hier finden Männe und Frauen die massgeschneiderte Lösung für individuelle Bedürfnisse. Mehr Infos dazu: rausch.ch

Herr Königsmann, Was fasziniert Sie an der Raumfahrt?

Schon als Kind hat mich Fliegen fasziniert. Und je mehr ich lernte, desto interessanter wurden der Weltraum und die Raumfahrt. Der Weltraum ist faszinierend: die gigantischen Entfernungen, die Suche nach der Entstehung des Lebens, die Entwicklung der Planeten, schwarze Löcher, Relativität und der Big Bang – es gibt so viele Dinge, die wir noch nicht ganz verstehen. Und die Technologie, mit der der Weltraum erforscht wird, ist für mich genauso spannend. Die Schwerkraft der Erde ist so gross, dass wir es mit heutiger Technologie gerade schaffen, in den Orbit zu kommen, und dabei nur zwei bis vier Prozent der Masse der Rakete als Nutzlast liefern können. Deswegen sind Raketen so gross, haben zwei oder mehr Stufen und brauchen viel Treibstoff. Das macht einen Start natürlich auch teuer. Im Weltraum sind viele Probleme einzigartig – zum Beispiel Vakuum, Temperaturextreme und Schwerelosigkeit. Die technischen Lösungen erfordern Kreativität und Innovation. Das Hauptproblem der Raumfahrt waren immer die Kosten, angefangen mit den Kosten für den Start selber, also der Rakete. Mit der erfolgreichen Wiederverwendung und mit neuen Ansätzen für die Produktion erfolgte der Beweis, dass Raumfahrt günstiger sein kann.

Weshalb ist für Elon Musk das Thema Raumfahrt so wichtig? Weshalb reicht es ihm nicht, Autos zu bauen?

Mit einem Wort: Mars! Eigentlich ist das ja eine Frage an Elon und nicht an mich. Elon hat schon oft erwähnt, dass der Mars für ihn der BackupPlanet zur Erde ist. Um langfristig zu überleben, muss die Menschheit multiplanetar werden. Die Erde hat mehrere Massensterben erlebt, das letzte vor 66 Millionen Jahren, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Eine Marskolonie würde der Menschheit eine bessere Chance geben, und es wäre auch der erste Schritt in der Entwicklung zu einer raumfahrenden Spezies.

Sie haben im Unternehmen SpaceX von Elon Musk früh eine zentrale Rolle gespielt. Wie kommt man zu solch einer Position?

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, hilft. Die genauen Anforderungen mögen sich geändert haben, seit ich bei SpaceX anfing, aber ich fand immer, dass Menschen erfolgreich waren, wenn sie folgende Kombination hatten: Talent und Wissen, die Bereitschaft, hart zu arbeiten, sowie Flexibilität, wenn sich die taktischen Ziele ändern. So verschieden ist das nicht von anderen Betrieben.

Kann man mit Musk effektiv zusammenarbeiten?

Dazu gehören ja zwei, insofern kann ich das nur für mich beantworten. Ich habe mit Elon gut zusammengearbeitet. Er verlangt viel, gibt aber auch viel Freiheit und Unterstützung. Ich hatte immer die besten Werkzeuge und Ressourcen, die ich brauchte. SpaceX ist heute eine grosse Firma, die immer noch aussergewöhnliche Dinge vollbringt – zum Beispiel die Landung des SuperHeavyBoosters, bei der der Booster von Armen der Startstruktur gefangen wurde. So etwas geht nur mit den besten Teams.

Warum entstehen Ideen wie SpaceX immer in den USA und nicht in Berlin oder Bern?

Wenn es darauf eine einfache Antwort gäbe, könnte man das ja auch ändern. Ich glaube, es ist eine Kombination von Bedingungen, die in den USA förder

Interview mit Hans Königsmann, ehemaliger Vizepräsident von SpaceX, über seinen Chef Elon Musk und dessen Faszination für Raumfahrt, die eigene Begeisterung für Raketen und die Fähigkeiten der USA, grosse Innovationen zu realisieren. Von Felix E. Müller

lich sind und in Europa weniger. Das fängt mit der Kapitalbeschaffung an. Zwar ist diese in Europa etwas leichter geworden, aber noch nicht einfach genug. Der nächste Schritt ist, ein Team zusammenzustellen. Auch das geht in den USA wesentlich schneller als in Europa – ob das primär an den langen Kündigungsfristen oder an den vielen Regeln, wie zum Beispiel der Beschränkung der Arbeitszeit, liegt, weiss ich nicht. Und letztlich ist die Bereitschaft zum Risiko in Europa geringer als in den USA. So ganz klar ist mir nicht, warum das so ist.

Das soziale Netz ist in Europa dichter gewoben als in den USA, aber vielleicht erzeugt gerade das den Wunsch nach kompletter Absicherung? Ich sehe ausserdem mehr Optimismus in den USA, die Überzeugung, dass «etwas schon irgendwie funktioniert». Und im Fall einer Insolvenz sind die Konsequenzen in den USA nicht so drastisch wie in Europa. Vielleicht könnte man ja die Gesetze ändern.

Steht am Anfang einer Innovation stets eine verrückte Idee und ein nicht ganz angepasstes Individuum?

Oftmals ja. Wahre Innovation geht oft gegen die herrschende Meinung und Überzeugung – sonst würde sie ja jeder

«Ich sehe in den USA mehr Optimismus, die Überzeugung, dass etwas schon irgendwie funktioniert.»

machen. Oft ist es nur ein scheinbares Detail, das eine Innovation erfolgreich macht. Zum Beispiel wiederverwendbare Raketen: Wenn dafür aufwendige Inspektionen und Reparaturen nötig sind, mag sich das nicht lohnen; schnelle Wiederverwendbarkeit ist dann der entscheidende Unterschied. SpaceX hatte immer Gegenwind. Als wir nach drei Fehlschlägen erstmals den Orbit erreichten, wurde dies als Glück bezeichnet. Ich empfand das mehr als Ergebnis eines mühsamen Lernprozesses. Bei den ersten Fehlschlägen bei der Landung gab es die gleichen Zweifel, bis SpaceX sich da auch immer mehr verbesserte. Die Wiederverwendung ist derzeit auf die erste Stufe der Rakete, den Booster, beschränkt. Die zweite Stufe ist schneller und hat damit mehr Energie zu verlieren, wenn sie in die Atmosphäre eintritt. Das, was SpaceX jetzt mit Starship anstrebt, ist sozusagen der Heilige Gral der Raumfahrt: Beide Stufen sind wiederverwendbar, was die Startkosten noch mehr senkt. Noch ist man nicht ganz am Ziel, aber mit Ausnahme der Wiederbetankung im Orbit sind die wesentlichen Funktionen schon getestet worden. So können massive Nutzlasten, 100 Tonnen und mehr, zum Mars gebracht werden. Dies wird die Raumfahrt völlig verändern.

Was für Veränderungen stellen Sie sich dabei vor?

Es hängt ein bisschen davon ab, wie SpaceX Starship einsetzt und wie der Markt darauf reagiert. Eine Möglichkeit wäre, dass Satellitenhersteller sagen: Jetzt bauen wir schwerere und billigere Satelliten und schicken die mit Starship hoch. Ich sehe einige solcher Entwicklungen, aber zum einen muss am Aussetzmechanismus noch gearbeitet werden, zum anderen wird das Starship vermutlich nicht ausgelastet. Starship wird mit Mond und Mars beschäftigt sein. Wenn Starship im Orbit wiederbetankt wird, ist es im Prinzip wie eine dritte Stufe und kann 100 Tonnen oder mehr zum Mars oder Mond bringen. Starship kann auch landen, also kann man direkt an die Oberfläche liefern. Diese Kapazität gab es bisher nicht. Auf einmal können dann Nutzlasten geliefert werden, die in Tonnen, nicht Kilogramm, gemessen werden, womit sich etwa auf dem Mars eine Infrastruktur aufbauen lässt.

SpaceX ist ja eine technologische Innovation, aber auch eine Geschäftsidee. Ist es nicht so, dass in Europa zwar durchaus Ideen vorhanden sind, es aber an der Fähigkeit fehlt, daraus ein Geschäft zu machen?

Europa hat sicherlich gute Ideen und ganz sicher auch hervorragende Ingenieure und Ingenieurinnen. Bei SpaceX sind es ja mehrere Produkte und damit mehrere Geschäftsideen. Zuerst war die Idee, Satelliten und später Astronauten zur Internationalen Raumstation günstiger als die Konkurrenz zu transportieren. Dann ist da Starlink – mittlerweile knapp 10 000 Satelliten –, das Internet für Endkunden anbietet. Was den Start von Satelliten angeht, verspricht jeder Erbauer von Raketen, dass der Start billiger wird. Der Durchbruch kam mit der Idee von SpaceX, die Raketenstufen wiederzuverwenden. Die Idee mag schon existiert haben, aber es ist eben ein weiter Weg. Erst muss die Rakete entwickelt werden, die über die Fähigkeit zum Wiedereintritt verfügt. Der zweite Teil, die Landung, kann entwickelt werden, während die Rakete schon Umsatz erzeugt, zumindest mit dem Booster. Mein Punkt ist, dass die Entwicklung lange dauert und die Kosten dafür hoch sind. Das erfordert Weitsicht und Hartnäckigkeit.

Welche Rolle spielt Starlink in diesem Gesamtsystem? Starlink ist ein Produkt des Erfolges der Rakete Falcon 9. Der Markt für Trägersysteme ist begrenzt, und Starlink hat ihn vergrössert und konnte die Vorteile der Wiederverwendung ausschöpfen. Für mich bauen die SpaceXProdukte aufeinander auf. Mit dem richtigen Produkt könnte das, glaube ich, auch in Europa passieren. Doch Europa zögert schon beim ersten Schritt – vielleicht, weil die Entwicklung so langwierig ist und Fehlschläge in gewisser Hinsicht vorprogrammiert sind.

Hans Königsmann (Jahrgang 1963) ist einer der ersten Mitarbeiter von SpaceX und war von 2002 bis 2021 in leitender Position tätig, zuletzt als Vice President of Build and Flight Reliability. Der deutsche Physiker und Ingenieur spielte eine zentrale Rolle beim Aufbau des Unternehmens und bei der Entwicklung der Trägerraketen Falcon 1, Falcon 9 und Falcon Heavy. Heute ist er als Berater und Dozent in den USA tätig.

Dominique Gruhl-Bégin, Direktorin von Innosuisse und Jurypräsidentin des Swiss Technology Award, erklärt, warum die Schweiz mehr Mut zur Umsetzung braucht – und wie der Award Innovationen sichtbar macht.

Die Hauptjury des Swiss Technology Award

vereint führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie. Mit ihrer Expertise und ihrem Gespür für Innovation kürt sie die wegweisendsten Projekte der Schweiz.

Das Auswahlverfahren erfolgt in zwei Stufen: Zunächst nominiert die Expertenjury drei Finalisten pro Kategorie. Anschliessend entscheidet die Hauptjury nach den Pitches und Q&A-Sessions über die Gewinner des Swiss Technology Award.

Die Preisverleihung erfolgt im feierlichen Rahmen der Swiss Technology Award Night am Vorabend der Innovationskonferenz Open-i.

«Wer innovativ bleiben will, muss eine Kultur fördern, in der Experimentieren, Scheitern und grosses Denken zum Erfolg gehören.»

Warum lohnt sich eine Teilnahme am Swiss Technology Award?

Der Swiss Technology Award ist mehr als eine Auszeichnung – er ist ein Beschleuniger. Teilnehmende gewinnen Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und Zugang zu einem einzigartigen Netzwerk aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Dank der Anbindung an die Plattform Openi und deren Reichweite wirkt der Award weit über die Preisverleihung hinaus. Von Erfinderinnen über Startups bis zu etablierten Industrieunternehmen steht er Vertreterinnen und Vertretern

verschiedener unternehmerischer Reifestadien offen – und immer wieder berichten Gewinnerinnen und Gewinner, dass er Türen zu Investoren und Partnerschaften geöffnet hat. Für junge Teams ist schon die Nomination ein Motivationsschub; sie bestätigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Aber auch erfahrene KMU, oft als «Hidden Champions» tätig, erhalten hier Anerkennung und Sichtbarkeit für ihre Innovationskraft.

Was zeichnet die diesjährigen Finalisten aus?

Die Finalistinnen und Finalisten 2025 bilden eine ausgesprochen starke DeepTechKohorte mit Lösungen, die vom Molekül bis zum Megawatt reichen. Sie adressieren zentrale Zukunftsfelder: eine saubere Umwelt durch den biologischen Abbau von PFAS oder Mikroplastik, effizientere Energie und Industrieproduktion, bessere Medizin dank OrganonChipTechnologien oder räumlicher SingleCellProteomik. Viele Projekte sind ETHSpinoffs und verbinden Spitzenforschung mit industrieller Umsetzung. Gemeinsam zeigen sie, wie exzellente Schweizer Forschung marktnah, skalierbar und messbar wirksam wird.

Wo liegen die spezifischen Stärken der Schweiz – und wo braucht es mehr Mut?

Die Schweiz steht seit über 15 Jahren an der Spitze des Global Innovation Index – ein Beleg für wissenschaftliche Exzellenz und Stabilität. Unsere Stärke liegt in der engen Verbindung von Forschung und Industrie: Mehr als 70 Prozent der Ausgaben für Forschung und Entwicklung stammen aus der Wirtschaft. Das dichte Geflecht aus Hochschulen, KMU und globalen Konzernen schafft ein Umfeld, in dem neue Ideen schnell getestet und umgesetzt werden können. Innovation muss jedoch auch umgesetzt werden. Dazu braucht es in

und Verwaltungsratspräsidentin, Swiss

& Vize

der Schweiz mehr Mut zum Risiko, besonders in der Wachstumsphase von Startups.

Der Wille zu exponentiellem Wachstum ist eine kulturelle Frage. Er entsteht nur, wenn genügend Kapital für solches Wachstum vorhanden ist, wenn die mit hohem Risiko verbundene Ausfallquote akzeptiert wird und wenn Erfolgsgeschichten weitere Investitionen und ambitionierte Gründungen anziehen. Wer innovativ bleiben will, muss eine Kultur fördern, in der Experimentieren, Scheitern und grosses Denken selbstverständlich zum Erfolg gehören.

Welche Hürden bremsen den Wissensund Technologietransfer?

In der Schweiz mangelt es nicht an Innovationskraft, aber manchmal an der Umsetzung. Selbst wenn wir mehr Innovationen kommerzialisieren als unsere Nachbarländer, schöpfen wir noch immer nicht das volle Potenzial aus. Viele Ideen gehen zwischen Labor und Markt verloren. Die Gründe liegen in begrenzter Risikofinanzierung, komplexen Förderprozessen und einer zu geringen Sichtbarkeit von Unterstützungsangeboten für KMU. Zudem wissen Unternehmen nicht immer über die neuesten technologischen Entwicklungen Bescheid, die sie unterstützen könnten. MentoringAngebote helfen, aus Ideen tragfähige Projekte zu entwickeln; Innovation Boosters vernetzen Forschung und Wirtschaft thematisch, um gemeinsam disruptive Innovationen zu schaffen. Besonders in Krisenzeiten ist Innovation eine Investition in die Zukunft – und damit die beste Antwort auf geopolitische Unsicherheit, Energieknappheit und protektionistische Märkte. Gerade dann entstehen die besten Ideen. Wir müssen den Unternehmen die Freiheit und die Mittel geben, sie auch umzusetzen.

Interview: Michelle Stoffel

Frau Gabriel, wenn Sie an Ihren eigenen Werdegang denken: Wann kam für Sie der Moment, an dem Sie dachten, ich will Dinge anders machen? Ich weiss nicht, ob es diesen Moment je gab. Es ist eher ein Muster. Ich bin wiederholt in Situationen gelandet, die ausserhalb meiner damaligen Komfortzone waren, und ich habe gelernt, mich darin zurechtzufinden und aufzublühen. So habe ich etwa als NonTechie ein TechStartup gegründet oder als Nichtakademikerin Vorlesungen an der ETH gehalten. Die Vorstellung, Grenzen zu sprengen, Dinge anzupacken und auch einmal anders zu machen, treibt mich an.

Sie haben einen akademischen Abschluss an der Hochschule St. Gallen gemacht. Hat Ihnen diese eher wirtschaftsnahe Ausbildung geholfen, den Schritt ins Unternehmerische zu wagen? Hatten Sie deswegen weniger Berührungsängste mit unternehmerischen Themen? Im Studium habe ich viel über wirtschaftliche Zusammenhänge gelernt und wertvolle Beziehungen knüpfen können. Auf die harte Realität des Gründerseins bereitet einen die Universität aber nicht wirklich vor, weil man gewisse Dinge einfach nicht aus der Theorie lernt. Im Startup erfolgreich zu sein, heisst, sich ständig neu zu erfinden und sich selbst oft doppelt so schnell weiterzuentwickeln, wie die Firma wächst. Und vor allem heisst es auch, aus Fehlern zu lernen und schnell wieder aufzustehen, wenn man hinfällt. Unternehmertum ist extrem lehrreich, weil man Fehler nicht vermeiden kann und nur weiterkommt, wenn man konsequent und schnell aus ihnen lernt.

Einige dieser Erfahrungen vermittle ich heute im Masterkurs «Technology and Entrepreneurship», den ich mitentwickelt habe und den ich mir während meines Studiums selbst gewünscht hätte. Dort bringen wir ETH und HSGStudierende zusammen und lassen sie in vier Tagen erleben, wie man aus einer Idee ein Unternehmen formt, das die Ambition hat, global relevant zu werden.

Ihre bekannteste innovative Leistung ist Yokoy, das mich selbst als digitales Spesen-Tool beruflich eine Zeitlang begleitet hat. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Yokoy war eines der ersten Unternehmen, das künstliche Intelligenz in den Geschäftsalltag brachte. Als wir 2019 starteten, war KI noch primär ein Forschungsgebiet und kein Industriethema. Wir haben als fünfköpfiges Gründerteam ein Problem gelöst, das niemand sexy fand: Spesen. Und daraus ein Unternehmen mit über zweihundert Mitarbeitenden an sechs europäischen Standorten gebaut. Mit Yokoy haben wir gezeigt, dass KI im Alltag verwendbar ist. Ich hoffe, dass dieses Beispiel auch andere ermutigt, Wege zu gehen, die vorher keiner ausprobiert hat.

Wie kamen Sie so früh auf das Thema KI? Wie kamen Sie auf die Idee, auf dieser Basis ein Geschäftsmodell zu entwickeln?

Eigentlich kam ich, nüchtern betrachtet, eher spät zum Thema. KI gibt es als Forschungsfeld seit den späten 50er Jahren. Ich war nur deshalb vergleichsweise früh nah dran, weil Menschen in meinem engsten Umfeld darüber geforscht haben, noch bevor Durchbrüche wie AlphaGo, Fortschritte in der Bilderkennung und generierung und später

Die heutige Co-Direktorin des AI-Centers der ETH, Melanie Gabriel, machte einst mit dem Startup Yokoy Furore. Sie spricht darüber, was Innovation für sie bedeutet und was von der KI noch zu erwarten ist. Interview: Felix E. Müller

«Künstliche Intelligenz erweitert unseren Handlungsspielraum, nimmt uns das Entscheiden aber nicht ab.»

ChatGPT im Mainstream ankamen. Mit Yokoy waren wir dann unter den Ersten, die KI wirklich in die Unternehmenspraxis gebracht haben. Die konkrete Idee, KI auf Spesen anzuwenden, kam von meinem Mitgründer. Als er mir davon erzählte, war sofort klar, dass das ein reales Schmerzthema in Unternehmen löst. Für uns war es kein Hype, sondern ein pragmatischer Ansatz. Wir haben es einfach ausprobiert.

Ist KI diese grosse Revolution, als die sie überall angesehen wird? Wird dadurch der Mensch im Arbeitsprozess längerfristig überflüssig? KI wird die Arbeitswelt stark verändern. Einige Tätigkeiten werden automatisiert, andere entstehen neu. Entscheidend ist, dass wir diese Entwicklung als Chance verstehen und nicht als Bedrohung. In vielen Bereichen wird der Faktor Mensch sogar wichtiger –überall dort, wo Urteilsvermögen, Em

pathie oder kreative Verantwortung gefragt sind. Gleichzeitig müssen wir uns als Gesellschaft bewusst und proaktiv mit den grundlegenden Fragen auseinandersetzen: Welche Fähigkeiten wollen wir auch in Zukunft stärken? Wie stellen wir sicher, dass Menschen kritisch denken können und nicht nur Ergebnisse übernehmen, egal, ob sie von einem Menschen oder einer KI stammen?

Kann KI auch Innovation?

Im Moment kann KI Innovation enorm beschleunigen. Sie kann Zusammenhänge erkennen, alle Bibliotheken und Papers dieser Welt durchgehen und Muster erkennen, Varianten in Sekunden durchspielen, für die wir Menschen Tage, Wochen oder manchmal Jahre bräuchten. Das eröffnet neue Möglichkeiten, etwa in der Biotechnologie, Medizin oder Materialforschung. Was KI heute noch nicht ersetzt, sind

die menschlichen Elemente von Innovation, also Mut, Priorisierung und die Zweckabsicht, die hinter einer Idee steht. KI erweitert unseren Handlungsspielraum, aber sie nimmt uns nicht ab, zu entscheiden, wofür wir diese Möglichkeiten nutzen.

Was bedeutet Ihnen Innovation persönlich? Innovation ist für mich kein Prozess, sondern ein permanenter Zustand von Neugier. Ich musste mich als Gründerin selbst ständig neu erfinden, und genau das ist auch Innovation. Sie hört nicht bei Produkten oder Firmen auf, sie beginnt bei einem selbst. Am Ende geht es darum, Dinge zu bauen, die Wirkung haben. Genau darum habe ich auch den Podcast und Newsletter «Follow the Gradient» gestartet: um mit Gründerinnen, Unternehmern und Expertinnen aus Europa offen und praxisnah darüber zu sprechen, wie man ambitio

nierte Unternehmen aufbaut, die morgen relevant sind.

Braucht es spezifische Rahmenbedingungen, welche Innovationen befördern?

Die Schweiz hat alles, was man für Innovation braucht: Talente, Forschung, Kapital. Aber wir ruhen uns zu oft darauf aus. Wir sind Weltklasse in Wissenschaft, aber zu vorsichtig im Transfer. Wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, müssen wir viel mutiger investieren, nicht nur in Forschung, sondern vor allem in Wachstum. Am ETH AI Center versuchen wir, genau das zu leben. Wir wollen Forschung, Industrie und Startups zusammenbringen, um aus Wissen Wirkung zu erzielen.

Wie schaffen Sie in einem Team den Spagat, innovativ zu bleiben, aber auch eine Idee erfolgreich zu einem Geschäftsmodell zu machen?

Wenn man ein Startup gründet, das nicht mindestens zehnmal besser ist als alles am Markt, hat man ohnehin keine Chance. Die Geschäftswelt ist unnachgiebig. Ideen alleine sind oft wertlos, es dreht sich alles um Ausführung, also die Kombination von Innovation und Geschäftsmodell.

Sie betonen Diversität und Transparenz. Weshalb sind diese Werte, die im Moment gerade unter Druck geraten, für Sie nicht nur «nice to have», sondern für Innovationen essenziell? Werte sind kein SoftThema. Mit KI wird das plötzlich sehr konkret. Wir arbeiten mit einer Technologie, die das Potenzial hat, so intelligent wie der Mensch oder intelligenter zu sein. Da stellt sich automatisch die Frage, was für ein Wertesystem wir damit verknüpfen wollen, um sicherzustellen, dass KISysteme für die Gesellschaft entwickelt werden.

Auf welchem Gebiet erwarten Sie in nächster Zeit die grössten innovativen Durchbrüche?

Besonderes Augenmerk lege ich auf Durchbrüche in der KIunterstützten KIForschung, das heisst von der KIgetriebenen Entwicklung der nächsten KIGeneration. Wir sehen schon jetzt grosse Fortschritte bei der KIbasierten Softwareentwicklung. Das Endgame wird die vollautomatisierte Entwicklung der nächsten Generation von KI selbst sein. Weitere grosse Sprünge erwarte ich an der Schnittstelle von KI und realen Anwendungen. Das wirklich Entscheidende ist, was dies für die Gesellschaft bedeutet. Am ETH AI Center sehen wir es als unsere Aufgabe, diese Entwicklung mitzugestalten und KI so zu entwickeln, dass sie vertrauenswürdig, zugänglich und inklusiv bleibt. Innovation hat nur dann Bedeutung, wenn sie der Gesellschaft nützt.

Melanie Gabriel ist CoDirektorin und COO des ETH AI Center. Sie war Mitgründerin des FintechStartups Yokoy, das KI im Spesen und Rechnungsmanagement einsetzt. Gabriel studierte Business Management an der Universität St. Gallen und bewegt sich an der Schnittstelle von Technologie und Unternehmertum.

Die Innovationskraft der Schweiz ist ungebrochen – angetrieben von unzähligen erfinderischen Unternehmen. Neun davon können an der Swiss Technology Award Night im Rahmen der Innovationskonferenz Open-i 2025 am 26. November auf den Gewinn des 37. Swiss Technology Award hoffen. Die Finalistinnen und Finalisten im Porträt.

Kategorie «Inventors»

Weitere Infos, Tickets für Open-i 2025: open-i.swiss

CellX Biosolutions

ist ein ETH-Spin-off, das mit moderner Mikrofluidik und spezialisierten Bakterien langlebige Schadstoffe wie PFAS, Pestizide und Mikroplastik nachhaltig biologisch abbaut.

Kategorie «Start-ups»

AlveoliX

ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen, das Organon-Chip-Modelle entwickelt, um jedes Organ in vitro nachzubilden, einschliesslich seiner mechanischen Kräfte, und so genauere, ethischere und kostengünstigere Arzneimitteltests ermöglicht.

Kategorie «Industry Innovation»

SeasON by Matica

nutzt eine Sorptions-Speicher-Wärmepumpe, um Energieüberschüsse zu speichern und sie bei Bedarf für Heizsysteme – von Einfamilienhäusern bis hin zu industriellen Anwendungen – bereitzustellen.

Award-Partner

Chiral , ein ETH-Spin-off aus Zürich, entwickelt hochpräzises Equipment für die robotische Integration von Nanomaterialien und ermöglicht damit die skalierbare, kontaminationsfreie Herstellung leistungsstarker Chips der nächsten Generation.

Navignostics ist ein Schweizer Präzisionsonkologie-Unternehmen, das mit räumlicher Single-Cell-Proteomik Tumor- und Immunzellen im Gewebe analysiert und daraus personalisierte Therapieentscheidungen ermöglicht.

SWD AG Stator- und Rotortechnik ist ein weltweit führender Spezialist für Elektroblechpakete, optimiert damit den Magnetfluss in Elektromotoren und begleitet Kunden bis zur industriellen Fertigung leistungsstärkerer, ressourcenschonender Motoren.

Optohive entwickelt tragbare Gehirn-Bildgebungssysteme der nächsten Generation. Die Technologie liefert hochwertige Echtzeitdaten für fundierte klinische Entscheidungen bei Erkrankungen wie Schlaganfall und ADHS.

XRnanotech ist ein Schweizer Hightech-Unternehmen, das mit präzisen Röntgenoptiken, Nanostrukturen und Bildgebungssystemen aus Reinraumfertigung Durchbrüche in der Röntgenmikroskopie ermöglicht.

TVP Solar

liefert mit Hochvakuum-Flachkollektoren zuverlässige, emissionsfreie Prozesswärme von 65–180 °C und ersetzt fossile Kessel in Industrie und Fernwärme oft günstiger als Gas.

Der Futurist und Autor Gerd Leonhard über neue Technologien, deren Gefahren und was sich dagegen tun lässt. Von Felix E. Müller

Herr Leonhard, glauben Sie, dass Technologie eher zur Lösung von Problemen der Menschheit beiträgt oder diese vielmehr noch verschärft? Es ist schon so, dass Technologie praktische Probleme wie Energieknappheit, Wassermangel oder Ernährung lösen kann. Da geschieht ja auch schon. Aber die zwischenmenschlichen Probleme, gesellschaftliche, politische oder soziale Probleme, werden durch neue Technologien eher verschärft. So bestehen heute bisher unbekannte Möglichkeiten, etwa Meinungen zu manipulieren. Eine Folge der sozialen Medien ist es auch, dass die Menschen schlecht über die Zukunft denken, weil sie immer Schlechtes sehen oder hören. Wir verfügen also heute über ausreichende wissenschaftliche und technologische Errungenschaften, um die meisten praktischen Probleme zu lösen – bis hin zu Krebs und Energie. Aber wir schaffen es nicht, zu kollaborieren, uns zu einigen und zusammenzuarbeiten.

Wenn wir durch Technologien so überfordert sind: Muss man nicht daraus schliessen, dass es auch zu viel Innovation geben kann?

Ich würde sagen, es gibt nicht zu viele Innovationen, aber zu viele Technologien. Oder zu viel Wissenschaft. Dinge, die zu viel des Guten sind, sind erfahrungsgemäss schlecht. Das gilt für Alkohol und Zigaretten wie für künstliche Intelligenz. Zwar kann uns die KI helfen, unsere Umweltprobleme zu lösen. Aber dies könnte auch dazu führen, dass wir stetig und andauernd überwacht werden.

Aber es besteht doch eine grosse gesellschaftliche Übereinkunft, dass man nie genug in Wissenschaft investieren kann. Wenn in der Schweiz unter dem Stichwort Sparen die Zuwachsraten der Bildungsausgaben etwas gesenkt werden, füllen sich die Onlineforen mit Protestkundgebungen.

Ich würde auch hier zwischen Wissenschaft und Technologie unterscheiden. Wissenschaft schafft die Grundlagen für Technologien. Ich sehe das Problem eher darin, dass wir gewisse Technologien nicht anwenden sollten. Wir sind erstmals in der Geschichte der Wissenschaft an dem Punkt, an dem wir sagen können, dass wir vielleicht einen künstlichen Menschen, ein digitales Gehirn bauen können. Aber wir sollten es wohl nicht tun. Wenn wir eine Superintelligenz konstruieren, die über einen IQ von 50 000 verfügt, sollten wir es nicht tun. Denn wir werden keine Chancen mehr haben, dies rückgängig zu machen. Allzu wissenschaftsgläubig zu sein, ist gefährlich, weil wir dann nicht genug in den Ausbau der Fähigkeiten zur menschlichen Kollaboration investieren. Wie können wir sicherstellen, dass Innovationen menschlich bleiben? Die Regulierungen müssen sich schneller an das anpassen, was wir erfinden. Bei der Genomtherapie funktioniert das immerhin: Wenn wir mit modernsten Methoden Eingriffe vornehmen, die therapeutisch gerechtfertigt oder notwendig sind, dann ist das meistens sinnvoll. Aber wenn wir mit denselben Methoden ein Superbaby züchten wollen, dann ist das verboten. In diesem Punkt gibt es Standards, Gesetze oder soziale Kontrakte. Das erlaubt uns eine Steuerung der Entwicklung. Diese fehlt bei der KI oder beim Quantencomputing vollständig. Es gibt einen gewaltigen wirtschaftlichen Druck, in diesen Bereichen auf eine Steuerung zu verzichten. Banken, Verkehr, Öl und Gas sind dagegen streng reguliert. Das kann doch nicht sein. Wir müssen uns folglich überlegen, wie eine Regulierung von KI aussehen sollte – speziell auch von der nächsten Stufe, der Artificial General Intelligence (AGI), die das erklärte Ziel etwa von OpenAI ist.

Haben Sie einen Vorschlag zu machen? Wir sollten KI als Werkzeug zulassen.

Aber diese «göttliche» KI, die den Menschen neu und besser erfinden und mit einer Superintelligenz ausstatten oder gar konvergieren will, sollte strengen globalen Richtlinien unterliegen.

Ist es dafür nicht bereits zu spät? Ist der Geist nicht längst aus der Flasche entwichen? Es ist für eine Regulierung überhaupt nicht zu spät. Man könnte zum Beispiel gesetzlich die Leistungen von Chips, die diese Möglichkeiten einer superintelligenten KI eröffnen, bei einer bestimmten Leistung limitieren. Das ist vergleichbar mit Nuklearreaktoren: Wenn diese eine bestimmte Art von Plutonium ausscheiden, dürfen sie nicht zivil genutzt werden. Also: Für eine Regulierung ist es nicht zu spät. Im Jahr 2030 –oder gar früher! – könnte es jedoch bereits anders sein.

Ist Ihrer Meinung nach das Problembewusstsein für diese Gefahren ausreichend vorhanden? Im Allgemeinen nicht. Für die meisten Menschen stellt KI ein neues Instrument dar, das vieles erleichtert. Wahrscheinlich wird es einen grösseren Zwischenfall brauchen, um dies zu ändern. Das ganze Finanzsystem könnte beispielsweise für einige Wochen crashen. Oder die Kontrolle des Flugverkehrs wird für längere Zeit massiv gestört, was zu vielen Abstürzen von Flugzeugen führen könnte. Katastrophen dieser Art würden ohne Zweifel zu einem schmerzvollen Umdenken führen.

In der alten Welt hätte man gesagt, dass die Regulierung eine Aufgabe für die Uno sei. Doch in der neuen Weltordnung ist die Uno fast bedeutungslos geworden. Wie könnte diese Regulierung dennoch gelingen? Die regelbasierte Weltordnung existiert immer noch. Nur wird sie von den USA nicht mehr unterstützt. Unbestritten ist, dass die Uno schon lange

vorher an Relevanz verloren hat. Aber ich sehe keine andere Institution, die diese Aufgabe anpacken könnte. Vielleicht muss man die Uno zuerst neu aufsetzen.

Ist es nicht illusorisch, zu glauben, dass dies gelingen kann? Angesichts des neu entflammten Rüstungswettlaufs haben die grossen Staaten kein Interesse an einschneidenden Regulierungen. Die Aufrüstung in traditionellen Bereichen wie Panzern oder Flugzeugen, die wir jetzt in Europa sehen, ist wohl nur temporär. Denn eigentlich findet der Rüstungswettlauf im digitalen Bereich statt. Es geht um Cybersecurity, Cyberwarfare, KI. Man kann, wenn man will, eine gewisse Berechtigung für die Entwicklung traditioneller Waffensysteme sehen – auch wenn wir das Geld eigentlich für die Lösung anderer Probleme brauchen würden, etwa für den Klimaschutz. Aber wenn wir an digitale Kriegsführung denken, sollte jedem und jeder klar sein, dass ein Wettrüsten um die Superintelligenz von keinem überlebt wird.

Ist ein kleines Land wie die Schweiz diesen Entwicklungen schutzlos und einflusslos ausgesetzt? Das glaube ich nicht. Es geht aber darum, den Mut aufzubringen, diese Dinge auszusprechen. Faktisch verfügen wir mit den beiden ETH über zwei Institutionen, die mitten in dieser Entwicklung drin sind. Wir könnten folglich als kleines Land mit sehr guten Gründen ein Beispiel dafür sein, wie diese Balance zwischen Innovation und Regulierung aussehen könnte. Dänemark ist in Bezug auf Regulierung von KI schon weiter. Aber die Schweiz hat eine Tradition, sich in solchen Fragen nicht zu stark zu positionieren, weil sie befürchtet, dadurch werde die Innovationsfähigkeit infrage gestellt. Und weil bis jetzt die USAHörigkeit zu gross war.

«Wir

verfügen über genug Wissen, um Probleme zu lösen – aber nicht genug, um zusammenzuarbeiten.»

Welches sind die Kernelemente der KIStrategie von Dänemark?

Es geht um die Kontrolle und den sozialverträglichen Gebrauch von KI. So soll es einen gesetzlichen Schutz der persönlichen digitalen Identität geben oder spezielle Unterstützungsprogramme für Leute, die wegen KI ihre Stelle verlieren. Über solche Dinge sollten wir uns in der Schweiz dringend Gedanken machen. Wir könnten eine Art Showcase für die gute Anwendung von KI werden.

Das alles sind doch riesige Fragen, die den einzelnen Unternehmer überfordern. Wie kann er einen differenzierten Umgang mit neuen Technologien in seiner Firma pflegen? Es ist klar, dass man diese Technologien nicht einfach ablehnen kann. Das wäre ökonomisch gesehen selbstmörderisch. Anzustreben wäre, dass es keine Übernutzung oder Missnutzung gibt. Das geht vom Internet über das Cloud Computing bis zur Nutzung mobiler Geräte. Ziel muss es sein, Technologien so zu nutzen, dass wir besser, schneller und mit mehr Spass arbeiten. Wir sollten sie nicht dazu nutzen, Menschen zu ersetzen oder Dinge zu machen, die besser von Menschen gemacht werden.

Gerd Leonhard, geboren 1961 in Bonn, ist Futurist, KeynoteSpeaker und Autor mehrerer Bücher über die digitale Transformation. Er gilt als einer der international profiliertesten Vordenker zu Ethik und Technologie. Leonhard lebt in Zürich und berät Unternehmen, Organisationen und Regierungen in Fragen der Zukunftsgestaltung.

Wer den SEF.Award gewinnt, erhält nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch den Eintritt in ein einzigartiges Netzwerk: die SEF.Founder Community. Sie vereint die innovativsten Gründerinnen und Gründer der Schweiz – Menschen, die mit Leidenschaft, Mut und Tatkraft neue Wege gehen.

MICHELLE STOFFEL

Die SEF.Founder Community schafft Plattformen für ehrlichen Austausch, gegenseitige Unterstützung und wertvolle

Kontakte. «Die SEF.Founder Community bietet einzigartige Plattformen zur Vernetzung unter Gründerinnen und Gründern. Besonders inspirierend finde ich den ehrlichen Austausch nicht nur

über unternehmerische Erfolge, sondern auch über Herausforderungen und Lösungen auf dem Weg dahin», sagt TechUnternehmer Gregor Erismann, selbst Teil der Community.

Ziel der Community ist, Jungunternehmen in das Netzwerk des Swiss Economic Forum (SEF) zu integrieren und sie mit erfahrenen Unternehmerinnen, Investoren und Entscheidungsträgern zu vernetzen. Die Mitglieder profitieren nicht nur vom Zugang zu einem starken Netzwerk, sondern auch von exklusiven Events. Mittlerweile zählt die Community über zweihundertfünfzig aktive Mitglieder aus allen Regionen der Schweiz und wächst jedes Jahr weiter. Ein Höhepunkt ist die SEF.Founder Conference, die jeweils am Nachmittag des ersten Tages des Swiss Economic Forum in Interlaken stattfindet. Rund zweihundert Gründerinnen, Gründer und Multiplikatoren aus dem StartupÖkosystem treffen sich dort, um zu lernen, sich zu vernetzen und Impulse für ihr Unternehmen mitzunehmen. Neben inspirierenden Keynotes und Panels steht der persönliche Austausch im Mittelpunkt: von SpeedNetworking über MentoringSessions bis hin zu individuellen Sparrings mit Branchenexpertinnen und experten.

Austausch auf Augenhöhe

«Die SEF.Founder ist eine Community von ausgezeichneten Startups und Unternehmern, die zusammenkommen, um Ideen auszutauschen und auf neue

Wenger Fenster setzt auf technologische Nachhaltigkeit und Innovation. Die Entwicklung eines neuartigen Belüftungssystems wurde durch Innosuisse unterstützt.

JOHANNE STETTLER

Seit Jahrzehnten Branchenführer mit neuester Technologie: Das ist dem Familienunternehmen Wenger Fenster gelungen. Das 1932 gegründete und in Wimmis im Kanton Bern ansässige KMU hat sich auf die Herstellung von Holzund HolzMetallFenstern, Schiebeelementen, Festverglasungen, Eingangstüren und Dachfenstern spezialisiert. Sein Markenzeichen sind robuste und energieeffiziente Produkte sowie handwerkliches Können.

Dass sich das Unternehmen über Generationen hinweg an der Spitze halten konnte, verdankt es einer klaren Strategie: Innovation und Investition in die Zukunft. Dem Ehrgeiz und der Beharrlich

keit der jeweiligen Geschäftsführung ist es zu verdanken, dass sich Wenger Fenster in einer stark umkämpften Branche durch die Verbindung von Tradition und Moderne profilieren konnte. «Um die Jahrtausendwende entwickelte und lancierte das Unternehmen das erste integrale Fenster ohne sichtbaren Flügel. Dieses innovative Modell sorgt für mehr Licht und Sonne im Inneren und vereint Komfort und Effizienz, da es besser isoliert, weniger Material verbraucht und einfacher zu warten ist. Auch wenn die Idee zunächst auf Skepsis stiess, hat sie sich inzwischen als technologischer Massstab etabliert und bewiesen, dass eine Idee eine ganze Branche voranbringen kann», erklärt Nicole Wenger, Vorsitzende der Geschäftsleitung.

Immer weiter

Das Unternehmen hat sich noch nie auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Wenger Fenster perfektioniert die eigenen Produkte kontinuierlich und orientiert sich dabei stark an den Bedürfnissen der Kunden. «Wir wollen die Probleme und Erwartungen des Marktes erkennen, um konkrete Antworten liefern zu können. Auf diese Weise können wir massgeschneiderte Lösungen anbieten, uns durch einzigartige Verkaufsargumente abheben und unseren Kundenkreis erweitern», betont Nicole Wenger. So hat Wenger Fenster kürzlich in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule (BFH) ein aktives, rahmenintegriertes Belüftungssystem entwickelt.

Diese Innovation verbindet optimalen Raumkomfort mit Energieeffizienz und wurde durch Innosuisse unterstützt. «Eine Zarge wird als Basis in den Wandkörper montiert», erklärt Bernhard Bieri, Leiter Technik. «Anschliessend wird das Fenster an die Einbauzarge montiert. Zum Schluss werden Komponenten wie Lüfter, Filter und Wärmetauscher in einem Gehäuse eingeschoben. Die frische Aussenluft wird durch die Abluft über einen Kreuzwärmetauscher vorgewärmt, was eine konstante Belüftung bei minimalen Energieverlusten gewährleistet.»

Starke Wirkung

Wenger Fenster hat damit einen neuen technologischen Meilenstein erreicht.

«Wir wollen die Probleme und Erwartungen des Marktes erkennen, um konkrete Antworten liefern zu können.»

Nicole Wenger, Vorsitzende der Geschäftsleitung, Wenger Fenster AG

Gedanken zu kommen», beschreibt Lars Mangelsdorf, Mitgründer von Yokoy, die besondere Dynamik des Netzwerks. Diese Begegnungen schaffen Raum für Kooperationen, Partnerschaften und inspirierende Gespräche, die weit über das Event hinausreichen.

Auch für Investorinnen und Investoren bietet die Plattform einen hohen Mehrwert, wie Silvan Krähenbühl, Managing Director von Swisspreneur, betont: «Man trifft potenzielle Investoren sowie Vertreter des StartupÖkosystems sowie die Unternehmen und die CEOs grösserer Firmen, alles an einem Ort –und das ist einzigartig wertvoll.»

Gemeinsam gestalten Für viele ist die Mitgliedschaft ein entscheidender Schritt auf ihrem unternehmerischen Weg. Alessia Schrepfer, Gründerin und Mitglied der Community, fasst es treffend zusammen: «Als StartupGründerin Teil der SEF.Founder Community zu sein, ist eine aufregende und inspirierende Erfahrung. Die vielen Gleichgesinnten, die grossartigen Events und das unterstützende Netzwerk machen es besonders wertvoll.»

Die Community öffnet Türen zu Menschen, Wissen und Möglichkeiten und vereint jene, die den Schweizer Unternehmergeist mitgestalten wollen.

«Innosuisse hat uns bei der Forschung und Entwicklung nicht nur finanziell unterstützt. Dank der Expertise der BFH konnten wir auch von zeitlichen Ressourcen profitieren», erklärt Bernhard Bieri. Diese Kooperation ermöglichte uns den Zugriff auf hochspezialisiertes Wissen ausserhalb unseres Kerngeschäfts, beispielsweise die Simulation von Luftströmen durch verschiedene Komponenten – wichtiges Fachwissen für die Entwicklung des neuen aktiven Belüftungssystems. Mit dieser neuen Technologie möchte Wenger Fenster sein Angebot erweitern und seiner Kundschaft Lüftungslösungen anbieten, die mehr leisten als einfaches manuelles Lüften. Und da diese Innovation unabhängig vom eigentlichen Fenstersystem ist, eröffnet sie auch Perspektiven im B2BBereich.

QRCode scannen und Projektvideo schauen.

Innosuisse ist die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung. Die Agentur fördert mit Innovationsprojekten und Vernetzung gezielt die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Wissenschaft. Durch die Stärkung von wissenschaftsbasierten Innovationen trägt Innosuisse zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung auf nationaler und globaler Ebene bei. Der Innosuisse Guide führt Sie in wenigen Schritten zum passenden Förderangebot innosuisse.guide

Frank Thelen, deutscher Seriengründer, Technologieinvestor und Autor, über seine Motivation, immer wieder Neues zu wagen, über die gestiegenen Anforderungen an Startup-Gründer und über Deutschland. Interview: Felix E. Müller

Herr Thelen, Sie sind einer der bekanntesten Startup-Experten in Deutschland, haben mehrere erfolgreiche Unternehmen gegründet, haben sich als Mehrfachinvestor in der Startup-Szene ausgezeichnet und sind bei einem breiteren Publikum als Juror bei der TVShow «Die Höhle der Löwen» sowie als Buchautor bekannt geworden. Man kann Sie also mit guten Gründen als umtriebig bezeichnen. Was treibt Sie persönlich an, sich immer wieder auf neue Ideen und Technologien einzulassen?

Mich treibt pure Neugier an: «Stay hungry, stay foolish.» Ich will verstehen, wie Dinge funktionieren und wie wir sie besser machen können. Technologie ist für mich allerdings kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug, um Probleme zu lösen, Effizienz zu schaffen und letztlich die Welt ein Stück besser zu machen. Wenn ich sehe, dass etwas fundamental verbessert werden kann, sei es Ernährung, Mobilität oder Energie, dann will ich Teil dieser Veränderung sein.

Wer vieles versucht, dem kann nicht alles gelingen. Wann haben Sie zuletzt eine Idee verworfen – und warum? Das passiert ständig. Ich habe fast täglich Ideen, aber nur eine von tausend verfolge ich etwas ernsthafter. Wenn ich mich dann konkreter mit der Umsetzung befasse, den Markt und die Wettbewerbssituation recherchiere, den Total Addressable Market (TAM), also das maximale Marktpotenzial, und andere Themen prüfe, kann es gut sein, dass die Idee doch nicht mehr so toll ist, wie sie mir anfänglich erschien. Sie sind, wenn man so sagen darf, seit über 30 Jahren im Geschäft. Muss ein Gründer heute andere Eigenschaften haben als vor drei Jahrzehnten? Absolut. Früher ging es vor allem darum, Produkte zu bauen, guten Vertrieb zu machen und die richtigen Leute zu gewinnen. All das ist heute auch noch wichtig, aber zusätzlich geht es nun auch um Geschwindigkeit, Software, KI und internationale Skalierung. Gleichzeitig brauchst du mehr Resilienz als je zuvor, weil sich Märkte und Technologien in einem Tempo verändern, das es so früher schlicht nicht gab. Auch die Vertriebswege haben sich radikal gewandelt. Früher wollte man sein Produkt unbedingt im stationären Handel sehen – das war das grosse Ziel. Heute sieht das komplett anders aus: Der Handel vor Ort bleibt wichtig, aber ohne ein starkes Onlinegeschäft und das Verständnis für Plattformen wie TikTokShop verlierst du den Anschluss. Startups können heute, gerade durch soziale Medien, in einer Geschwindigkeit wachsen, die noch vor zehn Jahren undenkbar war. Sie können Märkte innerhalb kürzester Zeit dominieren und etablierte Player verdrängen. Deshalb gilt: Gründer müssen heute extrem lernfähig, anpassungsbereit und diszipliniert sein. Wer nicht permanent dazulernt und bereit ist, sich neu zu erfinden, hat in dieser Welt keine Chance.

Welche Technologien werden in den nächsten zehn Jahren die grössten Auswirkungen auf unser tägliches Leben haben? Ganz klar: Künstliche Intelligenz wird alles verändern – wie wir arbeiten, lernen, kommunizieren und investieren. KI ist die Grundlage für nahezu jede

«Gründer müssen heute extrem lernfähig, anpassungsbereit und diszipliniert sein. Wer nicht permanent dazulernt und bereit ist, sich neu zu erfinden, hat in dieser Welt keine Chance.»

zukünftige Innovation. Deshalb investiere ich seit Jahren in genau diesen Bereich, weil ich fest daran glaube, dass intelligente Systeme unser Leben effizienter, sicherer und produktiver machen werden. Ein weiterer zentraler Bereich ist Robotik. Ich investiere in RobCo, weil ihre Industrieroboter uns physisch ergänzen und entlasten. Sie übernehmen monotone oder gefährliche Aufgaben und schaffen damit Freiräume für das, was uns Menschen wirklich ausmacht: Kreativität, Innovation und Empathie. Dann kommt Longevity, also alles rund um gesunde Lebensverlängerung. Mit Nutori investieren wir in ein Produkt, das helfen kann, Körper und Geist langfristig jung und leistungsfähig zu halten. Ich bin überzeugt: Longevity wird zu einer der grössten Industrien der Zukunft. Und schliess

lich die Raumfahrt. Mit meinem Investment in EnduroSat unterstütze ich ein Unternehmen, das eine völlig neue Satelliteninfrastruktur aufbaut und damit die Grundlage für unsere digitale Zivilisation sichert. Denn ohne moderne Satelliten gäbe es kein GPS, keine weltweite Kommunikation und keine vernetzte Wirtschaft.

Für viele Menschen wirken die Möglichkeiten, die KI eröffnet, bedrohlich. Es häufen sich ja in letzter Zeit Meldungen über Entlassungen, weil KI diese Arbeitsplätze überflüssig gemacht hat. Wie sehen Sie die Zukunft der Arbeit, in der KI immer mehr Aufgaben übernimmt?

Ich sehe sie positiv. KI wird viele repetitive Aufgaben übernehmen, und das ist gut so. Wir Menschen können uns da

durch auf das konzentrieren, was wirklich zählt: Kreativität, Strategie, Empathie. Natürlich müssen wir uns neu erfinden, aber das war in jeder industriellen Revolution so. Wichtig ist, dass wir die Menschen befähigen, KI als Werkzeug für uns zu nutzen und nicht als Bedrohung zu sehen.

Wird Europa bei solchen Entwicklungen überhaupt noch eine Stimme haben, oder nimmt der technologische Abstand zu den USA und China ständig zu? Aktuell verlieren wir ganz klar an Boden, keine Frage. Die USA und China investieren massiv und mit enormer Geschwindigkeit in Deep Tech, KI und Zukunftstechnologien, während wir in Europa uns oft selbst ausbremsen – durch ausufernde Bürokratie, fehlende Risikobereitschaft, läh

mende Entscheidungsprozesse. Aber ich bin überzeugt, wir haben nach wie vor eine echte Chance, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen. Unsere Ingenieurskunst ist weltweit führend. Unsere Werte, unser ethisches Fundament und unsere Bildung gehören zu den besten der Welt. Und wenn wir Unternehmertum wieder als das verstehen, was es ist – nämlich der Motor von Fortschritt –, dann kann Europa aufholen. Dafür müssen wir allerdings mutiger werden. Wir müssen schneller entscheiden, weniger regulieren und Technologie endlich nicht mehr als Risiko, sondern als riesige Chance begreifen. Das muss jetzt passieren – oder noch besser schon gestern. Wenn ich als Deutscher einen Blick auf die aktuelle Politik werfe, bin ich, ehrlich gesagt, aber skeptisch. Oder besser: Ich sehe da momentan schwarz. Trotzdem glaube ich an Deutschland. Ich mag dieses Land, seine Menschen, seine Ideen. Ich hoffe einfach, dass wir die Kurve bekommen. Noch ist es nicht zu spät. Sie haben zwar die europäischen Bildungssysteme gelobt. Doch die Begeisterung für Innovation wird eher nicht vermittelt. Was müsste an unserem Bildungssystem geändert werden, um Innovation langfristig zu fördern? Wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, fehlte mir oft die Perspektive. Wofür brauche ich Physik, Chemie oder Biologie überhaupt? Damals war mir nicht klar, wie entscheidend genau diese Grundlagen später sein können. Erst viel später habe ich verstanden, dass sie der Nährboden für Innovation, Technologie und Unternehmertum sind – also genau das, was unsere Zukunft bestimmt. Wenn wir langfristig Innovation fördern und junge Menschen zum Gründen ermutigen wollen, müssen wir aber endlich die Bürokratie abbauen. Die Hürden für Gründungen in Deutschland sind einfach viel zu hoch. Es darf nicht Monate dauern, bis man ein Unternehmen registrieren kann oder eine Genehmigung bekommt. Wir müssen jungen Menschen das Gefühl geben: Du darfst, du kannst, du sollst etwas Neues wagen. Und dafür brauchen wir ein Bildungssystem, das neugierig macht. Weg vom Auswendiglernen, hin zum Verstehen. Wenn wir das schaffen, können wir wieder ein Land werden, das Innovation nicht verwaltet, sondern gestaltet.

Ihr grösster Aha-Moment in den letzten Jahren?

Wie wichtig Gesundheit ist. Du kannst die beste Technologie bauen – wenn dein Körper und dein Geist nicht mitmachen, bringt dir das nichts. Deshalb beschäftige ich mich heute so stark mit Longevity und in diesem Zusammenhang mit Ernährung und Prävention.

Frank Thelen, geboren 1975 in Bonn, ist Technologieinvestor, Seriengründer und Autor. Er wurde einem breiten Publikum durch die TVSendung «Die Höhle der Löwen» bekannt. Mit seiner Investmentfirma Freigeist Capital investiert er in Zukunftstechnologien wie KI, Robotik, Raumfahrt und Longevity.

Das erste Schweizer KMU-Parlament ist abgeschlossen: 46 Unternehmerinnen und Unternehmer haben im Bundeshaus über 34 Vorstösse debattiert. 32 wurden angenommen. Nun werden sie für die Einreichung im eidgenössischen Parlament aufbereitet und politisch weiterverfolgt.

DOMINIC LÜTHY

Im Bundeshaus haben nicht Berufspolitiker, sondern Unternehmerinnen und Unternehmer das Wort ergriffen: Das erste Schweizer KMUParlament hat seine Sessionen beendet – mit einem deutlichen Ergebnis. Von 34 Vorstössen aus der Praxis der kleinen und mittleren Unternehmen wurden 32 angenommen. Mit am Tisch: Mitglieder der nationalen

Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK), die den direkten Austausch zwischen Politik und Wirtschaft ermöglichten und Vorstösse übernehmen, um sie politisch weiterzutragen.

Klare und berechenbare Regeln gefordert

Inhaltlich spannt sich der Bogen von der Entschlackung des Staates über

Mitglieder des ersten Schweizer KMU-Parlaments während der Session im Bundeshaus: Sie verabschiedeten 32 Vorstösse für bessere Rahmenbedingungen.

den Arbeitsmarkt bis zur digitalen Infrastruktur. Eine zentrale Linie ist der Ruf nach klaren und berechenbaren Regeln. Angenommen wurden unter anderem Vorstösse gegen rückwirkende Rechtsprechung sowie überbordende Kontrollpflichten. Dazu kommen eine Motion zur Abschaffung des internen Kontrollsystems (IKS) für KMU und eine CleanupSession, welche die regulatorische Überlast abbauen soll.

Der Tenor lautet: Klimaziele ja – aber so, dass sie für KMU umsetzbar bleiben.

Ziel: Gesetze und Auflagen sollen wieder unternehmertauglich werden. Ein zweiter Schwerpunkt betrifft den Wirtschaftsstandort. Vorstösse für schneller verfügbare Industrieflächen und regionale Kompensationen bei Waldfestlegung sollen Planungssicherheit schaffen. Gleichzeitig wird die nationale Wertschöpfung gestärkt – etwa durch bessere Rahmenbedingungen für Betriebe, die in der Schweiz produzieren und investieren.

Arbeitsmarkt und Fachkräfte im Fokus

Stark vertreten waren auch Arbeitsmarkt und Fachkräftethemen. Das KMUParlament entwickelte Vorstösse zur Erhöhung des AHVFreibetrags im Rentenalter und zu Anreizen für Vollzeitstellen. Damit soll Arbeit attraktiver werden – gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Hinzu kommen Forderungen nach fairen Wettbewerbsbedingungen zwischen Verwaltung und KMU sowie nach einfacheren Bewilligungsverfahren und digitalen Registern, damit qualifizierte Fachkräfte rascher eingesetzt werden können. Eine weitere Stossrichtung betrifft Innovation, Kapital und Digitalisierung. Angenommen wurden Vorstösse für wirksamere Innovationsförderung, besseren Zugang zu Wachstumskapital sowie für eine digitale Infrastruktur, die Bürokratie reduziert. Ein zentrales Element ist die Idee eines nationalen «ECHWallets», mit dem Behördengänge

Wer treibt die Energiewende an, bevor andere darüber sprechen?

und Nachweispflichten für Unternehmen vereinfacht werden sollen. Schliesslich will das KMUParlament Nachhaltigkeit, Mobilität und Versorgungssicherheit pragmatisch neu denken. Die angenommenen Vorstösse reichen vom Hürdenabbau für Biobetriebe über unbürokratische Nachhaltigkeitsinstrumente bis hin zu CO2Anreizen für Microcars und Multifunktionsanlagen. Der Tenor: Klimaziele ja – aber so, dass sie für KMU umsetzbar bleiben. Die 32 angenommenen Vorstösse werden nun in die parlamentarischen Prozesse auf Bundesebene eingespeist. Das KMUParlament informiert über die nächsten Schritte und die Behandlung in den ordentlichen Kommissionen und Räten.

Bleiben Sie am Ball

Alle Informationen zu den Vorstössen und zur weiteren Behandlung im eidgenössischen Parlament finden Sie auf der Website des KMUParlaments.

Was viele über Axpo noch nicht wissen:

Seit über 20 Jahren bietet Axpo innovative Kundenlösungen und treibt die Energiewende voran. Von langfristigen Stromlieferverträgen für skandinavische Windparks bis zu massgeschneiderten Angeboten für Kunden in der Schweiz. Diese verbinden Erzeuger und Abnehmer verlässlich, reduzieren Risiken und beschleunigen den Ausbau erneuerbarer Energien. Für diese Leistungen wurde Axpo in Kundenumfragen internationaler Fachmagazine mehrfach als führendes Stromhandelsunternehmen ausgezeichnet.

Damit unsere Energie auch morgen zuverlässig in der Schweiz fliesst.

Jährlich bringen die beiden Technischen Hochschulen fast 200 Patente hervor. Die Präsidentin der EPFL, Anna Fontcuberta i Morral, und der Präsident der ETH Zürich, Joël Mesot, darüber, wie sie Unternehmergeist fördern. Von Felix E. Müller

Wie fördern Sie die Freude an Innovation und Unternehmergeist an Ihrer Hochschule?

Wir haben eine breite Palette von Instrumenten, um das unternehmerische Denken zu fördern und Forschende bei der Gründung eines Spinoff zu unterstützen. Das geht von niedrigschwelligen Kursangeboten bis hin zu kompetitiv vergebenen Stipendien und StartupAcceleratorProgrammen. So vergibt die ETH Zürich beispielsweise jedes Jahr 10 bis 15 Pioneer Fellowships an Jungforschende, die aus einer Geschäftsidee eine Firma gründen möchten. Das Stipendium, das aus Donationen finanziert wird, beinhaltet Infrastruktur, Coaching und eine Anschubfinanzierung für eineinhalb Jahre. Ganz neu ist ein Programm zur beschleunigten StartupHilfe für Studierende, das wir soeben zusammen mit der UBS lanciert haben. Unsere Anstrengungen tragen Früchte: Jedes Jahr entstehen rund 30 neue SpinoffFirmen, viele in den Bereichen Biotech, KI und Robotik.

Hat die Zahl der Patentanmeldungen und Patente in den letzten Jahren zugenommen? Von welchen Zahlen sprechen wir?

Die Patentanmeldungen liegen ziemlich stabil bei rund 100 im Jahr. Im Jahr 2024 etwa waren es 107. Demgegenüber sind die Erfindungsmeldungen deutlich zahlreicher, zwischen 150 und 200 im Jahr. Daraus werden jeweils die erfolgversprechendsten zum Patent angemeldet.

In welchen Bereichen ist Ihre Hochschule besonders innovativ?

Wir sehen auf fast allen Wissensgebieten, die Potenzial für Innovationen haben, Neues entstehen. Traditionell ist die ETH Zürich stark in den Bereichen Bio und Medtech und Robotik. In jüngster Vergangenheit sind auch viele Jungfirmen entstanden, welche die aktuelle KIRevolution antreiben. Die Anziehungskraft der Hochschule zeigt sich nicht zuletzt in der Tatsache, dass Zürich sich zu einem bedeutenden KIHub entwickelt hat. Praktisch alle grossen TechFirmen forschen und entwickeln in Zürich und arbeiten mit uns zusammen.

Muss die Forschung Rücksicht auf gesellschaftliche Trends nehmen?

Die ETH Zürich steht im Dienst der Gesellschaft, weshalb wir gesellschaftliche Entwicklungen und Bedürfnisse in unseren Kernaktivitäten Forschung, Bildung und Wissenstransfer berücksich

Joël Mesot, Präsident ETH Zürich

Joël Mesot ist Physiker und Professor an der ETH Zürich. Er steht seit 2019 als Präsident an der Spitze der Hochschule. Zuvor leitete er das PaulScherrerInstitut (PSI). Sein wissenschaftlicher Hintergrund liegt in der Festkörperphysik und in der Erforschung von Quantenmaterialien.

tigen. Gleichzeitig bleibt die von Neugier getriebene Grundlagenforschung wichtig. Wir wollen den digitalen Wandel verantwortungsvoll mitgestalten, etwa mit dem gemeinsam mit der EPFL entwickelten Sprachmodell Apertus. Im Unterschied zu den intransparenten Modellen wie ChatGPT ist Apertus vollständig offen. Wir erhoffen uns nun Innovationen durch konkrete Anwendungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Finden sich in der Schweiz genug Investoren für Startups? Für die frühen Finanzierungsrunden gibt es in der Regel genug Geld, da hat sich in den letzten Jahren die Situation in der Schweiz für Startups verbessert. Aber herausfordernd sind immer noch anschliessende grössere Finanzierungsrunden, die oft durch internationale Investoren und Kapitalgeber abgewickelt werden. Viele unserer Spinoffs können sich finanzieren, auch dank unseren Netzwerken. So sind dieses Jahr bereits gegen 450 Millionen Franken in Spinoffs der ETH Zürich geflossen, wobei die zwei grössten Finanzierungsrunden allein schon mehr als 200 Millionen Franken dazu beitrugen.

Wie finden Sie diese Investoren? Wie gesagt, über Netzwerke. Auch wir stützen uns auf Initiativen wie venture, venture kick oder venturelab. An der ETH gibt es zudem seit 2025 eine spezielle Plattform, die Investoren und Spinoffs zusammenbringt. Zudem organisieren wir seit drei Jahren zusammen mit der UBS einen Deep Tech Investor Summit, der unsere Spinoffs in direkten Kontakt mit Investitionsinteressierten bringt.

«Praktisch alle grossen TechFirmen forschen und entwickeln in Zürich und arbeiten mit uns zusammen.»

Wie fördern Sie Freude an Innovation und Unternehmergeist an Ihrer Hochschule?