COLEÇÃO DE ZINES DAS CLÍNICAS DE BORDA BRASILEIRAS

Freud modifica seu olhar sobre o inconsciente ao longo de sua obra: se, no início, o pensou como profundidade, ao fim nos indica que o inconsciente pulsa nas margens. É desse lugar que nasce a Coleção de Zines das Clínicas de Borda Brasileiras, aberta a novos fascículos, fruto da experiência compartilhada de psicanalistas inconformadxs com as respostas de sua clínica e de sua formação diante da realidade nacional marcada pela brutalidade e pela violência estrutural. Reúne experiências múltiplas e plurais, sem reduzi-las a um “mínimo comum”; ao contrário, afirma o vigor da práxis psicanalítica na transformação de sujeitos, processos, espaços públicos, modos de pertencimento e participação, e nos próprios caminhos de formação.

Nasceram da resistência dos movimentos plurais e das vidas teimadas nas periferias, favelas, praças, margens, estações, ocupações e quilombos. Erguem-se como resposta aos genocídios, suicídios, chacinas, feminicídios e homicídios, às violências do racismo e do desamparo, aos deslocamentos migratórios forçados. Seu fazer é da rua e com a rua: uma psicanálise que transgride as normas burguesas, sustenta o laço transferencial onde a vida pulsa e dá nome, com tempo e presença, a corpos apagados no cotidiano.

Reinstituem o necessário na teoria e na prática ao revisitar as clínicas públicas e populares desde os gestos inaugurais do campo freudiano, agora reviradas pela experiência da Améfrica Ladina. Em elipse, viram o espelho ao avesso, atravessam fronteiras disciplinares e urbanas, e marcam, em ato, o cinismo e a indiferença contemporâneos com novos arranjos de partilha e presença. Saem do consultório individual burguês para ocupar praças, escolas, centros comunitários e plataformas digitais, recebendo analisantes online e em cadeiras ao sol, escutando o sofrimento onde ele se enuncia.

Colocam o pagamento em xeque e não mais no cheque. Trazem a marca do território, da língua, dos sotaques e das gírias que fazem o Brasil múltiplo, redistribuem-se em cada canto do país e tensionam a circulação do capital e as respostas do inconsciente diante das violações diárias. Interrogam os fundamentos da própria noção de clínica e a lógica excludente da formação do psicanalista, recolocando a psicanálise na polis: atravessada pelas margens, comprometida com o comum e responsável perante as vidas que insiste em escutar.

Elas não estão todas reunidas aqui; esta coleção permanece aberta, chamando novas presenças para seguir escrevendo esta história.

Psicanálise em gira: experiências e desafios clínicos de construir um coletivo recifense em praça pública

Andreza dos Anjos, Ander Beça, Érico Andrade, Gabriela Telino, Marcelle Rodrigues, Miguel Gomes, Marília Galdino, Roberta Barbosa, Lucas Sobreira, John Oliveira

História do projeto

Democratizar a psicanálise é uma tarefa que remonta ao início de sua história. Se é verdade que a construção de clínicas públicas se deu na Europa, especialmente no Leste Europeu, numa tentativa de tornar a psicanálise acessível às pessoas com baixa renda, não é menos verdade que o projeto das clínicas públicas não conseguiu prosperar na mesma proporção dos consultórios particulares. Mesmo com a atuação de psicanalistas em instituições públicas europeias, é preciso dizer que a psicanálise ficou muito presa a uma dimensão individual. Quando aporta no Brasil de modo mais dilatado e na forma de instituições, a psicanálise também passa por uma diversidade de perspectiva, sendo um bom exemplo a presença de psicanalistas na luta pela redemocratização ao lado de psicanalistas que colaboraram com torturadores. Tudo isso dentro de uma mesma sociedade psicanalítica. No Brasil, permanece a forte atuação de psicanalistas nos SUS, mas as instituições de psicanálise ainda patinam quando o quesito é democratização no nível material (presença de corpos diversos no seio das instituições) e epistêmico (uma superação da monocultura da branquitude).

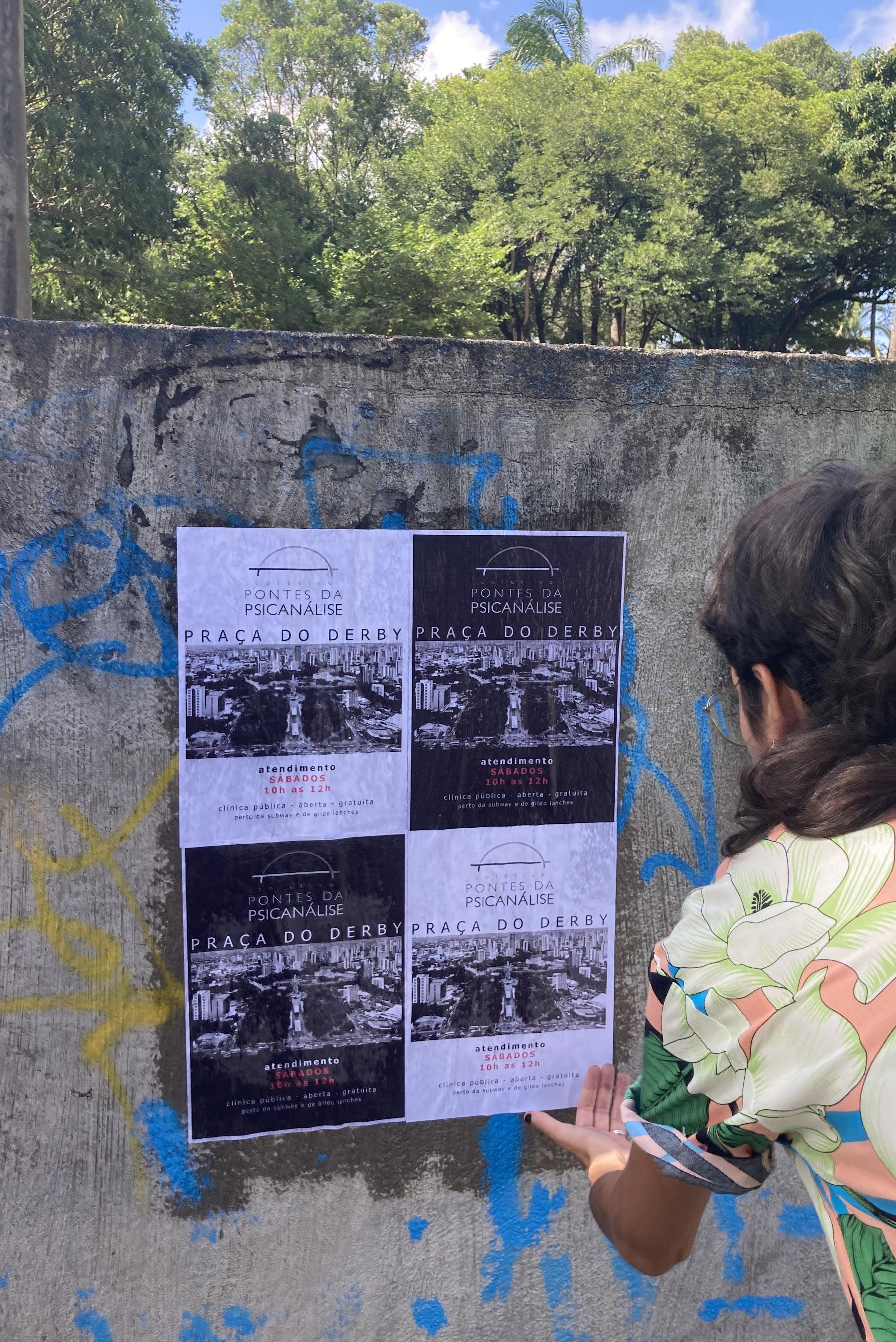

É ciente da diversidade da psicanálise e dos limites de várias instituições, mas não de todas, que o Coletivo Pontes da Psicanálise inicia as suas atividades, na esperança de, por um lado, oferecer atendimentos psicanalíticos gratuitos e no espaço público e, por outro, promover uma discussão de obras de interesse psicanalítico produzidas pela diversidade de corpos que compõem o Brasil. O objetivo nasce duplo, portanto. E aqui, o significante “pontes” dá um dos seus primeiros sinais. Tratava-se de unir, de um lado, uma psicanálise pública, e de outro, uma discussão pública e aberta (e, quem sabe um dia, uma formação) de obras fora do cânone psicanalítico de matriz europeia. Uma primeira ponte lançada na cidade marcada por suas pontes. E, na praça, foram feitas as primeiras conversas com pessoas disponíveis a serem igualmente pontes para uma transformação da psicanálise em Recife e na confluência com aquilo que vinha sendo feito no Brasil em outros territórios.

A praça escolhida foi a Praça do Derby. Ela fica perto do centro do Recife. É um lugar de entroncamento. Várias linhas de ônibus passam por ela. Lá também pessoas pegam transportes de aplicativos ou ônibus para se dirigirem a outros estados ou para o interior de Pernambuco. Foi neste lugar de trânsito que começamos a nos encontrar sistematicamente aos sábados pela manhã e a produzir o que seria o nosso primeiro documento, muito antes de reunirmos condições de começar

os atendimentos. Uma carta contracolonial, se fosse possível dizer de modo rápido, um manifesto político – achamos que aqui a expressão faz sentido também. O nosso ponto é que não acreditamos numa psicanálise que não seja implicada com os contextos sociais e políticos.

Nos preparamos para começarmos os atendimentos. Conversamos com outros coletivos. A primeira conversa foi com o coletivo da Praça Roosevelt, cuja disposição e parceria eram consonantes ao nosso projeto de uma psicanálise pública. A ansiedade nos habitava com uma frequência que nos parecia indicar a urgência da prática. Foram tantas questões que nos atravessaram antes de começarmos os atendimentos, que seria difícil recuperar todas elas. Iniciamos com as tantas questões e com novas pessoas que iriam, paulatinamente, formar o coletivo dos atendimentos. O primeiro dia foi inesquecível. O Recife estava solar. Aberto em cores, como no poema de Joaquim Cardozo. Os dias que se seguiram também foram de muita alegria.

Nosso projeto começava aos sábados com os atendimentos e se prolongava nas terças, início da tarde, com o que chamamos de Escuta de Gira, onde os casos são discutidos e conversados. Para explicar mais a natureza do nosso coletivo precisamos avançar algumas linhas teóricas. Vamos lá.

Fundamentos teóricos

A gente poderia começar essa conversa argumentando que a teoria que poderia sustentar um coletivo de psicanálise ainda está em gestação. A psicanálise surge com uma prática clínica – permitam-nos a repetição dessa obviedade, porque a repetição também está no processo de vir a se tornar uma elaboração. A teoria psicanalítica não estava decantada, pelo menos até Freud entender a necessidade de produzir textos que seriam compreendidos como textos de metapsicologia. Organizar e sistematizar os principais conceitos da psicanálise numa gramática própria e, portanto, diferente daquela da psiquiatria, foi uma abertura. Veredas.

E muitas águas passaram pelo moinho das teorias. Entretanto, por mais que as clínicas públicas tenham fincado os seus pés na Europa, especialmente no início do século XX, e que no Brasil tenhamos um contingente de psicanalistas atuando no SUS, não nos parece que se tenha uma teoria da psicanálise referente à atuação dos coletivos. Isso porque, em geral, a psicanálise é calcada no atendimento individual, feito por um único analista. A experiência nos consultórios não deixa dúvidas quanto a isso. Apesar da possibilidade de a transferência com instituições estar presente tanto na obra de Freud como em Lacan, em geral, o que está implícito na prática psicanalítica é que a transferência, especialmente no que diz respeito ao seu manejo clínico, só se dá na relação de um paciente com um analista. Com efeito, isso talvez traga notícias muito mais do pressuposto burguês e individualista no qual está assentada a psicanálise do que propriamente de uma impossibilidade teórica referente aquilo que poderia lastrear uma prática clínica ou pelo menos lastrear uma prática clínica coletiva.

Nesse sentido, o primeiro problema com o qual nos deparamos é que os fundamentos teóricos de uma clínica pública e coletiva estão em construção. É evidente que já temos um número significativo de teorias psicanalíticas sobre grupos. No entanto, a direção que propomos é outra. O desafio que os coletivos impõem à psicanálise, e especialmente falando a partir do nosso território, consiste em fundar uma metapsicologia na qual o analista não é necessariamente um indivíduo.

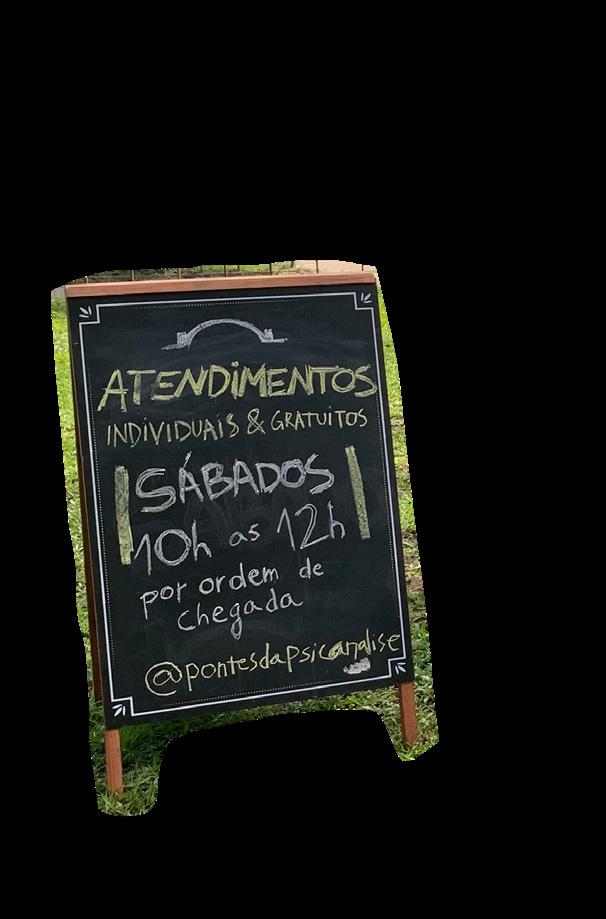

O funcionamento dos atendimentos no Pontes da Psicanálise se dá da seguinte maneira: recebemos uma demanda espontânea de pacientes, sem horário marcado previamente. Basta chegar na Praça do Derby, das 10h às 12h, que a pessoa poderá ser atendida. Elas são recebidas por uma das pessoas integrantes que faz a recepção ao lado da placa de anúncio do serviço. Assim, o sujeito será direcionado a uma de nossas analistas disponíveis para fazer o atendimento, internamente. Temos uma lista com os nomes da(o)s analistas

disponíveis para o atendimento, e vamos seguindo essa ordem à medida que pacientes vão chegando. Não escolhemos quem vamos atender, e também não são as (os) pacientes que escolhem. Foi acordado que a(o) analista que realizasse o primeiro atendimento do (da) paciente explicasse o nosso modo de funcionamento, que se dá em forma de Gira. A transferência, então, se daria com o coletivo, não com apenas um analista. E como nos reunimos todas as terças-feiras para a Escuta de Gira (sobre isso, ver: Andrade; Rodrigues; Araújo; Cavalcanti, 2024), todos os analistas estarão a par de todos os casos, dando a possibilidade da continuidade do tratamento. Não é uma contingência diante de alguma dificuldade do exercício pleno de uma clínica popular. Como se, por exemplo, não tivéssemos um número suficiente de pessoas analista. Trata-se de uma decisão coletiva e política de atender as pessoas na praça do Derby num sistema de Gira com vistas a discutir todos os casos coletivamente, onde não há “meu paciente” para o analista, nem “meu analista” para o paciente, que nos leva para uma compreensão do analista não mais calcado em apenas um indivíduo. Então, se a história da psicanálise é marcada por uma indissociação da teoria da clínica, o que estamos tecendo em nossa prática clínica é também teoria em cujo centro está a formação de um analista grupo.

lepomohni o sadteoir sa .

Para arcar com a decisão de sustentar um atendimento na forma de Gira foi preciso formar uma Escuta de Gira para que o atendimento não se restringisse ao que ocorre individualmente a cada sábado na praça do Derby com uma determinada pessoa analista. Isto é, ainda que os atendimentos sejam feitos por uma pessoa a cada sábado, eles variam de pessoa a cada sábado, sendo a Escuta de Gira o que sustenta a continuidade dos atendimentos não porque narramos as “novidades” dos casos, mas porque deixamos os casos serem reanimados ou revividos novamente na sua narrativa e no diálogo que se segue numa conversa que não tem uma finalidade pré-determinada, tampouco uma conclusão “pura”.

O que faz a escuta das terças girar é a quebra da hierarquia de prioridade sobre o caso (que poderia escalonar as nossas diferenças de acordo com o gênero, raça, experiência clínica, idade e origem social), visto que todas as pessoas analistas produzem narrativas e caminhos para cada caso sem o fito de estabelecer a melhor interpretação.

É como numa ginga, em que se vai de um lado para o outro para manter o equilíbrio no balanço do movimento. Assim, ao narrar os casos, ou ao passar os casos, como costumamos dizer, vamos e voltamos nas interpretações sem que haja a pretensão de esgotar num só caminho a compreensão de um caso, ou de muito menos sermos impelidos a conversar sobre um caso apenas por uma determinada perspectiva teórica e clínica. Além disso, discutimos sobre os movimentos de contratransferência, dos afetos que vão surgindo em cada analista, de modo que possamos pensar os atravessamentos dos casos e possibilidades de manejos.

Écomo nu agnigam

Essa construção do analista grupo indica que a figura do analista está em contínua formação, o que nos obriga a ler as teorias psicanalíticas pelo viés não individualista. Fazemos uma espécie de torção teórica em alguns textos com o objetivo de pensar com o nosso território. Além disso, fazemos leituras de outros saberes, não necessariamente psicanalíticos, estrito senso (se é que é possível essa divisão), para compor o nosso território. É quando a Escuta de Gira encontra a roda de estudos. Além de atendermos as pessoas no sábado na Praça do Derby, nós também promovemos uma roda de estudos em paralelo, com o mesmo princípio político e epistêmico da Escuta de Gira. Isto é, discutimos textos sem que haja alguém na figura de um palestrante, estando sempre atentos ao aparecimento das hierarquias que inevitavelmente podem surgir. Nosso cuidado é para que elas não operem no sentido de fazer de nossas diferenças um marcador epistêmico de distinção. Lemos e conversamos sobre temas apoiados em autores como Freud, Lacan e Ferenczi, assim como lemos Fanon, Lélia Gonzalez, Grada Kilomba, Paul Preciado, Sofia Favero e textos de coletivos de psicanálise no Brasil.

Em 2025, organizamos a nossa roda de estudos em módulos temáticos para cumprir a tarefa de pensar os fundamentos de nossa própria prática clínica na praça e em especial a nossa decisão política e epistêmica de nos manter num horizonte contracolonial. No módulo do primeiro semestre, o tema escolhido foi “a clínica e a psicanálise nos territórios”, aqui discutimos o território enquanto fronteira que delimita, de forma restrita, espaços, língua e cultura, mas também o corpo enquanto

território em si, portador de memória, história e saber. Já no segundo semestre, estamos em busca discutir os pilares teóricos da psicanálise, conceitos importantes para reflexão da clínica que estamos construindo. Assim, não se trata apenas de discutir temas que nos são caros porque somos um coletivo de corpos dissidentes como, por exemplo, gênero e raça, mas de pensar autores, autoras e temas já consagrados pela psicanálise branca europeia, por uma perspectiva contracolonial, e que é condizente não apenas com os nossos corpos, como também com os corpos que escutamos tanto de pacientes, quanto de pessoas que chegam para a roda de estudos na Praça do Derby.

Mais do que uma teoria, fundamentamos a nossa prática clínica numa ação, por isso é importante não perdermos de perspectiva a noção de política, conforme a qual encaramos os textos pelo viés, permitam-nos o neologismo, de uma pluricultura. Em outras palavras, lemos os textos como se eles tivessem na roda conosco na Praça do Derby, mas de modo que as suas vozes, embora obviamente importantes, não abafem as nossas próprias vozes. É sempre um convite para pensar a nossa prática clínica sobre a qual iremos tecer mais alguns comentários no decorrer do nosso texto.

Fundamentos clínicos

Nessa perspectiva, a forma de pensar a nossa clínica é uma prática. A horizontalidade que move o coletivo é o fundamento da clínica no sentido de que ela aponta para a forma como atuamos nos casos. É um corpo coletivo que recorre a diversos conceitos da psicanálise sem uma orientação prévia ou específica e com horizontes diferentes no interior do próprio coletivo. Isto é, a clínica é pensada mais como abertura do que como um espécie de fechamento epistêmico no qual a coerência teria primazia sobre a divagação.

Suportar uma clínica que não está instanciada numa única base teórica é um dos desafios do coletivo, porque a medida das nossas diferenças não permite um caminho único e acreditamos que justamente sobre esta não linearidade devemos apoiar a nossa clínica. Ou seja, o que se apresenta como um dos nossos maiores desafios clínicos é o que dá contornos para uma clínica em cujo epicentro não está a construção de uma monocultura epistêmica.

Para falarmos em termos mais práticos, entendemos que a clínica é o lugar onde sustentamos as nossas diferenças sem querer dilui-las na forma de uma única interpre tação precisa que funcionaria como uma espécie de diagnóstico – ou poderíamos dizer sentença? O que o nosso dispositivo psicanalítico inventa é a construção de um analista coletivo que não apenas é irredutível aos analistas que compõem o coletivo,

como resulta de uma abertura clínica radical na qual as interpretações gingam e envergam – vai e vem –, como o tempo que se espirala, como propõe a intelectual Leda Maria Martins, para compreender os casos como setas de possibilidades.

É quando o analista coletivo encontra o seu território, a praça, com o qual se faz um analista da escuta da cidade por meio da escuta das pessoas. Nesse sentido, o território cidade, diverso por sua constituição, é vivido pelo analista coletivo num espaço aberto onde os mais variados fatores concorrem para que a clínica dialogue com o território. Trata-se, portanto, de um inconsciente literalmente a céu aberto.

No nosso histórico de atendimentos, recebemos um público muito diverso, advindos os mais variados contextos socioculturais, raciais e de gênero. Entendemos que um dos pontos de identificação dessas pessoas conosco é a nossa autodeclarada fundamentação contracolonial, que indica uma escuta do sofrimento também sob o prisma dos marcadores sociais da diferença, ou seja, uma clínica cujo eixo é operar a psicanálise com os atravessamentos de classe, raça e gênero.

A ausência de dispositivos em espaços públicos e de fácil acesso termina por impor ao nosso coletivo desafios, como lidar com amizades, familiares e pessoas próximas que desejam ser atendidas pelo coletivo. É muito desafiador para a maioria das pessoas do coletivo lidar com questões que na prática clínica dos consultórios em geral são interditadas, mas que no funcionamento do coletivo não podem ser postas pura e simplesmente como impossíveis de serem trabalhadas. Isto é, se poderíamos considerar que é evidente que um analista individual não pode atender pessoas da mesma família, irmãs, por exemplo, no coletivo aquilo que é da ordem da clínica tradicional não porta uma solução para a clínica coletiva. Os impasses se apresentam e dão notícias tanto do caráter subversivo do nosso dispositivo quanto das nossas dúvidas enquanto um corpo coletivo que não apenas é diverso mas sustentado por essa diversidade.

Outras possibilidades teórico-clínicas: resistência, irmandade ou quilombismo?

Há limites inerentes à teoria psicanalítica europeia. A produção de conhecimento é intrínseca ao seu território e também limitada por ele. Nosso coletivo não abre mão de pensar nossa construção clínico-teórica sem essa base. A instituição familiar tem protagonismo nas elaborações teóricas da psicanálise desde o princípio, visto que na prática clínica (até

hoje) os dramas familiares fazem parte das primeiras lembranças dos pacientes. No entanto, temos ciente que o modelo de família como é estruturado hoje é uma história da modernidade, fundamentada na cultura ocidental branca e europeia. Nela, a concepção de família está associada à filiação sanguínea, definindo limites daqueles que fazem parte ou não do mesmo grupo, estabelecendo claramente uma fronteira de preservação entre “nós” e “eles”, implicado nos efeitos de produção e perpetuação de riqueza. Mas como seria considerar que existem outras formas de fazer parentesco?

As relações de intimidade e pertencimento nas famílias brasileiras nos ensinam que nem sempre as alianças e as filiações acontecem por meio do parentesco sanguíneo. No Brasil, a depender do território, a família nuclear se compõe de maneiras diferentes e não têm como único modelo o da família tradicional branca. Em nossa prática clínica, consideramos que existem outros modos de organização e que isso necessita ser repensado na teoria psicanalítica para além das normas europeias cis-hetero-patriarcais. Os limites não estão dados de saída, a função materna pode ser exercida por duas mães, tia que é nomeada mãe, ausência paterna, irmão sem laço sanguíneo, mas que foram criados juntos, relações nas quais é a afinidade que estabelece o laço, definindo quem pertence ou não à família. Não existe exatamente um fator que determina os critérios que definem quem pode ser considerado da família e quem não pode. Há diversos modos de organização e

construção de vínculo, como podemos perceber na singularidade das comunidades quilombolas, indígenas; populações negra e LGBTQIAP+. Escutamos isso de pacientes, seja na clínica particular ou não. Cada território possui sua particularidade e isso tem implicações também na forma como iremos direcionar nosso olhar clínico-coletivo.

E é aqui que o caso de duas irmãs, recebido na Praça do Derby, ganha o espaço para servir de exemplo das nossas inquietações sobre outras perspectivas teórico-clínicas. Tudo começou quando uma delas começou o atendimento na praça e, semanas depois, trouxe sua irmã e uma amiga para também serem atendidas na praça. Em princípio, não sabíamos que elas eram irmãs, isso não nos foi dito de antemão. Apenas durante o atendimento é que isso nos foi informado. Aquela era a primeira vez que duas irmãs buscavam atendimento na praça. A demanda, vinda de duas mulheres negras, não passou despercebida pelo corpo de analistas que se reúnem nas terças-feiras, onde refletimos sobre a cultura de atenção ao outro e reconhecemos a raça como um aspecto importante a ser considerado na clínica psicanalítica. Afinal, aquela era uma atitude que dizia sobre irmandade, quilombismo ou resistência clínica? Quais impactos isso traria para a metapsicologia psicanalítica?

Já havíamos recebido uma demanda similar, mas de outra natureza: uma mulher branca, atendida por nós, acreditava que seu namorado também se beneficiaria do tratamento. Nesse caso, a responsabilidade surgia de um outro lugar, o da dependência. Decidimos, então, que para o tratamento prosseguir, seria importante atender apenas um de dois; assim, o analista grupo não poderia atender o casal.

RESISTÊ

EDADNAMRI

O caso das irmãs era diferente. Decidimos não responder de imediato e, em vez disso, compreender a demanda considerando a perspectiva racial. O tempo parecia ser algo precioso para nós naquele momento. Esse olhar interrogou o grupo em diversos momentos, convidando-nos a refletir sobre os motivos para um “sim” ou um “não”. Uma pessoa que busca ser atendida pelo coletivo e, ao estabelecer confiança e se sentir cuidada, traz a sua irmã para também ser escutada, é uma das contingências a que estamos submetides ao propor um espaço de escuta psicanalítica aberta e gratuita na praça. Foram necessários vários encontros para amadurecer essa reflexão, e, aos poucos, um corpo de pontos de vistas diversos e com pensamentos diferentes foi se formando. Percebemos que era necessário expandir os limites do que tradicionalmente

nos é oferecido no consultório para avançar com este atendimento. Ressaltamos que não chegamos ainda a nenhuma conclusão sobre o que está sendo dito.

Este caso, inclusive, não teve como ser continuado uma vez que uma das irmãs parou de ir à praça e a outra aparece esporadicamente. Trouxemos isso aqui para exemplificar os impasses clínico-teóricos que nos atravessam. E o que queremos evidenciar aqui é que os casos clínicos nos demandam estudar não apenas teorias psicanalíticas e nos fundamentar apenas em seus conceitos. Nesse sentido, tornou-se preciso fazer o exercício de resgate à memória da história do Brasil, levando em consideração as dinâmicas de atualização do colonialismo também na psicanálise. Por exemplo, neste caso, quais são os instrumentos conceituais que podemos operar dentro da teoria psicanalítica para manejar clinicamente aquilo que se apresenta enquanto necessidade da população negra, sobretudo aquelas que não têm acesso ao cuidado em saúde mental?

Abdias Nascimento (2019), evidencia o peso dos erros do eurocentrismo e as marcas científicas, culturais e psíquicas que a população negra carrega até os dias atuais. Com isso, nos lembra que necessitamos recriar teorias e técnicas de modo que possamos desenvolver teoricamente algo que nos ajude a considerar em nossas práticas clínicas a experiência de quase quinhentos anos de opressão. A partir disso, passamos a pensar sobre quais seriam os limites éticos e psíquicos se fizéssemos a aposta coletiva de atender duas irmãs negras periféricas; ou até mesmo se o movimento delas dizia algo sobre a irmandade ou sobre um movimento de quilombismo – conceito criado a partir das experiências históricas da população negra, suas formas de organização social e resistência. Como nos lembra Nascimento (2021), o quilombo era uma forma alternativa que as pessoas negras encontraram para sobreviver. Seria o Pontes da Psicanálise um espaço propício para vivenciar isso? Visto que, dentro do sistema social moderno, “os laços de parentes ou de solidariedade tribal que, combinados ou não com ligações territoriais, são a chave daquilo que hoje [...] se considera como as sociedades primitivas que persistem” (Hobsbawm, 1970, p. 14). Ficam as perguntas como abertura e convocação clínica.

A preocupação em não conseguir escutar o que seria dito, por estar capturado pelos afetos já estabelecidos a partir de um primeiro envolvimento com as mulheres da mesma família, era um dos pontos mais sensíveis e desafiadores nas discussões que giram. Mas o que significa o pedido de cuidado vindo de duas mulheres negras da mesma família? Será que realmente não poderíamos ouvir ambas? Existe algo que permaneceria inaudível nessa escuta? As antecipações pareciam desencadear aquilo que ainda não era possível saber. Seria o inaudível algo que se manifestava no próprio corpo analítico que não também sofre os efeitos do aculturamento e adaptação da psicanálise?

Nossos questionamentos nos levaram a pensar sobre a carência de instrumentos teóricos para operar em casos como esses. E, no que diz respeito à atuação em Recife e no desejo de confeccionar uma psicanálise popular anticolonial, a construção de tais instrumentos não podem se basear em princípios importados, elaborados em contextos de realidades completamente distintas. Para Nascimento (2019, p. 289), devemos “exprimir a vivência de cultura e de práxis da coletividade negra; incorporar nossa integridade de ser total em nosso tempo histórico, enriquecendo e aumentando nossa capacidade de luta. Precisamos e devemos codificar nossa experiência por nós mesmos, sistematizá-la, interpretá-la”.

A psicanálise, conforme concebida por Freud, não se mostra muito receptiva à possibilidade de que o mesmo analista atenda membros de uma mesma família. Uma das razões para isso está ligada ao papel do analista e à postura “neutra” que ele deve adotar, a fim de evitar influências externas e garantir que o processo de transferência se realize sem contaminações. Essa abordagem, fundamentada na visão do analista como um indivíduo isolado, já não caberia no nosso coletivo que, embora não seja definido pela soma de todos os analistas, tampouco se reduz à pessoa que realiza o atendimento individual do paciente aos sábados. Estamos no tempo de elaboração, não apenas porque estamos experienciando o novo que chega até a praça e suscita novas discussões constantes em nossas reuniões, mas porque há histórias que são nossas, brasileiras, que não podem ser plenamente compreendidas a partir do que foi pensado metapsicologicamente em termos de uma experiência.

As dificuldades para o exercício de uma escuta de pessoas da mesma família não são pequenas. Temos noção de que embora haja uma tendência de comparar relatos, sobretudo quando eles se referem

aos mesmos acontecimentos, e de proceder uma espécie de acareações inconscientes da verdade são alguns riscos. O coletivo apostou que, assim como somos um coletivo, poderíamos abrir a possibilidade de que nosso atendimento não precisasse se restringir apenas a pessoas sem parentesco sanguíneo entre si.

A conversa na Escuta de Gira não parava. A Gira não para, sabemos disso. A contaminação dos inconscientes por duas narrativas tão próximas poderia gerar “ruídos” na escuta do analista grupo. Estávamos reticentes com essas questões, que nos faziam pensar e repensar. Afinal de contas, não teríamos como pressupor que o Pontes seria entendido em uma perspectiva de quilombo por aquelas pacientes, a menos que elas pudessem falar mais sobre isso em sessão – o que não foi o caso. É válido destacar que não tivemos a chance de questionar a paciente, não sabemos até aqui o que a fez trazer também a sua irmã para ser escutada ali. Seria resistência, atuação, irmandade ou quilombismo? O impasse que se abre sobre a possibilidade ou impossibilidade de escuta, então, se manteve. Todavia, a própria história da psicanálise é marcada por atitudes que, na melhor das hipóteses, poderíamos chamar de heterodoxa, a começar por Freud que atendeu a própria filha.

A equação está posta. Sabíamos da dificuldade de atender pessoas irmãs na mesma proporção que sabíamos que o desafio não poderia ser colocado no prisma de uma impossibilidade absoluta ou mesmo ser uma incoerência numa falta aguda de ética na nossa clínica. Sustentar o atendimento, que parecia ser a postura assimilada por quase todas as pessoas do coletivo, não era um atestado sobre uma certeza clínica, mas uma abertura para novas possibilidades que um dispositivo como o nosso parece ensejar. Então, é aqui que podemos perceber as possibilidades de inventividade do coletivo. E se as novidades se renovam a cada semana, pelos desafios que a nossa clínica impõe, a forma de lidar com elas, que na Escuta de Gira ganha a sua real dimensão, também exige do nosso coletivo um contínuo exercício de elasticidade da técnica e reinvenção da clínica.

Não nos pautamos numa compreensão de que alguma decisão poderia ser tomada de forma absoluta e expressasse uma limpidez sobre a condução do caso, mas na possibilidade que uma clínica coletiva poderia trazer a para rediscussão de algumas posições já consolidadas na psicanálise, sobretudo aquela ligada aos consultórios. Tudo isso nos serve, antes de mais nada, como convite para que possamos nos interrogar sobre as teorias e técnicas que já aparentam estar tão fixas e inertes na psicanálise. Tal questão se apresenta como inquietação e grande interrogação, pontos de discordâncias e apostas na experiência.

Conclusão

O Coletivo Pontes da Psicanálise surgiu a partir da união de pessoas que partilhavam da mesma ideia: proporcionar uma abertura de espaço e escuta decolonial, com o olhar e a escuta bem atenta à realidade do nosso território recifense, brasileiro. Desde o início do coletivo, os membros que o compunham eram diferentes entre si: chegaram mulheres, homens, pessoas trans, não binárias, de diferentes raças, classes, gerações e percursos na psicanálise. De antemão, tudo isso convergia para inaugurar diálogos sobre as diferenças e estudos sobre outras cosmologias. Além de estudar fundamentos primordiais da psicanálise, borramos fronteiras acadêmicas, muitas vezes estabelecidas de forma superficial, e pegamos emprestados vários estudos das áreas da sociologia, antropologia, filosofia, para fazer articulações e torções no campo da psicanálise.

Não podemos deixar de levar em consideração o contexto sócio-histórico-político aqui para pensar as discussões psicanalíticas. Levamos isso muito a sério. Afinal, os sujeitos estão todos localizados em algum território. Lembremos também que Freud, Lacan e tantos outros psicanalistas que fundamentam a teoria psicanalítica eram e são europeus, e estavam falando da sua realidade territorial e do seu próprio tempo. Que tensionamentos precisam ser feitos para que a psicanálise atenda às conjunturas da realidade da população brasileira, que é tão diferente daquela em que atendiam Freud e Lacan? Importante salientar também que a psicanálise é construída a partir da escuta clínica dos casos que chegam nos consultórios particulares. Então, pensemos… Quem são as pessoas que chegam aos consultórios particulares? Quem são as pessoas que as escutam? Em que contexto socioeconômico-territorial vivem analistas e analisandos? Essas são interrogações necessárias para pensar em quê a nossa teoria foi pautada, construída e a quem ela serve e se serve. Quando o trabalho de escuta não se atém às interseccionalidades, segundo Faustino (2019, p. 93), há o grande:

"risco de configurar-se tanto pela ação quanto pela omissão, em uma segunda experiência de violência e negação. Se esta não for uma preocupação a ser encarada frontalmente quando nos deparamos com um país de via colonial como o nosso, mas que, sobretudo, que goza de uma maioria de população negra, seguiremos, a despeito de boas intenções e práticas, reproduzindo a lógica colonial."

C

Se o objetivo comum é compartilhado, isso não significa que todos pensamos da mesma forma. Mais do que isso: é fundamental que as divergências de ideias, a postura crítica e as posições subjetivas não sejam anuladas diante do grupo, mas sim preservadas e reconhecidas em sua singularidade. O caso clínico apresentado ao longo deste trabalho é um pequeno recorte com o intuito de ilustrar justamente esse ponto. Não se trata apenas da descrição em si ou das escolhas feitas no direcionamento clínico, mas sobretudo de evidenciar nossas diferenças que refletem, em especial, as distintas maneiras de se praticar a psicanálise.

Ainda que nem sempre seja isso o que encontramos nas escolas, poder experimentar um trabalho que considere e não silencie o que circula na roda é um aprendizado constante. Esse exercício é sustentado tanto pela confiança ética entre os participantes quanto pela coragem de cada um em sustentar sua posição, mesmo que controversa, em um espaço acolhedor.

Diante disso, é que emergimos para uma atualização da psicanálise, atendendo em praça pública, em formato de Gira. A Gira como a pluralidade de significados que seu termo pode sugestionar: de atemporalidade, de movimento, de ancestralidade, de roda. Como diria Nêgo Bispo, de “começo, meio e começo”. A Gira é aquilo que não tem uma linearidade, é a interação entre os inconscientes. Estamos aprendendo a manejá-la, ainda. Mas, de certo, já damos notícias de que o Coletivo (seja nós, membros; pacientes e pessoas que frequentam a roda de estudos) sente a necessidade da ginga da Gira. Há efeitos em fazer a palavra circular por vários corpos diferentes. Quando a Gira perde o ritmo, isso é sentido nos corpos dos envolvidos. E aí a necessidade de rever o tom da música para entrar em sintonia novamente.

Por fim, o nosso desafio se entrelaça exatamente com aquilo que nos une: a nossa ânsia de horizontalizar e de combater violências de raça, gênero, classe etc. Por mais que falemos – inclusive em nossa carta de inauguração/ manifesto, disponível em nosso perfil no Instagram (ver @PontesdaPsicanalise) –, nada disso está dado: é uma construção. Parece que resistimos a perceber que nosso coletivo, internamente, sofre – em diferentes momentos – com hierarquias, questões de gênero, raça e classe. Seria contraditório? Certamente. Como pode um coletivo que tem valores tão genuínos sofrer exatamente daquilo que prega?

deGira t ranspassa as f r o n te edsari um geo...

Nosso obstáculo está em reconhecer que sim, essas questões não estão dadas, estão em constante construção, e que precisamos falar sobre elas quando aparecem. Precisamos manejar a resistência na transferência. Obviamente, é desconfortável se dar conta dos nossos próprios limites. Mas percebemos que andamos melhor quando olhamos e falamos dos nossos limites e contradições. Aí sim podemos fazer algo com ela. Talvez o diferencial do nosso coletivo esteja nisso, na disponibilidade para lidar com a diferença sem nos aniquilar ou abandonar o barco, mas de fazer movimentos outros em prol daquilo que temos em comum, que é por uma psicanálise que escute o território e que também possa ser feita por outras mãos e ouvidos que não somente por pessoas brancas e elitizadas. Escutar as pessoas que vão à praça é poder construir outra clínica.

Dessa forma, tentamos mostrar que o Pontes da Psicanálise é ponte também porque é capaz de reunir posições contrárias sem que isso implique uma unidade. Operar sem uma ideia de unidade é ir além da crítica do indivíduo, com a qual a psicanálise é fundada. Isto é, se compreendemos que a hipótese do inconsciente cinde o sujeito, na medida em que lhe retira uma identidade na forma de conhecimento consciente de si mesmo, a compreensão da unidade do analista, traduzida na compreensão de que o psicanalista deve ser um e o mesmo indivíduo, é posta em xeque pelo analista quilombo. O que se coloca em xeque, portanto, é a identidade e a unidade do analista, porque cada analista procede a sua escuta das pessoas na praça eivada pelo Escuta de Gira, de sorte que mesmo sendo um o analista que atende uma pessoa, é sobretudo o coletivo que está operando o atendimento com a praça.

A Escuta de Gira transpassa as fronteiras de um ego – do analista que é entendido como uma única pessoa – para se inscrever num inconsciente compartilhado. Assim, se o nosso maior desafio é sustentar as diferenças que nos perfazem como grupo, é porque nele está a nossa maior virtude: a tentativa de pensar a psicanálise como uma experiência genuinamente coletiva.

Referências

ANDRADE , Érico; RODRIGUES, Marcelle; ARAÚJO, Guilbert; CAVALCANTI, Juni. Visão de gira: o processo de “intervisão” no Pontes da Psicanálise. Revista Traço, São Paulo, edição 002. Disponível em: https:// revistatraco.com/tag/coletivo-pontes-da-psicanalise/.

CARNEIRO, Sueli. Dispositivo de racialidade: a construção do outro como não ser como fundamento do ser. São Paulo: Zahar, 2023.

FANON, Frantz. L’Algérie se dévoile [A Argélia se desvela]. Sociologie d’une révolution, Paris, Maspero, p. 25-50, 1972.

FAUSTINO, Deivison. O mal-estar colonial: racismo e o sofrimento psíquico no Brasil. Clín. & Cult., São Cristovão, v. 8, n. 2, p. 82-94, dez. 2019. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2317-25092019000200007&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 3 abr. 2025.

GABARRON-GARCIA , Florent. Uma história da psicanálise popular. São Paulo: Ubu, 2023.

GONZALES, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. São Paulo: Zahar, 2020.

HOBSBAWM, Eric J. Rebeldes primitivos: Estudo sobre as formas arcaicas dos movimentos sociais dos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1970.

LIMULJA, Hanna. Uma etnografia dos sonhos yanomami. São Paulo: Ubu, 2022.

MARTINS, Leda Maria. Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela. 1. ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

NASCIMENTO, Abdias. O quilombismo: documentos de uma militância pan-africanista . 3. ed. rev. São Paulo: Perspectiva; Rio de Janeiro: Ipeafro, 2019.

NASCIMENTO, Beatriz. Uma história feita por mãos negras: relações raciais, quilombos e movimentos. Org. Alex Ratts. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.