Como se ha vuelto una buena costumbre, este 7 de noviembre se lleva a cabo la Noche de los Museos en Guatemala, una tradición para conocer la historia de las instituciones más emblemáticas del Estado; es una jornada íntimafamiliar entre visitantes y los objetos que resguardan la memoria histórica.

Nuestros museos, que no son poca cosa, pues son 35 recintos tan solo en la capital, son guardianes del pasado que ante todo moldean el futuro, pues muchos de los registros que contienen permiten entender el devenir. La Revista Viernes 586 trae en sus páginas centrales un extenso reportaje de la historia museística en las que cada uno refleja los cambios políticos, científicos y sociales que definen el presente.

El reportaje es un repaso del surgimiento desde 1881 cuando se fundó el primer Museo Nacional en el antiguo Palacio de la Reforma, ubicado en el actual edificio del Congreso de la República, hasta el surgimiento del último, el de Radio Nacional TGW, fundado en 2024, que resguarda el patrimonio de la radiodifusión. Con orgullo, se puede afirmar que el más visitado en la actividad de 2024 fue el de la Tipografía Nacio -

Director General: Edin Hernández

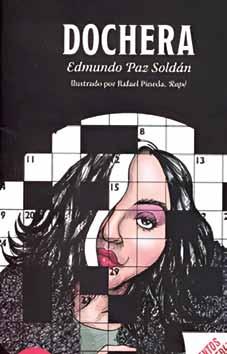

nal, que esta noche se vestirá de gala. Aporta a la literatura, en un esfuerzo por unir voluntades editoriales, está dedicado a Dochera, un personaje surgido de la imaginación del escritor boliviano Edmundo Paz, quien con ingenio monta la trama de cómo un creador de crucigramas puede idealizar a la mujer de sus sueños. Ella se le aparece en cada respuesta de ese pasatiempo. En esta sección se propone al lector No me llames loca, una novela entre el límite de lo real y lo que no se quiere ver; es la historia de Danielle, quien tras estar internada en un hospital psiquiátrico intenta tener una vida normal.

En cuanto a música, esta número presenta un recuento de la vida y obra del trovador cubano Silvio Rodríguez, quien desde los años setenta ha marcado el paso para cambiar la música con contenido social al poemario de lo natural, del amor real y de las preocupaciones de la vida en la Revolución Cubana.

El personaje de esta edición está dedicado al luchador profesional Rayo Chapín, que emocionó a juventudes que degustaban de aquellas jornadas de la gloriosa lucha libre guatemalteca y que hoy son recordados con admiración y cariño.

Subdirector técnico: Miguel González Moraga

Editor: Hugo Sergio Del Águila

Redactores: Narcy Vásquez, Isa Enríquez y Pablo Cahuec

Diseño Gráfico: Juan Rene Chicoj

Diseño Portada: Darah Avila

Diagramación: Sulhema Pacheco y Diana Guerra

Corrector: Mynor Reyes Guzmán

Digitalización: Freddy Pérez

Encuentro Internacional Coral y Orquestal 2025: Orquesta Nacional de Artistas en Formación (ONAF), Coro Lírico de la Escuela Nacional de Canto Gloria Marina y Joven Orquesta Nacional de España, se reúnen para un evento musical, en el Patio de la Vida, Palacio Nacional de la Cultura, a las 15:00 horas. Entrada gratuita con boleto digital, disponible en las redes de la cartera cultural.

Obras de arte: Fauna de la cuenca Mirador; biosfera maya. Piezas únicas talladas y modeladas por artistas antigüeños en Jade Maya; 5a. avenida Norte #9, La Antigua Guatemala. Exposición y conferencia de 16:00 a 18:30 horas, entrada gratuita reservando al teléfono 3994-7928.

Concierto de la marimba de conciertos del Palacio Nacional de la Cultura; en el Malecón de Puerto Barrios, Izabal, a partir de las 18:00 horas. Entrada libre.

Sabores Unidos 2025: una noche que ofrece un recorrido gastronómico inmersivo con el propósito de recaudar fondos para un proyecto que busca implementar un prototipo de tratamiento de aguas residuales en el río Pensativo, Sacatepéquez. El evento contará con un concierto de jazz en vivo. La cena será en el salón Gran Roble del Hotel Real InterContinental, las entradas se pueden adquirir a través de la página web de los organizadores, el precio es de US $165.

Exposición prehispánica Noh Petén, en el Museo Regional Mundo Maya. Se mostrarán los hallazgos arqueológicos encontrados en la Isla de Flores, Petén. Martes a viernes 09:00 a 17:00 horas y fin de semana 10:00 a 16:00 horas, disponible hasta el 30 de diciembre. Admisión gratuita.

Exposición No necesita permiso, de la artista Eileen Köhler –curada por Waseem Syed-. Estará disponible a partir de las 18:30 horas hasta el 8 de diciembre en la galería de la Alianza Francesa de Guatemala. Evento gratuito.

Jueves 13

Festival y concurso de elaboración de barriletes: Vuelo Ancestral, en la 2ª. avenida. 4-24 apartamento A, zona 4, barrio San José, Palín, Escuintla. La actividad se lleva a cabo de 09:30 a 12:00 horas. Para mayor información comunicarse con Cristian López al teléfono 4182-8082.

Textos: Isa Enríquez

Fotos: HBO, Netflix y Apple TV

The Rehearsal podría cambiar la forma en que vemos la vida y nuestras decisiones. Nathan Fielder regresa con una serie que mezcla comedia, experimentación social y reflexión existencial. La premisa es simple pero brillante: ¿qué pasaría si pudiéramos ensayar las situaciones más difíciles de la vida

antes de que sucedan? Conversaciones complicadas, decisiones delicadas o momentos que nos generan ansiedad, todo puede practicarse en un simulacro minuciosamente diseñado por Fielder.

La serie lleva esta idea al extremo. En la primera temporada, el director construye réplicas exactas de bares, casas y otros espacios cotidianos, contrata actores que estudian a las personas reales para interpretarlas y permite a los participantes practicar hasta la saciedad. Cada gesto y cada palabra se analizan con precisión casi obsesiva. El objetivo no es solo evitar errores, sino explorar cómo nuestra mente y emociones nos limitan en la vida real.

La segunda temporada eleva la propuesta a un nivel sorprendente. El creador estudia accidentes aéreos para entender la falta de comunicación entre pilotos y copilotos, descubriendo que muchos sucesos surgen de miedos humanos muy concretos.

Dirigida por Simon Stone, es un thriller ligero que combina misterio, glamour y un toque de humor involuntario. Keira Knightley interpreta a Laura Blacklock, una periodista de investigación que busca un respiro tras cubrir historias traumáticas. Su última asignación la lleva a un crucero de lujo, invitada por Annie, una millonaria noruega con cáncer terminal, que planea revelar un secreto ante un selecto grupo de invitados. Lo que empieza como un encargo aparentemente trivial

pronto se transforma en un misterio inquietante.

Durante la primera noche, Laura escucha ruidos extraños y cree presenciar la caída al mar de una mujer del camarote 10, justo al lado del suyo. Sin embargo, la tripulación y los demás pasajeros aseguran que nadie estuvo allí. Ignorada y cuestionada, decide investigar por su cuenta, y cada descubrimiento la sumerge más en un juego de paranoia y confusión, donde nadie parece decir la verdad.

Stone aprovecha el escenario del yate para crear un laberinto elegante y claustrofóbico, donde cada pasillo, camarote y salón refuerzan la sensación de intriga.

Es un entretenimiento ágil y elegante, ideal para quienes buscan un misterio fácil de seguir, con personajes carismáticos, escenarios sofisticados y una protagonista que sostiene la trama con su presencia. No aspira a ser un thrillerprofundo ni un comentario social contundente, pero cumple el objetivo de mantener al público intrigado y entretenido durante hora y media. • Netflix

Lo que hace única a The Rehearsal es que combina un rigor casi científico con humor absurdo. Puede parecer una comedia extravagante, pero detrás de cada situación hay un análisis profundo sobre cómo enfrentamos conflictos, temores y nuestras propias limitaciones. El productor nos muestra que la vida es impredecible, pero que entenderla, incluso de forma exagerada y teatral, puede transformar la manera en que nos relacionamos y tomamos decisiones. Es una serie que invita a reflexionar sobre nosotros mismos, los riesgos que dejamos pasar y cómo pequeños cambios en la comunicación podrían salvar vidas. Nathan Fielder no solo reinventa la televisión de comedia, sino que también propone una forma radical de explorar la condición humana, llevándonos a preguntarnos si acaso no todos necesitamos un ensayo antes de vivir de verdad. • HBO Max

Todos los directores tienen un lenguaje visual que los identifica, pero pocos lo poseen tan marcado como Wes Anderson. Extravagante, excéntrico y locamente detallista, su estilo es odiado, amado e inconfundible, y con esta entrega recuerda al público por qué se enamoraron de él desde el principio.

En 1950, Anatole Corda, un magnate con más enemigos que amigos, sobrevive a uno de tantos intentos de asesinato. Consciente de que el próximo podría ser el definitivo, convoca a su hija, una monja devota, para ponerla a cargo de su fortuna y negocios. La película sigue a Corda, su hija y un profesor de entomología que contrata para estu -

diar insectos en su tiempo libre, mientras viajan por el mundo en busca de inversionistas y esquivando atentados. Cada detalle, por pequeño que sea, lleva el sello de Anderson, con personajes que muestran manías inesperadas e interacciones excéntricas. El elenco es un gran atractivo, desde Benicio del Toro, pasando por Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson y Bill Murray como Dios. Elesquemafeniciotoca temas que resuenan como la riqueza desmedida. La historia puede interpretarse como un comentario sobre el exceso económico o simplemente disfrutarse como un viaje visual y narrativo entretenido.

• Apple TV

Texto: Pablo Cahuec

Fotos:

Jesús Alfonso

Entre las 7a. y 8a. avenidas y 17 y 18 calles de la zona 1, se ubica El Cielito, un antiguo edificio de grandes dimensiones; ocupa una cuadra entera y 81 años de historia construido, según los lineamientos de la tendencia de la época, en art déco. Una investigación del Centro Cultural de España, llevada a cabo por Waleska Samayoa y Gemma Gil, recoge que su nombre lo recibe del desaparecido cerro homónimo que se levantaba donde ahora se ubica esta edificación. Estaba destinado para albergar locales comerciales en su sección inferior, mientras que arriba serían apartamentos y viviendas. Levantado en 1944 y diseñado por Wilhelm Krebs, El Cielito es uno de los ejemplos más representativos del art déco en su vertiente streamline, según explicaron Samayoa y Gil, una expresión que llevó las líneas curvas y el dinamismo aerodinámico a la arquitectura civil guatemalteca. Este inmueble de tres niveles combina concreto armado, vidrio y madera, lo que demuestra lo innovador que resultaba para el momento.

Descripción física

Se caracteriza por un volumen rectangular que se aligera al restar parte de su masa, lo que genera una composición visual equilibrada y ligera. En su fachada hacia la 7ª. avenida destaca una atalaya cilíndrica con ventanas alargadas y continuas, mientras que las esquinas curvas y las voladas circulares que las marcan, según describieron las mismas autoras, evocan el movimiento fluido propio del estilo streamline. Las franjas horizontales y verticales que recorren sus muros acentúan esa sensación de velocidad y movimiento, rasgos distintivos de una arquitectura inspirada en la era industrial y el diseño aerodinámico.

Cada detalle de El Cielito responde a una intención estética y funcional. Las ventanas se repiten en ritmos precisos, enmarcadas por delgados filetes y las cornisas generan sombras que enfatizan la horizontalidad del conjunto. El edificio proyecta sofisticación y vanguardia; sin embargo, podría estar en mejores condiciones en la actualidad, en especial su exterior, que es el

Uno de los exponentes del art déco en Guatemala

testimonio de un despertar arquitectónico que ahora cumple 100 años.

Auge del art déco

En la primera mitad del siglo XX surgió el art déco como una corriente que transformó la estética arquitectónica en todo el mundo, símbolo de elegancia, progreso y modernidad. Como recogió la Dirección del Centro Histórico (DCH) de la Municipalidad de Guatemala, nació tras la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas celebrada en París en 1925.

Se distingue por su geometría precisa, la simetría de sus formas y el uso de materiales industriales, como el concreto, el vidrio y el metal. Su ornamentación, aunque sobria, refleja el deseo de una época que aspiraba a combinar arte y funcionalidad, por lo que dejó atrás el neoclasicismo y miró hacia un futuro urbano y dinámico.

En Guatemala, este arte encontró un escenario propicio tras los terremotos de 1917 y 1918. Entre los arquitectos que impulsaron una profunda renovación arquitectónica en la capital, inspirados por este movimiento están Juan Domergue, Francisco Cirici, Rafael Pérez de León o Roberto Hoegg, entre otros. En ese contexto de reconstrucción y modernización, comenzaron a incorporar este lenguaje visual en residencias, edificios públicos y espacios culturales del Centro Histórico.

Texto: Narcy Vásquez Fotos: Convite

EAunque algunos elementos han sido influenciados por otras culturas, en el país le dan ese toque único.

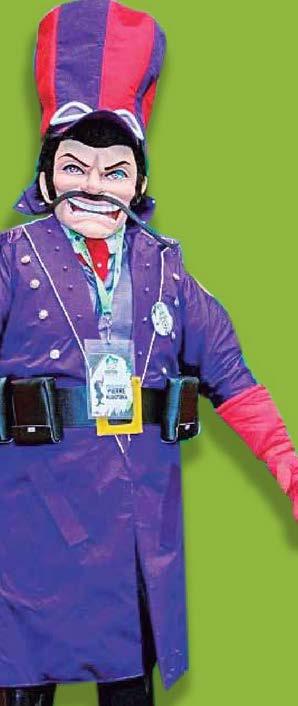

n el occidente de Guatemala, la Navidad es mucho más que un árbol y regalos; es un despertar de alegría, fantasía y tradición, personificado en el Internacional Convite Navideño Ángel Pérez Quiroa, de Totonicapán. Fundado en 1946, es una manifestación que ha sido recientemente reconocida por el Ministerio de Cul tura y Deportes como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Cada 25 de diciembre, miles se congregan para desvelar el secreto mejor guardado de sus participan tes: la identidad de la pareja que encarnarán. Con trajes que rinden homenaje al cine, televisión y espectáculo, los conviteros visten las calles con magia y color.

Para adentrarse en la mística detrás de esta celebración que define la identidad totonicapense, se conversó con Francisco Martínez, miembro de la junta directiva.

¿Qué hace único al convite en las tradiciones?

En primer lugar, la algarabía que genera no solo el 25 de diciembre, sino en los últimos meses del año. En torno a esta celebración se desarrollan diversas actividades que mantienen la expectativa sobre lo que sucederá.

Este festejo ha conservado muchas de las prácticas instauradas por sus fundadores, lo que le aporta un aire de tradición. Una de las más emblemáticas es la elección de la pareja de cada convitero, un secreto que solo conocen ellos dos. También permanece en reserva la figura que representarán, sin que lo sepan sus familias y los demás participantes. Esta dinámica genera interés entre la comunidad, que espera con entusiasmo descubrir quién saldrá y qué personaje encarnará.

rados de peluche, destacan por su calidad y detalle.

¿Qué papel desempeña la comunidad?

Siempre decimos que esta tradición no sería nada sin las personas que nos acompañan. Las familias planifican con anticipación, ya se escucha el repertorio musical que ambientará el desfile.

La participación de los jóvenes es fundamental, quienes están dando nuevos aires y se han involucrado con entusiasmo. Los niños sueñan con el día en el cual podrán formar parte de este festejo tan especial.

cada convitero, tanto en su cuota para participar como en los gastos relacionados con la elaboración de su indumentaria, cuyo costo, bajo los estándares de calidad exigidos, no baja de Q8 mil.

¿Qué impacto tiene el evento?

Hay miles de visitantes que llegan para divertirse y capturar recuerdos. Este flujo de personas genera un impacto económico en la región, que figura entre las conmemoraciones más relevantes del año para la actividad comercial.

¿Cuáles son los retos que enfrentan?

Las figuras seleccionadas suelen provenir del cine, televisión, caricaturas o el mundo del espec -

Uno de los mayores desafíos dentro de su organización es el aspecto económico. Cada año se requieren más de Q250 mil para llevar a cabo el evento, debido a los numerosos gastos que se generan, como música, logística y otras necesidades propias de esa jornada. Esta cifra no contempla el aporte individual que realiza

Texto: Isa Enríquez

Foto: EFE

Hay artistas que se escuchan sin darse cuenta. Están ahí desde siempre, en la guitarra del padre, en las reuniones familiares o en alguna canción que suena de fondo en la radio. Silvio Rodríguez pertenece a esa categoría. Aunque muchos no lo hayan buscado deliberadamente, su voz se cuela entre generaciones y su música forma parte de la educación sentimental de América Latina.

Detrás del trovador está también la figura histórica, el poeta que cantó a la Revolución Cubana, el cronista de un tiempo y un ideal, pero también el hombre que habló del amor, del desencanto y de la ternura con la misma fuerza.

Revolucionario

Cuando Silvio Rodríguez comenzó a cantar en la televisión cubana a finales de los sesenta, difícilmente podía imaginar que sus canciones se convertirían en un punto de referencia para generaciones enteras. En ese entonces, estaba surgiendo la nueva trova, un nuevo lenguaje musical en la isla, un movimiento que heredó la sensibilidad poética de la vieja trova cubana, pero la llevó a los territorios de la crítica, el idealismo y la revolución.

Rodríguez, junto a Pablo Milanés y Noel Nicola, formó parte de esa generación que encontró en la guitarra una herramienta para pensar en el país. “Nosotros fuimos lo que fuimos gracias a ese ambiente cultural tan vivo”, recordaría años más tarde Rodríguez en el programa español La Tuerka “Agarramos la guitarra en pleno proceso revolucionario, pero también con un sentido de ruptura”, afirmó.

Durante 1969, embarcado como tripulante del barco “Playa Girón”, Silvio compuso más de 60 canciones en menos de cinco meses (entre ellas Ojalá y Playa Girón), en sus letras, el entusiasmo político convive con la poesía y el desvelo existencial, un equilibrio que lo convirtió en uno de los poetas de la canción latinoamericana.

Con casi 60 años de trayectoria, Silvio Rodríguez ha compuesto más de 560 canciones.

Mientras el mundo atravesaba dictaduras, censuras y transiciones, sus canciones viajaban clandestinamente por el continente. En el Cono Sur, donde estaba prohibido escuchar, los casetes piratas pasaban de mano en mano como símbolo de resistencia. “Mi música no sería lo que es sin la revolución, eso siempre me ha honrado, aunque a veces me ha costado ser un poco amado y un poco odiado”, afirmó el trovador. Con el tiempo, su obra evolucionó hacia lo íntimo. Álbu -

mes como Mujeres(1979), Causasy azares o la trilogía Silvio, Rodríguez y Domínguez mostraron a un artista en diálogo consigo mismo y con las contradicciones del socialismo real. Ya no se trataba solo de cantar a la utopía, sino de preguntarse por su vigencia, por el paso del tiempo y la vida cotidiana. Su guitarra, más que bandera, se convirtió en espejo. Hoy, a sus 78 años, Rodríguez sigue siendo una figura cardinal de la canción de autor. Su influencia se extiende desde España hasta

América del Sur, hacia artistas tan variados como Residente, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler o incluso el joven cantante Milo J, con quien acaba de sacar una canción.

De regreso al sur

Este año, Rodríguez emprendió una nueva gira latinoamericana que ha despertado un fervor poco habitual incluso para su estatura artística. Entre septiembre y noviembre, el trovador recorrió Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia, en lo que muchos consideran un reencuentro con los territorios donde su música marcó la memoria colectiva.

“Estimados amigos, soy Silvio Rodríguez… estamos muy entusiasmados con esta próxima vida por Latinoamérica”, anunció en el video al presentar el tour. La gira se inició en Cuba en la escalinata de Universidad de La Haban a, culminó el 2 de noviembre en Cali, Colombia.

Los conciertos han sido multitudinarios: en Chile, fue recibido como un héroe por el presidente Gabriel Boric; en Argentina, cantó a pesar de una afección de garganta; en Uruguay, visitó a Lucía Topolansky y recordó a su esposo Pepe Mujica; en Perú, fue ovacionado por un público que aún lo venera, y en Colombia, reunió a más de 15 mil personas en Medellín, donde tres generaciones corearon Te doy una canción, bajo la lluvia.

“Llamaba la atención cómo la mayoría de los asistentes no tenía 30 años. Había familias de tres generaciones, llegando desde cualquier parte del país”, escribió el cronista Iván Gallo sobre aquel concierto. No es casual: la voz de Silvio Rodríguez, aún serena pero firme, sigue convocando a quienes ven en sus canciones una ética de ternura y rebeldía.

Más allá de los escenarios, Silvio sigue escribiendo, compone y repiensa el sentido del canto. Su legado es ese diálogo entre poesía, política y humanidad, que continúa vivo, recordando que, “solo el amor engendra la maravilla”.

Texto: Pablo Cahuec Fotos: Archivo y Hemeroteca

Parte de la identidad de una nación y su pueblo radica en su historiaen aquellos sucesos que estructuraron su contexto y moldearon su presente. Muchas sociedades no podrían entenderse a sí mismas sin antes haber abrazado su pasado para ver con esperanza el futuro, mientras aquellas que se han rehusado

a ello o se han olvidado de sus raíces, hoy enfrentan el derrumbamiento de sus cimientos. Ante esta necesidad, los museos se levantan como baluartes innegables de esta loable misión. Por ello, la historia museística en Guatemala constituye un pilar fundamental del desarrollo cultural y patrimonial del país. Cada uno refleja los cambios políticos, científicos y sociales que han definido el presente que hoy conocemos.

Sus inicios

Como recoge la Asociación de Museos de Guatemala (AMG-ICOM), el pionero de estas entidades en el territorio data de 1796, cuando se fundó el Gabinete de Historia Natural, considerado uno de los primeros museos del continente, como apuntó el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) en el primer volumen de su boletín de los museos Entre Bodegas y Palacios.

Esta iniciativa respondió al impulso ilustrado del rey español Carlos IV, y de las expediciones científicas que exploraban los dominios centroamericanos, con el objetivo de agrupar colecciones de mineralogía, botánica, zoología y objetos arqueológicos bajo un marco de estudio y exhibición. Aunque de existencia breve, no más de cinco años, esta entidad marcó el antecedente institucional del quehacer museístico guatemalteco.

Interior de la Sociedad Económica de Amigos del País, actual Congreso de la República.

Guatemala, viernes 7 de noviembre de 2025

Posteriormente, en 1866, la Sociedad Económica de Amigos del País inauguró al que se denominó el Primer Museo Nacional del país, que funcionó hasta 1881 al ser desintegrado por orden del gobernante Justo Rufino Barrios, según recogió la AMG-ICOM. Se encontraba ubicado en el actual edificio del Congreso de la República. Con el presidente José María Reyna Barrios se inaugura un nuevo Museo Nacional en el antiguo Palacio de la Reforma, con motivo de la Exposición Centroamericana de 1897. Este sería el tercero en la historia de Guatemala, desaparecería con los terremotos de 1917 y 1918.

Una nueva etapa

El MCD informó que para 1925, el general José María Orellana decretó la creación de uno nuevo, al tiempo que se establecieron las leyes de protección del patrimonio cultural. Pero sería hasta la década de 1930, con el interés de Jorge Ubico, que se inauguraría el Museo Nacional de Historia y Bellas Artes. Este contó con dos secciones, la ubicada en el Salón del Té de la finca La Aurora que fue dedicada a la Arqueología (1931) y que daría paso al Museo Nacional de Arqueología y Etnología; y el antiguo templo de El Calvario, enfocada en Historia y las Bellas Artes (1935), que comenzaría los museos nacionales de Historia y de Arte Moderno Carlos Mérida en 1975. En 1969 fue fundado el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac) y para 1970 ya habrían surgido los primeros recintos privados, según reunió la AMG-ICOM. De este modo, la historia museística guatemalteca transita desde colecciones ilustradas y coloniales hasta instituciones nacionales concebidas como espacios de memoria, identidad y educación pública.

El más antiguo

El Museo Nacional de Arqueología y Etnología es el más antiguo del país que continúa en funcionamiento, inaugurado el 28 de junio de 1931. Su sede, ubicada en la zona 13 capitalina, fue concluida en 1946. Ofrece una visión integral que abarca cerca de 4 mil años de

civilización. Su colección arqueológica permite adentrarse en las fases Preclásica, Clásica y Posclásica del mundo maya, que revelan uno de los legados más importantes de Mesoamérica.

El museo resguarda alrededor de 55 mil piezas, entre ellas estelas, altares y objetos de jade, concha, hueso y cerámica. También conserva instrumentos musicales y una valiosa muestra de trajes tradicionales que representan la diversidad cultural del país.

Entre sus piezas más sobresalientes se encuentra el Trono I de Piedras Negras, creado para el gobernante K’inich Yat Ahk II, que deseaba exaltar su poder en el antiguo reino de Yok ’ ib.

En su sección etnográfica, el museo centra la atención en el período colonial, a partir del siglo XVI, cuando las comunidades indígenas fueron reordenadas en nuevos asentamientos.

A través de la tradición oral, la vestimenta y las prácticas cotidianas, estas comunidades preservaron su identidad, cuyas expresiones se integran hoy al relato museográfico como testimonio vivo, de nuestras tradiciones y cultura.

2ª.

Fachada de la sede del Museo Nacional de Arqueología y Etnografía, en la zona 13.

El más nuevo

Entre los de más reciente creación se encuentra el de la Radio TGW , con poco más de un año de existencia, abierto el 19 de abril de 2024. Nombrado en honor al locutor Otto René Mansilla, se ubica en el tercer piso del edificio de la Tipografía Nacional. Como afirmó Edgar Girón, de la unidad de Comunicación Interinstitucional de Radio TGW , el objetivo del museo es preservar y dar a conocer el patrimonio radiofónico de Guatemala, al mostrar a las nuevas generaciones la evolución tecnológica y artística de la emisora estatal, conocida como la Casa del Artista Nacional.

Alberga una valiosa colección de equipos y objetos históricos de la radiodifusión, como consolas, amplificadores, micrófonos y teléfonos utilizados a lo largo de su historia. Además de la emblemática Cabina de Cristal Marta Bolaños de Prado, considerada una joya acústica única en Centroamérica y declarada Patrimonio Nacional. Además, dispone de una fonoteca digital donde pueden escucharse grabaciones históricas, como la emisión de 1938 con Miguel Ángel

Asturias, y una galería interactiva dedicada al nobel, que incluye registros originales de su voz y un mural en su honor. El museo también cuenta con el Teatro Mildred Chávez, un auditorio para 80 personas destinado a presentaciones artísticas, conciertos y recitales.

Girón enfatizó en una característica especial de la sala: “Somos un museo viviente porque, aunque los equipos antiguos ya no funcionan, la radio continúa al aire y hemos modernizado nuestra tecnología para mantener su legado en operación”.

La Noche de los Museos

Con la intención de promover la cultura de visita a estas instituciones, el Musac propuso la creación de la Noche de los Museos. Una velada que invita a los guatemaltecos a visitar y conocer las diferentes entidades museísticas presentes en la ciudad capital, en su mayoría en el Centro Histórico.

Según Carolina Castillo, coordinadora del Musac las actividades similares se realizan en el continente europeo desde 1978 y en Argentina desde los años ochenta. “En Guatemala comenzó en 2012. El objeti -

Guatemala, viernes 7 de noviembre de 2025

vo es que la población valore el papel de los museos como custodios del patrimonio nacional”, explicó.

Este 2025 celebrará su 14 edición hoy 7 de noviembre. En esta ocasión, participarán 26 sedes. Como aclaró Castillo, inicialmente la actividad se realizaba solo en el Centro Histórico, pero con los años se han sumado en otras zonas, como el Museo de la Gran Logia de Guatemala (zona 5), el Museo del Deporte (zona 4), el Mapa en Relieve (zona 2) y la Biblioteca César Brañas (zona 3).

Con un horario de 17:00 a 22:00 horas y entrada gratuita, en la mayoría habrá representaciones de personajes históricos, marimba, gastronomía, actividades para niños, y exposiciones, que son el alma de los museos. También se aprecia la arquitectura de los edificios que los albergan, como la Tipografía Nacional, el Musac, ubicado en la tercera sede de la Universidad de San Carlos, próxima a cumplir 250 años, el Club Guatemala y la imprenta

Sánchez y de Guise, entre otros espacios .

Tipografía Nacional

Entre los estrechos colaboradores de la Noche de los Museos 2025 está el de la Tipografía Nacional. Como aclaró la historiadora Thelma Mayén, directora del recinto, este año, además de participar, es patrocinador y colaborador en el área de difusión.

Nacido en septiembre de 2012, Mayén explicó: “Nuestro objetivo es que los visitantes conozcan la historia de la imprenta en Guatemala, el desarrollo de las artes gráficas y del periodismo. Además de las exposiciones permanentes, las personas pueden apreciar la maquinaria histórica que hemos logrado rescatar y conservar, testimonio del patrimonio gráfico nacional. Con estas actividades buscamos que el público disfrute, aprenda y valore este legado”.

La Tipografía Nacional ha participado en 13 de las 14 Noches de los Museos. Mayén

rememoró que en diversos años han recibido una cuantiosa cantidad de visitantes durante la actividad. Como en ocasiones anteriores, también se realizarán presentaciones artísticas con cantantes guatemaltecos, tríos de guitarras y actores caracterizados que ambientarán los corredores del edificio con personajes inspirados en leyendas nacionales. “Estas expresiones culturales son parte de nuestra misión, ya que la Constitución establece que el Estado debe proteger y difundir el patrimonio y la cultura nacional”, sostuvo Mayén.

Camino por recorrer

A pesar de los esfuerzos públicos y privados por fomentar un mayor interés en los museos, es palpable la profunda indiferencia con la que muchos guatemaltecos aún observan estas entidades, así como los leves o nulos trabajos por su mantenimiento y protección presenciados en antiguos gobiernos. A este respecto, Castillo opinó sobre la importancia

de cambiar este pensamiento, al tiempo que calificó a los museos como “guardianes de nuestra historia y patrimonio.

Debemos visitarlos más y participar en sus actividades, son espacios ideales para fortalecer nuestra identidad y ampliar el conocimiento en un mundo saturado y superficial”. Asimismo, extendió la invitación a todos los interesados a participar de la Noche de los Museos y disfrutar todo lo que se ha preparado.

Mayén se centró en lo vital que es crear en los niños y jóvenes un genuino interés por visitar estos lugares y conocer lo que los antecedió.

Declaró que muchos se sorprenden ante la riqueza cultural que presencian y lo calificó como una experiencia que transforma. Concluyó que “solo conociendo el pasado se puede comprender el presente y construir un mejor futuro. Los museos, al final, son espacios para aprender, reflexionar y fortalecer el amor por Guatemala”.

Guatemala, viernes 7 de noviembre de 2025

Rayo Chapín (1942-2019)

Ilustración: Sergio Espada

Durante más de medio siglo, los a�icionados a la lucha libre disfrutaron de los lances de un personaje enfundado en un traje azul y una máscara con relámpagos blancos que protegieron la identidad del Rayo Chapín. Conocido también por los motes de “Cosmonauta azul” y “Catedrático azul”, debutó a los 18 años, el 1 de septiembre de 1960, contra el rudo Pantera Negra, en Mazatenango, Suchitepéquez. Recorrió diversas arenas hasta el 5 de septiembre de 2010, cuando dijo adiós. Nunca perdió la máscara en más de cien disputas y siempre fue celoso de su identidad, secreto que guardaron familiares y amigos, quienes siempre protegieron a Francisco Peiró Carrión, fallecido el 4 de octubre de 2019.

Más información disponible en este QR

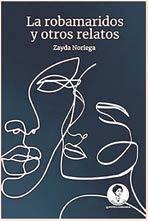

Texto: Narcy Vásquez

Fotos: de las portadas: cortesía de la editorial, archivo DCA

La escena literaria guatemalteca se enriquece con dos obras que irrumpieron con fuerza y sensibili -

dad: La robamaridos y otros relatos, de Zayda Noriega, galardona -

da con el Premio María Goubaud de Castillo 2024, y Hábitosfelinos, de María de los Ángeles Linares, distinguida con el Premio Odette Arzú Castillo 2024. Las autoras, jóvenes y multifacéticas, no se

limitan al papel: Noriega y Linares también brillan en la música y las redes sociales, respectivamente, donde comparten fragmentos de su proceso creativo, así como reflexiones cotidianas.

Ambas publicaciones de Editorial Pepita ya están disponibles en formato físico y digital.

Licenciada en comunicación y letras, especialista en redes sociales y publicidad, exeditora en Cazam Ah. La joven escritora guatemalteca se define como una devoradora de arte, lectora incansable y enamorada de la literatura. Su sensibilidad y mirada aguda la han llevado a explorar el lenguaje desde múltiples trincheras, pero fue en la poesía donde encontró su guarida creativa.

Su incursión en el mundo literario comenzó en la adolescencia; con el tiempo, ese impulso dio forma a su primer libro. La autora comparte su vida con tres gatos (Pepper, Mimi y Mis-

sy), cuyas rutinas y travesuras nocturnas se convirtieron en fuente de inspiración para los seis capítulos de su poemario. “Lo dividí así para que no fuera monótono”, explicó. Su trabajo mezcla poemas rimados, versos libres y caligramas, en el cual la forma visual del texto dialoga con su contenido.

Su fascinación la llevó incluso a escribir sobre las deidades felinas, al rastrear poéticamente sus orígenes a través de registros fósiles, como si cada hueso antiguo contara una historia sagrada. Para conocer más sobre sus proyectos, visite su perfil en Instagram @miaulina9

Percusionista de alma, letrista de instinto, cantante de corazón y música en cuerpo entero. Heredó el amor por las letras de sus padres, los reconocidos escritores Enrique Noriega y Aída Toledo, y fue apadrinada literariamente por Ana María Rodas, figura emblemática de las letras. Rodeada desde pequeña por libros, versos y conversaciones profundas, principió a escribir a los 9 años.

Su mosaico de microrrelatos lo escribió en apenas tres semanas, aunque el boceto lo llevaba años gestando. Cada cuento es una ventana a la niñez, a los padres, a los tíos que contaban historias entre risas y silencios. A las vecinas que guardaban secretos en sus patios. A las mujeres

que sobrevivieron sin que nadie las nombrara.

El título, provocador, ha hecho fruncir cejas: ¿cómo ganó un concurso de literatura para mujeres con ese nombre? Pero ella respondió con firmeza: “Debe leerse el cuento completo para comprender quién es la robamaridos”. En sus relatos, los juicios se desarman y las etiquetas se desvanecen.

“Dicen que una vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Eso significó para mí la presentación de mi ejemplar. Si bien la literatura no fue mi primera elección como profesión (sino la música que fue mi otro gran amor desde niña), nunca la dejé en el olvido”, resumió. Sígala en su Instagram @zaydabongos

En un país donde las cicatrices del pasado se entretejen con los hilos frágiles de la esperanza, el teatro emerge como un acto de resistencia y renacimiento. Se convierte en un espejo donde podemos vernos con todo y la carga del pasado.

La Muestra de Teatro Departamental Norma Padilla, que regresa por segundo año consecutivo del 14 al 22 de noviembre en el Centro Cultural de Escuintla, es un homenaje vivo a dos mujeres que entregaron su tiempo, pasión y, trágicamente, sus vidas al arte escénico: Norma Padilla y Miriam Monterroso. En 1975, gracias a la gestión incansable de Norma, alma del movimiento teatral departamental, se inauguró la primera edición de este evento.

Su asesinato posterior transformó cada edición en un tributo póstumo, en recordatorio de que el arte no se detiene ante la violencia. En 1984, Monterroso tomó las riendas para continuar esa labor hasta que, en la década de los 90, las sombras de la crisis silenciaron las tablas. En 2025, luego de la muestra del año anterior, su recuperación no es un capricho, sino urgencia ética: ¿cómo construir una Guatemala unida si ignoramos las voces que nos forjaron?

Rescatar la Muestra Norma Padilla era un imperativo moral y cultural. Guatemala, con su mosaico de identidades indígenas, mestizas y urbanas, ha sufrido demasiado por el olvido. La memoria histórica no es un lujo académico; es el oxígeno de la democracia. Y el teatro, con su crudeza inmediata, es un vehículo para revivirla.

Las obras presentadas son un espejo que refleja las inquietudes de un pueblo. No se trata de espectáculos elitistas, sino de creaciones departamentales que hablan de la autenticidad. En un mundo saturado de pantallas pasivas, esta actividad recuerda que el arte escénico es didáctico por esencia: genera inquietudes, provoca diálogos y forma no solo actores, dramaturgos, directores y técnicos, sino ciudadanos conscientes.

¿Cuántos jóvenes de los 16 departamentos participantes encontrarán en estas funciones el coraje para subir al escenario y narrar su propia historia? El teatro no es neutral; es un sistema de comunicación que fomenta el sentido de pertenencia, el encuentro con otros y el mundo. Es, en palabras simples, un antídoto contra la fragmentación social.

En un país donde el acceso a la cultura es un privilegio para pocos, su enfoque en la formación es revolucionario. Desde sus inicios, ha buscado propiciar el surgimiento de nuevas voces en las artes escénicas, democratizando el conocimiento teatral. No es casual que Norma y Miriam vieran en el Estado un aliado para el arte, no un censor. Ellas entregaron «tiempo y vida» al movimiento, como bien se dice, porque creían en el poder comunitario del escenario. Con la recuperación de la Muestra en 2024, se reavivó ese fuego: se creó un contacto directo con la sociedad, que ofrece alternativas de expresión en un contexto donde las redes sociales ahogan narrativas profundas.

Rescatar la Norma Padilla obliga a interrogarnos sobre eso. No basta con revivirla; hay que institucionalizarla, dotarla de fondos estables y expandirla a más departamentos. Por eso, invito a todos (familias, estudiantes, artistas emergentes) a «vivir el teatro departamental» en Escuintla, en noviembre. No vayan por curiosidad; vayan por deber.

Este singular erizo es un animal mamífero nocturno por naturaleza. Fue escogido como mascota en la casa de la familia Viale Castro. Aprovecha que sus dueñas, tres hermanitas, van al colegio, para descansar tranquilo y, por la noche, cuando ellas han terminado tareas, es cuando inicia su actividad y ellas pueden compartir con esta especie.

¿Cómo llegó a la familia y por qué tiene ese nombre?

Llegó como un regalo en la Navidad para las tres niñas. Santa dejó indicaciones precisas sobre su cuidado. Elegimos llamarlo Cronos, como el Dios del tiempo, y poco a poco fue marcando un cambio, adaptándonos a su ritmo nocturno.

¿Podría describirlo en tres palabras y por qué?

Uraño, es reservado. No interactúa con desconocidos y se hace bolita cuando no reconoce a quien lo carga. Solo se relaja cuando está en manos familiares. Dormilón por más de 16 horas. Comelón, aunque solo come una vez al día. Adora el mango y la papaya, y es selectivo con su concentrado. Lo vuelven loco los gusanos, ver comér selos es como quien come espagueti.

¿Cree que Cronos los entiende?

Sí. Hay momentos en los que reacciona, como cuan do escucha su nombre levanta sus orejas, demuestra que está atento y reconoce el sonido.

¿Ha cambiado su vida tener un erizo?

Sí. Su llegada a la familia ha sido positiva.Les ha enseñado a las niñas el valor del trabajo en equipo al tener que limpiar su jaula a diario. Entienden que los gritos o movimientos bruscos lo asustan.

¿Cuál ha sido su peor travesura?

Un día, mientras limpiaban su jaula, corrió rápido y se escondió debajo de un mueble, y lo dejaron allí. Pero al regreso ya no lo encontraron por ningún lado. Pasaron dos noches sin verlo, y terminamos temiendo que se hubiera escapado. Justo cuando la preocupación era máxima, escuchamos un ruido extraño detrás de la refrigeradora y descubrimos a Cronosatrapado en la rejilla trasera.

¿Quiere publicar la historia de su mascota? Envíela por correo a hdelaguila@dca.gob. gt y con gusto la evaluaremos. Responda a estas preguntas e incluya cuatro fotografías.

Hiroshima se ha reconstruido de desastres.

JICA otorga un curso Administración de la Atención Médica en Desastres para países Latinoamericanos.

Texto y fotografías:

Danilo Ramírez

apón recuerda sus desastres sin levantar la voz. Lo hace con lugares que no se clausuran en la tragedia, sino que se abren en forma de clase: escuelas que quedaron heridas y hoy enseñan evacuación, museos que exhiben relojes detenidos y, al lado, mapas de rutas de escape; barrios donde la ruina no es un fetiche sino una prueba material que alguien cuidó, catalogó y volvió accesible. La idea es sencilla y a la vez exigente: una comunidad

conserva lo que la hirió para comprenderlo mejor y, sobre todo, para saber qué hacer la próxima vez. Se entra con un nudo en la garganta y se sale con un plan.

En la costa de Tohoku, en Kesennuma, prefectura de Miyagi, una escuela secundaria fue atravesada por una ola, el antiguo Kuyi High School, hoy Museo Conmemorativo de la ciudad, quedó tocada tras el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011: paredes marcadas, el silencio del laboratorio, la línea del agua aún visible en el hormigón. La ciu-

dad decidió no taparlo y convirtió el recinto en un recorrido que explica, con audiovisuales, mapas y testimonios, cómo una península golpeada por el mar se volvió aula pública.

Miyagi

A pocos kilómetros, en Ishinomaki, Miyagi, la Escuela Primaria de Okawa permanece como advertencia: el tsunami remontó el río Kitakami y alcanzó el valle. Allí, la evacuación no logró concretarse, la ola los alcanzó en el recinto, dejando 74 niños y 10 adultos fallecidos;

solo 4 alumnos que estaban presentes sobrevivieron. Hoy, el sitio conserva el edificio, la piscina y el lugar del gimnasio como ruina cercada, con paneles, altar y un pequeño museo anexo que explica minuto a minuto lo ocurrido.

La misma lógica recorre el suroeste volcánico. En Shimabara, prefectura de Nagasaki, el Monte Unzen cuenta su ciclo eruptivo de 1990 al 1995, el relato de la erupción y los flujos de escombros se cuenta con simulaciones, archivos y, al aire libre, un puñado de casas enterradas

En Ogatsu, una mujer regresó al terreno donde antes estaba su casa y, en lugar de reconstruir paredes, sembró flores. Rie Tokumizu había perdido a parte de su familia en 2011. Empezó sola, con plantas sencillas, como quien hace un altar que dura todo el año. Con el tiempo se sumaron vecinos y voluntarios; el jardín creció y se volvió un sitio comunitario donde las rosas conviven con los cerezos y con visitas escolares que llegan a escuchar qué significa cuidarse después de una ola. El jardín no niega el vacío: lo ocupa.

Testigos y sobrevivientes cuentan su relato a visitantes.

Leticia Eugenia Padilla

que se visitan como se visita un documento. Se muestra lo justo, se acompaña con contexto, se invita a pensar la vida junto a un volcán sin romantizar ni demonizar, todo esto en Geoparque de la Unesco, que atrapa al visitante con exposiciones interactivas.

La fuerza del agua Hiroshima, por su parte, aprendió hace décadas que el desastre no se queda con los ataques nucleares de 1945, también allí las lluvias torrenciales se volvieron maestras severas y la ciudad respondió con otro museo: mapas de laderas, cronologías de deslizamientos, relatos de barrio y prácticas de preparación. El visitante

no es un espectador: es un vecino temporal al que le entregan herramientas. Esa continuidad entre bomba, alud y tormenta sintetiza una ética: la memoria sirve si se puede usar mañana por la tarde cuando la sirena suene.

Estos lugares comparten tres cosas: prueba, contexto y uso público. La prueba es la ruina o el objeto; el contexto, una explicación clara; el uso, escuelas y vecinos que los recorren y aprenden. Así, el territorio se vuelve archivo: calles como páginas, museos como índice, ruinas como notas. No es un parque temático del dolor; es un servicio público que enseña cómo cuidarnos la próxima vez.

a necesidad de amar y ser amado es una de las fuerzas más poderosas del ser humano. Cuando ese amor se convierte en dependencia, en miedo a perder al otro o en la imposibilidad de estar en paz sin su presencia, lo que llamamos amor puede transformarse en una forma de esclavitud emocional. Esta dinámica, conocida como dependencia emocional, es un fenómeno que, aunque común, suele pasar desapercibido o se confunde con amor intenso.

El psiquiatra y psicoanalista británico John Bowlby revolucionó la comprensión de los vínculos humanos a través de su teoría del apego. Sus estudios demostraron que las experiencias tempranas con nuestros cuidadores moldean la manera en que nos relacionamos con los demás durante toda la vida.

Nuestras relaciones Bowlby observó que los bebés no solo dependen de sus padres por alimento o protección, sino también por vínculos emocionales que les otorgan seguridad.

Si un niño crece en un ambiente donde sus necesidades afectivas son atendidas, aprende a confiar y a sentirse digno de amor.

A esto lo llamó apego seguro: una base sólida que permite explorar el mundo con confianza, sabiendo que el afecto no desaparecerá.

Por el contrario, cuando las figuras de apego son inconsistentes, distantes o impredecibles, el niño desarrolla un apego ansioso o inseguro. En ese caso, el amor se percibe como incierto o condicional.

El niño aprende que debe “ganarse” la atención, adaptarse, complacer o temer al abandono. Este patrón no se queda en la infancia: se reprodu -

ce inconscientemente en la vida adulta, dando origen a lo que hoy llamamos dependencia emocional.

Dependencia

Una persona con un estilo de apego ansioso puede sentirse atrapada en una necesidad constante de aprobación. En sus relaciones de pareja, teme el abandono, busca reafirmación permanente, se siente incompleta sin el otro y soporta dinámicas que le restan paz o autoestima con tal de no quedarse sola.

La dependencia emocional no siempre se manifiesta de manera dramática. A veces se disfraza de amor romántico, de entrega incondicional o de sacrificio. Pero bajo esas conductas hay miedo: miedo a no ser suficiente, a ser reemplazado, a quedarse solo.

Libertad emocional

El amor no debe ser una prisión, sino una base segura para crecer. Amar no es perderse en el otro, ni anularse por miedo a la soledad, es poder acompañarse sin dejar de ser uno mismo.

Superar la dependencia emocional no ocurre de la noche a la mañana. Implica mirar hacia atrás, reconocer las heridas y aprender nuevas formas de vincularse. Implica dejar de buscar afuera lo que solo puede cultivarse adentro: la seguridad, la confianza y el amor propio.

Porque cuando una persona aprende a sostenerse por sí misma, puede elegir amar sin depender, acompañar sin controlar y permanecer sin perderse. Ahí, precisamente ahí, comienza la libertad emocional.Comprender nuestros patrones de apego permite sanar relaciones y fortalecer la autonomía emocional. La terapia es un espacio seguro para iniciar ese proceso.