EMENTERIO GENERAL

ARTE Y TESTIMONIO DE LA HISTORIA

Arte e historia que atesora el Cementerio General

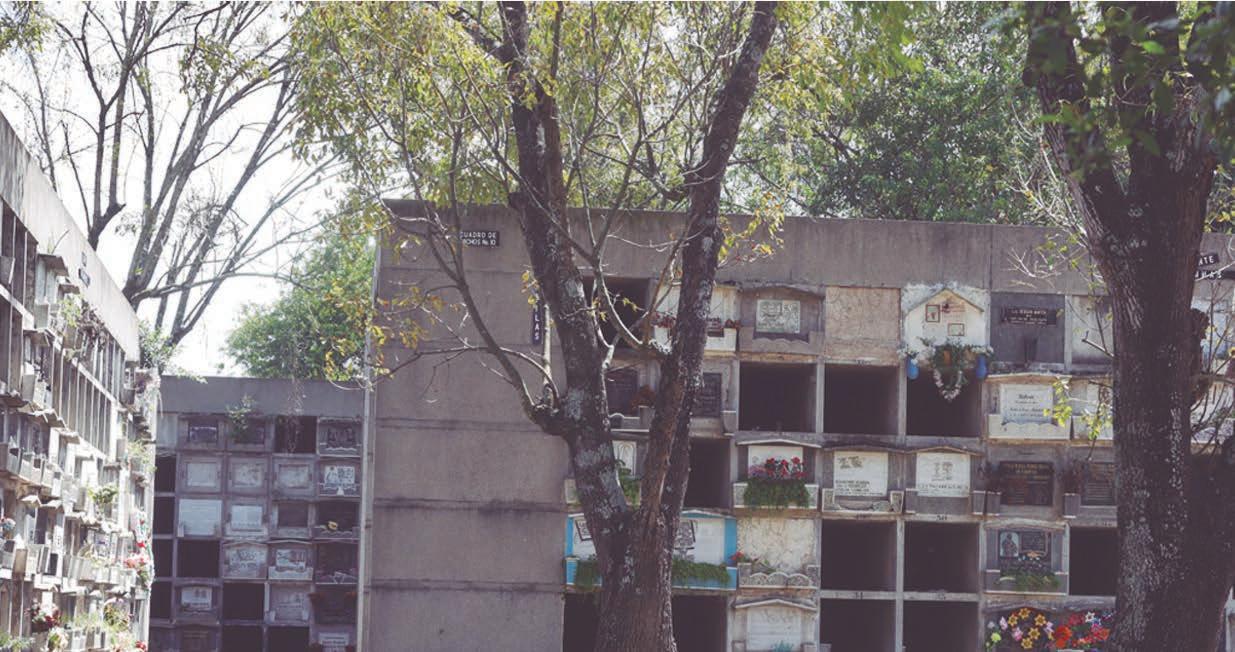

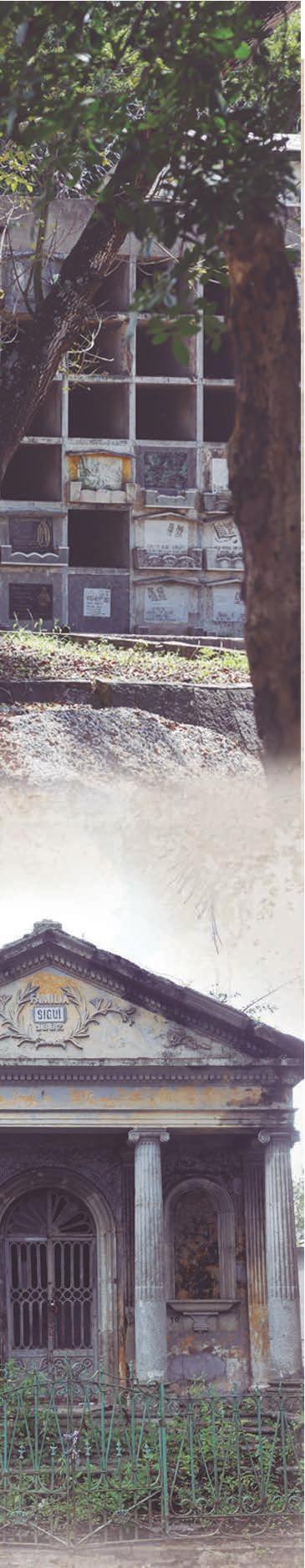

Noviembre, el mes dedicado a recordar la memoria de los seres queridos que ya fallecieron, se convierte en una oportunidad para conocer todo el arte y la historia de los personajes que descansan en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala, como en otros camposantos del país y en cuyos espacios arquitectónicos resguardan decenas de años que siempre serán atractivo de los vivos para honrar la memoria.

La Revista Viernes número 585 dedica su reportaje central al arte e historia contenidos en el Cementerio General, el más grande del país y de la región, en un recorrido para saber dónde reposan mandatarios, alcaldes, personajes, patriarcas de familias de abolengo y otros cuyos restos descansan entre obras de arte funerario llegadas de Europa en el siglo XIX, cuando se fundó el camposanto en 1881.

A lo largo de espaciosas calles, entre araucarias y otras especies nativas, esa monumental ciudad silenciosa, más que un lugar de descanso eterno, es un museo al aire libre digno de explorar y conocer; pues alberga esculturas traídas de Italia, columnas neoclásicas, ángeles de piedra y vistosos vitrales que engalanan la última morada de presidentes, literatos, músicos, artistas plásticos y líderes sociales.

Directorio

Director General: Edin Hernández

En consonancia a las tradiciones de la fecha por el Día de todos los Santos, nuestros infografistas prepararon un trabajo sobre los tipos de fiambre, el platillo tradicional guatemalteco: rojo, blanco, vegetariano y variantes regionales, en el que se describe los ingredientes, preparación y vegetales; el altiplano, como la región donde más se consume y las formas de servir el suculento antojo del 1 de noviembre. Para la sección de libros, se presenta a Rafael Landívar: Poeta del exilio jesuita mexicano, del escritor Virgilio Álvarez, que reconstruye la vida del literato, más allá de la figura idealizada por la historiografía criolla guatemalteca.

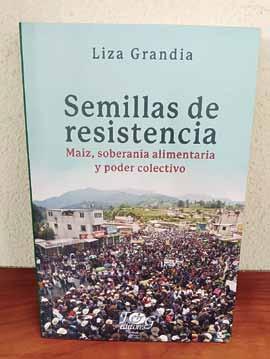

También se reseña Semillas de resistencia.Maíz,soberaníaalimentariaypodercolectivo, de la investigadora Liza Grandia; es un estudio sobre la resistencia al envenenamiento corporativo y que representa el heroísmo de los pueblos mayas para resistirse a las presiones del gran capital en su arremetida para apropiarse del grano ancestral.

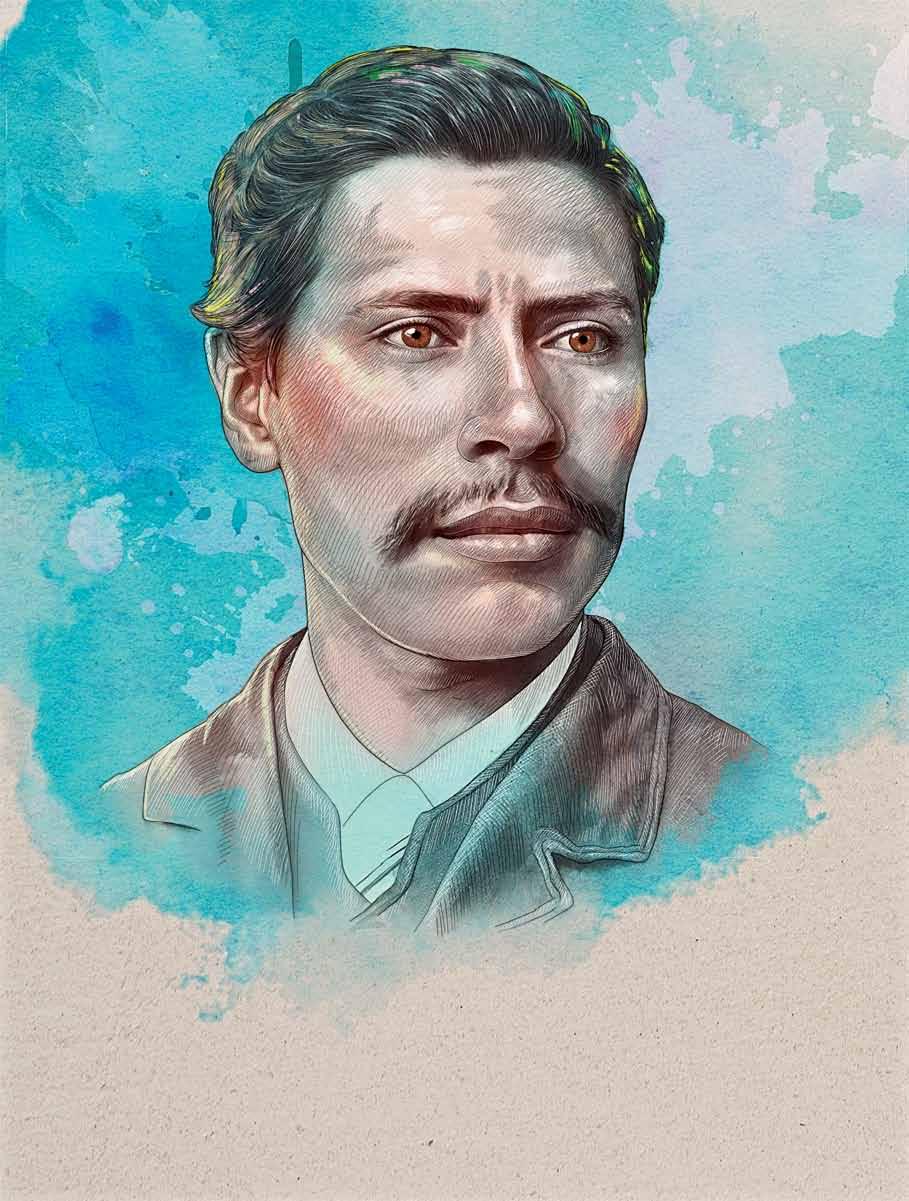

El personaje de esta edición de la Revista Viernes, se le dedica al compositor Rafael Álvarez Ovalle (1858-1946), quien nació en San Juan Comalapa, Chimaltenango. Es el autor de la música del Himno Nacional de Guatemala, cuya melodía y letra fue estrenada el 14 de marzo de 1867.

Subdirector técnico: Miguel González Moraga

Editor: Hugo Sergio Del Águila

Redactores: Narcy Vásquez, Isa Enríquez y Pablo Cahuec

Diseño Gráfico: Juan Rene Chicoj

Diseño Portada: Darah Avila

Diagramación: Sulhema Pacheco y Diana Guerra

Corrector: Mynor Reyes Guzmán

Digitalización: Freddy Pérez

Viernes 31 de octubre

En el marco de la Temporada Oficial, la Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal presenta Voces del Romanticismo, a las 19:00 horas, en el anexo del Centro Cultural Municipal. Entrada gratuita.

Sábado 1 de noviembre Domingo 2

Música, baile y diversión en el Desfile de Fieros 2025 en Villa Nueva. A partir de las 7:00 horas, en las principales calles y avenidas del municipio.

Kame en concierto junto a DJ Fender, Fat Flava, Kuina, ruta 47, Big Nardo, Gabriela Bolten, Chepe Pineda y Chinike, en Golden Pig (11 calle 4-27, zona 1), a las 16:00 horas. Ingreso libre.

Lunes 3

Recorridos guiados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, de lunes a viernes, donde el público conoce detalles, anécdotas y curiosidades de esta joya arquitectónica. Agende su visita al 2208-7777, ext. 201 y 258.

Martes 4

Exposición Mérida: Vida y Legado en Guatemala está disponible en el Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag), ubicado en La Antigua, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. Admisión gratis.

Miércoles 5

Festival y concurso de barriletes, en el Salón Municipal, Barrio Vista al Lago, San José, Petén, de 14:00 a 17:00 horas. Para más información, comunicarse con Karla Barahona al teléfono 4395-8525.

Jueves 6

Reestreno de Porco Rosso en Guatemala; estará disponible del 6 al 12 de noviembre a partir de las 15:00 horas en las sedes de los distintos cines del país. Adquiera sus boletos en las páginas web de Cinépolis, Cinemark y CineStar o bien en taquilla el día de la proyección.

Singular caso de asesinato

La novela se desarrolla en Cuernavaca, México, de los años sesenta y setenta, cuya mitad de la población era aún analfabeta y donde confluían figuras internacionales, como Erich Fromm, Bárbara Hutton, Iván Illich, Gregorio Lemercier y Sergio Méndez Arceo. Como personaje principal tenemos a Elpidia, trabajadora de Bárbara e Iván Illich, quien, por su cercanía con estas figuras, acabará involucrada en una serie de enredos que desembocarán en un caso de asesinato, donde será ella la principal sospechosa.

• Angel Elías

Retrato del poeta más allá de la figura idealizada por la historiografía criolla

Esta fascinante investigación, no solo narra la biografía de Rafael Landívar, sino que trata de reconstruir su vida basándose en documentación para ofrecer un retrato del poeta más allá de la figura “idealizada” por la historiografía criolla guatemalteca. La clave es examinar cómo el exilio jesuita de 1767 definió su obra y su identidad.

Landívar, aunque nació en Guatemala, fue miembro de la provincia jesuita de México. El libro de Virgilio Álvarez se enfoca en la profunda mexicanidad de su obra y su participación en la configuración de esa identidad intelectual mexicana en el exilio en Bolonia, Italia.

El autor detalla cómo fue la expulsión de los jesuitas por Carlos III. Este evento no fue solo un destierro físico, sino una ruptura que forzó a Landívar a vivir 26 años en Bolonia.

También se profundiza el análisis del libro Rusticatio Mexicana, escrito en latín, que describe la fauna, la geografía y el pueblo de México, un territorio que, para los jesuitas exiliados, iba más allá de la Nueva España. El texto subraya que es una obra de exilio, un ejercicio de memoria y añoranza sobre el territorio que consideraba su patria.

El autor describe a Landívar como un hombre “cargado de pesares y angustias” en Bolonia, enfrentando las dificultades de la supervivencia en el exilio, aportando una visión más humana y menos heroica; es esen -

Testimonio

de

cial para entender el génesis de su obra. Este título ofrece una mirada refrescante y bien documentada sobre un clásico, que reubica a Landívar no solo como un poeta guatemalteco, sino como un intelectual clave del exilio del jesuita mexicano. • F&G

heroísmo de los pueblos para defender su sagrado maíz

La obra de Liza Grandia Semillas de resitencia. Maíz, soberanía alimentaria y poder colectivo es un título dramático y oportuno que narra una lucha tipo David y Goliat, de cómo diversos movimientos mesoamericanos han defendido su sagrada semilla contra las amenazas de una de las corporaciones más grandes y vilipendiadas del mundo. Inspirado por una serie fortuita de 4 de septiembre y el cíclico calendario maya, la etnografía entrelaza memorias de cáncer de la autora, voces de pequeños agricultores, investigación contundente del poder corporativo, ciencia digna y análisis de redes sociales de movimientos populares e indígenas.

Todo ello completa una historia inspiradora sobre el poder de los desvalidos.

A juicio de Vandana Shiva, premio Right Livelihood 1987, el libro cuenta la historia del poder de las semillas, de los guardianes de ellas y los cultivadores de la diversidad.

La milpa, como una metáfora de la diversidad y la comunidad, es el fundamento de la resistencia contra los monocultivos y los monopolios de la mente. Una lectura imprescindible para quienes buscan la libertad de las semillas y la soberanía. Para E. Anderson, de la Universidad de California, es un estudio monumental sobre la resistencia al envenenamiento corporativo y representa el heroísmo de los pueblos mayas para resistirse a las presiones del gran capital. • F&G

Guía de libros

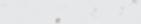

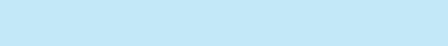

Un recorrido por el Cementerio

General permite conocer el lugar donde reposan mandatarios, artistas y personajes, así como las obras de arte funerario que llegaron desde Europa

Cada tumba es un capítulo silencioso de la historia nacional, tallado en piedra y reverenciado por el tiempo.

La ciudad eterna que resguara la memoria

Texto: Narcy Vásquez

Fotos: Mario León

La ironía poética del grupo español Mecano resuena con particular fuerza entre las calle silenciosas de la zona 3 capitalina: “Luego en plan señorial el panteón familiar de los duques Medina y Luengo que, aunque el juicio final nos trate por igual, aquí hay gente de rancio abolengo”. Esta estrofa de la canción No es serio este cementerio captura a la perfección el alma del Cementerio General de Guatemala, donde la arquitectura funeraria y los nombres inscritos sobre mármol testimonian la trayectoria histórica de un pueblo.

jeras que deja ron su huella en el paisaje funerario del país.

soleos impo nentes y sepul cros ornamenta dos no solo guar dan restos, sino tam bién legados de figuras que marcaron el pulso de Guatemala: desde la poética María García Granados y Sabo río, hasta la primera dama María Cristina Vilanova; desde el presidente reformista Jacobo Árbenz Guzmán, al liberal Justo Rufino Barrios, sin olvidar al narrador de la selva Virgilio Rodríguez Macal.

Inaugurado en 1881 bajo el mandato del presidente Justo Rufino Barrios, es más que un lugar de descanso eterno; es un museo al aire libre. Esculturas traídas desde Italia, columnas neoclásicas, ángeles de piedra y vitrales silenciosos adornan los panteones de presidentes, poetas, músicos y líderes sociales. Algunos fueron diseñados por artistas guatemaltecos, otros por manos extran -

A la sombra de la cripta familiar de Manuel Colom Argueta, el tiempo parecía detenerse para Carlos Gallardo, un asiduo visitante. Sentado en una banca de piedra, desplegaba un periódico, adoptaba la misma pose meditativa que ha repetido durante años. Mientras sus ojos recorrían las noticias del día, su voz se elevaba con la precisión de un historiador al narrar los ultrajes y el arte perdido. Recordó con tristeza el destino de la tumba de Agripita Coutiño de Sánchez, una joya escultórica que data de 1892, que fue víctima del vandalismo. Pero su memoria no solo era un registro de pérdidas; también guardaba afectos. Rememoró al famoso político asesinado en 1979, como una persona amable que, aun siendo una figura pública, le dedicó atención cuando se acer-

có con una queja de ciudadano. Su pérdida para Guatemala, lamentó, fue un agujero que el país nunca pudo llenar.

Finalmente, el entrevistado desveló un secreto que yace bajo los pies de la historia reciente. Señaló con el mentón hacia la parte trasera del imponente sepulcro de Justo Rufi no Barrios se escon den vestigios mayas. Una realidad que ha sido corroborada por los arqueólogos Car los Navarrete, Edgar Carpio Rezzio y Alfre do Román en su obra Evidencias arqueoló gicas en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala ve”, reconoció Carpio, “aún es posible observar piezas diminutas de cerámica u obsi diana en los montículos”.

Necroturismo

Hace 19 años, Carmen Yela concibió una iniciativa dedicada a difundir la historia y el patrimonio cultural del país. Necroturismo en Guatemala ha sido reconocido como Casa de la Cultura y adscrita a la Asociación de Casas de la Cultura de Guatemala.

Yela relató que en esta famosa necrópolis descansan figuras clave de la aviación guatemalteca, como Dante Nanini Sandoval —italo-guatemalteco que combatió en la Segunda Guerra Mundial— y Jacinto Rodríguez Díaz, pionero de la aviación nacional. En esta igualmente se alberga una galería de arte funerario con obras de escultores de renombre, tanto italianos como guatemaltecos.

Para aprovechar este valioso patrimonio, el proyecto ha organizado recorridos temáti -

tadas. Con el tiempo, estas visitas han evolucionado para incluir representaciones teatrales: actores que interpretaron “estampas” o relatos en primera persona frente a los mausoleos, para dar vida a la historia y acercarla al público.

Uno de los logros más destacados de la entrevistada fue la gestión y concreción del traslado de los restos del general Miguel García Granados —cenizas y huesos— en el 2021 desde el Cementerio General hasta la Escuela Politécnica, institución que él mismo fundó en 1873. Este proceso, estancado durante años, finalmente se llevó a cabo con éxito gracias a su perseverancia. Por su parte, el historiador Aníbal Chajón describió que esta morada de paz se diseñó como “la ciudad para los pobres”, bajo el mismo trazado urbano de la capital, con calles y avenidas. “En su arquitectura, el cementerio refleja la manera en que Guatemala ha honrado a sus figuras históricas”, mencionó.

ricos, bajo la creencia de que “los ricos son los malos, se les pue de robar”, lo que condujo al hurto sistemático de esculturas, rejas de hierro, metales y objetos de valor. Esta ola de saqueos, advirtió, se intensificó durante la pandemia de 2020.

Relevancia del recinto

El también sociólogo señaló un cambio drástico en la percepción social y el respeto hacia el lugar. “En el siglo XIX y principios del XX, las personas honraban el espacio, pero, a partir de la segunda mitad del siglo XX, surgió un proceso de contracultura y un reconocimiento de clase que fomentó la depredación”, explicó. Esta ideología justificó el saqueo de mausoleos

Respecto a las nuevas generaciones, Chajón comentó que, al mejorar la calidad de vida, muchos jóvenes no han experimentado la pérdida cercana de un ser querido, lo que les impide comprender la relevancia de este recinto histórico.

Aunque los camposantos son recorridos culturales y turísticos, obligatorios en todo el mundo porque residen las figuras que forjaron un país, “el Cementerio General de Guatemala sufre de descuido y saqueo, lo que lamentablemente le confiere su actual impresión lúgubre, pese a ser una inmensa fuente de arte e historia”, pronunció Chajón.

Virgilio Rodríguez Macal

Escritor enfocado en la relación entre el ser humano y la naturaleza, lo que es un rasgo distintivo de su obra.

Mario Monteforte Toledo

Considerado uno de los novelistas más importante de Guatemala, solo superado por el premio nobel Miguel Ángel Asturias. Fue también vicepresidente de la República vy presidente del Congreso (1947-1951).

Flavio Herrera

Su voz poética se caracterizó por un estilo rotundo, de luminosas metáforas con un enfoque especial en el trópico.

Germán Alcántara

Su e gie aparece en el billete de Q200, la denominación más alta. Además, el Conservatorio Nacional de Música de Guatemala lleva su nombre.

Carlos Federico Mora

Médico sobresaliente. Realizó estudios de especialización en el extranjero, que incluyen investigación sobre la vacuna de la rabia en México, en 1913. Fue redactor de la revista Juventud Médica.

18

María García Granados y Saborío (La Niña de Guatemala) por el poema que le dedicó el prócer cubano José Martí. El dato curioso es que jóvenes y adultos la visitan para pedir ayuda con asuntos amorosos.

Eloísa Velásquez, Es recordada como una gura emblemática de la vida nocturna guatemalteca en la década de 1930, propietaria del famoso Pinkys Bar, y protagonista de una historia trágica junto a Eduardo Felice Luna.

Eduardo Felice Luna

Forma parte de las narrativas que han sido exploradas por criminólogos y periodistas en recorridos por el lugar. Esto debido a que lo culparon del asesinato de doña Mercedes Estrada de Blanco, de 65 años, junto a sus dos empleadas en la casa número 38 de la 9a. avenida sur de la zona 1.

CUADRO 16

CUADRO 19 CUADRO 11 CUADRO 15

CUADRO 12

Justo Rufino Barrios: cuadro 3, montículo 1. Su catafalco ha sido objeto de vandalismo y saqueos a lo largo del tiempo. Es la única pieza de mármol rosada del sitio.

Manuel Colom Argueta: 1ª. avenida. Antes de su carrera política destacó como líder estudiantil en el Instituto Nacional Central para Varones.

CUADRO 8

CUADRO 7

CUADRO DE LOS CERRITOS CUADRO 17

CUADRO 4

CUADRO 3

Carlos Castillo Armas: a la par del Mausoleo Egipcio. Fue el primer presidente tras el derrocamiento de Árbenz, y su gobierno marcó una era de influencia estadounidense en la política nacional.

la planificación de la obra.

Diseño e infografía: Tania López / Textos: Narcy Vásquez

La Locha

Jorge Ubico: cuadro 2. Durante su gobierno, el jardín memorial fue reubicado y supervisó

CUADRO 14

CUADRO 23

CUADRO 24

CUADRO 13

CUADRO 10

CUADRO 6

Mausoleo Egipcio de la familia Castillo: calle central o principal Mausuleo construido de piedra y vidriera, en sus esquinas muestra figuras femeninas en actitud de descanso.

CUADRO 9

CUADRO 22

Jacobo Árbenz Guzmán y María

Cristina Vilanova: 1a. avenida. Sus restos fueron repatriados a Guatemala en 1995. Su tumba se encuentra cerca de la entrada principal del cementerio.

Agripita de Sánchez: cuadro 6. Obra que data de 1892, vandalizada en 2020. Fue construida en mármol importado de Italia y trajeron a artesanos talladores de

La necrópolis despliega una rica diversidad de estilos arquitectónicos en sus mausoleos. Entre los más destacados se encuentran:

Eduardo Felice Luna: en la sección de Los Cerritos. Descendiente de una familia de clase alta, fue fusilado por el asesinato de Mercedes Estrada, delito que aseguró no cometió.

Europa.

Art decó: predominante en numerosos panteones; este estilo se distingue por sus formas geométricas, líneas limpias y detalles ornamentales que evocan modernidad y elegancia.

José Milla y Vidaurre: cuadro 2. Escritor y una de las figuras más antiguas y relevantes sepultadas en el camposanto. Considerado uno de los fundadores de la novela en la literatura del país.

Estilo egipcio: sobresale el imponente mausoleo de la familia Castillo, uno de los más grandes y visualmente impactantes del recinto, con referencias claras a la monumentalidad faraónica.

Escultura italiana: varios monumentos fueron concebidos por reconocidos artistas europeos como Francisco Durini y Martino Barsanti, cuyas obras aportan un aire clásico y re nado al paisaje del cementerio.

Arquitectura judía: resalta un sepulcro construido en 1915, identi cado por su cúpula distintiva y la presencia de la Estrella de David, símbolo de identidad y espiritualidad.

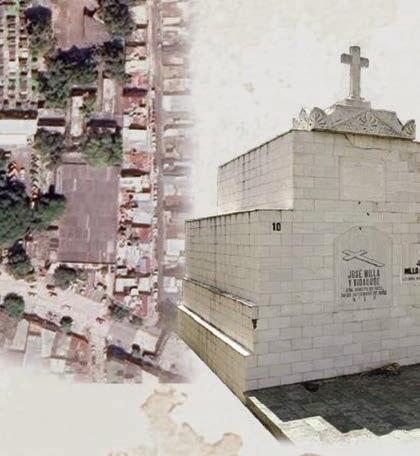

Fiambre: herencia y gusto nacionales

Tradición, sabores y variedades del platillo principal en el Día de Todos los Santos.

Infografía:

Marco Flores

El fiambre es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía guatemalteca y está íntimamente ligado a la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, el 1 y 2 de noviembre. Su origen se remonta a la época colonial, cuando las familias acudían a los cementerios a visitar las tumbas de sus seres queridos llevando comidas para compartir en comunidad.

Con el tiempo, las ofrendas de distintos platillos comenzaron a mezclarse en grandes fuentes, creando una preparación única, todo armonizado con aderezos que permitían conservar el sabor por varios días. Así nació el fiambre, una receta que simboliza la unión familiar y el encuentro de generaciones alrededor de una mesa.

Más allá de ser un platillo, el fiambre representa memoria y continuidad cultural. Cada familia guarda una versión propia, transmitida de generación en generación, en la que se conservan secretos de preparación y selecciones particulares de ingredientes.

Existen dos grandes variantes: el fiambre rojo, que incluye remolacha y adquiere un tono vibrante, y el fiambre blanco, más suave en sabor y apariencia. También han surgido versiones vegetarianas y veganas, reflejo de la adaptación de la tradición a nuevos tiempos. Consumido en todo el país, el fiambre es más que un alimento: es un símbolo de identidad nacional, un recordatorio de la mezcla de culturas que dio forma a Guatemala y un lazo que une a vivos y difuntos en una celebración de memoria, afecto y sabor.

Fiambre rojo (tradicional): incluye remolacha, que colorea el plato; tiene mezcla amplia de embutidos y encurtidos.

Fiambre blanco: sin remolacha; sabores más claros, a menudo con más verduras y mayonesa o aderezos suaves.

Regiones donde más se consume

Altiplano occidental: Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán (variantes familiares y recetas con productos del altiplano).

Fiambre vegetariano/ vegano (moderno): sustituye carnes por hongos, garbanzos o tofu, y mantiene encurtidos y verduras.

Variantes familiares/ regionales: cada familia tiene su receta “secreta”: algunas añaden lengua, otras incorporan quesos o usan más aceitunas y alcaparras.

Norte y Verapaces: consumo y variantes adaptadas a ingredientes locales.

Región central: ciudad capital, y Sacatepéquez (alta actividad: elaboración familiar y venta en mercados).

Costa sur: Suchitepéquez y Retalhuleu (acceso a ingredientes frescos como ajíes y vegetales).

Ingredientes principales

Dos días antes

Cocine cada grupo de verduras por separado para conservar su textura y color. Hierva el pollo con perejil, sal y pimienta; luego, desmenúcelo. Prepare el caldillo licuando caldo con vinagre, aceite de oliva, mostaza, especias y hierbas. Déjalo hervir suavemente, enfríe y guarde durante la noche.

Huevos y lácteos

½ lb de queso amarillo o americano

4 huevos duros

½ lb queso de Zacapa (puedes usar parmesano)

1 queso fresco pequeño

Un día antes

Hierva los distintos tipos de chorizo y la butifarra. Junte todas las verduras ya cocidas y báñelas con el caldillo. Deje reposar la mezcla en refrigeración durante toda la noche.

¿Qué es el fiambre?

Es una ensalada fría y muy colorida que combina carnes, embutidos, verduras, quesos y encurtidos. Todo se corta en piezas pequeñas y se mezcla con un aderezo especial conocido como caldillo. Su preparación es laboriosa, pero el resultado es un platillo emblemático de la identidad guatemalteca.

Apósito o caldillo

1 manojo de perejil

4 hojas de laurel

2 ramas de tomillo

1 manantial de orégano

¼ vinagre

1 pinta de aceite de oliva

3 cucharadas de mostaza

1 cucharadita de pimienta

sal al gusto

5 cucharadas de salsa inglesa

1 cucharada de nuez moscada

Vegetales para fiambre rojo

½ lb espárragos

6 remolachas, en rodajas o en juliana

6 zanahorias, rebanadas o en juliana

4 tazas de frijoles tiernos en vaina

1 coliflor, cortada en trozos

1 repollo, cortado en trozos largos y finos

1 lb col de bruselas

2 tazas de maíz

25 pacayas

1 frasco de palmito

1 frasco de maíz en escabeche

1 frasco de cebollitas cortadas

½ lb frijoles rojos (enlatados)

Carne para fiambre rojo

½ lb butifarra

½ lb cecina (carne seca ahumada y salada)

1 lb pollo (cocido, retirado del hueso en tiras largas)

1 lb chorizo colorado, rebanado

1 lb chorizo negro, rebanado

½ lb salchicha, cocida y rebanada

1 lb jamón, cortado en tiras largas

½ lb longaniza, rebanada

1 lb mortadela, cortada en cubos grandes

1 lb salami, rebanado

½ lb lengua de vaca salada

½ lb frijoles blancos (enlatados)

1 lata de garbanzos

4 tazas de arveja

1 lb habas (frescas)

1 lb alcaparras

¼ lb aceitunas verdes

¼ lb aceitunas negras

3 Chiles pimientos

El día de servir

Coloque una hoja de lechuga en el plato.

Forme capas: primero verduras, luego, carnes y quesos.

Repita al menos una vez más y termine con decoración de pimientos, rábanos, aceitunas, espárragos, maíz y huevos.

Sírvalo frío.

Consejo final

3 4

Para facilitar la preparación, guarde cada ingrediente cortado en recipientes separados hasta el momento de armar el fiambre. Este platillo debe prepararse con anticipación para que repose y se impregne del sabor del caldillo.

Personaje

Rafael Álvarez Ovalle (1858-1946)

Ilustración: Sergio Espada

El compositor guatemalteco Rafael Álvarez Ovalle, autor de la música del Himno Nacional, nació en San Juan Comalapa, Chimaltenango. Compuso valses, mazurcas, sones y música religiosa. Para crear letra y música del canto patrio participó en un concurso convocado por el gobierno en 1896. El 26 de julio de 1934, vía acuerdo gubernativo, se reformó la letra original con el objetivo de darle una mejor armonía y recti�icar conceptos históricos. Nuestro himno, su letra y melodía, fue estrenado en un acto que se celebró en el teatro Colón, el 14 de marzo de 1897.

Más información disponible en este QR

Rita busca una memoria duradera

Aquel 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer, Guatemala despertó con una noticia que nadie quiso creer. En el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un centro destinado a proteger a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, un incendio devoró la vida de 41 de ellas. Estaban encerradas bajo llave, castigadas por intentar huir de los abusos, del maltrato y del olvido.

Durante horas, los gritos se mezclaron con el humo. Afuera, funcionarios discutían responsabilidades mientras el fuego lo consumía todo. Esa escena (que debería estremecernos por generaciones) fue el reflejo más cruel de una sociedad que suele castigar la pobreza y la rebeldía femenina con indiferencia.

Jayro Bustamante tomó ese dolor y lo transformó en arte. En su filme Rita, el cineasta guate -

malteco convierte el horror en un homenaje. Fiel a su estilo, Bustamante no narra los hechos con literalidad, sino los reinventa desde la sensibilidad, la metáfora y la memoria. Lo suyo no es solo denunciar, sino comprender y sanar desde el cine. Lo más poderoso de Rita es su apues -

ta por la fantasía. Bustamante utiliza lo mágico como refugio, no como evasión. En medio del encierro, las niñas imaginan alas, luces y constelaciones que las guían fuera de las paredes. Esa dimensión simbólica transforma el dolor en poesía visual. La cinta cuenta la historia de una

Cine:

Retrato fílmico a Bruce Springsteen

Deliver Me From Nowhere no es un biopic más, es un retrato íntimo del alma creativa de Bruce Springsteen. La película revive la gestación de Nebraska, aquel álbum grabado en un simple casete que cambió la historia del rock por su honestidad brutal. Jeremy Allen White encarna a un Springsteen vulnerable y real, un músico que buscó en la soledad la voz que aún hoy sigue resonando. Ya se proyecta en las salas de cine del país.

DAVID LEPE lepedavid@yahoo.com

adolescente que intenta escapar del abuso y la represión en su casa, un “hogar seguro”. Acompañada de otras jóvenes, sueña con volar lejos, con ser vista y con ser libre. Es una película hermosa y devastadora a la vez. La luz y la oscuridad conviven, como si el propio país intentara entender su culpa y su esperanza en un mismo plano. Esta película, al igual que los anteriores trabajos de Jayro Bustamante, puede verse en la plataforma Canek, un espacio que promueve el cine guatemalteco y latinoamericano. Es una oportunidad para descubrir una cinematografía que, aunque joven, habla con voz universal. Rita no solo honra a las 41 niñas del Hogar Seguro, sino también nos invita a reflexionar sobre lo que significa cuidar, escuchar y recordar. Este filme no busca lágrimas fáciles, sino plasmar la memoria duradera.

Serie animada: Long Story Short

Si te conmovió BoJack Horseman, prepárate para otra montaña rusa emocional con LongStoryShort.Raphael Bob-Waksberg regresa con una serie animada sobre los hermanos Schwooper, donde el humor, la nostalgia y la ternura se entrelazan en cada salto temporal. Entre risas y silencios, esta historia demuestra que crecer y recordar siempre duele un poco, pero también enseña a querer mejor. La puedes ver en Netflix.

La Guía, cine

La Casa de Producción

Ícono histórico

HTexto: Isa

Enríquez

Fotos:

Muniguate y Arts & Antiques

ace 120 años, Guatemala inauguró una obra que, aunque a veces pasa inadvertida, nunca deja de asombrar. Se trata de un monumento único en el mundo cuya construcción fue tan meticulosa y costosa que se calcula que levantar uno similar requeriría más de 4 millones de quetzales. -el Mapa en Relieve es una experiencia educativa y cultural que invita a recorrer con la mirada y la imaginación cada rincón del país, desde los volcanes más altos hasta ríos que serpentean hacia el Atlántico y Pacífico.

La gestación

La creación del Mapa en Relieve se gestó en un contexto donde se buscaba ampliar el conocimiento geográfico y cartográfico. Según la historiadora Magda Aragón Ibarra, “la expansión de los mercados de países europeos impulsaba otra etapa de conocimientos derivados del estímulo de las ciencias… La geografía y la cartografía se convirtieron en asunto de interés al trabajar en cartas marinas y mapas que reprodujeran con mayor fidelidad cómo eran los territorios”. En Guatemala, estas ideas encontraron eco en el ingeniero Francisco Vela, quien

Más de un siglo de ingenio y precisión

La historia del Mapa en Relieve, una de las obras más valiosas del país

propuso al presidente Manuel Estrada Cabrera un mapa en relieve de grandes dimensiones que permitiera comprender la geografía, los recursos naturales y el progreso de manera visual y directa.

En 1901, Estrada ordenó construir la avenida de Minerva, vinculada a las celebraciones de las Minervalias, y comisionó a Vela para diseñar los jardines adyacentes. Hoy es la Avenida Siemón Cañas. Allí, Vela presentó su proyecto de mapa, apoyándose en estudios previos de expertos como Sapper y Stoll, mapas de la Comisión Norteamericana del Ferrocarril Intercontinental, informes de la Comisión de Límites con México y publicaciones de estadística, correos y guías de viaje. Como señaló Ibarra, el mapa “se convirtió desde entonces en un instrumento de divulgación de la geografía guatemalteca; de forma sencilla, el observador puede visualizar los elementos topográficos, los recursos naturales y económicos”.

La construcción

Para lograrlo, Vela dedicó 16 años a recorrer el territorio, tomando mediciones con un

teodolito, el instrumento más avanzado de la época, mientras el ingeniero Claudio Urrutia lo acompañaba en la tarea de transformar esas mediciones en una obra tangible. Para que los volcanes y montañas se destacaran sobre las planicies, ajustó la escala vertical del mapa, exagerando las elevaciones para hacerlas más visibles, mientras que las distancias horizontales representaban fielmente la extensión del país. Así, un visitante podía comprender la topografía sin necesidad de conocimientos técnicos.

La construcción comenzó en 1904 y se prolongó durante 18 meses. La inauguración, en 1905, reunió a escolares y autoridades que presenciaron cómo Estrada Cabrera, acompañado por Vela, colocaba la última piedra sobre Los Cuchumatanes,

teodolito. Instrumento topográfico que medía principalmente ángulos horizontales y verticales.

simbolizando la culminación de una obra que combinaba ingeniería, arte y educación. La maqueta, construida con ladrillo, argamasa, cemento y piedra pómez, incorpora detalles como curvas de ladrillo, rieles de plomo niquelado, puentes de acero y un sistema hidráulico que permite que el agua recorra ríos y lagos, recreando la geografía de manera funcional y didáctica.

El Mapa en Relieve también formó parte de las Minervalias, fiestas que buscaban modernizar la enseñanza y crear un sentido de identidad nacional. Cada noviembre, cientos de personas acudían a desfiles escolares y militares, conferencias, actividades deportivas y recorridos por el mapa, integrándolo a una nueva cultura que enseñaba geografía y valores cívicos de manera visual y atractiva.

El Mapa en Relieve asombra a visitantes, y mantiene su valor histórico y educativo. Su precisión, lograda sin apoyo de tecnología moderna, y su diseño

Todas las mediciones del territorio

Antiguo

Artistas del entresiglo

En el segundo artículo de esta trilogía, dedicada a los artistas emergentes de la última década del siglo XX, concluí que Igal Permuth era el fotógrafo más visible de aquella promoción artística. Esto, de acuerdo con sus procesos iniciales que evolucionaron a partir de técnicas mixtas y la intervención de las fotografías con Polaroid Transfers, donde, de una diapositiva conseguía una Polaroid para luego transferir la imagen (o la emulsión) e iluminarlas con tinta, pastel o acrílico. También propuso cuerpos de trabajo análogo en cuarto oscuro, sobre otros soportes de papel, que también intervino con pigmentos.

Los procesos curatoriales de la última década del siglo XX le dieron un fuerte golpe a la pintura de caballete. Es en ese momento que el grabado, primeramente, y la fotografía toman relevancia como expresiones convencionales, pero protagonistas en sus lenguajes contemporáneos. También es en ese espacio que la proliferación de fotógrafos aumenta exponencialmente y que pocas son las figuras que consiguieron vigencia hasta el presente.

Daniel Hernández Salazar se postuló en una buena posición debido a sus fotografías de desnudos masculinos. No solo generó amplia crítica, sino que su imaginario alcanzó diferentes espacios de importancia. La censura intentó cerrarle el paso, pero, como siempre, la respuesta del público fue masiva.

Entre otros fotógrafos de aquella generación se lista a Rodolfo Walsh, Irene Torrebiarte, Alan Benchoam, Paola Beverini y Renato Osoy. Este último vivió en USA, Cuba, Países Bajos y Canadá explorando con efectividad la luz a partir de amplios campos de visión. Todos los mencionados aportaron a la disciplina su propia visión consiguiendo espacios generalmente destinados a otras expresiones.

Aunque expuso su labor de los noventa mucho después, también hay que anotar el nombre de José Manuel Mayorga. Este fotógrafo, a partir de su particular visión del mundo, su ojo crítico y el desarrollo de proyectos, ha proveído importantes registros en los que es patente su formación cultural y su agudeza conceptual.

El siglo cerró con la aparición de dos colectivos. La Torana, hoy desintegrado, y las Hecho en Guatemala, todavía en funcionamiento. En ambos casos la investigación y la autoevaluación desempeñaron un papel fundamental en su producción pública y particular.

es alegría en la vida Molly

Fabiola Gámez es amante de las mascotas está de acuerdo con promover la adopción en lugar de comerciar con ellas. Apoyar esa causa es asegurales cuidados, medicinas, vitaminas y, ante todo, inclusión familiar porque cuando tienen eso son fuente de alegría y admiración entre allegados. Molly lo muestra cuando pide jugar al lanzamiento de la pelota en el residencial que la cobija.

¿Cómo llegó a la familia y por qué tiene ese nombre?

Es una mascota adoptada, tenía menos de un año cuando un allegado me contactó porque sabía que nos gustaban los perros. La idea era que le diéramos hogar temporal porque él pasaba por momentos complicados y mudanza; pasó un tiempo y el amigo se dio cuenda que estaría mejor con nosotros y así empezó a ser parte de la familia. Molly, es el nombre que tenía y decidimos seguirla llamando así.

¿Podría describir a Molly en tres palabras y por qué?

Tranquila. A pesar de que es una mezcla entre golden, es una perra bien portada, no es traviesa, menos ansiosa. Dulce. Siempre que la ves, te mueve la cola y se acerca para que la acaricies, lo disfruta mucho. Suave. Es como abrazar un peluche, reconforta a las personas, es una terapeuta canina.

¿Cree que su mascota la entiende?

¿Cuál ha sido su peor travesura?

Una vez, recién llegada a casa, estábamos almorzando en la sala, nos dimos media vuelta y cuando vimos, se había comido todo un plato de alimentos; desde ese momento comprendió lo que no debe hacer, asintiendo con su actitud.

Muchísimo, es inteligente y obediente. Sus expresiones delatan que entiende perfectamente lo que uno le dice o le ordena; poco le falta para tener el lenguaje humano.

¿Ha cambiado su vida tener una mascota?

Totalmente, es una gran responsabilidad, ya que no se trata únicamente de darle de comer, sino de educarla, cuidar de su salud y darle mucho amor, porque ella corresponde con creces.

Mundo animal

¿Quiere publicar la historia de su mascota? Envíela por correo a hdelaguila@dca.gob.gt y con gusto la evaluaremos. Responda a estas preguntas e incluya cuatro fotografías.

Guillermo Monsanto

El

Memorial de la

La ciudad se puede recorrer en tranvía.

Hiroshima es el museo que cuenta la tragedia

Fotorreportaje

Texto y fotografías:

Danilo Ramírez

Alas 8:15 del 6 de agosto de 2025, Hiroshima volvió a su minuto exacto: campanas, silencio y nombres añadidos al registro de víctimas. Ese rito sostiene la lectura histórica del Museo Conmemorativo de la Paz: no exhibe tragedias, las ordena entre documentos, objetos y cronologías para que el pasado no se olvide. La ceremonia anual, con minuto de silencio y Declaración de Paz, encuadra el sentido del lugar desde la posguerra y lo

devuelve a la conversación pública. Fundado en 1955, el museo nació como columna vertebral del Parque Conmemorativo de la Paz, para comunicar la necesidad de abolir las armas nucleares, se actualizó en la gran renovación culminada en 2019, que reorganizó el recorrido en cuatro ejes: Introducción; La verdad del bombardeo, Peligro de las armas nucleares e Historia de Hiroshima. El guion privilegia la evidencia directa: pertenencias de víctimas, relojes detenidos a las

8:15, testimonios y maquetas para explicar contexto, causalidad y consecuencias.

El museo es interactivo: bisagra entre el archivo y el urbanismo memorial. A unos metros, la Cúpula de la Bomba Atómica o Genbaku Dumu, inscrita por la Unesco en 1996, permanece como advertencia arquitectónica, alineada con el Cenotafio y la Llama de la Paz.

El ciclo 2024–2025 marcó un hito: por primera vez el museo superó 2 millones de visitantes en

Las exhibiciones no representan peligro para los visitantes y están en constante rotación.

Parque

Paz de Hiroshima marca el lugar donde Estados Unidos lanzó la bomba atómica.

El parque es visitado por miles de personas al año.

Hiroshima es una metrópoli moderna hoy en día.

La muestra cuenta con cientos de relatos que envuelven a los visitantes.

un año, con cerca de un 30 % de público extranjero. Lejos del “turismo oscuro”, los números refuerzan su papel como institución donde escuelas, familias y viajeros comparten una misma coreografía de lectura y silencio.

La ciudad hoy Hiroshima es una ciudad práctica y tranquila. Se mueve en tranvía, de la red de Hiroden y respira en avenidas arboladas como Heiwa Odori, donde hay

festivales e iluminaciones en invierno. En conjunto: transporte público, espacios verdes y trabajo; memoria integrada a la vida diaria. Ocho décadas después, el mensaje sigue claro: las armas nucleares son incompatibles con la vida democrática y con la memoria. El museo garantiza esa verificabilidad mediante prueba material, contexto, continuidad institucional; el parque y la ceremonia la devuelven al espacio público cada 6 de agosto.

Salud Mental

El duelo: un viaje hacia la aceptación

La muerte es una certeza que acompaña a toda forma de vida, pero sigue siendo uno de los temas más difíciles de aceptar y conversar. En nuestra cultura, solemos esquivar el dolor con silencios o frases hechas: “Hay que ser fuerte”, “ya está en un mejor lugar” o “el tiempo lo cura todo”. Sin embargo, detrás de esas palabras se esconde, muchas veces, el miedo a mirar de frente la pérdida.

Una de las figuras que más contribuyó a comprender este proceso fue la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, nacida en Suiza y nacionalizada estadounidense.

Las cinco etapas del duelo

Kübler-Ross identificó cinco etapas emocionales que suelen aparecer cuando enfrentamos una pérdida significativa, ya sea la muerte de un ser querido, una separación, una enfermedad o incluso un cambio profundo en la vida.

Negación: es la primera reacción frente a la pérdida. Negamos lo ocurrido como una forma de protegernos del impacto emocional.

“No puede ser”, “debe haber un error” o “esto no me está pasando”.

Ira: cuando la realidad comienza a imponerse, surge la rabia. Nos enojamos con el destino, con los médicos, con Dios o incluso con la persona que murió. Es una emoción natural, una manera de expresar la impotencia ante lo inevitable.

Negociación: en esta fase intentamos recuperar el control, aunque sea de manera simbólica. Aparecen pensamientos como “si tan solo hubiera hecho algo diferente” o “prometo cambiar si todo vuelve a ser como antes”. Es el intento

del corazón por encontrar sentido y esperanza.

Depresión: cuando comprendemos plenamente la pérdida, llega el dolor más hondo. Es la etapa del silencio, del llanto y del vacío. Pero no debe confundirse con una enfermedad: es un duelo saludable, una manifestación del amor que no tiene adónde ir.

Aceptación: no es olvido ni resignación, sino la comprensión de que la pérdida forma parte de la vida. En esta fase podemos recordar con menos dolor y más gratitud, integrando la ausencia en nuestra historia personal.

Kübler-Ross insistía en que estas etapas no son lineales ni universales. No todos las viven en el mismo orden ni todas aparecen siempre. Cada duelo es un camino individual, influido por la personalidad, la cultura, la fe y las experiencias previas de cada persona.

Sociedad y salud mental

El legado de KüblerRoss va más allá del individuo: nos invita a construir una cultura del cuidado. En los hospitales, en las escuelas y en las familias necesitamos hablar de la muerte con naturalidad, sin miedo. Hoy por hoy aún prevalece la idea de que mostrar tristeza es signo de debilidad. No obstante, el duelo necesita espacio y tiempo. Cuando no se expresa, se transforma en sufrimiento silencioso, ansiedad, en enfermedades del cuerpo o del alma. No tienes que enfrentar tu dolor solo; hablar con un profesional te ayudará a comprender y sanar tus emociones.

Aceptar la muerte no significa rendirse, sino aprender a vivir con el corazón más sabio.

Leticia Eugenia Padilla

El museo expone artículos y escombros reales de la tragedia.