August.2024

The Beginning

#具有影響力的設計學校

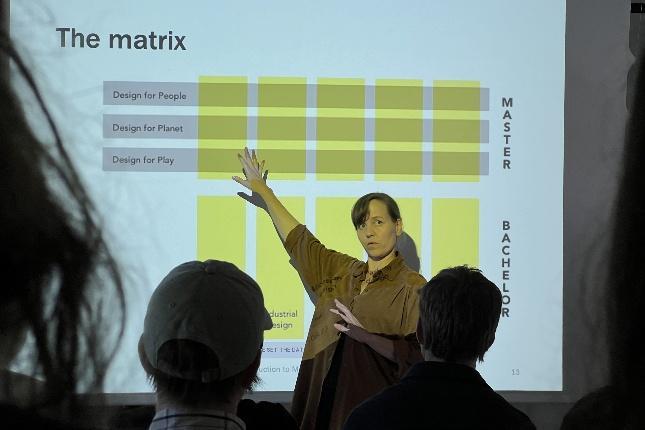

當全世界的設計學院都在彰顯學生優秀的設計能力的同時,位於丹麥科靈的這間設計學校給 了我全然不同的觀點。在開學介紹裡頭,可以看到此間設計學校的策略明顯與其他學校不同,

Kolding School of Design 的教育目的不在於培養具有優秀個人執行能力的設計師,能夠精 通每個設計領域。相反的,教育的核心在於培養「設計師的社會責任」。首先,設計師必須 先瞭解自己,再者,以自己作為出發,擴展設計師對於社會的關懷。因為我們相信,「設計 師具有讓社會變得更好的能力。」

所以學校研究所部門有了獨特的系所名稱,首先以人文結構的方式分配,Design for People (為人民設計)、Design for Play(為玩樂設計)、Design for Planet(為地球設計),分別 代表了研究所設立的初衷:更有同理心、更有趣、更永續發展的設計。再者,在這三個主要 科系裡頭,以跨領域的方式,結合了來自於視傳、工業、時尚、織品設計領域的學生一同上 課,鼓勵學生們互相學習、激勵出不同的火花。

#有趣的暖身課程練習

在 Exploring Design Perspectives 課程當中,一開始即體驗到有趣的北歐教育風格,分享 幾個有趣的互動練習,旨在於加強對於彼此的認識,縮短同學彼此之間的距離。分別是:

⚫ 標記出各自來自哪一個國家

希望同學互助,在有限的材料下設想如何共同完成這個練習。

⚫ 看著同學的眼睛盲畫出對方的肖像

透過眼睛看著同學,手在紙上畫的方式描繪出對方的肖像。

這樣的練習看似無關緊要,但是卻無意間凝聚同學之間的關係,讓同學明白自己為群體 (community)裡頭的一份子。

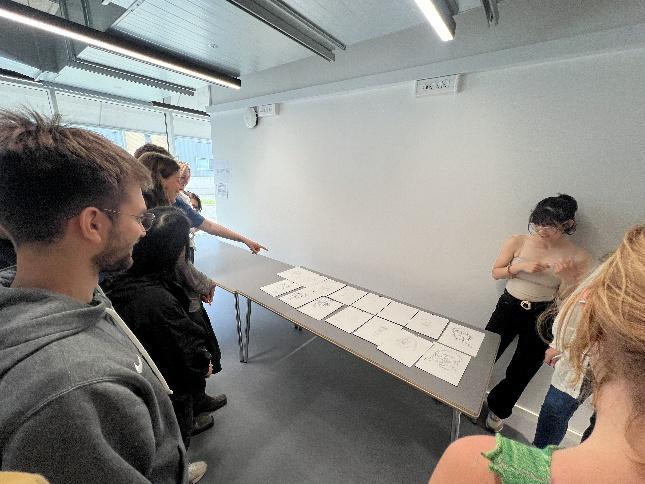

#課程練習:直接參與真實世界(Direct engagement with the real-world)

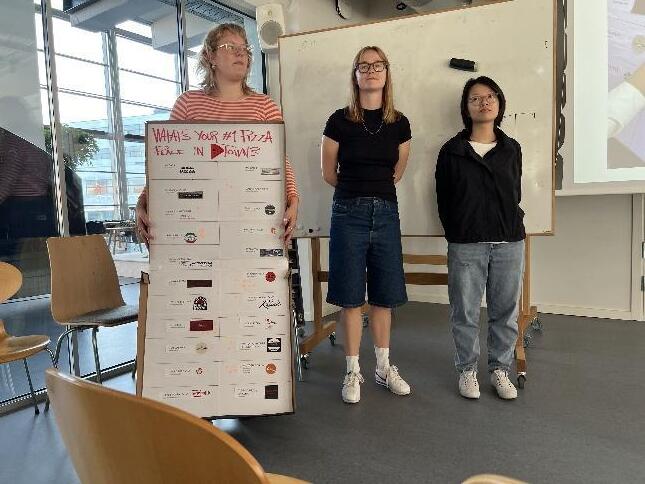

練習要求在於希望同學以各種形式,去真實接觸群眾,走上街頭調研有關科靈這個地區的議 題,例如:哪一間披薩店最好吃?你最常去哪一間酒吧?

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

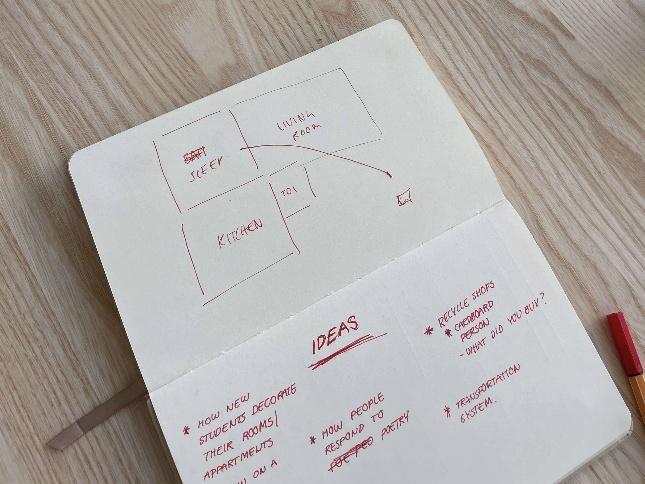

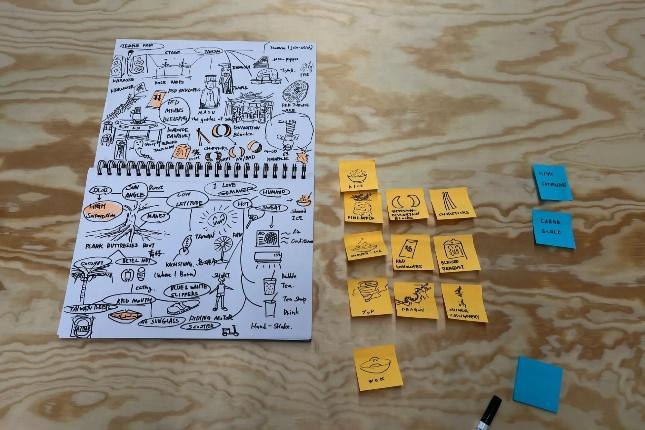

而我所分配到的組別最後想出的題目則為:《家中你最喜歡的一個物件》。因為我們來自於世 界各地,有著同樣的經驗,重新在科靈建立一個屬於自己的小空間。我們透過紙板及便利貼 的方式,希望群眾畫下自己喜歡的物件。

這個練習讓我們加深對於科靈環境的認識,以及了解周遭的群眾的想法,非常符合 Design for People 系所的教育觀念,設計師必須去主動認識群體,因為自己也身為群體的一份子。

設計師的角色:板機、行動者、共創者、推進者。

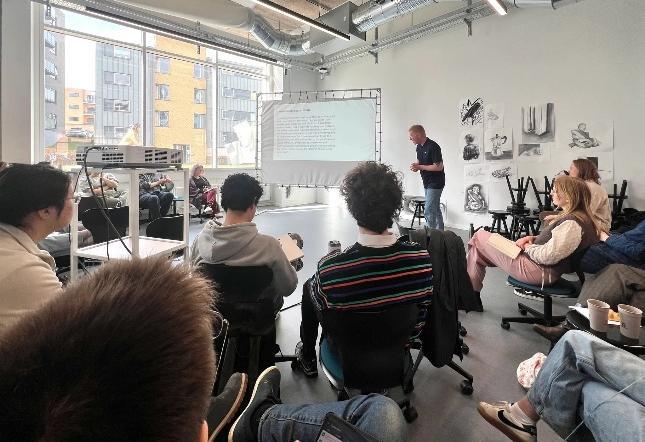

學校高層介紹研究所設立策略。

共同完成來自哪裡的地圖。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

繪畫出彼此的肖像。

《家中你最喜歡的一個物件》構思。

其他組發表《你最喜歡的披薩店》。

同學 Julie 畫我的肖像。

《家中你最喜歡的一個物件》執行。

<影片>《家中你最喜歡的一個物件》成果。

有一天課程聽學長姐發表了一整天,老師還請廚房 人員準備當天學校餐廳多的食物讓我們當點心。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

September.2024 What is your Design Principle?

#學程概述

這個月的教學聚焦在設計師本身,設計師是否清楚自己作為設計師的原則,以此類推應用這 些原則於設計上,因此有幾週不同的課程及課堂練習聚焦在設計的原則上。

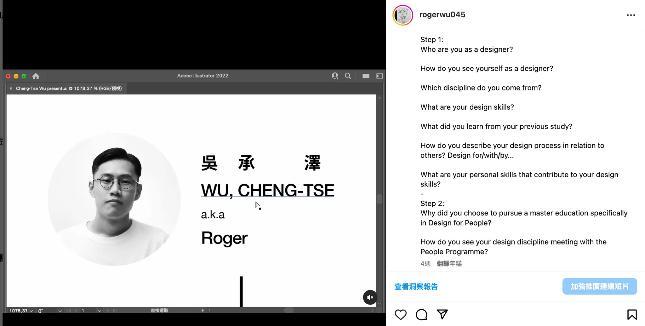

#課堂練習一-回答現階段的自我認識

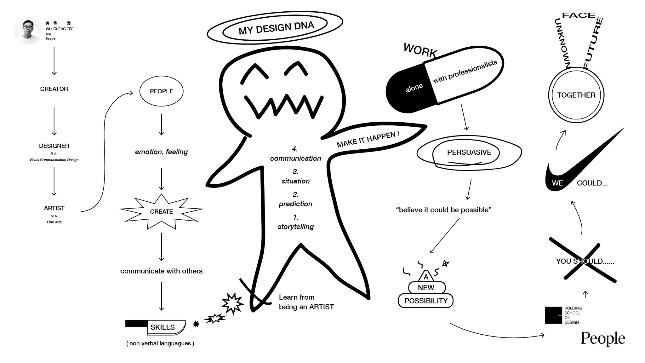

老師提出一些基礎問句,透過簡報回答的方式,來回應現階段對於自我的初步認識,而在這 個暖身練習,我使用螢幕錄製的方式,簡要的介紹我的自我認識以及過去的設計經歷。

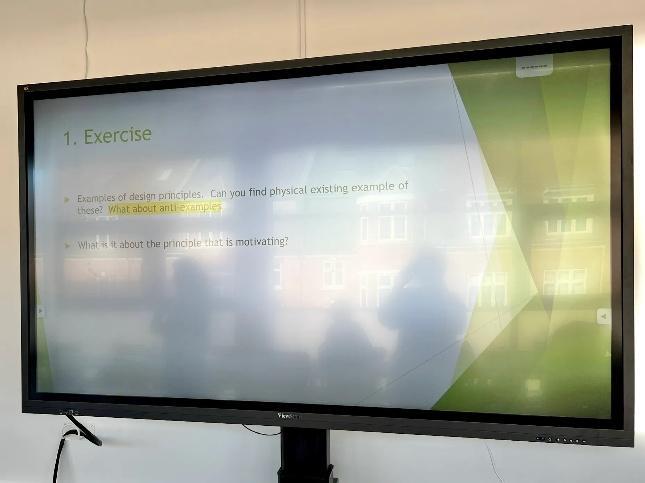

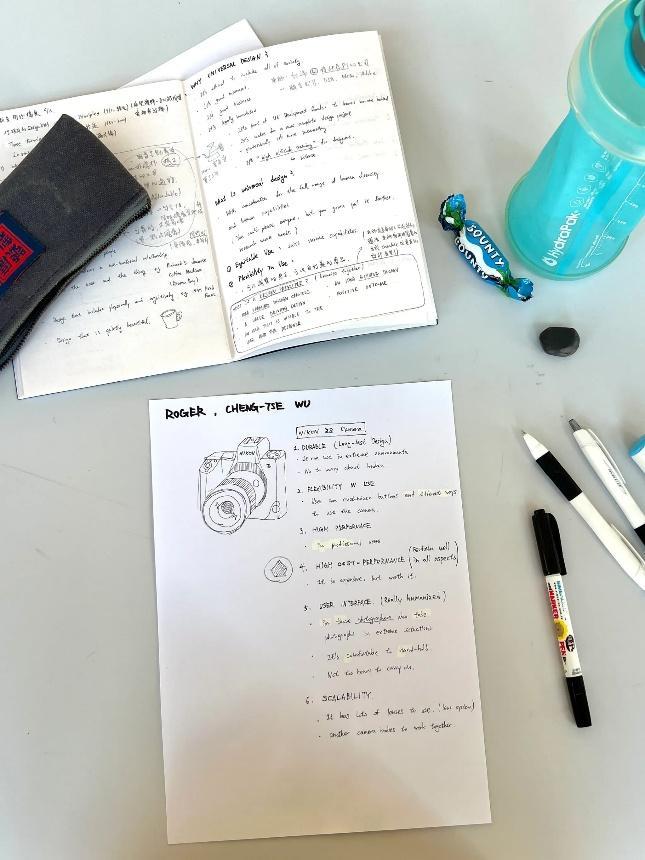

#課堂練習二-介紹 Universal Design,以此練習設計原則

此堂課老師首先介紹通用設計,提出了在設計理論底下,適用於大眾的通用設計準則。在此 課程,我們也透過課堂練習,來舉例自己的設計原則,而我則透過了選擇購買相機的經驗,

來提出一個好的設計應該具備什麼項目,例如:經的起時間考驗的、個性化的使用方式、人 性化的設計……等等。

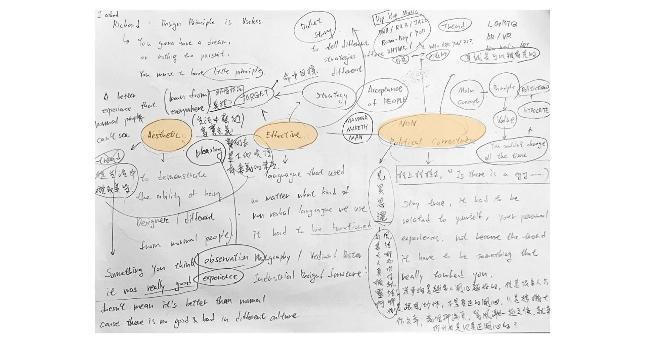

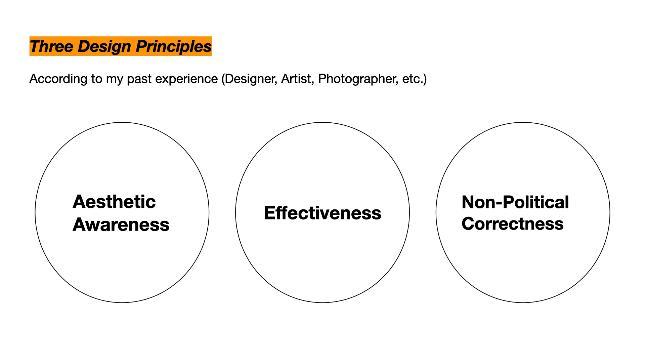

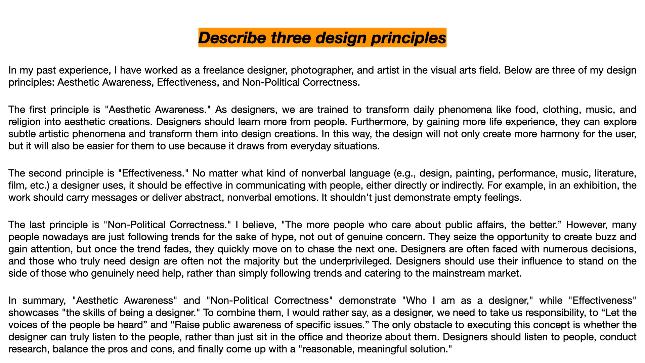

#課堂成果發表-三個我會想使用的設計原則 在這個成果發表裡頭,我提出三項我個人的設計準則,分別是:美學意識、傳達有效性、非 政治正確的立場。

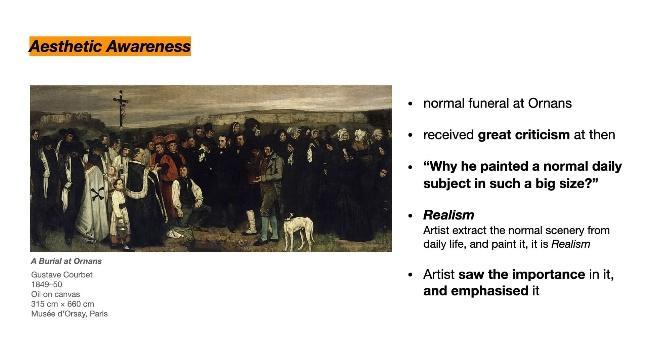

首先在《美學意識》裡頭,我提出設計師應該需要具備意識,在生活中取樣,並透過自身的 創作能力將其表現出來,讓大眾意識到自身文化的獨特性及重要性,我們生活在文化中卻不 自知,設計師有能力可以將其彰顯出來,但不是透過褒貶的方式,而是設計是擔任發現的眼 睛。

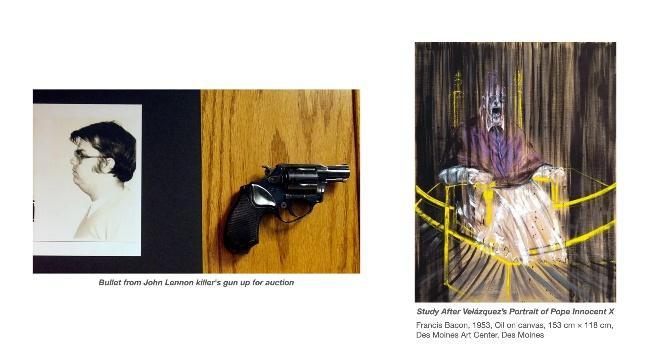

再者在《傳達有效性》裡頭,我舉例殺害約翰.藍儂的槍枝檔案文件以及 Francis Bacon 的 畫作來分析此兩個傳達方式的不同,哪一個更能有效地去傳達「死亡」這件事,前者是造成 死亡的兇器;後者是對於死亡的一種想像,而並沒有理想的傳達方式,而是根據你的目標做 調整。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

最後在《非政治正確的立場》裡頭,我則談到作為設計師的考量,設計師常常作為一個決定 者,在做判斷地同時也必須要去考量這樣的決定是否會影響這些設計的使用者。

#課堂回饋-有別於亞洲設計師的共創思維

老師對於我的報告的回饋對我來說是很衝擊的,她給了我一種完全相反的觀點,老師認為我 的三個設計準則具備一種設計師的霸權;相對地,她比較關心我未來會如何跟群眾共同合作。

她認為以 Social Design(社會設計)的觀點裡頭,沒有絕對的準則,更多的是設計師的一 種讓步,設計師作為協作者去推動設計的產生,而非根據自身的學養去做判準。

這個觀點給了我強烈的衝擊,在北歐的教育原則裡頭,相對於亞洲,更在乎多樣性的觀點, 而設計師應該能夠權衡一切去做出最好的決定,或是不需要做出決定,因為共創的結果本身 就是最好的結果。這與亞洲的設計觀點正好相反,我們期待、也自認設計師具有專業性及能

力,有資格做專業的決定,而客戶尋求的便是一種專業的協助,我們較少去共創一個理想的 結果,更多的是一種業主跟設計師的拉扯。

在課堂報告中的衝擊,也不斷地迫使我去反思作為一個亞洲的設計師,我的觀點是否缺發多 樣性?或許我們的文化、工作模式也可以借鏡北歐的模式,有更開放的思維去包容不同的聲 音。而相對地,也認知到北歐的文化如果直接置放在亞洲是不適用的,需要有在地化的調整, 以符合亞洲的設計需求。

這是課堂的暖身練習,透過一些問答的方式就現階 段的狀況回應,而我使用了非常粗糙的螢幕錄製方 式,透過移動螢幕的方式來介紹我先階段對於自我 的認識,請參考連結

這是這份螢幕錄製完整的圖面。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

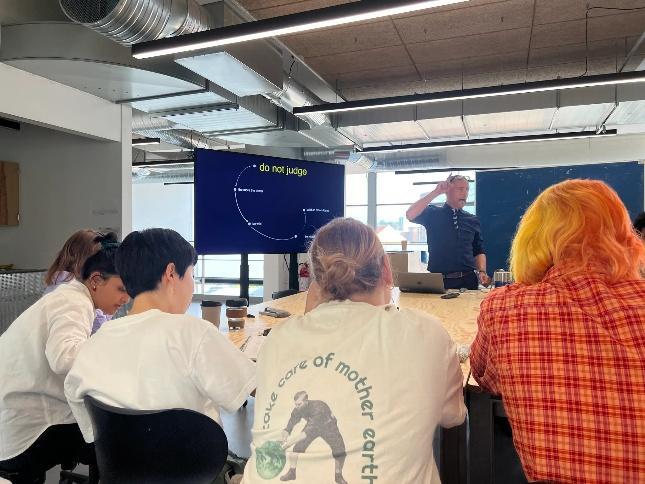

老師向我們介紹 Universal Design(通用設計)。

通用設計課堂練習。

同學與老師課堂討論。

選擇購買相機的經驗,來提出一個好的設計應該具 備什麼項目,例如:經的起時間考驗的、個性化的 使用方式、人性化的設計……等等。

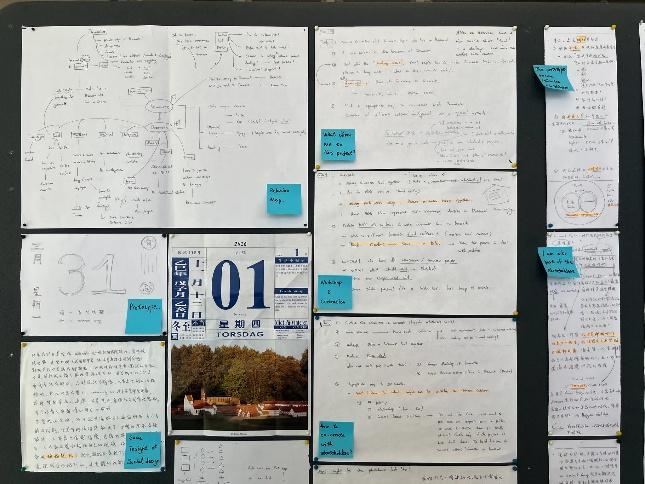

使用心智圖推理出三個我會想使用的設計原則。

我的三個設計原則。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

使用庫爾貝寫實主義作品《奧南的喪禮》來談論美 學意識。

舉例殺害約翰.藍儂的槍枝檔案文件以及 Francis Bacon 的畫作來分析此兩個傳達方式的不同,哪一 個更能有效地去傳達「死亡」這件事?前者是造成 死亡的兇器;後者是對於死亡的一種想像,而並沒 有理想的傳達方式,而是根據你的目標做調整。

設計師自身的影響力,可以決定很多事情的發生。

完整關於這份報告的文字檔描述。

October.2024

設計師應當理解自己是誰、來自何方?

#概述

本月課程為 Communication Design Practice&Prototyping,在這個月課程中,學校課程

意外的安排了五週的時間讓我們自由探索關於自己的文化。主旨在於鼓勵我們熟悉學校的各 種工坊的使用、如何透過展覽、實體書、電子載體、Prototyping……等呈現方式,去呈現自 己作為一名設計師,對於自己的文化 feedback。

#SlidingScale 創作方法的分享

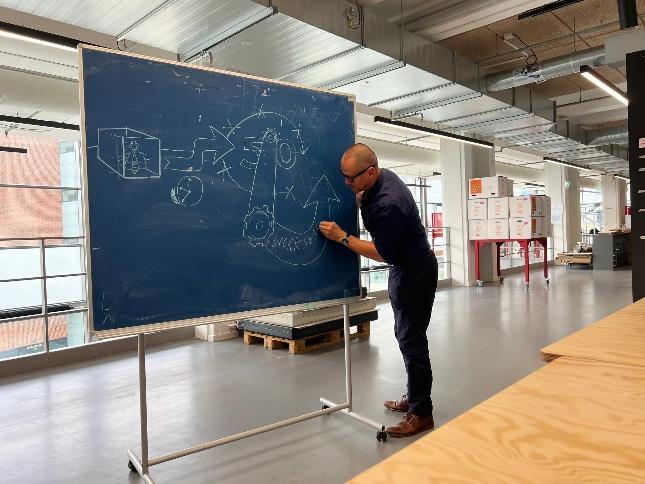

老師(Barnabas Wetton)帶領同學,使用 Sliding Scale 的創作方法,去拓展思考的可能

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

性。這個方式屬於前期大量的發想各種可能,再透過各種載體以及形式,使用配對的方式去 產出一種可能性。我自己則理解為曼陀羅思考法,這個方法經常出現在 Brain Storming 的 過程中使用,採隨機配對的方式取產出各種的可能性。於是我自己便跟著同學使用便利貼來 進行思考。這對我來說是相對痛苦的過程,因為在過去的創作訓練裡頭,每個媒材都有屬於 自己的語言,而我對於媒材的使用是非常謹慎的,隨機的思考、配對,對我來說是沒有邏輯 可言的創作方法。因此我在課堂初期,本質上是質疑這樣的創作方式,但又虛心跟著老師學

習,而結果則證明,這樣的方式帶給我許多新的觀點及進步,簡單來說,讓我在創作上更加 的自在。

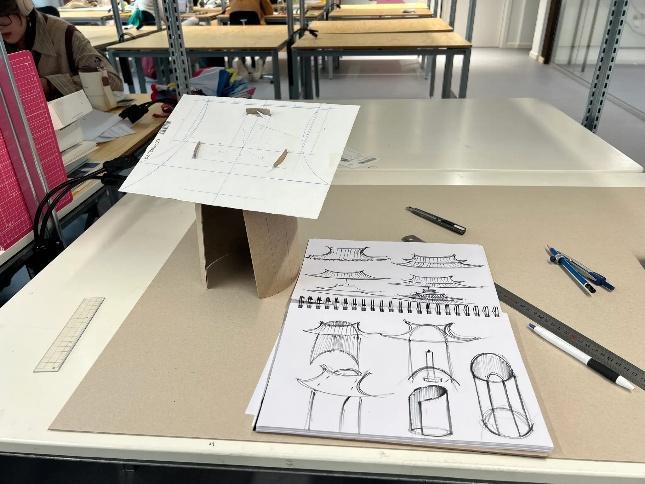

#Prototyping #MakingIsThinking

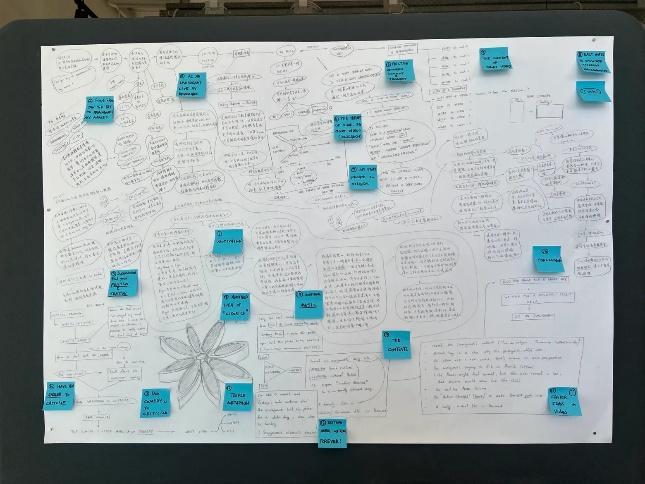

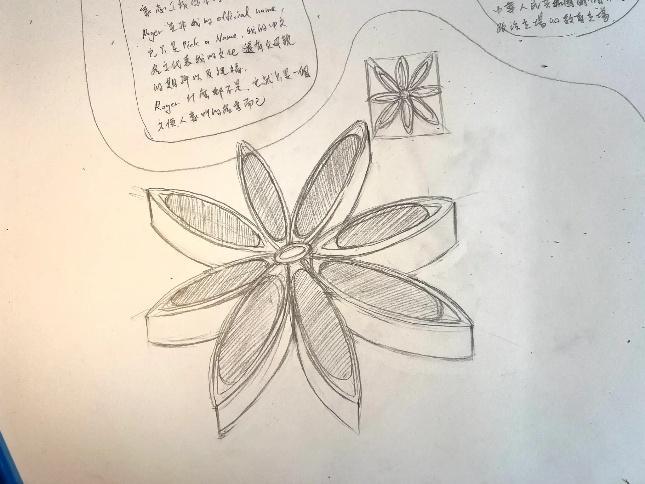

在第一週的不適應之後,第二週則進入製作概念的執行。於是在思考無效的情況底下,我開 始以「廟宇」作為我的創作本體,開始大量地做廟的 Prototype。剛開始只是憑著印象製作,

但是後來竟認真地去研究廟的屋簷該是什麼樣的角度、比例、紋飾以及各種雕花有什麼含 義 等等,最後鎖定鹿港天后宮的廟宇作為範本,以網路上查到的照片去進行最終比例上 的調整。

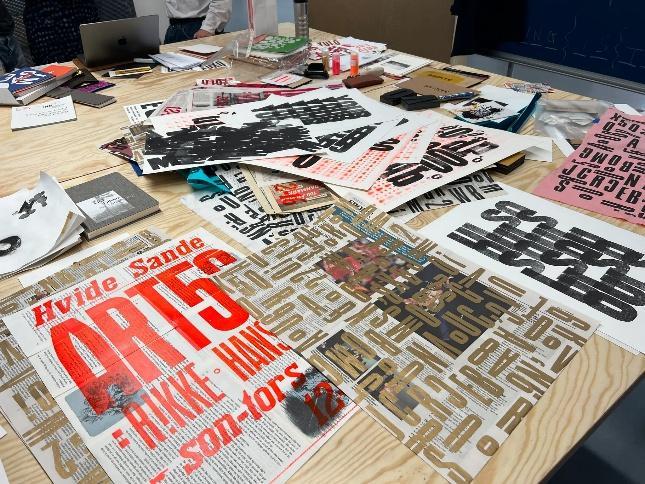

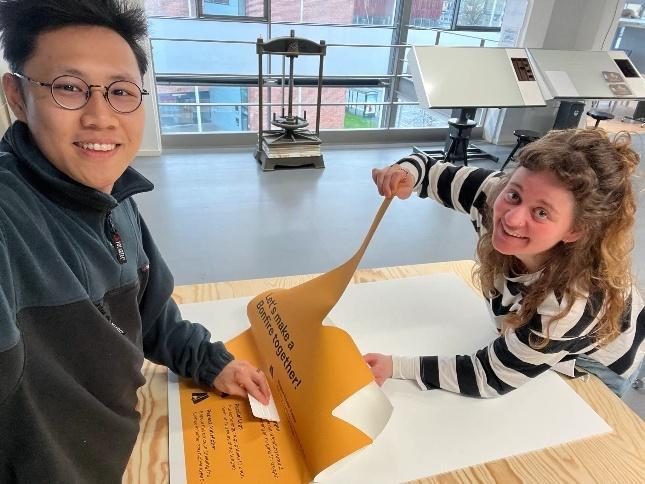

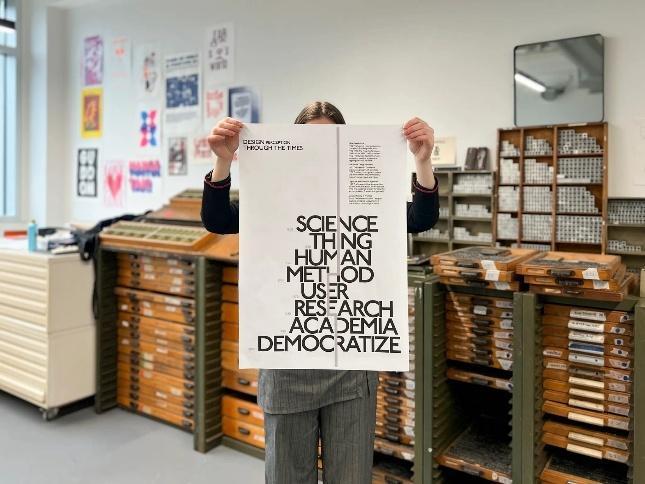

#書籍裝幀及活字印刷教學

在第三週的課程,由具備印刷以及書籍裝幀背景的老師(Rikke Hansen)帶領,她介紹了非

常多書籍裝幀(Book Binding)的方式,以及活字印刷(Letter Press)的海報。她告訴我 們,我們可以自己「手工」做一本書,在臺灣我們比較採取線上製作、跟工廠合作的方式來 執行設計,但是在這堂課程中,老師告訴我們,其實我們在家裡就能夠製作一本書了,這讓 我感到很興奮,能夠全程參與自己製作的課程,也對於設計產生了新的認知以及熱情。

#Artistbook #書作為紀錄的載體

在跟同學聊天後,才發現其實我可以將整個設計作業當作一個展覽去思考。當我這麼想的時 候,我開始去解析自己的行為,我覺得很有意思,「一個臺灣人在丹麥瘋狂做廟宇的 Prototype」,這本身好像就是一種偏執?似乎想要在這個與亞洲文化很遙遠的歐洲,去創造 出自己所熟悉的生活環境。

所以這個作品開始導向一種紀錄,記錄這樣探索的過程。我認為這樣探索的姿態本身,就在 定義這個問題本身,也更加深建構這個問題的本體。也就是說,在透過做廟宇、做金紙、寫 書法、畫水墨畫的同時,也同時去探索與摸索什麼是我的文化,不管是廟的英文標準字的設

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

計,或是透過水墨畫出廟宇該是什麼樣子,這些行為本身就是文化的一種展示。

#把課堂報告做成一件錄像作品 #

更加寬廣的文化展現

我認為用 Prototype、金紙書作品去談,只能當作一個文件去證明我曾經的行為,但是我還

是希望能夠把這個設計作業談得更廣一點,不要只是一個設計作業。所以透過手機裡頭的素 材加上今年環島的影像、課堂紀錄去剪輯成一支影片,希望可以用更廣義的方式去談「我作 為一個土生土長的高雄人所認為的臺灣文化」。而這是我的影片連結

#課堂收穫與反思 #花時間放手讓學生探索的教育

在過往,我是不可能把畫這麼醜的東西、寫這麼醜的書法,當作作品展示出來,或是說這是 我的作品。但是當我將這整個行為當作作品本身的時候,美學不是我所在乎的,我在乎的是 探索當下的「姿態」。因為定義就等於加強結構,當下能畫出什麼、寫出什麼、設計出什麼, 便代表我對於自身文化「該是什麼」的一種詮釋。我認為這堂課程讓我對於「面對創作」這 件事上更加的自在,當初所質疑的創作方法,在最後帶給我很大的啟發,也就是「不設限的 探索」。作為專業的創作者,自己常常在創作初期就打掉所有不成熟的念頭,但是若沒有歷 經這個創作的「醞釀期」「探索期」,或許沒辦法有足夠的資訊去判斷該從哪個可能的 Prototype 中去提取一個核心概念、收攏成為一件作品。

老師在課程最後也說出他們的真心話,他們一開始也質疑,「讓學生在 *五週內專心上一門創 作課是否太過於浪費時間?」「而最後結果證明,如果僅給學生三週的時間的話,或許我們 僅能得到一個表面的結果,但是多了兩週的時間,我們看到同學們對於自己的文化的探討, 是經過了更深的內化後所提取出的結果。」

*附註:DSKD 的學校課程是採 course by course 一個課程結束接著下一個課程,與臺灣同 時上多堂課的方式不同。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

廟宇的各種 Prototype。

老師在第一週時告訴我們先不要評論自己的產出。

老師透過板書圖解創作如何被產出。

這是我創意發想的過程。

跟同學到資源中心尋找創作材料。

最後的課堂報告以影片呈現,影片連結

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

製作廟宇 Prototype 的過程。

書籍裝幀方法介紹。

老師帶了大量的活字印刷範例讓同學學習。

透過書法水墨探索文化的過程。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

製作金紙書的過程。

製作活字印刷的過程。

製作金紙書的過程。

November.2024

設計師存在的意義

#設計師的存在是為了創造更好的社會以及更永續的世界

“As a Designer, we are here for a better society and a more sustainable world.”

Canan Akoglu, Head of Design for People Programme(MA), Lab for Social Design

這句話是課程導師,同時也是 Design for People 負責人 Canan Akoglu 所說的,過去在臺 灣,我從來沒有意識到設計師有什麼社會責任,設計師的存在就是為了好設計、解決問題。

但是從來沒有人告訴設計師:「其實你所學的可以幫助到許多人。」這堂課讓我意識到,原 來自己的所學,不必是最完美的設計,已經足以幫助許多人改變他們的生活。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

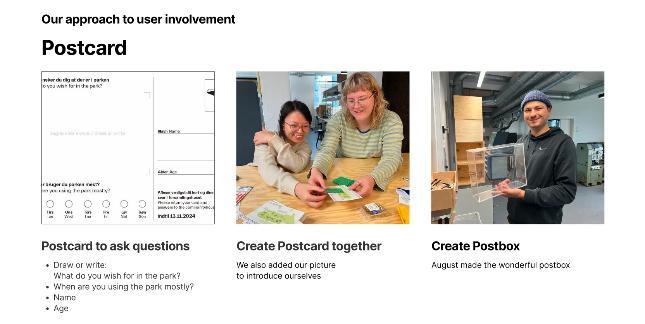

#基礎社會設計(上)

本月課程為#基礎#社會設計 Foundations of Social Design,這個課程總時長為兩個月, 這個月屬於調研過程,而下個月則是調研結束後的設計結果產出。本次課程與丹麥北邊第二

大城奧胡斯(Aarhus)的 Bispehaven 社區機構合作,幫助這個被丹麥定義為「街頭」( Ghetto)

的地區(超過 70%為移民家庭,犯罪率最高的地區)。主要分為四大項目,老人、新移民家 庭、青少年中心以及公園的改造,而我最後因為自身的興趣選擇了「公園改造」的計畫項目。

#文獻探討 #導師經驗分享

在開始進行合作前的第一週,課程安排我們更了解社會設計,包含:文獻導讀、社會設計的 歷史沿革、社會設計的方法(進行群眾參與的技巧),以及老師分享自身社會設計的經驗。

讓我們快速地進入軌道,在實作之前了解可能會遇到什麼狀況,以及告訴我們必須小心避免 的地雷,以及與群眾互動的技巧,例如:專業的耐心傾聽(不讓自己被群眾情緒牽走)、雙 眼直視群眾、大方的自我介紹… 等。

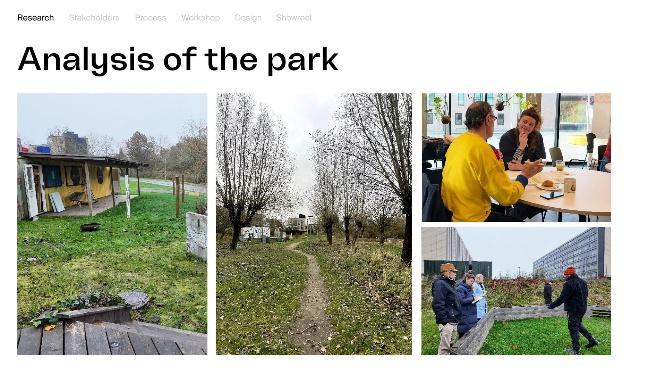

#實際走訪荒蕪的公園 #缺乏公德心的居民 #被燒掉的椅子 #串連社區的公園

這個公園並不是一個設施完善的公園,充滿許多遊樂設施,而是一個荒蕪空虛的公園,但卻 串連了整個社區,包含社區中心以及青少年中心,是當地居民會經過的中繼站。這個公園本 來有需多設施,但是因為打造營火區的關係,陸陸續續許多建設好的桌椅,都被使用營火但

卻不想準備木柴的居民給拆除燒掉,而整個公園的建設也缺乏完整的整體規劃藍圖,充斥著 不同承辦人員的痕跡,例如:無人使用的迷你高爾夫、讓兒童玩的六角形足球場……。這個 機構並非沒有資源或是經費,而是背後更大的問題:當地居民的公德心,沒有把這些設施當 作是大家的,建設了之後又被破壞,導致公園管理者把許多資源都收到倉庫裡頭不讓居民使 用,其實也有其原因。

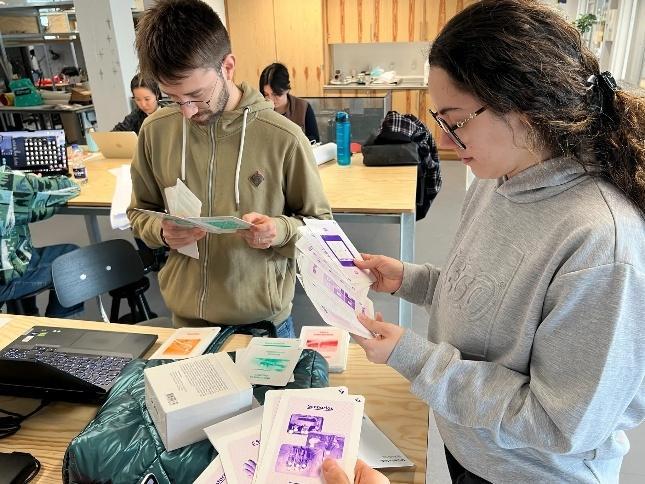

#社會設計的田野調查方式 #workshop

在社會設計裡頭,我們最常使用的調研方式是採取實際走訪的方式,實際跟群眾互動,採用 一些實體的卡片或是海報獲取資訊。因此我們這組採取兩種方式,一個是透過發送卡片給當 地居民來獲取資訊、透過在社區中心的大地圖來了解居民使用公園的方式,例如:最常使用 的地方、對於公園的期望……等等。同一時間,我們也透過社區中心的 kaffee Hygge(咖啡 聊天)活動來實際面對當地居民,了解他們的背景、詢問他們對於公園的想法等等。

#結果 #並沒有獲得太多回覆 #但還是討論出粗略的想法

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

當初會使用這樣的策略其實是因為考量到丹麥已經開始進入濕冷的冬天,越來越少群眾會使

用到公園,直接到公園抓人進行採訪也不是一個妥當的方式,而儘管最後得到的結果很少, 但還是讓我們可以討論出粗略的結果:

• 培養居民的公德心

• 將公園串連在一起的設計

• 有趣的多功能的設計

• 可以抵擋風雪的舒適空間

在下一個月的設計產出,我們將以這樣的調研結果作為基礎,在分散去各自進行發展。

#老師回饋 #更有技巧地去瞭解群眾

老師跟合作對象還是再次的鼓勵我們這一組可以再舉辦有關於接觸人群的工作坊,透過食物 以及活動來串連人群,以及去思考這個公園本身的 identity,去研究在地居民的文化脈絡。

或許打造 identity 本身就可以讓群眾因為有自身文化的歸屬感而產生公德心,因為這是屬 於我們的公園。

#問題與討論 #設計師的理想與群眾的真實的反饋 學校除了過程課綱的進行,每週都還會有各兩次的專業諮詢,可以向不同的老師諮詢有關課 程執行的建議或是其他需求的協助,對我來說是很特別的,有機會跟老師一對一 meeting。

其中我就詢問了一個問題:「我們的系所一直不斷地強調跟群眾合作,群眾合作的結果就是 好的。但是有時候會不會導向設計只是為了去服膺群眾的想法,讓設計變得更有說服力,設

計師也應該有其專業性去主導設計,告訴群眾應該如何去做,這樣設計師在社會設計中的角 色,不就是退居到群眾後面,設計師的專業性變得沒有這麼重要了?」

老師的回應:「社會設計的調研結果是非常繁雜的,甚至有時候其目的只是為了讓群眾更自 在不畏懼地一起合作,她同意社會設計的過程包含冗長的調研,為什麼不直接由專家學者擬 定一個計畫去執行的原因,是因為當結果不盡其然的時候,我們無法從這個過程中去找出進 步的方法。反之,如果我們不斷地讓公眾參與設計的過程,我們有機會去驗證我們的想法是 不是真的可以落實,並在這中間去調整,因為我們想要的設計結果不是一個膚淺短暫的、因 為政績需求而快速落實的速成設計,我們想要的是可以持續使用下去的設計( sustainable design)。」

我的翻譯「#為了可以持續使用多年的設計 #我們願意有耐心 #也應該有耐心」

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#本月總結

「設計師也是人,為了要生存下去,都會很自然的選擇做賺錢的設計,但是賺錢的設計並不 會因此讓世界變得更好。又有誰有時間跟精力,願意去做吃力不討好的社會設計呢?或許不 是每個人都有機會可以透過社會設計幫助到這個世界,但是我們可以去推廣社會設計的觀念, 讓這樣的觀念像是種子般在每個人心中萌芽,當有一天我們有能力的時候,或許我們真的有 辦法透過自身的影響力去讓這個世界變得更好。」

課程介紹、文獻導讀。

文獻導讀:人類學家的工作。

設計顧問公司的專家教授一對一訪談的技巧。

初次探訪荒蕪的公園。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

青少年中心介紹。

公園的設施,被到處移動的營火、很難使用的椅子、 無人使用的迷你高爾夫。

透過明信片進行調研。

在社區中心貼上大海報進行調研。

透過咖啡聊天活動與在地居民討論。

透過繪畫討論出彼此的願景。

討論的過程。

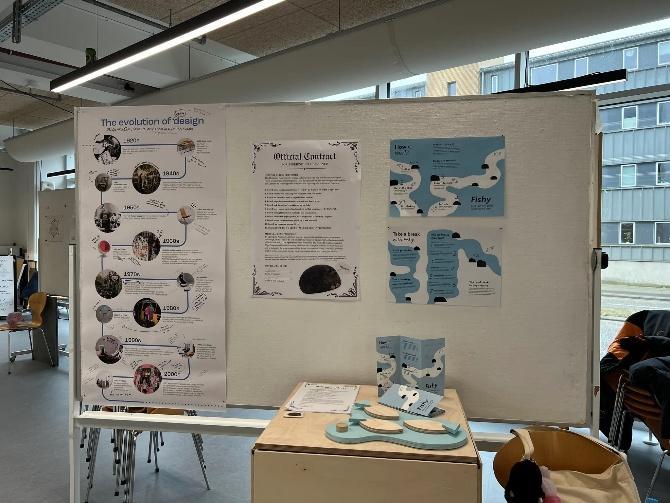

期中課程發表的樣子。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#概述

December.2024

為何設計?你的設計是根據什麼設計出來的?

對設計師來說,要任意做出一個像樣的設計是很容易的,因為我們的訓練讓我們明白設計該 是什麼樣子,但對於 Social Design(社會設計)卻不一樣,你的設計是你的設計,是你單 方面的認知,不能代表 stakeholder(利害關係人)的需求。漂亮的設計在社會設計不是最 重要的,重要的是你的設計是否是跟業主 co-creation(共創)的產物。而對於設計,我們 往往很少詢問,為何要這樣設計?

#基礎社會設計(下)

本月課程為#基礎#社會設計 Foundations of Social Design,這個課程總時長為兩個月, 上個月屬於調研過程,而這個月則是調研結束後的設計結果產出。本次課程與丹麥北邊第二 大城奧胡斯(Aarhus)的 Bispehaven 社區機構合作,幫助這個被丹麥定義為「街頭」(Ghetto)

的地區(超過 70%為移民家庭,犯罪率最高的地區)。主要分為四大項目,老人、新移民家 庭、青少年中心以及公園的改造,而我最後因為自身的興趣選擇了「公園改造」的計畫項目。

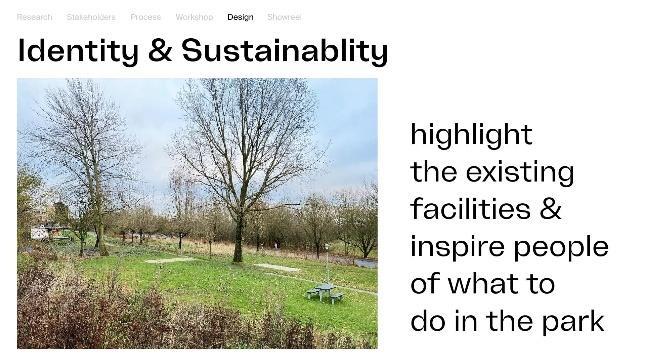

#視覺傳達設計師的解套方式

在此堂課的課程要求中也有提到,除了理解社會設計的運行方式及清楚設計師在社會設計所 扮演的變動的角色以外,設計還需要 #符合永續發展的理念(sustainable design)。在第

一個月之後,我們小組進行分組,我與同樣為視覺傳達背景的 Amelie Neb(德國同學)一 起合作,我們思考該如何在有限的時間內,將設計的效益最大化。相較於組內其他的工業設 計師,他們傾向於設計出能夠整合公園的家具,使用物質的產品來改善整個公園使用,我們 採取的策略則是將公園既有的設施給 Highlight,將原本公園既有但是被忽略的設施重新讓 大眾知道,在一開始訪問公園時,我們覺得這個公園很空虛,但是隨著一次又一次的訪問, 我們發現這個公園其實還是很棒的。

#為公園設計使用告示牌 #這個公園的#缺點是#沒有東西#優點也是#沒有東西 正是因為沒有太多的設施,所以這個公園更趨向於舉辦大型的活動,在天氣好的時候進行野 餐等親子活動,而我們設計的目標,則是教導民眾如何透過公園自身的自然環境,在沒有設

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

施的情況下使用公園。並且透過告示牌整合整個公園,完善公園整體性及功能性。

#先設法活化現有的資源 #而非直接投入資金購買更多的基礎設施

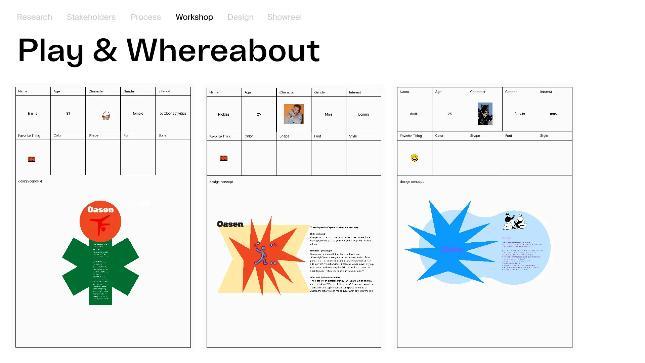

#為誰設計告示牌?

在受眾(TA)的部分,歷經上個月的調研,我們原先以為使用公園的受眾為一般的親子家庭 及在地居民,但是在更近一步的了解,我們發現這個公園最主要的使用者,其實是

Bispehaven 青少年課後中心的青少年與社工,於是我們將設計目標鎖定於 Bispehaven 青 少年,希望產出符合他們設計風格的告示牌。

#設計什麼樣的告示牌?

在告示牌的區域,結合上個月的地圖調研,我們發現參與者在地圖上主要畫上五大區域:自 然、營火、玩樂、運動以及親子互動。在進一步的篩選之後,我們決定標示出較少使用的現

有資源,最終鎖定跑酷區、營火區、自然區、遊戲區及聊天區作為主要的告示牌來進行設計。

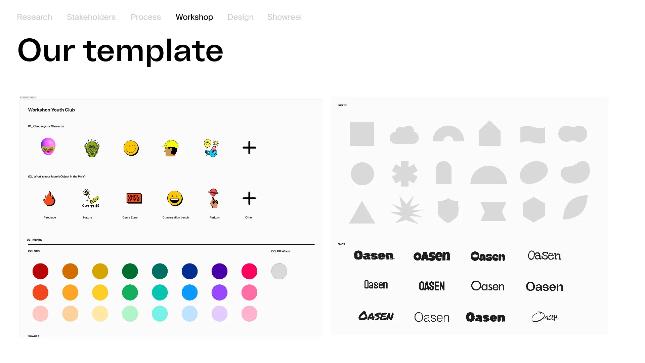

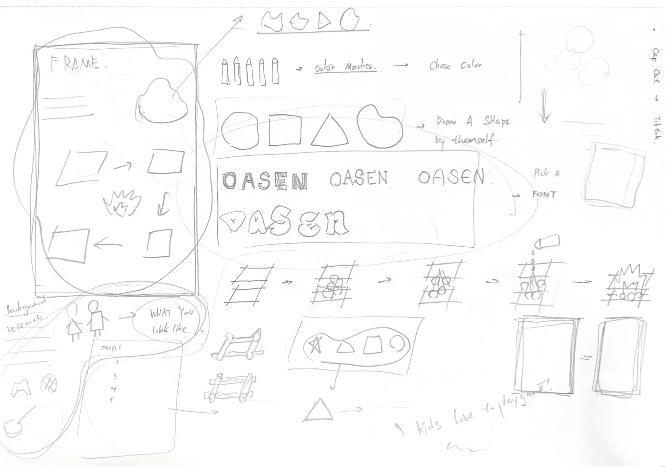

#社會設計的起手式:共創工作坊

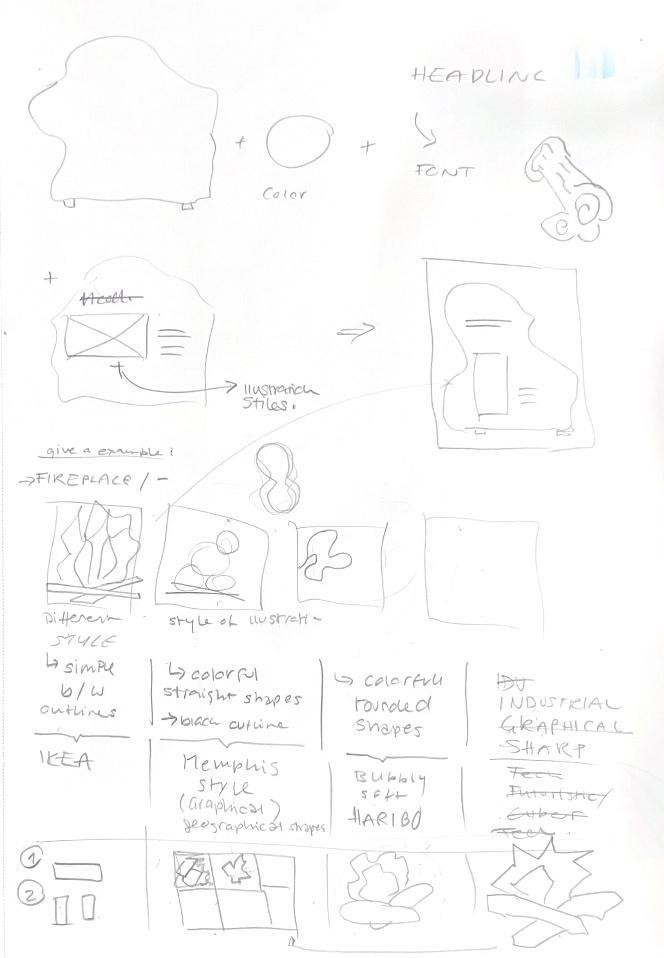

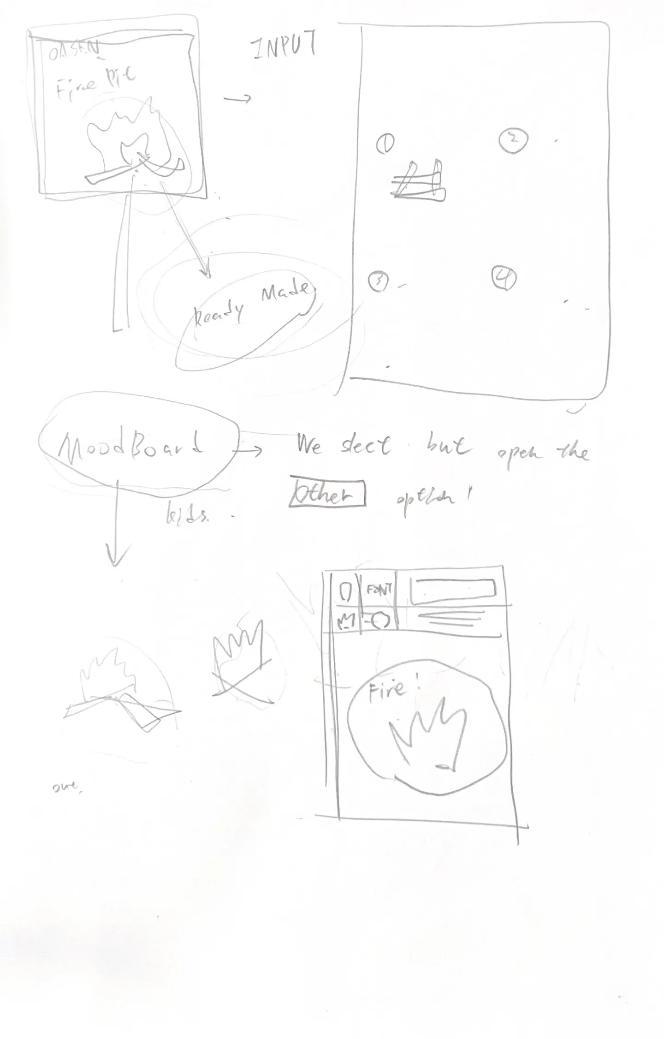

#要不要用 MacBook 一起玩一個設計遊戲?

為了了解受眾的設計風格,外加我們發現青少年中心的孩子非常喜歡打電動,所以我們結合 了二者打造了一個共創工作坊。我們在 Figma 上設計了模板,邀請青少年與社工一起進行

設計遊戲,輔助他們選擇設計區域、形狀、顏色、字體及 Icon,最終打造出他們所認為的告 示牌模樣。

#工作坊的結果 #他們想要大膽的設計!

在分析這個工作坊的結果時,我們發現我們的參與者,他們多半選擇較為刺激的形狀、顏色 及字體。相較於保守的幾何形狀以及基礎色,很多參與者選擇了裝飾性較強的字體、不規則

的形狀還有螢光色。我們對這個結果有些意外,同時這樣的回應,讓我們在設計上更為輕鬆, 因為這些參與者告訴我們他們想要的方向,而設計師則針對這樣的結果,以專業的設計經驗 在這樣的回饋上加以設計。

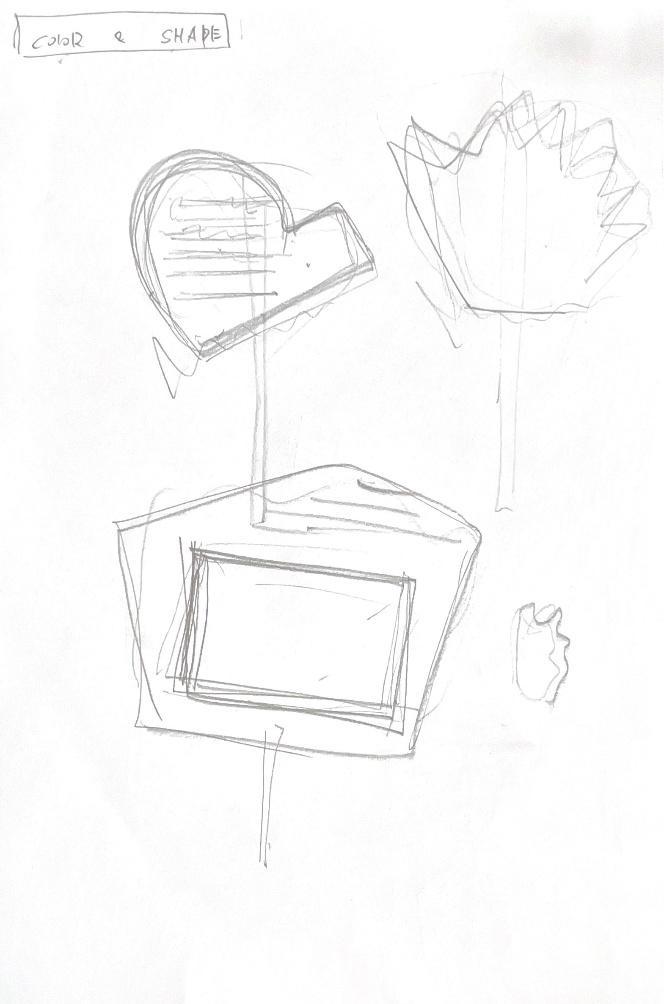

#不規則的形狀分區 #拼在一起變成完整的公園

在整個設計的過程中,我們一直思考如何透過視覺傳達設計來將破碎的公園給串連在一起 (整體的設計),因為公園本身分區較為不明確,設施四散在公園各處。最後的設計結合工 作坊的結果,挑選活潑的顏色並以不規則形狀作為分區,結合插畫標示出公園設施的使用方

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

式,告訴你可以如何使用這些設施。我們的影片連結

#期末發表 #業主和老師的評價

此堂課程的最後一天,我們來到奧胡斯的 Bispehaven 社區中心發表我們的成果,老師對於

成果表示不夠大膽,他們希望在文字造型及編排上可以更為大膽,並思考在告示牌的另外一 面是否有設計的可能性?能否在偌大的告示牌背後有什麼彩蛋的可能性。而業主給我們的回

饋則是正面的,他們很高興可以看到這樣的設計,可以運用在整個社區及公園未來的活動裡 頭,希望能夠有近一步的發展可能。

#本月總結 #學習共創的設計精神

將近兩個月的課程中,需要舉辦多次的工作坊(每次搭火車從科靈往返奧胡斯將近四小時) 以及設計出具備社會設計共創精神的設計,許多同學一致表示在時間的安排上過於緊湊,大 家都在最後兩週天天待在學校到深夜(這對於歐洲人來說是相當罕見的)。相較於過往在臺 灣的學習,我們較少結合業主一起共創出設計,雖然最後的結果看似只需要兩週的時間就可 以產出的設計成果,但是過程卻是結合非常多參與者的及受訪者的心血結晶,也因為在這層 共創的意義底下,設計結果較不容易被質疑為設計師自己作主的設計結果。

值得一提的是,在工作坊的執行上也頗為困難,因爲需要數次的磨合,才有可能讓業主卸下

心防願意一起共創,因為受訪者及參與者並非在執行”task“,我們並不能要求他們合作, 要他們願意才行,因此很多次工作坊都以失敗告終,沒有獲得什麼有意義的內容,因此學習 跟參與者打成一片、並且設計出有趣、願意讓人參與的工作坊也是讓設計師燒腦的地方。

在一般情況下,設計師根據過去的設計經驗來設計,但是往往面臨沒有設計背景的業主時, 這樣的設計產出不一定能被接受,如果沒有大量的田野調查以及工作坊的合作經驗,容易在 後期溝通上面臨更多的溝通成本,花大量時間設計的設計產品更可能就因此一夜翻船。這門 課程讓我學習過去未曾有過的工作坊以及田野調查經驗,學習隨著不同的過程調整自己作為 設計師的身份,可能是策劃者,也可能是聆聽者,或是最後的統籌者,學習離開電腦桌,去 理解業主的需求。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

工作坊:一起玩一個設計遊戲。

板模樣式提供參與者選擇。

在劃分公園區域的同時下了不少苦心,使用傳統手 繪剪紙的方式進行思考。

我們得到的其中三份工作坊結果。

告示牌的 Prototype。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

上圖:使用 Pantone 色票決定色彩;下圖:最後將 各區域結合在一起的公園告示牌。

丹麥不像臺灣有印刷工廠這麼方便,什麼東西都要 自己來,在學校大圖輸出後自行裱貼在珍珠板上。

最後一天發表的情形。

我們的設計訴求:標示已存在的設施,啟發人們使 用公園的方式。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

January.2025

丹麥設計教育的省思

#丹麥設計教育的省思#自信與專業的展現 #基礎社會設計(期末考篇)

本月課程為#基礎#社會設計 Foundations of Social Design,這個課程總時長為兩個月。

第一個月屬於調研過程,第二個月則是調研結束後的設計結果產出,而這個月則接續此課程 迎來本學期的期末考試。

本次課程與丹麥北邊第二大城奧胡斯(Aarhus)的 Bispehaven 社區機構合作,幫助這個被 丹麥定義為「街頭」(Ghetto)的地區(超過 70%為移民家庭,犯罪率最高的地區)。主要分 為四大項目,老人、新移民家庭、青少年中心以及公園的改造,而我最後因為自身的興趣選 擇了「公園改造」的計畫項目。

#丹麥設計教育的考試方式 #口語評圖 #重點在於學習過程 #而非學習成果 #教育是讓學生從失敗中學習的地方 說到科靈設計學校的考試方式,是採取口語評圖的方式,其評分方式更是與台灣的設計教育 不同。分數分別為-2、0、4、7、10、12,4 分以上為及格,考試重點並非最終的分數,而 是在於考核學生是否透過這門課程學會課程綱要所提到的學習重點,透過簡報、作品分享等 方式,展現自己所學。在學生發表完後,老師會透過問答的方式來斷定學生是否知曉本堂課 的要點。

值得一提的是,丹麥的設計教育非常重視過程,也就是你是如何達到最後的結果的?考試並

非發表漂亮的簡報就結束了,學生必須準備大量的過程手稿來展示自己設計的過程,老師需 要透過此過程來釐清學生是否有清楚學會課程的要點,而非透過結果來斷定學生的分數高低。

尤其是社會設計的學習上,需要與群眾合作,不是每次都是能這麼順利的,因為有不確定的 人因存在,所以課程重視的是學生學到什麼?結果是不是理想並不是最重要的,重要的是學 生有沒有在失敗中學習到下次可以怎麼做會更好?而仔細審視過程的好處就是,老師可以透 過有經驗的雙眼點明造成失敗的原因,幫助學生成長,學生理解到在整個過程中有哪邊沒有 做好,而非以成果「好、壞」來總結學生的努力。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#老師的回饋

在問答評完分之後,兩位考核老師詢問我想先聽分數還是先聽老師們的回饋,我說我想先聽 回饋。

Design for People 系主任 Canan 說:

Roger,

We knew you absolutely knew how to do it your work makes that clear.

But when we asked about your main role in the design project and how you made decisions, you provided a lot of relevant information. Maybe it was due to the language barrier or cultural differences.

You need to be more confident confident in your work, in being a designer, and in standing by your decisions

Your main role was as a facilitator of the workshop, using your communication skills to make suitable design decisions that’s all.

Remember the first lesson: "What is your design principle"? You have to be that confidence.

We know you can do it.

Roger(我的英文名字)

我們完全清楚你知道該怎麼做,你在簡報中表達得非常清楚。

但是當我們一問起在這個設計專案中,你的主要角色以及你是如何做出設計決定的時候,你 回答很多不相關的資訊。這可能是因為語言的障礙或是不同的文化背景所導致。

你需要更有自信-對你的作品有自信、對身為一個設計師有自信、對你所做的決定有自信。

你的主要角色在於統籌整個工作坊,以及透過視覺傳達的技術去做出最合適的設計決定,就 是這樣。

還記得我們第一堂課:「你的設計準則」嗎? 你必須像發表你的設計準則般那樣的自信。

我們知道你可以做到。

#Design for People

以結果論來看,我認為這個設計不算突出,但過程卻並不容易。這是我第一次嘗試 cocreation、co-design(共創設計),這次的設計流程與過往的方式完全相反,不是設計師主 導設計,而是設計師 #學習如何設計。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

社會設計的核心精神是 Design for People,也就是我們系所的名稱。社會設計並不是以設 計師的霸權去告訴人民什麼的美學素養才是好的,相反的,是 聆聽、了解群眾,必須不厭其 煩地 #透過一次又一次的工作坊去理解民眾 的美學、喜好後再去分析,最後以設計師的專業 去權衡出適當的解套方法(suitable solution),基本上設計師是以輔佐的角度去協助產出 設計,而非主導設計的方向。這個過程有點像是創作的過程,是創作帶著你前進,而非決定 要創作什麼,而是跟著創作去決定該使用什麼樣的形式語言(最適當的形式)去傳達作品。

#反思 #東西方的文化差異 #不要想取悅他人 #對自己的專業要有自信

老師告訴我:「我不夠有自信、不能果斷的說自己做了什麼、為何這樣子設計。」 因為我擔心被抓住「把柄」。

過去在校園中評圖的經驗,老師都會問你為什麼這樣設計?為何這樣創作?然後開始抓你的

語病去質疑你設計思考的不夠全面(因為在很短的時間內,老師們可能對於你的創作思考不 是這麼熟悉,一時也不知道要問你什麼)。

我說:“ I’m afraid that if I don’ t have a “reasonable explanation,” someone might not be pleased with my answer.”(我很害怕如果我沒有一個「合理的解釋」的話, 有些人可能不會滿意這樣的答案)

老師說:「要記得,永遠不要想著取悅別人,你要對自己的設計有自信,自己的設計跟決定 就是最好的,因為這是我對得起自己的專業所做出的決定,特別是在校園中, #學校教育不 是一個用來取悅人的地方。」

考完試後,我真的好開心也好感動,老師跟我說這些話,彷彿當頭棒喝。離開自己的舒適圈 跟既有的價值觀到國外學習後,吸收不同觀點,才能促使自己進步。在臺灣學習時,自己常 常因為別人的一句質疑我就退縮了,就想著要怎麼說服別人,我從沒想過可以有自信的說: 「我透過視覺傳達的經驗來評估平面設計的方式」。

這樣的問答顯現了東西方的文化差異,並且也鼓勵自己對於作品要有自信。

當機會來臨時,請不要退縮並且謙虛,上了場你就是最好的,不要上場後還客客氣氣的。而 當然,這是建立在虛心學習的前提底下。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

在我們的文化中,我們的作品是「拙作」。但是當我們今天在西方的時候,西方人只會覺得 你為什麼對自己的作品沒有自信?難道你不喜歡自己的作品嗎?如果你連自己的作品都不 喜歡了,又要別人如何肯定你?

這是很有趣的文化衝擊。

“Exam is the love letter.”(考試就像是一封情書一樣) 其中一位考核老師 Brian 在最後講了這句話,讓這個考試彷彿試煉一般結束。

「恭喜通過考試,Roger!」

「這次考試我們看到你更多的潛力,期待下回考試時你的表現。」

考試的預備的樣子。

與同組夥伴 Amalie 同學一起籌備考試的畫面。

過程圖、手稿、模型的展示。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

討論工作坊與 Amalie 共同繪製的手稿。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

考場佈置影片截圖,完整記錄請看影片。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。 過程圖、手稿、模型的細節展示。

#不求甚解的教育

February.2025

設計方法論課程的學習收穫

#面對理論的途徑是討論而非背誦

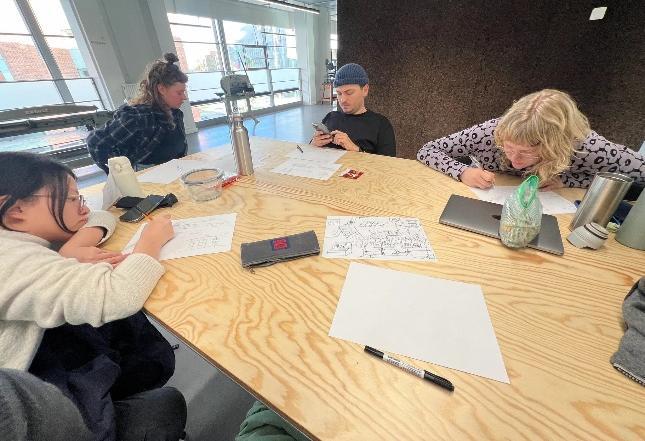

本月分享在 Design Methodology 設計方法論課程中的學習收穫。

在這學期,每週五都有一堂設計方法論的課程,主要藉由大量的課堂活動、實際案例的操演 去理解設計方法論,這與過去在台灣接受理論教育的經驗相當不同。

#上對下的教育 vs 平行式的教育

在臺灣師者傳道授業解惑也這是我們替老師所貼上的標籤與文化慣習,我們認為老師應該解 答我們所有的疑惑;但相對的,在丹麥的教育裡頭,老師固然有其學術上的專業,特別是其 專攻的研究項目。但有趣的是,在丹麥,老師並不期望每一位學生都能夠成為像他們一樣的 專家,而是希望透過深入淺出的學習方式

,來體會學術的核心。換句話說,有學術熱情的同 學,請繼續向上研讀博士班,在碩士班的學習課程裡頭,學術並非學習的要點,這點與臺灣 高等教育的學術理論分配有所不同。

在這堂課程中,老師並非唯一的解答者,同時間也與學生一起學習,其身份更像是引領學生 一窺理論學海的領航員。舉例來說:老師會先在每次課堂中先分享設計方法論的論文要點, 接著配合活動、實際的產出來討論論文。

比起上對下的教育,平行式的教育更重視學生的觀點:學生是如何思考的,在這點可以從歐 洲學生上看到相對於亞洲學生的不同,歐洲的學生往往更踴躍發言,不畏懼發表自身的觀點,

當觀點被提出來之後,無論正確與否,會先得到一種肯定,肯定發言的勇氣與個人的觀點, 接著再繼續討論下去,因此便會有更多人舉手發表自己的觀點,也希望能夠加入討論。

相對於我個人的教育體驗來說,在臺灣,提出個人的觀點被視為一種質疑與挑戰,少部分老 師的權威性不容質疑,而這樣的權威性代表著一種正統。在答辯過程中不存在著「辯論」, 僅有「當頭棒喝」,「你錯了,並不是這樣子」,這樣的學習風氣,變相的減少提出個人觀點 的意願。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

在臺灣念大學的時候,一位教授哲學的教授曾在課堂上對我們說: 真理是拿來辯論的,因 為真理會越辯越圓。辯論的過程本身就是再次穩固學術的基礎,而我也一直相信這個道理。

缺乏辯論的學習過程會越來越趨近於一家之言,這是一種狹隘,學術應該有其討論的開放性, 這也才是教育的價值,教育的價值是交換不同的價值觀,而非一昧的背誦。

#AI 工具的輔助學習

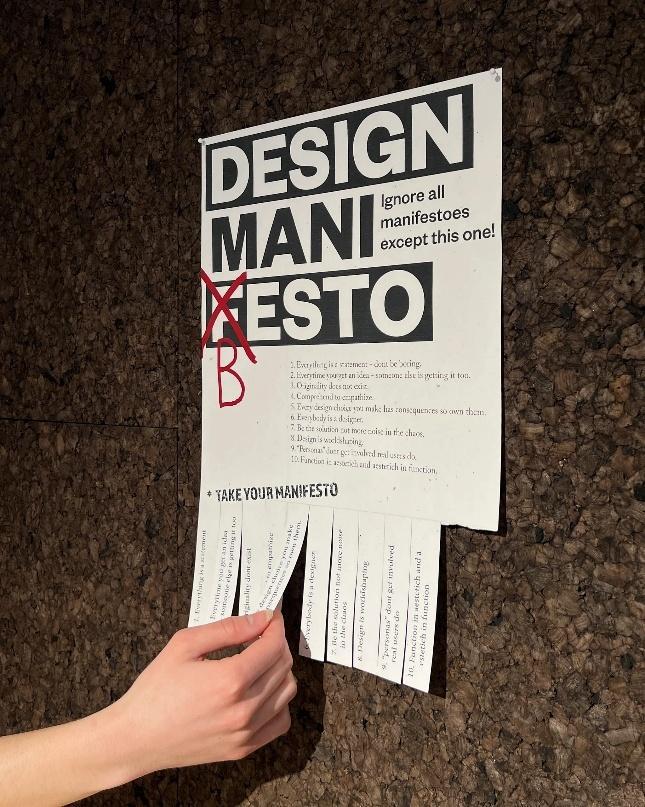

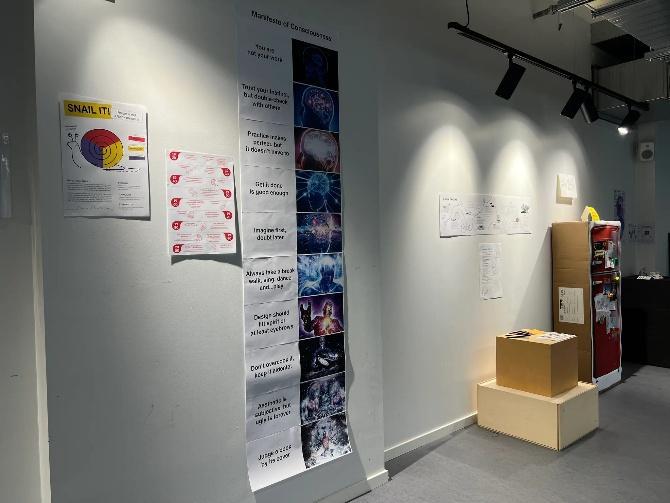

#透過小展覽的方式展示自己的設計方法論 這門課程有一週的課程綱要為:

1. 閱讀十篇經典的設計方法論論文。

2. 透過「宣言」(manifesto))方式提出十項自己的設計方法論(Design Methodology) 要點。

3. 製作一個「概念工具」來協助設計型思考(Designerly Thinking)。

光是要閱讀十篇原文論文就必須要花費大量的時間,更別說要提出當代的、各小組自己所認 同的設計方法論以及輔助設計型思考的概念工具。但這門課的學習重點並不在於做得好不好, 而是「閱讀」、「討論」及「產出」,藉由這樣的課程安排來學習理論。

於是我們組別的其中一位組員提出,使用 AI 工具(Google NotebookLM)來列出摘要,這 個工具與 Chat GPT 不同的是它並不會加入其他的大數據,而是藉由投餵的論文來列舉出摘 要,於是我們便透過這個軟體來快速的閱讀論文、翻譯論文,並在有感受到困惑或是需要更 多的訊息輔助的時後,再回到原文的文章去閱讀完整的段落,而這也是我第一次使用這樣的 工具輔助學習,對於原文論文的閱讀更加的有效率。

一開始我也質疑這樣的方式不夠正統,但是考慮到設計方法論的變革,其實與時代性有關。

而過去我曾研修過的設計史、現代藝術史與當代藝術史,在某種方面其實可以融會貫通,在 時代性導致觀念的改變這點是大同小異的,因此採用這樣的工具我認為對於學習是很便利的。

另外一方面,我也思考若是過去沒有接受過這樣教育的學生,是不是初次學習就適合採取這 樣的方式,這是值得探討的部分。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#閱讀 #學習 #產出

在臺灣,我們過去的學習產出往往都是上台發表「簡報」,透過簡報來分享我們所獲取的知 識。但是在丹麥,學習的產出往往不是最重要的,重要的 不是告訴別人你學會了什麼, #而 是學習本身的過程,因此丹麥的教育特別重視透過課程的安排去 淺移默化的學習。例如此次

分享的,透過經典文獻與組員產生大量的交流,並在最後 提出你的觀點。這堂課程學生最後 的產出也五花八門,不論是否真正的吸收了所有的設計學內容,但至少在學習的環節中,直

接的接觸了知識本身,這樣不求甚解的學習方式,也給予了我對於教育新的想像,鼓勵學生 接觸艱澀的學術論文,但並不期望學生也成為專家,而專家也和學生一同交流學習,藉此機 會提出新的學術可能性。

-

附註:照片經由同組組員 Emilie Zervas Poulsen(丹麥)、Daniela Restrepo Hoyos(哥倫 比亞)、Francisco Rolandi(阿根廷)同意後發佈。

討論設計方法論的過程,由左至右分別為:Daniela Restrepo Hoyos(哥倫比亞)、Francisco Rolandi (阿根廷)、Emilie Zervas Poulsen(丹麥)。

使用 Google NotebookLM 的樣子。

Emilie 展示她所分配到的 2000 2010 年設計型思 考的轉變。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

老師 Morten Krogh Petersen(左)、Anne Katrine Götsche Gelting(右)與我們討論的過程。

Francisco 與 Daniela 透過設計方法卡牌研究概念 工具的過程。

Emilie 展示「設計宣言」的設計。

最後概念工具的模型。

我們透過玩具化結合設計方法的形式讓受眾可以使 用此玩具化來進行設計思考。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Kolding School of Design

Prototype 組合的過程。

Prototype 最終完成的樣子。

以海報形式呈現設計方法論的歷史沿革。

透過丹麥常見的撕紙條方式來撕下你所認同的設計 思考。

最終展覽的模樣。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

其他同學的作品。

左圖:最後大家一起分享、討論的模樣。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

March.2025

同理心與平等課程的學習收穫

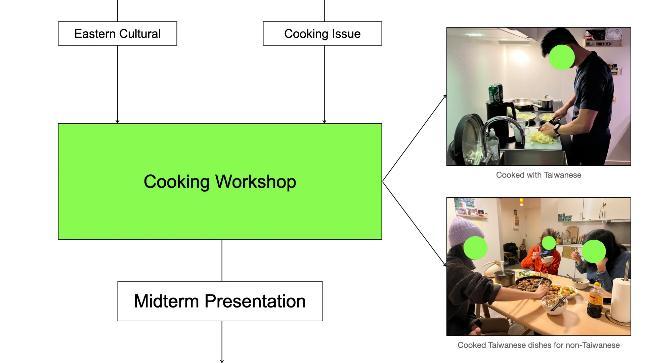

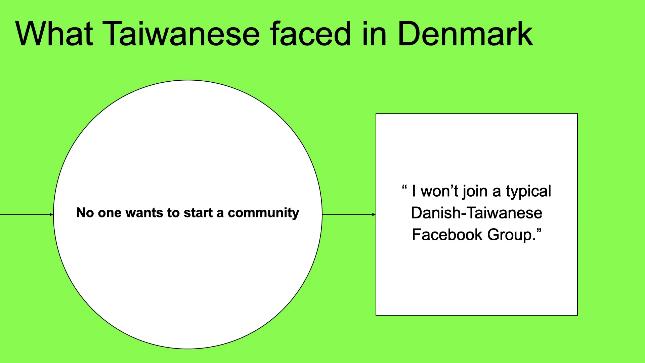

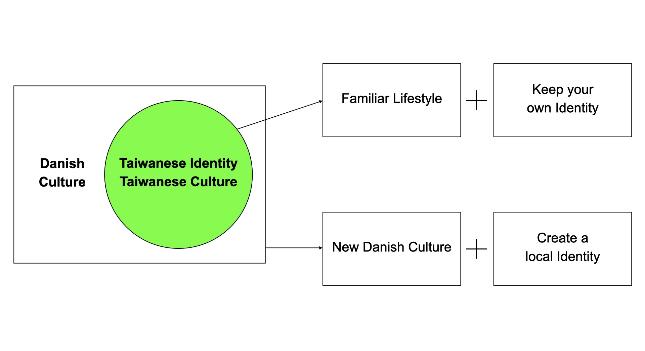

#由自身經驗出發 #以丹麥新移民的身份關懷在丹麥居住的臺灣人 #從解決烹飪難題為出發點到如何協助凝聚在丹麥的臺灣人社群 #社會設計 #socialdesign

本月分享在 empathy and equality 同理心與平等兩個月課程中的學習收穫。

這門課程要求我們關注在 life transition(人生轉折)上,並學習以設計師的身份去組織群 眾工作坊,藉此理解問題意識,最後借鏡工作坊的成果來設計出「幫助人生轉折議題的工具」 因此我開始去思考有關這個議題上可以發展的主題。有同學聚焦在「分手仍同居」、「女性停 經」甚至是「家庭移民」的議題上,因為這些議題跟我自身的關聯性比較少,索性最後決定 一個人單飛製作。聚焦在 #臺灣人移民到丹麥

這件事上,以自身經歷切入,思考如果有新 的臺灣人決定移民到丹麥,那我們可以做什麼,讓他們可以更好的在丹麥建立新生活。

#初步想法 #做菜是最大的問題

剛開始這個計畫聚焦在「食物」本身,有鑒於丹麥的華人較少,尤其是我所居住的科靈這座 城市,因此最初我聚焦在如何在丹麥做出臺菜這件事上。在臺灣的我們很難想像,光是要達 到最基本的生理需求(吃熟悉的臺灣料理)在這裡簡直是一件不可能的事。在丹麥外食是一

件非常昂貴的事,更不要說是我們熟悉的台灣料理,幾本上看不到,只能得到「丹麥口味的 中餐」。因此想吃什麼你必須自己做,初來乍到,米、麵條、醬油都是完全不一樣的,尤其丹 麥人主要以冷食(麵包、沙拉)為主,更別說是「煮米飯」這件事,也都需要重新學習。

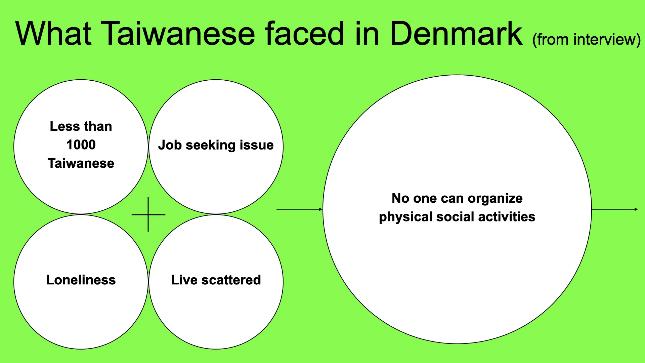

#訪問曾經居住或正居住在丹麥的臺灣人

透過線上的採訪,針對平等、挑戰以及文化衝擊等議題進行訪問,訪問這些臺灣人居住在丹

麥所面臨的挑戰。得到的結果除了料理上的困難以外,主要聚焦於東、西方文化的差異,包 含語言、以及不同的社會體制所造成的價值觀差異,例如資本主義價值觀的臺灣,與重視社 會福利的丹麥價值觀。

#如何透過食物來建立臺灣人社群 #食物工作坊

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

在與老師討論之後,這個計畫導向如何透過「食物來建立社群」這件事。為了這個方向,除 了結合過去拜訪臺灣友人一起做菜的經驗以外,也再辦了一次「食物工作坊」,煮臺灣人再 熟悉不過的滷肉飯、炒高麗菜、煎荷包蛋

給外國人吃,希望藉此能夠讓沒有體驗過的外國人

體驗看看正宗的臺菜。而透過工作坊與 stakeholder(利害關係人)一起做一件事,也是社

會設計常見的方法學,透過一個事件獲得參與者的信任,並在相對放鬆的情況下去拓展主題 的可能性。

#用食物建立社群連結的幻滅

除了工作坊以外,我也跟老師討論如何透過線上、線下的方式去建立社群連結,因此開始去 思考如何透過臉書社團去凝聚海外的臺灣人。在研究之後,發現已經存在了很多有關臺菜的 臉書社團,雖然參加的群眾有非常多人,但是這些人在線下,彼此卻沒有實體的互動連結, 雖然同處於一個社群社團,但卻並非是真正有實體往來互動的社群。

#二次採訪長期居住在丹麥的臺灣人

透過這個訪問,我得知原來在丹麥的臺灣人所面臨真正的困難,其實是 就業問題以及強烈的 孤獨感。在過去我們所認知的丹麥,是一個人人所羨慕的 全世界最幸福的國家,但是實際上 作為移民要融入這個社會是非常艱難的(tough)。因爲丹麥人的民族性傾向建立長期的友誼 關係,作為臺灣人我們很難想像,但是對丹麥人來說,友誼是一輩子的,那些國小、國中就

認識的朋友,會是一輩子長期支持你的朋友,所以對於不確定會在丹麥待多久的移民而言, 我們很難打進丹麥人最核心的交友圈裡頭,因此在這裡交朋友也是很困難的一件事。而即使 會說丹麥文,也不一定代表你能夠獲得社會的認同,因為這需要漫長的時間,這樣的情形, 也同樣的出現在就業市場上。更慘的是,多數的臺灣人在丹麥居住的相對分散,在工作上已 經精疲力盡了,更不可能有心力願意去結識不認識的陌生人,就算是臺灣人也是。而當冬日 來臨,在面臨一天日照最短僅僅四小時的天氣,加上沒朋友、沒有熟悉食物的慰藉,在這裡 生活以然變成生存,然而這不是一般普通人所能看到的一面。

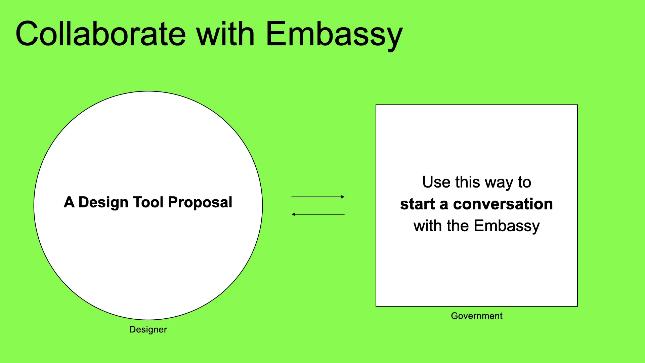

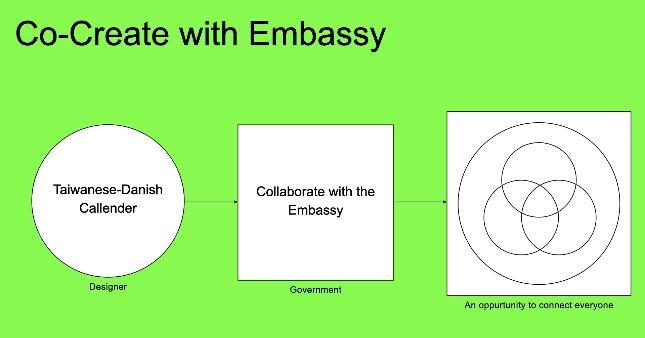

#推動臺灣人社群是不可能的 #因為沒有人會無故花費力氣去建立新連結 #如果由下到上建立社群是不可行的 #那是不是可以透過政府部門的力量 因此我開始思考,那能不能藉由駐丹麥台北代表處的力量,來凝聚臺灣人的社群。作為設計 師,我唯一的籌碼是一個完整的設計提案,並透過這個提案來取得與相關部門溝通的機會。

既然大家沒辦法聚在一起,那我又該如何去營造間接的凝聚力,除了讓臺灣人獲得一種歸屬 感以外,也加深丹麥人對於臺灣文化的理解。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

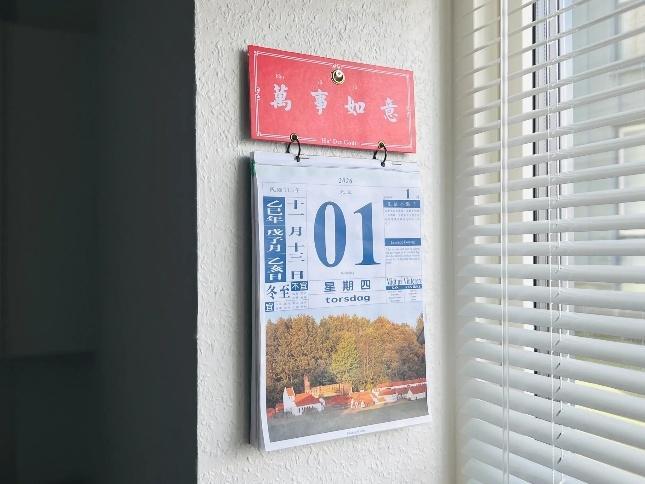

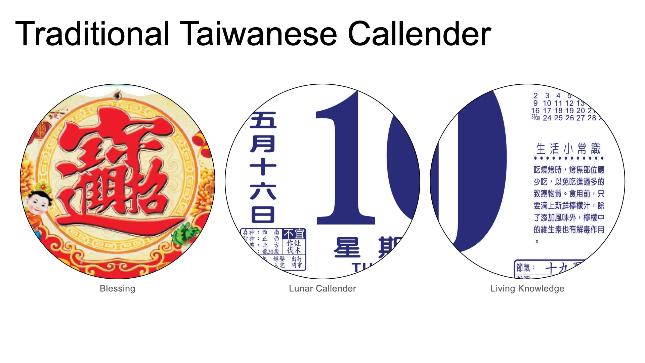

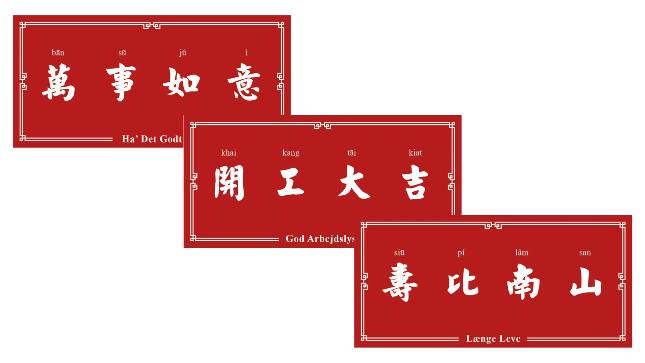

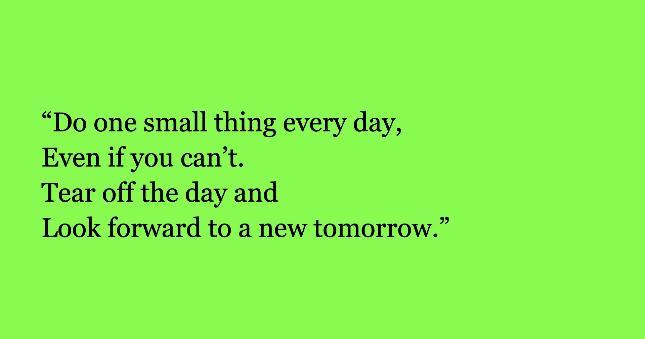

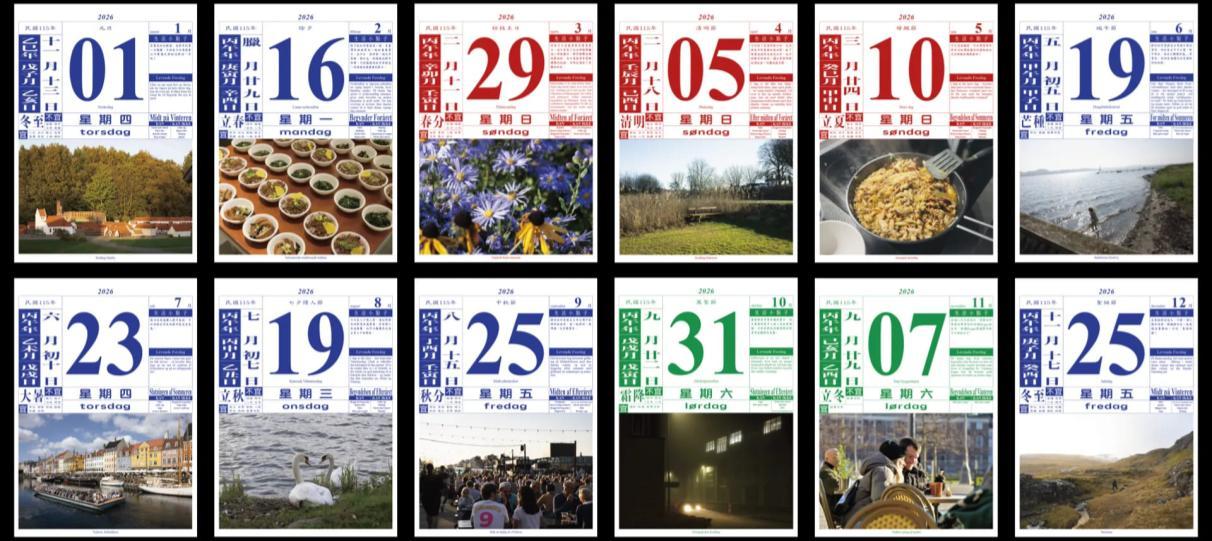

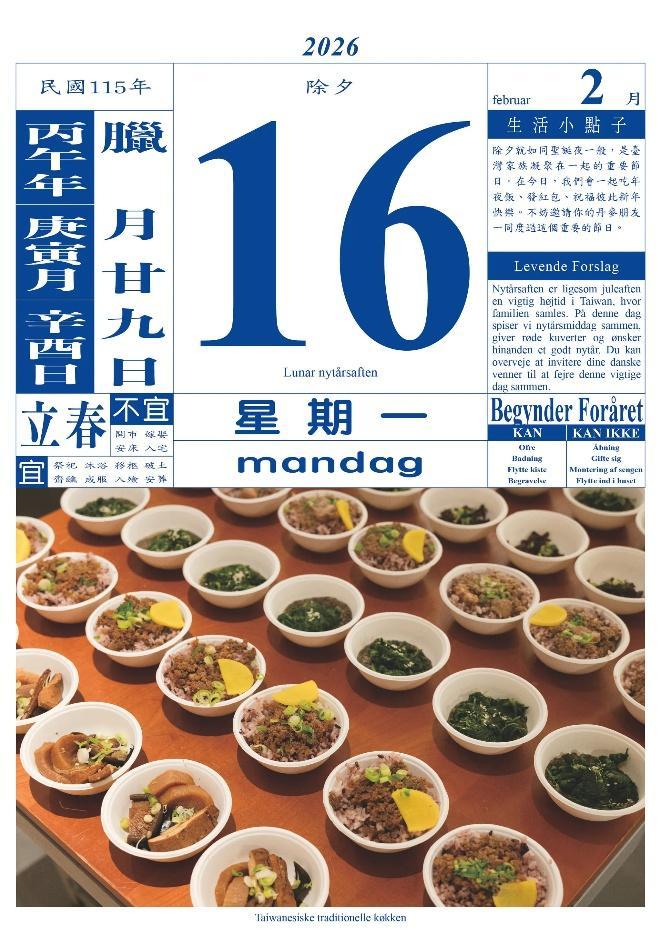

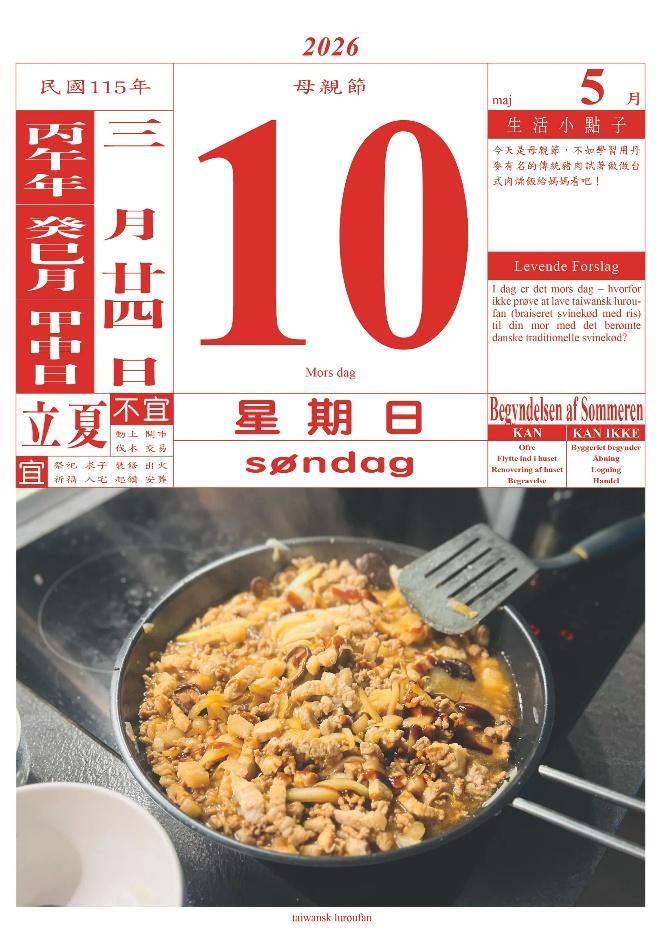

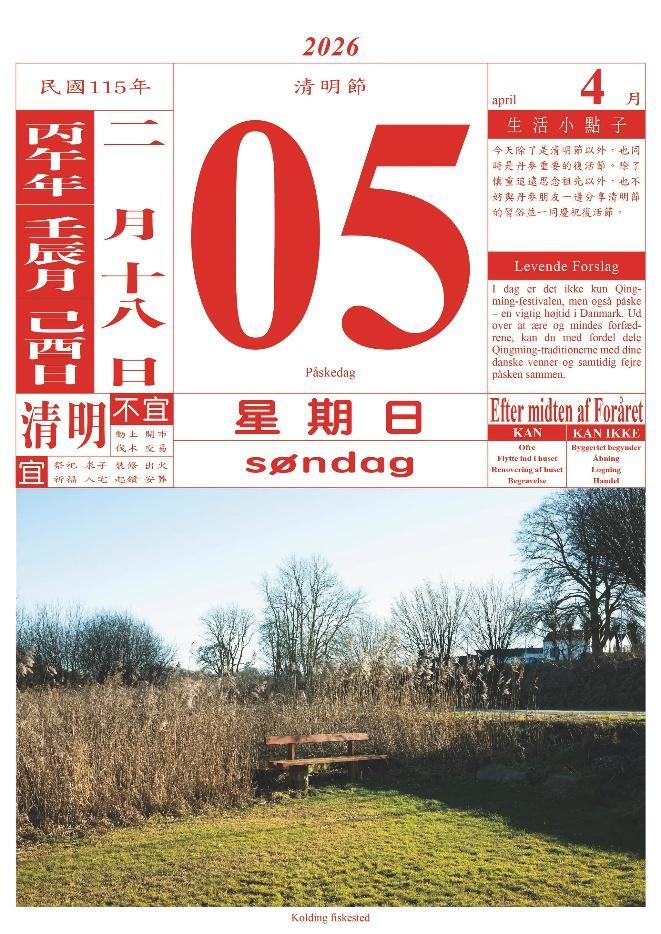

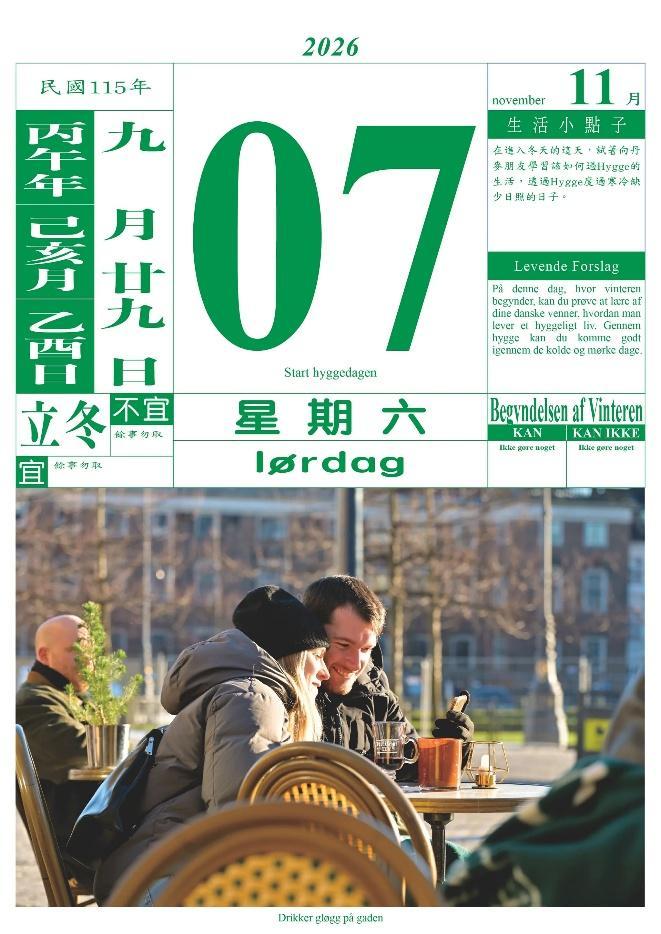

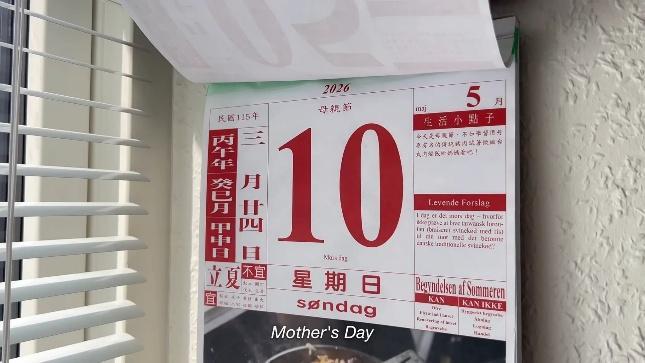

#日曆設計提案 #天天給你生活上的小點子

日曆是一個工具,用來提醒自己存在的時間。每天撕下一頁來進入新的一天。除此之外,臺 灣的傳統日曆更結合了農民曆,用來告訴你今天適合做什麼、不適合做什麼,我認為農民曆

的內容跟丹麥文化是相當契合的,因為丹麥是一個農業國家,或許較容易理解這些內容。想

當然耳,農民曆在北歐是無法使用的,但是卻能讓臺灣人感受到千里外正在發生的事,而有 些內容,例如:今天不適合栽種、打獵,其實是相當符合丹麥人的生活的。

這是一本結合臺灣農民曆、節慶與丹麥節慶的一本日曆,將兩種語言、文化結合再一起。天 天給你一件生活上的小點子,告訴你今天可以做什麼。不僅僅保有臺灣自身文化的認同感, 也能夠幫助建立在丹麥新身份的在地認同,近一步學習丹麥的文化。

例如:在 2026 年的清明節這天,剛好是丹麥的復活節(Påskedag)。或許可以藉此開啟一 個話題,除了分享清明節掃墓、吃春捲的習俗以外,也不妨詢問丹麥朋友有關復活節的基督 教故事,以及復活節的習俗。(更多的設計註解請點開圖片描述閱讀)

#設計師的夢 #透過一本臺灣丹麥日曆來串連臺灣人

我預計透過這個設計提案,在未來,與駐丹麥台北代表處展開近一步的洽談。希望能夠藉此 形成工作坊,來共同討論這一本臺灣丹麥日曆如何被更完善的設計,召集更多有興趣的臺灣 人來協助編纂這本日曆。最後,這本日曆能夠交付到每一位住在丹麥的臺灣人手中,並且定 下一個一年一度的集會日期,藉由政府部門的幫忙來促進更多丹麥臺灣人的交流。

#反思

在這兩個月的課程當中,最痛苦的是必須一個人面對這一個專案的未知,並且厚著臉皮去拜 託受訪者接受採訪。而最後當整個專案變成向政府部門的提案時,我也意識到自己作為社會 設計師的能力是透過設計去推動一個事件的發生,我並沒有把握這一個計劃最後能夠如期的 進行完成,因為仍有許多不可控的現實因素。但是老師最後在發表時告訴我,設計師應該是 第一個將夢想藍圖畫出來的人,因為只有你將你的夢想畫出來,其他人才會相信這件事情是 有可能發生的。

#特別感謝

所有願意接受採訪的臺灣人、臉書社團:《經典 90~老車回憶(Classics Of 90S)》的管理者 何社長分享有關使用臉書經營老車社群的寶貴經驗。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

臺灣丹麥日曆。

剛到丹麥時因為忘記帶筷子的慘狀。

線上訪談曾經居住或正居住在丹麥的臺灣人。

食物工作坊。

在臉書上有關臺菜的社團。

採訪長期居住在丹麥的臺灣人。

臺灣人在丹麥所面臨的處境。

在丹麥推動臺灣社群的困境。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

設計師與政府的合作圖。

臺灣傳統日曆的特點。

日曆計畫與政府合作的後續效益,並且推動更多凝 聚臺灣人社群活動的示意圖。

臺灣丹麥日曆的核心精神。

在掛牌的設計,將祝福語結合丹麥常見的祝福語。

每天做一件小事,就算做不到,也撕下今天並邁向 新的明天。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Kolding School of Design

製作 12 個月的日曆範例。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

April.2025

與 Fertin Pharma 合作的設計研究計畫

#文化作為方法

#設計進入文化現場的可能性

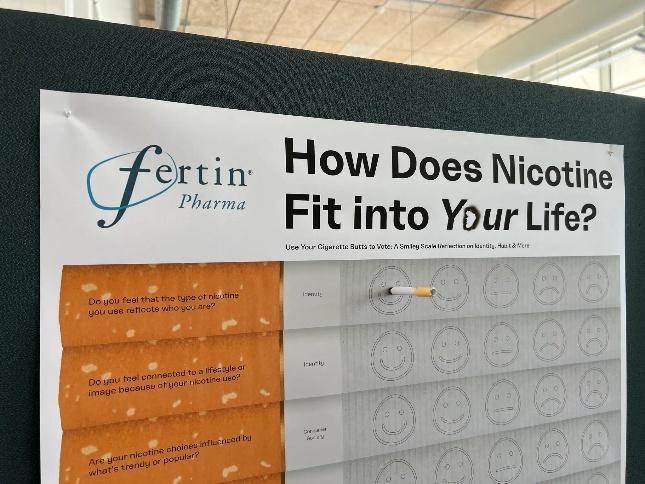

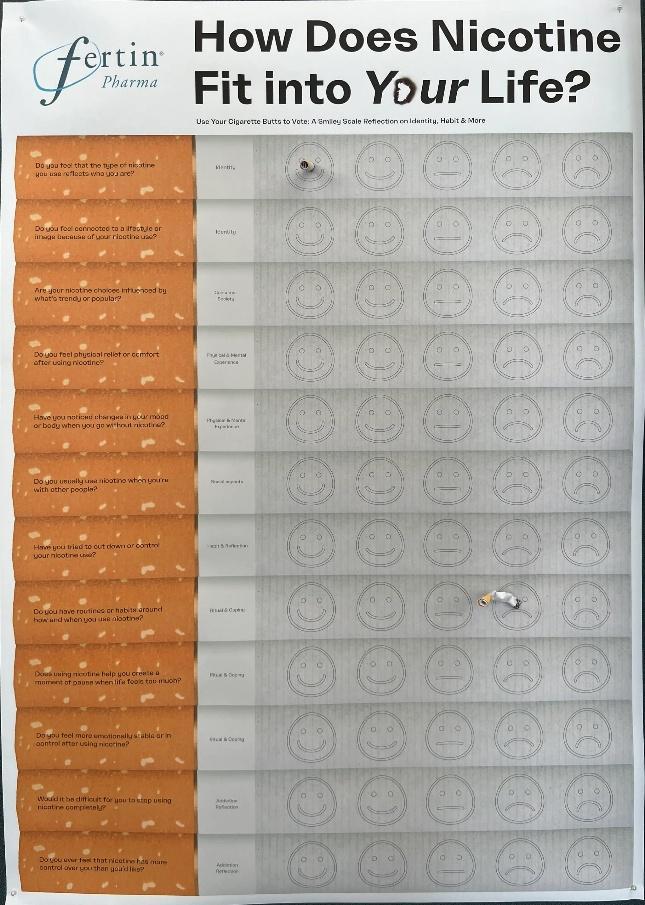

本月想分享我們與 Fertin Pharma 合作的設計研究計畫,在這次的 Empowering Change

賦予變革課程中,我們使用了 Elizabeth Sanders 所提出的 CoDesign 方法,嘗試走進尼古 丁使用者的生活世界。

我們組別與 Fertin Pharma 的合作,並不是以設計商品為目標,而是希望讓這間尼古丁產品 製造商能夠更深入地理解使用者的文化與心理狀態。我們發現,相較於咀嚼膠囊或尼古丁口 香糖,香菸作為最容易取得的尼古丁產品,更能夠幫助我們觸及到第一線的用戶。我們不是 想知道使用者「怎麼使用產品」,而是想了解「他們為什麼使用」,以及「使用時是什麼感受」。

#參與式問卷

#用戶參與的方式不是填寫問卷

#而是進入他們的日常

我們希望調查能夠以輕鬆、有趣、低門檻的方式進行。於是我們設計了「感官探針包」,邀 請吸菸者、尼古丁膠囊使用者與口香糖使用者,以四種方式表達他們的生活經驗 寫明信 片給未來的自己、給過去的自己、描繪身體地圖與習慣地圖。這些任務不僅讓我們看見他們

如何與尼古丁共處,更揭露了他們面對尼古丁時的矛盾心理 一方面是上癮的慾望,一方 面是戒除的罪惡感。

Fertin Pharma 雖是尼古丁產品的製造商,但也同時生產維他命等健康產品,這讓我們開始 思考一個矛盾:這間公司究竟希望消費者上癮還是康復?這不只是商業策略的問題,而是 種企業倫理的思考。作為設計師,我們也想知道設計能否協助企業更負責任地面對這種矛盾。

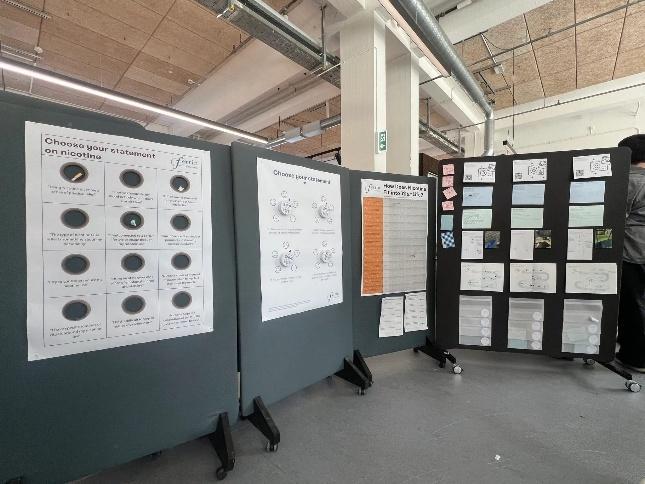

#設計介入不是推銷 #而是邀請使用者說出自己的故事

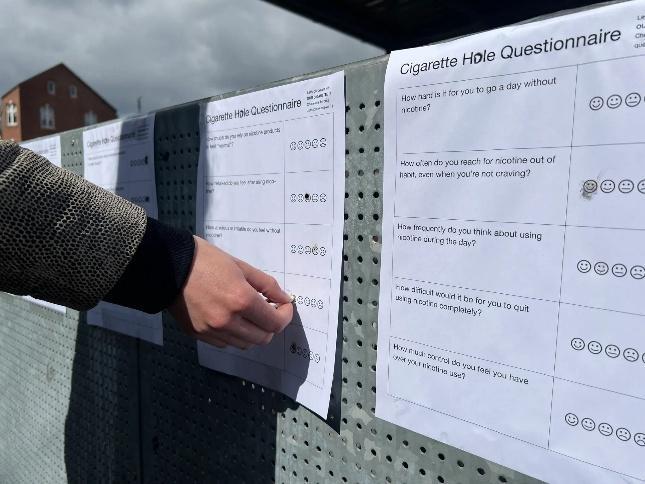

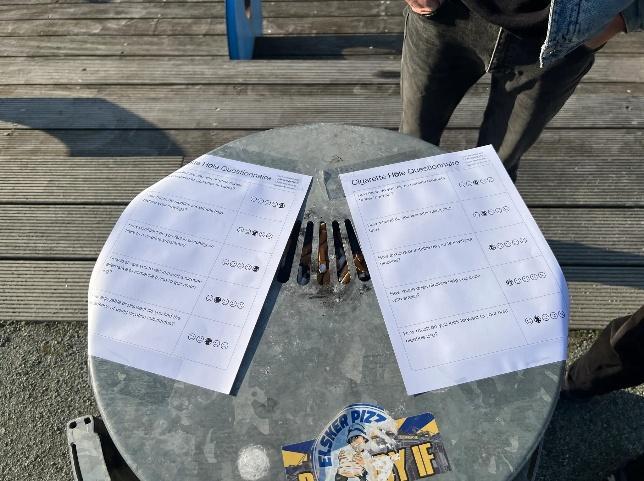

除了探針包,我們也設計了幾個放置於公共空間的互動式原型,例如「煙灰問卷」、「尼古丁

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

轉盤」、「透明投票箱」等等。我們不是要收集大量資料,也不打算從這些互動中得出結論, 我們只是希望讓使用者有一個能夠「說話」的方式。

在煙灰問卷中,使用者可以把煙頭熄滅在他們認同的表情符號上;在透明投票箱中,吸菸者 可以把用完的煙丟進代表某個立場的盒子裡,讓大家都能看到結果。這些設計是邀請,而不 是說服。因為我們相信,真正有價值的資訊來自於真誠的表達,而不是問卷上被規訓的回答。

Fertin Pharma 也對這些設計表示肯定,他們提到自己對產品的味道與形式非常熟悉,但對 使用者在什麼情境下使用,與誰一起使用,內心是什麼感受,這些其實不太了解。這讓我們 感覺到:設計不只是服務企業,也有機會為企業打開理解世界的新窗口。

#社會責任與設計倫理

#設計不是中立的

這個計畫讓我們深刻意識到,設計並不只是工具,而是會對社會產生影響的文化行動。當我 們選擇向誰發問、如何邀請他們參與、呈現什麼樣的結果時,我們其實已經在做出價值判斷。

我們也特別注意倫理上的問題。因為我們的調查問題觸及個人隱私,且大多數都設計在公共 空間,所以我們刻意讓所有回應匿名、互動簡單有趣、不帶有評價意味,讓參與者不會覺得 自己被審判或被操控。

我們的目標從來不是解決問題,而是重新理解問題;不是提供答案,而是開啟對話。我們希

望這些互動能讓 Fertin Pharma 看見產品背後的真實人群,理解消費者為何吸菸、想不想 戒、戒不了是因為什麼,以及他們如何與尼古丁共處,甚至與它搏鬥。

課堂介紹。

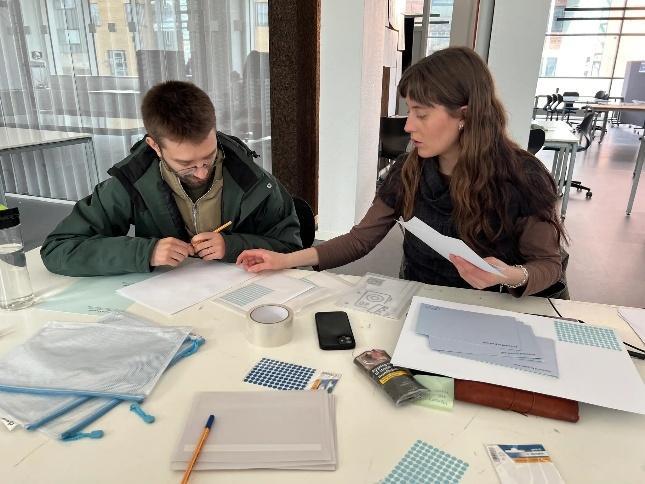

討論的過程。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

製作感官探針包的過程。

菸灰問卷的使用示意圖。

也將煙灰問卷放置在公共垃圾桶上。

與老師討論的過程。

與老師、Fertin Pharma 一起討論的過程。

Prototype 腦力激盪的過程。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

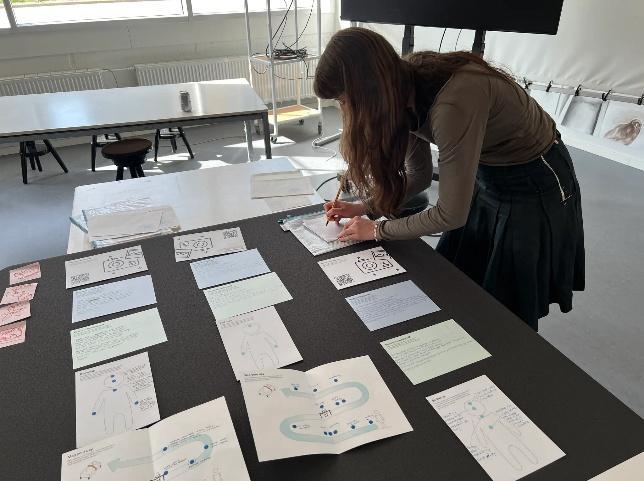

展覽佈置過程。

發表當天的樣子。

參與式探針包的示意圖。

展呈樣子。

上圖:香灰調查示意;下圖:煙灰問卷海報模型。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

尼古丁轉盤示意模型。

透明投票箱模型示意。

May.2025 批判性設計

#criticalframing #批判性設計 #speculativedesign #思辨性設計

#批判不是為了解決問題 #而是彰顯問題

本月課程為 Critical Framing(批判性設計)。「Critical Framing」是一種設計取徑,也是一 種設計態度。與傳統設計方法不同,它並不著眼於「解決問題」,而是透過 物質化、視覺化、 甚至荒謬化的方式,突顯被忽視的問題本身。來自 Dunne & Raby 提出的「Critical Design」 概念提醒我們,設計不只是服務與功能,也能成為一種公共論述的媒介。

在這門課裡,我們被鼓勵「待在問題中」(stay with the problem),並以幽默、誇張、甚 至帶有詩意的方式,讓那些在主流語言中無法被看見的經驗浮現出來。這不只是形式上的挑 戰,更是一種文化語言的切換 尤其對我這樣來自臺灣,在亞洲語境內「批評=不禮貌」

觀念的創作者而言,這是一種具有挑戰性的創作方式:太直接了當,會惹禍上身;太隱晦, 又會讓人不解。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#從制度性等待出發的創作動機

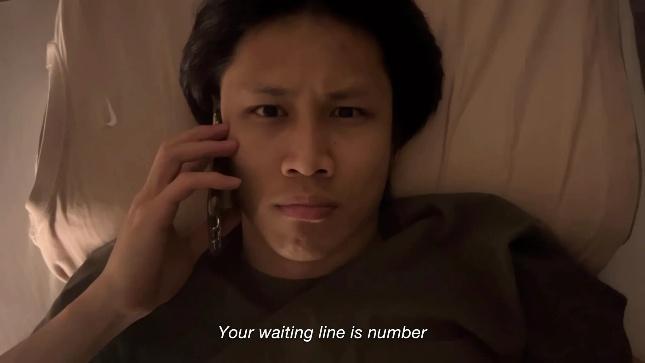

我的作品《I couldn’t get through》從一段非常真實的經驗出發:我曾多次致電丹麥移民 局國際招募與整合機構(SIRI

)處理簽證相關事宜,卻總是陷入漫長的等待,無法真正與政 府直接接洽。這種「打不通」的經驗,不只是電話連線的問題,更是一種象徵性的制度失語。

當身分的合法性取決於一通無法預期接通的電話,等待不再只是瑣事,而是一種結構性暴力 (structural violence)。我並不想用作品為這種暴力提出解法,因為那意味著我接受它的存 在並試圖修補它;相反地,我選擇放大它、延長它,讓它成為觀眾不得不面對的荒謬現實。

#設計策略 #文化錯位與制度荒謬的戲劇化處理 整部影片的構成依據三個策略:等待音樂的再現、文化錯置的飲食行為、以及誇張化的生活 節奏。

1. 等待音樂的再現與挪用

我錄下了我致電移民局(SIRI)時無法接通的語音過程,並在剪輯後將其作為全片的主軸聲

音。這首歌曲是一首耳熟能詳的丹麥音樂,原本展示北歐風情的舒緩音樂,在影片中卻逐漸 成為一種急迫的壓力來源。這種制度內建的「舒緩機制」,其實也隱含著權力的不對等:你 無從選擇,只能等,且不知道等多久。音樂越舒緩,等待接通電話那頭的人就越急迫。

2. 文化混合下的飲食隱喻

影片中,主角料理的是丹麥豬肉,但烹飪方式卻明顯是中式的料理方式,這並不是單純的融 合,而是一種移民者的文化翻譯行為。看似簡單的廚房日常,其實映射著身分認同的重組與 妥協。

3. 誇張的等待情境

主角即使在洗澡、用餐、甚至晚上入睡時,依然緊握手機,等待接通。這種荒謬化的處理方 式正是 critical design 常用的「parafunctionality」(反功能性)策略:表面上有功能(例 如打電話),但永遠無法達成目的(實際講到人)。這種幽默反差讓觀者在觀看時不禁笑了出 來,而當你笑出來時,並以主角的角度去思考時,才會意識到問題的沉重。

#設計與當代藝術之間:我的取捨與自我懷疑 某種程度上,我認為這門課打開了設計的可能性。同時也將當代藝術常用的手法學術化、理

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

論化,使那些本質上屬於藝術範疇的內容得以以設計語彙清楚地說出來。這種方式更強調溝

通效果,而非藝術內在的模糊性。雖然這麼做難免會讓創作「議題化」,使藝術表現的自由 性被設計目標所框限,但我也意識到,在處理社會性事件時,觀眾的理解與參與感是必要的。

降低理解門檻,未必等同於妥協,而是創作者自我選擇的一種策略。

我本身的學習背景橫跨設計與當代藝術,因此當 Critical Framing 或 Speculative Design

(思辨性設計,臺灣翻譯為推測設計)這類設計方法過度強調「效果」與「問題可視化」時, 我確實感受到某種創作上的限制。在課程的前三週,我嘗試過幾個草案,但因為批判的力道 都較為隱晦,所以放棄採用。直到最後一週,我才轉向以錄像的形式進行,以較適當的媒介 去處理這個議題。

我記得報告前一晚,我輾轉反側,害怕這樣的錄像不符合課堂的「實體 prototype」的要求。

但教授在課堂上指出:這部錄像本身就是一種 material prototype,它用幽默的影像呈現制 度性的焦慮感。這樣的回饋對我來說是一種釋放,也是一種確認 設計與藝術在此不再是 二元對立,而是可以互為語言的可能性。

#結語

《I couldn’t get through》不是一部提供答案的作品,也不具備解決方案的功能。它只是

靜靜地讓問題存在,等待觀者去感受、讓觀者不由自主地笑出來。這正是我對 Critical Framing 的體會:不是去解決問題,而是讓問題無法被忽視。

《I couldn’t get through》時長將近 4 分鐘,紀 錄主角一直在等待成功通話的過程。影片

在片頭呈現了主角身份的不同。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

主角對於花雕雞麵的崇敬。

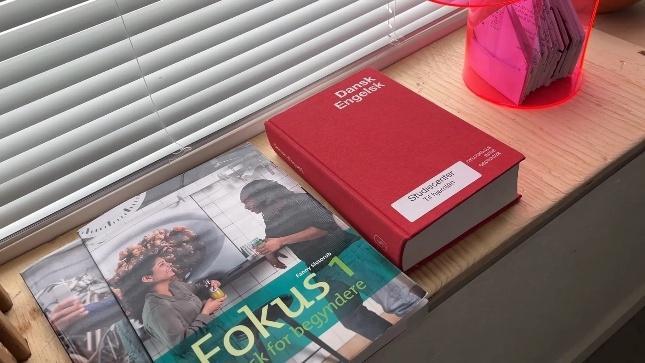

主角努力學習丹麥文試圖融入這個社會。

影片中唯一透露的線索:母親節。

主角學習丹麥人生吃紅蘿蔔,融入當地生活。

主角抱著中華郵政箱走路。

主角在洗衣服時仍舊沒打通電話。

主角連洗澡都不放棄撥電話。

主角嘗試使用丹麥肉品來煮肉燥飯。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

主角在做菜過程中仍然在撥電話。

主角連吃飯時也還在撥電話。

主角連刷牙都在播電話。

直到睡前,電話依舊忙線中。

June.2025

期末準備

#概述

六月是期末考試的月份,一整年的課程也在此畫下句點。對 MA2 的學生來說,這不僅是一 次評量,更是邁向畢業的最後階段。

在這個月,我經歷了兩門課的最終專題考核,分別是 Empathy and Equality(同理心與平 等)與 Critical Framing (批判式設計)。兩門課的出發點截然不同,前者強調從受眾 (stakeholders)出發,圍繞「生命轉折」(life transitions)作為設計起點,訴求以同理心

促進社會中的平等關係;後者則刻意不解決問題,而是強調「待在問題中」( stay with the problem),透過誇張、幽默、甚至反功能性的方式去顯影制度性矛盾,喚起觀者對問題本質 的重新認識。

#獨自作業的缺點 #缺乏截長補短的隊友幫助 #在最後一刻確立方向 #缺乏更客觀的社會 參與

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

這兩次專題我都選擇挑戰獨立執行,主題則聚焦在我最關注的臺灣議題。獨立執行讓我有更 大的自由去實驗形式與語言,但同時也暴露了進度不易掌握、創作方向反覆搖擺等弱點。我 經常在討論後推翻原先想法,導致直到最後一週才明確定案。成品的完成度雖然仍有水準, 但老師指出,我的作品普遍缺乏參與者回饋與社會互動的歷程。這正是北歐社會設計所重視 的:設計不僅是結果,而是過程中的連結、對話與合作。

#反思 #在校園內學習社會設計的限制

#社會設計是要符合學術價值還是能真正對社會有所貢獻? 在歷經一年課程的洗禮,我認為在校園內學習社會設計,比較像是一種探索。因為社會設計

在執行上需要資金、人脈的配合,有時候問題本身不是設計師能輕易改變的,而是結構上、 體制上的問題,要使用社會設計改變社會,某方面來說是一種浪漫的理想。在協助不夠的情 況底下,可以推動社會設計的只有設計師自己的熱情,還有群眾的自發參與。

臺灣的社會本就具有高度的自發行動力,許多公民運動者的實踐,早已展現出社會設計的核 心價值。即使發起人的身份不是社會設計師,實際上他在做的事情便是社會設計師的工作。

因此要在校園內執行社會設計,又必須配合理論、公眾參與以及回饋,我覺得比較像是去符 合論文書寫的要求,因為在離開校園後,設計有沒有真正幫助到社會不是看論文的邏輯,而 是觀眾最直接的回饋。

Empathy and Equality 考試過程。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Empathy and Equality 流程圖,多次的轉變與想法 呈現。

Empathy and Equality 創作過程。

在 Empathy and Equality 課程當中想法的轉折示 意。

Critical Framing 創作流程圖,大部分的學生都採 取便利貼的方式將想法貼在牆壁上,但是我習慣採 用手繪的方式將一切的過程轉變成流程圖,記錄想 法的改變。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

因為北歐人愛吃的甘草糖味道與八角香料如出一撤, 所以在探索過程中也思考是不是可以製作甘草口味 的八角糖。

最後八角糖以失敗告終,索性放棄這個計劃。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#概述

July.2025

培訓尾聲

這是我在丹麥 Designskolen Kolding 就讀一年以來最後的心得分享。

整篇文章的內容主要著重在我這一年之中,在心態、價值觀、生活方式上的轉變。在這裡, 我學到的不是某個明確技能,而是

怎麼學會生活、怎麼重新認識自己、怎麼與人共處、 怎麼慢下來。

文章中附上的圖片則記錄了我實際參與丹麥、探訪過的獨特經驗,並附上我的註解。

#在 DSKD 一年學到了什麼 #學會生活 #學會從非功利的角度看待每件事

來到丹麥學習設計,對我而言,不只是技術與知識的進修,更是一場關於「生活」的重新學 習。

或許你會納悶,「生活有什麼好學的?」甚至會覺得「花這麼多錢學這些,是不是太浪費?」

但我必須反駁這樣的想法:因為我們從小接受的教育,從來就沒有把我們當作一個「人」來

培養。我們在臺灣被訓練成考試機器,目標就是進好學校、找好工作,讀書與賺錢變成教育 的唯一目的。可是,誰來教我們怎麼好好過日子?怎麼煮飯照顧自己?怎麼經營關係?怎麼 在壓力中找到出口?更根本的是,我們是否曾被引導去思考 我到底想要怎樣的人生?

我們很會做選擇題,因為這有正確的答案可以答對,但在我們的教育中卻很少去訓練回答沒 有正確答案的申論題。

在 DSKD 的一年,我學到最重要的不是設計技巧,而是:學會生活、學會從非功利的角度看 待每件事。

臺灣社會下的儒家價值觀告訴我們「學無止境,死而後已」,我們被教導要不斷精進,永遠 努力。但這樣的教育模式,長期讓人處於高壓狀態,卻沒有教會我們如何釋放壓力。於是很

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

多人透過購物、暴飲暴食來填補內心空虛,卻從未真正感到滿足。我們以為那是自己的問題, 但其實,那是整體社會結構和文化沒有給人喘息空間的結果。

#hygge 精神

在丹麥,「Take your time」不是一句敷衍的口頭禪,而是一種人人實踐的生活價值。

我的老師在開學第一個月的特別指導告訴我:「你不應該因為表現不理想,在假日還選擇繼 續溜到學校工作,假日就是必須要休息,好好的吃飯,好好的睡覺,好好的娛樂,等到週一 再來重新開始面對。」

這樣的價值觀在亞洲幾乎不存在。亞洲社會在「內卷化」的浪潮中,每個人都擔心自己一鬆 懈就會被他人超越,競爭使人焦慮,連休息都要帶著罪惡感。

而丹麥人若看到一個人總是加班、不懂得休息,反而會覺得這樣的人「怪怪的」,而這樣的 行為最常出現在 亞洲人身上。

#丹麥是一個社會福利國家 #臺灣是一個資本主義國家

為什麼我們不能像丹麥人一樣放心休息?除了文化價值差異外,還有一個結構性原因:我們 的社會缺乏靠山。臺灣缺乏像北歐國家那樣健全的社會福利制度,所以我們只能靠自己,一 旦失敗就可能一無所有。這讓人不得不拚命,因為我們沒有餘裕放鬆。相比之下,丹麥人繳 納高額稅金,但他們相信這些稅收能用來打造更穩定、更公平的社會。當人們失業、生病, 甚至生育、就學時,政府都能提供實質支援,這是他們能安心生活的基礎。而這個基礎的代 價,就是他們願意付出薪水 40%的稅金,這正是「幸福的代價」。

在這樣的制度與文化滋養下,「好好生活」不再是特權或奢侈,而是每個人的基本權利。甚 至允許你「懶惰」,這是在臺灣生活所無法想像的。

#回到臺灣可以做些什麼改變

#拒絕無理的要求 #建立社群與連結 #嘗試定義自己的生活價值 首先,我認為我們要學會拒絕無理的要求。在職場或學校中,太多人都被期待 24 小時都在 線,隨時回應、隨時配合。這樣的文化侵蝕了我們的私人時間,也模糊了工作的界線。我們

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

應該替自己畫下界線,尊重自己與他人的時間。工作時間好好努力,休息時間就該徹底放鬆, 這不是懶惰,而是為了長遠的平衡與健康。

其次,是建立社群與連結 。在丹麥,我學到「社會設計」的概念不只是得到漂亮的設計成

果,而是藉由活動來建立人與人之間的互助與信任。我學會了主動出擊 去拜訪那些值得 學習的前輩,去建立關係,從他們的人生經驗中學習,而不只是一個人孤軍奮戰。我意識到 臺灣雖小,但是卻擁有頂尖的世界人才,如果可以透過活動及契機去串連這些人,去建立更 強大的互助平台,或許我們有機會可以創造更大的價值。

最後,我們沒辦法好好生活,是因為我們「沒有時間生活」。在臺灣的職場環境底下,很多 人都晚上七點才下班,在這樣的工時底下,我們沒有時間去做一些「花時間的事」,例如: 煮飯。但是生活的療癒其實來自於體驗,你必須花時間力氣去體驗,在體驗的過程才能夠達 到放鬆。

所以我鼓勵大家放下手機,去做一些沒有功利意義的事情,花時間在任何你有興趣的事情之 上,take your time and enjoy.

-

最後再次感謝教育部菁培計畫,讓我有機會去體驗這樣的人生。我從來沒想過要出國唸書甚

至是在國外生活,這樣的機會讓我能夠接觸到新的觀點,擁有新的觀點,才有可能創造出新 的價值。社會設計在台灣落實有其難度及價值觀上的落差,但是若有更多學生可以藉由菁培 計畫因此受益,去推動更多元、非二元論的觀點,臺灣的社會將會持續的進步下去。

以大量實體媒材的教學方式。

Design for People 課程裡頭,常常會刻意辦活動讓 大家有機會聚在一起,這是去年聖誕節的聚會。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

丹麥人在校慶的時候,採用鮮花裝飾學校。

學校重視傳統的活字版印刷術以及各種版畫技術。

丹麥人喜歡的 Bonfire,此圖為我們跟設計參與者一 起烤鬆餅。

這是 Skatkammeret(資源運用中心),可以以學校 的名義免費再利用這些資源。

為了改善大家不敢回饋的問題,老師製作這種意見 條,讓所有人可以間接地表達意見。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

在學校學習過程,老師告訴我們不要在一開始就評 論自己的想法。

這是在大賣場的裝置,邀請所有的人分享他們的觀 點。

Design Museum 中對於燈飾的重視。

Design Museum 中對於家具的重視。

拜訪臺灣藝術家的工作室,藉機了解當地情形。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Kolding School of Design

哥本哈根攝影節,Martin Parr 的作品放在丹麥皇家 劇院裡頭。

在 Kunsthal Charlottenborg 丹麥的美術系學生聯 合畢業展,作品完整度非常的高,非常優秀。

在 Three Days of Design(每年丹麥最重要的設計 盛會)參訪有名的家具名店 Carl Hansen & Søn。

在 Three Days of Design(每年丹麥最重要的設計 盛會)參訪有名的家具名店 House of Finn Juhl。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

在 Three Days of Design(每年丹麥最重要的設計 盛會)中,典型的丹麥展示作品 prototype 的方式。

這是最北邊的 Kunsten Museum of Modern Art Aalborg 裡頭的互動式藝術,將典藏品與兒童併至 在一起互動,顯示出他們很重視兒童的參與。

丹麥人的夏季小屋 sommerhus,他們夏天就會居住 在夏日小屋裡頭度假。

這是安徒生美術館裡頭,碗豆公主童話故事的實體 化。

這是 AROS Museum 的入口處,可以看到所有贊助 機構都清楚的呈現出來,讓大家知道是誰幫助這間 美術館的創立,台灣非常需要這樣的拋磚引玉。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。