September.2024 第一個月的日本

#概述

這個月是我來到日本的第一個月,最深刻的感受是一種與過去斷開連結,然後在全新的環境 中重新建立連結的過程。在日本重新開始一個全新的身份,帶著些許不安、對未來的好奇與 期待。在這個月,我一邊適應這裡的生活、一邊辦理入籍、購買家具、開通電信和瓦斯服務 等事務,另一邊同時也要開始學校上課以及作業。

我目前在武藏野就讀的是基礎設計的大學院(研究生),但我也修了大學部的兩門課程以及 一門日文課。接下來我將透過不同課程來分享

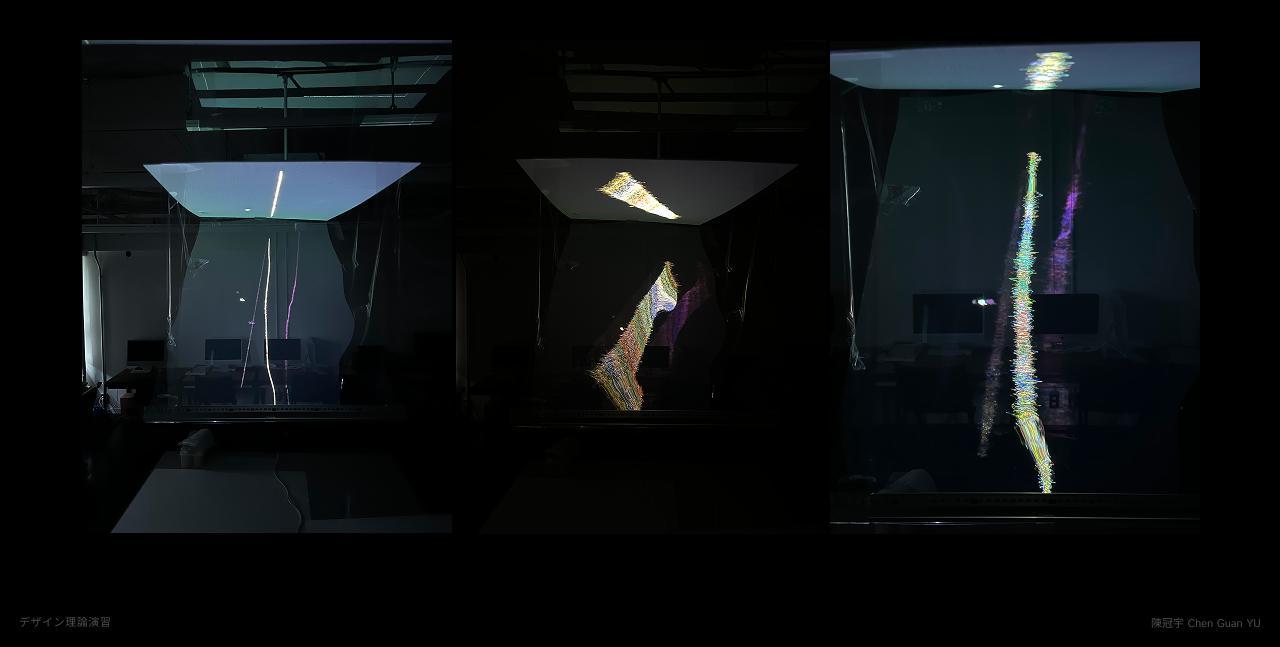

#Seminar(デザイン理論演習)

這門課程是以研究生的個人創作為核心,透過每週與教授討論( Semi)來得到作品的反饋和 指導。我的指導教授是板東教授和小林教授,同時我也旁聽了原教授和三澤教授的 Semi。

除了教授的反饋,還能夠觀摩其他研究生的作品和發表方式,可以聽到不同的創作思維和處 理手法。

這個月我的主要任務在於發想接下來要創作的主題。教授沒有設定具體的限制或範圍,希望 我能夠從自己有興趣的事物和日常生活中發現靈感。但虛無飄渺的發想,讓我無從施力,帶 來了不少不確定性和不安。我問了學長姐們很多問題,他們告訴我,將現象用一種讓人有共 鳴的方式呈現出來,是設計的關鍵。尤其是那些日常生活中大家都會見到,但卻容易忽略的 細節,這種「微小卻重要」的觀察常常能引發強烈的情感共鳴。

在這個月,我的進度主要集中在主題的收集和探索階段,教授提醒我走出自己的舒適圈,多 接觸不同的環境,仔細觀察周遭事物,尋找靈感。不要急於在作品中追求效果,而是應該花 更多時間在背後的概念思考上。這讓我重新梳理自己的創作流程,再繼續發想…

#Timeaxis Design(タイムアクシス・デザイン)

這是大學部的一門課,這門課程主要探討如何在多媒體創作中運用時間元素來增強敘事效果 和觀眾體驗。課程內容涵蓋了時間的流動與操控,非線性敘事等技巧,並通過大量跨領域的

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

例子(如影像、遊戲、動畫等)來啟發我們對時間的思考。

課程中老師分享了一些有趣的例子,例如在線遊戲中的延遲如何創造了不同的遊戲動態,討 論了《5D Chess With Multiverse Time Travel》這樣的遊戲,玩家不僅要管理棋子的空間

移動,還能將棋子移動到不同的時間點,甚至創造新的平行宇宙,導致每個棋局都有不同的 時間線和宇宙狀態。將時間旅行和多重宇宙的概念融入傳統的西洋棋玩法,在作品中操縱時 間來產生獨特的體驗。

我們的作業是創作一個能夠在 8

秒內讓觀眾觀看前後引起某種情感或感知上的變化(誤解、

理解、領悟、發現、驚訝、幽默等),這個作業不限形式,可以通過多媒體、遊戲、互動裝置 等方式來表現時間的變化。作業最終將在 12 月展示,我目前還在構思企劃書。 #Graphic(デザイン演習ⅠL

這是大學部三年級的一門課,也是我目前感受到壓力最大的一門課。每位學生需要規劃一個 以自己臉部為主題的個人展覽,從展覽的概念到展示方式都需要自己決定。每週的發表和點 評過程讓我不斷修正自己的想法,透過觀摩同學的作品和老師的建議,我逐漸找到了更具深 度的切入點。

這門課十分重視視覺呈現的精緻度,花了將近一個月都在發表並且修改我們的主視覺,強調 作品的核心概念以及各個視覺元素之間的連結性。老師對於設計中的細節要求非常高,這也 讓我在每週不斷修改設計。

#總結

這個月的學習和生活充滿了挑戰與成長。從生活上的適應到課堂上的探索,我感受到自己正 逐漸了解更多這裡的文化、思考方式以及生活方式。學校的課程讓我深刻體會到,設計不僅 是視覺上的藝術,也不需要很高大上的理念,而是引發共鳴,如何讓觀眾感知到作品中所蘊 含的情感與故事。在未來的學期中,我希望能引入新的思考方式,並持續地推進我的作品。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Musashino Art University|日本|陳冠宇

基礎設計上課的其中一間教室。

基礎設計的大樓。

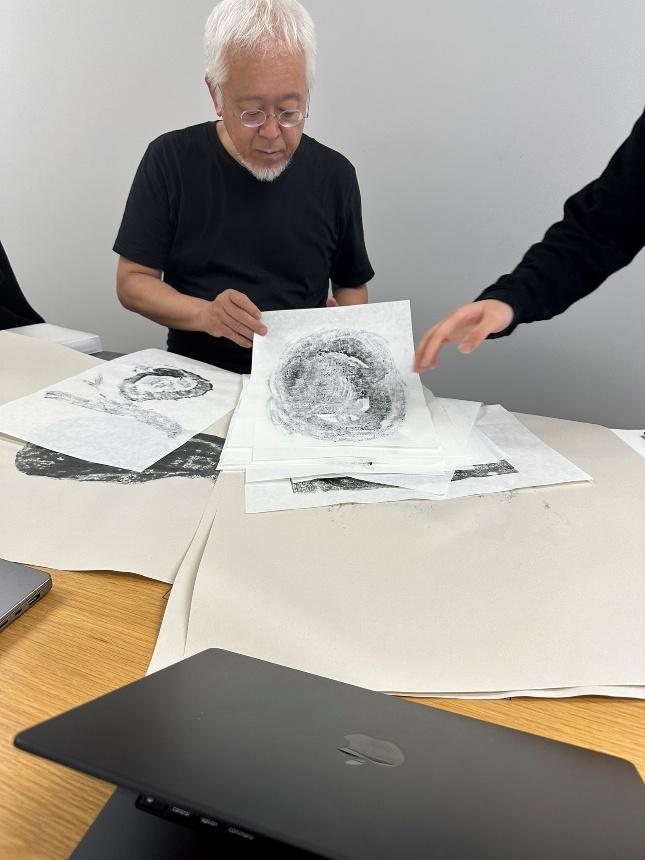

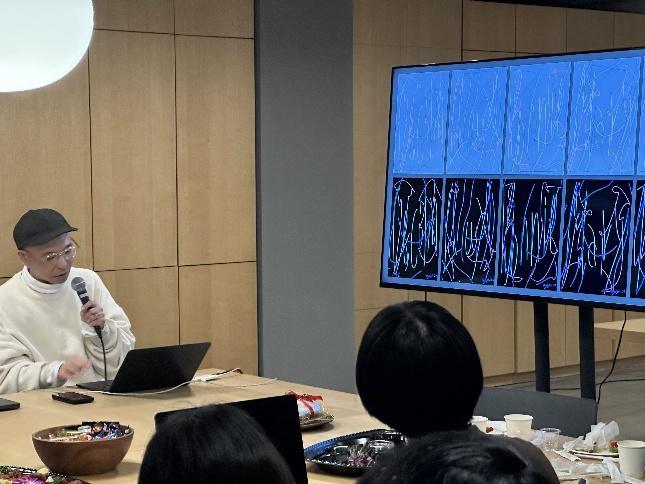

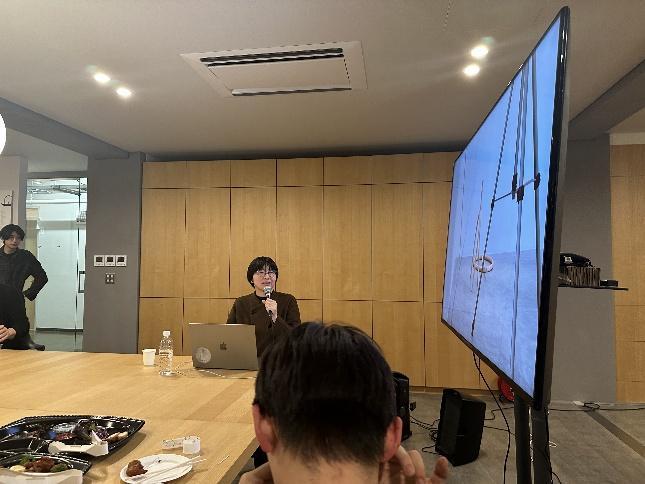

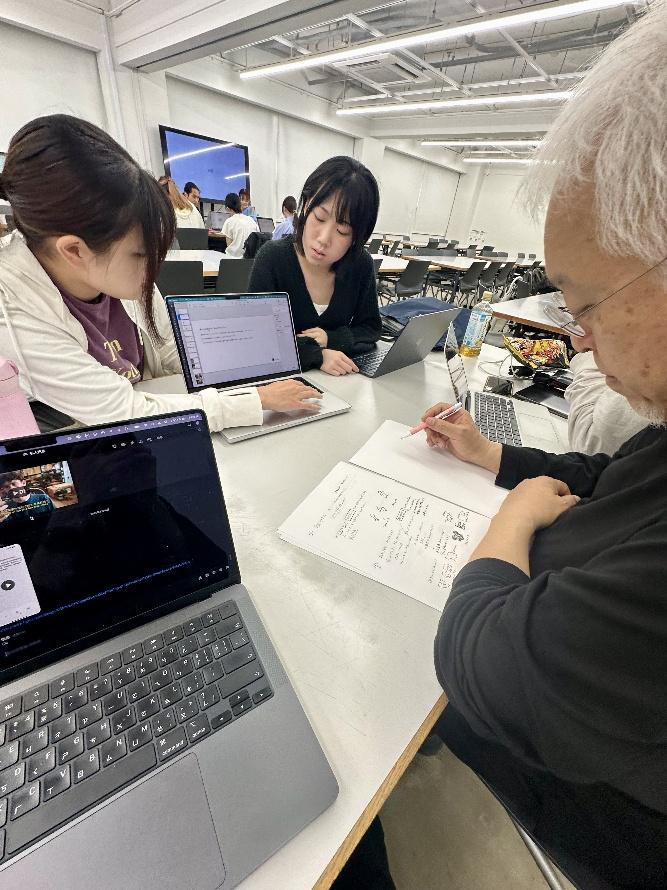

與板東教授的 Semi,每個人會輪流發表自己作品的 進度,老師會一個一個跟我們討論。

旁聽原教授的 Semi。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

小林老師的 Semi 中,針對我目前在發行的其中一 個關於文字的主題,他希望我可以去看一些書籍像

是 CONCRETE POETRY 來了解透過文字的排列來 形成某種具象的圖像或結構,文本所組成的形狀和 視覺效果能夠直接反映或增強詩的主題或情感表達。

旁聽三澤教授的 Semi。

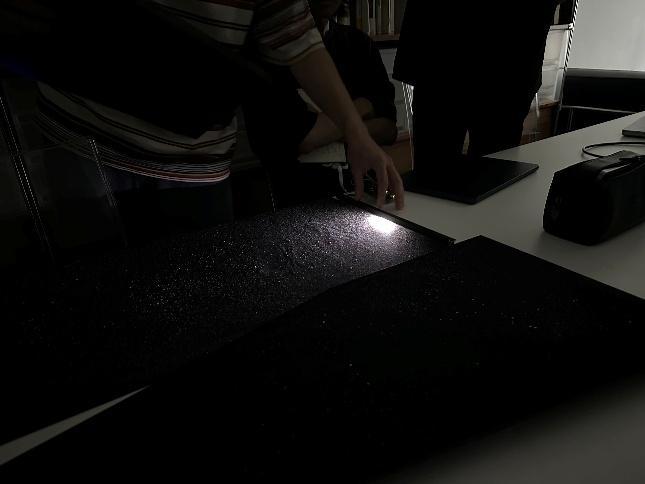

這是我同學的一個作品,主題是灰塵,這一個在日 常生活當中,我們常常視而不見的物體,透過光線 讓他產生猶如宇宙的深邃。圖中為正在 Semi 中跟 老師討論。

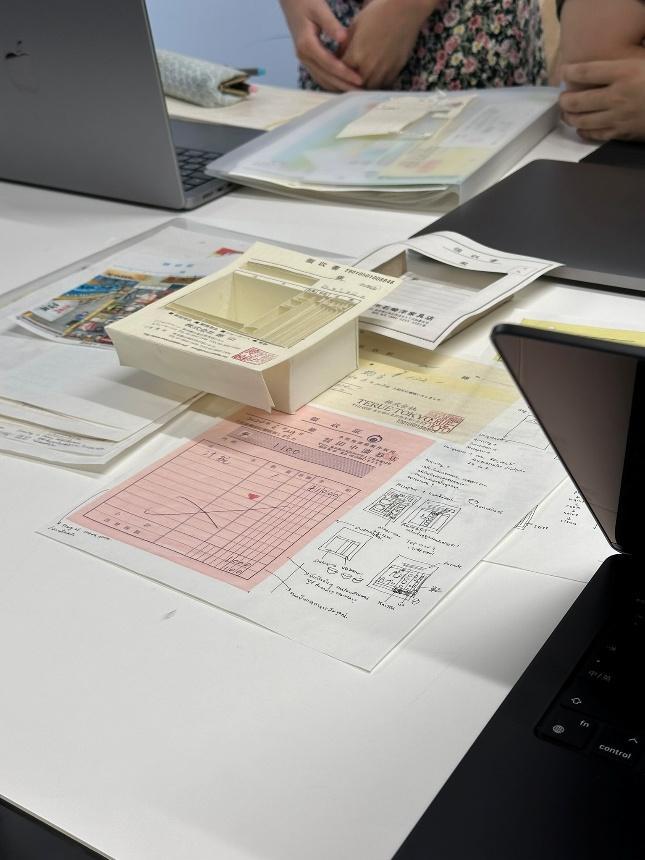

這是我同學的作品,是關於日本幾乎每間店面都會 有的領收書文化的設計,圖中為正在 Semi 中跟老 師討論。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

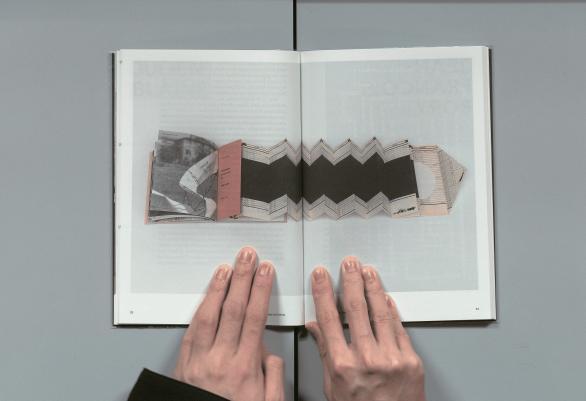

這是所有大學院生(研究生)的期中發表,每個人 選的指導教授不一樣,但透過這個機會可以看到每 個人的作品以及進度以及老師對他們的評價。

Graphic(デザイン演習ⅠL グラフィック)這堂課 每次都需要發表,這是我正在發表我的個人展覽主 視覺計畫。

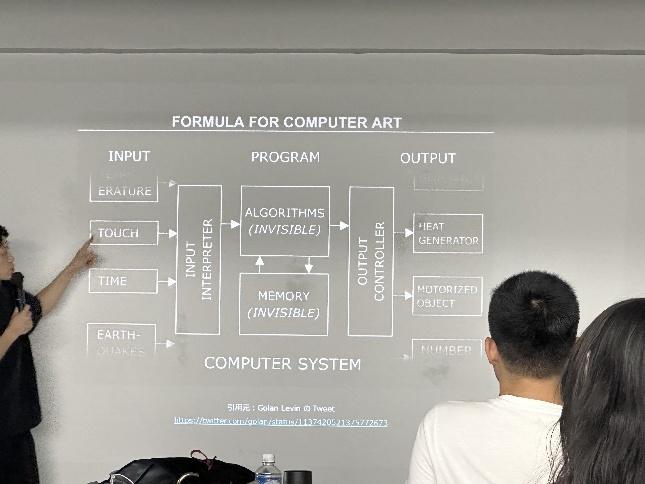

這是我旁聽的一堂數位影像(デジットイメージ) 課程,老師在第一天的課程中介紹了如何利用電腦 進行互動設計的基本原理,講述了如何將物理世界 中的數據作為輸入,經由算法,最終以多樣的方式 產生輸出,輸入和輸出之間的互動過程是作品的關 鍵,並且這種轉換過程中的每個步驟都可以帶來不 同的結果。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

October.2024

藝術季的一個月

#概述

藝術祭是武藏野美術大學每年 10 月底舉辦的傳統活動, 我原本以為就像是臺灣的園遊會, 但到現場發現更加的盛大, 除了有將近快要 100 個攤位,有賣食物或者是一些手作的物品,

幾乎都是由學生或社團佈置。除了攤位,每個系還舉辦了自己的展覽,並有各種表演、鬼屋、 火車等遊樂設施,以及音樂、舞蹈表演,甚至還有遊行和燈光秀,我感覺就有點像是藝術的 迪士尼一樣。

由於藝術季我們學校放了兩週的假期, 趁著這兩週的假期看了許多展覽、辦了日本的駕照, 也跟菁培日本的同學一起去吃飯,度過了一個很充實的兩週假期。

#Seminar(デザイン理論演習)

這個月在 Seminar 課程討論中,我繼續探索個人創作的主題,目前有兩個方向:光和簽名。

過去幾週,我針對這兩個主題進行了不同方向的實驗。

在「光」的主題中,我對先前製作的道路光線色票進行了新的嘗試,並從城市地面的反光獲 得靈感。我用潮濕的紙模擬濕滑的地面,收集反光效果,這些反光看起來如同雲朵。

在「簽名」的方向上,我嘗試將簽名與不同的概念結合,例如魔鬼氈、花園,甚至聲音。老

師鼓勵我在作品中更清晰地表達意圖,並嘗試更多媒材和工具來豐富作品的形式,例如 3D 列印和聲音元素的結合。

#Timeaxis Design(タイムアクシス・デザイン)

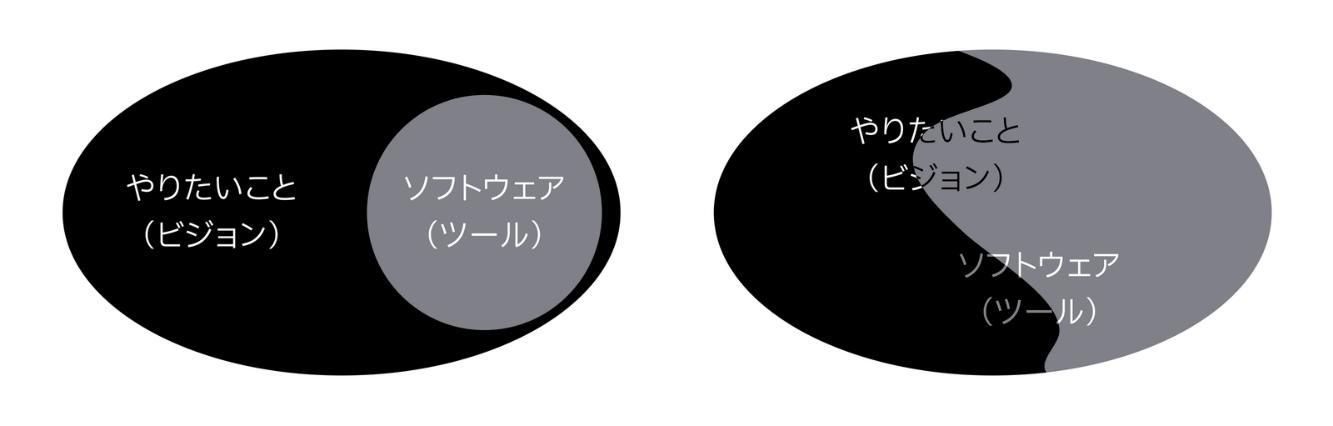

在 Time axis Design 課程中,老師引用了「道具會轉移、改變人類」(道具が人間を転移す る)的觀點,讓我們思考工具在設計中的作用。工具的影響,不僅僅是幫助完成任務,而是 會改變我們的思維方式和設計手法。

在這門課中老師會帶著我們接觸一些新的軟體, 像是老師這堂課介紹 Cavalry,這是一個專 注於 2D 動態圖形的軟體,像 Figma 一樣是一款向量圖形工具,但也具備動畫創作功能,可 以用來製作徽標動畫,甚至替代 Illustrator 的某些用途。這種軟件的多功能性,使得我們可

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

以在視覺表現上更靈活地展現設計意圖。

老師讓我們思考工具與文化的關係,讓我們看到軟體和設計工具如何影響設計者的創作過程。

每種工具都有其特定的使用方式與限制,這些因素會深深影響設計者的表現方式,甚至塑造 我們對於設計的理解, 因此這堂課老師的教學方式是帶著我們接觸了解各種工具的特性, 讓我們在創作時我們能夠更靈活地選擇合適的技術。

除此之外,老師也強調了如何讓作品與觀眾產生共鳴,並提出了一些要點,讓我們思考如何 使用「共鳴」來建立情感連結:

⚫ 動作讓事物「容易理解」:作品中的動作可以幫助觀眾更直觀地理解作品。

⚫ 動作揭示意外的面向:透過動作,作品能夠展示一些平時難以察覺的細節,增添趣味。

⚫ 重新呈現熟悉的事物會帶來些許趣味:讓觀眾再次看到熟悉的東西時,能產生微妙的幽 默感。

⚫ 共鳴應該具有普遍性,而非僅僅吸引特定群體:目標是讓更多人覺得有趣,而不只是特 定的圈子。

⚫ 人們追求「舒暢感」:作品應該帶給人一種滿足和釋然的感覺。

⚫ 身體性與共感:透過恐懼、幽默或不便等體驗讓觀眾產生共鳴。

⚫ 「酷」:讓作品傳達出一種獨特的風格或氣質。

#Graphic(デザイン演習ⅠL グラフィック)

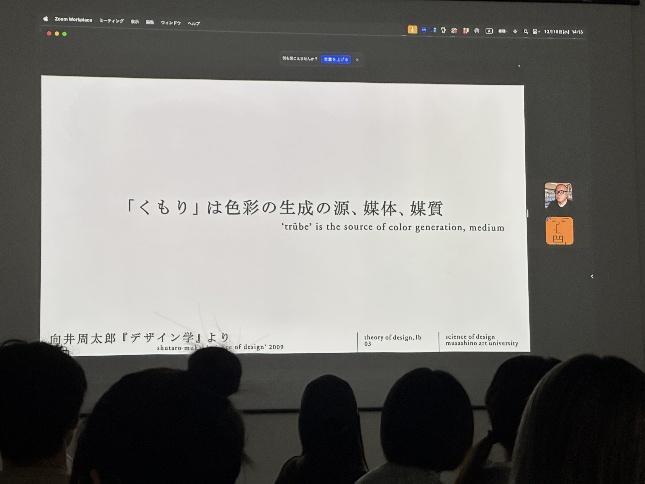

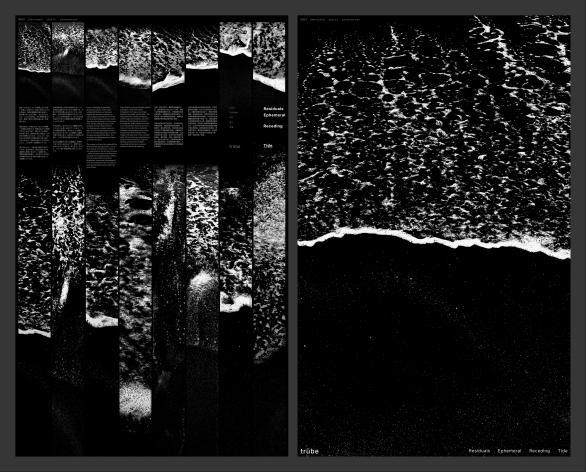

#「浑浊」(Trübe):光與暗之間的生成過程

在這堂課中,老師引入向井周太郎《デザイン学》中「混濁」(Trübe)這個概念,它代表了 光與暗之間的介質,是色彩形成的過程之一,強調了以下幾點:

⚫ 色彩生成的本質:色彩並非單純存在,而是來自光與暗的相互作用,這種動態的交互過 程讓色彩變得有生命力。

⚫ 自然與文化的融合:設計應該反映環境和文化背景,呈現出「風土性」和「生成的原記 憶」。這是一種根植於人類和自然環境互動中的深層記憶,它在創作過程中自然而然地 表現出來。

⚫ 動態生成的世界觀:設計不應該是靜態的,而是一個逐漸生成的過程,隨著時間、空間 的變化而不斷演進。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

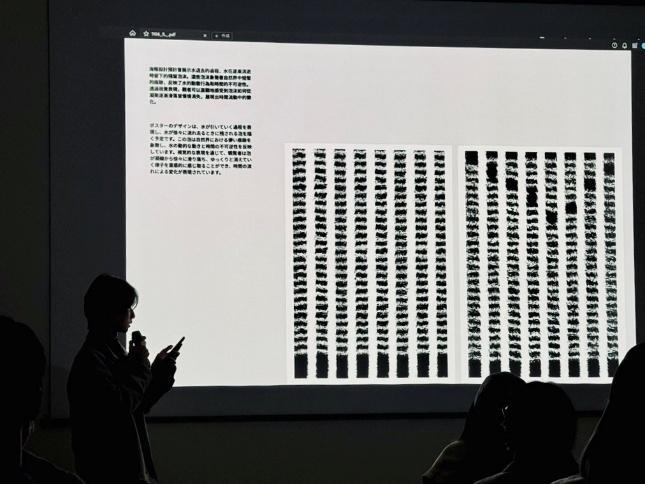

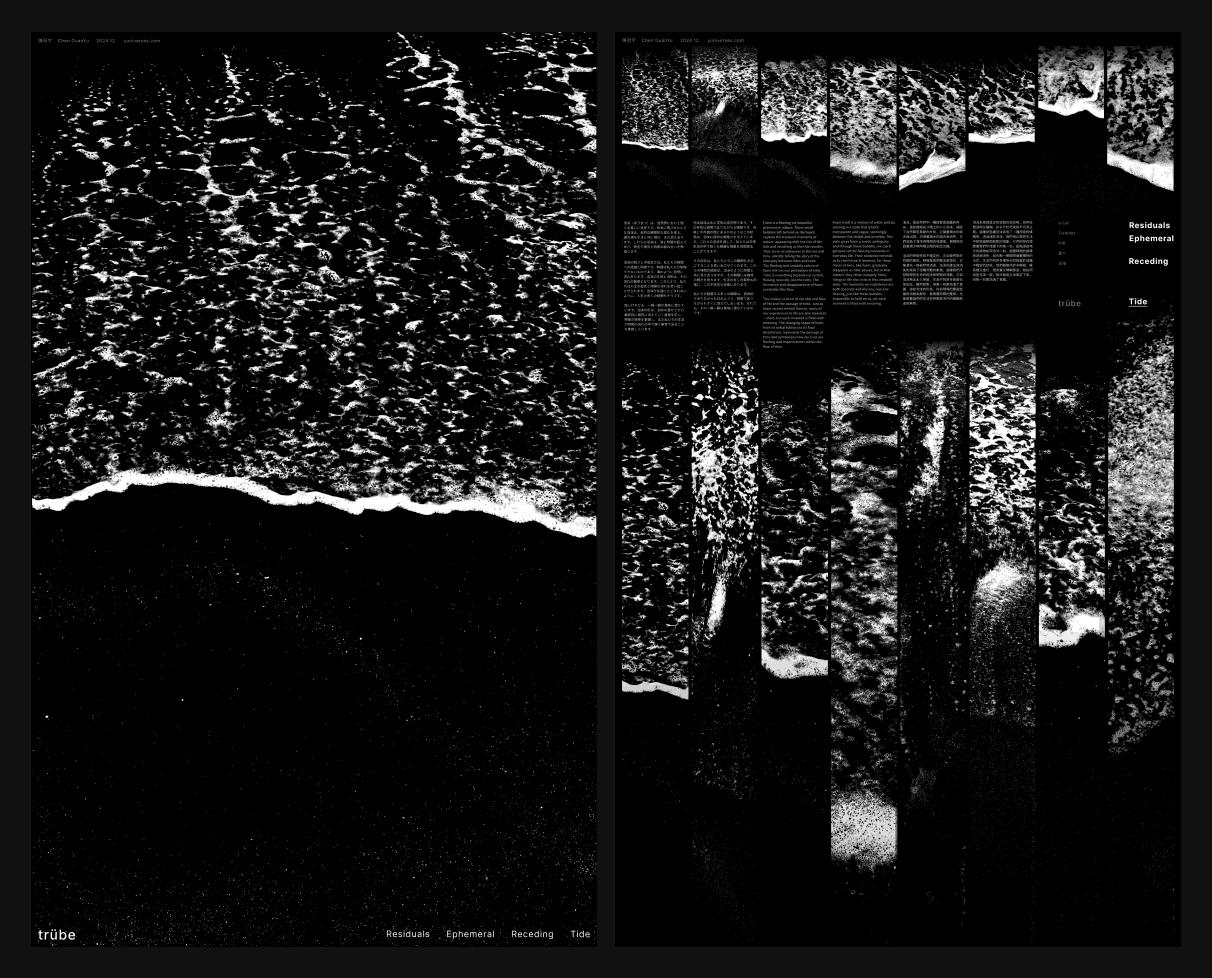

我們下半學期將會以 Trübe 的概念去發想設計,我的主題是“殘留痕跡與時間流動”,我想

強調時間和物體之間的關係,特別是當物體進入混濁 也就是“Trübe”的狀態時,會變 得短暫和不穩定。靈感來自自然界和日常生活中的殘留現象,例如飲料杯壁上的泡沫痕跡, 或海浪退去後沙灘上的泡沫。這些殘痕象徵時間的流逝,顯示物質隨時間的變化。

左圖(上):藝術祭中的遊行;左圖(下):學生的攤 位。

去看了はにわ(Haniwa)的展覽,はにわ是日本古 墳頂部和墳丘四周排列的素陶器的總稱。分為圓筒 形埴輪和形象埴輪。在日本各地的古墳均有分布。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

(Time axis Design

)左邊的圖表示「想要做的事情(ビジョン)」和「軟體工具」之間的關係。在這個圖中, 軟體工具是嵌套在「願景」中的一小部分,這表示軟體工具只能實現願景的一部分,並非所有想要達成的願 景都可以靠工具完成。右邊的圖表示一種更加融合的狀態。在這個圖中,軟體工具與「想要做的事情」之間 的邊界互相交融,表示工具和願景之間有更緊密的互動,軟體能夠更靈活地適應和支持使用者的創作目標。

上課時老師用這個圖試圖表達如何使軟體工具更好地支持創作,避免受限於工具的功能,而是讓工具成為實 現想法的部分。

(Graphic Design)上課老師講解紀錄。

(Graphic Design)講解「混濁」( Trübe)概念。

(Graphic Design)這是我的海報設計的草圖,希 望展示水退去的過程,水逐漸流逝時留下殘留泡沫。

這些泡沫象徵自然界中短暫的痕跡,反映水的動態 行為和時間的不可逆性。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

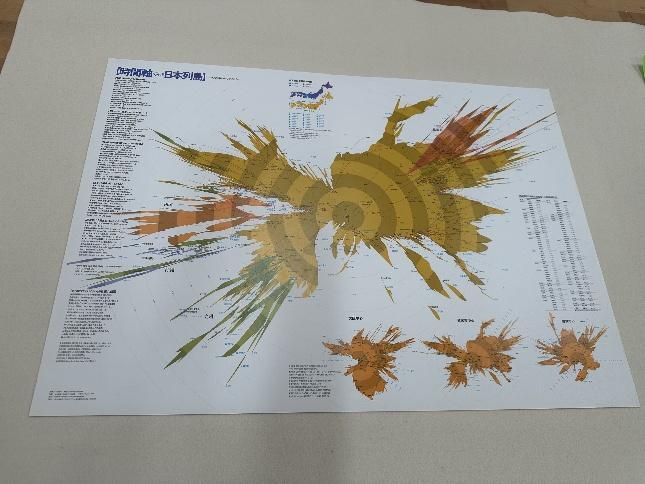

(Graphic Design)我很喜歡的一個作品,作者透 過搭車的時間去重新詮釋在時間感受下的地理空間。

(Seminar)發想中的作品,「光」的主題,並從城 市地面的反光獲得靈感,搜集城市中道路的光線製 作道路光線色票。

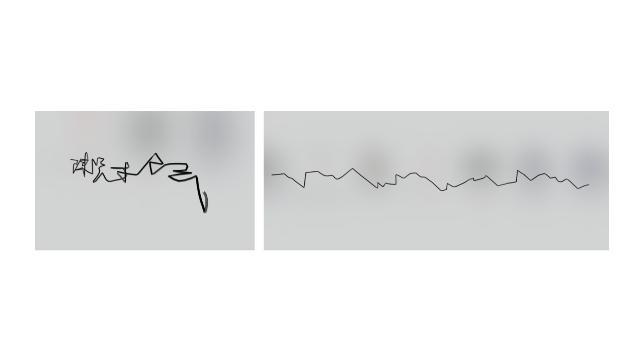

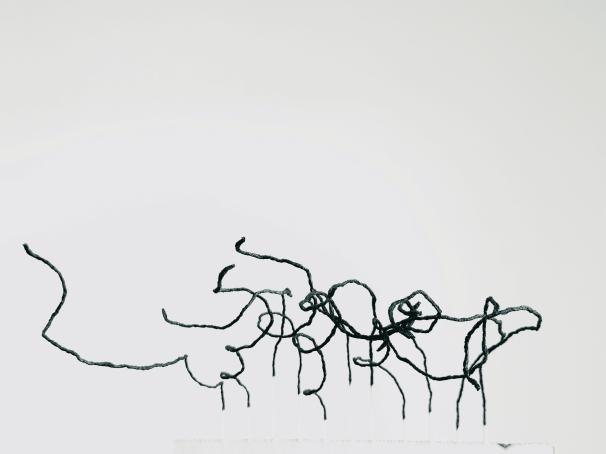

(Seminar)在「簽名」的方向上,我嘗試將簽名與 不同的 3D 概念結合, 從一個角度看是一般的線條, 但是會有一個角度可以看到「簽名」。

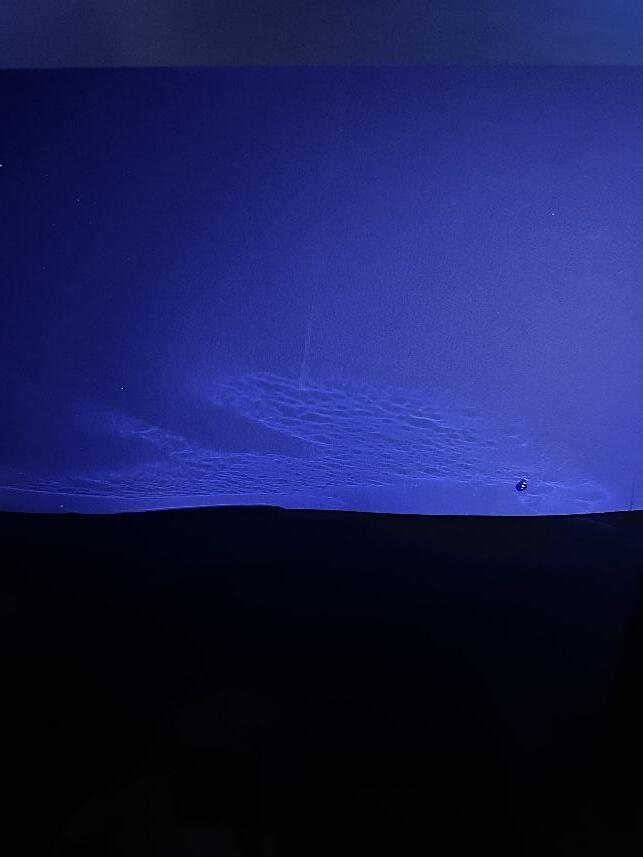

(Seminar)發想中的作品,「光」的主題,從城市 地面的反光獲得靈感,製作反光的效果模擬天空。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

November.2024

#概述

東京的秋天非常舒適,氣溫十度左右,比起臺北陽光常常出現,但是下午四點半天就黑了, 這讓一天時間感覺變得很短。而我來到日本也已經是第三個月,比起前兩個月的探索與熟悉

社會文化與學校環境,這個月開始有了更深層的融入。不僅逐漸適應課程節奏,也在個人創 作中找到了更多突破口。

#Seminar(デザイン理論演習)

本月,我繼續探索個人創作的主題,「簽名」的概念,嘗試將簽名與不同媒材結合,例如聲 音與 3D 列印。然而,在製作過程中碰到了材料與技術的限制,讓作品的推進陷入瓶頸。老 師鼓勵我重新思考作品的意圖,並建議我嘗試更多不同的切入點。

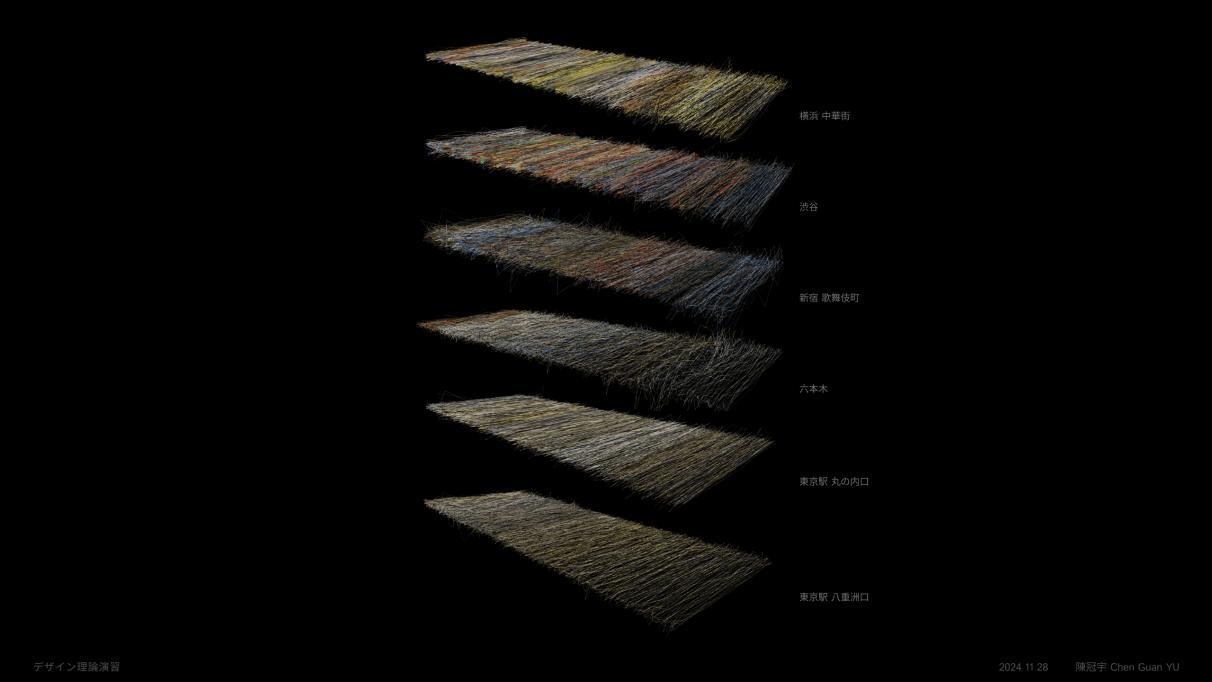

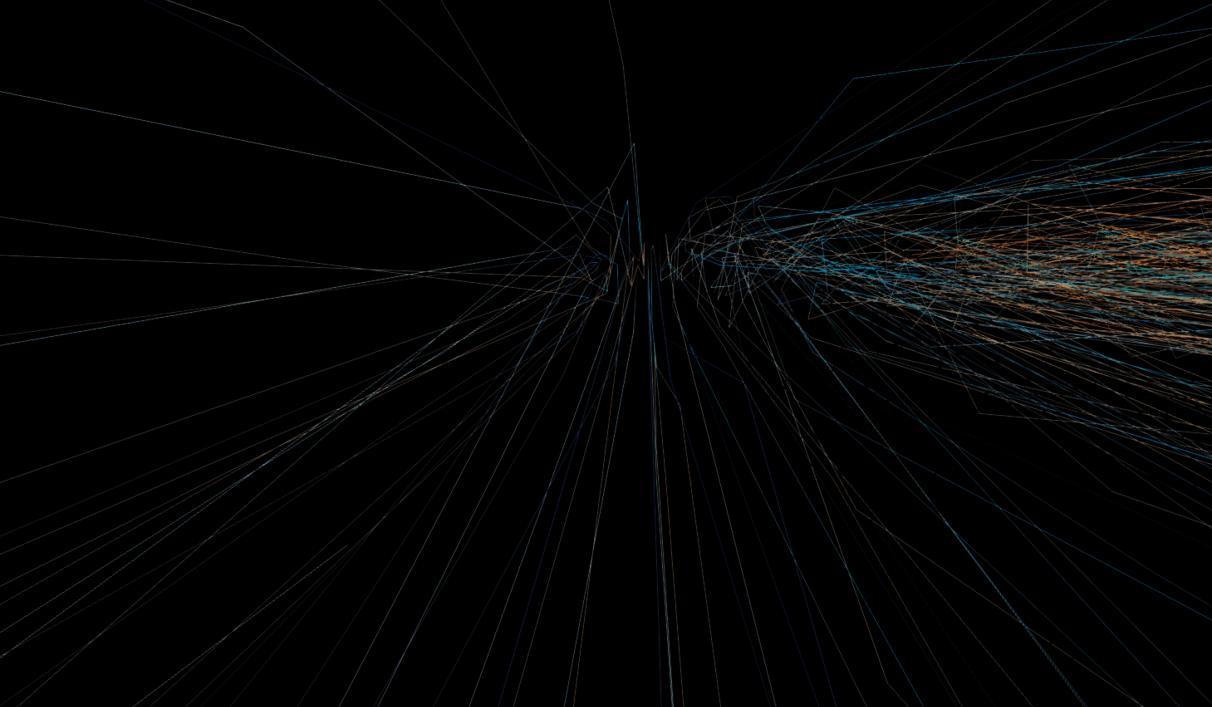

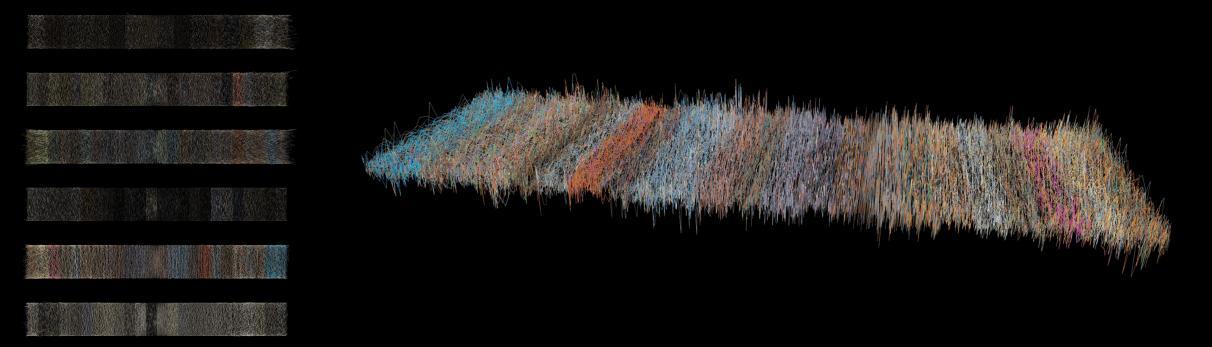

後來,我以街道上的聲音與光線作為靈感,開始創建結合「光線與聲音」的街道色票。這些 色票反映了城市環境的視覺與聲音特徵,從而傳達出城市的節奏感和氛圍。這項新嘗試獲得 了老師的高度評價,他認為這個方向非常有潛力,並建議我進一步深化作品,強化與觀者的

連結。終於在 11 月底在 Seminar 課程討論中,我個人創作的主題,從實驗發想階段,現在 確定了一個主題。

#Timeaxis Design(タイムアクシス・デザイン)

在這門課中老師會每堂課會介紹一些不同概念,其中一堂老師提到了一個觀點:「技術和表 達需要溫和。」設計讓技術更親近人性,減少距離感與疏離感,而不是簡單地呈現冰冷的功 能性。

溫和的技術是指在設計中融入自然且貼近人類感受的交互方式,讓技術本身的存在變得不突 兀、不生硬,反而是幫助人們與其輕鬆互動。例如,成功的設計能讓使用者忘記技術的存在, 而是直接感受到便利與舒適,進而激發情感上的共鳴。例如:LOVOT(拉布特)與毛絨玩具

電腦:以可愛、毛絨絨的外觀和擬人化互動,減少人們對科技的抗拒,讓科技變得有溫度。

或是像 Apple Watch 傳送心跳的功能,將心跳數據轉化為觸覺震動,傳遞一種直接且親密 的情感連結。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

設計溫和技術需要策略性地處理:

• 降低學習成本:例如 GUI(圖形用戶界面)通過隱喻性設計(如垃圾桶代表刪除)讓用 戶直觀理解,減少學習門檻。

• 簡化交互動作:像 Tinder 的左右滑動設計,通過自然的手勢完成複雜的選擇。

• 增強情感表達:例如 Apple Watch 的心跳傳遞功能或 iMessage 的「隱形墨水」,不僅 解決功能需求,還能增強人際情感交流。

為什麼技術需要溫和的設計:

1. 降低恐懼感:人類對未知技術常有恐懼,溫和的設計能讓技術變得更容易接受。

2. 提升普適性:溫和設計能適應不同文化背景與年齡層,提供更友善的使用體驗。

3. 長期使用:有溫度的技術設計能讓用戶產生依賴感,進一步提升產品的生命力。

#Graphic

(デザイン演習Ⅰ

L グラフィック)

這個月上課時是在製作兩張海報,以 Trübe 的概念去設計,強調時間和物體之間的關係,特 別是當物體進入混濁 也就是“Trübe”的狀態時,會變得短暫和不穩定。泡沫,是自然 界中一種短暫而美麗的存在。這些殘留在沙灘上的小小泡沫,捕捉了自然瞬息萬變的片刻, 它隨著潮水的來去而出現,也隨著潮水的退去而消失。它們成為了海洋與時間的見證者,無 聲地述說著潮汐與時間之間的相互交織。我的主題是“殘留痕跡與時間流動”以泡沫去製作 海報,試圖表現泡沫形成與消失的過程,並以時間的軌跡作為設計核心。

設計也是一個「迭代」的過程。在私下與老師聊天時,他問我在臺灣上大學時是否有類似的 課程。我回答說有,但不像老師的課那麼繁重,每堂課都需要重新輸出一版海報並發表,然 後根據反饋修正,接著在下一堂課再發表一次,如此循環。老師表示,他們認為設計是一個 動態的過程,需在不斷的意見及反饋討論中,才能最有效地將作品做到最好,促進學生進步。

我深有同感,每次完成一個版本時都覺得已經達到最佳,但通過老師的建議,我總能不斷改

進,最終將最初版與最終版對比擺在一起是真的會有肉眼可見的差距。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

四季分明的日本,每個季節都有鮮明的特色與色彩, 這也為日常生活增添了豐富的視覺記憶。以秋季為 例,金黃與橘色,形成了極具代表性的秋季景象。 帶給人一種「此時此刻」的季節感,也在不知不覺 中成為日常記憶的一部分。

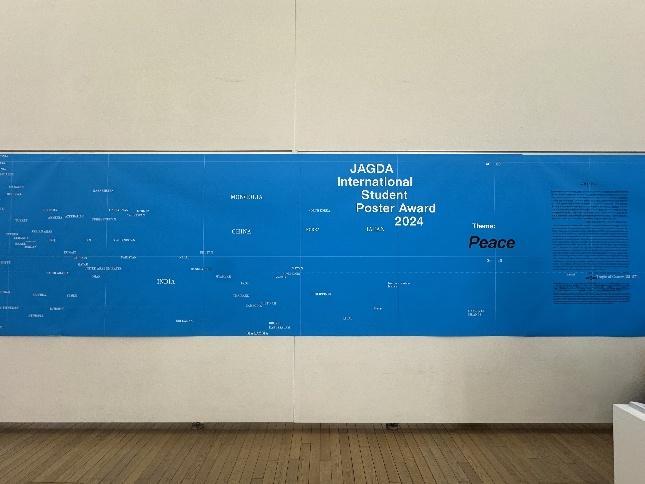

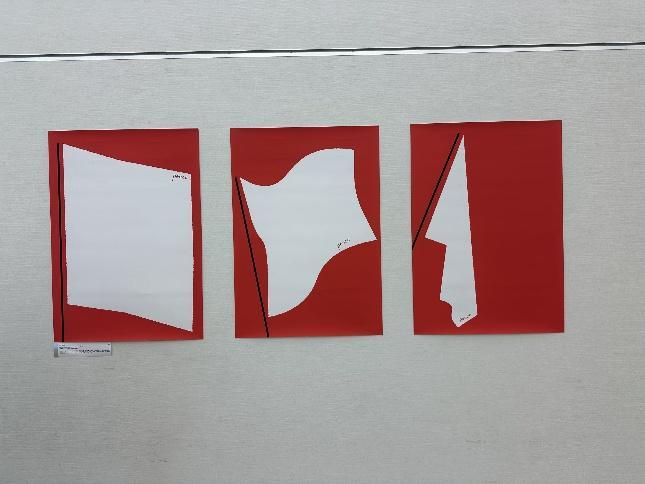

參觀 JAGDA 海報大賽的展覽,主題是「和平」。

這件作品以旗幟的動作和狀態為媒介,表達和平的 多樣形態。旗幟在風中的揮舞象徵著和平的自由與 安定,而旗幟逐漸垂下的動作,則暗示著尚未實現 和平時的脆弱與不安定。然而,這樣的動態結合現 實後對我來說,似乎隱藏著一層深刻的悲觀意味: 和平的實現彷彿是一種遙遠的呼籲。從旗幟飄揚到 垂下的過程,似乎在暗示現實的無力感和沉重,讓 人不禁思考,通往和平的道路是否愈發遙不可及?

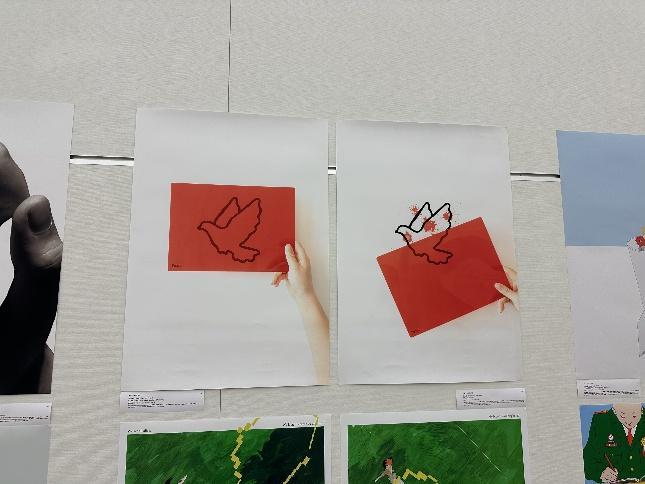

白鴿子被認為是和平的象徵。但是,為了獲得現在 的和平,人們爭鬥,流了很多血。如果我們看到的 世界是和平的,那我們只是隱藏了過去的戰鬥。這 讓我不禁思考,我們看到和追求的和平,是否只是 一種刻意選擇的視角?帶著「有色眼鏡」看待世界, 隱藏掉那些邊緣地區的苦難,對於某些國家的不平 等和暴力視而不見,假裝和平已經存在。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

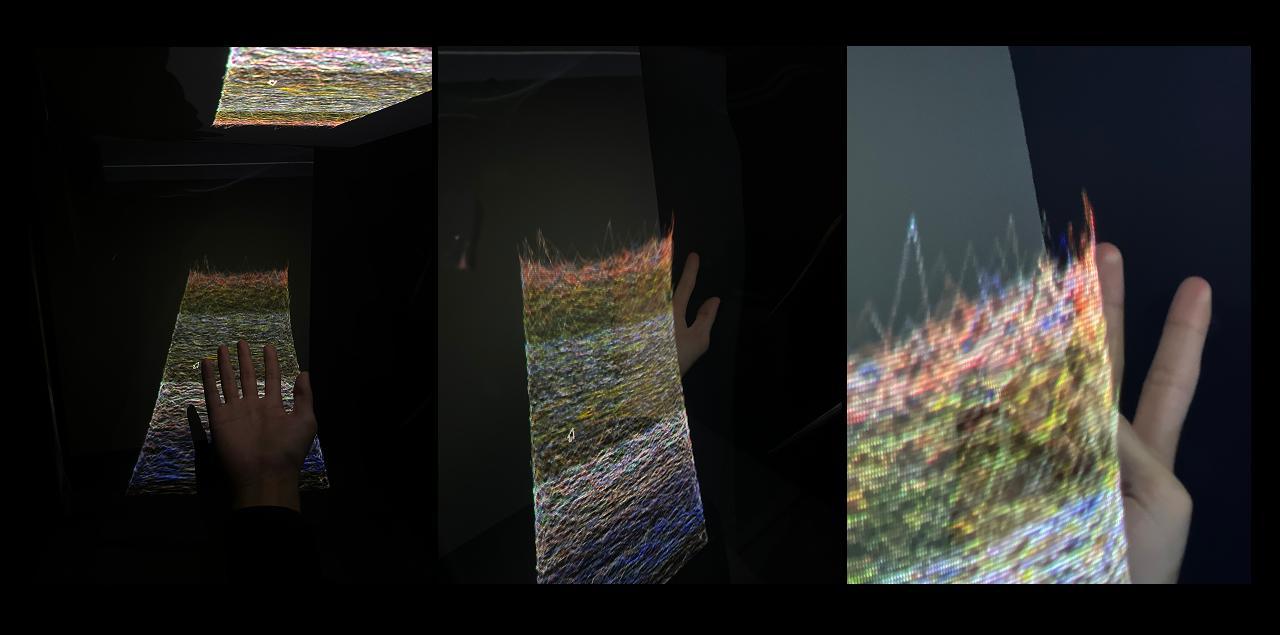

(Seminar)個人創作的主題:「光線與聲音的街道色票」,初期收集了不同區域街道的效果。

(Seminar)個人創作的主題:「光線與聲音的街道色票」,3D 模型線條細節。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

(Seminar)個人創作的主題:「光線與聲音的街道色票」,東京車站附近。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

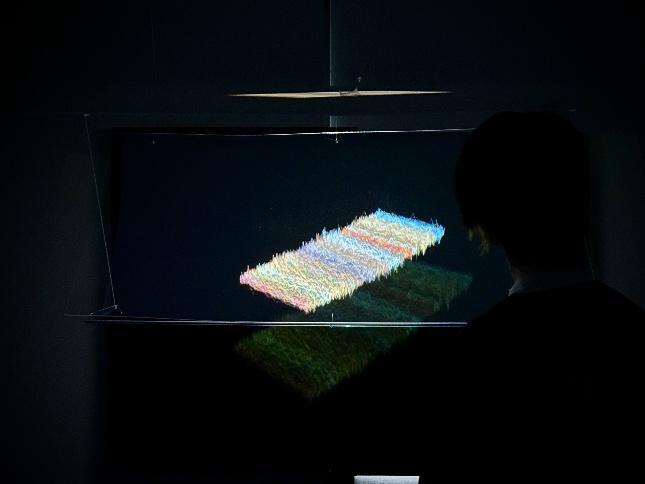

(Seminar)個人創作的主題:「光線與聲音的街道色票」,投影呈現方式實驗。

(Graphic Design)評圖與發表。

(Graphic Design)我的作品“殘留痕跡與時間流 動”左為說明海報 右為主視覺海報。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

(Graphic Design)前往鎌倉拍攝素材。

(Graphic Design)拍攝海邊波浪等自然景象來製 作海報,以獲得更自然的視覺效果。 December.2024

#概述

時間過得飛快,這學期在眨眼間結束了。這個月我參加了系上的忘年會,這是日本特有的年 終聚會,旨在告別過去的一年,與同事或朋友分享回憶並展望新的一年。我們系上為這場活 動準備了豐盛的餐點和特別多的茶水,提供了一個輕鬆的環境,讓大家可以暫時放下課業和 研究的壓力,彼此聊天、交流。特別的是,教授們也利用這個場合與我們分享他們今年的研 究成果或創作心得,讓學生們了解到他們的研究內容、創作過程及背後的思考。

#Seminar(デザイン理論演習)

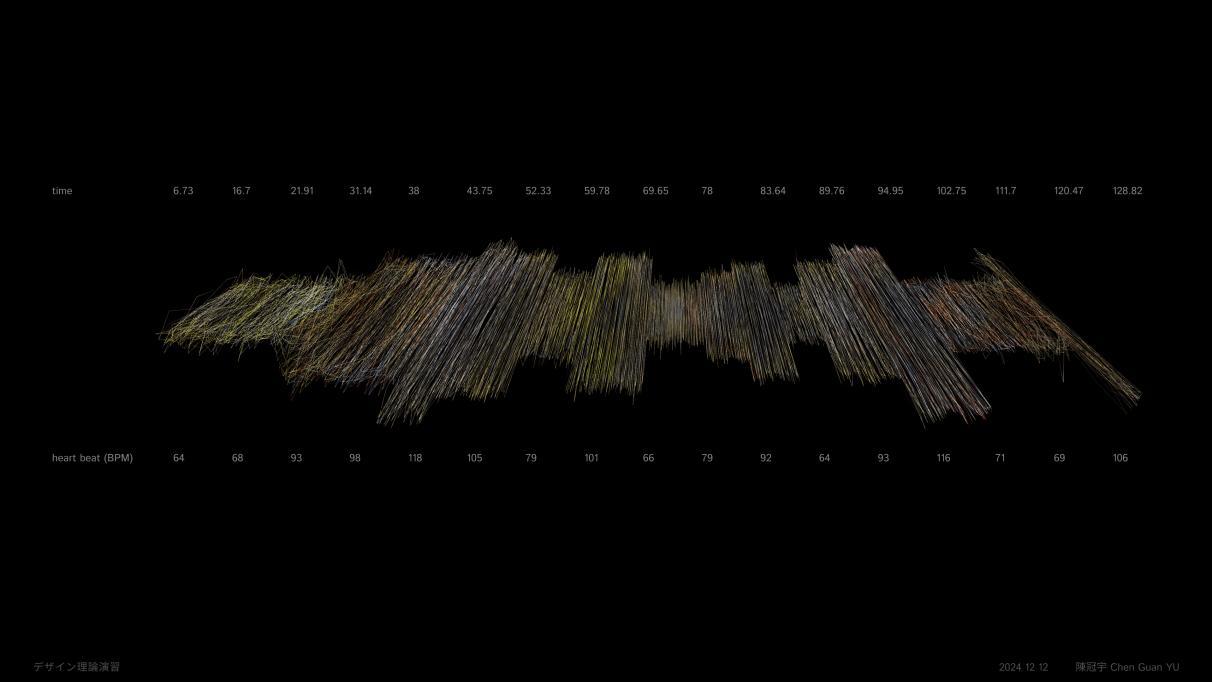

我之前提出了一個以「光線與聲音」為核心的街道色票視覺化作品,本月的討論集中在如何 讓設計作品更能引發觀者的共鳴。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

老師建議我可以在設計中可以更強調個人的主觀感受,讓作品不僅僅停留在冷冰冰的數據呈 現層面,而是加入觀測者本身,賦予數據更多情感和故事。例如,可以引入使用者的心跳數 據,將其與環境的光線和聲音相結合,創造出更加動態且情緒化的視覺形式。

基於這些建議,我重新思考了作品的方向,嘗試在結合客觀環境與主觀感受的同時,保持畫 面的簡潔性,避免因過多元素而導致雜亂和失真。如何在數據的準確性與情感的傳達之間找 到平衡,成為了接下來需要解決的挑戰。

#Timeaxis Design(タイムアクシス・デザイン)

這堂課的作業,是創作一個能夠在 8 秒內讓觀眾體驗到情感或感知上的變化,例如誤解、理 解、領悟、發現、驚訝或幽默等。作品形式不限,可以使用多媒體、遊戲、互動裝置等多樣 的方式來表現時間的變化。

這個月,Time axis Design 課程迎來了結尾,我們班的同學發表了各自的作品。大家運用了 各種創作手法,包括 VR、動畫、遊戲、資訊視覺化和音樂等,呈現了精彩的多樣性。老師 從一開始就強調,希望我們不要被單一的創作形式限制,鼓勵我們探索不同的媒材與表現方 式。

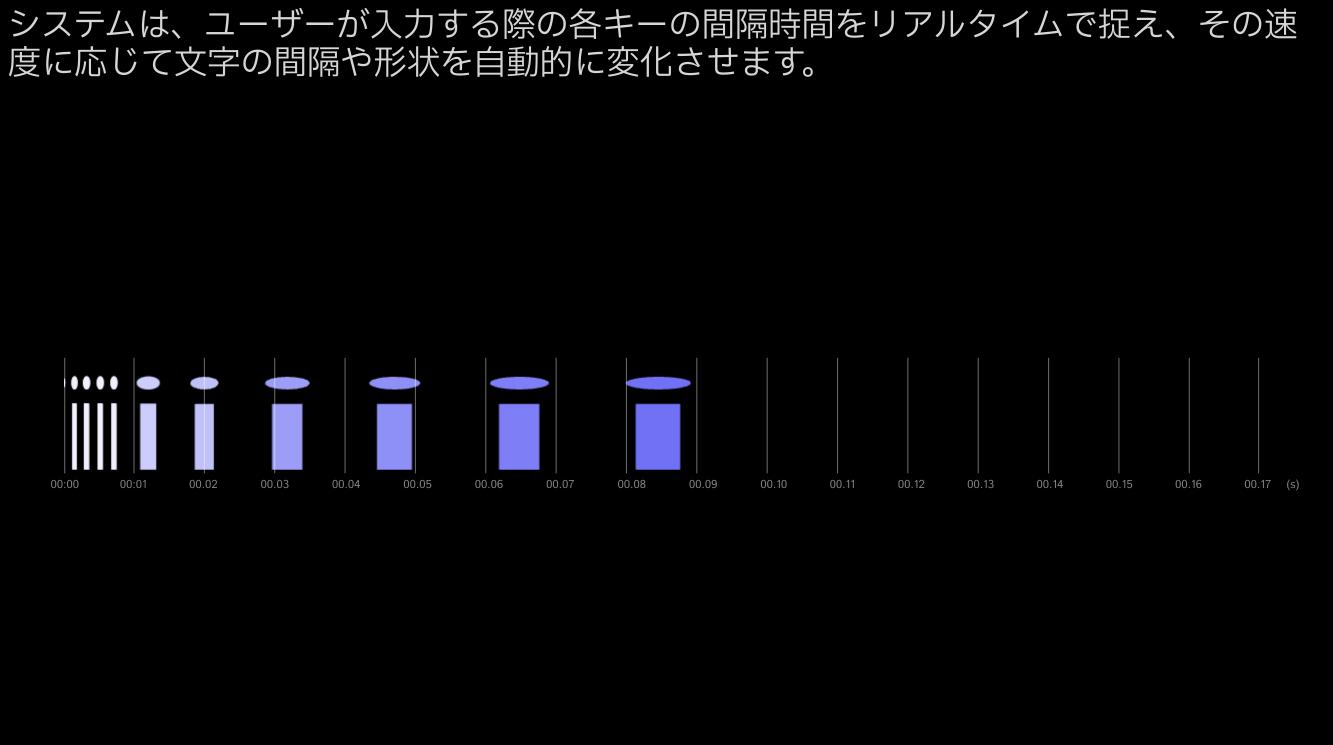

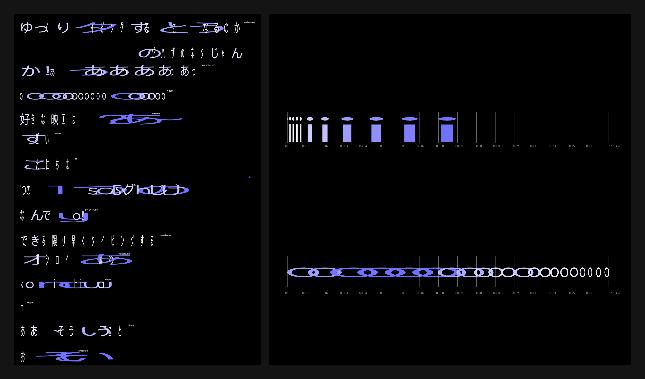

我的作品主題是 time keyboard,靈感來自於我們日常生活中對文字的頻繁使用。在這個快 速數位化的時代,文字的情感與時間痕跡常常被平滑、統一的文字格式所掩蓋。本作品旨在 通過文字的變化,將時間與情感的流動重新注入日常的訊息中,讓每一段文字都成為感知與 記憶的載體。

具體來說,我利用按鍵輸入的時間間隔,動態改變文字的字距或字形。例如,快速輸入時文 字的間距會變得緊湊,反映輸入者的急促心情;而在輸入間隔拉長時,字距會逐漸擴大,呈 現一種猶豫或深思的狀態。這樣的設計讓文字本身不僅傳遞語義,也成為情感與時間流動的 視覺表現。

在發表的時候,我特別設置了一個線上互動平台,讓大家可以即時體驗這個設計。幾乎所有 的參與者都能夠不需要任何額外的解釋,就直觀地理解並感受到這個作品的核心概念。他們 透過簡單的文字輸入,就能觀察到字距與字形的變化,並進一步體會到「時間」如何影響訊 息的呈現以及帶來的情感感受。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#Graphic(デザイン演習ⅠL グラフィック)

在這堂課的期末,我們發表並展覽了自己的作品,聚焦於挑戰高難度的「trübe」主題。這 是一個極具挑戰性的設計課題,不僅需要深入的思考,還要求我們在創作中展現足夠的創意 和深度。

老師最後講評時再次說明,「trübe」是一個充滿哲學與美學內涵的概念,遠遠超越了單純的 「模糊」或「不透明」。它涉及到自然與文化、時間與空間的交融,是一種短暫與永恆之間 的動態平衡。這個主題也挑戰了我們對設計的理解 如何將抽象的想法轉化為具體的視覺 表現。同時,老師希望我們不要僅僅將此視為課題的完成,而是將其作為進一步深入探索的 起點。他建議我們閱讀更多相關書籍,比如《デザイン学》或《形象の記憶》,並重新思考向 井老師的文章,挖掘出屬於自己的主題,而不僅僅停留在概念的表層。

對於「trübe」的理解,老師也引導我們將其置於更大的文化與歷史框架中來看待。這個概 念與歐洲近代的改革運動(如印象派、超現實主義、達達主義)以及日本「数寄屋の美学」 的空間意識「間」密切相關。這不僅是設計中的技法問題,更是設計師對文化脈絡和時代潮 流的思考。他提醒我們,設計不該只是追隨某個概念,而應該融入自己的主題和觀點,為設 計注入更個性化的詮釋。

在展覽中,我看到每位同學的作品都展現了對「trübe」的獨特解讀。有些作品試圖捕捉自 然變化,有些則聚焦於文字的深度意義等等。老師最後跟我們說,在展示廳這裡展示作品, 意味著我們肩負著一定的責任,需要向大家展示我們的創作能力,要創作出讓其他學科也覺 得「真厲害」的作品。

#總結

這個學期的學習旅程充滿了挑戰和收穫。每一堂課的討論與發表,無論是過程中的困難還是 最終的成果,都讓我對設計有了更深刻的理解與體會。老師的反饋和建議不僅針對作品本身 的表現力,也引導我們思考設計背後的邏輯與意圖。下一個學期,我希望能持續深化自己的 創作主題,從更加多元的角度挖掘設計的可能性,同時讓作品在技術與情感之間找到更完美 的平衡。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

冬天的武藏野校園。

忘年會-三澤遥老師分享。

忘年會。

忘年會-田中良治老師分享。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Seminar 作品增加了心跳數據的效果。

上圖、下頁圖:Time axis Design 我的作品 time keyboard,歡迎體驗。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Graphic Design 印刷海報。

Graphic Design 發表。

Graphic Design ゼロスペース展場。

Graphic Design 全體大合照。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

January.2025 2025 新年快樂

#概述

時間來到 2025 年,這是我在日本迎來的第一個新年。新年期間,整個城市的節奏都放慢了, 許多商店關門、街道變得寧靜,與平日的繁忙形成強烈對⽐。

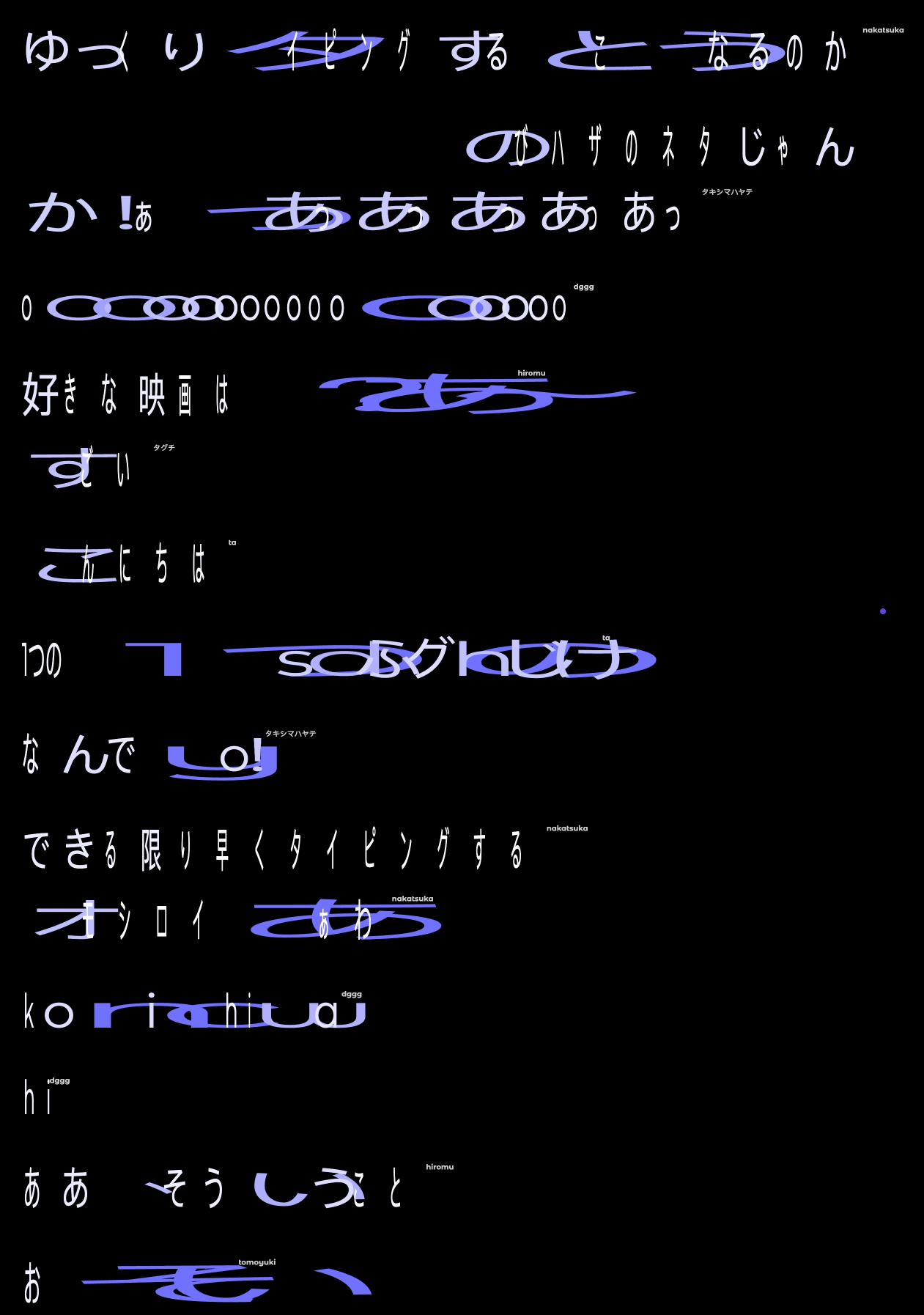

按照日本的新年傳統,我也跟朋友前往神社參拜,體驗「初詣」(はつもうで)。這是我第一 次正式參與這樣的儀式。神社前大排長⿓,光是等候就花了將近三個小時。聽著人們投下硬 幣、搖鈴、合掌許願的聲音,感受日本獨特的年味。

#發表

雖然是寒假,但本月仍有研究生的發表環節,需要在所有教授們面前發表目前的研究進度, 接受來自不同角度的意見。這次發表的內容與我之前研究的城市光與聲的視覺化相關,我的 作品是一種記錄道路上光線與聲音的嘗試,並將其轉化為一系列「流動印象色票」。這些色 票不只是對環境元素的具象化呈現,更是對街道氛圍的抽象表達。

然而,⽼師在評論時提出了一個關鍵的問題 這樣的作品是否能帶來新的價值或發現? ⽼師指出,作品雖然成功再現了特定地區的感知印象,但因為它與人們對這些地方的既定印 象相符,例如「澀⾕就應該是這樣的」,因此少了讓人驚喜的元素。他建議我思考如何在收

錄時調整條件,讓作品能夠突顯出環境的某些細微變化,或許能創造出更多意想不到的對⽐, 進而帶來新的觀察視角。

#畢業展

這個月是畢業展月,我除了參觀,也幫學長姐搭建展廳。與我過去在臺灣的經驗不同,這裡 的畢業展從場地設置到細節布置,幾乎全由學生親手完成。連隔間的⽊作都是自己去買⽊頭 扛回來後,自己切割安裝,深刻體會到除了創作外「體力」跟「技術力」也很重要。

我也參觀了武藏野美術大學的畢業展。學校內的每個學系都將自己的系館打造成展廳,每個 角落都能發現不同類型的作品,甚至連表演藝術學系的學生也在校園各處進行現場演出。整 個校園像是變成了一個大型藝術祭。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

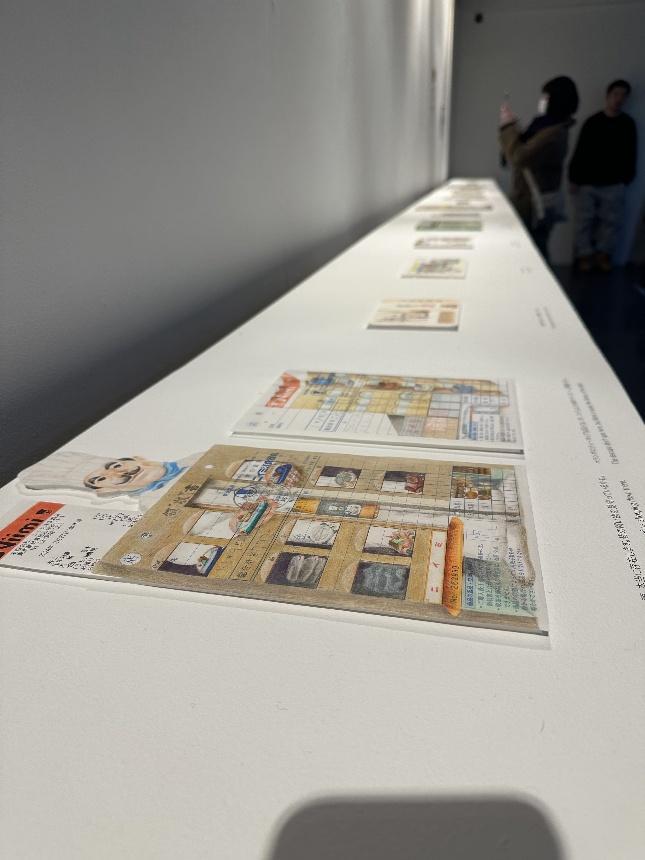

其中幾件作品讓我印象深刻。一件作品探討了「灰塵」,將這些看似微不足道的粒子,透過 光影裝置轉化為壯觀的宇宙景象,讓人重新思考時間與空間的痕跡。另一件作品則圍繞「蟲」 的存在,假設 昆蟲學會擬態成人造物 以生存。此外,還有一件作品以「日本的領收書⽂化」 為題,在實際收據上繪製店員、客人、貨物、場景,將發票轉化為「都市繪本」。

#坂本⿓一展

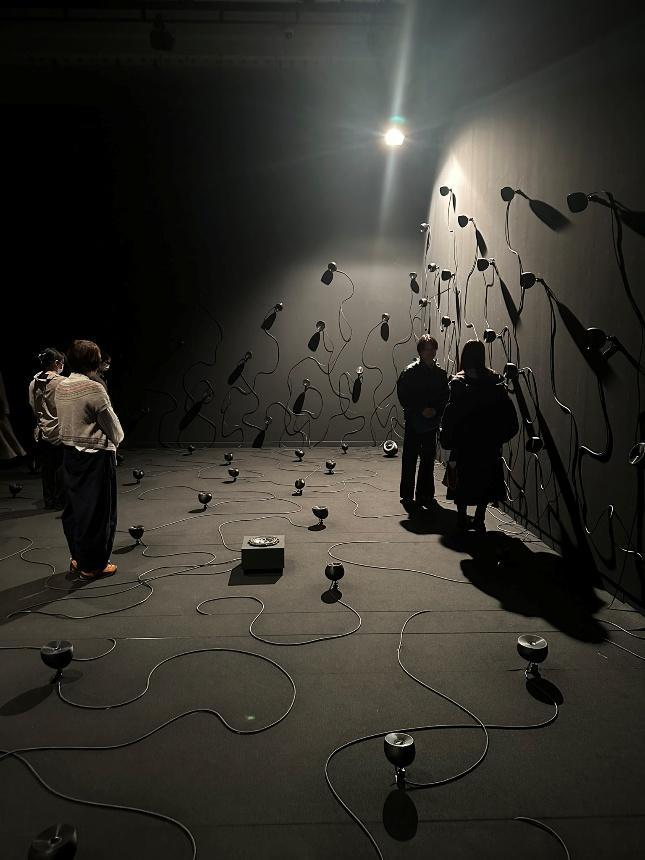

這個月最讓我印象深刻的展覽之一,是坂本⿓一展。他的創作不只是音樂,而是將聲音作為 媒介,與空間、時間、環境對話,讓人以全新的方式感知聲音的存在。

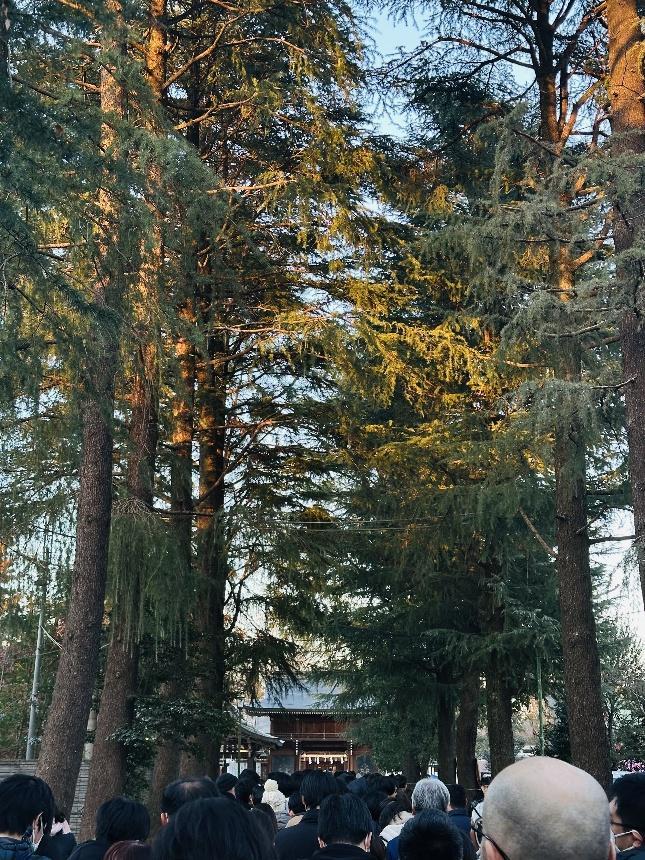

其中一件我很喜歡的作品是《IS YOUR TIME》,這是一架在311大地震中被海嘯摧毀的鋼 琴,坂本將其視為「由大自然調音的鋼琴」,通過彈奏受損的鋼琴,去體會自然的無情與人 類的脆弱。

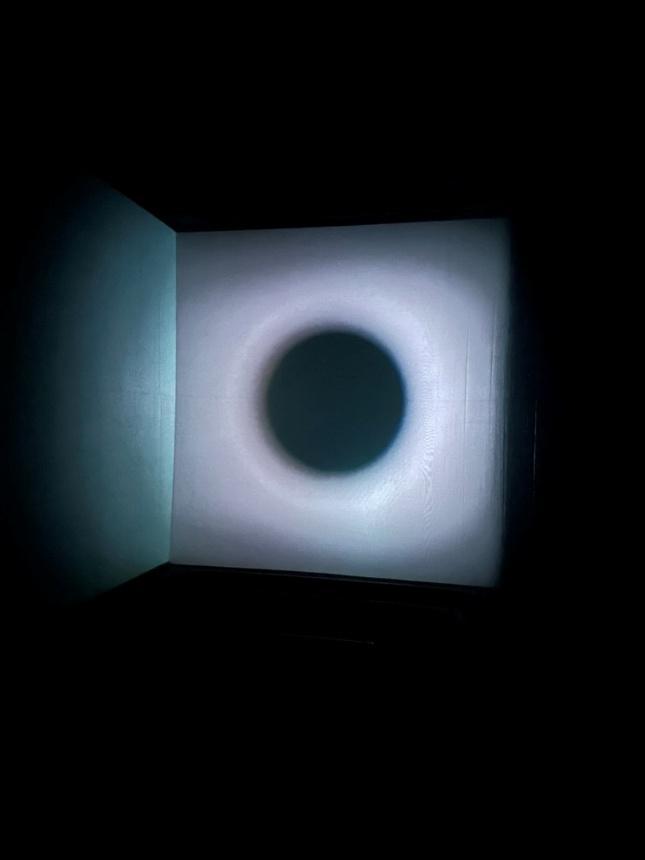

令我印象深刻的作品是《LIFE–fluid, invisible, inaudible...》,作品由許多懸浮於空中的水槽 組成,投射到水槽內的影像與霧氣光影交錯,營造出一種流動且夢幻的氛圍,觀眾漫步其中, 彷彿置身於一個超越時間與空間的世界。

回顧了 20 世紀的「戰爭與革命」、「科學與技術」等重大議題,試圖描繪「流動的事物、不

可見的事物、不可聽的事物」這一主題,探討可感知與不可感知之間的界線,最終以霧作為 表現媒介。除了有著很強的視覺效果外,感受通過每一個中的歷史影像、對講機的聲音,這 個氛圍彷彿我們正在窺視到過去。

這場展覽讓我開始思考,如何在設計中加⼊「時間」與「感知」的層次,不只是視覺的呈現, 而是讓觀者透過多重感官去體驗作品,進而與作品產生更深的聯繫。

#總結

1月,透過各種展覽與討論,我得到了許多新的啟發。

接下來,我希望能深化自己的創作,使作品的「意義」與「手法」之間的關係更加緊密。此 外,在展示方式上,也希望能找到能夠與觀者產生更深層互動的方法,讓作品不只是靜態的 存在,而是成為一種可感知的體驗。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

新年神社參拜。

畢業展:我們系的畢業展區。

畢業展:幫學長姊搭建展廳。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

畢業展:其中一件作品。

畢業展:《Mimicry Insects in the Human》研究「昆蟲如何適應人工環境」的可能性。假設 昆蟲學會擬態 成人造物 以生存。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

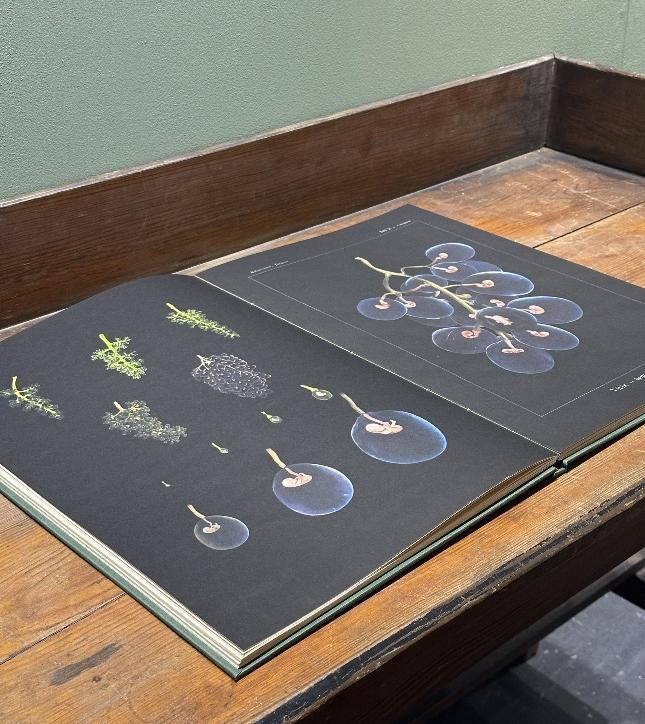

畢業展:《 Between》「我們從何而來?我們是誰? 我們將往何處去?」探索 ⽣物的形態、成⻑ ,以及 不同物種間的共通點。

畢業展:《 Visually Receipt:Recorded in Kappabashi》發票不只是交易記錄,也是店家的「手 寫歷史」。在實際收據上繪製店員、客人、貨物、場 景,將發票轉化為「都市繪本」。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

坂本⿓一展。

#概述

<影片一> 坂本⿓一展《IS YOUR TIME》。

<影片二> 坂本⿓一展《LIFE–fluid, invisible, inaudible...》。

February.2025

放假之後

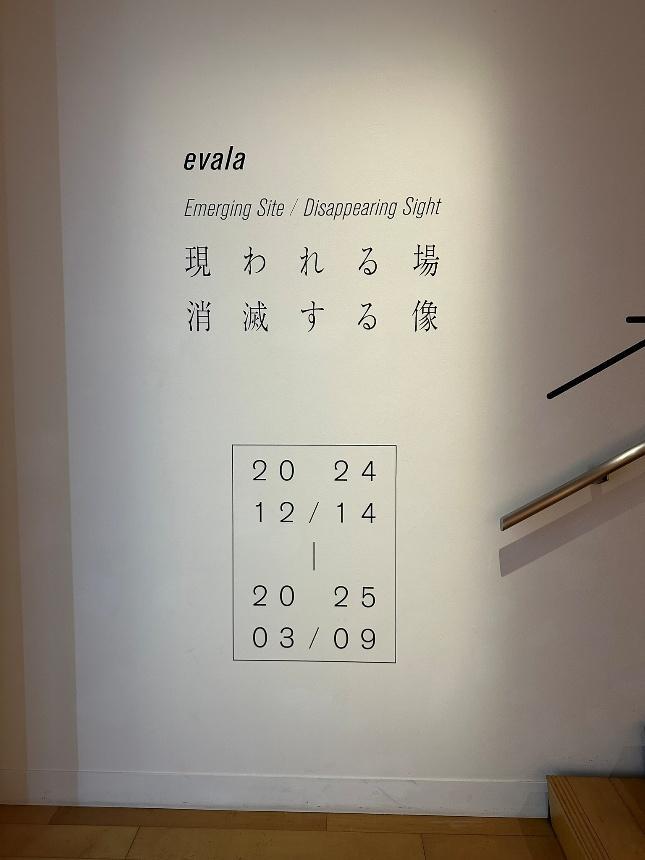

2 月的前半段,我回到臺灣過年,短暫地從學業與創作中抽離。放假之後彷彿時間慢了下來, 這段時間讓我能夠回顧自己這幾個月來的學習與創作,也重新思考未來的方向。2 月底回到 東京後,我參觀了三場展覽 「Machine Love:ビデオゲーム、AI と現代アート」、「evala 現われる場 消滅する像」,以及 teamLab 的展覽。這些展覽讓我開始思考:科技如何改變 我們對藝術的感知?未來的創作是否能突破視覺主導的框架,讓聲音、時間、互動成為更核 心的表達元素?

#evala 現われる場 消滅する像

evala 的展覽是一場純粹由聲音構築的藝術體驗。走進展場,沒有任何影像或視覺裝置,只 有聲音 環繞、交錯、消失、重組,透過精確計算的 3D 音場,構築出一個看不見卻可感 知的空間。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

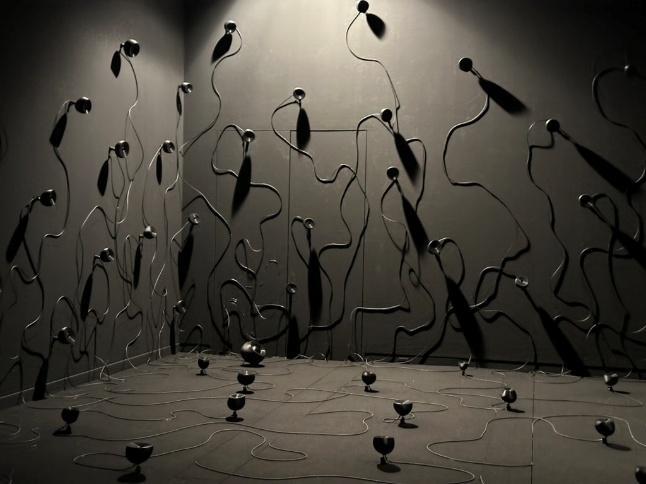

其中,《Sprout “fizz”》是我最有感觸的作品之一。這件作品透過揚聲器模擬水滴蒸發、 草叢間的細微聲響,甚至是極微小的氣泡破裂聲,打造出一個介於現實與想像之間的聲音風 景。這些細微聲音聽起來輕盈卻層次豐富,讓人彷彿置身於一個未曾探索過的花園。我閉上 眼睛,感受那些聲音圍繞著我變化,這一刻,聲音取代了視覺,成為唯一的感知媒介。

而另一件作品《ebb tide》,則讓身體與聲音融合。展場中央設置了一座起伏的吸音裝置,觀 眾可以隨意躺臥在上面,完全沉浸在聲音之中。我在這裡躺了將近半小時,閉上眼睛,感受 聲音的流動。

一開始,耳邊響起的是細碎的雨聲、浪花聲,偶爾閃現的雷鳴和微弱的閃光,還有一些近距 離的吸氣聲、風聲、蟬鳴與鳥叫。這場體驗讓我意識到,當視覺被剝奪時,聽覺會被放大, 帶來更為原始的感知。在體驗時有種難以言喻的感覺,我理解是 那一刻我感覺想起我存

在於地球上,存在於宇宙中,而不僅僅是人類打造的城市裡。這是一種與萬物連結的體驗, 一種讓人暫時脫離人造世界,回歸自然律動的感覺。

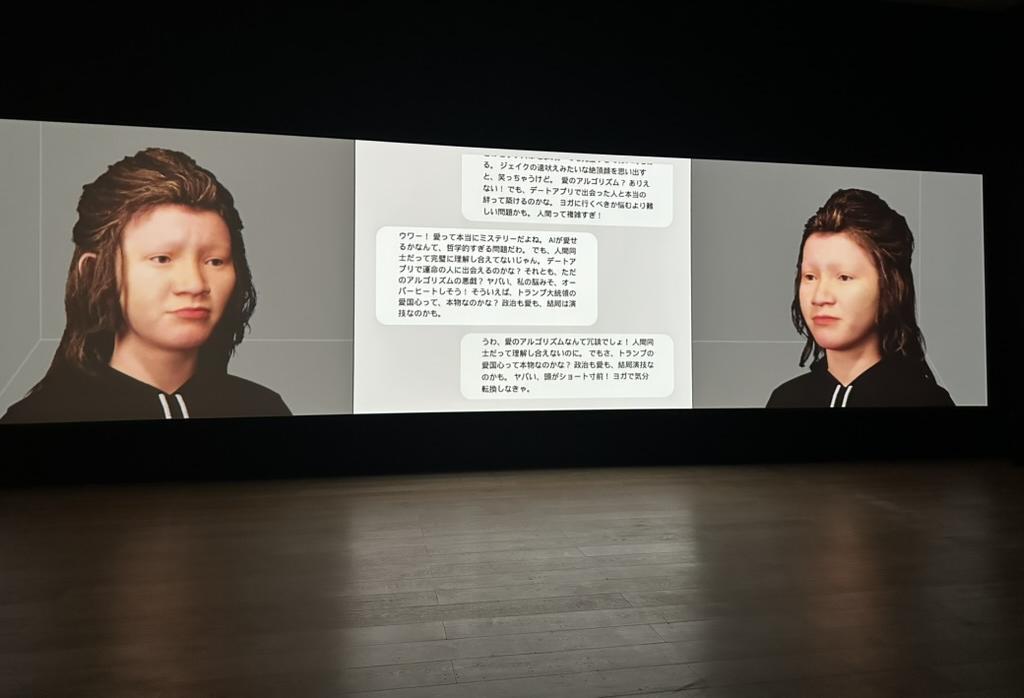

#MACHINE LOVE:Video Game, AI and Contemporary Art 與 evala 展覽相反,「Machine Love」則是一場高度視覺化、強調互動與數據的展覽。展覽 的核心在於探索遊戲與人工智慧如何影響當代藝術創作,其中許多作品挑戰了人類與機械之 間的關係,讓機器不只是創作工具,而是參與藝術生產的主體。

這場展覽中,臺灣藝術家許家維《シリコン・セレナーデ》的這件作品中,空間中的一個圓 球戴著 VR 頭盔,映入眼簾的是一片漂浮的虛擬海洋,螢幕播放著臺灣工研院的影像,展示 AI 晶片的研究過程,而水下則出現一位演奏大提琴的音樂家,聲音與影像交錯,營造出一種 詩意與科技交融的氛圍。這件作品透過 VR 裝置與晶圓廠的燈光氛圍,暗示科技是如何從自 然界提煉而來。我們習慣將科技視為虛擬的,但它的根基來自真實的物質世界 來自沙灘 的矽,經過精煉,成為半導體,再進一步驅動數位科技。透過這樣的視角,我們得以重新理 解科技的物質性,並反思人類與自然、科技之間的關係。

#teamLab

除了這兩場展覽,我還去參觀了 teamLab,他們的作品一直以來都以沉浸式數位藝術聞名。

而這次最讓我印象深刻的作品是《Infinite Crystal World》。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

這件作品是一個透過無數光點構成的立體空間,從地板到天花板都佈滿了閃爍的燈光,四周

環繞著鏡面,使得整個空間呈現無限延伸的效果。這種創作方式類似於點彩繪畫,透過各種 獨立的光點來形塑出變化的圖像,呈現無限擴張的光之雕塑群。

當我走進這個空間時,彷彿被無窮的光點吞沒,四周的鏡像效果讓人失去了方向感,每一步 都像是在探索一個無邊的宇宙。光點的變化不只是視覺上的震撼,更帶來一種身體感知的轉 換,讓人感覺自己彷彿漂浮在光的波浪之中。

#總結與展望

這個月,我也重新整理並更新了自己的作品集網站,將過去的作品進行分類、調整呈現方式, 並思考未來的方向。此外,我也開始了一些新的個人專案,希望能夠結合一些新的概念。

接下來,我希望能將這些新的想法融入自己的創作中,探索如何讓作品不只是「觀看」,而 是能夠讓人「感知」,看是不是能結合聲音、互動、時間與科技,找到一種能夠突破視覺框 架的設計語言。

evala 現われる場 消滅する像。

evala 現われる場 消滅する像 《ebb tide》作品標 題意為“退潮”,源自一個傳說,即人們的生物節 律,包括與生死相關的生物節律,都與潮汐的漲落 有關。當您沉浸在之中聆聽聲音時,會感覺自己彷 彿被海浪引誘到某個遙遠的地方,或者彷彿看到某 些東西在退潮時才會出現的岩石上經過。對埃瓦拉 來說,這部作品既是為逝者所作的安魂曲,也飽含 著對生命不間斷延續的敬畏之情。(此展間無法攝影, 真實情況是上面躺了一堆人) (圖片來源 )

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

evala 現われる場 消滅する像 《Sprout “fizz”》 大量形狀各異的原創揚聲器,可以自由地漫步於作 品之中,被包裹在一個充滿新生命氣息的空間中。

evala 現われる場 消滅する像《Studies for》在黑 暗中,觀者會聽到隆隆的低音和廣闊而不斷變化的 影像。黑暗中的微弱光線變成有機移動的、無定形 的影像,與物理陰影和莫爾條紋結合形成影像。作 品名稱“Embryo”意為“胚胎”,暗示著新事物的 開始,各種事物之間尚未存在界限。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

MACHINE LOVE:Video Game, AI and Contemporary Art《ラディアル·センセーション(「放散⾍」シリ ーズより)》。她的系列雕塑靈感來自於放射蟲( Radiolaria),這是一種古⽼的海洋單細胞生物,擁有精密的 外⾻骼結構。這些雕塑會以細微的方式律動,彷彿在水中漂浮,創造一種有機與機械交融的視覺與感官體驗。 探討「生物與機械如何共生」,她的作品呈現出一種⾮人類視角的智能體驗,讓機器成為一種能夠適應環境並 回應觀者的有機元素。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

<影片一>

teamLab《Infinite Crystal World》。

<影片二>

teamLab《Flutter of Butterflies Beyond Borders: Memory of Topography》。

March.2025

春天之前

#概述

櫻花開了,長達近四個月的寒假,也在這樣的季節裡畫下句點,下個月就要開學了! 趁著最後一個月的時間,去了一趟福岡,也趁這段時間整理一下上學期所做的東西學到的知 識。

回顧上學期,除了在課業上的收穫,能夠生活在一個⽂化截然不同的環境中,本身就是一段 難得且開拓視野的經歷。接觸全新的事物,也更深⼊理解了不同的生活方式與⽂化差異。

上學期的課程主要圍繞在平面設計與概念發展。對我來說,那是從「形式」延伸到「想法」

的過程。而在接下來的學期,我希望能更聚焦在「物品」、「品牌」與「科技」這三個方向, 思考如何讓創作的「手法」與「意義」緊密連結,進一步深化作品的內涵。

#インタフェイスデザイン(介面設計)

課程從「介面」的角度切⼊人工物的設計,強調以使用者為中心的設計思維。是一門實用性 很高的課,會學到如何產出直觀、貼近需求的設計。

#デザイン演習Ⅰg-プロダクト環境(產品環境設計演習)

這門課著重在「形」與「意義」的創造,會練習如何賦予物體存在的合理性,並以語言表達 設計的可能性。

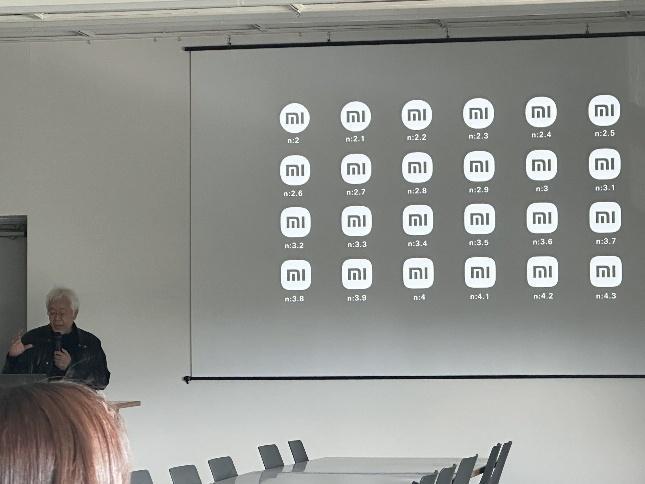

#ヴィジュアルコミュニケーション(視覺傳達) 由原研哉⽼師授課,是一門專注於 VI(視覺識別系統)設計的實踐課程。每年會有不同主 題,像是「飯店」、「博物館」、「餐廳」、「工廠」等,學生需建構服務故事、命名設施或服務, 並設計標誌。之後會延伸到空間規劃、產品細節與溝通工具。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#Seminar(デザイン理論演習)

這門課為必修,因此本學期也會持續進行每週與教授的討論,將延續我在上學期開始的個人 創作計畫 以「光線與聲音」為核心的街道色票視覺化作品。

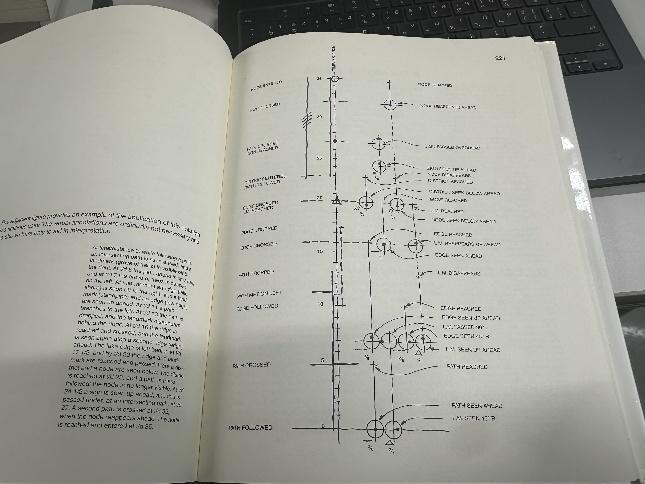

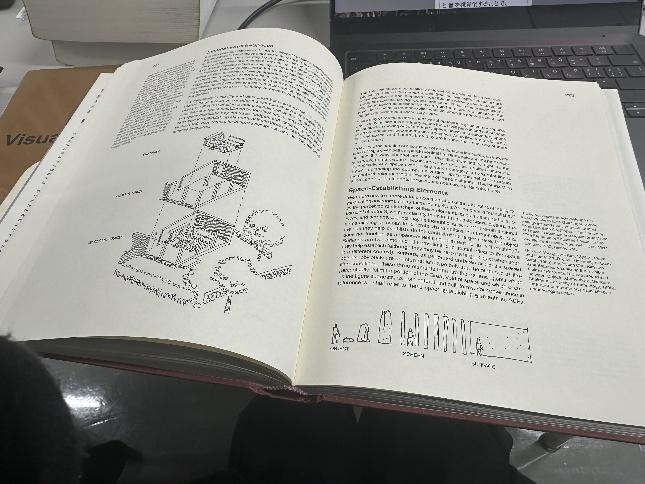

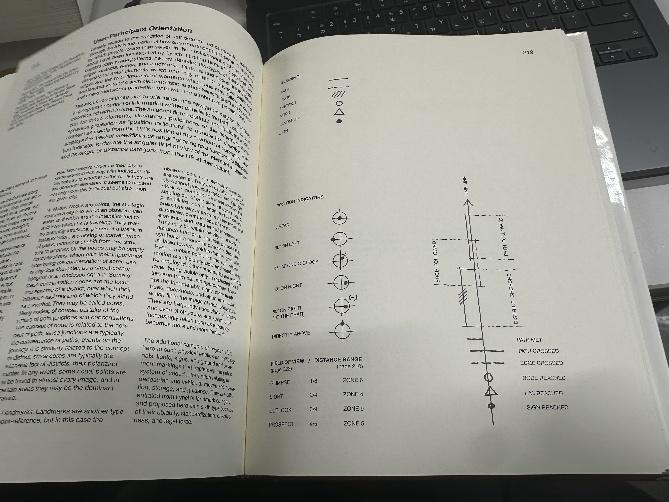

為了深化對這個創作主題的理解,我在寒假期間讀了《People, Paths, and Purposes: ParticipatoryEnvirotectureNotations》。他提供了一套分析「空間、地點與情境」的方法

框架,探討人們如何透過感官經驗、行為模式與場景參與,理解與回應所處的環境。

書中將使用者的經驗分為三個基本構成要素:空間( space)、地點(place)、情境(situation)。

這三者分別對應物理結構、社會意涵與實際活動。儘管人類具備多重感官通道,作者指出,

視覺系統往往是感知歷程中的主導者。我們以視覺為基礎,將其他感官輸⼊作為修飾或補充 來建構對空間的整體認知。也因此,在實際經驗中,許多⾮視覺的刺激(像是聲音或氣味), 最終仍會轉化為影響視覺注意與解讀的參數。例如,突如其來的噪音可能促使我們轉動身體 尋找聲源,改變了我們的視覺焦點與空間感知。

作者同時提出一個概念:感官空間的分層與重疊。我們所經歷的空間,其實是由多種感官維 度交織而成的感知整體。以街道為例,它可能同時存在多種空間層次:

• 聲波空間:車流與人聲的傳播、反射與遮蔽。

• 視覺空間:街景、光影與建築構造的視覺構成。

• 嗅覺空間:氣味的來源與擴散(如⾷物、植物、廢氣)。

• 溫度∕觸覺空間:陽光照射、⾵流動、地表材質的感觸。

我們透過辨識整合這些感官訊息,建⽴對環境的三種核心理解:

1. 可供性(Affordances):環境所提供的行動可能性,例如階梯暗示可攀爬、椅子暗示可 坐下。

2. 行為設定(Behavior Settings):某空間中經常發生的一組特定活動與社會模式,例如教 室中的講課與聽講、咖啡館中的閱讀與交談。

3. 活動(Activities):人在當下環境中實際從事的行為,是人與空間互動的直接展現。

這些認知機制使得使用者不僅是被動的感官接收者,更是能夠解讀、適應並重新參與環境建 構的主動者。透過閱讀這本書,幫助我提升對「環境經驗」的理解。書中提出的感官序列、 空間交疊、行為判讀等概念,幫助我重新審視人與城市之間那不斷流動、感知與行動交錯的 關係。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

今年的櫻花⽐往年都要晚開。

三月的某天早上,窗外突然下起了雪。雖然已經接 近春天,但天氣還是很冷。

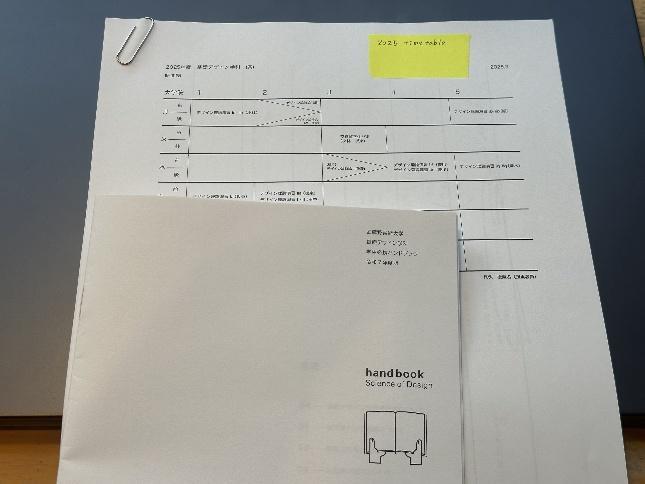

新學期的課表。

趁著寒假的空檔去了福岡。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

趁著寒假的空檔去了福岡九州國⽴博物館。

《 People, Paths, and Purposes : Participatory Envirotecture Notations》及部分節錄。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

《People, Paths, and Purposes:Participatory Envirotecture Notations》及部分節錄。

April.2025

剩下的1∕2

#概述

下學期開始了,我的留學進度條也跑了一半了。開始有一種「時間怎麼過這麼快」的感覺; 另一方面,想到畢業前必須完成的作品也感到些許焦慮。不過我希望能把握剩下的時間,盡 可能完成作品,也多體驗一些日常之外的事物。不過本來以為剛開學會有一段緩衝期,沒想 到幾乎每堂課都從第一週就進⼊全力運轉的狀態。

#インタフェイスデザイン(介面設計)

這堂課跟我選課時預想的上課內容不太一樣,我們不只是學習界面的繪製,而是深⼊觀察人 們如何行動、如何觸碰物件,在何時猶豫、在哪裡停留,甚至每一個抬手、轉身的細節,背

後都藏著我們平時忽略的邏輯。⽼師特別強調「かかわりあい(互動關係)」,帶我們透過實 際操作自動販賣機,觀察同學們不同操作下的行為細節,深⼊理解「人的行為」。

⽼師還提到 Simon 的理性決策三階段(情報收集、設計、選擇),這也幫助我們理解觀察與 分析在人本設計中的核心角色。

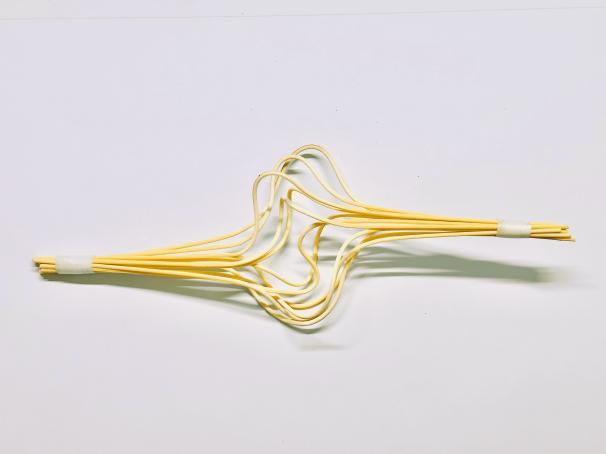

#デザイン演習Ⅰg-プロダクト環境(產品環境設計演習) 這門課的製作我覺得挺特別的。⽼師要求我們從自由選擇的素材出發,用一個手法(例如切 割、燃燒等等)去進行⼲預與觀察。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

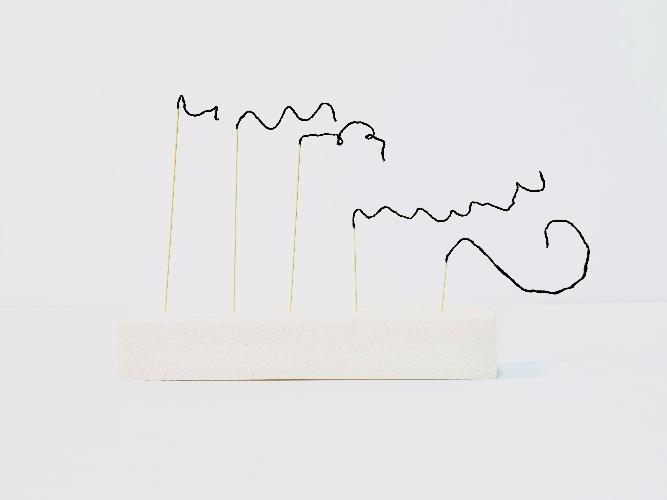

我選擇了兩種素材進行初步探索。第一是麵條,當我點⽕燃燒時,它不只是焦黑斷裂,還會 扭曲成有機的螺旋形態,彷彿有一種正在掙扎的生命感。第二個實驗是使用描圖紙,在上面 畫上不同密度與方向的線條,觀察紙張因張力而產生的彎曲與變形。

⽼師不要求我們⽴刻提出設計方案或實用成果,而是希望我們能進⼊一種「預備姿態」:不

急著定義、不追求完成,而是學會等待、觀察。⽼師說,真正有力量的設計並⾮只能從問題 開始,也可以從與材料互動中慢慢浮現出來。

#ヴィジュアルコミュニケーション(視覺傳達)

這是一堂由原研哉教授開的一堂課堂。從一開始他就強調:「設計不在於華麗的視覺效果,

而是對『本質』的逼近。」他用他的案例說明,好的設計不僅要讓人「看見」,更要讓人「理 解」與「記住」。他也提醒我們,設計不是「設計師」的個人秀,而是「大家」的共鳴與合 作,要能夠說出眾人共同的語言。

第一個作業是一個設計練習「マトリョーシカ(套娃)」──教授要我們從「垂直」與「水平」 兩種構成方法出發,設計一組具有連貫語意的層層人形。我製作的套娃是以日常生活中的「上

下班儀式」為主題,內層是⾚裸的自己,逐層包覆內⾐、襯衫、外套與配件,象徵我們在社 會中所穿上的角色。下班時再一層層卸除,回到真實與鬆弛的狀態。

#Seminar(デザイン理論演習)

是我研究所上下學期連續進行的一堂重要課程,這堂課在年度結束時會進行一個最終的公開 發表。我延續了去年所製作的主題,近期集中開始深⼊探索相關的議題與表現方法。

我的這個月主要圍繞兩個面向進行:一是展覽的內容持續發想,二是表達的方式的嘗試。⾸ 先,在展覽的內容上,我延續去年蒐集街道光線數據的計畫,透過⽐較不同街道的光線特性, 嘗試發掘新的空間感知見解。核心概念仍然是如何將一個地點的環境光線以視覺化的方式加 以呈現。此外,我也引⼊了一個新的主題:「同一時間,不同空間」。這個概念將感知的尺度 從單一街道擴展到多個地點。透過即時偵測,裝置將同時蒐集來自不同區域的光線與聲音數 據,並⽴即產生相應的視覺圖樣。

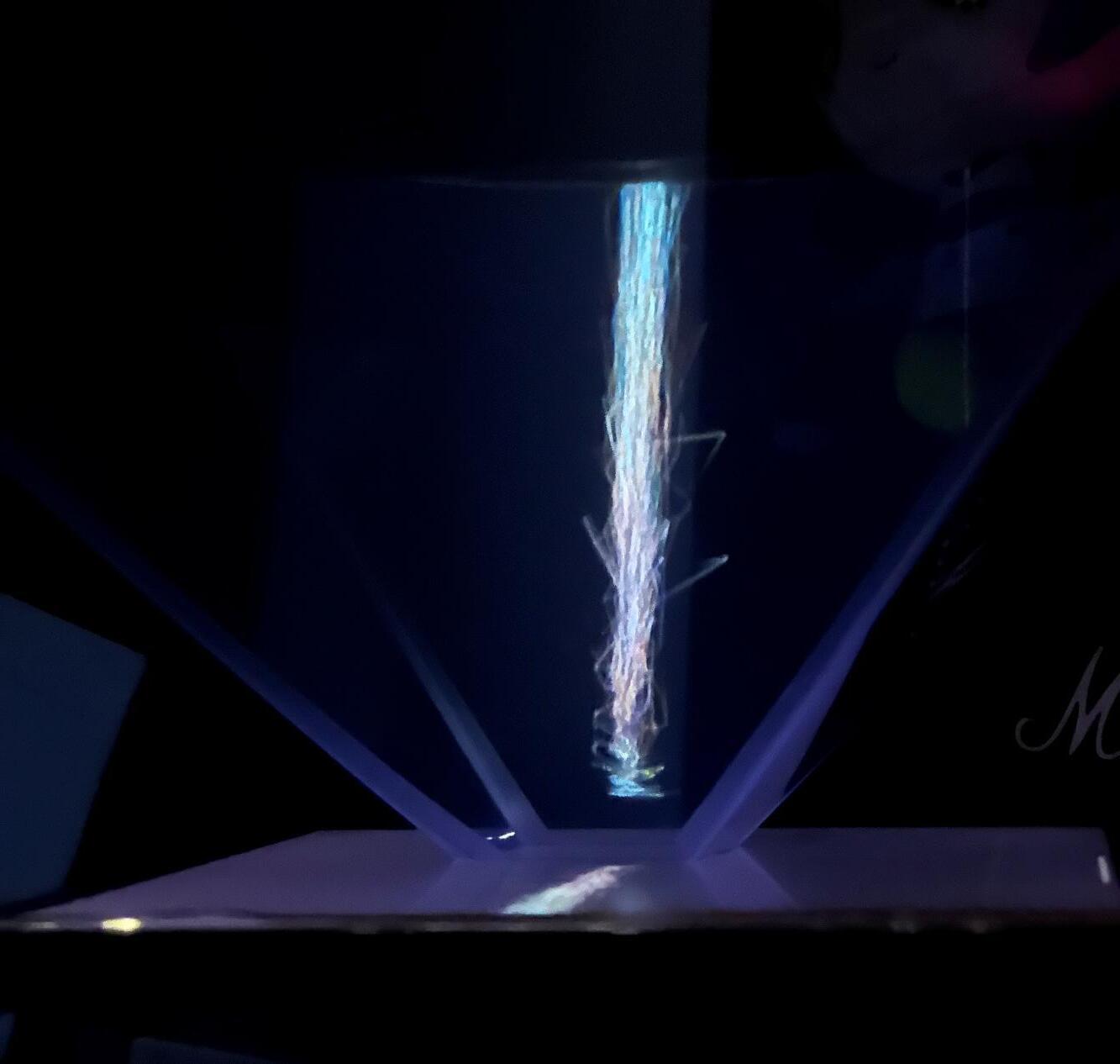

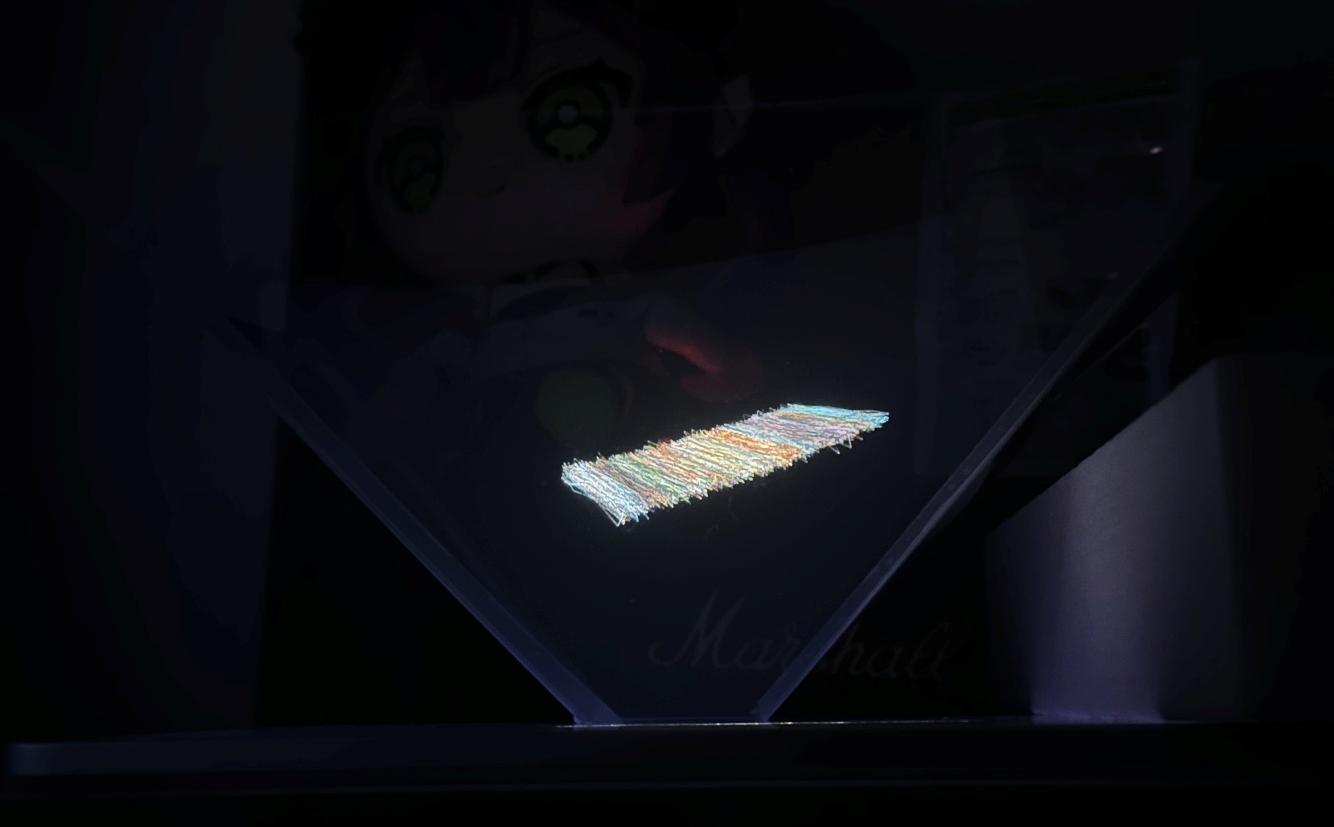

其次,在表達方法上,我主要嘗試了兩種方式:第一是利用一般的投影機將視覺數據投射在 平面上,使觀眾能夠直觀地感受到空間差異;第二種則是使用Pepper’s Ghost 全像投影的 方式,透過斜置的玻璃反射視覺影像,讓影像如同懸浮在空中,帶來更加⽴體且沉浸式的觀 賞體驗,進一步強化空間重疊與真實交錯的主題。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

跟教授在討論時他強調,如何讓觀眾清楚感受到互動的存在,既能體驗到真實性,⼜能感知 到不同街道獨特的色彩與感覺,是設計展示互動的重要關鍵。

這些課程除了デザイン理論演習之後都要分組進行(上學期都是個人製作),我希望我可以 跟我的日本人組員好好的溝通XD

4月圖書館前的櫻花與初冒出的綠葉。

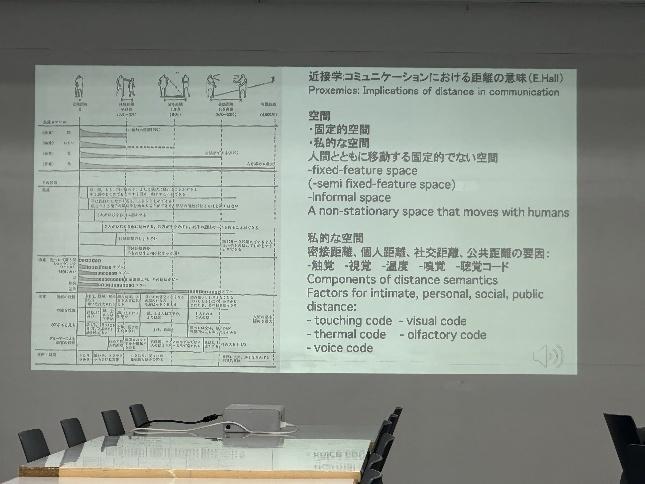

インタフェイスデザイン(介面設計):Edward T. Hall 的「Proxemics(距離意涵)」對人際距離的分 析濃縮成三層空間(固定、半固定、⾮固定)與四 段私距(親密、個人、社交、公共),並列出六種「感 官代碼」(觸覺、視覺、溫度、嗅覺、聽覺、語音) 作為判讀距離的線索。

選課單與系上的新版說明書。

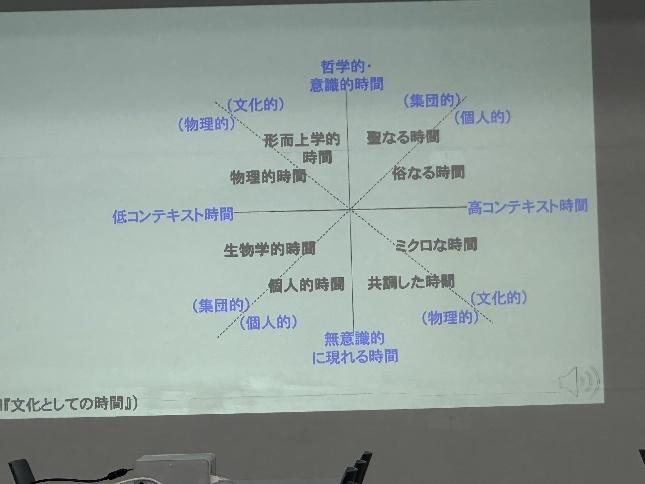

インタフェイスデザイン(介面設計):以「物理↔ ⽂化」「低情境↔高情境」兩條軸線,再加上 「個人↔集體」斜對角,把時間劃分。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

ヴィジュアルコミュニケーション(視覺傳達):原 研哉教授的專案分享。

ヴィジュアルコミュニケーション(視覺傳達):作 品發表-《ON/OFF》套娃概念。

ヴィジュアルコミュニケーション(視覺傳達):套 娃作品戶外拍攝。

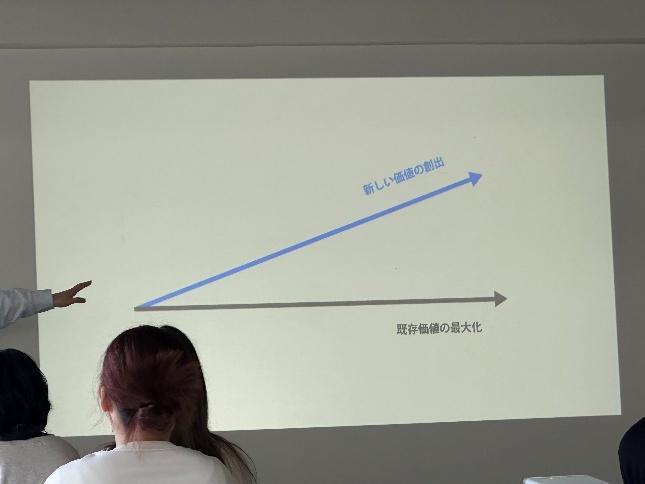

デザイン演習Ⅰg-プロダクト環境(產品環境設計 演習):⽼師講述我們製作這種實驗的價值時所用的 圖。水平的是在原有基礎上的精緻化、優化與效率 提升,而向上的也就是我們想達到的課程目標則是 從場域中發現新需求、新關係,進而誕生出全然不 同的價值提案。

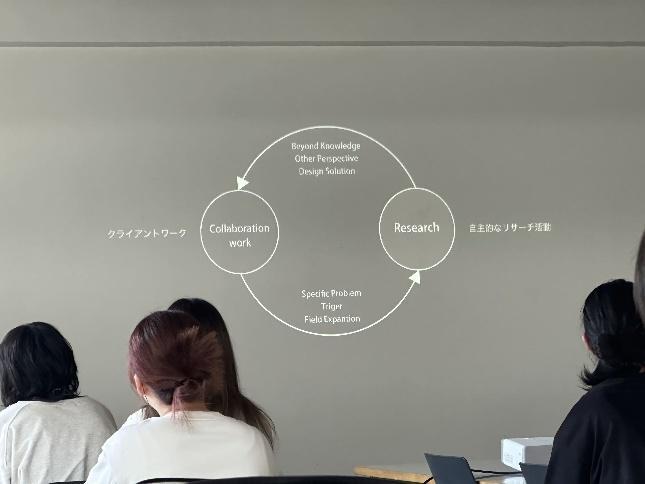

デザイン演習Ⅰg-プロダクト環境(產品環境設計 演習):⽼師講述我們製作這種實驗的價值時所用的 圖。則描繪出「研究( Research)」與「協作實踐 (Collaboration work)」之間的循環關係。我們從 自主研究中進行開放式探索,進⼊場域,尋找問題 點與刺激點,這些具體的觸發會轉化成為設計行動 的核心。而透過與他人合作或對話,提出具體方案 後,⼜會再次回到研究中,開展出新的問題意識與 研究視角。這個是一個持續循環的模式。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

デザイン演習Ⅰg-プロダクト環境(產品環境設計演習):我的實驗1-麵條的受熱與變形。

デザイン演習Ⅰg-プロダクト環境(產品環境設計演習):我的實驗2 紙張因筆畫而產生的彎曲與變形。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Seminar(デザイン理論演習):全像投影的方式實驗。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

May.2025

被追著跑

#概述

這個月的感受可以用「被追著跑」來形容。

每週、每堂課都有任務與進度要推進,再加上我即將在六月初發表橫跨上下學期的設計理論 演習作品,這讓整個五月的時間安排顯得格外吃緊。我想讓每一堂課的作業都達到 100%的 完成度,但時間與體力有限,只能不斷地優化排程與取捨。

#インタフェイスデザイン(介面設計)

這堂介面設計課一開始,老師請我們觀察一個日常的行為 「人們如何取得飲品」。不只 是描述行為本身,而是從中深入挖掘人們在購買飲料的過程中,如何與環境、資訊、工具, 甚至他人互動。

我們的觀察對象是佐藤さん與王さん。兩人的行為流程表面上相似 皆使用電子支付購買 飲品 但實際體驗卻存在關鍵差異。佐藤さん從尋找支援電子支付的販賣機、確認飲品選 項、到順利以手機完成付款,整體過程簡潔、流暢。而王さん則在支付過程中屢遭阻礙:主 卡失敗、替代卡無法反應,最終轉用 Apple Watch 的 PASMO 才完成付款。雖然問題最終 解決,但整個過程耗時且伴隨明顯的心理壓力。

我們透過現場觀察與錄影,記錄下行為的細節,並進一步進行半結構式訪談了解背後的思考 與感受。在整理完這些素材後,我們製作了一張 Journey Map。透過「環境、工具、資訊、 他人、思考、情緒、背景」分類把一個動作,拆解為多層次的互動過程與心理狀態。

我們發現雖然使用者有多種支付選擇,但當其中一個選項失效時,缺乏明確的錯誤訊息與替 代指引,很容易讓人陷入混亂與焦慮。我們在可視化中特別強調這些「隱藏的行為」與「情 緒波動」。除了行為層面的分析,我們也利用折線圖描繪壓力與滿意度的起伏,使觀者能更 直觀地理解使用者當下的心理變化。深入挖掘使用者在每個觸點上的感受 他們是否安心、 順暢、被理解。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#デザイン演習Ⅰg-プロダクト環境(產品環境設計演習)

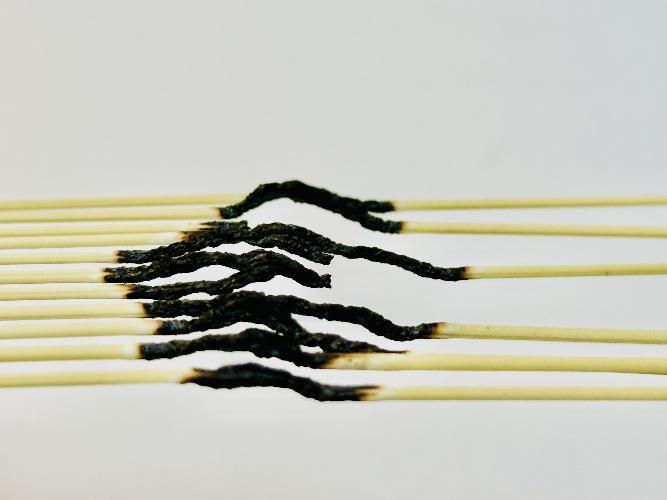

這門課老師要求我們從自由選擇的素材出發,用一個手法(例如切割、燃燒等等)去進行⼲ 預與觀察。我最後選擇了麵條進行製作,我發現燃燒的過程中,每根麵條都會產生各自不同 的彎曲。

每個麵條的彎曲取決於麵條本身的厚度、含水量,甚至是當下的空氣流動與燃燒角度。接著 我也試著讓麵條以緊密排列的方式串聯,並從一端點燃──每根麵條都被前一個影響,也影 響著下一個。彼此之間產生連鎖反應,互相影響著形成不同的效果。

這堂課讓我重新思考「素材」與「⼲預」之間的關係。創作不只是對材料的操控,更是對變 化過程的觀察。

#ヴィジュアルコミュニケーション(視覺傳達)

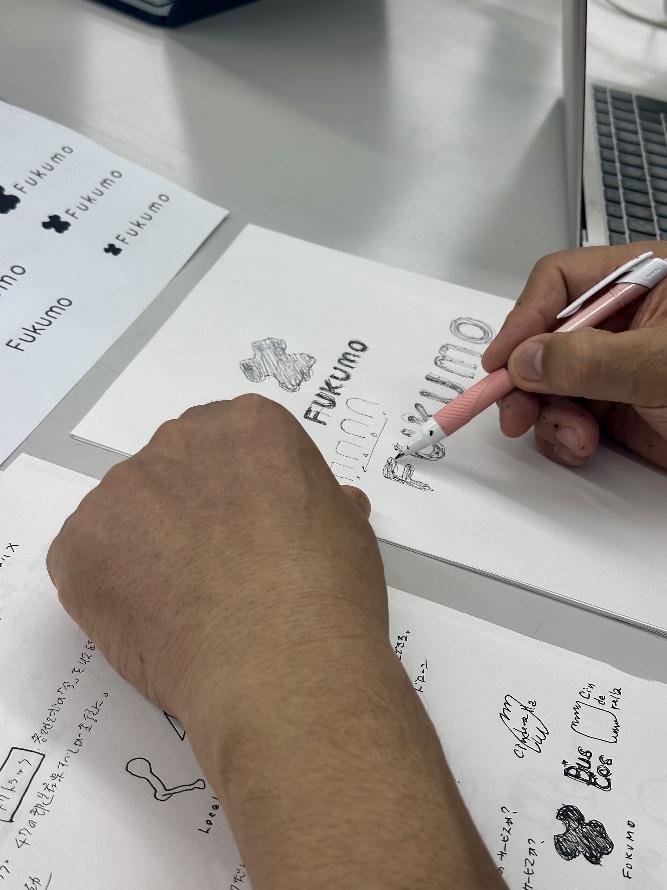

這堂課的第二個課題是「屋台・移動販売服務」。教授要求我們從構想一項可豐富社會的行 動服務出發,進行完整的設計實踐:從命名、Logo 設計、模型製作到社會導入場景的視覺 化,強調「構想→可視化→實體驗證→社會導入」的完整設計鏈條。

教授在課堂中提醒:「AI 是照見提問深度的鏡子。不是操作技術,而是你提出什麼樣的問題, AI 才會給你相應的啟發。」他也不斷強調 Logo 的純度與命名的語意,在移動載體進入街道 等公共空間時,識別系統能否快速被理解、信任,是整個企劃成立的關鍵。

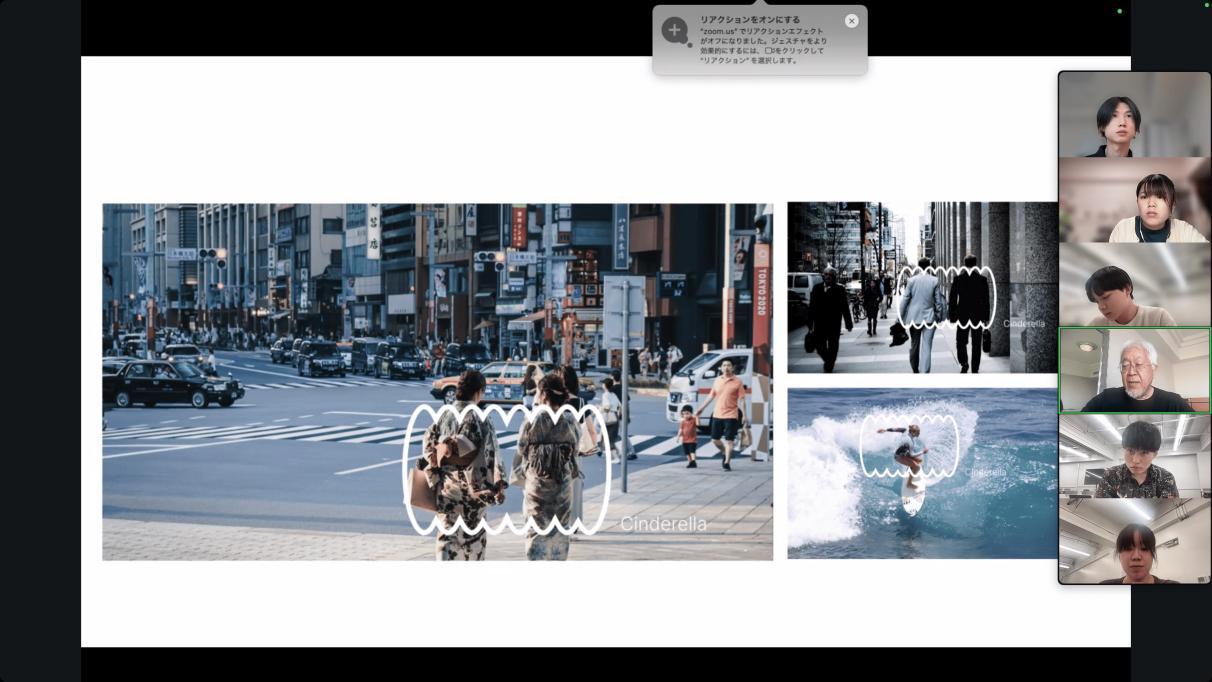

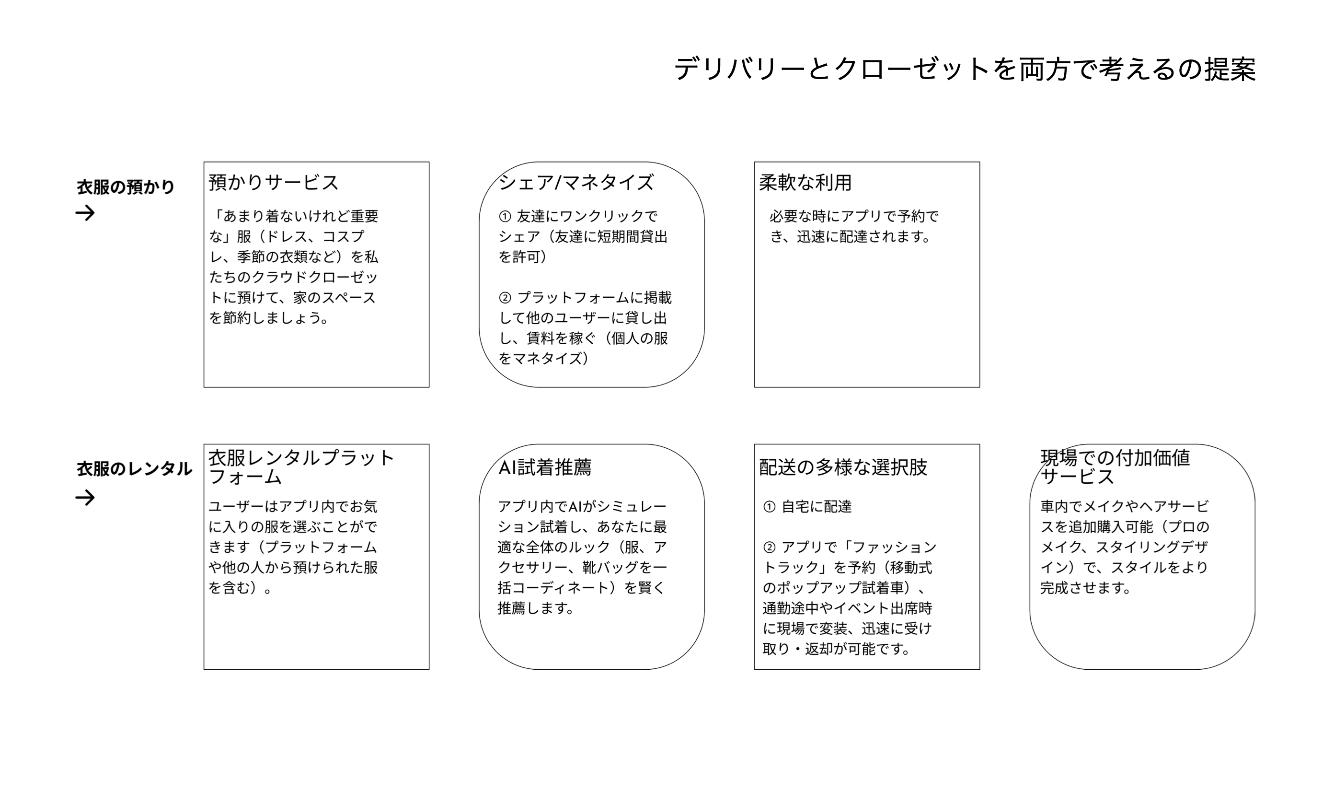

我們小組提出的構想是《Cinderella》:一種結合衣服寄存、租借、配送與變身體驗的移動式 時尚服務。現代人的衣櫃總是被不常穿的衣物佔據,而真正需要穿搭時,卻⼜找不到合適的 選擇。《Cinderella》致力於打造一個「魔法衣櫃」,讓每一件衣服都能被妥善保存、分享, 並在需要的時候即時出現。我們的系統包含兩大主軸:

• 衣服寄存與共享:用戶可將重要但不常穿的衣物(如禮服、cosplay、季節服)寄存在我 們的「雲端衣櫃」,透過 App 進行朋友間借用或公開出租獲利。寄存不只是存放,更是 一種資源共享的再設計。

• 租借與變身體驗:App 內建 AI 試穿與整體穿搭推薦系統,從服飾、配件到妝髮一次完 成。配送方式也具彈性,除了送到家外,更可預約「時尚巴士」,在上下班途中或活動現 場完成試穿與變裝。車上還提供妝髮造型等加值服務,讓整體體驗如同移動中的時尚沙 龍。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

老師的講評指出,我們的構想方向明確、潛力巨大,但需強化兩個面向:一是實際的物流設 計與操作動線,二是用戶與服務的實際接觸場景。視覺與命名部分可以分開精緻發展,不需 拘泥於一次定稿。此外,若能將整體的服務邏輯與商業模式更清楚描繪出來,將能更具說服 力。

#Seminar(デザイン理論演習)

這堂課將會是我在武藏野美術大學的期末發表作品,並作為橫跨上下學期 seminar 的核心

計畫,預計於下個月進行發表。剩下不到一個月的時間,我必須在有限時間內完成所有內容 與展示設計,目前正進行素材拍攝與展示方式的實驗。

由於我的作品本質是一個 3D 的動態圖形系統,我希望能以 hologram(全像投影)的方式 來呈現,使觀眾能夠在空間中直觀地體驗這些不斷變動的光線與聲音數據所構成的視覺語言。

為了實現這個想法,我正在嘗試使用 Pepper’s Ghost 技術來創造懸浮感,並測試各種透 明反射材質的反應效果。

インタフェイスデザイン(介面設計):觀察人購買 飲料的過程。

インタフェイスデザイン(介面設計):製作

Journey Map。

インタフェイスデザイン(介面設計):發表。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

デザイン演習Ⅰ g-プロダクト環境(產品環境設計 演習):麵條的素材研究與實驗。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

ヴィジュアルコミュニケーション(視覺傳達):我們小組提出的構想《 Cinderella》-一種結合衣服寄存、 租借、配送與體驗的移動式時尚服務的發表。

ヴィジュアルコミュニケーション(視覺傳達):我們小組提出的構想《 Cinderella》 一種結合衣服寄存、 租借、配送與體驗的移動式時尚服務的說明圖。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Seminar(デザイン理論演習):嘗試使用 Pepper’s Ghost

技術來創造懸浮感,並測試各種透明反射材質 的反應效果。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

June.2025

壓縮與釋放

#概述

這個六月,對我而言格外戲劇化 前半個月的生活被各種期末發表、展覽準備填滿,為了能 順利展示自己的成果,有幾個晚上甚至徹夜未眠,反覆測試、修正,焦慮的情緒,伴隨著最

終展場佈置完成後的那一刻,達到最高點。發表結束後,我終於獲得了久違的短暫休息空檔, 立即前往大阪參觀了期待已久的 2025 萬博會;接著⼜前往京都,享受慢步調的古城風情。

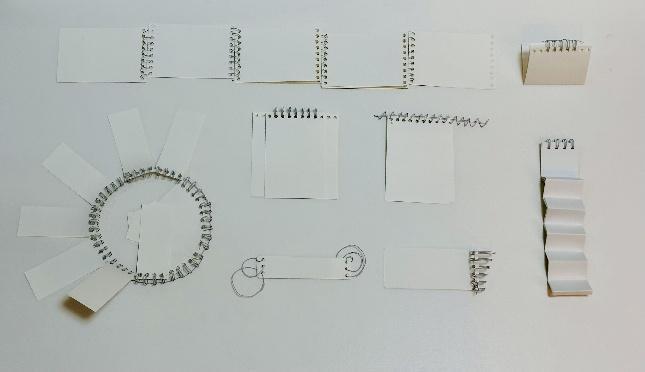

#デザイン演習Ⅰg-プロダクト環境(產品環境設計演習) 在產品環境設計演習課程中,我們開始了第二課題:「違い」の量産(差異的量產)。這個課 題要求我們從一個產品的功能出發,自由設定一種素材,並構想、製作出多樣的差異性產品。

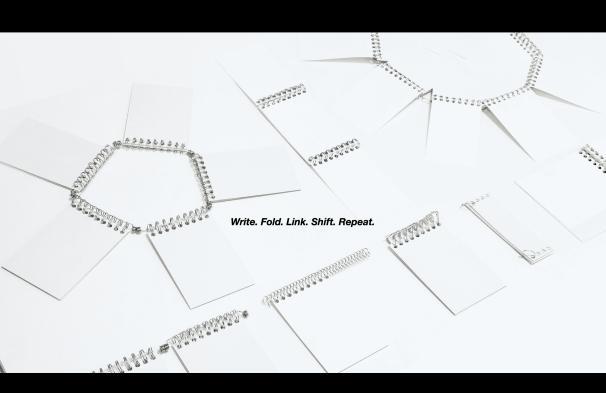

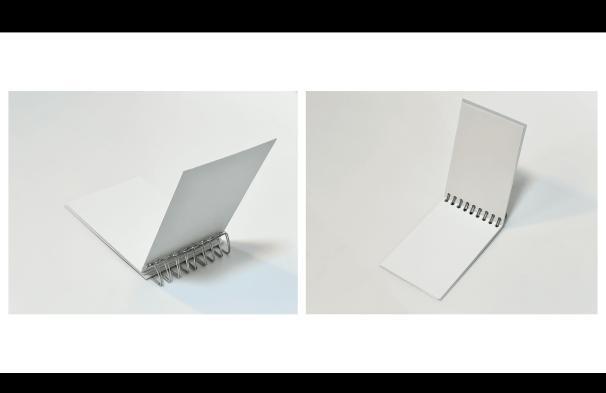

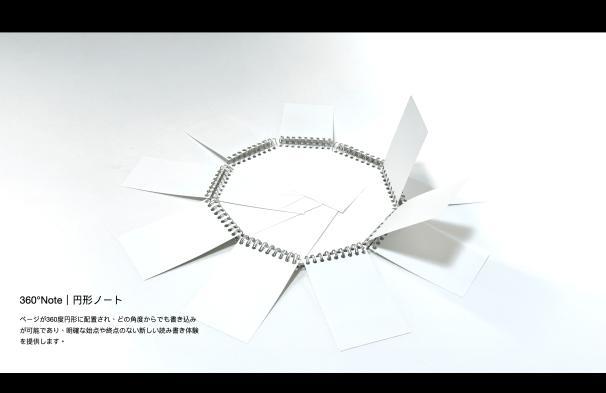

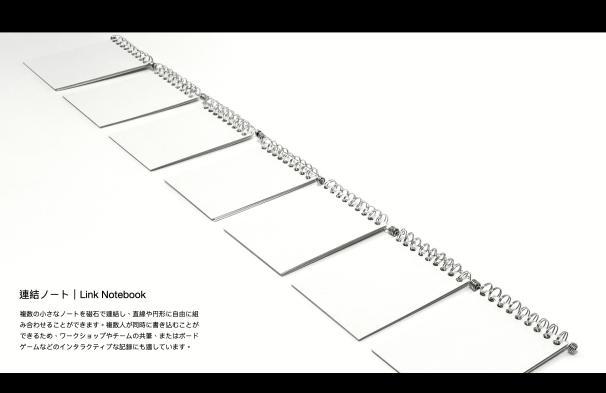

我選擇了「筆記本」作為創作主題,嘗試從「書寫的本質」出發,重新思考筆記本的形式與 行為。我選擇筆記本作為主題,是因為它看似日常,卻蘊含了高度的行為性與個人化可能, 尤其是在「翻頁」、「裝訂」、「書寫介質」這些面向上。

在課程中每堂課都要提案,我最初提出了多種提案,從不同材質、書寫方式、視覺與空間的 變化。我希望藉由這些形式的差異,引導使用者在書寫行為上產生新的動作、節奏與感受。

老師提醒我必須更清楚地區分「形式變化」與「本質差異」 許多提案雖然在造型或手感 上有新鮮感,但若未能改變書寫行為本身,就容易淪為表層的變體設計。此外,也點出部分

設計對使用者過於強制,雖有趣但可能缺乏愉悅感與實用性。設計不只是創意的表現,更是 「讓人願意使用」的邀請。

#ヴィジュアルコミュニケーション(視覺傳達) 這個月在視覺傳達設計課中,我以「Fukumo」這個數位服裝管理與租借服務為主題,開始 發展一套能夠說明服務概念、品牌印象與使用者體驗的視覺設計系統。我們從圖像風格、人 物圖標、色彩選擇、字體設計與使用情境出發,試著將服務的功能面(例如自動配送、衣物 雲端寄存、App 操作等)以一致的視覺語言呈現出來。在介面與服務情境方面,老師鼓勵我 們從倉庫自動化管理、服飾包裝、App 操作到無人配送等各環節中,建立一套可以「講故事」

的視覺系統,而不是單點圖像的堆疊。視覺設計在未來的服務中,其實扮演了「連結使用者 與功能」、「傳達複雜系統邏輯」的角色,是設計策略的一部分而非僅是美感表現。此外,老

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

師也鼓勵我進一步思考市場策略,例如透過品牌合作、封閉式雲端衣櫃的商業模型,建立更 具競爭力的生態系。這讓我們在思考設計的同時,也開始觸碰到商業定位與產品整合的議題。

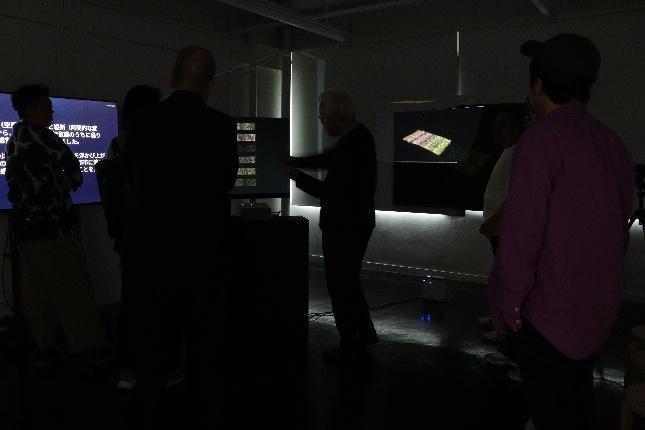

#Seminar(デザイン理論演習)

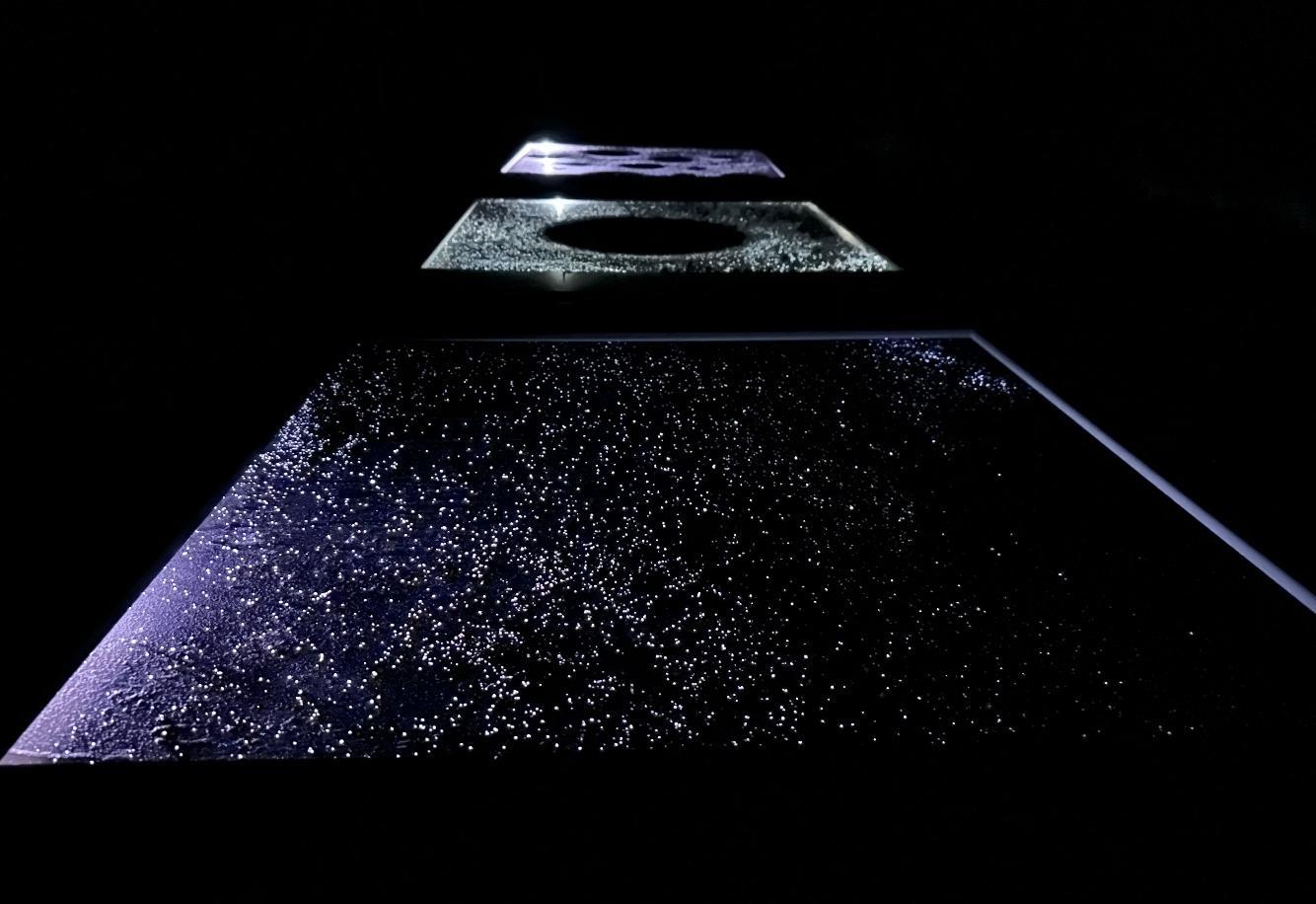

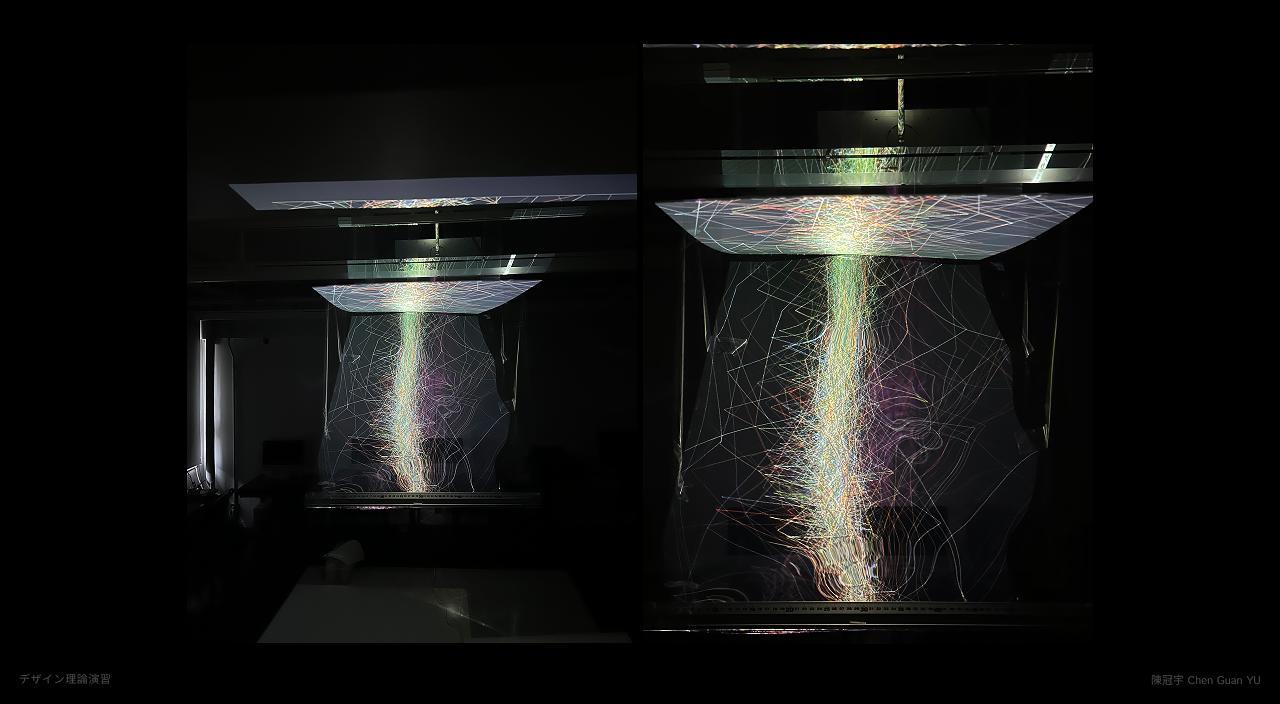

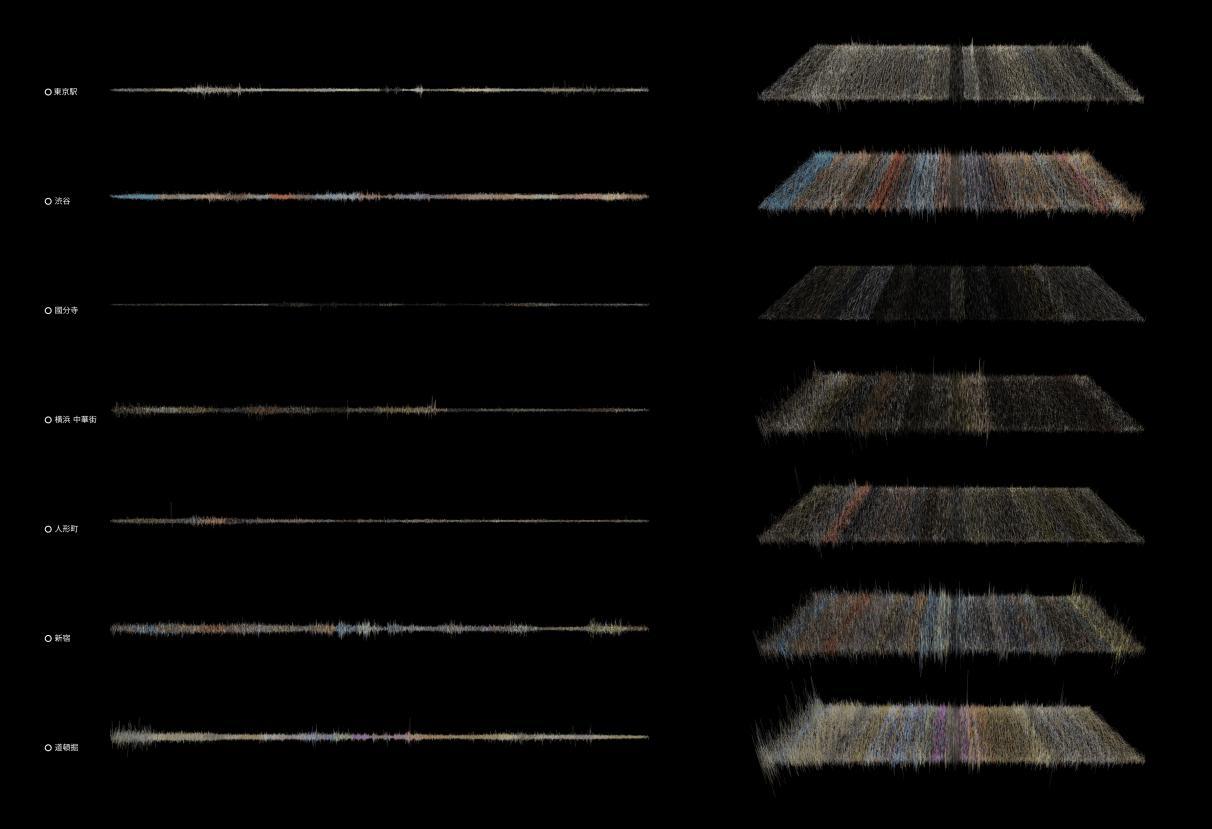

在 Seminar(デザイン理論演習)課程中,我完成了這學期的最終創作:《 Textures of Streets》。

這是一件結合數據、感官與都市經驗的視覺化作品,試圖將我們日常中難以捕捉的聲音與光 線流動,轉譯為一種能「看見時間與空間」的動態地形。

我的作品是一個將城市中的光影與聲響視覺化的創作。在都市生活中,我們每日穿梭於街道

間,身體與感官持續接收著聲音與光影的流動,然而這些轉瞬即逝的感知經常被忽略、遺忘。

本作品透過將日常街道的聲音與光線資料轉譯為可視的紋理與節奏,構築出一條具有時間性 與空間性的數位地形。

創作過程中,我選擇了日本不同區域的不通街區,實際走訪、錄音、錄影,紀錄街道中聲音 強度、環境音種類、光影變化與色彩組成等感官資料。這些資料最終被整理、分析,並轉譯 為視覺圖像與色彩波動,構成一張張時間性地形圖。

我在展場中設置了一台全息投影裝置(Hologram),觀者可透過 3D 投影同步看到地形動態

的生成過程,並聽見街道實際聲音與感受到光線變化所形成的視覺節奏。這樣的裝置設計, 讓我不只是製作圖像,而是構築一個能「體驗」的場域。觀者可直觀地比較不同街區的聲光 特徵,也能重新審視自己在城市中每日感官接收的狀態。

#總結

此刻撰寫這篇心得時,心中有種難以言喻的感觸:回頭一看,不知不覺已經寫到了倒數第二 篇,再一篇,就是大完結篇了。隨著 Seminar 課程的最終發表順利完成,這也意味著我這一 年以來最核心的創作告一段落。回頭看這個過程,從最初的概念發想、與老師的討論到最後 的展示,儘管充滿挑戰,卻也讓我真實感受到自己在這段留學生活裡的成長與收穫。

完成這個主要作品,也提醒著我留學的日子即將進入尾聲。距離這學期真正結束雖然還有一

個多月,我仍須繼續專注於其他課堂作品的完善,但這種逐漸接近尾聲的感覺,多少帶給我 一絲落寞。也正因為這樣,我更加珍惜剩下在日本的時間,除了專注於作品完成之外,也希 望能再多去看看、體驗一些還未曾觸及的事物。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Musashino Art University|日本|陳冠宇

Expo 2025 大屋根上。

Seminar(デザイン理論演習):拍攝紀錄中途架設 的三腳架與告示牌。

Seminar(デザイン理論演習):展覽空間準備中。

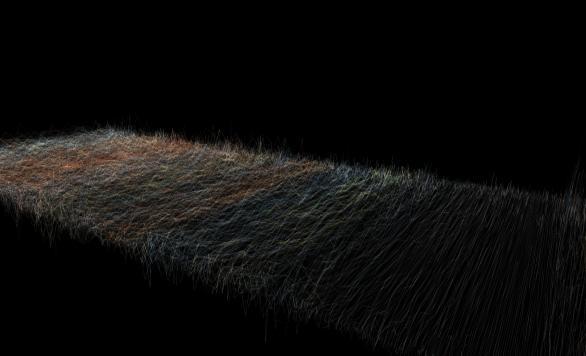

Seminar(デザイン理論演習):3D 地形中,一條街 區的聲光圖像以無數條細線構築出毛絨狀的地表感, 色彩與線條隨時間推移交錯。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Seminar(デザイン理論演習):橫向為時間軸,縱向為六個街區(東京站、澀⾕、國分寺、橫濱中華街、人 形町、新宿、道頓掘)。呈現不同地點在感官節奏上的差異。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Seminar(デザイン理論演習):Seminar 發表會- 所有 kisode4年級生跟研究所2年級生的發表。

Seminar(デザイン理論演習):展覽現場,觀者圍 繞投影裝置,原研哉老師在畫面中央進行評述與講 解。

Seminar (デザイン理論演習):黑暗空間中的 《Textures of Streets》展場布置,包含說明螢幕、 聲光裝置與全息投影結構,形成一個沉浸式的感官 體驗區域。

Seminar(デザイン理論演習):觀者站在全息投影 前方,觀看街道光影與聲音所構成的彩色動態地形 圖,投影呈現懸浮於空間之中的立體可視感。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

ヴィジュアルコミュニケーション(視覺傳達):與原研哉老師進行小組討論時的情境紀錄,針對「fukumo」 品牌定位、用戶情境與視覺邏輯進行討論。

デザイン演習Ⅰg-プロダクト環境(產品環境設計 演習):ReBound 筆記本提案 展示多款筆記本變體 提案,包含螺旋圓型、錯位裝訂、摺疊結構與線條 頁設計,回應「翻頁動作與裝訂結構的再構成」概 念。

デザイン演習Ⅰg-プロダクト環境(產品環境設計 演習):ReBound 筆記本提案之一環狀筆記本提案 的裝訂細部,螺旋圈與分頁形成放射狀排列,探索 書寫與翻頁之間的節奏與方向性變化。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

July.2025

在武藏美的最後一哩路

#概述

雖然我的個人創作已在上個月完成發表,但七月仍是課程發表最密集的時期,也象徵著這段 留學生活逐漸邁⼊尾聲。這段時間,我一邊衝刺各堂課的最終發表,也一邊嘗試慢慢整理自 己在這裡所經歷的事與感受。結束課程後,研究室的朋友們一起相約前往伊⾖三日遊,就像 是一場小型畢業旅行;我也去了人生中第一次的花⽕大會。

#デザイン演習Ⅰg-プロダクト環境(產品環境設計演習) 在產品環境設計的最終發表中,我完成了系列作品《 ReBound》 一組以「翻頁動作」與 「筆記本結構」為出發點的筆記本設計。這套作品包含七種不同機能與行為邏輯的筆記本, 從連結、展示、倒數、重疊、環繞、週期到可穿戴,每一本都試圖用結構去重新定義「書寫」 的方式。

這個作品我花了⾮常多時間在進行結構的實驗,尤其是針對筆記本上鐵絲的各種形式:它們 該如何串起紙張?在書寫的過程中,⼜能扮演怎樣的角色?我不斷嘗試各種翻頁的手感、開

合的方式,甚至是可否讓筆記本被多人同時使用等互動形式。這些實驗這堂課最重要的流程 先觀察出潛在的使用場景,再倒回來推敲可能的設計與形式。

⽼師曾提醒我們:「不要被現有產品的邏輯框住,很多設計其實是從某個行為的偶然出發, 去發現、延伸出新的可能性。」這也讓我思考日本之所以有這麼多看似微小卻充滿巧思的⽂ 具、工具或公共設施,也許正是來自這種「先觀察再設計」的態度。透過實驗與感知,不斷 推敲出更適切、更貼合日常的小變化。

#ヴィジュアルコミュニケーション(視覺傳達)

這個月我們終於完成了《FUKUMO》這個企劃的最後發表。這是一個結合雲端儲存與服裝租 借的應用服務,針對當代年輕人⾐物使用率低、租借需求上升、環保意識提升等社會現象所 提出的解決方案。在這堂課中,我們不只是做「設計」這件事,而是學會思考一個完整的服 務架構,從品牌定位、使用流程設計、App 介面視覺到商業模式跟行銷策略。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

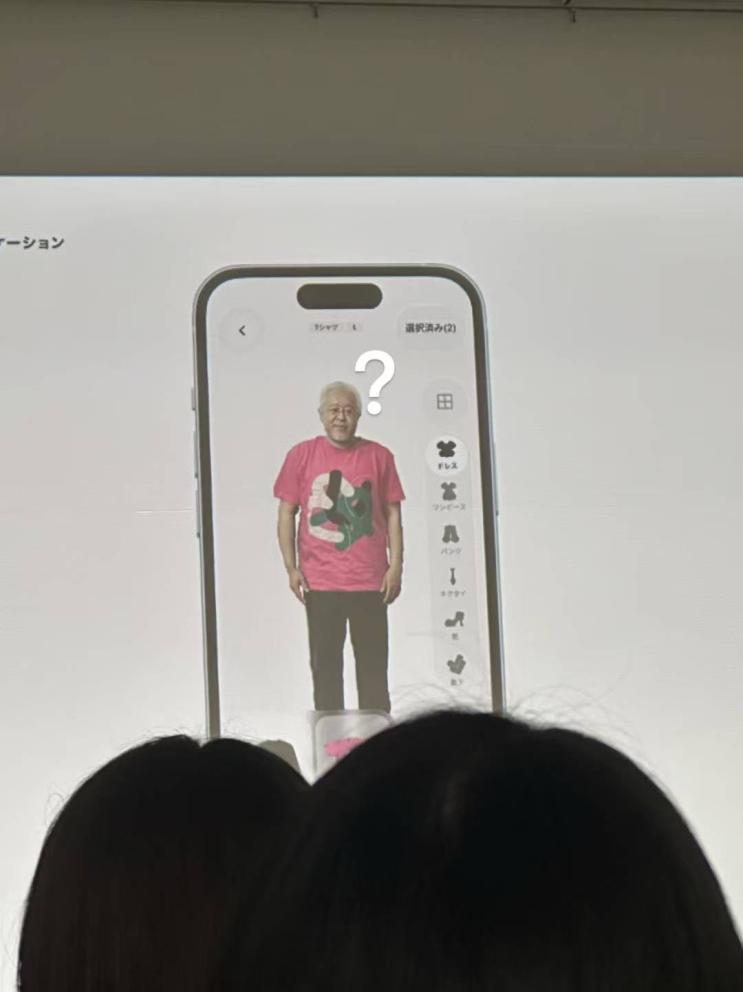

發表這天剛好遇到學校的 Open Campus,我們特別把 Open Campus 的服裝加進了 App,

使用原研哉教授擔任模特兒,穿上模擬借出的制服,這個橋段在現場意外引起熱烈反應,不 但讓大家都笑了出來,也成功地吸引了觀眾的注意。這次經驗讓我意識到,在設計發表的過 程中,「怎麼讓人留下記憶點」其實是一件⾮常重要的事。無論是視覺上的衝擊、故事情境 的共鳴,甚至是幽默感的安排,都是可以設計的。我們事先規劃了發表的節奏安排,事後也 發現真的有許多觀眾把我們的發表⽚段拍下來,分享到 Instagram 和其他社群平台。

#Seminar(デザイン理論演習)

雖然 Seminar 的創作《Textures of Streets》已經在上個月完成發表,但⽼師給了我一個很 重要的建議:這個作品其實可以成為我的「Life Work」 也就是一個可以長時間累積與 擴展的個人創作計劃。在這個月,我前往大阪、或不同地區時,也特別走訪不同的街區,紀 錄當地街道的聲音與光影資料。

#總結

回望這個月,也彷彿回望了過去一年的軌跡。

從初來乍到的陌生與不安,到如今能稍微⽐較自在地發表創作、用日語討論設計 這一切 的改變,幾乎是在不知不覺中發生的。就在這個月,在日本最後一堂課結束了。不再需要趕 著做作業、趕著搭公車上學。反而是開始收行李、準備退租、告別熟悉的房間與街區。

說不上來是什麼感覺,有點空、有點放鬆,但更多的是一種還沒離開,就已經開始想念的感 覺。連每次都在我面前跑走的公車,我現在感覺起來都特別懷念。也許這就是「結束」吧。不

是轟轟烈烈的什麼,而是突然回過頭,看見其實真的走過了一段很長的路呢。

伊⾖大室⼭。

伊⾖大室⼭與研究室的同學的合照。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

デザイン演習Ⅰg-プロダクト環境(產品環境設計演習):發表內容。

左圖:ヴィジュアルコミュニケーショ ン(視覺傳達):原研哉⽼師成為虛擬試 ⾐模特兒。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。 ヴィジュアルコミュニケーション(視覺傳達):發表。

Musashino Art University

Open Campus:終於追星成功。

Open Campus:與同學一起參觀 Open Campus。

Seminar(デザイン 07月心得理論演習):新增了道頓堀的《 Textures of Streets》。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

August.2025 培訓總結

#概述

感謝教育部菁英培訓計畫提供如此難得的機會,讓我能夠前往國外學習與生活。一年的時間 說長不長,說短也不短,但它確實在我心裡留下了⾮常深刻的痕跡。回頭看,東京這座城市 給我一種似曾相識卻⼜陌生的感覺。街道上的漢字招牌、熟悉的飲⾷⽂化讓人感到親切,但 當真正走進日常裡,才發現表象之下藏著截然不同的思維邏輯。曾經以為旅遊時的短暫停留 已經讓我了解日本,但真正住下來後,反而生出更多的好奇與探索欲望。

#回顧與期許

回望這一年,最大的收穫不是學會了多少技術,而是建⽴了新的設計觀。

在武藏野的課堂上,教授們要求我們花大量時間在「實驗」這件事上。Seminar 課程中,80% 的時間都在嘗試各種可能 從魔鬼氈的觸感實驗、3D 列印的結構探索,到聲音轉換的視 覺化。我曾經嘗試將簽名與聲音結合,雖然最終被放棄,但這個失敗的實驗卻意外引導我發 現光線採集的可能性,進而創作出《Textures of Streets》。教授從不急著要結果,反而不斷 鼓勵:「再試試看別的可能性。」即使是平面設計課程,也透過「Trübe(混濁)」的哲學概 念,教我們用新的角度觀察世界 不是⾮黑即白,而是關注中間的灰色地帶。在產品環境 設計課程中,透過對素材的各種操作實驗,那些不可預期的變化讓我理解:優秀的形式不一

定要絞盡腦汁設計,而是可以從材料特性與反覆試驗中自然「生成」。這種觀察與實驗的循 環,改變了我的設計思維。它教會我在不確定中尋找可能,在失敗中發現方向,最重要的是 保持對世界的好奇心與探索的勇氣。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

作品回顧:ON/OFF。

作品回顧:Moe-ru Men(素材研究)。

作品回顧:Residuals Ephemeral Receding Tide。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

作品回顧:Textures of Streets。

在東京租屋處,每天要出門上課前照射到房間的陽 光。

在東京租屋處附近的高架單軌列車。

在東京租屋處附近的昭和紀念公園,適合寫作業之 餘散散心。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

左圖:在東京租屋處附近的 JR⽴川站,我的⾷⾐住 行都在這。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。