September.2024 一切新的探索

#概述

9 月份的倫敦,是個非常陰晴不定的時節,早上飄著細雨,下午出大太陽,入夜後又冷到讓 人懷疑人生,真的很有風格。

開學第一周也馬上感受到了 RCA Fashion

老師們的不一樣,在他系的學生已經開始各種實 作並繳交作業時,我們的老師們在用一種很輕鬆的氛圍帶我們認識新的環境,甚至在各導師 的介紹部分,採用有趣的一對一訪談方式,讓我們不是被一堆乏味資訊壟罩著,而是一個個 的去認識每一個鮮活的人格。在大家還因為來到新城市、新學校而緊張的同時,讓我們感受 到對於一個新環境的融入及信任。

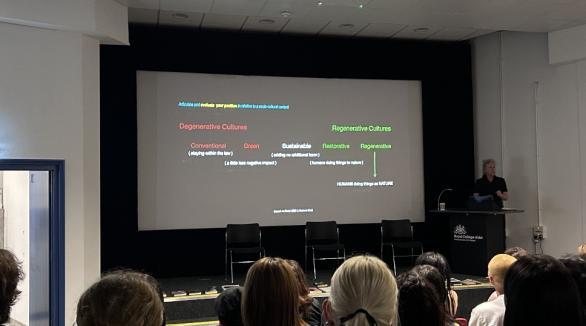

#Change Agents

第二週我們便開始進入第一個項目 Change Agents,在這個項目的過程中我們被分配到各 個導師的小組裡面,每個人被要求帶一項物件進行解構,我被分配到 David Kapoo 的小組, 他是在導師介紹講座中我最喜歡的一位導師,我非常喜歡他說的 『Fashion is more about experiencing, not academic.』

在小組交流的過程中,David

要求我們在思考如何解構自己的物件時,不要將自己想成一個

設計學生或設計師,要我們僅作為自己參與進這個活動裡,想像如果是自己會怎麼做,他希 望我們做的任何東西都是誠實面對自己的。

#IFF Immersion Week

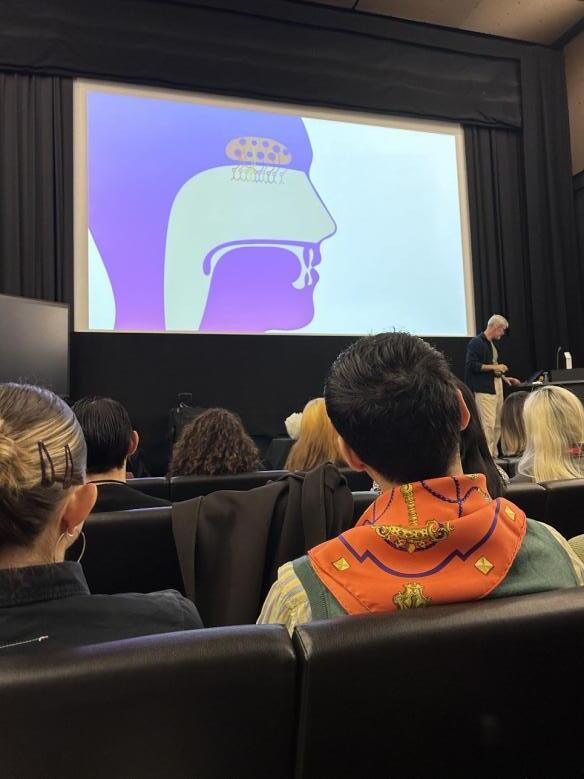

IFF 週的主題是氣味,本周我們會參加各種與氣味相關的講座和工作營,講者包括調香師、

嗅覺神經專家等,在課堂上我們做了很多顛覆思維的小實驗,包括驗證人類的嗅覺其實主導 了很大一部分的味覺,實驗名稱 Jelly bean experiment,實驗非常簡單,講者發給我們一 些看不出口味的糖果和一個用來止住呼吸的鼻夾,首先把鼻子夾住改用嘴呼吸,然後吃一顆 糖,這時會嘗到甜味,再把鼻夾取下,一股氣味傳至鼻腔,我才發現我剛剛吃的是香蕉口味

的糖果!!非常顛覆認知,推薦手邊有糖果的人都可以試一試。另一個實驗是威士忌實驗, 證明觸覺會影響味覺,先準備一塊粗糙的布料和一杯威士忌,一邊喝一邊用一手來回在粗糙

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

的布上摸,這時會發現威士忌在喉嚨裡的灼燒感變得非常強烈,但相反在摸到滑順的材質時, 喝到的威士忌會異常順口。雖然這週有很多冗長的講座,但確實是非常顛覆認知,讓人重新 思考一切的一週。

開學第一天,系主任 Zowie Broach 大致介紹了一 年的時程及之後的 Grand Challenge。

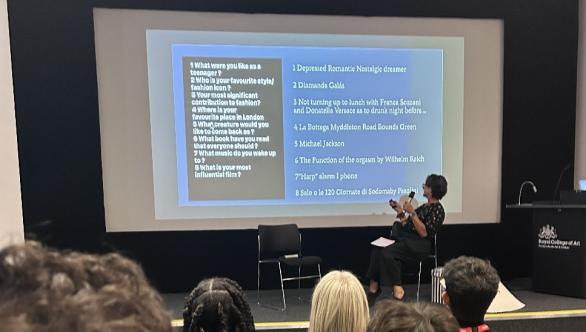

由 Flora Mclean 主持的導師介紹講座,圖片上是 Flora 的自我介紹,投影片上有各個問題,每個老師

都輪流回答這些題,我們透過他們的答案了解老師 們的個性及特色。

桌面上是我們小組成員各自帶來的物件,我的物件 是圖片中的黑色洋裝,上面還有 Charity Shop 的標 籤,因為我帶到英國的東西都是必需品,沒有可以 拿來拆解的東西,所以上課前到租屋處附近買了一 件很基本款的洋裝。有趣的是組上大部分人也都不 是當地人,所以都是特地去買了可以拆的東西。

左圖:Grand Challenge 第一堂課,觀看了一 部影 片《Power of Ten(1977)》,影片展示了一個平常 的下午,兩個人在草地上野餐,鏡頭視角開始 依 10 的次方向宇宙不斷拉遠,再從 10 的 24 次方回到野 餐人身上,並再次向人的身上不斷放大到 10 的-15 次方。影片結束後老師們發表以他們本人為出發點 從這個影片中感受到的啟發。其中一位老師說影片 的各種延伸都像是當我們在解構一件事物的層次, 而他有興趣的是那樣的層次能到多深。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

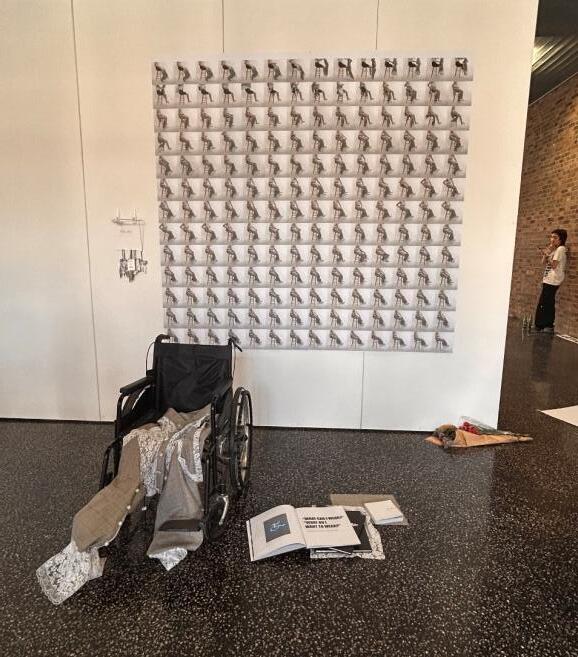

學校在課間會安排許多講座,目前大部分的講座是 以 RCA 校友的演講為主,圖片中的校友是 Alice Potts,她的專長是生物與創新材料,專注以創意驅 動的材料多樣化開發。圖片中展示的是她透過汗結 晶的技術展現芭蕾舞者在舞台背後努力的痕跡。非 常簡單卻有力量的概念。

這是 Alice Potts 在她的演講最後留下的一句話,

My job doesn’t yet exist in the world, so who does that really make me,這也呼應了 RCA 老師 們說的,在這一年裡,他們希望我們從內而外的去 發掘自己,去找到自己真心想做的方向,沒有什麼 是一定的,也沒有正確答案,惟有的是我們想要去 挖掘的心。

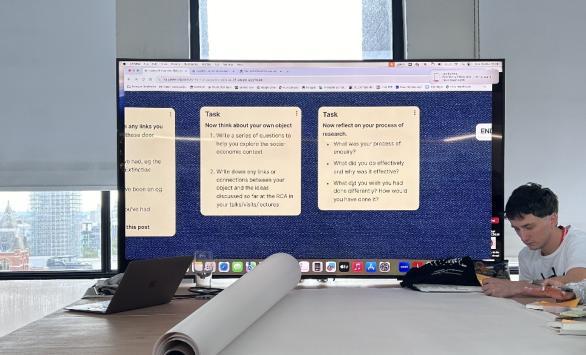

這是一個 Academic Skills Workshop,要大家在隨 機的小組內分享自己解構專題的調查過程,並各方 提出批判性問題,互相引導,並對自己作品相關的 問題進行反思。

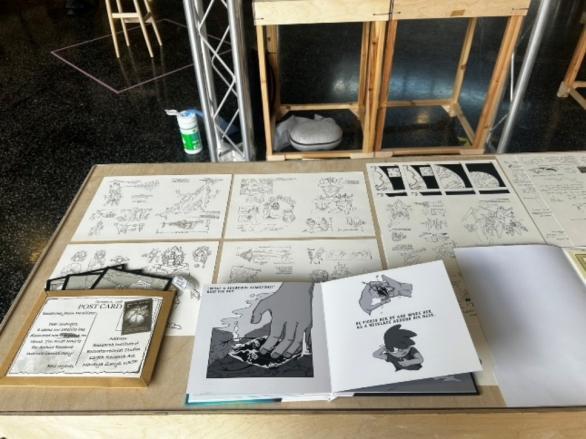

圖片是 Fashion Team 裡面其中一位老師 Joe Richards 介紹的書本,是一位美國藝術家 Carrie Mae Weems 創作的一系列虛構戲劇,一切的故事 都圍繞在同一個環境、同一個主角上,平易近人的 帶觀看者進入到她所構建的故事裡。 Joe 分享說一 個好的設計在他眼裡也是可以以毫不費力的姿態帶 任進入的。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

David 推薦的書《The Artist’s Way》,他建議我們 每天可以照書中說的,每天起床花十分鐘的時間寫 手記,類似寫日記,但不一樣的是寫的時間不同, 並且他要求我們小組裡的人每天早上寫三頁,寫什 麼都行,寫昨天發生的事的想法,寫今天想做的事, 寫自己的幻想、夢境,任何事都行。一開始因為我 本身是會在晚上寫日記的,所以不太理解差別是什 麼,但隨著寫的天數增加,會理解到除了寫的時間、

寫的內容、多寡都對他的意義產生了巨大的變化, 我自己在寫的時候某種程度對自己的各種心情有了 更深度的分析和理解,所以蠻推薦大家也可以試試。

我也會想去找到這本書來看看。

心得中提到的 Jelly bean experiment,這是 IFF 週 裡最讓我印象深刻的實驗。

調香工作營,在講座時其中一個講者帶來了他依據 歷史文字紀錄調製了約 1500 年的法國街道氣味, 他給了我們一個預設的環境圖,並讓我們試聞氣味, 基本上是很重的排泄物味,所以我印象深刻,但也 覺得非常有趣歷史環境可以使用氣味來還原,所以 我試著從工作營提供的氣味素材裡創造一個情境, 是坐在海邊聞著海岸的味道配上一點小酒和水果, 並且由於空氣潮濕,可以聞到一點附近植物的濕潤 味,和木製躺椅的氣味。但很有趣的是當這些分別 的氣味被加在一起後,聞起來是一股芒果味。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

October.2024

#概述

這個月各個項目開始進入發想階段,比起上個月大部分時間還是用來熟悉校園運作和熟悉同 學,這個月更多時候是花時間在做各種工作營和資料調研。

#Make immersion week

首先開始的是 Make immersion week,這是服裝設計系會花一周的時間將所有學生分配到 各個 Technician 的工作營去做材料的體驗、實驗,而我被分配到了皮革組,所以我花了一 整周的時間研究和進行皮革相關的製作,一開始我其實更期待被分配到 Latex,但結果皮革 組讓我改觀了,我們一開始做了眼鏡包、拖鞋等皮革配件的基本手工製成,並且在最後幾天 參加了講師 Matija Cop 的工作營 ,他引導我們用手思考,跟著身體直覺去做材質研究, 並且產出物的條件是能不依靠各類黏著劑就能展現立體結構。

於是我看著材料,跟著直覺做我對於一個平面材料,在不思考的情況下我會做的事,我剪了 幾個一樣的兔子形狀,並且嘗試找到能讓他們拼接成面的方式,接著就有了 附圖的結構,並

且在我確認了最後的基礎行後,在老師的建議下馬上預約了布料雕刻機 Zund 的技術員,嘗 試了第一次布料雕刻,整個 Make immersion week 的過程及結果我都非常沉浸的體驗材 質,並且在最後一天我們除了有一個共通的丹寧工作營,學習如何透過較復古的服裝構成方

式減少服裝在收邊上的耗布,以及一個學生們自發的小型走秀活動,大家穿著當周做的新作 品在 Art Bar 的露天平台上走秀,引來許多其他系的同學們圍觀,大家都解此機會認識了很 多對自己作品有興趣的人,是個很棒的社交場合和難得回憶。

#Grand Challenge

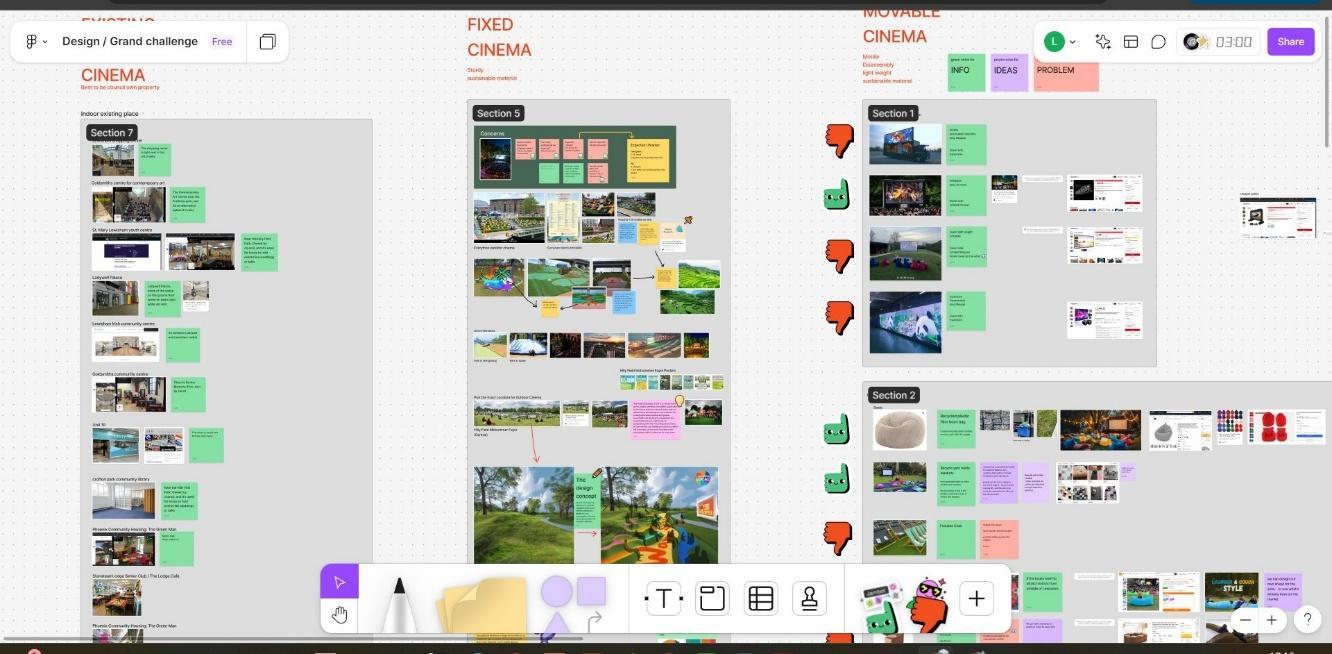

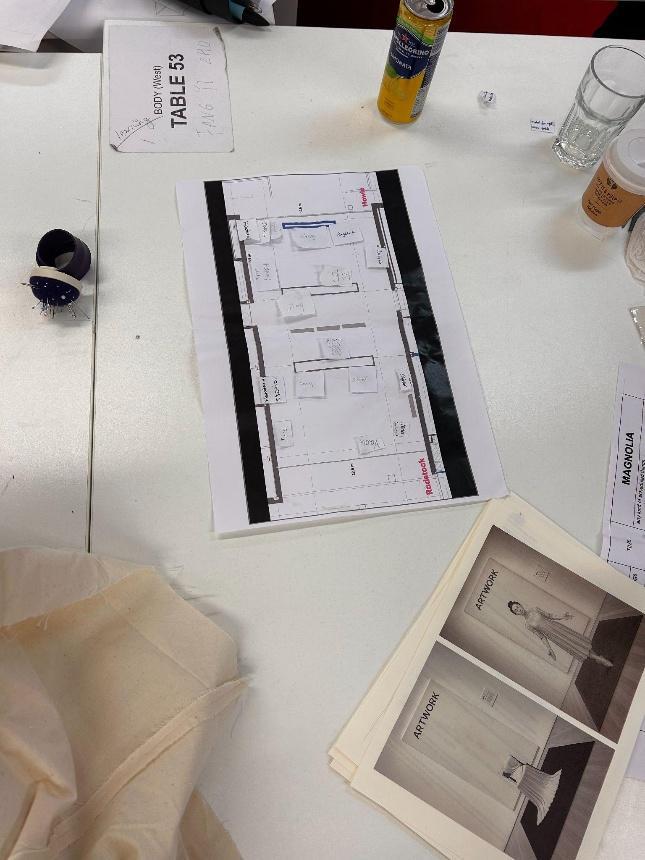

這是一個跨越多個系別舉辦的跨系合作課程,主要目標是解決各組所分配到的區域的問題,

問題環繞在六大主軸包含資源消耗、能源浪費、智慧系統、城市可持續性和流動性、氣候適 應性、非物質。我們組的目標目前偏向城市可持續性和流動性,考慮到我們所分配到的區域

Lewisham 在居住安全、犯罪率、政府資金等都有環扣式的問題,我們希望逆向思考從地區 的優勢開始著手,試圖以加強地區本身的優勢帶動變化,但目前都還只是初始概念,在下一 次的進度我們才會開始與當地相關單位做進一步的了解。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#Independent study week

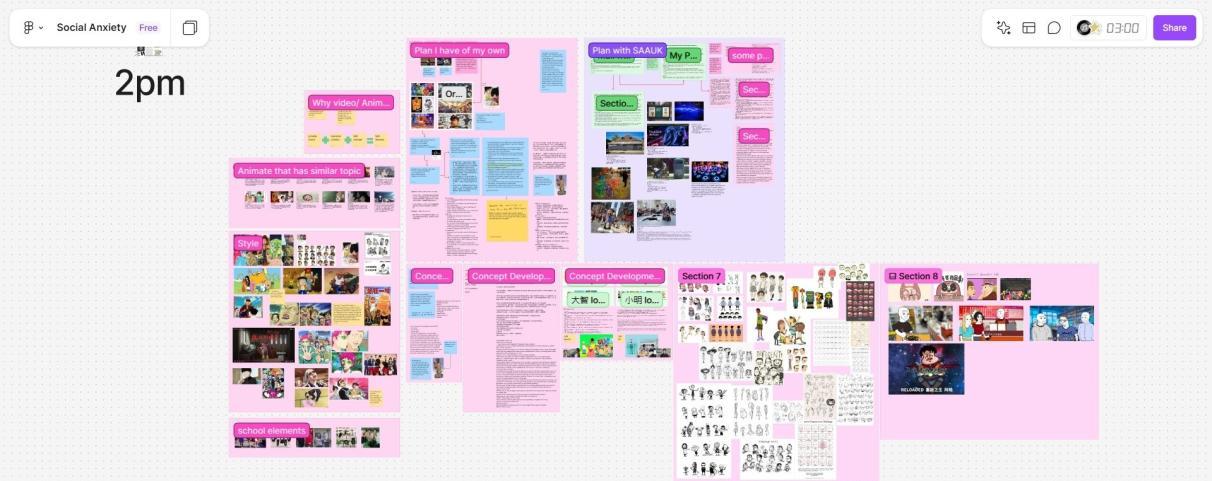

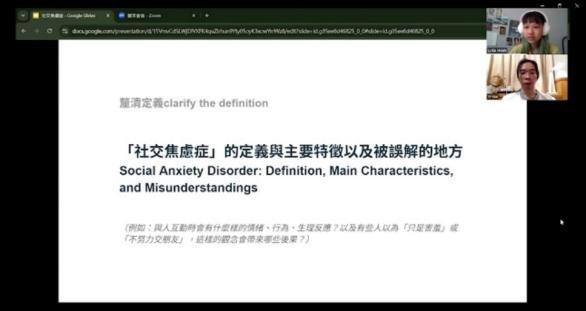

這週是自習周,我每天都到學校工作室做主修項目的研究,我們目前主修課在做的項目是極 度開放的,成果可以是任何東西,不限於服裝,但一切的過程都沿著對自我的拆解分析去做 延伸的研究,我目前在研究社交焦慮症,希望能產出具互動性質的作品,在明年的歸國展覽 中可以藉著機會與參觀展覽的人做互動。

Make immersion week 老師們組織了一個小展覽, 像我們展示自己的作品和 sketch book,提供我們 一些當週可以的做的形式。

這是 Make immersion week 皮革工作營時我做的 眼鏡包,當時只有三個人留下來做完,其他人早早 就走了,老師們就在我們三個旁邊較勁比誰看的那 個學生先縫完,喊著這邊只剩三針什麼的,讓乏味 的手縫時間變得異常有趣,老師們真的都很活潑。

Make immersion week 皮革工作營時我做的拖鞋,沒想到看似簡單的拖鞋也有很多小訣竅,做起來也比想像 的耗時耗力。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Royal College of Art|英國|謝宛諭

圖中是是切割完的裁片、試片和拼裝的樣子。

這是組裝後近拍,可以看出組成立體型後的效果。

113 年度時尚組

講師 Bill Aberg,和我們介紹了很多皮革知識,還 展示了許多他做的材質實驗,圖中是他用皮革做的 針織布料,不論遠看近看效果都非常令人驚訝,他 的工藝非常細膩。

這也是 Bill Aberg 和我們展示的皮革,他告訴我們 做出這樣有剃毛的皮革很多人會以為是什麼很厲害 的機器,但其實是很傳統的方式,他是用剃鬚刀剃 的,但就算他說用剃鬚刀剃的還是很不可思議能完 成的這麼好。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Mohsin Sajid 不須考克或包邊的的剪裁技術。

皮革車機的使用教學。我們在運用各項工具前都必 須要先上過技術員的 induction,之後才能使用器 具。

大家在 Art Bar 時老師在旁邊側拍的照片,圖片右 上角的同學用 Latex 製作了一個充氣的延伸手。圖 片下方是我的兔子面料和同學用 Latex 編織的飾品。

Kensington 校區的攝影棚 induction,校內提供的 攝影設備齊全,並且每個人都有能力完成拍攝,因 為設備都會提前 與技術員討論後,由技術人員幫你 調整好。所以想來 RCA 的同學不用擔心自己沒有相 機什麼的,學校都有喔!

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

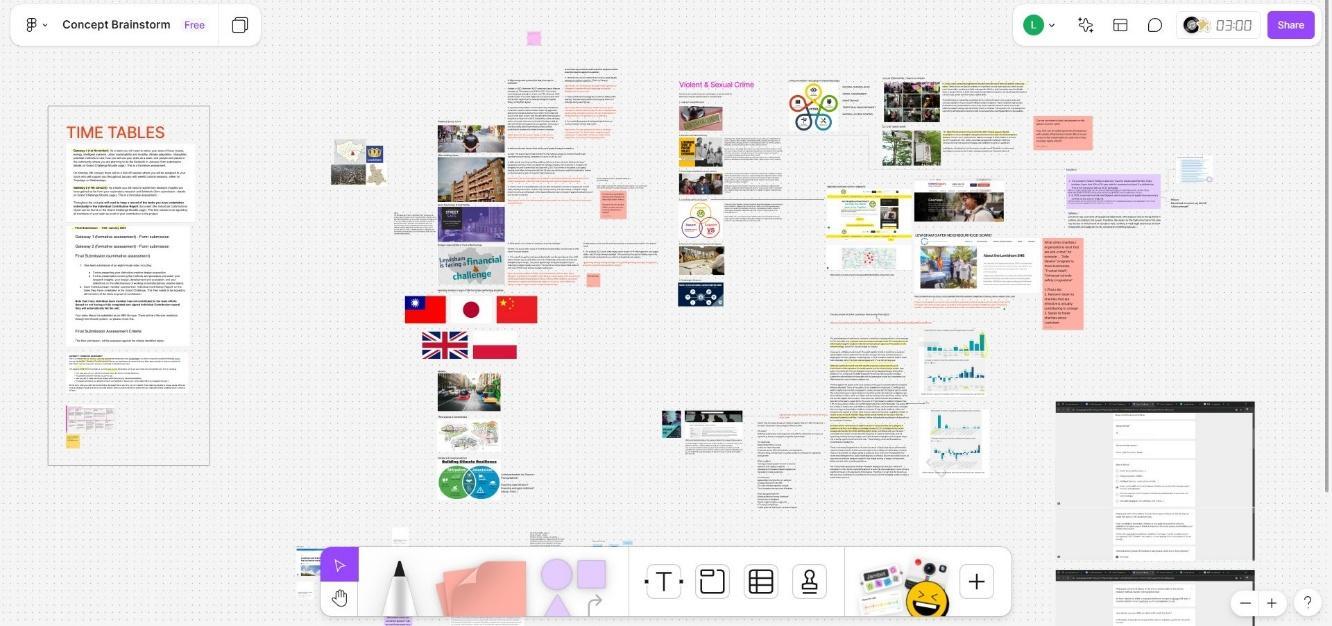

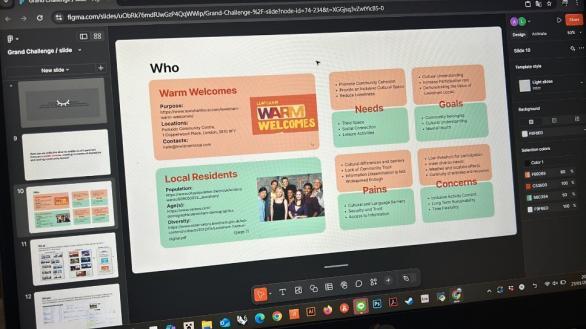

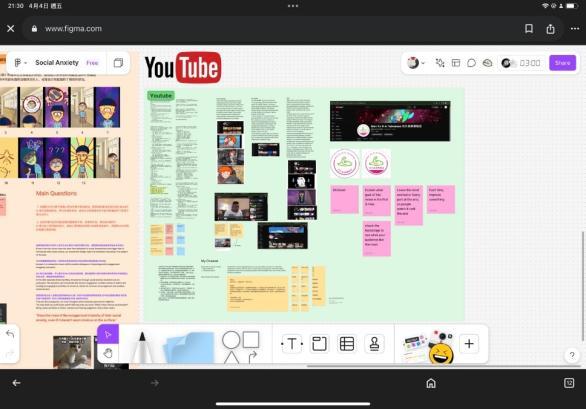

這是我們 Grand Challenge 的小組在 Figma 上的發想板,大家各自研究了對於 Lewisham 城市建設、民生 情況等問題。

這是我這次主修項目的發想板,有之前 Change Agent 的物件解構,和研究自己的決策與背後的各 種行為、思想聯繫。

<影片一> 這是我們在 Art Bar 小型走秀活動的錄影,可以看 得出來大家用各種不同材質做的作品。參加走秀的 同學不多,大家都比較想當觀眾,當 天還下著毛毛 雨,但還是非常多人圍在露臺上看。

<影片二> 這是 ZUND 切割時的影片,總切割時長大約六分鐘, 然後切割的費用也不貴,我大概切了 30 個基礎型 和七個樣板,總共 6 磅,切割時布料的尺寸不限, 不一定要是完整的布匹,但如果能另外帶試布會更 好,因為切割前調機會需要測試很多次,能用與正 布相同的材質測試,成品的效果會最好。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

November.2024 啟發新觀點

#AcrossRCA

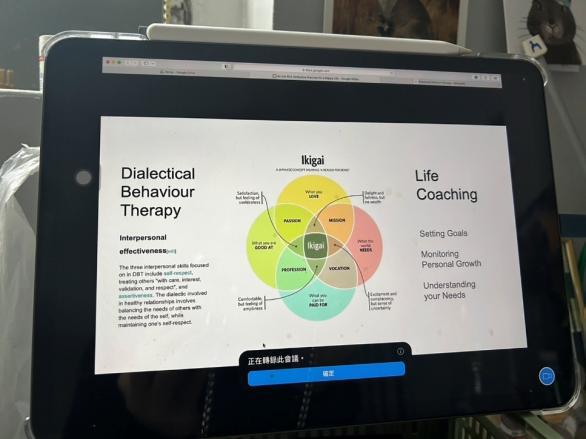

在陸續聽了幾周的 AcrossRCA 主題講座後,我們開始進入分組接段,我被分配到了 Caring Society,首先老師和我們介紹了我們的主題及最後的產出需要能依據馬斯洛需求金字塔做 出各量的分析,並且點明 AcrossRCA 的目的是讓我們有更多的團隊合作實務,且老師提到 了一點我很喜歡的部分是,如果你今天是一個人在做設計,有時候你會變相的去根據你原有 的知識去找到你要的結果,但如果今天是團隊合作你會更高程度的專注在各階段的研究,而 不先去定義產出,因為中間多了更多的變動性。這樣的說法提供了我對於團隊合作的新觀點, 所以我非常期待之後和組員們的合作能帶來 什麼意想不到的經歷。

#Change Perspective

我們目前幾乎每周五都會被安排與導師或是雙導師的 Tutorial

,所以本月大家都花更多時間 在工作室工作。我也漸漸習慣了每周與不同的導師用最快速的方式介紹我的研究項目,我發 現學校之所以會安排雙導師的周討論,不僅是能讓學生或的更多不同面向的反饋,也是讓學 生訓練快速的介紹自己的作品,因為每次雙導師時都會被分配到一位新導師,而你除了要自

我介紹,還需要反覆的介紹自己的項目,這同時也在幫助我們準備學期結束前的 Presentation,所以我現在對 Presentation 不再感到緊張,因為已經有過了多次預演。反 而感覺有了更多充裕的時間可以準備作品。

#A polyvagal sweater workshop

這個工作營算是 Change Perspective 的一環,共為期三周,旨在給我們一些對事物新的看 法。我一開始選擇這個工作營是因為簡介上描述了很多關於精神和療癒的東西,而我的項目 主題與一個心理疾病有關,所以我就選擇了這個工作營。但第一周老師就開始跟我們介紹氣 功和玄學等,我就變得有些疑惑,因為我個人較偏向理論。當老師帶著我們一起冥想,同學

們開始各自分享自己冥想所看到的景象,形容自己飛去了亞馬遜沼澤時,我更坐不住了。但

我還是一直努力的參與著,聽著其他工作營的同學說羨慕我們的作業只需要冥想時的時候, 我覺得極度否認,因為我非常的難受,於是我開始分析自己為何如此難受,一直以來我都認

識自己為愛好自然,嚮往自由的靈魂,但經歷過這個工作營後我才發現自己有一定程度的偏 執,對很多事物都有很強的控制欲,比如在課堂上,老師讓我們用手以外的部位畫畫,並且

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

不要關注自己畫了什麼,只關注自己的身體,於是我用腳趾來畫畫,但對此我感到無比的煩 躁,因為我既控制不住自己的腳作畫,又要想著不能關注畫的 東西,我感到事情既不受控又 毫無意義,但同時又在思考,為什麼必須要有意義,又為何要受控。最後老師的一句話某種 程度解答了這樣的疑惑,他相信 Meditation 不是治療,不是消除,而是學會接受,學會接

收,所以我在每天的繪畫作業中,努力的讓自己去學習接受不受控,用各種無法控制的方式 來作畫,也許這趟旅程就像老師說的,不一定能為我們的設計能力很快帶來改變,但卻能讓

我對自己有了部分新的認知,也許就必須得要試過才知道為什麼,有時候不是因為知道原因 才去做,而是做了才能知道原因。

去 UAL 聽 Hussein Chalayan 的講座,講述了他的

人生軌跡和近期投入了永續服裝設計的行列。

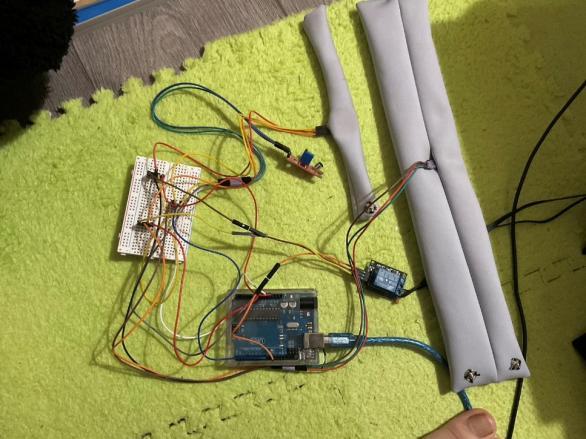

使用 ARDUINO 做互動裝置開發。

我本身也是 Hussein Chalayan 的狂粉,在講座前 三天如火如荼的準備了作品集,就為了能給自己最 愛的設計師,也因此我抓到機會跟大師多聊了一些。

所以我打算之後多印幾份這樣的小本作品集,聽講 座時帶上,說不定有機會找到工作。跟一些英國同 學聊過,他們也覺得在英國最好找工作的方式是直 接與對方面對面接觸,比起在網路上投資料會更有 機會。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

AcrossRCA 跨系課程開始前的活動,我分到的大項 是 Caring Society,主講老師在介紹這次的教育目 標是為了增加我們的團隊合作實務。

AcrossRCA 的小組,老師讓大家先各自在紙條上寫 下自己感興趣的表現方式,再根據我們寫的去做分 組,所以小組的大家都是對同樣的設計手法有一定 了解或興趣的。

利用課餘時間去看了歌劇魅影的戲劇,歌劇魅影的 整個劇場設計、服裝設計、燈光、音樂等都對我帶 來顛覆性的震撼。我在臺灣時曾擔任劇場服裝設計 助理,近日在準備之後找工作的作品集時,感受到 自己還是對劇場有極大的嚮往,希望之後能有榮幸 參與倫敦的任何劇目製作。

A polyvagal sweater workshop, 我們在海德公園 跟著老師做冥想,體驗以視覺以外的方式感受環境、 感受自己的肢體。

<影片>

A polyvagal sweater workshop,我們在體驗聲音與環境與人體的關係,老師帶了很多頌缽讓我們嘗試,我 非常喜歡頌缽能產生的聲音,它能讓大腦有一種按摩的感覺,而且在體驗過程中我們會分成兩個小組,一組 負責用頌缽發出聲音,一組閉眼坐著聆聽,而演奏時大家都會怕聲音太小而非常用力的摩擦或是敲擊頌缽, 但當你閉眼靜坐時你會發現那些聲音顯得非常大聲, 甚至聽起來像敲打鍋碗瓢盆的聲音,因為沒有視覺時, 其他的感官會變得靈敏。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Royal College of Art|英國|謝宛諭 113 年度時尚組

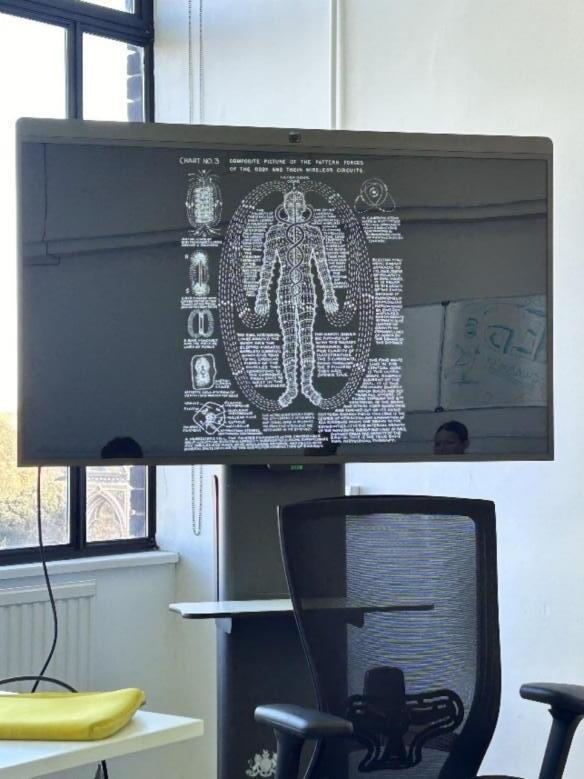

A polyvagal sweater workshop 的老師 Carlo 介紹 人類身上的細胞會製造出一種聲波,並且有藝術家 透過捕捉到的聲波做圖像化。

Communi-tea,同學們在工作室自發舉辦了小茶會 慶祝感恩節,讓大家在忙碌之際稍 作休息與身邊同 學們交流,大家各自帶來他們覺得代表家鄉的食物, 我自己煮了珍珠奶茶去請大家喝。

A polyvagal sweater workshop 工作營的最後一 周老師讓我們在教室角落布置自己的冥想畫,這些 是紀錄了我體驗不受控和不須要的意義。

與現代藝術系的同學嘗試他們作業的過程,比起服 裝系的同學們都埋頭於調查和測試,他們更像是以 自己為載體做各種有趣的實驗。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

December.2024

上學期尾聲

#概述

12 月的倫敦真的非常的冷,每次上學路上騎著腳踏車感覺臉都冷到沒知覺了,想當初來英 國前好多人跟我說英國冬天不冷 真的超冷不要聽他們的!這個學期悄悄的來到尾聲,在學

校的時光過得非常快,也在各方面成長了非常多,不論思想上或是生活上,雖然只是過了一 學期,但回頭一看仍是令人感到不可思議。

對於專業知識方面有了很多更成熟的思考,以前大學時期的設計總是強調創意,有時過於理 想化,雖說出發點是為了某個群眾,但都是以自己的視角去揣摩去做資料調查,難免帶有一 定的思想偏好,而減低了作品與群眾的連結度,在 RCA 的這學期我發現到自己有這樣的問 題,並開始改變自己的一些思考邏輯,或執行方式。

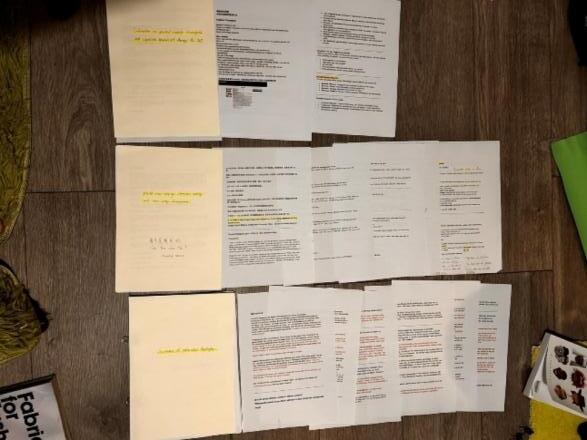

#Academic Skill

每次的 Academic Skill 工作營都被安排在個人專題的論文繳交前,教授總是強調透過 critical analyses 來釐清自己的設計風格或手法等,透過有系統地去做批判性地分析我可以 更清楚和快速地去做各種決策,這種形式不論是運用在生活或是設計上都十分有用。比如在 開始一個專題時,可以先做大量的資料甚至實體材料蒐集,然後依據自己的設計風格和預設 的群體一一對各個現有的設計做分析及批判,這樣的批判分析不只可以讓自己 釐清所有的思

考流程,也可以在解說時讓聽者能透過這些分析資料了解你的著重點,同時也能作為各種選 擇的佐證,非常推薦各位設計學生可以去找相關的書籍。

#Across RCA

我們組的 AcrossRCA

期末報告是在計畫要設計一個在開放式公共空間放置的觸覺體驗藝術 品,我們的核心是在宣揚觸覺對於人生活的必要性,尤其是觸覺能給人帶來的情感,以這樣 的切入點去觸及 Caring Society 這個大主題,雖然我們提出了關於人類與動物在觸覺上的 互動,以及人類如何從中得到 care,包括與動物接觸,例如撫摸狗或貓,會降低皮質醇(一 種壓力荷爾蒙)的水平,並增加催產素(被稱為「結合荷爾蒙」),促進平靜和連結感。

但是老師給我們的 feedback 是希望我們能夠提出更多有效的案例,來佐證我們的設計如何

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

能夠運用此關係,否則他認為這不是一個這麼 Major 的東西,但老師也同時說因為這個主 題會牽涉到動物的話,會產生 ethical concern,所以希望我們再斟酌是不是要往這個方向 發展。

#Grand Challenge

下個學期 Grand Challenge 即將與當地社區的社會福利機構聯繫,目前我們對於分配到的 社區的理解還只停留在網路上的數據等資訊,但這學期我最深刻體會到的”設計需要透過親 身體驗”,讓我認為在實際去到當地,並且與當地居民、組織交流後,一定會有更值得我們 去深入的主題,因為目前的方向仍然非常概略。

#結語

下個學期將會迎來各方面的新挑戰,包括主修專題將要諮詢對於心理疾病及相關教育的專業 人士,以做進一步的設計。和 Grand Challenge 即將與當地社區的社會福利機構聯繫,期 待在新的學期裡我能同時在自己最不擅長的溝通能力上有所進步。

聖誕假期期間,我也開始了一段歐洲之旅,揹著一個背包,去到了許多國家,用實地經歷學 習到了許多歷史知識,學習了不同的國家甚至城市的各種文化變遷,也看到了不同社會的風 氣,例如奧地利社會的高度信任、許多親切得一不小心就能跟你聊起來的法國人,各方面都

讓我感受到每個地區的特色,也讓我的腦袋能在休息狀態自然的吸收新知識。在國外學習到 很多人對於生活的平衡非常重視,我時常都容易急躁,趕著希望做完很多事而忘記休息,甚 至忘記慢下腳步,但在英國常常發現來自不同國家的許多人對生活的態度都更加鬆弛,並且

不會覺得休息是浪費時間。希望看到這篇心得最後的人,可以看看自己的時間規劃,是否忘 了給自己留有一些呼吸的空間。

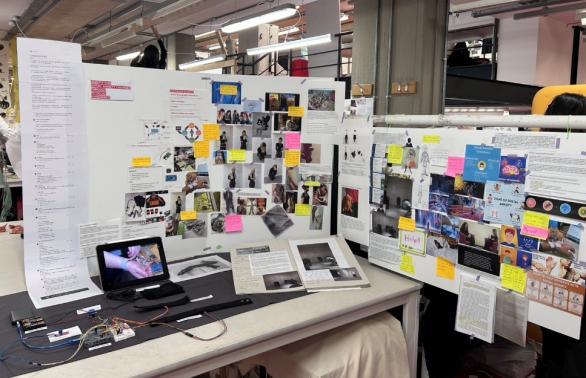

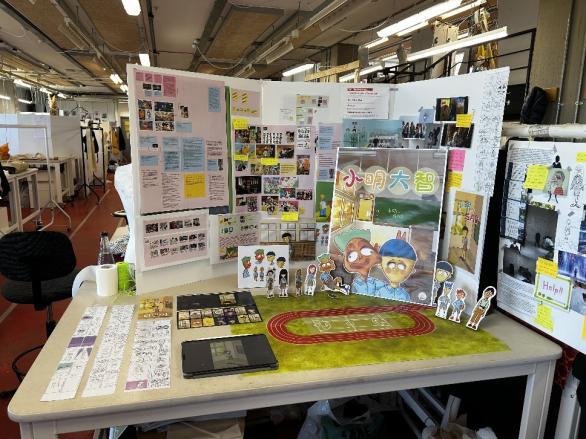

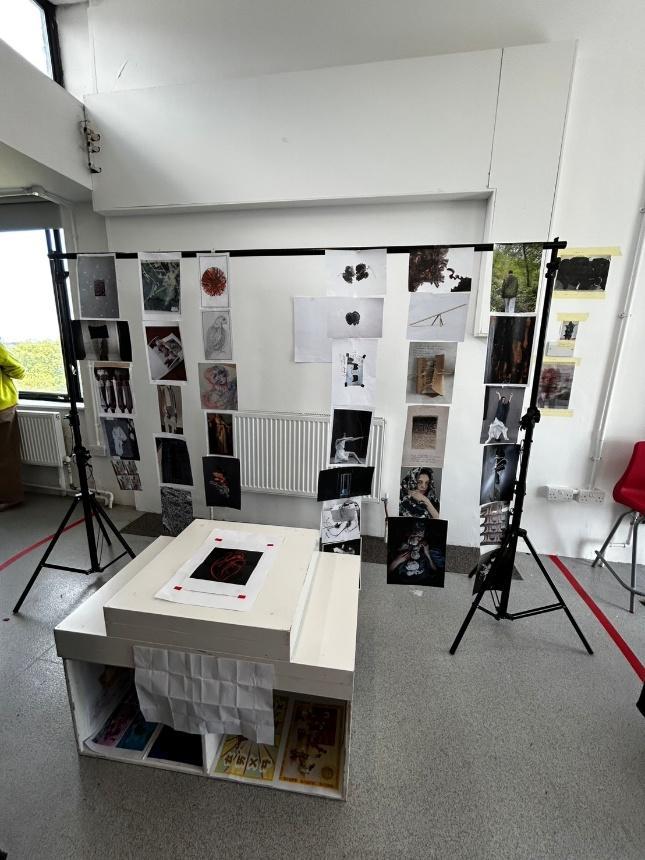

期末在工作室的 Presentation,系主任要大家用自 己的桌子當小型的展覽空間。

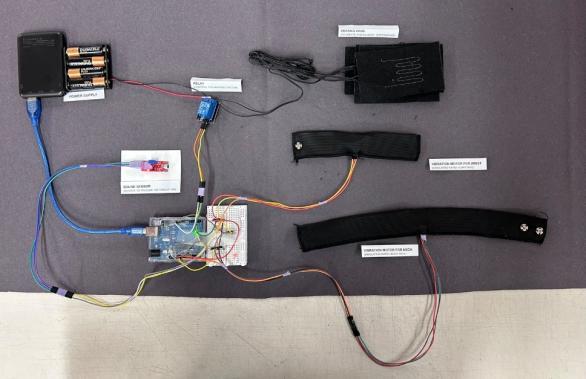

本學期主修課的 prototype,使用 Arduino 製作模 擬社交焦慮症發作時的各種生理現象。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

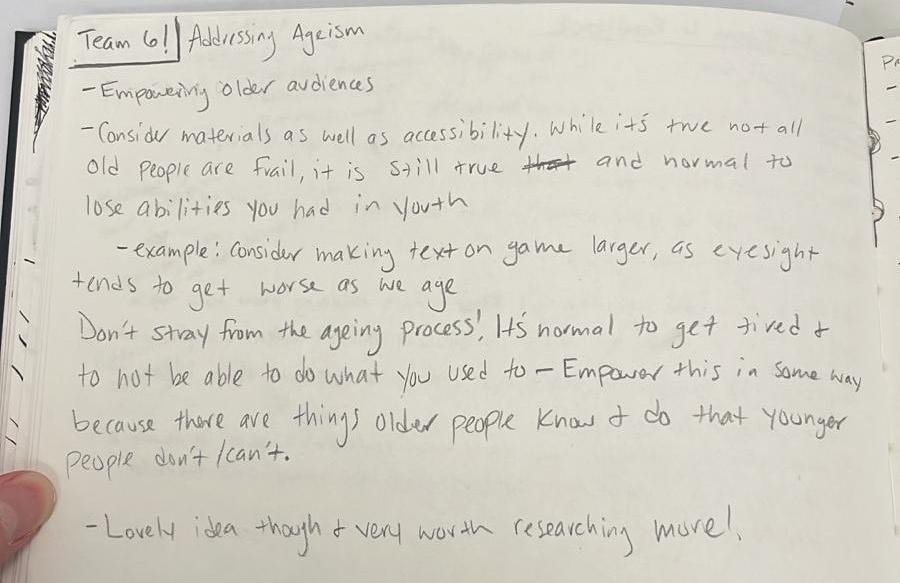

AcrossRCA 課堂報告時老師讓我們要在聽完別組的報告後以組為單位整理出建議,我非常喜歡這樣的形式, 大家都參與在課堂中,而不是只有老師在給予反饋,可以收到所有來自不同系的同學們的反饋。

左圖:這是 Academic Skill Team 的工作營單子, 用於引導我們的期末論文。每一次主修課程繳交報 告前系上都會安排 Academic Skill 的課;下圖: AcrossRCA 小組討論時的參考資料,老師帶著我們 去 V&A 博物館找靈感,而我們組的共性是都傾向 互動設計,這次主題尤其想探討人對觸覺的需求, 而我在參觀博物館時發現了一個小細節,這是一組 供觸摸的展示板,但提供觸摸的主展物顯然不如旁 邊提示可觸摸的手部符號吸引人。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

這是我參加同學為自己主修專題所置辦的小型工作 營,體驗水墨畫。

AcrossRCA 的期末報告,有一部份人選擇線上報告, 我們組則到現場報告。

AcrossRCA 關於 Ethical Concern 的課程,這個課 程十分實用,直接擴及到主修的專題和 Grand Challenge,一切為群眾而生的設計都需要考慮。

利用課餘時間到倫敦郊區的大型 手作材料店買毛線 和針織用具,因為大學時期沒有接觸過針織,所以 想趁學習期間同時學習一些基礎手織,也許在製作 及材料設計方面能更多元。

12 月的最後一堂課結束後我就一 個人開始了歐洲 的旅行,去了許多從小就夢想去的地方,旅程中也 對自己又有了更深度的瞭解,我發現我非常享受隻 身一人身處陌生之地的飄渺感,也許這是對自己的 信任和高適應力。圖片是我最愛的其中一個小鎮 -哈 修塔特的地圖,當地的歷史博物館及鹽礦非常值得 一去。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

<影片>

這是 Change perspective 的 prototype 操作及反饋影片,影片中展示的是當穿戴者交談時會觸發手上的裝 置開始模擬加速的心跳,我以這個症狀開始做實驗是因為這是我唯一無法改變的一點,經過 12 年我仍在某些 特定場合會產生幾乎讓人嘔吐的快速心跳,以及顫抖,所以我最先開始嘗試使用震動馬達模擬心跳,中間也 遇到許多技術問題,但學校的 technician 都非常耐心的幫我一起解決,所以在 RCA 真的不用擔心技術方面 的短處,這裡有很多專業人士可以協助你。

January.2025

團隊合作

#概述

本月的課程都是聚焦在 Grand Challenge 和 AcrossRCA,Fashion 的課程要到二月初才開 始,所以大家可以專注在學習如何與這兩堂課的組員合作等。

#Grand Challenge

開學的第一次小組討論我們向老師提出了上學期大致決定的方向,希望透過改善公共建設, 並設計一系列環扣式的策略來協助當地社區進行改善,但老師提出,希望我們可以著重在一

個焦點上,因為我們只有三周的時間,於是在後來的社區走訪及與當地機構交流後,我們希 望專注在為她們設計一個社區 Thrid Space,包括從宣傳到落實後的設計;因為在街訪的過 程中,我們撇除對於 Lewisham 的犯罪率、住房問題等地數據,僅僅問他們對於社區的看法,

或需要改進的地方,這種較一般的問題,但反應結果顯示大部分人對於 Leiwsham 的生活感 到滿意,不過有一點不斷被提到,就是他們僅剩一間的影院在一年前被政府拆除,而 Lewisham 作為一個擁有長久影院文化的地區,他們對此感到不滿,而後我們在與當地和政 府合作的負責拓展 Thrid Space 以帶來社區凝聚力的機構交流,他們也表示在當地市中心的 更新計畫中,原本政府承諾會為他們蓋一個新的影院,結果企劃出來後,影院卻未被規畫在 內,所以如果我們能與他們的 Warm wecomes 合作去規劃社區影院,能為社區帶來更多凝 聚力,所以我們組便著手於此。

與此同時在多次討論後,我逐漸發現 Grand Challenge 其實不是希望我們能提出非常革新,

或是對於改善社區有高成效的東西,其實本堂課的隱藏重點是希望我們能透過這堂課,去學 習與不同背景甚至國籍的人合作,透過這樣的合作產出一個凝聚了我們各個人的特色的成果, 但整個過程中我們有點太專注在希望能夠為社區帶來能夠長久有效運用的東西,可是這也不

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

是壞事,老師在我們合作最後說,她在我們組看到 Ambitious,她認為這是我們的特質。

個人對於 Grand Challenge 的感想是,第一次與各國人在一個小組裡工作,確實會需要花 更多的時間習慣、磨合,因為大家的工作方 式都有差異,撇除文化差異,單個性差異就會需 要磨合了,尤其對於工作時間的觀念也相差挺多。比如我們組在設計過程中也因為大家有各 自在意的議題而導致我們一直無法聚焦到一個重點上,這些都需要更多的時間磨合。

#AcrossRCA

AcrossRCA

的課程討論了一些主題,其中一個是藝術家(設計師)是否具有社會責任,在討 論這個題目的時候,老師讓我們每個人都出來辯論自己的觀點,我個人的觀點比較沒什麼特 別,因為對我來說,我無法想像一設計師、藝術家甚至人類完全不需要考慮社會責任,因為 人類是社會的動物,你所做的一切都會參與進去這個社會的結構,比如一件衣服的製造,需

要考慮到一開始的原料生產,是否棉花農有獲得應有的回報等,但有趣的是,課堂上有些同 學是純藝的背景,他們便嘗試以不需要負社會責任的角度去辯論,有些人提議他們可以做完 全自我情緒抒發的行為藝術,但如果他身為藝術家完全脫離觀眾,那藝術的意義又是什麼,

那又要靠誰來支持這樣的藝術存在,在討論這個題目的過程中,大家慢慢認定了藝術家(設 計師)須具備社會責任,因為難以反駁,我覺得這樣的學習方式非常有趣,透過站在對立面 去加深一個觀念。

在 AcrossRCA 的課上討論課堂議題時,老師讓我們 一邊做刺繡,大家各自選一個馬斯洛需求金字塔上

的字母來刺繡,我選了 Self Esteem 的 S。

這是 Grand Challenge 我們組去 Lewisham 的公園 勘察的照片,透過實地走訪選擇我們認為可以作為 戶外影院的場地。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

在 Lewisham 的 Ladywell 的 community hall 有一

個 Lewisham donation hub

我們和他們的志工做

了簡單的採訪,她也向我們介紹了他們的機 構,她 的故事非常地觸動我,她說到她幾個月前剛到

Lewisham,她小聲地說她其實是難民的身分,前面 幾個月她都待在她的房間裡不願出門,因為經歷了 太多,讓她陷入憂鬱,直到最近,她透過當地難民 中心的介紹來到這個地方做志工,她現在非常愛這 個地方,因為這是她新的家,所以她希望自己也能 為這個社區貢獻,我聽完覺得很有力量,也是第一

次這麼近距離接觸一個專題的服務對象,去聽他們 訴說自己的故事,真的是非常珍貴的經驗。

這是我們 Grand Challenge 的 ppt,我們是用 figma 做的,蠻推薦同學如果有需要做團隊專題時可以用 figma,非常方便,上面可以共同編輯靈感版和 ppt,

而且素材都能互通,做 ppt 會變得非常快。

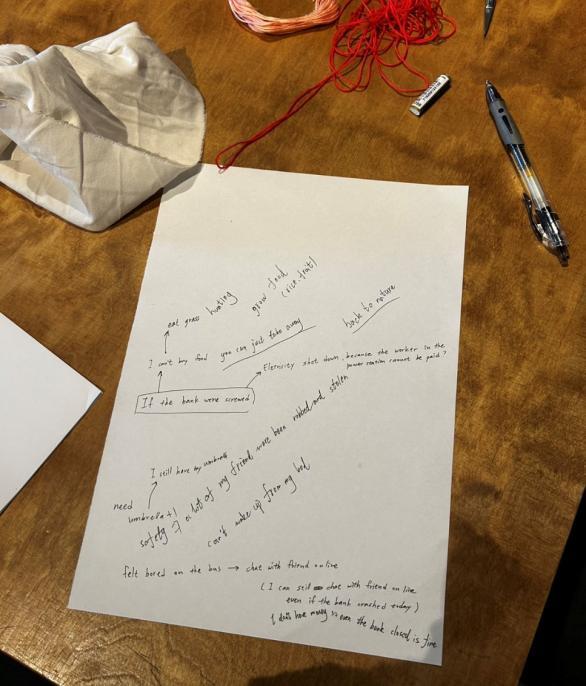

我們組做 Grand Challenge 影片時討論的影片大綱, 在跟老師討論過後,老師提議我們放多一點與我們 的 community 交流的資訊,比起我們的設計,他們 更希望看到我們調查多深入和與當地的連結度。

我們組報告時的側拍,報告的氛圍其實很輕鬆,像 是一個分享會,各組上去介紹完後,其他組會給 feedback,能聽到一些優點和缺點,且大家都會有 說有笑,保持輕鬆的氛圍。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

AcrossRCA 時老師設定情境說,如果今天早上起床, 你發現所有銀行的數位系統都崩潰了,你沒辦法領 錢也不能刷卡了,會怎樣 ? 然後讓各組討論,並寫 在紙上。

AcrossRCA 課堂上老師分享了他自己常常用的思 考圖表,她推薦我們可以透過這個圖表找到適合自 己並且自己想做的事,我的圖表填完後中間的綜合 答案是 Bring Joy Through Accessible Design。所 以我在想這學期主修課的項目我希望能重新探索這 方面,畢竟這也是我一開始希望做的事,且在經歷 過上學期的專題後,我更明白了自己想要的是什麼。

向我們舉例在最後這兩個學期的專題,她推薦 我們可以思考時不用一直往未來看,有時往回看過 去的作品,再衍伸到自己現在的作品也能帶來很多 不一樣的新鮮感,她舉例 queen aelita of Mars 這是 1921 年的人對於未來的想像,我覺得能看到

100 年前的人對未來的想像真的非常有趣,推薦大 家可以去看看,甚至去找找其他像這樣的資料,真 的會讓人眼前一亮。

這學期的主修課開始前,系主任準備了二三學期的 時間表,跟我們介紹了一下之後的課程規劃,並告 訴我們離畢業不遠了,希望我們能完全沉浸在探索 的環境直到 畢業,同時她也介紹了畢業展覽形式, 但許多同學並不喜歡展覽的形式,所以大家用課餘 時間開了個小會議討論新的提案要跟系主任討論, 我非常喜歡 RCA 這種學生會自主討論去改變學校 安排的開放性。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

這是 Grand Challenge

的發想版,我們的戶外影院設計由我負責,所以我抓了在訪談時不斷被提及的

Diversity 去做設計,並且考慮到希望空間能被更彈性的運用,我們只專注於固定的座位區,設計參考了新北 市的大都會公園,過去我經常和朋友一起去大都會公園,坐臥在設計有凹凸起伏圖案的 PU 斜坡上聊天很多 個小時,所以我想到可以透過自然的凹凸起伏做座位區的的設計,並配上合作的組織的主視覺色,彩虹色, 來表現各種顏色及型態自然的融合在 Leiwsham 這個環境裡的寓意。

<影片> 模擬影片展示我們設計的 Lewisham 戶外影院,強調每個元素如何無縫地融入環境,反映 Leiwsham 獨特和 包容的個性。

February.2025 Advanced practice 1

#Across RCA

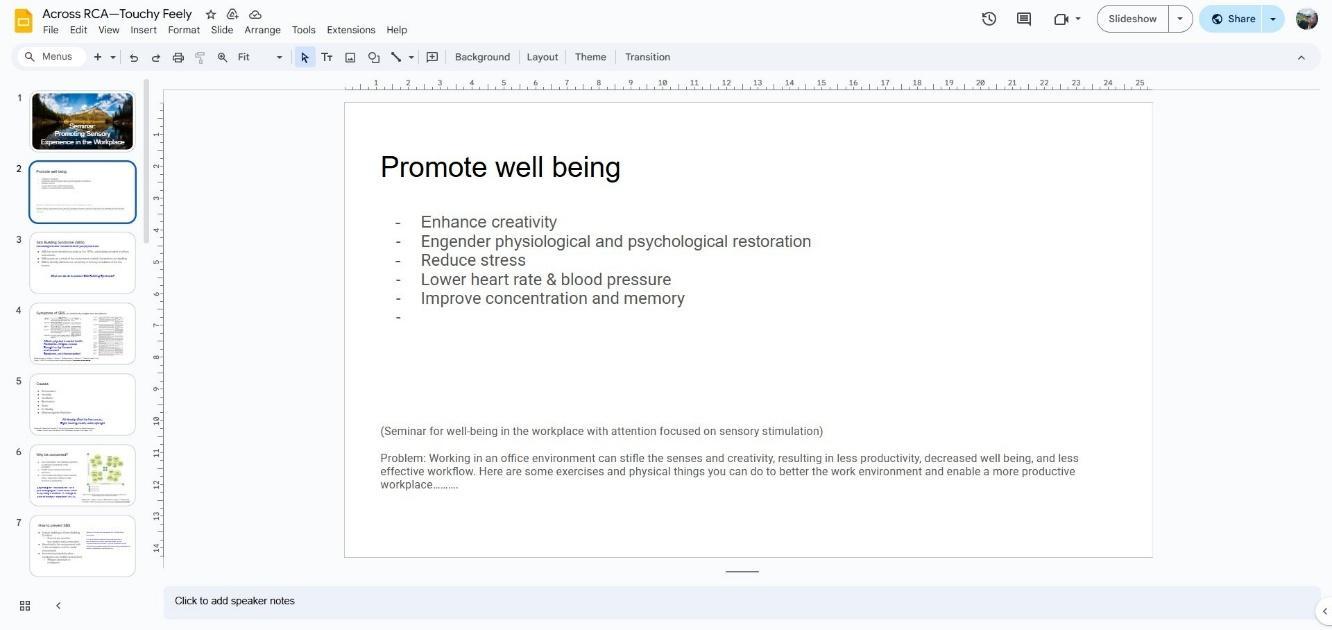

Across RCA 課程快要到結尾了,大家都在準備最後要交的小組報告,我們組的報告從一開 始的觸覺藝術展覽,到現在已經轉換成做一個 Seminar,推廣如何在工作環境增進五感體驗, 因為回到我們 Across RCA 一開始的主題,社會不斷在進步,人們工作的型態多半是在室內 坐在桌前盯著電腦辦公,而這使人在一天之中很長時間都處於非常低的感知狀態,而我們就 是蒐集關於為何這會產生問題,以及如何解決這個問題的資料統整。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#Advanced practice

這是本學期 Fashion Program 的主修課,我這組的導師希望我們能夠延續上學期的研究。

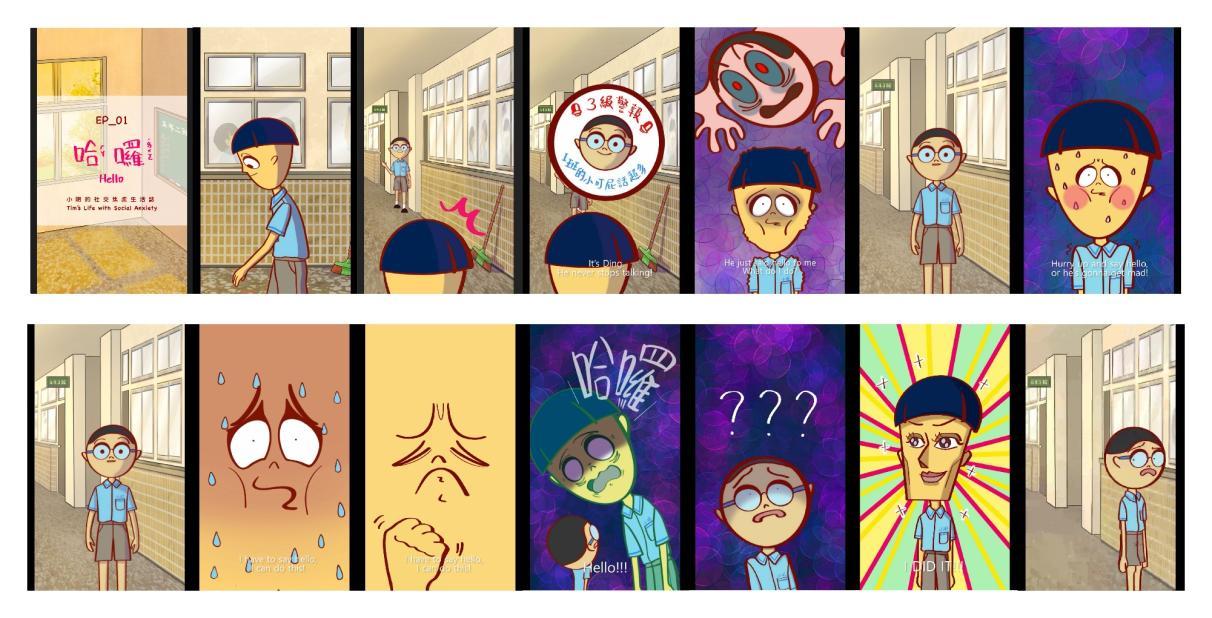

我上學期探討的主題是如何向公眾宣導社交焦慮症( Social Anxiety Disorder),因此我將 延續這個方向。雖然要將此主題與時尚設計結合具有挑戰性,但與導師討論後,我決定從自 己擅長的設計手法出發來呈現這個議題。

由於過去我的作品多與劇場及表演服裝相關,因此我希望將這個主題與喜劇結合,透過幽默 的動畫故事,使不同年齡層的觀眾能夠更輕鬆地理解社交焦慮症。這不僅有助於我傳達主題, 也讓我能深入鑽研所需的技能。此外,從零開始建構角色與故事,對 我來說是一項難得的練 習機會,也促使我思考”時尚”的本質。現階段,我認為”時尚”是一種表現形式,而故事 的呈現方式,不正也是時尚的一種體現嗎?

其實在一開始我也向老師提了另一個專題的想法,是做我原先來到 RCA 計畫想做的主題。

但被老師拒絕了,因為我的導師蠻堅持覺得身為 MA 的學生必須讓主題能夠更深入甚至更拓 展,所以一年專注在一個主題較能達到他要的成果,雖然每個導師都會不同,但如果有學弟

妹想來 RCA Fashion 研究特定的主題的話,要注意一下在一開始就盡量將主題導向自己最 後想做的東西,或如果是想要來體驗 RCA

能把你引導到什麼新路逕的話就可以忽略此段, RCA 一定會把你引導到許多妳未嘗試過的領域的。

<影片>

這是在 Leo Carlton 的課堂上他們讓學生們試用手機的掃描軟體,可以透過掃描軟體來解構一些生活中的物 件等,給自己帶來新的視角,我試掃描了我的兔子。

用 figma 整理了從一開始 reflect 上學期針對社交焦慮所做的實驗,並分析自己的從中所學,以及之後的發 展可能,到後面延伸到動畫的過程。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

AcrossRCA 的小組報告,整理主題的方向。

RCA 雕塑老師 Ben Judd,正在找 Fashion 的學生 協助 Estuary Festival 的表演服裝製作,經過第一 次與老師的見面討論,我還在斟酌是否參加,與其 他參加的同學討論後,認為負責的老師自己也不太 清楚作品主題讓大家很勸退。Estuary Festival

講師 Harris Elliot 分享了他的影片創作 Freedom for all,內容是有關於種族議題,當場有學生感動到 哭了,說同樣身為有色人種他能代入到表演中,推 薦大家可以去 Nowness 上面看原影片。

這是社交焦慮主題動畫,目前的腳色設計,以及電 繪練習,我還在不斷修正自己的作畫習慣。

如果有做影片製作需要音效庫可以到這個網站上下 載。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Royal College of Art|英國|謝宛諭 113 年度時尚組

講師 Leo Carlton 與我們分享他們的時尚數位創作 等作品,他們分享了許多自己建構的虛擬時尚世界,

同時也讓我 reflect 到我目前在做的動畫,關於時尚 的定義的部分。

這是 Leigh Bowery 當時在英國的租屋處影像,可 以看到壁紙上的 star trek,很有那個年代的氛圍, 並且他與朋友的夜店裝扮。

系上安排了一堂課帶大家到 Fashion and Textile Museum 去看 Leigh Bowery 特展,我非常喜歡這 個活動,也非常被 Leigh Bowery 的態度吸引,看 到他對表現的執著與熱情,真的非常觸動人,大家 有機會可以上網看一下他的故事。

這是一些當時的雜誌文獻等,我當時參與 的導覽員 是策展人,他分 享到在籌備展覽時, 努力和許多見 過當年盛況的人們取得聯繫,有些人特地穿起當年 的服裝說我就在等這一天,覺得非常有趣,在策展 人的解說下,讓我對策展這個工作也產生了很大的 景仰。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

March.2025

#前期進度

繼續上個月的社交焦慮主角動畫設計,在設計上為了貼近我的目標群眾,我選擇整體的故事 背景設定在臺灣的國小校園,在故事中融入許多臺灣校園元素,並且這次的課綱很重要的一

點是,我們要思考到專案與自己未來工作的關係,因此我與老師討論了我希望繼續做戲劇服 裝,同時開始經營 youtube 頻道,然後這項作品會是頻道的其中一個系列,老師提議我可 以先開始製作一些 youtube shorts 的小片段來累積觀眾數,在學年結束後上傳最後的完整 長篇動畫,算是為頻道定下第一個目標,並且我認為能先從小片段開始逐步讓主角的社交焦 慮形象在觀眾面前變得立體,也可以讓我自己逐步的完整笑點與社交焦慮的平衡點,因為每 次的影片我都會與心理專家討論,確保影片不會產生 ethical issue,而每次的設計又會在這 樣的討論中有所進步,所以對我來說這是更保障且負責任的創作方式,有不同領域的專家介 入真的能為設計師帶來很多很棒的建議,也更符合設計道德,希望大家在設計關於接觸到人 的設計時都去考慮這些。我做的第一版的 shorts 與心理醫師討論過後,被點出了許多學校 的導師無法給予的意見與問題,而後我將作品設計方式做了大改,避免笑點聚焦在糟糕的社 交經驗摹寫,讓有相似經歷者產生心理不適,以及在主角的外在反應上不做誇張化的手法,

因為容易產生誤導性,反而著重在內在描繪的誇張化,因為與社交焦慮者的心理活動更符合。

長篇動畫的部分目前會以雙主角的方式去設計故事劇情,小明與大智,小明是最主要腳色,

他代表的是社交焦慮者,大智代表的是毫無焦慮的人,並且在故事種展示小明與大智如何互 相影響,小明慢慢產生改變,但劇情還在設計階段,所以與心理 醫師討論過後可能會做適當 調整。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

這是在與心理醫生討論過後做的重點修改筆記。

這是與老師討論關於未來規劃 YouTube 頻道的一

些調查和設計 figma board,頻道目標有三個,其 中一個是關於社會議題的。

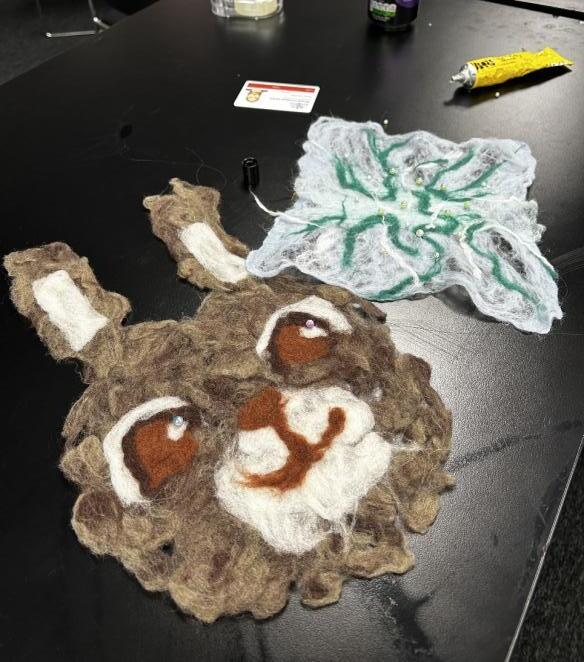

參加同學的 workshop,她的主題是情緒依賴物,她 希望讓我們用羊毛氈想像自己情緒依賴物件的感覺 去做羊毛氈皂化。

這是本學期期末評圖的桌面布置,因為動畫的整個 故事背景發生在臺灣的國小,所以我畫了學校操場 做桌布,配上穿著制服的同學們,整體很有校園氛 圍,並且用很多分鏡圖布置桌面,這樣在 double mentor 的討論時,新老師可以很快從桌面上知道我 在做什麼。

我做的羊毛氈片,是我的兔子的樣子,我的情緒安 撫物就是一隻兔子,所以我直接把牠很具象的做出 來了,這也是我第一次嘗試羊毛氈皂化,只需要用 肥皂水在鋪好的羊毛上搓羊毛就會氈再一起,很有 趣,感覺之後有機會我的作品也可以參考這個技術。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

這是 AcrossRCA 發表完最後報告後 我們小組又群 組通話聊了一下之後可以一起出去吃飯的截圖。

這個月我整理了所有作品並製作了個人作品及網站,

canva 可以免費製作網站,如果有需要可以考慮, 這是我的網站連結

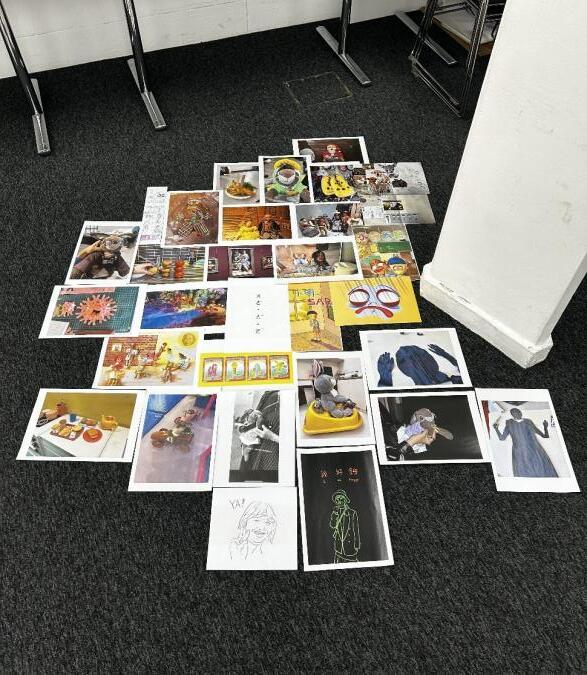

這是我們的展覽課,展覽老師 Joe Richard 讓我們 準備 20 張能代表自己設計風格或是理念的照片, 最後從中選出一張最能代表我們的。圖中是我把準 備的照片都攤開在地上看。

這是我角色性格設定的一些文案。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

這是第一版的短影音動畫完稿分鏡,我把每個片段抓成圖片放一排,方便逐段與老師討論。

April.2025

服裝作為身份的載體

#概述

這學期在四月的忙碌與毫無察覺中又告 段落了。在 RCA 這兩個學期的學習過程中,我遇 到許多關注「心靈性」的導師、客座講者與 workshop。特別是在 Fashion Program 裡,這 些與產業實務看似無關的內容,一開始讓我有些迷惑。但經過兩個學期的沉澱,我逐漸理解 到這一切都必須要重回到 Fashion 做為身分的載體,無法脫離情感、靈性、主體認同的層面。

在生活中,我身為臺灣人,也深切體驗到來自身分上的誤解與壓抑,而這些經驗反過來提醒 我,作為一個服裝設計師,我必須為我的群體發聲。正如我這兩學期的導師不斷告訴我們的 「我們的創作應該回應我們所在的社群,並與他們持續連結,以確保我們訴說的是一個 正確、誠實的版本。」這些價值觀,貫穿了我在 RCA 的學術學習,也滲入了我日常的設計 思考。

#服裝作為身份的載體

提到服裝身為身份的載體,就會提到屬於我們的文化符號是什麼,而恰巧在這段期間,我總 是能看到許多網友也在討論關於臺灣文化的問題。所以,我想對看到這裡的各個設計領域的 學生們說

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

不要懷疑你正在做的事,它就是文化的一部分。

我們常被教導去尋找「傳統」、「古老」、「原始」的元素,才叫文化;但文化從來不是只存在 於過去式,它同樣存在於當下。

我一直在做的,是把我們這一代人的感受、語言與美學轉化為創作,因為如果沒有人記錄, 沒有人塑造,這些就會被當作不重要的生活碎片。但我們的視角、我們的經歷,就是臺灣文 化演化的一部分。

文化不只是祖先留下來的東西,也是我們正在創造的樣子。

創作不需要被歷史認可才有價值,只要你誠實地創作屬於你這個時代的語言,台灣的篇章就 留有你的痕跡。

所以,不要被「文化該是什麼樣子」的標準框住 你做的每一件創作、每一個產品、每一段故事,都是讓世界認識我們這一代臺灣人的方式。

「當一個國家的故事沒有被說出來,它就會被別人的版本取代。 」

以上是我在這兩學期裡學到最重要的事。

這次期末的論文我改成用幻燈片配上口述的方式呈 現,因為作品開始成型,許多部份需要圖文並茂會 更完整,中間也放了一些小動畫來呼應我在做動畫 這件事。

這是倫敦一個每月都會舉辦一到兩次的古董服裝展 會,這次報名去參觀,看到很多很古老的服飾配件, 而且可以實際去翻看服裝的製作細節,是服設人的 天堂了,而且裡面因為有各種年代的服裝,所以也 很適合做 costume 的人來。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

因為在做輕喜劇的作品,所以除了看一些喜劇節目 以外,透過書本釐清各類喜劇的結構,這本書會搭 配一些經典片段的對白來解說各種不同種類的結構。

倫敦的 Brick Lane 是很多藝術時尚人士愛去的地方, 看到他們還有做自己的吉祥物和形象設計 Brick

Lane 的 Brick,我的導師也有推薦我為自己的專題 做類似的商品。

倫敦在復活節期間有與藝術家合作的裝置藝術散佈 在一些重點觀光區域,讓大家可以去找復活節彩蛋, 還可以配合 Egg Hunt App 去找蛋參加抽獎,算是 非常大型的互動型活動設計。

在復活節假期開始前同學們舉辦了一個簡單的披薩 派對,因為這學期大家都各自忙碌於各種專題,較 少時間跟同系的大家交流。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

參加動態捕捉課程,考慮到未來職涯發展上可能有 機會遇到需要相關知識,尤其現在接觸了動畫,並 且動態捕捉也能與服裝的 CLO 3D 套用。

技術師在講解如何修補為捕捉到的部分,以及動態 捕捉的概念是透過服裝上的反光物件去做感測等。

參觀之前 AcrossRCA 組員的工作室,她是繪畫專業 的,她的核心理念是希望創作可觸摸的藝術。

大家提出一些對於觸摸式繪畫的空間展演模式,一 起頭腦風暴一下,我提出迷宮單手扶牆能找到出口 這個概念,配合她的作品視覺上的複雜性,覺得會 是很有趣的呈現。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

May.2025

第三學期

#概述

進入第三學期,也正式來到我在 RCA 的最後一個學期。我這學期被安排到不同的導師組別, 而新的導師與我前一位導師在理念上有很大的差異,使我幾乎必須重新開始整個專題。在這 段期間,我花了許多時間整理與補強資料,以回應新的指導方針,也意外展開了一段自我重 新探索的旅程。

#Mirror Mirror 工作營

開學第一週,我們並未馬上開始專題製作,而是參加了系主任 Zowie 設計的「Mirror Mirror」 工作營。這個工作營延續了她在整個 RCA 教學中一直強調的主題:「我是誰?」Zowie 鼓勵 我們暫時放下設計的框架,用幾天的時間專注做自己真正想做的事情,並透過這些行動反思 它們對自己而言的意義。我們從個人回憶出發,準備三張代表自己「過去、現在、未來」的 圖片。這些圖片不再是設計作品,而是更貼近內在本質的表達 作品背後的那個「人」, 那個理由。

在那三天中,我感受到同儕們紛紛從「設計者」的角色抽離,重新連結到最純粹的自己。我 特別喜歡 Zowie 其中一張投影片上寫的:「我們所做的事,都是在描繪我們想像中的未來。」 這句話提醒我,創作的過程不只是回應問題,更是用來指引與形塑未來的方式。

#個人專題進度

回到專題的部分,我的新導師屬於風格非常強烈且主觀的類型。在了解我的專題後,她提出 大量修改的建議,包括要求我捨棄手繪動畫,改為使用實物製作 stop motion 動畫,並希望 我更強烈地表現臺灣文化元素,甚至重新思考我原本與心理師共同擬定的創作方式。雖然她 的意見帶有許多個人喜好,甚至與我過去的研究方向有所衝突,但我並未立刻排斥,而是選 擇嘗試站在她的角度,展開新的探索。

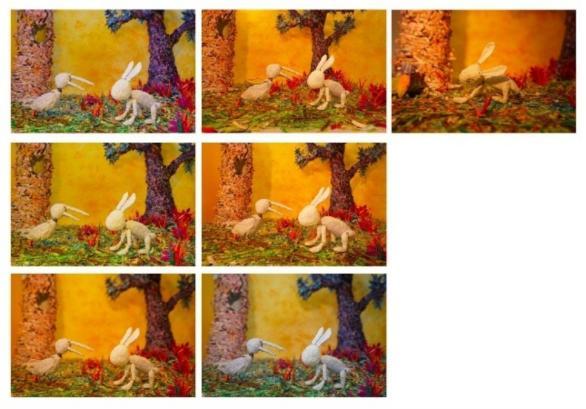

她建議使用實體素材來製作動畫,讓我開啟了對 stop motion 技法與相關工藝的研究,包括 臺灣傳統戲偶、捏麵人等元素;她強調以文化的獨特性做主軸,也促使我思考如何將社交焦 慮這樣的心理議題,包裹在具有強烈文化記憶的視覺語言中,進而作為吸引更廣泛觀眾的注

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

意。這些雖然具有挑戰,但也讓我開始思考:什麼樣的形式與策略,才最能幫助我完成「說 一個屬於台灣,並且也能屬於所有人」的故事?

這段過程中我理解到,不同導師的價值觀會大幅改變創作方向,而面對這些差異,我的任務

不是盲從或抗拒,而是從每一次意見中辨識什麼是我真正相信、真正想說的。就如 Zowie 所 說:「我們是來探索自己的。」這句話提醒我,無論選擇哪一種路徑,最終目的都是要更認 識自己,並找到最能傳達內在信念的創作方式。

Mirror Mirror 工作營 時 Zowie 的講課,她的每張 投影片都是一句她想告訴我 們 的話,促進我們思考 排除外物後的自己。

”過去、現在、未來”的自我介紹,並且要討論如 何排列所有人的照片做成簡易展覽,為之後的畢業 展覽做練習。

最後的展示方式,大家提議參考宗教祭壇的形式, 因為小組整體風格給人平靜的感覺。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Mirror Mirror 工作營 第二天大家各自準備五十張 代表自己的圖片,透過與老師和其他同學討論選出 最能代表自己的幾張,並作為最後行為藝術的參考。

這是老師及同學們和我一起選出作為代表我的圖片, 其中一個是聲音,臺灣的蟬叫聲,因為我給自己關 鍵字是平靜的混亂,而蟬叫聲就像一堆混亂的音效, 但卻使我感到平靜、快樂、歸屬、療癒。

RCA MRes 的畢業展,有很多做科技互動裝置的作 品,手上這是捕捉了我的手揮舞的動態所繪製的圖 片。

Mirror Mirror 工作營的行為藝術,用有趣的 方式展示屬於我的混亂平靜,背景撥放著蟬叫聲。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

MRes 的畢業作品,作者創造了一個非常完整的世 界觀,有自己的生物體系的文明。

重新整理論文參考資料,為社交焦慮症訪談做準備。

社交焦慮症的訪談,和臺灣心理醫生做長時間訪談, 佐證論文資料、社會觀察資料以及討論新故事概念。

一些布袋捏麵人的參考資料。其中一個作品很吸引 我的注意是黃勻弦導演的作品。

動畫世界觀、故事、腳色、劇本等的發展過程。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

June.2025

畢業專題進度

#概述

進入六月後,大家的畢業展覽作品都開始加速進行,我在月初時專注於將服裝設計中常見的 拼貼技法,轉化應用於動畫角色與場景設計。拼貼作為一種視覺研究與敘事建構的方法,不

僅使我能更快速建立角色性格的視覺語彙,也促使我重新思考色彩、形狀、材質與氛圍之間 的關聯與張力。透過不斷更新的拼貼實驗,角色與空間在設計過程中逐步被整合為更具敘事 一致性的整體語境。

#個人專題進度

同時,我也開始將紙紮技術導入創作中。透過研究紙紮文化的歷史脈絡、結構特性與象徵意 涵,我嘗試使用廢紙製成紙漿,並以搓揉、層疊與黏貼等方式製作定格動畫所需的角 色與場 景。這不僅是一種形式語言的轉換,也是一種文化回應 紙作技藝本身具備儀式性與情緒 轉化的特質,與我作品中對心理創傷與修復的關注形成深層的象徵呼應。

在場景製作上,我刻意保留紙材手工製作的邊角與不完美質地,藉此呼應社交焦慮的主題, 並傳達「不需以完美為標準觀看世界」的訊息。許多社交焦慮者常處於自我要求過高、渴望 無瑕呈現的狀態而產生迴避,而我希望觀者能透過視覺線索意識到「不完美」本身也是一種 被接納的狀態。

作品的敘事靈感取自台灣民間傳說中的「婆娑鳥」 一種傳說中擁有魔法歌聲、能召喚群 鳥的神秘鳥類。我重新建構這一傳說,將其轉化為寓言體故事,藉由主角婆娑鳥的「歌唱創 傷」與「選擇性緘默」來象徵社交焦慮對個體行為與心理的影響,並透過牠與一隻無聲兔子 間的互動,展現理解與陪伴在心理復原中的價值。此創作同時回應台灣社會普遍對心理健康 議題的漠視,並透過定格動畫作為媒介,以較柔和、富含情感的形式進行公共溝通。

#畢業展覽進度

在展覽籌備階段,我與導師和同儕進行了多次討論,針對展出形式與空間的整合進行測試與 模擬。其中,關於展覽設計,系主任說的一句我覺得很有趣:「展台就像是一具沒穿衣服的 身體,它也需要被設計。」這讓我決定不將展台視為純粹的功能性結構,而是納入整體作品

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

敘事的一部分。我使用與動畫佈景相同的材料與手法,將展台視為延伸森林世界的一環,使

觀者在觀看作品時不會感受到形式上的割裂,而是進入一個整體一致的視覺與情感場域。

參加同學舉辦的工作營,用植物在衣服上做拓印。

繪畫專業的畢業展覽,這是我在 AcrossRCA 認識的 同學的作品,可以透過 VR 眼鏡體驗作品的環境。

我們這組展覽的位置安排會議,展覽總時長是三小 時,許多人在做表演藝術,所以需要依序分配三個 小時的時間,確保整個空間一次只有一個人在演示。

大家和負責展覽的老師講解自己的作品,還有進展 跟展覽的呈現方式。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

和組員一起去展覽的空間查看場地,預視光線,電 源位置,動線預想。

學校的圖書館裡 面有一個休息空間,給壓力大或是 不舒服的學生一個休息空間,裡面放了一 些心理相 關的資料。

拍攝定格動畫的場景。

Fashion 的法文,指的是「方式」或「方法」,也可 以指「風格」、「樣子」或「製作」。此外,在複數形 式「façons」時,可以表示「舉止」、「行為」或「做 作」。所以 Fashion 從一開始就不只是侷限於穿,最 近很常和其他同學聊到 Fashion 的定義,因為都在 做 Fashion,但 Fashion 是什麼呢? 很顯然是廣泛 的,不是一個由別人來給的定義,但在 RCA 即將來 到尾聲的一年,準備畢業展覽的同時,同學們都發 現很多老師因為與自己對於 Fashion 的定義有出入, 而在討論上出現許多分崎。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

我在測試不同顏色與亮度的光照實畫面的呈現質感。

這個月我做了很多故事發展以及故事的世界架構的 研究與設計,這是我的座位,旁邊貼了很多拼貼做 的色彩、氛圍、質感研究,第一次做定格動畫,整 個過程讓我覺得和 costume design 十分相似,但 又包含了更多的創作空間,因為得以建構一個空間, 在控制環境與角色設計的關系都有了更好的練習。

July.2025 畢業展覽

#概述

七月是來到 RCA

後最忙的一個月,因為來到了畢業展覽周,許多人的製作都如火如荼的進 行著,我也是。為了符合每個學生的研究需要,學校並不強制所有學生參加畢業展,因此有 部分人是沒有參加的。

#畢業展覽的反思

在展覽前夕,許多同學們都從原來沉浸的學術或者各類研究中跳出,紛紛開始製作服裝及行 為藝術等作品,為了在畢業展覽上有實體作品呈現。因此也有許多人陷入迷茫,關於為了做

而做的行為,在工作室閒暇之餘大家都會開始討論類似的話題,反倒使畢業前夕成為了大家 最積極交流意見的時間。例如有位同學在研究佛學,希望透過研究佛學能在未來創作出帶給 人們心靈平靜的作品、空間,但是為了做成畢業展品而製作了一個講述貪嗔癡的表演,便在

最後被導師指出作品與平靜無關,而這在我們的班上是蠻普遍的現象,一種即使作品看似有 趣,但實則非作者想說的,或想做的現象,因為 RCA Fashion

非常重視概念,一整年課程的

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

主旨都不是要讓我們去做設計,而是去研究為什麼,可以如何做,以及找到自己理念的服務 對象的連結方式,這樣的研究在一年是有效的,但是在最後的展覽,一個普遍被視為重點的 呈現形式,它很神奇的成為了讓許多人迷失的量尺,這是一個讓人研究如何落實自己所研究 的理念的機會,但是我們花了四分之三的時間在做研究,卻只花四分之一去思考如何呈現時, 作品多少會有點不純熟的問題,我認為這是 Fashion 課程所擁有的問題。也許也是當研究生 學程被縮減成一年時會發生的問題,雖然主任會不斷強調我們現階段的作品是 prototype 但是導師們並不會如此看,他們仍然會要求作品必需是準確的。

把展台做成和草地一樣的紙材,布置成 Zowie 說的 將展覽的所有物件當成人,為她們穿衣。

展覽預演,因為每組展覽時間只有三小時,所以我 們有展覽預演要練習進場退場,以及作一些位置的 重新安排。

製作燈籠,在展覽時可以配合講解時的動作,讓觀 眾更能感受到奇幻故事的氛圍。

展覽當天發給關小卡,掃描 QRcode 就可以看到動 畫的網站,有設計介紹以及概念影片。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

設計師 FengChen Wang 的採訪,她是 Zowie 請來 在星期五展覽時段跟我們做採訪的設計師。

和我同組的一位同學研究魚皮革,並與班上許多同 學做設計合作,由她做皮革設計提供,非常有趣, 她提到魚皮所做的皮革其實比牛皮更堅韌,難以想 像平常所吃的柔軟的魚竟然能被做成皮革包。

左圖:這為同學專門研究 inclusive design,她和輪 椅使用者合作,創作出能讓輪椅使用者坐著便能獨 立完成褲子的著裝,我非常喜歡她做的書,裡面可 以看到整個設計流程,非常適合設計人觀看,希望 未來可以和她要到書分享給學弟妹看。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

在結束最後的導師討論時間後,老師們舉辦了一個 派對慶祝其中一位老師的離職,大家穿成那位老師 最喜歡的電影的角色,一起在學校酒吧慶祝。

<影片>

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。 展覽前後我們都要上上下下搬運展台等物件,因為 展覽的位置不在平常的校區,所以大家都兩頭奔波。

參加 MRes 同學舉辦的工作營,意在加強學生間的 互動以及改善校園,大家分享了自己歡的校園角落, 並且前往那些角落和大家分享自己的故事。

我的定格動畫影片,我在定格動畫的技術方面還並不熟悉,所以我將更多重點放在我的強項,工藝製作面, 製作了一分鐘的小實驗預告片。

August.2025

#概述

一年前,我還在劇場和片場之間奔波,做著服裝助理的工作,一邊等待教育部的菁英培訓計 畫結果,一邊懷疑自己到底能不能走得更遠。我一直是那種喜歡玩味、無厘頭、跨界亂入的 設計師,總是想把生活裡那些被忽略的小事放大來看。但我也開始質疑:這樣的創作方式, 能不能承載更深的內容?能不能不只是吸睛,而是有力量的?這類的作品到底能帶來什麼樣 的力量?

後來我來到倫敦,進入 RCA。這裡的學習方式非常自由。沒有人要求你做出漂亮的衣服,反 而不斷問你:「你為什麼做這個?你想跟誰對話?」我開始回頭看自己,選擇以「社交焦慮」 作為創作主題,回應我國中時期的經歷。那段時間我很痛苦,但也正是那種無法被理解的感 受,讓我開始依賴創作,找到歸屬。

並且這次我不只依靠自己的主觀去創作,而是去訪談 臺灣的臨床心理師,試著理解不同年齡 層、不同文化背景下的焦慮是什麼樣子。這樣的訪談成了我設計的依據,也讓我學習到了更 多關於設計師的倫理。

#個人反思

我的主創作品《婆娑鳥》是一部定格動畫,靈感來自臺灣的妖鳥傳說。我透過這個作品探索 社交焦慮,以及更廣闊的敘事空間,探究自己在設計敘事上能否在更進一步,而不僅局限於 實際的人類腳色。

這一年,我從服裝設計走到動畫敘事,建立了一套屬於自己的跨界方法論。服裝不再只是為 身體服務,而是角色敘事的一部分;時尚也不只是表象,而是能承載文化與心理議題的媒介。

我學會了如何讓創作回應社群、回應社會,也更清楚自己想成為什麼樣的創作者,最重要的 是,身處與自己文化分隔開的環境使我更加認識到自己的文化特色,這一年的文化碰撞帶我 認識了更多的自己,未來我能帶著這些經歷創作出更加準確的屬於我和我們的時尚。

如果你也在考慮申請菁培、出國進修,但害怕你現在的作品太「怪」、太「不主流」。只要你

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

誠實面對自己,願意去理解世界、連結他人,你的創作就會有力量。倫敦是一個充斥著各種 文化的大合體,在這裡你可以體驗到世界,認識到自己,不只是學會技術,更學會如何生, 如何說。

開學第一周時的課程主題為氣味,從一開始就能感 受到 RCA 課程的與眾不同。

倫敦的布街,在這裡可以找到許多印度或中東的布 料,跟臺灣常見的布料非常不同,許多人也會來這 裡挑選布料做自己的衣服。

關於冥想的各式工作營,啟發學生對於超越服裝本 身的概念。

在倫敦的時尚博物館認識到的一位傳奇 icon,這一 年裡我受他的啟發較深,一年前我期望能找到 Fashion comedian 的概念,而他便是最深刻的代 表。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Royal College of Art|英國|謝宛諭

我的工作室位置一年後的樣子,乘載了一年的學習 成果。

準備菁培的成果展,我設計了一個互動表演式的小 系列,計畫在時裝周時間到倫敦街頭做實驗表演, 學習 Leigh 的精神。

練習道具製作技能,運用 EVA 泡棉做偏向 Props 的 作品。

畢業展覽的階段展示,我將定格動畫的場景與展臺 融合,讓觀眾看到幕後製作的呈現,吸引了各年齡 的觀眾。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

與心理醫師的線上訪談,可以到連結觀看訪談

實驗的雛形,透過訪談結果及文化故事呈現一個可 能的未來方向,並且製作了實驗短片

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。