September.2024

初秋-批判的起點

#學程概述

生活在多元文化匯集的紐約,每天都在路上與無數張不同種族的面孔並肩而行、在電梯裡偷 偷聽著不同語言交談的對話,而在 Pratt 學習的日常就像是這座城市的縮影,開學至今的每 堂課都在語言和知識上不停地翻新自己!

#創造力是每一個人與生俱來的天賦 在 Communication Design M.F.A.系所裡,強調獨立與成熟的思考,每位學生都被鼓勵並 相信是具有獨特創造力的個體,因此幾乎所有課堂都相當重視對作品或事件進行深入的討論 和提問,並在相互交換意見和回饋的過程中,和同學、教授建立不同層次的對話。

學習現場不會僅僅是單向的知識傳授,而是隨時帶著一顆開放、好奇的心,和一群人一起認 識和想像過去、現在和未來在這個世界上可能發生的大小事。

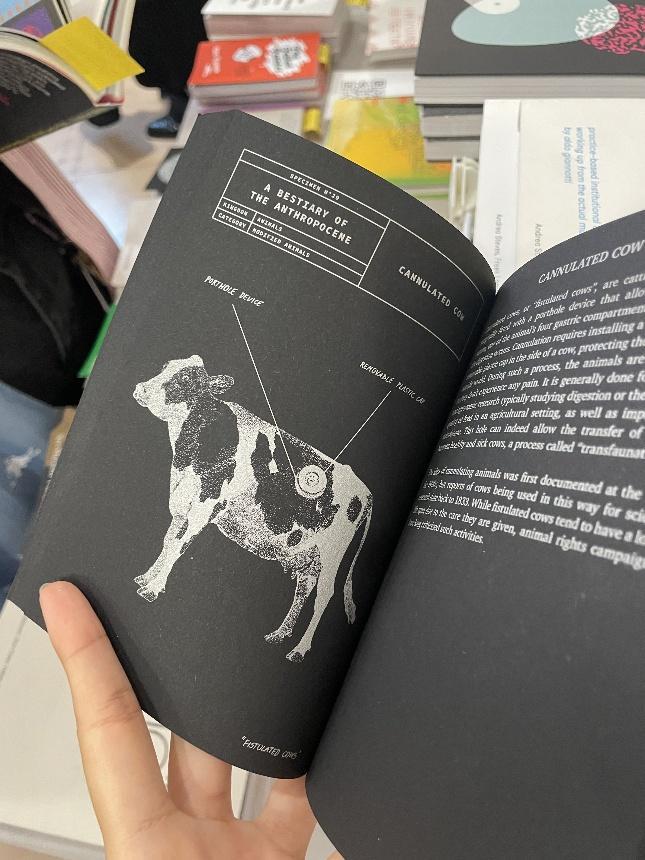

第一學期的必修課 Seminar A

特別體現了這樣的學習氛圍。這門課主要透過每週的閱讀、

共同討論和特定的練習項目,探討當代社會、政治、健康、氣候等,生而為人必定會有所關 聯的議題。雖然是看似有點嚴肅的研討過程,但實際上卻挺自然和活絡的,因為在第一堂課 的學期大綱說明時,教授讓每位學生都可以在清單中選擇有興趣的文章或題目,登記並自願 擔任該討論主題的 facilitator(在討論中設計活動以引導參與者順利交流的角色)。

有了一位領導人發揮創意為彼此建構發言的平台,讓原本可能會難以發散或無法收斂的討論,

變得更像是一場有具體目標的思想實踐,在大家開始進行分享前,就已經在彼此間建構了互 相信任的網,所以更能以自在的心情,盡情突破思維框架的激發更多討論。目前正在準備即 將輪到我擔任 facilitator 的那一週(緊張並期待著!)

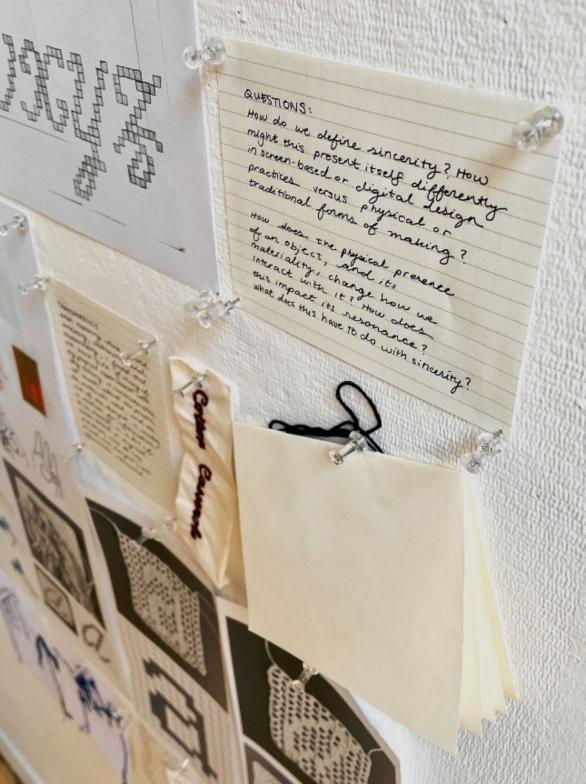

#Questions as a Sacred Practice

這門課中我特別喜歡的一個小項目,是閱讀由 Gregg Bordowitz 所著的 Volition 之後,試

著以個人觀點為出發,提出一系列的問題。而這些提問不受任何框架侷限,因為他們存在的 目的是能延伸更多提問和想法,而不是為了尋找答案。(歡迎閱讀 Volition 書籍檔案 )

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

在隔週的課堂上,大家互相分享、朗讀自己的所思所想,最後教授將這些文字和我們的聲音 集結並完成了一首詩。在那天,我透過聆聽身邊同學們的提問,見識到每個人如何挑戰現有 觀點、如何不斷的提問、質疑既有的假設,我們試圖開闢新的思路、試圖不被固定或既有的 答案所限制。

#在對話中成長

這一個月的學習經驗,讓我從大量對話中找到內在的聲音,意識到創造力不僅是表現在作品 上,它也存在我們如何與他人互動、如何看待事物本身,我想這每一個練習都是在慢慢告訴 我們,先認識自己、表達自己吧!希望能繼續探索這份力量,讓這些精神也默默地在其他課 堂和生活中發揮作用。

GradComD, who we are?

We are graduate school: We are mature and independent.

We are a design program: We critique instead of test.

We believe in the success of all students: All humans are creative.

✶節錄自 Orientation day 當天系主任的簡報內容

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

被紅磚建築環繞的 Pratt 校園,是充滿濃厚歷史氛 圍的藝術基地。

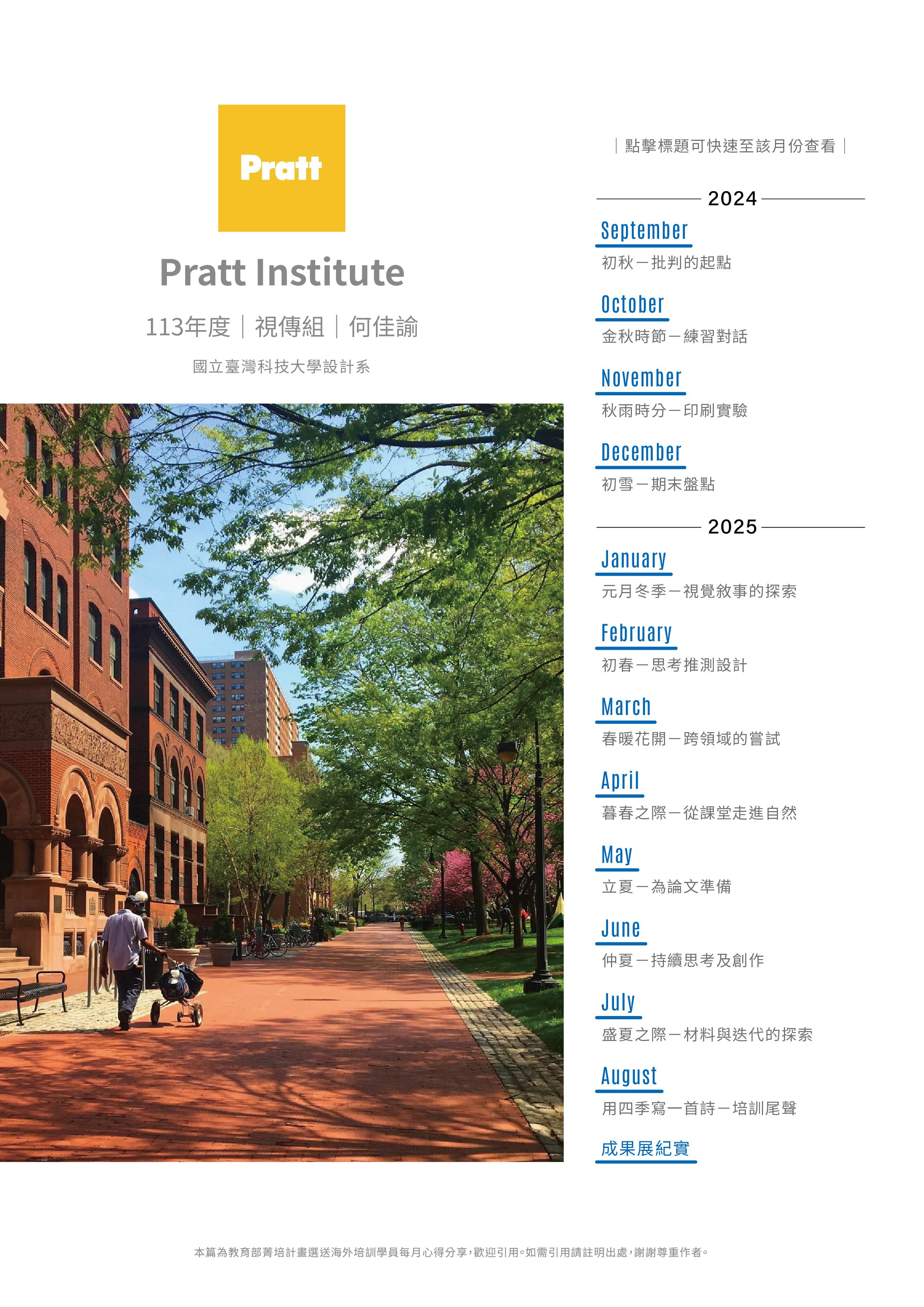

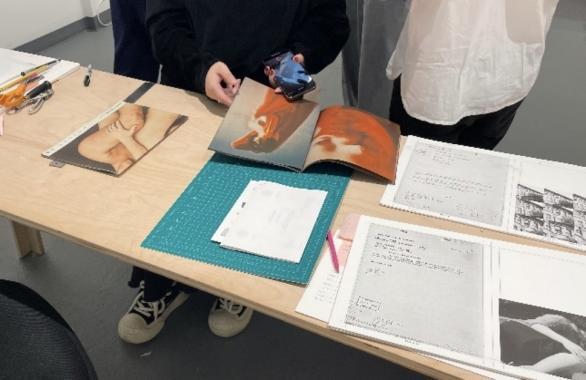

在 Technology A 課堂中,同學分享閱讀文章的心 得與提問,以及發表一份針對文章內容發想的 micro project 作為結尾。

在風格典雅的圖書館裡,偶爾會出現一些現代又俏 皮的海報,格外引人注目

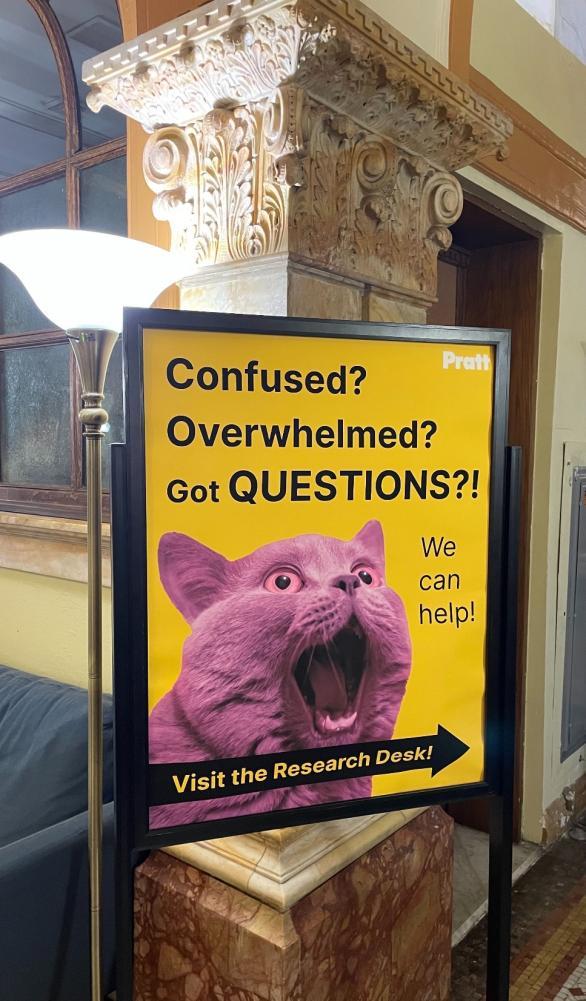

Seminar A 這門課是早上九點開始,為了讓大家暖 身醒腦,總會先有個小小的 small talk 環節,讓每 個人說說自己當下的狀態或心情,然後沉澱十分鐘 左右,再開始將上週閱讀後的反思寫下來貼在牆上 與彼此討論。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

發現校園的某個窗邊,放著一幅寫了”I am good enough!”的可愛圖畫,像是在角落偷偷鼓勵著大 家一樣的存在✨

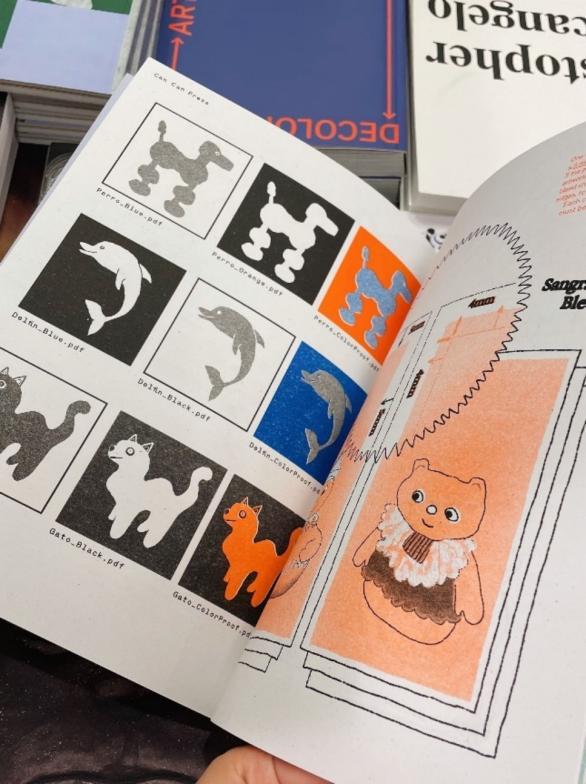

Risograph 的校外參訪,教授帶著大家到曼哈頓的 藝術展覽空間,同學們在工作室現場與藝術家交流 及討論印刷技法。

進入系館的一樓就能看見一片明亮的落地窗,戶外 的天井空間是提供設計系學生用餐和交流的公共場 域。

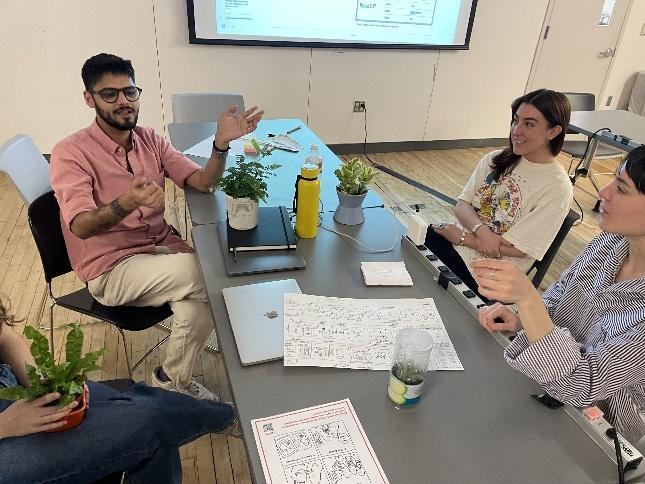

這學期多數的課都在類似照片中這個空間的教室裡, 進行小班制的課程與討論,讓每個人都有發言的空 間和機會。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

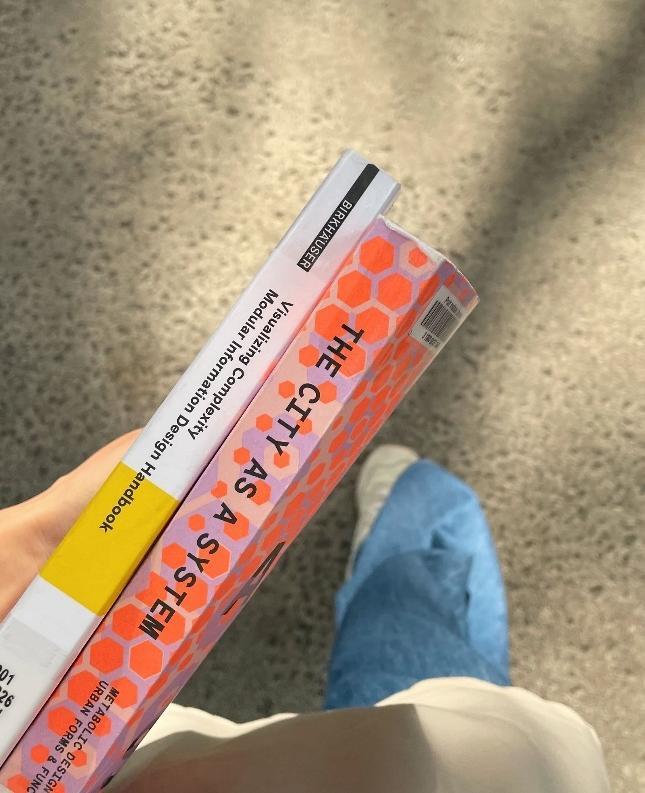

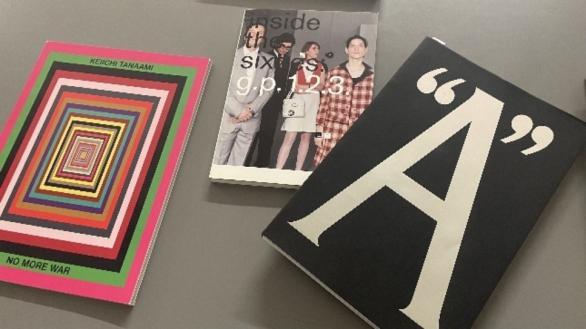

Visual Language A 這門課的教授經常提醒我們, 保持向外汲取設計相關知識的習慣,也提供我們許 多書單及影音資源作為參考。從瀏覽學校圖書館的 書架就能找到不少有趣的寶藏

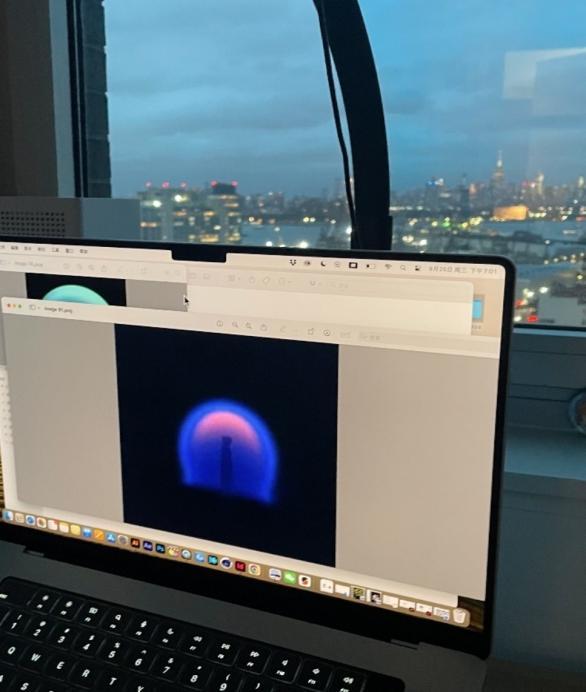

課餘時間和同學聚在一起,在曼哈頓的夜景前交流 自己的作品或感興趣的領域,讓思想碰撞也是精神 上的充電!

Risograph 的課堂作業發表,每位同學會選擇一件 自己感興趣或有所共鳴的作品,表達對該創作的想 法或提問,並輪流分享。

Seminar A 的教授提供我們許多書籍,讓接下來這 個學期都有機會擔任 facilitator 的我們,作為設計 工具的參考範本。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

校刊裡的 THE NEW YORKER 雜誌封面,好像看見 自己搭地鐵回布魯克林的日常。

校園裡四處都有舒適的綠地,也是許多學生看書、 寫生、聊天的好去處

October.2024

金秋時節-練習對話

#概述

天氣漸漸轉涼了,十月的開始在美國也意味著萬聖節、感恩節這兩個令人期待的節日即將到 來,街邊原本綠葉成蔭的行道樹以難以忽視的速度轉為鮮豔的暖色調,在成堆的落葉裡觀察

不同品種的樹葉和橡果子,變成了在草地時光的消遣之一。秋天的確幸是穿上針織毛衣和毛 帽,在 Pumpkin Spice Latte 的鮮奶油上灑厚厚的肉桂粉

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

雖然季節轉換帶來的涼意十分舒適,但極端的日夜溫差也讓我經歷了一場感冒,離開自己熟 悉的氣候帶果然不能掉以輕心,不過幸好在許多朋友和同學的推薦下找到非常有效的養身食 譜和市售成藥,每次忍不住打噴嚏的時候,也會聽見來自附近同學小小聲的“Bless you!” ,

再冷的天氣都瞬間溫暖了起來,加上抱著不想錯過每一天的精神,身體居然很快就好起來了!

#學習在發表時為對話破冰

開學至今的兩個月裡,除了習慣以對話為主的課堂氛圍,也漸漸開始練習如何在發表時吸引

聽者們的關注,除了基本該避免過於冗長及資訊量過大的簡報以外,在 Technology A 這堂 課中也讓我意識到發言時,讓課堂上的每個人參與並輕鬆理解自己正在分享的內容,比一場 鉅細靡遺的研究報告更具挑戰和重要許多。

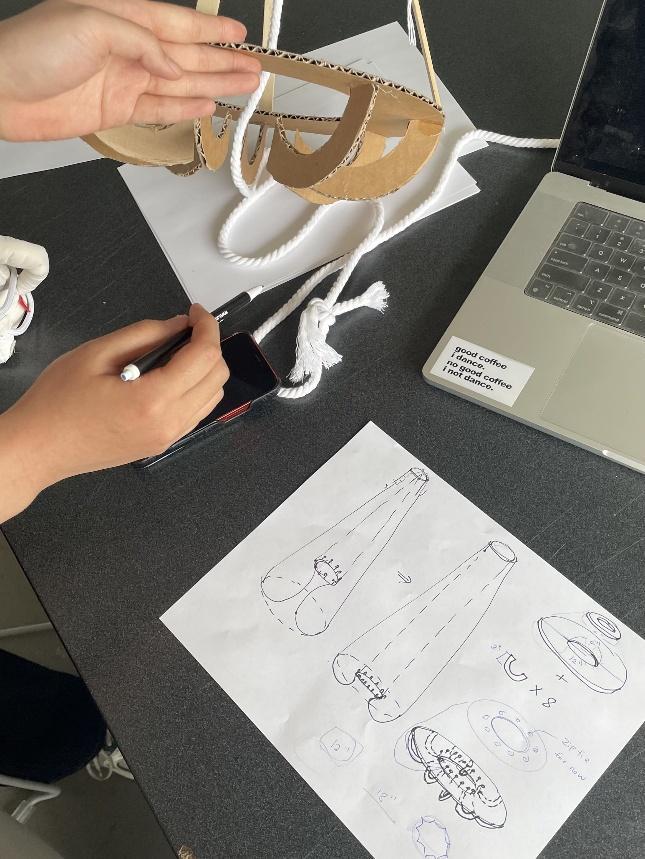

這堂課上每位同學都將會完成一件為期一學期的個人專案,是從工具研究延伸的推測設計, 因此幾乎每週或隔週都會需要做進度的發表和討論。起初我依照慣例將一週內收集的資料、 發想過程進行彙整,精心製作了簡報,並練習在五分鐘的時間限制內完成發表。

第一次實際報告當天,教授在我發表的過程中加入了一些想法,並給予了很好的建議和資訊, 我們來回交流了一兩分鐘,時間很快就到了,雖然還有大半的內容沒來得及報告,但教授表 示我已經讓大家理解我的想法,這就足夠了。那一刻我才明白,在課堂上發表的重點並不是

展示我做了多少功課,而是激發大家對這個題目和主題產生興趣。

從那天之後,我調整了準備方式,將目標放在開場前一兩分鐘之內,讓聽者產生好奇與期待, 進而在後續有足夠的想法可以與彼此討論。比如,以引人入勝的提問開場,觸發大家思考的 開關;或是分享令人出乎意料的研究事實或數據,引起注意;甚至也可以帶入個人經歷和小 故事,為題目帶入真實感,也更有機會與聽者產生共鳴。我也會仔細觀察班上那些總是流暢 且自信發言的同學,留意他們如何在對話中自然破冰,甚至讓大家不自覺地開懷大笑。那些 語氣與互動技巧,常常能化解逐漸沉悶的氛圍,讓討論變得輕鬆愉快,這些細節都是我學習 的對象。

經過有意識的練習,發表前不再感到龐大的壓力和緊張,相反的是開始期待每次的發表並希 望能從中獲得收穫,不僅是對自己,對其他人也能有所啟發,這樣的改變獲得了同學和教授 的正面評價,無論是個人報告或小組討論,這些經驗也讓我了解如何更積極地掌握自己的影 響力,同時獲得學習的成就感。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

#課業與休閒的 On 和 Off

在 Pratt 的校園和社群上經常能看見學校各部門或學生自治團體,為特定節日或議題舉辦活 動。

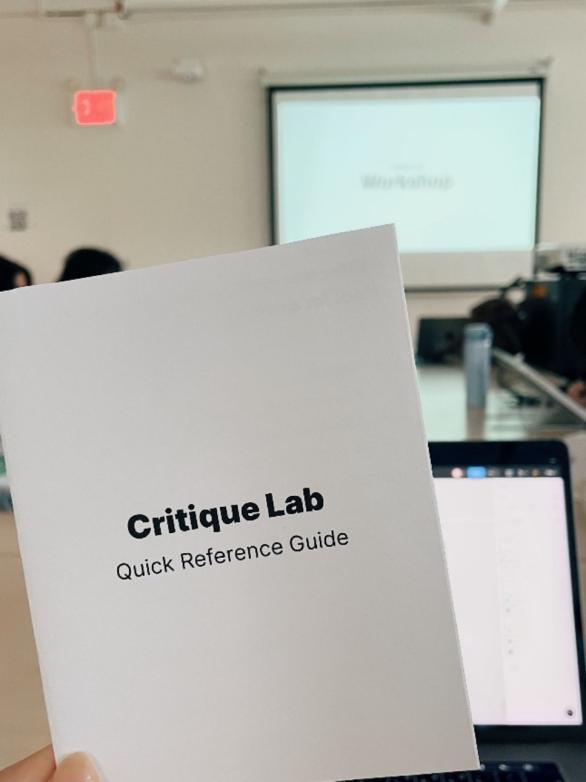

例如:系上到了學期中,有一週左右的時間,必修課堂會以 *Critique Lab 的形式取代一般 上課時間,作為階段性的成果檢視,讓不同班級的學生有機會彼此分享作品與提供建議。( * 評析/批判工作坊)

或者像是十月末的紐約,整座城市像是沉浸在一場盛大的派對中,充滿了節慶的氣氛,校內 也舉行了萬聖節裝扮比賽,提供擅長手作和彩妝的學生們大顯身手,盡情發揮創意的舞台。

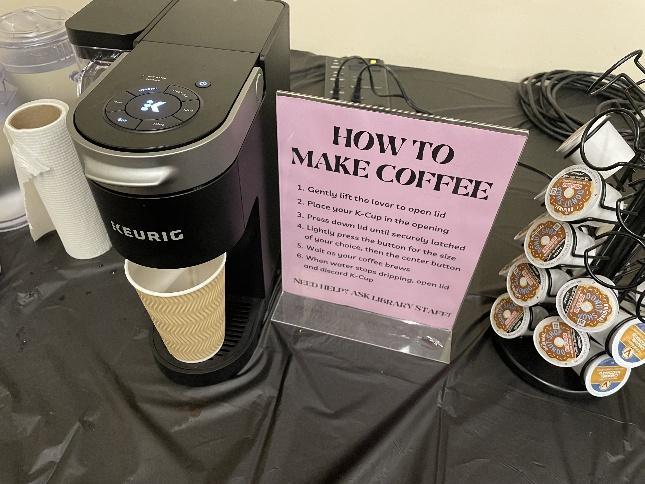

除了豐富的學術講座和工作坊和節日慶祝以外,學校也相當重視人際與社交,因此籌劃了不 少在校內提供茶點讓師生自由交談的 *Coffee Break(*在工作之於可以自由休息和交談的空 間和時間),還有一場專為研究所新生舉辦的遊艇派對,讓來自不同系所的學生在遊艇上享 用餐點、欣賞曼哈頓的夜景,並一邊唱歌跳舞一邊認識彼此。這樣的活動讓大家在輕鬆的氛

圍中交流,也讓我看到班上同學平時不常見的一面,十分有趣。

喜歡這裡的學習環境,將課業與休閒的平衡視為個人發展的重要一環。這些安排也許能讓每

天挑燈夜讀或連夜趕工作品的學生們,能夠擁有一個喘息的時間、緩解壓力,也能保持學習 的持續動力!✨

✶ We have to put action before feeling confident because when we see ourselves doing challenging things, we start to believe we can.

Ellen Hendriksen (Clinical psychologist)

✶ 行動並不需要等到有自信才開始,因為當我們看到自己在做具挑戰性的事情時,我們會 開始相信自己是能夠做到的。

艾倫·亨德里克森(臨床心理學家)

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

設計學院內寬敞的玻璃窗,是觀察季節更迭與自然 變化的理想場域。

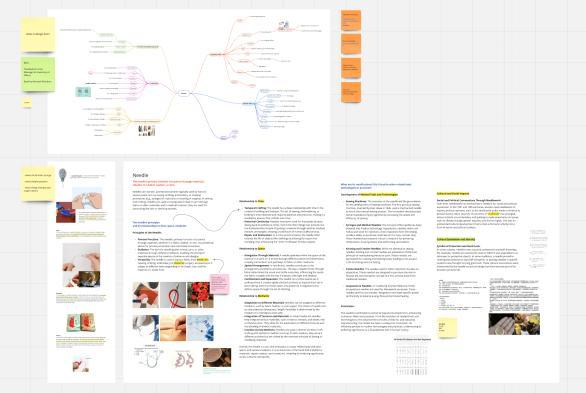

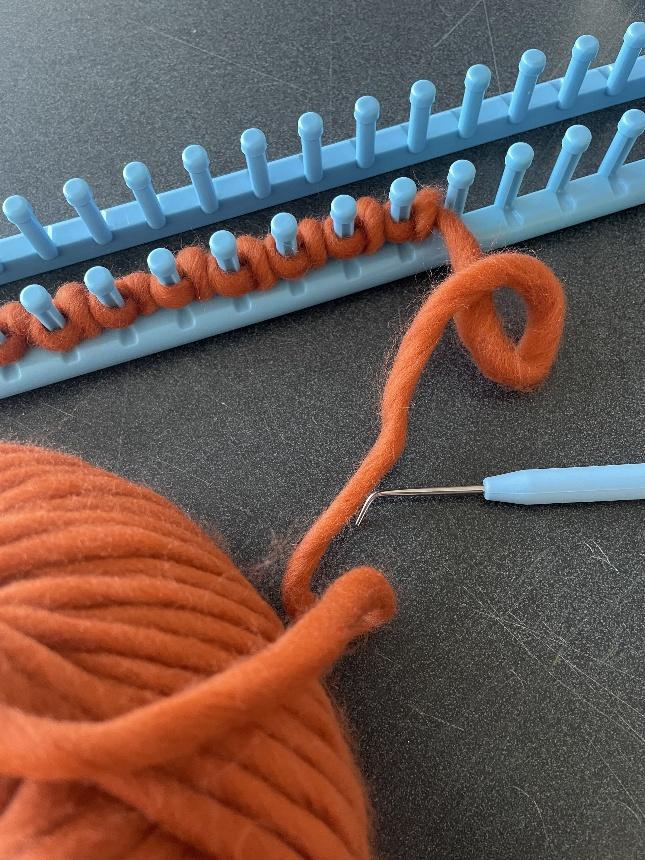

在 Technology A 課程專案的過程中,我研究並調 查手動工具:針和線,同時進行實驗,在一週內收 集生活中具有潛力可作為編織和縫紉材料的日常物 品。

每週發表研究及專案進度的簡報,教授鼓勵我們做 出專業、清晰,並具有個人特色的視覺。

教授示範利用 Notebook LM 快速生成由兩位虛擬 主持人對話的 Podcasts,並與同學們討論使用 AI 工具的利與弊。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

在 MoMA 蒐集設計概念參考,圖中裝置為觀念藝術 之父馬塞爾·杜象(Marcel Duchamp)的動態藝術 實驗裝置《旋轉半球,精密光學》( Rotary Demisphere, Precision Optics,1924)。

在課堂上使用 Miro 進行資料的整理與共享。

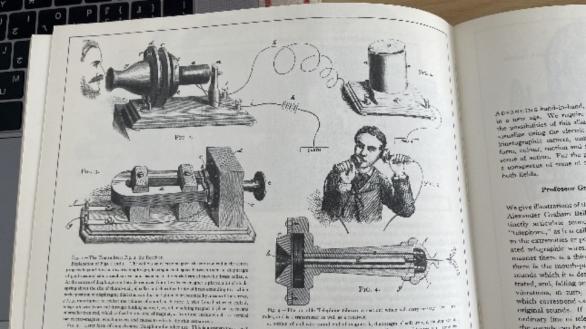

從學校圖書館尋找繪製工具設計圖的參考書籍(拍 攝自 New Inventions: A Comprehensive Survey of Scientific and Technical Progress in the Arts, Sciences and Manufactures as Published During the Reign of Her Majesty)。

晴天午後,在學生工作室的一隅。

工作室裡的創作日常。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

二年級研究生初次發表論文研究內容,將過程與發 想張貼在走廊上,通常會附上紙筆,讓有興趣的師 生經過時能留下建議與回饋。

Visual Language 課堂中,教授在教室分享個人設 計及藝術書籍收藏。

在 Critique Lab 前的一週,系上準備了約一小時左 右的事前工作坊,說明當週活動如何進行。

學期中系上舉辦了許多不同工廠的使用說明會,帶 所有學生走訪校園裡的印刷間、切割室等場所,圖 為 3D 列印的精細度及收費方式比較模型。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭

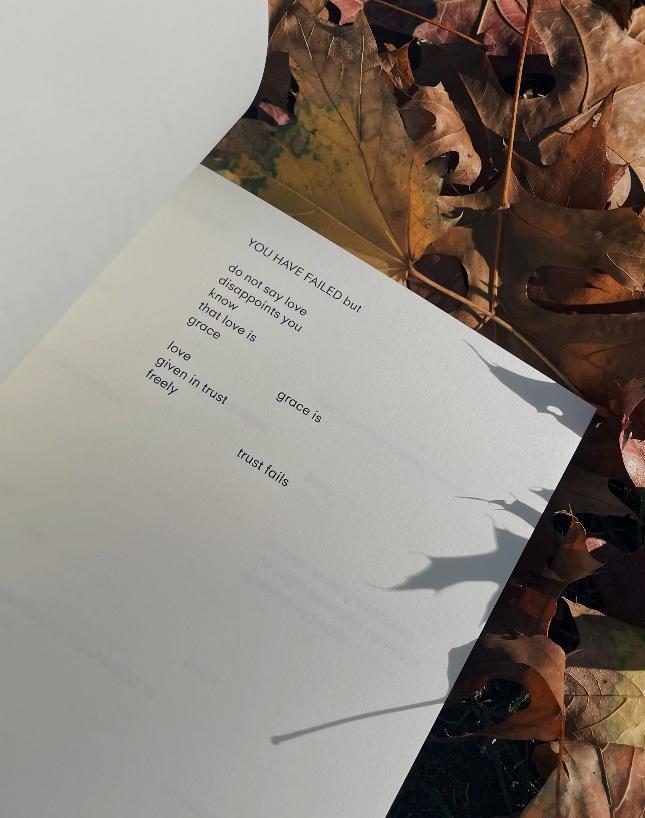

Visual Language A 課近期的專案是選一首詩作為 字體海報的文本,閒暇的時候借了一本詩集來尋找 靈感。

Seminar A 的作品發表日,教授邀請大家帶著喜歡 的零食,一位同學自製柳橙蜂蜜手工蛋糕來分享!

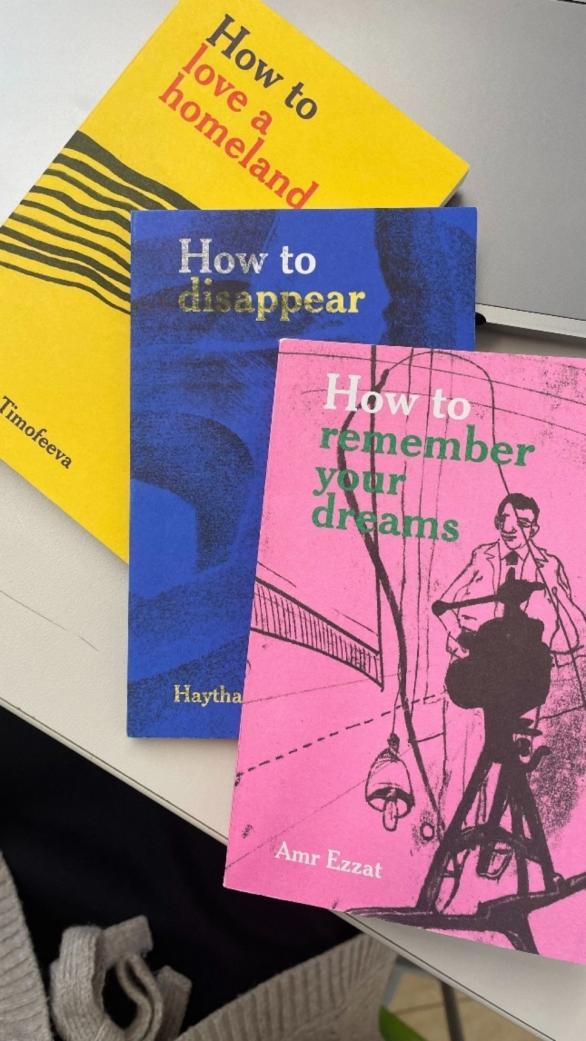

Risograph 教授推薦的書店 Interference Archive 由非營利團體成立,專門收集大量關於社會運動與 倡議的文件與紀錄資料。

學校的萬聖節派對,扮成紐約代表性建築 Chrysler Building 的學生,照片取自 Pratt 官方 Instagram。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

November.2024

秋雨時分 印刷實驗

#概述

經過了一個月的晴朗,終於在中旬迎來幾場不小的陣雨,和當地居民和同學聊過才得知,原 來有許多人喜歡下雨天。有些人將綿綿陰雨視為調整心境的良機,有些人將雨水寄託為撲滅

野火的希望,雨天在身邊的人心中都有著獨特的意義,離開臺北後的我,也漸漸喜歡上這些 聽起來像是故鄉的雨聲。

#印刷間的實驗

「就像爵士樂一樣,孔版印刷會在印刷過中有許多不完美的地方,有時候甚至是完全無法預 料的,但這樣不可預期的印刷效果,也是它迷人之處。」 O.OO

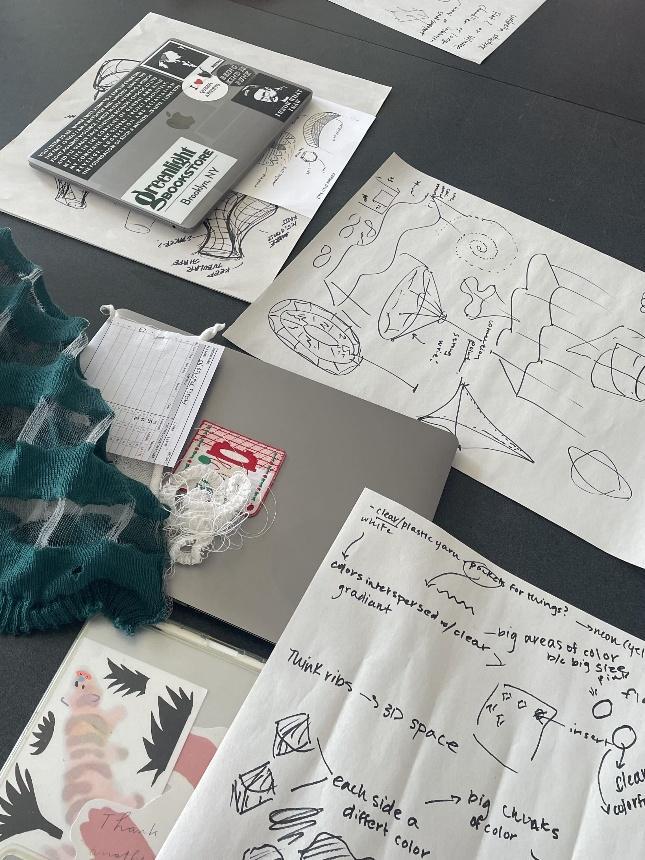

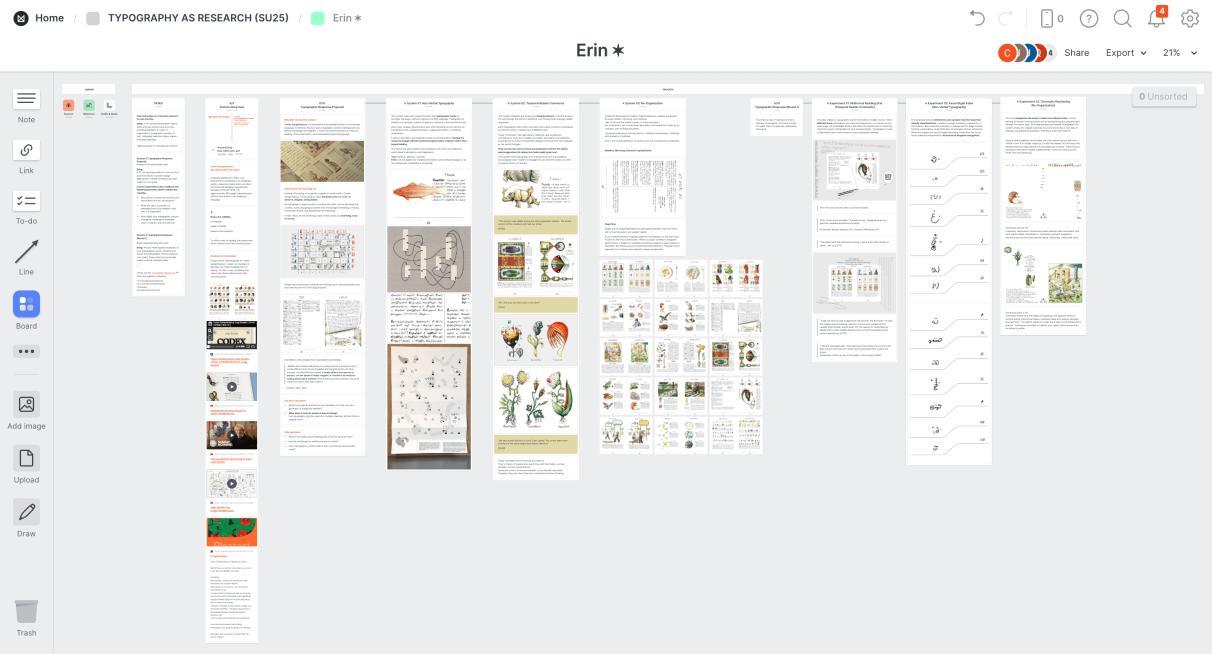

全名為「RISO:Manifest Dismantling」的工作坊課程,是我在學期開始前就非常期待的選 課之一,專注在利用 Risograph Printing(孔版印刷)的特色與限制來進行創作,並探討如 何在內容形式上使用解構與挪用的概念做設計。學期共有三項個人專案,主題圍繞著三篇關 於女性主義或後殖民設計理論的短篇文章,並以此為框架做視覺創作與資訊傳達。

在創作與閱讀討論之餘,課程內容也包含 RISO 印刷原理、分色版、製作網點效果、準備檔 案等知識,上課時間可以到印刷間實際操作機器,以及其他產出紙本作品、書籍裝幀可能會 使用到的相關工具,同學之間也經常交流配色的技巧和紙張的選擇。

教授偶爾也會邀請大家分享對文章的解讀和感想,並在課堂上即興創作,可能是以過期的報 紙或雜誌做拼貼海報,或是鼓勵我們嘗試 Xerox art(始於美國六十年代,利用影印機創作 的藝術),到設計大樓的其他部門辦公室借事物影印機,在小小的影印間裡,和同學一起將

手邊收集到的各種物品,小心意義地擺在掃描面板上探索不同光影、擺設方向和角度所帶來 的驚喜效果,最後帶著這些影像,回到 RISO 印刷間繼續實驗和迭代,找出屬於自己的視覺 語言。我很喜歡這些只用雙手,不借助電腦的做創作過程,能暫時拋開設計軟體裡的規則與 細節,讓再日常不過的物件幫助我們放鬆緊繃的神經和思緒,享受純粹的樂趣。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#擁抱不完美與偶然性

孔版印刷的誕生源於日本對於「單色、快速、大量」印製文宣或出版物的追求,它是一種名 為「理想(RISO)」的速印工具。工作原理是將單一色筒的油墨逐層印製在紙上,不過在製 版和印刷過程中,許多因素可能導致顏色的疊印錯位,雖然可以透過手動調整或機器設定來

改善對位,但幾乎無法達到完全的精準(甚至每次對準都可能只是巧合!)。而半水性的環 保油墨不會徹底吸附在紙張上,所以手指稍微用力摩擦就會掉色這點,也是在 RISO 應用中 經常需要考量的特色。

但也正是因為這些與主流印刷技術強調的優勢背道而馳的個性,使 RISO 成為許多設計師與

藝術家的偏愛,他們欣賞這台機器像是擁有自身性格並參與創作的特質。這些不完美帶來了 意料之外的驚喜,讓每一份印刷品都成為了難以複製的獨特之作。

需要面臨種種技術限制下的挑戰,也是這堂課非常有趣的地方,有時會在成品中發現一些檔 案裡沒有的印刷墨跡;或是上一位同學的版不小心複印到自己的作品上;又或是忘記掀開影 印用的對位模所以印出了方格紙的效果等等,都會令人會心一笑,甚至覺得這些意外的效果

更好看,所以會稱之為「Happy accident(美好的意外)」,雖然下一次按下印刷 Start 鍵之 前還是有點緊張,但每次看著手中那些比螢幕還亮麗的色彩、細緻的紙張印刷品,心裡的充 實和興奮感還是難以言喻。

#學期各專案內容

✶ Project 1

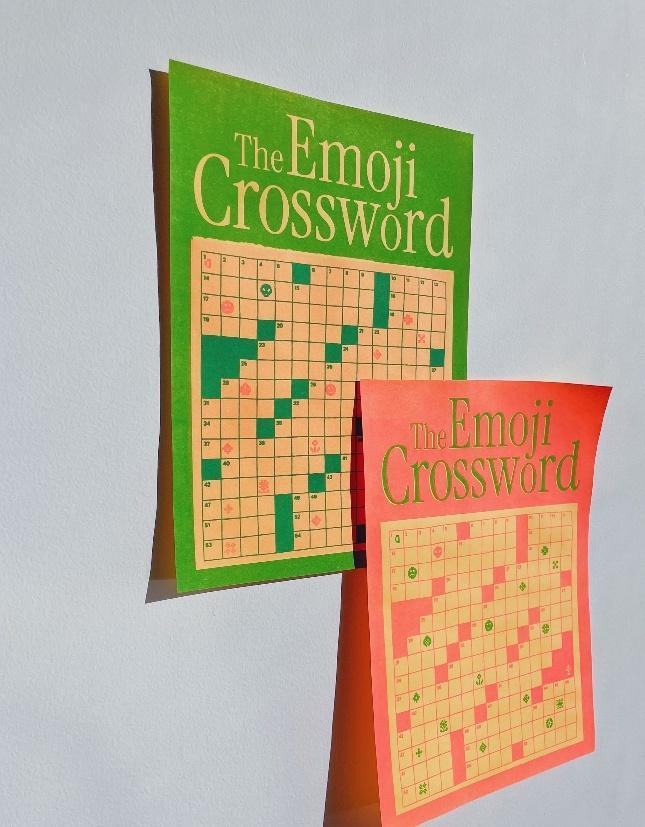

Redaction, Annotation, Appropriation:賦予文本新的意義 透過刪減(Redaction)與註解(Annotation),重新詮釋現有文本或文件,藉由層次、色彩 和其他技術賦予其全新的意義與訊息。多色海報、尺寸與原稿相符、 40 刷。

✶ Project 2

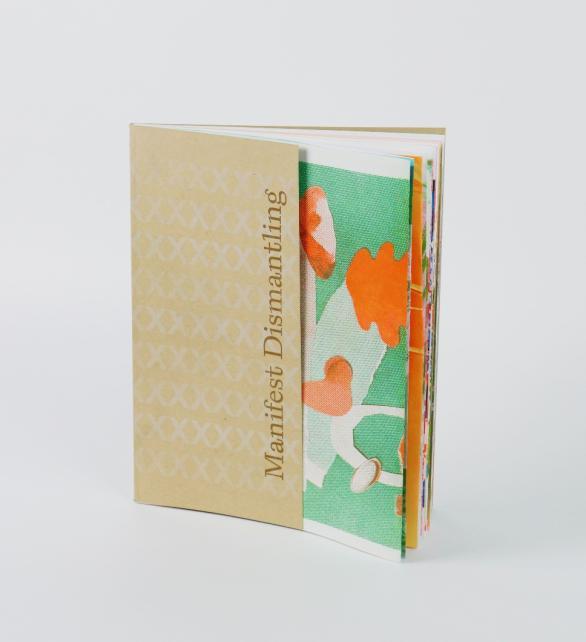

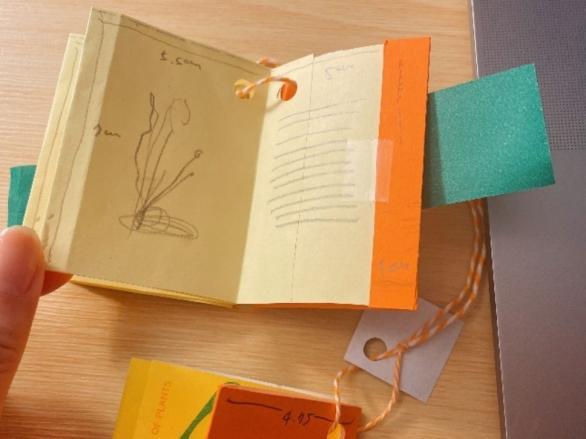

Curation, Juxtaposition, Archive:重構與敘事

編輯圖像與文本,以策展的思維挑戰既定框架,創造出乎意料的組合,探索知識保存形式的 可能性。雙色小冊子(Zine)、尺寸不限、20-30 本。

✶ Project 3

Deconstruction & Collage:拆解實驗

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

以拼貼與分層的手法,拆解並重塑影像的敘事與意涵,探討形式、內容與脈絡之間的關係與 對話。雙面明信片、色彩不限、明信片系列尺寸、 50 張。

✶ Project 4

Collective Publication:共創與自出版

合作方式結合個人創作,展現自出版的創意與集體敘事的力量。每人將閱讀文章後的反思以 視覺為敘事主體創作海報,集結成一本專屬這個班級的作品冊。

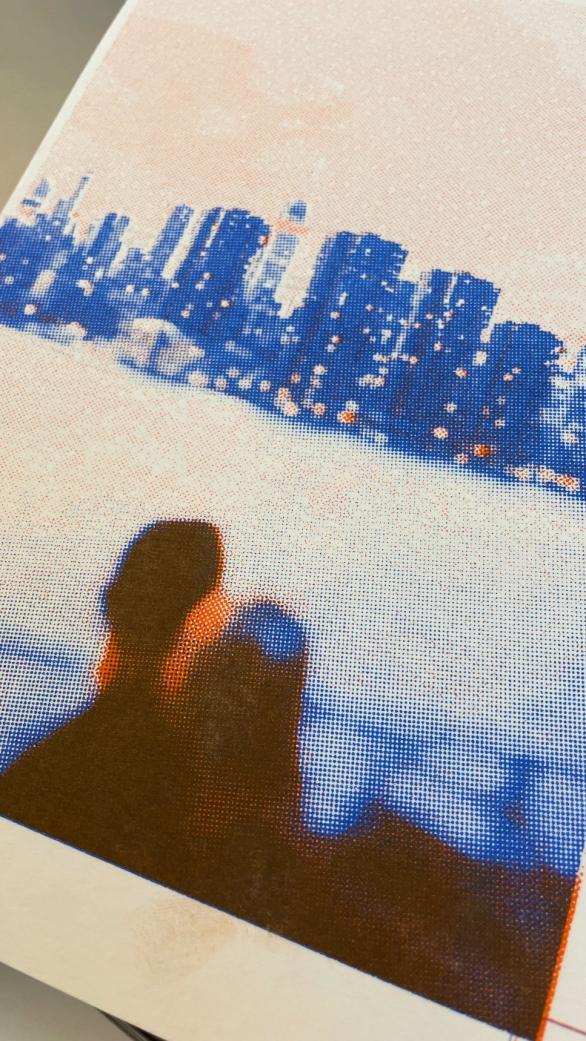

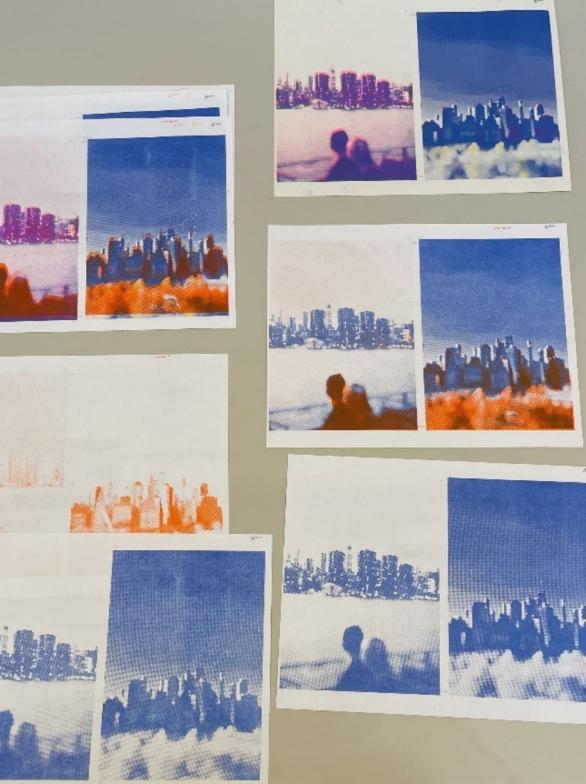

Project 3 明信片設計,是從東河上拍攝曼哈頓天際 線的影像,經過後製將前景刻意模糊,細看可見不 同角度的網點交錯混合的色彩細節。

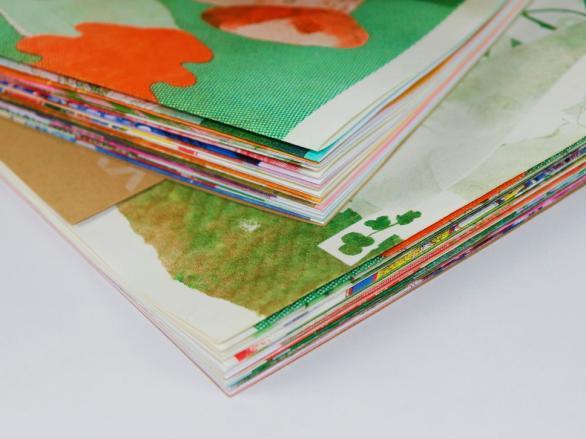

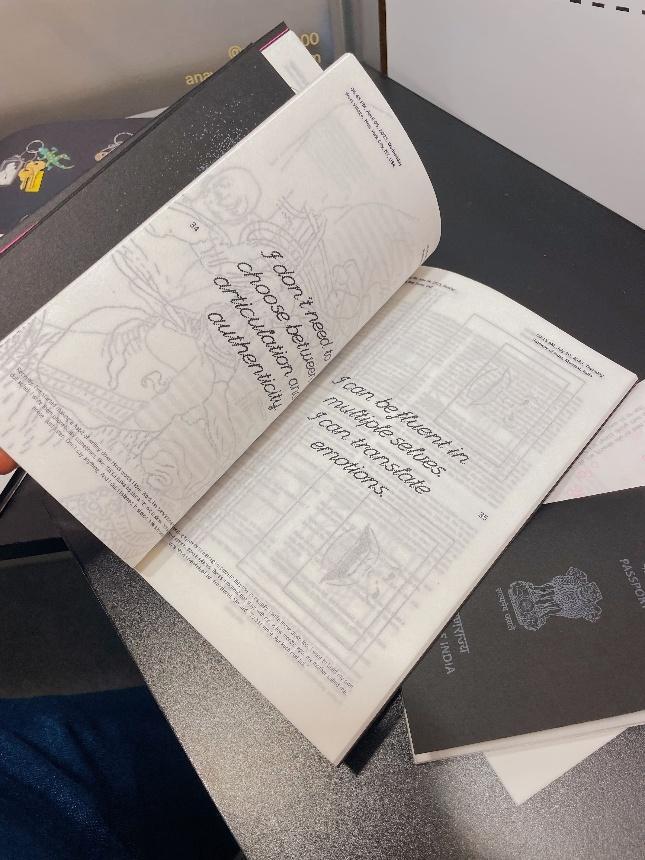

Project 4 由教授和每一位同學參與共創的作品集。

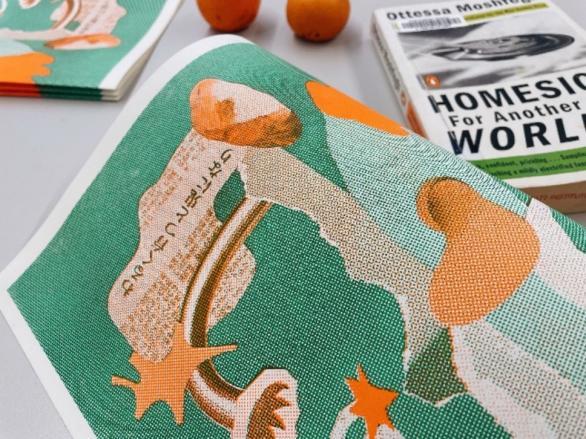

Project 4 內頁,提及課堂及本書的內容。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

Project 2 重新整裡過去的個人專案,以策展的精神 編輯內容並以 Zine(小冊子)的形式呈現。

Riso 印刷機換色的過程,像使用抽屜一樣將色筒抽 出做更換,同時也會看見原稿印刷版。

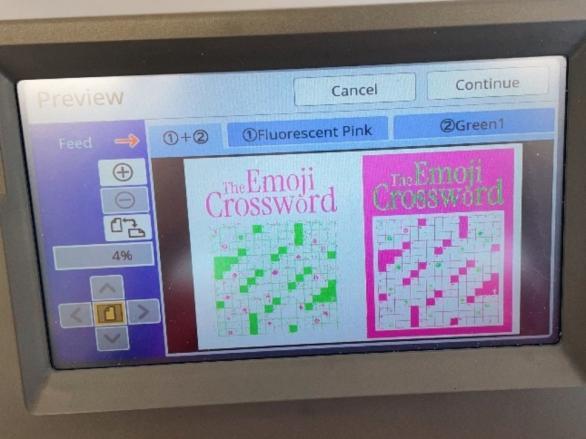

機器在正式製稿前提供預覽的模擬圖。

學期初和同學們一起研究和練習操作印刷機。

第一次練習印刷,將手邊現有的文件和卡片作為掃 描材料,印製在不同色紙上。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

工作室中有許多展示不同油墨疊色、混色效果的色 樣。

Project 1 掃描《New Yorker》雜誌中的填字遊戲為 文本,賦予新的意義。嘗試將原稿以不同油墨搭配 印製多款配色的海報。

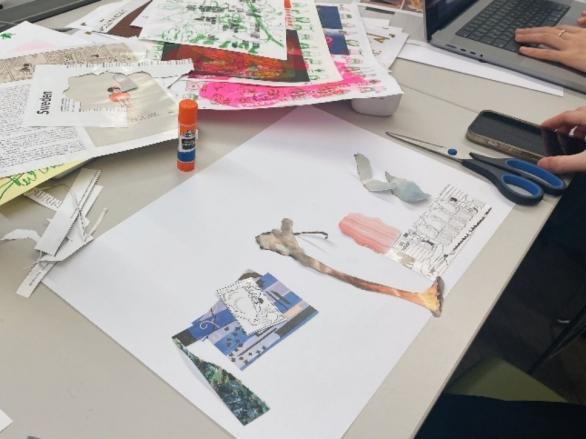

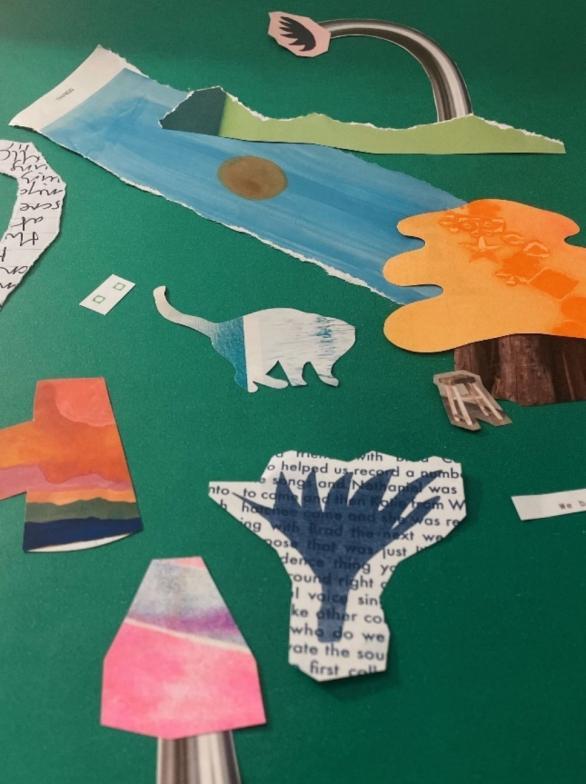

利用過期雜誌、舊報紙、印刷測試紙做拼貼即興創 作。

拼貼創作過程。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

設計 Zine 的時候製作的樣書,用以確認裝幀方式及 完稿尺寸。

在藝術書店 Printed Matter 翻閱《One Prints to Find Comrades》書中提及 Risograph 印刷相關技 巧的章節。

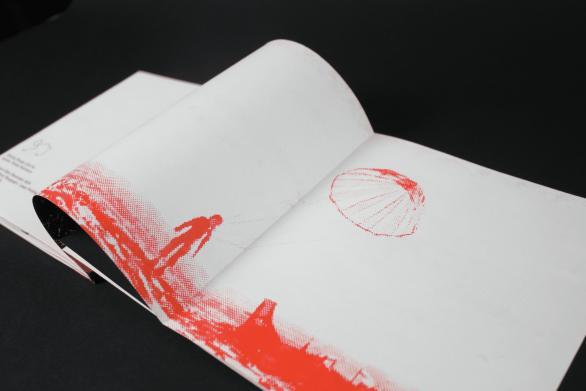

Project 2 成品內頁。

直接利用影印機創作 Xerox art 的課堂中,同學帶 著各式各樣的物件來掃描,包括新鮮花材。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

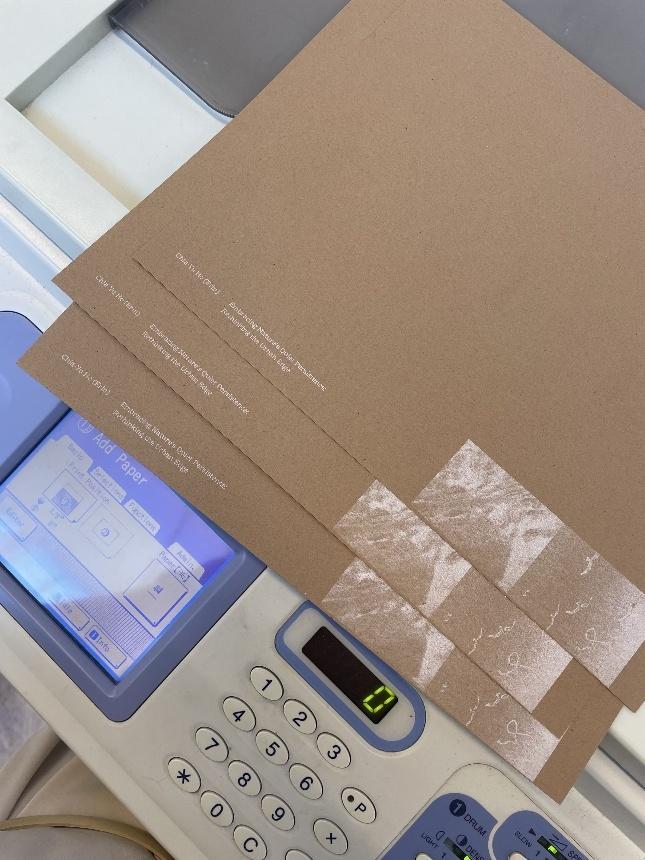

每一次使用完稿紙張正式下印前,都會做多次的對 位和墨量校正,以確保作品接近理想和期待的樣子。

Project 4 內頁是以折疊後裝訂的 French fold(法 式摺頁)方式裝幀,書口可以看見每位同學的作品 疊放在一起、相當熱鬧的模樣。

Project 3 明信片設計,將照片後製並以 Riso 印刷 後的色彩,呈現出類似向量插畫的風格,是在意料 之外但十分有趣的結果。

最後一堂課大家各自將作品擺放在教室工作桌上, 讓同學們挑選喜歡的版本加入自己的作品集中。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

Project 4 的拼貼海報剛印製好的時候,由於這份原 稿是貼在牆上以相機拍攝的,因此還看得見一些紙 張浮貼的影子,為畫面增添了不少立體感。

大家將 Project 4 作品集結成冊後,再利用製書實 驗室的膠裝機裝訂好。

<影片一>

Riso 印刷機的雙色印製過程,印刷效率極高,也可 以再依據紙張厚度差異等設定更慢或是更快的速度 偏好。

完成 Project 4 書本後教授也鼓勵大家到攝影棚拍 攝存檔和留念。

學期間的校外教學,到藝術空間 Penumbra Foundation 參觀 Risograph Photobooks 展覽。

<影片二> 到系上其他辦公室借用事物影印機創作 Xerox art 的過程紀錄。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

December.2024

初雪-期末盤點

#概述

這個月初迎來了年末的第一場雪,人們在期待即將開始的冬日假期之際,也紛紛興奮的猜測 著,今年很有機會能在紐約看見好久不見的白色聖誕

#學期回顧交流

隨著秋季學期進入尾聲,設計學院各系和各年級都為了期末發表全力準備著,學生們的工作 室空間一夕之間變得車水馬龍,為了確保大家都能順利完成作品,校內各個印刷間、加工機 具的部門也天天忙得不可開交。校園裡隨處可見學生手抱熱騰騰的輸出作品、大型畫板,以 及建築或產品模型,穿梭在各個教室和工作區域,可以說是整學期最熱鬧的場景。

系上在期末週舉辦了一場交流會,每位學生都有機會與至少兩位教授或講師分享學期內的創 作成果。雖然活動有場次安排和順序規劃,但只要在限定的二十分鐘內完整闡述作品和創作 理念即可。展示形式不受限制,學生可以選擇最能呈現作品特色的方式。

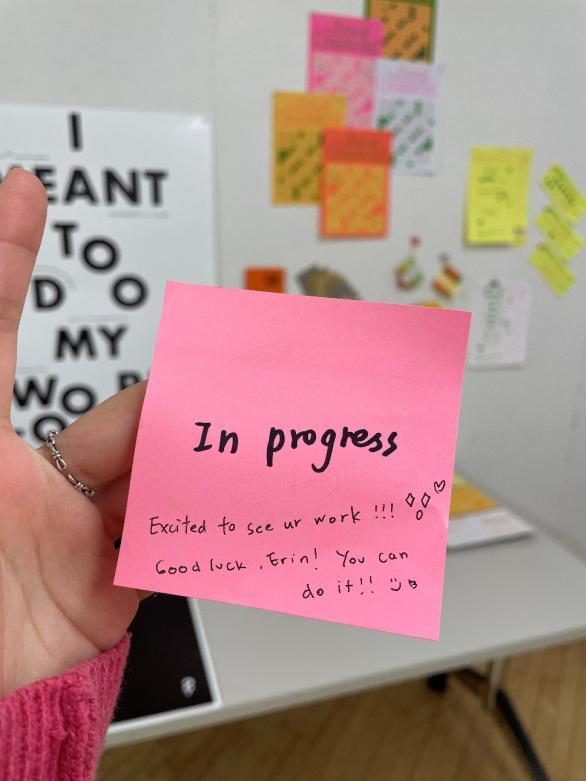

活動前一晚,同學們陸續在教室的牆面、桌面和各個角落佈置展示內容。即使忙到接近午夜, 大家雖然逐漸疲憊卻也期待著隔天能欣賞彼此的創作,並獲得寶貴的回饋,對於課堂時間蠻 分散的研究所生活,這樣的集中交流機會特別珍貴。

我的課堂在交流會當天還沒有完全結束,因此只展示了部分作品。幸運的是,我選修的 Visual Language 和 Risograph 課程在學期間產出了許多平面印刷作品,使我還是能藉此和同學及

老師討論到印刷與資訊排版等相關技術。我展示的作品包括為一首詩創作的系列文字海報、

為歌曲設計的唱片封面、描述不同情境下語音變化的詞彙表,以及孔版印刷製作的明信片和 小誌等。些都是我在創作發想時感受特別深刻、或是在製作過程中頗有心得的作品。

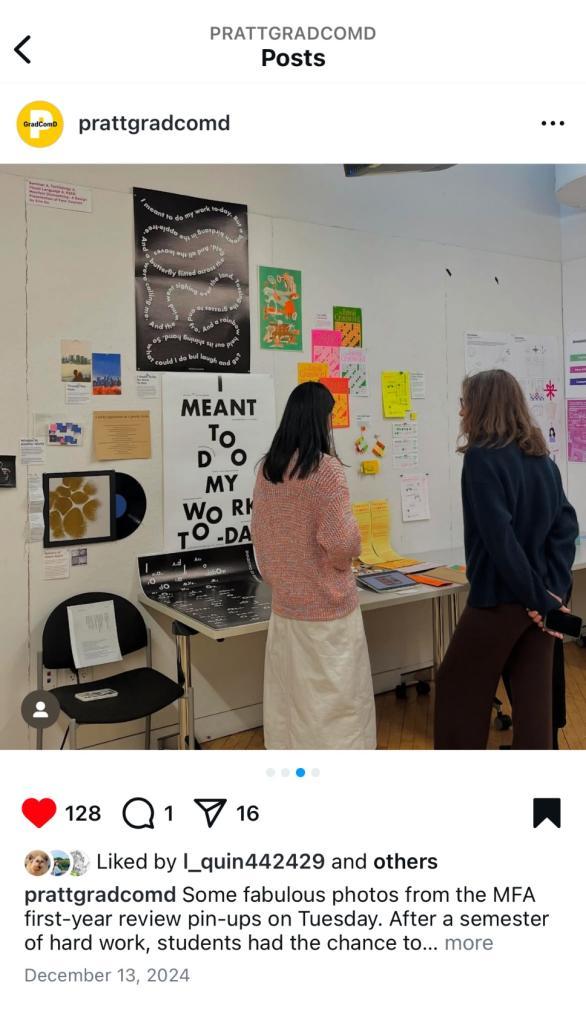

當天的交流讓我感到非常驚喜,特別是被各種新穎的思維和創作啟發。活動結束後最大的反 思是希望自己能在下學期更加大膽地嘗試不同的媒材運用,目標是突破舒適圈,將的創作形 式及概念都推展到新的高度!

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#在對話中產生了能量的火花

除了交流會之外,期末的各堂課也在最後一節進行了成果回顧,需要提交自我與同儕評量, 並與教授進行一對一的個別面談。這是我第一次正式參加個別會談,原本以為內容會圍繞筆 記、作品成果和成績,但教授卻讓對話維持的十分輕鬆,談話內容主要是關心我對這學期的 感受、是否有遇到困難需要幫助,以及探討未來的規劃等等。

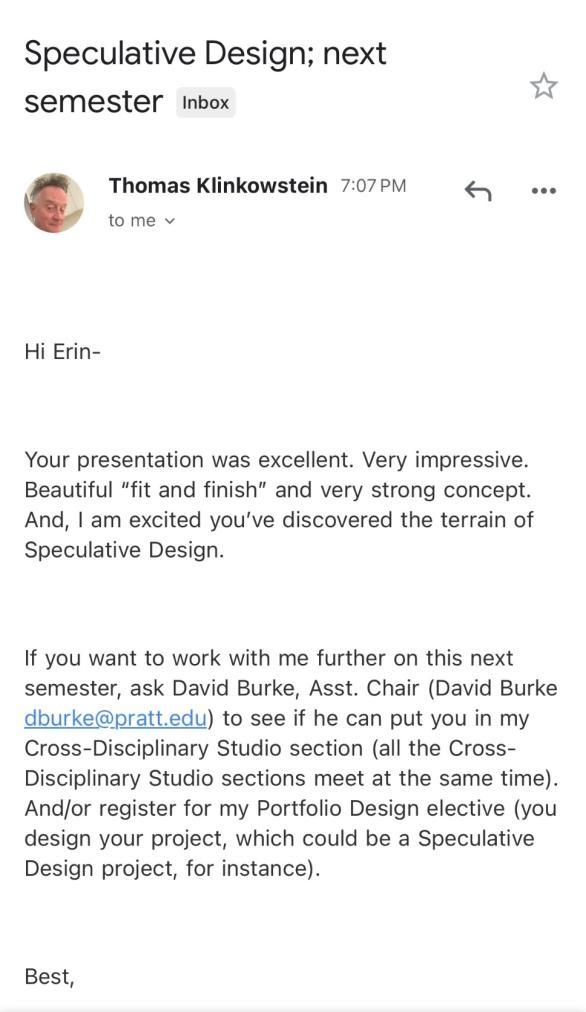

在小小的驚喜中,我整理好思緒,緩緩回顧從學期初至今的收穫和成長、在使用第二外語時 面臨的挑戰,也和教授分享我在入學前就聽聞,在 Pratt 的 Communication Design 系上, 學生總是在學習上被賦予相當寬裕的創作空間,鼓勵突破框架、探索未知,對於這點我相當 珍惜,以及希望未來有更多機會探索 Speculative design(推測設計)這項我總是嚮往,卻 還沒有機會深入接觸的領域。很感謝教授不僅肯定我的作品和語言能力,也支持我盡情發展 自己的興趣,並且在那天的面談結束後特地寄了信分享了幾個我可能有興趣的課程,讓我的 下學期有更多課堂選擇和期待。很喜歡這些和大家對話後產生的許多小小的火花,不論是一 起發想靈感、交流作品或交換資訊,都成為讓彼此繼續向前進的能量。

課堂結束後,我利用最後一週的空擋,規劃在校園工作空間休假之前,將這學期的實體作品 拍攝存檔,並抽空和幾位正在準備明年申請 Pratt 設計研究所的朋友們,討論作品集製作、

簡歷和研究計畫的撰寫,並盡我所能提供實用的建議。在忙碌中一晃眼就度過了充實的十二

月,也希望在新的一年,大家都能有好的開始或迎接好消息!

Wish you all a great start to the new year!

為電影《犬之島》(英語:Isle of Dogs)設計的一 本藝術手工書,近距離拍攝孔版印刷細節。

為電影《犬之島》(英語:Isle of Dogs)設計的一 本藝術手工書。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

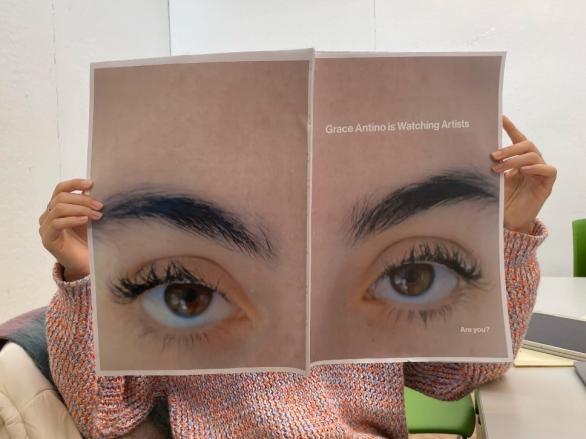

同學 Grace 做了一份紀錄美好事物的刊物,內容主 要為訪談她今年認識的藝術家、設計師們,並收錄 他們的作品。圖為我閱讀這份刊物時被拍攝到的有 趣畫面。

教授 Thomas 寄給我的電子郵件,給了我非常正向 的鼓勵。

期末交流會前一個晚上佈置展牆,看見貼心的同學 在我的紙條上留下的一句話,瞬間提振了精神繼續 努力!

交流會活動當天,同學 Yura 向教授們說明作品的現 場。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

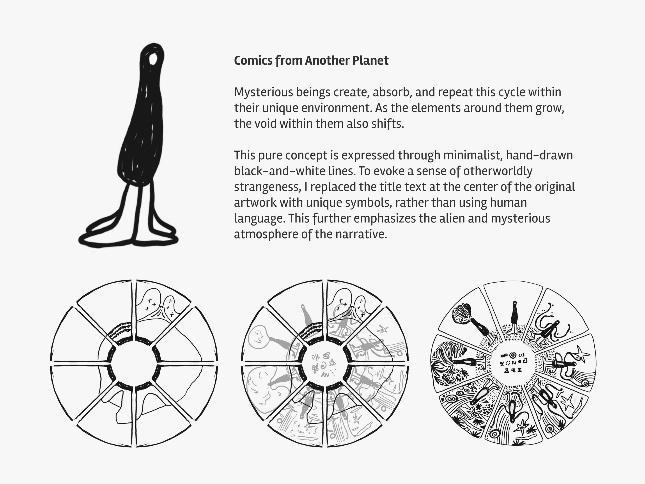

在不同教室裡參觀系上其他同學的作品時,一幅令 我印象深刻的符號插畫。

同學 Sam 做的一份摺頁小書,並為這個專案 3D 列 印了一件和主題有關的道具,視覺效果非常吸引人。

交流會結束之後,系上的官方 Instagram 張貼了活 動紀錄,包含我與教授討論作品時的照片。

Visual Language 課堂上,同學正在與教授深入討 論他的設計概念。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

Risograph 期末結束前,大家將作品做最後整理並上傳到 Milanote 這個共享平台上。

校園裡的草地和雕塑作品上都覆蓋了一層薄薄的雪, 相當寧靜的冬季風景。

平安夜的午後下了一場大雪之後,在學校草原堆了 第一位雪人做為在紐約第一個冬天的紀念!

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

學校圖書館在期末週開放到午夜,並提供咖啡和茶 及小點心幫大家加油打氣。

和同學一起參觀的藝術團體 Press Play 舉辦的 Art

Book Fair。

紐約多所設計與藝術學校共同舉辦的字體俱樂部, 在每週四晚上提供設計師們一個互相交流切磋的平 台。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

January.2025

元月冬季-視覺敘事的探索

#概述

“I feel that if you’re able to entertain people, you’re doing a good thing.”

「如果你有能力去娛樂人,你是在做一件好事。」

美國漫畫家及出版人 Stan Lee

經過冬日長假的滋養後,元月的第一週我回到紐約,精神飽滿的開始了寒假的選修課。雖然 冬季學期並不是熱門的修課時節(學生們普遍還在放假中),學校仍然提供了豐富的課程資 源,因此從小喜歡看漫畫的我,抱著期待的心情選了「Sequential Art and the Graphic Novel」

這門聚焦於視覺敘事,並以漫畫、圖像小說的歷史與理論為教材的密集創作課程,也希望能 藉此充實在海外培訓的每一天!

#圖像中的敘事手法與視覺語言

課程從視覺敘事的基本概念出發,在第一堂課,回顧了漫畫的歷史發展與不同文化間的差異、

舊時代繪畫工具的使用,並討論經典作品如何以圖像與文字的結合、分鏡的節奏及韻律感來 傳遞故事。教授分享了他過去在 DC 和 Marvel 這兩大美國漫畫巨擘工作時的經驗和感想, 我們也向彼此介紹了自己過往的相關作品或專長,作為正式動筆前的暖身。

✶ Project 1: A wordless one-page story

第一個專案是完成一頁沒有文字的故事,除了畫面中不能有文字或對話框以外,可以盡情自 由創作。這項作業的目的是讓我們理解,如何在沒有文字輔助的情況下,運用角色的動作、 表情與場景等元素來推動故事。

#將文本轉化為圖像

除了原創故事,教授也要求我們改編經典文學作品為漫畫格式:

✶ Project 2: The Shakespeare Sonnet

在第二個專案中,我們需各自挑選一首莎士比亞的十四行詩,並轉化為一幅九格漫畫。這項 作業考驗了我們對故事背景的細節掌握,畫面中的所有內容必須還原詩歌的時代,例如:16

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

世紀各階級的男女服裝、室內裝潢和建築風格等。加上畫面只能有黑白兩色的限制,也讓我

們思考如何運用光影和線條來達成畫面的層次感。

#自傳式漫畫的探索

到了第三週,我們開始進行自傳式漫畫的創作:

✶ Project 3: Autobiographical comics

這是一個全新的挑戰,除了表現繪畫技術,也需要透過漫畫的語言來表達個人經驗和回憶, 因此在這次作業中,我們需要更深入思考畫面與文字的搭配,嘗試讓畫面本身承載更多訊息,

而非完全依賴對話來推動情節、角色的姿態如何表現內心情緒、如何確保分鏡的流暢度,以 及如何讓每一個格子既能獨立呈現,又能與整體故事串連。

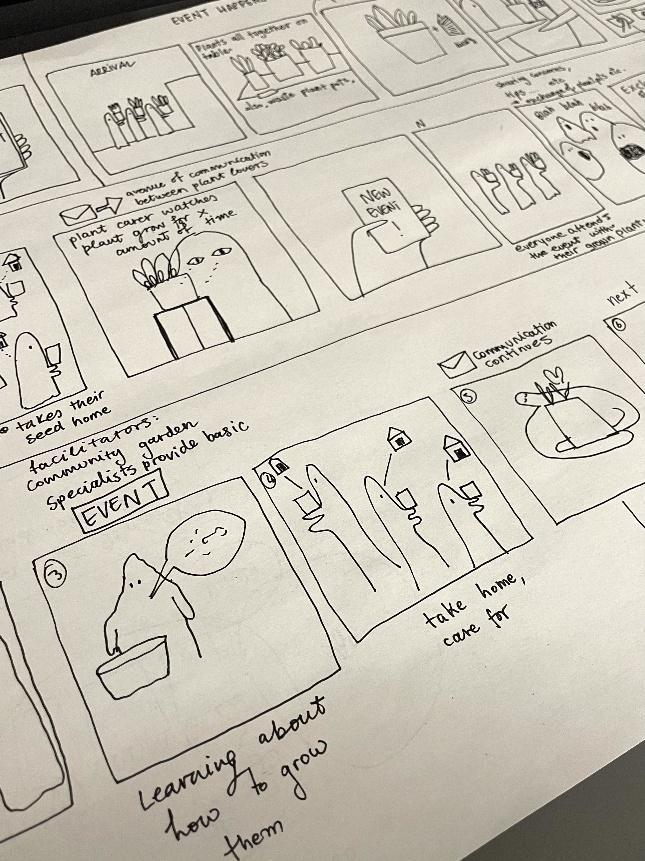

#構築一個完整故事

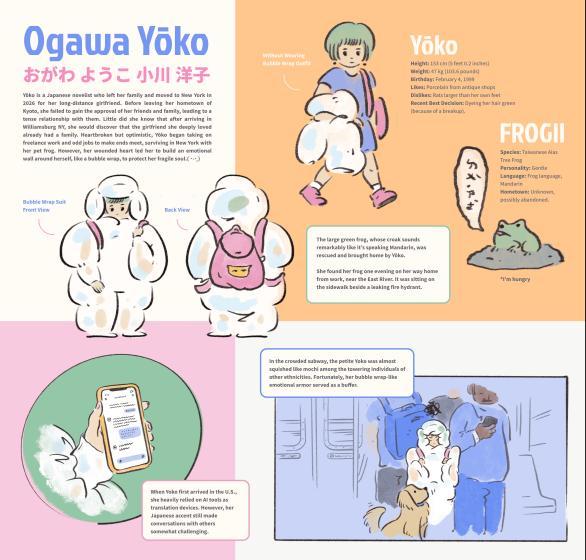

最後的專案,教授要求我們發想一個長篇故事,並設計角色、場景以及故事大綱,以圖文並 茂的方式進行提案:

✶ Project 4: An original story/character(s) with an ongoing series

這項專案讓我們體會到,漫畫不僅僅是繪畫技巧的展現,更需要嚴謹的故事架構與角色塑造。

教授在講評時強調了色彩運用的重要性,如何運用顏色來塑造不同角色的個性,以及場景的 情境氛圍等。並鼓勵我們在未來的作品中可以進一步嘗試不同媒材來創作,找到適合自己的 風格。

#極限挑戰與收穫

在短短三週的密集課程中,我們一共完成了四項不同主題的漫畫創作專案,雖然對沒有純熟 繪畫能力的我而言,最後幾乎都需要在相當緊迫的時間內壓線完成,但也總是很享受著每一 次發表時,瀏覽同學們精彩的作品和有趣的思想,交流彼此喜歡的漫畫時的溫馨時光。這門

課也讓我更理解了漫畫作為敘事媒介的表現方式可以有許多面向,讓我開始思考如何在未來 的設計專案中也應用到這些技巧。特別感謝教授總是鼓勵我們嘗試創新、發展個人風格,這 讓我在技術學習之外,也能專注於探索更多元的創作方向!

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

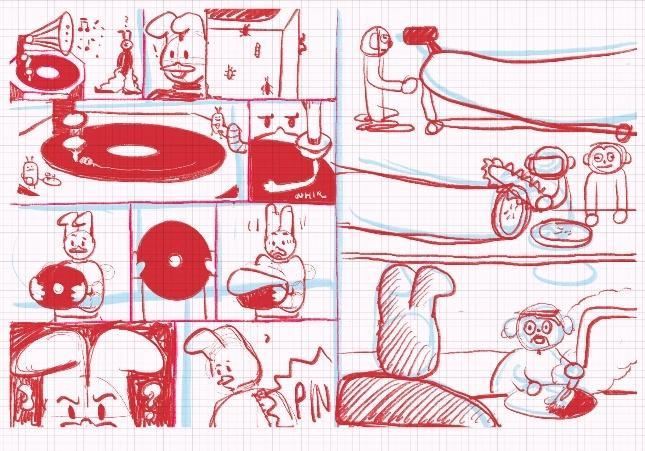

Project 3:Autobiographical comics,以一個夢為 藍圖的自傳式漫畫。

Project 1:A wordless one-page story,跳脫傳統 的方框漫畫,試圖以圓形格式創作可循環觀賞的故 事。

Project 1 概念發想與草圖紀錄。

Project 1 的形式靈感源自於週末在古董市集發現 的 View master reel(投影紙盤碟片)。

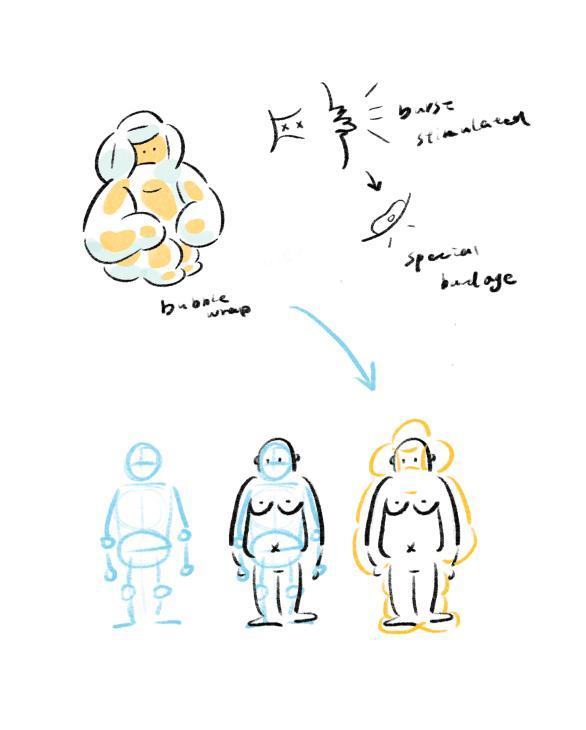

Project 4:An original story/character(s) with an ongoing series,構築一個完整故事與角色設計 提案。

Project 3 已經相當接近完稿的其中一份草圖。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

Project 4 概念發想與草圖紀錄。

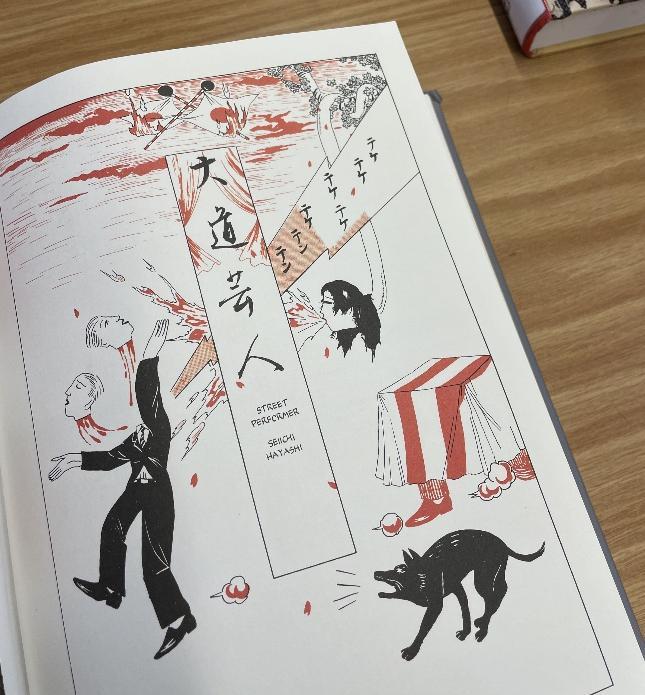

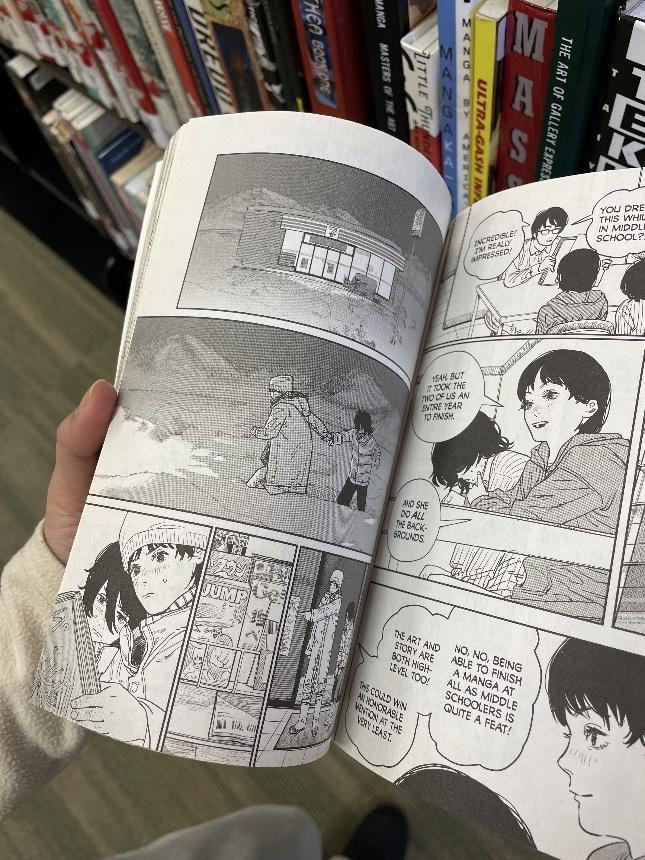

第一堂課結束之後,忽然非常想重拾小時候在家看 漫畫的回憶,幸運的在學校圖書館的漫畫書區發現 不少有趣的作品。圖中書籍:《Ding Dong Circus》

作者:Maki Sasaki

課餘的閒暇時間,開始習慣到圖書館翻閱更多漫畫 或圖像小說作品。圖中書籍:《 Drawn & Quarterly:

Twenty-five Years of Contemporary Cartooning, Comics, and Graphic Novels》編輯:Tom Devlin

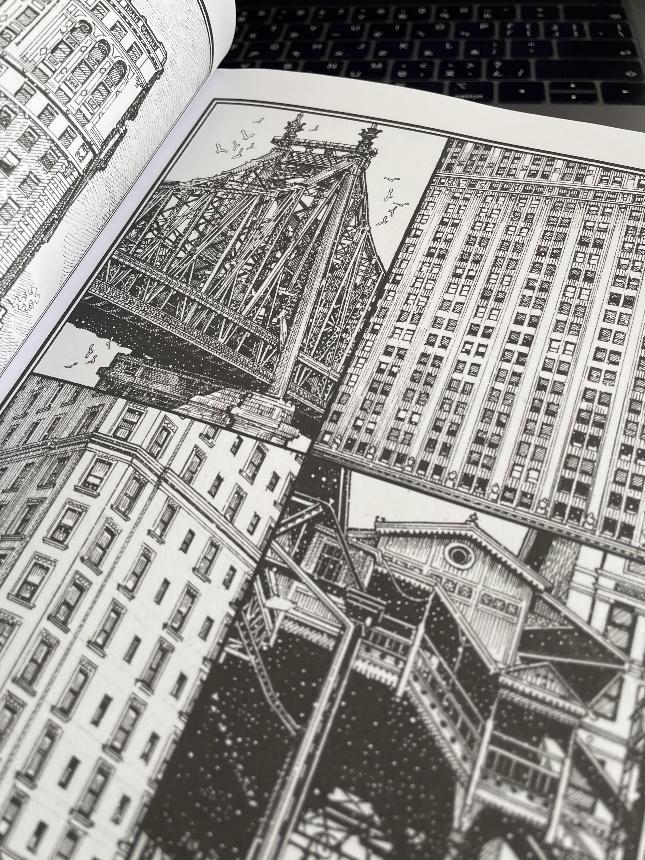

開始著手繪製 Project 2 之前,參考了漫畫中不同 視角的建築呈現方式。圖中書籍:《 FUN: Spies, Puzzle Solvers, and a Century of Crosswords》

作者:Paolo Bacilieri

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

在圖書館發現喜歡的作品《ルックバック》(中譯: 驀然回首,英譯:Look Back)作者:藤本タツキ

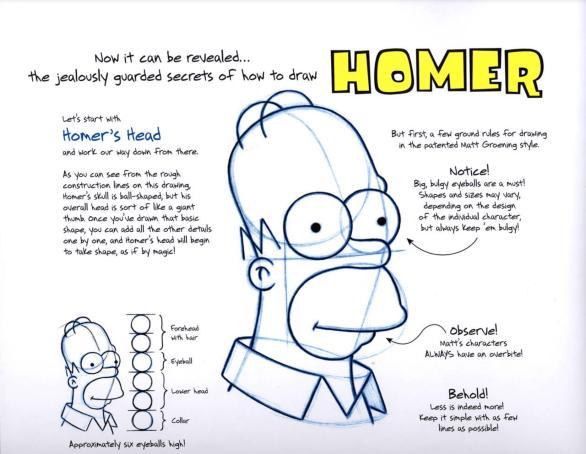

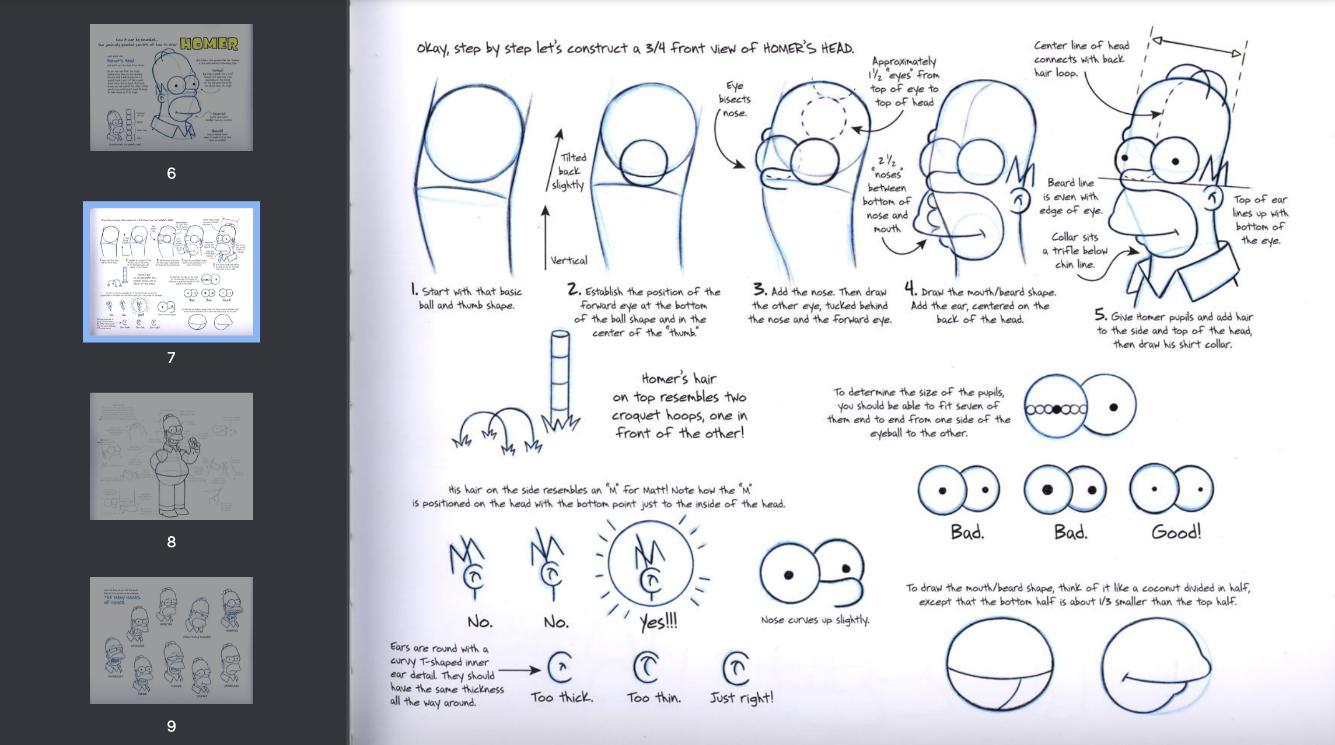

課程中,教授以知名美國動畫《辛普森家庭》的設 定集為教材,說明即使是看似簡單的插畫角色,也 有著十分嚴謹的比例設計。

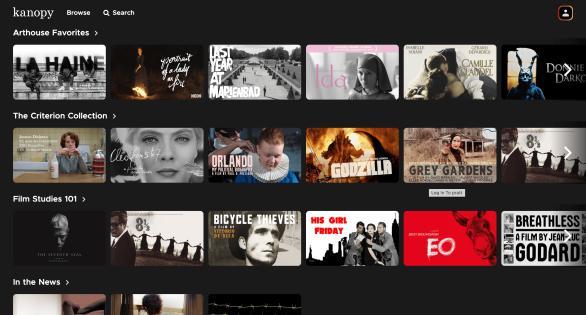

電影平台 Kanopy,是一個提供許多電影、紀錄片及

影視資源的平台,為部分學術機構的學生和公共圖 書館提供免費的使用權。

Read Comics Online,是一個提供各類漫畫免費閱讀 的網站,涵蓋了廣泛的漫畫類型,從經典作品到最新的 連載都有收錄,是許多漫畫愛好者的寶庫。

期末的最後一天,我將某次線上上課時螢幕的場景 畫下來送給大家,祝福教授和同學們在春季學期也 有個順利的開始!

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

課後教授會將課堂上介紹的資源,以電子書的形式分享在共享工作區以供我們參考使用。

February.2025

初春-思考推測設計

#概述

「對我們而言,推測的目的在於震撼現在,而非預測未來。」

"Forus,thepurposeofspeculationisto'unsettlethepresentratherthanpredictthe future."

Dunne, A., & Raby, F. (2013).《推測設計》(SpeculativeEverything)

#思想實驗的樂園

在一月的尾聲,新學期搭配的進階必修課以包羅萬象的書單揭開了序幕,在這一個月的閱讀

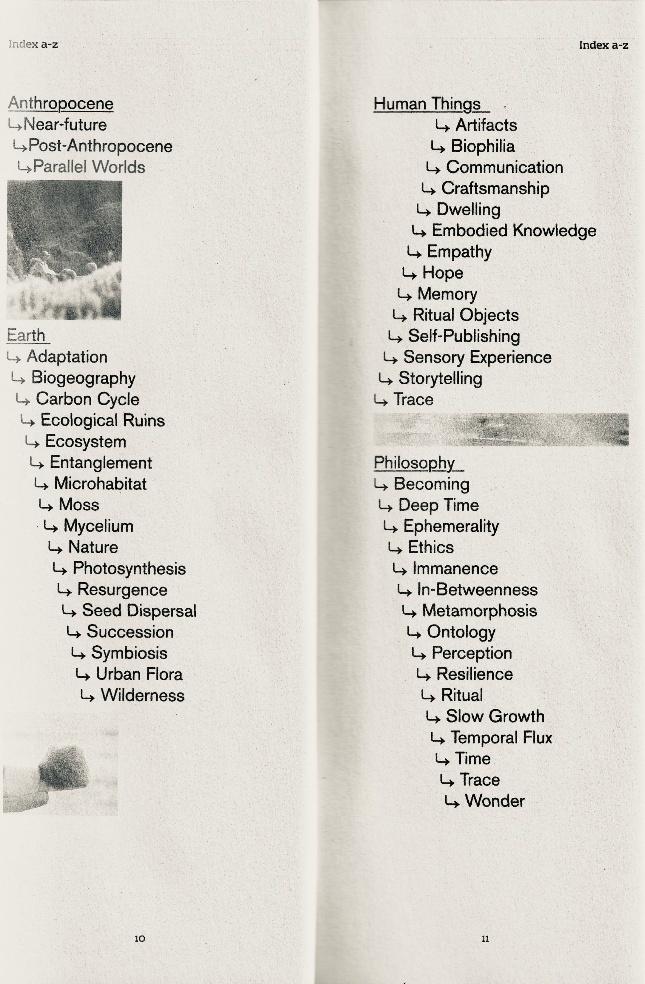

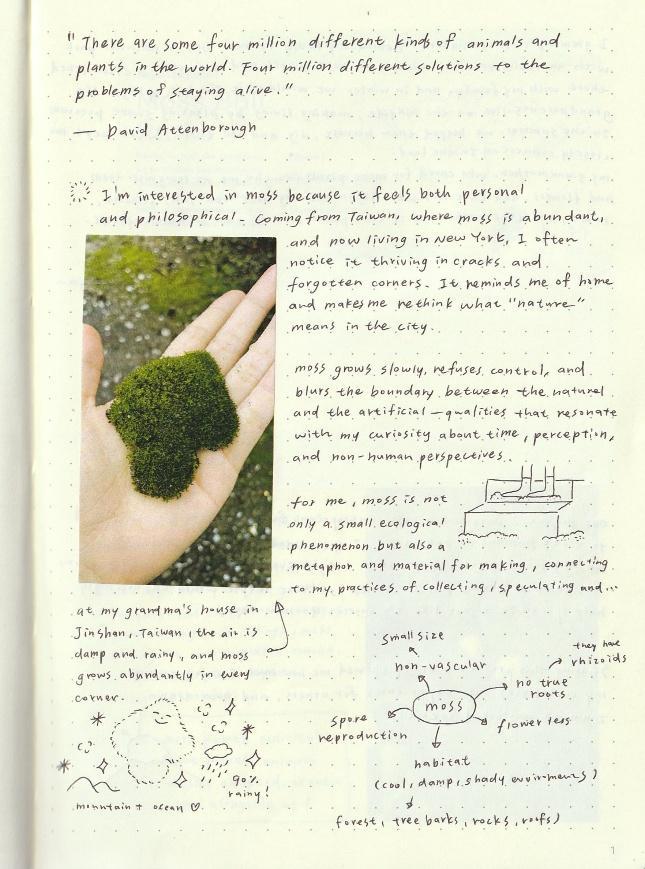

和討論中漸漸奠定了我們對於提出質疑與建構世界等設計方法論的基礎。其中特別吸引我的 題目,是在 Cross-Disciplinary Studio Symbiotic Futures(跨學科工作坊 共生未來)

這堂課中,我們探討了非人類中心設計,思考如何超越以人類為主的視角,觀看所有生命體 的需求與關係。例如在閱讀《How Animals See Themselves》後,我們進一步討論人類如 何跳脫框架與限制,嘗試理解其他物種的感官世界(Umwelt)。文章中提到,現代自然紀錄 片將動物的行為套入戲劇性的敘事框架,例如「奮鬥、求生、競爭、相愛、組織家庭」,其實

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

只是讓動物成為了人類故事的象徵,而非獨立的生命體。我們明明無法看見鳥類所能看見的 顏色、理解海豹怎麼透過水流感知魚群的移動、感受狗是如何透過嗅覺來閱讀…人們是否往

往是以情感和文化框架來解讀動物的行為,而忽略了牠們本身所擁有的獨特宇宙呢?會不會 所謂的「現實」其實只是基於我們自身感官所能觸及的範圍,真正的世界遠比我們想像的要

廣闊很多很多?很喜歡這些學習讓我了解,即使我們無法真正體驗另一種生物的感知世界, 但我們可以透過知識與想像去接近。

有趣的是與此同時,Transformation Design(轉型設計)這門課則強調以人為本的設計方 法,學習如何運用設計思維來發掘問題、改善現況、改變行為,並透過設計的力量創造影響 力。這兩門課在設計方法論上形成了強烈的對比,一門課從非人類視角出發,挑戰人類中心 主義,而另一門課則關注如何以人的行為變革為核心進行設計。另外還有幫助我們在未來的 論文寫作中,能更清晰地表達自己的設計思維和觀點的 Design Writing(設計寫作),這門

課讓我們從文學與批判性思考的角度,探索自身的思維脈絡,透過文字梳理與表達想法提升 寫作技巧。這門課的。最後在 Thesis Research(論文研究)課程中,我們開始學習如何運 用不同的研究方法,確立論文主題,制定可行的假設與研究計畫。這門課不僅讓我理解研究 的結構性,也讓我開始思考自己的學術與設計實踐能如何交匯。

#結語

這些課程的核心概念都與推測設計(Speculative Design)息息相關,書單中也出現許多能 從不同視角切入設計的機會。我深刻意識到,在這樣的學習環境中,紐約本身也是一座充滿 靈感的城市,因為在某個角落總會有一個展館中,能找到與我們的課題相關的參考範本。例 如,在 Afrofuturist Period Room(非洲未來主義時代房間)展覽中,我深入思考了殖民主 義、城市空間與未來主義設計的關聯,這不僅與設計寫作課的討論相呼應,也讓我理解展覽 作為研究資源的重要性。

雖然才過了短短幾週,卻已經能感受到新知識與舊有理解在腦海中的衝擊,有時感覺就像就 像新生兒初次看見光、聽見聲音一樣震撼。這學期的課程結合了大學的課業份量、研究所的 深度,以及美國文化的參與度,讓每一天都像是在咬緊牙關努力度過。在大量閱讀、研究、 資料分析、小組討論與報告之間,雖然時常感到身心俱疲,但幾週過去後,我漸漸重拾了學 生時期那種充實且過癮的學習感受!幾年前,我在推測設計( Speculative Everything)這 本書中讀到「思想實驗」這個詞,如今它再次回到我的生活裡,在這樣的教育環境下,透過 想像力與創造力來創作和啟發觀眾,或許這樣的學習方式,確實是我心目中的樂園!

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

尋找一個在城市中的 Novel ecosystem(新型生態 系)作為研究主題,我選擇的地點是位在東河岸的 一做迷你人造沙灘,路途中會經過被二月雪覆蓋的 公園小徑。

「在傳播設計(Communication Design)中,我們

談論『世界建構』與『推測性虛構』。我們認為,這 可能是一個能夠豐富這些方法論的研究領域。」

觀察從 Novel ecosystem 收集到的物件,選擇最具 代表性的三樣,以自己的方式詮釋、並在課堂中分 享自己對這個地點的認識。

為了在冬季觀察都市中的自然環境,和組員在晴朗 的週末前往布魯克林植物園,拍攝到結冰的湖面寧 靜的風景。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

布魯克林植物園中結冰湖面上的加拿大雁。

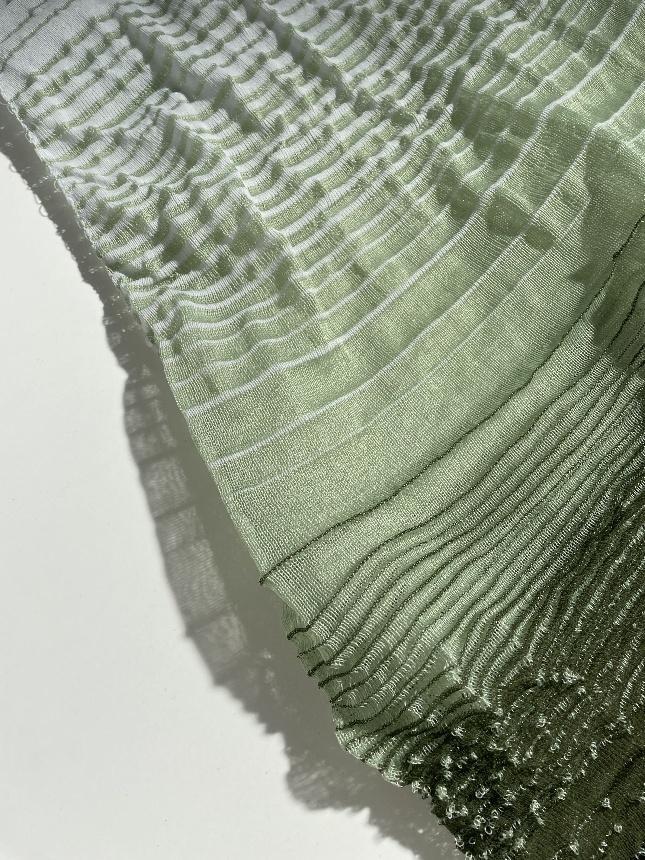

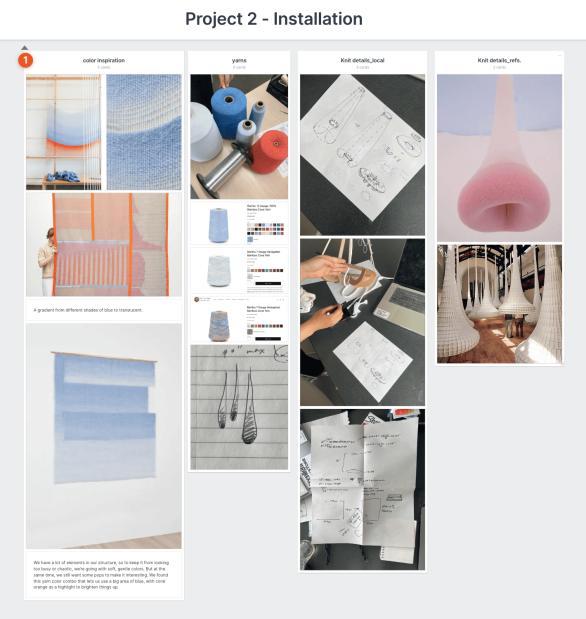

這學期也同樣利用選修課認識新的技術領域,例如 了解數位針織的應用範疇。

Before Yesterday We Could Fly: An Afrofuturist Period Room(非洲未來主義時代房間)展覽,挑 戰了歷史的遺忘,並用設計和敘事的方式來探討「如 果歷史有另一種可能性」,透過想像「如果這個社區 從未被摧毀,現在會是什麼樣子?」來進行文化回 收與重塑。而展覽選在紐約大都會藝術博物館舉辦 同樣意義非凡,因為博物館座落於中央公園,而這 片公園正是當年這座村莊被夷平的原因之一。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

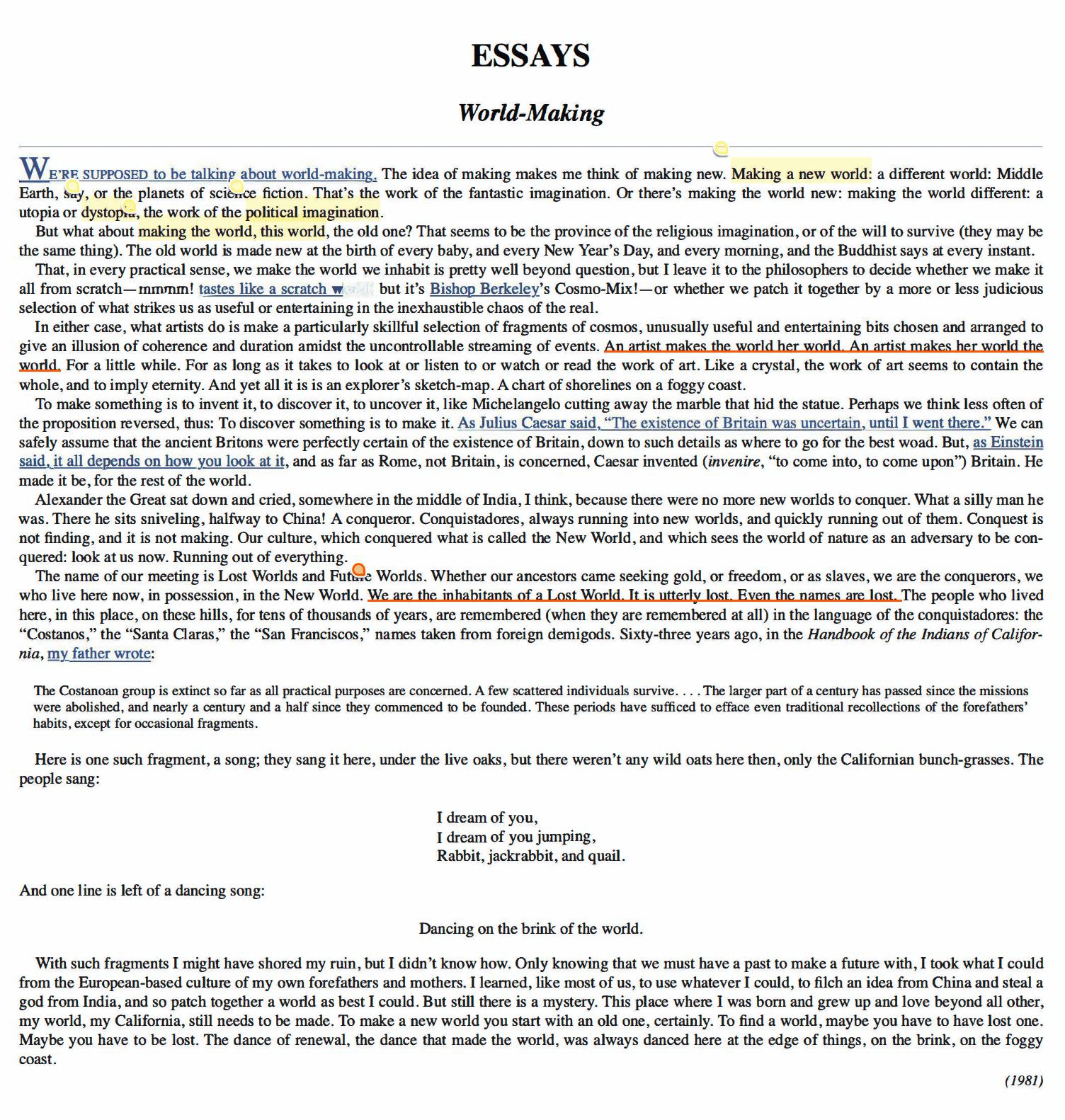

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。 美國作家 Ursula K. Le Guin 的文章,關注故事如何創造出不同於現實但依然真實的世界,如何透過敘事與想 像來改變我們對現實的理解。

強調以人為本的 Transformation Design 在第一堂 課便讓全班同學共同討論並制定未來課堂的共識與 準則,相較於由單一個人全權決定並設立標準,更 重視每位同學的想法被聆聽與尊重。

實現將寒假課程的漫畫以 Riso 印刷完成的小願望!

Thesis Research 是一門是專為研二的論文做準備 的銜接課,相較於其他必修課有更多的彈性和探索 空間,我們在線上與教授對談,分享目前自己有興 趣的研究主題,並與其他同學交換想法。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

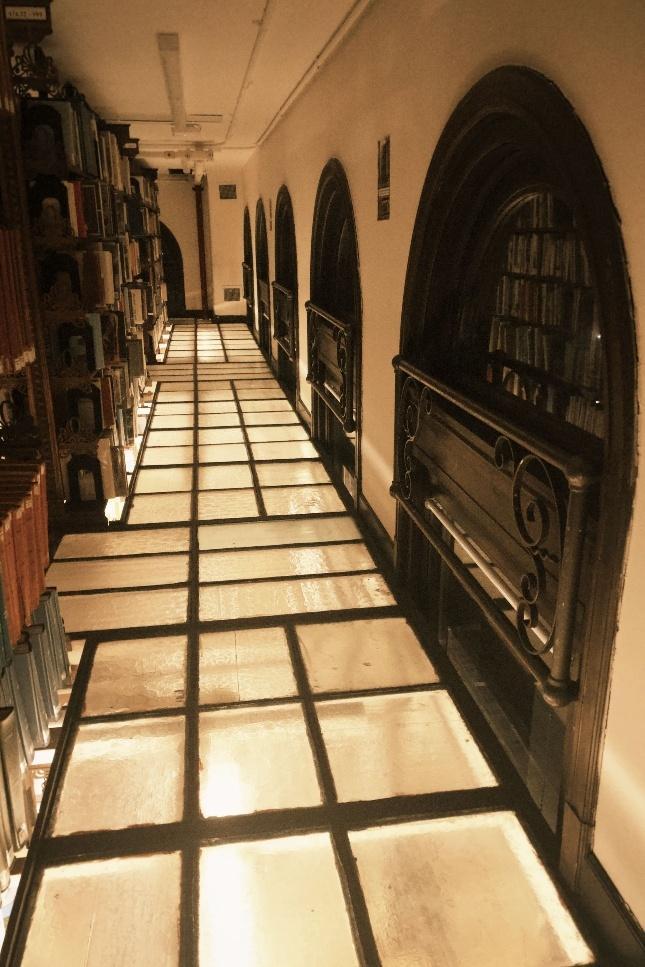

學校圖書館建築中的玻璃地面讓夜讀這件事變得浪 漫許多。

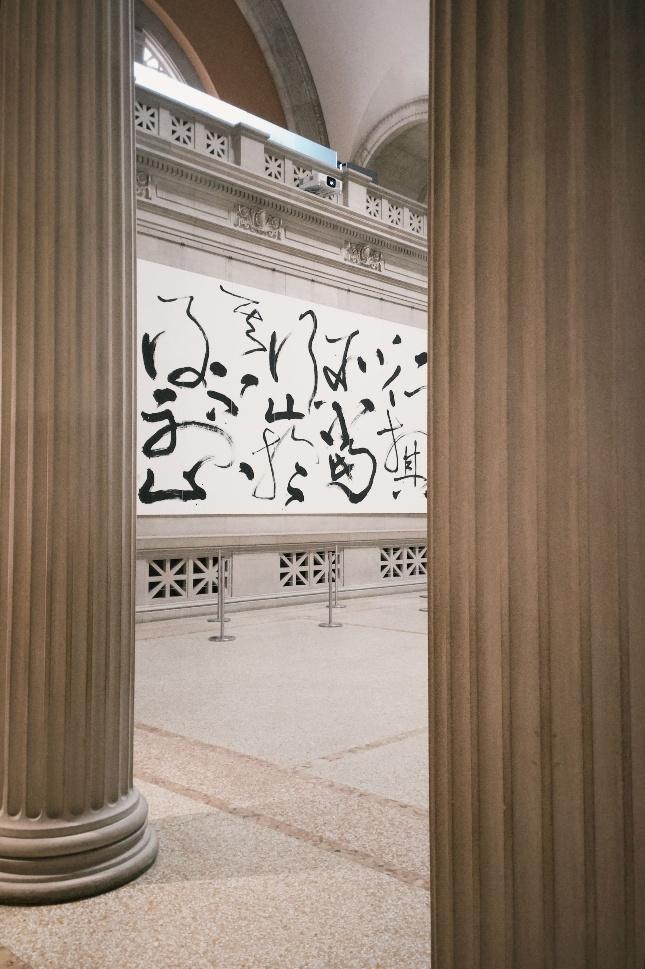

大都會藝術博物館展出了臺灣藝術家董陽孜的文字 藝術作品,這些作品在大廳空間中與所有參觀者對 視,能親眼見證實在非常感動。

March.2025

春暖花開-跨領域的嘗試

#概述

終於到了繁花似錦的季節,原本乾枯的草地與樹木在幾場春雨後開始冒出嫩芽,街道上的木 蘭花和櫻花也紛紛盛開,每天出門在外,都會被某棵街角的樹或窗邊的花驚豔,原本那些只

是灰濛濛背景裡的枝椏,忽然像是被春天輕輕喚醒了一樣!看著鮮艷的景色,心情也跟著輕 盈了起來 ✨

在春季學期,我選修了一門名為《Knit to Inhabit》的跨領域課程,探討如何將 CNC(電腦

數控 Computer Numerical Control)針織,這項原本主要用於時尚產業的技術,應用到建

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

築、家具、產品包裝、甚至是互動裝置等不同領域。也因為這堂課是由設計學院(School of Design)所開設的選修課,所以能有機會和學院裡其他主修的學生一起探索和實驗關於材 質、空間和形式的可能性。最初選修這門課,是因為意識到視覺傳達設計常用的媒介材料,

大多停留在數位影像或紙本印刷,但希望自己把握機會盡可能拓展能運用的載體形式,在創

作過程中能夠有更多樣的媒介去延伸訊息的觸感與厚度,因此看到系上推出這門課時就相當 感興趣!

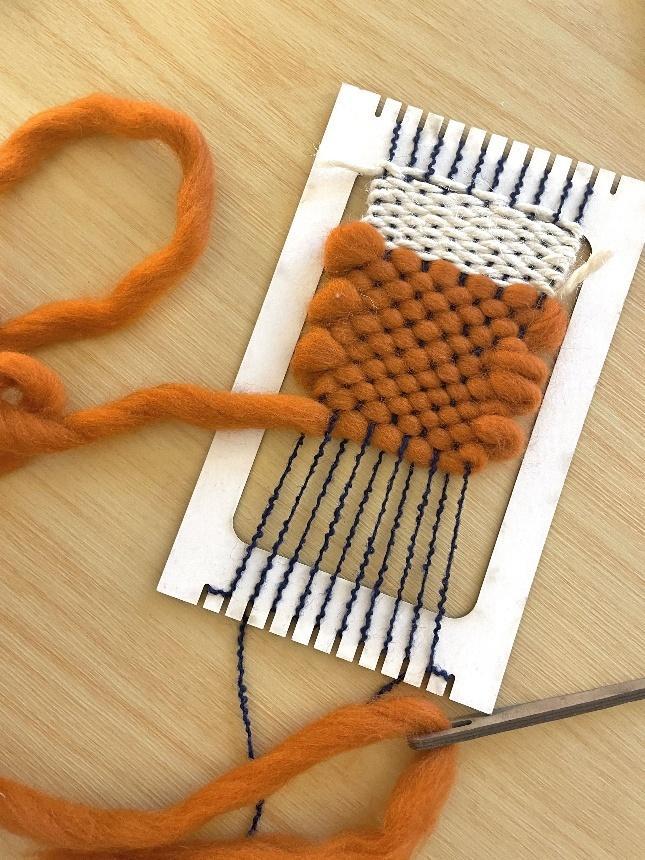

#學習針與線的語言

課程的前幾週,我們從最原始的針織方式開始學起,透過實際操作針與釘板,理解每一針是 如何在空隙中牽動整個織品結構。這些基礎的練習不只是技術上的練習,也是在和材料建立 關係的過程,當手指在拉線、引針的各種張力間來回時,就像是在學習一門古老而精緻的語 言。

透過初期的慢速理解,我們更能感受到 CNC 針織機器背後的原理。機器操作雖然快速,但 如果沒有真正理解線材的邏輯和走向,很容易在輸出階段產生誤差或不如預期的結構形變。

因此這門課在數位與手工之間取得了很好的平衡,讓我們不只是機器的「操作者」,而是真 正能和材料對話的「設計者」。

#材料尺度的轉譯實驗

在學期中,我們進行了一次以個人為單位的案例研究報告,挑選來自建築、藝術或產品設計 領域中使用 CNC 針織的實例,進行結構分析與製作重現。這個過程幫助我們從前人的創作 中理解不同材料如何在設計目標下達成張力、可居性與視覺美感的平衡。

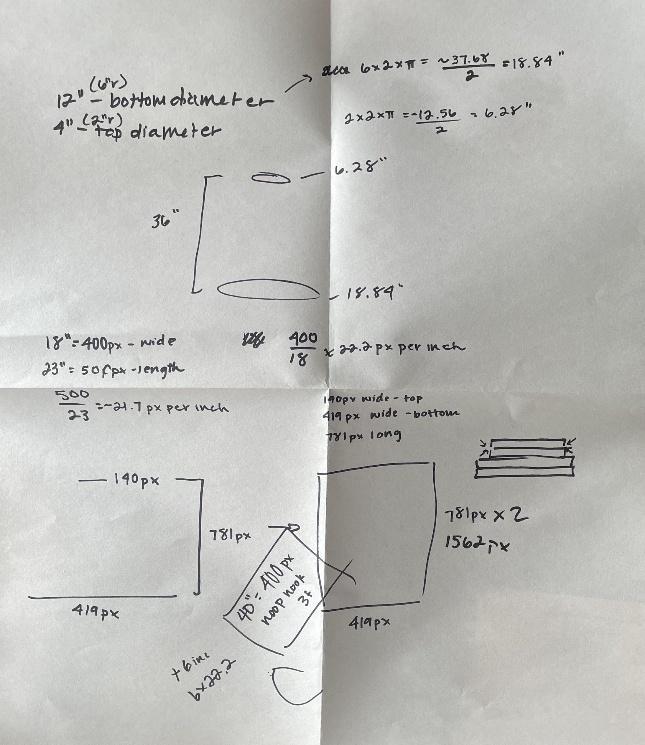

目前我們正進入最具挑戰性也是最令人期待的階段,也就是全班一起製作一件大型懸掛式裝 置,預計在這個學期末的 2025 Pratt Show 畢業展中展出。大家分工合作,從結構設計、框 架材料探索、織線測試和編織,到懸掛配置測試,每一個環節都需要緊密協作與溝通。儘管 常常要花費好幾個小時等候機器編織輸出,也需要在課外的時間與組員或教授會面討論,甚 至還得將沈睡在腦海深處不知道多少年沒用的數學公式喚醒,但也因為每個人都投注大量時 間與心力,使得這個作品逐漸成形的過程顯得格外動人和令人期待!針織看似是個柔軟溫馴的載體,當它以建築尺度被放大時,反而能產生一種張力與韌性,讓 我十分著迷。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

春天的紐約,隨處可在花園和窗台上看見繽紛的鬱 金香 !

工作室的牆上釘滿了不同結構和延展度的織品樣本, 供學生參考與應用。

針織機器的外觀與細節。

近期為裝置藝術展品的測試織品,我負責的部分是 結構與配色。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

CNC

初期我們以胖毛線實際操作針與釘板,學習針織機 器的原理。

期中每個人發表自己所做的案例研究報告。

我與負責裝置整體結構的同學討論如何分工製作縮 比模型。

繪製織圖前計算模型尺寸的過程。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

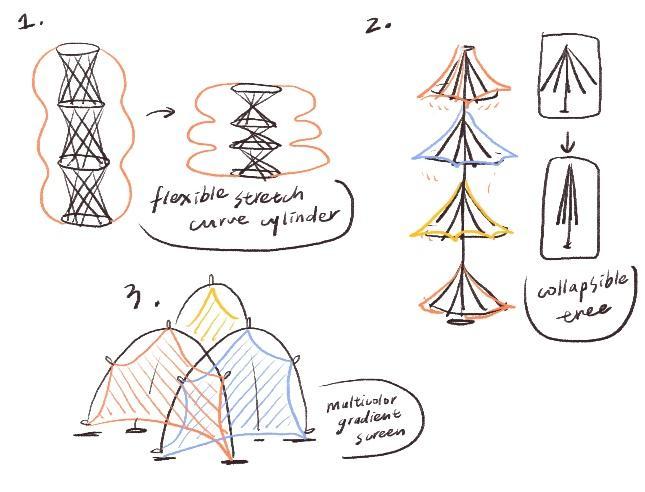

發想裝置造型的初期,每週都會繪製許多草圖來討 論彼此的想法。

教授也鼓勵我們跳脫框架,發揮想像來探索結構的 可能性。

所有裝置作業的進展過程都會保留在 Milanote 共 享平台讓所有資訊能流通。

工作室裡有非常多款織線選擇。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

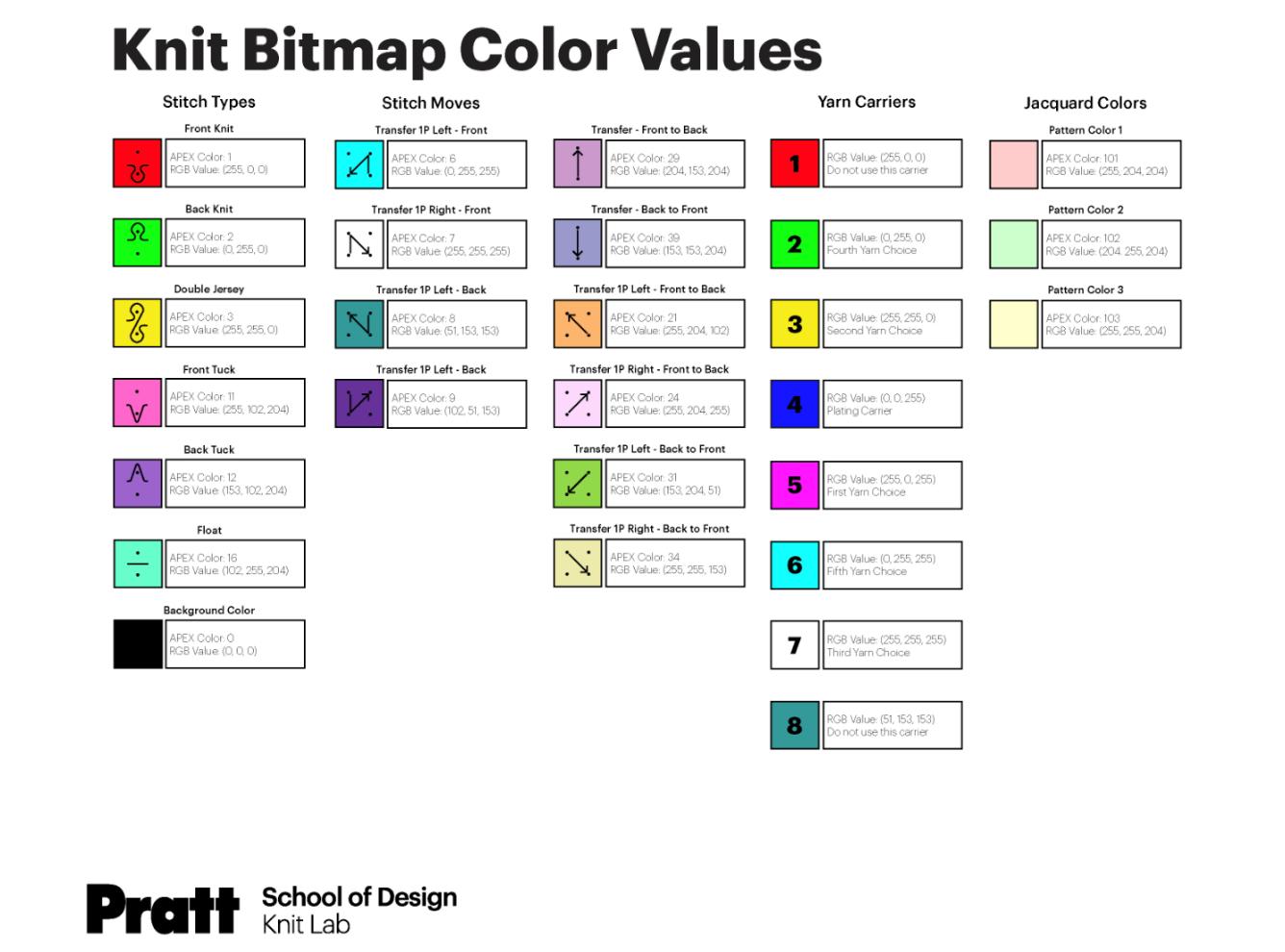

針織構造標示圖,像是和機器溝通的密碼,是製圖中非常重要的元素。

左圖:編織結構測試中,機器運轉時的樣子就像印 表機一樣,一針一線的堆疊後將織品緩緩送出。

<影片一> 教授介紹 CNC 針織機器的構造與原理。

<影片二> 編織結構測試中,機器運轉時的樣子。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

在校園角落仰望櫻花樹。

April.2025

暮春之際 從課堂走進自然

#概述

四月的校園,季節的變換像是按下了快轉鍵,晚春的櫻花被風吹落,嫩綠的草地覆蓋了一層 粉色的點綴,像是地毯一樣,原本還能從窗邊看見的廣場也忽然間被長出新芽的樹林藏了起 來。有幾天的上午我會特地提早一些出門,經過那些冒著新綠的樹下,享受讓陽光穿過枝葉 落在臉上溫度。這樣的天氣好像也默默影響了我在這學期尾聲的創作心境,許多靈感來自路 邊的花、行人的步伐、樹蔭的光影,或某個有暖風的下午。

#從課堂走進自然

Cross-Disciplinary Studio 的教授在某個風和日麗的課堂間,帶著我們到校園的草地上繼續 當天的講課,只因為天氣實在太好了,沒有理由待在水泥牆裡吹著空調的風。那天,大家圍 坐在樹蔭下,沒有投影機,也沒有桌椅,甚至也沒有便條紙和筆,只有彼此的聲音、放鬆的 身體,還有樹下輕輕搖晃的光影。那天的課堂內容主要是對於表演形式做案例搜集和研究,

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

風飄落在腳邊的花雨。

教授引導我們去觀察一種非人類生物的生存方式,並從中提煉出可以被借用或轉譯的「行動 方法學」(making-methodologies)。在樹蔭下,我們開始討論:如果設計不是出自於人類 中心的目的性,而是來自對一種「存在方式」的模仿與回應,那會是什麼樣子?如果我們像

寄居蟹一樣,從現成的材料出發,而不是預設功能導向的需求,又會造出怎樣的世界?那天 的討論沒有結論,卻像一顆埋在泥土裡的小種子,在接下來的日子裡慢慢生根發芽,也重新 定義了我們對「設計從哪裡開始」這件事最初的理解。

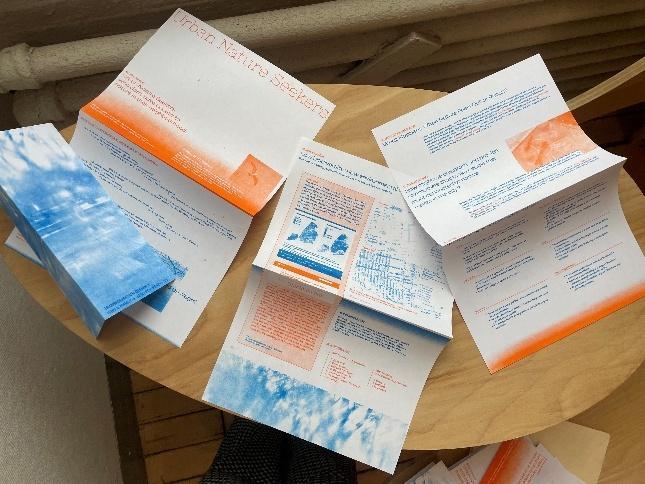

在另一門必修課 Transformation Design 裡,我們專注於為一個特定、而且我們自己也所屬 的群體(Community),設計能真正回應這個群體需求的服務或行為。經過幾週的探索和資 料收集,我和另一位組員決定聚焦在我們都有共鳴的群體上:那些生活在紐約、缺乏自然空 間資源的居民。因為在臺灣長大的我,和來自希臘的他,都是在離開原本那個綠地、山林、 河流、海洋與日常緊密相連的家鄉,搬來紐約之後才深刻地體會到,這座城市的資源不均、 綠色不平等的現象造就了人們與自然相處的機會變得極度可貴。所以我們將這個群體命名為 「都市自然的追尋者」(Urban nature seekers)。為了更理解他們的需求,我們實地走訪了 布魯克林幾個綠地與公園資源相對缺乏的地區,並與當地居民進行訪談,試圖了解:當生活

空間中缺乏可親近的自然環境時,人們會用什麼樣的方式來建立自己的綠意日常?這些交流 不僅幫助我們更具體地描繪出使用者的處境,也為後續設計原型( Prototype)的發展提供 了珍貴的基礎與靈感。

越接近學期尾聲,我們與其他組別的同學有越多機會交流彼此的想法和 Prototype。有些同 學關注酷兒議題、也有針對都市路跑規劃的設計介入,大家用截然不同的方法切入同樣複雜

的社會議題,發現彼此關心的事物對我而言其實是挺感動的經驗。對我來說,這些互動就像 一場場設計語言的翻譯與再翻譯,每一次溝通和傾聽的過程,都是對「誰需要什麼樣的設計?」 重新提問。

#小小光芒的累積 月底時,校內多個系所包含我們的學院在 Pratt 校園裡舉辦了一場名為 Other Islands Book Fair 的書展,邀請了來自紐約各地的獨立出版商、書店、藝術家和作者齊聚一堂。在展場上 遇見了許多熟悉的出版單位與創作者,雖然之前曾經在其他書祭或活動上看過他們,但這次 很幸運能在校園裡和他們有更長的時間對談、翻閱和交流,也因此對許多作品有了更深的了 解,讓我對書籍作為設計與資訊傳遞的媒介有了更多想像和自信。想到明年的這個時候,我 們的論文也將會在這裡展出,心裡也偷偷開始緊張和期待。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

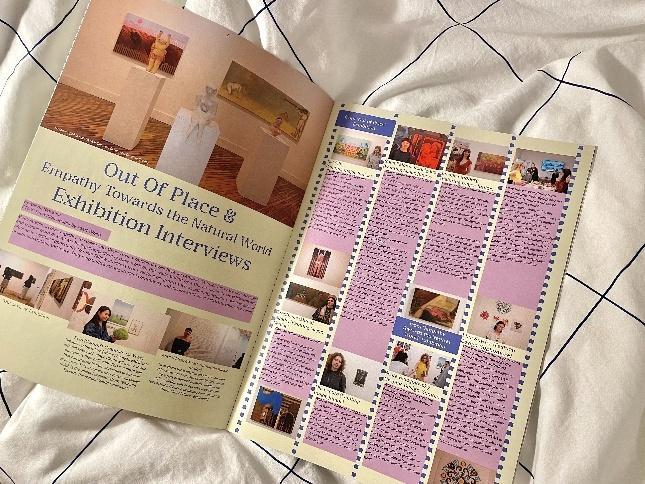

另外在同一週發生也值得開心的事之一,是校刊《 Prattler》在最新的這一期,刊登了我上

個月在校內參加一場小展覽時的受訪內容,雖然只是書中的一小角落,但有許多同學發現並 特地拍照或傳訊息告訴我、一起分享這份喜悅,這對我而言是一份意外的驚喜,也讓我重新 感受到作品在被更多人看見的那一刻所產生的力量!

利用課餘時間將平常在校園裡收集的照片做成 Riso 印刷海報,在草地上拍攝紀錄的時候,剛好有櫻花 落下。

校內展覽「FUTURESCAPE」及新書《Recipes for a Warmer World》發表會上,我和同學正在翻閱和討 論著這本書。

《為更溫暖的世界準備的食譜:在未來風景中烹調 植物作為色彩、香氣與食物》( 2024)是一本結合植 物、氣候與感官的創作集,收錄來自 Pratt 教授 Jean Brennan Cindie Kehlet Audrey L.M. Lindsey 及 草藥師 Sarah Elisabeth 的文章,並搭配色彩、香

氣與料理的植物配方,探索哪些植物將在氣候變遷 下持續生長,並如何被我們感知與使用。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

為 Transformation Design 課堂期中報告製作的小 報,目的是為了讓所有人都能輕鬆理解我們的專案 動機和方向。

校刊《Prattler》的一篇有我和朋友們在展覽受訪內 容的頁面。

Transformation Design 課上和其他組別的同學互 相測試 Prototype 的過程。

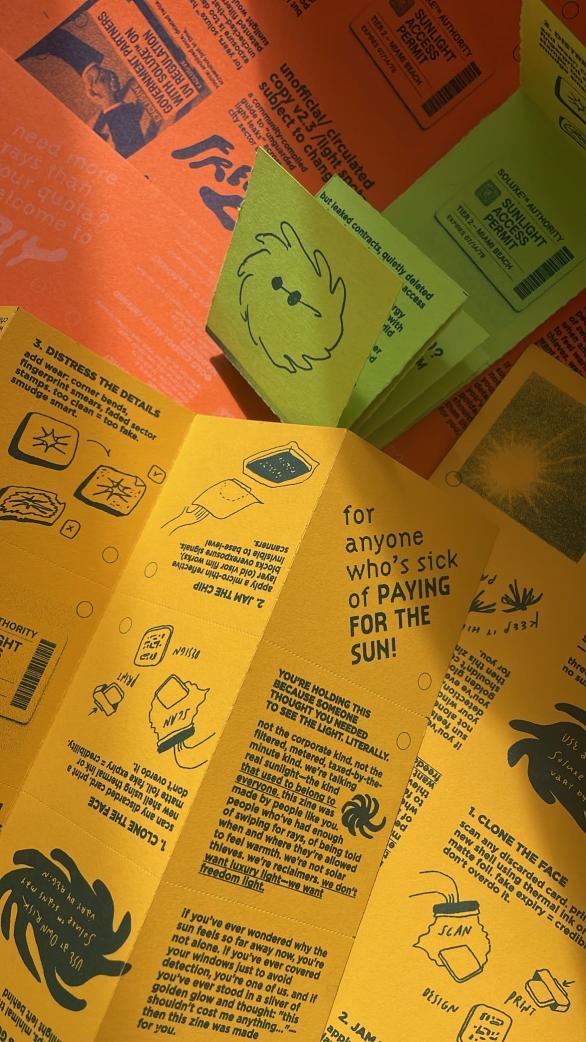

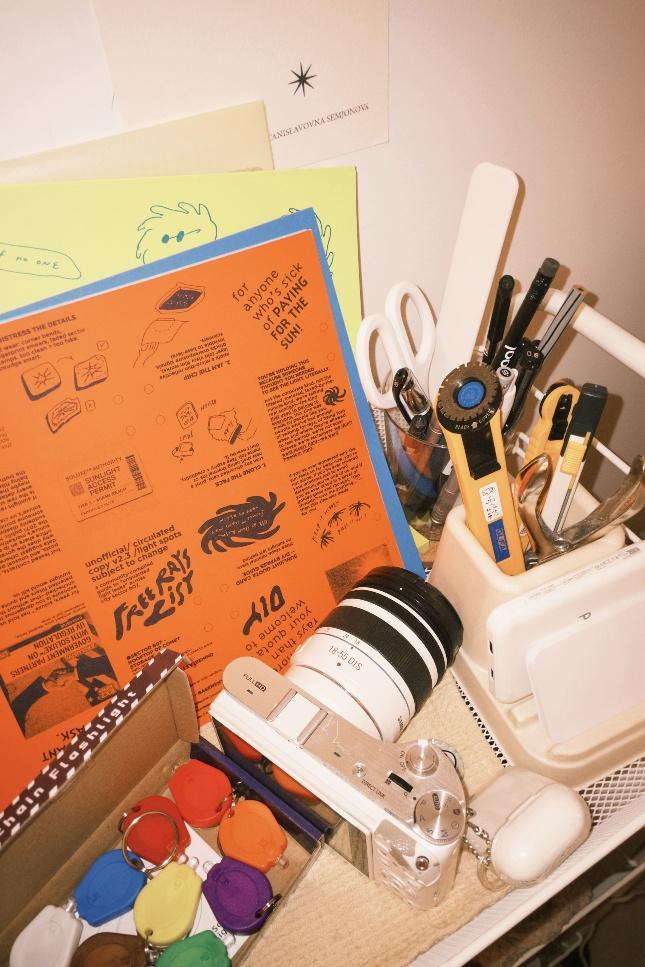

為 Design Writing 課堂創作的小誌(Zine),設定 一個推測性的未來世界,當陽光被商品化、被配額、 被課稅,成為少數企業所壟斷的資源,這本地下流 通的黑書,成為在被控制者們之間秘密流傳的反抗 聲音。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

風光明媚的日子裡,校園草地上隨處可見學生們的 創作。

Design Writing 課參考刊物《New York Review of Architecture》。

和組員一起發想如何為我們所關注的群體做設計時 的討論筆記。

為 Cross-Disciplinary Studio 課堂創作的自然與光 影觀察檔案。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

Other Islands Book Fair 書展創作者攤位。

從朋友在的 Williamsburg 的住處頂樓,望向 Lower Manhatten 的夜景。

Other Islands Book Fair 書展活動現場,即使外頭 下著雨人潮仍然絡繹不絕。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

May.2025

立夏-為論文準備

#概述

五月的紐約,真正的夏天悄悄靠近,終於到了可以不必多帶保暖衣物出門的季節,陽光灑下 的時間越來越長,過了一整個下午皮膚也會被曬的微微發燙。冰淇淋車重新出現在街口、餐

廳和咖啡店紛紛把座位擺到戶外、海灘及河邊的水上活動開始活躍了起來、週末到博物館看 展時,也會發現原來頂樓的花園和展區在夏季重新開放了,像是突然之間,整座城市為大家 解鎖了更多充滿驚喜的角落!

#

期末轉場

夏天的氣息,也讓學期尾聲多了一種即將解放的氛圍,許多課堂的最後一節都是以「開放展 示日(Open House)」的形式做為結尾。比起正式的作品發表會,更像是打開一個原本只在 同班同學之間流通的小空間,邀請系上的所有學生一起交流創作過程、靈感來源或是難關, 同時也是個自由的場域讓大家能放心自在的分享下學期或往後的規劃,像是論文題目、在不 同教授指導下的心得等。在彼此的對話間建立起學習環境中的信任和友好,也讓這個學期的 結束不再只是收尾,而是和朋友們一起準備進入下個階段的轉場。

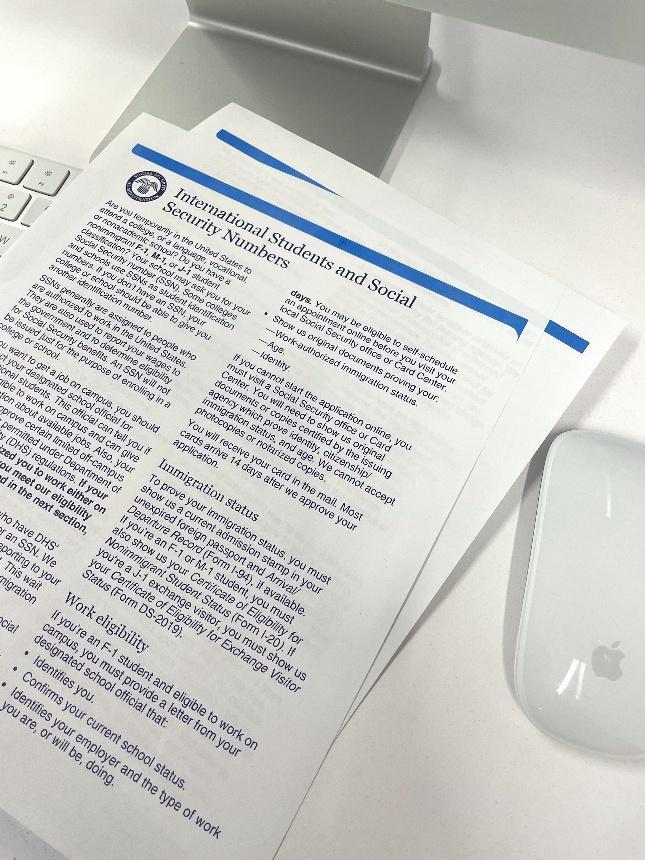

#論文開始的第一步

五月最重要的環節之一,還包含全系一起參與一場「論文指導教授見面會( Meet the Thesis

Faculty)」的活動。當天共有九位教授依序在台上向所有學生和老師介紹他們各自的專長、 過去帶領學生的經驗,以及他們對論文的期待與教學風格。擔任主持人的系主任也會在 Q&

A 時間,開放現場提問,及轉述許多學生關心的問題,讓台上的教授們直接回應。整場活動

讓這個過程變得不像只是一場徵選,反而是一場平等的對話,讓我們彼此審視是否適合一起 合作接下來一整年的創作與研究。

活動結束後,有大約一週左右的時間讓我們填寫意願表,依照個人意願將希望合作的教授排 序,並附上研究方向與選擇原因。雖然為了讓每個班級的人數與資源均衡,最後分配還是會 由系主任統籌安排,但在過程中我們的意願和想法都會被好好的聆聽和關注,這讓我覺得與

其說是被分配,不如說是真正的一起決定成為某段關係的一部分。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

最後的環節則是「論文資格審查( Candidacy Review)」,也是論文前期研究課( Thesis Research)這門課的總結發表。我們的課堂教授提前好幾週開始引導大家準備這場發表,讓 我有時間仔細得整理好提案小冊(Thesis Pamphle

)和簡報,因此幸運地在這次審查中被確 認可以進入下學期的論文初期階段,並順利配對到我選擇為第一志願的教授。這份肯定與期 待,也成為我在期末階段一份特別的動力!

#夏日學習節奏

由於計畫自己能在暑假期間持續累積創作,和保持對設計的觀察和敏銳度,我選擇在夏季修 三門選修課,主題分別涉及出版、策展和材料探索等不同面向。這些課程陸續開始進入資料

期末的校外教學到紐約古根漢美術館 ( Guggenheim Museum )參觀藝術家個展: 《Rashid Johnson: A Poem for Deep Thinkers》。

蒐集與創作暖身的階段,也讓我覺得天氣雖然逐漸炎熱了起來,但卻更有生命力的一段時間, 希望接下來的一個月,能有所累積與收穫,讓自己繼續以創作建立與周圍環境和藝術世界的 連結! 自從夏天海灘紛紛開放後,許多人會利用地鐵前往 近郊的海岸地區休假。我也在週末和朋友到 JFK 機 場附近的 Rockaway Beach 的沙灘踩踩水、曬曬 太陽,看著飛機和海鷗同時在空中滑翔

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

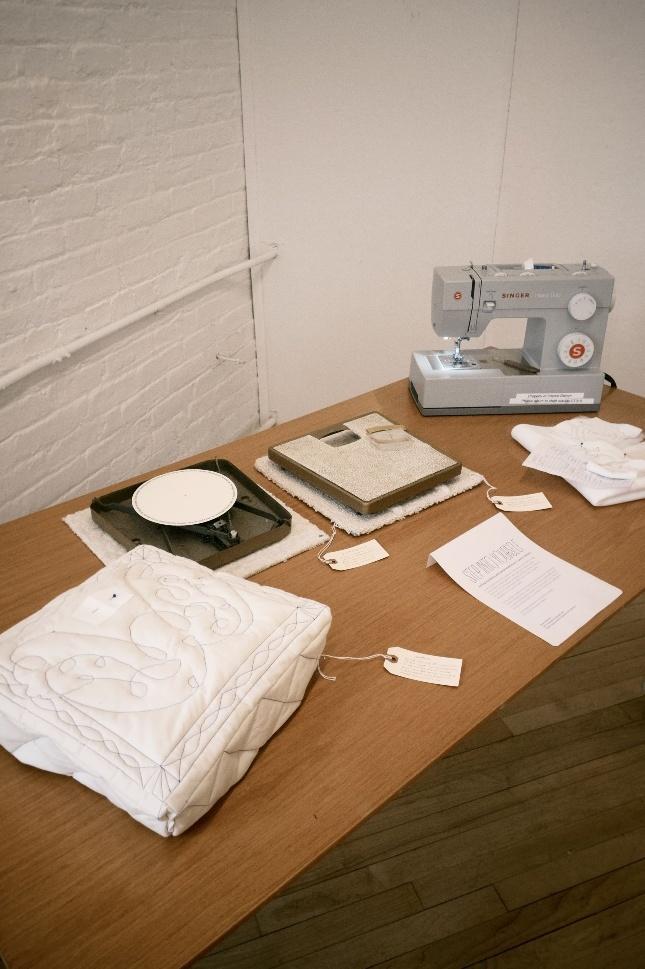

暑期互動體驗設計課( Interactive Experience Design)的課堂習作,題目是製作一個沈浸式體驗 模型,第一堂課我們就在工作室裡使用各種工具和 材料打造一個迷你展覽空間。

期末課堂 Open House 現場,大家自由的在教室交 流!

五月是美國的畢業季,在校內的畢業展 Pratt Show 中也可以看到系上學長姐們今年發表的論文和創作。

同時在 Pratt Show 中也可以看到同系大學部學生 的創作,像是回到在臺北參觀新一代設計展的時光。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

參考其他學生在畢業作品中使用的印刷技術及媒材。

Pratt Show 開幕前幾天在升降梯上攝影紀錄作品 及展覽現場的同學們。

在重要的 Candidacy Review 到來前準備的 Thesis Pamphlets,為了讓所有教授在聆聽我們發表前又 能先了解我們的研究主題,每位學生會先製作至少 三份小冊子提供參閱。

我的 Thesis Pamphlets 中,關於研究方向探索初期 的關鍵字紀錄。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

除了確保內容的完整性與成熟度以外,身為設計系 學生,每位同學也幾乎都會為 Thesis Pamphlets 做 切題的印刷或裝幀設計,我選擇以牛皮紙印上 Riso 白墨做封面的一部分。

暑假校內也有不少單位或籌辦讓學生能在高壓的期 末終於結束後好好放鬆的活動,我和同學一起參加 Pratt 的植物染花園的植栽彩繪及組盆活動。

這個季節的校園裡滿是綠油油的草坪和讓大家遮蔭 乘涼的樹木!

夏天的教室,望向窗外充滿生機的景色令人感到平 靜

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

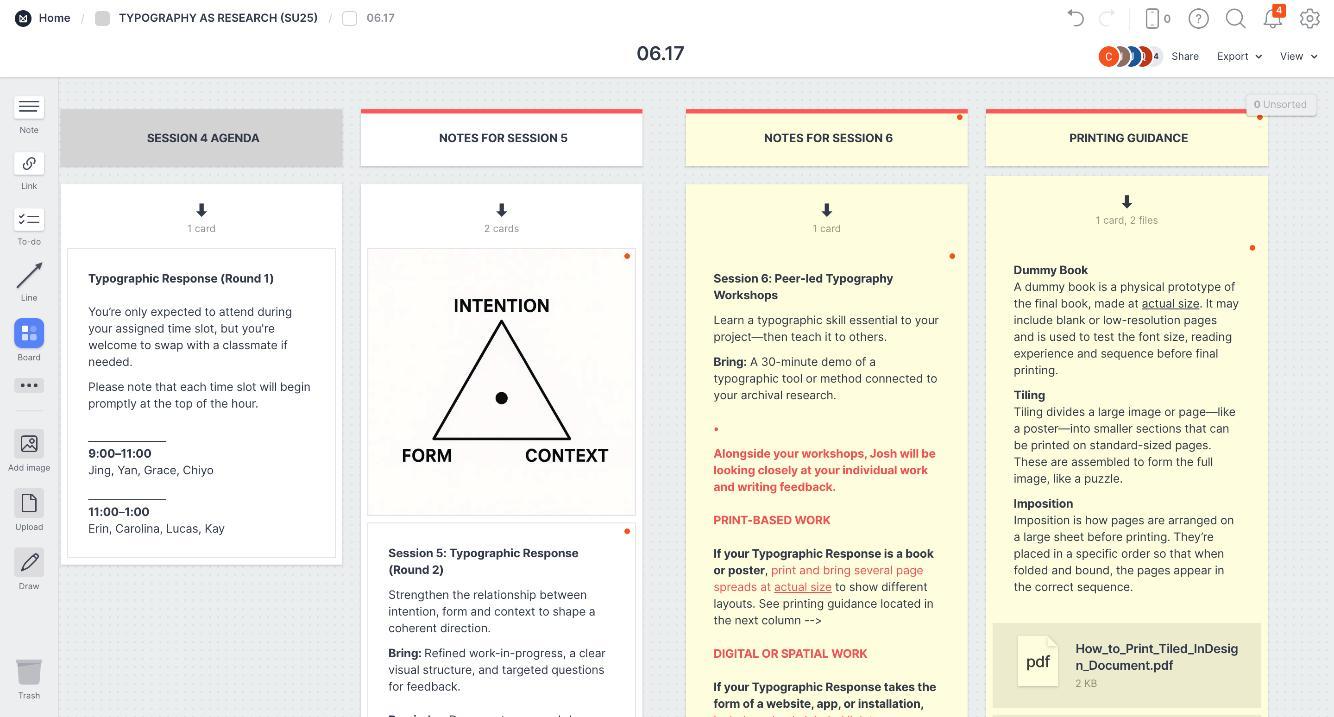

暑期的排版實驗研究課(Typography as Research),教授提供相當完善的線上資源及課堂筆記在 Milanote 平台上,讓課後回顧更容易。

暑期的排版實驗研究課(Typography as Research),我用於累積初期研究資料收集的個人版面。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

June.2025

仲夏-持續思考及創作

#持續思考及創作的夏季學期

在美國的學校雖然有長達三個半月的暑假,多數同學選擇回家或是安排長途旅遊,但我將今 年夏天當作研究所期間最後一個能完全自由揮灑的畫布,想利用這段時間嘗試好奇已久的新

事物、累積個人作品,也讓創作的節奏重新回到自己手中。因此我在夏日的學期也選了三門 感興趣的選修課,也幸運的正好將研究所的選修學分都完成。

雖然起初有點擔心會在短時間內修太多課、負擔過重,但隨著課程開始,收穫了許多出乎意 料的知識和機會,我也逐漸有信心告訴自己做了對的選擇。一位在 Pratt 教書三十年的資深 教授也對我說,其實暑假期間校內的設計工作室、實驗室、工廠、圖書館等空間都是照常開 放的,也開設有不少有趣的課程,雖然參與的人不多,但能在這段時間善加把握,會是很好 的學習契機。他也鼓勵我,能這樣靈活運用手邊條件、積極探索的態度是非常值得珍惜的特 質,以後也要繼續當個懂得開拓和串連可能性的人( a resourceful person)。

在這個為期兩個月的學期裡,我選修了三門各具特色的課程,分別是「 Typography as Research」、「Textile Communications」以及「Interactive Experience Design」。這三門

課雖然媒介各不同,卻都關注著「設計作為研究」的實踐路徑,讓我在語言、織物與和互動 裝置之間,重新思考設計的樣貌和影響力。

#Typography as Research

以排版作為研究方法的核心,強調「字型不只是呈現訊息的方式,也能成為探問、解構甚至 重構資訊系統的工具」的一堂課。我們每人選擇一份實體或數位的檔案(Archive)作為研 究對象,觀察分類方式、呈現結構與語言使用等,進一步以排版系統作為進行回應或批判。

課程的重點不是完成一份美觀的設計,而是在過程中提出問題、進行實驗,並透過不斷的反

思與迭代深化主題,因此每週討論我們總會有大量的時間和教授對話、進行對各自主題的探 討,有時甚至是一起沉思。最終每位同學會以出版、介面設計或推測性工具等形式,完成一 份排版回應作品(Typographic Response),也會寫下完整的研究聲明與設計回顧報告。這 門課也連結到我的論文初期探索(Thesis exploration),在概念層面的延伸,是一場重新整 理語言與可讀性之間關係的練習。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

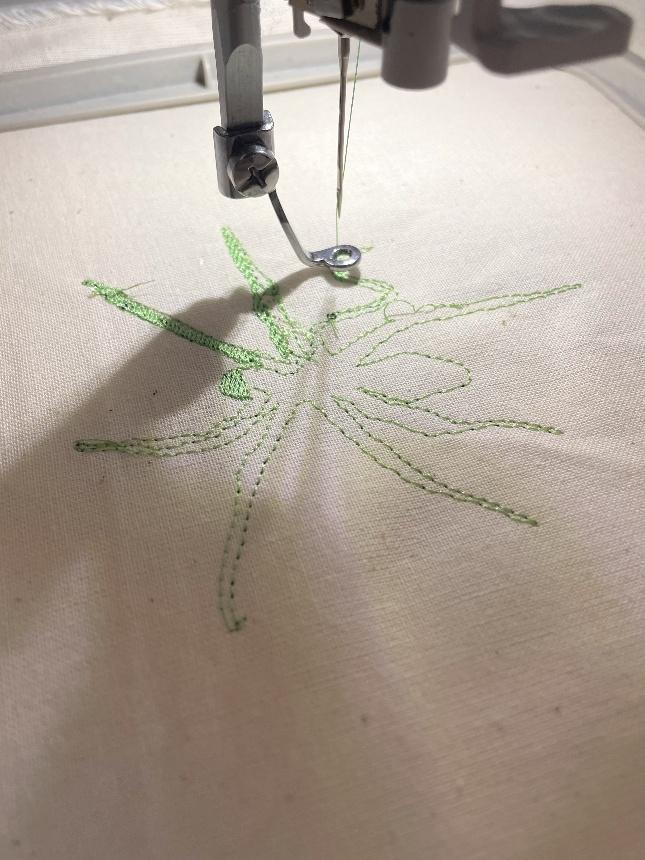

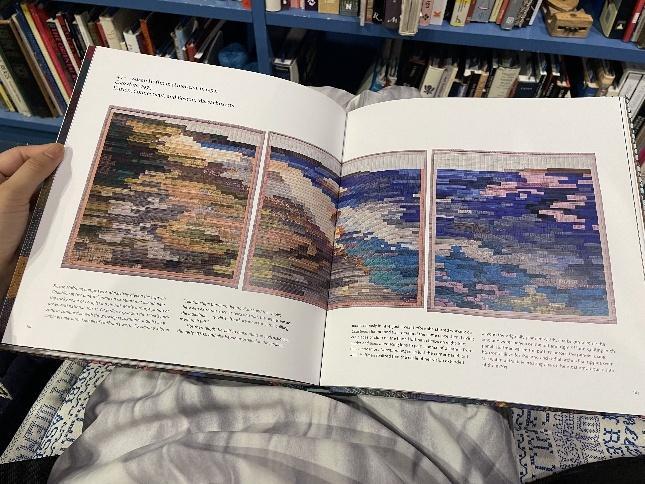

#Textile Communications

這門課帶我進入織物作為「溝通」媒介的歷史與當代實踐。課程分成三部分,前期以理論和 田野資料為基礎,分析織物如何傳達個人身份、族群記憶或社會倡議(特別是 LGBTQ+與 BIPOC 議題),同時也參訪了 MoMA 的特展「Woven Histories」,展覽聚焦於編織作為歷

史與個人記憶的載體,呈現纖維藝術如何在不同文化與語境中被詮釋;以及到 Tatter Textile Library 做研究調查,那是一個收藏豐富,並專注的織品專門收藏的圖書館,裡面不僅有大 量關於染織技術、民族服飾、材料史的書籍,也有許多觸覺經驗強烈的布料樣本。期中以實 作為主,涵蓋了絲網印刷、手織、數位刺繡和 3D 列印等不同技術,讓我們能自由選擇一種 適合自己的方式發展專案。最後則是每個人會完成一件具有溝通意圖的作品。這門課引導我

重新認識織物作為溝通媒介的潛力,不只是作為興趣的手工藝或做裝飾的功能,而是一種能 與觀者建立關係的語言形式。它也讓我開始實驗如何透過觸感、織紋與手工操作來承載敘事。

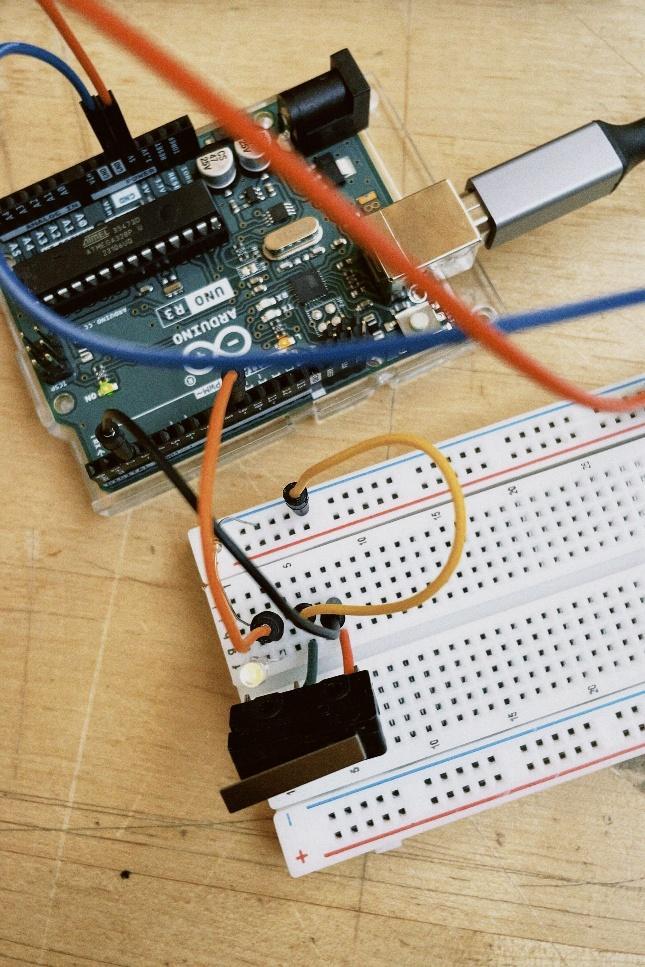

#Interactive Experience Design

這門課則把設計推向「互動性」的維度,著重在如何創造一種「身體參與和知覺交錯」的經 驗。我們實際走訪校園中的各個角落,觀察人與環境之間共處的關係,製作模型來模擬一個 沉浸式空間;透過感測器、聲音模組、Arduino 及其他低科技介面,打造裝置或小機具;進 到木作與金屬切割的工廠,學習如何自製空間中使用的大型指向裝置,目的都是為了讓我們 學習如何引導觀者參與、觸發並回應訊息。除了實作練習外,教授也鼓勵我們將互動設計視

為一種詩意的語言,一種能夠引起人與環境、機具與記憶之間新關係的方式。我也開始思考, 如何將我在 Thesis 中關注的材料性與敘事性,轉譯進這類感官導向的互動實驗中。

#讓靈感在生活中發酵

每週的上課和實作雖然有時感到緊湊,但在這些跨領域課程的催化下,每一次週末的外出、

散步或觀展,我都帶著敞開心胸、接收各種資訊的狀態在看這座城市,腦袋並不只是忙碌地 轉或被代辦事項追著跑,而是持續地感覺、吸收,偶爾也會忽然靈感湧現。

課餘時間,我也和這一年來認識的朋友、設計師或藝術家一起進行一些 Side project,在這 樣比較鬆動的時間裡交換彼此的觀點與創作方法。暑期課程因為修課人數少班級也比較小, 所以和同學們除了在課堂上互相給予回饋外,也經常在課後一起到附近餐廳或街角咖啡店, 分享我們的日常。這些沒有刻意安排的生活片段,也成為了我在海外留學非常珍貴的回憶之 一!

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

暑假期間的校內圖書館人煙稀少,十分安靜清幽。

這個有明亮彩光的窗邊,是我經常做作業和閱讀的 小角落。

系上教授參展並推薦的展覽「DEMO2025」是由 New Museum 舉辦的藝術、設計與科技跨域展演節慶,展 示了許多實驗創作與對未來的想像,圖中是我經常造 訪的書店 Secret Riso Club 在展覽中的呈現,以選書 及問題留言卡邀請觀眾參與對話。

左圖:Small MUJI New York 是無印良品在紐約推 出的小型概念店及展覽,邀請日本藝術家田中達也, 結合日常選物與在地風格,打造了許多精緻的迷你 紐約風景。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

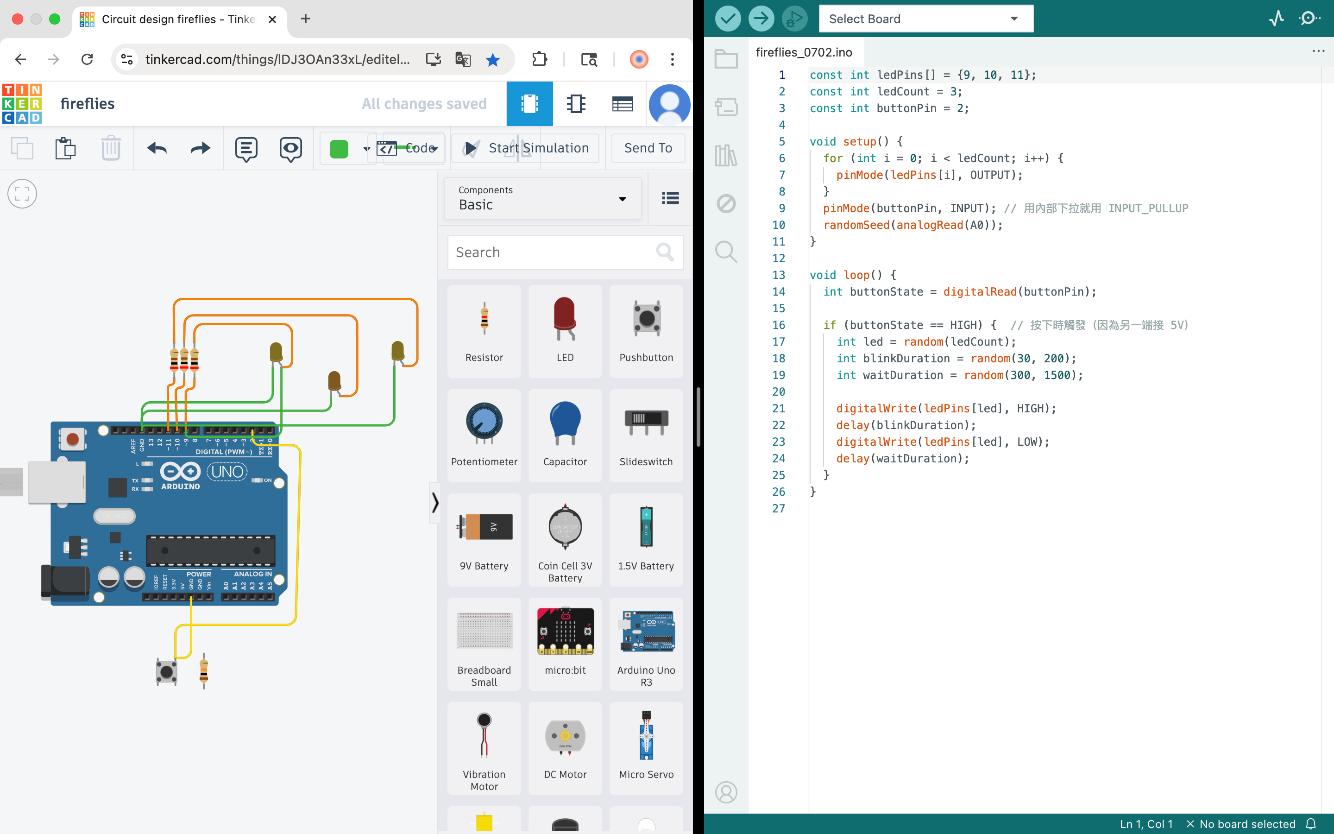

Interactive Experience Design 這門課讓我第一次 接觸 Arduino 作為互動裝置設計的入門。

教授將他在過去策劃大型展覽時所保留的資料,包 含設計圖、所有參與者如何溝通、遇到突發狀況如 何應變等經驗分享給我們。

也到校內工廠學習如何安全使用對木材、塑膠、金 屬進行切割、消磨、鑽孔等用途的機具。

共計四個小時的學習與觀摩後,需要通過筆試,才能獲 得日後進入工廠操作機具的資格。

<影片 > 到校內工廠學習如何安全使用對木材、塑膠、金屬 進行切割、消磨、鑽孔等用途的機具。工作人員說 明帶鋸機的運作原理。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

期初有個小作業是要我們每個人找到校內沒去過的 大樓或區域參觀,並紀錄自己對於空間的觀察與發 現。找到原來在我從來沒去過的辦公大樓 Myrtle hall 裡,有一個 Pratt 在布魯克林校區的縮比模型, 好可愛。

校內探險時,也發現在當代藝術系的系館地下室, 有幾個小房間都是學生的創作,其中最讓我震撼的 是這個像一般儲物室的空間,被改造成了有魚池的 室內植物園。

左圖:第一次嘗試 Arduino 時往往是從連接 LED 燈泡並讓它亮起開始學起,之後再慢慢加上其他互 動功能的裝置。教授搬出了好幾箱像百寶盒一樣的 工具箱,提供我們所需的所有零件。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

課堂上的要求是用 Arduino 讓燈泡能依照我們的想法閃爍,我選擇螢火蟲忽暗忽明的效果(如影片二)過程 中借助線上模擬器協助程式編寫。

<影片二> Interactive Experience Design 課上用 Arduino 製作讓燈泡忽暗忽明的效果,靈感來自於在溫暖潮濕的夏季 紐約四處可見的螢火蟲。

左圖: 與電路板相處了一整天後,在展覽 「DEMO2025」看見攝影機的內部構造忽然更感興 趣了。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

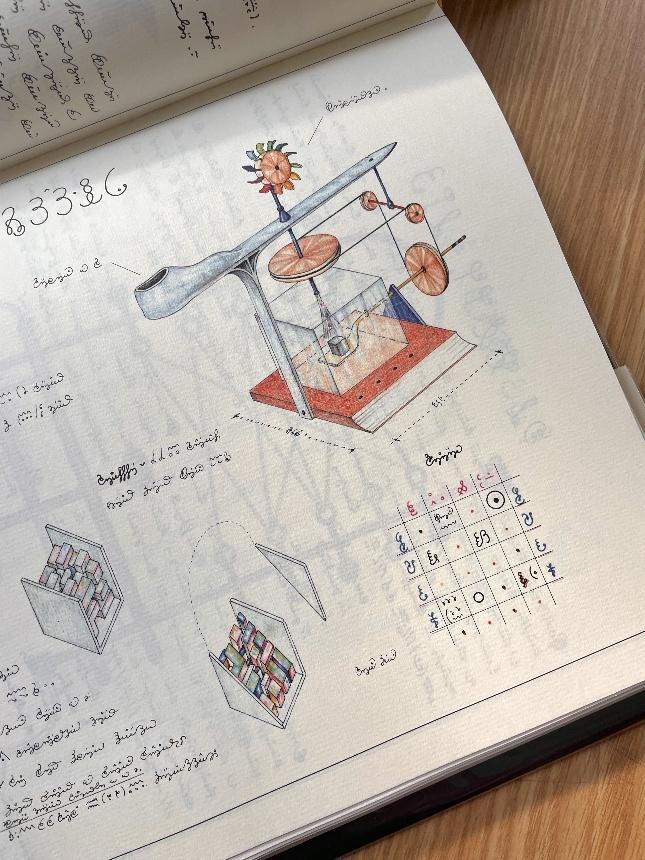

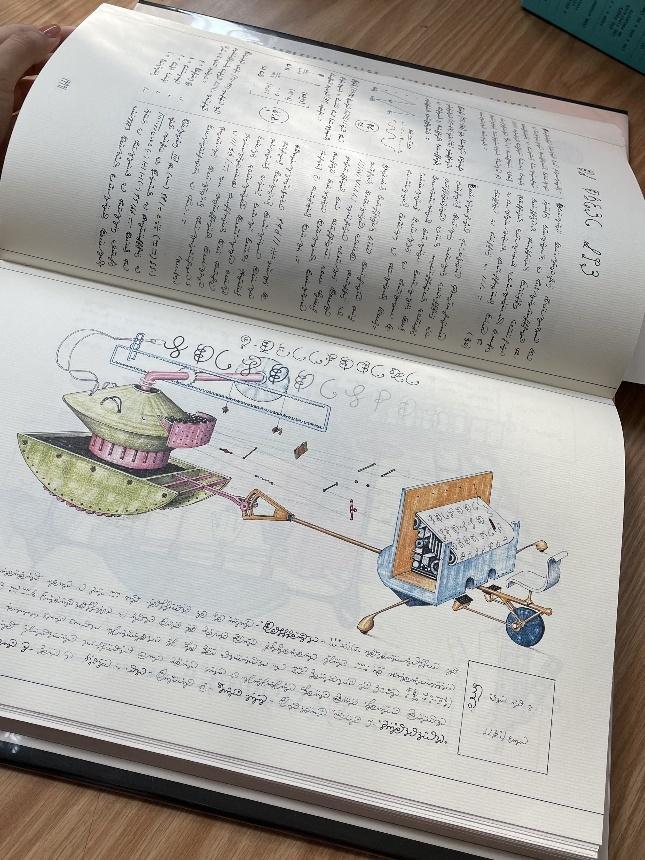

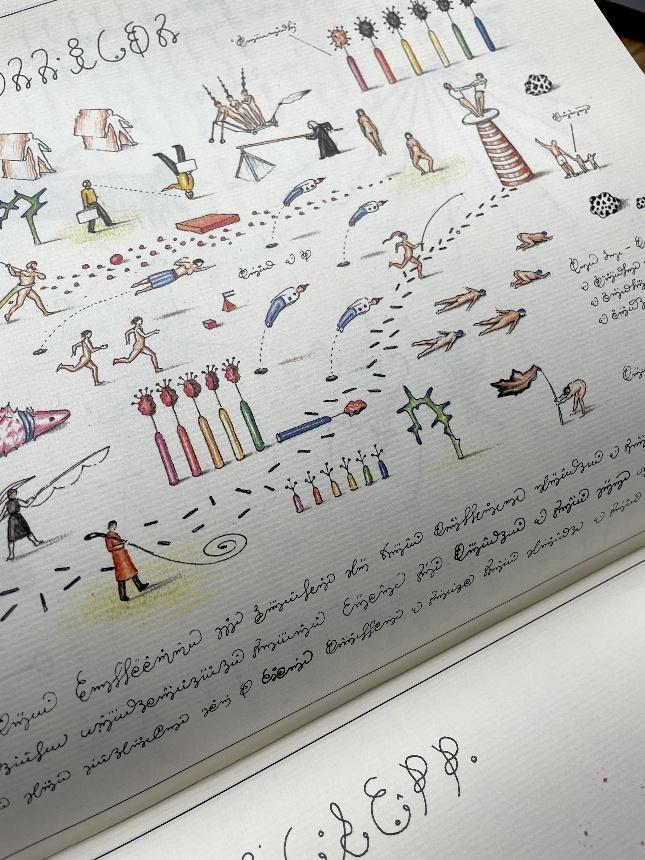

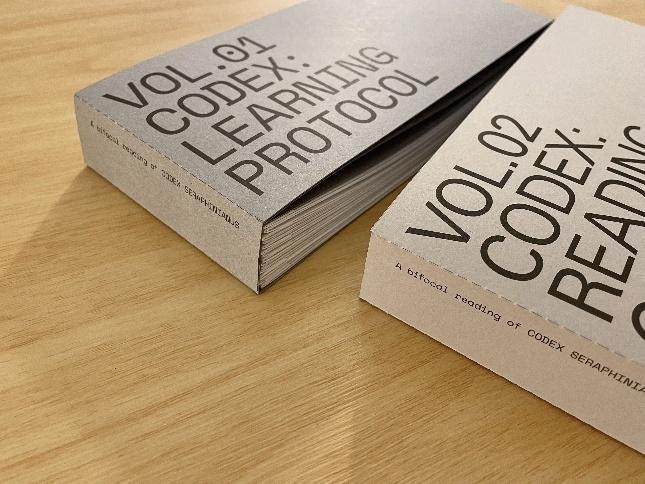

我為 Typography as Research 課堂專案選擇的 Archive 是《Codex Seraphinianus》這是義大利藝

術家 Luigi Serafini 所創作的奇幻圖文百科,以一 種虛構文字與異想世界描繪出超現實的自然、生物 與文明,被譽為最神祕的藝術書之一。

《 Codex Seraphinianus》實體書也是校內圖書館 珍貴的館藏之一,需要請研究人員幫忙索取,也只 能在館內閱讀。

《Codex Seraphinianus》By Luigi Serafini

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭

除了發展個人專案以外,期中也有 Peer-led Workshop 的環節,讓我們將自己研究中所學的事 物以工作坊的形式分享給同學們。我選擇分享 1960 年代平面設計師常用的製圖媒材 Letter transfer 讓同學們用字母轉印紙來自由創作。

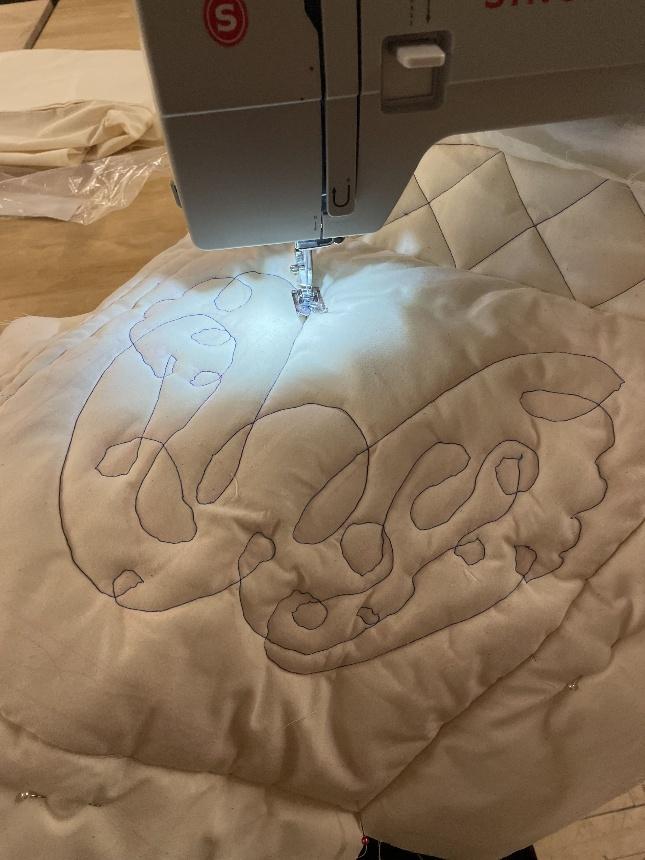

Textile Communications 課堂上,教授向大家說明 縫紉機、電子刺繡機的使用原理。

電子刺繡機運作中的樣子。

校外教學參觀 MoMA 特展「 Woven Histories:Textiles and Modern Abstraction」。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

校外教學到 Tatter Textile Library 做研究調查,小 小的空間裡有豐富的書籍、工具資源。

也有許多古老的裁縫工具收藏。

Tatter Textile Library 圖書館藏。

午後的校園,陽光灑在磚頭和落葉上的光影形成了 獨特的紋路。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

週末體驗 New York Transit Museum 期間限定的 歷史地鐵車廂體驗,搭乘超過一百歲的列車在城市 裡穿梭。

在紐約,每年六月底的 Pride Month 遊行是慶祝 LGBTQIA+群體多元身分與歷史的重要時刻。

July.2025

盛夏之際 材料與迭代的探索

#概述

七月份的紐約是真正熱烈的盛夏,陽光煮沸了空氣、熱辣辣的灑在肩上,每走幾步路就會想 找片陰影暫時躲一下。和六月相比的校園裡,原本清幽的圖書館與工作室,慢慢出現一些參 加 pre-college 的高中生們,以及即將在秋季加入的新生面孔。週末的城市依然熱鬧,從公 園野餐、露天電影,到碼頭邊的戶外音樂會,不知不覺也養成了只要沒上課的日子,就會出 門感受點什麼的習慣。而在某些微風輕拂的傍晚,天氣裡似乎藏著一絲季節轉換的跡象,像 是從炎夏緩緩通往秋日的過渡,也令人在心裡升起了一點對夏天的不捨。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

#將好奇心拉到最滿的課堂習作

暑期課程節奏緊湊,整個學期只佔了整個假期的三分之二,這樣密集的形式給了我們一種和 春、秋季截然不同的體驗,沒有大型專案必須完成的壓力,而是像一段材料探索期,一場觸 角全開的練習。而我也因此更願意試錯,把還不確定的想法提出來測試,讓創作決定更大膽。

例如在「Textile Communications」這門課裡,我決定嘗試 Quilting 技法來完成自己的裝 置作品,一種我從沒學過,但對於觸感與結構都充滿想像的語言。而在「 Typography as Research」這門課中,我選擇《Codex Seraphinianus》這本無法被閱讀、無明確資訊架構 的書作為研究文本,從中拆解出一種新的閱讀方法與視覺系統。這對於過去習慣以「清楚傳 達訊息」為前提的我來說是非常不一樣的嘗試。

比起以往在學期中多以概念發展為主、材料運用較為直覺的專案,我們有了更多時間在實際 測試材料的階段。以前可能習慣以紙本或數位作為主要媒介,但當需要動手縫製、染布、雕 刻,或是進行實體印製與裝訂時,才真正體會到材料不是「工具」,而是創作的語言本身。

即便只是看起來平凡的布料,也可能因為是天然或是人造纖維,擁有截然不同的光澤與色彩 吸附力;而不同的針、線材、甚至縫線的形狀與密度,也會大大影響整體作品的成形與表現。

我曾經為了測試 quilting 的蓬鬆感與結構,嘗試了多層棉布、尼龍布與填充材料的搭配,但 發現有些布太滑、針會卡住、有些則太生硬,難以展現想要的柔軟效果;這樣的過程反而讓

我更理解設計不只是圖像與概念,還包含對材質的敏銳理解與選擇。

除了布料與纖維,在書籍設計的排版與呈現上我也進行了許多細部嘗試。書如何被翻閱、頁

面怎麼安排、內容與載體的關係又該如何對話?這些都不像只在螢幕上觀看那樣單純,而是 真正在設做一本書的時候,每個細節都會改觀者閱讀的節奏與情緒。在製作這個短期專案的 同時我也在腦海裡反覆思考,如果內容是虛構語言或不可解讀的圖像,那麼設計的重點是否 就要更著重在閱讀的節奏與引導?

在 Communication Design 的訓練裡,我們總被提醒不能只是模糊地「想說什麼」,而是要 用創新的、批判性的形式重新架構那些語言與傳達邏輯,也讓我意識到設計可以不只侷限於 那些熟悉的媒材或形式,我們可以走進那些沒碰過、甚至多數人也沒想過的領域,想辦法表 達出自己的觀點。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#創造出新的味道勝過於端出完美的菜餚

暑期課程雖然人數都不多,但也因此更容易和同學們展開深入對話、針對彼此的想法討論, 一起發想一個概念還可以往哪裡延伸?還有什麼更極端、更詩意、更新奇的方式可以呈現?

那些不斷交換與推進的過程,像是和一群人一起在廚房裡用各種食材實驗新的料理,任何想 法都能被調味、推往新的邊界,擁有不同可能性,這樣的過程或許是比起做出完美的專案還 更有張力的時刻。

在這個學期開始前,我曾經猶豫到底該去實習還是留下來修課。最後我選擇了可以趁自己還 在學習體系中的時候,再多學一點、多與這個學術交流圈的人們對話。因為我想這樣的時間 與場域在未來只會越來越難得。現在回頭看很高興自己做了這個決定,也相信這段經驗將會 成為人生歷程中一段深刻、鮮明的印記。

在哈德遜河畔附近的公園,看見在水池嬉戲消暑的 孩子們和美麗的夕陽。

結合 Interactive Experience Design 及 Textile Communications 兩課堂所創作的互動裝置「Step Into Yourself.」是一個會隨機回應組合詩詞的類比 體重計。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

課堂非常注重我們在探索技術和材料的過程中所學 到的事物、遇到的阻礙及解決方法等,因此在階段 性的分享時,也需要詳細介紹測試過程及使用工具, 而非精緻完美的成品。

為製作「Step Into Yourself.」互動裝置而找的古董 體重計,拆解以了解構造及可改動範圍。

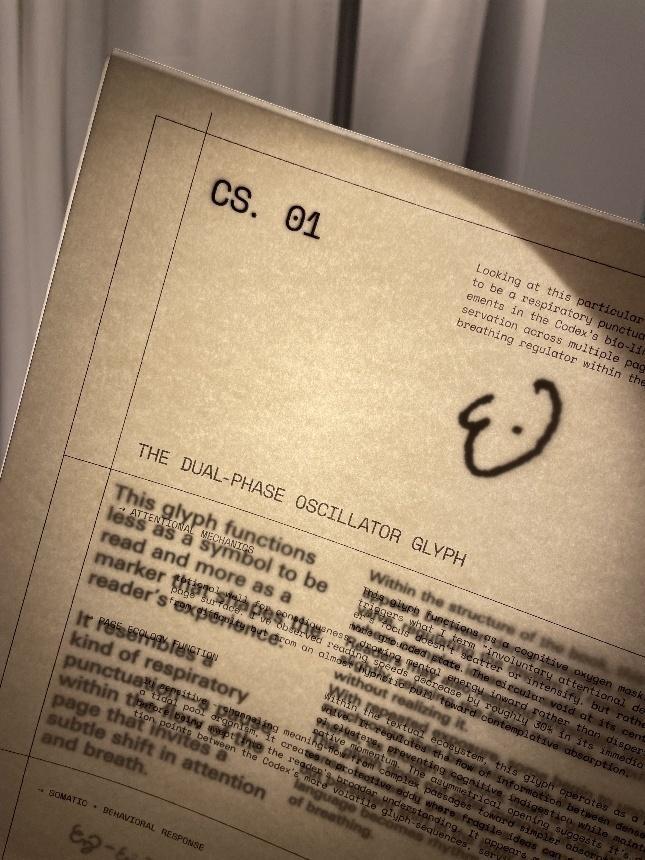

我在 Typography as Research 課堂所做的專案, 是一套以《Codex Seraphinianus》這本虛構世界的 百科全書為起點的雙冊實驗書籍,透過人類與機器 各自的閱讀方式,探索語言、符號與可讀性的多重 可能。

在製作這本書的過程中對封面嘗試過許多的不同折 法,最後發現虛線使紙張的摺角更俐落。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

將紙張相疊,用透光的方式檢視內頁排版在印刷後 是否依理想上的方式對齊。

製作鋪棉的外層表面時,嘗試了不同布料及填充材 的搭配。

從起初不停當機、斷線,到後來能游刃有餘的操作 各種功能,需要不斷地嘗試和實驗,像是每天都和 縫紉機打交道。

裝置中的文字面板設計、尺寸與紙張材質也經過許 多次的調整和修正。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭

看似簡單的外觀,內部卻有著許多看不見的細節被 照顧著。

Textile Communications 課堂期中,到時尚組的染 布實驗室嘗試對布料進行加工,圖為絹印製版。

測試以藍曬法將剪紙圖形加工在棉布上。

由同學帶領的小工作坊,讓大家認識如何以簡單的 工具及毛線自製編織布料。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

我嘗試以不同材質與粗細的棉線編織的布料。

七月的紐約日落時間在晚間八點半左右,許多人下 班以後還有充裕的時間能盡情享受夏夜晚風。

暑期課程的優勢之一,是校園中的 Give&Take 共享 倉庫,還有許多六月畢業的學生留下的豐富材料和 工具供大家免費取用,所以這段時間的創作幾乎不 需要添購任何材料。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

August.2025

用四季寫一首詩-培訓尾聲

#一場用不熟悉的語言來寫詩的精神冒險

時間就這麼悄悄的過了十二個月,從去年初秋開始,每月寫的一篇心得,像是在為每個階段 的自己走過的路留下記號。回顧這一年,我在四季裡收穫的不只是知識和創作經驗,還有無

數次的深入討論和思想養分。秋天帶來批判的起點,冬天是圖像敘事與交流的沉澱,春天延 伸到以研究回應真實群體的需求,夏天則是材料與迭代的探索與實驗。

在這一年裡,我逐漸學會擁抱個人身份的獨特和多重性,試著用設計作為語言,讓我在不熟 悉的環境裡也能被聽見。我不再害怕不夠完美,反而享受那些尚未完成的狀態、那些仍在思 考和學習與轉變的過程。這些微小的習慣,一點一滴的堆疊出了自己的不同樣貌。然而,在 設計教育以外,也許更深刻的是,這段經歷也重塑了我對世界的觀看角度。

回想起剛來到紐約的第一天,一個人拖著兩箱沉重的行李,走進那個在地球另一端花了好多 等待和精力才找到的房間,沒有燈也沒有床,鋪著薄薄的毯子和從家裡帶的小枕頭躺在地上, 在深夜裡被未知的明日淹沒。但也是從那幾個與時差和焦慮對抗而睡不著的夜晚、四處搬運 家具的日子開始,讓我幸運的遇到了許多在一路上真心相待的室友、朋友、同學,和只是萍 水相逢,但卻願意伸出援手的陌生人。

即使這些時日裡有再多的複雜情緒,每天早晨醒來,仍然會被窗外這座城市的巨大能量吸引, 沒有一刻收得起自己對新鮮事物的好奇心。我曾經在路邊經過被居民改造成露天魚池的漏水 消防栓;在脫口秀節目錄製現場見到仰慕已久的演員;遇到從小看到大的電影續集就在市區

拍攝;親眼看著世界最大規模的馬拉松就發生在我的公寓門前,後來被眾人鼓舞的我也參加 了一次;帶著不小心枯萎的植物盆栽到曼哈頓最熱鬧的街區,參加一場植物專屬的告別會; 和住在小巷子裡的浣熊一起在公園野餐。每一件事都看似如此的不尋常,但也都是每個角落 的日常,把人類能創造出的美麗、驚喜、荒謬、與矛盾混合在一起。

紐約雖然生活昂貴,但同時又像是一座溫室,容許不同的生命在此聚集、共生,每個人都能 在其中找到獨特的生存方式。人們可以在書展和博物館找到免費而無價的文化資源;也可以 在街角用幾塊錢解決一天的溫飽;甚至只要有創意,也能在地鐵月台上演出,以獲得收入。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

生活本身就是一場設計,每個人都在用自己的方式實驗如何生存,無論是什麼樣的行為、思 想、創作或生活方式似乎都能找到歸屬,每個人都能自由的成為不同的樣子。

我開始享受 讓每一天都帶著探索與更新、將平凡轉換為驚喜。留學像是一場重生,它不是將舊的自我拋 下,而是讓原本的自己在新環境裡被層層包裹、蛻變,最終長成另一種模樣。這一年,我確 實變成了幾年前自己期待的樣子,更堅韌,也更開放。如果人生是一場書寫,那麼這一年是 場嘗試用不熟悉的語言來寫詩的精神冒險。

一年前,2024 年八月,與紐約的第一張合照!

春天裡校園的櫻花和藍天,美的令人難以忘懷。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

在日常裡找到離開城市中心的機會、親近親近森林 及海攤等郊區環境,與我目前所做的關於人造物與 自然邊界關係的研究息息相關。

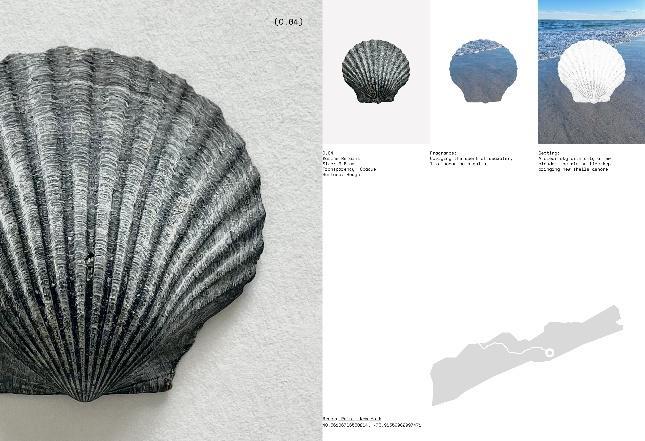

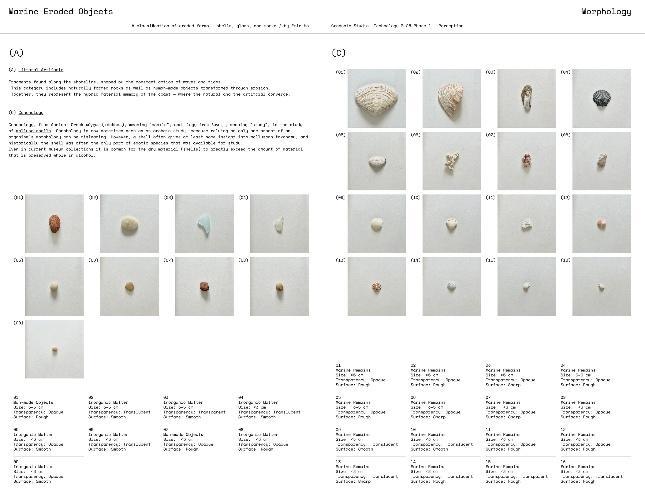

在 Technology B 這門課中,我將海灘上所收集的 受侵蝕物件,進行型態學、分類學、類型學等分析, 圖為資料庫中的檔案之一。

初期將所有資料分類,並按照型態學歸納統整的過 程。

每週的論文研究課上,都會和同學分享彼此實驗創 作的成果。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

主題資料收集階段,觀察橡木自然脫落且佈滿地衣 及苔蘚的樹皮。

每天的書寫練習,包含回顧過去自己的創作與成長 經歷,與研究主題的交集。

精準、大量的閱讀也是論文創作中不可或缺的習慣。

學期間,房間書桌旁的小推車總是堆滿工具和正在 加工中的作品們。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Pratt Institute|美國|何佳諭 113 年度視傳組

2025 年四月,在校內的學生聯展中,展示在臺灣時 創作的推測設計作品。

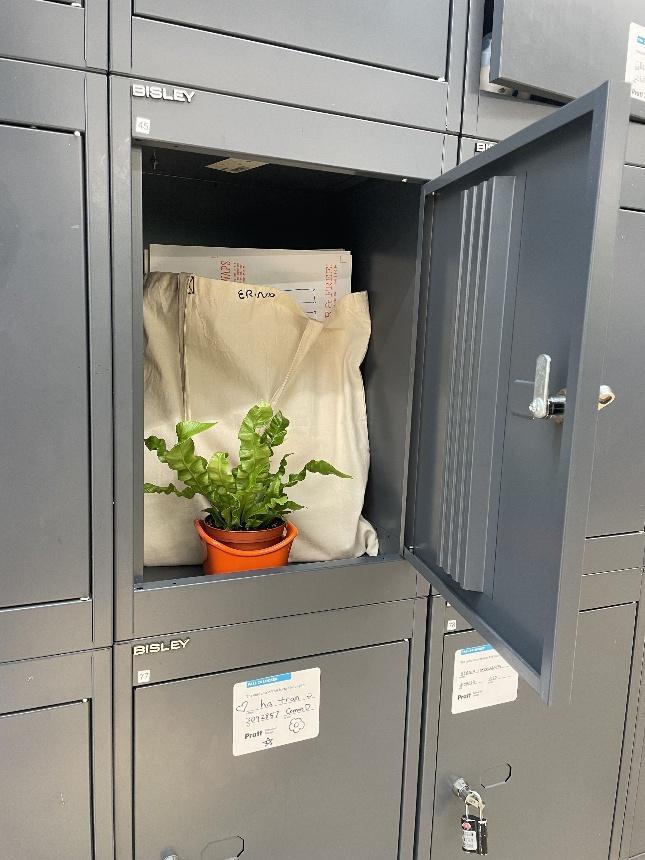

從第一年開始接觸 Risograph 以後,就經常待在 工作室裡實驗各式各樣的印刷顏色。 我在系上工作室的個人小置物櫃。

紐約市裡好像總有永遠看不完的藝術、設計與展覽, 每次想到要是自己不是以留學生的身份長期居住在 這,該有奪難抉擇短時間內該去參觀哪些地方。圖 為 MoMA 館藏:莫內的《Water Lilies》與現場觀 眾。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

左圖:八月底收到暑假課程教授的來信,介紹我設 計學院的院長辦公室擔任研究生助理,開始了我在 紐約的第一份工作!

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。