August.2024

開學季,在墨爾本的學習新起點

#前言

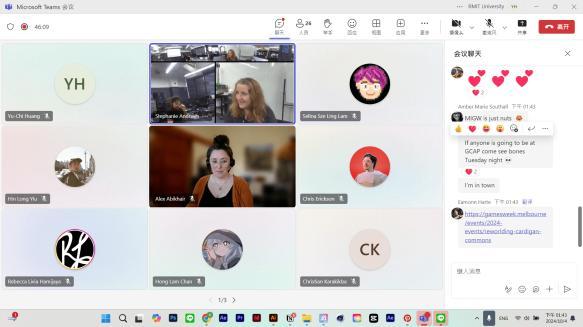

在七月來到墨爾本後,開始了我在 RMIT 的 Master of Animation, Games and Interactivity

(MAGI)課程,這個學期我有三堂課,分別是 studio1、animated narratives 和 character

place and simulation(CPS),MAGI 通常使用 teams 作為主要軟體,不管是學生發布消 息,或是老師公告講義與消息,還有學生繳交作業等等。

#Studio1

這堂課是本學期的主軸課,也就是最主要的專案, studio1 會需要你去決定一個 inquiry,

這個 inquiry 是一個你想探索的概念、想法、故事,將他們發展為動畫、遊戲或是任何你想 嘗試的形式,他們認為到 master 後不是來學技術而是探索創意,任何技術都只是表達自己 想法的工具,所以他們非常注重關於 inquiry 發展的脈絡,以及為甚麼要探索這個主題。每

一周上課我們都需要在課堂中分享自己根據自己 inquiry 探索和嘗試的進度,在分享完後會 是討論時間,課堂中可以預約和老師或是助教討論,他們會根據每周進度給予他們的意見或 是可行的方向。另外在課堂中還有另一個重要的部分是 critique 小組,在小組中也要分享自 己的進度,每人有 5 分鐘分享自己的 inquiry,再來 1 分鐘是小組中的人都要給予反饋,我 認為這個機制很好,因為同學們都來自不同的專業背景,critique 的機制不僅能幫助自己在 表達的過程中再度理清自己作品的脈絡,更能得到許多不同有趣的想法與回 饋。

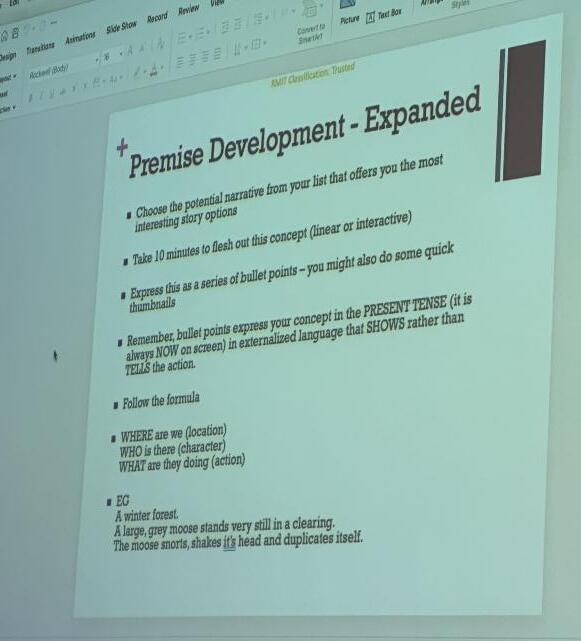

#Animated Narratives(AN) 這堂課是輔助 studio1

的課程,主要的內容是透過討論或是依照每週不同主題,不斷重複與 快速產出故事,這堂課不要求同學要產出很大的 idea,可以從很小的故事作為起始,課堂中 有說到故事可以 Complexity from simplicity,讓你能跳脫平常思考故事、角色的方式,幫 助你從不同的角度去開發新的想法,課堂上會要求你練習先用一句話( premise)去產生一 個故事,然後根據 premise 使用條列式的方式(bullet point)簡單描述故事走向,通常會 讓你在 3-4 分鐘內想出一個小故事,所以重點不是要同學去深入的討論角色的細節,而是要 快速的產出故事。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

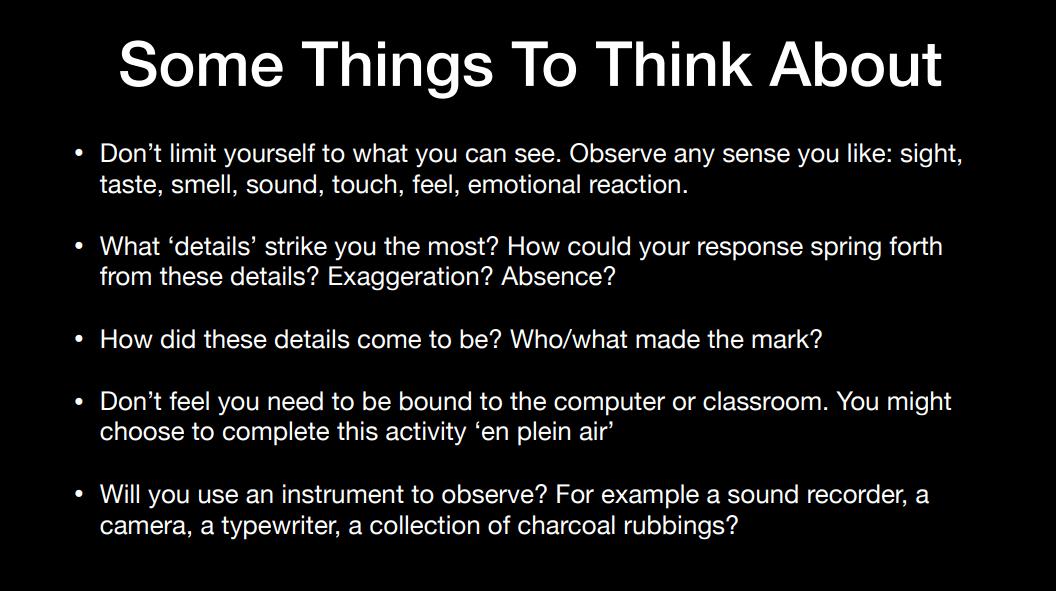

#Character, Place and Simulation(CPS)

這堂課我認為比較接近設計的方法論,每週老師會給你一個主題,希望你根據這個主題去發 想,在下周需要作出一個作品。第一週的主題是 observation,生活中許多習以為常事物我 們已經把它當作是理所當然,而沒有去深究其發展的脈絡或原理。像是課堂中舉的例子是鍵 盤,為甚麼鍵盤字母都照 QWERTY 排列,而不是 ABCDE,這個設計其實是刻意要控制打字 的速度,因為在當時使用打字機的年代,可能還沒等上一個字母撞針歸位,下一個撞針就被 抬起,此時打字機就很容易被相鄰的兩個撞針卡住。所以第一週,每個人都需要去找一個自 己想去觀察的事物,然後根據你所得到的感想與反思,去創作一個作品。

#學校相關資源

我覺得學校與系上給學生的資源很豐富,對於我的科系,系上有 2D、3D、與遊戲的社團, 每週會分享相關的趨勢與技術。每個星期五都會邀請業界的講師來分享他們的工作經驗、產 業內容等等,通常在講座過後,會接著兩場工作坊,這些工作坊是系上學生自己辦的,去分 享他們各自的專業,像是分享 3D 的材質、Procreate 如何畫動畫等等。這裡要談到我們課 堂分數的計算方式,因為所有課的計分都會有 15%的分數來自於 community of practice

(CoP

),因為他們非常在乎並且鼓勵學生參與系上的活動,不管是在課堂中有回應同學、或 是參與講座,或是參加系上的社團活動,還有自行舉辦工作坊都可以得到 CoP 的分數,在 這裡,可以看到學生真的會很熱情的分享他們的看法與意見,我覺得這是一個很棒的循環, 可以和不同的人交流與激發創意。

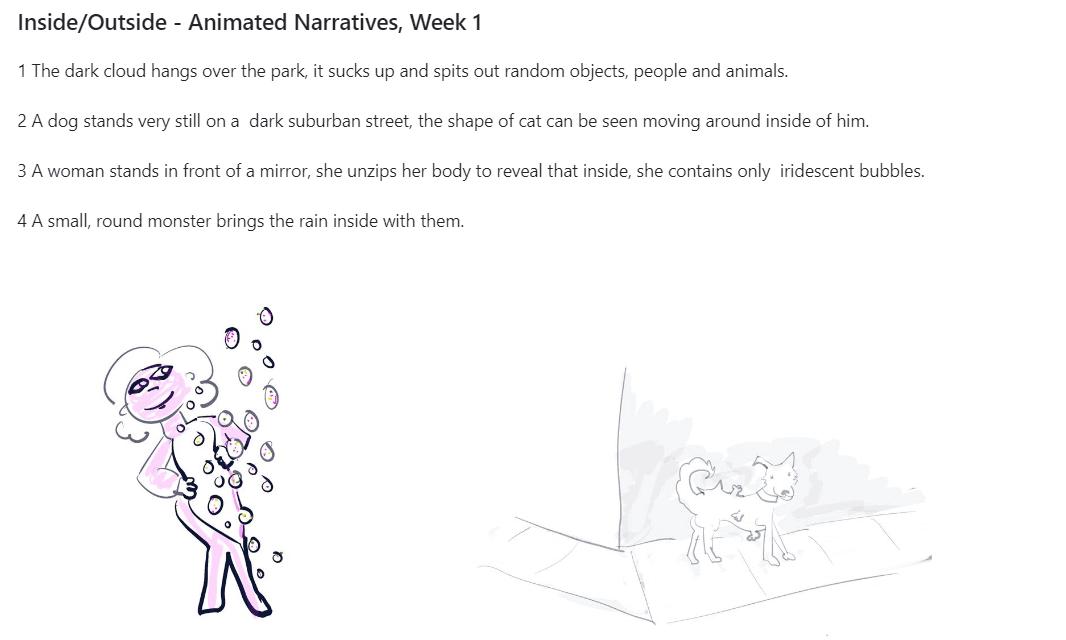

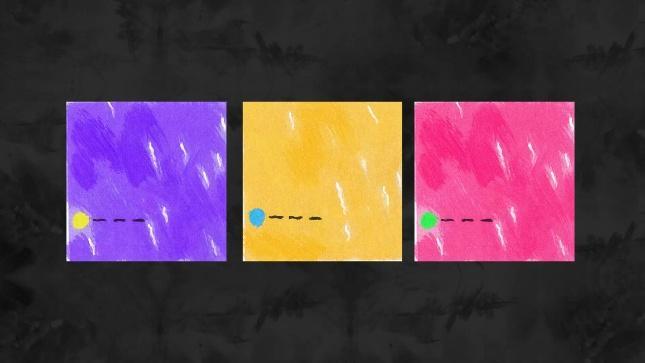

左圖:這是 AN 課其中一個故事開發練習,我們要 從地點作為起點開始發想,而非從一個情節或是角 色去想故事。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

AN 課堂中老師給的 premise 範例,由一個事件/ 角色的 inside 與 outside 的反差去寫出好幾個不 同的故事。

關於 CPS 第一周的主題 Observation,每個同學 選一件在日常生活中習以為常的物件去觀察。

CPS 課堂中有特別說到,希望我們在觀察時要夠有 自己獨特的視角,即使每個人觀察同一件物品也會 有不同的看法,所以最主要的是你如何將觀察到的 想法投射在作品中。

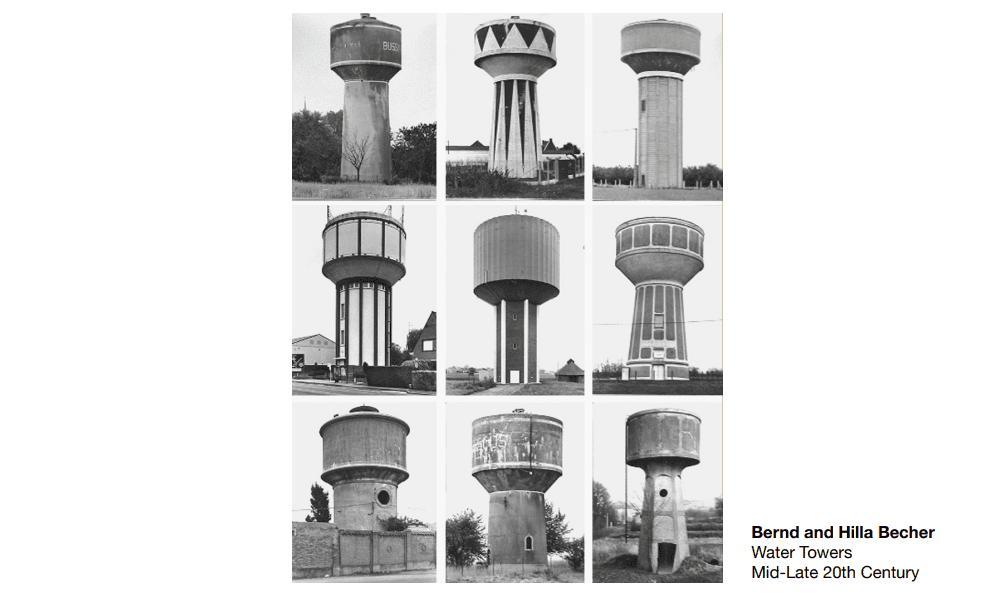

CPS 對於 Observation 提供老師提供的參考,可 以去思考水塔不同的形狀以及他們在不同文化脈 絡下是否有不一樣的外觀。

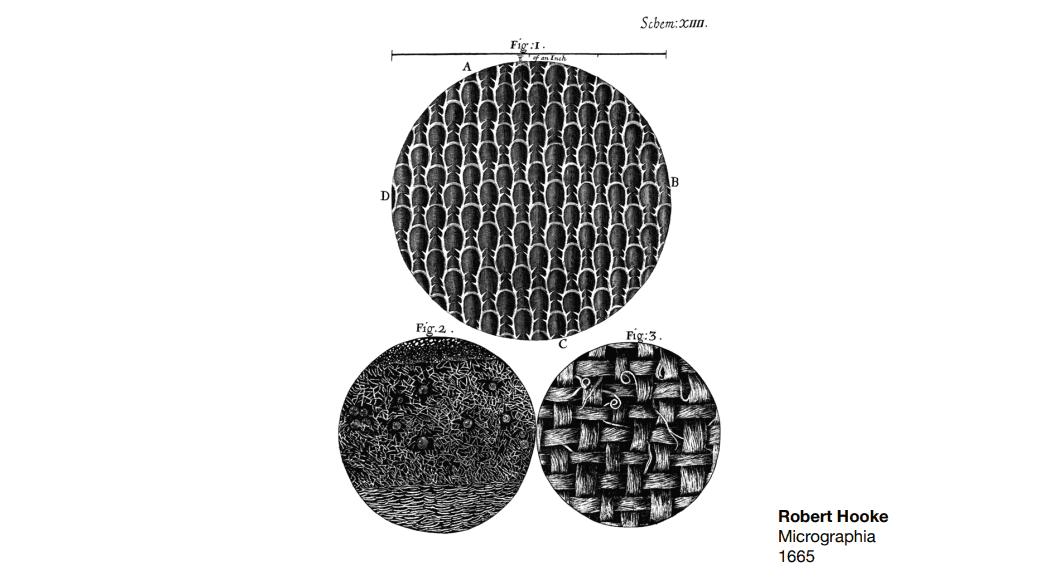

另一個觀察物的參考,可以去觀察許多生活中的紋 理,去觸摸、記錄他們的材質與紋理。

我參加其中一場關於遊戲製作的講座,當中分享了 他們在製作遊戲的心路歷程。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

另一場系上的講座,這次是邀請系上畢業的校友回 來分享,主題是分享他自己接案與在影視產業的經 驗。

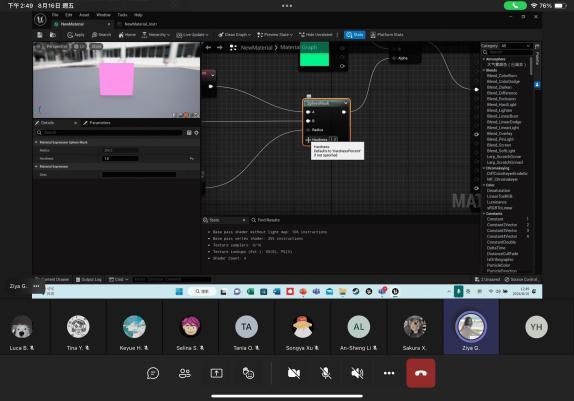

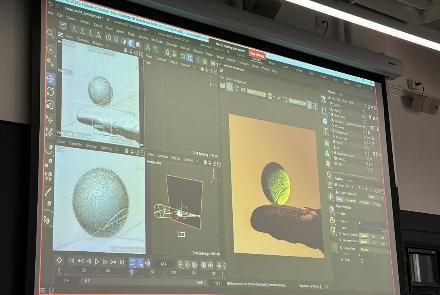

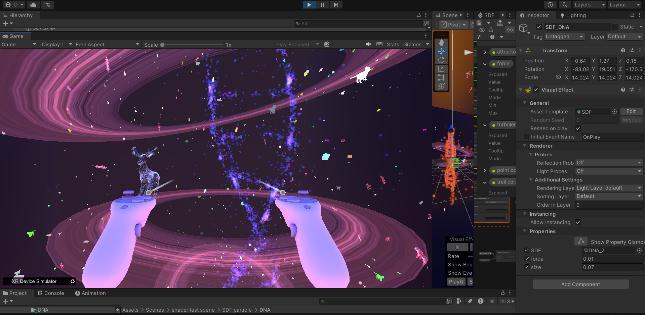

我參加學生自行舉辦的工作坊,內容是關於材質與 渲染的操作。

其中一個周末,學校附近的 ACMI ( Australian Centre for the Moving Image)有展出系上學生 的作品,有點像是小型交流會,你可以進去體驗然 後跟作者分享你回饋。此連結是展出作品的介紹

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

September.

2024

第一學期:探索與實驗

#概述

開學後進入非常緊湊的創作節奏,雖然每週只有三堂課,但是三堂課每周都需要根據當週的 主題在下週上課前做出一個作品,加上每周三系上的 3D 社團會有技術分享,每周五都會有 一場講座和兩個學生舉辦的工作坊,所以過的相當忙碌與充實。

#Studio1

關於 studio1,一個學期會有兩個 folio 要完成,在學期中要完成 folio1,期末要完成 folio2。 關於 folio1,最主要是 exploration,所以老師鼓勵我趁現在做各種嘗試,不管是技術性的 嘗試或是探索各種概念;對於 folio1,我要探索的 inquiry 是如何使用聲音、文字與顏色等 等非角色的元素在動畫中翻轉自身的主體性,同時結合非數位的方式製作動畫,所以我在學 期初嘗試了炭筆、粉彩、蠟筆等等各種材料,因為我想結合實體聲音,所以我在墨爾本街上 錄製各種有趣的聲音。在 critique 小組中同學們給了我很多不同的意見,我很喜歡很大家討 論,每次總是可以得到很多很棒的回饋。

#Animated Aarratives(AN) 課堂中每次上課前都先需要在 Teams 中完成當周的 premise 練習,其中一週的主題是 what if,寫下四、五個小劇情。在課堂中自己選一個最喜歡的句子然後畫出 mind map 去列出可 以發展的劇情或角色。另外一周的主題是 structure,當天的 premise 練習是要用一句話講 出一個包含 ending point 的故事。在每周下課後需要在隔周上課前需要完成一個小提案, 可以是動畫、遊戲、互動裝置等等各種形式,需要同時包含文字敘述(可以使用場景對白、

條列式故事或是互動流程)與視覺(動畫腳本、場景或角色設計、prototype)還有發展過 程的反思。

#Character, Place and Simulation(CPS)

CPS 其中一週的主題是 tinkering,主旨是要我們不刻意的去規劃與構圖,讓所有隨機與意 想不到的事情順其發生,課堂中看的影片很好的解釋了這個概念。

課堂中的練習要求我們在課堂中練習根據桌上的物件作為起始, 30 秒畫一張小圖,畫完後 馬上翻面不能看,最後畫了大概 15 張,然後和大家討論你在畫的時候想到了什麼,這個練

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

習非常有趣,因為時間很短所以都是憑直覺在畫,但你可以在每個人的畫中看到很多有趣的 故事與他們個性之間的連結。在課後我做了許多不同 tinkering 的練習,第一個是 blind drawing,在完成畫面前不能看自己畫的東 西,另外一個是根據一個角色快速的使用不同顏 色畫出 10 張圖像。

另一週的主題是 object

,課堂中舉例了杜象的《噴泉》,講述物件如何透過藝術家的視角去 跳脫物件的本質。另外也給我們看了一些有趣的範例,讓我們去思考這些物件除了本身的功 能性外,是否透過我們自身的視角產生不同的創意與故事,根據這個主題,我選擇了日常生 活的文具與小物件最為起始點拍攝微縮城市。

AN 課前要透過 teams 發布 premise 練習的貼文, 本週的主題是 what if,老師會留言告訴你他的回饋。

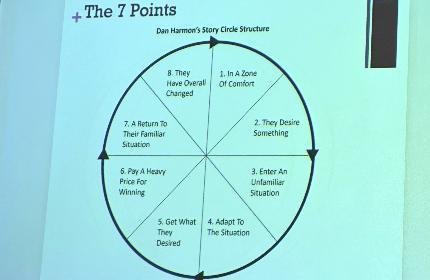

關於動畫故事中常見的故事結構,詳細的內容可以 參考這篇文章。《Dan Harmon, The Hero’s Journey, and the Circle Theory of Story》

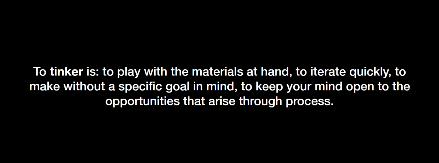

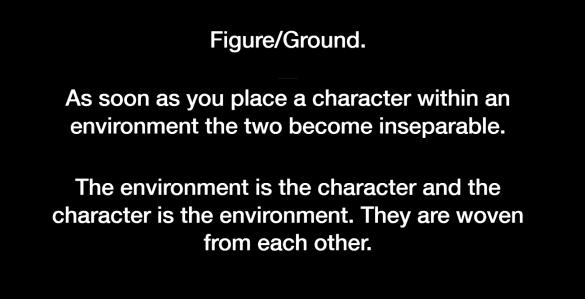

關於 CPS 課程主題 Tinkering 的解釋。

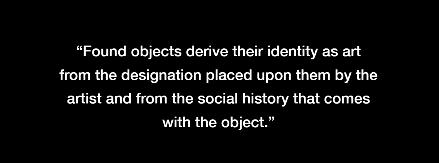

CPS 另一週主題 Object 的解釋。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

RMIT University|澳洲|黃鈺淇 113 年度動畫組

我根據 CPS 課 Object 主題拍攝的城市,一開始我 是想使用針線包的物件去做出微縮城市,但我發現 不同物件的外觀落差太大,效果不太好。

我將針線替換為螺絲,但我覺得看起來還是太過於 寫實,無法凸顯微縮城市的趣味。

最終的成果,我使用 photoshop 與 procreate 加 入一些不同的元素,讓畫面看起來不這麼寫實。

系上學生舉辦的 workshop,這週的主題是關於在 C4D 中的打光技巧。

RMIT 的 kirrip 社團有點類似讓學生交朋友的社團, 每週都會有一些小活動,當週的主題是串珠手鍊。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

系上 3D 社團的會議,正在跟大家分享學校的 3D 列 印機。

CPS 的老師帶我們去參觀 ACMI 的展覽 Beings

並且邀請了策展人為我們導覽!

Adobe 經常在學校舉辦講座或是 workshop,這是一 場關於如何使用 adobe express 的講座。

October.2023

第一學期期中進度

#概述

到了第七週是學校的期中週,因為我修的三堂課的期中作業的繳交 deadline 都是同一天, 所以那個禮拜非常努力的在跟 deadline 奮戰,在期中週後學校會放一個禮拜的假讓學生休 息(補眠)

#Studio1 對於 studio1 的期中作業,我所繳交的 folio1 最後的 inquiry 改成 Explore the possibilities of sound-driven narratives。繳交的形式是要拍一支 5 到 6 分鐘的 Reflective video 去講

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

University|澳洲|黃鈺淇 113 年度動畫組

述自己在過去六個禮拜的嘗試與發展,我在 RMIT 感受到的是所有作業都非常在乎你的想法 與概念,所以在影片中需要清楚的闡述我的作品脈絡是如何表達與輔助我的 Inquiry,並且 他們的評分標準也有一塊是 Field,除了每週在 teams 上的進度發文需要涵蓋兩到三個以上 不同領域的作品參考,在影片中也需要說明我查找的資料與作品是如何影響我的作品發展。

#Animated Aarratives(AN)

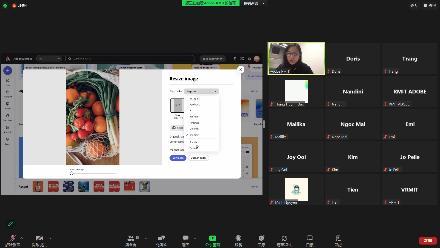

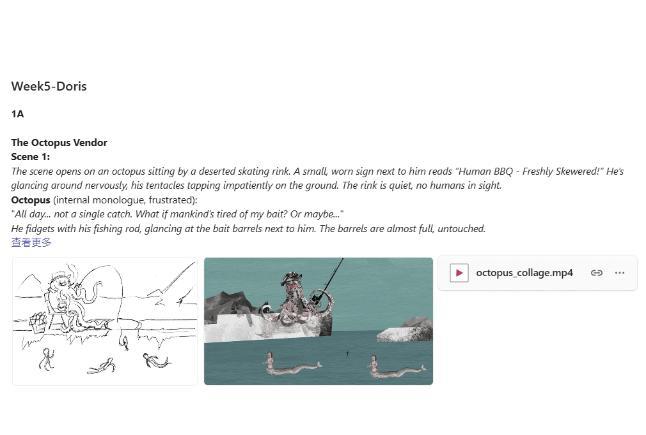

這個月的主題圍繞在 Character,在上課前的 premise 練習著重於如何將角色的內部狀態外 化,並根據他們的需求來發展故事。課堂中會讓我們看一些互動和動畫作品,去分析當中角 色的衝突、情緒與他們想表達的觀點,例如角色/使用者想要什麼?哪些動作/反應/互動 是傳達角色的想法/感受/動機的關鍵?其中一個禮拜的課堂練習是同學每個人在三張小 卡上分別寫下一個地點、角色、與事件,然後把所有人的卡根據這三個類別蒐集後隨機發給 每個人,大家要根據自己拿到的小卡去發展成故事,我抽到的地點 /角色/事件是溜冰場、

章魚與釣魚,當週的作業我根據這個主題做了腳本練習,故事圍繞在人類成為被捕撈的獵物 去反射過度捕撈的文化。

AN 的期中作業相對簡單,只要將六週在 team 上發的貼文與作業整理成一份文檔就好、不 需要像其他兩門課需要另外做 reflective video,只要每週按時完成當週的進度與練習,基 本不太需要再花而外時間再做新的東西。

#Character, Place and Simulation(CPS)

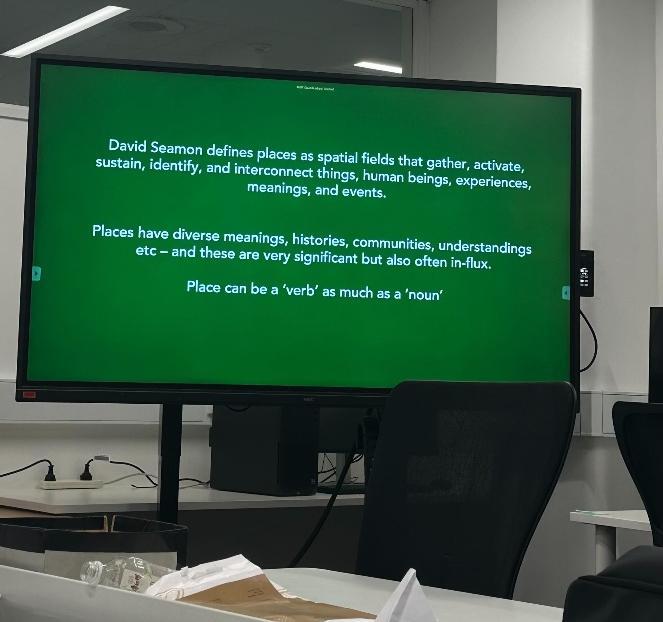

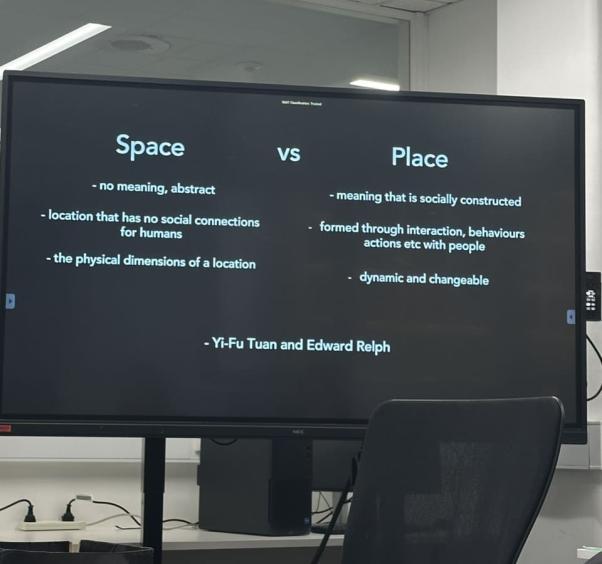

CPS 對我來說是最有趣的課,因為每次上課的主題都是會從不同的角度去思考與觀察周遭環 境。其中一週的主題是 Place,需要以地點為主題去發展作品,課堂中玩了一個遊戲,從教 室作為出發點,和同學接龍去想像一個空間有什麼,接著前一個人的想像畫面繼續構築畫面。

另一週的主題是 Object-Oriented Ontology,簡稱 OOO,這種理論的核心觀點是將物體本 身視為哲學研究的中心,而不只是人類觀察和認知的附屬。 OOO 認為人類並不是世界的中 心,也不是理解其他物體的唯一標準,物體本身具有自主性,不應被簡單地視為人類經驗的 對象。

VIEWS - Materialism 2: Object-Oriented Ontology 這個影片中很好的解釋了 OOO 的概 念。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

CPS 的期中作業也是剪一支 Reflective video,和 studio1 一樣,需要解釋每週作品的發展 脈絡、參考了那些作品及他們如何影響自己。期中作業的兩支 reflective video 花的時間比 我想像中的多,因為需要花時間重新整理過去六週的想法以及梳理脈絡,但以另一個層面來 說可以幫助學生釐清自己的概念。

#校內活動

學校除了 kirrip(國際學生的交流社團)以外,我偶爾也會去參加 RMIT Creative 的活動,

這是學校的創意社團,在期中前的每週三的中午都會有學生發起的手作主題的活動,現場有 提供材料,社團的成員也會在現場協助。

我的指導老師與系上同學參與的專案,他們開發了

一個 app 去導覽墨爾本 Yarra river 過去的民族與 歷史,當天他們邀請系上的同學一起沿著河岸聽導 覽,此連結為該 app 的介紹。

在文章中提到的 AN 的課堂練習後,那個禮拜我根 據課堂練習所做的作業。

這也是 studio1 的練習,只使用顏色搭配聲音去建 構出下雨的氛圍。

我在 studio1 中的練習,因為我的 inquiry 在前期 是如何用聲音搭配抽象的畫面去創造意義。所以畫 面中使用天秤的聲音去詮釋 Balance 的概念。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

RMIT University|澳洲|黃鈺淇 113 年度動畫組

CPS 課 Place 主題的解釋。

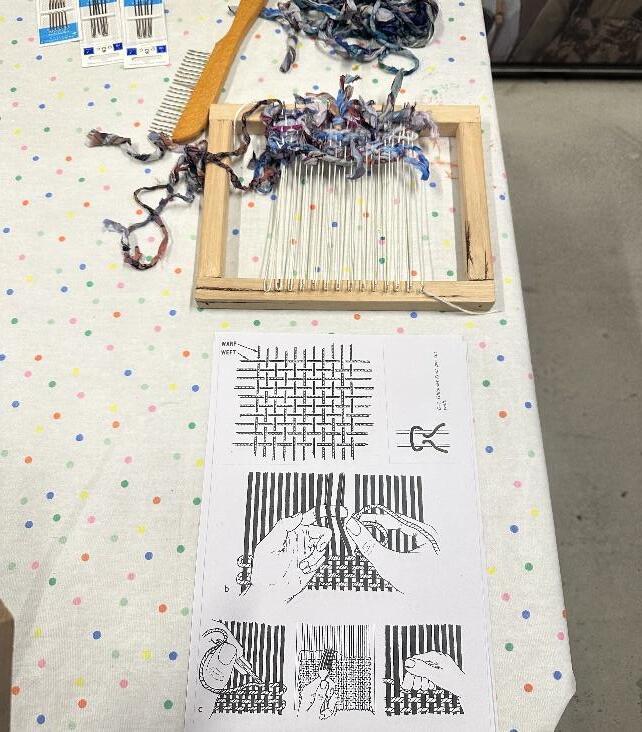

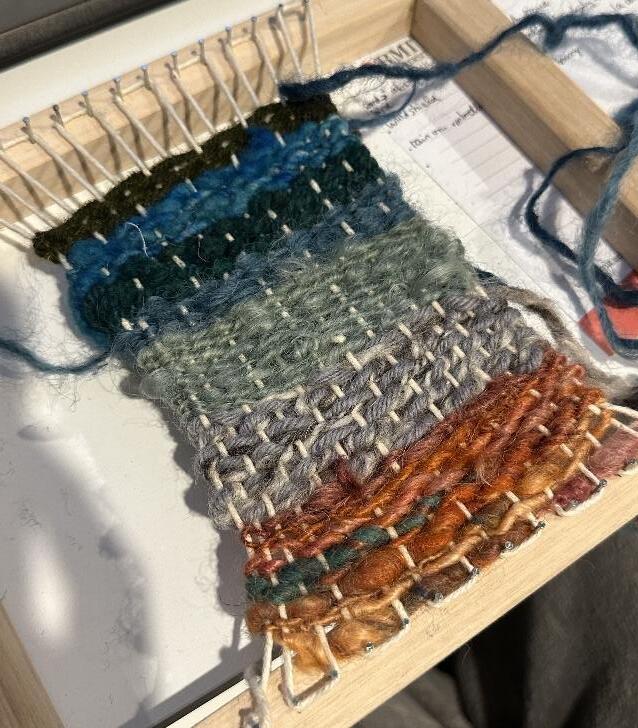

RMIT Creative 的活動,當週主題是編織,現場提供 很多材料並且有教學,除了常規的毛線外也有提供 電線或是金屬等有趣的材料。

文章中提到在 CPS 課堂中的小組練習,大家根據 Plac 去想像場景畫面。

左圖:根據 CPS 課 OOO 主題做的作業,我的出發 點從海開始,海的存在不受時間流逝或城市環境變 化的影響而持續存在的恆定性去回應 object oriented ontology 的概念。

<影片>

我的 CPS 期中 Reflective video。

我在現場編織的成品,編織的過程很舒壓。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

November.2024

第一學期期中後

#概述

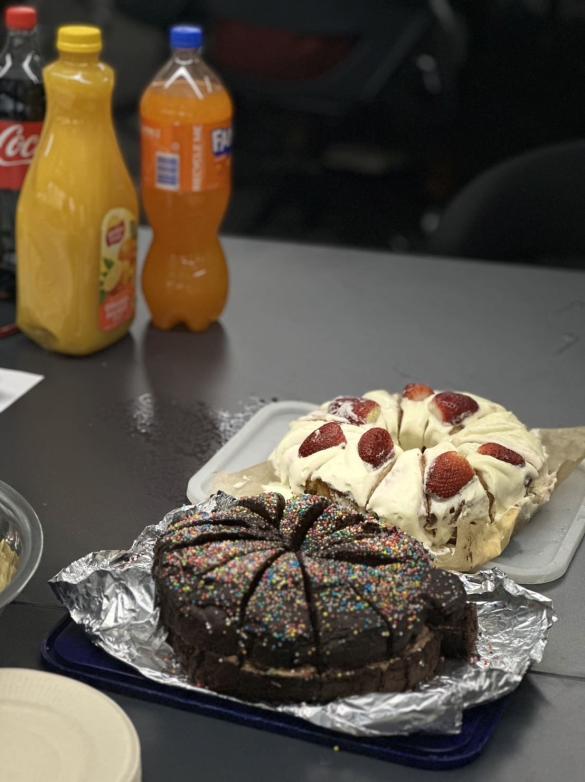

經過期中後,下半學期的三堂課都進入了 folio2 的階段

#Studio1

對於 studio 的 folio2,我們可以選擇要延續 folio1 的 inquiry 也可以換不同的主題。有趣

的是,在期中後 studio 會有一天舉辦 WIP(work in pregress)party,大家可以在課堂中

分享自己目前為止做了什麼還有接下來的研究主題,分享完後同學也需要給 feedback。雖 然是 presentation,但是不會有太大壓力,老師和助教有準備零食與飲料,比較像是輕鬆的 交流會。

#Animated Aarratives(AN)

下半學期開始,課堂的主題開始延伸至角色以外,其中一週的主題是 sound,課堂中解析了 一些互動作品與動畫,展示了聲音如何幫作品增加層次。另一週的主題是 New Forms of Storytelling,在課堂中要求我們小組討論動畫這個媒介除了傳統的角色敘事外可以應用的

地方,根據這個主題,我當週的作業做了一個互動網站的概念示意,網站內容是將不同城市 的用電轉化為直覺的圖像,讓複雜的用電數據可以更容易理解。

#Character, Place and Simulation(CPS) CPS 其中一週的主題是 time,老師讓我們在課堂上討論自己主觀與客觀上對於時間的感受, 並且帶我們在校園附近走走去觀察時間如何流逝,我們有走到學校隔壁的墨爾本監獄,所以 當週的主題我做了一個簡短的 motion,去討論到人類對於不同的事物有不同的感知;如果 我們感到無聊,可能就會感受到時間過得很慢。再來是關於時間的紀錄方式,在時鐘發明前, 人們透過光影的變化來知道一日的時間與季節的變化,所以當我看到墨爾本監獄時,我聯想 到監獄內的獄囚對於時間的感知或許特別漫長,而從窗戶透進來的光成為他們判斷時間的依 據與象徵。

另一週的主題是 character, environment, action,課堂中提到的老虎與北極熊的例子,讓 我想到許多生物根據環境,演變出適應環境的保護色。於是我搜尋了許多關於保護色的動物,

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

其中蝴蝶讓我最感興趣,蝴蝶的花色與環境之間的關係,反映了它們如何利用顏色來適應不

同的棲息地,避免掠食者或進行繁殖,根據這個主題我做了關於蝴蝶保護色的簡短 motion, 後來我查找資料後,我覺得以枯葉蝶會更加貼近與環境的關係,他的保護色讓他與環境融為 一體。所以我決定以枯葉蝶為參考去修改,讓蝴蝶與樹葉融為一體。

#活動參與

Part-Time Job Fair:RMIT 在校內舉辦的打工博覽會,許多大公司與連鎖企業會在這個時候 招 part time 的人力,會場有非常多人,但很可惜的是大部分公司都沒有徵設計相關的職位。

Parelles:這是我和系上同學一起去參加的展覽, Parelles 是墨爾本每年會主辦以遊戲作為

主題的盛會,現場會有許多遊戲開發者展示他們的遊戲,你可以在現場玩並且和他們交流, 並且當天會有許多講座,關於一些製作遊戲的心路歷程,可以感受到他們對於遊戲開發的重 視與熱情,在現場遇到了許多系上的學生,這算是系上做遊戲的學生每年都會參加的展覽之

studio 的 WIP party,每個人都要輪流介紹自己的 作品。

<影片一>

AN 課根據當週 New Forms of Storytelling 的主題 所做的作業,一個互動網站的概念示意。

<影片二>

CPS 的作業,當週的主題是 character, environment, action。

老師烤的蛋糕,讓我們在 WIP party 可以一邊吃零 食一邊分享。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

這也是 CPS 的作業,當週的主題是 time。

期中 break 的一週,和系上的 3D 社團一起去看了 wild robbot。

我和同學一起去參加 Parelles,現場有許多獨立開 發的遊戲可以玩,也有講座分享。

系上的 SSCC 會議,每個學期會舉辦兩次,同學可 以在會議和學校提出他們的意見。

RMIT Part-Time Job Fair,要找打工的人非常多, 許多人會帶履歷現場投遞。

藝術家 Stelarc 的講座,他的作品以挑戰身體極限 以及作品經常討論身體與機械之間的關係聞名。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

December.2024

第一學期期末尾聲

#概述

默默的寫到了學期末尾聲,對於我而言每一週都過得相當充實 。

#Studio1

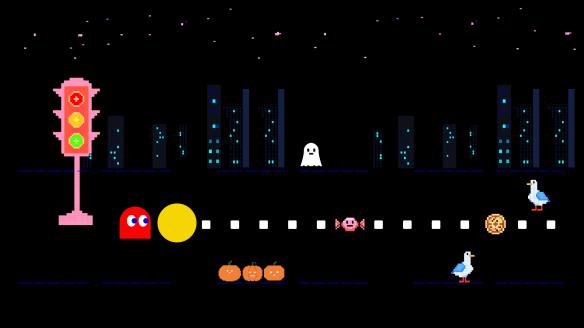

對於我的 studio project,在 folio1 中,我的 inquiry 專注於探索聲音驅動敘事的可能性,

進行了一系列對聲音與不同材質的探索後,在 folio2 中,我計劃結合這些經驗,繼續探索 聲音與圖像之間的關係。

我根據這個出發點做了兩種方向的探索。第一種是根據我想呈現的氛圍決定好畫面後去搭配 聲音輔助。在第一個 motion,我想呈現我來到墨爾本後感受到城市熱情的氛圍還有多元性, 所以做了許多不同型態的角色,根據他們的動態去搭配不同的音效增添趣味性與豐富度。

第二種,使用我在墨爾本城市中錄製的聲音做為基底,去想像與發展會出現的 畫面,接下來 的兩個 motion 都是以此發展。

➀我來到墨爾本後發現很多人熱愛 footy,於是在公共假日

時,我跑去了運動 bar 觀看直播感受到了現場熱情的氛圍,發展出這個 motion 去呈現進球 時的雀躍感。➁ 我一直覺得墨爾本的交通號誌燈獨有的聲音很酷,我在 folio1 中就嘗試將他 的聲音視覺化,但當時還沒有頭緒,後來在反覆思考後我覺得這個聲音讓我我感覺走在墨爾 本中像是穿梭在巨型的電玩遊戲中,於是發展出這個場景。

#Animated Aarratives(AN)

AN 也是每週會有不同的主題,同學根據課前的 Premise 於課前發表一個簡單的概念,上課 中和同學一起發展一個敘事,並且於課後製作一個相對完整的概念規劃。

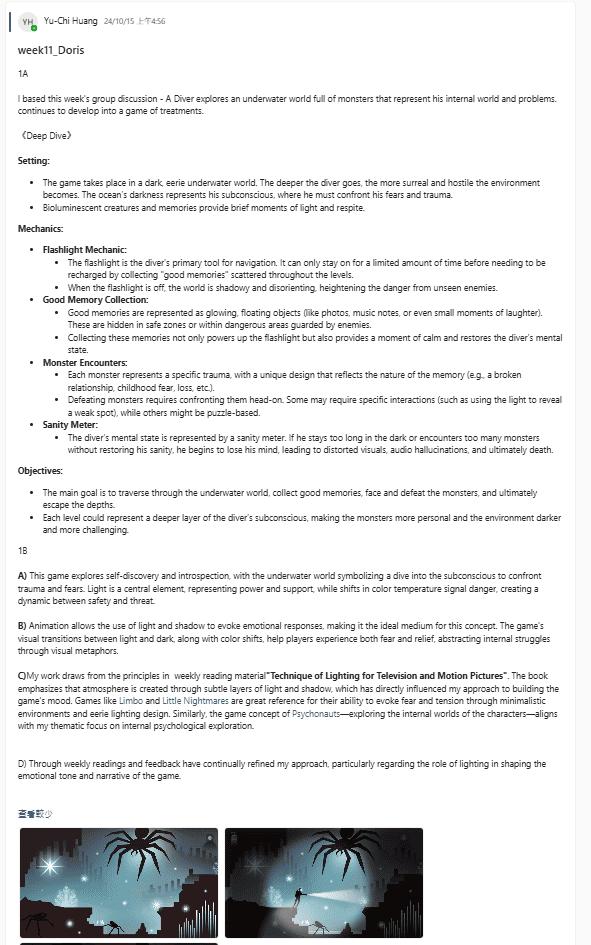

其中一週的主題是 light,我當週的作業的想法是從課堂中與同學一起討論得,透過潛水遊 戲去影射自我探索的過程,潛水的遊戲同時代表潛入內心的潛意識去面對創傷與恐懼,光在 遊戲是最重要的部分,光的元素同時也可以是力量與支撐的象徵,同時透過色溫的變化也可 以是警戒與危險的象徵。透過閱讀每周老師給的文章《Technique of Lighting for Television and Motion Pictures by Gerald Millerson》,給了我在畫面構思時很好的參考,文章中提

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

到了氛圍感是透過不斷細微的光影疊加去塑造的。所以我在遊戲的畫面試圖透過色溫、不同 細節的光影去營造氛圍,Limbo 與 mightmare 是這類遊戲很好的參考。

最後一週的主題相對自由,可以自己選擇過去 12 週中自己感興趣的主題,我最後一週的作 業是關於一個 VR 互動遊戲的概念,玩家可以在 VR 中與各種樂器互動,音樂會成為視覺化 為環境的一部分。

#Character, Place and Simulation(CPS)

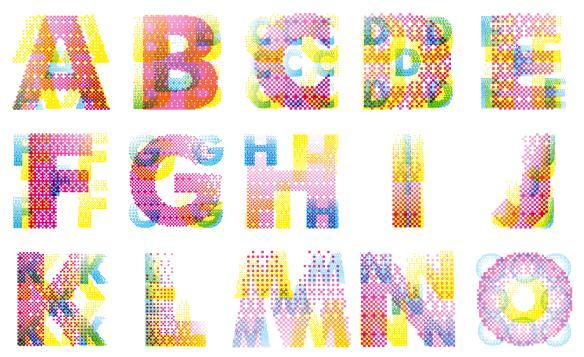

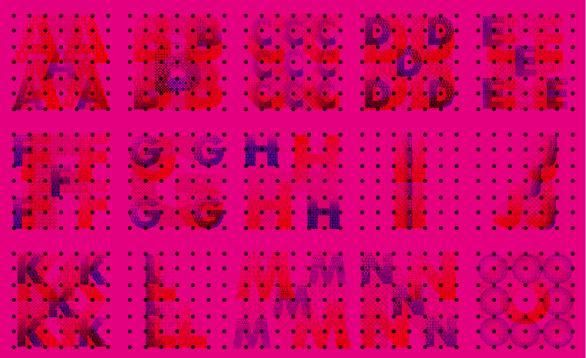

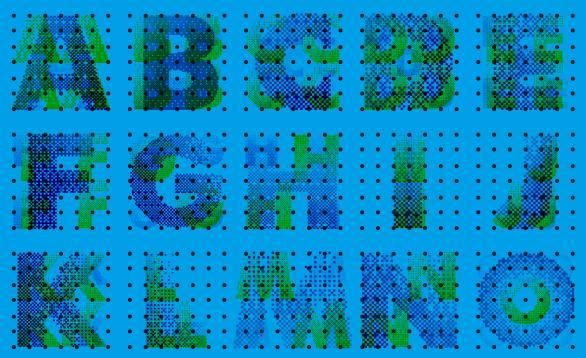

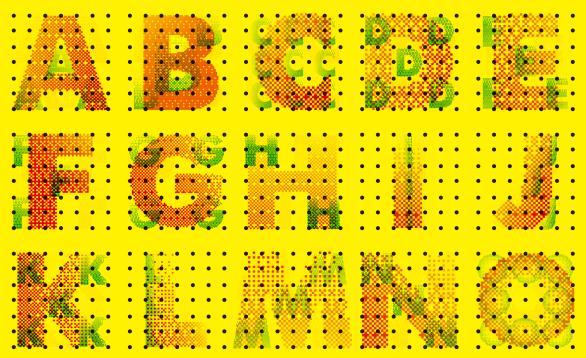

CPS 最後一個主題是 force,在設計中設置一些原則或規定有時候反而能幫助創作出有趣的 作品,我們在課堂中與同學相互給對方 3 到 5 個限制,彼此用這些基礎發展創作或繪畫,我 當週的作業做了根據這個主題做了一個字母的濾色實驗,我給自己設定了一些約束,➀使用 三原色, ➁ 在方格內完成, ➂ 三種顏色有不同大小(每種顏色是等比縮放)

再來是期末 folio2 的繳交形式,需要將過去 10 週主題製作成一系列 Archival object,製作 形式不限,但 10 個物件都需要反映該週主題,folio2 的 reflective video 也是要根據這些 Archival object 再度反思這學期的所有主題。

#活動參與

在 RMIT 每年 11 月會有校內的 EXPO 去展示所有設計學生的作品,對於系上是一年一度最 重要的日子,對於大學部與碩二的人而言相當於他們的畢業展覽,系上的學生會組成展覽團 隊,並且細分為不同的小組,例如主視覺、網站、策展、機動組等等。我加入了 design team, 每週都會在 teams 開會大約一個小時討論。

studio1 其中一個場景,想呈現在公眾假期去觀看 footy 直播感受到的氣氛。

studio1 另一個場景,想表現走在墨爾本的街頭像 是穿梭在巨大的電玩遊戲。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

studio1 另一個場景想透過鮮豔的顏色與不同的角 色表現在墨爾本感受到的多元與活潑。

上圖:根據 CPS 當週主題 force 的作業,嘗試使用 濾色效果結合三原色去做出不同的視覺。右圖:套 上不同顏色濾鏡後畫面會凸顯不一樣的效果。

根據這個場景做的不同顏色嘗試。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

根據 AN 課的主題 light 所做的關於一個潛水遊戲 的視覺示意。

在遊戲中,使用顏色改變場景的氛圍。

當週 AN 課於 teams 上的發文,關於一個遊戲發想 和場景、玩法規劃。

另一週 AN 課的作業,展示一個 VR 聲音遊戲的概 念。

系上 expo 中 design team 的每週會議,會討論 如何將主視覺應用在不同的展品與印刷物。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

系上學生的 workshop 分享,介紹了如何為自己的 職涯做規劃。

系上每週的 speaker lecture。

January.2025

第一學期期末進度

#Character, Place and Simulation(CPS)

CPS 的期末作業與期中的繳交形式,除了需要製作 Archival object 外,與其中一樣需要另 外錄製 reflective video。

我的 Archival object 製作了一系列實體電影票,作為對過去八週不同主題的回應。之所以 選擇電影票的形式,是因為我認為每週的主題就像是一部部不同的電影,帶領我進入各種概 念與敘事之中。

在這八張電影票中,我設計了兩種主要的互動方式:

(1) 視覺錯覺(Optical Illusion)

透過疊加條紋透明片,原本靜態的電影票會產生動態效果,而這些動態呈現的方式會與當週 的主題和我所做的作業相呼應。

(2) 色彩濾鏡(Color Lighting Filter)

我在畫面中運用顏色隱藏不同的細節與訊息,必須透過特定的顏色濾片才能顯現特定內容, 藉此創造層次感與探索性。

選擇這種互動形式,是因為我認為這樣不僅能增加作品的層次與探索性,又能引發觀者的參

與。當人們拿起電影票並與之互動時,他們會發現不同的視覺效果,這樣的前後對比與轉變, 恰好呼應了我在每堂課中對於主題的思考與反思。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

此外,我發現自己對「對比」與「訊息揭露」這類概念有濃厚的興趣,這也反映在我每週的 作業當中。因此,在電影票設計中加入這兩種互動方式,不僅能深化我的設計脈絡,也進一 步強化了我對這些主題的探索。

在最後一週,所有人要帶著自己的 Archival object 到課堂上與大家分享自己的作品以及概 念,在課堂中看到許多同學的作品都非常有創意。

#Studio1 studio

的期末作業也是除了作品本身之外還需要錄製 reflective video,在影片中需要清楚

的提及自己的 inquiry 的脈絡與發展,並且參考的作品也是很重要的一環, RMIT 的三堂課 都很重視學生參考作品的環節,我們必須要提及自己參考了那些形式以及概念,並且如何反 應及轉化到自己的作品上,課堂中導師也提及到,他們不希望我們將時間花在把影片或簡報 製作的非常精美,而是需要將精力花在如何將自己的概念闡述清楚。

延續 CPS 之前 force 主題的作業,因為很喜歡這個 主題,所以我決定將剩下的的所有字母製作完。

CPS 期末 Archival object,我製作了八張不同主題 的電影票去反應過去八週的作業。

<影片一> Archival object 互動形式的 demo,原本我印出實 體的電影票,打算在課堂中展示互動效果,但我跑 遍墨爾本的印刷店,沒有地方可以印其中一個互動 效果需要的透明片,加上我訂的實體顏色濾片運送 延遲,所以我做了 digital demo 去展示電影票的互 動效果。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

期末後的兩週是設計學院的 EXPO 舉辦在 RMIT 校 內,可以在現場看到許多很棒的作品。

期末結束後,和班上的同學一起去野餐。

左圖:CPS 最後一堂課所有人在課堂中要輪流介紹 自己所做的 Archival object。

<影片二>

我在 CPS 的期末 reflective video,當中介紹了完 整的 Archival object 製作概念以及互動方式。

<影片三> studio1 的 reflective video

我的 CPS 電影票有在 EXPO 中展出,當時已經解決 完印刷及濾色片的問題,這是現場的同學在使用濾 色片可以看到不同的效果。

野餐後大家一起玩飛盤。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

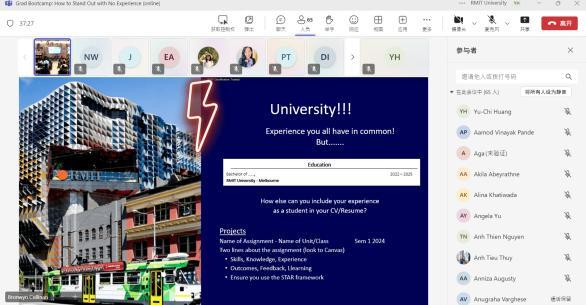

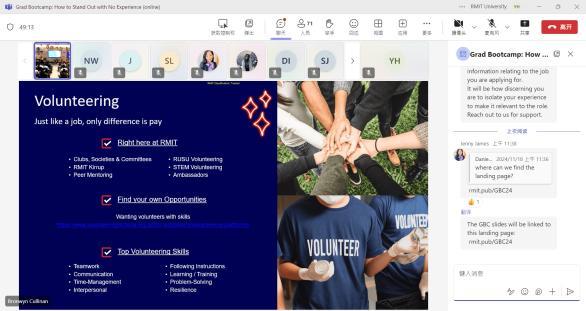

這學期結束剛好也是 RMIT 的畢業季,所以校內有 許多給畢業生的講座及工作坊,我參加了關於如何 找工作以及如何寫履歷的講座。

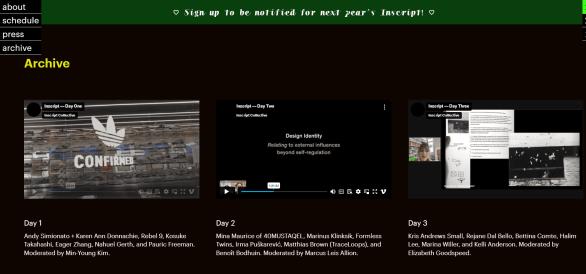

INSCRIPT 是專注於科技與字體設計創新的線上盛 會,聚焦設計、語言與不同視覺的面向,當中許多 講者都是很厲害的設計師,會在活動中分享他們的 專案經驗,我購買了線上票覺得內容很棒。

INSCRIPT 網站

講座中提到即使沒有工作經驗,也可以將自己的活 動以及專案經驗寫成對於職場有加分的能力。

NODE FEST 是澳洲以及紐西蘭地區對於 motion design 的大會,可以購買線上票及實體票,裡面也 是邀請了業界的設計師分享經驗,我同樣很推薦。

NODE FEST 網站

February.2025

暑假 EPIC Workshop

#概述

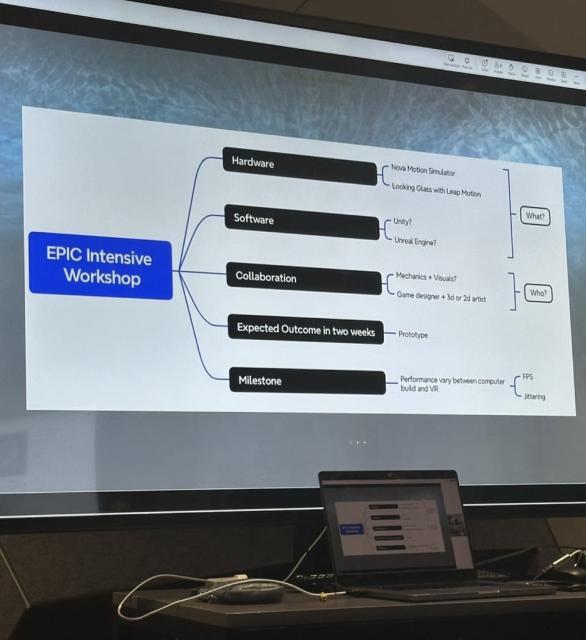

暑假的期間,我報名了系上為期兩周的 EPIC Workshop,這是 MAGI 與另一個系 MDIT (Master of Design Innovation and Technology)一起合辦的密集上課工作營,這個工作 營希望結合不同領域的學生並且使用 RMIT 的 VX LAB 的設備去嘗試新的工具與實踐不同的 概念。VX LAB 有許多新穎的設備,像是 NOVA 360-degree rotating VR motion simulator、 looking glass screen、motion capture device、meta quest3 等等,每個人在了解不同設 備後會各自 presentation 自己想嘗試的設備與概念,與不同人討論過後大約 3 到 4 人組成 一個小組,最終在兩個禮拜後每組要做出一個 互動作品的 prototype。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

基於我對 VR 裝置的興趣,以及聲音與視覺之間的關係一直是我非常感興趣的主題,再加上

我覺得在不同的世界觀點之間切換的概念非常有趣,所以我決定與 kora 還有 thao 一起組 成了小組發展了 liminal。

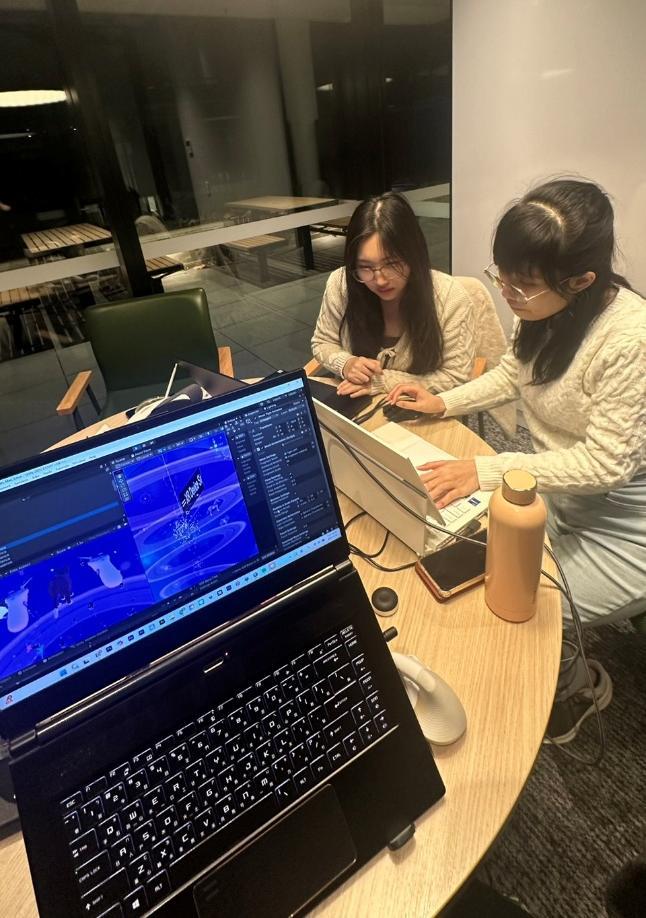

在第一個禮拜,一切對於我來說都需要學習,尤其是如何製作 VR 互動的物件,第一個禮拜 遇到了很多技術問題,像是我的電腦無法連接 unity 與 meta quest。由於我沒有 unity 的 經驗,所以也花了很多時間學習基本介面與如何使用 unity 製作互動元素等

#概述

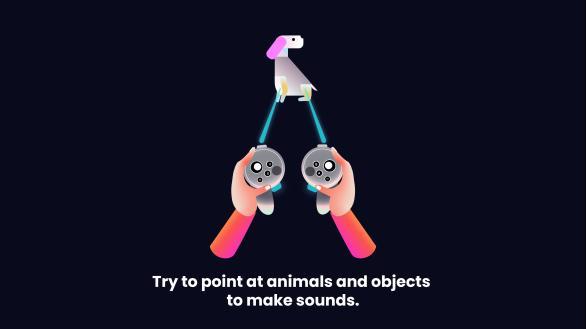

Liminal 是一款 VR 互動遊戲,讓玩家沉浸於三種截然不同的環境,改變對「規模、控制、 身分」的認知。我們設計了宇宙、自然、水下世界 三個場景,隨著場景轉換,玩家的感知 也會改變 從 宇宙的宏觀視角 到 水下的微觀世界,並且能對環境產生的影響逐漸減少。

這讓玩家思考人類在宇宙中的定位: We are always part of something bigger.

靈感來自 Everything,這款遊戲讓玩家能夠自由切換規模,從微小細菌到巨大星系,模糊 了傳統遊戲以「玩家」為中心的界線,鼓勵玩家體驗不同生命形式,挑戰「我是誰?」的概 念。我們受其啟發,核心機制設定為 透過視角切換影響玩家對環境的感知與控制。此外, 我們也研究了聲音如何強化這一主題,並參考 ODDADA 的聲音互動設計。最終,我們決定 讓環境中的物件本身成為非傳統樂器,以增加遊戲的趣味性與沉浸感。

在團隊中,我主要負責聲音設計、小部分 Script、UI 設計三部分。

1. 聲音設計

聲音對環境感知至關重要,因此我們針對不同場景設計了聲音反饋,並遵循「玩家影響力 逐漸減少」的原則:

• 宇宙場景:玩家可與環境高度互動,觸發完整的音樂與豐富的聲音反饋。

• 自然場景:玩家的影響力下降,僅能觸發動物叫聲與部分音效。

• 水下世界:玩家影響力最弱,即使推動氣泡也只能聽到微弱的水流聲。

其中宇宙場景的音效設計又包含:

• 行星音樂:當玩家 Hover 行星時,根據行星特徵播放不同音樂。例如,太陽發出黃銅 聲(象徵溫暖與能量),而冷小行星則使用柔和電子音調。這類音樂不受距離影響,作為 行星特色的概覽。

• 行星環境音:如熱帶雨林、海浪聲等,會隨距離增減音量,讓探索更具驚喜感。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

• 動態音效(Dynamic Sound Effects):當玩家抓取或移動星球時,觸發獨特移動音效, 如小行星的滾動聲。這些音效也會隨距離變化,增強沉浸感與互動回饋。

2. 程式編寫(Script)

• 場景切換機制:起初僅使用 淡入淡出(Fade In/Out) 轉場,後來改進為 點選特定物 件觸發場景切換,並加入 粒子特效與提示音,讓玩家更直覺地理解場景變化。

• 宇宙場景的星球控制:星球被玩家丟出後,因為速度太快導致難以回收,我編寫了 Force 機制,確保星球在一段時間後回到原位,以維持遊戲體驗。

3. UI 設計

由於 VR 互動方式可能讓部分玩家感到困惑,我們設計了簡單的 UI 介面 來引導操作。我 學習了 UI 建置與 Script 撰寫,讓 UI 能隨 VR 設備移動,並可根據特定條件顯示/隱藏 不同提示畫面。

工作營因為只有兩個禮拜要發展出一個 prototype 所以真的很累,但也很充實學到很多新

的東西,在這兩個禮拜中,也有機會看跟別組的同學一起交流與討論,有很多別組的作品都 非常厲害或是概念非常的有趣。工作營的最後一天需要跟所有人 presentation,需要講述我 們的 inquiry、context、method,這堂課最終的繳交形式需要繳交一 個 playthrough 的影 片與 reflective video。

我根據第一個宇宙場景所做的 UI。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

上圖:第二個自然場景的 UI;中、下圖:是根據第

三個場景水下世界的 UI。

在 workshop 時介紹到 vx lab 的設備。

我們的老師邀請相關領域的朋友來試玩我們的遊戲。

關於這個工作營的介紹。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

左圖:vx lab 中很酷的設備 nova 360 simulator 可以做為模擬直升機或是各種動態。

<影片一> 我們在工作營最後一天需要 presentation,這是我 們的測試畫面。

<影片二> 另一組選擇使用 nova simulator 的成品,他們做了 一個蜜蜂模擬器,玩家戴上 vr 裝置後可以坐在 nova simulator 中操控蜜蜂去探索他們在 unity 中建的 溫室。

<影片三> 這是我們組 vr 遊戲最終的 demo 影片。

<影片三> 我基於工作營的 reflective video。

March.2025

第二學期:驗證與實踐

#概述

3 月來到了我在 RMIT 的第二個學期,相較於上個學期剛來到澳洲,發現自己更適應了這裡 的教學方式、課堂作業以及生活。

這個學期比上個學期要更加的忙碌,如果說第一個學期是讓我們自由、快速的探索各種想法 與工具,第二個學期以及第三個學期的方向更希望我們在每個想法上花更多的時間反覆驗證、 查找相關領域的資料與思考。我這學期有三堂課:Studio2、Advanced Play Design(APD) 和 Professional Preproduction(PPP)。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#Studio2

和上學期的 studio 一樣是這學期的主軸課程,需要有一個自己想探索的 inquiry,並且在學 期末發展成一個專案,我和暑假參加 workshop 的兩位同學打算繼續製作我們在 workshop

中做的 VR,因為在工作營中是要做快速 prototype 所以模型、聲音、互動都沒有添加細節, 我們希望在這學期可以將它做得更完整 。

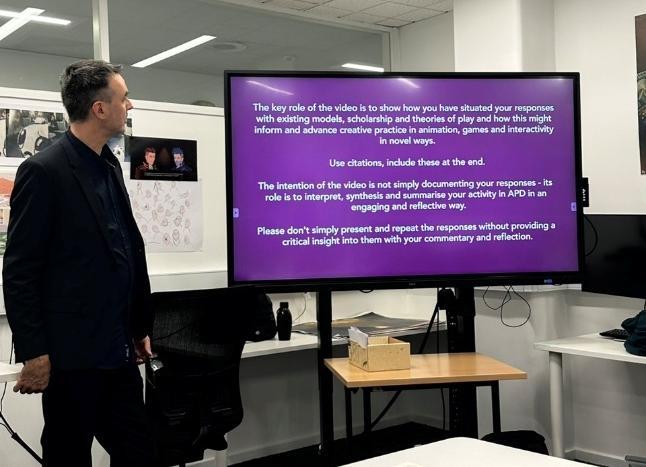

#Advanced Play Design(APD)

這堂課是在討論遊戲,並非指真的遊戲,而是如何透過互動增加 playfulnessn,每兩周會有

一個主題,我們需要根據這個主題去作出一個可互動的作業去回應該周主題,像是第一周是 play+self,第二到第三周是 play+body ,這堂課希望你做各種創新的嘗試,不管是方法、 工具、概念,目標是希望我們去實驗,並且這些回應需要對應到我們目前正在專注的領域。

#Professional Preproduction(PPP)

這堂課相當於第二堂主軸課,因為下學期的 Studio3 會相當於我們碩士的主要專案,所以 這堂課算是前期的輔助,也是需要有一個 inquiry,算是讓我們去做製作前期的調查與嘗試。

#課外活動

RMIT Creative 是學校類似創作的社團,每個 Creative 是學校類似創作的社團,他們在每 個學期的前六週都會有 Long Table Workshop,是一個在中午維持兩個小時的活動,每周 都由學校的學生主辦,像是串珠、針織、拼貼工作坊等等。我沒事的話會去參加,可以在那 邊和不同系的學生聊天、非常療癒。

#MAGI 系上活動

每周五系上都會邀請不同的講師進行演講,聊聊他 們專注的領域,演講結束後,會有兩場由 系上學生舉辦的工作坊,並且每周課後也會有許多社團活動,像是 3D Club, Game Club, 2D Club 等等,參加這些活動會對課堂的打分有幫助,因為每堂課的分數都有 15%來自於你對

於 MAGI 社群的參與。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

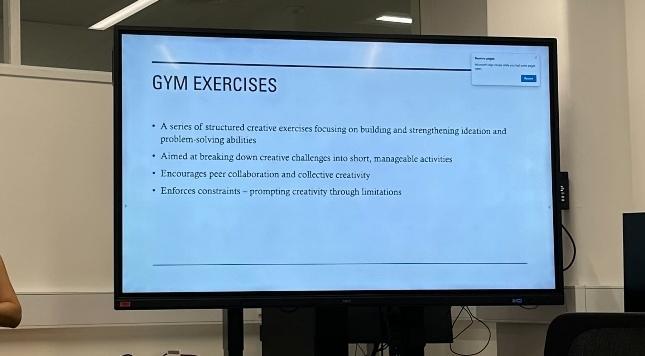

關於 APD 課堂第四與第五週的主題是 play +plce,這邊是一些關於 place 的解釋。

PPP 中提出一些快速產出 idea 的方式。

每學期都會有 SSCC 會議,學生可以在會議中提中 他們的問題。

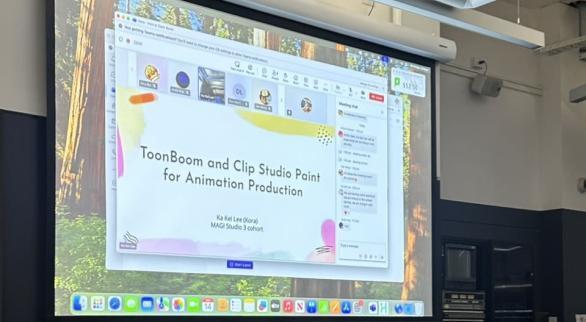

每週五學生舉辦的工作坊,這禮拜是關於 ToonBoom 和 CSP。

由學生主辦的工作坊,上圖內容關於 Indesign 的介 紹;下圖關於如何使用 chatGPT 寫出 Arduino 的 代碼去製作簡單的機器人。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

RMIT Creative 的 Long Table Workshop,學生可 以在中午的時候加入做一些小東西。

在學期初我和同學一起去了坂本龍一的 XR 音樂會, 是一個很棒的體驗。

Long Table Workshop 現場會提供材料讓學生使用 並且如果有問題的話社團的人都會在旁邊協助。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

April.2025

第二學期期中進度

#概述

來到 MAGI 後,我發現自己對於互動作品非常感興趣,加上課程的關係,這學期我的作業都 是圍繞互動去研究與學習。在寫 4 月心得時,已經過了期中的 folio1 submition,由於這學

期同時學習 touchdesigner 和 unity,加上三堂課每週都有各自的作業要繳交,我感覺到這 學期蠻吃力的,每天都在和各種作業奮鬥,但我覺得在這裡的生活很充實,老師和同學都非 常樂於和你討論與給予 feedback。

#Studio2

Studio 的 VR 專案中,我負責建構其中一個抽象的場景,與遊戲所需的 2D 元素,像是 UI 與海報等等,我們很幸運的找到了 digital media 的學生願意跟我們合作做聲音設計,所以 我也負責與聲音設計師溝通的部分。其中兩位組員,一位負責 3D 場景與物件,另一位負責 遊戲的 mechanism ,合作的過程真的現自己對於遊戲的理解太少了,我的組員和其他我們 的導師討論時,他們在意更多的 game feeling 和 player journey,像是場景之間如何過渡、 等待時間,還有像我們其中一個場景,玩家需要揮動 controller 去模擬昆蟲飛行,我們諮詢

的其中一個導師是遊戲專業的,他就提出玩家的體驗感,要我們去參考 platform game 的 coyote time,關於一些微小的時間差與動作優化都是玩家體驗重要的一環,當玩家感覺到 費力,他就不會想繼續玩下去。

#Advanced Play Design(APD)

由於這堂課鼓勵做許多新工具、新概念的嘗試,所以我用 APD 的每週作業來作為我嘗試互 動作品的練習。

第一個主題是 play+self

,我一直對異媒材與紋理充滿濃厚興趣,因此當我想到「 self(自 我)」這個主題時,我意識到自己從未真正仔細觀察過身體的紋理。於是,我決定從這個方 向切入,作為自我觀察的起點。

在一開始的構思中,我不斷思考「身體的紋理要如何 遊玩(play)?」以及它所帶來的趣味 性(playfulness)。這讓我聯想到,或許可以把身體視為一個拓印的印章,或是一個承載紋

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

理的容器。透過拓印,我將這些紋路轉印到紙上,並運用紙編織(paper weaving)的方式, 創造出不同的紋理效果,藉此映射出我對自身的認識與詮釋。

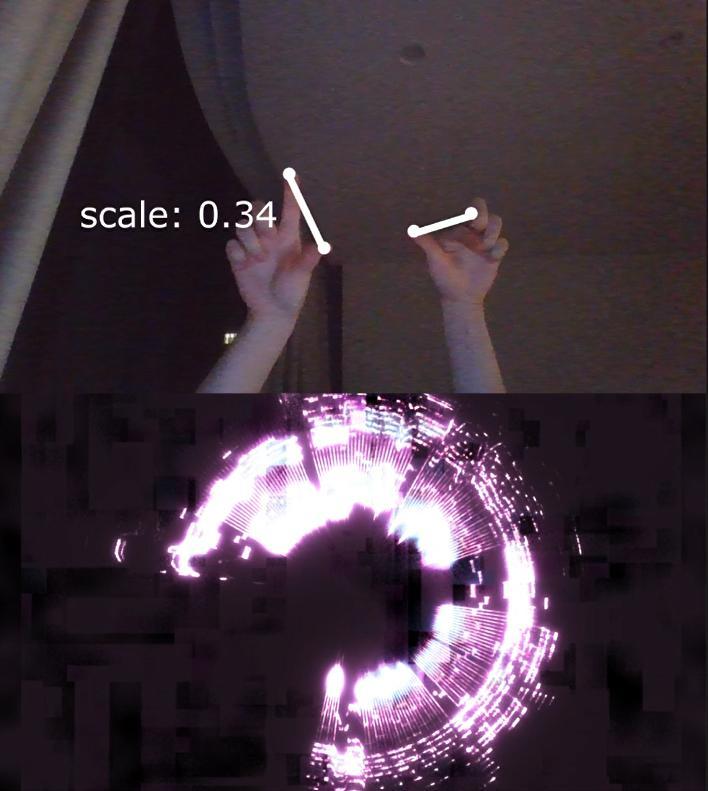

在完成紙編織後,我開始進一步思考:這些屬於我身體的紋理,是否也能成為數位資料的一 部分?因此我開始嘗試以數位的方式重新詮釋這種「自我紋理編織」的概念。我使用了 TouchDesigner,將我拓印出來的紋理匯入系統中,背景中有一隻巨 大的眼睛,象徵著自我 觀察與自我意識。

我也結合了 webcam 的即時影像,使即時畫面能對紋理產生動態的干擾與互動,並與實體 紙編織的影像進行融合與分裂,最終形成一種虛擬與現實交錯的「編織身體」。

第二個的主題是 play+body,我嘗試了使用 playtronica,去探索人工聯覺這個主題,我想

透過探索如何用用視覺與聲音去詮釋物體的觸感,所以我使用了許多不同觸感的物件,分析 他們的觸感會對應的顏色與音調,並用顏料拓印出每個物件的材質。 我使用 chatgpt 幫我 做了一個簡單的互動網站去連接 playtronica,當我觸摸不同物件時會出現與之相對應的圖 案與聲音。

第三個主題 play+place,我和另外兩個同學合作,我們一起做了一個 AR 塗鴉 APP 的

prototype,我們最初的想法是一款織補遊戲,讓玩家透過數位線條修補現實建築,創造獨 特的視覺效果。這受到 Jan Vormann 的作品啟發,他使用樂高填補街道損壞的部分,將修 補行為轉化為一種美學實踐。我們進一步研究了 WebAR 領域的相關作品,如 Land Lines (透過機器學習與線條偵測,讓使用者用手勢探索 Google Earth 影像)以及 DoodleLens (讓使用者將手繪 doodle 轉化為 AR 影像)。在這些參考作品的啟發下,我們開始思考:如 果我們不只是修補,而是進一步在這些空間進行創作? 這讓我們聯想到墨爾本的街頭文化 塗鴉與貼紙無處不在,某些地方被允許自由創作,而 另一些地方則明確禁止。這讓我們思考:在被規範的環境中,數位技術能否提供一種新的創 作空間?如果現實中不能塗鴉,那麼透過 AR 來塗鴉呢?

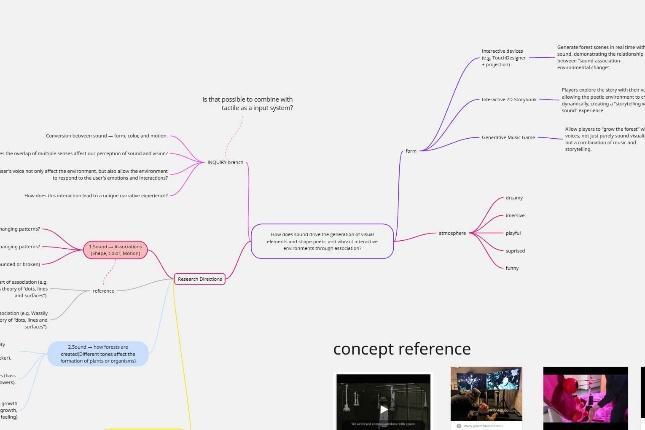

#Professional Preproduction(PPP)

PPP 我最一開始是著重於聯覺的主題去發展,並且學習 touchdesigner,後來我的導師給我 看了一個 touchdesigner 藝術家 torin blankensmith,他開發了一個 TD 手勢偵測的 Plugin。我覺得很有趣,所以目前我的專案主題圍繞著如何使用手勢 控制聲音與視覺去嘗試不同

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

University|澳洲|黃鈺淇 113 年度動畫組

的機制,我也有看到一些關於結合 AI 算圖與 AI 語音辨識的機制,未來也會想嘗試看看。因 為我還是 touchdesigner 新手,所以我目前盡量每一週跟著 tutorial 做 1~2 個練習,這學 期的目標是先了解 touchdesigner 的運作邏輯和功能,這樣下學期就可以知道自己可以做 什麼。

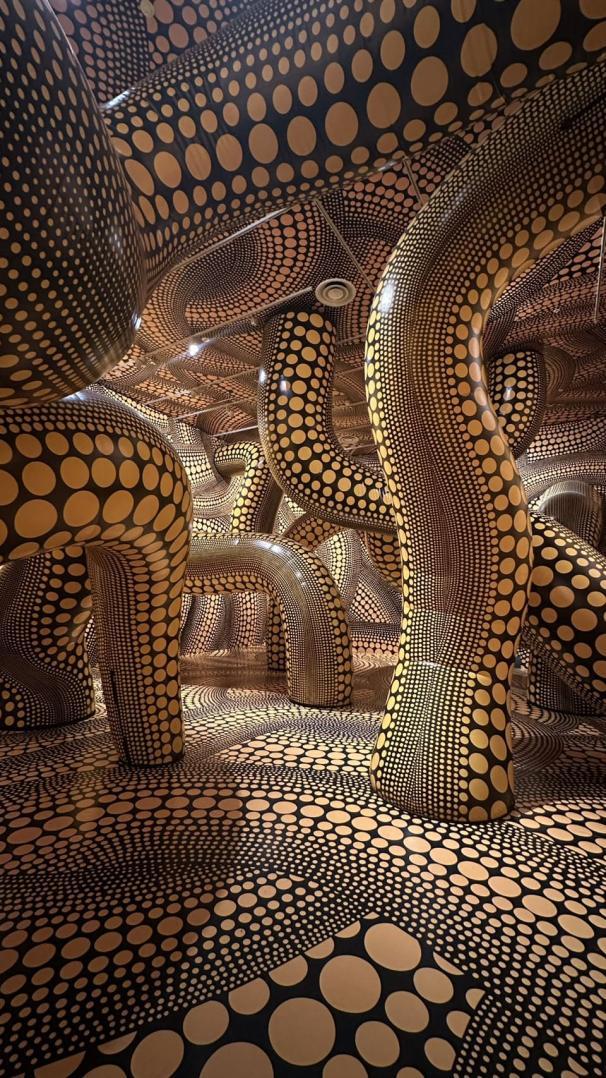

在期中 break 時,我去了 NGV 看了草間彌生的展覽。

<影片一>

studio2 的 VR project,我負責了其中一個新的場景,這是初期的測試畫面。

<影片二>

studio2 的 VR project 在期中收到許多 feedback 後做的調整。

<影片三> 這是在目前在期中我們整個 VR 遊戲的場景與互動。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

在墨爾本移民博物館,目前有展出關於巴黎聖母院 失火與建造過程,現場會提供平板,可以使用平板 掃描對應區域的圖案後就會出現不同資訊,裡面的 3D 模型非常精緻,我很喜歡這個展覽。

這個部分是關於巴黎聖母院的玻璃窗花建造圖片的 相關內容。

根據 APD 課程主題 play+self,我選的方向是關於 身體的紋理,所以拓印了身體不同部位的紋路後將 他們做成 paper waving

我在 APD 其中一週的主題是 play+place,我和另 外兩位同學合作做了一個關於用 AR 塗鴉的 prototype,這是我為這個項目做的 pattern。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

<影片四>

根據 APD 課程主題 play+body,我想嘗試結合觸 覺、視覺與聽覺的互動,所以使用了 playtronica 去 結合不同材質的物件與他們對應的紋理與聲音。

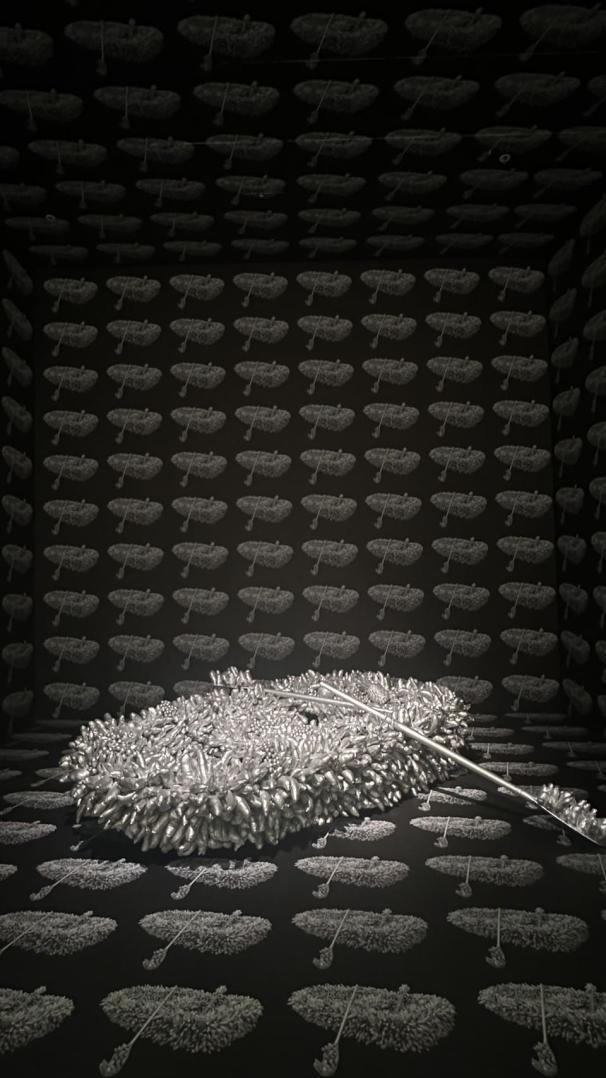

這是我 PPP 課程前期對於專案發展方向的 Mind map。

<影片五>

我的 PPP 前期希望可以發展聲音視覺化的互動作品,

所以我跟著 tutorial 做了 audio reactive 的練習。

墨爾本的 4 月在 ederal square 外有舉辦吉卜力的 動畫放映活動,我和同學在下課後一起去看了神隱 少女。

May.2025

第二學期期中後

#概述

在五月底時墨爾本已經是秋天準備進入冬天的季節,街上到處可以看到楓葉。每個學期在 week 7 期中的後一週都會有一個禮拜的 mid-term break,我在 Break 期間去了郊區看楓 葉,墨爾本天氣好的時候是一個很適合漫步的城市,郊區的風景非常的漂亮。

短暫的休息真的讓我有種充電的感覺,給我動力接著繼續做作品。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#Studio2

在期中後 studio 都會固定有 WIP(work in progress)Party,每個人有十分鐘,五分鐘 presentation 分享自己這學期的 inquiry 與目前的進度,另外的的五分鐘同學會給 feedback,

做動畫的同學會撥放動畫,但如果是作互動或是遊戲的人可以選擇撥放錄製好的 playthrough 或是 prototype video,也可以趁這個機會邀請教授和同學做 playtest,來到 這裡之後我覺得友善的設計氣氛真的會讓人更敢於表達自己的作品與概念,不管是對於動畫 或是遊戲,邀請別人觀看自己的作品並給予回饋是非常重要的設計環節。在 playtest 時我們 收到了非常多的建議,像是我們的 VR 體驗最大的問題是有五個場景,並且五個場景都需 要 透過不同的手勢去與物件互動,但如果我們沒有在旁邊告訴玩家,她們進入場景後都會很困 惑,所以我們打算新增一個 tutorial 的場景去介紹基本的互動方式並且新增更多的 UI 在每 個場景中。除了 UI 和 tutorial 外,我們也在不斷的優化場景,讓風格更加連貫還有遊戲體 驗更一致等等。

對於 studio 的期末繳交形式,我們需要寫一段 Abstract,去闡述整作品的摘要與方法,因 為 studio2 是 minor project,下學期的 studio3 會是我們的 major project 的製作,而第

四個學期的 studio4 會需要圍繞 major project 去寫論文,所以這個 abstract 也算是讓我 們先開始練習。

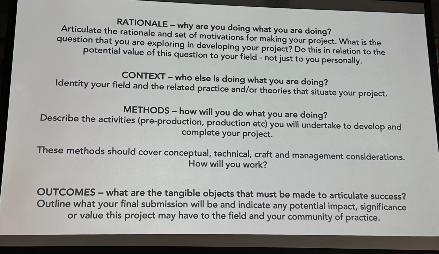

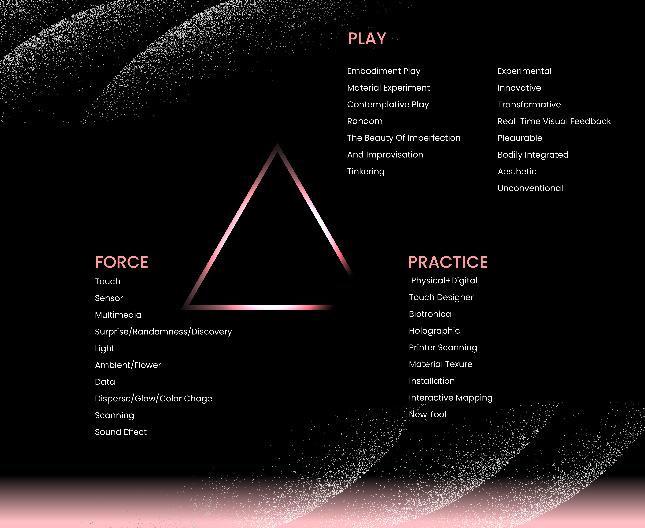

#Advanced Play Design(APD)

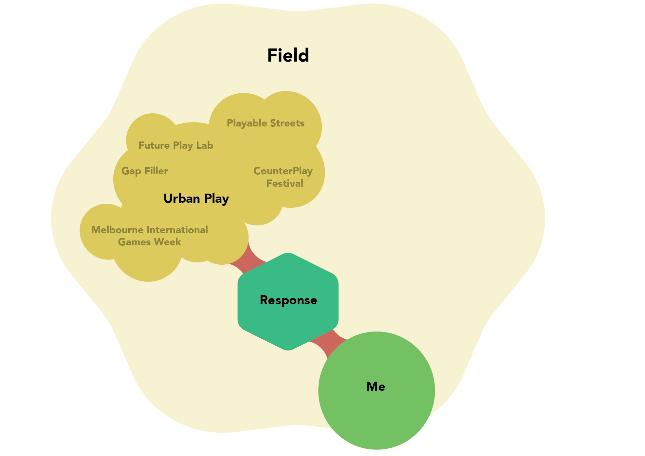

在 APD 不同主題的練習中,教授一直強調 Field 的重要性,關於你的作品與練習如何連結 與貢獻到相關領域,所以在寫論述時,在 context 的部分除了提及你參考了那些作品與概念

外,還需要提及自己的練習回應了哪種種類的 play:像是 urban play、contemplative play、 embodied interaction、ludic play 等等,或是提及相關的展覽或領域。在 MAGI 可以感受 到這裡非常注重對於相關領域貢獻的重視,不管是課堂有 15%的分數來自於 Community practice 或是你的作品是否對於你所對應的領域有創新或是相關貢獻。

APD 的第四個主題:play+sound

根據這個主題,我想做一個互動式的虛擬黑膠唱片體驗,可以透過手勢來控制音樂,比如調 整音高、音量,並且因為每次互動的手勢都不一樣,帶來的畫面也會不同,這種 open-ended、 生成式的過程本身就充滿遊戲性。

在查找資料時,我參考了 Open-ended Play

的概念,也把它和我正在研究的領域連結起來,

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

包括 embodied play、bodily integrated play,還有 audio-reactive 互動。這個作品也是 我在 PPP 中探索手勢控制的延伸練習。這次的嘗試繼續延伸我一直在探索的視覺與聲音的 聯動關係,屬於 synesthesia experience 的範疇,而 Alida Sun 是我非常喜歡、在這個領域 持續創作的藝術家之一。在第一個禮拜我做了初步的嘗試,而教授給我的建議是,不要真的 做得像黑膠唱片,而是抓住一些黑膠的特質來重新詮釋並且風格化,比如它的轉動感、節奏 感、還有用手去操作的感覺。

#Professional Preproduction(PPP)

我的 PPP 最一開始的概念是打算結合手勢與語音去做一個互動體驗,當觀眾發出聲音時可 以根據不同的聲音生出不同的花朵,再結合手勢去控制這些花朵,我列出了許多可以在 touchdesigner 產生花朵的方式,再透過每週的練習去嘗試,像是 L-system 、使用 3D 模 型或是 2D 插畫等等,其中一個方式是透過掃描真實的花朵導入 TD 後變成 point cloud, 經過嘗試不同的方法後我覺得這個方向很有趣,而且可以去街上觀察很多花,所以我後來選 擇這個方向。

#課外活動

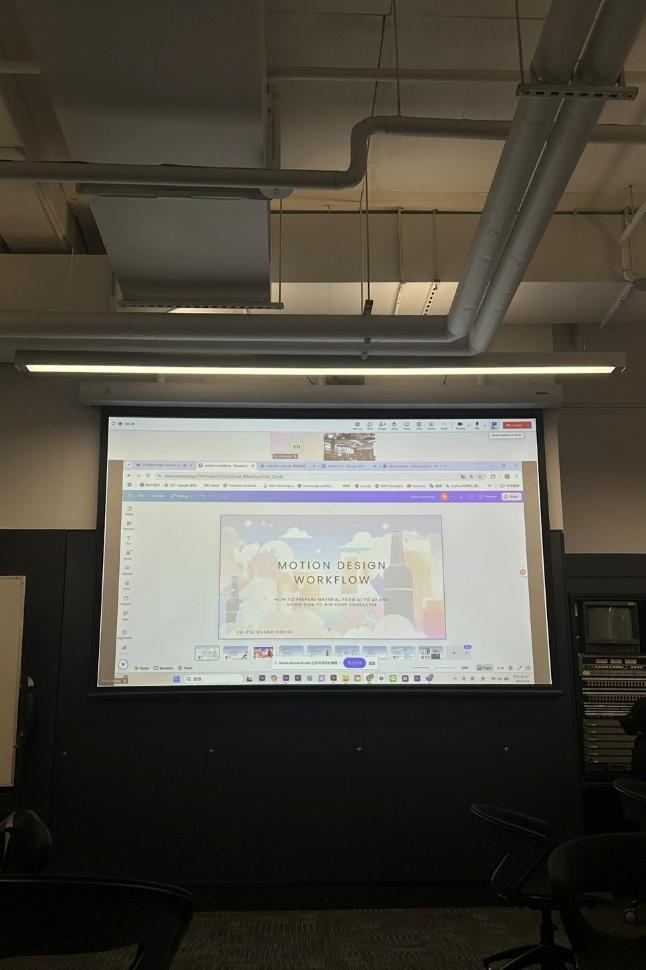

我固定會參加禮拜五的 speaker lecture 與 student workshop,有時也會參加 3D Club 的 活動,在 5 月時我也舉辦一個 motion workflow 的工作坊,介紹 AE 常用的功能與語法, 還有如何使用 DUIK 綁定角色與在 AI 準備素材時的 tips。

上圖:在每個 APD 練習中,教授會希望我們用一個 三角形去列出我們如何實踐 Play 到練習中。 右圖:根據第一週收到的 feedback,我後來做的改 動。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

關於教授解釋我們的練習連結到 field 的重要性。

每週我和一起做 VR project 的同學固定會有一天一 起做事與討論。

關於我做的 Abstract scene 的更新。

我在五月時舉辦的 student workshop,主題是簡 單的 motion 製作與如何透過 duik 綁定角色。

<影片三> 對於我的 ppp 我想嘗試掃描真實物件與場景導入 touchdesigner,這是我掃描附近的一間花店。

<影片一> <影片二>

對於 VR 要做的互動 tutorial 場景,我們一開始討

論可以使用 partitle stripe 去引導 player 做動作, 而不要使用太明顯的文字去破壞遊戲氛圍,所以一

開始我嘗試找教學如何使用 unity 的 vfx 去做可以 跟隨 controller 的效果。

<影片四> 我將掃描後的模型導入到 TD 讓手勢去控制 particle 的發散程度,但我一開始遇到參數問題導 致無法辨認原本模型的樣貌。

<影片五> 我嘗試使用 TD 的 L-system,類似透過列出一些規 則去生成 procedual plants,然後再結合手勢,一 隻手控制樹的生長程度,一隻手控制 particle 的發 散程度。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

June.

2025

期末畢製準備

#概述

在這個月,墨爾本快進入冬天了所以天氣變得很冷,讓我想起了去年剛到墨爾本時的時候, 沒想到不知不覺就快過了一年,時間過得真快。

#Studio2

對於我的 studio,在製作方面我和我的組員固定維持每週的週五或週六一起做事,並且因為 我們對於 VR 的體驗已經有明確的共識與方向,所以在製作進度上一直都沒有太大問題,但 我在後期遇到一些卡關的部分是關於最後 abstract 的撰寫。因為我在分工的部分是製作其 中抽象的場景,我一開始的 inquiry 是關於如何在 unity 中建構一個抽象的意識的世界。但 我的教授告訴我 abstract world 這個詞太廣泛,必須要更精確,所以當時教授傳給我許多關 於討論 experience、feeling 等方向的 paper;所以我後來的方向改成往如何透過在 unity

中創建一個受到特定美感啟發的場景,並鼓勵玩家自由的探索去達到愉悅的感受。在與我的 教授 Moon 和 Matt 討論中,他們告訴我避免寫我希望增加 immersive feeling 等等詞彙, 因為這些詞都太廣泛。

#Advanced Play Design(APD)

APD 的第五個主題:Play+Object

我在週末去了郊區觀察植物,並且在一間禮品店中看到描繪澳洲植物的明信片,遊客可以在 他們看到的澳洲花卉打勾,澳洲真的有很多很酷的植物,於是我開始搜尋,有些花不只外型 很怪,連名字也有點好笑,像是 Bottlebrush、Kangaroo Paw、Wattle Plant,都非常有特 色,所以我選擇了花作為我我的 object 切入點。我參考了以下資料:

• An Chen 是以幾何形式解構物件的插畫家,我參考了以非寫實手法描繪花朵。

• Tania Yakunova:善於以幾何構圖創造畫面的張力,我參考其構圖邏輯作為視覺構建基礎。

• Fleuron.tf:這個 online fest 是以花為主題的線上 FESTIVAL,當中許多藝術家結合互動 裝置與非典型媒材。

我最 開始使用 TouchDesigner 去做互動,但也許是因為我還不熟悉 TD,當我將我的的插 畫分好圖層後導入 TouchDesigner 要組合在 起但不知道為甚麼一直產生奇怪的變形,所 以我後來看到了 rive 是 個可以製作互動 motion 的 app,所以我打算嘗試看看。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

APD 最後一個主題:Play+Force

這個主題我和我的同學 Tania 合作,創作了一件讓真花與數位分身互動的裝置。最一開始我 們的參考是自藝術家 Christian Brinkmann 對於和花互動的作品 ,以及關於並根據

Hunicke et al., 2012 的沉思式遊戲(contemplative play),和 Mueller et al., 2020 關於 embodied play 的研究作為出發點,思考如何創造一個慢節奏但深刻的感官互動:觀眾、花 與其數位分身之間的感知連結。在做實驗的過程中,我們買了很多花,但很快就枯萎了。我 突然覺得也許數位工具的介入其實是一種延續花朵生命的方式。

在製作上,我們使用了 playtronica

連接電腦及植物,將 3D 掃描的花朵,透過 TouchDesigner

轉化為可互動的物件,並測試陽光、水與觸碰等能量對於互動參數的影響。視覺上我進行大 量隨機實驗,從掃描到輸出都充滿驚喜,並且這些實驗也輔助了我 PPP 的主題。

#Professional Preproduction(PPP)

延續了之前使用掃描的模型入到 TouchDesigner 進行互動後,我發現了我覺得非常有趣的 方向,所以我決定繼續深入並且轉換我的 inquiry:如何透過 digital medium 保存與轉化個

人記憶,並且邀請他人進入、翻閱、操控我的記憶。

同時我可以結合之前我所做的各種嘗試,像是前期我研究如何在 TD 使用手勢的互動,它可

以成為 audience 與我的記憶互動的方式,像是他們可以用手指放大某個街景,彈指去切換 不同的地點.....錄下當地的聲音並且想出他們如何呈現等等。

於是接下來我開始去測試各種掃描的方式,與外在條件像是光線、尺寸、不同掃描檔案類型 對於物件的影響,以及測試互動的效果。

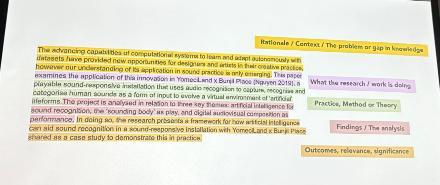

關於 studio2 的 abstract 格式範例。

<影片 > studio2 我負責的抽象場景的更新。

關於 studio2 如何寫 abstract 的分析。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

關於 APD 最後繳交影片的要求與形式。

對於 APD 的主題 play+object,我選擇以花作為我 的 object,在第一週我先將我覺得有趣的澳洲花朵 畫成插畫。

左圖:我跑去家附近的花店去買花測試以及掃描了 花的模型。;右圖:去另一間花店買花,用作業為 理由買了很多漂亮的花。

<影片二> 對於 play+force 主題最後的成品。

對於 play+object 主題的 triangle。

使用 Playtronica biotron 作為與花互動的媒介。

<影片三> PPP 針對掃描物件互動效果的測試,我將掃描的模 型轉乘 point cloud 測試是否能夠透過滑鼠與其互 動。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

July.

2025 培訓尾聲

#概述

默默的來到了最後一篇心得,這一年過得真的很快,雖然很累,但非常的充實,很感謝我有 機會可以到澳洲來學習和體驗這裡的生活。

#Bunji Place outdoor screening

Bunjil Place 是墨爾本東南部的藝術展場,每年 MAGI 的教授 Matthew Riley 都會和 Bunji place 的策展人合作進行戶外大螢幕的 screenning 活動。今年 Bunji place 其中一檔展覽的 主題是 Floribunda,展示這種與花卉相關的作品。Matt 鼓勵學生投稿戶外螢幕的放映活動, 但主題也必須是花卉為主體,我繳交了我在 APD 中做的與花互動的作品,但由於是戶外放 映活動所以必須將互動的過程剪成影片的形式繳交,所以我去花店又多買了其他花朵拍攝。

雖然 Bunji Place 距離市區很遠,我和另一位被選上的同學從市區出發需要轉 2 段火車才能 到達,來回總共 3 個小時,但看到自己做的東西可以被展在大螢幕上還是覺得很開心。

#觀察與感想

這一年來我自己對於在澳洲學習的觀察與感想 :

1.對於 practice 與 field 的重視

到目前我開啟第二年的學習後,其中一門課 research method 是幫助我們學習如何將我們 的創作過程寫成論文,在閱讀課堂 material 中由 Linda Candy 所寫的 Practice Based

Research 後 ,才更加明白在 MAGI 的課程,都是圍繞著 practice based research 的核 心去規劃的,包含每週都需要針對自己的作品與進度描述 inquiry/ context/method/ production/reflection。並且每堂課都在強調與 field 的連結,正是因為透過了解相關領 域的作品,才更能知道應該如何定位自己的方向。

2.學習環境

我自己最喜歡的部分是這裡的學習環境,每次和教授 consultation 時都可以感受到他們真 的很希望幫助你釐清概念,並且對於學生的創作與想法給予很大的支持與鼓勵,相較於視覺、

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

美感,他們更注重的是你的創意與想法,還有你的作品發展脈絡與成果是否與 Inquiry 連結。

並且透過不斷的 reflection 還有與同學討論也能很大程度的讓自己跳出既有的思考模式。

3.community/collaboration 的重視

整體的課堂和創作環境都很鼓勵學生自主發起任何活動,教授也會希望我們更積極的參與自 己校外相關領域所舉辦的活動。相較於我覺得在台灣可能大部分的課堂都比較偏向個人作業,

個體比較偏向單打獨鬥的創作模式,在這裡多了更多合作的機會,當與其他同學一起做 playtest 和討論時,很常會覺得有被支持的感覺,並且可以多出很多有趣、自己沒有思考過 的想法。

對於 APD 最後一個主題 Play+Force 的三角分析圖。

我和 Tania 一起在 APD 做的作品在 Bunji place 的 戶外螢幕撥放。

<影片一>

因為 Bunji Place outdoor screening 是放映活動, 我將原本的互動作品新增的花朵併拍成影片。

我和作品的合照。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

RMIT University|澳洲|黃鈺淇 113 年度動畫組

我去花店尋找新的互動的花朵,有很多外型很獨特 的花。

<影片二>

我正在測試新的花與裝置連接的效果和反應。

studio 期末 deadline 當天, 和組員一起在學生宿 舍把我們 VR 最後的 playthrough 影片做完。

我這個月走在路上拍下的各種漂亮花與街景。

我們邀請我們的教授 Matt 來 playtest。

<影片三>

我們 studio 最後的 playthrough video,總共有五 個場景,玩家在每個場景需要用不同的手勢與場景、 物件互動。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

我使用 scaniverse 掃描的測試截圖,用於 ppp 的互動。

我的同學也是做 VR 遊戲,他們的作品有參加 ACMI 舉辦的遊戲開發者測試,系上有許多同學都會參加。

<影片四>

我最後 PPP 的 prototype audience 可以透過 webcam 和我掃描下的物件互動,第一隻手主要控 制了場景的縮放、位移與開啟;第二支手控制粒子, 當揮手時可以做出記憶消散的效果。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。