September.

2024

第一學期:材料的觀察

#學程概述

這學期我選修了 Fabric Sculpture、Carving 及 Korean Ceramics 等課程,每門課程各具特 色,讓我學習接觸不同材料與技術所帶來的挑戰與啟發。

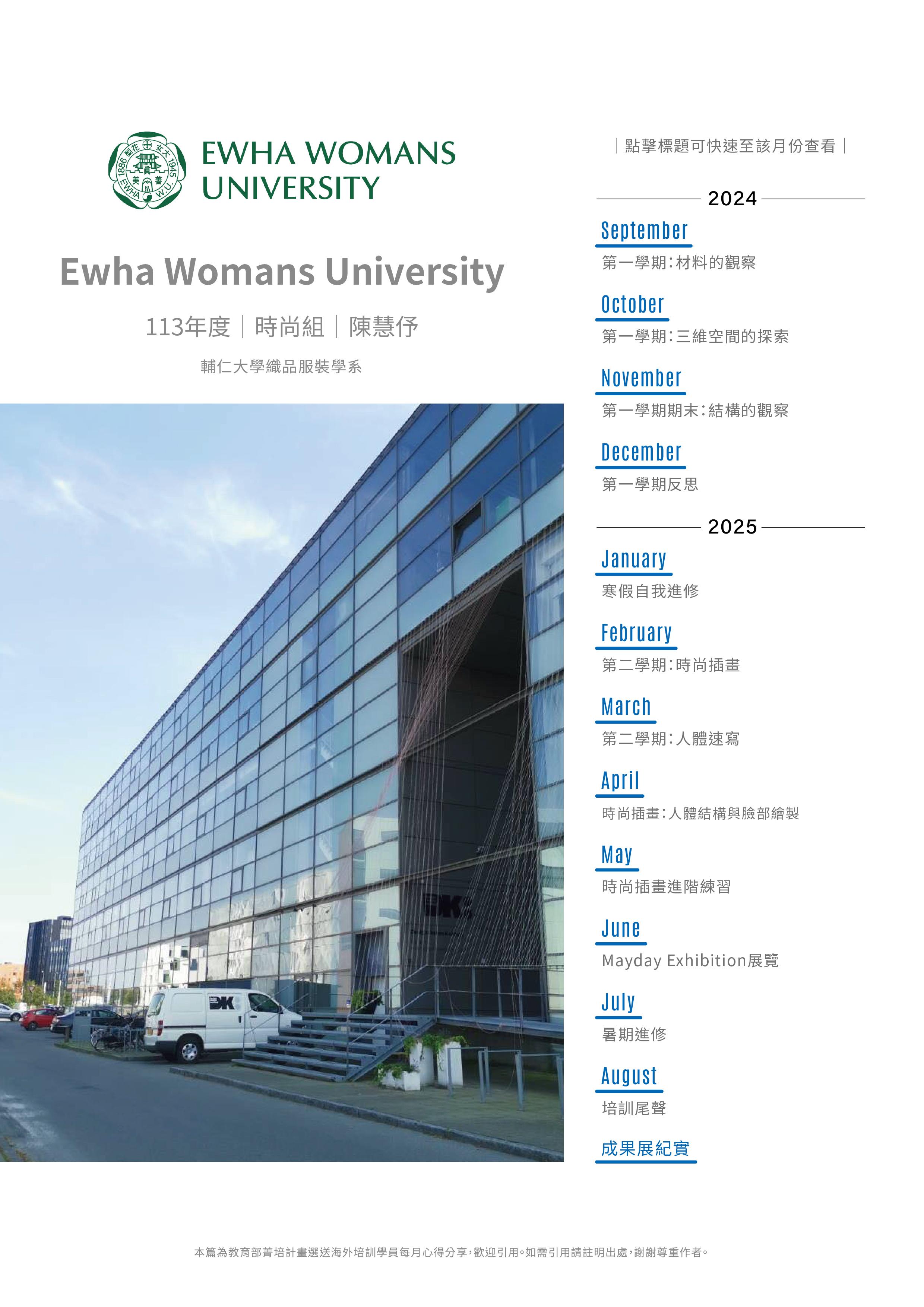

#Fabric Sculpture 課程

首先,在 Fabric Sculpture 課程中,老師帶領我們探討了立體空間中「內外」概念的運用, 以三個項目去製作模型:Skeleton Supported Form、Frame Supported Form、Nothing but Skin(w/o armature)。透過纖維材料創造不同層次和空間感,並思考作品在空間中內 外的相互影響,深入理解如何利用纖維材料去定義或模糊「內」與「外」的邊界,因為纖維 材料的柔韌性與可塑性賦予了空間結構更多變化的可能性。然而,在製作模型的過程中,我 發現自己容易忽略結構的穩定性而導致作品失去預期的形 狀,內外空間的分界也因此變得不 明確,我意識到自己需要在設計時更多地考量不同層次之間的力學平衡,並熟悉對材料特性 的理解,以更好地掌握如何在立體空間中呈現清晰且具層次感的內外對比。

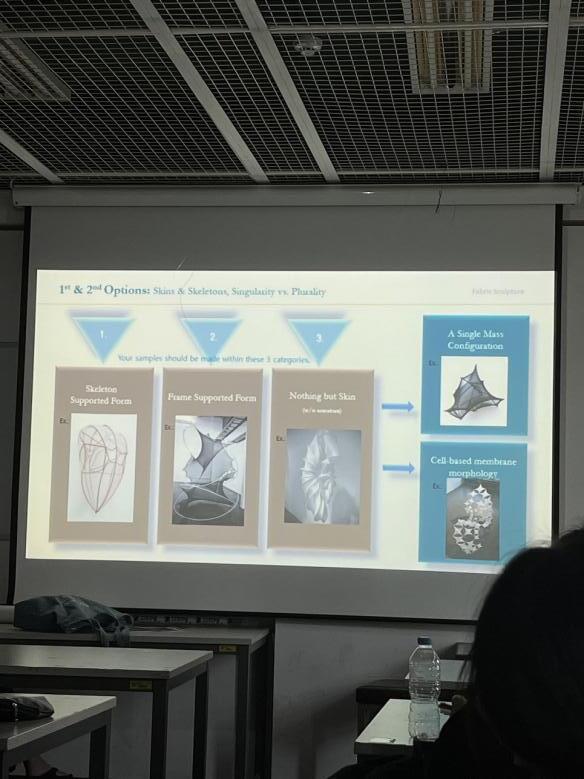

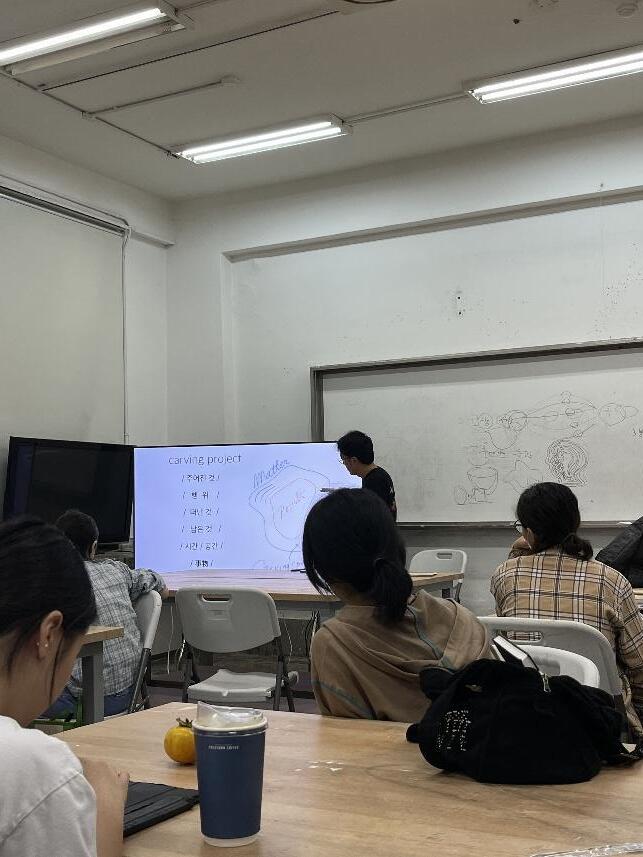

#Carving 課程

Carving 課程則以觀摩和分析大量不同風格的雕塑作品為主,透過欣賞各種雕塑形式來拓展 視野。老師安排了多次作品分析討論,從形態、材料、構圖和表現手法等多個角度進行解析, 並鼓勵我們多去思考雕塑作品在空間中的存在方式。在觀摩後,我們開始繪製簡單草圖,並 利用肥皂、石膏及陶土等材料進行模型製作。這些材料各自擁有不同的 特性:肥皂質地柔軟、

適合初學者進行形體練習,石膏較為堅硬且易於細部刻畫,而陶土則能更好地模擬最終作品

的質感與結構。透過多次嘗試,我還在努力掌握了如何根據材料特性來調整設計,並克服形 狀不對稱和細節刻畫不清晰的問題。未來,我會進一步加強草圖與模型製作的連貫性,確保 設計能更精確地轉化為實體作品。

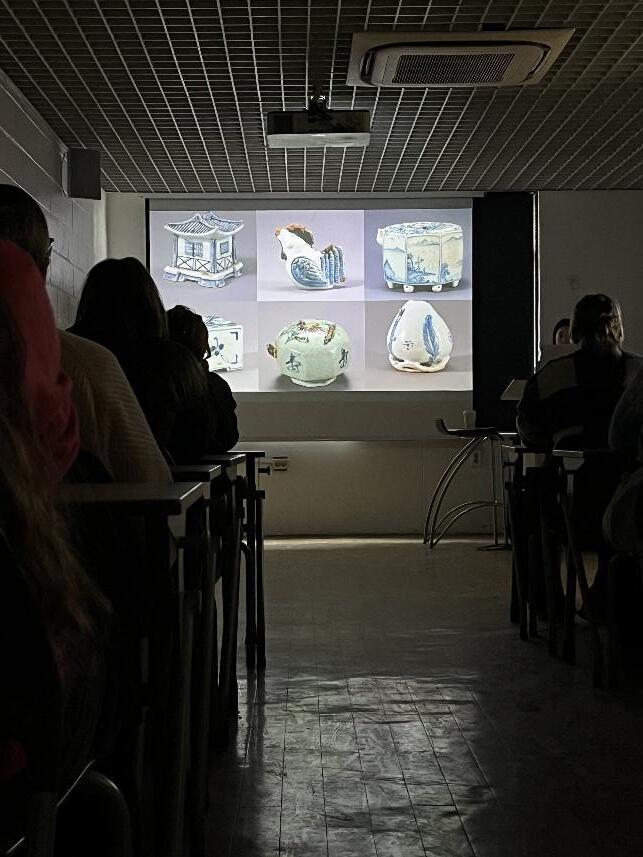

#Korean Ceramics 課程

最後,Korean Ceramics 課程則讓我認識到技術與文化的結合。老師不僅講解了韓國傳統陶 土的歷史與文化背景,也會示範如何製作傳統韓式瓷器。在製作過程中,我發現自己常常因 為急於成形而忽略了泥土在不同濕度下的變化,導致作品出現裂縫或變形,甚至是崩塌。這

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

門課程讓我學會了耐心與對細節的把握,理解到陶藝創作是一個需要時間與技巧慢慢打磨的 過程。

#結語

整體而言,這三門課程從材料選用、技術運用到文化理解上都給我帶來了不同層次的啟發。

透過反思學習過程中遇到的問題,了解每種藝術形式背後的設計理念與技術要求。未來,我 希望能更加融合這些不同的技術與觀念,進一步提升自己的藝術表達能力。

梨花校園環境很美。

Fabric Sculpture 課程製作模型的三個項目:

Skeleton Supported Form 、 Frame Supported Form、Nothing but Skin(w/o armature)。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Fabric Sculpture 在課堂各自製作模型,老師會一 對一討論。

第一次發表,每個人輪流講解自己的目標、過程、 經驗,及對於內外概念在物理與哲學界線上的看法。

我製作的模型。

Carving 課程前期大多都在講解雕塑作品在空間中 的存在方式。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

我製作模型的過程,以往對於立體物件空間概念的 掌握沒有很好,一開始會感到有點難以下手。

Korean Ceramics 從各種基本的捏塑技巧開始練習。

每堂課都會花部分時間介紹傳統陶藝技藝與文化的 結合。 同學們各自製作自己的作品。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

October.2024

第一學期:三維空間的探索

#概述

這個月在梨花的課程讓我對於創作的三維空間掌握有了更深刻的體會,每一門課雖然形式迥 異,但都讓我不斷思考如何表達、建構和探索三維空間。

#Fabric Sculpture 課程

Fabric Sculpture 課程已完成了第一個作品。課堂上進行 critique 提供了寶貴的反饋,同學

們對作品在形態與結構上的看法促使我重新審視設計。透過大家的反饋,更容易察覺作品的 完整性。這讓我思考如何去展現作品在空間中的姿態,並學會如何在作品的內外之間製造張 力和呼應。

#Carving 課程

Carving 課程中,我的學習重點是練習雕刻的手法和控制,老師讓我持續操作雕刻工具、嘗 試不同的雕刻方式,並鼓勵我們跳脫對材料的既定想法。我開始嘗試使用不同工具,以及改 變手部姿勢以熟悉不同的雕刻角度和力量控制。這一過程讓我深刻體 會到,雕刻不僅是「減 去材料」,更是「重新構築」材料。這種實作體驗讓我理解到雕刻並不受限於特定材質或工 具,真正的技巧在於如何靈活掌握材料的特質,並創造出三維空間中的動態感。

#Korean Ceramics 課程

Korean Ceramics 課程中,完成了碗、盤和一個動物形態的燭台,並開始著手製作傳統珠寶 盒。陶土的可塑性和乾燥後的硬度,讓我不斷調整下手的力道和製作順序。在製作燭台時,

我開始著重於細節的處理和動物仰頭的姿勢,並從韓國傳統工藝中汲取靈感,讓我開始理解 如何通過雕塑和裝飾來強化作品的「三維形態」。

#結語

總結而言,這三門課程的創作方式各異,但都讓我不斷鍛煉對三維空間的掌握和理解。纖維 雕塑的柔軟延展性、陶藝的可塑性與穩定性、雕刻的堅硬與精確,每一種材質和技法都迫使 我以不同的角度去理解三維空間。透過這些分裂的創作方式,我逐漸建立起自己對空間、形 體與材質的感知,並在每次創作中找到屬於自己的表現方式。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

大家平常各做各的,critque 時才會知道彼此的設計 理念,聽完說明時很直覺的說出當下的想法或是疑 問,透過不同角度的思考方式去重新看待作品獲益 良多!

老師帶我們去研究生的教室找自己下個單元可以運 用的材料,有很多超棒的布料,先拿了一些製作 sample。

Art and Design 學院集合了不同科系的同學,自由 報名蘋果園跟美術館舉辦採蘋果的產學合作,位於 江原道麟蹄郡(非常遠)。

聽完各科系教授們的課程後,跟美術系的同學一起 即興創作。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

第三個雕刻練習的模型。

陶藝課做的天鵝燭台,喜歡脖子的最終形體。

同學們的燭台初次燒製完成,下一堂課會學習如何 上釉。

教授介紹下個單元要做的傳統珠寶盒。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

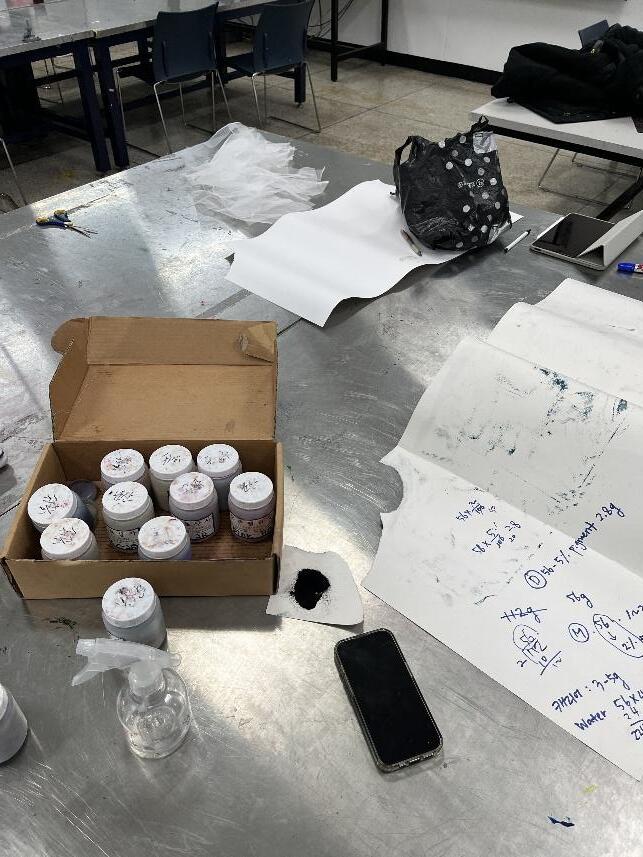

練習兩種韓國傳統陶藝的裝飾雕刻方式。

教授會進行初步示範,後面大家要根據自己的設計 圖思考該如何安排製作順序。

November.

2024

第一學期期末:結構的觀察

#概述

這個月進入學期的尾聲,所有課程都在為期末展出進行最後的準備。這段時間不僅是對技術

和創作的檢驗,也讓我有機會看到藝術學院各系作品的多樣性,深受啟發。

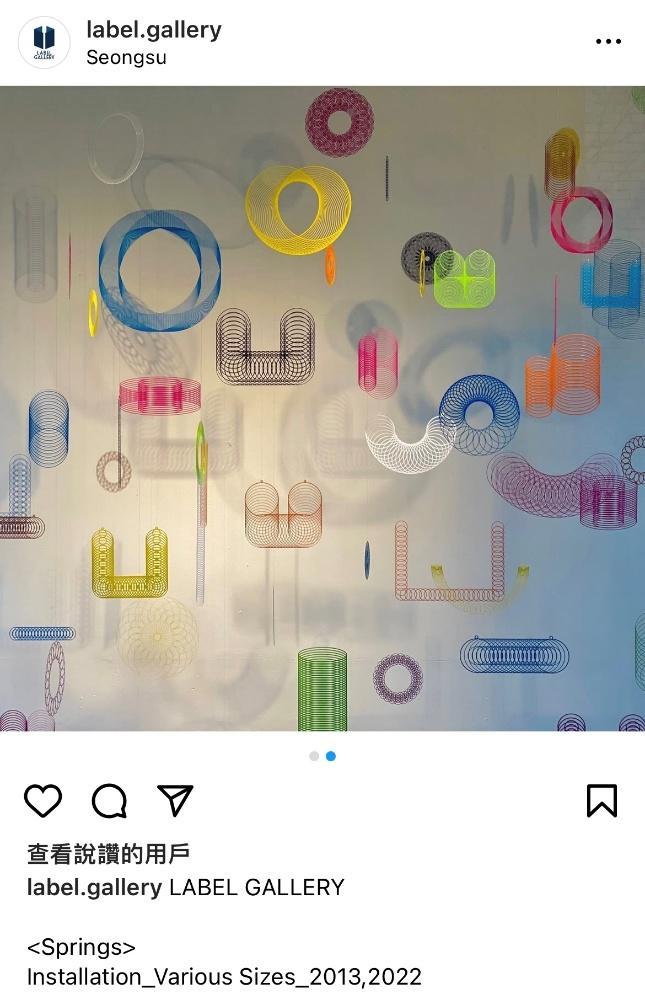

#Fabric Sculpture 課程

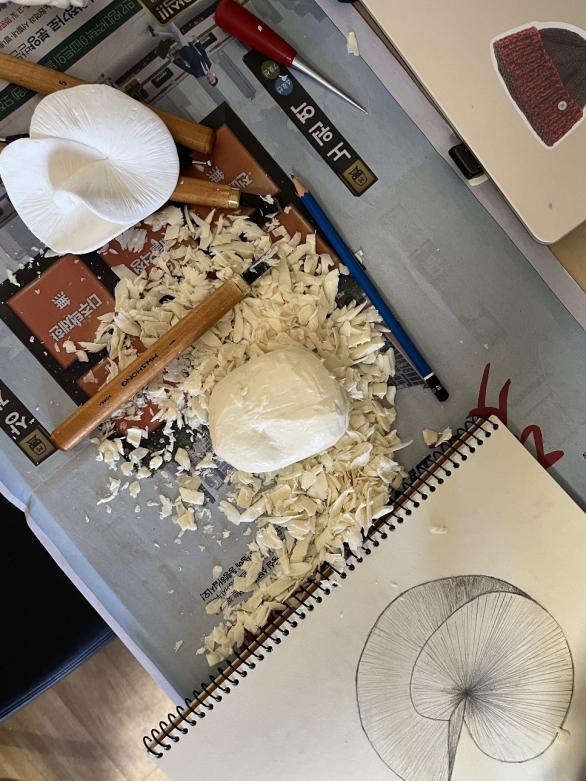

我與班上同學一起參觀了系上教授 Sooin Lee 的個展 Whispering Glint。展覽透過圓圈的 結構探索光影與色彩的互動,作品中精細的層次感和色彩的流動性,讓我深刻體會到如何運 用簡單的幾何元素傳遞豐富的視覺語言。

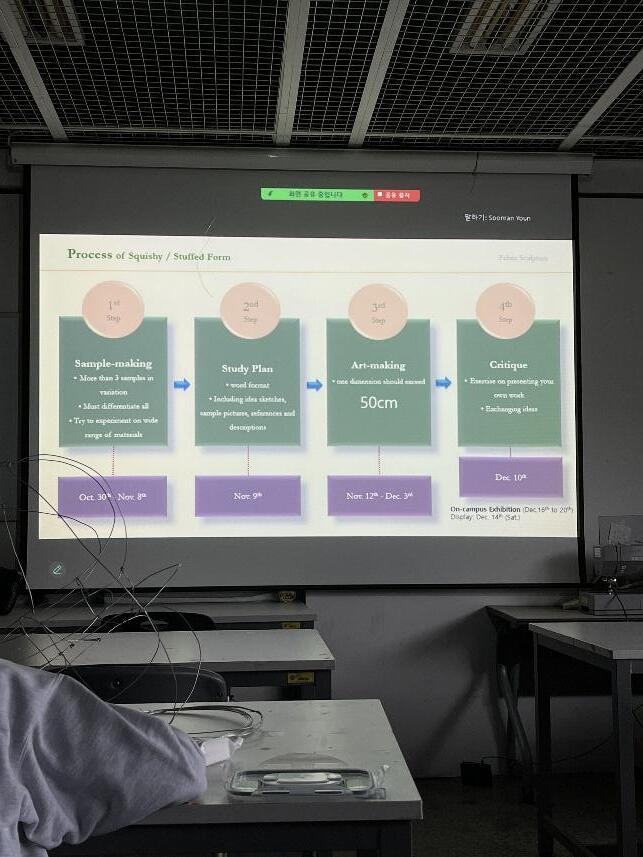

本學期第二個創作主題是「squishy sculpture」。這次的創作著重於柔軟材質的應用與結構 設計,與以往探討內外空間的支撐結構不同。在製作過程中,我學習到如何平衡形體的穩定 性與材料的柔韌性,並嘗試讓作品在外觀上更具趣味性與互動性。從同學之間的 critique 獲 益良多,雖然這門課程是開給二年級的學生,但是同學們的實作能力的成熟度、靈感概念延 伸,以及整體完整度讓我對作品的表達方式有了新的思考,例如如何透過手感與視覺效果來

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

強化作品的概念,也讓我更加注意作品與觀眾之間的互動可能性,更深入地去思考作品本身 的細節處理。

#Korean Ceramics 課程

本月完成花瓶以及最後的期末作品,練習不同釉料的上釉方式,觀察透明釉及霧面釉料對表 面效果和質感影響,這樣的練習讓我對釉料的透明度、光澤感以及如何配合陶土的質地有了

更深入的理解。最後的作品不限形式,統一運用白灰陶土和手繪上釉技法,製作小小的裝水 容器。這些過程讓我逐步提升了對陶土塑型控制的技巧,也讓我更加注重細節平滑和整體 效 果之間的平衡。

#結語

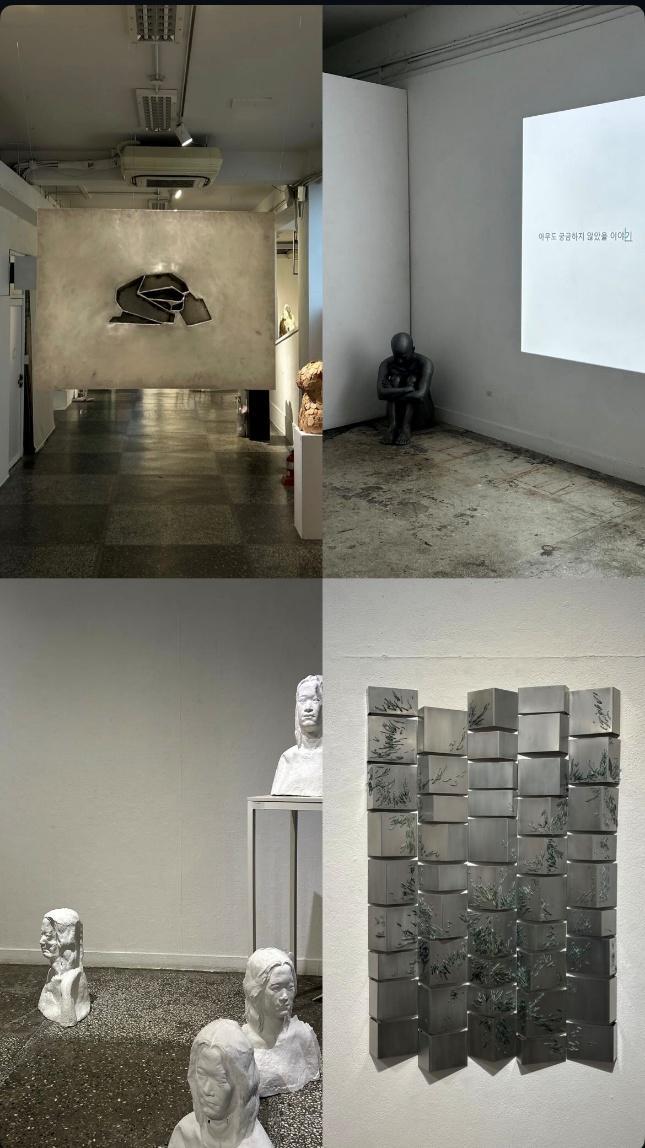

本月正好是藝術學院畢業生展覽期間,我有機會觀察到藝術學院各系同學的展出作品,從服

裝、纖維、韓國繪畫、雕塑、陶藝到多媒體創作,內容多元且風格迥異。這樣的經驗不僅讓 我了解其他藝術領域的表達方式,也激發了我更多的創作靈感。每一件作品背後的理念和技 術,都讓我對藝術創作有了深刻且精彩的視覺體驗。

總結這個月的學習,我逐漸意識到每門課程雖然形式不同,但透過材料、技術與概念的交互 運用,我對於空間感的理解更加全面,也開始思考如何將這些經驗整合到自己的創作語言中。

期末展覽將是一次重要的檢驗,也是 一個階段性學習的總結。

左圖:首爾初雪那天。

<影片一>

上釉方式大致可分為浸釉、噴釉、刷釉、澆釉。此 影片為浸釉:將陶器整體浸入釉料池中,適合均勻 覆蓋。

<影片二>

藝術學院聯合畢展的其中一小區,作品展出呈現十 分多元,同質性非常低。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Squishy Sculpture 新單元中我製作的一些 sample。

陶藝課堂上通常都會同時進行兩件作品,輪流創作 以掌握時間。

左圖:上釉是一項 陶藝中的關鍵技術,指的是在陶 器表面塗覆釉料的過程。釉料主要由二氧化矽、氧 化物、助熔劑等組成,在高溫燒製時會熔化並形成 一層玻璃質的覆蓋層。釉層不僅賦予陶器防水、防 污的實用功能,還能提供不同的光澤、色彩和質感 效果,使作品更具藝術性和美觀度。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

雕刻課透過作品實際的製作過程的練習,逐漸理解 如何跳脫材料本身的框架。

雕塑教室周圍有許多創作中的作品,能夠一窺大型 雕塑品在創作時是如何對抗地心引裡固定而成型的。

這個月初可以看見許多大型畢業作品的創作過程。

系上教授 Sooin Lee 的展覽 Whispering Glint。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

December.2024 第一學期反思

#概述

學期結束後回顧所有課程,雖然它們的創作形式與技術差異很大,但都圍繞著對三維空間的 探索與表現。纖維藝術的柔韌與可塑性、陶藝的實用與細緻,以及雕塑的結構與力量,讓我

逐漸建立起對三維空間的多維理解。隨著學期結束,各門課程的作品發表與展覽讓我有機會 回顧整個學期的努力與成長。

#Fabric Sculpture 課程

Fabric Sculpture 課的期末發表完後,需在本學期製作的兩件作品之中擇一 展出。在教授的 指導下,我們完成了各自的作品,規劃了展覽的整體佈局。教授協助我們布展,從作品擺放 的高度與角度到燈光的調整,她精準的建議讓整個展覽更加完整。令我驚訝的是,無論作品 的材質、形式、大小甚至重量如何不同,老師都能夠運用釘子和釣魚線快速而精準地將它們 固定在牆上。面對各式各樣的作品,能快速判斷最適合的固定方式,展現了對材料特性的深 刻理解。這提醒我在創作時,不僅要關注作品本身,還需考慮展示時的實際需求,確保作品 在不同環境下都能穩定呈現。運用釘子與釣魚線這些簡單工具,老師展現了極大的創造性和

實用性。這啟發我在創作或展示作品時,應該打破工具用途的傳統限制,嘗試以創意解決問 題,提升效率與效果。反思自己過去展示作品總是習慣擺放在平台上,作品呈現確實不夠俐 落。精準固定作品不僅是技術問題,也是對展覽品質的把控。作品的擺放高度、角度與穩定 性,都直接影響觀眾的視覺感受與情緒流動。這讓我更加理解,佈展不僅是完成創作的最後 一步,更是延續作品表達的一部分,需投入同等的專注與用心。

#Korean Ceramics 課程

Korean Ceramics 的最後一個作品是一個小型白瓷硯滴。這次創作不僅在造型上注重簡潔與 實用,也通過釉色進行手繪。硯滴的製作讓我更加注重細節的處理與表面質感的表現。同時, 我們參觀了韓國中央博物館(National Museum of Korean),透過欣賞傳統陶器與現代陶 藝的作品,深入了解了韓國陶藝文化的歷史脈絡。這次參訪啟發我重新思考傳統工藝與現代 創作的結合可能,尤其是在功能性與藝術性的平衡上帶來了新的靈感。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#結語

在參與期末展覽與觀察同學們作品的過程中,我感受到藝術創作的無限可能性。每件作品背 後都蘊含著創作者的個人視角與理念,這種多元性豐富了我的學習體驗,也讓我更加明白藝 術創作是沒有任何框架的。未來,我希望將這些經驗融入自己的創作中,進一步探索材質與 空間的表現力。

白瓷硯滴:白瓷是朝鮮時代的代表性陶瓷,以純淨

的白色為基調,追求簡潔與端莊之美。白瓷硯滴表 面常有細膩的雕刻或繪畫圖案,展現高超的技藝。

影響釉色的因素主要有以下三點:

➀ 窯內狀態:還原狀態(缺氧環境)通常會讓釉料 中的鐵或銅轉變為呈現青綠色。

➁ 燒製溫度:釉色的透明度與飽和度會隨溫度變化; 高溫會使青綠色更柔和。

➂ 基底顏色:釉下的陶土顏色也會影響釉的呈色, 例如白色胎體會讓青綠色更明亮。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

利用 white clay 製作白瓷硯滴。

本學期最後一件作品燒製完成的狀態。

利用 diamond pad 對陶瓷作品底部進行 grinding diamond pad 是由金剛石顆粒附著在柔性或剛性 的基底上製成,可用於陶瓷或玻璃雕塑的表面處理。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

韓國中央博物館中的展品「尹思信夫婦墓葬出土品」, 屬於 16 世紀朝鮮王朝時期的陪葬陶瓷,陪葬品是

16 世紀朝鮮喪葬習俗的重要實物資料,展示了對死 者的尊重與儒教禮儀的實踐。

雕塑課的作品因為黏合一直遇到問題,使得作品非 常脆弱,教授協助我鑽孔固定,最終順利完成。

現代美術館中的作品,利用不同的陶土展示陶土本 身的色彩與質感。

雕塑課同學們本身都是雕塑系的,已經有能力製作 大型物件,期末發表作品展出圍繞整個系館。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

January.2025

寒假自我進修

#概述

進入寒假後,回顧在梨花女子大學的這段學習時光,雖然受限於語言因素,無法完全投入纖 維藝術或時尚設計系所開設的專業課程,但得益於梨花自由彈性的選課制度,仍然能夠在藝 術與設計學院內選修不同藝術領域的課程。

藝術與設計學院涵蓋多個學科,包括純藝術(繪畫、雕塑、版畫)、設計學(視覺設計、工業 設計、空間設計)、纖維藝術與時尚設計,以及陶藝與金屬工藝等。每個學科都有其獨特的 創作方法與思維模式,透過不同的媒材與技術探索藝術表現的可能性。在這樣的環境中學習, 是我以往從未有過的學習經驗,會接觸多樣的藝術創作方式,也能觀察不同 科系學生的創作 思維與風格,這讓我對藝術的理解更加開闊且多面向。透過跨領域的學習與交流,我逐漸在 不同的媒材與技法之間尋找適合自己的表達方式。

#探索當地時尚產業

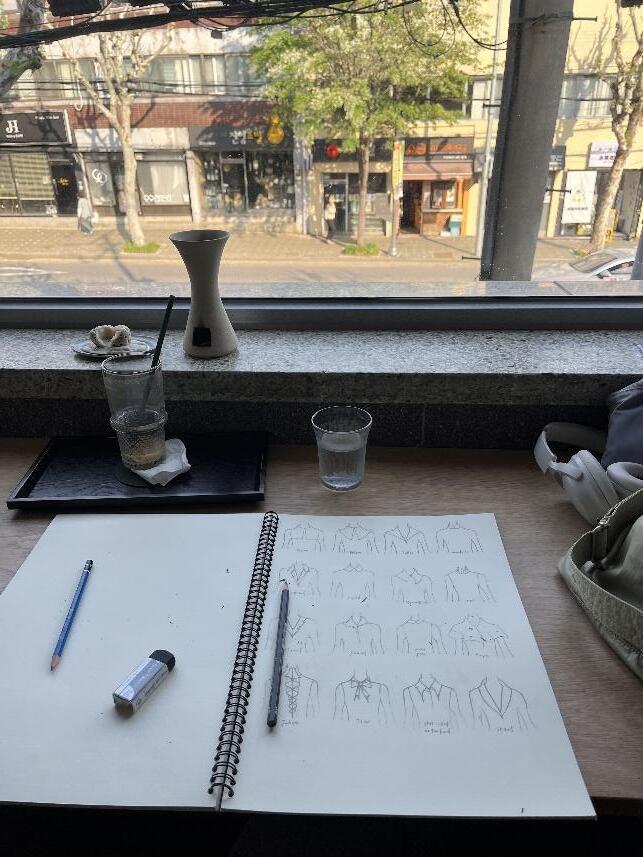

除了在校內的學習,我也會前往東大門市場尋找材料,這裡是韓國時尚產業的重要供應鏈之

一,也是汲取靈感的地方。東大門擁有數不清的布料、輔料與 配件商店,從高級進口面料到 本地手工染織布。一整天也逛不完所有的店家,只能專注在想尋找的材料類型,分區尋找。

在這裡,我觀察到韓國時尚產業對材質選擇的重視,特別是新興科技布料與環保紡織品的發 展趨勢。此外,許多商店提供整理好的小量樣品,可以自由取用,讓學生可以靈活運用不同 材質進行創作。

#結語

梨花的學生在作品風格上相較多元,許多作品帶有濃厚的藝術實驗性。藉由這半年的課程, 我觀察到不同教育環境對纖維藝術思維的影響,並學習以更多元的方式詮釋設計概念。這些 經驗擴展了我的設計視野,也讓我理解藝術性在織品時尚設計中的可 能性,並嘗試跳脫過去 熟悉的設計框架。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

藝術與設計學院總共有三棟教學樓,經常有學生在 走廊上進行創作。

繪圖教室,學生大二後有自己的設計工作室,週末 也會來學校做作品。

之前做作品需要染線材,因為沒有使用過這邊的印 染教室,找了班上的同學協助。

雕塑課雖然是韓文授課,但教授在講課時會盡量寫 出漢字或英文單字幫助我理解。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

雕塑教室外的爐子,同學們會將鋼鐵類的材料放在 上面熔鋼鐵類的材料。

陶藝教室旁有個小型的陶藝博物館,有許多收藏的 傳統陶藝品。

Fabric sculpture 雖是開設給二年級的課程,但課 程還蠻有難度的(同學說他們只有一年基礎課)。

作品大約 3 公斤,教授只用了釘子及釣魚線就堅固 地固定在牆上。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

去東大門綜合市場尋找材料,一整天也看不完,據 觀察身邊的同學幾乎都是網購材料為主。

February.2025 第二學期:時尚插畫

#概述

新學期開始後,我迎來了在梨花女子大學的第二學期,這次選修的課程涵蓋時尚圖像設計、

韓國傳統繪畫、色彩表達、當代掛毯藝術,以及一門實用韓語課程,希望能在語言能力與專 業學習上取得更好的平衡。

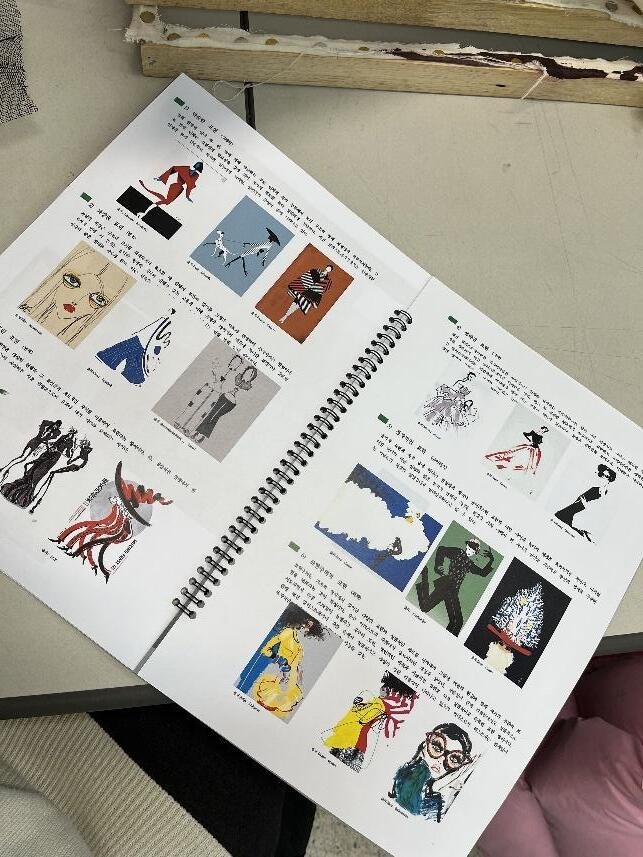

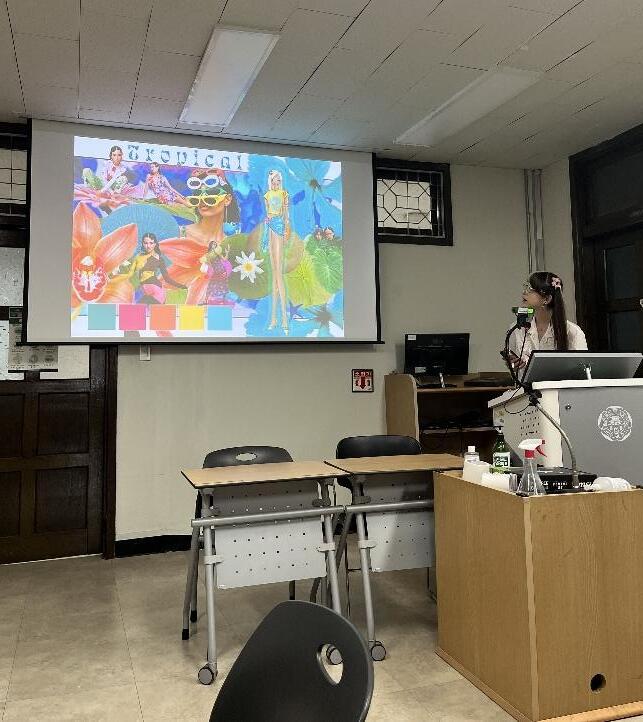

#Fashion Graphic 課程

在 Fashion Graphic 課程中,我期待能夠進一步掌握時尚插畫與圖像設計的技巧,透過各種 媒材與手繪方式表達設計概念,並學習如何將設計應用於服裝、配件與商業視覺傳達之中。

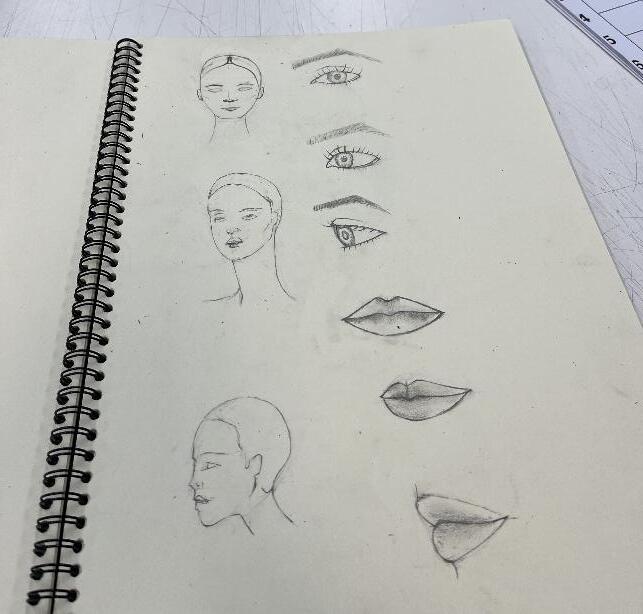

此外,這門課程特別強調速寫練習,要求我們透過快速捕捉人體比例來提升觀察與手眼協調 能力。在進行一分鐘速寫時,教授建議先抓住人物的動勢線( gesture line),大致標示頭、

軀幹與四肢的比例,這樣能確保整體動態流暢,而不會過早糾結於細節。透過大量練習去觀

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

察人體姿勢的流動,更精準的掌握比例。大部分的同學在一開始都會失準。例如一開始頭部

畫太大,導致腳部超出紙張,或是腿的部分畫得不夠長,整體比例不對。

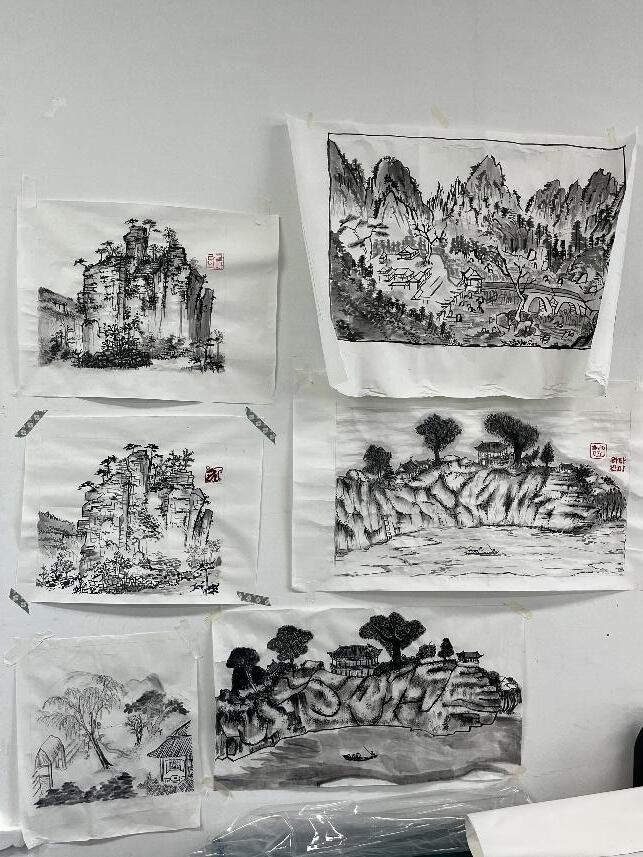

#Korean Traditional Painting 課程

Korean Traditional Painting 課程則讓我有機會學習韓國傳統水墨畫的技法,這不僅能幫助 我理解東亞美學的表現形式,能夠學習如何運用傳統筆法與色彩。

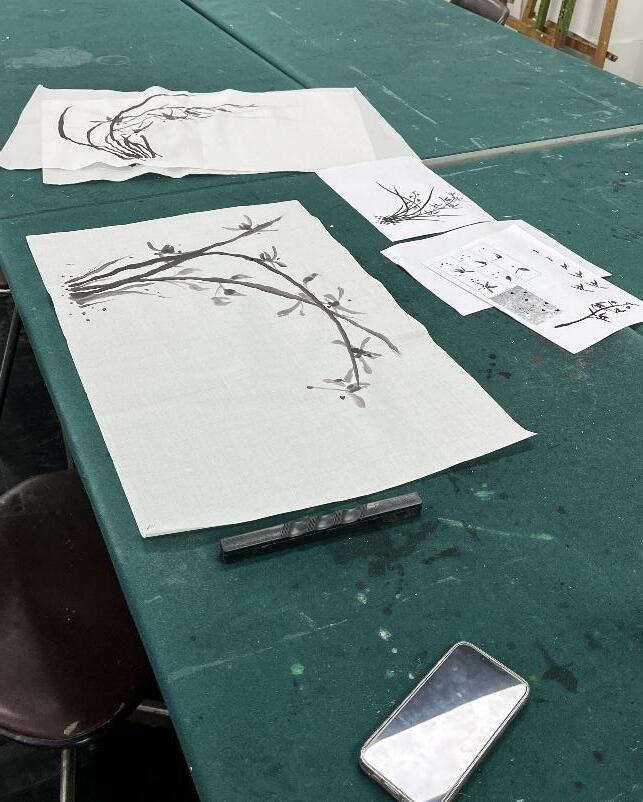

教授強調筆觸的流暢性與呼吸的節奏是表現水墨韻味的關鍵,因此在練習時,需要刻意放慢 速度,靜下心來專注於筆勢與墨韻的變化。練習在一筆繪畫中掌握由深至淺的技巧,並且將 下筆處控制在毛筆的正中央位置,去觀察不同下筆方式的墨韻所帶來的變化。

#Contemporary Tapestry 課程

Contemporary Tapestry 課程結合了傳統與現代的纖維藝術技法,讓我能夠進一步探索織 物與材質的創作可能性。這門課程嘗試以創新的方式表現掛毯藝術。我特別想在這門課程中 挑戰新的材料運用方式。

Fashion Graphic 除了畫圖之外也會欣賞其他時尚 插畫家的作品。

第一堂課給我們一分鐘畫人體圖,看班上的整體程 度如何。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

除了手繪服飾的呈現,也會學習模特的表情,髮型, 妝容等等。

每一堂課都有大量的速寫練習,會在一個段落停下 來討論人體比例精準度的掌握。

Korean Traditional Painting 是專門開給國際生的 入門課程。

Contemporary Tapestry 第一週欣賞了很多往年參 加 mayday exhibition 的學生作品。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Fashion Color and Expression 教室外貼滿了許多 品牌企劃書。

除了製作 moodboard,也會學習利用動圖展示。

去旁聽染布課,算是很基礎的課程,外籍生只有兩 個名額,後續沒有加選成功。

新學期第一週的測驗,韓文課跳級了^^

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

March.2025

第二學期:人體速寫

#概述

新學期已經過去一個月,這段時間我逐漸適應了課業的節奏。

#Fashion Graphic 課程

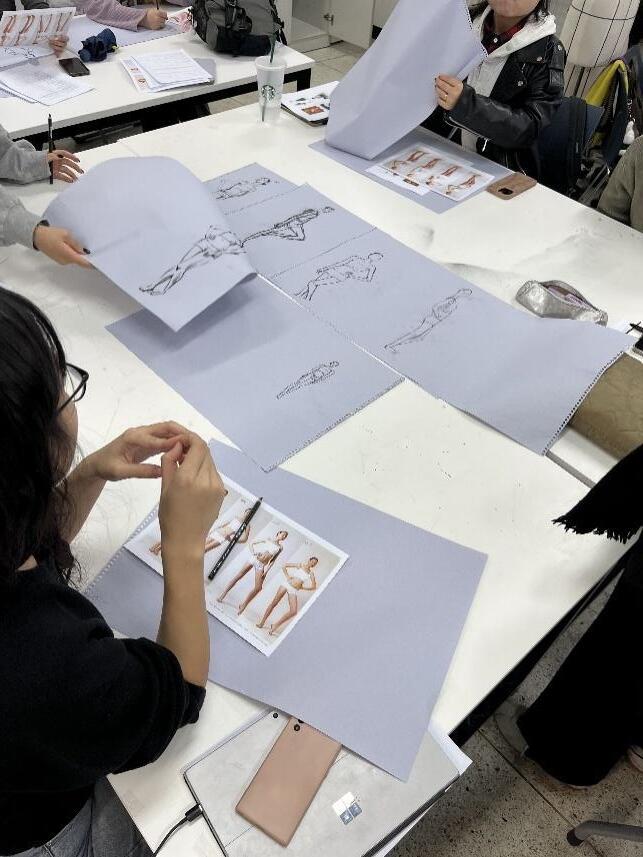

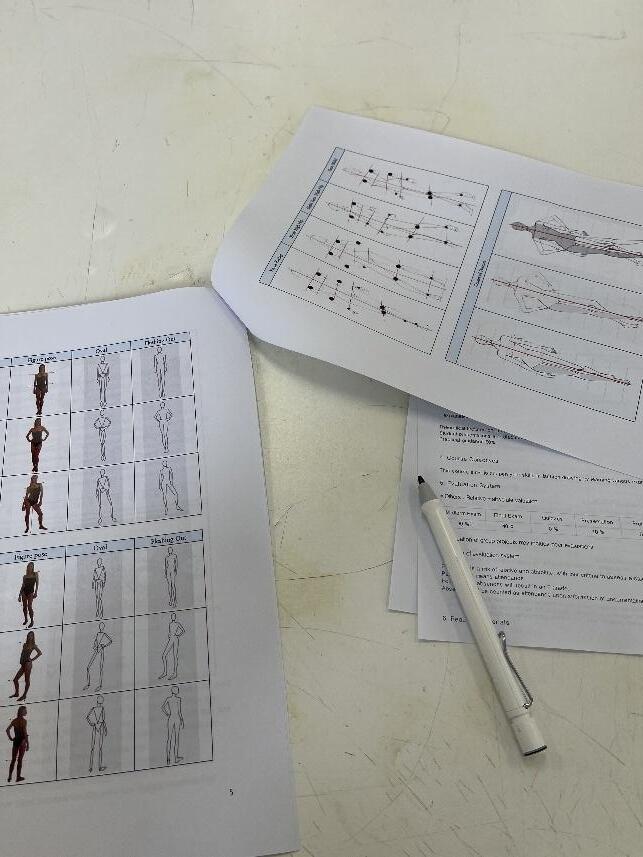

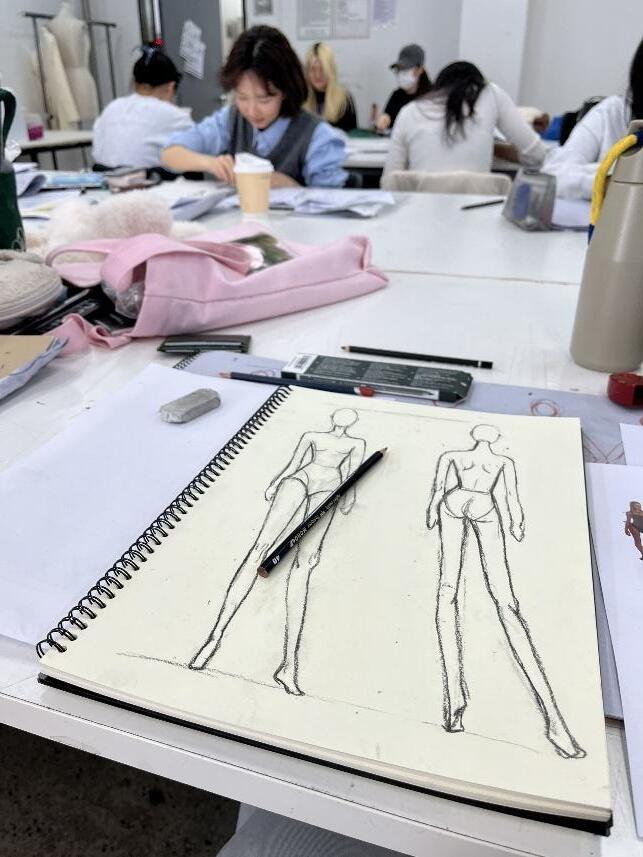

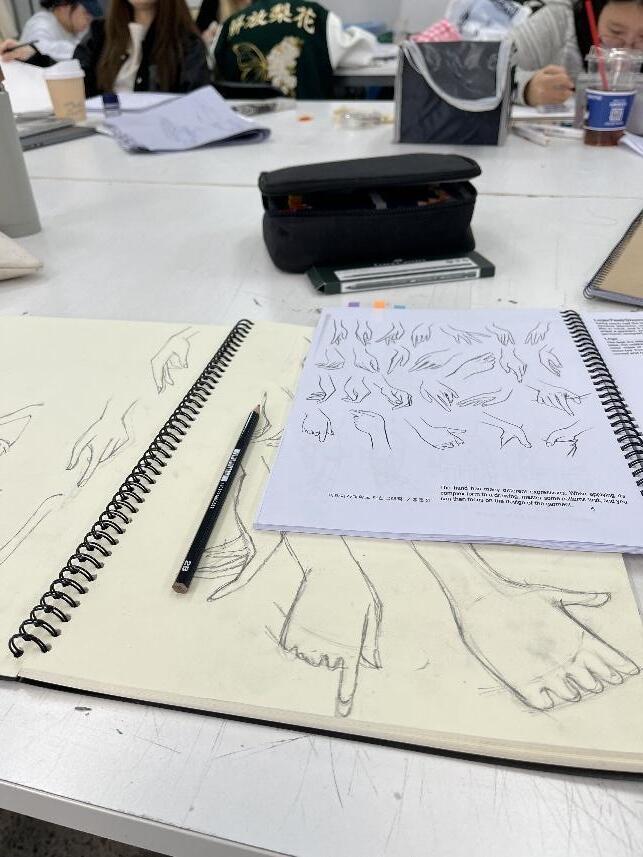

在 Fashion Graphic 課程中,持續進行人體速寫的訓練。透過大量的三十秒速寫練習,我的 觀察力與手眼協調能力逐漸提升。一開始常常出現頭畫太大、腳超出紙張或四肢比例不對的 情況,逐漸學會抓住人物的動勢 gesture line,構圖出身體主要結構。這樣的練習讓我更能 掌握人體的整體動態與比例。當對整體比例有了基本掌握後,我們開始進一步練習手部與腳 部的畫法,這些關節部位結構相對複雜,需要更精確的觀察與描繪能力。

#Korean Traditional Painting 課程

在 Korean Traditional Painting 課程中,以「四君子」

梅、蘭、竹、菊為練習主題,學 習透過筆墨表現植物的特質。教授強調每一筆的方向、力道,甚至是速度,這些筆觸看似簡 單,其實非常不容易掌握,只要稍微不夠專注、分心了,線條就會失準;而 水分的控制也是

一大關鍵,太濕或太乾都會影響墨色的層次與線條的穩定。在每一次的下筆中,去感受創作 的沈靜。

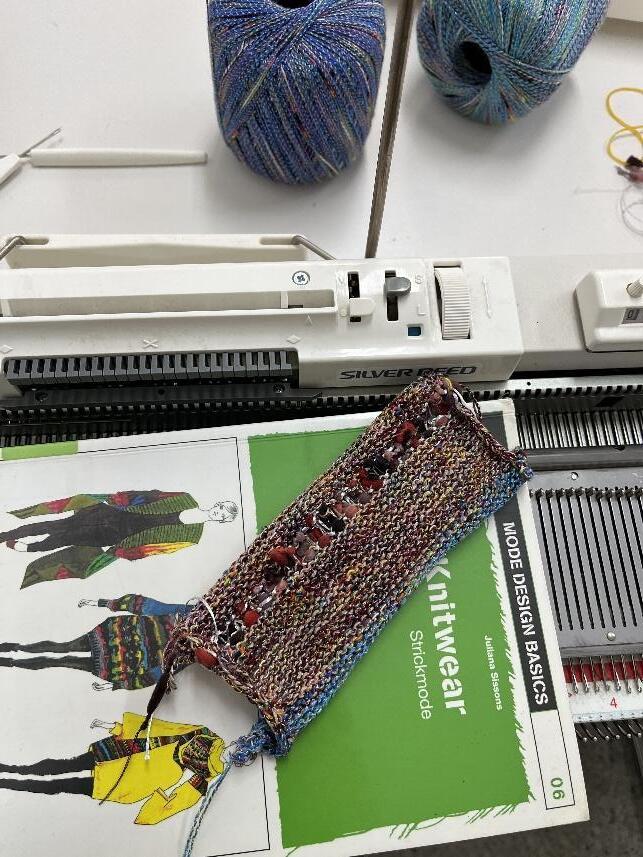

雖然每天的課業與實作都非常忙碌,但我能明顯感受到自己的進步與視野的擴展。在 Contemporary Tapestry 課,大部分的同學是以掛毯形式為主,在教授的協助下在系上找到 一台手搖針織機,並且開始著手成果展作品。

<影片> 教授示範蘭花畫法。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

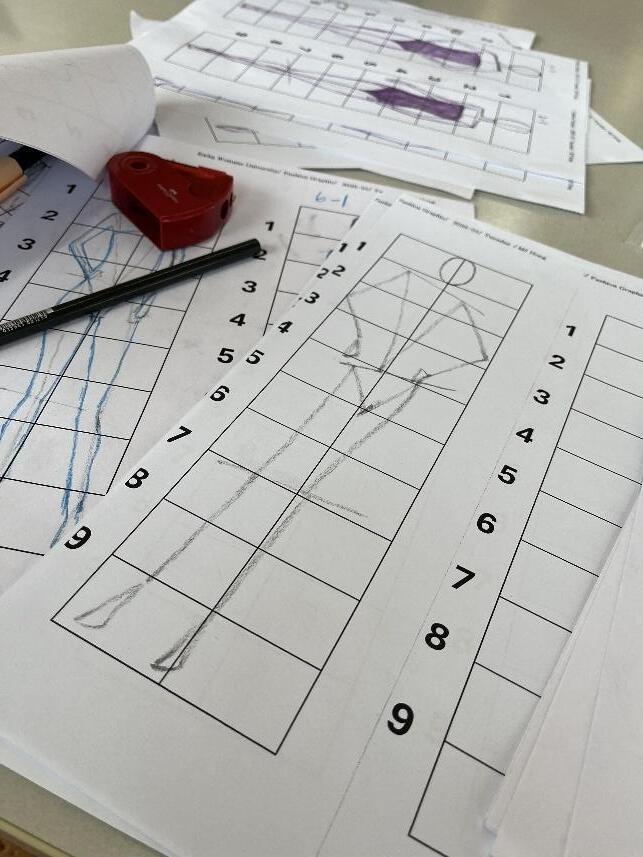

Fashion Graphic 第一週利用等份先學會抓人體比 例。

先花 20 秒用 charcoal pencil 找出大致位置,連續 畫完五個後再花 3 分鐘重新完成。

練習更精確的肌肉線條掌握與正背。

一個月後大致掌握人體比例了,開始練習手部與腳 部的繪圖表現方式。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Korean Traditional Painting 課堂一開始先讓大 家隨意創作去感受材料。

花了一整節課練習後的蘭花。

加上葉子,看起來很簡單,但其實下筆力道的掌握 很不容易。

利用手搖機織出的試片。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

藉由觀察實際的服裝配色方式去觀察色彩結合的影響。

April.2025

時尚插畫:人體結構與臉部繪製

#Korean Traditional Painting 課程

Korean Traditional Painting 完成了一整節課的菊花水墨練習,從花瓣的層次到枝葉的走勢, 重點在於掌握筆法的流動感。之後是梅花繪製與設色練習,這是我第一次在宣紙上使用顏料 上色,對於水與顏料比例的控制仍需要多加練習,特別是避免滲色過重與顏色混濁。教授示 範了梅花的筆法,強調枝幹的走勢與節奏感。整體來說,這門課讓我學習如何在傳統技法中 找到個人節奏,並逐漸培養對線條與留白的敏感度。

<影片> 教授示範梅花畫法。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#Fashion Graphic 課程

本月的課程重點放在人體結構的深化觀察與臉部繪製。在熟悉九頭身比例與人體流動後,進 一步練習描繪臉部五官與比例位置的準確性。比起身體的動態,臉部的微小偏差更容易影響 整體的協調感,因此在這一階段需要更加細緻地觀察與調整。

同時,我也開始逐步掌握肌肉線條的描繪方式,尤其在肢體彎曲或受力部位的肌肉表現,透 過反覆練習開始建立理解。不過在人物站姿與動作的重心平衡表現上還不夠穩定,這部分會 繼續加強。技法方面,我們練習了 cloth on body

的表現方式,特別關注布料在身體不同部 位的貼合與皺褶邏輯。這讓我學到如何根據人體結構去設計服裝輪廓,同時也開始運用單色 麥克筆來處理陰影與立體感。這對筆觸控制與光影邏輯是很大的挑戰,但也很有趣。

其中一個階段性的練習是設計具有個人風格的臉部特徵(表情、髮型、妝容),並將其套入 自設計的丹寧套裝中繪製整體造型。這項練習不僅考驗繪畫技術,也需要整合人物形象與服 裝設計思維,是一次有收穫的經驗。

#Contemporary Tapestry 課程

目前正為即將到來的 Mayday Exhibition 做準備,這是年度最重要的聯合展示活動。在課堂 上,教授針對部分沒有掛毯編織經驗的同學進行了木框織法的基礎示範。雖然我之前已有接

觸經驗,但透過示範與集體練習,也讓我重新整理了基本織法的細節,也學到了不同的收邊 技巧。

為了搭配各課程創作,我這個月再次前往東大門綜合市場採購材料。目前已經去過兩、三次, 每次都針對不同需求進行採購。雖然市場規模龐大,但只要事先想清楚目地,其實不難找到 所需品項。

相較於線上購物,實地採買能更清楚確認材質的觸感與顏色真實度,也有機會發現意料之外 的好材料。不過也觀察到身邊當地同學大多還是習慣透過網購解決,可能是考量時間與方便 性。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

上圖:Fashion Graphic 中熟悉人體流動及九頭身 比例後,開始針對臉部觀察練習,對於比例位置的 拿捏需要更謹慎;下圖:期中的一個階段練習是設 計不同的臉(表情、髮型、妝容),再套入丹寧套裝 結合繪製。

開始練習 cloth on body,以及利用麥克筆進行上 色,表現陰影。

對於肌肉線條的掌握逐漸上手,人體重心平衡還需 要多練習。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Contemporary Tapestry 剩一個月要在 Mayday Exhibition 中展出作品,是年度盛大的聯合成果展 示,幾乎每一堂課都有展示。

教授向部分沒有掛毯編織經驗的學生示範初階的木 框基本織法。

花了一整節課練習後的菊花水墨畫。

梅花的練習,第一次使用顏料在宣紙上上色。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

左圖:去東大門綜合市場購買材料,大部分的同學 都還是習慣網購材料。整個市場雖然很大,但如果 清楚自己要找的是什麼材料也不會到非常困難。

May.2025

時尚插畫進階練習

#Fashion Graphic 課程

我開始從女性模特轉向男性模特的繪製練習。相較之下,男性模特在 肩膀寬度、身形比例與

動作張力上有著顯著差異,這些都需要重新調整繪圖時的感知與比例掌握。同時也針對不同 領型與上衣款式進行觀察與繪圖練習,觀察整體輪廓與視覺重點。

紋理與配色方面,使用麥克筆作為底色打底,再結合色鉛筆細緻地描繪斜紋線條,這樣的技 法不僅能快速鋪陳大面積背景,也能保留手繪的溫度與層次感,讓格紋的立體與紋理感更加 明顯。也嘗試將格紋與條紋應用於實際的服裝插畫中,使畫面更具整體性與設計感。

#Korean Traditional Painting 課程

在 Korean Traditional Painting 課堂上,進行了以鮮花與水果為主題的寫生練習,並搭配墨 水描框的技法。更專注在形體的能量感 Energy 上,不只是再現,而是傳達物件的生命力。 此外,我也會進行山水畫的臨摹。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#Contemporary Tapestry 課程

在纖維藝術課程中,我持續準備即將參展的作品,由於梨花的工作室沒有絞紗機,我只能以 手工繞紗的方式進行,同時,我也觀察其他選擇掛毯形式創作的同學們,因為他們的作品風 格各異,我也從中獲得不少靈感。

#展覽參觀心得

最後,我參觀了寫實派雕塑家 Ron Mueck 在首爾現代美術館的個展。他的作品 以超大型寫 實雕塑聞名,細節極致寫實卻又充滿情感張力。展覽讓我深刻思考「比例」與「存在感」在 藝術創作中的影響。總結來說,這個月不論在技術層面或觀察層面都獲得了很多啟發。

Fashion Graphic 熟悉女性模特比例後,開始練習 男性模特,觀察兩者之間比例的相異處。並且練習 不同領型,上衣樣式的繪製方式。

對於不同格紋繪製,練習不同配色呈現不同的效果。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

將格紋及條紋練習套入服裝繪圖中。

梨花纖維藝術系沒有絞紗機,需要手工繞紗十分費 時。

Contemporary Tapestry 準備在 Mayday Exhibition 中展出的半成品。

選擇以掛毯形式呈現的同學們準備展出的半成品。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

以鮮花水果進行寫生,結合墨水描框,觀察物件的 Energy。

山水畫的臨摹練習。

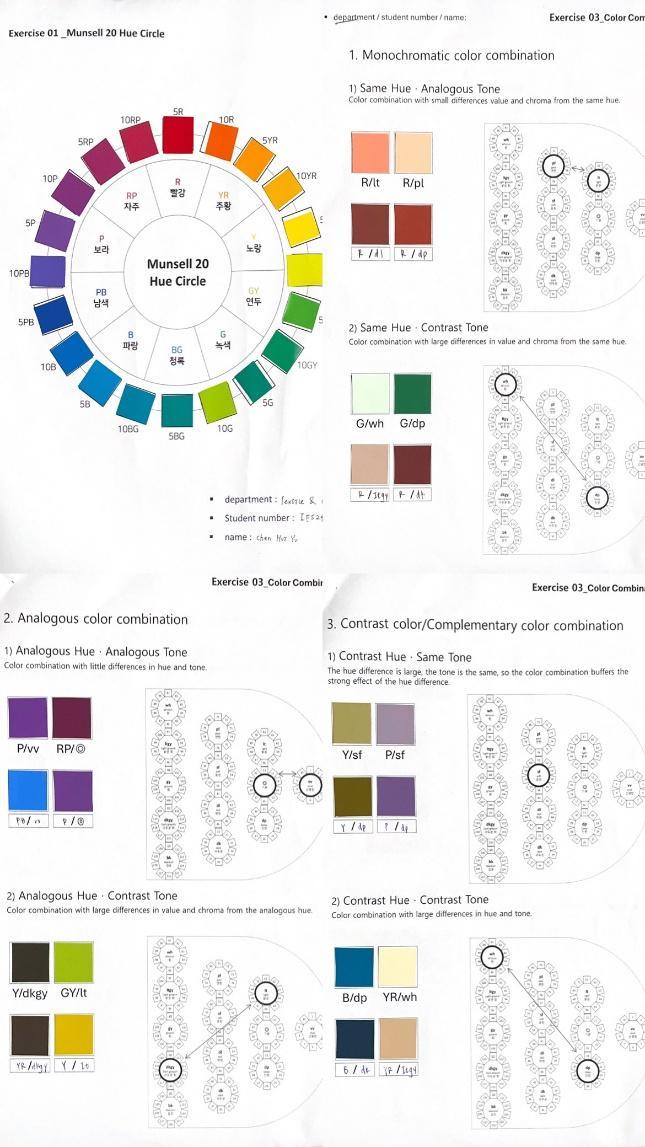

對於 Hue Tone Shade Tint 的定義搭配。

寫實派雕塑家 Ron Mueck 在首爾現代美術館中 的個展。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

June.2025

Mayday Exhibition 展覽

#概述

Mayday Exhibition 是藝術學院每年五月底舉辦的大型聯合展覽,主要提供三年級學生一個 完整實踐創作的機會。開幕當日的典禮相當盛大,現場聚集了許多師生與校外來賓。為了準 備展覽,許多同學從展出前兩週就日以繼夜地趕工,甚至在展前一週徹夜留校製作。參展科 系涵蓋東西方繪畫、雕塑、陶瓷、纖維藝術、空間設計、視覺傳達、工業設計、動畫與服裝 設計等多個領域,作品形式多元豐富。

#展出作品

我這學期選修了纖維藝術系為 Mayday Exhibition 專門開設的選修課程 Contemporary

Tapestry,因此也獲得了參與展出的機會。學期初,在倉庫中發現一台閒置的手搖針織機。

由於系上並未設置與針織相關的課程,纖維藝術系過往的創作多以梭織、掛毯與羊毛氈為主,

幾乎沒有人具備針織機的操作經驗。經與教授討論後,老師鼓勵我嘗試使用這台針織機,並 以針織布料的形式作為展出方向。

原本的創作計畫是製作一套針織毛衣,為此我特地前往東大門傳統市場尋找合適的材料。不 過,手搖針織機對於紗線的粗細有一定限制,而市面上販售的紗線多為粗毛線或混紡線,能 夠使用在手搖機上的細絞紗相對稀少。我在少數幾間店中才找到合適的材料,並花費大量時

間將絞紗手工整理、處理,使其達到可機織的狀態。這也使得創作初期大部分的時間都耗費 在材料的準備上。

進入創作中後期,在提交計畫書後,系上教授們經討論後希望我不要以服裝的形式進行展出。

由於展區屬於纖維藝術系,若以成衣呈現,可能會讓觀眾將其誤認為是服裝設計系的作品, 產生系別混淆。因此,出於對系上決策的尊重,以及考量製作與展出時程緊迫,我決定將作 品調整為布料懸掛的形式進行展示。

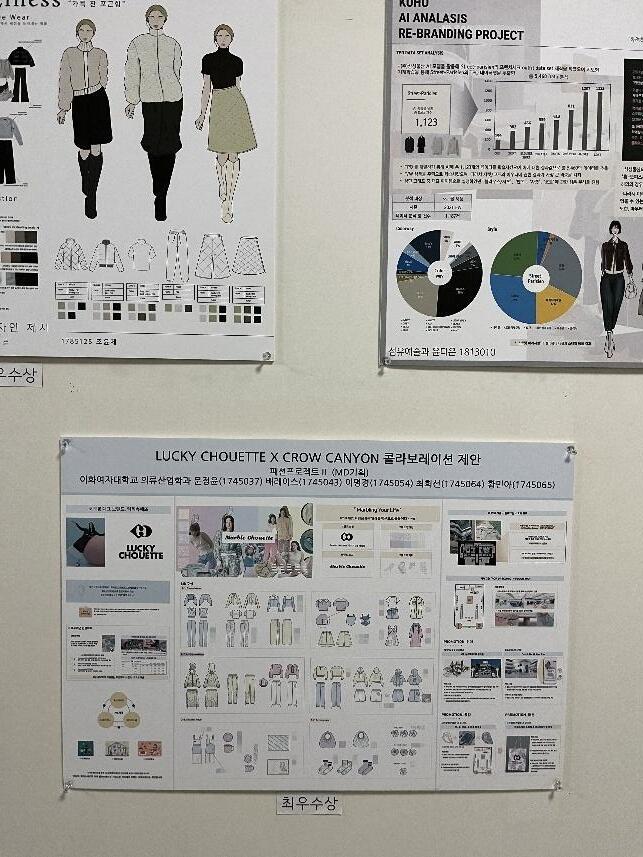

#第二展區

除了主展區之外,Mayday Exhibition 也設有第二展區,規模雖較小,卻是服裝設計系學生 的年度成果展示,以二年級學生為主體。雖然此展區並未對外開放,但展出內容完整呈現課

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

程學習成果,包括 Moodboard 製作、韓服的現代設計、西服套裝設計、行銷企劃提案等, 展現出低年級學生的實作能力。

此外,我前往建國大學參觀了他們的服裝設計畢業展演。展演場地設於校內的戶外開放空間, 由五十四位學生共同完成。展演分為四個組別,每組從前導影片、主題設定、音樂選擇、走 位編排到燈光設計,都展現出鮮明的風格與完整的企劃執行力。這次看秀經驗讓我對不同學 校的展演方式有了更多思考與啟發。

Mayday Exhibition 開幕典禮,比預期正式且盛大許多。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

在期末課程中,教授分享了自己的作品集,特別強 調作品影像紀錄的細節處理對於作品及製作的重要 性。

展出前兩週工作室的狀態。

展覽於整棟藝術大樓,以科系為單位布展於各個樓 層。開展前的週末布展日,教授會全程從旁協助。

許多同學們會在展出前一週開始徹夜留校。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

參觀者發布的相關文章。

期末課程發表之一,利用不同色彩之間的關係去營 造不同的情緒氛圍。

參與展出的針織作品,在系上的倉庫裡找到一台閒 置的手搖機。

Mayday Exhibition 第二個展期規模相對小,僅限 Fashion 相關課程的成果展示。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

服裝系獨立的小型展覽,並沒有完全開放,主要是 以教學為目的導向的二年級學生作品。

<影片一>

纖維藝術系三年級同學們的作品,內容同質性極低。

<影片二> 和同學去觀賞了建國大學服裝設計系的畢業展演, 戶外規模很盛大。

July.2025 暑期進修

#Contemporary Korean Cinema 課程

在暑期選修的《Contemporary Korean Cinema》課程中,透過多部韓國電影,深入了解戰 後至今韓國社會的歷史脈絡與文化變遷。

從《JSA》和《Ode to My Father》對戰爭與南北分裂創傷的描繪,到《Factory Complex》 與《Take Care of My Cat》對女性勞動與性別不平等的關注,再到《A Taxi Driver》與《12.12:

The Day》對民主化運動及歷史記憶的回溯,這些作品讓我看見影像作為社會批判與反思工 具的力量。此外,《I Can Speak》與《The Truth Beneath》也從不同面向探討政治與語言 的問題,《 Ode to the Goose》讓我思考語言、身份與歸屬的曖昧關係。《 KPop Demon Hunters》與《Decision to Leave》展現了韓國電影工業的全球化與類型融合趨勢,反映出 韓國影像敘事不斷創新與跨文化連結的潛能。這門課讓我深刻體會到電影不僅是娛樂媒介, 更是觀察與理解韓國社會結構、文化心理與歷史創傷的重要窗口。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

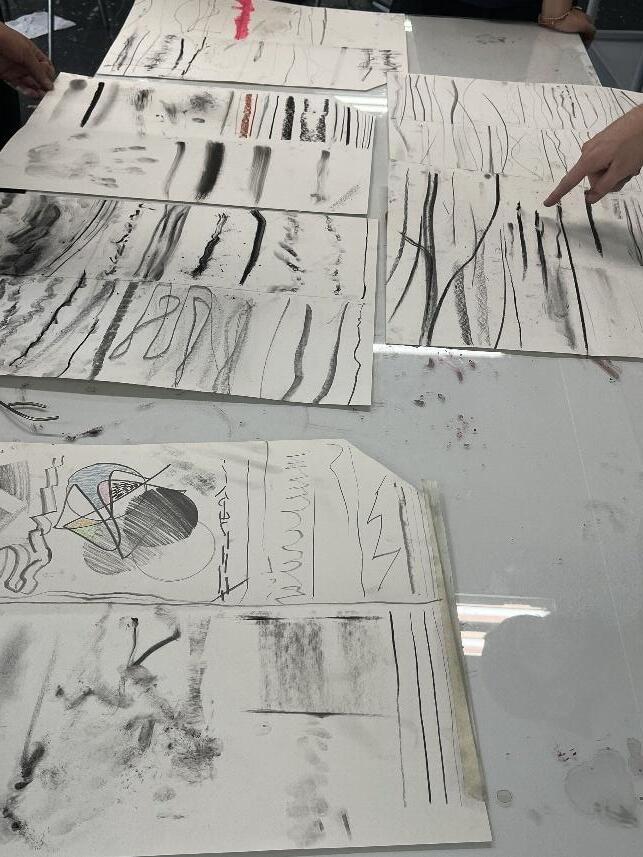

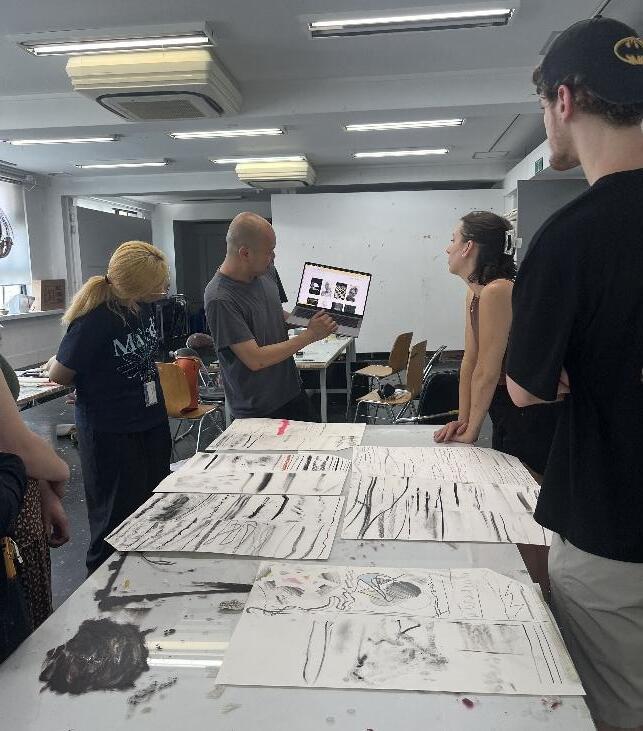

#Art and the city 課程

《Art and the city》這門課讓我從嶄新的角度理解首爾這座城市的樣貌,也重新思考城市與 藝術之間的關係。課堂中淺談韓國戰後的都市重建與現代主義建築,帶我們探索歷史與現實 交織的城市。兩次 Workshop 中,我們以紙張為起點,分別嘗試跳脫慣性思維與不斷堆疊實 驗,感受媒材與個人表現方式之間無限的可能性。老師分享了多位以炭筆創作的藝術家,也 不斷鼓勵我們 Don’t try to be safe。此外,兩次校外教學分別前往阿峴站與乙支路印刷 街,印象最深的是參訪插畫家 RobinPie 的工作室,聽他分享現今韓國獨立出版者如何在快 速變動的城市中維持創作與印刷產業之間的共存,也實地走訪了販售特殊紙材的紙行 (인더페이퍼),親手觸摸不同質感的紙張。

左圖:Contemporary Korean Cinema 片單:

。 JSA (Park Chan-wook, 2000)

。 Take Care of My Cat (Jeong Jae-eun, 2001)

。 YMCA Baseball Team (Kim Hyeon-Seok, 2002)

。 Ode to My Father (Yoon Je-kyoon, 2014)

。 Factory Complex (Im Heungsoon, 2015)

。 A Taxi Driver (Jang Hoon, 2017)

。 I Can Speak (Kim Hyeon-Seok, 2017)

。 The Truth Beneath (Lee Kyoung-mi, 2017)

。 Ode to the Goose (Zhang Lu, 2018)

。 Decision to Leave (Chan-wook Park, 2022)

。 12.12 The Day (Kim Sung-su, 2023)

。 KPop Demon Hunters (Maggie Kang, 2025)

左圖:在月底進行發表,自選主題發表個人看法。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

第一個 workshop,我們每人拿到一張紙和一支筆, 目的是跳脫既有的思維框架,在紙上自由地留下痕 跡。相同的媒材,卻因為每個人不同的使用方式, 呈現出截然不同的畫面。

老師介紹許多以 charcoal pencil 為媒材的藝術家。

暑期課程去了阿峴站以及乙支路印刷街兩趟校外教 學,隔日與同學們交換心得。

從大家風格迥異的創作中,可以感受到每個人獨特 的表現方式。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

第二個 workshop,我們每人帶不同的媒材,不斷地 在紙上重複堆疊,不經意在過程中創造出出乎預期 的畫面,老師在過程中不斷告訴我們 Dont try to be safe.

Robin 帶我們去了附近一間紙行販售各種進口和特 殊紙張,可實際觸摸、比較質地,特別適合需要多 樣化紙張選擇的創作者 (인더페이퍼)。

在乙支路印刷街的校外教學中,我們參觀了插畫家 RobinPie 的工作室。他分享了自己的創作經歷,以 及獨立出版創作者如何與印刷街找到平衡,實現互 利共存的方式。

<影片> 在東大門設計廣場(DDP)參觀了 Christian Dior: Designer of Dreams 展覽。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

August.2025

#概述

走入梨花女子大學的這一年,對我而言不僅是一段求學的旅程,更是一場深度的自我探索。

課堂上,纖維、線與布料的創作,交織出我未曾想像過的可能;校園外,陌生的城市與生活

節奏,也悄然重塑了我看待世界的方式。這段時光帶給我的,不只是技術與方法的累積,更 是關於「如何創作、如何生活、如何找到平衡」的學習。

#創作反思

韓國的學習氛圍嚴謹而緊湊。深夜的工作室依舊燈火通明,身邊的同學為了展覽或課題不斷 修正作品,直到最後一刻都不願鬆手。這份專注與投入令我深深敬佩,也在這樣高壓的節奏 環境下,找到屬於自己的步調變得更加不容易。逐漸 地,我學會在忙碌中保留一片空白,去 看展覽、到東大門市場尋找靈感,或只是到漢江邊散步,讓生活與創作彼此交融。

在創作的過程中,我一次次將紗線編織、拆解,再重新組合。布料的張力、色彩的流動、形 體的起伏,都展現出截然不同的可能性。特別記得其中一位教授說過的話:「創作不僅是表 達,而是一種延伸,延伸出生活的重量、日常的溫度,以及情感最細微的顫動。」

回到臺灣後,我希望延續這份在梨花一年中獲得的勇氣與從容。勇氣,是敢於嘗試沒有把握

的事;從容,是在急促的節奏中,依舊以自己的速度前行。我學會避免過度消耗,學會以更 開闊的心態在創作與生活之間找到平衡。

感謝教育部菁培計畫,讓我有機會在梨花女子大學度過這一年。這不僅是我學習歷程中的重 要里程碑,更是一場心靈的洗禮。這段經驗讓我深刻理解,創作的養分來自生活,而生活的 厚度則源於無數的選擇。相信藉由這樣的契機走出熟悉的疆界、體驗多元文化的價值觀,我 將擁有更寬廣的視野與更豐富的創作能量。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

服裝設計系的韓服現代化設計課,但只有韓文授課。

善用系館內的走廊,以最精簡的材料釣魚線以及釘 針安裝展示作品,讓整個展出聚焦在作品本身。

同學於期末展出的毛氈作品。

藝術學院雕塑系同學們的期末作品。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Spring Semester 的國際生比 Fall Semester 多。

梨花女子大學的國際宿舍。

暑期課程大多都是外聘講師,我選的課班級人數不 多。

喜歡在漢江公園散步釋放壓力。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

韓國的秋天是金黃色的,第一次真真切切感受秋天這個美好的季節。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。