Prefazioni

Federica Visconti

Roberto Ferraris

Abitare il progetto

«Questa opera è realmente quello che penso»

La casa studio di Miguel Ángel Roca come occasione di riflessione sul progetto

Il quartiere come città nella città

Le singole case sono le miniature del paesaggio urbano

Una casa tutta per sé

La casa a Calamuchita: una storia di cieli

La casa nel paesaggio

Geometrie e forme

Materialità

Spazi e percorsi

Una lezione di architettura in scala 1:1

Ridisegni critici

Contributi

Il progetto dell’archivio Grafico Digitale di Miguel Ángel

Roca: dal disegno all’esperienza immersiva

Victoria Ferraris

La casa studio a Calamuchita di Miguel Ángel Roca attraverso il ridisegno ed il rilevo digitale

Carla Ferreyra e Anna Sanseverino

Tracce di un’eredità nel paesaggio: le case di Jaime e Miguel Ángel Roca a Calamuchita

Keila Trevisan

Dialoghi con Miguel Ángel Roca: città e territorio, da Córdoba a Calamuchita

Maria Eugenia Scolari

Appendice di scritti scelti

Sul mestiere dell’architetto

Edifici Case

La casa, la città, gli alberi

L’architettura e i suoi principi

Prefazione

Federica Visconti

Professore dell’Università di Napoli Federico II (UNINA)

Confesso che, prima di leggere l’interessante libro di Luisa Smeragliuolo Perrotta, pur essendomi occupata di architettura moderna in Argentina e, molto, di Louis Kahn con cui Miguel Ángel Roca ha studiato e collaborato professionalmente –peraltro sono queste le ragioni del gentile invito che mi è stato rivolto a scrivere questa piccola nota introduttiva –, poco conoscevo dell’opera di questo architetto argentino, classe 1936, laureatosi alla UPenn nel 1966-67. D’altra parte di una vastità incommensurabile alle nostre ‘misure’ europee è il Paese a sud del continente sudamericano e numerosissimi sono stati gli allievi del Maestro estone di Philadelphia che, con orgoglio, hanno raccontato del loro incontro con quello che conosciamo come uno dei più grandi architetti del Novecento ma che è stato anche un generoso e appassionato didatta.

Proprio questi due “temi” – l’opera di Roca nel contesto argentino e le “tracce” dell’insegnamento di Kahn – mi sembrano gli argomenti “adeguati” su cui poter dare un contributo. Sul primo tema bisogna riconoscere che l’architettura argentina del XX secolo, pur nelle sue differenti declinazioni, appare il risultato di una convinta adesione alla ricerca del Movimento Moderno e dei suoi principali maestri europei – da Le Corbusier a Mies van der Rohe e Gropius – che prosegue con l’interpretazione della seconda generazione post-bellica con nuove figure di riferimento – Eiermann, Jacobsen, Saarinen, Fuller, Wachsmann – non solo del vecchio continente: si pensi a Kahn, appunto, o anche ai SOM. Ma l’aspetto più interessante è che, in Argentina, nella relazione con la specificità di un contesto geografico e paesaggistico singolare e “potente”, le opere assumono significativi tratti di originalità, risemantizzando quegli etimi, rinnovando il linguaggio e rendendo quanto mai vera l’affermazione di Kenneth Frampton per cui

si evidenzia una cultura del costruire che, mentre accetta un ruolo potenzialmente liberativo della modernizzazione, nondimeno resiste all’essere totalmente assorbita dagli imperativi globali della produzione e del consumo. Così si spiegano, a mio parere e per fare solo due esempi, nell’opera di Roca, la “trasformazione” del referente del patio della casa antica nel “patio-serra” della Casa Beamonte o l’arretramento degli infissi di Casa Carranza per fronteggiare il sole e fare da brise soleil evitando elementi aggiunti ma convintamente “dentro” un chiaro impaginato di prospetto. Cosa dire, invece, sul rapporto dell’architettura di Roca con quella di Kahn… In qualche misura la stessa cosa detta appena innanzi. Anche qui si riconoscono alcuni ‘debiti’ e dei tratti originali. Mi limiterò a un ragionamento sulle case dei due perché troppo complicato sarebbe farne di più ampi e su altri temi, nel ristretto spazio di questo scritto. L’uso dei materiali, ad esempio, in Casa Beamonte è quello che Kahn fa in Casa Fisher: evocando solidità, con la pietra, nell’attacco a terra e alleggerendo il volume, poi, con l’uso del legno. Ma ci sono “lezioni” più profonde che l’architetto argentino sembra aver appreso da quello americano. Sia in Casa Nekola che in Casa Balbis, ad esempio, riecheggia quella capacità di comporre – nel senso etimologico di cum-ponere – volumi autonomi che talvolta parattaticamente si accostano, talvolta si compenetrano appena che ritroviamo, solo per citarne alcune, nelle case in Pennsylvania: Esherick, Korman o, ancora, Fisher. In particolare quest’ultimo parallelo, tra la Casa Balbis di Roca e la Fisher House di Kahn, appare essere intuito da Luisa Smeragliuolo Perrotta. Lo afferma nel testo ma, cosa per me assai più importante, lo dimostra in un disegno – uno dei tanti non solo descrittivi ma critico-interpretativi che arricchiscono questo libro “su un’opera sola” – in cui l’autrice ci suggerisce che i due volumi triangolari della casa argentina sono in realtà, anch’essi, due quadrati ruotati e compenetrantisi per un piccolo spigolo, come nella casa di Hatboro – realizzata proprio negli anni in cui Roca si laureava e poi collaborava con Kahn – a costruire uno dei tanti ‘luoghi’ della casa.

Forse la cosa più difficile, per me, è dire qualcosa proprio sulla Casa-studio a Calamuchita: e proprio perché presentata come una casa tutta per sé, quindi – mi verrebbe da dire – non intellegibile al di fuori di una biografia essendo essa stessa quasi interpretabile come un’autobiografia. Ma a ben veder le considerazioni fatte, seppure brevemente, sul rapporto con la vastità del paesaggio e un clima singolare, sul “modo del comporre” per volumi autonomi o – a-la Kahn – “per stanze”, restano valide anche per questa bella casa in un boschetto di pini antichi.

«QUESTA OPERA È REALMENTE QUELLO CHE PENSO»

La casa studio di Miguel Ángel Roca

come occasione di riflessione sul progetto

«Le case leggere, ariose, ambigue nella loro temporalità e nella spazialità, sono i nostri centri di sicurezza e avventura, tana e universo. Poiché tutto quello che esiste comprende anche ciò che non è, ogni presenza evoca le assenze presenti. Le case vivono in noi, la semplice dimenticanza le fa svanire, perché sogni, fantasie e ricordi sono la loro materia prima: materie leggere trascinate via dai venti del tempo»

Roca et al., 1981a, p. 136.

Miguel Ángel Roca è conosciuto all’interno del panorama architettonico internazionale soprattutto per l’importante opera di trasformazione di Córdoba a cui è stato dedicato ampio spazio all’interno del dibattito architettonico internazionale per l’originalità del disegno urbano e delle singole soluzioni progettate in un quadro coerente e unico di trasformazione della città (Bernardi,1999; Roca, 1983a; Roca, 1983b; Roca, 1985b; Waisman, 1982; Waisman, 1987).

Rispetto al coinvolgimento sul progetto urbano, la critica ha guardato con minore attenzione al suo lavoro sul tema delle residenze che invece, non solo si caratterizza per sperimentazioni di grande interesse, ma è perfettamente in linea con le sue teorie urbane.

Secondo Roca le azioni che caratterizzano il progetto di architettura sono ideare, immaginare e costruire. Quest’ultima è considerata un’azione necessaria, «essenziale finché esistiamo» (Fiszman, 2007, p. 36).

Il costruire sostiene, protegge e testimonia la cultura, che è principalmente una cultura tecnica (Roca, 1994b). «L’architettura è un’arte, ma è un’arte responsabile» (Fiszman, 2007, p. 36), scrive l’architetto argentino a sottolineare la necessità che la tecnica sia sempre associata ad una dimensione insieme artistica ed etica.

Ricorda di aver vissuto da sempre in case progettate e realizzate dal padre architetto, una presenza che non lo ha condizionato nella sua carriera, soprattutto agli esordi, nonostante il suo ruolo e la sua posizione di docente nella Facoltà di Architettura dell’Università Nazionale di Córdoba. L’architettura non era un tema centrale nella sua vita di bambino. Il padre non ha mai visto un suo progetto fino al giorno della sua laurea. Afferma senza remore che, con ogni probabilità, questa libertà con cui il padre gli ha lasciato esplorare le sue attitudini, è stato ciò che lo ha portato a dedicarsi all’architettura (Gorbatt et al., 2005, p. 2).

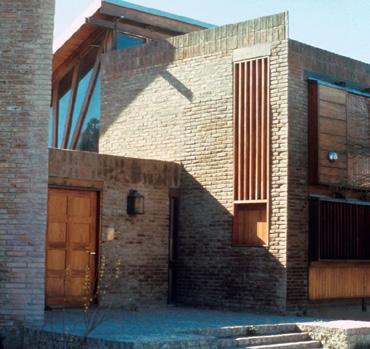

Da bambino resta invece affascinato dalla pittura sotto l’influenza della madre artista. Attraverso lei ed i suoi amici pittori è introdotto, già all’età di sette anni, alla pratica impressionista di dipingere paesaggi dal vero nella casa di campagna [Fig. 1]. A 17 anni fa la sua prima mostra personale di quadri, riuscendo a venderne la maggior parte (Gorbatt et al., 2005, p. 1).

Alla stessa età compie un viaggio da solo in Europa. Sceglie l’Italia per il suo interesse per la pittura. Ed è qui invece che scopre l’architettura. «Sono andato a Palazzo Bianco, restaurato da Franco Albini, e sono rimasto colpito non solo

2. Ingresso di Casa Ferreyra (1971-1972).

ad un muro abitato che si articola attraverso l’alternanza di pieni, gli spazi di servizio, e dell’unico spazio vuoto a cui corrisponde l’ingresso comune ai due appartamenti. Lo spazio principale di ciascuna delle due case è il soggiorno-sala da pranzo organizzato come una stanza vetrata con copertura ad una unica falda inclinata con struttura in legno ricoperta da lamiera zincata. Da qui si accede al patio ed al giardino comune alle due case.

Casa Carranza e casa Ferreyra presentano un impianto similare. Entrambe sono caratterizzate da uno spazio funzionale lineare che, come un muro abitato, le separa dalla strada e da cui si accede all’interno della casa. Il cuore dello spazio domestico si sviluppa al di là del muro abitato, con volumi autonomi ed aggregati in maniera diversa, orientati verso la parte più interna della casa, il giardino.

Casa Balbis, progettata a Córdoba nel 1971, ha un impianto basato sull’intersezione geometrica di due quadrati (Roca et al., 1981a). Ogni quadrato è poi diviso attraverso la diagonale in due triangoli, di cui uno è un volume funzionale e l’altro uno spazio all’aperto [Fig. 3]. Nell’intersezione tra i volumi triangolari c’è l’ingresso alla casa. Dall’ingresso si accede al volume in cui sono organizzati il soggiorno, la cucina ed altri spazi di servizio. Dal centro del soggiorno si accede ad un piccolo patio aperto verso il giardino. Una scala a chiocciola conduce ad un soppalco che si affaccia sul soggiorno. A sinistra dell’ingresso invece si accede al secondo volume caratterizzato da un quadrato centrale con i servizi e da due camere da letto. Una scala a chiocciola chiusa in un volume circolare conduce ad una camera da letto al piano superiore.

In questa casa, contrariamente alle soluzioni di Casa Carranza e Casa Ferreyra, le due parti funzionali – la zona giorno con il soggiorno-sala da pranzo e la cucina e la zona notte con le camere da letto – sono organizzate in due volumi autonomi. La loro forma è definita attraverso la rotazione e l’intersezione di due quadrati.

La casa Beamonte è stata progettata nel 2009 su un terreno boscoso di circa 5 ettari con uno specchio d’acqua lagunare (Roca, 2024). L’impianto è caratterizzato dall’intersezione tra un volume centrale cuneiforme in ferro e vetro e

tra due volumi quadrati con diverse rotazioni [Fig. 4]. Il cuneo centrale è uno spazio a doppia altezza più alto rispetto ai volumi laterali. Al suo interno c’è un giardino d’inverno, una piscina e una sauna. «Il cuneo della serra, tra i cubi, funge da mediatore formale, spaziale e simbolico», scrive Roca a proposito della casa, sottolineando l’interpretazione di questo spazio come trasformazione dell’archetipo della corte o del patio nel contemporaneo. Ai lati dello spazio centrale cuneiforme si aprono i piani terra dei due volumi laterali con sala da pranzo e soggiorno. Ai piani superiori sono organizzate le camere da letto che si affacciano, attraverso finestre, verso lo spazio centrale.

La casa Balbis e la casa Beamonte, seppur nella loro diversità, entrambe interpretano in maniera originale alcuni

3. Assonometria e sezioni di Casa Balbis (1973).

6. Pianta quota (+2,60) - ipotesi con volumi laterali prismatici.

7. Prospetto - ipotesi con volumi laterali prismatici.

caratteri: la casa nel paesaggio; geometrie e forme; materialità, ed infine spazi e percorsi.

La casa nel paesaggio

La casa di Roca si trova nella Valle di Calamuchita, a 80 km da Córdoba in direzione a sud est, nella parte centrale della sua provincia.

La valle è delimitata da due catene montuose parallele tra loro. Ad est c’è la Sierras Chicas, ad ovest la Sierras Grandes. Una delle sue caratteristiche principali è la compresenza di paesaggi diversi. Attraverso la valle si passa dalle alte vette di montagne a profondi valloni, da grandi laghi ai campi coltivati, e poi ancora fiumi, boschi e fitte foreste di conifere e latifoglie.

Tra un boschetto di pini antichi, emerge la collina coperta di cespugli spinosi e paglia su cui si adagia la casa di Roca. La casa si trova su un pendio che degrada a valle, affacciandosi su paesaggi coltivati che si estendono tra le due catene montuose.

A proposito della collina e dell’organizzazione del sito per la realizzazione della casa, Roca ricorda in un’intervista: «L’ho ripulita (la collina) e ho creato un luogo per prendere possesso di un prato. […] Quando la collina inizia a franare e a scendere di circa 40 metri fino al livello della strada, che è a 500 metri di distanza, ho collocato una piscina e, all’altro estremo, ho posizionato la casa. Ciò ha permesso di creare un patio verde, uno spazio verde in mezzo» (Arquitextos Córdoba, 2021).

Roca posiziona la casa e la piscina ai due estremi della collina; al loro interno racchiudono uno spazio all’aperto, un prato definito il patio verde della casa [Figg. 8, 9]. La piscina e lo spazio principale della casa hanno lo stesso orientamento nord-sud, parallelo alla valle e sulla stessa verticale di uno dei suoi siti più importanti, la Diga Los Molinos. La casa è caratterizzata da due volumi realizzati a distanza di dieci anni l’uno dall’altro. Il primo è un padiglione di vetro trasparente; il secondo una torre quadrata, ruotata di 45° rispetto al volume vetrato.

Dalla casa e dai suoi spazi all’aperto si aprono viste profonde che proiettano gli spazi della casa verso la geografia della valle, in direzione della grande distesa di paesaggi coltivati. Con la Sierras Chicas alle spalle, il rilievo della Sierras Grandes chiude l’orizzonte alla vista.

15. Piante e prospetti del volume quadrato - seconda fase (20032004)

un varco realizzato nella vetrata del volume preesistente e disposto sullo stesso asse verticale del camino. A differenza del primo volume della casa, caratterizzato da trasparenza e da una forte componente orizzontale, questo nuovo è una scatola chiusa che si sviluppa in altezza. Una scala, racchiusa in un volume di vetro che corre lungo le pareti esterne, raggiunge i piani intermedi [Fig. 15]. All’ultimo livello una terrazza panoramica apre la vista verso la valle [Fig. 16].

La torre quadrata è tangente al volume principale della casa in vetro. La rampa di scale che ruota intorno al quadrato come un volume vetrato autonomo costruisce il punto di continuità e di relazione tra i due volumi autonomi della casa. La relazione geometrica tra volumi separati è resa ancora più evidente dalle sezioni e dai prospetti della casa dove la diversa altezza sottolinea l’autonomia spaziale dei singoli volumi.

Sezioni e prospetti evidenziano la dicotomia tra orizzontalità e verticalità che caratterizza la casa. La stanza principale della casa, il grande volume vetrato orizzontale, è un grande loft che, con la sua trasparenza, proietta lo spazio della casa verso l’esterno. In contrapposizione, il volume quadrato è una torre verticale che è possibile scalare attraverso la

rampa racchiusa nel volume vetrato e da cui raggiungere il punto più alto della casa, la terrazza con la visuale verso la valle.

Come racconta lo stesso architetto Roca a questa dicotomia verticale-orizzontale corrispondono usi e momenti diversi della giornata per vivere gli spazi della casa. «Questo confronto tra una lastra orizzontale, cioè i soggiorni, e una lastra verticale – scrive l’architetto argentino – fa sì che si possa interpretare come se di notte fossi nella torre e al mattino scendessi nella valle, la lastra di vetro è la valle e di notte salgo la montagna per dormire» (Arquitextos Córdoba, 2021).

La direzione orizzontale del loft vetrato sottolinea dunque l’appartenenza alla dimensione orizzontale della valle e della sua vita, la direzione verticale della torre si riferisce figurativamente alla verticalità delle montagne.

Un ulteriore tema attraverso cui è possibile leggere la geometria della casa è la contrapposizione tra pieni e vuoti. Nella prima fase realizzativa della casa, i rettangoli ai lati del volume vetrato sono come pietre o pilastri cavi abitati che costruiscono il confine dell’ambiente unico del soggiorno che, attraverso le pareti vetrate, racchiude un pezzetto di natura e del prato verde che continua oltre il patio e che lo divide dalla valle. Il pieno dei volumi rettangolari posti agli angoli è contrapposto al vuoto della trasparenza della stanza da giorno che cattura un pezzo di natura per trasformarla in uno spazio continuo trasparente, una scatola di vetro nell’infinità del paesaggio. Il volume quadrato, come una torre medievale, è cavo al suo interno. L’ampliamento della casa, realizzato nella seconda fase, si caratterizza per la contrapposizione tra la dimensione statica della torre abitata e il dinamismo della scala racchiusa nel volume vetrato che corre lungo le pareti esterne e che mette in collegamento i vari livelli della torre organizzati come singole stanze autonome.

16. Vista dalla terrazza all’ultimo livello.

stesso, oggetti preesistenti alla casa. Il loro interno è cavo per accogliere funzioni di servizio all’abitare [Fig. 19].

Come pietre angolari, i quattro volumi definiscono uno spazio delimitato con pareti vetrate a cui corrisponde l’ambiente principale della casa e sorreggono due lunghe travi in cemento che fanno da sostegno al tetto in lamiera.

La trasparenza del vetro rende la scatola un volume entro cui l’esperienza dell’immersione nel paesaggio è completa. Al suo interno un unico elemento emerge ed interrompe la continuità dello spazio. Si tratta dello spazio camino, un volume basso e rettangolare realizzato anch’esso in pietra locale, da cui emerge la tubatura della canna fumaria che persegue oltre la copertura [Fig. 20]. La casa ha il pavimento e la copertura in legno. Le pareti in vetro della casa sono circondate da un sistema di pannelli in legno scorrevoli che restituiscono diverse possibilità per chiudere le ampie aperture, creare una maggiore privacy ed in generale modulare l’ingresso della luce nella casa, proteggendola dal sole estivo e dal freddo invernale [Fig. 21]. «A volte voglio avere la vista totale, una scatola di vedute, altre volte voglio regolarla – dichiara Roca – non ho bisogno di vedere tutto il paesaggio, non ho bisogno di vedere tutti i 50 km di larghezza della valle e i 120 km di questo luogo spettacolare» (Arquitextos Córdoba, 2021). I pannelli intorno alle vetrate, insieme al pavimento ed al soffitto, circondano la stanza di vetro di un’anima in legno che crea intimità e protezione [Fig. 22]. Lo spazio abitativo dall’interno si proietta verso l’esterno, verso il prato, realizzato con un pavimento in pietra locale e coperto da una tettoia in legno sorretta da quattro sottili pilastri in ferro [Fig. 23].

Pagina a fianco: 19. In alto. La casa ed i volumi in pietra.

20. Al centro. L’architetto Roca all’interno del loft con lo spazio camino.

21. In basso. La casa con i sistemi di pannelli in legno scorrevoli chiusi.

22. Interno del loft.

che allude ai due tessuti principali della città, quello relativo alla fondazione e quello coloniale [Fig. 4].

Nei CPC (Centri di Partecipazione Comunale) che Roca realizza nella periferia della città di Córdoba, la geometrica assume un valore simbolico (Roca, 1994b). Questi edifici attraverso le loro forme chiare e regolari diventano elementi ordinatori della periferia caratterizzata invece da dispersione urbana e edilizia di scarsa qualità [Fig. 5].

Nel Centro Distrital Municipal y Centro de Salud Cotahuma a La Paz, in Bolivia, i volumi dalle forme pure (cubi e cilindri) ospitano funzioni, ruoli urbani di maggiore significato (Roca, 2024), rispetto alle restanti volumetrie più dimesse della composizione [Fig. 6].

Se osservato nel panorama architettonico delle architetture sue contemporanee, la casa in Calamuchita è una architettura anacronistica, fuori dal tempo. Ma non è certo nel tempo e nella sua aderenza ai principi della modernità il suo carattere rilevante quanto invece nella persistenza di un sistema di valori per il progetto di architettura (Fiszman, 2007).

La casa in Calamuchita è uno spazio poetico. Il suo impianto, con le sue forme ed intersezioni geometriche, i temi spaziali con cui la soluzione si confronta sono questioni basilari dell’architettura. Da questo punto di vista la casa è

3. Viviendas en Huaco, La Rioja, Argentina (1998).

4. Piazza di Spagna Córdoba, Argentina (progetto originario 1962, realizzazione 1982 e ampliamento 2023).

un’architettura che insegna. Non a caso oggi è una tappa fondamentale per generazioni di giovani architetti che ogni anno sono accolti da Roca stesso nella sua casa in una lezione di architettura in scala 1:1.

Poetico è il modo di abitare che l’architetto ci mostra attraverso la sua casa, uno spazio di libertà, un rifugio intimo dove ritirarsi ed immergersi nel paesaggio, sottolineando la necessità di ritrovare una continuità tra materiali locali, tecniche costruttive e aspirazioni dello spazio.

La materialità della casa ha a che fare con il luogo, con la sua essenza e la sua natura. La casa di Roca è fatta con i materiali con cui si costruisce l’architettura tradizionale della valle e dei suoi luoghi.

5. Centro de Participación Comunal Avenida Colón, Córdoba, Argentina (1991).

8. Sequenza descrittiva della maniera con cui la casa si inserisce nel paesaggio.

9. La casa ed il declivio.

Dialoghi con Miguel Ángel Roca: città e territorio, da Córdoba a Calamuchita

Maria Eugenia Scolari

Il testo presenta una sintesi di due interviste realizzate da Maria Eugenia Scolari e Keila Trevisan, studentesse dell’Università Nazionale di Córdoba che hanno conseguito il doppio titolo in Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università degli Studi di Salerno.

Entrambe le interviste, realizzate per le rispettive tesi di laurea, si articolano in questo contesto costruendo un percorso che va dalla città di Córdoba – scenario privilegiato di lavoro, riflessione e dibattito culturale sul progetto di architettura e di città – fino a Calamuchita, rifugio personale e manifesto architettonico di Miguel Ángel Roca.

La prima intervista si concentra sulla città di Córdoba, sulla sua complessità urbana e sui progetti sviluppati dall’architetto; la seconda riguarda invece la sua casa a Calamuchita, un’opera profondamente personale che raccoglie molte delle sue idee sullo spazio, la natura e l’architettura. A quest’ultima intervista hanno peso parte Victoria e Roberto Ferraris dando un contributo prezioso alla conversazione con le loro domande e le loro curiosità sulla casa e sul lavoro di Roca.

Il testo è accompagnato graficamente da foto, schemi, ridisegni e schizzi a cura di Maria Eugenia Scolari che cercano di riprendere e reinterpretare il modo di pensare e progettare dell’architetto.

Queste due interviste, sebbene realizzate in contesti e momenti diversi, rivelano con chiarezza i temi che hanno ossessionato e guidato Miguel Ángel Roca lungo tutta la sua carriera: il rapporto inscindibile tra architettura e paesaggio, la centralità della scala umana nello spazio costruito, ed il valore dell’identità dei luoghi e la memoria affettiva come strumento progettuale. Dalla riflessione urbana sulla città di Córdoba al racconto intimo della casa di famiglia a Calamuchita, emerge la stessa sensibilità nel leggere e costruire il territorio. Roca concepisce l’architettura come gesto che si radica nel paesaggio e nella cultura locale, capace di interpretare il passato e, allo stesso tempo, di costruire nuovi immaginari collettivi.

INTERVISTA 1

MIGUEL ÁNGEL ROCA E LA CITTÀ DI CÓRDOBA

Intervista di Maria Eugenia Scolari | 28 gennaio 2025

Contesto urbano e problematiche della città di Córdoba alla fine degli anni ’70

MES: Come descriverebbe il centro storico di Córdoba prima dei suoi progetti per il recupero dell’area centrale?

MAR: Il centro di Córdoba era completamente invaso dalle auto. Si poteva andare in moto a prendere un caffè in pieno centro e parcheggiare a 30 metri senza alcun problema. L’accessibilità era ottima ma esclusiva della auto, poiché i pedoni non avevano un vero possesso dello spazio. Le auto circolavano senza restrizioni, il che generava una convivenza con i pedoni che non incentivava l’uso del centro come vero spazio pubblico. In quel contesto, durante l’amministrazione di Taboada, alla fine degli anni ‘60, era stato realizzato un primo intervento con la pedonalizzazione di tre isolati nelle vie 25 de Mayo e 9 de Julio, ma questo non è stato sufficiente per trasformare il centro storico.

Quali sono stati i principali problemi che hanno motivato il suo intervento nel centro storico di Córdoba?

La mancanza di un centro storico chiaramente definito e la necessità di creare un’area pedonale. L’intenzione era quella di escludere le automobili e creare parcheggi periferici che consentissero di migliorare l’accessibilità senza compromettere la pedonalizzazione dell’area centrale. Sono state indette gare d’appalto per la costruzione di parcheggi a Maipú, Bv. San Juan e La Cañada, ma purtroppo solo quello di Plaza Cívica è stato realizzato. Senza questi parcheggi, l’accessibilità del centro non è stata risolta completamente.

Come era la città in termini di accessibilità, mobilità e qualità della vita in quegli anni?

L’accessibilità era dominata dall’automobile e non era ben organizzata per i pedoni. Il sistema di trasporto pubblico funzionava, ma il problema principale era la mancanza di parcheggi adeguati per chi utilizzava veicoli privati. Inoltre, l’attività residenziale nel centro era molto scarsa, il che limitava la sua vitalità urbana.