27 minute read

CRISI CLIMATICA

Corriere delle Alpi | 2 marzo 2022

p. 20

Sos dei glaciologi «I teli? Sono dannosi I nostri ghiacciai si scioglieranno»

Francesco Dal Mas BELLUNO I ghiacciai plastificati? «Non si salvano così, col sudario di plastica, cioè con i teli geotessili», riflette a voce alta Jacopo Gabrieli, ricercatore bellunese dell'Istituto di Scienze Polari della sede di Venezia del Cnr. «I teli di copertura potranno ritardare la consunzione di uno, due anni. Ma fra 20 anni, 30 al più tardi, il ghiacciaio della Marmolada non esisterà più. Neppure quello del Senales».Sulla Marmolada i teli conservativi sono comparsi lungo alcuni tratti della pista più lunga d'Europa, ben 12 chilometri. Al Senales vengono utilizzati in maniera molto più ampia. «Sia chiaro: io, da studioso, non sono pregiudizialmente contrario a queste iniziative. Dico che non servono, perché i cambiamenti climatici e il gas serra in particolare non sono destinati a rallentare la loro corsa per cui è inevitabile lo scioglimento di queste superfici».Quest'anno sulle Dolomiti manca circa un metro e mezzo di neve. Ad oggi... «Se domani dovesse cominciare a nevicare non per giorni, ma per settimane, le temperature e il sole della tarda primavera e dell'estate scioglieranno gran parte della coltre bianca. Anzi, probabilmente», aggiunge Gabrieli, «intaccheranno lo stesso ghiacciaio. La fine, insomma, è ineluttabile».Gabrieli è uno dei 38 glaciologi che hanno sottoscritto un documento per spiegare, con motivazioni scientifiche, come questi teli non servono allo scopo. Gli studiosi appartengono al Comitato Glaciologico Italiano, Fondazione Montagna Sicura, Italian Climate Network, Servizio Glaciologico Alto Adige, Servizio Glaciologico Lombardo, Società Alpinisti Tridentini, Società Meteorologica Alpino-Adriatica, Società Meteorologica Italiana. «Se localmente i teli possono contribuire a rallentare la fusione, va detto che il vero modo per salvare i ghiacciai è non emettere più gas serra nell'atmosfera», aggiunge Gabrieli. «Dovrebbe essere ormai chiaro che si tratta di un modo per preservare delle legittime attività economiche e invece viene sempre più spesso presentato come un intervento sostenibile, una soluzione agli effetti avversi del cambiamento climatico. Credo che si tratti di una delle conseguenze di quello che definirei il business della sostenibilità».Per lo studioso, gli operatori turistici - ma non solo loro - dovrebbero già mettere in conto quanto accadrà fra 20 anni e immaginare le possibili alternative. E non solo per luoghi iconici come la Marmolada. «Oggi sono stato a sciare sul Nevegal. Tutto molto bello», afferma Gabrieli, con riferimento alla giornata di ieri, «ma ostinarsi a investire su quest'area sciistica ipotizzando la costruzione addirittura di un bacino d'acqua e come peccare di irrealismo».Ma tornando ai teli, Gabrieli sottolinea anche i limiti in sé dell'operazione: dall'impatto del carburante per alimentare i gatti delle nevi, a quello della produzione delle materie plastiche di cui sono composti i teloni stessi, fino alle conseguenze del rilascio delle fibre plastiche e al "soffocamento" di piante e animali che si spostano verso fasce più elevate, proprio in ragione del cambiamento climatico. "Un ghiacciaio ingegnerizzato è un accumulo artificiale di acqua allo stato solido, isolato, inaccessibile e impercorribile. Sono davvero questi i ghiacciai che vogliamo salvare per le future generazioni?", scrivono gli scienziati nel loro appello. --© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere delle Alpi | 2 marzo 2022

p. 20

Sulle Dolomiti bellunesi mancano 150 cm di neve rispetto alla media dal 2009

BELLUNO Sulle Dolomiti manca un metro e mezzo di neve sulla media delle precipitazioni degli ultimi 13 anni. E le precipitazioni che potrebbero arrivare nel fine settimana «sono troppo leggere per cominciare a dare un contributo», afferma il previsore dell'Arpav di Arabba Davide Dalla Libera. Altre nella prossima settimana? «Pare che non ce ne siano da mettere in conto», risponde.Dunque non resta che approfondire il bilancio in rosso dal primo ottobre al 28 febbraio. Casera Coltrondo, a 1967 metri di altezza, in Comelico, ha ricevuto quest'inverno solo 2 metri e 25 centimetri di neve. La media dal 2009 è stata di 3 metri e 54 centimetri, con un record, nel 2014, di 6 metri e 46. Passiamo dall'altra parte della provincia, sui monti Ornella: 2 metri e 54 cm quest'inverno, ben 7 metri e 18 cm nel 2014, l'anno scorso 6 metri. La media? 410 centimetri, Siamo sotto di oltre un metro e mezzo. A Malga Losch è nevicato per 2 metri e mezzo, come dalle altre parti; la media era di 3 metri e 94 cm. Scendiamo a Falcade, 1200 metri: sono 143 cm, quest'inverno, contro tre volte tanto l'anno scorso, 422 cm. La media? 2 metri e 42 cm, quindi manca un metro. A Col dei Baldi, davanti al Civetta, la quota di neve è stata la più alta, tre metri e 12 centimetri, ma la media è di 4 metri e 72, per cui siamo in carenza di 170 cm; l'anno scorso la precipitazione aveva raggiunto i 7 metri, nel 2014 gli 8 metri e 4 cm. Arabba si difende con un metro e 64 cm: nel suo caso la media è

di 3 metri 34 cm; l'anno scorso la precipitazioè stata di 5 metri e mezzo.«In questi primi cinque mesi gli eventi sono stati di scarsa entità, molto rapidi. Non si sono avute le grandi nevicate dell'anno scorso o del 2014», riferisce Dalla Libera, «che continuavano per più giorni».Per le piste da sci i problemi sono stati relativi perché la neve programmata è stata agevolata dalle basse temperate. Ne ha sofferto il paesaggio, o meglio il turismo, che dell'ambiente ha bisogno. Ne soffriranno le riserve idriche. Ma sul problema, conosciuto da Arpav, si preferisce soprassedere perché il tema è di altra autorità regionale: «È un tema attenzionato», afferma l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, «come Regione siamo preparati a ogni evenienza. Anche a quella, per la verità, che arrivino importanti precipitazioni primaverili». --fdm© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere delle Alpi | 4 marzo 2022

p. 15

Il Veneto è sempre più a secco «Bisogna conservare l'acqua»

Laura Berlinghieri / Venezia In un mondo che dell'emergenza fa ormai la sua quotidianità, ce n'è una che scorre (a fatica) a lato delle strade. Che si coglie con vette sempre più colorate. Con laghi e fiumi senza specchio.In Veneto non cade una goccia d'acqua praticamente da due mesi. La situazione è talmente grave che in alcune valli alpine si parla persino della possibilità di interrompere il servizio idrico. Sulle Dolomiti e sulle Prealpi, la sete si misura in 90 centimetri di neve, che dovrebbero esserci, ma non ci sono. Il livello del Brenta è inferiore di un metro e mezzo alla media. Nel suo bacino, il lago del Corlo è sceso di addirittura 13 milioni di metri cubi d'acqua, attestandosi a 9,7 milioni: record negativo dal 1996. I dati sono forniti da Anbi - Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue. Pennellate di una situazione che è disastrosa ovunque. «In montagna, il manto nevoso è inferiore di circa un metro e mezzo rispetto alla media storica. E la neve è soprattutto fresca, la riserva è poca. I tre laghi di Santa Croce, del Mis e di Cadore hanno una soglia di riempimento più che dimezzata rispetto alla media storica. I fiumi hanno portate al limite dei flussi minimi vitali. E le falde acquifere segnano il record negativo degli ultimi 20 anni» spiega Andrea Crestani, direttore di Anbi Veneto, mettendo insieme tutte le tessere che compongono il quadro.Ci sono due piani, quindi. C'è una cornice di clima alterato, nella quale si innestano fenomeni, che, considerando una ciclicità sempre più rapida, non possono più ritenersi tali. «Lo stesso periodo di siccità che sta caratterizzando gli ultimi due mesi, lo avevamo vissuto nel 2017. Ma fenomeni che, un tempo, capitavano ogni 50 anni, adesso si ripetono ogni 2-3 anni. Penso ad esempio alle alluvioni. E questo non è un caso. È l'impatto del cambiamento climatico» analizza Crestani.A gennaio 2022, ad esempio, in tutto il Veneto sono caduti mediamente 28,1 millimetri di pioggia, contro i 59,2 millimetri di media storica. In tutto il mese, è stata apprezzata appena una nevicata significativa. I parametri indicano un grado di severità della crisi idrica ancora basso, perché gli usi dell'acqua sono tutti soddisfatti. Ma, con l'inizio della stagione dell'irrigazione, anche l'osservatorio per le crisi idriche, in seno all'autorità di bacino delle Alpi orientali e del Po, potrebbe cambiare idea.Perché non piove. E, con la situazione di crisi idrica generalizzata, non c'è alcun aiuto a cui aggrapparsi.«L'agricoltura sta diventando sempre più efficiente e sostenibile, grazie a tecniche di irrigazione rinnovate. I consorzi di bonifica distribuiscono l'acqua e, soltanto in Veneto, abbiamo in programma una spesa da 300 milioni di euro, provenienti dal Pnrr, per rendere le reti più efficienti. Ma non basta. Nella nostra regione non ci sono laghi o invasi che contengano acqua; dei 900-1000 millimetri di pioggia che scende ogni anno, ne tratteniamo appena il 5%, contro il 10% nazionale. Lavoriamo otto mesi all'anno, per portare l'acqua verso il mare, avendone troppa. Ma nel resto dell'anno non ne abbiamo» dice Crestani, proponendo la costruzione di invasi, per riequilibrare la situazione.«Dopo il Vajont, non ne abbiamo più realizzati di alcun tipo. Si potrebbero utilizzare le cave dismesse. Oppure costruire invasi interaziendali, che possano servire le aziende agricole, raccogliendo l'acqua in inverno e in primavera, da riutilizzare in estate. Sarebbe un esempio di resilienza in un territorio che cambia. La nostra regione non ha mai avuto problemi con l'acqua, ma il cambiamento climatico ha creato un'importante alternanza tra i periodi di pioggia e quelli di siccità. Un'alternanza alla quale dobbiamo far fronte, se non vogliamo compromettere l'agricoltura della nostra regione» dice il presidente di Anbi.Parla di un'agricoltura che, con 6,4 miliardi di fatturato, è la seconda in Italia. E che ora è chiamata a difendersi dalla natura, madre e matrigna. In un capovolgimento che non ha vincitori. --© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere delle Alpi | 5 marzo 2022

p. 16

Poca neve in quota e invasi semivuoti: serve un marzo di precipitazioni record

BELLUNO

Per arginare la siccità in provincia di Belluno è necessario che nel mese di marzo piova per almeno 218 mm, ossia più di tre volte la precipitazione media del mese che dal 1994 è di 67 mm. Lo afferma l'Arpav, attraverso il bollettino sulle risorse idriche, riscontrando che il deficit pluviometrico già accumulato da ottobre è di 151 mm. Una curiosità: il mese di febbraio è stato il decimo meno piovoso dal 1994 con solo 72 millimetri alla stazione Arpav di Seren del Grappa, dove, però, in 5 mesi sono caduti 886 mm, più che in ogni altra parte del Veneto, ma sempre al di sotto della media. Quanto alla neve, il deficit, rispetto alla media dal 2009, è del 30%, pari a circa 120 cm (nelle Prealpi del 45, pari a 110 cm). «Le riserve idriche nivali», afferma l'Arpav, «sono ancora assai scarse: a fine febbraio sono stimabili in 140-50 milioni i metri cvi nel bacino bellunese del Piave». Solo il 2012 ed il 2017 presentavano un volume minore. Nel bacino del Cordevole la risorsa di neve è di circa 90 milioni di metri cubi. Dighe e laghi I serbatoi principali dell'alto Piave sono pieni al 48% del volume massimo invasabile, in particolare la diga di Pieve di Cadore si è mantenuta stabile e a fine febbraio risulta soltanto del 12% al di sotto del volume massimo invasabile. Santa Croce è in leggera ripresa, dopo un sensibile calo nella prima quindicina di febbraio, per cui a fine mese si presenta a metà del volume (al di sotto del 10% della media dal 2009). Il Mis ha più acqua degli altri bacini, quindi il 56% del volume, al di sopra dell'11% della media storica. Anche il serbatoio del Corlo, in comune di Arisè, dopo aver raggiunto a metà febbraio il minimo storico per il periodo, ha mostrato un deciso incremento dei volumi invasati a partire dall'ultima settimana di febbraio, pur se con un valore piuttosto basso: 12 milioni di metri cubi, 1,2 in meno dalla fine di gennaio. E qui siamo al 31% del volume attualmente invasabile.Fiumi e torrentiIn febbraio, dunque, ancora condizioni di magra invernale sulle sezioni montane del Piave: il Fiorentina a Sottorovei registra una portata inferiore del 36%, il Boite a Podestagno del 32%, i Padola a Santo Stefano del 31%, il Cordevole a Saviner del 25% e il Piave a Ponte della Lasta del 18%. Solo sul Boite a Cancia la portata appare più sostenuta (-4%). Sul bacino prealpino del torrente Sonna a Feltre deflussi piuttosto ridotti ed in leggero calo (-51%). Il volume defluito nei primi cinque mesi dell'anno idrologico (dal 1° ottobre), è inferiore del 24% sul Boite, del 40% sull'alto Piave, del 40% sul Cordevole, Fiorentina e Sonna. La conseguenza prima di questa situazione? «Senza dubbio la siccità», risponde il glaciologo Franco Secchieri. «Come si può desumere dai dati pubblicati dall'Arpa Veneto, in montagna il manto nevoso è ridotto e questo significa che per i ghiacciai si prospetta un'altra stagione estiva negativa con una ulteriore e consistente perdita di area e volume. I ghiacciai infatti vivono e sopravvivono grazie alla neve, specie quella che rimane sulla loro superficie dopo aver superato il caldo della stagione estiva». -Francesco Dal Mas© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere delle Alpi | 15 marzo 2022

p. 12

La siccità consuma il Veneto il mese scorso piogge a -52%

Venezia Il Veneto sta vivendo una forte siccità, che si trascina dalla seconda metà del 2021, e che, dopo un inverno con poca neve, ha visto a febbraio un apporto di piogge inferiore del 52% alla media storica del mese.Le due autorità di bacino della regione, (Po e Alpi Orientali) hanno decretato lo stato di "severità idrica bassa". La circostanza è stata resa nota con il bollettino dell'Anbi, l'associazione dei consorzi di bonifica e gestione dei corpi irrigui. Pioggia e neve caduti a febbraio sul territorio sono stati stimati in circa 534 milioni di metri cubi d'acqua, il 52% in meno della media. La parte meridionale del Veneto ha fatto registrare le quote minime di precipitazione, con le stazioni rodigine di Adria e di S. Apollinare ferme a circa 3 millimetri, e Concadirame (Rovigo) e Tribano (Padova) a circa 5 millimetri. A livello di bacino idrografico, rispetto alla media 1994-2021, si riscontrano ovunque condizioni di deficit pluviometrico. Scarso in questa stagione invernale anche l'apporto garantito dalle nevicate. Le ultime precipitazioni di metà febbraio a incrementato lo spessore del manto nevoso; l'assestamento e la mancanza di nuove nevicate ha però portato l'indice sotto il valore medio. I fianchi delle montagne completamente senza neve, con le sole piste da sci generate artificialmente, sono stati ampiamente fotografati. Le portate dei corsi d'acqua tra dicembre scorso e febbraio sono tutte in deficit: Adige -24%, Po -47%, Brenta -43%, Bacchiglione -56%. --

Corriere delle Alpi | 16 marzo 2022

p. 21, segue dalla prima

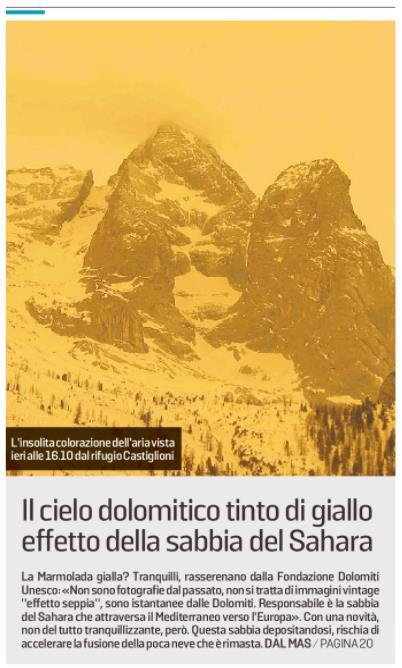

Il cielo delle Dolomiti si tinge di giallo: è la sabbia del Sahara portata dal vento

il fenomeno Francesco Dal Mas Il Pelmo giallo? Che cosa sta accadendo? «Mai vista una neve color seppia», commenta dal rifugio Città di Fiume il gestore Mario Fiorentini. Dello stesso tenore la sorpresa al rifugio Lagazuoi. Le Marmarole e, dall'altra parte, il Cridola e gli Spalti di Toro, ingialliti anch'essi. Quasi montagne, come dire, d'antiquariato. Forcella Giau e Lastoi di Formin così non li abbiamo mai visti. Il Gran Vernel Neppure. E nemmeno la Tofana. Che cosa sta accadendo? Tranquilli, rasserenano dalla Fondazione Dolomiti Unesco: «Non sono fotografie dal passato, non si tratta di immagini vintage "effetto seppia", sono istantanee dalle Dolomiti. Responsabile è la sabbia del Sahara che attraversa il Mediterraneo verso l'Europa».L'esperto del CnrUna novità, non del tutto tranquillizzante ce la passa Biagio Di Mauro, un ricercatore del Cnr che sta lavorando sulle deposizioni sahariane. «Questa sabbia, o meglio polvere del Sahara, depositandosi, rischia di accelerare la fusione della poca neve che è rimasta. E in base agli studi che ho compiuto, può accelerarla

anche di un mese». Un evento analogo, ricorda Di Mauro, lo si è avuto nel mese di febbraio dell'anno scorso. Solo che allora il manto nevoso era ben superiore. «La polvere è arrivata ieri mattina dal deserto in Spagna, ha cominciato a depositarsi sui Pirenei, e ha raggiunto le Alpi. A Davos sembra che abbia toccato terra. Modificherà la riflettività della neve, quindi i tempi della fusione». Con riflessi anche sull'acqua? «Questo è tutto da vedere, dipende da quando la neve sarà "sporca"». Tutta colpa, anche in questo caso, dell'anticiclone africano che sta interessando pure le Dolomiti. Il fenomeno potrebbe continuare sino a questa mattina. La parola ad ArpavSiamo tutti abituati ad ammirare la neve bianca che ricopre i prati, gli alberi, le montagne. L'osservatore nivologico esperto, quando scava una buca nella neve, è capace invece di leggere e interpretare i vari colori del bianco, da quello opaco della neve ventata o appena caduta, a quello azzurro leggero per i primi processi di crescita cinetica, all'azzurro inteso della neve bagnata. Mauro Valt, nivologo dell'Arpav di Arabba, ha pubblicato uno studio dedicato alla "neve rossa" - così la chiama - per la presenza di polveri sahariane, che spesso si può osservare sia in superficie che nei profili stratigrafici del manto nevoso in strati sommersi nonché nelle carote di neve estratte dalle nevi annuali e dai ghiacciai. «Oggi, diversi progetti europei hanno studiato il trasporto della sabbia sahariana verso l'Europa e il suo impatto nelle precipitazioni anche come eventi di aumento delle concentrazioni di PM10».Neve inquinata ed inquinante, dunque. Diversi gli impatti a larga scala degli eventi di trasporto di neve sahariana: «Un significativo incremento del rischio valanghe per il disturbo alla tessitura della superficie del manto nevoso; una diminuzione dell'albedo della neve con un aumento dell'ablazione durante la primavera con un effetti sul bilancio di massa dei ghiacciai alpini; una sostanziale neutralizzazione del forte inventario acido del manto nevoso stagionale a causa dell'ingresso di polvere alcaline che forniscono anche un flusso supplementare di oligoelementi essenziali e sostanze nutritive per le aree alpine ecologicamente sensibili». Il fenomeno osservato ieri, e che, come detto, probabilmente continuerà questa mattina, non è del tutto trascurabile per gli studiosi. Meriterebbe ancora più approfondimenti, soprattutto per quanto riguarda la qualità delle acque. Specie nel caso in cui i depositi delle polveri sul manto nevoso fossero davvero consistenti.Impiantisti preoccupatiCommenta Marco Grigoletto, presidente dell'Anef, l'associazione degli impiantisti: «La neve che ci rimane in pista è quella che ci basta per arrivare a Pasqua, le previsioni meteo non ne danno di fresca, ci mancherebbe che quella presente si fondesse anzitempo». «Il Covid, la crisi energetica, l'Ucraina e adesso anche il Sahara... proprio no», sospira l'uomo delle nevi cristalline. --© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere delle Alpi | 18 marzo 2022

p. 22

Allarme di Barbante sul clima che cambia: ormai siamo davanti a una crisi conclamata

lo scienziato Raffaele Scottini «Fino a qualche anno fa si parlava di cambiamento, adesso però vista l'accelerazione cominciamo tutti a parlare di una crisi climatica vera e propria». Parte da questo presupposto Carlo Barbante, direttore dell'istituto di scienze polari del Cnr, docente all'università Ca' Foscari di Venezia e feltrino doc, che si occupa da anni di ricostruzioni climatiche ed ambientali. Barbante sarà tra i relatori, domani all'istituto canossiano, dell'incontro "Il clima cambia, la montagna risponde".«Le aree montane sono in prima linea», dice lo scienziato feltrino difensore del clima. Che aggiunge: «Uno degli effetti più importanti che abbiamo visto è l'estremizzazione degli eventi, cioè aumenta la frequenza degli eventi sopratutto piovosi, ma anche secchi, importanti. Quindi non piove per lunghi periodi e poi nel giro di pochi giorni cadono enormi quantità d'acqua. Questo comporta effetti molto seri sulla resistenza dei nostri fiumi e degli effetti a cascata che abbiamo visto ad esempio con la tempesta Vaia». Come può rispondere la montagna a tutto questo? «A livello globale le strategie da mettere in atto sono legate alla mitigazione, quindi cercare di ridurre le emissioni di gas serra, che sono responsabili dell'innalzamento della temperatura. A livello più locale l'adattamento è essenziale. Vuol dire prepararsi a quello che sta accadendo, quindi tutte le comunità devono essere pronte. Sto pensando ai bacini di laminazione, alle briglie per i torrenti, evitare di costruire in zone potenzialmente a rischio. Tutte queste sono attività che aiutano a far fronte agli eventi che saranno via via sempre più estremi». Come si presenta il territorio bellunese in questo panorama? «Abbiamo delle zone che sono letteralmente a rischio, lo abbiamo visto nel 2018 quando Vaia a messo a nudo tutte le nostre criticità. Ma ha fatto emergere anche le nostre eccellenze, ad esempio sulla previsione. Una delle cose che ha funzionato bene è stato l'aspetto previsionale di quell'evento veramente catastrofico, che avrebbe potuto costarci molto di più. Ma la prevenzione è stata ottimale, a livello di previsione meteo-climatica, di Protezione civile, di Comuni. Questa è una cosa che ha funzionato bene. Del resto un evento del genere era così importante che le aste fluviali sono state messe sotto grande stress, dall'Agordino, alla Val Fiorentina, al Feltrino».Quale lezione ci ha lasciato? «Dobbiamo aspettarci eventi estremi con forti precipitazioni e forti raffiche di vento. Sono eventi che avverranno purtroppo con maggior frequenza, lo sappiamo e dobbiamo quindi essere pronti a fronteggiarli». Ci sono zone che preoccupano di più? «Le aree montane sono tutte ad alto rischio. In alcune zone sono stati fatti sistemi protettivi, bacini di laminazione o altro, ma dove c'è un torrente e ci sono precipitazioni importanti, è chiaro che questo è sotto forte stress. Comunque si sta lavorando molto, anche a livello provinciale, per mettere in sicurezza uno alla volta i punti più critici».I nostri ghiacciai sono i primi testimoni del cambiamento globale. «Reagiscono in maniera molto rapida, essendo fatti di acqua solida ovviamente hanno una fusione molto rapida e questo comporta, oltre alla perdita della risorsa acqua, anche uno sconvolgimento molto spesso legato agli assetti idrogeologici dei nostri territori. Il ghiacciaio della Marmolada ha perso l'80 per cento

della massa nel giro di ottant'anni. È una sentinella del cambiamento climatico. I ghiacciai di alta quota, a 4 mila metri, andranno a sparire entro la fine del secolo. La Marmolada a questi ritmi molto prima». Qual è il messaggio che si vuole cercare di trasmettere? «Quello legato all'adattamento. Ormai il cambiamento climatico è in atto. Alcuni punti di non ritorno sono stati già raggiunti, quindi è bene che il nostro sistema, a partire dalle piccole comunità, pensi a delle soluzioni di adattamento che facciano fronte a questo forte cambiamento. Cioè la tutela dell'ambiente, la manutenzione continua degli alvei fluviali, piuttosto che dei boschi e così via. Sono tutte cose che ci consentono di diminuire un po' l'impatto che è in corso e che avverrà sempre più violento. Ormai parliamo proprio di crisi climatica e una crisi va affrontata con mezzi estremi». --© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere delle Alpi | 18 marzo 2022

p. 22

Il ghiacciaio dell'Antelao per riflettere

Quello che resta del ghiacciaio dell'Antelao, in una foto del 2013 scattata da Alberto Perer. È questa l'immagine emblematica scelta dalla Fondazione Dolomiti Unesco per invitare sui social a seguire l'appuntamento di domani all'istituto canossiano di Feltre. L'immagine di Perer e l'invito sono stati pubblicati sulla pagina Facebook "Dolomites Unesco", interfaccia social della Fondazione. A destra lo scienziato feltrino Carlo Barbante e una immagine della Culiada devastata il giorno dopo la tempesta Vaia

Corriere delle Alpi | 18 marzo 2022

p. 22

Gli specialisti si confrontano all'auditorium canossiano

FELTRE Portare consapevolezza sul tema dell'ambiente e l'attenzione al mondo della montagna. Con questo spirito le associazioni Lions Feltre Host e Leo club di Feltre organizzano la conferenza dal titolo "Il clima cambia, la montagna risponde", domani all'auditorium dell'istituto Canossiano in occasione della giornata internazionale dedicata all'azione per il clima.Il gruppo di lavoro ha rimesso in campo l'iniziativa che era stata prevista inizialmente per la primavera del 2020, ampliando la proposta sia nei contenuti che nella modalità. L'iniziativa, pensata per le scuole del Feltrino, gli ordini professionali degli ingegneri di Belluno, geologi della Regione e dottori agronomi della Provincia, verrà trasmessa in streaming nei canali YouTube, Facebook e Instagram di "ValdoTV". La diretta inizia alle 8. «Ci saranno ospiti internazionali e un tavolo tecnico direttamente correlato al mondo della montagna veneta», dice commenta il presidente del Lions Feltre Host Paolo Raineri. «L'invito a partecipare è quindi esteso a tutte le persone che vogliono conoscere di più su un tema così attuale con opinioni importanti ed autorevoli, ma anche una prospettiva molto vicina alla nostra zona».Il programma si divide in due momenti principali: una prima ora accademica con i docenti Carlo Barbante, Piero Gianolla (professore ordinario di fisica e scienze della terra all'università di Ferrara) e Geremia Gios (professore senior del dipartimento di economia e management dell'università di Trento) per l'analisi del cambiamento climatico dal punto di vista delle sfere glaciologica, geologica ed economica, e una seconda

parte che prevede un tavolo tecnico il cui fine è esplorare la risposta della montagna veneta al cambiamento climatico. Interverranno Alvise Luchetta (direttore ai lavori pubblici e edilizia della Regione), Gianvittore Vaccari (Ad di Veneto Acque), Nicola Dell'Acqua (direttore di Veneto Agricoltura) e Nicola Gaspardo del Genio Civile di Belluno. Le conclusioni della conferenza saranno a cura dell'assessore regionale Gianpaolo Bottacin.«Questo evento vuole stimolare la sensibilizzazione sul cambiamento climatico», dice Elisa Miglioranza, socia Leo club. «La finalità è dare una visione d'insieme aggiornata e competente, ma anche rendere consapevole il pubblico delle risposte concrete e attualissime che la nostra montagna porta rispetto a un tema che ci riguarda sempre più da vicino». --Sco© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere delle Alpi | 20 marzo 2022

p. 16

L'attuale siccità? «Evento estremo come Vaia nell'ottobre 2018»

Francesco Dal Mas FELTRE Lo sapete che dopo il disastro di Vaia i corsi d'acqua del Bellunese hanno perso i due terzi dei pesci? E che le temperature in provincia e nel Veneto si stanno alzando di mezzo grado ogni 10 anni? E che il fronte del ghiaccio della Marmolada si è ritirato di 650 metri dal 1985? E che a Natale per raggiungere lo zero termico bisognava salire di 200 metri sopra la Marmolada, quindi a quota 3500 metri? Lo sapevate che dal dicembre scorso in provincia sono caduti soltanto 36 mm di neve? Bastava essere ieri mattina alla conferenza del Lions Feltre Host e del Leo Club di Feltre per rendersene conto. «Non chiamiamoli cambiamenti climatici, ma crisi climatica», è stato il monito del professor Carlo Barbante, del Cnr.Numerosi altri i relatori, mentre le conclusioni sono state dell'assessore regionale all'ambiente, Gianpaolo Bottacin, che ha invitato i numerosi presenti all'auditorium delle Canossiane a non affrontare questo delicato tema in termini ideologici. È stato Gianvittore Vaccari, presidente della società "Veneto Acque", a citare un dato del tutto nuovo e che farà discutere: dopo il terremoto provocato da Vaia, nei rii, nei torrenti, nei fiumi e nei laghi della provincia, la fauna ittica - ha riferito si è ridotta ad un terzo. Cioè abbiamo perso i due terzi dei pesci, «per cui», ha insistito il dirigente, già sindaco ed ex parlamentare, «bisogna ripopolare le nostre acque, rinaturalizzare i flussi».E quando si parla di acqua, non si può non tener conto del meteo, delle precipitazioni, dei ghiacciai. Se in 36 ore, con Vaia, sono caduti 621 mm d'acqua (il record è stato registrato alla stazione di Valpore di Seren del Grappa), da dicembre ad oggi le precipitazioni si sono limitate a 36 mm. «Anche questo è un evento estremo», ha commentato Barbante, «come lo è stato quello di fine ottobre 2018». Ed è stato sempre lo studioso feltrino del Cnr a parlare dei ghiacciai e in particolare delle condizioni pietose in cui si trova quello della Marmolada. Dal 1985 ha perso il 65% del volume e, appunto, 650 metri di fronte.I risultati di questi cambiamentiNegli ultimi 5 anni, i mari si sonno alzati - così ha certificato ancora Barbante - di 5 millimetri l'anno. «Tutta "colpa" della temperatura». L'assessore Bottacin ha riferito che «in Veneto c'è stato in trent'anni un aumento medio di 1,5 gradi, ossia, 0,5 ogni 10 anni». Che cosa significa? «Significa, ad esempio», ha detto Piero Gianolla, veneziano, del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università di Ferrara, «che il 27 dicembre, cioè nel cuore dell'inverno, per raggiungere gli zero gradi bisognava salire a 3500 metri. La Marmolada ne misura 3300. Quindi bisognava alzarsi ancora di 200 metri». Proviamo a tradurre? «Evidentemente bisogna pensare a qualcosa di diverso dallo sci».Gli interventiLa conferenza di ieri si è articolata in una prima parte "accademica" con i professori Barbante, Gianolla e Geremia Gios che hanno analizzato cambiamento climatico dal punto di vista delle sfere glaciologica, geologica ed economica e una seconda parte che ha esplorato la "risposta della montagna veneta" al cambiamento climatico con Vaccari (A.D. di Veneto Acque SPA), Nicola Gaspardo (Genio Civile di Belluno) e le conclusioni di Bottacin. Tutti i relatori hanno affrontato il tema loro assegnato "con le pinze", cioè lontano dalle declamazioni assolute. Gios, dell'Università di Trento, ha detto che «le risorse naturali non è saggio tenerle "mummificate", ma devono essere valorizzate con le necessarie attenzioni e, in ogni caso, lontano da ogni forma di assistenzialismo, oltre che di "vincoli assoluti"». Anche, anzi soprattutto in agricoltura. «Bisogna dunque conoscere il limite di ogni attività in montagna. E soprattutto saperlo rispettare». Gaspardo ha raccontato Vaia e il post Vaia. Vaia è collegabile con i cambiamenti climatici? «Solo in parte», ha puntualizzato il dirigente del Genio Cvile, «è stato piuttosto un segnale che conferma la tendenza in atto verso gli eventi estremi». Tendenza con la quale bisognerà convivere, ma sicuramente - come ha raccomandato Vaccari - cambiando atteggiamento.In auditorium c'erano numerosi studenti. Vaccari ha spiegato che la cura dell'ambiente comporterà nuove specializzazioni e, di conseguenza, nove professioni. Una di queste sarà, ad esempio, la gestione dei droni, la cui applicazione in questi ultimi anni «è stata straordinaria, perché ha permesso di vedere tanti aspetti che fino ad oggi risultavano sconosciuti». --© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere delle Alpi | 20 marzo 2022

p. 16

Mitigazione e inversione di rotta «Ecco come si muove la Regione»

L'intervento Quando l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin ha chiesto quanti sarebbero disposti a rinunciare al cellulare per non aggravare gli effetti della crisi climatica, solo in cinque hanno alzato la mano della nutrita platea riunita alle Canossiane. Questo per significare - ha commentato Bottacin - che i temi della conversione ecologica, o se vogliamo della transizione, non possono essere affrontati con approcci ideologici. L'assessore ha esemplificato ricordando il Deflusso Ecologico che in provincia di Belluno - ha specificato - si potrebbe tradurre in metà dell'energia idroelettrica da produrre. Quali le alternative? Il riscaldamento con le biomasse? «Ma questi impianti», ha ricordato ancora l'assessore, «sono tra i maggiori produttori di polveri sottili. E, allora, il fotovoltaico? Ma», si è chiesto, «siamo disponibili a coprire le valli di pannelli solari? Eppure qualcosa occorre fare. E, per la verità, si sta facendo». «In tema di clima, partendo dai dati oggettivi bisogna attrezzarsi sia in termini di mitigazione degli effetti, sia per cercare di invertire la rotta. Circa la mitigazione del rischio, come Regione abbiamo in campo un ambizioso piano da 3,2 miliardi di euro di cui negli ultimi anni sono state già eseguite opere ben oltre un miliardo di euro», ha fatto sapere Bottacin. «Per invertire la rotta stiamo cercando di incentivare, anche qui con importanti investimenti (un miliardo e 200 mila euro), il miglioramento degli strumenti che inquinando l'ambiente incidono pure sul clima (sostituzione auto e vecchie stufe, del parco treni e autobus ad esempio), ma anche focalizzando l'attenzione su comportamenti corretti (ad esempio un uso attento delle temperature da tenere in casa)».Bottacin si è soffermato soprattutto sul Piave, sollecitando il bacino di laminazione di Ciano del Montello per garantire la sicurezza delle popolazioni rivierasche. «Dobbiamo fare i conti, quasi per ogni opera, con i comitati. Comprendiamo sensibilità ed esigenze di partecipazione, ma a volte c'è mera contrapposizione». E a questo riguardo, ha denunciato che persino per una rotatoria bisogna fare la valutazione d'impatto ambientale che porta via un anno di tempo. --fdm© RIPRODUZIONE RISERVATA

Messaggero Veneto | 27 marzo 2022

p. 39, edizione Pordenone

Siccità e rubinetti a secco A Casso c'è l'autobotte

Fabiano Filippin Erto e CassoIl primo bersaglio della siccità è la frazione di Casso: da alcune ore l'abitato è infatti alimentato grazie ad autobotti collegate all'acquedotto centrale. A causa dell'elevata altitudine su cui sorge, Casso è spesso soggetta a carenze d'acqua. Le sorgenti d'alta quota risultano infatti molto superficiali, con la conseguenza che si seccano completamente dopo un periodo di scarsità di precipitazioni. Le cisterne vengono gestite da Hydrogea, la società pubblica che si occupa del servizio idrico in Val Vajont. Anche in passato si era reso necessario il ricorso alle autobotti, con alti costi e preoccupazione per il rischio di incendi. Proprio sotto questo aspetto, anche Erto e Casso sta seguendo con apprensione l'evolversi del rogo che da giorni sconvolge Fortogna. La località del Longaronese, dove tra l'altro è stato realizzato il cimitero comune delle vittime del Vajont, è sotto scacco a causa di un fronte di fuoco che non accenna a diminuire. Il fumo ha invaso pure Erto e Casso, distante pochi chilometri dall'epicentro dell'emergenza, e in alcuni momenti ha oscurato parzialmente il sole. Il sindaco Fernando Carrara è anche presidente del Parco naturale delle Dolomiti friulane e si è messo a disposizione dei colleghi del Bellunese per l'eventuale invio di mezzi e uomini di supporto nelle operazioni di spegnimento. --© RIPRODUZIONE RISERVATA