17 de octubre de 2025

Págs. 8-10

17 de octubre de 2025

Págs. 8-10

El aporte al desarrollo de infraestructura social que sigue permitiendo a los guatemaltecos disfrutar de los beneficios que trajo consigo la superación de las dictaduras del siglo pasado –a partir de los gobiernos de la Primavera Democrática, encabezados por el presidente Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951)– son recordados en el reportaje central de la Revista Viernes número 583.

En esos seis años del mandato de Arévalo Bermejo y los cuatro de Jacobo Árbenz, Guatemala vivió un cambio estructural que se concretó en escuelas, hospitales, carreteras y viviendas, obras que siguen incólumes 75 años después, y representan la concreción del sueño para levantar la nueva nación.

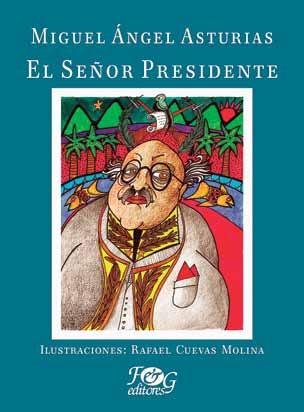

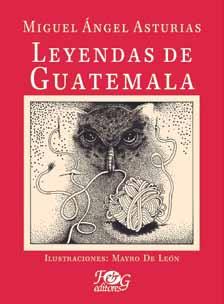

La lista del aporte la encabezan escuelas tipo federación, el Hospital Infantil de Puerto Barrios, la carretera al Atlántico, el Puerto Santo Tomás de Castilla, el proyecto de la hidroeléctrica Jurún Marinalá, en Escuintla, y otras como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Banco de Guatemala y el complejo olímpico de la zona 5, siguen dando servicios y bienestar a la población. En la Guía de libros destacamos El

Director General: Edin Hernández

Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, pero en una edición ilustrada por Rafael Cuevas Molina, premio Nacional de Literatura 2021, que permite interpretar de manera gráfica la obra del Gran Moyas. También del premio nobel se reseña Leyendas de Guatemala, en la que se relatan los mitos en un compendio del folclor nacional.

En otros trabajos, se presenta la Entrevista, con Denis Tuquer, nuevo director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la que expone los retos y objetivos, como su estrategia, además de cómo acercar al pueblo al complejo, que se propone llevar a cabo durante su administración.

El Personaje se dedica al doctor José el Sordo Barnoya, un hombre que fue baluarte de las luchas universitarias de los años de la contrarrevolución de 1954 y un literato cuyas obras aún reflejan el sentir de las aspiraciones de justicia y democracia de valientes generaciones.

En la página 15 de esta Revista Viernes, la psicóloga Leticia Eugenia Padilla presenta su artículo Salud mental es mucho más que no estar enfermo, en el cual presenta varias claves y estrategiasa fin de afrontar no solo diversos sufrimientos, sino también para construir bienestar.

Subdirector técnico: Miguel González Moraga

Editor: Hugo Sergio Del Águila

Redactores: Narcy Vásquez, Pablo Cahuec e Isa Enríquez

Diseño Gráfico: Juan Rene Chicoj

Diseño Portada: Rigoberto López

Diagramación: Sulhema Pacheco y Diana Guerra

Corrector: Mynor Reyes Guzmán

Digitalización: Freddy Pérez

Tributo a Ricardo Andrade 2025, que contará con invitados especiales. Será en TrovaJazz, a partir de las 20:00 horas. Las entradas puede adquirirlas ese mismo día en la taquilla.

Celebración del Día de las Escritoras, con el conversatorio de Guillermina Herrera Peña y Walter Morán, a efectuarse en el auditorio del Centro Cultural de España, a las 11:00 horas.

50 Festival Nacional de Estudiantinas, en las ruinas de la iglesia San José el Viejo, de La Antigua Guatemala, de 16:00 a 18:00 horas. Acceso sin costo.

XV Festival Cultural de la Avenida de Los Árboles; será en la 15 avenida entre 5a. y 7a. calles, zona 1, barrio San José, de la ciudad de Guatemala, de 10:00 a 18:00 horas. Habrá música, poesía, danza, pintura, libros, bazares, venta de comida y actividades infantiles. El ingreso es libre.

Exposición pictórica Colores del Despojo, inspirada en la obra LaPatriadelCriollo, de Severo Martínez Peláez. Reúne las creaciones de los estudiantes del curso de Antropología General de las carreras de Artes Plásticas, Restauración y Museografía, de los planes diario y sabatino del Departamento de Arte Facultad de Humanidades de la USAC. Está abierta al público hasta el 27 de octubre en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Musac).

Celebración del 46 aniversario de la Declaratoria de La Antigua Guatemala Patrimonio Mundial en el Templo de Capuchinas (Avenida Norte, 2a. calle Oriente 2), a las 18:30 horas; la entrada es gratis. Con la participación del maestro francés José Castillo, la soprano guatemalteca Pamela Pineda, y la joven Orquesta de la Ciudad Colonial.

Conversatorio sobre la lectura de correspondencias entre Consuelo Suncín-Sandoval Zeceña y Antoine de Saint Exupery, en francés y español, en Sophos de Fontabella, a las 19:00 horas. Actividad gratuita.

El Señor Presidente es una obra cumbre de la literatura hispanoamericana, ya que se construyó desde la figura del dictador. Publicada originalmente en 1946, esta narración es una denuncia atinada y poética de las tiranías.

Asturias utiliza un lenguaje sensorial que ayuda al lector a sumergirse en el terror psicológico que inflige la figura del presidente en una sociedad donde la traición, la persecución y la tortura son asuntos cotidianos.

Esta novela va más allá de una crítica política, también señala mitos como el de un dios cruel (el presidente) o un arcángel que se subleva por amor (Cara de Ángel).

La colaboración del escritor Rafael Cuevas Molina (Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias), añade una capa esencial de interpretación visual al título de Asturias.

El arte de Cuevas Molina intensifica la atmósfera oscura y la densidad grotesca de su personaje principal.

“Para ilustrar El Señor Presidente tuve que releerlo. Lo había leído antes varias veces; la primera vez siendo un adolescente, como parte del temario que había que leer para el examen del bachillerato en Ciencias y Letras en la secundaria. Esta lectura, sin embargo, fue totalmente distinta a las anteriores. Leer para trasladar nuestras impresiones a imágenes significa poner atención a detalles en los que no se recala en otro tipo de lecturas. Descubrí, así, una nueva dimensión de la historia que intenté plasmar en el papel: por un lado, una profunda guatemaltequidad expresada en una crítica rotunda al autoritarismo, humor telúrico irrepetible en otras latitudes y la descripción de un ambiente surrealista, que, sin embargo, no inventa nada. Por otro lado, muestra las características de su lenguaje que lo aproximan a la onomatopeya y a sonoridades con ecos identitarios que no pueden expresarse con palabras. Plasmar lo anterior construyó al mismo tiempo un reto y una ventaja: reto, porque significa articular visualmente un recurso verbal. Ventaja, porque permite asirse de imágenes en las que ya hay elementos identificables con gran poder evocativo”, indica Rafael Cuevas Molina.

• FyG editores

LeyendasdeGuatemala se publicó en 1930; en cada uno de sus relatos narra mitos del país, convirtiéndose en un compendio folclórico y una profunda recreación de la tradición ancestral, mezclando mitos prehispánicos, con narrativas coloniales y personajes como La Tatuana o El Sombrerón.

Con el estilo inconfundible de Miguel Ángel Asturias, quien utiliza el lenguaje cargado de surrealismo y metáforas, logra que el texto se lea como un “poema-sueño”. Su prosa es rítmica, casi destinada a ser leída en voz alta.

Las leyendas abordan temas de la creación de leyendas, la llegada de los conquistadores y subsistencia de los mitos en el nuevo contexto.

La edición ilustrada de Leyendas de Guatemala estuvo a cargo del artista multidisciplinario Mayro De León, quien es un reconocido pintor, escultor y dramaturgo cuya experiencia artística permite enlazar las disciplinas de su trabajo. Sus ilustraciones para este libro van más allá del aporte visual, crear un espejo visual que dialoga con la obra de Asturias.

El arte de De León es un complemento perfecto para el tono onírico de Asturias, ayudando a sumergir al lector a ese mundo. Las imágenes logran representar la fusión del pasado prehispánico y la realidad guatemalteca, ofreciendo claves visuales para la complejidad cultural del texto.

“Ilustrar un libro siempre es un reto, y con Miguel Ángel Asturias ese desafío se multiplica. Su narrativa se caracteriza por un lenguaje sorpresivo, lleno de metáforas y contradicciones, donde una sola palabra puede cambiarlo todo. Para entender a Asturias hay que detenerse a disfrutar su juego con palabras”, comenta De León.

Esta edición ilustrada convierte este libro es un gran valor artístico esencial para apreciar la obra de Nobel. Carla Natareno.

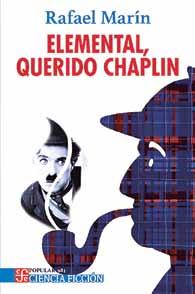

Viajar a Suiza en busca del hombre más inteligente del mundo, conocer sectas esotérico-científicas, cuyo propósito es crear vida en laboratorios marinos o evitar la muerte del hombre más inocente en menos de 24 horas, parecerían actos suicidas salvo si quien los efectúa es uno de los mejores detectives de la historia. A lo largo de capítulos ágiles y llenos de aventura, Sherlock Holmes regresa al mundo deductivo para inhibir peligros futuros para la raza humana con un joven Charlie Chaplin —y no el Dr. Watson— como fiel acompañante. Las capacidades analíticas, el eterno interés del ser humano por subsistir, reencuentros, rivalidades, miedos y el actuar oportuno-inoportuno de los personajes, pero sobre todo el admirable costumbrismo del autor, hacen de esta novela algo imperdible; elemental, querido lector. • FCE

DAVID LEPE lepedavid@yahoo.com

Según el budismo, la paz interior no es ausencia de problemas ni un estado eterno de felicidad, sino la aceptación profunda del presente tal y como es. Se trata de un silencio interior que nace cuando dejamos de resistirnos a lo inevitable y aprendemos a habitar el instante con atención y desapego.

Esa filosofía se manifiesta de forma magistral en Perfect Days, una de las películas más bonitas que he visto en los últimos años. Esta belleza del cineasta Wim Wenders, lejos del ruido del cine comercial, nos invita a detenernos y respirar.

El filme sigue a Hirayama, un hombre que limpia baños públi cos en Tokio. Su vida parece simple, incluso insignificante, pero en esa sencillez encon tramos una profundidad

humana conmovedora. Cada mañana, repite los mismos gestos: prepara sus utensilios, escucha música en su viejo reproductor, cuida sus plantas y lee. Lo que para muchos sería monotonía, para él es plenitud. El filme explora el poder de lo invisible: el pasado de Hirayama nunca se explica del todo, pero se insinúa en detalles, miradas y silencios. Su historia es un recordatorio de que no solo somos lo que mos

Desde un enfoque existencialista, él encarna la libertad de elegir cómo vivir. En un mundo que idolatra el éxito y la productividad, él elige la rutina como espacio de significado.

La música, la naturaleza y la poesía del instante atraviesan la narración: un combo de casetes de Lou Reed, Patti Smith y Nina Simone, entre otros; los rayos de luz filtrándose entre hojas, las fotos de árboles… todo

Y con ello, Wenders nos recuerda que menos es más: la plenitud no está en acumular, sino en experimentar lo pequeño con conciencia.

Y me disculpo, estimado lector, si soy redundante, pero quiero dejar claro que esta película nos recuerda que la felicidad no siempre está en lo extraordinario, sino en los pequeños rituales que dan sentido a nuestra existencia.

En Últimas palabras célebres: Dra. Jane Goodall, disponible en Netflix, revivimos el legado de una de las científicas más influyentes de nuestro tiempo. Goodall, quien falleció este año, revolucionó la comprensión del comportamiento animal al estudiar a los chimpancés en libertad y recordarnos que nuestra conexión con la naturaleza es profunda y esencial. Su mensaje final inspira a actuar con compa -

Perfect Days no ofrece respuestas definitivas ni moralejas fáciles. Nos invita a mirar dentro y encontrar la serenidad que tal vez siempre estuvo ahí. Y esa es precisamente su magia.

WimWendersProductions

Si estás listo para bajar el ritmo, respirar hondo y mirar la vida con otros ojos, no te pierdas esta joya cinematográfica disponible en Netflix; porque a veces, la paz está en limpiar un baño… o en simplemente mirar cómo baila la luz entre los árboles.

En conmemoración del 40 aniversario del Studio Ghibli, uno de los producto res de animación más importantes y aclamados del mundo, se cele bra el Ciclo Ghi bli en Guatemala. Selectas salas de cine del país pro yectarán los filmes Elcuentodelaprin cesa Kaguya, La coli nadelasAmapolas,La guerradelosmapaches y Recuerdos de ayer Revisa los horarios en cartelera y no te lo vayas a perder.

Este estandarte del art déco,

se prepara para una nueva era gracias al Centro Cultural Puertas Viejas

Texto: Pablo Cahuec

Fotos: Manuel Del Cid

El Cine Colón, ubicado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, es una joya arquitectónica y cultural que, según explicó Ehiby Rouanet, quien lidera el proyecto de su restauración, refleja el estilo art déco, influenciado por los movimientos europeos de la época. Esto le otorga un estilo único en el panorama urbano que es más colonial y neoclasista.

Según datos de la Dirección del Centro Histórico, es un ejemplo del estilo streamline, una vertiente de la moda mencionada. Construido con concreto armado y hierro forjado, en su diseño se mezclan líneas rectas y curvas, mientras que el primer nivel está cubierto por una losa volada que divide visualmente el edificio en dos partes. En la sección superior, de forma curva, destacan varias ventanas rectangulares, y el contorno del inmueble culmina con una cenefa de remate escalonado.

Situado en una esquina de la 12 avenida y 5a. calle, el cine se encuentra en la confluencia de cuatro emblemáticos barrios del Centro Histórico: San José, Santo Domingo, Santa Rosa y

La Merced, convirtiéndose en un punto de encuentro comunitario y cultural.

Doble utilidad

Este edificio no solo funcionó como sala de proyecciones, sino también como teatro, donde se presentaron compañías internacionales de arte escénico, por lo tanto, cuenta con las especificaciones necesarias para uno y otro como un espacio amplio con camerino, así como el espacio desde donde se solían proyectar cortos y largometrajes.

El Cine Colón formó parte de la denominada época de oro del cine en Guatemala, una era en la que la capital contaba con casi una docena de salas que se convirtieron en centros de entretenimiento, como el Capitol, Fox, Popular (hoy Teatro de Bellas Artes), Variedades, Tikal, Lux, Capri, Cali, Lido y Bolívar, entre otros. Las taquillas fluctuaban entre los 25 y 60 centavos, aun hasta los años sesenta.

Estos espacios fueron fundamentales en la difusión cinematográfica. En la actualidad, unos pocos siguen en uso, mientras que las instalaciones de otros se han convertido en almacenes o fueron abandonados.

Conservador y heredero

Aunque no guarda una total relación con el antiguo Teatro Colón, desaparecido a inicios del siglo XX y recordado por su protagonismo en la vida social y de ocio del siglo XIX, el Cine Colón asumió el papel de heredero de ese legado en el área, ya que se levantó a pocas cuadras de donde su predecesor se encontraba, hoy parque Colón, convirtiéndose en su momento en el fomentador y protector del entretenimiento entre los habitantes de la Nueva Guatemala de la Asunción.

El renacimiento

No obstante, durante los años noventa, con la llegada de los cines modernos internacionales, los nacionales comenzaron a cerrar uno tras otro. Esta realidad llevó al cierre prolongado del Cine Colón, que luego fue alquilado temporalmente para funcionar como iglesia cristiana y para campañas políticas de manera intermitente, lo que alargó su inactividad durante casi 20 años. Sin embargo, tras un período de olvido, el Cine Colón está siendo remodelado para convertirse en el Centro Cultural Puertas Viejas, proyecto creado por Rouanet,

La actual sala de proyección fue renovada.

El acceso al escenario ha sido reconstruido.

importancia histórica y otorgarle un nuevo rumbo como una plataforma que recibirá a artistas de todas las índoles y fortalecerá el contexto artístico en el corazón de la ciudad. “Queremos que este ícono salga a la luz y levante su telón otra vez”, comentó.

Texto: Isa Enríquez Foto: Manuel Del Cid

El guitarrista clásico y gestor cultural Dennis Tuquer asumió la dirección del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (Ccmaa). Con una sólida trayectoria en la formación musical y la dirección de proyectos artísticos, ha impulsado espacios dedicados al desarrollo de la guitarra clásica y la música en Guatemala. Además de su carrera como intérprete, ha ejercido la docencia y la dirección de agrupaciones y centros especializados, así como la gestión de iniciativas que promueven el arte. Su nombramiento representa la llegada de una nueva visión al principal escenario cultural del país.

¿En qué estado, físico, administrativo y de programación está el recinto?

Al asumir la dirección, encontré un recinto con avances importantes en conservación estructural, aunque con áreas que requieren mantenimiento preventivo y correctivo, sobre todo, en espacios escénicos y zonas externas, afectadas por el clima. En lo administrativo, veo la necesidad de fortalecer los procesos internos, modernizar sistemas digitales y capacitar al personal técnico y artístico. En cuanto a la programación, se mantiene una agenda activa, con eventos de gran magnitud, por lo que uno de mis primeros retos será consolidar una programación anual articulada que

refleje la diversidad del país de manera inclusiva.

¿Qué significa el reto de dirigir el complejo más importante del arte y cultura?

Dirigirlo es un honor y una responsabilidad histórica. No se trata solo del emblema arquitectónico del genio guatemalteco Efraín Recinos, sino también el corazón de la creación y difusión artística. El reto consiste en equilibrar la preservación del patrimonio con la innovación cultural; garantizar que el Centro sea un espacio vivo, contemporáneo y accesible. Mi formación como artista escénico y abogado me permite vincular la creación artística con la gestión legal de los derechos culturales y el desarrollo sostenible de las industrias creativas guatemaltecas.

¿Cuál es el principal objetivo que se propone llevar adelante en el Ccmaa?

Mi objetivo principal es consolidarlo como un epicentro cultural de excelencia y participación ciudadana, que articule la actividad artística con la educación, la investigación y la cooperación interinstitucio -

nal. Entre mis propósitos están implementar un plan maestro de mantenimiento y conservación patrimonial, desarrollar una política de programación inclusiva que integre a artistas emergentes, comunidades originarias y proyectos interdisciplinarios, y reforzar los mecanismos de transparencia y eficiencia administrativa.

¿En qué consistirá su estrategia para cumplir sus objetivos?

Se centra en cuatro ejes: fortalecer la gestión institucional mediante la modernización administrativa, digitalización y capacitación del personal; cuidar la infraestructura y patrimonio con diagnósticos técnicos, mantenimiento continuo

y gestión de recursos nacionales e internacionales; consolidar la programación artística y educativa con un calendario equilibrado entre arte nacional e internacional y participación comunitaria; además, generar alianzas estratégicas con embajadas, organismos internacionales, sector privado y entidades académicas, posicionándolo como referente cultural regional.

¿Cómo acercar más a la población y a los creadores de arte?

Buscamos acercarlo a la población mediante una programación constante, variada y accesible que fortalezca el vínculo con la ciudadanía. Con los artistas, fomentamos colaboración mediante convocatorias y coproducciones, promover la participación de creadores de distintas disciplinas y regiones. La meta es que el Ccmaa sea un espacio activo, participativo y cercano, donde artistas y público se reconozcan como parte esencial de la vida cultural.

Denis Tuquer Barahona es guitarrista clásico.

Egresado del Conservatorio Nacional de Música Abogado y Notario por la Universidad de San Carlos. Especializado en guitarra clásica en París, Francia. Trayectoria: Dirección de instituciones artísticas, organización de proyectos, educación musical y difusión de la guitarra clásica.

Guatemala, viernes 17 de octubre de 2025

Texto: Hugo Sergio Del Aguila Foto: MCD

El Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias fue creado mediante el Acuerdo 57-88, del Ministerio de Cultura y Deportes, el 6 de diciembre de 1988. Hasta la fecha se ha entregado a 30 autores.

Solo ha sido rechazado en una ocasión por el poeta y escritor maya Humberto Ak´abal en 2003. El útimo galardón se le concedió a la escritora Gloria Hernández en 2022. Desde 2023, no se ha reconocido a ningún literato porque las autoridades anteriores cambiaron la periodicidad de la entrega a que sea trianual.

A lo largo de 34 años, la lista de los homenajeados refleja el alto grado de cultura que ha florecido en el país, desde los tiempos de los grandes escritores de los siglos XVIII y XIX hasta nuestra época, cuando cada día se encuentran novedosas letras de distintos géneros: poesía, novela, prosa y cuento, que han sido influnciadas por certámenes regionales, de juegos florales como los Hispanoamericanos de Quetzaltenango, y otros que han promovido la escritura, entre ellos los de Jutiapa y Amatitlán.

La tendencia a premiar a los más jóvenes es el aporte más generoso de este tiempo, ya que por ejemplo le fue entregado al reconocido Dante Liano, a sus 43 años en 1991, sin que ello sea demerito a todos los mayores, quienes fueron reconocidos ya entrada su edad.

Francisco Alejandro Méndez

En esta serie de Espacios literarios se referirá a algunos momentos de vida actual de los designados en los últimos diez años. Uno de ellos y una de las grandes plumas que se han consolidado es el escritor Francisco Alejandro Méndez Castañeda. Cuenta Mémdez que su vida como Premio Nacional de Literatura, es igualaantes que se lo

Francisco Alejandro Méndez, ganador del certamen en 2017

Catálogo Marginal de Bestias, Crímenes y Peatones (2006).

Eclosión de las vanguardias en América Central (2006).

Completamente inmaculada (2002).

Ruleta rusa (2002).

Crónicas suburbanas (2002).

Sobrevivir para contarlo (1999).

Manual para desaparecer (1997).

Graga y otros cuentos (1991).

otorgaran. “Solo que con más años y menos trabajo. Obtener un reconocimiento como ese no te garantiza que te contraten para trabajar”, relató. Recuerda que tras recibirlo en 2017 y durante un año fue objeto de homenajes y celebraciones. “Fue maravilloso. Trabajé en el Diario de Centro América y daba

clases en El Salvador”. Ahora en 2025, “llevo unos meses sin trabajo y todo parece difícil. Lo que sí es que me ha dado mucho tiempo para seguir escribiendo”. Le parece que hay cierto silencio en la literatura nacional. Afirma que existen menos publicaciones y “como que algunos no tienen nada qué decir y se preparan poco para sus libros”.

Nombre: Francisco Alejandro Méndez Castañeda.

Nacimiento: ciudad de Guatemala, el 27 de noviembre de 1964. Catedrático universitario, periodista y escritor.

Es licenciado en Periodismo por la Universidad de San Carlos. Magister litterarum en estudios de cultura centroamericana, por la Universidad Nacional, UNA, de Costa Rica.

Pocas oportunidades

Agrega “hay muy pocas editoriales que lo quieran publicar a uno. A mí me cuesta que me acepten un libro, a excepción de la editorial X o Piedra Santa, en la que he publicado últimamente.

Algunas editoriales tienen su propio canon y no publican a autores que son diferentes a sus propuestas y a sus planes o líneas editoriales”.

Para sobrevivir, comenta buscan otras formas de ingreso.

“Me he dedicado a ventas o perros y eso me sirve de algo. Ya estar vivo es un lujo en este país y no se diga si tenés trabajo. Yo ando en esas para ver en dónde me coloco”.

Pero eso no lo detiene y asegura habrá nuevos trabajos literarios de su reconocida pluma,

urbanístico

Federico Ponce Vaides y dio paso a la conformación de una Junta Revolucionaria integrada por Francisco Javier Arana, Jorge Toriello Garrido y Jacobo Árbenz Guzmán.

Texto: Narcy Vásquez

Fotos: Mario León

El 20 de octubre de 1944,Guatemala despertó con una revolución que sacudió las estructuras políticas y se lanzó a la tarea para construirlas, literalmente. Durante los llamados “Diez años de primavera democrática”, el país atravesó un cambio estructural que se manifestó en la edificación de escuelas, hospitales, carreteras y viviendas. Aún hoy siguen en pie, como fragmentos quietos de una época en la que el progreso se levantó sobre los cimientos de la ingeniería, la mano de obra y políticas públicas visionarias.

bases que sostienen la Guatemala contemporánea.

La Revolución de Octubre de 1944 fue un alzamiento cívico-militar que tuvo lugar en Guatemala, y que marcó el inicio de un nuevo período de la era democrática. El movimiento derrocó al presidente provisional

Este reportaje recorre los pilares físicos de aquel sueño, donde el cemento y el idealismo se fundieron para levantar una nueva nación. La inversión en educación, salud, vivienda y conectividad no solo reconfiguró el paisaje urbano y rural del país, sino que sentó las

Aunque la Revolución no tuvo como eje principal el desarrollo de infraestructura de transporte o comunicaciones, sí dejó un legado significativo en materia de infraestructura social y educativa, considerada esencial para el progreso y la dignificación del pueblo guatemalteco. Entre los proyectos más destacados figuran la construcción de escuelas tipo federación, el Hospital Infantil en Puerto Barrios, la carretera al Atlántico, el Puerto de Santo Tomás de Castilla y la planificación de la construcción de la Hidroeléctrica Nacional Jurún Marinalá, en Escuintla.

Guatemala, viernes 17 de octubre de 2025

instituciones

En este período también florecieron instituciones clave y se erigieron notables obras maestras arquitectónicas. Entre estas se cuentan el Banco de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Ciudad Olímpica, el estadio La Revolución (actualmente Doroteo Guamuch Flores), así como la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

Infraestructura, arquitectura y urbanismo

A partir del relato histórico se evidencia que el establecimiento de un gobierno democrático permitió una planificación más eficiente y una gestión estratégica de los recursos. Esto facilitó el desarrollo de obras públicas esenciales para el país.

El lunes 30 de noviembre de 1959, Prensa Libre tituló en su portada “Carretera Atlántica inaugurada toda ayer”. La nota, escueta y sin fotografías, impulsaba una era de comunicación y acceso entre regiones.

Años antes, el sábado 16 de marzo de 1946, el Diario de Centro América anunciaba la inauguración de la colonia 20 de Octubre, un proyecto habitacional impulsado por el Gobierno en terrenos contiguos al Campo Marte. En una publicación anterior, del 4 de febrero del mismo año, el medio informaba: “El Comité Nacional de Urbanización, creado por Acuerdo

El Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social es un símbolo del progreso alcanzado en el bienestar de la salud del ciudadano.

Gubernativo del 31 de diciembre recién pasado, está celebrando las juntas preliminares del vasto plan que se propone desarrollar”. El desaparecido diario El Imparcial documentaba el 31 de agosto de 1950 el intenso trabajo de la municipalidad capitalina tras los Sextos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. “La obra que la comuna ha emprendido en el período posolímpico —tras haber inaugurado la infraestructura que se impuso antes del inicio de las competencias— puede calificarse de envergadura”, señalaba el matutino.

Cinco ejes para el desarrollo

Educación pública. Durante este tiempo se construyeron las

escuelas tipo federación, como la emblemática José Joaquín Palma, en la zona 12 capitalina, concebidas con un diseño arquitectónico singular, enriquecidas con murales y dotadas de espacios que fomentaban la convivencia estudiantil y académica. Estas edificaciones no solo se levantaron en centros urbanos, sino también en zonas rurales, como parte de una apuesta decidida por la alfabetización.

Salud y vivienda. A lo largo de este ciclo se crearon centros de atención médica en distintas regiones del país y se establecieron proyectos estructurales, como el Hospital Infantil en Puerto Barrios, el Hospital Roosevelt y el IGSS, que marcaron un avance significativo en el acceso a la salud pública. Paralelamente, se impulsaron pro -

Olivia Isabel Velásquez, a sus 90 años, rememora su tiempo de trabajo en la CDAG. También trae a la memoria su paso por el IGSS a partir de 1965, de lo cual recuerda que era visto con beneplácito por la población debido a los beneficios que, hasta hoy, persisten. Relata que el área estaba bordeada por barrancos, con pocas casas. “Luego, todo avanzó a mejores edificios, entonces la zona 4 se empezó a modernizar”, recordó que en aquel entonces, el traslado por la ruta al Atlántico era preferible a viajar en tren, la carretera era “muy tardado y lento”, detalló Velásquez.

Una de las grandes obras fue la construcción del Estadio Olímpico.

gramas de vivienda que buscaban dignificar las condiciones de vida de la población.

Urbanismo y servicios sociales. Se implementaron programas de asistencia social que demandaron y generaron nueva infraestructura. Esto incluyó la instalación de guarderías nacionales, comedores infantiles y otras iniciativas sociales, lo que significó la creación de la infraestructura básica necesaria para sostener y expandir la red de protección y atención a la niñez.

Carreteras secundarias. Varias rutas que conectan el altiplano con la costa sur fueron mejoradas en los años cuarenta y cincuenta, como parte de la política de integración nacional.

Sistemas de riego y cooperativas. En regiones como Escuintla y Suchitepéquez se conservan las estructuras hidráulicas y centros de acopio que nacieron con la Reforma Agraria.

La zonificación de la ciudad de Guatemala

El sistema de zonas en espiral y la nomenclatura de calles y avenidas, con el sistema de guion y número que indica la distancia en metros, se gestó en esta época con el ingeniero civil Raúl Aguilar Batres. “Fue un diseño visionario y acucioso implementado en la década revolucionaria que, gracias a su solidez, ha permanecido como el modelo organizativo de la ciudad capital”, mencionó la licenciada en Historia Hilda Méndez.

Educación, arte y patrimonio

En estos años se consolidaron espacios para el pensamiento y la creación. Se fundó la primera Facultad de Humanidades de la región y se estableció la Dirección de Bellas Artes, entonces dependiente del Ministerio de Educación hasta 1986. Durante el gobierno de Juan José Arévalo, se aprobó la autonomía de la Universidad de San Carlos. Además, se fortaleció la formación artística con la creación de la Escuela Nacional de Teatro

El sueño de una sociedad más justa tomó forma en cemento y acero, y también se convirtió en una expresión del arte y la cultura de la época.

y Danza y el surgimiento del Teatro de Arte Universitario (TAU).

Se instituyó el Instituto de Antropología e Historia (Idaeh) en 1946 para la investigación arqueológica, la restauración de monumentos (como el proyecto Tikal) y la vigilancia del patrimonio.

Criterio de expertos

El sociólogo Edelberto TorresRivas analizó cómo la Revolución de Octubre intentó modernizar

Guatemala a través de reformas sociales, educativas y económicas, pero fue interrumpida por interese internos y externos. Para él, las obras públicas no solo tenían valor funcional, sino que representaban una nueva visión del Estado: activo, inclusivo y orientado al bienestar colectivo,.

La historiadora Hilda Méndez señaló que la infraestructura desarrollada en los gobiernos revolucionarios fue fundamental,y continúa siendo funcional. “La visión era educar al pueblo para el desarrollo. Los gobiernos revolucionarios, en especial el de Arévalo, comprendieron que un pueblo educado es un pueblo que crece”, afirmó.

La entrevistada añadió que el principal reto no reside en el diseño de obras, sino en la falta de mantenimiento. Arquitecto de profesión, urbanista de oficio y peatón de vocación es como se define Álvaro Véliz, quien nos recibe en su oficina para hablar del papel que desempeñaron arquitectos y urbanistas en el proyecto modernizador del Estado

Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz concibieron el gobierno no como un mero administrador, sino como un arquitecto de la prosperidad que tomara en cuenta la historia del país desde la colonización.

durante la Revolución de Octubre. “Su rol fue fundamental y estratégico. No se trataba solo de construir, sino de plasmar una visión de Estado. La arquitectura y el urbanismo se entrelazaron con la política y con un Estado visionario, para dar lugar a un legado público que trascendía la noción de ‘infraestructura’. Esa convergencia impulsó la modernización”, afirmó. Véliz subrayó que el Centro Cívico constituye el centro ceremonial de la modernidad guatemalteca, donde cada edificio es un símbolo. “Es un conjunto sincrónico, ejecutado con una manufactura impecable de arquitectura moderna por figuras como Jorge Montes, Pelayo Llarena, Roberto Aycinena y Raúl Minondo. A ello se suma la integración plástica del muralismo, con artistas como Carlos Mérida, Dagoberto Vázquez y Efraín Recinos”, aseveró.

“Debemos volver a poner en la agenda política y pública la necesidad de un Estado fuerte y pensante que equilibre los intereses en conflicto y consenso. La pérdida de esa política de planificación y ese control urbano nos llevó al caos actual: caos vial, de transporte público y en la calidad de la infraestructura de servicios básicos. Retomar las riendas de un control basado en el civismo, el bien común, como lo demuestra el legado de la Revolución, es la tarea urgente”, concluyó.

Ello debe vaolrarse por el modelo de desarrollo que se trazó desde sus fundamentos. Arquitectos, urbanistas y artistas convergieron con un Estado que apostaba por la dignidad, el acceso y la modernidad. Las construcciones son evidencia de un proyecto que entendía la infraestructura como herramienta de transformación social.

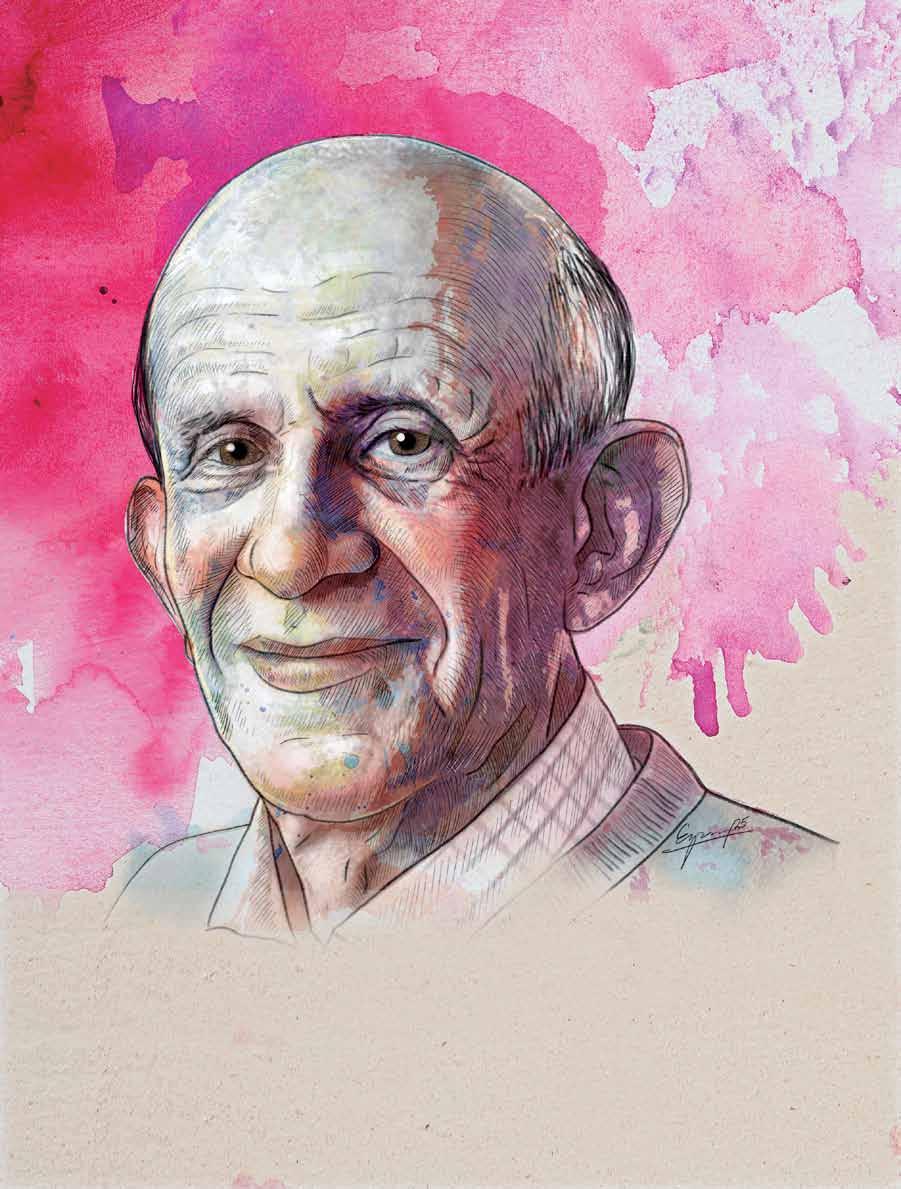

Ilustración: Sergio Espada

El Sordo, como le apodaron por lo grande de sus orejas, fue un destacado estudiante, comprometido en la lucha por los derechos fundamentales y opositor a las fuerzas golpistas que derrocaron al presidente Jacobo Árbenz en los años cincuenta. En su carrera destacó como médico urólogo, por la Universidad de San Carlos, y a lo largo de los años un reconocido escritor. Laboró en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y fue profesor de la Facultad de Medicina. Se le recuerda por su determinante papel en la Huelga de Dolores. Fue columnista en los diarios El Imparcial, Siglo XXI y elPeriódico. Entre sus libros destacan La última Navidad y algo más, Primeros pasos de una niña cualquiera, Entre la risa y el llanto, La Huelga de Dolores, Siempre vivas a la muerte, Hablando solo y Últimas palabras.

Más información disponible en este QR

Guatemala, viernes 17 de octubre de 2025

Texto: Isa Enríquez

Fotos:

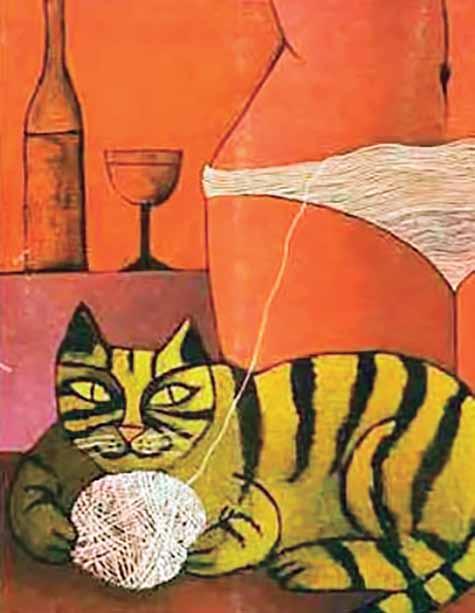

Nacido en Chicacao, Suchitepéquez, en 1937, Marco Augusto Quiroa creció entre los paisajes cálidos de la costa sur guatemalteca antes de trasladarse, siendo aún adolescente, a la ciudad de Guatemala en 1950. Aquel cambio de entorno coincidió con los últimos años de la Revolución de Octubre, una época de efervescencia política y social que marcaría profundamente su visión del arte y de la vida.

Desde joven mostró múltiples inquietudes, como la pintura, la escritura, la docencia y un incansable explorador de los lenguajes artísticos. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla, donde comenzó a destacar por su talento y espíritu inconforme. A finales de los años cincuenta, su nombre ya resonaba entre los nuevos creadores que buscaban romper con los moldes del arte tradicional. En la pintura, Quiroa transitó por diversas etapas, que abarcaron desde el expresionismo y la abstracción inicial hasta un realismo social que rescataba las formas, colores y rostros del pueblo guatemalteco. Su obra plástica abarcó pintura, grabado, dibujo, caricatura, escultura e incluso objetos intervenidos, siempre con una mirada crítica y comprometida con la realidad nacional. En 1969, junto con Roberto Cabrera y Elmar René Rojas, fundó el Grupo Vértebra, un movimiento artístico que rechazaba el arte decorativo y defendía una creación con contenido social y conciencia nacional. Años antes había formado parte del Círculo Valenti, otro colectivo clave.

Narrador y cronista

Su faceta literaria emergió con igual fuerza. Fue narrador, cronista y un maestro del cuento, género al que imprimió humor, crítica y una profunda ternura humana. En

Una de sus obras gustadas es esta mujer con la paz.

los años ochenta alcanzó amplio reconocimiento con su libro Semana menor (1984), que le valió el Premio Quetzal de Oro de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Más tarde publicaría títulos como Gato viejo (1990), Plaza Mayor (1990), El mojado y la seca (1994), Receta para escribir un cuento y otros cuentos (1996) y Doña Mazacuata y otros animales (1998).

Comprometido con los marginados

Su escritura, marcada por la ironía y la sensibilidad popular, reflejaba su compromiso con los marginados y su búsqueda de un lenguaje literario auténtico. Fue fundador del grupo La Rial Academia, de escritores que reivindicaban la irreverencia y el habla cotidiana como vehículo de expresión literaria.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Único del Concurso de Cuento Carlos Novella en dos ocasiones (1990 y 1994) y el título de Emeritíssimum otorgado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. En el ámbito público, también tuvo una breve incursión política, ya que en 2003 fue electo diputado por la Alianza Nueva Nación. Quiroa falleció el 31 de octubre de 2004, en Amatitlán. Tenía 67 años y una obra inmensa, tanto literaria como plástica, que sigue siendo referencia obligada para comprender el arte del siglo XX.

Su legado es el de un creador integral, lúcido y solidario, cuya vida y obra trazan un puente entre la estética y la conciencia social. Como lo definió el maestro Carlos Mérida, Quiroa fue “el más guatemalteco de los pintores”, y, podría añadirse, uno de los cuentistas más entrañables de nuestra literatura nacional.

Diana de Solares (1952) se expresa tanto en pintura como en escultura. Su búsqueda de alternativas de expresión la ha llevado a proponer desde lenguajes más contemporáneos dejando de lado las figuraciones convencionales para indagar y encontrar respuestas plásticas a sus inquietudes. Su primera exposición personal se dio en 1994, y la más reciente se abrirá en octubre en la galería Sol del Río.

Los artistas del fin de siglo XX abandonaron, aunque no todos como ya hemos visto en casos como Auyón, Solórzano u Olivares, el dibujo como medio de expresión. Es por eso que sorprende la presencia temprana de la acuarelista, hiperrealista, Silvia Ungarelli (1960), en cuya obra hizo destacar elementos regionalistas dejando registros textiles invaluables.

Entre los escultores destaca el nombre de María Dolores Castellanos (1958), artista que ha colaborado con otros medios cen el grabado y la pintura. Su obra posee mucha visibilidad, ya que se encuentra en museos y colecciones importantes a la par de grandes maestros. Tanto el modelado con barros de alta temperatura como sus trabajos en resina son el reflejo de un rico universo cultural en el que relucen diferentes tipos de historias.

Nombres como el de Leopoldo Barrientos (1976), Sergio de Gandarias (1965), David Halfon (1972), Lucía Rohrmann (1957), Itziar Sagone (1977) y César Silva (1963), también emergieron en esos diez años proponiendo una estatuaria diversa con afortunados encuentros. El impacto de su trabajo se pudo apreciar en diferentes escenarios, como la Bienal de Arte Paiz, la subasta Rotaria del Club Guatemala Sur, galerías de arte y, como es el caso de Gandarias, espacios públicos.

Priscila Rojas de Castro es la dueña de Sherif, uno de los perros más hiperactivos e inteligentes, no apto para espacios pequeños. Crecí con mascotas y a lo largo de 65 años siempre nos han acompañado; desde perros, gatos, iguanas, conejos, gallinas, loros y hasta ratones blancos. Cuando formé familia iniciamos con uno, y desde entonces han marcado nuestros corazones.

¿Cómo llegó a la familia y por qué tiene ese nombre?

En mi cumpleaños, una amiga insistió en regalarme un cachorro de 2 meses, hoy tiene 4 años y me cautivó sin saber qué raza era. Es un pastor belga malinois; se me paralizó el corazón saber sobre la energía que tienen y cómo la demandan. Sherif es educado, pues estuvo ocho meses en adiestramiento.

La fotografía de finales de siglo se debate entre lo comercial: paisajes, retratos regionales, los lagos, flores y otros elementos para diferentes tipos de publicaciones y la creación artística cuyos resultados encontraron eco en los espacios culturales. Igal Permuth (1970) comienza desde muy joven una carrera cuya evolución ha pasado por varios estadios. Su fotografía, algunas veces iluminada a la acuarela, otras, producto de la multimedia ha destacado desde aquel momento encontrando eco en las más importantes colecciones de arte. Permuth lidera la fotografía de los años noventa debido a sus conclusiones y el progreso de su lenguaje hasta el presente.

¿Podría describir a su perro en tres palabras y por qué?

Noble, por su compartamiento; siempre está echado a mi lado y obedece a mi llamado, aunque, cuando quiere enojarme, no se deja agarrar. Juguetón: su delirio es un hueso de caucho que no suelta. A las 5:00 horas inicia el ritual de despertar a mi esposo, Héctor, quien sale a caminar en el jardín y todo el tiempo lo hace tirando el hueso y Sherif se lo lleva adonde está. Mis tres nietas juegan con él, es una locura cuando están. Protector: tiene instinto territorial y sobreprotector; se pone en alerta cuando cree hay peligro.

¿Cree que su mascota la entiende?

Él va más adelante que mis pensamientos, sabe cuándo me quedaré en casa todo el día y al momento en que vamos a salir; aquí es donde en un descuido se pone a tratar de jugar con uno para que no lo dejemos solo. Tenemos buena comunicación.

¿Ha cambiado su vida?

Sí. Mis perros saben que los quiero y por su condición de animales hay personas que los tienen por moda. He recibido perros en adopción que no los quieren porque al ser adultos, el encanto ya pasó.

¿Su peor travesura?

Fue haber ido a despertar al Agustín a las 2:30 de la madrugada; él era un bóxer noble nacido en casa, pero ya adulto. No le agradó que un cachorro de 3 meses interrumpiera su descanso y lo despertara, le costó caro. Lo mordió que casi lo mata, pero logramos que el veterinario lo revisara y no pasó a más; solo quedó en un gran susto.

¿Quiere publicar la historia de su mascota? Envíela por correo a hdelaguila@dca.gob.gt y con gusto la evaluaremos. Responda a estas preguntas e incluya cuatro fotografías.

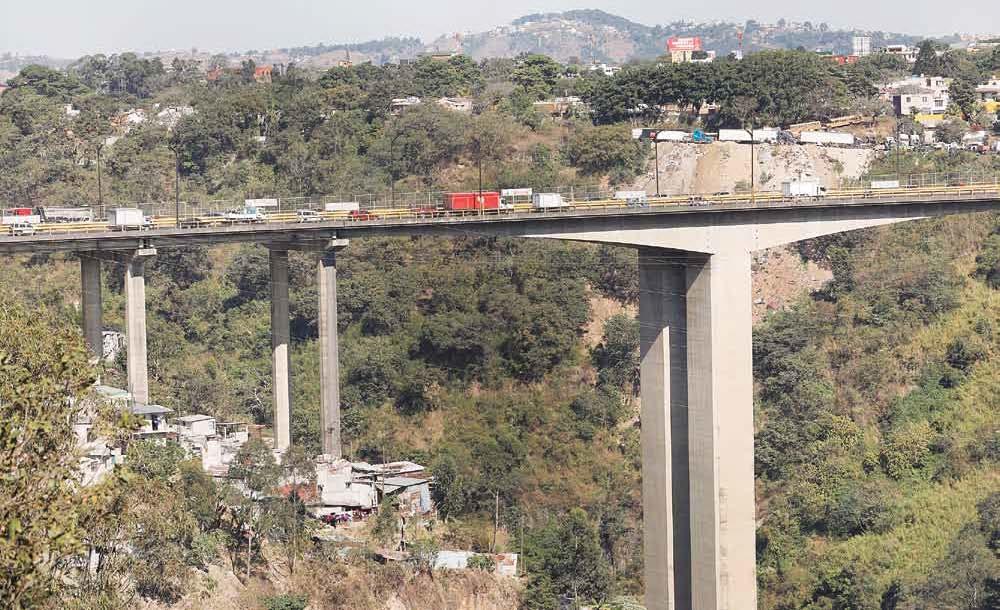

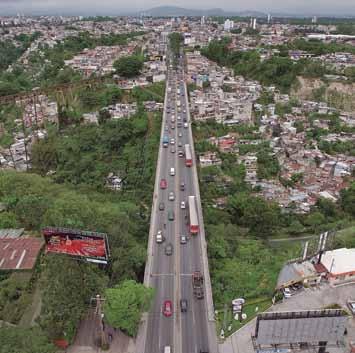

El puente Martín Prado Vélez (el Incienso) es una de las obras más funcionales. Ubicado entre las zonas 3 y 7, desde los años setenta, tiene una longitud de 393 metros.

Texto: Hugo Sergio Del Águila Fotos: Manuel Del Cid y archivo

LEl puente Belice,

os puentes, además de unir vías de acceso y vehículos en tránsito, vinculan personas con sus comunidades. Las ciudades como la metrópoli guatemalteca, aparte de varias de las

capitales centroamericanas, ha logrado en términos de infraestructura tener varios pasos a desnivel o viaductos. Los puentes siempre dieron vía al progreso y cumplieron el papel de la demandante e incontrolada circulación de vehículos, la desfogan y ayudan en de los atascos.

El puente Belice, obra de la ingeniería guatemalteca, el de Las Vacas

y otros de la ciudad, que definen los rumbos cardinales, entre ellos El Trébol o El Incienso, están funcionales, a pesar del desmedido control en la importación de vehículos que pareciera, a veces, son insuficientes.

A esas obras, a sus creadores y a quienes pusieron su mano de obra para que sigan incólumnes, se les rinde homenaje.

El Olímpico de la zona 4 es una de las obras construidas por el gobierno de la Revolución de 1944, forma parte del complejo deportivo, y su edificación, goza de buen estado.

El Trébol es uno de los más antiguos de la ciudad; creado por el urbanista Raúl Aguilar Batres, es una división cardinal de la capital, y ahora cuenta con su gemelo que permite mayor fluidez.

Salud Mental

Cuando hablamos de salud mental, un concepto desconocido y confuso, muchas personas piensan automáticamente en enfermedades como depresión, ansiedad o cualquier otro padecimiento. Si alguien no sufre de esas condiciones, suele decir: “Estoy bien”, pero, ¿de verdad basta con no estar mal para decir que uno está bien?

Es casi imposible decir que las personas no enfrentan situaciones complejas, como retos económicos, familiares y sociales; es fácil pensar que la salud mental es un lujo, pero es una necesidad básica. Cuidarla no significa vivir sin problemas, sino tener herramientas emocionales para enfrentarlos con mayor equilibrio.

El psicólogo estadounidense Martin Seligman, conocido como el padre de la psicología positiva, propone una forma diferente de ver la salud mental. Según él, no se trata solo de curar el sufrimiento, sino también de construir el bienestar.

El modelo Perma: 5 pilares del bienestar mental

Seligman creó un modelo práctico que resume los factores clave que contribuyen al bienestar emocional. Este modelo se conoce como Perma, y cada letra representa un componente esencial de la salud mental:

• P – Emociones positivas

No se trata de “estar feliz todo el tiempo”, sino de cultivar emociones agradables, como la gratitud, el amor, la esperanza o la tranquilidad.

• E – Compromiso (Engagement)

Es la sensación de estar completamente inmerso en una actividad, perdiendo la noción del tiempo. A esto se le llama “estado de flujo”.

• R – Relaciones positivas

El ser humano necesita conectarse con otros. Las relaciones afectivas, el apoyo social

y los vínculos sanos fortalecen nuestra salud mental.

• M – Significado (Meaning)

Las personas necesitamos sentir que nuestras vidas tienen un propósito más allá de nosotros mismos. Puede ser la fe, la familia, el servicio, el arte o cualquier causa que nos inspire.

• A – Logros (Accomplishment)

Ponerse metas y alcanzarlas, por pequeñas que sean, da una sensación de progreso y autoestima. Es importante generar espacios en escuelas, familias, así como en centros de trabajo; debemos hablar de salud mental con la misma normalidad que hablamos de salud física, porque ambos aspectos son inseparables.

Ninguna persona puede rendir en el trabajo, en los estudios o en la familia, si no está emocionalmente bien. La salud mental afecta la forma en que pensamos, sentimos, tomamos decisiones y nos relacionamos con los demás.

Buscar ayuda profesional es un acto de valentía, no de debilidad. A pesar de tener buenas intenciones o rodearnos de personas que nos quieren, no es suficiente para superar ciertos estados emocionales, traumas o crisis. En esos casos, la guía de un profesional (psicólogo, terapeuta o psiquiatra) puede marcar la diferencia.

La atención psicológica no es solo para personas “locas” o con trastornos graves. Es útil para cualquiera que se sienta sobrecargado emocionalmente, haya perdido a un ser querido, sufra ansiedad o tristeza frecuentes, tenga conflictos familiares o de pareja, necesite herramientas para conocerse mejor o tomar decisiones.

“No basta con reparar lo roto. También hay que fortalecer lo que nos hace humanos”, sugiere Martin Seligman.