10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025

Págs. 8-10

Págs. 5-7

Cada 12 de octubre despiertan reflexiones y preguntas sobre el significado de la fecha por los sucesos resultantes de la llegada de Cristóbal Colón al continente. Para algunos fue el encuentro de dos mundos, aunque cada vez más estudiosos e investigadores reafirman la identidad que cada pueblo va alcanzando, y en la que se reconoce lo que siempre ha estado latente: primero existieron pueblos originarios.

En la Revista Viernes número 582 se repasan las posiciones sobre el significado que se le ha dado a la efeméride, desde la Reforma Liberal de 1971, cuando se impusieron definiciones, hasta desembocar en la narrativa colonialista y patriarcal, la cual no hace mucho tiempo empezó a modificarse, a partir del cambio de nombre que se le dio a la fecha, hasta llegar al Día de la Hispanidad.

Si bien la llegada de Cristóbal Colón en 1492 marcó el proceso de colonización y el cambio político y cultural, el devenir desde las dictaduras del siglo pasado, la era democrática, la guerra interna, hasta la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, han permitido que se

Director General: Edin Hernández

reconozca la identidad de los pueblos ancestrales. En este sentido, en estas páginas se repasan de voz de protagonistas indígenas y posiciones de investigadores sobre lo que prevalece a la hora de definir lo que se conmemora el 12 de octubre.

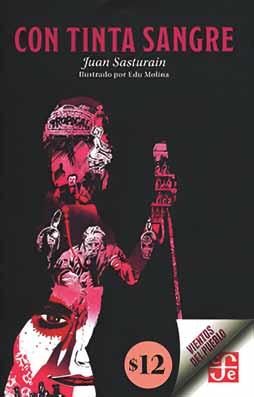

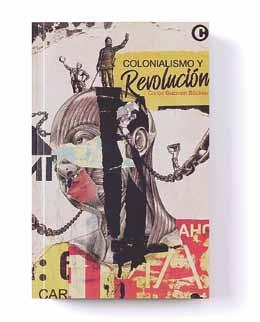

En la Guía de Libros, Catafixia Editorial presenta Colonialismo y Revolución, del escritor Carlos Guzmán Böckler, que es un texto necesario para entender las raíces de esta sociedad mediante un análisis vigente sobre la persistencia de la exclusión. Se reseña también Con tinta sangre, un relato de Juan Sustarain, del Fondo de Cultura Económica, en el que el autor relata la vuelta a un bar donde conoció a Alma, talentosa, bella y atractiva, era una verdadera femme fatale.

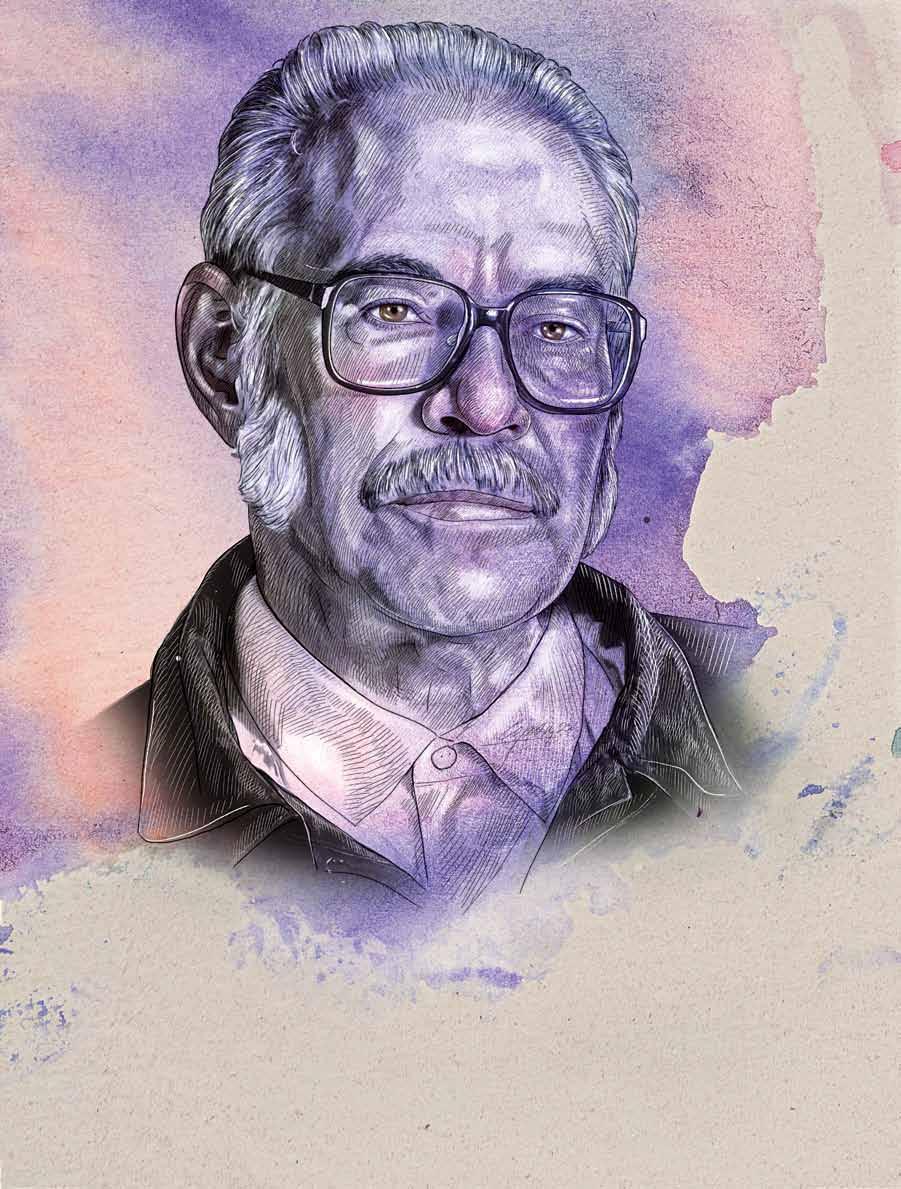

ElPersonaje está dedicado a Dagoberto Vásquez Castañeda, un pintor, escultor, grabador, dibujante y muralista guatemalteco, y uno de los creadores del Centro Cívico, donde existe una composición que evoca el mito de la creación de la humanidad visto desde la cosmovisión maya basado en el Popol Vuh. Entre sus murales están El Indígena en la Cultura Guatemalteca, ubicado en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

Subdirector técnico: Miguel González Moraga

Coordinación de Información: Mario Antonio Ramos

Editor: Hugo Sergio Del Águila

Redactores: Narcy Vásquez, Pablo Cahuec e Isa Enríquez

Diseño Gráfico: Juan Rene Chicoj

Diseño Portada: Redacción

Diagramación: Sulhema Pacheco y Diana Guerra

Corrector: Mynor Reyes Guzmán

Digitalización: Freddy Pérez

Concierto NochesdeTango, que sube a escena en el Palacio Nacional de la Cultura, zona 1. Repertorio especial de tangos interpretados por los integrantes del colectivo artístico Quinteto Strauss. Ingreso libre con cupo limitado.

Presentación de los libros La robamaridos y otros relatos, de Zayda Noriega, y Hábitos Felinos, de María de los Ángeles Linares, a las 10:00 horas, en el interior del IGA, zona 4. Entrada libre.

Encuentro de conviteros a efectuarse en el Paseo de la Sexta, de la 18 calle a la Plaza de la Constitución, a partir de las 9:00 horas.

Exposición la Naturaleza silenciosa del diálogo, del artista Daniel Espinoza, está abierta al público en el Museo Miraflores del 1 al 26 de octubre, de 9:00 a 19:00 horas.

El Colectivo Cultural Pie de Lana, en colaboración con el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Musac), invita a la exposición Grabados, afiches y revolución, presentada como Pieza del Mes. Permanece abierta al público del 2 al 31 de octubre, de 8:00 a 16:00 horas. La entrada es gratuita.

Charla Narrar el mundo desde Honduras: letras que cruzan fronteras, con el escritor hondureño José Handal Bográn. Para conectarse en Centroamérica y CDMX a las 18:00 horas, en zoom ID: 826 0044 8511, acceso: 21962 o en FB Live: @ Agral2021

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala presenta su VII Concierto de Temporada Oficial bajo la batuta del maestro estadounidense Robert Debbaut. La cita es a las 19:30 horas, en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara. El costo de los boletos es de Q100 en todas las localidades que adquiere en la 3ª. avenida 4-61, zona 1.

En el libro Humans: a monstruos Story, la historiadora de la ciencia, Surekha Davies explora cómo los humanos han creado monstruos a partir de sus propios miedos y prejuicios, y qué nos dice eso sobre la sociedad de hoy y del futuro. Más que una historia de criaturas fantásticas, el texto muestra cómo las ideas en torno a monstruos han definido quién cuenta como “normal” y quién queda excluido. Con un estilo narrativo envolvente, Davies combina historias antiguas, literatura y cultura pop (Frankenstein a E.T., pasando por la inteligencia artificial) para explicar cómo la creación de monstruos refleja relaciones de poder y control. A través de esta mirada, invita a reflexionar sobre la desigualdad y la polarización, propone un camino hacia sociedades justas y comprensivas.

Humans: A Monstrous History permite entender cómo las historias que contamos sobre monstruos nos revelan a nosotros mismos.•• Isa Enríquez • Redacción

Contintasangrees el título del relato de Juan Sasturain, que publicó Fondo de Cultura Económica en la colección Vientos del pueblo. Esta es una serie de relatos de diversos autores que pretende acercar a los lectores a obras literarias de alta calidad a precios accesibles. Todo comienza en el recuerdo, y parece que esta obra se gesta en la añoranza de uno de sus protagonistas. Este personaje regresa a un bar al cual no había vuelto desde hace más de 20 años y todo lo encuentra distinto. Y es que ese lugar no era un simple sitio de tragos y música. Era el bar en el que conoció el amor de Alma, una cantante que en esos años era la sensación del lugar.

Ella tenía el poder de seducción. Sus propósitos los lograba con talento para el canto, belleza y atracción; era una femme fatale (mujer fatal). Y nuestro protagonista no era su único enamorado. Era uno de tantos que luchaban por la atención de aquella cantante.

Los días transcurrían entre tragos y regalos a Almita, la cantante de aquel lugar. Hasta que ocurre una tragedia. A partir de ese momento, el mundo cambió para todos y el bar Guayaba Club no volvió a ser el mismo.

A eso regresa nuestro protagonista, a reconstruir la memoria. Como ese personaje errante que, luego de su paso por el mundo, desea volver a lo primigenio. Quiere recoger los escombros del momento que le cambió la vida. Por eso se encuentra con MilPalmeras, bartender del lugar que le cuenta la historia de la tragedia.

Entre trago y trago, ese personaje narra una vez más su versión de los hechos. Y parece no sospechar que se lo cuenta otro de los involucrados. Porque esos 20 años no pasan por gusto. Ambos han cambiado y lucen irreconocibles. Cada palabra que dice Mil

Palmerasreconstruye el recuerdo de nuestro protagonista, que no solo rememora hechos, sino también el amor por Almita. Con tinta sangre es la letra del bolero Nuestro juramento, de Julio Jaramillo, el cantante ecuatoriano que deja ese himno al sacrificio frente al amor. Porque este cuento, aunque pareciera romántico, en realidad es un relato que busca la reconstrucción de los hechos, al mejor ritmo de una novela negra. Todos tienen su versión de los hechos, de lo que sucedió, durante esa fatídica jornada. Este libro es vertiginoso, hábil e inteligente. Porque el recuerdo, la nostalgia y el apego al pasado forman parte de este cuento y se amarran al misterio de una muerte y el destino de Almita. Ángel Elías.

Este libro es un punto de partida imprescindible para comprender las raíces de la sociedad guatemalteca y por qué muchas desigualdades siguen presentes. Publicado originalmente en 1974 y ahora reeditado por Catafixia Editorial, Guzmán Böckler ofrece un análisis profundo y sorprendentemente vigente sobre la persistencia del colonialismo en el país. No se trata solo de historia. El texto permite observar los con -

flictos sociales, las luchas de los pueblos indígenas y la complejidad de la política guatemalteca desde una perspectiva crítica y descolonizadora. El autor combina datos, experiencias y reflexión sociológica con una mirada que rompe esquemas, mostrando que comprender Guatemala implica reconocer su diversidad, sus heridas y sus posibilidades de cambio.

Más allá de la teoría, Colonialismo y revolución inspira a

pensar soluciones distintas, a cuestionar ideas aceptadas y a valorar la voz de quienes históricamente han sido igno rados. Esta nueva edición se presenta como un homenaje a la memoria y un llamado a la acción, acercando al lector a un pensamiento que sigue siendo relevante para quie nes buscan entender y trans formar el presente del país.

• Isa Enríquez • Redacción

Textos: Isa Enríquez

Fotos: Redes

Una miniserie que atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final de sus nueve episodios. Ambientada en los turbulentos años de The Troubles en Irlanda del Norte, la historia se centra en las hermanas Dolours y Marian Price, quienes se involucran con el IRA (grupo paramilitar que luchaba por la independencia y reunificación de Irlanda) siendo adolescentes, buscando dar forma a la lucha política de su país. La serie no solo muestra la violencia y las tácticas del conflicto, sino que se adentra en la mente de quienes lo vivieron de cerca, explorando la convicción, el miedo y el arrepentimiento de quienes entregaron su juventud a

una causa que cambiaría sus vidas para siempre.

A través de saltos temporales inteligentes, la narrativa nos permite ver a Dolours en su juventud, tomando riesgos y actuando con fervor, y años después, reflexionando sobre sus decisiones y las consecuencias de su militancia. Esta dualidad le da a la serie un poder emocional enorme; el contraste entre la pasión desbordada del presente y la desilusión del pasado muestra cómo la violencia deja marcas profundas, tanto en los perpetradores como en las víctimas. La desaparición de Jean McConville, madre de 10 hijos, se convierte en un hilo conductor que entrelaza el drama político con el costado humano y trágico del conflicto.

La ambientación y el casting refuerzan el realismo histórico,

mientras que la tensión política y los dilemas morales de los personajes crean un thrillerpolítico y de misterio imposible de ignorar. La relación entre Dolours y Marian, marcada por la dependencia mutua y la complicidad, ofrece una perspectiva femenina única en un

mundo dominado por la violencia y el poder. Say Nothing (Nodigas nada), no justifica las acciones de sus protagonistas, pero permite comprenderlas, humanizándolas sin simplificar su contexto. Es un drama apasionante, intenso y cuidadosamente construido.

En el filme La hermanastra fea, Emilie Blichfeldt ofrece una mirada distinta al clásico de Cenicienta, esta vez desde la perspectiva de Elvira, una de las hermanastras. La película se adentra en los límites del horror corporal, mostrando hasta dónde puede llegar alguien en su obsesión por la belleza. Cada procedimiento que sufre Elvira —coserse pestañas, tragarse un huevo de tenia, modificar su cuerpo para encajar en los estándares del príncipe— combina lo físico con lo psicológico, revelando la presión social que moldea la identidad de la protagonista. Lea Myren entrega una actuación memorable, capaz de transmitir la vulnerabilidad y la determinación de Elvira, mientras la directora construye un universo estético muy particular: bosques y castillos que parecen grabados antiguos, vestuarios fastuosos y ambientes góticos que contrastan con el sufrimiento de la

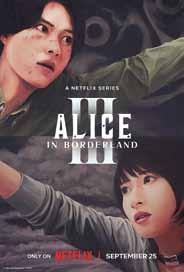

La tercera temporada de Alice in Borderland llega a Netflix como un cierre espectacular para la historia de Arisu y Usagi, aunque con la sensación de ser un añadido que no era estrictamente necesario. Con seis episodios llenos de acción, simbolismo y desafíos mortales, la serie vuelve a sumergir a los espectadores en el impredecible mundo de Borderland, esta vez con reglas renovadas y un enfoque más existencial: explorar el sentido de la vida y la muerte. Los juegos mortales —desde flechas en llamas hasta competencias con virus zombies— mantienen la intensidad característica de la saga, mientras que Arisu brilla con su ingenio, y Usagi enfrenta dilemas personales que complican aún más la supervivencia.

La temporada combina la espectacularidad visual con una búsqueda de mayor impacto emocional, recuperando elementos del pasado para cerrar arcos y profundizar en los personajes.

Texto: Narcy Vásquez

Fotos: Manuel Del Cid

El edificio que originalmente fue el Palacio de la Policía Nacional y que desde el 2006 es la sede del Ministerio de Gobernación (Mingob), cumplirá el 10 de noviembre 83 años desde su inauguración. Esta estructura, considerada hoy Patrimonio Cultural de la Nación, se erige con majestuosidad en la 6a. avenida y 14 calle de la zona 1 capitalina.

La construcción del palacio fue una orden del entonces presidente Jorge Ubico, en 1935, quien deseaba un edificio elegante y espacioso que cubriera más de media manzana de terreno. Así designó el estilo como arquitectura de inspiración o arqueología nacionalista, que reflejó su gusto personal.

Los planos y la ejecución de la obra estuvieron a cargo del dise -

ñador Manuel Moreno Barahona, quien logró finalizar la edificación en año y medio. El inmueble fue abierto de manera oficial el 10 de noviembre de 1942.

Dimensiones y detalles de la arquitectura

El palacio se edificó en el terreno donde anteriormente funcionaban las oficinas de Correos y Telégrafos, que abarcó una superficie aproximada de 3 mil 500 metros cuadrados.

Para su construcción se utilizaron ladrillo, cemento y hierro, además de un revestimiento de imitación piedra en distintos tonos. El diseño arquitectónico es de transición del románico al gótico, sus paredes imitan fuerte sillería, con numerosos faroles de estilo de la época fabricados por los talleres de Marcel Choiselat, que también tuvieron a su cargo trabajos de forma que ostenta el

edificio en rejas y balcones. En las torres se aprecian elementos moriscos; en los corredores de techo abovedado y en las solanas se alzan agujas que recuerdan el gótico.

Los accesos del edificio

La entrada principal del inmueble se ubica sobre la 6a. avenida, a través de una escalinata que conduce a los corredores del primer nivel. En este piso se encuentra el patio central, adornado con una fuente sobria. Los corredores rodean el patio y están enmarcados por amplias arcadas y techos abovedados, de los cuales cuelgan elegantes faroles de época. Desde allí, una escalera permite el acceso al segundo y tercer pisos, que cuentan con espaciosas terrazas rodeadas de artísticas solanas y extensos corredores. El ingreso a estas terrazas es a través de escalinatas de piedra que comple -

es una joya arquitectónica

mentan la elegancia del conjunto arquitectónico.

La fachada principal del edificio presenta un imponente arco de medio punto, sostenido por columnas que enmarcan las gradas de acceso. A lo largo de esta fachada se observa una sucesión armoniosa de ventanas, tanto arqueadas como rectangulares, acompañadas de balcones y ménsulas decorativas. Del lado de la 14 calle, en sus cuatro niveles, se distribuyen ventanas rectangulares con ménsulas que aportan ritmo al conjunto arquitectónico.

La obra fue concebida para albergar una dependencia de alta actividad, por lo que fue provista de todos los departamentos necesarios para la función que ha desempeñado hasta la fecha.

Norma Ávila, Vilma Campos y Perla Mendoza son las tres dirigentes de la organización.

Texto: Narcy Vásquez

Foto: Mario León

El mundo del circo, con su deslumbrante magia, sus risas y proezas que desafían la gravedad, en ocasiones oculta una realidad de sacrificio y vocación. En el país, la defensa de esta vida artística tiene un nombre: Sindicato de Artistas y Trabajadores Circenses (SATC), que no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que se yergue como baluarte de una cultura en crisis.

El SATC se fundó el 23 de julio de 1973, su visión era más amplia de lo que su nombre actual sugiere, pues no solo agrupaba a artistas circenses, sino que funcionaba como una sola organización que incluía mariachis, cantantes, magos y bandas. Entre sus fundadores se destacan figuras como Ricardo Bonilla y Rolando Navarro, quienes concibieron el sindicato con el fin primordial de apoyar y proteger a sus miembros.

La vida en la carpa artística está marcada por el contraste entre el glamour de la pista y las privaciones cotidianas. Es descrita como “alegre y también muy sufrida”, donde muchos deben dar una sonrisa al público incluso cuando el alma está herida por el dolor.

El Sindicato de Artistas y Trabajadores Circenses es un refugio de tradición y lucha por el arte desde 1973

Ofrece a sus 90 afiliados una plataforma de seguridad social. Mediante el pago del timbre artístico (Q30 mensuales), a través del Instituto de Previsión Social del Artista (IPSA), gozan de jubilación (luego de diez años de pago consecutivo). Apoyo por invalidez, vejez o supervivencia; acceso a clínicas médicas y al Panteón del Artista como parte de los servicios finales.

Esta dicotomía la vivieron en carne propia sus dirigentes actuales: Norma Ávila, secretaria general, forjada en la pista desde su niñez. Fue contorsionista y malabarista en circos como el de Pirín, Ruth y Hermanos Mendoza. En una ocasión, mientras actuaba en el escenario, su hermana sufrió una fuerte quemadura. “Estábamos con la preocupación, pero el espectáculo debía continuar”, expresó.

Mientras tanto, Vilma Campos, contorsionista, artista de fuerza dental y cantante, comenzó su trayectoria en 1966. A lo largo de más de cinco décadas dedicó su vida por completo a este arte, hasta que su carrera concluyó a los 51

años. Su recorrido estuvo lleno de satisfacciones y de tragedias, como la pérdida de su madre. Con lágrimas recordó aquel día que, pese al dolor, caminó sobre la cuerda floja con el corazón roto.

Perla Mendoza se formó desde niña como artista circense, se destacó en la báscula, salto mortal, contorsión, equilibrio y canto. Junto con sus hermanas, asumió la responsabilidad de continuar el legado familiar, para demostrar que las mujeres son capaces de preservar el oficio.

Lucha por supervivencia

El SATC se mantiene firme en su propósito de velar por el bien -

estar del intérprete circense; sin embargo, se enfrenta a desafíos, como escasez de predios municipales para instalar las carpas. Se han reducido estos espacios, que obliga a los empresarios a recurrir a terrenos privados con alquileres de Q5 mil o más por mes. “Este costo impacta en los salarios”, enfatizó Ávila.

Mencionaron que el auge digital ha mermado la afluencia de público al espectáculo. A esto se suma que muchos dueños de los negocios, en un intento desesperado por atraer asistentes, contratan a figuras de redes sociales.

La atracción de nuevas generaciones al sindicato también es un reto. “La juventud actual suele enfocarse en el presente, sin la visión de largo plazo para valorar los beneficios de la jubilación y la previsión social”, coincidieron las tres. La junta directiva (2024-2026) mantiene su llamado a las autoridades y a la sociedad para proteger el circo en Guatemala, recordándoles que es un arte cultural, recreativo y social que merece apoyo para que su magia nunca muera.

La herencia paterna y su formación forjaron la identidad de un creador que desafía lo convencional

Fotos: Archivo DCA

La luz entra sesgada por las ventanas del taller. En el aire flota un aroma inconfundible: óleo, trementina, tiempo detenido. Samuel Escobar trabaja en silencio frente a un lienzo que aún no revela todos sus secretos. En conversación con el artista, concibe la tradición como guía y la heterodoxia, una afirmación de su singularidad.

Desde su inquietud hasta su identificación con el realismo poético y la influencia de figuras como el noruego Odd Nerdrum, esta entrevista es una inmersión en la complejidad de la condición humana.

¿Cómo describe su identidad, lo heredado y el desafío de lo establecido?

Mi identidad surge como un devenir que nace en la intersección entre la memoria de lo heredado y la libertad de desafiar premisas. La tradición funciona como memoria que guía y la heterodoxia como libertad que afirma una singularidad. Este cruce crea un campo de experimentación en el cual la voluntad creadora se afirma sin convertir la verdad en dogma.

¿Qué elementos persisten en su obra?

La búsqueda de una verdad estética y ontológica, la tensión entre lo visible e invisible y el pulso entre ser y devenir. El tiempo, la memoria y el vacío recirculan en cada obra como ecos de una filosofía que cuestiona. La forma cambia, pero la pregunta esencial se mantiene.

¿Cuál inquietud acompaña su trabajo desde el origen?

La inquietud central es ¿cómo afirmar una verdad que trascienda las máscaras en medio de la contingencia?

La realidad es una creación del espíritu humano y la pieza artística actúa como espejo de esa búsqueda de sentido en un mundo fragmentado.

¿Qué pretende transmitir y cuál es el mensaje para el receptor?

Revelar la complejidad de la condición humana: la tensión entre la existencia y la nada, entre el deseo y la resignación. Espero que los espectadores cuestionen su realidad y experimenten una apertura a la duda y a la introspección. La obra no ofrece certezas, invita a vivir la incertidumbre creativa.

Respecto a influencias, ¿con qué movimiento se identifica?

Me reflejo con el realismo poético y la figuración que muestran la vulnerabilidad y la grandeza de la humanidad. Odd Nerdrum ha sido decisivo porque defiende una declaración de la existencia en sus formas más crudas. También resuenan el simbolismo y la tradición clásica, lenguajes que conectan con la raíz del alma.

¿Cuáles son sus proyecciones?

Ha sido un 2025 de producción intensa, con exhibiciones y procesos relevantes, incluida la planificada en la galería Inter junto a mi esposa y mi hermano. En el 2026, se realizará mi primera muestra individual en el Meam Museo de Barcelona.

Su formación combina una base académica con experiencias internacionales. Licenciado con especialización en pintura en Florencia, complementó su formación artística en Suecia y Noruega, donde fue seleccionado en 2019 por el reconocido pintor noruego Odd Nerdrum para integrarse a su estudio, el Nerdrum Art Studio. Su trayectoria comenzó en Guatemala, egresó en 2013 como perito especializado en pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla.

Sus obras han recorrido museos internacionales, como el Louvre, en París, en el 2023.

Texto: Pablo Cahuec

Fotos: Archivo, Hemeroteca y Mario León

desig

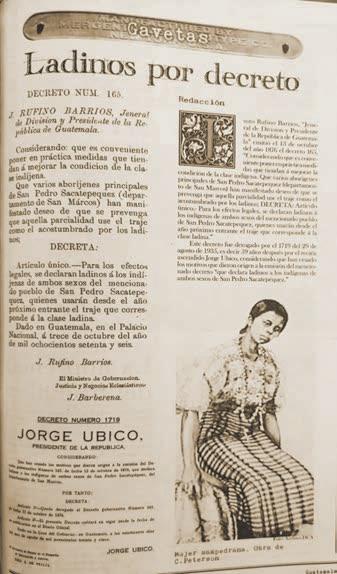

l 13 de octubre de 1876, Justo Rufino Barrios, entonces presidente de la República, emitió el Decreto 165, en el cual los pobladores indígenas de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, pasaban a ser considerados ladinos y, por lo tanto debían vestir como tal y abandonar sus costumbres. La disposición se justificó bajo la premisa de ser “conveniente poner en práctica medidas que tiendan a mejorar la condición de la clase indígena”, tras la solicitud de un grupo de “principales” del lugar. El decreto se publicó, con un día de diferencia a la fecha que años más tarde sería reconocida como el Día de la Raza, una designación que condensaría el pensamiento racista de la época. La medida se convirtió en uno de los reflejos de las ideas raciales promovidas por los gobiernos liberales que impulsaban la ladinización de los pueblos originarios bajo la creencia de que solo mediante la negación de su identidad podrían alcanzar el progreso.

Cada año, el 12 de octubre despierta reflexiones, debates y cuestionamientos sobre cómo

debe recordarse el “encuentro” de dos mundos. En distintos países, la fecha conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, hecho que marcó el inicio del proceso de colonización y el profundo cambio cultural, político y demográfico del continente. Sin embargo, la interpretación de este suceso no es uniforme. Mientras para algunos representa el comienzo de una identidad compartida entre Europa y América, para otros es el símbolo del inicio de la violencia, la explotación y la discriminación.

En gran parte de América Latina ha tenido distintas denominaciones, como Día de la Raza, Día de la Hispanidad o Día de la Resistencia Indígena. Cada una de estas expresa una visión distinta de la historia, pero, más que un debate semántico, se trata de una discusión sobre la verdad y la identidad nacional.

Aníbal Chajón, historiador del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, de la Universidad de San Carlos (USAC), indicó que en el territorio se celebraba el descubrimiento de América desde 1892, debido a los 400 años de sus viajes y que coincidió con un contexto político complejo en el ámbito internacional.

Estados Unidos mostraba interés en apoderarse de Cuba y Puerto Rico, mientras España intentaba conservar sus últimos territorios en América. Sin embargo, en 1898, terminaría perdiéndolos junto con Filipinas. En ese ambiente impulsó celebraciones y homenajes a los viajes colombinos, que también replicaron sus embajadas en distintos países.

En Guatemala predominaba una curiosa paradoja. Los liberales admiraban con entusiasmo los acontecimientos europeos y estadounidenses, pero miraban con desdén lo propio, a pesar de que

Guatemala, viernes 10 de octubre de 2025

era precisamente en estas tierras donde obtenían sus fortunas, visto en el episodio ya narrado de Justo Rufino Barrios. “En esa época ya se conocía como Día de la Raza, por la raza hispana”, aclaró Chajón y reforzaba el idioma, el sistema público, esquema político y los beneficios que gozaban las élites, gracias a Europa.

No obstante, esa visión también implicaba una invisibilización. Al hablar de una raza única o mestiza, se borraban las diferencias culturales y étnicas de las culturas indígenas, que eran vistas como herencia del pasado y no como protagonistas del presente. El mestizaje, promovido como un ideal de integración, terminó convirtiéndose en una forma de asimilación y agravación del racismo.

Hispanidad, el nuevo término

Chajón comentó que para 1992 el término hispanidad reemplazó al de raza debido a la revisión histórica realizada por España. Se abandonó el último, dado que los avances en la antropología y la biología demostraron que no existen razas en la especie humana, lo que lo vuelve obsoleto. En su lugar,

comenzó a celebrarse el Día de la Hispanidad, con un renovado impulso a partir de 1992, en especial en Estados Unidos, donde los medios de comunicación y la numerosa comunidad hispana contribuyeron a darle relevancia.

Esta conmemoración busca reconocer los lazos que unen a los distintos pueblos en el continente latinoamericano, al tiempo que se reflexiona sobre los daños profundos provocados por la conquista europea en el continente americano, explicó Chajón. Declaró que a diferencia de España, que ha evaluado con su papel histórico, “países como Inglaterra y Estados Unidos no han hecho procesos similares de autocrítica. Nunca se menciona el genocidio de los estadounidenses al masacrar a millares de comunidades indígenas que eran propietarias legítimas del territorio norteamericano”.

El sociólogo y catedrático Manuel Rivera opin ó que es un concepto reduccionista, que no establece ni da garantías de reconocimiento más allá de imposiciones como el lenguaje, la religión y la forma de hacer gobierno. Por lo que, desde una mirada posvirrei -

La premio Nobel de la Paz, Rigoberta

un antes y un después en la denominación del 12 de Octubre.

Reproducción del decreto 165 firmado por Justo Rufino Barrios que ladinizó a la población indígena de San Pedro Sacatepéquez.

nal, representa una narrativa que minimiza las consecuencias de la conquista y las violencias que esta implicó, como la destrucción de estructuras sociales indígenas y el saqueo de recursos naturales.

La lucha indígena En Latinoamérica se marcó un antes y después cuando Rigoberta Menchú, mujer maya quiché, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992. “Se le entregó también en representación de las personas y comunidades que fueron despojadas a partir de los viajes de Colón”, apuntó Chajón. Desde los Acuerdos de Paz de 1996, el reconocimiento de la nación como multiétnica, pluricultural y multilingüe abrió la puerta a nuevas lecturas del pasado. Organizaciones mayas han propuesto resignificar el 12 de octubre como un día de memoria y resistencia, se han propuesto opciones como el Día de la Resistencia Indígena. Bajo este enfoque, empezaron a reclamar una visión más autónoma y política, como sujetos de derechos. Respecto a esta causa, la premio Nobel declaró a Revista Viernes que “reinvindicamos la autenticidad de nuestras luchas mienstras exista un sistema de discriminación, sometimiento y exclusión; siempre estaremos reinvindicando nuestra plena libertad”.

En varios países latinoamericanos, esta reivindicación se reflejó en el cambio de nombre de esta fecha. Venezuela y Nicaragua

celebran el Día de la Resistencia Indígena; Bolivia, el Día de la Descolonización, y Chile, el Día de los Pueblos Originarios.

Para Domingo Hernández Ixcoy, de la Asociación Maya Uk’ux B’e, la fecha debería ser renombrada al Día de la Invasión Europea. Sostiene que “en ella comenzó el despojo a la identidad, a los territorios, a la cultura. El despojo en su máxima expresión”. Otilia Lux de Cotí, mujer maya quiché, exministra de Cultura y Deportes y activista de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las mujeres, considera que el nombre podría ser Día de la Dignidad y Resistencia de los Pueblos y Mujeres Indígenas. Coinciden en que los Estados deben asumir la responsabilidad de un proceso real de descolonización, pues persisten rezagos en el pensamiento y estructuras de poder. Señalan que la hegemonía de las élites mantiene las condiciones de pobreza para los pueblos y mujeres indígenas, y subrayan la necesidad de reparar la deuda histórica reconociendo su papel esencial como productores de desarrollo y portadores de una cultura milenaria que ha sido, en muchos casos, mercantilizada. Durante la presidencia de Ramiro de León Carpio (19931996) se declaró esta fecha como el Día de la Unidad Nacional. Sin embargo, Manuel Rivera argumentó que es un eufemismo, pues no puede haber unidad nacional donde prevalecen el odio, la desigualdad y la exclusión impulsados por sectores privilegiados y corruptos; situación en la que están de acuerdo Lux y Hernández. “No encuentra sentido la unidad nacional, cuando se sigue viviendo la discriminación y el racismo estructural y cotidiano en el país”, señaló la exministra: “La intención es construir lo que se plantea como un estado plurinacional”, afirmó Hernández.

Memoria y lenguaje

El debate sobre el nombre del 12 de octubre no es solo histórico, sino profundamente simbólico. Las palabras con que se nombran los hechos definen cómo son recordados. Descubrimiento, encuentro, conquista, resistencia, cada una encierra una perspectiva y contextos únicos. En algunos casos se propone una mirada más compleja, que reconozca tanto los aportes culturales derivados del contacto entre Europa y América como la violencia y pérdidas que implicó. En un país como Guatemala, donde la población indígena representa el 42 % según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2018, revisar esa memoria es un

ejercicio de justicia. Sin embargo, ante el planteamiento del nombre para esta fecha, Hernández considera que es esencial llamar las cosas por su nombre, son hechos que no pueden ser obviados, de lo contrario “nos imaginaríamos una situación social o política que no existe. Pero sí hay opresión, represión y criminalización”, expresó.

Como sociólogo, Rivera enfatizó en que más que discutir sobre términos adecuados, se debe caer en cuenta que se deben reflejar las realidades tal como son, aquellas que muestran las indiscutibles condiciones de la población, en particular de quienes han sido negados; hechos que “deben plasmarse tal cuales, que expresen, eso la verdad”, reflexionó.

Lux de Cotí caseguróó en que el nombre del día carece de relevancia mientras no se respeten los derechos de los pueblos y mujeres indígenas. Solo cuando esos derechos sean garantizados, será el día que “llevará un nombre acorde a los resultados de la vida nacional”.

Menchú reflexionó sobre la carencia de sentido en celebrar algo que atento contra la dignidad humana y agregó que “tenemos nuestra propia historia y manera de dignificar nuestra memoria y vida. Todos los días los celebramos, aunque nos cueste vivir nuestras libertades plenamente”.

En 1935 Jorge Ubico derogó el decreo 165 de Justo Rufino Barrios, 59 años después. Consideró que las razones del mismo ya no eran vigentes.

Miradas futuras

La interrogante del título que debe tener el 12 de octubre trae a la superficie conversaciones

Según el censo del INE en 2018, el 42% de la población pertenecen al pueblo maya y 56% al ladino.

que los entrevistados consideran necesarias a ser sostenidas como sociedad, pero que afirman no resolver án por sí solo los conflic -

tos históricos, pero puede abrir caminos hacia una memoria más plural.

Este proceso es un recordatorio de que la historia no es estática, es diálogo constante. Debatir el nombre es un gesto histórico que significa reconocer que el pasado no puede recordarse sin comprender luces y sombras. En un país que aún enfrenta desigualdad y exclusión, es un paso hacia una sociedad más justa, con todas sus heridas, contradicciones y esperanzas.

Pintura del primer desembarco de Cristóbal Colón en América, de Dióscoro Puebla, 1862.

Dagoberto Vásquez Castañeda (1922-1999)

Ilustración: Sergio Espada

Pintor, escultor, grabador, dibujante y muralista guatemalteco que participó durante 1964 en la edi�icación del Centro Cívico, donde montó una composición que evoca el mito sobre la creación de la humanidad visto desde la cosmovisión maya y basado en el Popol Vuh. Entre sus murales destacan El Indígena en la Cultura Guatemalteca, expuesto en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, así como Economía y Cultura, que está en una de las fachadas del Banco de Guatemala. Es uno de los creadores destacados del siglo XX. Ayudante del vitralista Julio Urruela en la decoración del Palacio Nacional de la Cultura. Fue parte de la generación de artistas que revitalizaron el arte en Guatemala después de la Segunda Guerra Mundial.

Más información disponible en este QR

Texto: Isa Enríquez

Fotos: De la autora

En un país donde los idiomas originarios han sido históricamente invisibilizados, el poemario Nxime —que en español significa pensamiento— surge como un acto de memoria y resistencia. Cecilia Cabrera López escribe en mam y español para preservar la herencia de su pueblo, recordando que la poesía no solo expresa sentimientos, sino que también construye identidad y comunidad.

Los poemas abordan desde experiencias y recuerdos compartidos con sus abuelas hasta el duelo terrenal. “Muchas veces las despedidas no se procesan o tenemos miedo a ser juzgados cuando intentamos exteriorizar lo que sentimos al perder a alguien”, afirma la autora, quien usa la obra escrita para transitar estas emociones; se apoya en elementos de su cultu -

reconoce 70 u 80 años de literatura maya contemporánea. Proyectos como este son esenciales para abrir espacio a nuevas voces y preservar el pensamiento ancestral frente a una época dominada por el consumo y el neoliberalismo”.

El desafío de escribir en Man

Para Cecilia, el mam representa su historia y su identidad. “Mis abuelas me transmitieron sabiduría a través de sus consejos, y en ellos siempre escuché poesía”, explicó. Hablarlo desde pequeña fue una ventaja, pero escribir poesía fue un desafío. “Entre los principales retos estuvo el tiempo que requería revisar la escritura en ambos idiomas. En español, había que asegurarse de que las ideas fueran claras y contundentes; en mam, además, debía garantizar que el texto fuera comprensible y coherente. A veces, tenía que sustituir palabras o replantear frases para lograr claridad”.

La autora de la obra destaca el valor del primer sentimiento de manera bilinguë.

ra y de la naturaleza. Objetos tradicionales, paisajes cotidianos y rituales ancestrales se convierten en herramientas para transmitir recuerdos, nostalgia y enseñanzas heredadas de generaciones anteriores. Nxime forma parte de la colección Aq´ab´al, que reúne a 20 escrito -

res en idiomas originarios y español, con el objetivo de revitalizar y visibilizar los idiomas mayas desde lo artístico. La poeta Mariela Tax destacó el valor simbólico de que una mujer maya publique un poemario bilingüe: “En otra época, las mujeres debían esconderse para leer o escribir. Hoy, celebramos que Cecilia pueda hacerlo desde su idioma, desde su territorio. Eso también es resistencia”, afirmó Marvin García, gestor cultural, subrayó la importancia de situar la obra en una perspectiva histórica. Recordó que los pueblos mayas poseen una tradición literaria y simbólica de más de 5 mil años, muchas veces invisibilizada. “Aunque nuestra herencia es milenaria, el registro oficial apenas

El trabajo inicia con un poema sobre un atardecer, donde lo cotidiano se convierte en belleza y reflexión, y cierra con un texto titulado Hogar, que celebra los lazos afectivos que sostienen y acompañan a cada persona en su camino. “No hablo solo del amor de pareja, sino del amor hacia la familia, una madre, un hermano o cualquier persona que nos impulsa a seguir adelante”, señala la autora. Cada poema funciona como un puente entre lenguas, generaciones y experiencias; demuestra que la poesía puede ser una forma de diálogo con el pasado, presente y futuro.

Nxime demuestra que la literatura puede ser un acto de resistencia, una manera de reconocer los silencios, de honrar a quienes nos precedieron y de ofrecer consuelo frente a la pérdida. La poesía de Cecilia invita a sentir con profundidad, a explorar emociones ocultas y a entender que el lenguaje, cuando se escribe desde el corazón, tiene el poder de unir, sanar y transformar. La obra se convierte, así, en un testimonio vivo de la identidad maya contemporánea y en un ejemplo del arte como herramienta de memoria, educación y resiliencia.

La manera más universal de expresarnos con el cuerpo seguramente es bailar. Bailamos porque celebramos la vida y la muerte, bailamos porque queremos comunicar alegría o tristeza. Bailamos para los dioses, como agradecimiento por el Sol o por la Luna, porque cae la lluvia, y volvemos a bailar para compartir en los actos de transición de la vida, como bautizos, bodas y cumpleaños. Bailamos a diario.

De acuerdo con la historiadora Dora Pérez de Zárate: “El baile, la música y el canto están al comienzo de toda civilización, en la necesidad de exaltar el trance del espíritu anegado por la emoción religiosa, o por la exaltación de potencias vitales como el amor, la alegría, la guerra, el conjuro, simplemente; o el entusiasmo, que es el frenesí de las bacantes en las fiestas como las de Dionisio… En la actualidad llegan a ser simples manifestaciones de alegría en las diversidades populares…”

Los bailes tradicionales de Guatemala, mezcla de costumbres mayas y españolas, nos dejan asomarnos a visiones de vida representadas con música y danza, como el baile de Moros y cristianos, que se ha practicado desde mediados del siglo XV en España para mostrar el triunfo de los cristianos frente a los árabes. Esto llegó al Nuevo Mundo, donde se le pusieron otros componentes, como el detalle de bailar en los atrios de las nuevas iglesias para luego llevar, en caminata, a los nuevos cristianos al bautizo con agua.

En las Verapaces, conquistadas más por la cruz que por la espada, los frailes dominicos llevaron órganos musicales de viento, de mesa y cantos gregorianos para difundir el catecismo a las poblaciones originarias donde ya sonaban instrumentos de viento, que imitaban los sonidos de la naturaleza como pitos y ocarinas, y bailaban para los dioses del panteón maya.

Conmovidos y admirados por las tradiciones musicales y danzarias, los frailes del hábito blanco y negro ayudaron a preservar estas tradiciones mejor que en otras poblaciones a donde llegaron los frailes franciscanos; de tal cuenta, se preservaron piezas como la obra de teatro El Rabinal Achí y bailes como el Urram

Los convites son manifestaciones danzísticas que sincretizan los bailes tradicionales prehispánicos y las danzas españolas, cargados de contenido mágico y religioso. Por ello, cada organización convitera responde a la necesidad de celebrar la fiesta local dedicada a un personaje del santuario cristiano-católico.

En algunos convites, los danzantes guardan una abstinencia sexual y de comida por períodos de 40 días, con el fin de purificarse y contener energía para danzar el día acordado. También es una ofrenda a los favores concedidos por el santo o a las peticiones que cada quien les pueda hacer.

Los vestuarios de los convites son un derivado de la morería tradicional, en la que se han elaborado por siglos los trajes de moros, cristianos, venados, monos, jaguares, viejitos y demás personajes que aparecen en bailes tradicionales. La elaboración de estos trajes conlleva especialización artesanal con materiales específicos como fieltros, terciopelos, lentejuelas, espejos, galones y barbillas de altos costos; por ello su manufactura es costosa.

Lo mismo sucede con los trajes de los conviteros, que son elaborados y que requieren de materiales especiales para crear los efectos deseados en una danza participativa de una comunidad que quiere expresar su devoción, habilidades y el colorido de su localidad. El domingo 12 de octubre podremos admirar todo este contenido tradicional en el primer Encuentro de Conviteros en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala.

La familia de Cecilia de León siempre soñó con adoptar un perro con responsabilidad, y están seguros de que tienen lo que esperaban, una mascota amorosa y leal que ciudan sus pasos, es poseedora de atributos especiales y ahora ven difícil que sus vidas sean iguales si no estuviera. Leo, lo consideran un integrante más de la familia.

¿Cómo llegó a la familia y por qué tiene ese nombre?

En mi familia siempre habíamos querido tener un perro, pero no se había dado la oportunidad debido a las grandes responsabilidades que implica. Durante la pandemia vimos el momento ideal para tomar la decisión de adoptar y así fue como Leo llegó a casa. Su nombre lo elegimos en honor a nuestro apellido familiar: De León ( Leo).

¿Podría describir a su perro en tres palabras y por qué?

Amor: sus ojos irradian todo el amor del mundo. Con solo escuchar sus pasos persiguiéndonos a donde vamos, nos llena el corazón de alegría. Nobleza: su mirada lo dice todo. Si pudiera hablar, reflejaría la nobleza que lleva dentro. Juguetón: le encanta correr y saltar por todos lados. Su juguete favorito es una pelota, y si fuera por él pasaría todo el día jugando. Hace

poco se enfermó, y no verlo correr, saltar o incluso caminar nos partió el corazón; sin embargo, no nos dimos por vencidos y ahora está mucho mejor, al igual que nosotros.

¿Cree que su mascota la entiende?

Sé que muchos pensarán que estamos locos, pero nosotros hablamos con él. Estoy convencida de que Leome entiende y que solo le falta hablar.

¿Ha cambiado su vida tener perro o mascota?

Indiscutiblemente, Leocambió nuestras vidas. No imaginamos el hogar sin él. No es solo una mascota, es un miembro más de nuestra familia.

¿Cuál fue su peor travesura?

Una de las más recordadas fue cuando se comió la correspondencia que dejaban bajo la puerta, había avisos importantes, que hubo que pegar los pedazos.

¿Quiere publicar la historia de su mascota? Envíela por correo a hdelaguila@dca.gob.gt y con gusto la evaluaremos. Responda a estas preguntas e incluya cuatro fotografías.

Se exponen esculturas excepcionales que muestran el ingenio de los artistas como El toque de Dios de Juan Serrano Aguilar

Texto: Sergio Del Águila Fotos: Cortesía de Banguat

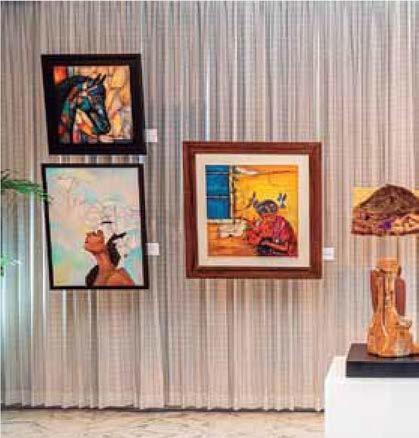

Desde el pasado 3 y hasta el 24 de octubre, se expone en el Banco de Guatemala Artis tas Emergentes, en la Sala Carlos Mérida, que con 64 obras de dibu jo, pintura y escultura rinde home naje a la creatividad de estudiantes y maestros de cinco reconocidas escuelas de arte guatemaltecas. La exposición se suma a la realizada en abril pasado,

en homenaje a maestros consagrados y le permite a la institución resguardar en su pinacoteca cerca de 800 obras que constituyen un testimonio vivo de la creatividad del artista visual nacional.

Ojos que ven, corazón que siente.

Desprendimiento de Juan Fernando Montenegro despierta la imaginación

La exposición cuenta con la participación de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla, Casa del Escultor, Universidad Popular y las escuelas municipales de Artes Visuales y de Escultura. Son obras originales de temática libre que reflejan innovación, creatividad y talento emergente. La exposición está abierta al público de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 16:00 horas, con entrada libre.

Se puede apreciar el talento joven, como Dafne Córdova y su El arte de sanar

Salud Mental

Leticia Eugenia Padilla

En un mundo cada vez más acelerado y desafiante en el que todo lo que necesitamos está a un clic de distancia, donde la incertidumbre y las tensiones cotidianas parecen multiplicarse, así como la falta de humanismo y solidaridad entre las personas, surge una interrogante, qué es la empatía activa y por qué es importante desarrollarla y fortalecerla. La empatía, entendida de forma superficial, suele asociarse con “sentir lástima” o simplemente “ponerse en los zapatos del otro”.

Sin embargo, el psicólogo estadounidense Carl Rogers (1902-1987), pionero de la psicología humanista, definió la empatía como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y experiencias desde su perspectiva, y expresar esa comprensión con sinceridad y respeto. Esta forma de empatía es activa: implica escuchar de verdad, sin juzgar, y responder de manera que la otra persona se sienta comprendida y valorada.

Desde el humanismo, Carl Rogers creía que las personas tienen dentro de sí los recursos para su crecimiento. Siendo la empatía activa una herramienta que facilita el acceso a esos recursos internos o capacidades, fortalezas, habilidades y cualidades personales que una persona tiene dentro de sí misma para afrontar la vida, resolver problemas, adaptarse, crecer y superar dificultades.

¿Por qué es importante la empatía activa?

La empatía activa puede ser un puente para construir espacios de confianza y diálogo. Ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad, escuchar con empatía ayuda a reducir malentendidos, mejorar la comunicación y fomentar la colaboración, fortalecer las relaciones humanas y que incluso, en contextos de liderazgo o negociación, puede ser decisiva.

La empatía activa no solo mejora la calidad de las relaciones, también trae beneficios para la salud mental y emocional; individual y colectiva.

• Reduce los niveles de ansiedad y estrés

• Mejora la autoestima y la resiliencia emocional

• Fomenta el trabajo en equipo y la cooperación

• Disminuye los niveles de agresividad y violencia

• Promueve un sentido de comunidad y pertenencia

¿Cómo practicar la empatía activa en el día a día?

• Refleja lo que escuchas

• Evita juzgar o minimizar

Entre los lienzos expuestos se presentan diversas técnicas como al acrílico, óleo, acuarela y mixto.

• Responde con respeto y apoyo

• Escucha sin interrumpir

Fomentar la empatía activa es una inversión en nuestra salud emocional colectiva y en la calidad de nuestras relaciones. La comprensión genuina puede ser el primer paso para contribuir a desarrollar la escucha y el respeto mutuo y que estos sean la base de nuestra convivencia.

“Quizá no podamos cambiar el mundo de inmediato, pero si dedicamos un minuto de nuestro tiempo a escuchar al otro con empatía activa, sin juzgar y con el corazón abierto, estaremos dando pasos firmes hacia una sociedad más justa, humana y solidaria. Todo gran cambio comienza con una conversación sincera”, Carl Rogers.