14 minute read

Elecciones presidenciales: Entre el pinochetismo y la izquierda “millennial”

| Foto @gabrielboric

/ rafaEl croda

Advertisement

Cuando parecía que la Convención Constitucional que sesiona en Chile desde julio pasado sepultaría para siempre el modelo económico, político y social que le heredó al país Augusto Pinochet, un defensor de su régimen, el abogado ultraderechista José Antonio Kast, resultó el candidato presidencial más votado en la primera vuelta electoral del domingo 21.

Pero Kast deberá disputar una segunda vuelta, el próximo 19 de diciembre, con el candidato izquierdista Gabriel Boric, un político de 35 años que propone construir en Chile un estado de bienestar social como el europeo y que condena sin tapujos la “falta de democracia” y las “graves” violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela.

Las encuestas anticipan una contienda muy cerrada, en la que estarán en juego dos visiones opuestas de país, que van más allá de la dicotomía izquierda-derecha y que tienen más que ver con la manera en que la sociedad chilena va a resolver su aspiración de lograr un desarrollo económico inclusivo y solidario en un entorno de estabilidad.

Para amplios sectores es preocupante que un personaje como Kast –que ha tenido expresiones xenófobas, homofóbicas y racistas y es escéptico del cambio climático– haya alcanzado un apoyo tan amplio en la primera vuelta: 27.9% de los votos, apenas dos puntos más que Boric.

Kast, quien no considera a Pinochet un dictador a pesar de los 3 mil 65 muertos y desaparecidos que dejó el golpista durante su gobierno de facto de 17 años, tiene como referentes políticos al presidente brasileño Jair Bolsonaro y al exmandatario estadunidense Donald Trump, dos exponentes del neopopulismo de extrema derecha.

Como Trump, el candidato del Partido Republicano de Chile propone medidas radicales contra los inmigrantes: para impedir su ingreso al país quiere construir no un muro, pero sí una zanja en la frontera norte.

Apenas en mayo era impensable que un político como Kast pudiera ser una opción competitiva en las elecciones chilenas. Ese mes se habían realizado comicios para elegir a los 155 integrantes de la Convención Constitucional que hoy redacta una nueva Carta Magna y la derecha sólo obtuvo la quinta parte de los escaños, mientras que la izquierda y ciudadanos independientes se quedaron con una holgada mayoría.

Dos meses después Boric triunfó en las primarias presidenciales de la coalición izquierdista Apruebo Dignidad, lo que lo ubicó como el candidato con mayores opciones de capitalizar la enorme movilización ciudadana que se había expresado en el estallido social de 2019 y que exigía el fin de la privatización de la educación, la salud y las pensiones.

Pero, de manera imprevista, Kast comenzó a crecer en las encuestas con un discurso en el que ubica a Boric como la personificación del comunismo y en el que promete mano dura contra el crimen, el narcotráfico y el “terrorismo”, como llama a los hechos de violencia que se han registrado en fechas recientes en la lucha por la tierra de la etnia mapuche en la sureña región de la Araucanía.

El voto pEndular

La politóloga chilena Isabel Castillo dice a Proceso que el cambio de comportamiento del electorado entre los comicios constituyentes de mayo pasado y la primera vuelta de las presidenciales del domingo 21 se debe a que los temas prioritarios para los ciudadanos se modificaron.

Los votos para formar la Convención Constitucional, explica, fueron determinados por una visión de futuro en la que los electores se preguntaron qué país quieren, bajo qué reglas debe darse la convivencia social y qué derechos ciudadanos debe contener la nueva Carta Magna.

En cambio, señala la doctora en ciencia política por la universidad estadunidense de Northwestern, la elección presidencial “tiene que ver mucho más con cuestiones inmediatas”, como la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, la inseguridad pública y la inmigración de venezolanos; estos fueron los temas que explotó Kast.

Para Pamela Figueroa, profesora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, lo que ha hecho Kast es presentarse “como una opción de orden” en un país que aspira a cambios sociales profundos y a una mayor inversión pública en salud, educación y pensiones, pero que al mismo tiempo teme a la inestabilidad y a la inseguridad pública.

Chile se percibe en América Latina como una nación estable y segura, pero el estallido social de 2019 dejó decenas de muertos y heridos de bala por parte de la fuerza pública, así como incendios y saqueos de negocios. Y el aumento de los robos y delitos violentos el último año ha devuelto a un primer plano el tema de la inseguridad.

Según un estudio de la Fundación Paz Ciudadana, este año 31.6% de los hogares reportan que al menos un miembro de la familia ha sido víctima de un robo o intento de robo, la tercera parte en forma violenta, lo que implica un aumento de cuatro puntos respecto a la medición de 2020.

Además, 90.8% de los ciudadanos tiene un temor medio o alto de ser víctima de la delincuencia, lo que aumenta a 98% en la región metropolitana de la capital, donde el delito de narcotráfico tiene una creciente incidencia.

En la comuna metropolitana de La Pintana, por ejemplo, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes llegó a 20.6 el año pasado, un índice que quintuplicó la media nacional. La alcalde, Claudia Pizarro, dice que la incidencia criminal en su municipio está vinculada a las bandas del narcotráfico, que la han amenazado de muerte y han baleado su oficina.

Figueroa dice a este semanario que en ese contexto Kast “se ha presentado como una opción de orden y ha explotado el discurso del miedo hacia la inseguridad, hacia el comunismo (según el candidato, esa corriente política determinará la nueva Constitución) y hacia el narcotráfico”.

Y esto lo ha hecho, señala la académica, con una campaña en redes sociales que encubre una agenda ultraconservadora con propuestas de orden público efectistas, como la iniciativa para militarizar la Araucanía a fin de enfrentar el conflicto con los mapuches. | Foto @joseantoniokast

Kast y Boric, dos “outsiders”

Como Trump y Bolsonaro, Kast está contra los matrimonios entre personas del mismo sexo y el aborto, quiere eliminar el Ministerio de la Mujer y exacerba el tema de los inmigrantes, que es una preocupación en Chile por la masiva llegada de venezolanos que huyen del desastre económico y social en su país.

Según datos oficiales, en Chile, un país de 19 millones de habitantes, residen 1.4 millones de extranjeros y la tercera parte son venezolanos. Hace dos meses, en una marcha antiinmigrantes en la norteña ciudad de Iquique, los manifestantes atacaron un campamento de indocumentados venezolanos y quemaron sus pertenencias.

En medio de la pandemia, Chile registró una contracción económica de 6% y el desempleo llegó a 13%, lo que ha provocado expresiones de rechazo a los inmigrantes por parte de sectores que los observan como una amenaza para las fuentes de trabajo de los chilenos.

De acuerdo con Figueroa, la pandemia expuso en Chile y en América Latina la alta precarización de la población, la volatilidad del empleo y la escasa capacidad de los Estados para apoyar a los sectores más golpeados por la crisis, lo que ha generado “un alto rechazo a la élite política y el surgimiento de un electorado desideologizado y pragmático”.

Kast, de 55 años, es un disidente de la derecha institucional chilena, de la cual se apartó hace varios años para fundar su propio movimiento ultraconservador, el Republicano; Boric es un dirigente surgido de las marchas universitarias en defensa de la educación pública de hace una década y es ajeno a los tradicionales partidos de centroizquierda: Socialista, Por la Democracia y Demócrata Cristiano.

Ambos candidatos han sido diputados, pero son considerados outsiders de la institucionalidad política –dos bloques, unos de centroizquierda y otro de centroderecha– que ha gobernado Chile desde 1990, cuando acabó la dictadura pinochetista.

Boric es un exponente de la nueva izquierda latinoamericana, una izquierda millennial que tomó distancia del modelo cubano, del chavismo y de todas las expresiones autoritarias; que reivindica la democracia y la justicia social y abandera causas como el feminismo, el ambientalismo, la defensa de los animales y los derechos de las minorías sexuales, de los indígenas, de los niños y de los grupos vulnerables.

El candidato de Apruebo Dignidad usa tatuajes, vive en pareja con la politóloga feminista Irina Karamanos y reconoce que cuando era más joven consumía mariguana “de vez en cuando”.

En un reciente debate, Kast, quien tiene nueve hijos y rechaza el uso de anticonceptivos, emplazó a todos los candidatos a hacerse una prueba antidoping. Boric dijo que hace años no consume drogas y le sacó en cara al candidato ultraderechista el pasado nazi de su padre, el inmigrante alemán Michael Kast Schindele.

Violencia ¿parte de la condición humana?

Fundamental, reflexionar y discutir el tema porque las consecuencias siempre son devastadoras

UNAM

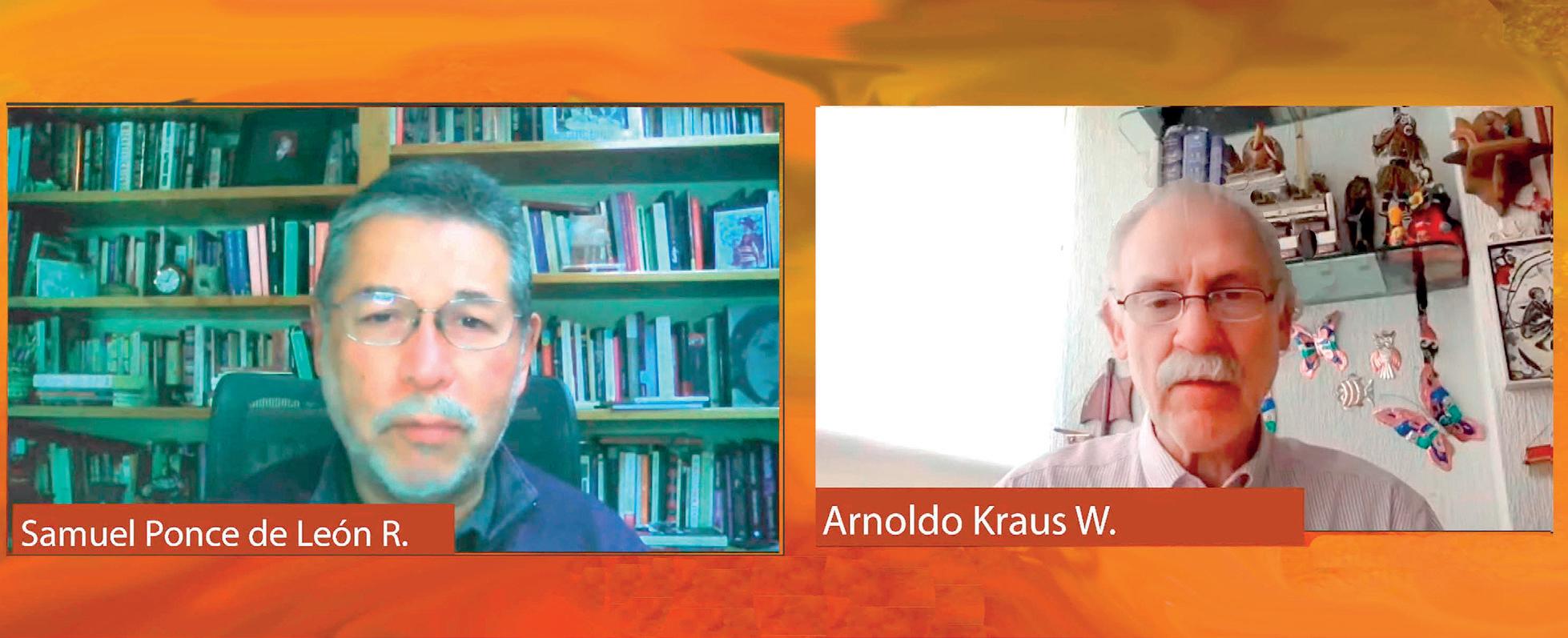

Sólo el reconocimiento de lo que es e implica una agresión hacia otros permitirá construir instancias, observatorios, documentos y trabajar las acciones posibles para evitarla, afirmó el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, Samuel Ponce de León Rosales.

Actualmente, precisó, pensamos que esta es la época más violenta, y ciertamente lo es para nosotros, por lo menos. Posiblemente no lo sea en la evolución de la humanidad, pudo ser mucho más agresivo lo que vivía un peón en la Edad Media, en la Conquista o en algún otro periodo histórico. Pero ciertamente es importante reflexionar y discutir al respecto porque las consecuencias, más allá de si es más o menos intensa, siempre son devastadoras.

El especialista en Medicina Interna y enfermedades infecciosas detalló que convivimos con la violencia, la vivimos, atestiguamos, la sufrimos, la infringimos y la sobrellevamos cotidianamente. No hay un

Delincuentes justifican sus acciones al decir que actúan por órdenes solo ser humano que escape de ella en algunas de sus múltiples formas, es más frecuente que sea en muchas a lo largo de cualquier periodo. Es tan presente que nos preguntamos si es parte de la condición humana.

El Seminario Permanente de Bioética fue creado en 2014 con el objetivo de revisar el panorama de la ética y bioética médica y la ética de la vida diaria. Por ello, en esta ocasión el encuentro busca ampliar la visión que se tiene de cada tipo de violencia, identificarla, condenarla, cuestionarla y nombrarla, al igual que los sistemas que las sustentan.

Al inaugurar la edición 2021 del Congreso de Bioética, el académico de la FM, Arnoldo Kraus Weisman, manifestó que la reunión retoma el concepto acuñado por la filósofa Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, que se refiere a cuando una persona comete actos criminales justificándose al decir que solo sigue órdenes.

El también miembro fundador del Colegio de Bioética aseguró: “Hay muchas acciones que estamos tomando e inconscientemente no sabemos que acaban en un mal. Si interrogamos a los narcotraficantes o a la policía que trabajan bajo órdenes seguramente nadie consideraría que están actuando mal, sino que lo hacen por mandato del pueblo, de la razón y no cavilan en el mal, ni los presidentes, ni la gente que lleva a cabo matanzas en todas partes”.

Quien además fundó el Seminario de Cultura Mexicana precisó que los sicarios justifican sus acciones al decir que actúan de acuerdo a lo que les dicen sus jefes, arropados por las órdenes de cárteles.

Kraus Weisman recordó que la deforestación del Amazonas en Perú, Ecuador y Brasil, se originó para el uso de la madera en la elaboración de turbinas destinadas a la energía eólica, es decir, esta acción complicó la situación. Algo que parecía adecuado para beneficiar al mundo, no lo fue.

ROMPECABEZAS URBANO Crecimiento urbano: preguntas, mitos y realidades

LUIS ENRIQUE SANTIAGO

La pregunta de una estudiante en mi curso de Geografía Urbana abrió la discusión: “el crecimiento de las ciudades está acabando con el suelo agrícola, ¿qué vamos a comer en el futuro?”. Esta pregunta, como todas las que nos hacemos diariamente, es importante e interesante. En este caso dicha pregunta resultó especial porque me hizo recordar un constante debate entre los especialistas en desarrollo urbano. Entre ellos hay la creencia de que la expansión urbana está acabando con nuestros suelos productivos. Argumentan que la evidencia está a nuestra vista. Basta con recordar que hace algunos años las periferias de nuestras ciudades eran tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería, las cuales ahora están llenas de viviendas o instalaciones urbanas. El asunto siempre lleva a la preocupante conclusión de que la ciudad no tiene límites y es imposible detener su crecimiento.

La pregunta me hizo pensar varios días sobre el tema. Una respuesta apareció días después cuando leía el libro de Yuval Noah Harari (2020, vigésima cuarta reimpresión), Sapiens: A Brief History of Humankindy, y al recordar un documental sobre orangutanes que mire en la televisión hace unas semanas[1]. La primera referencia, el libro, indica que, aunque nuestras televisiones y nuestra vida diaria todavía están llenas de imágenes alusivas a animales en su versión prístina, en realidad eso no es tan cierto. Para demostrarlo el autor contrasta la cantidad de animales domésticos y la cantidad de animales salvajes que existen actualmente en nuestro planeta. Yuval Noha indica que hay cerca de 400 millones de perros domésticos contra solo 200 mil lobos viviendo libremente; 1500 millones de vacas contra las últimas 80 mil jirafas. La segunda referencia, el documental sobre orangutanes, muestra la destrucción que todos los días vive la selva tropical donde habita dicha especie de simios, que curiosamente son tan parecidos genética y socialmente a nosotros. La causa de tal destrucción es el cultivo masivo de palma de aceite, la cual es necesaria para la producción de alimentos y algunos productos de higiene personal. El resultado es la sustitución de la selva tropical por el monocultivo de la palma de aceite. El reportaje indicaba que en aproximadamente 10 años los orangutanes se habrán extinguido de su hábitat natural y solo quedará el recuerdo de ellos en las islas que fueron su hogar por millones de años.1 Nos hemos encargado como especie de acabar, directa o indirectamente, con los otros habitantes de nuestro planeta.

México no está alejado de este tipo de situaciones. Según datos de INEGI, entre 2005 y 2010 se perdieron cerca de 155 mil hectáreas de bosques y selvas[2]. La principal causa es el aumento de la producción de alimentos para consumo humano o ganado. Un ejemplo concreto es el caso de la producción de aguacate. Se estima que cada año se pierden 500 hectáreas de bosque debido a la expansión legal e ilegal de las tierras dedicadas a la producción de aguacate. Otro ejemplo ocurre con la producción de agave en los municipios de Jalisco. Recorrer la carretera libre que lleva a Puerto Vallarta permite observar el cambio del paisaje natural por el cultivo destinado a la producción de tequila. En ambos casos el objetivo es satisfacer la demanda nacional e internacional de esos productos.

Después de mostrarles los anteriores datos a mis estudiantes la respuesta a la que llegamos como grupo fue que la ciudad no acabará con el suelo agrícola. Esa idea es un mito. Lo que describí previamente demuestra lo equivocado de ese supuesto, la superficie de suelo destinado a la agricultura y la ganadería cada día están en aumento y aun ritmo impresionante. Su incremento es sin duda mucho mayor a lo que ocurre con el crecimiento urbano. Las ciudades ocupan apenas 2.7%[3] de la superficie terrestre. Sin embargo, hay algo que sí parece tener los días contados y esa es la biodiversidad de nuestro planeta. Satisfacer nuestras necesidades como especie está llevando a su final a una cantidad increíble de especies animales y vegetales todos los días. Pero en estos cambios el problema no es la ciudad. Coincidíamos en el grupo que la cuestión de raíz está en nuestros patrones de consumo y la creencia que tenemos como especie de que el planeta Tierra es únicamente para satisfacer las necesidades del ser humano. Hemos olvidado desde hace mucho tiempo que no somos sus únicos habitantes y la posibilidad de coexistir con los otros seres vivos. Estas dos variables, nuestros patrones de consumo y nuestro egoísmo como especie, explicarían en gran medida el incremento desmedido de superficie destinada a la agricultura y la ganadería. Sin duda el tema del crecimiento de las ciudades es un tema relevante pero tal vez solo demuestra que seguimos centrados en nosotros mismos y no consideramos las consecuencias de ello. Para terminar, no ofreceré frases motivacionales para cerrar está entrega. En realidad, como se los comento a mis estudiantes, me declaro un escéptico sobre un futuro en el que cambie nuestra situación actual. La historia de la humanidad demuestra que es prácticamente imposible romper los ciclos en los que entramos como especie. Pero ojalá me equivoque en esta ocasión.

luis.santiago@edu.uaa.mx

[1] https://www.youtube.com/watch?v=IrER_EpwGjg [2] https://www.elfinanciero.com.mx/archivo/mexicopierde-155-000-hectareas-de-bosques-y-selvas/ [3] https://www.newgeography.com/ content/001689-how-much-world-covered-cities