BIENNALE DI ARCHITETTURA DI PISA / VI EDIZIONE

Progetto Culturale Biennale di Architettura di Pisa

Associazione LP – laboratorio permanente per la città, organizzatore e autore con ogni diritto sulla Biennale di Architettura di Pisa

Curatela generale e direzione artistica della VI Edizione

Massimo Del Seppia (coordinatore), Chiara Barsotti, Pietro Berti, Andrea Iacomoni

Consulenza

Roberto Bosi, Giorgio Tartaro

Segreteria organizzativa

Chiara Barsotti

Comunicazione

Nomina. Digital strategy &comunicazione

Media Partner

Professione architetto / Il giornale dell’architettura / IoArch

Progetto grafico

Onafèz Design di Stefano Fiaschi

Progetto logo

Lorenzo Sainati

Fotografia

Nicola Ughi

Comitato Scientifico

Massimo Pica Ciamarra. Architetto, Presidente Comitato Scientifico Roberto Bosi. Architetto, Docente Università di Firenze

Silvia Brini. Ricercatrice ambientale e climatologia

Fabio Daole. Architetto paesaggista Comune di Pisa

Roberto Ferretti. Paesaggista

Stefania Franceschi. Architetto

Luca Lanini. Architetto, Docente Università di Pisa

Valerio Paolo Mosco. Architetto, Docente IUAV Università di Venezia

Edoardo Narne. Architetto, Docente Università di Padova

Lia Piano. Scrittrice, Direttrice Fondazione Renzo Piano

Pisana Posocco. Architetto, Docente La Sapienza Università di Roma

Guendalina Salimei. Architetto, Docente La Sapienza Università di Roma Pino Scaglione. Architetto, Docente Università di Trento Benedetta Tagliabue. Architetto

Guillermo Vasquez Consuegra. Architetto

Con il sostegno di Comune di Pisa

Patrocini

Provincia di Pisa, Università di Pisa, Museo della Grafica, Direzione Regionale Musei della Toscana, Musei Nazionali di Pisa, Sapienza Università di Roma, Federazione Architetti Toscani, Ordine Architetti di Pisa, Ordine Architetti Firenze, Ordine Architetti Pistoia, Ordine Architetti Roma, CISCInterdisciplinary Center Sustanaibilty and Climate, Inarch, INU, Le carré bleu, Fondazione Renzo Piano, Fondazione Michelucci, Pisa/Mura, Coop Culture, Itinera - Progetti e ricerche, Promo Cultura

Contributi e sponsor

Acque Spa, Pisamo Srl, Giannoni e Santoni, Casalgrande Padana, Vasart Urban Design, Lattanzi Srl - Roma, Eschini Auto, Mati 1909, Geberit, SETTEF, Viero Decoratives, EWO, Ance Pisa, SMEG, Gran Sasso, Consoloni+Campesato, Dandoli Ponteggi, SC Impianti, DECO, Cardini Home Design, Italian Garden Srl, Barausse, LCA - La Calenzano Asfalti Spa, Jacini Srl, Alessandro Ceramiche, GEA, Francesco Martinelli Casa, MC Costruzioni, Elettro CB, Elettroinstallazione, Aurora Catering, GCAVCOM, La Fortezza Traslochi

Padiglione Internazionale / Arsenali Repubblicani

Curatela: Chiara Barsotti, Pietro Berti, Massimo Del Seppia, Andrea Iacomoni

Allestimento: Chiara Barsotti, Pietro Berti

Progettisti invitati: Odile Decq, DTLFR, Fu Yingbin Studio, Land, Proap, TAMassociati + Arup

Padiglione Progetti Speciali / Fortilizio Torre Guelfa - Chiesa della

Spina

Mostra di architettura: “Álvaro Siza. Poesia nell’etica del costruire”

Curatela e allestimento: Massimo Del Seppia

Collaborazione: Chiara Barsotti, Pietro Berti

Contributi di: Nicolò Galeazzi, Enrico Molteni, Nicola Ughi

Collaborazione al progetto di allestimento e grafica: Alice Zilaghe, Michael Calvetti, Silvia Batini

Fotografi: Miljenko Bernfest, Nicolò Galeazzi, Fernando Guerra, Marco Introini, Enrico Magistro, Enrico Molteni, Maurizio Oddo, Nicola Ughi

Modellista: Fabio Degl’innocenti Carmignani

Collaborazioni per il ridisegno: Roberto Silvestri, Miriam Siracusa

Padiglione Progetti Speciali / Museo della Grafica

Mostra di architettura: “RPBW – Renzo Piano Building Workshop. Paesaggi della conoscenza. Sette campus universitari”

Curatela: Pietro Berti, Massimo Del Seppia

Mostra di architettura: “L’opera di un maestro. Sapienza di una scuola antica proiettata nel futuro”

Curatela: Massimo Del Seppia

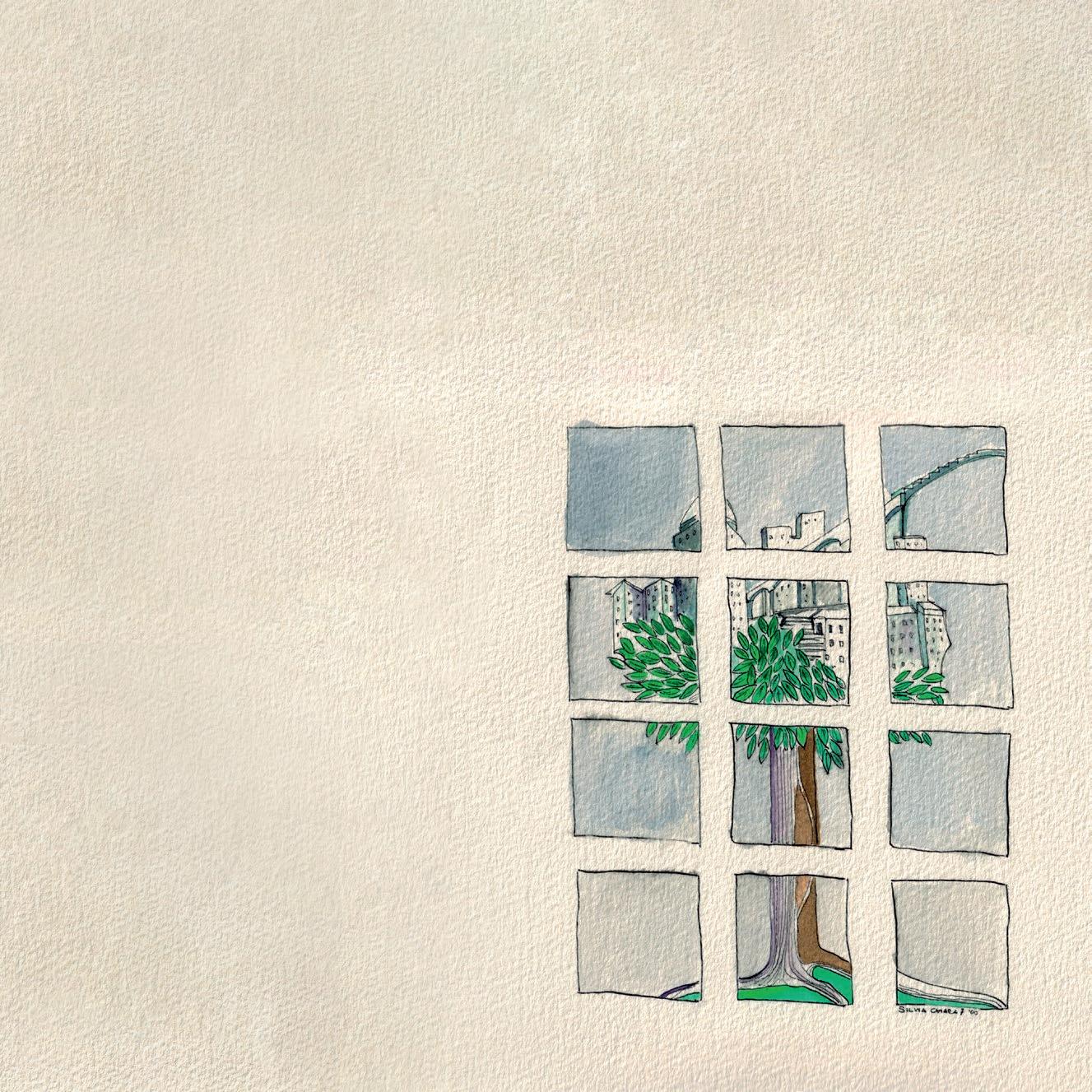

Mostra d’arte: “Silvia Chiara Lucchesini. L’albero e la città onirica”

Padiglione Progetti Speciali / Bastione Parlascio

Mostra di architettura: “Paolo Riani. La mia via è per l’architettura”

Curatela: Massimo Del Seppia con Pietro Berti

Allestimento: Paolo Riani con Laura Mirabelli e Pietro Riani

Padiglione Arsenali Medicei / Museo delle Navi antiche

Mostra dei progettisti invitati e della Call to Action

Curatela e allestimento: Andrea Iacomoni

Collaborazione: Chiara Giraldi, Demetrio Mauro

Progettisti invitati: Óscar Miguel Ares Álvarez, Associates Architecture, Atelier(s) Alfonso Femia, Barreca & La Varra, Camillo Botticini, C+S Architects, Corvino+Multari, De Amicis Architetti, Eutropia Architettura + Pininfarina Architecture + Weber Architects, GEZA Architettura, Vincenzo Latina, Park Associati, Michelangelo Pugliese, Rossiprodi Associati, Giovanni Vaccarini Architetti

Progettisti selezionati tramite Call to Action: A_LM, Alvisi Kirimoto, Roland Baldi Architects, Marco Baldacci + Luca De Lorenzo + Elena Del Fante, Barozzi Veiga, Bergmeisterwolf, Brunelli Ann Minciacchi, BSTR Architects + Tommaso Rossi Fioravanti, Luca Carani, Edoardo Cresci, croixmariebourdon architectes associés, Carlotta Di Sandro e Angelo Renna, delboca+Partners, diverserighestudio, facchinelli daboit saviane, Anna Paola Fagioli e Enrico Nieri Research, Amanzio Farris, FLO STP, Vincenzo Gioffrè, GIULIANO-FANTI ARCHITETTI, HERA group + Lelli Bandini Luccaroni Architettura + GREENCURE, Ilva Hoxhaj, INOUT Architettura, Oreste Lubrano, Roberta Lucente + Giuseppe Canestrino + Studio for Cosmopolitical Models, MAB arquitectura, Monica Manicone e Maria Luisa Priori, Paolo Marcoaldi, MC2, Giovanni Multari, NATOFFICE, Lorenzo Nofroni, O+A Ori Arienti, Pan Associati, Luigi Pellegrino e Cristina Elena Francesca Licciardello, Peter Pichler Architecture, Fabio Piludu, Pisastudium, Polit(t)ico Research Lab, Massimiliano Rendina + Luca Branco + Vincenzo Rossetti, Mosè Ricci e Sara Favargiotti, Maurilio Ronchetti, Mattia Rossi, Cristian Sammarco, Enrico Sassi Architetto, Carlo Federico Serra e Franco Enrico Serra, Franco Enrico Serra, Storm Studio Architecture, Studio 3Mark, tiarstudio, Eiko Tomura, Bernardo Tori Associati, Fabrizio Toppetti, Andrea Troccia + Valerio Antonio Trubiani + Nicola Zaccaria, Fiorenzo Valbonesi, Daniele Vanni, Alfredo Vannotti, Valerio Ventura, Davide Virdis e Fabio Fabbrizzi, VPS Architetti, Marcella Zeppa e Ernesto Iacangelo

Mostra fotografica: “Marco Introini. Architetture d’acqua lungo l’Arno”

Curatela: Nicola Ughi

Allestimento: Massimo Del Seppia

Padiglione Comune di Pisa - Urban Center / Scala sopra le logge

Curatela e allestimento: Andrea Iacomoni

Collaborazione: Demetrio Mauro

Progettisti invitati: Fabio Daole, Damiano Remorini, DREAM Srl, DP Ingegneria Srl, Roberto Pasqualetti, Leonardo Srl, Seven&Seven Srl, Marco Sereni, Jean Pierre Buffi, Begnamino Cristofani, Gabriele Puccini, Nicola Paolicchi, Cristiana Cristiani, Radical Plan, Laura Viviani Paladino, Francesco Porco, Alfredo Corvino, Energeeing TECH Ignegneria Srl, Giuseppe Romano, Simone Gosuè Madeo, Emilio Casatelli, Giovanni Pasanniti, Massimo Rovere, Gianni Ulivi, Alberto Agresti, Enrico Focardi, Giulio Felli, Paolo Spinelli, Giuseppe Perillo, Katjuska Masafre, Luca Niccolai, Chiara Di Vecchio, Archimede Srl, Ruth Ghebreregus Salvati, Simone Bonaccorsi, Jacopo De Carlo, Stefano Tognetti

Padiglione Comune di Pisa - Urban Center / Palazzo Gambacorti

Curatela e allestimento: Andrea Iacomoni

Carta delle Azioni Possibili con STUC: Massimo Del Seppia (coordinatore), Chiara Barsotti, Pietro Berti, Andrea Iacomoni, Silvia Chiara Lucchesini, Fabrizio Sainati

Gruppo di lavoro STUC: Ilva Hoxhaj, Demetrio Mauro

Collaborazione: Silvia Batini, Michael Calvetti, Alice Zilaghe

Premi

Premio Città di Pisa per la Qualità Urbana: Álvaro Siza

Premio Biennale di Architettura di Pisa Call to Action: Barozzi

Veiga (1° classificato), Enrico Sassi (2° classificato), Amanzio Farris (3° classificato)

Menzioni: Gaetano Selleri e Dario Costi (Categoria Professionisti), Pisastudium (Categoria Territorio pisano), Fabrizio Toppetti (Categoria Università e Ricerca), Paolo Marcoaldi (Categoria Arte e Vision)

Premio alla Carriera: Guido Canali

CATALOGO

ISBN 979-12-5644-118-1

Prima edizione ottobre 2025

© LetteraVentidue Edizioni

© Associazione LP – laboratorio permanente per la città

Tutti i diritti riservati

È vietata la riproduzione, anche parziale, effettuata con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico. Per la legge italiana la fotocopia è lecita solo per uso personale purché non danneggi l’autore. Quindi ogni fotocopia che eviti l’acquisto di un libro è illecita e minaccia la sopravvivenza di un modo di trasmettere la conoscenza. Chi fotocopia un libro, chi mette a disposizione i mezzi per fotocopiare, chi comunque favorisce questa pratica commette un furto e opera ai danni della cultura.

A cura di Massimo Del Seppia, Chiara Barsotti, Pietro Berti, Andrea Iacomoni

Progetto grafico

Raffaello Buccheri

Copertina, frontespizio

Onafèz Design di Stefano Fiaschi / Disegno di Silvia Lucchesini

Stampa Industrie Grafiche della Pacini Editore Srl

Via A. Gherardesca – 56121 Ospedaletto (Pisa)

LetteraVentidue Edizioni Srl

Via Luigi Spagna, 50 P – 96100 Siracusa

PRESENTAZIONI

Verso una nuova idea di città → Michele Conti

NATURE → Massimo Dringoli

La Biennale di Architettura di Pisa. La rivoluzione sta nella generosità → Massimo Del Seppia

NATURE → Associazione LP

Verso nuove idee di città → Massimo Pica Ciamarra

Contro la Natura. Storia di un conflitto → Luca Lanini

Piante in città: benefici o criticità? → Silvia Brini

Un contributo di Benedetta Tagliabue → Benedetta Tagliabue

Architettura, clima e progetto → Giuseppe (Pino) Scaglione

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una grande opportunità per la città → Fabio Daole

Rapporto dinamico tra architettura e ambiente: tempo artefice dei mutamenti → Stefania Franceschi

PADIGLIONE INTERNAZIONALE

Arsenali Repubblicani

DTFLR – Dietrich Untertrifaller

Odile Decq

TAMassociati & Arup Italia

LAND

PROAP – Landscape Architecture

Fu Yingbin, Song Jia

PADIGLIONE ARSENALI MEDICEI

Museo delle Navi antiche

Architettura e natura. Verso un nuovo welfare urbano →

Andrea Iacomoni

Progettisti selezionati per Call to Action

Progettisti invitati

Il fotografo architetto e il suo approccio lento e gentile → Nicola Ughi

Spazio, corpi, figure → Valerio Paolo Mosco

PADIGLIONE PROGETTI SPECIALI

Fortilizio Torre Guelfa - Chiesa della Spina / Museo della Grafica / Bastione Parlascio

Álvaro Siza. Poesia nell’etica del costruire → Massimo Del Seppia

Il quartiere Malagueira → Enrico Molteni

Álvaro e Alvaro → Nicolò Galeazzi

Percorso → Nicolò Galeazzi

Dove la natura avvolge il sacro → Nicola Ughi

Paesaggi della conoscenza. Sette campus universitari → Raffaella Parodi

Guido Canali

Sette domande a Guido Canali → Massimo Del Seppia

La ricerca dell’essenziale: Guido Canali tra fortuna critica e progetto → Alberto Terminio

La foglia, l’architettura e la vita → Nicola Ughi

Silvia Chiara Lucchesini → Massimo Del Seppia

Paolo Riani → Massimo Del Seppia

Scala sopra le logge / Palazzo Gambacorti

Una “naturale” rete per la città → Andrea Iacomoni

La città del domani → Virginia Mancini

Il gioco del rovescio → Fabio Daole

Progetti

La Carta delle Azioni Possibili → Associazione LP

• Crediamo profondamente nel valore dell’uomo e nelle forme espressive artistiche e culturali, nell’approfondimento e nell’analisi, nella sperimentazione e nell’esperienza •

• Ogni forma di espressione creativa rende l’uomo libero • Crediamo nella cultura come elemento di pace ripudiando ogni forma di violenza • Pensiamo alla cultura come nutrimento essenziale dell’animo umano • Riteniamo la cultura un presidio per l’uomo • Ogni forma di espressione culturale è per noi contributo essenziale di arricchimento personale • Crediamo nel confronto delle idee come momento di sprigionamento dei talenti personali •

• La bellezza è la nostra storia e il nostro futuro • Crediamo nella bellezza come fattore organico imprescindibile del vivere • Crediamo profondamente nel valore della Bellezza, come bene prezioso e collettivo •

• Crediamo profondamente nel valore della città

• Dobbiamo rispettare maggiormente questa grande casa, curarla, mantenerla e migliorarla

• Una città sempre più sostenibile • Una città forte e leggera • Una città multiculturale, solidale, partecipata, una città aperta e sicura • La città per l’uomo, a dimensione d’uomo •

• Crediamo nel valore e nell’etica della conoscenza • Crediamo nell’impegno e nella passione, nella memoria e nella visione • Mettiamo al bando ogni forma di superficialità •

• Crediamo nell’impegno sociale come condivisione e dovere • Crediamo nello sviluppo consapevole, nella valorizzazione del patrimonio culturale, nel recupero e nel riuso • Mettiamo al bando ogni forma di spreco • Ci impegniamo a far crescere un pensiero critico e di riflessione per una maggiore consapevolezza e presenza nel vivere contemporaneo •

Massimo Del Seppia

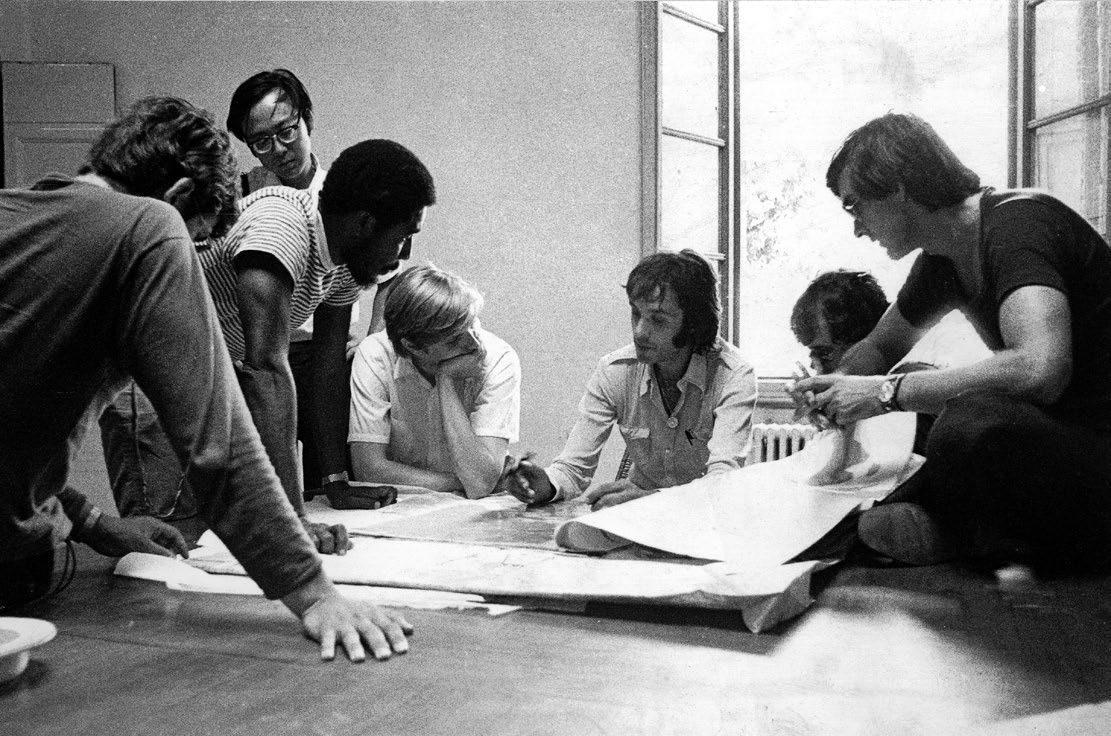

La Biennale di Architettura di Pisa nasce da un progetto sperimentale del 2014 con la mostra di architettura sul lavoro dei Pica Ciamarra Associati; con questo progetto LP ha sperimentato il concetto di mostra diffusa lungo il fiume Arno utilizzando gli spazi espositivi pubblici disponibili. Questo progetto laboratoriale è stato poi ampliato e diversamente sostanziato con la prima edizione della Biennale di Architettura svoltasi nell’ottobre 2015 e denominata “LabQ - Laboratorio per la Qualità urbana”.

In questo 2025 LP festeggia 10 anni di Biennale di Architettura a Pisa con una edizione speciale, la sesta, ampliata per durata, contenuti e possibilità narrative presentando in 5 settimane di mostra e convegni esperienze progettuali provenienti da tutto il mondo esposte in 8 padiglioni inseriti nel centro storico e affacciati lungo il fiume Arno.

Fin dalla sua fondazione, l’Associazione LP ha seguito un principio preciso, lavorare sulla città di quartiere in quartiere, per piccoli passi, seguendo il principio delle azioni possibili, ispirati dalla trasformazione della città di Barcellona, (avvenuta negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso) e dal suo principale intellettuale e progettista di riferimento, l’architetto catalano Oriol Bohigas, (di cui quest’anno il 20 dicembre ricorre il centenario della nascita), e del lavoro del suo studio di architettura gli MBM arquitectes; pensare ogni progetto come frammento integrato in una visione più ampia, che non si concentri solo sull’intervento specifico ma lo inquadri nel contesto urbano; promuovere piccole trasformazioni strategiche e diffuse, capaci di innescare cambiamenti significativi, pensare all’architettura, quindi, come strumento di equilibrio sociale, in grado di migliorare la qualità della vita di tutti a partire dai suoi spazi e funzioni pubbliche.

La città cresce e si trasforma nel tempo, come un organismo vivente, e crediamo che il contributo

dell’architettura debba essere continuo, dialogante, aperto alla partecipazione per l’esercizio di una cittadinanza attiva ed è anche per questo che abbiamo voluto chiamare la nostra associazione Laboratorio Permanente per la città (LP) dando costanza di ricerca e continuità di approfondimento nei contenuti lavorando con la stella polare dell’importanza dello spazio pubblico come guida imprescindibile.

Nel 2014, con la costituzione di LP, abbiamo scritto un manifesto di principi che è fondamenta di ogni progetto culturale della nostra associazione e della Biennale di Architettura.

Da qui, e con questi presupposti di carattere umanistico, è nata l’idea di una Biennale di Architettura capace di portare a Pisa progetti da ogni luogo del mondo come contributi per una permanente riflessione sul futuro della città di Pisa.

Subito dopo la chiusura dei battenti della prima edizione, tenutasi nell’ottobre 2015, dedicata al “verde come valore primario” e inaugurata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, l’associazione LP, per la seconda edizione del 2017, sviluppa il tema sul rapporto tra città e l’acqua con il contributo di due curatori quali Luigi Prestinenza Puglisi, a cui fu affidato il Padiglione Pisa e Luca Molinari, curatore del Padiglione Internazionale. Nel 2019, terza edizione, il tema dell’acqua viene approfondito con il fattore Tempo, sviluppato nella declinazione data dal curatore del Padiglione Internazionale 2019 Alfonso Femia, con la crasi “Tempodacqua”, con lo scopo di studiarne le varie declinazioni in ambito urbano e nell’intuire quanto tali dinamiche possano riflettersi nel futuro sviluppo della città di Pisa.

La Biennale di Pisa è un progetto collettivo ideato e curato dall’associazione LP e fortemente condiviso dalle amministrazioni comunali che in

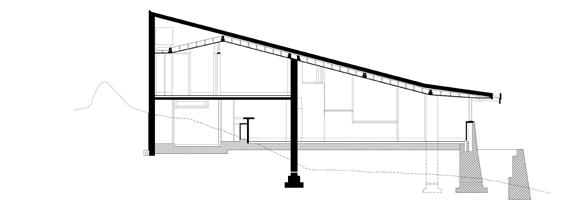

Costruire ciò che conta. Una visione radicata nella natura

Noi di DTFLR crediamo fermamente che l’architettura debba evolversi per riflettere e sostenere il nostro profondo legame con il mondo naturale. Osservando i sistemi naturali e sfruttando la loro intrinseca saggezza, proponiamo strutture che non solo servono l’umanità, ma coesistono armoniosamente con la terra. Questa filosofia guida ciascuna delle nostre creazioni, garantendo che ogni progetto sia un passo verso un futuro più sostenibile e consapevole.

Il nostro impegno per la sostenibilità ci spinge a dare priorità a soluzioni efficienti dal punto di vista energetico ed ecocompatibili, rispondendo alla crescente esigenza di uno sviluppo responsabile. Ogni progetto che intraprendiamo è una testimonianza del nostro pensiero innovativo e della nostra passione per la ridefinizione del rapporto tra l’ambiente costruito e il mondo

naturale. Dalle scuole in legno ai quartieri urbani, dagli hotel alpini ai monumenti culturali, il nostro lavoro risponde al contesto, alla comunità e al clima. Non inseguiamo icone, ma costruiamo identità nel contesto. Negoziamo tra paesaggio e forma costruita, creando spazi che rispettano e amplificano l’ambiente naturale, soddisfacendo al contempo le pressanti esigenze di interazione umana, funzionalità ed efficienza.

Per la Biennale di Architettura di Pisa 2025, vogliamo mostrare come l’architettura possa andare oltre i confini tradizionali, diventando un’alleata dell’ambiente invece che un elemento di disturbo. Questo concetto è espresso in modo chiaro in quattro progetti esemplari di DTFLR, che mettono in evidenza il potere dell’architettura di migliorare il nostro mondo e restituirgli qualcosa. Ogni progetto riflette una risposta unica ai contesti locali, mostrando un design che parla di rispetto ecologico, innovazione e vitalità della comunità.

Lezioni sul bambù

Luogo: Chirongui, Mayotte (Francia)

Cronologia: 2020 (concorso)-2024/2028 (costruzione)

Superficie: 20.000 mq

Programma: liceo per 2.000 studenti; 3 istituti; liceo generale, liceo tecnico e liceo professionale dedicato ai mestieri dell’edilizia; 3 palestre, mensa, convitto

Committente: Ministero dell’Istruzione Nazionale, dell’Istruzione Superiore, della Ricerca e dell’Innovazione, Rettorato di Mayotte

Architettura: Dietrich Untertrifaller con Bulle Poirier Justman

Architectes e Endémik Mayotte

Team DTFLR: Claire Leroy (capo progetto), Christoph Teuschl, Margaux Kleindienst, Lisa Mathoul, Cristiana Munteanu, Clément Josse; Giulia Settimi, Rebecca Burjack, Federico Silvestri, Barbara Penhouët, Ivana Hurstel

Partners/Ingegneria: Ingérop

Conseil et Ingénierie e OTEIS Mayotte (struttura, servizi edilizi, elettricità, costi), Le Sommer

Environnement (fisica delle costruzioni), Uni Vert Durable (paesaggio), Aïda Acoustique (acustica), Endémik Mayotte (economia), OTEIS Mayotte (strade, servizi pubblici), Atelier Juno (BIM), Corail Ingénierie (cucina), Gévolys (sicurezza)

Costruire una scuola a Mayotte, un piccolo e bellissimo arcipelago tra il Mozambico e il Madagascar, presenta sfide uniche che vanno ben oltre quelle che si incontrano in Europa. Richiede infatti di affrontare questioni educative, socio-economiche ed ecologiche in modi completamente diversi. Per soddisfare queste esigenze, la progettazione e la costruzione del nuovo Lycée Tani Malandi ha riunito le competenze di architetti austriaci e francesi, che hanno lavorato in stretta collaborazione con i partner locali di Mayotte. Il progetto su larga scala, con spazio per oltre 2.000 alunni, comprende aule, impianti sportivi, una mensa scolastica con cucina e un convitto.

Una lunga galleria nord-sud collega tutte le unità, dall’ingresso al collegio, e facilita gli spostamenti. Essa costituisce la spina dorsale lungo la quale sono allineati i singoli elementi, non solo come percorso di accesso funzionale, ma anche come luogo di scambio sociale e socializzazione. Passerelle, cortili, terrazze in legno, gradini e rampe creano aree esterne fluide, coperte e ombreggiate dove gli alunni possono muoversi e trascorrere il tempo senza ostacoli.

Argilla, legno, bambù, basalto: questi materiali naturali onnipresenti sottolineano lo stretto rapporto tra la scuola e l’ambiente circostante, tra natura e architettura. Le facciate in bambù ricordano le recinzioni intrecciate delle case di Mahoran. I tetti sporgenti e i lunghi pergolati davanti alle aule si ispirano alle verande delle case tradizionali. L’intonaco a calce sul frontone della palestra e della scuola fa riferimento al nome della scuola superiore: “Tani Malandi” è il nome dell’argilla bianca proveniente dalle grotte circostanti che viene utilizzata per il trucco nei matrimoni o nelle cerimonie rituali.

Monaco di Baviera, 4 agosto 2025

↗ Ingresso. © Jeudi Wang → Costruire con il bambù. © DTFLR →→ Zona comunicazione. © Jeudi Wang

Fondato nel 2017, lo studio si dedica alla ricerca e progettazione di paesaggi pubblici, rigenerazione urbana, spazi civici e rivitalizzazione rurale. Attraverso progetti trasformativi, esploriamo espressioni spaziali dell’estetica vernacolare e strategie innovative per rispondere a sfide contemporanee, creando paesaggi originali, artistici e sostenibili radicati in pratiche costruttive contestualizzate e interpretazioni moderne della cultura locale.

Nel nostro approccio, ogni sito possiede uno spirito unico. Riveliamo il dialogo distintivo tra uomo e luogo, trasformandolo in linguaggi progettuali inediti. La fase esecutiva è per noi l’inizio reale del design: un processo dinamico di affinamento continuo, dove le scoperte in cantiere guidano aggiustamenti in tempo reale. Abbracciando maestranze locali e saperi artigianali, integriamo conoscenze indigene per perfezionare i concetti iniziali, raggiungendo una simbiosi autentica tra progetto e territorio.

Le nostre opere, riconosciute a livello internazionale, compaiono in pubblicazioni specializzate ed eventi come la Biennale di Venezia Padiglione Cina (2018) e il Congresso Mondiale degli Architetti UIA, Copenaghen (2023). Teniamo regolarmente conferenze alla Tsinghua University, Peking University, Central Academy of Fine Arts e altre istituzioni, con profili trasmessi da CCTV (La Campagna Ideale) e Phoenix TV (Costruttori di Sogni).

I progetti spaziano da interventi rurali come il Villaggio Zhongguan (Guizhou), la Serie Huoshan (Anhui) e il Villaggio Lianma (Guangzhou), a landmark urbani tra cui il Centro Culturale di Harbin e il Corridoio Verde di Fengxi New City (Shaanxi), fino a infrastrutture pubbliche come il Parco Sportivo Xidahe di Ningbo – tessendo resilienza ecologica e narrazioni culturali nello spazio.

Iniziative di rigenerazione rurale

della Contea di Huoshan, Anhui, Cina

Luogo: Villaggio di Niujiaochong, Villaggio di Dongshimen, Città di Taiyang, Contea di Huoshan, Città di Lu’an, Provincia di Anhui

Dimensioni: 3 ha

Cronologia: 2020-2023

Fotografie: Zhang Qianxi, Fu Yingbin

↓

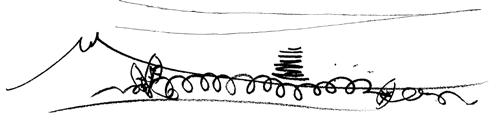

Situata nella parte occidentale della provincia dell’Anhui in Cina, la Contea di Huoshan confina con la catena montuosa dei Dabie. I nostri interventi progettuali decentralizzati nel suo paesaggio rurale comprendono: la rivitalizzazione dei villaggi di Niujiaochong e Dongshimen vicino al capoluogo distrettuale e una serie di pratiche di architettura del paesaggio nella montuosa città di Taiyang. Questi spazi su micro-scala soddisfano esigenze spaziali diversificate – dalla routine quotidiana e produzione agricola ai rituali popolari e al turismo. Attraverso un’analisi meticolosa del sito, integriamo l’ingegnosità spaziale e la sapienza quotidiana insita nella vita del villaggio con requisiti funzionali contemporanei, creando spazi rinnovati site-specific per contesti rurali moderni.

A Niujiaochong, una sequenza di progetti lungo il fiume – asse vitale dell’esistenza quotidiana degli abitanti –rivitalizza gli spazi pubblici in declino. Rianimando scenari di vita rurale tradizionali, abbiamo trasformato aree comunitarie decadute in zone ricostituite ancorate al corso d’acqua, ripristinando infine il tessuto vitale acquatico del villaggio.

Luogo Kortrijk (Belgio)

Cronologia 2020-2025

Cliente

Stad Kortrijk

Architetti

Barozzi Veiga: Fabrizio Barozzi & Alberto Veiga / Tab Architects: Tom Debaere & Bert Bultereys

Gruppo di concorso

Barozzi Veiga: Yorgos

Apostolopoulos, Jonghyun Choi, Pieter Janssens, Alessandro

Lussignoli, Tea Marta, Toni Poch / Tab Architects: Eva De Bels, Lando De Keyzer, Jonathan Toye, Ilja De Pelsmaeker

Team di progetto

Barozzi Veiga: Pieter Janssens, Chen-Hsin Chang, Tomás Mesquita, Ivanna Sanjuán, Guillermo Sidrach, Antonis Tasoulis, Maria Ubach / Tab Architects: Jonathan Toye, Bert Lescouhier, Bert Devos, Pieter Frantzen, Ilja De Pelsmaeker, Lotte Engelborghs, Maxime Honoré, Luisa Soares

Architetto del patrimonio

Koplamp Architecten

Ingegnere strutturale

Sileghem & Partners Architecten en Ingenieurs

Ingegnere dei servizi

Studiebureau Boydens Engineering

Consulente in fisica edilizia e acustica

Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau bvba

Consulente per elementi di facciata Xmade

Superficie lorda 4.037 mq

Fotografie

Simone Marcolin

Il progetto amplia e trasforma il complesso dell’Abbazia di Groeninge in uno spazio dedicato alle arti, per mostre temporanee site-specific e eventi pubblici nel contesto del Parco Begijnhof, nel centro di Kortrijk. Valorizzazione della persistenza, restauro e trasformazione sono stati attentamente bilanciati per riscoprire una nuova identità per l’insieme, profondamente radicata nell’esistente. La proposta rivela la spazialità della struttura originale della chiesa abbaziale e dei dormitori, ripristina l’ex cortile e aggiunge uno spazio espositivo sotterraneo.

La presenza distintiva del nuovo padiglione nel parco stabilisce un dialogo con le strutture storiche esistenti, sia attraverso la sua forma, che evoca la verticalità dei loro tetti inclinati, sia attraverso la logica del suo allestimento ortogonale.

La nuova architettura è sobria e ragionata, definita da interventi sottili e ben ponderati che creano un equilibrio tra il nuovo e l’esistente, valorizzando la storia del sito e fornendo nuovi spazi per il futuro.

Luogo San Gemini (Terni)

Cronologia 2021-2024

Dimensioni

1.000 mq

Collaboratrice alla progettazione

Arch. Carolina De Lillo Magliulo

Fotografie

Cédric Dasesson

L’area interessata dal progetto è uno spazio urbano extra-moenia, storicamente dedicato al rito cittadino del passeggio.

Nella condizione che precedeva l’intervento, la Passeggiata appariva compromessa da elementi ed arredi che negli ultimi decenni si erano accumulati in modo incoerente, cancellando le profondità visuali un tempo presenti.

Solo alcuni blocchi lapidei provenienti dalle vicine rovine di Carsulae, impiegati da oltre un secolo come pittoreschi sedili archeologici, brillavano come elementi nobili in un contesto sbiadito.

La nuova sistemazione ha inteso ritrovare l’ampiezza e la luminosità perdute. Il disegno del suolo è definito da una successione di piattaforme che si inseriscono tra le alberature esistenti, adattandosi alle irregolarità planimetriche del sito: su queste superfici si proiettano le ombre delle chiome. Insieme ai blocchi lapidei archeologici, la presenza di nuovi sedili definisce una scansione ritmica che accompagna il passo di chi cammina, e offre molteplici luoghi di sosta. Nel belvedere, un “trampolino per lo sguardo” costituisce un invito a conquistare una posizione privilegiata di osservazione del paesaggio.

↑ Avvicinamento al belvedere.

↖ La sequenza delle sedute tra gli alberi.

← La scoperta del paesaggio.

↓ Il “trampolino per lo sguardo”.

Luogo Ferrara

Cronologia 2023-2024

Dimensioni

2.600 mq

Committente Comune di Ferrara

Progettisti

INOUT Architettura: arch. Mario Benedetto Assisi, arch. Valentina Milani

Collaboratori

Arch. Giovanni Gibertini, arch. Giulio Marchetti

Progetto idraulico

Ing. David Voltan

Agronomo Dott. agr. Giovanni Morelli

Importo lavori

€ 800.000,00

Fotografie Simone Bossi

↗ Sistema di immagazzinamento delle acque meteoriche.

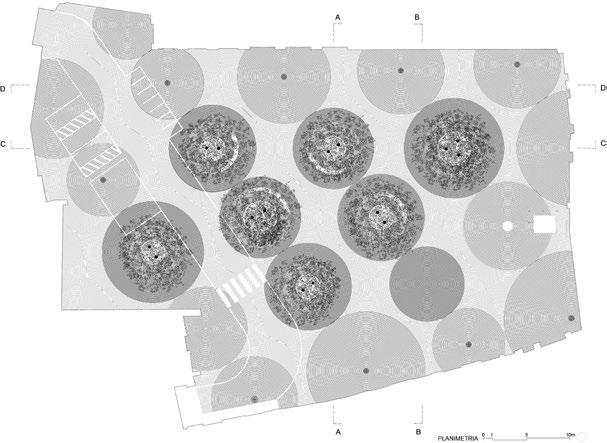

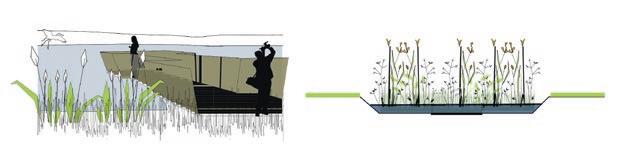

La Nuova Piazza Cortevecchia è una piazza urbana, nel suo significato “tradizionale”: uno spazio completamente accessibile, che può essere attraversato e colonizzato, adatto ad ospitare una varietà di eventi. L’intero progetto si sviluppa nel rendere la piazza un’oasi verde, in cui gli alberi diventano i protagonisti.

La presenza di sotto-servizi, antiche fondazioni e presenze archeologiche rende necessaria la messa a dimora della vegetazione a quote superiori dell’attuale piano di calpestio, al fine di

ridurre il più possibile gli scavi. È così che per far spazio alle alberature, il suolo continuo della piazza si increspa, acquisendo tridimensionalità, determinando il formarsi di atolli a disposizione delle comunità vegetali.

Un innovativo spazio sotterraneo svolge un ruolo fondamentale: uno strato di raccolta delle acque piovane, il sistema Permavoid, raccoglie e immagazzina l’acqua, per restituirla alle alberature attraverso meccanismi capillari naturali attivati dalle radici.

Associates Architecture

Luogo

Dossena (Bergamo)

Cronologia 2023-2024

Dimensioni

400 mq

Cliente

Associazione Cultura Dossena

Gruppo di progetto

N. Galeazzi, M. Salvaneschi, M. Cocchiararo, C. Crotti, P. Federici, M. Hartsarich, S. Macchia, N. Tombini, A. Van Hove

Intervento artistico

Francesco Paterlini

Strutture

Opera Mista

Partner culturale

Direzione Generale Creatività Contemporanea

Fornitori

Green Ger – Impresa edile Astori

Fotografie

Nicolò Galeazzi

Il sito di progetto si trova nel cuore di un anfiteatro naturale di pietra – un’ex area mineraria situata sulla cima delle montagne che circondano il comune di Dossena, in provincia di Bergamo. I primi insediamenti nella zona risalgono all’Età del Bronzo, quando furono scoperti giacimenti di ferro, calamina e galena; queste risorse diedero origine a una comunità sedentaria nei pressi dei siti estrattivi, rendendo Dossena il più antico insediamento abitato della Val Brembana. Il monumento “Echo of

the mountain” rende omaggio alla memoria di tutti coloro che un tempo lavoravano nelle miniere, oggi dismesse, di Dossena. Il progetto consiste in un recinto circolare di 25 m di diametro, ispirato alle tradizionali recinzioni in legno della Valle, che abbraccia una grande pietra (scolpita dall’artista Francesco Paterlini, con un’opera ispirata al mito di fondazione del paese) isolandola dal contesto circostante e conferendole una presenza contemplativa e simbolica.

Il monumento è costituito da un basamento circolare in calcestruzzo armato, che si estrude per metà della circonferenza formando una lunga seduta per le celebrazioni comunitarie, e da una struttura piramidale, in larice fiammato, che si innesta lungo tutto il basamento. “Echo of the mountain” è stato concepito come un monumento attivo, in cui la comunità di Dossena può riunirsi per ricordare e, al contempo, abbracciare simbolicamente la montagna e il proprio territorio.

Testo di Nicola Ughi

Fotografie di Marco Introini

La prima volta che ho visto Marco Introini, e che ho sentito la sua voce, era l’ormai lontano 2020, in pieno Covid.

Marco è uno dei 50 che ha partecipato al progetto “sedie rosse remote”, estensione della mia #sediarossa in chiave pandemica. Il progetto, nato a sei mani con Giorgio Tartaro e Carlotta Vegni, si proponeva di ritrarre al telefono 50 protagonisti dell’architettura e del design, pubblicandoli ogni sera sui miei profili social alle 17:30, l’ora del temuto bollettino.

Giorgio mi aveva descritto Marco come una persona mite e gentile, e così è stato: sia quando cinque anni fa posò per me da remoto, scalzo, sulla sua Vanity Rossa con il banco ottico ALPA e i suoi gatti, sia quando l’ho incontrato di persona, nel 2025, al MIA Fair di Milano, dove esponeva vedute meneghine di grande intensità.

Pochi mesi dopo arrivò l’occasione di lavorare insieme grazie a Massimo Del Seppia e alla Biennale di Architettura di Pisa, che dedica a

Museo delle Navi antiche

Marco una mostra sul tema della sicurezza del territorio. Oltre al lavoro site specific sull’Arno, sono esposti tre progetti che raccontano il rapporto tra acqua e paesaggio: la fiumara dell’Amendolea con Alfonso Femia (Biennale dello Stretto 2022), i fiumi mantovani (2023), in equilibrio tra agricoltura e natura, e il Los Angeles River (2017), fiume cementificato e reso celebre da tanti film.

Marco ha un approccio lento, inevitabile per chi vuole essere narratore attento e rigoroso dello spazio. I suoi bianco e nero poco contrastati hanno il rigore dell’architetto (sua formazione) e la chiarezza del docente. La sua analisi del territorio va oltre l’architettura, includendo paesaggio, fiumi, boschi.

Per Pisa ha esteso lo studio al bacino dell’Arno, oggetto anche di dibattito politico sulla navigazione. Ci siamo incontrati a luglio per un sopralluogo, partendo dalle chiuse dello scolmatore a Pontedera fino alla foce. Marco

Massimo Del Seppia

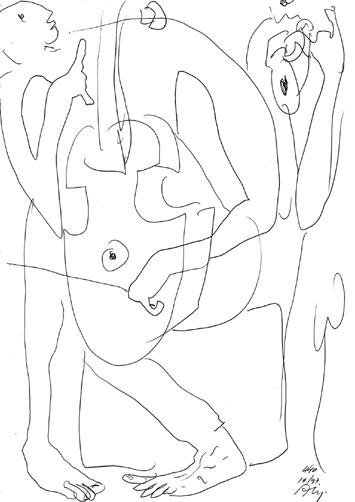

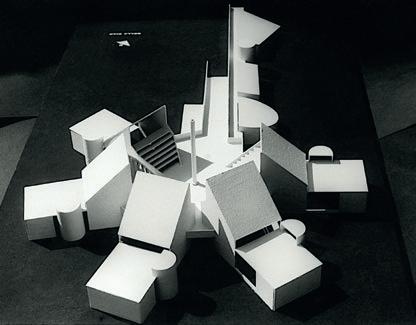

Il perché di una mostra e di un libro su Álvaro Siza in questa VI Edizione della Biennale di architettura di Pisa 2025 NATURE sta nel fatto che l’opera del maestro rappresenta una visione totalizzante dell’essere architetto, dove il modo di vivere coincide con l’etica della sua architettura; le sue prime esperienze di edilizia sociale e successivamente quelle realizzate in Germania e Olanda parlano di una sensibilità e una capacità di ascolto non comune.

La vita di Álvaro Siza è così densa che la Biennale ha voluto ancora una volta raccontarla per mezzo dell’architettura e del suo sguardo verso il mondo, proprio per sottolineare quanto alcuni aspetti del nostro essere architetti siano così fondativi e imprescindibili dal passare del tempo, dall’avvento di nuove tecnologie e dai nuovi parametri di riferimento; i suoi disegni, i suoi progetti in tutto il mondo partendo dal suo Portogallo, i suoi modelli a cui continuamente lavora e il suo pensiero ne fanno una figura densa capace di essere un punto di riferimento sempre più attuale nel panorama mondiale della cultura contemporanea.

Ho sempre cercato di comprendere l’opera di Álvaro Siza e da sempre ne sono rimasto attratto, forse la poesia che percepivo nel vedere le sue opere permea il nostro immaginario per poi riemergere con dirompenza in un tempo diverso fino a sostanziarsi in una esigenza di condivisione di valori profondi e assorbiti che riteniamo fondativi nella sua opera e imprescindibile nell’essere architetto.

Saper ascoltare, creare i presupposti per un dialogo, cercare la profondità in ogni dettaglio, porsi al servizio del cliente, della comunità e del paesaggio cercando sempre di comprendere lo spirito del luogo sono prerogative di Siza non seguendo mai le mode ma cercando sempre ciò che è giusto fare in quel tempo lasciando l’ego del segno a tutti i costi in una remota parte

Fortilizio Torre Guelfa Chiesa della Spina

dei suoi pensieri; eppure il segno emerge ma naturalmente, da principi condivisi e esigenze atmosferiche mai con gratuità ma sempre derivate da profonde motivazioni; progetti quali il centro Gallego a Santiago de Compostela Mimesis, Anyang, Oaxaca sono stupefacenti accadimenti nel comporre l’architettura. Non ho mai trovato tanta semplicità e complessità contemporaneamente, la Casa del Te a Leça de Palmeira è incredibilmente ben inserita nel contesto, non c’è bisogno di altro sembra quasi che tra scogli e mare ci sia stato un abbraccio con la nuova struttura del paesaggio accogliendola e integrandola nel paesaggio costiero.

Con Siza corriamo il rischio di un atteggiamento di devozione verso il maestro ma è quello che non vogliamo in questa sede perché esiste una profonda oggettività di valori che prescinde dal mito ed è questa oggettività che abbiamo bisogno di rappresentare.

Ho iniziato il mio studio sull’opera di Siza durante il mio periodo universitario e approfondito successivamente con la lettura di ogni volume disponibile fino al numero 70/2003 della rivista di architettura Area dove si ponevano a confronto sette maestri tra cui Oriol Bohigas, e Álvaro Siza.

Proprio durante alcune collaborazioni e organizzazione di mostre con lo studio MBM Arquitectes di Barcellona, frequentando lo studio di Placa Real, ho avuto la possibilità di vedere il centro meteorologico del Porto Olimpico progettato da Siza nei primi anni ’90 e li potevo osservare questa struttura a pianta circolare e di forma cilindrica perfettamente in armonia con il sistema del porto turistico pur avendo un carattere deciso e ben individuabile.

Successivamente, grazie all’amico Roberto Bosi, sono riuscito a mettermi in contatto con il maestro e da li abbiamo iniziato e condiviso questo progetto culturale a lui dedicato ma anche

↑ Veduta aerea, 1981.

Testo di Enrico Molteni

Università di Camerino

Fotografie di Jean-Paul Rayon

Il contesto

In quegli anni, il Portogallo stava emergendo dalla lunga dittatura di Salazar (1933-1974), che lo aveva emarginato dal resto d’Europa. Rimasto indietro sotto ogni aspetto, presentava il reddito pro capite più basso, il tasso di analfabetismo più alto (30% della popolazione adulta) e una mortalità infantile quattro volte superiore a quella della Svezia. Agricoltura e industria erano soggette a un monopolio implicito. In particolare, il sistema di latifondo semi-feudale consentiva al 3% dei proprietari terrieri di controllare più terra del restante 97%. Molte di queste proprietà, in mano a duchi o baroni assenti, o a banche e assicurazioni, restavano incolte. La Quinta da Malagueira era una di queste. La situazione edilizia era fatiscente: solo il 40% delle case aveva acqua corrente e appena il 17% l’allaccio fognario. La Rivoluzione del 25 aprile 1974 segnò l’inizio di una nuova era.

La necessità di alloggi con standard minimi fu subito affrontata dall’esperienza dei progetti SAAL (1974-1976). In questo contesto, Évora cercò di rispondere a un’enorme domanda abitativa ignorata durante l’immobilismo della dittatura. I piccoli quartieri sorti dagli anni ’40 fuori le mura, non riconosciuti dallo Stato e quindi “inesistenti”, testimoniano la pressione abitativa e la logica necessità di nuove costruzioni per alleggerire il sovraffollamento del centro storico.

Álvaro Siza fu chiamato dal Consiglio Comunale di Évora e iniziò a lavorare con circa 100 famiglie, già organizzate in un’associazione di quartiere che aveva partecipato alle operazioni SAAL fino alla loro chiusura. Il suo piano, sostenuto dal GAT (Ufficio di Supporto Tecnico) di Évora, sostituì quello elaborato dalla DGSU nel 1975, bloccato dal veto di Nuno Portas. Quest’ultimo prevedeva edifici residenziali di 5-7 piani, simili a quelli allora in costruzione.

Fortilizio Torre Guelfa Chiesa della Spina

Il piano Malagueira fu il più importante e controverso progetto urbano del Portogallo, generando forti conflitti politici tra autorità comunali e governo centrale: da un lato il desiderio di indipendenza economica e culturale della regione, dall’altro la volontà dell’amministrazione di mantenere un futuro più pacifico. L’esistenza di un piano precedente, in parte già avviato sotto una grande società immobiliare di Lisbona, e sostituito dal nuovo progetto basato su criteri opposti (gestione cooperativa, autocostruzione), creò tensioni, corruzione e conflitto1. A Évora, la forte presenza comunista, consolidatasi dal 1974, si oppose all’ostruzionismo burocratico della capitale, con la conseguente marginalizzazione della città e attacchi all’architetto e alle cooperative. Queste difficoltà spiegano perché il piano resti tuttora incompiuto, principalmente per la lotta politica sui finanziamenti statali. Questo clima di antagonismo costituì il contesto in cui Siza, architetto di Porto, iniziò a operare. Nei primi anni, molto difficili, la forza delle cooperative, che sostennero sempre il suo piano, fu decisiva. Senza la resistenza della popolazione e dello stesso Siza, che si espose anche a livello personale, il quartiere Malagueira non sarebbe mai stato realizzato2

A 140 chilometri a est di Lisbona si trova Évora. Con i suoi quasi 55.000 abitanti (nel 1977 ne contava 35.000), è la città più importante dell’Alentejo, una regione di vaste pianure ondulate, campi di grano e querce da sughero, scarsamente popolata e prevalentemente agricola, suddivisa per secoli in grandi latifondi. Come molti insediamenti rurali della regione, anche Évora si trova su una collina. Città di origine romana, al cui interno conserva numerosi esempi di architettura colta di epoche e culture diverse.

Testo e fotografie di Nicola Ughi

Ero ancora in vacanza, per l’appunto in Francia, quando mi è stato chiesto di partire per Rennes per fare la mia parte nel racconto delle opere di Siza dedicate al sacro, in mostra alla Biennale 2025 presso la Chiesa di Santa Maria della Spina. La Biennale aveva deciso di affidarmi la chiesa “Anastasis” (Resurrezione) a Saint-Jacques-de-laLande, sobborgo della capitale bretone. Massimo Del Seppia, per farmi capire di che cosa si trattasse, mi mostrò al mio rientro alcune immagini di quella chiesa insolita: un corpo absidale rialzato, tutto di cemento bianco, immerso in un quartiere di nuova costruzione. Non nascosi la mia perplessità. Quelle foto, scattate appena dopo l’inaugurazione del 2018, ritraevano un terreno appena dissodato, alberi spogli e il laghetto libero da vegetazione: la larga scala in pietra si specchiava integra e ordinata di fronte all’edificio.

Che cosa avrei trovato io, a settembre, dieci anni dopo? Sapevo che l’autunno avrebbe cominciato a tingere le foglie – la mia stagione preferita –ma sapevo anche che avrei trovato un edificio

Fortilizio Torre Guelfa

Chiesa della Spina

vissuto, radicato in un quartiere abitato perlopiù da immigrati africani cattolici, per i quali la ritualità del culto ha un ruolo assoluto, nei canti come nell’abbigliamento.

Come sempre, prima di partire, ho cercato un contatto. Non amo arrivare senza preavviso e dover giustificare la mia presenza. Ho scritto quindi alla “Paroisse de Saint-Jacques” per chiedere informazioni. La risposta, tradotta dal francese all’italiano dalla tecnologia di ChatGPT (come dichiaro sempre), è arrivata presto: a mettersi in contatto con me è stata Marilyn, figlia di una parrocchiana, dolce e premurosa, con una passione sincera per il calcio e il PSG, ed un’esperienza in Italia, precisamente a Udine. È stata lei, in inglese, a prendere accordi per la mia visita. Il 5 settembre ero pronto. Aereo Pisa-Nantes, poi auto a noleggio fino a Rennes.

Durante il viaggio, tra volo e strada, ho ripassato mentalmente geografia e storia. Non avrebbe senso – anche se l’overtourism ci ha abituati al contrario – muoversi senza sapere chi vive nei luoghi e che cosa vi è accaduto negli ultimi secoli. Rennes, fondata dai Celti armoricani con il nome di Condate, fu poi conquistata da Cesare nel 52 a.C.; tutta, salvo ovviamente un villaggio di irriducibili Galli protetti dalla pozione magica. Una nota che solo chi ama Asterix capirà.

E proprio ad Asterix ho pensato, ricordando Il giro di Gallia, quando lui e Obelix raccolgono specialità regionali in una sfida con Cesare. Una lettura che mi accompagna sempre quando mi siedo a tavola in Francia.

Arrivato a Rennes, raggiungo la chiesa. Ad accogliermi trovo subito la comunità in festa, e Marilyn, che mi fa da guida e traduttrice con l’anziano parroco, Père Joseph Lacoque.

La chiesa, chiamata Anastasis, si erge ai margini di un quartiere moderno a Saint-Jacques-de-laLande (che il nome ricorda essere stata terra di campi), accanto ai ruderi di un’antica cappella.

Cronologia: 2013-2020

Cliente: École Normale Supérieure de Paris-Saclay

Gruppo di progetto: P. Vincent, B. Plattner, A.H. Temenides, J.B. Mothes (partners and associates in charge), D. Bricard, E. Thireau, T. Niederkorn, E. Oña Martinez, M. Sismondini, con D. Franceschin, A. Gallissian, A. Giralt, B. Grilli di Cortona, A. Karcher, F. Mestiri, N. Meyer, J. Moolhuijzen (partner), A. Nizza, L. Piazza, J. Sobreiro e S. Casarotto, A. Chiabrera, A. Zanguio; A. Bagatella, D. Tsagkaropoulos (CGI); O. Aubert, C. Colson; Y. Kyrkos (models)

Consulenti: AIA Ingénierie (structure, MEP, civil engineering); RFR (façades); Frank Boutté Consultants (sustainability); Peutz & Associés (acoustics); CPLD (lighting); Labeyrie & Associés (A/V systems); BEGC (food service); NAMIXIS (fire prevention); Quadrim (building maintenance); SLETEC (cost consultant); Autobus Impérial (signage); P.Cribier, ALP (landscaping); Groupe 6 (consulting architect); CICAD (site supervision) Fotografie: Michel Denancé

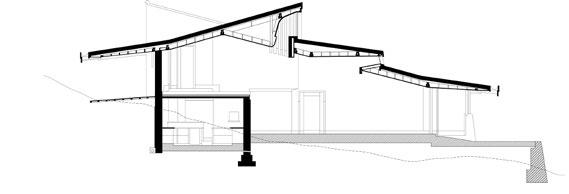

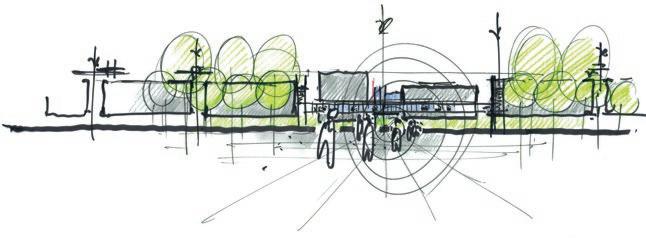

Nel gennaio 2014, lo studio RPBW ha vinto il concorso per la progettazione di un nuovo edificio universitario, nell’ambito del Campus di Parigi Saclay. L’École Normale Supérieure (ENS), istituzione di eccellenza nella ricerca, che nel corso della sua storia ha dato origine a 14 premi Nobel nelle arti e nelle scienze, ha intrapreso un processo di consolidamento con altre scuole per creare un nuovo campus dinamico e aperto.

L’École Normale Supérieure Paris-Saclay si estende su una superficie di 64.000 mq ed ha accolto 3.000 studenti dall’inizio dell’anno accademico 2019.

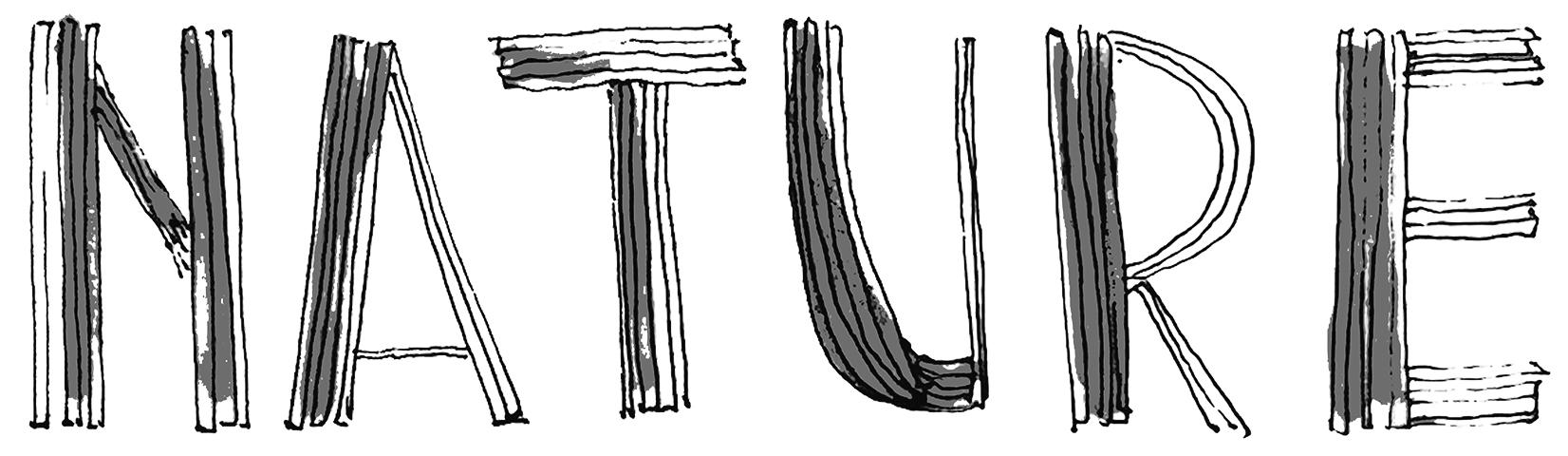

Il progetto sviluppato dallo studio RPBW, si insedia in un grande parco di oltre un ettaro di superficie. Qui l’edifico dell’Università si colloca a definire uno spazio nuovo: i 5 edifici che compongono il progetto sono posti in un disegno che delimita un grande giardino, definendo così un ambito all’interno della vasta area del sito.

Questo “straordinario” giardino funge da fulcro per tutte le attività della Scuola e per i diversi edifici circostanti. Questi si affacciano su questo ampio spazio verde alberato, mentendo la leggibilità dell’impianto, in un rapporto interno/ esterno in costante dialogo con il contesto. La facciata

sud, interamente trasparente, offre una visione della vita quotidiana della scuola, ospitando aree di carattere più collettivo come la mensa, il centro di accoglienza e i laboratori di ricerca. L’edificio settentrionale, invece, è destinato agli studi e la ricerca delle scienze fondamentali per gli ingegneri, mentre il polo delle scienze umane e sociali è situato nell’edificio detto “satellite”. Questo sistema di edifici, collegati tra loro da ponti e passerelle e da passaggi nel giardino esterno, costituiscono un sistema che genera un nuovo paesaggio, nel paesaggio. La flessibilità degli spazi, data dal sistema costruttivo solido e regolare, così come l’attenzione agli aspetti bioclimatici, sono stati concetti fondamentali dello sviluppo del progetto. La ventilazione naturale, i pannelli solari e lo stoccaggio dell’acqua piovana, non solo aspetti tecnici del costruire, ma diventano elementi integranti delle scelte architettoniche: gli spazi distributivi non sono semplici corridoio ma diventano spazi di incontro e di aggregazione, luoghi di scambio e di dialogo, mentre funzionano anche per convogliare e climatizzare attraverso la ventilazione naturale, tutto l’edificio.

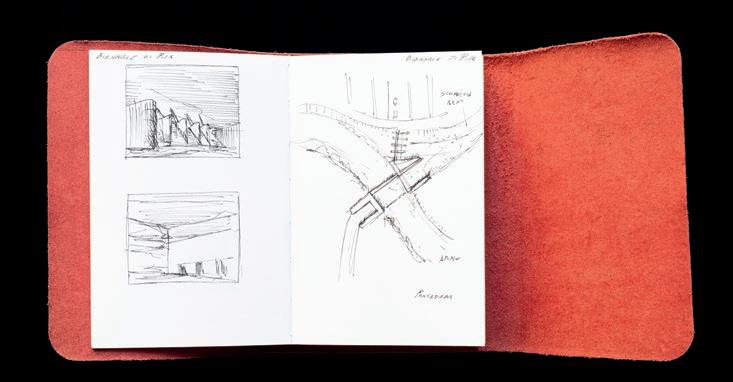

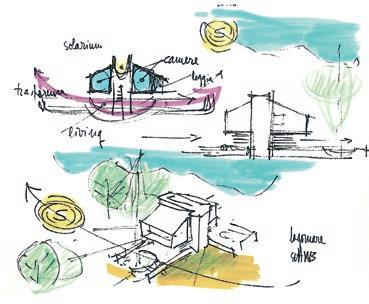

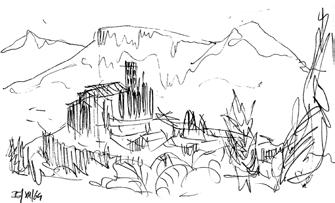

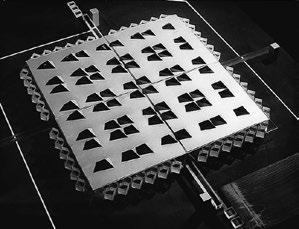

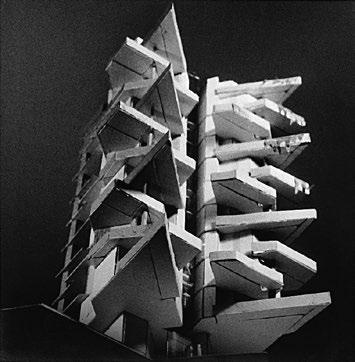

Massimo Del Seppia intervista Paolo Riani

La vita di ognuno di noi è spesso connotata da coincidenze. Ho conosciuto Paolo Riani nel 1998 durante una sua conferenza sugli architetti metabolisti giapponesi a Viareggio, nell’auditorium di Codecasa in Piazza Lorenzo Viani (prima coincidenza) con il mio amico e collega Roberto Silvestri per poi seguire a distanza il suo lavoro (anche attraverso la lettura della rivista di architettura L’ARCA di cui Paolo ne è stato cofondatore), e la sua carriera di architetto. Molti anni dopo ci siamo incontrati più volte in iniziative culturali, tra cui le Biennali di Pisa, curate da LP e a poco a poco è nata l’idea di curare una mostra sul suo lavoro oltre che ad una buona amicizia. Recentemente abbiamo iniziato a pensare insieme ad una mostra/racconto sul profilo completo del personaggio che esplorasse non solo l’architettura ma esaminasse e approfondisse l’essere architetto. Ci siamo incontrati e abbiamo parlato della sua storia partendo da Barga, suo luogo natale.

Per comprendere il suo contributo dobbiamo seguirne le tracce attraverso i suoi scritti, le immagini dei suoi viaggi intorno al mondo, i suoi disegni, i suoi progetti e le sue costruzioni e ascoltare le storie della sua vita.

Nel 2023 sono stato incaricato dall’Autorità Portuale Regionale di Viareggio di progettare proprio quella Piazza Lorenzo Viani in darsena vecchia (seconda coincidenza) che ha come quinta l’edificio di Codecasa progettato e realizzato da Paolo nel 1993 con i suoi colori filanti e che tanto ha influenzato la mia progettazione della piazza.

È sempre difficile progettare qualcosa che sia legata all’opera di un altro architetto, ma devo dire che Paolo è stato un buon punto di riferimento e che in questo caso il risultato ha lasciato entrambi soddisfatti.

Con l’approssimarsi della Biennale, pensando al programma definitivo, con gli altri curatori

abbiamo deciso di produrre questa mostra come uno dei progetti speciali che solitamente arricchiscono con approfondimenti il quadro complessivo del progetto Biennale.

Il perché di una mostra su Paolo Riani in questa VI Edizione della Biennale 2025 NATURE sta nel fatto che Paolo rappresenta una visione totalizzante dell’essere architetto, dove la vita coincide con l’architettura; le sue esperienze di fotografo, viaggiatore, politico e intellettuale ne sono la conferma.

Prima ancora di iscriversi all’università di Firenze, dalla sua Barga, già guardava lontano osservando il mondo dall’alto, verso orizzonti oltre le sue montagne, come fosse accanto al suo babbo, aviatore e maestro di vita, tanto amato, sempre presente nella sua vita da ragazzo e ancora oggi suo punto di riferimento.

La vita di Paolo Riani è cosi densa che la Biennale ha voluto ancora una volta raccontarla per mezzo dell’architettura e del suo sguardo verso il mondo, proprio per sottolineare quanto alcuni aspetti del nostro essere architetti siano cosi fondativi e imprescindibili dal passare del tempo, dall’avvento di nuove tecnologie e dai nuovi parametri di riferimento; i suoi carnet di viaggio, le sue esperienze nel mondo a partire dal Giappone, i suoi modelli a cui continuamente lavora, le fotografie con cui fin da ragazzo inizia ad allenare il suo sguardo utilizzato poi anche nei progetti di architettura, la sua esperienza americana e quella di politico e intellettuale ne fanno una figura densa capace di essere, ancora oggi, un punto di riferimento nel panorama della cultura contemporanea.

Considero la sua frase «la mia via è per l’architettura» una strada da seguire per ogni giovane che si affacci a questo mestiere che richiede dedizione, studio e passione assoluta per assolvere al ruolo che ogni architetto ha nei confronti dei luoghi in cui è chiamato a operare.

Luigi Prestinenza Puglisi su Art Tribune (successivamente inserito in Architetti d’Italia, Luca Sossella Editore, 2022) definisce Paolo Riani, il non inquadrabile ed in effetti non possiamo trovare chiavi di lettura del suo lavoro se non nella sua completa dedizione a questa arteprofessione, dal primo progetto della sua Casa tra i pini, passando per i progetti in Giappone e negli Stati Uniti per poi arrivare ai progetti in Italia e a quelli più recenti in Versilia.

Il suo lavoro si concretizza nella cura dei dettagli sin dalle prime fasi progettuali con la produzione dei modelli di studio, che lui stesso assembla con grande precisione, per poi trasformarli in disegni di progetti esecutivi e controllarne la realizzazione durante le fasi di cantiere che ancora oggi segue con pazienza e perseveranza. «Fosse vissuto nel Medioevo Paolo Riani sarebbe stato un maestro comacino»; così Antonio Paolucci inizia il suo saggio riportato nel curatissimo volume pubblicato nel 2006 Riani. Uncharted territories – Territori sconosciuti, dedicato all’opera completa di Paolo fino ai primi anni 2000, che continua, «sarebbe appartenuto cioè a quella corporazione di architetti girovaghi muniti di saperi e di strumenti speciali che giravano l’Europa dalla Catalogna all’Umbria, dalla Lombardia alla Renania, per costruire chiese e palazzi, per dare misura e ordine a città che

misura e ordine avevano dimenticato e prosegue questo è il punto che a me interessa. L’architettura è passione esclusiva ma è una passione così grande, così “ecumenica” da contenere tutto il mondo: la ricerca della bellezza e il senso della vita che è emozione, curiosità inesausta, tumultuosa avventura».

Beh a mio avviso questo corrisponde al nostro immaginario sulla vita e sull’arte di praticare l’architettura di Paolo Riani che ha girato il mondo sempre con la valigia pronta per essere riempita di sogni di uomini, diversi fra loro ma identici nel sentire.

L’intervista che segue racconta della totalizzante coincidenza per Paolo Riani tra la sua attività di architetto e la sua esperienza di uomo, viaggiatore, fotografo, politico e intellettuale, in un unico che si sintetizza in una sua celebre frase «La mia via è per l’architettura».

1. Le radici sono le fondamenta dell’uomo. Barga, un luogo magico dove immagino tu abbia iniziato a sognare una vita piena di viaggi ma sempre centrata sulle origini. Forse il babbo aviatore, mito di sempre e la dolcezza percepibile dallo sguardo della madre hanno fatto del giovane Paolo un ragazzo felice pronto a liberare la sua creatività. Me lo immagino un poco come il piccolo principe.

Sarebbe bello tu riuscissi a proiettarci in questo mondo così ricco di immaginazione.

PR

A Barga, dove sono nato, c’è un duomo romanico, dai volumi precisi tagliati nella pietra. La cresta delle Apuane chiude l’orizzonte tutt’intorno. Il cielo rimane a lungo rosso dopo che il sole è tramontato dietro la linea frastagliata che le montagne scure disegnano alta nell’aria. Sono cresciuto guardando il cielo attraverso rami di ulivi contorti al chiaror della luna, e castagni fronzuti dai cardi pungenti nei pomeriggi d’estate. Con una gran voglia di vedere il mondo che certamente si stendeva nel mistero al di là di quei monti.

Nel 1943 da quelle valli passava la Linea Gotica: le divisioni del generale Kesselring cercavano di arginare l’avanzata degli Alleati.

↑ Mercato dei fiori di Pescia, 1963.

↗ Scuola materna a La Spezia, Primo premio, 1968.

↓→ Torre sull’Arno, 1963.

Lo scontro durò diversi mesi. Ero troppo piccolo per capire gli orrori di quella guerra ma grande abbastanza per vivere la carestia che ne seguì. Di quei fatti affiorano tracce assorbite dai racconti di chi l’aveva vissuta nel paese martoriato. La dimensione privata degli affetti, la famiglia mi ha protetto e trasmesso valori semplici e importanti: il rispetto, la dignità e la tenacia nel perseguire sogni e obiettivi. La mamma, pianista, mi ha insegnato l’armonia. Il babbo, ufficiale della Regia Aeronautica, mi ha trasmesso l’attitudine al disegno e alla pittura che lui stesso coltivava, e la passione per la fotografia e per il volo. Strumenti preziosi per il mio viaggio attraverso i territori sconosciuti della vita.

Sui banchi di scuola sognavo di scoprire qualche posto remoto nel mondo dove incontrare qualcuno o qualcosa che mi avrebbe aiutato a trovare risposte.

I libri di Kipling, i racconti degli esploratori inglesi del secolo scorso, il mondo vittoriano delle vecchie carte geografiche, delle foto color seppia, e i racconti di uomini, emigrati come i miei nonni, forti soltanto di coraggio e determinazione, mi attraevano come un romantico irresistibile mistero.

Volevo vedere il sole tramontare nel mare e incontrare gente che non teme l’inferno, provare una frazione di quello che i primi esploratori avevano provato in abbondanza. Cercavo nell’umanità sentimenti universali: la tenerezza colta in un tremare di palpebre sopra occhi lunghi, la complicità per la vita in un gesto d’amore, la fierezza in uno sguardo sul viso di un monaco tibetano.

Volevo che tutte queste cose mi diventassero sangue nella speranza di riuscire a restituirle negli spazi che avrei poi costruito.

Ho girato il mondo facendo l’architetto e tante altre cose, impegnato nella fatica di vivere senza sopravvivere, in un processo creativo che mi coinvolgeva completamente.

E ho viaggiato, finché un giorno, è venuta improvvisa e violenta la voglia di tornare,

magari diverso. Ora il profilo delle mie montagne non è più un confine, uno schermo nero tenuto su a nascondere meraviglie. Adesso tutto si è fatto memoria, e mentre a volte le osservo dalla spiaggia, in quell’ora magica della sera in cui gli oggetti si fanno scuri e l’aria diviene luminosissima, la linea dell’orizzonte si fonde in altri profili conosciuti, nei dolci fianchi di una donna, nelle montagne dell’Asia o del Sudamerica, in skyline inventati dagli uomini ai due lati dell’oceano. Allora mi prende una dolcezza profonda e nuova.

2. L’Università, i grandi maestri. Inizia il viaggio di un architetto che aveva nel suo cassetto sogni di poeta.

PR

Fin da piccolo volevo fare l’architetto. Da grande mi sono laureato alla Facoltà di Architettura di Firenze. Erano, quelli, anni di grande attività e di entusiasmi scandalosamente ingenui. Eravamo coscienti di fare palestra in attesa di confrontarci con difficoltà oggettive di cui la professione nella vita reale ci avrebbe obbligato a tener conto. Godevamo di quell’esaltante senso di libertà che solo la ricerca pura può dare.

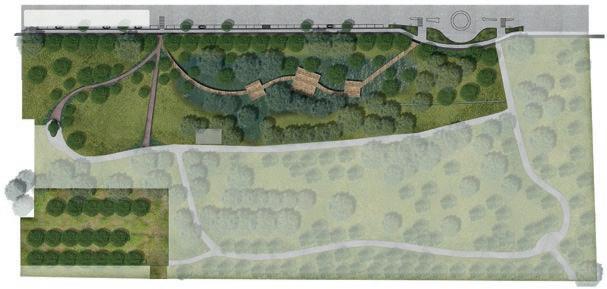

Progetto vincitore

“La città per il verde 2024”, sezione “La città resiliente”

Stato

Completato, Marzo 2023

Progetto paesaggistico

Arch. Fabio Daole

Progetto agroforestale

Dott.ssa prof.ssa Cristina Nali, dott. prof. Damiano Remorini

Responsabile unico del procedimento Arch. Paola Senatore

Direttore lavori

Dott. agr. Stefano Lemmi

Direttori operativi

Dott. agr. Marco Dell’Amico, Carlo Camilloni

Fotografie

Nicola Ughi

Stato Lavori in corso

Progettista

Dott. agr. Marco Dell’Amico

Progetto strutturale passerella DP Ingegneria Srl

Responsabile unico di progetto Arch. Paola Senatore

Direttore lavori

Dott. agr. Marco Dell’Amico

Direttori operativi

Geom. Massimo Boi, Carlo Camilloni

Parco via Pungilupo Segnalazione progetto “City’scape award 2024”, sezione “Digital landscape”

Stato Lavori in corso

Progetto definitivo

Arch. Fabio Daole e Società DREAM Srl

Progetto esecutivo

DP Ingegneria Srl

Responsabile Unico di Progetto Dott.ssa agr. Caterina Catassi

Direttore lavori

Arch. Fabio Daole

Direttori operativi

Ing. Paolo Bentivoglio, arch. Luisa Guauguagli, geom. Massimo Boi, dott. ssa Elisabetta Abelia, Studio Luca Bazzini

Parco delle Torri

Insediamento residenziale con parco pubblico

Stato Lavori in corso

Progetto piano attuativo Arch. Marco Sereni

Progetto delle Torri e del parco Arch. Jean Pierre Buffi, arch. Beniamino Cristofani

Progetto esecutivo varianti e DL Arch. Beniamino Cristofani

Collaboratori

Arch. Giuseppe Cosentino, arch. Luisa Cristofani, arch. Alessandro Lupetti

Progetto delle strutture Ing. Leonardo Romboli, ing. Ignazio Bulgarella

Progetto impianti Molon&Roetta, ing. Giuseppe Littara

Rafforzamento mobilità ciclistica

Lotto 1

Progetto: DP Ingengeria Srl

RUP: arch. Luisa Guarguagli

Direzione Lavori: arch. Nicola Paolicchi

Lotto 2

Progetto: arch. Gabriele Puccini

RUP: arch. Luisa Guarguagli

Direzione Lavori: arch. Nicola Paolicchi

Lotto 3

Progetto: arch. Nicola Paolicchi, ing. Francesca Mannucci, geom. Leonardo Giglioli

RUP: arch. Luisa Guarguagli

Direzione Lavori: arch. Nicola Paolicchi

Lotto 4

Progetto: arch. Cristiana Cristiani

RUP: arch. Luigi Josi

Direzione Lavori: ing. Francesca Mannucci

Lotto 5

Progetto: arch. Cristiana Cristiani

RUP: arch. Luigi Josi

Direzione Lavori: ing. Francesca Mannucci

Lotto 6

Progetto: DP Ingengeria Srl

RUP: ing. Alessandro Fiorindi

Direzione Lavori: DP Ingengeria Srl

Importo lavori

€ 1.800.000,00

Il Comune di Pisa è risultato aggiudicatario di finanziamento in quanto città sede universitaria. In funzione del numero di abitanti e superficie del territorio comunale, l’obiettivo PNRR complessivo da realizzare corrisponde a 6 km di sviluppo di ciclovie che colleghino poli universitari con stazioni ferroviarie e/o collegamenti tra due o più comuni limitrofi, al fine di favorire la mobilità ciclistica da e verso le sedi universitarie ed i nodi di interscambio modale. In particolare concorrono al raggiungimento del target chilometrico i seguenti progetti:

• Realizzazione di ciclovia di collegamento fra la Stazione di Pisa e le sedi universitarie site in via Bonanno Pisano;

• Progetto ciclovie urbane tratto CEP-Via Aurelia;

• Ciclopista urbana tratto CNR-Via Matteucci;

• Realizzazione nuovo percorso pista ciclabile del Trammino, da via Viaccia a intersezione via Livornese;

• Realizzazione nuovo percorso pista ciclabile Via Contessa Matilde, Via San Ranierino;

• Realizzazione di nuove ciclovie urbane di collegamento tra i poli universitari e i nodi ferroviari: via di Gello, via A. Pisano, via Niccoli, via Bandinelli, Largo Duca d’Aosta, via P. Roques, via P. Consani, via M. Rosi, via G. Pisano, via del Brennero.

Il termine “ciclovia” inserito quale obiettivo nel PNRR è da intendersi in senso ampio, comprendente quindi la definizione di “pista ciclabile” e la nuova definizione di “corsia ciclabile”. Le ciclovie realizzate variano per tipologia e materiali a seconda delle caratteristiche del contesto e della viabilità esistente; per quanto possibile si è preferito inserire piste ciclabili o ciclopedonali in sede protetta, ma, nei tratti in cui questo non è stato possibile, sono state proposte soluzioni alternative con l’obiettivo principale di creare un collegamento esteso e privo di interruzioni.

↑ Ciclovia urbana CEP-Via Aurelia.

→ Ciclopista urbana CNR-Via Matteucci.

↓ Ciclovia di via Bonanno Pisano.

↘ Ciclovia di via Gello.

A tutti coloro che credono in un futuro di maggiore rispetto e generosità.

La VI Biennale di Architettura di Pisa assume la “conversione ecologica” come orizzonte etico e operativo: abbandonare abitudini che parevano normali e adottare una visione sistemica, ecologica ed etica (Pica Ciamarra). Al centro, il rapporto Architettura-Natura nell’era dei cambiamenti climatici: salvaguardia dei territori fragili, qualità d’uso e prestazioni degli edifici, forma della città. La Biennale opera come un dispositivo civico: esposizioni, workshop e conferenze che condividono soluzioni per migliorare la salute pubblica e il benessere dei cittadini, ridurre le disuguaglianze e orientare politiche e progetti.

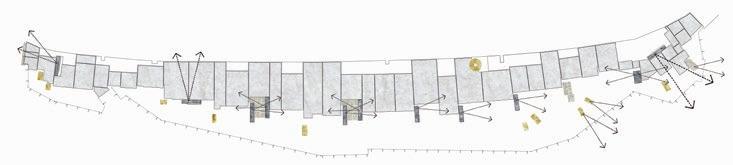

Sei temi di ricerca guidano la selezione dei progetti in mostra – sistemi ecologici, luoghi della cultura, natura e produzione, connessioni città-natura, luoghi dell’acqua, architettura specialistica – sistematizzando i contributi in 4 categorie: Professionisti, Territorio pisano, Università e ricerca, Arte e vision. Il percorso espositivo, diffuso lungo l’Arno, si articola in padiglioni e sedi storiche (Arsenali Repubblicani, Fortilizio Torre Guelfa–Chiesa della Spina, Museo delle Navi Antiche, Scala sopra le Logge–Atrio di Palazzo Gambacorti, Museo della Grafica e Bastione Parlascio) con disegni, plastici, immagini, video e installazioni organizzati per nuclei chiari e leggibili.

Accanto a questo percorso, una sezione monografica su Álvaro Siza, Guido Canali, RPBW – Renzo Piano Building Workshop e Paolo Riani esplicita criteri operativi: misura, responsabilità, durata, rispetto del contesto.

Obiettivo della Biennale: trasformare il dibattito architettonico in indirizzi praticabili di adattamento e mitigazione per città più giuste, resilienti e condivise.

ISBN 979-12-5644-118-1 € 46

www.letteraventidue.com