INDICE

Branding4Resilience

Un progetto di ricerca per riposizionare l’architettura al centro dei contesti periferici

Il Co-visioning e le B4R Roadmap

Quattro prospettive disciplinari.

Indirizzi per il progetto di architettura nei territori interni

Barbara Lino

INTRODUZIONE

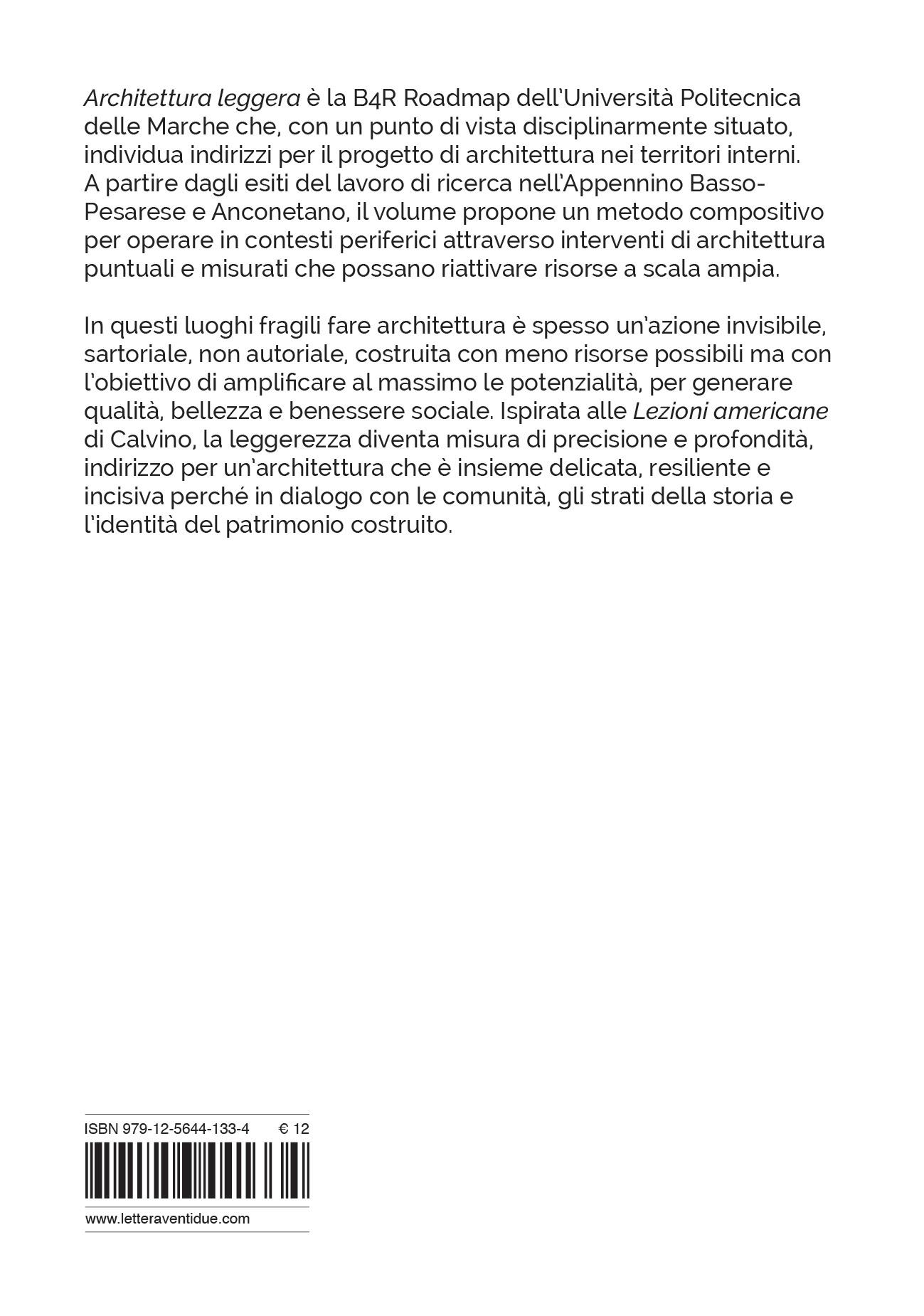

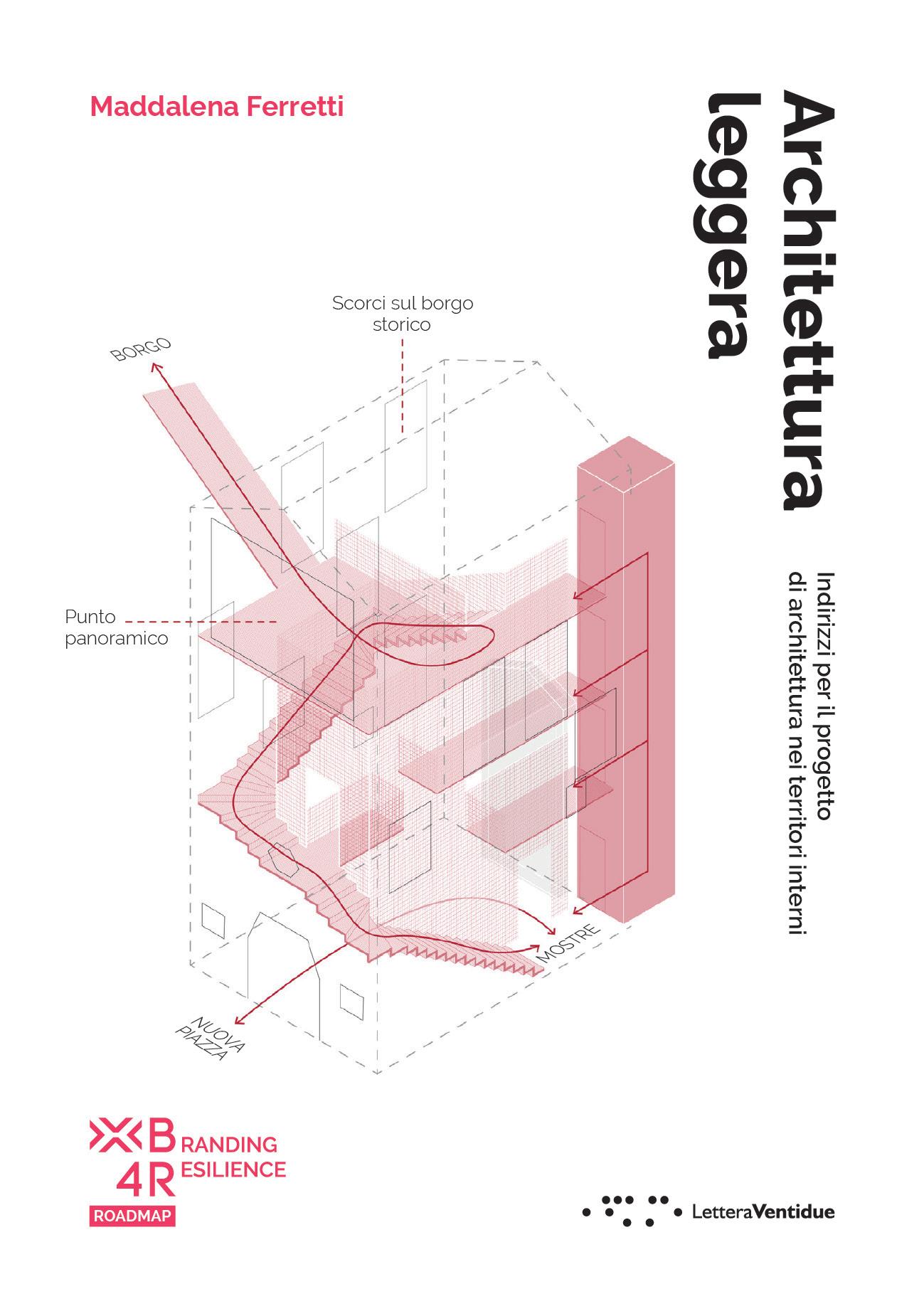

Un approccio sensibile al comporre

Architettura leggera

Ripensare modi e forme

dell’intervento progettuale in luoghi fragili

Leggerezza e complessità

La strategia del minimo intervento

“Trasformazioni dolci e radicali”

L’effetto riverbero

Progetti e visioni per trasformare

Appennino co-visioning

Patrimonio, reti e creatività

Dall’esplorazione alla visione

Gli spazi potenziali di Cagli

In dialogo con la comunità

Benedetta Di Leo

Architetture +chesostenibili

Visione

Riciclare, connettere, amplificare l’esistente Strategia

Strumentari di architettura

Progetti per l’area interna

Assemblaggi, invenzioni, riusi

Indirizzi del fare architettura (leggera) nei territori interni

Una premessa necessaria

Architetture preziose per una nuova estetica del progetto

Dispositivi architettonici per ricomporre il costruito

Progetto incrementale come agente di cambiamento

CONCLUSIONI

Architettura leggera per nuove forme dell’abitare

BIBLIOGRAFIA

GRUPPO DI RICERCA

CONFERENZA B4R

Branding4Resilience

Un

progetto di ricerca per riposizionare l’architettura al centro dei contesti periferici

1.Ferretti Maddalena, Favargiotti Sara, Lino Barbara, Rolando Diana (a cura di), B4R BRANDING4RESILIENCE | ATLANTE. Ritratto di quattro territori interni italiani, LetteraVentidue, Siracusa, 2024.

Branding4Resilience (B4R) è un Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), finanziato dal MUR nel periodo 2020–2024 [1]. Il senso della ricerca è stata l’indagine di quattro territori interni italiani, osservati con le lenti del progetto dello spazio a diverse scale, e la possibilità di aumentare la resilienza di questi luoghi attraverso azioni operative di branding, intese come proposte progettuali di trasformazione fisico-spaziale delle aree studiate.

L’interpretazione di branding data dalla ricerca si discosta dal concetto di marketing territoriale, rivolto principalmente a rinforzare la vocazione attrattiva e competitiva dei territori. Il branding nel progetto B4R è invece piuttosto inteso come un processo di ricostruzione dell’immaginario condiviso delle comunità verso la definizione di progetti e visioni strategiche per il futuro dei territori attraversati. La collaborazione con le comunità e gli attori locali è dunque considerata chiave interpretativa essenziale per indirizzare correttamente le ipotesi di trasformazione, rigenerazione e adattamento dei contesti fragili. Il turismo rappresenta un impulso economico fondamentale ma deve essere misurato ed entrare in relazione con i territori fragili, che non hanno infrastrutture adeguate ad accogliere grandi numeri, come osservato nello studio.

Per affrontare la complessità dei contesti studiati, B4R ha adottato un approccio metodologico rigoroso mettendo al centro due aspetti: la necessità dell’interdisciplinarità, seguendo le vocazioni disciplinari di ognuna delle quattro unità di ricerca coinvolte, e la centralità del progetto di architettura, di paesaggio, urbanistico e di valorizzazione per i territori interni. Il ruolo delle università nel dialogo e nell’interfaccia costante con le quattro aree è stato determinante proprio per comunicare l’importanza della ricerca e del progetto dello spazio a più scale per una risposta efficace dei territori alle

sfide della contemporaneità, di dimensione al contempo locale e globale, e all’astrattezza e settorializzazione di certe politiche di governo del territorio che spesso si traducono in risultati parziali e non soddisfacenti per le persone, per il loro benessere e per la qualità dell’abitare. In linea con ciò, B4R ha osservato che la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) non ha avuto sempre la capacità di incidere realmente nei territori. Pertanto si è adottato un approccio quali-quantitativo che andasse oltre talune rigidità legate a perimetrazioni vincolanti e indicatori poco rispondenti alle necessità dei luoghi, come invece era stato fatto dalla SNAI, almeno nella sua prima stagione. Così un’unica metodologia è stata co-progettata e adottata dalle quattro unità anche se è stata declinata rispetto alle specificità di ogni gruppo di ricerca e di ogni territorio. Il progetto è strutturato in cinque work packages e ha prodotto 3 output principali, un atlante, i Co-design workshop e una roadmap [2].

Tra gli altri, un risultato rilevante di B4R è aver evidenziato il ruolo centrale della ricerca applicata nei territori [3] che si è potuta realizzare grazie alla competenza dei gruppi di ricerca che hanno dato un contributo di progetto in ogni luogo attraversato durante i co-design workshops.

Nell’ultima fase della ricerca B4R, i cui esiti sono la base delle elaborazioni contenute in questo volume, si sono svolti quattro Co-visioning dialogues, ossia dialoghi con le comunità, che hanno trovato un primo momento di confronto nella conferenza finale del progetto [4].

Se nell’Atlante lo sguardo era verticale sui quattro territori analizzati, per approfondirne attraverso l’esplorazione e la

La metodologia Branding4Resilience

analisi dati e mappature

esplorazione narrativopercettiva

ricerche sul campo

esplorazioni progettuali

2. I cinque work packages, a parte il WP1 di coordinamento (coord. UNIVPM), sono: Exploration (coord. POLITO), Co-design (coord. UNIVPM), Co-visioning (coord. UNIPA), Communication & dissemination (coord. UNITN). I risultati della ricerca hanno riguardato tre output principali: un atlante (che raccoglie la fase di exploration e di co-design sui territori), quattro workshop di co-progettazione nelle quattro focus areas e una roadmap (suddivisa in quattro volumi, di cui quello qui edito, che estrapola e rende esportabili in altri contesti possibili indirizzi disciplinari di azione sui territori interni). Ulteriore risultato della ricerca è la B4R Platform, una piattaforma incrementale collaborativa, strumento digitale di promozione a servizio dei territori interni.

3. Herr Christiane Margerita, Action research as a research method in architecture and design, in “Proceedings of the 59th Annual Meeting of the ISSS”, Berlino, 2017.

4. La conferenza dal titolo B4R Conference. Ritratti, progetti e visioni strategiche per territori interni si è tenuta ad Ancona, presso l’Università Politecnica delle Marche il 18-19.05.2023. All’interno della stessa sono stati ospitati i Co-visioning dialogues e una tavola rotonda finale con ospiti delle varie discipline. Le informazioni si trovano in appendice al volume.

azioni operative di

dei

verso le strategie di branding

La strategia del minimo intervento

1. Valero Ramos Elisa, La teoria del diamante e il progetto di architettura LetteraVentidue, Siracusa, 2021, p. 19.

2. Ferretti Maddalena, Land Heritage, in Schröder Jörg, Carta Maurizio, e Hartmann Sarah (a cura di), Creative heritage, Jovis, Berlino, pp. 66-67.

3. Glissant Édouard, Poétique de la relation, Gallimard, Paris, 1990. (Poetics of Relation, trans. Betsy Wing, University of Michigan Press, 1997).

4. Wong Liliane, Adaptive Reuse. Extending the Lives of Buildings Birkhauser, Basel, 2017.

5. Il riuso adattivo e l’intervento in contesti storici o consolidati è da decenni un tema centrale nella pubblicistica nazionale e internazionale, riguardando strategie, scale progettuali diverse e rigenerazione urbana e territoriale.

6. Wong descrive la relazione tra edificio preesistente (host) e nuova architettura (guest), individuando esempi a partire da interventi interni, come il bookstore Selexyz a Maastricht, e ricomposizioni a scala territoriale, come l’area della Ruhr.

7. Fabian Lorenzo, Munarin Stefano (a cura di), Re-Cycle Italy Atlante LetteraVentidue, Siracusa, 2017.

8. La ricerca, coinvolgendo 11 università italiane e partner stranieri, ha affrontato sistematicamente il tema

In ambito architettonico, l’intervento sull’esistente è considerato ormai l’unica strategia possibile di azione progettuale. Spesso, e specialmente in contesti remoti, si opera con interventi minimi, necessari e sufficienti per ripensare e adattare le risorse già presenti a nuove sfide e bisogni. Se il progetto deve confrontarsi con la storia del luogo, l’architettura leggera cerca soluzioni inventive che reimmaginano forme e usi per integrare, senza sostituirlo, il patrimonio costruito nei territori interni. «A volte la creatività può essere confusa con la necessità di produrre forme mai viste prima. Tuttavia, la creatività è qualcosa di molto più libero, risponde a ciascuna situazione non in modo convenzionale, ma specificatamente e nel miglior modo possibile con i mezzi che ha a disposizione, che si sia fatto così per mille anni, o non lo si sia fatto mai» [1]. Intervenire sull’esistente perciò non significa creare qualcosa di necessariamente diverso, ma operare nel modo migliore per il contesto di intervento, considerando i mezzi disponibili. Agire in maniera creativa anche rispetto ai contesti storici delle aree interne è un compito importante del progetto di architettura, per affermarne la capacità relazionale ma anche rigenerativa e trasformativa [2]. Il progetto è sempre un’alterazione dello status quo ma solo se si basa sulla relazione con gli altri esso può creare un’identità aperta e plurale e dei valori in dialogo con il passato e dunque più condivisibili. La relazione è dunque realmente un motore di creazione e trasformazione [3]. Nei territori interni le risorse limitate e l’attenzione alle qualità del costruito, del paesaggio e della natura suggeriscono di pensare a interventi basati su approcci collaborativi e a soluzioni misurate, cioè adatte alla misura di questi luoghi. Il riuso adattivo [4, 5, 6] interviene con vari livelli di trasformazione e gradi di profondità sul riciclo dell’esistente. Si tratta di azioni di scala diversa che servono però per inquadrare come

il tema del riuso sia centrale nella produzione e nella riflessione architettonica recente. Anche la ricerca, a partire dal PRIN Recycle Italy, sfociato in un atlante [7, 8], si è sforzata negli ultimi anni di una sistematizzazione scientifico-teorica del tema.

Nelle aree montane e rurali il riuso e l’adattamento dell’esistente sono pratiche storicamente consolidate. L’opera di Gion Caminada a Vrin mostra come interventi minimi e progressivi, in continuità con storia, materiali e saperi locali, possano essere accolti dalla comunità pur introducendo un linguaggio architettonico contemporaneo [9]. La ricerca AlpHouse ha esplorato strategie adattive e circolari per l’architettura alpina, suggerendo indirizzi di sivluppo per paesi oggi spopolati e colonizzati dai turisti [10]. In questi contesti marginali anche interventi temporanei, reversibili e flessibili che usano materiali leggeri e modalità costruttive quali la prefabbricazione,

del riciclo architettonico, presentando esempi internazionali, progetti di trasformazione e un catalogo di casi italiani, evidenziando la multidimensionalità dell’intervento.

9. Schlorhaufer Bettina, Cul zuffel e l’aura dado. Gion A. Caminada, Quart, Luzern, 2005.

L’ingresso al Castello di Loretello, Arcevia. Foto di Ludovica Marconi. ©B4R, 2021.

“Trasformazioni dolci e radicali”

1. Il 07 maggio 2024, Caroline Poulin, fondatrice e partner dello studio francese l’AUC – vincitore del Gran Prix de L’Urbanisme 2021 e del premio Abercrombie 2023 e invitato alla consultazione internazionale Gran Paris nel 2008 – ha tenuto una lezione presso l’Università Politecnica delle Marche, dal titolo Trasformazioni dolci e radicali. La conferenza era parte del ciclo di seminari del CdS Ingegneria Edile-Architettura, gruppo di ricerca Hub for Heritage and Habitat (DICEA-UNIVPM).

2. Nel progetto per Les Courtillères, lo studio lavora per più di venti anni (2002-2024) ad una ricerca sulla riqualificazione degli spazi aperti e sul progetto di suolo di questo complesso di edilizia popolare costruito a metà anni Cinquanta a Pantin, in Francia (https://www.laucparis.com/ pantin.html).

3. De Ferrari, F. (Producer). (2024, 15 Oct 2024). Second part of the interview to François Decoster, Djamel Klouche, Caroline Poulin and Alessandro Gess / L'AUC. OnArchitecture Institutional. Disponibile online: https:// www.onarchitecture.com/interviews/part-3-multi-scale-approach (accesso agosto 2025).

4. In realtà l’operazione riuscirà solo parzialmente, ma il disegno dello spazio aperto, affidato a l’AUC, e l’intero processo messo in campo nell’arco di venti anni, riflette la volontà dello studio di non cedere a facili maquillages, quanto piuttosto

Trasformazioni dolci e radicali [1] descrive l’approccio chiave dello studio l’AUC, ospite presso la nostra università nel 2024, che usa il progetto come agente di un cambiamento sostanziale e indispensabile ma silenzioso. Nei progetti de l’AUC, come ad es. il grand ensemble di Les Courtillières a Pantin, in Francia [2], lo studio porta avanti «un lavoro estremamente attento e pieno di cura (précautionneux), estremamente delicato e con l’idea assoluta di fare dell’invisibile» [3].

Questo processo minuzioso ha però anche la forza di opporsi a decisioni precostituite, respingendo l’idea del bando di demolire il complesso di abitazioni popolari e promuovendone il riciclo, adattandosi e interrogandosi costantemente, per «fare quello che veramente era indispensabile» [4].

Questo processo lento e costante sembra ritrovarsi nel contributo della filosofa Eva von Redecker alla mostra The Great Repair [5] secondo la quale riparare non significa stravolgere con una rivoluzione, ma piuttosto cambiare negli spazi interstiziali, nelle pratiche sociali e culturali, per raggiungere una nuova cultura materiale del progetto.

Se l’architettura lavora negli interstizi, nelle piccole opportunità, come spesso accade nei territori interni, ed è un’azione mirata volta a riparare e a restituire più che a rivoluzionare in modo dirompente, essa è però anche approcciata in maniera olistica. La leggerezza e la delicatezza di un intervento in questi contesti fragili non si devono confondere con l’incapacità del progetto di incidere anche profondamente nei luoghi. La ‘radicalità’ dell’architettura leggera è da ritrovarsi allora nella sua capacità olistica di relazionarsi in maniera ampia con i sistemi plurali in cui si inserisce. Questo è tanto più vero nell’epoca delle transizioni ambientali e sociali.

Come può l’architettura divenire motore di innovazione per un’industria delle costruzioni che emette circa il 39% delle

La “radicalità” dell’architettura leggera è nella sua capacità di relazionarsi in maniera olistica a contesti plurali e fragili

Scorcio di via dei Molini a Cantiano (PU) con l’ex ostello per i pellegrini costruito negli anni del Giubileo del 2000 e sullo sfondo la Chiesa Collegiata di S.

di «comprendere meglio l’intervento che stavamo per fare» attraverso un processo «di apprendimento permanente di che cosa ci racconta un sito» [De Ferrari, op.cit.].

5. «This kind of revolution through repair is not a radical uprising, but a process of changing cultures and practices, working at interstices». L’intervista a Eva von Redecker appare nella mostra The Great Repair (14.10.2023– 14.01.2024) a cura di Arch+ con la collaborazione di Akademie der Künste, Berlin; Departement für Architektur, ETH Zürich; Faculté des Sciences Humaines, Universität Luxemburg. Catalogo: ARCH+ #253:The Great Repair. La mostra ha affrontato le contraddizioni tra crescita economica ed ecologia attraverso la cultura materiale dell’architettura, presentando oltre 40 progetti di arte, architettura e pratiche spaziali che propongono la riparazione come nuovo paradigma di progetto.

Giovanni Battista. Foto di Andrea Tessadori. ©B4R, 2021.

Strumentari di architettura

Progetti per l’area

1. I progetti inseriti sono una selezione e non coprono per intero il lavoro progettuale svolto sull’area interna, anche se alcuni lavori sono pubblicati in altre sedi, come ad es. gli esiti del Co-design workshop di Sassoferrato, raccolti nell’Atlante B4R.

2. Come specificato nelle pagine seguenti, si tratta delle tesi di dottorato di Maria Giada Di Baldassarre, Designing resilience; Caterina Rigo, Slow-living habitats; Benedetta Di Leo, RESETtling APPennines. Al proposito si vedano i credits dettagliati nelle rispettive pagine.

interna

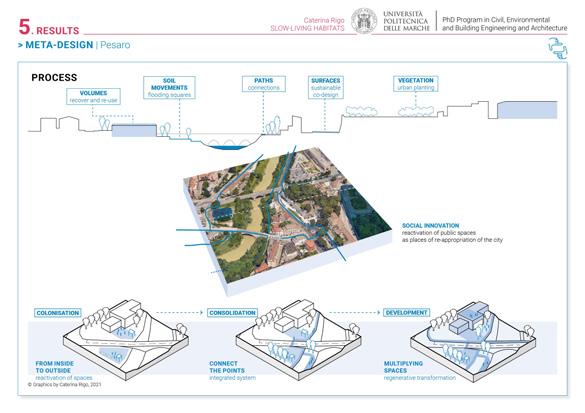

I progetti di architettura raccolti nelle pagine che seguono [1], si articolano intorno a tre approcci di research-by-design esplorati in tre tesi di dottorato [2] che dal 2020 al 2024 hanno lavorato nel solco della ricerca PRIN Branding4Resilience, individuando tre strumentari dell’architettura: uno per il riciclo del patrimonio abbandonato, incentrato su una dimensione di architettura transcalare; uno per connettere e rigenerare le reti materiali e immateriali dell’abitare lento, incentrato su una dimensione di architettura a volume zero; uno per esplorare le potenzialità dei luoghi con strategie creative di coinvolgimento degli abitanti e uso di nuove tecnologie, incentrato su una dimensione di architettura collaborativa

I tre strumentari di architettura hanno orientato i diversi progetti sviluppati per l’area interna: tesi di laurea, progetti nell’ambito della ricerca PRIN B4R, lavori in convenzione e progetti di cooperazione. L’approccio adottato è stato delicato e radicato nei territori, fondato su interventi calibrati rispetto al contesto e ai bisogni delle comunità locali, capaci di valorizzare un’estetica non autoriale, ma in continuità con il patrimonio stratificato prodotto della collettività.

S.P.2

RESETtling APPennines*

Territorial promotion, cultural heritage enhancement and living space transformation for a resilient rebirth of the Marche Apennines.

Slow-Living Habitats*

Visioni e scenari per una riconnessione degli spazi abitati nei territori lenti della Regione Marche

Designing resilience*

Trans-scalar architecture for marginal habitats of Marche Region

S.P.4

S.P.5

S.P.6

S.P.7

Ultracalem. La Cagli del futuro Programma strategico per una nuova visione di Cagli

Co-creating change. Riconnettere le aree interne attraverso la riattivazione dello spazio pubblico

Nutrire la città

Strategie per il riciclo e la rigenerazione degli spazi produttivi di Sassoferrato

Metabolismi urbani

Strategie per il riciclo e la rigenerazione degli spazi produttivi di Cantiano

*tesi di dottorato

S.P.8

Riabitare Apecchio

Un progetto di rigenerazione per l’area dell’ex Consorzio Agrario lungo le sponde del Biscubio

Ecomuseo del Paesaggio Agrario Storico Strategie di riciclo per la creazione di spazi educativi a Palazzo, Arcevia

S.P.10

S.P.11

S.P.12

Ecomuseo del Paesaggio Agrario Storico Strategie di riciclo per il centro interpretativo a Loretello, Arcevia

Il parco fluviale e la casa della comunità Progetti e visioni per il paesaggio e le architetture di Cagli

Let’s restart Riciclo degli spazi dell’ex mattatoio di Cagli

Ex-change Riciclo dell’ex mattatoio di Cagli

Eat glocal Riciclo dell’ex Pastificio Giacani a Sassoferrato

S.P.15

Concreta-mente Laboratori per l’innovazione nell’ex cementificio Stella e nell’ex Pastificio Giacani, Sassoferrato

S.P.17

S.P.18

S.P.19

S.P.20

S.P.21

S.P.22

S.P.23

FIloferrato Riconnessioni e mobilità dolce a Sassoferrato

Ri-emergere, Re-immergersi Il Parco Creativo del Sentino come spazio esperienziale

re-impoStazione! Recupero della ex-stazione di Pole Piobbico

Frames Architetture per un turismo esperienziale a Fonte Avellana

B4R Platform Piattaforma digitale per riattivare i territori fragili nella Regione Marche

Architettura circolare. Castiglioni Riciclo di una ex-scuola a Castiglioni, Arcevia.

Architettura circolare. Sassoferrato Riciclo di un ex-edificio della polizia a Sassoferrato.

Centri storici accessibili e inclusivi

Accessibilità dei centri storici e del patrimonio culturale nelle Marche.

S.P.1

S.P.3

S.P.13

S.P.14

S.P.16

S.P.9

LISTA PROGETTI

I

progetti lavorano sul

concetto di architettura leggera adattandolo al luogo e alle comunità.

patrimonio costruito

Collage dei tre temi

cardine della visione, Elaborazione grafica di Rigo C. ©B4R, 2023.

Connettere e rigenerare. Strumentario per un’architettura a volume

zero

Slow-living habitats S.P.2

Attraverso un viaggio trasversale rispetto alle linee parallele che infrastrutturano la costa marchigiana (la

Strumenti operativi di progetto nei territori lenti. Rigenerazione per fasi degli spazi in disuso lungo la linea del fiume Foglia a Pesaro.

VOLUMI recupero e riuso edifici abbandonati come spazi di condivisione per i cittadini (coworking, co-housing, formazione, studio)

MOVIMENTI DI SUOLO

creazione di piazze esondabili lungo il fiume

PERCORSI connessioni alla ciclabile e ai percorsi lungo il fiume, integrazione dei trasporti

SUPERFICI

co-design tra istituzioni e comunità per l’individuazione di soluzioni sostenibili

Urban

Castel

Tudela

Ca’

VEGETAZIONE

interventi di piantumazione urbana con le associazioni, per favorire la biodiversità

Riconnettere il fiume alla città. Il patrimonio naturale come nuovo

spazio pubblico per Apecchio

Riabitare Apecchio S.P.8

Laboratorio di Laurea B4R, prof. ssa Maddalena Ferretti, Riabitare Apecchio. Un progetto di rigenerazione lungo le sponde del Biscubio, Tesi di Laurea di Elena Carlino, correlatori Gianluca Maracchini, Maria Giada Di Baldassarre, A.A. 2020/2021, ©B4R UnivPM, 2021.

architettura leggera ridisegno sponde fluviali, nuovo spazio pubblico, connessione alla rete ciclabile, miglioramento condizioni ambientali, riciclo edificio produttivo, nuovi spazi di socialità, sostenibilità ed efficienza energetica, materiali da costruzione locali.

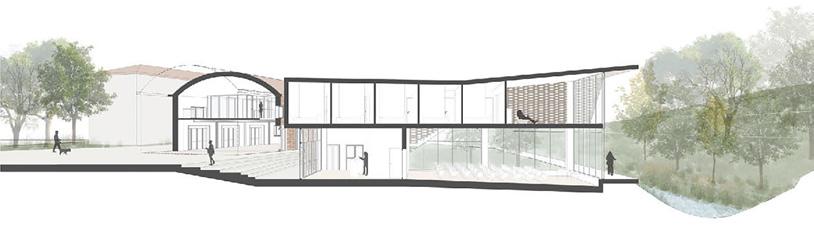

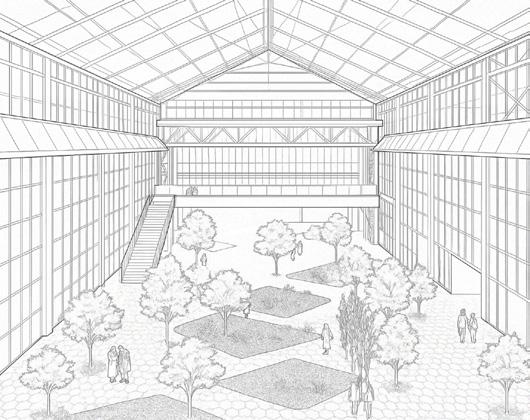

L’azione mira a riqualificare le rive del fiume Biscubio per restituire ad Apecchio un nuovo spazio pubblico. L’intervento interessa l’ex consorzio agrario comunale, situato in prossimità del caratteristico ponte medievale a schiena d’asino, in un contesto di grande valore storico, ambientale e paesaggistico. In modo interdisciplinare, il progetto consolida gli argini per mitigare il rischio idrogeologico e realizza una nuova passeggiata ciclo-pedonale e un parco pubblico in grado di migliorare il microclima urbano. L’edificio viene rifunzionalizzato con spazi collettivi e integrato da un volume leggero che reinterpreta la tradizione locale dei mattoni, ottimizzandone al contempo l’efficienza energetica. La città riconquista un fronte fluviale accessibile, capace di connettere patrimonio, natura e comunità in un concetto di sostenibilità a 360°.

RINATURALIZZAZIONE SPONDE

-21,38%

sui consumi estivi per raffrescamento.

6. Lanini Luca, Architettura tra costruzione ed espressione, in “IN_BO”, vol.6, 11/2015, pp. 97-101.

7. Carnicero Iñaqui, Quintáns Eiras Carlos, Unfinished = Spanish Pavilion: 15th International Architecture Exhibition, Biennale architettura 2016, Ministerio de Fomento, Fundación Arquia, Spagna, 2016.

8. Augé Marc, Rovine e macerie. Il senso del tempo, Bollati Boringhieri, Torino, 2004.

Le architetture preziose, infatti, non coincidono quasi mai con le opere celebri, ma si ritrovano anche in spazi anonimi, di ogni epoca e scala, la cui qualità non dipende dal valore economico dei materiali, bensì dalla precisione con cui sono impiegati [1]. La crisi dell’architettura autoriale e spettacolare segna così la possibilità di rifondare il senso del mestiere e i suoi obiettivi [6].

Sono preziose anche le architetture che operano con leggerezza nella dimensione del non finito, accogliendo l’indeterminatezza come parte del processo. Ciò accade non solo per la scarsità di mezzi, ma perché l’incompletezza appartiene alla natura stessa dell’architettura, che per sua essenza non è mai “finita” e si adatta continuamente alle mutevoli necessità umane [7]. Un’architettura può dunque essere preziosa anche nella sua “transitorietà” [5], quando rivela come il compromesso e la creatività, soprattutto nei contesti marginali, sappiano trasformare i limiti materiali in occasioni di bellezza: «unfinished buildings have the beauty of this which could have been, of this which is not yet there, of this which might be one day» [8].

Insediarsi con discrezione e misura

Il recupero di una piccola casa rurale a Modica è un’occupazione per strati giustapposti di uno spazio trovato. Un nuovo volume in calcestruzzo integra la preesistenza in pietra aggiungendo spazi funzionali alla residenza. L’interno e l’esterno comunicano nei percorsi fluidi che intersecano gli edifici aprendosi in piccole corti e spazi dalla dimensione minuta. Il progetto sfrutta le potenzialità nascoste del sito e si insedia con discrezione e misura a ridosso della collina, separato dalla roccia da uno stretto passaggio [5].

ANM Ampliamento casa unifamiliare, 2018, Progetto di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo.

Riparare la memoria

Il progetto integra la memoria industriale del luogo, valorizzandone le tracce storiche e gli spazi un tempo attraversati dagli operai. Lo spazio industriale che non aveva valore patrimoniale per sé viene trasformato dall’azione progettuale attenta di ricucitura degli spazi aperti, da sempre elemento di memoria collettiva, e di connessione, che valorizzano la monumentalità dello spazio produttivo. Gli interventi sugli spazi aperti sono minimi, adattandosi alla necessità di manutenzione ridotta e per non alterare l’identità del sito.

Progetto degli spazi aperti a Five Cail Babcock, Lille (FR). Progetto di l’AUC.

Lasciare spazio all’indeterminatezza

Il progetto introduce uno spazio espositivo di arte contemporanea in un ex convento a Siviglia e abbraccia la logica dell’unfinished, dell’incompiuto come condizione aperta e generativa. In uno spazio trasformato con risorse limitate, l’intervento si attiva attraverso un processo di scoperta: svelando pavimenti, muri e soffitti, restituisce autenticità ai materiali e alle tracce del tempo risultando in un’architettura grezza, pronta ad accogliere nuove interpretazioni. L’indeterminatezza diventa un valore, un invito a immaginare ciò che ancora può essere.

Spazio artistico contemporaneo nell’ex convento di Madre de Dios, Siviglia (ES). Progetto di SOL89.