Che cos’è una finestra?

Sono qui che scrivo in un’alba di marzo

Nessuno sa perché certe immagini

Nella casa dei tre soli c’è una stanza

Disegnare il vuoto

Gli intellettuali dicono

Non ho capito bene se

Le parole sono sbagliate

Quando siamo andati a vedere la rotonda

Le parole non capivano Kahn

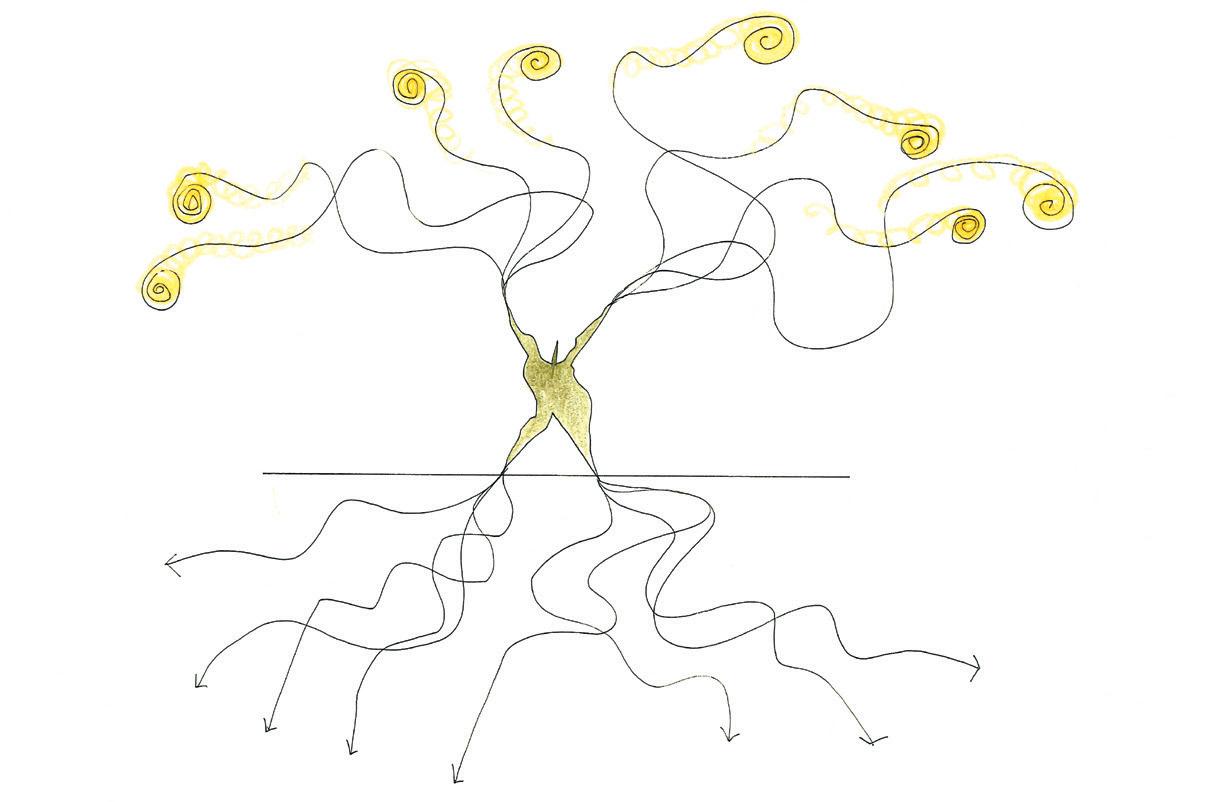

La teoria è un fiume

Non è che gli ordini non esistano

Ad un certo punto Fehn

I quaderni sono aperture

Alcune parole si presentano docili

Alla fine-fine, quando proprio moriamo

Ad un certo punto si invecchia.

E quando si invecchia si inizia a pensare di più alla vita, ai sorrisi fatti, a quelli lasciati sfuggire, alle ombre che sembrano parlare.

Viene la malinconia ed un po' si incomincia a fregarsene delle cose giuste da dire, dei “così si fa”, delle regole, della disciplina a cui si appartiene, magari anche dell’architettura così come la si porta avanti da professionisti.

Si diventa autobiografici, autoreferenziali, si vede il mondo con occhi più vecchi, occhi con gli occhiali, con le rughe attorno. Occhi sbagliati, che vedono sbagliato, uno sbagliato giusto, forse giustissimo.

Non si ha più voglia di parlare da architetto, di fare le conferenze dicendo: “abbiamo fatto così o così”, di descrivere i fatti, di dire certe cose o di dire cose certe.

Perché il tempo passa e si vorrebbe parlare solamente delle cose più misteriose, di quelle cose che proprio non si riescono a dire.

C’è chi va avanti lo stesso, chi non parla più e lavora, chi va in palestra, chi scrive teorie, chi dice: “Sai che c’è? Va bene così”.

Io mi sono messo a disegnare disegni diversi.

Disegni che non servivano più per i muratori o per decidere progetti.

Disegni che non volevano più precisare nulla.

Se non sapevo come dire una cosa facevo dei disegni fatti in questo modo, un po' ribelli, un po' educati, disegni per rimanere svegli, messi giù come fossero domande.

Disegni che magari dicevano qualcosa anche di generale come fanno, a volte, le cose più intime.

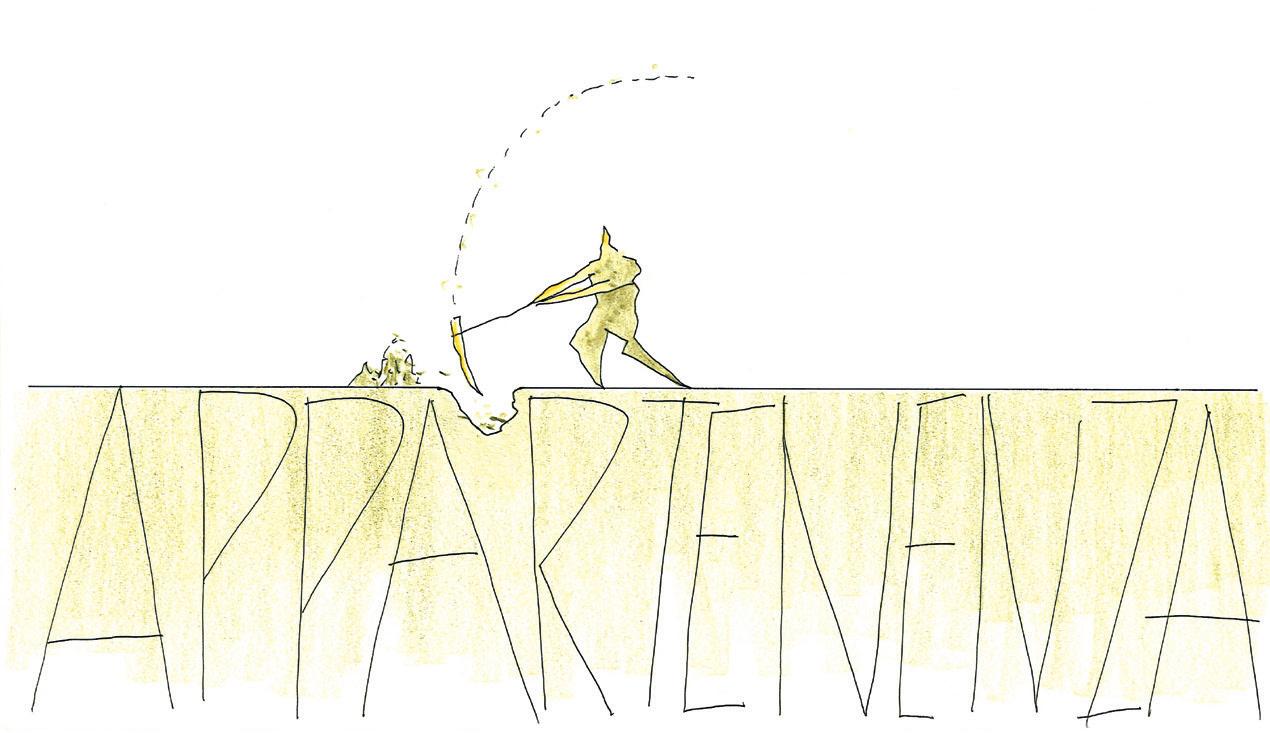

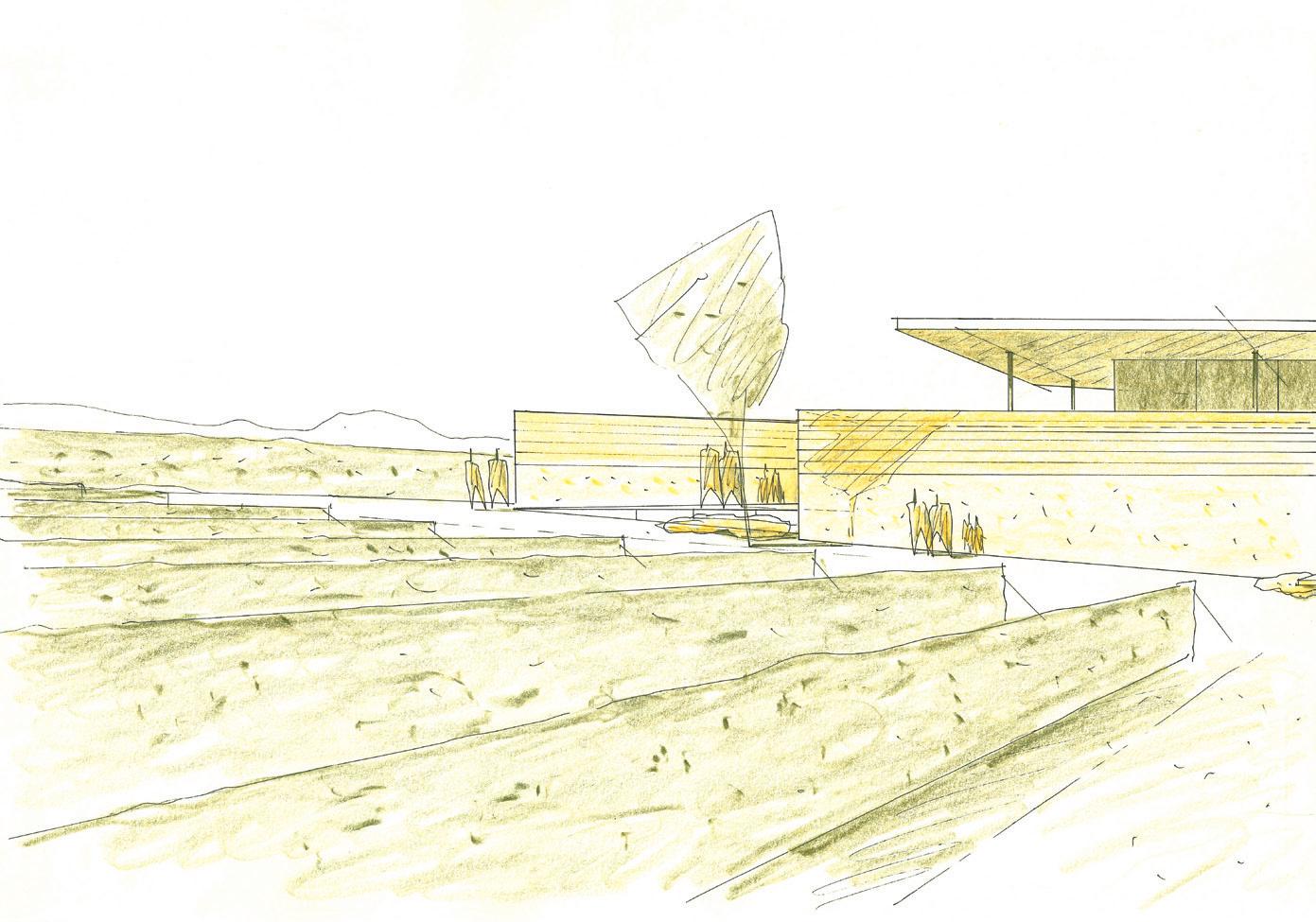

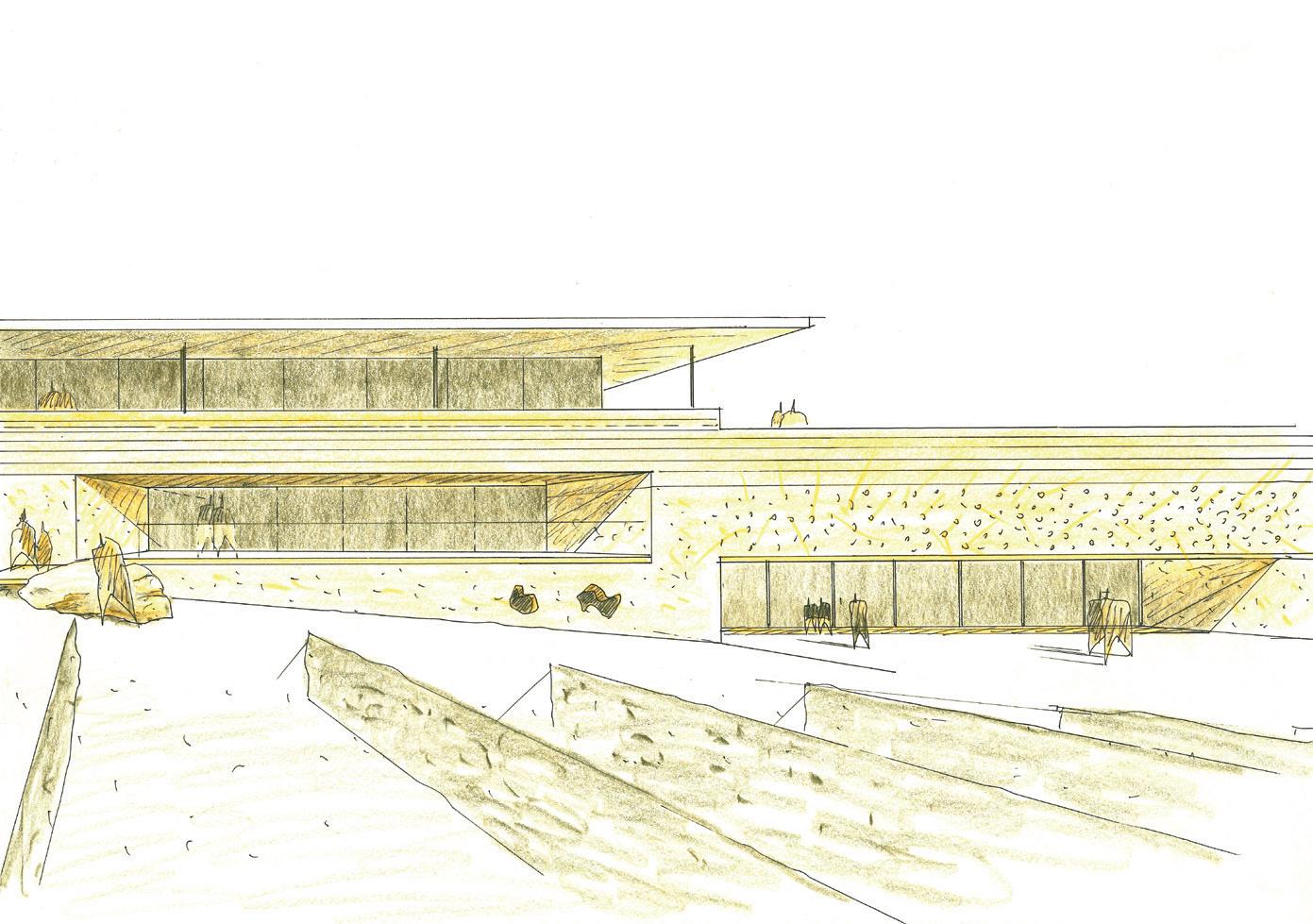

Il mediterraneo, questo mito profondo dove è infilata come una sonda la nostra Italia, è tutto un appartenere, uno scavare, un costruire dentro le pietre, con le pietre, con i sassi, con le paste, con le terre che diventano mattoni, intonaci, volti.

È la terra dell’appartenenza, di quel collante misterioso di anime e materia che se ne sta nel suolo.

L’appartenenza è lì, ma non la puoi estrarre, se la vuoi trovare o la vuoi fare con le tue architetture, te ne devi andare giù, scavare, essere mezzo dentro e mezzo fuori.

L’appartenenza è fare dell’architettura un corpo impastato con il luogo.

Così le architetture appartengono al paesaggio perché sono fatte con il suo corpo, con la sua stessa sostanza, con la toccante magia dell’emersione.

Non so perché questo non si fa più, perché si fa il liscio, l’industriale, il lucido, perché alle persone non piace più il minerale, perché si fanno gli edifici che sembrano tutte farmacie, perché si fa il gres liscio, il finto legno, perché non si usa il naturale vero ma il suo feticcio, perché si ha come paura di essere imbevuti di terra o intrisi di miti.

Non so perché non si vuole più essere quegli italiani là, quelli che hanno fatto Siena, Senigallia, Bologna, Siracusa o Mantova, che hanno fatto i paesi sulle colline che c’erano dietro i quadri di Cima da Conegliano o sui fondali del Mantegna, quei dipinti dove le architetture erano rocce e le rocce erano facce, perché tutto era un tutt’uno e non c’era bisogno di separare, di dividere o di negare questa confusione tutta umana.

Anche l’appartenenza non la puoi estrarre perché vive solamente dentro l’opera e se la liberi diventa solamente una polvere inutilizzabile.

16-17

Questo luogo in cui vivo attorno al Lago di Garda è un luogo di gente stanziale, di gente che rimaneva, che non partiva per viaggi in cerca di terre misteriose o di scoperte.

Un luogo di case di sasso ancorate al suolo, di case suolo, di case paesaggio.

Di contadini che mettevano le mani nella terra, di gente che aveva le unghie sporche, che stava in un posto, sempre nello stesso posto, che piantava cose, che metteva radici, che faceva case come radici.

Un luogo dove non c’erano mari misteriosi da attraversare, non c’erano infiniti da sognare, dove non c’erano fughe od orienti, distanze vaste da colmare.

Un luogo dove la gente guardava il Lago chiudersi sulla sponda opposta come fosse un promemoria esistenziale, un sottinteso che riportava sempre alla ineluttabile finitezza delle cose.

Ma il Lago, non era solo questo.

Era anche uno scivolare giù, verso un’idea di sud.

Scendendo, il Lago, si liberava dalle ombre fredde e blu delle montagne, dimenticava il mondo germanico e si apriva alla luce gialla di quelle colline moreniche che lo accerchiavano a meridione addolcendo le Prealpi verso la pianura.

E la gente stava in questa apertura che era in fondo un sogno di sole.

Un sogno dove le radici erano anche fioriture e gli intonaci diventavano gialli come la terra morenica che stava sotto i piedi ed attorno alle radici.

Quella terra ondulata che i contadini continuavano a chiamare “crea” come un inconsapevole ode alla vita.

Forse, la consapevolezza di un attimo arriva quando vuole lei o semplicemente quando è giunto il momento.

Magari arriva in un luogo qualsiasi, un luogo degradato, pensato male.

Non arriva in un luogo perfetto, fatto apposta per dire: ecco questo è il momento.

Perché, in fondo, la consapevolezza, non emerge veramente in un luogo fisico ma si genera dentro la testa di un individuo quando mille ingranaggi autonomi si incastrano perfettamente ed un motore di connessioni poetiche parte e non si ferma più.

Ma è bello pensare che l’architettura possa portare verso quell’attimo.

Che possa in qualche modo suggerirlo, invitarlo, che possa costruire una serie di condizioni di luce, di spazi, di attese, di cornici che ci fanno vedere per rivedere o

forse vedere per la prima volta quello che si è guardato in mille occasioni.

In questo pensiero, c’è un qualcosa di commovente, una voglia di sentirsi utili veramente, di andare verso la vera funzione dell’architettura. C’è la voglia di disegnare le condizioni per il ripetersi ciclico di un solo magico secondo.

Alice chiede al Bianconiglio:

“Per quant’è per sempre?”.

Lui gli risponde:

“A volte solo un secondo”

Lo so che non si può disegnare questo secondo, che forse non si dovrebbe nemmeno desiderare di farlo perché c’è l’ordinario, ci sono le leggi da rispettare, le regole scritte, quelle non scritte, le abitudini, la realtà che schiaccia.

Ma in fondo è anche bello sbagliare.

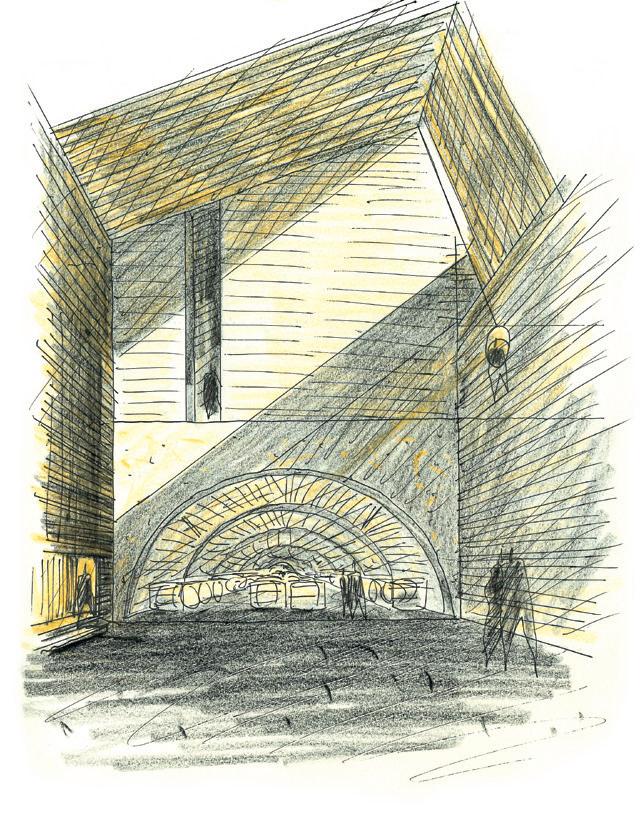

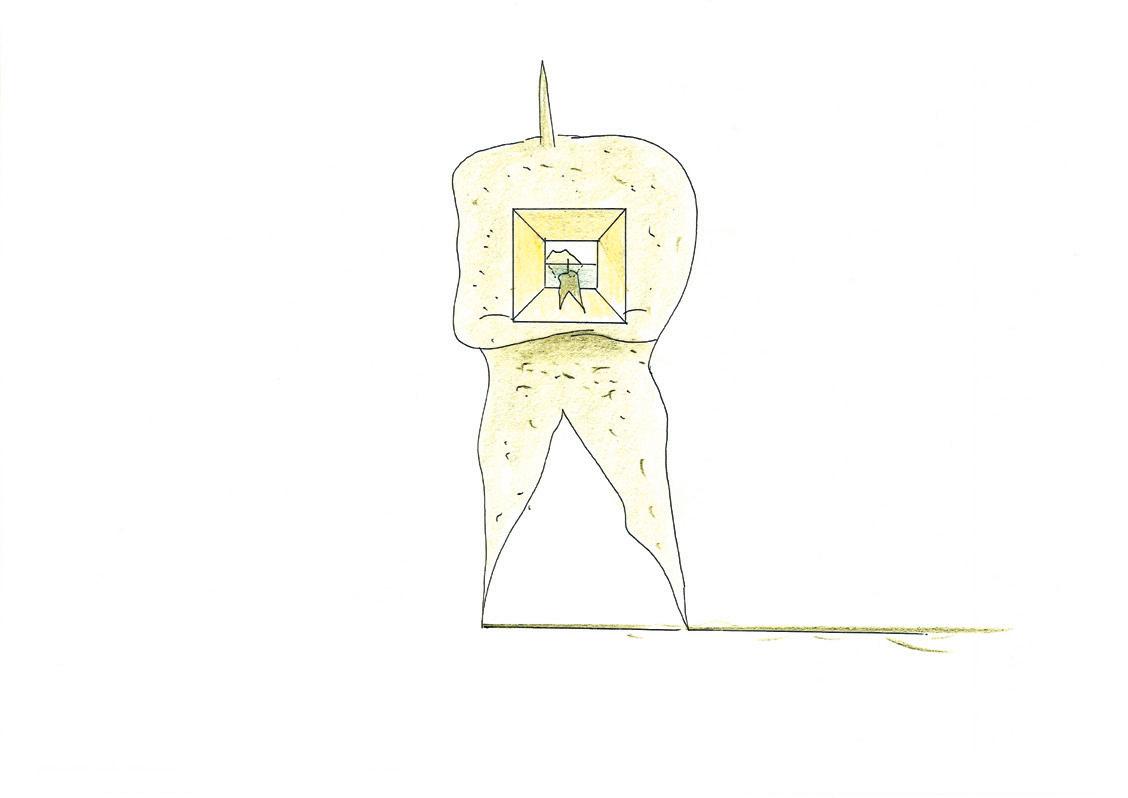

Che cos’è una finestra?

Non è così facile rispondere veramente.

Se lo chiede con insistenza Vermeer, ponendo mondi interi in quel punto estremo dove la luce entra nella penombra della casa.

Se lo chiedono le persone di Hopper che guardano un fuori interrogativo e silenzioso, sedute su di un letto solitario.

Se lo chiede Utzon a Maiorca, Scarpa a Castelvecchio, a Possagno, a San Vito di Altivole.

Se lo chiede Sverre Fehn a Norrköping, dove la finestra rifiuta di essere una superficie e diventa uno spazio da abitare, al Museo dei ghiacciai, dove il volume si spezza e si apre, se lo chiede anche Louis Kahn nella Fisher, nella Esherick, nella First Unitarian Church, nei dormitori, negli angoli aperti delle torri

di Filadelfia, ovunque possa interrogarsi su questo punto esistenziale posto tra il dentro ed il fuori degli spazi e dei sensi.

Ma tutte queste cose intense e bellissime non sono certo risposte perché, forse, la finestra è bella quando rimane una domanda.

Forse lei vuole essere così, più di un buco nel muro, più della certezza di una ripetizione.

Vuole ritornare indietro, prima della città, prima di diventare serialità, allineamento, ritornare a prima dell’architettura quando la soglia era ancora uno spazio ed era il buco misterioso della caverna per guardare il fuori da un dentro protetto.

Forse la finestra vuole essere uno spazio.

Lo spazio più bello e magico perché è lo spazio dove stare, dove vivere in un dentro/fuori, nella condizione fondamentale dell’attesa.

Gli intellettuali dicono: “questo non è necessario”. Come a dire che non serve. Dicono che bisogna essere seri e dire solo le cose fondamentali e nulla in più. Tutto deve essere una costruzione mentale. L’essere umano deve essere padrone del pensiero. Non ci deve essere entusiasmo, né ingenuità, non si deve essere popolari.

Questo odio per il non necessario è figlio di un’idea di cultura architettonica autonoma che si stacca dall’opera, di un’idea di architettura che vuole vivere da sola, senza l’opera, senza la poesia, senza il sogno, senza l’architettura.

E questa idea, siccome è intelligente, si costruisce un mondo di parole in cui può vivere nella sua astratta sterilità senza sporcarsi con le malte, i cementi, gli spazi, le ombre, gli errori. E tutti gli intelligenti dicono: “Che giusta questa intelligenza”, e tutti i non intellettuali guardano questi altari della mente e dicono: “beh …certamente devono essere cose importanti”.

Questa idea è l’opposto di quella antica ingenuità che guardava il mistero del fuoco e dell’ombra con lo stupore della non conoscenza, delle paure del bosco, della notte, dei sogni che ci animano dentro, della profondità di occhi che ci guardano.

È l’opposto dell’inspiegabilità dell’opera, dell’autorialità, di chi va dentro al suo sguardo e poi lo riporta in un disegno che diventa un’ombra, che è un prima invece di una conseguenza.

Ai razionalizzatori non piace la penombra, perché la penombra è un quasi ed un quasi non lo chiudi, non lo definisci, è una roba che c’era prima dell’architettura mentale, prima di quella intelligente, è una cosa da druidi, che cresce e vive in fondo, nell’inspiegabile.

Disegnare la penombra è disegnare una quasi luce, un quasi buio, una quasi logica, un quasi sogno, è disegnare un’architettura umanissima.