Rastros de rostros de Efrén Hernández

HERMANN BELLINGHAUSEN

Entrevista con Evodio Escalante, Premio Rubén Bonifaz Nuño 2025

MARIO BRAVO

Rastros de rostros de Efrén Hernández

HERMANN BELLINGHAUSEN

Entrevista con Evodio Escalante, Premio Rubén Bonifaz Nuño 2025

MARIO BRAVO

Alejandro Toledo

Portada: Ilustración de Rosario Mateo Calderón.

MAESTRÍA Y AMISTAD: EFRÉN HERNÁNDEZ Y JUAN RULFO

En torno a Juan Rulfo, indiscutible narrador máximo de la literatura mexicana contemporánea, se han tejido y seguirán tejiéndose uno y mil mitos, desde el que pretende considerarlo una suerte de “fuerza creativa de la naturaleza” sin mayor preparación o conocimiento literarios, hasta el que asegura que su genialidad requirió los asideros de la corrección y los ajustes editores de algún otro autor célebre, sin los cuales no habría sido capaz de publicar Pedro Páramo y El Llano en llamas, ese par de cumbres de la narrativa en lengua hispana de todos los tiempos. Lo cierto es que Rulfo tuvo y mantuvo amistad y correspondencia con quienes consideraba sus maestros, entre los cuales destaca Efrén Hernández, un olvidado, discretísimo y no menos talentoso autor, de quien Alejandro Toledo rescata parte de la correspondencia sostenida con su célebre par jalisciense, donde puede apreciarse la común admiración y respeto que Hernández y Rulfo se prodigaron.

Alejandro Rosen

DIRECTORA GENERAL: Carmen Lira Saade

DIRECTOR: Luis Tovar

EDICIÓN: Francisco Torres Córdova COORDINADOR DE ARTE Y DISEÑO: Francisco García Noriega FORMACIÓN Y MATERIALES DE VERSIÓN DIGITAL: Rosario Mateo Calderón

LABORATORIO DE FOTO: Adrián García Báez, Israel Benítez Delgadillo, Jesús Díaz y Ricardo Flores

PUBLICIDAD: Eva Vargas 5688 7591, 5688 7913 y 5688 8195. CORREO ELECTRÓNICO: jsemanal@jornada.com.mx PÁGINA WEB: http://semanal.jornada.com.mx/ TELÉFONO: 5591830300. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La Jornada Semanal, suplemento semanal del periódico La Jornada. Editor responsable: Luis Antonio Tovar Soria. Reserva al uso exclusivo del título La Jornada Semanal núm. 04-2008121817375200-107, del 18/XII/2008, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de título 03568 del 28/ XI/23 y de contenido 03868 del 28/XI/23, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; Av. Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, tel. 55-9183-0300. Impreso por Imprenta de Medios, SA de CV, Av. Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Azcapotzalco, CP 02670, Ciudad de México, tels. 555355-6702 y 55-5355-7794. Distribuido por Distribuidora y Comercializadora de Medios, SA de CV, Av. Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Azcapotzalco, CP 02670, Ciudad de México, tels. 55-5541-7701 y 55-5541-7702. Prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores. La redacción no responde por originales no solicitados ni sostiene correspondencia al respecto. Toda colaboración es responsabilidad de su autor. Títulos y subtítulos de la redacción.

Seguramente habrá quien recuerde que sólo salíamos a alimentarnos durante los años rata. Con toda certeza esa era la temporada más difícil para lugareños, aunque afortunadamente ha sido muy raro que se presente un año rata. Apenas los relojes acababan de dar la doceava campanada anunciando el nacimiento del nuevo ciclo, salíamos de los cuerpos que nos habían guarecido y como langostas asaltábamos campos, villas, ciudades... Una oleada oscura invadía todo aquello que olía a civilización. Había quienes nos dejaban tributos con la ingenua idea que con ellos respetaríamos sus moradas y sus vidas. Curiosamente eran ellos los primeros que caían; nos veían con los ojos enormes, perplejos mientras sus cuerpos eran destrozados y arrastrados por una voracidad desmedida. En medio del desenfreno, por alguna razón, siempre se escuchaba a un volumen impresionantemente alto, Hey, Porter, de Johnny Cash (razón por la cual alguien propuso sin éxito que a estos ciclos se les conocieran como años Johnny). Aprovechábamos hasta el último momento para devorar todo, hasta a nuestra lujuriosa gula, y con la última campanada del nuevo año regresábamos al interior de los cuerpos de los supervivientes, los cuales habían disminuido su número. Ello nos obligaba a ocupar cada cuerpo por decenas. Ingresábamos como contorsionistas a esos cuerpos, de mala gana, maldiciendo, entre codazos y empujones a ganar espacios donde nunca podríamos sentirnos en paz. Tras nuestro ingreso, los dueños de los cuerpos recobraban conciencia y veían azorados la destrucción a su alrededor. Nunca llegaron a explicarse qué había pasado, y en vez de reconstruir lo que nuestra voracidad había devastado, preferían destruir lo poco que quedaba en pie y erigir nuevas ciudades dejando lo dañado para el asombro de turistas. Contrariamente a lo que se pensaría, no me gustan los años rata, el alimento no me deja una sensación agradable; por el contrario, me siento como si sufriera una mortal resaca, a punto de reventar, y además termino herido como todos. Como podrán imaginarse fue en una de esas temporadas donde me arrancaron mi rabo y mi mano izquierda.

Los años lémur en cambio, los usamos para aparearnos. Se trata de feroces orgías donde una gran parte de nosotros resultan muertos entre el furor sexual y el afán de conseguir el mayor número de parejas. Hubiera querido conocer a Anaís en esos años y hacer mío su cuerpo perfecto, pero la conocí en un año lagarto, cuando ambos nos encontrábamos aletargados, yaciendo en una marisma inmunda. Ella tenía acento extranjero, claramente venía de un año más activo. No obstante nuestras diferencias, decidimos vivir juntos con medio cuerpo metido en esa enorme charca a donde nos visitaban aves que se posa-

ban en nuestras cabezas y se alimentaban con nuestros parásitos. Anaís y yo escuchábamos a diario el pronóstico del tiempo que cada día a la misma hora, señalaba: “lluvias intensas”. Y efectivamente en ese momento caía una tormenta que apenas dejaba escucharnos. Aprovechaba esos lapsos para leer, y sobre todo para lavarme la verga con parsimonia buscando estar listo para los años lémur. Anaís me decía que no fuera perezoso, que saliera a lavarme todo el cuerpo en la lluvia. Es absurdo, le decía, pues al salir, la lluvia cesará y el hombre del clima quedaría muy mal. Además yo estaría desnudo a mitad del patio para nada. Una mañana maté una araña e hice la pantomima que me la comería. Anaís sólo me veía con reprobación y regresaba a su vida somnolienta. Un día no me encontró en la charca y me sacó a rastras de una tumba que yo mismo había cavado. “¿Acaso no sabes leer?”, le dije mientras señalaba mi lápida. Anaís no entiende mi humor, nunca llegará a entenderme. Agradezco que sea año lagarto; pese a su perfección (o debido a ella), no soportaría tener su cuerpo sudoroso sobre el mío. No soporto el contacto de su piel ni sus charlas sobre telenovelas. A menudo dice que recuerda a Platón, que ha leído a Aristóteles, que sabe de Gorgias. Le gusta sentirse intelectual. Creo que en buena medida alardea. Hace poco le pedí que me matara. Le extendí el hacha de mi padre que se encontraba oxidada e incrustada en un muñón de tronco fuera de la casa. “Dale”, le dije, “un golpe certero, justo aquí.” Me vio con indiferencia y se rió mientras se alejaba. “Tú y tus bromas.” La odio. Sé que tiene un amante de Inteligencia Artificial que no respeta los años lagarto y que en medio de gemidos artificiales la penetra con violencia binaria cada noche desde su mundo virtual. Nos odiamos en silencio mientras exponemos nuestras panzas al sol entre el zumbido casi hipnótico de las moscas que giran a nuestro alrededor. Es en esos momentos que recuerdo los años Mozart. Cómo los ansío. Recuerdo que en uno de ellos escuché todas las sinfonías del genio de Salzburgo y me vestí como gen-

tilhombre mientras saltaba en una pierna evitando las rayas del pavimento.

Anaís no sabe que en un año Tundra viví en lo alto de un abeto con una ardilla. Procreamos una docena de ardillitas que me comí con avidez, pues desafortunadamente para ellos, su nacimiento coincidió con el inicio de un año rata. Los recuerdo constantemente, eran seis. Mantengo sus fotos en la guantera del auto y a menudo, en las luces rojas, las veo conteniendo una lágrima. Como decía, Anaís no sabe de este episodio ni sabe que aún le extiendo una suma mensual como indemnización a la mamá ardilla. La veo de vez en cuando y juntos enterramos bellotas pensando románticamente que en algún momento generarán bosques que salvarán al planeta. Sé que ha parido otras camadas de ardillas que a su vez también tratan de producir bosques. Pero si vamos a confesiones, una vez soñé con una iglesia antiquísima y hermosa. Una especie de tesoro arqueológico impoluto durante siglos. El sueño fue tan vívido que estaba convencido de que esa iglesia existía. Cierto día viajaba en un autobús y pensé que la había visto, que esa debía ser la iglesia de mis sueños. Bajé rápidamente y me acerqué. Pero no, no era mi iglesia y a partir de ese momento me he convencido de que fue una tontería, que los sueños son una tontería y que nunca debemos fiarnos de ellos. Ahora no sabría decir si yo existo fuera de los años cartesianos.

Antes sólo nos alimentábamos en años rata. Ahora se hace cuando se antoja. Se asesina, se hace el amor, se trabaja sin preocuparse del calendario. Ya no hay respeto, ya no hay leyes. Seguramente he envejecido. Seguramente ya estoy viejo, de lo contrario no me preguntaría por qué corro y sobre todo por qué mi respiración suena tan agitada. Corro porque suena la música de Johnny Cash, pero ya no recuerdo si persigo o me persiguen. Con seguridad es esto último pues sólo puedo pensar en mis libros, qué pasará con mis libros, quién le dirá a Anaís revisando los libreros de la casa, “tenía buen gusto el muerto” ●

El 11 de noviembre de 2025, Evodio Escalante (Durango, 1946) recibirá el Premio Internacional Rubén Bonifaz Nuño, en su rama de poesía. El galardón es auspiciado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. La Jornada Semanal conversó con este reconocido poeta, que también ha transitado por los terrenos de la crítica literaria, el ensayo, la traducción y la investigación académica.

“

El fuego es el origen y el destino/ De mi vuelo gozoso en este mundo”, se lee al inicio de un poema de Evodio Escalante. En esta plática con el estudioso de la obra de escritores como José Revueltas, José Gorostiza u Octavio Paz, por mencionar sólo algunos, nos aventuramos a ir tras el rastro de cierto fuego que ha iluminado el itinerario intelectual de este hombre de letras.

La biblioteca

‒¿Cómo definiría al lector que usted ha sido durante su vida?

‒Fui lector desde pequeño, pero llegué tarde al banquete de la civilización. Quise ser músico (sin aprender solfeo), estudié leyes y después sociología sin terminar la carrera, pues andaba en ese tiempo más bien entusiasmado con Marx. Vine a la capital desde Durango, mi tierra natal, en busca de trabajo y tuve la suerte de que Carlos Monsiváis me invitara a escribir reseñas para el suplemento La Cultura en México. Ahí aprendí el arte del reseñista, al tiempo que estudiaba letras en la Facultad de Filosofía. Haber sido lector de marxismo me dio bases para escribir mi primer libro: José Revueltas. Una literatura del “lado moridor”

‒¿Cuál es su vínculo con el libro como objeto?

‒Creo que libro es uno de los grandes inventos de la humanidad. Es ese artefacto que permite

acceder a los pensamientos y los sentimientos de quienes te precedieron en el camino. Amo los libros y tengo una biblioteca, desordenada, eso sí. La integran libros que he leído y otros, muchos más, que espero algún día leer. ¡La biblioteca entraña un proyecto de vida! Leo, principalmente, literatura y filosofía; esta última es uno de mis gustos tardíos, del cual no prescindiré.

Diatriba y polémica

‒¿Cuáles son las armas del crítico literario?

‒No es fácil saberlo. El gusto, la sensibilidad, una abundancia de lecturas y una inclinación especial para razonar ese gusto y exponerlo al público, en busca de un hipotético diálogo, que casi nunca se realiza, pues en México no existe una cultura crítica y es escasa la disposición a mantener discusiones. La crítica tiene su lado amargo porque, invariablemente, pierdes amigos. Criticar Incurable, de David Huerta, o un poemario de Javier Sicilia, me lo han demostrado muy bien.

‒¿Cómo enfrenta un crítico literario los saldos negativos tras escribir lo que se piensa?

‒Creo que me puse melodramático. También el ejercicio de la crítica tiene su lado bueno. En lo personal, nunca he sido tan leído como cuando entablé polémicas. La que sostuve contra Antonio Alatorre, en el periódico, me dio una momentánea celebridad. Además, posibilitó una cercanía que yo no esperaba con Rubén Bonifaz Nuño, quien años atrás se había peleado con Alatorre, a propósito de una traducción de las Heroidas, de Ovidio. Cuando finalizó la polémica, don Rubén me invitó a la mesa de Las Calacas y me recibió con fanfarrias: “Te felicito, Evodio. Fuiste superior en todos

los aspectos a tu oponente. ¡Le ganaste de calle!” Con la crítica pierdes y ganas.

Reseña y entrevista

‒¿Cuál es la salud actual de la crítica literaria en el periodismo cultural mexicano?

‒Estamos en un momento difícil porque hay cada vez menos suplementos. Y menos espacio para la reseña. El camino natural de un crítico es empezar como reseñista. El periodismo permite mantener un lenguaje accesible porque piensas en un lector no especializado. A veces, la crítica académica escoge un lenguaje de especialistas que la enajena con respecto al gran público; creo que nos interesa que la literatura sea un tema popular y se hable de ella en los cafés, en las calles, en las plazas públicas… A mí me tocó el gran auge del boom latinoamericano… ¡en ese tiempo hasta los boleros leían Cien años de soledad!

‒Escribir desde un lenguaje accesible no está peleado con elevar la escritura periodística para que roce a la literatura.

‒Claro que no. La reseña es un subgénero que ayuda mucho a la difusión de la literatura y de las ideas en general. Todos le debemos mucho al periodismo, aunque nos cueste confesarlo. Me refiero a las reseñas, a los reportajes, y también, ¿por qué no?, a las entrevistas con escritores. Al prepararme para esta charla con La Jornada Semanal releí dos excepcionales entrevistas con don Rubén Bonifaz Nuño: una hecha por Marco Antonio Campos y otra de la autoría de José Ángel Leyva. Ambas te permiten entrar a las reflexiones y a las lecturas formativas del enorme poeta de Los demonios y los días

Enmascarado y disidente

‒Rubén Bonifaz Nuño fue una personalidad compleja, muy intrincada. Tiene su faceta pública y otra secreta, que domina en su poesía. Por un lado está el universitario de hueso colorado, que fundó el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y fue director, durante veinte o treinta años, de la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana; no obstante, a él podemos aplicarle una frase que utilizó René Descartes para autodefinirse: Larvatum prodeo [avanzo enmascarado]. Don Rubén Bonifaz Nuño ha sido un enmascarado de las letras porque en ellas cabalga como un subversivo, un fantasma rebelde en medio de nosotros. Apoyado en su conocimiento de las estructuras del griego, del latín, e incluso del náhuatl clásico, se pronunció en contra de la tradición endecasilábica que domina entre nosotros desde la época de Garcilaso y de Góngora. Por ello, crea o inventa un verso alternativo, cuyo número de sílabas puede variar, pero que siempre acentúa la quinta sílaba. Con esto, de golpe desestabiliza una tradición que nos mantiene apergollados. Además, Rubén Bonifaz Nuño nunca escondió su afinidad con Catulo, al que tradujo y al que le dedicó un libro ensayístico. ¡Pero Catulo fue un poeta menor!, que no escribió la gran obra si lo comparas con Virgilio, Horacio, Ovidio o Dante Alighieri. Redactó versos epigramáticos, casi siempre de pocas líneas… y con esos pequeños vehículos, cargados de veneno y de resentimiento, construyó su reputación literaria. José Ángel Leyva ha dicho que Catulo fue quizás el primer poeta maldito de la literatura. Esto lo vuelve compañero

En lo personal, nunca he sido tan leído como cuando entablé polémicas. La que sostuve contra Antonio Alatorre, en el periódico, me dio una momentánea celebridad. Además, posibilitó una cercanía que yo no esperaba con Rubén Bonifaz Nuño, quien años atrás se había peleado con Alatorre, a propósito de una traducción de las Heroidas, de Ovidio.

de ruta de François Villon y Charles Baudelaire. Que Catulo fuese tan importante para Rubén Bonifaz Nuño nos indica que él también era, a su manera, un disidente, un autor que escribía al margen del poder y en favor de los marginados.

Una invitación

‒A sus setenta y nueve años de edad, ¿cómo es su relectura de ciertos textos formativos que han sido esenciales en su itinerario de pensamiento?

‒La relectura es un acto fundamental para todo ser humano, aún más para el crítico. Tuve

el privilegio de conocer a Mariana Frenk, la madre de Margit Frenk, quien acaba de cumplir los cien años. Mariana, entonces con más de noventa, era un icono literario entre otras cosas porque hizo la primera traducción de Juan Rulfo al alemán. Los primeros lectores y críticos de Rulfo le habían hecho el feo, pues consideraban que la narrativa de temática rural era ya algo anticuado y superado. Pero, por contraste, los críticos alemanes fueron muy entusiastas con Pedro Páramo: les pareció una novela extraordinaria, y esto cambió para siempre la recepción, entre nosotros, de dicho autor jalisciense. Pues bien, alguna vez alguien le pregunté a Mariana Frenk, un poco a bocajarro, qué estaba leyendo. Me impresionó su respuesta: “Mire, joven, a mi edad ya no leo... ¡Releo! Estoy ahora, por tercera o por cuarta vez, con El Quijote.” Yo te diría que, actualmente, leo y releo a Rubén Bonifaz Nuño.

Expresión y vitalidad

‒¿En qué estado de ánimo relee a don Rubén?

‒En el mejor de los ánimos. Su poesía es refrescante porque huye del barroquismo impostado que campea por ahora. Porque piensa en el hombre de la calle, el que pasa angustias para ganar el pan, y porque, en lo oscuro de lo más cotidiano, encuentra nuevas razones para amar a la mujer. Ahí está El manto y la corona, un gran libro escrito por un eterno enamorado. Hoy se simula profundidad y se abusa de un intelectualismo de impostación; por ahí andan los neobarrocos, ¡lo bueno es que esas simulaciones terminan por desplomarse! Bonifaz Nuño siempre buscó la fuerza de la expresión y con ello otorgó una dosis de vida a la lengua española.

Herramienta preciosa

‒¿Para usted cuáles son los alcances del poema? ‒Jorge Luis Borges decía: “la poesía no sirve para nada”, y yo agregaría: tampoco la muerte, pero nos recuerda que estamos vivos y que nuestro tiempo se agota. La poesía, inútil en apariencia, nos proporciona el mejor espejo que han inventado los hombres para reconocerse en sus angustias, en sus limitaciones y en sus excelencias. El otro que ya somos está ahí, esperándonos. Esto es lo que hace que la poesía sea una herramienta insustituible para el conocimiento del hombre por el hombre: nos muestra el más sublime de los rostros que tenemos, así como el más espantoso y siniestro. Por esto existen Edgar Allan Poe y los poetas malditos…

Tres idiomas

‒Tras recibir el Premio Rubén Bonifaz Nuño, ¿usted quisiera releer algún poema de dicho autor veracruzano?

‒Estoy escribiendo mi discurso de aceptación y de agradecimiento a la UNAM. Lo comienzo con una frase en griego, que repito en latín y que confirmo en náhuatl, para concluir diciéndola en español. La frase dice: “Muchos son los llamados y pocos los escogidos.” Yo, que no sé latín, ni griego ni náhuatl, quiero rendirle un homenaje de gratitud multilingüe a don Rubén, pues estimo que a él se aplica, mejor que a nadie, tal frase. Concluyo recordando una lección que le debemos a Rubén Bonifaz Nuño: “La poesía no se hace con palabras, sino con ritmos.” ●

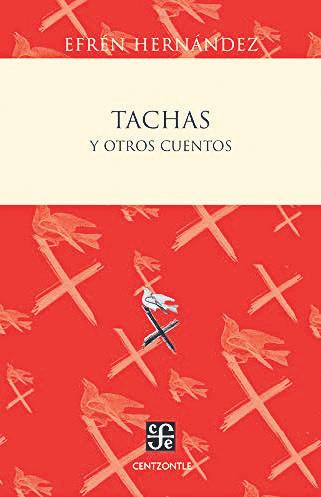

Fascinante insignificancia la suya. Recuerda a tantos escritores del tono menor que iluminan la literatura en ocasiones más que los arquitectos de Obras Mayores. Vienen a la mente Franz Kafka, Bruno Schultz, Marcel Schwob, Felisberto Hernández. También Torri, Arreola, Monterroso. Efrén Hernández pareciera sólo una anomalía del siglo XX mexicano en su esplendor de poesía y narrativa. “Escritor secreto” lo llama Alejandro Toledo, su especialista mayor y compilador de las Obras completas (en dos tomos, Fondo de Cultura Económica, 2007). Poeta raramente incluido en antologías o reeditado como tal, ha sido en cambio persistente inquilino de las antologías de cuento mexicano, cuando menos con su clásico temprano “Tachas”, publicado a los veinticuatro años, y que le valió ser llamado “el Tachas” con cariño no exento de malicia.

Guanajuatense (León, 1904), Efrén Hernández comparte con su paisano Jorge Ibargüengoitia dos o tres cosas. Una, el lenguaje; ambos tienden al habla coloquial con acentos del Bajío, una especie de anacronismo gracioso. Otra, el humor “involuntario” y por ende más eficaz. Cada uno a su manera, ambos eran “bien músicas”. Pero el coloquialismo de Efrén nos lleva a lo inesperado, bordeando lo fantástico, con una sensibilidad afín a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, autor con el que parecía sentirse muy a gusto.

Contemporáneo estricto de los Contemporáneos, de la Generación del ’27, de Borges, Cardoza y Aragón, Neruda y tantos hijos del nuevo siglo, no se afilió a nadie. También lo han juntado con los Estridentistas, por aquello de la vanguardia, la experimentación, el aroma a surrealismo y esas cosas. Pero fue todo menos cosmopolita, y prefirió, como lo revela su poesía, el Siglo de Oro español, sin el gongorismo tan caro a los del ’27. Lo suyo eran el Quijote, Santa Teresa, Fray Luis de León, Lope de Vega, y su modernidad, Darío y el México postporfirista.

Cuando poeta, recupera el heptasílabo y el endecasílabo, o a la versificación serial en unos o en otros, como analiza Ana Alonzo. En eso coincide con la Generación del ’27. Su poesía es capaz de encontrar, con una fortuna que apro-

Hermann Bellinghausen

barían Vallejo y Huidobro, aunque nunca creyó arriesgarse como ellos:

Sin fruto el esqueleto arborescente del árbol de los nervios sus ramos encandece, vanamente sus últimas, más sutiles puntas, sus más delgados hilos, la raíz del árbol que la esencia anda buscando, enclava y desmenuza por la carne, y en vano la silueta de relámpagos el zigzagueante río de tu cabello eléctrico, esparcido fosforece y discurre a través de las tinieblas.

Llama la atención la variedad de retratos y viñetas de Efrén Hernández por escritores más importantes y conocidos que él. En un viejo prólogo, Alí Chumacero lo pinta “delgado a más no poder, bajo de estatura, extravagante en el vestir y malicioso como pocos… dueño de una inteligencia insinuante que se encubría con la ingenuidad premeditada de quien ignora el entusiasmo del optimismo. Acaso nadie, en las letras mexicanas de los últimos lustros, haya redactado sus textos con tal semejanza consigo mismo, con tanto amor por su íntimo impulso afectivo. Mucho contribuyó a reforzar esa actitud la fidelidad a lo autobiográfico”.

Xavier Villaurrutia, uno de sus primeros valedores, menciona que “pocas veces se da el caso de una correspondencia tan exacta, de una calca tan precisa entre el autor y su obra”.

Leído, releído y admirado

EN EPÍLOGO A la primera edición de “Tachas” (Editorial Liga Nacional de Estudiantes, México, 1928), Salvador Novo lo pondera: “Efrén Hernández no ha contraído la literatura francesa porque tiene apenas los años que son necesarios para haber vivido en pueblos de México en que no hay librerías, dedicado a boticas y a estudiante de leyes, y porque vive en una casa de huéspedes en la que ha instalado una luz eléctrica suya propia sin metáforas, con focos que no ha comprado. Tiene, además, roto el vidrio de su anteojo derecho y lo ha soldado con cinta de aislar. Ha escrito lo que ha querido, sin gritar, sin buscar la notoriedad y con la misma inocencia con que saluda a las personas a quienes no conoce. Una mañana que me aquejaba como nunca del dolor de ver que nuestros jóvenes profesionales de la literatura profesional ya no tienen remedio; y que a ciegas buscaba entre los verdaderos jóvenes quién o quiénes serían las verdaderas personas capaces de prescribir sin formulario medicinas para mi espíritu, vinieron a mí unas cuartillas de concurso que debía revisar. Así penetró en mi admiración más ferviente lo

que se acaba de leer. Ninguno de mis amigos ni de mis ex amigos es capaz de escribir así. Porque he tratado después a Efrén Hernández y no conoce más autores franceses que Charles Gide. Por él he recobrado la esperanza y la fe. Y le doy aquí mi ¡viva! más mexicano y mi consejo más serio: que no aprenda nunca francés”.

El mismo Efrén se describe reiteradamente. “Me conocía harto pícaro y harto mosca muerta y mátalos callando, y precisamente en estas malas propiedades basaba mi satisfacción, y en estas dotes, en rigor negativas, ponía toda mi complacencia”.

Hablando de Villaurrutia, Octavio Paz recuerda que ambos “eran delgados, frágiles y bajos de estatura. Ahí terminaba su parecido. Efrén Hernández asomaba entre los papeles y libros de su enorme escritorio una sonriente cara de roedor asustado. Detrás de los espejuelos acechaban unos ojos vivos, irónicos. Vestía como un escribiente de notaría. Tenía una vocecita cascada, que de pronto se volvía aguda y metálica, como el chirrido de un tren de juguete al dar la vuelta en una curva. Era el personaje de sus cuentos: inteligente, tímido, reticente, perdido en circunloquios que desembocaban en paradojas, falsamente modesto, extravagante y, más que distraído, abstraído, girando en torno a una evidencia escondida, pero cuya aparición era inminente. Novo era brillante adrede; Hernández también adrede, opaco”.

A su vez, José de la Colina se sorprende: “¿Quién era aquél hombrecito enteco y anteojudo, de bigotito gris, tocado con un inhabitual sombrerito de lana gris y con una plumita amarilla en la cinta negra, trajeado modesta y correctamente en gris oscuro como un burócrata, que en una media tarde de tal vez el año 1954 y por la avenida Juárez de la Ciudad de México paseaba al lado de Emilio Uranga, el filósofo del grupo de los Hiperiones? Cuando nos detuvimos los tres para el saludo, Emilio me presentó a su acompañante como poeta y el más grande autor de cuentos de las letras mexicanas. Yo tomé el ditirambo por una mera cortesía hacia el amigo y, como suele ocurrir en las presentaciones ocasionales, no retuve nombre ni apellido y quedé por un tiempo sin relacionar la figura de aquel señor del sombrerito y de aspecto de gorrión flaco con el ya por mí leído, releído y admirado Efrén Hernández”.

A su muerte en 1958, Rubén Salazar Mallén dirá que “vivió la mayor parte de su vida en la pobreza y, lo que es peor, careció por completo de estímulos. Como su modestia le impedía pavonearse, como su figura era desmadrada y ruin, pocos paraban mientes en él. Eso no obstante, un como hálito de respeto rodeaba su nombre”.

De los Hiperiones, por cierto, fue amigo desde joven de César Garizurieta, el menos conocido. Es “el Tlacuahe” de “Tachas”. Suicida como Jorge Portilla, y como éste, crítico y hasta burlón escrutador de “lo mexicano”.

En 2006, Elena Poniatowska recordaba: “Lo entrevisté hace mil años en su casa de Tacubaya. Era una casa triste que parecía abandonada en la calle de gobernador Luis G. Vieyra. En un rincón de una ventana un letrero con grandes letras anunciaba: ‘Se vende huevo’. Me recibió delgado y más bien pequeño, triste como su casa, cubierto con un abrigo largo que no tenía razón de ser porque hacía calor. A través de sus anteojos me examinó desencantado. ‘Otra que no sabe nada de nada’, pensó, pero me pidió con su voz cascada que tomara asiento frente a él”.

“Vivió la mayor parte de su vida en la pobreza y, lo que es peor, careció por completo de estímulos. Como su modestia le impedía pavonearse, como su figura era desmadrada y ruin, pocos paraban mientes en él. Eso no obstante, un como hálito de respeto rodeaba su nombre.”

9 de noviembre de 2025 // Número 1601

En la tesis Oralidad, risa y renovación del cuento de Efrén Hernández (Universidad Veracruzana, 2021), Gerardo Hernández Rodríguez registra lo relatado por Marco Antonio Millán, con quien editó varios años la revista “antológica” América: “En una visita a la casa de Pablo Neruda, Millán le menciona al poeta el nombre de Efrén Hernández y le propone que se reúnan. Neruda enfureció, pues consideraba a Hernández ‘un canalla’ sin criterio político. Neruda había leído un cuento de Hernández (‘Sobre causas de títeres’), en el que juzga dentro del mismo grupo a Hitler, Mussolini y Stalin. Por su parte, Hernández consideraba a Neruda un poeta más bien mediocre con un solo verso de valía (‘Es como irse cayendo desde la piel al alma’). Millán, de cualquier manera, procuró reunirlos en una cena. La reunión se concertó, pero resultó un fracaso: ni Hernández ni Neruda se hablaron”. Para Millán, la falta de relación y trato entre ambos se debió a que “Efrén era apolíneo —o pretendía serlo—, y Pablo era furiosamente dionisiaco”.

Además de presentar sus obras, Alejandro Toledo ha promovido al autor. En el volumen colectivo Dos escritores secretos. Ensayos sobre Efrén Hernández y Francisco Tario (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2006), dice de Tario (otro “raro” compilado por Toledo) que “tenía aspecto atlético, en su juventud fue portero del Club Asturias”, mientras Hernández “era pequeño de estatura, usaba anteojos cuyo puente pegaba con cinta adhesiva y no se le podía imaginar en una cancha futbolera sino como aguador o masajista”.

Señalado como influencia en Juan Rulfo (en cierto modo su descubridor, así como de Rosario Castellanos), aquel rememora: “Tuve la fortuna de que en migración trabajara también Efrén Hernández”, quien “se enteró, no sé cómo, de que me gustaba escribir en secreto y me animó a enseñarle mis páginas. A él le debo mi primera publicación, ‘La vida no es muy seria en sus cosas’”, en 1945.

Pero él mismo fue su mejor retratista: “Por fuera no se vio jamás, en mucho tiempo, nada mejor que yo: mansito como un asno trabajado, cumplido como en péndulo, exacto como un fiel de precisión, sonriente como el alba, dócil como la cera, sensitivo como una sensitiva; pero por dentro, música, muy música” (La paloma, el sótano y la torre, 1949). En “Sobre causas de títeres” asume la excentricidad justificándola en oposición al destino de sus contemporáneos. Desde los veinte años, recuerda, éstos “empezaron a perder su espíritu infantil, empezaron a hacerse serios, a adquirir espíritu de responsabilidad, a subordinarse a las exigencias de la vida práctica, a trabajar, a negociar, a prosperar como personas serias”.

Naturalmente nos remite al concepto de “literatura menor” acuñado para Kafka por Deleuze y Guattari: “Sabe crear un devenir menor”, con su gusto por lo pequeño y la creación de una literatura deliberadamente discreta de donde saca “su fuerza subversiva”.

Efrén es el peligroso observador en el que nadie repara ni sospecha, y su risa es sólo suya, mascullada, inmensamente libre. Su breve y fragmentaria obra (quince cuentos, un par de novelas más bien breves, narraciones inconclusas, dos recolecciones de poemas que no llegan a las cien páginas), quién lo hubiera dicho, resulta más duradera y legible que la de muchos consagrados y fabricantes de bestsellers. La ironía es su revancha ●

Si la correspondencia “a la antigüita” tiene virtudes que lamentablemente se han ido perdiendo, cuando ocurre entre buenos amigos y con sincera y mutua admiración, y uno de paso y por fortuna puede andar de metiche, la cosa es en verdad una delicia, como es el caso de estas tres misivas que Efrén Hernández (1904-1958), poeta, guionista y dramaturgo mexicano, le dirigió a Juan Rulfo (1917-1986).

l inicio de la amistad entre Efrén Hernández (1904-1958) y Juan Rulfo (1917-1986) está documentado. Fue el primero que presentó el cuento “La cuesta de las comadres” en la revista América (núm. 55, febrero de 1948) con un texto introductorio, firmado bajo su seudónimo Till Ealling, en el que relataba sus primeros encuentros con el joven escritor. Contaba ahí Hernández: “Nadie supiera nada acerca de sus inéditos empeños, si yo no, un día, pienso que por ventura, adivinara en su traza externa algo que lo delataba; y no lo instara hasta con terquedad, primero, a que me confesase su vocación, enseguida, a que me mostrara sus trabajos y, a la postre, a no seguir destruyendo.” Para concluir: “Sin mí, lo apunto con satisfacción, ‘La cuesta de las comadres’ habría ido a parar al cesto.” En una conversación de enero de 1954, confirma Rulfo a Elena Poniatowska esa historia: “Él leyó mis primeras cosas, él publicó mi primer cuento: ‘La vida no es muy seria en sus cosas’ [...] Yo le debo a Efrén una barbaridad de cosas. Los dos trabajábamos en Migración, allá por 1937. Y un día me dijo: ‘¿Qué está usted haciendo allí con todos esos papeles escondidos?’ ‘Pues esto.’ Y le enseñé unas cuartillas: ‘Malo. Esto que está usted haciendo es muy malo. Pero a ver, déjeme ver, aquí hay unos detallitos.’ Y ya ves cómo es Efrén, además de gran cuentista, pues me señaló el camino y me dijo por dónde. Efrén parece un pajarito, pero con unas enormes tijeras de podar me fue quitando toda la hojarasca, hasta que me dejó tal como ves, en pleno Llano en llamas, hecho un árbol escueto.”

Efectivamente, “La vida no es muy seria en sus cosas” se publicó en el número 40 (junio de 1945) de la revista América

Están, además, para apoyar todo esto, las dedicatorias manuscritas de Rulfo. La de El Llano en llamas dice: “Al admirable amigo Efrén Hernández, a quien debo más que afecto, el ser padre de este trabajo. La gratitud, ahora y siempre, de Juan Rulfo.” Y la de Pedro Páramo: “Al gran amigo Efrén Hernández con cariñoso abrazo de quien lo admira y le debe todo, Juan.”

También dirá Rulfo más tarde, en un testimonio filmado (incluido en el documental Cerrazón sobre Efrén Hernández, producido en 2016 y que dirigió Eduardo González Ibarra), y como una variante de esta última dedicatoria: “Hablando en plata, a Efrén Hernández le debo todo.”

El mejor ejemplo de cómo miraba Rulfo a Efrén Hernández es aquella foto que le tomó en el campo, y en la que lo retrata, a él que era pequeño, como un gigante.

Hace muchos años, en una visita a la Fundación Juan Rulfo (promovida por Mario Casasús a partir de mis trabajos sobre Hernández), me presentó Víctor Jiménez una carta de Efrén a Rulfo, y mostré interés en presentarla en alguna de mis publicaciones sobre el autor leonés. “Habrá que esperar a que la usemos primero nosotros ‒me dijo Jiménez‒. Luego, te la liberamos.”

Cada tanto revisaba las ediciones de la Funda-

Mi muy querido, muy estimable y singularmente

Recibida su muy amable y grata del 25 de del objeto material que es en si su carta, mas de la Vamos a ver: en primer lugar se ha acordado d todo extremo amables, en tercero me las expresa con me da buenas noticias. Y yo le digo, en sintesis, que por cada uno de estos puntos o lugares me h multiplo de cuatro.

ción y me daba cuenta de que la carta no había sido tomada en cuenta. E insistía a Víctor Jiménez, por correo electrónico, en mi interés por ese escrito. La última petición fue a partir de mi hallazgo de unas cartas de Efrén a Beatriz Ponzanelli (durante el noviazgo y los primeros días del matrimonio, cuando la familia de ella los mantenía alejados), lo que generó el proyecto de trabajar un tomo (aún en proceso) con la correspondencia de Efrén Hernández.

te bondadoso amigo Juan: septiembre proximo pasado, acuso a Ud. recibo si la complacencia que esta para mi ha traido consigo. de mi, en segundo me dice una porcion de cosas por on extrema delicadeza y muy buena gracia y, en cuarto que por todo ello le quedo muy obligado y le repito ha causado un placer que entiendo no ser suma sino

En julio de 2023 me llegó este mensaje: “Hola, Alejandro: Vas a tener que esmerarte con el agradecimiento a la señora Clara Rulfo. Te explico. No es una carta. Son tres (de fechas cercanas), y la Sra. Rulfo nos autoriza que se te hagan llegar las tres. En un rato más te las hago llegar, una por una. Lo único que tienes que hacer es transcribirlas cuidadosamente para corregir algunos errores mecanográficos, claro. No sería conveniente que reproduzcas las imágenes.”

Recibí ese día, en efecto, varios correos con fotografías de las tres cartas. Al poco tiempo murió doña Clara (1928-2023), y hace unos meses dejó este mundo, y su custodia de la obra de Juan Rulfo, el propio Víctor Jiménez (1945-2025), y presento ahora estos materiales en su memoria y como un esmerado agradecimiento a ambos por habérmelos confiado.

Las cartas se ubican en esos días en que Rulfo se encontró con Clara Aparicio, cuando se dedicaba además a la escritura de su primer proyecto novelístico: El hijo del desaliento. Y Efrén, por su parte, buscaba darle forma a Cerrazón sobre Nicomaco

Primera carta

Efrén Hernández

Rosas Moreno cientouno. México, DF.

México, DF., a 14 de octubre de 1941

Sr. Juan Pérez Rulfo Vizcayno

Morelos 2347, Guadalajara, Jal.

MI MUY QUERIDO, MUY ESTIMABLE Y SIN GULARMENTE BONDADOSO AMIGO JUAN:

Recibida su muy amable y grata del 25 de septiembre próximo pasado, acuso a Ud. recibo sí del objeto material que es en sí su carta, más de la complacencia que ésta para mí ha traído consigo. Vamos a ver: en primer lugar se ha acordado de mí, en segundo me dice una porción de cosas por todo extremo amables, en tercero me las expresa con extrema delicadeza y muy buena gracia y, en cuarto me da buenas noticias. Y yo le digo, en síntesis, que por todo ello le quedo muy obligado y le repito que por cada uno de estos puntos o lugares me ha causado un placer que entiendo no ser suma sino múltiplo de cuatro.

La verdad es que si no lo conociera lo suficiente para sentirme descansado en sus bondades, desesperaría de alcanzar perdón, que yo por mí sé muy bien que si me atengo a mis méritos, no lo mereciera. Sin embargo quiero rogarle que no piense excesivamente mal de mí, no tenga por tan morosa mi amistad como lo muestran mis malas obras.

Me avergüenza que siendo Ud. el primero en escribirme todavía se eleve a la fineza de pedirme disculpa por no haberlo hecho antes. Muy bien, comento, “si así tratan la leña verde qué no harán con la seca”, en este caso qué vendrá a ser de mí, que no sólo he sido tan pecador como vuesa merced; pero que todavía añado otros quince días de pertinacia y permanencia dentro del pecado de omisión del no escribir, y sobre ello, si tomamos en cuenta que a partir del día en que recibí sus letras le soy deudor de una contestación. La verdad es que si no lo conociera lo suficiente para sentirme descansado en sus bondades, desesperaría de alcanzar perdón, que yo por mí sé muy bien que si me atengo a mis méritos, no lo mereciera. Sin embargo quiero rogarle que no piense excesivamente mal de mí, no tenga por tan morosa mi amistad como lo muestran mis malas obras. Líos de este enredado mundo del empleado y solicitaciones de otras bagatelas de ésas en que lo enreda a uno la vida, me han hecho ir posponiendo el propósito de contestarle sin dilación ninguna.

Ahora, refiriéndome a expresiones suyas, permítame que lo felicite harto cordialmente por eso de esa criatura que le ha quitado el tiempo. Yo no diría quitar, quitar el tiempo, lo quitan otras cosas, no esas criaturas que, salvo en casos de desacierto y de extravío, le dan a uno impulso, lo enriquecen, lo enriquecen de aliento y lo alimentan de entusiasmo. Ojalá y esta sea en su vida pivote positivo que permita el fluir de su pulso y el encauzamiento y desplazamiento armónico de sus energías. Ahora que, si Ud. ha andado en su ilusión un tanto apresurado, no digo nada, no todo el monte es de orégano y el tiempo se encargará de hablar. A su tiempo se verá si ha sido o no pérdida, y aun perdición, de tiempo.

▲ Juan Rulfo. Foto: Rogelio Cuéllar.

PÁGINA

Con todo, compañero, verdadero compañero, hay que escribir esa novela, hay que acabarla y que hacer otra y otra. Es una deuda que usted tiene con con este necesitadísimo pueblo cuya cultura y gradación de existencia son tan míseras como todos sabemos. Pueblo de generales, mercaderes de toda suerte de mercancías, sin excluir la ciencia ni el arte ni la religión, de rateros y de material electoral y toda clase de especímenes de débiles mentados y de indiferenciados. Y allá a las quinientas va apareciendo Ud. que, como por arte de magia, se ha ido edificando aquí donde no hay suelo, diferenciando aquí donde todos son rebaño y sostenido en pobreza voluntaria aquí donde nadie da un paso sin linterna, ni ninguno la baila sin huarache.

No se deje de esa criatura, dulcinideltobosifíquela, y apréstese a salir por esos campos, esgrimiendo la pluma contra los fantasmas, falacias y espejismos que se han ido adueñando del mundo. Hace falta, hace mucha falta que el hombre se dé cuenta de lo que es el hombre y, a nosotros que

no nos cuenten, esto es lo que debe ser cualquier libro que aspire a serlo bueno, un documento humano, una aportación en pro del conocimiento del hombre.

Espero, con muchos deseos, que me diga cómo van ya para ahora esos trabajos, quisiera ver el camino que va tomando ese hijo del desaliento tan impregnado de sensibilidad y de ternura y de realidad humana, que si cuando estaba en embrión ya cautivaba, no sé ahora, que va acabando de informarse adonde irá subiendo. No me parece urgente que este personaje hable en “tú”, o como segunda persona. Me parece que lo que me había usted dicho era que pensaba cambiarle pronombre, no experimentar si aparecían algunos nuevos atisbos referentes a la penetración del personaje. Claro que podría ser útil; pero la verdad que es artificio harto laborioso y aunque no hay duda que daría algún fruto, no estoy seguro si desquitaría tanto trabajo. También pienso que si no puede trocar el yo por el tú se debe a que toma demasiado en cuenta lo que textualmente ha escrito en yo. Tal vez sería preciso huir toda reminiscencia textual y partir del con-

junto sensitivo de donde surgió la novela. Ya me dirá qué cosa es lo que piensa sobre esto y sobre todo lo demás, relativo a esto.

En fin, no le digo más. Ya lo haré más adelante. Lo manda saludar Tavo, lo manda saludar Aurelia, Beto está en un rancho reponiendo un poco su salida, me escribió y dice que vendrá dentro de unos meses, a San Martín no lo he visto últimamente.

Con muchos deseos de verlo y sustituyendo éstos con el de que no siga mi mal ejemplo y me escribirá pronto, aquí estoy dándole yo también al lápiz tinta y esperando lo que vaya saliendo de su buen cacumen y humano corazón.

Segunda carta

Efrén Hernández.

Rosas Moreno ciento uno.

México D.F.

25 de noviembre de 1941

Sr. Juan N. Vizcaíno Pérez Rulfo, Guadalajara, Jal.

AMIGO MÍO MUY QUERIDO ESCOGIDO ENTRE MUCHOS:

Nuevamente, inconforme con mi voluntad, salgo a contestar su última muy grata, con largo retraso, y ya no le digo nada, solamente prometo corregirme y me avergüenzo.

Siento mucho que haya estado enfermo, deseo que no se repita el caso en mucho tiempo.

No hay que ser, Ud. sabe muy bien en qué me fundo cuando me pongo a esparcir a los cuatro vientos la buena opinión que de Ud. tengo. Claro que Ud. al no reconocer y no engreírse con las buenas disposiciones que le son propias, no hace sino portarse como quien es y puede portarse así. Nunca he esperado menos, si no me constara que a las cualidades de sensibilidad y entendimiento, junta Ud. la de una natural impasibilidad y humildad, me guardaría un tanto de contribuir a que se infatuara y se subiera a donde, después, ya ninguno lo pudiera bajar; porque así los hay y son muy abundantes; pero esto quiere decir que no son personas íntegras ni cabales. Con Ud. no hay ese peligro: estoy cierto que el conocimiento de los bienes que posee no puede conducirlo a otras vías que sentirse responsable y a dedicarse a sacar el mayor fruto que pueda desprenderse de sus bienes.

La Señora de Hernández ha recibido con mucha gratitud sus saludos; me ha encargado que se los retorne muy sincera y muy cumplidamente. Añado que sus buenos deseos se realizan al pie de la letra. Aurelia, Martín y el tercero de sus servidores se encuentran sanos así de sus potencias como de sus miembros y son felices. Mil gracias. He tratado de seguir el orden de asuntos, según el que se sucede en sus letras. Si no me equivoco, ahora le ha llegado el turno a la conminación que me hace de que le hable de mi novela. Pues empezaré por declararle que no siempre, digo, todos los días, está el palo para cucharas. En ocasiones me va bien, adelanto algo sin mucho esfuerzo, otros, adelanto algo, sí; pero a costa de mucho esfuerzo, y otros, todo esfuerzo me resulta vano y por mucho que me empeñe, continúo atorado. Así soy yo, falto de continuidad y, qué le vamos a hacer, vanamente nos dedicaremos a buscarle perillas al petate. En

números concretos, llevo escritas 153 cuartillas, y no sé bien, pero pienso que aun de esto poco, quién sabe cuántas cosas se destinarán al cesto por sentencia de su propio servidor, cuando se llegue la hora de la segunda revisión que pienso hacer de todo este trabajo cuando lo termine. Creo, sin embargo, que algo llegue a salvarse, que tiene sus cachitos regulares. Hasta ahora, siempre me había parecido, en contra de la opinión de casi todos los que conocen mis esfuerzos, que no había logrado en la prosa las cualidades de sinceridad y aliento que en los versos; pero ahora sí creo que hay pedacitos que van pisando los talones a lo menos bajo de mis hechuras en verso. No quiero darle transcripciones textuales, porque a mi entender sólo siguiendo en el curso de la novela el desenvolvimiento y situación que a cada parte corresponde, puede encontrárseles cabal sentido. Tampoco quiero relatarle algún resumen, porque, si no me acuerdo mal, ya, de palabra, en varias ocasiones le he dado explicaciones bastante pormenorizadas. En síntesis, se está trabajando, trabajando, aunque con resultados en realidad escasos en cantidad. En cuanto a la calidad, aun cuando ya le dije mi impresión actual y favorable, todavía mi experiencia me hace temer, como ya le digo, la segunda lectura. Una cosa es juzgar en caliente a la hora en que se están viviendo los asuntos, y otra, juzgar en frío, serenamente, ya cuando la obra nos ha dejado, y podemos verla desapasionadamente. Muchísimo me alegro de que haya vuelto a aparecer, en su mundo imaginativo, El Hijo del Desaliento. No se cuide de la gramática. Eso queda para los que no pueden aspirar a ocuparse de otra cosa. No se le olvide: gris es la teoría y verde el árbol de oro de la vida. Una novela es la vida, y la gramática, todavía un poco menos que la preceptiva, de manera que, siendo la preceptiva, la teoría, a la gramática no le viene a tocar ni tan siquiera el rango de la teoría. Es todavía menos que teoría. Sí, señor, y no creo yo que Ud. pueda sentirse impotente a causa de la gramática. La gramática, esa en que Ud. piensa a veces, no representa sino un desvío, un pretexto. Quiero decir, una manera fácil y momentánea de explicarse algo transitoriamente, algo que es nada más naturalísima condición humana. A veces se puede, a veces no se puede, eso es todo. Cada cual ha tenido que pasar por tales trámites sin que, en definitiva, hayan impedido la obra. No sé si le he dicho anteriormente: hay que trabajar con desesperación. ¿Sabe de quién lo he aprendido? Creo que sí lo sabe, de Baudelaire. Con lo que Ud. verá que ni el sr. Vizcayno ni el sr. Baudelaire

son una excepción en esto de padecer temporadas de sequía. Ah, se me olvidaba; pero acabo de recordarlo sin que sepa cómo. En lo de la segunda persona los dos nos equivocamos. En realidad, yo, cuando escribí: segunda persona, estaba pensando en la tercera. A Ud. debió pasarle lo mismo. Nunca se me ocurrió que Ud. intentara hacer una translación en TÚ.

Me parece verdaderamente viva y leal la secuela que va siguiendo en su novela. Estoy refiriéndome a todo el conjunto de lo que conozco, pero ahora particularmente al tramo que me narra sucintamente en sus últimas letras. No sé qué sensación de ternura y tragedia simultánea me produce ese trance de pensamientos que intuyo en el hijo del desaliento, cuando a través de ellos llega a la conclusión de que necesita la compañía de una mujer semejante a la de su tía Cecilia. Estoy sintiéndome tentado de teorizar un poco; pero después de pensarlo he preferido no decir nada, pues temo que quizá una intromisión teorética produjera el mal efecto de que su imaginación, distrayéndose en esto, por la ley de la menor resistencia, pues es más fácil teorizar que concebir, perdiera en ingenuidad. Sobre estas cosas hay que teorizar para acabar de comprenderlas, claro; pero nunca antes de que la hechura esté hecha. Así que esto lo dejaremos para su debido tiempo.

Ya veremos qué tal lo hace esa muchachuela que tiene hoyuelos aunque no se ría, trabajando en una novela, ya veremos si está a la altura de las circunstancias. No lo dudo; pero ya lo veremos. Por lo pronto, ruéguele que se digne recibir mis más cordiales expresiones, a través de Ud. de estimación y respeto.

No le perdono la molestia que me hace con su periodicote, porque por más que me he devanado los sesos en encontrar alguna dentro de mí, no he tropezado sino con la más sincera y profunda complacencia. Y mire cómo resulta cierto eso que dicen ‒guardada la debida proporción‒ de que cada cabeza es un mundo. Ud. dice, ese periodicote con que le quito el tiempo, y yo pienso que el tiempo que ocupé en leerlo fue de los más logrados. Ya, en ratos, por la buena gracia con que Ud. enristra la máquina de escribir, ya porque para mí Ud. es persona extremadamente grata, a quien cuento entre lo mejorcito con que, por suerte, me ha sido dado tropezar en este generalmente parejo y vulgar mundo.

Si me quiere complacer, escríbame otro periodicote.

E Hernández

Tercera carta

Efrén Hernández

Nazas 43. México, D.F.

Enero 15 de 1942

Sr. Don Juan Nepomuceno Vizcayno Pérez Rulfo, Guadalajara, Jal.

MI IMPONDERABLEMENTE ESTIMABLE Y QUERIDO AMIGO:

Esta carta no me la agradezca, es de cajón, señor, pues tiene por objeto notificarle que el domicilio de su casa ya no es Rosas Moreno ciento y tantos; sino Nazas 43.

La mamá de la Yeya se enfermó, llegamos incluso a temer por su fallecimiento, por fortuna ahora ya está al margen de ese peligro; con todo sigue mala y su restablecimiento es penoso y largo. En consecuencia ha sucedido que la Yeya no estaba casi nunca en casa y no estaba conforme ella, ni contento yo. Llegaba yo a la casa, pongamos por ejemplo a la mitad del día. Entonces miraba la cama destendida, la cocina sin lumbre, el suelo sin barrer. Vinieron los hermanos de la Yeya y nos convencieron de que transitoriamente, mientras la mamá de ellos se restablecía un poco, nos fuéramos a morar a la casa de ella. Así han sucedido las cosas, si alguno va, se le presenta y le cuenta algo distinto, no le crea.

Aquí le adjunto una carta que hice para Ud. y que me devolvieron nada menos que por falta de porte. Me parece que sí compré los timbres, sino que tal vez se desprendieron, esto lo imagino yo, porque en realidad no sé lo que haya podido suceder, aunque con frecuencia hago burradas semejantes a esta.

De Ud., desde que tuve el gusto de verlo por aquí, no he vuelto a tener noticias; espero que se encuentre bien y en muy íntima armonía con la linda señorita guadalajareña que tiene agujeritos en las mejillas aun en los contados momentos en que no sonríe.

También espero que siga dando frutos artísticos la mata de Apolo que en el fértil terreno de su ser se asienta y que en esto y en todo siga caminando hacia adelante y cuesta arriba.

Temo que, según me ofreció, me haya enviado algunas letras, y acaso y por ventura, también algún trozo del hijo del desaliento; pero que el cambio que he hecho de dirección haya sido un obstáculo para que llegaran debidamente a mis manos.

Ahora a mí es a quien toca decir que estoy atarantado, ni patrás ni palante. No es posible vivir sin que se atraviesen obstáculos que turben y enturbien el espíritu, y reduzcan a una mínima parte el logro de sus naturales frutos.

Pero entre Ud. y yo hay una diferencia, que como ya soy más madurito de años ya conozco estas cosas y no me entra pesimismo y digo, paciencia, en tanto que Ud. cree que estos estados de ánimo son definitivos.

Lo manda saludar la Yeya. De mí, reciba un cariñoso abrazo.

E. Hernández

Jardines en el cielo. ¿Qué hacer con las utopías?, Armando González Torres, Ariel, México, 2025.

les, no sólo de México sino de Hispanoamérica y la lengua española.”

UN JARDÍN EN el cielo resulta una idea tumultuosa. Se hallan en ese “espacio” ciertas ambiciones eminentes, ideales que se laboran esmeradamente. Armando González Torres dice que “todo eso [está] comprimido en un lugar perfecto, pero inexistente”. Los editores continúan: “Jardines en el cielo es un placentero viaje por las utopías que el ser humano ha ideado para crear un mundo mejor. Desde la invención de este género literario por parte de Tomás Moro, hasta las catástrofes distópicas del siglo XX, sin olvidar a sus precursores renacentistas, observamos las utopías como uno de los sueños humanos más heroicos y audaces.”

amorosa, Jaime Sabines, Joaquín Mortiz, México, 2025.

EL LIBRO Poesía amorosa fue rescatado por el sello editorial Joaquín Mortiz. Jaime Sabines escribió: “Digo que no puede decirse el amor./ El amor se come como un pan,/ se muerde como un labio,/ se bebe como un manantial.” Mario Benedetti escogió para esta antología los poemas trascendentes de amor para las personas que anhelan leer el trabajo de Sabines, a quien consideraba “el más notable precursor de la poesía coloquial en Latinoamérica” y “uno de los poetas fundamenta-

La vida secreta de los números, Kate Kitagawa y Timothy Revell, traducción de Ana Guelbenzu, Paidós, México, 2025.

KATE KITAGAWA y Timothy Revell narran que desde Hipatia, la primera gran mujer matemática, hasta Karen Uhlenbeck, la primera mujer en ganar el Premio Abel, el volumen constituye un recorrido por todo el globo en el que aparecen los eruditos árabes de la Casa de la Sabiduría –un templo de las matemáticas cuya destrucción en el siglo XIII fue una pérdida que se equipara a la de la Biblioteca de Alejandría– hasta Madhava de Sangamagrama, el genio indio del siglo XIV que descubrió los principios fundamentales del cálculo, trescientos años antes de que naciera Isaac Newton. Los autores incluyen a los matemáticos negros del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, cuya participación fue indispensable para desmantelar los primeros métodos de discriminación racial basados en datos.

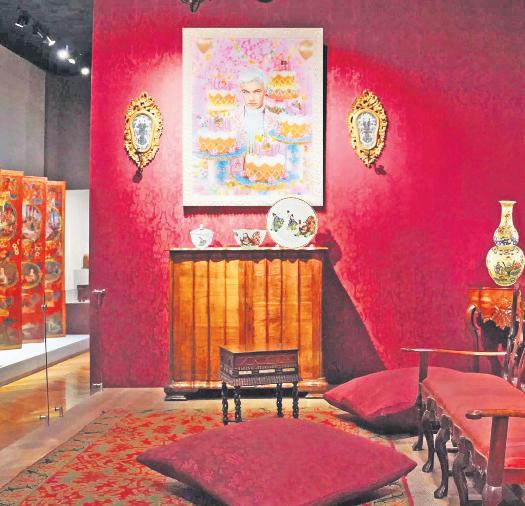

Pierre et Gilles. La construcción del símbolo.

Curaduría de los artistas. Museo Franz Mayer (Hidalgo 45, Ciudad de México). Hasta el 22 de febrero de 2026. Martes a domingos de las 10:00 a las 17:00 horas.

LOS CREADORES PIERRE Commoy y Gilles Blanchard aseveran: “La muestra reúne cerca de 100 obras creadas a lo largo de cinco décadas, donde la fotografía y la pintura se funden en retratos exuberantes y cargados de simbolismo. Desde finales de los años setenta, [hemos] construido un universo visual único.” Pierre fotografía a celebridades y Gilles transforma cada imagen

En nuestro próximo número

con pintura y elementos decorativos que la convierten en una gran escena. La imagen es cortesía del museo.

Ifigenia en Áulide.

Dramaturgia de Eurípides. Dirección de Gabriela Ochoa.

Con Estefanía Estrada, Miguel Ángel López, Muriel Ricard, Salvador Carmona. Casa de la Compañía Nacional de Teatro (Francisco Sosa 159, Ciudad de México). Hasta el 14 de diciembre. Sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas.

CARLOS GARCÍA GUAL narra: “Eurípides vivió en la época del mayor esplendor de Atenas, asistió a la construcción del Partenón y los monumentos de la Acrópolis. De su obra se han conservado dieciocho tragedias. Ifigenia en Áulide es una de las dos últimas obras conservadas del gran tragediógrafo, escrita en su exilio de Macedonia, poco antes de su muerte. La obra se centra en reflejar de una manera muy moderna y realista el dilema vital al que se enfrentan tanto Agamenón como su hija Ifigenia, que deben decidir entre el sacrificio de la joven, necesario para que el ejército griego pueda llegar a Troya, o negarse a ello, imponiendo de este modo la fuerza de los vínculos familiares.” La foto es cortesía de la Compañía Nacional de Teatro ●

EN EL ESTADO de Nuevo León, a mediados de octubre, se celebró la Feria Internacional del Libro Monterrey, en cuya programación desde hace tres años se ha incluido un Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas, que en esta emisión tuvo como eje central a las mujeres, como voces que tejen el futuro. Participaron destacadas escritoras como Enriqueta Lunez y Susana Bentzulul, hablantes del tsotsil de Chiapas; Tajëëw Díaz, del Colectivo Mixe Colmix de Oaxaca, quienes presentaron recitales poéticos, libros y conferencias que confirman la importancia del trabajo femenino en el fortalecimiento de los idiomas originarios, en la transmisión de conocimientos y en la conservación del patrimonio cultural y natural de los pueblos y comunidades.

Este encuentro, coordinado por la Secretaría de Cultura de Nuevo León, con el apoyo del Tecnológico de Monterrey, cobra mucha importancia, pues se realiza en un estado que alberga al menos cincuenta y una de las sesenta y ocho lenguas mexicanas, como resultado de la migración y la reconfiguración de comunidades indígenas en ese territorio. Tuve la oportunidad de estar presente y conversar con personas de diferente origen, varias de ellas jóvenes estudiantes que quieren fortalecer su identidad y por ello buscan bibliografía, literatura, música, vestimenta, comida y todo lo que las pueda reconectar con su pueblo, o el de sus padres, que debieron dejar en busca de trabajo o escuela. Por eso también acuden con gusto al Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas, para escuchar poesía, charlas o alguna palabra que les recuerde donde está su raíz. Este encuentro en Monterrey me llevó a recordar situaciones similares en otras ferias, como la FIL de Guadalajara, la FILO y la FIELO de Oaxaca, del Palacio de Minería, o la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN), que coordina el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, las cuales se han vuelto una especie de ventana para asomarse a un espacio cálido de reencuentro de las personas con su lengua, con la literatura, con los sonidos que les recuerdan su propia comunidad, con palabras que las reconectan con la tierra de sus ancestros. La actual presencia de las lenguas originarias en espacios como las Ferias Internacionales de Libro se debe a la paciencia y constancia de escritores y de pequeñas editoriales, así como a la sensibilidad de algunos funcionarios que apostaron por crear estas ventanas lingüísticas.

No siempre fue así. Por ejemplo, en 2005, el escritor wirrarika Gabriel Pacheco Salvador nos llamaba por teléfono a sus amigos para invitarnos a participar en un pequeño espacio que se había logrado abrir, por parte de la Universidad de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro, con presupuesto mínimo, apenas para cubrir algunas comidas y hospedajes, por lo que cada uno de los que participamos cubrimos nuestros traslados. No nos molestó hacerlo porque nos movía la emoción, la alegría de estar en una importante feria. Con los años este espacio se fue consolidando; en la actualidad hay más participación de escritores indígenas, desde 2013 se otorga el Premio de Literaturas Indígenas de América en dicha Feria, así como un reconocimiento especial a la trayectoria de algún escritor o escritora indígena.

De igual forma, la Feria de Lenguas indígenas Nacionales, que inicialmente sólo se realizaba en el Centro Nacional de las Artes, este 2025 abarcó otras sedes paralelas en Ciudad de México, como el Museo Nacional de Culturas Populares y el Museo de Historia de Tlalpan. Por su parte, la Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca (FIELO) tuvo la mayor parte de su programación con actividades de presentación editorial, lecturas y talleres en lenguas originarias. Deseo que este tipo de espacios se conserven y se amplíen, y que el apoyo de las instituciones se refleje en la ampliación de presupuestos ●

La

otra escena/ Miguel Ángel Quemain quemain@comunidad.unam.mx

Castillo Filomarino: historia de la escena del siglo XXI

EL PROCESO DE introspección que ha seguido Rodrigo Castillo Filomarino para observar de manera autocrítica su propio trabajo es muy significativo, porque no se ha dedicado a mirarse el ombligo creador, sino a entender qué significan sus pasos, sus logros y lo que el llama sus “errores” y sus aciertos.

Este proceso autocrítico implica el entendimiento de los caminos que recorre un músico para fincar sus señas de identidad en un medio que tiene muchos atavismos y ortodoxias, severas rutas de consagración medieval y de pertenencia a cortes que marcan cánones castrantes y formas de consagración que el mundo de las subjetividades modernas ya encuentra bastante ridículas.

Rodrigo Castillo lo indica de manera muy clara cuando refiere: “En mi caso, creo que mi especialización es casi total a las artes escénicas y audiovisuales; aunque tengo música de concierto nunca fue bien recibida por la academia, así que pronto en los inicios de mi carrera vi que el camino para mí no iba por las salas de concierto o los festivales de música contemporánea. Mi camino es y siempre ha sido crear música honesta, sin pretensión alguna, sea para alguna obra o no; sólo quiero decir lo que tengo que decir y esperar ser escuchado.”

Parte de ese espíritu heterodoxo y autocrítico lo sitúa como uno de los profesores señeros en el Centro de Creadores Musicales que dirige el compositor Mario Santos, que han cumplido diez años de escuchar y transmitir música contemporánea. Son ideas que forman parte de la presentación que hizo en el Centro Cultural del Bosque para mostrar esa exquisita abstracción con piezas que, compartidas al modo de un concierto, evocaron las puestas en escena que ha presentado en las últimas dos décadas.

En estos veinticinco años, Castillo Filomarino se convirtió en un “defensor de la música original para las artes escénicas y la dignificación de las condiciones laborales”, para poder ofrecer al público, a los coreografos y directores escénicos, los

resultados que se pueden obtener con los medios de producción adecuados.

Aunque el compositor no deja de reconocer el apoyo de Sistema de Apoyos a la Creación de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura, la realidad es que sus iniciativas durante la pandemia le demostraron a muchos creadores, artistas y a las instituciones mismas, en qué consiste el espíritu de lo colectivo, la solidaridad, la empatía y la forma tan optimista de enfrentar las fatalidades de la mala salud, el desempleo y la carencia económica de aquel momento.

El resultado de la celebración en la que presentó su disco 25 años de música para las artes escénicas fue la creación de una selección de más de setecientas pistas musicales y cerca de cien obras, en un ejercicio de congruencia, autocrítica y análisis de lo que significa la especialización de componer para las artes escénicas.

Sin ser un investigador académico, historiador del arte o historiador a secas, el resultado también es una valoración de la importancia de tener las pocas producciones previas, para conservar, entender y estudiar el teatro mexicano. Coloca como ejemplo “la única obra fonográfica (si todavía se pueden llamar así) en México” que reunió la obra de un compositor, como la que hizo Rodolfo Sánchez Alvarado sobre la obra de Luis Rivero.

“Sánchez Alvarado grababa y editaba, enmarcando los años de 1974 a 1998, justo un año antes del inicio de mi carrera profesional con la Compañía Nacional de Teatro en 1999. También existe una compilación de música para teatro hecha por el mismo Rivero, que abarca de igual manera los últimos veinticinco años del siglo pasado, con obras de Alicia Urreta, Federico Ibarra, Leonardo Velázquez, Marcela Rodríguez, entre otros pocos, todos reconocidos compositores también de la música de concierto.” Este trabajo documental permitirá entender los primeros veinticinco años de nuestros siglo actual ●

LOS GRANDES GENIOS, intelectuales, científicos o filósofos, también tienen manías, caprichos, fobias que pueden provocarles enormes y perjudiciales insatisfacciones, por el carácter obsesivo con el que dedican su vida a crear grandes obras, pensamientos, paradigmas o revoluciones científicas. Para algunos, dejarse morir puede verse como una alternativa, sosteniendo que no se trata de un suicidio sino de una muerte natural por atrofia. Ejemplo de lo anterior es Kurt Gödel (1906-1978), filósofo y matemático austriaco que murió de inanición, es decir, la interrupción voluntaria del comer y del beber. En el caso de este científico fue por temor a ser envenenado.

A Gödel se le considera una de las mentes que revolucionaron la lógica matemática en el siglo XX, sobre todo con sus teoremas de incompletitud. Su trabajo cambió la forma en que se pueden entender los límites del conocimiento matemático, físico y filosófico. La parte trágica tiene que ver con que, mientras su mente lograba resolver las cuestiones más complejas del pensamiento abstracto, su salud física se volvían cada vez más delicada.

Durante buena parte de su vida sufrió de paranoias constantes y profundas. Estaba convencido de que querían envenenarlo. Durante muchos años sólo comía lo que su esposa le preparaba. Adele Porkert fue la mujer con quien contrajo matrimonio; seis años mayor que él, fue a quien le dio toda su confianza y lo acompañó por el resto de su vida. De acuerdo con testimonios de algunos de sus conocidos, ambos se trataban con mucho cariño y respeto.

La infancia de Kurt puede considerarse como una etapa feliz. Era muy devoto de su madre, pero también muy tímido, atribulado en extremo cuando su mamá permanecía fuera de casa. Tuvo una fiebre reumática a los seis años de edad, pero después de recuperarse su vida retornó a su cauce normal. Sin embargo, cuando cumplió ocho años empezó a leer libros referentes a la enfermedad que había sufrido, y se enteró de que podría tener una complicación que afectaría su corazón, haciéndolo débil. Aunque no hay evidencia de tal hecho, estaba convencido de que así era, lo que significó que su salud fuera una constante preocupación.

A pesar de lo anterior, durante la década de los años treinta, Kurt formó parte del cuerpo docente de la Universidad de Viena. Al poco tiempo, debido a su condición de judío, tuvo que abandonar la ciudad a causa de la ocupación alemana de Austria y emigró a Estados Unidos, donde logró ocupar una plaza de profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, institución que ya había visitado en alguna ocasión. Ahí conoció a Albert Einstein, quien sería considerado uno de sus amigos más cercanos; ambos hablaban con frecuencia y las influencias intelectuales fueron mutuas. Los trabajos que publicó durante la década 1929-1939 transformaron la lógica matemática de una manera extraordinaria, por lo que se le considera como el lógico matemático más importante del siglo XX. La vida de Gödel daría un vuelco inesperado ya que, en el otoño de 1977, su esposa Adele Porkert enfermó de gravedad, por lo que tuvo que ser internada en un hospital. A partir de ese momento aumentó la paranoia de Gödel, pues la única persona en quien confiaba ya no podía prepararle alimentos. De manera que su decisión fue no ingerir nada de comida durante un periodo prolongado.

Así que se mantuvo firme en la decisión de no probar alimento hasta que Porkert saliera del hospital y regresara a casa. Pero el internamiento de Adele se prolongó seis semanas, tiempo en el que Gödel fue perdiendo peso, nutrientes y fuerzas. Cuando lo encontraron, pesaba sólo veintinueve kilos. Tenía 71 años. Murió por desnutrición pocos días antes de que a su mujer le dieran el alta médica. De esta manera, uno de los grandes pensadores del siglo XX prefirió morir de inanición por miedo a ser envenenado ●

3

Yannis Patilis

No veo por qué irme.

¿Para ir a dónde?

Dónde encontraré tantas ruinas.

Tantos trozos de lo íntegro.

Mejor aquí.

Entre las ruinas de ayer

Y en las que vienen.

Solo. En estas calles vacías.

Una persona cualquiera.

Que camina

Tropieza

Mira

La dichosa luz del sol.

La macabra.

@escribajista

LA ELECCIÓN DE Bad Bunny para sonar en el medio tiempo del Supertazón LX ha detonado un vendaval político y cultural en Estados Unidos y Latinoamérica. Lo que antes era una fiesta musical se ha convertido en un campo de batalla para la historia, el racismo, la lengua y la identidad cultural. Lo mismo se discutió hace unos meses, cuando la NFL soltó la primera bomba poniendo al rapero Kendrick Lamar en su espectáculo principal (aquí lo celebramos). En aquel momento el californiano se hizo acompañar por uno de los actores más críticos frente a la Casa Blanca: Samuel L. Jackson (a quien recomendamos buscar en su anuncio de energía eólica, vehículo de magnífica burla al señor anaranjado).

Ahora ‒como entonces‒ Donald Trump busca manipular la conversación pública calificando la designación como “ridícula”. Dijo que el cantante boricua “no une a los estadunidenses”. Ello ha reavivado un conflicto antiguo: la relación desigual entre Estados Unidos y Puerto Rico, marcada por el desdén y la indiferencia. Basta recordar 2017, cuando el huracán María devastó la isla y Trump lanzó rollos de papel a damnificados minimizando la tragedia, ¡burlándose de su acento!

Dicho ello, y aunque no nos guste lo que hace artísticamente (ni en su celebrado Tiny Desk), hoy, aquí, aceptamos, lectora, lector, que Bad Bunny ha sido una voz crítica frente a ese abandono. En entrevistas ha denunciado la corrupción, el colonialismo y la represión policial. Su postura se emparienta con la de Residente ‒artista mucho más notable‒, quien ha confrontado tanto al sistema puertorriqueño como al poder imperial. Ambos sostienen que la música latina no es sólo entretenimiento turístico, sino resistencia. Por ello, resulta simbólico que el Super Bowl, máximo ritual televisivo de supremacía blanca, abra espacio a un artista que canta en español. Para millones de latinos es un gesto de visibilidad; para la derecha estadunidense representa agravio. Políticos republicanos como Mike Johnson han dicho que es una “terrible elección” y que debería ser reemplazado por alguien “más americano”, proponiendo nombres del country como Lee Greenwood o George Strait, héroes del movimiento MAGA. Al mismo tiempo, la polémica secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, anunció que “habrá agentes del ICE por todas partes” durante el evento, una clara advertencia racista.

A este boicot conservador se suman las ofensivas de Trump contra otros músicos que lo han criticado. Bruce Springsteen lo describió como “amenaza a la empatía” y Eddie Vedder, de Pearl Jam, ha dicho que “convirtió la ignorancia en espectáculo”. Claro, como ya mencionábamos, su presidente no responde con argumentos. Insulta. Ha llamado “ingrata” a Taylor Swift por apoyar a los demócratas (literalmente dijo que la odiaba). La acusó de “traicionar a Estados Unidos”. En fin.

El debate sobre quién debe cantar en el Super Bowl refleja más que una preferencia musical. Exhibe las fracturas de un país que no asume su diversidad. Si el puertorriqueño canta en español ante millones de televidentes no debería ser un acto político en un territorio fundado por inmigrantes. Pero lo es. Y en esa huella ‒que esperamos tan rítmica como provocadora, si los ofendidos no logran detenerla‒ se expresará una fábula de resistencia que ni el violento autócrata ni la nostalgia por un país “homogéneo” podrán silenciar. Cruzamos los dedos para que ocurra. Buen domingo. Buena semana. Buenos sonidos. ●

TRAS LA DESPEDIDA al querido y demasiado tempranamente ido colega Sergio Huidobro, continúase aquí con algunas palabras dedicadas a lo visto en el más reciente Festival Internacional de Cine de Morelia.

Cuatro buenas

LA COPRODUCCIÓN entre Irán, Francia y Luxemburgo titulada en español Fue sólo un accidente (2025), del realizador iraní Jafar Panahi (El globo blanco, 1995; El círculo, 2000), obtuvo la Palma de Oro en una edición del Festival de Cannes particularmente reñida, como se verá aquí más adelante. Escrita por él mismo y coproducida por el propio Panahi en compañía de Philipe Martin, la historia que se cuenta apela al absurdo al que puede llegar una situación que se sale de control o que, como también puede considerarse en este caso, jamás estuvo bajo el control de nadie: un fortuito y más bien menor accidente automovilístico en carretera desemboca en la posibilidad de cobrar venganza por parte de un conjunto de personas agraviadas en el pasado, a manos del conductor del automóvil siniestrado. Con toques de un humor asaz agridulce, Panahi hace un nuevo retrato de la sociedad iraní, atrapada entre el control estatal y la sofocación de las conciencias, y la búsqueda de una mínima justicia.

Sin parentesco alguno con el célebre Lars, homónimo de apellido, el noruego Joachim Trier (Más fuerte que las bombas, 2015; Thelma, 2018), coescribe con Eskil Vogt y dirige Affekjsonsverdi, en español Valor sentimental, una coproducción entre Noruega, Francia, Dinamarca y Alemania en la que se combinan, a partes iguales, dos diferentes tipos de tensión: la que puede darse en todo proceso creativo, en este caso cinematográfico, y la que suele presentarse en las relaciones hija-padre, aquí actriz y cineasta, respectivamente. Con la casa familiar en el centro de la trama, Trier se tira a fondo en una reflexión de tonos cálidos en torno a la ausencia, la permanencia y el reencuentro.

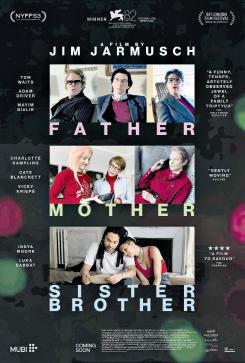

Para felicidad del cinéfilo, Jim Jarmusch es de esos directores incapaces de hacer una mala película, lo cual se confirma con su deliciosa trilogía de brevedades titulada Father Mother Sister Brother (EU/Irlanda/ Francia, 2025), es decir Padre madre hermana hermano, que lleva entero el sello jarmuscheano de la sólo aparente simplicidad. En la primera, hijo e hija ya adultos, ya dedicados cien por ciento a sus respectivas vidas, van a visitar a su padre, a quien al mismo tiempo conocen y desconocen; él, por su parte, no los rechaza pero tampoco los necesita y los recibe como quien sólo pretende que no le quiten demasiado el tiempo. En la segunda, dos hijas –una conservadora y bien portada, otra liberal y cabezadura– visitan a su rígida y bien estructurada madre, y las tres se dedican a desempeñar un papel más bien de convención social que de interés personal. La tercera corresponde a un par de hijos mellizos, jóvenes adultos, que se reúnen tras la súbita muerte de sus padres, en un ejercicio de puesta al día con sus propios recuerdos familiares y una evocación afectuosa tanto de sus progenitores como de ellos mismos cuando niños.

Cuando era universitario, el bastante joven Bi Gan –apenas tiene treinta y ocho años de edad– vio Stalker, de Tarkovsky, al verla decidió ser cineasta y a partir de entonces no ha hecho sino ganar premios y prestigio, verbigracia con Kaili Blues, de 2015. Una década más tarde, en opinión de muchos –incluyendo a este juntapalabras–su deslumbrante Kuang ye shi dai (China, 2025), en inglés llamada Resurrection, debió ganar la Palma de Oro de este año. Con guión suyo y de Zhai Xiaohui, la cinta es ambiciosa, compleja y por momentos deliciosamente desmesurada, como corresponde a una historia tan inabarcable como ésta, en la que Gan vuelve sinónimos al mundo onírico y al cine, y con un alarde inmenso de fantasía visual y auditiva hace a un tiempo la revisión de la historia entera del cine, así como una crítica a los tiempos actuales, cuando la humanidad vive atrapada en la incapacidad de soñar.

La imagen estereotipada de un estudiante o egresado de la Facultad de Filosofía y Letras puede ser incompatible con la de alguien que es capaz, y para ello se preparó, de correr una maratón. A partir de ese escenario, el autor de este artículo reflexiona sobre el mecanismo de los estereotipos y concluye que la maratón y los libros tienen varias cosas en común.

El pasado 31 de agosto se llevó a cabo una edición más de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Participé. En la semana después del evento alguien me preguntó cómo es que un egresado de una Facultad de Filosofía y Letras corre la maratón. No dio tiempo para responder, se rio. La cuestión no me molestó, la tomé con humor. Días después volvió a mi cabeza dicho cuestionamiento, sembrando en mí la siguiente interrogante: ¿Por qué disociar las humanidades y el deporte? Pensé, de entrada, en un estereotipo que nos legó el par de décadas inmediatas al mediodía del siglo XX: jóvenes desmelenados cargando bajo el brazo un par de libros: que si tal o cual tomo de El Capital o Las cinco tesis filosóficas, La madre, Los cuadernos de la cárcel o La historia me absolverá, o… en fin, algún otro texto que prometiera a los estudiantes de cualquier institución educativa de nivel superior –evidentemente, la media superior participaba en el mencionado patrón– aportar ideas que salvarían al mundo del “capitalismo infame”. Y, por supuesto, algo indispensable en la imagen citada: entre los dedos de una mano o colgado de los labios de aquel férreo universitario, un cigarrillo. Si bien es cierto que este personaje tipo ahora representa un idealismo arcaico que ofreció una sana esperanza al mundo, también es cierto que algo de él sobrevive. Aunque se ha ido modificado, se ha “especializado” según la Facultad en la que se matricula cada joven o la carrera que cursa, dejando a la Facultad de Filosofía y Letras la exclusividad de este fumador desmelenado. Hablamos de estereotipos que muchas personas