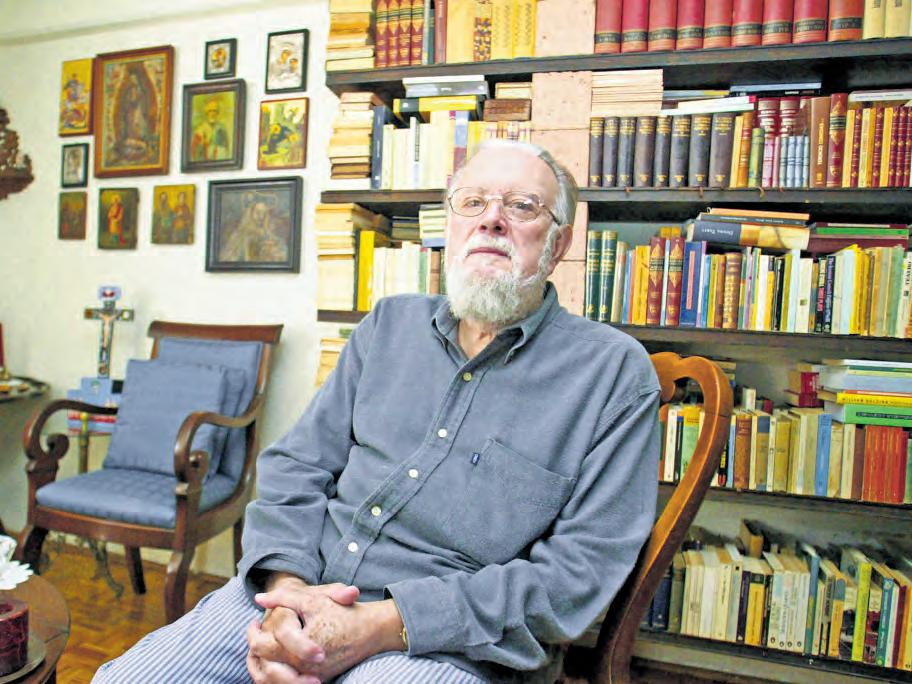

Hugo Gutiérrez Vega. Una sonrisa a diez años de su muerte JOSÉ ÁNGEL LEYVA

Entrevista con el filósofo italiano Franco Berardi MARIO BRAVI

Antonio Valle

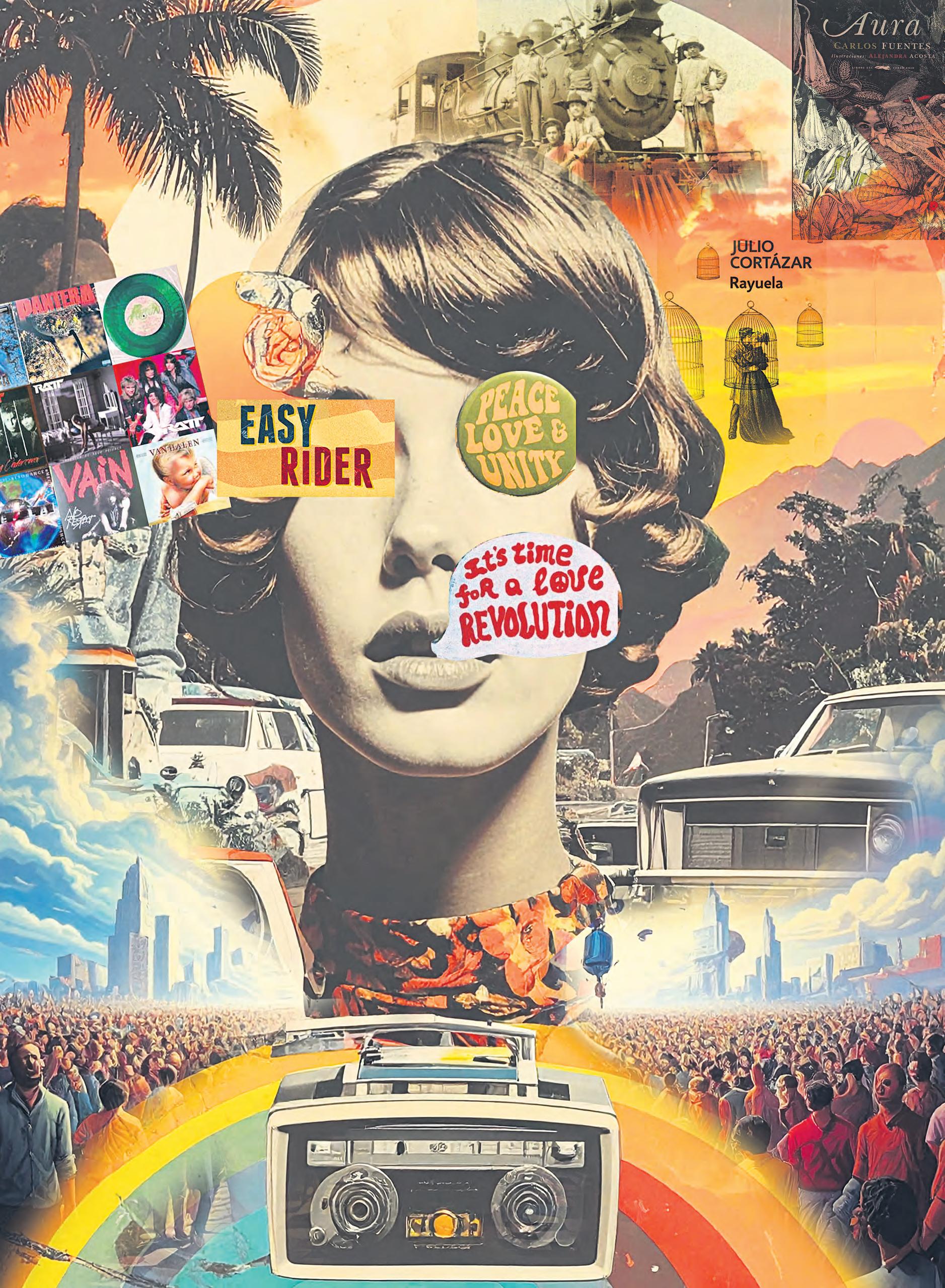

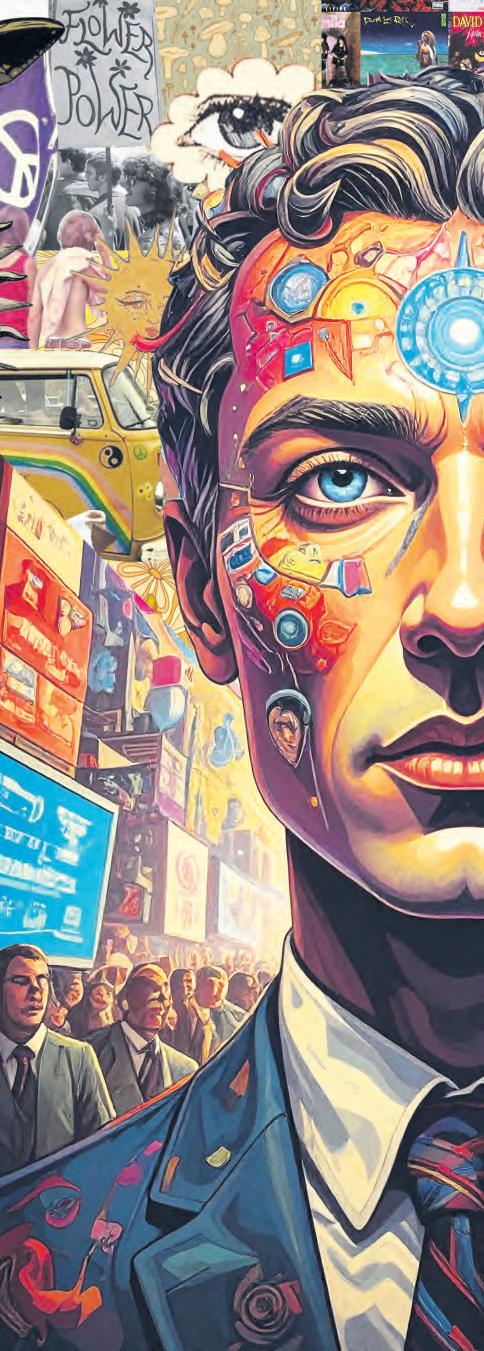

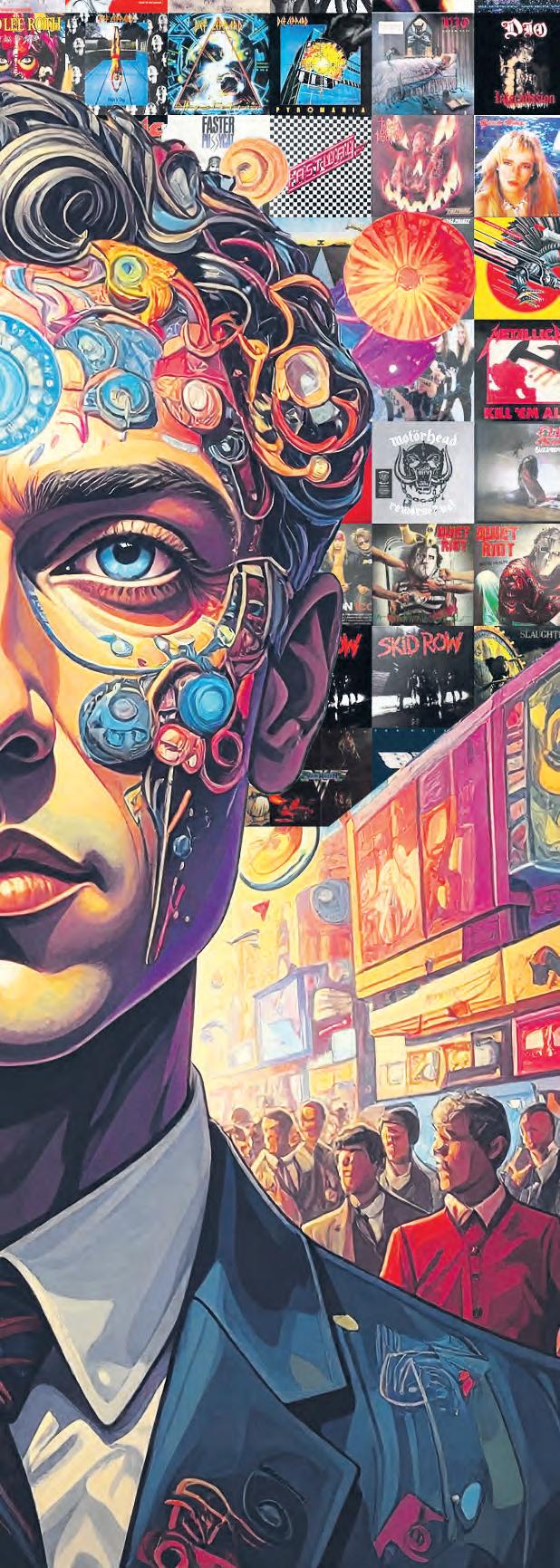

Portada: Collage de Rosario Mateo Calderón.

LA RE-EVOLUCIÓN DE LOS 60’S Y 70’S: ENLACES Y POSICIONES

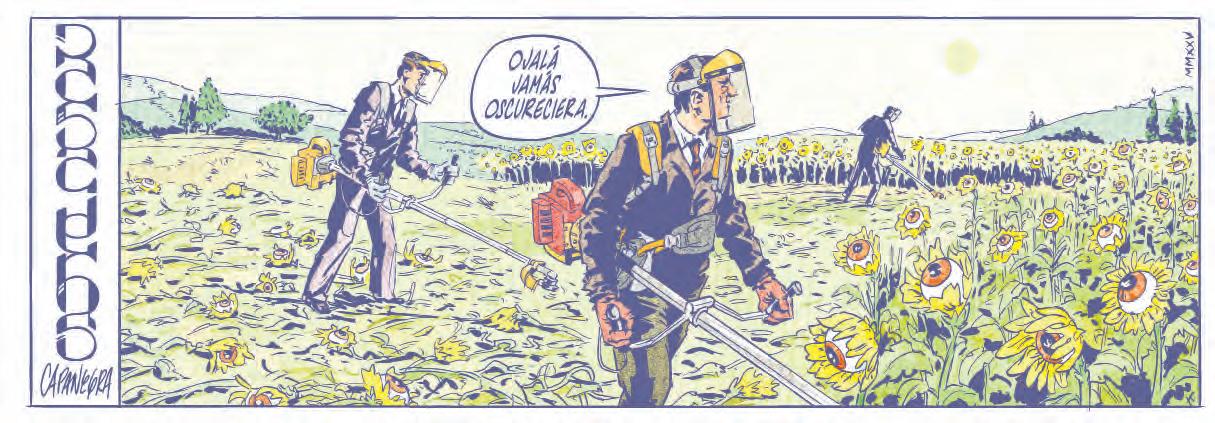

“Ahora, como nunca, se vuelven axiomáticas las dobles (o múltiples) intenciones políticas, así como las técnicas sutiles (o evidentes) que las culturas hegemónicas emplean para instrumentar estrategias de penetración y seducción”: así lo afirma Antonio Valle en el puntual y lúcido ensayo que ofrecemos a nuestros lectores en esta entrega, en la que proponemos una necesaria reflexión en torno, precisamente, a la batalla cultural que, en todas partes del mundo y particularmente en nuestro país, continúa llevándose a cabo entre un pensamiento conservador, de naturaleza retrógrada, colonizada y entreguista, y otro que, en rechazo absoluto a esos lastres, reconoce la necesidad de revisar nuestra Historia reciente, de vincularla con la dilatada herencia multicultural que nos asiste y, a partir de ahí, acceder a la construcción y puesta en práctica de un modo de pensar progresista, propio, adecuado y necesario para enfrentar los desafíos de un presente en el que ya no caben ni la nostalgia de la reacción ni la pasividad colectiva.

DIRECTORA GENERAL: Carmen Lira Saade

DIRECTOR: Luis Tovar

EDICIÓN: Francisco Torres Córdova COORDINADOR DE ARTE Y DISEÑO: Francisco García Noriega FORMACIÓN Y MATERIALES DE VERSIÓN DIGITAL: Rosario Mateo Calderón

LABORATORIO DE FOTO: Adrián García Báez, Israel Benítez Delgadillo, Jesús Díaz y Ricardo Flores

PUBLICIDAD: Eva Vargas 5688 7591, 5688 7913 y 5688 8195. CORREO ELECTRÓNICO: jsemanal@jornada.com.mx PÁGINA WEB: http://semanal.jornada.com.mx/ TELÉFONO: 5591830300. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La Jornada Semanal, suplemento semanal del periódico La Jornada. Editor responsable: Luis Antonio Tovar Soria. Reserva al uso exclusivo del título La Jornada Semanal núm. 04-2008121817375200-107, del 18/XII/2008, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de título 03568 del 28/ XI/23 y de contenido 03868 del 28/XI/23, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; Av. Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, tel. 55-9183-0300. Impreso por Imprenta de Medios, SA de CV, Av. Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Azcapotzalco, CP 02670, Ciudad de México, tels. 555355-6702 y 55-5355-7794. Distribuido por Distribuidora y Comercializadora de Medios, SA de CV, Av. Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Azcapotzalco, CP 02670, Ciudad de México, tels. 55-5541-7701 y 55-5541-7702. Prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores. La redacción no responde por originales no solicitados ni sostiene correspondencia al respecto. Toda colaboración es responsabilidad de su autor. Títulos y subtítulos de la redacción.

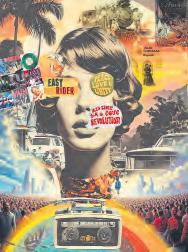

Por un lado, Claude Eatherly (1918-1978), el piloto que a bordo de la aeronave Enola Gay, el 6 de agosto de 1945, recibió la orden de lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y, por el otro, el filósofo alemán Günther Anders (19021992), que fuera esposo de Hannah Arendt (1906-1975), pensador que concentró su labor en “denunciar el totalitarismo de la guerra nuclear”, comparten la culpa de los asesinatos en masa del siglo pasado, y cuya circunstancia y relación es asunto de este artículo.

EAlejandro Badillo

ste año se conmemoró el 80 aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El exterminio instantáneo de entre 50 mil y 100 mil personas en ambas ciudades fue, para los aliados, un mal necesario para finalizar la segunda guerra mundial. La propaganda occidental aún difunde la idea de la bomba como la opción realista para derrotar al fascismo nazi y los países que se habían unido a su causa, entre ellos Japón. Sin embargo, con el paso del tiempo algunos historiadores descubrieron la verdad: las potencias del Eje estaban derrotadas e, incluso, el propio emperador japonés, Hirohito, había tratado infructuosamente de llegar a un acuerdo con estadunidenses y soviéticos. El uso de la bomba atómica se reveló, entonces, como lo que siempre fue: un experimento de asesinato masivo contra una población civil indefensa. Los archivos desclasificados por parte de Estados Unidos y la documentación que se difundió en los años posteriores a la guerra describieron el enorme esfuerzo tecnológico, la masiva inversión financiera en la infraestructura científica y, sobre todo, el respaldo de corporaciones que consideraban a la energía nuclear no sólo el arma definitiva sino un poder que moldearía el mundo del futuro. Las víctimas japonesas –más los sobrevivientes que sufrieron por largos años distintos tipos de afectaciones en su salud, además del estigma social–fueron parte de un gran experimento. Si los creadores de los campos de concentración del Tercer Reich fueron castigados y, sobre todo, condenados por la historia, los artífices de las bombas nucleares fueron reivindicados de inmediato. Incluso, en 2023, la

película Oppenheimer de Christopher Nolan muestra al llamado “padre de la bomba” como un genio atormentado que fue sobrepasado por su invento. La realidad que evade el filme –además de casi cualquier referencia a los efectos de la explosión nuclear que siempre la muestra en un contexto estético y casi divino– es que Robert Oppenheimer era plenamente consciente del exterminio que estaba en puerta y lo consideraba necesario para llevar el proyecto a buen puerto.

Tribulaciones de un piloto

En ese contexto destaca, como un personaje casi olvidado de Hiroshima, el piloto Claude Eatherly, el encargado, entre otras cosas, de dar la orden –“Go ahead”– en un avión de reconocimiento para que el Enola Gay bombardeara la ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945. Poco después de la guerra, mientras sus compañeros de misión aceptan su condición de héroes, Eatherly lleva una vida muy diferente: incapaz de superar la idea de que había formado parte de un exterminio masivo de civiles, intenta suicidarse un par de veces, falsifica cheques de escaso monto y asalta negocios sin llevarse el botín, con la esperanza de acabar en la cárcel. Sin embargo, no dura mucho en las estaciones de policía cuando conocen su papel en Hiroshima y su frágil condición psicológica. El piloto quiere, a toda costa, ser condenado de alguna forma. Sólo estaría satisfecho siendo criminal. En Eatherly se condensa una cruel fábula kafkiana: si en El proceso el ciudadano Josef K es acusado por algo que desconoce, el piloto del Enola Gay intenta convencer al mundo de que es culpable de un crimen inexistente para el poder que lo usó como la última pieza de una inmensa máquina de destrucción.

Dilemas de un filósofo

La historia del piloto de Hiroshima es conocida, tiempo después, por el filósofo alemán Günther Anders. Compañero de estudios de Hannah Arendt –se casó con ella en 1929 y se divorció en 1936– tuvo como principal interés el análisis de la relación entre la técnica y su creciente control sobre el ser humano. Perseguido por los nazis por su origen

El piloto de Hiroshima, de alguna manera, intenta asumir su responsabilidad, aunque es incapaz de calcular o racionalizar por completo el sufrimiento de las cientos de miles de víctimas que murieron mientras sobrevolaba la ciudad japonesa. Eatherly es, también, una anomalía porque busca la culpa en lugar de la redención.

judío, una vez acabada la guerra dedicó su labor a denunciar el totalitarismo de la guerra nuclear. Curiosamente, en Anders –al igual que Eatherly–existe una culpa que es necesario saldar: frente al colapso humano en Auschwitz y otros campos de concentración, el filósofo siente que no merece la existencia, un dilema que sufrieron otros sobrevivientes del nazismo de origen judío como Primo Levi o Jean Améry. ¿Cómo vivir una existencia que se asume como injusta en contraste con los millones sacrificados en vano? La reflexión y el activismo son, para Anders, una posible salida y no dejará de denunciar el camino sin retorno de la bomba nuclear. La “pax nuclear” que aún domina el mundo es una cuenta regresiva a la extinción. En 1959 el piloto y el filósofo entablan una correspondencia que trasciende la terrible coyuntura de Hiroshima para dialogar con nuestro presente.

“Inocentemente culpable”

EATHERLY Y ANDERS reflejan, en sus cartas, una colaboración que pone al lenguaje como protagonista. No sólo cuentan las palabras impresas en papel en sobres que viajan de Europa a Estados Unidos. En 1959 la expresión escrita aún puede conmover a la opinión pública global, pues la sociedad aún no ha claudicado –al menos no por completo– a la dictadura de la imagen y la velocidad de la información. El piloto está recluido en un hospital psiquiátrico en Waco, Texas. Desde ahí hace planes para su vida cuando lo den de alta. El elemento que lo acerca a Anders es que éste no le dice que no es culpable, que sólo siguió una orden. Lo que le dice en su intercambio epistolar es que es “inocentemente culpable”, un término al cual recurre más de una vez para explicar un fenómeno propio de la sociedad tecnológica que se aceleró en el siglo XX: el ser humano se suma –coaccionado por la sociedad industrial y el sistema económico capitalista– al funcionamiento de una máquina hecha para destruir al hombre y a la naturaleza. La máquina es tan compleja que necesita todo un ecosistema humano y técnico para cumplir su misión. La última pieza es, precisamente, un piloto que mira las nubes, evalúa el área de impacto y da la orden para lanzar la bomba. Eatherly, para Anders, es una suerte de pionero porque anuncia la llegada de un exterminio en el que la imaginación y, por ende, la culpa, quedan neutralizadas por la dimensión del hecho. El piloto de Hiroshima, de alguna manera, intenta asumir su responsabilidad, aunque es incapaz de calcular o racionalizar por completo el sufrimiento de las cientos de miles de víctimas que murieron mientras sobrevolaba la ciudad japonesa. Eatherly es, también, una anomalía porque busca la culpa en lugar de la redención. Sabe, como Anders, que la redención no existe una vez que se atraviesa el umbral del dios nuclear y, a pesar de eso, planean juntos una serie de textos y apariciones públicas para advertir a la población mundial que la segunda guerra mundial abrió una Caja de Pandora. Sólo entonces, cuando Eatherly abandona su papel de héroe incomprendido, se convierte en un enemigo potencial para el gobierno estadunidense. El ahora activista –apoyado por Anders a la distancia e, incluso, por sobrevivientes de las bombas que ven en él alguien con la legitimidad suficiente para luchar contra la ideología nuclear– es condenado a largas estancias en el hospital psiquiátrico para que no se muestre en público. Los inadaptados sociales, como han referido algunos autores en el pasado, quizás sean los únicos sanos en un mundo que normaliza la violencia y, en el caso de Hiroshima, el exterminio masivo de personas ●

Remembranza de un poeta de gran presencia en la poesía mexicana del siglo pasado: actor, periodista cultural, ensayista, catedrático universitario, rector de la Universidad de Querétaro, recitador asombroso de impecable memoria y autor multipremiado de más de catorce títulos, exdirector de este suplemento, entre muchas otras cosas, Hugo Gutiérrez Vega (1934-2015) fue un prolífico y generoso hombre de letras.

El encuentro de escritores que dirige el poeta, académico y promotor cultural Jorge Souza, Circunnavegaciones 2025, fue dedicado a la memoria de Hugo Gutiérrez Vega, quien cumplió, el 25 de septiembre pasado, diez años de muerto. Ese mismo día se inauguraron las actividades con la presencia de autoridades de la Universidad de Guadalajara, del gobierno municipal de Chapala y del secretario de Cultura del Estado ‒algo inusual en este tipo de eventos‒y la participación de una cuarentena de poetas de todo el país. Las evocaciones del poeta y diplomático, actor y director de la Jornada Semanal, estuvieron aderezadas con admiración y humor por el personaje y el escritor. Lecturas, charlas y conferencias tuvieron como escenario el rebosante lago de Chapala y los paisajes de municipios circunvecinos presentes en la narrativa de Juan Rulfo y Juan José Arreola. Una lluvia torrencial acompañada de poderosísimos truenos, que sacudían la oscuridad, acompañaron el sueño de esa primera noche, luego de escuchar la voz agradecida de Hugo, en un video generado por Alejandro Zenker con las herramientas de la IA. No recuerdo exactamente cuándo conocí a Hugo Gutiérrez Vega, pero evoco con nitidez su presencia en una reunión en la casa del embajador de Chipre, luego de que éste me invitara a realizar un reportaje cultural, con claros tintes políticos, en su isla dividida por los ejércitos de origen griego y turco. Para entonces ya conocía a Hugo como director del suplemento cultural La Jornada Semanal, donde yo colaboraba desde la época de Roger Bartra. En esa reunión, Hugo hizo alarde de sus conocimientos del mundo griego y de sus poetas. En la revista Alforja le habíamos dedicado un número a la poesía de Chipre, otoño de 1998, y enseguida uno a la poesía griega. En ambos números la participación de Hugo fue primordial. Reconozco que antes de esa coyuntura y de su llegada a La Jornada, el nombre de Hugo Gutiérrez Vega me era desconocido. Pero desde entonces su persona estuvo ligada a

casi todas mis actividades literarias. El trato que me dispensó desde un inicio fue de viejos amigos, con una familiaridad que borraba su aura diplomática, su trayectoria intelectual, sus relaciones personales y políticas ligadas a la inevitable referencia de haber sido uno de los amigos más cercanos a José Carlos Becerra, muerto en Brindisi y con quien debía encontrarse en Atenas. Me tocó compartir en México varios viajes con él y siempre me sorprendió su memoria. Recordaba de manera particular los nombres de los teatros de cada ciudad que visitamos juntos, los personajes locales y su charla se llenaba de anécdotas que la mayoría de las veces estallaba en risotadas y a veces en francas carcajadas. Hugo formaba parte de una camada de escritores eruditos y memoriosos como José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, con diferencias entre ellos de unos cuantos años. Es inolvidable aquel febrero del 2009 en que se le rindió un homenaje en la sala Manuel M. Ponce por sus setenta y cinco años. Los comentarios en la mesa estuvieron a cargo de Marco Antonio Campos, Juan Domingo Argüelles y Carlos Monsiváis, quien evocó aquel famoso concurso de oratoria en el que se habían encontrado cara a cara los jovencísimos Porfirio Muñoz Ledo, con su jerga revolucionaria institucional, un elocuente e irónico Monsiváis y un católico conservador Hugo Gutiérrez Vega. En la primera fila, Muñoz Ledo hacía gestos de afirmación, sobre todo cuando Monsiváis señaló que Hugo había pasado de ser un intelectual cristero a un católico de izquierda y que Muñoz Ledo fuera ideólogo de un régimen autoritario devenido opositor. Muñoz Ledo negaba con la cabeza y Hugo reconocía sonriente su conversión. Como fuera, allí estaban tres mentes brillantes que representaban una parte de la historia intelectual y política de México.

Teatro, poesía y humor

TUVE LA FORTUNA de entrevistar a Hugo en varias ocasiones. Las reuní en una sola en el

segundo volumen de Voz que madura (BUAP, 2018), y una última para mi programa Yo es otro de Código 21 radio cuando cumplió ochenta años. Hugo narraba las mismas historias siempre de maneras diferentes y sazonadas con distintas salsas. Era sin duda un conversador y un narrador oral excepcional. Lo cierto es que dejó huella allí por donde ejerció sus dotes diplomáticas y donde pudo mostrarse como el poeta y personaje escénico que era. Alguna vez en Campeche, en el hotel de su preferencia, el Baluarte, junto a la piscina, a la que no nos metimos, y mientras yo degustaba una cerveza, Hugo se quedó mirando el agua. No sé cómo hiló la imagen vidriosa de la alberca con Campeche y me dijo que ese puerto era un lugar surrealista por excelencia, no sólo por las historias de piratas sino porque era un sitio de poetas y cuenteros que surfeaban sin hacer olas, como el mismísimo mar de su costa. Me dijo el nombre de un poeta local que ganaba todos los premios literarios, incluso los que no eran para él. Ante mi desconcierto me explicó que había sido jurado en un concurso de poesía en Zacatecas en el que el tema era el desierto. Y ese poeta ganó el primer lugar. Luego, cuando lo felicitó, el poeta laureado le confesó que se había equivocado, había mandado su poemario sobre el mar de Campeche a Zacatecas y otro sobre el desierto para Mazatlán que no ganó. Hugo le dijo que esos versos sobre el mar eran la viva imagen del desierto, y es que todo desierto fue mar. No sólo las musas, sino los hados habían estado de su parte.

Enseguida, luego de las risas, Hugo adoptó una seriedad muy teatral y me habló de su propia poesía, de su condición “marginal” en un país de poetas oficiales. Ya no sabía si hablaba en serio o estaba de broma. Pero mantuvo su papel de poeta sin fortuna y me atreví a decirle: “Hugo, si tú eres marginal, yo no existo.” Sonrió, pero en el fondo me quedó la sensación de que algo en él le hacía sentir que no era el poeta que hubiera querido ser. Yo he admirado sobre todo sus Soles griegos, porque me parece que en esos versos alcanza el cenit de su inspiración. Y no era para menos, pues en su estadía griega actuó con Melina Mercouri, quien era a su vez Ministra de Cultura y un emblema de la resistencia antifascista. Grecia estaba en el imaginario de su amigo José Carlos, pero también en el propio, pues había tenido la fortuna de conocer a los grandes poetas griegos de la época. El poeta colombiano exnadaísta Armando Romero me ha contado de sus encuentros con Hugo en Atenas, de su bonhomía y, nunca mejor dicho, carácter campechano. Un embajador que gustaba más de estar con los poetas y artistas que con los embajadores. Ese sentimiento equívoco de falta de reconocimiento es propio de la mayoría de los poetas y escritores. Algo semejante le escuché decir a José Emilio Pacheco. A veces la vanidad y la humildad conviven como un matrimonio basado en ni contigo ni sin ti. Un día, no recuerdo para qué libro, Hugo me pidió que fuera intermediario con Juan Gelman y le dijera que deseaba que estuviera en la mesa de su presentación. Gelman se contrarió y me dijo que Hugo era su amigo y un poeta mayor de edad y poeta mayor por méritos literarios. Reconozco que caí en la trampa. Cuando se lo dije, Hugo sonrió, cogió el teléfono y le marcó a Juan. Cuando repaso la biografía de Hugo me apabulla no sólo su carrera como funcionario en el servicio exterior y en el ámbito universitario, su cauda de premios y reconocimientos, sus viajes, su Bazar de asombros y su nada pequeña bibliografía en la que destaca la poesía. Tras su muerte, en 2015,

En 2012 se presentó en la UANL el libro Memorias de Hugo Gutiérrez Vega, de David Olguín, de Ediciones El Milagro y esa universidad. Hugo estuvo contando sus aventuras como actor en Tijuana y su accidental participación en una compañía de carpa que representaba la pasión de Cristo, pues era Semana Santa. Le había tocado actuar como Poncio Pilatos y el Cristo era un travesti que actuaba en un burlesque.

le publicamos en La Otra su libro ganador del Premio Aguascalientes en 1977, Cuando el placer termine. Lucinda Ruiz, esposa y viuda, fue clave para que reeditáramos esa obra en la que Hugo, a sus treinta y tres años, desnudaba su determinación de ocupar un sitio en la nómina principal de la poesía mexicana. Un papel inolvidable como el que le asignara Ludwik Margules en la obra teatral El tío Vania, de Chéjov.

Leo Las peregrinaciones del deseo, Los soles griegos y Cuando el placer termine y me despierta un sentimiento de gratitud al poeta y también al actor y comediante que solía ser ese hombre de letras, que poseía además un sentido del humor extraordinario. En 2012 se presentó en la UANL el libro Memorias de Hugo Gutiérrez Vega, de David Olguín, de Ediciones El Milagro y esa universidad. Hugo estuvo contando sus aventuras como actor en Tijuana y su accidental participación en una compañía de carpa que representaba la pasión de Cristo, pues era Semana Santa. Le había tocado actuar como Poncio Pilatos y el Cristo era un travesti que actuaba en un burlesque. La barba postiza le daba un cierto parecido a la imagen del Nazareno. Entre caída y caída con la cruz y mientras fijaban sus brazos a los maderos, el personaje, con voz sensual, invitaba al público a no perderse el programa de la siguiente semana. Hugo se describía a sí mismo como un Pilatos abochornado porque, mientras se lavaba las manos y decía su parlamento, el respetable le chiflaba y lanzaba piropos e improperios porque debajo de su falda romana asomaban unas piernas rollizas, blanquísimas y bien torneadas. Hugo narraba una anécdota tras otra para ilustrar sus memorias en el teatro. El escaso público que habíamos asistido a la presentación nos desternillábamos de risa. No recuerdo ninguna otra presentación tan divertida como ésa. Pero Hugo narraba sin perder su tono pastoral y con una seriedad en la que apenas se insinuaba cierta picardía debajo de su blanca barba. Cómo no extrañar a un poeta mayor que nos hacía reír tanto como Hugo ●

Entrevista con Franco Berardi

El momento Gaza

‒¿Desertar es la única salida para la humanidad? ‒interrogo al autor del ensayo Desertemos, motivo central de la presente plática.

‒Hay toda una retórica latinoamericana, izquierdista, acerca de la esperanza, el coraje y el combate, pero cuidado: este discurso puede ofuscar nuestra comprensión sobre el mundo actual. Deserción es una palabra noble, la cual significa “rechazar a participar en algo éticamente inaceptable”; sin embargo, para mí conlleva un sentido más radical: no significa rehusarse a participar en la guerra, sino abandonar la condición histórica.

Lo siento mucho, pues eso está en conflicto con mi posición militante, progresista y comunista; pero la experiencia de este momento histórico, el momento Gaza, nos obliga a repensar el concepto mismo de historia como una noción que no es absoluta, sino vinculada a la condición moderna occidental en un contexto epistémico de tipo monoteísta. No hay historia en el pensamiento circular budista o en el taoísmo del Wu wei. La historia es una obsesión bíblica y griega, con un carácter unidireccional finalizado y racional del tiempo. Marcamos el tiempo como historia porque pensamos que existe una meta positiva: ya sea la superación hegelianaidealista, la marxista, también la mano invisible del mercado e incluso la universalidad normativa kantiana… es decir, los derechos humanos y la razón. Esta forma de reflexionar, indispensable para pensar la noción de historia, se acaba cuando diariamente somos obligados a asistir a un genocidio, a la repetición de Auschwitz: ¡Gaza es la repetición de Auschwitz, pero con cámaras! La historia es un lugar que debemos abandonar.

“No me importa restaurar la democracia ni la razón occidental. Hoy, la única pregunta que me interesa es saber qué significa desertar ”, enfatiza el escritor y filósofo italiano Franco Bifo Berardi (1949, Bolonia). En esta conversación, el fundador de la referencial revista A/traverso y autor de La fábrica de la infelicidad y La segunda venida , entre otros títulos, reivindica su sitio político y ético en las ciencias sociales: “He enseñado en muchas universidades del mundo pero siempre como profesor visitante: soy un precario de la enseñanza.”

‒Desertar es una invitación a la implosión de conceptos occidentales como esperanza y futuro. ‒La palabra esperanza no me dice nada. Significa algo para quien tiene fe en Dios, pues en el nombre de esa fe, puede esperanzarse. Yo, en cambio, tengo expectaciones: término materialista que invita a imaginar, en el rango de lo posible, a partir de las condiciones materiales, psíquicas y mentales, de un momento preciso como el que actualmente vivimos. Acerca de esto me hago preguntas, y no sobre la esperanza. Habitamos un planeta que, diariamente, se hace más estrecho a causa del cambio climático y la multiplicación de las guerras; asimismo, existe un regreso de la esclavitud, lo cual llamo hípercolonialismo: una sociedad en donde las potencias coloniales occidentales, blancas, se apoderan de la mente global y explotan el trabajo mental de millones de personas. Si sumas cambio climático, guerras y esclavismo, ¿en qué circunstancias se halla la capacidad subjetiva de la sociedad?

El neoliberalismo destrozó la subjetividad social que podía transformar igualitariamente al mundo.

La derrota de la clase operaria industrial ha sido la derrota del futuro. Pensemos cómo existiremos en estas condiciones de fragmentación, fragilización y precarización de la subjetividad. Los zapatistas dicen: “Debemos pensar cómo nacerá y vivirá una niña en 120 años.” Comparto eso: ¿cómo viviremos en este siglo si no desertamos ni creamos las condiciones para sobrevivir al horror?

Mirada infantil

‒En Desertemos, usted pregunta si podemos ser felices en el infierno… ¿Cómo hacer otro mundo habitando el horror?

‒Todos intentamos crear relaciones de cortesía y humanidad, a pesar del fracaso de un proyecto histórico. La Historia nos mata, entonces, multipliquemos las pequeñas historias, así con minúscula. Esto es una expresión del movimiento boloñés en la década de los setenta. No sé si conoces La Historia: es una novela de Elsa Morante, publicada en 1974, muy influyente en la cultura italiana de aquella época. Aborda la experiencia de un niño en Roma, 1944, durante la guerra, el hambre y la destrucción. Él ve lo que pasa y piensa que los soldados alemanes, con sus ropas negras, son personajes de una fantasía: ¡vive el horror con imaginación! Recién releí la novela y me doy cuenta de que la visión del infante al caminar en medio del horror de una ciudad destrozada por la guerra, es una mirada que permite salvar algo porque, en su mente, él no participa de esa crueldad. ¿Podemos recuperar una mirada infantil?

‒Usted exhorta a que los cambios sucedan aquí y ahora, mientras acontece la infamia.

‒Así es. No es una novedad en mi biografía porque el movimiento autonomista de 1977, en Italia, ya intentaba mirar inocentemente sin reconocer una verdad en la historia. Hemos hablado de un niño mirando el horror en la novela La Historia; pero, cada día, en las pantallas, observamos a infancias que miran el horror en Gaza. ¿Cuánto queda de humano en el género humano? Hoy esa es la gran pregunta. La última generación, sobre todo las mujeres, han concebido el proyecto de abandonar la historia, de manera radical, al no procrear; asimismo, la concepción de la sexualidad cada vez se hace menos reproductiva. Es cierto: existen causas técnicas, económicas y psíquicas… ¿pero este abandono sólo se trata de depresión o también de una deserción?

La cura fascista

‒En la pandemia estuvimos solos frente a una pantalla, así que propuse un experimento social a treinta jóvenes amigos míos: discutir sobre cómo expectamos el futuro de nuestra vida sentimental, afectiva y sexual. En la investigación, publicada en el libro El tercer inconsciente, miré un rechazo muy profundo e intencional a la relación con el cuerpo del otro, una sensibilización fóbica hacia los labios del otro. Esa larga percepción, ¿qué efectos produjo? Esto se unió con la virtualización creciente del tiempo en las relaciones humanas. Estamos ante una inversión semiótica o virtual del deseo: el tocamiento del cuerpo del otro es cada vez menos divertido; en cambio, ese deseo es cada vez más investido de una descarga dopaminérgica y electrónica vinculada al placer de una relación sin cuerpo. El deseo humano no es algo natural ni inmodificable. Asistimos a un proceso de descarnalización del deseo mientras ocurre una reacción a este tipo de fragilización: la cura fascista. El fascismo siempre ha sido una cura contra la depresión: si estás depri-

mido, el matar a alguien o arriesgarte a ser asesinado, eso te diluye brevemente dicha depresión. La anfetamina cura la depresión, y el fascismo también lo hace: si tomas una anfetamina al estar deprimido, eso provocará que la noche sea alegre; sin embargo, al día siguiente te matarás. Ese es el destino de la generación que se halla entre la depresión y la agresividad, entre la soledad y el fascismo.

Wu wei…

‒La depresión es estar muerto en vida: te has retirado del mundo…

‒Es una interpretación unilateral de la depresión, aunque claro que es verdad: puede ser una condición de muerte en vida; pero, allí, ¿qué debe hacer el terapeuta o el psicoanalista, y también el poeta o el artista, ante una condición de depresión masiva?

Deben interpretar la depresión de un modo diferente: en mi visión, la deserción es una manera de valorizar este tipo de rutas del deseo. Elijamos abandonar el territorio de la competencia; en esto existe mucha influencia budista, sin duda. La depresión no es sólo sufrimiento, tal como dijo el psicoanalista

James Hillman: “Es la forma de conocimiento más cercana a la verdad de la caducidad humana, de la irreversibilidad del tiempo, la verdad de estar en el horizonte de la muerte.” La depresión nos muestra una línea de escape con respecto a la historia: podemos perder la vida o inventarla con menos competitividad y agresividad.

Asistimos a un proceso de descarnalización del deseo mientras ocurre una reacción a este tipo de fragilización: la cura fascista. El fascismo siempre ha sido una cura contra la depresión: si estás deprimido, el matar a alguien o arriesgarte a ser asesinado, eso te diluye brevemente dicha depresión. La anfetamina cura la depresión, y el fascismo también lo hace.

‒El sujeto deprimido es un apestado social. ¿Cómo entonces construir algo comunitario, junto a otros, desde la depresión?

‒Actualmente, el depresivo no es una minoría psiquiatrizable, sino que estamos ante una condición psíquica masiva, la cual llamo el tercer inconsciente. El primero fue el freudiano, fundado sobre la relación neurótica con la civilización. El segundo se refiere al teorizado por Gilles Deleuze y Félix Guattari: el frenesí del deseo, la aceleración y la experiencia. Hoy vivimos, esencialmente, una sustracción del deseo. En el taoísmo chino, por ejemplo, se considera superior al Wu wei [no hacer] frente a la actividad y la competitividad; quizás debamos aprender de esa visión.

Desertar de la historia

‒El héroe occidental siempre hace y así salva al mundo.

‒Claro. Es la visión heroica producida por el romanticismo, y también por el nacionalismo, la agresividad y el fascismo. A mí me interesan mucho más los desertores que los héroes.

‒Latinoamérica está repleta de héroes que salvan al pueblo. Usted no llama a tomar por asalto el Palacio de Invierno, sino que pregona: ¡Abraza tu depresión!

‒[Risas] ¡Abraza tu depresión! Sí. Transfórmala en algo feliz y en una herramienta para mirar que hay muchísima vida por fuera de la historia. La riqueza de la cultura latinoamericana está en la fuerza emanada de los movimientos indigenistas que han perdurado, los cuales no han sido borrados y permiten entender que existe mucha vida al exterior de la mitología blanca del heroísmo en la historia. Me alegra que, en México y Brasil, la política siga siendo una dimensión de resistencia posible; pero, ¿esta es la tendencia? ¿El Brasil de Lula es una posibilidad para todo el mundo? Desafortunadamente, no. Entonces, pensemos cómo viviremos si Donald Trump y Vladimir Putin destrozan el mundo que conocemos ●

En un presente tan convulsionado en casi todos los aspectos, tanto en el país como en el mundo entero, no está de más revisar nuestra historia, como se propone este ensayo, de las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, para comprender, otra vez y acaso mejor, las expectativas, cambios, promesas y decepciones de la sociedad, la política y la cultura de esos años, cuyas consecuencias, a querer o no, en alguna medida aún trazan el perfil de los tiempos que vivimos.

Entre las décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado vivíamos entre dos estructuras fundamentales: la que producían las culturas mexicana y latinoamericana y la de la cultura y la contracultura estadunidense. Para acercarnos a su “transmisión de las variaciones de potencia”, recuperamos los conceptos de clutch (embrague) y de shifters (marcadores de posición), propuestos por Roland Barthes en El susurro del lenguaje. Con estas nociones exploramos “el discurso histórico llamado objetivo”, esa clase de narrativa especializada en la que “el historiador no interviene nunca”. Sin embargo, como dice Barthes, “la lingüística y el psicoanálisis nos han hecho mucho más lúcidos respecto a una enunciación privativa”, porque “la carencia de signos”, es decir, de las intenciones reales o inconscientes del historiador, en realidad son altamente significantes. Nietzsche ya había llamado la atención al respecto: “No hay hechos en sí, siempre hay que empezar por introducir un sentido para que pueda haber un hecho.” De esta manera, en “nuestras” historias el sentido es implícito ‒se enuncia en los epígrafes‒ y se hace explícito en el breve despliegue narrativo.

Sobrevivencia existencial

Hay derrotas que a la larga muestran su faz de victoria.

Marguerite Yourcenar

LA CRISIS GLOBAL que actualmente arrastra al conjunto de las naciones se resuelve mediante una evidente aceleración de la Historia. El vértigo de

las batallas por la hegemonía cultural, es decir, por el control de mentes, mercados y consumidores, ha puesto en dificultades ontológicas a pueblos y naciones. Se trata de un período inestable en el que antiguas formaciones se reactivan desde las raíces. Ahora, como nunca, se vuelven axiomáticas las dobles (o múltiples) intenciones políticas, así como las técnicas sutiles (o evidentes) que las culturas hegemónicas emplean para instrumentar estrategias de penetración y seducción. Salen a la luz los recuerdos de las batallas culturales dadas por generaciones precedentes que, no obstante haber sufrido derrotas transitorias, dejaron huellas luminiscentes en estaciones personales de la historia y en redes de la conciencia colectiva.

Los hermosos vencidos

¿Te gusta el mundo que te rodea? ¿Estás listo para actuar? Patti Smith Porque afuera, en el filo de la oscuridad, ahí viene el tren de la paz… Cat Stevens

Vivir a mediados de los años setenta en México es habitar en mundos paralelos. En la radio todavía alternan los boleros de Julio Jaramillo o de Javier Solís con la música de Led Zepellin y de Cat Stevens. Todavía vemos la serie La dimensión desconocida y leemos Tradiciones y leyendas de la colonia, pero no hay nada más desvergonzado y ominoso que las versiones que el “ogro filantrópico” hace correr sobre el 2 de octubre y el jueves de Corpus; sobre el Festival de Avándaro y los desaparecidos en la “guerra sucia”.

La energía occidental

He visto a las mejores mentes de mi generación perdidas. Allen Ginsber

El rollo del artista que pasa hambre es un mito. Lo iniciaron los grandes banqueros y las jóvenes damas prominentes que compran arte. Bob Dylan

EL MOVIMIENTO EXISTENCIAL de la década de los sesentas se nutre con la producción creativa de miles de artistas, entre otros, del envión de energía del hot jazz, además de ensayos clásicos como Una pesadilla con aire acondicionado (1945) de Henry Miller, La élite del poder (1956) de C. Wright Mills o El hombre unidimensional (1964) de Norman Mailer. En aquella música y en esos libros los jóvenes despertaron a una existencia auténtica, energía que además abreva de la literatura beatnik y, aunque por el abuso de alcohol y psicotrópicos ‒como dice Ginsberg–, algunos de los escritores beatniks “se desvanecieron

en la nada”, antes cuestionaron una estructura existencial alienada a través de novelas como El ángel subterráneo (1958) de Jack Kerouac, Aullido y otros poemas (1956) de Alen Ginsberg o Mitos y textos (1960) del budista Gary Sneider. Adelante se nutre del movimiento pacifista y ambientalista hippie que puede valorarse en películas y documentales como Easy Rider (1969), Woodstock (1970), Forest Gump (1994) o Había una vez en Hollywood (2019). Por último ‒y probablemente esto sea lo más trascendente de este período‒, mediante composiciones y aleaciones de folk, blues, jazz, reggae o rock ligados con la poesía de John Lennon, Bob Dylan, Neil Young, Bob Marley o Leonard Cohen; creadores de una “onda” inter-

nacional de autenticidad y libertad psicológica, poética y corporal sin precedentes. Gracias a esto subsistimos en medio de la marejada que año tras año transmitió la TV abierta mexicana, basurero global y nacional de una mediocre y fresísima cultura nihilista-narcisista.

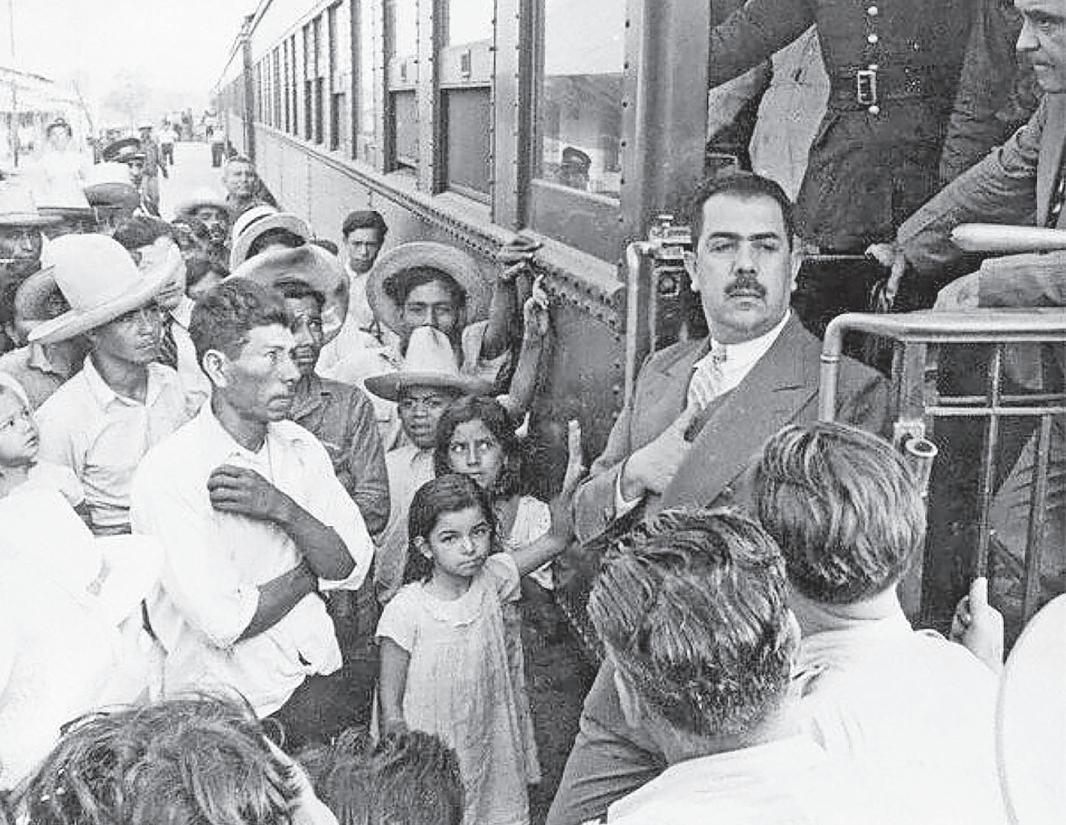

sobre ruedas y estaciones de la historia

Negrita de mis pesares/ ojos de papel volando. ¿Blas Galindo?

LA HISTORIA DE los ferrocarriles mexicanos aquí es un shifter que estructura ‒e ilustra‒buena parte de la historia filosófica del México moderno. Comienza desde la red ferroviaria extendida durante el Porfiriato (período dominado por la filosofía positivista); las “tomas de Villa” y el traslado de tropas del Ejército Constitucionalista durante la Revolución Mexicana (período en el que filosofías libertarias confrontan al positivismo, proceso que culmina con la nacionalización de los ferrocarriles por Lázaro Cárdenas en 1937); la importancia estratégica de los trenes durante el “desarrollo estabilizador”(dominado por la corrupción y el proteccionismo); la lucha del Frente Sindical Ferrocarrilero dirigida por Demetrio Vallejo y Valentín Campa (bajo el influjo del sindicalismo democrático); la escandalosa

5 de octubre de 2025 // Número 1596

privatización del sistema ferroviario (durante el período de la filosofía neoliberal) y, finalmente, la puesta en marcha de nuevas rutas ferroviarias de administraciones recientes (bajo conceptos filosóficos del Estado de bienestar keynesiano). Este brevísimo recuento resume una parte de la historia filosófica y cultural de México que, para nosotros, a mediados de los años setenta, se traduce en la posibilidad de viajar en tren ‒prácticamente sin dinero‒, de tener aventuras amorosas y de leer Rayuela de Cortázar o Aura de Carlos Fuentes. Entonces cantábamos en vagones de segunda clase “Blowin’ in The Wind” o la “Canción mixteca”, mientras descubríamos una parte invisible del México profundo.

Existencialismo a la mexicana y Boom latinoamericano

Ya para entonces me había dado cuenta de que buscar era mi signo, emblema de los que salen de noche sin propósito fijo… Julio Cortázar

Todos caminamos hacia el anonimato, sólo que los mediocres llegan un poco antes. Jorge Luis Borges

A PRINCIPIOS DE los años sesenta, en Ciudad de México proliferaban los llamados escuadrones de la muerte. Se trataba de pequeños grupos de “sabios” alcoholizados y de teporochos, en los que a algunos indígenas ‒palabra inevitablemente ligada al concepto de indigente‒ se unían albañiles, escritores, pensadores y profesionistas que en esquinas y terrenos baldíos de la ciudad filosofaban sobre el sentido de la vida. Uno de los precursores de esa experiencia mortal lo encontramos en La vida inútil de Pito Pérez (1938), novela picaresca y existencial de José Rubén Romero, creador de un antihéroe alcohólico, escéptico y pesimista que, además de ser marcado por el desamor, vive profundamente desencantado con la Revolución Mexicana. Dos décadas después, Carlos Fuentes publicaba La región más transparente (1958), novela que evidencia el fracaso de la Revolución Mexicana y es considerada como la precursora del Boom latinoamericano. Vale la pena recordar que el Boom ‒integrado por Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa‒ también tuvo precursores como Juan Rulfo y Agustín Yáñez en México, Juan Carlos Onetti y Felisberto Hernández en Uruguay, Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges en Argentina, y Jorge Amado y Joao Gimarães Rosa en Brasil. El Boom es una de las expresiones más relevantes ‒hasta ahora insuperable‒ de la densidad cultural, histórica y política de Latinoamérica y México.

Ecos de la onda

Descree de las promesas y las metas de la sociedad y se margina, se apoya en jóvenes como él que viven las mismas experiencias y crea su propia nación, empieza a delinear distintos modos de ser que le permitan conservar vivo el sentido de la vida.

José Agustín

JOSÉ AGUSTÍN, Parménides García Saldaña y Gustavo Sainz son los creadores –como experiencia literaria– de la onda, corriente narrativa que

Vale la pena recordar que el Boom ‒integrado por Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa‒también tuvo precursores como Juan Rulfo y Agustín Yáñez en México, Juan Carlos Onetti y Felisberto Hernández en Uruguay, Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges en Argentina, y Jorge Amado y Joao Gimarães Rosa en Brasil. El Boom es una de las expresiones más relevantes ‒hasta ahora insuperable‒de la densidad cultural, histórica y política de Latinoamérica y México.

se “dejó ir con todo” contra los usos y costumbres de la vida real –y secreta– de la clase media mexicana; pero también contra una literatura política, estética y académicamente correcta. Desde los años setenta celebrábamos que los “onderos” no escribieran con el estilo canónico empleado por intelectuales conservadores. Gracias a estos narradores descubrimos una parte inexplorada de las vivencias y necesidades juveniles; de las dinámicas familiares y sus poderes ocultos, de las actitudes –públicas y privadas– de una miríada de “patriarcas filantrópicos” que, bajo el disfraz de la “buena ondita”, en realidad eran servidores de la malísima onda gestionada por la “dictadura perfecta”.

Existencialismo campirano, sexo, narcisismo y artificio

Te comportas de acuerdo, con lo que te dicta cada momento y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. Soda Stereo/Daniel Melero

Donde está el ello (inconsciente) debe devenir el yo (consciente). Sigmund Freud

PARA ANALIZAR “POTENCIAS” en diversos momentos de la(s) historia(s) pueden posicionarse tanto el clutch como los shifters de Roland Barthes que, por ejemplo, puedan darnos luces (ahora desde el psicoanálisis) para comprender la historia emocional de un país. Tomemos como shifter algunos versos de la poética existencial de José Alfredo Jiménez para apuntar hacia la caracterización de un Estado despótico durante las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, período en el que la sociedad será rígidamente jerarquizada, fenómeno cultural que puede ilustrarse con la siguiente idea: “Que no somos iguales dice la gente/ yo no entiendo esas cosas de las clases sociales”; y aunque en realidad, si no todos entienden “esas cosas”, las mayorías las vienen padeciendo desde la Conquista. Por otro lado, se generaliza el control del cuerpo y de las emociones: “vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar el llanto”; de lo que resulta que el personaje: “lleva una herida (y) por eso busca la muerte”; poderosa pulsión que operando Más allá del principio de placer, provocaría el deseo de “perder la vida (para) reunirse con su amada”; experiencia que puede sumarse a la infausta biografía del poeta Manuel Acuña o, más romantizada y maternal, al “Amor eterno” de Juan Gabriel. Sin embargo, José Alfredo también compone delicadas fugas amorosas: “Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos”; retirada que puede derivar en desesperadas utopías dionisíacas: “Vámonos donde no haya justicia ni leyes ni nada/ nomás nuestro amor”: explosión libidinal que podría provocar una frase neurótica de esta clase: “estoy clavado contigo/ teniendo tantos placeres”; fenómeno psicológico estructural que incitaría a la satisfacción imperiosa de pulsiones e instintos sexuales reprimidos. Cuatro décadas después ‒mediante transacciones del goce del síntoma‒, aquellos deseos coartados e inconscientes (más los que se acumulen) generan una demanda ahora satisfecha al instante mediante algoritmos de mercancías libidinales. Así, se expanden redes crecientes de ansiedad y adicciones desconocidas para los mismos sujetos –consumidores consumidos– que encapsulados en la fragua de su propio ello, son manejados por un negocio redondo de empresas de tecno-cultura-narcisista. De ahí que la próxima revolución cultural será plenamente consciente, es decir, desde la conquista del ello –territorio de ser para Lacan– o los mexicanos perderemos la batalla ahogados en celulares, black mirrors creados para legiones de narcisistas activos y latentes, dispositivos diseñados para sujetarsujetos, seres hipersexualizados fusionados en pantallas polarizadas, neuróticos solitarios experimentando relaciones sensoriales con muñequitas sexuales o con simuladores apolíneos, planos y lascivos; ciudadanos condenados a autoinvestirse sexualmente mediante una ridiculez artificial tramada por una inteligencia despiadada ●

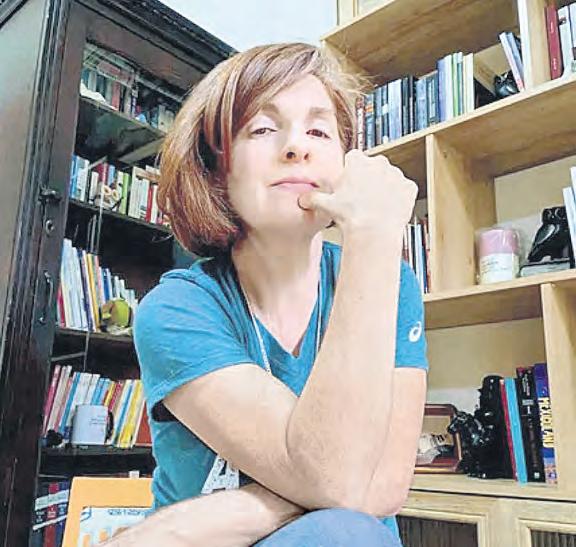

Vilma Fuentes

Tal vez , igual que al aprender a leer el mundo se va revelando a través de las letras en la página del libro, aprender a mirar, en el caso de la pintura, es también una revelación. Este artículo cuenta la personalísima experiencia de su autora de descubrir el misterio de la pintura.

Al misterio de la pintura, cuya búsqueda de la revelación condujo a Marcel Proust a preguntarse por otros enigmas, se agrega en ocasiones otro misterio: el de lo representado. Carlos Torres me hizo el regalo hace ya varios años de una tela que, colgada de un muro de mi estudio, me interroga a diario. Sí: cada mañana, al mirarla, me pregunto si el camión pintado por Carlos viene de la luz a la oscuridad o va de las tinieblas a la claridad. La pintura al óleo de este inolvidable artista mexicano, una tela de unos cincuenta centímetros de ancho por poco más de setenta de largo, repre-

Vi un pasillo y me lancé por ahí sin pensarlo más. De pronto, al pasar un umbral, tuve un deslumbramiento. Dejé de pensar y vi, sin los velos de los prejuicios mentales, las Ninfeas, esos nenúfares pintados por Claude Monet y para los cuales se diseñó especialmente el espacio donde se exponen las gigantescas telas.

senta un autobús escolar de color rojo que avanza en un túnel oscuro. Como al fondo de la tela brilla la luz y el camión queda enmarcado por ella, parecería que el vehículo abandona la luminosidad y penetra en la oscuridad del misterio. Pero la ilusión de la claridad bien podría engañarnos y, en realidad, el vehículo avanzaría del crepúsculo nocturno al del alba. Abandonaría, entonces, el misterio a su destino, clausurando cualquier posible cara a cara con la evidencia. Mirando la enigmática y tan sugestiva tela de Carlos Torres, no puedo sino decirme que el misterio no posee la posibilidad de tener otro destino que el de seguirlo siendo. La oscuridad de la pintura se impone y el enigma se cierra sobre sí mismo. Si no, ¿por qué sería al mismo tiempo hermético y sibilino, secreto y profético?

Acaso, toda gran pintura encierra un misterio. A lo largo de los siglos, su secreto tal vez cambia, pero el enigma permanece cubierto por sus velos. Vuelve a mi cabeza el momento vivo y vívido de la visión de las Ninfeas de Monet. Acababa de llegar a París, en 1975, cuando el entonces joven poeta Mariano Flores Castro me propuso visitar una exposición de Corot en L’Orangerie. Como era mi costumbre, en vez de ver las pinturas las pensaba. Marcel Proust describe con genio esta trampa de la inteligencia que vela la visión de la pintura. Las ganas de dar unas bocanadas a un cigarrillo me llevaron a buscar donde poder fumar. Vi un pasillo y me lancé por ahí sin pensarlo más. De pronto, al pasar un umbral, tuve un deslumbramiento. Dejé de pensar y vi, sin los velos de los prejuicios mentales, las Ninfeas, esos nenúfares pintados por Claude Monet y para los cuales se diseñó especialmente el espacio donde se exponen las gigantescas telas.

Envuelta por las Ninfeas suspendidas en círculo a lo largo del salón oval, perdida la noción del tiempo, el tictac silenciado, me dejé absorber, por su contemplación, de lo que se me revelaba, de súbito, como una aparición: la del misterioso milagro de la pintura.

Me senté decidida a seguir mirando esos nenúfares que parecían flotar mecidos por las ondas del agua. Vi, sin mirarlo, a un hombre ciego que avanzaba a tientas en el salón con la palma de la mano abierta como si palpara el espacio. Me sorprendió su movimiento, semejante al de una caricia, que parecía tocar las vibraciones de los colores pintados en las telas. Lo escuché murmurar: “Que c’est beau, que c’est magnifique”, mientras continuaba palpando el aire tembloroso movido por las vibraciones de la luz que irradiaba de las telas.

El milagro de la pintura acababa de revelarse ante mis ojos.

Al fin, como alguien que estuvo ciego y recobra la vista, acababa de mirar por primera vez, y una dicha desconocida me envolvió metiéndose en mí por todos mis poros, que también parecían poder ver.

En ese juego de luz y sombras, entre los crepúsculos del amanecer y el anochecer, el misterio de la pinturas se abre a veces como una flor y, envuelta entre sus pétalos, deja que se anuncie la epifanía. Pero la aparición desaparece al aparecer y se lleva con ella el misterio que de otra manera dejaría de serlo y no puede ser de otra forma. He tenido la suerte de ser invitada por algunos artistas a verlos pintar. Vi a Alfonso Domínguez extraer del lienzo los trazos de una pierna y un brazo de una mujer desnuda y al mismo tiempo cubierta por sus cabellos. En realidad, Alfonso nunca pintó la pierna ni el brazo, pero pintó el rededor de esas formas brotantes de la luz de la tela blanca. Vi a Pierre Soulages caminar sobre una tabla sostenida a sus extremos sobre dos ladrillos y llevar en uno de sus brazos una escoba escurriendo la pintura negra con que daba pinceladas en un gran lienzo a sus pies. Las manchas oscuras parecían tiritar como si de pronto un milagro las hiciera animarse. Vi a Carmen Parra formar mi retrato en unos cuantos trazos antes de darle un alma y dejarme escuchar su respiración. Hoy cuelga de una pared del estudio donde vivo en París, el retrato que Carmen hizo de Jacques y de mí. La artista pintó nuestros rostros en dos lienzos separados “por si alguna vez se separan y cada quien desea llevarse su propio retrato”, dijo uniendo ambas pinturas en un solo rollo. Como envolvió con ellas el misterio que habita en la pintura, la verdadera, la que tiene un alma ●

Profanaciones, Giorgio Agamben, traducción de Edgardo Dobry, Anagrama, España, 2025.

AGAMBEN CONVIERTE A Benjamin, a Foucault, a Aristóteles y a Kafka en cuatro protagonistas de los diez ensayos que componen Profanaciones. El italiano explora el concepto del genio. Discurre:

“Los latinos llamaban Genius al dios al que viene confiada la tutela de cada hombre en el momento de su nacimiento. La etimología es transparente y todavía visible en nuestra lengua en la proximidad entre genio y generar o engendrar.”

Reflejos de mi tiempo, Gregorio Marañón Bertrán de Lis, Galaxia Gutenberg, España, 2025.

“EL MUNDO QUE se refleja inconscientemente en los textos que he escrito a lo largo de mi vida es, de alguna manera, un espejo de mi propio tiempo”, afirmó el autor multifacético Gregorio Marañón Bertrán de Lis. En este volumen, cuenta el editor Joan Tarrida, el autor reúne piezas fechadas entre 1982 y 2025. En ellas aborda la política española desde un “marcado espíritu de la Transición”, que rememora porque ayuda a luchar contra “la desmemoria que no cesa”. Incluye a Toledo, “esa ciudad tan querida, de un gran peso sentimental y simbólico para él”.

Desaparecer, María Stepánova, traducción de Jorge Ferrer, Acantilado, España, 2025.

SANDRA OLLO, la directora del sello, narra: “Desde que su país natal declarara la guerra a un Estado vecino, M. vive en la ciudad de B., exiliada y en una suerte de limbo, aislada de su hogar y su lengua materna, incapaz de escribir. Sin embargo, durante un viaje al extranjero con motivo de un festival literario, cuando acaba varada en una ciudad desconocida sin manera de contactar con nadie, en lugar de perdida se siente liberada: al fin libre de toda raigambre, lo único que desea es dejar atrás no sólo su vida anterior, sino también la propia identidad, para desaparecer. María Stepánova urde un relato magistral, tan inquietante como poético, donde el tiránico presente pugna con los fantasmas del pasado, y realidad y ensueño, literatura y vida se funden.”

Y la extraordinaria ensayista Mercedes Monmany afirma: “Un libro magnífico el de esta estupenda escritora, de una poesía espectral y estremecedora, donde no deja de asomar ni por un momento el mismo y trágico destino deparado a naciones que guardan dentro de sí algo parecido a una sola memoria.”

Gabriel de la Mora:

La Petite Mort.

Curaduría de Tobias Ostrander. Museo Jumex (Miguel de Cervantes Saavedra 303, Ciudad de México). Hasta el 8 de febrero de 2026. Martes a domingos de las 10:00 a las 17:00 horas.

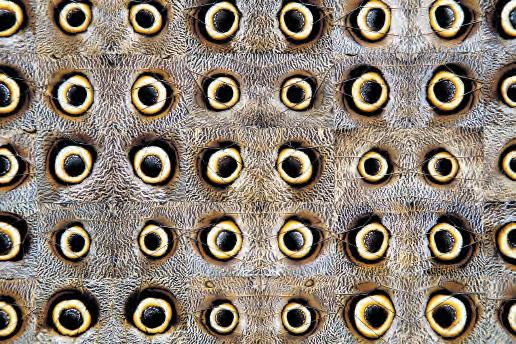

EL CURADOR DE la muestra afirma: “se exhibe la práctica del artista a lo largo de los últimos 20 años. Gabriel de la Mora […] es conocido por la transformación de materiales que realiza a través de procesos aparentemente alquímicos para crear En

objetos exquisitos y superficies seductoras. Estos procesos pueden ser de gran complejidad, como la cuidadosa disección y montaje de alas de mariposa o cabello humano en composiciones geométricas; o la minuciosa recuperación de techos históricos y desgastados sobre lienzo. También pueden ser el resultado de las fuerzas elementales del fuego o el agua.” La imagen es cortesía del museo.

Dramaturgia de Susanna Garachana. Dirección de Joserra Zúñiga. Con Alex Fernández, Hugo Catalán, Harold Azuara y Sergio Velasco. Teatro Julio Prieto (Xola 809, Ciudad de México). Hasta el 31 de octubre. Viernes a las 20:30 horas y domingos a las 18:00 horas.

LA DRAMATURGA DICE: “Una cena entre amigos de toda la vida, una petición y una verdad que nadie quiere escuchar. Martín, en sus cuarenta y tantos, desea con todas sus fuerzas convertirse en padre. Después de años de intentarlo sin éxito junto a su esposa Clara decide recurrir a quienes más quiere: sus tres amigos de siempre. Lo que comienza como una velada habitual, entre bromas y complicidades de toda una vida, da un giro inesperado cuando Martín les pide un favor que sacude los cimientos de su amistad. A partir de ese momento, nada volverá a ser igual.” ●

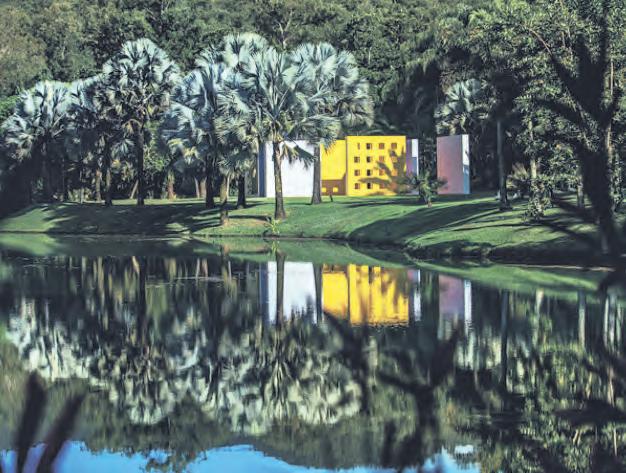

HACIA LOS AÑOS ochenta del siglo pasado se empezó a gestar en Brasil uno de los proyectos más fascinantes del mundo donde el arte, la arquitectura y la conciencia ecológica se funden en un fragmento de paraíso de una extensión de 140 hectáreas de selva tropical: más allá de un museo a cielo abierto, este parque se llama Inhotim y fue inaugurado en 2006 en el poblado de Brumadinho (estado de Minas Gerais), bajo la iniciativa de Bernardo Paz, empresario vinculado a la industria siderúrgica y coleccionista visionario que reunió un alucinante acervo artístico integrado por esculturas, instalaciones, fotografías, pinturas, trabajos audiovisuales, performances, entre otros medios, de los más destacados creadores internacionales desde los años sesenta hasta la actualidad. La colección cuenta con más de quinientas obras de cincuenta y seis artistas provenientes de dieciocho países, entre los que están Matthew Barney, Yayoi Kusama, Hélio Oiticica, Adriana Varejão, Janett Cardiff, Olafur Eliasson, Giuseppe Penone, Dan Graham, Cildo Meireles, Doug Aitken, Lygia Pape, por mencionar a unos cuantos. La experiencia en este paraíso del arte remite al crelazer, término acuñado por el artista brasileño Hélio Oiticica y que parte de la idea de “crear en el ocio”, en el sentido de que el visitante de Inhotim se sumerge en un espacio que incita a la contemplación y al ensimismamiento, en un tiempo dilatado que propicia una auténtica expe-

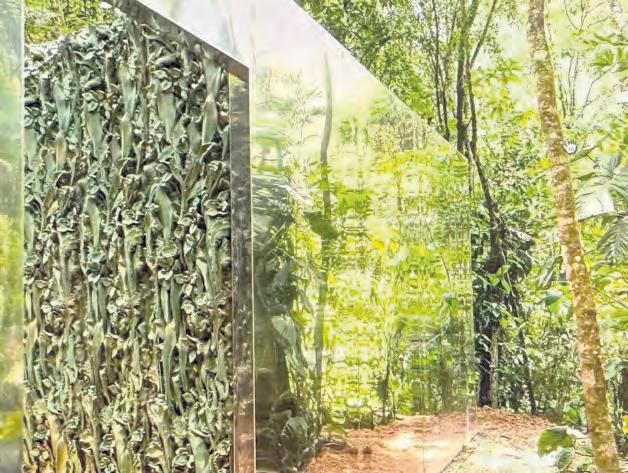

riencia inmersiva. Así lo expresó en su momento Oiticica: “Toda la experiencia dentro de la cual fluye el arte, la libertad misma, la expansión de la conciencia del individuo, el retorno al mito, el redescubrimiento del ritmo, la danza, el cuerpo, los sentidos, son finalmente lo que tenemos como armas de conocimiento directo, perceptivo y participativo… esto es revolucionario en el sentido total del comportamiento.” Esta sensibilidad estética de uno de los pioneros del movimiento neoconcreto brasileño está presente en Inhotim. El recorrido por el parque se puede hacer a pie o en carrito de golf, dadas las distancias entre las veinticuatro galerías construidas por renombrados arquitectos: dieciocho pabellones están dedicados a la exhibición permanente de artistas muy diversos, y seis temporales presentan exhibiciones colectivas o monográficas. A lo largo del paseo, el visitante va descubriendo esculturas de escala monumental dispuestas entre el paisajismo exquisito y la exuberante vegetación, como es el caso de la pieza de Cristina Iglesias (España, 1956), un enorme cubo recubierto en su exterior de acero inoxidable que refleja ad infinitum la tupida naturaleza circundante y encierra en su interior un bosque vegetal de bronce y resina característico de su producción. Entre los pabellones permanentes, uno de los más impactantes es la Galeria Psicoativa del célebre artista brasileño Tunga (1952-2016),

▲ 1. Vista áerea del Penetrável, de Hélio Oiticica, 1977. Foto: Brendon Campos. 2. Vegetation Room, Cristina Iglesias, 2012. 3. Galería psicoactiva, Tunga, 2102.

que reúne un conjunto monumental de sus conocidas “instauraciones” que conforman en sí mismas un museo dentro del museo. Inhotim se encuentra entre La Mata Atlántica y el Cerrado, dos de los biomas más ricos en biodiversidad en el mundo. El Jardín Botánico es un núcleo fundamental del proyecto y comprende varios jardines temáticos y el Viveiro Educador (Vivero Educativo) que cuenta con un invernadero tropical y un meliponario, y cuya misión es la investigación y educación medioambiental e, incluso, hay una Escuela de Música como herramienta de sensibilización para el arte contemporáneo. El Instituto Inhotim promueve una fuerte relación con su territorio a través de una amplia gama de programas y acciones con la comunidad. La entrada al parque es gratuita para los residentes locales y es impresionante el flujo de visitantes. Inhotim es una entidad privada, sin fines de lucro, que a partir de 2022 fue donada por su fundador Bernardo Paz, una mente brillante y creativa que logró la consolidación y permanencia de este paraíso y que, según se dice, ya está planeando otro proyecto de igual magnitud ●

POR QUÉ SOÑAMOS lo que soñamos? Así, en plural. O, para empezar por el principio, ¿mis sueños son sociales? Me refiero a los sueños que sueño o recuerdo haber soñado, a los que creo recordar o sobre los que me interesa platicar. Sueños propios e intransferibles, lo más íntimo y ajeno al exterior, lo que sueño en mí, desde mí y las más de las veces exclusivamente para mí; o bien aquello que ni siquiera sueño para mí, porque lo olvido y le quito interés hasta para mí mismo. Mi sueño, como mi duermevela y mi despertar, como mi soñar despierto y mi nadar de muertito o mi actuar en piloto automático, es mío. ¿Me diferencia eso del soñar de cualquiera de mis congéneres, con la riqueza y profusión de las huellas dactilares, las pupilas y los humores? Porque al provenir de mí no será idéntico al sueño de otra u otro; sin embargo, será similar y así nos identificaremos en contextos propios. Entonces, si mi soñar es una práctica común que no deja de ser individual, ¿qué tan social será?

¿Las sociedades sueñan? Si se considera la actividad onírica como un tipo específico de actividad mental, la respuesta cae por su propio peso. Sí, sueñan. Por las mismas infinitas razones por las que piensan y por las que son eso, sociedad. Porque son humanidad y, tal vez, quién sabe, sueñen para alcanzar vidas mejores. Pero si nuestros sueños fueran sociológicamente interpretables, ¿comprobarlo y afinarlo enriquecería las disciplinas de conocimiento que navegan en los sueños con todas las herramientas y los alcances de sus voluntades?... Ante la ambición de los científicos por descubrir y su consecuente hiperespecialización en parcelas de los campos del conocimiento de la sociedad y/o de la mente y el cerebro, el eminente sociólogo francés Bernard Dahire propone una vista panorámica sobre los sueños de la sociedad, en un libro que sin ser de divulgación científica puede recomendarse así y leerse como las mejores novelas de misterio.

La interpretación sociológica de los sueños de Bernard Dahire, coeditado por la Universidad Veracruzana, constituye una aportación a los campos de estudio de los sueños y de la sociedad. La clásica Interpretación de los sueños es el horizonte que Dahire nunca pierde de vista; sobre él despliega la vastedad y las bastedades de los recursos y procedimientos analíticos freudianos (censura, sexualización, infanciación, paternización), repasándolo pormenorizadamente en sus hallazgos y en sus contradicciones, y reparándolo para empezar la traza de un horizonte nuevo… Por esto y más, hasta quienes ignoramos casi todo acerca de la sociología y del conocimiento de los procesos mentales, del cerebro y la conducta, podemos acompañar al autor en su viaje a través de las contribuciones no sólo del padre del psicoanálisis sino también de los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de lo que sabemos sobre la mente, sin obviar por ello a las eminencias de las ciencias sociales involucradas en esto de soñar… Para esta travesía que une la sociología con los sueños, el autor parte tanto de un amplio programa de investigación como de su teoría denominada sociología disposicionalista y contextualista. Sobre esta última, Dahire dictó una conferencia magistral en Xalapa, transcrita y publicada en la revista Clivajes, disponible en http:// clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/editor/proofGalley/2580/4448. La lectura de ésta, como la presentación del investigador José Alfredo Zavaleta Betancourt a La interpretación sociológica de los sueños, facilita la comprensión de nosotros los legos… El interés de los estudiosos lo doy por descontado ●

LILIANA BLUM (Durango, 1974) es de las más osadas autoras mexicanas. Sus protagonistas siempre se salen de la norma: una mujer mórbidamente obesa que se vincula a un hombre atractivo con una inconfesable parafilia (Pandora), un abusador de menores que traza cuidadosamente sus estrategias (El monstruo pentápodo) y una joven con una deformidad en el rostro que clama por venganza (Cara de liebre), entre muchos otros. Su más reciente novela, Ráfaga roja (Seix Barral, México, 2025) apela, por primera vez, a la empatía del lector, pero sin dejar de lado ese elemento sombrío que la caracteriza. Esta vez se centra en Johanna Schaft, apodada como el título de la novela debido a su cabellera de un rojo encendido, quien desde una celda oscura y húmeda narra para una hermanita muerta, delirante acaso debido a sus circunstancias, las razones por las que, en su rutilante juventud, ha ido a parar a ese encierro cruel que antecede a su ejecución, a menos que señale a su mentor. En medio de la ocupación nazi de Holanda, la también conocida como Hannie, estudiante de leyes en la universidad de Ámsterdam, ve repentinamente trastornada su vida pacífica y su rutina académica. Si bien se trata de una joven disciplinada, madura y sensata, no consigue mantenerse al margen de los abusos y la simple visión de los lujosos uniformes de los nazis, así que decide incorporarse a la resistencia holandesa (“los comunistas”), dispuesta a eliminar a la mayor cantidad de invasores posible, “La verdadera crueldad de la guerra es que la gente buena se ve obligada a realizar actos [...] propios de malvados.” Nunca ha tenido un arma entre las manos por lo que habrá de comenzar su entrenamiento desde cero. Casi desde el primer momento conocerá al comandante Frans van der Wiel, por quien experimenta gran atracción. Matar por primera vez, así sea un nazi ebrio y misógino, resulta no ser tan fácil, “haz de cuenta que es un pato de feria”, y Blum desarrolla de manera admirable los sentimientos de Hannie al germinar como

asesina, vengadora y patriota dispuesta a todo por liberar su país, el mismo de Anna Frank. Se habitúa a pasar la mayor parte de su corta vida disfrazada para llevar a cabo sus misiones, como chico o como buscona, aunque se cerciora de aniquilar a la bestia en turno antes de que ésta anide en sus entrañas. A fin de cuentas, será Frans quien la desvirgue, y la intensa relación entre éste y Hannie es otro acierto narrativo de la autora, que logra transmitir las emociones implicadas en una relación condenada a la clandestinidad… porque Frans, al igual que ella, tiene una vida dual en la que se desempeña como esposo y padre de familia. Se omite todo juicio respecto a las motivaciones de Frans para acceder al cuerpo de Hannie sabiéndola enamorada. Y la jovencita que idealiza a su comandante, como suelen hacer las chicas inocentes, suspira al tiempo que hace explotar edificios.

Pero ningún disfraz esconde del todo el rasgo distintivo de la protagonista: su cabellera ardiente, y comenzará a hablarse de “la chica del cabello rojo” y sus propios compañeros la apodan Ráfaga roja; y es ella quien se convierte en icono y en prioridad. El Führer demanda su captura, la cual no será fácil. Pero será. Y desde una prisión donde la alimentan con sopas nauseabundas relata, en un tono enajenado que también celebro en la autora, no sólo sus aventuras y su fallido primer amor, sino también el dolor que experimenta en cada tortura que pretende romperla para que pronuncie un nombre. Uno por el que ella está decidida y resignada a morir de la peor manera. Liliana Blum ha escrito una obra plena de claroscuros; con centellas que ciegan y un frío que cala. Por lo que a mí respecta, y pese a haber disfrutado sus novelas previas, Ráfaga roja no sólo es lo mejor de su producción hasta hoy, sino una verdadera gema narrativa que nos hace recuperar la emoción casi adolescente por las aventuras, los héroes y heroínas, y las peligrosas historias de amor ●

@escribajista

Hermeto Pascoal, evento de la naturaleza

HERMETO PASCOAL. Ese “loco albino”, como lo bautizara Miles Davis tras invitarlo a tocar (y boxear). El bizco de los grandes lentes y el sombrero de paja. El de las camisas de playa y el pelo en la cara. El de la sonrisa fácil. Un artista que podríamos perfilar de lo general a lo particular, trazando vida con pompa y circunstancia. Del que podríamos señalar obras, influencias, reverberación y legado en la música global. Pero no. Seríamos injustos. No importa cuántas cosas compartamos sobre su huella formal, incumpliríamos siempre al intentar transmitir el tipo de universo que creó y habitó llamado por el juego de la curiosidad eterna. Celebrado al tocar numerosos instrumentos, fue aún más adorado por convertirse, él mismo, en un vehículo que daba voz a la madre naturaleza.

“Músico para músicos, figura de culto”, como tanto hemos leído en los últimos días, este brujo fusionaba lo popular, lo contemporáneo y… lo impensado. Sea percutiendo estalactitas en una caverna, metido con su flauta en un río (“Sinfonía Alto Ribeira”), o con un pequeño lechón acunado en sus brazos, Hermeto creía que los elementos y los animales estaban listos para “cantar”. Exploraba otras perspectivas para activar el cuerpo y los objetos cotidianos. “La música es sagrada y está en todos los contextos”, decía siempre.

Y sí, lectora, lector. Si lo busca puede verlo y escucharlo ejecutando un solo de barba, para el que mojaba las manos y jalaba sus largas canas. O percutiendo con los cubiertos del desayuno. O con un pollo de plástico y otros juguetes. O balbuceando en pequeñas ollas y sartenes. También podía gruñir, silbar, gritar, susurrar, cobijado por un lienzo silente o por un dueto, trío, cuarteto; por una big band u orquesta de gran formato interpretando imaginerías de corte más “académico” (algo resbaloso en quien fuera autodidacta).

Hoy lamentamos no haberlo conocido durante su última visita a México. ¿En qué andaríamos que fuera más importante? No lo recordamos, pero seguro fue un error. Visitante notable del Festival Cervantino, dio una clase magistral que muchos celebraron. Porque tomar nota de sus talleres, ensayos, conversaciones con periodistas o reflexiones con colegas, según entendemos, fue tan disfrutable como perderse en su prolífica discografía. Constátelo en línea. En este mundo de políticos siniestros y corporaciones corruptas, allí donde tantas religiones se han radicalizado o ahuecado, está claro que nos hemos quedado sin uno de los más atrevidos espíritus del arte, de ésos que inclinan la balanza hacia el lado positivo de la humanidad. Una persona monumental cuyo resorte nos queda grabado en la aspiración: “Soy cien por ciento creativo, pues me dedico a sentir.”

Tras su muerte reciente, esto escribió un dolido y anónimo seguidor de su música, allí en el canal de YouTube del genial compositor brasileño, hoy convertido en obituario: “Hermeto nunca fue una persona, él fue una fuerza de la naturaleza, un evento.” Y qué bien lo describió. Qué simple y claramente lo definió. Nosotros agregaríamos: niño viejo, entregado a la sorpresa.

Porque rayo y tallo, rama y rana. Porque muro y aire y ave y nada. Porque viento y tierra y fuego y agua. Porque guitarra hoy y piano mañana y saxofón ayer y flauta la semana pasada. Porque… por qué no. Porque sí. Porque hay días para liberar sonidos que no sean palabras. Esa otra música anterior a la música, con la que te endiosaste según dijera tu amiga y cómplice Elis Regina (hay que verlos improvisando en “Asa branca”). Gracias Hermeto. Intégrate a los elementos y hazlos vibrar. Buen domingo. Buena semana. Buenos sonidos ●

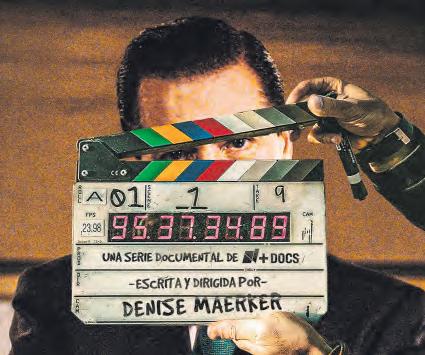

Cinexcusas/ Luis Tovar @luistovars

El soldado y el general

UNOS LO CITAN en singular y otros en plural, pero lo cierto es que Emilio Azcárraga Milmo, apodado el Tigre, heredero y heredador de la empresa de telecomunicaciones Televisa –lo primero de su padre y lo segundo a su hijo, ambos homónimos–, sin empacho alguno y con el cinismo característico de quienes detentaron el poder político/económico absoluto hasta 2018, en los años ochenta y después afirmó que él y sus empleados estaban al servicio del Presidente de la República y del PRI, es decir el Partido Revolucionario Institucional, en aquel entonces dueño omnímodo de los destinos nacionales. Las declaraciones, que fueron al menos dos de manera pública, están grabadas y constan en los archivos audiovisuales de la propia Televisa, por no mencionar los registros hemerográficos que las consignaron profusamente. Para decirlo sin ambages ni circunloquios, que dicho par de declaraciones y su correlato político haya sido no soslayado, sino escamoteado del documental titulado PRI: crónica del fin, anula por completo el valor que pudiera tener el ejercicio, atribuido –quién sabe hasta qué grado en realidad le pertenezca la autoría– a la presentadora de noticias y opinadora profesional Denise Maerker, y mueve a pensar más en el propósito último de haberlo realizado que en sus merecimientos formales, su valor testimonial o cualquier otra consideración.

La falsa insubordinación

SI EL TIGRE Azcárraga se declaró “soldado” de los poderosos en turno en aquel entonces; si su hijo y sucesor no hizo sino continuar con la misma estrategia políticoempresarial conveniente a sus intereses económicos y, aún más, la llevó hasta sus últimas y gravísimas consecuencias, hecho manifiesto en el apoyo determinante que Televisa le brindó –millonadas mediante, por supuesto– a Enrique Peña Nieto para que accediera a la Primera Magistratura, de tal manera que para nadie es un secreto que el último Presidente de la República emanado del PRI literalmente le debía el puesto

a Televisa; y si esta última tiene una larguísima e innegable historia como facilitador, apoyador, cómplice y beneficiario de los gobiernos no sólo del PRI sino también del Partido Acción Nacional en los dos sexenios incrustados para simular una “transición” sabidamente falsa… si se considera todo lo anterior, ¿cómo entender esa cosa titulada PRI: crónica del fin? ¿Insubordinación del viejo soldado ante su otrora general, o más bien apostasía convenenciera, en vista de que ahora el poder está en otro lado y, por consiguiente, intento por congraciarse con los nuevos gobiernos? Lo último definitivamente no, porque el documental tiene la intención evidente de instalar la idea de que el partido político Morena, hoy en el poder, “es el nuevo PRI”.

Así pues, y si fuera cierta la insubordinación del soldado –que al principio de su alegato audiovisual se regodea con las imágenes de un PRI en bancarrota, desolado, decadente, moribundo–, ¿cómo entender entonces que casi en exclusiva le dé voz, y por lo tanto su anuencia, a la versión de la historia de sus antiguos patrones, es decir los priistas más rancios, anquilosados y convencidos de haber sido y ser lo que ellos creen? Dar por buena la postura histórica de Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones, Diego Fernández de Cevallos –ese notable priista azulado–, Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo y otros inefables políticos, mientras que por omisión se niega el papel jugado, de nuevo para decirlo sin rodeos, es jugarle al pendejo y hacer de éste un ejercicio de hipocresía inaudita, cuyo propósito último parece más producto del desbrujulamiento absoluto que de la estrategia político-empresarial: canto el réquiem de quien alguna vez fuera mi general/patrón y luego mi títere, me deslindo de toda responsabilidad, me hago el objetivo y distante y así obtengo… vaya a saber qué pensaron los televisos que iban a obtener con PRI: crónica del fin, fuera de un rechazo y un desprecio ganados a pulso y, burla burlando, la percepción de que no sólo el otrora partidazo, sino también ellos, están en agonía. En buena hora ●

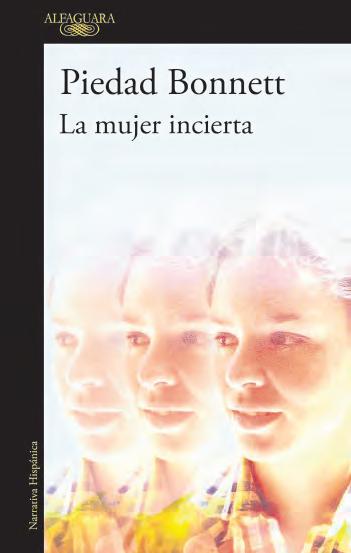

La lectura de La mujer incierta , de Piedad Bonnett (Antioquia, 1951), novelista, poeta, dramaturga y crítica literaria colombiana, desata estas reflexiones ágiles y certeras, tan necesarias como ya inevitables, sobre la condición de la mujer en Latinoamérica.

Leer a Piedad Bonnett es un atrevimiento del que nadie regresa indiferente. Leer La mujer incierta, de Piedad Bonnett, abre una puerta que no volverá a cerrarse nunca, y que si se tuviera siquiera la intención de hacerlo dejará por siempre una fractura en el entendimiento y el espíritu.

Dice Leonard Cohen, en su Anthem: “There is a crack in everything, that’s how the light gets in”, o en castellano: “Hay una grieta en todo, así es como entra la luz.” Así vamos por la vida, rotas, rotos, rotes o por lo menos agrietades en un grito, sabiendo –porque nos han hecho creer, además, como resultado de estas infancias pobladas de traumas y omisiones– que todo ese dolor ha generado la resiliencia que hoy nos permite seguir en el mundo.

Que conste en actas, señor juez, que he escrito “seguir en el mundo”, sea como sea, a pesar de nosotras mismas, porque una cosa es experimentar la vida, siendo mujer, siendo hombre o perteneciendo a las diversidades sexogenéricas. En mi caso confesaré que me ha costado poner la vida misma –la mía– en un tamiz y analizarla, mientras ella comparte la suya de un modo crudo y desparpajado de quien no puede hacer nada para cambiar lo que ya ha ocurrido, pero que también sabe que han existido miles de razones para darse cuenta hoy al paso del sufragismo, los derechos humanos y los diversos feminismos que muchas cosas han sido injustas e incorrectas, tales como la repartición del trabajo en casa, cuando dice:

Mi hermana y yo éramos entrenadas en pequeños oficios: lavar el lavamanos con mucha agua y jabón, sostenidas en un banquito, o barrer algún corredor, después de ser entrenadas sobre cómo coger la escoba. Yo adoraba limpiar las entrañas de la máquina de coser de mi madre, armada de una agujita que me permitía recoger las motas. Eran, se supone, tareas formadoras. Mis hermanos, en cambio, no hacían nada. Nada de nada. Eran hombres, estaban destinados a mandar.

pero completamente alejada de la compasión de las madres y las abuelas y nos deja caer las bombas del despertar sexual, las dicotomías de los caminos en que se acepta nuestra presencia: Santas o Putas. Ser “buenas mujeres” o ser consideradas “malas influencias”, lo que la muerte de un hijo nos hace, los temas de salud mental, el amar, la pasión, para después quizá sólo poder conformarnos con lo que hay.

¿Qué tenemos en común las mujeres latinoamericanas?

La incertidumbre, la brutal certeza de ser siempre inciertas, siempre inconclusas, siempre con la sensación de insuficiencia.

He pensado que tal vez sea por la cercanía generacional que guardan Bonnett y mi madre, que este libro me ha resultado no solamente cercano, sino excesivamente familiar. Desde el hecho de mi abuela diciendo: “Sírveles a tus hermanos” y yo rebelándome con el consabido: “Ellos también tienen manos”, a riesgo de ser acusada de grosera y poco femenina y de saber que seguramente me iba a quedar “para vestir santos”.

En La mujer incierta, Piedad –a estas alturas hemos generado un vínculo de intimidad que nos permite hablarle de tú a tú, con nuestros dolores y los fragmentos de vida que nos ha ido arrancando con sus propios recuerdos– se siente más como una cómplice de vida que como alguien ajeno.

¿Qué tenemos en común las mujeres latinoamericanas? La incertidumbre, la brutal certeza de ser siempre inciertas, siempre inconclusas, siempre con la sensación de insuficiencia.

Es por eso que, en este campo minado en el que nos desenvolvemos, llega Piedad con el nombre,

Es esta travesía al pasado y visualización del futuro lo que Piedad va sembrando en el campo minado por las vivencias; son amapolas –de más está decir que son mis flores favoritas. Amapolas a imagen y semejanza de nosotras, las mujeres latinoamericanas –¡ah, cómo amo esa palabra! Nuestra aparente fragilidad naciendo en rojos gritos de libertad, sosteniendo al mundo, a la vida y hasta la economías de países vulnerados y precarizados por el capitalismo voraz. Existiendo sin rendirnos, desde el dolor de una herida que probablemente no sane jamás, pero que al compartirla se vuelve llevadera.

Levantando el puño por los hijos, hijas e hijes en una ficha de búsqueda.

Reuniendo comunidad para seguir vivas. Tragándonos lágrimas de incomprensión.

Sensualizando nuestras experiencias de vida. Gozando lo que pueda ser gozado, aunque a veces sea silenciado.

Sonriendo con la esperanza tatuada en la mirada.

No somos una, somos todas y hoy nos llamamos Piedad ●