Y HUMANISMO

FRANTZ FANON Y LOSCONDENADOS DELATIERRA

Mundo onírico y control

ALEJANDRO BADILLO

SUPLEMENTO CULTURAL DE LA JORNADA

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 2025 NÚMERO 1603

Imaginar otro futuro: entrevista con el sociólogo Enrique Rajchenberg

MARIO BRAVO

Relato

Portada: Foto de portada de Frantz Fanon. Une vie en révolutions , de Shatz Adam.

ANTICOLONIALISMO Y HUMANISMO: FRANTZ FANON Y LOS CONDENADOS DE LA TIERRA

No es poco lo que el pensamiento contemporáneo, y por consiguiente la humanidad entera, le debe a Frantz Fanon: ya sea que de su persona se desconozca todo absolutamente o que no se ignoren su vida y su notable obra, el nacido en Martinica hace un siglo –cumplido con exactitud el 20 de julio pasado– fue y sigue siendo una de las voces más claras, fuertes e inteligentes que han dejado bien establecido qué es, cómo funciona y a quién beneficia el colonialismo, no sólo el entendido de manera histórica y tradicional, sino ese otro que ataca, ocupa e invade las mentalidades para mejor enseñorearse de las poblaciones, las naciones y sus recursos. Nacido en una colonia francesa y con sangre africana, tamil y blanca corriendo por sus venas, Fanon sabía bien de lo que hablaba, y en su tristemente demasiado breve paso por el mundo –murió de leucemia a los treinta y seis años– el autor de Piel negra, máscaras blancas arrojó una luz imprescindible e inextinguible en la construcción del humanismo y la búsqueda de la verdadera igualdad.

DIRECTORA GENERAL: Carmen Lira Saade

DIRECTOR: Luis Tovar

EDICIÓN: Francisco Torres Córdova COORDINADOR DE ARTE Y DISEÑO: Francisco García Noriega FORMACIÓN Y MATERIALES DE VERSIÓN DIGITAL: Rosario Mateo Calderón

LABORATORIO DE FOTO: Adrián García Báez, Israel Benítez Delgadillo, Jesús Díaz y Ricardo Flores

PUBLICIDAD: Eva Vargas 5688 7591, 5688 7913 y 5688 8195. CORREO ELECTRÓNICO: jsemanal@jornada.com.mx PÁGINA WEB: http://semanal.jornada.com.mx/ TELÉFONO: 5591830300. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La Jornada Semanal, suplemento semanal del periódico La Jornada. Editor responsable: Luis Antonio Tovar Soria. Reserva al uso exclusivo del título La Jornada Semanal núm. 04-2008121817375200-107, del 18/XII/2008, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de título 03568 del 28/ XI/23 y de contenido 03868 del 28/XI/23, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; Av. Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, tel. 55-9183-0300. Impreso por Imprenta de Medios, SA de CV, Av. Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Azcapotzalco, CP 02670, Ciudad de México, tels. 555355-6702 y 55-5355-7794. Distribuido por Distribuidora y Comercializadora de Medios, SA de CV, Av. Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Azcapotzalco, CP 02670, Ciudad de México, tels. 55-5541-7701 y 55-5541-7702. Prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores. La redacción no responde por originales no solicitados ni sostiene correspondencia al respecto. Toda colaboración es responsabilidad de su autor. Títulos y subtítulos de la redacción.

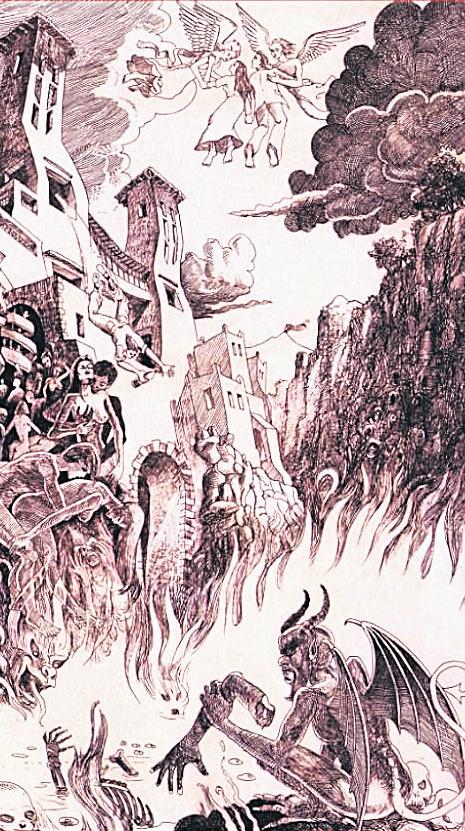

APRENDIZ DE DIABLO

Estar de frente a la nada, reconocer mi magia como un disparate, estar dispuesto a sumirme en el sueño de la muerte. Un montón de pastillas. Un trago de agua y ya está, se acabó. Cómo fue que llegué a esto, donde se torció el camino, porqué sometí mis ilusiones y abandoné mis ganas de ser cineasta. Cómo fue que me convertí en un hacedor de porquerías destinadas a las llamadas redes sociales, producidas con las peores intenciones.

Antes de este último trago en esta carta de despedida quiero decirte que siempre te amé. Lo único que voy a extrañar de este mundo son tus labios, tan tuyos, tan míos, tan nuestros. Cuando leas esta carta seré ya un triste y amargo recuerdo, el último de tus amantes que te dice adiós. No te arrepientas de nada y siempre recuérdame, lo nuestro fue imposible y no te reprocho tus desprecios. En las sesiones de terapia he sabido reconocerme como alguien que puso precio a su talento y lo prostituyó. Como no hay remedio a todo el mal que hice con mis mentiras en video, esos memes, esas historias, esos infundios, esas noticias falsas, con todo ello me voy al infierno a enseñarle al Diablo mis trucos, para que se anime a hacer una campaña en las redes de gusto por el mal, con granjas de bots y una mínima inversión. Ye te imaginarás el tema musical… los Rolling Stones con “Simpatía por el Diablo”, sonando a todo lo que da.

Ya en serio y en esta carta que te escribo para que no la leas, quiero decirte que siempre me costó trabajo lidiar con la realidad, que para mí fue más fácil imaginar, soñar escribir. Por eso quise ser cineasta y acabé como un embustero.

Si por alguna extraña casualidad, si por uno de esos extraños y oscuros milagros que hace el diablo jugando con el azar, esta carta llega a ti, exige tus derechos como heredero universal de todas mis desgracias y lo que se dice, mis bienes materiales. No te dejes embaucar por mis deudores y destruye todas mis tarjetas de crédito. Si te place quédate en mi departamento de la Roma. Siempre te gustó. Tendrás que ponerte al corriente con las rentas, pero ya no hay problema con el fiador y todos los trámites.

Gurda mis libros y alguna vez, cuando te serenes y se te pasen las ansias de la vida loca, lee algunos de mis libros. Te recomiendo a Rimbuad y a Julio Cortázar. Hay una interesante colección de libros de cine. Te dejo mis cámaras, la computadora donde editaba mis materiales, también las luces y los micrófonos.

Todo es tuyo como quise serlo yo, pero lo más valioso se encuentra en el fondo del clóset de mi cuarto, en el rincón del lado derecho, bajo la alfombra. En un disco duro, la memoria de mis campañas, todo el material que armé para la televisora. En ese disco están los procesos de producción de los videos, hay incluso guiones y mucho más, en fin, todo lo que hice como parte de esa

Víctor Ronquillo

maquinaria para difamar, engañar, distorsionar, tergiversar… eso que el diablo sabe hacer tan bien. Por eso en este momento, justo antes de tragarme las pastillas sé que allá abajo, los demonios me esperan como a uno de los suyos.

Más allá de lo que se pueda decir en términos científicos estoy loco. Enloquecí jugando con la realidad, cuando me vi con el poder de echar a perder vidas o construir historias, cuando creí que podía manipularlo todo en mis videos. Me confieso un aprendiz del diablo.

Antes del último trago… si encuentras el disco véndelo al mejor postor. Sobra quien lo pueda comprar. Luego vete lejos y olvida a quien vivió enamorado de ti y fue un engaño ●

SINRAZÓN DE LA RAZÓN O LA LOCURA RUSA

La ebriedad es sin duda un tema recurrente en la literatura. Es el caso de la novela que se comenta en este artículo, Moscou-sur-Vodk , del escritor ruso Vénédict Erofeiev (1930-1990), que lleva al lector en un viaje en tren lleno del humor, la ironía y el sarcasmo de un temerario y delirante borracho.

Fantasmal, el Kremlin aparece a lo lejos, en apariencia inalcanzable, ante la mirada de Vénédict Erofeiev. El autor de la novela Moscou-sur-Vodka, quien es al mismo tiempo narrador y protagonista, da vueltas alrededor del palacio y sede del poder ruso, girando en redondo sobre sí mismo, inmóvil, sin lograr acercarse a la antigua residencia de los zares, imagen alucinatoria e hipnotizante.

Como Malcolm Lowry, autor de Bajo el volcán, Vénédct Erofeiev narra las peripecias, imaginarias y reales, de tropezones y encuentros, de una borrachera. Pero, a diferencia de Lowry, quien utiliza un alter ego, el cónsul Geoffrey Firmin, para relatar su descenso a los infiernos y su propia muerte, Erofeiev se sitúa a sí mismo como autor y protagonista para describir las aventuras y desventuras de la ebriedad. También a diferencia de la novela de Lowry, Moscou-sur-Vodka da un giro de ciento ochenta grados y troca lo trágico en cómico, arrancando la carcajada ante las vicisitudes que vive y se inventa el narrador, hundiendo a lector en la duda absoluta: la de la realidad. “¿Qué es la vida? Una ilusión,/ una sombra, una ficción,/ y el mayor bien es pequeño:/ que toda la vida es sueño,/ y los sueños sueños son.” (Pedro Calderón de la Barca).

Desde la advertencia preliminar del autor, la ironía sin la amargura del sarcasmo, Erofeiev provoca la risa haciendo reír, en primer lugar, de sí mismo y de lo que escribe: “La primera edición de Moscou-sur-Vodka quedó agotada, especialmente porque no existía más que un solo ejemplar.”

Soliloquio de un borracho durante el viaje en tren que lo lleva de Moscú a los suburbios para visitar a su amada durante el fin de semana. Relato rocambolesco de una borrachera colosal

Vilma Fuentes

que lo lleva finalmente a su punto de partida. Nadie ni nada escapa a la burla. Ni los ídolos consagrados ni los dogmas de la historia oficial, ni los estereotipos del marxismo-leninismo. Tampoco otras creencias y prejuicios populares como son los valores religiosos, la veneración del mujik o la santificación de Rusia. Con la falta de respeto que caracteriza al borracho, el personaje se entrega sin cortapisas a la alegría sacrílega de carcajearse de cuanto puede haber de serio.

La risa que arrastra al lector en este crescendo de delirio se revela, a fin de cuentas, asimismo una burla, pues no expresa sino la desesperanza absoluta a la que un universo hermético reduce a cualquiera que trate de evadirse. La narración avanza a la par de los kilómetros recorridos, burlándose de lo sagrado y consagrando la frivolidad, lo nimio, lo aparentemente anodino:

Kilómetro 33–Central térmica

Desde luego, para comenzar el estudio del hipo, es necesario provocarlo primero: o bien: an sich (cf. Emmanuel Kant), es decir provocarlo en sí, o bien provocarlo en cualquier otro, pero en su propio interés, es decir, für sich. Ver Emmanuel Kant. Lo mejor, naturalmente, es practicar a la vez el an sich y el für sich. de la manera siguiente: usted bebe durante dos

horas algo fuerte, Starka, vodka de Cazador o un aguardiente cualquiera. Bebe usted en dos grandes vasos, a razón de un vaso cada media hora, evitando si es posible cualquier acompañamiento sólido. Si algunos encuentran esto demasiado difícil, quedan autorizados a tomar algún bocadillo. Pero atención, no cualquier cosa: pan duro o viejas anchoas (en salmuera picante, salmuera no picante o salsa de tomate).

Después, usted observa una pausa de una hora. Sin comer ni beber nada. Relaja sus músculos, se relaja usted.

Lo constatará por sí mismo: al cabo de esta pausa, ¡hic! Helo aquí que comienza. El primer hipo lo sorprenderá por lo repentino de su arranque. El segundo por su carácter irreprimible. El tercero, etcétera. Pero si no es usted un imbécil, deje de asombrarse y póngase a la obra…

El narrador, sin necesidad de moverse, atrapado por su propia ebriedad, viaja alrededor del mundo. Se desplaza a voluntad por donde se le antoja. Los encuentros brotan de la memoria:

¿Qué me queda por hacer? ¿Por qué no ir a París? Voy ahí. Me dirijo a Notre Dame sin cesar de asombrarme: por todos lados, nada más que burdeles; y la torre Eiffel, en lo alto de la cual el general de Gaulle come castañas […] Los reconozco: son Louis Aragon y Elsa Triolet… Ella, una vieja puta, me manosea la mejilla, agarra su Aragon bajo el brazo y prosigue su camino…

Después, desde luego, supe por los diarios que no se trata de ellos sino, al parecer, de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. ¿Y luego? Para la poca importancia que esto tiene ahora.

La borrachera se vuelve un vértigo y siguen los encuentros al antojo de la imaginación: Robespierre, Cromwell, Sofía Pérovskaïa. Se va de un país a otro y de una época a otra. No hay más límite que el infinito de la fantasía desbocada como un caballo alado.

Con la desmesura de Rabelais, la agudeza de Gogol, el descenso al reino de la muerte de Rulfo, la locura y la crueldad de Kafka, Moscou-surVodka es la obra clandestina de un autor envuelto por el misterio hasta su muerte en 1990 y hoy más vivo que nunca ●

IMAGINAR OTRO FUTURO

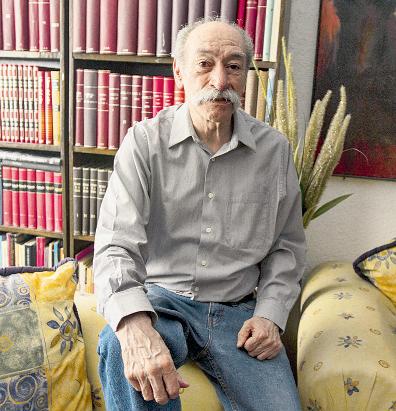

▲ Enrique Rajchenberg, durante la presentación de la primera iniciativa de Academicxs con Palestina, en la UNAM, 2024. Foto: La Jornada / Roberto García Ortiz.

Entrevista con Enrique Rajchenberg

Doctorado en Sociología por la Universidad de París y doctorado en Economía e Historia por la UNAM, Enrique Rajchenberg es docente en nuestra Máxima Casa de Estudios desde 1976 hasta la fecha. Sus padres sobrevivieron al terror nazi en el siglo pasado, huyendo desde Polonia hacia Bélgica y, posteriormente, arribaron a Argentina en 1950. Dos años después nacería quien, en la actualidad mexicana, es un intelectual fundamental en una organización opositora a la deshumanización en Gaza: Académicxs con Palestina contra el genocidio.

Algo más que erudición

“La historia tiene una función social: coadyuvar a la reconstrucción de la memoria, como ya lo ha hecho en la Argentina posdictadura o en el Holocausto, puesto que puede contradecir las narrativas oficiales. Es importante la tarea de las historiadoras y los historiadores incluso frente al negacionismo con respecto a la conquista, la colonización, el despojo y la expulsión que han padecido los palestinos y las palestinas desde la fundación del Estado de Israel en 1948 (aunque el abuso y la deshumanización, en su contra, empezaron mucho antes). Pienso, por ejemplo, en los trabajos de Enzo Traverso o Ilan Pappé quienes, permanentemente, han vuelto a escribir acerca de ese proceso para que sea parte de las narrativas contrahegemónicas. Ahí está la función del historiador que aporta un método riguroso de investigación, pues sabe en qué documentos basarse, cuáles son descartables por falaces y cuáles son confiables. La función de la historia rebasa, por mucho, un afán de erudición; no soslayemos que contribuye a adoptar un posicionamiento político”, reflexiona Enrique Rajchenberg (Buenos Aires, 1952) en entrevista con La Jornada Semanal

Rescatar derrotas

‒Acerca del tiempo como construcción occidental, ¿para el historiador qué problemas conlleva tener ambos pies en una perspectiva con tres fases y cortes de temporalidad: pasado, presente y futuro?

‒Entramos a un problema epistemológico. El tiempo no es un dato ni puede verse como una flecha: lo que estuvo antes, el ahora y el después… en línea recta. No, eso es incorrecto, pues la historia es más como un río con cascadas y desviaciones. Asimismo, para quien estudia sociedades no occidentales, la comprensión de la concepción del tiempo es fundamental. Por ejemplo, ¿qué noción del tiempo tuvieron los pueblos originarios americanos? Obviamente no era la que mencionas. Podríamos hablar de una espiral y no de una circularidad: para estas culturas no había repetición de la historia. Entendamos: la sociedad no pasa siempre por el mismo lugar.

“Pensemos en el concepto revolución; no el adoptado por las izquierdas entendiéndolo como un cambio, sino el extraído de la física y la astronomía: el tiempo en que un planeta tarda en completar cierto recorrido. Esa es una revolución. Si lo aplicamos a los movimientos sociales, en particular, entenderíamos un momento de gran activación; pero, luego, se retorna a lo mismo. Con respecto a esta trilogía de pasado, presente y futuro, existe una reflexión del historiador E. P. Thompson, la cual me gusta recuperar: él decía que siempre vale la pena investigar los proyectos fracasados en el pasado porque, en tales esfuerzos, tal vez se encuentre la clave de aquello que debemos hacer hoy. Así, pensemos en esos proyectos vencidos, los cuales no por la derrota estuvieron necesariamente equivocados. Eso es fundamental para proyectar el pasado en el futuro. Es un error garrafal darle la razón histórica al victorioso”.

“Somos naturaleza”

‒¿Cómo opera el historiador con esa categoría tan occidental que es el porvenir?

‒Toda sociedad se plantea, en algún momento, un futuro distinto: ¡quiero que mis hijos vivan mejor de lo que yo viví! Si se pierde la perspectiva de que el mañana debe ser más digno que el presente, entonces, corremos hacia el suicidio. Incrustarnos solamente en el presente no es un proyecto de sociedad. El mañana puede ser dibujado con una visión cataclísmica, en un mundo mucho más difícil de vivir, pero también podemos bosquejar un mañana espléndido, tal como aconteció en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX, en donde la misma iconografía realizada para ilustrar lo que, supuestamente, serían las sociedades del futuro, te mostraban algo maravilloso: ya no tendríamos que cocinar, pues se inventarían unas pastillitas que nos alimentarían; asimismo, ya no existirían problemas de tráfico en las calles porque viajaríamos en naves voladoras. Inclusive, se imaginó que ya no necesitaríamos trabajar… desaparecerían los trabajos arduos, pesados y sucios porque ya se habrían creado autómatas para realizar esas labores.

‒Y nada de eso sucedió. ¿Hoy es viable todavía pensar en un porvenir halagador para la humanidad?

‒Pensemos en los fundamentos reales para afirmar que los seres humamos desaparecemos. Los ecologistas señalan el término irreversibilidad

al referirse a ciertos procesos climáticos. Llegaremos al punto en que no podamos revertir el desastre cometido: dejaremos de tener agua potable disponible, la tierra no producirá más por tantos agroquímicos empleados en ella, y nos envenenaremos en lugar de alimentarnos. El problema con este diseño de futuro es que se trata de un no futuro

‒La humanidad ha dañado al planeta y, también, al resto de los seres humanos…

‒Somos humanos, sí; pero se nos ha olvidado que también somos naturaleza. Eso es una tradición del pensamiento ilustrado y de la modernidad occidental. Al dañar a la naturaleza, invariablemente, nos hemos dañado a nosotros mismos. Me refiero a las refresqueras trasnacionales que acaparan el agua, a quienes producen fentanilo, así como a las industrias emisoras de gases a la atmósfera, por ejemplo.

Hegemonías decadentes

‒Si no existe nada que detenga a los intereses económicos y políticos tanto en su objetivo de agotar los recursos naturales del planeta como en su plan genocida en Gaza… ¿no estamos entonces ante un momento de excepción?

‒Nos encontramos frente a intereses poderosísimos. En el caso de Medio Oriente, podemos decir: Benjamín Netanyahu es cruel… y sí lo es porque ejerce una política de crueldad que es inimaginable para un ser humano que conserva algo de compasión por el prójimo. ¿Pero esto sólo se trata de un tema de crueldad? A medida que se publicita el proyecto que tienen planeado para Gaza, te das cuenta que no es sólo un asunto de crueldad, sino que estamos ante proyectos de explotación de gas y uso de vías interoceánicas, así como la intención de competir ante China y detener su avance. Hasta ahora no hemos detenido el genocidio; pero no necesariamente por falta de capacidad o de fuerza: en muchos ámbitos hemos estado presentes al denunciar lo que está pasando en Palestina. Un gran problema es que nos enfrentamos a una industria armamentista poderosísima, la cual obtiene ganancias millonarias con cada día de genocidio. ¿Qué fuerza tenemos para detener eso? ¡Por esa razón seguimos pidiéndole a nuestros gobiernos que actúen, detengan el exterminio y envíen ayuda al pueblo palestino!

‒Y no nos escuchan… ¿Acaso está desfondada la noción de Estado nación?

‒Estamos ante un superpoder como es la hegemonía estadunidense, en decadencia, sí; pero sigue presente. Las hegemonías decadentes, cuando agonizan, se vuelven más tóxicas, pues usan medios horrendos para intentar salir a flote. Los gobiernos están atrapados en esa red del poder hegemónico y, en el caso mexicano, me parece clarísimo. ¿Es falta de voluntad de la presidencia de la República el no romper relaciones con Israel? No. Se trata del enjambre de intereses multimillonarios que involucran tanto a la comunidad judía en México, como a miembros del Ejército Mexicano y otras comunidades.

Un paso al frente

‒Acerca de Académicxs con Palestina contra el genocidio, ¿qué mueve a un intelectual para posicionarse y movilizarse ante la brutalidad e intensos niveles de crueldad como los registrados en Gaza?

Si se pierde la perspectiva de que el mañana debe ser más digno que el presente, entonces, corremos hacia el suicidio. Incrustarnos solamente en el presente no es un proyecto de sociedad. El mañana puede ser dibujado con una visión cataclísmica, en un mundo mucho más difícil de vivir, pero también podemos bosquejar un mañana espléndido.

‒Lo que hoy sucede allí es inocultable. Podría haber una expresión horrorizada ante eso, pero, asumir una posición más activa con respecto a tal hecho, requiere de estar acompañado. Asimismo, esta postura guarda relación con el espacio académico e institucional que ocupas: no es igual estar en la UNAM que en Columbia University o en la Universidad Hebrea de Jerusalén; en estas dos últimas corres el riesgo de que te expulsen. También esto puede vincularse con la manera en que concibes tu actividad académica e intelectual, y los temas que te importan. Quien se interesa por la cuestión del mercado de valores, no sé bien cómo transita desde allí a la problemática del genocidio, por ejemplo; en cambio, quienes hemos estado más cercanos a conflictos sociales, historias y sociologías de las clases subalternas, así como a tratar de desentrañar las relaciones de poder, cómo se ejerce y cómo se resiste ante él… ¡por supuesto que estamos más próximos a estos embates del poder en contra de los pueblos!

Esfuerzo imaginativo

‒El pensamiento crítico, los marxismos, la teoría descolonial… lo más radical de lo radical actualmente en las ciencias sociales… ¿qué tan lejos o cerca quedan de aportar útiles herramientas de análisis al servicio de la sociedad?

‒Debe existir una reactualización del pensamiento marxista y demás pensamientos críticos. Obviamente no podemos reiterar, machaconamente, lo que decíamos en la década de los sesenta y setenta del siglo XX. Actualmente existen quienes, desde el marxismo o en posiciones próximas, aportan nuevos elementos de análisis y de corrección a Carlos Marx. Esos esfuerzos existen. Lo que hoy pasa en Gaza ha ayudado a reformular ciertas hipótesis sobre qué es el capitalismo y cómo actúa, además se percibe que el colonialismo no terminó con la última independencia de un país africano, sino que sigue vigente. Debemos hacer un esfuerzo imaginativo, de recreación del pensamiento crítico, de manera que, efectivamente, permita a la sociedad imaginar otro futuro ●

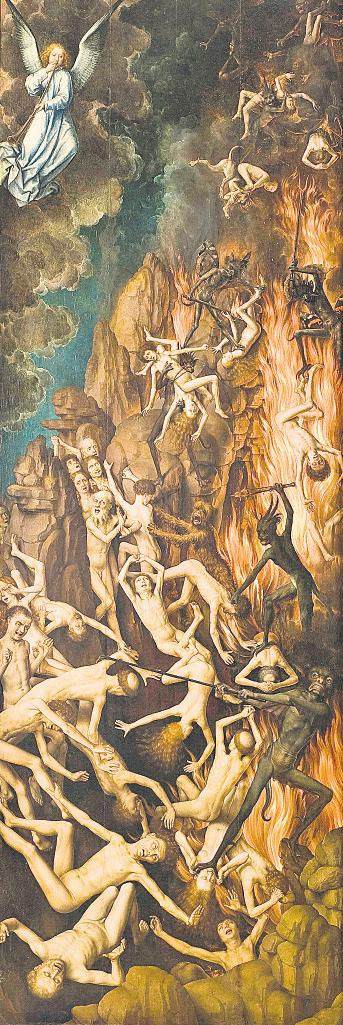

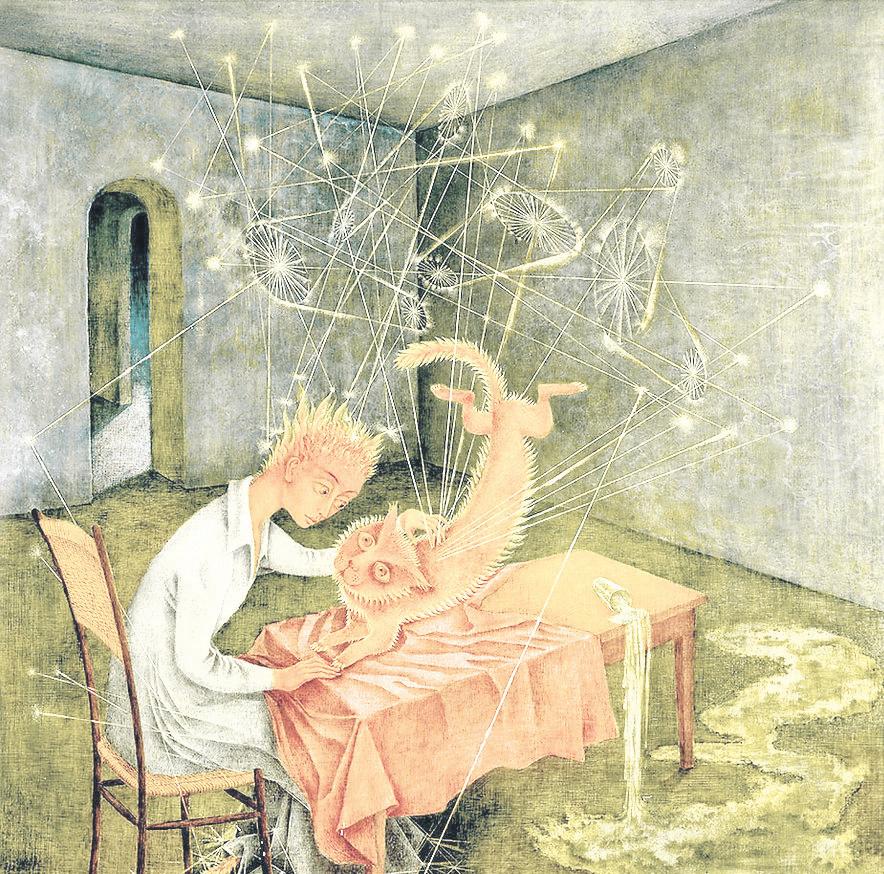

MUNDO ONÍRICO Y CONTROL TOTALITARIO

Los sueños y la imaginación, esas dos dimensiones de la inteligencia, son materia a la vez delicada y poderosa. Por eso han sido objeto de estudio y de no pocos intentos de control y manipulación. Este artículo trata sobre eso y afirma: “La imaginación, volcada en lo onírico, siempre ha sido una amenaza para el poder político y económico. La literatura, como potenciador de la fantasía, es blanco constante de ataques, restricciones y, por supuesto, censura.”

Alejandro Badillo

En uno de los cuentos más interesantes de Las mil y una noches, “Historia del durmiente despierto”, el comerciante Abu al-Hasan invita a cenar al califa Harun al-Rashid, quien se ha disfrazado de viajero para, de esta manera, conocer mejor a los habitantes de su reino. En el convite, el califa le hace una pregunta a su anfitrión: ¿Qué haría si éste fuera califa por un día? Abu al-Hasan –ignorando que se halla frente al soberano– le confiesa que mandaría castigar a unos jeques y a un imán maledicentes. El califa aprovecha un descuido de su compañero de mesa y vierte una droga en su copa para adormecerlo. Acto seguido lo lleva a su palacio y ordena a sus súbditos que, en cuanto despierte el comerciante, lo traten como si fuera él mismo. Abu al-Hasan piensa que está en un sueño cuando abre los ojos y le dicen que él es Harun al-Rashid. Gradualmente comienza a aceptar su nueva identidad hasta que es drogado nuevamente para después llevarlo a su casa. En el cuento, el califa juega con el comerciante llevándolo de la ensoñación a la realidad: un día es el soberano y otro día regresa a su condición original. Abu al-Hasan, incapaz de procesar su delirio, pierde la cordura y golpea a su madre, pues la mujer le insiste que es un comerciante y no el califa. Harun al-Rashid, arrepentido por los alcances de su experimento, confiesa su truco, lo casa con la esclava favorita de su esposa y le pide a su víctima que se integre a su palacio. Los sueños, a lo largo de la historia, han sido un territorio enigmático. Muchos han intentado interpretar aquello que soñamos y, también, controlar lo que ocurre en nuestro subconsciente para dominar por completo a cualquier persona. Para Sigmund Freud, el contacto con lo onírico es la representación de un deseo y para el budismo tradicional el sueño es el momento en el cual el cuerpo astral se separa del durmiente y puede explorar –con el debido entrenamiento– distintas dimensiones del espíritu. Harun al-Rashid usa una droga para manipular la percepción del comerciante y disolver la línea entre el sueño y el mundo real. Es un divertimento para aquel que ejerce el poder. Sin embargo, el subconsciente también ha sido un ámbito que desea controlarse para desactivar cualquier rebelión. El escritor albanés Ismaíl Kadaré (1936-2024) describe en su novela, El palacio de los sueños, un reino (el Imperio Otomano) que recolecta los sueños de sus súbditos y los somete a un complejo proceso burocrático para detectar aquellos que pueden ser peligrosos. Una vez hecha la selección, el culpable puede ser acusado de traición por lo que pasó en su cabeza mientras dormía. La imaginación, volcada en lo onírico, siempre ha sido una amenaza para el poder político y económico. La literatura, como potenciador de la fantasía, es blanco constante de ataques, restricciones y, por supuesto, censura.

Uno de los casos más relevantes que evidencian al sueño no sólo como una exploración vana sino como un sismógrafo que puede registrar leves movimientos telúricos que anuncian algo mayor, es el proyecto de la periodista alemana Charlotte Beradt (1907-1986). En su libro El Tercer Reich de los sueños recopila sueños que le fueron contados a ella o a conocidos de ella por parte de ciudadanos que vivieron el creciente autoritarismo del gobierno nazi. Beradt tuvo que esconder su material y publicarlo, años después, en el exilio estadunidense, una vez acabada la segunda guerra mundial. Sumergirse en los sueños que experimentaron los alemanes de a pie, personas que no

pertenecían a las minorías perseguidas por Hitler, es entrar en un mundo en el que lo simbólico convive con lo absurdo y con miedo al sometimiento total al poder. En las mentes de muchos ciudadanos existía la zozobra a una deshumanización gradual e irreversible. En 1934, luego de haber vivido bajo el Tercer Reich durante un año, un médico de cuarenta y cinco años sueña lo siguiente: “Mientras estoy en mi hora de descanso, cerca de las 9 de la noche, apaciblemente tendido en el sofá con un libro sobre Matthias Grünewald, mi habitación y mi vivienda quedan de repente desprovistas de sus paredes. Miro alrededor, todas las viviendas que alcanzo a ver con mis ojos ya no tenían paredes. Luego escucho rugir un altavoz: ‘conforme el decreto sobre la eliminación de las paredes del 17 de este mes’”. Beradt describe la conclusión de esta historia: “Este médico, conmovido hondamente por su sueño, toma nota de él a la mañana siguiente y, acto seguido, sueña que va a ser culpado por haberlo anotado”. El caso del médico alemán tiene numerosas coincidencias con otros sueños registrados en esa época: gente que descubre que no puede hablar; acusada de algo que desconoce; sometida a interrogatorios incoherentes; inmóvil ante la aparición casi espectral de un miembro de la élite nazi.

La lucha por controlar los sueños de las personas no terminó con el Tercer Reich y su política del miedo. En la actualidad el subconsciente representa una de las últimas fronteras para dominar nuestra imaginación, ya sea en el sueño o

Para Sigmund Freud, el contacto con lo onírico es la representación de un deseo y para el budismo tradicional el sueño es el momento en el cual el cuerpo astral se separa del durmiente y puede explorar –con el debido entrenamiento– distintas dimensiones del espíritu.

en la vigilia. Las corporaciones tecnológicas como Meta gastan mucho dinero en experimentos que buscan fusionar la mente con una computadora. Por ahora se necesitaría entrar al cerebro y colocar ahí una tecnología invasiva. Aún parece lejana esa distopía. Sin embargo, las mismas corporaciones de Silicon Valley ya operan en nuestra vida diaria recolectando nuestros datos y entrando, de maneras cada vez más profundas e irreversibles, en la vida privada de miles de millones de personas. Antes de que esto avance podríamos preguntarnos muchas cosas respecto al sueño, la imaginación y el interés cada vez más omnipresente del poder político y económico por controlar esa área. El filósofo italiano Franco Berardi ha propuesto en varios de sus libros un escenario pesimista: la humanidad está llegando a un límite infranqueable que podría conducirla a su fin. A la debacle económica, acelerada por un mundo atrapado en una deuda desbocada, se le suma una crisis ecológica y social. Berardi describe un problema esencial: en las décadas anteriores el sistema podía ser corregido en algunos de sus aspectos más depredadores por medio de la organización política, en particular de sindicatos y agrupaciones obreras. El panorama ahora es diferente, pues vivimos –según Berardi– un proceso de deshumanización impulsado, en gran parte, por la tecnología. Si somos incapaces de entender y nombrar el mundo que nos rodea, entonces no podremos articular ninguna respuesta conjunta. Sólo habría, en el mejor de los casos, algunos movimientos desesperados que se diluirían entre la avalancha de emergencias y desinformación en las pantallas. En este escenario, ¿qué papel podrían jugar los sueños? ¿Qué encontraríamos si se repitiera el experimento de Charlotte Beradt? El crítico de la tecnología Langdon Winner acuñó el término “sonambulismo tecnológico” para describir a una sociedad que no es consciente de las herramientas que usa o cree usar hasta que fallan y se rompe el hechizo. En esta analogía nuestras existencias transcurren como las noches de un sonámbulo que cree habitar la realidad y no percibe los fenómenos que lo rodean, mucho menos sus implicaciones. Si los ciudadanos del Tercer Reich soñaban con las consecuencias inmediatas del totalitarismo nazi, ahora quizás muchos sueños sean meros ejercicios de evasión, réplicas cada vez más vacías de una humanidad ensimismada que no puede imaginar –en la vigilia y mientras duerme– los terrores que la acechan ●

ANTICOLONIALISMO Y HUMANISMO:

FRANTZ FANON Y LOS COND

En estos tiempos del neocolonialismo de Estados Unidos e Israel, por sólo mencionar dos casos más que evidentes, las ideas sobre el anticolonialismo de Frantz Fanon (1925-1961) revolucionario, psiquiatra, filósofo y escritor francés/ caribeño, y autor de Los condenados de la tierra, 1961 (que es el primer verso de “La internacional”), están más que vigentes. Este texto recuerda su pensamiento político y la importancia de releerlo.

Frantz Fanon y su vigencia en Gaza INTRÉPIDO LUCHADOR social afrodescendiente, Frantz Omar Fanon, también conocido como Ibrahim Frantz Fanon, desde joven se enroló en las organizaciones internacionales que luchaban contra los apartheid y por los derechos humanos y políticos de los grupos “negros” y colonizados de los movimientos revolucionarios y de emancipación nacional y antiimperialistas de los años cincuenta del siglo XX. Su militancia y su pensamiento anticolonialista y humanista radical son hoy más vigentes que nunca. Así, tenemos el dúo neocolonialista antihumanista Trump-Netanyahu y su militarismo racista y genocida contra los pueblos colonizados, especialmente contra palestinos (así como latinoamericanos y afrodescendientes), que es fatal y funesto, al grado de dejar a la fecha 68 mil muertos en dos años de arrasar la población de la franja de Gaza (la mayoría civiles, entre ellos 20 mil niños y 10 mil mujeres, además de 171 mil heridos, incluidos 41 mil niños y 19 mil 500 mujeres). La “tregua de paz” que Trump ha diseñado con fines de seguir haciendo negocios con la reconstrucción inmobiliaria, no se justifica ante la no participación del sufrido pueblo palestino, y ante la destrucción que ha sido total: hospitales, escuelas, servicios, viviendas; ha quedado todo en ruinas, desplomes, miles de escombros... Como ha dicho uno de los residentes: “todos los recuerdos no son más que polvo”.

Vida y

obra-lucha

de Fanon

NACIDO NEGRO DE piel, pero de vocación antirracista y desenmascaradora de la opresión

Miguel Ángel Adame Cerón

blanca-occidental, Frantz Fanon nació en Fort-deFrance, en la isla Martinica en las Antillas Menores, el 26 de julio de 1925. Cuando tenía veintiún años (1946) se fue a Francia a estudiar filosofía y medicina en Lyon, y se graduó como psiquiatra con una tesis doctoral con visión social: Piel negra, máscaras blancas (Peau noire, masques blancs), en 1951. Posteriormente, durante los años cincuenta publicó textos que trataban cuestiones sociales y políticas de las luchas de independencia y liberación negra y nacional de los países tercermundistas, llegando al libro sobre la revolución argelina (L’an V de la révolution algérienne, 1959, reedición 1966: Sociologie d’une révolution, en español: Sociología de una revolución, 1968). Fue también escritor de obra teatral (un drama acerca de los obreros del puerto de Lyon: Les Mains Parallèles) y participó en reuniones de escritores y artistas afrodescendientes. Debido a sus ideas y su activismo radicales fue expulsado de varios países africanos; desde 1954 manifestó su adhesión y enrolamiento en la revolución argelina y adoptó esa nacionalidad. Antes de morir por leucemia, se publicó en la semiclandestinidad y con un prefacio de Jean Paul Sartre su obra magna, Los condenados de la tierra (Les Damnés de la Terre,1961, cuyo título proviene del primer verso de “La Internacional”); dicha obra fue prohibida en Francia porque atentaba contra la seguridad del Estado. Unos meses después de la muerte de Fanon, a los 36 años de edad (el 6 de diciembre de 1961 en, Maryland, Estados Unidos), Argelia consigue su independencia formal (Tratado de Evian, julio de 1962).

Fue, pues, Frantz Fanon un revolucionario, psiquiatra, filósofo y escritor francés-caribeño; su obra fue de gran influencia en los movimientos y pensadores revolucionarios de los años sesenta y setenta.

Colonizador y colonizado, colonización y descolonización

FRANTZ FANON denuncia que hay una gran herida por la que sangra el mundo. La humanidad contemporánea se encuentra escindida en dos partes que se lastiman y odian: los colonizados y los colonizadores, pero quien ha hundido el cuchillo es el hombre colonizador, la Europa y Estados Unidos capitalistas; colonialistas, imperialistas poseídos por sus apetitos voraces, han usado las medidas más inhumanas para saquear y expoliar. El sujeto ultrajado y escindido es el colonizado, que durante todo este tiempo ha tratado de quitarse de encima al hombre del puñal. Sólo entonces curará su gran herida y con ello –dice Jean-Paul Sartre– podrá librar al colonizador de su “maldad”. Sólo así la humanidad podrá salvarse y los “condenados/malditos de la tierra” serán los hombres nuevos

Fanon reivindica la conquista de esa tierra; sin la gran madre, los hijos no podrán sanar; el territorio nacional es el escenario histórico-concreto

23 de noviembre de 2025 // Número 1603

ENADOS DE LA TIERRA

La opresión, el racismo, la esclavitud, etcétera, no son sólo del ámbito psicológico, sino que provienen del ámbito económico material, acompañada de la violencia de la colonización como sistema expoliador y alienador, e incluso, como lo constatamos ahora, genocida y etnocida: en resumen, deshumanizador.

donde se han acumulado los odios, la violencia y la pobreza que son los fermentos de energía que los países subdesarrollados y dominados están desplegando como lucha de descolonización Al proceso de colonización se le opone el proceso de descolonización, que tiene su propia dinámica. Por eso Fanon la analiza y la sintetiza. Como “médico”, se sitúa en una realidad que ha palpado: la colonización es la negación del ser, es su destazamiento; por ello, la descolonización es la liberación del ser, es su retotalización práctica. Ante la concepción práctica que los colonizadores han tenido hacia el sujeto colonizado como cosificado, irracional, animalizado, llenándolo de epítetos insultantes: “flojo”, “incapaz”, “estúpido”, “ignorante”... Fanon contrapone una concepción práctico-teórica del sujeto racional y generoso que aspira a ser un desalienado, dueño de su destino. Por el contrario, el colonialista se ha mostrado como un ser brutal y sanguinario: sus actos lo demuestran, ha sido egoísta y narcisista. El colonizado, el sujeto de la liberación, tiene como contraste una vivencia y una práctica histórica comunitaria, colectivo-genérica.

Alienación y rehabilitación/ liberación total

FRANTZ FANON afirma que el colonialismo y sus formas de dominación se han refinado: sus prácticas explotadoras y enajenantes han sido más antihumanas: “porque el colonialismo no ha hecho sino despersonalizar al colonizado, esta despersonalización es resentida en el plano colectivo al nivel de las estructuras sociales”.

Asimismo, señala que para la mentalidad y el actuar colonialista, los Condenados de la Tierra son los “desquiciados de la tierra” y, en efecto, los miserables, los pobres, los humillados, los oprimidos y explotados sufren desquiciamientos corporales, ecológicos, culturales y mentales. La labor de liberación en estos dominios es la rehabilitación íntegra del hombre oprimido, y consiste en desarrollar un proceso de reintegración extremadamente fecundo y decisivo: “La liberación total es la que concierne a todos los sectores de la personalidad.” Su búsqueda profesional y su lucha política y moral trata de superar totalmente la colonización, es decir, la alienación del colonizado: la mental, la política, la ideológica, la cultural y la social. Pero son las condiciones materiales impuestas las que tienen que revolucionarse, pues es a través de la colonización económica como el colonialismo y el neocolonialismo se han empoderado en el mundo y se siguen empoderando, a través de políticas violentas desde los Estados burgueses imperialistas, militaristas y sionistas. La verdadera desalienación implica una forma de conciencia y praxis de las realidades económicas y sociales. Allí está la respuesta de por qué se interioriza y epidermiza la inferioridad de los colonizados. La opresión, el racismo, la esclavitud, etcétera, no son sólo del ámbito psicológico, sino que provienen del ámbito económico material, acompañada de la violencia de la colonización como sistema expoliador y alienador, e incluso, como lo constatamos ahora, genocida y etnocida: en resumen, deshumanizador.

Por un nuevo humanismo revolucionario

ASÍ, DICE FANON que indigna el colonialismo/ neocolonialismo por su esencia antihumana, su negación sistemática del otro: “una decisión furiosa de privar al otro de todo atributo de humanidad, el colonialismo empuja al pueblo dominado a plantearse constantemente la pregunta: ¿quién soy en realidad?” Y responde con firmeza: “soy un hombre, he sido enajenado y despersonalizado, he sido recortado”, pero yo –como oprimido, negro, alienado, expoliado– “quiero realizarme como hombre total”.

Fanon plantea que no bastan las reivindicaciones y los procesos de autoafirmación étnica o nacional si se quedan en los particularismos, si no se funden y confluyen en la lucha realmente emancipatoria y humanizadora, pues “la exigencia fundante de la humanidad es la de exigir al otro un comportamiento verdaderamente humano”, de un nuevo humanismo; pues todo colonialismo ha deshumanizado la relación social e intersubjetiva entre humanos, la ha convertido en esclavitud, en racismo, es discriminación, en opresión, en humillación, en alienación; la consigna, la finalidad y, por ende, la esencia de la liberación y de la libertad, es que cese para siempre el sometimiento del humano por el humano y que se conquiste y constituya un renacido ser genérico. La contra-violencia, la nación, la conciencia, la cultura, en fin, la lucha de liberación nacional, la misma revolución nacional/mundial, son mediaciones necesarias y suficientes en sí y para sí como formas de ser en la construcción de una conciencia/praxis humanista. No sólo para un europeo, un blanco, un negro, un amarillo, un indígena o un mestizo del sur, sino para el ser humano pleno y universal, dueño de su tierra, de su corporeidad eco-planetaria, de su vida futura ●

VOLVER A LAS HISTORIAS SENCILLAS

Volver a Chilapa, Luis G. Torres, Desliz Ediciones, México, 2025.

Con la premisa de que el pasado permanece en el presente de nuestras vidas más de lo que creemos, Luis G. Torres (Ciudad de México, 1961), acucioso cuentista, inaugura su tránsito a la narrativa de largo aliento. Como casi toda la literatura inicial, Volver a Chilapa es una ópera prima a medio camino entre la crónica y la novela autobiográfica. El arco narrativo es sencillo: cuando Mauro era niño, Rufina, su madre, sale huyendo intempestivamente de Chilapa, Guerrero, rumbo a Cuernavaca con él y su hermana Flavia a causa de un misterioso rompimiento de la relación con Abilio, el esposo y padre del que no se vuelve a saber nada. La necesidad de entender esa parte oscura de su pasado, de la que Rufina nunca quiso hablar, marcan el retorno de Mauro a Chilapa para indagar el paradero de su padre y el motivo de su separación de la familia, pero también para continuar la búsqueda de su identidad personal. Estructurada en quince capítulos con títulos de canciones de Agustín Lara y otros autores, interpretadas por Toña la Negra –y que cumplen una importante función simbólica de raigambre materna–, la novela se desarrolla en dos planos mediante apartados en donde el narrador cuenta la llegada de Mauro a Chilapa y los avances en sus pesquisas, ayudado por diversos personajes del entorno que le van revelando información importante para saber y así terminar de armar el rompecabezas de su historia. Mientras que en otros capítulos, entre averiguaciones acerca de los orígenes paternos y las verdades familiares ocultas durante décadas, se intercala el relato de Mauro en primera persona, en el que rememora su vida a lo largo de su infancia, adolescencia, juventud y madurez, y, con minuciosidad, se describen de una manera muy sensorial los lugares chilapeños más representativos, las tradiciones (la Tigrada), y los alimentos típicos de los sitios y los tiempos en que sucede la trama. Además, está muy presente la memoria musical como parte de la educación

sentimental de Mauro, no sólo por la introducción de boleros antiguos, sino también de baladas de grupos y cantantes mexicanos y gringos, y música pop y disco de generaciones pasadas y recientes. Volver a Chilapa es una narración de experiencias de vida aparentemente individuales pero, en el fondo, con una gran resonancia colectiva sobre el descubrimiento de la homosexualidad, el amor a la madre, la amistad, la formación escolar, las relaciones de pareja y la introducción en el mundo laboral y el ambiente gay de los años ochenta en una Cuernavaca marcada todavía por el hotel Casino de la Selva.

De este modo, esta primera novela de Luis G. Torres es también un documento testimonial cuya relevancia estriba en que, por medio de personajes y situaciones trazados con sencillez y eficacia, da a conocer realidades y lugares de esa ciudad de la provincia mexicana en los que se construyeron como gays hombres que en la actualidad ya son adultos mayores, sobre cuyas vivencias y avatares se conoce poco en la literatura actual.

Literariamente, Volver a Chilapa es una novela con un refrescante estilo naive en dos sentidos: por su atractiva narración mediante una prosa franca y sin rebuscamientos; y por la sensibilidad de Mauro, cuya inocencia se deja sentir no sólo en el relato de sus años infantiles, sino en la etapa madura en que acomete la aventura de conocer la verdad relativa a su padre y al resquebrajamiento de su familia, durante la cual enfrentará diversos sucesos en los que constatará las limitaciones y las posibilidades del amor y del deseo homoerótico. En un ámbito literario plagado de sofisticaciones y experimentaciones formales vacías de contenido, es alentador encontrar propuestas literarias frescas que nos permiten volver a las historias sencillas que reflejan los grandes temas universales de la condición humana, volver a recuperar el valor literario de los recuerdos y recrearlos en la imaginación, volver a la escritura diáfana de una novela acerca de los orígenes familiares y personales ●

Los demonios del mezcal, Alberto Rebollo, Ediciones Bajo el Volcán, México, 2025.

UN LOWRY REAL Y FICTICIO

Gracias a su amplio conocimiento de la vida y obra del escritor inglés Malcolm Lowry, en Los demonios del mezcal Alberto Rebollo entrevera datos biográficos de Lowry con episodios de sus obras, principalmente la trilogía que tiene como marco nuestro país: Bajo el volcán, Oscuro como la tumba donde yace mi amigo y La mordida

Marco Tulio Lailson

Ambientada a finales del siglo XX y no en el Cardenismo como la obra cumbre de Lowry, la novela de Alberto Rebollo nos permite seguir los pasos de Michael Owen ‒una reencarnación de Lowry‒ a partir de su llegada a México en 1988 por el puerto de Acapulco, en pleno día de muertos, en compañía de su esposa Janet. Pero aquí ocurre algo importante: un anciano con una máscara del demonio se acerca y le ofrece mezcal a Michael ‒quien viene huyendo del alcohol‒, él cae en la tentación y a partir de ahí recibe el don –o la maldición–, de profetizar a través de su escritura. La pareja depende de la limitada pensión que el padre del protagonista les envía mensualmente. Owen escribe febrilmente, pero no tiene éxito y se refugia en las cantinas: escribir y beber son los ejes de su vida y, en consecuencia, los conflictos con su mujer son constantes y crecientes; pero él sigue escribiendo una novela interminable y maldita bajo los efectos del mezcal. El dolor y sus abismos animan sus letras. En lo más profundo de su desesperación piensa que sería capaz de ofrecerle su alma al diablo a cambio de que Jan no regrese a Los Ángeles, de donde es oriunda. El demonio del Anís del Mono le toma la palabra y su destino está sellado: ha nacido un nuevo fausto. Entretanto, su mujer lo engaña con sus amigos, luego lo deja y él también se va, pero a Oaxaca, en busca del mejor mezcal de México. Es arrestado por meterse en partidos de izquierda y combatir al gobierno de Salinas de Gortari. En la cantina El Farolito del lúgubre pueblo de Parián, a las tres de la mañana, tiene un encuentro directo con el diablo, quien le entrega un libro: Bajo el volcán. De pronto tiene la sensación de que él mismo puede ser la reencarnación de un escritor maldito. Se va a Acapulco e intenta suicidarse nadando mar adentro, pero para su fortuna es rescatado. De ahí vuela directo a California, donde rompe definitivamente con Janet y conoce a Margerie Parker, una mujer casi idéntica pero más afable. Se van a vivir a Vancouver, termina su novela El paraíso infernal y al poco tiempo su cabaña se incendia. Regresan a México para darle el último toque a su novela, que aún no sabe cómo concluir, pero en cuanto vuelve a beber el mezcal de inmediato le regresa el poder de la adivinación. La casa de Cuernavaca que había servido como modelo para las infidelidades de su mujer con el francés Jacques Laruelle está en renta y la toman. Tiene la extraña sensación de vivir dentro de su propia obra, una especie de vida “interdimensional.” Su novela es publicada y tendrá un gran éxito, pero tiene un pendiente con el diablo que será cobrado en su cantina favorita de Cuernavaca: La Suriana.

Un fuego interior lo consume, como fue consumida su cabaña a la orilla del mar. El fuego

devora la casa real que en el plano de la representación corresponde a la interioridad. Lo íntimo y lo externo convergen, la realidad concreta y la simbólica se unen como las aguas de lo literario y lo biográfico para formar un solo cauce. Los demonios del mezcal es un abierto homenaje a Lowry, toda vez que su vida estuvo marcada por la aventura y la sincronicidad –las coincidencias significativas de la psicología junguiana–, que es otra aventura, la del azar.

En uno de eso atisbos es que Michael Owen presiente que es un personaje y no una persona; que su vida, sus actos, son imaginados y escritos o soñados por un ser que todo lo abarca y todo lo contiene. Casi al final tiene una epifanía: “Era como si él fuera el personaje conducido para cumplir con los propósitos de algún otro novelista ‒divino o demoníaco‒, en una inimaginable novela ajena a este mundo que aún no existía.” Así, recrear la vida y obra de Lowry como lo hace Alberto Rebollo es prolongar el sueño creativo lowryano y el sueño de quien lo soñó y nos sueña ahora mismo ●

Qué leer/

Avenida Colonial,

Eduardo Izaguirre Godoy, Universidad Veracruzana, México, 2022.

MATEO –EL PROTAGONISTA de la novela de Eduardo Izaguirre Godoy–, absorbido por el trabajo, por su teléfono celular y por los conflictos familiares, se entrega a un largo recorrido nocturno por la Avenida Colonial. En la travesía enfrenta situaciones extremas de la mano de dos seres de la noche, Maribel y Calderón, polos opuestos conectados por la violencia y por la necesidad de sobrevivir en una ciudad que no da tregua. Por otro lado, una mujer aparece en la vida de Mateo de manera singular y coincide con un momento de su vida laboral que se asemeja, peligrosamente, a una olla de presión. Avenida Colonial es un viaje que revela la fragilidad y la dureza a partes iguales, un camino sin fin en las entrañas de una ciudad indolente para sus hijos menos afortunados.

llano cargado de erotismo en el que brotan, aquí y allá, imágenes brutales en su honestidad, el inabarcable deseo alza su voz. El amor y sus espejismos, el placer y el desencuentro, el atrevimiento y la búsqueda asoman en estos versos de desnuda belleza. El cuerpo es aquí volcán e isla, paisaje para ser explorado, exploración para encontrarse y poder, al fin, volver a casa: “A la noche,/ en la taberna junto al mar/ el cubano y yo/ cenamos./ Recuerdo las lámparas,/ su fuego dibujaba el perímetro/ de la playa./ Las olas coronadas/ con polvo lunar/ y las cortinas/ galopando en el viento./ Todo era un bálsamo/ para mi corazón.// Volvemos/ a mi habitación./ Acuesto/ mi peso muerto/ sobre ropas y libros./ De pronto,/ él monta mi cuerpo/ como una bestia/ y el animal penetra/ a la presa inmóvil,/ que también gime/ como animal. Y se marcha.// A la mañana siguiente:/ una llamada/ perdida.// Era Tolis:/ Te lo cogiste, me lo dijo. Es casado./ Espero que te sientas orgullosa.// Lo interrumpo:/ Sí, sí, está bien, qué bueno./ Y cuelgo…”.

Santorini, Vivian Sánchez

Barajas, Nieve de Chamoy, México, 2020.

LA POETA VIVIAN Sánchez Barajas escribe: “Él y la rubia seguían/ sentados, uno junto al otro./ Dejé caer la caja dorada/ sobre la barra.” Los poemas que la autora reúne en Santorini, más que narrar la historia de un viaje a Grecia, hablan del recorrido vital de una mujer que se busca a sí misma en el territorio íntimo del cuerpo. Con un lenguaje directo y

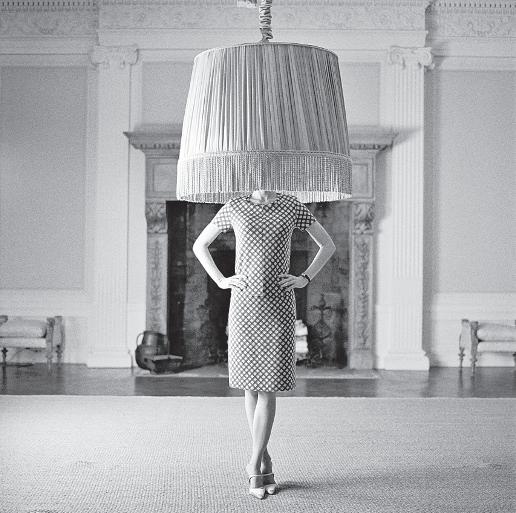

LA CURADORA ANNE Morin plantea que se trata de la primera muestra del fotógrafo estadunidense en México. “Las tomas en blanco y negro y las composiciones elegantes llevarán a los asistentes a un mundo surrealista, puro y sublime.” La fotografía es cortesía del Museo Franz Mayer.

Hilos.

Tinta blanca, José Cueli, Seminario de Cultura Mexicana, México, 2024.

JOSÉ CUELI DICE que Tinta blanca es presencia de ausencia, palimpesto de marginación, borradura de estrés y neurosis traumáticas, lenguaje fonológico en donde no “hay texto presente, ni texto presente pasado y el texto inconsciente es el tejido de huellas puras”. Tinta blanca, que está pero no se ve, es marginación existente en ese otro México enterrado en el lago, señala Octavio Paz.

Dónde ir/

Surreal. Rodney Smith. Curaduría de Anne Morin. Museo Franz Mayer (Hidalgo 45, Ciudad de México). Hasta el 15 de marzo de 2026. Martes a domingos de las 10:00 a las 17:00 horas.

Dramaturgia de Abi Zakarian. Dirección de Alejandra Ambrosi y Gabriel Mata-Cervantes. Con Alejandra Ambrosi. Foro Shakespeare (Zamora 7, Ciudad de México). Hasta el 1 de diciembre. Lunes a las 20:30 horas.

LA DRAMATURGA ABI Zakarian asevera: “Ema ha perdido a sus amigas, familia, carrera y dignidad. Ahora, debe tejer su vida de nuevo mientras enfrenta una sociedad patriarcal y los hilos que la formaron.” Hilos es un monólogo poderoso y muy personal de la autoría de Abi Zakarian. El texto de la dramaturga armenio británica obtuvo en 2016 el reconocimiento Scotsman Fringe en el festival Fringe de Edimburgo ●

En nuestro próximo número

EL PATRIMONIO FERROCARRILERO: VANGUARDIA Y PALABRA

Arte y pensamiento

La flor de la palabra/ Irma Pineda Santiago Las células de la promesa

LAS CÉLULAS DE LA PROMESA es un poemario de Alba Magariño Saynes, una joven zapoteca originaria de Juchitán, Oaxaca. Escrito en español sin soltar el hilo de la cultura binnizá, es una colección de poemas que nacieron a partir de un episodio de salud de la autora, el cual refleja con imágenes, a veces dulces, con la ternura de lo cotidiano y la belleza de la metáfora, a veces terribles, profundamente dolorosas y violentas. Todas ellas se enlazan en este libro que se presenta a modo de diario, o quizá sea mejor decir, bitácora de un viaje no deseado.

Cuando llegó a mis manos el libro de Alba era de noche y me dije: “Leeré ahora un par de poemas y mañana continúo.” Sin embargo, uno me fue llevando a otro y a otro y sin darme cuenta lo leí todo; recorrí sus días en las camas de un hospital y las tardes de reposo en una amorosa casa junto a seres que, aunque no tienen que estar, han decidido quedarse y acompañar a la autora mientas explora y reflexiona acerca de la memoria, la identidad y la fragilidad de la mente y el cuerpo.

Mientras lo leía no pude evitar pensar en otras dos poetas: Margarita Paz Paredes en Memorias de hospital (1980) y la también juchiteca, Rocío González, en Neurología 211 (2013), libros en los que nos comparten cuestiones como el cuerpo, la memoria, la enfermedad y el tratamiento médico-quirúrgico, y que, como señala Gerardo Bustamante “aterrizan en una escritura del yo para mostrar el límite en el binomio vida/ muerte. O que sólo cuentan con la poesía como medio de registro del dolor”. Así lo vemos en el poema “Día 12”, escrito por Alba Magariño: “Yo sólo conozco el hospital San José por dentro/ la habitación 210/ Ahí convulsioné 4 días seguidos./ Una de las convulsiones duró alrededor de 40 minutos. Dicen/ No puedo recordar ni la primera./ Me desvanecí frente a Tey o al lado de ella/ Quizás fue antes de que abriera la puerta/ Sólo recuerdo a los paramédicos/ preguntar mi nombre/ y decirles en LSM/ que me llamaba Alba.”

Alba, a través de los poemas, la mayoría numerados por días, nos va llevando por los entramados y callejones que conforman su mente, lo que la autora ha decidió llamar des/ unión, para recordar que algo estuvo antes ahí, unido. Esas mentes, que en las clínicas llaman fragmentadas, pero que quienes escribimos sabemos que no es más que la exigencia del cuerpo de volver a la matriz poética, porque la poesía, en su esencia, es un reflejo de la condición humana, y no hay estado más complejo y elusivo que la fragmentación mental. Este concepto ha sido explorado por numerosos poetas que han encontrado en el verso el único medio para dar voz al caos interno.

Esto me lleva a vincular la poesía de Alba con poetas como Sylvia Plath y Anne Sexton, por ejemplo, quienes hicieron de la fragmentación el núcleo de su obra. Su estilo es conocido como poesía confesional y creo que la escritura de esta joven poeta entra en este estilo pues no teme mostrar la intimidad más dolorosa. Sus versos son como trozos de un espejo roto, cada uno reflejando un aspecto diferente: la desesperación y la lucha por mantenerse a flote en un mar de confusión. La magia de la poesía es que es una diosa capaz de transformar el caos en la creación del universo, personal, íntimo, pero universo al fin, en el que la autora puede ser quien desea ser y contar las historias que decide compartir con sus lectores, desde la metáfora, como cuando titula su libro Las células de la promesa, lo que me hace pensar en esa unidad de organismos vivos, lo amorosos que la rodean y que como el bi do’ (aliento divino) de los binnizá, le soplan ese aliento sagrado para inspirarle vida, con la promesa de nunca soltarla. Ella lo sabe y les dedica poemas. Celebramos pues que, a pesar de los mares turbulentos por los que la poeta Alba ha tenido que navegar, se aferró a la poesía para continuar este viaje que seguramente, después de este su primer libro, será muy fructífero ●

La otra escena/ Miguel Ángel Quemain quemain@comunidad.unam.mx

La exploración hermética de Rocío Carrillo

LA CASA DE HERMES, idea y dirección de Rocío Carrillo, es una puesta en escena en la que coinciden una verdad personal y una estética. Un proceso de indagación personal sobre el sentido de la normalidad, la divergencia, la disidencia y la heterogeneidad que han construido a lo largo de varios años y de varias puestas en escena, que cuestionan un mundo normalizado, estereotipado y normativo, rasgos que convergen en un montaje crítico de gran belleza y profundidad plástica, sobre la representación del desarrollo de una interioridad que borda sueños, deseos y disidencias.

Un personaje, Vi (Stefani Izquierdo), empieza a escribir su historia desde la infancia hasta la vida adulta. Y hace de ese registro una crónica que va anotando las diversas presiones familiares, escolares, sociales que le acarrean crisis de ansiedad a las que no responde de manera neurotípica y estándar.

Hay un mundo de escritura donde se expresa con libertad a través de un espacio lúdico e imaginativo habitado por la actuación de Alejandro Joan Camarena, que también participa en la creación musical junto con el músico Luis Ochoa. No se trata de una exploración atravesada por lo pedagógico, sino por las salidas y construcciones que, bajo esas constricciones de la ansiedad, ofrece la posibilidad de adueñarse de un universo propio a través de la imaginación y la creatividad.

Carrillo también apuesta por esa posibilidad que consiste en ser uno mismo y hacerla viable. Construir la confianza para edificar una forma de autonomía que permita sobrevivir en una sociedad en la que predominan la exclusión y la discriminación. La directora y dramaturga pone a discusión el término neurodivergencia, para señalar la condición de la protagonista y proponer que esa subjetividad no es una identidad para corregir o para “curar”.

La directora de La casa de Hermes se planteó que estas características no sólo son resultado de las diversidades de un cerebro que siempre se medica, y se aspira a que funciones sobre estándares de tiempo y de condición que una cultura dominante ha preestablecido. Si bien los espacios de la neurodivergencia provocan un sufrimiento que es resultado del aislamiento, también esas formas de aislamiento son formas de construcción de lo subjetivo y de encuentro con la propia identidad en cuestión. Rocío Carrillo ha expresado que el origen del proyecto también obedece a una indagación personal para tratar de entender qué estaba pasando al inte-

rior de su propia vida familiar. “A partir de ahí, la exploración artística bajo la modalidad compleja de un laboratorio de investigación también le permitió a los actores, al músico y a mí misma entender nuestras propias neurodivergencias diagnosticadas. La indagación es sobre el tema de Hermes, que forma parte de una afición de mi propia hija sobre la mitología griega. La afición de ella por Hermes también nos permitió pensar a este dios, partícipe en algunos mitos, muy pocos, en sus rasgos esenciales como mensajero de los dioses, su extraordinaria movilidad, y ser además portador de algo que también transcurría en quienes integraban el proyecto: un dios que puede viajar al inframundo, como ocurre en las crisis de pánico y ansiedad. Un dios/ músico inventor de la lira, cuya ejecución propicia los momentos de serenidad y de calma en apego a lo artístico, como ha sucedido con una gran cadena de artistas neurodivergentes en todas las épocas.”

A lo largo de la obra todo es juego. El juego como una operación epistemológica. Un juego en el que se propone la voz de Vi en off, una voz que se comunica con el dios Hermes, en los propios términos en los que la deidad puede escucharla, y que también hace correr el relato sobre los rieles míticos de la historia de amor entre Ceix y Alcione. Rocío Carrillo asume que este montaje es resultado de un trabajo en conjunto y le pertenece a todos, al modo creador de un cadáver exquisito ●

Galería/ José Rivera Guadarrama

Liu Bolin, el artista que se mimetiza

EL CAMUFLAJE, mimetizarse, ocultarse, es una estrategia militar que sirve para evitar ser descubiertos por el enemigo. Por otro lado, esta misma acción dentro del arte resulta un recurso estético, pero va en otro sentido; aquí funciona para interrogar los modos en que estamos inmersos en esta cultura del que mira, y constituye un goce singular que no excluye a los otros, pero tampoco los obliga a observar.

En esta época de la imagen, trabajar sobre uno mismo adquiere mayor profundidad, no implica modificarse a voluntad, pero sí buscar las maneras de interrogar los modos en que nos constituimos como sujetos a determinadas relaciones de poder, de saber y cuidado, para encontrar los puntos donde pueden producirse desplazamientos y transformaciones de ese nudo irreductible que nos constituye como la sociedad más observada de todos los tiempos.

Al respecto, resultan interesantes las propuestas del artista chino Liu Bolin (1973), que tienen como objetivo interrogar sobre la tensa relación que se genera entre el individuo y la sociedad hiperdigitalizada. Mediante el performance y la fotografía, este autor se mimetiza en entornos controversiales o en disputa.

Una de sus propuestas más reconocidas es Hiding In The City, que se podría traducir como “escondido en la ciudad”, una especie de camuflaje o de mimetización en la ciudad, que tiene su origen en 2005, cuando se desempeñaba como escultor, pero en ese año el gobierno chino expropió y destruyó su taller; acto seguido, frente a esas ruinas, posó para una fotografía, se hizo un autorretrato. “Mi barrio de Suojiafen, que estaba lleno de talleres de artistas, fue demolido”, el 16 de noviembre de 2005, y recuerda que no le quedaba nada más que su cuerpo, “así que lo utilicé para protestar”, afirma Liu. A partir de esa idea fue desarrollando la serie, a la cual considera como una “protesta silenciosa”, ya que para él desaparecer no es el punto principal de su trabajo, más bien es “el método que uso para transmitir un mensaje. Es mi manera de transmitir toda la ansiedad que siento por los seres humanos”. En 2015, Liu fue seleccionado por la campaña Global Goals para realizar una imagen con el propósito de transmitir una serie de objetivos, entre ellos la manera en cómo se podría acabar con la pobreza y fomentar el uso sostenible de recursos. Como parte de su propuesta, elaboró una imagen en la que aparece oculto entre 193 banderas del mundo. El soporte final de su serie es la fotografía, mediante ella enriquece el discurso y su posición política, transitando por la escultura, el body painting o el performance, con el objetivo de exponer la tensa relación entre el individuo y la sociedad, situándose y eligiendo entornos en conflicto.

La propuesta estética de Lui Bolin deja en claro que lo visible es una presencia, pero al mismo tiempo lo invisible es una conducta ante algo, nos obliga a preguntarnos quién es el que en realidad observa, ¿el artista o el público? ¿Quién se esconde del otro? O, más bien, ¿es un encuentro? Las respuestas pueden variar, desde lo ontológico, lo estético, lo político y lo económico. Lo importante en Bolin es mantener el proceso de quienes nos interpelan, lo cual incluye un goce singular que integra a los otros, aquellos que miran su obra.

Muchas de sus imágenes aluden a demoliciones, otras abordan la seguridad alimentaria, la contaminación medioambiental o la desaparición de zonas verdes; “los que más me preocupan son los problemas derivados del desarrollo humano”, asegura Liu, destacando la relación problemática que hay entre los seres humanos y lo creado por ellos. La reflexión central de sus propuestas se construye a partir del carácter cultural de la visión humana, sobre todo porque lo visible no es una propiedad del objeto, más bien es de la cultura y condición de observación del que mira ●

Arte y pensamiento

Vestido largo Ioulita Iliopoulou

Vestido largo

Llevabas

Las nubes

Grises y dispersas en la orilla

Blanquísima

La nieve espesa

Luego

Tomaste

El cielo ascendiendo despacio y descalza

Te fuiste

Pero sin decir adiós

Nunca

Sólo por las cuencas de tus ojos

Goteaba

Una gota azul profundo verde

Tu mirada

En la tierra recién cavada

Mamá.

Iuolita Iliopoulou (Atenas, 1965) estudió Filología Bizantina y Meohelénica en la Facultad de Filosofía de La Universidad de Atenas, y Teatro en la Escuela de Arte Dramático del Conservatorio de Atenas. Ha publicado siete libros de poesía, el ensayo En busca de La decimocuarta belleza. Ensayos sobre Odysseas Elytis, de quien fue su compañera y está al cuidado de su obra y su legado, yla traducción de En defensa de la poesía de P. B. Sheley. En 2005 recibió el Primer Prermio Estatal del Libro Infantil. Poemas suyos han sido traducidos al al francés, inglés y español. Este poema está tomado del poemario Madre tierra.

Versión de Francisco Torres Córdova.

Bemol sostenido/ Alonso Arreola

@escribajista

Arte y pensamiento

Fotografía de

Jesús Cornejo intervenida por Alonso Arreola

Fernando Mariña, todo por una cadenza

GRADUADO DEL INSTITUTO Superior de Arte de Cuba, Fernando Mariña es un destacado guitarrista en la escena iberoamericana. Se formó bajo la guía del maestro Víctor Pellegrini, con la contribución de figuras como Carlos Guzmán, Pepe Coggiola, Marta Cuervo y Rey Guerra, y en espacios como el del Guitar Craft & The Guitar Circle de Robert Fripp. Gracias a ello construyó una trayectoria que combina la exigencia académica con la vocación por el riesgo interpretativo. Su presencia ha sido constante en festivales internacionales tanto en México como Latinoamérica, Europa y Medio Oriente. Ha compartido escenario con orquestas dirigidas por su amigo y cómplice Leo Brouwer (¡el mismísimo Leo Brower!), Eduardo Sánchez Zúber y Enrique Pérez Mesa. Creadores de latitudes variopintas ‒verbigracia: el propio Brouwer, Ernesto García de León, Juan Helguera y Boris Díaz‒ le han dedicado piezas, muestra de la confianza que inspiran su técnica y sensibilidad.

Paralelamente, Fernando se ha comprometido con la enseñanza musical de México. Desde 1999 imparte la Cátedra de Guitarra en la Escuela Superior de Música del INBA, en donde ha coordinado la Academia de Guitarra, además de ser subdirector académico. Actualmente, lectora, lector, Mariña es artista del sello Pentagrama (desde 2001). Con ellos desarrolla la colección La Guitarra (desde 2014), huella del quehacer de este instrumento en América Latina. Justo para celebrar el 45 aniversario de esa disquera fundada por el legendario Modesto López (a quien también felicitamos), es que Fernando sonará el próximo 2 de diciembre en la Sala 8 de la Cineteca Nacional, a las 19:30 horas. ¿Qué es lo que presentará? Elegíaco en vivo. El doble fruto de una situación fascinante. Un disco y un documental que hacen eco a lo ocurrido en 2003, cuando una invitación llevó a Mariña a descubrir el Concierto No. 1 para guitarra y orquesta del nicaragüense Luis Abraham Delgadillo (1887–1961). Hablamos del mismo concierto con que el Leo Brouwer debutara a los diecisiete años de edad, atreviéndose además a escribir su cadenza intermedia.

Fascinado por la idea de conocer ese mítico papel, Mariña viajó a Nicaragua para interpretar la obra y para, años más tarde, devolver al propio Brouwer su parte escrita, pues se creía perdida debido al mal estado de conservación. Ello se logró gracias a la restauración que desde el manuscrito original ‒horas antes del ensayo de Fernando en Nicaragua‒ hiciera ese titán de la investigación mexicana: Ernesto García de León.

De tal gesto nació la colaboración que culminó en el álbum Elegíaco, grabado bajo la batuta de Brouwer y galardonado este 2025 con el Premio Internacional Cubadisco. Así, el trabajo reúne dos piezas fundamentales: tanto el Concierto Elegíaco de Brouwer (registro de la última grabación orquestal dirigida por el maestro cubano), como el mentado Concierto No. 1 de Delgadillo. La producción, a cargo del costarricense Carlos Pipo Chaves, representa un hito para la guitarra latinoamericana.En el documental, hay que decir, se halla material grabado durante los conciertos, así como testimonios que revelan el trasfondo emocional de la obra. De allí que la del 2 de diciembre (con entrada libre) sea una cita ineludible para quienes aún saben sorprenderse, en estos tiempos de inteligencias “no humanas”, de cómo la música, en manos de artistas de carne y hueso, como Fernando Mariña y Leo Brouwer, se convierte en memoria viva de todo un continente. Por allá nos vemos. Buen domingo. Buena semana. Buenos sonidos. ●

▲ Jorge Ayala Blanco. NOTIMEX/Foto/Jessica Espinosa/Jes/Ace

Cinexcusas/ Luis Tovar @luistovars

El oasis de pensamiento

EL AUTOR LO refiere a la época actual, pero bien puede afirmarse lo mismo de prácticamente todas las anteriores: que sus “dimensiones y consecuencias todavía se desconocen” y que, por lo tanto, se genera la necesidad ineludible de confrontarla, tanto en el relato cotidiano como en el ámbito de la imaginación. Sostiene asimismo, y con toda razón, que el cine sigue siendo “un surtidor por excelencia de narrativas concertantes” que forma parte sustancial de dicho ejercicio de confrontación con la realidad. Lo que a continuación afirma compete a este espacio y a otros de naturaleza semejante: en la referida época actual, “la urgencia de comentarios fílmicos más sofisticados e inteligentes parece haberse agudizado” y, desde luego, debe incluir “las ejemplares excepciones, regulares o ínfimas de la producción [cinematográfica] local, por ende más cercana a nuestra singular y peculiar identidad nacional”. En otras palabras, lo que el difícil o imposiblemente clasificable siemprenovoestilista cinecrítico y ensayista Jorge Ayala Blanco postula/propone/señala en el prólogo a La sapiencia del cine mexicano (Escuela Nacional de Artes Cinematográficas/UNAM, 2025), es la urgencia de que al cine mexicano de producción reciente lo acompañe –y cuando menos de manera consistente y sistemática, si acaso fueran inasequibles la sofisticación y la inteligencia demandadas por el autor, entre muchísimos otros títulos imprescindibles, de El cine actual, confines temáticos– el ejercicio no tanto de comentarios fílmicos, como los denomina, sino de una crítica, un ejercicio analítico que no se limite a la mera consignación del aborigen estreno en turno, mucho menos a la del (im)probable éxito en taquilla, como suele suceder con las viejas, medio viejas, medio nuevas y nuevas generaciones de, ésos sí, ramplones comentadores fílmicos desprovistos –no todos pero sí demasiados– de más bártulos para acometer su tarea que un puñado de reiteraciones, casi siempre relativas al rubro formal de una cinta y nada más, casi

nunca asociadas al concepto, al contexto, a las derivaciones de orden sociológico, filosófico, antropológico, político, etecé, que hasta sin querer o proponérselo exhibe todo filme.

Cero y van veinte

EN LA VIGÉSIMA entrega del bien conocido y, dígase de nuevo, insoslayable Abecedario del Cine Mexicano, el longevoporfortunapersistente maestro Ayala Blanco vuelve a poner el ejemplo de su alta vara: en cada una de las ciento seis entradas incluidas en el volumen, correspondientes a mismo número de filmes, arranca con una sinopsis aderezada de acotaciones no al margen sino complementarias, y continúa con un análisis a fondo no de una u otra partes de su objeto de estudio sino del todo, es decir, tanto de aspectos formales cuando su mención es pertinente/necesaria para aprehender a plenitud el sentido de la pieza fílmica, como del contenido mismo de la narración, trátese del tema en sí, o bien de la manera de abordarlo, sus alcances, limitaciones cuando las hay, derivaciones conscientes o inconscientes, así como las afinidades, asociaciones y filias ya de concepto, ya de intención, con otras obras cinematográficas, pero también –y no pocas ocasiones de manera sorprendente por la sutileza del emparentamiento– con otras fuentes culturales no cinematográficas, en particular la literatura, la filosofía, la antropología y la historia de las ideas. Todo lo anterior, como ya es costumbre, con un empleo del lenguaje que lo hace inconfundible pero, aún más importante, que pone en práctica lo que predica: en virtud de la inteligencia y la sofisticación, le insufla dignidad y hasta elegancia al ejercicio de la crítica. En medio de un panorama enquistado de opinionistas menesterosos culturalmente hablando, La sapiencia del cine mexicano es un oasis de pensamiento llevado a la escritura asociada a las manifestaciones fílmicas de una idiosincrasia múltiple y en transformación permanente como la mexicana ●

Alejandro García Abreu Joan Fontcuberta: fotografía, escritura y universos oníricos

La relación profunda entre imagen y palabra o texto ha sido un atractivo y fértil objeto de estudio. Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) escribe sobre la conexión entre fotografía y literatura en un libro revelador: Relatos revelados . Su trabajo versa sobre el funcionamiento de los sueños al unir ambas disciplinas: “En los sueños, los dos códigos pueden fusionarse: soñamos en imágenes que después verbalizamos, o soñamos en palabras que el recuerdo transfiere a imágenes, o las dos cosas simultáneamente.”

En la narrativa contemporánea, aquel tono elegíaco sobre el duelo y la desaparición prosigue en autores como W.G. Sebald (Los anillos de Saturno, Austerlitz), que incorpora fotografías en sus novelas, como si fueran piezas de un archivo fragmentario ambiguo. Joan Fontcuberta

Sueños

TODO COMIENZA con un sueño, confirma Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) –uno de los mejores fotógrafos de la actualidad y un genial escritor y teórico de las imágenes– en Relatos revelados (Galaxia Gutenberg, 2025), libro realizado en colaboración con Pilar Adón, Jorge Carrión, Iván de la Nuez, Miguel Ángel Hernández, Alicia Kopf, Valentín Roma e Irene Solà. El mundo onírico resulta esencial en su trabajo, revela. Fontcuberta sueña con imágenes y con palabras. Recurre a Sigmund Freud: “sostenía que los sueños son ante todo representaciones visuales que luego, al rememorarlas, traducimos a palabras. Dicho de otro modo, el sueño sería una película cuyo guión debe ser narrado verbalmente.”

El fotógrafo percibe que “sofisticados estudios recientes parecen confirmarlo y los artistas alegan ufanos que la ciencia está de su parte: las máquinas que analizan el cerebro mediante electroencefalografía (EEG) y resonancia magnética funcional (FMRI) muestran que durante la fase REM –cuando tienen lugar la mayoría de sueños vívidos– hay una fuerte activación de áreas visuales (corteza occipital) y una menor actividad en las áreas del lenguaje (área de Broca). Mientras soñamos, el córtex visual se ilumina como un árbol de Navidad.” Su planteamiento científico es contrastado con otros.

No todos los especialistas lo ven de la misma manera. Utiliza un gran ejemplo: el doctor Allan Paivio propuso la teoría del dual coding. En la

biografía de este psicólogo y académico canadiense de ascendencia finlandesa “hay detalles de novela”. Según Paivio, la mente trabaja paralelamente con dos códigos: verbal y no verbal. En los sueños, los dos códigos pueden fusionarse: soñamos en imágenes que después verbalizamos, o soñamos en palabras que el recuerdo transfiere a imágenes, o las dos cosas simultáneamente.

Escribir con la luz

EN CONVERSACIÓN con Fontcuberta acerca de las imágenes se suscitó el siguiente diálogo:

–En una entrevista con Jaume Vidal Oliveras afirmas que un aspecto fundamental en tu vida “ha sido la fascinación por el mundo del libro como depositario de imaginarios”. ¿Suscribes la etimología de la palabra fotografía, “escribir con la luz”?

–Sí. Para mí la fotografía es una forma de escritura. Yo procedo del ámbito de la semiótica. Mis primeros pasos se produjeron a principio de los años setenta durante el auge del estructuralismo, de la semiología, de toda una serie de movimientos artísticos e intelectuales que forjaron seguramente mi propia percepción del hecho fotográfico. Entiendo que la fotografía está muy relacionada con el texto, con la descripción, pero también con la facultad literaria de explicar, de narrar. Incluso he diferenciado el hecho de que la fotografía analógica tiende a la inscripción

mientras que la digital tiende a la escritura. La fotografía digital tiene una estructura interna, una estructura semiótica, que favorece todavía más el desarrollo lineal de la escritura. Siempre he pensado en la alianza de la fotografía con el texto sin necesidad de que haya una subordinación de un ámbito a otro. Pero para la fotografía siempre ha sido vital el anclaje del texto. Es como si las fotografías siempre agradecieran o tuvieran necesidad de unas palabras, como si redirigieran su contenido, que es habitualmente ambiguo y equívoco. Por eso es abierto. Esa proclividad a la palabra me ha llevado también a que cada vez me interese más la escritura. Muchos de mis proyectos resultan una alianza de texto e imagen. Sueño con ambas instancias.

El lenguaje del sueño y la trascendencia de las imágenes