BASSENGE

Auktion 126

ZEICHNUNGEN DES 16. BIS 19. JAHRHUNDERTS

ZEICHNUNGEN DES 16. BIS 19. JAHRHUNDERTS

AUKTION 126

ZEICHNUNGEN DES 16. BIS 19. JAHRHUNDERTS

Freitag, 28. November 2025

Galerie Bassenge . Erdener Straße 5a . 14193 Berlin

Telefon: 030-893 80 29-0 . E-Mail: art@bassenge.com . www.bassenge.com

Dr. Ruth Baljöhr

Telefon: +49 30 - 893 80 29 22

r.baljoehr@bassenge.com

David Bassenge

Telefon: +49 30 - 893 80 29 17 david@bassenge.com

Eva Dalvai

Telefon: +49 30 - 893 80 29 80

e.dalvai@bassenge.com

Lea Kellhuber

Telefon: +49 30 - 893 80 29 20

l.kellhuber@bassenge.com

Nadine Keul

Telefon: +49 30 - 893 80 29 21

n.keul@bassenge.com

Harald Weinhold

Telefon: +49 30 - 893 80 29 13

h.weinhold@bassenge.com

Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den gewünschten Losnummern zu erfragen, da Angaben zum Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog notiert sind.

Die Galerie Bassenge ist Mitglied bei

Eindeutig identifizierbare Werke mit einem Schätzpreis von mindestens 2500 Euro werden vor der Auktion mit dem Art Loss Register abgeglichen.

ZEICHNUNGEN DES 16. BIS 19. JAHRHUNDERTS

Erdener Straße 5A 14193 Berlin

Donnerstag, 20. November bis Montag, 24. November 10 bis 18 Uhr

Dienstag, 25. November 10 bis 17 Uhr

Vorbesichtigung ausgewählter Werke in München

12. bis 14. November 2025

täglich von 11 bis 18 Uhr

Galeriestraße 2B (2. Etage), 80539 München

MITTWOCH, 26. November 2025

Vormittag 10.00 Uhr

Nachmittag 15.00 Uhr

Druckgraphik des 15. bis 17. Jahrhunderts Nr. 5000-5261

Druckgraphik des 18. Jahrhunderts Nr. 5262-5347

Druckgraphik des 19. Jahrhunderts und des Fin de Siècle Nr. 5348-5475

Miscellaneen und Trouvaillen der Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts Nr. 5476-5714

DONNERSTAG, 27. November 2025

Vormittag 11.00 Uhr

FREITAG, 28. November 2025

Vormittag 11.00 Uhr

Nachmittag 16.00 Uhr

SONNABEND, 29. November 2025

Vormittag 11.00 Uhr

Nachmittag 16.00 Uhr

Gemälde Alter und Neuerer Meister Nr. 6000-6231 Rahmen Nr. 6232-6256

Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts Nr. 6500-6770

Moderne und Zeitgenössische Kunst I Nr. 7000-7284

Moderne und Zeitgenössische Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8000-8315

Fotografie des 19. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4001-4101

Fotografie des 20. und 21. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4102-4252

VORBESICHTIGUNGEN

Druckgraphik, Gemälde, Zeichnungen des 15. bis 19. Jahrhunderts

Erdener Straße 5A, 14193 Berlin

Donnerstag, 20. November bis Montag, 24. November, 10.00–18.00 Uhr, Dienstag, 25. November 10.00–17.00 Uhr

Moderne und Zeitgenössische Kunst I und II

Rankestraße 24, 10789 Berlin

Donnerstag, 20. November bis Donnerstag, 27. November, 10.00–18.00 Uhr

Fotografie und Fotokunst des 19. bis 21. Jahrhunderts

Rankestraße 24, 10789 Berlin

Montag, 17. November bis Freitag, 21. November, 10.00–18.00 Uhr, Samstag 22. November, 10.00–16.00 Uhr, Sonntag geschlossen, Montag, 24. November bis Donnerstag 27. November, 10.00–18.00 Uhr, Freitag, 28. November 10.00–15.00 Uhr

Schutzgebühr Katalog: 20 €

Umschlag: Los 6632, Georg Friedrich Kersting und Los 6619, Johann Adam Klein

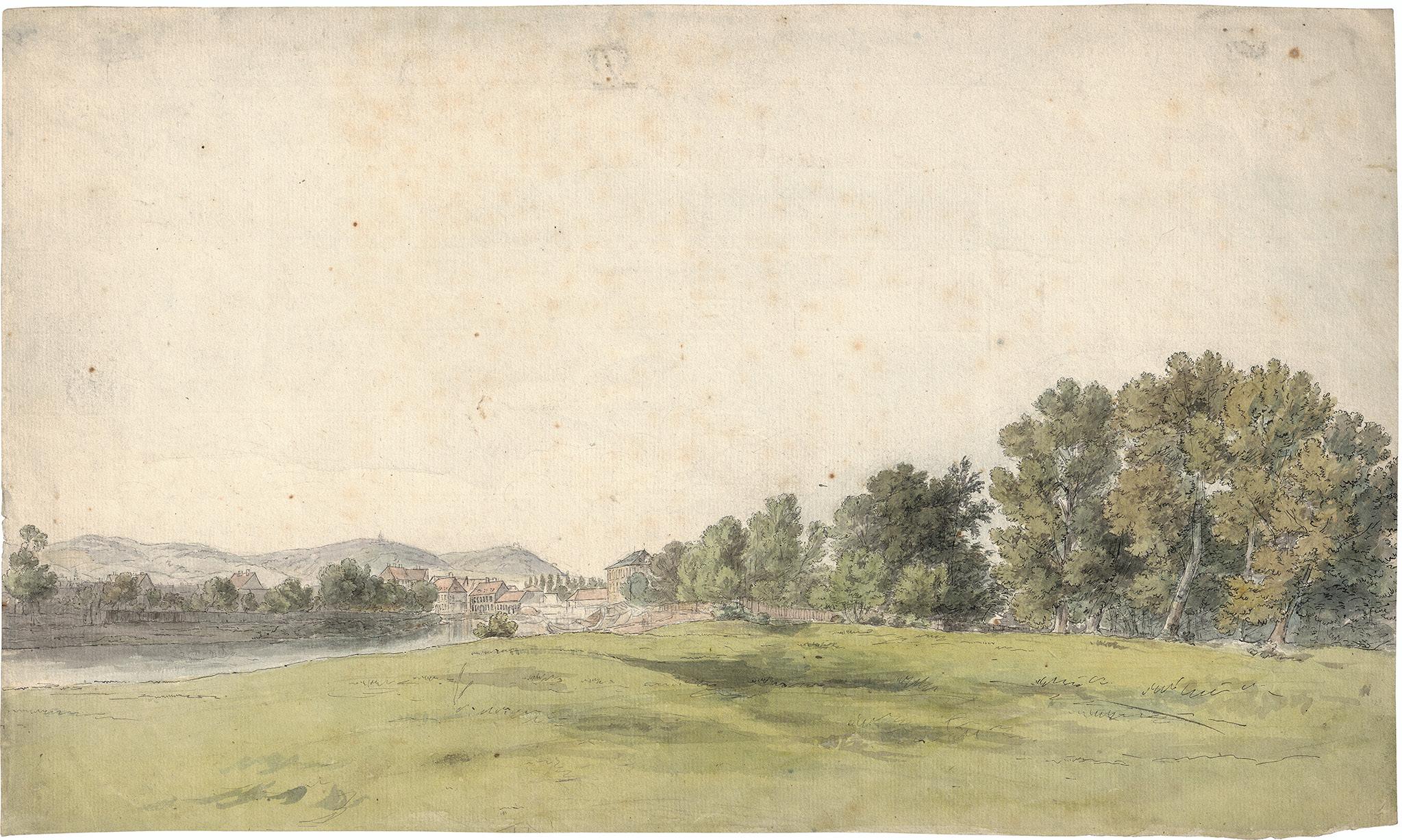

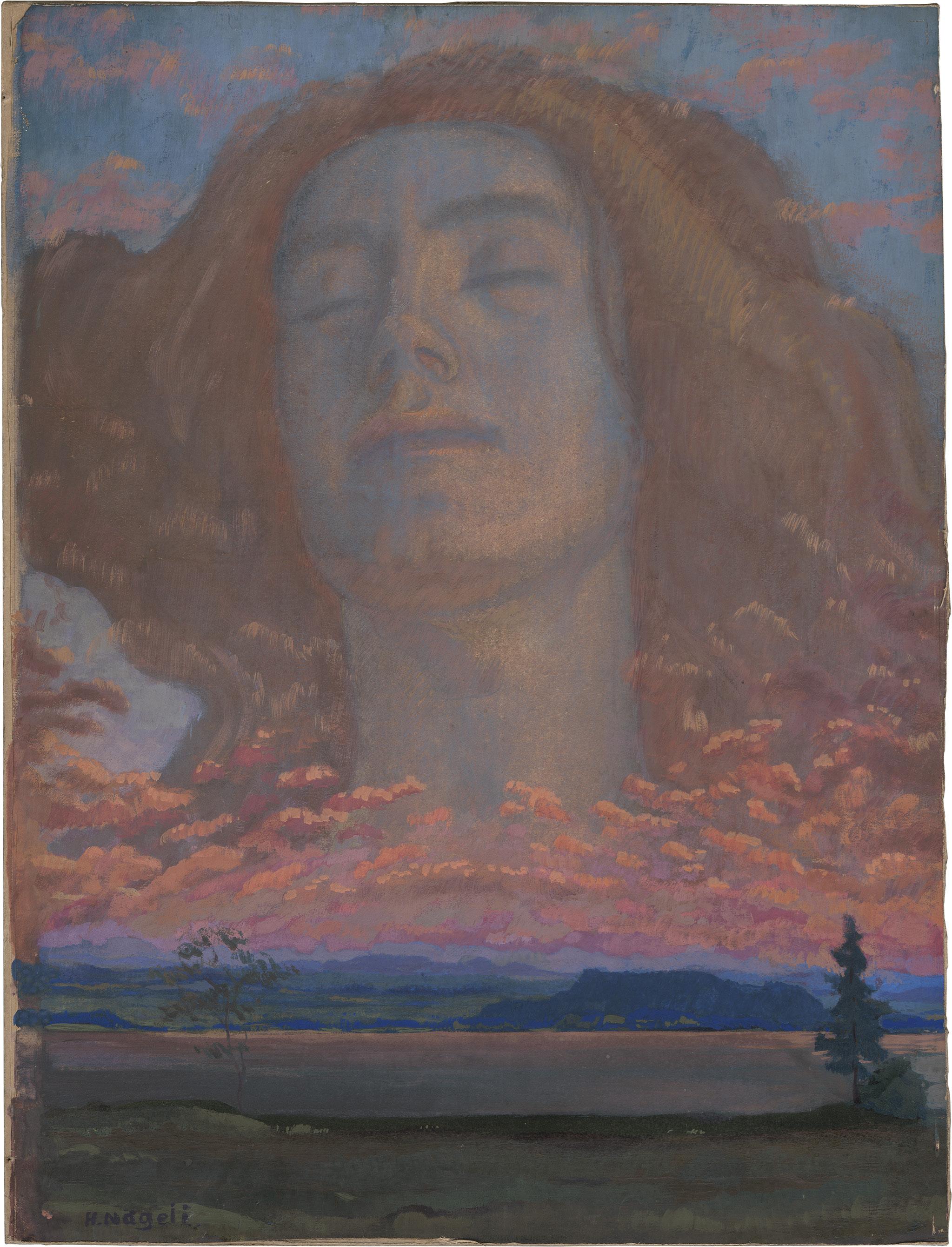

Seite 4: Los 6756, Hans Nägeli

6500

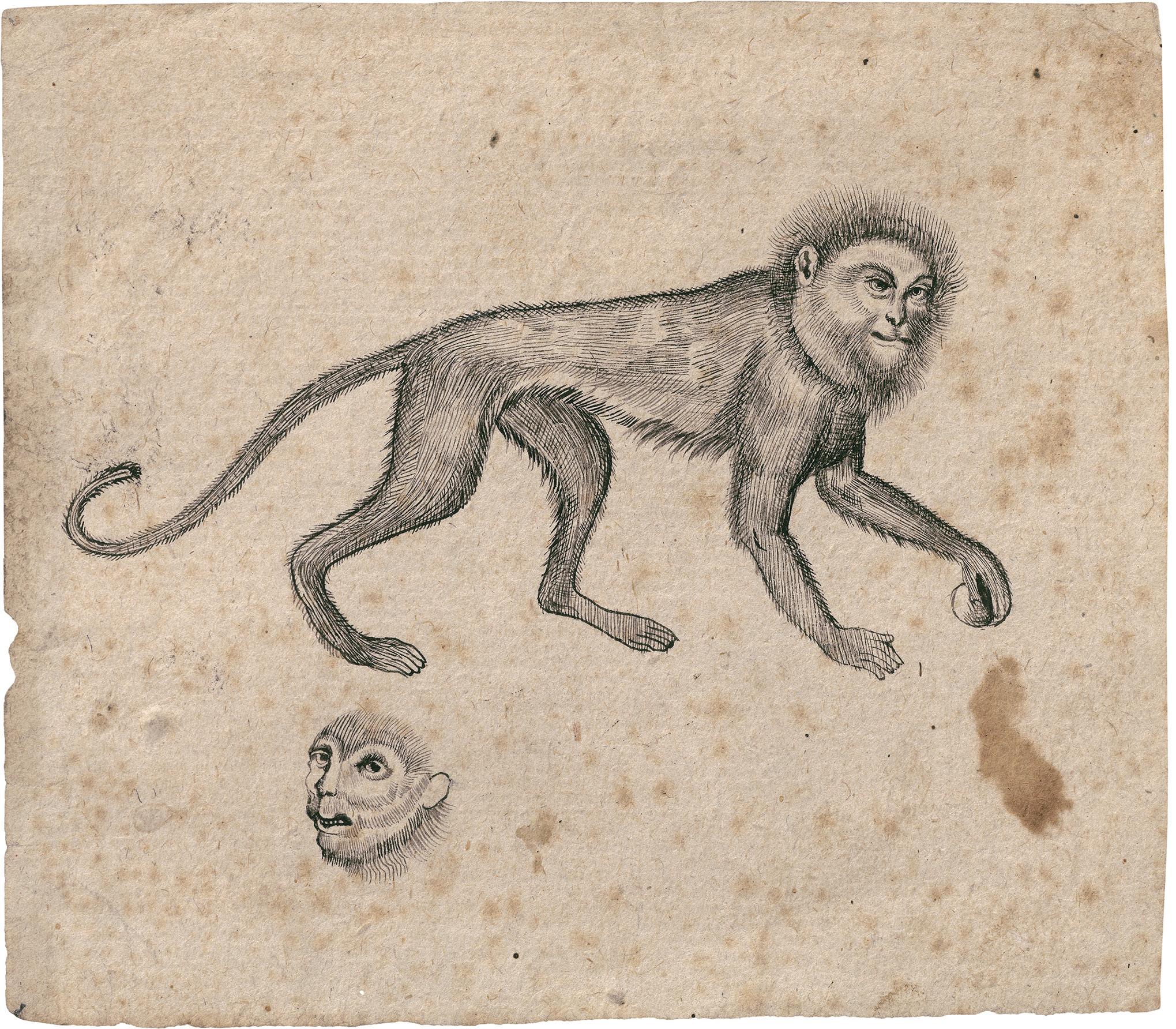

Nordeuropäisch

6500 wohl 16. Jh. Studienblatt mit Meerkatze. Feder in Schwarz auf Bütten. 11,2 x 12,8 cm. 750 €

Zeichnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts

6501 Ende 16. Jh. Johannes der Täufer und die verdammten Seelen in der Vorhölle.

Feder in Braun, auf alter Sammlermontage mehrfach eingefasst und mit goldener Zierleiste. 19,4 x 14,3 cm. 900 €

Provenienz: Aus einer bislang unidentifizierten Sammlung (Lugt 1908a).

Entstanden in Zusammenhang mit der sogenannten Dürer-Renaissance im ausgehenden 16. Jahrhundert, gibt die Zeichnung detailliert einen Ausschnitt aus Albrechts Dürers 1510 entstandenen Holzschnitt „Christus in der Vorhölle“ (Meder 121) aus der Großen Passion wieder.

Süddeutsch

6502 um 1600. Landschaft mit Venus, Amor und einem Satyr.

Feder in Grau, grau laviert. 24,8 x 17,4 cm. Wz. Kleines Wappen.

600 €

verso

Deutsch

6503 1593. Elegante Gesellschaft in einer venezianischen Gondel beim Genuss von Wein.

Deckfarben mit Goldhöhung, verso das Wappen der bayrischen Kaufmannsfamilie Hartbrunner (Hartprunner).

9 x 14,2 cm. In ein Papier des späten 16. Jh. eingelassen, dieses mit Wz. Stadttor (Fragment).

2.800 €

Jobst Harrich (1579–1617, Nürnberg)

6504 Weibliche Figur mit Flinte und Weinglas (Stammbuchblatt).

Gouache über brauner Feder, Silberhöhungen (teils oxidiert). 15,6 x 8,9 cm. Unten signiert und datiert „Jobst Harrich geschen zu / Nürnberg Ao 1599“, oben der eigen-

händige Sinnspruch „Sauff auß oder span[n] mir die Bixen [Büchse]“, verso mit ausführlichen Sammlerbezeichnungen in brauner Feder. Wz. Turm (Fragment).

1.200 €

Provenienz: Johann Andreas Boerner (1795-1862), Nürnberg. Dessen Auktion bei Rudolph Weigel, Leipzig, Catalog der Börner‘schen Kunstsammlung (fünfte Abtheilung), Auktion 28. Nov. 1864, Los 101.

Burkhard Schramman (tätig in Süddeutschland um 1647)

6505 Titelblattentwurf zu Sympert Visscher und Johannes Battista Trilaci „Logica, bilanx philosophica, arte et marte liberata“.

Grauer Stift. 31,6 x 19,1 cm. Unten links signiert „Burchardt Schramman fecit“, unten rechts bez. „Wolffgang Kilian“ sowie mit weiteren eigenh. Bezeichnungen. Um 1647. Wz. Bekrönter Doppelkopfadler mit Sichel im Brustschild.

800 €

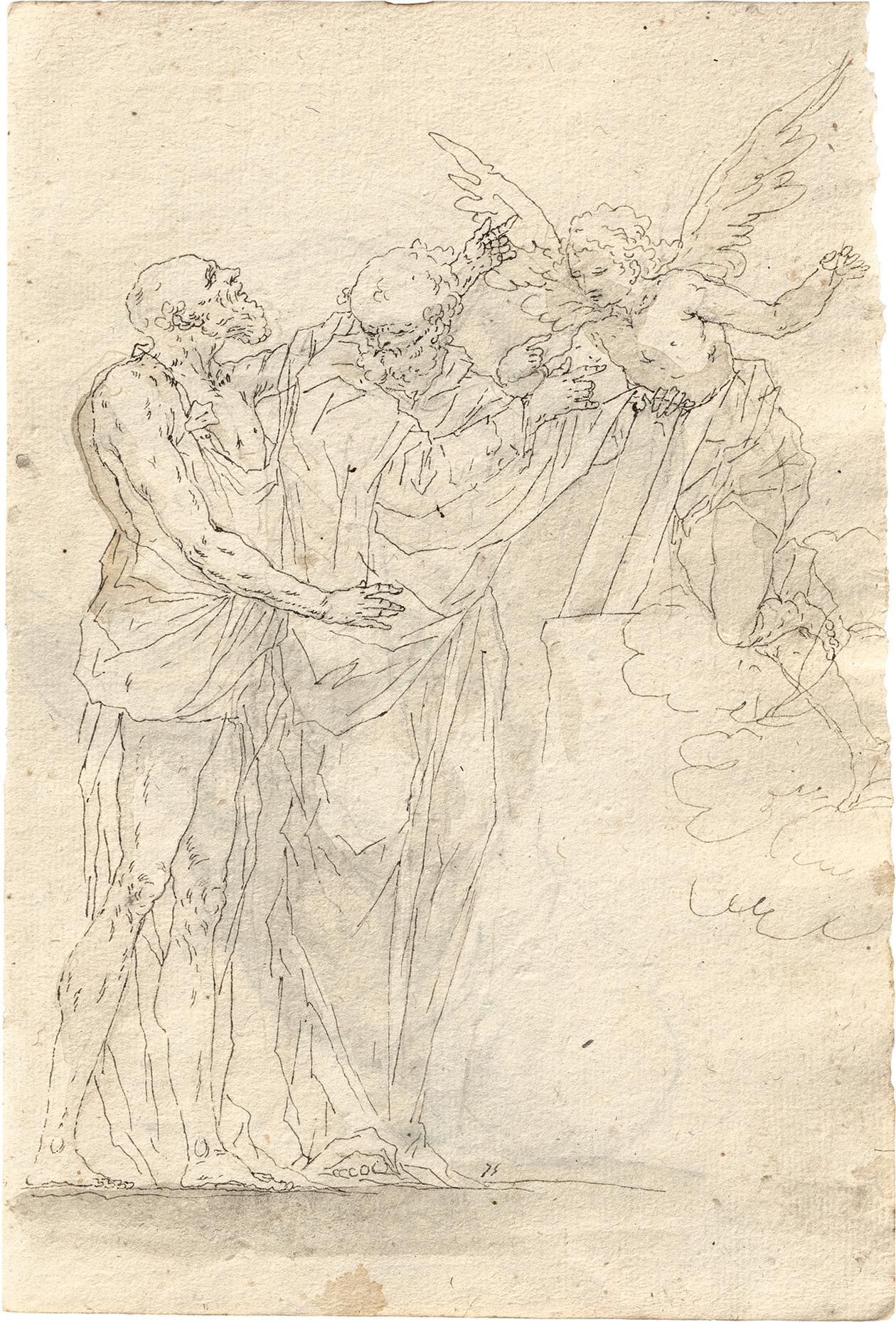

Die Zeichnung bereitet den gestochenen Titel für die 1647 im Verlag von Christopher Katzenberger erschienene Publikation vor. Beigegeben drei weitere Zeichnungen des 17. und 18. Jh. „Abschied der Apostelfürsten (alte Zuschreibung an Januarius Zick), „Daniel in der Löwengrube“ und „Bischof und Heiliger (alte Zuschreibung an Rottmayr).

Johann Rottenhammer (1564 München – 1625 Augsburg)

6506 Umkreis. Diana und Aktäon.

Feder in Schwarz über Graphit und Rötel, rotbraun laviert. 27,8 x 36,4 cm. Wz. Bekröntes Wappen mit Buchstabe B und Nebenmarke (vgl. Briquet 8079, ab 1562).

2.400 €

Die schöne, flüssig ausgeführte Zeichnung mit der Darstellung von „Diana und Aktäon“ gibt ein in der Kunst des späten 16. Jahrhunderts häufig behandeltes mythologisches Thema wieder, das sich auf Grund seiner unterschwellig erotischen Komponente einer größeren Beliebtheit erfreute bei Künstlern, die zu dieser Zeit im süddeutschen Raum und am Prager Hof von Rudolf II. tätig waren. Die Zeichnung wurde in der Vergangenheit als eigenhändige Arbeit Johann Rottenhammers betrachtet, vielmehr dürfte es sich jedoch um ein Werk eines im Umkreis des Künstlers tätigen Meisters handeln. Es gibt in abgewandelter Form ein Gemälde Rottenhammers wieder, das heute im Stadtmuseum Simeonstift in Trier aufbewahrt wird.

Johann Rottenhammer

6507 Umkreis. Die neun Musen auf dem Parnass, musizierend.

Feder in Grau, grau laviert. 15 x 14,2 cm.

800 €

Provenienz: Dr. George Hamilton, Massachusetts. Privatsammlung Ohio.

Sieneser Schule

6508 um 1600. Maria mit Kind in den Wolken und Heilige.

Feder in Braun, verso: eine weitere Studie „Zwei Heilige“ in brauner Feder. 19 x 12,8 cm.

450 €

Italienisch

6509 17. Jh. Die Beschneidung Christi. Feder in Braun, braun und grau laviert, verso: „Figurenstudie“ in Rötel. 18 x 13,8 cm. Verso eine alte Zuschreibung in brauner Feder „Caracci“.

400 €

Giovanni Battista Paggi (1554–1627, Genua)

6510 Die Himmelfahrt Mariae. Feder in Braun, braun laviert, im Oval. 34 x 23,2 cm. 3.000 €

Provenienz: Aus einer unbekannten Sammlung „D.G.R.“ (Lugt 757b). Wilhelm Suida (1877-1959), New York, durch Erbfolge: Bertina Suida (1922-1992) und Robert L. Manning (1924-1996), New York. Privatsammlung USA.

Italienisch

6511 16. oder 17. Jh. Stehendes Skelett mit erhobenem Arm.

Schwarze Kreide, alt aufgezogen. 41 x 22,5 cm. Wz. undeutlich.

1.500 €

Italienisch

6512 um 1580. Szene in einer Grotte mit Satyrn. Feder in Braun, graubraun laviert, über Spuren von Rötel. 25 x 33,7 cm. Verso Klebeetikett aus einem alten Auktionskatalog, dort als „Franz Floris“ beschrieben.

1.200 €

Provenienz: Sammlung Jonathan Richardson, London (Lugt 2184). Sammlung Prokop Toman, Prag (Lugt 2401).

Sammlung Benno Moser (Lugt 1828a).

Zeichnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts

Florentiner Schule

6513 16. Jh. Rückenfigur eines Nobile im weiten Mantel mit Barett.

Schwarze und rote Kreide, verso: Figurenstudie in schwarzem Stift. 37,8 x 21,2 cm. Unten rechts in brauner Feder von alter Hand bez. „Nella Loggia alla Scal....“. Wz. Schild mit Einhorn und Banden (vgl. Woodward 226: Rom, 2. Hälfte 16. Jh.).

1.200 €

6514

Domenico Piola (1627–1703, Genua)

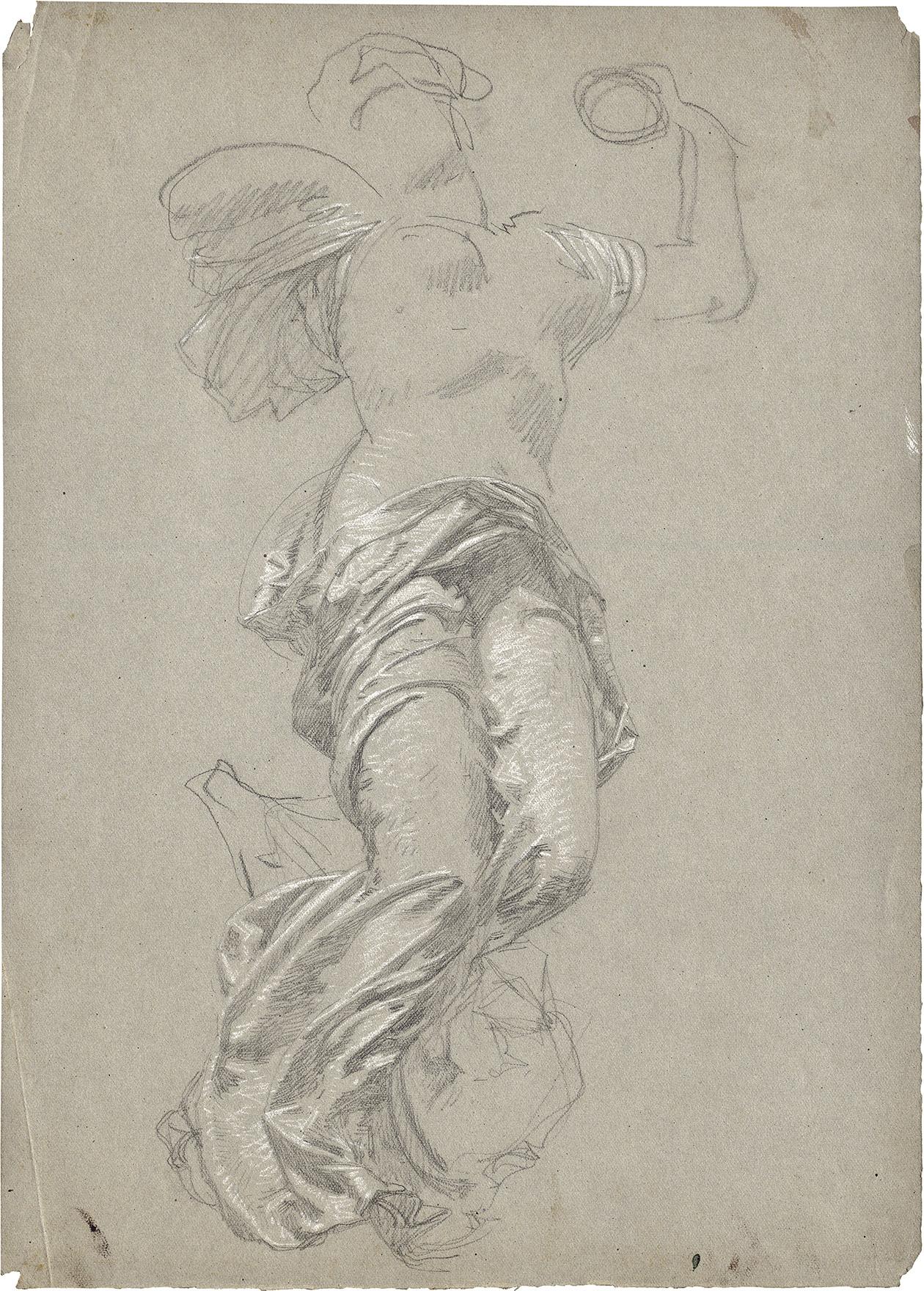

6514 Allegorie der Geschichte. Pinsel in Braun, weiß gehöht über Vorzeichnung in Graphit. 28,1 x 17 cm.

1.500 €

Provenienz: Sammlung Suida-Manning, New York.

Italienisch

6515 spätes 16. Jh. Reiterschlacht. Feder in Braun, über schwarzer Kreide, braun laviert und weiß gehöht, quadriert, auf blauem Bütten, auf einen Sammlerkarton aufgezogen. 21,4 x 36,8 cm. Verso auf der Montierung mit Feder der Sammlervermerk von De La Gardie „Hyllan IX“.

2.400 €

Provenienz: Sammlung Graf Jacob Gustaf de la Gardie (1768-1842), Schloss Löberöd, Schweden (Lugt 2722a).

Durch Erbfolge bis 2020 im Besitz des Gutshofs Borrestad. Privatsammlung, Schweden.

Zeichnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts

Italienisch

6517 16. Jh. Pluto, zu seinen Füßen Cerberus und Amor. Feder in Braun, weiß gehöht, von gleicher Hand Korrekturen in brauner Feder auf aufgeklebten Papierfragmenten, aufgezogen, auf dem Untersatzpapier von alter Hand mit schwarzem Stift figural eingefasst. 26 x 11,6 cm (inkl. Untersatzpapier).

750 €

Italienisch

6516 17. Jh. Die hl. Anna, stehend. Feder in Braun, grau laviert, aufgezogen. 17,3 x 7,9 cm.

750 €

Provenienz: Mit einem Stempelfragment unten links, womöglich der Herzöge von Genua-Savoyen (vgl. Lugt 47a).

Sieneser Schule

6518 16. Jh. Der verlorene Sohn. Feder in Braun, partiell grau laviert, auf einem alten Untersatz. 27,3 x 47 cm. Unten bezeichnet „AASI“, auf dem Untersatz verso eine alte Zuschreibung an Ventura Salimbeni.

1.800 €

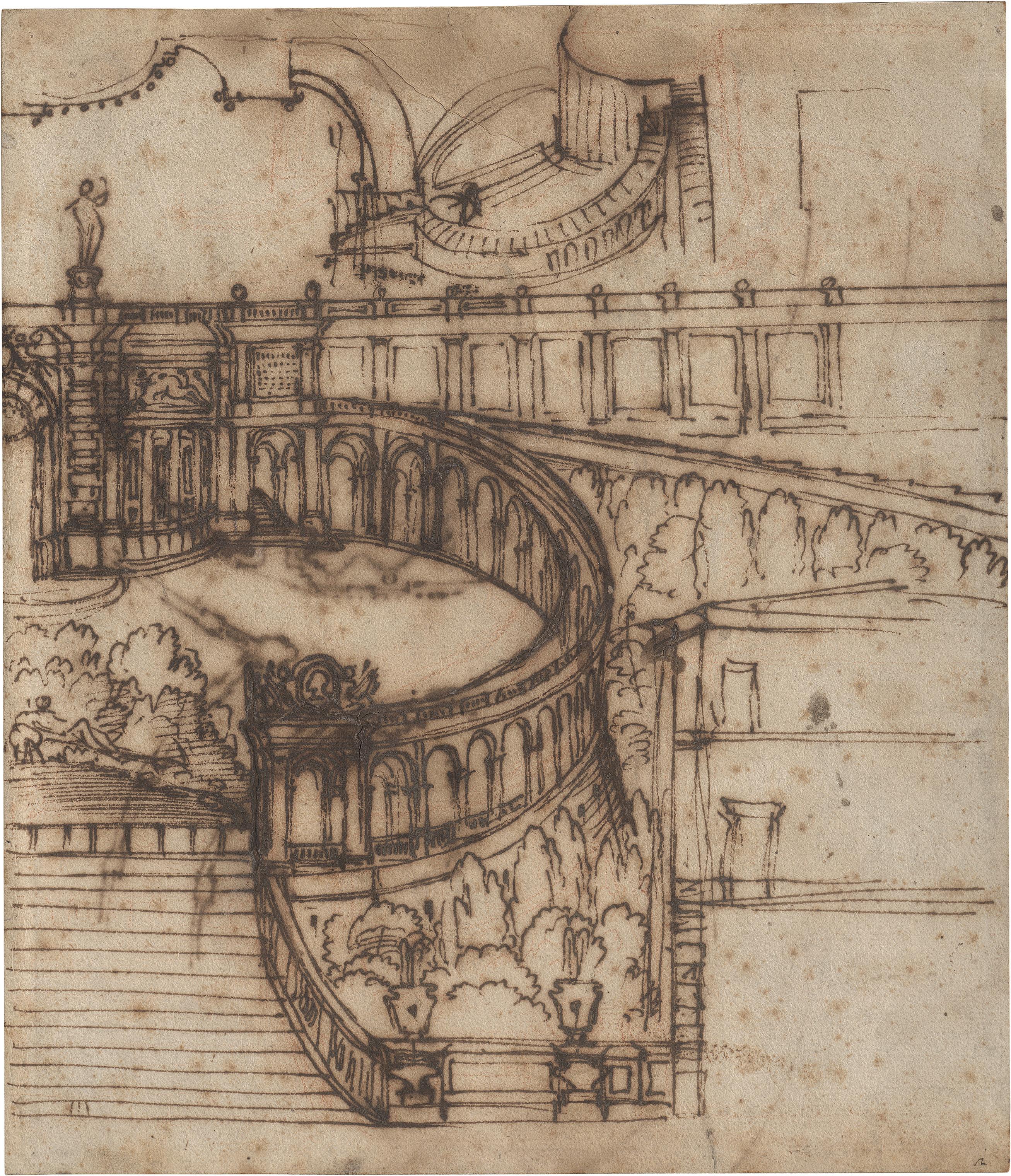

Giovanni Francesco Grimaldi (gen. Il Bolognese, 1606 Bologna - 1680 Rom)

6518a Entwurf für die Spanische Treppe in Rom (Progetto per la Scalinata di Trinità dei Monti). Feder in Braun über Rötel, verso weitere Skizzen in brauner Feder, alt aufgezogen und montiert. 25,9 x 22,4 cm. Rechts unten in brauner Feder alt nummeriert „2“. (1660). Rückwand mit schwer leserlichem, handschriftlich bezeichnetem Etikett.

12.000 €

Provenienz: Christie’s, London, Auktion am 7. Juli 1998, Los 114. Privatsammlung Bayern.

Wurde die Zeichnung in der Vergangenheit noch mit der Anlage der Villa Pamphilj in Zusammenhang gebracht, so konnte sie nun, zum 300ährigen Jubiläum der Spanischen Treppe im Jahr 2025, das in Rom mit einer eigenen Ausstellung gefeiert wird, als Entwurfszeichnung von Giovanni Francesco Grimaldi für die Scalinata di Trinità dei Monti identifiziert werden.

Grimaldi stand als Künstler und Architekt in Rom im Dienst des Vatikans und des Hochadels. Zwischen 1649 und 1651 war er in Paris im Auftrag Ludwig XIV. und Kardinal Jules Mazarins tätig. Mazarin, der einflussreichste erste Minister Frankreichs, begann 1660 mit der Planung der Prachttreppe. Er ließ verschiedene Künstler und Architekten Entwürfe für den Bau einer Freitreppe anfertigen, darunter Giovanni Francesco Grimaldi. Eine Präsentationszeichnung von Grimaldi auf blauem Papier ging, laut erhaltenem Schriftwechsel zwischen Mazarin und Abt Elpidio Benedetti, Mazarin im Oktober 1660 zu. Während Mazarin den Plan Grimaldis für seine Erhabenheit und Würde pries, wurde er von Benedetti als zu prunkvoll und zu kostspielig angesehen. Die vorliegende Federzeichnung, vermutlich ein Blatt aus einem Skizzenbuch, bietet erstmals Gelegenheit, in Grimaldis Gestaltungspläne für die Spanische Treppe Einblick zu nehmen. Der Entwurf folgt Mazarins Vorgabe einer Mehrstufenanlage mit gebogenen Aufgängen in der mittleren Ebene. Die Aufgabenstellung scheint auch einen Brunnen mit Flussgöttern und eine Widmung an Ludwig XIV. vorgesehen zu haben. Spiegelte man den detailreichen Entwurf, so zeigte sich die grandiose

Gesamtansicht der repräsentativen Anlage. Der Brunnen mit den beiden liegenden Flussgöttern findet sich ebenfalls in Entwürfen von Elpidio Benedetti, gezeichnet 1660 von der römischen Malerin und Architektin Plautilla Bricci (s. Biblioteca Apostolica Vaticana. Chigi P. VII 10, pt. B, cc. 30-31 sowie Nationalmuseum Stockholm, Inv. NMH CC 790.)

Wie in der Repräsentationszeichnung Benedettis findet sich zu der Luftperspektive Grimaldis auch eine zweite plastische Skizze, die das Prinzip der Anlage veranschaulicht. Eine gradläufig eingeschwungene Treppe führt zum ersten Plateau. Von dort laufen in ovaler Biegung Arkadengänge zur zweiten Ebene. Sie werden bekrönt durch zwei von Putten gehaltene Portraitmedaillons, vermutlich von Ludwig XIV. Zwei weitläufige Rampen treffen mit den weiteren Treppenanlagen auf der oberen Ebene zusammen. Das aufwändige Triumphportal einer ovalen Fassade beschließt mit seinen bossierten Pilastern den Prospekt der zweiten Ebene. Die seitlichen Treppenanlagen führen in einem ovalen Pavillon auf das obere Plateau. Darüber rahmt eine weitläufige Kolonnade mit Balustern die Aussicht auf die Stadt und fasst den Vorplatz der französischen Nationalkirche architektonisch ein Die Architektur des Hauses rechts ist stark an dem Gebäude orientiert, das damals an den noch wilden landschaftlichen Aufgang zur Kirche angrenzte (vgl. den Kupferstich von Giovanni Battista Falda: Fontana nella Piazza della Trinità dei Monti). Vergleicht man spätere Zeichnungen für die Spanische Treppe, etwa den berühmten Entwurf von Alessandro Specchi von etwa 1721 (Fondo Lanciani in der Biblioteca Archeologia e Storia dell‘Arte, Rom, Inv. 54861), so zeigt sich, dass die grundlegende Vision Grimaldis in weiten Teilen unverändert übernommen wurde. Grimaldis Entwurf würde damit die Ursprungsidee für die ikonische Treppenanlange zeigen, die auch heute noch zu den bedeutendsten Bauwerken des Barock zählt und ein Besuchermagnet in der Ewigen Stadt ist. Dass Grimaldis Pläne letztendlich nicht weiterverfolgt wurden, mag darin begründet sein, dass der gleichzeitig in Ausführung begriffene Entwurf für den Petersplatz von Gian Lorenzo Bernini aus Sicht des Vatikans keinesfalls übertroffen werden sollte. Isabella Chapman hat nach Vorlage des Originals die Zuschreibung an Giovanni Francesco Grimaldi bestätigt. Sie gab den Hinweis auf einen verschollenen Entwurf des Künstlers für Kardinal Mazarin.

Carlo Giuseppe Carpi (1676 Parma – 1730 Bologna)

6519 Entwürfe für Quadraturmalerei. 2 Zeichnungen, je Feder in Braun, braun laviert. 17 x 25,9 cm; 13,7 x 18,4 cm. Jeweils signiert „Carpi“, ein Blatt verso alt bezeichnet „No 18“. Wz. undeutlich.

1.200 €

Provenienz: Pietro Scarpa, Venedig. Seither deutsche Privatsammlung.

Abbildung auch Seite 217

Italienisch

6520 16. Jh. Studienblatt mit Entwürfen zu Zwickeln mit Darstellung von Evangelisten und Putti. Feder in Braun. 27,3 x 26,5 cm. Innerhalb der Darstellung in einer Hand wohl des 16. Jh. in brauner Feder bez. „Titiano“.

1.200 €

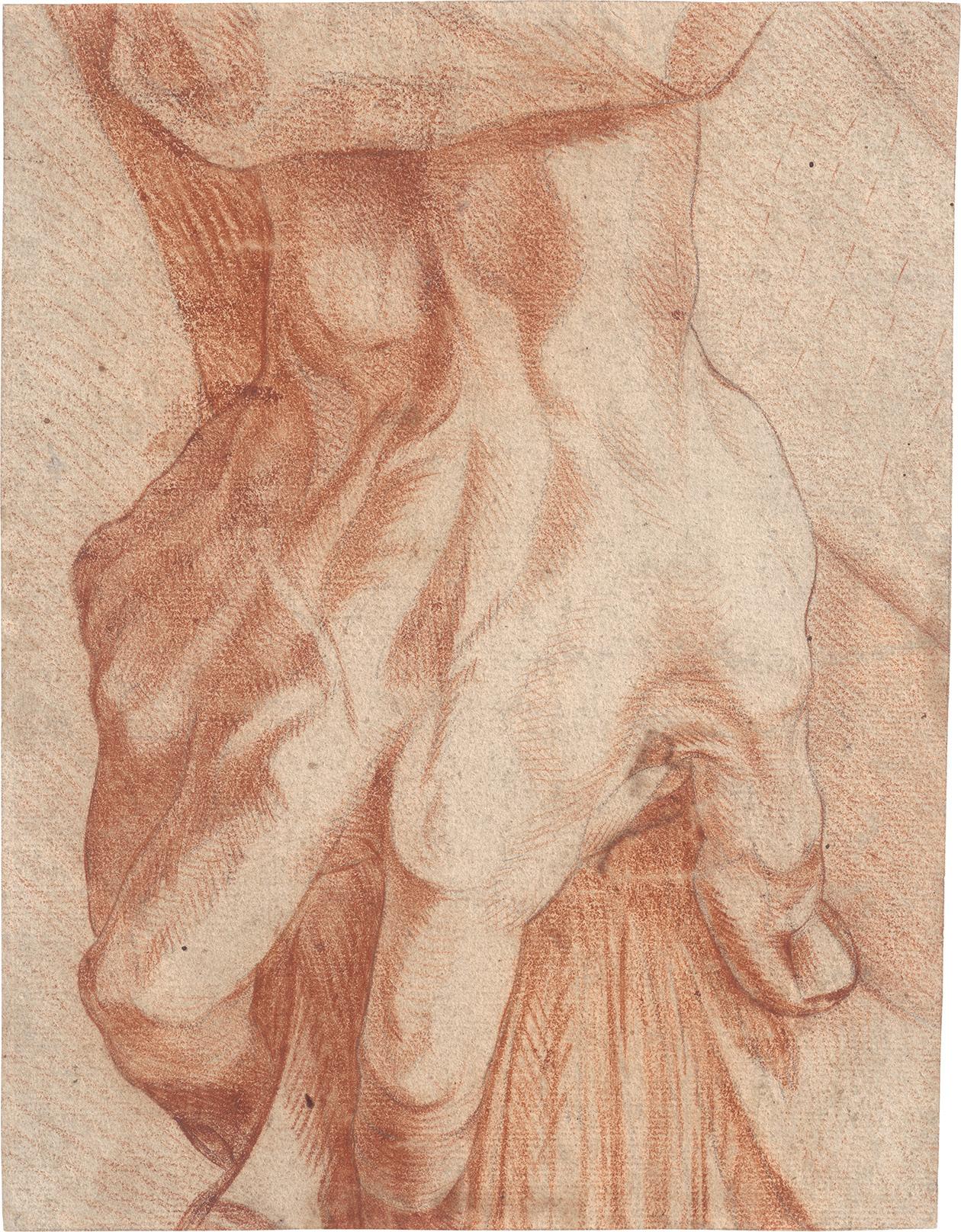

Pier Francesco Mazzucchelli (gen. il Morazzone, 1573 Morazzone b. Varese – 1626 Piacenza)

6521 Das Wappen des Hauses Savoyen von Engeln getragen. Feder in Grau und Braun, braun laviert und weiß gehöht auf blauem Bütten. 21,3 x 37,1 cm.

4.000 €

Provenienz: Sammlung Giuseppe Vallardi, Mailand (Lugt 1223).

Italienisch

6522 17. Jh. Tankred tauft die sterbende Clorinde. Rötel, aufgezogen. 18,3 x 24 cm. Oben links alt nummeriert „2641.

800 €

Provenienz: Sammlung Stephan von Licht, Wien (Lugt 789b).

Abbildung Seite 26

Pietro Dandini (1646–1712, Florenz)

6523 Studienblatt mit Anbetungsszene und weiteren Figuren.

Rötel, verso: Figurenstudien in Rötel. 27,6 x 43,1 cm.

600 €

Provenienz: Sammlung Dandini, Florenz. Sammlung Giovanni Targioni Tozzetti (1712-1783), Florenz. Dr. Carmen Hertz Gräfin Finckenstein (1889-1971), Ascona. Familienbesitz, Norddeutschland. Beigegeben von demselben ein weiteres Blatt mit Figurenstudien, recto in Rötel, verso in schwarzer Kreide, wohl eigenh. monogrammiert „P.D.“.

Italienisch

6524 um 1600. Römischer Soldat, einen Mann überfallend.

Pinsel in Braun über Graphit, auf Papier des 18. Jh. kaschiert, an den oberen Ecken montiert. 28,2 x 34,8 cm.

900 €

Provenienz: Sammlung Giuseppe Chiantorre, Turin (Lugt 540).

Beigegeben eine italienische Zeichnung des 17. Jh. „Sitzender Mann mit Wanderstock und Schüssel“ (schwarze und weiße Kreide auf blauem Papier), ebfalls aus der Sammlung Giuseppe Chiantorre.

Französisch

6525 17./18. Jh. Götterversammlung auf dem Olymp. Feder in Braun, braun laviert, teils weiß gehöht, über Graphit, quadriert, alt aufgezogen. 36,3 x 27,5 cm (im Oval).

800 €

Nach dem verlorenen Deckenfresko Vouets für die Bibliothek im Hotel Séguier in Paris, das durch den Nachstich Michel Dorignys von 1640 größere Bekanntheit erreichte. Beigegeben eine Sebastien Bourdon zugeschriebene Zeichnung „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ sowie von Jean-Baptiste Pillement „Flusslandschaft mit verfallener Palastanlage“.

Marco Marcola (um 1740–1793, Verona)

6526 zugeschrieben. Minerva und Amor führen Herkules auf den Pfad der Tugend. Feder in Braun, braun laviert. 24,2 x 26,9 cm.

750 €

Eine in der Handschrift eng verwandte Zeichnung Marco Marcolas, „Mucius Scaevola legt seine rechte Hand ins Feuer“, findet sich heute im Metropolitan Museum of Art, New York (Inv.Nr. 64.132.2).

Jacob van der Ulft (1627 Gorkum – 1689 Noordwijk)

6527 Eine südliche Hafenszene.

Feder und Pinsel in Braun, braun laviert. 27,8 x 22,8 cm.

2.800 €

Provenienz: Aus der Sammlung Johann Goll van Franckenstein (Lugt 2987).

Charakteristisches Blatt dieses autodidaktisch gebildeten Künstlers, der von 1660 bis 1679 Bürgermeister seiner Geburtsstadt Gorkum war. Sein zeichnerisches Œuvre umfasst zahlreiche Blätter mit italienischen Sujets. Vermutlich war van der Ulft jedoch nie in Italien, wie bereits Arnold Houbraken erwähnt, sondern orientierte sich an Zeichnungen niederländischer Italianisanten. Insbesondere hat van der Ulft nach Vorlagen von Jan de Bisschop gearbeitet, mit dessen Schaffen seine Arbeiten stilistisch und thematisch eng verwandt sind, so dass in der Vergangenheit oft Verwechslungen stattgefunden haben. Eine sehr häufig von van der Ulft verwendete Technik ist die Pinselzeichnungen in Braun, die sich durch ihre flüssigen, treffsicheren Lavierungen und ihre markante Kontrastwirkung auszeichnen. So auch die vorliegende schöne und visuell einprägsame Darstellung eines italienischen Hafens, welche größte Spontaneität atmet und durch ihre recht virtuose Erfassung des warmen

Sonnenlichtes verzaubert.

Niederländisch

6528 17. Jh. Fischer in einer Ruinenlandschaft. Pinsel und Feder in Grau, auf einen Sammlerkarton aufgezogen. 19,5 x 25,1 cm. Oben am Rand alt handschriftl. bez. „R [...] Jacob Salomon / S. Ruisdael“, auf dem Sammlerkarton unten „Ruisdael N°1“, verso mit Feder der Vermerk des Sammlers De La Gardie „Hyllan VIII“.

3.000 €

Provenienz: Sammlung Graf Jacob Gustaf de la Gardie (1768-1842), Schloss Löberöd, Schweden (Lugt 2722a).

Durch Erbfolge bis 2020 im Besitz des Gutshofs Borrestad. Privatsammlung, Schweden.

Niederländisch

6529 17. Jh. Blick in eine Gracht mit Steinbrücke. Schwarze Kreide, grau laviert, in brauner Feder eingefasst. 18,2 x 27,5 cm.

1.200 €

Nicolaes Berchem (1620 Haarlem – 1683 Amsterdam)

6530 zugeschrieben. Terrainstudie mit großen Blattpflanzen.

Schwarze Kreide. 14,5 x 18,6 cm. Wz. Wappenfragment mit goldenem Vlies.

800 €

Provenienz: Mit unbekanntem Sammlermonogramm in Bleistift „F.N.“ (nicht bei Lugt).

Ein vergleichbares, ebenfalls Nicolaes Berchem zugeschriebenes Blatt befindet sich im Rijksmuseum in Amsterdam (Inv. RP-T-1889-A-1902).

Niederländisch

6531 17. Jh. Stehender Kavalier, einen Hut haltend. Schwarze Kreide, weiß gehöht, spätere Einfassung in brauner Feder, auf blauem Papier. 19 x 9,8 cm.

750 €

Johan Verwer

(tätig 1647–1660 in Haarlem)

6532 Pflanzenstudie mit Rankengewächsen und Gräsern.

Feder in Braun, teils über Rötel, Pinsel in Grau. 18,9 x 28,2 cm (unregelmäßig beschnitten).

12.000 €

Das Sujet von nahansichtig dargestellten Pflanzen vor weißem Grund, das Gespür für die Eigenheit eines jeden Gewächses, der filigrane Duktus, und die vorwiegende Verwendung der Lavierung zur Konturierung der Blätter rücken diese Arbeit motivisch und stilistisch in unmittelbare Nähe zu den beiden einzigen bekannten Zeichnungen, die dem in Haarlem tätigen Johan Verwer sicher zugewiesen werden können. Ein signiertes und 1669 datiertes Blatt in Privatbesitz stammt aus der ehemaligen Sammlung Johan Quirijn van Regteren Altena (dessen Auktion bei Christie‘s, Amsterdam, am 10. Juli 2014, Los 56). Die zweite Pflanzenstudie, vormals Jan Wijnants zugeschrieben, bewahrt das British Museum in London (Inv. Oo,9.63). Ein weiteres dem Künstler zugeschriebenes Blatt befand sich ebenfalls in der Sammlung van Regteren Altena (Christie‘s, Amsterdam, Auktion am 10. Dezember 2014, Los 203).

Niederländisch

6533 17. Jh. Wiesenstück mit Gräsern und Blattgewächsen.

Schwarze Kreide, dunkelgrau laviert und weiß gehöht, auf blauem Papier. 19,9 x 36,4 cm.

1.800 €

Provenienz: Mit unbekanntem Sammlermonogramm in Bleistift „F.N.“ (nicht bei Lugt).

Salomon van Ruysdael (1600/03 Naarden – 1670 Haarlem)

6534 zugeschrieben. Landschaft mit Kopfweiden. Schwarze Kreide, weiß gehöht, auf grünlichem Papier. 29,1 x 24,1 cm. Unten links mit Bleistift bezeichnet „S. Ruysdael“.

900 €

Provenienz: Karl Eduard von Liphart (1808-1891, Lugt 1687). Dessen Enkel Reinhold von Liphart (Lugt 1758).

Seine Auktion C.G. Boerner, Leipzig, am 26.-27. April 1898, Los 821 (als „Salomon Ruysdael“).

Bolognesisch

6535 um 1700. Landschaft mit Baum auf einem felsigen Abhang.

Feder in Braun, Graphit, an den Ecken montiert. 23,6 x 18,5 cm (oben leicht abgerundet). Wz. Vogel auf Ast.

600 €

Beigegeben eine Federzeichnung der Schule von Guercino „Betende Frau mit Schleier“.

Flämisch

6536 17. Jh. „Festina Lente“ (Zwei Putti treiben eine Schildkröte zur Eile an); „Facit Munificum“ (Zwei Putti verteilen Almosen).

2 Gouachen auf Papier. Je ca. 12,2 x 14,5 cm (Einfassungslinie). (Unausgerahmt beschrieben).

1.200 €

Literatur: Jörg Nimmergut, Anna-Maria Wager: Miniaturen-Dosen, München 1982, S. 211 mit Farbabbildung F 41.

Nach zwei Emblemata aus Otto van Veens Werk „Amoris Divini emblemata“, das 1615 in Antwerpen erschien. Verso mit den Devisen: „Nescit tarda molimina Spiritus sancti gratia, cuius praecipuus fructus Amor est“ (S. 69) bzw. „Semper habet unde det cui plenum est pectus“ (S. 54).

P. Fezant (tätig um 1680)

6537 Satyr und Nymphe. Gouache auf Pergament. 13,6 x 10,5 cm. Unten rechts im schwarzen Rand in Gold signiert „P. Fezant Pinxit.“. 800 €

Jacob de Wit (1695–1754, Amsterdam)

6538 Christus; Moses.

2 Zeichnungen (recto und verso), je Graphit, Pinsel in Hellund Dunkelbraun, teils gekratzt, recto zusätzlich Rötel, auf elfenbeinfarben grundiertem Papier. 8,9 x 7,6 cm.

1.200 €

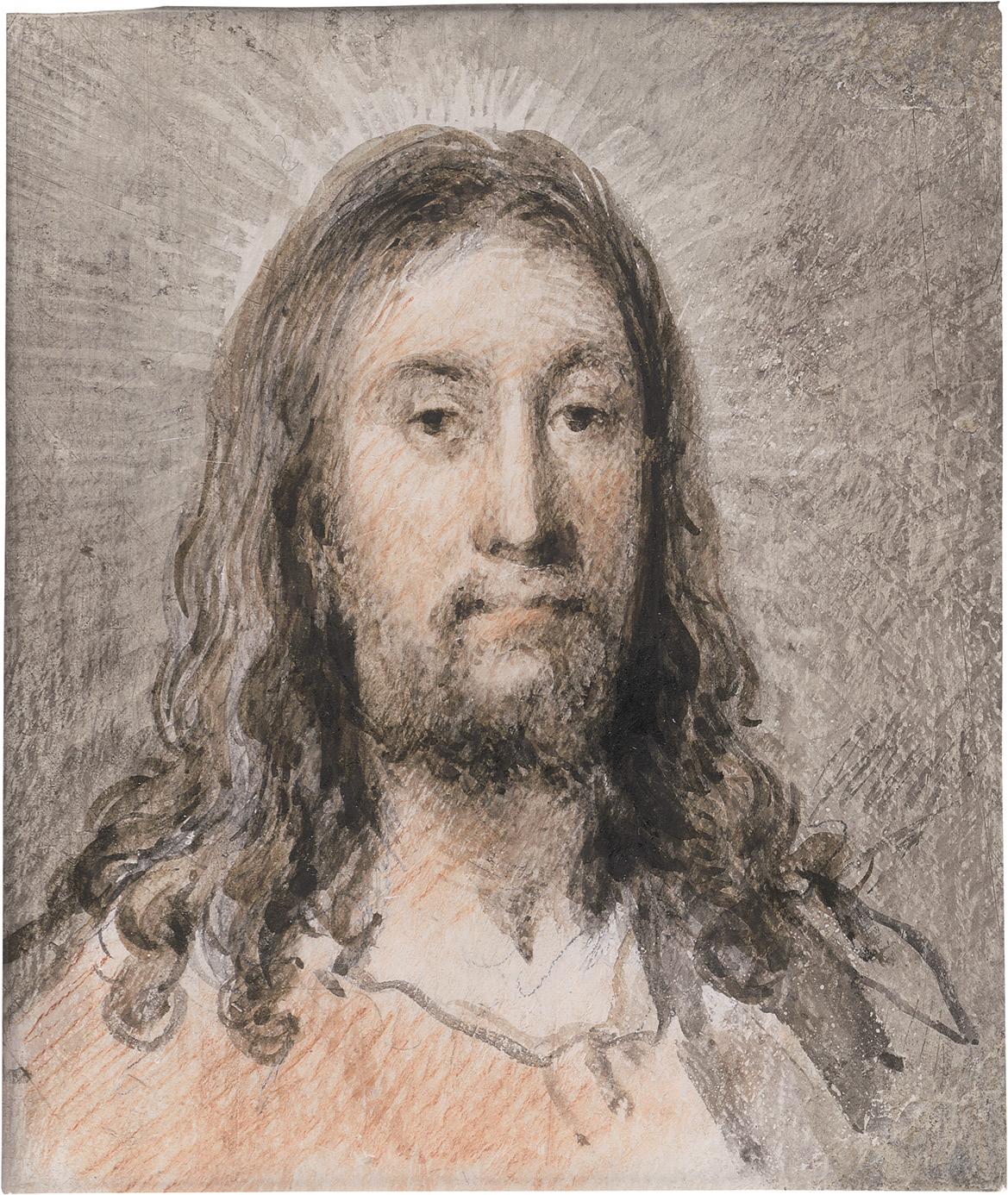

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606 Leiden – 1669 Amsterdam)

6539 Nachfolge. Der Tod Jakobs. Pinsel und Feder in Braun, braun laviert. 22,5 x 35 cm.

1.800 €

Provenienz: Sammlung Helmut Märkt, Reutlingen. Die vorliegende Zeichnung steht in engem Zusammenhang mit einer Pinsel- und Federzeichnung Rembrandts in Bister, die um 1640 datiert wird (vgl. Otto Benesch: The Drawings of Rembrandt, London 1954/57, Bd. III, Nr. 493 mit Tafel 614).

Das eindrucksvolle, wundervoll frisch erhaltene Blatt ist ein bedeutendes Frühwerk des zwanzigjährigen Künstlers. Als Zeichner zeigt es den jungen Dietricy bereits auf der ganzen Höhe seiner Kunst. In seiner anspruchsvollen, mehrfigurigen Kompositionsweise, in seiner feinsinnigen psychologischen Beobachtung, die größte Aufmerksamkeit für das menschliche Detail verrät, sowie in dem Exotismus seiner Protagonisten zeigt Dietrich sich zutiefst seinem bewunderten, großen Vorbild Rembrandt verpflichtet. In der Bildmitte überreicht Maria dem greisen Simon den Neugeborenen, der in dem Säugling den Messias erkennt und in religiöser Verzückung emporblickt. Sehr schön sind die lebhafte Interaktion und die Mimik der orientalisch gekleideten Schriftgelehrten charakterisiert. Ein wahrhaft rembrandteskes Detail sind die beiden kleinen Knaben vorne links, die eng umschlungen ein unschuldiges Zwiegespräch führen. Das bildmäßig komponierte Blatt war zweifellos als autonomes Kunstwerk gedacht. 6540

Christian Wilhelm Ernst Dietrich (gen. Dietricy, 1712 Weimar – 1774 Dresden)

6540 Die Darstellung Christi im Tempel Feder in Schwarz über Kreide, Pinsel in mehreren Grauund Brauntönen; Einfassungslinie in schwarzer Feder. 27,7 x 36 cm. Signiert und datiert „CWEDietrich 1732“.

3.500 €

Provenienz: Aus der Sammlung Carl Heumann, Chemnitz (Lugt 555b und 2841a).

Französisch

6541 um 1680. Bildnis einer Edeldame beim Orgelspiel. Gouache. 12,8 x 8,7 cm. Im goldenen Bandelrahmen.

1.200 €

Emmanuel Büchel (1705–1775, Basel)

6542 zugeschrieben. Zwei pittoreske Landschaften mit Jägern und Hirten.

2 Gouachen auf Karton, im Oval. Je ca. 22 x 26 cm. Verso auf der Rückpappe mit dem Klebeetikett des Basler Rahmenmachers Ernest Fay.

800 €

Caspar Netscher

(1639 Heidelberg – 1684 Den Haag)

6543 zugeschrieben. Bildnis der Jane Lane, Lady Fisher, die Königskrone mit einem Schleier verhüllend.

Feder und Pinsel in Braun über Graphit. 23,3 x 19,3 cm.

Verso mit einer zeitgenösischen Inschrift in brauner Feder „mestres [...] Lane“. Um 1655-60.

2.400 €

Provenienz: Sammlung Jean-François Gigoux (Lugt 1164).

Das souverän ausgeführte Frauenbildnis ist eine charakteristische Arbeit des aus Heidelberg stammenden Malers und Zeichners Caspar Netscher, der bei Gerard ter Borch in die Lehre ging. Netscher war seit 1652 in Den Haag als angesehener Porträt- und Genremaler tätig.

Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei der dargestellten jungen Frau um die famose Jane Lane, spätere Lady Fisher, die eine heroische Rolle bei der Flucht von König Charles II. nach Frankreich nach der verlorenen Schlacht von Worcester im Jahr 1651 gespielt hatte. Ein authentisches, 1652 datiertes Bildnis von der Hand des Meisters JH (möglicherweise Jerome Hesketh) in der Sammlung von Moseley Old Hall, Staffordshire (National Trust Collection) zeigt unverkennbare Ähnlichkeit mit der eleganten, modisch frisierten Frau auf unserem Blatt, die mit einem Schleier die Königskrone verhüllt, eine Anspielung auf die stattgefundene Flucht des Monarchen. Die gleiche Ikonographie ist auch auf einem anonymen, um 1660 entstanden Bildnis sichtbar, das in der National Portrait Gallery in London (NPG 1798) aufbewahrt wird.

Französisch

6544 18. Jh. Diana und Callisto. Schwarze Kreide, grau laviert. 14,5 x 21,2 cm. Unten mit Feder nummeriert „312“.

800 €

Daniel van den Dyck

(auch Daniel Vandich, 1614 Antwerpen – 1663 Mantua)

6545 Die Verehrung einer Herrscherbüste

Grauer Stift. 34,8 x 24,7 cm. Unten auf einem Steinsockel in brauner Feder signiert „Daniel vanden Dyck“.

1.200 €

Der Maler und Radierer Daniel van den Dyck war um 1631/32 Schüler von Pieter Verhaeght in Antwerpen. Er war lange Zeit in Italien tätig und verstarb 1663 in Mantua. Zeichnungen von seiner Hand sind eminent selten.

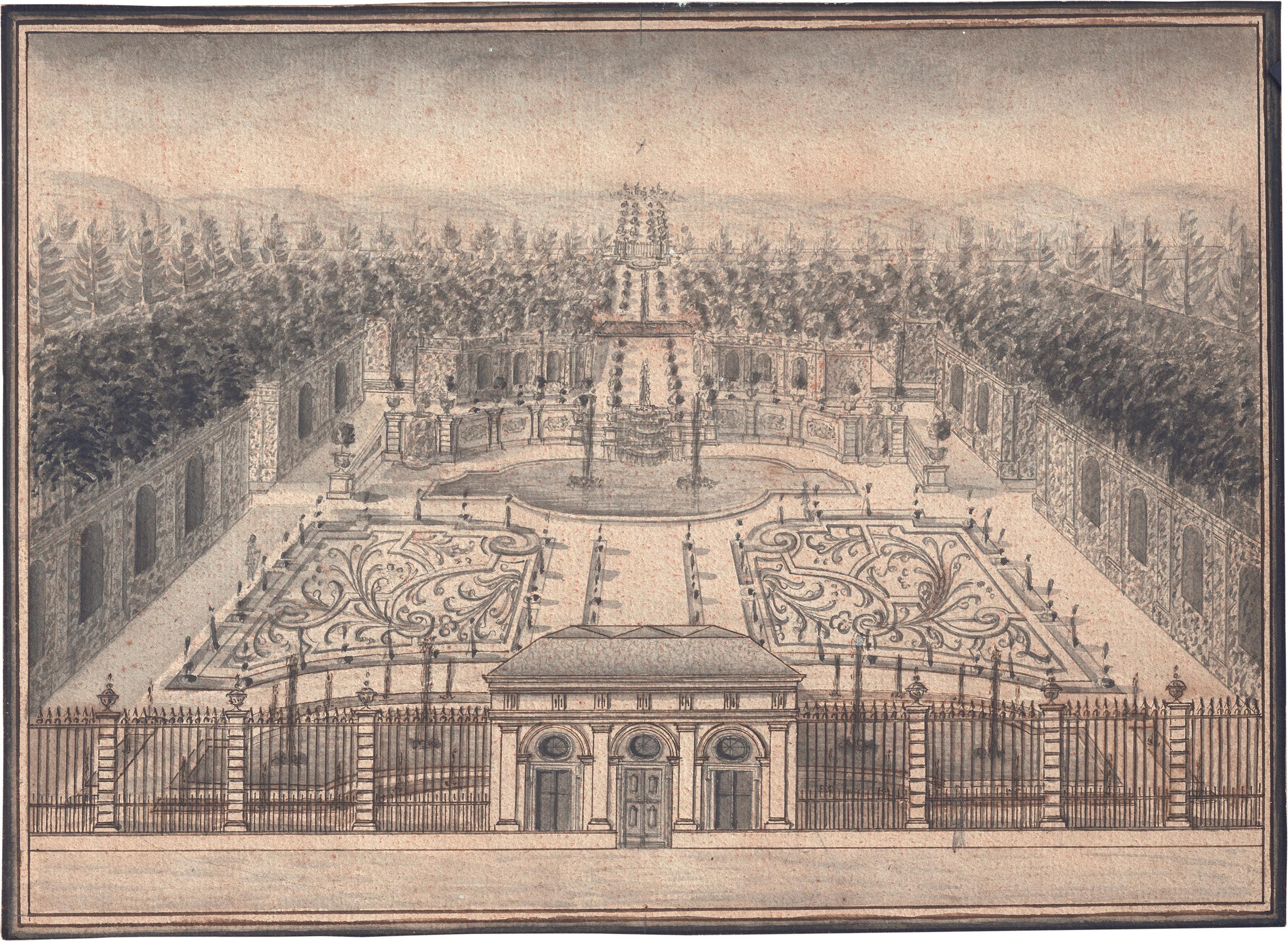

Matthias Diesel (1675 Bernried am Starnberger See – 1752 München)

6546 Versailles: Prospect und Perspektiv der königlichen Residenz und Lustgarten Versailles. Feder in Grau und Braun, Pinsel in Grau, grau laviert, gegriffelt. Ca. 20 x 29 cm. Um 1717-1723.

1.800 €

Provenienz: Wohl Johann Gottfried Abel (geb. 1723 in Köthen, Hofgärtner des Herzogs von Anhalt-Dessau).

Durch Erbfolge (an dessen Sohn Gottlieb August Ludwig Abel und anschließend an dessen Enkel Lothar Abel) an den Paläobiologen Othenio Abel (1875-1946, verso auf der Rahmenrückseite mit dessen eigenh. Annotationen zur Provenienz).

Vorzeichnung zu der von Johann August Corvinus gestochenen Tafel in dem Werk „Erlustierende Augenweide in Vorstellung herrlicher Garten und Lustgebäude“, das 1717-1723 in Augsburg erschien.

6547 Grand Trianon in Versailles: „Prospect des königl. Lust und Gartengebäu Trianon nechst Versailles“.

Feder in Grau und Braun, Pinsel in Grau, grau laviert, verso gerötelt. 19,3 x 27,5 cm. Um 1717-1723.

1.800 €

Provenienz: Wohl Johann Gottfried Abel (geb. 1723 in Köthen, Hofgärtner des Herzogs von Anhalt-Dessau).

Durch Erbfolge (an dessen Sohn Gottlieb August Ludwig Abel und anschließend an dessen Enkel Lothar Abel) an den Paläobiologen Othenio Abel (1875-1946).

Vorzeichnung zu der von Carl Remshart gestochenen Tafel in dem Werk „Erlustierende Augenweide in Vorstellung herrlicher Garten und Lustgebäude“, das 1717-1723 in Augsburg erschien. Beigegeben von Matthias Diesel die Vorzeichnung zu der von Johann August Corvinus gestochenen Tafel „Wahrhafter Grundriss des Königl. Lustgarten Trianon nechst Versailles“ (Feder in Grau und Braun, grau laviert, 21,8 x 29 cm), unterhalb der Darstellung eigenh. betitelt und signiert.

6548 Eglosheim: Prospect und Perspectiv des Graf Königsfeldischen Lust-Garten zu Eglosheim. Feder in Grau und Braun, Pinsel in Grau, grau laviert, verso gerötelt. 21,5 x 30 cm. Um 1717-1723.

1.200 €

Provenienz: Wohl Johann Gottfried Abel (geb. 1723 in Köthen, Hofgärtner des Herzogs von Anhalt-Dessau).

Durch Erbfolge (an dessen Sohn Gottlieb August Ludwig Abel und anschließend an dessen Enkel Lothar Abel) an den Paläobiologen Othenio Abel (1875-1946).

Vorzeichnung zu der von Carl Remshart gestochenen Tafel in dem Werk „Erlustierende Augenweide in Vorstellung herrlicher Garten und Lustgebäude“, das 1717-1723 in Augsburg erschien. Beigegeben von Matthias Diesel die Vorzeichnung zu der von Johann August Corvinus gestochenen Tafel 27 „Prospect und Perspectiv der Gräffl: Fuggerischen Lustgarten zu Hauthaussen (Haidhausen) samt dem Lusthaus...“ (Feder in Grau und Braun, grau laviert, verso gerötelt, 21,8 x 29 cm) unterhalb der Darstellung eigenh. betitelt und signiert.

Niederländisch

6549 18. Jh. Entwurf für eine barocke Deckengestaltung mit Vasen, Girlanden und Atlanten. Pinsel in Schwarz, Grau und Weiß auf grauem Bütten. 40,4 x 32,6 cm. Wz. Buchstaben WP. 1.200 €

6550 um 1800. Entwürfe zu fünf Palazzi und Villen im Stil der italienischen Renaissance.

15 Zeichnungen, je Feder in Braun, braun laviert, teils aquarelliert auf Honig & Zonen-Bütten, alt auf Untersatzpapier montiert. Je ca. 23,5-38 x 23,5-38 cm. Teils mit Maßstabsangaben, unten rechts mit alter Nummerierung.

1.500 €

Die fein ausgeführten Entwürfe projektieren insgesamt fünf prachtvolle Stadthäuser oder Palazzi, wobei für jedes Bauwerk eine Ansicht, ein Durchschnitt und ein Grundriss vorliegt. Es ist nicht klar, ob diese Pläne je realisiert wurden oder ob es sich eher um eine Art Musterbuch eines Architekten handelt.

6551 18. Jh. Entwurf für eine Tischplatte mit Trompel‘œil mit ornamentalem Rand.

Feder in Grau, Rot und Braun, grau laviert. 28,1 x 38 cm. Wz. Bekröntes Lilienwappen.

1.200 €

Literatur: Tankred Borenius: Catalogue of the collection of drawings by the old masters formed by Sir Robert Mond, London 1937, Nr. 135. Provenienz: Sammlung Sir Robert Mond, London (Lugt 2813a).

Oberitalienisch

6552 2. Hälfte 18. Jh. Entwurf für einen Altar in zwei Varianten.

Feder und Pinsel in Grau über Graphit. 53,3 x 37,9 cm. Mit Bezeichnungen in italienischer Sprache. Wz. Buchstaben FV mit drei Sternen (Treviso 1775).

1.800 €

Zeichnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts

Italienisch

6553 18. Jh. Deckenentwurf mit Scheinarchitektur und fliegenden Engeln. Pinsel in Grau über Graphit. 24,7 x 18,9 cm.

750 €

Beigegeben von Gottfried Bernhard Göz eine Federzeichnung „Das alte Paar beim Geldzählen“.

Italienisch

6554 18. Jh. Apotheose eines Heiligen in den Wolken. Schwarze Kreide, montiert. 33,4 x 17,2 cm. Wz. Fleur-delis im Kreis.

800 €

Provenienz: Sammlung Stephan von Licht (Lugt 789b).

Paolino Caliari (1763–1835, Verona)

6555 Kompositionsstudien zu biblischen Szenen: Gottvater in den Wolken, Engel, Detailstudien zu Händen und Füßen.

18 Zeichnungen auf 9 doppelseitig bezeichneten Blatt, je Feder in Braun oder Graubraun, braun oder graubraun laviert, teils über Graphit. Je ca. 26 x 17,6 cm. (1818).

3.000 €

Literatur: Donatella di Biagi Maino: „Paolo Caliari o dell‘Accademia. Un album di disegni ritrovato“, in: Studi in onore di Stefano Tumide, Bologna 2016, S. 483-491.

Provenienz: Privatsammlung Rom.

Paolo Caliari wurde 1763 in Verona als Sohn von Domenico Caliari, einem Buchhändler und Kupferstecher geboren, durch den er schon früh mit den Techniken des Gravierens vertraut wurde. Er studierte an der örtlichen Kunstakademie bei Prospero Schiavi (1730-1803), einem der Mitbegründer der Akademie und Schüler von Giambettino Cignaroli (1706-1770) und erhielt bereits kurz nach Abschluss seiner Studien im

Jahr 1788 das Diplom für eine Professur. Bereits zu Beginn seiner Karriere gewann er zahlreiche akademische Auszeichnungen für sein Werk, war an mehreren Aufträgen zur Dekoration von Palästen und Häusern seiner Stadt beteiligt, schuf vereinzelt Porträts sowie zahlreiche Altargemälde und Andachtsbilder. Daneben widmete er sich dem Experimentieren mit verschiedenen künstlerischen Techniken und dem Studium und Kopieren von Gemälden alter Meister. Die Blätter gehören zu einem Albums, dessen Titel die eigenh. Bezeichnung „Schizzi a Primi colpi di Penna in otto Giorni 1818“, woraus auch für diese Zeichnungen die Entstehung im Jahr 1818 folgt (s. Bassenge, Auktion 125 im Mai 2025, Los 6769).

Die zehn doppelseitigen Zeichnungen wurden von Donatella Biagi Maino an Paolo Caliari zugeschrieben. Die Zeichnungen stellen verschiedene religiöse und allegorische Sujets sowie Einzelstudien von Händen und Füßen dar. Öfters wird ein einzelnes Thema mit wenigen Variationen und geringfügigen Änderungen wiederholt, um zu einer klaren Fassung des Sujets zu gelangen. Die Blätter könnten entweder eine private Stilübung des Künstlers gewesen oder auch für pädagogische Zwecke zum Unterricht an der Akademie angefertigt worden sein, als dessen Vorstand der Künstler ab 1808 wirkte.

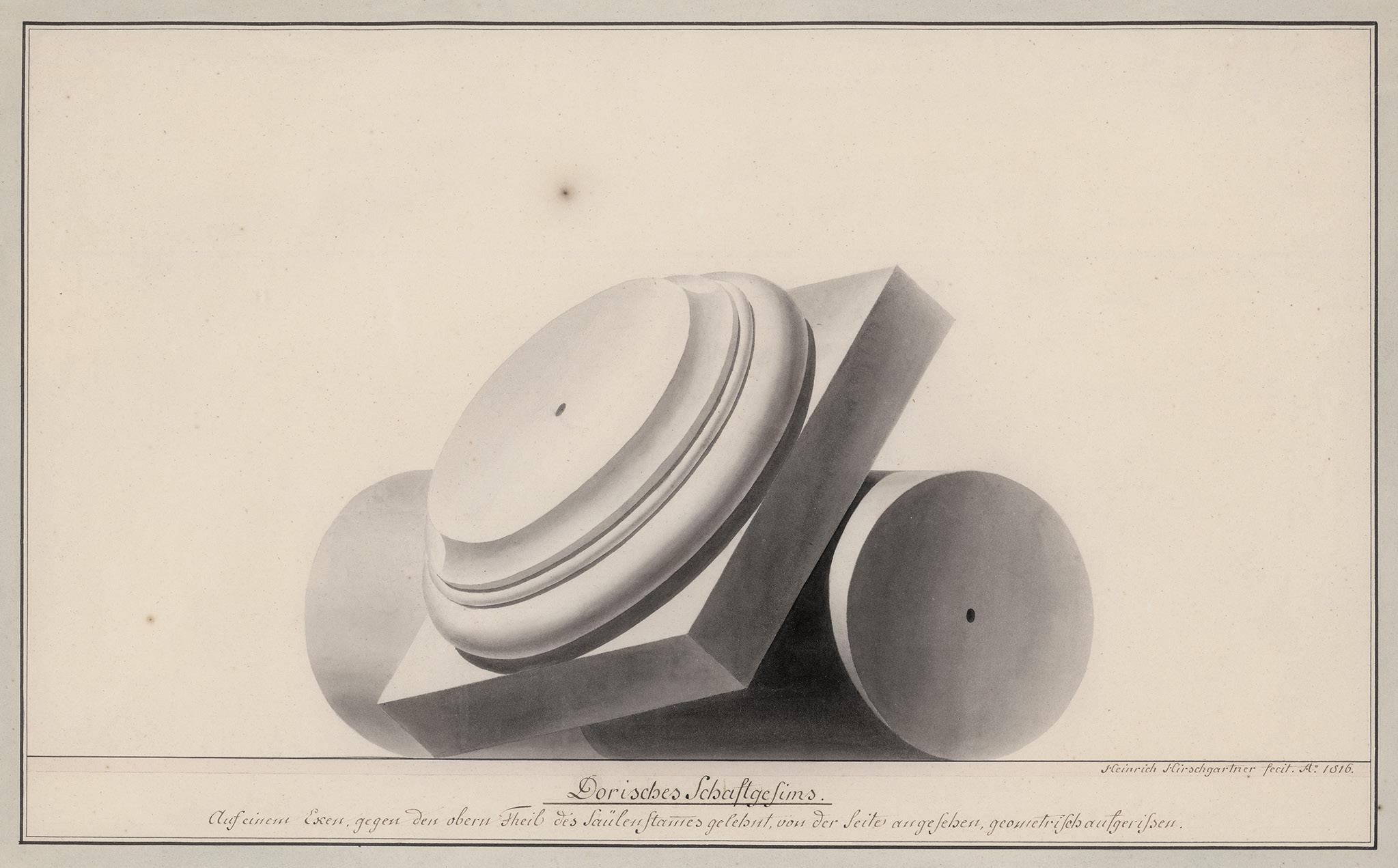

Johann Anton Gumpp (1654 Innsbruck – 1719 München)

6556 zugeschrieben. Entwurf für die Deckendekoration eines Festsaals mit allegorischen Figuren.

Feder in Schwarz, grau und gelb laviert. 11 x 16,9 cm. Verso mit Sammlerparaphe.

800 €

Paul Troger (1698 Welsberg – 1762 Wien)

6557 Umkreis. Pallas Athene und ein Putto auf Wolken. Schwarze und weiße Kreide auf graubraunem Bütten.

28 x 20,4 cm. Unten rechts in Graphit bez. „Troger f.“. Wz. Sonne.

750 €

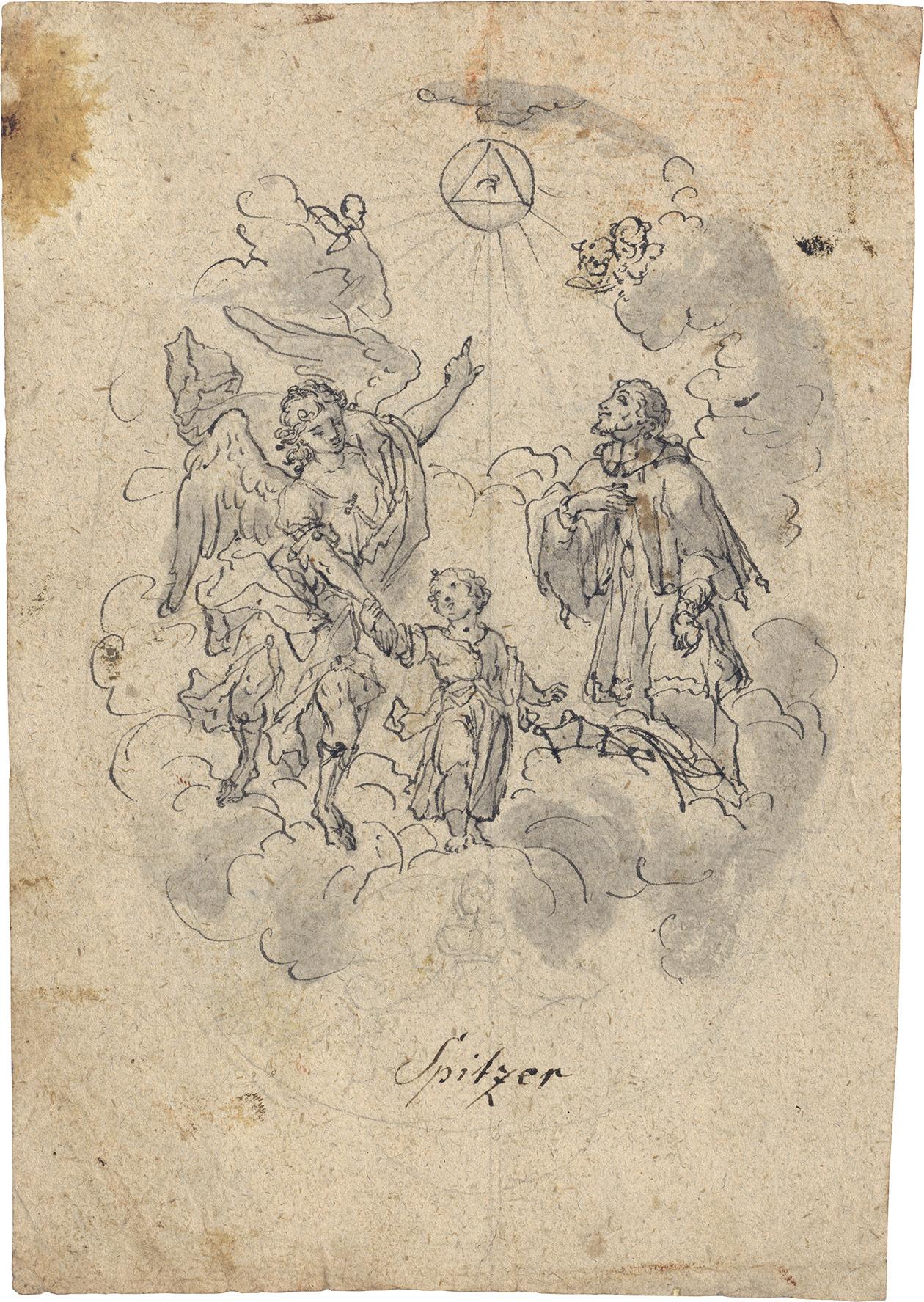

Johann Wenzel Spitzer (1711–1774, Prag)

6558 Schutzengel mit Knabe: Entwurf für ein Altarbild. Feder in Grau, grau laviert, über Graphit, verso geschwärzt. 20,9 x 14,1 cm. Unterhalb der Darstellung signiert „Spitzer“. Wz. Bekröntes Wappen mit gekreuzten Schwertern.

450 €

Felix Anton Scheffler (1701 München – 1760 Prag)

6559 und Thomas Christian Scheffler (1700 München –1756 Augsburg). Die Götter des Olymp: Entwurf für eine illusionistische Malerei.

Feder und Pinsel in Grau, in Rötel quadriert. 31,3 x 39,3 cm. Wz. Allianzwappen in Kartusche bekrönt von Bischofsinsignien.

2.400 €

Oberitalienisch

6560 um 1730/40. Die Anbetung der Hirten. Feder in Grau, grau laviert, weiß und rosa gehöht, auf hellbraun getöntem Papier. 49,1 x 37 cm. Bekröntes Lilienwappen mit angehängtem „4W“.

1.500 €

Provenienz: Aus einer wohl unbekannten Sammlung (nicht bei Lugt).

Italienisch

6561 18. Jh. Entwurf für eine Deckenmalerei mit allegorischen Figuren, Putten und Motiven aus der Mythologie. Feder in Braun, braun laviert über Bleistift. 34,7 x 47,5 cm. 1.800 €

Provenienz: Süddeutsche Privatsammlung „KL“ (verso, nicht bei Lugt).

6564

Süddeutsch

6562 spätes 18. Jh. Joseph vor dem Pharao. Aquarell über Bleistift, weiß gehöht, auf Velin. 29,2 x 41 cm. Verso eine alte Zuschreibung an „van Loo“.

750 €

Provenienz: Sammlung Anton Schaller, Wien (Lugt 173).

Franz Xaver Wagenschön (1726 Littisch, Böhmen – 1790 Wien)

6563 Bacchuszug mit tanzenden Nymphen. Schwarzer Stift, verso: Merkur und Argus. 16,3 x 22 cm.

600 €

Provenienz: Sammlung Wilhelm Koenig (Lugt 2653b).

Beigegeben eine Karl August Krazeisen zugeschriebene Bleistiftzeichnung „Die Maler Johann Jakob Dorner und Weinberger, der Akademiedirektor Johann Peter von Langer und der Arzt Johann Nepomuk Ringseis“ nach Ludwig Emils Grimms „Künstler Unterhaltung in München“ im Jahr 1812.

Christian Trauschke (1671–1730, Dresden)

6564 Ruinenlandschaft mit Lautenspieler. Feder in Grau, grau laviert, alt montiert. 23,6 x 34,5 cm. Unten links signiert und datiert „C. Trauschke iv. fc. in Dresden 1706“, verso mit montiertem Zettel, dort handschriftl. bez. „No 155“.

800 €

Französisch

6565 18. Jh. Studie einer Hand.

Rötel und grauer Stift auf Bütten. 25,4 x 19,5 cm. Wz. Auvergne[...].

400 €

Christian Bernhard Rode (1725–1797, Berlin)

6566 Jephta und seine Tochter. Rötel auf Bütten, verso: eine weitere alttestamentarische Szene. 43,5 x 59 cm. Wz. Lilienwappen und Schrift „Bloh...“.

600 €

Anton Joseph Graf von Prenner (1683 Wallerstein – 1761 Wien)

6567 Die Anbetung der Hirten.

Rötel. 16,2 x 21,6 cm. Um 1728. Wz. Pro Patria.

800 €

Provenienz: Sammlungen des Cabinet Lamberg, Wien (wohl Anton Franz de Paula Graf Lamberg-Sprinzenstein, nicht bei Lugt).

Sammlung Heinrich Schwarz, Wien (Lugt 1372).

Bei dem Blatt dürfte es sich um die gleichseitige Vorzeichnung zu Nr. 104 im 1728 publizierten Teil des „Theatrum Artis Pictoriae“ handeln; ein großes Galeriewerk, das nach der 1728 erfolgten Neuordnung der kaiserlichen Bildergalerie in der Stallburg begonnen wurde. Von 1728-1733 erschienen vier Bände mit insgesamt 160 Reproduktionen von Gemälden in kaiserlichem Besitz. Prenner war als Stecher an der Herausgabe des ursprünglich wohl auf über zwanzig Bände angelegten Werks beteiligt. Als Vorlage für unsere Darstellung diente ein Gemälde Leandro Bassanos, und nicht wie traditionell angenommen, eine Anbetung von dessen Vater Giacomo Bassano.

Salvatore Colonnelli-Sciarra (tätig 1700–1764, Rom )

6568 Piazza del Popolo in Rom. Tempera auf Pergament, auf Holz aufgezogen. 19,6 x 33,7 cm. Unten rechts signiert und datiert „Salv: Colonnelli F. 1735“.

2.400 €

Venezianisch

6569 um 1690. Allegorie auf die Auftragsmalerei (Ein Maler nimmt von einem vornehmen Herren einen Auftrag entgegen).

Feder in Braun, braun laviert, auf beigem Papier. 34,9 x 26,5 cm. Verso von alter Hand bezeichnet „v: o: d:“. Wz. Tre Lune (undeutlich).

800 €

Venezianisch

6570 18. Jh. Orientale, ein Tablett haltend.

Feder in Braun, Spuren von Rötel. 26 x 18,6 cm. Wz. Anker im Kreis mit angehängtem Stern. 900 €

Gerard de Lairesse (1641 Lüttich – 1711 Amsterdam)

6571 zugeschrieben. Allegorische Szene mit Idolatria und Oratione.

Feder in Braun und Grau, Rötel, grau und braun laviert, weiß gehöht, oben punktuell alt montiert. 16,9 x 10,1 cm. Verso eine alte Zuschreibung an Gerard de Lairesse.

1.200 €

Provenienz: Sammlung Goll van Franckenstein, Amsterdam (mit deren Nummerierung verso, Lugt 6307 und 6308).

Wir danken Jasper Hillgers, Amsterdam, für wertvolle Hinweise.

Giambattista Canal (1745–1825, Venedig)

6572 Rebekka und Elieser am Brunnen vor der Stadt Haran.

Pinsel in Braun, braun laviert, über Bleistift. 28,3 x 40 cm. Um 1800.

1.800 €

Provenienz: Sammlung Richard Herrlinger, Wien (recto, Lugt 5818). Sammlung Anton Schmid, Wien. Sammlung Helmut Märkt, Reutlingen. Galerie Sabrina Förster, Düsseldorf, Herbstkatalog 2006/2007, Nr. 33, mit Abb. (mit Gutachten von George Knox, Vancouver).

Der venezianische Freskenmaler Giambattista Canal war der Sohn des Malers Fabio Canal (1701-1767), langjährigem Mitarbeiter Giovanni Battista Tiepolos. Giambattista Canal war als Freskenmaler in Venedig, Triest und Ferrara tätig. Sein zeichnisches Œuvre ist noch kaum erschlossen, und es sind lediglich etwa zwei Dutzend Zeichnungen von seiner Hand bekannt. Das vorliegende Blatt schildert eine Szene aus Genesis 24, in der Elieser aus Dank für die Versorgung seines Gefolges mit Wasser der Rebekka eine Kette und zwei Armreifen aus schwerem Gold schenkt. Die charmante Darstellung wird nicht zuletzt durch die von rechts herantrabenden Kamele und die grazile Haltung Rebekkas mit einer elegant humorvollen Note aufgelockert. Der neoklassizistische Ansatz der Zeichnung ist sichtbar verwandt mit den Freskendekorationen im Palazzo Filodrammatico in Treviso von 1804. - Mit einem Gutachten von George Knox, Vancouver vom 29. Juni 2006 (in Kopie vorhanden).

Giuseppe Piattoli (um 1743 – nach 1818, Florenz)

6573 Christi auf Wolken umgeben von Engeln, angebetet von vier weiblichen Figuren.

Feder in Braun, über schwarzer Kreide, braun und grau laviert, in schwarzer Feder eingefasst, auf Fensterpassepartout montiert. 36,1 x 21 cm. Verso von späterer Hand in Bleistift bezeichnet. Wz. Bekröntes Wappen mit Schild und Initiale F.

2.500 €

Provenienz: Süddeutsche Privatsammlung „KL“ (verso, nicht bei Lugt).

Piattoli war als Maler, Zeichner und Kupferstecher tätig und lehrte zwischen 1785-1807 als Zeichenmeister an der Akademie in Florenz. Nur wenige seiner Zeichnungen sind bislang publiziert. Unser Blatt zeigt eine Verbindung zu venezianischen Künstlern wie Sebastiano Ricci und Giovanni Battista Tiepolo, besonders deutlich zu erkennen bei den beiden weiblichen allegorischen Halbfiguren am linken Bildrand.

Gaetano Gandolfi

(1734 Matteo della Decima bei Bologna – 1802 Bologna)

6574 Studienblatt mit Frauenköpfen mit Phantasiefrisuren.

Feder in Braun über schwarzer Kreide, braun laviert. 29,2 x 20,2 cm.

1.800 €

Provenienz: Faerber and Maison Ltd., New Bond Street, London. Der Maler, Zeichner und Radierer Gaetano Gandolfi war ein schöpferischer und hochproduktiver Künstler, der in vielen Disziplinen brillierte und der es zu seinen Lebzeiten in Bologna zu höchstem Ansehen brachte. Ganz besonderen Rufes erfreuten sich Gaetanos phantasievolle Kopfstudien in Feder, Bleistift und Pastell. Viele dieser Blätter sind in einer Technik ausgeführt, die in ihrer Virtuosität den sogenannten „Federkunststücken“ ähnelt. Die Anmut der dargestellten jungen Frauen und der Schmelz der Behandlung machten diese Phantasieporträts zu beliebten Sammlerstücken.

6575

Italienisch

6576 um 1790. Aktstudie eines athletischen Mannes. Feder in Schwarzbraun, braun laviert, über Graphit, verso weitere Figurenstudien in Graphit oder dunkelbrauner Feder. 34,8 x 23 cm. Verso Klebeetikett aus einem alten Auktionskatalog, dort als „Johann Heinrich Füssli“ beschrieben. Wz. Fabriano (Fragment).

750 €

Provenienz: Sammlung Benno Moser (Lugt 1828a).

Angelika Kauffmann (1741 Chur – 1807 Rom)

6575 Umkreis. Opfer eines jungen Paares an die Liebe, umgeben von den neun Musen. Feder in Braun und Rötel, verso: Bildnis einer jungen Frau in Bleistift. 28,2 x 22,8 cm. Wohl um 1780/90. Wz. Schriftzeile „Mills...“ (undeutlich).

750 €

6576

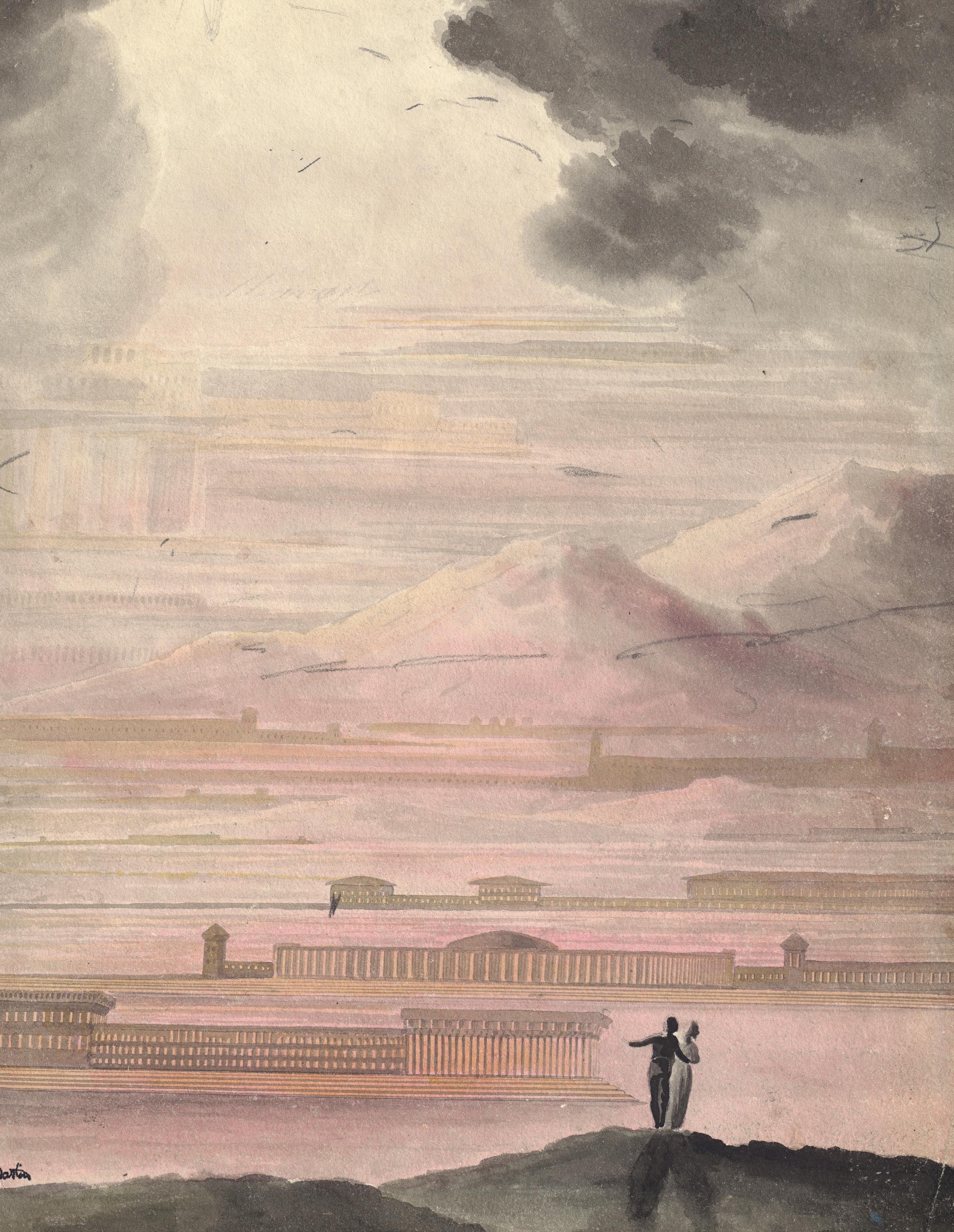

Jean Jacques François Lebarbier d. Ä. (1738 Rouen – 1826 Paris)

6577 Das goldene Zeitalter oder Die Schöpfung. Feder in Schwarz und Aquarell. 32 x 43 cm. Signiert und bezeichnet „Lebarbier l‘ainé in.“, auf einem Steinquader links „Lebarbier l‘ainé in 1783“. Jacq-Hergoualc‘h . 2.400 €

Literatur: Michel Jacq-Hergoualc‘h: Jean-Jacques François Le Barbier l’aîné. Catalogue de l‘œuvre dessiné, 2014, Kat. D. 564.

Der Maler, Zeichner und Kunsttheoretiker Jean Jacques François Lebarbier war Schüler von Jean Baptiste Marie Pierre an der Pariser Académie royale. Es folgten der obligate Romaufenthalt und eine Reise in die Schweiz, wo Lebarbier mit Salomon Gessner freundschaftlich verbunden war. 1780 wurde Lebarbier als Agrée, 1785 als Mitglied in die

Akademie aufgenommen. Der Künstler wurde vor allem als Historienmaler und als Zeichner von Illustrationsvorlagen bekannt. Lebarbier arbeitete in einer verfeinerten und verhaltenen klassizistischen Formensprache, die charakteristisch für die Epoche Louis XV. ist. Die vorliegende, detailliert und bildmäßig ausgeführte Zeichnung wurde 1783 auf dem Pariser Salon ausgestellt und diente als Vorlage für eine Farbradierung des Jean-François Janinet (Portalis-Béraldi, S. 481, Nr. 64). Die pastorale Darstellung geht auf eine Passage aus Ovids Metamorphosen (Buch I, 89-150) zurück. In seiner zeichnerischen Präzision und Sorgfalt der Durchführung entspricht das Blatt allen Kriterien einer Stichvorlage. Dazu trägt auch das verfeinerte, verhaltene Kolorit aus sanften Braun-, Grün- und Blautönen wesentlich bei, das ganz der Ästhetik des ausgehenden 18. Jahrhunderts verpflichtet ist und eine für das empfindsame Zeitalter charakteristische poetische Atmosphäre erzeugt.

Giuseppe Cades (1750–1799, Rom)

6578 Johannes der Täufer. Schwarze Kreide, gewischt, auf Fensterpassepartout montiert. 44,6 x 24,7 cm. Unten links signiert und datiert „G. Cades. 1770“. Wz. Bekröntes Lilienwappen.

3.000 €

Provenienz: Sotheby‘s, London, Auktion am 8. Juli 2011, Los 114.

Jacques-Henry-Alexandre Pernet (um 1763 – 1789, Paris)

6579 Zwei Ruinencapriccios.

2 Zeichnungen, je Feder in Schwarz und Aquarell, Einfassungslinie in brauner Feder. Je ca. 42 x 58,5 cm. 12.000 €

Nur wenig ist bekannt über Leben und Wirken des Ruinenmalers und Vedutisten Jacques-Henry-Alexandre Pernet, was verwundert, angesichts der hohen künstlerischen Qualität der beiden hier vorgestellten Aquarelle. Pernet wurde um 1763 als Sohn eines Parfümeurs in Paris geboren und war Schüler des Architekturmalers Pierre Antoine de Machy (1723-1807); 1783 ist er im Schülerverzeichnis der Académie royale de peinture et de sculpture verzeichnet. Neben seiner Teilnahme an dem

Pariser Salon de la Correspondance ist Pernets künstlerische Tätigkeit nur durch wenige überlieferte Werke aus dem Zeitraum 1784-89 dokumentiert. Zweifellos wurde Pernet durch die Ruinenmalerei Hubert Roberts angeregt. Charakteristisch für Pernets Œuvre sind Capriccios mit antiken Ruinen, Treppengeländern, Triumphbögen, Kolonnaden und Statuen, die in einer szenographischen, starken perspektivischen Verkürzung wiedergegeben und in einer üppigen parkähnlichen Landschaft situiert sind. Das zeittypische, sanfte, auf wenige Blau-, Grün- und Brauntöne reduzierte Kolorit erinnert ebenfalls an Zeitgenossen wie Hubert Robert und Louis-Jean Desprez. Als ebenso richtungsweisend für Pernet erwies sich das zeichnerische und druckgraphische Œuvre Giovanni Battista Piranesis, welches eine ganze Generation junger französischer

Künstler - die sogenannten Piranésiens - maßgeblich geprägt hat. Erwähnt sind Künstler wie Charles Michel-Ange Challe, Louis-Jean Desprez, JeanLaurent Legeay, Louis-Joseph Le Lorrain, Ennemond-Alexandre Petitot und Charles de Wailly, um nur einige Beispiele zu nennen (siehe Ausst. Kat. Piranèse et les Français 1740-1790, Académie de France à Rome, 1976). Die beiden vorliegenden, detailliert und souverän ausgeführten Aquarelle bestechen durch ihre raffinierte und aufwendige Bildregie und durch ihre Fülle an reizvollen Einfällen und anekdotischen Details, ein Aspekt, der ebenfalls an Pernets genialen Zeitgenossen Desprez erinnert. Ein stilistisch sehr ähnliches Aquarell von etwa gleich großem Format befindet sich in der Sammlung des Royal Institute of British Architects in London (siehe Piranèse et les Français 1740-1790, Rom 1976, Abb. 130).

6580

Francesco Zuccarelli (1702 Pitigliano, Grosseto – 1788 Florenz)

6580 Südliche Landschaft mit kleinem Kastell und Angler an einem Gebirgsbach.

Feder in Braun, grau und braun laviert, teils weiß gehöht, auf Bütten. 36,8 x 37 cm.

3.500 €

Provenienz: Sammlung Paul Sandby, London (Lugt 2112).

Italienisch

6581 2. Hälfte 18. Jh. Architekturcapricco. Feder und Pinsel in Braun, über Spuren schwarzer Kreide. 16 x 26,6 cm. Wz. Fisch.

750 €

Italienisch

6582 18. Jh. Die Himmelfahrt der hl. Katharina. Pinsel in Braun, braun-schwarz laviert, weiß gehöht auf braunblauem Bütten, auf einen Sammlerkarton aufgezogen. 24,5 x 41 cm. Auf dem Sammlerkarton unten links nummeriert „N°. 12 de [?]35“.

1.200 €

Provenienz: Sammlung Graf Jacob Gustaf de la Gardie (1768-1842), Schloss Löberöd, Schweden (Lugt 2722a).

Durch Erbfolge bis 2020 im Besitz des Gutshofs Borrestad. Privatsammlung, Schweden.

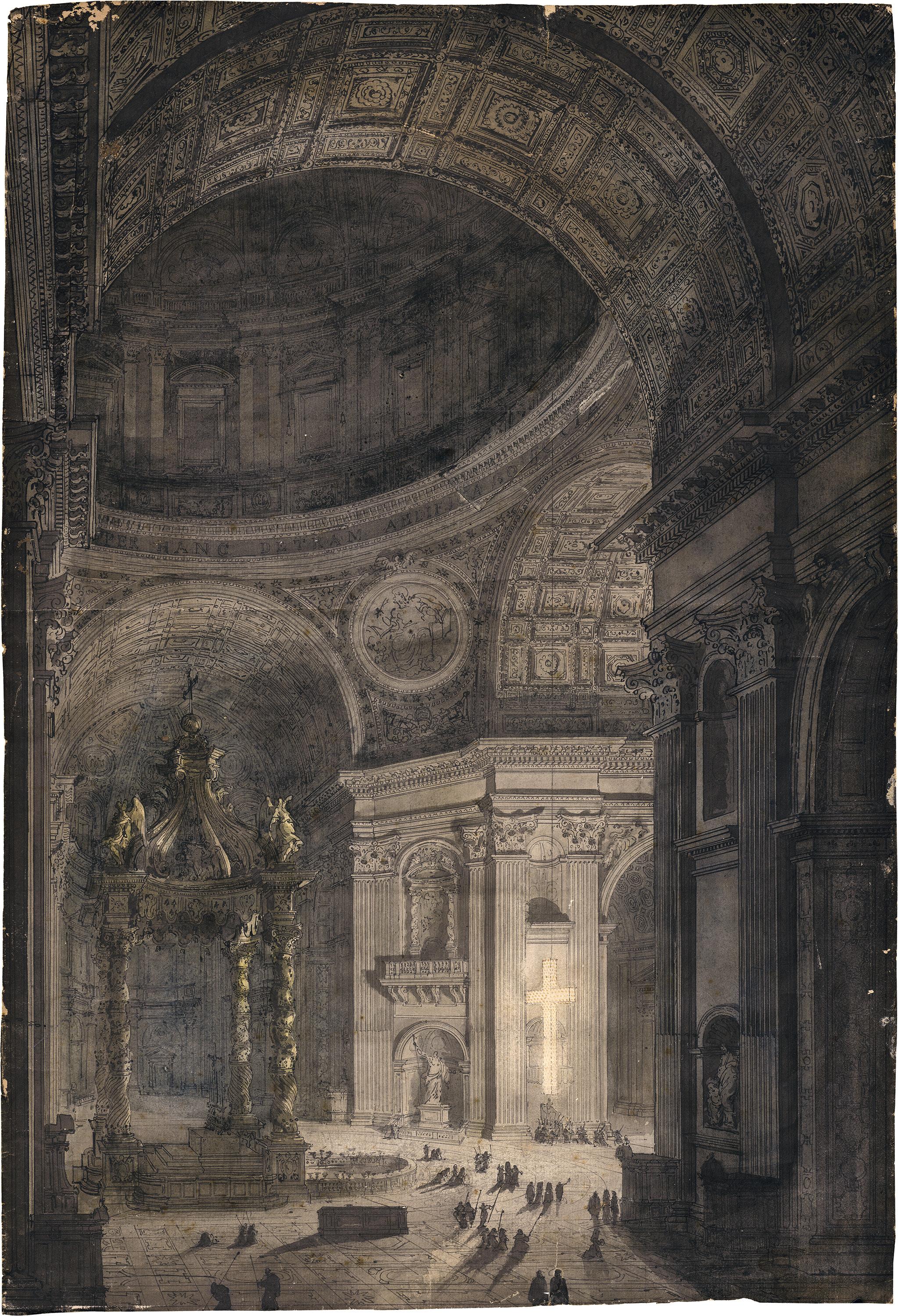

Louis-Jean Desprez (1743 Auxerre – 1804 Stockholm)

6583 Illumination de la Croix de Saint-Pierre. Aquarell, Gouache und Feder in Schwarz, im oberen Bereich eigenhändige Korrekturen auf montierten Papierfragmenten ergänzt, verso: eine Federzeichnung mit einer Darstellung aus der Römischen Schlachtenszene. 68,2 x 46,6 cm. Um 1787. Wz. Bienenkorb mit Nebenmarke „Zoonen“.

9.000 €

Im September 1781 schrieb der Maler Louis Masreliez an seinen schwedischen Kompatriot Adolf Ulrik Wertmüller: „Mr. Desprez se fixe à Rome et s‘est associé avec [Francesco] Piranesi. Ils ont entrepris une suite de Dessins qui ont et méritent d‘avoir le plus grand succès“. Bei dieser Zusammenarbeit handelt sich um eine Suite kolorierter Umrissradierungen mit insgesamt zehn Ansichten aus Rom und Neapel. 1784 als Desprez nach Schweden aufbrach war etwa die Hälfte bereits publiziert. Neben bekannten Orten aus beiden Städten, waren auch zwei religiöse Prozessionen darunter: eine pontifikale Messe in der Capella Paolina im Petersdom (siehe unser Los 5282) sowie die Zeremonie zum erleuchteten Kreuz am Gründonnerstag in der Vierung von Sankt Peter; die Darstellung, zu der vorliegende Entwurfszeichnung gehört.

Desprez, ein Meister der Atmosphäre, wusste wie man dieses außergewöhnliche, spirituelle Ereignis heraufbeschwört. Rund zehn Vorstudien und Entwurfsvarianten (vgl. etwa die Zeichnungen in New York und Warschau) legen dies dar: Desprez fertigte verschiedene Vorzeichnungen an, die die Vierung in Sankt Peter aus unterschiedlichen Blickrichtungen einfängt. Der Louvre verwahrt eine Zeichnung, die wie unsere Zeichnung aus dem südlichen Teil der Vierung auf den Hauptaltar blickt, im Hintergrund rechts erscheint das illuminierte Kreuz. In Zusammenhang mit dieser Zeichnungsgruppe ist auch die Entstehung unserer großformatigen Zeichnung zu sehen.

Die gewählte mise-en-page und die gewählte Perspektive im Vergleich mit den anderen Ideenzeichnungen entspricht bereits der finalen Radierung. Dennoch gibt es im Detail kleine Unterschiede: das Figurenpersonal ist reduzierter, Desprez hat die Figuren noch nicht an ihren finalen Platz gesetzt, die Lichtsituation ist anders ausgeleuchtet und viele architektonische Details sind nur rudimentär angelegt. Auch die montierten Korrekturen im Kumpelbereich sowie links oben verweisen auf die sich im Entwicklungsprozess befindliche Künstlerarbeit. Von diesem unmittelbaren Künstlerschaffen zeugt schließlich auch die rückseitige Federarbeit mit einer kraftvollen Zeichnung einer römischen Schlachtenszene– möglicherweise ein Entwurf für eine (bisher wohl unbekannte) Radierung. Wir danken Prof. Magnus Olausson, Stockholm für die Bestätigung der Autorschaft anhand einer digitalen Abbildung (E-Mail vom 27. August 2025).

Französisch

6584 spätes 18. Jh. Tableaux mit 6 Ansichten französischer Schlösser und Häfen.

6 Gouachen. 2-3 cm x 3,5-6,2 cm.

600 €

Louis-Nicolas van Blarenberghe (1716 Lille – 1794 Fontainebleau)

6585 Gewitterlandschaft mit Reitern. Gouache, mit teils in Goldfarben gezogener Einfassungslinie. 18,1 x 22,7 cm. Verso mit dem Stempel des Vergolders „N. & F. Pitzer, Frankfurt a.M.“ und einer alten Zuschreibung an Bemmel.

900 €

Louis-Nicolas van Blarenberghe

6586 Umkreis. Kleine Landschaft mit Hirschjagd (Louis XV. auf der Jagd?). Gouache auf Papier. 5,5 x 6,5 cm. Am Unterrand undeutlich datiert „17[...]“.

600 €

Jacob Cats

(1741 Altona – 1799 Amsterdam)

6587 Überwucherter Torbogen mit einer hindurchziehenden Herde mit Hirten.

Feder in Braun, braun laviert, über leichter Bleistiftskizze, mit Feder in Braun eingefasst, auf Velin. 18,7 x 25,8 cm. Rechts unten signiert „J. Cats“, sowie verso abermals signiert „J Cats f“.

1.800 €

Carlo Labruzzi

(1765 Rom – 1818 Perugia)

6588 Ein antiker Torbogen an der Via Appia bei Itri. Aquarell über einer leichten Bleistiftvorzeichnung. 42 x 34,1 cm. Eigenhändig bezeichnet in brauner Feder „Archo antico un miglio e mezzo lontano da Itri per andare a Molo“. Um 1790.

1.800 €

Der in Rom geborene Carlo Labruzzi wurde 1781 in die Congregazione dei Virtuosi und 1796 in die Accademia di San Luca aufgenommen. Labruzzi wurde vor allem als Landschaftsmaler und Kupferstecher bekannt. Zu seinen bevorzugten Sujets zählten gestochene Ansichten von römischen Altertümern und Genredarstellungen. Labruzzis 1794 erschienene Kupferstichfolge Via Appia illustrata ab urbe Roma ad Capuam, zeigt Ansichten der antiken Bauten und Gräber entlang der Via Appia. Das Werk war dem Antiquar Sir Richard Hoare gewidmet, der Labruzzi 1789 dazu eingeladen hatte, ihn auf den Spuren von Horaz von Rom nach Brindisi zu begleiten. Die Unternehmung musste zwar in Benevent abgebrochen werden, doch die auf der Reise entstandenen Zeichnungen dienten dem Künstler als Vorlage für zahlreiche Werke. Das vorliegende Aquarell stammt aus einer losen Folge von Studien, die der Künstler auf einer Wanderung in der Provinz Latina in Latium unternahm. Das stimmungsvolle Motiv ist frei und routiniert vor der Natur erfasst und besitzt einen bildmäßigen Charakter. Anmutige Blätter dieser Art wurden auch bewusst als Andenken für ausländische Reisende der Grand Tour konzipiert.

Georg Philipp Rugendas d.Ä. (1666–1742, Augsburg)

6589 Ein Feldlager vor dem am 8. Dezember 1703 bombardierten Augsburger Klinkertor Feder in Schwarz über Graphit, braun laviert. 15,2 x 22 cm.

1.200 €

Literatur: Anke Charlotte Held: Georg Philipp Rugendas (1666 - 1742). Gemälde und Zeichnungen. München 1996, S. 298, Kat. Nr. Z 26 b. Die Zeichnung gehört zu einer umfangreichen Gruppe in Rugendas‘ Werk, die in ihrer sachlichen Realistik und in ihrem sorgfältigen Zeichenstil einen wertvollen Einblick in die Arbeitsmethodik des Künstlers bieten. Unter der Reinzeichnung in schwarzer Feder liegt eine leichte Vorzeichnung in Graphit, die jedes Detail der Darstellung mit klar definiert. Die Lavierungen sind treffsicher und visuell wirksam über das Blatt verteilt. Diese Reinzeichnungen dienten häufig als Arbeitsvorlagen, jedoch lassen sie sich nicht immer mit ausgeführten Werken in Verbindung bringen. Aus persönlicher Betroffenheit entstand 1703/04 ein größerer Werkkomplex, der die in diesen Jahren stattfindende Belagerung der Stadt Augsburg durch bayerische und französische Truppen darstellt. Im Spanischen Erbfolgekrieg befahl der bayerische Kurfürst Max Emanuel die Reichsstadt zu belagern und im Anschluss zu besetzen. Rugendas wurde zum Chronisten dieser Ereignisse und übertrug seine Entwürfe in Gemälde, Zeichnungen und Radierungen. Eine mit unserem Blatt in der Komposition und der Figurengruppe identische, allerdings hochformatige Umrisszeichnung in Feder befindet sich in den Staatlichen Kunstsammlungen Augsburg (Inv. Nr. G 5595).

Adrian Zingg (1734 St. Gallen – 1816 Leipzig)

6590 Flusslandschaft mit Wirtshaus.

Feder in Grau, schwarzer Stift, grau laviert, mehrfach in schwarzer Feder eingefasst und mit applizierter Goldbordüre. 19,2 x 24,9 cm. Unten links signiert und datiert „Zingg. 1764.“. Wz. Fragment (Rosenkranz?).

900 €

Beigegeben eine Adrian Zingg zugeschriebene Zeichnung „Kirche in Medingen bei Bautzen“, 1772 datiert.

Französisch

6591 18. Jh. Bildnis eines jungen Edelmanns mit Cape und Halsschal. Schwarze und weiße Kreide auf blauem Papier. 21 x 15,8 cm.

450 €

Provenienz: Sammlung Charles Gasc (Lugt 544).

Anton Graff

(1736 Winterthur – 1813 Dresden)

6592 Bildnis Maximilian Maria Josef Prinz von Sachsen. Schwarze und weiße Kreide auf blauem Bütten, verso: „Studie zu einem Brustbild der Maria Amalia Augusta Kurfürstin von Sachsen“ in schwarzer Kreide. 35,5 x 20,7 cm. Vor 1770.

1.800 €

Literatur: Ausst. Kat. Anton Graff, Galerie Arnold, Dresden 1910, Nr. 116. Ausst. Kat. Anton Graff, Sächsischer Kunstverein, Dresden 1913, Nr. 120. Ausst. Kat. 100 Jahre deutsche Zeichenkunst 1750-1850, Chemnitz 1930, Nr. 91, Tafel 6.

Ausst. Kat. Bildnis und Komposition 1750-1850 Zeichnungen und Aquarelle aus der Sammlung Heumann Chemnitz, Leipzig 1934, Nr. 72 mit Abb. Tafel 6.

Ausst. Kat. Deutsche Zeichenkunst im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1934, Nr. 59.

Zeichnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts

Adrian Zingg (1734 St. Gallen – 1816 Leipzig)

Ausst. Kat. Deutsche Zeichenkunst aus zwei Jahrhunderten, 1760-1960. Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung W. B., Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, 1967, Nr. 32.

Ekhart Berckenhagen: Anton Graff. Leben und Werk, Berlin 1967, Nr. 964.

Provenienz: Sammlung Fritz Arndt, Oberwartha.

C.G. Boerner, Leipzig, Auktion 124 am 19. März 1914, Los 29. Sammlung Gustav Engelbrecht, Hamburg (Lugt 1148).

Amsler und Ruthardt, Berlin, Auktion vom 28.-29. Oktober 1924, Los 77.

Sammlung Carl Heumann, Chemnitz (Lugt 2841a).

Stuttgarter Kunstkabinett Roman Norbert Ketterer, Stuttgart, Auktion 29 am 29. November 1957: Sammlung Heumann, Chemnitz. Kunst des 18. und 19. Jahrhunders. Aquarelle, Zeichnungen, Gemälde, Graphik, Los 111 mit Abb. Taf. 1.

Das Bildnis zeigt Maximilian Maria Josef Prinz von Sachsen (17591838) als etwa 10-jährigen Knaben. Der Sohn des Kurfürsten Friedrich Christian von Sachsen war Oberst und Chef des 2. Linien-Infanterie-Regiments. Seit 1792 war er Ritter des Goldenen Vlieses und heiratete im selben Jahr Caroline Marie Therese Prinzessin von Parma.

6593 Schloss Moritzburg bei Dresden. Feder in Schwarz, braun laviert auf J. Whatman-Velin. 50 x 68,2 cm. Verso zeitgenössisch in brauner Feder betitelt „Moritzburg“ sowie in Bleistift bez. „No 33“. 4.500 €

Provenienz: Sammlung Erhard Kaps, Leipzig (Lugt 3549).

Die repräsentative, bildmäßig ausgeführte Zeichnung zeigt den Blick auf Schloss Moritzburg mit seinen markanten Türmen über den Schlossteich hinweg. Die imposante barocke Schlossanlage liegt auf einer künstlich geschaffenen Insel, die über einen schmalen Damm erreichbar ist. Der Vorläufer des Schlosses war das ehemalige Jagdhaus von Herzog Moritz von Sachsen, von dem sich auch der Name herleitet. Die kleine Jagdgesellschaft im Vordergrund illustriert diesen ursprünglichen Zweck des Schlosses feinsinnig. Von dieser Ansicht existieren kolorierte Umrissradierungen kleineren Formats, die auf die Beliebtheit des Motivs schließen lassen (s. Ausst. Kat. Adrian Zingg. Wegbereiter der Romantik, hg. von Petra Kuhlmann-Hodick, Claudia Schnitzer, Bernhard von Waldkirch, Dresden 2012, S. 208, Nr. 98-99).

Johann Eleazar Schenau (eigentl. Johann Eleazar Zeissig, 1737 Groß-Schönau – 1806 Dresden)

6594 Mädchenkopf mit Bändern im Haar. Schwarze und weiße Kreide, Pinsel in Grau auf hellbraunem Bütten. 38,4 x 26,2 cm. 1.200 €

Provenienz: C.G. Boerner, Leipzig, Auktion 164 „Handzeichnungen alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts aus dem Besitze von Frau Geheimrat Ehlers, Göttingen und andere Beiträge aus Privatbesitz...“ vom 9.-10. Mai 1930, Los 388.

Gerd Rosen, Frankfurt a. Main, 37. Auktion vom 11.-13. Oktober 1961, Los 1286 mit Abb.

Zeichnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts

Augustin de Saint-Aubin (1736–1807, Paris)

6595 Pygmalion and Galatea. Schwarze Kreide. 20,6 x 16,9 cm.

4.000 €

Der Kupferstecher und Zeichner Augustin de Saint-Aubin wurde zuerst von seinen beiden älteren Brüdern angeleitet und lernte anschließend bei Étienne Fessard und Laurent Cars. Im Jahre 1771 wurde er Agrée der Akademie und erhielt nach Fessards Tod den Ehrentitel Graveur de la bibliothèque du Roi. Saint-Aubin schuf ein umfangreiches druckgraphisches Œuvre und tat sich auch als Illustrator hervor. Saint-Aubin zählt zu den versiertesten französischen Bildnisstechern des 18. Jahrhunderts.

Unsere Zeichnung diente als Vorlage für einen Stich Jean-Baptiste Gautiers (tätig ca. 1780-1820 in Paris) mit dem Titel „L‘hommage reciproque“ (Inventaire du Fonds Français 2, Bocher 411). Zusammen mit einem Pendant stellte es die Bildhauerei im Gegensatz zur Malerei dar. Das auf die Pygmalion-Legende anspielende Blatt zeigt einen Bildhauer mit Werkzeugen in den Händen, den rechten Arm gestützt auf einen Bildhauerbock, der eine weibliche Büste trägt. Der Blick des jungen Mannes hängt verträumt an der Marmorskulptur. Wie in Ovids Metamorphosen berichtet, verliebte sich der griechische Bildhauer Pygmalion in eine von ihm selbst geschaffene Skulptur und zeugte mit ihr, nachdem Venus seinen Wunsch erhört und sie zum Leben erweckt hatte, die Tochter Paphos.

Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726 Danzig – 1801 Berlin)

6596 Galante Szene in einem Park. Feder in Grau, grau laviert, auf Bütten. 9 x 11,2 cm. Am Unterrand signiert „Chodowiecki del.“.

2.400 €

Provenienz: Sammlung des Baron von Tümpling. Galerie Gerda Bassenge, Auktion 77, 2001, Los 5506. Privatsammlung Berlin.

Reizende, überaus charmante Federzeichnung ganz im Geiste Watteaus.

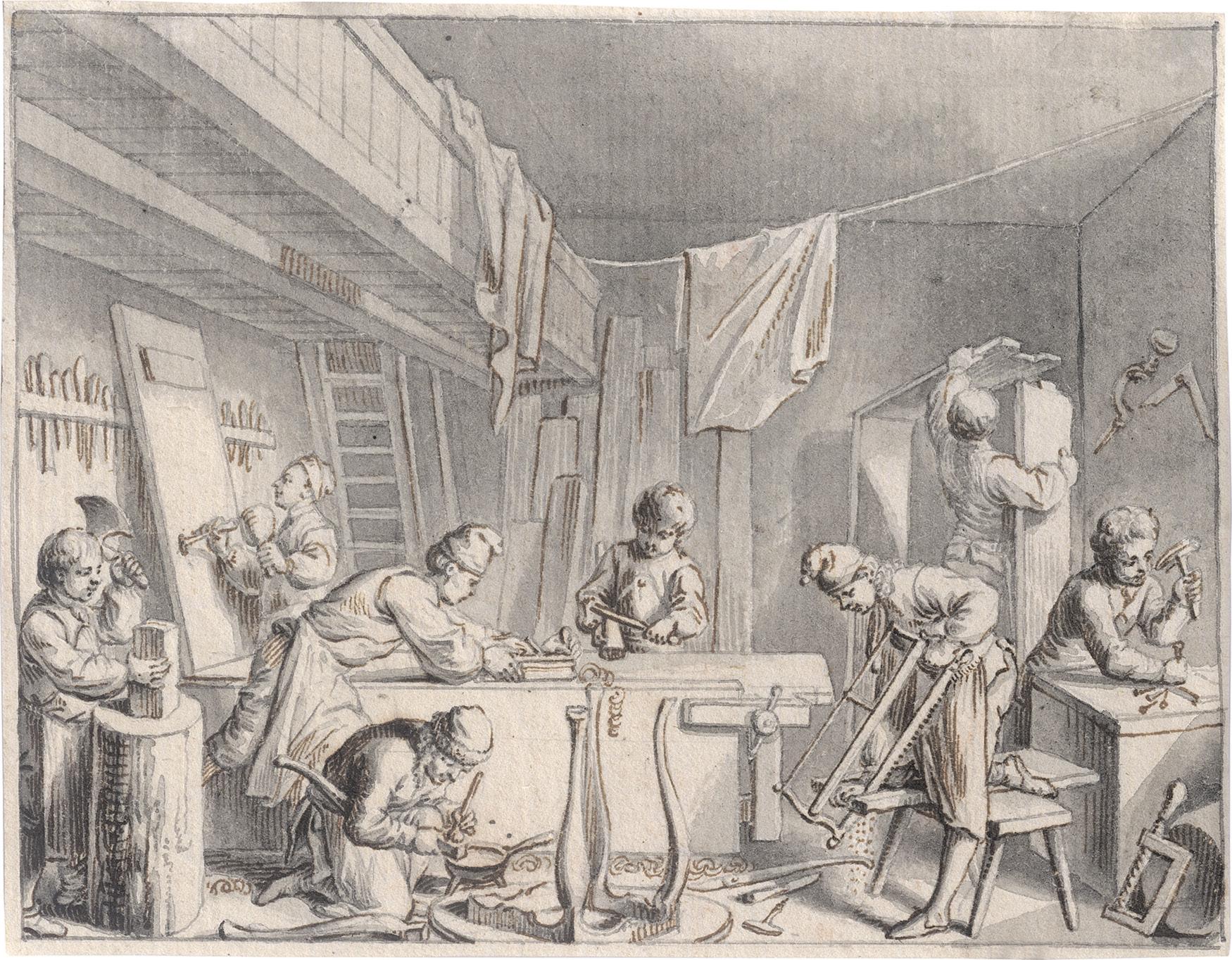

Daniel Nikolaus Chodowiecki

6597 Die Tischlerwerkstatt. Feder in Grau und Braun, grau laviert, auf Bütten. 8,4 x 11,1 cm. Wz. Bekröntes Wappen mit Fleur-de-lis (Fragment).

800 €

Provenienz: Galerie Gerda Bassenge, Auktion 58, 1996, Los 5450. Privatsammlung Berlin.

Daniel Nikolaus Chodowiecki

6598 Dame am Spinnrocken. Bleistift, auf Bütten. 10 x 8,2 cm. Unten links signiert „Chodowiecki“.

1.200 €

Provenienz: Galerie Gerda Bassenge, Berlin, Auktion 91, 2007, Los 6492. Privatsammlung Berlin.

Daniel Nikolaus Chodowiecki

6599 Zwei Kleiderkammern (Entwurfszeichnung zu Basedows Elementarwerk).

Feder in Braun über Graphit. 8,6 x 22,4 cm. Um 1774. 2.400 €

Literatur: Daniel Chodowiecki: 62 bisher unveröffentlichte Handzeichnungen zu dem Elementarwerk von Johann Bernhard Basedow. Mit einem Vorwort von Max von Boehn, Frankfurt a. M. 1922, Nr. 2, Abb. Taf. 2. (Die Veröffentlichung ist dem Los beigegeben).

Äußerst charmante, fein ausgeführte Zeichnung, welche die zeitgemäße, modische und vornehme Bekleidung von Kindern und Jugendlichen

anhand einer voll behängten Garderobe darstellt. Dabei ist die Darstellung in der Mitte zweigeteilt, wobei links die Kleidung und Accessoires der Mädchen und rechts die der Jungen festgehalten sind. Die vorliegende Entwurfszeichnung entstand für die Radierung auf Tafel III des bei Crusius in Leipzig und Dessau 1774 erschienenen Basedowschen, reformerisch geprägtem pädagogischen „Elementarwerk“ Die Darstellung trägt dort den Titel: „Die meisten Kleidungsstücke“ (Taf. III a u. b). Der inhaltliche Zusammenhang ergibt sich in Basedows Werk vor allem auch aus dem humorvollen Vergleich zur folgenden Tafel „Fehler, wodurch Kinder sie verderben“, in der verschiedene Kinder bei allerlei Unfug betrachtet werden können - vom Einpudern über Raufereien bis zum Feuer legen.

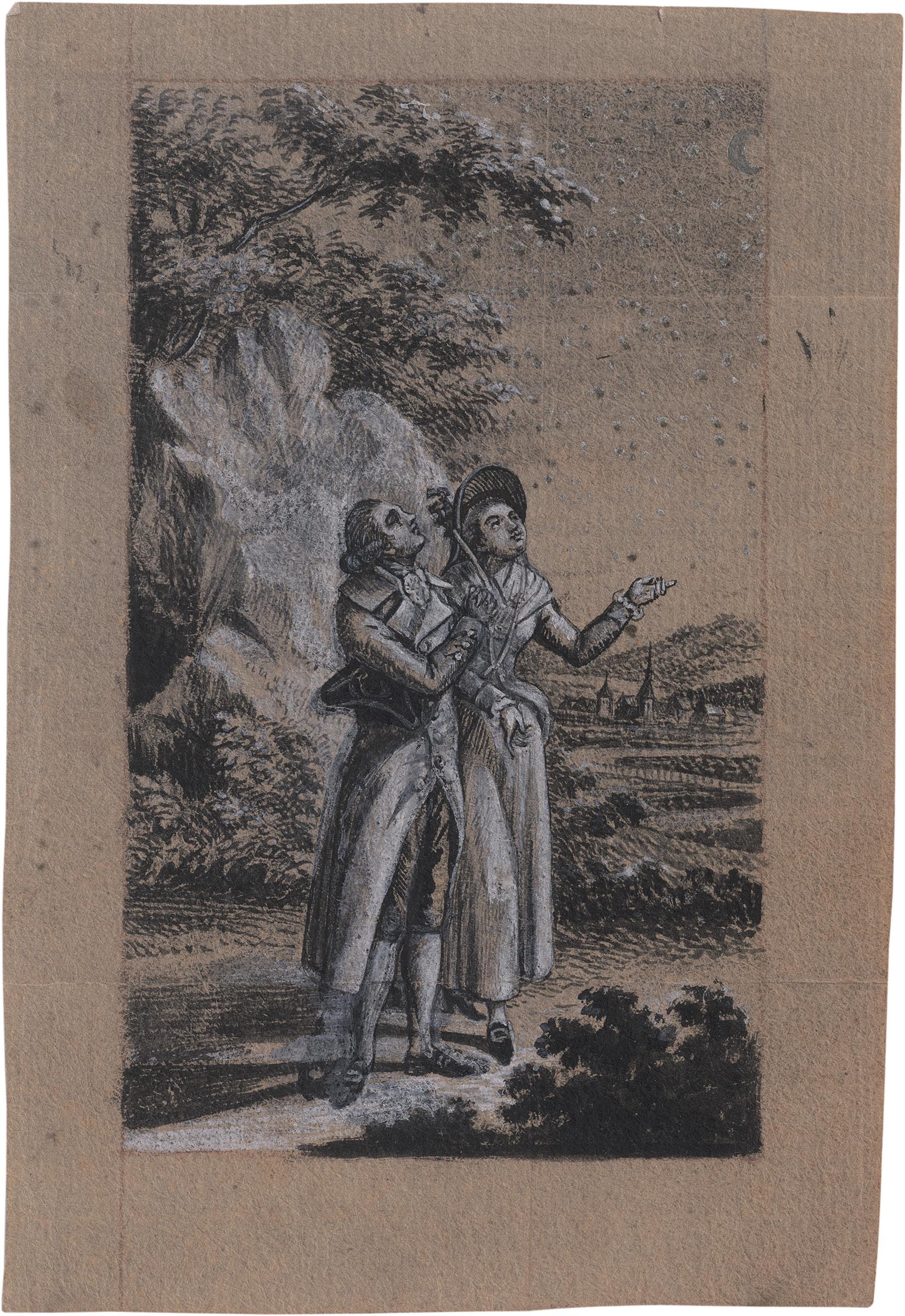

Daniel Nikolaus Chodowiecki

6600 Paar unterm Sternenhimmel. Pinsel in Grauschwarz, teils weißgehöht, auf bräunlichem Bütten. 12,3 x 7,3 cm (Darstellung); 15,2 x 10,1 cm (Blattgröße).

600 €

Provenienz: Galerie Gerda Bassenge, Auktion 70, 1997, Los 6942. Wohl Illustrationsentwurf für einen Almanach.

Daniel Nikolaus Chodowiecki

6601 Der kleine l‘Hombre-Tisch. Bleistift auf Bütten. 11 x 16 cm. Unten links signiert „D. Chodowiecki fecit“ und rechts datiert „den 19 [Oct] obre 1758“.

1.800 €

Provenienz: Sammlung Rudolf Philip Goldschmidt (Lugt 2926). Galerie Jens Heiner Bauer, Hannover (verso auf dem Passepartout Etikett), deren Katalog 48, Nr. 223.

Galerie Gerda Bassenge, Berlin, Auktion 86, 2005, Los 5556.

Fein durchgeführte Entwurfszeichnung, die Chodowiecki etwas abgeändert und mit weniger Figuren in einer Aquatintaradierung (Engelmann 13) umgesetzt hat.

6603

Johann Gottfried Schadow (1764–1850, Berlin)

6602 Sitzende junge Frau mit Strickzeug. Schwarze Kreide auf Velin. 18,9 x 16 cm. Um 1794.

2.400 €

Literatur: Sibylle Badstübner-Gröger, Claudia Czok und Jutta von Simson: Johann Gottfried Schadow. Die Zeichnungen, Berlin 2006, Nr. 380 mit Abb.

Provenienz: Sammlung Carl Heumann, Chemnitz (Lugt 2841a).

Karl & Faber, München, Auktion 87, 1963, Los 903.

Die Darstellung der strickenden jungen Frau, die sich in die gerundete Ecke des Sofas schmiegt, erinnert an die Gestalt von Schadows jüngster Schwester Charlotte Schadow in der Zeichnung „Kaffee-Visite“, die 1794 datiert ist (Berlin, Akademie der Bildenden Künste, Badstübner/Czok/ von Simson Nr. 350). Schadow zeigt sich als genauer Beobachter, wobei sein Augenmerk auf den Händen in den fingerlosen Handschuhen liegen, die geschickt mit langen Nadeln die Strickarbeit ausführen.

Berliner Schule

6603 um 1760. Bildnis einer Dame beim Patience-Spiel. Feder in Braun über Spuren von grauem Stift, verso: zwei Studien von eleganten Frauen in Bleistift. 22 x 20,8 cm (Passepartoutausschnitt).

1.500 €

Die ausdrucksvolle Zeichnung dürfte von einem Zeichner aus dem Umkreis von Johann Gottlieb Glume oder Joachim Martin Falbe stammen.

Franz Xaver Apell (tätig um 1795 in Erfurt)

6604 Quodlibet mit Kupferstichen, Notenblatt, Karten, Buchseiten, Stickmustern, Briefen etc. und Widmung an die Familie Apell in Erfurt. Feder in Schwarz, aquarelliert und gouachiert, verso hinter ein Passepartout montiert. 47,8 x 60,1 cm. Rechts unten auf einer gemalten Karte bewidmet und signiert „Einer guten Mutter, Bruder und Schwestern / zum Denkmahl Ihrer erzeigten Liebe und Zärtlichkeit geweiht von dem Verfertiger dieses Blattes / Erfurt im October MDCCXCV [1795] Franz Xaver Apell.“

1.200 €

Provenienz: Sammlung A. Honcamp, Erfurt (nicht bei Lugt). Privatsammlung Hessen.

Sehr reizvolles illusionistisch hervorragendes Quodlibet mit vielen persönlichen Anspielungen auf die Familie, ihre Herkunft, ihre Vorlieben und Tätigkeiten. In der Mitte ist Erfurt als Zentrum einer untergelegten Landkarte zu erkennen, daneben Scherenschnittportraits der Familie, verschiedene Notenblätter, ein Brief, ein Stickmuster mit dem Familiennamen, eine Graphik mit den Uniformen französischer Offiziere, eine Zeichnung mit einem Grabmal von Vater und Bruder, ein Erfurtisches Intelligenzblatt und verschiedenes mehr. Über die Blätter läuft eine kleine, sehr detailliert dargestellte Fliege.

Johann Friedrich Leberecht Reinhold (1744 Neustadt a.d. Orla – 1807 Gera)

6605 Die umworbene Haubenstickerin. Gouache auf Bütten. 47,5 x 38,5 cm.

2.400 €

Der bei dem Zeitzer Maler J. G. Krippendorf ausgebildete Johann Friedrich Reinhold machte sich in Gera vor allem als Maler der Portraits thüringischer Bürgerfamilien und des Adels einen Namen. Bei einem Brand seines Hauses im Jahre 1780 wurde ein Großteil seines Ateliers zerstört, und er war gezwungen, erst nach Schleiz und später nach Neustadt auszuweichen. Erst 1783 kehrte er nach Gera zurück. Er erhielt Aufträge der Fürstenhöfe in Reuß-Gera, sowie aus Thüringen, Franken und Preußen. Seine drei Söhne Friedrich Philipp, Heinrich und Gustav ergriffen ebenfalls das Malerhandwerk.

Jacobus Perkois (1756–1804, Middelburg)

6606 Eine Korbträgerin. Schwarze und farbige Kreiden, Rötel, auf Bütten. 25,3 x 16,8 cm. Wz. Pro Patria.

750 €

Provenienz: Sammlung Richard Holtkott, Bedburg (Lugt 4266).

Jan Christian Sepp (1739–1811, Amsterdam)

6607 „Noct. Cypriaca“: Raupe eines Saatfalters in einer Wurzel.

Feder in Braun, aquarelliert. 27,8 x 21,5 cm. Unten mittig bezeichnet „Noct. Cypriaca“, verso modern in engl. Sprache bezeichnet „Turnip moth caterpillar [...]“.

600 €

Johann Christian Klengel (1751 Kesselsdorf – 1824 Dresden)

6608 Landschaft mit Kühen und schlafendem Hirten. Pinsel in Grau über brauner Feder. 12,9 x 19,9 cm. Unten mittig signiert und datiert „Klengel inv: 1789“. Wz. Pro Patria.

600 €

Johann Friedrich Morgenstern (1777–1844, Frankfurt am Main)

6609 Hügelige Landschaft mit einer Herde und schlafendem Hirten bei einer Ruine.

Pinsel in Braun, braun laviert über Bleistift, auf Velin, an den Ecken auf alten Untersatz montiert. 28 x 31,8 cm. Verso auf dem alten Untersatz bezeichnet „H. Roos“.

1.500 €

Provenienz: Nachlass Carl Morgenstern. Privatsammlung Hessen.

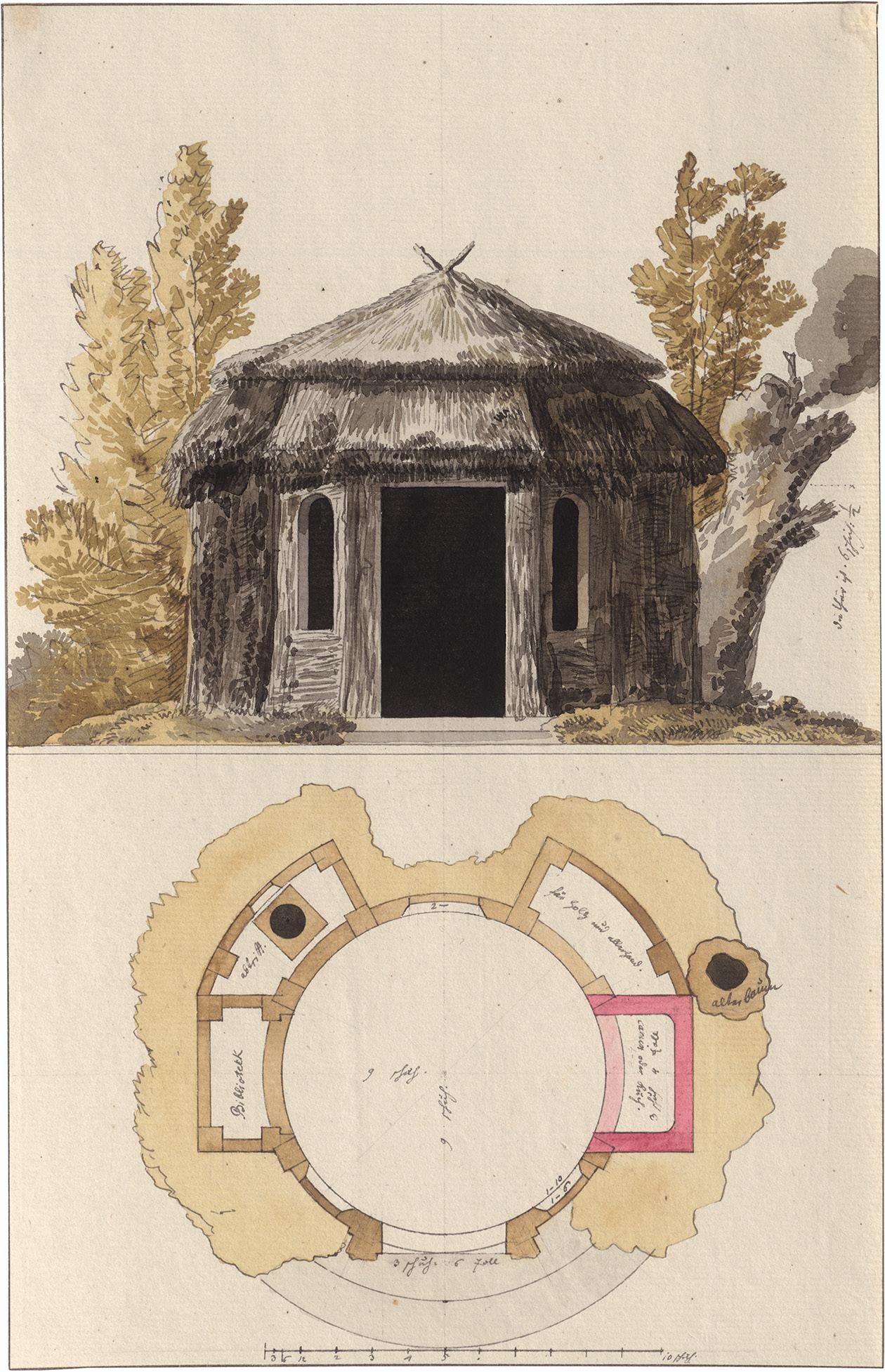

Deutsch

6610 um 1800. Entwürfe zu verschiedenen Gartenarchitekturen: Wurzelhäuschen, Grotte, Italienisches Landhaus und Vogelhaus.

10 Zeichnungen, Feder in Schwarz und Grau, meist aquarelliert. Je ca. 18-38 cm x 18-27 cm, auf 5 Untersatzpapieren montiert. Meist mit Maßangaben und eigenh. Legende.

1.200 €

Jordanus Hoorn (1753–1833, Amersfoort)

6611 Stehender Kavalier in Rückenansicht mit ausgestrecktem Arm.

Schwarze und weiße Kreide auf blauem Papier. 31,9 x 28 cm. Verso mit alter Federnummerierung „4.“.

750 €

Jordanus Hoorn führte eine der in Holland ihrer Zeit sehr beliebten abendlichen Zeichenschulen, in der Laien und Künstler Seite an Seite arbeiteten. Aus der zweiten Hälfte der 1770er Jahre haben sich von seiner Hand zahlreiche Figurenstudien aus diesem Kontext erhalten; darunter zwei in der Technik und den Maßen identische Soldatendarstellungen, von denen eine ebenfalls verso in brauner Feder nummeriert ist (Sotheby‘s, New York, Auktion am 30. Januar 2019, Los 133). Das andere Blatt in der Sammlung der Universität Leyden ist auf den 10. November 1777 datiert (vgl. F. Livestro-Nieuwenhuis: Jordanus Hoorn, Amersfoort 1983, S. 25, Abb. 8).

Deutsch

6612 um 1800. Entwurf zu einem Rundtempel mit Säulenkranz: Ansicht, Durchschnitt und Grundriss. 3 Federzeichnungen in Grau, grau laviert. Je ca. 42,5 x 40 cm. Mit eigenh. Annotationen und Maßangaben.

600 €

Beigegeben drei weitere Entwürfe zu einem Landhaus.

Nicolai Abraham Abildgaard (1743 Kopenhagen – 1809 Frederiksdal)

6613 Amor besucht die schlafende Psyche. Feder in Braun auf Bütten, an den oberen Ecken montiert. 15,8 x 18,6 cm. Wz. Buchstabe R.

600 €

Provenienz: Aus der Sammlung des dänischen Künstlers und Akademieprofessors Einar Utzon-Frank (1888-1955).

Beigegeben von demselben Künstler „Karikatur eines Mannes mit Hut“ mit rückseitigen Skizzen, ebenfalls aus der Sammlung Utzon-Frank.

Michelangelo Maestri

(tätig um 1802–1812 in Rom)

6614 Venus und Amor in einer Landschaft. Gouache über einer Umrissradierung auf Bütten, alt montiert. 37,3 x 30,1 cm. Unterhalb der Darstellung bezeichnet, signiert sowie betitelt „Raf. Sanz. Urb. inv. - MichAng. Maestri. fecit in Roma / VENERE FERITA DA CUPIDO“.

3.000 €

Maestri war zu Beginn des 19. Jh. als Kupferstecher, Maler und Verleger in Rom tätig, wo er vor allem mythologische Darstellungen nach Raffael schuf. Die vorliegende Darstellung zeichnet sich durch eine ausgesprochen zarte, zurückgenommene Farbgebung aus. Anders als die Kompositionen vor einem schwarzen Grund, für die Maestri sehr bekannt ist, finden sich Venus und Amor in einer idealisierten Landschaft, die noch ganz dem Klassizismus des ausgehenden 18. Jh. zugeordnet werden darf.

Johann Ludvig Gebhard Lund (1777 Kiel – 1867 Kopenhagen)

6615 Ida Brun als Flora vor einer Landschaft. Feder in Braun, Bleistift, auf Bütten. 19,9 x 12,6 cm. Um 1802. Wz. Kartusche mit Posthorn und Jahreszahl [18]07 (Fragment).

600 €

Provenienz: Norddeutsche Privatsammlung. Nach seiner Ankunft in Rom im Jahr 1802 wurde Lund in der Villa Malta von der Schriftstellerin Friederike Brun empfangen. Deren Tochter Ida, die Lund im Zeichnen unterweist, hatte von frühestem Kindesalter an in den Salons von Dänemark bis Italien einen Ruf als herausragendes Talent für Tanz und mimische Ausdruckskunst. Ihre Attitüden, inspiriert von jenen der berühmten Lady Hamilton, faszinierten nicht nur Lund, sondern auch unzählige Größen der Kulturwelt wie Goethe, Schlegel, Thorvaldsen und Canova. - Beigegeben eine weitere Zeichnung von Lund „Maria mit Kind“.

6615

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783 Blåkrog – 1853 Kopenhagen)

6616 Virginia wird von ihrem Vater getötet, um sie vor den Avancen von Appius Claudius zu bewahren. Feder in Grau über Bleistift, grau laviert, verso eine weitere Bleistiftstudie. 27,5 x 21,2 cm. Unten links bezeichnet und nummeriert „C. W. Eckersberg Cat. N°136“.

2.400 €

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers, dessen Auktion 1854, Los 136. Sammlung Benjamin Wolff (Lugt 420).

Dessen Auktion bei Bruun Rasmussen: The Wolff Collection, 30. Mai 2018, Los 526.

Privatsammlung, Schweden.

Eine ausgearbeitete, signierte Zeichnung des gleichen Motivs befand sich ebenfalls in der Sammlung Wolff. Sie ist auf das Jahr 1804 datiert. Zwischen 1803 und 1810 studierte Eckersberg an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Kopenhagen. Seine erste größere figürliche Komposition, die er im Jahr 1804 an der Akademie ausführte, thematisiert ebenfalls den Tod der Virginia. Es liegt daher nahe, auch unsere Zeichnung in diesen frühen Schaffenszeitraum Eckersbergs zu datieren.

Johann Christian August Schwartz (1756 Hildesheim – 1814 Braunschweig)

6617 Umkreis. Bildnis der Kronprinzessin Luise in weißem Chemisekleid.

Aquarell und Gummiarabikum auf Elfenbein. 5,5 x 4,4 cm. Im vergoldeten Metallrahmen (Nettogewicht 43 Gramm). Um 1796/1800.

4.500 €

Stilistisch steht die Miniatur den Werken des besonders als Pastellist bekannten Künstlers Johann Christian August Schwartz nahe, von dem jedoch bislang keine gesicherte Miniatur bekannt ist. - Das Werk verfügt über eine EU Handelsgenehmigung der zuständigen Artenschutzbehörde (kein Export in Drittländer).

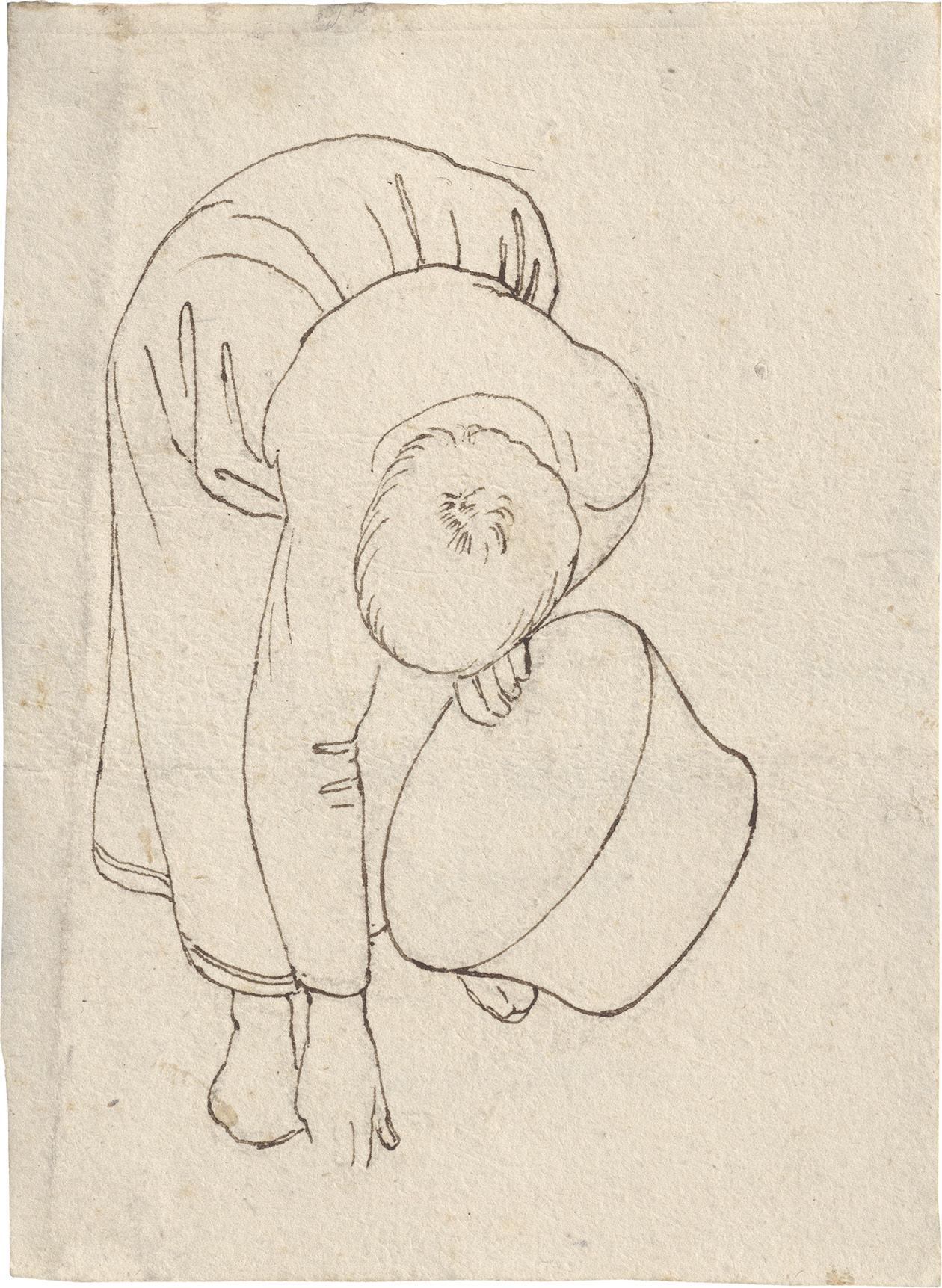

Johann Adam Klein (1792 Nürnberg – 1875 München)

6618 Kostümstudie einer jungen Frau in halber Rückenansicht mit rosengeschmückter Haube und Handschuhen. Feder in Braun, aquarelliert, auf graubraunem Papier aufgezogen. 13,1 x 10,2 cm (Passepartoutausschnitt). (1810).

800 €

Literatur: Ursula Kubach-Reutter: „Ein Blick für Kleider. Einige geschichtliche Überlegungen“, in: Ausst. Kat. Romantische Entdeckungen. Johann Adam Klein. 1792-1875. Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphik, Museen der Stadt Nürnberg 2006, S. 82 ff., Abb. 50.

Provenienz: Laut Vorbesitzer aus der Sammlung König Ludwigs I. von Bayern. Privatsammlung Oberpfalz.

Ersten Zeichenunterricht bekommt Klein bereits als Achtjähriger durch den Maler Georg Christoph von Bemmel. Mit zehn besucht er die Nürnberger Zeichenschule des Gustav Philipp Zwinger, 1805 wird er Lehrling im Atelier des Kupferstechers Ambrosius Gabler, bei dem er die Technik des Radierens und Ätzens erlernte. Klein wird in der Folge vor allem als „Thiermaler“ bekannt und geschätzt, daneben schafft er aber zeitlebens auch vorzügliche Arbeiten zum Thema Kleidung, deren präzise zeichnerische Wiedergabe für ihn eine bedeutende Aufgabe darstellen. Vor allem für den Uniformkundler liefert sein Werk eine reichhaltige Fundgrube. Dieses und das folgende reizvolle Aquarell des 17-jährigen entstanden noch vor Kleins Abreise nach Wien, wo er sich ab 1811 mit Empfehlung des Nürnberger Kunsthändlers Johann Friedrich Frauenholz an der Akademie weiter ausbildete. Ein stilistisch eng verwandetes, ebenfalls 1810 datiertes Aquarell von der Hand Johann Adam Kleins findet sich in der Sammlung der Museen der Stadt Wien (Inv.Nr. 108.207).

6618

Johann Adam Klein

6619 Kostümstudie einer jungen Frau in Rückenansicht mit Haube, Schleier und Handschuhen. Feder in Braun, aquarelliert, auf graubraunem Papier aufgezogen. 13,9 x 10,8 cm (Passepartoutausschnitt). Signiert und datiert mittig rechts „J. A. Klein / fec. 1810.“. 800 €

Provenienz: Laut Vorbesitzer aus der Sammlung König Ludwigs I. von Bayern.

Privatsammlung Oberpfalz.

6619

Heinrich Anton Dähling (1773 Hannover – 1850 Potsdam)

6620 Königin Luise von Preußen als Statyra und ihr Schwager Prinz Heinrich von Preußen als Alexander der Große.

Feder in Grau, grau laviert, aquarelliert. 22,5 x 18,6 cm. Auf dem braunen Untersatzpapier oben mittig in Bleistift wohl eigenhändig bezeichnet „Quadrille der Königin“, unten mittig „Königin Luise als Statyra Prinz Heinrich / als Alexander / Prinzessinen und Magier“.

4.500 €

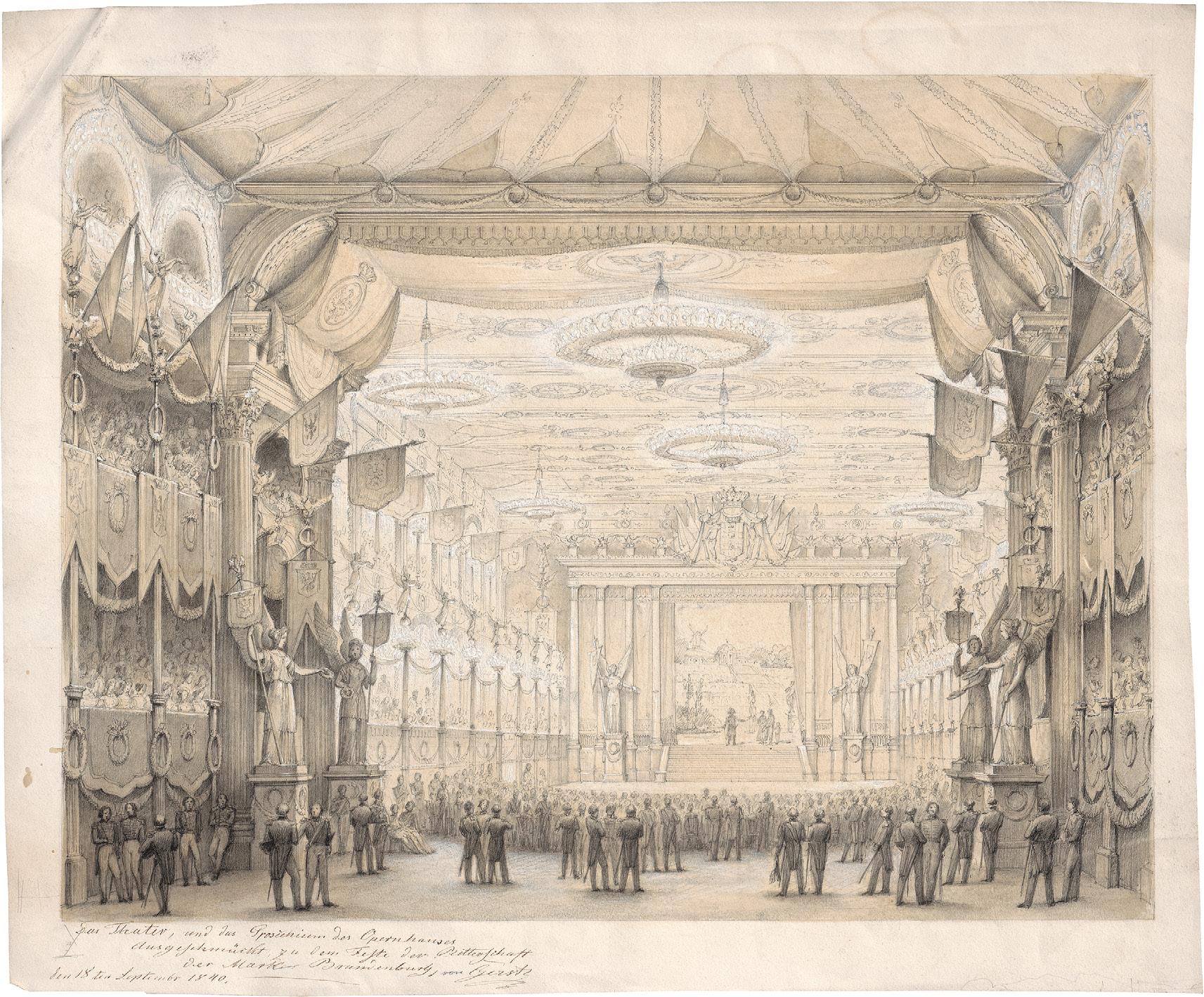

Vorzeichnung zur ersten der insgesamt zehn (davon neun kolorierte) Tafeln enthaltenden Kupferstichwerkes „Der grosse Maskenball in Berlin zur Feyer des Geburtstages Ihrer Majestät der regierenden Königin von

Preußen: am 12ten März 1804 im Königlichen Nationaltheater veranstaltet“. Das mit einer ausführlichen Beschreibung des Festes versehene Werk wurde 1805 in Berlin von Ludwig Wilhelm Wittich veröffentlicht. Die Kupfer wurden von Friedrich Jügel und Johann Friedrich August Clar nach Dählings Vorzeichnungen seitengleich gestochen (Lipperheide Sbb 23. Hiler S. 399. Colas 774). Das erste Blatt dieses Ball en Masque stellt, in Gestalt des Prinzen Heinrich, die Rückkehr Alexanders des Großen aus Indien am Hof von Susa dar. Statyra, die älteste Tochter des Darius und schönste Frau ihrer Zeit, verkörpert durch Königin Luise, war dazu bestimmt seine Gemahlin zu werden.

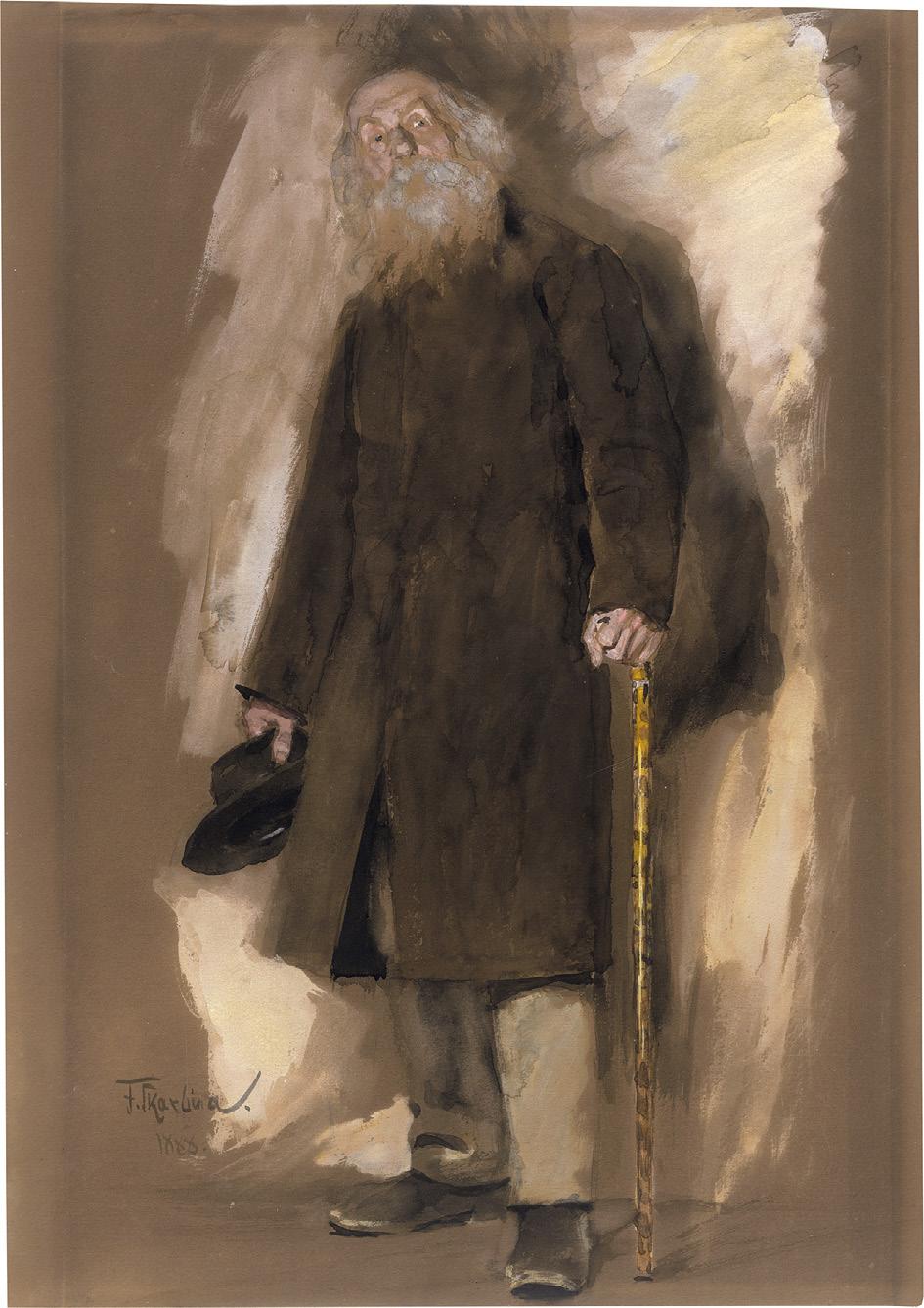

Dähling studierte an der Kunstakademie Berlin, wurde 1811 deren Mitglied, 1814 Professor und 1818 Professor der Zeichenklasse. An den Ausstellungen der Akademie nahm er von 1798 bis 1850 regelmäßig teil. Seit 1832 war er zudem Mitglied des Berliner Senates. Dähling unterhielt enge Beziehungen zum Königshaus und die aus persönlicher Verehrung entstandenen Bildnisse Königin Luises sind mitverantwortlich für ihren Mythos.