BASSENGE

MODERNE UND ZEITGENÖSSISCHE KUNST

28. November 2025

Galerie Bassenge . Erdener Straße 5a . 14193 Berlin

Telefon: 030-893 80 29-0 . E-Mail: modernart@bassenge.com . www.bassenge.com

Barbara Bögner Leitung

Telefon: +49 (0)30-88 62 43 13

E-Mail: b.boegner@bassenge.com

Simone Herrmann

Telefon: +49 (0)30-88 91 07 93

E-Mail: s.herrmann@bassenge.com

Sonja von Oertzen

Telefon: +49 (0)30-88 91 07 91

E-Mail: s.v.oertzen@bassenge.com

Laetitia Weisser

Telefon: +49 (0)30-88 91 07 94

E-Mail: l.weisser@bassenge.com

Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den gewünschten Losnummern zu erfragen, da Angaben zum Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog notiert sind. Die Galerie Bassenge ist Mitglied bei Eindeutig identifizierbare Werke mit einem Schätzpreis von mindestens 2500 Euro werden vor der Auktion mit dem Art Loss Register abgeglichen.

MITTWOCH, 26. November 2025

Vormittag 10.00 Uhr

Nachmittag 15.00 Uhr

Druckgraphik des 15. bis 17. Jahrhunderts Nr. 5000-5261

Druckgraphik des 18. Jahrhunderts Nr. 5262-5347

Druckgraphik des 19. Jahrhunderts und des Fin de Siècle Nr. 5348-5475

Miscellaneen und Trouvaillen der Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts Nr. 5476-5714

DONNERSTAG, 27. November 2025

Vormittag 11.00 Uhr

FREITAG, 28. November 2025

Vormittag 11.00 Uhr

Nachmittag 16.00 Uhr

SONNABEND, 29. November 2025

Vormittag 11.00 Uhr

Nachmittag 16.00 Uhr

Gemälde Alter und Neuerer Meister Nr. 6000-6231 Rahmen Nr. 6232-6256

Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts Nr. 6500-6770

Moderne und Zeitgenössische Kunst I Nr. 7000-7284

Moderne und Zeitgenössische Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8000-8315

Fotografie des 19. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4001-4101

Fotografie des 20. und 21. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4102-4252

VORBESICHTIGUNGEN

Druckgraphik, Gemälde, Zeichnungen des 15. bis 19. Jahrhunderts

Erdener Straße 5A, 14193 Berlin

Donnerstag, 20. November bis Montag, 24. November, 10.00–18.00 Uhr, Dienstag, 25. November 10.00–17.00 Uhr

Moderne und Zeitgenössische Kunst I und II

Rankestraße 24, 10789 Berlin

Donnerstag, 20. November bis Donnerstag, 27. November, 10.00–18.00 Uhr

Fotografie und Fotokunst des 19. bis 21. Jahrhunderts

Rankestraße 24, 10789 Berlin

Montag, 17. November bis Freitag, 21. November, 10.00–18.00 Uhr, Samstag 22. November, 10.00–16.00 Uhr, Sonntag geschlossen, Montag, 24. November bis Donnerstag 27. November, 10.00–18.00 Uhr, Freitag, 28. November 10.00–15.00 Uhr

Schutzgebühr Katalog: 20 €

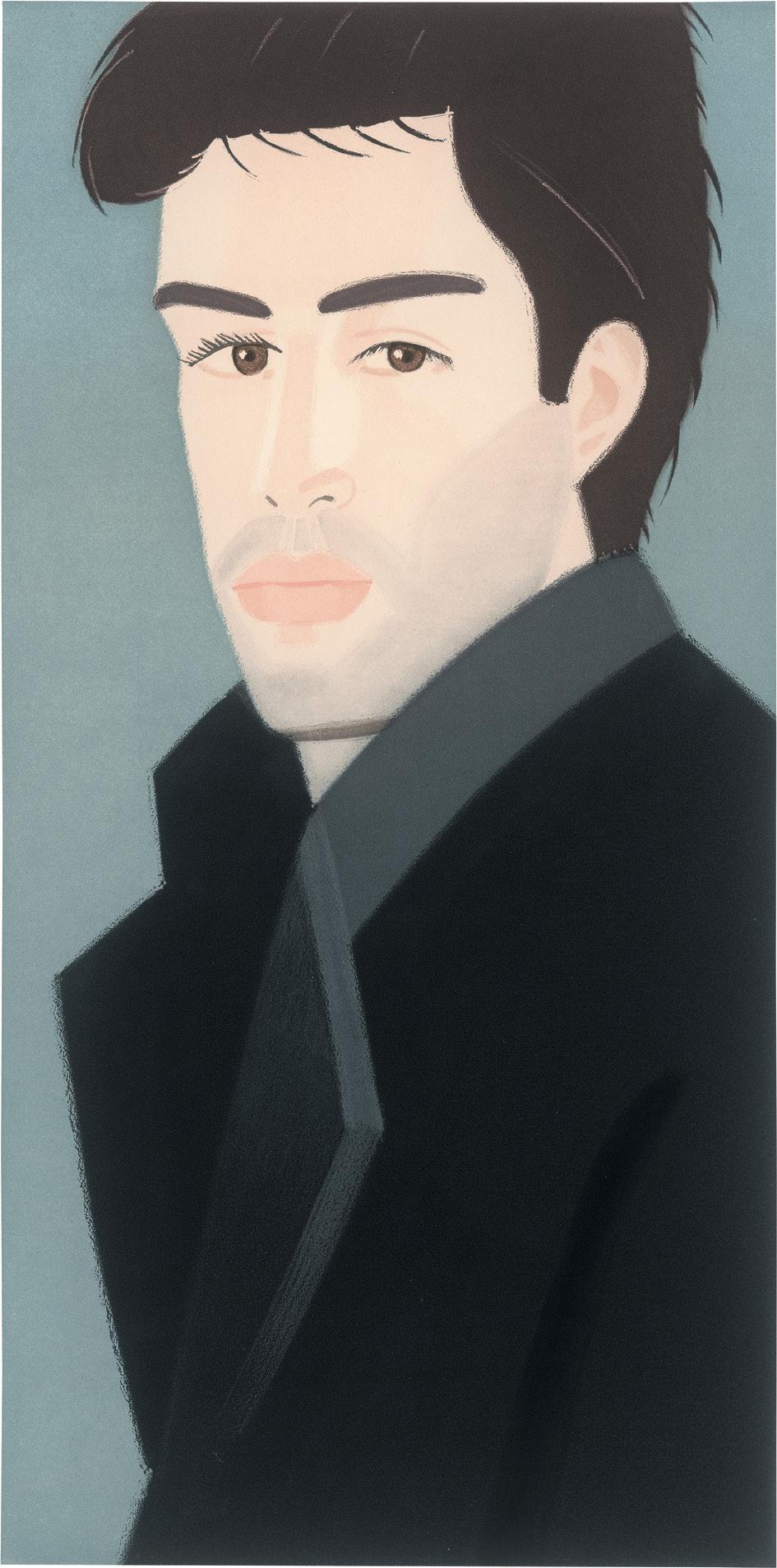

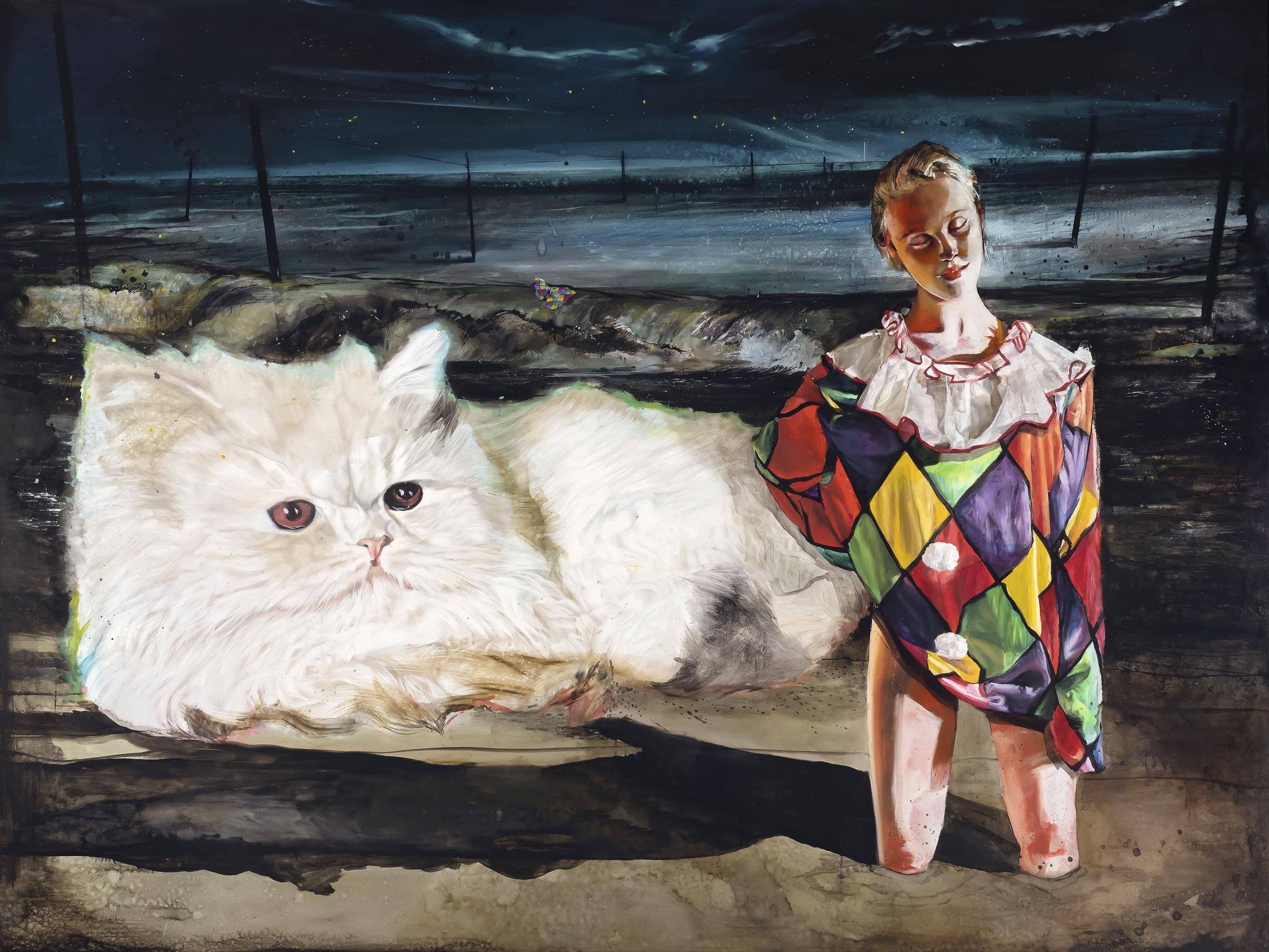

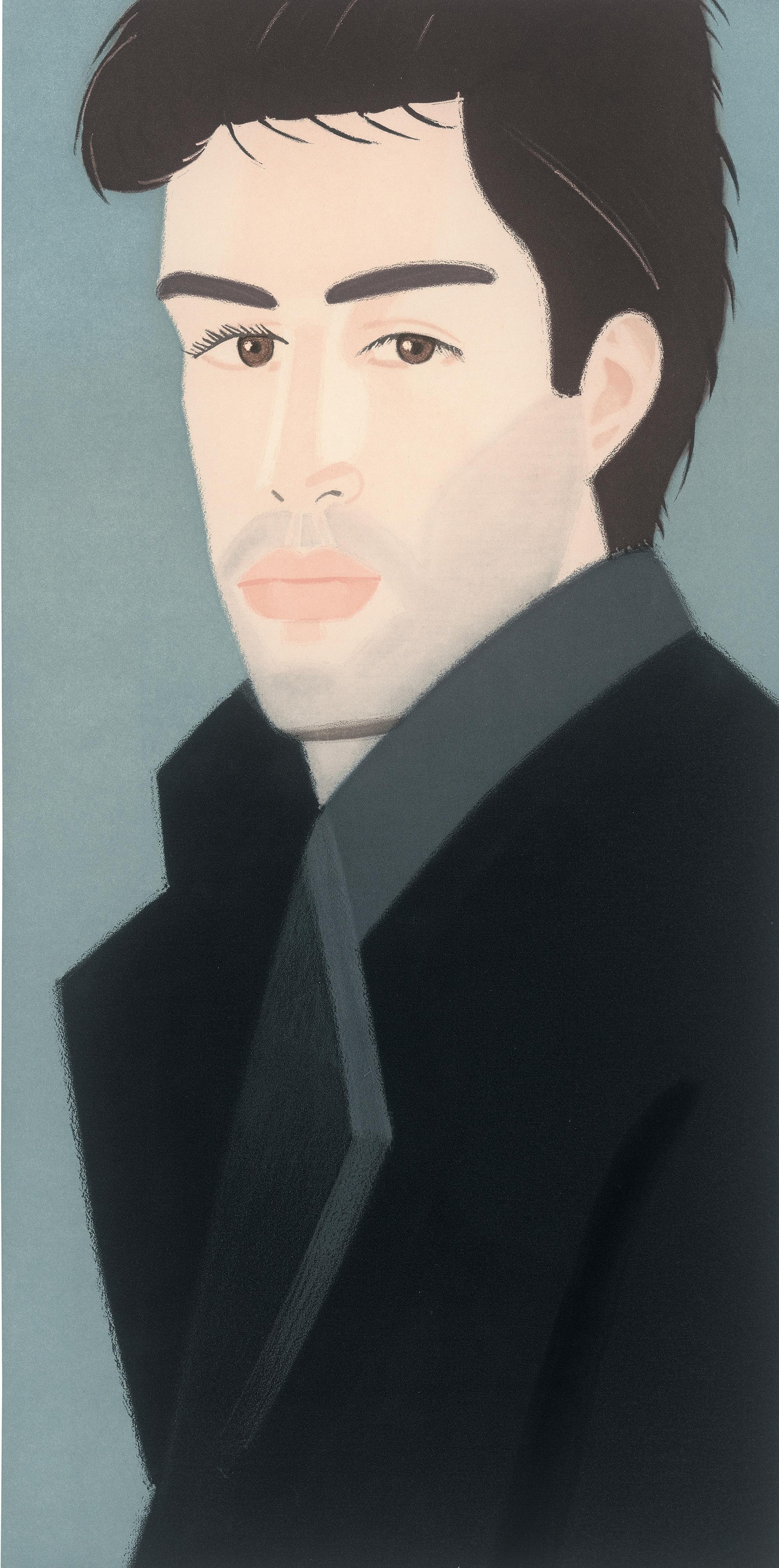

Umschlag: Los 7024, Lesser Ury, Innenseite links Los 7140, Fritz Klimsch, Innenseite rechts Los 7281, Alex Katz. Seite 6 und 7: Los 7283, Martin Eder, © courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin / VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Geschäftsführung | Management

Graphik, Zeichnungen und Gemälde des 15.–19. Jahrhunderts

David Bassenge

Dr. Ruth Baljöhr – Leitung

+49 (0)30-893 80 29-17 david@bassenge.com

+49 (0)30-893 80 29-22 15th to 19th Century Prints, Drawings and Paintings r.baljoehr@bassenge.com

David Bassenge

Eva Dalvai

Moderne und Zeitgenössische Kunst

+49 (0)30-893 80 29-17 david@bassenge.com

+49 (0)30-893 80 29-80 e.dalvai@bassenge.com

Lea Kellhuber +49 (0)30-893 80 29-20 l.kellhuber@bassenge.com

Nadine Keul +49 (0)30-893 80 29-21 n.keul@bassenge.com

Harald Weinhold +49 (0)30-893 80 29-13 h.weinhold@bassenge.com

Barbara Bögner – Leitung +49 (0)30-88 62 43 13

Modern and Contemporary Art b.boegner@bassenge.com

Katharina Fünfgeld +49 (0)30-88 91 07 90 k.fuenfgeld@bassenge.com

Simone Herrmann +49 (0)30-88 91 07 93 s.herrmann@bassenge.com

Sonja von Oertzen +49 (0)30-88 91 07 91 s.v.oertzen@bassenge.com

Laetitia Weisser +49 (0)30-88 91 07 94 l.weisser@bassenge.com

Photographie

Jennifer Augustyniak – Leitung +49 (0)30-21 99 72 77 Photography jennifer@bassenge.com

Giovanni Teeuwisse +49-(0)30-88 91 08 55 giovanni@bassenge.com

Wertvolle Bücher und Handschriften

Dr. Markus Brandis – Leitung

+49 (0)30-893 80 29-27

Rare Books and Manuscripts m.brandis@bassenge.com

Harald Damaschke +49 (0)30-893 80 29-24 h.damaschke@bassenge.com

Selma Elsayed +49 (0)30-893 80 29-24

s.sayed@bassenge.com

Josephine Faroqhi +49 (0)30-893 80 29-48 j.faroqhi@bassenge.com

Stephan Schurr +49 (0)30-893 80 29-15 s.schurr@bassenge.com

Naomi Schneider +49 (0)30-893 80 29-48 n.schneider@bassenge.com

Autographen | Autograph Letters

Verwaltung | Office

Logistik Management | Logistics

Repräsentanzen | Representatives

München

Rheinland

Dr. Rainer Theobald +49 (0)30-4 06 17 42 r.theobald@bassenge.com

Jenny Neuendorf

+49 (0)30-893 80 29-33

j.neuendorf@bassenge.com

Ralph Schulz +49 (0)30-893 80 29-16 r.schulz@bassenge.com

Harald Weinhold

+49 (0)151-1202 2201 muenchen@bassenge.com

Dr. Mayme Francis Neher +49 (0)175-204 63 23 info@mayme-neher.de

Erdener Straße 5a, 14193 Berlin

Vorbesichtigung Rankestraße 24, 10789 Berlin

Donnerstag, 20. November bis Donnerstag, 27. November 2025

Vorbesichtigung ausgewählter Werke in München

11. bis 14. November 2025

täglich von 11 bis 18 Uhr

Galeriestraße 2B (2. Etage), 80539 München

Der Katalog Moderne und Zeitgenössische Kunst II erscheint nur online, die Auktion findet als Präsenzveranstaltung statt

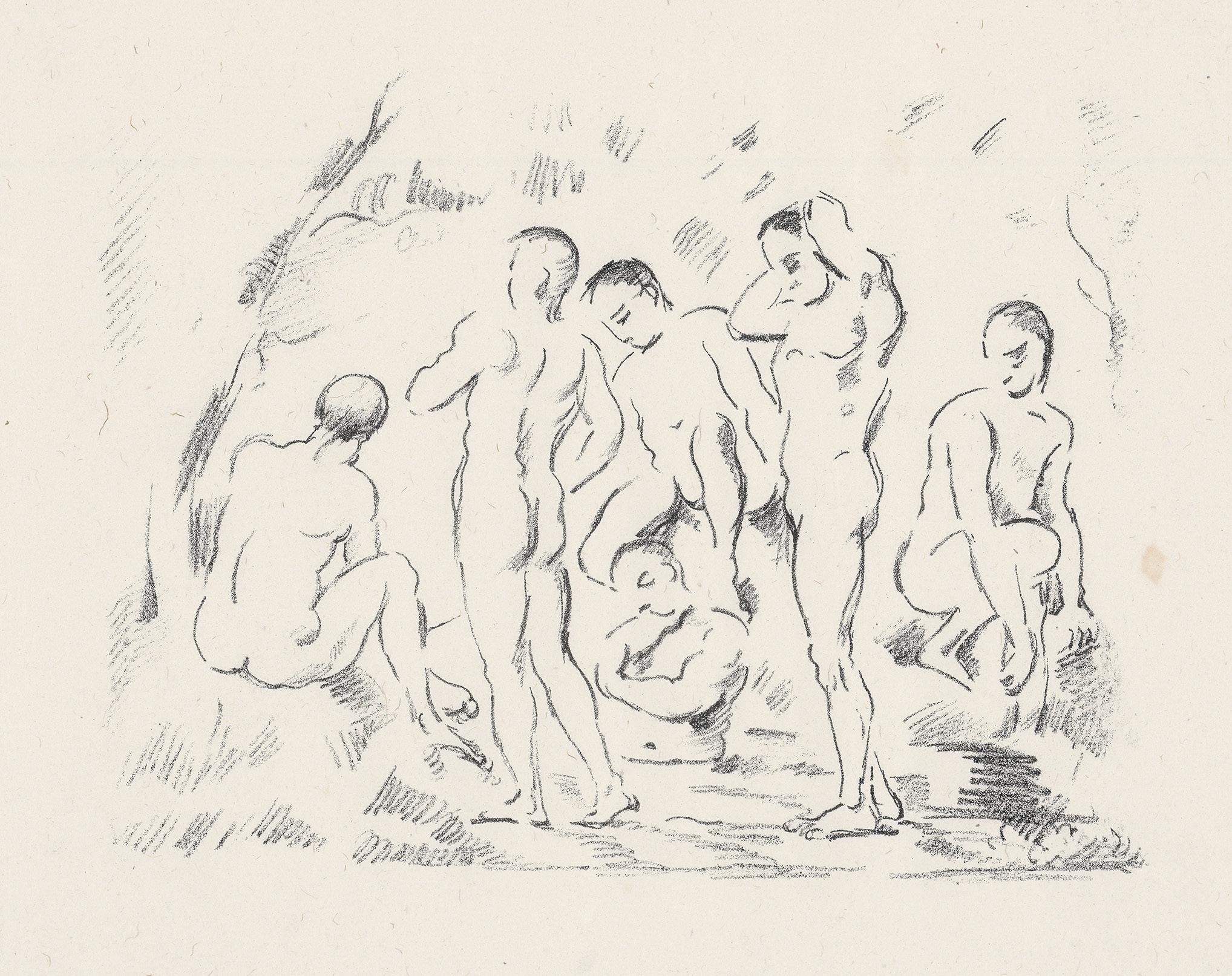

paul cézanne (1839–1906, Aix-en-Provence)

7000 Les Baigneurs (petite planche)

Lithographie auf dünnem Chine volant. 1897. 21,8 x 28,5 cm (35 x 43,2 cm).

Cherpin 6 I (von II), Venturi 1156.

3.500 €

Seit seiner ersten Darstellung des Themas in den 1870er Jahren griff der Künstler das Motiv der Badenden immer wieder auf. Da er selten mit lebenden Modellen arbeitete, entwarf er seine Aktszenen in Landschaften meist aus der Phantasie oder orientierte sich an kunsthistorischen Traditionen. Cézanne verleiht

seinen silhouettenhaft erscheinenden Badenden in der klaren, puren Version des ersten Zustandes, noch vor den Farben, eine zeitlose Qualität. Cherpin notiert für diesen Zustand vor der lithographier ten Signatur eine kleine Auflage von wohl lediglich 10 Exemplaren; die farbige Version erschien in "L‘Album d‘estampes originales de la Galerie Vollard“, 1897, in einer Auflage von 100 Exemplaren. Insgesamt schuf Cézanne nur drei lithographische Arbeiten. Ebenso wie die beiden weiteren Blätter verlegte Ambroise Vollard auch die „Petits baigneurs“ und regte vermutlich damit Cézanne entscheidend in seinem graphischen Schaffen an. Prachtvoller, klarer Druck mit sehr breitem Rand, unten mit dem Schöpfrand. Äußerst selten 7000

7001

heinrich vogeler

7002 Im Mai

Radierung und Aquatinta in Braun auf Japan. 1897.

34,3 x 24,9 cm (40,8 x 31 cm).

Signiert „HVogeler“ sowie signiert vom Drucker Otto Felsing. Auflage 50 Ex. Rief 16 II b (von d).

800 €

Mit der Remarque im unteren Plattenrand, von der noch unverstählten Platte. Rief notiert unter 16 II c Drucke in Braun, jedoch auf Bütten und wohl bereits ohne Remarque. Prachtvoller, wunderbar nuancierter Druck mit breitem Rand.

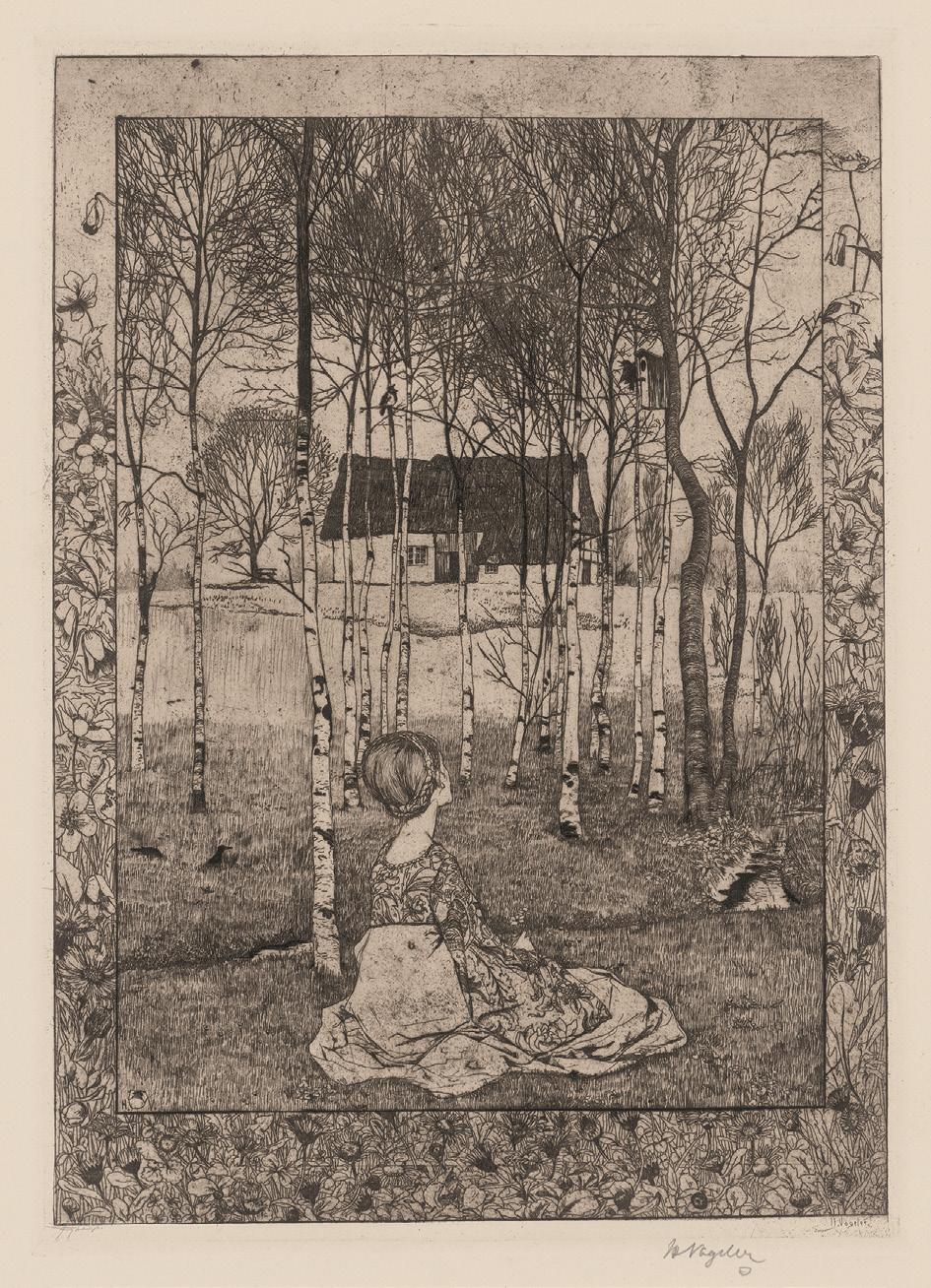

heinrich vogeler (1872 Bremen – 1942 Karaganda)

7001 Frühling

Radierung in Braun auf Japan. 1896.

34,5 x 23,8 cm (44,3 x 33 cm).

Signiert „HVogeler“ sowie signiert vom Drucker Otto Felsing. Auflage 50 Ex. Rief 14 II b (von e).

1.200 €

Vor der Ausgabe auf Bütten, gedruckt bei Otto Felsing. Prachtvoller, wunderbar kräftiger Druck in Dunkelbraun mit breitem Rand, unten mit dem Schöpfrand.

paula modersohn-becker (1876 Dresden – 1907 Worpswede)

7003 Die Gänsemagd Radierung mit Aquatinta auf Velin. Wohl 1899/1921-23. 26,2 x 20,9 cm (44,3 x 36,5 cm).

Signiert von Otto Modersohn „O. Modersohn“ und bezeichnet „f. P. Modersohn-Becker“. Werner 7 II nach b. 3.000 €

Lediglich 13 Radierungen schuf Paula ModersohnBecker in den wenigen Jahren als Künstlerin; sie alle entstanden wohl 1899. Der vorliegende postume Abzug wurde von der Worpsweder Künstlerpresse zwischen Mai 1921 und Oktober 1923 im Auftrag von Otto Modersohn gedruckt. Zuweilen trägt die atmosphärische Darstellung auch den Untertitel „Das Märchen von der verlorenen Gans“, der die vorwurfsvolle Haltung der Gänseschar und das Weinen der Magd und des kleinen Mädchens erklärt. Ausgezeichneter Druck mit durchgehendem, zartem Aquatintaton und breitem Rand.

walter leistikow

(1865 Bromberg – 1908 Berlin)

7004 Hügeliges Ufer mit Baumgruppen vor einem Kiefernwald, Abendlicht Öl auf Leinwand. Um 1900. 61 x 71,5 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „W.Leistikow.“.

40.000 €

Die märkischen Seenlandschaften mit Kiefernbäumen, angestrahlt vom abendlichen Sonnenschein, haben ihn berühmt gemacht. Walter Leistikow gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des Deutschen Impressionismus. Er war Künstler, Ausstellungsmacher und Schriftsteller zugleich. Zusammen mit Berliner Künstlerfreunden gründete er die Vereinigung der XI, war Gründungsmitglied der Berliner Sezession und des Deutschen Künstlerbundes in Weimar. Unser Bild zeigt eine seiner typischen Naturansichten, schlicht, ausschnitthaft und mit streng horizontalen Dominanten, belebend rhythmisiert durch die aufstrebenden Baumstämme, die sich im Vordergrund sanft im Wasser spiegeln. Der Blick gelangt

über diesen schmalen Wasserlauf auf eine ansteigende, sonnenbeschienene Wiese mit vereinzelten Baumgruppen im Mittelgrund, hin zu einem breiten Streifen dichten Kiefernwaldes, der sich links bis nahe an das Ufer schiebt und der Komposition rundum einen Abschluss gibt. Das feste Gerüst der Bildkomposition steht dabei noch im engen Zusammenhang der 1890er Jahre, während sich der freier werdende Pinselduktus und die lebendigeren Formen in Annäherung an das Naturvorbild bei Leistikow erst um 1900 durchsetzen. Eine ähnliche Komposition „Abendlicht, Landschaft mit zwei Eichen“, ebenfalls um 1900 datiert, befindet sich in der Berlinischen Galerie. Mit einer schriftlichen Bestätigung von Dr. Margrit Bröhan, Berlin, vom 11.11.2005. Wohl im Originalrahmen.

Provenienz:

Leo Spik, Berlin, Auktion 23.03.2000, Lot 211 Hampel, München, Auktion 23.09.2005, Lot 116 Kunsthandel Volker Westphal, Berlin (dort erworben 2005) Privatbesitz Berlin

otto antoine

(1865 Koblenz – 1951 Unteruhldingen)

7005 „An der Schlossbrücke“ Öl auf Leinwand. Um 1900.

73 x 95,5 cm.

Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „Otto Antoine“, verso auf dem Keilrahmen mit Bleistift betitelt.

1.800 €

Nach seiner Ausbildung an der Berliner Akademie bei Franz Skarbina schuf Otto Antoine neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit im Postministerium zunächst vor allem Landschafts und Genreszenen. Bald widmete er sich jedoch der Darstellung belebter Stadtansichten und Straßenszenen, in welchen er seinen eigenen, impressionistischen Stil zu voller Wirkkraft entfaltete und das pulsierende Großstadtleben stimmungsvoll einfing.

Provenienz: Ehemals Sammlung des Museums für Post und Telekommunikation, Frankfurt/Main

otto antoine

7006 Bahnhof Alexanderplatz, Berlin Öl auf Malpappe. Wohl 1914. 23,7 x 30,5 cm.

Unten links mit Pinsel in Braun signiert „Otto Antoine", verso (von fremder Hand) betitelt „Alexanderplatz“ (gestrichen) sowie „Friedrichstraße“.

1.500 €

Treffend erfasst der lebhafte, schwungvolle Pinselduktus des Künstlers das turbulente Treiben am Berliner Bahnhof Alexanderplatz mit der Königsstraße (heute Rathausstraße). Die prominente Stadtansicht im Zentrum der jungen, pulsierenden Metropole malte Antoine mehrfach in ganz ähnlichem Ausschnitt.

Provenienz: Nachlass des Künstlers, Berlin

otto antoine

7007 Brandenburger Tor bei Nacht Öl auf Leinwand, auf Karton kaschiert. Wohl 1914. 23,2 x 31 cm.

Verso (von fremder Hand) betitelt.

1.500 €

Die stimmungsvolle, in der nächtlichen Beleuchtung festlich wirkende Komposition fängt die turbulente Atmosphäre in Antoines Wahlheimat Berlin treffend ein. Dicht gedrängt bewegt sich die Menschenmenge am Pariser Platz rund um das Brandenburger Tor, vom Künstler pastos mit lockerem, sicherem Duktus in den charakteristischen länglichen Tupfen und kurzen, breiten Pinselstrichen in harmonischen Nuancen von Dunkelblau und Orangerot festgehalten.

Provenienz: Nachlass des Künstlers, Berlin

heinrich richter-berlin (1884–1981, Berlin)

7008 Frau am Kornfeld Öl auf Leinwand, doubliert. 1910. 120 x 67 cm.

Oben rechts mit Pinsel in Blau signiert „Richter-Berlin“, datiert und bezeichnet „Worpswede“, verso am Rahmen mit Hängeetikett, dort von fremder Hand betitelt und mit Künstleradresse.

1.800 €

Nachdem Heinrich Richter sein Studium an der Hochschule der Künste in Berlin (1902/03) vorzeitig beenden musste, weil er ohne Genehmigung bei der Berliner Sezession ausgestellt hatte, setzte er seine Ausbildung in der Kunstschule von Lothar von Kunowski in Berlin fort, die er nach dessen Weggang im Jahr 1909 selbst

übernahm. Richter war Mitbegründer der Künstlergruppe Neue Sezession, sowie mit Künstlern wie Max Pechstein, Georg Tappert und César Klein der legendären Novembergruppe. Für die Zeitschrift Der Sturm entwarf er zahlreiche Holzschnitte und wirkte auch an Franz Pfemferts Die Aktion mit. In vorliegendem Gemälde stellt er eine selbstbewusst vor einem sommerlichen Kornfeld stehende junge Frau dar, die der Künstlerin Clara RilkeWesthoff ähnelt. Die Ortsbezeichnung und Datierung „Worpswede 1910“ lässt vermuten, dass Richter seine Kollegin dort getroffen und gemalt haben könnte. Clara RilkeWesthoff war mit ihrem Mann RainerMaria Rilke über die Jahre viele Male nach Worpswede gereist, wo sie bis zu deren Tod auch eng mit Paula ModersohnBecker befreundet war. Verso mit verblasster weiterer Skizze.

Provenienz: Dannenberg, Berlin, Auktion 20.06.2009, Lot 1438 Privatsammlung Berlin

theo von brockhusen

(1882 Markgrabowa, Ostpr. – 1919 Berlin)

7009 Segelboote auf dem Schwielowsee bei Baumgartenbrück

Öl auf Leinwand. Um 1909. 65 x 80 cm.

Am linken umgeschlagenen Rand mittig mit Pinsel in Blau signiert „Theo von Brockhusen“, verso mit Pinsel in Schwarz (teils verblasst) signiert „Theo von Brockhusen“. Böckel 43.

15.000 €

Ein helles Licht erfüllt die von changierendem Blau, Weiß und Grün bestimmte märkische Seenlandschaft. Den Schwielowsee im Abendlicht, bei Geltow, wo südwestlich von Potsdam die Havel mündet und nach Norden weiterfließt, malt Brockhusen mit stellenweise reliefhaft pastosem Farbauftrag in lebendig variierendem Duktus. Regelmäßig fand der Künstler in Baumgartenbrück Inspirationen für seine stimmungsvollen Landschaftsstücke, die das dortige Havelufer zu verschiedenen Jahres und Tageszeiten,

in immer neuen Lichtverhältnissen und Stimmungen zeigen. Theo von Brockhusen studierte zunächst in Königsberg, u.a. bei Ludwig Dettmann, 1904 siedelte er nach Berlin über, wo er 190613 Mitglied der Sezession war; durch seine jährlichen Malaufenthalte in der Gaststätte Baumgartenbrück am Schwielowsee wurde er einer der bedeutendsten Künstler der Havelländischen Malerkolonie. In dieser Zeit entstand eine enge Zusammenarbeit mit Paul Cassirer. Bekanntheit erlangte von Brockhusen insbesondere durch seine Landschaftsdarstellungen, die stark durch seinen Lehrer Dettmann, später dann durch Max Liebermann in Malweise und Sujet beeinflusst wurden. Ab 1909/10 setzte eine intensive Auseinandersetzung mit dem Werk van Goghs ein, dessen Einfluss in dem vorliegenden Gemälde unverkennbar ist. In Pinselduktus und Komposition souverän ausgeführte Arbeit von großer farblicher Leuchtkraft. Bis März 2026 findet im Potsdam Museum eine Ausstellung des Künstlers statt.

Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 47, 25.11.1995, Lot 160 Privatbesitz Berlin

hans baluschek

(1870 Breslau – 1935 Berlin)

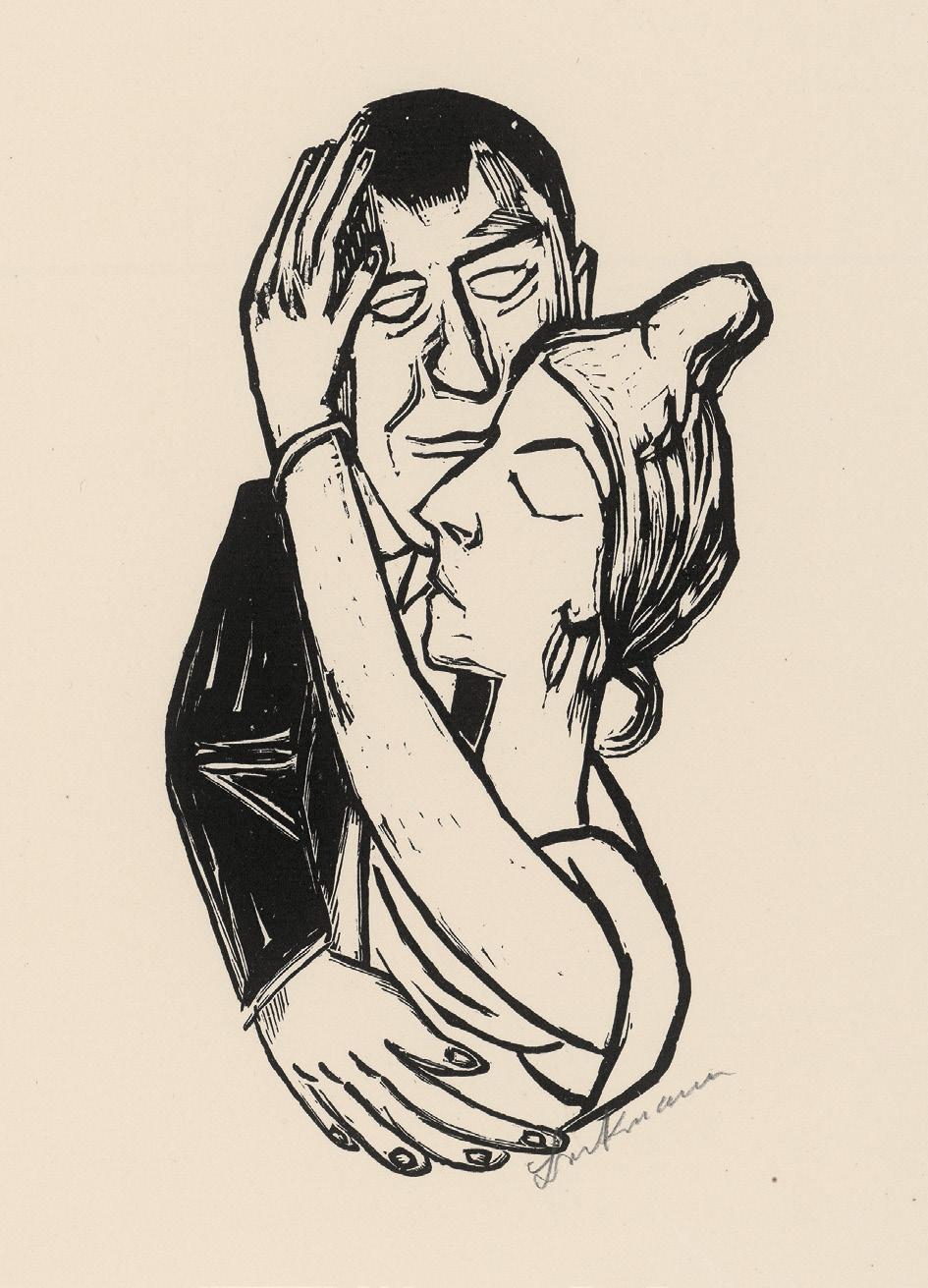

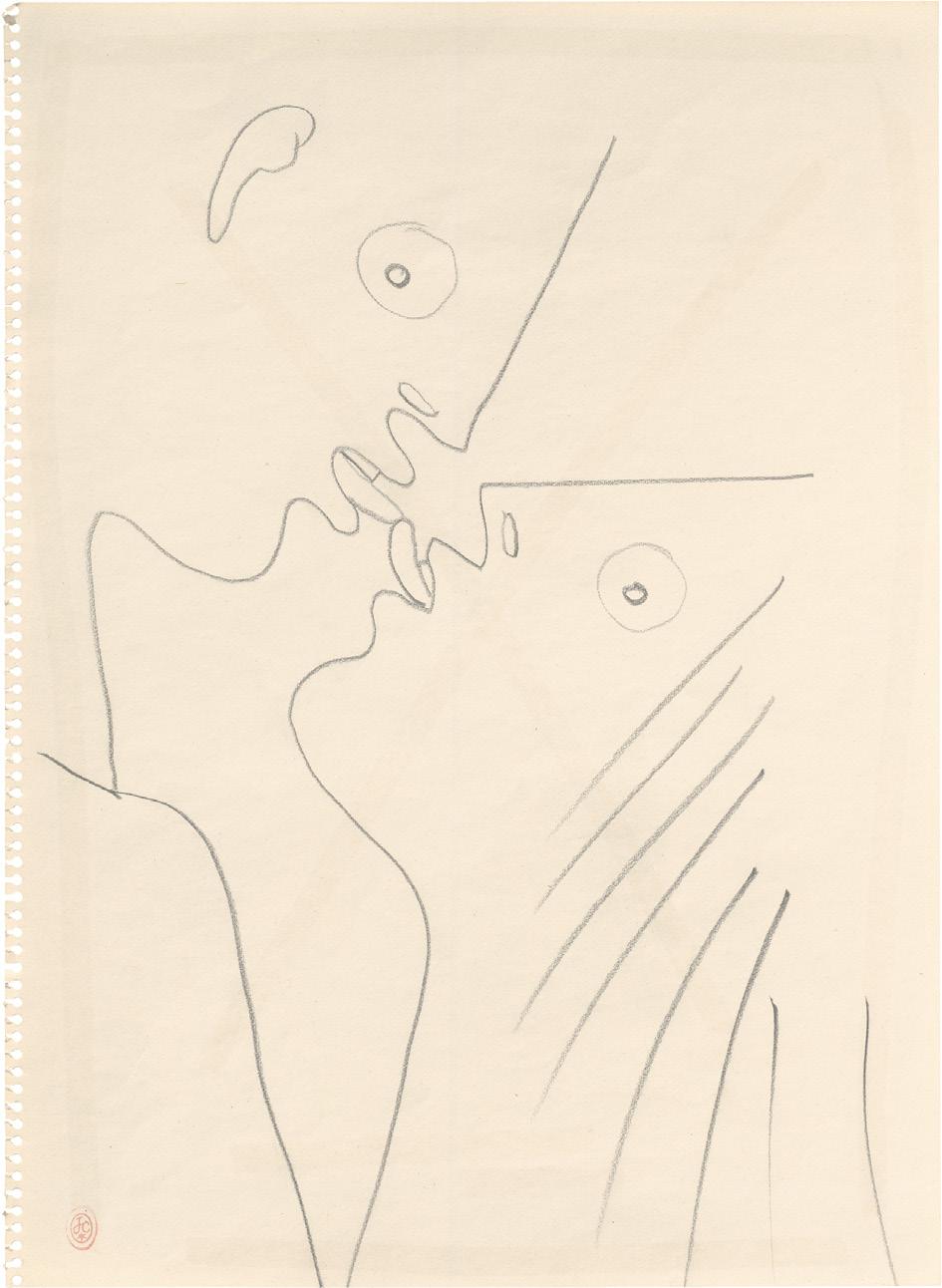

7010 „Kuss“

Ölkreide, Gouache und farbige Kreiden auf dicker Malpappe. 1900.

97,5 x 65,5 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „HBALUSCHEK“ (teils ligiert) und datiert, verso nochmals mit Pinsel in Schwarz signiert „HBALUSCHEK - BERLIN“ und betitelt. Nicht bei Meißner.

15.000 €

Ein umschlungenes Liebespaar. Ein sanfter Kuss. Noch vor seinem Wiener Künstlerkollegen Gustav Klimt malt der Berliner Sezessionist Hans Baluschek ein sich küssendes Paar vor hügeliger, leicht bewaldeter Landschaftskulisse, rechts mit Ausblick auf den Rand der Stadt. Ausschnitthaft, aber wuchtig und groß, platziert er seine beiden Protagonisten auf einer Malpappe im schmalen, schwarz umrandeten Hochformat. Ein junger Mann in preußischer Uniform, der sein Mädchen küsst. Er noch leicht unbeholfen mit gespitzten Lippen, sie hingebungsvoll in seinen Armen. Ein Abschied? Sofort bekommt die Szene neben dem romantischen auch einen unbehaglichen Aspekt. Der düstere Grundton tut sein Übriges. Die äußerlich glanzvolle Kaiserzeit hatte Makel, die es aufzuzeigen galt. Baluschek gehörte 1898 zu den Mitbegründern der Berliner Sezession und befand sich zu dieser Zeit als junger Künstler in der Findungsphase seines künstlerischen Stils und seiner Position in der Kunstszene Berlins. In Opposition zur traditionellen akademischen Malerei umgab sich Baluschek vor allem mit Gleichgesinnten und zählte mit Heinrich Zille und Käthe Kollwitz zu den Hauptvertretern des Berliner Realismus um 1900. Anders als die Kollegen in Wien um Gustav Klimt, hatte die Malerei in Berlin, neben impressionistischen und symbolistischen Tendenzen, auch von Anfang an eine ausgeprägte Affinität zum Realismus und zur politischsozialkritischen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Um der düsteren Atmosphäre mehr Gewicht zu verleihen, verzichtet Baluschek bewusst auf den Einsatz von glänzenden Ölfarben und bearbeitet seinen Bildträger in einer eigens erfundenen Maltechnik derart mit Ölstiftkreide, dass ihm ein stumpfer, matter Gesamteindruck zu Grunde liegt. Darüber setzt er farbige Flächen in Gouache oder Aquarell und arbeitet zuletzt alle Details, die Binnenzeichnung oder auch die Physiognomie der Gesichter, mit spitzem Kreidestift heraus. Diese Kombination der einzelnen Maltechniken verleiht dem Werk einen unverwechselbaren Charakter. Das Bild entstand zwei Jahre vor der Heirat Baluscheks mit der Theaterschauspielerin Charlotte von PaztkaLipinski. Beide kannten sich schon im Jahr 1900, und so bekommt die bedeutende Zeichnung des Künstlers, aus der Hauptzeit seines Schaffens, noch eine ganz persönliche Note.

Provenienz:

Privatbesitz Berlin

Bassenge, Berlin, Auktion 63, 04.06.1994, Lot 6000 Privatsammlung Berlin

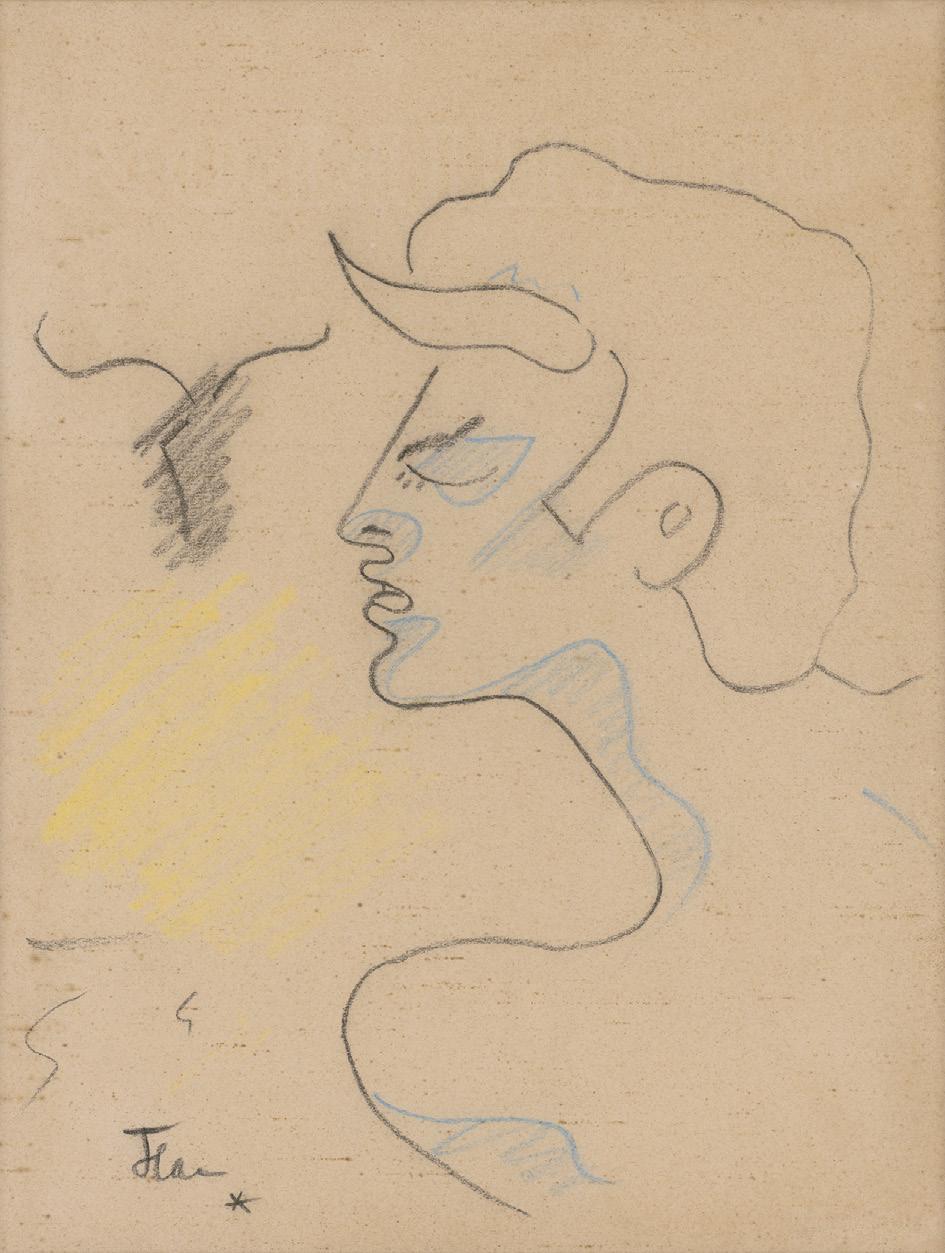

hans neumann

(1873 Kassel – 1957 München)

7011 Vampyr

Farbholzschnitt auf feinem Japan. Um 1902. 34,9 x 28 cm (42 x 30 cm).

1.800 €

Gemeinsam mit seinem Bruder Ernst gehörte Hans Neumann zum Mitarbeiterkreis der Zeitschrift „Jugend“, wo Otto Eckmann die Beschäftigung mit dem Farbholzschnitt angeregt hatte. Hans Neumann widmete sich daraufhin intensiv diesem Medium und schuf einige der eindrucksvollsten Farbholzschnitte des Münchner Jugendstils, von denen „Vampyr“ sicherlich die rätselhafteste Komposition ist. Prachtvoller Druck mit feinen Farbabstufungen, mit Rand bzw. kleinem Rand.

leopold löwy

7013 Phantasiewesen frontal Öl und Feder in Schwarz auf festem Velin, gefirnist. Um 1900-20.

14,3 x 9,3 cm.

Oben mittig mit Feder in Schwarz bezeichnet „699“.

800 €

Löwys zeichnerisches Talent fand Ausdruck in pointierten Karikaturen bekannter Persönlichkeiten seiner Zeit, die in verschiedenen Wiener Illustrierten publiziert wurden. 1920 illustrierte er außerdem eine Sammlung selbst verfasster Tierfabeln, in denen er menschliche Schwächen in scharfzüngigen, bisweilen düsteren Geschichten spiegelte. Das Tier als Sinnbild des menschlichen Wesens wurde auch in seinen Zeichnungen immer wieder aufgegriffen.

Provenienz:

Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien

Privatbesitz Wien

Galerie bei der Oper, Wien

Privatbesitz Wien

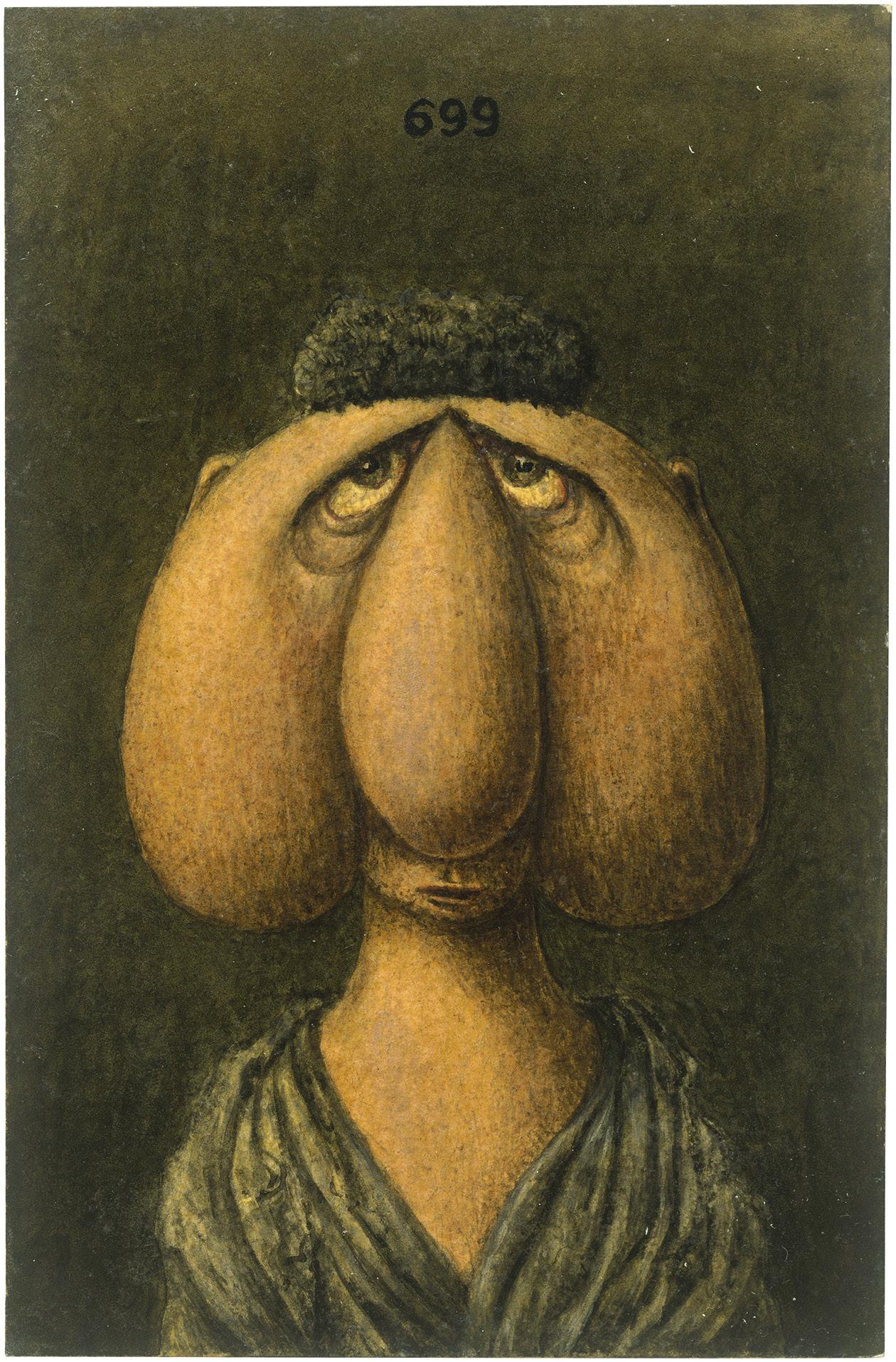

leopold löwy (1871–1940, Wien)

7012 Phantasiewesen mit Knollennase Öl, Bleistift und Feder in Schwarz auf festem Velin, gefirnist. Um 1900-20.

14,7 x 9,7 cm.

Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert „LL“ (ligiert) und bezeichnet „1173“.

800 €

Seitlich blickt das seltsame Wesen aus dem Bild heraus, auf dem Kopf ein geradlinig drapiertes Haarbüschel. Mit unglaublich feiner Linienführung und stimmiger Hintergrundbelichtung beweist Löwy auch in diesem Miniaturportrait sein ganzes Können.

Provenienz:

Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien

Privatbesitz Wien

Galerie bei der Oper, Wien

Privatbesitz Wien

leopold löwy

7015 Phantasiewesen mit langem Hals

Öl, Bleistift und Feder in Schwarz auf festem Velin, gefirnist. Um 1900-20.

13,4 x 9 cm.

Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert „LL“ (ligiert) und mit Pinsel in Braun bezeichnet „264“.

800 €

Aus dem schwarzen Hintergrund schaut uns ein Kopf auf zwei Beinen mit merkwürdig verschobenen Gesichtszügen entgegen; von Löwy feinsinnig gezeichnet und mit subtilen Schattierungen plastisch durchgestaltet.

Provenienz:

Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien

Privatbesitz Wien

Galerie bei der Oper, Wien

Privatbesitz Wien

leopold löwy

7014 Kopf mit Raubtierzähnen

Öl auf festem Velin, gefirnist. Um 1900-20.

13,9 x 9 cm.

Unten links mit Pinsel in Schwarz bezeichnet „977“.

800 €

Die Stirn in Falten gelegt und mit zugekniffenenen Augen neigt sich der Kopf des Fabelwesens in den Bildraum hinein und wirkt dabei fast amüsiert. Dominiert wird der Kopf von zwei großen geschwungenen Ohren, einer knolligen Nase und zwei scharfen Zähnen.

Provenienz:

Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien

Privatbesitz Wien

Galerie bei der Oper, Wien

Privatbesitz Wien

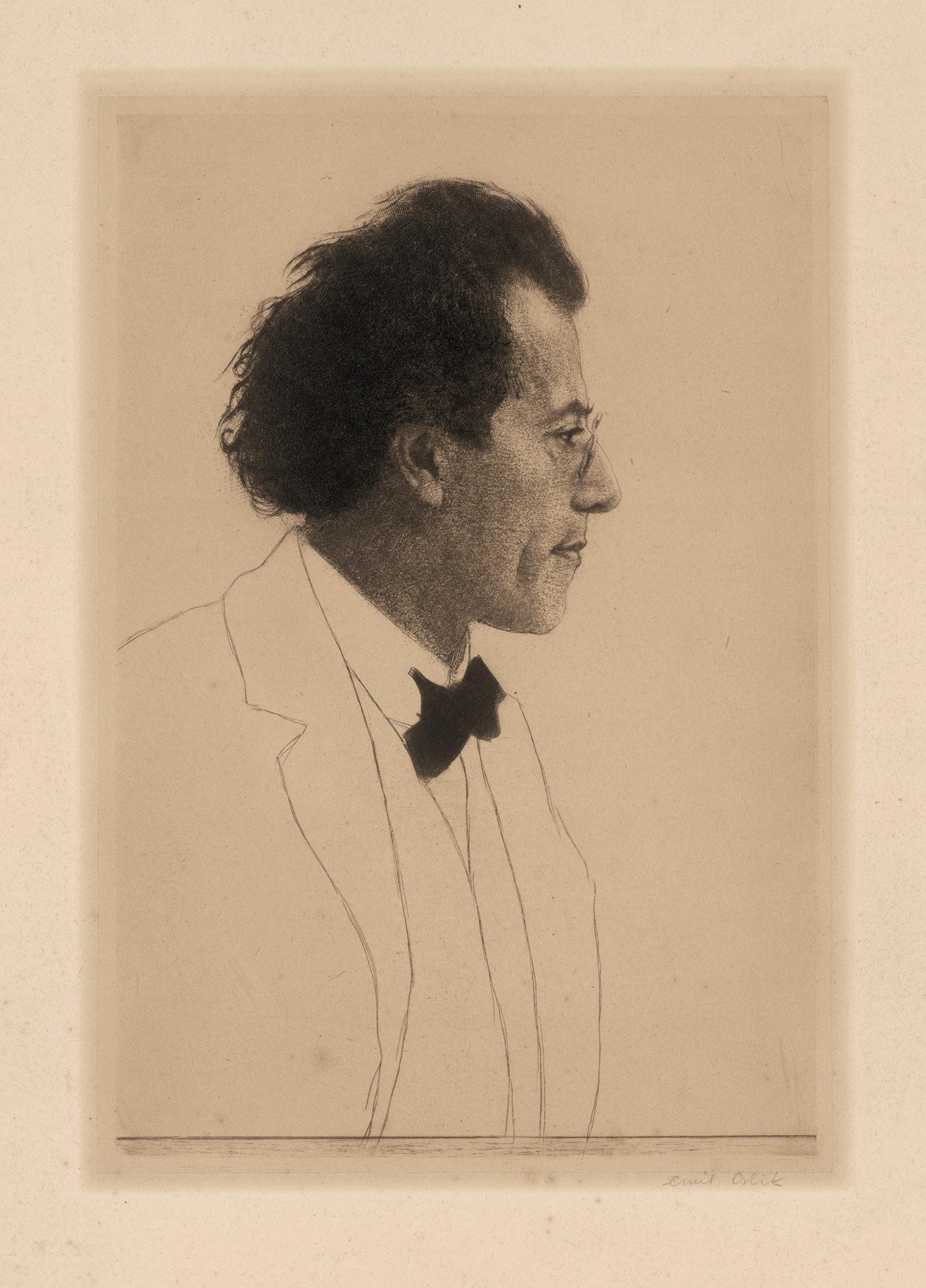

emil orlik

(1870 Prag – 1932 Berlin)

7016 Portrait Gustav Mahler (Brustbild im Profil nach rechts)

Kaltnadel, Roulette und Vernis mou in Dunkelbraun auf festem Velin. 1902.

29,2 x 20,1 cm (48 x 30,5 cm).

Signiert „emil Orlik“.

Voss-Andreae R 127.

4.000 €

Eines der bedeutendsten Portraits von Emil Orlik zeigt Gustav Mahler auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Das Bildnis wurde zwischen 1902 und 1904 nur in einzelnen Exemplaren auf verschiedenen Papieren gedruckt; eine Auflage existiert nicht. Schöner, klarer Druck mit deutlich zeichnender Plattenkante und breitem Rand, rechts und oben mit dem Schöpfrand.

7017 NihonBashi, Tokio (RemarqueAbdruck)

Farblithographie auf Velin. 1900.

19,2 x 18,3 cm (36,9 x 27 cm).

Signiert „Emil Orlik“ und mit dem Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio.

Voss-Andreae L 73 a.

1.200 €

Erschienen als Blatt 1 der Mappe „Aus Japan“. Die Mappe enthielt insgesamt 16 Graphiken, die während Orliks erster Japanreise im Februar 1900 entstanden und die er 1904 in einer Mappe zusammenfasste. Die geplante Auflage von 50 Exemplaren wurde jedoch laut der Galerie Glöckner nicht ausgedruckt oder teils zerstört.

Farblich sehr schön nuancierter Druck mit den Remarquen in Blau. Selten

7018 Straßenszene

Pastell auf grauem Velin. 1913.

24,8 x 32 cm.

Unten rechts mit Kreide in Schwarz signiert „Orlik“ und datiert sowie (schwer lesbar) bezeichnet.

1.200 €

Die lebendige Straßenszene fängt in heller Tonalität die turbulente Menschenmenge und die heitere Stimmung des Ortes ein. Wohl auf einer seiner Reisen zeichnete Orlik die fernöstlich wirkende Szenerie.

Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

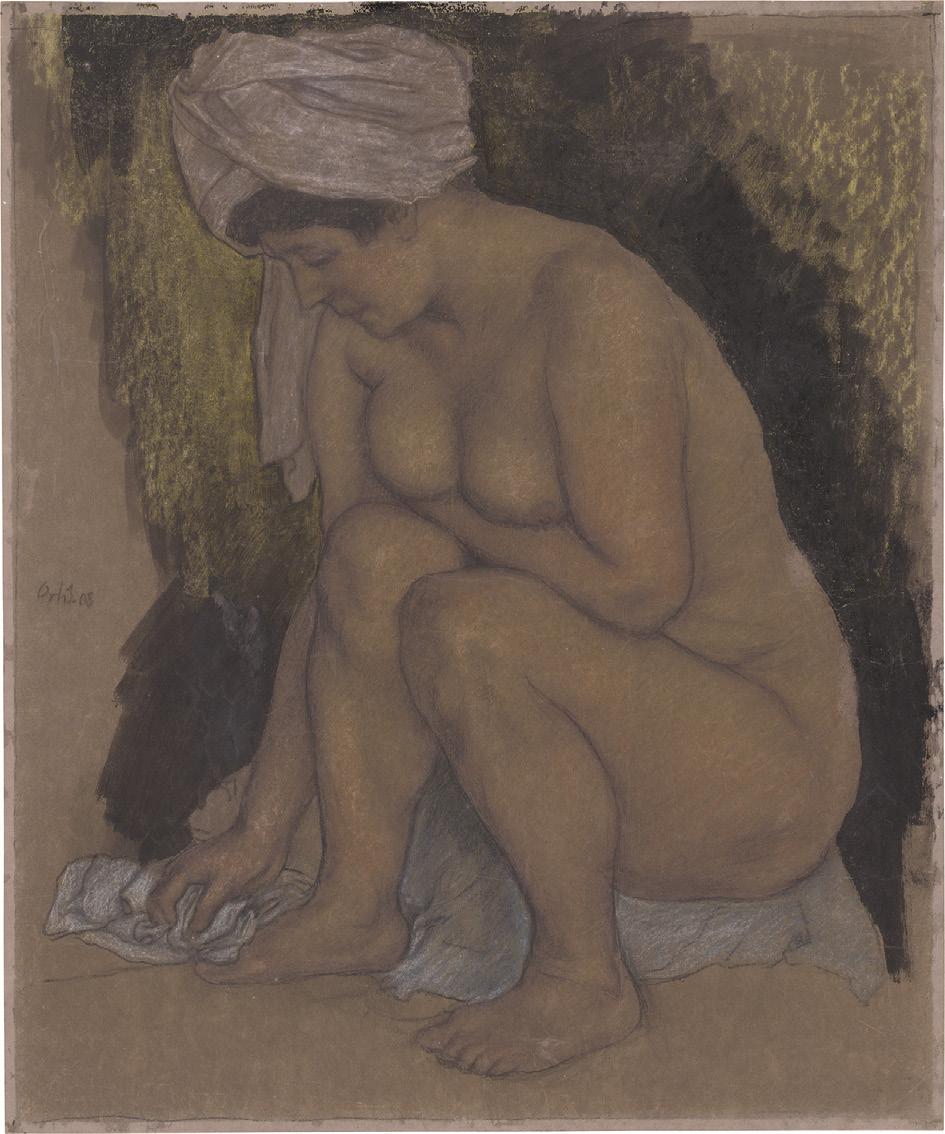

emil orlik

7019 Sitzender weiblicher Akt

Farbige Kreiden und Pinsel in Schwarz auf grauer Malpappe. 1908.

56,3 x 47 cm.

Seitlich links mit Bleistift signiert „Orlik“ und datiert.

1.500 €

Nach dem Bade sitzt die junge Frau, sich die Füße abtrocknend, ein Handtuch zum Turban um den Kopf gebunden, vor unbestimmtem dunklem Hintergrund. Orlik zeichnet den sehr präsenten, zusammengekauerten Körper des Modells mit weichen Konturen und sanften Schattierungen in harmonischer Tonalität. Im Jahr 1908 wurde Orlik Mitglied der Berliner Sezession.

Provenienz:

Grisebach, Berlin, Auktion 119, 04.06.2005, Lot 625

Privatbesitz Süddeutschland

curt herrmann (1854 Merseburg – 1929 Erlangen)

7020 Waldlandschaft

Öl auf dicker Malpappe, kaschiert auf Hartfaser.

48,2 x 35,3 cm.

Unten links mit Pinsel in Schwarz monogrammiert „CH“ (im Kreis, ligiert).

7.000 €

Wie nebeneinandergesetzte Mosaiksteine tupft Curt Herrmann die leuchtend grünen, bauchig runden Pinselstriche locker auf den Bildträger. Im sanften Licht des Sonnenaufgangs stehen die teils roten oder blauen, linearen Baumstämme deutlich im Kontrast zu Buschwerk und Baumkronen. Fast schon abstrakt wirkt die spontane, in sich schlüssige Komposition mit der schräg angedeuteten Lichtung im Vordergrund. Es wird wohl eine spätere Arbeit Herrmanns sein, der als einer der deutschen Neoimpressionisten gilt. Den Landschaftsausschnitt wählte er vermutlich in Pretzfeld, nördlich von Forchheim in der fränkischen Schweiz, wo die Familie seiner Frau ein Schloss besaß und er ab 1919 bis zu seinem Tod lebte und arbeitete.

Provenienz: Privatsammlung Berlin

albert marquet

(1875 Bordeaux – 1947 Paris)

7021 Paysage près de Cannes

Rohrfeder in Schwarz auf dünnem Velin, ganzflächig auf festes Velin kaschiert. Um 1905. 26 x 33,5 cm.

Unten links mit Feder in Schwarz signiert „Marquet“. 3.000 €

Schöne Landschaftszeichnung der FauvesZeit. Nach einer ersten gemeinsamen Ausstellung mit Matisse in der Pariser Galerie Berthe Weill 1902 zeigte Marquet seine Arbeiten 1905 im Pariser Salon d’Automne gemeinsam mit seinem engen Freund Henri Matisse, Maurice de Vlaminck, André Derain und anderen Künstlern. Diese Ausstellung führte zu einem Skandal, der den Kunstkritiker Louis Vauxcelles zur Prägung des Begriffs „Fauvismus“ inspirierte.

Provenienz: Privatsammlung Berlin

Ausstellung: Die Graphiksammlung Richard Bühler, Kunstmuseum Winterthur 1962, Nr. 1345

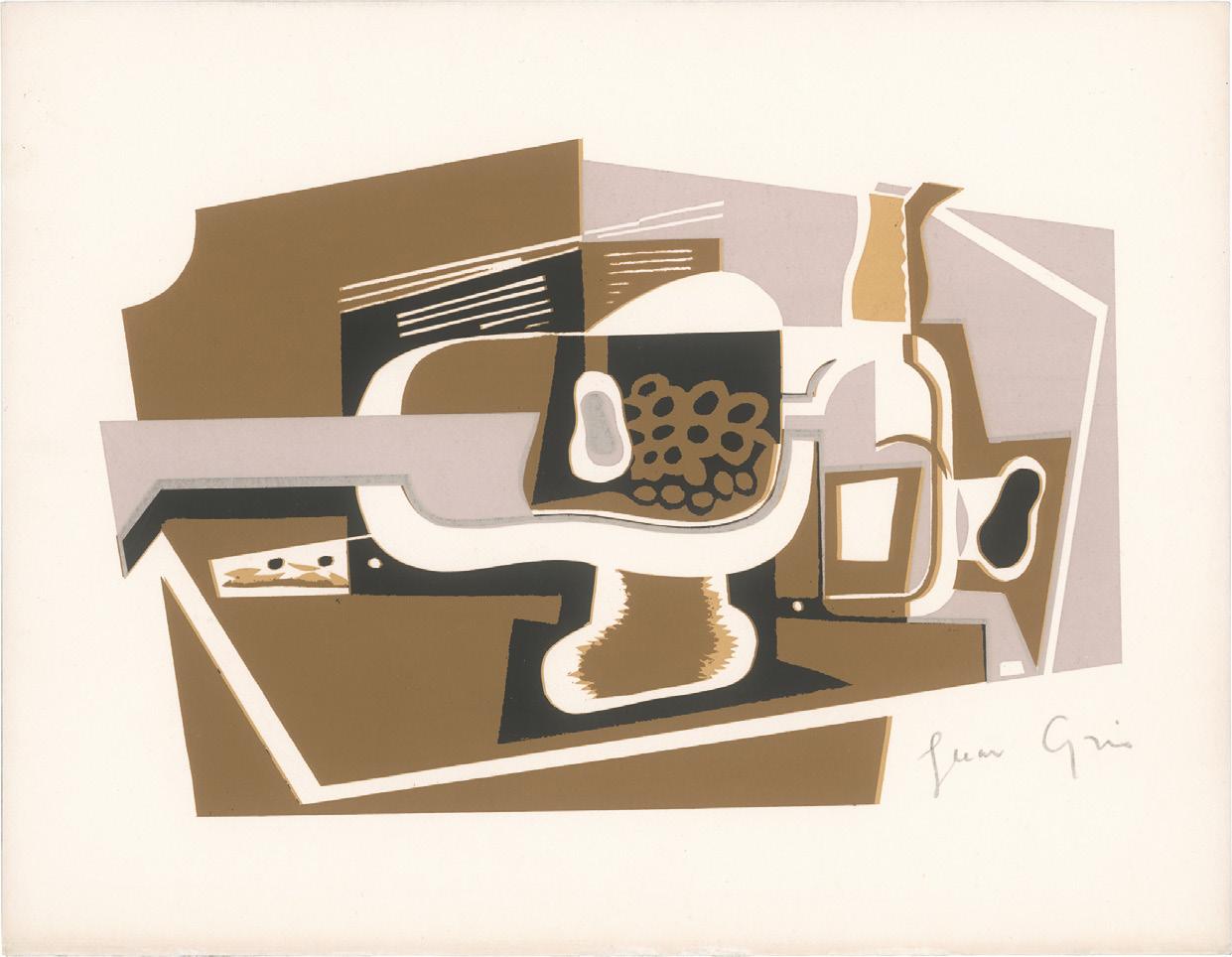

pablo picasso (1881 Málaga – 1973 Mougins)

7022 Le Repas Frugal

Radierung auf Van Gelder Zonen-Velin. 1904/13. 46,5 x 37,5 cm (60 x 50 cm).

Geiser/Baer 2 II c, Bloch 1.

15.000 €

Die frühe, zweite Radierung des erst 23jährigen Picasso und zugleich seine einzige Druckgraphik der Blauen Periode. Stilistisch zeigt sich diese Phase in einer melancholischen Grundstimmung des Blattes, dem Sujet der Armut und einer manieristisch erscheinenden Darstellung der Körper, Hände und Gestik. Feine Linien und Schraffuren schildern die Nuancen von Licht und Schatten und betonen die eingefallenen Gesichter und hageren Körper des Paares. Der Künstler nutzte hier eine alte Zinkplatte seines Mitbewohners im Atelier Bateau Lavoir in Paris, Joan Gonzáles. Dafür schliff Picasso dessen frühere Landschaftskomposition ab, doch sind noch immer im Hintergrund, vor allem hinter Kopf und Schulter der Frau, Reste der vorigen Radierung in Form einiger schwebender Grasbüschel sichtbar. Aus der Suite der Saltimbanques, dieser Abzug gedruckt 1913 bei Louis Fort, Paris, von der gestrichenen verzinkten Platte, mit der spiegelverkehrten Datierung „31. Oct. 1913“ in der Platte. Ganz ausgezeichneter Druck mit breitem Rand.

Provenienz:

Ehemals Sammlung Ferdinando Salamon, Turin (mit dessen Sammlerstempel verso, Lugt 3406)

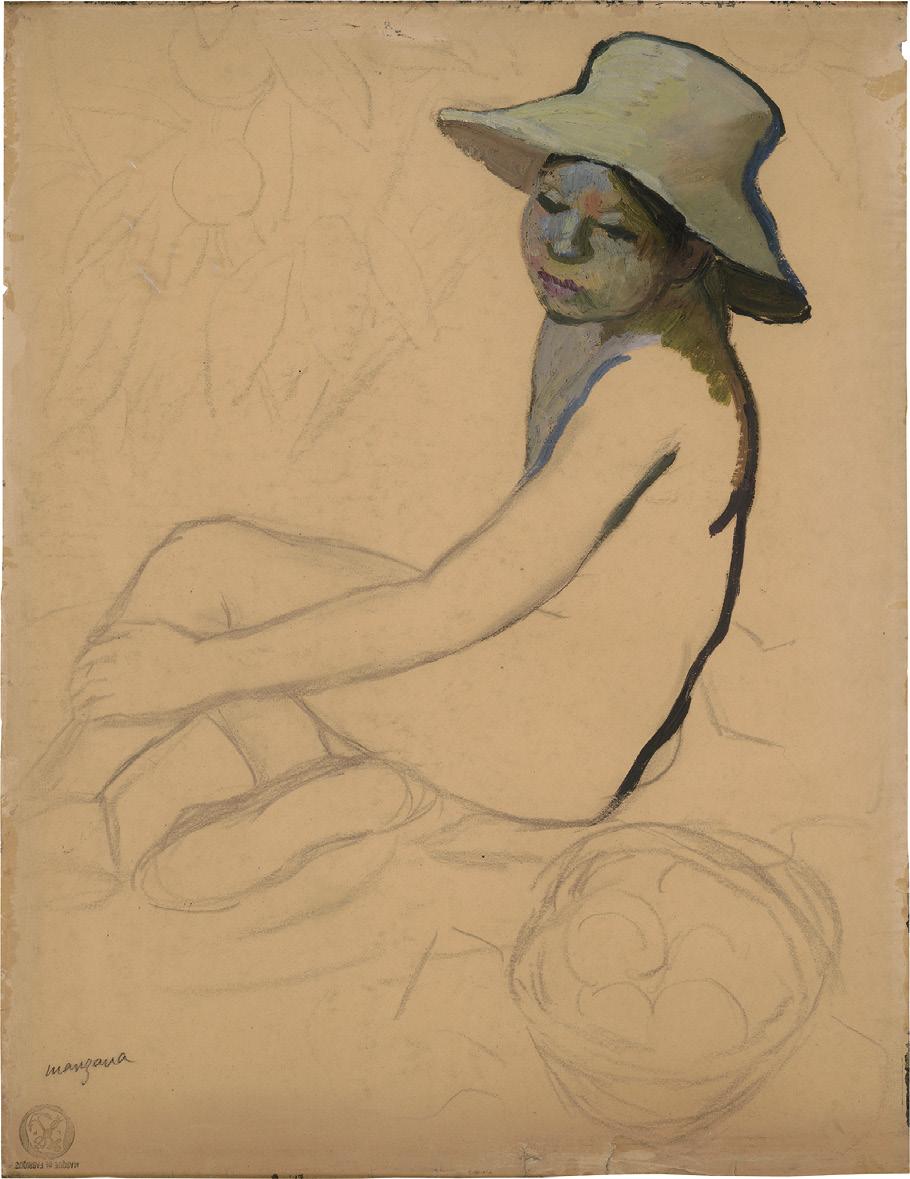

georges manzana-pissarro (1871 Louveciennes – 1961 Menton)

7023 Kleiner Junge mit Hut Öl und Bleistift auf braunem Velin.

64,8 x 50,2 cm. Unten links mit Kohlestift signiert „manzana“. 1.200 €

Georges Henri Pissarro, besser bekannt unter dem Künstlernamen ManzanaPissarro, war ein bedeutender französischer Maler und Graphiker, der in der Tradition des Impressionismus und Neoimpressionismus arbeitete. Als zweiter Sohn von Camille Pissarro wuchs er in einem künstlerisch geprägten Umfeld auf und kam früh mit Größen wie Monet, Renoir, Cézanne und Gauguin in Kontakt Einflüsse, die seine eigene künstlerische Entwicklung entscheidend prägten. Seine frühen Arbeiten stehen stilistisch in enger Verbindung mit dem Werk seines Vaters.

Provenienz:

Thierry de Maigret, Paris, Auktion 07.07.2023, Lot 113 Privatbesitz Berlin

lesser ury (1861 Birnbaum – 1931 Berlin)

7024 Burg am Fluss, Abendstimmung, Burg Saaleck (Der Fuchsturm bei Jena) Öl auf Leinwand. 1904/05.

69,9 x 100 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Orangegelb signiert „L. Ury“, verso auf der Leinwand rundes Nachlassetikett (verblasst), dort numeriert „124“.

50.000 €

Schwefelgelb leuchten die letzten Strahlen der untergehenden Sonne, während eine ganz eigentümliche Stille das Bild erfüllt. Ury erfasst die Landschaft im Gegenlicht in meisterlicher, beinahe silhouettenhafter Weise und erzielt durch diese Lichtführung einen beeindruckenden Abstraktionsgrad und Kontrastreichtum. Das warme, weiche Strahlen lässt Burg und Berg nur im Umriss als flächenhafte dunkle Formen erkennbar werden. Hoch über der breit in den Vordergrund dahinfließenden Saale erhebt sich die Burgruine, vermutlich nicht, wie seit 1931 angenommen, der Fuchsturm bei Jena, sondern Sibylle Groß zufolge möglicherweise die Burg Saaleck. Nach Thüringen und in die angrenzenden Regionen reiste Ury seit den 1890er Jahren mehrfach, und zur Entstehungszeit des Gemäldes, 1904/05, hielt er sich sicher dort auf. Die subtilen Veränderungen in der Szenerie durch die Nuancierungen und Brechungen des allmählich schwindenden Lichts faszinierten Ury immer wieder und regten ihn zu einigen seiner markantesten, eigenwilligsten Kompositionen an. „Die Landschaften Ury’s sind so außerinhaltlich, so visionär, dass sie sich nur sehen und fühlen, kaum besprechen lassen“, schrieb der Philosoph Martin Buber 1903 (Martin Buber, Lesser Ury, in: Jüdische Künstler, Berlin 1903,

S. 50). Das Gemälde mit der ungewöhnlichen Lichtstimmung befand sich bei Urys unerwartetem Tod 1931 in seinem Nachlass und wurde zunächst mit der Gesamtheit des Bestandes aus der Atelierwohnung am Nollendorfplatz in die Berliner Nationalgalerie gebracht. Von dort gelangten zahlreiche besonders wertvolle Arbeiten, darunter 129 Gemälde und viele Papierarbeiten, in die Berliner Galerie von Paul Cassirer, wo sie 1932 erst ausgestellt und anschließend zur Versteigerung angeboten wurden. Unter dem Titel „Der Fuchsturm bei Jena, Abendstimmung“ erhielt das vorliegende Gemälde dort die Losnummer 47. Die Echtheit dieser Arbeit wurde von Dr. Sibylle Groß, Berlin, am 06.12.2021 bestätigt. Das Gemälde wird in das in Vorbereitung befindliche Verzeichnis der Gemälde und Pastelle Lesser Urys aufgenommen. Eine Kopie ihrer Expertise liegt der Arbeit bei.

Provenienz:

Nachlass Lesser Ury, Inventarliste des künstlerischen Nachlasses vom 21.11.1931, Nr. 124

Galerie Paul Cassirer, Berlin, Auktion 21.10.1932, Nr. 47 (dort betitelt: Der Fuchsturm bei Jena, Abendstimmung; unverkauft)

Max und Amalia Intrator, Zürich/New York (spätestens 1939 erworben)

Privatbesitz USA (durch Erbschaft)

William Doyle, New York, Auktion 11.05.2022, Lot 25

Privatsammlung Niedersachsen

Ausstellung:

Lesser Ury, GedenkAusstellung, Nationalgalerie Berlin 1931, Nr. 104 (dort betitelt: Der Fuchsturm bei Jena)

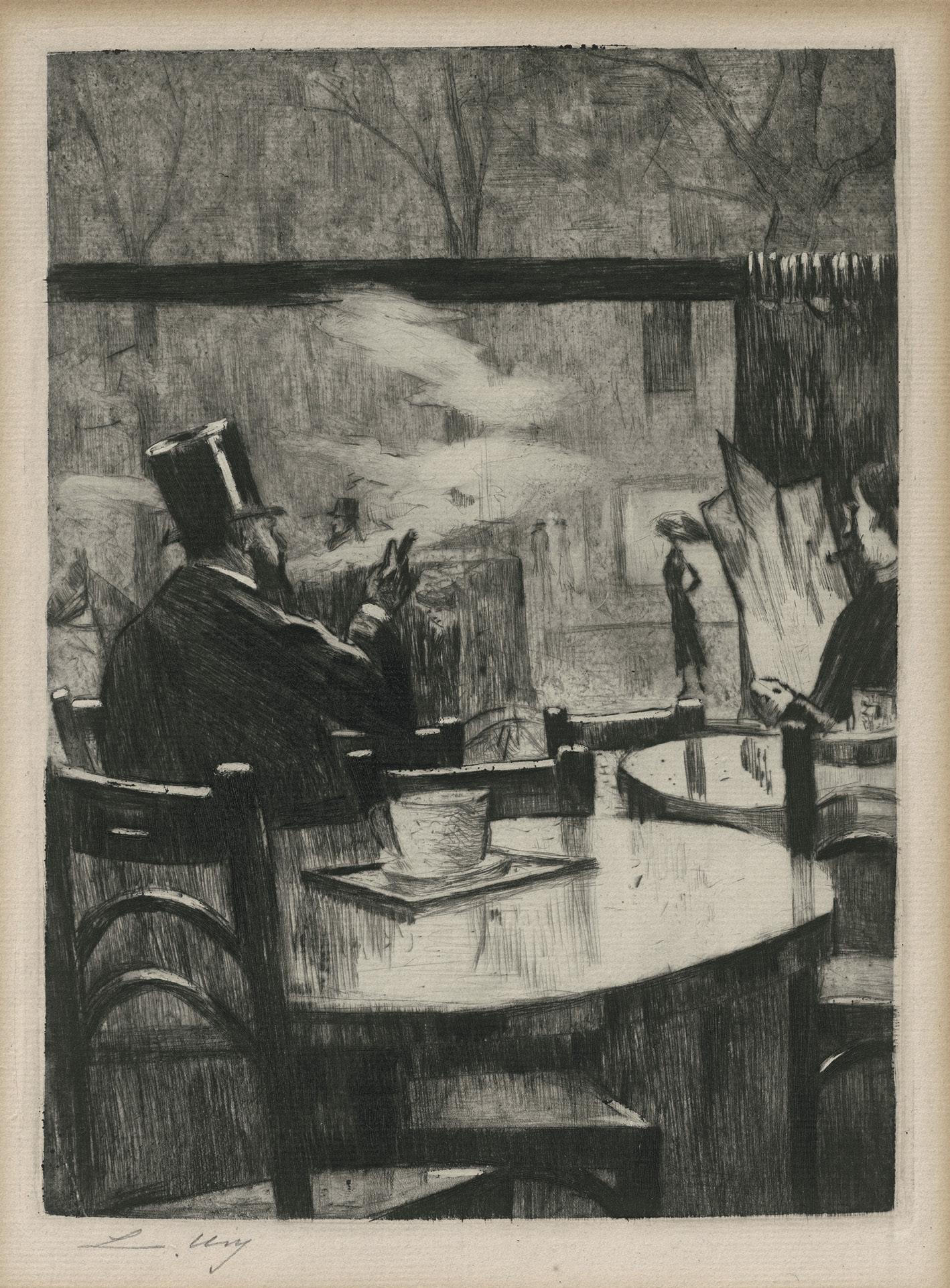

lesser ury

7025 Rauchender Herr im Café III

Lithographie auf Bütten. 1919.

27,1 x 19 cm (30,8 x 22,2 cm).

Signiert „L. Ury“. Auflage 30 num. Ex. Rosenbach 72.

1.800 €

Erschienen im Verlag Fritz Gurlitt, Berlin. Brillanter, tiefschwarzer Druck mit kleinem Rand.

lesser ury

7026 Herr mit Zylinder vor einem Kaffeehausfenster –in Rückenansicht

Radierung auf Bütten. 1923.

23,8 x 18 cm (32,5 x 27,8 cm).

Signiert „L. Ury“. Auflage 100 Ex. Rosenbach 91.

2.500 €

Besonders stimmungsvolles Blatt, in einer Gesamtauflage von 110 numerierten Exemplaren, hier eines der 100 Exemplare auf Bütten, jedoch ohne die Numerierung. Erschienen im PropyläenVerlag, Berlin, als Beitrag zu der Sammelmappe „Acht OriginalRadierungen“. Prachtvoller, kräftiger und nuancierter Druck mit Rand.

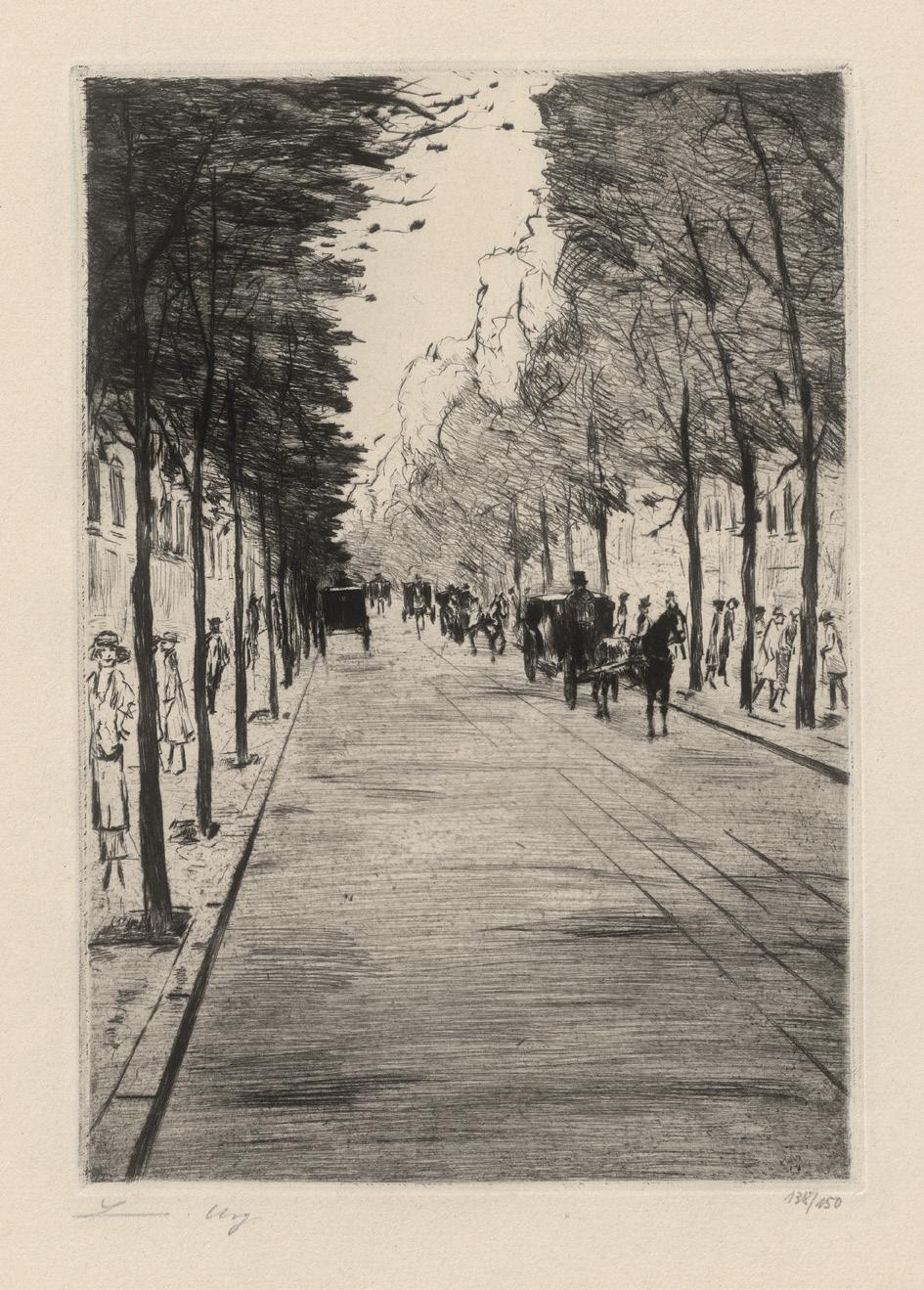

lesser ury

7027 Berliner Droschke rechts wartend im Tiergarten Radierung auf Bütten. Um 1920. 22,3 x 15,6 cm (36,5 x 26,2 cm).

Signiert „L. Ury“. Auflage 150 num. Ex. Rosenbach 45.

1.500 €

Prachtvoller Druck mit Rand.

lesser ury

7028 Regennasse Tiergartenallee mit Pferdedroschken: Dame mit Schirm überquert die Straße Radierung auf Bergisch Gladbach-Bütten. 1921. 19,6 x 14 cm (28,4 x 22,3 cm).

Signiert „L Ury.“. Auflage 110 Ex. Rosenbach 49.

1.200 €

Aus der Werkgruppe III Berliner Straßenszenen. Eines von 110 Exemplaren der Auflage ursprünglich eingebunden in die Vorzugsausgabe der Monographie von Adolph Donath, „Lesser Ury. Seine Stellung in der modernen deutschen Malerei“, erschienen im Verlag Max Perl, Berlin. Prachtvoller Abzug mit feinem Grat und breitem Rand.

lesser ury

7029 Hochbahnhof Nollendorfplatz von der Bülowstraße aus gesehen, Berlin Öl auf Leinwand. Anfang 1920er Jahre.

52 x 35 cm.

Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „L. Ury“, verso auf dem Keilrahmen Stempel „LEOPOL(D HESS)/ Kunstmaterial(ien)/Berlin W., Genthiner-(...)“.

130.000 €

Er steht mitten auf dem Trottoir der belebten Bülowstraße und blickt zum Nollendorfplatz. Um diesen Blick einzufangen, verließ Ury die Isolation des Dachgeschosses direkt am Nollendorfplatz 1, die er zunehmend der menschlichen Gesellschaft vorzog, und wo er aus seinem Fenster in der vierten Etage einen guten Blick hatte. Rund um das (im Zweiten Weltkrieg zerstörte) Haus, in dem Ury von 1901 bis zu seinem Tod Wohnung und Atelier besaß, hielt er im Laufe von drei Jahrzehnten den Platz und die Umgebung in vielen Varianten, zu verschiedenen Jahres und Tageszeiten künstlerisch fest. Heute erinnert am Bahnhof Nollendorfplatz, Nordausgang Kleiststraße, eine Gedenktafel an den Künstler. Das Spiel von Licht und Schatten auf der regennassen Straße belebt die urbane Szene der jungen Metropole ebenso wie die eleganten Passanten. Die vorbeiflanierenden Großstadtgeschöpfe, zarte und doch anonym bleibende schlanke Gestalten, dienen Ury in erster Linie als koloristische Objekte. Ein Vergleich ihrer Kleidung mit der Damenmode der Zeit legt Sibylle Groß zufolge eine Datierung des Gemäldes in die frühen 1920er Jahre nahe. Die Autos und die architektonische Kulisse des Bahnhofsgebäudes, ein glanzvoller Kuppelbau, wirken wie Insignien des pulsierenden Stadtverkehrs, den man im Bild bei

nahe als Geräuschkulisse wahrzunehmen scheint. Zunächst hatte sich Ury davor gescheut, Autos zu malen und blieb lange lieber bei den altvertrauten Pferdedroschken. Erst um 1920 tauchten regelmäßiger Autos in seinen Gemälden auf. Insgesamt jedoch dominieren weniger die konkreten Bildgegenstände das Gemälde, sondern vielmehr das Atmosphärische: Das Dämmerlicht, die Wolken und eine geradezu spürbare Luftfeuchtigkeit stehen im Vordergrund, festgehalten in feinsten wolkigweich aufgetragenen Zwischentönen, den charakteristischen blaubräunlichen Nuancen. „Er malt den Übergangszustand von Energie in Materie, überhaupt, nicht den Gegenstand, sondern einen Zustand.“ (Joachim Seyppel, Lesser Ury. Der Maler der alten City, Berlin 1987, S. 131). Die Echtheit dieser Arbeit wurde von Dr. Sibylle Groß, Berlin, am 10.05.2021 bestätigt. Das Gemälde wird in das in Vorbereitung befindliche Verzeichnis der Gemälde und Pastelle Lesser Urys aufgenommen. Eine Kopie ihrer Expertise liegt der Arbeit bei.

Provenienz:

Sammlung S. (bis 1935) Internationales Kunst und Auktionshaus Berlin, Auktion 2333, 12.03.1935, Lot 105 (dort betitelt „Untergrundbahnhof Nollendorfplatz in Berlin“)

Privatsammlung Rheinland/Süddeutschland (seit den 1950er/1960er Jahren)

Lempertz, Köln, Auktion 17.06.2021, Lot 100

Privatsammlung SchleswigHolstein

Literatur:

Preisberichte, Internationales Kunst und Auktionshaus, Berlin, 12. März 1935, in: Weltkunst, 17.03.1935, Nr. 11, S. 4

7030

ulrich hübner

(1872 Berlin – 1932 Neubabelsberg)

7030 Griebnitzsee mit Blick in Richtung Kaiserstraße Öl auf Leinwand. 1918.

66 x 93 cm.

Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „Ulrich Hübner“ und datiert.

Westerhausen 225.

1.800 €

Den wunderbar stimmungsvollen Blick über den Griebnitzsee erfasst Hübner in den ruhigen Abendstunden, in denen sich die Landschaft schon rot einzufärben beginnt. Der Künstler begann seine akademische Ausbildung in Karlsruhe, kehrte dann nach Berlin zurück und beendete sein Studium an der privaten Malschule von Conrad Fehrs. Mitglied der Berliner Sezession wurde Hübner 1899 und gehörte schon 1906 und 1907 deren Vorstand an. Ab 1914 lebte der Künstler in PotsdamBabelsberg.

Provenienz:

Auktionshaus Quentin, Berlin, 20.10.2012, Lot 44

Privatbesitz Berlin

max liebermann (1847–1935, Berlin)

7031 Das Konzert Kaltnadel, mit Kreide in Schwarz überarbeitet, auf Kupferdruckkarton. 1922.

23,5 x 31 cm (35,6 x 47 cm).

Signiert „MLiebermann“ und bezeichnet „I/2 überarbeitet“. Schiefler 344 I a (von III d).

3.000 €

Einer von nur zwei bei Schiefler erwähnten Abzügen des ersten Zustandes, mit der noch ziemlich hellen Zeichnung, vor den Schattenpartien in den Vordergrundfiguren und der deutlich sichtbaren Figur des Dirigenten. Prachtvoller, samtiger Abzug mit stark ausgeprägter Plattenkante und mit breitem Rand, einige Partien mit Kreide überarbeitet. Der Arbeitsprozess des Künstlers wird hier sichtbar: Mit seinen Überarbeitungen bereitet Liebermann bereits die Entwicklung zum zweiten Druckzustand vor, indem er im Vordergrund Dunkelheiten hinzufügt, die er locker mit schwarzen Kreideschwüngen in den Druck zeichnet. Sehr selten.

Provenienz: Ehemals Sammlung Stinnes & Klipstein (verso mit deren Sammlerstempel, Lugt 2373 A)

7031

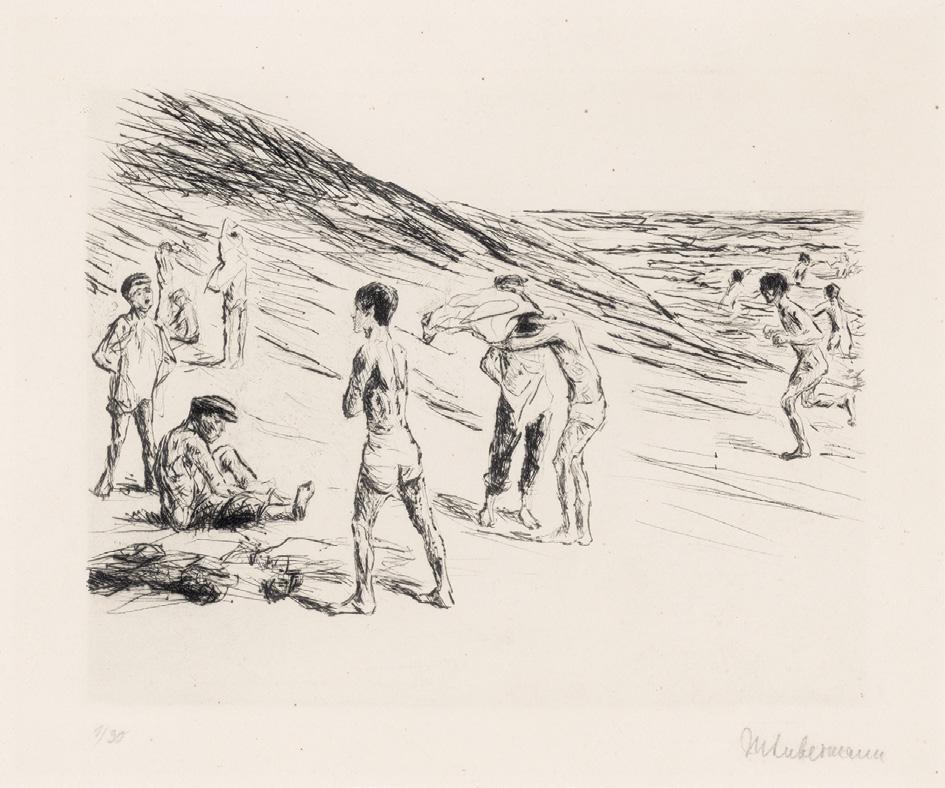

max liebermann

7032 Badende Jungen

Kaltnadel auf festem Van Gelder Zonen-Velin. 1914. 19 x 23,5 cm (32,5 x 44 cm).

Signiert „MLiebermann“. Auflage 30 num. Ex. Schiefler 167 V c.

900 €

Exemplar des endgültigen Zustandes, nach den Überarbeitungen der Figuren im Vordergrund. Erschienen in kleiner Auflage im Verlag von Paul Cassirer, Berlin 1914/15. Ganz prachtvoller, gratiger Druck mit dem vollen Rand, rechts und unten mit dem Schöpfrand. Selten

7032

lovis corinth (1858 Tapiau – 1925 Zandvoort)

7033 „Hochzeit in der Kirche“ Farbige Kreiden auf Velin. 1920. 24,8 x 32,3 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert „Lovis Corinth“, unten links betitelt.

2.400 €

Großzügig und mit schneller, leichter Hand umreißt der Künstler die figurenreiche Szenerie mit breiten Kreidestrichen und Schraffuren, die, charakteristisch für Corinths Zeichentechnik, meist schräg von links unten nach rechts oben verlaufen. Die skizzenhafte

Auffassung der Zeichnung übernimmt Corinth in seiner Lithographie „Hochzeit in der Kirche“, entstanden für den Zyklus „Turnier aus der Zeit Heinrichs des Achten“, erschienen 1920 im Verlag Fritz Gurlitt, Berlin (Schwarz L 430 XV).

Provenienz:

Karl & Faber, München, Auktion 205, 09.12.2003, Lot 275 Kunsthalle Emden, Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo, DL 2008/5 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort betitelt und bezeichnet) Sammlung Henning Lohner, Berlin

lovis corinth

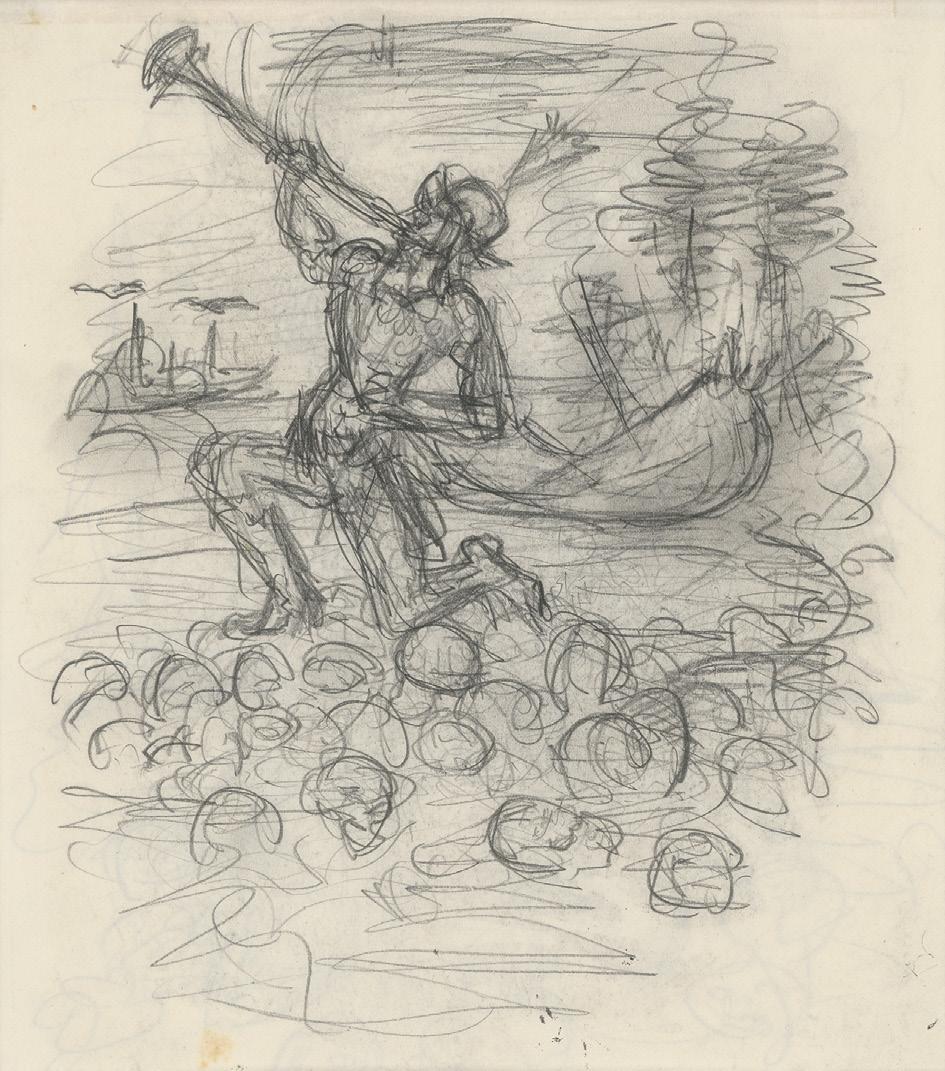

7034 „Volksgruppe mit Stadt“

Graphit, schwarze und farbige Kreiden auf Velin. 1920. 24,8 x 32,4 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert „Lovis Corinth“ sowie mit Kreide in Schwarz betitelt.

2.400 €

Breite, locker geführte und geschwungene Linien der breiten

Kreide schildern die Szenerie, deren Motiv im Umfeld des Zyklus „Turnier aus der Zeit Heinrichs des Achten“, erschienen 1920 im Verlag Fritz Gurlitt, Berlin (Schwarz L 430 XV), anzusiedeln ist, jedoch nicht lithographisch umgesetzt wurde. In skizzenhafter

Reduktion und mit leichter Hand lässt Corinth die Szenerie mit einem Reiter im Vordergrund entstehen und zeigt souverän, wie er gedanklich die vielfigurige Komposition erfasst und ordnet, ihre Idee mit wenigen Strichen notiert und dadurch für seine bedeutenden Zyklen aus einem schier unendlichen Reservoir an künstlerischen Einfällen schöpfen kann.

Provenienz:

Kunsthalle Emden, Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo, DL 2012/1 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort betitelt und bezeichnet)

Sammlung Henning Lohner, Berlin

lovis corinth 7035* Sanssouci Lithographie auf Bütten. 1916. 24,8 x 39,3 cm (36,3 x 44,4 cm).

Signiert „Lovis Corinth“. Auflage 75 Ex. Schwarz 284.

2.500 €

Hauptblatt im graphischen Schaffen des Künstlers. Neben der Auflage von 75 Exemplaren auf Bütten wurden noch weitere 40 Exemplare auf Japan gedruckt, erschienen im Verlag von Fritz Gurlitt, Berlin. Prachtvoller Druck mit dem vollen Schöpfrand.

Provenienz: Ehemals Sammlung Sigbert H. Marzynski, verso mit dessen Sammlerstempel (nicht bei Lugt)

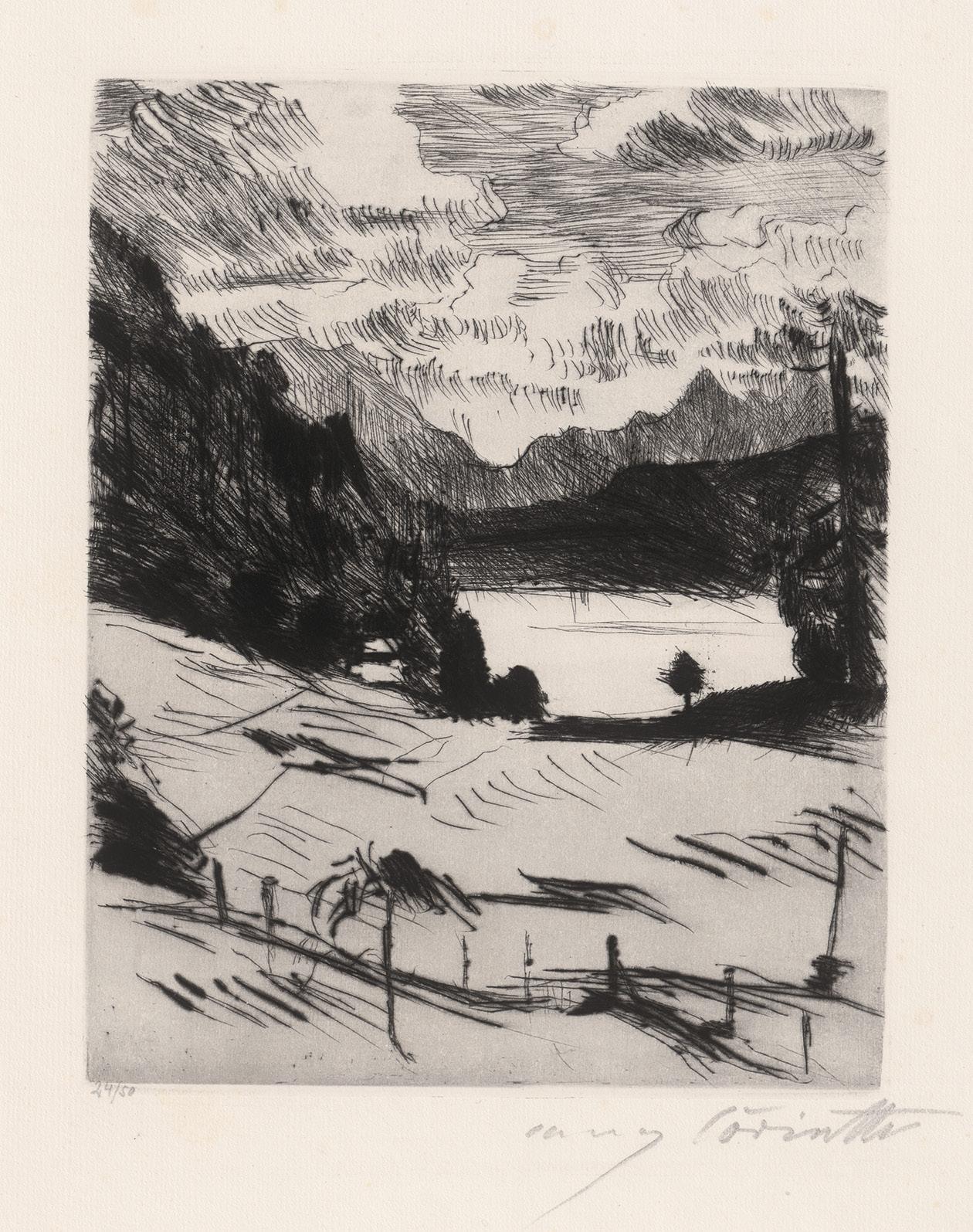

7036 Der Walchensee Kaltnadel auf Van Gelder Zonen-Velin. 1920. 25 x 19,7 cm (38 x 26,8 cm).

Signiert „Lovis Corinth“. Auflage 50 num. Ex. Schwarz 432 II B.

900 €

Blatt 2 der Ausgabe B der Mappe von neun Radierungen Corinths, „Am Walchensee“, erschienen im Verlag Fritz Gurlitt, Berlin, in einer Gesamtauflage von 115 Exemplaren. Abweichend von den Angaben bei Schwarz betrug die Höhe der Auflage B 50 Exemplare. Prachtvoller, gratiger und tiefdunkler, in den Schwärzen samtiger Druck mit feinem Plattenton und mit Rand.

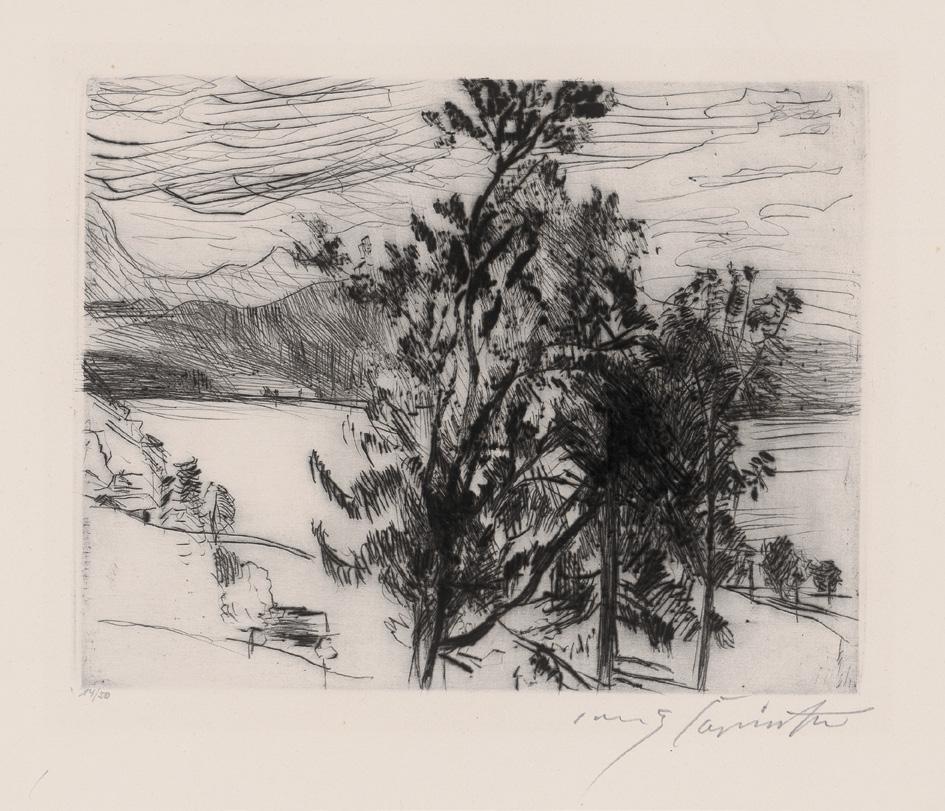

lovis corinth

7037 Blick auf den Walchensee Kaltnadel auf Van Gelder Zonen-Velin. 1920. 19,8 x 24,9 cm (31,4 x 39 cm).

Signiert „Lovis Corinth“. Auflage 50 num. Ex. Schwarz 432 IV B. 900 €

Blatt 4 der Ausgabe B der Mappe von neun Radierungen Corinths, „Am Walchensee“, erschienen im Verlag Fritz Gurlitt, Berlin, in einer Gesamtauflage von 115 Exemplaren. Abweichend von den Angaben bei Schwarz betrug die Höhe der Auflage B 50 Exemplare Ganz prachtvoller, gratiger Druck mit feinem Plattenton und dem vollen Rand, oben und links mit dem Schöpfrand.

7038 Walchensee im Nebel Lithographie auf Bütten. 1920. 32 x 37 cm (37,2 x 42 cm).

Signiert „Lovis Corinth“. Auflage 75 Ex. Schwarz L 441.

1.500 €

Erschienen in einer Gesamtauflage von 115 Exemplaren im Verlag Fritz Gurlitt, Berlin 1920. Ganz prachtvoller, kreidiger Druck mit deutlich zeichnender, partiell eingefärbter Steinkante und mit dem wohl vollen Rand, oben und links mit dem Schöpfrand.

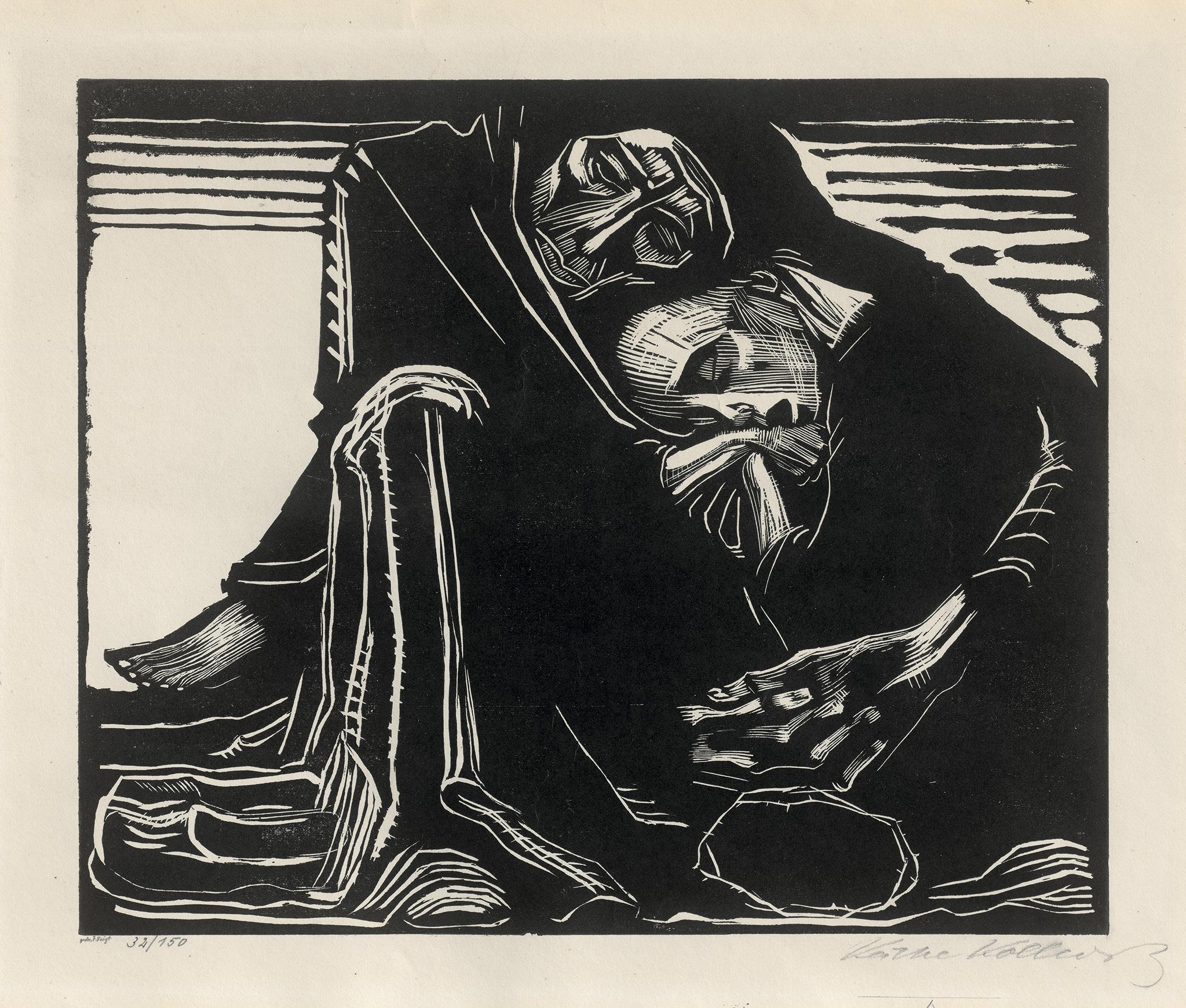

käthe kollwitz

(1867 Königsberg – 1945 Moritzburg)

7039 Frau, das Kinn in die rechte Hand gestützt Kreide- und Pinsellithographie, Schabeisen in Braun auf blaugrauem PL BAS-Bütten. Um 1905.

Ca. 38 x 26,1 cm (47,5 x 31 cm).

Signiert „Kollwitz“ und am Oberrand von fremder Hand bezeichnet „Voigt“. Knesebeck 89.

10.000 €

Umdrucklithographie von einer unbekannten Zeichnung auf geripptem „Ingres“Bütten mit Wasserzeichen „A.L.“ im Oval. Das frühe und äußerst seltene Blatt ist in keiner Auflage erschienen. Lediglich zehn Exemplare auf unterschiedlichen Papieren werden im Werkverzeichnis aufgeführt, unseres war Knesebeck bisher unbekannt geblieben. Besonders in den Jahren 1903 05 begann Kollwitz ihren Blick auf Arbeiterfrauen aus ihrem direkten Umfeld im Prenzlauer Berg zu richten, deren Schicksal ihr besonders am Herzen lag. Modelle fand sie immer wieder in der Nachbarschaft oder in der Arztpraxis ihres Mannes. Dabei stellte sie die Frauen stets isoliert und fast schon monumentalisiert, oftmals sogar formatfüllend dar, um jene sichtbar zu machen, die in der damaligen Gesellschaft allzu oft unsichtbar waren. Kollwitz griff dabei nie auf Klischees zurück, sondern blieb bei einer ehrlichen Darstellung, um den Frauen mit Würde zu begegnen. Prachtvoller, kräftiger Druck mit dem vollen Schöpfrand.

7040 Tod mit Frau im Schoß Holzschnitt auf JWZanders-Velin. 1920/21. 23,8 x 28,6 cm (30 x 50 cm).

Signiert „Käthe Kollwitz“, zudem vom Drucker Fritz Voigt signiert. Auflage 150 num. Ex. Knesebeck 165 VII b (von c).

3.500 €

Eines von 35 Exemplaren der Ausgabe B, erschienen in der Mappe „Jahrbuch der Originalgraphik“, III. Jg., hrsg. von Hans W. Singer, Wohlgemut und Lissner, Berlin 1921. Neben 15 numerierten Exemplaren der Ausgabe A auf Japan und 100 Exemplaren der Ausgabe C. Nach dem Suizid ihrer Cousine Else Rautenberg 1920 setzte sich Kollwitz intensiv mit diesem Thema auseinander: Wie eine Mutter ihr Kind schließt der Tod die Frau behutsam in seine Arme und umhüllt sie schützend mit seinem schwarzen Mantel. Die Dornenkrone am vorderen Bildrand darf als das abgelegte Leid des Lebens gelesen werden. „Das hab ich mir so gedacht, dass der Tod die Frau sanft zu sich nimmt. Dabei bleibt der Dornenkranz unten liegen. Oder auch, er legt sie sanft hin, immer aber trägt sie nicht mehr die Dornen“ (Käthe Kollwitz, zit. nach: Beate Bonus Jeep, Sechzig Jahre Freundschaft mit Käthe Kollwitz, Berlin 1948, S. 222) Prachtvoller Reiberdruck, wohl mit dem vollen Rand.

käthe kollwitz

7041 Die Klage (Zum Gedenken Ernst Barlachs/ Selbstbildnis)

Bronze mit rötlich-brauner Patina. 1938-41. 26,6 x 25,5 x 9,6 cm.

Seitlich links signiert „KOLLWITZ“, an der unteren Seitenfläche rechts mit dem zweiteiligen Gießerstempel „H. NOACK BERLIN“.

Seeler 38 II.B, Online-Katalog Stand 2019, Timm 59. 25.000 €

Kollwitz‘ bekannteste Plastik bezieht ihre besondere Wirkung aus einer immensen Vielschichtigkeit und Prägnanz. In dem kompakten, engen Ausschnitt tritt ein Antlitz zutage, das selbstbildnishafte Züge trägt. Die linke Hand liegt über der linken Gesichtshälfte, und die rechte Hand bedeckt knapp die Lippen, der Daumen liegt vertikal am Kiefer. Das geschlossene rechte Auge verstärkt den Eindruck einer Abgrenzung nach außen. Diese korrespondiert zugleich mit einem regen Innenleben. Geradezu beispielhaft nimmt hier eine Konzentration auf das Innerste Gestalt an. Die über den Mund gelegte Hand verdeutlicht, dass nichts von innen nach außen gelangen soll, das Sprechen scheint untersagt und das kreative Arbeiten unmöglich. Zugleich zeigt die an die Wange gelegte linke Hand einen seit der Antike überlieferten Trauergestus. „Die Klage“ ist also zum einen eine beeindruckende Stellungnahme zu ihrer eigenen Situation als Künstlerin zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Stellvertretend für alle, die unter der Diktatur leiden mussten, zeigt Kollwitz vielsagend anhand ihres Gesichts, was es bedeutet, zum Schweigen verurteilt zu sein und die Augen verschließen zu müs

sen vor einem Unrecht, das man doch nicht aus dem Sinn verbannen kann. Zum anderen ist die Bronze ein Denkmal für ihren Künstlerkollegen Barlach, entstanden unter dem Eindruck seines Todes und des furchtbaren Unrechts, das er unter der Herrschaft der Nationalsozialisten erleiden musste. Das Modell II wurde 1960/61 von der im Bestand von Hans Kollwitz befindlichen Bronze (Seeler 38 I.B.3) abgeformt; heute befindet es sich im Käthe Kollwitz Museum, Köln. Das ursprüngliche, seit 1945 genutzte Modell I (Seeler 38 I.A.) war zu dieser Zeit nicht mehr nutzbar und existiert nicht mehr. Unser Relief, in einem hervorragenden, von Hans Kollwitz in den 1960er Jahren autorisierten Guss mit wunderbar gleichmäßiger, rötlichbrauner Patina, wurde bereits zu Kollwitz‘ Lebzeiten unter der Hand mittels Fotografien sowie Gipsabformungen und Metallgüssen verbreitet. Es ist das bei Institutionen und Sammlern bis heute begehrteste plastische Werk der Künstlerin.

Provenienz:

Otto Nagel, 1963 (Schenkung von Hans Kollwitz) Nachlass Otto Nagel, Berlin Privatsammlung Deutschland Kornfeld, Bern, Auktion 16.06.2022, Lot 355 Privatsammlung Berlin

Ausstellung:

Güstrow 2007, Ernst Barlach Stiftung, Käthe Kollwitz. Zeichnungen, Lithographien, Holzschnitte, Radierungen, Plastiken. Zum 140. Geburtstag von Käthe Kollwitz, Kat. Nr. 59

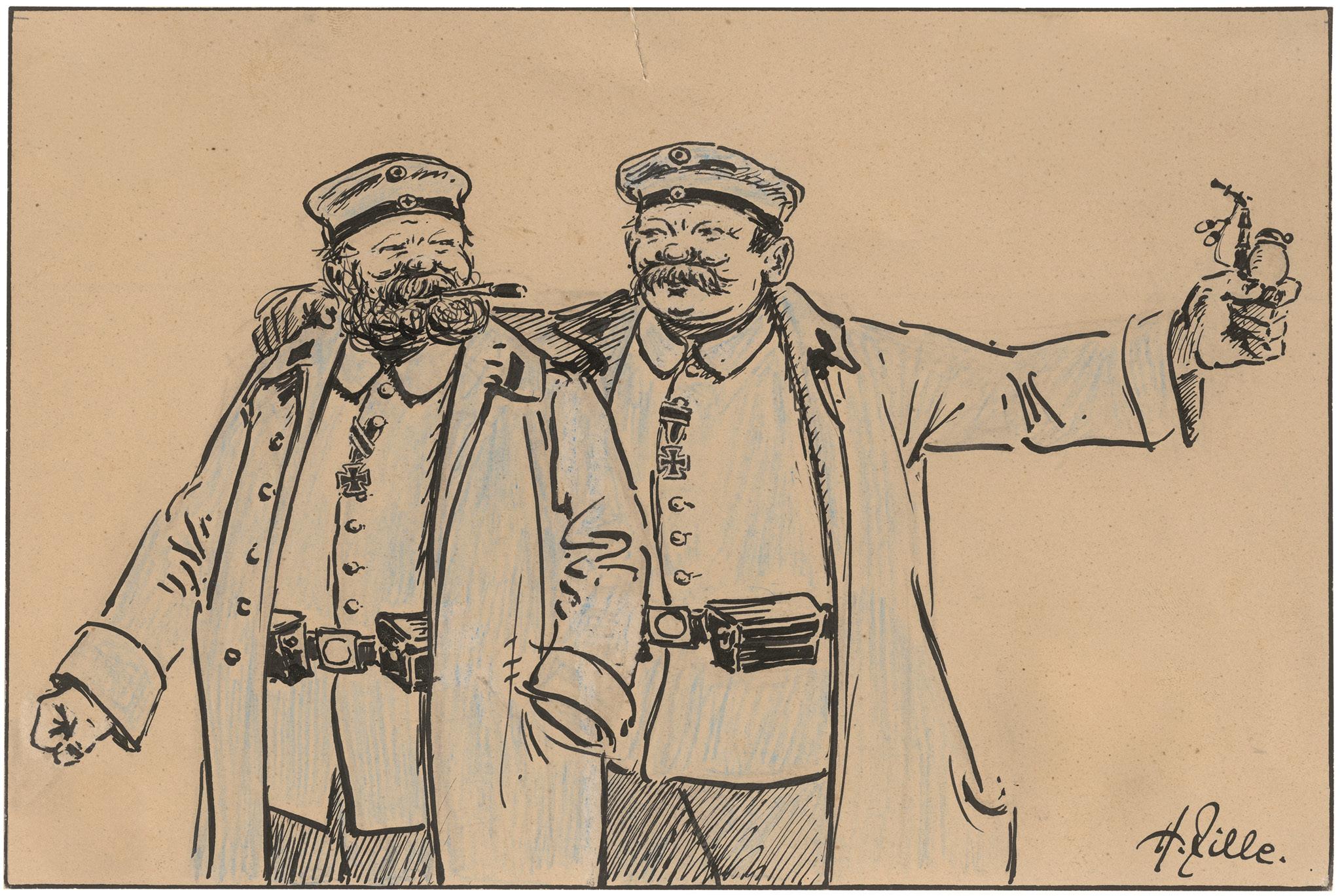

heinrich zille

(1858 Radeburg bei Dresden – 1929 Berlin)

7042 Vadding in Frankreich: Korl und Vadding Feder in Schwarz und Farbstift auf festem Velin. Um 1916. 15 x 22,5 cm.

Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „H. Zille“.

1.800 €

Während des Ersten Weltkrieges, in den Jahren 1915 und 1916, zeichnete Zille Folgen von episodischen Soldatenbildern, überwiegend satirischen Charakters. In seiner freien Zeit verarbeitete er in zahlreichen Notizen und Skizzen seine eigenen, zumeist unliebsamen Erlebnisse während seines früheren Militärdienstes in den Jahren 1880 bis 1882. Sie erschienen unter den Titeln „Vadding in Frankreich I und II“ und „Vadding in Ost und West“. Noch während des Ersten Weltkrieges, um 1917, hatte sich Zille indes zum entschiedenen Kriegsgegner gewandelt. Seine sorgsam ausgeführte Komposition zeigt die beiden Figuren Korl und Vadding, die er damals häufig für die Zeitschrift „Ulk“ zeichnete und die sich großer Popularität erfreuten. Das Blatt entstand als Druckvorlage für den Band „Vadding in Frankreich 1916“ (Folge 2), erschienen im Verlag der Lustigen Blätter, Berlin 1916, Seite 59. Die Zeichnung ist Prof. Matthias Flügge, Berlin, bekannt.

Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen

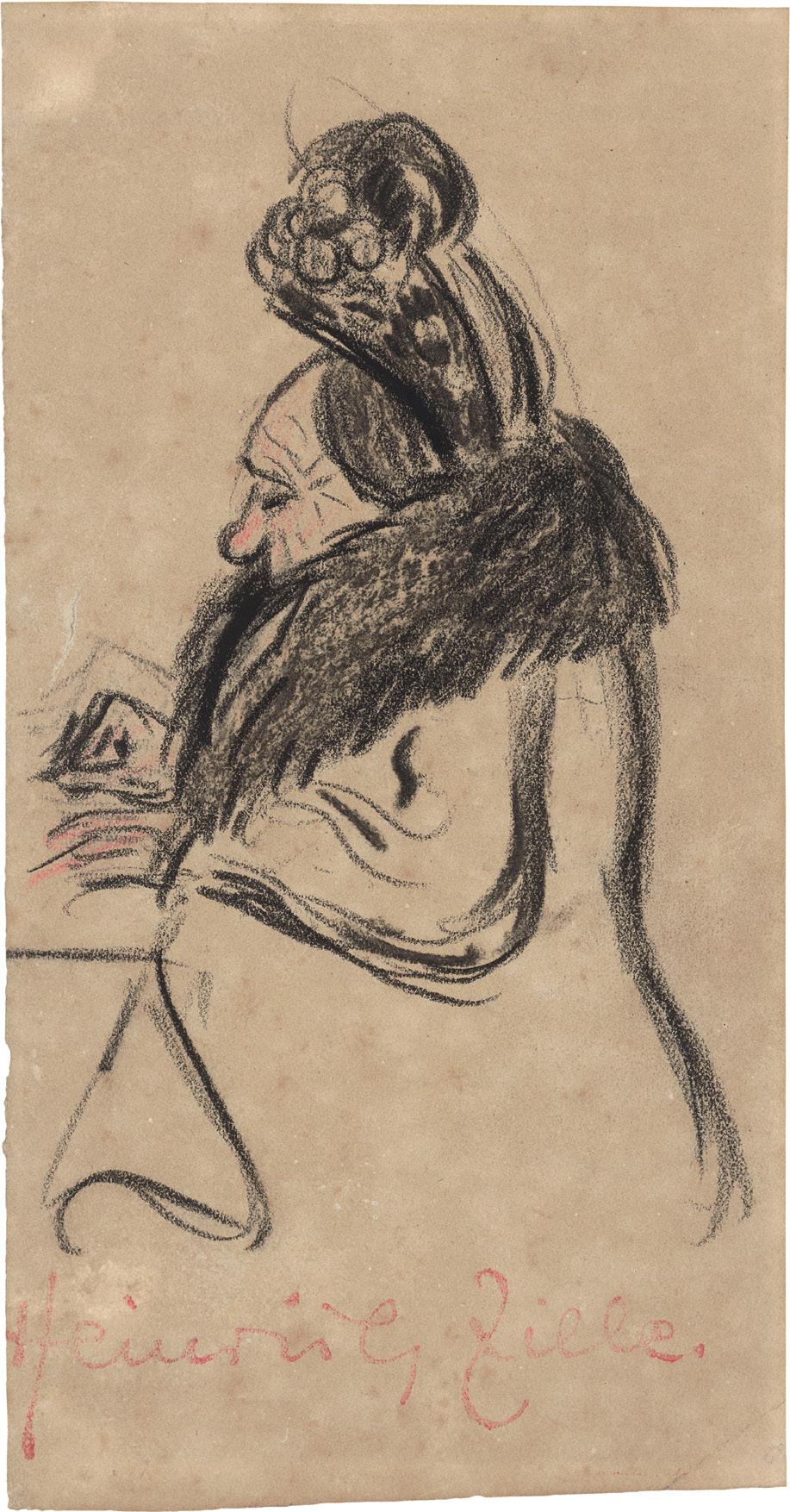

heinrich zille

7043 Alte Dame in pelzbesetztem Mantel, an einem Tisch sitzend

Kreide in Schwarz und Rot auf bräunlichem Velin. 19,3 x 10 cm.

Unten mittig mit dem roten Nachlaßstempel „Heinrich Zille“ (Rosenbach 1, Lugt 2676b).

1.200 €

Mit energischem Strich skizziert Zille eine alte Dame am Tisch sitzend, mit üppigem Pelzkragen, der das faltige aber wohl zurecht gemachte Gesicht dahinter nur erahnen lässt.

Provenienz:

Venator & Hanstein, Köln, Auktion 26.03.2011, Lot 2344

Privatbesitz Berlin

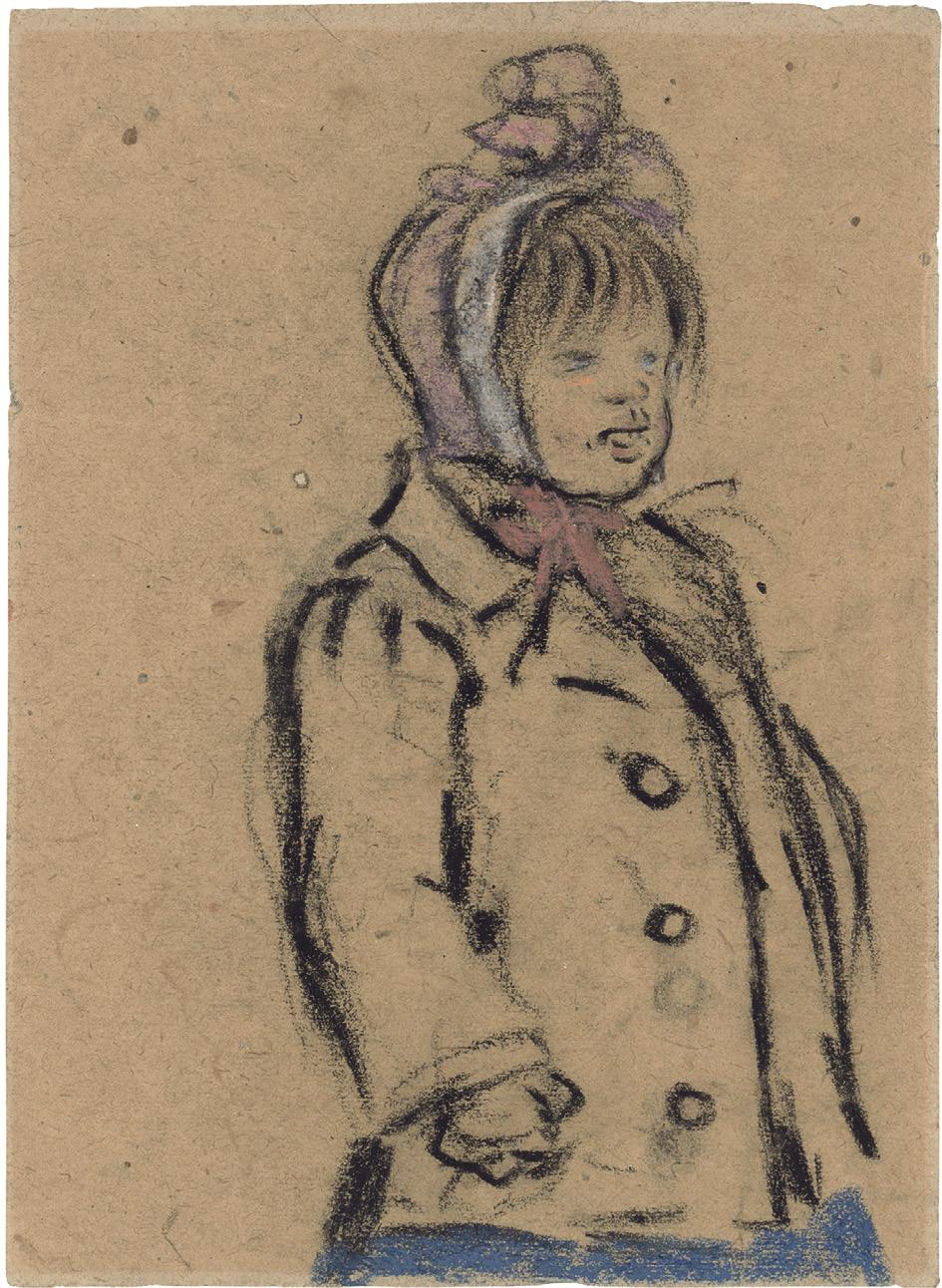

heinrich zille

7044 Kind im Mantel Farbige Kreiden auf dünnem, faserhaltigem Velin. 12,7 x 9,3 cm.

Schräg links mit dem (stark verblassten) roten Nachlaßstempel (Rosenbach 1, Lugt 2676b).

900 €

Charmante Skizze eines zeittypisch gekleideten Mädchens, mit farbigen Akzenten.

Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 221, 30.11.2013, Lot 1230

Privatbesitz Berlin

wilhelm morgner

(1891 Soest – 1917 Langemarck/Flandern)

7045* Kartoffelernte

Kreidelithographie auf Japanbütten. 1912. 24,2 x 43,2 cm (39,4 x 52,4 cm).

Signiert „W. Morgner“, datiert und bezeichnet „Orig. Lithographie Handdruck“.

Witte L 3. 7.500 €

Rarität von beeindruckender Präsenz. In archaischer, fast schroffer Vereinfachung gestaltet Morgner die Gestalt der Erntenden in einer weiten Feldlandschaft. Er fragmentiert den Bildraum in helle und dunkle Flächen, so dass Figur und Natur miteinander zu verschmelzen scheinen. Um 1912 findet der Künstler von der Abstraktion zurück zur Gegenständlichkeit. Durch Morgners Einberufung

zum Militär 1913 und den Kriegsdienst bis zu seinem frühen Tod entstanden keine weiteren druckgraphischen Arbeiten. „Morgners graphische Arbeiten zeugen von seiner eigenwilligen und eigenständigen künstlerischen Persönlichkeit (...). Daß Morgner trotz seiner Jugend bereits zu den bekannten Künstlern der Zeit gehörte, wird durch die Ausstellungsbeteiligungen, sowie, für die Druckgraphik besonders aufschlußreich, durch die zahlreichen Veröffentlichungen seiner Holz und Linolschnitte in den Zeitschriften ‚Der Sturm‘ und ‚Die Aktion‘ belegt.“ (Andrea Witte, in: Wilhelm Morgner. Graphik (Werkverzeichnis), Soest 1991, S. 15). Prachtvoller und kräftiger, dennoch sehr schön nuancierter Handabzug mit Rand. Es handelt sich hier um eine von nur vier bekannten Lithographien Morgners. Eine Auflagenhöhe ist nicht bekannt. Von allergrößter Seltenheit

wilhelm lehmbruck

(1891 Duisburg-Meiderich – 1919 Berlin) 7046* „Kreuzigung“

Kaltnadel auf festem Velin. 1912. 23,9 x 17,8 cm (31,9 x 24,3 cm).

Signiert „W. Lehmbruck“ und betitelt. Petermann 34 II.

2.500 € 7046

Mit der eigenhändigen Signatur Lehmbrucks. Exemplar des endgültigen Zustandes mit dem Auge im Gesicht der liegenden Frau. Der herrlich differenzierte Plattenton fleckig und zum Rand hin dunkel gewischt, so dass die spiegelverkehrte Signatur in der Platte unten rechts nur noch schwer zu erkennen ist. Petermann nennt 20 Exemplare auf Japan. Ausgezeichneter Druck mit ungereinigter Facette, mit Rand.

thomas theodor heine (1867 Leipzig – 1948 Stockholm) 7047 „Der Schutzmann“ Gouache, Kreide und Deckweiß auf Karton. 1910. 29,4 x 24,5 cm.

Unten links mit Bleistift signiert „Th. Th. Heine“, innerhalb der Zeichnung links mit Feder in Schwarz mit dem Künstlersignet „TTH“ und auf dem Karton unten mittig betitelt, verso mit Bleistift nochmals signiert, mehrfach betitelt, bezeichnet „No. 75“ sowie „28“ (gestrichen) und mit dem Etikett des Simplicissimus-Verlags, dort (von fremder Hand) betitelt und bezeichnet.

1.200 €

Ironisch karikiert Thomas Theodor Heine Kaiser Wilhelm als überlebensgroßen „Schutzmann“ in einer engen Straße. Über allem thronend, tritt dieser das Volk mit Füßen, während die Untertanen schreiend vor ihm fliehen. Wunderbar satirische Zeichnung, welche die Titelillustration der politischsatirischen Wochenzeitschrift Simplicissimus darstellt, entsprechend dem Klebeetikett des Simplicissimus Verlags verso veröffentlicht in: Jahrgang XIV, No. 50, erschienen am 14.03.1910. Heine war seit 1896 an der Konzeption der Zeitschrift beteiligt und prägte sie mit seinem markanten Zeichenstil bis 1933 entscheidend mit. Aus seiner Feder stammt auch das berühmte Wappentier der Zeitschrift: die rote Bulldogge.

Provenienz: Privatbesitz Wiesbaden

christian rohlfs

7048 Sieben Zeichnungen und Aquarelle

7 Bl. Aquarell, Gouache und Kohle auf verschiedenen Papieren. Um 1907. Bis 29,5 x 23 cm.

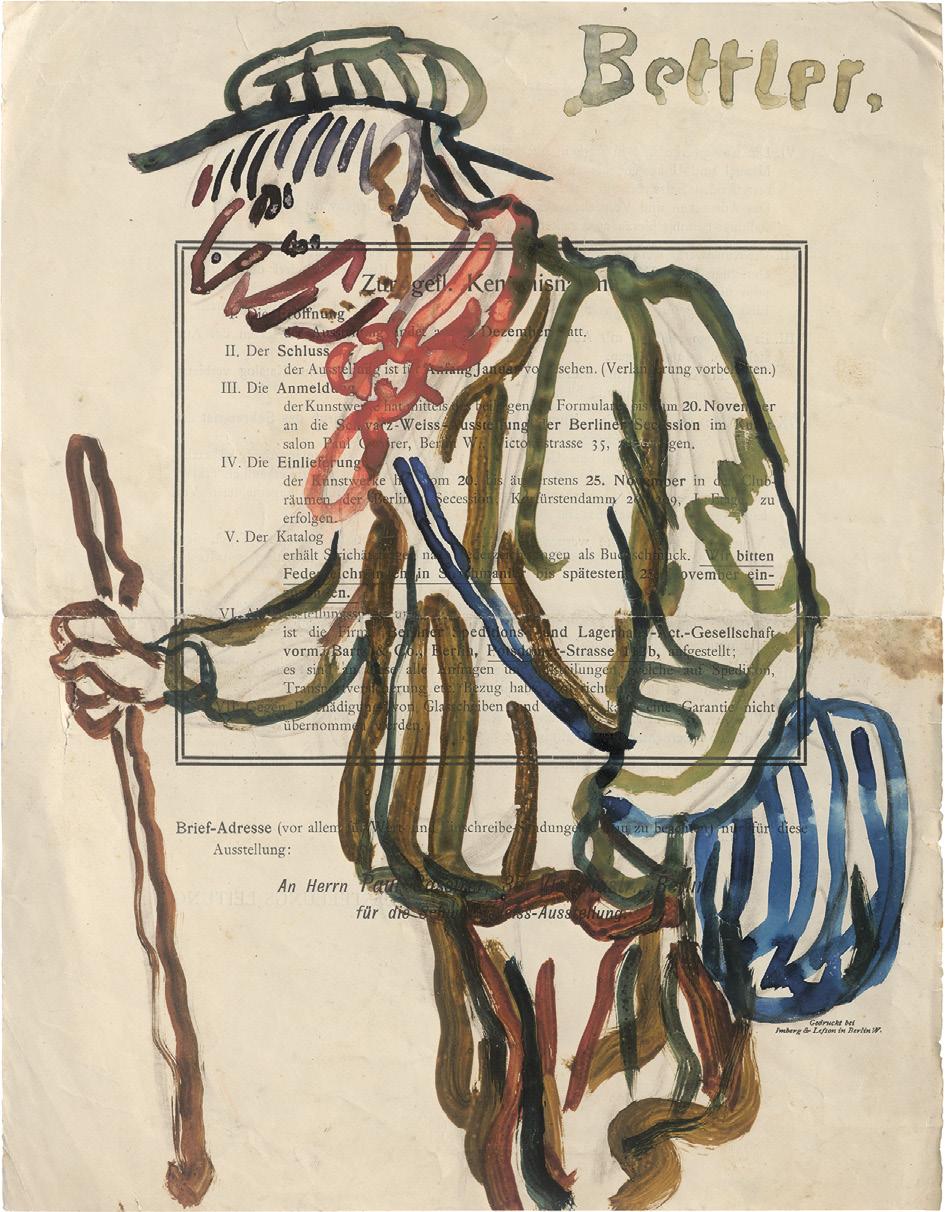

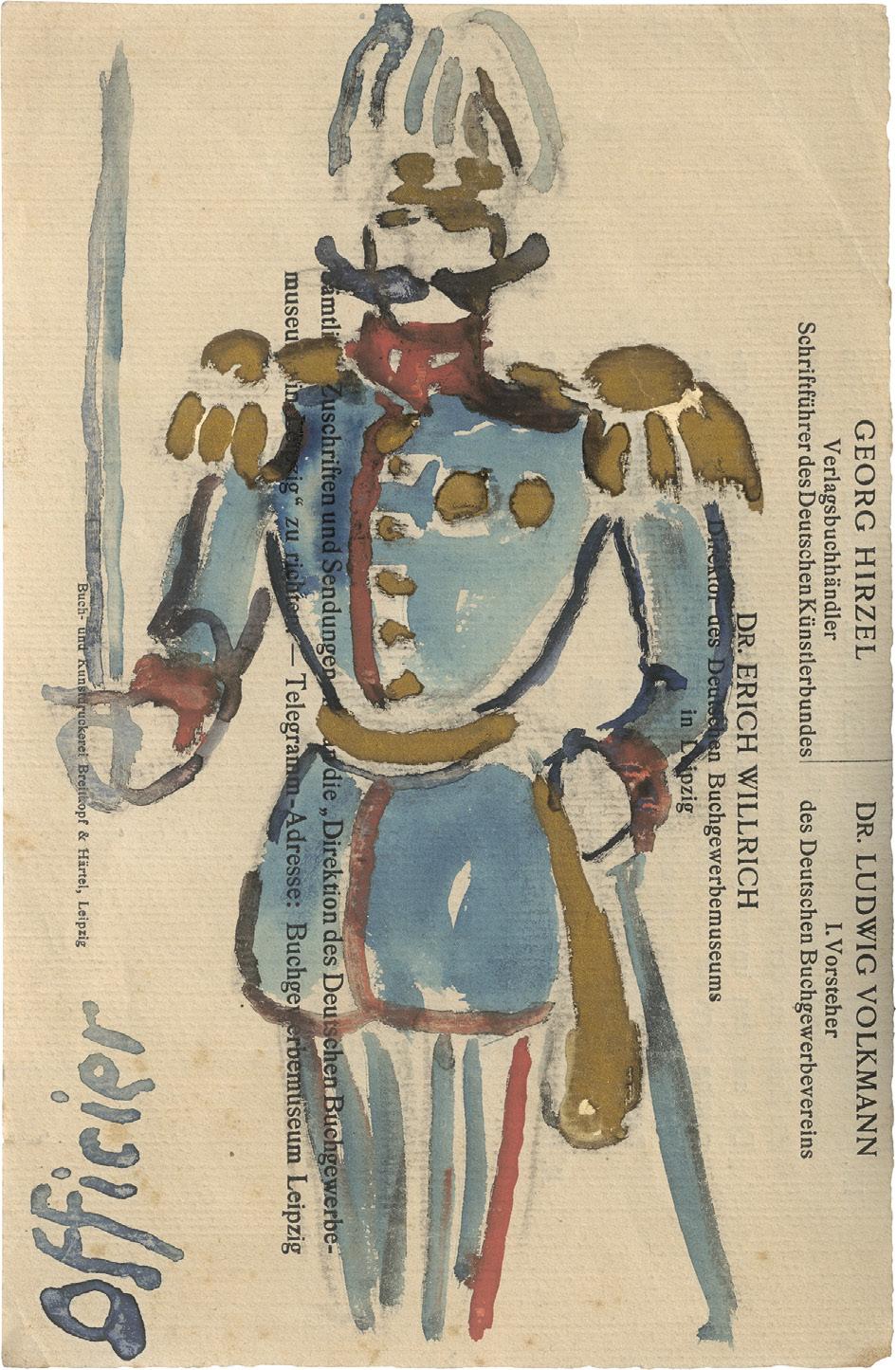

2 Bl. betitelt „Officier“ bzw. „Bettler“, teils verso Notizen, wohl von Karl Ernst Osthaus.

4.000 €

Archetypische Figuren, zeitlose und universelle Motive zeichnet Rohlfs für die fünf Kinder seines Mäzens. Auf Einladung seines Förderers Karl Ernst Osthaus lebte und arbeitete der Künstler seit 1901 in Hagen, wo er, befreit von wirtschaftlicher Not, Atelierräume im neu gegründeten Hagener Museum bezog und eine Malschule des FolkwangMuseums leitete. Fortan gehörte er fast zur Familie

Osthaus; besonders zu den Kindern Eberhard, Waldemar, Manfred, Helga und Immogen hatte er ein inniges, liebevolles Verhältnis und fertigte für sie zur Freude und Unterhaltung spontan kleine Bilder an. Auf vorgefundenen unterschiedlichen Papieren, teils auf Resten, Briefumschlägen oder Werbezetteln zeichnet Rohlfs einfache, kindliche Motive: ein reitender König, Offizier und Bettler, zwei Hähne, Löwe und Krokodil, festgehalten mit kräftigen, breiten Konturen und klaren, vereinfachten Formen.

Provenienz:

Sammlung Karl Ernst Osthaus, Hagen (18741921)

Sammlung Eberhard Osthaus, Worpswede Familienbesitz der Erben

Schloss Ahlden, Auktion 09.09.2023, Lot 2041, 2042

Privatbesitz Süddeutschland

christian rohlfs

(1849 Niendorf/Holstein – 1938 Hagen/Westfalen)

7049 Nach einer PeruTerracotta I Wassertempera auf genarbtem Velinkarton. 1935. 77,5 x 57,5 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Braun monogrammiert „CR“ und datiert, verso (von fremder Hand) betitelt und bezeichnet „Nr. 40“. Vogt 1935/92.

15.000 €

Eine charakteristische, schimmernde Farbigkeit mit feinen Strukturen und Glanzlichtern erzeugt Rohlfs, indem er das Papier nach dem Farbauftrag in einer raffinierten Technik mit Wasserstrahl und Bürsten manuell bearbeitet. Die Spuren dieser Verfeinerung und Wandlung zeigen sich in meist horizontal geführten Kratzern und Auswaschungen. Damit rückt der Künstler die Farberscheinung in den Mittelpunkt seines Interesses. Zugleich dominiert die zeitlose Erscheinung der archetypischen Terracottafigur mit ihrer Ruhe und würdevollen Haltung, die für den Betrachter intensiv wahrnehmbar ist, die Ausstrahlung der Zeichnung. Die stark vereinfachte Form erhöht zudem die Präsenz der Darstellung. Vogt verzeichnet das Blatt mit den Maßen 77 x 65 cm und mit der Provenienz „Privatbesitz Neuss“. Mit einer Fotoexpertise vom Christian Rohlfs Archiv, Hagen, vom 30.05.2011 (in Kopie). Das Werk wurde unter der Nummer CRA 9/11 in das Christian Rohlfs Archiv aufgenommen.

Provenienz:

Ehem. Sammlung Johannes Geller, Neuss (gemäß seiner handschriftlichen Notiz verso erworben von Christian Rohlfs am 06.05.1936)

Galerie Decker, BadenBaden (dort erworben 2011)

Privatbesitz Rheinland

Literatur:

Verzeichnis der Sammlung des Rechtsanwalts Johannes Geller in Neuss. Mit einem Nachwort von August Hoff, Privatdruck, München 1943, S. 13, Nr. 102

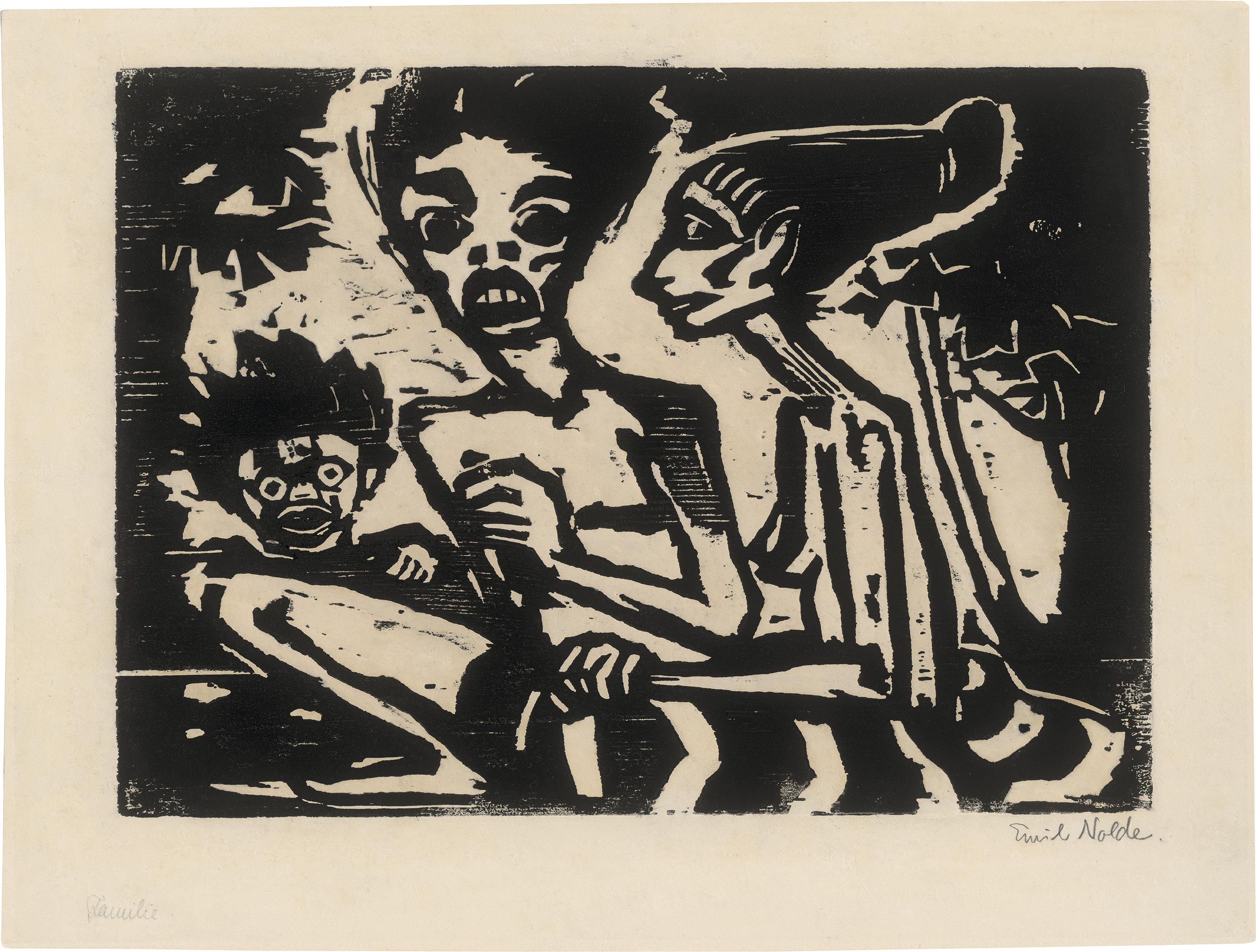

emil nolde

(1867 Nolde/Schleswig – 1956 Seebüll)

7050 Familie

Holzschnitt auf leichtem Kupferdruckkarton. 1917.

23,4 x 32,3 cm (29,5 x 39,2 cm).

Signiert „Emil Nolde“ und von Ada Nolde betitelt. Schiefler/Mosel H 128 II.

12.000 €

Das Eigenleben des Holzes und die lebendige Struktur der Maserung wird bei Nolde zum Teil des Bildes, und auch die Spuren des Arbeitsprozesses sind mit einbezogen: Die Holzfasern und knoten sollten sichtbar bleiben, die Farbe so üppig auf den Druckstock aufgerollt werden, dass sie auch zum Teil in die Vertiefungen laufen konnte und gelegentlich mitdrucken konnte, sobald Nolde das Papier vehement auf den Stock presste. Genau dieses Zufällige, Unvorhersehbare, die Zusammenarbeit mit der Naturwüchsigkeit des Holzes suchte Nolde in dieser Drucktechnik, um sich selber im experimentellen Schaffensprozess als Teil der Natur fühlen zu können.

Der Künstler schuf insgesamt 205 Holzschnitte, vielfach figürliche Darstellungen und erfundene Szenen, mit einem der Schwerpunkte in den Jahren 1917/18. Auch das Motiv der „Familie“ geht auf ein Gemälde des Künstlers zurück, nämlich „Zwei Frauen (Akte)“, 1915 (Urban 748). Die kraftvoll vereinfachten Linien und der archaisch wirkende Ausdruck zeigen Einflüsse von afrikanischer und asiatischer indigener Kunst, die auf Noldes Reise in die Südsee zurückgehen. Exemplar des zweiten, endgültigen Zustandes, mit den ausgestalteten Fingern an der Hand des Kindes. Von diesem Zustand druckte Nolde seinen eigenen Aufzeichnungen zufolge lediglich 16 Exemplare, neben den zwei bei Schiefler/Mosel erwähnten Drucken des ersten Zustandes. Prachtvoller und gegensatzreicher, partiell differenziert aufgelichteter Druck mit schöner Reliefwirkung und leichten Reibespuren verso, mit Rand. Die in den Schwarzflächen leicht mitdruckende Langholzmaserung und die Spuren des Stockgrundes in den Weißflächen verleihen dem Abzug ein zusätzliches expressives Moment. Rarissimum

Provenienz: Privatsammlung Berlin

emil nolde

7051 „Lis“ (Lis Vilstrup) Farblithographie in Schwarz-Blau auf Velin. 1907. 26,4 x 19,5 cm (53,6 x 41,8 cm).

Signiert „Emil Nolde“ und datiert sowie von Ada Nolde betitelt. Auflage 100 Ex. Schiefler/Mosel L 13.

1.500 €

Die bei Genthe in Hamburg gedruckte Lithographie zeigt das Portrait von Emil Noldes Schwägerin, Lis Vilstrup. In der Zeit um 1907 entstehen mehrere Lithographien, die Lis und ihren Mann Bolling Vilstrup darstellen. Ganz ausgezeichneter, kreidiger Druck mit breitem Rand.

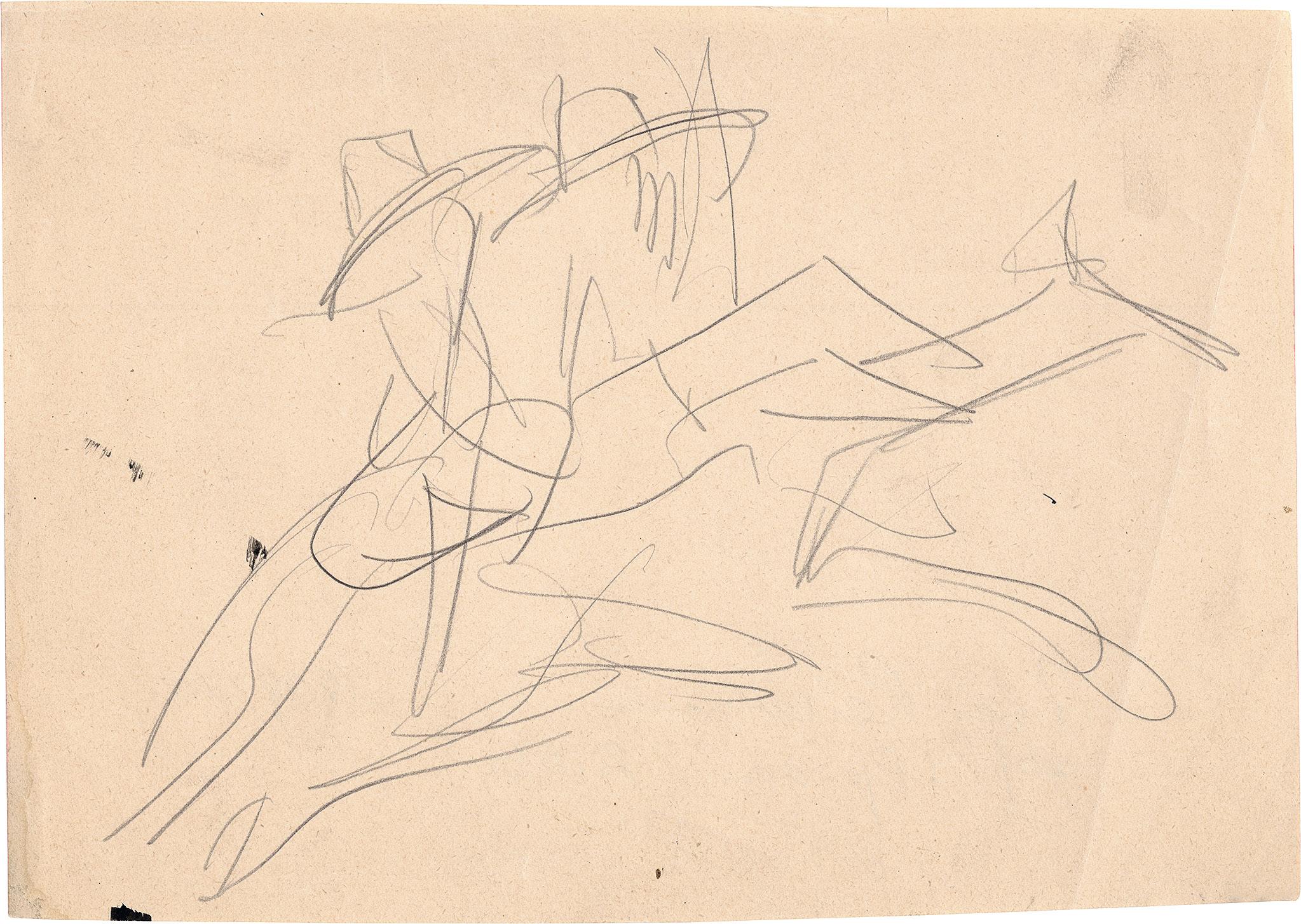

ernst ludwig kirchner

(1880 Aschaffenburg – 1938 Frauenkirch bei Davos)

7052 Zwei Reiterinnen auf 3 Pferden (Zirkus)

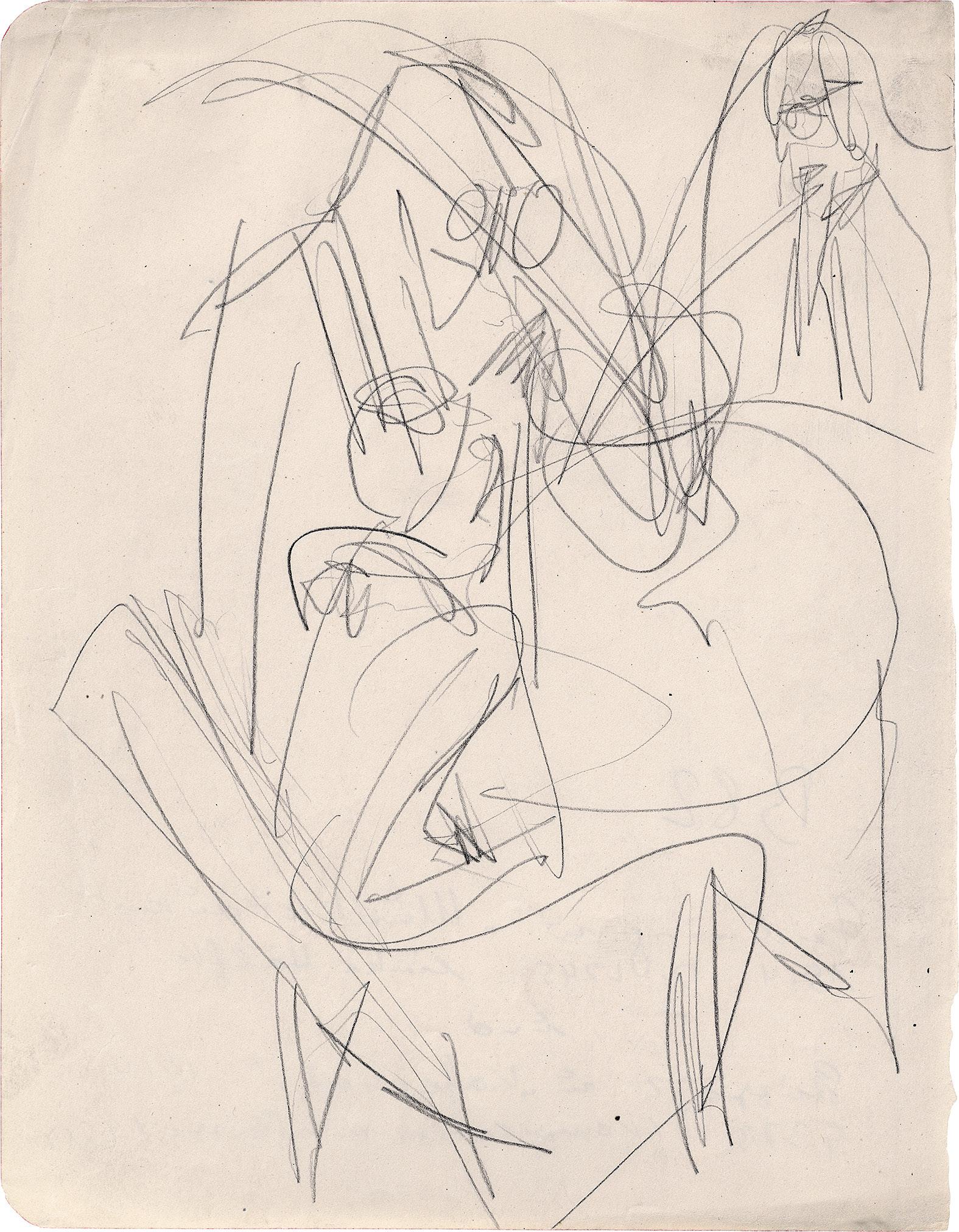

Bleistift auf Skizzenbuchpapier. Um 1909-10.

15,32-15,5 x 21,9 cm.

Verso von fremder Hand mit Bleistift datiert, betitelt und bezeichnet „C 2“.

1.200 €

Den Schwung und die Eleganz der zum Sprung ansetzenden Pferde mit ihren Reiterinnen, von denen vor allem die großen Hüte ins Auge fallen, erfasst Kirchner mit nur wenigen zügigen, sicher und sparsam gesetzten Linien. Ernst Ludwig Kirchner hinterließ 181 Skizzenbücher mit ca. 12.000 Zeichnungen. Schon früh wurden diesen Skizzenbüchern und heften Blätter entnommen, wohl um die 1.000 2.000. Was er im Skizzenbuch niederlegte, war gekennzeichnet von der „Ekstase des ersten Sehens“, einer schöpferischen 7052

Energie, die bei ihm so nur hier zu finden ist. In vorliegenden Skizzenbuchblättern (vgl. auch Kat.Nrn. 7053 und 7054) ging es Kirchner um Bewegung, die er nirgends intensiver erlebte als im Zirkus. Das Geschehen der Pferdedressur verdichtet er hier bis an den Rand der Abstraktion. Der Künstler gibt nicht wieder, was er sieht; er verdichtet, was er fühlt. Das Blatt ist einem frühen Skizzenbuch des Künstlers entnommen; in den Skizzenbüchern 6,15,17,43 finden sich thematische Parallelen (vgl. Gerd Presler, Ernst Ludwig Kirchner, Die Skizzenbücher, „Ekstase des ersten Sehens“, Karlsruhe 1996). Wir danken Prof. Dr. Dr. Gerd Presler, Hamburg, für wissenschaftliche Hinweise vom 09.10.2025.

Provenienz:

Lise Gujer, Davos Galerie Kornfeld, Bern, Auktion 13.06.2019, Lot 336 Privatbesitz Berlin

ernst ludwig kirchner

7053 Fakir mit Schlange Bleistift auf Skizzenbuchpapier. Um 1911-12.

20,2 x 15,9 cm.

Verso von fremder Hand mit Bleistift datiert, betitelt und bezeichnet „B 61“.

1.200 €

Gewundene, einander überschneidende und sich durchdringende Kurven und Linien des Bleistifts spiegeln technisch die Eigenheiten des Schlangenmotivs wider. Ihn interessierte, wie auf diesem Blatt, das Anschwellen, der Höhepunkt und das Abschwellen einer

Bewegung; ihn interessierte der „Vorgang in der Zeit.“ Dafür musste er neue Zeichen finden und diese nannte er „Hieroglyphen“. Das Blatt ist einem frühen Skizzenbuch des Künstlers entnommen, rechts mit dessen gerundeten Ecken. In den Skizzenbüchern 5,6,15,19 finden sich thematische Parallelen. Wir danken Prof. Dr. Dr. Gerd Presler, Hamburg, für wissenschaftliche Hinweise vom 09.10.2025.

Provenienz: Lise Gujer, Davos Galerie Kornfeld, Bern, Auktion 13.06.2019, Lot 336 Privatbesitz Berlin

ernst ludwig kirchner

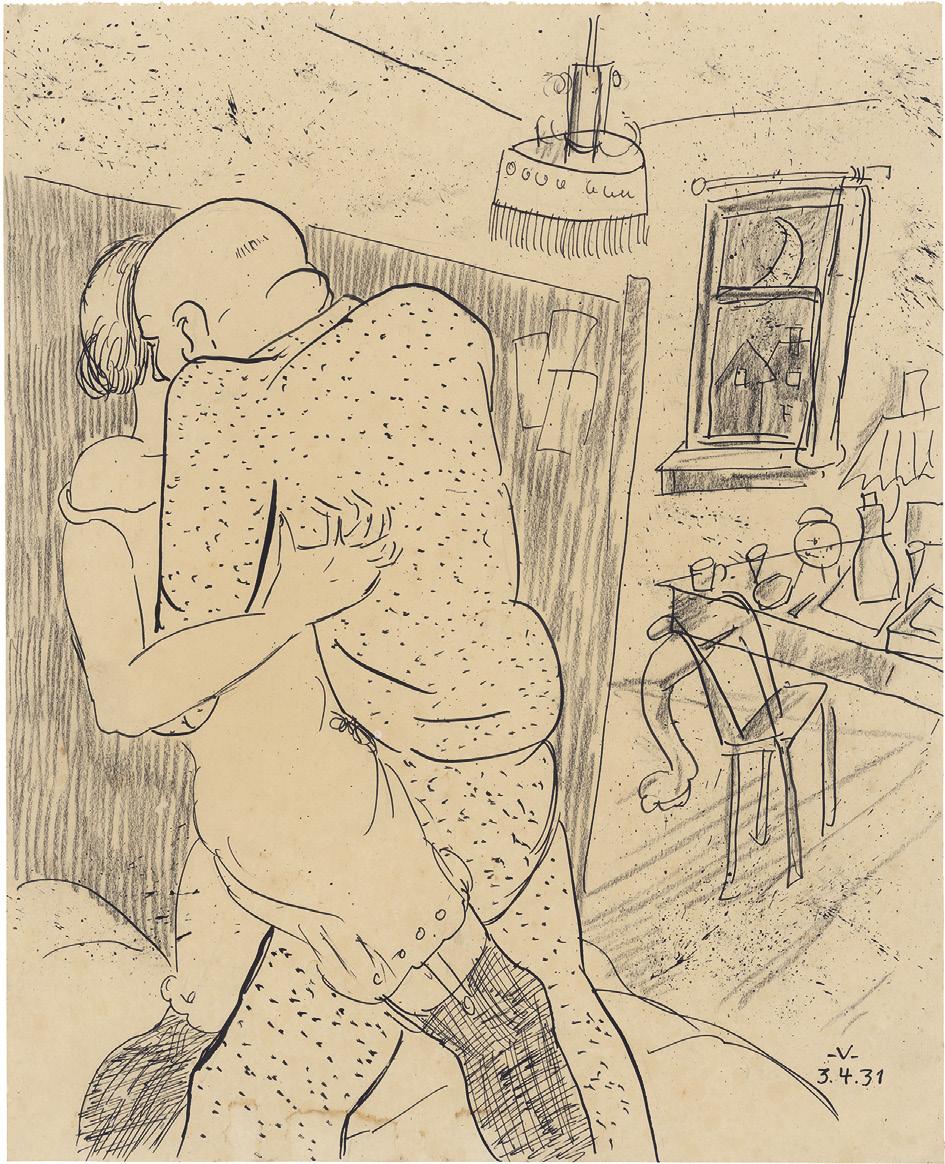

7054 Kaffeehaus (Musikrestaurant)

Bleistift auf Skizzenbuchpapier. Um 1914. 21 x 16,2 cm.

Verso von fremder Hand mit Bleistift datiert, betitelt und bezeichnet „B 82“ sowie „332“ und „10766“.

1.200 €

Kirchners 1914 entstandene Lithographie „Musikrestaurant“ (Gercken 666) zeigt im linken Bildteil eine weitgehend der vorliegenden Skizze ähnelnde Figurengruppe um den runden Tisch gruppiert. Verso bezeichnet „Zeichnung zu ‚Musikrestaurant‘ 1914 D. L 245 linke Hälfte und Skizze 2 zu ‚Kaffeehaus‘ 1914 G 373 (Kompilation mit Skizze 1 (81)“. Das Blatt ist einem frühen Skizzenbuch des Künstlers entnommen, links mit dessen gerundeten Ecken. Es

stammt, wie auch die Kat.Nrn. 7052 und 7053, aus dem Besitz der Schweizer Textilkünstlerin Lise Gujer, die mit Kirchner eng zusammenarbeitete. In den Skizzenbüchern 3,10,15,16,18,1920, finden sich thematische Parallelen. Im „Davoser Tagebuch“ schreibt Kirchner über die „feinste erste Empfindung“, die das Skizzenbuchgeschehen verdichtet: Am „wertvollsten, wenn auch am schwerverständlichsten sind die kleinen Skizzen, die auf der Straße, im Café, Theater usw. entstanden sind.“. Wir danken Prof. Dr. Dr. Gerd Presler, Hamburg, für wissenschaftliche Hinweise vom 09.10.2025.

Provenienz: Lise Gujer, Davos Galerie Kornfeld, Bern, Auktion 13.06.2019, Lot 336 Privatbesitz Berlin

ernst ludwig kirchner

7055 Alte und junge Frau Holzschnitt auf Bütten. 1921. 33,3 x 24,2 cm (41 x 31/31,9 cm).

Mit dem Signaturstempel „ELKirchner“ (verblasst).

Auflage 100 Ex. Gercken 1224 III B, Dube 463 III B.

1.000 €

Ohne den Trockenstempel „Fritz Gurlitt Verlag“, aber verso mit dem violetten Stempel „Für HolzMappe“. Das Blatt erschien in der Mappe „Deutsche Graphiker Arno Holz zum 60. Geburtstag“. Kräftiger, teils differenzierter Druck mit breitem Rand.

karl schmidt-rottluff

(1884 Rottluff bei Chemnitz – 1976 Berlin)

7056 Bucht an der Nehrung Holzschnitt auf Bütten. 1913. 27,5 x 34,2 cm (36,8 x 41,2 cm). Signiert „S. Rottluff“ und datiert. Schapire H 121.

6.000 €

In einem Fischerhaus in Nidden auf der Kurischen Nehrung Ostpreußens verbrachte SchmidtRottluff, nachdem sich Ende Mai 1913 die Künstlergemeinschaft „Brücke“ aufgelöst hatte, einen intensiven Arbeitssommer. Hier schuf er Holzschnitte zwischen „Abstraktion und Einfühlung“ (Worringer) von elementarer Unmittelbarkeit. „Als Edvard Munch 1907 Holzschnitte von Karl SchmidtRottluff sah, seufzte er auf: ‚Gott soll uns schützen. Wir gehen schweren Zeiten entgegen.‘ Was immer der stille Norweger damit

gemeint hat, er spürte die Kraft, die in dem jungen Künstler wohnte, sah, wie er dem sperrigen Holz unerhörte Gestaltungsmöglichkeiten entriss. Der bedeutende Kunsthistoriker Dr. Wilhelm Niemeyer fand später für das, was Munch erschreckte, das zutreffende Wort: ‚Flächenwucht‘. Sichtbar, spürbar die Härte, mit der SchmidtRottluff seine Sprache vortrug (...). Schon bald gelangte er zu einer souveränen Beherrschung der graphischen Mittel. Letztlich prägte ein monumentales, vom Holzschnitt inspiriertes, architekturales Wissen das gesamte Schaffen SchmidtRottluffs. Was immer sich im Werk des Künstlers entwickelte, die ersten Spuren hinterließ es im Holzschnitt. Ausgehend von den hier gemachten kompositorischen Erfahrungen entfalteten sich Grundzüge der Gestaltung im Gemälde, im Aquarell, in der Zeichnung, der Lithographie und in den Radierungen.“ (Gerd Presler, in: Karl SchmidtRottluff, Ausgewählte Druckgraphik aus der Sammlung Niemeyer, Ausst.Kat. Berlin 2008). Prachtvoller, tiefschwarzer und satter Druck mit breitem Rand. Von großer Seltenheit

karl schmidt-rottluff

7057 Kleine Landschaft mit Leuchtturm

Holzschnitt auf Velin. 1914. 26,5 x 18,2 cm (46,7 x 36 cm).

Signiert „S.Rottluff“ und datiert. Schapire H 135.

6.000 €

In keinem anderen Medium verwirklicht SchmidtRottluff seine expressionistischen Ideen so konsequent wie im Holzschnitt, und er gilt als der wohl ursprünglichste Künstler der Brücke Gruppe. Die vorliegende „Kleine Landschaft mit Leuchtturm“ zeigt bereits die etwas wuchtigmonumentale, stilisierte Formensprache, die

er nach der Auflösung der Künstlergemeinschaft „Die Brücke“ im Jahr 1913 entwickelte. Die Küstenlandschaft zeigt im Hintergrund den Leuchtturm aus Nidden, den SchmidtRottluff wiederholt gemalt und in Holz geschnitten hat. Hier ist es Schapire zufolge ein Stück des relativ weichen Fichtenholzes, dessen großzügige Maserung stellenweise ausdrucksvoll aus den Schwärzen hervortritt. Ganz prachtvoller, kräftiger und satter Druck mit dem wohl vollen Rand. Von größter Seltenheit

Provenienz: Sammlung Wilhelm Niemeyer Privatsammlung Berlin

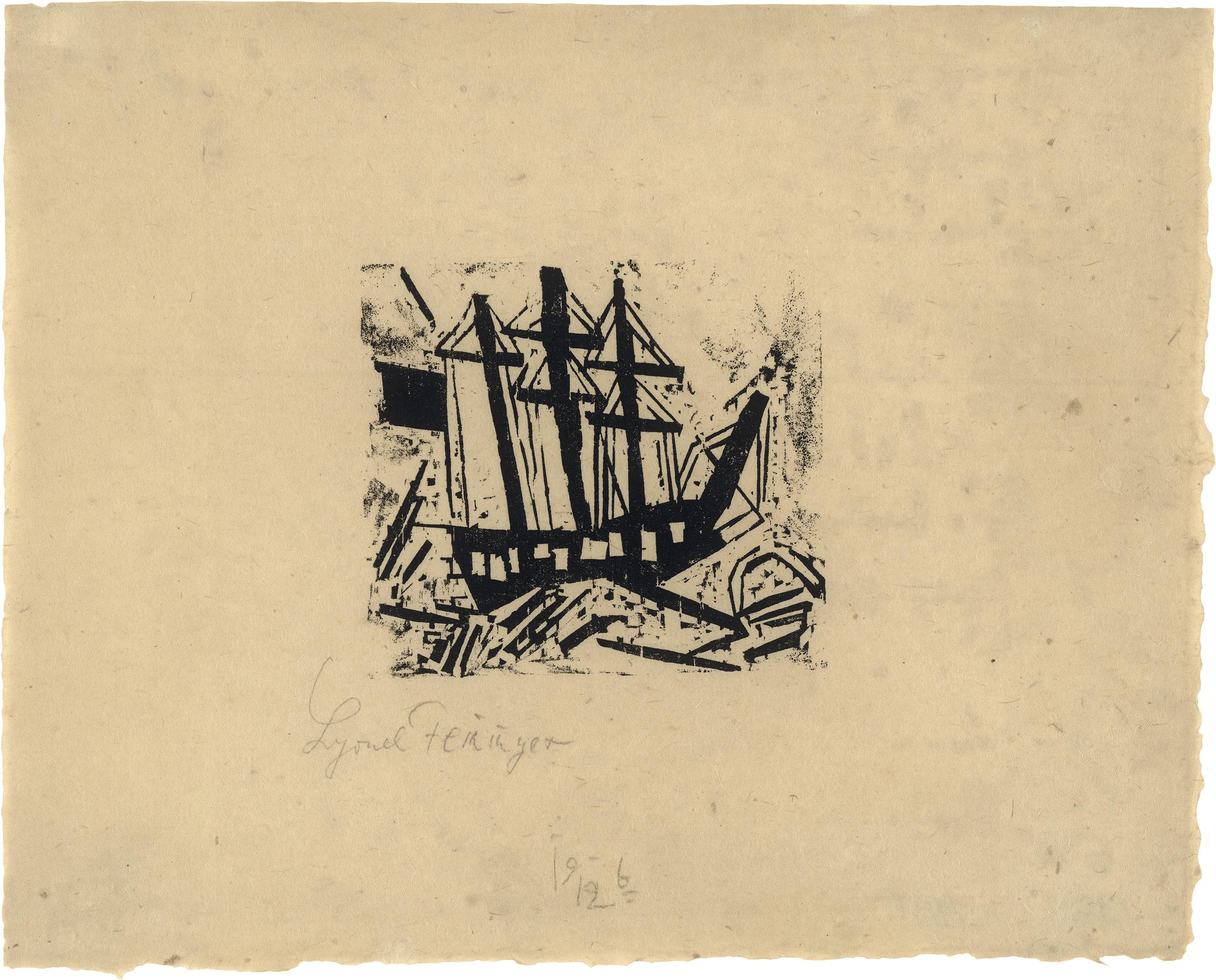

lyonel feininger (1871–1956, New York)

7058* Dreimaster mit Flagge, 3 und Sonnenuntergang Holzschnitt auf dünnem gelblichen Japanbütten. 1919. 8 x 9 cm (18,5 x 23,5 cm).

Signiert „Lyonel Feininger“ und mit der Werknummer „1912 b“.

Prasse W 302.

3.000 €

Der Holzschnitt in reizvollem kleinen Format entstand im Jahr 1919, als Walter Gropius Lyonel Feininger zum Leiter der graphischen Werkstatt ans Staatliche Bauhaus in Weimar berief. Feininger nutzte den Holzschnitt auch als Briefkopf. Prachtvoller, tiefschwarzer Druck mit breitem Rand. Sehr selten, Prasse kennt nur vier Probedrucke.

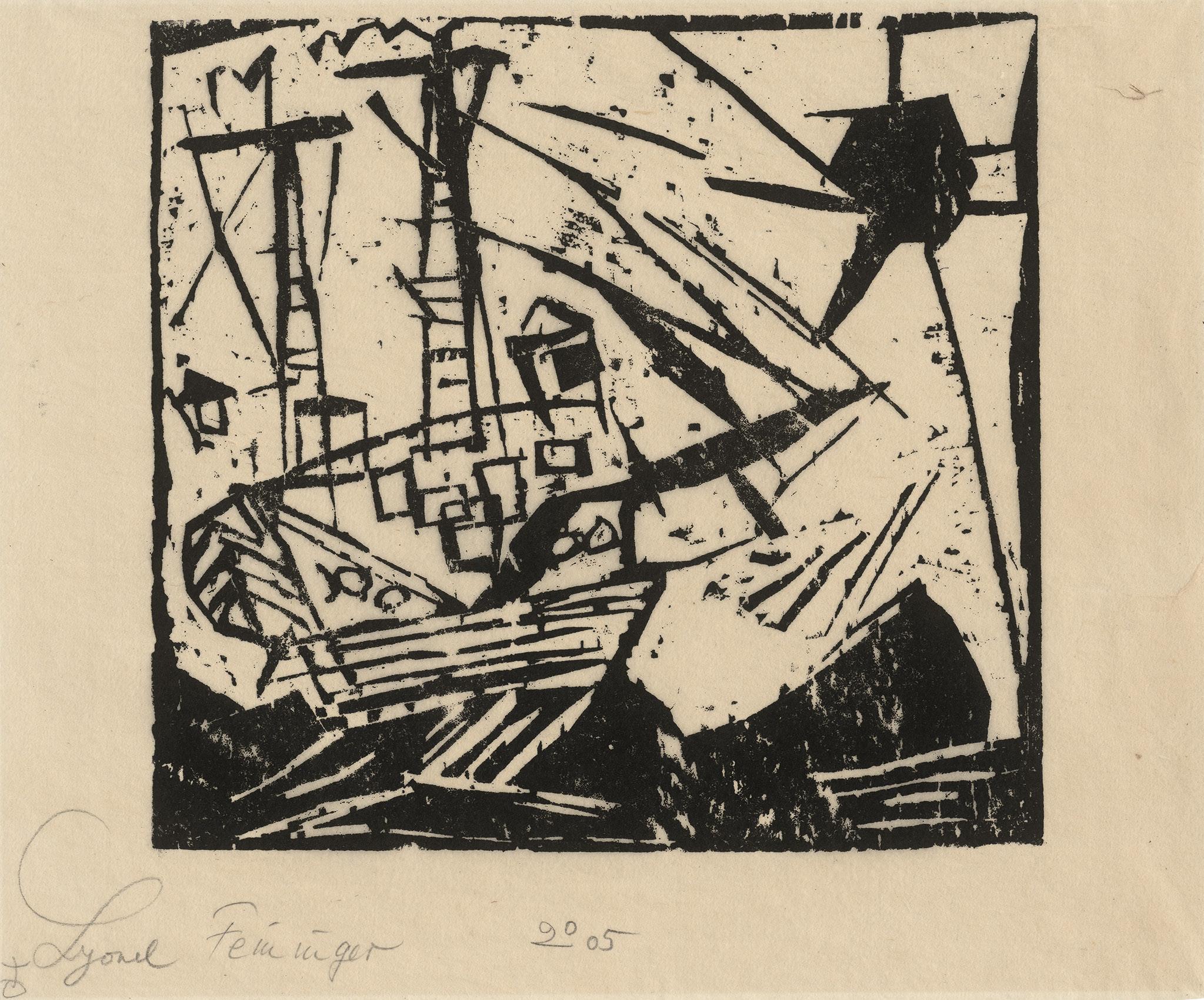

lyonel feininger

7059* Das Schiff (mit Sonne) Holzschnitt auf hauchdünnem Japan. 1920. 16,1 x 17,1 cm (20 x 24,5 cm).

Signiert „Lyonel Feininger“ und mit seinem eigenen Sammlerzeichen Kreis und Kreuz sowie mit der Werknummer „2005“. Prasse W 198.

3.000 €

Frühdruck vor der Auflage als Blatt 6 für das Mappenwerk „10 Holzschnitte von Lyonel Feininger“, herausgegeben vom Euphorion Verlag, Berlin, um 1926. Die sorgfältig ausgesparten weißen Flächen spiegeln in Kombination mit dem hauchdünnen Papier in besonderer Weise den Wunsch des Künstlers nach Transparenz, Licht und atmosphärischer Wirkung wider. Das Motiv wurde von Feininger auch betitelt „Schiff der Entdeckung“ oder „Das Wrack“. Es handelt sich hier um Feiningers eigenes Exemplar, von ihm unten links mit seiner Sammlermarke gekennzeichnet. Prachtvoller Druck mit der wunderbar sichtbaren Struktur des Holzstockes und mit Rand.

7060

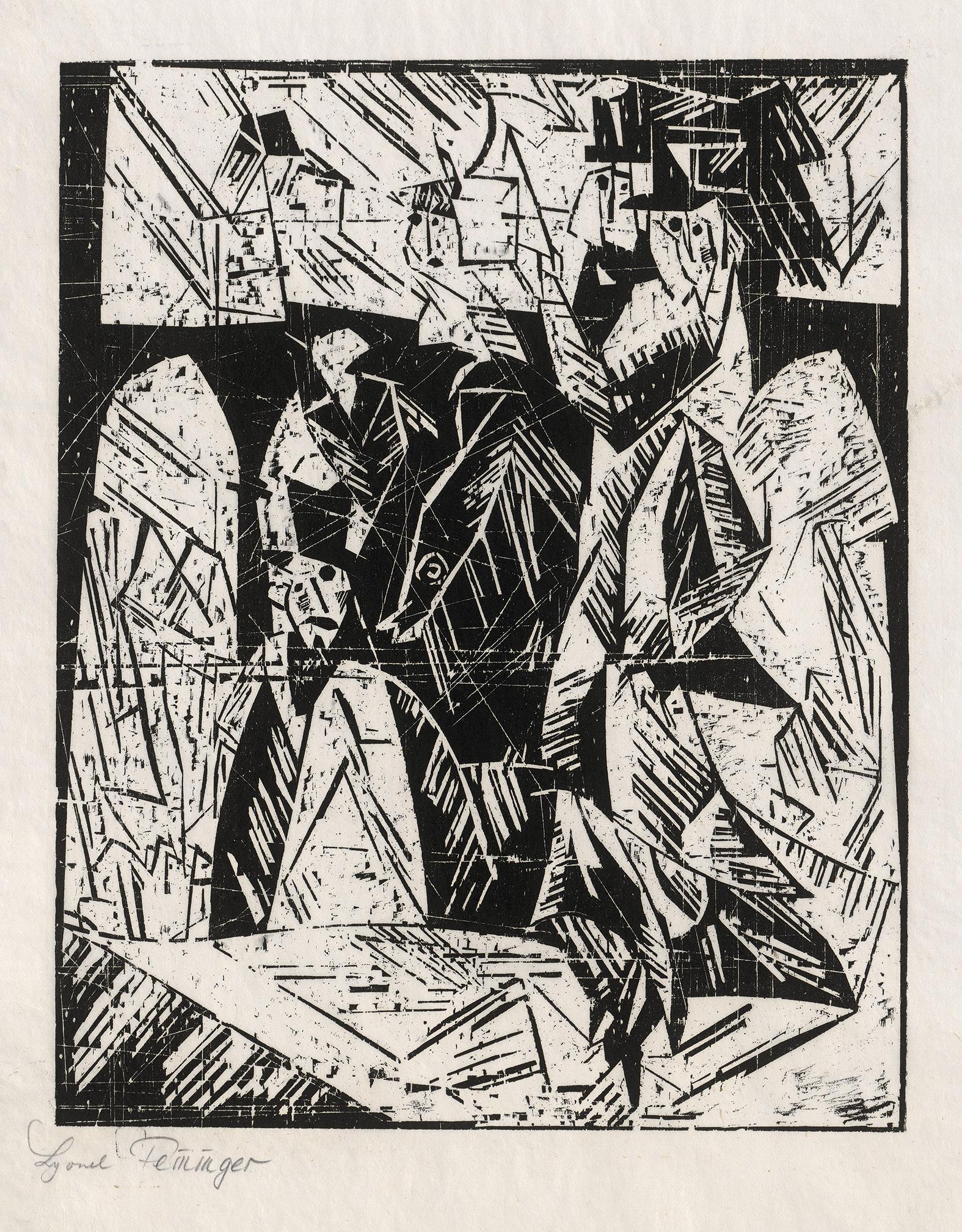

lyonel feininger

7060 Spaziergänger

Holzschnitt auf hauchdünnem Japanbütten. 1918. 37 x 29,5 cm (48,3 x 34 cm).

Signiert „Lyonel Feininger“. Auflage 100 Ex. Prasse W 113, Söhn HdO 101-2.

5.000 €

Blatt 2 der Ersten Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Erste Mappe. Meister des Staatlichen Bauhauses in Weimar, Verlag Müller & Co., Potsdam 1921. Unten links mit dem Blindstempel des Bauhauses (Lugt 2558b). Schemenhaft wie Gespenster erscheinen die Figuren in der kristallinen, in kleine Splitter zerfallenden und kontrastreichen Komposition, die auf Feiningers Anfänge als Karikaturist verweist. Gedruckt in der Druckerei des Staatlichen Bauhauses. Die Gesamtauflage betrug 130 Exemplare. Prachtvoller, tiefdunkler Handdruck mit der wunderbar sichtbaren Struktur des Holzstockes und mit Rand.

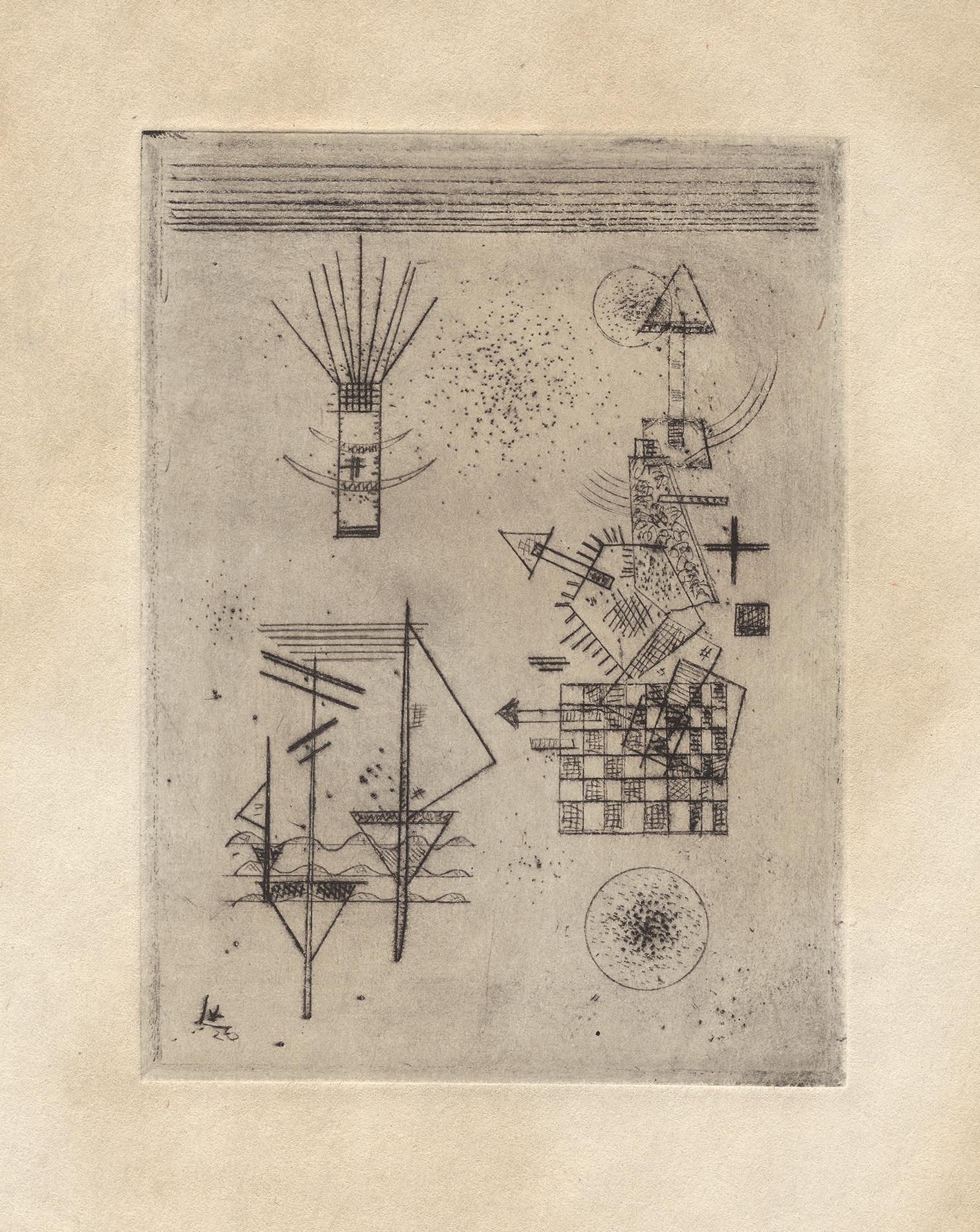

wassily kandinsky (1866 Moskau – 1944 Neuilly-sur-Seine)

7061 Zweite Jahresgabe für die Kandinsky Gesellschaft Kaltnadel auf Similijapan. 1926.

12,1 x 8,9 cm (26,7 x 18,7 cm). Roethel 189.

4.000 €

Roethel erwähnt eine Auflage von 10 Exemplaren auf Kupferdruckpapier mit eigenhändiger Widmung an die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft. Unser Exemplar auf Similijapan wurde wohl neben der Auflage gedruckt. Die filigrane Kaltnadelarbeit in einem feinen Abzug mit leichtem Plattenton und breitem Rand.

paul klee

(1879 Münchenbuchsee/Bern – 1940 Muralto bei Locarno)

7062 „Schwestern vom Stamme der Gorgo“ Feder in Schwarz auf Ingres-Bütten, auf Unterlagekarton montiert. 1930.

28,8 x 51,5 cm.

Unten links mit Feder in Schwarz signiert „Klee“, auf dem Unterlagekarton unten mittig datiert und betitelt sowie mit der Werknummer „V. 8“. Catalogue raisonné, Bern 2001, Bd. 5 (1927-1930), Nr. 5234. 25.000 €

Schlangenhaare schwingen rhythmisch um die Köpfe der beiden Schwestern. Hinterfangen sind sie von nebelhaften Elementen mit feinsten Netzwerken einander überschneidender und durchdringender paralleler Lineaturen. Ein paar Punkte als Augen, schon werden daraus Physiognomien menschenähnlicher und doch geisterhafter Geschöpfe. Symbiotisch vereinigen sich nach unten hin ihre beiden Körper in einer einzigen, nicht absetzenden Linie zu einer weich geschwungenen horizontal liegenden Form. Jeder der reizenden Schwestern aber zeichnet Klee spielerisch und mit einem tiefgründigen Humor ein Herz symbolträchtig weit oben in Halsoder Mundbereich. Die vom Künstler erdachten Figuren einer mythologischarchaischen Welt scheinen in einer prozesshaften

Bewegtheit und Wandelbarkeit begriffen, die luftige Komposition eine Äußerung teils unbewusster Bilder von charakteristischer Vieldeutigkeit und kosmischer Symbolik.

Provenienz:

Lily Klee, Bern (1940 1946)

Klee Gesellschaft, Bern (1946 1950)

Galerie Buchholz (Curt Valentin), Berlin und New York (1950)

Christie’s, New York, Auktion 14.11.1996, Lot 292 Privatbesitz

Christie‘s, New York, Auktion 1996, 07.05.2008, Lot 139 Privatbesitz Rheinland

Ausstellung:

Buchholz Gallery (Curt Valentin), New York 1950, Nr. 56 (mit Abb.)

Literatur:

W. Grohmann, Paul Klee. Handzeichnungen 19211930, Berlin 1934, Nr. 50

W. Grohmann, Paul Klee. Handzeichnungen, Wiesbaden 1951, Nr. 31 (mit Abb.)

C. Kröll, Die Bildtitel Paul Klees. Eine Studie zur Beziehung von Bild und Sprache in der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts, Bonn 1968, S. 33

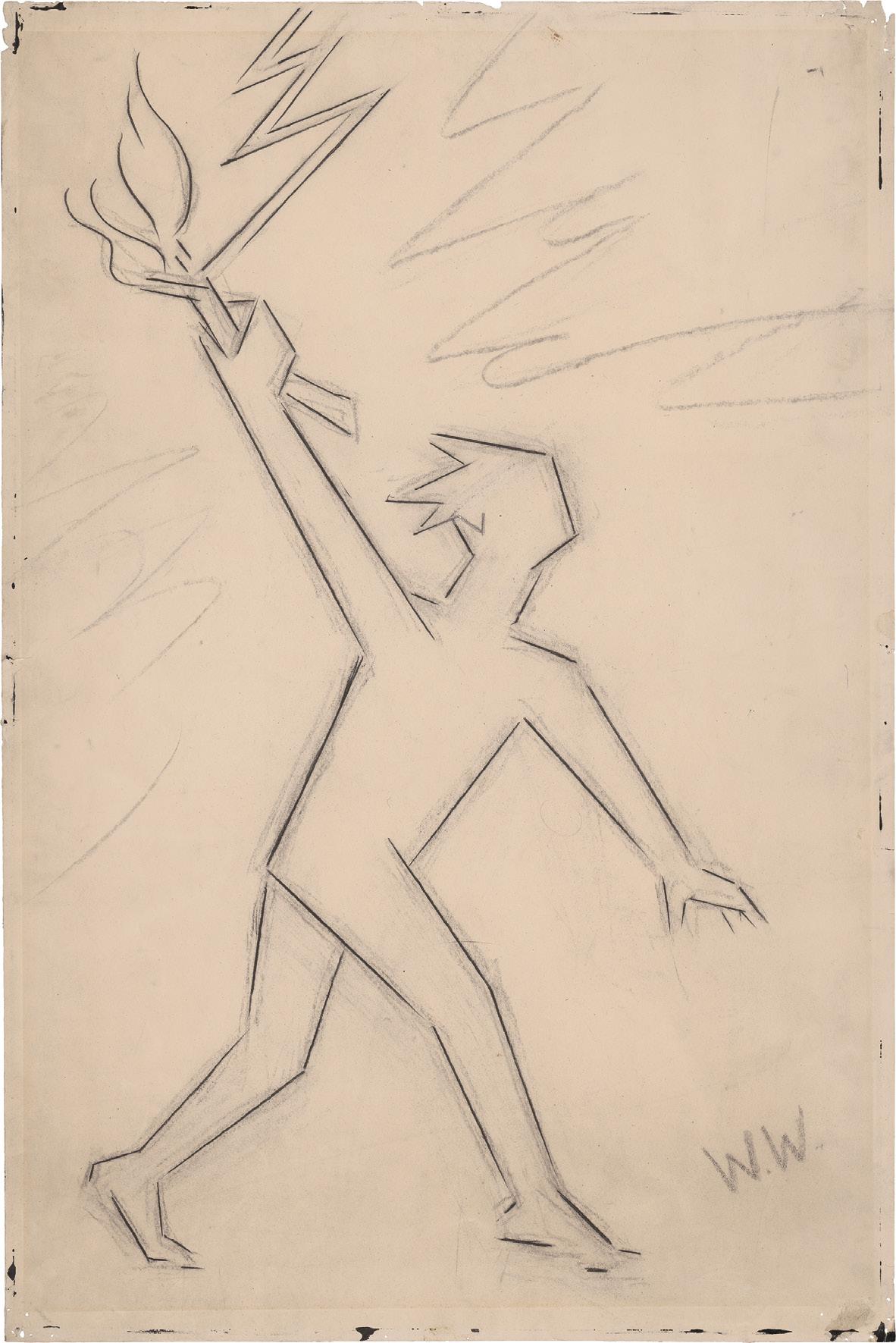

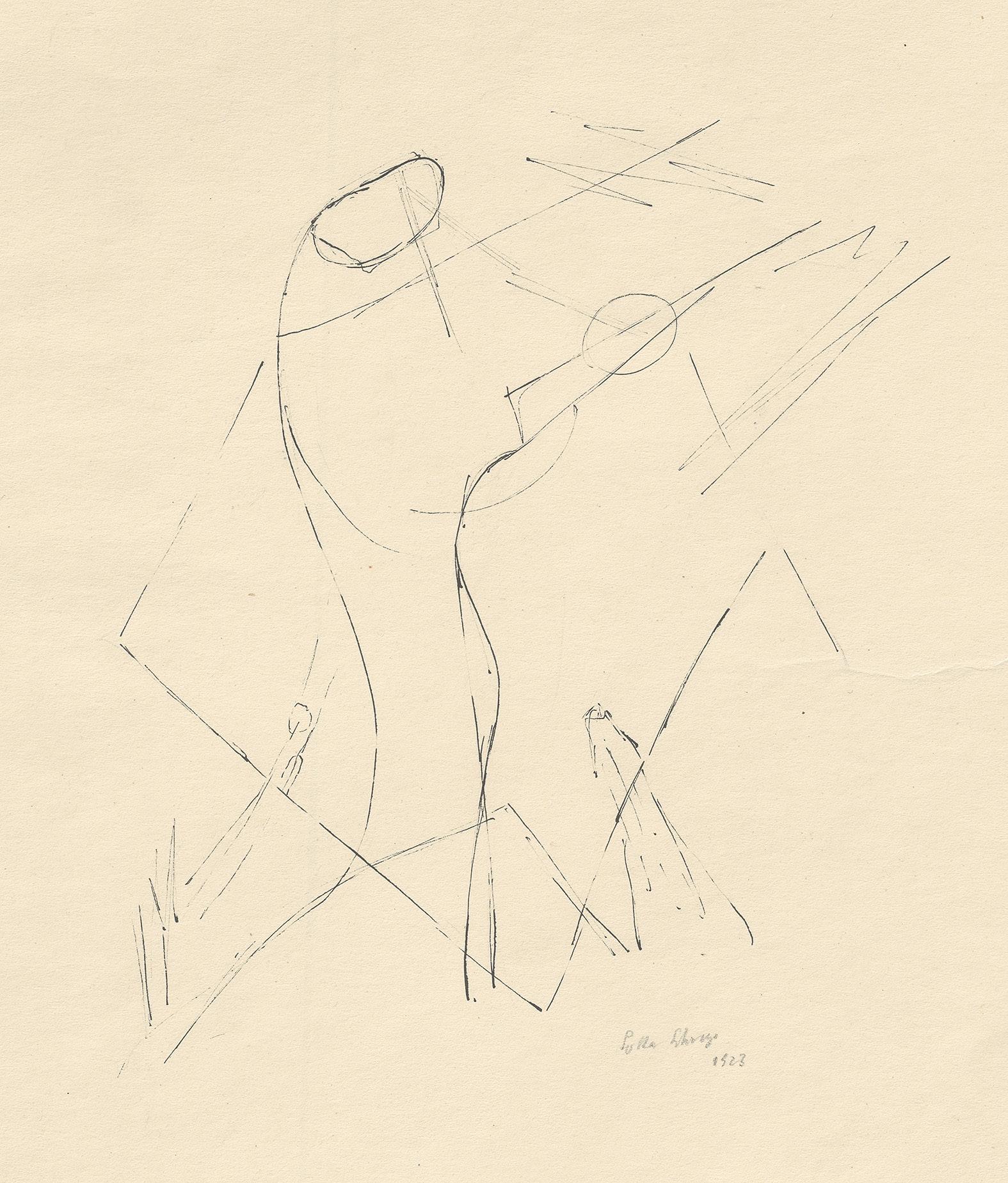

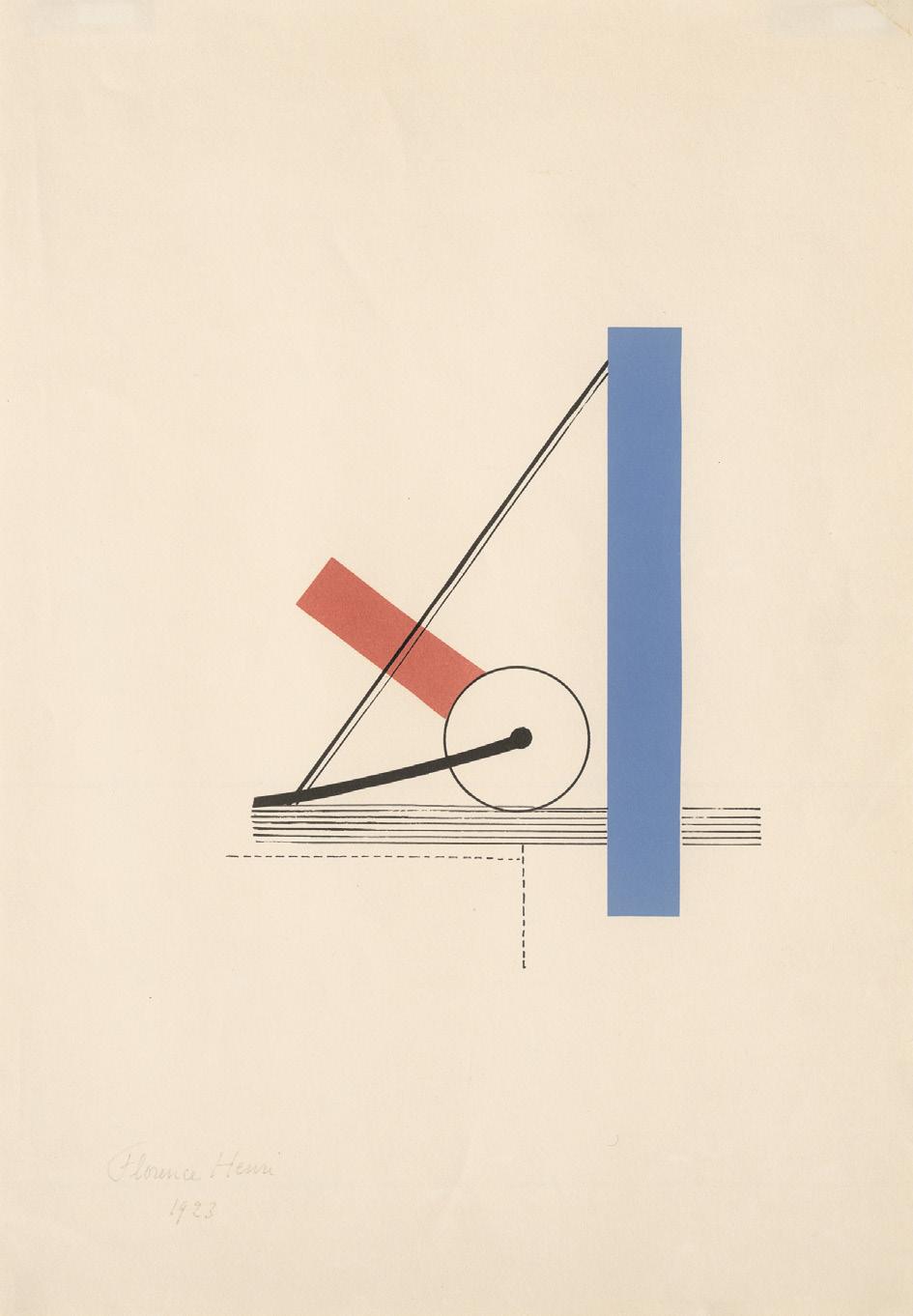

william wauer (1866 Oberwiesenthal – 1962 Berlin)

7063 Fackelträger

Kohle und Zimmermannsbleistift auf Velin. Um 1923. 75 x 50 cm.

Unten rechts mit Zimmermannsbleistift monogrammier t „W.W.“.

2.500 €

Dynamik, Führung, Inspiration Wauers großformatige Zeichnung bringt in seiner Figur des Fackelträgers Bedeutungsinhalt und Zeichenstil in Einklang. Ausschließlich mit Geraden konstruiert er

die vorwärtsstürmende Gestalt und beschränkt sich auf die bloßen, hart abstrahierten und geometrisierten Konturen, verzichtet also auf jegliche Binnengestaltung. Wenige lockere Bleistiftschwünge deuten sowohl die expressive Bewegtheit der Szene als auch den nicht näher bestimmten Umraum an.

Provenienz: Nachlass Werner Kunze, Berlin Privatbesitz Berlin

Ausstellung: Galerie Brockstedt, Hamburg/Berlin 2019, Kat.Nr. 34 (mit Abb.)

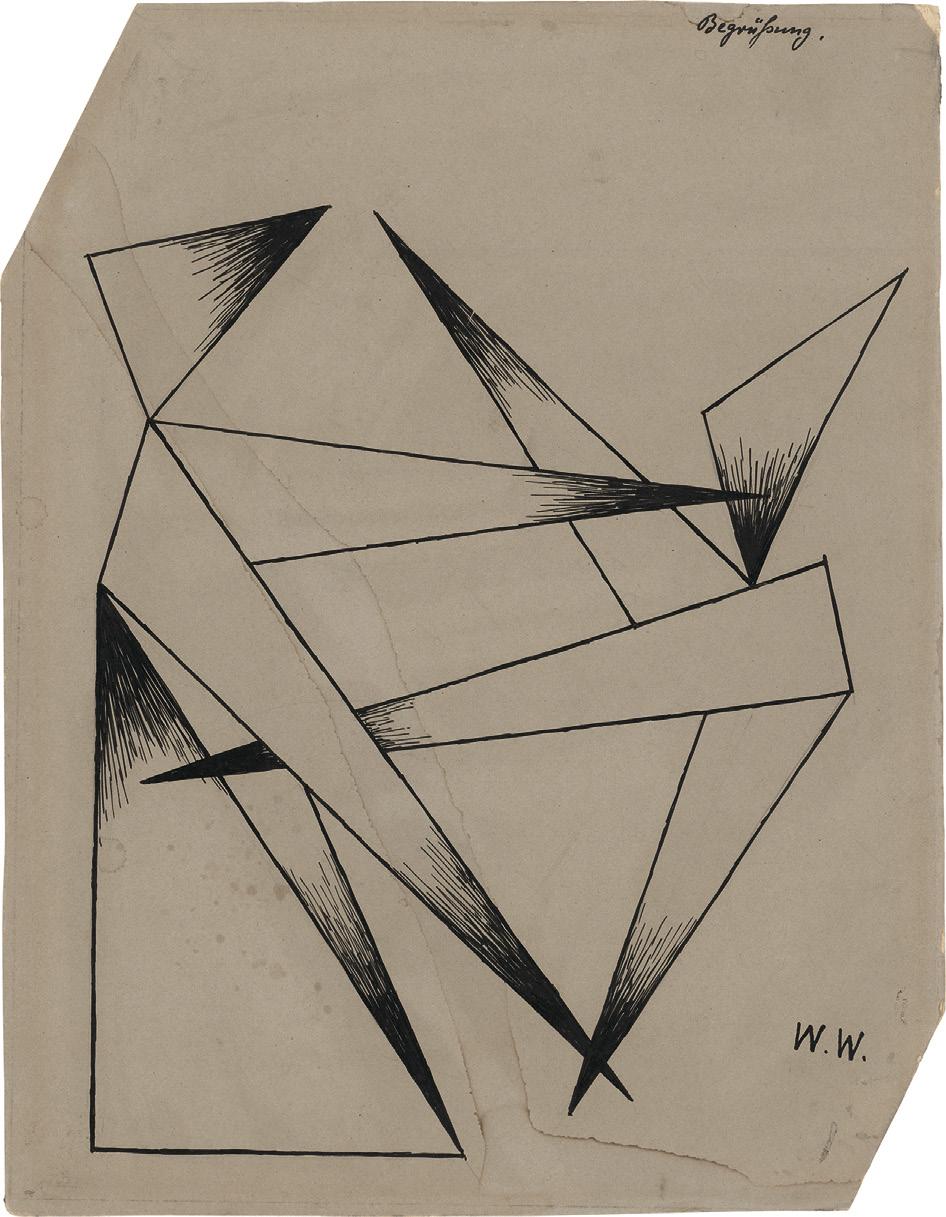

william wauer

7064 „Begrüßung“

Feder in Schwarz auf festem grauen Karton. 1916. 27 x 21 cm (Ecken oben links und unten rechts angeschrägt). Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert „W.W.“, oben rechts betitelt, verso unten links bezeichnet „3.“. Laszlo S. 82.

1.500 €

In raumgreifender Dynamik lässt Wauer aus schmalen Dreiecksformen die Begrüßung zweier Figuren entstehen. Die kontrastreiche Wirkung der Federschraffuren in den spitzen Ecken unterstreicht die Räumlichkeit und Bewegtheit der Darstellung. William Wauer, bereits seit 1912 Mitglied der Künstlergruppe „Der Sturm“ in Berlin und dort einer der engsten Mitarbeiter Herwarth Waldens, zeichnet die spitzwinklig abstrahierte Komposition noch vor seiner Zeit am Bauhaus. Beigegeben: Ein Siebdruck desselben Motivs von William Wauer, unten rechts mit der Stempelsignatur.

Provenienz:

Nachlass Werner Kunze, Berlin Privatbesitz Berlin

Ausstellung: Galerie Brockstedt, Hamburg/Berlin 2019, Kat.Nr. 3 (mit Abb.)

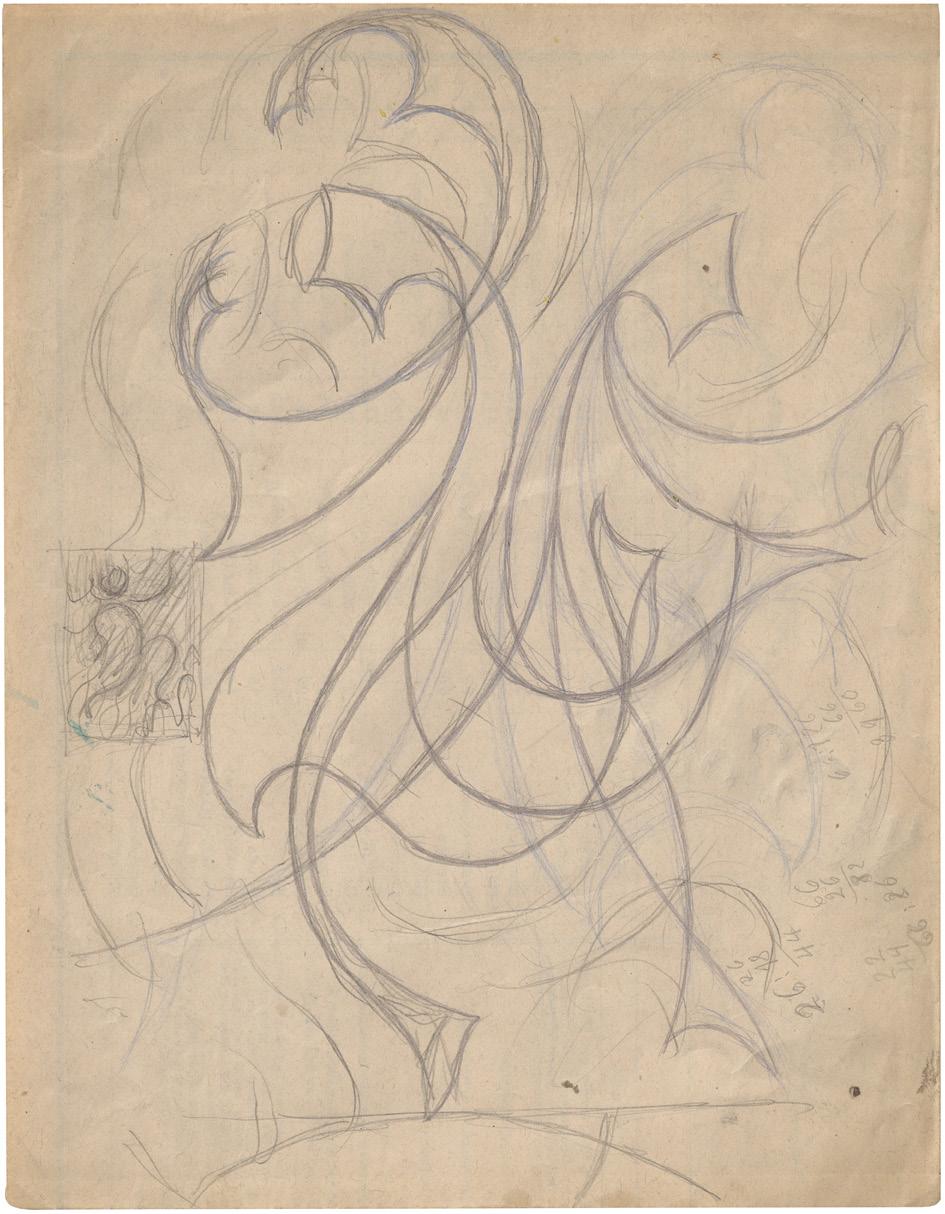

william wauer

7065 Ohne Titel

Bleistift und Farbstift in Blau auf Makulaturpapier. Wohl um 1924.

27 x 20,8 cm.

Verso mit Bleistift signiert „WWauer“.

1.200 €

Ein Spiel mit konvexen und konkaven Formen, mit Schwüngen und Kurven fordert den Betrachter zur Interpretation auf: Überall scheinen sich im Wirbel der Formen Anklänge an menschliche Körper zu finden, ohne dass die lineare Komposition sich eindeutig entschlüsseln ließe. Die Signatur Wauers verso zeigt sich mit ebenso kurvig schwingenden Formen wie die Darstellung.

Provenienz:

Nachlass Werner Kunze, Berlin Privatbesitz Berlin

lothar schreyer (1886 Berlin – 1966 Hamburg)

7066 Ohne Titel

Feder in Schwarz auf Velin. 1923. 37,4 x 25,5 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert „Lothar Schreyer“ und datiert.

1.200 €

Nach seiner juristischen Promotion in Leipzig arbeitete Lothar Schreyer als Dramaturg am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, seit 1919 leitete er zunächst die Kampfbühne in Hamburg, später 7066

war er an der SturmBühne in Berlin tätig. Walter Gropius holte Schreyer 1921 für die Bühnenwerkstatt und die Maskenspiele ans Bauhaus. Bis 1926 arbeitete Schreyer an Herwarth Waldens Zeitschrift Der Sturm als Redakteur und Schriftleiter; zu dieser Zeit entstand die vorliegende dynamische, kristalline Federzeichnung. Beigegeben: Eine Farbstiftzeichnung auf Transparentpapier, möglicherweise von Lothar Schreyer.

Provenienz: Nachlass Werner Kunze, Berlin Privatbesitz Berlin

lothar schreyer

7067 „Farbklang 29“

Aquarell auf Bütten. 1923. 37,8 x 27,5 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert „Lothar Schreyer“ und datiert, verso (von fremder Hand?) betitelt.

1.500 €

Um das kleine schwarze Quadrat im Zentrum bewegt sich die konstruktivgeometrische, in reduziertem Farbklang von Rot, Blau

und Schwarz gehaltene Komposition. Am Bauhaus führte Schreyer 1923, im Entstehungsjahr der vorliegenden Zeichnung, Regie bei dem Stück „Mondspiel“, ging jedoch, nachdem die Aufführung erfolglos blieb, nach Berlin.

Provenienz: Nachlass Werner Kunze, Berlin Privatbesitz Berlin

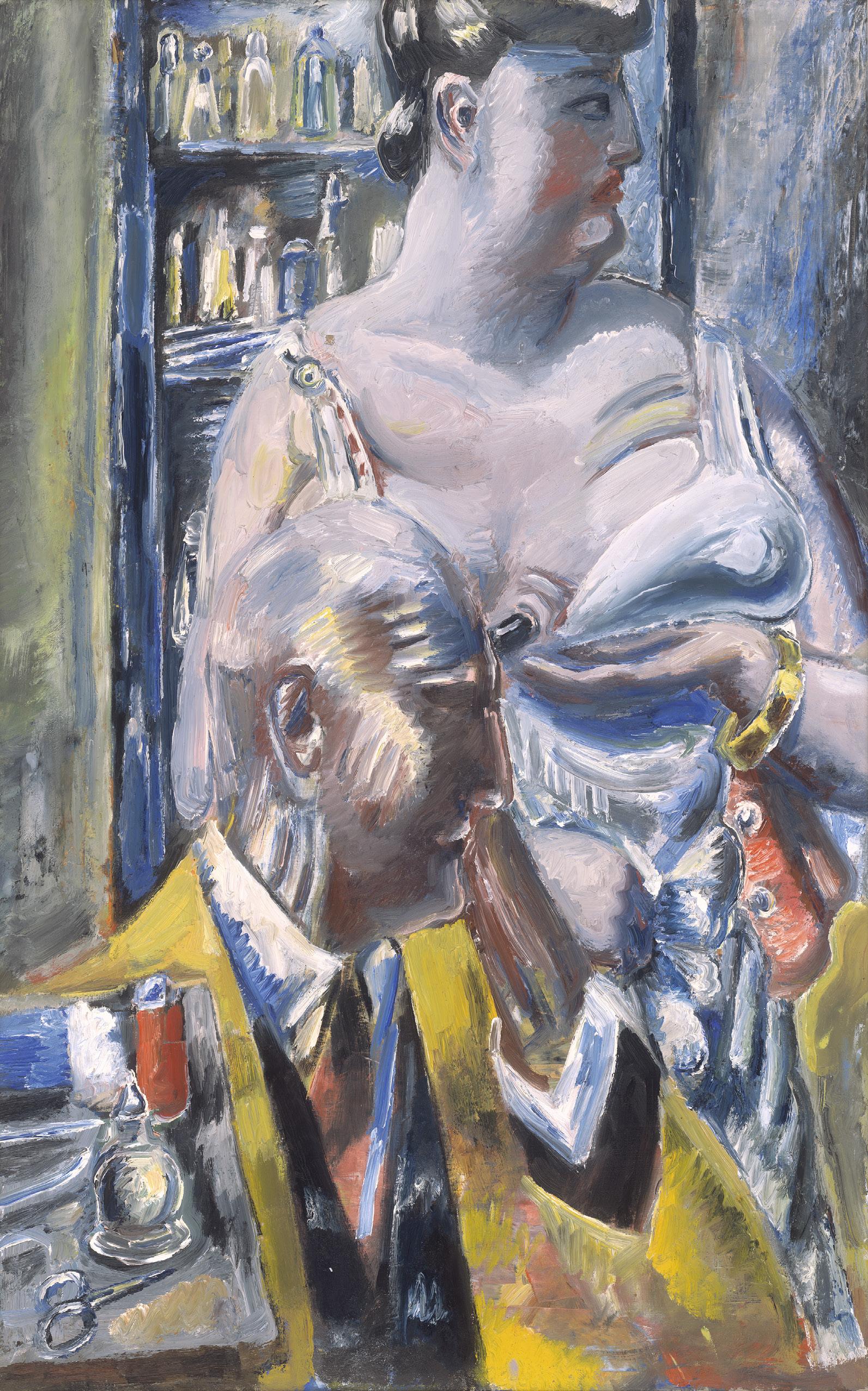

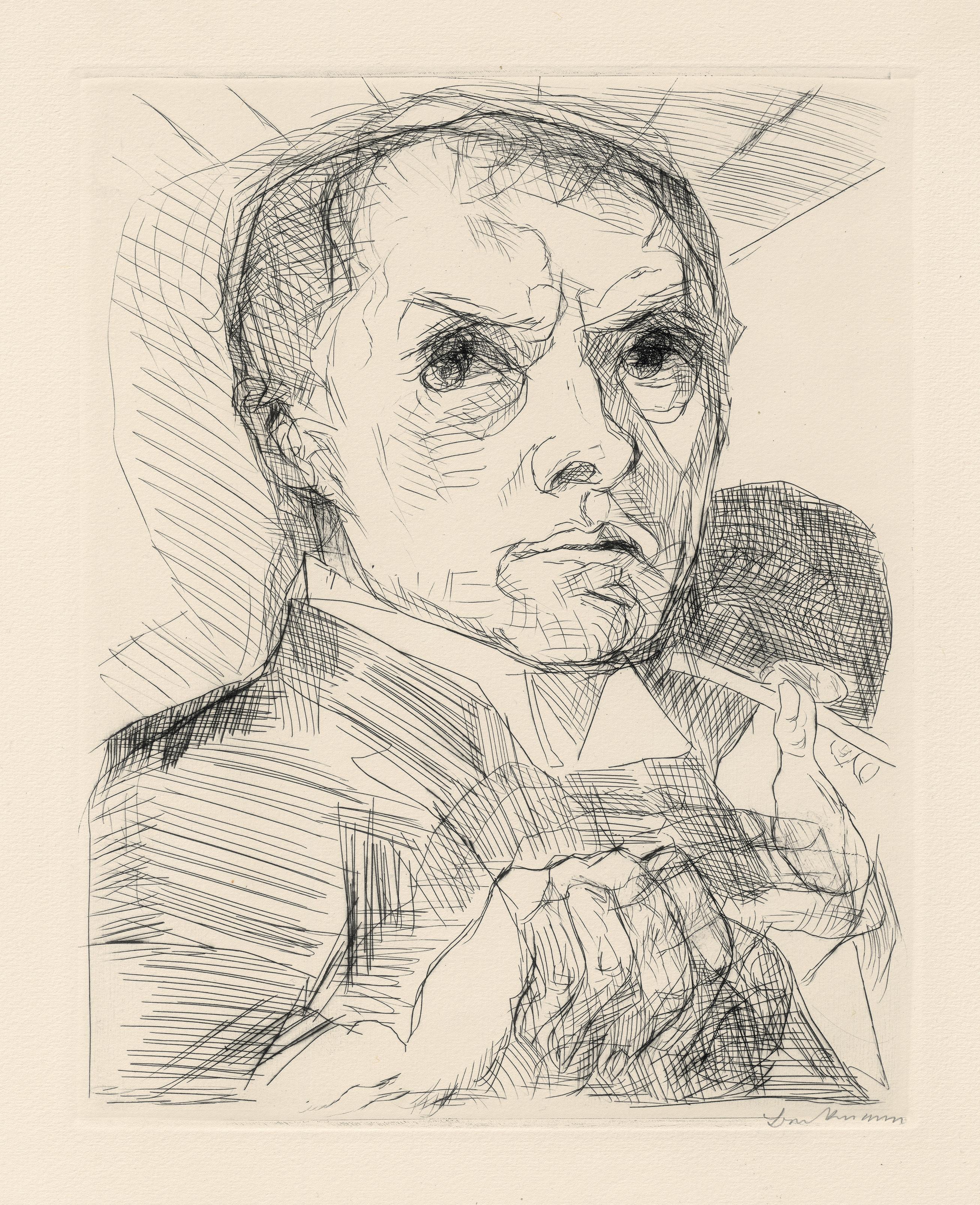

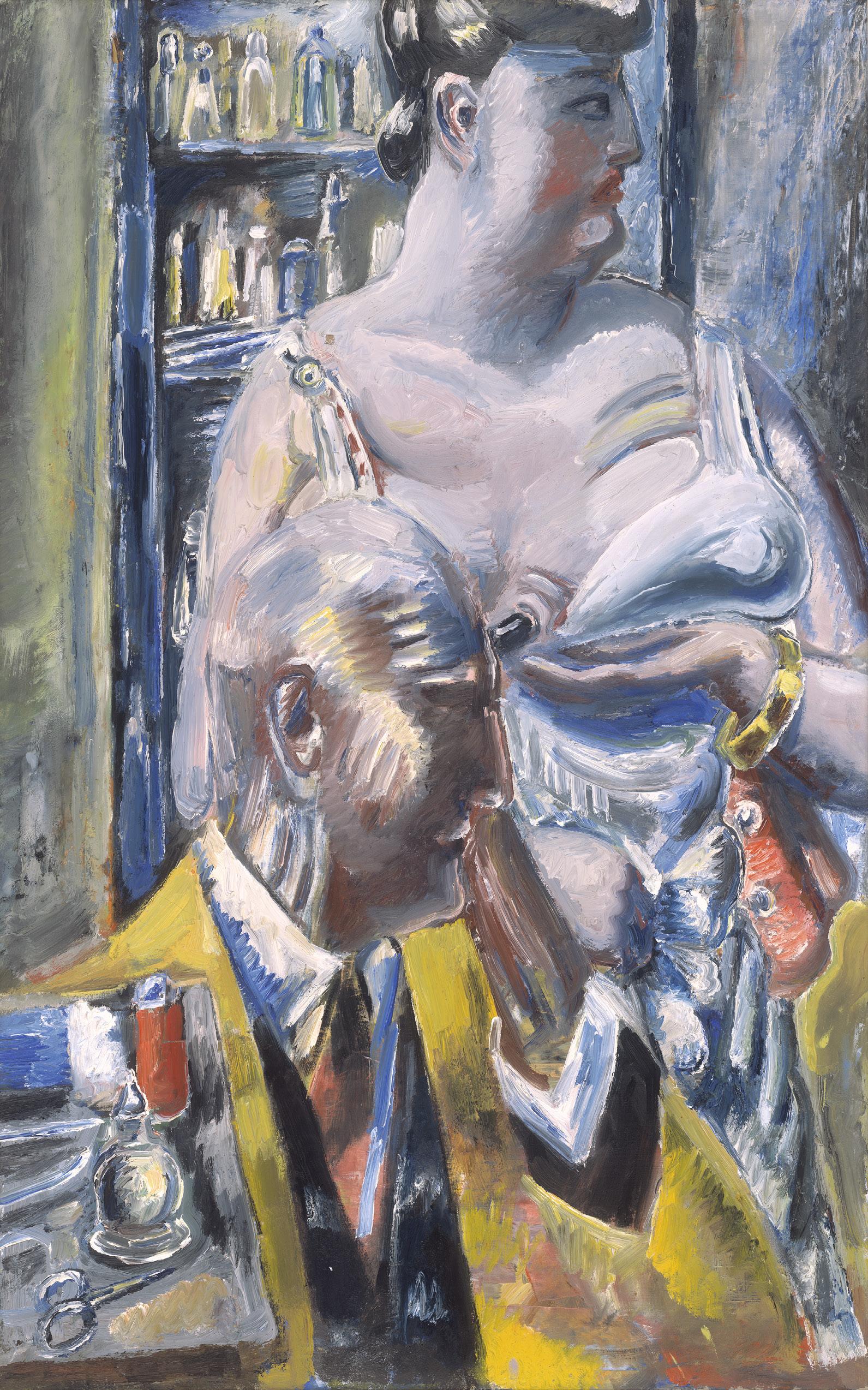

max beckmann (1884 Leipzig – 1950 New York)

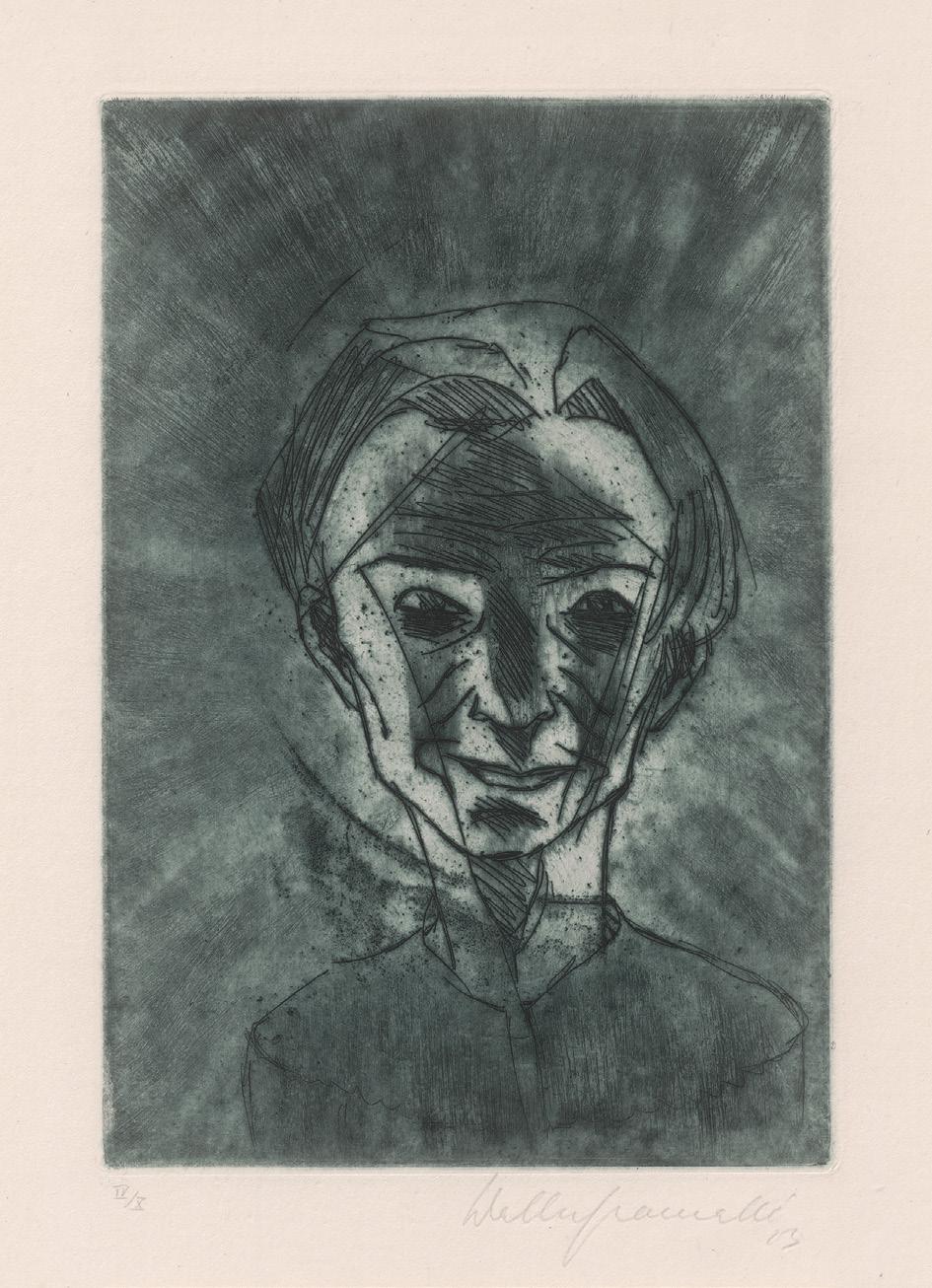

7068 Selbstbildnis mit Griffel Kaltnadel auf Bütten. Um 1916. 29,6 x 23,6 cm (44,8 x 37,2 cm). Signiert „Beckmann“. Auflage 60 Ex. Hofmaier 105 II B b. 7.500 €

Blatt 19 der Folge „Gesichter“, erschienen im Verlag der MaréesGesellschaft, R. Piper & Co., München 1919, in einer Gesamtauflage von 100 Exemplaren mit dem Trockenstempel in der linken unteren Ecke. Neben 60 Exemplaren auf Bütten wurden zunächst 40 Drucke von der noch unverstählten Platte für die Luxusausgabe der Mappe auf Japan abgezogen. Der Prospekt der MaréesDrucke, der das Erscheinen ankündigte, warb mit dem „Selbstbildnis mit Griffel“, verkleinert abgebildet. Anfangs plante Beckmann die Veröffentlichung zwei getrennter Portfolios: eines ausschließlich mit Kriegsbildern und das andere mit Eindrücken des Großstadtlebens, das Beckmann „Welttheater“ nennen wollte. Durch Julius Meier Graefes Anregung erschienen die Arbeiten dann aber zusammengefasst in einer Mappe unter dem Titel „Gesichter“.

Die 19 Blätter der Folge bilden keine narrative Sequenz, sondern Momentaufnahmen des Lebens. Beckmanns eigenes Gesicht erscheint darin leitmotivisch in mehreren Portraits, eines zu Beginn, mit dem er in den Zyklus einführt, und das hier vorliegende als Schlussbild; „geläutert geht er aus diesen Szenen hervor, erstarkt und in höchster Spannung wachsam. Er ist nicht mehr der abweisende Beckmann in gedrückter Haltung des ersten Selbstbildnisses: der Zyklus ist geschlossen, ein neuer Anfang ist offen“ (B. Haldner, in: Gesichter von Tag und Traum: aus dem graphischen Werk von Max Beckmann, Ausst.Kat. ETH Zürich 1984, S. 40). Max Beckmann zeichnete, malte, radierte und lithographierte so zahlreiche Selbstportraits wie kaum ein anderer Künstler der Moderne. Das „Selbstbildnis mit Griffel“ ist ein herausragendes Beispiel für seine künstlerische Selbstbefragung, für die energische Auseinandersetzung mit dem eigenen Angesicht, seine Suche nach dem „wahren“ Selbst hinter der äußeren Erscheinung, und zugleich zeigt es den Künstler im Zusammenhang der „Gesichter“ hellsichtig gegenüber den alptraumhaften Verwerfungen des Ersten Weltkrieges. Druck des endgültigen Zustandes von der verstählten Platte, in einem prachtvollen, klaren Abzug mit dem vollen Rand.

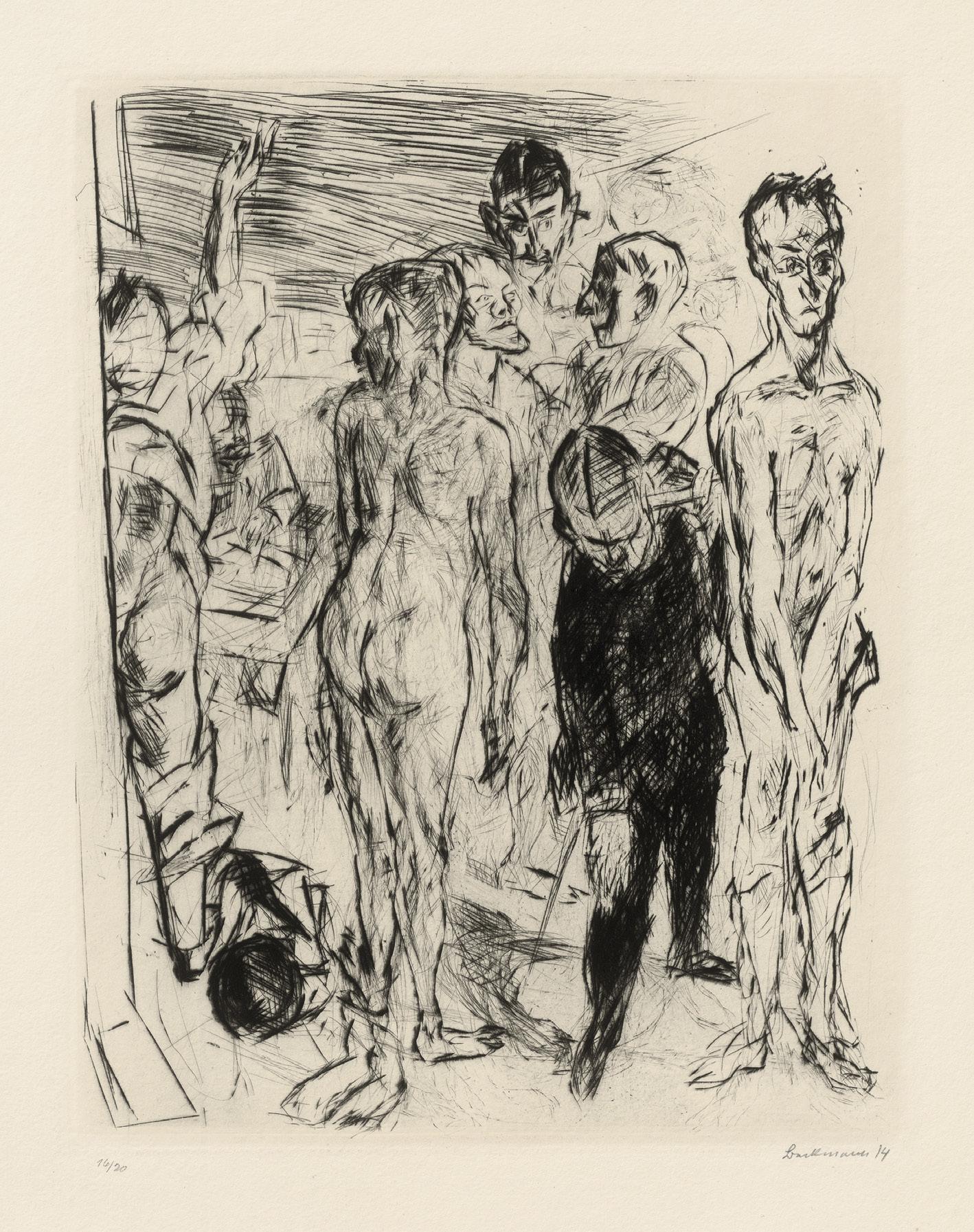

max beckmann

7069 Musterung

Kaltnadel auf Bütten. 1914. 29,5 x 23,5 cm (54,9 x 38,4 cm).

Signiert „Beckmann“ und datiert. Auflage 20 num. Ex. Hofmaier 79 II B.

4.500 €

In der Profilfigur der Personengruppe im Hintergrund erkennt Hofmaier ein Selbstportrait des Künstlers. Beckmann, der im

Ersten Weltkrieg als freiwilliger Sanitätshelfer diente, musste sich, da er kein Soldat war, damals nicht selber einer militärischen Musterung unterziehen. Die vielfigurige Szene schildert er mit einem großen Variantenreichtum in den Linien und Kontrasten, so dass die Diskrepanz zwischen den unbekleideten Rekruten und dem streng gescheitelten Militärarzt besonders ins Auge springt. Herausgegeben von Paul Cassirer, Berlin, im September 1918. Prachtvoller, gratiger Druck mit dem vollen Rand. Selten

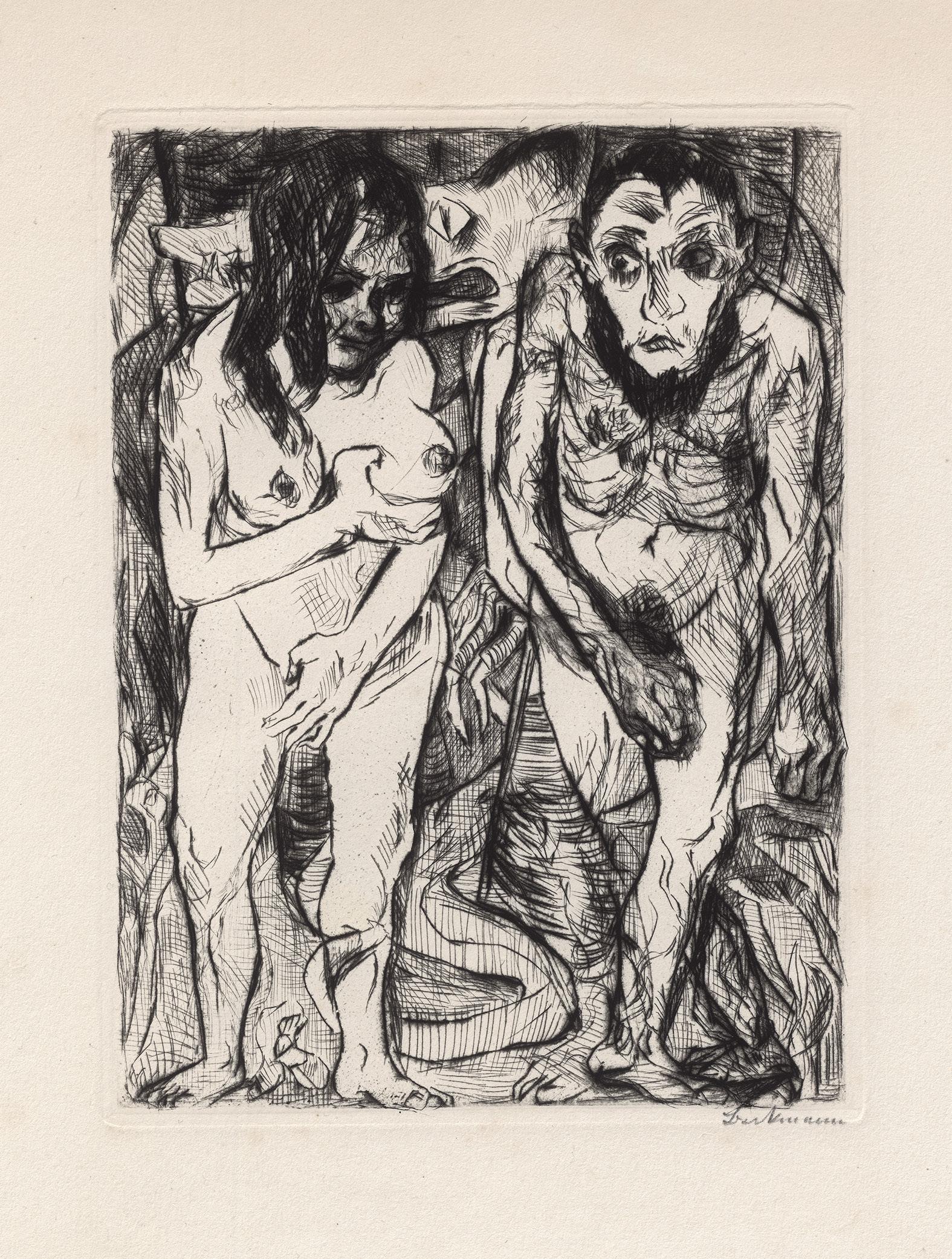

max beckmann

7070 Adam und Eva Kaltnadel auf Van Gelder Zonen-Velin. 1917. 24 x 17,5 cm (46 x 32 cm).

Signiert „Beckmann“. Hofmaier 110 III B b (von c).

5.000 €

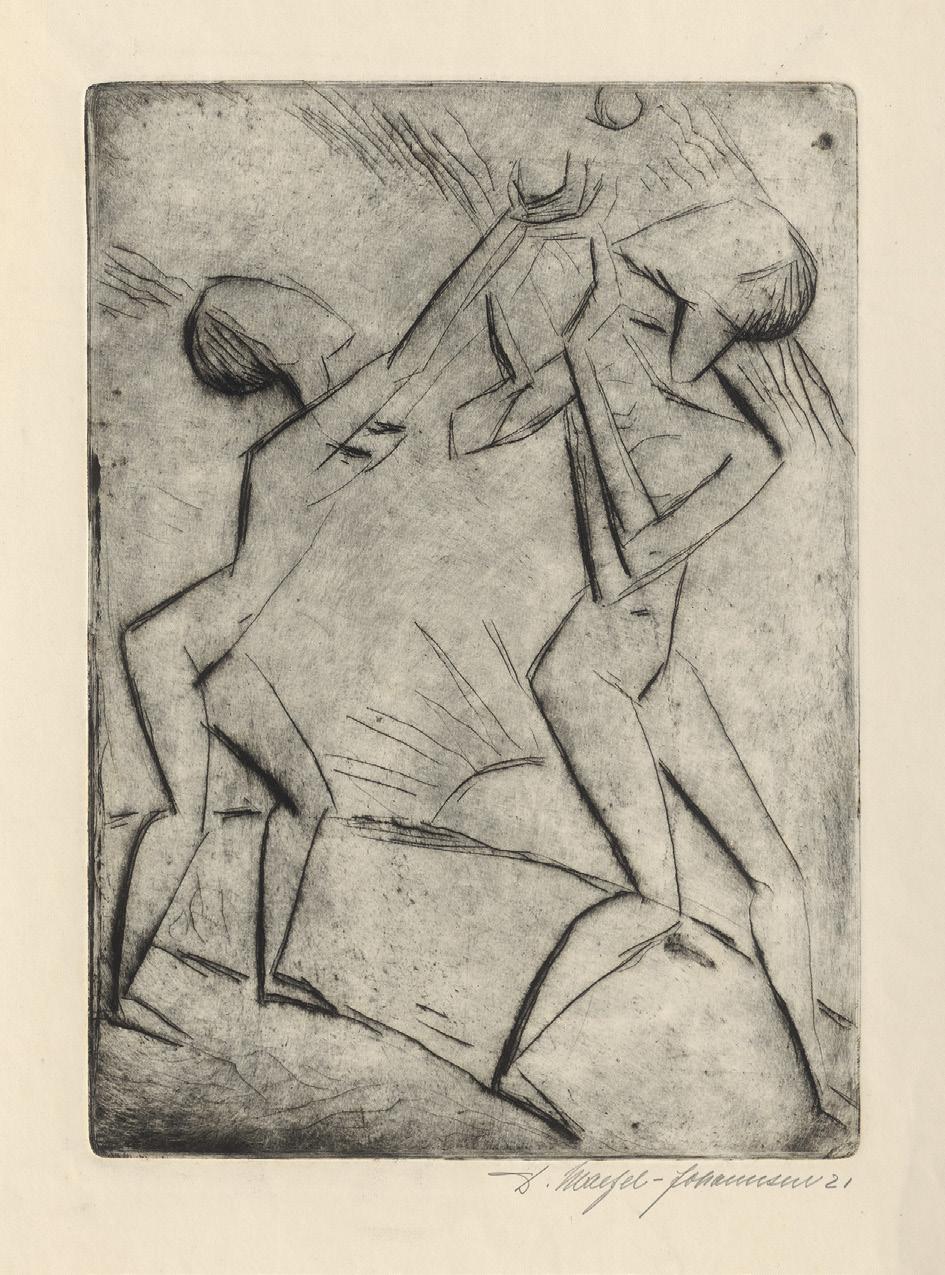

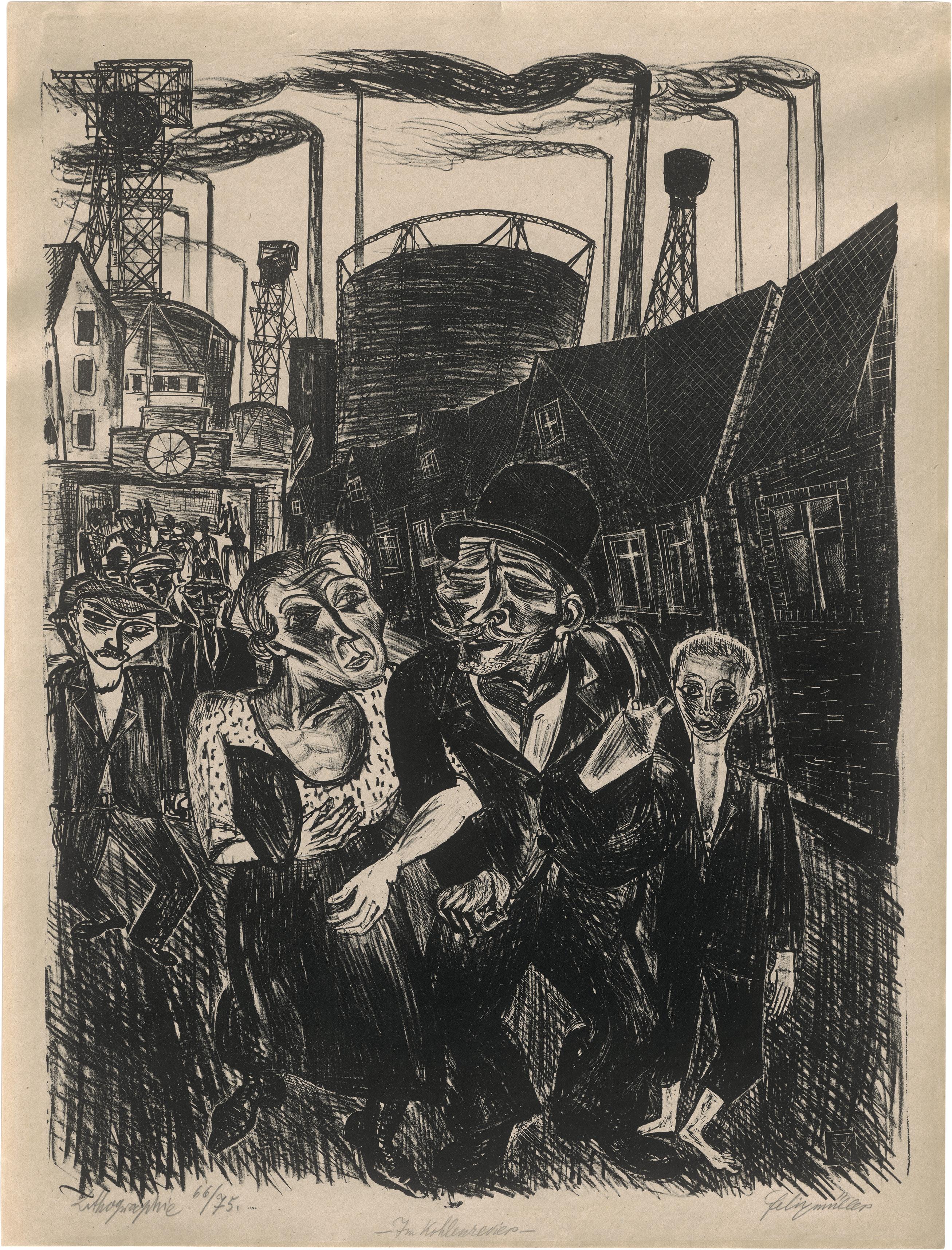

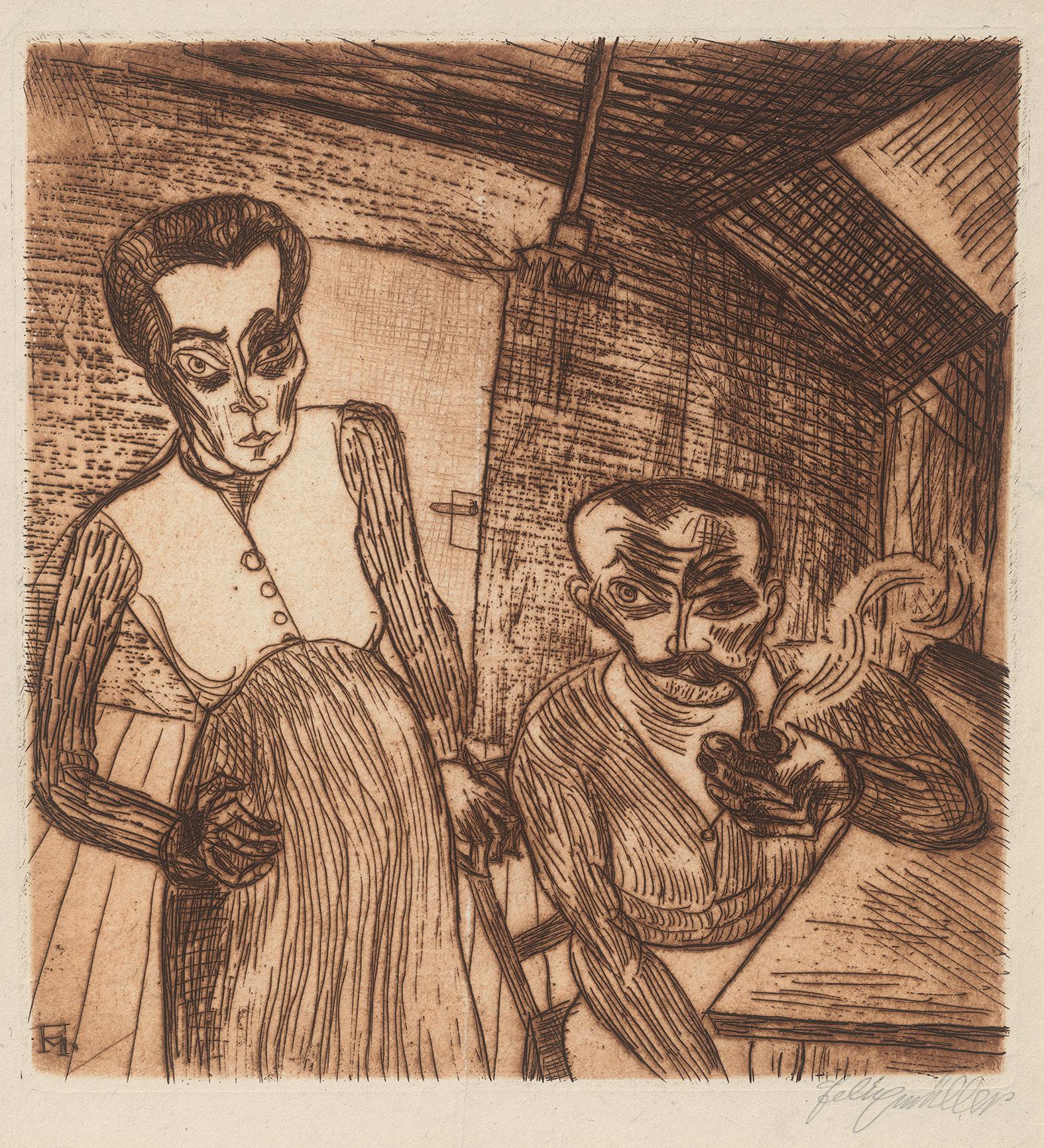

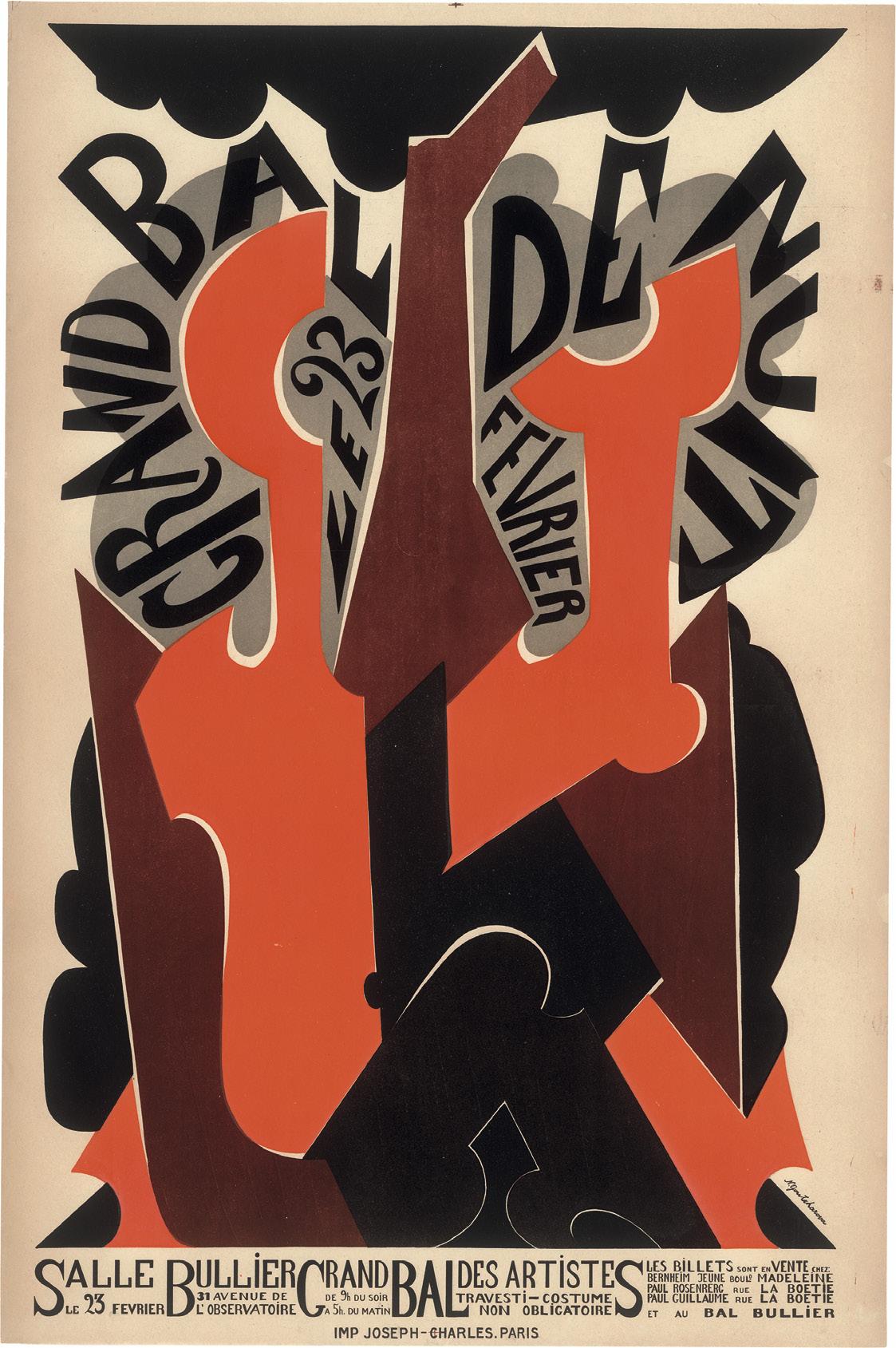

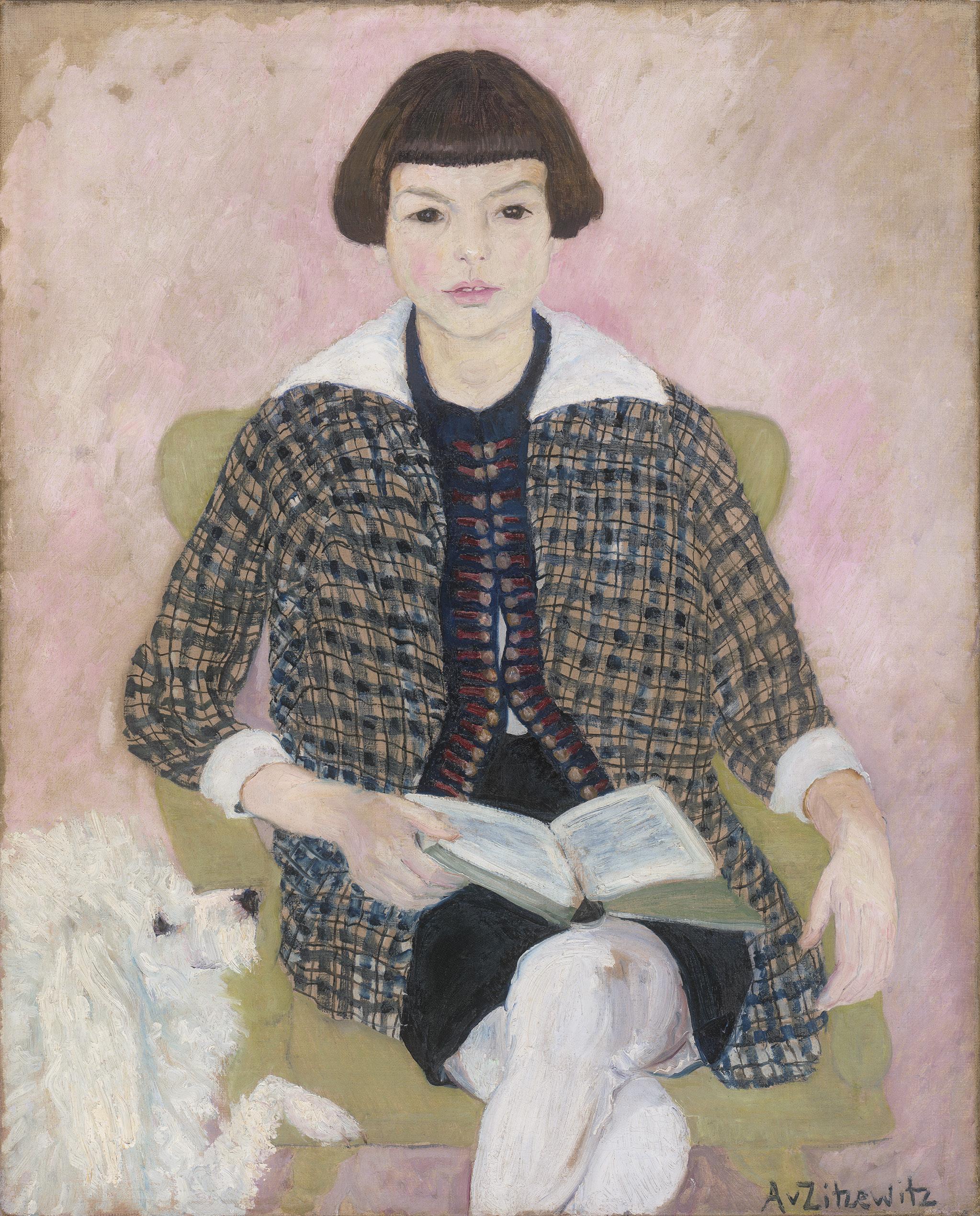

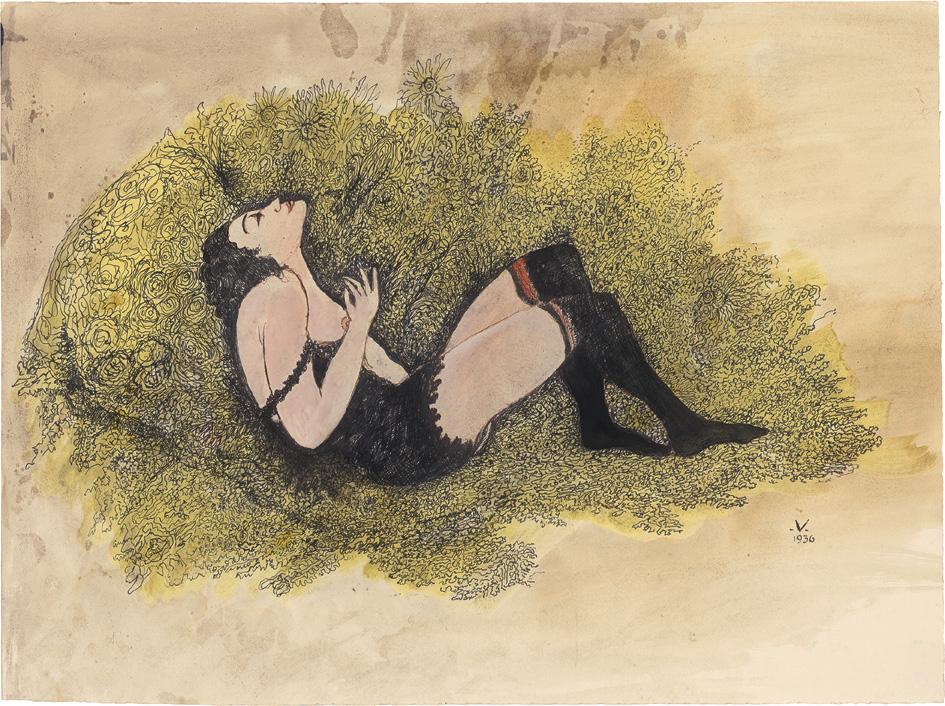

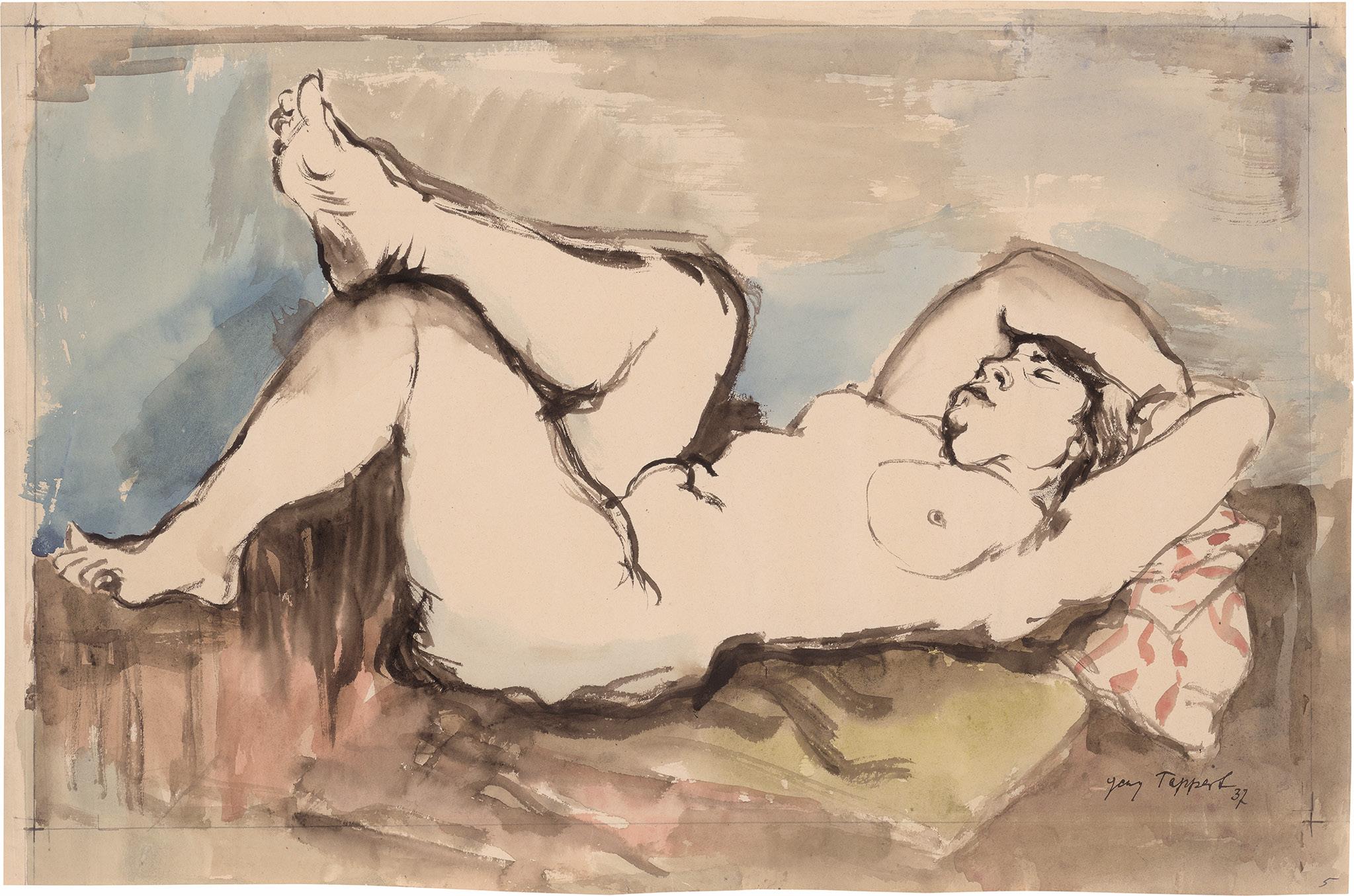

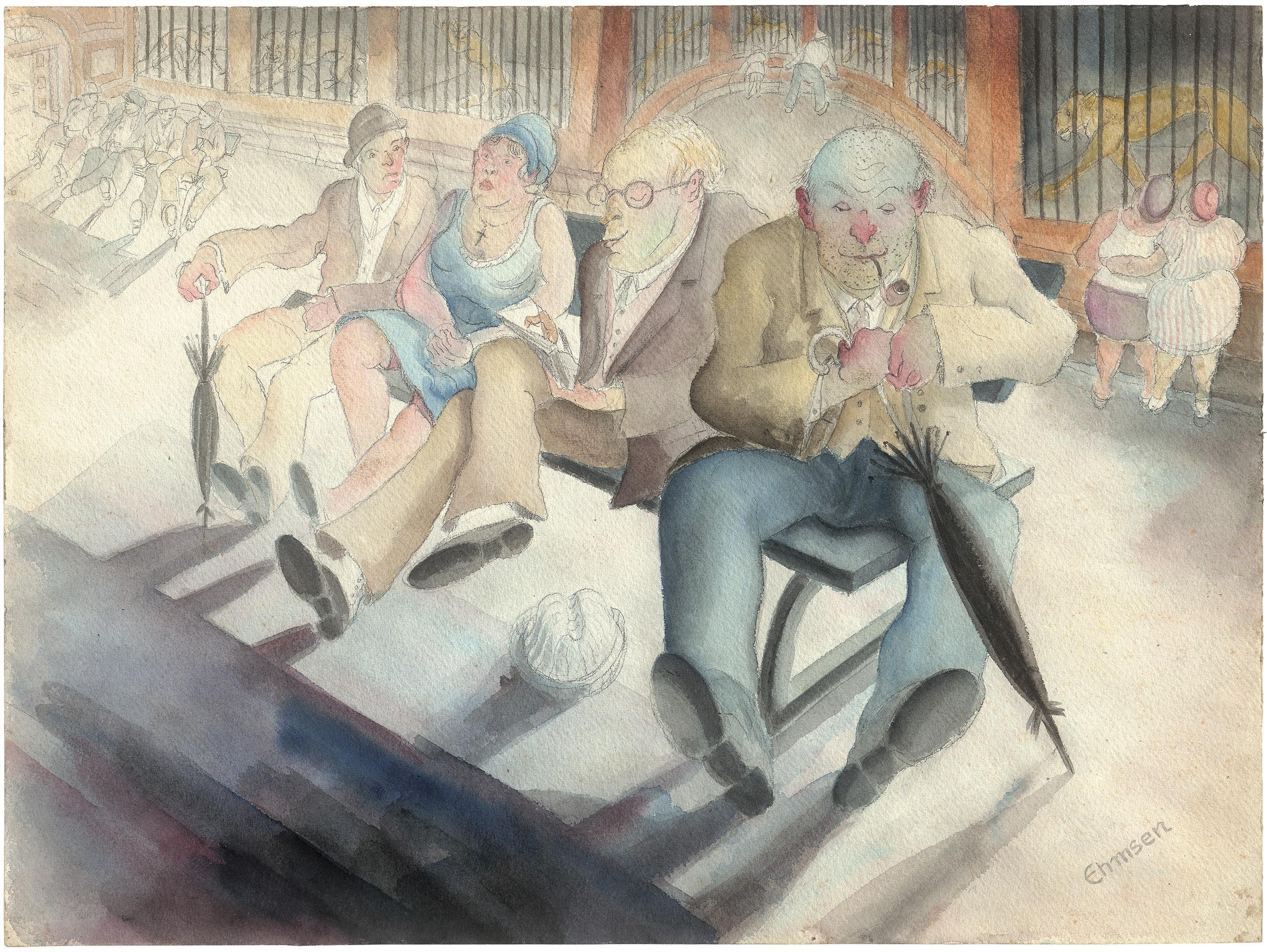

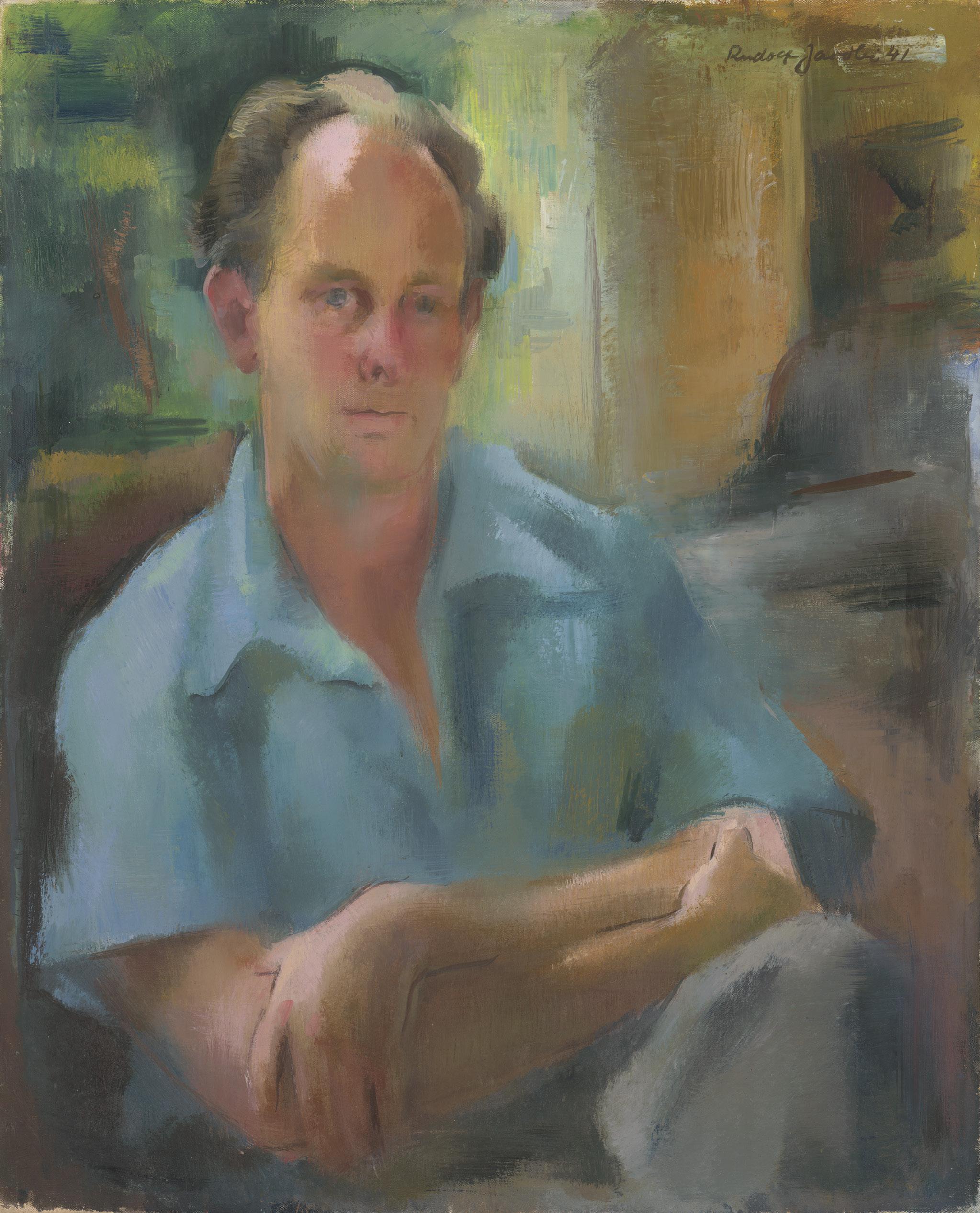

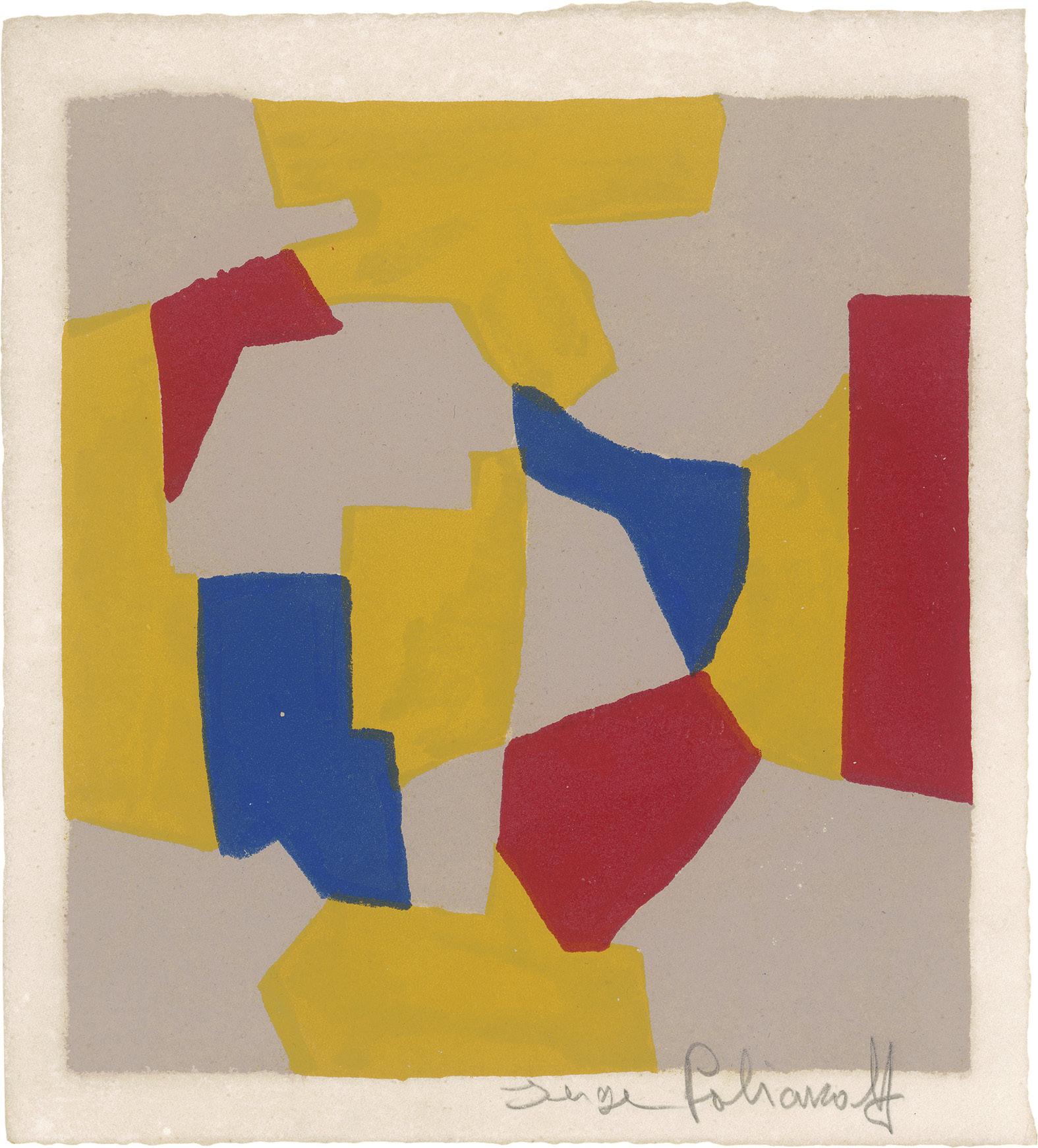

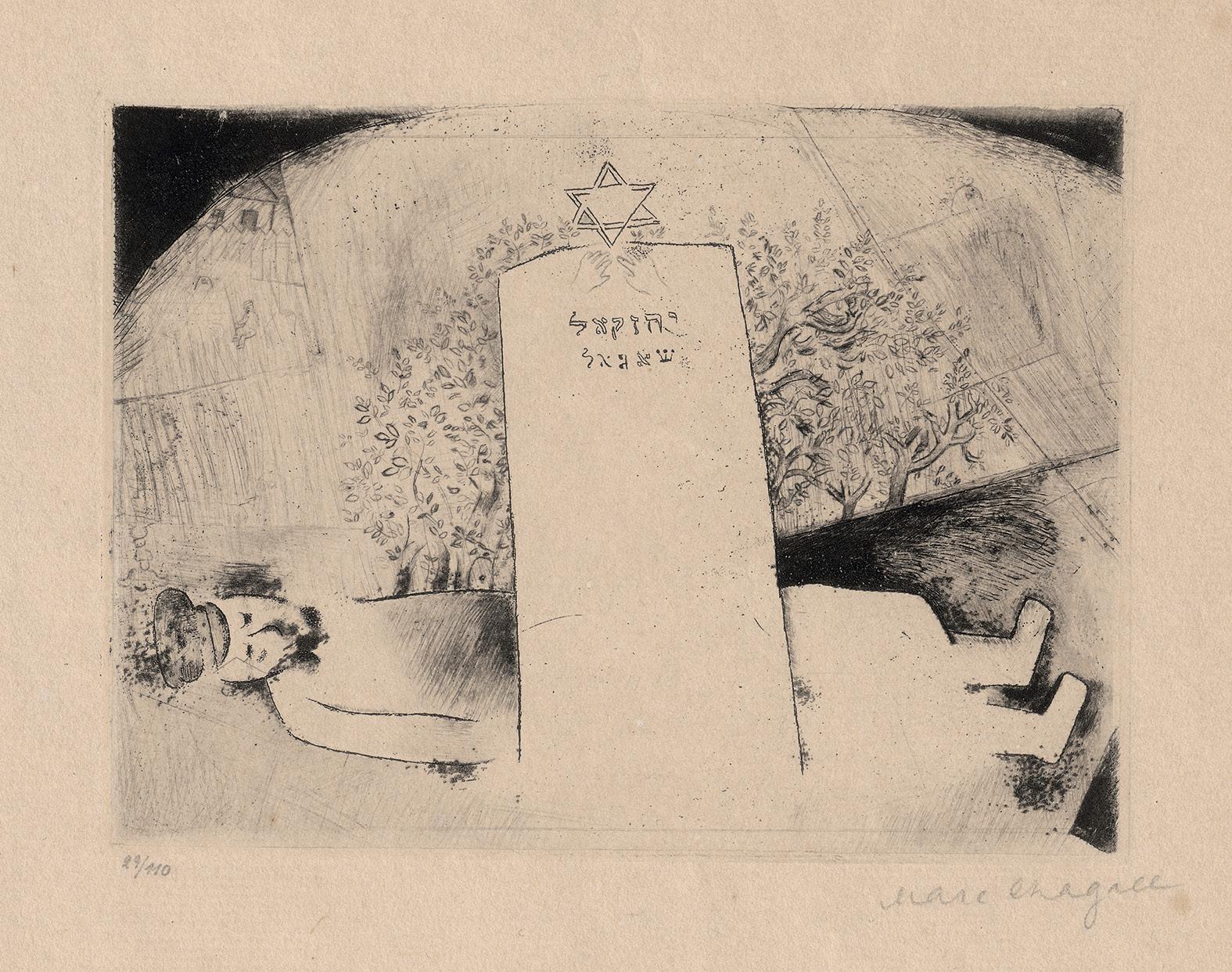

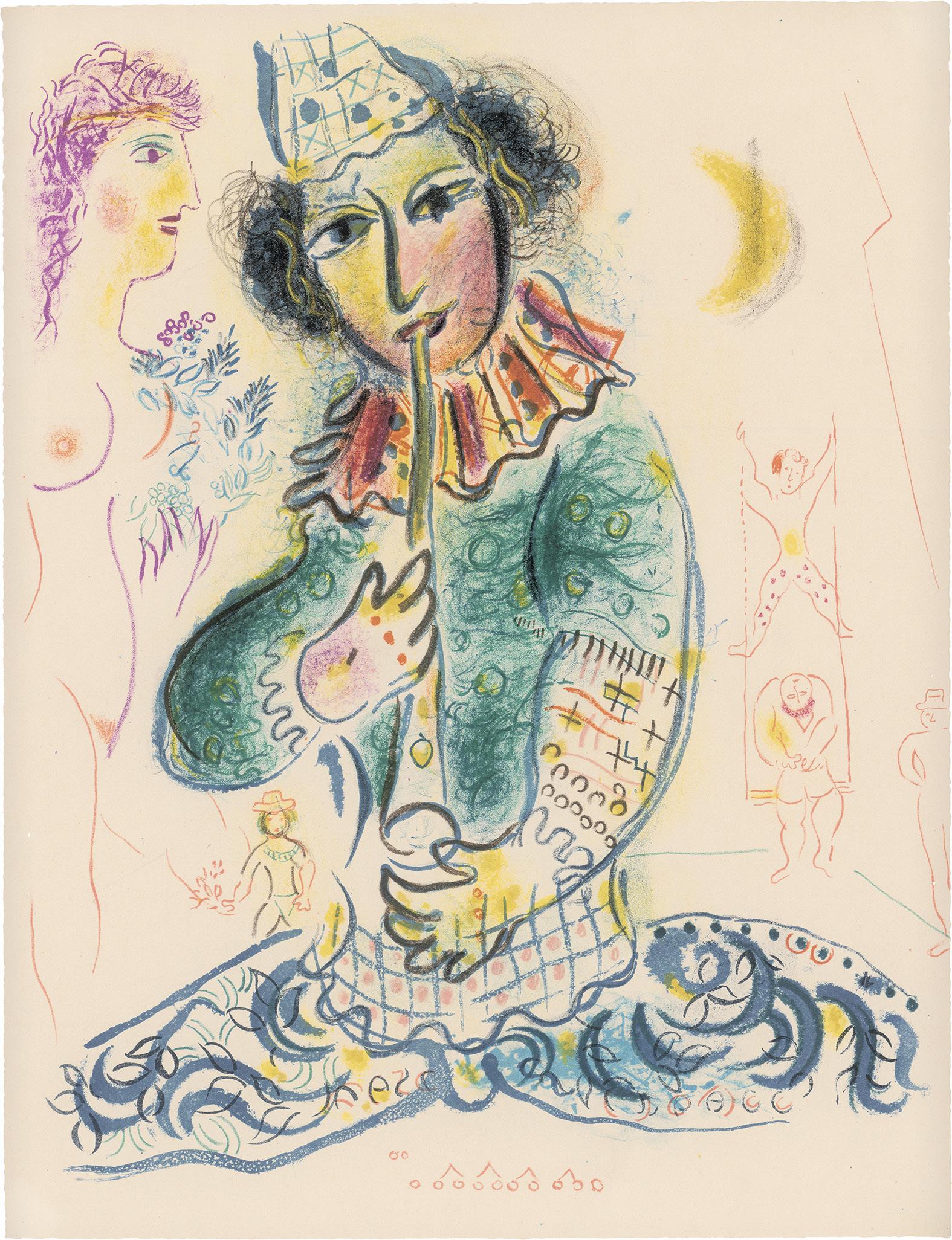

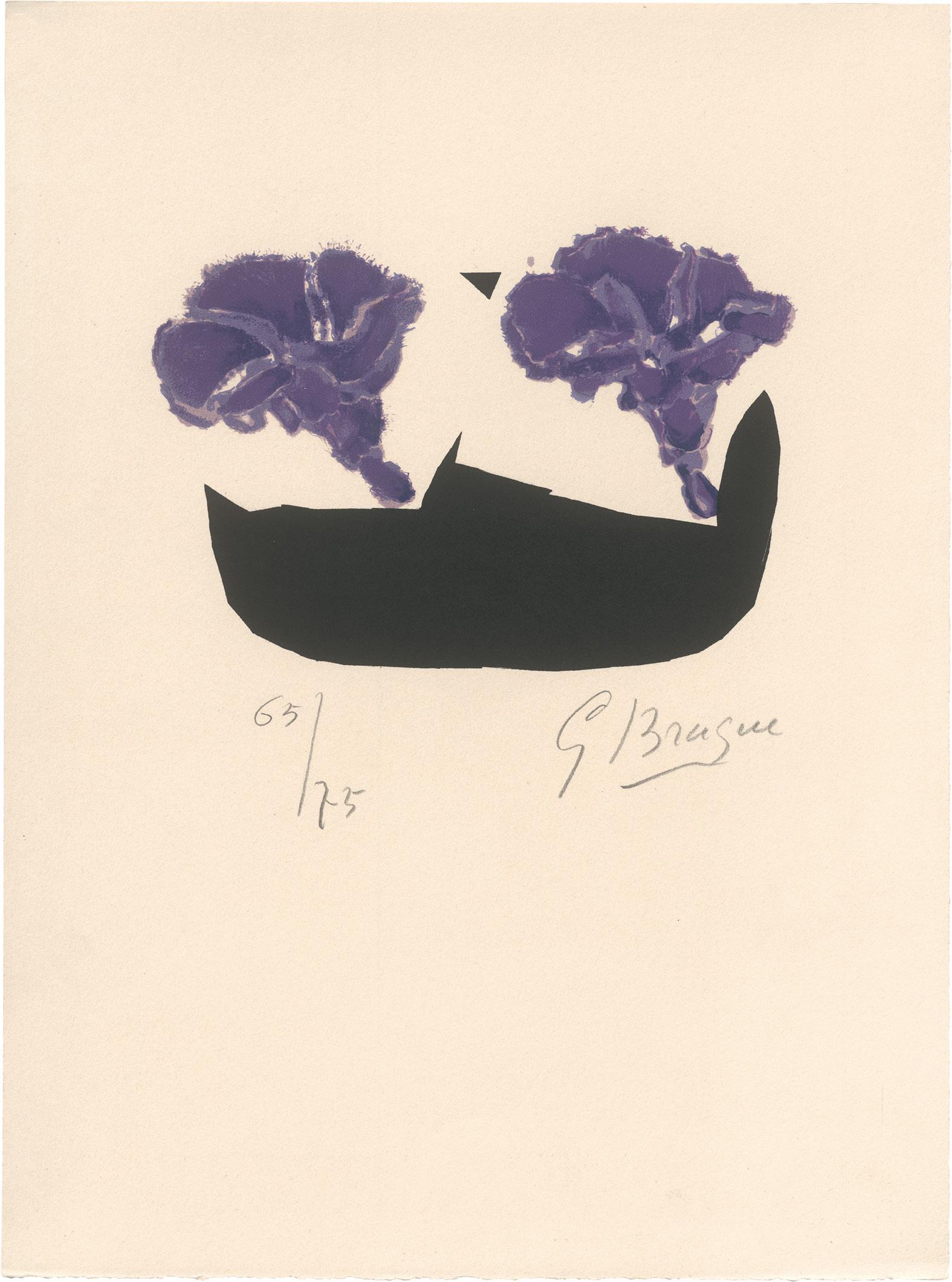

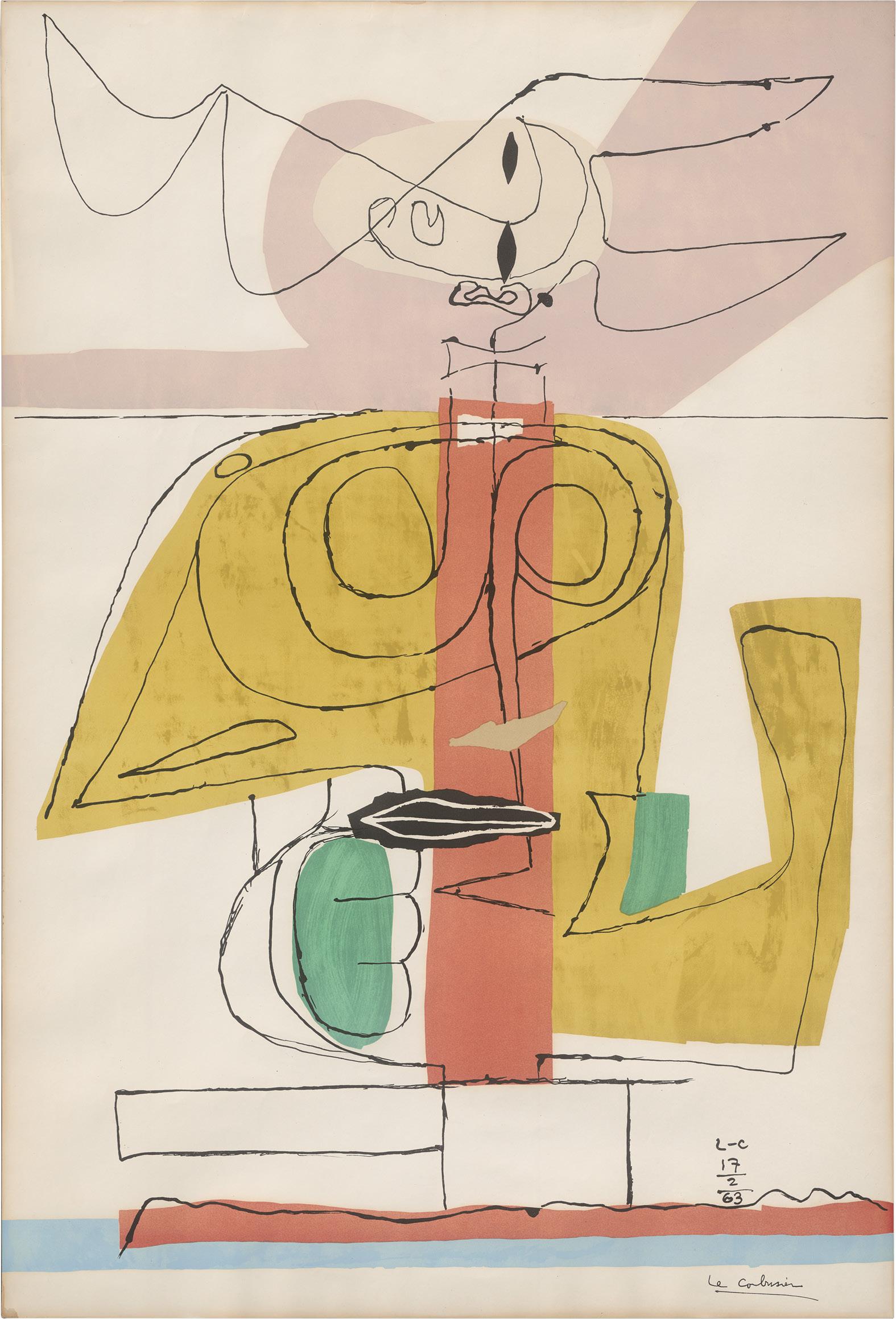

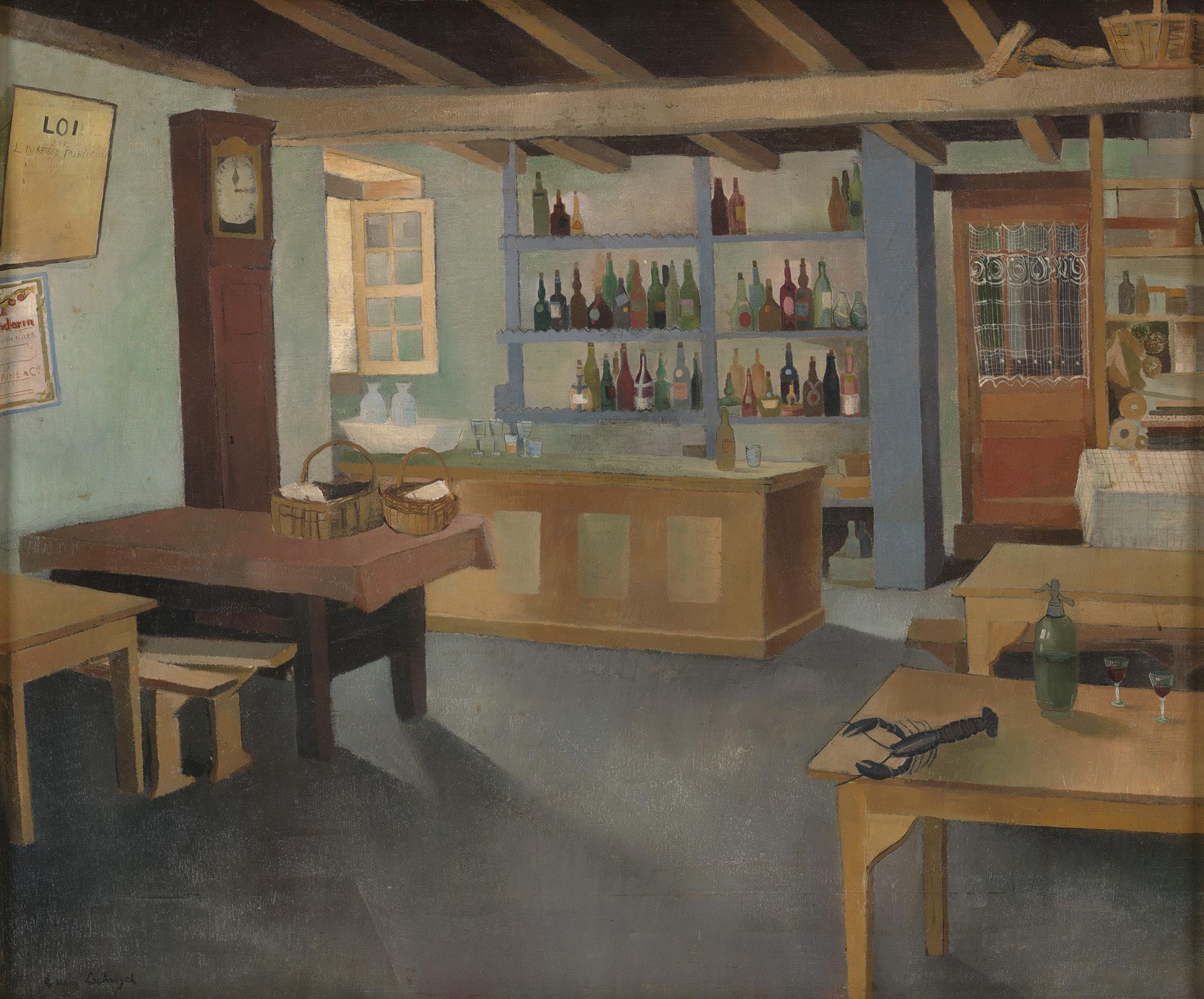

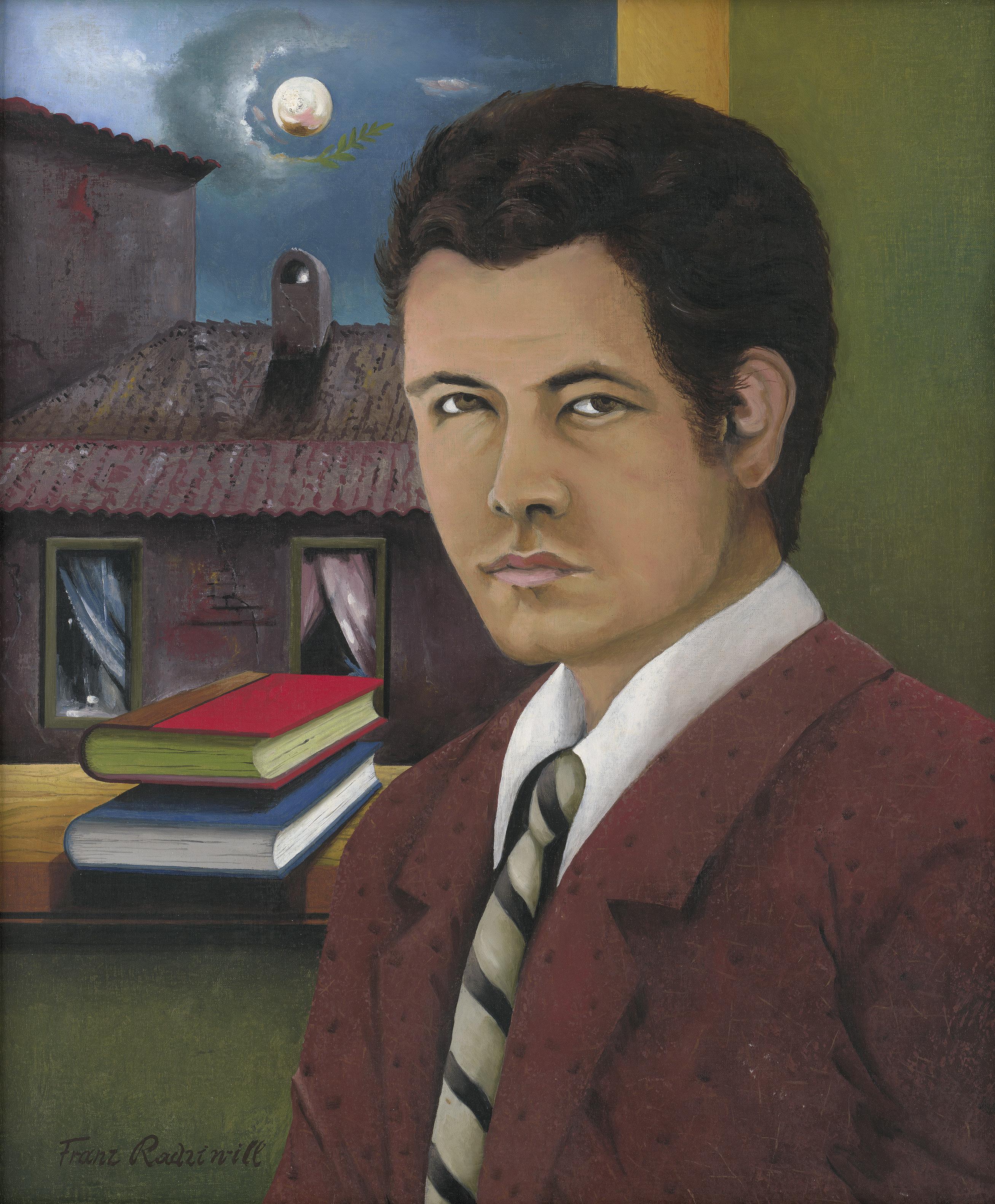

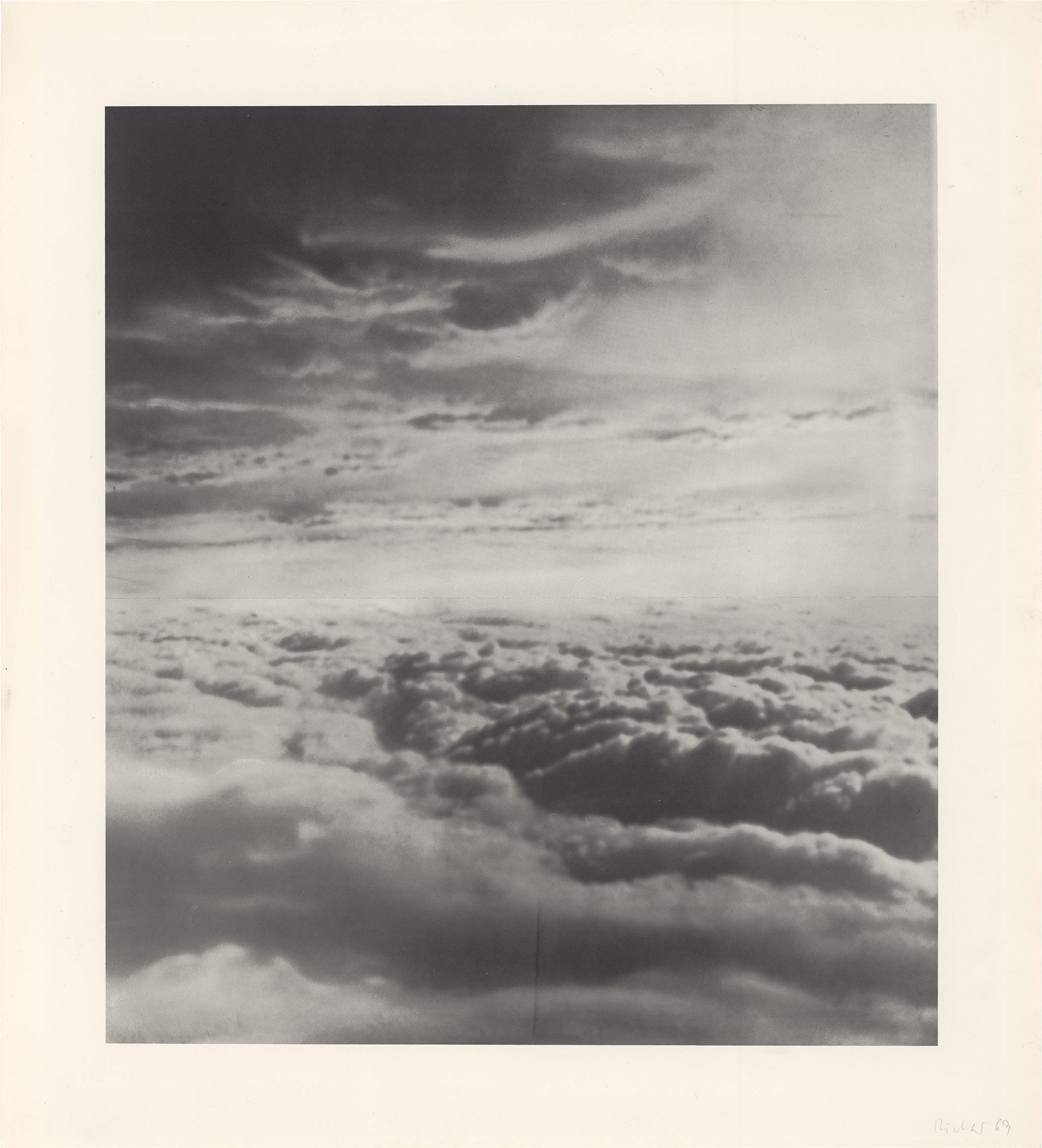

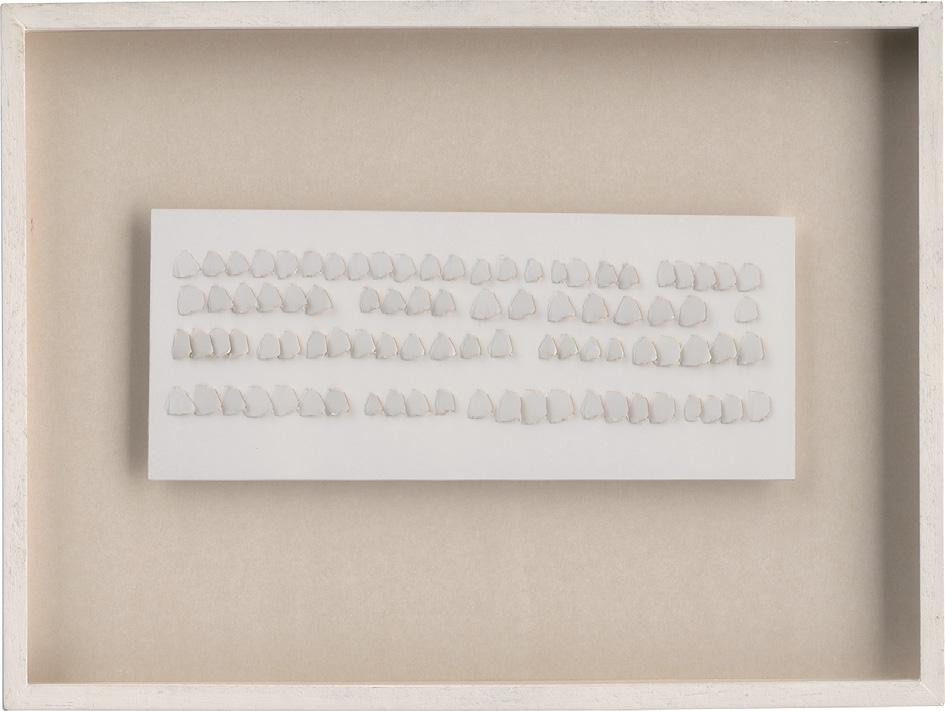

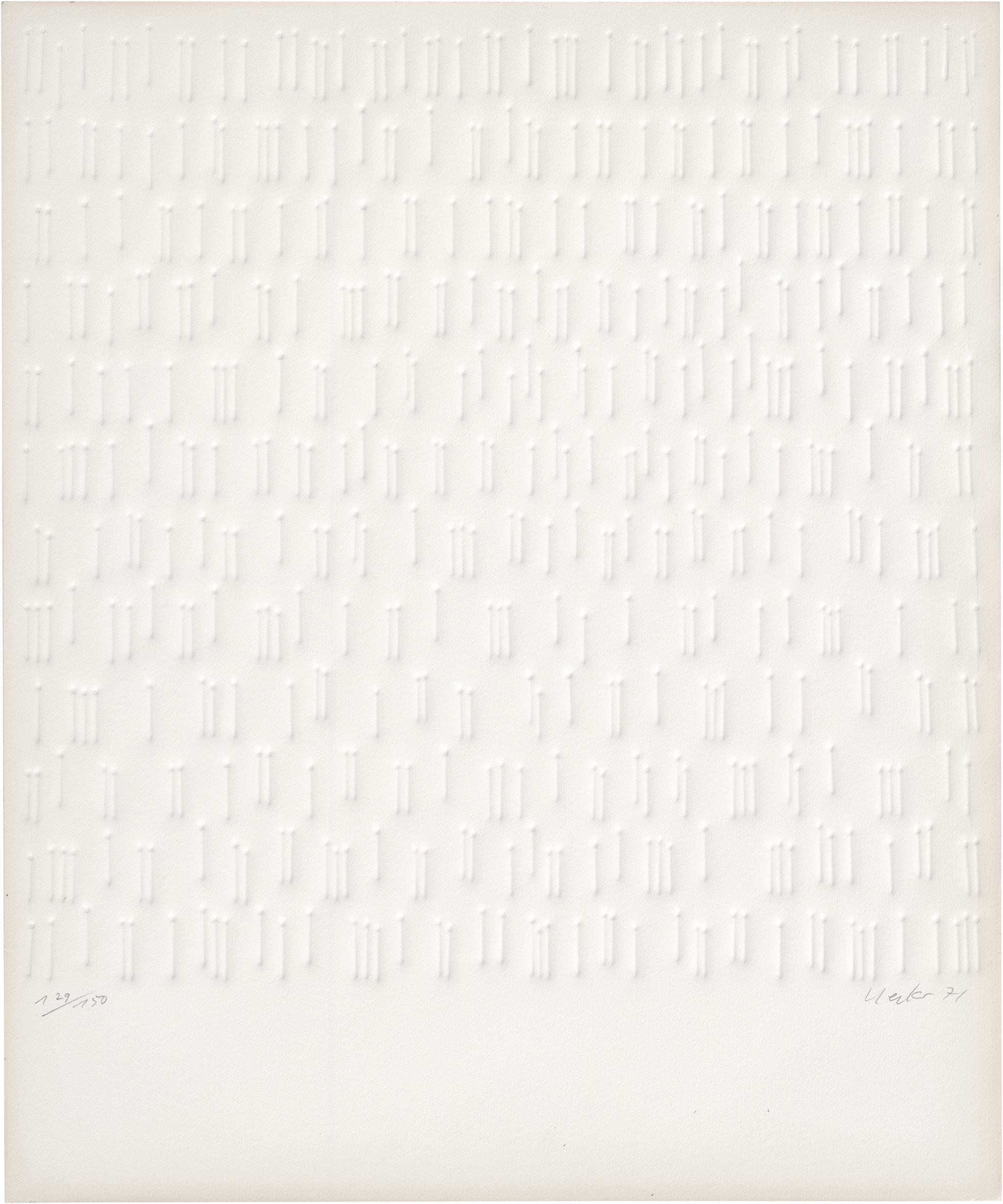

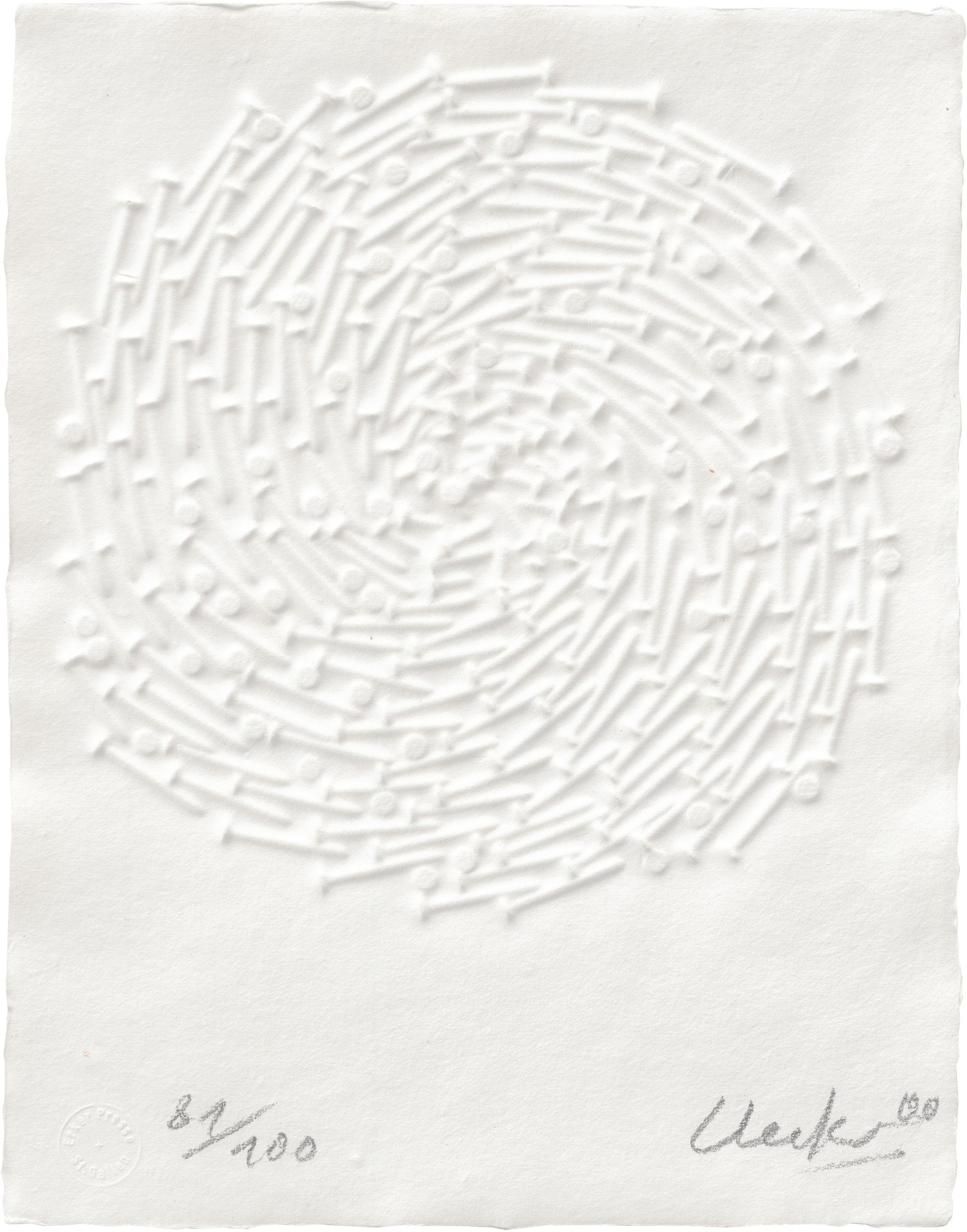

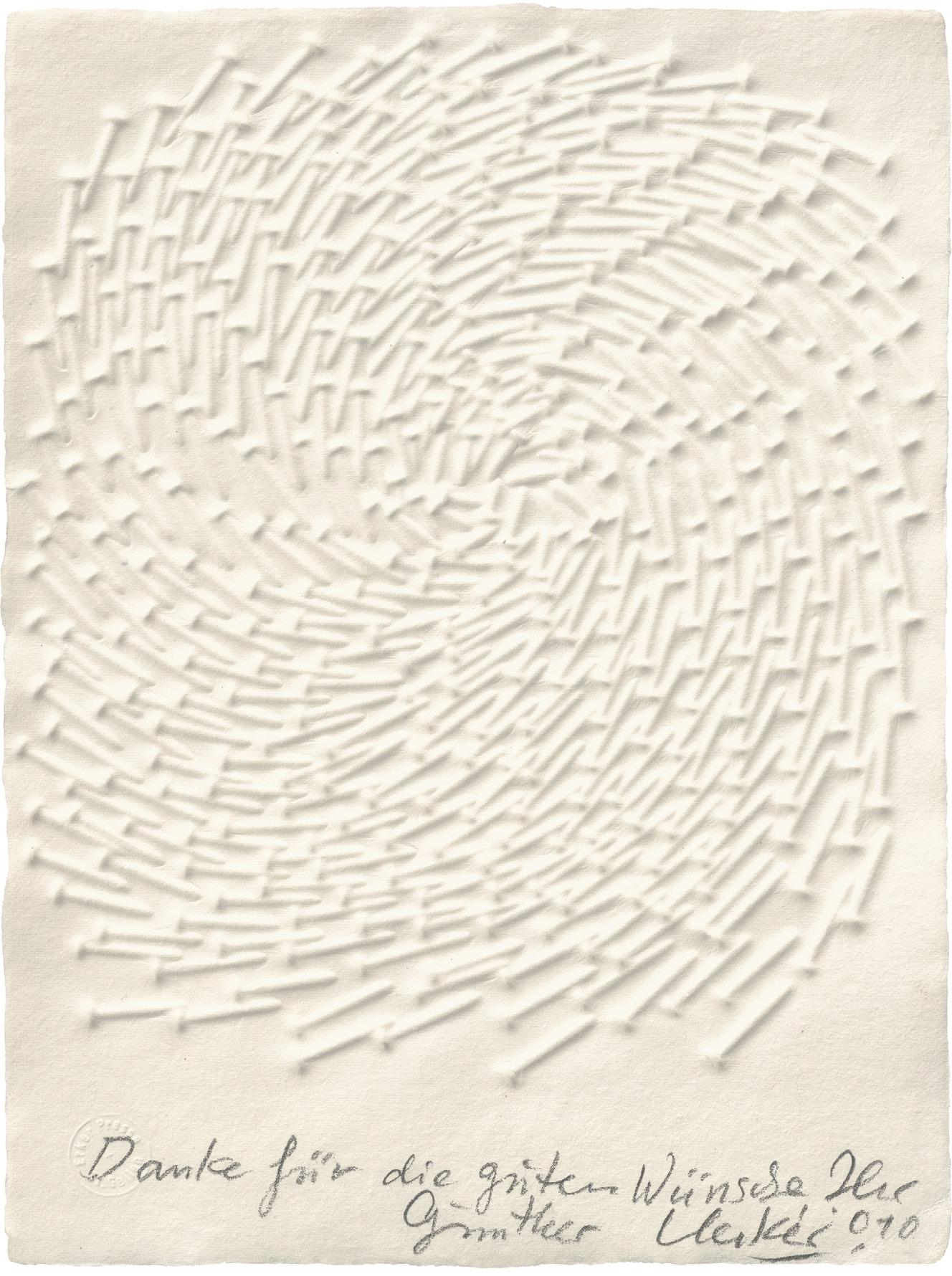

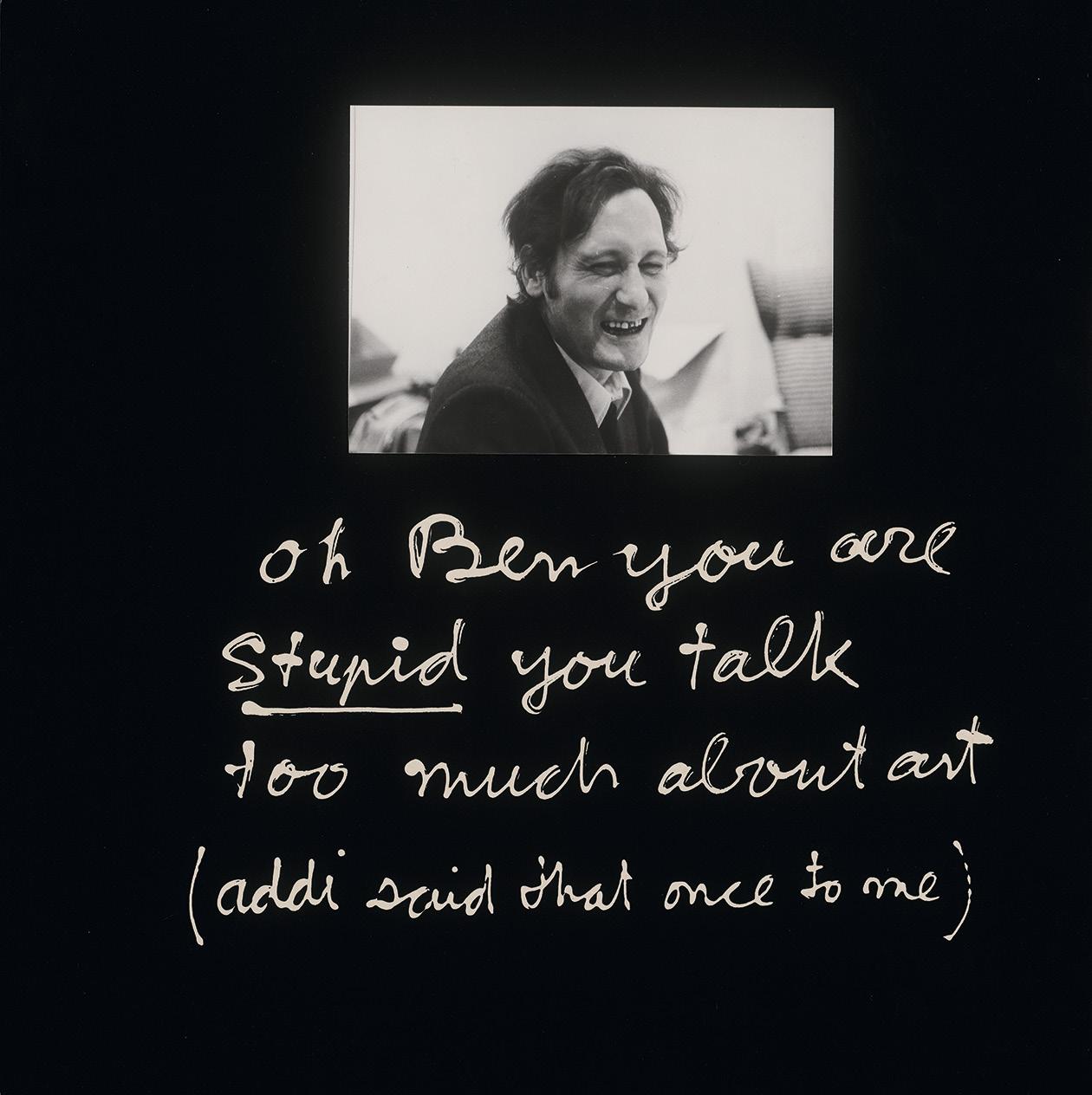

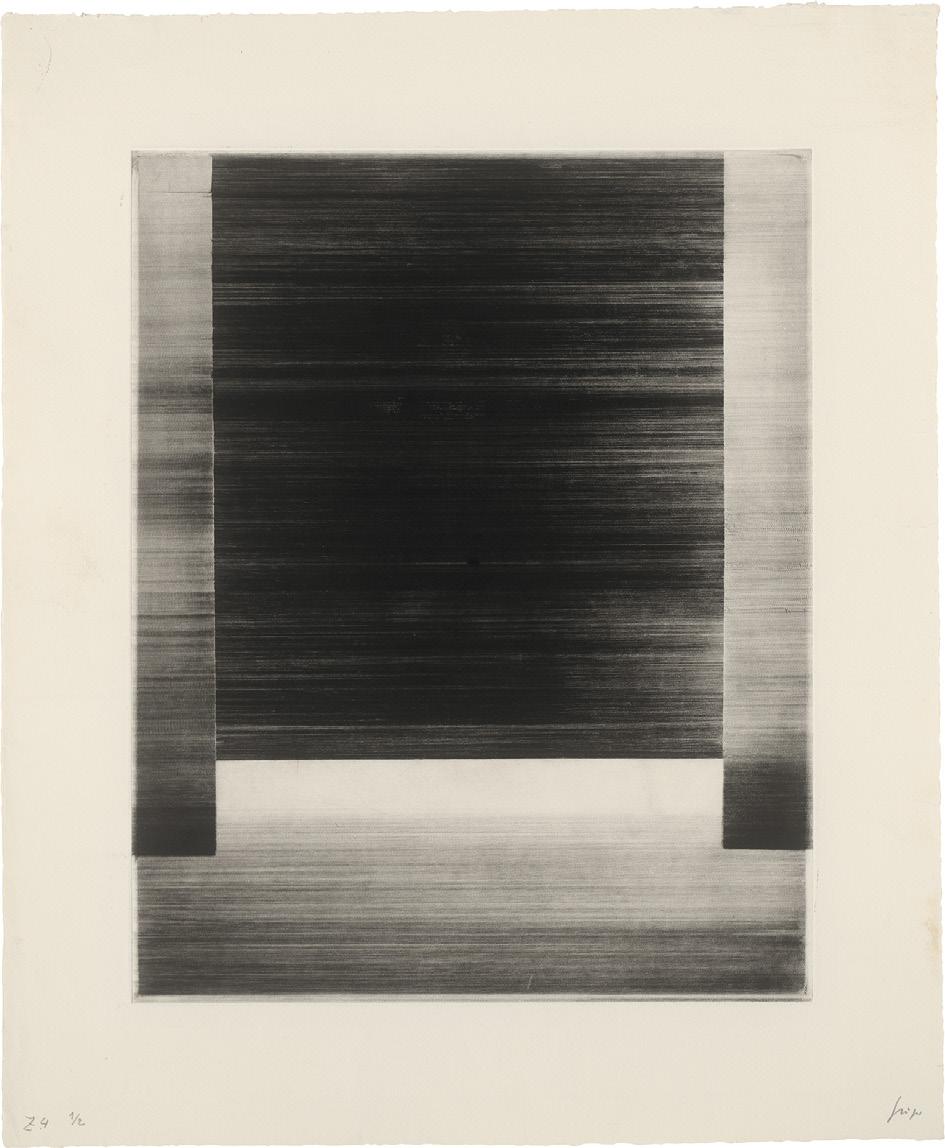

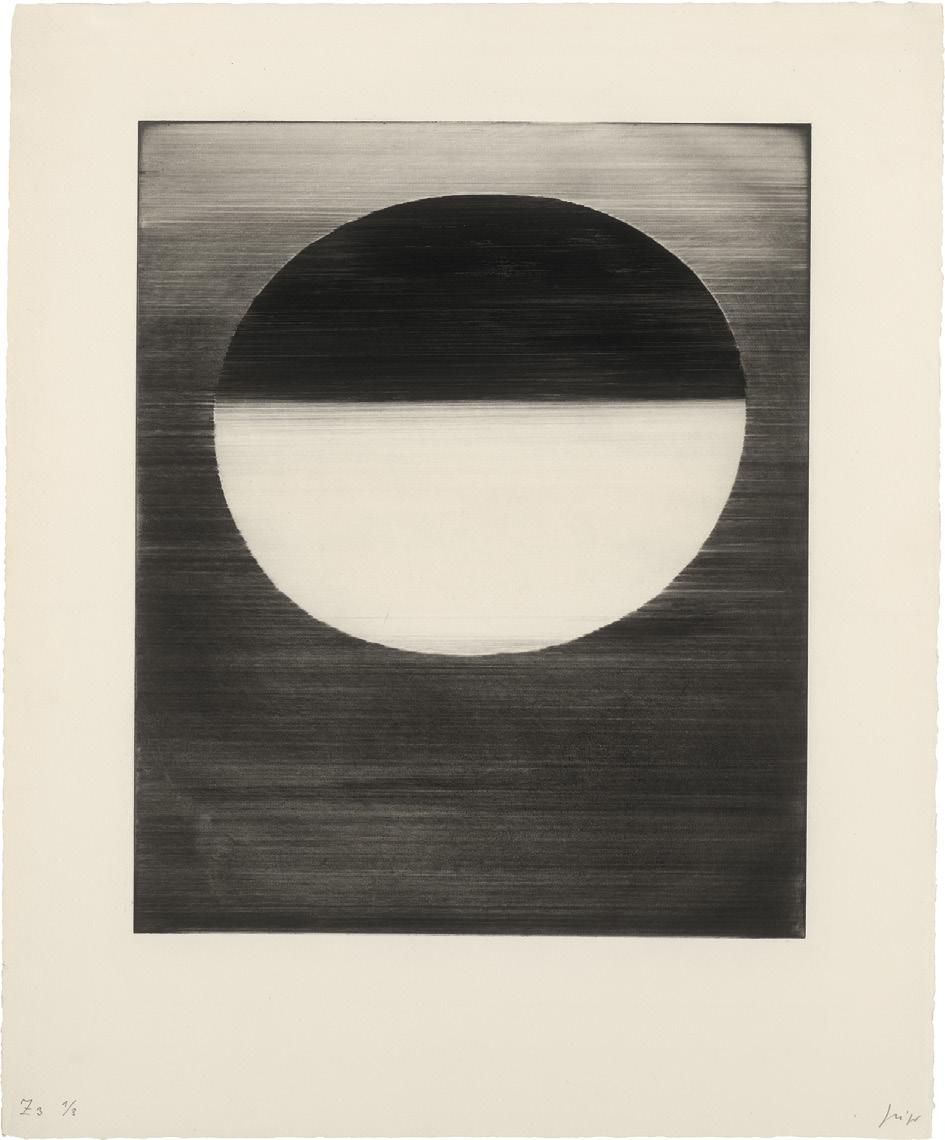

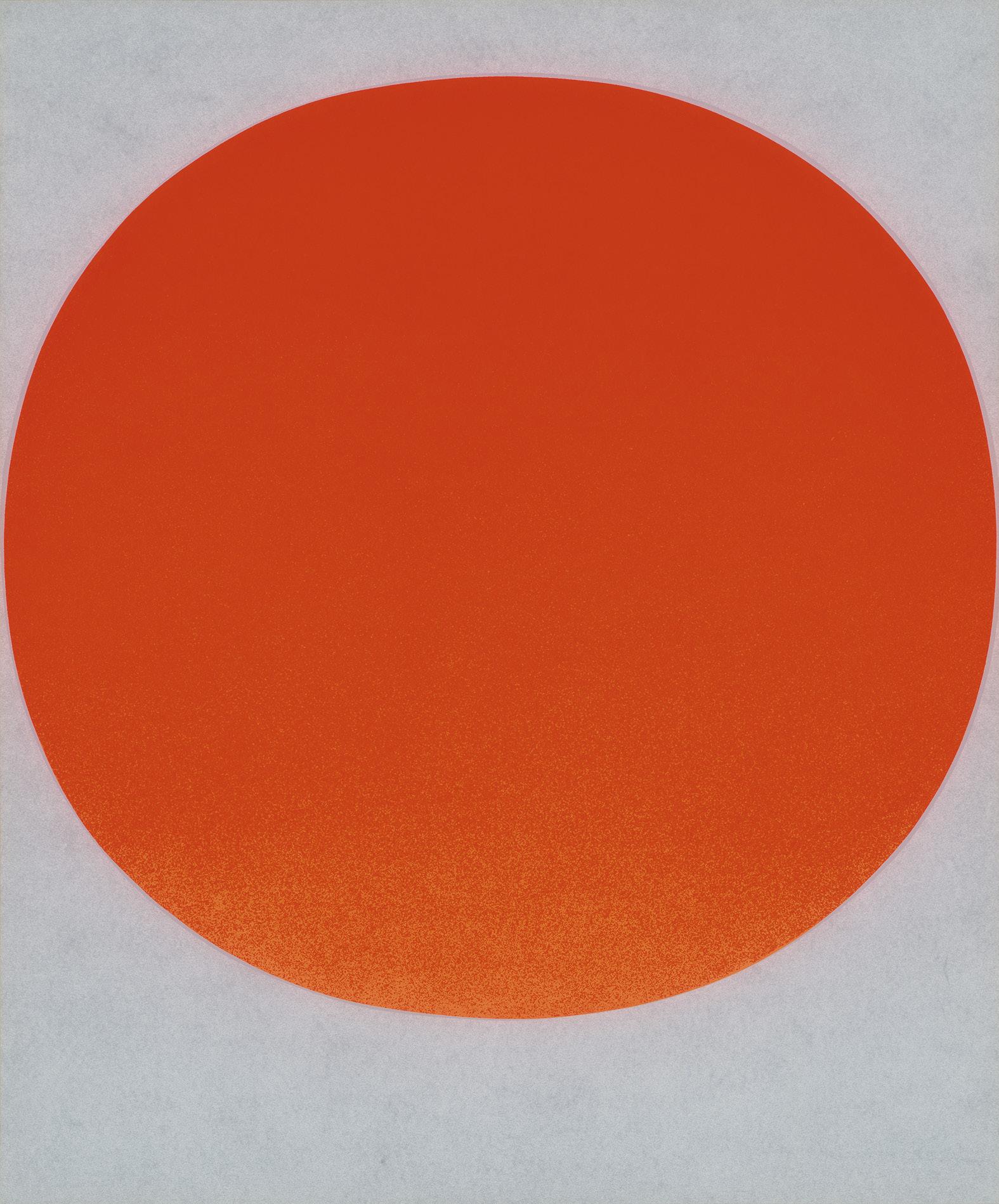

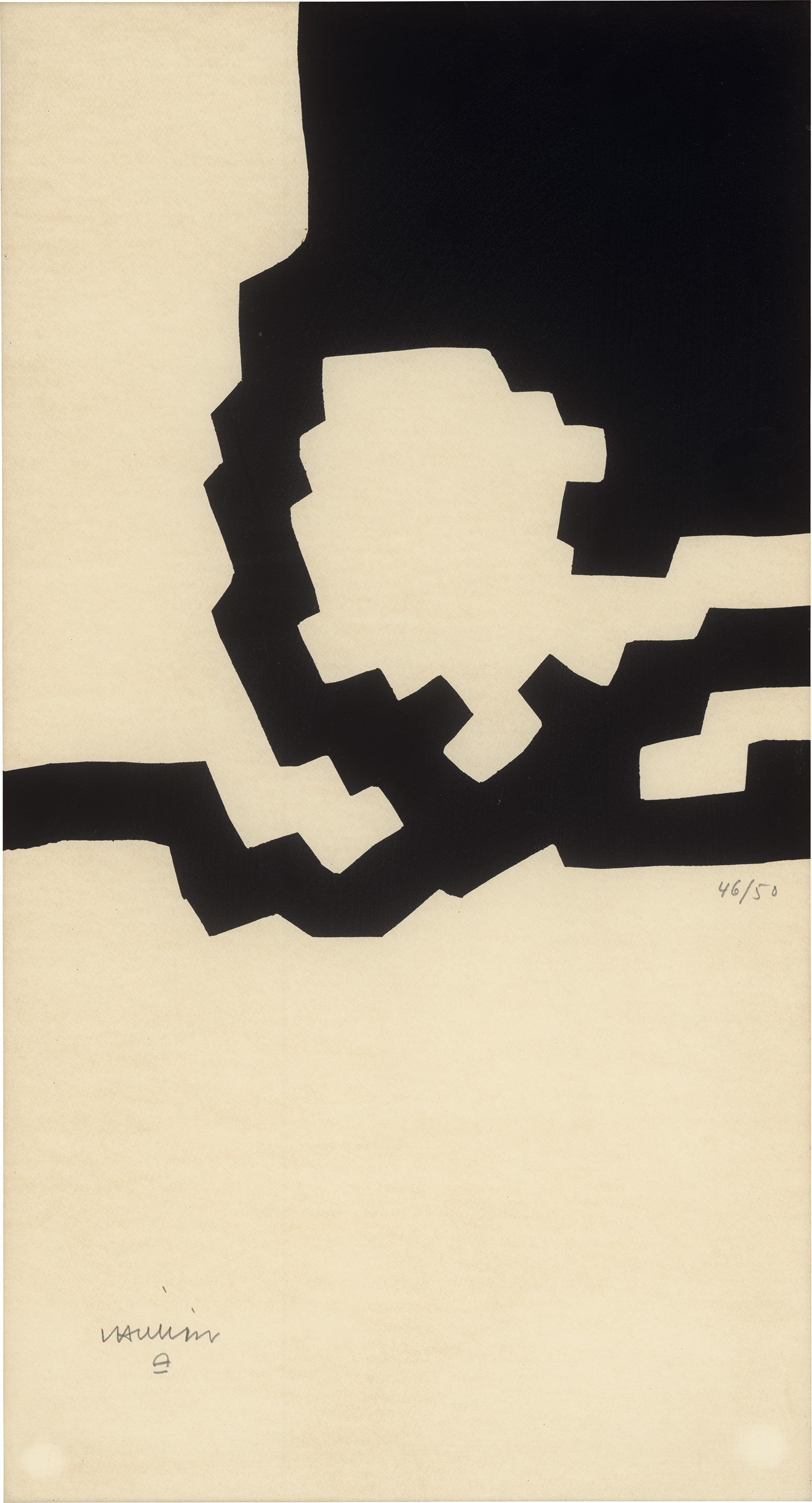

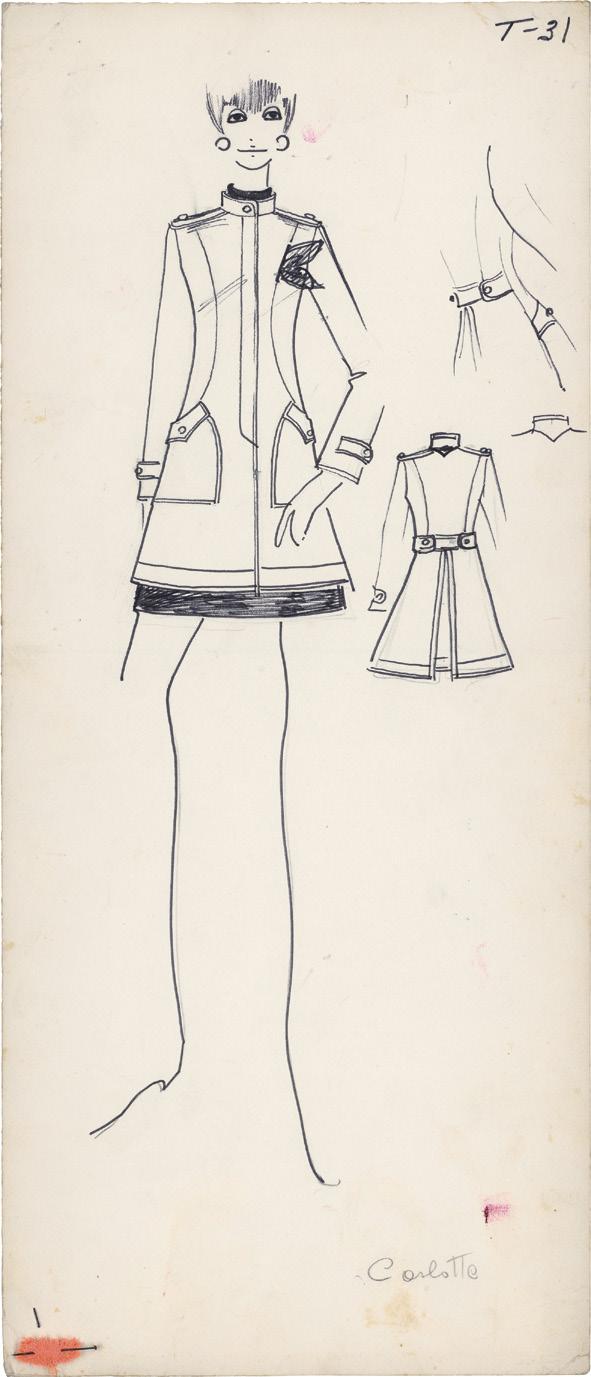

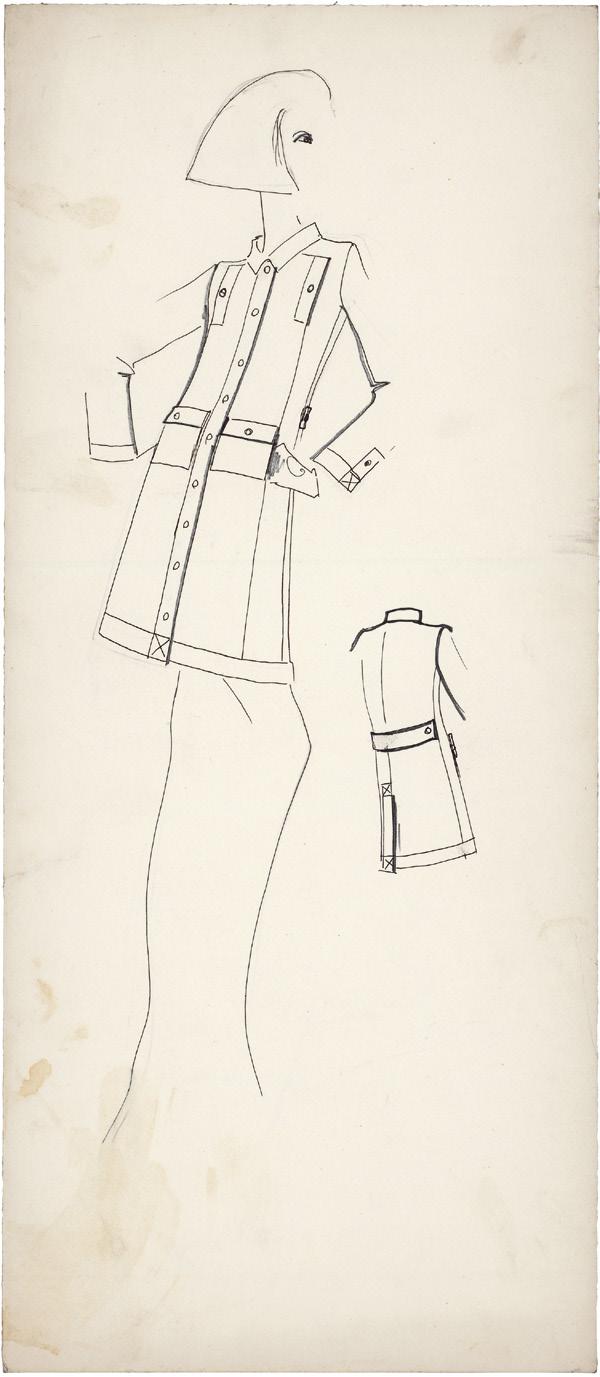

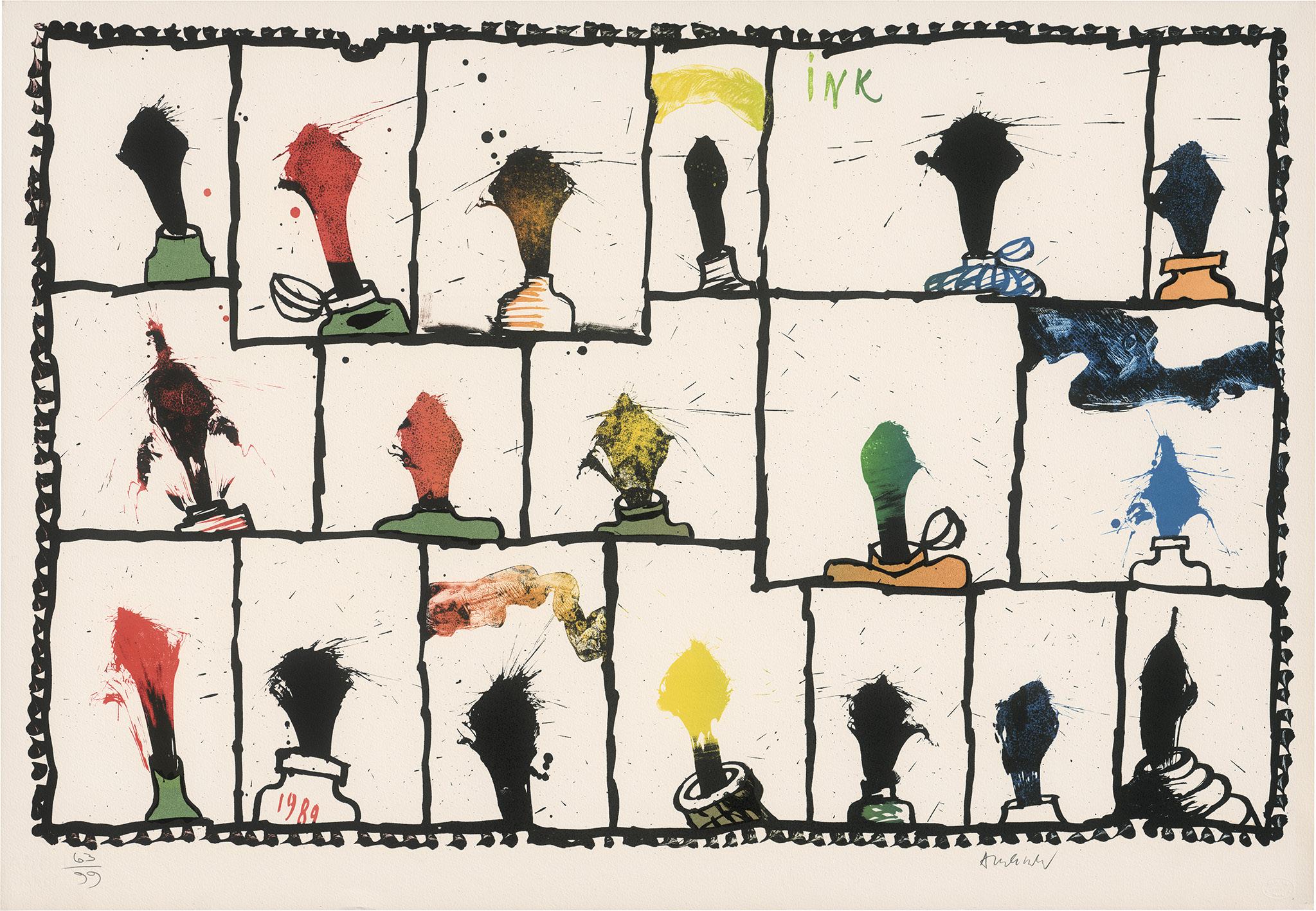

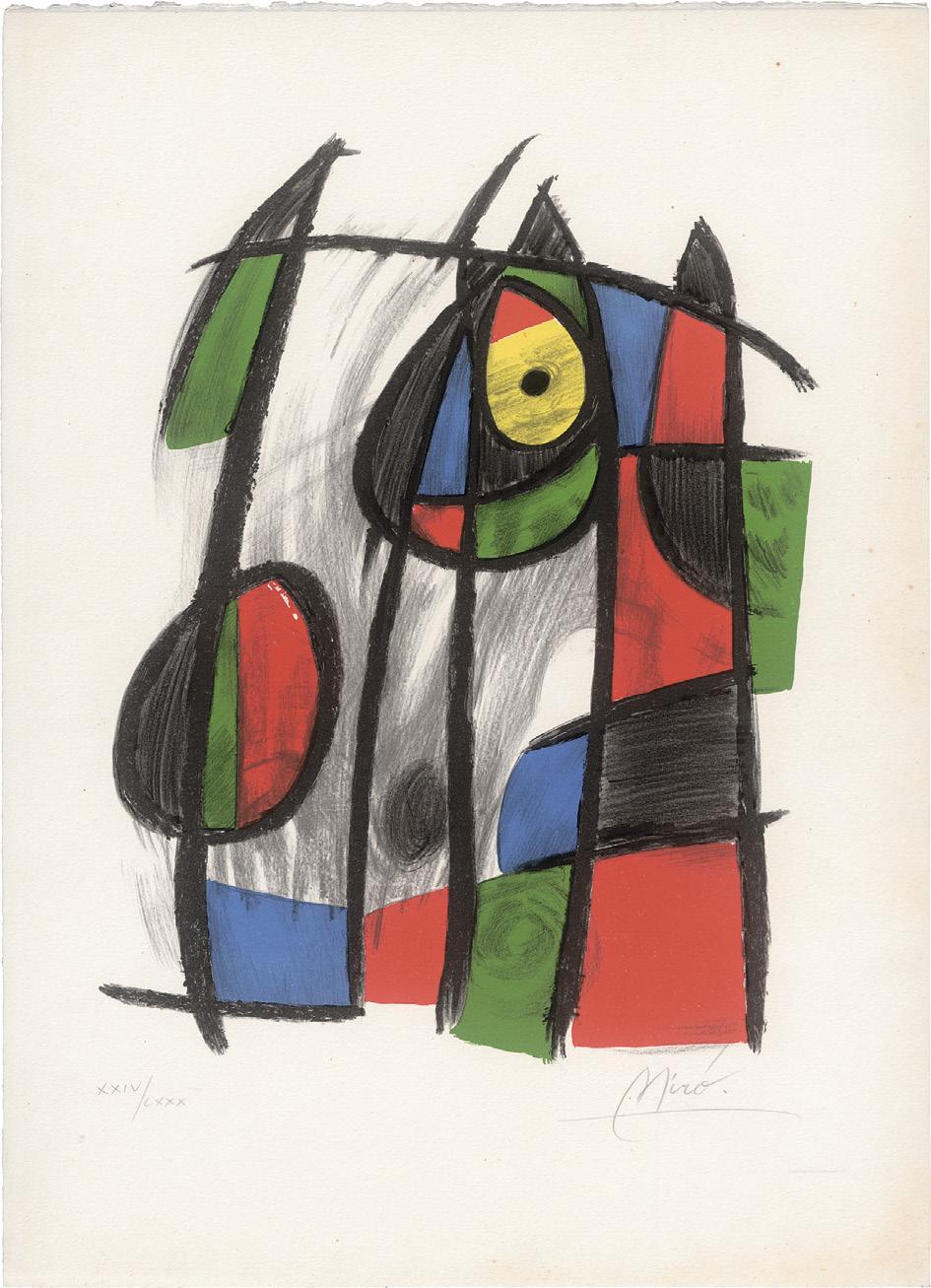

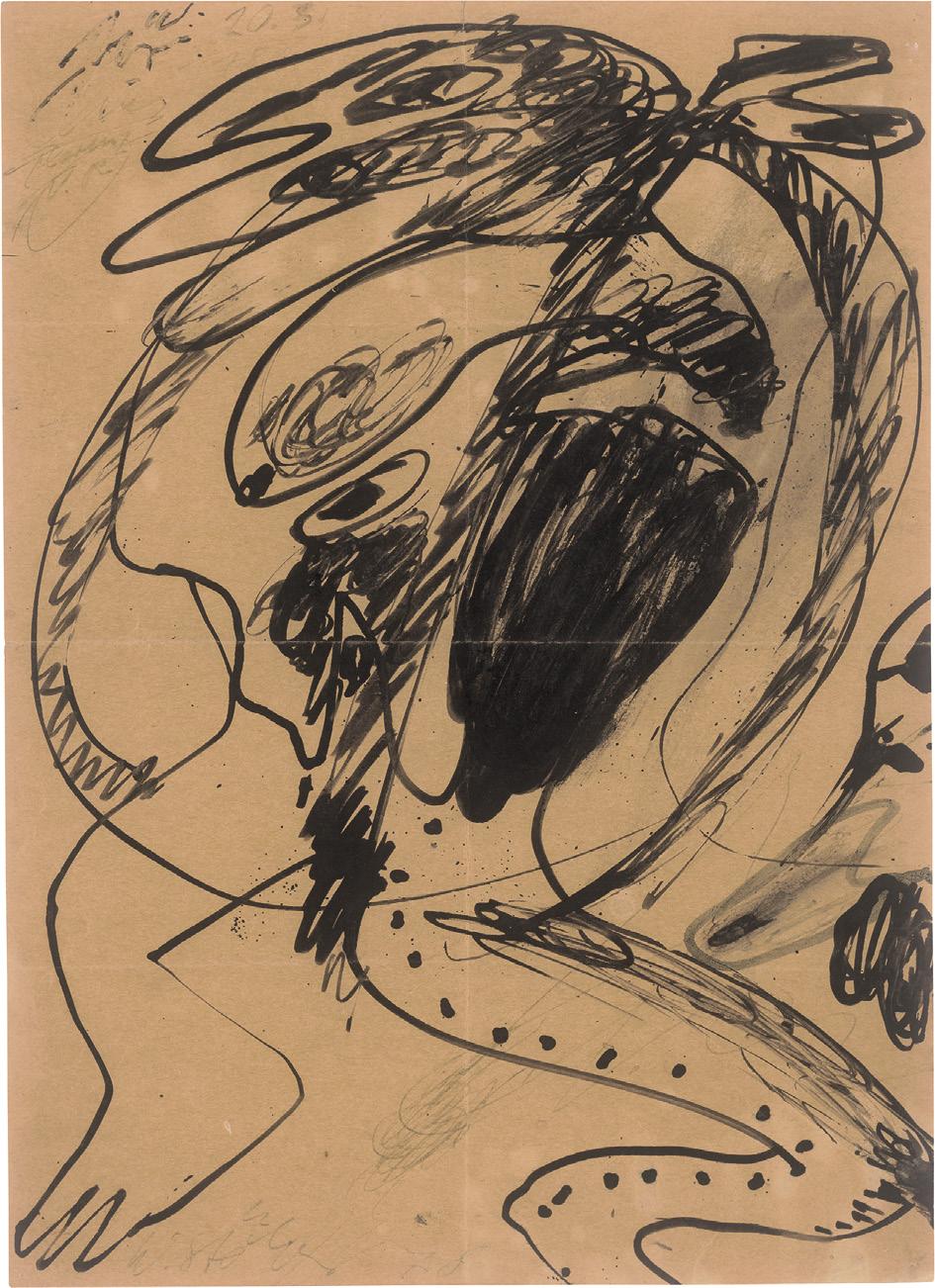

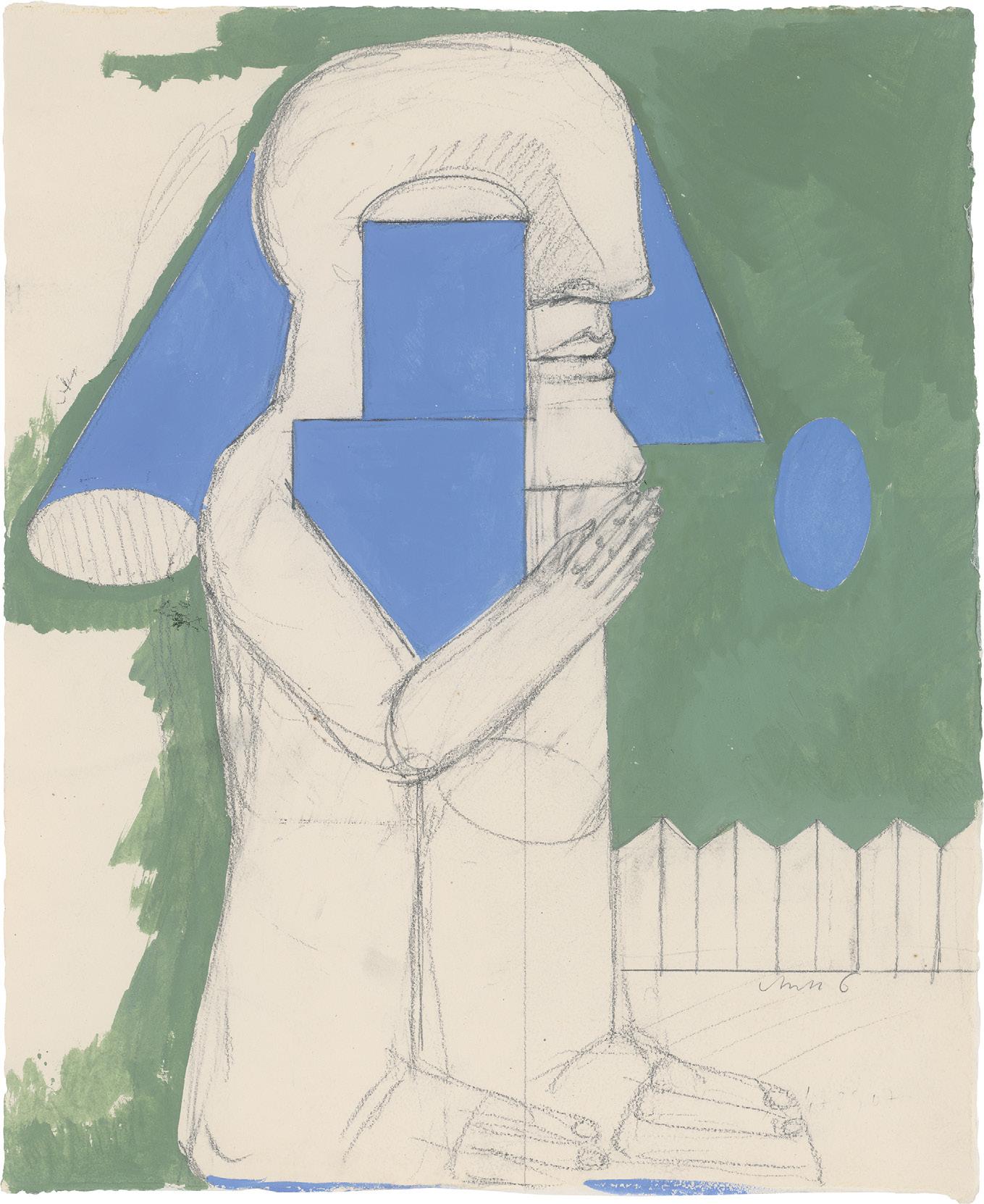

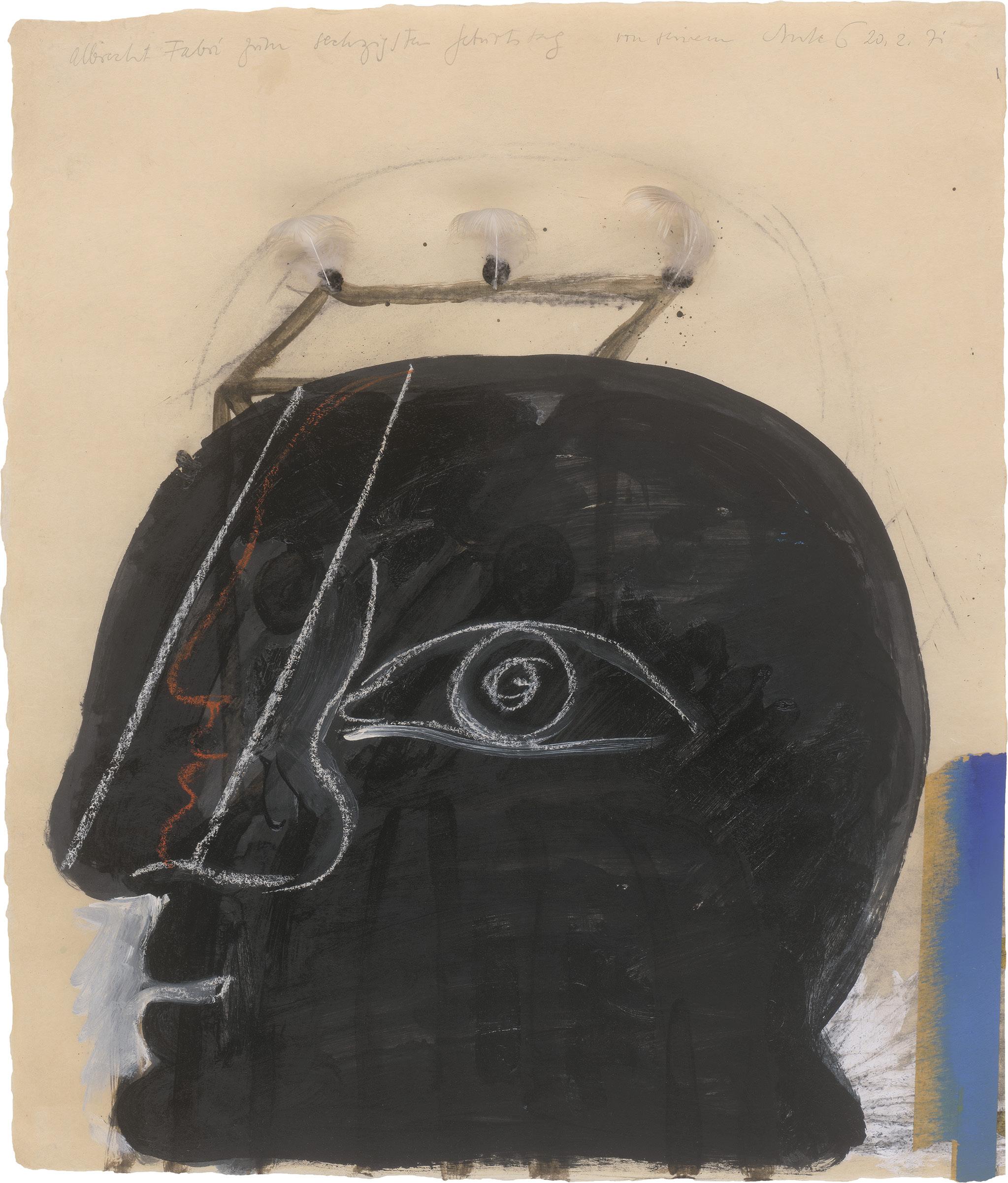

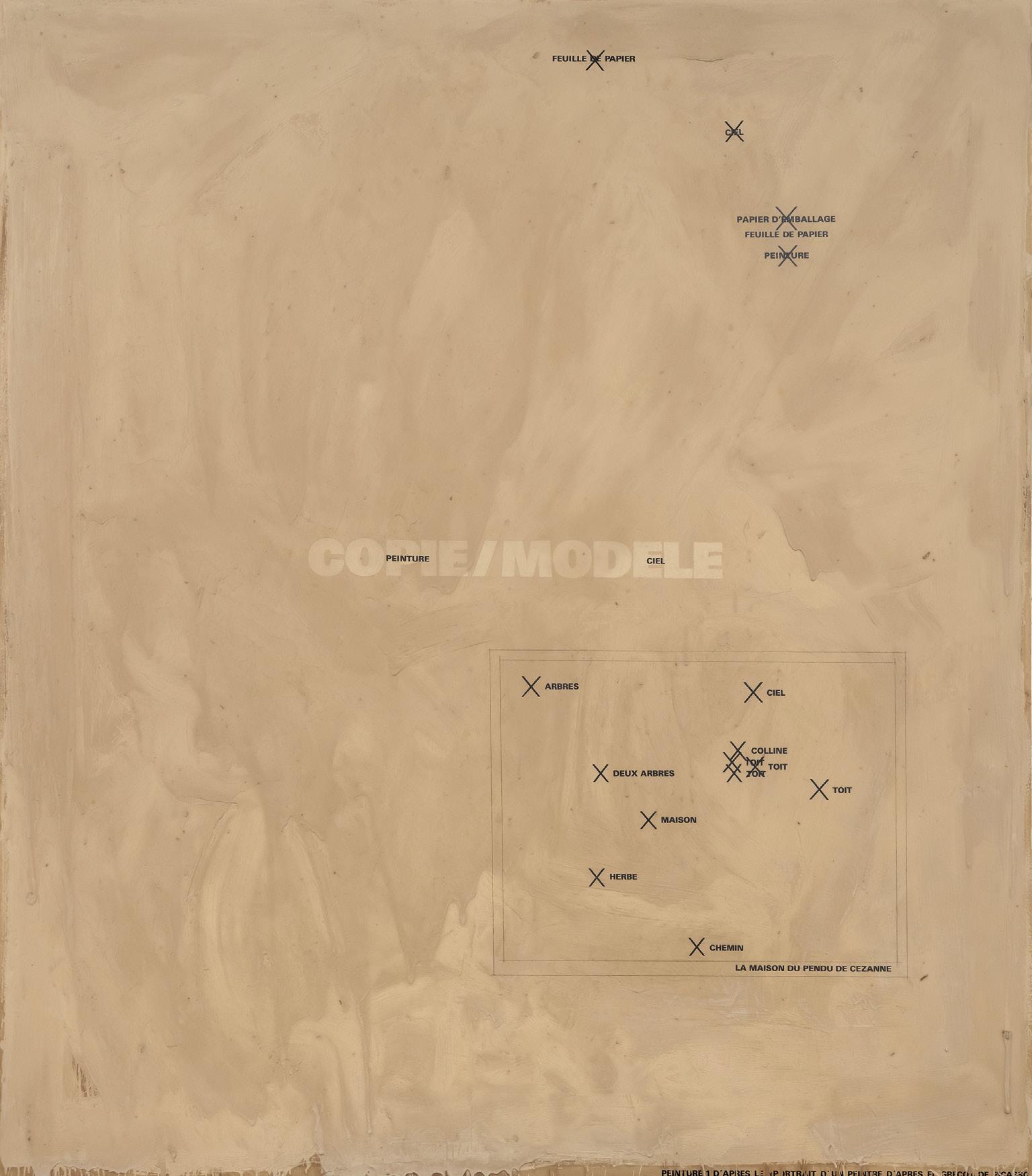

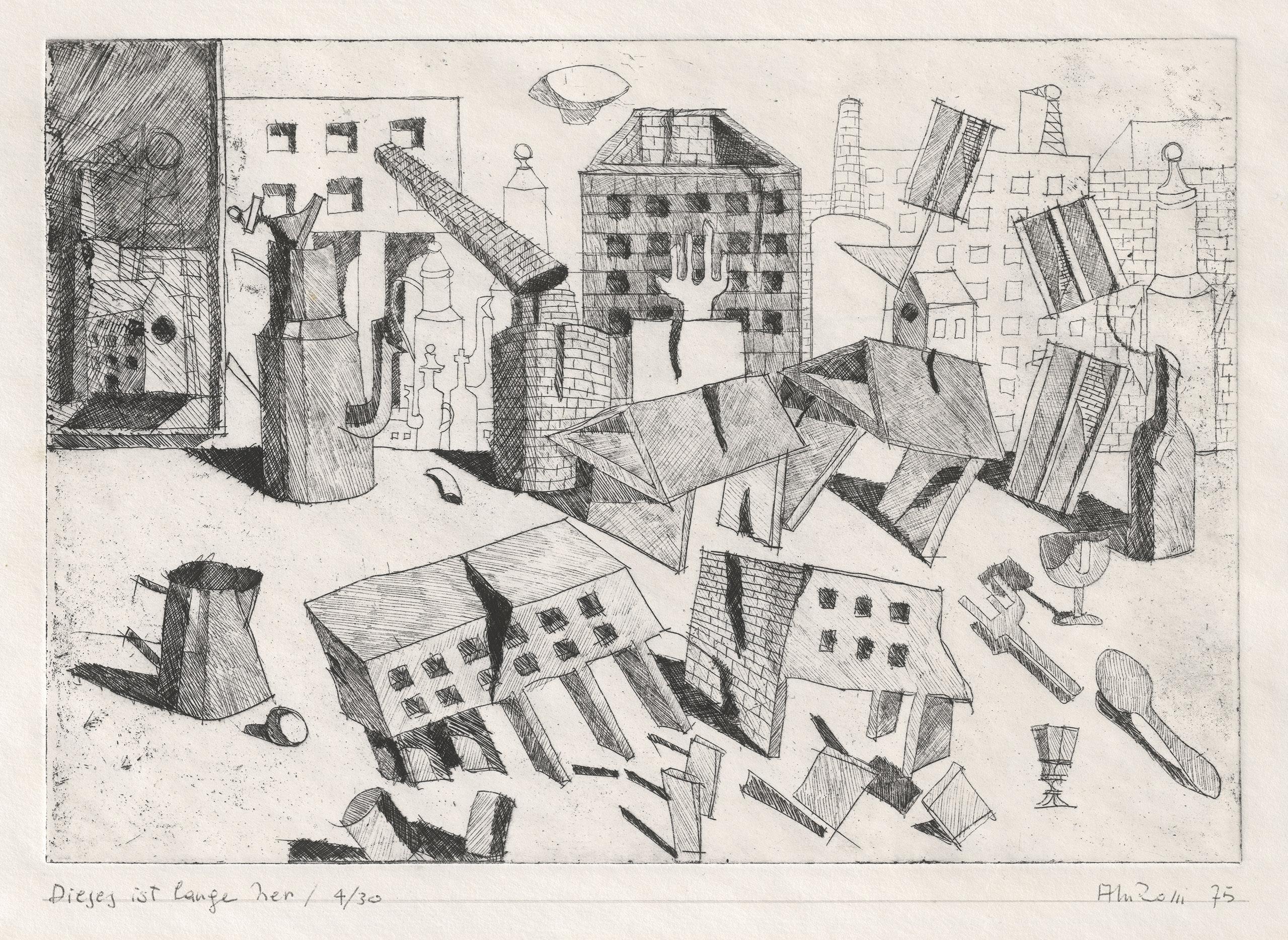

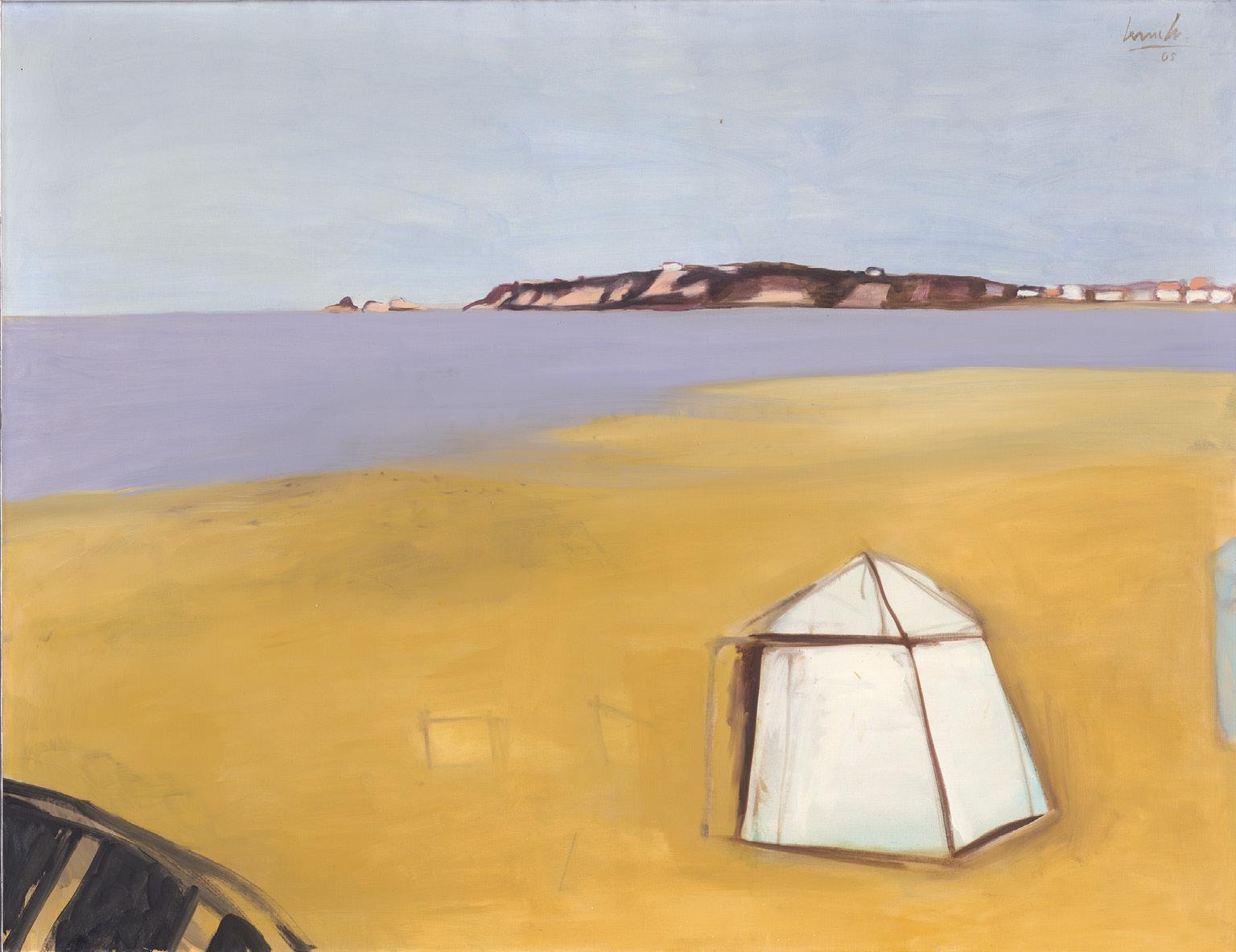

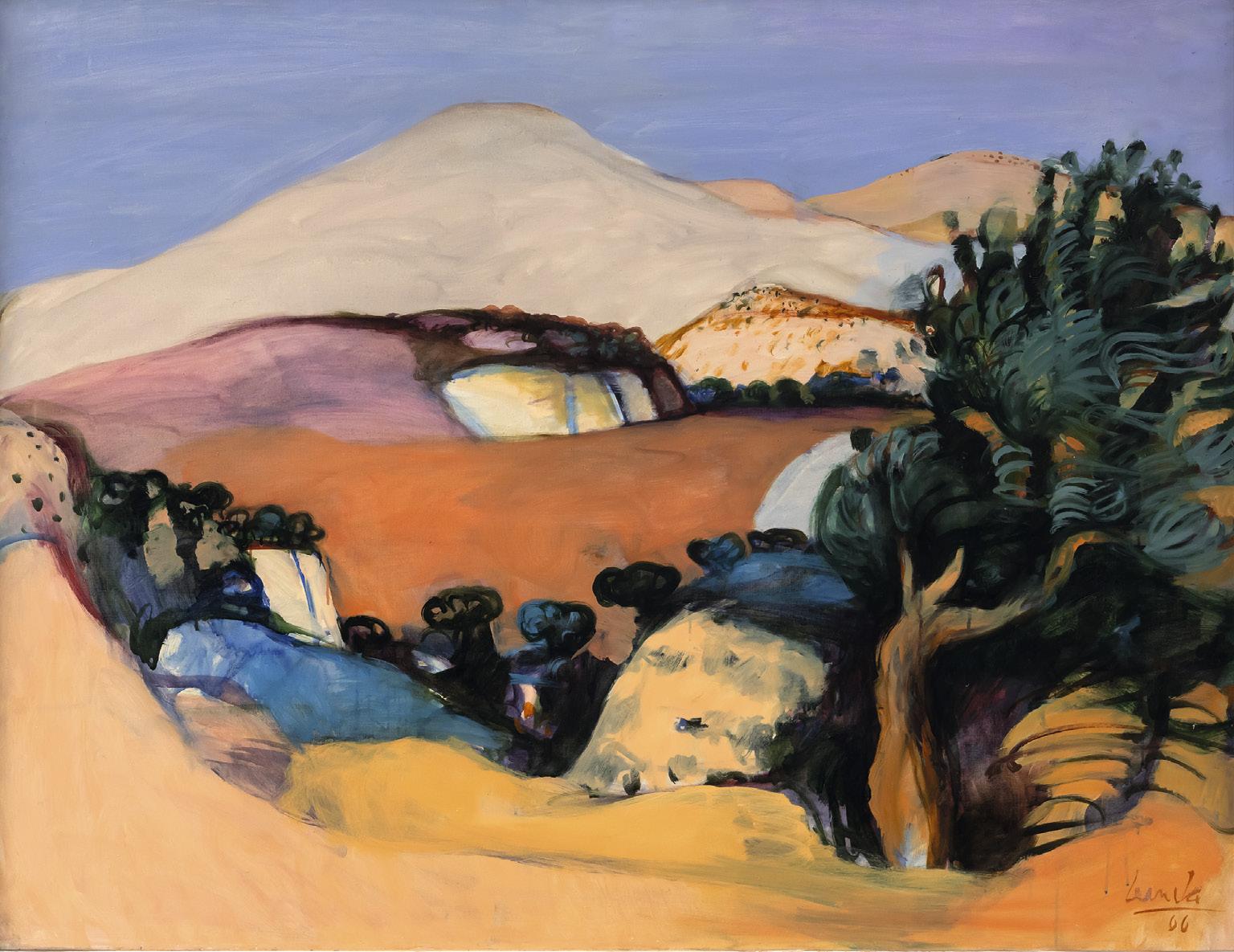

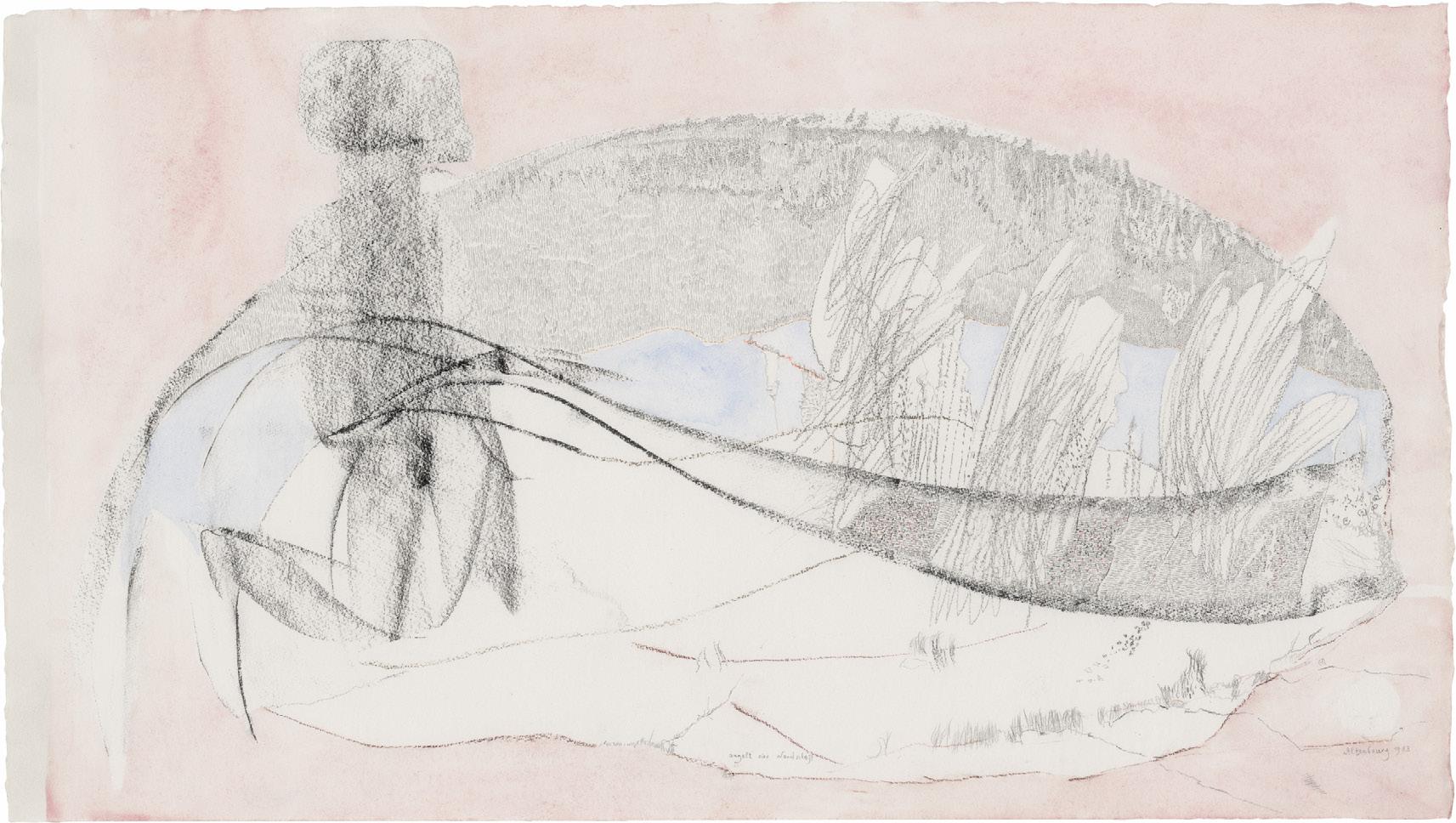

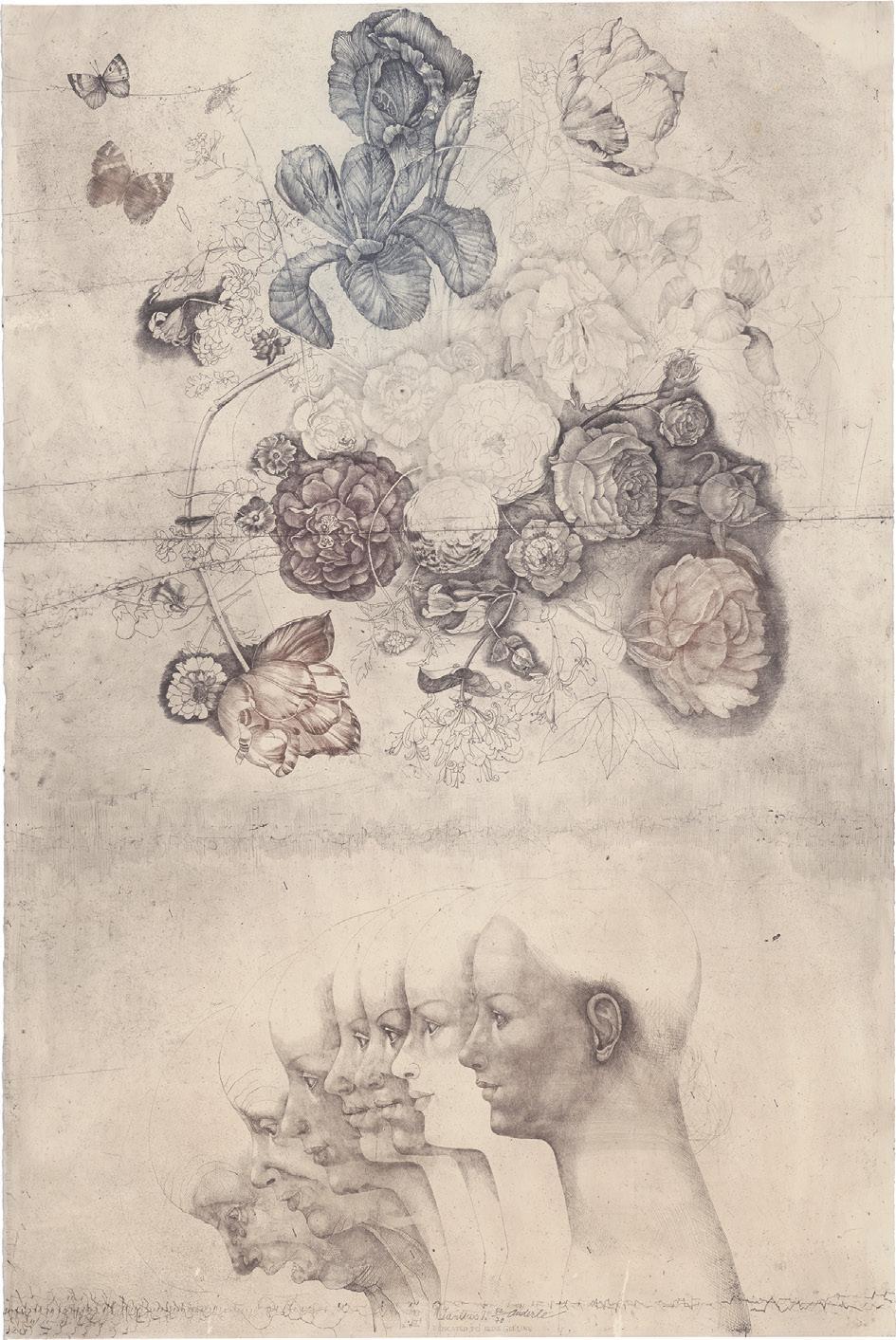

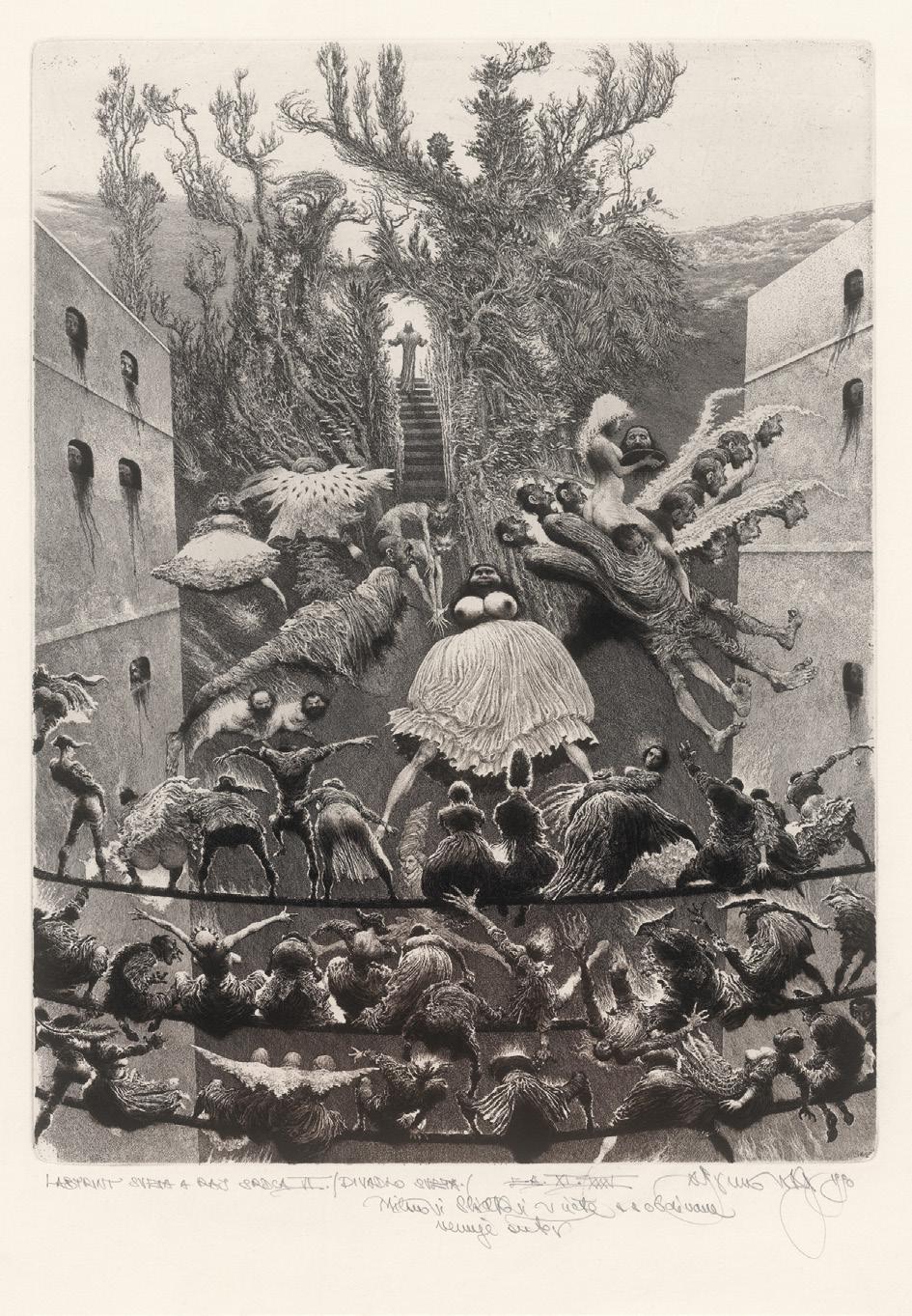

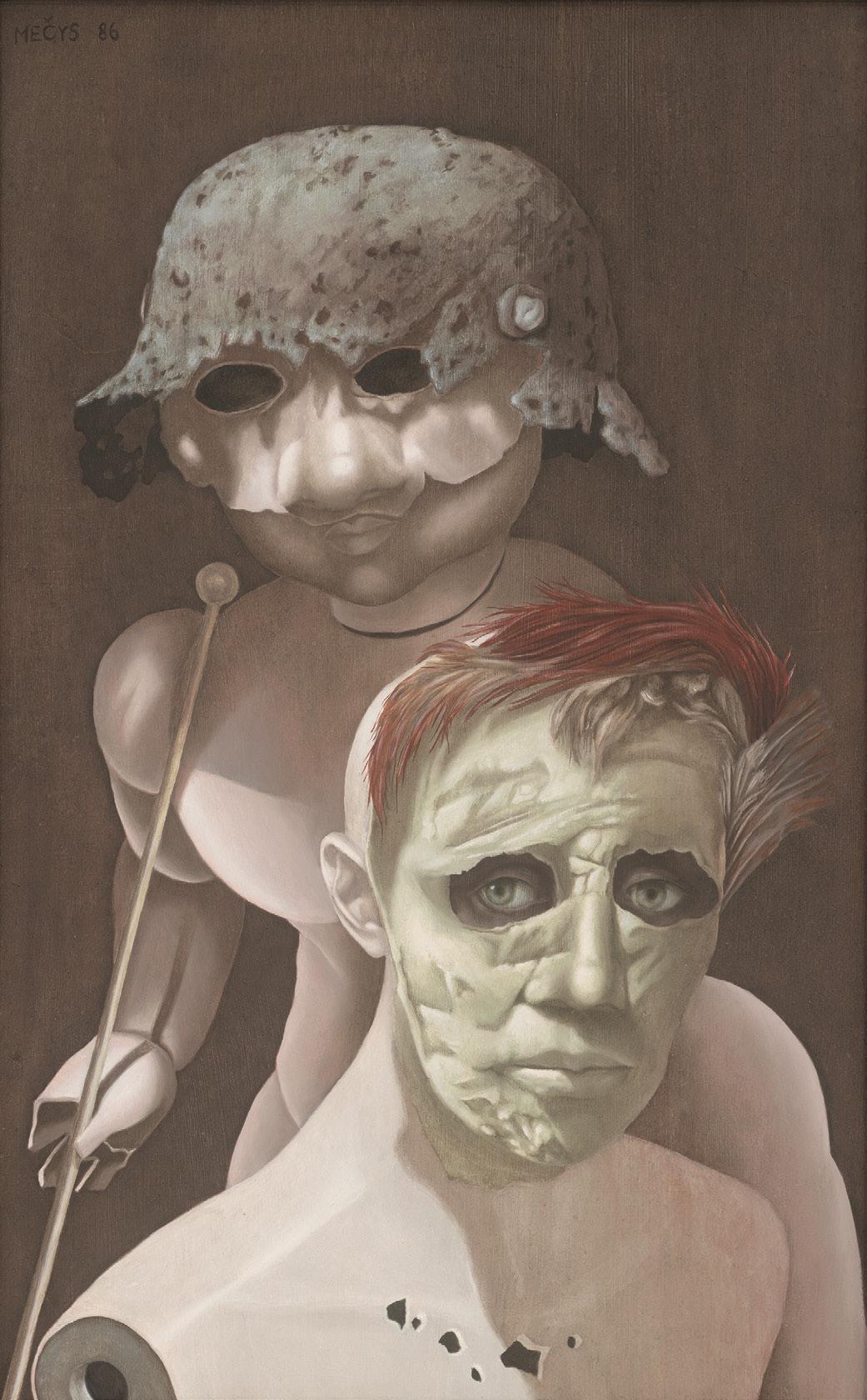

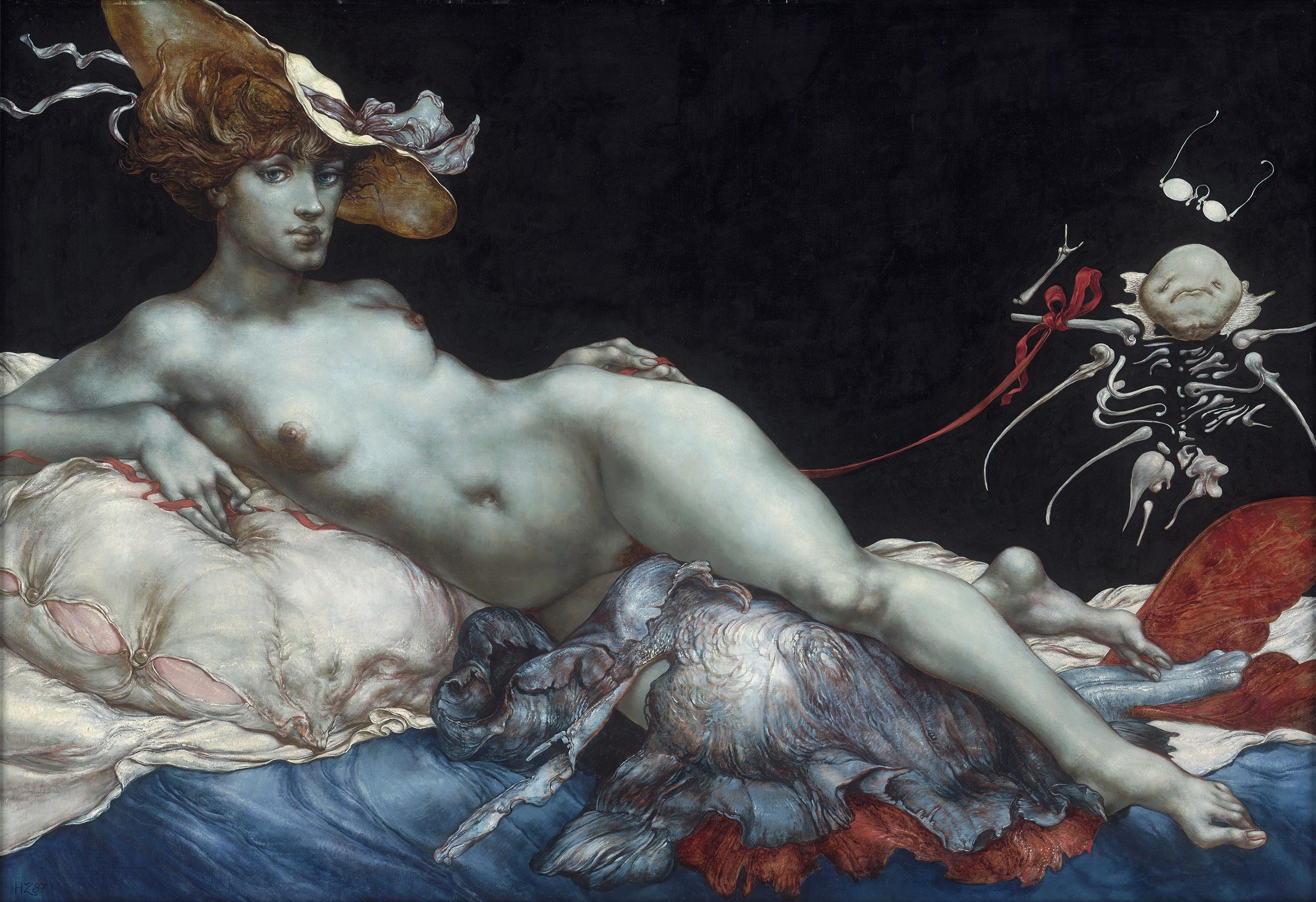

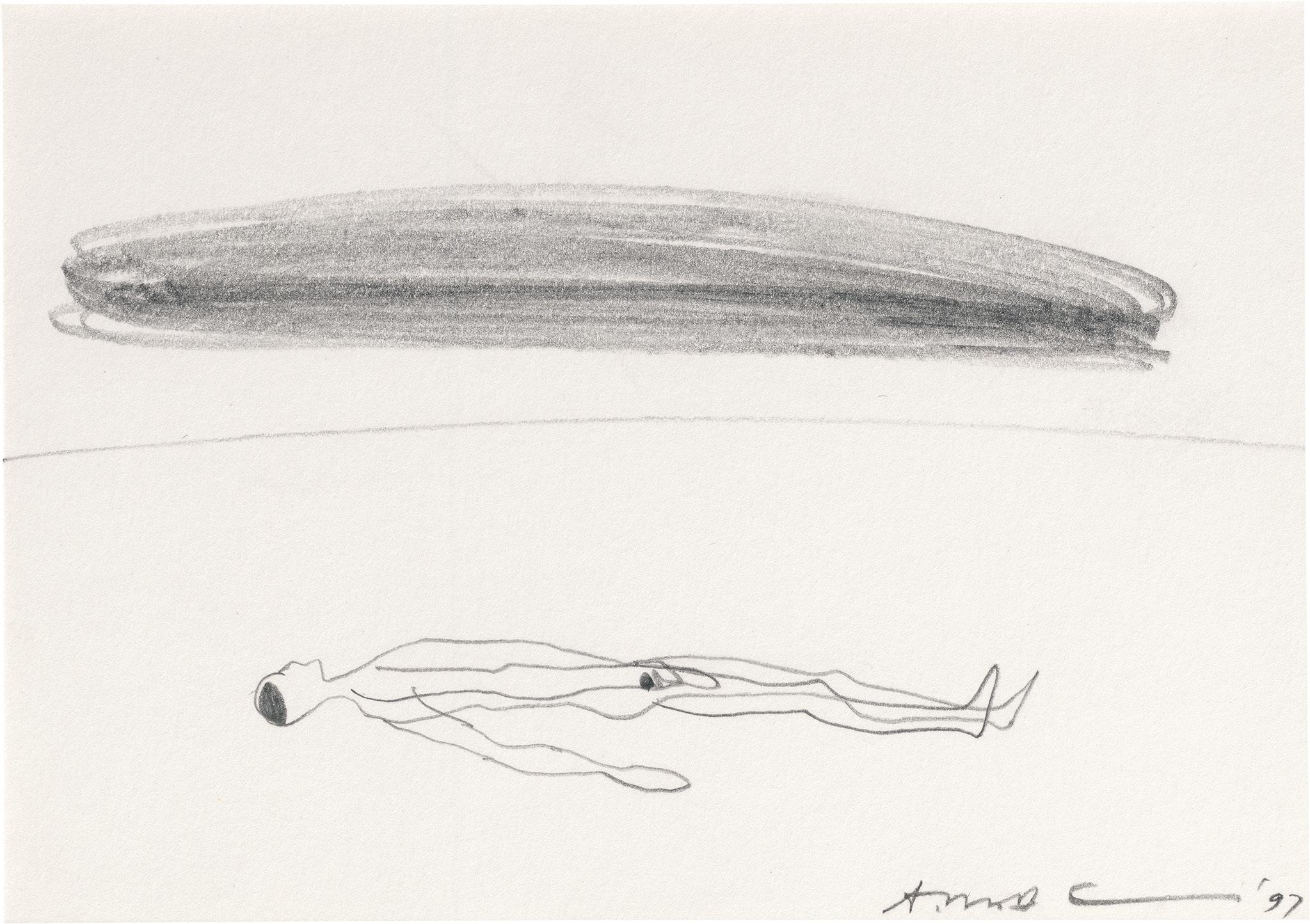

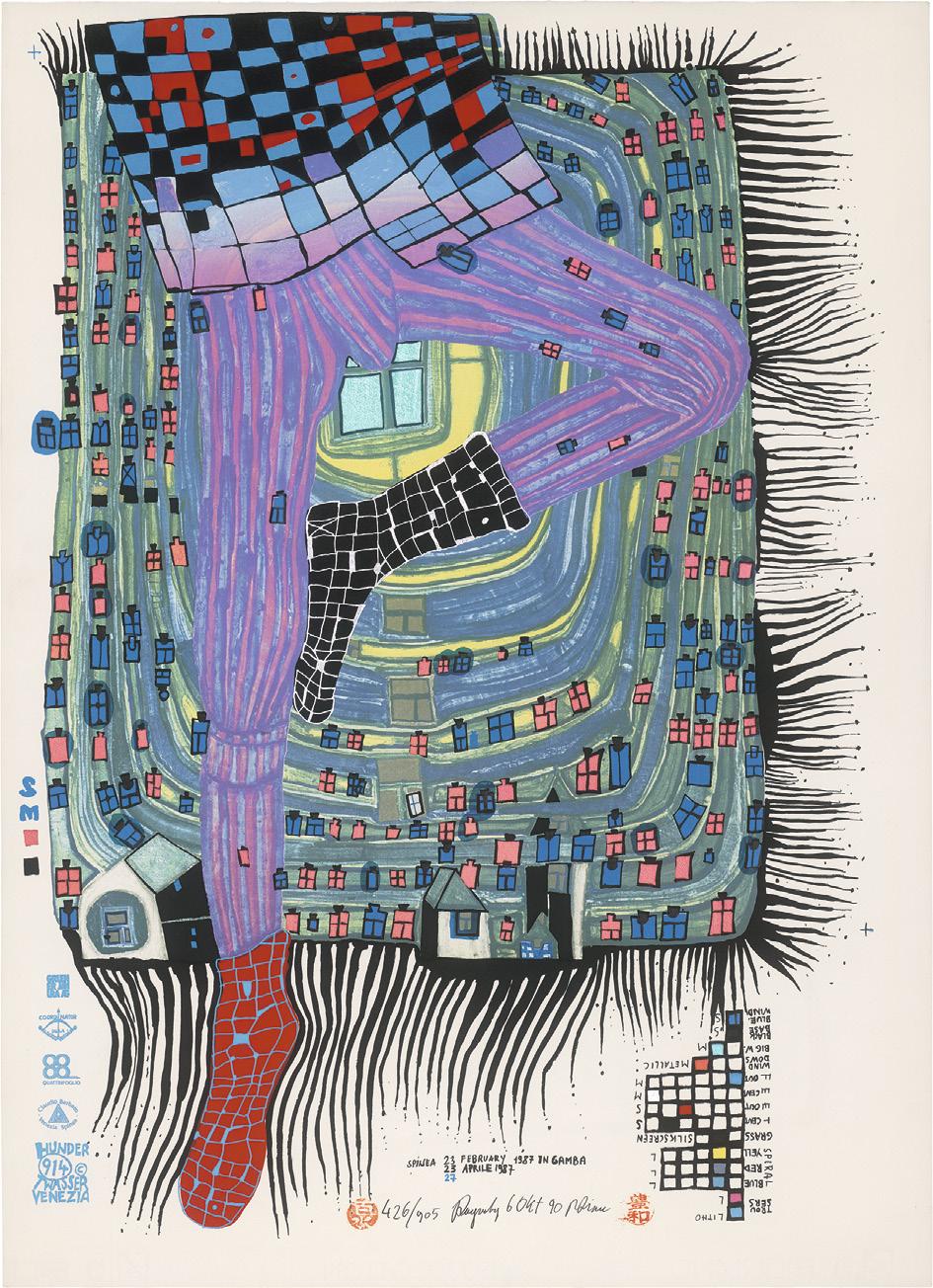

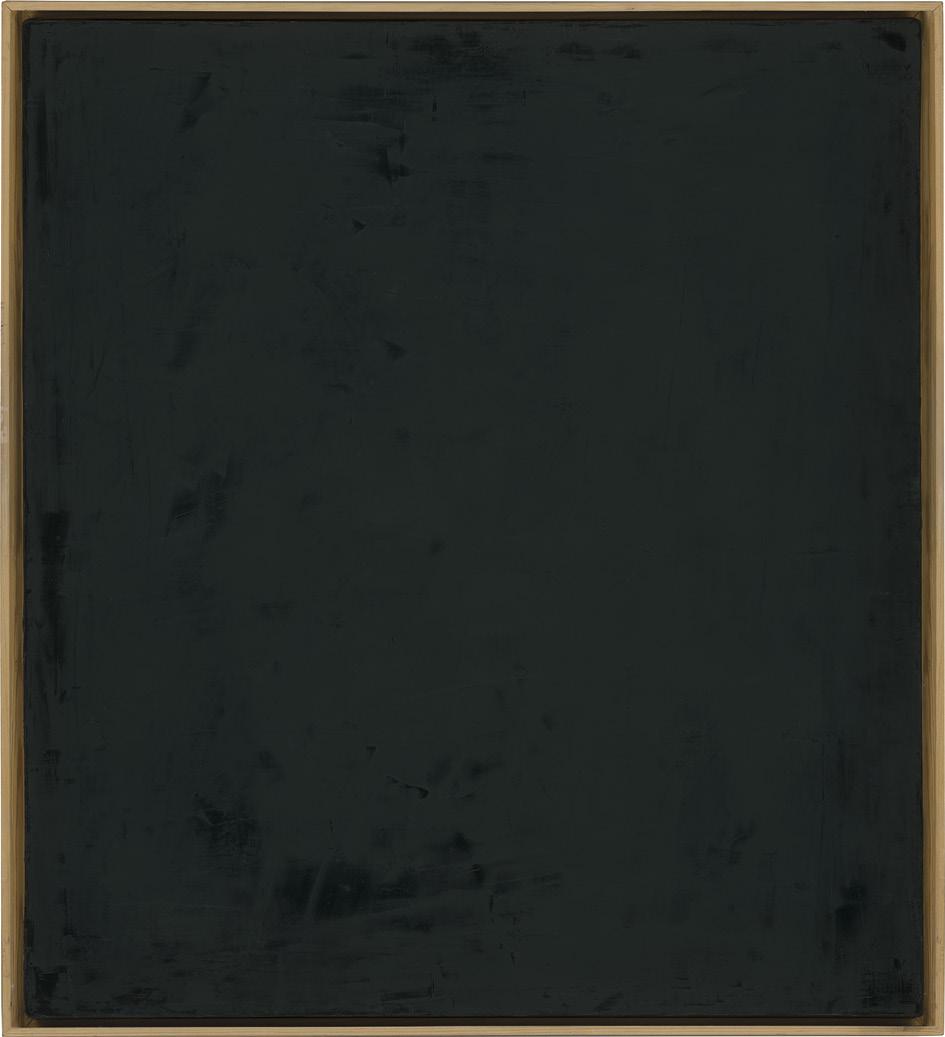

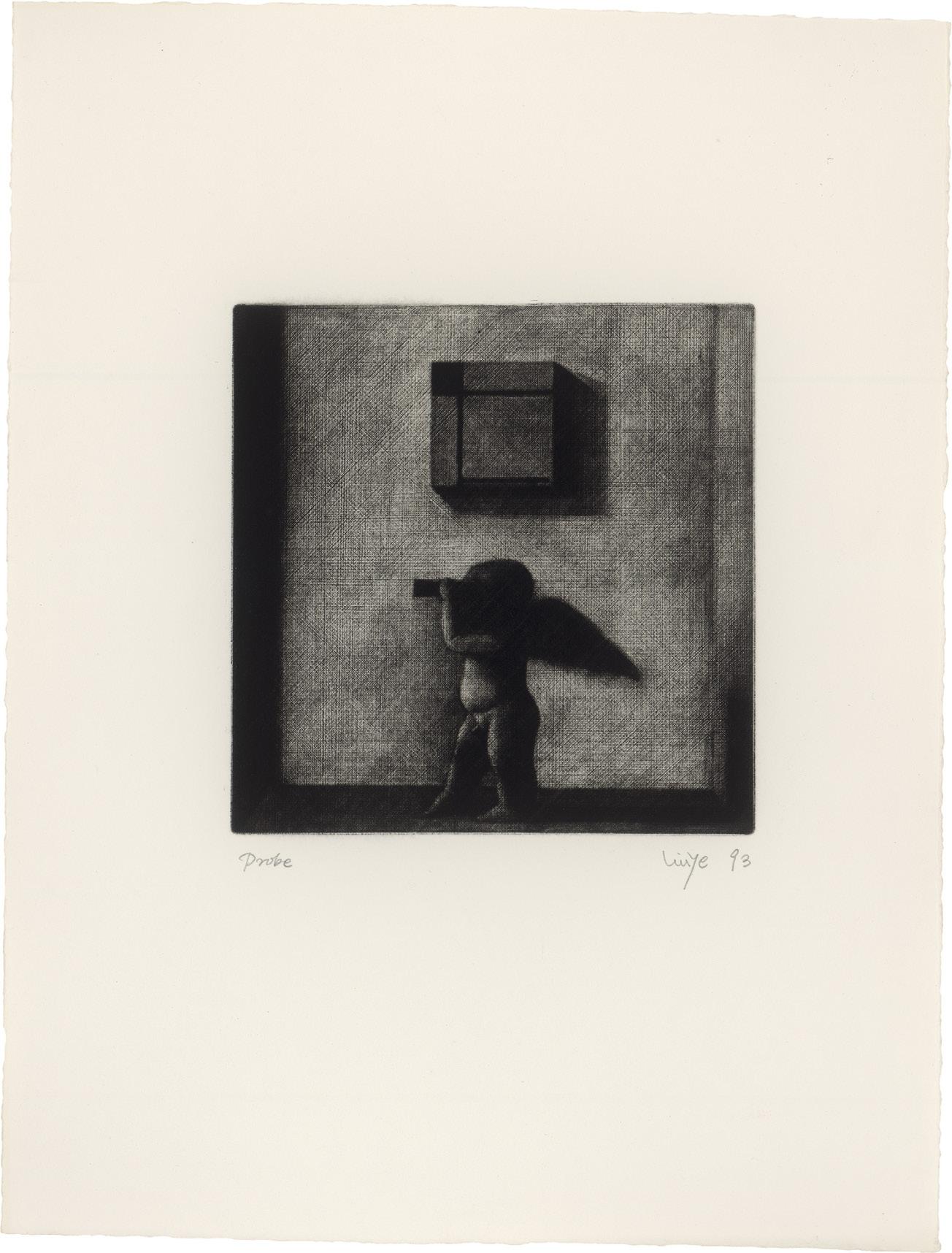

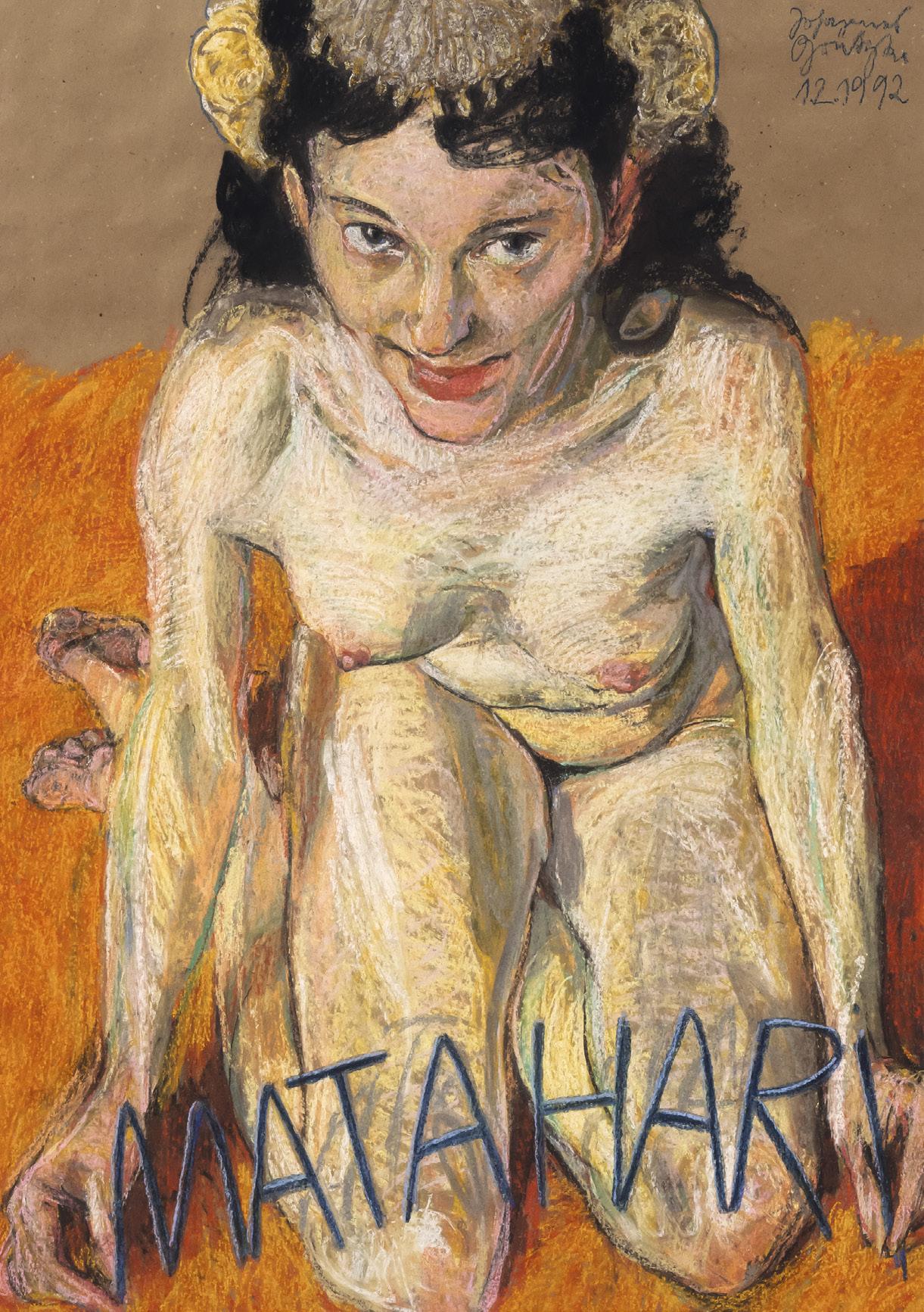

Nach dem Sündenfall. Adam und Eva, knochige Gestalten, werden aus dem Paradies vertrieben. Ihre Figuren füllen die dichte Kompo