BASSENGE

Donnerstag, 27. November 2025 Galerie Bassenge . Erdener Straße 5a . 14193 Berlin

Telefon: 030-893 80 29-0 . E-Mail: art@bassenge.com . www.bassenge.com

Dr. Ruth Baljöhr

Telefon: +49 30 - 893 80 29 22

r.baljoehr@bassenge.com

David Bassenge

Telefon: +49 30 - 893 80 29 17 david@bassenge.com

Eva Dalvai

Telefon: +49 30 - 893 80 29 80

e.dalvai@bassenge.com

Lea Kellhuber

Telefon: +49 30 - 893 80 29 20

l.kellhuber@bassenge.com

Nadine Keul

Telefon: +49 30 - 893 80 29 21

n.keul@bassenge.com

Harald Weinhold

Telefon: +49 30 - 893 80 29 13

h.weinhold@bassenge.com

Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den gewünschten Losnummern zu erfragen, da Angaben zum Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog notiert sind.

Die Galerie Bassenge ist Mitglied bei

Eindeutig identifizierbare Werke mit einem Schätzpreis von mindestens 2500 Euro werden vor der Auktion mit dem Art Loss Register abgeglichen.

Erdener Straße 5A 14193 Berlin

Donnerstag, 20. November bis Montag, 24. November 10 bis 18 Uhr

Dienstag, 25. November 10 bis 17 Uhr

Vorbesichtigung ausgewählter Werke in München

11. bis 14. November 2025

täglich von 11 bis 18 Uhr

Galeriestraße 2B (2. Etage), 80539 München

MITTWOCH, 26. November 2025

Vormittag 10.00 Uhr

Nachmittag 15.00 Uhr

Druckgraphik des 15. bis 17. Jahrhunderts Nr. 5000-5261

Druckgraphik des 18. Jahrhunderts Nr. 5262-5347

Druckgraphik des 19. Jahrhunderts und des Fin de Siècle Nr. 5348-5475

Miscellaneen und Trouvaillen der Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts Nr. 5476-5714

DONNERSTAG, 27. November 2025

Vormittag 11.00 Uhr

FREITAG, 28. November 2025

Vormittag 11.00 Uhr

Nachmittag 16.00 Uhr

SONNABEND, 29. November 2025

Vormittag 11.00 Uhr

Nachmittag 16.00 Uhr

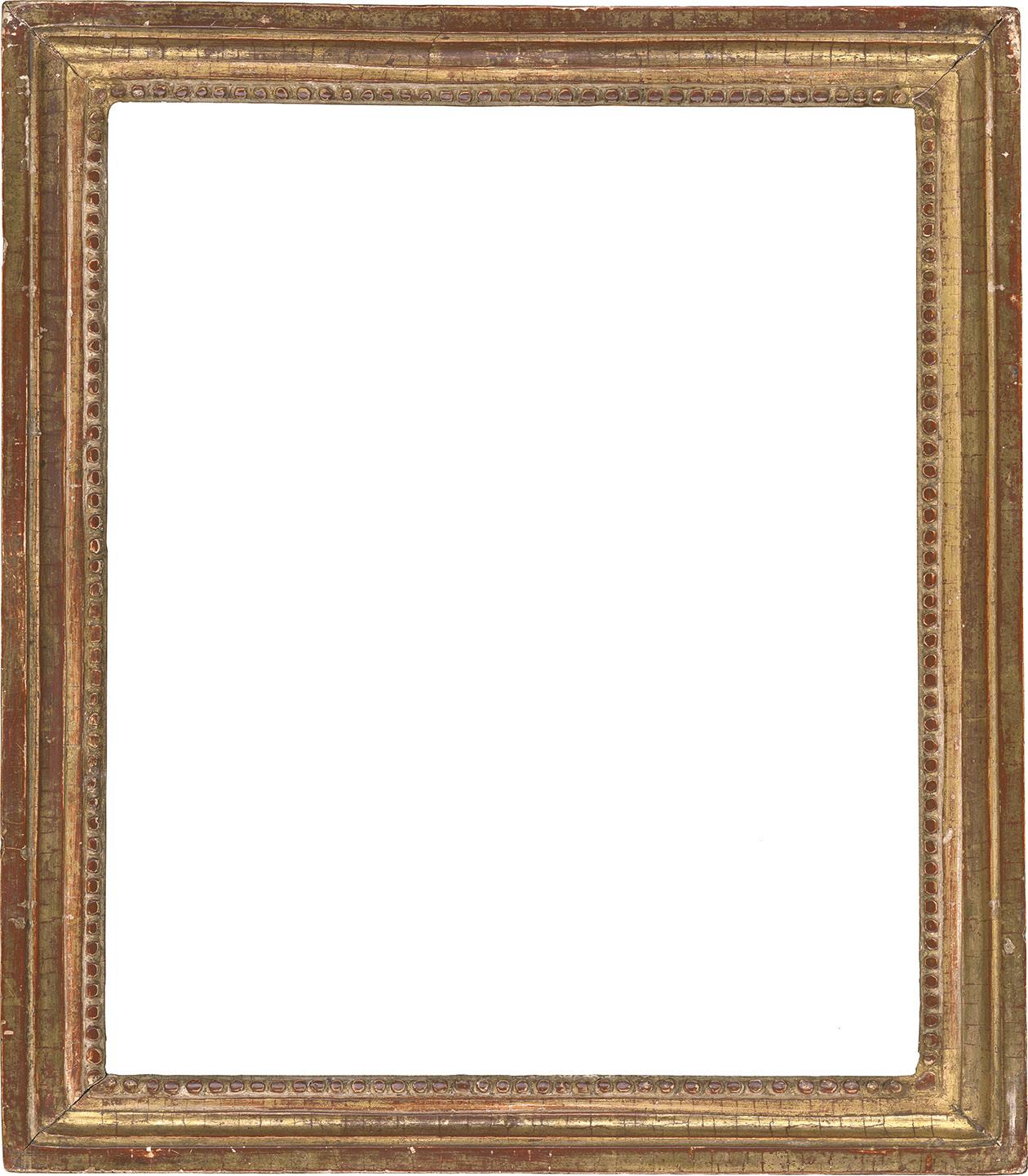

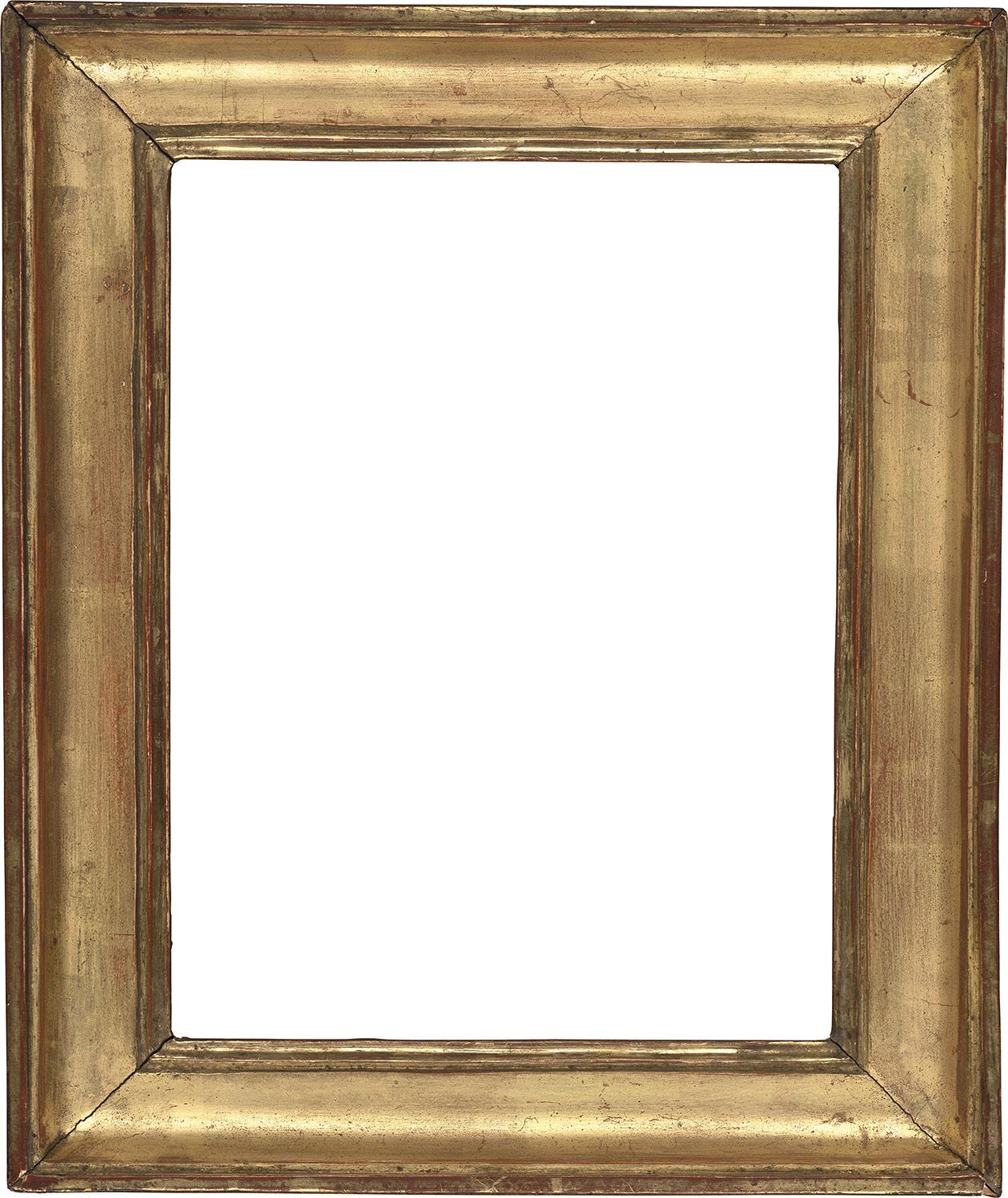

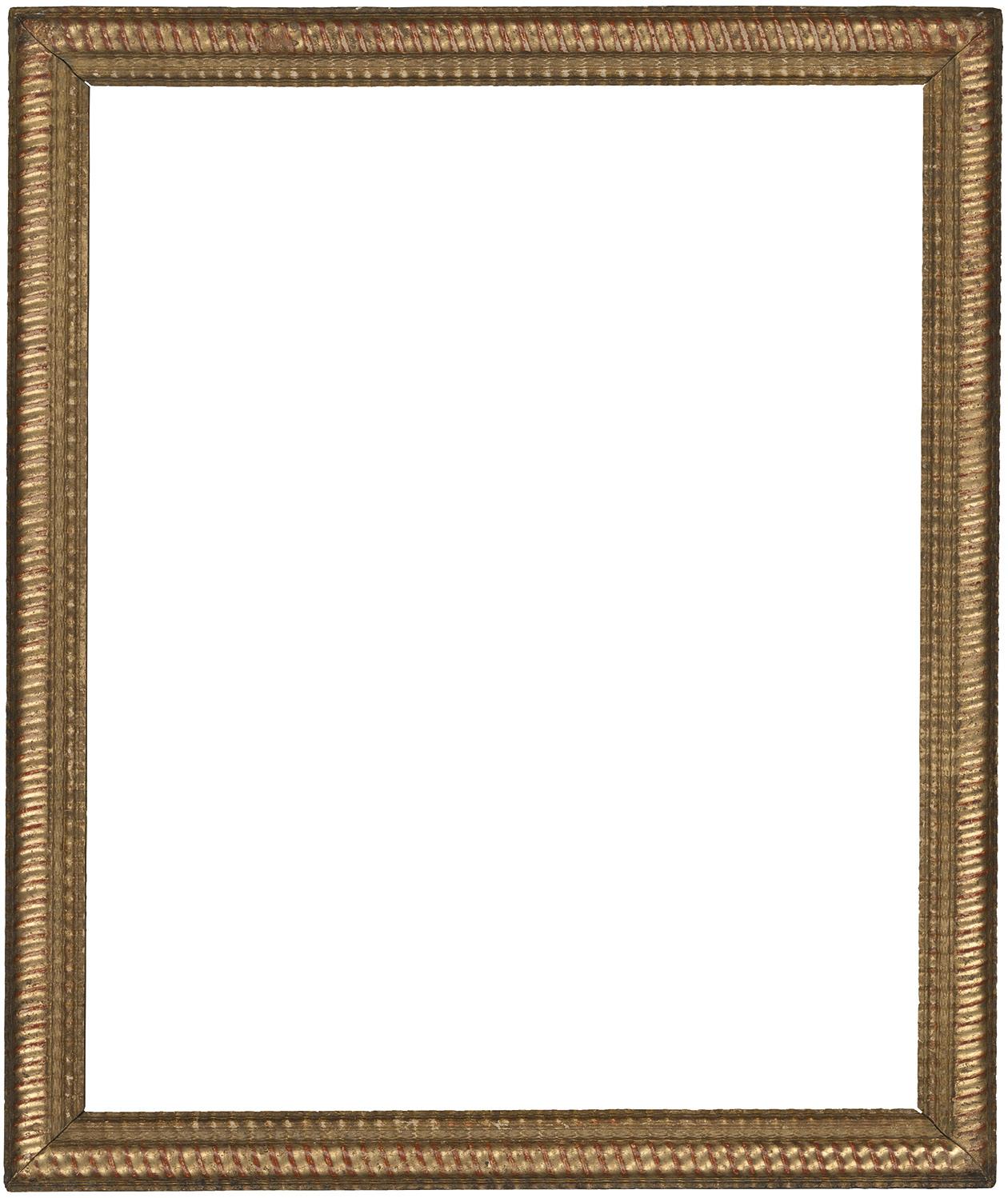

Gemälde Alter und Neuerer Meister Nr. 6000-6231 Rahmen Nr. 6232-6256

Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts Nr. 6500-6770

Moderne und Zeitgenössische Kunst I Nr. 7000-7284

Moderne und Zeitgenössische Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8000-8315

Fotografie des 19. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4001-4101

Fotografie des 20. und 21. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4102-4252

VORBESICHTIGUNGEN

Druckgraphik, Gemälde, Zeichnungen des 15. bis 19. Jahrhunderts

Erdener Straße 5A, 14193 Berlin

Donnerstag, 20. November bis Montag, 24. November, 10.00–18.00 Uhr, Dienstag, 25. November 10.00–17.00 Uhr

Moderne und Zeitgenössische Kunst I und II

Rankestraße 24, 10789 Berlin

Donnerstag, 20. November bis Donnerstag, 27. November, 10.00–18.00 Uhr

Fotografie und Fotokunst des 19. bis 21. Jahrhunderts

Rankestraße 24, 10789 Berlin

Montag, 17. November bis Freitag, 21. November, 10.00–18.00 Uhr, Samstag 22. November, 10.00–16.00 Uhr, Sonntag geschlossen, Montag, 24. November bis Donnerstag 27. November, 10.00–18.00 Uhr, Freitag, 28. November 10.00–15.00 Uhr

Schutzgebühr Katalog: 20 €

Umschlag: Los 6072, Johann Baptist Reiter und Los 6142, Friedrich Ballenberger Seite 4: Los 6027, Hendrik de Fromantiou. Seite 6 bis 7: Los 6057, Barend Cornelis Koekkoek

6000 um 1520. Christus als Schmerzensmann. Öl auf Holz, teils parkettiert. 112 x 43 cm.

6.000 €

Provenienz: Lempertz, Köln, Auktion am 25. Mai 2017, Los 1013 (als „Bartholomäus Bruyn d. Ä. zugeschrieben“).

Deutsche Privatsammlung.

Lucas Gassel

(um 1488 Deurne – 1568/69 Brüssel)

6001 Umkreis. Felsige Landschaft mit gotischem Schloss, im Vordergrund wohl die Verstoßung von Hagar. Öl auf Holz. 17,6 x 25,8 cm.

4.000 €

Provenienz: Parke-Bernet Galleries, New York, Auktion am 10. Oktober 1940, Los 28 mit Abb., aus der Sammlung „Marlow“ (als „Joachim de Patinir“; Katalogausschnitt verso montiert).

1977 bei Kunsthandel Xaver Scheidwimmer, München (als „Lucas van Gassel“).

Seither deutsche Privatsammlung.

Leonhard Bramer (1596–1674, Delft)

6002 Nachfolge. Gelehrter in orientalischem Kostüm im Studiolo.

Öl auf Holz. 31 x 23,7 cm. Wohl 18. Jh. 750 €

Provenienz: Erworben 1986 bei Ségal, Basel. Seither in Familienbesitz.

6003* um 1550. Der hl. Hieronymus im Gehäus. Öl auf Holz. 94 x 69,5 cm.

24.000 €

Provenienz: Schweizer Privatsammlung. Koller, Zürich, Auktion 182 am 22. September 2017, Los 3019. The Jack Daulton Collection, Los Altos, Kalifornien, USA.

Das Motiv des in der Studierstube schreibenden Hieronymus läßt sich in der Kunst bereits seit dem Mittelalter nachweisen. In Nordeuropa wird die Darstellung vor allem durch Jan van Eyck und später durch Albrecht Dürers Kupferstich maßgeblich verbreitet. Spätestens bei Dürer wird die Raumdarstellung zu einem Hauptthema des Bildes. So widmet sich auch der Künstler des vorliegenden Gemäldes detailliert der Raumsituation und den zahlreichen, die Stube füllenden Details und Gegenständen.

Der Heilige sitzt in einer durch eine dünne Holzwand abgetrennten

Nische in Klausur. Rechts gibt ein Torbogen den Blick auf einen Flur mit einer kunstvoll geschnitzten Bank frei, und oberhalb der Trennwand sind mit wertvollem Marmor verkleidete Säulen zu erkennen. Das Innere der Kammer ist im Kontrast zur Außenwelt bewusst schlicht gehalten und mit Gegenständen ausgestattet, die Hieronymus als Kirchenvater und Übersetzer des Evangeliums ausweisen. Dabei bleibt das für die Schriften des Hieronymus theologisch prägende - und dem humanistischen Fortschrittsglauben zugleich entgegenlaufende - Thema der inneren Einkehr und der Mahnung an die Vergänglichkeit irdischen Lebens zentral. Neben der titelgebenden Schrifttafel mit dem Sinnspruch „Homo bulla”, was auf Lateinisch „der Mensch ist eine Seifenblase” bedeutet, verweisen zahlreiche Details auf die Vergänglichkeit des menschlichen Daseins: die halb abgebrannte, gelöschte Kerze, die Dochtschere und der markant vor dem Schreibpult positionierte Totenschädel. Hieronymus selbst schreibt auf einem Zettel die Worte „cogita mori et in (a)eternum non morietur”, also etwa „Gedenke des Todes und du wirst nie sterben”. Damit ist gemeint, dass derjenige, der sich zu Lebzeiten seiner Vergänglichkeit bewusst ist und sich der inneren Einkehr sowie den christlichen Idealen verschreibt, das ewige Leben erlangen kann. Die Darstellung folgt somit ganz dem frühneuzeitlichen Verständnis der Hieronymus-Ikonografie. Der Künstler zeigt zugleich in vielen Details sein künstlerisches Können, so zum Beispiel in der gekonnt wiedergegebenen Perspektive und den Spiegelungen des Raumes auf dem glänzenden Metall des Kerzenständers. Die künstlerische Ausführung und die dargestellten Gegenstände wie die markante Brille oder die Flaschen auf dem Regal lassen sich in Form und Stil einem deutschen Meister aus der Mitte des 16. Jahrhunderts zuordnen.

6004

Deutsch

6004 um 1600. Mariä Heimsuchung. Öl auf Holz. 42,4 x 29,3 cm.

2.400 €

Die Komposition des Gemäldes folgt detailliert dem Vorbild des um 1503 datierten Holzschnitts aus Albrecht Dürers Marienleben (Meder 196). Das Gemälde ist im Kontext der sogenannten Dürer-Renaissance um 1600 einzuordnen und stellt gleichzeitig durch die malerische Übersetzung der gedruckten Vorlage ein interessantes Beispiel für mediale Transferprozesse dar.

Meister der Nürnberger Madonna (tätig in Nürnberg in der 1. Hälfte des 16. Jh.)

6005 Maria Magdalena mit dem Salbgefäß. Lindenholz, ungefasst. Höhe ca. 73,5 cm. Um 1505/15.

18.000 €

Provenienz: Kunsthandel Wenzel, Bamberg 2010. Privatsammlung Berlin.

Die hier kniend mit dem Salbgefäß dargestellte und wohl einst für eine Kreuzigungsgruppe entworfene Maria Magdalena zeichnet sich durch

die für ihre Rolle als „heilige Sünderin“ passende, offen gestaltete und luxuriöse Kleidung aus. Ihr Ausschnitt ist ungewöhnlich tief und ihr Haar fällt unter der nur locker aufgesetzten Haube luftig um ihre Schultern, wie es sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts ansonsten nicht geziemt hätte. Der geschlitzte Ärmel ist ein weiteres Detail, das in dieser Zeit als besonders modisch galt, aber von Sittenwächtern auch oft als dekadent empfunden wurde. Stilistisch weisen der kantig aufgereihte Faltenwurf und das locker fallende Haar auf einen süddeutschen Künstler der ersten beiden Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts hin. Die im

Kontrast zu den großen, plastisch gewölbten Partien gestalteten scharfkantigen Falten und das eher rundliche Antlitz mit den leicht schräg stehenden Augen lassen nach Einschätzung des Experten Dr. Markus Hörsch die Skulptur als Werk des Schöpfers der bekannten Nürnberger Madonna im Germanischen Nationalmuseums identifizieren.Mit einer schriftlichen Expertise von Dr. Markus Hörsch, Bamberg, vom 20. Juli 2010 (in Kopie), in welcher dieser abschließend feststellt: „Die Magdalena erweitert unsere Kenntnis von der Tätigkeit dieses bemerkenswerten Schnitzers um ein entscheidendes Werk.“

Peter Gertner

(um 1495/1500 Franken (Nürnberg?) – nach 1541)

6006 Bildnis Ottheinrich von der Pfalz. Öl auf Holz. 50,7 x 39,8 cm. Um 1535.

75.000 €

Provenienz: Hugo Helbing, München, Auktion vom 3.-4. Mai 1932, Los 13 (als „Deutscher Maler des 16. Jh.“), erworben durch die Galerie Wwe. Heinemann, Wiesbaden.

Sammlung Gustav Hobraeck (1867-1939), Neuwied am Rhein (dieser nachweislich ein Kunde der Galerie Wwe. Heinemann). Seither in Familienbesitz.

Dieses bislang unbekannte Porträt zeigt unverkennbar den Wittelsbacher Ottheinrich, Herzog von Pfalz-Neuburg (1502-1559) und seit 1556 Kurfürst von der Pfalz. Sein Äußeres ist durch mehrere gesicherte Bildnisse, beispielsweise von Barthel Beham überliefert, die ihn zudem in vergleichbarer Aufmachung festhalten. In stattlicher Pose erscheint Ottheinrich im Dreiviertelprofil vor monochromen Grund. Sein bärtiges Haupt bedeckt ein schräg aufgesetztes, rotsamtenes Barett, das mit einer weißen Feder und einer goldenen Agraffe geziert ist, die zeigt, wie Samson oder Herkules den Löwen tötet - ein Sinnbild für die Stärke des Fürsten. An Schmuck trägt er zudem eine Goldkette mit einem reich mit Juwelen und Perlen besetzten Anhänger. Der Mantel besteht aus kostbarem Goldbrokat mit Granatapfelmuster. Darunter trägt er ein mit Goldfäden besticktes rotes Wams sowie ein feines weißes Hemd, das mit aufwendiger Gold- und Perlenstickerei verziert ist: Zwei Hände fassen ein rotes Herz, in das mit Goldfäden ein „S“ eingeschrieben ist. Dieses verweist auf seine Gemahlin Susanna von Bayern, Witwe des Markgrafen Kasimir von Brandenburg-Ansbach und Burggräfin von Nürnberg, die Ottheinrich 1529 geehelicht hatte. Wahrscheinlich war sie es, die den vormals in Nürnberg tätigen Maler Peter Gertner als Hofmaler für Neuburg empfahl und der auch Schöpfer des vorliegenden Bildnisses ist. Zwar hat es der Künstler nicht wie viele seiner bürgerlichen Porträts signiert, doch stilistisch lässt es sich sehr gut in sein Œuvre in die Jahre um 1535 einfügen. Susanna von Bayern war bereits zuvor auf Peter Gertner aufmerksam geworden, denn dieser schuf 1527 ein Bildnisepitaph von ihr und dem im selben Jahr verstorbenen Kasimir von Brandenburg-Ansbach, eine Kopie hat sich in der Heilsbronner Klosterkirche erhalten. In Neuburg ist er als „maister Petern, hofmaler“ erstmals 1535/36 in den Hofrechnungen greifbar. Gertner war in Nürnberg schon früh zum gefragten Porträtisten geworden, wie etwa die Bildnisse des Wolfgang Eisen von 1523 (Ehemals Berlin, Gemäldegalerie) und das Bildnis von Hans Geyer (Raleigh, North Carolina Museum of Art, Inv. Nr. 52.9.138) von 1524 belegen. Beide tragen sein Monogramm PG und das sprechende Zeichen, einen Spaten. Sein anfänglicher Bildnisstil ist mit dem des zeitgleich in Nürnberg tätigen Hans Brosamer vergleichbar. Die Silhouette der Figuren bestimmt das Bild-

feld großflächig. Die hart modellierten Gesichter sind merkwürdig überzeichnet und wirken blass, die Augen, deren Iris meist keine weitere Modellierung aufweist, erscheinen ausdruckslos und starr. So besitzen seine frühen Männerbildnisse einen eher dokumentarischen Charakter, eine atmosphärische Auffassung fehlt dagegen.

Doch die künstlerische Bandbreite Peter Gertners war weitaus größer, wie ein Frauenbildnis von etwa 1525 (Karlsruhe, Kunsthalle Karlsruhe, Inv. Nr. 129) mit seiner malerischen Auffassung des Inkarnats zeigt, das eine Brücke zu dem feinmalerisch modellierten Gesicht Ottheinrichs im vorliegenden Bildnis schlägt. Hier sind die Licht- und Schattenpartien sorgfältig abgestuft, die Linearität ist zugunsten des Volumens verschwunden. Den Höhepunkt der feinmalerischen Ausprägung begegnet uns jedoch in Gertners aufwändigen, auf Pergament ausgeführten und partiell in Deckfarben kolorierten Bildnissen. Diese dienten ihm als Vorstudien für die Porträtserie der Wittelsbacher, den Verwandten Ottheinrichs, aber auch für die Darstellungen des Pfalzgrafen selbst. Sie alle zeigen eine atmosphärische Lebendigkeit des Inkarnats, auf die sich der Künstler offenbar konzentrierte, denn Kopfschmuck und Kleidung sind nur mit flüchtigen Strichen angedeutet; auch die Augen behalten ihren starren Ausdruck. So dürfte Gertner diese Bildnisstudien jeweils für unterschiedliche Porträtaufträge gedient haben, die jeweils nach Bedarf abgewandelt werden konnten. Für das vorliegende Bildnis hat der Maler wahrscheinlich seine Kopfstudie Ottheinrichs (Sammlung Würth, Inv. Nr. 9326) als Vorlage genutzt, die er allerdings seitenverkehrt verwendete. Die schematische Auffassung des Körpers bleibt bestehen, die prunkvoll verzierte Kleidung geht fast ins Ornamentale über.

Im Vergleich mit anderen Bildnissen von Peter Gertner fällt auf, dass die vorliegende Tafel kein schmales Hochformat aufweist, sondern ein nahezu quadratisches Format, und dass die Hände fehlen, was untypisch ist. Dies lässt sich leicht erklären, denn die untere Bildkante ist beschnitten. Das ursprüngliche Aussehen des Gemäldes ist durch zwei recht getreue, doch sicherlich später, von fremder Hand entstandene Kopien überliefert, die Ottheinrich im erweiterten Bruststück zeigen (Heidelberg, Kurpfälzisches Museum, Inv. Nr. L. 87, Leihgabe des Bayerischen Nationalmuseums München; München, Bayerisches Nationalmuseum München, Inv. Nr. R 66). Dort hat er die Hände vor den Körper geführt und hält in seiner beringten linken Hand einen Brief.

In diesem sehr fein ausgeführten, bisher unpublizierten Gemälde zeigt sich einmal mehr die Bildniskunst des Hofmalers Peter Gertner, deren malerischen Qualitäten dabei höchstes Niveau erreichen.

Dr. Katrin Dyballa

Ein undatiertes Gutachten (ca. 1937) von Ernst Buchner, München, in Kopie vorhanden. Ernst Buchner war der Schwiegervater des Sammlers Gustav Hobraeck. Wir danken Dr. Stephan Klingen, München, für wertvolle Hinweise zur Provenienz.

Anglo-flämische Schule

6007 1598. Bildnis eines Knaben im geknöpften lachsfarbenen Wams mit Goldstickerei und weißem Batistkragen, in den Händen eine Laute.

Öl auf Leinwand. 56 x 46,5 cm. Oben links bez. und datiert „Aetatis 7. 1598“.

18.000 €

Provenienz: Norddeutsche Privatsammlung.

Österreichisch

6008 1577. Bildnis der Baroness Zsófia Katalin Esterházy de Galántha (geb. Illésházy de Illésháza, 1547-1599) mit breitem Spitzenkragen und Spitzenhaube.

Öl mit Goldhöhungen auf Silber. 7,2 x 5,2 cm. Verso mit gravierter Inschrift „Ill.ma Coms.ss Sofia Illeshazi Francisco Esterhaziana Com.tis Stefani Illeshazi R.H.P. soror Com.tis Nicolai Esterhazi R.H.P. mater Ao 1577“.

2.800 €

Im Jahr 1566 heiratete Zsófia Katalin im Alter von 19 Jahren Ferenc Esterházy de Galántha (1533-1605), dem Begründer der bedeutenden ungarischen Dynastie. Gemeinsam hatten sie in der Folge 13 Kinder, von denen 10 das Erwachsenenalter erreichten. Zsófia Katalin starb 1599 in Galanta, einem der Esterházy Schlösser, wo sich auch ein in Öl ausgeführtes ganzfiguriges Portrait der Baronin befindet. Der Schöpfer dieser Miniatur dürfte sich bei der Ausführung des Porträtkopfes an dem Ölgemälde orientiert haben.

Franz Pourbus II. (1569 Antwerpen – 1622 Paris)

6009 Schule. Bildnis Henri IV, König von Frankreich und Navarra.

Öl auf Holz. 5 x 3,6 cm (im Oval). Um 1610.

800 €

Die Miniatur zeigt den König, wie ihn Franz Pourbus II in der Zeit um 1610 in Gemälden darstellte: Brustbildnis nach links mit Schnurr- und Kinnbart, dazu das schwarze Wams mit der weißen Halskrause und dem blauen Band zum Orden vom Heiligen Geist.

6010 2. Hälfte 17. Jh. Die Heimkehr des Tobias. Öl auf Leinwand, doubliert. 96 x 135 cm.

4.000 €

Nah an den Bildrand gerückt und in delikatem Sfumato modelliert erscheinen die vier Protagonisten der Tobias-Geschichte in halber Figur: Der junge Tobias und der Engel sind von ihrer Reise mit dem Fisch zurückgekehrt, dessen Galle die Blindheit von Tobias‘ Vater heilen soll. Rechts erscheinen der Vater mit über der Brust gefalteten Händen und dessen Frau. Links ist der Erzengel Raphael dabei, dem Fisch die Innereien zu entnehmen, während lediglich Tobias den Blick zu dem Betrachter wendet. Der Künstler dürfte dem Kreis der Tenebrosi verbunden sein, die besonders ihren religiösen Kompositionen ausgehend von Caravaggio durch die gekonnte Lichtregie etwas Mystisches verleihen.

Giulio Cesare Procaccini (1574 Bologna – 1625 Mailand)

6011 Kopf eines Engels. Öl auf Papier, auf Leinwand kaschiert. 31 x 26 cm. Um 1616.

7.500 €

Roberto Longhi war der Erste, der die Bedeutung der Ölskizze im Werk Giulio Procaccinis herausstellte. In seinem grundlegenden Aufsatz „L‘inizio dell‘abbozzo autonomo“ (in: Paragone 195, 1966) geht er auf Procaccinis Ölstudien als eigenständige Kunstwerke ein. Bei unserer Studie eines Engelkopfes handelt es sich jedoch um eine der viel seltener vorkommenden, vorbereitenden Studien, die im Hinblick auf ein Gemälde entstanden sind. Hugh Brigstocke erkennt in dem vorliegenden Werk eine Vorstudie zu dem Kopf des links von Maria stehenden Engels im Altarbild „Madonna mit Kind und Heiligen“ in S. Afra in Brescia (mdl. gegenüber dem Vorbesitzer), das um 1616 entstanden ist. Dieser zweifellos nach einem Modell entstandene Engelskopf zeigt stilistisch deutlich den Einfluss von Correggio und Leonardo, denen Procaccini künstlerisch verpflichtet war. Der kräftige Pinselduktus im Bereich der Locken, das volle, rötliche Haar und das cherubenhafte Gesicht mit den rötlichen Wangen sind charakteristisch für Procaccini. Derartige Engelsköpfe kommen in vielen Altarbildern des Künstlers vor, etwa in der Vision der hl. Teresa in Santa Maria della Grazia in Pavia, der Mystischen Vermählung der hl. Katharina in der Pinacoteca di Brera in Mailand oder etwa in der Hl. Familie im Kunsthistorischen Museum in Wien.

Johann Rottenhammer (1564 München – 1625 Augsburg)

6012 Schule. Eva am Baum der Erkenntnis. Öl auf Kupfer. 29 x 17 cm. Um 1600.

4.500 €

Bartholomäus Spranger (1546 Antwerpen – 1611 Prag)

6013 Nachfolge. Das Urteil des Midas. Öl auf Leinwand, doubliert. 60 x 98 cm. Verso auf der Leinwand eine alte Galerienummer „F.C. 109“. Wohl 17. Jh.

1.200 €

Egbert Lievensz. van der Poel (1621 Delft – 1664 Rotterdam)

6014 Brennender Bauernhof bei Nacht. Öl auf Holz, an vier Seiten abgefast. 16,9 x 20,6 cm. Verso mit alten Etiketten „Incendie par Van Depool / petit tableau sur bois“ und „Hochzeitsgeschenk von / Clemens Frhr. von Bechtolsheim / 27. April 1908“.

1.200 €

und die darauf folgende Verwüstung der Stadt festgehalten, die bekannteste Version befindet sich in der National Gallery in London. Zahlreiche seiner Gemälde zeigen ein brennendes Dorf in der Nacht, häufig mit plündernden und marodierenden Soldaten.

Über die ersten drei Jahrzehnte des Sohnes eines Goldschmieds aus Delft ist nichts bekannt, nicht einmal der Name seines Lehrers. Das erste Dokument, das Aufschluss über sein Leben gibt, ist seine Registrierung bei der Lukasgilde in Delft am 17. Oktober 1650; dort ist er als Landschaftsmaler aufgeführt. Er lebte mit seiner Familie zum Zeitpunkt der großen Pulverexplosion am 12. Oktober 1654 in der Doelenstraat in Delft. Nach der Explosion des Pulvermagazins übersiedelte er nach Rotterdam. In mehreren Gemälden hat er den „Delfter Donnerschlag“ 6014

Süddeutsch

6015 um 1600. Die Kreuzigung, verso: Das jüngste Gericht.

Öl auf Kupfer, oben halbrund. 135 x 108 cm.

12.000 €

Provenienz: Kunsthandel Max Garber, Steyr. Dort erworben vom jetzigen Besitzer im Jahr 2000. Privatsammlung Österreich.

Das doppelseitig bemalte Gemälde ist in Öl auf Kupfer ausgeführt, einer Technik, die sich insbesondere bei Künstlern am Münchner und Prager Hof um 1600 großer Beliebtheit erfreute. Allein die phänomenale Größe der Kupfertafel erhebt das Werk schon in den Rang eines Kunstkammerstücks. Während die Kreuzigung an Bilderfindungen von Künstlern am

Hof Rudolf II. anschließt, geht die Darstellung des „Jüngsten Gerichts“ auf ein Gemälde des Hofmalers Christoph Schwarz zurück, dessen Komposition durch einen Stich Johann Sadelers außerordentlich weite Verbreitung gefunden hat. Das Original von Christoph Schwarz entstand im Auftrag der Herzogin Renata, der Gemahlin von Wilhelm V. von Bayern, die das Werk für ihre Privaträume bestimmt hatte. Die ambitionierte Komposition mit großem Figurenrepertoire und mitreissender Dynamik inspirierte zahlreiche Künstler zu eigenen Fassungen (s. Heinrich Geissler: Christoph Schwarz, Diss. Freiburg/Br. 1960, S. 223-226). Die überaus qualitätvolle Ausführung unseres Werkes sowie das subtile Kolorit mit den changierenden Farben sprechen für einen namhaften süddeutschen Künstler aus dem direkten Umfeld von Christoph Schwarz, möglicherweise sogar von seiner eigenen Hand

Samuel Hofmann

(1595 Sax, Kanton St. Gallen – 1649 Frankfurt a. Main)

6016 Die Anbetung der Könige. Öl auf Leinwand. 116 x 86 cm. Unten links signiert und datiert „S. Hoffmann pinxit 1640“, verso auf dem Keilrahmen ein altes Etikett in Feder bez. „236 / S. Hoffmann 1640 / bezeichnet“.

8.000 €

Samuel Hoffmann wurde in Sax im sanktgallischen Rheintal geboren und erhielt seine künstlerische Ausbildung - nach Angaben von Joachim von Sandrart - bei Gotthard Ringgli, einem der führenden Maler Zürichs seiner Zeit. Bereits in jungen Jahren zog es ihn in die aufstrebenden Kunstzentren Antwerpen und Amsterdam, die zu den dynamischsten Orten barocker Malerei zählten. Ein direkter Kontakt zu Peter Paul Rubens, wie gelegentlich vermutet, bleibt ungesichert. Wahrscheinlicher ist, dass Hoffmann in Amsterdam in verschiedenen Werkstätten tätig war, bevor er um 1617/18 als freier Künstler arbeitete - ohne sich allerdings der Lukasgilde anzuschließen. Werke aus dieser frühen Schaffensphase sind nicht überliefert.

In den 1620er Jahren fand Hoffmann in Zürich als Porträtmaler große Anerkennung. Seine Bildnisse bestechen durch fein nuancierte Farbgebung, gezielte Lichtsetzung und eine bemerkenswerte psychologische Präsenz. Besonders im reformierten Milieu, wo religiöse Kunst kaum gefragt war, stießen seine weltlichen Darstellungen auf breite Zustimmung. Sein Kundenkreis umfasste nicht nur das gebildete Zürcher Bürgertum, sondern auch Adlige und katholische Auftraggeber - darunter etwa die Franziskanermönche im aargauischen Baden, für die er das Gemälde Der Zinsgroschen schuf (heute im Kunsthaus Zürich).

Neben seinen Porträts widmete sich Hoffmann auch dem Stillleben –insbesondere großformatigen Küchenstücken, die als wegweisend für die Entwicklung dieser Gattung in der Schweiz gelten. In diesen Arbeiten verschmelzen niederländischer Einfluss, barocke Fülle und die sachliche Klarheit protestantischer Bildauffassung zu einer ausdrucksstarken Einheit, die Hoffmann mit technischer Präzision umzusetzen wusste.

6017

Sein Wirkungskreis ging weit über Zürich hinaus: Aufträge führten ihn nach Breisach, Mailand und Baden-Baden. Zwischen 1640-41 erhielt er von Pietro Dolce, dem venezianischen Gesandten in Zürich, Aufträge – in diese Zeit datiert auch vorliegendes Werk. Ab 1643 war er in Basel tätig und pflegte enge Beziehungen zu den Markgrafen von Baden. 1644 ließ er sich in Frankfurt am Main nieder, wo er 1649 verstarb. Hoffmann gilt als herausragender Porträtist der deutschsprachigen Schweiz des 17. Jahrhunderts. Durch seine Prägung in Amsterdam wurde er zu einem bedeutenden Vermittler zwischen der niederländischen und der süddeutschen Malerei. Besonders in seinen sorgfältig aufgebauten Stillleben – inspiriert von Künstlern wie Frans Snyders – zeigt sich seine stilistische Nähe zur flämischen Kunst. Mit seinen Küchen- und Jagdszenen, die in der Schweizer Kunstlandschaft damals neuartig waren, verband er meisterhaft seine beiden zentralen Themenbereiche: das Porträt und das Stillleben. Für seine wenigen Historienbilder dienten Rubens und Jacob Jordaens als stilistische Bezugspunkte.

Italienisch

6017 17. Jh. Das Haupt Christi. Öl auf loser Leinwand. 42,2 x 31,5 cm.

1.800 €

Johann Heinrich Schönfeld (1609 Biberach – 1682/83 Augsburg)

6018 Diana und Aktäon. Öl auf Leinwand, doubliert. 59 x 82 cm. Unten links signiert „JH [ligiert] Schönfeld Fecit“. Um 1662/63.

15.000 €

Literatur: Hermann Voss: Johann Heinrich Schönfeld, ein schwäbischer Maler des 17. Jahrhunderts, Biberach 1964, S. 33 (als „Schönfeld“).

Bruno Bushart: „Die Johann Heinrich Schönfeld-Ausstellung in Ulm“, in: Kunstchronik 20, 1967, S. 372 (ohne Angabe von Gründen abgeschrieben).

Herbert Pée: Johann Heinrich Schönfeld. Die Gemälde, Berlin 1971, S. 161, Nr. 97, Abb. 110 (von „Schönfeld, vielleicht unter Mitwirkung eines Gehilfen um 1662/63“).

Ausstellung: Ausst. Kat. Johann Heinrich Schönfeld - Bilder Zeichnungen, Graphik, Museum der Stadt Ulm 1967, Nr. 71.

Provenienz: Privatsammlung München (bis 1957). Sammlung Luitpold Dussler, München. Privatsammlung Süddeutschland.

Das Gemälde schließt an die von Schönfeld zu Beginn der 1660er Jahre gemalten „arkadischen Szenen“ an, wobei vorliegende Arbeit in der weichen, tonalen Wirkung noch über sie hinausgeht (vgl. Herbert Pée in: Ausst. Kat. Johann Heinrich Schönfeld, Ulm 1967, Nrn. 68-70 mit Abb. 70-72). Bei den Frauengestalten orientiert sich der Künstler eher an seinen eigenen, in den Gemälden der italienischen Zeit entwickelten Typus. Eine zweite, nahezu identische Fassung mit geringen Abweichungen in der Foliage wurde in unserem Hause versteigert (Bassenge Berlin, Auktion 84: Kunst in Augsburg von 1500-1800, 3. Dezember 2004, Los 5627).

Niederländisch

6019 17. Jh. Circe verwandelt die Gefährten des Odysseus in Tiere.

Öl auf Leinwand, doubliert. 66,5 x 70 cm. Unten rechts monogrammiert „MC“.

2.500 €

6020 um 1730/40. Ideale Rheinlandschaft im Abendrot. Öl auf Leinwand, doubliert. 96,5 x 122 cm.

1.500 €

Niederländisch

6021 1653. Die Bekehrung des hl. Hubertus im Wald. Öl auf Holz. 59 x 74,5 cm. Verso oben links in der Ecke monogrammiert und datiert „S.N. 1653“ (unter UVLicht sichtbar).

7.500 €

Der Legende nach begegnete der heilige Hubertus während der Jagd einem prächtigen Hirsch. Als er versuchte, das Tier zu töten, erschien ein Kreuz zwischen dessen Geweih. In diesem Moment bekehrte er sich

zum christlichen Glauben. Diese Geschichte ist identisch mit der Bekehrungslegende des heiligen Eustachius; ein Verweis auf diesen ist die römische Uniform, denn Eustachius war unter Kaiser Trajan Heermeister einer römischen Legion gewesen. Eustachius war ursprünglich der ältere Jagdheilige, doch ab dem 15. Jahrhundert wurde die Hirschlegende zunehmend Hubertus zugeschrieben, der heute als bekannterer Schutzpatron der Jäger gilt.

Der heilige Hubertus lebte in Lüttich in den Niederlanden, und seine Bekehrung wurde besonders häufig von flämischen Malern dargestellt - oft als Vorwand für die Ausarbeitung einer prachtvollen Landschaft,

wie sie beispielsweise auch von Jan Bruegel d. Ä. oder Roelant Savery zu dieser Thematik überliefert ist.

Der ruhige Moment der Offenbarung kontrastiert mit der typischen Dynamik der Jagdmalerei und betont die spirituelle Dimension der Szene. Die Hunde verweisen auch auf Hubertus’ Rolle als Schutzpatron der Jäger und Hunde. Die sehr qualitätvolle und realistische Darstellung der Tiere könnte auf einen Maler mit zoologischem Interesse hindeuten. Auch der Hund im Vordergrund rechts ist keinesfalls zu groß geraten - es handelt sich hierbei um einen sogenannten Bärenhund, der in der Tat eine beträchtliche Körpergröße aufweist.

Niederländisch

6022 17. Jh. Kerkerszene: Mann hinter einem Gitterfenster.

Öl auf Leinwand (lose, ohne Keilrahmen). 20,5 x 31,5 cm.

1.200 €

Philippe de Champaigne (1602 Brüssel – 1674 Paris)

6023 Umkreis. Moses mit den Gesetzestafeln. Öl auf Leinwand, doubliert. 95 x 78 cm. Um 1648.

5.000 €

Gabriel Metsu

(1629 Leiden – vor 1667 Amsterdam)

6024 Schule. Junge Frau mit Wasserkrug.

Öl auf Holz. 21,5 x 19,8 cm. Verso mit einem roten Lacksiegel mit dem Initial „H“.

1.500 €

Niederländisch

6025 um 1630. Fröhliche Gesellschaft im Freien.

Öl auf Holz. 15,5 x 31,1 cm.

1.200 €

Niederländisch

6026 17. Jh. Winterliches Eisvergnügen vor einem Stadttor.

Öl auf Holz. 33 x 41,5 cm. Unten rechts von fremder Hand bezeichnet „K. Molenaer“, verso montiert ein handschriftliches Gutachten von Heinrich Zimmermann, Berlin, vom 1. Februar 1950.

1.200 €

Hendrik de Fromantiou (1633 Maastricht – 1694 Potsdam)

6027 Jagdstillleben mit Rebhuhn und Singvögeln. Öl auf Leinwand, alt doubliert. 51,5 x 44,5 cm. Verso auf der Leinwand in einer Schrift des 20. Jh. bez. „Weeninx“, mit geprägter Inschrift im Holz des Spannrahmens „F Leeatham Liner“.

12.000 €

In einer gemalten steinernen Wandnische erblickt man mehrere Vögel, die bei der Jagd erlegt wurden, darunter drei kleinere Singvögel und ein Rebhuhn, das mit einem Fuß an einer Schnur aufgehängt ist. Die Flügel des Rebhuhns sind zur Seite ausgebreitet und geben den Blick auf das raffiniert gemalte Gefieder frei, das die Kunstfertigkeit des Künstlers in der Wiedergabe unterschiedlicher Stofflichkeiten erkennen lässt. An der Rückwand der Nische hängen Jagdflöten, wie sie üblicherweise für die Vogeljagd verwendet wurden. Der in Maastricht geborene Maler Hendrik de Fromantiou gehörte zu den bedeutenden Künstlerpersönlichkeiten, die am Hofe des Großen Kurfürsten tätig waren. Seit 1670 als Stilllebenmaler in Berlin tätig, arbeitete er für den Kurfürsten zudem als Kunstagent, Sachverständiger, Restaurator und hatte seit 1687 die Aufsicht über die kurfürstliche Gemäldesammlung. Als Stilllebenmaler schuf er für den Kurfürsten vor allem Tierdarstellungen und Stillleben mit Früchten und Blumen. Ein vergleichbares Jagdstillleben des Künstlers mit den gleichen Requisiten und der gleichen Raumdisposition befindet sich in der Gemäldesammlung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

Pieter Wouwermann (1623 Haarlem – 1682 Amsterdam)

6028 Pferdemarkt vor einem Dorf. Öl auf Holz. 37,1 x 55,9 cm. Unten rechts auf dem Baumstamm monogrammiert „W.“, unten links ein kleines Nummernetikett alt bez. „4.“. 3.000 €

Provenienz: Privatsammlung Wien. Im Kinsky, Wien, Auktion am 21. April 2010, Los 50. Privatsammlung Norddeutschland. Das Gemälde ist unter der Nummer 213862 registriert in der Datenbank des RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Für eine Variante des Motivs vgl. Walther Bernt: Die Niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts, Bd. 3, München 1948, Nr. 1024.

August Querfurt (1697 Wolfenbüttel – 1761 Wien)

6029 Soldatenlager mit Marketenderin. Öl auf Leinwand, doubliert. 42 x 55 cm. Um 1700.

1.500 €

Provenienz: Privatsammlung Augsburg. Bassenge, Berlin, Auktion 99 am 31. Mai 2012, Los 6070. Privatsammlung Norddeutschland.

Die Zuschreibung an August Querfurt stammt von Dr. Gode Krämer, Augsburg (mdl. gegenüber dem Vorbesitzer).

August Querfurt

6030 Die Einkehr zweier Jäger. Öl auf Leinwand, randdoubliert. 44,5 x 34 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert „A.Q. 1756“.

4.000 €

Provenienz: Dorotheum, Wien, Auktion am 24. April 2007, Los 225. Privatsammlung Wien.

Dorotheum, Wien, Auktion am 11. Juni 2013, Los 153. Privatsammlung Norddeutschland.

Abbildung Seite 39

Österreichisch

6031 um 1760. Johannes der Täufer vor Gottvater umgeben von Engeln.

Öl auf Leinwand, doubliert. 57,5 x 34,3 cm.

3.000 €

Italienisch

6032 18. Jh. Südliche Küstenszene mit Kastell. Öl auf Leinwand, doubliert. 71,5 x 85 cm. Unten auf dem Abhang unter dem sitzenden Hirten monogrammiert „F. A. fec.“.

1.800 €

Venezianisch

6033 um 1740. Szene aus der Commedia dell‘Arte; Szene aus dem venezianischen Karneval mit zwei maskierten Figuren.

2 Gouachen wohl auf Pergament. Je ca. 4,5 x 7 cm. In Goldrähmchen. (Unausgerahmt beschrieben).

750 €

Giuseppe Bernardino Bison (1762 Palmanova – 1844 Mailand)

6034 Blick von der Piazzetta auf den Canal Grande und Santa Maria della Salute. Öl auf Leinwand, doubliert. 27 x 44 cm.

8.000 €

Provenienz: Galerie Scheidwimmer, München 1972. Privatsammlung München. Privatsammlung Berlin.

Bassenge, Berlin, Auktion 108 am 27. November 2016, Los 6067. Privatsammlung Norddeutschland.

Der im Friaul geborene Maler und Zeichner Giuseppe Bernardino Bison begibt sich nach anfänglichen Studien in Brescia als 15-jähriger im Jahr 1777 nach Venedig, wo er die Bekanntschaft von Antonio Maria Zanetti macht. Ab 1779 studiert er an der Accademia Malerei und Dekoration bei Constantino Cedini und Perspektive bei Antonio Mauro. Von wesentlicher Bedeutung für Bisons Entwicklung ist die Freundschaft zum Architekten des Teatro La Fenice in Venedig, Giovanni Antonio Selva (1751-1819), der ihm zu vielen Aufträgen als Bühnenbildner verhilft.

Neben dem La Fenice ist Bison auch für die Theater von Treviso, für das Teatro Nuovo in Triest (Bühnenbilder zum „Don Giovanni“) und das Teatro Nuovo in Gorizia tätig. Bison arbeitet sein Leben lang in ganz unterschiedlichen künstlerischen Techniken. In seinem umfangreichen Gesamtwerk finden sich Fresken u.a. in der Villa Piva in Breda di Piave, im Palazzo Manzoni in Padua und in verschiedenen Palazzi in Treviso. Er hinterläßt eine große Zahl an Staffeleibildern, aber auch Lithographien und eine bedeutende Zahl an Zeichnungen. Zahlreich sind auch die Palazzi im Veneto, die er ausstattet. 1831 siedelt Bison nach Mailand über. In vielen Ausstellungen an der Accademia di Brera zeigt er zwischen 1833 und 1842 seine meist kleinformatigen Veduten. Bison stirbt am 24. August 1844 in ärmlichen Verhältnissen. Die Zeitenwende zum Ende des 18. Jahrhunderts spiegelt sich auch in Bisons Werk wider: Er ist sowohl einer der letzten bedeutenden Vertreter des venezianischen Rokoko und dessen klassischer Vedutenmalerei als auch Neoklassizist und mit seinen in Tempera gemalten, an Marco Ricci orientierten phantastischen Veduten, Vorreiter des Romantizismus.

6035 Die Piazza San Marco. Öl auf Leinwand, doubliert. 27 x 44 cm.

8.000 €

Provenienz: Galerie Scheidwimmer, München 1972. Privatsammlung München. Privatsammlung Berlin. Bassenge, Berlin, Auktion 108 am 27. November 2016, Los 6066. Privatsammlung Norddeutschland.

Hendrik van Minderhout (1632–1696, Rotterdam)

6036 Orientalischer Seehafen. Öl auf Leinwand, doubliert. 67,5 x 79 cm.

6.000 €

Provenienz: Österreichischer Adelsbesitz.

Im Kinsky, Wien, Auktion am 24. Juni 2014, Los 416 (lt. Angabe im Katalog hat Marijke C. de Kinkelder vom Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag, das Gemälde als ein Werk Hendrik van Minderhouts identifiziert).

Norddeutsche Privatsammlung.

Das Werk ist unter der Nummer 540941 in der Datenbank des RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis verzeichnet (https://rkd. nl/imageslite/540941).

Johann Kupetzky (1667 Bazin/Bösing (?) – 1740 Nürnberg)

6037 Bildnis eines adeligen Herrn mit Allongeperücke vor einer Draperie.

Öl auf Papier, auf Holz kaschiert. 34,5 x 28 cm. Verso in Schwarz signiert und datiert „J Kupetzky 1726“ (letzte Ziffer undeutlich).

1.800 €

Österreichisch

6038 um 1730. Kaiser Karl VI. von Österreich und seine Gemahlin Elisabeth Christine von Österreich. Pendants, je Öl auf Karton, Originalrahmen. Je ca 8,1 x 5,2 cm.

1.200 €

Literatur: Jörg Nimmergut und Anna-Maria Wager: Miniaturen - Dosen, München 1982, S. 211 mit Farbabbildung F41.

Karl, Erzherzog von Österreich, König von Spanien 1703-1714, römisch deutscher Kaiser 1711, wurde am 1. Oktober 1685 in Wien geboren. Seine Eltern waren Kaiser Leopold I. und Eleonore Magdalene, Tochter des Kurfürsten Philipp Wilhelm von der Pfalz-Neuburg. Am 1. August 1708 Hochzeit mit Elisabeth Christine, der Tochter des Herzogs Ludwig Rudolf von Braunschweig-Wolfenbüttel. Der Ehe entstammten vier Kinder: Leopold, Maria Theresia (spätere Kaiserin von Österreich), Maria Anna und Maria Amalie.

Englisch

6039 um 1710. Bildnis wohl Georg I, König von England, im blauen Rock, weißer Halsbinde und rostrotem Mantel, mit Allongeperücke. Öl auf Kupfer. 7,2 x 5,6 cm (im Oval). Im Silberrahmen mit Spiralaufsatz.

800 €

Provenienz: Cabinet Eric Turquin, Paris.

Nicolas Lancret (1690–1745, Paris)

6040 Umkreis. Galante Festgesellschaft im Park. Öl auf Leinwand, doubliert. 50 x 65 cm. Verso auf dem Keilrahmen ein Lacksiegel mit einem wohl polnischen Topór-Wappen.

4.000 €

Antoine Pesne (1683 Paris – 1757 Berlin)

6041 Knabe mit Samtbarett, einen Singvogel haltend. Öl auf Leinwand, doubliert. 80 x 64 cm.

12.000 €

Provenienz: Norddeutsche Privatsammlung.

Bei dem Werk handelt es sich um ein genrehaftes Gemälde wohl aus der Frühzeit des Künstlers vor seiner italienischen Zeit (vor 1710). Der Knabe trägt ein rotes Samtbarett, an dem eine Feder befestigt ist: ein Zeichen des Genies. Er hebt zum Sprechen an und wie die erhobene Hand signalisiert, erbittet der Knabe die Aufmerksamkeit des Betrachters. Das Werk gehört zu einer Gruppe meist früher Genrebilder mit nur einer Figur. Besonders vergleichbar ist das 1706 datierte Gemälde in Schloss Sanssouci „Bauernmädchen im Fenster“, bei dem ein sehr ähnlicher Vogelbauer oben rechts aufgehängt ist. Das weiße Hemd des Mädchens zeigt die gleiche lockere Modellierung. Ebenfalls eng verwandt sind zwei signierte und 1712 datierte Pendants in Schloss Mosigkau bei Dessau „Mädchen mit Blumen und Früchten“ und „Klarinettenbläser“. In einem Gutachten vom 31. Mai 2009 bestätigt Prof. Helmut Börsch-Supan die Autorschaft Antoine Pesnes (Gutachten in Kopie vorhanden).

Italienisch

6042 18. Jh. Kleiner Tamburinspieler mit tanzendem Hund.

Öl auf Leinwand, doubliert. 39,5 x 31,5 cm. Verso auf dem Keilrahmen mit altem Klebeetikett mit gestochener Schrift „Mr. Rohde“ (wohl Besitzervermerk).

900 €

6043 Gemüsestillleben mit Weißkohl, Kürbis, Wurzelund Rübengemüse, Stangenbohnen und einem Fink. Öl auf Leinwand. 55 x 74 cm.

3.500 €

6044 Küchenstillleben mit Lammkeule, Heringen, Knoblauch, Kohlkopf und einem Keramikkrug mit einem Teller Butter.

Öl auf Leinwand. 56 x 73 cm.

3.500 €

Der Thüringer Jacob Samuel Beck war der bedeutendste Erfurter Maler seiner Zeit. Im erstaunlich vielseitigen Gesamtwerk dieses biographisch schwer fassbaren Künstlers finden sich alle Gattungen vertreten: neben seiner Tätigkeit als gefragter Portraitist sowie Historien- und Landschafts-

maler, stechen zweifellos seine Stillleben in ganz besonderer Weise hervor. All seinen Stillleben gemein ist die Inszenierung in einer Hell-DunkelMalerei, bei der sich Beck an niederländischen Vorbildern des 17. Jahrhunderts orientiert. Der Hintergrund verbleibt stets im Dunkeln, die drapierten Gegenstände kommen so effekvoll zur Geltung. Bei unserem Gemälde handelt es sich um die Variante eines in Privatbesitz befindlichen Stilllebens; das Arrangement ist überwiegend identisch, lediglich die Zwiebeln wurden in unserer Version gegen kleine Knoblauchknollen getauscht (vgl. Ausst. Kat. Jacob Samuel Beck (1715-1778). Zum 300. Geburtstag des Erfurter Malers, hrsg. von Thomas von Taschitzki, Kai Uwe Schierz, Erfurt 2016, S. 244, Nr. 47, mit Abb. S. 199).

Vincenzo Pacé (tätig um 1780)

6045 Mediterraner Hafen mit Händlern am Quai. Öl auf Karton. Durchmesser 6,6 cm. Auf der hellen Kiste im Vordergrund signiert „V. Pace“.

800 €

Provenienz: Galerie Cailleux, Paris 1967.

Johann Ernst Heinsius (1731 Ilmenau – 1794 Erfurt)

6046 Bildnis des Geheimen Rates und Bibliothekars der Herzogin-Anna Amalia-Bibliothek in Weimar Johann Poppo von Greiner. Öl auf Leinwand, doubliert. 92 x 72,5 cm. Um 1772.

7.500 €

Johann Poppo von Greiners (1708-1772) Hauptverdienst besteht darin, dass er sich als Bibliothekar der rund 11.000 Bände umfassenden Büchersammlung des von 1683-1724 regierenden Herzogs Wilhelm Ernst von Sachsen Weimar, die im sogenannten Grünen Schloss lagerte, angenommen hat und den Umbau dieses Hauses zur Herzogin-Anna-AmaliaBibliothek angeregt hat. Der Umbau nach Plänen von August Friedrich Straßburger erfolgte 1761-1766. Poppo von Greiner gewann durch seine Klugheit und charakterlichen Eigenschaften das Vertrauen Anna Amalias, die 1758 bereits als 19-jährige die Regierungsgeschäfte des Landes übernehmen musste und erst 1775 an ihren Sohn Karl August abgeben konnte. Als „väterlicher Freund“ geschätzt, wurde Poppo von Greiner 1763 in den Adelsstand erhoben.

Johann Ernst Heinsius erhielt im Jahr 1772 die Stelle als Hofmaler in Weimar. Es ist das Jahr, in dem auch Poppo von Greiner starb. Die lebensvolle Darstellung des Portraitierten lässt darauf schließen, dass es sich nicht um ein posthumes Bildnis handelt, sondern um ein Portrait des Bibliothekars kurz vor dessen Tod. Zwei weitere Fassungen dieses Gemäldes, die ebenfalls unsigniert und undatiert sind, befinden sich in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek und im Wittumspalais in Weimar. Bei unserem Werk handelt es sich nach Einschätzung von Prof. Helmut Börsch-Supan um eine dritte eigenhändige Fassung. Ein schriftliches Gutachten von Prof. Helmut Börsch-Supan liegt in Kopie vor.

Anton Radl

(1774 Wien – 1852 Frankfurt a. M.)

6047 Felslandschaft mit Wasserfall und Einsiedler bei einer Grotte.

Öl auf Leinwand. 97 x 133 cm.

4.500 €

Provenienz: Privatsammlung Hessen.

Obwohl Anton Radl zunächst als Zeichner und Radierer bei Johann Gottlieb Prestel in die Lehre gegangen war, wurde er nach 1800 vor allem als Landschaftsmaler bekannt. Er widmete sich in seinen an der Malerei der niederländischen Meister orientierten Landschaften gerne Gegenden aus der Umgebung von Frankfurt oder dem Taunus, griff aber zuweilen auch auf Landschaftseindrücke zurück, die er auf seinen Studienreisen nach Norddeutschland, in den Schwarzwald, die Schweiz und entlang der Donau besucht hatte. Das vorliegende Gemälde wiederholt ein Motiv seines bekannten Bildes im Historischen Museum Frankfurt aus dem Jahre 1812, das schon auf der großen Ausstellung 1827 prominent präsentiert wurde (vgl. Ausst. Kat. Anton Radl, Historisches Museum Frankfurt a.M. 2008, S. 64, Nr. 12). Wir danken Dr. Anke FröhlichSchauseil für wertvolle Hinweise.

Wilhelm Carl F. Trautschold (auch William, 1815 Berlin – 1877 München)

6048 Selbstbildnis des Künstlers. Öl auf Leinwand. 33 x 25 cm. Oben rechts signiert und datiert „W. Tr. p. Giessen 1845 [?]“, verso auf einem alten Klebeetikett bez. „No. 33 / Trautschold, W. / Selbstbildnis“. 900 €

Der in Berlin gebürtige Wilhelm Trautschold lernte zunächst in seiner Geburtsstadt und dann in Düsseldorf, wo er zwischen 1833 und 1835 bei Karl Ferdinand Sohn und Wilhelm Schadow unterrichtet wurde. 1843 ging er nach Gießen und trat eine Anstellung als Zeichenlehrer an der dortigen Universität an. Nach Aufenthalten in London und Liverpool, wo er seine Familie gründete, reiste er durch Italien und war vor allem als Portraitist erfolgreich. Aus gesundheitlichen Gründen unternahm er 1877 eine letzte Reise nach Deutschland, wo er in München verstarb.

Heinrich Rieter (1751 Winterthur – 1818 Bern)

6049 Alpenlandschaft mit Hirten an einer Tränke. Öl auf Holz. 28 x 23,5 cm. Verso mit altem Klebeetikett, dieses in einer Hand des 19. Jh. in brauner Feder bez. „Gemalt von Heinrich Rieter geb. 1751 in Winterthur, gestorben in Bern 1818 nach einem Entwurf von L. Aberli... Neujahrsstück der Künstlergesellschaft in Zürich No. XIII von 1817. pag. 11 ... H. Rieter... Neujahrstück No. XV von 1819“, sowie einem weiteren Klebeetikett mit den Initialen „MR.“.

9.000 €

Trotz seiner Ausbildung zum Bildnismaler bei Johann Ulrich Schellenberg in Winterthur und Anton Graff in Dresden, entschloss sich Heinrich Rieter, bestärkt durch Salomon Gessner, Landschaftsmaler zu werden.

Seit 1777 war er Gehilfe und Mitarbeiter von Johann Ludwig Aberli in Bern und übernahm nach dem Tod seines Lehrers dessen druckgraphische Werkstatt. Rieter war einer der führenden Berner Meister in dessen Nachfolge. Das vorliegende Gemälde entstand nach einer Invention von Ludwig Aberli, zu deren vollständigen Ausführung es jedoch nicht mehr kam, da Aberli über den Arbeiten verstarb. Aberli hatte aber Heinrich

Rieter vorher instruiert, wie das Werk zu vollenden sei. 1817 verfasste Rieter im „Neujahrsstück herausgegeben von der Künstler-Gesellschaft in Zürich“ eine Abhandlung über Aberli, die auch eine Radierung nach dieser letzten Komposition von Aberli enthielt und somit auch das vorliegende Werk dokumentiert.

Johan Laurentz Jensen (1800–1856, Gentofte b. Kopenhagen)

6050 zugeschrieben. Früchtestillleben mit Pfirsich und Trauben.

Öl auf Papier, auf Pappe kaschiert. 18,2 x 24,6 cm. Unten rechts datiert „Dec. [18]50“, verso auf dem Rahmen eine alte kaum leserliche Bezeichnung (Widmung?) in dänischer Sprache, datiert „22 Dez 1850“.

900 €

Friedrich Johann Gottlieb Lieder (gen. Franz, 1780 Potsdam – 1859 Budapest)

6051 Bildnis der Johanna Schubert als Hebe. Öl auf Leinwand, doubliert. 42 x 34 cm. Links im Hintergrund signiert und datiert „F. Lieder p: 1819“, verso auf dem Keilrahmen ein Klebeetikett mit Angaben in brauner Feder zur Dargestellten „Johanna Schubert, geb. Schmidt, Mutter Victor‘s, geboren 1806, gestorben 1836. Gattin Eduards v. Schubert“.

4.500 €

Bereits im Alter von nur siebzehn Jahren stellte Friedrich Lieder erstmals zwei Zeichnungen auf der Berliner Akademieausstellung von 1797 aus und erregte damit einige Aufmerksamkeit. Im Jahre 1802 machte er erneut durch ein Bildnis Napoleons von sich reden und wechselte im Jahre 1804 zum Studium von Berlin an die École des Beaux-Arts in Paris, wo er Schüler von Jacques-Louis David wurde. Schnell etablierte sich der geschickte Portraitist in der Pariser Gesellschaft und heiratete die Tochter des Chevalier d‘Ellevaux de Limon. Auch international wurden seine Fähigkeiten als Bildnismaler erkannt, und so erhielt er unter anderem zahlreiche Aufträge des ungarischen Adels und reiste dafür nach Budapest und Preßburg. Ab dem Jahre 1812 arbeitete er zunächst in Wien, wo er, stark von Isabey beeinflusst, auf dem Wiener Kongress mit großem Erfolg als Bildnismaler und Miniaturist tätig war. Dort fiel er unter anderem Fürst Metternich auf, der ihn fortan förderte. Zwischen 1816-19 hielt er sich auf Einladung Wilhelms III. in Berlin auf und wurde zum Hofmaler ernannt. Seine große internationale Bekanntheit sorgte dafür, dass er auch später viele Reisen unternahm, sich aber meist in Wien oder Budapest aufhielt, wo seine Portraits und Bildnisminiaturen vor allem von den Mitgliedern des Hochadels geschätzt wurden. - Das Bildnis zeigt die junge Johanna Schubert (geb. Schmidt, 1806-1836) als Hebe, Tochter von Zeus und Hera und Mundschenkin der Götter, in einem weißen Empirekleid mit blassviolettem Schal. Die kühle Farbigkeit unterstreicht den porzellanhaften Teint der Dargestellten, deren sorgfältig arrangierte Locken leicht über das Decolleté fallen. Lieders demonstriert mit diesem Werk nicht nur sein Können als hervorragender Bildnismaler, sondern auch als besonders feinsinniger Kolorist.

Jean Victor Bertin (1767–1842, Paris)

6052 Mutter und Kind in einem Brunnenhof. Öl auf Leinwand, doubliert. 74,1 x 60,4 cm.

8.000 €

Ausstellung: Landscape and Antiquity - An Exhibition of Nineteenth Century Landscapes of Italy, Greece and Southern France, The Clarendon Gallery, London, 1987, Kat. Nr. 10 (Abb.). Provenienz: Sammlung Colin McMordie, London, Paris, vor 1987. Privatsammlung Deutschland.

Der Sohn eines Perückenmachers studiert ab 1785 in Paris an der Académie royale de peinture et de sculpture zunächst Historienmalerei bei Gabriel François Doyen. Um 1788 entdeckt er sein Interesse für die Landschaft und tritt in das Atelier des neoklassizistischen Malers Pierre-Henri de Valenciennes ein. Valenciennes schuf eine neue Bildgattung, die paysage historique, die die Landschaftsmalerei mit einer idealisierten, heroischen Sicht auf die Geschichte verband, um das Ansehen dieses geringgeschätzten Genres zu stärken. Kennzeichen dieses Neoklassizismus sind die strenge Kompositionen und die glatte Pinselführung. Zwischen 1800 und 1805 bevorzugt Bertin in seinen französischen Landschaften grüne und blaue Töne, die er glatt und porzellanhaft aufträgt. Die Staffage gibt er mit einfachen, sicheren und leicht eckigen Pinselstrichen wieder. Vorliegendes Werk ist ein schönes Beispiel dieser Zeit. Harmonisch und

geschickt malt er die Vegetation, die sich um das alte Gemäuer rankt. Die Mutter, die mit dem Kind liest, sowie der Leben spendende Brunnen sind Zeichen der Hoffnung, die Ruine steht für die Vergänglichkeit. Nach einer zweijährigen Italienreise ab 1806 wird Bertin, neben dem Claude Lorrain und Nicolas Poussin verpflichtetem Klassizismus, den er lebenslang verfolgt, auch ein früher Verfechter des Skizzierens im Freien und damit das Bindeglied zur Pleinairmalerei. Er fördert diese Praxis bei seinen zahlreichen Schülern, zu denen u.a. Boisselier, Cogniet, Corot oder Daubigny zählen.

6053 1825. Reisendes Paar auf einem Wanderweg bei einem Gehöft, im Hintergrund Blick auf Lucca mit dem Ponte San Quirico.

Öl auf Leinwand. 27,8 x 36,7 cm. Unten links undeutlich bez. (oder signiert?) und datiert „... 1825“, sowie verso auf dem Keilrahmen in brauner Feder betitelt „Tenuta nelle vicinanze di Lucca“.

3.000 €

Peter Jakob Büttgen (aktiv zwischen 1820–1846)

6054 Blick vom Ufer des Bodensees auf die Insel Mainau und das Schloss.

Öl auf Leinwand. 41 x 53,8 cm. Signiert und datiert „1831“.

4.000 €

Provenienz: Aus den Sammlungen des Markgrafen Wilhelm von Baden, sowie der Prinzessin Elisabeth (verso mit deren Sammlungsetiketten).

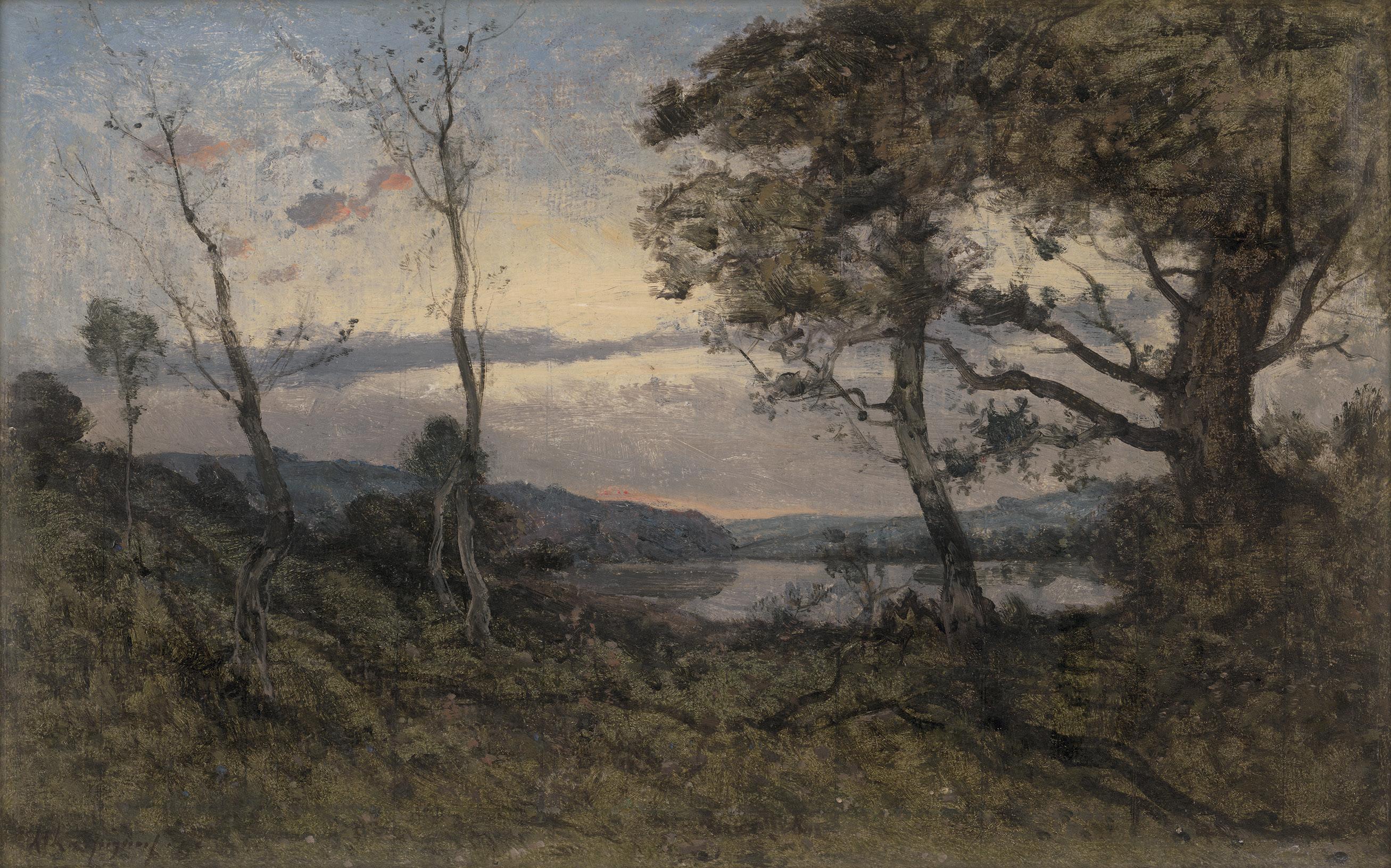

Théodore Gudin

(1802 Paris – 1880 Boulogne-sur-Seine)

6055 Die Tochter des Künstlers Elisabeth (gen. Bessy), spätere Baroness Meyendorff, mit ihrem Hund „Bijé“ am Strand.

Öl auf Holz, auf Holztafel kaschiert. 45,5 x 35,5 cm. Unten rechts signiert und datiert „T. Gudin / avril 1848“, sowie links unten bezeichnet „ma Bessy. / a 10 mois et son Bijé“.

2.400 €

Einfühlsames und liebevoll aufgefasstes Portrait der Tochter des Künstlers. Die zärtliche Aufschrift weist das Gemälde als ganz persönliches Familienzeugnis aus: Gudin zeigt seine kleine Tochter am Strand, wo sie

mit Muscheln und Seetang spielt, die sie wie kostbare Kleinode in ihren Händen hält und vor sich aufgereiht hat. Neben ihr liegt der kleine Hund, den er liebevoll als ihren „Bijé“ bezeichnet. Der ungewöhnliche Name könnte eine umgangssprachliche oder kindliche Wortschöpfung in Anlehnung an das französische Wort Bijoux sein und den Hund als „ihren Schatz, ihr Schmuckstück“ bezeichnen - ein auch schon im 19. Jahrhundert gebräuchlicher Name für kleinere Hunde. Das Wort entfaltet hier aber auch eine doppelte Bedeutung, die sowohl auf das Haustier als auch auf die bunten „Schmuckstücke“ in den Händen der Tochter verweist. So verbindet sich die innige Beobachtung des Kindes mit einem humorvollen Wortspiel, das die heitere, intime Stimmung der Darstellung weiter verstärkt.

Franz Xaver von Lampi (1782 Klagenfurt – 1852 Warschau)

6056 Bildnis der Karolina Beata Hauke, geb. Steinkeller, im blauen Samtmantel mit Nerzbesatz. Öl auf Leinwand, doubliert. 83 x 66,5 cm. Unten links signiert „Lampi.“.

16.000 €

Beinahe wirkt es so als sei die gedämpfte, fast monochrome Farbigkeit des Bildes auf die schön geschnittenen, grauen Augen der Dargestellten abgestimmt. Sie blickt uns aus einem Gesicht mit feinen Zügen entgegen, gerahmt von einer wunderbar duftig gemalten Haube aus durchscheinender Spitze - einem Markenzeichen des Malers Franz von Lampi, wie der Vergleich mit Damenbildnissen im Wiener Belvedere (Inv. 6218) und in den Nationalmuseen von Warschau (Inv. MP 2982 MNW) und Breslau (Inv. MNWr VIII-3245) zeigt. Bei der Porträtierten handelt es sich um Karolina Beata Jozefa HaukeBosak, geborene Steinkeller (1803 Warschau - 1874 Palermo), deren Namen vor allem wegen ihres Sohnes Józef Hauke-Bosak bekannt ist, der ein Anführer des polnischen Aufstands von 1863 war. Karolina war die Tochter eines deutsch-polnischen Industriellen. Sie heiratete 1827 in zweiter Ehe Oberst Jozef Hauke von Bosak, der kurz zuvor von Nikolaus I. in den Adelsstand erhoben worden war. Der Zar beförderte ihn dann 1829 zum aide-de-camp, weshalb die Familie nach St. Petersburg umsiedelte. Womöglich gab Karolina vorliegendes Bildnis kurz vor ihrer Abreise in Auftrag, vielleicht als Abschiedsgeschenk für ihre polnische Verwandtschaft. Auf jeden Fall sprechen ihr Kleid und die Haartracht für eine Entstehung in den 1820er Jahren. Zu dieser Zeit war Franz Xaver von Lampi, der seit 1815 mit kürzeren und längeren Unterbrechungen in Warschau lebte, einer der gefragtesten Bildnismaler im polnischen Königreich. Er war der jüngste Sohn des berühmten österreichischen Porträtisten Johann Baptist d. Ä., der ihm das Talent in die Wiege gelegt hatte.

Barend Cornelis Koekkoek (1803 Middelburg – 1862 Kleve)

6057 Große Winterlandschaft mit Eseltreiber im Sonnenlicht (Große Winterlandschaft mit Staffage). Öl auf Leinwand, doubliert. 82,5 x 105 cm. Unten links auf dem Felsen signiert und datiert: „B. C. Koekkoek / 1834“. 75.000 €

Literatur: Friedrich Gorissen: B. C. Koekkoek. 1803-1862. Werkverzeichnis der Gemälde, Düsseldorf 1962, Nr. 34/84 mit Abb. Provenienz: Kunsthandel Douwes, Amsterdam. Lempertz, Köln, Auktion am 26. Oktober 1926, Los 109. Lempertz, Köln, Auktion am 9.-10. Mai 1983, Los 328. Privatbesitz, Hessen.

1834 ließ sich Barend Cornelis Koekkoek, der „Prinz der Landschaftsmaler“, gemeinsam mit seiner Frau, der Malerin Elise Thérèse Daiwallie, für den Rest seines Lebens in Kleve nieder. 1841 gründete er dort eine Zeichenschule und war stilprägend für die sogenannte Klever Romantik im Rheinland und den benachbarten Niederlanden. Über sein Heimatland sagte er einmal: „Unser Vaterland hat keine Felsen, Wasserfälle, hohe Berge oder romantische Täler zu bieten. Stolze, erhabene Natur ist in diesem Land nicht zu finden.“ In Kleve und Umgebung fand Koekkoek alle poetischen Elemente seiner idealen romantischen Landschaftsauffassung. Orientiert am Stil der holländischen Kunst des 17. Jahrhunderts schuf Koekkoek zahlreiche, häufig fiktive und idealisierte Landschaften. Seine Vorliebe für Felsen als rahmendes

Element war seit seinen Reisen durch das Rheinland und den Harz einige Jahre zuvor offensichtlich geworden. Die auf diesen Reisen entstandenen Naturstudien dienten ihm als Vorlage. Er hatte damit eine Ausdrucksweise gefunden, die er auf unterschiedliche Weise einsetzen konnte.

Das vorliegende, 1834 datierte Werk dürfte zu den ersten Landschaften überhaupt gehören, die der aus einer Middelburger Künstlerfamilie stammende Koekkoek in seiner neuen, inspirierenden Umgebung malte. Es vereint dabei alle Aspekte, die er als Maler so sehr schätzte. Das beeindruckende, großformatige Gemälde zeigt eine überwältigende Winterlandschaft, die die Erhabenheit der Natur über den Menschen offenbart. Diese Betonung der emotionalen Wirkung ist nicht nur ein Hauptmerkmal der romantischen Kunst, die auf die Bedeutung der Vernunft im Zeitalter der Aufklärung reagiert, sondern auch der Malkunst Barend Cornelis Koekkoeks.

Die Felsen auf der linken Seite ragen hoch über den einsamen Reisenden empor, dessen zwei Esel vorsichtig über den vereisten Weg schreiten. Die Bäume im Mittelgrund trennen den Berg vom Fluss, der sich durch das winterliche Tal seinen Weg bahnt. Das gleißende Sonnenlicht dringt durch das Geäst der Bäume und lässt den Schnee in funkelnden Effekten erstrahlen. Die beinahe greifbare Morgenkälte in der Luft verleiht der gesamten Szenerie eine majestätische Ruhe. Der romantische Charakter, die monumentale Kraft der Natur bleibt allgegenwärtig spürbar. Die berührende Winterlandschaft zählt zweifellos zu den Höhepunkten in Koekkoeks malerischem Œuvre.

6058 um 1830. Knabe in blauem Kittel mit Bilderbuch auf einer Terrasse mit üppigem Blumenstrauß. Öl auf Leinwand. 66,3 x 56,6 cm.

800 €

Dänisch

6059 um 1830. Bildnis einer jungen Frau im weißen Kleid mit einem Haarkranz aus rosa Rosen. Öl auf Leinwand. 23,9 x 18,8 cm. Verso auf dem Schmuckrahmen das Etikett des Kopenhagener Hofvergolders Peder Christian Damborg.

1.500 €

Qualitativ steht das reizende Porträt den Arbeiten des dänischen Genreund Porträtmalers Wilhelm Ferdinand Bendz (1804-1832) sehr nahe. In einem Rahmen des berühmten Kopenhagener königlichen Hofvergolders und Ornamentkünstlers Peder Christian Damborg (1801-1865), der für fast alle bedeutenden Künstler und Sammler seiner Zeit Rahmen und andere Objekte anfertigte.

François-Pascal Simon Gérard (1770 Rom – 1837 Paris)

6060 nach. Bildnis Alexander I., Zar von Russland. Aquarell, Deckfarben (und Öl?) auf Porzellan. 12,5 x 9,5 cm (im Oval).

3.500 €

Das Werk geht wohl auf das Portrait Alexander I. von François Gérard im Nationalmuseum Stockholm aus dem Jahr 1814 zurück, dass den Monarchen ebenfalls als Brustbildnis mit nach links gewandtem Kopf und den Orden zeigt. Bei vorliegender Arbeit ist lediglich die blaue Schärpe ergänzt.

Kontinentaleuropa

6061 um 1850. Bildnis eines jungen Mannes mit Backenbart, in blauer Jacke, bestickter Weste und gestreifter Halsschleife.

Email. 4,2 x 3,7 cm. In einem Kapselrahmen.

350 €

Albrecht Adam (1786 Nördlingen – 1862 München)

6062 Reitknecht mit drei Pferden und Hund im Stall. Öl auf Holz. 38,7 x 51 cm. Unten rechts signiert und datiert „AAdam 1827“, verso auf einem Klebeetikett der Eigentumsvermerk des Künstlerkollegen „Hofrat i.R. / Dr. Arthur Freih. von Ramberg / Graz [...]“.

9.000 €

Provenienz: Sammlung Dr. Arthur Freiherr von Ramberg (laut umseitigem Klebeetikett).

Albrecht Adam ist der Stammvater einer in vier Generationen tätigen bayerischen Künstlerfamilie. Berühmtheit erlangt er vor allem mit seinen vor Ort beobachteten Schlachtengemälden. Offizielle Auftraggeber waren unter anderen König Ludwig I. von Bayern, König Wilhelm von Würt-

temberg und Kaiser Franz Joseph von Österreich. Neben den Schlachtengemälden spezialisiert sich Adam auf Bildnisse seiner adeligen Auftraggeber auf ihren Lieblingspferden und Portraits eben dieser Pferde. In München hat Adam sich seit 1824 auf seinem Anwesen, der sogenannten „Adamei“, ein ebenerdiges Atelier eingerichtet, in das die Pferde geführt werden konnten. Die exakte Wiedergabe der Anatomie, die die Vorzüge der jeweiligen Rasse herausstellte, steht im Mittelpunkt dieser Pferdebildnisse, mit denen Adam zum bedeutendsten Pferdemaler seiner Zeit aufsteigt. Im Jahr der Entstehung unseres Gemäldes 1827 beginnt er, mit Hilfe seiner Söhne, zudem mit der Veröffentlichung des auf über 100 Tafeln angelegten lithografischen Prachtwerkes Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu‘à Moscou fait en 1812, welches Adam als am Feldzug teilnehmender Attaché des Prinz Eugène in umfangreichen Zeichnungen direkt vor Ort in zahlreichen Skizzen vorbereitet hatte.

Wilhelm Melchior (1817 Nymphenburg – 1860 München)

6063 Der Münchener Stadtkommandant begrüßt das k.u.k. Regiment Latour in Sendling. Öl auf Leinwand. 26,6 x 33 cm. Signiert und datiert unten rechts „Melchior. 48“. Verso mit altem handschriftlichen Etikett „Aus dem Besitz der ZÜRN‘schen Familie / General a.d. Max Z. *1943 / Durchmarsch des k.u.k. Regiments Latour durch München 1848 auf seinem Marsch nach Oberitalien. / Begrüßung des Regiments durch den Münchener Stadtkommandanten in Sendling (beim heutigen Kaffee „Harras“ / gemalt von MELCHIOR.“

3.000 €

Provenienz: Generalmajor Maximilian Zürn (1871-1943, München).

Die revolutionären Ereignisse von 1848 fanden auch in mehreren Provinzen Italiens starken Widerhall. Aufstände italienischer Freiheitskämpfer hatten im Januar 1848 auf Sizilien, in Brescia und Padua gegen die Vorherrschaft der Bourbonen im Süden und die der Österreicher im Norden begonnen und griffen am 17. März 1848 auf Venedig und Mailand über. In Mailand erklärten die Revolutionäre die Unabhängigkeit der Lombardei von Österreich und der Volksaufstand nahm so gravierende Ausmaße

an, dass sich die österreichischen Truppen unter Josef Wenzel Radetzky in das Festungsviereck Mantua-Peschiera del Garda-Verona-Legnago zurückziehen mussten, um auf Verstärkung aus Österreich zu warten. Diese Situation führte schließlich zum Ersten Italienischen Unabhängigkeitskrieg. Eines dieser Unterstützungsregimenter war das k.u.k. Regiment Latour. Unser Gemälde zeigt das Treffen des Regiments mit dem Münchner Stadtkommandanten Johann von Kunst. Es fand vor dem alten Schloß Löwenhof in Untersendling, an der Gabelung der Landstraßen von München nach Wolfratshausen und Weilheim, statt. Die Straße nach Wolfratshausen führt über Mittenwald, Innsbruck und den Brenner ziemlich direkt nach Norditalien. Das im Bild gezeigte Schloss wurde 1856 abgerissen. Teile davon erwarb der Gastwirt Robert Harras, der dort ein Café mit Gartenwirtschaft errichtete, das „Zum Harras“ hieß und sich als beliebter Ausflugsort für die Münchner etablierte. Das Café existierte bis 1903, der Platz aber behielt bis heute seinen Namen. Im Mittelgrund ist die alte Pfarrkirche St. Margaret in Untersendling zu sehen, im Hintergrund rechts die Silhouette der Stadt München. - Der Tiermaler und Lithograph Wilhelm Melchior entstammte einer Künstlerfamilie: sein Vater Georg Wilhelm (1780-1826) und sein älterer Bruder Joseph Wilhelm (1810-1883) waren ebenfalls Maler. Er studierte seit 1832 an der Königlichen Akademie der Künste in München und setzte sein Studium von 1850 bis 1851 in London fort.

Carl Friedrich Heinzmann (1795 Stuttgart – 1846 München)

6064 Entenjagd im Murnauer Moos. Öl auf Leinwand. 34,8 x 58,5 cm. Unten rechts monogrammiert (ligiert) und schwer leserlich datiert „CH 1837 [letzte Ziffer undeutlich].“.

3.000 €

Ferdinand Kobell (1740 Mannheim – 1822 München)

6065 zugeschrieben. Sommerliche Flusslandschaft. Öl auf Leinwand, kaschiert auf Platte. 28 x 33,5 cm. Unten links wohl eigenh. monogrammiert „F.K.“.

800 €

Johann Georg Paul Mohr (1808 Bordesholm – 1843 München)

6066 Blick auf die Theatinerkirche in München, gesehen vom Arco-Palais. Öl auf Papier, alt (wohl original) auf Leinwand kaschiert. 28,5 x 29,8 cm. Unten links in der nassen Farbe signiert und datiert „J. Mohr 1837“, verso auf dem Rahmen das Galerieetikett von Otto Lemming, Kopenhagen.

1.800 €

Provenienz: Norddeutsche Privatsammlung.

Diese besonders aufgrund ihrer zurückhaltenden Farbigkeit einnehmende Ansicht zeigt einen Blick vom Piano Nobile des nach Plänen von Leo von Klenze am Wittelsbacher Platz in München errichteten Arco-Palais auf die Theatinerkirche am Odeonsplatz.

Adalbert Schäffer (auch Béla, 1814 Großkarol (Carei) – 1871 Düsseldorf)

6067 Sonntag im Stadtwäldchen (Városliget) in Budapest. Öl auf Leinwand. 39,7 x 47,5 cm. Unten links signiert und datiert „A. Schäffer inv: et fecit [18]48“.

1.500 €

In seinen jüngeren Jahren schuf der ungarische Künstler Adalbert Schäffer in Pest und Wien noch vermehrt charmante Genrebildern wie das vorliegende, ehe ihm als Stilllebenmaler der Druchbruch gelang.

Aristides Oeconomo (1821 Wien – 1887 Athen)

6068 Bildnispaar eines Akademischen Legionäres und seiner Frau.

2 Gemälde, je Öl auf Malkarton. Je ca. 31,6 x 26,7 cm. Beide unten rechts signiert und datiert „Oeconomo / 1848“, verso jeweils auf einem Klebezettel bezeichnet „Hickel / Brünn g.[eb?] / ...“ sowie das Etikett des Malerkartonherstellers Johann Hall, Wien.

4.500 €

Entstanden im Revolutionsjahr 1848 zeigen die Portraits eine Frau in weißem Seidenkleid und einen Herren in der Uniform der Akademischen Legion. Diese hatte sich beflügelt von Nationalbewusstein und erneuertem Freiheitsdrang im März 1848 in Wien aus dem Kreis der Studierenden und Akademiker als Unterabteilung der bürgerlichen Nationalgarde gebildet. Mit der Rückeroberung Wiens im Oktober desselben Jahres wurde die Legion bereits wieder aufgelöst.

Carl von Blaas (1815 Nauders in Tirol – 1894 Wien)

6069 Blick über die römische Campagna mit den Albaner Bergen.

Öl auf Papier, kaschiert auf Karton. 17,8 x 28,4 cm.

800 €

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers (dessen Stempel auf dem Rückdeckel).

Ausstellung: Ausst. Kat. Kunst-Verein, 369. Ausstellung, Wien 1888, S. 11, Nr. 94.

Provenienz: Nachlass Friedrich von Amerling, Wien (Marie Amerling, geb. Nemetschke, gesch. Paterno, spätere Gräfin Hoyos). Wawra, Wien, 264. Auktion vom 11.-12. März 1921, Nr. 8 mit Abb. Tafel II.

Dorotheum, Wien, 365. Auktion vom 10.-12. Dezember 1925, Nr. 3 mit Abb. Tafel I.

Sammlung Otto Drucker, Wien (1927).

Friedrich Ritter von Amerling (1803 Spittelberg – 1887 Wien)

6070 Der Bankier Demeter Theodor Tirka. Öl auf Leinwand. 60 x 50,5 cm. Unten links des Dargestellten in die nasse Farbe geritzt „D Tirka“ sowie rechts im Hintergrund datiert „21/11 1847“.

12.000 €

Literatur: Günther Probszt: Friedrich von Amerling. Der Altmeister der Wiener Porträtmalerei, Zürich/Leipzig/Wien 1927, Nr. 726. Sabine Grabner: Friedrich von Amerling. Werkverzeichnis der Gemälde, Belvedere Werkverzeichnisse Band 13, Wien 1925, S. 216, GE 826.

Das Bildnis des Wiener Bankiers und Kunstsammlers Demeter Tirka gehört zu einer Serie von Portraits, die Friedrich von Amerling von Freunden malte, die sein Atelier besuchten. Von jedem dieser Portraits gibt es zwei Fassungen: Die erste Version wurde vom Portraitierten signiert und verblieb als Andenken in Amerlings Privatsammlung, während die zweite Version von Amerling selbst signiert dem Portraitierten als Geschenk überreicht wurde. Bei unserem Werk hat der Dargestellte Demeter Tirka selbst seinen Namen mit der Spitze des Pinselstils links neben seinem Konterfei in die nasse Farbe geritzt. Tirka (1802 Craiva1874 Wien) entstammte einer griechisch-orthodoxen Familie von Kaufleuten und Bankiers aus Voskopoja im heutigen Albanien. Nach dem Studium in Prag trat er 1839 die Nachfolge als Eigentümer des Großhandelsunternehmens und der Bank seines Vaters in Wien an. Im Jahr 1840 kaufte er ein Haus in Maria Enzersdorf, wo er seine umfangreiche Kunstsammlung, darunter zahlreiche Werke Amerlings, unterbrachte.

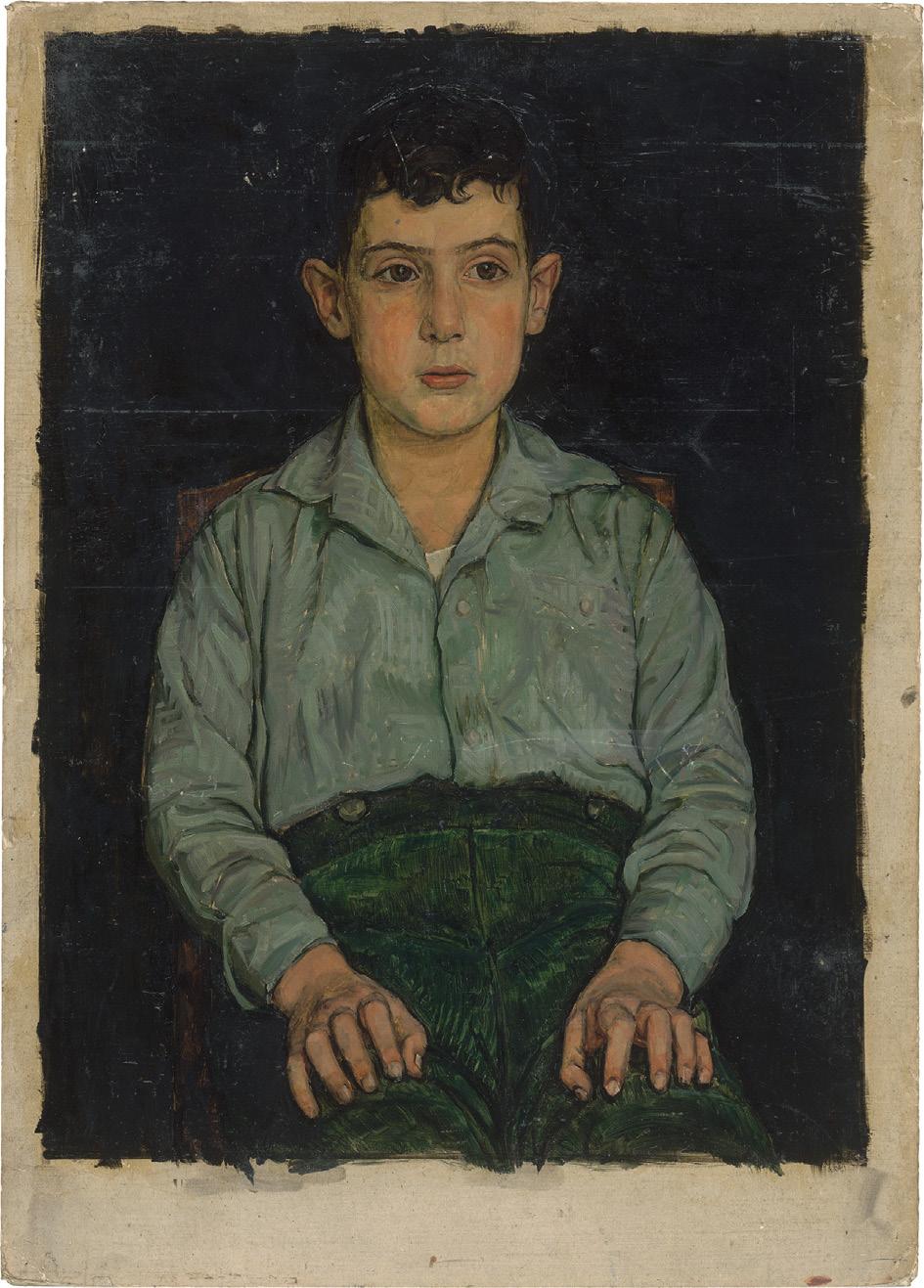

Johann Baptist Reiter (1813 Urfahr – 1890 Wien)

6071* Porträt des Sohnes Moritz als Edelknabe. Öl auf Leinwand. 62,5 x 49,5 cm. Unten links signiert „Reiter“. Um 1877/78.

15.000 €

Literatur: Alice Strobl: Johann Baptist Reiter, Wien, München 1963, S. 101, Nr. 370 (dort als „Edelknabe“).

Provenienz: Kunstsalon Pisko, Wien, Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen und Miniaturen aus dem Nachlasse des Herrn kaiserl. Rates Dr. Karl J. Haschek, Wien, aus dem Besitze der Familie des Altwiener Malers J. B. Reiter und aus Privatbesitz, Auktion am 15. April 1913, Los 40. Sotheby’s, London, Auktion am 22. Juni 1983, Los 214 (als Paar). Privatsammlung, Wien.

Dorotheum, Wien, Auktion am 24. Oktober 2023, Los 544. The Jack Daulton Collection, Los Altos Hills, Kalifornien, USA.

Mit diesem und dem nachfolgenden Werk, die der Forschung bis vor Kurzem lediglich aus der Literatur bekannt waren, setzte Reiter seinen Kindern aus seiner zweiten Ehe ein einzigartiges Denkmal. Nachdem er in den 1840er Jahren als Porträtmaler bereits große Erfolge erzielt hatte, zerbrach zunächst seine erste Ehe. Im Jahr 1853 lernte er dann die aus Böhmen stammende Anna Josefa Theresia Brayer kennen, die bald zu

seinem Lieblingsmodell und Lebenspartnerin wurde. Während die Verbindung anfangs kinderlos blieb, markierten die Geburten seiner beiden Kinder Moritz (1862) und Alexandrine, liebevoll „Lexi“ genannt (1864), in Reiters künstlerischem Schaffen den Beginn einer besonders produktiven Phase. Reiter widmete sich in den Folgejahren immer wieder dem Motiv seiner Kinder und stellte sie dem Zeitgeschmack entsprechend auch gelegentlich in verschiedenen historischen Rollen und Kostümen dar. Malerisch erreichte er in dieser Zeit seinen künstlerischen Höhepunkt, wovon auch die beiden hier vorliegenden Gemälde eindrucksvoll Zeugnis ablegen.

Die fein ausgeführten und einfühlsam erfassten Porträts vermitteln eine spürbare innige väterliche Zuneigung. Mit großer Detailtreue und zugleich in einer luftigen Malweise erfasst Reiter die Porträts der Kinder. Beide sind im Stil frühneuzeitlicher Porträts im Halbprofil vor einer idealisierten Landschaft präsentiert und tragen prächtige, phantasievolle, von der Renaissance inspirierte Kostüme und Schmuck. Während der Junge zwei fliegende Paradiesvögel an einer Schnur hält, präsentiert die jüngere, reich geschmückte Schwester (folgende Losnummer) einen farbenfrohen Vogel auf ihrer Hand. Die beiden Bildnisse stehen mit ihrer akribischen Ausführung, gepaart mit atmosphärischer, leichter Farbigkeit, beispielhaft für die künstlerische Eigenständigkeit Reiters und zählen zu den malerischen Höhepunkten seines Spätwerks.

6072* Portrait der Tochter Alexandrine „Lexi“ als Edelfräulein.

Öl auf Leinwand. 62,5 x 49,5 cm. Unten rechts signiert „Reiter“. Um 1877/78.

15.000 €

Literatur: Alice Strobl: Johann Baptist Reiter, Wien/München 1963, S. 101, Nr. 369.

Provenienz: Kunstsalon Pisko, Wien, Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen und Miniaturen aus dem Nachlasse des Herrn kaiserl. Rates Dr. Karl J. Haschek, Wien, aus dem Besitze der Familie des Altwiener Malers J. B. Reiter und aus Privatbesitz, Auktion am 15. April 1913, Los 39.

Sotheby’s, London, Auktion am 22. Juni 1983, Los 214 (als Paar). Privatsammlung, Wien. Dorotheum, Wien, Auktion am 24. Oktober 2023, Los 544. The Jack Daulton Collection, Los Altos Hills, Kalifornien, USA.

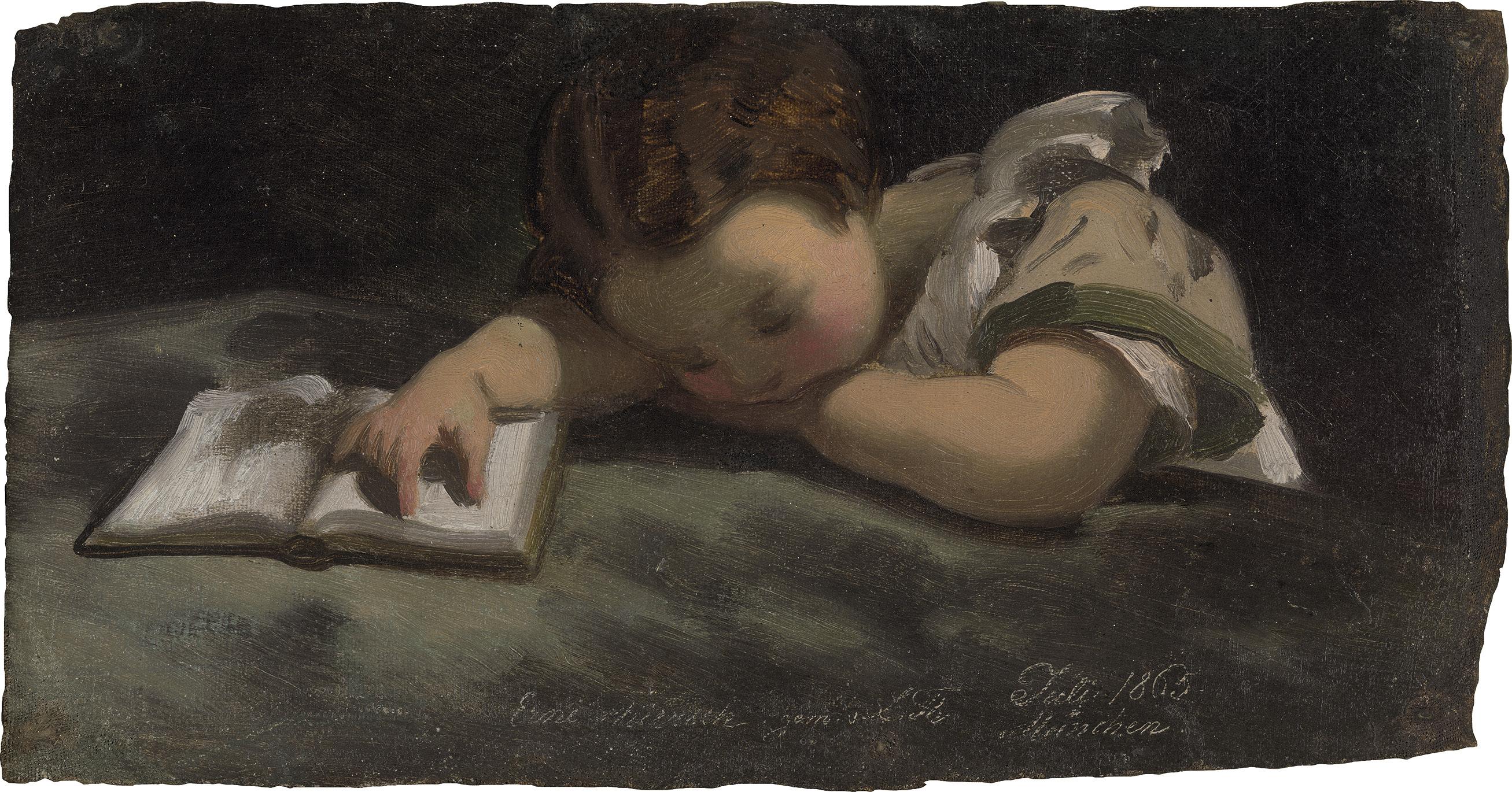

Ludwig Thiersch (1825–1909, München)

6073 Die Tochter des Künstlers Ernie, schlafend. Öl auf Leinwand, auf Karton kaschiert. 15,4 x 29,5 cm.

Am Unterrand in die nasse Farbe geritzt „Ernie Thiersch gem. v. L. Th. Juli 1865 München“.

600 €

Deutsch

6074 um 1840. Studienblatt mit roten Chili, Kirschtomaten und einer Rosenblüte.

Öl über Graphit auf graubraun grundiertem Papier. 29 x 19,5 cm.

3.500 €

August Ferdinand Hopfgarten (1807–1896, Berlin)

6075 Gruppenbildnis mit Kind und zwei Frauen, wohl das Porträt einer Verstorbenen betrachtend. Öl auf Leinwand. 53,5 x 53 cm (Darstellung im Rund). Rechts unterhalb des Vogelkäfigs signiert „A. Hopfgarten“. 18.000 €

In einem nahansichtig erfassten Interieur sitzen drei Personen auf einem Canapé innig beisammen: Im Mittelpunkt der Komposition ist ein Knabe im roten Kittel, zärtlich umsorgt von zwei Frauen, wahrscheinlich Verwandten, in ausladenden Kleidern. Während die eine ihn auf ihrem Schoß hält, führt ihm die andere das Bildnis einer dritten Frau vor. Um wen es sich bei dieser Figur wohl handelt, die nur indirekt im Bild anwesend sein kann? Vielleicht um eine verstorbene Angehörige, gar die Mutter? Dem Kind scheint ihr Konterfei auf jeden Fall vertraut zu sein, deutet es doch leicht lächelnd mit ausgestrecktem Ärmchen auf sie. Mit wenigen Gesten und Bildelementen wird das klassische Gruppenbildnis so subtil um ein narratives Moment erweitert, das von Verlust und Erinnern erzählt. Das Gemälde stammt von der Hand des Berliner Malers August Ferdinand Hopfgarten, der sich eigentlich mit Vorliebe literarischen und historischen Stoffen widmete. Doch zeigt dieses Gemälde eindrücklich,

dass sein Talent auf dem Gebiet Porträtmalerei lag. Neben der einnehmenden Komposition besticht die Darstellung insbesondere durch die meisterhafte Behandlung des Kolorits. In den Kleidern bilden die glatt vertriebenen Farben exquisit aufeinander abgestimmte Farbklänge von sattem Rot und Purpur in Nuancen wie Zinnober, Flieder und Kastanienrot, aufgegriffen und verstärkt durch den weinroten Ton des Vorhanges im Hintergrund. Diese Akkorde harmonieren raffiniert mit dem Goldgelb des Sofas, das sich im Rahmen und den Akzenten im Kleidchen des Buben wiederholt.

Es handelt sich hierbei zweifelsfrei um ein Glanzmoment der Berliner Porträtmalerei der Biedermeierzeit. Hopfgartens Kunstfertigkeit steht jener weitaus berühmterer Zeitgenossen in nichts nach. Ein weiterer Hinweis auf sein bislang verkanntes Talent ist die Tatsache, dass das von Wilhelm Schadow gemalte Bildnis der Fürstin von Liegnitz (SPSG, Potsdam, Kriegsverlust) in Vergangenheit fälschlicherweise immer wieder unserem Künstler zugeschrieben wurde (zuletzt Irmgard Wirth: Berliner Malerei im 19. Jahrhundert, Berlin 1990, S. 204f). Letztlich verwundert es angesichts von Hopfgartens hohem malerischem Können, dass kaum weitere Porträts von seiner Hand bekannt sind. Ein Grund mehr, die Bedeutung vorliegenden Werkes hervorzuheben.

Franz Ittenbach (1813 Königswinter – 1879 Düsseldorf)

6076 zugeschrieben. Mondsichelmadonna mit Kind. Öl und Goldhöhungen auf Leinwand, reliefierter Goldgrund mit ligiertem Marienmonogramm. 55,2 x 34,6 cm.

4.000 €

Albrecht Dürer (1471–1528, Nürnberg)

6077 nach. Der hl. Lazarus. Öl über Goldgrund, auf Malpappe. 40,3 x 32 cm. Verso ein Zettel mit handschriftl. Angaben zu Dürers Vorlage. Deutsch, vor 1827.

1.500 €

Das Gemälde gibt ausschnitthaft die Büste des hl. Lazarus aus Albrecht Dürers Tafelbild „Die hll. Simeon und Lazarus“ wieder. Dürers Vorlage ist die Flügelinnenseite des um 1503/05 datierten Jabach-Altars, welche der rückseitige Vermerk in der Sammlung Boisserée in München verortet. Die Tafel wurde aus dieser Sammlung im Jahr 1827 anlässlich des anstehenden 400. Todestages des Nürnberger Meisters für die Pinakothek angekauft. Daraus ergibt sich der terminus ante quem für die Entstehung vorliegender Arbeit, die ein malerisch besonders qualitätvolles Beispiel für die erneute Dürer-Renaissance in dieser Zeit darstellt.

Giovanni Bellini (um 1437–1516, Venedig)

6078 nach. Bildnis des Dogen Leonardo Loredan. Öl auf Leinwand. 62,5 x 45,5 cm. Verso auf dem Keilrahmen bezeichnet „copied by E. Hinchliffe, London“, auf der Leinwand der Stempel des Londoner Künstlerbedarfs „Winsor & Newton“. In einem prunkvollen Ädikula-Rahmen, verso mit Etikett „Hermann Richter, Rahmenfabrik und Kunsthandlung, Prag“. Englisch, 19. Jh.

1.500 €

Thorald Læssøe (1816 Frederikshavn – 1878 Kopenhagen)

6079 Der Titusbogen in Rom. Öl auf Leinwand. 31 x 43,5 cm. Um 1850.

4.500 €

Deutsch

6080 um 1840. Im Inneren des Kolosseums. Öl auf Papier. 20 x 27,7 cm. Verso alt bezeichnet „Al Colosseo“.

900 €

Ernst Meyer (1797 Hamburg-Altona – 1861 Rom)

6081 Junge Italienerinnen am Brunnen. Öl auf Leinwand, auf Holz kaschiert. 31,5 x 22,4 cm. Um 1830.

600 €

Literatur: Ulrich Schulte-Wülwer: Sehnsucht nach Arkadien. SchleswigHolsteinische Künstler in Italien, Heide 2009, S. 167, Abb. 87.

Felix Possart (1837–1928, Berlin)

6082 Orientalische Tempelhalle. Öl auf Leinwand. 24,5 x 32 cm. Unten links signiert „Felix Possart“.

400 €

Friedrich Preller d. J. (1838 Weimar – 1901 Dresden)

6083 Am Strand von Cumae. Öl auf Malkarton. 16 x 35,5 cm. Unten rechts in Rot monogrammiert „F. P.“, verso mit altem Klebeetikett, dort in Feder betitelt. Um 1860.

1.800 €

Abbildung Seite 90

Josef Hoffmann (1831–1904, Wien)

6084 Blick über die Serpentara bei Olevano. Öl auf Holz. 26 x 40 cm. Unten links datiert „den 18. October 1860“, verso Annotationen zum Künstler.

1.800 €

Abbildung Seite 90

6081

Carl Blechen (1798 Cottbus – 1840 Berlin)

6085 Schule. Parkmauer der Villa Borghese mit der Villa Raphaela. Öl auf Leinwand. 24 x 33,5 cm.

3.500 €

Literatur: Paul Ortwin Rave: Karl Blechen. Leben. Würdigungen. Werk Berlin 1940, S. 267, wohl Nr. 820 (ohne Abbildung; die dort fälschlicherweise wiedergegebene Abbildung bezieht sich auf die Rave Nr. 819; dort mit 24 x 30 cm angegeben).

Provenienz: Sammlung Herrmann Werner, Cottbus. Privatbesitz Norddeutschland.

Carl Blechens Landschaftsmalerei lebt von der spannungsvollen Balance zwischen präziser Naturbeobachtung und einer romantisch überhöhten Auffassung der Landschaft. Der Künstler entschied sich 1828, seine Tätigkeit als Bühnenmaler am Königstädtischen Theater in Berlin aufzugeben und für ein Jahr nach Italien zu reisen. Die dort gewonnenen Ein-

drücke prägen sein künstlerisches Schaffen in nachhaltiger Weise. Zurück in Berlin entstanden Zeichnungen und Gemälde, die skizzenhaft und unmittelbar den Eindruck des Gesehenen wiederzugeben suchen. Charakteristisch für Blechens eigenwilligen Zugang ist der bewusste Verzicht auf die gängigen, romantischen Veduten Italiens - ein Zug, der auch diese eindrucksvolle Ansicht der Villa Borghese und Villa Raphaela prägt. Nicht die berühmten Bauwerke oder die sanfte Hügellandschaft der Campagna stehen im Vordergrund; vielmehr beherrscht eine mächtig aufragende Mauer das Bildfeld, die sich von rechts bis weit über die Mitte in die Landschaft schiebt und den Blick erst am Ende zu den dahinterliegenden Gebäuden freigibt. Rave führt insgesamt drei Fassungen dieses außergewöhnlichen Motivs auf (Rave Nrn. 819, 820 und 821). Während die erste als eigenhändige Arbeit Blechens gilt, werden die beiden anderen, in Auffassung und Qualität eng anschließenden Versionen heute von der Forschung dem Kreis seiner Schüler zugewiesen. Ausgangspunkt der Kompositionen war eine lavierte Federzeichnung mit dem Titel „Beschattete Stadtmauer“, datiert auf den 9. Januar 1829, die Teil eines römischen Skizzenbuchs mit 42 losen Blättern war (Rave Nr. 773).

Sir Edwin Henry Landseer (1802–1873, London)

6086 Gloucestershire Old Spots: Studie zu einem Schwein.

Öl auf Leinwand. 15 x 21,3 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert „EL Nov [18]34“.

1.200 €

Provenienz: Barbara und Ernest Kafka, New York. Privatsammlung USA.

Abraham Teerlink (1776 Dordrecht – 1857 Rom)

6087 Ausblick aus einer Grotte in den Abruzzen. Öl auf Leinwand, doubliert. 56,2 x 78 cm. Unten rechts signiert „A. Teerlink fecit“.

6.000 €