Un menú evolutivo para difuntos

RAFAEL “RACH” SOLANA, P. 10

Ecología humana HÉCTOR LECUANDA, P. 13

Nikola Tesla: el genio que iluminó el futuro

JOSÉ CARRILLO CEDILLO, P. 3

El peor administrador del mundo, el hombre

JUAN RUDAMETKIN, P. 14

Un menú evolutivo para difuntos

RAFAEL “RACH” SOLANA, P. 10

Ecología humana HÉCTOR LECUANDA, P. 13

Nikola Tesla: el genio que iluminó el futuro

JOSÉ CARRILLO CEDILLO, P. 3

El peor administrador del mundo, el hombre

JUAN RUDAMETKIN, P. 14

Arturo López Juan Director General jlopez@elvigia.net

Enhoc Santoyo Cid Director de Información esantoyo@elvigia.net

Gerardo Sánchez García Director Editorial gsanchez@elvigia.net

Hugo Toscano Coordinador Editorial htoscano@elvigia.net

Gerardo Ortega Editor gortega@elvigia.net

Johana Ochoa Oficina de la Dirección General

Socorro Encarnación Osuna Coordinadora de Publicidad sencarnacion@elvigia.net

Patricia Ibarra Mena Ejecutiva de Cuentas pibarra@elvigia.net

Rodrigo Olachea García Diseñador Editorial

California Estrada Sánchez Diseñadora Publicitaria

Joatam de Basabe Coordinador editorial El Vigía Digital

Sandra Ibarra Coordinadora El Vigía Digital sibarra@elvigia.net

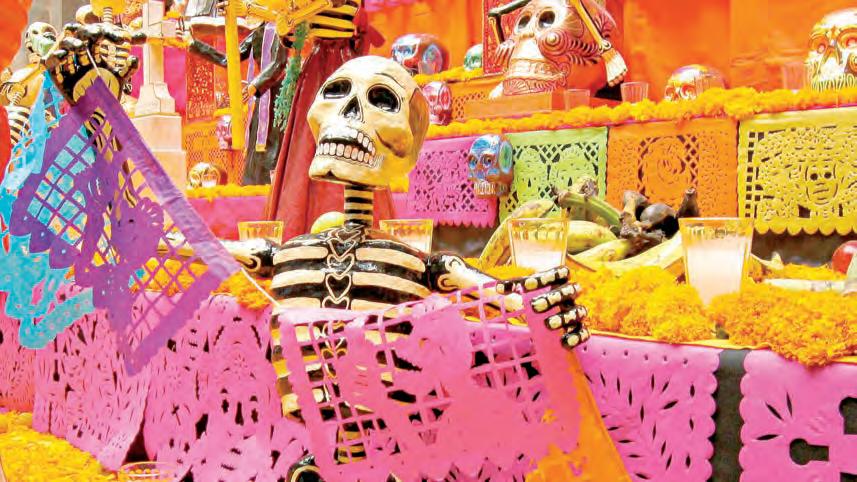

En cada flor encendida de cempasúchil, en el aroma dulce del pan de muerto o en la luz trémula de una vela, hay algo más que una tradición. Está el eco de una memoria colectiva que se rehace cada año, cuando en los hogares de México —y en muchos otros lugares donde el recuerdo se mantiene vivo— se levantan altares como pequeños escenarios del afecto. No son templos ni monumentos, sino espacios íntimos donde el tiempo se detiene un instante para permitir que los ausentes regresen, aunque sea simbólicamente, a compartir la mesa y la conversación.

Ensenada, como buena parte del país, ha sido testigo del resurgir de esta costumbre. Lo que antes parecía ajeno o reservado a zonas rurales se ha ido instalando en los barrios, en las casas y hasta en los espacios públicos. No se trata solo de una moda; hay detrás una necesidad profunda de reconectar con el pasado, de poner rostro y nombre a lo que la prisa moderna tiende a borrar. Cada altar, como el que levanta Andrés, es también una declaración de pertenencia: a una comunidad, a una historia y a un modo de entender la vida y la muerte no como extremos, sino como continuidad.

El Día de Muertos ha logrado algo extraordinario: resistir al tiempo y adaptarse sin perder su esencia. Hoy se compran flores en

supermercados y papel picado en tiendas de telas; los precios suben, las ofrendas cambian, y sin embargo, la emoción permanece intacta. Detrás de cada gasto y cada adorno está el deseo de mantener el vínculo, de afirmar que la memoria no se mide en pesos ni en modas, sino en gestos compartidos. Quizá por eso, aun cuando se convierte en una celebración colectiva o en una excusa para reunir amigos y familiares, conserva su profundidad: une, congrega, reconcilia.

El altar, al final, es una conversación entre los vivos y los muertos.

Pero también entre los propios vivos: amigos que se reencuentran, familias que recuerdan juntos, vecinos que comparten una flor o un pedazo de pan. Esa dimensión comunitaria es la que hace de esta celebración algo más que folclore.

Es un recordatorio de que, en medio del ruido y el consumo, todavía hay espacio para el silencio, la memoria y el cariño.

En tiempos en que la velocidad y el olvido parecen imponerse, el Día de Muertos ofrece una pausa.

Nos recuerda que lo esencial — el amor, la gratitud, el recuerdo— no se compra ni se vende, sino que se cultiva con el mismo esmero con que se coloca una vela o se acomoda una fotografía. En cada altar hay una lección: la de no temerle al pasado, sino abrazarlo como parte viva de lo que somos.

Digita Media BC, S.C. de R.L. de C.V. Calle Ambar No. 984, Fracc.Mediterráneo C.P. 22818, Ensenada, B.C. Tel: (646) 120.55.57 Ext. 1021

A partir del SÁBADO 1 de NOVIEMBRE de 2025 3

Nikola Tesla (1856–1943) fue uno de los inventores más visionarios y enigmáticos de la historia moderna. Nacido en Smiljan, en el entonces Imperio austrohúngaro (actual Croacia). Fue un ingeniero eléctrico, físico y futurista que revolucionó el mundo con sus descubrimientos en el campo del electromagnetismo. Su legado, aunque eclipsado durante décadas por figuras como Thomas Edison, ha resurgido como símbolo de la innovación pura, libre de intereses comerciales.

Desde joven, Tesla mostró una memoria prodigiosa y una imaginación desbordante. Estudió ingeniería en Graz y Praga, aunque nunca obtuvo un título formal. Su pasión por la electricidad lo llevó a emigrar a Estados Unidos en 1884, donde inicialmente trabajó con Edison. Sin embargo, sus ideas sobre la corriente alterna (CA) chocaban con la preferencia de Edison por la corriente continua (CC), lo que provocó una célebre rivalidad conocida como la “guerra de las corrientes”.

Tesla defendía la superioridad de la corriente alterna por su capacidad de transmitir energía a largas distancias con menor pérdida. Gracias al respaldo del empresario George Westinghouse, sus sistemas de CA fueron adoptados en la Ex-

posición Mundial de Chicago en 1893 y en la construcción de la planta hidroeléctrica de las Cataratas del Niágara, marcando el inicio de la electrificación moderna.

Entre sus más de 300 patentes, destacan el motor de inducción, la bobina de Tesla, el sistema de transmisión polifásica y el control remoto. También realizó experimentos pioneros en radio, rayos X, radar y energía inalámbrica. En su laboratorio de Colorado Springs, Tesla soñaba con transmitir electricidad sin cables a través de la atmósfera, una idea que cristalizó en la Torre Wardenclyffe, su ambicioso proyecto de comunicación global. Aunque

la torre nunca se completó por falta de fondos, anticipó tecnologías como el Wi-Fi y la telefonía móvil. Tesla no sólo fue un científico, sino también un pensador místico. Creía que el universo estaba regido por vibraciones y frecuencias, y buscaba armonizar la ciencia con la naturaleza. Su estilo de vida era austero, vegetariano y obsesivamente metódico. Nunca se casó, y dedicó su vida por completo a la investigación. Murió solo en una habitación de hotel en Nueva York, en 1943, con escasos recursos y reconocimiento. A pesar de su muerte en relativa oscuridad, el siglo XXI ha redescubierto a Tesla como un ícono cultural. Su nombre

ha sido adoptado por empresas tecnológicas, como la automotriz Tesla Inc., y su figura inspira películas, libros y videojuegos. Más allá del mito, su verdadero legado reside en su capacidad de imaginar un mundo interconectado, libre de cables y barreras, donde la energía y el conocimiento fluyen sin restricciones.

Tesla representa el ideal del inventor que no busca fama ni fortuna, sino el avance de la humanidad. Su vida es una mezcla de genialidad, tragedia y visión profética. En sus propias palabras: “El presente es de ellos, pero el futuro, por el que realmente he trabajado, es mío”. Hoy, ese futuro nos alcanza, y Tesla sigue iluminando el camino”.

Nikola Tesla no fue un artista en el sentido tradicional, pero su visión del mundo estaba profundamente impregnada de sensibilidad estética, imaginación poética y una conexión casi mística con la belleza de la naturaleza y la energía. Su legado ha inspirado a generaciones de artistas que ven en él no solo un inventor, sino un símbolo de creatividad sin límite

Tesla ha sido fuente de inspiración para escultores, pintores, fotógrafos y artistas digitales. Su figura, con su mirada intensa y su silueta elegante, aparece en obras que exploran la relación entre ciencia y arte. La bobina de Tesla, por ejemplo, se ha convertido en un ícono visual: sus descargas eléctricas, casi coreográficas, evocan danzas de luz que han sido capturadas en instalaciones interactivas y performances multimedia.

Tesla concebía sus inventos como extensiones de la armonía universal. Creía que el universo estaba compuesto por vibraciones, y que entenderlas

era clave para dominar la energía. Esta idea ha influido en artistas que trabajan con sonido, luz y movimiento, creando obras que reflejan la interconexión entre tecnología y naturaleza. En arte digital, por ejemplo, se han creado piezas que simulan campos electromagnéticos o patrones de resonancia inspirados en sus Tesla veía la invención como un acto creativo. En sus propias palabras: “El científico no busca un resultado inmediato. No espera que sus ideas sean fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases para quienes vendrán después.” Esta actitud, profundamente artística, ha sido interpretada por creadores como una forma de resistencia al utilitarismo y una defensa de la imaginación como motor del desarrolloAlgunas esculturas contemporáneas capturan la esencia de Tesla como un Prometeo moderno: un portador de fuego eléctrico. En estas obras, se le representa rodeado de rayos, con las manos extendidas hacia el cielo o el suelo, como si canalizara fuerzas invisibles. Este simbolismo conecta con tradiciones antiguas, donde el conocimiento era visto como un don divino, y el inventor como un chamán o visionario. La influencia de Tesla también se extiende al diseño industrial y la arquitectura. Su visión de una energía inalámbrica y global ha inspirado estructuras que buscan integrar funcionalidad y belleza, como torres, instalaciones lumínicas y espacios interactivos. Incluso en la cultura pop, Tesla aparece como personaje en películas, cómics y videojuegos, donde se le retrata como un alquimista del futuro. Tesla no dejó manifiestos artísticos, pero su vida y obra son, en sí mismas, una forma de arte: una coreografía de ideas, una sinfonía de descubrimientos, una escultura de luz. Su legado nos recuerda que la frontera entre ciencia y arte no es una línea, sino un puente.

Fuentes: MemoryTap, ApieDeBarrio. Wikipedia lifeder. Humanidades.com

Película mexicana de Roy y Arturo Ambriz con Mireya Mendoza, Arturo Mercado Jr., Luis Leonardo Suárez, Habana Zoé, Juan Pablo Monterrubio, Beto Castillo, Gaby Cárdenas (2025). Antes de ver Soy Frankelda ya me había encontrado con dos historias prácticamente opuestas que se habían contado sobre ella. La primera la pintaba como un parteaguas de la animación: el primer largometraje mexicano de stop-motion, una obra de puro corazón y ambición apadrinada por el mismísimo Guillermo del Toro, que debe verse en cines casi como deber patriótico. En la segunda, que llega a mí a través de personas que vieron una versión preliminar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Soy Frankelda es un desastre: una película visualmente creativa pero con una historia incoherente, subtramas innecesarias, un tono demasiado oscuro para niños y demasiado soso para adultos. Repito estas historias para ilustrar las expectativas con las que llegué a la película y porque, después de haberla visto, ambas me parecen tener algo de razón.

La trama, que tengo entendido es una precuela a una serie animada para HBO Max, es al mismo tiempo demasiado simple, demasiado enredada y más o menos irrelevante. En el México del siglo XIX, la niña Francisca Imelda (voz de Mireya Mendoza), sueña con convertirse en escritora. Pero cuando su madre, una pintora que fomenta su creatividad, muere de una súbita enfermedad, Francisca pasa al cuidado de familiares que tratan de extinguir sus aspiraciones.

Paralelo a este mundo existe otro, llamado el Topus Terrentus, de donde brotan las pesadillas de la humani- dad. Éste se encuentra amenazado por Procustes, (Luis Leonardo Suárez), un cuentista mediocre encargado de componer dichas pesadillas. El príncipe Herneval (Arturo Mercado Jr.), quien de pequeño se encontró con los cuentos de Francisca, está convencido de que ella sería una mejor “pesadillera” y la invita a su mundo. Ella, ahora

una joven cansada del rechazo, acepta ir con él después de cambiar su nombre dramáticamente a Frankelda.

La historia de Soy Frankelda delinea entonces un comentario sobre el proceso creativo en general. Frankelda encuentra resistencia y censura en su familia, que considera que la escritura no es una labor para una mujer; en los habitantes del pueblo que la tiran a loca; y en el editor de libros, quien le dice que la literatura debe reflejar la realidad y no crear mundos fantásticos como Frankelda hace en sus cuentos. Procustes, el villano principal de la película, encarna la idea más rígida y formulaica de las historias. Sus discursos repiten los conceptos de muchos manuales de escritura, pero sus propias creaciones carecen de emoción y originalidad. Dicho esto, me queda claro que Soy Frankelda trata de apegarse a esas mismas reglas, pero con resultados irregulares. Tiene personajes con objetivos y personalidades más o menos delineadas, claros héroes y villanos y un inicio, desarrollo y desenlace. Pero desde el inicio, la película es demasiado dispersa y caótica. Personajes, conceptos y reglas del mundo de los sustos son presentados a un ritmo abrumador. Líneas argumentales importan-

des, Procustes algo así como una araña con cabeza de sapo de muchos ojos. En algún momento, Herneval y Frankelda viajan por el mar en un dragón con un barco de velas en el dorso. A ratos, el stop-motion tradicional no basta para sus ambiciones. En sus momentos más frenéticos, sus marionetas y escenarios se convierten en pintura de formas abstractas y difusas.

Hay detalles en los que se asoman los límites de su producción. La iluminación de ciertas escenas puede ser bastante plana. Sus personajes y escenarios pueden hacernos pensar más en los materiales de los que están hechos y no en lo que buscan representar. Pero esto solo le da un encanto adicional, el de creaciones humanas artesanales hechas con más ingenio, dedicación y cariño que dinero.

tes, como el romance que florece entre Frankelda y Herneval, avanzan con poca o ninguna justificación. La trama se desarrolla como una serie de confusiones bastante endebles –pareciera que la característica principal de Frankelda es que es rápida a enojarse y sacar conclusiones– y se entorpece con constantes números musicales que la frenan en seco.

¿Creo que esto basta para hacerla una mala película? Ayuda comparar a Soy Frankelda con otra oscura fantasía de la animación mexicana. Ana y Bruno, de Carlos Carrera, contaba su historia con efectividad y disciplina, pero su impacto emocional sufría como consecuencia de una animación por computadora que podía lucir primitiva y plástica.

Con Soy Frankelda ocurre lo contrario. Sólo pude disfrutarla de verdad cuando dejé de buscarle sentido a su historia y me entregué puramente a su espectáculo. Es un trabajo que desborda imaginación y habilidad manual. Sus criaturas, incluso aquellas que aparecen por un minuto o menos, parecen haber sido ideadas de manera obsesiva, mezclando animales reales con influencias de un vasto catálogo mitológico. Herneval y sus padres son delicadas y majestuosas aves humanoi-

Los comentarios más negativos que escuché sobre Soy Frankelda la hacían sonar como la Megalópolis de la animación mexicana. Creo que hay algo de verdad en ello, pues ambas son películas de enorme ambición, ocasionalmente brillantes, que contra todo pronóstico se hicieron y recibieron un estreno masivo. Soy Frankelda se escapa de la rígida lógica económica que suele regir a los inofensivos grandes estrenos que vemos en el cine para niños. Entrega algo vivo, psicodélico en una escala que solo es posible gracias a un equipo numeroso de técnicos capaces y una inversión multimillonaria. ¿Soy Frankelda es una película para niños? Es demasiado violenta, oscura y fantasmagórica para ello. ¿Es entonces una para adolescentes y adultos con gusto por el horror y la fantasía? Sus diálogos, demasiado planos y directos, parecen pensados para espectadores mucho más pequeños. No creo que esto le impida encontrar gente que la ame con sinceridad. Se siente como una de esas películas que vimos cuando éramos demasiado chicos, pero cuyos sustos y momentos perturbadores recordamos con humor y afecto. ¿Soy Frankelda es la película que demuestra que la animación mexicana está lista para competir con las industrias del resto del mundo? Creo que no, pero es algo más bizarro, singular que las películas taquilleras que nos llegan principalmente de Estados Unidos y merece que la atesoremos como tal. Pienso que a Frankelda le gustaría saber que su película no se parece a las de los demás. Soy Frankelda está disponible en cines. alberto.villaescusa19@gmail.com X: @betovillaescusa

A partir del SÁBADO 1 de NOVIEMBRE de 2025 5

Para Ti

Lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en algas marinas es la envoltura de nuestro rollo de sushi, un alga oscura conocida como nori. Sabemos que, en países de Asia como Japón, China y Corea, las algas son parte de la dieta diaria pero no imagi namos que también en Mé xico la consumimos práctica mente todos los días. Si comienzas tu día laván dote los dientes, o si al me dio día consumes un postre como gelatina o flan y, más aún, si terminas en la no che tomando cerveza, estás consumiendo productos que contienen azúcares extraídos de algas marinas como la ca rragenina cuando se trata de gelatinas y el alginato en el caso de la cerveza. Estas propiedades gelificantes de los azúcares de las algas es lo que le da mayor aplicación en América, pero no se usan exclusivamente para eso.

También puede ser uti lizado como fertilizante o mejoradores de suelo en la agricultura, como alimento para abulones en cultivo, in clusive existe la posibilidad de producir biocombustibles. Si te sorprende la impor tancia que tienen las algas marinas en nuestra vida cotidiana, más te sorprendería saber que la industria de las algas en México existe desde

sta columna es un home -

naje al doctor José Antonio Zertuche González, un destacado investigador en el campo de las ciencias marinas y una figura fundamental en el origen y desarrollo de

Caracol Museo de Ciencias. El doctor Pepe Zertuche, como muchos lo conocían con cariño, partió recientemente, y queremos rendirle tributo retomando un texto que él mismo escribió hace algunos años. La columna original fue publicada en El Vigía

el sábado 19 de agosto de 2015, y hoy la compartimos nuevamente porque su contenido sigue siendo tan vigente como entonces.

Leamos una vez más las palabras del doctor Zertuche, sobre un tema que siempre le apasionó: las algas.

El doctor Pepe Zertuche, como lo conocían de cariño, partió recientemente.

ra, cuyos mantos se observan de manera conspicua a lo largo de la carretera escénica Tijuana–Ensenada; esta especie es utilizada principalmente

bres, que habitan la zona cos tera rural del Pacífico de Baja California. Baja California y, en particular el municipio de Ensenada, tienen más de cien

El doctor Zertuche fue un apasionado de las algas.

Desde hace miles de años, los habitantes originarios de la península de Baja Ca lifornia desarrollaron una sorprenden te diversidad de costumbres para despedir a sus muertos. Entre desiertos, montañas y costas, los pueblos cazadores-recolectores-pescadores de este territorio plasmaron en sus rituales funera rios su visión del mundo, su relación con la natu raleza y su idea de trascendencia.

A diferencia de otras regiones del México anti guo, donde predominaban los grandes templos y las tumbas monumentales, en Baja California los enterramientos son discretos, íntimos, muchas veces ocultos en cuevas, concheros o bajo rocas. Pero tras esa aparente sencillez se esconde una compleja red de prácticas simbólicas que reflejan siglos de adaptaciones culturales y movimientos poblacionales.

TRES MUNDOS,

Los investigadores han identificado tres grandes áreas con distintos patrones funerarios a lo largo de la península: la costa noroeste, la región central del desierto y la zona sur o región de El Cabo. En el noroeste, correspondiente al llamado Complejo La Jolla (5500–1000 a.C.), los entierros primarios eran la norma. Los cuerpos se depositaban flexionados, generalmente orientados hacia el norte, a menudo con un metate colocado sobre la cabeza. Cerca de los antiguos campamentos costeros —los concheros—, estos entierros solían incluir objetos utilitarios o adornos personales. Con la llegada de los pueblos yumanos, hacia el 500 d.C., apareció una nueva costumbre: la cremación. En algunos casos las cenizas se colocaban en urnas cerámicas y se escondían en lugares apartados; en otros, los huesos quemados se depositaban directamente en los antiguos campamentos. En el extremo sur, entre los antiguos grupos guaycura y pericú, predominó un ritual más complejo y singular: el desmembramiento de los cuerpos durante el proceso de descomposición. Las partes eran separadas, reacomodadas y enterradas junto a objetos diversos.

En la misma región surgió también la llamada “Cultura Las Palmas” (1200–1700 d.C.), reco-

Bultos mortuorios depositados en cuevas

nocida por sus entierros secundarios. Los huesos eran cuidadosamente limpiados, pintados con pigmento rojo ocre, envueltos en hojas de palma o piel de venado y depositados en cuevas o abri gos rocosos.

EL MOSAICO DEL DESIERTO CENTRAL

Entre ambos extremos se encuentra el vasto Desierto Central, la zona de mayor variabilidad funeraria de toda la península. Allí convivieron entierros primarios, secundarios, cremaciones y depósitos múltiples de huesos humanos sin un patrón único aparente. Esta diversidad sugiere una mezcla de tradiciones culturales proceden tes tanto del norte como del sur, además de inno vaciones locales.

En cuevas, grietas o abrigos rocosos se han ha llado osarios con restos pertenecientes a distin tas épocas, lo que indica la reutilización de los espacios funerarios durante siglos. Los estudios bioarqueológicos revelan que muchos de esos in dividuos llevaban vidas intensas, marcadas por la pesca, el buceo y la recolección costera. En algu nos contextos incluso se han encontrado huesos de perros (Canis lupus familiaris), probablemen te como acompañantes rituales, así como frag mentos vegetales y conchas marinas.

Entierros primarios cubiertos por rocas.

Entierros secundarios.

Esta pluralidad puede ser entendida como un reflejo de las alianzas y desplazamientos que caracterizaron la vida de los antiguos californios. Lejos de ser comunidades aisladas, estos pueblos mantenían contactos, intercambiaban bienes, conocimientos y, al parecer, también formas de entender la muerte.

CREENCIAS Y SIGNIFICADOS

Las prácticas funerarias no solo expresan duelo o despedida, sino también las creencias sobre la vida después de la muerte. Las fuentes históricas del periodo misional señalan que algunos grupos de Baja California creían en un más allá dividido entre el norte —tierra de abundancia— y el sur —territorio desdichado—. Según ciertos cronistas, los valientes eran enterrados, mientras que los demás eran incinerados. Estas diferencias, aunque descritas desde una mirada europea, coinciden con la evidencia arqueológica de múltiples formas de tratar a los difuntos según su estatus, valentía o habilidades.

EL LEGADO DE LOS MUERTOS

La península de Baja California, más que una franja de desierto y mar, es también un vasto territorio de memorias sepultadas. Los antiguos californios, sin escritura ni monumentos, narraron su historia a través de los huesos y los ritos. Cada entierro, cada pigmento, cada objeto depositado junto a los difuntos es un testimonio de su relación con el entorno y de su profunda sensibilidad simbólica.

Hoy, los estudios arqueológicos y bioantropológicos permiten reconstruir esa red de significados. Los patrones funerarios, lejos de ser meros restos materiales, constituyen una ventana hacia la cosmovisión de sociedades que, en medio de un paisaje extremo, supieron encontrar en la muerte otra forma de permanecer.

* Arqueóloga. Investigadora del Centro INAH Baja California.

Política y tecnología educativa, ¿qué estamos haciendo en México?

Karla Ruiz*

Integrar nuevas tecnologías e IA en la escuela mexicana exige menos deslumbramiento y más artesanía pública. No se trata de llenar salones con pantallas ni de pegar una etiqueta de “hecho con IA”, sino de transformar reglas, invertir distinto y sostener prácticas que mejoren aprendizajes medibles. Mirado así, conviene repasar con espíritu crítico y sereno qué se está haciendo desde la SEP y desde estados como Jalisco y Baja California, y preguntarnos si, junto con los avances, no estamos levantando nuevas barreras en el acceso, en el uso y en el trato de los datos. En el nivel federal, la SEP ha colocado la conectividad como condición de equidad y ha abierto la conversación sobre marcos para usar IA con propósito pedagógico. La intención es llevar la internet a planteles que nunca lo tuvieron, fortalecer repositorios públicos de contenido, formar al magisterio y crear espacios de vigilancia ética. El reto aparece cuando bajamos del anuncio al aula. Conectar una telesecundaria es el inicio, no la meta; y vaya que han pasado décadas desde esta propuesta. Sin ancho de banda estable, equipos mantenidos, soporte técnico cercano y tiempo institucional para planear con lo digital, la promesa se evapora. También conviene cuidar la métrica: “usuarios únicos” o “minutos conectados” dicen poco si no se acompañan de mejoras en comprensión lectora, resolución de problemas, asistencia y bienestar. Por último, la gobernanza importa: contratos transparentes, portabilidad de datos, estándares abiertos y evaluación independiente de seguridad deberían ser regla, no excepción.

Jalisco, por ejemplo, ha decidido modernizar su sistema combinan-

Imagen desarrollada por ChatGPT (OpenaAI, 2025).

do infraestructura, alfabetización digital temprana y credenciales escolares verificables en línea. La credencial busca simplificar trámites y articular apoyos como transporte, útiles, seguro y alimentación. Bien diseñada, puede reducir barreras y dar identidad educativa confiable a cada alumna y alumno. La pregunta fina está en la gobernanza: qué campos contiene, quién accede, por cuánto tiempo se guardan, cómo se protegen y con qué estándares se garantiza interoperabilidad si cambian los proveedores. También cuenta la equidad territorial: una política digital debe brillar lo mismo en la metrópoli que en la sierra. El Estado puede liderar con guías pedagógicas claras, acompañamiento a directivos y formación situada para el profesorado, de modo que la tecnología simplifique la gestión y libere tiempo para enseñar mejor.

Baja California, en nuestro estado, ha optado por extender la jornada y combinarla con plataformas de apoyo para recuperar aprendizajes. La lógica es directa: más tiempo acompañado implica más oportunidades de practicar lectura, matemáticas y habilidades digitales. Es un contrapeso saludable a la fiebre por lo novedoso, porque parte de lo esencial: consolidar lo básico. El riesgo está en la ejecución. Extender horas sin soporte a quien enseña puede quemar equipos; sumar plataformas sin asegurar dispositivos suficientes o conexión confiable puede frustrar a estudiantes y familias. La sostenibilidad presupuestal también es clave: no basta la compra inicial, hay que prever mantenimiento, actualización,

conectividad y formación continua. En los tres niveles aflora la misma tensión: pasar de acceso a uso significativo. La brecha mexicana no se agota en tener o no tener dispositivo, sino en contar con tareas pertinentes, retroalimentación oportuna y resguardos de privacidad. Por eso conviene mover la mira de los “minutos conectados” a indicadores de aprendizaje y de equidad. Así los datos dejan de ser vitrina y se vuelven brújula. También es indispensable evitar el solucionismo del proveedor único. Las compras a gran escala son eficientes, pero amarrarse a un ecosistema sin portabilidad de datos, interoperabilidad y rutas de salida crea dependencia costosa. Una política responsable exige exportaciones legibles, auditorías externas, gestión responsable de incidentes y participación de la comunidad escolar en las decisiones.

¿Estamos, entonces, recreando una barrera? Podríamos estarlo si el esfuerzo se queda en el conteo de dispositivos, credenciales y clics. La nueva muralla no se ve, pero separa a quien convierte la herramienta en aprendizaje de quien solo la usa como espectáculo. Se derriba cuando cada plantel tiene soporte técnico accesible, cuando la formación docente es continua y situada, cuando la evaluación premia procesos y pensamiento, y cuando los datos sirven para acompañar a los estudiantes en lugar de vigilarlos. El balance de 2025 sugiere una ruta posible: la federación pone conectividad y prudencia con la IA; Jalisco explora identidades digitales y equipamiento; Baja California apuesta por tiempo pedagógico y refuerzo de lo básico. Si estas piezas se ordenaran con metas claras, presupuesto sostenido y participación de docentes y familias, la tecnología puede ser un puente de equidad. Si se privilegia el brillo, volveremos a levantar la misma barrera, esta vez hecha de dispositivos, suscripciones y datos mal cuidados. Los resultados, al final, se viven: una maestra que logra retroalimentar a tiempo, un director que puede ver alertas tempranas sin invadir la intimidad, una familia que entiende los reportes y se integra. Si esas escenas se vuelven normales, sabremos que la innovación no fue escaparate, sino herramienta pública al servicio del aprendizaje en todo México.

* Docente de la Fhycs, campus Tijuana, UABC. ruiz.karla32@uabc.edu.mx A partir del SÁBADO 1 de NOVIEMBRE de 2025 7

Andrés se prepara para colocar su altar, una tradición antigua que requiere decoraciones, aromas y deliciosos sabores, para recordar y honrar a nuestros difuntos

MARCO AGUILAR / LA BRÚJULA maguilar@elvigia.net | Ensenada, BC.

En una casa del Puerto, un ensenadense, a quien llamaremos Andrés, desde hace más de ocho años coloca su altar de muertos. Velas, flores de cempasúchil, papel picado y colorido, además de las ofrendas, invaden su hogar.

Aunque recuerda que en su etapa de estudiante no era común la colocación de altares de muertos en la Ciudad de México ni en Ensenada, sino que era una tradición más rural, fue hace unos años que volvió a la capital a impartir clases que, en el lugar donde habitaba, se colocaba, lo que llamó su atención.

Al regresar a Ensenada comenzó a colocar su propio altar, cada año mejorando e integrando cada uno de los elementos según la tradición. Sin embargo, reconoce que no lo hace por el sentido tradicional, ni cultural, sino por la oportunidad que le da la celebración para reunir a amigos y familiares y convivir, sin dejar de lado los deliciosos tamales y el champurrado.

El altar de muertos es uno de los rituales más importantes de las tradiciones del Día de Muertos en México, que combina elementos, decoraciones, aromas y deliciosos sabores, para recordar y honrar a nuestros difuntos.

Se cree que las ánimas regresan a disfrutar los platillos, a probar la fruta y contemplar todo lo que se les ofrece en

esta ofrenda que puede ser de una mesa con dos niveles que simbolizan el cierro y la tierra, o tres si se añade el purgatorio. Los más grandes suelen ser de siete niveles y representan los pasos para llegar al des canso eterno. Y existen ele mentos que no deben faltar en él, como: agua, veladoras, incienso o copal, flor de cem pasúchil, nube o alhelí, arco de flores y fruta, cruz, pan, petate, fotografías de los di funtas, la comida que les gustaba, calaveritas de azú car o chocolate, izcuintle, sal y papel picado.

Todos estos elementos, ade más del aumento de precios cada año, hace que la coloca ción de un altar de muertos cada año sea más costoso.

Al regresar a Ensenada, Andrés adoptó la tradición. “El primer año fue muy sencillo y pues también una oportunidad para reunirse con los amigos, y pues cada vez se fue haciendo más complicado el altar. El primer año fue poner dos o tres cositas en una mesa y después empecé a usar pues ya cosas más tradicionales como el papel picado y el papel de china”, recuerda.

Aunque cuenta con la ayuda de un amigo en la colocación, aún así terminar un altar de muertos le lleva de un día hasta un día y medio, para verlo totalmente concluido.

Pero insiste, la satisfacción de reunir a amigos y familiares en una celebración y donde éste puede ser el centro de atención es lo que más le gusta.

Para Andrés, el gasto más amplio es la celebración, pues señala que realiza una reunión donde hay tamales y champurrado para varios invitados. Sin embargo, del altar, lo más costoso es la decoración, sobre todo por el precio de los flores y del cempasúchil que es lo que más compra, y que debe estar más fresco.

“Pues digo, las flores son caras. Sí tengo un poco de la impresión de que, como se ha ido haciendo cada vez más común esto de celebrar también aquí en Ensenada, pues a lo mejor sí se han puesto más caras algunas cosas como las flores”, resalta.

Sin embargo, Andrés compra pocas cosas para su altar cada año, pues reconoce que recicla muchas de las cosas que utiliza. Las flores, el cempasúchil y las velas, son elementos que sí tiene que comprar pues o se marchitan o se consumen. Este año, recuerda, también tiene que comprar papel picado pues el que tenía ya se ha desgastado. Y de éstos, insiste, las flores son las que más han aumentado su costo.

el costo de un altar de muer tos es obviamente el tamaño, no sólo por el espacio que

utiliza, sino porque hay que comprar más elementos para poder llenar ya sea los siete niveles y el tamaño de cada uno de ellos.

De las partes del altar, Andrés considera más costoso la parte de la decoración. La estructura es fácil, las cajas las puede conseguir en cualquier supermercado, forrarlas y pegarlas para formar los escalones y la ofrenda pues realmente es comida que le gustaba a los difuntos, guisos no muy grandes, nada costoso.

Andrés reitera que ni en Ensenada ni en su familia tenían esta tradición de poner el altar de muertos, ni la tradición católica de asistir al cementerio y poner flores a sus muertos, como en muchos país.

“Entonces, no lo hago por defensa de cultura, ni por decir ‘hay que conservar nuestra mexicanidad y nuestras tradiciones’, porque no, lo hago porque me parece una tradición más que nada muy bella, porque me parece que puede ser importante recordar a los muertos, indepen

Flor de Cempasúchil

Puesto ambulante: 50 pesos el ramo de 12 flores.

Soriana: 80 pesos la maceta con 12 flores.

Pan de muerto:

Soriana: 99 pesos charolas con seis minis.

Walmart: Desde 95 y hasta 125 pesos, depende la presentación

Veladoras:

Walmart: Desde $14 pesos

Maxi Family: (artificiales)

Desde 9 y hasta 69, dependiendo tamaños y formas.

Waldo’s: Desde 30 y hasta 150.

Papel picado:

Montaña de Telas: Desde 59 hasta 99, dependiendo el tamaño y decoración.

Flor artificial:

Maxi Family: Desde 29 y hasta 179 pesos.

Montaña de Telas: Desde 69 hasta 239 pesos.

Calaveras de azúcar:

Dulcería Peninsular: Desde 20 y hasta 40 pesos.

Elda, que tu tratamiento te sea leve ¡Feliz cumpleaños!

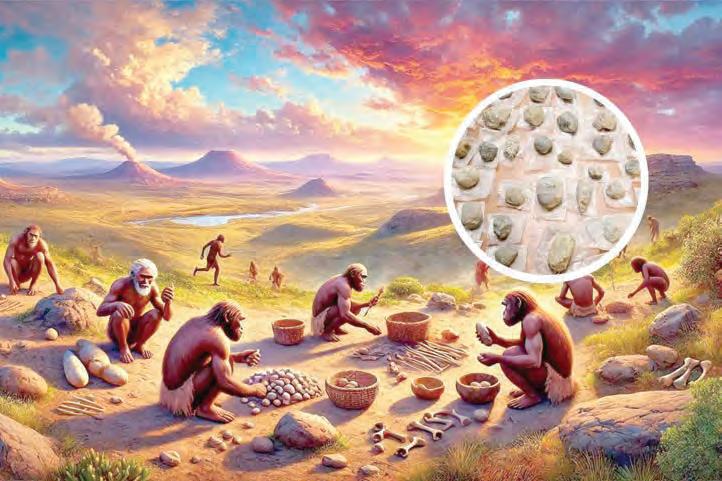

Me quisiera imaginar a un biólogo definiendo un menú para especies ancestrales revividas. Me explico: si hay noticias de que algunos laboratorios prestigiosos tienen la intención de revivir especies como el pájaro dodo o el mamut, porque no pensar que en el futuro algún humano experto en la edición genética intentará revivir algún ancestro del Homo sapiens. Hoy sonaría una fantasía e incluso éticamente sería fuertemente cuestionable. Pero solo hay que recordar que hasta hace muy pocos

años enfermedades como la anemia falciforme era incurable y mortal y hoy, por el uso de la edición genética (que a algunos ciudadanos no les convence del todo), los humanos que la padecen vislumbran una mejor vida. Y lo mismo diría con nuestro enemigo mortal: el cáncer u otras enfermedades de carácter hereditario o transmitidas genéticamente. Recordemos también que con la ingeniería genética se pudo crear la vacuna más eficiente contra el Covid-19. Los trabajos en biología molecular evitaron el deceso de muchos ciudadanos del planeta. Todo es cuestión de definir cómo y lo más importante: ¿para qué?

Para seguir con esta lectura/ cuento ficción, estimado lector apelo a su gran imaginación y un poco de humor.

Había una vez un(a) doctor(a) con altos estudios en la edición molecular de apellido Tizocstein, que estaba convencido(a) de que su pareja ideal no era un Homo sapiens —tenía mal de amores. Estaba cierto(a) de que un ancestro del sapiens era la especie compatible con sus ideales y su estilo de vida: un tanto extravagante para el huma-

pero un poquito más. Y dado que en el siglo XXI ese(a) científico(a) era el más prestigioso del universo humano y, además, el presidente del Comité de Bioética, consigue no sin dificultad, un sustancial financiamiento para emprender lo que nadie había hecho: desarrollar un proyecto para revivir a algunos primos del Homo sapiens. Sus objetivos serían recrear en esos homínidos millones de años de evolución humana y observar el comportamiento del humano moderno en presencia de sus primos. Recordemos, sin embargo, que la ciencia y los científicos no se pueden despegar o aislarse de los problemas que lo rodean y los trabajos de Tizocstein no son la excepción. El cuerpo de conocimientos por desarrollar tendrá un impacto revolucionario dentro de la biología, pero en especial en la genética y en la evolución del humano, eso es claro. Pero también sus resultados dejarán huella en el sistema complejo que conforman las esferas humanas

cultura y su evolución? Eso no lo podrá predecir (o controlar) el(la) doctor(a). Así que cuando el(la) doctor(a) Tizocstein presenta los detalles de la investigación y los pronósticos de los posibles resultados, un estudioso de la evolución de las culturas empieza a cuestionarle sobre algunos impactos sociales; no tanto para frenar los trabajos, sino para estar prevenidos y enfrentar posibles problemas a futuro. En especial se detiene en un simple dilema, que por ser tan simple nadie se percató del mismo: ¿Qué van a comer esas especies revividas? Y más aún: ¿Podremos degustar el mismo suculento menú con todos esos parientes revividos? ¿Se entenderá igual el concepto de suculento menú o cada especie tendría sus propias preferencias alimenticias? Estas y muchas otras preguntas tendrá que resolver.

Para ayudar a responder esos cuestionamientos no queda de otra que invitar a nuestra mesa, de manera hi-tepasados homínidos y brindarles un gran banquete. Para ello, pudiéramos aprovechar las tradiciones muy mexicanas del día de muertos, cuando con un banquete en su honor se recuerdan a los que ya se fueron de este plano físico y solo viven en el pensamiento. En ese ágape se elabora un menú para vivos y no vivos, que por igual lo degustan. Veamos el caso de la festividad del Hanal Pixán —la fiesta de los difuntos— que se celebra entre los mayas de Yucatán. En ese día se come con los difuntos (John L Stephens. Viajes de Yucatán s. XIX). Observe que les dicen difuntos ya que, en la cosmovisión de los mayas, se hace la diferencia entre el estar muerto y el ser un difunto —qué afortunados somos de hablar en castellano y poder contar con un par de palabras que nos permiten diferenciar entre el ser y el estar. Un difunto, en la cultura maya, sigue un camino a su renacimiento. Es decir, la muerte no era vista como un final, sino como un nuevo principio.

Hoy, en pleno siglo XXI, los habitantes de Yucatán siguen la tradición de sentarse a la mesa el primero de noviembre, a comer en familia y con sus difuntos. Por ejemplo, en el pueblo de Pomuch, Campeche, sus pobladores visitan el camposanto, donde sólo hay nichos (no tumbas), llevando consigo abundante comida; desentierran los restos de sus antepasados, los limpian y lo disponen en la cabecera de la improvisada mesa entorno a su sepulcro, para disfrutar de los manjares especialmente preparados para ese día. Entre los platillos destaca el llamado Pib o Mukbilpollo (tamal enterrado), pero también llevan el guisado que más le apetecía al difunto. Y bajo este acto, pudiéramos lanzar la vista hacia el pasado más lejano y también invitar a los ancestros del Homo sapiens; total, también de alguna forma fueron parte de nuestra familia.

Hoy Día de los Difuntos, cuando casualmente sale a la luz esta columna en La Brújula, haré lo propio de la festividad: serviré comida yucateca en familia, para mis seres cercanos (los que están y los que se fueron ya), pero añadiré algunas sillas un tanto modificadas para que también mis antepasados darwinianos nos acompañen. Invitaré a especies de hace más de cuatro millones de años, como sería a mi tatarabuela Ardi y a mi bisabuela Lucy, pero también a otros menos antiguos.

Para no fallar con el menú, convoco a mi mujer (bióloga), un hermoso ejemplar de H. sapiens, a que juntos desarrollemos un menú muy específico para cada invitado, dado que la variedad infinita de necesidades ali-

menticias, su capacidad cerebral y su tripa, podrían exigir especificidades en cada caso.

Déjenme relatarles cómo será mi ágape este primero de noviembre. La que seguramente llegará primero será mi tatarabuela “Ardi” (así le decimos de cariño). Es una dama aristocrática que como especie se le conoce como Ardhipithecus ramidus —así le pusieron los biólogos, debido a que gran parte de su día la pasaba disfrutando la sombra del ramaje de los grandes árboles. Esta señora vivía en África, entre Etiopía y Kenia, hace aproximadamente 4.4 millones de años. Hasta donde indican las excavaciones antropológicas, esta especie empezó a alternar su vida entre las frondas de los árboles y el suelo forestal. Esto se deduce por las características de un pequeño hueso del tobillo que le permitía tener un pie prensil para sujetarse a las ramas (igual que los simios modernos), pero también le daba la capacidad de caminar erguida al ras del suelo (Prang et al . 2025). Y aunque siguiendo con la tradición de los mayas yo comeré el delicioso tamal mencionado arriba, a ella le ofendería que le ofreciera ese platillo debido a que fue algo selectiva y le gustaban solo los alimentos frescos, sin cocinar de preferencia. Para no tener que preguntarle directamente, recurro a los datos que ofrecen los biólogos que se dedican a la paleontología para elaborar su platillo, principalmente en lo referente a las características anatómicas de la boca. Sus caninos eran pequeños, no sobresalían y no

eran afilados como los simios actuales (esto nos muestra que la especie no era agresiva). Sus caninos superiores tenían forma de hermosos diamantes que los heredarán a sus descendientes. Y lo más interesante de todo son los dientes premolares cuyas características la acercan mucho al humano moderno. Toda esta preciosa dentadura estaba montada en una prominente mandíbula, aunque definitivamente menos proyectada que la de los grandes simios africanos actuales. Y bien con eso tengo: prepararé para ella una dieta blanda, con frutas y hojas, aunque también pudiera incluir algún pequeño roedor. Frente a su lugar, que consiste en un banco delgado y pequeño con descansa pies redondo para que sitúe sus dedos prensiles, pondré una fuente frutal que consiste de cítricos combinados con pepino y jícamas, que los yucatecos llaman “Xek” (revoltijo en maya) que se acostumbra comer antes del tamal. Posteriormente, habría que elaborar un menú para la bisabuela Australopithecus afarensis – homínido del sur que pudiera ser la raíz del linaje humano, y pobló la tierra hace aproximadamente 3.5 millones de años: Lucy para la familia. Ella, como la tatarabuela, era básicamente vegetariana, aunque gustaba de una gran variedad de platillos de plantas, mucho mayor a lo que ahora comen nuestros primos los chimpancés modernos, dado que su ambiente era muy diverso y rico en especies de plantas. Sin embargo, algunas excavaciones han mostrado que usaban piedras para sacrificar animales y te-

nían la capacidad de roer huesos. Su órgano de masticación consistía en muelas muy grandes, caninos pequeños y mandíbulas poderosas, lo que sugiere que esta especie masticaba comida dura. Seguramente preferirá la comida cruda, aunque también escucho que le gustaba la comida procesada (cocida); lo que pudiera indicar que esa especie podía haber aprovechado los frutos calcinados recogidos en campos donde se había producido un incendio. Tal vez ya empezaba a desarrollar el sentido del gusto: paladeaba el sabor del alimento. Esta abuela requerirá de un asiento elevado para poder acomodar su menudo cuerpo, dado que es de baja estatura; no usará cubiertos. La sentaré junto a Ardi Junto a la bisabuela, un poco detrás de ella, llega el primo hábil para todo: el Homo habilis. Los fósiles de esta especie nos indican que empezó a caminar por el planeta hace unos 2.8 millones de años y que a partir de él se da un salto importante en la evolución humana; se cree que es el primer eslabón entre los primates y el humano moderno. A este primo también se le conoce como el milusos ya que tuvo la capacidad de fabricar herramienta de piedra para realizar actividades diversas. Por su dentadura el primo milusos tenía una mordida tan potente como Lucy, ya que lucía una poderosa mandíbula, aunque su capacidad craneana era muy superior a la de ella. Así que sí, podía comer frutos, aunque ya era capaz de masticar y roer. Lo sentaré al lado de la bisabuela y le ofreceré, además, carne cruda.

Y si claro, ya llegó Homo erectus, quien los antepasados le decían el grandote, aunque solo medía un máximo de 130 cm, pero era muy corpulento y caminaba erecto, de allí su nombre. Caminó desde Kenia y pobló algunas partes de Asia hace unos 1.9 millones de años. Este pariente ya fabricaba potentes armas y al parecer era belicoso, por lo que de ninguna manera le ofreceremos alguna bebida embriagante para que no cause problemas. Este amigo contaba con molares grandes, como los ancestros mencionados arriba; pero posteriormente desarrollaron dientes más pequeños aptos para dietas blandas “que requerían la mitad del tiempo de masticado. Esto sugiere que el H. erectus se volvió un practicante avanzado en la preparación de los alimentos, quizá incluso ya era un cocinero” (Silvertown, op cit.): era un verdadero omnívoro. Lo pondré al lado del milusos para que pueda comer de la fuente de frutos, pero además del guisado que yo degustaré. También invitaré a otros antepasados más contempo-

ráneos, como al atlético Homo neanderthalensis – que hasta hace muy poco seguía vagan do por Europa (400 mil a 40 mil años) – y al Homo flore siensis (el Hobbit), cuyos fósi les han sido hallados en la isla de las Flores, Indonesia, en yacimientos datados entre 18 y 50 mil años. También estará presente Homo heidelbergen sis (300 mil a 700 mil años de antigüedad), que le daré un buen bistec de carne magra, ya que me estará amenazando con su puntiaguda lanza si no le parece lo que le sirvo. Y sí, por supuesto, a todos mis parientes cercanos Homo sapiens ya fallecidos. Con todos ellos no tengo mucho problema en inventar un platillo, ya que su dieta es muy semejante a la mía.

Seguramente tengo otros ancestros que ahora desconozco y están a la espera de ser descubiertos por biólogos que gustan de desenterrar el pasado, a ellos los invitaré cuando me los presenten. Pero por lo pronto, festejaré el Hanal Pixán con mis ancestros darwinianos y espirituales, pero también con mis parientes vivos: los Homo sapiens modernos.

Y hay que decirlo, desde el H. erectus hasta el H. sapiens nos gusta cocinar. “Cocinar nos hizo humanos” cita Silvertown a Wrangham. La cocina dio la energía requerida para que el gran cerebro del humano pudiera funcionar; el cerebro es un gran tragón de energía y ya sabemos que en los últimos dos millones de años el cere-

bro del humano ha aumentado de manera significativa y los intestinos han disminuido en longitud. De allí la hipótesis de que “al incrementar el valor energético de nuestra comida, el cocinarla hizo posible que tripas más pequeñas proporcionaran las crecientes necesidades de la evolución cerebral” (Wrangham dixit). En este razonamiento seguramente también recibiré alguna “regañadina” de Lucy o de Ardi por tener una dieta tan pobremente diversificada, que no me ayuda a tener una vida saludable. Ellas, dirán, no necesitaban “educar” al suelo forestal

El que coma de este pan vivirá para siempre (Juan 14,1-6)

Ayer celebramos la festividad de Todos los Santos, haciendo memoria de los difuntos que ya están en el Cielo. Hoy, sin embargo, recordamos a aquellos que, tras dejar este mundo, aún no han alcanzado el Cielo porque están pasando por el proceso purificador del Purgatorio. Si ayer celebramos que hay personas que

han alcanzado la santidad, en la festividad de hoy oramos por esos difuntos que están en camino de conseguirla: para que su tránsito sea lo más corto posible y alcancen pronto la eterna felicidad. Esta festividad nos recuerda que no somos perfectos. Nadie obtiene por sus propias fuerzas la santidad. Por eso, salvo que nos neguemos deliberadamente a acoger la misericordia de Dios –por lo que seríamos condenados eternamente o salvo que obtengamos de Él la gracia de la santidad, por ejemplo, muriendo como mártires –lo que nos abriría directamente las puertas del Cielo, todos estamos abocados a pasar por el Purgatorio. Y este tránsito

será más largo o más corto dependiendo de nuestro grado de santidad, es decir, de nuestra madurez espiritual– y de lo mucho o poco que otras personas intercedan por nosotros. Madurar espiritualmente en nuestra vida terrena va a exigirnos dolor y sacrificio, pero, sobre todo, nos va a permitir disfrutar, ahora, de un pequeño anticipo de la felicidad divina que disfrutan los que están en el Cielo. Y sabemos que esto es así gracias al testimonio de los santos. Sus edificantes vidas nos muestran que lo que uno pueda llegar a sufrir para purificarse interiormente no es nada en comparación con la felicidad que se experimenta en esta

para obtener toda la variedad de alimento disponible ya que la propia acción de la naturaleza y la especiación lo han hecho por millones de años. El humano moderno, en poco tiempo, lo único que ha “inventado” es la reducción genética para privilegiar a algunas variedades, por ejemplo, de granos, sacrificando calidad por cantidad: de allí la diabetes y otras enfermedades modernas. Incluso les dará risa cuando les cuente que algunos humanos modernos tratan de imitarles volviéndose vegetarianos o veganos, aunque tengan que ir al mercado “naturista”.

Y porque no, también quedaré en espera de las sorpresas que nos depara la biología en cuanto a la edición genética y al conocimiento profundo de esa maravillosa molécula que carga la me- moria de la vida: el Ácido Desoxirribonucleico, ADN. Eso tal vez sea el objetivo del (la) dr(a) Tizocstein. Entender el pasado a través de los hechos, los saberes humanos, las tradiciones y la ciencia nos permiten contar con una posible respuesta de quienes somos hoy y de qué manera podemos construir un futuro con certezas.

*Consultor ambiental. rsolana@biig-consultores.com

vida al alcanzar la santidad.

Se trata de una felicidad generosa, que se comparte con los demás. Porque la principal cualidad de los santos no es el sufrimiento, sino la alegría.

¿Conocen algún santo triste?

Quien no tiene fe puede fácilmente pensar que la muerte es el mayor mal, porque con ella se vuelve a la nada, al mundo del no ser. El buen cristiano mira a la muerte con otros ojos, porque la muerte no es el aniquilamiento del ser sino la puerta para un nuevo modo de ser y de vivir para siempre. Los cementerios cristianos no son sólo lugares del recuerdo, son sobre todo lugares de esperanza, lugares desde los que sube hasta Dios el anhelo de eternidad de los hombres.

Por eso la muerte no es el peor de los males, ni mucho menos el mal absoluto. El ma-

yor mal del hombre es el pecado, es el mal uso de la libertad, es la voluntad de rechazar a Dios ahora en el tiempo y luego para siempre en el más allá. Los mártires son esos hombres que con su vida y su muerte nos están diciendo que vale la pena morir para no pecar, para no ofender a Dios y a nuestra vocación cristiana. Cristo, el Viviente, nos espera con los brazos abiertos del otro lado de la frontera, en la vida eterna. En los momentos de tristeza y angustia, recojámonos interiormente y entremos en la intimidad de nuestro corazón. Acerquémonos a Dios y dejemos que nos abrace y nos purifique con su amor. Que Dios los bendiga hoy, acompañe y proteja siempre.

* Presbítero. cpomah@yahoo.com

algo más

HHéctor Lecuanda*

emos comentado en entregas anteriores las cartas Encíclicas Caritas in veritate de Benedicto XVI (2009) y Laudato si’ del papa Francisco (2015), y vimos cómo nos han ofrecido algunas soluciones; no precisamente a aplicar en la política o economía, sino dentro del marco de la Teología moral, que es el ámbito de la Doctrina Social de la Iglesia. En esta ocasión abordaré el tema de la Ecología Humana, tema expuesto por el Papa Benedicto XVI en un importante discurso dirigido a la Curia Romana en la Navidad de 2008, y que gracias a la tecnología y a la cuidadosa gestión de las autoridades de la Iglesia se conserva esta valiosa enseñanza que vale la pena analizar.

¿Por qué ecología humana? Veamos:

Recientemente en nuestro país se presentó un desastre ecológico grave. Concretamente en Xalapa, Veracruz. A pesar de que se habían destinado recursos para construir un muro de contención, la obra no se realizó a tiempo. El error se hizo evidente cuando el rio Cazones se desbordó, causando perdidas materiales enormes y pérdidas de algunas vidas.

¿Qué falló? … No fue la tecnología. El diseño del

dique estaba perfecto, con todos los cálculos estructurales en orden. No fue la política. Hubo consenso sobre la necesidad de la obra. No fue la economía. Los recursos y el presupuesto estaban disponibles a tiempo.

Lo que falló, fue la ejecución humana…las personas. Puesto que son las personas tanto las afectadas como los responsables, considero oportuno que acudamos a la Doctrina Social de la Iglesia, ya que gira en torno a la Persona Humana y su dignidad. Y en este tema su santidad el papa Benedicto XVI es una voz autorizada.

VEAMOS QUE REFLEXIONES EXPRESÓ

Cuando recitamos el Credo, en las primeras palabras que expresamos decimos: “Creo en Dios Padre, Creador...”. Esta afirmación es esencial, ya que nos lleva a reconocer que fuimos creados por la Voluntad de Dios, como personas a su imagen y semejanza, Además en ese mismo acto creador, de la nada, creo la luz, los mares, las plantas, los animales y todo cuanto existe. Y “Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y guardara” (Gen, 1,28) insisto…No para que lo destruyera y abusara egoístamente de él.

Partiendo de esta reflexión el papa Benedicto afirma que “la Iglesia no puede y no debe limitarse a trasmitir a sus fieles solo el mensaje de la salvación, sino que tiene una responsabilidad respecto de la creación, y ha de cumplirla también en público.”

Esto es, no solo a sus fieles, sino que abre sus enseñanzas a todas las personas de buena voluntad, sin dis-

tinción de razas o creencias, nuestra casa común se ha de cultivar y guardar con responsabilidad.

“La Iglesia debe defender no solo la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. Tiene que proteger también al hombre contra la autodestrucción”. Es aquí precisamente en donde señala la necesidad de que exista una ecología humana entendida en el recto sentido.

“Cuando la Iglesia habla de naturaleza del ser humano como hombre y mujer y pide que este orden de la creación sea respetado, no está exponiendo una metafísica superada. Se trata de la fe en el Creador y de la escucha del lenguaje de la creación cuyo desprecio significaría una autodestrucción del hombre y por lo tanto una destrucción de la obre

de Dios”. Es precisamente esa falta de escuchar el lenguaje de la creación la que nos ha llevado a sufrir catástrofes que aun recordamos.

“Lo que a menudo se expresa en los grandes foros internacionales con el término: ideología de género (gender), se resume en definitiva en la emancipación del hombre respecto a la creación y al Creador. El hombre quiere hacerse por su cuenta y disponer siempre y por si solo sobre lo que le afecta”. De este modo, se vive contra la verdad, se vive contra el Espíritu creador.

“Los bosques tropicales merecen ciertamente nuestra protección, pero no la merece menos el hombre como criatura, en la que está inscrito un mensaje que no contradice nuestra libertad, sino que es su condición.”

Por lo tanto, la enseñan-

za que se propone es de dar prioridad al desarrollo de la persona, atendiendo a su realidad de ser no solamente criatura (parte de la creación de Dios), sino Hijo de Dios, con toda la dignidad que merece un hijo.

Así como no es válido emitir gases que provocan efecto invernadero, talar bosques, contaminar los mares, que vemos y sufrimos objetivamente graves consecuencias, tampoco es válido experimentar con la vida humana, envenenando a la sociedad con falsas informaciones que nos llevan a querer sustituir la creación con nuestras ocurrencias. Estas crisis humanas...son crisis de escases de personas que luchan por ser mejores.

*Ingeniero. Miembro de Odeco. i@lecuanda.com

Significado del concepto administración: La habilidad de manejar los recursos de una empresa con el propósito de lograr el objetivo. Esta es una parca definición que en su contenido refleja una verdad innegable. De todo de lo que tú dispongas para lograr tu meta significa que vas a utilizar este concepto. Y sepan, amigos, que el concepto de administración a nivel empresarial tiene más de 150 años aplicándose. De hecho, todo ser humano es administrador por naturaleza, unas veces logrando un gran éxito y otras veces fracasando dolorosamente, mas el resultado de aplicarlo queda bajo nuestra responsabilidad, incluso, muchas veces conociendo de antemano los resultados proseguimos a administrar rumbo al fracaso. Lo peor de todo es que sabiendo que no se logrará el resultado no le damos importancia.

Fundamentado en las muy diversas capacidades del ser humano, ya que algunas mentes privilegiadas han definido los avances de la civilización, otros forman el bloque de la construcción de las grandes obras con sus propias manos, y otros más aportan las técnicas y procedimientos para realizarlas, el mundo en sí no ha logrado unificar criterios administrativos en conjunto dando por resultado estrategias equivocadas que enfrentan a unos con otros, desviándose así del objetivo principal de una empresa, en este caso la administración del mundo entero. ¿Y cuál sería la meta principal? La satisfacción de las necesidades totales del ser humano en todos sus aspectos. Alimentación, techo, educación, diversión, vestido, seguridad social, salud, al menos, y si

somos realistas, se ha fracasado rotundamente en todos los aspectos.

Deseo expresar mi punto de vista con respecto a la administración de nuestra sociedad a nivel mundial: Se nos ha entregado un mundo que contiene todas las riquezas que una persona pudiera desear. Con sólo verter una cantidad de agua sobre la tierra seca, germina vida. Excavamos en los lugares precisos y obtenemos agua en abundancia, ricos minerales, metales preciosos, petróleo, el oro negro, gas natural y muchos otros elementos que prácticamente parece que son puestos allí especialmente para nosotros, la raza humana.

Es certero ver al mundo económico como una gran empresa. Una gran empresa la cual puede generar inimaginables riquezas y satisfactores de todo tipo, mas cómo es posible que la hayamos mandado a la quiebra. Es como matar la gallina de los huevos de oro, y esto precisamente es lo que le ocurre a los supuestos grandes empresarios que manejan la reglas de cómo administrarlo. No tienen la suficiente visión ni siquiera para definir un objetivo real, válido y alcanzable. Ni siquiera objetivos a mediano ni corto plazo. De hecho, una de las políticas de las grandes empresas es que sus empleados sepan cuál es la meta que se persigue a manera de motivación. En la práctica ni siquiera se menciona.

que se puede lograr en una empresa tan magnífica como lo es la economía mundial. Una empresa de maravillosos dividendos sobradamente repartidos entre los socios y accionistas mas la fuerza de trabajo en conjunto. Ganancias para todos en abundancia. Ciertamente es una misión imposible el que se dé ésta situación por las grandes diferencias en cuestión de metas particulares, mas la oportunidad de convertirse en excelentes administradores se nos ha ido de las manos. El gran negocio, el mundo. Es como una casa dividida. Cada quien en su soberbia y egoísmo actúa y decide qué es lo que se va a hacer. Una parte de la administración es la departamentalización y esto hubiera podido hacerse notar en que cada país o departamento trabajara para lograr el objetivo principal.

A continuación estas son algunas fallas comunes que llevan al fracaso de las empresas.

No planificar ni respetar presupuestos: Ignorar o no asignar un presupuesto limita el control financiero. Mala gestión del flujo de caja: Confundir el flujo de caja con las ganancias o no gestionarlo adecuadamente puede llevar a la insolvencia. Contraer deudas excesivas: Endeudarse sin una planificación clara puede poner en riesgo la salud financiera.

Realizar compras anticipadas: Comprar artículos o equipos grandes antes de que sea necesario puede agotar el efectivo disponible. No controlar los gastos: Permitir que los gastos aumenten descontroladamente, especialmente al crecer, puede generar pérdidas.

Como una de tantas muestras, esto es exactamente lo que hace el Gobierno de México, y como resultado podemos ver que este país se debe principalmente a las deudas adquiridas externamente en los últimos cinco años. El Gobierno mexicano no tiene el mínimo conocimiento del concepto administración. Ni le interesa. Llevó al país a la quiebra.

Esto es aplicable a la gran mayoría de los países del mundo. A fin de cuentas todo es administración.

Los grandes administradores del mundo sorprendentemente no se han dado cuenta de la magnitud de poder

Sí es muy atrevido pensar que el mundo comercial se manejara como una sola empresa. Prácticamente imposible, mas como fundamento y bibliografía me asesoro de la ley de Dios cuando dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra en la tierra. Génesis 1:26. En este punto, por no considerar al gran y perfecto administrador de todo lo que existe, quien nos dio este mundo para que nos enseñoreáramos de él, lo echamos a perder. Aquí es cuando procedo a la seca evaluación de nosotros mismos como pésimos administradores, faltos de visión, incompetentes, incluso dañinos para trabajar en ésta gran empresa que es el mundo. Está ante nosotros la consecuencia de nuestra administración. La declaración de quiebra y el cierre de la empresa que como puedes ver está a la vuelta de la esquina.

Solución: Auditoría administrativa. Con placer te paso el número telefónico del asesor experimentado: Dios. Salmos 105:21–22 Dice Dios: Y lo puso como Señor de la Casa del Faraón y gobernador de todas sus posesiones. para que pudiera gobernar sobre sus príncipes a su voluntad y enseñar sa- biduría a sus ancianos. Éste era José. Somos administradores de las riquezas de Dios. Pronto solicitará una auditoría de nuestra administración, incluso de nuestro pago de impuestos. El diezmo.

PD: No se puede interponer recurso alguno.

jrudametkin@gmail.com

CARLOS LAZCANO/COLABORACIÓN carloslascano@hotmail.com | Ensenada, B. C.

Acabo de regresar de un viaje a Loreto, la capital histórica de las Californias, fundada el 25 de octubre de 1697 por el misionero jesuita Juan María Salvatierra. Aunque esta fue la tercera misión fundada en la Antigua California (las dos primeras por el padre Eusebio Kino), fue la primer misión permanente, ya que esas dos primeras funcionaron muy poco tiempo, en cambio Loreto sobrevivió al tiempo de las misiones, hasta nuestros días.

La gran mayoría de los historiadores presentan la fundación de Loreto sin considerar que fue la culminación de un proceso que fue iniciado en 1683 por el también jesuita, Eusebio Francisco Kino. En este proceso participaron numerosos personajes, entre generales jesuitas, provinciales, rectores, visitadores, misioneros, militares de diversos rangos, virreyes, entre otros personajes. Además, este proceso implicó la fundación de la Pimería Alta, las que proporcionaron el sustento para que las primeras misiones californianas fueran fundadas y se consolidaran. Durante sus primeros diez años en Sonora, entre 1687 y 1696, Kino fundó una docena de misiones en el noroeste de Sonora, la entonces Pimería Alta, las que fueron muy prósperas y así, con sus excedentes, entre agrícolas y ganaderos, Kino pudo apoyar fuertemente a las nacientes misiones californianas. Originalmente Kino fundó dos misiones en California, las que funcionaron un par de años, entre 1683 y 1685, pero por diversos problemas no pudieron continuar. Para Kino esto no representó un fracaso, sino una pausa en la evangelización. Para Kino esa primera experiencia fue un aprendizaje, gracias al cual eventualmente el proyecto evangelizador de California se pudo retomar, fundando lo que hoy es nuestra península.

Cuando fracasa ese primer intento en California, Kino pide irse de misionero a Sonora, quería estar lo más cerca de California para po -

der volver en la primera oportunidad. Kino sabía que en Sonora existía un terreno mucho más fértil y calculaba que sus misiones podían dar el sustento para iniciar y consolidar California. Y así ocurrió. Kino fundó una docena de misiones en Pimería, todas muy prósperas y gracias a ellas pudo realizar su sueño de ayudar al nacimiento de California y sus misiones.

Incluso Kino propuso que el puerto de Guaymas, que en ese entonces no estaba habitado, fuera dado a las misiones de California, para habilitar un puerto que facilitara los envíos de apoyo a sus misiones. Así, en 1701 el padre Salvatierra fundó la misión de San José de Guaymas y fue Kino quien abrió un camino terrestre entre sus misiones y Guaymas para facilitar dichos envíos. Kino tuvo muchos enemigos, principalmente entre los sectores mineros y los hacendados, ya que impidió que abusaran de ellos. Además entre sus mismos hermanos jesuitas tuvo algunos envidiosos, quienes procuraron obstaculizar sus proyectos todo lo que pudieron. Pero a pesar de eso sus logros como misionero fueron muchos. De hecho fue el misionero más activo durante todo el virreinato.

Originalmente cuando Salvatierra pasa a fundar Loreto, dicha fundación iba a realizarla junto con el padre Kino, sin embargo, circunstancias muy poderosas se lo impidieron, precisamente cuando Kino partía para reunirse con Salvatierra. Y aunque ya no pudo participar en dicha fundación, Kino continuó ayudando a las misiones californianas de muy diversas maneras, al grado de que sin Kino no se explica California, ni Salvatierra, ni muchos otros hechos fundacionales de nuestra tierra. Kino es tan fundador de California como Salvatierra, sin embargo suele pasar desapercibida su importante participación por no haber estado directamente en la fundación de Loreto, pero como decía, sin Kino nada de eso se explica, empezando con el hecho de que fue Kino quien convenció a Salvatierra de venir a fundar California.

Qué sorpresa nos da saber que una nueva vida viene en camino. Pareciera que fuera casi imposible, sin embargo, sucede todos los días en todo el mundo, todo el tiempo; y aunque con menos frecuencia que en años anteriores, la vida sigue dando muestras de que ahí está. Sí, pasa con los humanos. Pero también cuando llega una visita, una nueva mascota, o vemos que germina una pequeña plantita después de haber puesto algunas cuantas semillas en la tierra. ¿Qué hay de un nuevo proyecto? Una nueva relación, y hasta el día de cumpleaños; todo eso es vida. O al menos cumple cabalmente que “mientras haya vida, hay esperanza”.

ya murió. Y ¿qué hicimos en ese pequeño parpadear? ¿Estamos comiendo bien? ¿Ejercitándonos un poco? ¿Cultivando nuestro intelecto? ¿Haciendo valer nuestro trabajo en bien de la sociedad?

Eso es sólo hablar de la parte cotidiana, del día a día que nos absorbe en un tipo de costumbrismo y que a veces es tan metódico, que no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Hacer valer cada pensamiento, palabra o acción es sin duda el gran valor de lo que hoy celebramos, la muerte. Precisamente la no existencia de vida dio cabida a los más importantes pensamientos filosóficos de la historia. Siempre todo está muy bien hasta que la muerte hace acto de presencia, se asoma sigilosamente y realiza como un arte perfecto, su labor de extinguir la vida; entonces todos los apegos se presentan como los malos del cuento a hacer sufrir a quienes estuvieron o convivieron con el ente que transformó su condición de vivo a muerto. Y de esa muerte en realidad no hay retorno sólo punto de partida.

¿Pero que hay de todo lo que vamos matando y que no le damos el suficiente valor sólo hasta que lo vemos perdido?

sidad, me quería dedicar a algo muy específico; pero en su tiempo la directriz fue muy clara: dedícate a algo que te dé de comer. En ese momento uno de mis sueños murió.

Hace algunos años volví a experimentar esa sensación acompañando a un joven, quien durante muchos años hizo el examen para entrar a una universidad; quería estudiar actuación, dos, tres y creo que fueron hasta cinco años y nunca pudo lograr entrar ahí.

Después presentó examen para otra carrera y, ahí, a la primera, entró. Hoy es un flameante internacionalista. Mató el primer sueño, pero de las cenizas del primero surgió un ave fénix que guía su camino al éxito. Estos casos nos enseñan que la muerte no es mala, que en realidad todo se transforma; lo que nos hace daño son los apegos. Entonces esas relaciones de todo tipo, donde nos quedamos por no querer volver a empezar, miedo a la soledad o por sólo conformarnos con una parte, cerrándonos a todo lo que en realidad puede ser va matando de a poquito todo lo que podríamos querer ser. Hoy, desde esta columna quiero hacer una invitación a explotar al

máximo cada instante de vida, a buscar desperdiciar lo menos y tratar de reciclar lo más. A dejar de esperar y correr por los sueños. Absolutamente nadie tiene el poder de frenarnos, sólo nosotros mismos y si es así, que sea para volver a empezar. Estamos celebrando como nadie en el mundo el Día de Muertos. México es el único país que se ríe de la muerte, que la conmemora. Hagámoslo todos los días, dando lo mejor de nosotros en cada momento a cada acción. Rompamos la rutina cuantas veces sea necesario, nunca le quitemos las alas al deseo de algo porque las verdaderas oportunidades llegan una vez, hay que saberlas aprovechar. Se vale cambiar, dar giros de 180 grados y empezar de cero las veces necesarias, no se nos olvide que el camino final no tiene retorno, ahí no nos llevamos nada, bien decía mi mamá que lo bailado nadie nos lo quita, y en México la muerte es la numero uno en cantar y bailar.

Licenciada en Periodismo, apasionada del café a cargo de una barra de especialidad en el valle de Guadalupe. FB & IG: espresso.an4n4