A Forlì una grande retrospettiva su Letizia Battaglia. La fotografa che cercava la vita

Livia Montagnoli

L’impegno e l’arte, l’attivismo politico e la necessità di mostrare la realtà, come segno di un’adesione piena alla vita e a tutte le sue spigolature. La scomparsa di Letizia Battaglia, nel 2022, non ha fatto altro che rinsaldare il mito di una delle fotografe tra le più grandi del nostro tempo. E la mostra in scena al Museo Civico San Domenico di Forlì, curata da Walter Guadagnini, ne ripercorre l’intero percorso creativo attraverso fotografie, libri, giornali e riviste provenienti dal suo archivio, testimoniando la varietà dei suoi interessi e la continuità del suo impegno civile.

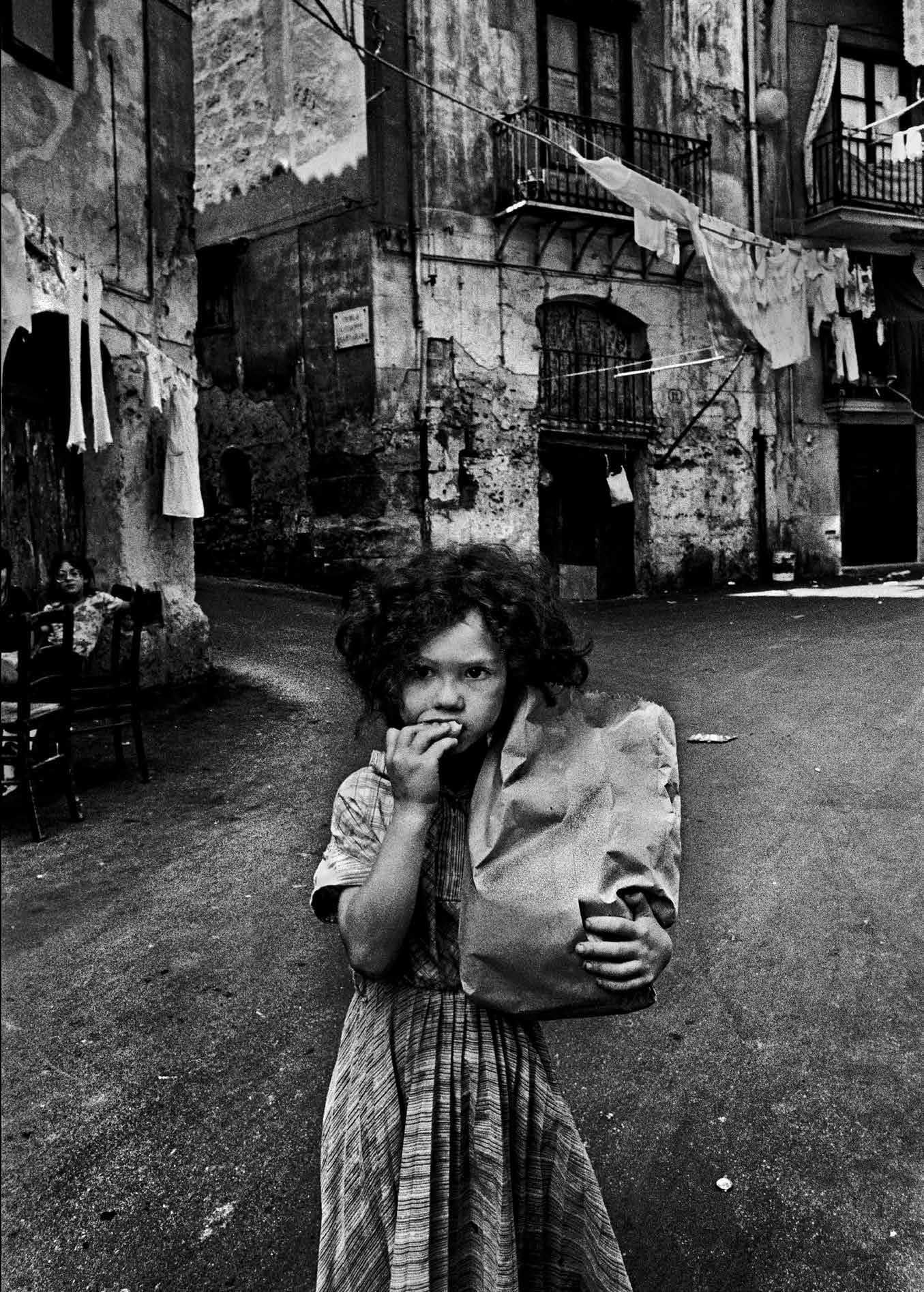

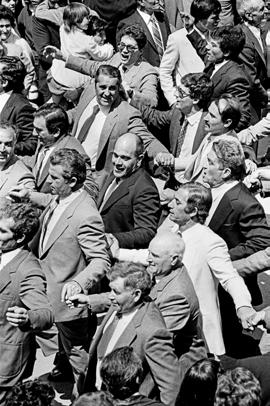

Perché Letizia Battaglia – classe 1935, palermitana – è stata ben più che “una fotografa della mafia”, sebbene farsi cronista di ciò che succedeva nella sua città, con particolare impegno a partire dal 1974, quando con Franco Zecchin diede vita all’agenzia L’informazione fotografica, la portò in prima linea a documentare l’ingerenza di Cosa Nostra a Palermo, testimone della graduale crescita del potere mafioso in città: “Bisognava fotografare ciò che volevano i giornali: la scena del delitto, i poliziotti, i magistrati, i parenti, la disperazione, gli svenimenti delle donne, la rabbia degli uomini”, scriverà Zecchin molti anni dopo (nel libro Letizia Battaglia. Sulle ferite dei suoi sogni, di Giovanna Calvenzi, Milano 2010).

UNA GRANDE MOSTRA ITINERANTE. DALLA

FRANCIA A FORLÌ

La retrospettiva LETIZIA BATTAGLIA. L’opera 1970-2020, che arriva per la prima volta in Italia dopo le tappe francesi a a Tours e Arles, si propone, dunque, di andare oltre, presentando al pubblico una retrospettiva completa che espone oltre 200 fotografie, soffermandosi tanto sull’impegno professionale e civile di Battaglia, quanto sulla sua vita privata. Ideata e prodotta da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia con il museo Jeu de Paume di Parigi, e con la collaborazione dell’Archivio Letizia Battaglia, la mostra sarà visitabile a Forlì fino all’11 gennaio 2026, dopo il debutto del 2024 proprio al Jeu de Paume di Tours e la recente tappa estiva al festival internazionale Rencontres d’Arles nel 2025. E che ad accogliere il progetto in Italia sia proprio Forlì non è casuale: in città, infatti, la fotografa palermitana tenne, nel 2021, uno dei suoi ultimi workshop per giovani fotoreporter.

IL MONDO DI LETIZIA BATTAGLIA NELLE SUE FOTO

Il percorso procede in ordine cronologico e tra le sale si dipana il mondo di Letizia Battaglia, dai ritratti ironici e irriverenti degli inizi alle vittime della mafia – tra cui Piersanti Mattarella colto subito dopo l’attentato che lo uccise – dalle proteste di piazza alla vita tra le mura di un ospedale psichiatrico, dalle feste religiose alle bambine di Palermo. E, ancora, in una delle sezioni conclusive, gli scatti raccolti in viaggio, nei periodi trascorsi fuori dall’Italia. È una fotografia d’azione, quella di Letizia Battaglia, “nata dal binomio parola-immagine, pensata per raggiungere lo spettatore nella via più diretta possibile”, spiega Guadagnini nel catalogo della mostra, edito da Dario Cimorelli. Un approccio che, nel 1985, le valse lo W. Eugene Smith Award, riconoscimento alla fotografia umanista. L’allestimento forlivese propone anche materiale inedito: fotografie mai esposte prima, copie originali delle riviste con cui Battaglia ha collaborato o che ha contribuito a fondare, e il docufilm Amore amaro, che racconta la sua visione del mondo. E poi le stampe originali provenienti dall’Archivio Letizia Battaglia di Palermo: numerose opere vintage e moderne stampe a getto d’inchiostro su carta Hahnemühle Baryta, realizzate dal suo storico stampatore. Con didascalie e titoli redatti da Battaglia stessa o dall’archivio.

INTERVISTA AL CURATORE WALTER GUADAGNINI

La figura, il ruolo e l’arte di Letizia Battaglia sono stati omaggiati negli ultimi anni da numerosi progetti e mostre. Qual è l’obiettivo di questa corposa retrospettiva? Quali le sue peculiarità? Il principio di base si trova in una frase della stessa Battaglia, “io ho cercato la vita, la morte era un incidente che non cercavo, ero obbligata a fotografare e lo facevo. Quello che

Fino all’11 gennaio

LETIZIA BATTAGLIA.

L’OPERA 1970 – 2020

A cura di Walter Guadagnini

Museo Civico San Domenico

P.le Guido da Montefeltro, 12 - Forlì mostrefotograficheforli.it

A Forlì lo spettatore troverà anche molti materiali inediti, di cosa si tratta?

La prima parte, quella degli esordi, sarà una vera sorpresa per molti: si vede una Letizia Battaglia alle prime armi, ancora divisa tra giornalismo scritto e fotogiornalismo, che insieme al compagno Santi Caleca fotografa divertenti scenette pseudoerotiche destinate a quella stampa, come ABC o Le Ore, che toccava temi di grande impatto sociale nei primi Anni Settanta, dal divorzio all’aborto, dalla pillola ai costumi sessuali, attraverso un linguaggio diretto e provocatorio. Anche nella parte finale della mostra, quella dedicata ai viaggi dopo gli Anni Novanta si trovano molte immagini inedite, che evidenziano la coerenza dello sguardo della Battaglia, sempre alla ricerca del rapporto umano diretto con i suoi soggetti, spesso individuati nelle pieghe della società, sia essa quella dell’Unione Sovietica sia quella dell’Egitto o degli Stati Uniti.

Perché la fotografia di Letizia Battaglia è in grado di parlarci ancora (e sempre) con un linguaggio così contemporaneo?

a sinistra: Letizia Battaglia, Rosaria Schifani, vedova dell'agente di scorta Vito, ucciso, insieme al giudice

Giovanni Falcone, Francesca Morvillo ed i suoi colleghi

Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. Palermo, 1992

© Archivio Letizia Battaglia in alto: Letizia Battaglia, Via Calderai, Palermo, 1991

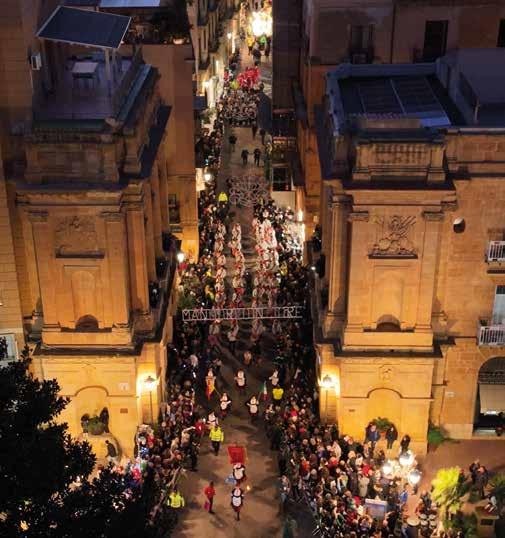

© Archivio Letizia Battaglia in basso: Letizia Battaglia, Domenica di Pasqua. La tradizionale corsa in cui gli uomini seguono il Cristo Risorto. Ribera, 1984, © Archivio Letizia Battaglia

facevo di mia volontà erano le esposizioni contro la mafia per le strade, ma la cronaca nera l’ho fotografata perché il giornale mi mandava. Ed è stato un bene. Io, di mio, ho sempre cercato la vita: tante foto di amori, di abbracci e baci, di bambine e bambini, di coppie, di vecchie meravigliose”. Battaglia non amava la definizione di “fotografa della mafia” che le era stata attaccata, ma è chiaro che è una parte ineludibile del suo percorso, ed è ben visibile in mostra. Ma c’è tutta la parte vitale della sua fotografia che ha volutamente lo stesso peso. Un’altra caratteristica è senza dubbio quella di presentare numerosi vintage e di evidenziare il lato militante della sua esperienza, dall’entrata in politica all’attività editoriale.

Abbiamo aperto la mostra il giorno dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci: purtroppo l’attualità ci dice che fare informazione su determinati argomenti rimane un mestiere rischioso e il coraggio straordinario dimostrato da Letizia Battaglia vale ancora oggi da un lato come esempio, dall’altro come monito per non abbassare la guardia. Inoltre c’è un linguaggio fotografico unico, la capacità di passare dalla durezza quasi insostenibile di certe immagini alla dolcezza infinita di altre. E non è così facile realizzare autentiche icone come La ragazza col pallone o il ritratto di Rosaria Schifani, quelle immagini condivise – ben prima dell’avvento di internet e dei social – che riescono a parlare a chiunque, e a condensare al loro interno tantissimi significati, tantissimi livelli di lettura. È la contemporaneità dei classici.

RODNEY SMITH / ROVIGO

L’affascinante e bizzarro “altrove” di Rodney Smith arriva in Italia. La mostra a Rovigo

Marta Santacatterina

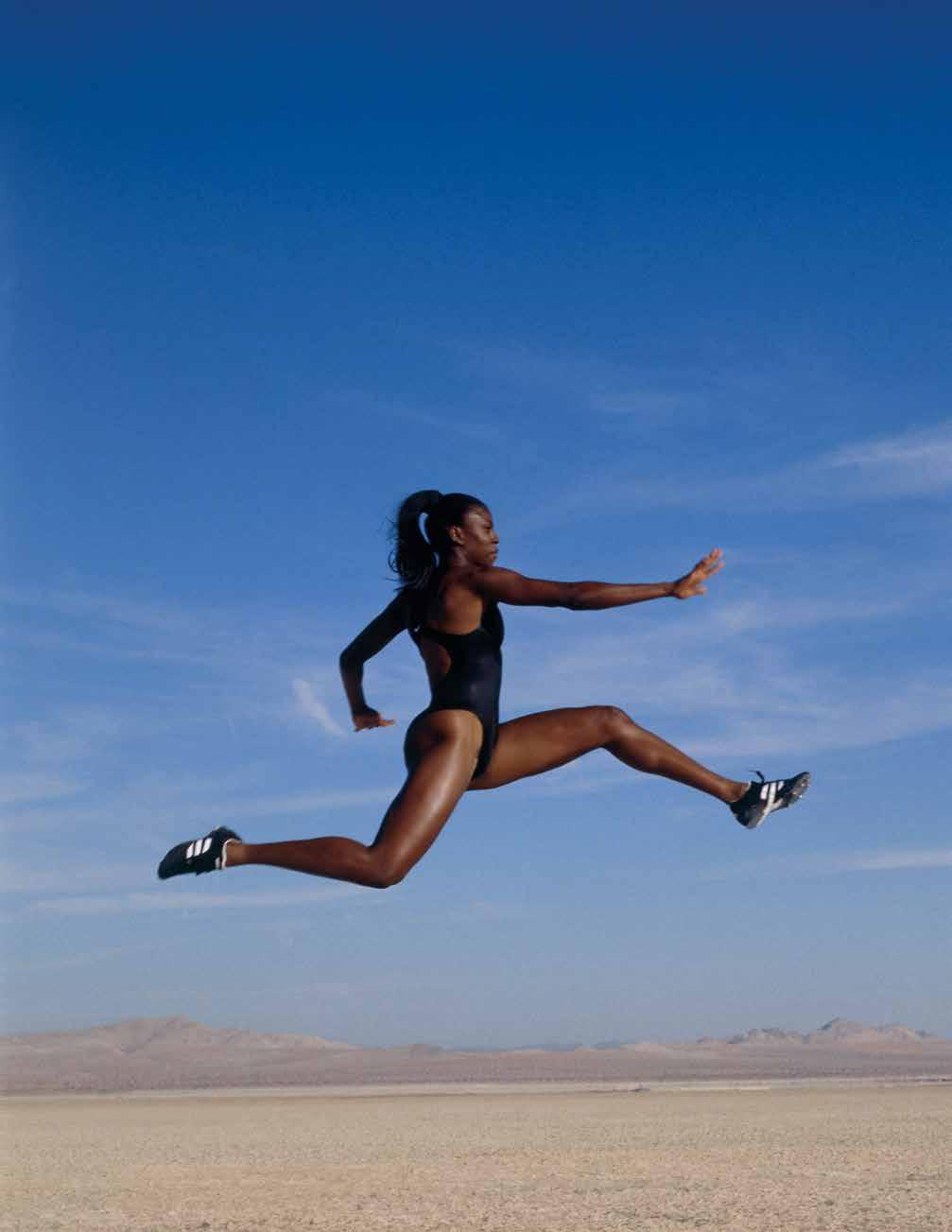

Da Palazzo Roverella di Rovigo si affacciano, per la prima volta in Italia, le fotografie raffinate, ironiche e surreali di Rodney Smith. Nato a New York nel 1947 e scomparso nel 2016, questo artista ha saputo imprimere su pellicola composizioni che lasciano intuire un’aspirazione a un mondo ideale e una ricerca profonda sul significato della vita. Smith infatti fu uno studioso di teologia e filosofia e in parallelo si formò fotograficamente con Walker Evans; tra i suoi riferimenti si annoverano anche Anselm Adams, Margaret Bourke-White, Henri Cartier-Bresson, oltre a registi cinematografici – Alfred Hitchcock, Terrence Malick e Wes Anderson – e a grandi interpreti del cinema muto, come Buster Keaton, Charlie Chaplin e Harold Lloyd: tutto concorse a riempire un bagaglio visivo che Rodney Smith tradusse in scatti distintivi, magnetici, dal rigore formale ineccepibile, tanto che vi si riconosce spesso lo schema della sezione aurea, quella “divina proporzione” che fin dall’antichità sta alla base dell’armonia.

LA MOSTRA A ROVIGO

Le oltre cento opere esposte offrono una panoramica sulla ricerca di Smith e si dispongono all’interno di un allestimento elegante ed

efficace, caratterizzato da pareti dai colori tenui sulle quali fanno capolino, in punti strategici, particolari in gigantografia di altre foto. Le stampe selezionate per la mostra, proposte sia grandi sia in piccoli formati e prevalentemente in bianco e nero (“non c’è niente per me come l’oscurità e la sfolgorante intensità del bianco e nero”, dichiarò l’autore), sono raggruppate in sezioni che riflettono le principali tematiche della poetica del newyorkese: l’incipit è dedicato proprio alla proporzione aurea e alle leggi matematiche che sottendono le composizioni; seguono i focus sull’essenzialità degli spazi dell’esistenza,

Fino al 1° febbraio

RODNEY SMITH.

FOTOGRAFIA TRA REALE E SURREALE

A cura di Anna Morin

Palazzo Roverella Via Laurenti 8/19, Rovigo palazzoroverella.com

sul confine tra sfera umana e celeste in cui si collocano i personaggi – “non si sa se spiccano il volo o se cadono” scrive in catalogo la curatrice Anne Morin – e non può mancare l’approfondimento sul sottrarsi delle figure alla condizione di corpi pesanti: in bilico, innaturalmente inclinati, per i modelli di Smith non valgono le leggi della gravità e a ben guardare nemmeno quelle del tempo, che è invenzione degli uomini, mentre l’eternità appartiene al divino: nelle riprese tutto è cristallizzato, non ci sono ombre né indizi per dedurre periodi e stagioni. L’ultimo nucleo accorpa i paesaggi, anch’essi restituiti tramite forme perfette e archetipiche che esistono al di là del nostro mondo fisico.

UNA DIMENSIONE “ALTRA”

CAPACE DI RICONCILIARE

IL QUOTIDIANO CON L’IDEALE

La mostra è quindi permeata da un’atmosfera sospesa, in cui visioni poetiche e umoristiche narrano un mondo immaginario, sempre “leggermente fuori portata, oltre l’esperienza quotidiana, ma decisamente non impossibile”, ha affermato Rodney Smith che si definiva un “ansioso solitario” e trovava evidentemente conforto catturando immagini equilibrate, piene di grazia, in grado di “riconciliare il quotidiano con l’ideale” .

a sinistra: Rodney Smith Leaning House, Alberta, Canada, 2004

a destra: Rodney Smith, Woman with Hat between Hedges, Parc de Sceaux, France, 2004

VILLA MANIN / PASSARIANO

A Villa Manin la nuova Esedra di Levante inaugura con un incredibile viaggio nella storia dell’arte

Emma Sedini

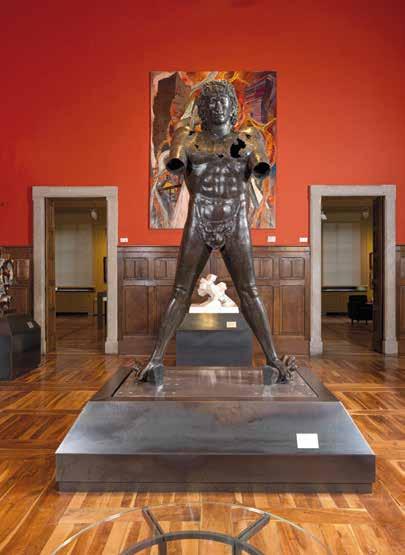

La cornice raffinata del palazzo costruito a cavallo tra Seicento e Settecento di Villa Manin a Passariano di Codroipo (in provincia di Udine) inaugura una nuova era nella sua lunga storia espositiva. In sintonia con un passato che l’ha vista mutare e ingrandirsi nel tempo, il completamento dei lavori dell’Esedra di Levante consegna al pubblico un inedito spazio ultramoderno, con elevatissimi

standard di sicurezza adatti ad ospitare capolavori dal valore inestimabile. Un degno capitolo inaugurale è la mostra che ne animerà le sale da ottobre ad aprile 2026. Un lungo periodo, sì, ma certo necessario per permettere di fruire a pieno di questa esposizione così speciale. Confini da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni: titolo sintetico, che nasconde sei sezioni che vanno ben oltre i confini temporali frapposti tra questi due artisti. Courbet, Monet, Van Gogh, i grandi maestri delle xilografie giapponesi. E si

potrebbe proseguire per righe e righe di inchiostro. Come introduzione di questa grande mostra basta dire ancora solo il nome del curatore: Marco Goldin. Chi si ricorda il suo illustre passato di eventi esponenziali ha già inteso di cosa si tratta.

LA MOSTRA

Fatte queste premesse, passiamo ai numeri: 136, 50 e 43. 136 le opere, di una buona cinquantina di artisti, provenienti da 43 istituzioni

italiane, europee e internazionali. Cifre che stabiliscono l’ordine di grandezza della mostra ospitata nell’Esedra di Levante, parte - anzi, evento di punta - di di GO! 2025& Friends, programma di iniziative collaterali al palinsesto per Gorizia Capitale Europea della Cultura. Il percorso espositivo sviluppato da Goldin con la sua Linea d’ombra invita il pubblico ad attraversare i decenni clou dell’arte moderna e del Novecento, mettendo sotto la lente i “confini”. Un tema versatile, multiforme, che tocca e trascende vari ambiti già nel significato stesso della parola. Un tema che, però, sa anche essere di graffiante attualità, considerando gli eventi storici parte di tutto il nostro contemporaneo. Dopo un incipit a cavallo tra i due secoli con Rothko e Kiefer accostati a Courbet e Monetun assaggio che mescola le idee e fornisce alcune chiavi di lettura da portare con se nel prosieguo - si passa subito al cuore del discorso. Il confine è trattato in termini di introspezione, di autoritratto, di sguardo nel profondo di se

stessi a caccia di turbamenti, paure e desideri sopiti. Munch, Gauguin, Van Gogh, Hodler, Kirchner. Una sequenza di nomi da immaginare snocciolarsi sulle pareti. Poi la galleria di ritratti: Courbet, Manet, Degas, Renoir, Modigliani, Bacon, Giacometti.

Cambiando sfumatura, ci si sposta sulla natura e sul rapporto tra questa e l’uomo. A raccontarlo è la grande pittura americana novecentesca, si cita ad esempio Hopper, come quella europea con i due casi eterogenei di Segantini e Matisse.

DAL “PARADISO PERDUTO” AL SUBLIME DELLA NATURA ROMANTICA

La narrazione continua raccogliendo un gruppo di artisti che fanno della loro pittura un mezzo fortemente simbolico ed espressivo di sé e della propria personale visione dell’attimo di realtà. Parliamo certamente dell’Impressionismo di Monet, unito agli altri grandi attesissimi Van Gogh, Gauguin, Cézanne e Bonnard. Il confineper rimanere in tema - tra lascito ottocentesco e nuove tendenze, così ricco di sperimentazione artistica e stilistica. Quinta sezione, Goldin la dedica al “lontano”. Subito la mente va dove sorge il sole, nell’Oriente più affascinante delle stampe giapponesi. Visto il loro ruolo centrale come fonte iconografica e di tecnica per molti dei maestri appena visti, non potevano mancare in mostra. La selezione prevede opere di Utamaro, Eisen, Hokusai, Hiroshige (e non solo), tratti da un’unica collezione privata. Corpus che fa da preludio al grandioso finale dell’ultimo capitolo, diffuso in tutto il pianterreno dell’Esedra. Qui il confine è esplorato nelle sue varianti di elementi naturali. Montagne, quelle provenzali di Cézanne e le Alpi svizzere di Segantini. Mare: freddo e impetuoso con William Turner, dolce e mediterraneo con Monet. I cieli variano dai colori inquietanti di Munch alle

rapide pennellate di Pissarro, mentre un ampio spazio è dedicato alle ninfee, di cui non serve citare il protagonista. Ancora non è stato citato il romantico del paesaggio più sublime - affascinante e spaventoso a un tempo - Caspar David Friedrich. È con il suo ricordo di immensità che si esce dalla mostra, colmi di stupore dopo aver ripercorso in poco capitoli su capitoli di grande storia dell’arte.

VILLA MANIN:

400 ANNI DI STORIA E ARTE

Situata a Passariano di Codoripo, in Friuli-Venezia Giulia, Villa Manin nasce nel XVII Secolo come traccia tangibile del potere dell’omonima famiglia. I lavori proseguono fino alla prima metà del Settecento, vedendo contribuire all’opera gli architetti Giuseppe Benoni, Domenico Rossi, Giovanni Ziborghi e Giorgio Massari. È quest’ultimo, celebre architetto neoclassico dell’epoca, a disegnare un “belvedere” affacciato con cinque finestre sul fronte dell’edificio e altrettante sul retro, verso il parco. Chiuso da un timpano, slancia la facciata verso l’alto, conducendo fino alle statue di coronamento, che si uniscono a quelle delle barchesse e del cortile d’onore. Negli anni, la Villa rivela la sua indole mutevole: nasce come casa padronale, per poi divenire sede di rappresentanza ed ampliarsi a comprendere una cappella, cortili,

piazze e un grande giardino all’italiana. Oggi è un prestigiosissimo spazio dedicato all’arte e alla cultura. In fin dei conti, l’arte è nelle corde di Villa Manin fin dagli inizi: il citato architetto Domenico Rossi vi raccoglie infatti numerosi artisti, tra cui Louis Dorigny, parigino, che affresca nel 1708 una delle sale adibita a spazio di rappresentanza, creando un grande cerchio centrale con il Trionfo della Primavera. Lo accompagnerà Giuseppe Torretti, con le sue opere nella cappella di S. Andrea.

LA RINASCITA DELL’ESEDRA DI LEVANTE

Dimenticata per anni, in disuso, dopo importanti lavori di ristrutturazione l’Esedra di Levante risorge come nuovo spazio espositivo modernissimo, con i più alti standard di sicurezza che la rendono adatta a ospitare progetti di elevato valore. La sua riapertura testimonia la rivincita della Pubblica Amministrazione, che è riuscita a dare un futuro a questo luogo, anche a seguito dei fallimenti del primo tentativo di restauro degli Anni Novanta. L’obiettivo è quello di rendere l’Esedra uno spazio attivo, vivo e dinamico. Nutrirla di idee che le permettano di diventare un centro culturale pronto ad accogliere manifestazioni artistiche di livello internazionale, nonché turisti da tutto il mondo. Come ha evidenziato l’Assessore regionale

Mario Anzil, la ristrutturazione rappresenta un importante investimento pubblico che coinvolge tutto il territorio, con la volontà di fare di questo spazio un baluardo della programmazione espositiva regionale. La grandiosa mostra inaugurale è dunque un assaggio di quello che il pubblico potrà fruire qui prossimamente.

Fino al 12 aprile

CONFINI DA GAUGUIN A HOPPER. CANTO CON VARIAZIONI

A cura di Marco Goldin

Villa Manin

Stradone Manin 10, Passariano (Udine) villamanin.it lineadombra.it

nelle pagine precendenti

in basso: Foto di Villa Manin

in alto: Foto della mostra Confini da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni a Villa Manin

in questa pagina: Foto dell’Esedra di Villa Manin dopo l’intervento di ristrutturazione

VILLA MANIN / PASSARIANO

A La Galleria BPER di Modena una mostra sul potere della parola come strumento di conoscenza

Helga Marsala

Nella Grecia classica era il termine che indicava la sfera dell’”educazione”, ovvero quel processo alla base della costruzione dell’individuo virtuoso e della sua integrazione nel tessuto cittadino: paideia non come erudizione, ma come formazione umana profonda, al servizio di una comunità che provava così a contenere conflitti interni e scissioni. Dalle arti su cui vegliavano le muse fino alla ginnastica, in una sintesi armonica tra corpo e spirito, il fanciullo seguiva padri, maestri e pedagoghi per diventare un adulto sano e consapevole. La lettura di Omero e dei poeti lirici era, in questo quadro, fonte di conoscenza e ispirazione morale.

SCRITTURA E CONOSCENZA:

LA MOSTRA A MODENA

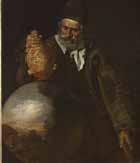

Al concetto di paideia, cornice ideale dei Dialoghi di Platone, si ispirava la 25esima edizione del Festival della Filosofia, tenutasi a settembre 2025 tra Modena, Carpi e Sassuolo. Un campo di studi sterminato, il cui perno resta quella dimensione della parola e quella volontà di trasmissione del sapere, declinate nei millenni fra tradizione orale e pratica della scrittura. Nasce in questa cornice la mostra “Il tempo della scrittura. Immagini della conoscenza dal Rinascimento a oggi”, a cura di Stefania De Vincentis, da un’idea di Francesca Cappelletti, prodotta e ospitata da La Galleria BPER di Modena. Un viaggio tra iconografie del passato e del presente, ispirate alla rappresentazione della conoscenza e ai suoi strumenti d’elezione: libri, documenti, iscrizioni, testi sacri, pagine che diventano sigilli tra anime o strumenti d’elevazione in cui cercare il senso di sé e delle cose. E ancora volti che incarnano l’esercizio del pensiero e della ricerca, il rapporto tra cultura e politica, e poi la religione come racconto biblico, ascolto della parola divina, investigazione spirituale e filosofica.

LE OPERE DELLA PINACOTECA DI BPER

Mostra contenuta, ma che va dritta al punto, a partire proprio dalla corporate collection di BPER, da cui arriva un nucleo di opere a tema. Intenso Il pianto di Giacobbe (1615 ca.) di Giacomo Cavedoni, ritratto dell’anziano patriarca con gli occhi colmi di lacrime, che in mano stringe la tunica del figlio insanguinata (inconsapevole del tranello organizzato dai fratelli del ragazzo, azzannati dall’invidia, i quali avevano

in realtà venduto Giuseppe a dei mercanti). In primo piano s’impongono un libro aperto e un cartiglio con la citazione biblica “Jacob ait, tunica filii mei est”, quasi a imprimere sul foglio il dolore dell’uomo dinanzi alla presunta prova. Intrisa di drammatico realismo, la tela è un bell’esemplare di quel teatro popolare che per Cavedoni, formatosi con i Carracci, era spazio di narrazione: la scrittura si fa qui incarnazione del pathos e dello strazio, e insieme memoria dei testi sacri, con la loro eredità di miti, simboli, parabole, visioni. È invece la mitologia classica ad ispirare il raffinato Clio. Musa della storia (1640) di Jean Boulanger, raffigurazione di una delle 9 muse, figlie di Zeus e di Mnemosine: figura di riferimento per i poeti e gli aedi, che dei grandi personaggi e dei

popoli del passato cantavano le gesta, Clio prendeva il nome dal verbo greco “κλέω”, traducibile con “rendere famoso”, “celebrare”. Boulanger tratteggia il volto con un misto di dolcezza e di fierezza, assegnandole il tradizionale corredo iconografico: gli occhi contemplativi e seri, dei libri accanto, una corona d’alloro sul capo e in mano una tromba, simbolo della fama.

La Madonna con bambino di Luigi Amidani, del 1610, e quella più tardiva di Alessandro Mazzola (di datazione incerta), identificano nel gesto della lettura e nell’immagine di un libro – presumibilmente il Vecchio Testamento – l’affettuoso scambio tra Maria e Gesù, nella missione educativa della madre e nella curiosità di quel figlio che incarnava già la potenza della parola sacra, racchiusa nelle stesse Scritture.

Fino all’8 febbraio

IL TEMPO DELLA SCRITTURA. IMMAGINI DELLA CONOSCENZA

DAL RINASCIMENTO A OGGI

A cura di Stefania De Vicentis (da un’idea di Francesca Cappelletti)

La Galleria BPER

Via Scudari 9, Modena lagalleriabper.it

a sinistra: Giovanni Francesco Barbieri detto Guercino, San Girolamo che sigilla una lettera, (dettaglio), 1618 circa in alto: Il tempo della scrittura, veduta dell'allestimento. In primo piano: Pietro Ruffo, Constellation Globe, 2024

I PRESTITI DA ROMA

Prestigiosi i prestiti da altre collezioni, come il Busto di Minerva (XVII Secolo) di ambito romano, proveniente dalla Galleria Borghese di Roma, rappresentazione marmorea della dea romana della Sapienza: a lei si attribuì anche l’invenzione della filatura e della tessitura, fin nell’antichità associate metaforicamente al flusso generativo della scrittura. Le fa eco Amore minacciato da Minerva, attribuito a Giulio Romano, una tempera su tavola del ‘500 giunta dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma - Palazzo Barberini. Da qui arriva anche il San Girolamo che sigilla una lettera (1618 ca.), splendido olio su tela del Guercino, un omaggio al Santo che realizzò la Vulgata, prima traduzione accurata e ufficiale della Bibbia in latino,

approvata da Papa Damasio I e accompagnata dall’elaborazione di un vero e proprio metodo. Aspetto fondamentale per la trasmissione della conoscenza, l'arte della traduzione dei testi dischiude un universo complesso, fatto di enorme responsabilità e di ricerca ininterrotta.

MEZZAQUI E RUFFO:

ARTE E PAROLA SECONDO DUE

ARTISTI CONTEMPORANEI

Con un salto temporale, la mostra apre una parentesi sul contemporaneo, inserendo nel percorso due artisti italiani entrati nelle collezioni di BPER: due opere di Sabrina Mezzaqui, acquisite in occasione di Arte Fiera 2025, e un gruppo di lavori di Pietro Ruffo, protagonista del Padiglione Venezia alla Biennale Arte 2024. Subito riconoscibile la cifra di Mezzaqui, da sempre impegnata in una ricerca visiva che ruota intorno alla parola e alla scrittura: scorrendo la sua vasta produzione, arrivano tutta la grazia, la delicatezza, la misura, lo spessore e il respiro di chi ha intercettato una lingua propria per restituire la misteriosa compenetrazione tra immagine e parola. Così è per Lettere (2010), che ricama con un filo le parole di Heidegger dedicate al senso dell’essere come puro abbandono al fluire dei giorni e come apertura all’altro; e così è per Segni (2009), libro d’artista le cui pagine non sono abitate da lettere e da frasi, ma da stormi di gabbiani in volo: brevi cieli di carta, solcati da trame che assomigliano a scritture superiori.

Ed è come riscritto con un immaginifico alfabeto visivo il Constellation Globe (2024) di Ruffo, un mappamondo in legno rivestito da figure d’ispirazione fantastica e mitologica: inchiostro e intagli su carta intelata, per mescolare bestiari, divinità, eroi, stralci di epica e di cosmologia, dal grande atlante della memoria e della cultura occidentale.

Fino all’11 gennaio 2026, negli spazi di Palazzo Martinengo di Villagana, sede di BPER a Brescia, è in corso la mostra Fabrizio Dusi. Le parole degli altri, personale dell’artista, a cura di Giorgia Ligasacchi e con la collaborazione di Ester Candido. Un sodalizio, quello con Dusi, che si rinnova dopo la mostra del 2023 negli spazi di BPER Private Cesare Ponti, a Milano, e dopo la collaborazione per il progetto speciale con il Liceo Classico e linguistico Muratori-San Carlo di Modena. Spiega Ligasacchi: “L’uniformità linguistica può apparire ‘dorata’, ma nasconde spesso la perdita della diversità, dell’ascolto, del significato profondo. È in questo spirito che la mostra rilegge la Torre di Babele non come condanna, ma come metafora di una pluralità che, se accolta, costruisce senso e valore, anziché frammentarlo”.

IL TEMA DEL RITRATTO

Il tema del volto entra in scena con un dialogo diretto tra antico e contemporaneo. Da un lato una testa antica di Alessandro Magno (I-II Sec. d.C.) montata su un busto secentesco, ancora un prestito della Galleria Borghese che mette a fuoco il ruolo del ritratto rispetto alla celebrazione del potere e all’esaltazione di valori civili e morali: una funzione modificatasi nel corso della storia, originata nel culto degli antenati, evolutasi attraverso rappresentazioni di natura ideale e in età ellenistica giunta a un naturalismo che interpretava concretezza e unicità dell’individuo.

Sul fronte opposto, la serie dei Sei Traditori della Libertà di Ruffo (2009-10) è una raccolta di anti-ritratti dei filosofi Helvetius, Rousseau, Saint Simon, De Maistre, Fichte e Hegel, che nel 1952 il filosofo e politologo britannico Isaiah Berlin – durante una celebre serie di conferenze – descrisse come “cattivi maestri”, in relazione a un nucleo controverso e irriducibile del loro pensiero. Nelle teorie di questi giganti egli riscontrava il fondamento delle ideologie illiberali del ‘900. I ritratti di Ruffo prendono forma grazie all’assemblaggio di piccole libellule ritagliate, fissate con dei chiodi: un insetto tradizionalmente accostato ai concetti di libertà e di fragilità diventa particella immobile di simulacri di carta, direttamente connessi a un’idea dispotica del mondo.

E così tutta la complessità dell’avventura del sapere – prodotto, trasmesso, accolto, custodito, tradito, espanso, in certi casi temuto e ostacolato – si dà lungo il percorso come inesauribile trama di conquiste e di conflitti, di codificazioni e interpretazioni. Immagine potente di ogni civiltà, scolpita da infinite lingue e molteplici linguaggi, lungo la linea irregolare della storia.

JEFF WALL / TORINO

Jeff Wall. La fotografia che pensa a se stessa in una importante mostra a Torino

Valeria Radkevych

Le fotografie di Jeff Wall (Vancouver, 1946) dichiarano apertamente la propria finzione, ma è in questa trasparenza che risiede la loro sincerità. Nulla è improvvisato, eppure ogni immagine resta aperta, come un pensiero in atto. La messa in scena non maschera la realtà: la rivela, ricostruendola con la precisione di chi osserva per comprendere. Da oltre quarant’anni Wall esplora le tensioni del quotidiano muovendosi tra pittura, cinema e fotografia. Le sue opere, spesso di grande formato e illuminate dall’interno, trasformano episodi comuni in tableaux di intensità teatrale, dove la luce diventa linguaggio e la visione esercizio di riflessione.

LA MOSTRA DI JEFF WALL A TORINO

Alle Gallerie d’Italia – Torino, museo di Intesa Sanpaolo dedicato alla fotografia, la mostra Jeff Wall. Photographs, curata da David Campany, riunisce ventisette opere provenienti da musei e collezioni internazionali. Il percorso attraversa il lavoro di Wall dagli anni Ottanta fino alle opere più recenti, restituendo la complessità di una ricerca che ha trasformato la fotografia in un linguaggio dell’immaginazione e della coscienza.

L’esposizione si apre con il trittico I giardini / The Gardens (2017), opera che introduce da subito molti dei principi fondanti della poetica di Wall. Tre grandi pannelli disposti in sequenza raccontano un gruppo di figure immerse in un paesaggio verde, dove la natura appare insieme

reale e costruita. Le scene, girate nei giardini di Villa Silvio Pellico a Moncalieri, seguono un ordine temporale scandito da tre titoli: Appunto / Complaint, Disappunto / Denial, Diffida / Expulsion order. L’opera, nel suo insieme, suggerisce l’idea di una narrazione sospesa, che non si lascia decifrare completamente ma invita a contemplare il modo in cui un’immagine può articolare tempo, memoria e presenza. Da questo inizio, la mostra si sviluppa come un fluire di situazioni e riflessioni visive, dove le opere dialogano tra loro in un continuo spostamento di senso. I celebri lightbox retroilluminati presentano una chiave stilistica che appartiene all’artista dagli Anni Ottanta mutuata dal linguaggio pubblicitario. Qui la luce interna trasforma la fotografia in un oggetto visivo

pulsante, sospeso tra pittura e schermo cinematografico. Accanto a queste opere iconiche, una selezione di stampe a colori e in bianco e nero mostra il progressivo raffinarsi del suo linguaggio formale.

Tra i lavori esposti figurano alcuni capolavori ormai canonici: The Thinker (1986), reinterpretazione in chiave contemporanea del Pensatore di Rodin; After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue (1999–2000), omaggio al romanzo di Ellison sulla condizione afroamericana; e Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona (1999), in cui l’architettura modernista diventa scena per un gesto umile e quotidiano. Queste opere, apparentemente lontane tra loro, condividono un tratto essenziale: mettono in questione l’atto stesso del vedere. Come sottolinea David Campany, “Wall aveva sviluppato modi di lavorare che sospendono le pretese di verità documentaria della fotografia, senza però negarle del tutto. È in questa sospensione che la fotografia diventa pensabile.” Il curatore racconta di aver osservato un gruppo di studenti visitare la mostra torinese: “Erano lenti, concentrati, affascinati. Un artista o un curatore non possono chiedere di più”.

LA FOTOGRAFIA CHE PENSA

Concepite come un insieme coerente, le opere esposte delineano una visione compatta e completa del lavoro di Jeff Wall. In ogni fotografia convivono la precisione formale e l’ambiguità percettiva, la chiarezza della costruzione e l’opacità del significato. Le sue immagini non illustrano un tema, ma aprono uno spazio di riflessione. Non sono destinate a mostrare l’evento quanto a suggerire il suo possibile sviluppo.

Una delle opere più emblematiche in questo senso è After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue (1999–2000), ispirata al celebre incipit del romanzo di Ralph Ellison. In una stanza sotterranea illuminata da centinaia di lampadine, un uomo vive immerso in una luce abbagliante, circondato da oggetti disordinati. È un’immagine che parla di visibilità e invisibilità, di conoscenza e accecamento. La moltiplicazione delle fonti luminose non produce trasparenza, ma eccesso: il protagonista è esposto a una luce che lo isola, più che rivelarlo. Wall ricrea la scena come una visione iperreale, costruita nei minimi dettagli, dove la finzione diventa mezzo per interrogare la condizione dello sguardo contemporaneo sulla società e i suoi costrutti.

LA TENSIONE TRA LO SPAZIO

INTERIORE E QUELLO FISICO

Con Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona (1999), l’artista sposta l’attenzione dallo spazio interiore a quello architettonico. L’immagine mostra un uomo che, all’alba, pulisce le vetrate del celebre padiglione di Mies van der Rohe. L’architettura visionaria, simbolo di razionalità, e trasparenza

modernista, è avvolta da una luce opaca; dietro il vetro, la scultura femminile di Georg Kolbe, normalmente visibile nel bacino d’acqua, è occultata dal vetro insaponato. La pulizia come un gesto più semplice e sincero, trasforma il monumento in un luogo di sospensione. Ciò che dovrebbe essere visibile viene temporaneamente cancellato, e la trasparenza modernista si rovescia in schermo. Il monumento si umanizza, attraversato dalla presenza di chi ne cura la sopravvivenza. La fotografia restituisce dignità all’invisibile, a quel lavoro silenzioso che sostiene la permanenza della forma. Nelle opere più recenti, come Maquette for a monument to the contemplation of the possibility of mending a hole in a sock (2019) e Sunseeker (2021), la tensione tra visione e pensiero assume una dimensione più intima. Entrambe ritraggono una figura femminile sola, immersa in uno spazio di concentrazione e silenzio. Nel primo caso, una donna anziana

Fino al 1° febbraio

JEFF WALL. PHOTOGRAPHS

A cura di David Campany

Gallerie d’Italia

Piazza San Carlo, Torino

gallerieditalia.com

osserva un calzino tra le mani, come se riflettesse sul gesto di rammendarlo: un’azione minima che diventa tema di contemplazione e inaspettata consapevolezza. Nel secondo, una donna rivolge il volto verso il sole, lasciando che la luce avvolga il suo corpo, in un equilibrio tra presenza e dissolvenza. In entrambe le immagini, il linguaggio è trattenuto, sostituito da una densità muta. Wall traduce la quiete in tempo visivo, definibile.

IL TEMPO NEGLI SCATTI DI JEFF WALL

Questa riflessione sul tempo trova una forma più esplicita in un trittico Staircase and Two Rooms (2022). In un interno circondato da pareti bianche e da una scala che taglia diagonalmente la scena, figure isolate occupano spazi diversi, come se abitassero momenti distinti. Nulla accade, eppure la fotografia suggerisce simultaneamente un prima e un dopo. Le stanze, con le loro aperture, costruiscono un campo visivo multiplo, dove l’occhio si muove tra piani e soglie, come in un montaggio invisibile. Wall traduce il tempo in architettura: ogni spazio è una porzione di durata, ogni figura una possibilità narrativa da scoprire.

Dall’abisso luminoso di After “Invisible Man” al vetro opaco di Morning Cleaning, fino ai gesti trattenuti di Maquette e Sunseeker e all’interno scandito di Staircase and Two Rooms, si dispiega la continuità di un pensiero visivo che non smette di interrogare il modo in cui le immagini producono senso. La fotografia, per Wall, non è un atto di registrazione, ma di costruzione: un modo per rendere visibile il processo stesso della percezione.

In un’epoca che consuma le immagini alla velocità dello schermo, il suo lavoro restituisce allo sguardo la durata, il silenzio e l’ambiguità Ogni fotografia richiede tempo, non per essere capita, ma per essere vissuta.

a sinistra: Jeff Wall, After 'Invisible Man' by Ralph Ellison, the Prologue, 1999-2001, transparency in lightbox, 174 x 250.5 cm. Courtesy of the Artist in alto: Jeff Wall. Photographs alle Gallerie d'Italia Torino. Photo Andrea Guermani

JEFF WALL / TORINO

Koide Narashige, il pittore che amava le donne. La retrospettiva a Osaka

Ludovica Palmieri

Èallestita davvero bene la mostra con cui il Nakanoshima Museum of Art di Osaka, dopo 25 anni riporta all’attenzione del pubblico Koide Narashige (Osaka, 1887–1931), uno dei principali artisti yoga, ovvero pittori giapponesi in stile occidentale, dell’era moderna. La retrospettiva, organizzata in collaborazione con il Fuchu Art Museum di Tokyo, costruita secondo un criterio cronologico, è articolata in un percorso che, in quattro sezioni e due nuclei tematici, tra disegni, bozzetti, lavori su vetro rovesciato e toccanti nihonga (pitture in inchiostro su carta in stile giapponese), racconta la parabola creativa di un artista talentuoso, versatile, aperto alle influenze e alle novità, venuto a mancare troppo presto, a soli 43 anni, a causa di una malattia cardiaca cronica.

UNA PITTURA CHE VA OLTRE

LA TECNICA

Le numerose opere, oltre 180, che compongono l’esposizione, tra nature morte, ritratti, vedute di città, nudi femminili, attestano le brillanti capacità pittoriche di Narashige, coltivate con perseveranza nonostante le iniziali difficoltà; prima ad accedere al Dipartimento di Pittura Occidentale alla Tokyo Fine Arts School, poi a far accettare i suoi quadri alla Mostra d’Arte del Ministero dell’Educazione. Criticità in parte dovute al suo background di provenienza, una famiglia di commercianti di Osaka ma, nel contempo, superate grazie allo stesso. Fu proprio nel cuore caotico e contraddittorio della città giapponese che il giovane sviluppò il suo spiccato senso estetico, forgiato dall’atmosfera grottesca, bizzarra e volgare del quartiere a luci rosse, movimentata del Dōtonbori e ingentilito dall'aria elegante e raffinata dei quartieri alti. Narashige intuì precocemente e con risolutezza le potenzialità dell’olio, riuscendo a coniare uno stile yoga prettamente nipponico, non più mera imitazione della pittura occidentale. Del resto le qualità delle sue opere: padronanza del medium pittorico; nonchalance nell’alternanza di generi, stili e tecniche; maestria nell’uso dei colori, caratterizzati da una gamma cromatica e tonale decisa, per lo più accesa e variopinta ma sempre calibrata, gli valsero anche in vita prestigiosi riconoscimenti. Nel 1915, subito dopo la laurea, il dipinto Montagne all’inizio dell’estate (1915) fu selezionato per la seconda mostra dell’Istituto

Giapponese d’Arte Restaurato; nel 1919 vinse il Premio Chogyu, con N’s Family alla 6ª Esposizione Nika – esposto in mostra - e, l’anno seguente, il rilevante Premio Nika, con il Ritratto di Oume (1920), con cui divenne anche membro dell’Associazione Nika. Ma fu il breve viaggio in Europa a determinare la radicale metamorfosi nella sua pittura, dietro e dentro la quale c’è ben più della sola perizia tecnica.

L’EUROPA SI RACCONTA AL NAKANOSHIMA MUSEUM OF ART

L’Europa, in cui viaggiò per 5 mesi, tra il 1921 e il 1922, fu un’esperienza dirimente per la crescita artistica e umana di Narashige, perché fu proprio toccando con mano l’Occidente che riuscì a

Fino al 24 novembre

KOIDE NARASHIGE: ALLA RICERCA DELLA PITTURA

A OLIO PER I GIAPPONESI

Nakanoshima Museum of Art 4-3-1 Nakanoshima, Kita – ku, Osaka, Giappone nakka-art.jp

Installation view: Koide Narashige, Alla ricerca della pittura a olio per i giapponesi Nakanoshima Museum of Art, Osaka, 2025

“separarsene”, sviluppando uno stile totalmente personale. Ritrovandosi nel vecchio continente a cavallo tra le due guerre, oltre ad ammirare i maestri della tradizione, entrò in contatto con uno scenario in fermento, in cui imperversavano passioni e avanguardie. Un clima di rinnovamento che si respira nelle opere dell’artista, capace di assorbirne la lezione, reinterpretandola in maniera efficace, senza alcuna pedanteria. In particolare, mentre prima l’influsso occidentale era più di forma che di sostanza, caratterizzato ancora da un impasto di colori alla sodosha e da riferimenti per lo più figurativi, come si nota nella N’s Family, autoritratto di famiglia, in cui appare una natura morta alla Cézanne e un libro di dipinti di Hans Holbein; dopo il viaggio in Europa passò a uno stile più fluido connotato da una piena comprensione del medium che, diluito e stratificato, restituiva a pieno tutta la sua trasparenza e luminosità. Con questo stile l’artista divenne celebre, specialmente per i nudi femminili, genere prediletto, in cui si percepiscono evanescenti come tracce oniriche, traslate attraverso elementi personali e culturali, le memorie di Modigliani e Matisse. Una tempére culturale, quella occidentale degli Anni ‘20, di cui in mostra rende ragione l’ultima sala del percorso che, attraverso una selezione di opere coeve di matrice o fattura europea, tra cui un notevole Modigliani, offre al pubblico materia per un concreto e costruttivo confronto.

I NUDI FEMMINILI

Come anticipato Narashige è diventato celebre per i suoi nudi, tanto da essere nominato Rafu no Narashige, Narashige dei nudi. Genere a cui si dedicò dopo il ritorno dall’Europa e, specialmente, con il trasferimento nel 1926 a Ashiya. Rispetto alla consueta concezione del genere, Narashige ha codificato una propria forma di nudo, proponendo un’inedita idea di bellezza femminile, dalla sensualità endemica e manifesta ma mai aggressiva, volgare o arrogante. Le donne in Narashige non sono solo modelle o geishe ma persone con una storia e un’identità, esplicate attraverso le loro fisicità che le rende concrete, uniche e accentuate dall’allargamento dell’inquadratura alla quotidianità circostante. Attraverso pochi tratti il pittore traccia una narrazione che diventa racconto, come se ogni dipinto fosse il portato di un rapporto. Le linee scorrevoli modellano i corpi attraverso una serie di curve, senza indugiare sui dettagli, verso una semplificazione via via più marcata, una stilizzazione, i cui esiti, data la prematura scomparsa, rimarranno per sempre a noi preclusi. Anche nell’incarnato, lavorato con una miscela di colori estranea ai nudi occidentali, bianco, rosso chiaro e verde pallido mescolati nel giallo, l’artista ottenne risultati strabilianti, con tonalità brillanti per una texture calda e decisamente viva.

UN PITTORE SOCIALMENTE ATTIVO

Il percorso racconta la partecipazione di Narashige alla vita culturale del Paese, con l’adesione

all’Associazione Nika; nel 1923 a quella Artistica di Osaka. E, soprattutto, con la fondazione, nel 1924, insieme Nabei Katsuyuki, Kunieda Kinzo e Kuroda Jutaro, dello Shinanobashi Yoga Kenkyusho di Osaka. Istituto in breve diventato un punto di riferimento per l’insegnamento della pittura occidentale nell’area del Kansai prebellico, come testimoniato anche dal numero e dal livello delle opere di giovani pittori presenti nella sezione dedicata all’eredità artistica del maestro. Non manca uno spaccato sulla sua coeva attività come teorico e alla redazione della rivista d’arte Marronnier; nonché il racconto del suo trasferimento, nel 1926, ad Ashiya in uno studio concepito ad hoc in stile occidentale dall’amico architetto Sasagawa Shin’ichi, che lo liberò dal disagio di dover produrre dipinti a olio in una stanza in stile giapponese.

Una mostra approfondita e scrupolosa, seppur concepita per una fruizione per lo più localein quanto carente di un apparato didascalico in inglese - che raccontando anche l’uomo oltre l’artista mette chiaramente in luce come, al di là dell’indiscutibile maestria tecnica, ciò che ha consacrato Narashige all’alveo della storia dell’arte è la pulsante e intensa umanità delle sue opere. Qualità che deriva da una cura, un’attenzione e un calore nella resa dei soggetti fuori dal comune; da una sottile, quasi impercettibile, autoironia nel rappresentarsi; da una sincera e per nulla affettata tenerezza nell’evocare non solo momenti di vita vissuta ma anche capolavori europei, come quelli sui bellissimi nihonga, straordinari pezzi di bravura dalla disarmante semplicità.

Gli intrichi di filo di Chiharu Shiota al MAO di Torino: bozzolo amniotico o “prigione”?

Monumentali, avvolgenti, costringenti e allo stesso tempo leggeri, aperti, “porosi”: i grovigli di filo rosso o nero di Chiharu Shiota (Osaka, 1972) mettono in discussione la percezione e gli stati d’animo degli spettatori. Queste spettacolari installazioni sono ora protagoniste (assieme a una selezione di fotografie, sculture e disegni), dell’ampia retrospettiva con la quale il MAO di Torino ripercorre l’evoluzione dell’artista. E sono il punto di partenza del nostro colloquio con lei.

INTERVISTA A CHIHARU SHIOTA

Nei suoi lavori sembra di cogliere una precisa simbologia, non solo nell’intrico di fili ma anche negli oggetti che questi contengono. Può darci qualche delucidazione in merito?

In molti casi utilizzo oggetti che sono appartenuti a qualcuno come valigie, scarpe, sedie,

abiti che contengono la memoria e le storie delle persone che li hanno usati. Mentre realizzo le mie opere, l’idea è quella di “tessere” i ricordi contenuti in questi oggetti, che fungono da “sostituto” di una persona che non c’è più. Quando utilizzo una sedia vuota o vestiti, scarpe, valigie vuote, non lo faccio per la simbologia dell’oggetto in sé, ma perché sono elementi personali, parte della routine quotidiana di qualcuno. Sono cose che le persone hanno maneggiato quotidianamente e penso che avessero un significato, per loro.

La reazione nei confronti delle sue installazioni oscilla tra due poli: vengono percepite come bozzolo amniotico o come “prigione”. Come si relaziona con queste percezioni? Qual è la sua esperienza dei suoi stessi lavori? È vero, alcuni spettatori trovano i miei lavori inquietanti, altri invece semplicemente belli, maestosi. Penso che l’arte contemporanea sia per

Fino al 28 giugno

CHIHARU SHIOTA: THE SOUL TREMBLES

A cura di Mami Kataoka e Davide Quadrio MAO – Museo d’Arte Orientale Via San Domenico, 11 Torino maotorino.it

a sinistra: Chiharu Shiota, Accumulation - Searching for the Destination, 2014/2019, Suitcase, motor and red rope, Dimensions variable, Installation

a destra: Chiharu Shiota Uncertain Journey, 2016/2019, Metal frame, red wool, Dimensions variable, Installation

Stefano Castelli

view: Shiota Chiharu: The Soul, Trembles, Mori Art Museum, Tokyo, 2019, Photo: Kioku Keizo, Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

view: Shiota Chiharu: The Soul ,Trembles, Mori Art Museum, Tokyo, 2019, Photo: Sunhi Mang, Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

definizione soggettiva e che ci siano molti modi per guardarla e viverla. Se prendi cento persone, ognuna avrà sensazioni, punti di vista, opinioni diverse. A mio parere il fascino dell’arte contemporanea risiede proprio nel fatto che non fornisce una risposta univoca e nella sua capacità di far percepire alle persone che ogni individuo è differente da tutti gli altri. Naturalmente, la mia esperienza dei miei lavori è molto diversa da quella del pubblico. È il mio lavoro, appunto, e sono coinvolta nel processo di creazione. Lo guardo dal mio punto di vista professionale, mi concentro sulla sua realtà concreta e anche su come potrò evolvere con la successiva installazione che realizzerò. Non ho mai considerato le mie installazioni come un insieme complessivo, né mi pongo l’obiettivo di realizzare una prigione o un bozzolo, per usare le sue parole. Quel che faccio è semplicemente disegnare col filo nell’aria. Guardo ogni singola linea di filo e la rete di connessioni che si crea, anziché concentrarmi su una visione dell’intera stanza: per me si tratta in un certo senso di una moltitudine.

Quale bilancio trae da una retrospettiva come quella del MAO, che mette a confronto svariati anni di creazione? Come legge la sua evoluzione artistica?

Quando creo, penso solo a completare l’opera in corso. Guardando il mio lavoro degli ultimi vent’anni, però, riesco a vedere il contesto relativo al momento in cui le opere sono state realizzate, le sensazioni che ho provato all’epoca.

Mi sono trasferita a Berlino quasi trent’anni fa e ho inconsapevolmente interiorizzato la scena artistica di questa città, il che ha influito sui miei lavori. Ad esempio, ho utilizzato delle finestre provenienti dall’ex Berlino Est e ho riflettuto sulle idee di muro e di confine. Guardare i miei lavori con occhio retrospettivo mi ha insomma consentito di capire meglio quale tipo di artista sono e quali sono le influenze che hanno dato forma alla mia opera.

La memoria è uno dei suoi temi fondamentali. Come vede questo concetto nella situazione odierna? Viene considerato e “sfruttato” al meglio? Oppure viene trascurato o banalizzato?

La memoria è un punto importantissimo nei miei lavori. So chi sono perché ho i miei ricordi. Ma l’esistenza umana è “nebulosa”. Poniamo il caso che perdessi i miei ricordi e quelli di qualcun altro entrassero nel mio cervello: penserei, erroneamente, di vivere la vita di quella persona. Ma se poi i neuroni che controllano la memoria si riconnettessero e i miei ricordi risorgessero, realizzerei di essere me stessa. Posso parlare solo per me, non della situazione generale del concetto di memoria. Per me è un modo per “confermare” l’esistenza e uno strumento importante per realizzare la mia arte.

È ancora rilevante oggi la provenienza di un artista? Più nello specifico, è caratterizzante aver vissuto sia in Oriente che in Occidente,

AL MUDEC DI MILANO, UNA GRANDE “NEVICATA” DI FILI

Oltre alla mostra torinese ospitata dal MAO, l’appuntamento col pubblico italiano di Chiharu Shiota si rinnova anche a Milano. Apre infatti il 19 novembre nello spazio Agorà del Mudec (via Tortona 56, www. mudec.it), e rimarrà visibile fino al 28 giugno, un’altra sua grande e spettacolare installazione. Intitolata The moment the snow melts, è composta da una coltre di fili pendenti dal soffitto del museo, all’interno dei quali si trova una sorta di memoriale collettivo. Tra i fili fluttuano infatti fogli di carta che riportano una miriade di nomi, a rappresentare le svariate persone care in un momento della nostra vita che poi si allontanano o scompaiono per diversi motivi. Si compone così una sorta di “nevicata” di memorie, come indica il titolo del lavoro: lo scioglimento della neve come il momento in cui qualcosa finisce ma rimane impresso, una riflessione sull’intensità e allo stesso tempo sulla precarietà che caratterizza inevitabilmente i rapporti umani. L’opera di Chiharu Shiota è il preludio di un progetto espositivo intitolato Il senso della neve, che inizierà al Mudec nel mese di febbraio del 2026 e adotterà un taglio artistico, scientifico, antropologico e storico, cogliendo lo spunto delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

oppure l’idea di “incontro delle due culture” è una retorica riduttiva? In questo senso, ha un significato particolare esporre al Museo d'arte Orientale?

L’individualità di qualsiasi artista influisce fortemente sulle sue creazioni e il background fa parte dell’individualità. Nel caso di un’artista come me, che si basa molto sulla propria esperienza personale, è stato naturale realizzare diverse opere riguardanti il mio background e le domande che mi pongo in proposito. Essere nata in Oriente per poi spostarmi e studiare in Occidente (vivo in Germania ormai da trent’anni, più della metà della mia vita) mi ha aiutato a capire meglio la mia identità e a vedere l’Oriente stesso con maggiore chiarezza. Quando sono in Germania mi manca il Giappone, e viceversa. In entrambi i Paesi mi sento a casa, e mi mancano entrambi i miei Paesi. Credo che tutti coloro che vivono in una nazione differente da quella in cui sono nati possano condividere questa sensazione. Non è qualcosa che puoi superare razionalmente, è una questione che rimane parte della tua realtà giorno dopo giorno, allo stesso tempo significativa e banale. La mostra al MAO mi ha permesso di vedere come la cultura asiatica viene spiegata e presentata al pubblico occidentale.

RUTH ASAWA / NEW YORK

A cent’anni dalla nascita, l’artista nippo-americana Ruth Asawa torna al MoMA di New York

Beatrice Caprioli

Le sculture sospese di Ruth Asawa (Stati Uniti, 1926-2013), tessute nello spazio con un unico filo metallico intrecciato in continuità, invitano a uno sguardo ravvicinato: variabili nella forma, calibrate sul corpo, seguono logiche organiche e modulari in una sequenza di volumi concentrici che si sovrappongono e compenetrano. Ogni opera è al tempo stesso il risultato delle sue parti e parte di un insieme più ampio: la produzione complessiva dell’artista, educatrice e attivista di origine nippo-americana, che dal 19 ottobre abita gli spazi del Museum of Modern Art di New York. L’appuntamento newyorkese rappresenta la seconda tappa di una mostra itinerante inaugurata al San Francisco Museum of Modern Art e destinata a viaggiare al Guggenheim Bilbao (marzo–settembre 2026) e alla Fondation Beyeler di Riehen/Basilea (ottobre 2026–gennaio 2027).

LA MOSTRA

Ruth Asawa: A Retrospective celebra il centenario della nascita dell’artista e costituisce la prima grande esposizione museale volta a restituire in maniera esaustiva tutte le dimensioni della sua pratica. Oltre a presentare un’attenta selezione delle celebri sculture aeree, per cui Asawa è nota al grande pubblico, la retrospettiva approfondisce la dimensione sociale e partecipativa del suo lavoro: fontane, murales, progetti educativi per la comunità che hanno animato la San Francisco degli anni Sessanta. Video, fotografie e modelli ne raccontano la genesi, dalle prime fasi ideative alle realizzazioni più iconiche, come Andrea a Ghirardelli Square (1968), San Francisco Fountain a Union Square (1973) e Aurora all’Embarcadero (1986). Parallelamente alla sua attività creativa, Asawa si è dedicata intensamente alla formazione dei giovani, promuovendo iniziative come l’Alvarado Arts Workshop e contribuendo alla nascita di una scuola superiore dedicata alle arti, che oggi porta il suo nome.

LO

SPAZIO

INTESO COME ELEMENTO ATTIVO DELLA COMPOSIZIONE

Nel corso di una carriera durata non meno di sei decenni, Asawa ha costruito un vasto repertorio di opere (sculture, disegni, dipinti, grafica e altro ancora) che, nel loro insieme, testimoniano un’indagine costante sulle possibilità

Fino al 7 Febbraio

RUTH ASAWA: A RETROSPECTIVE

Museum of Modern Art di New York 11 West 53 Street, Manhattan moma.org

in alto: Ruth Asawa, Untitled (S.390, Hanging Tied-Wire, Double-Sided, Center-Tied, Multi-Branched Form with Curly Ends), 1963. Filo di rame, 50,8 × 50,8 × 50,8 cm. Black Mountain College Museum + Arts Center, dono di Rita Newman. © 2025 Ruth Asawa Lanier, Inc., Courtesy: David Zwirner.

in alto a destra: Ruth Asawa alla mostra Ruth Asawa: A Retrospective View, San Francisco Museum of Art, 1973. Ph. Laurence Cuneo. © 2025 Ruth Asawa Lanier, Inc., Courtesy: David Zwirner. in basso a destra: Ruth Asawa, Untitled (S.398, Hanging Eight-Lobed, Four-Part, Discontinuous Surface Form within a Form with Spheres in the Seventh and Eighth Lobes), c. 1955. Filo di ottone, filo di ferro e filo di ferro zincato, 265,4 × 36,8 × 36,8 cm. The Museum of Modern Art, dono di Alice e Tom Tisch, 2016. © 2025 Ruth Asawa Lanier, Inc., Courtesy: David Zwirner.

della forma, l’impatto del gesto nello spazio, la ricerca dei materiali e, più in generale, dello stesso fare arte. L’artista rivendica infatti lo spazio quale elemento attivo della composizione, tanto all’interno quanto all’esterno dell’opera. “Una linea,” osservava, “può racchiudere e definire lo spazio lasciando che l’aria resti aria”. Una riflessione, questa, che trova riscontro nel primo saggio critico dedicato agli aspetti formali della sua opera, firmato da Gerald Nordland, curatore della grande retrospettiva di metà carriera organizzata al San Francisco Museum of Art nel 1973 (fig.3). Nordland individua in Asawa una chiara sensibilità costruttivista nella concezione della composizione bidimensionale, trasposta poi con coerenza nelle sue sculture intrecciate in rame, ottone, ferro e acciaio. La trama metallica, compatta e al tempo stesso trasparente, rivela le possibilità pressoché infinite di un materiale semplice come il filo. Asawa lo lavora secondo una tecnica di derivazione artigiana

appresa durante un viaggio in Messico nel 1947, costruendo la struttura con una sequenza di anelli concatenati, secondo il metodo tradizionalmente impiegato nella realizzazione dei cesti: “la mia curiosità fu stimolata dall’idea di dare forma strutturale alle immagini dei miei disegni. Quelle forme nascono dall’osservazione delle piante, della spirale del guscio di una lumaca, della luce che attraversa le ali degli insetti […]”. La sua pratica si traduce così “in una rete tessuta, non dissimile a quella della maglia medievale. Un unico filo continuo: forme che contengono forme interne, eppure tutte le forme restano visibili (trasparenti)”, e dove anche la presenza immateriale dell’ombra “rivela un’immagine esatta dell’oggetto”.

IL BLACK MOUNTAIN COLLEGE

L’attenzione scrupolosa che l’artista nutre per lo spazio e per i materiali attraverso cui esplorarlo è germogliata al Black Mountain College, piccola istituzione sperimentale di arti liberali del North Carolina, che avrebbe esercitato un’influenza straordinaria sulla vita culturale degli Stati Uniti nel secondo dopoguerra. Ispirato agli ideali utopici del movimento pedagogico progressista, il College poneva le arti visive e performative al centro dell’educazione umanistica, nella convinzione che esse fossero essenziali alla formazione di cittadini consapevoli e attivamente partecipi della vita democratica. Il metodo fondeva i principi artigianali

del Bauhaus con una pratica educativa basata sull’interdisciplinarità, sulla discussione collettiva e sulla sperimentazione, valori che sarebbero divenuti centrali nella ricerca di Asawa. L’artista si iscrisse a Black Mountain nell’estate del 1946 ed entrò in dialogo con personalità

quali Josef Albers, Merce Cunningham e Buckminster Fuller. Le lezioni di Albers in particolare, dedicate al colore e al design, furono per lei decisive: Asawa riconobbe in lui non solo il maestro che le trasmise l’arte del disegno, ma soprattutto colui che le affinò lo sguardo, “allenando l’occhio ad anticipare la matita”.

LA DANZA NELLE OPERE

SU CARTA DI RUTH ASAWA

Le opere su carta realizzate in quegli anni, oggi esposte al MoMA, mostrano composizioni curvilinee segnate profondamente anche dall’esperienza dei corsi di danza frequentati con Cunningham e, successivamente, con Elizabeth Schmitt Jennerjahn, entrambi formatisi con Martha Graham a New York. La danza, intesa come studio del corpo nello spazio, ebbe un impatto diretto sul lavoro dell’artista: le esercitazioni fondate sulla relazione tra luce, suono e movimento le rivelarono come il gesto potesse tradursi in pura energia visiva. Da queste esplorazioni nacque un principio generativo che condusse Asawa, nei primi anni Cinquanta, alla celebre serie delle continuous form within a form: sculture in trama metallica che impiegano lo spazio negativo come matrice generativa della forma. La logica del segno — una linea che curva, si duplica, si avvolge — diviene così architettura di un linguaggio tridimensionale radicalmente nuovo, nel quale la compenetrazione dei volumi introduce una spazialità permeabile fondata sulla trasparenza e sull’interrelazione dei piani, come avviene in Untitled (S.535, Hanging Five-Lobed Continuous Form within a Form with Spheres in the First and Fourth Lobes and a Teardrop Form in the Third Lobe) (1951) (fig.1), ora esposta nelle sale del MoMa .

Il linguaggio delle continuous forms si è rivelato nel corso degli anni una chiave di lettura fertile per comprendere l’ampiezza del progetto artistico di Asawa. Ed è proprio a partire da questa consapevolezza che, a distanza di tempo, la sua opera ha conosciuto un’importante rivalutazione critica e istituzionale. La retrospettiva del MoMA si inserisce infatti in un più ampio processo di valorizzazione, volto a riconoscere il ruolo cruciale che l’artista ha rivestito nella storia dell’arte del secondo dopoguerra. Questo interesse ha avuto un punto di svolta nel 2013 con la mostra Ruth Asawa: Objects and Apparitions, curata da Jonathan Laib presso Christie’s New York — la prima presentazione newyorkese dell’artista dopo cinquant’anni. Laib ha poi proseguito questo percorso di riscoperta nel ruolo di Senior Director presso la galleria David Zwirner, che dal 2017 ha assunto la rappresentanza esclusiva dell’archivio Asawa, avviando un’importante attività di promozione internazionale. Il riposizionamento nel canone contemporaneo ha trovato ulteriore conferma nella partecipazione alla 59ª Biennale di Venezia, dove un gruppo delle iconiche sculture aeree sono state incluse nella mostra The Milk of Dreams curata nel 2022 da Cecilia Alemani.

FONDATION CARTIER / PARIGI

La nuova Fondation Cartier di Parigi.

Intervista alla direttrice dei progetti strategici e internazionali

Bianca D’Ippolito

La nuova Fondation Cartier pour l’art contemporain apre le porte il 25 ottobre negli antichi Grands Magasins du Louvre Per l’inaugurazione, 600 opere tra le circa 4500 raccolte dall’istituzione dal 1984 saranno presentate nei 7000 mq di spazi espositivi completamente ripensati dal maestro dell'architettura contemporanea Jean Nouvel. Scopriamo i dettagli con Béatrice Grenier, co-curatrice della mostra inaugurale e direttrice dei progetti strategici e internazionali della Fondation.

L’apertura della nuova sede della Fondazione è stata attesa per anni con grande interesse. Quali sono le principali novità?

La nuova sede in Place du Palais-Royal rappresenta un’evidenza geografica, ma le implicazioni vanno oltre. Trovarsi nel cuore di Parigi, su una delle più antiche piazze pubbliche, di fronte al Louvre comporta per l’istituzione una nuova consapevolezza della propria responsabilità culturale. Ci si interroga su cosa mostrare, come programmare, in che modo dialogare con la città e con nuovi pubblici. La Fondation Cartier entra in un edificio esistente, reinterpretandolo attraverso un dispositivo

museografico radicale progettato da Jean Nouvel: cinque piattaforme mobili e modulabili che permettono di ridefinire lo spazio a ogni mostra. Ciò implica che ogni esposizione parte dalla domanda “quale architettura per quale progetto?”, mettendo in discussione l’idea tradizionale di scenografia come narrazione lineare. L’esperienza proposta diventa costruita su volumi e prospettive, aprendo la strada a nuove forme di lettura e di fruizione delle opere.

Da quello che racconta, emerge chiaramente come il gesto architettonico di Jean Nouvel sia inseparabile dall’identità della Fondation Cartier.

Sì, assolutamente. Negli Anni Novanta, il celebre edificio in vetro e acciaio del XIVesimo arrondissement era stato concepito come una sorta di scatola meteorologica immersa in un giardino, capace di dialogare con le variazioni di luce e clima, e con la biodiversità circostante. Questo contesto aveva orientato la programmazione verso una riflessione profonda sul rapporto tra natura e cultura umana. Anche oggi l’architettura resta una condizione imprescindibile, ma assume un peso ancora maggiore. La domanda è diventata: come può la Fondation evolversi in un contesto storico e

patrimoniale, e superare il dispositivo espositivo utilizzato per oltre trent’anni? È stata una riflessione adottata sia dall’istituzione che per Jean Nouvel, che ha risposto con grande libertà creativa. Il nuovo progetto nasce dal desiderio di rispettare lo spirito storico e culturale dell’edificio — costruito per la prima Esposizione universale e parte integrante della modernizzazione haussmanniana — e al tempo stesso di introdurvi una nuova dimensione espositiva. Inserire una “macchina” modulare con 5 piattaforme mobili in una struttura in pietra significa proseguire la storia della modernità parigina della seconda metà dell’Ottocento, con tutto l’immaginario legato all’Esposizione universale e alle sue innovazioni meccaniche.

La mostra inaugurale presenterà 600 opere di oltre 100 artisti che hanno segnato la storia della Fondation dal 1984. Come si è formata questa collezione e come si è trasformata nel corso di quarant’anni? È molto interessante osservare come la Fondation Cartier abbia costruito la propria collezione, perché il suo modello è piuttosto singolare nel panorama delle istituzioni culturali. Fondata nel 1984 senza un fondo preesistente, la Fondation ha scelto di costituire la collezione direttamente attraverso la sua programmazione. Invece di adottare una politica di acquisizioni autonoma, ha commissionato opere agli artisti nel contesto delle mostre organizzate nei suoi spazi, acquisendole poi per la propria raccolta. La collezione ha dunque un doppio statuto, da un lato riflette quarant’anni di arte contemporanea recente, dall’altro rappresenta un archivio vivo della storia e dell’evoluzione della programmazione dell’istituzione, ancora giovane. Per questa esposizione inaugurale ci siamo chiesti come restituire le linee di forza di questa storia attraverso un ritratto della collezione stessa. Il titolo scelto, Exposition générale, rimanda alla storia dell’edificio, che per oltre 150 anni ha ospitato un grande magazzino dove si organizzavano le cosiddette “esposizioni generali” (grandi eventi dedicati alle novità commerciali, domestiche e tecnologiche, spesso accompagnati da pubblicazioni e cataloghi) ma riflette anche l’interazione tra programmazione e collezione, suggerendo l’idea di una “collezione di esposizioni”.

Quali sono stati per lei i principali obiettivi e le sfide di questa mostra inaugurale?

Era importante mostrare come la Fondation ha affrontato temi cruciali come l’ecologia e il cambiamento climatico, esplorando il modo in cui queste questioni entrano nella pratica artistica contemporanea. Allo stesso tempo, l’obiettivo era anche prefigurare le direzioni future della programmazione con l’interesse per la scienza e i mondi tecnologici e il loro ruolo nell’immaginario contemporaneo, l’attenzione per l’architettura e l’urbanistica, la valorizzazione dei saperi artigianali, così come l’impegno degli artisti nei confronti dell’ambiente.

Quali sono i progetti internazionali in corso e in che modo la Fondation Cartier afferma oggi la propria presenza sulla scena globale?

La Fondation Cartier si definisce al tempo stesso parigina e internazionale per natura. Fin dalle origini, uno degli obiettivi principali è stato costruire collaborazioni capaci di generare un’intelligenza curatoriale globale. Oggi un’istituzione ha la responsabilità di riconoscere che non possiede da sola tutte le conoscenze e non può essere completamente autonoma nel definire cosa sia la creazione contemporanea. La creazione di partnership internazionali nasce proprio dal desiderio di ampliare questa intelligenza collettiva e di attivare dialoghi con pubblici che forse non visiteranno mai la Fondation Cartier a Parigi. Attraverso progetti condivisi con istituzioni di Sydney, Miami, Shanghai e altre città, la Fondation instaura conversazioni con contesti diversi, riportando poi a Parigi conoscenze e prospettive che arricchiscono la sua programmazione.

In un mondo interconnesso, in cui le scene locali non esistono più nella loro forma isolata, questi partenariati permettono di partecipare a una cultura ormai planetaria e di rendere l’arte

contemporanea accessibile a un pubblico ampio. Più che moltiplicare le sedi fisiche, l’obiettivo è costruire una costellazione di partner chiave con cui mantenere un dialogo costante.

Cosa può raccontarmi della Fondation Cartier a Milano?

Da diversi anni collaboriamo con la Triennale, e torniamo ora con una mostra dedicata ad Andrea Branzi, figura centrale della scena radicale italiana e protagonista di primo piano nella storia della Fondation Cartier, che gli aveva già dedicato una personale nel 2008 commissionandogli due importanti opere. Branzi, teorico

estremamente prolifico, ha avuto un ruolo fondamentale anche nella definizione del concetto stesso di museo del design.

La mostra milanese sarà la sua più grande retrospettiva dopo la sua scomparsa nel 2023 e sarà allestita secondo un progetto concettuale e scenografico firmato da Toyo Ito. Si tratta di un evento di grande rilievo, che consolida anni di collaborazione con la Triennale e rafforza la vocazione della Fondation Cartier a esplorare i campi del design e dell’architettura — temi che sono anche al centro dell’identità della Triennale stessa.

Oltre all’esposizione, che resterà aperta per un lungo periodo, è previsto un articolato programma di conferenze e simposi, nonché un ciclo di conversazioni organizzate durante il Salone del Mobile in suporto alle dimensione discorsiva e di ricerca che accompagna questo progetto.

Cosa spera per questo nuovo capitolo della Fondation?

Spero che ogni mostra diventi un’occasione per ripensare, in modo dinamico e innovativo, il ruolo stesso di un’istituzione culturale nel nostro tempo. Pur non essendo formalmente un museo, la Fondation Cartier vuole proporre un modello culturale capace di mettere costantemente in discussione le proprie forme e funzioni

Tutte le iniziative per i primi quarant’anni di Fondation Cartier

a sinistra e in alto: La Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2 place du Palais-Royal, Paris. ©

/ ADAGP, Paris, 2025.

Vue d’exposition.

Jean Nouvel

Photo © Martin Argyroglo in basso:

Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2025. Photo © Marc Domage. Sarah Sze Tracing Fallen Sky, 2020, 2025 update, Mixed media, stainless steel, marble dust, archival pigment prints, video projector, pendulum Dimensions variable, Acquisition 2022

Olga de Amaral, Muro en rojos, 1982 Wool, horsehair 700×830cm Acquisition 2025

Beato Angelico protagonista di una grande mostra a Firenze

Santa Nastro

Un progetto ad ampio respiro con quattro anni di gestazione alle spalle è quello dedicato a Fra Giovanni da Fiesole, noto ai più come Beato Angelico. A curare l’intero marchingegno espositivo proposto da Palazzo Strozzi e dal Museo di San Marco è un team di curatori composto da Carl Brandon Strehlke, Curatore emerito del Philadelphia Museum of Art, con Stefano Casciu, Direttore regionale Musei nazionali Toscana, e Angelo Tartuferi, già Direttore del Museo di San Marco per una mostra che solo nella prima settimana di apertura ha raggiunto le 10mila presenze. Frutto di anni di lavoro, il progetto, spiegano Luigi De Siervo e Arturo Galansino (rispettivamente Presidente e Direttore di Palazzo Strozzi) ha restituito al pubblico “in un contesto unitario oltre centoquaranta opere tra dipinti, sculture e miniature, provenienti da più di settanta prestigiosi musei, biblioteche e collezioni italiane e internazionali, tra cui il Louvre,

Fino al 25 gennaio BEATO ANGELICO

A cura di Carl Brandon Strehlke e Stefano Casciu

Palazzo Strozzi

Piazza Degli Strozzi, Firenze Museo di San Marco

Piazza San Marco, Firenze palazzostrozzi.org

la Gemäldegalerie di Berlino, il Metropolitan Museum di New York, lo Städel Museum di Francoforte, la National Gallery di Washington, il Philadelphia Museum of Art, gli Uffizi, i Musei Vaticani, la Alte Pinakothek di Monaco, la Thyssen-Bornemisza Collection, il Rijksmuseum di Amsterdam, ma anche da numerose chiese e istituzioni territoriali di grande valore storico e culturale”.

LA MOSTRA

La grande mostra su Beato Angelico giunge per la prima volta a Firenze 70 anni dopo l’imponente esposizione dei Musei Vaticani e del Museo di San Marco per il cinquecentenario dalla morte dell’artista (Roma, 1455). Nato Guido di Piero nel 1395 a Vicchio di Mugello, prende il nome di Fra Giovanni da Fiesole. L’appellativo di “Angelico” gli fu conferito da Giorgio Vasari ne Le Vite (anche se alcuni documenti del 1469 in ambito domenicano già lo riportano con questo nome), grazie all’aura spirituale che pervadeva tutte le sue opere, mentre la beatificazione

Beato Angelico, exhibition views, Palazzo Strozzi e Museo di San Marco, Firenze, 2025.

Photo: Ela Bialkowska, OKNO Studio

giunge nel 1982, per volere di Giovanni Paolo II. Quella che Arturo Galansino definisce “un’impresa straordinaria”, ha tra gli altri meriti di inserire l’artista frate domenicano, nella cornice dei coevi, immergendo le sue opere tra i lavori di Lorenzo Monaco, alla quale bottega Beato Angelico si formò prima di prendere i voti, Masaccio, Filippo Lippi, Lorenzo Ghiberti e Luca della Robbia, del quale l’esposizione presenta uno splendido busto.

TRA ARTE E RELIGIONE

“Ha partecipato Beato Angelico alla rivoluzione? Con questa mostra intendiamo affermare che sì, Fra Giovanni vi ha partecipato”. Così Carl Brandon Strehlke, richiamandosi alla scrittrice Elsa Morante e intendendo “la rivoluzione delle arti durante il Rinascimento”, introduce l’esposizione, nata grazie a una collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura. Si parte dagli esordi dell’artista (“un elemento non secondario della sua grandezza che inoltre ne rimarca la diversità rispetto a Masaccio, come nota Tartuferi), con un focus importante al Museo di San Marco che documenta quello che forse è il momento più controverso nella storia dell’artista. Prima di essere frate (prenderà i voti nel 1420) Angelico è pittore, consolidandosi come maestro tardo gotico per poi diventare il campione del Rinascimento fiorentino che tutti conosciamo, con un’opera innovativa che comunque affonda le radici nella tradizione giottesca. Il Museo di San Marco, che tutti conoscono come il “museo di Beato Angelico” racconta “una fase centrale e identitaria del percorso artistico del frate pittore” per dirla con Casciu, accennando inoltre, al percorso che ha portato “il convento domenicano, tra Ottocento e Novecento, ad assumere per vari passaggi una configurazione museale dapprima fortemente

incentrata sulle memorie domenicane; poi quasi monografica intorno alla figura di Beato Angelico; e oggi articolata e diversificata secondo una visione più ampia e complessiva del monumento (incluse le aree non musealizzate) e delle sue collezioni artistiche”. Ma l’esposizione non dimentica di raccontare le grandi committenze, gli incontri, l’esperienza romana dell’artista, quella forse più difficile da ricostruire anche per l’assenza di molte opere. Beato Angelico si sposta infatti nella Capitale nel 1445 per volere di Papa Eugenio IV e dipinge successivamente la Cappella Niccolina in Vaticano, diventando ufficialmente un artista papale. L’attualità delle opere di Angelico e dei coevi viene riconfermata dall’allestimento, che oltre a salvaguardarne la monumentalità e la sacralità in un assetto totalmente museale, ne evidenzia la freschezza nella disinvoltura con cui

le sale di Strozzi passano da opere contemporanee a quelle realizzate da un maestro di questo calibro. Ad accogliere il pubblico è la Pala Strozzi che vede insieme operare Monaco e Beato Angelico in un impianto maestoso. Di pochi anni più tardo è il Giudizio Universale, nel quale l’uso dell’oro e del fondo blu impreziosiscono un racconto complesso e articolato. I colori brillanti, l’uso della foglia oro, la lezione dell’arte amanuense della miniatura sono tra le cifre stilistiche dell’artista.

UN RACCONTO COMPLETO CHE PONE L’ATTENZIONE SUL PERIODO GIOVANILE DELL’ARTISTA

Coinvolgente e commovente nella tessitura del racconto è la Pala di San Marco o la teoria dei volti di Cristo con gli occhi rossi, inumiditi dalle lacrime e dalla sofferenza – tra questi il noto Cristo come Re dei Re della Cattedrale di San Francesco di Livorno. E ancora a stupire sono i grandi crocifissi, intagliati e monumentali come opere contemporanee di Monaco o Pesellino, e gli affreschi del Museo di San Marco, di fondazione medicea e realizzato da Michelozzo, che mostrano la capacità di Beato Angelico di utilizzare senza dubbio diversi strumenti e supporti pittorici. “Questa mostra”, spiega Stefano Casciu, “è fondamentale da un punto di vista scientifico, ampiamente documentato dal catalogo aggiornatissimo edito da Marsilio. Racconta gli sviluppi più recenti della ricerca nel periodo giovanile dell’artista, ma ha anche offerto l’occasione di realizzare ben trenta tra restauri e manutenzioni straordinarie, inoltre indagini diagnostiche che hanno permesso di ricomporre molte opere e di far capire come dipingeva Angelico. E ancora come erano composte le tavole medicee e come si connettevano tra loro, quale era l’ordine esatto delle predelle anche attraverso lo studio del legno e delle venature, con tecniche sofisticate. Sono contributi scientifici che rimarranno nella storia dell’arte”.

Inaugura la Quadriennale del 2025. Una ricognizione della grande rassegna romana

Alessandra Mammì

Purtroppo non sappiamo (né mai sapremo) se la Fantastica 18ma Quadriennale immaginata da Luca Beatrice fosse veramente quella che ora vediamo al Palazzo delle Esposizioni

O se invece nelle intenzioni del presidente prematuramente scomparso, sarebbe stata più immaginifica, sorprendente e provocatoria, così come l’aveva descritta nelle conferenze stampa di anticipazione. Era infatti allora che aveva annunciato l’omaggio alla Quadriennale del 1935, quella che celebrava le arti di regime di un fascismo nel suo momento di gloria. La rievocazione di quella edizione fu vista (anche da chi scrive) come un gesto di adesione al progetto culturale inaugurato dalla nuova cultura di destra per sottrarre le arti del ventennio dalla “damnatio memoriae”, fermandosi un attimo prima delle leggi razziali e della dichiarazione di guerra.

Anche Fantastica fin dal titolo doveva suonare come un risveglio, un superamento delle convenzioni e delle abitudini visive a cui il sistema dell’arte ci ha abituato. Un progetto non molto diverso dallo spirito del suo padiglione italiano per la Biennale veneziana del 2009 dal titolo

Collaudi che partiva da una volontà di rottura dalla ingombrante eredità poverista per fare il punto su una “nuova figurazione italiana”. Un presupposto interessante anche se poi la mostra fu visivamente poco omogenea, gli artisti troppi e troppo diversi fra loro e non convinse né la critica né la giuria. Forse, memore dei limiti di quell’esperimento, Beatrice sarebbe riuscito questa volta a contenere la bulimia visiva e a rendere più fantastica che fantasmagorica questa esposizione.