Tutta la cultura indipendente di Amburgo. Una mappatura + Reportage da Accra, tra colonialismo e voglia di riscatto + Dove la storia ha radici profonde. Viaggio culturale nelle Asturie

Tutta la cultura indipendente di Amburgo. Una mappatura + Reportage da Accra, tra colonialismo e voglia di riscatto + Dove la storia ha radici profonde. Viaggio culturale nelle Asturie

Emilia Giorgi (a cura di)

Silvano Manganaro, Claudia Pajewski giro d'italia: L'Aquila

Saverio Verini studio visit: Alice Peach

Alberto Villa Il futuro è morto. E noi lo abbiamo ucciso + Giulia Giaume (a cura di) news 24

Alberto Villa

dietro la copertina Morbide creature.

Le opere di Bao Rong, al confine tra scultura e performance

30

Margherita Bordino focus

Lo schermo dell’arte 2025: cinema, arte e nuove visioni a Firenze. L’intervista a Silvia Lucchesi 32

Dario Moalli

libri

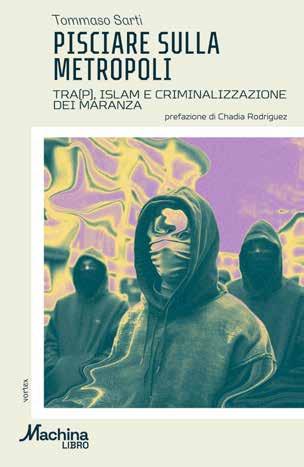

Fenomenologia del maranza Il nuovo libro di Tommaso Sarti

44

Valentina Silvestrini architettura

“La trasformazione degli edifici è un territorio di libertà”. Intervista a Umberto Napolitano, l’architetto che sta rinnovando il MAXXI di Roma

45

Cristina Masturzo mercato

Da Londra a Parigi, l’autunno in viaggio del mercato dell’arte

46

Valentina Tanni window AI ASMR. Disordini sensoriali generati

50

Giorgia Losio

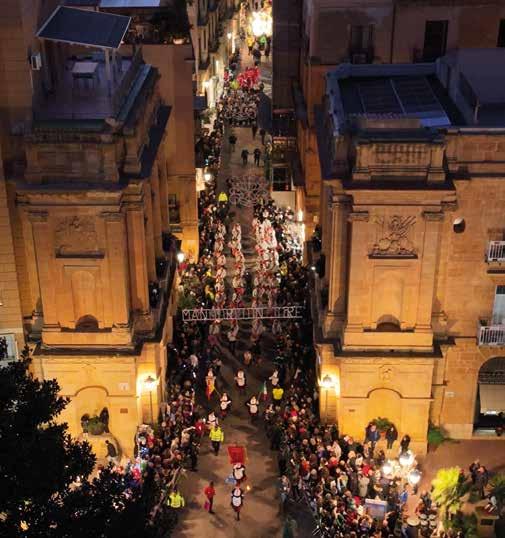

COSA SUCCEDE AD AMBURGO: SPAZI, RETI E NOMI DELLA CULTURA INDIPENDENTE

Una mappatura della città e della sua scena indipendente. Qui produrre cultura dal basso è possibile ed efficace, anche grazie a un proficuo dialogo con le istituzioni. Una lezione da imparare e da applicare anche in Italia

58

Niccolò Lucarelli

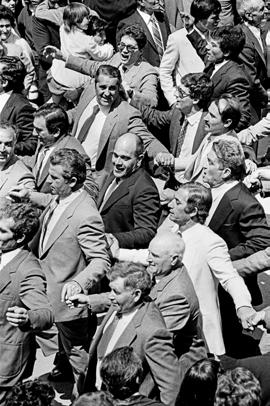

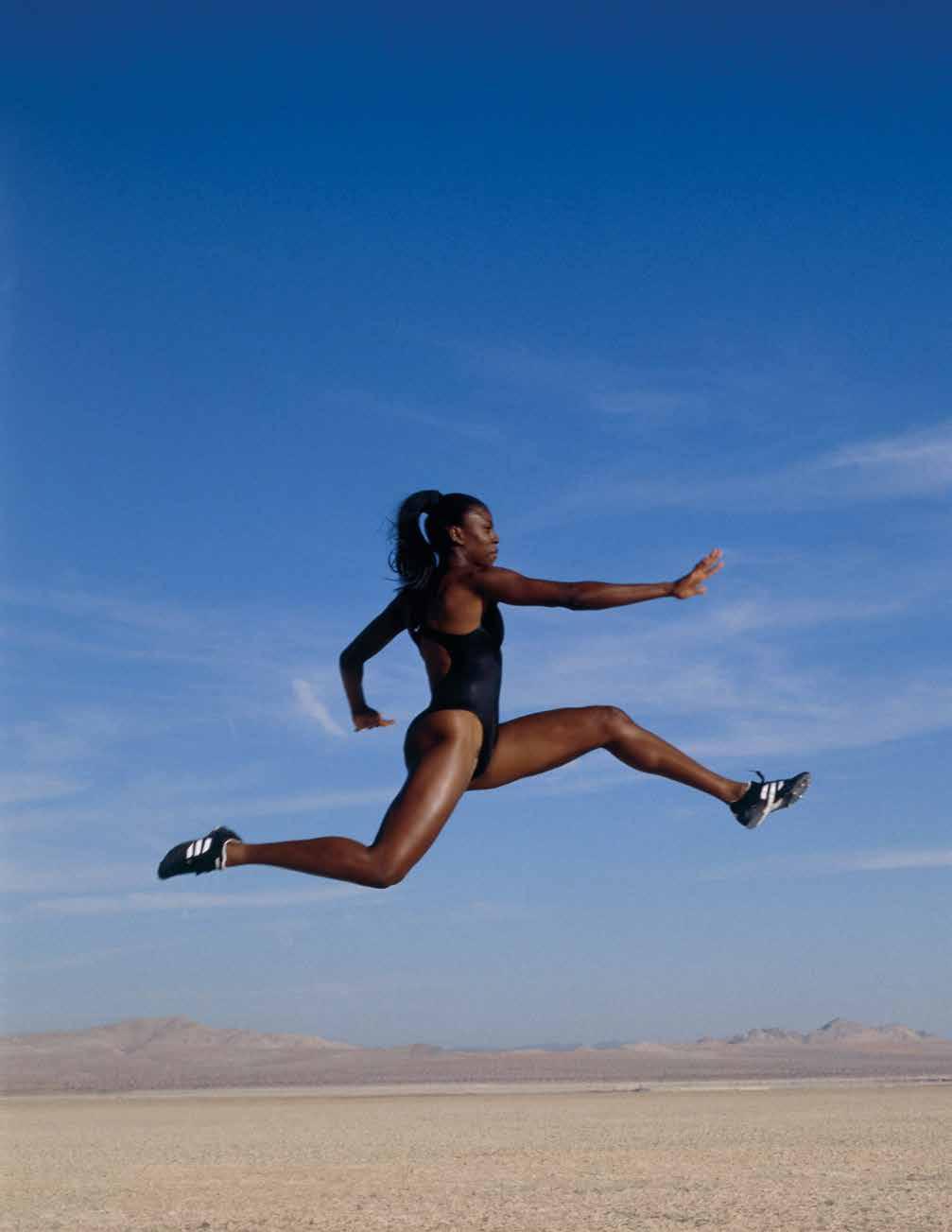

VIAGGIO CULTURALE AD ACCRA. LA CAPITALE DEL GHANA È UN MOSAICO DI ESISTENZE IN CERCA DI RISCATTO

Un racconto che intreccia storia, arte, tradizioni e ferite della capitale del Ghana. Un luogo che fu chiave della tratta degli schiavi e poi simbolo di indipendenza, ma che oggi si trova ancora preda da colonialismi vecchi e nuovi

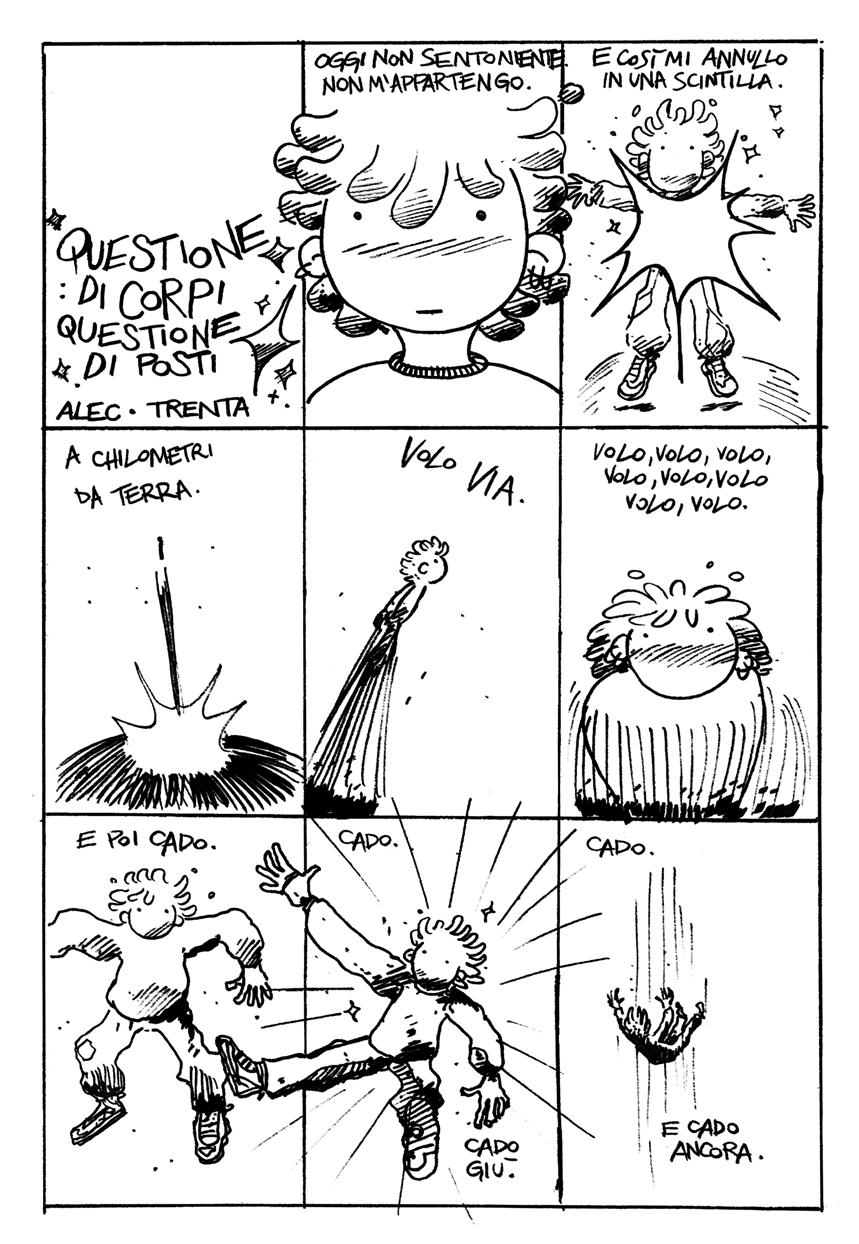

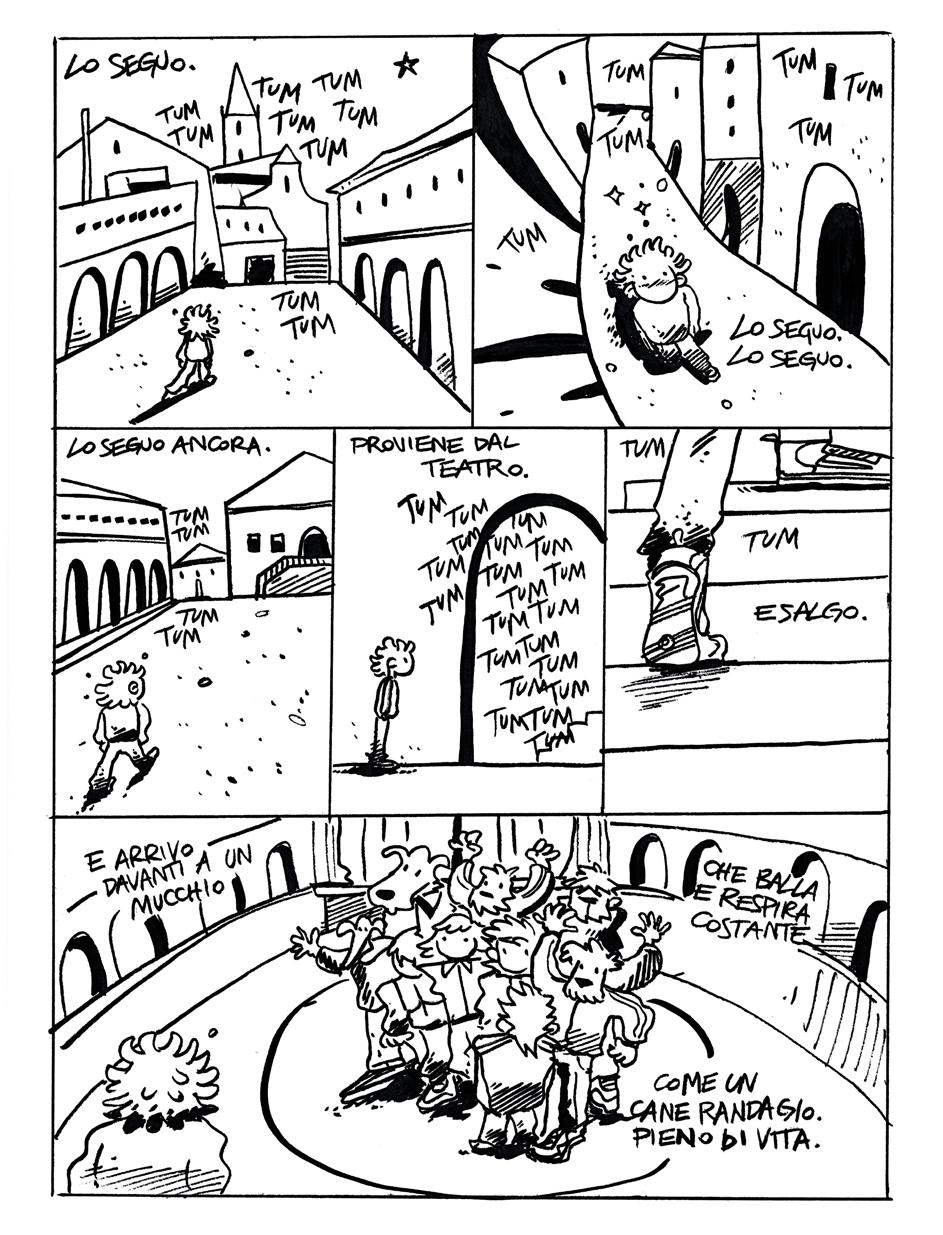

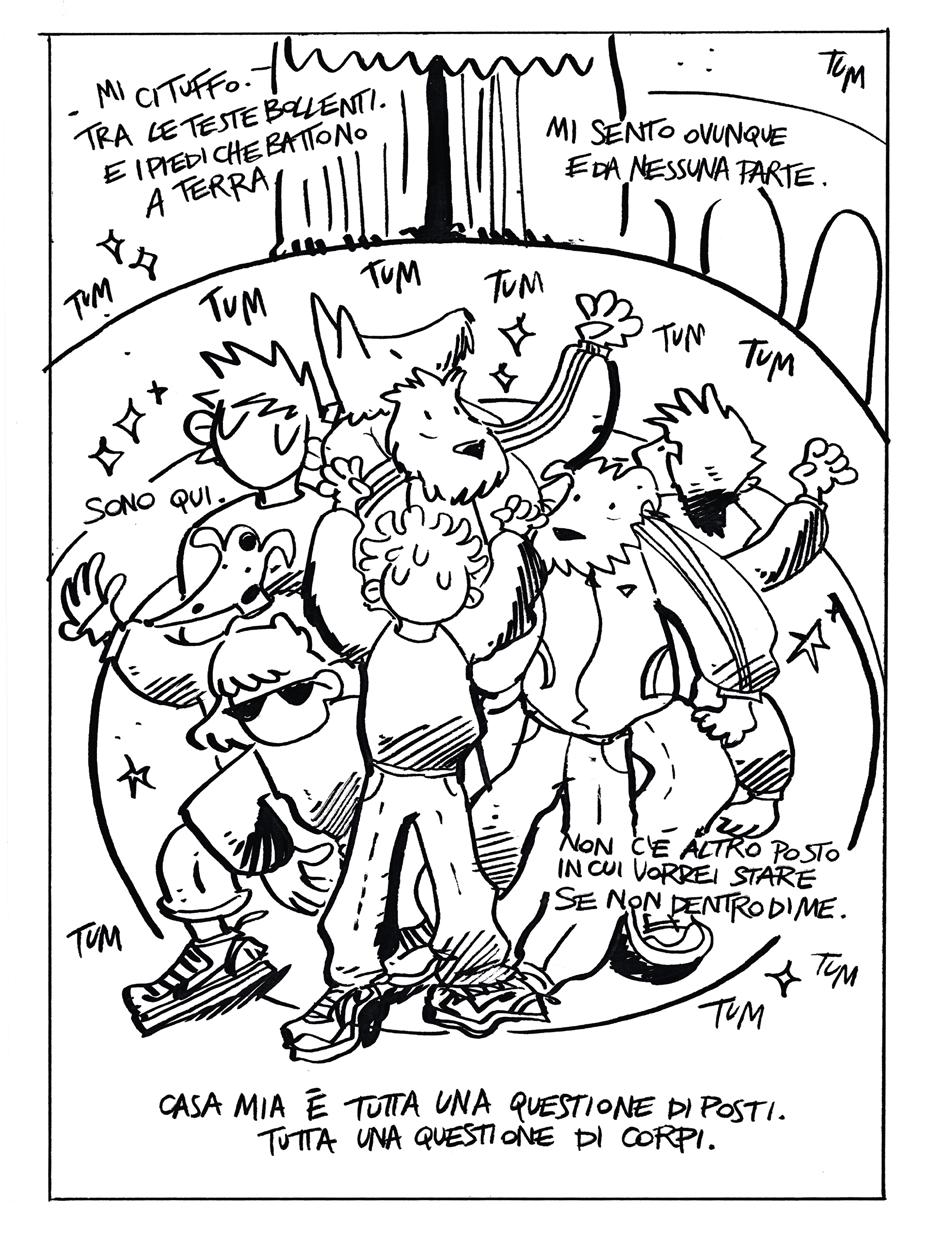

Alex Urso (a cura di) short novel Alec Trenta

Questione di corpi, questione di posti

110

Santa Nastro (a cura di) talk show C’è veramente parità di genere nel settore dell’arte contemporanea in italia?

112

Massimiliano Tonelli Didascalie di mostre e musei. Fatela facile per favore

113

Christian Caliandro Una cultura sempre più preda dell'enshittification

114

Fabrizio Federici Musei e pubblico: notizie dalla Spagna 115

Angela Vettese L'ascesa del cinema espanso

116

Marcello Faletra

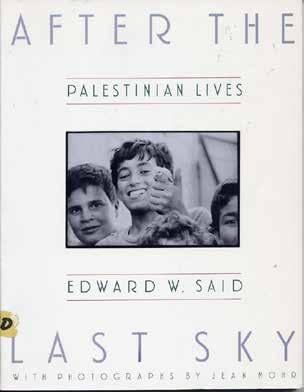

Jean Genet, la Palestina e noi

117

Anna Detheridge Dopo l'ultimo cielo

76

Livia Montagnoli

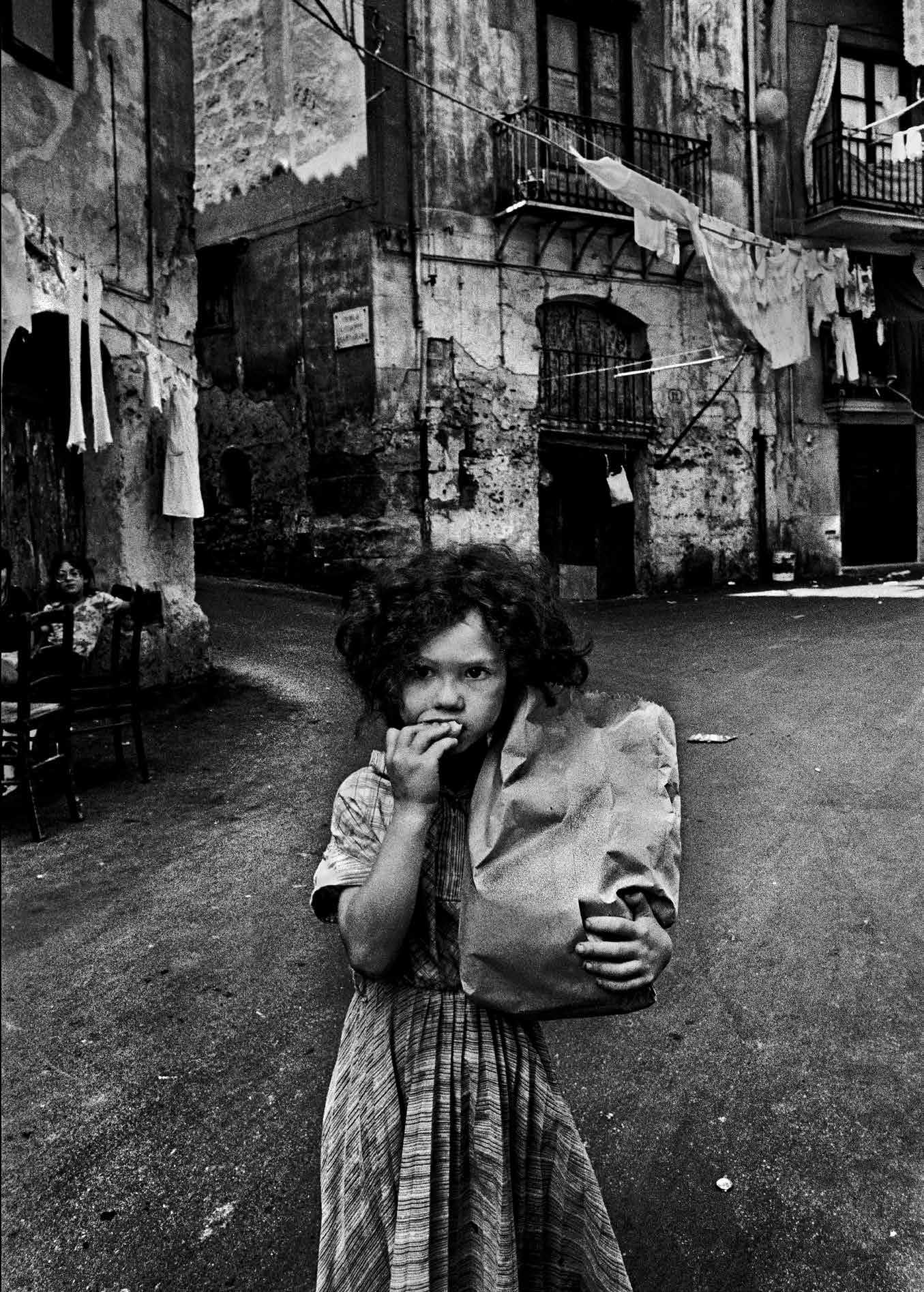

A Forlì una grande retrospettiva su Letizia Battaglia. La fotografa che cercava la vita

78

Marta Santacatterina L’affascinante e bizzarro “altrove” di Rodney Smith arriva in Italia. La mostra a Rovigo

80

Emma Sedini

A Villa Manin la nuova Esedra di Levante inaugura con un incredibile viaggio nella storia dell’arte

84

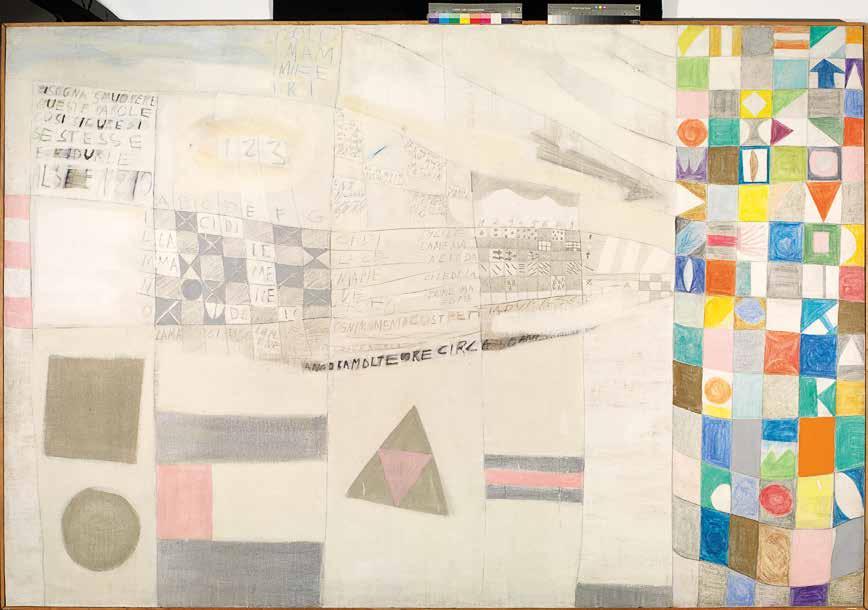

Helga Marsala A La Galleria BPER di Modena una mostra sul potere della parola come strumento di conoscenza

90

Stefano Castelli

Gli intrichi di filo di Chiharu Shiota al MAO di Torino: bozzolo amniotico o “prigione”?

92

Beatrice Caprioli A cent’anni dalla nascita, l’artista nippo-americana Ruth Asawa torna al MoMA di New York

94

Bianca D’Ippolito La nuova Fondation Cartier di Parigi. Intervista alla direttrice dei progetti strategici e internazionali

96

Santa Nastro Beato Angelico protagonista di una grande mostra a Firenze

98

Ferruccio Giromini

opera sexy

Mateja Petkovic: amplessi, amplessi

Caterina Angelucci

osservatorio non profit

Campo XS a Genova: da ex macelleria a luogo di sperimentazione artistica e sociale

66

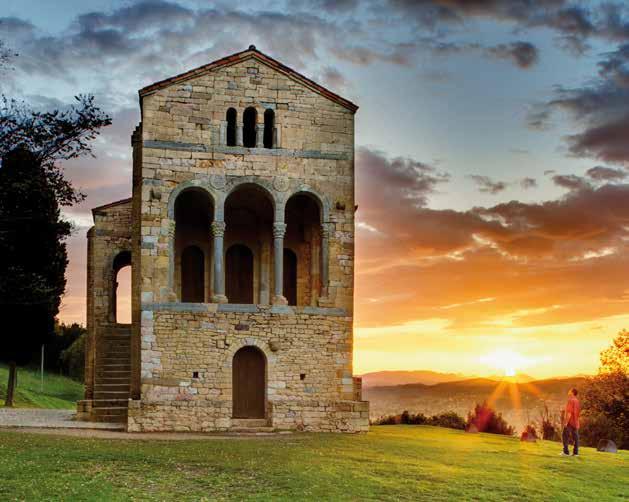

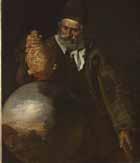

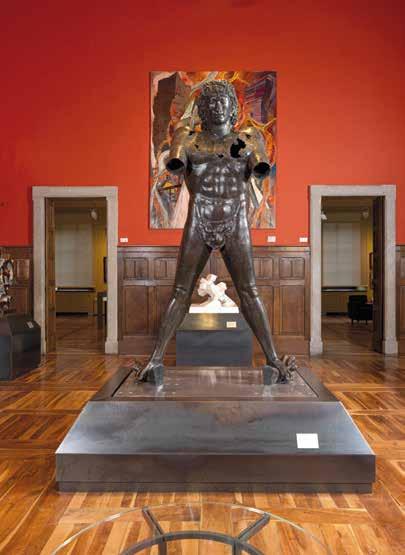

ASTURIE. C’È UN COACERVO DI STORIA E CULTURA NELLA

SPAGNA DEL NORD

Una terra antica, che affonda le radici nella preistoria e custodisce con grande orgoglio il suo patrimonio altomedievale. Le Asturie conservano il germe della Spagna moderna, e noi ve le raccontiamo

86

Valeria Radkevych

Jeff Wall. La fotografia che pensa a se stessa in una importante mostra a Torino

88

Ludovica Palmieri

Koide Narashige, il pittore che amava le donne. La retrospettiva a Osaka

Alessandra Mammì Inaugura la Quadriennale del 2025. Una ricognizione della grande rassegna romana

100

Marta Santacatterina Audioguide: esperienze sempre più coinvolgenti per le grandi mostre

102

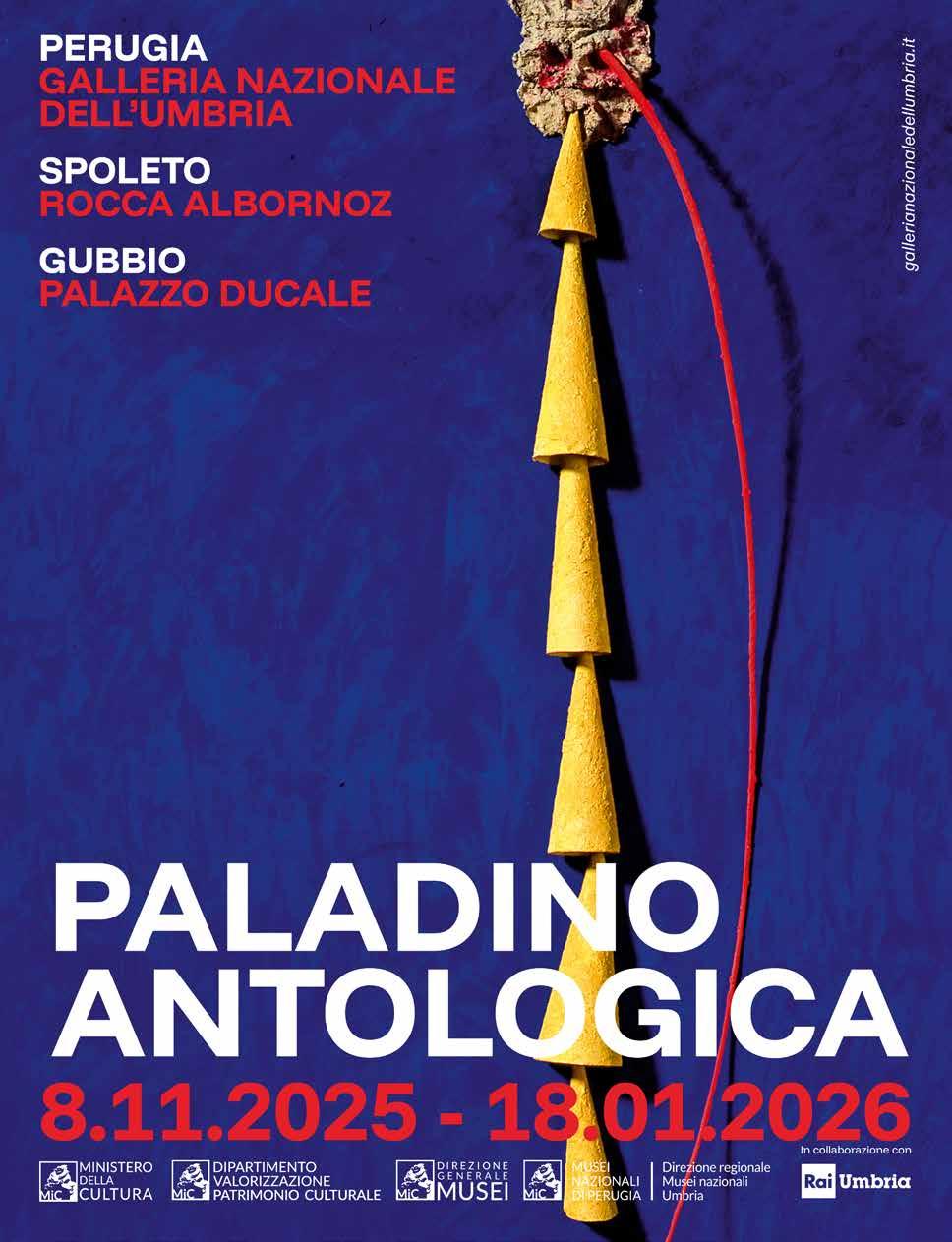

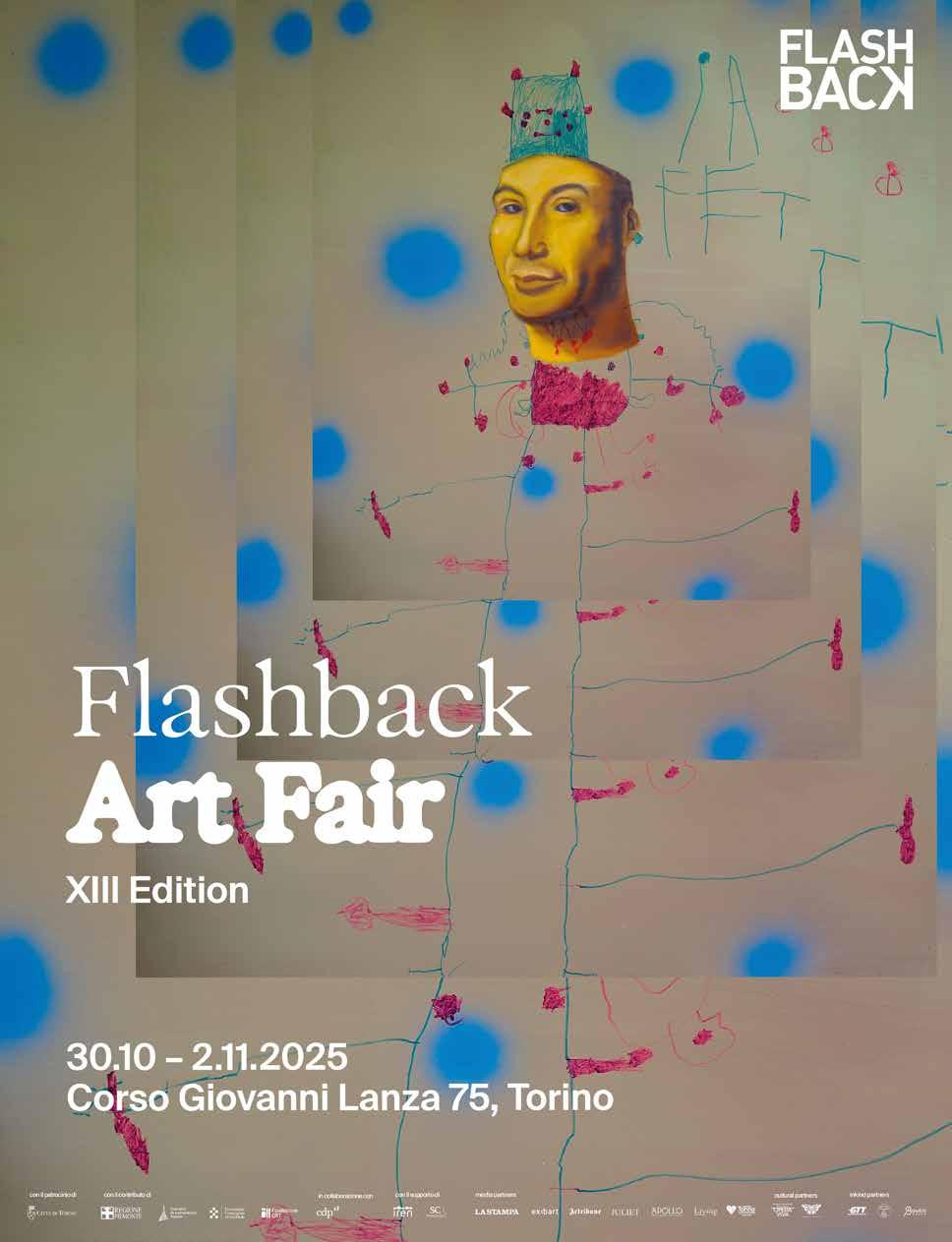

Grandi Mostre in Italia in queste settimane

a cura di EMILIA GIORGI

SILVANO MANGANARO, storico dell’arte e curatore [testo]

CLAUDIA PAJEWSKI [foto]

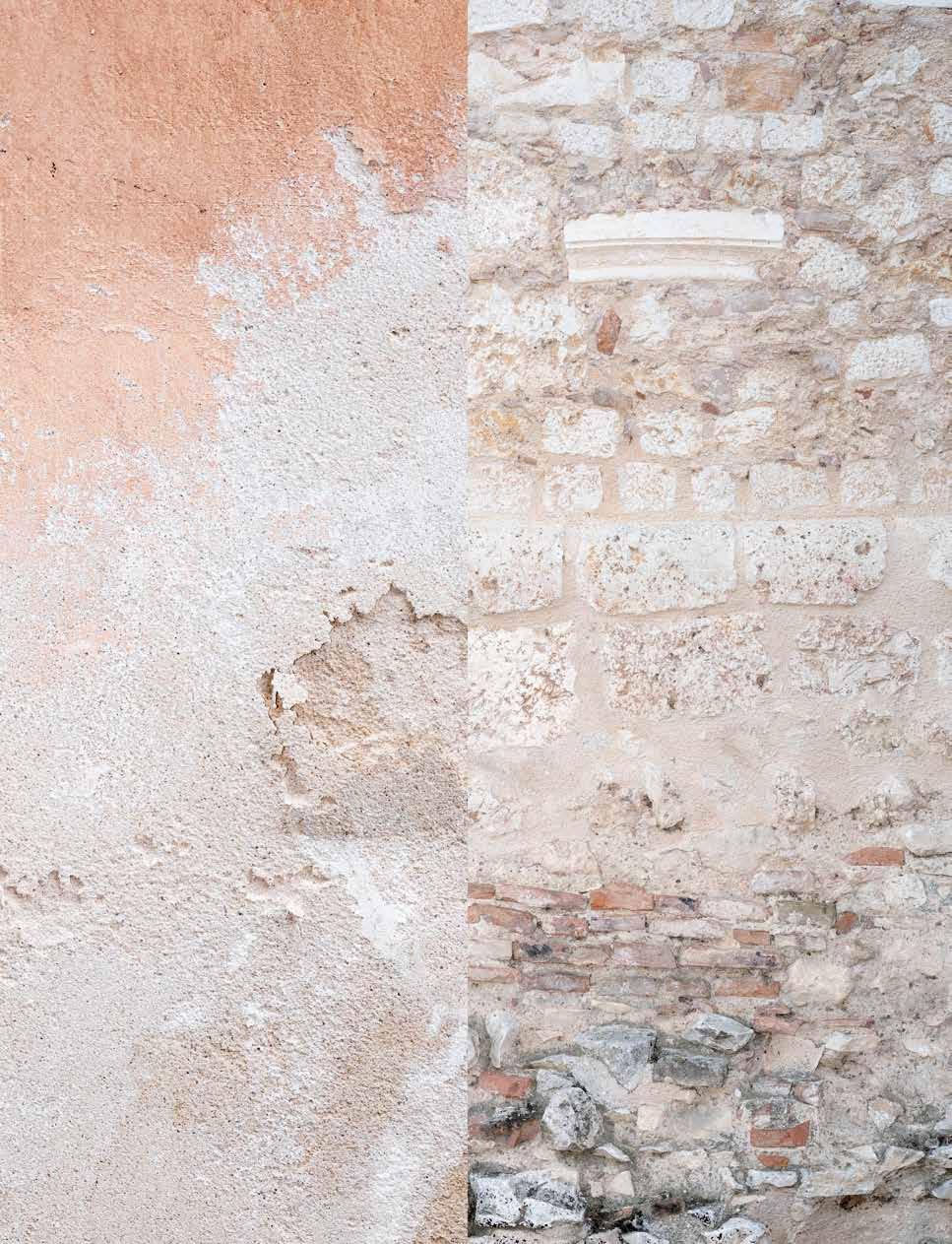

Negli ultimi anni, chiunque arrivasse a L’Aquila percorrendo l’A24 veniva colpito dal gran numero di gru che si stagliavano all’orizzonte. Una foresta metallica che svettava sopra i tetti del capoluogo abruzzese, caratterizzando quello che a lungo è stato definito “il cantiere più grande d’Europa”.

Ora le gru stanno diminuendo un po’ alla volta, generando uno strano sentimento che sembra andare in controtendenza rispetto al resto del Paese: mentre la gran parte degli italiani di anno in anno ha la sensazione che le cose vadano sempre peggio, gli aquilani danno l’impressione di vivere proiettati nel futuro, convinti che le cose, passo dopo passo, vadano avanti anziché indietro. Infatti, con calma ma con costanza, aprono nuovi negozi in centro, pezzi di città vengono restituiti ai cittadini, riaprono palazzi, cortili e luoghi culturali. L’assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026 sembra aver messo la ciliegina sulla torta a questo sentimento, generando un clima di orgoglio e di grandi aspettative. Vedremo cosa accadrà… Anche perché, a dirla tutta, L’Aquila non è una città “facile” o priva di contraddizioni e conflitti.

Già la sua fondazione, infatti, è da considerare un presagio. Nata nel 1254 in chiave antifeudale fu, poco dopo, rasa al suolo da Manfredi di Svevia (nel 1259) mentre, nei secoli successivi, ci pensarono i terremoti a farne di nuovo un cumulo di macerie: nel 1315, nel 1461, nel 1703 e, infine, nel 2009.

Eppure, la città resiste e, come recita il motto del suo stemma, “immota manet” (resta immobile, ferma nelle sue convinzioni). Però, in questa apparenza granitica, si insinuano le ambiguità, frutto di domande inevase. Ad esempio, sempre nello stesso stemma, assieme al motto e all’aquila rampante, ci sono 3 lettere, PHS, che nessuno sa bene cosa significhino. Probabilmente un errore di trascrizione del cristogramma IHS, ma non vi è certezza. Una inspiegabile “inesattezza”, un po’ come quella che si riscontra nella celebre Fontana delle 99 cannelle che, se hai la pazienza di contarle, non sono realmente 99.

La città è un rebus o un enigma; vedi, ad esempio, la possente presenza del Castello cinquecentesco che sta lì, nascosto da un parco e un po’ defilato, senza mai aver avuto una vera funzione: non fu mai teatro di battaglie, non ospitò guarnigioni numerose, né servì davvero come baluardo difensivo. Gli fa da contrappunto, esattamente dall’altra parte della città, l’altrettanto defilata Basilica di Collemaggio, con la sua facciata di pietre locali bianche e rosa pallido. Anche se questa, un senso e una funzione ce l’ha avuta e ce l’ha tutt’ora.

Sempre in tema di dualità, mi viene da pensare al Corso che, in realtà, ha due nomi: si chiama Corso Vittorio Emanuele II quello che dalla Fontana Luminosa arriva a piazza Duomo e Corso Federico II quello che prosegue fino alla Villa Comunale. Fin qui niente di strano; la cosa interessante è che il lungo rettifilo, con una prospettiva a cannocchiale, ha come fondale scenografico ben due catene montuose: a nord il Gran Sasso e a sud, verso porta Napoli, il Sirente-Velino.

Ma per me l’ambiguità più grande è il fatto che, dopo il sisma del 2009, la città ha deciso che l’unico segno di modernità andasse racchiuso all’interno dei muri dei palazzi e delle chiese, dove è stata usata la più sofisticata tecnologia per restaurare e consolidare gli edifici. Per il resto, a parte la contestata ripavimentazione del Corso e di Piazza Duomo, gli unici segni della contemporaneità – anche il MAXXI è finito in un Palazzo settecentesco! – sono l’Auditorium di Renzo Piano, che in realtà doveva essere temporaneo, e le altrettanto fintamente temporanee abitazioni residenziali del progetto C.A.S.E. (Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili) che gli aquilani chiamano “Case di Berlusconi” o, più ironicamente, “berluschouse” o “piercase”.

Insomma, personalmente, da quando interrogo questa città ancora non riesco ad avere una risposta definitiva, come quando chiedo: “Ma si scrive dell’Aquila o di L’Aquila?”

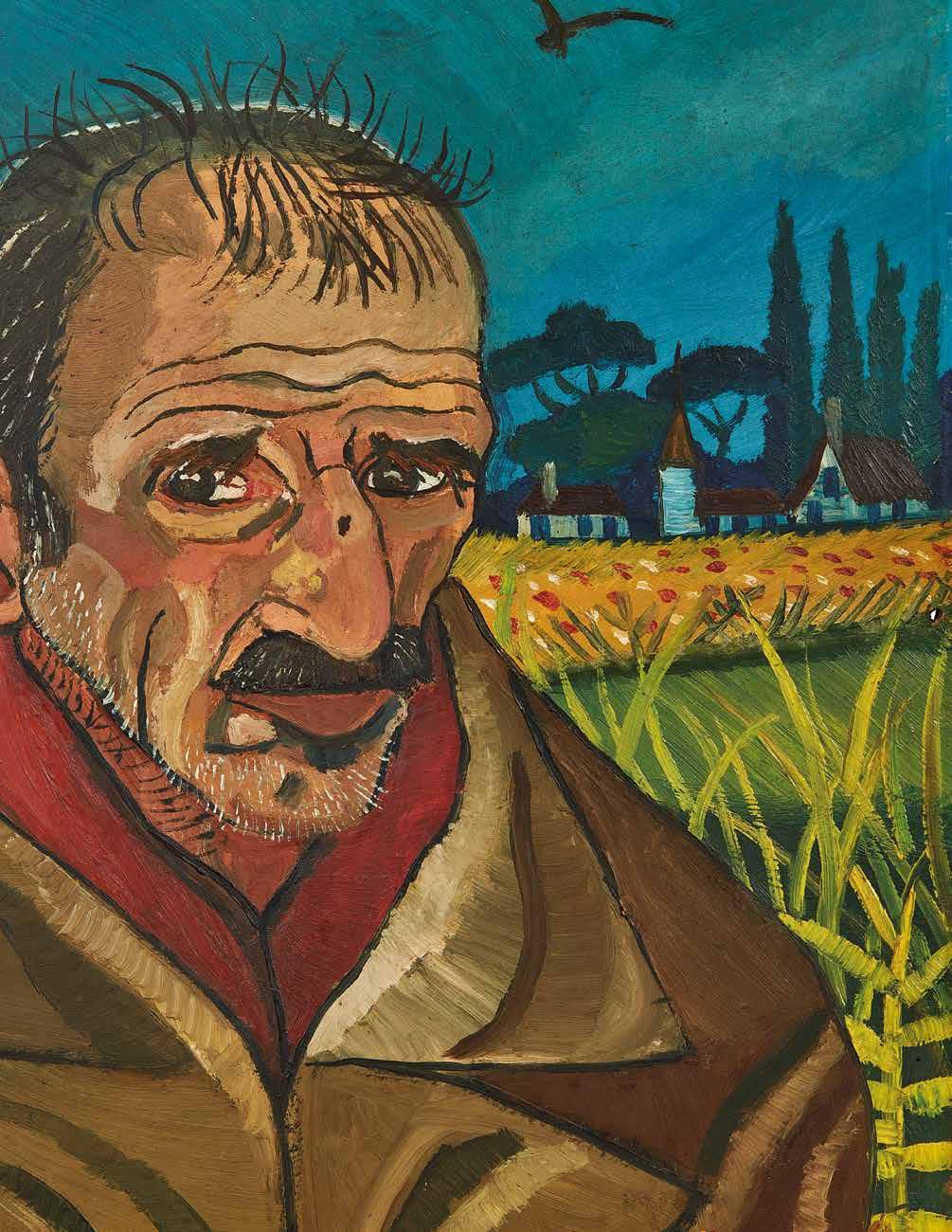

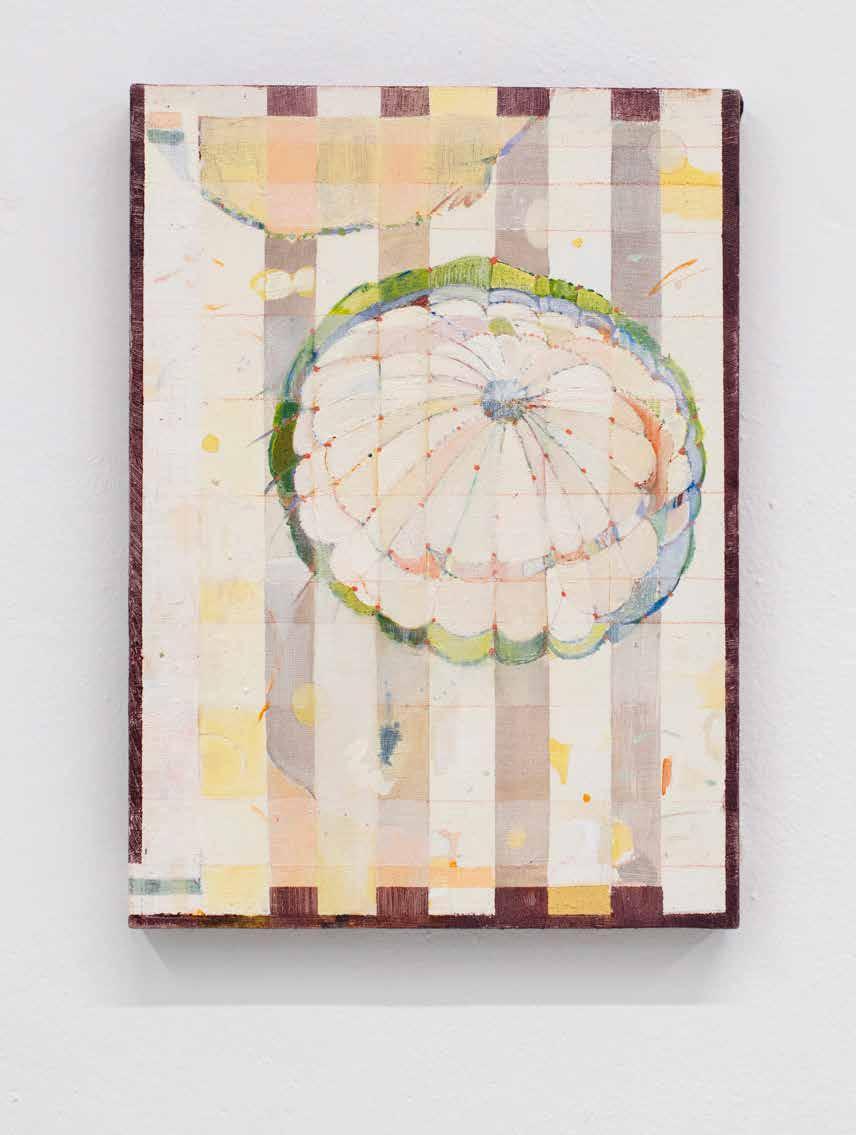

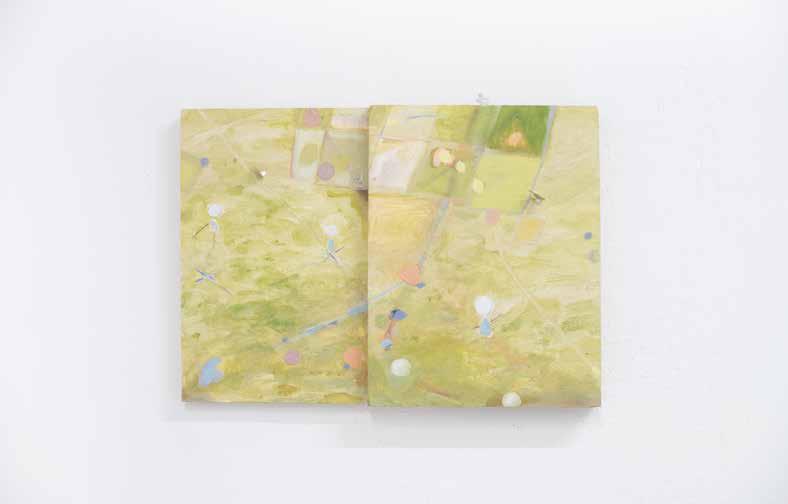

di SAVERIO VERINI

Lo studio di Alice Peach è un piccolo cantiere dotato di una vitalità controllata, dove le idee vengono cucinate a fuoco lento. Un laboratorio di oggetti compostamente sfasati, di giocattoli imperfetti, di progetti felicemente disfunzionali. Le sue opere sembrano create da un bambino che si diverte ad assemblare le cose secondo una logica rigorosamente atipica; un passatempo serio, più che un divertimento. Questa attitudine trasmette alle opere dei sentimenti contrastanti: giocosità e delicatezza, ma anche un senso di destabilizzante malinconia. L’interesse per la manipolazione – di oggetti e concetti – è sempre percepibile, così come appare chiara l’intenzione di ricomporre, pezzo per pezzo, un catalogo anomalo della realtà che circonda l’artista. Come un puzzle disseminato di sottili incongruenze.

Sembra che la tua ricerca artistica sia ancorata a un immaginario e a uno stupore infantili. È, però, un’infanzia apparentemente lontana da quella che potrebbe aver vissuto una persona nata nel 1996 come te. Si può dire che la tua pratica sia alimentata da questa sfasatura temporale?

Si tratta di un’osservazione legittima. Anche se il mio lavoro non riguarda direttamente l’infanzia, è vero che ricerco negli oggetti e nei materiali che ho attorno delle potenzialità inedite che generano in me uno stupore e una risposta istintiva. Mi affascina ciò che sfugge alla vista e alla memoria e, attraverso il lavoro, si traveste di forme sempre diverse. A questa dimensione immaginifica cerco di accedere attraverso una combinazione di intuito (unendo pittura, disegno, stampa, scultura…) e una ricerca sul linguaggio (etimologia, fenomenologia, simbolismo…).

Come si sostanzia tutto ciò nella tua pratica?

Il mio lavoro è spesso composto da moduli e frammenti, come un puzzle che non segue una logica perché non vuole spiegare, ma reinterpretare esperienze e ricerche che, nel processo creativo, si mescolano fino a dissolversi. Periodicamente mi lego a motivi specifici (paracaduti, insetti, gazze ladre…) che ripropongo in varie forme e materiali per esaurirli del loro significato e tradurli in altro. Come quando si ripete una parola tante volte fino a perderne il senso. Un ulteriore aspetto, forse comune a un approccio naïf, è che mi muovo senza progettualità, anzi, preferisco lavorare partendo da un’idea, ma lasciando che il lavoro “succeda” da sé, attraverso errori di percorso, soluzioni improvvisate e accantonando progressivamente la rappresentazione qualcosa di definito.

Mi colpisce il “calore” delle tue opere: c’è il disegno, c’è l’impiego frequente di un materiale come il legno, così come la ripresa di supporti – fogli di carta già usati, grafiche pubblicitarie – con un loro vissuto. Nel tuo lavoro le cose acquistano una loro umanità, lontana dalla freddezza del design indu-

Preferisco lavorare partendo da un’idea, ma lasciando che il lavoro “succeda” da sé

striale, pur mantenendo un legame con esso. Ti riconosci in questo cortocircuito?

Entrambi i miei genitori, e molte altre persone che hanno orbitato la mia infanzia, lavorano nel mondo del design e dell’architettura. Ho quindi sempre riconosciuto l’importanza degli oggetti, sviluppando una curiosità verso il percorso che dà loro vita. Il carattere degli oggetti, poi, si definisce soprattutto nella relazione che costruiamo con essi, come individui e come società: scomporre, disegnare e riassemblare oggetti è il mio modo per osservarne il valore estetico, sensoriale, affettivo, al di là di quello funzionale. Questo rapporto con le cose, inoltre mi porta a cercare materiali che hanno avuto una vita precedente. Le cose degli altri, gli scarti, soprattutto, mi attraggono, e mi piace andare a cercarli nelle falegnamerie, nel retro dei negozi, in fondo ai cassetti… Lavorare così, per me, significa aggiungere o trasformare significato, piuttosto che fabbricarlo.

Poi esistono oggetti folli e tutt’altro che funzionali. Nella moda questo accade spesso: l’abbigliamento in alcune sue espressioni assurde, trasforma le persone in creature ibride, come accadeva con i cappelli femminili tra il XVI e il XIX Secolo. Ultimamente, la mia ricerca si concentra proprio su questo: comportamenti di mimetismo e dissimulazione che si attuano attraverso l’uso di oggetti – per creare diversivi, illusioni ottiche, distorsioni.

Quanto peso ha nella tua ricerca la formazione alla Gerrit Rietveld Academie di Amsterdam? E, in generale, in che modo ha inciso il lungo periodo che hai trascorso all’estero?

Alla Rietveld Academie ho studiato nel dipartimento TXT (text e textile), che univa insegnamento tecnico, ricerca concettuale e scrittura. Molti degli insegnamenti della scuola li ho interiorizzati negli anni successivi alla laurea, periodo in cui il mio lavoro è cambiato tanto. Mi sono trovata tra il 2020 e il 2022 a Berlino a lavorare in un contesto più solitario e concentrato rispetto a quello dell’accademia, un po’ per

Alice Peach è nata a Bari nel 1996. Di origine anglo-italiana, vive a Milano. Dopo la laurea in Fine Art and Textiles alla Gerrit Rietveld Academie di Amsterdam (2020) trascorre due anni a Berlino, per rientrare in Italia nel 2023. Attualmente si divide tra il suo studio a Milano e Losanna, dove nel corso dell’ultimo anno accademico ha collaborato con il docente Federico Nicolao al progetto di ricerca Assemblée des écritures all’ECAL – École cantonale d’art de Lausanne. È tra gli artisti selezionati per la terza Edizione del programma di residenze Nuovo Gran Tour 2025-2026 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea, che la porterà a lavorare alla Cité Internationale des Arts, a Parigi. Ha partecipato a diverse mostre personali e collettive all’estero e in Italia. Tra gli spazi espositivi che hanno ospitato il suo lavoro si ricorda: Clima Gallery, Milano (2025), Vin Vin, Vienna (2025), Studio Hanniball, Berlino (2025), Colli Gallery, Foligno (2025), Magma Maria, Offenbach am Main (2024), La Placette, Losanna (2024), Sentiment Zh, Parigi (2023), Heerz Tooya, Vishovgrad (2023), Castiglioni Gallery, Milano (2023), Associazione Barriera, Torino (2023).

Succo della Esse, 2023, matite colorate su sottobicchieri di carta, coriandoli a forma di mela, nastro adesivo, legno di obeche, 76,4 x 56,2 cm. Veduta dell’installazione in occasione della mostra Small world, a cura di Sentiment Zurich, allo Studiolo Belleville, Parigi. Photo Julien Gemaud

Significant chip, 2025, legno multistrato di betulla, plexiglas, barra di acrilico, stecchi da gelato scolpiti, carta, paillettes, 106 x 42 x 7 cm

The Champions, 2024, olio e carta su tavole assemblate, 20 x 35 cm. Veduta dell’installazione in occasione della mostra Haloes & Hula-Hoops allo Studio Hanniball, Berlino. Photo Clara Sartor

NEI NUMERI PRECEDENTI

#58 Mattia Pajè

#59 Stefania Carlotti

#61 Lucia Cantò

#62 Giovanni de Cataldo

#63 Giulia Poppi

#64 Leonardo Pellicanò

#65 Ambra Castagnetti

#67 Marco Vitale

#68 Paolo Bufalini

#69 Giuliana Rosso

#70 Alessandro Manfrin

#71 Carmela De Falco

#72 Daniele Di Girolamo

#73 Jacopo Martinotti

#74 Anouk Chambaz

#75 Binta Diaw

#76 Clarissa Baldassarri

#77 Luca Ferrero

#78 Francesco Alberico

#79 Ludovica Anversa

#80 Letizia Lucchetti

#81 Bekhbaatar Enkhtur

#82 Federica Di Pietrantonio

#83 Nicola Bizzarri

#84 Francesca Brugola

#85 Giuseppe Lo Cascio

#86 Daniele Formica

via del Covid, un po’ per scelta. È stato fondamentale avere quel tempo. Oggi compongo le mie tele cucendo insieme scarti di tessuto, e integro nei lavori pattern tessili trovati su archivi online di musei e istituzioni… Il tessuto è presente come sfondo e supporto al lavoro, ma anche come riferimento concettuale a un ordine strutturale.

Quali sono gli artisti – in qualsiasi campo – che ti hanno influenzata?

La tecnica di Lucy McKenzie, l’approccio istintivo di Helen Marten, i colori di Pierre Bonnard, gli scritti (oltre ai quadri) di Agnes Martin, le installazioni di Hanne Darboven, la teatralità di Paolo Uccello… La minuziosità di ognuno mi ispira moltissimo. Aggiungo anche il saggio La scrittura delle pietre di Roger Caillois.

Che rapporto hai con i social network e il modo in cui, attraverso di essi, vengono veicolate le immagini delle opere? Te lo chiedo perché il tuo lavoro – con i suoi dettagli – mi sembra richieda una prossimità fisica difficilmente rimpiazzabile da una visione a distanza.

Oltre a Instagram, ho un sito dove pubblico le fasi di produzione e sviluppo della mia ricerca: foto di lavori in dive-

Le cose degli

altri, gli scarti, soprattutto, mi attraggono, e mi piace andare a cercarli nelle falegnamerie, nel retro dei negozi, in fondo ai cassetti…

nire, immagini d’archivio, testi e appunti personali. Questo approccio tra archivio e blog, mi serve per osservare l’evoluzione del lavoro, ma anche per mostrare ad alcune persone aspetti del processo creativo e della quotidianità in studio, che sui social si perdono o non si hanno modo di conoscere. Instagram, lo uso come strumento relazionale per conoscere artisti, scoprire progetti e iniziative.

I prossimi progetti?

Da circa un anno collaboro con il professor Federico Nicolao a un progetto di ricerca presso l’ECAL di Losanna. Per la conclusione del progetto, sto realizzando una serie di sculture che saranno presentate a gennaio a Losanna. Sempre a gennaio parteciperò a una mostra a Milano con il progetto 13vetrine, curato da Stefania Carlotti e Margaux Dewarrat. Nel frattempo, mi preparo alla partenza per Parigi, dove da dicembre trascorrerò tre mesi in residenza alla Cité Internationale des Arts, nell’ambito del progetto Nuovo Grand Tour 2026.

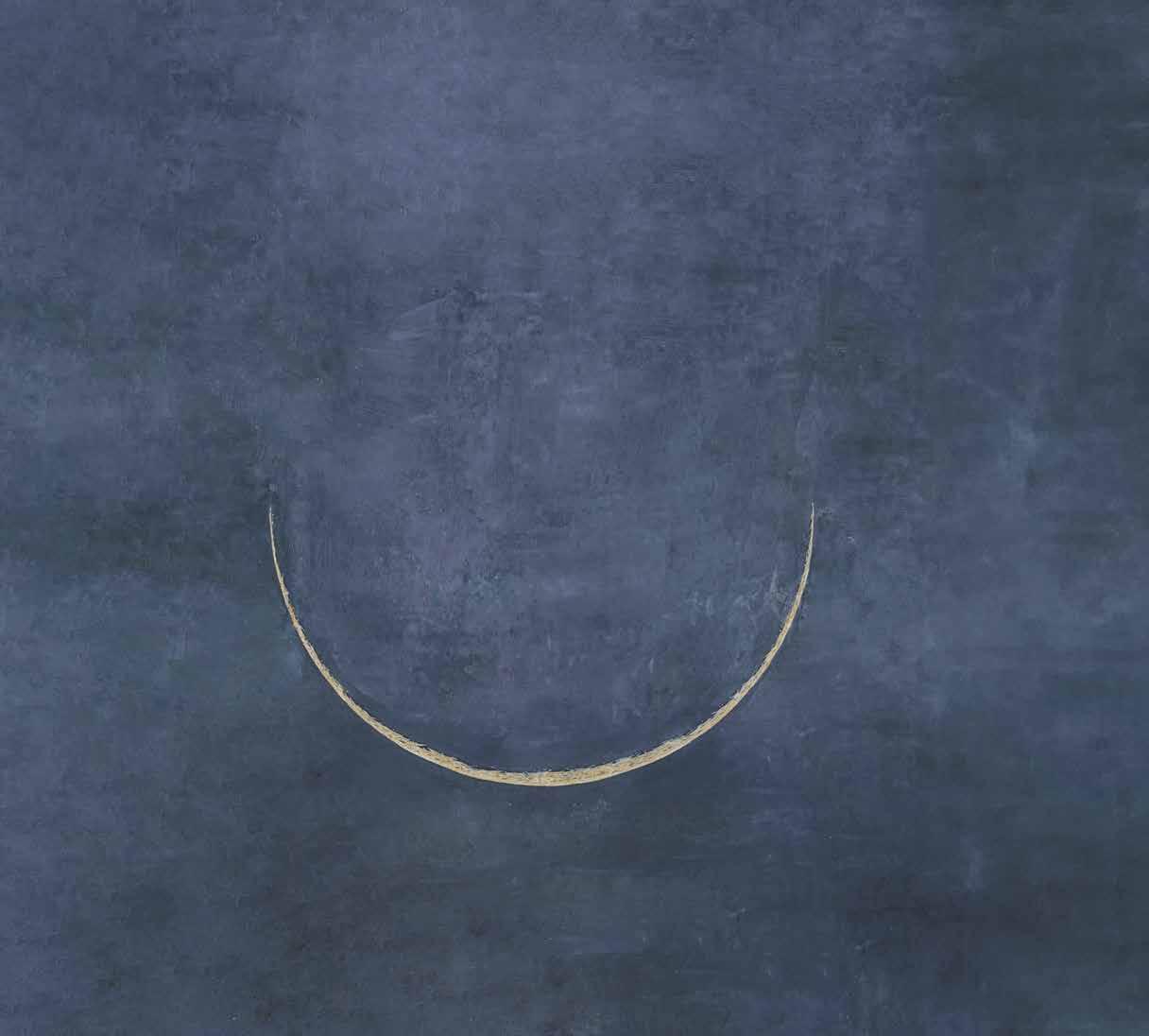

ALBERTO VILLA

Difficile pensare al futuro, quando tutto intorno si sgretola. La mia generazione lo sa bene. Dal nuovo millennio lo sfaldamento dello strapotere occidentale si è vertiginosamente esasperato. Dopo aver partecipato a conflitti o addirittura averli provocati, ripetuti crolli finanziari, denatalità, populismi, pandemie e orecchie da mercante di fronte a tragedie umanitarie vicine e lontane, l’Occidente non può più nascondersi dietro il ruolo di “garante della pace”, una farsa storica tanto quanto odierna. Ma probabilmente è giusto così: gli imperi sorgono e implodono, per essere poi sostituiti da altri grandi poteri. Intorno a noi regna ancora quella “permacrisi” la cui fine sicuramente c’è ma non si vede, perché dall’avvenire non giunge nessuna luce in grado di illuminarla. Rifiutando di arrenderci a questo destino di oscurità, cerchiamo invece i lumi in quello che c’è stato, che poi è il destino ultimo di tutte le cose: il

passato. Se lo leggiamo in questa prospettiva, la stessa avanzata dal filosofo kenyano John Mbiti in riferimento ad alcune culture dell’Africa Orientale (African Religions and Philosophy, 1969), il tempo sembra scorrere al contrario – dal presente al passato, seguendo gli eventi nel loro verificarsi (e quindi nel loro configurarsi come già accaduti). Sulla scia di questa linea del tempo inversa a quella che ha sempre guidato l’Occidente e la sua economia, questo numero di Artribune Magazine guarderà più al presente e al passato che al futuro. Nelle prossime pagine, più che tendenze, proposte e previsioni, troverete ratificazioni, riletture, viaggi a ritroso. E soprattutto luoghi in cui tutto questo è possibile: dalla Palestina contemporanea e passata, di cui è necessario continuare a parlare per non accontentarci di un accordo di pace fasullo, ad Amburgo, con la sua vibrante scena artistica indipendente;

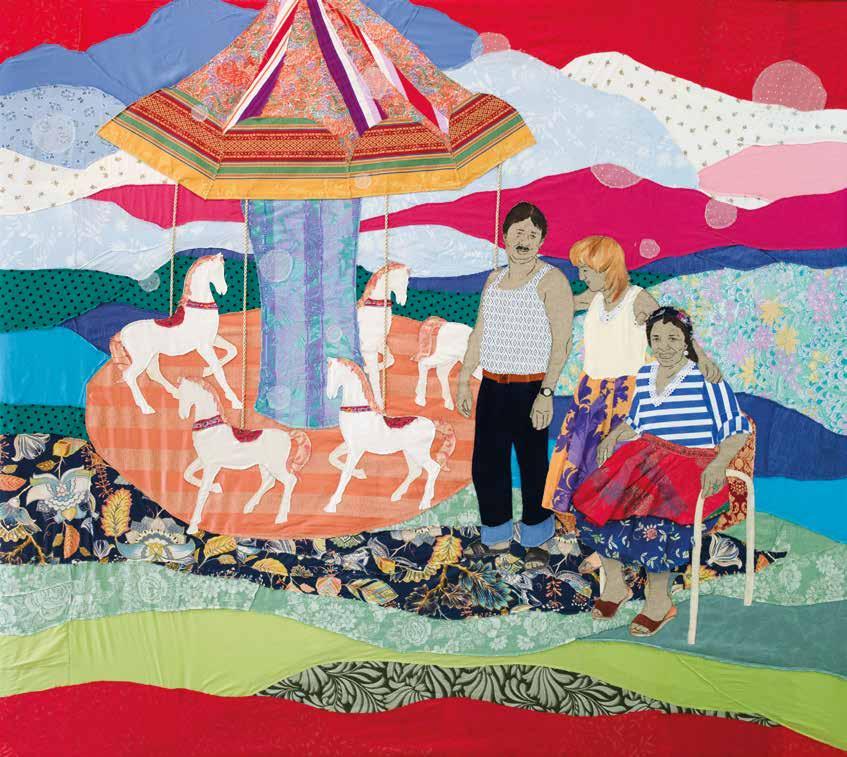

dalla regione spagnola delle Asturie, terra ricca di storia e di preistoria, ad Accra, capitale ghanese piena di contraddizioni dovute a un colonialismo cambiato, certo, ma mai finito. Persino la copertina del magazine, dall’aspetto futuristico e alieno, trae origine da un’antica favola cinese, reinterpretata in scultura e performance dalla giovane artista Bao Rong. Cambiare prospettiva sullo scorrere del tempo significa anche accettare l’inconsistenza del futuro: non perché un futuro non sia possibile, ma proprio perché esiste solo nel momento stesso del suo verificarsi, nel suo diventare passato. E quindi ogni approccio al domani, ogni richiesta di fiducia nel futuro non può che confrontarsi con la sua nebulosità, e allo stesso tempo con la concretezza di promesse infrante, con la tangibilità di un progresso sociale tanto declamato quanto pericolante.

A Barcellona apre un nuovo spazio per l’arte contemporanea all’interno di Casa Batllò di Antoni Gaudì

LIVIA MONTAGNOLI L Per la prima volta nella storia museale di Casa Batllò, architettura-manifesto di Antoni Gaudí che proprio nel 2025 festeggia il ventesimo anniversario della sua iscrizione a Patrimonio Mondiale dell’Unesco, il secondo piano dell’edificio aprirà al pubblico, a partire dal 31 gennaio 2026. Ma non è questa la novità più attesa per il futuro del palazzetto che nel 1906 Gaudí progettò per la famiglia Batllò al civico 43 di Passeig de Gràcia: a partire dal 2026 l’arte contemporanea entrerà stabilmente tra le proposte del sito, con 230 metri quadri di spazio espositivo a disposizione al secondo piano dell’edificio, trasformato per l’occasione dallo studio Mesura. Il piano, pensato come una galleria, accoglierà due mostre all’anno, a partire dal progetto Beyond the Façade – una mostra interattiva sulla luce e il movimento – del collettivo londinese United Visual Artists, fondato da Matt Clark. In concomitanza con l’inaugurazione prevista per il 31 gennaio, United Visual Artists proietterà anche un inedito videomapping sulla facciata dell’edificio, contribuendo allo storia del progetto Casa Batllò Contemporary, che nel 2026 coincide con il centenario della morte di Gaudí.

Render of Casa Batlló Contemporary Exhibition

Space. Image courtesy of Mesura

LIVIA MONTAGNOLI L Mentre c’è attesa per scoprire come, nel 2026, Gibellina saprà interpretare il ruolo di prima Capitale italiana dell’arte contemporanea, al Ministero della Cultura è stata proclamata Alba come città vincitrice per il 2027. A contendersi il titolo erano arrivati sei progetti finalisti, per otto città (quattro hanno partecipato in forma aggregata): Alba (CN), Chioggia (VE), Foligno e Spoleto (PG), Pietrasanta (LU), Termoli (CB), Varese e Gallarate (VA). La giuria ha motivato la scelta di Alba indicando che “il progetto si distingue per l’eccellente capacità di coniugare rigenerazione territoriale, innovazione artistica e partecipazione diffusa, attraverso un programma culturale di altissimo profilo. Si radica in una tradizione d’avanguardia che negli anni ha trasformato il territorio in laboratorio creativo, proiettandosi verso il futuro con iniziative destinate a diventare appuntamenti fissi nel panorama artistico nazionale e internazionale”.

Il Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026

sarà curato da Cecilia Canziani con progetto di Chiara Camoni

Sarà la coppia di curatrice e artista Cecilia Canziani – Chiara Camoni a occupare il Padiglione Italia alla Biennale Arte di Venezia 2026. Un progetto tutto al femminile, quello selezionato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli per rappresentare l’Italia alla 61. Esposizione Internazionale d’Arte dal 9 maggio al 22 novembre 2026. Per Giuli la proposta “è una notevole declinazione al femminile di un ‘materialismo magico’ che antichizza il presente, con sapienti evocazioni mediterranee, citazioni e imitazioni trascendenti. Il progetto mostra una rara capacità di trasformazione della Natura in un laboratorio artistico vivente”. Il progetto Con te con tutto di Camoni (Piacenza, 1974) presentato e curato da Canziani (Roma, 1976) ha quindi battuto sia quello presentato da Valentino Catricalà, Scola Aperta, del duo Formafantasma; sia quello presentato da Marta Papini, Parlare di notte di Guglielmo Castelli e Giulia Cenci.

DIRETTORE

Massimiliano Tonelli

DIREZIONE

Santa Nastro [vicedirettrice]

Giulia Giaume [caporedattrice]

COORDINAMENTO MAGAZINE

Alberto Villa

Valentina Muzi [Grandi Mostre]

REDAZIONE

Caterina Angelucci | Irene Fanizza

Claudia Giraud | Livia Montagnoli

Ludovica Palmieri | Roberta Pisa

Emma Sedini | Valentina Silvestrini Alex Urso

PROGETTI SPECIALI

Margherita Cuccia

PROGETTO GRAFICO

Alessandro Naldi

PUBBLICITÀ

Cristiana Margiacchi | 393 6586637

Rosa Pittau | 339 2882259

Valentina Bartarelli | 347 6590514 adv@artribune.com

EXTRASETTORE

download Pubblicità s.r.l. via Boscovich 17 — Milano via Sardegna 69 — Roma 02 71091866 | 06 42011918 info@downloadadv.it

COPERTINA ARTRIBUNE

Bao Rong, THE HOLE, 2025 PVC fabric, electric control, mixed media, 365h x 415w x 195d cm

Photo credit: Bao Rong Studio

Special thanks: Carl Kostyal Gallery

COPERTINA GRANDI MOSTRE

Letizia Battaglia, Quartiere Kalsa. La bambina con il pane. Palermo, 1979 (dettaglio) © Archivio Letizia Battaglia

STAMPA

CSQ — Centro Stampa Quotidiani via dell’Industria 52 — Erbusco (BS)

DIRETTORE RESPONSABILE Paolo Cuccia

EDITORE & REDAZIONE

Artribune s.r.l. Via Ottavio Gasparri 13/17 — Roma redazione@artribune.com

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 184/2011 del 17 giugno 2011

Chiuso in redazione il 23 ottobre 2025

VALENTINA SILVESTRINi L Proprio mentre si appresta a intraprendere uno dei più ambiziosi e articolati iter di trasformazione architettonica dei suoi secolari spazi, a Siena il Complesso museale Santa Maria della Scala consolida la sua reputazione di luogo d’elezione per l’espressione di tutte le discipline artistiche. Così, dopo il debutto datato 2024, XENOS. Festival di performance si conferma tra le iniziative di punta nel palinsesto autunnale dell’istituzione culturale senese, con alcune novità rispetto all’edizione d’esordio.

Quattro giorni dedicati alla performance al Santa Maria della Scala Dal 13 al 16 novembre 2025, alcuni ambienti della centralissima sede senese tornano dunque ad accogliere artisti italiani e internazionali, invitati anche a misurarsi con le peculiarità del sito, le sue stratificazioni storiche, il suo impareggiabile patrimonio artistico e architettonico. Ancora una volta affidato alla direzione artistica di Anna Lea Antolini, “XENOS “non ‘porta’ la performance a Siena: la fa rinascere dal Santa Maria della Scala” ha sottolineato a riguardo Cristiano Leone, Presidente della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala. A susseguirsi nelle quattro giornate della kermesse saranno infatti “accadimenti inediti che respirano con le sale, gli affreschi, la memoria del luogo. Saranno momenti unici e irripetibili, possibili solo qui e solo con il pubblico” ha evidenziato Leone.

Il programma di “XENOS. Festival di performance” a Siena La Cappella del Manto, la sala intitolata allo scrittore Italo Calvino (del quale ricorre proprio nel 2025 il quarantennale della scomparsa), la Sala San Pio e il monumentale Pellegrinaio, contraddistinto dalla presenza di affreschi sia nelle pareti laterali che nelle volte a crociera della copertura, sono gli ambienti del Santa Maria della Scala scelti per l’edizione 2025 di XENOS. Festival di performance. Al loro interno, gli artisti coinvolti proporranno due distinte tipologie di performance. Il programma include infatti performance site specific, appositamente concepite per il complesso senese e legate, a vario titolo, ai suoi apparati decorativi e alla sua identità architettonica. Completano l’offerta le performance itineranti, che traggono la loro forza e singolarità dall’esperienza fisica di attraversamento, intesa come occasione di scoperta visiva e spaziale. Pur nella loro eterogeneità, tutte le performance intendono incoraggiare nel pubblico una forma di interazione con gli artisti e con il sito, provando a indirizzare il pensiero anche verso quanto non si rivela al primo sguardo.

Da Virginio Sieni ad Alice Mariani: a Siena in arrivo grandi artisti Danza, musica, poesia, divulgazione artistica e perfino la realtà virtuale scandiscono le giornate di XENOS. Per tutta la durata del festival sarà possibile mettersi alla prova con Lo sguardo in virtual reality attraverso la performance digitale WAVE di Bart Hess, il cortometraggio HALF LIFE di Robert Connor e con l'opera FEMINA | IRIS di Riccardo Giovinetto. Da segnalare la performance inaugurale Nello sguardo di Teodora Axente – con Alessandra Cristiani, Jacopo Giarda e musica dal vivo con il trio jazz di Silvia Bolognesi e gli studenti dell’Accademia Siena Jazz – il cui punto di partenza saranno le opere della stessa Axente al centro della mostra Metamorfosi del Sacro (al Complesso Museale Santa Maria della Scala, dal 14 novembre 2025 all’11 gennaio 2026). Sono attesi a Siena Alice Mariani, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Marta Ciappina, Premio Ubu 2023 come miglior performer, il pluripremiato coreografo e danzatore Virgilio Sieni, lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani, il violinista Yury Revich, il performer Giacomo Luci, la coreografa Stefania Ballone, il collettivo KOR'SIA e i coreografi internazionali Noé Soulier e Arno Schuitemaker. Prevista anche l'esibizione del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, diretto dal Maestro Lorenzo Donati. Solo sabato 15 e domenica 16 novembre sarà attivo un laboratorio (per bambini dai 7 ai 10 anni) ispirato al Teatro dei Ventagli di Italo Calvino, di e con Delfina Stella

RiciclatoPEFC

Questoprodottoè realizzatoconmateria primariciclata

www.pefc.it

PEFC/18-31-992

Siena, dal 13 al 16 novembre

XENOS. Festival di performance

Complesso museale Santa Maria della Scala

nella foto: Sulla leggerezza, Foto © Virgilio Sieni

Inquadra il QR code per il programma dettagliato:

di ALBERTO VILLA

L’universo gonfiabile della giovanissima artista Bao Rong è irresistibile.

La sua opera The Hole, in copertina di Artribune Magazine 87, reinterpreta un’antica favola cinese e tratta i temi della nascita, della rinascita e della trasformazione. Ne parliamo con lei in questa intervista

Pochi nomi della sua generazione stanno ricevendo la stessa attenzione internazionale di Bao Rong (Huizhou, 1997). A nemmeno trent’anni, è stata inserita tra i “10 migliori artisti emergenti” dall’UCCA (il più rilevante centro d’arte contemporanea di Pechino) ed è stata la prima artista cinese donna a ricevere una mostra personale alla prestigiosa Saatchi Gallery di Londra. Nel 2023 ha ottenuto il diploma in Scultura al Royal College of Art, dopo una formazione alla China Academy of Art di Hangzhou e alla School of the Art Institute di Chicago. In Italia l’abbiamo vista solo due volte: la prima – in tempi ancora non sospetti – nel 2022 alla fiera milanese d’arte emergente ReA! e la seconda nel 2025, sulla Pista 500 della Pinacoteca Agnelli a Torino. Guardando i suoi lavori, possiamo solo dire che ci piacerebbe vederla decisamente più spesso. Negli anni, Bao Rong ha maturato uno stile inconfondibile, accostandosi a quella che oggi si definisce Inflatable Art: sculture gonfiabili, talvolta cinetiche e di grandi dimensioni, che non possono che catturare l’attenzione dello spettatore. Sono opere che fanno della leggerezza, fisica ed estetica, un punto di forza e una chiave per leggere un mondo fin troppo appesantito dalla sua stessa assurdità. Non si tratta di affrontare superficialmente la realtà, o di negare le difficoltà contemporanee: al contrario, Bao Rong vuole restituire dignità all’umorismo e al gioco, potenti strumenti emozionali, cognitivi e sociali troppo a lungo sottovalutati. Il tutto senza rinunciare a quello che rende tale

in alto: Bao Rong, Enigma , 2023, PVC fabric and rubber elastic tubes, 380x320x350cm. Credits: Bao Rong Studio

a destra: Bao Rong, Alien Babe No.2 , 2023, PVC fabric, inflated swimming pool, yoga ball, vibration machine, toys, foam clay, 103 x 95 x 95 cm. Credits: Bao Rong Studio

un’opera d’arte: la sua irrisolvibile ambiguità. Lasciamoci trasportare allora nel mondo di Bao Rong, allo stesso tempo morbido e perturbante, alieno e umanoide, profondamente cinese e sapientemente occidentale.

Qual è stato il tuo primo incontro con l’arte contemporanea?

Ero molto giovane quando ho iniziato a dipingere, ma era soprattutto pittura ad olio e disegno accademico. Il mio primo incontro con l’arte contemporanea è stato alle scuole superiori, quando vidi Fontana di Marcel Duchamp, anche se all’epoca non lo compresi del tutto. Fu solo all’università che ebbi modo di studiare arte contemporanea in modo sistematico, visitando mostre, leggendo e approfondendo autonomamente. Quando poi mi sono trasferita a Chicago, ho iniziato a studiare la storia dell’arte contemporanea all’Art Institute.

Nel tuo Paese natale, il fermento artistico è particolarmente vibrante in questi anni. Cosa ti ha spinto a continuare la tua formazione al di fuori della Cina?

Nonostante in Cina l’arte contemporanea si sia sviluppata velocemente, l’educazione artistica non è stata altrettanto rapida. Quando frequentavo le scuole – circa dieci anni fa – il sistema didattico era ancora molto legato all’estetica tradizionale. Volevo com-

prendere in che modo l’arte opera all’interno di diversi sistemi culturali e formativi – in termini di insegnamento, realizzazione di mostre e anche vita quotidiana. Studiare all’estero mi ha garantito un certo tipo di distanza, che mi ha aiutata a guardare a me stessa in modo più oggettivo. Il mio nome, Bao Rong (包蓉), significa “inclusione” o “tolleranza” in cinese. Spero di continuare a crescere e trasformarmi attraverso lo scambio culturale, rimanendo aperta, fluida e in conversazione con mondi differenti.

La tua pratica artistica comprende pittura, performance e, soprattutto, scultura. Cosa ti attira di più di questo medium?

La scultura mi permette di riflettere contemporaneamente sullo spazio, sul corpo e sul materiale. È allo stesso tempo concreta e carica di emozione. Adoro il modo in cui la scultura occupa uno spazio reale, respira insieme con lo spettatore, come un’estensione del corpo. Una conversazione silenziosa tra la materia e l’essere umano.

Le tue sculture sono spesso cinetiche o gonfiabili, a volte entrambe. C’è una vitalità sorprendente, a tratti aliena, all’interno del tuo lavoro. È qualcosa che ricerchi attivamente?

Sì, mi interessa molto il momento in cui l’artificiale comincia ad apparire vivo, quando un movimento meccanico riesce, d’un tratto, a suscitare empatia. La qualità “aliena” ha anche a che fare con l’estraniamento: qualcosa di non familiare può riflettere la condizione umana in modo più autentico.

C’è un innegabile senso dell’umorismo e giocosità nei tuoi lavori. Credi che questo approccio, piuttosto che adottare un tono più serioso, possa essere più efficace nell’affrontare le assurdità della vita contemporanea?

Assolutamente sì. L’umorismo è una strategia di sopravvivenza. Il gioco permette alle persone di fronteggiare realtà difficili o assurde in modo più leggero. Mi piace creare opere che in un primo momento fanno sorridere le persone, per poi farle riflettere sul perché stanno sorridendo.

La copertina del magazine è un dettaglio dal tuo lavoro The Hole, installato a Hong Kong la scorsa primavera. Hai anche attivato questa grande scultura gonfiabile con il tuo corpo. Puoi raccontarci la genesi dell’opera e le ambiguità che esplora? Ho concepito questo lavoro a partire dal luogo in cui sarebbe stato esposto. Lo spazio aveva una grande vetrata e, al di là, una montagna – una vista rara nel denso panorama urbano di Hong Kong. Mi ha ricordato un antico testo cinese, Il ruscello dei fiori di pesco: “Il fiume finì ai piedi di una montagna e qui il barcaiolo vede una piccola apertura, da cui sembrava filtrare della luce. Decide allora di lasciare la sua imbarcazione e di entrare. All’inizio il varco è molto stretto, a malapena percorribile, ma dopo alcuni passi si apre improvvisamente su un vasto e luminoso paesaggio”. Volevo ricreare quella sensazione, costruendo una grande scultura che bloccasse la vista e invitasse gli spettatori a infilarsi dentro una piccola apertura, per poi emergere in uno spazio ampio e pieno di luce. C’è una riflessione sui concetti di nascita, rinascita e trasformazione. Strisciare all’interno del corpo di

questa “creatura” gonfiabile è allo stesso tempo assurdo e confortevole, come se si diventasse un parassita di un organismo gigante, un intruso che entra in un’altra forma di vita. In un’altra versione, ho sostituito il mio corpo con un paio di gambe meccaniche (che poi sono quelle che si vedono sulla copertina) che continuavano a scalciare, cercando di procedere senza successo e senza fine. Il movimento continuo ed estenuante di chi è intrappolato in un loop eterno. L’opera esplora quindi come il corpo può essere sia macchina sia prigioniero di se stesso, indagando quel confine sottile tra controllo e sottomissione.

Hai anche lavorato con la tua stessa immagine, mediante autoritratti pittorici e scultorei che riflettono sull’idea di distorsione. Dopotutto, anche le tue sculture gonfiabili sono soggette a simili trasformazioni. Sei particolarmente interessata nel concetto di cambiamento?

Sì, la trasformazione mi affascina. Il gonfiarsi e lo sgonfiarsi richiamano l’atto di respirare, sono metafore di emozione, fallimento, rinascita. La distorsione, per me, non è distruzione; è un processo di divenire.

In quale direzione si sta evolvendo la tua pratica artistica?

Bao Rong, The Wheels Keep Turning , 2024, Mixed media, 100cm (H) x 80cm (W) x 80cm (L). Credits: Bao Rong Studio

Sto cercando di realizzare opere più interattive e ritualistiche, che invitino la partecipazione collettiva, piuttosto che la contemplazione individuale. Sono anche interessata a sfumare il confine tra scultura pubblica e performance, trasformare gli spazi in ambienti morbidi e respiranti dove le persone possano giocare e riposarsi. O semplicemente esistere.

Clemen Parrocchetti, Senza Titolo, 1969 © Tiberio Sorvillo

SANTA NASTRO L La storia dell’arte è satura di corpi. Corpi splendidi e scultorei, corpi abbandonati, corpi floridi, vistosi, feriti, suturati, angosciati. Sono corpi che parlano e che raccontano, piattaforme di storie, non sempre edificanti. Anche la mostra Ironia ribelle di Clemen Parrocchetti (Milano 1923 – 2016), curata a Palazzo Medici Riccardi a Firenze da Stefania Rispoli e Marco Scotini, ne parla. Mostrando, innanzitutto, che siamo di fronte ad un’artista sontuosa, capace di spaziare tra i media con uno stile unico e inconfondibile, padroneggiando con consapevolezza la grande arte del passato per creare un linguaggio totalmente nuovo, verso un corpo politico femminile che si riappropria di se stesso. A volte è disgiunto, scollegato, al tempo stesso rigoglioso, come nella serie pittorica Amore e divorazione (1969) che accoglie il visitatore introducendolo nel mondo anticonformista di Parrocchetti, fatto di bocche che mordono, vagine e seni che lasciano poco spazio alla seduzione, denti affamati, in una tavolozza ai limiti del pop. Sovvertendo, inoltre, gli stereotipi del fare muliebre, Parrocchetti prende in mano strumenti di cura o tratti dal lavoro domestico o ancora ago, filo e spolette. Fila arazzi. Lavora con i tessuti creando le sue soft sculptures (Lamento del sesso, 1978), che anticipano le più note opere di Louise Bourgeois. La mostra, promossa dal Museo Novecento Firenze e con la direzione artistica di Sergio Risaliti, segue non a caso la programmazione dell’istituzione fiorentina che sta dando rilevanza a maestre come appunto Bourgeois, Marion Baruch, Jenny Saville e Cecily Brown tra le altre.

Con Parrocchetti l’arte diventa qualcosa di più: è uno strumento di militanza politica (Manifesto. Promemoria per un oggetto di cultura femminile, 1973), seguendo le istanze di movimenti come quelle del gruppo Lotta Femminista di Padova o intersecando il Gruppo Immagine di Varese, soprattutto nel 1978 (Macchina delle frustrazioni o Barriere), con le note vicende che porteranno la compagine alla Biennale di Venezia. I temi, dunque, della subalternità del ruolo della donna e del salario al lavoro domestico (dove il carico è mentale, pratico e anche sessuale) e del riscatto della donna nell’alveo di una dimensione esterna all’ambito familiare, dell’emancipazione del corpo e del libero arbitrio su di esso senza condizionamenti sociali, intervengono prepotenti e con singolare lucidità nel suo lavoro. Fino alle opere dell’ultimo periodo che attestano ancora una volta la grandezza dell’artista. Sempre precorrendo i tempi Parrocchetti coglie, infatti, in largo anticipo l’aspetto intersezionale di uno sguardo che mette in comunione il corpo femminile con quello animale, ponendo sullo stesso piano questione ambientale e di genere. E via libera, dunque a blatte, pidocchi, meduse, parassiti, insetti, ma anche a cani. In un’alleanza femminista tra corpi irregolari, bestie e donne, un’unione non gerarchica contro il potere dominante maschile e la sua sete insaziabile di controllo.

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma punta anche sull’arte contemporanea. E nell’Ipogeo arriva un allestimento immersivo

VALENTINA MUZI L Il Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia diventa non solo un simbolo di rigenerazione architettonica, ma anche un luogo di pensiero e creazione, dove il contemporaneo non è invasione, ma possibilità di racconto. La prima mostra è una riflessione sulla fragilità della modernità e sull’armonia possibile tra passato e futuro di Keita Miyazaki (Tokyo, 1983). Curato da Pier Paolo Scelsi, con la co-curatela di Ilaria Cera e la direzione artistica di Riccardo Freddo, il progetto espositivo entra in dialogo con la storia e l’architettura del “teatro d’acque” del museo d’arte antica romano, aprendosi ai linguaggi dell’arte contemporanea. Dotdotdot firma intanto il nuovo allestimento multimediale dell’Ipogeo del Museo. Concepito come una discesa nella necropoli, il progetto trasforma lo spazio sotterraneo della Villa in un’esperienza narrativa immersiva incentrata sul culto dei morti come chiave per comprendere la città dei vivi.

Cantieri Narranti. Si chiama così la piattaforma online che racconta i restauri di Roma

LIVIA MONTAGNOLI L La piattaforma online Cantieri Narranti, con i relativi strumenti social a potenziare la comunicazione, è nata con l’intento di condividere con un pubblico quanto più ampio possibile, attraverso un racconto corale e coinvolgente, gli interventi che ogni giorno impegnano la squadra di restauratori, storici dell’arte e archeologi, architetti e archivisti, paesaggisti al lavoro sul patrimonio culturale di Roma. Uno strumento – già sviluppato un paio d’anni fa ma entrato a regime proprio nel corso del 2025 – per dare evidenza agli interventi in corso e in fase di attivazione, per promuovere in modo organico e innovativo i progetti dedicati alla conservazione del patrimonio culturale della Capitale, per fare dei cantieri luoghi di storie da scoprire, seguire e visitare.

A Villa Adriana inaugura un nuovo percorso che valorizza la collezione d’arte antica del sito archeologico romano

LIVIA MONTAGNOLI L Sotto la direzione di Andrea Bruciati, il cui mandato è scaduto nella primavera 2025 dopo otto anni di grandi restauri e nuove progettualità, Villa Adriana ha beneficiato della riapertura degli spazi dei Mouseia (Musei del Canopo) e del debutto del percorso Yourcenar, un cammino che riapre al pubblico un collegamento storico tra il Teatro Greco e il Tempio di Venere. Ma anche del recupero dei bacini d’acqua del Canopo, del Pecile e del Teatro Marittimo. In questa operazione di rilancio si inserisce il nuovo percorso espositivo dei Mouseia, che consente di valorizzare il contesto monumentale e, al contempo, di ampliare lo spazio espositivo e migliorare l’offerta culturale dell’area archeologica.

Le edicole rinascono come spazi culturali. I nuovi esempi di Napoli e Rovigo

VALENTINA MUZI L Nei primi Anni Duemila le edicole in Italia erano circa 40mila; nel 2024 ne sono sopravvissute meno di 12mila. Sagome vuote color verde scuro che si stagliano in piazze e vie, come l’ex edicola in Piazza Matteotti a Rovigo che, grazie all’idea delle storiche dell’arte Elisa Giuliani e Ilaria Parini, si è trasformata in Edicò, un nuovo polo culturale della città. “L’edicola riapre con una nuova veste. Non ha perso la sua natura comunicativa: l’ha trasformata. Oggi ci parla attraverso opere d’arte, illustrazioni, laboratori, incontri ed eventi, prende spunto dalle storie delle persone e le restituisce sotto nuove forme”, scrivono le fondatrici. Inaugurata a settembre 2025, Edicò si pone come nuovo punto di riferimento culturale ospitando mostre di artisti e illustratori emergenti (a cominciare dal fotografo rodigino Mattia Zoppellaro). Non solo, lo spazio intende valorizzare il territorio e coinvolgere la comunità attraverso workshop, incontri con artisti, contest, performance e laboratori. “Il progetto Edicò nasce da un brainstorming, e grazie a un fondo privato che ha dato modo di realizzarlo assieme a un crowdfunding per sostenere i costi”, spiegano ad Artribune Giuliani e Parini. “L’idea era quella di dare risalto a tutti quei luoghi che stavano chiudendo nella città di Rovigo, soprattutto le edicole. Un tema che ha radici profonde nella comunità”.

A Ravenna torna la Biennale di Mosaico Contemporaneo. Tre mesi di mostre, laboratori e arte pubblica

LIVIA MONTAGNOLI L Con la direzione di Daniele Torcellini, la Biennale di Mosaico Contemporaneo si pone l’obiettivo di raccontare un linguaggio artistico millenario mettendone in luce la capacità rinnovarsi e dialogare con la contemporaneità. dLa IX edizione della Biennale si tiene dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, animando Ravenna con tre mesi di eventi, mostre e installazioni diffusi in tutta la città, a partire dalla mostra inaugurale Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera, dedicata al legame tra l’artista francese e la tecnica musiva – legame che nasce proprio a Ravenna, nel 1954, quando Chagall visita la città e rimane profondamente colpito dalla bellezza e dalla spiritualità dei mosaici bizantini – e allestita al MAR per presentare un capitolo ancora poco noto del suo percorso creativo.

Inaugura a Chicago la Land School. Il nuovo progetto di rigenerazione urbana di Theaster Gates

CATERINA ANGELUCCI L Propone un’esperienza di fruizione basata sulla sottrazione il nuovo spazio espositivo EDICOLA480 a Napoli. Qui ogni intervento, della durata di 30-40 giorni, non è accompagnato da alcun apparato: l’opera è “lasciata sola, esposta, collocata in uno spazio che ne concentra l’energia e ne amplifica la presenza”. L’obiettivo? Offrire una decantazione rallentata del tempo, in cui l’osservazione si fa più profonda e consapevole. Il progetto è ideato dal curatore e direttore artistico Massimiliano Bastardo e promosso dall’associazione culturale 480 Site Specific. E la sede è proprio un’ex edicola di Via San Pasquale, nel quartiere Chiaia, riconosciuto dai più come centro dell’arte contemporanea in città: “La scelta di un’unica opera non limita ma al contrario apre: rende possibile un contatto più diretto, intimo e consapevole con la ricerca degli artisti emergenti e mid-career invitati a partecipare”, spiegano dall’organizzazione. Il format non è una novità: EDICOLA480 prende ispirazione da precedenti storici come la leggendaria Pièce Unique di Lucio Amelio a Parigi, riportandone l’intuizione nel contesto contemporaneo napoletano. E come l’edicola di un tempo distribuiva notizie e storie, oggi questo spazio rinnova la sua missione: l’arte come racconto. EDICOLA480 non ha finalità commerciali, ma è pensato come piattaforma culturale, uno spazio etico, lontano dalle logiche del mercato e vicino invece a quelle dell’esperienza artistica.

Un altro pezzo di storia brutalista che se ne va. Il leggendario Hotel du Lac di Tunisi viene demolito

GIULIA GIAUME L Per gli amanti del Brutalismo è un perfetto esempio dell’architettura d’impatto degli Anni Settanta, per gli amanti della fantascienza una struttura evocativa che ricorda quelle del primo capitolo della saga di cappa e laser più famosa di sempre, Star Wars. Tutti hanno una propria idea del leggendario Hotel du Lac, l’albergo che dai primi Anni Settanta troneggia nel centro di Tunisi con la sua figura a piramide rovesciata, o, per i più romantici, di uccello sul punto di spiccare il volo. Un tempo metafora della Tunisia da poco uscita dalla colonizzazione francese, da decenni è uno spazio abbandonato e in rovina, motivo per cui dopo lungo dibattito oggi viene demolito, nell’ottica di sostituirlo con una nuova struttura ricettiva.

Alle porte di Milano nasce il Museo Nazionale di Fotografia

LIVIA MONTAGNOLI L Ha debuttato pochi giorni prima dell’inizio della Biennale di Architettura di Chicago, che si protrarrà fino alla fine di febbraio 2026, l’ultimo progetto promosso da Theaster Gates (1973), che a Chicago è nato, vive e lavora. L’iniziativa è promossa dalla Rebuild Foundation, organizzazione artistica no-profit fondata nel 2009 dall’artista nel South Side di Chicago (l’area a più alta densità afroamericana della città), come piattaforma di sviluppo culturale attraverso l’arte. La Land School, centro per le arti realizzato in 7 anni di lavoro (e 12 milioni di dollari di investimento) grazie al recupero di una scuola elementare abbandonata, è l’ennesimo tassello di questa operazione di rigenerazione urbana.

Da MUFOCO a MUNAF. Non è solo la sigla a fare la differenza nella trasformazione del Museo di Fotografia Contemporanea in Museo Nazionale di Fotografia. Aperto nel 2004, il MUFOCO nasceva come primo (e ancora oggi unico) museo pubblico in Italia dedicato interamente alla fotografia e all’immagine tecnologica, trovando casa negli spazi della seicentesca Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo (hinterland di Milano), rinnovati nel 2024 su progetto dello studio Dotdotdot. Ora, dopo un articolato iter amministrativo e giuridico, il museo adotta il nuovo Statuto che sancisce la nascita della Fondazione Museo Nazionale di Fotografia, di cui il Ministero della Cultura è ente fondatore e promotore, insieme alla Città metropolitana di Milano e al Comune di Cinisello Balsamo.

Lo schermo dell’arte festeggia la sua diciottesima edizione confermandosi come uno degli appuntamenti più originali e riconosciuti nel panorama internazionale delle moving images Dal 12 al 16 novembre 2025 Firenze torna crocevia di artisti, curatori, produttori e pubblico, con un programma che spazia tra film, installazioni, realtà virtuale e incontri. Non un semplice festival, ma un progetto indipendente e no profit che negli anni ha saputo crescere, aprirsi alla produzione, sostenere le nuove generazioni di artisti e creare una comunità viva attorno al dialogo tra arte contemporanea e cinema. Ne abbiamo parlato con la sua fondatrice e direttrice, Silvia Lucchesi

Dopo diciotto edizioni, quale è l’identità de Lo schermo dell’arte?

L’identità del festival si è costruita anno dopo anno ed è cambiata molto rispetto all’inizio. La prima edizione era dedicata esclusivamente ai documentari sull’arte contemporanea e aveva un programma molto ridotto. Oggi, invece, la maggior parte delle opere sono film realizzati dagli artisti stessi. Abbiamo imparato a lavorare in modo trasversale, connessi alle realtà artistiche e ai cambiamenti tecnologici e sociali che ci circondano. Gli artisti hanno una grande capacità di restituire in immagini i sentimenti e le trasformazioni del mondo contemporaneo, e il festival riflette tutto questo.

Negli ultimi anni avete anche avviato un progetto di produzione. Di cosa si tratta?

VISIO Production Fund è un progetto che ci rende molto orgogliosi. Nasce in relazione a VISIO, il programma di residenza dedicato ad artisti under 35 che lavorano con le moving images ideato e curato da Leonardo Bigazzi. Ogni anno, otto giovani selezionati con una open call arrivano a Firenze, seguono il festival, parte-

cipano a incontri e presentano i loro progetti. Tra questi, tre vengono prodotti. Attraverso il VPF, sosteniamo gli artisti proprio nella fase più delicata, quella della produzione. Non tutti sono agli inizi, alcuni hanno già avuto mostre importanti, ma il nostro supporto resta prezioso. Anche grazie a VISIO e alle co-produzioni con la Fondazione In Between Art Film, il Centro Pecci, il FRAC Bretagne e Human Company, Lo schermo dell’arte è oggi un soggetto di riferimento nel panorama internazionale delle moving images.

Lo schermo dell’arte è un progetto indipendente: come riuscite a mantenerlo sostenibile?

È un’organizzazione no profit che vive grazie a bandi pubblici, al sostegno di enti locali e di partner privati. Riceviamo risorse da Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Comune di Firenze. Tra i privati, il nostro main sponsor è Gucci. E facciamo parte della rete 50 Giorni di Cinema a Firenze, un progetto della Fondazione Sistema Toscana. Sono partner che ringraziamo per la stima che ci rivolgono che ci permette di fare il nostro lavoro mantenendo coerenza e indipendenza. Oltre al festival lavoriamo anche su altri progetti come quelli rivolti al mondo della scuola o quelli rivolti al territorio, che ci impegnano durante l’anno. Tutte le iniziative che realizziamo contribuiscono allo Schermo dell’arte, sia dal punto di vista del progetto culturale sia da quello della sostenibilità economica. Quest’ultima rimane uno degli aspetti più delicati della vita di un soggetto che come il nostro lavora nel campo culturale.

C’è un filo conduttore nell’edizione 2025?

Non c’è mai un vero e proprio tema unico. A differenza di molti festival, non abbiamo sezioni competitive o premi. Il nostro intento è quello di curare un programma che riflette ciò che avviene nel mondo dell’arte, dando voce alle nuove esperienze. Naturalmente, emergono linee forti: quest’anno, ad esempio, ci sono film che affrontano la blackness, la questione palestinese, il rapporto uomo-ambiente, l’uso delle nuove tecnologie. Ci interessa mostrare un panorama ampio e stimolare riflessione attraverso opere che riteniamo significative.

Ogni anno proponete anche un focus su un artista. Chi avete scelto questa volta?

Quest’anno il focus è dedicato a Randa Maroufi, artista marocchina che abbiamo conosciuto grazie a VISIO. Presenteremo cinque suoi film tra cui l’ultimo, L’MINA, prodotto dalla Fondazione In Between Art Film e presentato a Cannes. Maroufi lavora su temi quali identità femminile, migrazione, lavoro, utilizzando spesso il reenactment: ricostruisce in studio scene di vita reale con attori non professionisti, creando un cortocircuito tra finzione e realtà che porta lo spettatore a porsi interrogativi. È un’artista di grande talento e siamo felici di mostrare il suo lavoro.

Quest’anno ci sarà anche spazio per il VR molto importante. Come lo integrate nel festival?

Grazie a una collaborazione con l’Università di Pavia, presentiamo due opere VR realizzate da Claudia Losi e Valentina Furian. Sono due artiste italiane che stimiamo molto, e nessuna delle due aveva mai lavorato prima con la realtà virtuale. Per loro è stata una sfida affascinante. Le opere saranno visibili alla Strozzina di Palazzo Strozzi, nostro partner storico. Il festival ha sempre mostrato opere realizzate con i nuovi mezzi, dal VR all’intelligenza artificiale, che gli artisti utilizzano con grande libertà nei loro lavori.

Il festival ha anche una forte dimensione comunitaria. In che modo si manifesta?

Ogni anno, nei giorni del festival, si crea una vera e propria comunità: artisti, curatori, produttori, partner istituzionali, giovani di VISIO e naturalmente il pubblico. Gli incontri, le lecture e i momenti prima e dopo le proiezioni generano dialogo, idee e nuove collaborazioni. Non è solo una festa, ma anche un’occasione concreta di lavoro e networking. L’atmosfera è informale, senza tappeti rossi, e proprio per questo molto apprezzata dai nostri ospiti.

E guardando al futuro, quali sono le sfide principali?

Silvia Lucchesi

Il panorama culturale e produttivo è in continuo cambiamento. La sfida più grande riguarda i linguaggi: l’intelligenza artificiale, ad esempio, è destinata a diventare uno strumento sempre più presente nelle mani degli artisti. Non sappiamo ancora come evolverà, ma certamente segnerà nuove possibilità espressive. Il compito del festival sarà quello di accompagnare e valorizzare queste nuove esperienze.

Pisciare sulla metropoli: l’Estetica della (Re)Esistenza, tra Trap, Islam e i Nuovi Barbari Urbani è il saggio edito da MachinaLibro che decostruisce il panico morale sul “maranza”, figura emblematica della gioventù italiana con background migratorio. L’autore, Tommaso Sarti, analizza come la musica Trap e un Islam giovanile e ibrido siano gli strumenti scelti da questa generazione per urlare la propria (re)esistenza e rivendicare uno spazio in città sempre più inospitali. Ne parliamo con lui.

Il titolo è folgorante: Pisciare sulla metropoli. Che immagine di città e di gioventù mette in campo?

Mette in campo contesti abitativi (città, ma anche periferie e province) sempre più inospitali e sottoposti a pervasivi processi di marginalizzazione, razzializzazione e criminalizzazione. Città violente in cui il disagio, la richiesta di cambiamento e le aspirazioni delle nuove generazioni sono prevalentemente, se non esclusivamente, affidate alla mano repressiva dello Stato. Attraverso i classici processi di panico morale che intenzionalmente tendono a ridurre a questione morale qualsiasi forma di malcontento e di conflittualità, si sono costruiti dei “nuovi diavoli popolari” che hanno preso il nome di “maranza”, incarnando la figura che più di tutte mette in luce le criticità del sistema Italia, ossia i e le giovani con background migratori italiani che bussano alla porta del Paese per urlare la loro (r)esistenza e la loro voglia di riscatto. Sono quei e quelle giovani che ci ostiniamo a chiamare “seconde generazioni” e che sono stanchi di essere considerate solamente nelle dicotomie di utili o pericolosi. Hanno deciso di iniziare a raccontarsi e di costruire delle comunità resistenti a partire dagli strumenti a loro disposizione: alcuni hanno scelto la musica, altri la religione, altri ancora l’attivismo, ma tutti e tutte sono accomunati dalla volontà di provare e cambiare radicalmente il posto in cui vivono.

Il libro nasce da un’etnografia lunga anni tra periferie milanesi, provincia veronese e ambienti online. Com’è riuscito a costruire fiducia e prossimità con un gruppo volutamente eterogeneo?

Pisciare sulla metropoli. Trap, islam e criminalizzazione dei maranza di Tommaso Sarti MachinaLibro, 2025 pag. 160, € 16

alle loro storie fino ad arrivare a passioni e interessi comuni. Da un punto di vista sociologico la scelta di rompere con quella “giusta distanza” tra ricercatore e protagonisti della ricerca, decidendo di entrare nel loro mondo per sporcarmi le mani e non per essere osservatore neutrale, e la scelta d’intervistare lasciando il maggior spazio possibile di esposizione e ragionamento ha completato l’opera. Punto di partenza e condizione essenziale di questo lavoro di ricerca era quello di non voler dare voce perché, proprio per il posizionamento di cui sopra, sono convinto che questi e queste giovani non hanno bisogno di qualcuno che li racconti, quanto piuttosto che qualcuno li ascolti. Consapevole del mio privilegio e della mia posizione ho scelto di sfruttarle per offrire un modesto contributo come alleato e come megafono per ragazzi e ragazze che, avendo trovato un ulteriore spazio di espressione, hanno potuto decostruire e rielaborare quelle stesse etichette, come “criminale” o “fondamentalista”, attraverso le quali vengono descritti e rappresentate da “esperti” che non hanno mai avuto intenzione di parlare con loro.

La fiducia è venuta a crearsi nel tempo e con intensità diversa a seconda dei contesti, il rapporto più stretto è quello che si è venuto a creare con i ragazzi della provincia di Verona, che vedevo tutti i giorni, perché sono amico dei fratelli o amici più grandi. Con gli altri e le altre la fiducia è venuta a crearsi conoscendoci, capendo il mio posizionamento, il perché mi stessi interessando

L'AUTORE

Tommaso Sarti è dottorando in Scienze Sociali presso il dipartimento FISPPA dell’Università di Padova con un progetto sull’autorappresentazione dei giovani musulmani in Italia e sulla loro relazione con la cultura di strada e la musica (t)rap. Ha scritto vari contributi per MUN Magazine, Studi sulla Questione Criminale, Antigone e Machina

Lei legge la (t)rap come “lingua delle migrazioni” capace di ibridare mistilinguismo, fede e vissuti di strada. Dal caso Baby Gang a San Siro alle strofe che mescolano italiano, arabo e francese: cosa ci dicono questi materiali sulla repressione, ma anche sulla possibilità di costruire appartenenze e visibilità oltre gli stereotipi?

È quello che ha sempre fatto il rap, essere strumento d’espressione di quelle masse razzializzate e criminalizzate da parte di un potere bianco e reazionario. Lo ha fatto negli Stati Uniti e in Francia e lo sta facendo ora in Italia, racconta quotidianità violente accomunate da sistemi economico sociali razzisti. L’Italia ha dovuto aspettare la (t)rap perché la linea del colore diventasse un elemento centrale all’interno della scena e questo è dovuto, precursori a parte, proprio a quella nuova generazione che è cresciuta musicalmente con questo genere. Accantonando facili generalizzazioni, attraverso le tracce viene messa in scena e raccontata la vita, spesso brutale, dei nostri e delle nostre giovani, vengono raccontati i sa-

ONTOLOGIA E POLITICA DEL “MOSTRARE” NEL DISPOSITIVO ESPOSITIVO

Mostra come dispositivo. Prospettive di ricerca sull’esperienza espositiva curato da Alessandro Ferraro, non è una mera antologia sulla storia espositiva, ma un’indagine rigorosa che si inserisce nel fervido dibattito critico che da un decennio analizza la mostra come medium artistico de facto. L’assunto è chiaro e affascinante: il curatore non è un mero selezionatore di oggetti, ma un “progettista di legami” la cui soggettività si riflette nel display. La prima sezione, dedicata alla mostra-opera, offre saggi di estremo interesse, come l’approfondimento di Vincenzo Di Rosa sulla complessa Monte di Pietà di Christoph Büchel a Venezia (2024). Il volume, infine, spinge il lettore oltre le opposizioni canoniche: Giorgia Rizzioli supera la dialettica tra black box e white cube per investigare il cinema nello spazio urbano in prospettiva post-mediale, mentre la riflessione sulle pratiche relazionali e il concetto di “laboratorio portatile” dell’artista Elena Mazzi chiude la ricognizione sulle possibilità del fare artistico.

Mostra come dispositivo. Prospettive di ricerca sull’esperienza espositiva a cura di Alessandro Ferraro Postmedia books, 2025 pag. 128, € 16,90

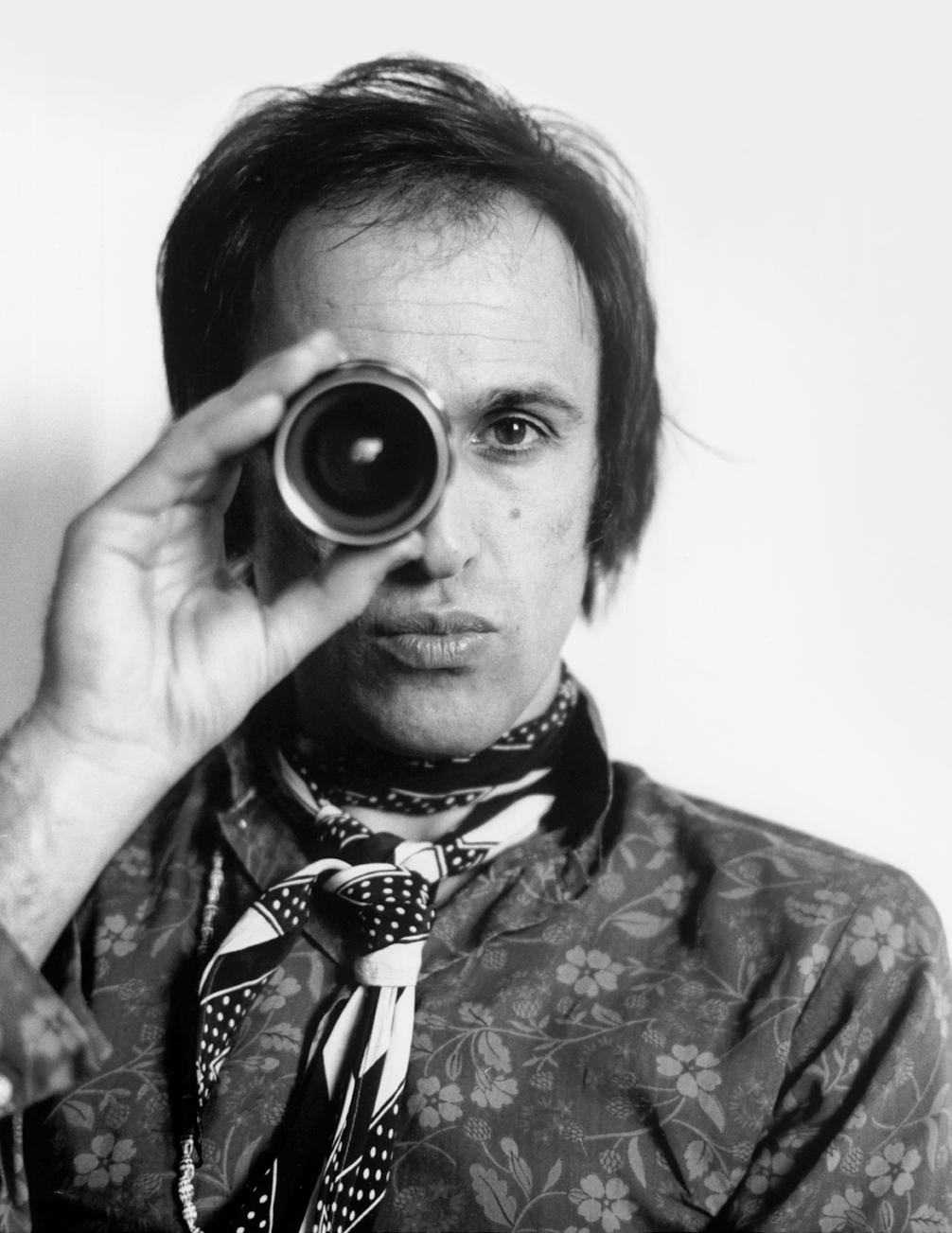

C’è un’Italia che si ricompone in un colpo d’occhio: Roma dopoguerra, Piazza del Popolo, l’Osteria dei Menghi, poi set, studi, redazioni. Incontri impossibili. Artisti e intellettuali italiani 1954–1968 restituisce Paolo Di Paolo (in mostra al Palazzo Ducale di Genova fino al 6 aprile) come autore “dilettante” nel senso più alto, chi fa per diletto e, proprio per questo, con responsabilità estetica, e come ritrattista che trasforma l’incontro in un patto tra sguardi. Il volume curato da Silvia Di Paolo è un libro-narrazione prima ancora che un catalogo: la biografia luminosa e tardivamente riconosciuta si intreccia con la storia visiva del Paese. Il filo conduttore è il ritratto come “psicologia applicata”: Moravia e Cardinale, de Chirico e Lollobrigida, Pasolini, Ungaretti, Accardi. La sezione degli “Incontri impossibili” fa esplodere l’ironia montaggistica di un’Italia che, in quegli anni, metteva in cortocircuito cinema, letteratura, arte, costume. Ma il libro vale anche per come ragiona sulla fotografia. Di Paolo confessa la propria “filosofia dietro all’immagine”: dallo scarto di Pannunzio (“troppo bella” una foto di Pasolini) al richiamo kantiano di una forma che non illustra ma pensa, passando per la kalokagathía che mischia bello e buono in un’emozione necessaria.

Paolo Di Paolo. Incontri impossibili. Artisti e intellettuali italiani 1954-1968 a cura di Silvia Di Paolo Electa, 2025 pag. 304, € 39

crifici e i sogni, vengono raccontati i conflitti e i modi per sopravvivere in strada e alla strada, vengono rappresentate le violenze istituzionali, violenze che accomunano i/le giovani di diversi contesti territoriali. Attraverso questo genere i/le giovani con background migratori stanno trovando qualcosa che gli permette di non sentirsi più isolati, una lingua comune come l’arabo li unisce a livello transnazionale e un Islam plurale e giovanile li riavvicina a quella fede da cui, per le condizioni e le scelte di vita, pensavano di doversi allontanare.

Nel libro emergono gesti concreti di “Islam di strada”: che idea di Islam giovanile italiano ne esce? Ovviamente ci tengo a specificare che non voglio generalizzare, il libro non ha

CARLO MOLLINO: ANATOMIA DI UN FANTASMA MODERNO

Più che una monografia, questo Rizzoli curato da Paola e Rossella Colombari è un romanzo d’avventura documentato: dalla telefonata che nel 1980 le porta a un “mobile clavicembalo” alla scoperta del deposito Lattes, fino alle prime consacrazioni internazionali e d’asta. Il volume orchestra capitoli tematici alternando racconto famigliare, saggistica e apparati iconografici in gran parte dal Fondo Mollino del Politecnico di Torino; un saggio di Mario Cucinella reinscrive l’autore nel panorama globale. Ne esce un Mollino “totale”, dove ogni pratica alimenta l’altra. Anche il design, qui, è teatro di desideri: l’“arabesco” in legno curvato, il tavolo-dinosauro e le scenografie d’interno dove capitelli, specchi e tende compongono una grammatica surreal-popolare. L’accuratezza del volume mette in risalto anche l’influenza cruciale della fotografia, definita espressione fondamentale del suo mondo onirico e surreale. La sua camera oscura non fu solo documentazione, ma strumento di indagine cognitiva, attraverso cui Mollino sperimentò con la sensualità e il volto femminile, culminando nei ritratti erotici della sua garçonnière.

Carlo Mollino. Architetto, designer, fotografo Paola e Rossella Colombari Rizzoli, 2025 pag. 224, € 75

l’intenzione di fare una mappatura di cosa sia o cosa non sia Islam. Questa è la loro interpretazione, è soggettiva ed è valida proprio per questo. Sappiamo che parlare di Islam al singolare è sbagliato. Detto questo quello che emerge dalla ricerca è la volontà da parte dei/ lle giovani musulmani di essere considerati come soggetti politici legittimi e visibili senza per questo dover rinunciare alle proprie caratteristiche. Emerge un Islam plurale e non respingente verso quelle soggettività che fuoriescono dai dettami e dall’ortoprassi musulmana. Emerge un Islam che viene scelto perché c’è uno studio alla base, un Islam che libera e che costruisce comunità, un’Islam critico e aperto all’interpretazione, un Islam che si oppone all’oscurantismo e all’assoggettamento occidentale così come alle inter-

pretazioni reazionarie e culturaliste delle vecchie generazioni. Emergono musulmani e musulmane che stanno costruendo l’Islam italiano. Penso che istituzioni e media hanno avuto trent’anni per imparare a non schiacciare l’Islam tra folklore e allarme sicurezza disinteressandosene completamente e ancora adesso non mostrano alcun interesse a riguardo. Non credo molto nel cambiamento per concessione di chi comanda, così come non posso fare previsioni, credo però che ci sia rabbia tra i/le giovani e che non ci sia più voglia d’insegnare qualcosa a qualcuno che per di più non ha alcuna volontà ad ascoltare e imparare.

Un artista francese ha trasformato la facciata di Christie’s a Parigi in un’opera d’arte

VALENTINA MUZI L A Parigi, al numero 9 della lussuosissima Avenue Matignon, dal 2011 Christie’s abita gli spazi dell’edificio progettato dall’architetto René Sergent nel primo Novecento. In occasione di Art Basel Paris 2025, la parte esterna dello storico palazzo francese si trasforma con Le Fil Rouge, l’intervento site specific di Stéphane Thidet (Parigi, 1974) che ricopre l’intera facciata con grandi nastri rossi, ripercorrendo la storia dell’edificio (visibile sino all’11 gennaio).

Nasce una nuova casa editrice culturale in Italia: “Pubblicheremo cose inventive e preziose”

Vista dell'installazione

Le Fil Rouge di Stéphane Thidet. Per gentile concessione dell'artista e della Galerie Aline Vidal. Foto

Jean-Philippe Humbert. Per gentile concessione di Christie's

IL MINISTERO DELLA CULTURA INVESTE OLTRE 200 MILIONI DI EURO SULLA VALORIZZAZIONE ARTISTICA IN ITALIA E ALL’ESTERO.

Negli ultimi giorni il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha firmato due decreti complementari, volti l’uno a rigenerare il patrimonio nazionale, l’altro a promuovere la cultura e l’arte italiana nel mondo. A questi si aggiungono 15 milioni per 5 “grandi progetti” tra Puglia, Veneto Toscana, Lazio ed Emilia Romagna: eccoli.

GIULIA GIAUME L Ruoli di responsabilità e dirigenza in Electa, Einaudi, Mondadori, Allemandi, Skira, Rizzoli e in istituzioni pubbliche e private: è il pedrigree nell’editoria e nella cultura italiane di Stefano Piantini e Fabio Achilli, che ora fondano la propria casa editrice, Cluster-A. Una nuova realtà che si presenta come “singolare, inventiva, immaginosa” e che punta a lavorare al recupero di opere dimenticate o fuori commercio, oltre che all’esplorazione di nuove proposte narrative e saggistiche. Tre le collane: c’è Satori, riferita all’esperienza del risveglio nella pratica buddista, che ospita titoli di narrativa, poesia e varia; poi, Prisma, che allude all’effetto di scomposizione sotteso a una visione sfaccettata, e che riunisce libri di saggistica (critica, filosofica, storica, biografica); e infine Retina, che raccoglie libri illustrati, edizioni facsimile e limited.

NECROLOGY

FREDIANO FARSETTI (1934 – 21 OTTOBRE 2025)

L DANIELA PALAZZOLI (1940 – 13 OTTOBRE 2025)

L DIANE KEATON (5 GENNAIO 1946 - 11 OTTOBRE 2025)

L FABIO CIRIFINO (1949 – 4 OTTOBRE 2025)

L JANE GOODALL (3 APRILE 1934 - 1 OTTOBRE 2025)

L TAKAKO SAITO (1929 – 30 SETTEMBRE 2025)

L CLOTI RICCIARDI (1939 – 26 SETTEMBRE 2025)

L CLAUDIA CARDINALE (15 APRILE 1938 - 23 SETTEMBRE 2025)

L ROBERT REDFORD (18 AGOSTO 1936 - 16 SETTEMBRE 2025)

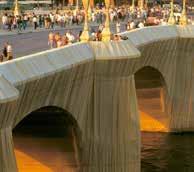

A Parigi nacque l’amore

tra Christo e Jeanne-Claude: ora la città dedica loro una piazza sotto il loro ponte impacchettato

CLAUDIA GIRAUD L Christo e Jeanne-Claude hanno una piazza a loro dedicata a Parigi. La città dove i due artisti si sono conosciuti e innamorati (quasi 70 anni fa) ha deciso di celebrare con questo riconoscimento il 40esimo anniversario della loro opera più importante, The Pont Neuf Wrapped. L’inaugurazione della storica piazza – che circonda la statua di Enrico IV sul Pont Neuf ed è ora ribattezzata

Place du Pont Neuf - Christo e Jeanne-Claude – è accompagnata da un ambizioso progetto di rivisitazione del Pont Neuf che sarà realizzato dall’artista parigino JR nel 2026.

LIVIA MONTAGNOLI 1 2 3 4 5

A Otranto arriveranno quasi 2 milioni di euro per riqualificare gli spazi pubblici del centro storico

A Badia Polesine (Rovigo) oltre 1 milione di euro per la valorizzazione e il restauro del Museo Civico Baruffaldi

A Firenze 3 milioni di euro finanzieranno il GalileoLab, uno spazio per i cittadini, le scuole e i visitatori in cui sarà raccontato e valorizzato il contributo di Firenze e della Toscana alla storia della scienza, tramite mostre, attività dimostrative e iniziative educative

A Sasso Marconi, in provincia di Bologna, 3 milioni di euro saranno utilizzati per il restauro del Mausoleo Marconi e Villa Griffone

A Roma la nascente Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte a Palazzo San Felice riceverà 6 milioni e mezzo di euro per la conservazione e la fruizione del patrimonio bibliografico

Christo and JeanneClaude, The Pont Neuf Wrapped, Paris, 197585, Photo Wolfgang Volz © 1985 Christo and JeanneClaude Foundation

Il Museo Picasso di Parigi si espande ancora.

Entro il 2030 nuovo spazio per mostre e un parco di sculture

LIVIA MONTAGNOLI L Sono passati 40 anni dall’inaugurazione del Musée Picasso di Parigi, che apriva le porte il 28 settembre del 1985 nel cuore del Marais, negli spazi dello storico Palazzo Salé. Dopo l’inaugurazione del Centro di ricerca, destinato a studiosi e artisti in residenza, e in concomitanza con le celebrazioni per il suo 40esimo compleanno, il museo annuncia un’ulteriore e ambiziosa espansione che costerà oltre 50 milioni di euro. Picasso 2030 è l’etichetta del progetto che sarà completato, per l’appunto, entro il 2030, quando inaugurerà una nuova ala per le esposizioni temporanee (che dispongono attualmente di 400 metri quadri: ne avranno 800). Il progetto prevede, inoltre, l’allestimento di un parco liberamente accessibile al pubblico, che collegherà il giardino del museo con l’adiacente piazza Leonor Fini.

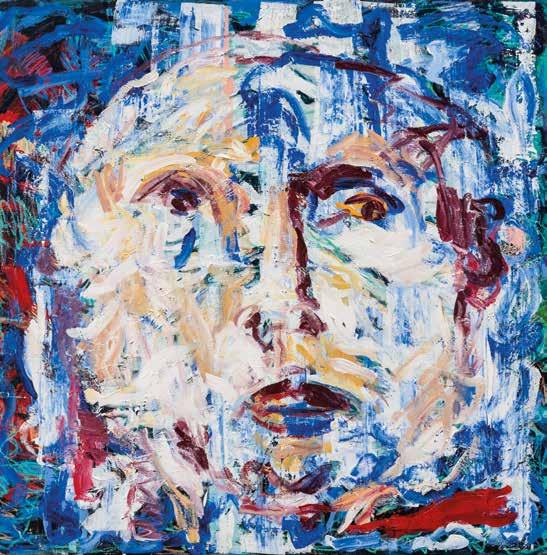

MATEJA PETKOVIC: AMPLESSI, AMPLESSI

FERRUCCIO GIROMINI

Curiosa nota preliminare di stampo linguistico: il nome slavo di persona Mateja, corrispondente al nostro Mattia, può essere sia maschile sia femminile; è prevalentemente maschile in Serbia, invece più spesso femminile in Croazia e Slovenia. Mateja Petkovic, argomento odierno della nostra conversazione, va inteso al maschile: nato a Belgrado, vi ha studiato anche Arti Applicate, ma dal 2012 vive in Germania, a Monaco, dove lavora soprattutto come sviluppatore di videogames. Intanto si diletta pure di pittura: anzitutto numerosi ritratti, molto ricercati e apprezzati, e a latere molte opere prettamente erotiche. Ma attenzione: la sua lunga esperienza con il digitale lo ha portato presto a intervenire sensibilmente (e per fortuna con speciale sensibilità) sulla sua tecnica pittorica tradizionale, nata e cresciuta con gli oli e gli acrilici sulla tela. La sua pittura digitale sta dunque sospesa tra qui e là, con buona pace degli apocalittici e forse persino degli integrati. In particolare, è stato il suo incandescente libro per adulti Milk for my coconut (Editions Caurette), torrida raccolta di dipinti spesso molto espliciti, a far conoscere meglio nel mondo la sua attività di “pittore del sesso”. La definizione non è peregrina. Petkovic ama ritrarre con ricorrente ed evidente diletto corpi nudi, colti nel bel mezzo di azioni erotiche o autoerotiche; ed esegue la sua opera con effetti che si impongono indubbiamente raffinati (nonostante la pericolosa materia trattata) e a lor modo spettacolari. Corpi in amore, sempre. La fascinazione anatomica. L’inclinazione passionale. Il gusto libero della trasgressione. E una vasta e profonda cultura pittorica (con evidenti echi di Lucian Freud e Jenny Saville, per citare solo i riferimenti più moderni e contemporanei – ma c’è molto altro, a voler andare indietro nel tempo). Le sue immagini catturano per eleganza compositiva, luministica, tecnica in generale, capacità di coinvolgimento emotivo. Gli amplessi che Petkovic riprende in scena e ci offre in visione riescono a essere duri e teneri allo stesso tempo, spudorati quanto innocenti. E, ciliegina sulla torta, a volte neppure manca la classica sigaretta del dopo…

→ Nel rione Prati di Roma è nato un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea. Reception Rome è fondato e gestito dagli artisti Jean Jacques du Plessis e Ilaria Ortensi. A inaugurarlo un progetto con protagonista l’artista americano Jesus Benavente.

→ A Torino durante la settimana dell’arte apre un nuovo spazio espositivo. Una piattaforma editoriale diventa galleria. La nuova realtà, nata per volontà della piattaforma editoriale Chiaromonte, intende porsi come una riflessione sulla relazione tra oggetti quotidiani, spazio e percezione emotiva.

→ Novità in Umbria. A Narni c’è uno spazio espositivo nei sotterranei di Palazzo dei Priori. Si chiama Spin-OFF ed è il nuovo progetto di THEPÒSITO Art Space che sceglie di promuovere tutto ciò che rimane ai margini, tra linguaggi ibridi, visioni anomale e tempi obliqui.

→ In Toscana nasce un nuovo polo culturale e aggregatore sociale: mostre, libreria, ristorazione e formazione a Castelfiorentino. Aperto in una prima veste l’anno scorso, CAMBIO inaugura ora gli ultimi spazi a completamento del progetto, tra sale espositive per mostre di fotografia e architettura, libreria e numerosi spazi dedicati ad attività culturali e formative.

→ A Roma in un’ex pasticceria del Pigneto nasce un nuovo spazio per l’arte . Si chiama Prosa contemporanea e punterà su una ricerca contemporanea che unisce arte e design. A dirigerlo è Alberto Dambruoso.

→ In un’ex caserma in Abruzzo nasce uno spazio dedicato alle ceramiche d’artista. Ad aggiungersi alla vasta rete di iniziative targate Fondazione No Man’s Land, questo spazio a Loreto Aprutino, fuori Pescara, vuole essere un luogo “che intreccia la pratica artistica, la formazione e la sperimentazione collettiva”

→ A Milano, in Porta Venezia, inaugura il nuovo avamposto della Galleria Alessandro Albanese in collaborazione con Julius Clinic, storica clinica milanese. Oltre alle mostre, lo spazio ospiterà anche laboratori artistici rivolti ai pazienti

→ La galleria Amanita dopo New York apre in un palazzo storico di Roma. Situata al piano terra di Palazzo dei Pupazzi (conosciuto anche come Palazzo Crivelli), al civico 24 di Via dei Banchi Vecchi, la galleria trova sede in uno degli edifici rinascimentali più affascinanti della città

Nelle Marche la città di Camerino riapre il suo Museo Diocesano nove anni dopo il terremoto

@milkformycoconut