Tina Terrahe, Alexander Honold (Hg.)

Todesnarrative

Inszenierungsformen des Sterbens in Literatur, Kunst und Realität

Tina Terrahe, Alexander Honold (Hg.)

Todesnarrative

Inszenierungsformen des Sterbens in Literatur, Kunst und Realität

Schwabe Verlag

Gefördert wurde die Tagung vom Schweizerischen Nationalfonds, Zuschüsse wurden gewährtvon der Basler Max Geldner-Stiftung und der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft Basel.

DieOpen-Access-Publikation wurdedurch dieUniversitäten Baselund Greifswald gefördert.

OpenAccess: Wo nichtandersfestgehalten,ist diesePublikation lizenziert unterder Creative-CommonsLizenz Namensnennung, keine kommerzielleNutzung,keine Bearbeitung4.0 International (CCBY-NC-ND 4.0)

Jede kommerzielle Verwertung durch andere bedarf der vorherigen Einwilligung des Verlages. Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.

BibliografischeInformation der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothekverzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

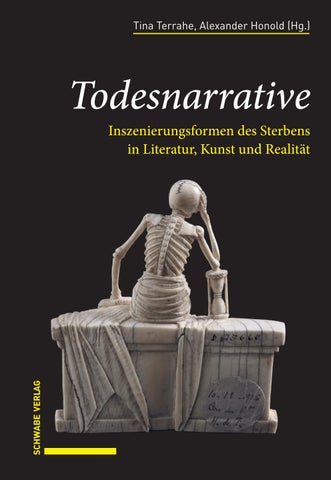

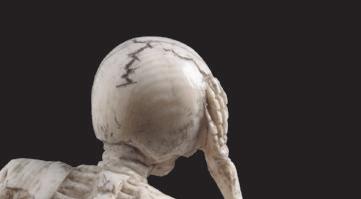

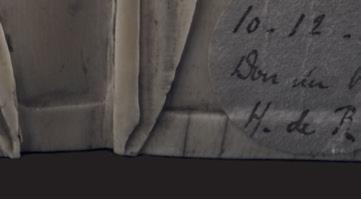

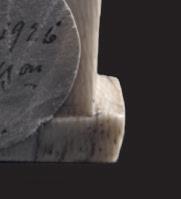

© 2025 bei den Autor:innen;Zusammenstellung © 2025 Tina Terrahe, Alexander Honold, veröffentlichtdurch Schwabe Verlag Basel, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz Abbildung Umschlag:Paris Musée des Arts Décoratifs, Inv.nr. 25660, TödleinimLeichentuch auf einem Sarkophag sitzend. Frankreich, 1547. Elfenbein, H. 9,6 cm, L. 8,8 cm, T. 3cm, Rückansicht.

Foto © Felipe Ribon, Musée des Arts Décoratifs de Paris, Collection Baronne Henri de Rothschild. Korrektorat:Julia Müller, Leipzig

Cover:icona basel gmbh, Basel

Layout:icona basel gmbh, Basel

Satz:3w+p, Rimpar

Druck:Prime Rate Kft., Budapest

Printed in the EU

Herstellerinformation:Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, St. Alban-Vorstadt 76, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR:Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de

ISBN Printausgabe 978-3-7965-5335-6

ISBN eBook (PDF)978-3-7965-5336-3

DOI 10.24894/978-3-7965-5336-3

Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.

rights@schwabe.ch www.schwabe.ch

Tina Terrahe und Alexander Honold: Einleitung. ..

Ägypten und Antike

Susanne Bickel: Altägyptische Strategien der Todesbewältigung ..

Henriette Harich-Schwarzbauer: ‹Tod vor der Zeit›?. ..

Mittelalter: Historische Todesfälle

Gerd Althoff: Der ‹gute› und der ‹schlechte› Tod als politisches Argument

Manuel Kamenzin: Erzählungen vom Königsmord. Die Morde an Philipp II. 1208 und Albrecht I. 1308 im Vergleich

Heiliges Sterben im Mittelalter

Romedio Schmitz-Esser: Inszenierte Heiligkeit am Grab. Hagiographische Handlungsmuster und die Offenheit der historischen Situation ..

Julia Gold: Tod auf der Bühne. Zur Inszenierung von Martyrium und Mutterschaft im Drama des 16. Jahrhunderts ..

Todesnarrative in der höfischen Literatur

Manfred Kern: Zur poetischen Reversibilität des Todes:Tristan und Isolde

Elke Koch: Trauergemeinschaften: klagen helfen in der Literatur des Mittelalters und als Programm von Marienklagen

Spätmittelalter und Frühe Neuzeit :Totentanz

23

37

53

. 89

107

139

157

Matteo Nanni: Zehn Versuche den Tod zu zähmen.Tanz und Endzeitvorstellungen im ‹Llibre vermell› de Montserrat (1382–1399). .. 185

Tod und moderne Dichtung

Alexander Honold: Jedermanns eigenerTod. Vom ‹Everyman› zu Hofmannsthal

Caroline Welsh: Der guteund der schöne Tod. Diskurse über Sterben und Sterbehilfe in medizinischen und literarischen Texten zwischen Aufklärungund Moderne

Sterbeliteratur in der Gegenwart

Achim Geisenhanslüke: Im Schacht. Thomas Klings ‹Gesang von der Bronchoskopie

Corina Caduff: Sterbeliteratur heute:Schreiben über das eigene Sterben und über das Sterben von anderen

Theologie und Pandemie

Georg Pfleiderer : ‹Sein Leben lassen›– Christliche Sterbenarrative in Zeiten des autonomen Lebensendes ...

Andreas Mauz und Simon Peng-Keller: Sterbenarrative im Kontext von Covid-19. Beobachtungen an der Nachrufsammlung des ‹Daily

Der vorliegende Band vereint die Vorträge der internationalen Tagung «Todesnarrative. Inszenierungsformen des Sterbens in Literatur, Kunst und Realität», die vom 2.–4. September 2021 an der Universität Basel stattfand. Aus interdisziplinärer Perspektive sollte der Frage nach den spezifischen Eigenarten und den narratologischen Implikationen eines guten oder auch schlechten Todes nachgegangen werden. Neben klassischen Fachvorträgen, welche in ausgearbeiteter Aufsatzform in diesem Band dokumentiert sind, gab es auch einige Beiträge in einer stärkerkolloquialgehaltenen Präsentationsweise, bei der sich die Beteiligten letztlich gegen eine schriftliche Fixierung entschieden haben. So hielt Prof. Dr. ThomasMacho vom InternationalenForschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK, Wien/Linz)einen öffentlichen Abendvortrag zum Thema «Die Welt ist leer. Zum historischen Gestaltwandel des Liebestods». Bei einer Podiumsdiskussion kamen Vertreter*innen zu diversen gesellschaftlichen Diskursen miteinander ins Gespräch, die aus ihren heterogenen Perspektiven Antworten auf die Frage diskutierten, was einen guten bzw. schlechten Tod kennzeichnet: Aus dem Palliative Care-Bereich Dr. med. Heike Gudat, der deutsche Journalist und Schriftsteller Alexander Krützfeld (Autor des Spiegel-Bestsellers «Letzte Wünsche. WasSterbendehoffen, vermissen, bereuen – und was uns das über das Lebenverrät»), die Präsidentin der Vereinigung für humanes Sterben «Exit», Dr. med. Marion Schafroth, sowie der systematische Theologe Prof. Dr. Matthias Zeindler von der Universität Bern. Mit diesen Namen und Themen ist zumindest umrisshaft angedeutet, welchen Stellenwertdas Problemfeld eines reflektiert gestalteten Lebensendes auch diesseits akademisch-kulturgeschichtlicher Rekonstruktionsversuche aktuell besitzt.

Gefördert wurde die Tagung in erster Linie vom Schweizerischen Nationalfonds, Zuschüsse wurdenweiterhin gewährt von der Basler Max Geldner-Stiftung und der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft Basel. Die frei zugängliche Publikation des Bandes wurde ermöglicht durch die Open-Access-Fonds der Universitäten Basel und Greifswald. Für Unterstützung bei der Einrichtung und Redaktion der Beiträge danken wir Rebecca Küster,Paul Hannöver, CelinaBertz und Florian Schmid. Susanne Franzkeit und Christian Barth vom Schwabe Verlag Basel haben die Drucklegung so gewissenhaft wie komfortabelbetreut.

Wir widmen diesen Band unserer Kollegin, Freundin und Weggefährtin

Seraina

Plotke.

Greifswald und BaselimJuli 2024

Tina Terrahe und Alexander Honold

Tina Terrahe und Alexander Honold

DerTod isteineanthropologischeKonstanteund hatdie Menschheit seit Anbeginn kulturhistorisch geprägt. Dementsprechendfinden sich die unterschiedlichsten narrativen Inszenierungendes Sterbens, vorallem in literarischen, aber auch in bildlichen Darstellungen, Artefakten sowieinhistorischenQuellen,die jeweilsauchbestimmte Interpretationen beinhalten. Da der Umgang mitTod undSterben vielübersoziale,kulturelleund ästhetische Grundkonstellationen aussagt, tangiert dergesamteKomplex essenzielle Kernbereiche desmenschlichen Lebens, die heute – noch oder wieder – vielfach tabuisiert erscheinen.1 Anders als bei der neuzeitlichen Ausgrenzung des Todes findet vormodernes Sterben inmitten der Gesellschaft statt, wobeidie Forschungdiese historischen Differenzen desgesellschaftlichen Umgangs mit dem Phänomen bislang nicht eingehend untersucht hat.DiverseDisziplinen analysierenden Tod und das Sterben ausfachwissenschaftlicher Perspektive, etwader Thanatosoziologie2,Sozialwissenschaften3,Theologie und Religionswissenschaften4,Archäologie5 undPa-

1 Des Menschen Leben ist wie Gras. Tabu Lebensende – 14. Ökumenische Sommerakademie Kremsmünster 2012, hg. v. Severin Lederhilger (Linzer Philosophisch-Theologische Beiträge 27), Frankfurt a. M. 2013;Norbert Elias, Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen (Bibliothek Suhrkamp 772), Frankfurt a. M. 2001.

2 Handbuch Sterben und Tod. Geschichte – Theorie – Ethik, hg. v. Héctor Wittwer, Daniel Schäfer u. Andreas Frewer, Berlin 22020;Sterben und Tod in Deutschland. Eine Einführung in die Thanatosoziologie, hg. v. Frank Thieme u. Julia Jäger, Wiesbaden 2019.

3 Klaus Feldmann, Tod und Gesellschaft. Sozialwissenschaftliche Thanatologie im Überblick, Wiesbaden 22010.

4 Diesseits, Jenseits und Dazwischen?Die Transformation und Konstruktion von Sterben, Tod und Postmortalität, hg. v. Gregor Ahn, Nadja Miczek u. Katja Rakow, Bielefeld 2014;Mitten im Leben umfangen vom Tod. Tod und Sterben als individuelle und gesellschaftliche Herausforderung, hg. v. Reinhard Göllner (Theologie im Kontakt 16), Berlin/Münster 2010.

5 Tod &Ritual. Kulturen von Abschied und Erinnerung, hg. v. Jens Beutmann u. a. (Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz 1), Chemnitz/Dresden 2017;Ernst Künzl, Monumente für die Ewigkeit. Herrschergräber der Antike, Regensburg/ Mainz 2011.

läopathologie6 ;Psychologie7,Geschichtswissenschaft8,Kultur-9 und Kunstgeschichte10,oder behandeln spezielle zeitlich eingegrenzte Epochen.11 Unter dem Terminus der ‹Sterbenarrative› wurde bereitszuaktuellen Formen des Erzählens

6 Tony Waldron, Palaeopathology (Cambridge manuals in archeology), Cambridge 2009.

7 Vgl. hierzu etwa ChienynChi,Madness,Psychiatry, andEmpire in Postcolonial Literature. (PalgraveStudies in Literature,Science andMedicine),Cham2024; Sina Herrmann,Außermedizinische WünscheamLebensendevon schwer erkrankten Menschen.Einequalitative Studie zurBedeutung undEntstehung außermedizinischer WünscheamBeispielder Projekte «Der Wünschewagen – Letzte Wünschewagen»(ASB),«Herzenswunsch-Hospizmobil» (BRK)und «Herzenswunsch-Krankenwagen» (MHD), Göttingen2024; SabrinaGörlitz,LetzteGefühle. Über dasSterben,Trauern unddie Liebe, diebleibt, Weinheim/Basel 2023;Elisabeth Bronfen, NurüberihreLeiche. Tod, Weiblichkeit undÄsthetik,Würzburg2004; Elias(Anm. 1) 8 ManuelKamenzin, DieTodeder römisch-deutschenKönige undKaiser(1150–1349) (Mittelalter-Forschungen 64), Ostfildern 2020;Christopher Degelmann, Squalor. Symbolisches Trauerninder Politischen Kommunikationder RömischenRepublikund Frühen Kaiserzeit (Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge 61), Stuttgart 2018;Amy Appleford, Learning to DieinLondon, 1380–1540 (The Middle Ages Series ), Philadelphia 2015; Linda Brüggemann, Herrschaft undTod in derFrühen Neuzeit( Geschichtswissenschaften 33), München2015; MathiasPfeiffer,Tod undJenseitsvorstellungen in dergriechischenAntike. Religiöse,philosophische und medizinische Aspekte, München 2008;Ulrich Volp,Tod und Ritual in den christlichen Gemeindender Antike (Supplements to VigiliaeChristianae 65), Leiden/Boston 2002.

9 Liam Campbell, Der Tod im Wandel der Zeit. Rituale und Gebräuche in verschiedenen Kulturen, Ahrensburg 2024;Die neue Sichtbarkeit des Todes, hg. v. Thomas Macho, München 2007;Philippe Ariès, Geschichte des Todes, München 131982. Der moderne kulturgeschichtliche Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Sepulkralkultur;vgl. hierzu etwa Transmortale. Sterben, Tod und Trauer in der neueren Forschung, hg. v. Moritz Buchner u. Anna-Maria Götz (Kasseler Studien zur Sepulkralkultur 22), Köln/Weimar/Wien 2016. Einen umfangreichen Forschungsüberblick gibt Florian Greiner, Die Entdeckung des Sterbens. Das menschliche Lebensende in beiden deutschen Staaten nach 1945 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 137), Berlin/Boston 2023;Rationalitäten des Lebensendes. Interdisziplinäre Perspektiven auf Sterben, Tod und Trauer, hg. v. Anna Bauer u. a. (Gesundheitsforschung. Interdisziplinäre Perspektiven 3),Baden-Baden 2020.

10 Stephen Perkinson/Noa Turel, Picturing Death 1200–1600 (Brill’sStudies in Intellectual History 321/50), Leiden 2020.

11 Tod und Sterben in der Antike. Grab und Bestattung bei Ägyptern, Griechen, Etruskern und Römern, hg. v. Dennis Graen u. a., Stuttgart 2011;Stephanie Wodianka, Betrachtungen des Todes (Frühe Neuzeit 90), Berlin u. a. 2004;Norbert Ohler, Sterben und Tod im Mittelalter. München 1993;Alois M. Haas, Sterben und Tod im Mittelalter, in:Schweizerische Ärztezeitung 67 (1986), S. 2387–2396;Thanatos. Tod und Jenseits bei den Griechen, hg. v. Donna C. Kurtz u. John Boardman (Kulturgeschichte der antiken Welt 23), Mainz 1985.

am Lebensende gearbeitet12 undauchdie Sprach-sowieLiteraturwissenschaften haben sichspeziellenEinzelaspekten des Themas gewidmet.13

Gemeinsam ist diesen Arbeiten eine disziplinär oder epochal beschränkte Perspektive auf Tod und Sterben, die als Phänomen dabei meist entweder überblicksartig oder aus einer engen fachspezifischen Perspektive dargestellt werden. Im Gegensatz dazu sind die in diesem Band dokumentierten Beiträge auf den Leitbegriff der «Todesnarrative»ausgerichtet, behandeln also Darstellungen und Präsentationsformen des Sterbens in Literatur, Kunst und lebensweltlicher Realität aus disziplinübergreifender Perspektive und unter Berücksichtigung ihrer historischen Entwicklungen.

Die hier vorgelegtenStudien gehen auf eine im Herbst 2021 an der Universität Baselzum Thema der «Todesnarrative»veranstaltete interdisziplinäre Tagung zurück, wurden für die Drucklegung weiter ausgearbeitet und aufeinander abgestimmt. Ziel der gemeinsamen Tagung war es, auf Basis materialnaher Analysen epochen- und medienübergreifend die jeweilige Bewertung von Tod und Sterben auszuloten und dabei auch, wo immer dies angezeigt war, Bezüge zum aktuellen Sterbehilfe-Diskurs herzustellen.

In seinem epochalen Urteil vom 26. 02. 2020 hat das BVerfG das Recht auf selbstbestimmtes Sterben erstmals in der deutschen Rechtsgeschichte unter den Schutz des Grundgesetzes gestellt. Der am 10. 12. 2015 in Kraft getretene §217 StGB, der jede auf Wiederholung angelegte («geschäftsmäßige») Förderung der Selbsttötung ausnahmslos mit Strafe bedrohte, wurde mit Gesetzeskraft (§ 31 Abs. 2BVerfGG)für nichtig erklärt.

12 Sprache des Sterbens – Sprache des Todes. Linguistische und interdisziplinäre Perspektivierungen eines zentralen Aspekts menschlichen Daseins, hg. v. Christian Braun (Germanistische Linguistik 323), Berlin/Boston 2021;Sterbenarrative. Hermeneutische Erkundungen des Erzählens am und vom Lebensende, hg. v. Simon Peng-Keller u. Andreas Mauz (Studies in spiritual care 4),Berlin/Boston 2018. Aus dem journalistisch-schriftstellerischen Genre der Erzählungen über Tod und Sterben siehe exemplarisch Alexander Krützfeldt:Letzte Wünsche. Was Sterbende hoffen, vermissen, bereuen – und was uns das über das Leben verrät, Hamburg 2018;Hermann Schreiber:Das gute Ende. Wider die Abschaffung des Todes, Hamburg 1996. 13 Die Zeit der letzten Dinge. Deutungsmuster und Erzählformen des Umgangs mit Vergänglichkeit in Mittelalter und Früher Neuzeit, hg. v. Julia Weitbrecht, Andreas Bihrer u. Timo Reuvekamp-Felber (Encomia Deutsch 6),Göttingen 2020;Alexander Honold, Wenn Wasser der Fall ist. Schöpfung, Tod und Verklärung in der ‹Wasserfallfinsternis von Bad Gastein›,in: Wassersprachen. Flüssigtexte aus Österreich, hg. v. Klaus Kastberger (Literatur im StifterHaus 18), Linz 2006, S. 11–26;Wodianka (Anm. 11); Karin Priester, Mythos Tod. Tod und Todeserleben in der modernen Literatur, Berlin 2001;Alexander Honold, Der Tod des Dichters. Walter Benjamins Hölderlin-Deutung und der Erste Weltkrieg, in:Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 42 (1998), S. 328–357;Joachim Pfeiffer, Tod und Erzählen. Wege der literarischen Moderne um 1900 (Studien zur deutschen Literatur 146), Tübingen 1997;Der Tod in Dichtung, Philosophie und Kunst, hg. v. Hans H. Jansen, Darmstadt 21989.

Die verfassungswidrige Strafvorschrift zielte vor allem darauf ab, die Aktivitäten von Sterbehilfevereinen zu unterbinden.14

Die Diskussion um (gewerbsmäßige) Freitodbegleitung und ärztlich assistierten Suizid im Spanungsfeld von aktiver, inaktiver und passiver Sterbehilfe nimmt in Deutschland seit 2020 immer wieder neue Fahrt auf, da sich der Gesetzgeber bislang auf keine klare Position festlegen konnte.15 Gerade deshalb zielte die Tagung im Jahr 2021 mit der internationalen Kooperation darauf ab, den thematischen Rahmen über die Schweiz hinaus zu öffnen, um im Hinblick auf länderspezifischeDifferenzen die besondere Situation in der Schweiz sowohl aus juristischer Perspektive wie aus derjenigen der direkt beteiligten Akteur*innen im Hospiz- und Palliativ-Wesen zu berücksichtigen.16

Um den Dialog möglichst vielseitig zu gestalten, wurde eine Podiumsdiskussion unter öffentlicher Beteiligung geführt:17 Literaturwissenschaftliche Fragen konnten mit medizinisch-psychologischer Expertise aus der palliativenPflege abgeglichen und Einblicke nicht nur in den journalistischenBereich, sondern

14 Bernd Hecker, Drei Jahre Sterbehilfe-Urteil des BVerfG:Quo vadis Recht auf selbstbestimmtes Sterben?, in:Tod und Sterben. Anthropologische Grundlagen, kulturelle Deutungsmuster und aktuelle Herausforderungen, hg. v. Franz-Josef Bormann, Berlin 2024, S. 495–514, hier S. 495.

15 Durch das Verfassungsgerichtsurteil hat sich 2020 in Deutschland die Rechtslage gravierend verändert. Literatur kann hierzu nur unter Vorbehalt angegeben werden, da eine verbindliche juristische Neuregelung zum Zeitpunkt der Drucklegung aussteht;vgl. hierzu etwa Hecker (Anm. 14); Şule Karataş Görücü, Assistierter Suizid in Deutschland. BVerfGE 153, 182 als Ausgangspunkt für eine gesetzliche Neuregelung (Recht und Medizin 141), Berlin 2023;Weyma Lübbe, Der einsamkeitsbedingte Alterssuizid im Lichte des Grundgesetzes, in:Gesundheitsrecht.blog 12 (2023)(https://gesundheitsrecht.blog/),https://doi.org/10.13154/294-9742 (sämtliche in diesem Beitrag enthaltenen Internet-Links wurden zuletzt am 30. 08. 2024 aufgerufen). Einen historischen Überblick geben Greiner (Anm. 9) und Bauer u. a. (Anm. 9).Vgl. weiterhin Massimo Donini, Die Notwendigkeit unglücklicher Rechte. Die Grundrechte der Kranken und die Regelung der Sterbehilfe, in:Rechtsstaatliches Strafen. Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Keiichi Yamanaka zum 70. Geburtstag am 16. März 2017, hg. v. Jan C. Joerden (Schriften zum Strafrecht 307), Berlin 2017, S. 253–274.

16 Für die Schweiz ist juristisch nach wie vor repräsentativ:Das Lebensende in der Schweiz. Individuelle und gesellschaftliche Perspektiven, hg. v. Markus Zimmermann u. a., Basel 2019. Die jüngste Darstellung für die Situation in Österreich bieten Michael Halmich u. Andreas Klein, Selbstbestimmtes Sterben. Sterbehilfe/Assistierter Suizid/Sterbeverfügung in Österreich: rechtliche ðische Aspekte, Wien 2023.

17 An der Diskussion teilgenommen haben Dr. Heike Gudat (Palliativmedizin, Universität Basel), Alexander Krützfeld (Journalist und Schriftsteller des Spiegel-Bestsellers «Letzte Wünsche. Was Sterbende hoffen, vermissen, bereuen – und was uns das über das Leben verrät»), Dr. Marion Schafroth (Präsidentin der Vereinigung für humanes Sterben «Exit») und Prof. Dr. Matthias Zeindler (Systematische Theologie, Universität Bern).

auch in die professionelle Freitodbegleitung gewonnen werden.18 Nicht zuletzt aus theologischer Blickrichtungwurde dabei die fundamentaleFrage erörtert, die auch für den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs wegweisendist:Was ist ein guter Tod?

Der stereotypen Annahme, die Thematik von Tod und Sterben sei einer gesellschaftlichen Tabuisierung unterworfen, steht eineregelrechte Flut an Publikationen gegenüber, in denen philosophische und ethischeAspekte erörtert werden, ganz zu schweigen von psychologisch fundierter Sach- und Ratgeberliteratur.19 Die Frequenz der Neuerscheinungen zeugt von einem enormen öffentlichen Interesse an der Thematik von Tod und Sterben im Allgemeinen, aber auch an Sterbehilfe und dem assistierten Suizid als einer speziellen Form des Sterbens.

Angeregt durch den fachübergreifenden Diskurs schlägt sich dieses Interesse im vorliegenden Band und seinen Einzelstudien nieder:Erzählen vom Tod

18 Zur aktuellen Diskussion über assistierten Suizid, Sterbehilfe und Freitodbegleitung siehe Claudia Bozzaro, Ethik des Assistierten Suizids. Autonomien, Vulnerabilitäten, Ambivalenzen (Bioethik /Medizinethik Series), Bielefeld 2024 (https://d-nb.info/1326128493/34); Ryszard Fenigsen, Aus freien Stücken?Sterbehilfe oder heimliche Euthanasie?(Edition Mensch und Gesellschaft im Khampa Verlag 1), Berlin 2024;Anna K. Kieme/Irmhild Saake, Perspektiven auf Suizide und Suizidbeihilfe. Eine systemtheoretische Semantikanalyse am Beispiel des Deutschen Ethikrats (Young Academics – Soziologie 9),Baden-Baden 2024;Irme Stetter-Karp, Assistierter Suizid. Eine Frage der Humanität?(Ethik in der Praxis 22), Münster 2023;Assistierter Suizid. Standortbestimmungen und seelsorgliche Konsequenzen, hg. v. Dorothee ArnoldKrüger u. Anne-Kathrin Pappert, Stuttgart 2023;Heike Kautz/Hermann Brandenburg, Assistierter Suizid. Zum gesellschaftlichen Diskurs und seinem Einfluss auf betagte und hochbetagte Menschen (Young Academics Perspektiven auf Pflege 2),Baden-Baden 2023;Anke Gerstein, Sterben wie ein Profi, Overath 2023;Hannah M. J. Mrozynski, Suizidalität und Autonomie. Theoretische Hintergründe und subjektive Wirklichkeit suizidaler Patient:innen, München 2023;Simon Duncker/Almuth-Maria Schmidt, Sterben mit Anspruch?Sterbehilfe aus gesellschaftstheoretischer und historischer Sicht (Zeitgenössische Diskurse des Politischen 23), Baden-Baden 2023;Katharina Domschke u. a., Neuregelung des assistierten Suizids. Ein Beitrag zur Debatte, in:Diskussion 26, hg. v. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. –Nationale Akademie der Wissenschaften, Halle a. d. Saale 2021 (https://doi.org/10.26164/leo poldina_03_00360); Roger Kusch/Bernd Hecker, Handbuch der Sterbehilfe (Schriftenreihe des Vereins Sterbehilfe 11), Norderstedt 2021.

19 Ein Forschungsüberblick würde ins Uferlose führen;siehe exemplarisch Tod und Sterben. Anthropologische Grundlagen, kulturelle Deutungsmuster und aktuelle Herausforderungen, hg. v. Franz-Josef Bormann, Berlin 2024;Sabine Schmidt, Sterbe- und Trauerbegleitung. Abschied nehmen und Loslassen, Berlin 2024;Christoph Riedel, Menschsein im Sterben. Menschenbild, Würde und Logotherapie in der Palliative Care, Bern 2024;Herausforderung Sterbekultur. Ars moriendi nova in Zeiten von Pandemien und Suizidassistenz, hg. v. Dorothee Arnold-Krüger, Daniel Schäfer u. Andreas Frewer (Ars moriendi nova 5),Stuttgart 2024; Manfred Stöhr, Sterbehilfe und Suizid. Plädoyer für ein humanes Sterben, Bad Schussenried 2023;Schreiber (Anm. 12).

wird als eine Form der Dialogisierung verstanden;eine Methode der Verarbeitung, aber auch der Inszenierung und des aktiven Umgangs mit dem Sterben als einem Phänomen, das sonst eher mit Gefühlen der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins einhergeht. Mit dem Terminus ‹Todesnarrative›,der in dieser Konstellation erstmals erprobt wird, kann das Erzählen vom Tod in seinerspezifischen Diversitätund ästhetischen Inszenierung gefasst werden.20 Die Frage, was einen guten beziehungsweise schlechten Tod ausmacht, soll auf der Basis eines historischen Längsschnitts exemplarisch beantwortet werden, indem die literaturwissenschaftliche Blickrichtung ergänzt wird durch die Geschichtswissenschaften und weitere angrenzende Fächer unter Einbezug (palliativ‐)medizinischer Expertise.21 So wird im vorliegenden Band das Erzählen vom Sterben aus verschiedensten Richtungen her perspektiviert:Vom Tod Einzelner bis zur Auslöschung ganzer Heere oder Völker, daneben suizidale Todesarten unter Berücksichtigung ihrer intrinsischen Motivationen, wie etwa das Phänomendes Nachsterbens aus Trauer (Liebestod), das nicht nur in Literatur und Kunst ein beliebtes Motiv darstellt.22 Die Beiträge beziehensich sowohl auf literarische Protagonisten und prominente Persönlichkeiten, stellen aber auch einzelne (Neben‐)Figuren ins Zentrum.

Den Analysen liegen diese und ähnliche Fragen zugrunde:Welche Rolle spielen Sterben und Tod als Gegenstand ästhetischer, kultureller oder juristischer Kontroversen?Mit welcher Intention werden Tod und Sterben inszeniert, und was wird mit der entsprechenden Todesdarstellung bezweckt?23 Aus wessen Sicht wird das Sterbegeschehen dargestellt?Gibt es Möglichkeiten des perspektivischen Wechsels und der Empathie-Steuerung?Werden bestimmte Topoi oder bekannte Motive entwickelt, an denen sich spätere Darstellungen orientieren?

Auch die Topik des Todes selbst als allegorische Gestalt, in metaphorischer Gewandungund wissenschaftlicher oder theologischer Begrifflichkeit werden

20 Der Terminus erweitert das Konzept der ‹Sterbenarrative› auf den Tod als Ganzes, indem nicht nur der Sterbeprozess behandelt wird. Zu Sterbenarrativen vgl. Peng-Keller/Mauz (Anm. 12).

21 Zum Bereich Palliative Care siehe etwa The patient’swish to die. Research, ethics and palliative care, hg. v. Christoph Rehmann-Sutter, Heike Gudat u. Kathrin Ohnsorge, Oxford 2015. Einen ähnlichen Ansatz, allerdings unter differierender Fragestellung verfolgt der Band Todesarten. Sterben in Kultur und Geschichte, hg. v. Ute Planert (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 99), Köln 2023.

22 Vgl. hierzu Tina Terrahe, Wenn Frauen sterben, oder:Todesursache Tod. Trauer, Zorn und Liebestod in der Epik des Hochmittelalters, in:Death Matters – Dead Matter. Materialität und Immaterialität des Todes im Mittelalter, hg. v. Romedio Schmitz-Esser u. Katharina Zeppezauer-Wachauer (Beihefte zur Mediaevistik 28), Berlin 2023, S. 173–191;Christoph Huber: Liebestod. Varianten im höfischen Roman und antike Prätexte, in:Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 135/3 (2013), S. 378–398.

23 Vgl. Kamenzin (Anm. 1).

näher untersucht:Mit welchen gestalterischen Mitteln wird der Tod als etwas Positives oder Negatives in Szene gesetzt, und was sind die Spezifika bestimmter Textgattungen, Bildtraditionen oder Artefakte, um eine spezielleWertung zu erzielen?24 Unterscheiden sich die Inszenierungen historisch verbürgter Todesfälle von denjenigen fiktiver Figuren und erzählen poetische Texte das Sterben anders als (pseudo‐)historisch fundierte Quellen?

Zu betrachten sind dabei auch die Folgen des Todes und der praktische Umgang mit dem Lebensende, einerseits für die verstorbenen Personenselbst und andererseits für die Nachwelt, wobei nicht nur materielle Aspekte, wie etwa die Behandlung der Leichname und Beisetzungsriten von Interesse sind.25 Hinzu kommen die emotionalen Konsequenzen des Todes, die sich von Zorn und Wut über Trauer in die tiefsten Bereiche der menschlichen Gefühlswelt erstrecken und mitunter zum (Protest‐)Suizid führen können, wobei nicht nur gender- sondern auch standes- und milieuspezifische Unterschiede bemerkenswert sind.26

Im Zusammenhang mit gewaltsamen Todesfällen spielt Ehre eine essenzielle Rolle, die durch den Tötungsaktverletzt wird und Rache-Ambitionen hervorruft, aus denen wiederum weitere Tötungsdelikte resultieren. Andererseits kann durch den Tod einer Person auch die Ehre wiederhergestellt und dadurch bei bestimmten Personen(‐Gruppen)eine Befried(ig)ung erzieltwerden;insofern ist auch der Abgleich mit antiken oder mittelalterlichen Fehde-Praktiken und modernen Strategien der Konfliktregulierung elementar.27

24 Vgl. Gerd Althoff, Gott belohnt, Gott straft. Religiöse Kategorien der Geschichtsdeutung im Frühen und Hohen Mittelalter, Darmstadt 2022.

25 Vgl. Romedio Schmitz-Esser, Der Leichnam im Mittelalter. Einbalsamierung, Verbrennung und die kulturelle Konstruktion des toten Körpers (Mittelalter-Forschungen 48), Ostfildern 2014.

26 Vgl. Elke Koch,Trauer undIdentität. Inszenierungen vonEmotionen in derdeutschen Literaturdes Mittelalters(Trends in MedievalPhilology 8),Berlin/NewYork2006; dies.,Inszenierungenvon Trauer,Körperund Geschlecht im ‹Parzival› Wolframs vonEschenbach, in:Codierungenvon EmotionenimMittelalter/Emotions andsensibilities in theMiddleAges, hg.v.C.Stephen Jaegeru.IngridKasten (Trends in MedievalPhilology 1),Berlin2003, S. 143–158.

27 Vgl. hierzu Sarah Neumann, Der gerichtliche Zweikampf. Gottesurteil, Wettstreit, Ehrensache (Mittelalter-Forschungen 31), Ostfildern 2010;Mihai-D. Grigore, Ehre und Gesellschaft. Ehrkonstrukte und soziale Ordnungsvorstellungen am Beispiel des Gottesfriedens (10. bis 11. Jahrhundert)(Symbolische Kommunikation in der Vormoderne), Darmstadt 2009;Wolfgang Haubrichs, Ehre und Konflikt. Zur intersubjektiven Konstitution der adeligen Persönlichkeit im frühen Mittelalter, in:Spannungen und Konflikte menschlichen Zusammenlebens in der deutschen Literatur des Mittelalters. Bristoler Colloquium 1993, hg. v. Kurt Gärtner, Ingrid Kasten u. Frank Shaw (Publications of the Institute of Germanic Studies 63), Tübingen 1996, S. 35–48;siehe hierzu demnächst die Habilitationsschrift von Tina Terrahe, Berufsrisiko Tod. Narrative Konzepte des (Über- und)Ablebens in der höfischen Epik um 1200, Marburg 2019.

Mit der Ehre wird vielfach bis heute auch die Frage nach dem guten oder schlechten Tod korreliert,deren Bewertung anschließend nicht nur das Totengedenken und somit den Nachruhm der Verstorbenen, sondern auch die Todesbereitschaft der Hinterbliebenen beeinflusst: Stirbt man lieber ehrenvoll, als besiegt weiterzuleben?Diesbezüglich sind in der historischen Entwicklung massive Veränderungen eingetreten, und besonders am aktuellen Diskurs über den assistierten Suizid wird ersichtlich, welche Relevanz dem guten Tod heute beigemessen wird.

Auch die Temporalität des Todes unterliegtjespezifischen Aspekten und Bewertungen, in Bezug auf den richtigen oder falschen Moment, auf die Fassbarkeit des Übergangs vom Diesseits ins Jenseits, und auch auf die Frage der Geschwindigkeit seines Herannahens, wenn etwa der Tod entweder zu plötzlich und unerwartet oder hingegenzuzögerlich und nur in qualvollerLänge eintritt: Ein jäher Tod kann beispielsweise den Ruhm eines jungen Adeligen besonders vergrößern oder dem Ableben eine außergewöhnliche Tragik verleihen.28 Der Tod zum ‹richtigen› Zeitpunkt oder aus den ‹richtigen› Gründen liefert hingegen die Basis, eine Figur zum Märtyrer zu stilisieren und der Vita hagiographische Züge verleihen.29

Die Einzelbeobachtungen unterschiedlicher Disziplinen fokussieren durch die zugrundeliegende Perspektivierung ein gemeinsames Ziel und in den Beiträgen werden exemplarische Schlaglichter auf Inszenierungsformen des Sterbens geworfen, um die kulturhistorische Disposition des Lebensendes vor dem Hintergrund des historischen Wandels zu beleuchten. Ausgehend von martialischen Strategien der Todesbewältigung im alten Ägypten analysiert Susanne Bickel verschiedene religiöse und funeräre altägyptische Texte. Mittels einer diachronen Betrachtung stellt sie fest, dass im alten Ägypten durchaus ambivalente Narrative zum Thema Tod präsent waren, welche parallel zueinander koexistierten und über lange Zeiträume mit erkennbarerStabilität tradiert wurden. Im Aufsatz von Henriette Harich-Schwarzbauer wird dann die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt des Todesvon der Latinistik her erörtert und der Tod vor der Zeit, die mors immatura,sowie ein ‹guter› Todeszeitpunkt perspektiviert.Die klassische Philologin stützt sich dabei auf Texte Plutarchs, Ciceros und Senecassowie weitere epigraphischüberlieferte Zeugnisse.

Die hochmittelalterliche Geschichtswissenschaft untersuchtimAnschluss das Sterben realhistorischer Personen:Gerd Althoff thematisiert die narrative Verbindung des Todes mit zeitgenössischer Politik im Mittelalter. Er zeigt, wie der ‹gute› und der ‹schlechte› Tod als politisches Argumentgenutzt wurden,

28 Michael Ehrengut, Mors immatura. Eine Studie griechischer Grabepigramme vom 6. bis zum 1. Jh. v. Chr., München 1979.

29 Siehe hierzu etwa Dieter von der Nahmer, Der Heilige und sein Tod. Sterben im Mittelalter, Darmstadt 2012.

und kommt zu dem Schluss, dass religiöse Vorstellungen für das Austragen von politischen und sozialen Konflikten vereinnahmt wurden. Was Althoffverallgemeinert, betrachtet Manuel Kamenzin am konkreten Vergleich der Morde an Philipp II. 1208 und Albrecht I. 1308:Trotz narrativer Überschneidung wird in überraschender Weise keine Verbindungzwischenden beiden Ereignissen hergestellt. Auch in der Darstellung und Bewertung unterscheidensich die beiden Morde:Die Chronisten gehen mit Philipps Mörder, Otto von Wittelsbach, härter ins Gericht als mit dem Mörder von Albrecht, Johann Parricida.

Nach den Herrschertoden betrachtet Romedio Schmitz-Esser das Sterben von heiligen Personen. Er nimmt den narrativen Umgang mit dem Leichnam von Heiligeninden Blick und verschränkt dazu geschichtswissenschaftliche Erkenntnisse zu historischen Ereignissen mit Überlegungenzuliterarisch überlieferten Narrativen über die entsprechendenEreignisse, wobei die Offenheit der historischen Situation in diesem Kontext eine Vielfalt von hagiographischen Mustern zulässt. Julia Gold betrachtet in ihrem Aufsatz hagiographische Märtyrerdramen des 16. Jahrhunderts, wobei für ihre Untersuchung die Inszenierung von Martyrium und Mutterschaft zentral ist. Sie hält fest, dass in dieser Textgattung eine besondere narrative Verschränkung zwischen der Rolle als Mutter und derjenigen als Märtyrerin erfolgt.

MittelalterlicheTodesnarrative in literarischen Texten der höfischen Literatur behandelt Manfred Kern, der die poetische Reversibilität des TodesamBeispiel von ‹Tristan und Isolde› vorführt.Erstützt sich dabei auf die These, dass der Tod der Liebendeneinen Rückverweis auf Liebe und Leben impliziere und diese somit legitimiere. Vongroßer Bedeutung sind bei dieser Argumentation Narrative von Fatalität sowie ein Wechselspiel gegenteiliger Kräfte und Transzendenz. Ebenfalls aus germanistisch-mediävistischer Blickrichtungnimmt Elke Koch die Beziehung zwischen Affektkultur, literarischer Darstellungsowie religiöser Theorie und Praxis in den Blick und zieht hierfür Trauergemeinschaften heran, die sich durch die gegenseitige Hilfe beim Klagen auszeichnen. Als Fallstudie dienen Marienklagen, die das klagen helfen thematisieren und dabei auf eine fortwährende Aktualisierung des Narrativs vom Erlösertod abzielen.

Religiöse Todesnarrative in der mittelalterlichen Musik untersucht Matteo Nanni und präsentiert zu diesem Zweck das ‹Llibre vermell de Montserrat› (1382–1399). Die dramaturgische Struktur der darin enthaltenen Liedersammlung zeigt, dass als Ziel der Pilgerreisenach Montserrat auch eine Vorbereitung auf den Tod verstanden wurde, die nicht nur Sühne und Verzicht, sondern auch Tanz, Fest und Musik einschließt.

Alexander Honold lenkt aus Perspektive der neueren Literaturwissenschaft den Blick auf moraldidaktische Bühnendramen, darunter das mittelenglische morality play ‹Everyman› und Hofmannsthals ‹Jedermann›.Die Rede über den Tod erscheint bei Hofmannsthal verschärft, da eine Differenz zwischen allgemeiner und individuellerBedeutung des Wortes ‹Jedermann› besteht und auf diese

Weise eine Ambiguität beim Sprechen über den Tod erzeugt wird. Caroline Welsh analysiert anschließend ebenfalls Diskurse über Sterben und Sterbehilfe in der neueren Literatur zwischen Aufklärungund Moderne, wobei sowohlmedizinische als auch literarische TexteBeachtung finden. Sie ordnet dabeidie Bedeutungsveränderung des Euthanasie-Begriffs um 1900 mittels eines Rückblicks auf die Kontroversen der Aufklärung historisch ein. Deutlich gezeigt wird eineparallele Entwicklung ästhetischer Todesdarstellungen und medizinischer Schriften zur Herbeiführung eines leichten Todes.

Todesnarrative der Gegenwartsliteratur werden von Achim Geisenhanslüke am Beispieldes Gedichts ‹Gesang von der Bronchoskopie› von ThomasKling vorgestellt. Nach einer Kontextualisierung in Klings Œuvre folgt eine tiefgreifende Analyse der autobiographischen Schilderung des eigenen Sterbeprozesses. Ähnlichen Sterbenarrativen in der neusten Literatur widmet sich Corina Caduff. Sie nimmt eine Untersuchung verschiedener Texte des 21. Jahrhunderts vor, um übergreifende Phänomene des Erzählens vom Sterben auszumachen. Dabei fokussiert sie besonders zwei narrative Perspektiven:Diejenigeder selbst erkrankten und sterbendenPerson und die der Hinterbliebenen.

Georg Pfleiderer plädiert schließlich für das ethisch legitime Recht einer autonomen Entscheidung zur selbsttätigen Beendigung des eigenen Lebens aus christlicher Sicht. Er führt dies zurück auf die fundamentale Bedeutung des freien Willens und auf die Grundlage der Glaubensfreiheit, die damit auch eine Glaubensgewissheit sei:Nur ein aus freien Stücken bejahtes eigenesLeben könne – auch im christlichenSinne – ein gutes Leben sein.

Abschließend untersuchen Simon Peng-Keller und Andreas Mauz Sterbenarrative im Zusammenhang der Covid-19-Pandemie am Beispiel der Erzählsammlung ‹The British victims of coronavirus and their personal stories› des britischen ‹Daily Telegraph› (06. 05. 2020). Die redaktionelle Überformung des Erzählens rückt in den 80 Biogrammen jedoch weniger die Perspektive der Sterbenden und Trauernden in den Vordergrund, vielmehr führt sie zu einer starken Stereotypisierungund Abstraktion des individuellen Sterbeverlaufs. Die Mehrheit der veröffentlichten Erzählungen folgt dabei dem spezifischen Opfernarrativ vom verfrühten und unverschuldeten Tod, den Unschuldige aufgrund eines kollektiven Verhängnisses erleiden mussten, und von dem jede*r hätte getroffen werden können.

Der Tod hat viele Gesichter, deren Ausdruckjenach kulturellerAusdeutung, je nach spezifischer Situation und persönlicher Konstellation breiter Variation unterworfen ist. Indem die Beiträge nicht nur nach dem Erzählen und der Inszenierung von Tod und Sterben von Personen, sondern auch nach dem Tod als unikalem Phänomen fragen, werden die verschiedenenErscheinungsformen deutlich:Todesnarrative sind im Sinne des vorliegenden Bandes Variationen von Erzählungenund Inszenierungen, nicht nur des eigenen Todes, sondern auch des Todes anderer Personen oder gar des personifizierten Todes im Toten-

tanz, der jeder und jedem von uns bevorsteht. Als allgemeinmenschliche Tendenz zeigt sich das Bestreben, dem Tod mit Narrativierungenbeikommen zu wollen, sich ihm erzählend anzunähern, um ihn, wenn schon nicht zu beherrschen, so doch wenigstens zu bändigen und sich selbst ein Stück weit dem Unfassbaren anzunähern, um es besser verstehenzukönnen. Dem Erzählen kommen mithin integrative und somit therapeutischeFunktionen zu, indemesals Trost und Heilung wahrgenommen wird. Aus diesem Grund spielen narrative Elemente im thematischen Umkreis von Tod und Sterben auch in solchen Disziplinen eine bemerkenswert große Rolle, die genuin eher weniger mit Literatur und Philologie in Verbindung stehen.30 So behandeln diverse Veröffentlichungen das Erzählen als eine Form der Trauerverarbeitung, die wechselseitig positive Effekte mit sich bringt. Den Sterbenden selbst wird in der Rolle der Erzählenden respektvolle Aufmerksamkeit entgegengebracht und der Prozess des Abschiednehmens kann auf diese Weise so achtsam wie würdevoll begleitet werden. Für die Rezipierenden der Erzählungen, die oftmals als Angehörige emotional intensiv involviert sind, hat das Verfahren, Berichte und Erzählungenvon Sterbenden zu verschriftlichen, einen assoziativen Effekt, da bereits mit dem transformativen Prozess der Verschriftlichung ein erster Schritt zur Verarbeitung vollzogen wird. Indem die persönliche Erzählung vom Sterben einer Person in das Medium des Textes transferiert wird, muss das Erlebte zunächst rekapituliert und anschließend modifiziertwerden. So bannen Todesnarrative den flüchtigen Charakter des unwiederbringlichen Todesmoments,der anschließend beliebig aktualisierbar ist:ImLesen der verschriftlichten Erzählung kann das Vergangene immer wieder vergegenwärtigtwerden. Die Literarisierung und Narrativierung des Todes ist demzufolge eine Strategie, die den Tod in das Leben holt, ihn erfahrbar und greifbar macht und insofern die Möglichkeit eröffnet, sich dem so rätselhaften wie gefürchteten Phänomen des Lebensendes anzunähern.

Die vorliegenden Studien sind an den Schnittstellen von Geistes- und Kulturwissenschaften sowie Medizin zu verorten und knüpfen an das Konzept der ‹Medical Humanities› an, das sich dem Sprechen über Krankheiten wie auch dem Umgang mit medizinischen Belangen widmet. Dieser Forschungsansatz, bei dem seit einigen Jahren eine gemeinsame Perspektive auf geisteswissenschaftliche und medizinische Fragen etabliertwird, entfaltet international eine Dyna-

30

Vgl. demnächst den Band Narrativität und Medizin. Interdisziplinäre Zugänge, hg. von Christian Hißnauer u. Claudia Stockinger (Medical Humanities 18), Bielefeld 2025;siehe zu solchen Projekten auch den Beitrag von Andreas Mauz/Simon Peng-Keller im vorliegenden Band oder die Studie von Andrea Züger, Erzählen(d) über den Tod hinaus. Eine ethnografische Studie über das Transformieren von generativen Erzählungen in der Würdezentrierten Therapie, Göttingen 2022.