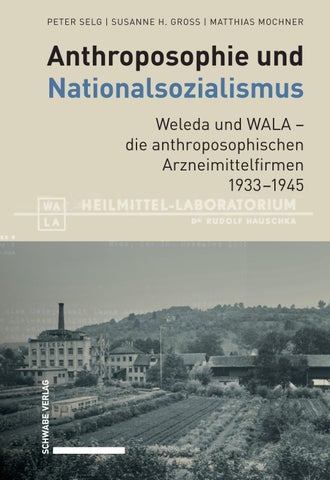

Anthroposophie und Nationalsozialismus

Weleda und WALA –die anthroposophischen Arzneimittelfirmen

1933–1945

Anthroposophische Medizin, Pharmazie und Heilpädagogik im Nationalsozialismus 1933 – 1945

Peter Selg, Susanne H. Gross, Matthias Mochner

Anthroposophie und Nationalsozialismus.

Weleda undWALA –die anthroposophischen Arzneimittelfirmen

1933 – 1945

Schwabe Verlag

Herausgegeben vomIta Wegman Institutfür anthroposophische Grundlagenforschung(Arlesheim, Schweiz)imAuftrag derAkademie der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD).

BibliografischeInformation der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2025 Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschließlich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronischverarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.

Abbildung Umschlag:Vordergrund:Brief von Hedwig Sevinsky und Dolores Heidland an das KTI Arlesheim aus dem WA-LA-Labor in Wien, 18. November 1945 (IWA). Hintergrund: Heilkräutergarten und Gebäude der Weleda AG Schwäbisch Gmünd, 1944 (AWSG).

Coverkonzept:icona basel gmbh, Basel

Cover:Kathrin Strohschnieder, stroh design, Oldenburg

Layout:icona basel gmbh, Basel

Satz:3w+p, Rimpar

Druck:Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza

Printed in Germany

Herstellerinformation:Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Grellingerstrasse 21, 4052 Basel, info@schwabeverlag.ch

Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR:Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, 10117 Berlin, info@schwabeverlag.de

ISBN Printausgabe 978-3-7965-5098-0

ISBN eBook (PDF)978-3-7965-5158-1

DOI 10.24894/978-3-7965-5158-1

Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.

rights@schwabe.ch www.schwabe.ch

2.2

2.3

2.3.2 Konflikte mit dem Reichsgesundheitsamt und dem württembergischenInnenministerium

2.3.3 Verbandsmitgliedschaften und Betriebsordnung

2.4 «Arisierung» bei der Weleda

2.4.1 Das Ausscheiden eines Verwaltungsrats

2.4.2 Zur Frage der jüdischen Mitarbeiterschaft

2.5 Auseinandersetzungen um die Stilllegung 201

2.5.1 Der Stilllegungsbescheid vom Juni 1941 ....

2.5.2 Die RSHA-«Aktion»vom Juni 1941 und ihreFolgen ...

2.5.3 Interventionen beim Stuttgarter Wirtschaftsministerium und Schweizer Konsulat 209

2.5.4 Die Vorsprache bei weiteren Behörden und Parteistellen

2.5.5 Die Weleda-Eingaben bei der Reichsstelle Chemie und beim RGA, Juli 1941 ..

2.5.6 Die Wendung an Reichsärzteführer Conti

2.5.7 Die Verzögerung der Unternehmensschließung und die Ärztegutachten ...

2.5.8 Die Aufhebung des Stilllegungsbescheids und die anhaltenden Probleme

2.6 Bemühungen um kriegswichtige

2.6.2 «Wecesin»gegen Senfgas- und Phosphorverletzungen

2.6.3 Marineärztliches

2.7 Die Beziehungen zum Reichsverband für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise

2.7.1

2.7.3 Kontroversen um Franz Lippert

2.8 Franz Lippert und die die Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung GmbH (DVA)inDachau 281

2.8.1 Die biologisch-dynamischeLandwirtschaft und die SS ..

2.8.2 Lipperts Weg zur DVA

2.8.3 Die Beziehungen der Weleda zur DVA

2.9 Die Situation des Unternehmens in der letzten Kriegszeit (1944/1945).

2.9.1 Personalengpässe, Rohstoffmangel, Versandprobleme ..

2.9.2 Der Verlust des Stuttgarter Firmengebäudes

2.9.3 Das Ringen um Herstellungsanweisungen

2.9.4 Der Einzug weiterer Mitarbeiter zum «Volkssturm». ...

2.9.5 Der Betrieb in Schwäbisch Gmünd am Ende des Krieges

2.10 Nach Kriegsende:Vom Umgang mit der jüngsten Vergangenheit ... 329

2.10.1 Ambivalenz:die Beziehung zu FranzLippert ...

2.10.2 Martha Künzel und die biologisch-dynamischen Landwirte

3. Rudolf Hauschka und die WALA

3.1 Gründungvon Laboratorien in Ludwigsburg, London, Wien und Dresden (1936–1938).

3.1.1 Auseinandersetzungen mit der Weleda

3.2 In den Gnadenwalder Kuranstalten (1940/1941)

3.2.1 Die Gnadenwalder Kuranstalten nach der Annexion Österreichs (1938–1940).

3.2.2 Die Übernahme der Kuranstalten durch Rudolf Hauschka

3.2.3 Der Besuch von Alfred Baeumler im März 1941

3.2.4 Rudolf Hauschkas erste Kontakte mit Otto Ohlendorf

3.3 Die Inhaftierung und die «Substanzlehre»(1941).

3.3.1 Das Ende der Gnadenwalder Kuranstalten

3.3.2 Die Beziehung zu Vittorio Klostermann und die Arbeit an der «Substanzlehre».

3.3.3 Die Publikation des Buches und das Einschreiten der Gestapo

3.4 Elixier-Produktion mit großen Zielen (1941–1944).

3.4.1 Begegnung und Zusammenarbeit mit Max Kaphahn

3.4.2 Die vergebliche Rückforderung der Forschungsmaterialien

3.4.3 Die zeitgenössische Vitaminforschung und Hauschkas Elixier-Produktion

3.4.4 Bei der DVA in Dachau 446

3.4.5 Die Verlagerung der Elixier-Produktion in den Böhmerwald (1943).

3.4.6 Die Geschäftsbilanz von Kaphahn und Hauschka

3.5 Am Kriegsende in München-Höllriegelskreuth (1944/1945).

469

3.5.1 Kurt Schauer und das Biologische Krankenhaus 469

3.5.2 Der Umzug des Krankenhauses nach Höllriegelskreuth ..

3.5.3 Rudolf Hauschkas Beziehung zu Kurt Schauer

478

3.6 Nach Kriegsende:Vom Umgang mit der jüngsten Vergangenheit ...

3.6.1 Ambivalenz. Kurt Schauers Spruchkammerverfahren ...

3.6.2 Die Beurteilung Otto Ohlendorfs

4. Bilanz

1. Ungedruckte

2. Gedruckte

Für die Einsichtsmöglichkeit in historische Unterlagender Weleda und WALA danken wir den Firmenverantwortlichen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Archive. Unser Dank gilt auch Meggi Pieschel, Jens Ebert und Susanne zur Nieden für ihre instruktive Ausarbeitung «Die biodynamische Bewegung und Demeter in der NS-Zeit. Akteure, Verbindungen, Haltungen», die wir noch vor Drucklegung kennenlernenund berücksichtigendurften. Durch diese Arbeit wird das Vorgehen des Reichsverbands für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise und Gartenbau mit Sitz in Bad Saarow, der für die Weleda und Rudolf Hauschka, aber auch für die anthroposophische Ärzteschaftvon großer Bedeutung war,1 im Kräfte- und Spannungsfeld der Jahre 1933 bis 1945 sehr viel deutlicher und differenzierter als bisher erfassbar.

Wir danken des Weiteren den NS-Medizinhistorikern Thomas Beddies und Heinz-Peter Schmiedebach (Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Charité – Universitätsmedizin Berlin), die uns auch bei diesem 2. Band unserer Studie «Anthroposophische Medizin, Pharmazie und Heilpädagogik im Nationalsozialismus 1933–1945»als wissenschaftlicher Beiratzur Seite standen, sowie den Stiftungen,die unser Forschungsprojekt und die Drucklegung der Bände finanziell unterstützten, insbesondere der Software AG – Stiftung,der Mahle-Stiftung, der Christopherus-Stiftung, der Hauschka-Stiftungund dem Rudolf Steiner Fonds für wissenschaftliche Forschung. Darüber hinaus danken wir den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Schwabe Verlages (Basel), insbesondere Sonja Peschutter und HaraldLiehr.

Arlesheim im November 2024 Peter Selg, Susanne H. Gross, Matthias Mochner

1 Vgl. P. Selg/S. H. Gross/M. Mochner:Ärzteschaft, 2024, S. 443–470.

Die deutsche Geschichte fordert gerade von den medizinisch und pharmazeutisch Tätigen, sich geschichtlich dem Verhältnis der eigenen Disziplin zum NSStaat bewusst zu werden. Während die damals Handelnden nicht mehr leben, gewinnt die Reflexion ihres Handelns in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Gewicht. Die Geschichte des Konzentrationslagers Auschwitz ist von Beginn an – von der Standortwahl bis zur Einrichtung des privatwirtschaftlich finanzierten Konzentrationslagers Auschwitz III (Monowitz) – eng mit dem damals weltweit größten Chemie- und Pharmaunternehmen I.G. Farben und damit seinen Gründer- und Nachfolgeunternehmen wie Bayer und BASFverknüpft. Moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse, industrielle Technik, monetäres Kalkül und gewissenlosepolitische Kollaboration haben die Verbrechen des Deutschen Reiches mit ermöglicht.1

An Verbrechen wie den Unterdruck- und Kälteexperimenten an Gefangenen im KZ Dachau war mit Sigmund Rascher auch ein Arzt beteiligt, der aus einer anthroposophisch orientierten Familie stammte, Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft war und Verbindungen zur anthroposophischen Ärzteschaft hatte. So müssen sich auch die Anthroposophische Medizin und Pharmazie ergebnisoffen einer wissenschaftlichen Recherche stellen, welche Haltung ihre Protagonistenzum NS-Staat und seinerIdeologie einnahmen, wie sie unter den damaligenBedingungen agierten und anhand welcherBelege und Dokumente ihr Verhalten erfasst werden kann. Ebenso gilteszuuntersuchen, wie die Führung und Funktionäre des NS-Staates auf die AnthroposophischeMedizin und Pharmazie und ihre Akteure blickten und sich zu ihnen verhielten.

Im Jahr 2016 hat deshalb die Akademie der Gesellschaft Anthroposophischer Ärztinnen und Ärzte in Deutschland Peter Selg gebeten, gemeinsam mit seinem Team und unter Begleitung eines Beirats führender medizinhistorischer Experten die Geschichte der Anthroposophischen Medizin, Pharmazie und Heilpädagogik während der NS-Zeit wissenschaftlichaufzuarbeiten. Im Geleitwort zu Band 1dieser Studie stellten die Beiräte Thomas Beddies und Heinz-Peter Schmiedebach (Institut für Medizingeschichte und Ethik in der Medizin, Charité Berlin)fest:

1 Vgl. u. a. G. Soldner:Auschwitz-Birkenau, 2022.

Die Anthroposophische Medizin stand und steht in historischer Perspektive, aber auch aktuell (Corona/Impfskepsis)unter kritischer Beobachtung und manchmal polemischer Kritik (nicht nur)der «Schulmedizin». Auch vor diesem Hintergrund stellt es zweifellos eine Herausforderung dar, wenn die Bearbeiter_innen eines historischen Projekts zur Anthroposophischen Medizin im Nationalsozialismus selbst der Anthroposophie verbunden sind. Unseres Erachtens – das sei hier vorweggenommen – ist es den Autoren der vorliegenden Studie jedoch nicht nur gelungen, kritische Distanz zu ihrem Forschungsgegenstand zu halten;vielmehr profitiert die Untersuchung auch von der Vertrautheit der Autoren und Bearbeiter_innen mit der Geschichte und Gegenwart der Anthroposophischen Medizin, ihrer Strukturen und Akteur_innen.2

Der vorliegende Band 2konzentriert sich auf die anthroposophische Pharmazie. Die Unternehmen Weleda und WALA/Dr. Hauschka Kosmetik sind heute international renommierte Hersteller von Naturkosmetik und führende Anbieter anthroposophischer Arzneimittel. Während die Firma Weleda 1933 bereits ein global tätiges Unternehmen mit Firmensitz in der Schweiz, aber größtem Produktionsstandort in Deutschland war, arbeitete der Chemiker Rudolf Hauschka 1933 bis 1945 an wechselnden Standorten, in Arlesheim, Wien, Ludwigsburg, Dresden, Gnadenwald (Tirol), Stubenbach (Prášily, Böhmerwald)und Höllriegelskreuth (bei Pullach). Erst1952 ging aus dieser Tätigkeit die WALA Heilmittel GmbH hervor. Peter Selg, Susanne H. Gross und Matthias Mochner fokussieren in ihrer Studie dabei vor dem Hintergrund der umfassendenDarstellung zur EntwicklungAnthroposophischer Medizin und Pharmazie in Band 1auf das Verhalten von Protagonistender Weleda und der WALA im hoch-politisierten Umfeld des NS-Staates. Eine umfassende Einordnung in die Pharmaziegeschichte des Deutschen Reiches – von der dominierenden pharmazeutischen Großindustrie, repräsentiert durch die I.G. Farben, bis hin zu den Produzenten von Naturarzneimitteln – würde den Rahmen dieser Untersuchung überschreiten. Dennoch verdeutlicht die Einführungdieses Bandes eindrucksvoll, in welchem politischen undsozialen Umfeld sich dieanthroposophischen Arzneimittelherstellerals Teil der pharmazeutischenIndustriezwischen1933bis 1945 in Deutschland bewegten.

Ebenso wie in Bezug auf die anthroposophische Ärzteschaft ist es Peter Selg und seinem Team gelungen, in ihrer umfangreichen, über Deutschland hinausreichenden Recherche wichtige, bislang unbekannte Dokumente zu den anthroposophischen Heilmittelherstellern der Forschung zu erschließen. So konnte erstmals belegt werden, dass Weleda jahrelang auf den Listen der stillzulegenden pharmazeutischen Unternehmen stand. Die engen Verbindungen zum Schweizer Stammhaus der Firma – Weleda stellt bis heute rechtlich ein Schweizer Unternehmen dar – wurdendurch in der Schweiz recherchierte Dokumente belegt.

2 In:P.Selg/S. H. Gross/M. Mochner:Ärzteschaft, 2024, S. 11.

Mit klarer Differenzierungund gestützt auf detaillierte, teils neu entdeckte Quellen wurdendie Verbindungen Rudolf Hauschkas zu dem leitenden Mitarbeiter einer BerlinerLikörfabrik und SS-Funktionär Max Kaphahn aufgearbeitet, der nach dem Krieg zu den Mitbegründern der WALA gehörte. Aktuelle Forschungsergebnisse zum Verhältnis der biologisch-dynamischen Landwirtschaft zum NS-Staat und ihre Bedeutung für das Feld der anthroposophischen Pharmazie wurdenberücksichtigt. In ihrer Bilanz kommen Peter Selg, Susanne H. Gross und Matthias Mochner zu dem Schluss, dass in der umfangreichen Recherche für diese Studie weder von den Führungspersonen der deutschen Weleda noch von Hauschka nationalsozialistische, rassistische oder antisemitische Aussagen gefunden wurden. Dennochprofitierten die Weleda-Führung und Hauschka von ihren Kontaktenund Unterstützern, zu denen im Falle der Weleda auch die Schweizer Behördenzählten. «Die Arbeit der anthroposophischen Arzneimittelhersteller Weleda und Rudolf Hauschkas war in der Zeit des Nationalsozialismus von tiefgreifenden Ambivalenzen geprägt.»3 Diese Ambivalenzen in ihrer Spannweite auszuleuchten und zu dokumentieren stellt eine zentrale Leistung der vorliegenden Studie dar. Ein Beispieldafür ist, wie Rudolf Hauschka einerseits Verhaftung und Vernichtung von wissenschaftlichen Manuskripten und Arbeitsmaterialien durch das Regime hinnehmenmusste, andererseits jedoch die Möglichkeit weiterzuarbeiten maßgeblich der – von Hauschka nie verheimlichten –Protektion durch Otto Ohlendorf verdankte, dessen schwere Kriegsverbrechen als Leiter der Einsatzgruppe Dinder Ukraine seit den Nürnberger Prozessengut dokumentiert sind. Es ist eine wesentliche Leistung der vorliegenden Studie, diese Ambivalenzaufzunehmen, wissenschaftlich herauszuarbeiten und der Wahrheit verpflichtetdarzustellen. Peter Selg, Susanne H. Gross und Matthias Mochner setzen sich systematisch mit der Memoirenliteratur der damaligen Akteure auseinander und konfrontieren diese mit den von ihnen ausgeblendeten Aspekten. Damit bieten sie den Lesern die Möglichkeit, auf wissenschaftlicher Grundlage die Ambivalenzkonflikte und das Handeln der führenden Protagonisten anthroposophischer Pharmazie jener Zeit nachzuvollziehen. Die existentielle Gefährdung und Infragestellung der anthroposophischen Pharmazie durch das NS-Regime wird deutlich, was im scharfen Gegensatz zur Rolle der pharmazeutischen Großindustrie im NS-Staatsteht. Gleichzeitig kann sich die anthroposophische Pharmazie nicht einfach auf einen Opferstatus berufen, sondern muss sich differenziert mit den partiellen Verstrickungen ihrer Protagonisten in das NS-Regime befassen.Esist zu hoffen, dass diese Ambiguitätindie eigene Erzählung – auch anthroposophischer Arzneimittelhersteller – einfließt und die vorliegende Studie entsprechend gewürdigt wird. Zugleich ist zu hoffen, dass die Rezeption der Arbeit in der kritischen Öffentlichkeit diesen differenzierten Blick aufgreifen und sowohl Einzelaspekte als auch das Gesamtbild angemessen berücksichtigen wird.

3 In diesem Band S. 514.

Die Anthroposophische Medizin wird heute oft aufgrund ihrer ideellen und spirituellen Konzepte im Hinblick auf den Menschen kritisiert. Aus Sicht der Anthroposophischen Medizin besteht jedoch die Gefahr, dass wesentliche Aspekte einer humanistischen Anthropologie im Kontext der zeitgenössischen Wissenschafts-, Ökonomie- und Gesellschaftsentwicklung übersehen werden und verloren gehen. «Fortschritt und Untergang der Medizin entscheiden sich an der mit der Wirklichkeit in Einklangstehenden Beantwortung der weltumspannenden Schicksalsfrage,wie in der Medizin und im sozialen Raum Erkenntnis – und zwar auch einedie Individualität des Menschen umfassende Erkenntnis – möglich und wirksam ist», schrieb Gerhard Kienle, die zentrale Gründerpersönlichkeit des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke und der Universität Witten/ Herdecke, bereits 1980.4 Während ein individualistisch orientiertes Verständnis des Menschen in der NS-Zeit durch die erbbiologische Rassenideologie und das Primat des Volkes gefährdet war, wird heute eine sensible humanistische Anthropologie durch die reduktionistische Rückführungaller menschlichen Aspekte auf physikalischeund biochemische Vorgänge bedroht. Leben, Bewusstsein, Selbstbewusstsein und erlebte Individualität verlieren ihre Bedeutung und werden zu Epiphänomen des Materiellen erklärt. War dieses, sich heute als rational und evidenzbasiertpräsentierende Weltbild in der NS-Zeit resistenter gegenüberVerwicklungen mit dem NS-Regimeund seiner menschenverachtendenvölkischen Ideologie?

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie widersprechendieser Annahme. So profitierte die I.G. Farben als führendes Unternehmen der forschendenpharmazeutischen Industrie in Deutschland von der Enteignung konkurrierender Unternehmen jüdischer Eigentümer, beutete eine große Zahl von Zwangsarbeitern aus und war maßgeblich an der Errichtung und am Betrieb des KZ Auschwitz III (Monowitz)beteiligt. Die Würdedes Menschen wurde in gravierender Weise missachtet.5 Demgegenüber zeigt die hier vorgelegte historische Aufarbeitung der Quellen zu Weleda und den Vorläufern der WALA, dass nicht von einer «Karriere anthroposophischer Medizin während der Nazi-Ära»gesprochen werden kann, wie dies etwa Peter Staudenmaierunterstellt.6 Die bereits im Band 1dieser Studie vorgelegten Zahlen zur NSDAP-Mitgliedschaft zeigen ebenfalls,dass dieser Prozentsatz bei den anthroposophisch orientierten Ärztinnen und Ärzten weit unter dem Durchschnitt der deutschen Ärzteschaftlag – aber dass es eben auch den Fall Rascher gab. Keine medizinische Therapierichtung kann heute für sich in Anspruch nehmen, in der NS-Zeit vor Verwicklungen mit dem Regime geschützt gewesen zu sein, und kein Weltbild kann deren moralisch problematisches oder verwerfliches Handeln rechtfertigen.

4 P. Selg:Kienle, Bd. 2, 2003, S. 7.

5 A. Jehn/A. Kirschner/N. Wurthmann:IGFarben, 2022.

6 P. Staudenmaier:Occultism, 2014, S. 128.

Möge der Blick zurück in die Vergangenheit bei allen, die heute Verantwortung tragen, das Bewusstsein für die Gefährdungen des Humanen in der Zukunft schärfen. Der grundgesetzliche Auftrag, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, fordert von allen in Medizin und Pharmazie Tätigen,ihr Handeln sowie ihr Menschen-und Weltbild stets daraufhin zu hinterfragen, ob sie diese Würde ausreichend achten und in der Praxis respektieren.

Peter Selg und dem Autorenteam danken die Auftraggeber dieser Studie herzlich für ihre immense Arbeit und den mutigen Versuch, sich den schwierigen Aspekten und Verfehlungen zu stellen, um eine fundierte und historisch wahrhaftige Einordnung der Geschichte der Anthroposophischen Medizin und Pharmazie in der NS-Zeit zu ermöglichen.

Witten/München im Frühjahr 2024

Für die Akademie der Gesellschaft Anthroposophischer Ärztinnen und Ärzte in Deutschland (GAÄD)

Prof. Dr. med. Friedrich Edelhäuser Georg Soldner

Der aufklärerische, humanisierende,demokratiefördernde Gehalt historischer Erinnerung ist auf das Engste mit ihrer selbstkritisch-selbstreflexiven Seite verbunden.1

In Band 1dieser Studie über «Anthroposophische Medizin, Pharmazieund Heilpädagogik im Nationalsozialismus 1933 – 1945» wurde – nebenprinzipiellen Fragen – dasVerhaltender anthroposophischen Ärzteschaft detailliert untersucht. Im Geleitwort desBandesschriebenThomas Beddies und HeinzPeter Schmiedebach( Institut für Geschichte und Ethik in derMedizin, Charité – Universitätsmedizin Berlin ), die als wissenschaftlicherBeirat das von der Akademie derGesellschaft Anthroposophischer Ärzte (GAÄD )initiierte Forschungsprojekt seit2016 begleiten,über dieMethodik der Arbeit.2 Diedort skizzierte Vorgehensweise undZielrichtung haben auchfür den vorliegenden Band 2Bestand, dersich den anthroposophischen Arzneimittelherstellern Weleda und WALA bzw. der Arbeit desPharmazeutenRudolf Hauschka von 1933 bis 1945 zuwendet. Voneiner «Firma »Hauschkas kann in dem betrachteten Zeitraum nursehr bedingtgesprochen werden. Währenddie Weleda AG als anthroposophischer Arzneimittelhersteller mitihrem Stammwerk in Arlesheim (Schweiz)und den beidenzusammengehörigen deutschen FirmenstandorteninStuttgartund Schwäbisch Gmünd sowie den Zweigniederlassungen der Arlesheimer Mutterfirma in Großbritannien,3 Frankreich,4

1 V. Knigge:Geschichte, 2020, S. 517.

2 Vgl. P. Selg/S. H. Gross/M. Mochner:Ärzteschaft, 2024, S. 11–13.

3 The British Weleda Co., Ltd. wurde Ende 1924 gegründet;ihr Leiter war D. N. Dunlop (vgl. J. van Leer/O. Schmiedel:Bericht über die Weleda AG, 30. Dezember 1929, S. 3; AWA). Nach Dunlops Tod (1935)übernahm Tamara Horwich die Führung (vgl. E. Dürler an G. Wachsmuth, 3. Oktober 1938;GoeA, A.03.021.002).

4 Die Arbeit in Frankreich nahm die Weleda im Jahr 1924 in St. Louis nahe der Schweizer Grenze bei Basel mit zunächst zwei Mitarbeitern auf. 1929 hieß es dazu:«In St. Louis [ ]unterhalten wir ein Laboratorium, welches von Arlesheim aus geführt wird»(J. van Leer/O. Schmiedel:Bericht über die Weleda, 30. Dezember 1929;AWA). Im Zweiten Weltkrieg musste die Arbeit aufgrund der Evakuierung von St. Louis eingestellt werden (vgl. J. Zimmermann: Weleda in Frankreich, 1977, S. 39).

USA,5 Niederlande,6 Italien,7 Österreich8 und der Tschechoslowakei9 1933 bereits auf eine mehrjährige, institutionalisierteGeschichte und erfolgreiche Produktion anthroposophischer Arzneimittel zurückblicken konnte, entwickelte sich Rudolf Hauschkas pharmazeutische Arbeit am Klinisch-TherapeutischenInstitut (KTI) in Arlesheim unter Ita Wegman zunächst in mehrjähriger Kooperation sowie örtlicher Nähe zur Weleda AG Arlesheim und emanzipierte sich erst ab 1935 gänzlich von dieser. Die Anmeldung von Hauschkas Firma erfolgteim Frühjahr 1936 in Ludwigsburg. Sie wurde unter dem Namen «WALA-Laboratorium»als eigener Betrieb eingetragen,war jedoch sehr klein. Während die Weleda bereits vor 1933 eine europaweit tätige pharmazeutische Firma gewesen war – mit vielfältigen Kontakten zu Apotheken, zur Ärzteschaft, zu Pflanzenzüchtern und Zulieferern der für die Arzneimittelproduktion benötigten Rohstoffe, mit einem firmeneigenen Nachrichtenorgan, den «Weleda Nachrichten», die in hoher Auflage (bis zu 80.000 Exemplaren)und in vier Sprachen erschienen (Auflage 1936 noch 42.500) –, 10 arbeitete Rudolf Hauschka bis 1945 nur mit einem sehr überschaubaren Stab pharmazeutischer Mitarbeiterinnen und sonstigenHilfskräften.11 Er

5 Seit 1926 gab es in New York The American Arlesheim Laboratories Inc. (vgl. J. van Leer/ O. Schmiedel:Bericht über die Weleda AG, 30. Dezember 1929, S. 3; AWA).

6 De Handelsonderneming WELEDA wurde 1926 gegründet (vgl. J. van Leer/O. Schmiedel:Bericht über die Weleda AG, 30. Dezember 1929, S. 3; AWA).

7 Im Jahre 1935 wurde in Mailand die Weleda Soc. An.[troposofica]Italiana gegründet (vgl. Geschäftsbericht 1935, S. 2; AWA). 1941 war der Vertreter der Weleda in Italien Alberto Galli aus Mailand (vgl. A. Galli an E. Dürler, 25. März 1941;AWA).

8 In Österreich wurde keine eigene Firma begründet. Den Vertrieb und später auch die Produktion der Weleda-Produkte organisierte Ende Dezember 1924 der ehemalige Direktor der Firmenassoziation «Der Kommende Tag»Cornelius Johannes Apel als Generalvertreter der Weleda in Österreich. Vgl. dazu Beiträge Nr. 118/119, 1997, S. 228.

9 Die Veleda GmbH, Prag-Smichov wurde 1926 gegründet, ihr Leiter war Christian Hauffen (vgl. J. van Leer/O. Schmiedel:Bericht über die Weleda AG, 30. Dezember 1929;AWA).

10 Vgl. P. Selg/S.H.Gross/M.Mochner:Ärzteschaft, 2024,S.500;F.Götte:Bemerkungen zum Geschäftsjahr 1936 (AWA)sowie Kap. 2.1.2indiesemBand. 1932 wurdeein Freiexemplarder Nr.2 der«Weleda Nachrichten» an sämtlichevegetarische Gaststätten in Deutschland verschickt (vgl.E.Leinhas:Schreiben,Oktober 1932;AWA), im Januar1933ansämtliche Zweigleiter der AnthroposophischenGesellschaft in Deutschland(vgl. F. Götte: An dieverehrl.Zweigleiterder AnthroposophischenGesellschaftinDeutschland, Januar 1933;AWA)und im Mai1933analle Gemeindender Christengemeinschaft. Vgl. E. Leinhas: Schreiben, Mai1933(AWA) 11 Aufgrund fehlenderUnterlagen istdie Gesamtzahl derinden verschiedenenLaboren Rudolf Hauschkasüberdie Jahrehin tätigenMitarbeiter nicht mehr exakt feststellbar.Rekonstruierbar sind fürdas Labor in Dresdenneben Hilde Beck diedreiMitarbeiterinnen[?] Friebe,[?] Molt und HerthaKnöbel(vgl. C. Schlick:Unternehmensgeschichte,2012, S. 66), fürWiendie beiden MitarbeiterinnenHedwigSevinskyund DoloresHeidlandsowie HannaFörster (C.Schlick:Unternehmensgeschichte, 2012,S.39),für HauschkasZeitamKlinischTherapeutischen Institut (KTI) Arlesheimdie Mitarbeiterinnen undMitarbeiter FritzRau,[?] Bertold,GüntherReinecke, Gertrud

richtete mehrere Forschungs- und Produktionslabore für seine Arbeit an verschiedenen Orten ein – nach Arlesheim folgten Ludwigsburg, Wien,London, Dresden, Gnadenwald, Stubenbach (Prášily)und Höllriegelskreuth, die jedoch (mit Ausnahme der Standorte in Wien, Höllriegelskreuth und London bzw. Tunbridge Wells12 )nach einiger Zeit aufgrund des politischen Drucks und aus anderen Gründen wieder geschlossen werden mussten.

Das Schicksal der behördlich verordnetenStilllegung im Jahre 1941 teilte Hauschkas erfolgreichstes pharmazeutisches Labor in Dresden mit vielen anderen deutschen Arzneimittelherstellern. Mehr als 50 Prozent der chemisch-pharmazeutischen Unternehmen wurden bis Kriegsende durch die Behörden geschlossen.13 Die Geschichtsschreibung der deutschen Pharmazie in den Jahren 1933 bis 194514 berichtet ausführlich von «eigenmächtige[ n] Eingriffe[n] von Parteidienststellen und Angehörigen von NSDAP, SA oder NSBO in viele einzelne Unternehmen, die den Kernbestand der unternehmerischen Verfügungsrechte bedrohten»,15 Eingriffe, die im Kontext der nationalsozialistischen Wirtschafts-, Medizin- und Rüstungspolitik standen. Insbesondere nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen nahmen die Regularien massiv zu. Nicht nur die Eliminierung der als «sinnlos»und «nutzlos»apostrophierten, «nicht kriegswichtigen», oftmals naturheilkundlichen Arzneimittel,16 sondern auch die «effiziente Bereinigung»des gesamten Arzneimittelmarktes, verbunden mit einer selektiven Abgabevon knappen Rohstoffen, wurden gesundheits- und wirtschaftspolitisch verfolgt. Nur noch mit «Herstellungsanweisungen»durfte produziert werden – in einer militarisierten und nazifizierten Umgebung, die auch die Unternehmen erfasste.17

Die Anpassungsleistungen der pharmazeutischen IndustrieindieserSituation waren vielfältig:Die Quoteder NSDAP-Mitgliedschaften beipharmazeutischen Unternehmern undApothekern erreichte fast die hohen Werte derdeutschen Ärzteschaft.18 ZahlreicheUnternehmen nahmen aktive Nationalsozialisten in ihre Führungsgremienauf, die verordnete «Gleichschaltung»erfassteihreVerbände,WirtWeinmar,[?] Anderegg,AlbertDiefenbach, [?]Gross (vgl.P.Selg: R. Hauschka,2010, S. 54, Abb. 16), fürdas Labordes KTIinLondonHildegard Engel,für Ludwigsburg HildeBeck.

12 Dorthin zogen Ludwig und Hildegard Engel, die das Londoner Laboratorium Hauschkas führten, nach Beginn des Zweiten Weltkriegs um.

13 Vgl. M. Kißener:Boehringer, 2015, S. 111. Vgl. Kap. 1.5.

14 Vgl. die zusammenfassende Synopse in Kap. 1.

15 Ch. Buchheim:NS-Regime, 2008, S. 400.

16 Der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung an den Herrn Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches, Beauftragter für den Vierjahresplan, 24. März 1942 (BArch, R43-II/ 737, Bl. 52 f.).

17 Vgl. Kap. 1.5.

18 Vgl. Kap. 1.3 und P. Selg/S. H. Gross/M. Mochner:Ärzteschaft, 2024, S. 503–506.

schaftsgruppen und«Selbstverwaltungsorgane»(diekeine mehr waren).19 Große und einflussreichepharmazeutische Firmen sichertensich wichtige Positionen in denneu geschaffenen wirtschaftlichen Organisations-und Verwaltungsstrukturen des NS-Staatesund gingen eine Vielzahlvon – teilweise ausgesprochen lukrativen –Kooperationen mitdem NS-Regime,seinenMacht-, Aufrüstungs- und Kriegszielen ein. Die Zusammenarbeitreichte von der Anpassung derProduktpalette bishin zur Beteiligung einzelner Unternehmenanpharmazeutischen Menschenversuchenin Konzentrationslagern. «Die Grenzen zwischen Unternehmen, Rüstungsbürokratie und NS-Staat verschwommen während des Nationalsozialismusimmer weiter.»20 Für1940 gab die I.G. FarbenindustrieAG, der größtePharmagigantDeutschlands – zu Spitzenzeiten gehörtender I.G. Farben 200 Werke sowie rund 400 deutsche und500 ausländische Unternehmensbeteiligungen21 – einenReingewinnvon 58.756.000 Millionen Reichsmarkan.22

M. Kißener hat in seiner Arbeit über Boehringer Ingelheim betont,essei im Hinblick auf die pharmazeutischen Unternehmen – wie für alle deutschen Unternehmen zwischen 1933 bis 1945 – angesichts der allgemeinen Nazifizierung sinnvoll zu fragen,

in welchen Formen sich die NS-Herrschaft im [ jeweiligen ] Betrieb realisierte, welche gesellschaftlichen und politischen Zielstellungen für die Unternehmensleitung maßgeblich waren, wie sie zu den NS-Machthabern stand und welche Handlungsspielräume die Unternehmensleitung nutzte, um die Interessen des Unternehmens zu wahren.23

DieseFragenwerdenimvorliegendenzweiten Band unsererStudieandie anthroposophischen Arzneimittel-und Kosmetikfirmen Weleda AG undWALAHeilmittel GmbH gestellt.24 Sowohl derWeledaals auch Rudolf Hauschka gelanges, von1933bis 1945 in einemgewissenAusmaßweiterzuarbeiten. Heutebeschäftigt

19 Vgl. Kap. 1.2.

20 C. Marx:Wirtschaftselite und NS-Staat, 2023, S. 114. J. Streb (Rüstungsindustrie, 2023, S. 171) betont, dass die Rüstungsindustrie «nicht eindeutig gegenüber anderen Industriezweigen abgegrenzt werden kann, weil die meisten Produzenten von Rüstungsgütern gleichzeitig auch zivile Produkte erzeugen».

21 Vgl. u. a. P. Hayes:Industry and Ideology, 2001;D.Jeffreys:Weltkonzern und Kriegskartell, 2011;S.Hörner:I.G. Farbenindustrie AG und Nationalsozialismus, 2012. Der am 9. Dezember 1925 begründeten Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG gehörten mehr als 70 Tochterunternehmen an, darunter die Firmen Agfa, BASF, Bayer, Casselia, Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Chemische Fabrik vorm. Weiler-ter-Meer, Höchst, Chemische Fabrik Kalle. Vgl. W. Wetzel:Geschichte, 2007, S. 188. Schreibweise des Firmennamens im Folgenden: I.G. Farben.

22 Vgl. «Die Pharmazeutische Industrie», Jg. 8, Heft 17, 1. September 1941.

23 M. Kißener:Boehringer, 2015, S. 17.

24 Die nachfolgenden Firmendaten für die Weleda und WALA wurden aus verschiedenen Quellen (u.a.Geschäftsberichte)eruiert und werden nicht eigens nachgewiesen.

dieWeledaalleininihrem HauptsitzSchwäbischGmünd rund 1000 Personen (2023: 952),insgesamt hatsie über 2371 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter.25 Im Jahr 2022 lag derUmsatzbei 413,8Millionen Euro (davon 326,4Millionen im BereichNaturkosmetikund 87,4 MillionenEuroimBereich Arzneimittel), derin29 Gesellschaften (vertreten in 50Ländern) erwirtschaftetwurde.26 DieWALAHeilmittel GmbH verfügtaktuell über eine vergleichbareGröße beiden Mitarbeiterzahlen ihresStammhauses,nachFirmenangabenwaren 2021 insgesamt982 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiterangestellt.Zwischen2010und 2020 stiegder Umsatz derWALAvon 100auf 136Millionen Euro an,mit einerkurzzeitigenSpitzein denJahren2018/2019von 144Millionen Euro.

Sowohl dieWeleda alsauchRudolf Hauschkabegannen ihrepharmazeutische Arbeit in den 1920er Jahren, in der Begründungszeit derAnthroposophischenMedizinunter Rudolf Steiner und Ita Wegman. DieEntstehung derWeleda (ab1920/ 1921) sowie derBeginnder pharmazeutischen Arbeit Rudolf HauschkasamKlinisch-TherapeutischenInstitut Arlesheimunter Ita Wegman (ab1929)wurde in Band 1dieser Studie beschrieben.27

DieWeiterarbeitder Weleda undRudolfHauschkas von1933bis 1945,die dieVoraussetzung derUnternehmensentwicklungen nach 1945 bildeten,ist bemerkenswert – angesichts derallgemeinen Rahmenbedingungender verordneten undschleichenden (durch Rohstoff- undPersonalmangel bedingten) Stilllegungen vieler pharmazeutischerUnternehmen,Laboreund ApothekeninDeutschland, aber auch in Anbetracht derTatsache, dass beideUnternehmen im Wesentlichen dieals «sinnlos»und «nutzlos»apostrophierten,«nichtkriegswichtigen» Arzneimittel undKosmetika produzierten unddarüber hinaus bekanntermaßen anthroposophisch orientiert waren. Alsanthroposophische Einrichtungenstanden sie nach demVerbotder Anthroposophischen GesellschaftimNovember1935nachweislich unterkritischerBeobachtung,Kontrolleund untereinem erhöhten Druck durchGestapound SD,aberauchdurch dasReichsgesundheitsamt(alsTeildes Innenministeriums).28 Zu fragen istdaher,welcheVorgängeund Konstellationen dasWeiterleben derWeledaund derWALAermöglichten, und(mitKißener)wie sich dieNS-Realität im Betriebspiegelte,welcheIntentionen dieUnternehmen verfolgten undwie es um ihre Handlungsspielräumestand (s.o.).

25 In dieser Studie wurde eine Ausgewogenheit zwischen geschlechtergerechter Sprache und Lesefreundlichkeit angestrebt, d. h. die geschlechtergerechte Schreibweise wird nicht systematisch verwendet.

26 Umsatzzahlen der Weleda weltweit zwischen 2011 und 2023 in Millionen Euro:307,3 (2011), 322,5 (2012), 336,7 (2013), 364,3 (2014), 389,5 (2015), 389,8 (2016), 401,0 (2017), 400,9 (2018), 429,3 (2019), 424,1 (2020), 424,8 (2021). 413,8 (2022), 421,2 (2023).

27 Vgl. P. Selg/S. H. Gross/M. Mochner:Ärzteschaft, 2024, S. 102–107, 174–176.

28 Vgl. Kap. 2.3.

Die leitenden Persönlichkeitender Weleda in der Zeit von 1933 bis 1945 haben zu diesen Fragen in ihren Erinnerungsberichten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs teilweise Stellung bezogen, insbesondere der kaufmännische Direktor Fritz Götte, der den Kurs der deutschen Weleda maßgeblich prägte. Neben ihm verfassten weitereleitende Mitarbeiter der Weleda Memoiren, so die Apotheker Wilhelm Spieß29 und Hans Krüger,30 Arthur von Zabern,31 der 1938 die Leitung der deutschen Weleda verließ,und der Pharmazeut Oskar Schmiedel,32 der 1938 den Direktionsposten in Stuttgartübernahm. Der Fokus ihrer Erinnerungsschriftenlag dabei in erster Linie in der Schilderung von Hindernissen, mit denen sich die Weleda als anthroposophischeFirma im Nationalsozialismus auseinandersetzen musste. 1951 schrieb Spieß beispielsweise:

Die feindliche Haltung des Dritten Reiches gegen alles wirklichkeitsgemäß Geistige und der wachsende Warenmangel während des Krieges stellten die deutsche Weleda in jeder Richtung vor die denkbar größten Schwierigkeiten. Manche wichtigen Therapeutika konnten nicht mehr geliefert werden, ebenso entfielen im Laufe der Zeit alle Kosmetika. Bei diesen Präparaten hielt man bedingungslos an dem von jeher geltenden Grundsatz der hygienisch einwandfreien Qualität fest und vermied dubiose Austauschware.33

Hans Krüger konstatierte 1976:

Die Jahre des NS-Regimes und des Krieges haben der Gmünder Betrieb und auch die Stuttgarter Zentrale relativ unbeschadet überstanden – wenn auch nicht ohne zeitweise schwere Bedrohung sowohl durch behördliche Maßnahmen als auch in Stuttgart durch unmittelbare zerstörerische Kriegseinwirkung. Durch das Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland (Nov. 1935)war die Arbeit der Betriebe noch wenig behindert worden, es konnten sogar die soeben in größerem Maße anlaufenden Ärztetagungen etc. fortgesetzt und erweitert werden.34 Als aber im Juni 1941 eine «Stilllegungsverfügung»für den gesamten Betrieb erlassen wurde […], gelang es nur durch monate-

29 Vgl. W. Spieß:Werdegang der Weleda, 1950, S. 43–49. Spießʼ Darstellung wurde in engem Kontakt mit Oskar Schmiedel verfasst. Vgl. H. Krüger:Aus der Geschichte der WeledaArbeit, 1976, S. 1(AWA).

30 Vgl. H. Krüger:Aus der Geschichte der Weleda-Arbeit, Typoskript, 13. Dezember 1976, 15 Seiten (AWA).

31 Vgl. A. von Zabern:Vom Werden der Weleda, 1961.

32 Vgl. O. Schmiedel:Entstehung der Weleda, o. D. (AWSG).

33 W. Spieß:Werdegang der Weleda, 1950, S. 48. Bei manchen Zitaten wurden zur besseren Lesbarkeit moderat Anpassungen an Grammatik und Rechtschreibung vorgenommen, ohne dies eigens zu kennzeichnen. Hervorhebungen sind, soweit nicht anders ausgewiesen, Teil des Originalzitats.

34 Vgl. dazu etwa die Einladung Friedrich Husemanns:«Ich habe mit einigen Kollegen besprochen, dass wir uns am 23./24. November [1940]inStuttgart im Raum der Weleda treffen wollen, um über einige anorganische Heilmittel zu sprechen. Auch die Mitarbeiter der Weleda werden sich an der Arbeit beteiligen.» F. Husemann:Mitteilung betr. ärztliche Arbeit in Stuttgart, 23. Oktober 1940 (IWA.07.D.01.07).

langen höchsten persönlichen Einsatz von Fritz Götte,dem damals tätigsten Mitglied der Stuttgarter Geschäftsleitung, das Schlimmste abzuwenden – durch Anspannung aller Kraft.35

Krüger griff bei seiner Schilderung auf Göttes Darstellung«Im Dienste der Weleda. 1926–1951»aus dem Jahr 1951,36 auf Wilhelm Spießʼ Aufsatz «Vom Werdegang der Weleda»(1950)37 und auf Texte weiterer Mitarbeiter zurück. Insbesondere in seiner umfangreichen Erinnerungsschrift «ImDienste der Weleda» beschrieb Götte den Kampf gegen die im Juni 1941 verordnete und später wiederholt angedrohte Stilllegung, die Vielzahl seiner Eingaben und Behördengänge, die Suche nach Unterstützern und ärztlichenWirksamkeitsgutachten der produzierten Arzneimittel. Er stellte deren besondere Qualität und Unverzichtbarkeit zur Versorgungder deutschen Bevölkerung heraus – wie dies viele von der Stilllegung bedrohte Unternehmen versuchten.38 Götte sprach von einem «Kreis von entschlossenen Mitarbeitern», von der «Friedensarbeit, in der wir auch im Kriege standen», vom Ringen um «Rohmaterialien und Verpackungsmaterial»,vom Kampf um die Alkoholzuteilung, andeutungsweise auch von der erfahrenenUnterstützung durch das Schweizer Stammhaus der Weleda und die eidgenössischen Behörden. Ausführlich schrieb er des Weiteren über die Betriebsgeschichte in der Zeit des Nationalsozialismus und die politischeHaltung der Firmenleitung.

Göttes Darstellungensind fürdie Geschichte der Weledazwischen1933und 1945 zwarwichtig,aber ausverschiedenen Gründen als Quellenmaterialproblematisch.Sie wurden ganz überwiegendviele Jahrenach1945als Erinnerungsschriften verfasst, klammern bestimmte Ereignissekonsequentaus,widersprechen sichzum Teilinhaltlich und stellenverschiedeneEntwicklungen nachweislich vereinfachtdar.Göttes Motivationzuseinen zahlreichen Niederschriften (von 1941 bis 197839 )ist nichtklar. Ob diese Berichte, die die eigene Leistung besondersbe-

35 H. Krüger:Geschichte der Weleda-Arbeit, 1976, S. 8(AWA).

36 Vgl. F. Götte:ImDienste der Weleda, 1951.

37 Vgl. W. Spieß:Werdegang der Weleda, 1950, S. 43–49.

38 F. Götte:ImDienste der Weleda, 1951, S. 8–10.

39 Vgl. F. Götte:Handschriftliche Exzerpte aus Tagebüchern vom 9. Juni 1941 bis 28. August 1941, undatiert, 18 Seiten (GoeA, E.15.002.021). Im Weiteren zit. als F. Götte:Exzerpte;F. Götte:Chronik der Weleda in Deutschland 1943–1945, Typoskript, 129 handschriftlich nummerierte Seiten (RSA, 079/II Weleda 2);F.Götte:Menschengemäße Heilmittel und ihre Feinde. Erinnerungen aus der Zeit des Nationalsozialismus, 1971, Typoskript, 14 Seiten (AWSG). Das Typoskript trägt den Eingangsstempel «27. August 1971». U. Werner (Weleda, 2014)datiert den Text irrtümlich auf 1978;F.Götte:Erinnerungen, ca. 1975, Typoskript, 210 Seiten (GoeA, E.15.002.021); F. Götte:Überblick über mein Leben, 1977 (GoeA, E.15.002.031); F. Götte:Erlebtes in der Zeit des Nationalsozialismus (aus meinen autobiographischen Notizen), 1978, Typoskript, 22 Seiten (AWSG). Das Titelblatt ist von Götte handschriftlich verfasst, auf dem unteren Rand befinden sich der Zusatz «Dem Vorstand am Goetheanum übergeben aus

tonen,mit seinem unfreiwilligenAusscheiden aus der Firma 1951 in Zusammenhangstandenund der Selbstrechtfertigung dienten, bleibt offen. Auffallendan Göttes Texten istunter anderemseinewiederholtgeäußerte Überzeugung, nicht nur die Behörden,sondernauchdie chemisch-pharmazeutische Großindustrie habeein InteresseaneinerSchwächung bzw.Schließungder Weleda gehabt.Obgleich OttoOhlendorfbehauptete, 1943 alsMinisterialdirektor im Reichswirtschaftsministeriumdie vonder pharmazeutisch-chemischenGroßindustrieforciertenProduktionsverbote gegen die Weleda-Produkte verhindertzuhaben,40 lassen sich diese Zusammenhänge bishernichtbelegen.41 Für die chemisch-pharmazeutischeGroßindustriewar die Weleda im Hinblick aufden Umsatz, die Produktmenge und die Zahl der Mitarbeiterein zu vernachlässigender Konkurrent. 1991 veröffentlichte die Weleda AG in Band 1der «Weleda-Edition» eine «WELEDA-Chronik 1921–1991»,42 die die Entstehungs- und Entwicklungsphasen der Weleda auch für die Zeit des Nationalsozialismus kurz skizzierte («1935–1945:Beinahe-Stilllegung und Krieg»), kritische Reflexionen des eigenen Verhaltens jedoch unterließ – obgleich das Unternehmen ab 1983 mit problematischeren Aspekten der Firmengeschichte in der NS-Zeit durch Zeitungsberichte, Leser- und Kundenbriefe konfrontiert worden war,beginnend mit einer Mitteilung in der Zeitschrift «Demokratisches Gesundheitswesen», der zufolge der ehemalige Weleda-Gärtner Franz Lippert in der Kräuteranlage der Deutschen Versuchsanstalt für Ernährung und VerpflegungGmbH (DVA), einem SS-Betrieb am KZ Dachau gearbeitet habe.43 Ebenfalls 1983 war die Lieferung einer Frostcreme der Weleda an den SS- und KZ-Arzt Sigmund Rascher, der im KZ Dachau Un-

Anlass des Erscheinens der Erinnerungen (& Begegnungen)von Elisabeth Klein»sowie der Datumsstempel «20. Mai 1978». Das Typoskript bildet die Fortsetzung von Göttes «Erinnerungen», die letzten zwei Seiten der «Erinnerungen»(S. 225 f.) sind identisch mit den ersten zwei Seiten von «Erlebtes», das Typoskript beginnt entsprechend mit S. 225 (und bricht auf S. 241 ab;der Rest des Typoskripts fehlt); F. Götte:Andie Geschäftsleitung der Weleda, handschriftlich, 9Seiten, 1984 (AWSG).

40 «Neben einer Hilfestellung hier konnte ich 1943 als Ministerialdirektor im Reichswirtschaftsministerium die von der pharmazeutisch-chemischen Großindustrie versuchten Produktionsverbote gegen die Weleda-Produkte usw. doch noch verhindern […].» O. Ohlendorf:Eidesstattliche Erklärung, Landsberg o. J., S. 7(zit. nach U. Werner:Anthroposophen, 1999, S. 360).

41 Ulrich Meyer zufolge nahm das größte und einflussreichste chemisch-pharmazeutische Unternehmen in der Zeit des Nationalsozialismus, die I.G. Farben AG, die von der NS-Gesundheitspolitik forcierte «Neue Deutsche Heilkunde»nicht besonders zur Kenntnis und betrachtete sie keinesfalls als Bedrohung. «Die völlige Ignoranz der I. G. Farben gegenüber der ‹Neuen Deutschen Heilkunde› spricht dafür, dass die chemisch-pharmazeutische Großindustrie das Phänomen von Anfang an weniger ernst nahm, als man heute vermuten würde»(U. Meyer: Pharmazeutische Industrie, 2004, S. 177).

42 Weleda AG (Hg.): Ein Firmenportrait, 1991, S. 15 ff.

43 Weleda an M. Baritsch, 10. März 1983 (AWSG – ALT1515 NS 1).