COLECTIVA DE LA NIDO ALUMNI ASSOCIATION. TESTIMONIO PERSONAL SANTIAGO, AGOSTO 11 DE 2025

RECUERDOS DEL NIDO CHICO:

Una cápsula de tiempo de hace seis décadas

José Berenguer Rodríguez1

Soy de la promoción de 1963 del Nido de Águilas, la última que se graduó de la enseñanza media cuando el colegio estaba en Ramón Laval esquina de Reina Victoria, una zona de Ñuñoa que justo ese año pasaría a convertirse en la comuna de La Reina. Sesenta y un años después la asociación de exalumnos de la institución me otorgó el Nido Alumni Association’s 2024 Distinguished Alumni Award. Por supuesto, me sentí muy honrado con la distinción y más aún conque esta coincidiera con el aniversario número 90 del Nido, pero como dije en mi discurso de agradecimiento, “hay una extraña paradoja en todo esto: estuve tan solo un año y medio en el colegio”. Eso sí, agregué de inmediato que ese corto lapso me marcó para toda la vida. A continuación, un relato testimonial sobre cómo llegué al establecimiento y de lo que fueron esos dieciocho meses en el que más tarde muchos denominaríamos el “Nido Chico”, para diferenciarlo del grande, el de las lomas de Lo Barnechea, que entonces llamábamos el “Colegio Nuevo”

Golpe de timón

Todo comienza un domingo en la tarde de mediado de junio de 1962, en plenas vacaciones de invierno. Yo estaba con mis primos Leonardo y Robinson Hakim en el patio de mi casa cuando mi padre me llamó al comedor donde conversaba con un tío. Hacía un par de horas que había terminado la copa mundial de fútbol celebrada en nuestro país y en la televisión habíamos visto a Brasil coronarse campeón del certamen. “¿Quieres cambiarte de colegio?”, me preguntó. “¿Por qué?”, respondí extrañado. “Porque tienes muy malas notas y si sigues allí vas a repetir de curso”. Y era verdad. Cursaba Quinto Humanidades (hoy Tercero Medio) en el Liceo José Victorino Lastarria y al término del primer trimestre llevaba cinco asignaturas con notas rojas. El Lastarria era uno de los mejores liceos de hombres de la Capital, yo había hecho casi toda mi educación allí, tenía excelentes profesores y grandes compañeros, pero no lograba interesarme en los estudios. Mi padre consideraba que había llegado el momento de darle un giro a mi trayectoria escolar mudándome a otro centro educacional. “¿Y a qué colegio, papá?”. “Al Nido de Águilas”, respondió. Por mi mente pasó lo que se decía de ese establecimiento: que allí iban los “niñosproblemas”, pero claro, supongo que dadas mis malas notas yo era precisamente eso, un niñoproblema. Pero más allá de ese rumor, que después comprobé era solo una leyenda urbana, mis

1 Arqueólogo de la Universidad de Chile, PhD en Antropología de la University of Illinois, Curador Emérito del Museo Chileno de Arte Precolombino, jberenguer@museoprecolombino.cl

APORTES A LA MEMORIA COLECTIVA DE LA NIDO ALUMNI ASSOCIATION. TESTIMONIO PERSONAL SANTIAGO, AGOSTO 11 DE 2025

dudas obedecían a que me iba a la educación privada en momentos en que la educación pública todavía “la llevaba” en Chile. El otro “cuco” era que cada año los alumnos de establecimientos particulares estaban obligados a rendir sus exámenes en el Ministerio de Educación frente a profesores ajenos al plantel docente del colegio donde se estudiaba. Veíamos esto como una gran desventaja respecto de los liceos. “José, antes de decir nada, anda a conversar con tus primos y pregúntales cómo es ese colegio, ellos están allí desde principios de año”. Al poco rato volví a la mesa para responderle que sí. El principal aliciente que inclinó la balanza a favor del cambio era y sigue siendo impresentable por lo banal, pero quizás entendible en un chico de 16 años: pasaría de un colegio de varones a otro mixto. No demoré mucho en darme cuenta que había mejores razones.

Ramón Laval esquina de Reina Victoria, donde todavía se levanta el inmueble que albergó al colegio hasta 1963.

La acogida

Pasaron las dos semanas de vacaciones y a comienzos de julio llegué a mi nuevo colegio. Era un edificio con entrada por Ramón Laval 1502, alargado y de fachada blanca, compuesto de cuatro casas-habitación de dos pisos cada una, que había sido transformado en establecimiento educacional. En su parte posterior, lindando con la residencia de sus directores —Waldo Stevenson y su esposa Juanita Keller de Stevenson— se había construido una especie de galpón de madera que funcionaba como un confortable y multipropósito espacio común, el que a la vez posibilitaba el acceso a las puertas traseras de las diferentes unidades del ex conjunto

, AGOSTO 11 DE 2025 3

habitacional. En ese galpón estaban los lockers, un proscenio y unos largos tableros de madera sobre caballetes que servían para hacer las tareas. A media mañana comíamos allí unas ricas marraquetas con palta y otros tentempiés comprados con cheques que girábamos contra cuentas personales que manteníamos por iniciativa del colegio, pero gracias a pequeños fondos depositados por nuestros apoderados. A partir del mediodía, el lugar se ocupaba para almorzar por turnos y en ocasiones especiales el espacio funcionaba como salón de actos.

La primera sala de clases que tuve estaba en el segundo piso y al parecer correspondía al living del departamento, pues tenía una chimenea en uno de sus costados. Cuando entré, me sorprendió llegar a un curso de solo 20 alumnos, considerando que venía de uno de más de 60. Rápidamente comprendí que la estratagema que practicaba en el Lastarria de ocultarme en la masa de alumnos para pasar desapercibido, aquí no iba a resultar. Respiré aliviado eso sí de que todas las clases se impartieran en español, ya que mis conocimientos de inglés eran bastante menos que elementales.

Mi adaptación fue fácil y rápida. Era un colegio de clase media, al cual ingresaban hijos e hijas de chilenos, así como de diplomáticos y empresarios extranjeros. También había estudiantes venidos del exterior por programas de intercambios. En total, eran unos 350 alumnos y alrededor de una treintena de profesores. Los arribos no siempre coincidían con el inicio del año académico en Chile, y yo me encontraba más o menos en esa situación, pues mi llegada había ocurrido al empezar el segundo trimestre. Lo mismo mis hermanas, que se incorporaron dos o tres semanas después. Una de las claves era la buena acogida a los recién llegados. Mis padres, por entonces unos jóvenes treintañeros, se adaptaron igual de rápido, participando activamente en las diversas iniciativas del colegio y el centro de apoderados. De hecho, mi madre mantuvo una larga amistad con Juanita Keller y varias apoderadas, integrando grupos como Soroptimist International y Las Abejitas hasta bien avanzada la década de 1990. Otra clave era la cercanía que los profesores establecían con los estudiantes —algo inédito para mí— donde las dos estufas a aserrín que había en el espacio común operaban en el invierno como focos de conversación con maestros de diferentes asignaturas. Todo esto y mucho más le imprimían al centro educacional un sello muy distintivo que ha permanecido como un genoma a través de las décadas. Tanto es así, que una de las personas que me hizo la entrevista para el video de la premiación, me comentó que el Nido que yo describo es en esencia el mismo de ahora.

El básquetbol

En mi caso, la tercera clave para mi rápida integración fue el básquetbol, deporte que yo practicaba desde muy chico a instancias de mi padre, quien me llevaba a los campeonatos internacionales, donde por entonces Chile destacaba a nivel mundial tanto en varones como en damas. Cuesta creerlo, pero el básquetbol chileno adulto era respetadísimo en el extranjero. Cuando llegué, la selección del Nido luchaba por salir de la medianía de la tabla de posiciones de la

PERSONAL SANTIAGO, AGOSTO 11 DE 2025

peleada liga de colegios particulares de Santiago. Eran partidos fieros contra La Salle, Calasanz, San Agustín, Kent School, San Gabriel, Claretiano, Sagrada Familia y otros similares. Jugábamos los miércoles y sábados en la tarde, a menudo en el gimnasio de piso de madera de la casa central de la Universidad Católica o bien en las canchas de los equipos rivales. Entre partido y partido, entrenábamos en la cancha de pavimento que teníamos atrás, en la zona donde funcionaban el jardín infantil y las Preparatorias (actual Educación Básica).

Sabiamente guiados por el profe Rodolfo Collado, fuimos remontando semana a semana nuestro lugar en la tabla de posiciones, lo que despertó el entusiasmo del resto del alumnado. De triunfo en triunfo, naturalmente la popularidad de los integrantes del equipo fue subiendo como la espuma. A fines de noviembre, en nuestro último partido, llegamos a disputar el segundo o tercer puesto del campeonato (no me acuerdo bien), circunstancia que el colegio vivió como toda una hazaña. Ese sábado, la entusiasta y ruidosa claque de aguiluchos y aguiluchas repletaba la gradería de gimnasio universitario. Perdíamos 39-40, y justo cuando me elevaba para encestar, me hicieron una falta y sonó el timbre que daba por terminado el partido. No sé cómo será el reglamento ahora, pero en esa época si a un jugador le hacían una falta al mismo tiempo que concluía el partido, el resto de los jugadores se retiraba de la cancha y el infraccionado lanzaba dos tiros libres, cada uno de los cuales equivalía a un punto. Lancé el primero y quedamos empatados a 40. No volaba ni una mosca en el estadio. Convertí el segundo y ganamos 41-40. La barra invadió la cancha y nos paseó en andas por el recinto. Esa noche, celebramos el triunfo en una concurrida fiesta en la casa de una compañera que vivía en Av. Colón casi al llegar a Hernando de Magallanes. Eufóricos aún, me acuerdo que decíamos que nos había faltado campeonato, que si este hubiera durado dos o tres fechas más habríamos salido campeones. Quién sabe. Desgraciadamente, durante el año siguiente nuestra actuación no fue tan exitosa, por eso nunca olvidaré ese fin de año de 1962, cuando la selección de básquetbol del Nido de Águilas casi tocó las estrellas.

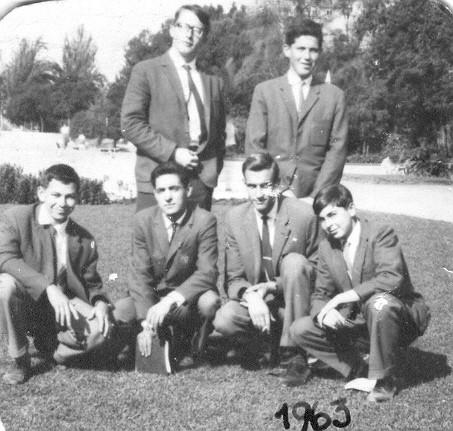

Selección de básquetbol del colegio en 1963.

COLECTIVA DE LA N

ALUMNI ASSOCIATION. TESTIMONIO PERSONAL SANTIAGO, AGOSTO 11 DE 2025 5

La Feria de la Alegría

Volviendo a mis días de recién llegado, muy luego escuché que iban a organizar algo así como una “Feria de la Alegría”, que era el nombre que le daban a una especié de kermés con estand en forma de ramadas que llamaban “kioscos”. Se celebraba con motivo del 18 de septiembre, pero tenía lugar semanas antes de la efeméride para que no coincidiera con las vacaciones de Fiestas Patrias. Consistía en juegos y expendio de refrescos y bocadillos que organizaba el colegio todos los años para que cada curso juntara dinero para su respectivo viaje de estudio. Notablemente, los cursos cedían una parte de las ganancias como colaboración para el viaje de estudio del Quinto del año respectivo. Ahí supe que nuestro viaje estaba programado para septiembre de ese año, o sea, para dentro de un par de meses. La idea era recaudar la mayor cantidad de plata para dividirla por partes iguales, de modo que el saldo individual que faltase para financiar el viaje pudiera solventarlo cada apoderado. Como curso, teníamos varios kioscos con diversas actividades y productos a la venta, incluyendo el tiro al blanco y la pesca milagrosa. Integré el grupo que se encargó de la venta de vienesas en el típico pan “copihue” abierto a lo largo. En esa época, se acostumbraba ofrecer los hot dogs en solo dos presentaciones: “Especial”, consistente en una simple salchicha con mayonesa, y el “Completo”, compuesto de salchicha, chucrut, mayonesa y tomate picado a cuadritos. En esa ocasión, propuse innovar con un completo a imagen, sabor y semejanza del Dominó de calle Agustinas, emblemático local de comida al paso que todavía está en el mismo lugar y que yo frecuentaba desde 1954. Es decir, mayonesa, tomate picado, salsa americana y salsa verde, estas dos últimas preparadas por mis padres en la casa. Aunque igual se vendieron los tradicionales Especial y Completo, el hot dog tipo “Dominó” simplemente arrasó, tanto que el público hacía largas colas para comprarlos.

Primera página de mi diario de viaje de estudio.

Un crucero de fantasía

El viaje de estudio fue de película. Sobre todo el lapso entre el 13 y el 16 de septiembre, en que navegamos en un buque de pasajeros desde Valparaíso a Arica. Luego de almorzar en el restaurant El Bote con mis padres y tres compañeros que nos fueron a despedir, nos embarcamos en el Reina del Mar, un crucero perteneciente a una compañía de vapores británica que por esos años hacía la ruta entre Southampton y Sudamérica pasando por el Canal de Panamá. Zarpamos a las 18 horas, y aparte de algunos mareos, varios nos acostumbramos lo suficiente al vaivén de la nave como para ir a cenar y después colarnos en un baile de la Primera Clase. Incluso lo suficiente como para continuar por nuestra cuenta la fiesta en la cubierta hasta altas horas de la madrugada. La verdad es que todo el trayecto fue una experiencia de ensueño para adolescentes que solo habían visto estas situaciones en la pantalla de los cines. Tengo anotado en mi diario que visitamos el puente de mando y la sala de máquinas (curiosamente solo accesible para varones), participamos en un entretenido simulacro de salvataje al que sin embargo llegamos atrasados, divisamos varias manadas de delfines durante la travesía y desembarcamos por unas horas en el puerto de Antofagasta donde experimentamos el consabido “mareo de tierra” También fuimos al cine del barco y pese a que viajábamos en Clase Económica gozamos de la piscina que disfrutaban las otras clases, comimos extraños menús de platos ingleses y españoles que eran congruentes con las nacionalidades de la tripulación y el personal de servicio de la embarcación, jugamos al Bingo y bebimos una combinación de Orange Crush con whisky que para muchos fue su primera experiencia con bebidas alcohólicas. No recuerdo haber visto las fotografías que sacaron mis compañeras y compañeros de viaje. Por mi parte, llevé una filmadora Súper-8, pero desgraciadamente el rollo que filmé se me extravió, así que todo lo que tengo es ese diario y mi memoria.

El autor con Leopoldo Sepúlveda y Juan MacKay en la Plaza Vergara, Viña del Mar, horas antes de embarcar (1962). A la derecha, el vapor que nos llevó a Arica.

Entre polo de desarrollo y ciudad del nylon

El domingo 16 en la mañana desembarcamos en Arica y la semana que estuvimos en la ciudad nortina fue también una experiencia inolvidable. La estadía estuvo repartida entre actividades de esparcimiento, visita a diferentes industrias, excursiones a diversos lugares, compras en tiendas y ferias y nuevas experiencias gastronómicas. Entre idas a la playa, al cine, al Morro y al casino, visitamos una planta de harina de pescado, una fábrica de gas de acetileno y oxígeno, y una armaduría de autos NSU y otra de Land Rover. Claro, porque en esos años las autoridades de gobierno apostaban por un modelo de sustitución de importaciones, y Arica era pensada como un eventual polo de desarrollo industrial. Nos quedaba claro que las visitas a esas industrias eran para que fuéramos pensando nuestras decisiones futuras cuando tuviéramos que elegir una profesión para estudiar, decisión para la cual quedaba poco más de un año.

La verdad es que Arica era una fiesta de colores, sonidos, olores y sabores. Hay que pensar que en ese tiempo no solo era “la ciudad de la eterna Primavera”, como se le sigue visualizando hoy en día, sino la única ciudad aparte de Punta Arenas donde se podía ir a comprar artículos importados, tales como jeans, relojes, lentes Ray Ban, electrodomésticos, pasta de diente “americana”, casacas, chiclets y una infinidad de cosas que no se conseguían en el resto del país, salvo que se pagaran altos impuestos de internación. Pese a que Arica ya había dejado de ser un puerto libre (1953-1958), estatus que le había valido el mote de “Ciudad del Nylon”, la ciudad conservaba todavía un cierto aire de zona franca que la hacía muy atractiva. La calle (hoy paseo) 21 de Mayo era un largo, tumultuoso y colorido centro comercial, más parecido a un mall chino que a uno tradicional. Allí y en las tiendas de las calles aledañas hicimos las compras y regalos. La única compra que se me quedó en la memoria fue una falda que le llevé a mi madre. La recibió muy agradecida, pero nunca la usó. Ahí entendí que regalarle ropa a una mujer es a veces un gesto de incierta recepción.

La arqueología me cierra el ojo y no me doy cuenta

En mi caso, hubo dos viajes fuera de Arica que, pensándolo bien ahora, anticiparon de algún modo mi futuro profesional. Uno de esos guiños fue una interesante ida a Tacna, con todo lo que un primer viaje al extranjero tiene de estimulante para muchachos de esa edad. Se puede decir que allí tuve mi primer contacto con lo que en antropología llamamos el “mundo andino”, que si bien no ocurrió en la sierra o en el altiplano, donde ese mundo existe en plenitud, sí representaba toda una experiencia intercultural. Como por ejemplo el típico regateo en la venta de joyas en la plaza de la ciudad. El chuño, los choclos multicolores recién salidos de la olla, el maíz tostado, el pequeño y dulce plátano “guineo”, el sandwich de aceitunas amargas, la papas andinas, la insuperable leche con mango, todos productos que en esa época eran exóticos para los chilenos

A

COLECTIVA DE LA NIDO ALUMNI ASSOCIATION. TESTIMONIO PERSONAL SANTIAGO, AGOSTO 11 DE 2025 8

del centro del país como nosotros. También las conversaciones con las mujeres indígenas que vendían sus artesanías, cuyo timbre y acento yo escuchaba por primera vez. Y por supuesto el consumo de diversos platos del vecino país, cuya gastronomía aún no había llegado totalmente a Santiago. Tardaría unos años en comprender que el norte de Chile —que antes fue peruano y boliviano— también es parte de esa versión del “mundo andino”, al menos muchísimo más de lo que yo pensaba.

El otro guiño anticipatorio fue una excursión al valle de Lluta, donde el chofer de la combi nos llevó a un cementerio prehispánico que había en la ladera de un cerro, en parte saqueado por excavadores clandestinos y en parte destruido por militares que lo usaban como blanco para ejercicios de tiro. De hecho, alguien encontró un proyectil de unos 50 cm de largo, con espoleta y todo, que nos acompañó durante todo el viaje a Santiago, sin que nadie reparara el peligro que representaba para los viajeros. En mi caso, el estar en un sitio prehispánico significó mi primera experiencia con restos arqueológicos. ¿Casualidad, premonición? Como dice el libro del I Ching, “No existen las coincidencias, todo ocurre con un propósito determinado”. Aun así, tendrían que pasar cuatro años antes que se me ocurriera estudiar arqueología en la universidad. Es que nadie sabe cómo se teje el destino de cada persona.

En micro por el más desierto de los desiertos

El viaje de retorno fue lejos menos llevadero de lo que había sido hasta ese momento.

Recorrimos los más de dos mil kilómetros que median entre Arica y Santiago, no en un cómodo bus interurbano tipo pulman como los que hoy recorren nuestras carreteras, sino en una dura micro escolar como la de la fotografía. Sospecho que por eso dejé de escribir mi diario de viaje, de modo que de aquí en adelante solo me valdré de mi memoria.

En una micro parecida a esta regresamos desde Arica hasta Santiago.

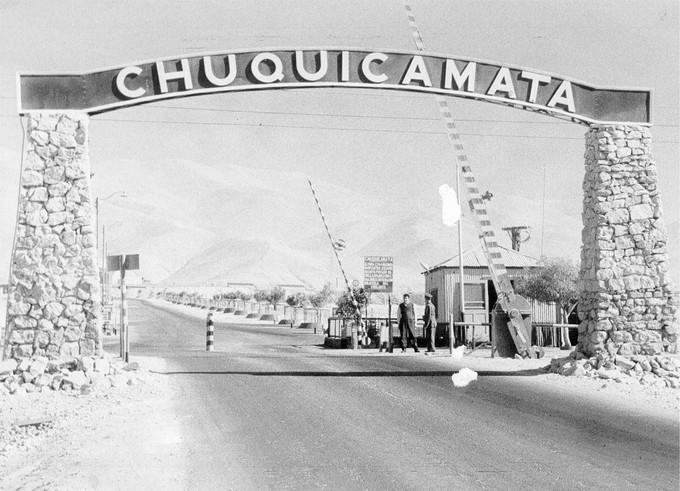

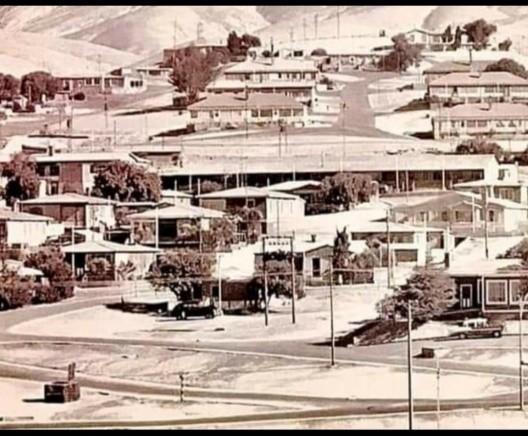

A. Puesto de control a la entrada de Chuquicamata. B. El “Campamento Americano”.

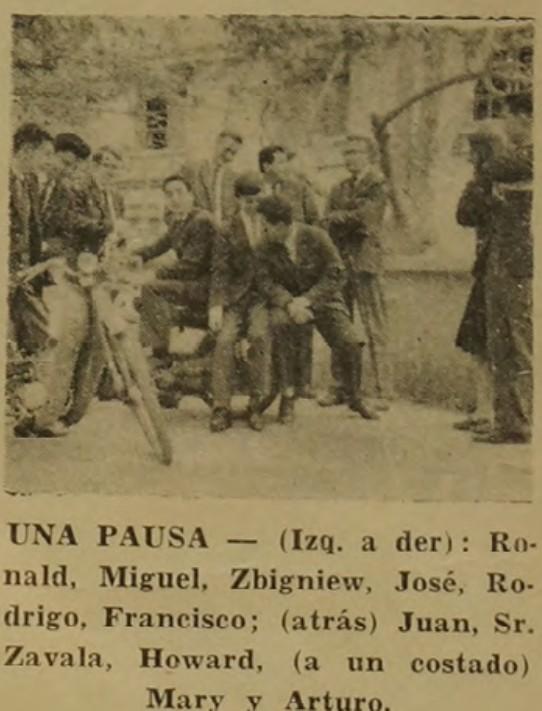

En la travesía por Tarapacá conocimos un experimento forestal que llevaba adelante la CORFO para repoblar de tamarugos la pampa homónima, divisamos algunas oficinas salitreras desde la carretera y llegamos de madrugada a Chuquicamata. Desperté justo en el puesto de control que había a la entrada del centro minero. Después de Tacna, esta era la segunda vez en menos de diez días en que me sentía saliendo de Chile, pues ingresar a Chuquicamata era como ingresar a otro país. Regían otras normas, otra arquitectura, otro sentido de la pulcritud. Nos hospedamos en el llamado “Campamento Americano”, un sector donde vivían los funcionarios estadounidenses que trabajaban para la Chile Exploration Company (CHILEX), propietaria del enclave cuprífero. Fue la última ocasión en varios días en que gozamos de la comodidad de una cama y de un baño como la gente. Luego de visitar la mina a tajo abierto más grande del mundo, fuimos a Calama. Recuerdo haber estado con el grupo en la esquina de Ramírez con Balmaceda jugando taca-taca, mientras el profe Luis Zavala y la miss Mary Lou Sponsler discutían qué hacer esa tarde. Al otro lado de la calle estaba la estación del mítico Ferrocarril Antofagasta-Bolivia y detrás de la línea férrea se divisaban puros potreros, lo que es todo un contraste con la poblada zona urbana que es ese sector en la actualidad. La idea original era ir a San Pedro de Atacama para conocer el museo y a su creador, el sacerdote Gustavo Le Paige, quien salía casi todos los días en los diarios debido a los descubrimientos arqueológicos que estaba realizando. Empero, esa posibilidad rivalizaba con un desafío deportivo que habíamos recibido del Liceo de Chuquicamata. Los profes nos preguntaron qué preferíamos y optamos por el partido de básquetbol. Esa tarde, luego de un digno primer tiempo, en el segundo fuimos goleados sin misericordia. Jugando a una altitud de 2.900 metros sobre el nivel del mar, el soroche o “mal de altura” simplemente nos liquidó. Y eso que jugamos solo doce minutos por lado y no dieciocho como se estilaba en el campeonato escolar.

PORTES A LA

COLECTIVA DE LA NIDO ALUMNI ASSOCIATION. TESTIMONIO PERSONAL SANTIAGO, AGOSTO 11 DE 2025 10

No dejo de pensar que —insospechadamente durante ese viaje— estuve recorriendo el Norte Grande entre dos hitos clave en la historia de la arqueología moderna en Chile: el Encuentro Arqueológico Internacional de Arica, en 1961, y el Congreso Internacional de Arqueología de San Pedro de Atacama, en 1963. Hoy en día, cuando la arqueología va en su congreso nacional número veintitrés, esos encuentros son considerados el primero y el segundo congreso nacional de la especialidad, respectivamente. Obviamente, es inútil preguntarme qué habría significado para mí conocer aquella vez al cura Le Paige y a los restos arqueológicos exhibidos en ese museo atacameño. Pero que la arqueología rondaba mi vida mucho antes que me diera cuenta, no puedo negarlo.

Al reanudar el viaje a Santiago pasamos por la Universidad del Norte, en Antofagasta, donde nos mostraron un innovador sistema “atrapa-nieblas” que los investigadores del campus estaban implementando para captar gota a gota la humedad de la “camanchaca” o niebla costera. Almorzamos en ese puerto nortino y después sí que entramos de lleno en el desierto profundo, ese que es más seco que cualquier otro en el planeta. Me refiero al tramo más duro, que se extiende entre el salar del Carmen y el valle de Copiapó. Durante ese trayecto de unos cuatrocientos kilómetros recuerdo haber conversado con mi compañera de asiento en la micro sobre la belleza de los paisajes de Chile, comentando que la fotogenia del sur es tan excepcional, que no importa dónde uno apunte la cámara fotográfica, siempre se obtiene una imagen digna de una postal. En cambio concordábamos en que la belleza del Norte Grande es más difícil, más exigente, más costosa, pero más duradera. Después de haber hecho arqueología allí a lo largo de toda mi carrera, tengo que reconocer que ese enamoramiento juvenil me ha durado toda la vida. Del cruce por ese sequedal recuerdo un insufrible tramo de carretera panamericana que no era más que un camino de tierra repleto de calamina y baches que hacían saltar a los pasajeros y sus equipajes. De noche pasamos por un poblado cuyo nombre era toda una metáfora de los hoyos de la travesía: Pueblo Hundido (hoy Diego de Almagro). Con las bruscas frenadas y aceleradas del vehículo, el proyectil que viajaba con nosotros desde Arica rodaba peligrosamente hacia delante y hacia atrás por el pasillo. Nunca supe qué pasó con él cuando llegamos a Santiago y el solo recordarlo me provoca hoy un miedo retroactivo por la tragedia colectiva que pudo haber generado. Claramente nuestra ignorancia pudo habernos costado carísimo.

De vuelta al colegio

A poco de volver comenzó a circular entre los alumnos una palabra que yo nunca había escuchado antes: “Halloween”. Hoy Halloween se puede decir que es casi parte de la chilenidad (junto con el rodeo, la cueca, las sopaipillas y las empanadas), pero en aquel entonces nadie en Chile sabía lo que era, excepto en este pequeño colegio de La Reina. Pronto me enteré que se trataba de la misma fiesta de calabazas que salía en las historietas norteamericanas y que en sus versiones mexicanas era traducida como “Noche de Brujas”. Ese miércoles 31 de octubre de 1962

APORTES A LA MEMORIA COLECTIVA DE LA NIDO ALUMNI ASSOCIATION. TESTIMONIO PERSONAL SANTIAGO, AGOSTO 11 DE 2025 11

acudimos terroríficamente disfrazados a la celebración y bailamos hasta las primeras horas de la madrugada. Volveré más adelante sobre ese, mi primer Halloween, pues coincide con un momento triste para nuestra familia pero mitigado por un gesto reconfortante.

Por supuesto, no todo en el colegio eran viajes, fiestas, challa y serpentina. Había que estudiar y harto. Tenía compañeros súper aplicados y participativos que hacían muy difícil estar a su altura. Entre ellos compañeras de muy alto rendimiento y compromiso con las actividades del establecimiento, que me enseñaron a valorar la capacidad académica y de liderazgo de las mujeres. Nada de eso era posible experimentarlo en un liceo exclusivamente de hombres como el del que yo venía. Pero, en realidad, lo más sorpresivo para mí fue mi metamorfosis, porque de repente ocurrió el milagro: me puse estudioso. Pasé a estar entre los primeros del curso, lo que era increíble conociendo mi menos que mediocre trayectoria liceana. A diferencia de la educación pública, en el Nido acostumbraban distinguir a los alumnos que destacaban en deportes, escritura, arte, actitudes cívicas, etc. Al cabo del trimestre yo recibí un “Pie Alado” por el basquetbol y (no estoy seguro) una “Antorcha” por mis buenas notas, insignias que quienes las recibían debían prender en su uniforme. Pero más importante, esa fue la primera vez que supe que era capaz de tener un buen rendimiento escolar. El milagro de “San Nido” llegó a tanto, que el año siguiente fui presidente del centro de alumnos de mi curso durante uno de los trimestres. Claro, ningún muchacho de esa edad quiere quedar como un mal alumno delante de la chica que le gusta, pero mis cambios tenían una explicación más profunda. Obedecían, creo yo, al clima estimulante que generaba el proyecto de la Fundación Educacional Nido de Águilas, que contaba con un cuerpo docente que sabía dejarnos enseñanzas trascendentes. Para muestra tres botones.

Cuerpo docente de los cursos de Humanidades (fuente: Yearbook de 1963).

Lecciones para toda la vida

Me acuerdo como si fuera hoy aquella vez de fines de mi primer año en el Nido, cuando el profesor jefe, don Luis Zavala, me citó para felicitarme por mis buenas notas. Zavala nos doblaba en edad, pero tenía solo 32 años; aun así, transmitía una mezcla muy especial de severidad, consistencia y cercanía que lo hacían un maestro sumamente entrañable. “Gracias —le dije— pero le voy a confesar algo don Lucho, usted no sabe lo mal alumno que era yo en el liceo Lastarria”. Mi presunción cuando llegué al colegio era que si nadie acá conocía mi pésimo “prontuario académico” en el liceo, era más factible mejorar mi rendimiento, pues partía de cero. Su respuesta me descolocó: “lo sabía perfectamente, Pepe, conocía tus notas en el otro colegio”. “Pero ¿por qué no me lo dijo, profesor?”. “Porque toda persona merece una segunda oportunidad”, contestó. Fue una lección para siempre, porque a partir de allí nunca he dejado de dar segundas y terceras oportunidades en el trabajo y en la vida personal.

Otra lección imborrable fue cuando corregí al profesor de Castellano por escribir en la pizarra la palabra “exepcional”, diciéndole delante de todos que se escribía con “xc”. Gracias a una profesora del ramo que había tenido en el Lastarria, yo tenía una muy buena ortografía. Así que pese a la negativa del profesor a reconocer el error, insistí varias veces en hacérselo ver, lo que hizo que me echara de la sala. “Pucha qué injusto”, pensé, “además, ahora este señor me va a tomar mala barra”. Sin embargo, en la reunión que mis padres tuvieron con los profesores al final del segundo o tercer trimestre (no recuerdo exactamente), mi papá me dijo: “Oye, el profesor de Castellano habló muy bien de ti como alumno”. Claro, entendí que él no podía permitir que un estudiante lo corrigiera públicamente en un tema de su asignatura sin perder su autoridad ante el curso. Pese a lo cual, tuvo la nobleza de alabar mi rendimiento académico ante mis padres y con ello mandarme un sutil mensaje que atesoro hasta el día de hoy: hay que poner atención al contexto en que uno plantea una crítica.

Entrenamiento en la cancha del colegio. No quisiera dejar en el tintero otra gran lección, esta vez de Rodolfo Collado, profesor de Educación Física. Corría mediados del año 1963 y Miguel Ángel Nicolau, Martin Schindler, Howard Palmer y yo habíamos sido llamados a integrar la selección juvenil de básquetbol de la Universidad Católica para jugar en el campeonato nacional. De pronto llegó a mis oídos una crítica que el entrenador de un importante equipo rival me hacía a mí en particular. Decía que yo no sabía pararme en la cancha, que no me movía ni lanzaba al cesto como un verdadero jugador de básquetbol, que me faltaba escuela o algo así. Y era cierto, porque yo no había recibido adiestramiento formal en ese deporte, jugaba en forma absolutamente intuitiva. Antes de entrar a la cancha para jugar con ese equipo, Collado me llevó para un lado y pasándome el brazo sobre mis hombros me dijo: “No le hagas caso, cabro, porque esa es precisamente tu ventaja, lo que te hace diferente”. ¡Qué tremenda lección! Su consejo era para ese partido, pero me sirvió para toda la vida.

Regreso a clases

Terminado el año académico de 1962, ese verano me fui a pasar unas entretenidas vacaciones en compañía de mis amigos de barrio, moviéndome entre Viña, Algarrobo, El Quisco y El Tabo. Pero la verdad es que a mediados de febrero no hallaba la hora de regresar al colegio. La atracción que me producía el Nido no era sorpresa, ya la había experimentado en el día a día durante el año anterior. A diferencia de mi época liceana, ahora era de los primeros en levantarme

APORTES A LA MEMORIA COLECTIVA DE LA NIDO ALUMNI ASSOCIATION. TESTIMONIO PERSONAL SANTIAGO, AGOSTO 11 DE 2025 14

para ir a clases y en la tarde me daba mucha lata cuando mi madre nos pasaba a buscar para llevarnos a casa, tanto que muchas veces regresaba más tarde por mi cuenta.

Lo que sí fue inesperado para mí es que a mi vuelta se había ido más de la mitad de mis compañeras y compañeros del año pasado. Ya no estaban Juana Brockman, Daniela Deimel, Nancy Corvalán, Eliana Freund, Lucy Quayle, Leopoldo Sepúlveda, Alberto Arce y “Pelao” Shell (no recuerdo su nombre de pila). Puede ser que se hayan marchado simplemente porque sus padres los cambiaron de colegio o que hayan partido a EE.UU por programas de intercambio académico. No lo sé. Lo concreto es que el Sexto Humanidades de 1963 quedó integrado por solo ocho alumnos antiguos: Juan Mackay, Zbigniew Koryzma, Rodrigo Quintana, Arturo Escartín, Ronald Wolff, Howard Palmer, Francisco Rada y José Berenguer, y dos llegados ese año: Mary Spath y Miguel Saraga. Durante el invierno se sumaron por pocos meses tres alumnas de intercambio: Margaret Hosner, Anita Bell y Penny Lewis.

Curso de Sexto Humanidades, incluyendo tres alumnas de intercambio académico. Al centro, el profesor de Física y la Mme. Regina Rogel, profesora de Francés.

Un día cualquiera de otoño, cuando regresábamos a casa, sufrimos un accidente automovilístico en Américo Vespucio con calle Del Inca que por suerte no tuvo consecuencias serias. Iba conduciendo mi madre, conmigo en el asiento de copiloto y mis hermanas y Juan MacKay atrás. Fui el más afectado. Como en esos años los autos no tenían cinturones de seguridad, azoté mi cara contra el parabrisas y me quebré la nariz. Las heridas producidas por los vidrios sanaron luego, pero me tomó más de un año reconocer que mi rostro no había sufrido un cambio tan severo como el que yo percibía. Esa es la razón por la cual aparezco con un parche curita blanco en la nariz en todas las fotografías de mi último año en colegio, incluyendo las imágenes de la graduación, que fueron retocadas por el fotógrafo del evento con un rudimentario

A

A LA

COLECTIVA DE LA NIDO ALUMNI ASSOCIATION. TESTIMONIO PERSONAL SANTIAGO, AGOSTO 11 DE 2025 15

“photoshop” de la época. El accidente se produjo en momentos en que nuestra familia trataba de superar el duro golpe que cinco meses antes había significado el fallecimiento de mi hermana Cecilia a causa de una enfermedad incurable, justo al día siguiente de nuestro primer Halloween. Cuando el cortejo fúnebre salió desde nuestra casa, me conmovió ver en las veredas a profesores y alumnos de diversos cursos acompañándonos en ese difícil trance. Era increíble, llevábamos tan solo cuatro meses en el Nido de Águilas y la comunidad escolar completa era capaz de brindarnos esa reconfortante muestra de solidaridad.

Los últimos meses

Por ahí por agosto de 1963 empezaron los preparativos para nuestra graduación. Al mismo tiempo, estudiábamos intensamente para rendir los exámenes tanto del Sexto año como del Bachillerato, que en ese tiempo era la prueba general de admisión para la enseñanza superior. La carga académica no nos impedía, sin embargo, disfrutar de las fiestas de sábado por la noche. Si tuviera que mencionar algunas canciones que escuchábamos y bailábamos en esa época, nombraría, aparte de los éxitos de la Nueva Ola chilena, “Tanto Control” de Connie Francis, “A Hundred Pounds of Clay” de Gene McDaniels, “Baby it’s You” de The Shirelles, “I’m Gonna Knock on Your Doors” de Eddie Hodges, “I Can´t Stop Loving You” de Ray Charles, y por supuesto, las canciones del álbum “Surfin’ U.S.A.” de los Beach Boys. De los Beatles, no sabíamos nada. Faltaban todavía unos seis meses para que la “beatlemanía” estallara en el mundo y unos ocho para que yo escuchara por primera vez una de sus canciones en una radioemisora nacional y quedara cautivado para siempre.

Poco a poco, notamos que el colegio y nuestros apoderados fueron dándonos mayor libertad, tal vez como una forma de prepararnos para el importante “rito de pasaje” que nos tocaría enfrentar en pocos meses más. Para las vacaciones de septiembre pudimos viajar solos a Viña del Mar para pasar unos días en una casa que alguien facilitó. En la última noche, chocamos las copas y prometimos reunirnos en ese mismo lugar diez años después, cosa que obviamente no fue posible hacer por el golpe de Estado. Desgraciadamente, pasó la vida y nunca intentamos concretar ese fallido compromiso.

A. Salida al Parque Providencia. B. El Sexto año y el profesor jefe en las afueras del colegio (fuente: Yearbook de 1963).

Durante noviembre continuábamos probando nuestras alas. A esos “vuelos” responde una incursión que hizo el curso al centro de Santiago para comer empanadas de horno en un icónico local de calle Huérfanos con Bandera hoy desaparecido, también la foto que nos sacamos en el Parque Providencia a la altura donde hoy está la Estación Salvador y por supuesto los almuerzos en los prados del vecindario aprovechando el buen clima de esos días primaverales.

Fue precisamente durante una de esas meriendas pastoriles, en calle John Jackson casi al llegar a Nocedal, cuando nos vinieron a avisar que habían atentado contra la vida del presidente John Kennedy. Al llegar al colegio, había gente llorando y en general una gran conmoción, pues la noticia era que el presidente ya había fallecido. Así fue como a partir de ese aciago viernes de fines de noviembre nuestras últimas semanas en el Nido se tiñeron de luto.

La graduación

En diciembre y bajo el alero de la revista institucional “Aguiluchos” apareció el Yearbook, publicación que para un ex liceano como yo era algo tan exótico como lo había sido celebrar mi primer Halloween en 1962 o como lo sería en pocos días más graduarme con toga y birrete. Es que en esa época esos anuarios escolares eran una tradición exclusiva de países anglosajones y típico de la cultura estadounidense. Con el tiempo, claro está, fueron siendo incorporados a la tradición de los planteles educacionales de muchos países, incluyendo el nuestro. Al parecer, este fue el primer Yearbook en la historia del Nido e incluyó noticias y fotografías institucionales, textos de despedida, perfiles de cada uno de nosotros y un homenaje póstumo al asesinado Jefe de Estado.

APORTES A LA MEMORIA

COLECTIVA DE LA NIDO ALUMNI ASSOCIATION. TESTIMONIO PERSONAL SANTIAGO, AGOSTO 11 DE 2025 17

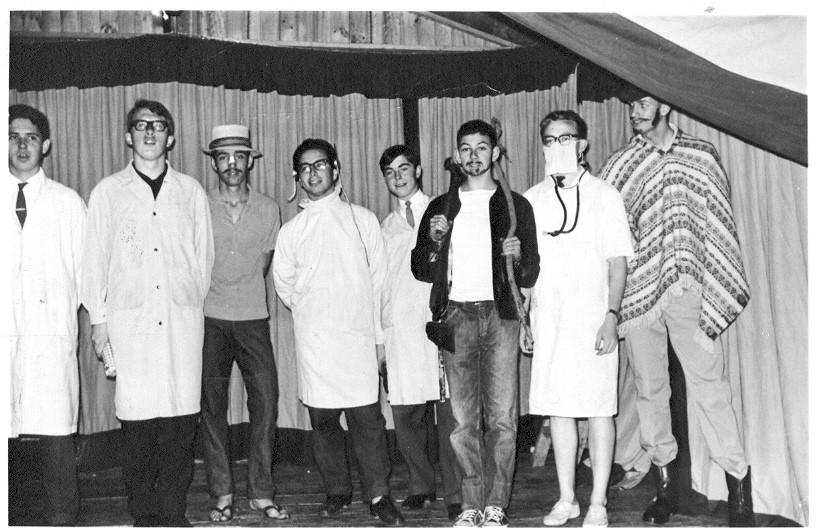

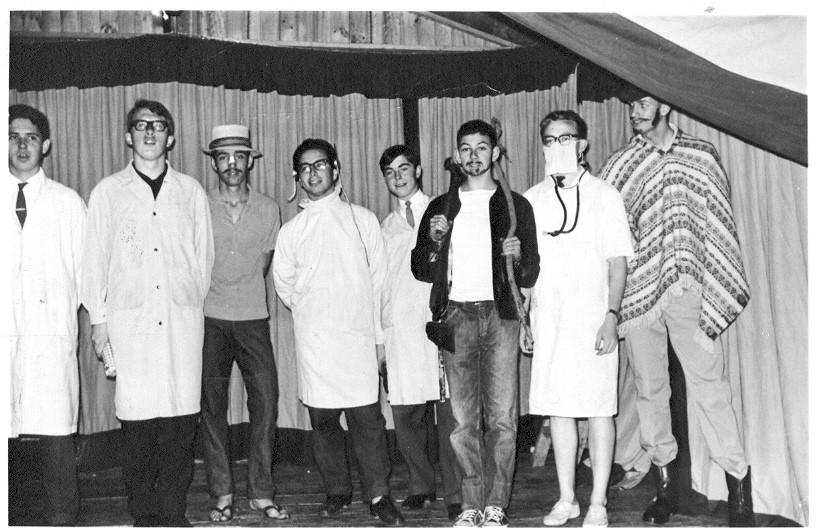

Semanas antes de la graduación, comenzamos a preparar un sketch para toda la comunidad escolar en que apareceríamos caracterizados según las carreras que cada uno planeaba estudiar. Todos tenían súper claro su elección, salvo yo, que no lograba dar con ella. Después de varias reuniones con el orientador y viendo que la fecha del sketch se me venía encima, me acordé de la fábrica de harina de pescado que habíamos visitado en Arica y decidí que estudiaría Técnico Pesquero. Por eso en las fotos salgo caracterizado supuestamente como tal, aunque parezco más un tipo en tenida playera que un profesional de esa carrera. Mi razonamiento tras la decisión era que esa profesión me permitiría combinar labores de terreno con actividades de escritorio, haciendo menos rutinaria la experiencia del trabajo. Al final no entré a estudiar esa carrera, pero convengamos en que ese contrapunto que yo buscaba entre trabajo de campo y trabajo de gabinete se parece mucho al que después viviría (y disfrutaría) como arqueólogo.

A. El sketch de las profesiones. B. Cantando “Auld Lang Syne”(1963). El viernes 20 de diciembre llegó por fin la graduación. En la clase de música el profesor Pedro Montenegro nos había enseñado el origen escocés de la canción “Auld Lang Syne”, que, al menos yo, solo conocía como “Canción del Adiós”. Nos hizo ensayarla varias veces para cantarla el día del acto. Con el profesor de Artes Plásticas Eduardo Astudillo, en tanto, habíamos trabajado en el diseño de la estilizada águila de nuestro anillo de graduación, muy parecida al actual isotipo del colegio y muy distinta al native american shield que figuraba en los diplomas, banderines e insignias del establecimiento. Fue una ceremonia sencilla, con un emocionante discurso de

BB B

APORTES A LA

COLECTIVA DE LA NIDO ALUMNI ASSOCIATION. TESTIMONIO PERSONAL SANTIAGO, AGOSTO 11 DE 2025 18

despedida del profesor Luis Zavala y otro del presidente de nuestro curso, Francisco Rada, que concluyó con la entrega de los diplomas por el Dr. Waldo Stevenson y los anillos de graduación por nuestras madres.

AA. El profesor jefe Luis Zavala despidiendo al curso. Al centro, el Sr. L. G. Means, Jr., Presidente de la Fundación, y a los lados, los esposos A. W. Stevenson y J. Keller, directores del establecimiento. B. Ocho de los diez graduados.

Epílogo

Una vez graduados, varios compañeros se fueron del país y no los vi nunca más. A otros continué viéndolos esporádicamente durante la década de 1960, hasta que también perdí contacto con ellos. Por eso, para mí, sus rostros quedaron congelados para siempre en la época de las fotos de ese año y medio que compartimos, cuando eran unos alegres adolescentes, llenos de fe y esperanza y determinados a encarar la transición hacia la vida adulta. Seguramente, si hoy leen estas líneas, tendrán distintas versiones sobre los pasajes que he rememorado o recordarán situaciones que yo he olvidado, pero así es la memoria: selectiva, fragmentaria y no siempre exacta. De lo que sí estoy seguro es de que no hay paradoja en haber estado tan poco tiempo en el Nido de Águilas y a la vez sentirme tan marcado por el colegio. Es que lo más importante en la vida no es la duración de las experiencias, sino la calidad de ellas.

COLECTIVA DE LA NIDO ALUMNI ASSOCIATION. TESTIMONIO PERSONAL SANTIAGO, AGOSTO 11 DE 2025

Los diez graduados de la promoción de 1963 con el profesor jefe. Arriba: Zbigniew Koryzma, Arturo Escartín, Howard Palmer, José Berenguer, Miguel Saraga, Ronald Wolff, Francisco Rada y Rodrigo Quintana. Abajo: Mary Spath, Luis Zavala y Juan MacKay (fuente: Yearbook de 1963).