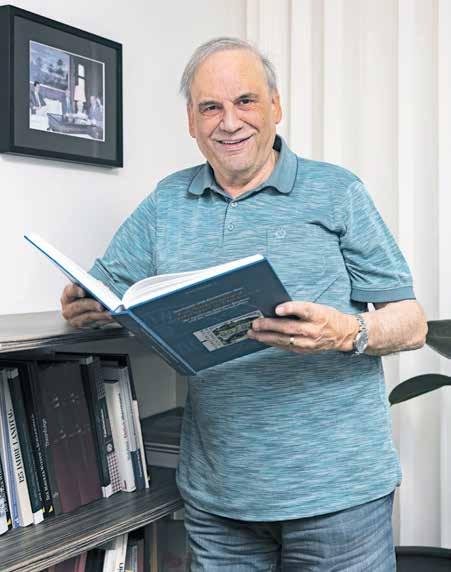

Manfred Kaufmann im Interview

Seite 6

Energiefachstelle

Liechtenstein

energiebündel.li

In Generationen denken. Vermögen lenken.

Wir sichern Ihre Werte über Generationen hinweg –für Kinder, Enkel und das Morgen.

llb.li/vorsorge

Liebe Leserin, lieber Leser

«Mit voller Kraft für Land und Leute» ist ein Motto von Landtagspräsident Manfred Kaufmann. Unserem Mitarbeiter Heribert Beck berichtet Kaufmann im Interview, wie er seine Rolle interpretiert, welche Diskussionskultur er erwartet und wie die Arbeit des Parlaments effizienter werden soll.

Wie können wir dem Arbeitskräftemangel erfolgreich begegnen? Mit diesem Thema befassen sich fünf Frauen der politischen Parteien in der Monatsfrage.

Acht Runden sind in der Challenge League gespielt, und mit dem Heimspiel gegen Rapperswil-Jona endet am Sonntag das erste Viertel der Meisterschaft. Der FC Vaduz liegt auf Tabellenrang 3, und der Auftakt in die neue Spielzeit darf durchaus als gelungen bezeichnet werden. Geblieben ist leider aus der vergangenen Saison die Schwäche auf fremden Terrains. Unser Mitarbeiter Chrisi Kindle berichtet vom FC Vaduz und hat dem Vereinspräsidenten Burgmeier vier Fragen gestellt.

Die Zahl der Restaurants, Hotels, Gasthäuser und Cafés hat sich in der Gemeinde Mauren-Schaanwald in den vergangenen 20 Jahren merklich zurückentwickelt. Heute gibt es in der Unterländer Gemeinde nur noch fünf Restaurants bzw. Cafés. Der Rückgang vollzog sich nicht nur in Mauren, sondern weit darüber hinaus. Ein Grund für das Gastronomiesterben war die dreijährige Pandemie von 2020 bis 2023.

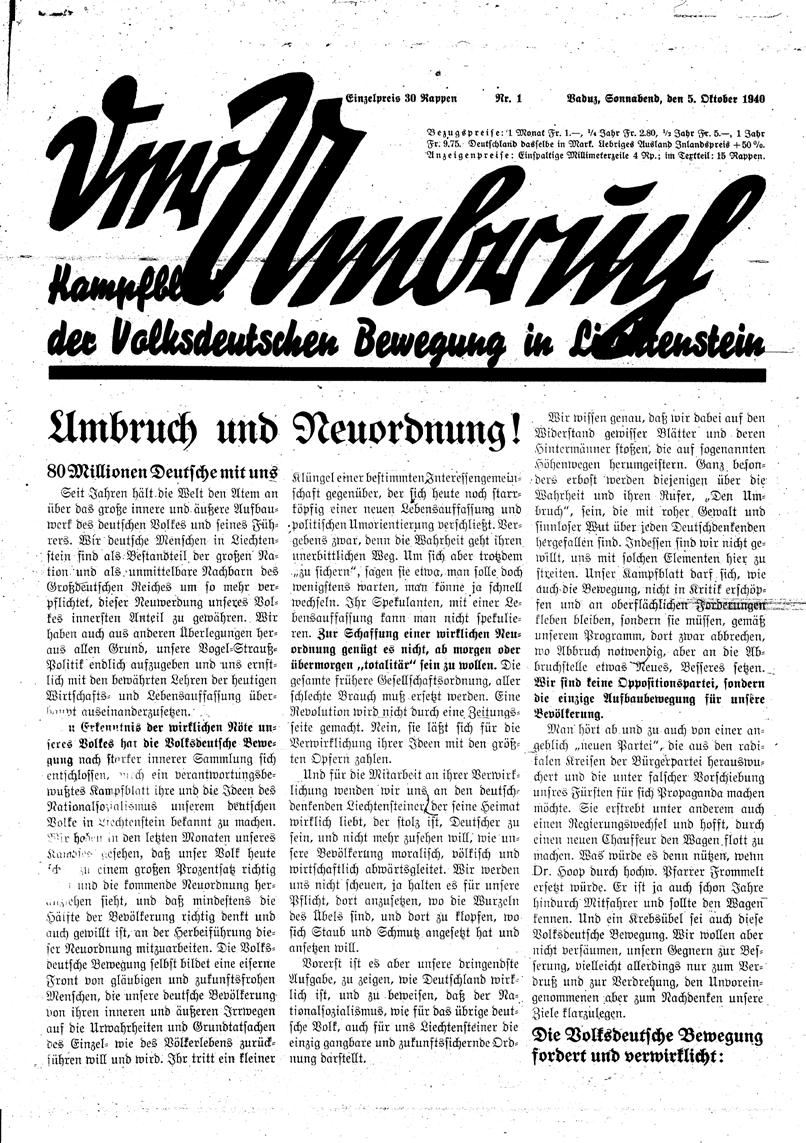

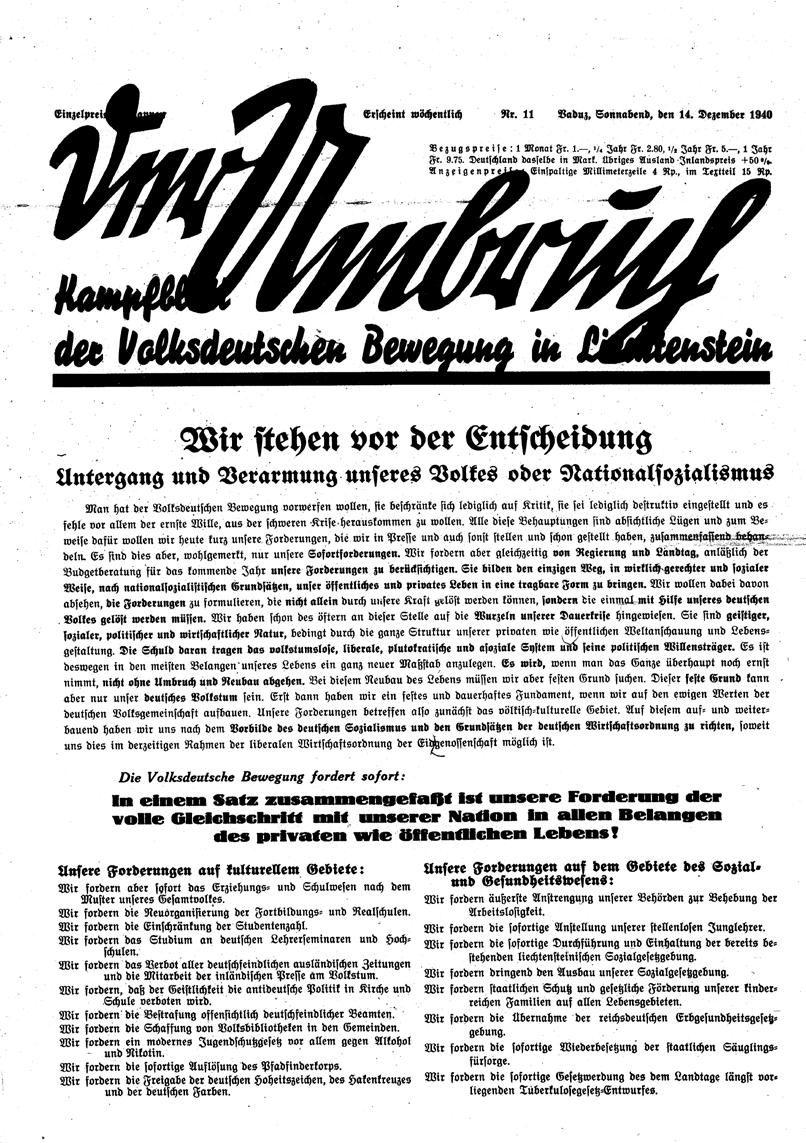

Vor 85 Jahren erschien der «Umbruch», das Kampfblatt der Volksdeutschen Bewegung in Liechtenstein. Bei der ersten Ausgabe der Zeitung am 5. Oktober 1940 herrschte Aufregung in der Bevölkerung. Herausgeber des neuen Mediums war die Volksdeutsche Bewegung, die das Land an das Dritte Reich anschliessen wollte. Das «Kampfblatt», wie sich die Zeitung nannte, erschien bis 1944, bis die Regierung die weitere Herausgabe verbot. Unser Mitarbeiter Günther Meier berichtet über den «Umbruch» und die damalige Zeit.

In diesem Sinne wünsche ich euch sonnige Herbsttage, weiterhin alles Gute und viel Freude bei der Lektüre der neuesten Ausgabe der «lie:zeit».

plus Versandkosten CHF 6.–Herausgeber: Gemeinnütziger

Verein für Ahnenforschung, Pflege der Kultur und des Brauchtums Mauren

Paketversand heute abgeholt, morgen zugestellt. Bis 31.5 kg nur CHF 10.50. +423 375 05 50 . info@zva.li . www.zva.li

Herbert Oehri, Redaktionsleiter

BUCHBESTELLUNG

bei Brigitte Hasler, Medienbüro Oehri & Kaiser AG, 9492 Eschen Tel. +423 375 90 08 oder brigitte.hasler@medienbuero.li

Kinderärztliche Versorgung

Situation entschärft sich

stetig

Referendumskomitee im Interview

10 Wie weit geht die Pressefreiheit?

Impressum

Verleger: Zeit-Verlag Anstalt, Essanestrasse 116, 9492 Eschen, +423 375 9000 · Redaktion: Herbert Oehri (Redaktionsleiter), Johannes Kaiser, Vera Oehri-Kindle, Heribert Beck · Beiträge/InterviewpartnerInnen: Landtagspräsident Manfred Kaufmann, Referendumskomitee, Wilfried Marxer, Bürgermeister Florian Meier, Philipp Batliner, Carmen Oehri, Klaus Risch, Fabian Frick, Dr. Maximilian Rüdisser, René Schierscher, Christoph Kindle, Günther Meier · Grafik/Layout: Carolin Schuller, Stephanie Lampert · Anzeigen: Vera Oehri-Kindle, Brigitte Hasler · Fotos: LIHK, Michael Zanghellini, Tatjana Schnalzger, Paul Trummer, Jürgen Posch, Adobe

Vaduz im:fokus 18

«Wer die Zukunft gestalten will, muss mutig investieren»

24

jugend:zeit mit Philipp Batliner

«Chancen für die Jugend erhalten»

Freepik, ZVG · Urheberschutz: Die Texte und Bilder dürfen ohne vorherige Genehmigung des Herausgebers/Verlegers nicht kommerziell genutzt, weitergegeben oder veröffentlicht werden. · Meinungsvielfalt: Die lie:zeit gibt Gastautoren Platz, um ihre Meinung zu äussern. Dabei muss der Inhalt mit der Meinung der Redaktion und der Herausgeber nicht übereinstimmen. · Druck: Somedia Partner AG, Haag · Auflage: 22’500 Exemplare · Online: www.lie-zeit.li · Erscheinung: 04. Oktober 2025 · «lie:zeit» nicht erhalten? Rufen Sie uns an: Tel. 375 90 03 (Vera Oehri), Zustellung erfolgt sofort. Nächste Ausgabe: 08. November 2025

Projektpräsentation «Düergarta»

Grösstes Hotel in Rekordzeit entstanden

Historisches 69

Alte Wirtshäuser von Mauren

Aus dem Inhalt

Menschen aus der FBP: Nadine Vogelsang 13

Beitragsreihe: «Das politische System

Liechtensteins» – Parteien in Liechtenstein 16

Jahrmärkte – Ein Stück Heimat und Tradition 34

Zahltag bei der Freiwilligenarbeit der LAK 40 54

FC Vaduz – die Auswärtsschwäche ist geblieben

Freundschaftstreffen: FC Schweizer Nationalrat vs. FC Liechtensteiner Landtag in Bern

Eisenbahn Feldkirch-Buchs vor 80 Jahren

«Der Umbruch» – das Kampfblatt der Volksdeutschen Bewegung in Liechtenstein

Titelstory

«Mit voller Kraft für Land und Leute»

Landtagspräsident Manfred Kaufmann berichtet im Interview über seine Aufgaben, darüber, welche Ansprüche er an sich selbst stellt und wie er seine Rolle interpretiert, welche Diskussionskultur er erwartet und wie die Arbeit des Parlaments effizienter werden soll.

Interview: Heribert Beck

Herr Landtagspräsident, Sie bekleiden das Amt des höchsten Volksvertreters nun seit dem 10. April, also seit einem knappen halben Jahr. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Manfred Kaufmann: Es ist für mich eine grosse Ehre und Freude, das Amt des Landtagspräsidenten ausüben zu dürfen. Ich danke dem Landtag nochmals herzlich für das mir mit der Wahl zum Präsidenten entgegengebrachte grosse Vertrauen.

Die Anfangszeit war ziemlich intensiv. Im Zuge der Nachbesetzung der Stelle des Landtagssekretärs und der im vergangenen Jahr angestossenen Landtagsreform gab es mehrere ausserordentliche Sitzungen des Landtagspräsidiums von relativ grossem Zeitaufwand. Auch waren die ersten Landtagssitzungen von umfangreichen, teils auch sehr komplexen Traktandenthemen geprägt. Dies auch als Folge der längeren sitzungsfreien Übergangszeit aufgrund der Neuwahlen und der Sommerpause. Generell empfinde ich die mit dem Amt des Landtagspräsidenten verbundenen Aufgaben als äusserst interessant und herausfordernd, aber auch sehr verantwortungs- und ehrenvoll.

Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag seither verändert?

In der letzten Legislaturperiode war ich Fraktionssprecher sowie Vorsitzender der Aussenpolitischen Kommission und der EWR/EFTA-Delegation – auch dies war zeitintensiv. Damit ich mich nun voll und ganz auf das Amt des Landtagspräsidenten konzentrieren kann, habe ich mich lediglich für den Vorsitz in der Internationalen Parlamentarischen Bodenseekonferenz zur Verfügung gestellt, welche sich nur zweimal im Jahr trifft. Grundsätzlich hat sich mein Alltag also nicht stark verändert, wohl aber die Aufgaben im Landtag.

Was sind Ihre Hauptaufgaben als Parlamentspräsident?

Die wichtigste Aufgabe ist die Leitung der Landtagssitzungen sowie die Vertretung des Landtags nach aussen. Dazu gehören auch die Treffen mit anderen Parlamentspräsidenten. So war ich kürzlich am Treffen der Parlamentspräsidenten der europäischen Kleinstaaten in Zypern – ein Austausch, der für alle Beteiligten sehr wertvoll war. Zudem stehe ich von Amtes wegen dem Landtagspräsidium vor und bin neben der Sitzungsführung auch für die Veranlassung der Vor- und Nachbereitung sowie die Umsetzung der in diesen Sitzungen verabschiedeten Beschlüsse verant-

wortlich. Ebenfalls arbeite ich eng mit dem Parlamentsdienst zusammen.

Mit 23 Stimmen sind Sie bei der Eröffnungssitzung mit einem Glanzresultat gewählt worden. Was bedeutet Ihnen dies und inwiefern empfinden Sie es als Auftrag?

Die hohe Zustimmung im Landtag, quer über die Parteigrenzen hinweg, hat mich sehr gefreut. Sie spiegelt auch mein Wahlresultat im Februar wider, bei dem ich einen grossen Teil der Stimmen aus anderen Parteien erhalten habe. Für mich steht das Miteinander im Vordergrund. Ein starkes Liechtenstein braucht das Verbindende, nicht das Trennende. Das Vertrauen verstehe ich als klaren Auftrag: Ich möchte alle im Landtag vertretenen Parteien so gut wie möglich in die Arbeit einbinden, so weit es die gesetzlichen Rahmenbedingungen zulassen.

Wie haben Sie die ersten Sitzungen unter Ihrer Leitung erlebt? Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg, wie ist die Diskussionskultur?

Fast die Hälfte der 25 Abgeordneten ist neu im Landtag. Entsprechend waren die Mai- und die Juni-Sitzung noch von einer gewissen Einarbeitung und Anspannung geprägt, was völlig normal ist. Bereits im September war ein deutlicher Rhythmus spürbar, die Abläufe waren merklich effizienter. Die Diskussionskultur spiegelt meines Erachtens letztlich auch die unterschiedlichen Charaktere der im Landtag vertretenen Abgeordneten wider. Meine Aufgabe ist es, die Debatten zu leiten und bei Bedarf einzugreifen. Mir ist eine Kultur des gegenseitigen Respekts und der Akzeptanz unterschiedlicher Meinungen wichtig. Persönliche Angriffe oder Beleidigungen haben im Landtag keinen Platz. Diese sind schlichtweg dem Ansehen und der Würde des Hohen Hauses in jeglicher Hinsicht abträglich.

Zu Beginn der ersten Arbeitssitzung des neuen Landtags haben Sie sich für Effizienz ausgesprochen. Aufhorchen lassen haben Sie mit der Aussage: «Ich fühle mich auch keinesfalls angegriffen, wenn nicht bei jeder Wortmeldung ‹besten Dank für das Wort, Herr Präsident› gesagt wird.» Eine kleine Massnahme, aber mit Symbolgehalt. Wie möchten Sie persönlich die Arbeit des Landtags sonst noch effizienter gestalten?

Mir ist wichtig, dass die Debatten zielgerichtet und ohne unnötige Wiederholungen geführt werden. Themen sollen konzentriert behandelt

werden, ohne vom wesentlichen Punkt abzuschweifen. Dabei sollen die essenziellen Fragen gründlich diskutiert werden mit dem Ziel, die Pro- und Contra-Argumente für die Entscheidungsfindung sorgfältig abzuwägen. Effizienz bedeutet für mich, legitime Anliegen der Bevölkerung oder übergeordnete Landesinteressen einer möglichst raschen und lösungsorientierten Behandlung zuzuführen.

Generell können Sie die Effizienz wohl auch als Präsident nicht allein steigern. Wie steht es um die seit Jahren immer wieder diskutierte Anpassung der Geschäftsordnung des Landtags, kurz GOLT? Denken Sie, dass sich diesbezüglich in der laufenden Legislaturperiode etwas tun könnte? Falls ja: Was wünschen Sie sich von einer neuen GOLT?

Wir sind bei der Landtagsreform bereits weit fortgeschritten und können den Entwurf des Gutachtens demnächst den im Landtag vertretenen Fraktionen und der Wählergruppe zur Vernehmlassung zustellen. Es sind spannende Vorschläge enthalten, die ich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht im Detail erläutern möchte. Mein Ziel ist klar und ich bin optimistisch, dass in dieser Legislaturperiode im Rahmen dieser Reform einiges umgesetzt werden kann, damit die Prozesse in der Landtagsarbeit eine merkliche Verbesserung erfahren.

Sie bringen sich selbst stärker mit Wortmeldungen in die Debatten ein als Ihre Vorgänger, so scheint es zumindest. Wie interpretieren Sie Ihre Rolle? Sind Sie als Präsident eher Moderator oder Teilnehmer an den Debatten?

Als Landtagspräsident habe ich an den Landtagssitzungen neben der Leitung der Sitzungen grundsätzlich die gleichen Rederechte wie jedes andere anwe-

sende Mitglied des Landtags. Ich sehe mich keinesfalls ausschliesslich auf die Rolle eines Moderators beschränkt. Von Beginn an habe ich klargestellt, dass ich mich auch in der neuen Rolle als Landtagspräsident weiterhin bei der Themendiskussion im Plenum einbringen werde. Dafür bin ich schliesslich gewählt worden. Ich sehe dies übrigens auch als eine klare Verpflichtung gegenüber meinen Wählerinnen und Wählern.

Welche Ziele haben Sie sich generell für die Legislaturperiode 2025 bis 2029 gesetzt?

Mein Ziel ist es, meinen politischen Beitrag zu leisten, damit Liechtenstein auch in Zukunft erfolgreich bleibt. Als Volksvertreter ist es unsere Aufgabe, legitime Anliegen und Interessen der Bevölkerung aufzunehmen und uns für sie einzusetzen. Darüber hinaus möchte ich die Wahrnehmung des Landtags im Aussenbild stärken und unser Land auch aussenpolitisch bestmöglich vertreten. Mit der Landtagsreform zielen wir auf eine generelle Effizienzsteigerung und Verbesserung in den Prozessabläufen bei der Landtagsarbeit hin.

Wie lautet Ihr persönlicher Wunsch, wenn Sie gefragt werden, was hiermit ja geschieht, wie die Bevölkerung die Arbeit des Landtags am Ende der Legislatur bewerten soll?

Es ist mir ein grosses Anliegen, die Rolle und Funktion des Landtags in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken. Am Ende der Legislaturperiode soll die Bevölkerung sagen können: Der Landtag hat sich mit voller Kraft für Land und Leute eingesetzt, gute Ideen im politischen Wettbewerb hervorgebracht und dies alles mit einem wachsamen und verantwortungsvollen Umgang mit den Staatsfinanzen. Das ist nicht nur mein Wunsch, sondern auch mein Anspruch.

polit:zeit

Kinderärztliche Versorgung:

Situation entschärft sich stetig

Anfang 2025 konnten der Liechtensteinische Krankenkassenverband und die Ärztekammer Druck aus der kinderärztlichen Versorgung nehmen, indem eine Praxis in Chur mit einem OKP-Vertrag ausgestattet wurde. Diese Lösung hat sich inzwischen wieder zerschlagen. Die Verbände können jedoch schon eine neue präsentieren und stellen weitere Erleichterungen in Aussicht, wie LKV-Geschäftsführerin Angela Amann und Kammer-Geschäftsführer Stefan Rüdisser informieren.

Interview: Heribert Beck

Wie hat die Liechtensteiner Bevölkerung das pädiatrische Angebot in Chur aufgenommen?

Angela Amann: Zunächst gab es gewisse Bedenken wegen der Distanz. Der Grund für die meisten Besuche bei Kinderärzten sind aber Vorsorgeuntersuchungen, also gut planbar. So konnten wir mit dem neuen Angebot Luft ins System bringen. Leider wurden die Eltern der Patienten im Sommer durch die Praxis informiert, dass die Möglichkeit nicht mehr besteht und sie sich an eine Praxis in Bonaduz wenden sollen.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Wir als Krankenkassenverband sind nicht direkt informiert worden, sondern haben es über Eltern erfahren. Diese waren mit der Praxis in Bonaduz in aller Regel zufrieden. Das Problem war, dass sie über keinen Liechtensteiner OKP-Vertrag verfügte, womit die Leistungen von den Krankenkas-

sen nicht erstattet wurden – ausgenommen bei Versicherten in der OKP+. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet, und nun erhält diese Praxis, die auch noch über Kapazitäten für neue Patienten verfügt, einen entsprechenden OKP-Vertrag. Da sie zu einer Praxisgruppe gehört, hat sich sogar noch eine weitere Lösung abgezeichnet.

Die da wäre?

Die Gruppe hat auch einen Standort in Maienfeld. Beide gemeinsam werden mit einem OKP-Vertrag ausgestattet. In Maienfeld sind zwar keine Fachärzte für Pädiatrie beschäftigt, aber «Familienärzte».

Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?

Stefan Rüdisser: Es handelt sich dabei in aller Regel um Allgemeinmediziner mit vertieften pädiatrischen Kenntnissen. Sie haben sich während der Weiterbildung und anschliessend in ihrer ärztlichen

Tätigkeit entsprechend spezialisiert. Das ist keine neue Erscheinung, sondern in eher ländlichen und nicht mit Kinderärzten gesegneten Regionen der Schweiz durchaus üblich, erprobt und wird von Eltern wie Kindern gut angenommen. Es handelt sich also nicht etwa um ein Experiment oder eine Bastellösung, sondern um ein bewährtes System, das nun auf Liechtenstein ausgedehnt werden kann. Eltern, die keinen Kinderarzt im Land mehr finden konnten, können sich nun entscheiden, ob sie lieber etwas weiter zur Pädiaterin nach Bonaduz oder weniger weit zu den Familienärzten in Maienfeld fahren. Ab 1. Januar 2026 zeichnet sich überdies nochmals eine Lösung ab.

Was sprechen Sie konkret an?

Angela Amann: Dann wird eine weitere Praxis in der Region, in der mehrere Pädiater wirken werden, mit einem OKP-Vertrag ausgestattet. Bei dieser Praxis handelt es sich um eine Neueröffnung. Sie startet also komplett ohne Bele-

gung. Überdies liegt sie noch näher an Liechtenstein als Bonaduz und Chur. Sobald dort Termine vereinbart werden können, werden wir die Bevölkerung informieren.

Stefan Rüdisser: Wir sind zuversichtlich, dass diese neuen Lösungen zu einer wesentlichen Entlastung des Systems führen und die medizinische Versorgung der Liechtensteiner Kinder deutlich voranbringen – und wie schon angesprochen, sind es vor allem die planbaren Vorsorgeuntersuchungen, die Ressourcen binden. Akute Krankheiten sind nicht so häufig und zeitaufwendig, und dafür finden sich immer Lösungen, auch im Inland. In schwerwiegenden Fällen erfolgt die Behandlung ohnehin in einem Kinderspital. Gleichzeitig sind wir aber auch bestrebt, bald wieder ein neues kinderärztliches Angebot im Inland zu schaffen. Das Fazit lautet: Wir können bereits zählbare Erfolge aufweisen, und die Situation wird sich in naher Zukunft weiter entschärfen. Bis dahin hoffen wir auf die Geduld der betroffenen Eltern.

Wie weit geht die Pressefreiheit – was dürfen Journalisten sich erlauben?

Interview: Herbert Oehri

Sie haben gegen das Vaduzer Medienhaus AG sowie deren Journalisten Gary Kaufmann, Patrik Schädler und David Sele geklagt. Was war der Grund?

Referendumskomitee: Eigentlich war es die schlechte und nicht neutrale Berichterstattung im Zusammenhang mit der 5,43 Millionen-Franken-Schenkung der Gemeinde Vaduz an die Landesbibliothek, nachdem die Gemeinde bereits zusätzlich 3,3 Millionen zugesagt hatte. Der Landtag hatte zuvor den Kredit abgelehnt. Das «Vaterland» hat unseres Erachtens völlig einseitig die Position der VU-Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter übernommen und von uns vorgebrachte kritische Äusserungen ins Lächerliche gezogen. Aber gegen einseitige Berichterstattung kann man bekanntlich nicht vorgehen, obwohl das Medienhaus vom Land eine Förderung in Höhe von rund einer Million Franken pro Jahr erhält, die künftig noch um rund 0,5 Millionen aufgestockt werden soll. Wir waren der Ansicht, dass gleich mehrere unsachgemässe Anschuldigungen erfolgten, die das Ausmass an normaler Berichterstattung und auch Kritik bei weitem überschritten hatten.

Was konkret haben Sie eingeklagt?

Gemäss Paragraf 112 des Strafgesetzbuches ist, wer einen anderen in einer für einen Dritten wahrnehmbaren Weise einer verächtlichen Eigenschaft oder Gesinnung bezichtigt oder eines unehrenhaften Verhaltens oder eines gegen die guten Sitten verstossenden Verhaltens beschuldigt, das geeignet ist, ihn in der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen oder herabzusetzen, wenn er weiss, dass die Verdächtigung falsch ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Wer die Tat in einem Druckwerk, im Radio oder Fernsehen oder sonst auf eine Weise begeht, wodurch die Verleumdung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wird, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Es ging uns um die Feststellung, wie weit eine Zeitung mit ihren Darstellungen gehen darf, bis dieser Tatbestand vor Gericht greift. Anders gesagt: Was dürfen sich Journalisten erlauben, wenn sie über Privatpersonen öffentlich schlecht reden. Wir sind ja definitiv nicht die einzigen, die sich über die Berichterstattung des «Vaterlands» beklagen. Die Macht der Medien ist sehr gross. Wenn sie vorwiegend ihre eigene Meinung in der Bevölkerung verbreiten, hat dies natürlich

Einfluss. Das wäre dann aber keine seriöse Berichterstattung, sondern Meinungsmache. Eine entsprechende Stellungnahme haben wir am 7. Mai 2025 veröffentlicht und geschrieben: «Ehrlich wäre, wenn sich die drei ‹Vaterland›-Redaktoren und allen voran Gary Kaufmann einfach offiziell zu den Ja-Sagern und Befürwortern bekennen würden, anstatt vorzutäuschen, neutralen Journalismus zu betreiben.»

Wir sind ja definitiv nicht die einzigen, die sich über die Berichterstattung des «Vaterlands» beklagen.

Was konkret waren die Vorwürfe?

Zuerst war es David Sele, der in seinem Sapperlot behauptete, dass wir «irreale Alternativphantasien» propagieren würden. Wir hatten statt des Umbaus des Post- und Verwaltungsgebäudes einen Bibliotheksneubau als Alternative befürwortet. Dann behauptete er, dass wenn die Vaduzer am 18. Mai mit einem Nein stimmen, werde weder das eine noch das andere Realität. Die Landesbibliothek werde dann Vaduz verlassen, und im Städtle bleibe eine Landesruine. Dazu meinte er noch, dass unser wahres Motiv sei, dass wir um den Erhalt der Fussgängerbrücke fürchten, ohne die künftig die Fussgänger den Autoverkehr auf der Äulestrasse belästigen könnten und endete wie folgt: «Mischverkehr. Igitt. Haram!» Gut, dass die Brücke so oder so bleibe, wie die Gemeinde Vaduz nun klargestellt habe.

Das war eine reine Behauptung. In diesem Zusammenhang wurden Sachen veröffentlicht, die gemäss unserer Meinung schlicht und einfach

journalistisch unhaltbar sind. Man versteckt sich dann einfach hinter einem Sapperlot, einem Kommentar oder hinter Paul Zinnober, wo nicht einmal der Schreiberling bekanntgegeben wird. Das ist der «Journalismus» im «Vaterland», den wir nicht mehr akzeptieren wollten.

Was war der Vorwurf an Gary Kaufmann?

Gary Kaufmann hat sich in der Ausgabe des «Vaterlands» vom 6. Mai 2025 auf Seite 3 über uns in seinem Kommentar unter anderem wie folgt geäussert: Wir, das «edle Quartett», verhinderten den Abbruch einer nahegelegenen Brücke, damit alle, denen es nach Wissen dürstet, weiterhin die Strasse sicher überqueren können etc. Dies höre sich nach dem klassischen Happy End an. Dann unterstellt er uns: «Das Referendumskomitee hat dieses Märchen frei erfunden, um die Vaduzer Stimmbürger in die Irre zu führen.» Und einige Zeilen später meinte er: «Es ist bedauerlich, was für Unwahrheiten die Projektgegner verbreiten.»

Diese öffentliche Äusserung unterstellte uns ohne Einschränkung, dass wir die Absicht hätten, die Vaduzer Stimmbürger in die Irre zu führen! Bei Gary Kaufmann handelte es sich um ein Mitglied der Redaktionsleitung des «Vaterlands». Wir haben per E-Mail vom 8. Mai 2025 unseren Brief an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung vorab an die Redaktion und später auch unterzeichnet und in schriftlicher Form per Post an beide Gremien der Vaduzer Medienhaus AG zugestellt. Darin wurde verlangt, die Unterstellung öffentlich zurückzunehmen, ansonsten wir Strafanzeige erstatten müssen.

Im «Vaterland» war zu lesen, dass die Strafanzeige nach der Gemeindeabstimmung vom 18. Mai 2025 eingereicht wurde.

Die Aussage, dass wir erst nach der Gemeindeabstimmung Anzeige erstattet hätten ist zu präzisieren: Sie suggeriert, dass wir schlechte Verlierer seien. Wir haben dem «Vaterland» bereits am 8. Mai, also zwei Tage nach den beleidigenden Äusserungen von Gary Kaufmann mitgeteilt, dass wir solche öffentlichen Diskreditierungen nicht akzeptieren und Strafanzeige erstatten werden, falls die Äusserungen von der Zeitung nicht zurückgenommen werden. Die Anzeige konnten wir natürlich erst einreichen, nachdem sich sowohl der Verwaltungsrat als auch der Geschäftsführer Daniel Bargetze geweigert hatten, das zu tun. Bis es so weit war, dauerte es bis nach der Abstimmung.

Was waren die Äusserungen von Patrik Schädler, die Sie zur Anzeige veranlasst haben?

Patrick Schädler hat wohl unsere Schelte an der unseres Erachtens oftmals fragwürdigen Berichterstattung im «Vaterland» während der ganzen Zeit nicht gefallen und vor allem unser folgendes Statement: «Wir haben aufgrund der vielfältigen Unterstützer des Projekts von Anfang an mit einer Niederlage rechnen müssen. Die Regierung, die Gemeinde Vaduz, die Institution Liechtensteinische Landesbibliothek, die organisierte Gruppe der Befürworter und allen voran das ‹Liechtensteiner Vaterland› mit seiner parteiischen und einseitigen Berichterstattung waren eine beachtliche Gegnerschaft. Beim ‹Liechtensteiner Vaterland› mussten wir immer wieder feststellen, dass eine

Ehrlich wäre, wenn sich die drei ‹Vaterland›-Redaktoren und allen voran Gary Kaufmann einfach offiziell zu den Ja-Sagern und Befürwortern

bekennen würden, anstatt vorzutäuschen, neutralen Journalismus zu betreiben.

ausgewogene und unparteiische Berichterstattung durch deren Journalist Gary Kaufmann bei weitem verfehlt wurde.» Der seinerzeitige Chefredaktor – Patrik Schädler arbeitet ja inzwischen nicht mehr beim «Vaterland» – hat dann ein Sapperlot verfasst, in dem er uns öffentlich mitteilte, dass man unsere Reaktion auf das «Alter der Referendumsführer zurückführen» könnte, und meinte zusätzlich: «Doch das würde viel zu kurz greifen.» Solche persönlichen Diffamierungen und Diskreditierungen sollten in einem seriösen Blatt keinen Platz haben. Wenn jemand dünnhäutig reagierte, war es das «Vaterland», das gerne austeilt, aber nicht gerne einsteckt.

Haben Sie darauf reagiert?

Ja, nämlich wie folgt: «Innert kürzester Zeit haben wir es auf nicht weniger als drei Sapperlots gebracht. Das zeigt, wie emotional sich gewisse Redaktoren bei ihrer journalistischen Tätigkeit verhalten. Die persönlichen Beleidigungen von Noch-Chefredaktor Patrik Schädler, zielen auf unser Alter ab, um gleich noch auszuholen: Was aber viel zu kurz greifen würde. Solche Animositäten sind einer von Steuergeldern massiv unterstützten Zeitung nicht würdig.»

Das hat dann der Richter wohl aufgegriffen, als er sagte: «Wer austeilt muss auch einstecken können»?

Ja, das ist gut möglich. Fragt sich nur, wer angefangen hat mit dem Austeilen. Wir hatten kein Interesse daran, uns schlecht mit dem «Vaterland» zu stellen. Das entwickelte sich erst, als wir feststellen mussten, dass die Berichterstattung nach unserer Meinung völlig einseitig verlief und oft mit reinen Behauptungen gearbeitet wurde – so wie oben aufgeführt. Was hätten wir denn tun sollen, wenn uns von Journalisten wie Gary Kaufmann unterstellt wird, es «sei bedauerlich, was für Unwahrheiten die Projektgegner verbreiten». Wenn wir als Lügner bezeichnet werden, dann sollte man wenigstens sagen, was die Unwahrheit war. Das konnte das «Vaterland» aber nie. Es blieb schlichtweg bei den allgemeinen Beleidigungen und anderen Behauptungen. Wir haben immer die Fakten zu unseren Aussagen offengelegt. Das darf man wohl auch von seriösem Journalismus erwarten?

Sind Sie schlechte Verlierer, was Ihnen ja auch noch unterstellt wurde?

Nein, das sind wir sicher nicht. Wir haben öffentlich geschrieben, dass wir das Ergebnis als klares Votum der Bevölkerung akzeptieren – konkret: «Wir akzeptieren den Beschluss und wünschen dem Projekt einen guten Verlauf. Den Befürwortern gratulieren wir zum Sieg.»

Ausserdem sind Karlheinz Ospelt und Christoph Pirchl noch am Abstimmungssonntag zu den Befürwortern des Umbaus in die Landesbibliothek gefahren und haben ihnen persönlich zum Abstimmungsergebnis gratuliert, unter anderem Bürgermeister Florian Meier und dem Stiftungsratspräsidenten Pascal Seger sowie Geschäftsführer Daniel Quaderer. Es folgte ein gutes Gespräch, das über eine Stunde dauerte. Mit diesen Personen gab es auch keine Probleme. Man hat sich mit Argumenten ausgetauscht und sich nicht auf persönlicher Ebene beleidigt.

Gehen Sie nun in Berufung?

Nein. Aber wir hätten nicht einmal eine schriftliche Begründung des Urteils bekommen, wenn wir nicht Berufung angemeldet hätten. Bei der ganzen Sache geht es uns einzig und allein um die Antwort auf die Frage, wie weit das «Vaterland» bei Unterstellungen und Beleidigungen gehen darf. Klar ist nun, dass das Vaterland uns unterstellen durfte, dass wir die Bevölkerung in die Irre führen wollten. Die Hürden für Verleumdung wurden vom Landgericht sehr hoch angelegt. Journalisten haben demnach kaum Grenzen, wenn sie auch künftig gegen einzelne Personen vorgehen und dürfen ihnen Dinge unterstellen, die offenbar nicht belegt werden müssen. Unter diesen Umständen wird sich wohl mancher überlegen, ob er noch bereit ist, die demokratischen Instrumente von Referendum und Initiative zu nutzen. Immerhin hatten wir weit über 500 Unterschriften gesammelt. Man kann sich fragen, ob mit solcher Berichterstattung der Demokratie ein Bärendienst erwiesen wird. Nun wurde die Pressefreiheit einmal mehr hochgehalten. Das müssen wir so zur Kenntnis nehmen.

Das Interview wurde schriftlich geführt.

Seite der FBP

Menschen in der FBP

Nadine Vogelsang

Mit Herz, Hand und Verstand für ein lebenswertes Liechtenstein.

Wer Nadine Vogelsang begegnet, spürt sofort ihre Energie und Begeisterung für das, was sie tut. Die 48 jährige Schaanerin ist Betriebsökonomin und führt zusammen mit ihrem Mann seit mehr als 20 Jahren ihr eigenes mittelgrosses Industrieunternehmen. Seit 2021 ist sie stellvertretende Landtagsabgeordnete der FBP und zudem im Vorstand der FBP Ortsgruppe Schaan aktiv. Ihr politisches Engagement ist geprägt von Bürgernähe, Pragmatismus und einer grossen Portion Lebensfreude.

Als berufstätige Mutter ist ihr die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein echtes Herzensanliegen. Sie weiss aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd es sein kann, Beruf, Familie und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen. «Ich wünsche mir ein Liechtenstein, das allen Familienmodellen in den elf Gemeinden die gleichen Möglichkeiten bietet», betont Nadine Vogelsang. Eltern, die arbeiten wollen, sollten die dafür notwendige Infrastruktur vorfinden. «Dazu gehört unter anderem eine flächendeckende und flexible Betreuungsorganisation, die neu aufgrund der FBP Motion durch die Gemeindeschulen koordiniert wird und damit die Organisation von Familie, Beruf und Freizeit für Eltern und Kinder vereinfacht.»

In den vergangenen Jahren hat Nadine Vogelsang sich im Landtag und in verschiedenen Kommissionen immer wieder für wirtschaftsliberale Lösungen und den Abbau von Hürden eingesetzt. «Prozesse müssen vereinfacht und unnötige Bürokratie abgeschafft werden.»

Auch das Verkehrsproblem zu Stosszeiten ist für sie ein Dauerbrenner: «Als berufstätige Mutter von drei Kindern begleitet mich das Thema täglich. Diesbezüglich braucht es endlich wirksame und möglicherweise unkonventionelle Lösungen, um die Dorfzentren und Quartiere zu entlasten und allen Verkehrsteilnehmenden auch zu Stosszeiten einen fliessenden Verkehr zu ermöglichen.» Denn die Anzahl der Arbeitsplätze in Liechtenstein wird weiter zunehmen, was zwangsläufig zu grösseren Pendlerströmen führt. Demgegenüber ist der Boden in Liechtenstein wertvoll und knapp. «Eine spannende Aufgabe, aber nicht unlösbar», meint sie augenzwinkernd.

Was Nadine Vogelsang auszeichnet, ist ihre positive und pragmatische Haltung. «Ich bin weiterhin motiviert, diese Herausforderungen anzugehen und mich fürs Land und für konstruktive Lösungen einzusetzen.» Sie glaubt an die Kraft des Dialogs und daran, dass Politik bürgernah und verständlich sein muss.

Abseits der Politik tankt die 48 Jährige Kraft in der Natur: Beim Biken, Skifahren oder auf Reisen mit ihrer Familie kann sie am besten abschalten. «Zu einem guten Essen mit Freunden sage ich nie nein», betont sie und lacht. «Das Leben ist zu kurz, um es nicht zu geniessen.»

Nadine Vogelsang steht für ein Liechtenstein, das offen, lebendig und zukunftsfähig bleibt – und in dem Herz und Verstand gleichermassen zählen.

Fragen an

Frauen im Liechtensteiner Arbeitsmarkt

Vor einigen Jahren war vom Fachkräftemangel die Rede, der sich in der Folge zum allgemeinen Arbeitskräftemangel entwickelt hat. Ein Mittel gegen beide wäre es, das Potenzial gut ausgebildeter Frauen stärker zu nutzen.

Fragen

Was muss unternommen werden, um Frauen in Liechtenstein stärker in den Arbeitsmarkt zu integrieren?

Formal gibt es in Liechtenstein heute mehr Möglichkeiten als noch vor 10-15 Jahren. In der Praxis erleben Frauen jedoch weiterhin Diskriminierung, sobald es um Kinderwunsch, Pensum und Verfügbarkeit geht. Das ist kein Widerspruch, sondern die Diskrepanz zwischen Politik und Praxis.

Besonders deutlich wird diese Diskrepanz beim Thema Karriere. In Liechtenstein werden Führungspositionen nach wie vor fast ausschliesslich mit Vollzeitpräsenz verbunden. Damit bleiben qualifizierte Teilzeitkräfte von Aufstiegschancen ausgeschlossen. Gleichstellung heisst, dass Frauen und Männer die gleichen Möglichkeiten haben. Statt zu sagen: «Niemand kann Karriere in Teilzeit machen», sollten wir uns doch eher fragen: «Wie schaffen wir Strukturen, damit es möglich wird?»

Modelle wie Jobsharing oder Co-Leadership zeigen international, dass auch zwei Personen in 50 bis 60 Prozent eine Abteilung erfolgreich führen können. Entscheidend sollten Wirkung und Qualität sein, nicht die reine Quantität an Arbeitsstunden. Der Gender Intelligence Report 2024 zeigt: Frauen wollen Karriere, erhalten aber weniger Unterstützung – Männer werden dreimal häufiger ermutigt. Gerade angesichts des Arbeitskräftemangels kann Liechtenstein es sich nicht leisten, das Können gut ausgebildeter Frauen ungenutzt zu lassen. Es braucht Mut zu neuen Modellen. Nur wenn Liechtenstein traditionelle Denkmuster hinter sich lässt, wird diese wertvolle Ressource endlich voll genutzt.

Serpil Yörümez

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Familien- und Gesellschaftsthema, kein rein frauenspezifisches. Auch viele Männer möchten sich stärker an der Familienarbeit beteiligen, stossen aber oft auf dieselben Hürden wie Frauen: fehlende Unterstützung, unflexible Arbeitsbedingungen usw. Um Familie und Beruf gut zu verbinden, braucht es Angebote, die für alle gelten und unterschiedliche Lebenssituationen berücksichtigen. Mögliche Ansätze aus Angestelltenperspektive:

• Teilzeitarbeit mit echten Karriereperspektiven

• flexible Arbeitszeiten, Jobsharing-Modelle und verlässliche Rückkehrmöglichkeiten nach Familienphasen

• verständnisvolle Vorgesetzte, die familienbedingte Abwesenheiten fair berücksichtigen

• Nulltoleranz gegenüber Diskriminierung oder Benachteiligung aufgrund von Familienverantwortung

• bezahlbare Betreuungsangebote wie Tagesschulen, Ferienbetreuung etc. sowie betriebliche Notfallbetreuung

Oft bleiben Frauen aufgrund von immernoch vorhandener Lohnungleichheit zu Hause. Teilweise bleiben gut ausgebildete Frauen auch aufgrund veralteter Rollenbilder zu Hause. Schwangerschaften können dazu führen, dass Frauen im Unternehmen benachteiligt werden oder «auf dem Abstellgleis» landen. Bei Einstellungen werden bei gleichen oder sogar höheren Qualifikationen seltener Frauen eingestellt, da sie als höheres Ausfallrisiko durch Schwangerschaften gelten. Diese Missstände müssen wir beheben.

Aus Sicht der Unternehmen sind deshalb folgende Ansätze sinnvoll:

• Förderprogramme und Anreize für Unternehmen, qualifiziertes Personal unabhängig vom Familienstatus einzustellen und zu halten

• Unterstützung bei familienfreundlichen Arbeitsmodellen als Investition in Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit

• Programme zur Vereinbarkeit, die sowohl Mütter als auch Väter aktiv einbeziehen

As’Ad

Der Fach- und Arbeitskräftemangel ist nicht nur ein ökonomisches Problem, sondern auch ein Ausdruck von verpasster Gleichstellung. Er ist das Resultat von politischen Entscheidungen und ungenutztem Potenzial. Viele hervorragend ausgebildete Frauen in Liechtenstein arbeiten unter ihren Möglichkeiten oder in Teilzeit. Nicht, weil sie das so wollen, sondern weil Strukturen fehlen, die eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen. Frauen, und damit die Hälfte der Bevölkerung, werden seit Jahrzehnten systematisch ausgebremst. Sie leisten tagtäglich Care-Arbeit im Haushalt, in der Kindererziehung, in der Pflege. Und obwohl die Wirtschaft ohne diese Arbeit stillstehen würde, wird sie nur unzureichend anerkannt und bezahlt, nicht fair verteilt und kaum abgesichert.

Statt die Frauen zu «integrieren», müssen wir endlich jene Strukturen ändern, die sie vom Arbeitsmarkt fernhalten. Dazu gehören flächendeckende und bezahlbare Kinderbetreuungsangebote, die allen Familien offenstehen. Wir brauchen ein zeitgemässes Elternzeitmodell, das beide Eltern gleichermassen in die Verantwortung nimmt. Auch steuerliche und soziale Regelungen müssen so ausgestaltet sein, dass sich Arbeit für alle lohnt – unabhängig davon, ob man Erst- oder Zweitverdiener beziehungsweise -verdienerin ist. Unternehmen und Branchen wiederum müssen flexible Arbeitszeitmodelle, faire Löhne und echte Karrierechancen für Frauen schaffen.

Es geht nicht um Sondermassnahmen für Frauen, sondern um gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten. Wenn wir Wohlstand und soziale Sicherheit langfristig erhalten wollen, müssen wir die Gleichstellung endlich zur Priorität machen.

Wir schreiben das Jahr 2025, Arbeitskräftemangel ist spürbar wie nie zuvor, und es stellt sich dringend die Frage: Welche Massnahmen sind nötig, um das Potenzial von Frauen besser zu nutzen?

Diese Frage lässt viele Frauen innehalten, sie regt zum Nachdenken an und hinterlässt ein grosses Fragezeichen. Denn obwohl sich seit Jahren ein klarer Trend abzeichnet, bleibt die tatsächliche Einbindung von Frauen in der Arbeitswelt hinter ihren Möglichkei-ten zurück. Bereits 2023 schlossen in Liechtenstein 59 Prozent der jungen Frauen das Gymnasium ab. An den Schweizer Hochschulen liegt der Frauenanteil bei 44,6 Prozent, an den Uni-versitäten sogar bei 52 Prozent. Beim Eintrag im Goldenen Buch dieses Jahr lag der Frauenanteil bei 48,8 Prozent. Die zahlen zeigen deutlich: Frauen sind gut ausgebildet. Doch ihr Potenzial wird nicht konsequent genutzt. Frauen und Männer starten mit ähnlichen Voraussetzungen ins Berufsleben. Doch nur Frauen bekommen Kinder, und das führt häufig zu einem Karriereknick. In den Jahren in denen Frauen Mütter werden und sind, absolvieren Männer Weiterbildungen und steigen beruflich auf. Was es braucht, ist eine grössere Akzeptanz für Mütter in der Arbeitswelt, und zwar nicht nur in weniger verantwortungsvollen Positionen, sondern auch in Positionen, die ihren Qualifikationen entsprechen. Die Wirtschaft sieht sich immer mehr mit dem Phänomen der Teilzeitarbeit konfrontiert und unternimmt Anstrengungen, um Mitarbeiter zu halten und ihnen diese zu ermöglichen. Doch Teilzeitarbeit gibt es schon länger, nur dass Frau-en diese meist nicht für ihre Work-Life-Balance in Anspruch nehmen, sondern für die sogenannte Care-Arbeit, die unbezahlte Arbeit zu Hause. Dabei sind Mütter im Berufsleben oft besonders engagiert, effizient und multitaskingfä-hig. Würde unsere Gesellschaft diesen Umstand nicht als Hindernis, sondern als Chan-ce und Gewinn sehen, müssten wir nicht über das ungenutzte Potenzial von Frauen sprechen. Stattdessen würden wir jede gut qualifizierte Arbeitskraft aus Liechtenstein, ob Frau oder Mann, als wertvolle Ressource schätzen.

Peggy Meuli

Die Diskussion um die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt darf nicht isoliert geführt werden. Wer über Erwerbstätigkeit spricht, sollte immer auch über Familie sprechen – als gemeinsame Verantwortung. Niemand sollte sich zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen. Wir setzen uns für ein Modell ein, in dem beide Eltern beruflich aktiv sein können –aber so, wie es zu ihrer Familie passt, nicht nach einem Schema F.

Die zentrale Frage lautet daher: Wie können Frauen, die zum Beispiel nach einer Familienphase wieder in den Beruf einsteigen möchten, besser unterstützt werden? Dazu braucht es flexible, verlässliche und faire Rahmenbedingungen – auf drei Ebenen.

Erstens: Unternehmen sollten Rückkehrprogramme, Homeoffice, Teilzeit ohne Karriereverlust und eine familienfreundliche Kultur fördern.

Zweitens: Der Staat muss hochwertige Betreuungsangebote schaffen, rechtlich gesicherte Elternzeit für beide Elternteile ermöglichen und Wiedereinstieg sowie Weiterbildung gezielt fördern.

Drittens: Gesellschaftlich braucht es mehr Anerkennung für die Leistung von Eltern – ob im Beruf oder zu Hause.

Gleichstellung bedeutet nicht, alle Lebensmodelle anzugleichen. Es bedeutet, frei wählen zu können, ohne Nachteile. Wer Familie lebt, darf nicht ins Abseits geraten – und wer arbeiten möchte, muss die Möglichkeit dazu haben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

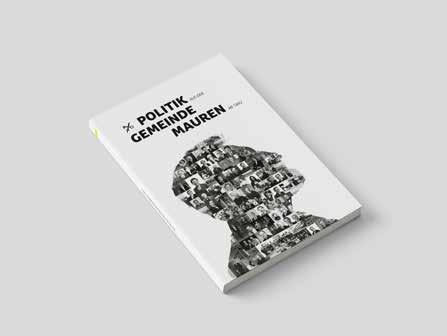

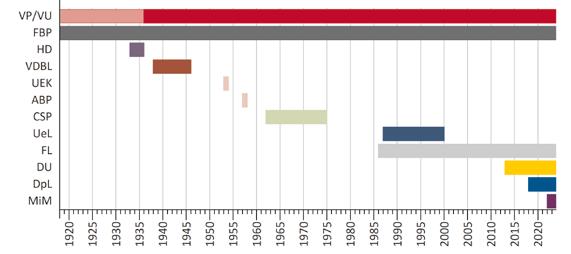

VP=Volkspartei; VU= Vaterländische Union (seit 1936); FBP=Fortschrittliche Bürgerpartei; HD=Liechtensteiner Heimatdienst; VDBL=Volksdeutsche Bewegung in Liechtenstein; UEK=Liste der Unselbständig Erwerbenden und Kleinbauern; ABP=Arbeiter- und Bauernpartei des Liechtensteiner Unterlandes; CSP=Christlich-Soziale Partei; UeL=Überparteiliche Liste; FL=Freie Liste; DU=Die Unabhängigen; DpL=Demokraten Pro Liechtenstein; MiM=Mensch im Mittelpunkt

Parteien in Liechtenstein seit 1918

Beitragsreihe

zum Handbuch

«Das politische System Liechtensteins»

Parteien in Liechtenstein

Viele Jahrzehnte dominierten zwei Parteien die Politik in Liechtenstein: die Fortschrittliche Bürgerpartei und die Vaterländische Union. Doch seit den 1980er-Jahren weitet sich das Parteienspektrum aus.

Text: Wilfried Marxer

In Liechtenstein wurden die ersten beiden Parteien erst 1918 gegründet: die Christlich-soziale Volkspartei (VP) und die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP). Diese lieferten sich in den 1920erund 1930er-Jahren heftige Parteienkämpfe. Zunächst dominierte die von Wilhelm Beck gegründete Volkspartei, aber der Sparkassaskandal 1928 leitete die Vorherrschaft der FBP bis Ende der 1960er-Jahre ein.

1930er-Jahre und Zweiter Weltkrieg

In den 1930er-Jahren wurde der Liechtensteiner Heimatdienst aktiv. Dieser fusionierte 1936 mit der Volkspartei zur Vaterländischen

Union (VU). In dieser Zeit wurde auch das Proporzwahlrecht eingeführt. 1939 fanden jedoch sogenannte stille Wahlen ohne Urnengang statt. FBP und VU hatten sich auf eine proportionale Vertretung im Landtag mit acht FBP- und sieben VU-Mandaten geeinigt. Mit der stillen Wahl wurde der nationalsozialistisch orientierten Volksdeutschen Bewegung in Liechtenstein (VDBL) der Einzug in den Landtag verwehrt – wobei zusätzlich eine 18-Prozent-Sperrklausel ins Wahlrecht aufgenommen worden war. 1943 verlängerte der Fürst die Mandatszeit, sodass erst 1945 wieder Landtagswahlen stattfanden.

1950er- bis 1970er-Jahre 1953 kandidierte eine dritte Partei, die «Liste der Unselbständig Erwerbenden und Kleinbauern», erfolglos zum Landtag, erreichte aber immerhin 6,9 Prozent der Stimmen. Grösseren Zuspruch erhielt die Christlich-soziale Partei (CSP) 1962. Mit 10,1 Prozent der Stimmen scheiterte sie aber an der Sperrklausel von 18 Prozent, die später vom Staatsgerichtshof aufgehoben wurde. Bei den folgenden Wahlen 1966, 1970 und letztmals 1974 schnitt die CSP immer schwächer ab.

1970 kam es zu einer Umkehr der Mehrheitsverhältnisse: die VU konnte acht Mandate

gegenüber sieben Mandaten der FBP erringen und somit auch den Regierungschef und die Mehrheit in der Regierung stellen, nachdem bis dahin die Regierungskoalition unter Führung der FBP gestanden hatte. Doch schon 1974 kehrten die Mehrheitsverhältnisse wieder, ebenso 1978 – dies leitete eine lange VU-Mehrheit ein, die unter Regierungschef Hans Brunhart bis 1993 dauerte.

1980er- bis 2000er-Jahre

Nach dem Ende der CSP dauerte es zwölf Jahre, bis mit der Freien Liste (FL) wieder eine dritte Partei neben VU und FBP zu Landtagswahlen antrat. Sie scheiterte 1986 und bei den vorgezogenen Neuwahlen 1989 jeweils knapp an der 1970 eingeführten 8-Prozent-Sperrklausel. 1989 nahm erstmals eine vierte Partei an Landtagswahlen teil. Die Überparteiliche Liste Liechtenstein (UeLL) schnitt mit 3,2 Prozent eher schwach ab und kandidierte kein weiteres Mal. 1993 schaffte die FL im dritten Anlauf den Einzug in den Landtag, es blieb aber weiterhin bei einer klaren Dominanz der beiden Traditionsparteien. Die grosse Koalition wurde nun unter FBP-Führung (Markus Büchel) fortgesetzt, nach dessen Abwahl im gleichen Jahr folgte ab Herbst 1993 die Koalition unter VU-Führung (Mario Frick).

1997 begab sich die FBP nach dem erneuten Wahlsieg der VU in die Opposition und es kam zu einer Alleinregierung der VU, vier Jahre später zu einer Alleinregierung der FBP unter Otmar Hasler. 2005 konnte er die zweite Mandatsperiode als Regierungschef antreten, die schwächere VU begab sich als Juniorpartner wieder in die Regierung. 2009 kehrten die Mehrheitsverhältnisse erneut und Klaus Tschütscher führte eine VU-FBP-Koa-

Dr. Wilfried Marxer, ehemaliger Forschungsbeauftragter für Politikwissenschaft am Liechtenstein-Institut, 2011–2018 auch Direktor, Mitherausgeber des Handbuchs «Das politische System Liechtensteins»

lition an. Die FL konnte bei allen Wahlen ab 1993 mit wenigen Mandaten den Einsitz im Landtag bestätigen.

2010er-Jahre bis in die Gegenwart Bei den Wahlen 2013 trat erstmals seit 1989 wieder eine vierte Partei zu den Landtagswahlen an: DU – Die Unabhängigen. Der Gründung der Partei war der Austritt des Abgeordneten Harry Quaderer aus der VU-Fraktion vorausgegangen. Sie erreichte 2013 vier von 25 Mandaten, 2017 sogar fünf. Bis zu den nächsten Landtagswahlen 2021 spaltete sich DU, sodass nun erstmals fünf Parteien antraten: FBP, VU, FL, DU und DpL (Demokraten pro Liechtenstein). DpL schnitt mit 11,1 Prozent der Stimmen und zwei Mandaten deutlich besser ab als DU mit 4,2 Prozent und keinem Mandat. 2013 bis 2021 wurde eine FBP-VU-Koalition von Adrian Hasler angeführt.

Zwischen VU und FBP ergab sich 2021 erstmals ein Mandatspatt mit je zehn Sitzen, die FL erreichte drei Mandate, DpL zwei. Daniel Risch wurde Regierungschef in der VU-FBP-Koalition. 2025 trat DU nicht mehr an. DpL konnte stark zulegen und kam auf sechs Mandate, die VU konnte ihre zehn Mandate verteidigen, die FBP sank dagegen auf sieben, die FL auf zwei Mandate. Die VU-FBP-Koalition unter der erstmaligen Führung einer Frau, Brigitte Haas, wurde fortgesetzt.

Nach den Wahlen 2021 hatte sich noch eine weitere Partei ins Spiel gebracht: Mensch im Mittelpunkt (MiM). Trotz Ankündigung trat diese Partei jedoch weder bei den Gemeindewahlen 2023 noch bei den Landtagswahlen 2025 an.

Das politische System Liechtensteins

Handbuch für Wissenschaft und Praxis Schriftenreihe des Liechtenstein-Instituts, 1. Baden-Baden: Nomos, 2024. Herausgegeben von Wilfried Marxer, Thomas Milic und Philippe Rochat.

Das Handbuch enthält in 23 Kapiteln Informationen zu Themen wie Souveränität, Regierung, Landtag, Parteien, Medien, Wahlen und Wahlsystem, Politische Kultur u. v. a.

Die Print-Ausgabe ist im Buchhandel erhältlich. Das ePDF kann kostenlos von der Website des Liechtenstein-Instituts oder des Nomos-Verlags heruntergeladen werden.

Mit dieser Beitragsreihe möchte das Liechtenstein-Institut das Handbuch «Das politische System Liechtensteins» näher vorstellen.

Heute zum Thema: «Parteien»

Der Beitrag zu den Parteien von Wilfried Marxer im Handbuch «Das politische System Liechtensteins» gibt einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Parteiwesens, die rechtlichen Grundlagen, Parteienprofile, Parteienfinanzierung, Parteimedien u.a. Abgerundet wird der Beitrag durch einen internationalen Vergleich, eine umfangreiche Literaturliste und Internetlinks zu relevanten Websites.

Die inhaltliche Verantwortung für die einzelnen Beiträge liegt bei den jeweiligen Autoren.

www.liechtenstein-institut.li

im:fokus

Vaduz

«Wer die Zukunft gestalten will, muss mutig investieren»

Seit August 2024 ist Florian Meier Bürgermeister von Vaduz. Im Interview schildert er die Herausforderungen, die sich seiner Gemeinde stellen, und wie er sie zu meistern gedenkt. Besonders wichtig sind ihm dabei der Einbezug aller interessierten Kräfte und die Zusammenarbeit, auch über die Gemeindegrenzen hinweg. «Kooperation schafft Stärke», lautet eines seiner Credos.

Interview: Heribert Beck

Herr Bürgermeister, eines der dominierenden gemeindepolitischen Themen im ersten Halbjahr 2025 war die Abstimmung über den Vaduzer Gemeindebeitrag von rund 5,5 Millionen Franken für die Realisierung der Landesbibliothek im ehemaligen Post- und Verwaltungsgebäude. Sie haben sich klar dafür ausgesprochen. Was macht dieses Projekt aus Ihrer Sicht so bedeutend – und wie deuten Sie das unmissverständliche Ja von 64,8 Prozent der Stimmberechtigten?

Bürgermeister Florian Meier: Mich freut diese klare Zustimmung enorm, und ich werte sie als starkes Signal. Die Vaduzerinnen und Vaduzer sehen, dass die Landesbibliothek mehr ist als nur ein Ort für Bücher. Sie wird ein Ort der Begegnung, der Bildung und des Austauschs mitten in Vaduz. Diese Entscheidung gibt uns zudem den Rückhalt, in der Zentrumsentwicklung entscheidend voranzukommen – speziell beim Parkhaus Marktplatz. Für mich ist klar: Wer die Zukunft gestalten will, muss mutig investieren.

Die Zentrumsgestaltung scheint dem aktuellen Gemeinderat ohnehin ein zentrales Anliegen zu sein. Anfang des Jahres hat er sich für den Kauf von zwei Liegenschaften in der Nähe des Rathauses für 14 Millionen Franken ausgesprochen. Was ist auf diesem Areal geplant?

Solche Chancen kommen nicht zweimal. Mit dem Kauf dieser Liegenschaften haben wir die Möglichkeit geschaffen, diesen zentralen Ort aktiv zu gestalten, anstatt nur zuzusehen, wie er sich entwickelt. Das war ein strategisch wichtiger Schritt, der uns langfristig betrachtet zentrale Spielräume verschafft – und er zeigt, dass wir nicht nur verwalten, sondern gestalten wollen.

Apropos Gestaltung: Wie sehen die Pläne in Bezug auf den Rathausplatz aus und wann ist mit konkreten Ergebnissen zu rechnen?

Wir haben in den vergangenen Monaten verschiedene Szenarien geprüft und erste Ideen entwickelt. Ich lade alle Vaduzerinnen und Vaduzer zu einem Informationsabend am 23. Oktober 2025 um 18.30 Uhr in den Rathaussaal ein. Dort werden wir über den aktuellen Stand informieren. Der Rathausplatz soll ein Ort sein, der Identität stiftet. Deshalb ist uns die Mitwirkung der Bevölkerung ein besonderes Anliegen.

Welche weiteren Massnahmen planen Sie, um das Vaduzer Zentrum attraktiver und zukunftsfähig zu machen?

Das Parkhaus Marktplatz ist ein Dauerbrenner – und offen gesagt ist es überfällig, dass wir dieses Projekt angehen. Wer heute dort parkiert, weiss, wovon ich spreche. Es geht nicht nur um Parkplätze, sondern um die Aufenthaltsqualität im gesamten Zentrum. Wir wollen ein Vaduz, in dem man gerne verweilt – egal ob Bevölkerung, Arbeitnehmende

oder Besucherin beziehungsweise Besucher. Aber natürlich soll auch das Ankommen unkompliziert funktionieren.

Und wie sieht es mit den Flächen ausserhalb des Zentrums aus?

Dort müssen wir die Balance halten: ein lebendiges Zentrum und gleichzeitig starke Gewerbegebiete. Im Neugut wollen wir den Betrieben Platz geben, um zu wachsen. Ebenso müssen wir uns mit der Natur auseinandersetzen. Starkniederschläge, Steinschläge, Hochwasserschutz – das sind keine abstrakten Themen, sondern handfeste Aufgaben. Dabei geht es um die Sicherheit aller Einwohnerinnen und Einwohner. Dazu kommt die Belebung unserer Quartiere – wie derzeit beim Landgasthof Mühle oder mit dem Erhalt unserer denkmalgeschützten Gebäude wie unlängst die Sanierung der Hofstätte Hintergass. Solche Orte stiften Gemeinschaft – als Restaurant, als Treffpunkt oder als Ferienziel.

Die Gemeindepolitik wirkt derzeit auffallend geschlossen. Die Zusammenarbeit im Gemeinderat scheint konstruktiver als in früheren Legislaturperioden. Wie erleben Sie das?

Ich kann nicht für frühere Zeiten sprechen. Wir diskutieren schon auch hart in der Sache, aber stets respektvoll im Ton. Das ist der Schlüssel. Politik lebt vom Ringen um die besten Lösungen, nicht vom kleinlichen Gegeneinander. Ich habe das Gefühl, dass wir derzeit mehr gestalten als blockieren – das wird auch bei den Projekten sichtbar, die jetzt anstehen respektive umgesetzt werden.

Einigkeit ist auch beim Thema Verkehr gefragt – insbesondere beim geplanten Ausbau des Rheindamms. Die Gemeinde hat Beschwerde gegen eine abschlägige Verfügung des Amts für Umwelt

Die Aufenthaltsqualität und Verkehrssituation der Sport- und Freizeitzone Mühleholz wird, voraussichtlich bis Ende Mai 2026, massgeblich verbessert.

eingereicht. Wann rechnen Sie mit einer Entscheidung?

Zum aktuellen Stand der Beschwerde liegt mir keine neue Information vor. Wir warten die Entscheidung der Beschwerdekommission ab.

Was wäre der nächste Schritt, falls die Gemeinde mit ihrer Beschwerde Erfolg hat – und in welchem Zeitrahmen?

Sollte die Gemeinde mit ihrer Beschwerde Erfolg haben, könnten wir das Projekt rasch wieder aufnehmen. Die Grundlagen und Pläne liegen bereit.

Und falls die Beschwerde abgelehnt wird? Gibt es bereits einen alternativen Plan zur Entlastung des Zentrums?

Der Ausbau des Rheindamms allein löst nicht alle Probleme, aber er kann Teil der Lösung sein. Die temporäre Umfahrungsstrasse hat gezeigt, dass sie Entlastung für das Zentrum bringen kann. Für mich ist wichtig, dass wir Lösungen entwickeln, die langfristig tragen – und nicht nur Pflaster auf alte Wunden kleben. Mit der Einführung des Ortsbusses Vaduz und den LieBike-Stationen wurden in der Vergangenheit bereits Schritte gesetzt.

Das neue Feuerwehrdepot im Norden der Schaanerstrasse steht kurz vor der Fertigstellung. Was passiert mit dem bisherigen Gebäude, das künftig von Ortsvereinen genutzt werden soll?

Am 8. November wird das neue Feuerwehrdepot an der Schaanerstrasse

schreibermaronsprenger.li

Moderne Technologien und Traditionen widersprechen sich nicht.

Im Gegenteil: Aus tiefen Wurzeln kann ein starker Baum wachsen.

Florian Meier Bürgermeister von Vaduz

eröffnet. Und das alte Depot wird nicht leer stehen. Wir wollen es den Ortsvereinen öffnen. Das ist ein klares Bekenntnis zum Vereinsleben. Aber wir werden nicht einfach Räume verteilen – wir wollen zuhören, was die Vereine brauchen, und im Anschluss beispielsweise die Raumaufteilung sowie weitere bauliche Massnahmen durchführen. Das ist für mich partnerschaftliches Arbeiten.

Auch im Gebiet Mühleholz tut sich einiges: Kürzlich wurde das gemeinsam mit Schaan realisierte Stufenpumpwerk eröffnet, weitere Projekte – wie die geplante Kletterhalle – folgen. Wie wichtig ist Ihnen die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit?

Sehr wichtig. Wir dürfen nicht an der Gemeindegrenze stehenbleiben. Speziell nicht, wenn es um unsere gemeinsame Infrastruktur geht. Das Stufenpumpwerk oder die Strassenraumgestaltung beim Schwimmbad sind Beispiele dafür, wie es geht. Kooperation schafft Stärke – und Krisenfestigkeit.

Ein weiteres Grossprojekt betrifft das Rheinpark Stadion und dessen unmittelbare Umgebung. Was genau ist dort geplant – und wer wird davon profitieren?

Das Rheinpark Stadion und die gesamte Umgebung werden nicht nur modernisiert, wir machen daraus einen Ort für alle Generationen. Der Breiten- und Freizeitsport soll mehr Raum bekommen. Aber genauso wichtig ist: Wir wollen etwaige Spannungsfelder früh erkennen und gemeinsam im Dialog lösen.

Welche weiteren Vorhaben stehen kurz- bis mittelfristig an, um die Lebensqualität in Vaduz weiter zu steigern?

Die denkmalgeschützte Hofstätte Hintergass 35/37 wurde aufwendig saniert und steht nun für Veranstaltungen, Ferien im Baudenkmal und für die Winzergenossenschaft zur Verfügung.

Samstag, 25. Oktober 11:00 – 16:00 Uhr Kürbis schnitzen

Übernachtung im Einkaufszentrum

Samstag, 15. November ab 16:30 Uhr

Jetzt anmelden:

Ein Stein ist unvergänglich.

Solides Handwerk auch!

Ein Stein ist unvergänglich.

Solides Handwerk auch!

Brogle AG ww w.brogle.li

Brogle AG ww w.brogle.li

Wir haben eine volle Agenda. Marktplatz, Rathausplatz, Rheinpark-Anlage, neue Gewerbeflächen, das Solarfaltdach im Fabrikweg, die Arbeiten beim Riethof oder das Grundwasserpumpwerk Wiesen 2, um einige zu nennen. Parallel gestalten wir auch die Bereiche rund um das Freibad Mühleholz neu, was die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich deutlich erhöhen wird. Ein sehr grosses Anliegen ist mir die Beteiligung der jungen Generation – der Mitwirkungstag am 26. Oktober 2025 im Vadozner Huus ist ein starkes Signal. Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren sind eingeladen, unsere Gemeinde mitzugestalten –auch bei der Zentrumsentwicklung. Ebenfalls in diesem Bereich aktiv ist die Arbeitsgruppe «Kinderfreundliche Gemeinde», beispielsweise mit der Analyse unserer Spielplätze. Wir haben das Glück, an einem wunderbaren Ort zu leben – und es liegt an uns, ihn gemeinsam weiterzuentwickeln, damit auch künftige Generationen darauf aufbauen können. Aber genauso gilt es, auf die ältere Generation zu schauen. «Wohnen im Alter» muss in Vaduz möglich sein. Dafür setze ich mich ein. Und ebenso dürfen wir unsere Mitarbeitenden in der Verwaltung und die Organisationsstruktur nicht vergessen. Diesbezüglich gilt es mit der Zeit zu gehen, denn ein moderner Arbeitsplatz ist keine Kür, sondern eine Pflicht.

Sie legen auch Wert auf die Pflege des Brauchtums. Was bedeutet Ihnen das ganz persönlich – und wie will die Gemeinde dieses Thema künftig begleiten?

Traditionen und Brauchtum sind kein nostalgischer Anhang, sondern Teil unserer Identität. Moderne Technologien und Traditionen wider-

sprechen sich nicht. Im Gegenteil: Aus tiefen Wurzeln kann ein starker Baum wachsen. Mit Projekten wie der neuen Brockenstube und dem Wohnmuseum «Doozmool» schaffen wir Räume, in denen Geschichte lebendig wird. Abschliessend lade ich alle ein, sich mit uns gemeinsam auf diesen zukunftsweisenden und spannenden Weg zu machen. Wir sind eine Gemeinschaft, und jede und jeder leistet einen wertvollen Beitrag, damit unser Zuhause das bleibt, was es schon lange ist: Ein Ort, der uns alle verbindet und uns am Herzen liegt.

Ich bin für Sie da in Vaduz.

Oehri Versicherungs- und Vorsorgeberater T +423 237 65 41

jugend:zeit

«Chancen für die Jugend erhalten, Standortattraktivität weiterentwickeln»

Philipp Batliner aus Mauren ist 21 Jahre jung und studiert seit dem Ablegen seiner Matura an der Ostschweizer Fachhochule in Rapperswil in der Studienrichtung Bsc Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung – einem Thema, das in Liechtenstein immer wichtiger wird. Philipp hat für seinen weiteren Ausbildungsweg klare Zielsetzungen und gibt einen eindrücklichen Einblick in diverse Anliegen, welche die Jugendlichen berühren und bewegen.

Interview: Johannes Kaiser

Philipp, du widmest dich seit deiner Matura im Jahr 2023 der sehr interessanten Studienrichtung Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung an der Ost – Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil?

Philipp Batliner: Ja, nach meiner Matura absolvierte ich zuerst ein Praktikum bei der SLIV AG in Eschen. Seit September 2024 bin ich nun in Rapperswil, um Stadt-, Verkehrsund Raumplanung zu studieren. Vor kurzem habe ich wieder begonnen, einen Tag in der Woche bei der SLIV AG zu arbeiten.

Welches sind die Ausbildungsschwerpunkte und wie gestalten sich deine weiteren beruflichen sowie persönlichen Ziele?

Die Schwerpunkte des Studiums sind Städtebau, Verkehrsplanung und Raumentwicklung. Nach dem Studium möchte ich in St. Gallen eine weiterführende Ausbildung zum Master in Real Estate Management absolvieren. Dabei geht es um Immobilienschätzung und -entwicklung. Da der Immobilienmarkt in Liechtenstein sehr gross ist, plane ich, nach den Studien in Liechtenstein zu arbeiten.

Welche gesellschaftspolitischen Themen beschäftigen dich als junger Erwachsener?

Grundsätzlich ist mir wichtig, dass die heutigen Jugendlichen in Liechtenstein dieselben

Chancen und Voraussetzungen vorfinden, wie die älteren Generationen und dass die Standortattraktivität sehr hoch bleibt. Ich hoffe, dass die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Liechtenstein auch in Zukunft erhalten bleibt beziehungsweise sich weiterentwickelt.

Was sind deine Wünsche an die aktuellen Verantwortlichen in der Politik?

Vor kurzem wurde von LIEmobil das Bildungsabonnement eingeführt, mit dem alle Schüler und Lernenden bis zum Abschluss der Lehre kostenlos den Öffentlichen Verkehr benutzen können. Ausgenommen hiervon sind die Studentinnen und Studenten mit Wohnsitz in Liechtenstein. Ich finde es nicht richtig, dass Studentinnen und Studenten nicht ins Bildungsabonnement einbezogen werden. Dies würde die Attraktivität des ÖV bei den jungen Erwachsenen heben. Ich würde mir wünschen, dass dies geändert wird.

Werden die Jugendlichen in ihrer Meinungsbildung ausreichend gehört beziehungsweise ihre Ideen in die Entscheidungsprozesse aufgenommen?

Es fällt auf, dass die Parteien vermehrt versuchen, die Jugendlichen über Social Media zu erreichen. Ich bin der Ansicht, dass dies Wirkung zeigt und das Interesse der jüngeren Generationen an der Politik steigt. Daher finden

unter den Jugendlichen auch mehr politische Gespräche statt, was zu mehr Eigeninitiative führen kann. Gute Beispiele sind die aktuelle Volksinitiative der jungen FBP zum Wahlgesetz oder der Einsatz des Jugendparlaments.

Wäre das Wahlalter 16 ein Weg der früheren politischen Partizipation?

Man sollte sich die Frage stellen, ob 16-Jährige Interesse an Politik haben oder ob in diesem Alter nicht andere Interessen wichtiger sind. Eventuell wäre es eine Möglichkeit, in einem ersten Schritt das Stimmrechtsalter 16 auf Gemeindeebene einzuführen. Dann könnte man auch Erfahrungen sammeln, ob 16- beziehungsweise 17-Jährige überhaupt an Wahlen teilnehmen und sich für Politik interessieren.

Was machst du in der Freizeit – welches sind deine Hobbys?

Ich spiele gerne Tennis und wandere sehr gerne in der Bergwelt Liechtensteins. Mein Ziel ist es, alle Gipfel abzuwandern, über die Hälfte habe ich schon erklommen. Im Winter findet man mich oft auf den Skipisten in Malbun. An den Wochenenden treffe ich mich gerne mit meinen Kollegen.

Danke, Philipp, für dieses interessante, inspirierende und sehr sympathische Gespräch.

wirtschafts:zeit

Recht Gasser Partner

Revision des Vereinsrechts

Am 1. Januar 2025 ist das revidierte Vereinsrecht in Kraft getreten. Die neuen Gesetzesbestimmungen beziehen sich unter anderem auf gemeinnützige Vereine. Das Thema des Missbrauchs von Rechtsträgern für Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung steht seit einigen Jahren im Fokus. Insbesondere gemeinnützige Organisationen können ein besonderes Risiko für Terrorismusfinanzierung darstellen. Während es in Liechtenstein für gemeinnützige Stiftungen und Anstalten bereits seit längerer Zeit ein enges Regelungsgeflecht sowie eine entsprechende Aufsicht gibt, waren die Anforderungen an gemeinnützige Vereine vor der Gesetzesrevision vergleichsweise niedrig.

Hintergrund

Anlass für die Gesetzesrevision waren die Ergebnisse einer Evaluation durch Moneyval, dem Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Massnahmen gegen Geldwäscherei und Terrorismusbekämpfung. Obwohl Liechtenstein im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut abschnitt, wurden im Bereich des Vereinsrechts Schwachpunkte aufgezeigt. Als vorrangige Massnahme empfahl Moneyval den liechtensteinischen Behörden, risikobasierte Vorschriften zur Überwachung bzw. Beaufsichtigung von Non-Profit-Organisationen (sogenannte NPOs), die ein hohes Risiko für Terrorismusfinanzierung aufweisen, einzuführen und durchzusetzen. Unter diese Definition fallen NPOs, welche sich hauptsächlich mit der Sammlung oder Verteilung von Vermögenswerten für gemeinnützige Zwecke beschäftigen. Klassische Sportvereine, Gesangsvereine, Interessenvertretungen und Beratungsstellen fallen nicht darunter.

Schwerpunkte der neuen Gesetzesbestimmungen sind die Verbesserung der Transparenz und Dokumentation von Vereinen mit einem erhöhten Risiko der Terrorismusfinanzierung. Zudem sollte der Zugang zu relevanten Informationen und Unterlagen in Verdachtsfällen erleichtert werden. Ein weiterer

Text: Carmen Oehri

Schwerpunkt betrifft die Aufbewahrungspflichten von sämtlichen Verbandspersonen, die im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage klar geregelt wurden.

Eintragung in das Handelsregister

Für Vereine, die unter die Definition von NPOs fallen, besteht neu die Verpflichtung zur Eintragung in das Handelsregister. Das Handelsregister ist öffentlich zugänglich. Dritte können gewisse Informationen kostenlos einsehen. Dadurch entsteht ein hohes Mass an Transparenz und ein rascher Zugang zu Informationen. Bei Vorliegen eines geringen Risikos des Missbrauchs für Terrorismusfinanzierung kann auf Antrag eine Ausnahme von der Eintragungspflicht gewährt werden.

Weitere Verpflichtungen

Ist ein Verein zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet, resultieren daraus verschiedene weitere Pflichten. Dazu zählen insbesondere die Bestellung eines Repräsentanten zur Vertretung des Vereins gegenüber den Behörden. Sodann besteht eine Verpflichtung zu einer Bestellung einer Person nach Art. 180a PGR in die Verwaltung, sofern nicht sämtliche Zahlungen des Vereins über eine oder mehrere auf ihn lautende Kontoverbindungen in Liechtenstein, einem ande-

ren EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz erfolgen. Zudem erstreckt sich die Pflicht zur Führung eines Mitgliederverzeichnisses auf alle eintragungspflichtigen Vereine. Ausgenommen bleiben diejenigen Vereine, die für ihren Zweck ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben. Ferner gelten für sämtliche Verbandspersonen, also nicht nur für Vereine, neue Aufbewahrungspflichten.

Inkrafttreten

Die dargestellten Änderungen gelten für neu errichtete gemeinnützige Vereine ab dem 1. Januar 2025. Bestehende gemeinnützige Vereine müssen sich bis spätestens 30. Juni 2026 in das Handelsregister eintragen, einen Repräsentanten bestellen sowie ein Mitgliederverzeichnis erstellen oder bis zu diesem Zeitpunkt beim Handelsregister einen Antrag auf eine Ausnahme einreichen. Ist ein bestehender gemeinnütziger Verein bereits im Handelsregister eingetragen, so hat dieser beim Handelsregister eine Erklärung, dass es sich um einen gemeinnützigen Verein handelt, einzureichen. Die Frist dafür läuft ebenfalls bis 30. Juni 2026. Des Weiteren haben bestehende gemeinnützige Vereine, sofern sie nicht davon ausgenommen sind, innerhalb derselben Frist der Pflicht zur Bestellung einer Person nach Art. 180a Abs. 1 PGR nachzukommen.

Über die Person

Carmen Oehri ist als Rechtsanwältin in Liechtenstein zugelassen und verfügt zudem über das Anwaltspatent des Kantons Zürich. Schwerpunktmässig beschäftigt sie sich mit Gesellschafts- und Vertragsrecht. Darüber hinaus befasst sich Carmen Oehri mit Fragen des Erbrechts und der Nachlassplanung. Sie ist für in- und ausländische Privatpersonen und Unternehmen beratend sowie prozessführend tätig.

Feldkircher Strasse 31 9494 Schaan T +423 236 30 80

office@gasserpartner.com www.gasserpartner.com

LIHK-Positionspapier zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein

Die geopolitische Lage, die US-Zollpolitik und protektionistische Tendenzen im Allgemeinen führen zu Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und belasten die exportorientierte Wirtschaft Liechtensteins. Eine Umfrage bei den Mitgliedsunternehmen der Liechtensteinischen Industrie-und Handelskammer (LIHK) vom August 2025 bestätigt dabei die Betroffenheit von der US-Zollpolitik: Die Auslandumsätze von zwei Dritteln der LIHK-Industriemitgliedsunternehmen sind substantiell von der US-Zollpolitik betroffen. Die in den vergangenen Monaten erfolgte starke Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar belastet die liechtensteinischen Exporteure zusätzlich massiv.

Text: Klaus Risch, Fabian Frick, Dr. Maximilian Rüdisser

Weil Liechtensteins Industrie und warenproduzierendes Gewerbe mehr als 40 Prozent der Bruttowertschöpfung des Landes ausmachen, gefährden diese externen Effekte und daraus resultierenden Unsicherheiten den Wohlstand Liechtensteins mit möglichen weitreichenden Konsequenzen auf den Staatshaushalt und damit auch die zur Verfügung stehenden Mittel für beispielsweise Bildung, Infrastruktur und Gesundheitswesen.

Die erwähnte Umfrage unter den LIHK-Mitgliedsunternehmen zeigt auch, dass die Unternehmen nicht untätig sind und aktiv auf die

aktuellen herausfordernden Rahmenbedingungen reagieren. Die Unternehmen geben unter anderem an, neue Märkte erschliessen, ihre Lieferketten anpassen und Effizienzsteigerungsmassnahmen umsetzen zu wollen.

Da die Massnahmen seitens der Unternehmen nicht ausreichen werden, um die für die Exportwirtschaft negativen externen Effekte inklusive der Stärke des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar abzufedern, tritt die LIHK mit vorliegendem Positionspapier mit sieben Massnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein an Regierung und Politik heran und bietet an, bei der Bearbeitung dieser Massnahmen mitzuwirken:

1. Kurzarbeit stärken: Damit Unternehmen in Krisen Zeit erhalten, um sich an neue Rahmenbedingungen anzupassen und das betroffene Personal ohne erhebliche Lohneinbussen gehalten werden kann, soll die Kurzarbeitsbeantragung und -abrechnung administrativ vereinfacht und beschleunigt werden sowie die Auslegungspraxis, wann wirtschaftliche Gründe vorliegen, die zu einem unvermeidbaren Arbeitsausfall führen, erweitert werden. Diesbezüglich soll kurzfristig auch geprüft werden, wie die Regierung durch ihre im Arbeitslosenversicherungsgesetz normierte Verordnungskompetenz den Handlungsspielraum

zu Gunsten der Unternehmen grösstmöglich ausnutzen kann.

2. Ausbau des Netzwerks an Freihandelsabkommen: Der Abschluss zusätzlicher und die Erneuerung bestehender Freihandelsabkommen soll gemeinsam mit der Schweiz und den weiteren EFTA-Staaten vorangetrieben werden, um den Unternehmen den Zugang zu neuen Märkten zu erleichtern und damit eine stärkere Diversifizierung ihrer Auslandumsätze zu ermöglichen.

3. Deregulierung schnellstmöglich umsetzen und Prüfung der Aussetzung aktueller Regulierungsvorhaben: Die für Liechtenstein aufgrund der EWR-Mitgliedschaft relevanten Inhalte der Omnibuspakete der Europäischen Union in Sachen Deregulierung sollen jeweils schnellstmöglich – und wenn möglich auch vor einer EWR-Übernahme – umgesetzt werden. Zudem soll die Regierung prüfen, welche aktuellen Regulierungsvorhaben sistiert oder verschoben werden können.

4. Internationale Steuerpolitik aktiv begleiten: Verschiedene Länder, darunter die USA, China und Indien, haben angekündigt, die OECD-Mindeststeuer nicht umzusetzen.

In Deutschland und der Schweiz könnte eine partielle Aussetzung der OECD-Mindeststeuer geprüft werden. Diese Entwicklungen in Deutschland und der Schweiz sowie allenfalls weiteren europäischen Ländern sollen aktiv verfolgt werden, um schnellstmöglich handeln zu können, falls Deutschland, die Schweiz und weitere Staaten entscheiden, die OECD-Mindeststeuer partiell oder gänzlich auszusetzen.

5. Einsetzen einer Arbeitsgruppe Standortattraktivität: Zur systematischen und mittelfristigen Stärkung des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein soll eine Arbeitsgruppe unter Einbezug der Wirtschaftsverbände eingesetzt werden. Diese Arbeitsgruppe soll unter anderem im Kontext allfälliger Mehreinnahmen durch die OECD-Mindeststeuer verschiedene Massnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein –beispielsweise in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation und Vorsorgeeinrichtungen – erarbeiten und zur Umsetzung bringen.

6. Attraktive Energie- und Wasserversorgung sowie moderne und stabile Netze und Infrastruktur: Unternehmen sind auf eine verlässliche Energieversorgung und stabile Netze für Energie, Wasser und Kommuni-

kation zu wirtschaftlich tragbaren Preisen angewiesen. Diesen zentralen Standortattraktivitätsfaktoren ist durch entsprechende Projekte und Massnahmen Rechnung zu tragen. Die Erhöhung der Grenzwerte für Mobilfunkantennen soll geprüft werden, damit eine stabile Kommunikation und das Arbeiten über das Mobilfunknetz in Liechtenstein und im Grenzgebiet ohne Netzunterbrüche und ohne damit verbundene Kosten möglich sind.

7. Keine zusätzliche finanzielle Belastung: Zur Verhinderung einer weiteren Verteuerung der Arbeit und damit auch zur Verhinderung einer Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland sollen mittelfristig weder neue Steuern und Sozialabgaben erhoben, noch bestehende Steuern und Sozialabgaben erhöht werden.

Für vertiefende Gespräche zu den Massnahmen steht die LIHK jederzeit zur Verfügung. Wir sind überzeugt, dass Regierung und Politik mit einer konsequenten Bearbeitung und Umsetzung der sieben Massnahmen einen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts und Sicherung des Werkplatzes Liechtenstein im Wohle der gesamten Volkswirtschaft leisten können.

ROBERT BRUNOLD, ZENTRALPRÄSIDENT, BÜNDNER KANTONALER PATENTJÄGER-VERBAND

Umfassende Verlagsdienstleistungen aus einer Hand. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entstehen gesamtheitliche Lösungen. Wir beraten kompetent, vernetzen intelligent und produzieren exzellent. Fragen Sie nach unseren Referenzen: Tel. 081 255 52 52. www.somedia-production.ch

«‹Nachhaltigkeit› wird heute zu oft als sinnleere Worthülse verwendet»

Die Terramo AG publizierte im Juni eine Analyse der Jahresberichte der öffentlichen Unternehmen Liechtensteins. Der Bericht zeigte auf, inwieweit diese den Vorgaben der Regierung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechen. René Schierscher, Partner bei Terramo, über die Bedeutung der Nachhaltigkeit in Organisationen und die Berichterstattung dazu.

Interview: Johannes Kaiser

Die Regierung hat erstmals Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bei öffentlichen Unternehmen gemacht, Terramo hat diese analysiert. Was hat Sie überrascht?

René Schierscher: Etwas überraschend war die klare Zweiteilung, wir hätten uns ein uneinheitlicheres Bild erwartet: Eine Gruppe von Unternehmen, darunter die LLB, FMA, Post, LKW, Liechtenstein Wärme oder die Telecom, nutzt Nachhaltigkeit strategisch, oft sogar als Teil ihrer Kultur. Man erkennt, dass sie sich schon länger damit beschäftigen. Für die andere Gruppe ist das Thema neu. Es ist wichtig, diesen Unternehmen nun die Zeit einzuräumen, sich damit auseinanderzusetzen. Mit den neuen Vorgaben der Regierung ist die Stossrichtung aber klar definiert.

Ist Nachhaltigkeit ein Luxusthema?

Menschen und Unternehmen blicken sehr unterschiedlich auf das Thema: Viele sehen in dieser dynamischen Zeit unternehmerische Chancen, andere haben Fragen, einzelne offene Ablehnung. Ob es ein Luxusthema ist, ist wohl eher eine Frage der persönlichen Einstellung.

Ist «Nachhaltigkeit» nicht ein Allerweltswort geworden?

Das ist leider nicht falsch. Nachhaltigkeit wird heute zu oft als sinnleere Worthülse verwendet. Im Marketing ist es nett, aber viele wollen eigentlich möglichst wenig tun. Man hat das Gefühl, es würde einem etwas weggenommen. Aber wir sehen auch das Gegenteil: Viele KMU

machen sich Gedanken, was Nachhaltigkeit für sie bedeutet und wie sie das Thema als Chance für sich nutzen können.

Warum berichten Unternehmen über Nachhaltigkeit?

Meistens, weil Kunden, der Gesetzgeber oder Investoren dies verlangen. So zum Beispiel bei den öffentlichen Unternehmen in Liechtenstein. Die Regierung fordert dies in der Eignerstrategie.

Warum?

Als Nachhaltigkeitsberichterstattung wird die Offenlegung von Zahlen zu ESG-Themen verstanden, also Umwelt, E, Soziales, S, und Unternehmensführung, G. Unternehmen berichten, wie sie mit den damit zusammenhängenden Chancen und Risiken umgehen. Zahlen zum Status quo, klare Ziele sowie nachvollziehbare Meilensteine. Der Nachhaltigkeitsbericht ist zusammen mit der Finanzberichterstattung Teil des Jahresberichts. Grosse Unternehmen müssen den Bericht von einer Revisionsgesellschaft prüfen lassen. So klare Aussagen machen nur die wenigsten ganz freiwillig.

Würden die Unternehmen nicht besser Massnahem umsetzen als Berichte zu schreiben?

Investitionen zu tätigen, ohne die Zahlen zu kennen, ist Blindflug. Auch eine glaubwürdige Kommunikation ist ohne Kenntnisse der Fakten nicht ratsam. KMU können auch sehr knapp berichten. Ein farbiger Bericht ist freiwillig.

Einige argumentieren aber, dass Nachhaltigkeit oft nicht wirtschaftlich sei.

Die Frage ist, wie ich auf mein Unternehmen blicke und wie ich mit den Risiken umgehe. Nachhaltigkeitsberichterstattung zielt darauf ab, den Blick über das Unternehmen hinaus zu lenken: Welche neuen Märkte öffnen sich jetzt und in Zukunft? Wie priorisiere ich meine Investitionen? Welche Anforderungen stellen meine Kunden? Kann ich sie vielleicht sogar in ihren Bemühungen unterstützen? Wie ich mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehe, ist auch ein Spiegelbild meiner Sicht der Welt.

Vor allem kleinere Unternehmen scheuen den Aufwand.

Kurz innezuhalten und nüchtern die längerfristigen Entwicklungen zu betrachten, ist Aufgabe jedes Unternehmens. Das kostet ausser etwas Zeit zuerst einmal gar nichts. Die relevanten Themen zu identifizieren, ist ebenfalls mit überschaubarem Aufwand machbar. Mit kleinen Schritten zu beginnen, kann rasch kleine Erfolge sichtbar machen. Aus Erfahrung weiss ich auch, dass diese Überlegungen die Unternehmen in ihrem Selbstverständnis stärken.

Die Terramo AG Terramo ist der Partner für strategische Nachhaltigkeit für Unternehmen, NGOs und die öffentliche Hand. Ihre Expertise liegt in der Strategieentwicklung, in der Umsetzung von zirkulären Lösungen und in der Nachhaltigkeitskommunikation. www.terramo.com

New Kia Sportage

New Kia Sportage

Jetzt Probe fahren bei Ihrem Kia Partner.

Jetzt Probe fahren bei Ihrem Kia Partner.

New Kia Sportage

New Kia Sportage

Jetzt Probe fahren bei Ihrem Kia Partner.

Jetzt Probe fahren bei Ihrem Kia Partner.

New Kia Sportage

Jetzt Probe fahren bei Ihrem Kia Partner.

NUFA AG

NUFA AG Gewerbeweg 15 | 9490 Vaduz +423 239 19 90 | info@nufa.li www.nufa.li

Gewerbeweg 15 | 9490 Vaduz +423 239 19 90 | info@nufa.li www.nufa.li

NUFA AG Gewerbeweg 15 | 9490 Vaduz +423 239 19 90 | info@nufa.li www.nufa.li

NUFA AG Gewerbeweg 15 | 9490 Vaduz +423 239 19 90 | info@nufa.li www.nufa.li

10 Jahre EPALE Liechtenstein neu dabei

Die europäische Plattform EPALE feiert ihr 10-jähriges Bestehen – und Liechtenstein ist seit 2025 erstmals offiziell dabei. Die Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein startete anfangs Jahr das Projekt EPALE 2025–2026, das Fachpersonen und Einrichtungen neue Möglichkeiten eröffnet.

EPALE ist die zentrale Online-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa. Sie vernetzt Lehrende, Forschende, Institutionen und Entscheidungsträger. EPALE bietet Fachwissen, Praxisbeispiele sowie digitale Ressourcen und fördert Austausch, Qualität und lebenslanges Lernen. Im Mittelpunkt stehen dabei Vielfalt und Inklusion.

EPALE ist die grösste Plattform der Erwachsenenbildung – jetzt Mitglied werden!

Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein T +423 232 95 80, stiftung@erwachsenenbildung.li