3,40

Euro

davon 1,70 Euro für die Verkäuferin/ den Verkäufer #106 / Juli-August 2025

3,40

Euro

davon 1,70 Euro für die Verkäuferin/ den Verkäufer #106 / Juli-August 2025

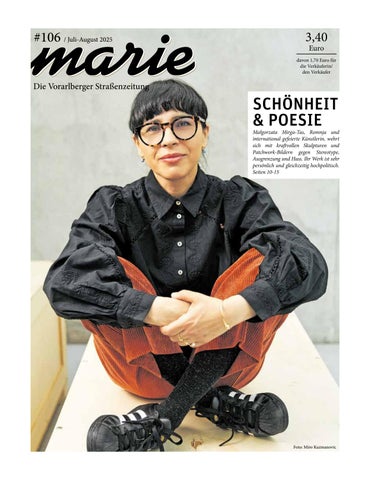

Małgorzata Mirga-Tas, Romnja und international gefeierte Künstlerin, wehrt sich mit kraftvollen Skulpturen und Patchwork-Bildern gegen Stereotype, Ausgrenzung und Hass. Ihr Werk ist sehr persönlich und gleichzeitig hochpolitisch. Seiten 10-15

Im Sommer wird der Messepark zur Bühne für zauberhafte Erlebnisse: Ingrid Hofer & Teddy Eddy bringen Kinderaugen zum Leuchten und der 14-jährige Zauberer Timur sorgt für Staunen.

Dazu: Bobbycar-Teststrecke, streichelfreundliche Giraffe, Mitmachstationen – und wer Badeenten findet, wird überrascht! Der Messepark sorgt also nicht nur für Abkühlung an heißen Tagen –sondern auch für jede Menge unvergessliche Sommermomente.

UNSER KINDERPROGRAMM

Fr, 04.07.2025

Besuch vom Haribo Goldbär

Do, 31.07. / Do, 07.08. / Do, 14.08.2025 – jeweils um 11:00 & 13:00 Uhr

Ingrid Hofer & Teddy Eddy

Do, 21.08. / Do, 28.08. / Do, 04.09.2025 – jeweils um 11:00 & 13:00 Uhr Zauberer Timur

4-5 Bild des Monats

6-8 „Üsr Paradies“

Zu Besuch im Permakultur-Garten von Armin und Dorothea Rauch in Dünserberg

10-15 Die Kunst der Verwandlung

Im Gespräch mit zwei starken Frauen, die die Erzählung über die Volksgruppe der Rom:nja zurückerobern wollen

16-19 Ein großes Abenteuer

Marcel Dengel bereist seit zwölf Jahren mit seinen überdimensionalen MasiRati-Skulpturen die Welt

19 Rätsellösungen

20-21 Stille

Eine klangvolle Sommergeschichte von Elisabeth Riegler

22 Rechenrätsel, Schachecke

24-25 Ein Späti im Ländle

Food-Designerin Brini Fetz im Porträt

26-28 More & Moor

Gemeinsam mit Katharina Moosbrugger auf Barfuß-Tour im Fohramoos auf dem Bödele

28 Sudoku

29 Nichts als kalter Kaffee

Opulent oder schlicht: Hauptsache eiskalt

30-33 Die Perfektionismusfalle Warum uns Perfektionismus nicht gut tut

33 Impressum

34 Hofkultur im Heidensand

36-37 Rosa tragen und trotzdem Feministin sein

Barbara Schröder und ihr unermüdlicher Einsatz für die Frauen

38-40 Man muss die Sehnsucht wecken

Dietmar Nigsch, Initiator und Organisator des Walserherbstes, im Porträt

41 Meine Straße

Inge Ebenhoch, pensionierte Volksschullehrerin, erinnert sich an die Straße ihrer Kindheit

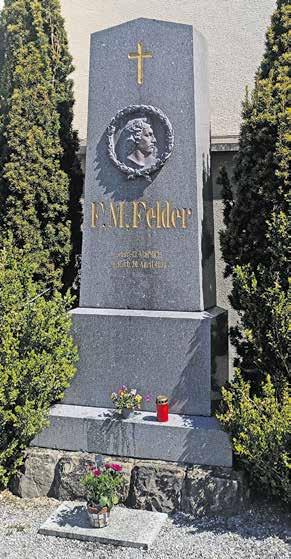

42-43 Denkmalstreit von Schoppernau Vor 150 Jahren entbrannte ein heftiger Streit um die Aufstellung eines Denkmals für Franz Michael Felder

44 Filmclub-Tipps

46-47 Veranstaltungskalender

Liebe Leserin, lieber Leser! Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde wahre Biografien, in denen Verrücktheiten und Wagnisse vorkommen, wahnsinnig spannend. Vor allem dann, wenn dabei viel Intuition im Spiel ist und Türen aufgehen lässt, die man in einen 10-Jahres-Plan niemals einberechnet hätte. Wahrscheinlich mag ich diese wundersamen Werdegänge deshalb so, weil mir mein Steinbock’scher Sicherheitsalarm gern einen Riegel vor Mutausbrüche schiebt.

Als ich kürzlich meine Tochter in Wien besucht habe, wurde ich gleich zweifach mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten beschenkt. Die eine erzähle ich in der nächsten Ausgabe der marie (sorry, früher ging nicht), die andere lege ich Ihnen als herrlich erfrischende Sommerlektüre ans Herz: „Meine wundervolle Buchhandlung“. Die Geschichte beginnt so: Eine Literaturkritikerin und ein Verlagsmanager, sie Österreicherin, er Deutscher, jahrelang nahe Hamburgs hippem Schanzenviertel zu Hause, das eine Kind im Gymnasium und das andere an einem der heiß begehrten KitaPlätze gut versorgt, erwerben quasi „aus Versehen“ eine Buchhandlung in Wien. Wie das? Ein Sommerabend, ein paar Gspritzte mit Freunden und dazu der neueste Tratsch und Klatsch aus der Branche. Unter anderem darüber, dass eine kürzlich geschlossene Traditionsbuchhandlung im Bezirk Wien Währing zum Verkauf steht. Und schon sitzt der Lebenstraum-Floh im Ohr. Nicht wissend, dass ein Angebot per Mail verbindlich ist, setzen Petra Hartlieb und ihr Mann ein Gebot. Es kommt, wie’s kommen muss: Niemand bietet höher, von heut auf morgen haben die Zwei eine verstaubte, kleine Buchhandlung in einem (damals) wenig belebten Wiener Viertel an der Backe. Konsequenterweise kündigen sie ihre Jobs, zügeln nach Wien, leihen sich viel Geld. So geschehen vor rund 21 Jahren. Wie sich dieses Abenteuer weiterspinnt, können Sie in besagtem – äußerst unterhaltsamen – Buch nachlesen. Petra Hartlieb leuchtet darin auch die Schatten ihres Lebenstraums aus und doch wird man regelrecht angesteckt von der Tatkraft, dem Witz und der Hingabe dieser Frau – inzwischen nebenbei noch Bestsellerautorin und Podcasterin („Besser Lesen“, Falter). Und falls Sie mal wieder in Wien sind: Währingerstraße 122, da gibt’s „Hartliebs Bücher“ live. Die Inspirationskraft dieser marie-Sommerausgabe steht meinen aktuellen Wien-Eindrücken aber in nichts nach. Grande Passione auf 48 Seiten! Von weiter Welt und Reiselust über Paradiesisches am Dünserberg bis hinein in den fabelhaften Mikrokosmos Fohramoos. Von leidenschaftlichem Unternehmertum bis bissig-charmanter Feminismus-Offensive. Von Sehnsucht nach Kunst bis hin zur Kunst, Sehnsucht zu wecken: Tauchen Sie ein in unterschiedlichste Lebenswelten und nehmen Sie daraus mit, was Ihnen gefällt. Und lassen Sie sich fallen in einen Sommer, der Sie hoffentlich in dieser gerade sehr brüchigen Welt liebevoll auf viele Glimmermomente bettet. Zum Beispiel, wenn Sommerregen auf trockenen Boden fällt und die Luft von Petrichor („Götterblut der Steine“) erfüllt wird – jenem betörenden Duft, der dabei freigesetzt wird und das Gemüt erhellt. Wie gut, dass die besten Dinge im Leben eben doch gratis sind!

Ihre Simone Fürnschuß-Hofer Redakteurin

Kontaktieren Sie uns

Sie haben Anregungen, Wünsche oder Beschwerden? Dann schreiben Sie uns doch einfach. marie – Die Vorarlberger Straßenzeitung, Graf-MaximilianStraße 18, 6845 Hohenems. E-Mail: redaktion@marie-strassenzeitung.at oder Sie rufen uns an unter 0677 615 386 40. Internet: www.marie-strassenzeitung.at. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften!

Foto: Frank Andres

Die Unterführung in der Schlachthausstraße in Dornbirn hat seit kurzem ein buntes Gesicht. Im Rahmen des interdisziplinären Projekts „Dangerous Minds“ und auf Inititiative von Musiker Falco Luneau gestalteten sechs Graffiti-Künstler (im Bild von links: Masfree, Koaar und Gorgol) gemeinsam mit 36 Schüler:innen der Mittelschule Dornbirn Markt die Wände neu. Diese erzählen jetzt Geschichten von Mut, Zusammenhalt und Ausdruckskraft – sichtbar gemacht durch Farbe und Haltung. Im Zuge der dreitägigen Kunstaktion entstand auch ein Musikvideo. Es wird am 30. Juni um 17 Uhr am Spielboden Dornbirn offiziell präsentiert.

Armin und Dorothea Rauch wohnen am Dünserberg auf 900 Metern Seehöhe. „Üsr Paradies“, wie sie es liebevoll nennen, ist ihr Landwirtschaftsbetrieb Bio Berg Vielfalt – geführt nach den Prinzipien der Permakultur und über Jahre gewachsen. Dort leben sie von dem, was die Natur ihnen freiwillig gibt. Ihre Gartenanlage ist ihr Arbeits- und zugleich Rückzugsort. Ihre Bemühungen für Diversität wurden ausgezeichnet und immer wieder bestaunt. Inzwischen sind die beiden auf dem Weg in den wohlverdienten (Un-)Ruhestand, aber abgeschlossen ist das Projekt Garten noch lange nicht.

Text: Magdalena Venier, Fotos: Frank Andres

„Diese Aussicht, die abgeschiedene Lage, unser gutes Wasser, unsere Lebensmittel in Bio-Qualität – warum wegfahren, wenn es nirgends besser ist als hier?“

12,5 Hektar Grünland, eine Ackerfläche und ein Permakulturgarten mit Teichen und Kraftorten: „Nirgends ist es schöner als hier“, sagt Armin Rauch, den Blick ins Tal gerichtet, die Hände in die Hüfte gestützt, die Füße fest im Boden. Mit dieser Erkenntnis im Gepäck nahmen er und seine Frau Dorothea 2008 eine große Veränderung in ihrem Leben vor: „Diese Aussicht, die abgeschiedene Lage, unser gutes Wasser, unsere Lebensmittel in Bio-Qualität – warum wegfahren, wenn es nirgends besser ist als hier?“ In ihrer Vorstellung entstand das Bild eines autarken, selbstbestimmten Lebens im Einklang mit der Natur – und damit ein Auskommen zu finden. „Es ging uns darum, unsere Zukunft, auch unsere Pension zu gestalten – auf unsere Art.“

Also belegte das Paar Weiterbildungskurse, um gewappnet zu sein für den neuen Lebensabschnitt: Nach dem Zertifikatslehrgang Gemüseraritäten und Sortenspezialitäten bildete sich Armin zum Baumwärter, Fachberater für Permakultur und zum Most- und Edelbrandsommelier weiter, Dorothea zur landwirtschaftlichen Facharbeiterin und in den Bereichen Kräuterpädagogik und Grüne Kosmetik. Denn: „Unser einziger Berührungspunkt mit Gartenbau war das Umstechen des Gartens für meine Mutter“, schmunzelt er.

Vom Milchviehbetrieb zum Permakultur-Erlebnisgarten

Der Hof der Familie Rauch war ursprünglich auf Milchviehhaltung ausgelegt. Armin Rauch bewirtschaftete ihn im Nebenerwerb und war unter anderem als Bio-Berater bei der Landwirtschaftskammer tätig. Seit 1995 wird der Betrieb auch nach den Bio-Richtlinien geführt – unzählige berufliche Zugfahrten waren eine gute Gelegenheit, sich in die Thematik zu vertiefen, wie er erzählt: „Diese Bücher öffneten mir den Blick für andere Anbaumethoden und Bewirtschaftungsweisen.“ 2003 folgte die Umstellung auf Pensionsvieh und Jungviehaufzucht, um den Hof neben dem Job rentabel führen zu können. Fünf Jahre später dann die große Umgestaltung für den Obst- und Gemüseanbau nach der Methode der Permakultur: „Was heute Garten, Teich und Streuobstwiese ist, war früher alles Rasen. Ich musste erst einmal einen Weg schütten und Leitungen legen.“

„Es ging uns darum, unsere Zukunft, auch unsere Pension zu gestalten – auf unsere Art.“

In Kreisläufen gedacht

Die Gestaltungsweise der Permakultur dreht sich um selbstregulierende Kreisläufe. Vorbild ist die Natur: Muster und Elemente des natürlichen Ökosystems werden nachgeahmt. Ein großer Teil des Wirtschaftens beinhaltet dabei die Pflege und den Erhalt der Umwelt. „Permakulturgärten sind keine Äcker – die werfen nicht so viel ab. Wir nehmen von der Natur, was sie uns freiwillig gibt“, erzählt Armin Rauch. Weder chemische Spritzmittel noch Dünger sind hier im Einsatz, sondern Diversität: „Dadurch entstehen stärkende Pflanzennachbarschaften und Lebensräume für Nützlinge, denn Schädlinge und Krankheiten sind immer da. So halten wir das natürliche Gleichgewicht.“ Der ganzheitliche Ansatz bezieht auch den Umgang mit Ressourcen mit ein: Re- und Upcycling gehören genauso dazu wie der bewusste Einsatz von Material, Energie und Wasser sowie Abfallvermeidung. „In erster Linie arbeiten wir mit dem, was wir haben bzw. selbst erzeugen – seien es nun Lebensmittel, Energie oder Arbeitsleistung. Mit einer Warmwasserbereitungsanlage, Photovoltaikanlage am Stalldach und einer Hackschnitzelheizung sind wir hier auf einem guten Weg.“

Lebensraum für alle

Das erste Projekt des Paares war die „Sonnenstube“ mit Zierfischteich und einem Aussichtsplatz. „Das ist unser ‚Fiarobad-Bänkle‘. Hier kann man nach einem langen Arbeitstag entspannt die Füße ins Wasser strecken und in der Ruhe den Sonnenuntergang beobachten.“ Den Backsteinofen und die Eckbank mit Tisch aus Holz plante und baute Armin Rauch selbst. Erfahrung darin sammelte er beim Bau seines Eigenheims. „Das Haus habe ich mit 22 geplant und mit 24 gebaut – gemauert, verputzt, Leitungen gelegt. Man lernt dazu und kann das Wissen immer wieder anwenden. Hätte ich nicht so viel selbst umgesetzt, dann hätten wir uns das nicht leisten können.“ Während seiner Permakulturausbildung 2012 entstanden weitere Gartenelemente: Die Kräuterarena ist Wohlfühloase für die Bewohner und Lebensraum für Nützlinge zugleich. Beerensträucher halten Wind und Blicke ab, im Teich fühlen sich Ringelnatter, Bergmolch und Libellen wohl. Darüber befindet sich das Gewächshaus für die Jungpflanzenaufzucht – die Haupteinnahmequelle der Rauchs. Rund 45 Tomatensorten, 20 verschiedene Paprika- und Chiliarten sowie unzählige Raritäten wie Melothria, Scheibengurken, Litschitomaten nebst Kräutern und Gemüsepflanzen ziehen sie jährlich heran. Der Teich daneben erfüllt mehrere Funktionen: Er speichert Feuchtigkeit und spiegelt im Herbst die schwächer werdende Sonne ins Gewächshaus. Hier ergibt alles Sinn.

„Diese Bücher öffneten mir den Blick für andere Anbaumethoden und Bewirtschaftungsweisen.“

„Permakulturgärten sind keine Äcker – die werfen nicht so viel ab. Wir nehmen von der Natur, was sie uns freiwillig gibt.“

In den verschiedenen Gemüsebeeten davor tummeln sich Zucchini, Salate, Spargel, Kohlrabi, Kräuter, Blumen – Gepflanztes neben wild Gewachsenem. Die Oberfläche ist mit Rasenschnitt oder Schafwolle gemulcht, die Erde mit eigenem Kompost angereichert. Der Weg zum Wohnhaus ist gesäumt von wilden Obstarten wie Aronia, Kornelkirsche und Felsenbirne, daneben exotisch Anmutendes wie Kiwi, Kaki, Indianerbanane und Süßmandel. An den Bienenbeuten unter den Bäumen herrscht emsiges Treiben. Hühner gackern im Grünen und die Enten haben Nachwuchs bekommen.

In der Outdoor-Küche haben Armin und Dorothea Rauch gerade Schwarzen Holunder mit Pfirsichsalbei- und Rosenblüten für einen Sirup angesetzt. Im selbst gebauten Solartrockner neben Steinofen und Holzherd trocknen schonend Kräuter. Am großen Tisch verbringen die beiden im Herbst viel Zeit, wenn es ans Einkochen und Verarbeiten der Ernte geht.

Vermittlung und Vertrieb

Ab 2015 konnte das Paar zur Gänze von den Einnahmen leben: Neben Vorträgen, Kursen, Gastauftritten bei „Vorarlberg heute“ veranstalteten Dorothea und Armin Rauch Verkostungen, Hofbesichtigungen und Pizzaevents. Waren es erst nur Eier, die über den Ladentisch – bzw. durch die Eierklappe – gingen, kamen bald weitere Produkte dazu: „Wir fanden darin einen Zettel, auf dem stand: ‚Eure Eier sind so gut, was gibt es sonst noch?‘“

In den Regalen des „Kräuterdorotheums“, das 2016 eröffnete, findet sich die bunte Vielfalt des Gartens – veredelt oder pur – wieder: frisches Obst und Gemüse nach Saison, Edelbrände, Teemischungen, Süßmost, Obstsäfte, Würzpasten, Tomatensaucen, Dörrobst, Brot und Honig von den eigenen Bienen. Dazu frische Butter und Frischkäse von der Alpe darüber. Der Hofladen hat jeden Donnerstag geöffnet und ist inzwischen mehr als das: „Es ist zur Tradition geworden, dass wir an diesem Nachmittag zusammensitzen. Ein kleiner Dorftreff eben – im Winter mit Glühmost, im Sommer mit Most.“ Zeitungsartikel und Urkunden an den Wänden des Ladens zeugen vom Erfolg des Biohof Berg Vielfalt und dem Interesse an ihm: 2018 erhielt er den landwirtschaftlichen Vielfaltspreis, 2024 wurde Armin Rauch zum Biodiversitätsbotschafter ernannt.

Die nächste Generation

In den letzten Monaten ist es ruhiger um den Hof geworden, aber das Ehepaar Rauch ist nicht weniger emsig. Vor gut drei Jahren in die offizielle Pension eingetreten, führen sie Jungpflanzenanzucht und Hofladen weiter – mithilfe der nächsten Generation: Dorothea Rauchs Tochter hat im Haus Quartier bezogen. Ihr Herzensprojekt ist die Zucht von Königs- und Papageientauben – die delikaten Vögel werden an Haubenlokale verkauft. „Wir ziehen uns langsam zurück und machen den Jungen Platz – wir begeben uns quasi schleichend in den Ruhestand“, sagt Dorothea. Weniger Arbeit, mehr genießen, so der Plan. Aber fertig sind die beiden noch nicht: „Unser nächstes Projekt ist ein Schwimmteich mit Steg und Pergola!“

„Es ist zur Tradition geworden, dass wir an diesem Nachmittag zusammensitzen. Ein kleiner Dorftreff eben – im Winter mit Glühmost, im Sommer mit Most.“

Biohof Berg Vielfalt Bassig 1, 6822 Dünserberg

Öffnungszeiten Hofladen: Do, 14 - 19 Uhr SB-Automat rund um die Uhr Jungpflanzenverkauf ab Hof und auf Setzlingsmärkten in Koblach, Feldkirch, Schruns, Blons und Satteins

Weil da noch mehr wachsen muss.

Anzeige

Ab Herbst 2025 suchen wir eine:n

caritas-vorarlberg.at

Leiter:in des EFZ-Bereichs Getrennt.Leben inkl. Gigagampfa® (20 WStd)

Sie bringen

• Qualifikation in Sozialarbeit, Psychotherapie, Psychologie oder Pädagogik

• Erfahrung in psychosozialer Beratung und Begleitung

• Kompetenz in Management und Teamleitung

Wir erwarten

• umsichtige Kommunikation mit Zielgruppen und Systempartner:innen

• Engagement und Teamfähigkeit

• sensiblen Zugang zu unterschiedlichen Familiensystemen

Bezahlte Anzeige

Wir bieten

• angemessene Entlohnung und familienfreundliche Zeiteinteilung

• Interessante, eigenständige Tätigkeit

• Weiterbildungen, Supervisionen und fachlichen Austausch

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

EFZ | MMag. Bohuslav Bereta Herrengasse 4, 6800 Feldkirch info@efz.at www.efz.at/getrenntleben

aufbrechen | innehalten

Musik, Tee & Gespräche

Do. 10. Juli 2025 | 18:00 Uhr

Musik im Park Do. 17. Juli 2025 | 19:00 Uhr

Park bei der Häusle-Villa bei Schlechtwetter in der Stickerei Rankweil

© Markus Tretter

Die eine international gefeierte Künstlerin, die andere Anthropologin, beide Aktivistinnen für ein plurales Europa und einen respektvollen Umgang mit der Kultur von Romni und Romnja: Małgorzata Mirga-Tas und Anna Mirga-Kruszelnicka sind Cousinen und wuchsen in einer Romani-Siedlung am Fuß des Tatra-Gebirges in Polen auf. Wir hatten das große Vergnügen, anlässlich Mirga-Tas Ausstellung im Kunsthaus Bregenz mit beiden sprechen zu dürfen und einen Blick auf das Leben einer Ethnie zu werfen, die anderswo wie hierzulande Ausgrenzung und Stigmatisierung erfährt.

© Markus Tretter

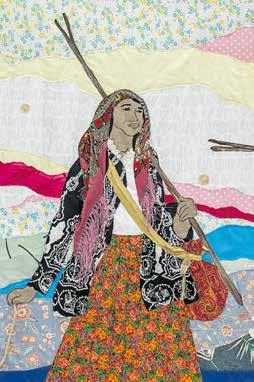

Ihre Skulpturen sind von hoher Symbolkraft, ihre detailreichen

Textilcollagen eröffnen intime Einblicke mit historischer Tiefe: Die Romani-Künstlerin Małgorzata Mirga-Tas, geboren 1978 und aufgewachsen im polnischen Czarna Góra, will die Deutungsmacht über ihre Kultur und Geschichte zurückgewinnen. Im Kunsthaus Bregenz verwebt sie über drei Stockwerke hinweg persönliche Erinnerungen mit politischer Kritik. Ihr feines Gespür für Nahbarkeit macht es einem leicht, ihr zu folgen.

Text: Simone Fürnschuß-Hofer

Ich kann sagen, es war großartig in unserer Rom:nja-Siedlung aufzuwachsen. Wir spielten, wir waren viele, wir fühlten uns sicher und stark. Aber außerhalb der Siedlung war es immer dasselbe, irgendjemanden gab’s immer, der dich schmutzig oder Zigeuner nannte. Inzwischen habe ich damit aber in meinem Kopf aufgeräumt.“ So erinnert die Künstlerin Małgorzata Mirga-Tas eine Kindheit voller Schönheit und Schatten zugleich. Ihre Kultur habe viel aushalten müssen. Genozide, Sklaverei, Zwangssterilisierung. Demütigungen auf struktureller wie individueller Ebene sind in die Geschichte der Rom:nja eingeschrieben und prägen ihr Leben bis heute, quer durch alle Länder hindurch. Antiziganismus, jene Form von Rassismus, die sich gegen Rom:nja und Sinti wendet, hat viele Fratzen und findet sich in Herabwürdigung, in Hassreden und verzerrten Darstellungen wieder. Mirga-Tas wehrt sich kraft ihrer künstlerischen Arbeit vehement gegen ein Fremdbild, das von Stereotypen geprägt ist: das „fahrende Volk“, „schmutzig zu sein“, „keinem Beruf nachzugehen“. Mit Nachdruck betont die

zierliche Frau mit der Ausstrahlung einer Kämpferin: „Wir sind keine faulen Leute, die nur herumreisen.“ Mirga-Tas will ihre Geschichte neu und vor allem selbst erzählen.

Persönlich und gleichzeitig hochpolitisch

Die meisten ihrer Vorlagen für ihre Einzelausstellung im Kunsthaus Bregenz stammen aus den Fotoalben von Familie und Freunden. Die Motive auf den Fotografien bildet sie über textile Patchworks nach, einer Technik, die an eine alte Rom:nja Handwerkskunst anknüpft. Dafür bedient sie sich getragener Stoffe und näht sie zu farbenprächtigen Bildern, die großformatig und gleichzeitig angenehm leise, poetisch, vom Zusammenleben, der Arbeit, den Lebensbedingungen und Werten ihrer Kultur erzählen. Und von all den Erinnerungen und Emotionen angereichert sind, die sich in den gebrauchten Stoffen verfangen haben. Es gibt viel zu entdecken und es ist nicht nur der Flicken einer wiedererkannten Ikea-Bettwäsche, der dabei Verbundenheit schafft. Es sind die Szenen an sich, die so viel Wärme in sich tragen und Nähe erzeugen: Grasende Pferde am Fluss, Frauen, die einander die Haare flechten, die Schmiedekunst des Onkels Augustyn. Doch weit gefehlt, wer daraus Folklore ableitet oder sich gedanklich im Sehnsuchtsidyll „des einfachen Lebens“ verbummelt. Mirga-Tas‘ Anliegen ist ein hochpolitisches. So stehen die familiären Einblicke immer stellvertretend für eine größere geschichtliche Dimension. Es geht um Identitätssuche, um die Wiederaneignung und Richtigstellung früherer Darstellungen (die fast ausschließlich von Nicht-RomaniKünstlern angefertigt wurden) und ganz zentral auch um weibliche Selbstbestimmung. Natürlich sei ihr bewusst, dass die Stellung der Frau ein globales Problem ist und doch sei es umso schwerer in einer Kultur wie der ihrigen – „wo Frauen weniger als Männer gelten“ – aufzuwachsen. Es ist ihr Glück, dass es in ihrer Familie aber immer schon starke Frauenvorbilder gab. „Und mein Vater hat mich meine Schule selbst aussuchen lassen wie auch meinen Beruf. Er wollte immer, dass wir es besser haben.“

Zum Starksein erzogen

Der Aktivismus scheint in Mirga-Tas von jeher angelegt zu sein und die Kunst ist dabei das Ausdrucksmittel ihrer Wahl. Dabei agiert sie nie aus der Opferrolle heraus. Małgorzata Mirga-Tas weiß um das Glück, in eine Familie hineingeboren zu sein, die sie zum Starksein erzog: „Meine Familie sagte immer, akzeptiere nicht, das Opfer zu sein. Es mag vielleicht nicht einfach sein, aber wir müssen stark sein.“ Nachdem ihre Großeltern – beides Analphabeten – den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten, schworen sie sich, den Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. „Das führten meine Eltern, meine Onkel und Tanten fort, denn eine gute Bildung zu bekommen, ist der Schlüssel, um die Wahrnehmung von uns und unserer Kultur, schlussendlich um unser Leben zu verändern.“ Umso wichtiger ist ihr die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: „Auch in meinen Workshops nutze ich das Mittel der Kunst, um ihnen unsere Geschichte beizubringen. Damit sie stolz darauf sind, ein Rom, eine Romni zu sein.“ >>

„MEINE FAMILIE SAGTE IMMER, AKZEPTIERE NICHT, DAS OPFER ZU SEIN. ES MAG VIELLEICHT NICHT EINFACH SEIN, ABER WIR MÜSSEN STARK SEIN.“

„EINE GUTE BILDUNG ZU BEKOMMEN, IST DER SCHLÜSSEL, UM DIE WAHRNEHMUNG VON UNS UND UNSERER KULTUR, SCHLUSSENDLICH UM UNSER LEBEN ZU VERÄNDERN.“

Drüber reden

Nach wie vor lebt Małgorzata Mirga-Tas mit ihrem Ehemann und ihren beiden Söhnen in Czarna Góra. Ihre Textilcollagen fertigt sie gemeinsam mit Frauen aus ihrer Community an. Dabei sind ihre kreativen Ideen nicht selten inspiriert von deren Erzählungen. So manches Geheimnis lande bei ihr: „Die einen sagen, das ist wichtig, darüber musst du reden, weil niemand darüber Bescheid weiß. Andere sagen, nein, nein, zeig das nicht, das darf niemand wissen. Manche wuchsen eben in der Überzeugung auf, dass über das Schmerzvolle nicht geredet werden darf. Ich bin da anders.“ Wenngleich ihre Rechercheprozesse auch schon ans Eingemachte gingen: „Als ich 2014 für eine Ausstellung über den Holocaust an Rom:nja recherchierte, war ich nach einem Jahr fast depressiv. Dieses Trauma der Opfer steckt in uns, über mehrere Generationen hinweg. Wir müssen damit leben, wir dürfen es nicht vergessen, nicht davor flüchten. Stattdessen müssen wir darüber reden, es teilen, uns damit befassen.“ Die Kunst gibt ihr die Möglichkeit, den Schmerz zu verwandeln, über Selbstermächtigung und die Rückeroberung der eigenen Erzählung.

Stille Wächter

Für die Bregenzer Ausstellung hat Mirga-Tas zusätzlich eine Reihe monumentaler Skulpturen geschaffen: Im ersten Obergeschoss sind das die „Jangare“ – erfundene, gesichtslose Wesen, geformt aus Wachs und Kohle, deren stumme Präsenz zugleich Schutz wie auch Verletzlichkeit ausstrahlt. Im dritten Obergeschoss treffen wir auf Bären, die die Künstlerin von ihren Ketten und der Tradition der Dressur befreit hat. So tanzen sie nicht wie in früheren Darstellungen zur Belustigung des Publikums auf den Hinterbeinen, sie gibt ihnen ihre Würde zurück und erhebt auch sie zu beschützenden Wesen. Wunderbar fügen sich außerdem die Gedichte von Jan Mirga ein, die jedes Stockwerk und sein jeweiliges Thema anstimmen. Und die Małgorzata Mirga-Tas mit ihren eigenen, textilen Erzählsträngen verwebt – zu einem Gesamtkunstwerk, das man gesehen haben muss.

AUSSTELLUNG

„Tełe Ćerhenia Jekh Jag“: „Unter dem bestirnten Himmel brennt ein Feuer“ von Małgorzata Mirga-Tas noch bis 28. September im Kunsthaus Bregenz Im ersten Obergeschoss begegnen Besucher:innen den Jangare – großen, wächsernen Schutzfiguren, die kraftvoll und zugleich verletzlich wirken. Umgeben sind sie von Textilarbeiten, die Szenen des Alltags der Romani-Community einfangen. Ein Bild zeigt, wie vier Frauen, darunter die Künstlerin selbst, einen „Jangare“ nähen: Hier haben die Frauen den Faden in der Hand, um ihre eigenen Geschichten zu schaffen.

Im Zentrum des zweiten Obergeschosses steht das Motiv des Schmieds, inspiriert von einem Gedicht des Rom*nja-Dichters Jan Mirga und Mirga-Tas Großvater, der Schmied war. Das Schmiedehandwerk wird zur Metapher für Widerstandskraft und Erneuerung.

Eine Welt der Magie eröffnet sich im dritten Obergeschoss: Drei monumentale Bärenfiguren aus Wachs ruhen inmitten der poetischen Szenerie aus Textilcollagen als Wächter der Gemeinschaft.

Małgorzata Mirga-Tas, geb. 1978 in Zakopane/Polen, machte 2004 ihren Abschluss an der Akademie der Bildenden Künste Krakau und arbeitet als Bildhauerin, Malerin und Aktivistin. Im Jahr 2022 vertrat sie Polen – als überhaupt erste Romani-Künstlerin auf dieser Schau – auf der Biennale di Venezia. Ihre Werke werden international auf zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen präsentiert.

„Gosia“ und Anna auf der documenta 15 in Kassel 2022 © privat

Ein Gespräch mit der Anthropologin und Aktivistin Dr.in Anna Mirga-Kruszelnicka über Stereotype, strukturelle Ausgrenzung und die transformative Kraft von Kunst.

Interview: Simone Fürnschuß-Hofer

marie: Welche Stereotype über Rom:nja sind besonders hartnäckig – und woher kommen sie?

„TROTZ UNSERER JAHRHUNDERTELANGEN ANWESENHEIT – NOCH BEVOR ES DIE HEUTIGEN NATIONALSTAATEN ÜBERHAUPT GAB – WURDEN ROM:NJA STETS ALS „DIE ANDEREN“ GESEHEN. UNZIVILISIERT, RÜCKSTÄNDIG, GEFÄHRLICH.“

Anna Mirga-Kruszelnicka: Die Ursprünge vieler Stereotype reichen bis ins Mittelalter zurück und erschreckenderweise haben sie sich seitdem kaum verändert. Seit ihrer Ankunft in Europa – vor über 800 Jahren – wurden Rom:nja zu Sündenböcken gemacht: Sie sprachen eine andere Sprache, hatten eine dunklere Hautfarbe, kamen aus dem Osten und waren keine Christen. Zu einer Zeit, als Kirche und Staat sich verbündeten und Kontrolle über die Bevölkerung durch Steuern, feudale Systeme und Moralvorstellungen ausgeübt wurde. Und gleichzeitig die Invasion „orientalischer“ Völker wie die Türken oder Mongolen als Gefahr empfunden wurde. All das trug dazu bei, dass Rom:nja als Bedrohung, als Fremde, als nicht zugehörig wahrgenommen wurden. Diese Fremdzuschreibung wirkt bis heute nach. Für mich ist das der Kern: Trotz unserer jahrhundertelangen Anwesenheit – noch bevor es die heutigen Nationalstaaten überhaupt gab – wurden Rom:nja stets als „die Anderen“ gesehen. Unzivilisiert, rückständig, gefährlich. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und das ist der Ursprung des Antiziganismus – einer tief wurzelnden, spezifischen Form von Rassismus gegen Rom:nja in Europa.

Welche Stoßrichtungen sind zentral, gerade auch in Ihrer Arbeit, um die Rom:nja in ihrer Identität zu stärken?

Antiziganismus wirkt auf zwei Ebenen: Er schließt Romn:ja aus der Mehrheitsgesellschaft aus – und prägt zugleich deren Selbstbild negativ, insbesondere unter den Jungen. Wenn man ständig mit entwertenden Bildern konfrontiert ist, beginnt man, sie zu verinnerlichen. Deshalb ist wahrheitsgetreue Repräsentation so wichtig – und zwar aus der Perspektive der Roma und Romnja selbst. Wir brauchen mehr authentische Stimmen, die erzählen, wer wir sind. Die Arbeit des Europäischen Rom:nja-Instituts für Kunst und Kultur (ERIAC) zielt genau darauf ab: Wir wollen ein Gegennarrativ schaffen, das den Diskurs in der Gesellschaft verändert – und gleichzeitig das Selbstbewusstsein innerhalb der Community stärkt. Wir zeigen unserem eigenen Volk, dass wir schön, wertvoll, stark und talentiert sind. Wir schaffen Belege dafür, damit wir uns selbst als kraftvoll erleben und damit auch die Kraft haben, die alltäglichen Diskriminierungen zu bekämpfen. >>

„WENN MAN STÄNDIG MIT ENTWERTENDEN BILDERN KONFRONTIERT IST, BEGINNT MAN, SIE ZU VERINNERLICHEN. WIR BRAUCHEN MEHR AUTHENTISCHE STIMMEN, DIE ERZÄHLEN, WER WIR SIND.“

Was kann Kunst diesbezüglich bewirken – etwa das Werk Ihrer Cousine Małgorzata Mirga-Tas?

Für unsere Community ist Gosias (Anm: Spitzname für Małgorzata) Kunst zutiefst berührend, weil sie unsere Alltagsrealität einfängt. Aber in ihrer Arbeit finden sich auch viele universelle Themen, die über ethnische Grenzen hinweg verbindend wirken und berühren. Etwa die Frage nach Familienwerten oder die Bedeutung von Schwesternschaft. Denn natürlich betrifft das Thema Patriarchat auch uns Rom:nja. In Gosias Kunst finden wir außerdem Virtuosität, enorme handwerkliche Leistung, Schönheit. Ihr Werk zeigt das Magische im Alltäglichen, verbindet das Politische mit dem Persönlichen, und sie stellt die stereotype Vorstellung von Rom:nja auf den Kopf. Statt Armut und Ausgrenzung zeigt sie Stärke, Schönheit und Poesie. Das erzeugt Neugier, manchmal sogar Faszination und öffnet Räume für neue Perspektiven.

Was verliert eine Gesellschaft, die Minderheiten ausgrenzt?

Zwei Aspekte sehe ich hier eng miteinander verwoben: Zum einen steht der gesellschaftliche Frieden auf dem Spiel. Unsere Gesellschaften werden immer vielfältiger – ethnisch, kulturell, religiös. Rom:nja leben seit Jahrhunderten in Europa, sie haben Sprachen, Musik, Kunst und Kultur mitgeprägt. Das Beispiel der Rom:nja könnte der Gesellschaft also helfen, ihre eigene Vorstellung von „Nation“ neu zu definieren. Wir sind nicht nur „der Deutsche“ oder „die Polin“ – die Nationen waren historisch immer vielfältiger. Roma und Romnja waren Teil dieser Vielfalt und wenn wir lernen, sie als integralen Bestandteil unserer nationalen Erzählungen zu verstehen, verändert das auch unseren Umgang mit neu Zugewanderten. Es geht darum, Europa, die Nationen, neu zu denken – als vielfältig, plural, schön. Und als stark wegen genau dieser Vielfalt. Zum anderen geht es auch um wirtschaftliche Fragen: Rom:nja sind die demografisch betrachtet jüngste Minderheit in Europa – in einem Kontinent, der unter Überalterung leidet.

Die Ausgrenzung von Rom:nja bedeutet also auch einen ökonomischen Verlust. Wir wollen arbeiten, wir wollen beitragen. Wir wollen ein Teil dieser Gesellschaft sein. Doch Diskriminierung verwehrt Millionen Menschen den Zugang zu Bildung, Arbeit und politischer Teilhabe.

In Vorarlberg bestimmt unsere Wahrnehmung leider das Bild der oft bettelnden Rom:nja – viele kommen aus Rumänien. Andere Lebensrealitäten sind kaum sichtbar. Es ist tragisch, dass genau jene Rom:nja-Familien, die betteln, besonders sichtbar sind – und dadurch das Bild der gesamten Community prägen. Die Bevölkerung sieht Menschen wie mich kaum. Und es ist wirklich wichtig, aufzuzeigen, woher das kommt: Rom:nja aus Rumänien waren über 500 Jahre lang Sklaven. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde dort die Sklaverei abgeschafft. Es ist absolut skandalös, dass wir die Sklaverei in den USA verurteilen, aber in Europa nicht darüber sprechen – und die viele Generationen übergreifenden Folgen ignorieren. 500 Jahre Sklaverei haben massive Folgen. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der lieber mit seinen Kindern auf der Straße bettelt als einen regulären Job und eine Wohnung zu haben. Das ist nicht unsere Kultur.

„STATT ARMUT UND AUSGRENZUNG ZEIGT SIE STÄRKE, SCHÖNHEIT UND POESIE. DAS ERZEUGT NEUGIER, MANCHMAL SOGAR FASZINATION UND ÖFFNET RÄUME FÜR NEUE PERSPEKTIVEN.“

„ES GIBT KEINEN MENSCHEN AUF DER WELT, DER LIEBER MIT SEINEN KINDERN AUF DER STRASSE BETTELT ALS EINEN REGULÄREN JOB UND EINE WOHNUNG ZU HABEN. DAS IST NICHT UNSERE KULTUR. DAS IST DAS ERGEBNIS VON JAHRHUNDERTEN DER AUSGRENZUNG – EIN ÜBERLEBENSKAMPF MIT ALLEN MITTELN.“

Dr.in Anna Mirga-Kruszelnicka, 40, geboren in Krakau/Polen, lebt mit ihrer Familie in Berlin. Sie ist stellvertretende Direktorin des ERIAC (European Roma Institute for Arts and Culture), einer internationalen Organisation zur Förderung und Sichtbarmachung der Kunst, Kultur und Geschichte der Rom:nja. ERIAC arbeitet sowohl mit Rom:nja als auch mit NichtRom:nja zusammen und sieht Kultur als zentrales Mittel für gesellschaftlichen Wandel und Inklusion. www.eriac.org

„ES GEHT DARUM, EUROPA, DIE NATIONEN, NEU ZU DENKEN – ALS VIELFÄLTIG, PLURAL, SCHÖN. UND ALS STARK WEGEN GENAU DIESER VIELFALT.“

ADas ist das Ergebnis von Jahrhunderten der Ausgrenzung – ein Überlebenskampf mit allen Mitteln. Es macht mich traurig. Es ist beschämend, dass im reichen, entwickelten Europa Familien so leben müssen.

Was müsste passieren – seitens der Regierungen, der Medien – um neue Wirklichkeiten zu schaffen?

Es braucht strukturelle Lösungen – in den Herkunftsländern wie in den Gastländern: Zugang zu Bildung, würdevoller Wohnraum, Arbeitsplätze. Und es braucht eine differenzierte Berichterstattung. Sichtbarkeit sollte nicht nur das Elend abbilden, sondern auch Stärke, Kreativität, Erfolgsgeschichten. Medien und Stadtverwaltungen könnten Ausstellungen wie die von Gosia nutzen, um Brücken zu bauen – etwa in eurem Fall durch gemeinsame Besuche mit Straßenzeitungsverkäufer:innen. Solche Erfahrungen können transformativ wirken.

Was bedeutet die Kunst von Małgorzata MirgaTas für Sie persönlich?

Sie ist eine wunderschöne Metapher für die Entwicklung der Rom:nja im Allgemeinen und unsere Familie im Speziellen. Unsere Großeltern waren Analphabeten, sie hatten zehn Kinder, darunter meinen Vater und Gosias Mutter. Und obwohl sie selbst nicht lesen und schreiben konnten, hatten sie diese Vision: Bildung. Sie haben alle ihre Kinder zur Schule geschickt. Alle haben das Gymnasium abgeschlossen, drei sind an die Universität gegangen. In der nächsten Generation haben wir mit Gosia diese großartige Künstlerin, die an der Akademie der Bildenden Künste in Krakau studiert hat. Ich habe als Erste in der Familie promoviert. Dieser soziale Aufstieg ist das Ergebnis harter Arbeit und großer Opfer – und bleibt in der Öffentlichkeit oft unsichtbar. Die Ausstellung im Kunsthaus Bregenz ist inspiriert von unserer Familie. Die Landschaften sind die unserer Heimat. Bilder unseres Großvaters, unserer Onkel – sie sind dort zu sehen. Ich wünsche mir, dass man das nicht nur als Einzelfall, sondern als mögliches Beispiel für viele andere Rom:nja-Familien in Europa liest. Je mehr Chancen Rom:nja bekommen, desto mehr Geschichten wie diese werden möglich.

nlässlich des 80. Geburtstages widmet die Künstler:innenVereinigung „KunstVorarlberg“ ihre diesjährige Sommerausstellung im „Forum für aktuelle Kunst“ in der Villa Claudia dem Fotografen Nikolaus Walter. Die Ausstellung, die von der Tochter Walters, der Künstlerin May-Britt Nyberg und Karlheinz Pichler kuratiert wird, trägt den Titel „On the Road“ und zeigt Aufnahmen, die im Zuge des intensiven „Unterwegsseins“ Walters entstanden sind. Jeder der fünf zur Verfügung stehenden Ausstellungsräume ist einem eigenen Land gewidmet: Neufundland (Kanada), Nicaragua, Portugal, Weißrussland (heute Belarus) sowie Indien. Dabei wird immer wieder die Vorliebe des Fotografen für die Randgruppen der Gesellschaft und ihre Lebensbedingungen, für Einzelschicksale, für die sozialen und familiären Strukturen, die die Lebensrealitäten prägen, und für das, was hinter den Fassaden und Stereotypen steckt, evident.

Eine Auswahl der schönsten Feldkirchbilder sind während des Monats Juli im Großformat auf die Außenhaut der Glasfronten des Montforthauses aufkaschiert. Dabei sind Aufnahmen zu sehen, für die der Fotokünstler sowohl über die Dächer der Stadt fotografiert als auch das pulsierende Geschehen an besonderen Schauplätzen im Inneren des mittelalterlichen Ortes mit der Kamera festgehalten hat. Die Feldkirchbilder-Schau ist in enger Zusammenarbeit mit dem Management des Montforthauses als auch mit der Stadt Feldkirch entstanden.

Nikolaus Walter: „On the Road“ KunstVorarlberg, Villa Claudia, Feldkirch bis 20. Juli Führung mit Nikolaus Walter: am 13. Juli um 10.30 Uhr Fr 16-18 Uhr, Sa 15-18 Uhr, So 10-12 Uhr und 15-18 Uhr www.kunstvorarlberg.at „Feldkirchbilder“ Montforthaus Feldkirch, 5. bis 30. Juli Großformatige Aufnahmen auf der Außenfassade der Fenster

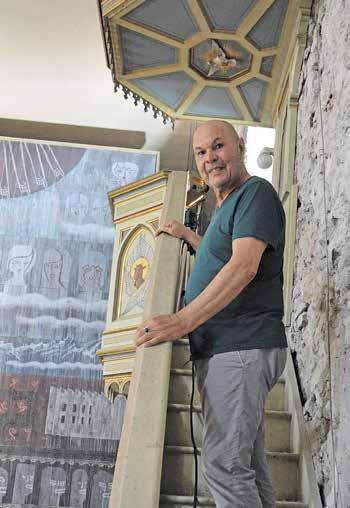

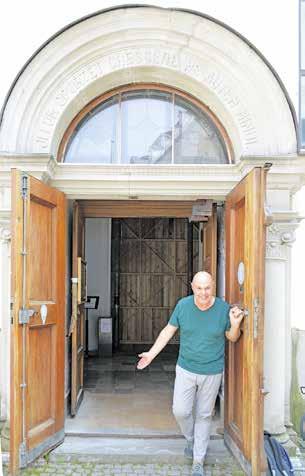

Marcel Dengel reist mit außergewöhnlichem Gepäck. Seit zwölf Jahren geht er mit seinen überdimensionalen MasiRati-Skulpturen auf Reisen. Die marie hat den 57-jährigen in seinem Haus in Nüziders getroffen und mit ihm über sein außergewöhnliches Künstlerleben gesprochen.

Bereits der Eingang verrät, hier wohnt ein besonderer Mensch. Neben der Haustür hängen verschiedenfarbige Schilder. „Standesamt“, „Hauswart auf Stiege 8“, „Betteln und Hausieren verboten“ oder „Wer Getränke mit an Bord bringt, kann einen Stuhl mieten und darf neben dem Kapitän sitzen“, ist da zu lesen. Daneben steht eine buntbemalte Skulptur aus Stein und Eisen mit der Aufschrift „007“. Und als ich auf die Klingel drücke, ertönt plötzlich der Ton eines Kuckucks. Die Tür öffnet sich und ein breit grinsender Mann mit langem, grauem Bart und Batik-Pullover bittet mich in die gute Stube. Das ist also Marcel Dengel, den ich bislang nur aus dem Internet kenne. Ich setze mich an den Tisch und bin schon gespannt, was der Mann zu erzählen hat. Und ich werde nicht enttäuscht. Im Gegenteil: Er nimmt mich mit auf eine abenteuerliche Reise.

Petersplatz in Rom

Die Geschichte zum Bild

Rom, die ewige Stadt, gebaut auf sieben Hügeln. Blasen haben wir uns an den Füßen zugezogen beim Ausschauhalten nach dem perfekten Platz. Kein leichtes Unterfangen. Denn: Polizei und Militär war überall dort anzufinden, wo sich interessante Schauplätze bieten. Beinahe schon entmutigt ob dieser Präsenz an Ordnungshütern wagten wir es dennoch, bei Nacht und Nebel, durch schmale Gassen hindurch, vorbei an den Untergrundbewohnern und ihren Schnapsfahnen, Helga und Olga direkt zum Petersplatz zu bringen. Mit dem Segen der Götter, so schien es uns, gelang uns das fast Unmögliche! Ein perfektes Kalenderbild – bevor wir mäßig freundlich von dem hübschen Herrn auf dem Bild gebeten wurden, diesen heiligen Ort zu verlassen.

„Entstanden ist das Projekt durch einen Zufall“, verrät Marcel Dengel. Vor mittlerweile zwölf Jahren bestellt ein Jugendfreund, heute in Florida ansässig, bei ihm einen Steinkopf. Am Ende fertigt Marcel einer Eingebung folgend nicht nur einen Kopf, sondern eine ganze Figur aus Stein, Schwemmholz und Stahl. Fast vier Meter hoch und 200 Kilogramm schwer. Doch am Ende scheitert der Verkauf des Kunstwerkes. „Die Figur war für den Versand zu groß und zu sperrig. Sie wurde deshalb nie ausgeliefert“, erzählt Marcel. Er lässt sich nicht entmutigen, es folgt eine weitere Skulptur derselben Machart. Marcel gibt den beiden Figuren Namen: Masi (Spitzname von Marcel als Kind) und Rati (in Anlehnung an die italienische Luxusautomarke Masarati). Er nennt sein Kunstprojekt MasiRati und fährt mit den beiden Skulpturen durchs Land.>>

DIE BASIS UNSERER BEZIEHUNG IST ES, DEN

ANDEREN SO SEIN ZU LASSEN, WIE ER IST.

WENN EIN MENSCH EINE VISION, EIN ZIEL HAT, DANN DARF MAN ES IHM NICHT WEGNEHMEN.

DAS IST DAS, WAS EINEM IM LEBEN GLÜCKLICH MACHT.“

Marcel stellt die Skulpturen auf und fotografiert sie. Am Bodensee, in den Bergen, beim Wälderbähnle. Das kommt bei vielen Menschen gut an. „Sie fanden das cool und lässig. Ich habe mich dann selbst neben die Figuren gestellt und mich fotografieren lassen. Es war wie eine ArtDenkmalbegegnung“, erinnert sich Marcel an die Anfänge. Doch sein Ansuchen bei der Kunstkommission des Landes, um eine finanzielle Förderung für sein „MasiRati“-Projekt zu bekommen, bleibt erfolglos. Er wird nicht als Künstler anerkannt. Doch Scheitern ist für Marcel keine Option. Er beginnt, seine beiden Figuren selbst zu fotografieren. Stellt die Fotos ins Internet. Und siehe da, anders als die „Kunstexperten“ sind die normalen Leute begeistert. Aber ohne Geld ka Musi. Marcel kommt auf die Idee, einen Kalender mit den „MasiRati“ zu machen und über seine Webseite bzw. die Sozialen Medien zu verkaufen. Mit Erfolg: Am Anfang druckt er 500 Stück, inzwischen sind es jährlich 1000. „So ist es mir gelungen, das Projekt zu finanzieren“, betont Marcel.

Von Frankreich bis Australien 2016 reist Marcel Dengel mit zwei neuen Skulpturen (Helga und Olga) zum ersten Mal ins Ausland mit Stationen in Frankreich und in den Niederlanden. Die Reaktionen auf seine Kunst sind auch dort meist positiv. „Vor allem die Franzosen sind sehr kunstaffin. Es gab keine Probleme, die Figuren aufstellen zu dürfen. Selbst vor dem Eiffelturm in Paris“, erzählt er. Anders hat er das einmal in Vorarlberg erlebt. Er bekam eine Anzeige, weil er eine Figur im Naturschutzgebiet Rheindelta ohne Genehmigung platziert hatte. Zwei Jahre später ist er mit der ganzen Familie – seiner Ehefrau und drei Söhnen – unterwegs. Und mit auf großer

Fahrt durch England, Irland und Schottland ist auch das Skulpturen-Quartett Masi, Rati, Helga und Olga. „Es ist eine völlig andere Art, unterwegs zu sein“, erklärt Sabrina, die mit Marcel seit über 30 Jahren verheiratet ist. „Du stehst in der Früh auf, packst deine Sachen und weißt nicht, wo du am Abend landest.“ Einmal hätten sie sogar in einem Zoo mit dem Namen „Arche Noah“ genächtigt. Das Reisefieber lässt Marcel nicht mehr los. Im Gegenteil: Er baut für seine vier Skulpturen einen größeren Hänger, lädt sie in einen Container und verschifft sie nach Australien. Zusammen mit fünf Freunden tourt Marcel wochenlang durch Down Under. Weitere Reisen nach Spanien, Portugal, Italien, Korsika und Marokko folgen. Aber warum, frage ich, baut er seine Figuren nicht direkt vor Ort, anstatt sie mit auf Reisen zu nehmen? Seine Antwort folgt prompt: „Das kam nie in Frage. Zuerst bräuchte ich das passende Werkzeug bzw. eine geeignete Werkstatt. Und zweitens ist die Herstellung einer Figur mit 250 Stunden viel zu zeitaufwendig.“

Beitrag zum Weltfrieden

Für Kunst hat sich Marcel, der Koch und Fotokaufmann gelernt und 30 Jahre im Außendienst gearbeitet hat, schon als Jugendlicher interessiert. Auf seiner Webseite schreibt er über sich selbst: „Um die Welt aus möglichst vielen Blickwinkeln zu beobachten, installierte ich schon im zarten Alter von 16 Jahren in meinem Jugendzimmer unzählige Spiegel aller Art an bunt bemalten Zimmerwänden. Und ganz offensichtlich

VOR ALLEM DIE FRANZOSEN SIND SEHR

KUNSTAFFIN. ES GAB KEINE PROBLEME, DIE FIGUREN AUFSTELLEN ZU DÜRFEN.

SELBST VOR DEM EIFFELTURM IN PARIS.“

Weiße Fahnen am Reschensee Manch Reisender in Richtung Süden mag sich gewundert haben bei seiner Pause am Reschensee. 99 weiße Fahnen standen dort am Grund des Sees, flankiert von zwei Skulpturen, beide vier Meter hoch. Die Idee der 99 weißen Fahnen ist von Nenas Lied „99 Luftballons“ inspiriert. Neutralität und ein harmonisches Leben für alle Menschen sollte das Ziel dieser Zeit sein. Keine Worte, keine Botschaften, einfach neutrale weiße Fahnen im Wind.

triggerten Wände meinen Entfaltungsdrang: Während meines Präsenzdienstes habe ich den Schlafraum der Heereskaserne bemalt – mit hellblauen Wölkchen auf rosa Untergrund. Mein Beitrag zum Weltfrieden.“ Marcel interessiert sich vor allem für Kunst von Friedensreich Hundertwasser oder Niki de Saint-Phalle. Kunst, die man aus seiner Sicht nicht erst erklären müsse, um sie zu verstehen.

Familienprojekt

Seit Februar ist Marcel offiziell freischaffender Künstler. Der heute 57-Jährige kann inzwischen von seiner Kunst, dem Bau der Skulpturen, der Produktion der Kalender und der Fotografie leben. Eine Wunschvorstellung, die für ihn nach zwölf Jahren in Erfüllung gegangen ist. Und was macht den Reiz des Kunstprojektes „MasiRati“ aus? „Das Reisen, das Kennenlernen anderer Menschen, aber auch die Kunstidee selbst.“ Gleichzeitig betont er, dass er von seiner Familie auf seinem Weg immer unterstützt worden sei. Insbesondere von seiner Frau Sabrina (54). „Die Basis unserer Beziehung ist es, den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Wenn ein Mensch eine Vision, ein Ziel hat, dann darf man es ihm nicht wegnehmen. Das ist das, was einem im Leben glücklich macht“, betont sie. MasiRati sei ein Familienprojekt. Marcel sei der Kopf und der Rest der Familie arbeite mit. „Es macht Spaß und ist ein Abenteuer.“

LÖSUNGEN

Schachecke

2 3 1

Der neue MasiRati-Kalender kann ab sofort vorbestellt werden. Ausgeliefert wird er ab Anfang/Mitte Oktober. MasiRati-Wanderweg Für Ende August/Anfang September ist ein ganz besonderes Projekt geplant. In einem Privatgarten in Dornbirn wird es in Kooperation mit einem Fotografen einen geführten MasiRati-Kunst-Kultur-Wanderweg geben. Nähere Infos und Kontaktdaten unter masirati.com

1.Txe6? [Die Antwort lautet „Nein“. Das Schlagen auf e6 ist ein schwerer Fehler und verliert die Partie. Nach 1.Db3 c4 2.Dc3 oder 1.a3 steht Weiß aufgrund des Minusbauern zwar etwas schlechter, doch durch die Beherrschung der offenen dLinie besitzt er eine gewisse Kompensation.] 1...Dxe6! 2.Ld5 Auf diese Fesselung hat sich Weiß verlassen und die gegnerische Antwort völlig übersehen. 2...Lc6! Diese Gegenfesslung trifft Weiß wie ein Blitz aus heiterem Himmel und er gibt auf. 1.Sxc6! Bereits der Gewinnzug. Offensichtlich hat Schwarz diesen Zwischenzug übersehen und nur mit Zügen der angegriffenen weißen Dame gerechnet. 1...bxc6 [Was sonst? Zum sofortigen Matt führt 1...Lxc3? 2.Td8# oder 1...hxg4? 2.Td8# und die Fortsetzung 1...Ld7 2.Dxb4 verliert ebenfalls eine Figur.] 2.Dxb4 Weiß hat eine Figur erobert und steht klar auf Gewinn. 1...Ta1+! Der einzige Gewinnzug und Auftakt zu einer forcierten Mattkombination 2.Kd2 [Nach 2.Kc2? wird Weiß mit 2...Tb2# sofort matt gesetzt.] 2...Tb2+ 3.Ke1 Völlig wehrlos zappelt der weiße König im Mattnetz. 3...Lf2+ 4.Kf1 Lh3#

Rechenrätsel

Für Anfänger = 30, Für Fortgeschrittene = 96

Für Genies = 27

Sudoku

Text: Elisabeth Riegler, Foto: Hayley Murray via unsplash

Ich bleibe hier und bewege mich nicht vom Fleck.

Ich bleibe hier in meinem Versteck.

Blau, Grün, Weiß. Bodensee. Rot, Weiß, Rot.

Ich atme aus – lasse gehen!

Ich atme ein – lasse kommen!

Ich lasse fallen. „Mich“ möchte ich noch hinzugefügt wissen. Das muss reichen. Mehr ist mir und der lang ersehnten Zäsur nicht zuzumuten, ohne dass ich die Ruhe und sie ihre Gestalt verlieren würde.

Ab jetzt ist Generalpause. Urlaub. Time after time. Warm scheint die Sonne auf mein Gesicht. Flitter tanzen, das Licht strahlt, als gäbe es Engel. Ich bin überwältigt und fühle mich gesegnet.

Hier am Wäldchen, nahe beim alten Steg mit dem Holzboot, da ist mein Versteck. Heute bin ich zu den Seefestspielen geladen. Mein Liegelogenplatz ist inmitten des Orchesters am Ufer.

Der Untergrund ist weich und hart zugleich, holprig und etwas sticht: „Autsch!“ Wer vom Schicksal für solch ein Spektakel Freikarten erhält, sollte auf Reklamationen verzichten. „Andere wären froh, würden sie ...“ Gut. Dann eben Dankbarkeit und Gepiekse ertragen. Machbar.

Heute steht als einziges mein Lieblingsstück auf dem Programm: „Silence“ von John Cage, arrangiert für Wasser, Wiese und Wind. Zur Aufführung gebracht wird es von selbigen und weiteren lokalen Größen wie Teichrohrsänger, Singschwan und Wiesenpieper. 4`33” in Starbesetzung. „You’d better enjoy that shit!“

Ich lasse mich ein, gebe mich dem Wellenmetrum des Sees hin. Ich versinke in den zarten Klängen des Weiß, des Blau, des Grün. Lausche dem Nymphenzauber im Schilf. Höre Echo in Hochform. Gehe auf in der Stille und bin überwältigt, wie damals.

Sich überwältigen lassen von Musik, das kenne ich. Schon als Kind berührte mich Musik, sie erdete mich, ließ mich fliegen. Sie erzeugte in mir eine innere Harmonie nach der ich wohl bis heute süchtig bin.

Besonders überwältigte mich damals die Orgelmusik in der Kirche meiner Heimatpfarre. Nach dem Schlusssegen schickte sich meist mein Vater an, Organist zu spielen. Jeden Sonntag nach der Messfeier improvisierte er an der Orgel, nicht weil er es konnte, sondern weil er es wollte.

Nun hatte Gott Sendepause und mein Vater das Sagen. Berührungsangst war ihm fremd und feine Zwischentöne nicht sein Metier. Er war bereit, mit beiden Händen in den Eingeweiden der Königin zu wühlen, schiss auf alles und sich nichts.

Meines Vaters wahrer Gott war Johann Sebastian Bach und seine Bibel demnach: „Die Kunst der Fuge“. Diese diente ihm als „Inspirationsquelle“ für seine Improvisationen. In diesem Moment verteufelten einige Gläubige Gottes Aufruf: „Wer Ohren hat, der höre!“ Frei nach Herrn Gott interpretierte mein musiktrunkener Vater für sich: „Wer Pranken hat, der schlage!“ und hub an. Entschlossen wählte er ein musikalisches Thema, fest davon überzeugt, es nicht mehr loszulassen und zu bearbeiten. „Lauf, kleines Thema, wenn du dich nicht verlieren willst! Lauf! Lauf!“ Tatsächlich, einen Augenblick später hatte er es auch schon verloren. Es konnte durch die Orgelpfeifen flüchten und ward nie mehr gehört.

Besinnungslos jagte er die Manuale hinauf und die Pedale hinunter.

Er sah sich als den unangefochtenen Dux, machte taktlos Gefangene, zwang den Comes in die Basspfeifen und die oberen Register, sich auszuziehen.

Die Orgel wimmerte und flehte darum, es ihrem Fußvolke gleichtun zu dürfen. Denn dieses war fest entschlossen zu flüchten, wöchentlich trainiert in der „Kunst des Flüchtens“.

All jene, die es nicht zeitgerecht vor die Kirchenpforte geschafft hatten, wurden gefangen im Orgelfeuer des Wahnsinnigen. Ihm selbst entgingen diese Dramen, denn er hatte sich schon längst ins Nirvana moduliert und war nicht mehr von dieser Welt.

Gemeinsam mit meiner Mutter drängte es auch mich aus dem Gestühl, doch nicht immer gelang es mir, mich mit der Masse der Flüchtenden nach draußen spülen zu lassen. Manchmal zog mich der Sonntagssog auf die Empore. Dort versteckte ich mich in einer Nische hinter den Orgelpfeifen und wollte meinem Vater nahe sein. Nur nicht zu nahe.

Ich bleibe hier und bewege mich nicht vom Fleck. Ich bleibe hier in meinem Versteck. Weiß, Gold, Braun. Kirchenschiff.

Der Schall hatte seine Kreise zu Ende gezogen, die Wogen hatten sich geglättet. Es kam eine besondere Form von Ruhe auf. Silence.

Mir war, als würde der Kirchenraum aufatmen. Ich selbst hatte kein Bedürfnis nach neuem Atem. Ich war versorgt. Meine Seele schien in der Stille aufzugehen, nur um sich wieder fallen zu lassen und in neuer Gestalt zu sich zu finden.

Warm schien die Sonne durch die Kirchenfenster auf mein Gesicht. Flitter tanzten und das Licht strahlte, als gäbe es Engel. Ich war überwältigt und fühlte mich gesegnet.

Etwas riss mich aus meinem seeligen Zustand. Mein Vater hatte mit lautem Gepolter den Holzkasten über die Tastatur der Orgel geklappt und verriegelte ihn nun umständlich mit einem schweren Vorhängeschloß.

Dies war mein Zeichen, das Versteck zu verlassen und mich aus der Kirche zu stehlen. Bald schon würde er mit schwerem Schritt zu nahe kommen und mich entdecken: „Tschüss Vater, bis zum nächsten Sonntag.“

Kaum hatte ich ihm den Gruß zugedacht, höre ich schweres Männerpoltern.

Gleißendes Sonnenlicht sticht in meine Augen. Es zwingt mich, mit meiner Hand ein Schattenschild zu formen, um sehen zu können.

„So schön ruhig hier!“ Ich sehe, wie mir der Bootsbesitzer freundlich zuwinkt.

Danach sichert er mit geübten Bewegungen sein Boot und verkettet die Ruder mit einem Vorhangschloss. Er verlässt lautstark den Steg. Das Boot bleibt zurück. Es schwingt nun nur für sich selbst.

„Ja, und ihnen auch noch einen schönen Sonntag!“, füge ich unnützerweise an, doch er ist bereits im Wäldchen verschwunden.

Nun bin ich ganz bei mir und genieße die letzten Momente des Meisterwerks, bis der Kormoran schließlich mit eindrucksvollen Flügelschlägen sein Fade out einleitet.

Tosender Applaus bleibt aus.

Gottseidank.

Einzig die Bravorufe der Lachmöwen scheinen das Schilf zu erfreuen. Es verbeugt sich ohne Unterlass, wohl bis jetzt.

Aufgescheuchte Solistinnen flattern über meinen Kopf hinweg. Ein mächtiger Wels lässt sich kurz blicken und nimmt für alle Mitwirkenden am Bodenseegrund den Dank entgegen.

Die Festspielzeit hat begonnen.

Ich bin überwältigt und fühle mich gesegnet.

„Da capo! Da capo!“

Ich bleibe hier und bewege mich nicht vom Fleck.

Ich bleibe hier in meinem Versteck.

Ich atme aus – lasse gehen! Ich atme ein – lasse kommen!

Ich lasse mich fallen.

Am heutigen und am morgigen Sonntag.

Blau, Grün, Weiß. Bodensee. Rot, Weiß, Rot.

Elisabeth Riegler ist Musik- und Bewegungspädagogin sowie Schriftstellerin und liebt es, mit ihren Gedanken und der Musik der Natur auf Reisen zu gehen.

Beginnen Sie die Kopfrechnung mit der Zahl im Feld ganz links. Rechnen Sie von links nach rechts – Kästchen für Kästchen. Die Lösung im leeren Feld rechts eintragen. Jede Rechnung unabhängig von der Schwierigkeit sollte in weniger als 60 Sekunden gelöst werden. Keinen Taschenrechner verwenden!

Im exklusiven Ambiente des Grand Hotel Bregenz fand vom 24. Mai bis 1. Juni das 9. Internationale Bodensee-Open statt. Trotz einer kleinen Verspätung wurde das Turnier feierlich eröffnet – Bürgermeister Michael Ritsch und Sportstadtrat Michael Felder begrüßten die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ehe die beiden internationalen Schiedsrichter Albert Baumberger und Stephan Hofer den Startschuss zur Auftaktrunde gaben.

Erneut wurde in zwei Kategorien gespielt: dem offenen Turnier und dem Senioren-Open. Obgleich die Teilnehmerzahl mit insgesamt 208 Spielerinnen und Spielern aus 23 Nationen gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig war, zeigte sich das Organisationsteam zuversichtlich, dass im kommenden Jahr – zum 10-jährigen Jubiläum – ein neuer Teilnehmerrekord möglich ist.

Im offenen Turnier zählten die internationalen Titelträger – darunter drei Großmeister, ein Internationaler Meister und acht FIDE-Meister – zu den Favoriten. Nach neun spannenden Runden, ausgetragen nach dem Schweizer System,

Alje Hovenga (Niederlande)

Viktor Guba (Feldkirch)

9. Int. Bodensee-Open, Bregenz 2025

Darf Weiß am Zug den Bauern auf e6 schlagen?

erreichten vier Spieler jeweils 7,0 Punkte, sodass schließlich die Feinwertung „Buchholz“ über die Platzierung entschied. Am Ende setzte sich IM Nikoloz Petriashvili aus Georgien knapp vor den drei Deutschen GM Raj Tischbierek, GM Uwe Bönsch und Julius Semling durch.

Mit 6,0 Punkten erreichte der Hohenemser FM Benjamin Kienböck als bester Vorarlberger den zehnten Rang im Endklassement. In der Vorarlberger Wertung folgten ihm mit jeweils 5,0 Punkten der Feldkircher Viktor Guba und knapp dahinter die junge Bregenzerin Maryam Turdiyeva

Parallel dazu wurde das Senioren-Open über sieben Runden ausgetragen. In diesem Turnier verteidigte FM Siegfried Neuschmied aus Wörgl souverän seinen Titel aus dem Vorjahr und gab lediglich ein Remis ab. Der Bregenzer IM Henryk Dobosz belegte als bester Vorarlberger mit 5,0 Punkten den sechsten Platz.

Und nun bringen wir noch drei Stellungen aus Partien, welche Vorarlberger im offenen Turnier gespielt haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lösen dieser Kombinationen.

FM Benjamin Kienböck (Hohenems)

Przemyslaw Kopacz (Polen)

9. Int. Bodensee-Open, Bregenz 2025

Wie gewinnt Weiß am Zug eine Figur?

Sebastian Hanisch (Deutschland)

Sebastian Wagner (Bregenz)

9. Int. Bodensee-Open, Bregenz 2025

Wie kann Schwarz am Zug forciert matt setzen?

31. Jan. 2026

Die Ausstellung „Wildnis Stadt“ in der inatura Dornbirn zeigt die Vielfalt der Natur in urbanen Räumen und beleuchtet, wie Wildtiere in Städten leben und welche Konflikte dabei entstehen. Sie regt zum Nachdenken an, wie ein harmonisches Miteinander von Mensch und Tier möglich ist und wie städtische Lebensräume für beide Seiten verbessert werden können.

1. Juli – 6 Uhr GOSPEL ZUM FRÜHSTÜCK eine Kooperation mit dem SingRing Eintritt frei

3. Juli – 19 Uhr

6. Juli – 17 Uhr THEATER NUR EIN TAG (ab 7 Jahre) von Martin Baltscheit v vk 15,– | ak 17,–

4. Juli – 2 0 Uhr VERNISSAGE Valentin Hämmerle Eintritt frei

4. Juli – 21 Uhr OPENING PARTY

DJ Oli H. und DJ SchAMANI Eintritt frei

6. Juli – 10 Uhr FIGUREN THEATER Mimi und Brumm feiern ein Fest mit Margrit Gysin

Familientarif: v vk 5,– | t k 7,–

8. Juli – 2 0 Uhr KINO IN DER HEUHALLE

Like A Complete Unknown v vk 10,– | ak 12,–

13. Juli – 10 Uhr MITMACH KONZERT Kiri Rakete

Familientarif: v vk 5,– | t k 7,–

13. Juli – 18 Uhr HOFKÜCHE Bernd Moosmann

8 0,– ohne | 9 0,– mit Weinbegleitung

Tickets nur im v vk

KINO IN DER HEUHALLE 15. Juli – 19 Uhr Ammoniak

3 5 min | Eintritt frei 15. Juli – 2 0 Uhr Favoriten v vk 10,– | ak 12,–

2 0. Juli – 10 Uhr JAZZBRUNCH

22. Juli – 2 0 Uhr KINO IN DER HEUHALLE Morgen ist auch noch ein Tag v vk 10,– | ak 12,–

23. Juli – 2 0 Uhr KONZERT UND GEMEINSAMES SINGEN Evelyn Fink - Mennel Philipp Lingg und Matthias Härtel v vk 15,– | ak 17,–

27. Juli – 10 Uhr LITERATUR PICKNICK in Kooperation mit der Bibliothek Lustenau Eintritt frei

2 9. Juli – 2 0 Uhr KINO IN DER HEUHALLE Heldin

v vk 10,– | ak 12,–

inatura.at

In Zusammenarbeit mit:

Jazzgerät in Kooperation mit dem Jazzclub v vk 15,– | t k 17,–Frühstücksbox für 2 Personen auf Vorbestellung

VVK: Vorverkauf | AK: Abendkasse | T K: Tageskasse. Kartenvorverkauf: Tickets sind im BOTT A , Schillerstraße 2 und online unter www.lustenau.at erhältlich.

Bezahlte Anzeige

Der Kiosk hat von Donnerstag bis Samstag bis einschließlich 19. Juli geöffnet.

Do: 11:30 bis 20 Uhr

Fr: 10 bis 20 Uhr

Sa: 8:30 bis 16 Uhr

Jahnstraße 13-15, 6900 Bregenz

Aktuelle Infos auf instagram: kiosk.etc

Brini Fetz (36) ist Food-Designerin und Food-Branderin. Sie setzt für ihre Kund:innen Essen wirkungsvoll in Szene. Ihr neuestes Projekt ist der Pop-Up Kiosk in Bregenz, gestaltet mit viel Liebe zum Detail.

Text und Fotos: Daniel Furxer

Die Liebe zum Gestalten hat mich immer schon an- und umgetrieben“, so Brini Fetz. Nach der Textilschule zog die gebürtige Eichenbergerin nach Wien und studierte Grafikdesign an der Graphischen. Danach übersiedelte sie nach Kopenhagen, um dort ihr Masterstudium in Management of Creative Business Processes zu absolvieren. „Zuerst dachte ich, nach dem Studium beginne ich mit meiner Selbständigkeit. Aber dann waren wir eine Clique von Studentinnen, die eine Leidenschaft für Food und Fooddesgin hatten. So haben wir in unserer WG das erste Pop-up Café gestartet.“ Sehr schnell, so Brini, habe sich daraus ein kleiner lokaler Hype entwickelt. In den längst vergangenen Zeiten des Internets, als noch keine Werbeanzeigen und Algorithmen die sozialen Medien beherrschten, war das einfache Tool „Event“ auf diesen Plattformen sehr beliebt und zog viele Menschen aus der Umgebung an. „Wir veranstalteten unsere PopUp Events an verschiedenen trendigen Locations in der Stadt und merkten schnell, dass das sehr gut ankommt. Sogar die Dänische Bahn hat uns eingeladen, ein Pop-Up Event im Zug durchzuführen.“ Die Designer-Crew spielte gern mit dem Essen und legte Wert darauf, dass der Ort und der Inhalt der Veranstaltung aufeinander abgestimmt waren. Eine Möbelfirma, deren Corporate Design Farbe Gelb ist, hat sie zu einem Firmenevent eingeladen. „Wir haben uns dann überlegt, wie schmeckt gelb? Und wie können wir das gestalterisch umsetzen?“ In den 2010er Jahren fütterten sie das Internet mit „Food-Blogs“: Rezepte, Design, Essen. Und 2015 gründeten die Student:innen die Firma Sweet Sneak Studio in Kopenhagen, ein kreatives Food-Design-Studio. „Nach fünf Jahren bemerkten wir jedoch, dass wir in unterschiedliche Richtungen gehen wollten, und unsere Wege trennten sich. Ich zog im Frühling 2020 wieder zurück nach Bregenz, um hier mein eigenes Business hej studio, ein Büro für Design, Branding und Food-Fotografie, aufzubauen.“ Entstanden ist daneben auch die Bürogemeinschaft Studio Kirchstrasse Zwo, ein loses Kollektiv aus sieben kreativen Personen, die allein und miteinander Projekte kreieren. Die Fotografinnen Angela Lamprecht und Kirstin Hauk sind Teil der niederschwelligen Arbeitsgemeinschaft. „Es ist schön, gemeinsam Projekte zu gestalten, jede und jeder hat eine Spezialisierung in einem bestimmten Bereich und so ergänzen wir uns super.“

„ICH BIN ÜBERZEUGT, DASS NOCH VIEL POTENZIAL IN VORARLBERG STECKT, GERADE WAS FOOD DESIGN UND FOOD BRANDING ANBELANGT.“

„MEIN NORMAL WAR IMMER: ICH ARBEITE SELBSTÄNDIG UND GRÜNDE EINE FIRMA.“

Selbständig als Normal

„Mein Normal war immer: Ich arbeite selbständig und gründe eine Firma.“ Brini Fetz stammt aus einer Familie, wo Selbstständigkeit eine Selbstverständlichkeit ist. Ihre Großeltern betrieben ein Reisebüro, andere Verwandte sind als Holzfäller, Automechaniker oder Stadtführerin tätig. „Gerade die Frauen in meiner Familie haben mich sehr geprägt. Ich wollte auch in diese Richtung etwas bewirken und das ist mir gelungen.“ Fun Fact: Ihre Cousine, die auch Brini Fetz heißt, ist ebenfalls in der Designerbranche tätig. „Ja, wir werden regelmäßig verwechselt und schicken uns fast täglich Mails hin und her, die für die jeweils andere bestimmt gewesen wären. Als ich noch in Kopenhagen gearbeitet habe, war das kein Problem. Jetzt, wo wir beide in Vorarlberg wohnen und arbeiten, ist das Verwechslungspotenzial schon sehr hoch. Immerhin: Ich habe dunkle Haare und sie blonde, aber auf das kann man heutzutage auch nicht mehr gehen“, sagt Brini lachend.

Ihre alte Connection nach Dänemark blieb bestehen. Nach wie vor hat sie mehr Kunden dort als in Vorarlberg. „Das Ländle ist überschaubar und doch recht klein, der Markt hier ist auch mit vielen DesignerFirmen gut gesättigt. Aber ich bin überzeugt, dass noch viel Potenzial in Vorarlberg steckt, gerade was Food-Design und Food-Branding anbelangt“, so Brini. „Ich habe nämlich viele Ideen, die ich noch umsetzen will.“

Stylischer Pop-up Kiosk

Die neuste Idee ist der Pop-up KIOSK, Ecke Kasper-Hagen-Straße und Jahnstraße in Bregenz. Es ist ihr neues Sommerprojekt. Von Donnerstag bis Samstag hat der Kiosk geöffnet – und das über übliche Öffungszeiten hinaus bis 20 Uhr. Ein Vorarlberger „Späti“, ganz nach Berliner Vorbild. Neben Bio-Weinen und Biolimonade verkauft sie unter anderem handgebackene Cookies, frisch gemachtes Eis, Kochbücher und Leberkässemmel-T-Shirts. Am Samstagmorgen gibt es zudem leckere Croissants, da Brini Fetz eine Kooperation mit der Copain French Bakery betreibt.

In einer geografischen Linie mit dem neu eröffneten Café Kommod und dem Honolulu Hotel zu liegen, findet sie sehr fein. „Ich muss aber auch dazusagen, dass bei uns jeder vorbeischaut, nicht nur ein junges, hippes Publikum. Vom Kind bis zur alteingesessenen Bregenzerin, die solche Initiativen wertschätzt, ist alles dabei. Alle sind neugierig, was ich im Kiosk verkaufe und was hier passiert. Ich liebe diesen Ort als Treffpunkt, wo Leute für ein Schwätzle reinkommen und regionale Produkte finden können, die teilweise von mir gebrandet sind.“ Laufkundschaft hat sie genug, die komplett verglaste Außenfassade mit knalligem Schriftzug ist ja auch ein Hingucker. „Ja es ist ein Kunstprojekt, das ich ausprobieren wollte. Ich werde jetzt nicht Verkäuferin. Aber als Food-Designerin macht mir das unglaublichen Spaß. So viel Spaß, dass ich jetzt schon überlege, es nächstes Jahr wieder anzubieten.“ Wovon macht sie das abhängig? Wenn die regionalen Produkte ausverkauft sind, der Kiosk in der Nachbarschaft angenommen wird und sich eine kleine Community zusammengefunden hat, dann ist sie zufrieden. „Eigentlich bin ich jetzt schon überwältigt, wie gut der Kiosk läuft.“ Bei der Langen Nacht der Musik fand ein tanzfreudiges Publikum zu ihr, Weinverkostungen oder andere Special Events bringen zusätzlich Kundschaft in den Laden und so soll es beschwingt weitergehen bis zum 19. Juli.

Ein Hochmoor ist ein unwirtlicher Ort? Nicht für Katharina Moosbrugger. Sie ist auf dem Bödele aufgewachsen und hierher zurückgekehrt, um andere Menschen barfuß erleben zu lassen, was für sie dieses Stück Heimat, das Fohramoos, ausmacht: Ruhe, Weite, Wahrnehmen mit allen Sinnen, Wissen zusammentragen und ein Gegatsche, das Baden in einem anregenden Mikrobiom ist.

Katharina Moosbruggers Füße sind weit gegangen, bevor sie ihre Heimat (wieder) entdeckt haben. In Südafrika standen sie zwischen Weinreben, in New York zwischen Wolkenkratzern, in Asien haben sie Boden berührt, auch in Costa Rica und London viele Wege gemacht. Vor rund zehn Jahren haben sie Moosbrugger zurückgetragen in ihre Heimat, nach Vorarlberg, aufs Bödele. Da sind ihre bloßen Füße dann versunken im Fohramoos-Moor, quietsch, quatsch, saug, matsch. Und waren plötzlich daheim. So viele Kilometer sie gegangen sind, die Heimat ist geblieben und hat sie begrüßt als alte Bekannte. Quietsch, quatsch, matsch, hier ist sie aufgewachsen, hier auf dem Bödele. Ihrer Mutter hat der Berghof Fetz gehört, das

„Wunderbar federt der Boden mit all seinen Nadeln und Moosen, nur spärlich fällt das Sommerlicht durch die benadelten Äste. Hier spielt Zeit eine untergeordnete Rolle, die digitale Welt ist weit weg.“

Hotel direkt oben auf der Kuppe. Mit ihren zwei älteren Brüdern ist die heute 42-Jährige hier großgeworden.

Wenn sie Kräuterwanderungen macht – Wanderungen hin zu Alpenkräutern, Barfußwanderungen – dann lässt sie Menschen, die nach eigenem Bekunden keine Ahnung von der Natur haben, aber irgendetwas vermissen, wie auch Menschen, die sich über die hiesige Natur weiterbilden möchten, entdecken, was auch sie erst wiederentdeckt hat: Moose, den fleischfressenden Sonnentau, das wattige Wollgras, die Wipfel der Fichte, die nach Zitrone schmecken, die Weißtanne, deren Nadeln nach Mandarinenschale schmecken und deren Zapfen wir gewöhnlich fälschlicherweise als Tannenzapfen bezeichnen.

Erlebnis Natur

Wunderbar federt der Boden mit all seinen Nadeln und Moosen, nur spärlich fällt das Sommerlicht durch die benadelten Äste. Hier spielt Zeit eine untergeordnete Rolle, die digitale Welt ist weit weg. Irgendwo plätschert Wasser, Vögel zwitschern. Auf der anderen Seite des kleinen Badesees taucht eine Kindergartengruppe mit Stöcken ins Wasser,

bestaunt die bräunliche Farbe. „Der See ist wegen der Huminsäure bräunlich gefärbt, das ist gut für die Haut und überhaupt für den Körper. Er wurde fürs Hotel damals künstlich angelegt, früher gab es hier Sprungbretter und Liegewiesen, die erstaunlich schnell verwaldet sind. Hier gehe ich regelmäßig mit meinem Hund baden.“ Moosbrugger erklärt, dass der See nach der Habitatsrichtlinie zum EU-Schutzgebiet gehört. Zusammen mit dem Fohramoos ist das Gebiet 55 Hektar groß. Hier gilt es, besonders achtsam zu sein. Keine synthetische Sonnencreme ins sensible Ökosystem des Sees einbringen, angeln ist mit Ausweis erlaubt. „Hier gibt es einen Fisch, der aussieht wie ein kleiner Drache und sich oft im flachen Bereich unter Steinen versteckt. Er ist ein Indikator für ein besonders gesundes Ökosystem“, erklärt Moosbrugger. Der See verlandet, aber ein Ausbaggern bringt das Risiko mit sich, das Ökosystem nachhaltig zu stören. Irgendwann wird man handeln müssen, noch zögern die Verantwortlichen.

Die kleine Gruppe geht weiter, ihre Schritte federn über den weichen Boden durch das Nadelgehölz. Eine raumgreifende Wurzel liegt auf dem Weg, wobei „Weg“ falsch ist, denn es geht querfeldein. Dann macht der Wald auf und der Blick schweift

„Ich habe das schönste Büro. In diesem Büro mache ich mit Kindern Waldspiele, Erwachsenen zeige ich die Föhren im Moor und erkläre, woran man sieht, ob es einem Baum gut geht.“

über eine Fläche mit flacher Rosmarinheide und Rauschbeere. Die Rauschbeere hat silbrig-bläuliche Blätter und sollte nicht mit der Heidelbeere verwechselt werden. Die beiden wachsen oft nebeneinander. Wer genau hinschaut, bemerkt, dass die Beeren der Rauschbeere innen außerdem nicht rot sind wie die Heidelbeeren, sondern weiß.

Moosbrugger schaut ins Hochmoor und sagt: „Ich habe das schönste Büro.“ In diesem Büro macht sie mit Kindern Waldspiele, Erwachsenen zeigt sie die Föhren im Moor und erklärt, woran man sieht, ob es einem Baum gut geht. Ein Hochmoor lebt nur von Sonne und Niederschlag, während ein Flach-

„Das Hochmoor wächst jedes Jahr ungefähr einen Millimeter und hat teils eine Tiefe von vier bis fünf Metern. Es ist ein enormer CO₂Speicher.“

„Wenn wir barfuß gehen, entladen wir uns, das ist wichtig, weil wir heute alle ziemlich unter Strom stehen. Ein Quadratmeter Wald hat mehr Mikrobiome, als es Menschen auf der Erde gibt. Wenn wir hier barfuß gehen, nehmen unsere Füße das Mikrobiom des Waldes auf. Das tut dem ganzen Körper gut!“

Auch das Scheiden-Wollgras ist eine Charakterpflanze der Hochmoore

Der Sonnentau hat Tentakel, an deren Substanz kleine Insekten wie die Moorameise kleben bleiben. Das Blatt schließt sich und verdaut.

moor zusätzlich Nährstoffe aus dem Grundwasser bezieht. Ein Hochmoor ist ein ganz besonderer und ganz besonders unwirtlicher Lebensraum. So sauer ist der Boden, dass nicht viele Pflanzen über ihn beziehen können, was sie brauchen. Der Sonnentau hat Tentakel, an deren Substanz kleine Insekten wie die Moorameise kleben bleiben. Das Blatt schließt sich und verdaut. „Das Hochmoor wächst jedes Jahr ungefähr einen Millimeter und hat teils eine Tiefe von vier bis fünf Metern. Es ist ein enormer CO2-Speicher. Wichtig sind die Torfmoose, sie können das 20- bis 30-fache ihres eigenen Trockengewichts an Wasser speichern und halten die Moore auf diese Weise feucht.“

Moore sind wichtig

Dass das Fohramoos feucht geblieben ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn für das Hotel leitete man Wasser vom Moor ab. Irgendwann wurde jedoch die Bedeutung von Mooren erkannt, Vorarlberg setzte viele Renaturalisierungsmaßnahmen in Gang. Um zu verhindern, dass weiterhin Wasser aus dem Fohramoos abfließt, versenkte man Spundwände im Moor, die das Wasser dort halten sollten. So grobmotorisch diese Maßnahme erscheint, sie hat funktioniert. Das Moor ist erhalten geblieben. „In Teilen von Europa wird immer noch in großem Stil in den Mooren Torf gestochen. Wer einen Garten hat, sollte unbedingt darauf achten, torffreie Erde zu kaufen. Unsere Moore müssen bestehen bleiben“, so der Appell von Moosbrugger, die die Natur sogar im Namen trägt. „Wir haben in Vorarlberg österreichweit den höchsten Anteil an Mooren. In Vorarlberg haben wir 39 Europaschutzgebiete, auch Natura 2000 Gebiete genannt, um wertvolle Arten und Lebensräume zu schützen“, sagt die Wanderführerin, die bald auch diplomierte Wald- und Baumheilkundeexpertin ist.

Bedacht suchen sich ihre nackten Füße den Weg, sinken knöcheltief ein. „Wenn wir barfuß gehen, entladen wir uns, das ist wichtig, weil wir heute alle ziemlich

unter Strom stehen. Der Wald hat eine starke regenerative Kraft. Ein Quadratmeter Wald hat mehr Mikrobiome, als es Menschen auf der Erde gibt. Wenn wir hier barfuß gehen, nehmen unsere Füße das Mikrobiom des Waldes auf. Das tut dem ganzen Körper gut!“ Ihre Füße wissen, warum sie Katharina Moosbrugger regelmäßig hierherführen. Weil sie hier Heimatvibes tankt, und weil sie anderen Menschen vermittelt, dass diese lebendige Erde mit ihren Hochmooren die Heimat von uns allen ist.

Weitere Infos: Katharina Moosbrugger www.naturerfahren.at

Sudoku

So geht‘s: Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass in jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem Block (= 3×3-Unterquadrate) die Ziffern 1 bis 9 genau einmal vorkommen. Viel Spaß!

Einmal schlicht, einmal opulent –Hauptsache eiskalt

Cold Brew:

• ½ l Mineralwasser

• 40 g gemahlener Kaffee

• nach Geschmack etwas Kaffeegewürz und ein Schuss Milch

• Eiswürfel

Gerührter Eiskaffee:

• ca. 1 l Vanilleeis (am besten selbstgemacht, siehe probelokal.com)

• 60 ml abgekühlter Espresso

• 200 ml Rahm

• 1 EL Vanillezucker

• Eiswaffeln

Cold Brew: Kaffee, evtl. Gewürz und Mineralwasser in eine Flasche füllen, verrühren und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Durch einen Filter oder ein feines Sieb abgießen und auf Eis –evtl. mit einem Schuss Milch – servieren.

Gerührter Eiskaffee: Rahm mit Vanillezucker steifschlagen. In einer gekühlten Schüssel Vanilleeis und Espresso glattrühren – manche geben noch einen Schuss Rum, Amaretto oder Kaffeelikör dazu – und in gekühlte Gläser füllen. Mit geschlagenem Rahm und Eiswaffeln servieren.

„Nichts als kalter Kaffee!“ So werden eigentlich gähnend langweilige Dinge bezeichnet. Doch die beiden Zubereitungsarten, die ich Ihnen heute vorstelle, beweisen das Gegenteil. Kalter Kaffee schmeckt großartig und trägt zu einem anregenden Sommer bei. Einerseits gibt es den kalorienarmen Kaffee, den ich mit kaltem Mineralwasser ansetze. „Cold Brew“ nennen das die Aficionados. Durch die langsame Extraktion im Kühlschrank entsteht purer, milder Kaffee mit feinem Geschmack, den ich über Eiswürfel ins Glas gieße.

Und andererseits gönne ich mir die üppigste Version, die Kaffee zu bieten hat. Nämlich gerührten Eiskaffee. Entscheidend ist dabei das fast schon dekadente Verhältnis zwischen Vanilleeis und Kaffee. Einem riesigen Berg Eis steht nämlich nur ein kleines Tässchen Espresso gegenüber, das feierlich eingerührt wird. Welch ein Fest! Egal, ob Sie nun die pure oder die üppige Version wählen. Ob Sie lieber Kaffeesud lesen oder Ihre Lieblingszeitung, ob Sie auf ein Musikfestival gehen oder Ihr Lieblingsalbum in der Hängematte genießen. Ich wünsche Ihnen einen feinen Sommer. Vergessen Sie nicht: Man muss mit allem rechnen, auch mit etwas Schönem.

Musiktipp: True Love von Ida Sand Jeden Sommer ziehe ich das Album „True Love“ von Ida Sand aus dem Plattenregal. Die schwedische Sängerin vermischt Soul mit Jazz, Blues und Rock, und beim Zuhören wähnt man sich fast in einem Cabrio, das an der kalifornischen Pazifikküste entlangfährt. Insbesondere bei „Ventura Highway“, das Ida Sand von der Band America gecovert hat. Weitere Rezeptgeschichten und Musiktipps finden Sie auf www.probelokal.com

Text: Simone Fürnschuß-Hofer, Illustration: iStock

„WIR SIND EIN VOLK VON ERSCHÖPFTEN UND ÜBERBEANSPRUCHTEN ERWACHSENEN, DIE WIEDERUM KINDER AUFZIEHEN, DIE EINEN VIEL ZU VOLLEN STUNDENPLAN HABEN. WIR VERWENDEN UNSERE FREIZEIT, UM VERZWEIFELT NACH FREUDE UND SINN IM LEBEN ZU SUCHEN UND GLAUBEN, DASS LEISTUNG UND DER ERWERB MATERIELLER DINGE DER WEG SIND; DAS STREBEN DANACH KÖNNTE JEDOCH DER EIGENTLICHE GRUND DAFÜR SEIN, WARUM WIR UNS IMMER SO MÜDE FÜHLEN UND ANGST DAVOR HABEN, ES LANGSAMER ANGEHEN ZU LASSEN.“

Warum uns Perfektionismus nicht gut tut, und was helfen kann, uns davon zu lösen.

Eine Nachtschicht liegt hinter ihr. Ihre Vorgesetzte lobt sie für die außerordentliche Aufbereitung des Konzeptentwurfs, nahezu eine wissenschaftliche Arbeit, meint sie augenzwinkernd. „Ich bin halt Perfektionistin“, sagt die Projektassistentin mit einem Blick, als wäre es ihr ein bisschen unangenehm. Es ist ein eingeübter Satz und wenn man genau hinhört, schwingt auch Stolz mit. Denn Perfektionismus, das weiß sie schon seit Kindheitstagen, macht zwar das Leben schwer, vor allem aber ist er hoch angesehen in unserer Gesellschaft. Weshalb sie auch den Konzeptentwurf in der Nacht noch zigmal überarbeitet und erst um fünf Uhr in der Früh abgeschickt hat. „Hut ab, dass Sie so früh schon auf sind“, fügt die Bereichsleiterin mit echter Bewunderung hinzu. Sie lässt es so stehen. Richtig wäre: Fünf Uhr war die Zeit, in der sie erst zu Bett gegangen ist. Und weil kein Perfektionismus ohne ausgeprägte Leistungsorientierung daherkommt, ist es ihr auch egal, dass sie wie üblich bereits am Mittwoch ihr Wochenstunden-Soll abgearbeitet haben wird. Am Ende der Woche würden es wieder weit über 60 Arbeitsstunden sein, um vieles mehr als sie müsste. Dass das nicht gesund ist, ist ihr bewusst. Aber sie findet, dass sie keine andere Wahl hat. Sie mag diesen Job. Sie will weiterkommen. Sie hat Erfolg. Zum Ausgleich macht sie Sport. Triathlon und Mountainbiken. Erschöpfung kennt sie durchaus, aber die ist eben das Kennzeichen harter Arbeit und damit der Preis für die Anerkennung, die ihr dafür durchaus zuteilwird. Sie kann sich nicht beklagen, es läuft. Wenngleich Schlaf längst zum Luxusgut für sie geworden ist. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Da ist sie dabei. Unsere fiktive, aber keineswegs unrealistische Protagonistin repräsentiert eine Lebensrealität, die sich dem Prinzip Erfolg durch Leistung und Selbstoptimierung verschrieben hat. Kann das gut gehen? Oder ist es viel eher eine Anleitung zum Unglücklichsein?

„Wir sind ein Volk von erschöpften und überbeanspruchten Erwachsenen, die wiederum Kinder aufziehen, die einen viel zu vollen Stundenplan haben. Wir verwenden unsere Freizeit, um verzweifelt nach Freude und Sinn im Leben zu suchen und glauben, dass Leistung und der Erwerb materieller Dinge der Weg sind; das Streben danach könnte jedoch der eigentliche Grund dafür sein, warum wir uns immer so

müde fühlen und Angst davor haben, es langsamer angehen zu lassen.“ Das schreibt die US-amerikanische Wissenschaftlerin Brené Brown in ihrem Buch „Die Gaben der Unvollkommenheit“ und ruft auf zu einer Gegenkultur, die dem Schlafen, Spielen, Kochen, Zeit vertrödeln, einfach nur Da-Sein wieder einen Wert gibt. Für ihre eigene Familie sei diese Umorientierung mit vielen Widerständen verbunden gewesen, hält sie nicht hinterm Berg. Denn es bedeute, sich von vielen „Haben“-Zielen verabschieden zu müssen, um mehr Sein ins Leben zu bringen. Beides gleichzeitig ginge sich nicht aus. „Der moderne Mensch ist reich an Dingen und arm an sich selbst“, hat Psychoanalytiker Erich Fromm sinngemäß schon 1976 gesagt. Also: „Nicht das Haben macht den Menschen reich, sondern das Sein.“ Und, weil schön, und weil aller guten Dinge drei sind: „Wenn ich bin, was ich habe, und ich verliere, was ich habe – wer bin ich dann?“

„NICHT DAS HABEN MACHT DEN MENSCHEN REICH, SONDERN DAS SEIN.“