27 minute read

Economía mexicana avanzó 0.3% en junio: Inegi

La variante Delta arrastra a las bolsas de México y el mundo

/ Juan carlos cruz Vargas

Advertisement

La creciente ola de infecciones por covid-19 en su variante Delta arrastró este lunes a los índices de las principales bolsas en el mundo, como el caso del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que tuvo su peor jornada no vista desde febrero pasado al caer 2.1%.

Al interior del IPC, las acciones que más cayeron fueron las relacionadas con el transporte aéreo como los papeles de Volaris que tuvieron un desplome de 6.90%; mientras que las acciones de Aeroméxico retrocedieron 4.70%.

Por su parte, CIE, dedicada a la industria del entretenimiento y una de las más afectadas por el confinamiento, vio una baja del valor de sus acciones en 4.85%; mientras que las acciones de la tienda departamental Liverpool cayeron 4.55%.

El IPC registró este día 49 mil 96 unidades, lo que significa mil 51 puntos menos que el pasado viernes.

En Estados Unidos, el Dow Jones retrocedió 2.09%; el Standard & Poor’s 500 disminuyó 1.59%; mientras que el índice tecnológico Nasdaq cayó 1.06%.

La aversión al riesgo por parte de los inversionistas provocó también caídas en las bolsas europeas como en el DAX alemán que tuvo una variación del -2.62%; el CAC 40 de París, -2.54%; el Ibex 35 español, -2.40%; la bolsa de | Foto BMV

Londres, -2.34%; mientras la bolsa de Milán retrocedió 3.34%.

En otras latitudes, el Bovespa brasileño cayó -1.24%; el Nikkei japonés, -1.25%; el Hang Seng chino, -1.84%; la bolsa de la India,-1.10%.

“Los mercados accionarios inician la semana con movimientos negativos en donde los inversionistas muestran preocupación por el impacto que pudieran tener el repunte de contagios de covid-19, por la muy contagiosa variante Delta, y las presiones inflacionarias sobre la recuperación económica global”, señalaron analistas de Banorte.

Economía mexicana avanzó 0.3% en junio: Inegi

/ Juan carlos cruz Vargas

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) registró un incremento del 0.3% en junio pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El IOAE permite contar con estimaciones econométricas muy oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

Así, mientras que el IGAE y sus actividades económicas se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones tres semanas después del cierre del mes, adelantadas en cinco semanas a la salida de los datos oficiales.

Considerando los principales grandes sectores de actividad del IGAE, se tiene que para las actividades secundarias o industriales se calcula un decremento mensual de 0.7%, la tercera baja seguida y más pronunciada en lo que va del año.

Mientras que para el sector terciario que integra al comercio, servicios y turismo, se tiene un alza mensual estimada de 0.4% en junio pasado, que significa el cuarto mes consecutivo al alza.

“La publicación del IOAE y las expectativas para el segundo trimestre favorecen las probabilidades de que el crecimiento económico durante el año se ubique por encima del 6%”, señaló el análisis del Grupo Financiero Monex.

Aunque al mismo tiempo, acotó, la posibilidad de que la tercera ola de la epidemia genere nuevos estragos sobre la actividad es cada día mayor, el desempeño de los indicadores en nuestro país ha sorprendido notablemente durante el primer semestre del año.

La trayectoria augurada por el IOAE refleja el impacto que la reapertura de las actividades ha tenido sobre la recuperación mexicana, especialmente en el caso de los servicios.

¿Y si el Papa Francisco muriera?

/ Bernardo Barranco

El Papa Francisco está bien, volvió a aparecer este domingo. Desde el balcón del décimo piso del Policlínico Gemelli de Roma el pontífice se mostró ante los fieles por el Ángelus. Físicamente se veía cansado, pálido y más delgado. No es para menos, después de la cirugía de colon. “Su Santidad el Papa Francisco –dijo el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni– se encuentra en buen estado general, alerta y respirando espontáneamente. La cirugía por estenosis diverticular realizada la noche del 4 de julio implicó una hemicolectomía izquierda y duró unas tres horas”. Para tranquilidad de todos el Papa evoluciona favorablemente. Sin embargo Francisco tiene 84 años, ya acusa signos de desgaste natural de la edad y del intenso ritmo que demanda su cargo.

The New York Times tituló su nota: “El secretismo habitual del Vaticano genera dudas sobre la salud del papa Francisco”. En efecto, señala: “Aunque no hay motivos para dudar de la veracidad de los comunicados sobre la condición del pontífice después de la cirugía de colon, la falta de transparencia del Vaticano se ha ganado el escepticismo”. Y es que el anuncio de la intervención quirúrgica de Francisco fue sorpresivo. El domingo 4, el vocero Bruni comunicó a la prensa, a las 15:30 horas, que el Papa había sido trasladado al hospital para una “cirugía prevista” para atender divertículos de colon. La pregunta entre los reporteros fue: ¿si la operación estaba prevista, cómo no se notificó antes? El tema no es menor. Generó inquietud que la información se ofreció a cuentagotas con una falsa tranquilidad. Es cierto que el mismo Francisco pidió discreción y no hacer de su cirugía un espectáculo. Pero todos sabemos que El Vaticano guarda siempre demasiados secretos. Ante la vaguedad de la información, la opinión pública de inmediato se mostró escéptica. Sobre todo porque demasiado silencio desencadena innumerables especulaciones. No debemos olvidar que las conspiraciones palaciegas responden con agudeza a tantos secretos acumulados por la institución católica milenaria.

Según el Código de Derecho Canónico, el Canon 331 establece que corresponde al Papa, incluso si está temporalmente ausente del Vaticano, continuar teniendo “poder ordinario supremo, pleno, inmediato y universal sobre la Iglesia”, excluyendo cualquier delegación o activación de figuras especiales, como el cardenal camarlengo que “interviene sólo cuando la sede romana está vacante o totalmente impedida”. Actualmente el papel de camarlengo lo ocupa el cardenal estadunidense Kevin Farrell, al frente del Departamento de Laicos y Familia. Cuando esta figura entre en funcionamiento será porque el Papa ha muerto. Por sede vacante entendemos el periodo que se abre con la muerte del Papa y termina con la elección del sucesor mediante un cónclave. Esto lo establece la constitución Universi Dominici Gregis, normas canónicas.

El hecho es que en julio millones de católicos en todo el mundo han estado atentos a la salud quebrantada del Papa. También en estado alerta, sus numerosos opositores que ansían concluya este pontificado reformista que ha atentado contra diversas tradiciones. La enfermedad del Papa, de todo Papa, puede precipitar los vientos de sucesión. Y toda señal de decadencia, verdadera o presunta, desencadena, de manera subterránea, maniobras y posicionamientos de cara a un hipotético próximo cónclave. Francisco es consciente de que más de un cardenal opositor ya mira con ambición la sucesión. Un cónclave en este momento sería inconveniente, pues la Iglesia católica ya está muy dividida. Su imagen a nivel internacional sigue deteriorada no sólo por el azote de la pederastia clerical, sino por los hallazgos de miles de tumbas de niños indígenas en Canadá, que han puesto al descubierto un proceder inmoral de imposición colonialista y racista frente a los pueblos originarios de América. Sobra decir que los escándalos financieros por mal uso y abusos en que la curia romana ha incurrido de manera reiterada sigue minando la magnificencia de la institución. Mientras en Estados Unidos el fundamentalismo conservador gana terreno entre los obispos, en Alemania sucede lo contrario. Poderosos grupos feministas y de avanzada presionan a los obispos para que reconsideren un papel más protagónico de las mujeres en las estructuras religiosas, incluyendo su ordenación; abrirse a la condición homosexual, aborto y otros temas que son, hasta ahora, prohibidos tajantemente por la Iglesia.

Existen diversos grupos de presión a la conducción de la Iglesia. Está el llamado lobby gay, que en realidad son varios, según la investigación aportada por Frederick Martell en su libro Sodoma. Hay también camarillas y clanes conservadores que se mueven con poco aseo contra el pontífice argentino. Propagan insinuaciones, firman cartas de reproche y están muy activos en las redes sociales. La intención es mostrar que el gobierno funciona mal y la cabeza carece de rumbo. Hay varios cardenales que encabezan esta oposición, como Leo Burke y Camilo Ruinni. Personajes influyentes vinculados con la antigua administración Trump, como Carlo Maria Viganò. Se observa cómo se han fortalecido especies de carteles conservadores que buscan frenar, dañar su imagen y amenazan con actitudes cismáticas. Hay también alianzas conspirativas de católicos ultraconservadores estadounidenses y europeos vinculados con empresas que han visto afectados sus intereses por las posturas ecologistas de Francisco. Marco Politi, prestigiado periodista, en su libro La soledad del Papa (2019), advierte que sus adversarios buscan retraer y aislar al Papa. Asimismo reprocha que mientras la ultraderecha católica se está agrupando a nivel internacional, los sectores progresistas de la Iglesia no alcanzan a respaldar ni contrarrestar el acecho a Bergoglio. Politi se pregunta con enfado: ¿dónde están los latinoamericanos?

Es claro que Francisco no reinará para siempre. Al parecer salió bien de la operación, pero su edad y enfermedades indican que la curva descendente del pontificado se ha iniciado. Francisco lleva ocho años de pontificado; al inicio pronosticó que el suyo sería corto. Pero ha cambiado de opinión. Tiene aún reformas pendientes y objetivos medulares en su agenda. A sus más allegados les ha comentado que estará en el trono de San Pedro hasta que las reformas que ha implantado, y las que instituirá, sean cambios irreversibles. Como buen jesuita, buen combatiente.

| Foto /statioorbis

El apuntE Doing Business en México, la Región y Aguascalientes

EugEnio HErrEra nuño

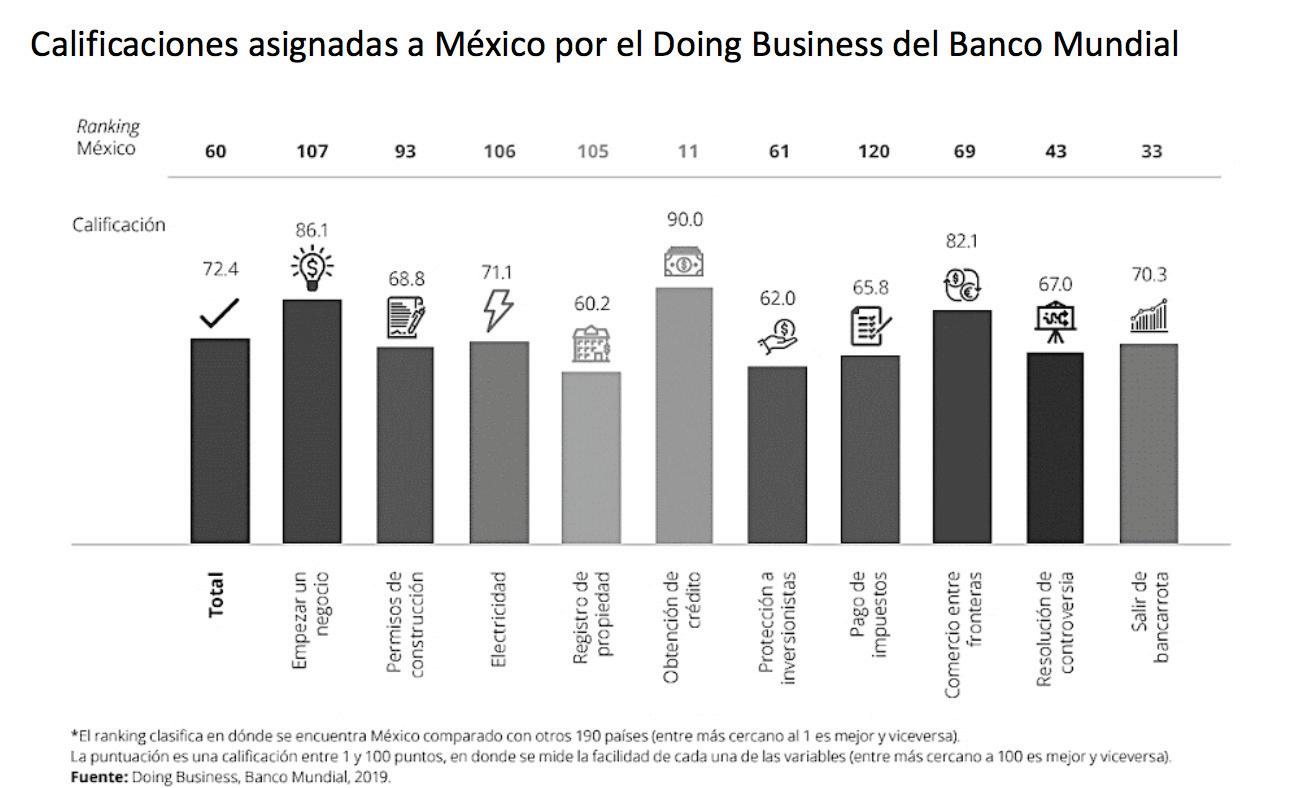

El Grupo Banco Mundial emite el informe Doing Business 2020 que ha sido una herramienta valiosa para muchos países que buscan evaluar comparativamente el entorno regulatorio de la actividad empresarial. Sus indicadores y su metodología están diseñados para ayudar a los países a generar impulso en favor de las reformas y mejorar el clima general para los negocios.

México se encuentra en el lugar 60 puesto del “Doing Business” de los 190 que conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el último año México ha obtenido una calificación de 72.1 puntos lo que lo ubica en 2° lugar en Latinoamérica sólo por debajo de Chile.

Las economías con las mejoras más notables en Doing Business para el 2020 fueron Arabia Saudita, Jordania, Togo, Bahréin, Tayikistán, Pakistán, Kuwait, China, India y Nigeria.

Las economías que obtienen buenos puntajes en Doing Business tienden a beneficiarse de mayores niveles de actividad empresarial y menores niveles de corrupción.

La región de América Latina y el Caribe se encuentra rezagada en términos de implementación de lo necesario para hacer negocios. Ninguna economía de esta región apareció en el top 10 de la lista de mejoradores en los últimos dos años. Además, ni una sola economía en América Latina y el Caribe se encuentra entre los 50 primeros en facilidad para hacer negocios.

El país mejor rankeado resulta ser Nueva Zelanda, uno de los países más exitosos durante la pandemia en términos de depresión económica y número de bajas en materia de pérdidas humanas y de negocios. México y Chile se encuentran en el lugar 59 y 60.

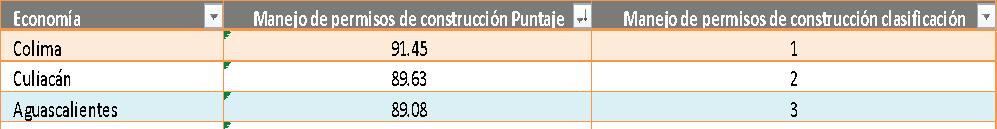

De acuerdo con la última valoración subnacional, Aguascalientes presenta valores semejantes a Suecia, (10° lugar mundial) ubicada entre los países de Australia y Noruega con lo que se posiciona en tesitura semejante a un país desarrollado con 81.89 puntos, casi 10 puntos más que el país en general.

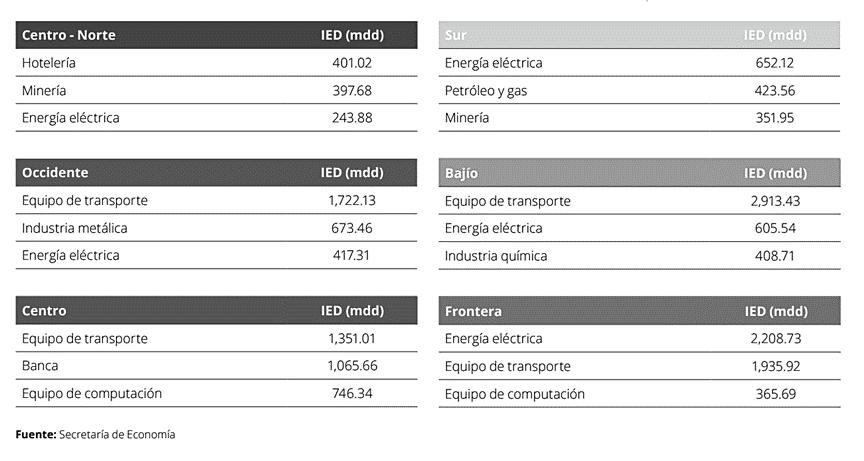

La región del Bajío aquí representada por Guanajuato, San Luís Potosí, Querétaro y Aguascalientes obtiene el 23% de la inversión extranjera directa con solo el 10% de la población nacional.

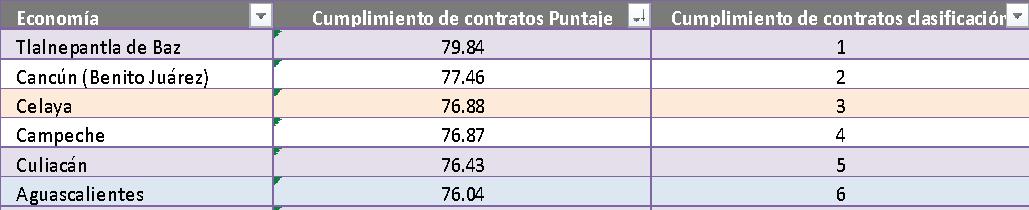

Entre las 32 ciudades analizadas en Doing Business in Mexico, hacer negocios es más fácil en Aguascalientes, Tlalnepantla de Baz y Colima. La clasificación general de la facilidad de hacer negocios se basa en el promedio de la distancia a la frontera para los 4 indicadores medidos. Es notable que la Inversión Extranjera Directa está más presente donde el Doing Business se califica alto.

AperturA de un negocio

Este indicador identifica los obstáculos burocráticos y legales que debe superar un emprendedor para constituir e inscribir una nueva empresa. Examina los procedimientos, tiempo y costo implicados en la creación de una sociedad comercial o industrial de hasta 50 empleados, con un capital inicial de 10 veces el ingreso nacional bruto (INB) de la economía en cuestión.

La recopilación de la información que aparece en esta página forma parte del proyecto subnacional de Doing Business en México, que analiza y compara las regulaciones relacionadas con las actividades de las pequeñas y las medianas empresas locales en varias ciudades y regiones.

registro de propiedAdes

Este indicador se ocupa de los procedimientos, el tiempo y el costo necesarios para el registro de propiedades, de acuerdo con un caso estandarizado en el que un empresario desea adquirir un terreno y un edificio que ya están registrados y libres de deudas o pleitos.

La recopilación de la información que aparece en esta página forma parte del proyecto subnacional de Doing Business en México, que analiza y compara las regulaciones relacionadas con las actividades de las pequeñas y las medianas empresas locales en varias ciudades y regiones.

MAnejo de perMisos de construcción

Este tema mide los procedimientos, tiempo y costo necesarios para construir un nuevo almacén incluyendo la obtención de licencias y permisos aplicables; la presentación de las notificaciones necesarias; la solicitud y recepción de las inspecciones requeridas; y la obtención de las conexiones a los servicios de agua y drenaje. Adicionalmente, el índice de control de la calidad de la construcción evalúa la calidad de las regulaciones en materia de construcción; la fortaleza de los mecanismos de calidad y seguridad; los regímenes de responsabilidad legal y pólizas de seguros; y los requerimientos profesionales en materia de certificación.

cuMpliMiento de contrAtos

El tema de Cumplimiento de contratos mide el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local. Además, el índice sobre la calidad de los procesos judiciales evalúa la adopción por parte de las economías de una serie de buenas prácticas que promueven la calidad y la eficiencia en el sistema judicial.

En la Agenda 2030 y sus 17 ODS, se plantean una serie de mejoras, particularmente para reconocer explícitamente el rol indispensable que las empresas tienen y el papel que pueden y deben desempeñar para alcanzar las metas planteadas. A las empresas se les asigna una mayor responsabilidad social y ambiental; lo que implica mayor representatividad, universalidad, diversidad, ambientación, integración e interrelación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través del Doing Business podemos reconocer las mejoras que los marcos regulatorios deben presentar para facilitar a las unidades económicas su implementación y su logro.

roMpecabezas urbano Entre la abundancia y escasez de agua: resiliencia hídrica El efecto Casandra

sofía cabañas

El agua ha sido tema recurrente en las noticias ya sea por su escasez o su demasía desde hace varios años. Muestra de lo anterior fue, a principios del presente año, el caso de la emergencia hídrica que presentaron varios estados de la República por la falta de reservas de agua para satisfacer la demanda. Ahora, escuchamos sobre inundaciones, afectaciones económicas y pérdidas humanas por desastres naturales vinculados al exceso de lluvias. Aun así, el acceso a largo plazo al agua potable aún no puede ser garantizado.

Lo anterior no solo ocurre en México, sino que es una problemática constante en casi todos los países del mundo. Esto ha motivado el desarrollo de estrategias que permitan hacer frente a la sequía, el abatimiento de acuíferos o las inundaciones. Hay distintas estrategias con enfoques variados, pero todas tienen en común el objetivo de garantizar el acceso al agua para todos los usos y los sectores de la población.

Una de dichas estrategias es el análisis de resiliencia hídrica. El concepto de resiliencia tiene distintas acepciones y enfoques, tan diversos como las disciplinas que lo emplean. Sin embargo, el concepto tiene su origen en la biología. Originalmente hacía referencia a la capacidad de los sistemas naturales para regresar a un punto de equilibrio previo a cualquier alteración. El concepto ha ido evolucionando y hay quienes ahora consideran que la resiliencia no implica el retorno a un estado previo, sino incluso, puede significar adaptarse y evolucionar a un estado distinto, con las mismas funciones, pero con mayor y mejores capacidades de función.

Una de las características de la resiliencia es que puede ser aplicada en distintas escalas y entornos para resolver diferentes problemas, desde cuestiones regionales hasta problemáticas puntuales a nivel urbano. Las ciudades son el entorno donde se llevan a cabo la mayor parte de las interacciones entre el ambiente y la sociedad. Por lo tanto, la resiliencia urbana se postula como una estrategia multidisciplinaria enfocada a la solución de problemas derivados de dichas interacciones. Por ejemplo, para la evaluación y reducción de riesgos, el manejo sustentable de recursos y servicios ecosistémicos o la generación de políticas públicas de desarrollo urbano.

Una ciudad resiliente es aquella que toma en cuenta las experiencias pasadas como fuente de información para la toma de decisiones, reconoce maneras alternativas y creativas para el uso de recursos, cuenta con sistemas sólidos construidos que permitan predecir las fallas probables y adopta estrategias alternativas de respuesta ante eventos imprevistos. Adicionalmente, cuenta con un plan B para continuar operando a pesar de eventualidades, busca y promueve la participación de un amplio espectro de actores durante los procesos de toma de decisiones y vincula las instituciones y sectores de la población para facilitar el trabajo en conjunto.

La resiliencia hídrica busca analizar y evaluar la capacidad con que cuentan las urbes para abastecer, procesar, gestionar, administrar y aprovechar el agua y los servicios naturales asociados de una mejor manera. Hay que tener presente que la resiliencia hídrica, constituyen un proceso evolutivo a largo plazo, por lo que no existe un modelo único para todas las ciudades, ni es recomendable implementar las mismas políticas y estrategias de manera generalizada. Además, para su funcionamiento es indispensable la participación ciudadana y la gobernanza.

A pesar de que recientemente hemos vivido un período de lluvias abundantes, la ciudad de Aguascalientes presenta una problemática hídrica importante ya que los cinco acuíferos de donde se abastece la entidad se encuentran sobreexplotados, siendo el mayormente impactado el acuífero Valle de Aguascalientes. Sin embargo, a pesar de que se conoce el estado crítico en el que se encuentra, no hay datos suficientes que permitan calcular la vida útil del mismo y, por lo tanto, tomar medidas preventivas al respecto. Un análisis de resiliencia hídrica podría ser una alternativa para conocer, evaluar y proponer soluciones en el corto, mediano y largo plazo que permitan identificar las áreas de oportunidad a fortalecer con el objetivo de mitigar, prevenir y solucionar un problema que ha estado latente desde hace tiempo. Aún hace falta investigar, buscar e implementar soluciones que permitan a Aguascalientes fortalecer las características de una ciudad resiliente y garantizar a largo plazo el acceso equitativo al agua.

sofia.cbs@gmail.com

el peso de las razones

Mario Gensollen

En la mitología griega, Casandra, hija de los reyes de Troya Hécuba y Príamo, fue sacerdotisa de Apolo. Con el dios pactó, a cambio de un encuentro carnal, la concesión del don de la profecía. No obstante, la gente no creía en Casandra. Ahora, nos dice David Casacuberta, tenemos otras Casandras que piensan de manera equivocada tener el don de la profecía, elaboran simplones augurios y la gente les cree con sobrada facilidad. ¿Por qué abundan los nuevos aprendices de Casandra?, y ¿por qué les brindamos sin miramientos nuestra confianza?

Esta pareciera la era de las eras y la sociedad de las sociedades: la era del vacío, del capitalismo de la vigilancia, del exceso de positividad; la sociedad del cansancio, de la transparencia, del espectáculo, punitiva, paliativa, errante, autófaga… De lo que se trata es de pensar con austeridad utópica o simplismo apocalíptico. La regla es más que simple: encuentra un principio paraguas que, por su vaguedad y simpleza, cubra a todo (o a casi todo) de la tormenta. Juzgar de manera maniquea o jacobina nos ahorra por completo la tarea de pensar con rigor. Y, peor: nubla los posibles caminos de solución a los problemas que nos aquejan. De eso se trata el efecto Casandra: “la tendencia a generar, a partir de evidencia anecdótica y mucha retórica, un modelo simplista de la realidad que quiere explicar todo tipo de fenómenos sociales y culturales basándose en un único principio” (p. 12). En otras palabras, “Casandra es la radicalización de una actitud humana básica: intentar simplificar la realidad a partir de un principio básico, buscar de forma activa todos aquellos datos que apoyen esa simplificación y ningunear toda evidencia que apunte en dirección contraria” (p. 37). En este sentido, el efecto Casandra pareciera una combinación de la manera en la que apoyamos habitualmente con evidencia nuestras creencias, buscando sobre todo aquello que las apoye (sesgo de la confirmación), y de una carencia de actitud científica (en palabras de Lee McIntyre, la actitud que hace que no seamos indiferentes a la evidencia, incluso cuando dicha evidencia va en contra de lo que creemos).

Así, Casacuberta subraya que no vivimos en ninguna era: “Ni siquiera en la era de Casandra. Casandra no es en realidad un sistema filosófico ni una forma de operar continua, ni una epidemia que afecte a todos los intelectuales. Es más bien una tentación que todos podemos tener en algún momento, pues buscamos epatar, convencer desde el miedo, la indignación y la hipérbole. Y lo hacemos sobre todo explotando una tendencia humana básica: nuestra repulsión prácticamente innata por la incertidumbre: nuestra obsesión por saber” (p. 13). De esta manera, Casacuberta encuentra una posible solución actitudinal ante el efecto Casandra: la duda y el sano escepticismo, la verdadera actitud filosófica. Ante la proliferación de Casandras, parece decirnos, hacen falta Sócrates contemporáneos. En sus palabras: “El problema aquí es una cuestión de actitud. Como he dicho al principio, Casandra no es una escuela filosófica o un método de investigación. Es simplemente una actitud en la que es muy fácil caer. A la hora de contrastar una teoría con los hechos, hay dos caminos básicos: intentar confirmar o intentar refutar. Si el objetivo de uno es confirmar la teoría, siempre encontrará un argumento que dé la vuelta a las cosas para que todo cuadre con la explicación original. Solo si nos forzamos a ver qué datos y observaciones falsarían nuestro modelo podemos empezar a establecer la credibilidad de nuestra teoría” (p. 45).

La era de Casandra (Barcelona: UAB, 2021), de David Casacuberta, es un ensayo necesario, profundo y divertido. Su título, una rampante ironía, es una crítica fina a esta era de las eras, a nuestra tendencia a simplificar en demasía y a nuestros pronósticos minimalistas. Frente a esta actitud que rehúye de manera decidida la incertidumbre hace falta, primero, pensamiento crítico: “Necesitamos las herramientas del pensamiento crítico para ir más allá de estos ejercicios de pensamiento apocalíptico o hiperoptimista y establecer el verdadero alcance de los mecanismos que los aprendices de Casandra postulan, y buscar soluciones adaptadas al alcance real de tales problemas” (p. 10). En segundo lugar, esto da su sitio adecuado a la filosofía, como la entiende Casacuberta: “la función central de la filosofía es tomar un problema muy concreto y delimitado y mostrar que para solucionarlo hemos de incluir a toda la sociedad, a todo el planeta Tierra, de hecho, para encontrar una respuesta realmente plausible” (p. 55).

Concentrándose en ejemplos de nuestra era digital, La era de Casandra es además un ensayo que, bajo estas premisas, tiene mucho que decirnos sobre los pronósticos apocalípticos acerca de la privacidad de nuestros datos, sobre la cultura de la cancelación, sobre la naturaleza de la filosofía, sobre la moda de cierta economía conductual, sobre los críticos culturales, incluso sobre el cambio de la narrativa de la ciencia ficción actual.

¿Dónde jugar ajedrez por Internet? Juguemos a ser Dios

| Foto IDSCEA

/ Manuel Michelone

La computadora e Internet es quizás la dupla tecnológica más poderosa que tengamos hoy día. El acceso a la información de la que disponemos gracias a la red de redes, aunada a las cada vez más capacidades de las computadoras caseras actuales, podemos estar en un mundo que hace años simplemente era ciencia ficción.

Es claro que el hombre, que es un ser lúdico, use, por ejemplo, las capacidades de las computadoras actuales, para crear todo tipo de juegos pero cuando Internet llegó a nuestras vidas, las cosas se hicieron más cambiantes aún y más poderosas. Por ejemplo, con la pandemia los sitios donde se juegan videojuegos crecieron enormemente. El confinamiento logró lo que ninguna promoción o publicidad podía hacer, por lo que ahora es muy común saber de muchos sitios donde se juegan todo tipo de videojuegos.

El ajedrez, evidentemente, no podía pasar por alto esto y aunque ya existían sitios especializados para jugar ajedrez “en línea”, muchos de ellos se volvieron muy populares. Hoy hablaremos de tres de los mejores sitios para jugar ajedrez, que pueden usarse las 24 horas del día y que permiten estudiar, jugar y practicar el fantástico juego ciencia. Dos de estos sitios son comerciales y uno gratuito, por lo que veremos si hay diferencias significativas entre ellos.

Hablamos de Chess.com, Chess24. com y LiChess.org. Todos ellos permiten que los ajedrecistas se inscriban gratuitamente, cuestión que lleva muy pocos minutos. Una vez que uno ya está en estos sitios, hay un menú de actividades en donde se puede jugar contra una computadora a diferentes niveles, estudiar posiciones de táctica, entrar a la parte en donde podemos retar y jugar con otras personas que bien pueden estar en cualquier parte del mundo. Y, además, podemos jugar a un número increíble de ritmos, desde los más lentos (poco populares), hasta aquellos en donde tenemos tiempo para meditar que no pasa del minuto para toda la partida (ritmo bala, muy popular, a todo esto).

También en estos sitios se pueden organizar torneos y el sistema lleva el control de quién contra quién juega, las puntuaciones alcanzadas en las partidas jugadas y la lista de resultados. Es de verdad increíble el margen de maniobra de estos programas porque los organizadores prácticamente le dejan al software que resuelvan todo. Vamos, hasta hay un sistema anti-trampas, que analiza las partidas jugadas por los seres humanos y observa qué tan cerca están los movimientos de los jugadores de un fuerte programa de ajedrez. De haber demasiada coincidencia, es probable que el sistema marque a quienes parecen estar usando ayuda externa e incluso, los elimine del torneo que se está jugando.

En los sitios comerciales los que pagan su cuota mensual, que es de unos 8 dólares por mes, tienen acceso a más clases e información que los que tienen una cuenta gratuita. Sin embargo, en ninguno de los tres sitios que revisamos, se limita a los jugadores en sus partidas de ajedrez. De hecho, cabe decirlo, en estos sitios el sistema lleva la contabilidad de las partidas jugadas por cada miembro, sus resultados, además de guardar las partidas completas, lo que hace esto una biblioteca que podemos consultar para ir viendo nuestros avances.

LiChess.org es gratuito y nunca cobra a nadie ninguna cuota. Todos los que se inscriben tienen todas las prestaciones del sistema y es una buena idea empezar en este sitio si no se quiere desembolsar ninguna cantidad de dinero. Chess.com y Chess24.com en cambio, tienen cuentas “premium” (de paga), y dan mucha más información a los que se inscriben y pagan. Hay clases en video para suscriptores de paga, torneos, acceso a jugar ocasionalmente con grandes maestros, etcétera.

En la opinión de quien escribe, no hay diferencias significativas entre estos sitios, sobre todo si se trata de jugar en línea. Para clases, videos, e información más especializada, los sitios de paga son estupendos por la calidad de los materiales que presentan, pero incluso así, LiChess.org tiene un sinfín de alternativas que no lo hacen malo, al contrario, es probablemente la mejor plataforma para iniciarse en el mundo del ajedrez en línea.

Pero le daré al lector, lectora, una recomendación: inscríbase en estos sitios y vea cuál le acomoda más, cuál le parece más fácil de usar. Juegue continuamente y verá que pronto se vuelve casi una (sana) adicción. Imaginemos que somos Dios y que vamos a dotar de vida a los seres que poblarán el universo que hemos creado ¿qué reglas les pondríamos?, ¿qué situaciones podrían ser factibles y cuáles no?, ¿qué resultados podrían darse de estas reglas las cuales incluso Dios podría no haberse percatado de estos?

Pues bien, esto lo podemos hacer hoy en día gracias a la computadora. Nuestros “seres vivos” serán simples puntos en la pantalla, pixeles si hablamos en modo gráfico, los cuales pueden tener reglas de reproducción de acuerdo a reglas muy simples, por ejemplo, aquellas que observaran simplemente si en la siguiente generación los puntos (nuestros seres vivos), sobreviven, se reproducen o bien se mueren, por soledad o porque hay demasiados seres a su alrededor.

Esto que estamos hablando fue lo que hizo el famoso matemático John Horton Conway, quien falleciera por complicaciones por covid hace ya unos meses. Él creó lo que Martin Gardner, en la revista Scientific American –en 1970– se describió como el “juego de la vida”. Esto es una cuadrícula en donde el usuario pone puntos, “células”, las cuales se reproducen (o no) de acuerdo a reglas muy precisas, reglas ciegas que solamente ven la vecindad de cada célula para decidir si se reproducen o se mueren en la siguiente generación.

Lo que hizo Conway fue un juego de cero jugadores, lo que quiere decir que su evolución está determinada por el estado inicial y no necesita ninguna entrada de datos posterior. El “tablero de juego” es una malla plana formada por cuadrados (las “células”) que se extiende por el infinito en todas las direcciones. Por tanto, cada célula tiene 8 células “vecinas”, que son las que están próximas a ella, incluidas las diagonales. Las células tienen dos estados: están “vivas” o “muertas” (o “encendidas” y “apagadas”). El estado de las células evoluciona a lo largo de unidades de tiempo discretas (se podría decir que por turnos). El estado de todas las células se tiene en cuenta para calcular el estado de las mismas al turno siguiente. Todas las células se actualizan simultáneamente en cada turno, siguiendo estas reglas:

Una célula muerta con exactamente 3 células vecinas vivas “nace” (es decir, al turno siguiente estará viva).

Una célula viva con 2 o 3 células vecinas vivas sigue viva, en otro caso muere (por “soledad” o “superpoblación”).

Cabe señalar que estas reglas ciegas permiten desarrollar las siguientes generaciones de células y ver así su comportamiento. Las reglas se aplican simultáneamente y el resultado se despliega en la pantalla. Siempre estamos viendo la última generación de células después de aplicar las reglas. Lo interesante es que se encontró que el juego puede generar patrones complejos, patrones que se repiten, que oscilan, así como otros que se quedan estáticos (llamados “naturalezas muertas”, por el propio Conway).

El juego de la vida de Conway entonces se programó en máquinas muy grandes, cuyo tiempo de procesador era en los años 1970s muy costoso. Pero el juego demostró que estos autómatas celulares en dos dimensiones generan posibilidades de auto-organización, las cuales nacen aparentemente de la nada y así se fue formando una teoría científica que tiene que ver con el caos, el cual, por increíble que parezca, se puede estudiar. Es tan importante el juego de la vida de Conway que se ha demostrado que sus reglas pueden producir una máquina de Turing, la cual es el concepto de una máquina universal que puede hacer cualquier cálculo.

Para el lector interesado, hay muchos programas para jugar al juego de la vida. Uno de ellos puede descargarse de este enlace: https://bit.ly/3BgyEg5.

También puede buscarse toda clase de información de estos autómatas en https://bit.ly/3rjQNoD. Y créame, este juego es fascinante.

/ Manuel Michelone