62 minute read

adrián floreS

De ser necesario, el sistema de salud de Aguascalientes puede reconvertirse para atención covid-19

En caso de que por la FNSM se dispararán los contagios, se pueden disponer más camas para atención a la pandemia.

Advertisement

Adrián Flores

Aunque actualmente el covid-19 no representa un peso mayor en el sistema de salud de Aguascalientes, con la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) que se inaugura este fin de semana podrían repuntar los contagios, las hospitalizaciones e incluso las muertes por la enfermedad pandémica, sin embargo, para tal escenario todavía se puede recurrir a la reconversión de hospitales para mejorar la atención a esta enfermedad, aseguró María Eugenia Velasco Marín, directora de Control y Prevención de Enfermedades del Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes (Issea).

La doctora destacó que “las camas ahí están y, digamos, en cuestiones de covid lo que hacemos se llama reconversión”, por lo que “si vemos que suben los contagios y la ocupación hospitalaria, pues vamos sacrificando servicios”.

Velasco Marín explicó que algunos de los servicios médicos que podrían aplazarse o dejarse de lado en caso de que se diera el escenario del repunte de contagios, son las cirugías programadas, pero no las de urgencias, “y así vamos reconvirtiendo”, dijo.

Recordó que en su momento, en las etapas más críticas de la pandemia, se llegaron a tener hospitalizados en distintos nosocomios de la entidad hasta 400 personas al mismo tiempo, todas entre graves y muy graves por de covid-19, por lo que garantizó que, en caso de requerirse, se podría llegar a esa cifra de camas disponibles.

Incluso, Velasco Marín, mencionó que de ser necesario todavía existe la posibilidad de habilitar más camas de atención para la pandemia. Consideró que actualmente se tiene la cifra más baja de hospitalizaciones, pues, con prueba confirmada, hasta la semana pasada habían dos personas hospitalizadas en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH).

Por otra parte, expertos como el doctor Francisco Márquez Díaz, expresidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes, consideran que el hecho de sugerir a su voluntad el uso de cubrebocas en el perímetro ferial a los visitantes podría ser contraproducente, pues en espacios confinados no usar cubrebocas sí podría representar un riesgo.

Presentan Ley de Salud Mental para Aguascalientes

GAbriel soriAno

Se busca mejorar los servicios de salud mental con la Ley de Salud Mental para el Estado de Aguascalientes. Establecer estrategias claras, instalar módulos de atención en los municipios, garantizar profesionales de la salud en las escuelas e intensificar campañas de prevención son los aspectos más relevantes de esta iniciativa.

Al cierre del 2021, en Aguascalientes se registraron 171 suicidios, cifra que tuvo un ligerísima disminución en relación con el 2020 donde contabilizó 178. Tan solo en el primer trimestre del 2022 ya se han registrado 31 decesos de este tipo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Aguascalientes mantiene en el segundo lugar con una mayor tasa de suicidios, es de 11.1 por cada 100 mil habitantes.

Año con año vemos esfuerzos desde el gobierno y asociaciones civiles que buscan disminuir el número de suicidios y para que los ciudadanos reciban oportunamente atención profesional, sin embargo, no ha habido avance alguno pues las acciones que emprenden son generalmente desarticuladas entre sí y con un sistema poco fortalecido.

Ahora, desde el poder legislativo, presentaron la iniciativa para crear la Ley de Salud Mental para el estado de Aguascalientes que tendría como objetivo mejorar la sistematización del tratamiento profesional en el estado garantizando que los prestadores de servicios de salud mental del ámbito público, privado o social tengan una capacitación adecuada.

La diputada presidente de la Comisión de Salud, Verónica Romo Sánchez, explicó que con esta nueva ley también se promoverán acciones para brindar un servicio eficaz, esto se logrará definiendo estrategias claras en el sector y organizando actividades educativas entre niños y jóvenes.

Igualmente se promoverá la creación de un módulo comunitario de Atención en Salud Mental en los once municipios, que se instalarán con apoyo y capacitación brindados por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (Issea). Se le daría facultades al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) para que cuente con el personal necesario y brinde atención a estudiantes de educación básica. Se crearía el Programa Estatal para Prevenir el Suicidio que den como resultado campañas intensificadas por varios medios.

Sobre la atención a los pacientes, a estos se les tendrá que aplicar exámenes de valoración confiables y actualizados en donde además se considere su entorno social. Los profesionales tendrán que entregar un plan integral de tratamiento para el tratamiento del paciente.

Diagnóstico temprano, principal reto ante el mal de Parkinson

Algunas de las causas que lo originan son genéticas o consumo de agentes tóxicos y drogas sintéticas

UnAM

Aunque en México se carece de una estadística certera de cuántas personas adolecen la enfermedad de Parkinson, en naciones de primer mundo se estima que después de los 60 años de edad, al menos seis por ciento de la población la padece, considera el especialista del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la UNAM, José Bargas Díaz.

Se trata de un trastorno crónico con el cual se puede vivir hasta 30 años, y se origina antes de que se presenten los primeros indicios motores, razón por la cual requiere diagnóstico temprano, pues en ocasiones las personas tardan de dos a cuatro años en acudir al médico.

Por lo anterior, sugiere que cuando se tenga un síntoma sospechoso: temblores involuntarios en un pie o una mano, problemas para pronunciar las palabras, de escritura o de sueño, no hay que descuidarse, es el momento de ir con el especialista en desórdenes del movimiento.

Se ha documentado que el paciente puede presentar complicaciones como no dormir bien, tener pesadillas, hablar mientras está dormido,

Ante temblores involuntarios, dificultad para hablar o mantener el equilibrio y moverse, acudir con un experto en desórdenes del movimiento: experto las cuales pueden acompañarse de ansiedad y depresión, refiere el experto en redes de conectividad neuronal en ocasión del Día Mundial del Parkinson, que se celebra el 11 de abril y coincide con el aniversario del nacimiento del neurólogo británico James Parkinson, quien en 1817 describió este problema como Parálisis Agitante. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve el Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson.

Bargas Díaz puntualiza que al diagnóstico tardío se suma el hecho de que cuando la persona tiene los primeros síntomas los trata de esconder de otros, y tarda en admitir que requiere tratamiento. Es un problema porque los nuevos, posibles e hipotéticos fármacos neuroprotectores no se administran a tiempo.

El investigador del IFC explica que existen dos variantes del también llamado mal de Parkinson: la juvenil y la idiopática. La primera aparece antes de los 30 o 40 años y sus causas son genéticas; mientras que la segunda, es aquella en la cual la mayoría de los casos provienen principalmente por consumo de tóxicos, infecciones bacterianas o accidentes, aunque también por cuestiones genéticas.

Un ejemplo es el caso del actor canadiense-estadounidense Michael J. Fox quien lo contrajo debido a la droga sintética MPTP. Actualmente, este tipo de tóxicos se utilizan para replicar los síntomas de la enfermedad en animales de laboratorio y buscar fármacos o tratamientos más eficientes en su contra.

Respecto a las causas genéticas, el investigador detalla que se han detectado fallas en un organelo –estructura subcelular– llamado peroxisoma, que se encarga de desechar o eliminar proteínas que terminaron su ciclo de vida; la mayoría de los genes relacionados con el Parkinson se vinculan con las proteínas que ayudan a expeler lo que ya no sirve.

“La investigación básica ha revelado que los primeros depósitos de alfa-sinucleina patológica se ven en las células intestinales y luego suben por los nervios que inervan el intestino y llegan hasta el cerebro. Esos depósitos no son una infección propiamente dicha, sino el producto de bacterias patógenas que empiezan a contaminar nuestro sistema, pues se propaga como un agente infeccioso. La alfa-sinucleina se comporta como un prión, es decir, no es un virus, no es una bacteria, pero se comporta como si fuera ambos”, precisa.

El universitario añade que otros de los síntomas de la enfermedad de Parkinson son: lentitud en los movimientos, rigidez muscular, alteración en la postura y equilibrio, pérdida de movimientos automáticos, problemas urinarios o de estreñimiento, así como dificultad para tragar y masticar.

Es un problema grave de la vejez y de salud pública en todos los países; es inconcebible que los hospitales de especialidad, ubicados en las zonas más alejadas, no cuenten con un tratamiento adecuado del padecimiento, porque debe ser visto por especialistas de tercer nivel, incluso puede requerir cirugía estereotáxica cerebral por cirujanos bien entrenados.

A un 90% de avance, el proyecto de acceso principal a la UAA

En el mes de mayo podría quedar en operaciones la remodelada entrada principal del campus central

uaa

A un 90% de avance se encuentra el proyecto de remodelación del acceso principal del campus central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que se espera pueda quedar en operaciones durante el mes de mayo.

Alberto Palacios Tiscareño, director general de Infraestructura Universitaria, recordó que la UAA cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional 20162024, a partir del cual se desarrolló el Plan Maestro de Infraestructura, que se sometió a una actualización en 2020 a través del Comité de Construcciones, contemplando dentro de esos trabajos, la creación de una entrada mucho más digna y segura para los estudiantes y la comunidad. Si bien la institución tiene varios espacios de acceso tanto para administrativos como alumnado,

El proyecto contempla una serie de espacios y acciones que brinden mayor seguridad a la comunidad universitaria el ubicado en la parte central del campus sobre avenida universidad contará en breve con las características y condiciones para ser identificado como la entrada principal.

El proyecto contempla una serie de andadores peatonales, un andén vehicular para ascenso y descenso seguro de los estudiantes, acceso controlado, rampas e infraestructura de movilidad, iluminación y monitoreo de cámaras, con lo que se busca ofrecer un entorno más seguro.

Aunado a ello, Palacios Tiscareño puntualizó que del lado izquierdo de esta misma entrada se contará con paraderos de autobús, ubicados en un tramo lateral específico que evite exponer a quienes se trasladan por este medio de transporte, obra que estará a cargo de Gobierno del Estado como parte de su estrategia de movilidad y reordenamiento vial en la entidad.

El proyecto de acceso principal, plazas, andadores y vialidades es una realidad gracias a la inversión del orden de los 15 millones de pesos; y se encuentra únicamente en los detalles finales de sobrecarpeta, jardinería e iluminación antes de quedar abierto a la comunidad universitaria.

/ IreNe SavIo

La barbarie ocurrida en pueblos como Bucha y Borodianka, que durante un mes hicieron las veces de escudo ante el avance del ejército ruso sobre Kiev, conmocionó al mundo por el reguero de cadáveres de civiles inermes descubiertos esta semana después de la retirada rusa.

El gobierno ucraniano acusó directamente a Moscú, y Rusia respondió que se trata de un “montaje”, al mismo tiempo que múltiples voces se hicieron oír para exigir que estos hechos sean juzgados en tribunales internacionales. Con ello se abrió un debate sobre cómo investigar y enjuiciar a los responsables de estas matanzas, un proceso que los expertos creen que llevará años e incluso podría no completarse.

De hecho, en la actualidad existen una serie de infracciones aplicables al caso ucraniano y previstas en los Convenios de Ginebra de 1949 y el Estatuto de Roma, adoptado en 1998. Se trata del delito de lesa humanidad, que implica haber cometido, de forma sistemática y a gran escala, ataques contra la población civil (se excluye a los militares).

Luego están los delitos tipificados como crímenes de guerra en sí, donde la responsabilidad es individual y que incluyen el homicidio y la violencia sexual en situación de guerra. Y se suman al grupo dos más: el genocidio, que aplica cuando se denuncia la intención de un plan para destruir a un grupo nacional, étnico o religioso como tal, y el delito de agresión, el último reconocido por la Corte Penal Internacional (CPI) en 2018 y que se contempla cuando existe un atacante que va contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado.

Pero todo ello, por supuesto, se tiene que demostrar, lo que empieza con la recolección de las declaraciones públicas y de los testimonios de supervivientes y testigos, así como la recopilación de las pruebas, que hoy día pueden incluir tanto imágenes de satélite y fotografías en el terreno –algunas ONG ucranianas están usando apps para que la población pueda colaborar–, como material digital difundido en redes sociales y en medios de comunicación. Y de ahí también que fiscales ucranianos hayan empezado a ir pueblo por pueblo para recolectar pruebas, trabajando con forenses para los informes médicos de los afectados. Esto porque es el paso previo a la tipificación de las acciones que son consideradas delitos, y la instrucción de los procesos.

Aun así, tanto especialistas ucranianos como internacionales afirman que consideran que existen “elementos que corroboran que estos delitos han sido cometidos”, como dice Sergei Petukhov, profesor de derecho internacional y exviceministro de Justicia de Ucrania. “En el caso del delito de agresión, el presidente ruso (Vladimir Putin) comunicó públicamente sus intenciones en Ucrania, y la Asamblea General de la ONU lo ha condenado”, ejemplifica Petukhov, al advertir que, sin embargo, estos procesos podrían alargarse “muchos años”, especialmente “si la guerra no se detiene”. “Hay centenares de víctimas”, insiste Petukhov, al decir que tampoco se excluye que se haga un llamado para que los soldados rusos que han presenciado crímenes se presenten a atestiguar a cambio de protección.

“Claramente en Ucrania se han cometido crímenes de guerra, y la tecnología ayuda”, coincide la abogada argentina Irene Victoria Massimino, especialista en derecho internacional y cofundadora del Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio. Aun así es “muy difícil” que Putin acabe sentado en un banquillo, ha subrayado el jurista español Ángel Sánchez Legido, en una reciente entrevista con una agencia española.

De hecho hay grandes “peros” a la posibilidad de juzgar, en un tribunal internacional, los crímenes cometidos en Ucrania o imputar a Putin.

El primero reside en la intrincada tarea de establecer cuál es el tribunal con más posibilidades de tener éxito. De hecho el Kremlin revocó en 2016 su firma del Estatuto de Roma, algo que es un gran obstáculo para que las denuncias puedan dirimirse por completo en la CPI porque supone que los ciudadanos rusos no pueden ser directamente juzgados por este órgano, salvo que así lo disponga el Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual Rusia tiene derecho de veto.

Resultado: a pesar de haber abierto una investigación, la CPI no podrá abrir un juicio en las circunstancias actuales, algo que podría ocurrir sólo en el hipotético caso de que Putin pierda poder y Rusia cambie de voluntad en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Más aún: tampoco Ucrania es un Estado parte en el Estatuto de Roma, por lo que el fiscal de la CPI tiene que contar con el aval de Kiev para avanzar en un eventual enjuiciamiento, algo que, sin embargo, ya ha ocurrido en el pasado. Dicho esto, es difícil prever qué ocurriría en el caso de un procedimiento en el que se impute, por ejemplo, a un ciudadano ucraniano acusado de haber asesinado a soldados rusos capturados –como se ha denunciado–, en violación del Convenio de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra en tiempos de conflictos.

Otra opción es la creación de un tribunal penal internacional específico, como ha pedido el jurista francobritánico Philippe Sands, profesor del University College de Londres y director del Proyecto Sobre Cortes y Tribunales Internacionales de la institución.

Un ejemplo es el del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Pero en este caso el apoyo político de la comunidad internacional deberá ser amplio, subraya Massimino. “El tema es que tiene que haber un apoyo político muy significativo, porque crear un tribunal ad hoc implica reconocer los grandes fallos que tiene la CPI”, dice. “El discurso jurídico a nivel internacional está atravesado por cuestiones políticas. Eso siempre es así”, argumenta.

Una tercera alternativa es llevar las denuncias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU y que tiene la misión de dirimir conflictos entre Estados.

De hecho el gobierno de Kiev ya presentó una demanda contra Moscú por la ofensiva rusa lanzada el 24 de febrero, a la que la CIJ respondió –en sus conclusiones preliminares– exigiendo a Rusia suspender inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania.

La argumentación de Rusia es que su operación militar en Ucrania fue lanzada para parar el “genocidio” que Ucrania habría llevado a cabo en las zonas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, el argumentario que Putin ha repetido en más de una ocasión. Pero tampoco en este caso hay consenso entre los expertos sobre si este tribunal es competente.

La matanza de Bucha y el riesgo de la impunidad

Nueva mataNza

En medio de las disputas jurídicas, el viernes 8, al menos otras 50 personas fallecieron y un centenar quedaron heridas después del lanzamiento de misiles que impactaron en las inmediaciones de la estación de Kramatorsk, una localidad estratégica para que Rusia se refuerce en el Donbás. La mayoría de los afectados fueron ancianos, niños y mujeres, puesto que el sitio es un lugar conocido para las evacuaciones.

Repitiendo un guion ya visto en Ucrania, Rusia negó nuevamente el ataque y aseguró no poseer misiles Tochka-U, mientras que Kiev responsabilizó a Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó el ataque de “maldad sin límites”. Según el mandatario, “como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. (…) Si no se castiga, no cesará jamás”, concluyó, al criticar las acciones “inhumanas” de las fuerzas rusas.

/ Columba Vertiz

En diciembre de 2004, Gumaro mató y comió partes de su pareja con el sobrenombre El Compiche o El Guacho, en Playa del Carmen, Quintana Roo. Ahora su historia se recrea con sonido binaural (una tecnología especial a base de micrófonos que graban audio en 3D) para la audioserie de ficción y documental con seis capítulos Gumaro de Dios, El Caníbal.

Esta teatralización sonora se halla en Podimo (https://podimo.com/latam), plataforma de podcasts y audiolibros que abarca 20 países de América Latina desde hace un año, desde México hasta Argentina, y también Alemania, Dinamarca, España, Holanda y Noruega.

El notable actor, productor y director de cine Humberto Busto (Ciudad de México, 1978) da voz a este personaje de pesadilla. Cuenta a Proceso en entrevista por teléfono cómo Podimo, con el escritor y periodista enfocado en los tópicos del narcotráfico y la nota policiaca Alejandro Almazán (Ciudad de México, 1971), lo convocaron al proyecto:

“Poseía muchísimas ganas de acercarme al mundo del podcast, me parece muy atractivo, y que fuera con una experiencia singular y envolvente, y me llamaron para esta propuesta de efectuar la adaptación en este formato del volumen homónimo que escribió Almazán Gumaro de Dios, El Caníbal (Mondadori, 2007) y me emocioné muchísimo. Alejandro y yo ya habíamos hablado en algún momento, en Colombia, de la posibilidad de hacer una película basada en la vida de Gumaro.

“Yo había trabajado con Almazán en la serie El Chapo; entonces llevamos una relación de varios años y pudimos acercarnos, a través de este nuevo formato, a Gumaro por primera vez y nos sorprendió que el sonido y las condiciones específicas de dicha tecnología binaural nos abría la puerta a la imaginación para utilizar los elementos psicológicos y existenciales de Gumaro, y transpolarlos al mundo audible. Fue una experiencia para todos muy enriquecedora.”

Almazán, también autor de La victoria que no fue (2006), Placa 36 (2009), Entre perros (2009), Historias que Dios nunca hubiera escrito (2011) y El más buscado (2012), ha sido guionista de las series El Chapo y Tijuana en Netflix.

“Cómete sus poderes”

En la mañana del 14 de diciembre, a 100 metros del kilómetro 216 de la carretera Chetumal-Playa del Carmen, dormía Gumaro de Dios, proveniente de Tabasco.

El policía municipal Alejandro Díaz lo encontró sobre un camastro de plástico y abrazado a un desarticulado cadáver desnudo. En el lugar estaban la carne y las vísceras: eran, en realidad, varias costillas y parte del riñón que había guisado; sobre la parrilla estaba el corazón a medio cocer y a un lado, el grueso cable industrial de luz color negro, sanguinolento, con el que Gumaro había golpeado la cabeza de su pareja (después usó un bloque de cemento) hasta matarlo, según el informe 3928 que escribió el agente Díaz.

Gumaro nació el 7 de abril de 1978. Era uno de los 11 hermanos de ascendencia chontal. A sus siete años fue abusado por un familiar. No concluyó la secundaría y perteneció al Ejército (57 Batallón de Infantería), pero desertó. Consumía drogas. Sufría episodios de esquizofrenia, paranoia e ira. Y se sabía que estaba rindiendo declaración, acusado de homicidio calificado, y efectuaba trabajos de albañilería.

Almazán, ganador tres veces del Premio Nacional de Periodismo y la presea García Márquez de Escritura, tuvo acceso a la celda de Gumaro de Dios en repetidas ocasiones para entrevistarlo, y algunos fragmentos de esos audios se integran a esta serie, donde se combina lo documental con la ficción y cuyo soundtrack es del músico electrónico Pepe Mogt.

En el segundo episodio del podcast se escucha que el periodista le pregunta a Gumaro (Busto) qué lo había impulsado a comerse a la víctima, y el criminal, ya encarcelado, le responde: –Creí que si me lo comía se me pasarían sus poderes, no sé, como que fue una idea… –¿De dónde sacaste esa idea? –continúa interrogando Almazán–, ¿lo viste en la televisión? –No… Algo dentro de mí nomás me decía: “Cómete sus poderes”… –¿Cuáles poderes? –Es que él era bien chingón para pegar tabique. Dije: “Si me lo como voy a ser el maestro de la cuchara”.

Busto, egresado de la carrera de actuación del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Talent Campus de la Berlinale, explica cómo elaboró su papel:

“Traté de no realizar una interpretación mimética de Gumaro, sino utilizar los elementos emocionales de él, para pasarlos a un nivel sonoro y de esa manera tener una libertad creativa en donde pudiera involucrarme muy íntimamente con el personaje. El sonido binaural te obliga a que no estés sentado en el estudio, te incita a moverte y tomar decisiones muy específicas de qué trazo o qué pensamientos se dicen, en qué lugar, a qué distancia, con qué diagonalidad, en fin. Es un ejercicio muy interesante de construcción de personaje, como cualquier ficción, de sentirme empático con los dolores y las circunstancias que Gumaro vivió, y de alguna manera poder después dividirlo, haciendo este ejercicio físico y vocal en el estudio.”

El actor en una veintena de largometrajes, como Amores perros de Alejandro González Iñárritu; Morirse en domingo de Daniel Gruener, Después de Lucía de Michel Franco, Las horas contigo de Catalina Aguilar Mastretta, Hazlo como hombre de Nicolás López y Oso polar de Marcelo Tobar, rememora que fueron días muy intensos en el estudio para lograr el podcast, si bien muy entretenidos porque el material es muy atractivo:

“Me causa un profundo dolor saber que una persona, a pesar de que ese hecho provenga de una cadena de variables que muchas veces ni siquiera estuvieron en sus manos el poder resolver, haya vivido en la extrema pobreza, en un entorno machista que no le permitía tampoco aceptar su homosexualidad ni se detectó a tiempo unos indicios de esquizofrenia por las mismas circunstancias tanto económicas como sociales, y el hecho de haber sido obligado a estar en una rama del Ejército de mecanismos violentos muy específicos. Si alguien le hubiera tendido la mano, quizá, hubiera tenido la posibilidad de entenderse él mismo y no hubiera llegado al extremo de hacer lo que hizo.”

Le emocionó –resalta– que las personas no sólo escucharían el relato por el morbo que siempre puede dar, o lo perturbador que puede ser eso de “se comió a su compañero”, sino que ofrece “una enorme gama de emociones y de circunstancias que están detrás de Gumaro y que, en el podcast, existe una gran oportunidad de desarrollarlas para que el público pueda volar con su imaginación hacia todos esos niveles de lectura”.

El antropófago Gumaro de Dios, en una audio-serie

Gumaro de Dios Arias | Foto @Criminalia

en los zapatos del otro

–¿Qué puede aportar el podcast en este momento? –Va a generar en el escucha una especie de sorpresa constante, de creer estar entendiendo a Gumaro; pero a cada tanto tiempo se topa con una vuelta de tuercas de su propia personalidad. Inspeccionar un personaje y conectarlo con las propias esquizofrenias que poseemos y las fuertes represiones que tenemos, sí da mucho tema de conversación, y puede ser muy interesante para la audiencia que le interesa justo acercarse a lo humano más allá del juicio de valor principal del acto. –Se habla que tras vencer al covid-19, viene toda una cuestión de la salud mental para la humanidad, y que en México no hay un proyecto nacional al respecto, ¿cuál es su opinión al respecto? –No existen los suficientes elementos políticos, gubernamentales y sociales para sostener eso. A título personal, creo que incluso hay mucha gente a la que le interesa que estemos así: es más factible ser dominado y ceder todas tus libertades y tus derechos a cambio de, en teoría, tu salud física; pero nadie está hablando de la cuestión psicológica. Es un tópico demasiado complejo.

Además, Busto ha participado en teatro, como El principio de Arquímedes (México), dirigida por Diego del Río; Constelaciones (Colombia), dirigida por Fabio Rubiano, y Antiformalismo (Alemania), dirigida por Gintersdorfer/KlaBen. Manifiesta complacido:

“Llevaba rato que no me topaba con un personaje que me confrontara tanto. A pesar de que el proyecto no está hecho como una ficción audiovisual, mi compromiso como actor siempre es comprender al personaje y ponerme en sus zapatos, y conectar con su dolor interno, porque al final de cuentas yo sí siento que Gumaro sufría en su interior. Me pongo a pensar en una persona que trata de conectar consigo mismo, pero que no lo logra. Se halla en el vacío existencial mientras va tratando de sobrevivir.”

Puntualiza que el podcast le hizo recuperar la conciencia del tipo de material que más le interesa para actuar:

“Me refrescó la idea de: ‘A ver, es un momento donde ya entré a los 40 años, todos nos hemos modificado por la pandemia y quiero aferrarme mucho más a tratar de encontrar personajes que sigan siendo complejos y que puedan detonar conversación’. A veces, el algoritmo nos obliga a consumir contenidos muy vacíos, muy superficiales, y como que me deprime pensar que estamos dejando de lado justamente el voltear a ver a un ser humano y tratar de entenderlo, cuando es lo que más necesitamos ahora.”

Concluye que el formato podcast le emociona, pues estamos atiborrados de material visual:

“Me presiona a buscar un cierto momento en un día a la semana de no ver videos, sino de escuchar y de echar a volar la imaginación y sentir con el cuerpo de otras maneras. Este formato me resultó muy atractivo, me parece que hace un buen equilibrio con respeto a tanta parte audiovisual que vivimos todos los días.”

La imagen puede contener, la exposición creada para el espacio

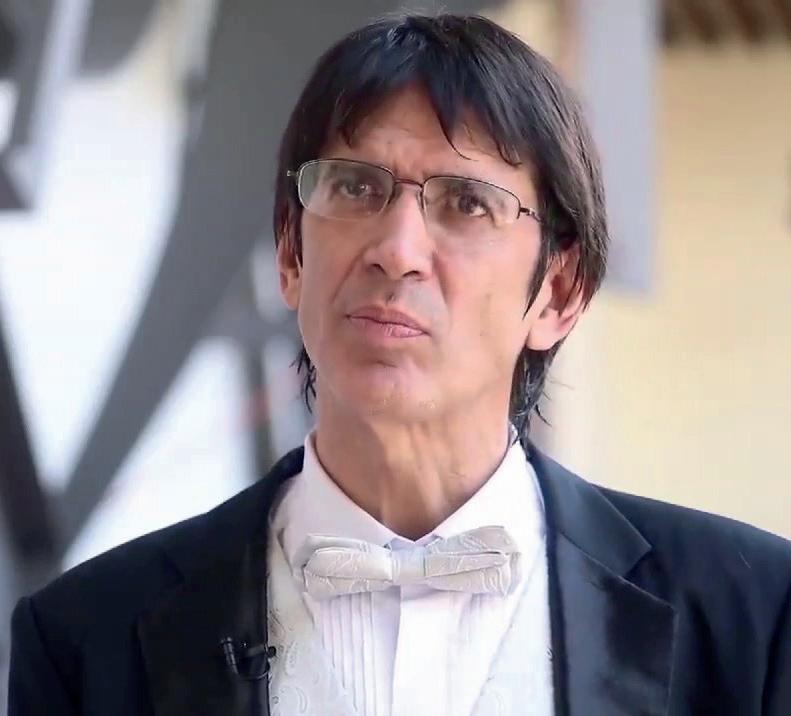

Ismael Rodríguez relata el proceso de creación y conceptualización de la todavía vigente exposición en el Museo Espacio.

Adrián Flores

La imagen puede contener es una exposición contemporánea del artista transdisciplinario Ismael Rodríguez, que se conceptualizó y se trabajó desde un principio para el Museo Espacio, donde, en honor al nombre del lugar, se repensó la imagen a través de sus distintas facetas.

El autor de las obras que se dividen en cada sala como actos teatrales, uno por sala, detalla los pormenores ideológicos de la exposición, desde cómo fue concebida hasta cómo se busca renunciar al estereotipo de consumo y de apreciación en los museos, donde todo tiende a ser interpretativo, lejano y con un camino ya predefinido que el visitante está obligado a seguir, pero que poco da lugar al involucramiento del consumidor, y que además trata de hablarle a públicos que históricamente han sido marginados en el arte, como las personas con discapacidades visuales.

Ismael Rodríguez relató que la exposición fue creada a partir de las instalaciones del Museo Espacios, es decir, no se llegó con las diferentes obras que la conforman ya hechas para buscar cómo iban a ser acomodadas, sino que se tuvo que analizar el espacio y el contexto del mismo para ver cómo podía aprovecharse y de ahí empezar a trabajar las distintas producciones artísticas expuestas.

Considerando eso, La imagen puede contener “es una radiografía de lo que ocurre en nuestro tiempo y pone sobre la mesa muchos de los temas que nos han causado incomodad, y que también nos han expuesto como humanidad, ante el rechazo, ante las

“Es una radiografía de lo que ocurre en nuestro tiempo (…) la imagen inaugura el relato de la modernidad”. cuestiones de privilegio, y que se construyen en gran medida a falta de una presencialidad o a falta de una realidad palpable desde las redes sociales”, profundizó.

A través de distintas disciplinas, “esta es una exposición que toma todos estos elementos, los presenta y los entreteje sala por sala para discutir acerca de los propósitos de la imagen en un sentido muy abstracto. Pero que también se desplaza en una agencia en la que nosotros, como habitantes, como partícipes de una sociedad, las producimos, las consumimos, las las reproducimos, las deformamos y las digerimos”. -¿Por qué centrase en la imagen? -Porque la imagen inaugura el relato de la modernidad para la historia de la humanidad, y desde la aparición de los medios tecnológicos, como las cámaras fotográficas, las cámaras de cine, la imaginación y la forma en la que nosotros hemos evolucionado como cultura nos permiten ramificar esos relatos y también distorsionar las realidades, de tal manera que el gran propósito de la exposición es poner sobre la mesa de discusión los usos que la imagen tiene en muchos sentidos, y qué hacemos nosotros ante ellas.

En la exposición se aborda la imagen como un medio de contención con el que se puede contrastar la realidad que se produce para el consumo de todas y todos, “imaginando que, por medio de este contraste, las imágenes se anulan y nos permiten ver la realidad que esconden”.

Agrega: “¿qué es lo que puede contener la imagen?, puede contener racismo, discursos de odio, producción de subjetividades, hasta la posibilidad de paliar las problemáticas sociales, pero siendo ante todo muy críticos. Consumimos desde memes hasta nosotros mismos convertirnos en esas imágenes virales que se reproducen al infinito y que no tienen otro propósito más que desmontar la capacidad crítica de la sociedad”.

Con formación en ballet y performance y arquitecto de profesión, Ismael Rodríguez buscó junto con la productora y también arquitecta Barbara Muñoz de Cote, la posibilidad de crear una exposición que no necesariamente debe ser lineal, sino que apuesta, de manera deliberada, por abordar en cada sala un manejo distinto de la imagen y que a su vez suponen ser parte de una imagen que las engloba.

“Pensamos que la libertad de desplazamiento estaba ahí, y aunque estamos condicionados por la propia arquitectura del lugar, y también por una exposición mental en la que nos hemos ido acostumbrando a tener un punto de partida y una salida, en este caso no queríamos proponerlo como una narrativa lineal, sino que estas se pudiesen intercambiar acudiendo a un concepto de intermedialidad”, abundó, lo que quiere decir que diferentes medios, independientemente del espacio, pueden convivir entre sí.

Al recorrer cada una de las salas de la exposición, se puede dar cuenta de las distintas maneras con las que se puede generar una imagen, y que no necesariamente atiende a la clásica pintura, e incluso se buscó, más allá de usar los muros, tratar de usar el centro de los espacios de cada sala para así hacer más partícipe al visitante, que ya no sólo estará de manera contemplativa.

Además, en ellas también hay intervenciones de sonido así como piezas que juegan con el vértigo, y que, acompañado de orientaciones en braille, hacen partícipes también a las personas con discapacidades visuales, quienes en otra clase de exposiciones no podrían experimentar esta clase de actividades culturales.

Si bien La imagen puede contener fue pensada como un proyecto para el Museo Espacio, eso no limita su posibilidad de llegar a otros recintos, donde si bien las condiciones de espacio e iluminación así como la localidad van a cambiar, “todo se permea, y lo mejor que puede hacer este proyecto es dejarse afectar por el entorno. La imagen puede”, concluyó Ismael Rodríguez.

Aunque en un principio la exposición estaría hasta el 8 de mayo, recientemente se decidió que se extendería otras dos semanas, por lo que durante casi todo mayo estará abierta al público.

Advierte la R3D Medidas de FMF y Liga MX, “autoritarias y demagógicas”

/ Karla cabral y beatriz pereyra

Las nuevas medidas de seguridad para ingresar a los estadios de futbol anunciadas por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX vulneran los derechos humanos de los aficionados; los ponen en riesgo de ser víctimas de fraude, extorsión y secuestro y los tratan como sospechosos de actos delincuenciales, alerta Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Los integrantes de esta organización mexicana, que desde 2014 se ha dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos en el entorno digital, fueron los primeros en levantar la voz contra la implementación del Fan ID y del sistema de videovigilancia con tecnología de reconocimiento facial, porque consideran que, además de atentar “contra la privacidad y seguridad, (son) medidas autoritarias y demagógicas” que no resuelven el problema de la violencia en los estadios.

Después de los hechos violentos del 5 de marzo último en el estadio La Corregidora, donde se enfrentaron las porras de los clubes Querétaro y Atlas, Yon de Luisa y Mikel Arriola, presidentes de la FMF y de la Liga MX, respectivamente, anunciaron estas medidas como la solución a la violencia que de manera cíclica se ha presentado dentro y fuera de los estadios de futbol en México.

Desde su perspectiva, con la implementación de este proceso de identificación de aficionados –conocido popularmente como Fan ID– y la recopilación de datos biométricos para reconocimiento facial, se eliminará el anonimato de los aficionados y generará la forma más segura de estar en los estadios de futbol.

“Estas medidas son riesgosas, desproporcionadas e innecesarias, pues el problema se aborda inculpando a los aficionados, mientras se olvida el peso estructural y la responsabilidad de las autoridades del futbol y del Estado. Buscan construir (una narrativa de) que los aficionados son los únicos culpables de la violencia en los estadios. Las autoridades del futbol, la seguridad pública y los gobiernos se están lavando las manos. Eso es grave”, explica García Muñoz.

La rapidez con la que la FMF y a Liga MX encontraron la solución para que no se repitan las escenas de violencia y salvajismo que se vivieron el 5 de marzo llama la atención. Apenas tres días después de los hechos de Querétaro y tras dos horas de discutir el tema, los dueños de los clubes del futbol mexicano ya tenían una respuesta que García define como una reacción ante la presión mediática.

Y agrega: “Están intentando arreglar algo con la tecnología, cuando en lugar de ayudar puede empeorar la situación”.

Lo que la R3D cuestiona es que la creación de una base de datos personales masiva y centralizada será compartida, sin ninguna restricción, con autoridades de seguridad pública (a través de la Plataforma México), lo cual es grave porque éstas frecuentemente se encuentran coludidas con la delincuencia organizada o involucradas en actos de corrupción.

La información que está considerada como datos personales va desde el nombre y los apellidos de una persona, su domicilio, número de teléfono, correo electrónico, la CURP y el RFC, entre otros.

Un “sistema amigable”

Grupo Orlegi, propietario de los clubes Santos y Atlas, de la Liga MX, y del Tampico Madero, en la Liga de Desarrollo, fue el primero en implementar el Fan ID en sus tres equipos. La empresa contratada para el registro de sus aficionados es Incode, cuyo propietario es el empresario mexicano Ricardo Amper, quien ofrece una tecnología de inteligencia artificial en la que “ningún humano interfiere” y garantiza la protección de los datos personales de los fanáticos.

“El único dato protegido es el que no fue recolectado. Nadie puede garantizar que los datos que entregues no serán vulnerados. Se pueden tomar medidas para hacerlo lo más difícil posible, pero nadie lo puede garantizar”, enfatiza García.

En tanto, el director de Incode, Diego Creel, detalló en una entrevista con el portal Futbol Total lo amigable que es el sistema que, además, no está en manos de nadie más que no sea el aficionado que genera desde su teléfono móvil el código de barras que le permite acceder al estadio.

“El aficionado se mete a la página ‘Yo soy aficionado Incode’ (a través de su celular). Ahí se pide que ingrese su correo electrónico con su consentimiento. Menores de 18 años requieren consentimiento, abajo de los 12 años no se recaba información.

“Ahí arranca el proceso y es muy sencillo. Se captura una identificación oficial, una credencial del INE, licencia o pasaporte. Se saca una selfie el aficionado y en ese momento se genera un Fan ID. Esto se hace de manera encriptada, incluso la selfie se encripta. Únicamente funciona con ese verificador de Fan ID. No se queda con la información. Es el aficionado quien se queda con ese código de barras.

“El día del partido, con un dispositivo que lee códigos de barras, se hace una lectura de su Fan ID. Ahí mismo se saca una selfie y sin requerir una base de datos externa o internet se hace una verificación. En ese momento se da o no el acceso al estadio”.

A partir de los torneos de 2023 del futbol mexicano, el Fan ID será un requisito indispensable para los aficionados que quieran entrar a los estadios.

Aunque tardó en reaccionar, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ya se pronunció sobre las medidas anunciadas el 8 de marzo. El 28 de marzo, 20 días después, el comisionado Francisco Javier Acuña anunció que el organismo inició una investigación a la FMF por la preocupación que generó, sobre todo en el uso de la tecnología de reconocimiento facial.

“El asunto es que la Federación no vino nunca al Inai a exponer esa situación, nunca vino a decirnos: ‘Queremos implementar esto, ¿qué hacemos? Dígannos, ayúdennos’. Luego, por desgracia, la Federación también dijo que iban a aplicar el reconocimiento facial para que hubiese ingreso, y también en menores (de edad). Con tantas declaraciones de ese tipo, el Inai inició una investigación de oficio que está ahorita en curso”, dijo en entrevista con ESPN Francisco Javier Acuña.

el senado, espectador

El artículo sexto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares señala que “los responsables en el tratamiento de datos personales deben observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad”.

El principio de proporcionalidad implica justificar que la recolección de datos es necesaria, adecuada y relevante para cumplir cierta finalidad. Es primordial que el interesado procure recabar el menor número posible de datos personales.

Por ello la estrategia planteada por la FMF y los clubes de la Liga MX incumple y preocupa, por la facilidad con la que solicitan y pretenden recabar los datos personales de los aficionados.

El Fan ID ya se puso a prueba masivamente en México durante los partidos de la Selección Nacional en el estadio Azteca contra Estados Unidos (24 de marzo) y El Salvador (30 de marzo) como una medida en contra del grito homofóbico que es castigado por la FIFA y que la FMF no ha podido controlar ni en los estadios de México ni en los de otros países donde juega la selección.

Fue una especie de programa piloto para calibrar cómo funcionará este sistema en los estadios de los clubes de la Liga MX antes de que todos los adopten. De acuerdo con Yon de Luisa, las nuevas medidas ayudarán a identificar en los estadios a quienes griten “puto” para que los retiren del inmueble.

El 29 de marzo último, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, tuvo una reunión con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República donde insistió en que los hechos ocurridos en el estadio La Corregidora no son responsabilidad ni de la FMF ni del organismo que él encabeza, narra a Proceso la senadora Nancy de la Sierra, del Partido del Trabajo, quien estuvo en esa reunión.

De la Sierra asegura que los principales responsables de entregar sus datos personales para el Fan ID son los aficionados, por lo que, desde su punto de vista, entregar esa información no vulnera los derechos humanos.

“Si el aficionado firma un contrato, no (se violentan sus derechos). Es ahí donde tenemos que poner atención, con base en qué me están obligando a dar los datos y si lo acepto”, dice.

Asimismo, la legisladora aclara que, por ahora, los senadores sólo actuarán como “espectadores”, pues esperan que sea la FMF la que genere sus propias reglamentaciones y se encargue también de su cumplimiento, porque es el ente al que le corresponde controlar la violencia en el futbol.

“Si el Senado de la República puede hacer alguna legislación que sirva para normar, con mucho gusto; pero creemos que debe ser la FMF quién lo haga. Hay mucho que hacer en educación y en cultura, pero también hay que asumir las consecuencias”, puntualiza.

/ Judith amador

Tras nueve años de dirigir el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), con todo lo que subyace en los campos administrativo y de organización, Eduardo García Barrios se retiró al finalizar 2021 para retomar su propio trabajo artístico como director de orquesta, ejecutante, académico y, fundamentalmente, maestro comunitario.

Ese quehacer le exige sentarse por horas al piano y así desarrollar un trabajo individual que le permita profundizar en las obras de un compositor, “apropiarse de su contenido”, explorar su contexto histórico y los significados actuales, y entonces transmitirlos a los estudiantes.

Con el humor y el desenfado que le caracterizan en sus ensayos, quizá más bromista y sonriente luego de dejar el cargo, y visiblemente entusiasmado, el director habla con Proceso de sus nuevos propósitos, hace un breve balance de su paso por Fomento Musical y niega que el motivo de su salida haya sido la política de austeridad del gobierno de la Cuarta Transformación que también ha recortado recursos a los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA).

Asimismo, aborda por primera vez el delicado tema de los casos de acoso o maltrato psicológico, verbal o físico en escuelas de distintos niveles y perfiles, así como en organismos de educación artística y en agrupaciones culturales de diversa índole, denunciados y consignados en la prensa y en redes sociales. Y expone los mecanismos de prevención y control que se utilizan en el sistema, apoyados por una herramienta fundamental: la música.

García Barrios, egresado del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Rusia, fundador de la Orquesta de Baja California en 1991 y exdirector titular de la Filarmónica de la Universidad de Lima, Perú, relata que la enseñanza siempre le ha parecido no sólo fundamental, sino intrínseca a su naturaleza de educador.

Sin embargo, cuando asumió la coordinación del SNFM, sus obligaciones en términos de organización académica, artística y administrativa, fueron ocupando espacios más grandes, y “lo hice con enorme placer y convencimiento, pero ahora surgió esta necesidad, este llamado para decir: ‘es hora de volver al ejercicio del trabajo artístico, como director, como intérprete y como maestro’”.

Recapitula que con la pandemia ha habido mucho trabajo en la estructura administrativa y múltiples reuniones con maestras y maestros comunitarios, y ello lo obligaba de alguna manera a mantenerse en el cargo. Finalmente, en septiembre de 2020, comenzó a evaluar las posibilidades de volver a lo que más le entusiasma. Concluyó su ciclo como titular del sistema el 31 de diciembre pasado.

“Puede resultar extraño; me veían dirigir, dar clases, pero no en la medida, con la libertad ni la profundidad con que puedo hacerlo ahora. Los últimos dos meses he tenido de cinco a seis horas diarias de estudio de partituras, de planificación de programas…” –¿Influyó la pandemia, las reflexiones del encierro? –Es difícil establecer una línea punteada de cómo se dio todo el proceso, esta necesidad. En cuanto te empiezas a dar cuenta de que hay una inquietud interna y de pronto te cae el veinte y cuestionas ‘qué es esto’, estas ganas de volver a investigar, de volver a estudiar, a conceptualizar. La pandemia fue muy productiva, fue un enorme trabajo, junto con el equipo de Fomento Musical, para crear mecanismos que permitieran, en la medida de lo posible, mantener el trabajo artístico, académico, comunitario… pero no teníamos tiempo para pensar demasiado, todos los días se presentaban retos y había que ir analizando, reflexionando.

“Por supuesto que la pandemia le ha hecho mucho daño a la naturaleza del trabajo, porque una de las premisas es la práctica musical colectiva, tanto en los coros, bandas y orquestas comunitarios como en la punta de la pirámide, que son la Orquesta Escuela Carlos Chávez y el Ensamble Escénico Vocal, pues van muy conectados con todo el trabajo comunitario aunque en un nivel de licenciatura, y nos quitaron eso de las manos, eso hay que entenderlo.”

No obstante, agrega, se buscaron formas y mecanismos para llevar adelante los proyectos, y se lograron aplicar 25 exámenes virtuales profesionales, “con resultados sorprendentes por la calidad de los jóvenes, el compromiso de maestras y maestros que encontraron las herramientas virtuales para dominarlas y que fueran más amables, con el fin de que los jóvenes sintieran el contacto. Todo eso implicó muchísimo esfuerzo, reflexión y organización”, como lo narró en entrevista publicada en estas páginas el 10 de enero de 2021 (https://www. proceso.com.mx/cultura/2021/1/16/ entre-alegria-pandemia-los-30-de-laorquesta-carlos-chavez-256392.html).

Enfatiza:

“Todos tenemos esa mella emocional a partir de la pandemia, por supuesto. Pero mi salida no fue por eso, la identifico más bien con haber cumplido 60 años (nació en 1960 en la Ciudad de México). Espero en 10 años todavía tener energía. Fíjate que no es una decisión puramente racional, sino parte de una necesidad, como cuando decidí ser músico: no fue un análisis racional sobre la conveniencia o no de serlo, fue un llamado inevitable. Es lo mismo.

“Y una circunstancia muy importante, que ya tiene un aspecto ideológico y racional, y que es fundamental, es la renovación de los cuadros: son casi nueve años en Fomento Musical, aporté lo que pude haber aportado de mi capacidad de análisis, de organización. Y algo de lo cual me siento profundamente orgulloso es de que hayamos conformado un equipo de excelencia, con gente muy preparada, con una enorme comprensión del trabajo artístico, académico y comunitario.”

Considera que la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, ha comprendido el valor de ese equipo y le da continuidad al programa, con sus nuevos retos y necesidades, ahora a cargo del maestro Roberto Rentería Yrene, coordinador general y director asociado de la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) y discípulo del propio García Barrios, de Armando Zayas, Francisco Savín y Enrique Bátiz, entre otros directores.

Eduardo García Barrios

EscucharsE biEn

Dada la política de austeridad decretada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha impactado a la baja los presupuestos de organismos como el INAH y el INBA, mientras se destina una tercera parte de los presupuestos al “Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, se le pregunta si alguna disminución de recursos lo llevó a decidir su salida.

Ataja: –¡Para nada! Para nada, porque justamente Cultura Comunitaria es un eje prioritario para la secretaria Frausto; entonces en lo fundamental, en lo neurálgico, no hubo esa “austeridad” –voy a llamarle así entre comillas–, es decir, recortes. Hubo un ajuste administrativo, y al final del año pasado comenzó una problemática en términos presupuestales, pero se resolvió: se consiguieron los recursos para pagar a tiempo.

Se refiere al problema de falta de pago que padecieron maestros del sistema en los primeros meses de 2021, denunciado en mayo en estas páginas (Proceso 2323).

Agrega que nunca habrá recursos que alcancen porque las necesidades “son inconmensurables” y de muchos y diferentes niveles: instrumentos, insumos, transportes, maestros, capacitaciones, materiales, producción de conciertos, etcétera, pero asegura que nunca sintió abandono en materia de recursos. Las circunstancias de la pandemia obligaron ciertos cambios, y el recurso de producción se redujo, porque no se producía, todo se hacía en línea. Adelanta que el reto será producir nuevamente porque la OSIM volverá a organizar el campamento de verano anual y se está planeando la posible participación de la Chávez en algunos festivales, así como la invitación a directores huéspedes. –¿Cuál considera que ha sido su principal aportación al SNFM?

Reflexiona unos segundos: –A ver… Tengo que ser objetivo o voy a tratar de ser subjetivo –y ríe espontáneamente a carcajadas–: creo que la primera aportación es la conciencia de la necesidad del trabajo colegiado: No se puede crear un modelo comunitario si lo impones verticalmente y de manera autoritaria, o sea la autogestión es la capacidad de este pensamiento colectivo, crítico, reflexivo, y creo que ahí hubo una gran aportación.

“Este aspecto –señala– se da al ciento por ciento, aunque parezca difícil por cuestiones logísticas, operativas o por el factor humano: se requiere saber escuchar, discutir, proponer, saber que entre una ocurrencia y la realización de una idea, un concepto, un proyecto, hay un camino por recorrer.

“Siento que mi énfasis ha estado en ese trabajo colegiado y en aprender a delegar, porque es la única manera de generar comunidad. Y lo que digo no es concluyente, se trata de entes vivos que se transforman eterna y permanentemente, porque cuando ya tienes respuestas, las preguntas o las circunstancias cambian y eso permite ir ajustando.”

Su segunda aportación es lo conceptual, lo filosófico y lo ideológico que definen las líneas de trabajo, y tienen que ver con la equidad, la igualdad, la justicia, el respeto a la naturaleza, a los seres humanos, que son fundamentos que deben estar claros.

Asimismo, la práctica musical, lo que es propiamente el ejercicio de la música con el propósito de expresar su contenido:

“En un trabajo artístico, ¿de qué sirve una orquesta infantil que trabaja cuatro horas diarias pero suena horrible, que no produce el fenómeno estético, o sea hacer música verdaderamente? Hablo de la fuerza que transforma, de cuando el niño o la niña se dan cuenta de la belleza del sonido, de que el orden dentro de este mundo es de una diversidad increíble, porque no es lo mismo un violín que una flauta.

“El balance entre todos estos elementos es una búsqueda cotidiana y permanente, y seguiré luchando por eso, ahora desde la perspectiva del artista y el maestro. Seguiré peleando por que suenen las orquestas, porque sólo eso transforma verdaderamente… esa práctica, esa filosofía, la praxis artística, el conocimiento que producen; es ahí donde se da un fenómeno de crecimiento increíble, y es cuando un niño conecta con la emoción, con su instrumento y con el quehacer colectivo, con el respeto a los demás, con la igualdad de género, reconocer: ‘yo soy varón y una compañera mujer’, y en igualdad de condiciones logran una comunicación para que suene bien. Eso les lleva a la necesidad de entender que la igualdad es fundamental.”

30 años y más: Instalaciones artísticas en Aguascalientes

JAIME LARA ARZATE

Digamos para reflexionar sobre el tema que nos trae a estas líneas, que ubicamos a la instalación como una práctica artística contemporánea, permeada principalmente por las proposiciones del campo expandido de la escultura, y en suma, del arte contemporáneo.

En ocasiones las instalaciones, crean ambientes donde se pone en juego la participación del espectador en el consumo de la obra e incluso en su producción, activando potencialmente los sentidos del sujeto a través de estímulos sensoriales, perceptivos e intelectuales, es decir, es multisensorial, para integrarle como un elemento esencial de la propuesta donde: “…El espectador no es sólo invitado a participar, sino a recrear y proseguir el proceso inherente a la obra misma…”, sostiene Simón Marchán.

Otra de sus características puede ser también la no permanencia, que se le relaciona en oposición a la idea tradicional de la escultura, en un signo efímero, cuya esencia radica en la desmaterialización del objeto artístico, como ya sea dicho en otros momentos en este espacio de reflexión, donde se otorga a la pieza una escritura donde prima la “pretensión de una obra sin forma determinada, en la que se da más valor a la propuesta que al carácter objetual, material y formal de la obra”, como afirma el investigador Javier Maderuelo, en concordancia con las ideas que postularon los artistas del Arte Conceptual y el Arte Povera.

La investigadora española en arte contemporáneo Tonia Raquejo, propone como uno de los antecedentes más inmediatos de las piezas de arte denominada instalación, quizás se encuentre en las pinturas realizadas por los artistas pertenecientes al cubismo cuando adicionan a sus obras objetos extrapictóricos, pegados como papel o maderas, los cuales fueron denominados como collages o papiers collés con lo que se lograba alterar la bidimensionalidad de la pintura, lo cual derivó en la creación y construcción de obras que rebasaron los límites físicos del marco, como la creación en lo sucesivo de los contra relieves de los constructivistas, para invadir el espacio del espectador y del lugar de exposición, para concebir objetos artísticos tridimensionales que desposeídos, más adelante incluso de sus pedestales como en el caso de las esculturas, eran acercados a los espectadores a una experiencia estética más directa.

Del movimiento dadaísta, la instalación retoma la postura del anti-arte, le exenta de las restricciones estéticas del momento, de la institución, quebranta esencialmente la concepción del mundo del arte y de sus definiciones, rechaza la búsqueda de la belleza y la imitación de la naturaleza, que le da como resultado, una obra inadmisible y perecedera, fundamentada en lo ilógico, lo inmediato y lo fortuito que construye una experiencia conceptual de un lugar o un espacio que modifica la forma de percibirlo.

Desacralizarán el arte con una visión que lo equipara con la vida, por sus formas, las significaciones y los recursos para manifestarlo, al apropiarse y relacionarse con ella y con la sociedad, con una clara intención de borrar fronteras estilísticas y formales entre las diversas disciplinas artísticas que echan abajo aquellos valores añejos, asociados a la no separación entre ellas y a la pertenencia a un oficio en particular, o con la buena factura y la maestría en el oficio. Posturas que heredarán a los artistas que transitarán por el Pop Art, el Arte Conceptual, el happening y el Fluxus, entre otros, y de aquéllos que a partir de los años sesenta del siglo pasado se afiliarán a la práctica de la instalación. Es aquí donde se encuentra básicamente el germen de esa forma de representación artística como una de las más cultivadas en la actualidad.

Identificado con estas ideas que consideran la obra de arte como un recurso que puede exaltar y dignificar objetos banales y como propuesta plástica en sí misma, fue puesta en práctica por Marcel Duchamp al aventurar que la escultura podría ser cualquier cosa u objeto encontrado o elegido por el artista, el ready-made, sin necesidad de modelarlo o tallarlo, en un evidente ejercicio de vida cotidiana que disuelve la distancia que guardaba con el arte alejándole de la retinalidad y de la contemplación estética, que contribuirá a modificar el significado de esos objetos alejándolos del buen o mal gusto, bajo un nuevo punto de vista que los revalora como obra abierta al exponerlos en las galerías y los museos, y que de igual manera, propone visionariamente la caída del arte de su pedestal.

La instalación se hibridará con otros géneros, con el concurso y la presencia de la gráfica, la escultura, la pintura, la fotografía, la multimedia, el video, las artes escénicas, entre otros más, desjerarquizándolas, otorgándole ese signo de naturaleza ecléctica, que no obstante han permitido su configuración como un medio de expresión que posee carta de naturalización y autonomía en el arte.

Lo que, si queda claro, es la liga que tiene con el concepto de la escultura en el campo expandido, por vincular y atraer esas formas distintas de arte, que la ajustarán a términos tales como instalación-ambiente, instalaciones sonoras, film-instalación, video-instalación o instalación-performance y otras.

Ahora se crean instalaciones que pueden ser efímeras o “restituibles” tanto para espacios abiertos como cerrados: “En la actualidad las formas de producir, exhibir, coleccionar o vender instalaciones, nada tienen que ver con unos orígenes cargados de crítica mercantilista y negación institucional”, afirma la historiadora y crítica de arte Mónica Sánchez.

Se avizora una práctica en la que, si bien las instalaciones se hacen para montarse y desmontarse y una de sus características era la temporalidad, en ocasiones ligadas a la caducidad de los materiales empleados en ellas, ya no ocurre de esta manera, pues independientemente de la arquitectura del lugar de ocupación, ésta ya no es primordial, ya que la instalación construye sus propios límites físicos y conceptuales que podrían afectarle o no. Se producen como si se tratara de obras transportables ajenas a estrategias de apropiación y de montaje, desplazando los registros documentales que dan constancia de las obras realizadas en un tiempo y espacio, que no volverán a ser expuestas.

Donde sean requeridas con versatilidad y flexibilidad, se podrán adaptar formal y conceptualmente a los nuevos lugares, reconfigurándolos, pero cambiarán en cada montaje, pues conservan la cualidad de fugacidad y de recreación en sí mismas, sin ser enteramente iguales a su versión antecesora, y serán atraídas hacia los intereses del mercado, del coleccionismo y a la institución, que ven en esas propuestas una oportunidad de neutralizar intenciones de crítica al establishment, abrigando en esa afinidad a sus productores que voluntariamente las eximirán de tales contenidos.

Afirma Javier Maderuelo, que existen otros resultados en la presentación de proyectos para instalaciones, que pueden ser o no para un lugar en particular y que contiene todo tipo de especificaciones, tanto formales y de procedimientos de ejecución, acompañado de reglamentaciones, cálculos, fotografías, dibujos, bocetos y hasta muestras de materiales, cuya paternidad se adjudica al Proyect Art, como herramienta de planeación del trabajo creativo, que incluso, se transforman en la obra en sí misma, como documento, el cual se puede exponer y comercializar, aunque éstas no lleguen a materializarse.

Esta modalidad ofrece salidas de mercado para coleccionistas e instituciones de todo tipo, interesadas en la difusión y promoción del arte y la cultura, quienes invierten en una obra en particular que construirán de acuerdo al plan establecido por el artista para ser exhibidas, sin la necesidad de la presencia o intervención directa del autor en la realización.

Cita Alejandro Acevedo, que, en el país a decir de la artista mexicana Helen Escobedo, que el primer acercamiento a la práctica de las instalaciones en México se dio de manera casual en 1969, al no contar con los recursos económicos para dar continuidad a los proyectos personales de los artistas de su generación. Con papel de diarios se dieron a la tarea de realizar obras con ese material, las que expusieron en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, MUCA, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Abona a este respecto, Margarita Esther González, que era una época en que el país aún acusaba los resabios de los movimientos sociales de 1968, reprimidos violentamente por el Estado mexicano y que había encarcelado a sus líderes. Bajo esa atmósfera que provocó inmovilidad y temor en todo el país, se efectuó la exposición Cultura envoltura/No desperdicie, eduque, presentada por estudiantes de diseño de la Escuela de Arquitectura de la UNAM, en la que tomaron parte Eduardo del Río, Rius, Abel Quezada y Rogelio Naranjo, y artistas activistas que desde la gráfica combatieron con imágenes al autoritarismo. “La confluencia de voluntades se enfocó en el reciclaje de materiales y en sustituir los mensajes publicitarios con mensajes didácticos o culturales. Hoy, a la distancia, puede calificarse como la primera muestra ecológica”.

Más tarde de manera relevante, en la capital del país, vendrán varias ediciones del Salón Nacional de Artes Plásticas, Sección Anual de Espacios de Alternativos 1978-79, en la galería del Auditorio Nacional y durante los años 80, promovidos por el INBA, siendo la instalación el referente que dominó la escena en estas exposiciones; igualmente terreno de experimentación, ha sido el Museo de Arte Moderno, el Museo Rufino Tamayo, la Galería de la Universidad Autónoma Metropolitana, El Museo Carrillo Gil, el Universitario del Chopo, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, entre muchos más que abarcan galerías privadas y espacios de gestión independiente, además de ferias de arte.

En Aguascalientes, y al arribo del Maestro Juan Castañeda Ramírez y la Maestra Elva Garma Islas, provenientes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, ENPEG, al final de los años setenta, y al ponerse al frente de la dirección del Centro de Artes Visuales, CAV, el primero, y la Maestra Garma, como docente; la misión de ambos, se encaminó a realizar un cambio en el pensamiento y la práctica artística en ese espacio destinado a la educación en artes.

Esta metamorfosis encontrará en la educación y el quehacer creativo en la entidad, un giro de 180 grados,

que develará entre los aspirantes a productores visuales, un magisterio que a la postre dejaría atrás, décadas de estancamiento estilístico en relación con el pulso artístico del país y de la escena global.

Es a partir de ese momento, que se logra una transformación plástica que definirá todo un periodo en la enseñanza artística en el estado, que se distingue por su filiación a la posmodernidad y que a principio de este siglo, cederá el paso a la profesionalización del arte con el nacimiento de la licenciatura en Artes Visuales, adscrita a la hoy Universidad de las Artes, UA, del Instituto Cultural de Aguascalientes, ICA, de la cual también el Maestro Castañeda formó parte y colaboró en el diseño de sus programas de estudio.

Desde entonces bajo esos programas formativos, alumnos de dichos centros de enseñanza artística y artistas independientes radicados en el estado, así como invitados, han incursionado en el género de la instalación.

Uno de los antecedentes a esta práctica artística, se encuentra en la participación de artistas locales en los años 80, en los foros citados en el marco de la Sección de Espacios Alternativos, tanto en la Galería del Auditorio Nacional, como en el Museo de Arte Contemporáneo. Con el riesgo de omitir a alguno de ellos, cito a Elva Garma, Juan Castañeda, Gerardo Faustino Barba, Moisés Díaz, Arturo León y Jesús Reyna.

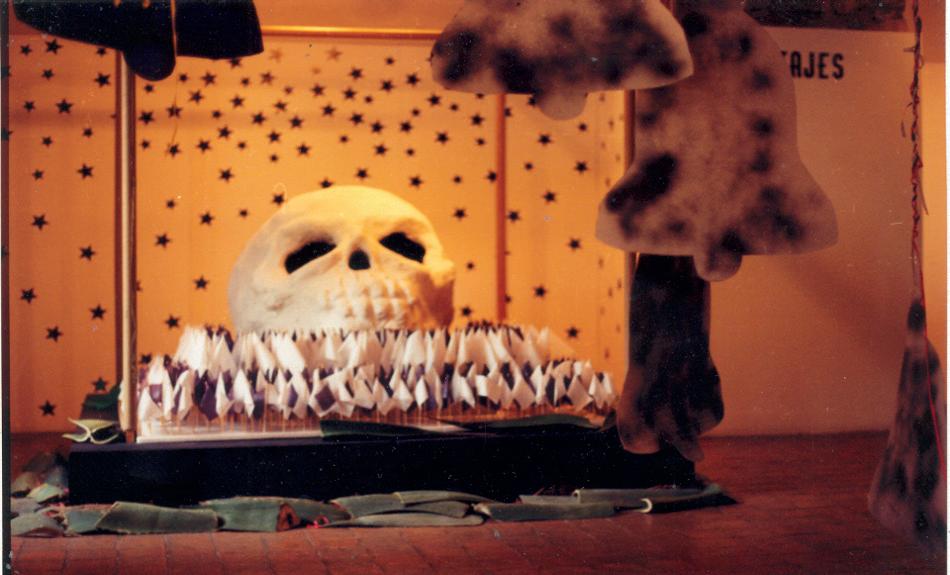

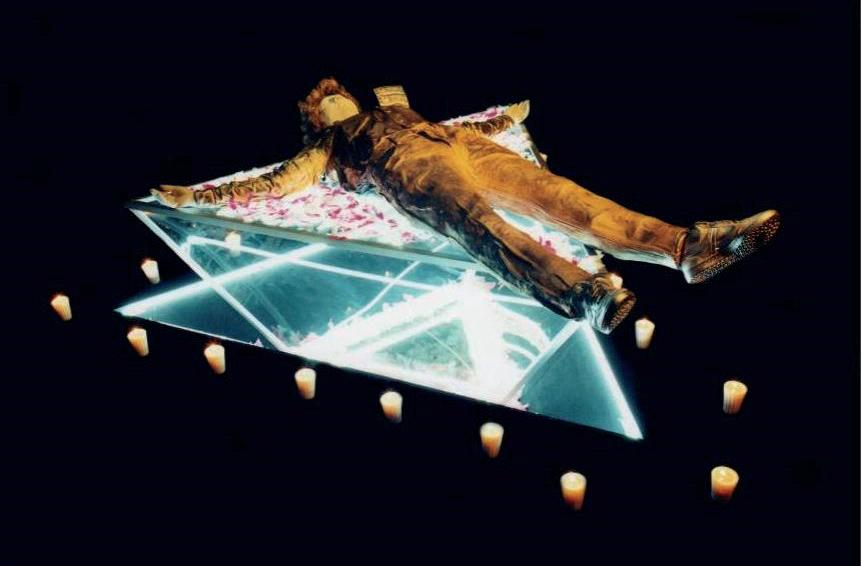

Hacia los años 90, tienen lugar la producción y exhibición de una serie de instalaciones de la autoría de quien escribe estas líneas, con carácter de exposiciones individuales, entre las que se mencionan, Réquiem para Bravo Ensabanado, en el CAV, Huellas, en el Museo de Aguascalientes, Tierra de temporal, en el Museo José Guadalupe Posada, y Montajes, por cierto esta última, considerada como la primera exposición en el estado dedicada enteramente a la instalación, la cual tuvo lugar en 1992, promovida por el director del recinto museístico el Maestro José Luis Quiroz Fraustro, en la que participamos, José Fonseca, Arturo León y Gerardo Faustino Barba, muestra que contribuirá a la promoción y práctica constante de este género artístico en el estado.

Durante la misma década, Se Instala la Muerte, se presenta como un parteaguas en la promoción y difusión de este género artístico, teniendo como sede nuestro Museo de Arte Contemporáneo. Su fundadora la Dra. Yolanda Hernández Álvarez, creo y convocó bajo este formato, a artistas de la Región Cultural Centro Occidente del país, pertenecientes a los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, e incluso de otras latitudes, durante varias ediciones anuales, para abordar el tema sobre la muerte desde una perspectiva artística contemporánea, en la que también se contó con la autoría artística de productores locales, algunos de ellos citados arriba y otros como, Antonieta Galindo, Pilar Ramos, Jorge Camarillo, Carlos Oceguera, Axel Flores, Beto Gutiérrez, Omar Vázquez y Alfredo Hernández, entre otros.

A la par en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se realizaba anualmente durante varios años de la década de 1990, montajes plásticos de gran formato que llevaban a la tridimensionalidad la obra del grabador José Guadalupe Posada, que interpretaban y difundían con ello, el patrimonio cultural en el que participaban en la confección de estas propuestas plásticas, artistas trabajadores y sus familias en talleres diseñados exprofesamente para ello, que encontraban su salida en una suerte de fiesta comunitaria al ser exhibidas en el edificio sede de esa institución, fomentando la convivencia.

En cuanto a formación y la oportunidad de colaboración en estos terrenos del arte, se encuentran los talleres impartidos por la misma Helen Escobedo, quien era de raíces hidrocálidas, una de las artistas más fecundas del arte contemporáneo que ha dado el arte mexicano como promotora y creadora. En otro nivel encontramos la producción de piezas del artista Eloy Tarsicio en la entidad, en la cual tuvieron oportunidad de colaborar artistas locales en ciernes.

En la actualidad, siguen jugando un papel importante las aproximaciones que se dan con fines didácticos y curatoriales, orientadas al cultivo de este género que han realizado los estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales, LAV, en sus propios espacios de expresión y experimentación académica universitaria. En este punto merece la referencia, una exposición de carácter terminal gestionada y curada por los propios egresados de esta carrera en un edificio emblemático, olvidado, ceniciento y vetusto del Centro Histórico de la ciudad, el cual fue una tienda departamental denominada Muebles Colonial, MC, por lo que se le nombró por extensión en una suerte de acrónimo, Hemessé.

Enfatiza en este orden, el Proyecto Redes, 2016, que tuvo lugar en la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, que retoma el nombre de la película de Emilio Gómez Muriel, del siglo pasado del cine mexicano y de la obra orquestal de Silvestre Revueltas. Se realizaron tres piezas en momentos diferentes, bajo el concepto y el uso de hilos, propuestas realizadas por las artistas egresadas de la LAV, Zoé Lara, Janeth Hernández y Yazmín Núñez.

Ya hacia los años Dos mil, señalaré como ejemplos, la instalación Aguascalientes, poesía y paisaje, una propuesta curatorial de la empresa MUSEOTEC con la museografía de Georgina Larrea, presentada con motivo del Premio Poesía Aguascalientes por su 40 aniversario, la cual se dio en el marco del programa cultural de la Feria Nacional de San Marcos, FNSM, en 2007, un proyecto expositivo que hibridó imagen, palabra, música y multimedia, en la que se crearon ambientes, imágenes y evocaciones en una experiencia inmersiva, con las piezas de Elva Garma, Yolanda Gutiérrez, Moisés Díaz, Alberto Lenz y Juan Castañeda, además de la fotografía de varios autores, entre ellos, Joel Torres y Flavio de Luna.

Para esta década, se hace mención igualmente otras instalaciones de gran formato que adquieren la dimensión de exposiciones individuales, de Jaime Lara, Aparición Milagrosa de Felipe de Jesús, en 2007, en el Museo Posada, y Hacia el país de Jauja, 2004, en casa de la Cultura Víctor Sandoval, la primera de estética posadesca y la segunda, migrante, respectivamente.

Es hasta el año 2014, veintidós años después, que se da otra exposición de instalaciones, la A3, Arte Actual en Aguascalientes, siendo en formato de concurso, que tuvo lugar en la Ex Escuela de Cristo, en la que participaron artistas locales.

Para esta década, en el espacio público urbano se presenta la instalación monumental ambiental DesCiertas Raíces, expuesta en la plaza principal de la ciudad en 2011; en tanto en el entorno natural, tiene lugar en el Parque Ecológico El Sabinal en 2012, El Festival Arte de la Tierra, con la participación de artistas locales, maestros y alumnos de la LAV-UA y otros de la CDMX. Ambas apoyadas por el Ayuntamiento de Aguascalientes 2011-2013, y gestionado el festival con Cooperación Sociedad y Arte A.C., la cual de manera sostenida y al alrededor de dos décadas, ha promovido el arte medioambiental, siendo esta asociación la de mayor solidez y trayectoria en el país.

Mención especial, merecen las instalaciones-memorial dedicadas a la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las cuales son un reclamo y una denuncian ante ese crimen de Estado y de lesa humanidad, éstas se encuentran en los campus universitarios de la Autónoma y la de las Artes, que abrazan como un gesto de solidaridad ante estos hechos a los padres y familiares de estos.

Por último, es de destacar las piezas realizadas por el colectivo de producción plástica Arrabal, quienes han estado asiduamente presentes en la escena estatal realizando propuestas artísticas en este género, las cuales muestran un valioso grado de composición, conceptualización y ejecución, las que han sido destinadas a las ferias del libro, así como a contribuir museográficamente en exposiciones, y de igual forma, a reforzar la estética de los patios de Casa de la Cultura durante los periodos de la FNSM.

En suma, no están aquí algunos espacios expositivos, o todas ni todos los que son o los que han visitado este género artístico como productores, ni mencionado sus piezas. No obstante, se cuenta con el Museo Espacio que, en gran medida y en otra dimensión lleva en la actualidad por su perfil contemporáneo, la preeminencia en la materia, pero con una carga fuertemente aún etnocentrista que ha excluido a la producción local y regional y que clama de la política cultural por su descolonización.

Bajo la pretensión basada en la directriz de una política centrada en el concepto de marketing empresarial de los museos franquicia a nivel global, se han apreciado en este recinto expositivo, propuestas de artistas nacionales e internacionales, de los cuales enuncio solo a tres de sus creadores, Jannis Kounellis, Daniel Buren y Javier Marín.

Ya sea que, a través de las instalaciones artísticas, se aborden temas de crítica que cuestionan corrosivamente al sistema y sus consecuencias indeseables en la sociedad, también encontramos aquellas, que son un divertimento visual, plástico y emocional, que no es moda y si una herramienta de expresión que nos permite experimentar una relación que rebasa la noción tradicional en la producción y en el consumo, en el hecho artístico, de sus objetos, que queda abierto a los sentidos, a la interpretación y al goce estético.

Abril de 2022 arteparalelo21@live.com

Estribo

Sí, tengan para que aprendan, a pesar de todo, el INE organizó de manera eficaz y eficiente la consulta

DIRECTOR FRANCISCO M. AGUIRRE ARIAS LUNES 11 DE ABRIL DE 2022

IMÁGENES DE AGUASCALIENTES Los 99 años de Dolores Castro Varela

CARLOS REYES SAHAGÚN

CRONISTA DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES TEXTO Y FOTO

Este próximo martes 12 de abril, fecha en que la recientemente desaparecida poeta Dolores Castro Varela cumpliría 99 años –creeré que los cumplirá, y cumplirá muchos años más, tantos como lo permitan quienes se acerquen a su poesía, porque escrito está: sólo el olvido es muerte–, tendrá lugar un homenaje a su persona y trayectoria, con discusión sobre su obra lectura de su poesía y música de algunos poemas. La cita es en el Centro de Estudios Literarios de Aguascalientes (CIELA), en punto de las 5 de la tarde.

Es este evento organizado conjuntamente por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Municipal Aguascalentense de Cultura y el Instituto Cultural de Aguascalientes.

La poeta es tan importante para Aguascalientes, que la UAA tiene una cátedra que lleva su nombre, el IMAC un premio de poesía, narrativa y ensayo, y el ICA la librería del Fondo de Cultura Económica, que lleva su nombre a manera de homenaje.

El CIELA Fraguas (Fraguas por el poema de Víctor Sandoval) está en Allende 238, entre Victoria y Alarcón, en el centro. La imagen la muestra en uno de los múltiples homenajes de que fue objeto, realizado este el 25 de junio de 2009. Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a

carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com.

Mitos y presagios

Cristian dE lira

Como parte de los eventos conmemorativos por el 50 aniversario del Museo José Guadalupe Posada se exhibe Mitos y presagios, una colección de la obra gráfica de Ismael Guardado que Santiago Espinosa de los Monteros, crítico de Arte, describe en el texto de sala:

“El erotismo, la caligrafía críptica, las vírgulas, los estigmas que delatan y encierran los espacios truncados que nos sugieren distancias y las figuras en cuyo anonimato reside su fuerza, son apenas algunos elementos de los que Guardado echa mano.

“Los secretos estructurales que han permeado la trayectoria de Ismael Guardado. La descontextualización de objetos, prototípicamente pensados y diseñados para un fin, es una materia que ha manejado de manera impecable. Más que preocupaciones, hay gozo, más que la calma, está la tormenta; más que explicaciones, están las rutas que podemos seguir. Nos sorprendemos al tener frente a nosotros una amplia sucesión de lecturas para un mundo que parecería no tener explicaciones naturales. En la obra de Ismael Guardado todo tiene una clara y armoniosa razón de ser.”

El propio Ismael Guardado cierra esta descripción apuntando, “Siempre he buscado que mi obra me sorprenda, que no sea meramente contemplativa y espero que sea el espectador quien descubra sus propios códigos y símbolos y transite a través de la misma para una lectura particular”.

Mitos y presagios estará en exhibición hasta el 7 de agosto.