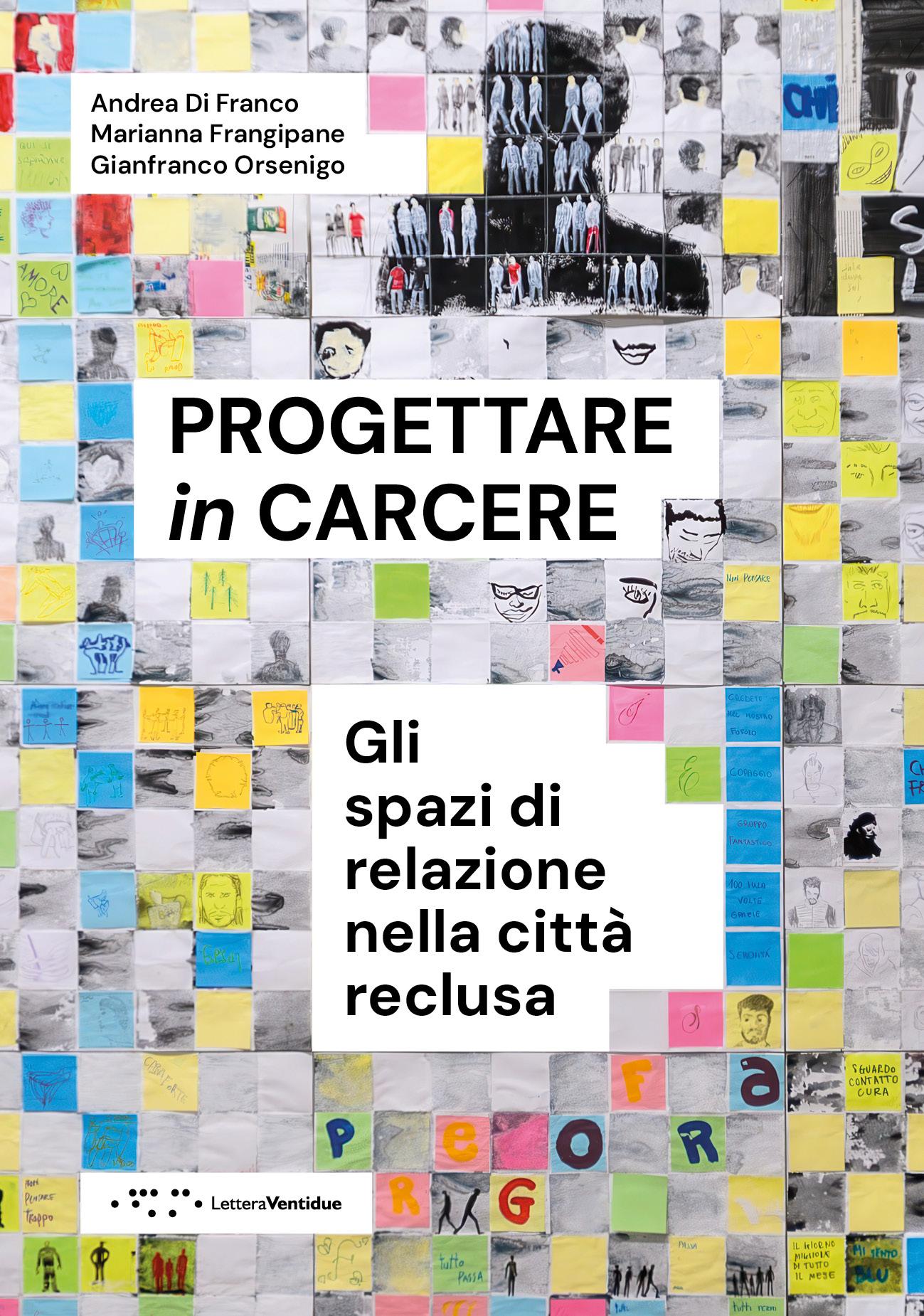

Introduzione

Andrea Di Franco

Marianna Frangipane

Gianfranco Orsenigo

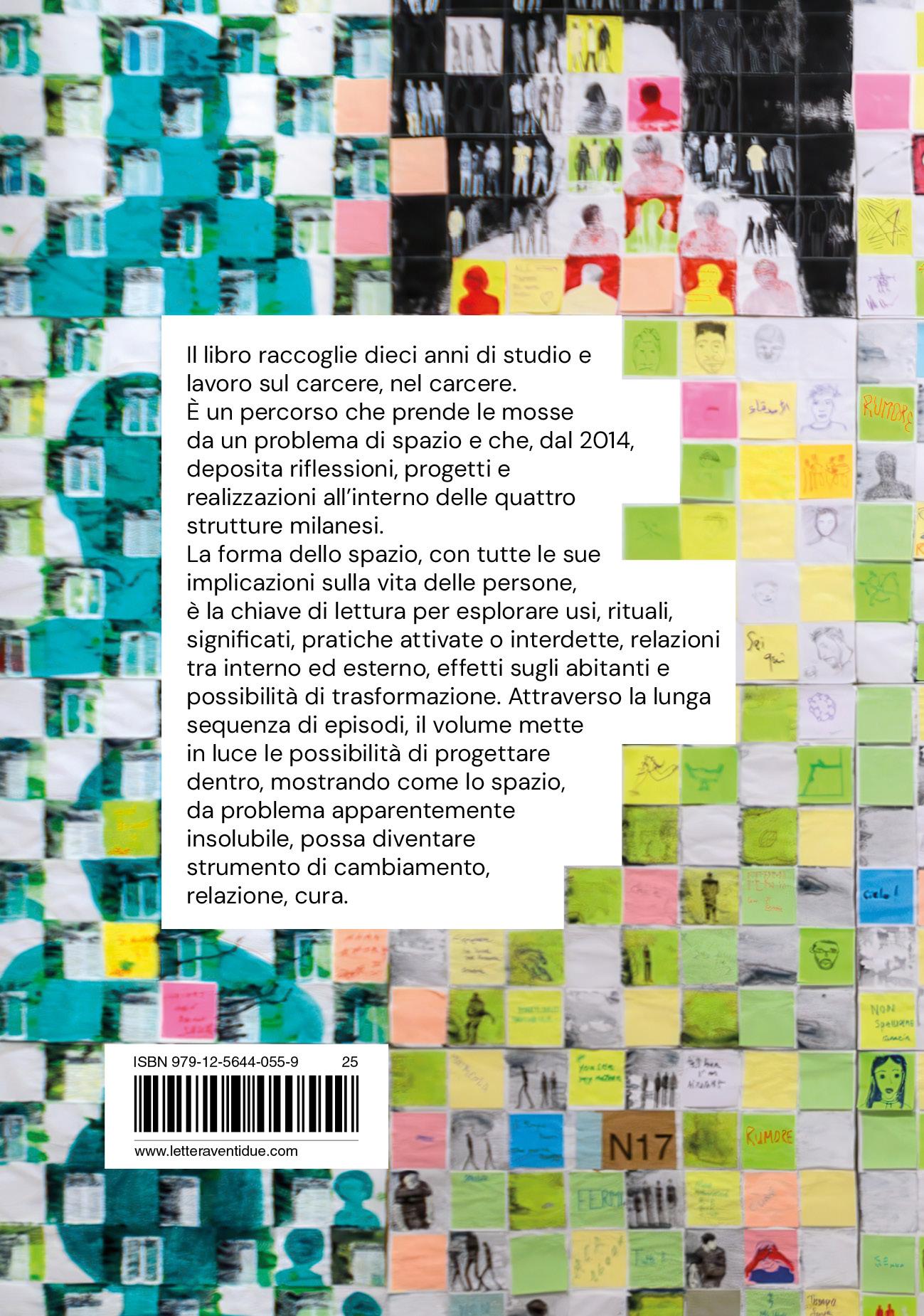

Questo libro vuole rappresentare un resoconto di dieci anni di studio e lavoro sul carcere e nel carcere. Si tratta di un racconto composto dai progetti, dai fatti concreti e dalle riflessioni che un gruppo variabile di ricercatori di diverse discipline ha messo in campo dall’inizio del 2014 alla fine del 2024. Le ricerche nascono dal contesto accademico del Politecnico di Milano e stringono, lungo la strada, alleanze con enti, associazioni e realtà esterne1. Le esperienze di ricerca e di progetto si sono svolte nel contesto milanese, implicando tutti gli istituti: San Vittore, Opera, Bollate e Beccaria (minorile), in stretta interlocuzione con altre esperienze di riferimento in atto a Napoli e a Roma. Gli esiti di questo percorso di lavoro, così come le metodologie adottate, sono stati di diversi tipi a seconda dei caratteri specifici delle varie ricerche, declinate alle particolari circostanze, esigenze e possibilità. Si sono dunque succeduti prodotti materiali ed immateriali, agiti dai ricercatori delle diverse discipline coinvolte – progettazione urbana e architettonica, design della comunicazione, bioingegneria, attività motoria e sportiva, logica matematica, psicologia e filosofia, arte figurativa, giurisprudenza – in un intreccio a composizione variabile.

Il particolare punto di vista che, tuttavia, viene adottato nella costruzione di questo resoconto è quello della logica spaziale orientato al progetto di spazio, poiché gli autori appartengono al campo dell’architettura e degli studi urbani. La chiave di lettura degli episodi presentati è dunque quella della forma dello spazio: del suo uso, del suo variabile significato, delle possibili pratiche che può attivare o inibire, del rapporto tra interno ed esterno; considerando quali ripercussioni agisce sui suoi abitanti e quali margini di progetto possiede.

Avviata nel 2014, la ricerca prende le mosse, per l’appunto, da un problema di spazio analizzato sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Lo spazio del carcere (nell’ambito milanese di cui ci occupiamo così come in quello nazionale) è sottodimensionato

1. Le persone e le relative discipline coinvolte, così come tutto l’arcipelago che compone questo gruppo di lavoro, sono espresse nel volume in relazione alle specifiche sperimentazioni che si sono succedute in questo periodo.

rispetto al numero delle persone che, a prescindere dal ruolo, sono costrette a frequentarlo; così come è “disfunzionale” rispetto alla sua qualità: stato manutentivo, dotazione di servizi di base, appropriatezza dei luoghi all’uso, assenza di luoghi necessari alle attività che si dovrebbero svolgere internamente. Disfunzionale viene qui inteso, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione, nel senso della inadeguatezza a consentire alle persone detenute di attribuire al tempo della reclusione un valore che possa favorire lo sviluppo di qualche utilità sociale e individuale. La disponibilità di spazio, ancora prima di qualunque considerazione sul tipo di progetto di modificazione delle strutture detentive e del racconto dei progetti realizzati, è un presupposto su cui vale la pena soffermarsi. Nel periodo 2013-2014, momento in cui inizia il nostro percorso di ricerca, deflagra la crisi a causa della condanna del nostro paese da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per la violazione dei minimi di legge dei mq/ persona delle celle detentive; quel momento chiave è già esito di un processo “carcerogeno” iniziato venti anni prima.

Dal 1990 al 1995, sull’onda dell’impatto emotivo degli sbarchi sulle coste italiane provenienti dalle rotte dei paesi ex-sovietici, in particolare dall’Albania, si assiste ad un primo sostanziale incremento delle presenze in carcere quale effetto di un inasprimento dei processi di criminalizzazione nei confronti dei migranti e dei tossicodipendenti e dell’aumento della carcerazione preventiva2.

I detenuti passano da 35 mila a 50 mila. Alla fine del 2001 nelle carceri italiane si contano 55 mila detenuti. La capienza regolamentare è di 43 mila.

Dal 2002 al 2006, in conseguenza delle leggi cosiddette “Bossi-Fini” (2002), che criminalizza i migranti irregolari e trasforma le carceri in centri di permanenza temporanei in attesa dell’espulsione, la “ex Cirielli” (2005) che aumenta le pene per i recidivi, e la “Fini-Giovanardi” (2006) che intende contrastare anche su piccola scala lo spaccio e il possesso di stupefacenti, le presenze in carcere raggiungono le 61 mila presenze.

2. In merito alla composizione mutevole della popolazione detenuta in rapporto ai provvedimenti legislativi si veda: Vianello, 2019.

Alla fine del 2009 i detenuti sono 64.791, il più alto numero dal dopoguerra, con un tasso di incarcerazione tra i più alti d’Europa (127 su 100 mila abitanti).

Nello stesso anno, in seguito allo “stato di emergenza” richiesto dal Ministro della Giustizia Alfano, viene approvato il cosiddetto “piano carceri” che prevede nuove costruzioni per 20 mila posti e l’assunzione di 2000 nuovi agenti di polizia penitenziaria. Il piano non ha avuto effetti: degli oltre 20.000 nuovi posti previsti alla sua chiusura, nel 2015, ne sono stati realizzati poco meno di 5.000; una delle poche realizzazioni portate a termine è il nuovo padiglione a Bollate, che ha occupato parte del campo sportivo esistente.

Nel 2013, come si diceva, con la sentenza Torreggiani, interviene la CEDU e condanna l’Italia “per trattamenti inumani e degradanti” nei confronti delle persone detenute, a causa del sovraffollamento arrivato al 150 per cento.

Dal 2013 al 2015, anche per effetto di alcuni provvedimenti conseguenti alla sentenza CEDU, la popolazione detenuta scende di oltre 15 mila unità e il tasso di sovraffollamento cala al 105%.

Nel 2016 gli Stati generali sull’esecuzione penale affrontano, al tavolo 1, il tema dello spazio.

Nello stesso anno, in linea con altri paesi europei, nasce la figura del Garante nazionale delle persone private della libertà personale, che verrà rappresentata fino al 2023 da Mauro Palma, con il quale la nostra ricerca attiva, da subito, una costante interlocuzione.

Tuttavia, oggi la situazione sta ritornando ai numeri del 2013: le persone detenute sono 62 mila, a fronte di una capienza effettiva di circa 47 mila posti. La stragrande maggioranza delle persone detenute sono affette da forme varie di dipendenza, sono stranieri senza domicilio e senza alcuna rete sociale sul territorio, nullatenenti, rinchiusi per reati di piccolo spaccio e consumo di stupefacenti.

Se si considera anche che, nel 2024, si è registrato il maggior numero di suicidi mai rilevato tra i detenuti (90 persone, cui si aggiunge quello delle 243 morti per altre cause), appare evidente come il carcere sia oggi un contenitore (al collasso e profondamente

20 febbraio

La Russia invade la Crimea e la regione del Donbass in Ucraina

9 novembre

Si festeggiano i 25 anni dalla caduta del muro di Berlino

22 novembre

Tomas Filia è una delle 43 persone detenute che si sono tolte la vita nel 2014

pg. 82 / ENTRATA / C.R. Padova - Due Palazzi

LO SPAZIO DI RELAZIONE

«Lo spazio condiziona concretamente la pena nel suo svolgersi ben di più di molte acute elaborazioni teoriche».

(Mauro Palma, Garante Nazionale, 2011).

Il problema dello spazio del carcere si articola su due piani: quello “quantitativo” e quello “qualitativo”.

Il primo, più evidente, riguarda la proporzione tra il numero di persone detenute e la quantità di spazi disponibili. Il secondo, invece, riguarda gli aspetti qualitativi: si tratta dell’appropriatezza dei luoghi e degli usi che se ne fanno rispetto al mandato costituzionale.

Si tratta, in fondo, della capacità del “sistema carcere” di sostenere la ricostruzione dei legami interrotti tra gli autori di reato e il corpo sociale.

Il nostro obiettivo è intrecciare i due piani, condividendo gli strumenti del progetto di architettura per immaginare, insieme agli abitanti, luoghi dedicati alla relazione tra persone detenute, con gli operatori, i visitatori, i parenti, e anche con sé stessi (vale a dire quello spazio in cui è riconosciuto il valore della identità e dignità del singolo).

Cortile della Casa di Reclusione di Brescia-Verziano. Ph. Riccardo Miccoli.

Giornata di inaugurazione della Casetta Rossa, 22.10.2018 presso la II Casa di Reclusione Milano Bollate.

di inaugurazione della pista d’atletica nei cortilI del Terzo reparto della II Casa di Reclusione Milano Bollate.

Giornata

Giornata di promozione delle attività sportiva nei cortili della II Casa di Reclusione Milano Bollate nell’ambito del Festival New European Bauhaus. Ph. Adriano Grassi.

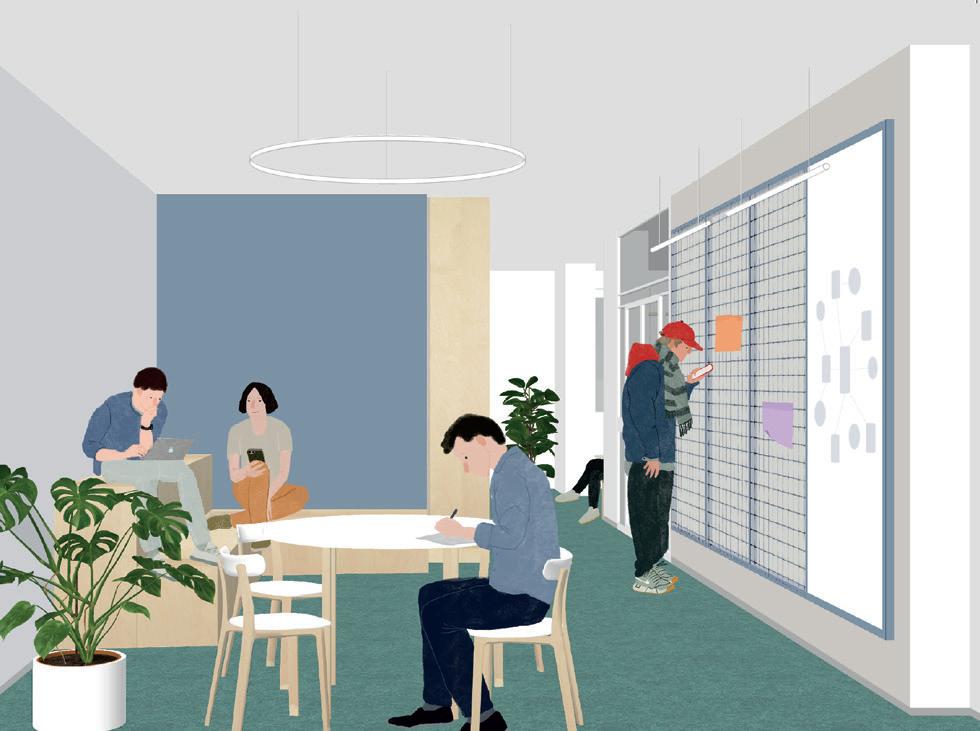

Proposta I di trasformazione delle sale di attesa dell’USSM di Milano.

Proposta II di trasformazione delle sale di attesa dell’USSM di Milano.