Indice

009

Milena Farina

Laboratorio Mediterraneo

Introduzione

Carmen Espegel

Alessandro Lanzetta

031 057 081

Roger Joan Sauquet Llonch

La profonda mediterraneità di Eileen Gray e Jean Badovici

Maison en bord de mer: E.1027 a Roquebrune-Cap-Martin

Ugo Rossi

Valerio Palmieri

1926-1929

La parabola della modernità nel sogno mediterraneo di Le Corbusier

Villa Savoye a Poissy

Maisons Jaoul a Neuilly-sur-Seine

1928-1931

1951-1956

Il realismo di Josep Lluís Sert e Josep Torres Clavé alla ricerca di un habitat ideale per le vacanze

Case per il fine settimana nel Garraf

1934-1935

L’eutopia mediterranea di Bernard Rudofsky e Luigi Cosenza

Villa Oro a Napoli

1934-1937

Due case di Gio Ponti allungate sul bordo del mare

Villa Marchesano

Villa Donegani a Bordighera

1937-1938

1939-1940

Mario Ferrari

Alessandra Como

Dal Mediterraneo di Adalberto Libera all’Arci-Mediterraneo di Curzio Malaparte

Casa Malaparte a Capri

Chiara De Felice

Valerio Palmieri

Antonio Pizza De Nanno

Anna Bruna Menghini

1938-1942

Un esercizio compositivo di Tino Nivola e Bernard Rudofsky tra arte e architettura

Casa-giardino a Long Island

1949-1950

La domus di Alvar Aalto in Finlandia e il valore arcaico dell’abitare

Casa sperimentale a Muuratsalo

1952-1954

L’autoritratto in pietra di Mario De Renzi

Casa a Sperlonga

1952-1954

La “casa dell’uomo” di José Antonio Coderch

Casa Ugalde a Caldetas

Casa Rozès a Girona

1951-1952

1962-1964

La promenade architecturale di Luigi Moretti sul litorale tirrenico

Villa La Saracena a Santa Marinella

1955-1957

Michele Beccu

Laura Pujia

Laura Marino

Louis I. Kahn e la sperimentazione sulla “stanza” come modulo strutturale e spaziale

Fleischer House a Elkins Park

1959

Topos e progetto nelle architetture domestiche di Umberto Riva in Sardegna

Case Di Palma a Stintino

1958-1960 | 1971-1972

L’architettura “vera” di Aris Konstantinidis tra costruzione e natura

Casa per il fine settimana ad Anávyssos

Sergio Martín Blas

Riccardo Petrella

Ivana Elmo

Il Mediterraneo cangiante di Francisco Javier Sáenz de Oíza

Casa Huarte a Maiorca

Il rifugio mediterraneo di Jørn Utzon

Can Lis a Maiorca

Il progetto di architettura come esperienza feconda del limite nell’opera di Pasquale Culotta e Giuseppe Leone

Casa Salem a Cefalù

1962-1964 1967-1970 1971-1974 1972-1973

Giorgia De Pasquale

Michele Bonino

Il “tempio pre-classico” di Oscar Tusquets e Lluís Clotet dove vivere a piedi scalzi

Casa Victoria a Pantelleria

395

Gianpaola Spirito

Francesco

Cacciatore

Il Mediterraneo disegnato in 2B di José Antonio Martínez Lapeña ed Elías Torres

Casa Gili a Ibiza

Reinterpretazioni di due spazialità mediterranee nelle architetture di Alberto Campo Baeza

Casa Gaspar

Quattro architetture domestiche di Aires Mateus & Associados nel paesaggio mediterraneo dell’Alentejo

Case a Melides

Casa Infinito a Cadice 1972-1975 1984-1986 1990-1992 1999-2016 2012-2014

Fonti immagini

Biografie

Milena Farina

Laboratorio

Mediterraneo

L’idea che il Mediterraneo abbia prodotto una cultura abitativa e costruttiva omogenea, strettamente collegata a un’identità locale ma potenzialmente universale, ha avuto un’influenza profonda nell’architettura del Novecento, con riflessi ancora vitali nel contemporaneo1. L’operazione di rintracciare nella “tradizione mediterranea” un nucleo di principi atemporali, stabili, considerati il frutto di un sapiente lavoro di adattamento ai mezzi a disposizione di una collettività anonima, ha significato la drastica riduzione a un corpus unitario di un patrimonio insediativo molto eterogeneo sia per la varietà delle condizioni orografiche e climatiche dell’area geografica interessata, sia per la distanza nel tempo e nello spazio dei contesti sociali e culturali che lo hanno prodotto. I paesaggi storici del Mediterraneo sono al contempo espressione di vicende profondamente intrecciate, riconducibili a civiltà diverse che nei secoli sono entrate in contatto tra loro contaminandosi diffusamente2. La complessità delle storie all’origine di questa realtà multiforme contrasta con l’idea di un’architettura legata essenzialmente a un impiego razionale delle risorse disponibili di un dato luogo, esito quasi oggettivo delle sue condizioni climatiche, orografiche e tecniche, del genius loci come fattore generatore di identità e di tradizioni locali immutabili. Ma proprio questa operazione di riduzione ha consentito alla cultura architettonica, soprattutto nel corso del Novecento, di identificare una serie di topoi della mediterraneità, soluzioni a questioni insediative, spaziali e figurative genericamente riconducibili a una cultura abitativa e costruttiva che tende ad assumere i contorni del mito.

Le tracce di questi processi si possono rinvenire con più evidenza nei progetti di case elaborati nell’arco dell’ultimo secolo dalla cultura architettonica europea, campo elettivo di sperimentazione dove temi di ricerca e traiettorie poetiche degli autori trovano forme di espressione particolarmente esemplari. In questi progetti si deposita la memoria di situazioni spaziali, immagini e atmosfere considerate “mediterranee”, a seguito di operazioni di trasferimento, manipolazione e adattamento a diversi contesti ideologici, culturali e persino geografici. Operazioni consapevoli e dichiarate, ovvero inconsce e celate, spesso veicolate da precedenti elaborazioni progettuali che risalgono nel passato come tante “catene invisibili”3. Gli ultimi anelli di queste catene possono trasferire temi insediativi, spaziali e figurativi associati al Mediterraneo anche in territori affacciati su altri mari, come Cadice per Campo Baeza o il litorale alentejano per Aires Mateus,

Maison en bord de mer: E.1027 a Roquebrune-Cap-Martin

palme, dracene e fichi d’India, la sua immagine nautica è completa, aerea ed estroversa. Arroccata su una sequenza di muri di contenimento in pietra e cemento, si erge in alto, come un balcone affacciato sull’infinito e al riparo dall’impetuoso mare. Sul fronte mare si affacciano i due piani dell’edificio, dove si sviluppano collegamenti di ogni tipo con molteplici gradazioni dall’interno chiuso all’esterno aperto attraverso terrazze, balconi e solarium o verande, androni, portici e pensiline. D’altra parte, l’edificio è protetto dalla forte luce solare mediante persiane, tende da sole, tettoie e tendaggi. Accanto, il giardino con il suo laghetto di sabbia per evitare le zanzare e le sue varie pavimentazioni è arredato come se fosse un interno. Attraverso le terrazze di limoni sostenute da muri in pietra irregolare paralleli alla strada, il lotto si adatta al terreno roccioso e digrada verso il mare. Il piccolo accesso dal Sentier Massolin è una scala nascosta e ripida che penetra nella vegetazione lussureggiante per terminare

en

de mer: E.1027. La grande sala multifunzionale dalla terrazza.

Maison

bord

La profonda mediterraneità di Eileen Gray e Jean Badovici

A sinistra. Maison en bord de mer: E.1027. Angolo della sala da pranzo.

A destra. Maison en bord de mer: E.1027. Tavolo da pranzo sulla terrazza.

all’estremità settentrionale della casa, su una piattaforma con tettoia, un atrio di ingresso. Gli altri due accessi al terreno sono dalla costa e dalle scale che costeggiano il Cabanon. Sul lato della montagna, invece, si scopre un solo piano, che ospita un ampio soggiorno, la camera da letto principale, il bagno, il gabinetto e una doppia cucina, invernale ed estiva. Più in basso, affacciati sul giardino, si trovano una camera per gli ospiti, una camera per il personale, i locali ripostiglio con un gabinetto e un ampio porticato protetto dal sole. Una scala a chiocciola che percorre l’intero volume conduce alla copertura, attraverso una torretta in parte trasparente e in parte traslucida con montanti metallici. La casa immaginata da Gray e Badovici vuol essere un centro attivo di creazione e di socialità selezionata. Per questo, dei 150 mq utili complessivi, il grande soggiorno occupa 60 mq. In questo unico spazio multifunzionale troviamo un gabinetto con doccia dietro una parete, una zona per la lettura, un angolo

Case per il fine settimana

nel Garraf. Piante dei

modelli costruiti A, B e C. “AC”, 19, 1935.

Case per il fine settimana nel Garraf

Il realismo di Josep Lluís

Sert e Josep Torres Clavé alla ricerca di un habitat ideale per le vacanze

Case per il fine settimana nel Garraf. Piante dei modelli non costruiti D e E. “AC”, 19, 1935.

Roger Joan Sauquet Llonch

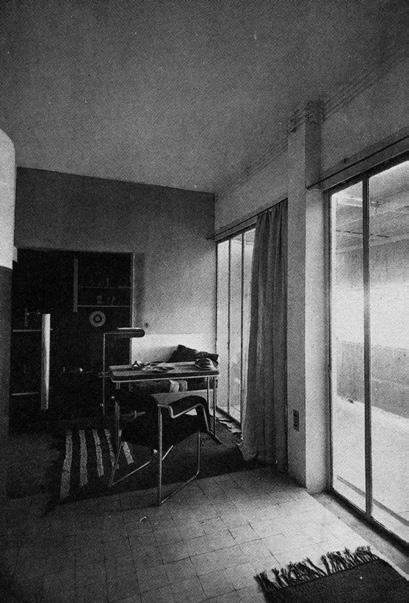

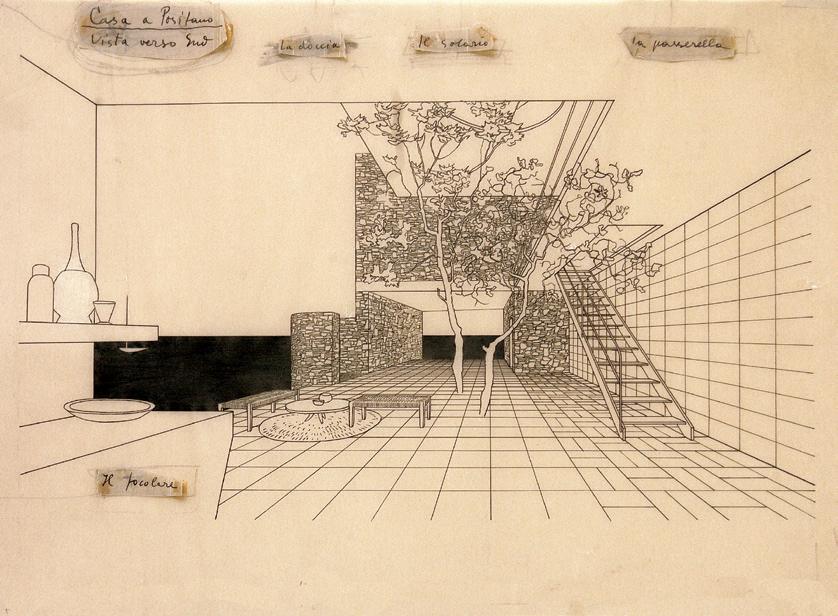

e probabilmente non siano stati “turbati dalle incomprensioni” dalla committenza, gli elementi e i concetti fondamentali delle proposte per Procida e Positano hanno dato forma al modo di vivere la casa.

Nel progetto di Villa Oro, Cosenza e Rudofsky declinano le tematiche morfologiche delle costruzioni rupestri di Procida e delle coste greche, in cui «la rassomiglianza stilistica con certe costruzioni sulla costa amalfitana era perfetta»39 e prende forma il vocabolario linguistico che inerisce ai legami associati alle relazioni tra luogo, materiali, modi di vivere.

Le sale all’aperto, le terrazze, la zona pranzo esterna, protetta dal volume aggettante della camera da letto del dottor Oro, sono in continuità con le sale “interne” della casa, costruendo un Raumplan esteso all’esterno. La casa si informa dell’antica tradizione costruttiva. In analogia con le case di Procida, case scavate nel tufo sovrapposte che, arretrandosi, costituiscono terrazze e percorsi, testimoniate dai disegni ad acquerello e dalle

Progetto di una Casa per Positano. Vista prospettica della stanza all’aperto.

Villa Oro a Napoli

L’eutopia mediterranea di Bernard Rudofsky e Luigi Cosenza

Luigi Cosenza, Bernard Rudofsky, Villa Oro, Napoli, 1934-1937. La grande loggia: una stanza all’aperto.

fotografie, Rudofsky e Cosenza mettono in scena quanto Josef Frank espone come tema prioritario sulla questione della casa moderna in Das Haus als Weg und Platz40 e costruiscono quanto Gio Ponti aveva prefigurato nel primo editoriale di “Domus” del 1928 in La casa all’Italiana41; ma ciò che è più rilevante è che i dispositivi spaziali trovano, nella ricerca del moderno, il legame con l’antico, cosicché l’architettura d’autore trova le radici nell’architettura del luogo.

Nel progetto, infatti, gli elementi morfologici di riferimento manifestano un profondo legame con le case di Santorini, Ischia, Capri e del borgo dei pescatori della Corricella di Procida.

A Posillipo, come le case della Corricella, la Villa Oro si apre al paesaggio. Le terrazze e la loggia, pensate per una vita all’aperto, costituiscono – come nella Casa per Positano – i veri ambienti da abitare, per gioire del clima e del paesaggio mediterraneo, con vista su Capri e sul Vesuvio, senza soluzione di continuità.

Villa Marchesano Villa Donegani a Bordighera

case di Gio Ponti allungate sul bordo del mare

Gio Ponti, Bernard Rudofsky, Progetto di un albergo per la costa dalmata, 1941. Rielaborazione del progetto di un albergo per Capri. Assonometria generale e studio per le stanze delle sorelle. Articolo pubblicato su “Stile”, 8, agosto 1941.

Valerio Palmieri

Due

Valerio Palmieri

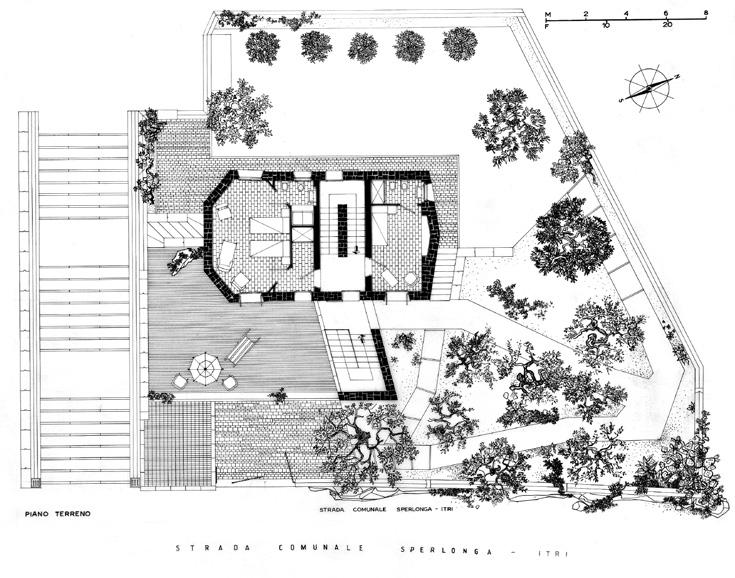

L’autoritratto in pietra di Mario De Renzi

come l’architetto li ritenga fondamentali nella definizione dell’immagine di una casa edificata con metodi tradizionali, quindi con una struttura muraria continua in scheggioni di pietra calcarea, un uso molto limitato del cemento armato, e improntata a un principio di realismo costruttivo, analiticamente esposto.

De Renzi è infatti cosciente che l’organizzazione del cantiere e le competenze dell’impresa edile realizzatrice13 in un contesto produttivo totalmente artigianale quale quello della Sperlonga dei primi anni Cinquanta, vadano governate attraverso un controllo sistematico di tutti gli aspetti costruttivi. Ragione che lo spinge a indagare prevalentemente con disegni di dettaglio (non di rado in scala al vero) in maniera tassonomica i nodi costruttivi e di finitura dell’edificio. Dato che rende conto della capacità professionale di un progettista esperto, abituato a non lasciare nulla al caso, anche in una realizzazione di modesta entità, tanto più come committente di sé stesso.

La costruzione procede in maniera abbastanza rapida e nel corso del 1954 viene ultimata, ottenendo l’abitabilità dell’edificio nel settembre dell’anno successivo14.

Casa a Sperlonga. Veduta prospettica della terrazza in copertura.

L’autoritratto in pietra di Mario De Renzi

di base non ulteriormente smembrabili, la relazione appare subito immediata»8. Le sperimentazioni kahniane si pongono in sintonia con quelle letture: nei disegni preparatori per le due case, le azioni di traslazione orizzontale e verticale, le direttrici di spostamento indicate con frecce e vettori, mostrano analogie con la scienza topologica. Quelle azioni convivono, però, con le opposte tensioni verso un “ordine” che aspira a compostezza e regolarità: particolarmente eloquente è un disegno preparatorio per la Adler, dove è evidente l’avvio compositivo da uno schema a croce greca, ma questo appare continuamente contraddetto da segni più gestuali e dinamici, che forzano l’impianto verso una sua scomposizione, con spostamenti in orizzontale e verticale delle unità. Lo schema a croce greca, che Kahn adopera così caparbiamente, va fatto risalire alla circolazione e alla fortuna critica del libro di Wittkower, Architectural principles in the age of Humanism, pubblicato in Europa nel 1949, e introdotto a Yale da Colin Rowe9, che nel 1956 lo fece conoscere al suo collega. Questi rimase molto colpito soprattutto dalla lettura del paragrafo sulle ville palladiane e dalla celebre schematizzazione grafica10,

Louis I. Kahn, Oser House, Elkins Park, Montgomery County, PA, 1939-1943. Pianta del piano terra e del piano primo.

Louis I. Kahn e la sperimentazione sulla “stanza” come modulo strutturale e spaziale

Michele Beccu

che cercò di adoperare a più riprese negli schemi progettuali di quel periodo. Un riferimento, peraltro, quasi impercettibile nei grafici di progetto: nella Adler, il tema della croce greca è ridotto all’incrocio di tre moduli anziché cinque, nella Weber-de Vore è pressoché irriconoscibile, mentre sarà applicato in modo integrale nella Bath House del Centro Comunitario di Trenton, episodio conclusivo di quella stagione.

Nella casa per Dr. e Mrs. Francis Adler (1945-1955) il processo progettuale parte da una revisione approfondita del programma abitativo e dal suo adattamento allo schema modulare, alla ricerca di “soluzioni non tradizionali”. Le unità cellulari sono modulo strutturale, funzionale e formale al tempo stesso, configurazione spaziale e strutturale coincidono in maniera quasi

Louis I. Kahn, Weiss House, Montgomery County, PA, 1948-1950. Pianta del piano terra della versione definitiva.

Il progetto di architettura

esperienza feconda del limite nell’opera di Pasquale Culotta e Giuseppe Leone

Pasquale Culotta, Giuseppe Leone, Casa Salem, Cefalù, 1972-1973.

Scorcio della casa tra cielo e mare.

È alquanto complicato situare Casa Salem nello spazio fisico e culturale dell’abitare mediterraneo. In nessun modo, infatti, questa dimora corrisponde agli archetipi costitutivi e formali convenzionalmente riconducibili alla cosiddetta architettura mediterranea; né tantomeno riflette consuetudini tradizionalmente riferibili a quella stessa cultura domestica e relazionale.

Si tratta di una casa verticale e, almeno in origine, isolata. Il suo rapporto con il mare, come più volte è stato osservato, è assimilabile a quello di una torre di avvistamento o di un faro, e con il mare tesse relazioni più contemplative che produttive, esprimendo l’atteggiamento tutto nordico di una partecipazione sentimentale ai moti della natura, pur senza alcun intento di mimetizzarsi con essa.

Casa Gaspar Casa Infinito a Cadice

la funzione prevista in questo spazio a cielo aperto»19. A Cadice il clima è mite, la luce fortissima e l’area di progetto si trova sulla duna costiera di fronte dell’Oceano Atlantico. Qui l’architetto madrileno inserisce un podio di 20x36x12 metri, rivestito di travertino oniciato in modo da armonizzarsi con il colore della sabbia e, corroso dal tempo, evochi le rovine romane della vicina Bolonia. Il tetto si colloca alla quota della strada; vi si accede attraverso un setto con tre aperture, oltre il quale si sviluppa la terrazza, scavata per ospitare una piscina, una cavea e la scala, collocata sull’asse centrale, che conduce all’abitazione al piano inferiore. La pianta, come in tutti i progetti di Campo Baeza, è organizzata secondo precise proporzioni: misura 20x12 metri, è divisa in tre parti, quella centrale ospita un soggiorno di 6x5,70 metri che si apre verso una loggia di 6x4 metri che fronteggia l’oceano; da un lato sono inserite la cucina e la camera da pranzo, dall’altro, due camere da letto e i servizi. Gli ambienti sono in relazione grazie a grandi aperture che si frappongono tra un setto e l’altro e sono molto luminosi in quanto il fronte principale è totalmente vetrato; quelli laterali, invece, sono caratterizzati da aperture di 2,1x21 metri. Il livello inferiore ha un impianto simile, ma più frammentato per la presenza delle camere da letto. Il fronte principale è, analogamente a quello del livello superiore, definito da una loggia al centro, ma è chiuso sui lati; le camere si aprono a sud e nord con finestre quadrate di circa un metro di lato.

Pagina a fianco. Casa Infinito. Vista centrale della terrazza e dell’orizzonte.

In alto. Casa Infinito. Vista laterale della terrazza e della spiaggia.

Gianpaola Spirito Reinterpretazioni di due spazialità mediterranee nelle architetture di Alberto

Campo Baeza