Il libro di Manuel Orazi sull’architetto Giovanni Vaccarini, di Roberto Damiani

Lo studio, Giovanni Vaccarini Architetti

Biografia, Giovanni Vaccarini

Il libro di Manuel Orazi sull’architetto Giovanni Vaccarini, di Roberto Damiani

Lo studio, Giovanni Vaccarini Architetti

Biografia, Giovanni Vaccarini

“Pescara, città americana in Italia”: così nel suo Viaggio in Italia Guido Piovene descriveva la città adriatica nel 1956. Arrivo in città poco prima dell’alba, in un sabato invernale dalla luce incerta. Non si capisce ancora se sarà una giornata di sole o di nebbia, ma l’aria è fresca e profuma di mare. Mi incammino verso Piazza del Sacro Cuore, per poi proseguire giù per Corso Umberto e imboccare una delle tante vie che corrono parallele al litorale, costellate di palazzine, condomini, edifici scrostati e ritinteggiati. Il ciottolato risuona dei miei passi: incontro un fotografo di vedute notturne, un ubriaco, qualcuno che passeggia con il cane, in tuta da ginnastica. Non serve consultare Maps, a guidarmi è l’orientamento attraverso la scacchiera di vie parallele e perpendicolari all’arenile. Corso Vittorio Emanuele è ancora semi deserto, tra poche ore si animerà di un incessante andirivieni.

Penso a Pasolini: «Pescara è splendida. Credo sia l’unico caso di città, di vera e propria città, che esista totalmente in quanto città balneare. I pescaresi ne sono fieri. Giungo all’ora del tramonto, della grande, frenetica passeggiata prima di cena.» (P.P. Pasolini, P. Di Paolo, La lunga strada di sabbia, in “Successo”, luglio 1959, 12-13.)

Per chi, come me, è cresciuta in Veneto, l’immaginario della villeggiatura estiva è indissolubilmente legato all’Adriatico, alle infinite distese di sabbia puntellate da ombrelloni e interrotte solo qua e là da foci di fiumi; alle sale giochi, ai chioschi del gelato, al fronte compatto di hotel e grand hotel che si affacciano prepotenti sul mare. Pescara sembra generata dalla spiaggia: un corpo liquido, senza forma, in continuo movimento, in cerca di una forma. L’antico centro storico, dimenticato, è stato reciso dalla ferrovia. Il tessuto urbano, con le sue arterie, si è ramificato, espanso, allungato, privo del cuore che caratterizza la città italiana. Pescara è una striscia, è un pesce, è una gomma da masticare che si allunga e si deforma, per poi ritornare su sé stessa; è una città di mare, in una regione abitata da un popolo di montagna. Una Los Angeles in miniatura, in costante espansione.

Pescara è splendida. Credo sia l’unico caso di città, di vera e propria città, che esista totalmente in quanto città balneare. I pescaresi ne sono fieri. Giungo all’ora del tramonto, della grande, frenetica passeggiata prima di cena

Pier Paolo Pasolini

Prendo l’auto e percorro il lungomare attraverso Montesilvano, per poi arrivare a Silvi Marina. Qui ho passato una torrida estate negli anni ‘80, in un albergo con la piscina prosciugata – per lavori di “ammodernamento”, diceva il cartello.

Alberghi chiusi, persiane arse dal sole, palazzine, condomini, bar con insegne al neon, chioschi, lampioni, sabbia, ombrelloni, automobili, palme, villini liberty in decadenza, muretti: il lungomare li tiene insieme tutti.

Cerco invano di darmi delle regole nel fotografare, ma, puntualmente disattese, mi ritrovo in balia di palazzine dagli intonaci pastello e delle meraviglie architettoniche esibite sul lungomare: è un continuo errare, fermarsi, tornare indietro e ripercorrere le stesse strade, nel tentativo di disegnare un itinerario, una sequenza. Pescara è una città moderna, giovane, nata sulla carta nel 1927 ma cresciuta in pieno Novecento, rasa quasi completamente al suolo dai bombardamenti nella seconda guerra mondiale, e poi ricostruita. Lo sviluppo commerciale e turistico avviene nel dopoguerra; negli anni sessanta la città si configura come un nodo importante nel sistema stradale e si intensifica lo sviluppo del settore commerciale (nel 1958 aprono i Magazzini Standa) e del turismo che danno vita alla “nuova civiltà” balneare”.

Oggi Pescara sfugge a ogni definizione, quando si è convinti di averne compresa l’identità, essa scivola via. La città è in tensione tra il passato recente – la vocazione di città adriatica moderna e la riscoperta delle tracce di un passato antico – e le promesse di uno sviluppo futuro. È un organismo senza una forma definitiva, in attesa di compiersi.

Pare che Muzio Attendolo Sforza passò da qui con l’esercito nell’ inverno del 1424, e attraversando la foce del fiume Pescara, perse la vita travolto dalla corrente.

Il corpo e l’armatura del famoso condottiero non vennero mai ritrovati, e li immagino giacere da qualche parte, in fondo al mare.

Prima che la fotografia divenisse un mezzo di comunicazione accessibile, la riproduzione artistica avveniva attraverso altre tecniche come la xilografia o l’acquaforte, facili cioè da riprodurre su riviste e giornali o da far viaggiare via posta. Il segno forte del bianco e nero, scavato fino all’astrazione è stato certamente un’impronta formativa per Mario Giacomelli il massimo fotografo delle colline adriatiche e dei suoi abitanti umili e anonimi, contadini, preti, malati mentali. Le sue colline solcate da linee parallele ma informali accostate ai motivi dei tronchi d’albero tagliati (1966) sono dominati dal segno grafico che fa dubitare se si tratti di una fotografia o appunto di un’incisione1. Giacomelli era membro dell’Associazione Fotografica Misa, fondata a Senigallia da Giuseppe Cavalli nel 1954 insieme con Ferruccio Ferroni, Piergiorgio Branzi e Alfredo Camisa2. Tuttavia è il binomio emiliano-romagnolo rappresentato da Luigi Ghirri e Guido Guidi che più di altri ha lanciato sguardi inediti sull’Adriatico. Emiliano di Scandiano, Ghirri era geometra e arrivò alla fotografia con molta fatica, ritraendo dapprima le zone di nuova espansione tra Reggio Emilia e Modena, i bruschi accostamenti fra pompe di benzina e vecchi villini. L’incontro con Aldo Rossi, nei primi anni ottanta attraverso la mediazione di Vittorio Savi per la rivista “Lotus” ne accelera la ricerca di dolcezza vale a dire di memorie infantili – dopotutto “ogni arte è memoria d’infanzia” secondo Hermann Broch. Scrive Ghirri che la fotografia è «una grande avventura del mondo del pensiero e dello sguardo, un grande giocattolo magico che riesce a coniugare miracolosamente la nostra adulta consapevolezza ed il fiabesco mondo dell’infanzia, un continuo viaggio nel grande e nel piccolo, nelle variazioni, attraverso il regno delle illusioni e delle apparenze, luogo labirintico e speculare della moltitudine e della simulazione3». I giochi per bambini disseminati lungo la riviera romagnola, fotografati anche d’inverno, i luna park, i parchi a tema come L’Italia in miniatura a Riccione, gli stabilimenti popolari così distanti da quelli elitari della Versilia, ma anche quelle tipologie temporanee di chioschi, bar aperti anche di notte, protesi verso l’esterno

1. Germano Celant, a cura di, Mario Giacomelli, catalogo della retrospettiva, Palazzo delle Esposizioni Roma, Photology-Logos, Milano 2001.

2. Fabio Ciceroni e Valerio Volpini, a cura di, Le Marche tra parole e immagini. Autori marchigiani del '900, Milano, Federico Motta Editore 1996.

3. Luigi Ghirri, L’opera aperta (1984), ora in Id., Niente di antico sotto il sole. Scritti e interviste 19731991, Quodlibet, Macerata 2021, pp. 120-121.

37 Leggere l’Adriatico Manuel Orazi

4. Aldo Rossi, Autobiografia scientifica, Parma, Pratiche 1990, pp. 50-51.

5. Guido Guidi, A New Map of Italy. The Photographs of Guido Guidi, a cura di John Gossage, Washington, D.C., Loosestrife Editions 2010.

con i biliardini, i flipper (oggetto delle prime fotografie di Olivo Barbieri) sono sintonizzati con l’atmosfera del tempo sospeso che la pittura metafisica aveva inaugurato a Ferrara a inizio del ‘900 e che si ritrova nel tempo sospeso della villeggiatura. Le discoteche, tipologia architettonica inedita che vede la luce a Rimini come prodotto della cultura radicale (L’Altromondo di Pietro Derossi del 1966) attenta alla lezione di Las Vegas appresa da Robert Venturi e Denise Scott Brown, si moltiplicano e ben presto continuano a vivere anche di notte grazie alla tecnologia (amplificazione acustica), a nuovi materiali (i polimeri di Giulio Natta) e a nuovi stili di vita nati intorno al ’68. Gli anni di piombo trascorrono indenni lungo la riviera, e gli anni del riflusso ne accentuano se possibile ancora di più la caratteristica di evasione, la stagione dell’effimero lanciata nel 1979 da Renato Nicolini a Roma e dal Teatro del Mondo di Rossi a Venezia trova nelle vacanze stagionali della riviera adriatica il suo correlativo oggettivo. Lo stesso Rossi scrive di «questi magnifici paesaggi mobili che si dispongono lungo l’Adriatico ad ogni stagione: così come quando li osservavo nel mio periodo di insegnamento a Pescara verso il 1966. Li vedevamo sorgere con il sorgere dell’estate e decadere con essa: un tempo più lungo della drammatica città della Feria di Siviglia, un tempo di vacanze, di incontri, di amori, forse anche di noia che si ripeteva ogni anno. E quando le grandi spiagge erano vuote l’inverno era ancora un terreno mobile di una città provvisoria che il lungomare separava dall’altra città. Ma la prima restava sempre la città degli incontri, come il molo, come tutto ciò che sta tra terra e acqua, come tra la terra e il cielo4». Se la riviera è però sintomo di spensieratezza estiva, consumismo e tempo sospeso da un’identità momentanea o, come lo definisce Pier Vittorio Tondelli in Rimini (1985), “tempo vuoto”, l’interno della Romagna è ben diverso, crudo e amaro come le fotografie di Guido Guidi che non hanno certo nulla d’infantile. Uno dei suoi libri, A New Map of Itay5, è il concentrato di una vita intera, tutta adriatica: dagli scatti nel Veneto dove ha studiato e insegnato per tuta la vita, a Ravenna di Deserto rosso di Michelangelo Antonioni

Quando nell’ormai lontanissimo 1990 decidemmo, con alcuni laureandi della Facoltà di Architettura di Pescara, di provare a lavorare a un seminario che avesse come tema progettuale cardine la “palazzina”, ci interessava andare oltre gli schieramenti ideologico/disciplinari allora dominanti il dibattito disciplinare interno alla nostra sede universitaria - Tipo-morfologia versus Città diffusa -, per provare a testare seriamente se un modello così capillarmente presente sul territorio, di indubitabile successo e normato da regole molto precise potesse essere ricondotto a una visione urbana collettiva e condivisa. In altre parole il tentativo era quello, stressando il modello originario soprattutto nel suo attacco a terra, di impostare un nuovo rapporto con l’intorno, non più escludente, limitato a condomini privilegiati, ma aperto e inclusivo, con servizi in grado di servire una porzione abbastanza estesa di città: insomma di creare una nuova urbanità senza modificare la stereometria del tipo volumetrico originario. Questa “nuova urbanità” è rimasta come una radice carsica nel modus operandi di Giovanni Vaccarini: non esibita ma sempre presente, pronta, anche attraverso piccoli dettagli urbani (ricercati disassamenti, scarti murari, minimi arretramenti volumetrici, materiali che evocano altre destinazioni d’uso), a riemergere con sofisticata evidenza anche in lavori di dimensioni domestiche. Ma da bravo homo hodiernus, GV conosce bene anche la nuova dimensione dei problemi e dei temi - evidenti e clandestini - che, travalicando l’urbano, approdano alla dimensione territoriale e geografica.

La “somatizzazione dei segni del territorio nei progetti” citato da Orazi nel libro su GV della collana IMPRINTING, il mettere a reagire la geografia con il disegno, il considerare il rivestimento non come una maschera ma come “sustanza di cose sperate” (Dante), il ricercare con puntiglio di ridare alle Grandi Macchine la loro “aura” perduta e il posto figurativo da protagoniste che spetta loro nella loro duplice dimensione urbana e paesaggistica, uno scambio emotivo e coinvolgente intenso e costante tra arte e architettura

- sempre però rimanendo dal lato razionale di quest’ultima - è pratica corrente nel suo lavoro, ed è una di quelle summenzionate “radici carsiche” che accomuna profondamente il nostro lavoro di progettisti.

Ed è proprio dei progetti che hanno queste radici morfogenetiche che vorrei parlare, in quanto ritengo che sono quelli che, uscendo dai recinti delle connotazioni linguistiche e dal problema della stilizzazione, riprendono la grande tradizione italiana dell’architettura urbana e dei telai territoriali. Spalmati sull’arco di due decenni, sono in grado di offrire un panorama “a spessore” del lavoro di GV attraverso il tempo e in mezzo alle occasioni di una biografia autoriale che ha pochissimi punti di flessione o di opacità.

L’apparente facilità di forma e di controllo della costruzione della stessa e l’indubbia capacità di seduzione del cliente (e del come spendere il relativo budget…), nascondono una tempra e una pazienza rare, allenate dall’operare in un contesto imprenditoriale economicamente non floridissimo e di stampo conservatore, quando non decisamente reazionario. Questa “scuola di vita”, o meglio, questo “apprendistato formativo professionale” hanno portato GV a essere credibile anche con clienti pubblici poco inclini alle posture mentali degli architetti: là dove regna il no frills, dove gli ingegneri governano in maniera brutale la macchina produttiva/gestionale (spesso anche come Amministratori Delegati…), la bandiera della bellezza e della sofisticatezza ha spazi molto, molto ristretti dove prendere il vento.

I sei progetti qui presi in esame si confrontano, in modalità diverse e articolate (e quindi declinate in maniere differenti sia nelle forme che nei materiali) con le categorie sopra enunciate (territorialità; rivestimento; “aura macchinista”: etc.)

Di questi sei, ben tre sono stadi, tema privilegiato nella produzione dello studio dove i progetti che riguardano lo sport negli ultimi anni sono quasi maggioranza assoluta.

Il tema dello stadio, o del centro sportivo, consente a GV di misurarsi

Le mani vogliono vedere, gli occhi vogliono accarezzare”

Johann Wolfgang von Goethe

La mano è una prerogativa umana, uno strumento indispensabile. Per quanti dispositivi elettronici possano circondare la nostra esistenza, le mani continuano ad essere il contatto tra l’immaginazione e la realtà.

Attraverso le mani i pensieri si trasformano in azioni, una matita scorre su un foglio o un clic imprime un comando; con le mani plasmiamo la materia o la disponiamo in file con il ritmo e le giunzioni che immaginiamo.

L’idea che le mani non siano soltanto terminali di un pensiero che si è formato altrove, ma anche “sensori” in grado di dare una moltitudine di informazioni necessarie alla formazione del pensiero è alla base di un aforisma che ho coniato e che amo molto: pensare con le mani.

Le mani realizzano oggetti attraverso i quali le idee si disvelano e si trasmettono, ma, allo stesso tempo sono strumenti fondamentali nella costruzione stessa delle idee.

Le idee si plasmano/formano grazie alla sapienza del fare. Fare aiuta a pensare.

Le mie mani creano il contatto tra immaginazione e realtà, le mani sono il tramite attraverso il quale la mia penna rossa entra in contato con il foglio bianco trasformando i pensieri in segni ed allo stesso tempo entrando in riverbero con i segni già tracciati e con la sensibilità della mano che li conforma e li giustappone. Il sapere della mia mano è il mio sapere. Non esiste alcun sapere se non quello che passa attraverso il fare ed il fare con le mani.

I segni che si imprimono sul foglio non sono schizzi, sono ideogrammi, rappresentano idee prima ancora che figure. Idee e figure prendono forme inaspettate plasmate da mani senzienti.

Quotidianamente cerco di studiare la mia mano, esplorarne le predilezioni e gli automatismi, cercare di riconoscere tra i segni quelli che sono pensati da quelli che sono semplici movimenti passivi, automatismi frutto di prove multiple e tracciati sedimentati. Cerco di scartare i segni che sono frutto di pigrizia, semplici ripetizioni manieriste, ma, i segni sono connessi gli uni agli altri, il venir meno di un segno fa perdere forza anche agli altri. Alla fine è solo la mano che sceglie.

Nuovo quartier generale della “Société Privée de Gérance”

Luogo: Ginevra (Svizzera), Rte de Chêne 36

Committente: Thierry BarbierMueller, SPG - Asset Development

Ginevra, Svizzera

Progetto architettonico: Giovanni Vaccarini

Giovanni Vaccarini Architetti

Direzione Tecnica:

Fossati Architects SA

Specialisti: Progetto strutturale: Wintsch&Cie

Ingegnerizzazione facciate: BCS SA

Progetto illuminotecnico facciate: SIMOS

Facciate: Stahlbau Pichler

Foto: Adrien Buchet, Alex Filz

Un sapiente intervento di riuso e di ampliamento, realizzato a partire dalla definizione di un sofisticato involucro architettonico che ha trasformato l’edificio in un volume dalla matericità vibrante e dai contorni apparentemente sfuggenti: il protagonista ne è sicuramente l’uso di lamine di

Il nuovo headquarter della Société Privée de Gérance (SPG) si trova su Route de Chêne, alle porte del centro storico di Ginevra, in Svizzera.

La qualità degli spazi del lavoro è uno dei temi centrali del progetto che, grazie all’originale soluzione realizzata in facciata, offre lo spunto per una nuova proposta architettonica dalla forte valenza estetica e dall’elevata sostenibilità energetica. La facciata vetrata risponde, infatti, alla duplice esigenza di garantire una schermatura dai raggi solari per gli ambienti interni e, al tempo stesso, consentire la massima permeabilità visiva sull’ambiente circostante; essa consente, inoltre, di migliorare le prestazioni acustiche e di isolamento termico dell’edificio. La doppia pelle permette di aerare in modo naturale l’involucro, mentre il sistema di ventilazione perimetrale combinato con l’impianto di aerazione forzata interno riduce il consumo energetico complessivo.

Gli elementi strutturali della facciata in acciaio, realizzati dall’azienda Stahlbau Pichler, specializzata proprio nel settore delle strutture in acciaio, definiscono il passo modulare e si riflettono sui vetri delle lame frangisole, dando così una consistenza fortemente materica ai riflessi di luce

Il sistema di facciata è definito da regole semplici che, attraverso la loro reiterazione, producono un disegno complesso di elementi che varia con il tempo e con le condizioni luminose.

L’architetto Giovanni Vaccarini si è ispirato ai principi del pittore Kandinskij, individuando nella variabile temporale e nella sua capacità di realizzare una scansione delle superfici la possibilità di definire il ritmo compositivo che rende mutevole la percezione del volume architettonico.

L’involucro è composto da un triplo strato di vetro (a camera calda), a cui si aggiunge un quarto strato con camera aerata che contiene il pacchetto delle veneziane microforate per la regolazione della luce.

Sul lato esterno vi sono ancorati brise soleil in vetro serigrafato, che disegnano la superficie esterna della facciata con un motivo modulare variabile, sia nelle dimensioni delle lame sia nel disegno della loro superficie.

L’elemento grafico serigrafato sulle lame frangisole contribuisce a enfatizzare l’effetto di riverbero che si produce, sfumando la superficie perimetrale dell’edificio in una sorta di “nebulosa” evanescente e luminosa. Di notte, le lame di vetro sono illuminate da luci bianche a led che rendono il corpo architettonico vivo e cangiante, in dialogo con lo scenario urbano notturno nel quale è inserito.

Osservato dall’interno, l’involucro vetrato produce l’effetto di quella che il progettista chiama “finestra aumentata”, attraverso la quale la visione dell’ambiente circostante risulta come amplificata,

vetro in facciata, un dispositivo estetico che reinterpreta le esperienze artistiche dell’arte cinetica e che permette uno scambio osmotico tra interno ed esterno; una membrana che unisce e separa allo stesso tempo e che, non da ultimo, incide positivamente sull’efficienza energetica dell’intero edificio.

riflessa e trasformata dalle lame di luce.

Dall’esterno, la superficie “a spessore” dei vetri serigrafati e dell’acciaio diventa un volume e definisce il corpo stesso dell’architettura, i cui confini si smaterializzano in un’entità materica pulsante e sensibile alle variazioni cromatiche dell’intorno. In tal modo, la percezione che si ha dell’edificio è in continua trasformazione. Il sovrapporsi delle molteplici configurazioni, sia da dentro sia da fuori, produce un È stato, inoltre, estremamente importante minimizzare i pesi per gestire le circa cento tonnellate di vetro che sono state inserite sull’edificio preesistente, chiaramente sottoposto a vincoli di carico ben precisi.

Per questo progetto la Stahlbau Pichler ha studiato un apposito sistema d’ingegnerizzazione al fine di ancorare in maniera puntuale le “pinne vetrate” che disegnano l’involucro originale dell’edificio. Tale intervento è stato fondamentale per ridurre al minimo gli ingombri e garantire quindi massima pulizia alle linee della facciata, così come richiesto dal progetto architettonico. È stato così che un’esigenza statica e un’esigenza estetica hanno finito per coincidere e confluire nel risultato che si può apprezzare lungo Route de Chêne.

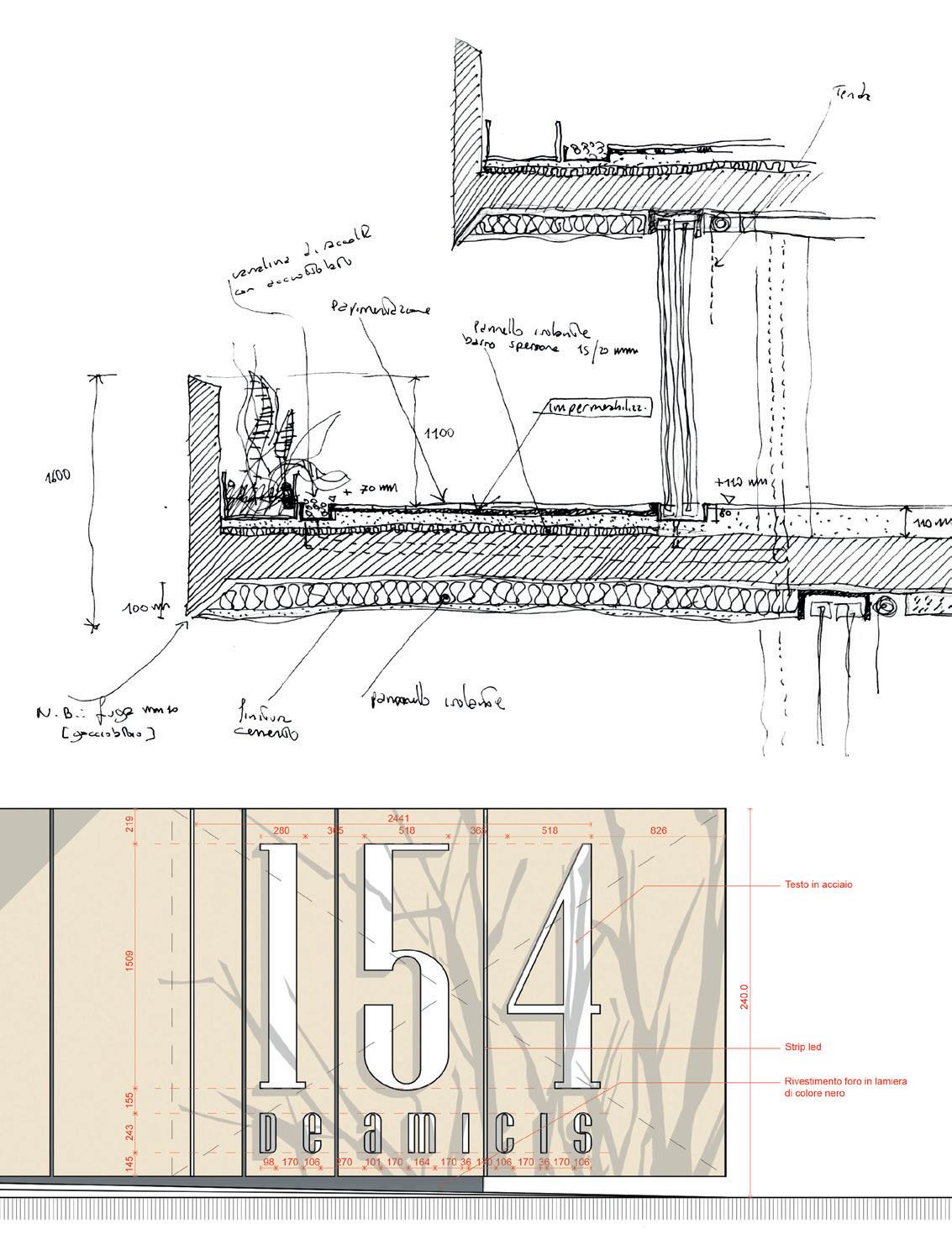

Luogo: Pescara (Italia), Via Edmondo De Amicis 154

Committente: ELEA srl

Antonello Ricci (Costruction manager)

Progetto architettonico: Giovanni Vaccarini Architetti

Design Team: Giovanni Vaccarini

Matteo Preite (senior architect - project coordinator)

Herman Carbonetti (senior architect)

Specialisti:

Progetto strutturale: Lorenzo Rinaldi

Impianti: Beta srlr

Foto: Anna Positano, Gaia Cambiaggi

Studio Campo

Durante il giorno, la luce e la presenza di una folta vegetazione sul perimetro del lotto disegnano una trama di ombre proprie e di ombre portate, proiettate sull’edificio; una trama in continua mutazione.

Di notte, invece, la condizione si ribalta: le costole luminose disegnano una ragnatela di linee su piani sovrapposti.

Così come accade nelle architetture della costa adriatica, che di notte si trasformano in lucciole scintillanti, l’edificio veste un abito da sera luminescente, ispirato alla

“Pescara è una città americana in Italia”. Così Giulio Piovene nel suo celebre Viaggio in Italia definisce Pescara: una città lineare, senza un vero centro, nata dalla confluenza delle genti d’Abruzzo che dalla montagna si riversavano sulla costa in cerca di lavoro e di migliori condizioni di vita. Un sogno che assomiglia molto a quello americano. Una città che, con la sua offerta di servizi, è stata in grado di attrarre capitali, persone, attività; e che nell’arco di una manciata di anni è diventata il polo economico d’Abruzzo e del Medio Adriatico. Pescara è una città giovanissima, ha meno di cento anni: è stata fondata nel 1927, ma è nel secondo dopoguerra che essa è cresciuta a un ritmo vertiginoso. La Pescara degli anni Cinquanta, infatti, era ancora un luogo dai forti contrasti: era la città dei “vitelloni”, ragazzoni nullafacenti che trascorrevano il loro tempo al bar, resi celebri dalla pellicola felliniana che, però, deve sceneggiatura e soggetto proprio a un pescarese, Ennio Flaiano; al contempo era la città laboriosa di una florida e giovane imprenditoria, che oggi ha assunto dimensioni nazionali e internazionali.

Il progetto si colloca in una porzione di tessuto urbano che racconta con efficacia questa crescita tumultuosa; si tratta di un quartiere fortemente segnato da alcuni esempi mirabili dell’architettura del dopoguerra. Sul lato nord è presente la “Palazzina tonda”, realizzata nel 1965 a opera dell’architetto Luigi Aligi. Sempre sul lato nord, adiacente a suddetta palazzina, sorge un edificio fronte mare caratterizzato dalla struttura in cemento armato

faccia a vista con forti aggetti: l’opera, datata 1977, è dell’architetto romano Francesco Berarducci. Sul lato ovest, invece, all’incrocio tra via Regina Elena e via De Amicis troviamo un altro edificio degli anni Sessanta, nello specifico del 1964, realizzato su progetto dell’architetto Enrico Summonte.

Il tema è quello di immaginare una serie di ville sovrapposte. Un corpo di fabbrica, dalla pianta relativamente piccola, circondato da terrazzigiardino con sbalzi molto pronunciati.

La sovrapposizione dei piani si enfatizza sull’angolo tra via De Amicis e via Regina Elena, in cui i terrazzigiardino a sbalzo si aprono a cercare scorci di paesaggio tra mare e montagna.

L’idea di progetto è quella di reinterpretare la tipologia a blocco della palazzina, introducendo una logica distributiva polarizzata dall’invenzione di un inaspettato affaccio a mare.

DeAmicis154 non è un edificio fronte mare, si trova in seconda fila, e, come una pianta che cerca il sole, si orienta verso questo pezzo del paesaggio adriatico, ergendosi sopra l’edificio prospiciente.

L’affaccio est si presenta come una sezione netta sul paesaggio con piani a sbalzo, come una sorta di “trabocco urbano”. Al bianco delle masse murarie e dei solai si affianca il grigio metallico dei parapetti laterali e la pilastrata metallica su via De Amicis, fatta di pilastri esili affiancati all’edificio come una fila di fusti di alberi longilinei.

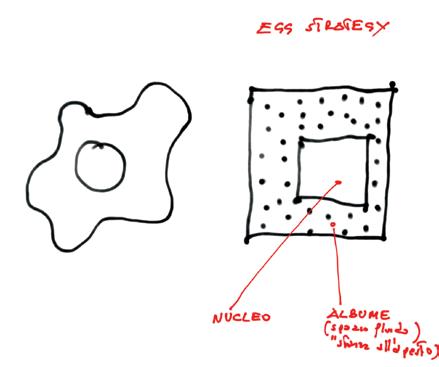

L’organizzazione tipologica segue quella che potremmo definire una “stragia a uovo”: la parte centrale, il nucleo (il tuorlo, appunto) ospita i vari appartamenti, completamente circondati

Presentosa, un gioiello abruzzese di origine settecentesca, in cui una serie di filamenti d’oro convergono nella parte centrale di un ciondolo a forma di stella.

da uno spazio esterno dalle dimensioni variabili, che costituisce una corona circolare (l’albume) di spazi interni ed esterni, caratteristica che connota l’abitazione adriatica.

Il progetto è un progetto di luce. Luce diurna, perché le masse dei piani con aggetti sfalsati, i pilastri estradossati (nel prospetto principale su via De Amicis) e la presenza di una folta vegetazione sul perimetro del lotto disegnano una trama mutevole di ombre proprie e di ombre portate e proiettate sull’edificio. Ma anche luce notturna, perché di notte le costole luminose dei piani disegnano una ragnatela di linee su piani sovrapposti; anche qui, una caratteristica tipica dell’abitare adriatico, una sorta di dress-code urbano.

Il progetto d’illuminazione si ispira alla Presentosa, ciondolo tradizionale abruzzese. La Presentosa è nota per la descrizione che ne fa Gabriele D’Annunzio nel Trionfo della morte: “Portava agli orecchi due grevi cerchi d’oro e sul petto la Presentosa: una grande stella di filigrana con in mezzo due cuori” e veniva spesso ricevuta in dono dalle giovani donne come promessa d’amore eterno. L’intradosso dei solai in aggetto è segnato da una serie di linee luminose che seguono, ai vari piani, un passo modulare che si ribalta su tutto il perimetro. L’dea è, proprio come nella Presentosa, quella di una raggiera di filamenti luminosi convergenti verso il centro dell’edificio. Il disegno degli angoli e del modo in cui la luce cambia geometria, come in un caleidoscopio, avviene per ribaltamento e proiezione anche sulla parete verticale; un dispositivo compositivo che, come in un gioco di specchi, ne amplifica la percezione.

Luogo: Russi-Ravenna (Italia), Via Carrarone

Committente:

Powercrop Russi srl (Enel Green Power SpA - Seci Energia SpA)

Progetto architettonico: Giovanni Vaccarini

Giovanni Vaccarini Architetti

Specialisti:

Project manager: Santo Riganello, Carlo Manganelli, Giovanni Pasqui, Venanzio Garau, Fernando Maltinti

Project engineering: Franco Meroni, Corrado Zampatti, Antonino Caronia

Site manager: Paolo Innocentini

Direzione Lavori: Stefano

Salvotti (Studio DueEsse)

CSE: Daniele Arasi (Techno-HSE)

CSP: Alessandro Pazzi (Libra Ravenna)

Geologia: Studio Garassino

Landscape Design: Antonio Stignani (Studio Paisà)

Impatto Ambientale: Corsi/ Retini (Steam)

Foto: Massimo Crivellari

Powerbarn è un progetto di rigenerazione territoriale e sociale di un’area legata a uno dei marchi storici dell’industria agro-alimentare italiana. I segni e i materiali dell’intervento a scala territoriale sono di derivazione agricola, così come naturale è il rivestimento in legno dell’edificio principale: un omaggio all’arte dell’intreccio e alle architetture rurali provvisorie.

Powerbarn è il progetto di un polo per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili legato al nome dell’azienda Eridania: un’area di circa quarantasette ettari alle porte di Ravenna, sul margine nord della cittadina di Russi, lungo il fiume Lamone. La comunità agricola, intimamente legata alla produzione saccarifera, ha risposto positivamente alla chiusura dello zuccherificio, lavorando alla riconversione della filiera agro-alimentare in quella agro-energetica. Le aree a basso interesse per la produzione agricola sono state dedicate alla produzione del pioppo su una filiera corta: un esempio virtuoso di comunità resiliente. La produzione stimata annua del polo di Russi è 222 GWh, il che soddisferà il fabbisogno di 84.000 famiglie, garantendo significativi risparmi nell’immissione di gas serra nell’atmosfera (circa 117.000 tonnellate di CO2). L’impianto a biomasse, che ha una potenza di 30 MWe, produce energia da cippato, potature e residui di sfalcio e pulizia degli argini dei fiumi, provenienti da un raggio di circa settanta chilometri. Nel polo trova sede anche un impianto a biogas alimentato da liquami zootecnici e un piccolo impianto fotovoltaico, di circa mille metri quadrati, che contribuiscono alla produzione di energia pulita. Le linee guida dell’Unione europea riguardo all’utilizzo di fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica fissano al 32% il traguardo da raggiungere per il 2030. Attualmente l’energia prodotta da biomasse contribuisce al 10% di tutte le risorse di energia e rappresenta la quota più importante tra le energie rinnovabili, costituendone il 59%. In un più ampio programma di riduzione ai minimi termini dell’impatto sul territorio, la realizzazione delle dune è stata ottenuta con la sola terra di scavo.

L’area di progetto estende per circa 47 ettari: 28 ettari sono stati bonificati e rinaturalizzati, restituendo alla natura circa tre ettari di aree umide. Nella parte residuale di suolo consumato, già occupato dall’industria saccarifera, è stato progettato un polo per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il progetto rappresenta la crasi tra il mondo agricolo circostante e quello industriale. I bordi dell’intervento sono pensati come terrapieni di altezza variabile da tre a dieci metri che definiscono il margine dell’intervento e l’interfaccia tra i due ambiti. Una sorta di bastione verde che termina su via Carrarone con la grande collina, ossia l’ingresso da cui si staglia il corpo principale dell’edificio caldaia. Il pensiero che ci sta dietro è quello di un intervento territoriale e paesaggistico che, nel disegno del margine rappresentato dal terrapieno, trovi il suo punto di interfaccia tra mondo rurale e mondo industriale.

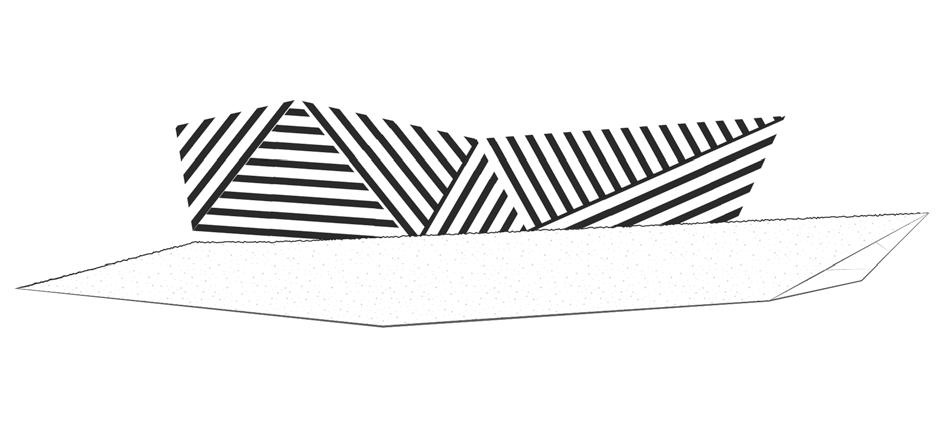

RAZZLE DAZZLE

L’edificio principale, composto dall’edificio caldaia e dalla linea fumi, ha una dimensione considerevole: circa cento metri di lunghezza e oltre trenta metri di altezza. La scomposizione percettiva di questa massa considerevole è stato uno dei temi di progetto: le esperienze artistiche del camuffamento dazzle, utilizzato in maniera estensiva durante le Prima guerra mondiale, sono state fonte di ispirazione preziosa per la realizzazione del progetto. Il camuffamento dazzle, anche conosciuto come razzle dazzle (o motivo dazzle) consiste in una serie di righe e disegni che si interrompono e si incastrano definendo un motivo che confonde l’osservatore e rende difficile la stima della distanza

e della grandezza dell’oggetto. Una tecnica di camuffamento navale, accreditata all’artista Norman Wilkinson, che doveva rendere più difficile il siluramento delle navi britanniche durante la Prima guerra mondiale. La tecnica del razzle dazzle è estremante interessante, perché non tende a nascondere l’oggetto, ma a confondere l’osservatore e a dissimulare le caratteristiche geometriche. Il progetto si sviluppa su una superficie poliedrica in cui, sopra una struttura metallica, è posata una tessitura lignea. L’orditura delle scandole di legno segue una geometria differenziata sulle varie facce dell’involucro, generando una moltitudine di visioni diverse alle varie ore del giorno e alle differenti condizioni di luce. In pratica, un razzle dazzle