Eduardo Cuevas, Abigail Uribe, Napoleón Gudiño-Elizondo y Walter Daesslé

Instituto de Investigaciones Oceanológicas

Universidad Autónoma de Baja California

Correo-e: eduardo.cuevas@uabc.edu.mx

Las sociedades humanas están estrechamente ligadas a los ambientes costeros y marinos desde tiempos ancestrales. Hoy, más del 50 por ciento de la población mundial vive en zonas costeras, y de los océanos obtenemos bienes y servicios esenciales: alimentos, protección ante fenómenos naturales, energía, medicamentos, recreación, bienestar emocional y cultural. Sin embargo, el mismo modelo de desarrollo que hemos adoptado ha provocado un deterioro acelerado de estos ecosistemas. La pérdida de hábitats críticos, las olas de calor marinas, contaminantes emergentes como los microplásticos, los florecimientos algales nocivos y los impactos del cambio climático, están afectando directa e indirectamente tanto a los ecosistemas marinos como a las comunidades humanas que dependen de ellos.

En este contexto, resulta clave la oceanografía, la ciencia que estudia los componentes bióticos y abióticos del océano, sus interacciones internas y con la atmósfera y los continentes. Gracias a ella, es posible comprender y monitorear procesos marinos y costeros, generar datos relevantes y diseñar estrategias de gestión sostenible, orientadas a la protección y el aprovechamiento racional de estos entornos.

Reconociendo este papel estratégico, en 2021 la ONU declaró el Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, bajo el lema: “La ciencia que necesitamos para el océano que queremos”. Esta iniciativa se suma a otras agendas internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (espe -

cialmente el ODS 14: Vida submarina), el fortalecimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la reciente ratificación del Tratado de Alta Mar por varios países.

Todas ellas coinciden en un llamado urgente: avanzar hacia una gestión integrada y responsable de los océanos. México participa activamente en estos procesos, y analiza la adopción de modelos globales bajo el enfoque de la economía azul.

La consolidación de un modelo de gobernanza oceánica con responsabilidad ambiental y social ha dado paso al concepto de economía azul, una visión estratégica que busca aprovechar de forma sostenible los bienes y servicios provenientes de los ecosistemas marinos y costeros. A diferencia del modelo extractivo convencional, la economía azul plantea una transformación

estructural hacia actividades económicas que mantengan, restauren o mejoren la salud de los ecosistemas oceánicos, garantizando simultáneamente beneficios económicos y sociales de largo plazo. Este enfoque reconoce que el capital natural marino y costero –como los manglares, pastos marinos, arrecifes de coral, zonas de pesca artesanal o las reservas de carbono azul– no solo son fundamentales para la biodiversidad, sino que también sostienen medios de vida, seguridad alimentaria, turismo, transporte, energía y adaptación al cambio climático para millones de personas en el mundo. Diversos análisis científicos señalan que, si bien la implementación de este modelo presenta retos significativos, también ofrece grandes oportunidades para México, con más de 11 mil kilómetros de

litoral en dos océanos y con una rica diversidad de ecosistemas marino-costeros. Estudios recientes coinciden en que nuestro país cuenta con un enorme potencial para liderar en América Latina la transición hacia una economía azul, siempre y cuando logre superar ciertos desafíos estructurales, entre ellos el fortalecimiento de capacidades institucionales, la inclusión social y la vinculación entre ciencia, política pública y sociedad.

Pero para que estas expectativas se cumplan, es imprescindible contar con una ciencia pertinente, útil, socialmente comprometida y construida de forma colaborativa. Este principio está en el corazón del modelo pentahélice promovido por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Dicho modelo propo -

ne que el desarrollo científico-tecnológico se base en la interacción de cinco actores clave: academia, gobierno, sociedad civil, sector productivo y comunidades.

Desde esta perspectiva, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), trabaja para generar, difundir y transferir conocimiento científico y tecnológico con impacto en la gestión sustentable del mar, el ambiente, la acuacultura y los recursos naturales. En su misión institucional, el IIO declara su compromiso con la conservación y el aprovechamiento racional de los bienes naturales en beneficio de la sociedad y del ambiente.

Nuestro instituto busca consolidarse como un nodo estratégico para la ciencia oceánica en México. A través de enfoques interdisciplinarios y con apoyo de tecnologías de vanguardia, estudia fenómenos de alta relevancia nacional, como los presentados en este suplemento de La Jornada Ecológica referentes a los arribazones masivos de sargazo en el Caribe mexicano, la coexistencia entre la industria pesquera y petrolera en el Golfo de México, la calidad del agua que consumimos, la generación de energía a partir de procesos oceánicos, la acidificación

del océano y los cambios atmosféricos que afectan la dinámica costera.

La información generada por la ciencia oceánica permite tomar decisiones basadas en evidencia, tanto a nivel comunitario como institucional. Además, el IIO participa activamente en la formación de recursos humanos de alto nivel, con una visión crítica, sustentable y comprometida con las necesidades del país.

Un ejemplo clave es la oceanografía operacional, disciplina que se ha fortalecido en años recientes por brindar marcos de referencia estandarizados sólidos para la interoperación de observatorios ambientales alrededor del mundo. Ésta se centra en la recolección sistemática y continua de datos oceánicos (físicos, químicos, geológicos, biológicos y ecosistémicos), su análisis, modelación y pronóstico, así como la generación de indicadores útiles para distintos tipos de usuarios: científicos, tomadores de decisiones, organismos públicos, y el público en general.

A través de esta “cadena de valor” de la información oceánica se promueve la estandarización metodológica, el cumplimiento de compromisos multilaterales y, sobre todo, el acceso abierto a información relevante y actualizada.

Tortuga marina con transmisor satelital instalado en el caparazón

Foto: Abigail Uribe

La oceanografía operacional es, además, una herramienta clave para respaldar el establecimiento de modelos de economía azul, ya que permite monitorear de forma continua y sistemática los impactos de amenazas como la contaminación, el cambio climático, la sobrepesca o las actividades industriales costeras. Mediante la generación de pronósticos, escenarios, avisos y alertas tempranas, esta disciplina facilita una gestión adaptativa y basada en evidencia, capaz de responder ante cambios rápidos en los ecosistemas marinos.

De este modo, provee los insumos necesarios para evaluar riesgos, tomar decisiones informadas y asegurar que las actividades económicas marinas se desarrollen dentro de límites ecológicos seguros.

Este enfoque contribuye directamente al fortalecimiento de una ciencia útil y pertinente, alineada con los principios del modelo pentahélice de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), al poner al conocimiento en diálogo directo con las necesidades del país: desde la protección del patrimonio natural y la prevención de riesgos, hasta la mejora en la calidad de vida de las poblaciones costeras.

Tampoco debe olvidarse que muchos de los avan -

ces actuales en la gestión de los ecosistemas marinos han sido posibles gracias a investigaciones científicas básicas realizadas durante décadas. Éstas han aportado fundamentos sólidos para establecer criterios técnicos y normativos en temas sensibles como la seguridad energética nacional, la salud ecosistémica, la pesca sostenible o el turismo costero, que representa una fuente crucial de ingresos para el país. En este número de La Jornada Ecológica, invitamos a la comunidad a visitar la página del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (http://iio. ens.uabc.mx/), donde podrán consultar infografías, materiales didácticos y recursos informativos sobre la incidencia de la ciencia oceánica en la vida diaria. Este esfuerzo busca acercar el trabajo académico a la sociedad civil, abriendo espacios de empatía, diálogo y colaboración.

Creemos que una sociedad informada, participativa y resiliente se construye con base en el conocimiento. Por ello, este suplemento es también una invitación a valorar el papel de la ciencia en nuestra vida cotidiana. Y a sumar esfuerzos para garantizar un futuro más justo, sustentable y equitativo para nuestros océanos, nuestras comunidades y las futuras generaciones.

Armando Félix-Bermúdez1, Francisco DelgadilloHinojosa1, Eunice Vanessa Torres-Delgado1, Hiram Rivera-Huerta2, Mary Carmen Ruiz-de la Torre2

Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, México

Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, México Correo-e: felix.armando@uabc.edu.mx

L a calidad del aire es sinónimo de calidad de vida, debido a su profunda relación con el estado de salud de la sociedad. Cada día respiramos aproximadamente 10 mil litros de aire, mucho más que los tres litros de agua diarios que requerimos beber para vivir. De hecho, mientras podemos permanecer varios días sin tomar agua –siendo tres días la cifra estándar y hasta 18 días la de casos extremos–, para la mayoría de nosotros es imposible aguantar la respiración por más de tres minutos. Entre los constituyentes del aire, requerimos de una mezcla precisa de oxígeno y nitrógeno para poder vivir. Junto a estos gases vi -

tales, existen otros, como el ozono, los óxidos de nitrógeno y azufre, y el monóxido de carbono, que tienen efectos negativos en nuestra salud. Otros gases, como el dióxido de carbono y el metano –conocidos por su papel como gases de efecto invernadero–, también nos afectan debido a su asociación con el calentamiento actual del planeta. Además de los gases, en la atmósfera abundan los aerosoles, partículas en suspensión cuyo tamaño va desde algunas muy diminutas hasta grandes granos de arena, clasificándose habitualmente en partículas menores a 2.5 y 10 micrómetros (PM2.5 y PM10, respectivamente. Un

El monitoreo de la calidad del aire y su aplicación en la oceanografía

Monitoreo de calidad del aire: Fotos de estación ICAARO instalada en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas en Ensenada, Baja California. En las figuras se puede observar los muestreadores de alto volumen utilizados en la colecta de aerosoles, una caseta profesional equipada con monitores de aerosoles y gases, estaciones meteorológicas y colectores pasivos de partículas Fotos proporcionadas por el Dr. Armando Félix-Bermúdez

micrómetro = 0.001 mm). Tanto los gases como los aerosoles pueden ser producidos por fuentes naturales (erupciones volcánicas) o antropogénicas (quema de combustibles fósiles). En conjunto, un coctel de gases y aerosoles circulan por nuestro sistema respiratorio diariamente, pudiendo generar afectaciones a nuestra salud.

Para hacerlo aun más interesante, hoy por hoy, la contaminación del aire es el segundo factor de riesgo de muerte en el mundo. Por esta razón, en México y en varios países del mundo, existen normas claras sobre los rangos de concentración de los contaminantes atmosféricos, las cuales usualmente se presentan a manera de índices de calidad del aire. Así como un valor de pH nos indica la acidez de una sustancia que vamos a ingerir, estos índices de calidad del aire nos indican qué tan bueno es el aire que vamos a respirar. En México, la Norma Oficial Mexicana número 172 de la Semarnat del 2023 especifica los lineamientos de cómo en cada estado de la república se monitoree la calidad del aire y se emitan las alertas atmosféricas correspondientes en caso de contingencias ambientales por riesgo a nuestra salud.

Pero, ¿cómo se relaciona el estudio de la calidad del aire con el estudio del océano? A pesar de que la relación puede no ser evidente a primera vista, ambos comparten un común denominador: la atmósfera. Es bien conocido que la atmósfera modula los movimientos superficiales del océano y, a su vez, el océano modula los movimientos atmosféricos. Esta retroalimentación no solo ocurre en términos de intercambio de energía, sino también de intercambios químicos y biológicos. Los gases más abundantes en la atmósfera también lo son en el océano, debido al equilibrio fisicoquí -

Estudiantes de la licenciatura en oceanología y del posgrado en oceanografía costera trabajando en el muestreo de aerosoles.

Abajo: aerosoles marinos y mareas rojas: Florecimiento algal de Lingulaulax polyedra en las playas de Ensenada, Baja California (mayo de 2017)

Fotos de dron proporcionadas por el Dr. Hiram Rivera-Huerta

mico que se establece entre ambos. Este equilibrio se da en la interfase océano-atmósfera, promoviendo niveles de oxígeno y nitrógeno esenciales para la respiración de organismos marinos que van desde diminutos peces hasta el gran tiburón ballena.

También los microbios marinos utilizan el oxígeno disuelto para transformar la materia orgánica en nutrientes, los cuales son aprovechados por las macro y microal -

gas para florecer. De manera recíproca, el oxígeno consumido es renovado por las microalgas a través de la fotosíntesis, de igual manera que ocurre en los grandes bosques del sistema terrestre. De hecho, al igual que ocurre con las plantas terrestres, las microalgas marinas consumen dióxido de carbono, ayudando al secuestro de carbono atmosférico en las profundidades oceánicas y con ello al enfriamiento del planeta.

Otro componente atmosférico importante para el océano, aunque sea difícil de creer, son los aerosoles, y es en lo que nos enfocaremos para establecer la aplicación del estudio de la calidad del aire en la oceanografía. Todos los días, por efecto del viento, las micro y macro perturbaciones en la superficie del océano generan aerosoles marinos. El ejemplo más evidente es la brisa que sentimos al estar en la playa mientras observamos cómo rompen las olas. Los aerosoles marinos se componen de gotas microscópicas de agua, sales, materia orgánica, microalgas marinas

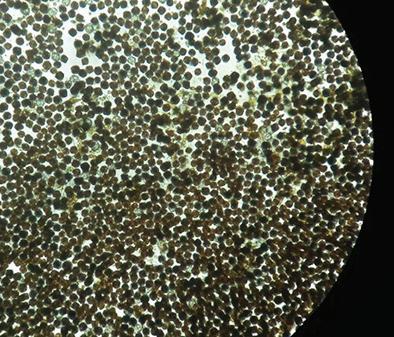

Lingulodinium polyedra, microalga que provoca mareas rojas como lo ilustra la imagen tomada en mayo de 2017 en Ensenada, Baja California

Foto: Hiram Rivera-Huerta

y cualquier componente capaz de ser suspendido por la energía del oleaje.

Estos aerosoles son transportados hacia la zona costera por el viento, muchas veces percibido por los habitantes como una sensación agradable de aire fresco, húmedo y un poco salado. Sin embargo, cuando en el océano existen condiciones idóneas para el desarrollo de las denominadas “mareas rojas” –florecimientos masivos de microalgas marinas con pigmentos que suelen dar un color roji -

Lingulaulax polyedra bajo el microscopio

Fotos proporcionadas por la Dra. Mary Carmen Ruiz de la Torre

Abajo: evento de vientos de Santa Ana en el noroeste de México (22 de octubre de 2007)

Imagen satelital de color verdadero Terra/Modis

Fuente: https://worldview.earthdata.nasa.gov/

zo al agua– los aerosoles marinos que se producen presentan componentes químicos que pueden afectar la salud de la población. Por ejemplo, se ha reportado que mareas rojas en las costas del sur de California ocasionadas por el dinoflagelado Lingulaulax polyedra –una especie fitoplanctónica que produce yessotoxinas– son capaces de elevar las concentraciones de toxinas en el aire, ocasionando malestares en la población. Por otro lado, en el Golfo de México, los florecimientos masivos de la microalga Karenia brevis suelen incrementar los niveles de brevetoxinas en los aerosoles, ocasionando problemas respiratorios en la población. Actualmente, no existen sensores capaces de detectar la presencia de estas toxinas en el aire, por

lo que los oceanógrafos colectan muestras de aerosoles en la costa y realizan análisis químicos especializados para su detección. A pesar de que no hay muchos trabajos que reporten el impacto que tienen este tipo de toxinas en los habitantes del litoral mexicano, es una línea de investigación que debe fortalecerse, sobre todo considerando el creciente desplazamiento de la población mexicana hacia zonas costeras, los cambios en las temperaturas del océano hacia condiciones más cálidas y el incremento en la frecuencia y duración de las mareas rojas.

Pero no todo es malo en el tema de los aerosoles, ya que el océano también recibe importantes aportes de partículas desde el continente. Cuando hablamos sobre aportes de aerosoles hacia el océano, hay que pensarlo como el gran viaje que emprenden partículas continentales con distinta composición química y biológica hacia aguas oceánicas. En este caso, el viento es el responsable de la suspensión y transporte de dichas partículas, y la gravedad es la encargada de depositarlas en la superficie del agua.

Aquí existe una historia apasionante para los oceanógrafos que los ha hecho estudiar las masas de aire por encima de las masas de agua: la fertilización oceánica asociada con el aporte atmosférico de aerosoles continentales. Y es que la principal fuente de nutrientes para las microalgas marinas se ubica en la franja costera –una zona provista de una gran cantidad de elementos de origen continental–, en donde se concentra la mayor riqueza y abundancia de especies marinas, y con ello, las principales pesquerías.

Lejos de la costa, las aguas oceánicas carecen de elementos esenciales para la vida, limitando el crecimiento de las microalgas marinas, un eslabón básico para el desarrollo de la cadena trófica. Entre los principales responsables de dicha limitación se encuentra el hierro, elemento indispensable para la vida que abunda en el continente pero que es muy escaso en el océano. Un método natural que tiene el planeta Tierra para fertilizar estás extensas regiones oceánicas es la emisión de plumas de polvo (PM10 micrómetros) o de mayor ta -

Detección de pluma de incendios por sensor óptico de bajo costo instalado en la Isla Guadalupe, Baja California. Los incendios ocurrieron en las ciudades de Ensenada y Tecate el 23 de enero de 2025 durante condiciones de vientos Santa Ana (izquierda). Imagen satelital de color verdadero Aqua/Modis tomada de https:// worldview.earthdata. nasa.gov/ (derecha superior).

La foto fue tomada el 23 de enero de 2025 por Hiram Rivera-Huerta en la porción norte de la Isla Guadalupe, apreciándose en el horizonte las plumas de humo.

El gráfico muestra los datos reportados por el sensor de bajo costo; se aprecia cómo se llegaron a condiciones de mala calidad del aire a 350 km de distancia de los incendios forestales (sombreado rojo)

US EPA PM2.5 AQI

Promedio 10 minutos 200

maño que son transportadas a través de la atmósfera desde los grandes desiertos del planeta. Otro as bajo la manga es la producción de aerosoles por medio de erupciones volcánicas o incendios forestales, generando plumas de cenizas (PM2.5 o menores) que son transportadas a través de grandes extensiones oceánicas.

La manera en que los oceanógrafos estudian los aportes atmosféricos de hierro –y de otros elementos bio-esenciales– hacia el océano va desde el muestreo del aire que se realiza en la cubierta de buques oceanográficos a lo largo de rutas bien definidas, hasta la puesta en marcha de estaciones de medición costeras fijas del tipo “serie tiempo”, las cuales monitorean cambios temporales a lo largo de los años.

La manera en la que se toman las muestras de aerosoles es muy parecida a la de muestreos clásicos con los que se evalúa la calidad del aire, que incluye la instalación de muestreadores de aire de alto volumen que colectan aerosoles en filtros de gran formato. Estos filtros son procesados químicamente y

analizados en laboratorios especializados, obteniendo así una gama muy completa de elementos químicos.

Aunado a esto, las imágenes satelitales y modelos de trayectorias de masas de aire, son una herramienta muy importante para detectar aportes, identificar fuentes y evaluar impactos. Es posible, por ejemplo, tener información de la densidad óptica de aerosoles en la atmósfera sobre vastas porciones del océano, así como la trayectoria de masas de aire y aerosoles a través del tiempo. En los últimos años, el uso de sensores de bajo costo, también ha sido de gran utilidad para evaluar los cambios temporales y espaciales de la concentración de aerosoles en la zona costera.

Por ello, estudiar los aportes de aerosoles continentales hacia el océano es de gran relevancia y es una línea de investigación que se está desarrollando en el noroeste de México, una de las regiones más áridas del país, reconocida por sus extensos litorales. De hecho, la producción de polvo en los desiertos del noroeste de México y suroeste de los Estados Unidos es

una de las más grandes a nivel global.

Este material constituye un aporte significativo de partículas hacia uno de los mares marginales más ricos del mundo, el Golfo de California, y hacia las productivas aguas del Océano Pacífico.

De manera extraordinaria, durante la temporada de otoño-invierno, la producción de partículas y su transporte hacia el océano se intensifica debido a la ocurrencia de fenómenos meteorológicos conocidos como vientos Santa Ana. Las altas temperaturas, bajas humedades y fuertes vientos

que caracterizan a los eventos Santa Ana, son idóneas para que tengan lugar grandes incendios forestales. Como consecuencia, masas de aire ricas en cenizas y polvo continental son transportadas hacia las costas del noroeste de México, impactando la calidad del aire en la región y fertilizando el océano adyacente. Para estudiar estos fenómenos se ha desplegado una red de estaciones de monitoreo atmosféricos en el noroeste de México, que contempla una estación del tipo serie de tiempo “ICAARO” (Investigación de Calidad del Aire

Estaciones de monitoreo atmosférico en el noroeste de México: puntos verdes indican buena calidad del aire. Acceso a datos en tiempo real: https://map.purpleair.com/air-quality-standardsus-epa-aqi?opt= por ciento2F1 por ciento2Fls por ciento2Fa10 por ciento2Fp604800 por ciento2FcC0#6.2/28.67/-116.221.

A la derecha, instalación de estación de monitoreo en Bahía de los Ángeles, Baja California Fotos proporcionadas por Armando Félix

y aportes Atmosféricos Regionales hacia el Océano) en la ciudad de Ensenada, Baja California, cuatro estaciones de monitoreo en regiones costeras urbanizadas de Baja California y una red de sensores ópticos de bajo costo instalados en el noroeste de México. Este tipo de investigación es un claro ejemplo de

cómo el estudio de la calidad del aire puede ser aplicado en la oceanografía y cómo, a su vez, los estudios oceanográficos pueden contribuir en el monitoreo de la calidad del aire, contribuyendo a la generación de conocimiento novedoso, así como de información relevante para la salud de la población.

Eduardo Cuevas, Abigail Uribe-Martínez, Napoleón Gudiño-Elizondo y Héctor García-Nava Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California

Correo-e: eduardo.cuevas@uabc.edu.mx

L a Tierra vive hoy una triple crisis planetaria favorecida, por decir lo menos, por los modelos económicos y extractivos dominantes en el mundo, llevándonos a la actual crisis climática, a la pérdida de biodiversidad y altas tasas de contaminación, interconectadas y con impactos sinérgicos (sus impactos conjuntos son mucho mayores que la suma de los impactos individuales por cada amenaza).

Esta problemática ha llevado a la necesidad de contar con profesionales especializados

en la construcción y ensamble de soluciones tecnológicas operacionales que fortalezcan la implementación de alternativas social y ambientalmente responsables para la generación de energía, operación de actividades extractivas (como la pesca y la minería), al igual que otras no extractivas, como el turismo. Y todas ocurren en los paisajes oceánicos y costeros. Asimismo, el establecimiento de nuevos modelos económicos que se espera ocurra de forma extensa, como es el caso de la econo -

México requiere profesionales especializados con una formación interdisciplinaria en ciencias y tecnologías

Las fotos que ilustran este artículo son cortesía de los autores

mía azul, demanda información oceánica robusta y sistemática.

Afortunadamente, en las últimas décadas han sido notables los avances tecnológicos aplicados en la colecta de datos en nuestros mares y costas, así como para su análisis y modelado que genere información oceánica estratégica para sustentar la toma de decisiones acerca de la gestión de nuestros ecosistemas. Así, por ejemplo, se tienen numerosas constelaciones de satélites con distintos sensores para observar características

atmosféricas, oceánicas, biológicas y ecosistémicas en el planeta. Igualmente para poder rastrear satelitalmente dispositivos oceanográficos que nos permiten monitorear ambientes inhóspitos y aislados, así como rastrear la fauna silvestre y embarcaciones en cualquier parte del mundo, y ni qué decir de las soluciones de análisis numérico que ha facilitado la inteligencia artificial.

Con este contexto, aquí resaltamos la existencia de marcos estandarizados multinacionales para la observación, monitoreo, pronóstico y divulgación de información oceánica que auxilian en el establecimiento de planes de preparación con acciones de respuesta en los sistemas de nuestros océanos y costas. Entre tales marcos se encuentran la iniciativa de Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográficos (IODE) de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, y el Sistema de Observación Oceánica Global (GOOS, por sus siglas en inglés). De igual manera, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

El diseño y operación de sistemas operacionales que respondan a las necesidades de información para la gestión de nuestros océanos y costas ante estas crisis, requiere de profesionales especializados con una formación interdisciplinaria en ciencia y tecnologías. Ello permitiría llevar a cabo acciones de respuesta para asegurar la sostenibilidad de la proveeduría de bienes y servicios de los océanos a nuestra sociedad en el largo plazo. Y siempre con un sen -

tido de fortalecimiento de la resiliencia oceánica.

¿Quieres ser parte de nuevas generaciones de profesionales especializados en el diseño e implementación de sistemas operacionales en ecosistemas oceánicos y costeros? El Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (IIO-UABC) está

Las usuarias finales de los datos obtenidos por los científicos de la maestría son diversas poblaciones

construyendo la maestría en ciencias en oceanografía operacional (MACOO).

Pero, ¿Qué podemos entender como un sistema operacional? Es el ensamble de

Los estudiantes de la maestría en ciencias en oceanografía practican con tecnologías de última generación

componentes de un sistema con capacidades de colecta de datos sistemática y confiablemente que incluye los procesos de análisis y, en su caso, pronóstico de escenarios, para entregar productos útiles que lleven directamente a la implementación de acciones de gestión de sistemas naturales (ecosistemas, hábitats, poblaciones) o productivos (granjas acuícolas, sector energético) por usuarios finales que asimilan la información en esquemas de vinculación pertinentes a sus necesidades.

En el caso del monitoreo de variables atmosféricas y oceánicas físicas, y de algunas químicas, su naturaleza permite la medición remota o en sitio que puede configurarse para ser en tiempo real o cuasi real de manera automatizada. Estas variables son registradas por sensores específicamente diseñados para estos fines. Sin embargo, en el caso de un gran número de variables biológicas y ecosistémicas oceánicas que son esenciales para su funcionamiento y resiliencia (cambios en la cobertura de pastos marinos, abundancia de aves o mamíferos marinos, composición de nutrientes en estuarios, entre muchas otras), las escalas en las que ocurren sus dinámicas, así como los métodos necesarios para su medición, no permiten un sistema de monitoreo en tiempo real, o cuasi real, ni de forma automatizada. Los sistemas operacionales para tales familias de variables tienen unidades de medición discretos (mensual, semestral, por tempo -

rada climática) pero siempre sistemáticos.

Entonces, podemos clasificar las soluciones de sistemas operacionales en automatizados en tiempo real (como datos derivados de radares atmosféricos y marinos, telemetría satelital, algunas imágenes satelitales), sistemas semiautomatizados o híbridos (procesamiento supervisado de imágenes satelitales) y sistemas periódicos en sitio (monitoreos mensuales o por temporadas de la diversidad biológica, condición trófica de la calidad del agua, secuestro de carbono por hábitats de carbono azul, volúmenes semanales de sargazo colectado en playa).

Si te interesa ser parte de la conceptualización y ensamble de tecnologías y metodologías científicas que lleven a soluciones operacionales, un programa como este sería una gran oportunidad para que trabajes en atender necesidades locales, regionales, nacionales y globales. ¿En dónde se espera que trabajen especia -

listas en oceanografía operacional de un programa como el que está construyendo el IIO-UABC?

Dadas las competencias, conocimientos y habilidades que se visualizan para profesionales en esta disciplina, se espera que tengan un nicho de empleo en entidades ambientales, de la sociedad civil organizadas, productivas, académicas y de investigación, así como en instituciones gubernamentales de los distintos niveles e industria privada.

Específicamente podrás desarrollarte en el sector industrial pesquero y acuícola para el monitoreo y evaluación de condiciones ambientales, detección de eventos y procesos anómalos; en instancias del sector energético (energías fósiles y verdes) y minero en el seguimiento de procesos de exploración (detección de yacimientos, análisis de calidad de agua, monitoreos biológicos), así como en el análisis de riesgos e impactos por sus actividades, mitigación de daños por contingencias, entre

muchos otros temas y oportunidades de emprendimiento privado en la industria de los datos oceanográficos que está ávida de propuestas de valor agregado a la información que las tecnologías actuales permiten generar.

Eso sí, siempre con un sentido de ciencia pertinente y aplicada en la solución de necesidades de gestión, con un espíritu de colaboración intersectorial para la movilización de los saberes teóricos adquiridos en sus programas de grado y posgrado.

Al final, como un profesional que opte por un posgrado en sistemas operacionales, estarás inmerso en la implementación de la cadena de valor de la información oceánica, entregando a usuarios finales productos robustos, sistemáticos y útiles que lleven a la implementación de acciones de manejo en sistemas naturales y productivos, con un impacto medible en la toma de decisiones, gestión, políticas públicas y bienestar de las sociedades.

Judith Rosellón Druker, Edith Calixto Pérez

Dirección de Desarrollo Tecnológico

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti)

Correo-e: judith.rosellon@secihti.mx

El fenómeno de arribazones masivas de sargazo ha representado para México, y varios países del Caribe, una problemática compleja en términos de manejo, disminución de impactos económicos, ambientales, sociales y un posible aprovechamiento sustentable. Debido a su magnitud y relevancia, a partir del 2015, año de la primera gran arribazón de sargazo en el Caribe mexicano, se emprendieron en México diversos esfuerzos para entender y

atender este fenómeno desde todos los sectores incluyendo el académico, privado, social y gubernamental. Desde la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) se ha realizado un seguimiento puntual de las capacidades humanas, de infraestructura, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con las que México cuenta para hacer frente al fenómeno (para mayor información ver Rosellón-Druker et al.). A la fecha

El sargazo se colecta principalmente para la obtención de biogás Las fotos en este artículo son cortesía de las autoras

(2025), hemos identificado más de 470 estudios, iniciativas y proyectos sobre sargazo, de los cuales 77 por ciento provienen del sector académico. Más de la mitad de estos estudios se han enfocados en líneas relacionadas al aprovechamiento del sargazo, lo que indica un gran interés por parte de la sociedad para darle un uso a estas macroalgas. En cuestión de expertas y expertos que llevan a cabo estos esfuerzos (https://secihti. mx/pronaces/pronaces-ener-

gia-y-cambio-climatico/sargazo) hemos contabilizado hasta ahora más de 350, 60 por ciento de los cuales se dedican a líneas relacionadas al uso del sargazo, principalmente en la producción de bioenergía (como el biogás), elaboración de bioinsumos para la agricultura (como los biofertilizantes) y la elaboración de ecomateriales para la industria de la construcción (como paneles y ladrillos). Con relación a capacidades de infraestructura, México

cuenta con 30 laboratorios nacionales, con capacidades tanto de infraestructura como de talento altamente especializado, que pueden orientarse al estudio del sargazo. También se cuenta con 16 Centros Públicos de Investigación (CPI), coordinados por la Secihti, que han llevado a cabo y publicado investigaciones relacionadas a estas macroalgas.

Logros tecnológicos hacia un manejo y aprovechamiento integral

Como se ejemplifica en los párrafos anteriores, en México no solo se cuenta con amplias capacidades para hacer frente al fenómeno, sino que se ha avanzado de manera importante en la búsqueda de alternativas de uso para el sargazo. En los últimos años, gracias a la investigación científica, desarro -

llo tecnológico e innovación, cada vez es más claro que el sargazo que está destinado a varar en nuestras playas es una materia prima con gran valor monetizable y no un simple desecho. Otro logro relevante se encuentra en el desarrollo de plataformas digitales que permiten el monitoreo satelital e in situ del sargazo, lo cual es clave para conocer en todo momento dónde está el sargazo, dónde va a arribar y en qué cantidades. Actualmente, México cuenta con al menos cinco plataformas públicas de monitoreo y modelos de pronóstico (LANOT, SATsum, SIMSAR, IMTA, Semar), así como un centro de datos coordinado por el estado de Quintana Roo (para mayor información ver: Secihti).

Actualmente se continúan afinando metodologías y la integración de plataformas exis-

tentes para generar sistemas de alerta temprana robusto;, es decir, sistemas que permitan determinar, con gran precisión, la probabilidad de varamiento en ciertas playas. Estos sistemas, homólogos, por ejemplo, a los sistemas de alertamiento de huracanes, son una herramienta primordial para la toma decisiones en relación con estrategias de prevención, contención en mar y colecta. Con estos sistemas es factible iniciar un manejo integral efectivo del sargazo.

Perspectivas futuras

El manejo y aprovechamiento integral del sargazo siguen presentando retos importantes, pero también áreas de oportunidad.

Entre los retos persistentes podemos mencionar que los esfuerzos multisectoria -

les para atender el sargazo siguen siendo en “pulsos”, es decir, se intensifican solo cuando existen picos de arribazón. Esto genera falta de continuidad y planificación a largo plazo para llevar a cabo acciones. Por ello, fortalecer los vínculos interinstitucionales y multisectoriales para avanzar de manera coordinada es un elemento clave en la atención a este fenómeno. Además, el sargazo es un fenómeno global y regional que requiere una atención coordinada entre países afectados. La cooperación nacional e internacional involucra compartir conocimientos, experiencias y recursos para desarrollar soluciones conjuntas y efectivas y, sobre todo, para evitar la duplicidad de esfuerzos, avanzando de manera decidida hacia objetivos comunes.

Entre las áreas de oportunidad y lo que actualmente es un

punto de inflexión para México se encuentra la inclusión del sargazo dentro de La Carta Nacional Pesquera (CPN). Esto significa que el sargazo puede ya extraerse de la zona económica exclusiva de México y aprovecharse como cualquier otro recurso pesquero, siempre de la forma más adecuada y sin alterar el equilibrio ecológico. Se espera que la colecta de sarga -

El sargazo es un fenómeno global y regional que requiere una atención coordinada entre países afectados

zo en el mar en grandes cantidades no solo reduzca de manera considerable la biomasa que arriba a las costas y playas del estado de Quintana Roo, evitando impactos negativos en el ambiente, en la economía y en la sociedad, sino que también promueva la inversión pública y privada para la consolidación de una industria nacional basada en sargazo.

Martín Hernández-Ayón, Orión Norzagaray-Lopez, y Gabriela Cervantes-Díaz

Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California. Correo-e: jmartin@uabc.edu.mx

Nuestros océanos están cambiando rápidamente debido al aumento de gases como el dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, causado por las actividades humanas. Esto hace que el agua de mar se caliente, que absorba más CO2 y que tenga menos oxígeno. Estos cambios afectan a muchas especies marinas y también a las comunidades que dependen de ellas. Sin embargo, estos problemas no siempre reciben la aten -

ción que merecen por parte de quienes toman decisiones, lo que pone en riesgo los recursos naturales y el bienestar de la economía de las zonas costeras. Por esto, es fundamental entender estos cambios y buscar soluciones para proteger nuestros océanos y las vidas que de ellos dependen. La ciencia y la tecnología pueden ayudarnos a monitorear y responder a estos desafíos, asegurando un futuro más sostenible para todos.

Cuando el pH del agua disminuye se alteran los procesos biológicos esenciales, como la calcificación en moluscos, lo que reduce su crecimiento y supervivencia

Foto: J. M. HernándezAyón

¿Debemos preocuparnos por los cambios en nuestros océanos?

A pesar de que los científicos han advertido durante mucho tiempo sobre cómo el calentamiento de los océanos, su acidificación y la disminución del oxígeno afectan a la vida marina, muchas personas y gobiernos no les prestan suficiente atención a estos problemas. Esto resulta peligroso para todos, ya que pone

en riesgo los recursos naturales de las zonas costeras y las actividades económicas relacionadas, como la pesca y el turismo.

¿Qué está causando estos cambios en los océanos?

El aumento de gases como el CO2 en la atmósfera, principalmente derivado de actividades humanas, está provocando que los océanos se calienten, ya que es un gas

que absorbe y retiene calor (efecto de invernadero). Pero además los océanos se vuelven más ácidos, ya que el CO2 al estar en contacto con el agua, se vuelve ácido carbónico y esto disminuye el pH (acidificación del océano). Este escenario se hace aun más complejo ya que, al incrementar la temperatura, también lo hace la estratificación (masas de agua con temperaturas distintas que forman estratos a distintas profundidades de la columna de agua), implicando que haya menos oxígeno en algunos de los estratos. Este conjunto de factores (o estresores) afecta a muchas especies marinas, especialmente a los moluscos como ostiones, almejas y erizos, que necesitan un ambiente con condiciones de pH específicas para los procesos de calcificación de sus conchas y exoesqueletos en su crecimiento y desarrollo. Por ejem -

La ciencia ha demostrado que el cambio climático y la contaminación están afectando estos ecosistemas vitales, pero también nos ofrece herramientas para monitorear, entender y actuar.

plo, en las aguas de las costas de California se reportan pérdidas millonarias debido a que la producción de ostiones ha bajado porque las larvas no se desarrollan bien en condiciones adversas, donde el carbonato de calcio disminuye, ya que esto limita la formación de sus conchas.

¿Qué pasa con las comunidades que dependen de la pesca?

Las comunidades costeras que viven de la pesca y la acuicultura están enfrentando cada vez más dificultades

Foto:

J. M. HernándezAyón

debido a estos estresores asociados con la acidificación de los mares que impactan negativamente a los organismos marinos cultivados como moluscos, crustáceos y algunos peces. Cuando el pH del agua disminuye se alteran los procesos biológicos esenciales, como la calcificación en moluscos, lo que reduce su crecimiento y supervivencia. Esto impacta directamente en la economía de las comunidades costeras que dependen de la acuacultura y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Por esto, es fundamental que la sociedad tome conciencia

y apoye acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa de la acidificación oceánica, además de promover prácticas sostenibles y responsables en la gestión de los recursos marinos. Por ejemplo, en la bahía San Quintín, Baja California, los ostricultores han notado que sus larvas crecen menos y tienen problemas para fijarse a las conchas, especialmente durante eventos climáticos cálidos como El Niño. Esto puede afectar la cantidad de ostiones que se cosechan y, en consecuencia, la economía local y el turismo.

¿Qué podemos hacer para proteger nuestros mares?

Es importante que los responsables políticos, científicos y comunidades trabajen juntos para entender mejor estos cambios y buscar soluciones. Esto incluye crear sis -

temas de monitoreo que permitan detectar rápidamente las alteraciones en el ambiente marino, como la disminución del pH o el aumento de temperaturas. También es fundamental mejorar el acceso a tecnología y recursos para recopilar datos, especialmente en regiones cuyos medios de vida dependen principalmente del mar.

¿Qué podemos aprender y qué se está haciendo?

Con el desarrollo de instrumentos que miden el pH y la temperatura del agua, podemos entender mejor cómo el cambio climático afecta a nuestros océanos. Esto nos

ayudará a tomar decisiones informadas para proteger los recursos marinos y a las comunidades que dependen de ellos. Además, el análisis de datos históricos y la creación de sistemas de monitoreo permiten detectar cambios en la química del agua y en las condiciones del medio marino. Esto es muy importante para alertar a los pescadores y a las autoridades para que puedan prepararse y actuar a tiempo ante posibles impactos negativos en la pesca, la acuicultura y el turismo.

La implementación de alertas tempranas es fundamental para las comunidades acuícolas. Estos sistemas proporcionan información oportuna y

La implementación de alertas tempranas es fundamental para las comunidades acuícolas

Foto: J. M. HernándezAyón

precisa sobre las condiciones ambientales y de salud de los recursos acuáticos, lo que permite anticiparse a situaciones de riesgo. Así, se facilita una toma de decisiones más informada y rápida. De esta manera, se promueve la sostenibilidad de las actividades acuícolas, se minimizan las pérdidas económicas y se protege la salud de los ecosistemas, contribuyendo a un manejo más responsable y eficiente de los recursos acuáticos.

En resumen, aprender más sobre estos cambios y contar con herramientas para monitorearlos nos permitirá cuidar mejor nuestros mares y garantizar un futuro más sostenible para todos. Es fundamental

que como sociedad tomemos conciencia de la importancia de proteger nuestros océanos, ya que su salud impacta directamente en nuestra economía, nuestra alimentación y nuestro bienestar. La ciencia ha demostrado que el cambio climático y la contaminación están afectando estos ecosistemas vitales, pero también nos ofrece herramientas para monitorear, entender y actuar. Es responsabilidad de todos apoyar acciones que protejan nuestros mares, promover políticas responsables y reducir nuestra huella ambiental. Solo si trabajamos juntos podremos garantizar un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras.

Yonel Alejandro Jiménez Be1,2, Antonio Ortiz3 y Eduardo Cuevas2

1 Programa de Posgrado Maestría en Ciencias en Oceanografía Costera, Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California. 2 Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California.

3 The Palace Company

Correo-e: yonel.jimenez@uabc.edu.mx

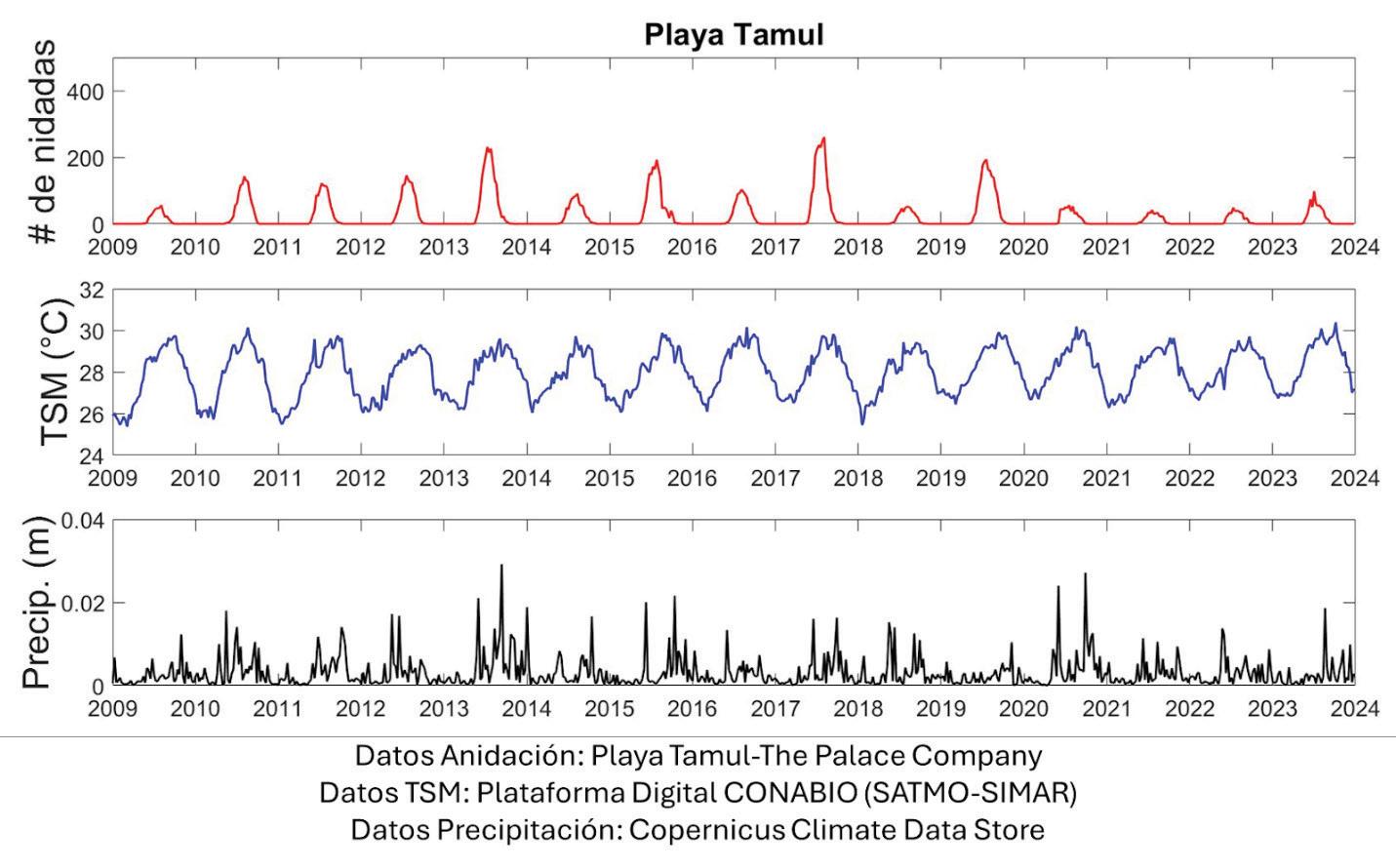

E n las playas del Caribe mexicano, cada temporada de anidación de tortugas marinas comienza como un ritual milenario que conecta océano y tierra, ciencia y tradición. Las hembras emergen de la oscuridad para depositar sus huevos, perpetuando un ciclo de vida que ha sobrevivido millones de años. Sin embargo, en el contexto actual de crisis climática, este equilibrio enfrenta retos inéditos: los patrones del clima han cambiado, las estaciones se han vuelto menos predecibles y, con ellas, los calendarios de reproducción de especies que dependen de la estabilidad ambiental para sobrevivir.

En este escenario, contar con indicadores confiables que permitan anticipar con mayor precisión el inicio, el fin y los picos de la temporada reproductiva resulta estratégico. Esta información no solo facilita la planificación logística de los equipos de conservación en playa, sino que también optimiza el uso de recursos y mejora la eficiencia de las acciones en campo. Al mismo tiempo, el entendimiento de la relación entre clima y reproducción abre la puerta a explorar soluciones innovadoras para mitigar los efectos del cambio climático sobre especies que son prioritarias para la conservación en México, como las tortugas marinas.

Con esta premisa, actualmente se desarrolla una investigación conjunta entre la Universidad Autónoma de Baja California, The Palace Company y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El proyecto analiza la influencia del ambiente sobre la anida -

Cómo ensamblamos diversas iniciativas para la gestión de especies en peligro

ción de tortugas marinas en la playa de Tamul, en Puerto Morelos, Quintana Roo. Se trata de un esfuerzo pionero que integra registros históricos de anidación –recopilados du -

El proyecto analiza la influencia del ambiente sobre la anidación de tortugas marinas

Fotos cortesía de los articulistas

rante más de 20 años– con datos satelitales de temperatura superficial del mar y modelos numéricos globales de precipitación, generados de manera operacional cada hora.

La riqueza del estudio radica en su enfoque: la combinación de series largas de datos locales con información ambiental global permite descifrar patrones ocultos y, sobre

todo, identificar los umbrales de temperatura y precipitación que marcan la diferencia en la fenología de las tortugas marinas.

Este conocimiento es crucial para fortalecer los programas de conservación en playa, pero también para abrir el camino hacia un monito -

reo verdaderamente integrativo y operacional. Los resultados refuerzan la importancia de avanzar hacia esquemas de observación que

El milenario ciclo de la vida de las tortugas marinas, ahora está apoyado por la ciencia Foto de los articulistas

Abajo: liberación de tortugas laúd en Oaxaca

Foto: Faustino Escamilla, Corriente alterna /UNAM

incluyan variables físicas, biológicas y ecosistémicas, generando información aplicable a la restauración y al manejo integral de nuestros litorales. En la práctica, esto significa que las decisiones de conservación ya no dependerán únicamente de la experiencia acumulada de los brigadistas, sino que podrán apoyarse en sistemas de alerta temprana basados en ciencia. Por ejemplo, la colaboración con The Palace Company ha mostrado que al identificar umbrales climáticos específicos asociados a los momentos clave de la anidación, es posible anticipar los picos reproductivos, organizar mejor los patrullajes en playa y utilizar de manera más eficiente los recursos humanos y materiales.

Este cambio de paradigma es relevante porque transforma la conservación en un ejercicio de planeación inteligente: no se trata solo de reaccionar ante la llegada de las tortugas, sino de prepararse de antemano para protegerlas en las condiciones más críticas. Así, el monitoreo deja de ser un esfuerzo aislado y se convierte en un engranaje dentro de un sistema más amplio de observación operacional, en línea con los marcos internacionales impulsados por el Decenio de las Ciencias Oceánicas de Naciones Unidas.

Además, la iniciativa muestra el valor de las alianzas público-privadas para la conservación. El involucramiento de The Palace Company, en coordinación con la academia y las autoridades ambientales, es un ejemplo de cómo el sector turístico puede ser un aliado estratégico en la protección de la biodiversidad. Su par-

octubre 2025

ticipación no solo aporta recursos, sino también la capacidad de amplificar el mensaje de conservación hacia un público global.

El impacto de este trabajo trasciende el ámbito local. Al establecer relaciones directas entre clima y reproducción, el estudio ofrece una ventana para comprender cómo el cambio climático podría reconfigurar la dinámica de las poblaciones de tortugas marinas en otras regiones del mundo.

Esta perspectiva global convierte a Puerto Morelos en un laboratorio natural cuyo aprendizaje puede ser replicado en diferentes contextos costeros, fortaleciendo redes de colaboración científica internacional.

En términos más amplios, el proyecto subraya la necesidad de repensar cómo hacemos ciencia de conservación en tiempos de crisis climática. No basta con documentar lo que ocurre en campo: es indispensable integrar, modelar y traducir los datos en herramientas prácticas que mejoren la gestión de los ecosistemas. Solo así será posible enfrentar los desafíos que plantea un planeta en rápida transformación.

Al final, cada nido protegido, cada cría que alcanza el mar y cada temporada moni -

toreada con mayor precisión son logros que trascienden lo local para convertirse en símbolos de resiliencia. Las tortu -

El tesoro de la vida protegido por un huevo y por la colaboración científica

gas marinas, con su capacidad de regresar una y otra vez a las playas que las vieron nacer, nos enseñan que la memoria

biológica es también una forma de resistencia.

La investigación en Puerto Morelos no es solo un ejercicio científico: es un recordatorio de que el futuro de estas especies –y, en gran medida, el nuestro– depende de la capacidad que tengamos de anticipar, adaptarnos y actuar con base en conocimiento sólido. Allí, entre la arena y las olas, se juega una batalla silenciosa contra el tiempo, en la que la ciencia, la colaboración y el compromiso social son nuestras mejores herramientas.