9. Dezember 2025

Sie können selbst oder durch eine bevollmächtigte Person im Saal mitbieten.

Reservieren Sie eine Telefonleitung, wir rufen Sie an: office@imkinsky.com, +43 1 532 42 00

9. Dezember 2025

Sie können selbst oder durch eine bevollmächtigte Person im Saal mitbieten.

Reservieren Sie eine Telefonleitung, wir rufen Sie an: office@imkinsky.com, +43 1 532 42 00

Lassen Sie die Sensalin für Sie bieten, per schriftlichem Auftrag oder am Telefon. Monika Uzman: +43 1 532 42 00-22, +43 664 421 34 59, monika.uzman@gmail.com

Mit einem schriftlichen

Über die Kaufauftrag

Sollten Sie nicht persönlich an der Auktion teilnehmen können, nehmen wir gerne Ihr schriftliches Gebot entgegen. Sie finden das Formular am Ende des Katalogs.

Über unsere

2. Dezember

Gemälde des 19. Jahrhunderts 15 Uhr

Moderne Kunst 17 Uhr

3. Dezember

Zeitgenössische Kunst 15 Uhr

9. Dezember

Antiquitäten 14 Uhr

10. Dezember

Schmuck 14 Uhr

Uhren 16 Uhr

Jugendstil & Design 17 Uhr

Judith Kuthy, BA BEd Cert GA T +43 1 532 42 00-19 kuthy@imkinsky.com

| Assistance

Magdalena Muth, BA T +43 1 532 42 00-21 muth@imkinsky.com

Miriam Bankier, BA MA T +43 1 532 42 00-66 bankier@imkinsky.com

Michael Kovacek T +43 1 532 42 00 M +43 664 24 04 826

Prof. Kristian Scheed Uhren

Wir bedanken uns für die Mitarbeit bei Anna Blecha-Stippl, Anja Wolf-Reyer und Rosa Dotzer.

Zustandsberichte & Beratung | Condition Reports & Consultation

antiquitaeten@imkinsky.com, T +43 1 532 42 00-19

Kaufaufträge | Order Bids

T +43 1 532 42 00, office@imkinsky.com

Sensalin | Broker

Monika Uzman, T +43 1 532 42 00-22, M +43 664 421 34 59

3001

Römer

Deutsch, 17. Jahrhundert

grünes Glas; der Fuß mit aufgeschmolzenem Glasfadendekor; Abrissnarbe am hochgestochenen Boden; H. 21,5 cm

€ 1.000–2.000

Deutsch, 17. Jahrhundert

farbloses Glas; Abrissnarbe am Boden; konische Kuppa mit aufgeschmolzenem, rundumlaufendem Glasfaden; kleinere Fehlstellen; H. 22,2 cm

€ 700–1.400

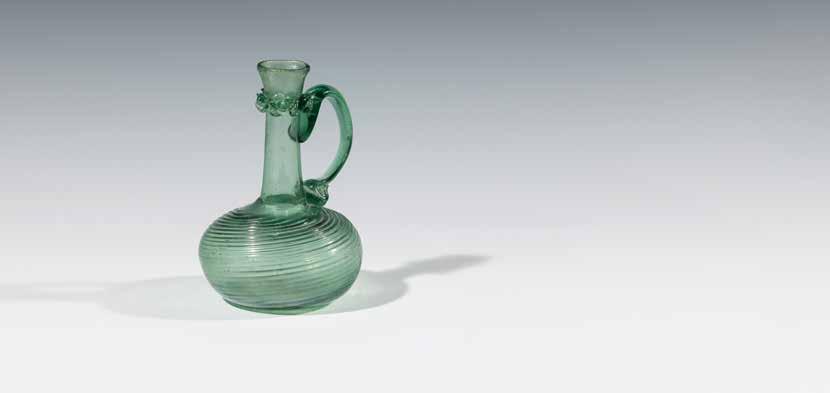

Deutsch, 17./18. Jahrhundert

grünes Glas; bauchige Form, die Wandung mit schrägliegendem, aufgeschmolzenem Glasfadendekor, leicht geschwungener Röhrenhals mit Henkel, unter der Mündung mit gewelltem Glas umsponnen; Abrissnarbe am Boden; H. 12 cm

▲ € 500–1.000

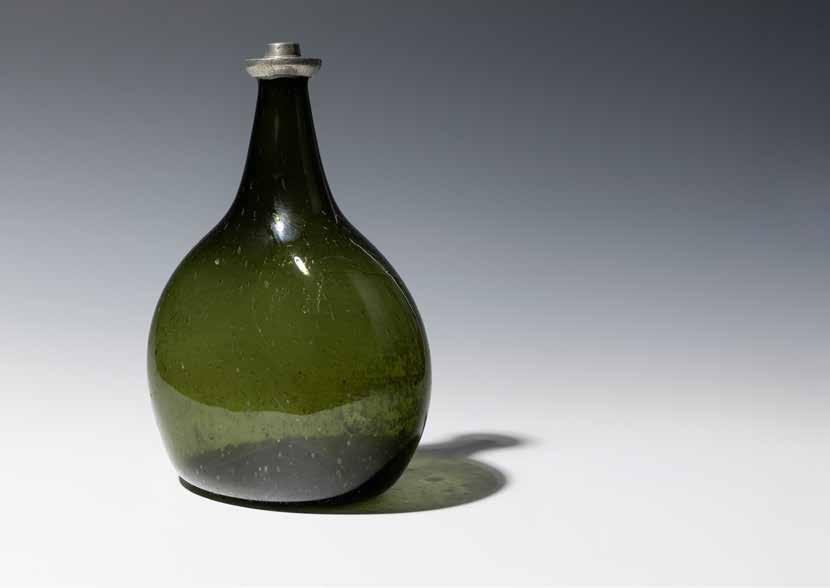

Kugelflasche

Alpenländisch, 17. Jahrhundert blaues Glas; die Wandung mit vertikalen Paralellrippen; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 12,7 cm

€ 3.500–7.000

3005

Alpenländisch, 18. Jahrhundert blaues Glas; bauchige Form, mittig eingezogen, die Wandung mit strukturierten, schrägliegenden Parallelrippen; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 22 cm

€ 2.500–5.000

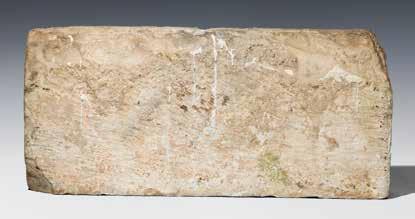

Unterseite

3006

Alpenländisch, 18. Jahrhundert hellgrünes Glas; bauchige Form, mittig eingezogen, die Wandung mit strukturierten, schrägliegenden Parallelrippen; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 16 cm

€ 1.000–2.000

Unterseite

Neunpassige Branntweinflasche

Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert blaues Glas; Neunpassige Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 23,5 cm

▲ € 10.000–20.000

Unterseite

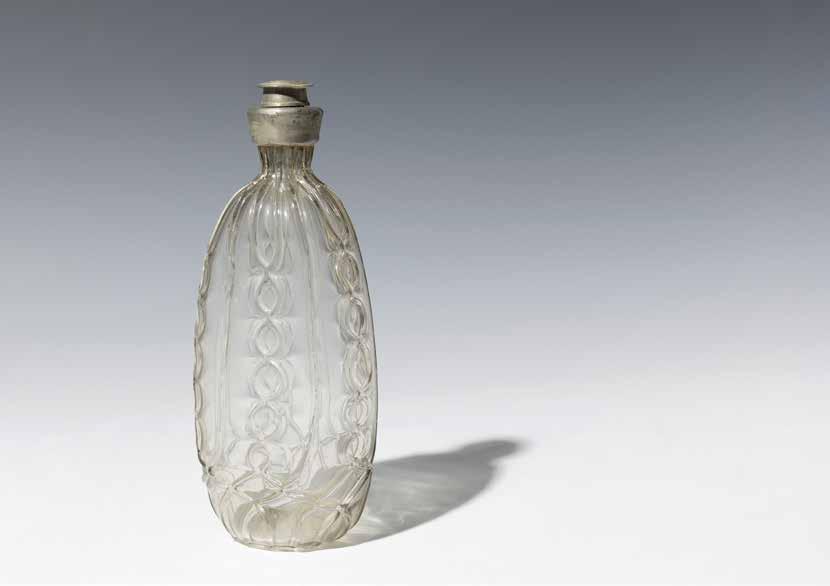

Alpenländisch, 18. Jahrhundert farbloses Glas; die Wandung mit aufgeschmolzenem Glasfadendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 21,2 cm

▲ € 3.500–7.000

Unterseite

Alpenländisch, 18. Jahrhundert grünes Glas; die Wandung unten mit strukturierten Parallelrippen, darüber mit umlaufendem Blütendekor, rückseitig abgeflachte Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 24,5 cm

▲ € 5.000–10.000

Unterseite

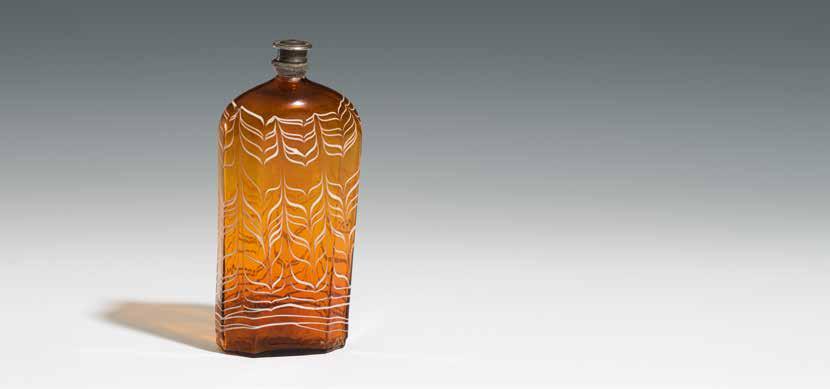

Achtpassige Branntweinflasche

Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert

bernsteinfarbenes Glas: Achtpassige Form, die Wandung mit strukturiertem Wabendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 13,6 cm

▲ € 10.000–20.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert

blaues Glas, weiß gekämmt; aufgeschmolzener Fuß; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 8 cm

▲ € 1.500–3.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert

weißes Milchglas, kobaltblau gekämmt; aufgeschmolzener Fuß; Sammlungsetikett am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 7,2 cm

€ 1.500–3.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert

weißes Milchglas, kobaltblaue Einschmelzungen; aufgeschmolzener Fuß; Zinnschraubverschluss mit Trinköffnung; H. 8,1 cm

€ 1.000–2.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert weißes Milchglas, kobaltblaue Einschmelzungen; aufgeschmolzener Fuß; Abrissnarbe am Boden; Silberschraubverschluss; H. 7 cm

€ 1.500–3.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert weißes Milchglas, kobaltblau gekämmt; Sammlungsetikett am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 6,8 cm

€ 1.500–3.000

3016

Miniaturflakon

Alpenländisch, 18. Jahrhundert

weißes Milchglas, kobaltblau gekämmt; Zinnschraubverschluss; H. 6,7 cm

▲ € 1.500–3.000

Branntweinflasche

Alpenländisch, 18. Jahrhundert weißes Milchglas, kobaltblau gekämmt; viereckige Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 14,2 cm ▲ € 8.000–16.000

Sechspassige Branntweinflasche

Alpenländisch, 18. Jahrhundert

weißes Milchglas, kobaltblau gekämmt; sechspassige Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 16,4 cm

€ 10.000–20.000

Unterseite

Branntweinflasche

Alpenländisch, 18. Jahrhundert dunkelblaues Glas; bauchige, beidseitig abgeflachte Form, die Wandung mit flachem Nuppendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 12,5 cm ▲ € 3.500–7.000

Unterseite

Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert dunkelblaues Glas; bauchige, beidseitig abgeflachte Form, mittig eingezogen, die Wandung mit Nuppendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 15,8 cm

▲ € 6.000–12.000

Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert bernsteinfarbenes Glas; oktagonale Form, die Wandung mit strukturiertem Wabendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 16,7 cm

▲ € 3.500–7.000

Unterseite

Alpenländisch, 18. Jahrhundert blaues Glas; bauchige Form, mittig eingezogen, die Wandung mit strukturierten, schrägliegenden Parallelrippen; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 22 cm

€ 2.500–5.000

Unterseite

Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert

blaues Glas; hexagonale Form, die Wandung mit strukturiertem Wabendekor; Abrissnarbe am Boden; auf der Unterseite mit alten Sammlungsetiketten; Zinnschraubverschluss; H. 15 cm

€ 8.000–1.600

Unterseite

Branntweinflasche

Schweiz/Frankreich, 18. Jahrhundert violettfarbenes Glas; doppelkugelige, mittig eingeschnürte Form, die Wandung mit schrägliegendem, aufgeschmolzenem Glasfadendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 14,7 cm

Literatur

vgl. Ausstellungskatalog, Reine Formsache. Deutsches Formglas 15. bis 19. Jahrhundert, Sammlung Birgit und Dieter Schaich, München 2007, S. 308–309, Abb. 454

▲ € 5.000–10.000

Branntweinflasche

Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert bernsteinfarbenes Glas; oktagonale Form, die Wandung mit strukturiertem Wabendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 17,8 cm ▲ € 7.000–14.000

Unterseite

Neidfeige

Alpenländisch, 18. Jahrhundert

weißes Milchglas, kobaltblaue und rotbraune Einschmelzungen; Zinnschraubverschluss; mittig mit Bruchstelle, fachgerecht restauriert; L. 10,5 cm

€ 2.500–5.000

Neidfeige

Alpenländisch, 18. Jahrhundert

weißes Milchglas, Emailmalerei; mit gewelltem, farblosem Glas umsponnen, umlaufend mit bemaltem Blütendekor; Zinnschraubverschluss; L. 9,7 cm

▲ € 1.500–3.000

Neidfeige

Alpenländisch, 18. Jahrhundert

weißes Milchglas, kobaltblaue gekämmte Fadeneinschmelzungen; Zinnschraubverschluss; L. 8,5 cm

▲ € 2.500–5.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert himmelblaues Milchglas; bauchige, beidseitig abgeflachte Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 19,3 cm ▲ € 5.000–10.000

Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert farbloses, blass grünliches Glas, der obere Abschluss mit blauem Glas; Abrissnarben am Boden; H. 9 bzw. 9,5 cm

▲ € 1.000–2.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert farbloses, blass grünliches Glas; bauchige, beidseitig abgeflachte Form, die Wandung mit schrägliegenden Parallelrippen; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 7,8 cm

▲ € 1.000–2.000

Alpenländisch, 19. Jahrhundert farbloses Glas; bauchige, beidseitig abgeflachte Form, die Wandung mit strukturiertem Wabendekor; Abrissnarbe am Boden; H. 17 cm

€ 500–1.000

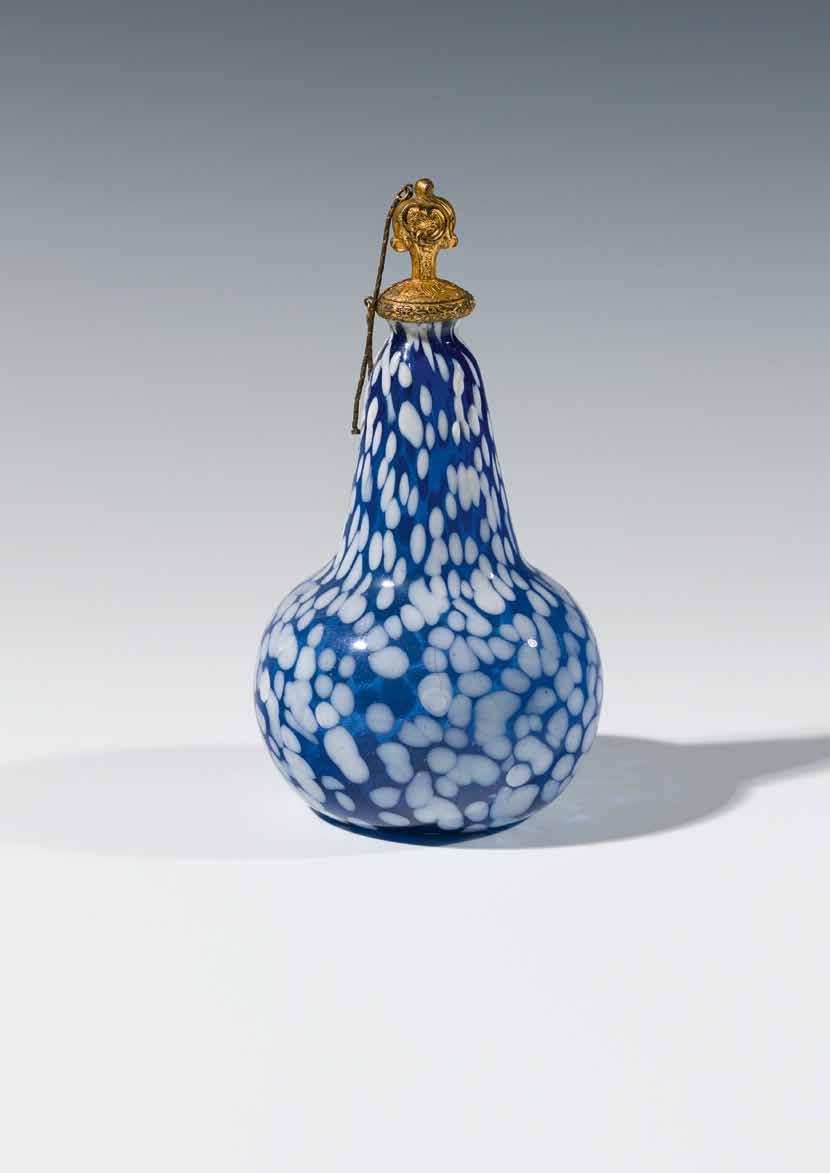

Tropfenflasche

Alpenländisch, 18. Jahrhundert blaues Glas, weiße Milchglaseinschmelzungen; kugelige Form mit konischem Hals; Abrissnarbe am Boden; vergoldeter Metallverschluss; H. 16 cm ▲ € 5.000–10.000

Unterseite

3034

Gekämmte

Branntweinflasche

Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert dunkelblaues Glas, weiß gekämmt; oktogonale Form; auf dem Boden mit altem Sammlungsetikett; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 20,7 cm

€ 1.200–2.400

3035

Gekämmter Becher

Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert blaues Glas, weiß gekämmt; Abrissnarbe am Boden; H. 7,2 cm

▲ € 500–1.000

3036

Gekämmte

Branntweinflasche

Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert dunkelblaues Glas, weiß gekämmt; oktogonale Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 18,7 cm

€ 1.200–2.400

Gekämmte Branntweinflasche

Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert

violettes Glas, weiß gekämmt; zylindrische Form mit konischem Hals; Abrissnarbe am Boden; vergoldeter Metallverschluss; H. 24 cm

Literatur

vgl. Ausstellungskatalog, Reine Formsache. Deutsches Formglas 15. bis 19. Jahrhundert, Sammlung Birgit und Dieter Schaich, München 2007, S. 317–18, Abb. 489

▲ € 7.000–14.000

Unterseite

3038

Gekämmte

Branntweinflasche

Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert

bernsteinfarbenes Glas, weiß gekämmt; oktogonale Form; auf dem Boden bezeichnet „G24“; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 16,3 cm

€ 1.200–2.200

Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert

bernsteinfarbenes Glas, weiß gekämmt; Abrissnarbe am Boden; H. 11,5 cm

▲ € 500–1.000

3040

Gekämmte

Branntweinflasche

Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert

bernsteinfarbenes Glas, weiß gekämmt; oktogonale Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 19,5 cm

€ 1.200–2.400

Zunftflasche „Schuster“

Alpenländisch, datiert „1708“ bernsteinfarbenes Glas, Emailmalerei; hexagonale Form, die Wandung auf der Vorderseite mit Stiefel und Schusterwerkzeug, rückseitig mit floralem Dekor, bezeichnet „Schenck mir / doch Sinn“ und datiert „1708“; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 12,7 cm

€ 5.000–10.000

3042

Zwei Becher

Alpenländisch, 18. Jahrhundert farbloses Glas, Emailmalerei; die Wandungen jeweils mit 2 Tauben auf Herz; Abrissnarben am Boden; H. 7,4 bzw. 8,7 cm

€ 500–1.000

3043

Hofkellereibecher mit dem Wappen von Johann Georg Herzog von Sachsen-Weißenfels

Sachsen, um 1700 farbloses Glas, Emailmalerei; die Wandung auf der Vorderseite mit bekrönter Hermelin-Wappendecke mit dem sächsischen Kurwappen und Monogramm „JG“, darüber bezeichnet „I.G.D.D.S.Q.“ (Johann Georg Dei Dux Saxoniae Querfurtensis); Abrissnarbe am Boden; H. 10,8 cm

€ 500–1.000

3044

Vier Branntweinflaschen

Alpenländisch, 18. Jahrhundert farbloses Glas bzw. Milchglas, Emailmalerei; die Wandungen jeweils mit Blumendekor und Hund, Vogel bzw. Bäuerinnendarstellung, 1 Flasche datiert „1736“; Abrissnarben am Boden; 2 Flaschen mit versilbertem Metalldeckel; die Milchglasflaschen mit leichten Ausbrüchen am Hals; H. 11 bis 14 cm

€ 1.000–2.000

Deutsch, datiert „1726“ farbloses Glas, Emailmalerei; die Wandung umlaufend mit Familiendarstellung, alle Mitglieder bezeichnet mit Namen, rückseitig mit Inschrift „Gott dem alles unverborgen, wird gefreulich für mich Sorgen“, darunter datiert „1726“; Abrissnarbe am Boden; H. 18,9 cm ▲ € 5.000–10.000

Abrollung

Norddeutsch, 17./18. Jahrhundert

grünes Glas; viereckige Form; Abrissnarbe am Boden; H. 22,8 cm

Literatur

vgl. Thomas Dexel, Gebrauchsglas. Gläser des Alltags vom Spätmittelalter bis zum beginnenden 20. Jahrhundert, Braunschweig 1977, S. 228, Abb. 271

€ 1.000–2.000

Alpenländisch 18. Jahrhundert

grünes Glas; bauchige, beidseitig abgeflachte Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 28,5 cm

€ 1.500–3.000

3048

Branntweinflasche

Alpenländisch, 18. Jahrhundert rosafarbenes Glas; viereckige Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 16 cm

€ 1.200–2.400

3049

Große Branntweinflasche

Alpenländisch, 18. Jahrhundert grünes Glas; viereckige Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 29 cm

€ 1.200–2.400

Branntweinflasche

Alpenländisch, 19. Jahrhundert hellblaues Glas; bauchige Form, die Wandung mit Parallelrippen aus Milchglas; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 21,5 cm

€ 800–1.600

Große Branntweinflasche

Alpenländisch, 18. Jahrhundert grünes Glas; oktogonale Form; Abrissnarbe am Boden; H. 31 cm

€ 1.000–2.000

3052

Glaswalke „Vergissmeinnicht“

England, 19. Jahrhundert

dunkelblaues Glas, Emailmalerei; auf der Vorderseite bezeichnet „FORGET ME NOT“ und „The loss of gold is great. The loss of time is more. But losing christ is such a loss, that no man can restore“; Stoffband; L. 44,5 cm

€ 300–600

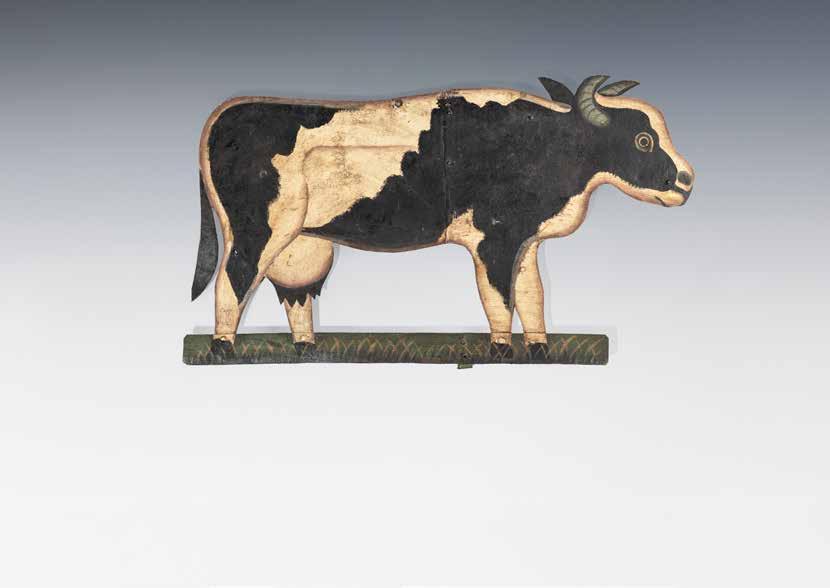

Alpenländisch, 18. Jahrhundert

farbloses und rotes Glas; die Wandung mit strukturierten Parallelrippen, angeschmolzene und teilweise mit der Zange geformte Beine, Mund, Ohren, Fell und Schwanz; Abrissnarbe an der Brust; L. 19 cm

€ 1.500–3.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert rosafarbenes Glas; mittig eingezogen, angeschmolzene und teilweise mit der Zange geformte Beine, Mund, Ohren und Schwanz; Abrissnarbe an der Brust; L. 22 cm

€ 1.500–3.000

Potsdam, um 1700

Goldrubinglas, geschliffen; Silberschraubverschluss, Reste alter Vergoldung; der Deckel innen gemarkt mit verschlagenem Beschauzeichen mit Festung und Meistermarke „ICS“; H. 16,6 cm

▲ € 1.500–3.000

Schlesien, um 1760

farbloses Glas, geschliffen, graviert, Goldmalerei; die Wandung umlaufend mit Landschaftsdarstellungen; minimal bestoßen; H. 13 cm

€ 500–1.000

Böhmen, um 1730

farbloses Glas, geschliffen, radierte Gold- und Silberfolie; im Boden ein Zwischengoldmedaillon mit einem gekrönten Herz auf rotem Grund; facettierte Außenwandung, umlaufende Darstellung einer Jagdgesellschaft, Akanthusfries in Silber; eine kleine Scharte am Lippenrand und Feuchtigkeitsspuren am Boden; H. 8,2 cm

€ 500–1.000

3058

Johann Sigismund Menzel (Schlesien um 1745–1810 Warmbrunn)

Portraitpokal

Warmbrunn, Schlesien, um 1800 farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon mit radierter Goldfolie; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit Silhouettenportrait auf Goldgrund; Vergoldung an Randbordüre stellenweise berieben; H. 15,7 cm

€ 1.000–2.000

3059

Pokal mit Goldmalerei

Potsdam, um 1720

farbloses Glas, graviert, Goldmalerei; die Wandung umlaufend mit Darstellung einer Flusslandschaft; Abrissnarbe am Boden; H. 17,5 cm

€ 800–1.600

3060

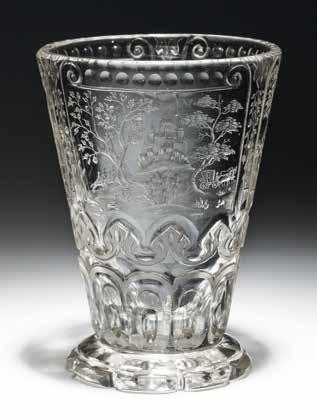

Friedrich Winter

(tätig 1685–1712 Hermsdorf)

Becher Hemsdorf, Schlesien, um 1700 farbloses Glas, geschliffen, geschnitten; die Wandung umlaufend mit drei Bildfeldern mit Putti bei der Traubenernte, Traubenübergabe und Schlossansicht; H. 13,8 cm Literatur

vgl. Ausstellungskatalog, Glassammlung Liaunig. Schnitt und Farbe, Wien 2015, S. 108 vgl. Glasgalerie Kovacek, Glas aus 5 Jahrhunderten, Wien 1990, S. 51 vgl. Brigitte Klesse, Hans Mayr, Veredelte Gläser aus Renaissance und Barock. Sammlung Ernesto Wolf, Wien 1987, Abb. 104

€ 8.000–16.000

Böhmen, 18. Jahrhundert

farbloses Glas, geschliffen, geschnitten; die Wandungen mit Wildtierdarstellungen; Abrissnarben am Boden; H. 13,6 bis 14,1 cm

€ 500–1.000

Niederländisch/Deutsch, 17./18. Jahrhundert

farbloses Glas, geschliffen, geschnitten; die Wandungen mit Wabendekor bzw. 1 Glas mit Reiterdarstellung, gewidmet dem Sieg Wilhelms III. von Oranien bei der Schlacht am Boyne am 1. Juli 1690, bezeichnet „THE GLORIOUS MEMORY OF KING WILLIAM/NO SURRENDER“, signiert „T.C.S.C“, 1 Glas mit Hasendarstellung und Inschrift und 1 Glas mit bekrönter Wappendarstellung; Abrissnarben am Boden; H. 13,4 bis 16 cm

€ 500–1.000

3063

Pokal „Carl van Loteringen“

Deutsch, Ende 17. Jahrhundert

farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit Reiterdarstellung, bezeichnet „CARL VAN LOTERINGEN/VIVAT PRINS“; Abrissnarbe am Boden; H. 20,3 cm

€ 400–800

3064

Pokal „Jagd“

Deutsch, 18. Jahrhundert

farbloses Glas, geschliffen, geschnitten geblänkt; die Wandung mit Jagddarstellung; Abrissnarbe am Boden; H. 23,3 cm

€ 400–800

3065

Deutsch, 18. Jahrhundert

farbloses Glas, geschnitten, Goldmalerei; die Wandungen mit Blütendarstellung und rotem und weißem spiralförmigen Glasfaden im Schaft bzw. mit Hirschdarstellung; Abrissnarben am Boden; H. 13,9 bzw. 16,3 cm

€ 500–1.000

3066

Konvolut aus fünf Gläsern

Deutsch, 18. Jahrhundert

farbloses und violettes Glas, geschnitten, geblänkt; die Wandungen mit Wappen-, Vogel- und Traubenranken und spiralförmigem Glasfaden im Schaft bzw. Flammenherzendarstellung, bezeichnet „gethreu ver bunden alle Stunden“; Abrissnarben am Boden; H. 16 bis 19,4 cm

€ 500–1.000

3067

Pokal „Amor“

Böhmen, 18. Jahrhundert

farbloses Glas, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit zwei Bogenschützenputten und rotem, spiralförmigem Glasfaden im Schaft; Abrissnarbe am Boden; H. 21,5 cm

€ 400–800

3068

Pokal „Treue und Falschheit“

Böhmen, 18. Jahrhundert

farbloses Glas, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit Vogel- bzw. Schlangendarstellung, bezeichnet „Ich liebe die Treu/Falschheit ich scheu“; der Schaft und rotem, spiralförmigem Glasfaden im Schaft; Abrissnarbe am Boden; H. 22,5 cm

€ 400–800

3069

Pokal mit Genreszene

Niederländisch, 18. Jahrhundert

farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit der Darstellung eines Paares bei Tisch, die Gläser, rückseitig bezeichnet

„BEY SCHONE DAMEN EN GLAES/WYN WIEL EN ELCKER/DIENAER SYN“ und rotem, spiralförmigem Glasfaden im Schaft; Abrissnarbe am Boden; H. 20,2 cm

€ 400–800

Konvolut aus fünf Gläsern

Englisch, 18. Jahrhundert

farbloses Glas, Goldmalerei; 1 Glas mit spiralförmigem Glasfaden im Schaft; Abrissnarben am Boden; H. 14,5 bis 19 cm

€ 500–1.000

Englisch, 18. Jahrhundert

farbloses Glas; jeweils mit spiralförmigem Glasfaden im Schaft; 1 Glas mit Bruchstelle am Boden; Abrissnarben am Boden; H. 15,6 bis 18,3 cm

€ 500–1.000

3072

Pokal

Schlesien, 18. Jahrhundert

farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung umlaufend mit Darstellung eines Schlosshofs mit Figuren bei Freizeitaktivitäten; Abrissnarbe am Boden; H. 18,4 cm

€ 1.000–2.000

3073

Pokal

Schlesien, 18. Jahrhundert

farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit Darstellung eines Paares; Abrissnarbe am Boden; H. 20,5 cm

€ 1.000–2.000

Wappenpokal

Böhmen, 18. Jahrhundert

farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit bekröntem Wappen des russischen Zarenreiches mit sechs kleinen Nebenwappen russischer Fürstentümer und der Ordenskette des Andreasorden; Abrissnarbe am Boden; H. 22,5 cm

€ 400–800

Konvolut aus fünf Gläsern

Deutsch, 1. Hälfte 18. Jahrhundert farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt, Goldmalerei; die Wandung mit Blumendarstellung, bezeichnet „ dank schön“, Vogeldarstellungen, 1 davon bezeichnet „uns allein“, Pferdedarstellung, bezeichnet „La Caprice perd“ bzw. Hermesdarstellung; Abrissnarben am Boden; H. 14,2 bis 16,2 cm

€ 500–1.000

3076

Wappenpokal

Böhmen, 18. Jahrhundert

farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit bekröntem Wappen mit zwei flankierenden Löwen, darunter bezeichnet; Abrissnarbe am Boden; H. 23 cm

€ 400–800

3077

Pokal

Böhmen, um 1700

farbloses Glas, geschliffen, geschnitten; die Wandung mit Reiterdarstellung, bezeichnet „Das regiment/ besteht nicht aus ge/waldt sondern aus weisheitt“; Abrissnarbe am Boden; H. 22,7 cm

€ 400–800

3078

Pokal „Westindische Compagnie“

Niederländisch, 18. Jahrhundert

farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit Darstellung eines Dreimasters, bezeichnet „HET WEL WEES ENDE/WESTINDISCHE COMPAGNIE“ und Wappen mit Schwertern und Fahnen; Abrissnarbe am Boden; H. 23 cm

€ 400–800

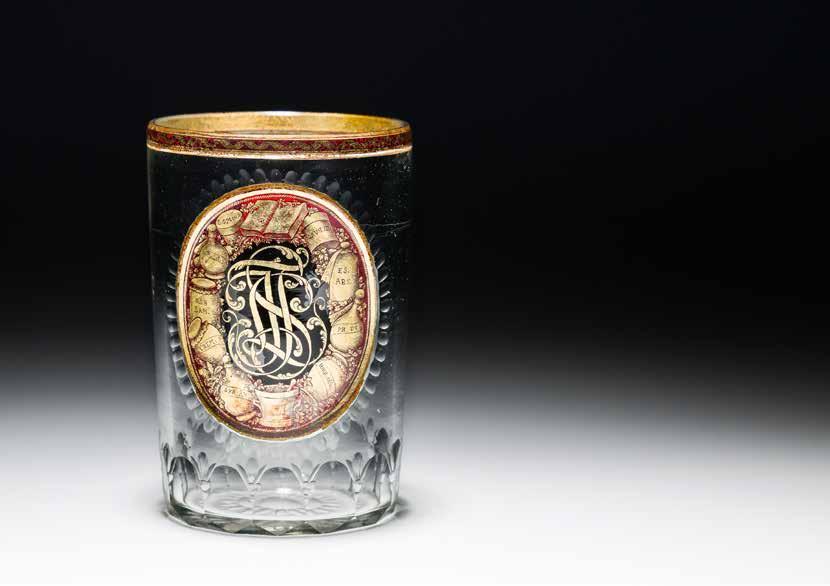

Johann Joseph Mildner (Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)

Apothekerbecher

Gutenbrunn, datiert „1793“ farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon und Randbordüre mit Goldradierung auf rotem und schwarzen Lackgrund; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit Monogramm „JTS“, umgeben von griechisch bezeichneten Behältern und einem Mörser; rückseitig bezeichnet mit „Gewidmed/ Ihrem Freunde/ WG/ 1793“; geschliffener Bodenstern; Originaletui; H. 10,4 cm

€ 2.500–5.000

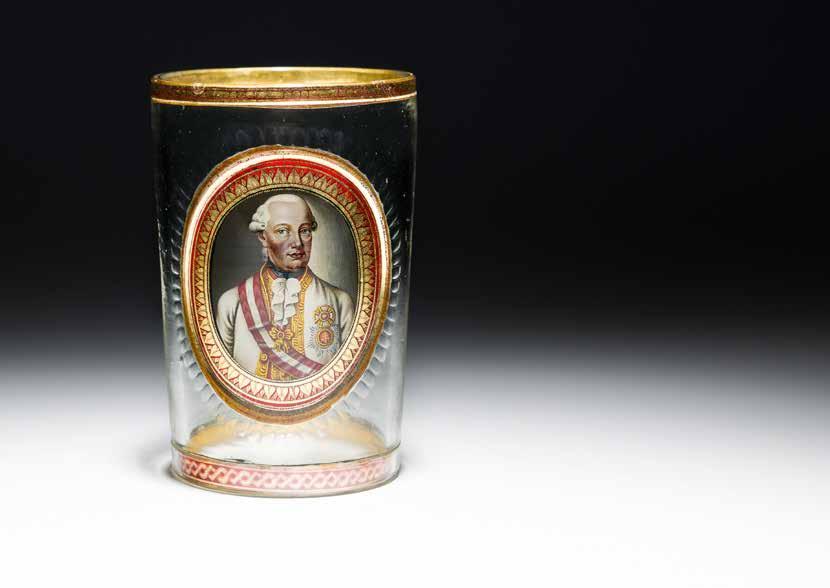

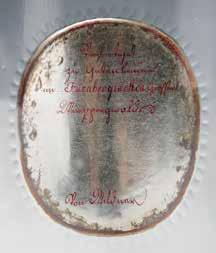

Johann Joseph Mildner (Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)

Portraitbecher „Kaiser Leopold II.“ Gutenbrunn, datiert „1791“ farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon und Randbordüre mit Goldradierung und Emailmalerei auf rotem Lackgrund; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit Portrait des Kaiser Leopold II., rückseitig bezeichnet mit „Verfertiget/ zu Gutenbrunn/ im Fürnbergischen grossen/ Weinspergwald./ 1791/ Von Mildner“; Boden mit Sprungbildung; H. 12,5 cm

€ 1.000–2.000

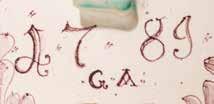

Johann Joseph Mildner

(Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)

Monogramm-Deckelkrug

Gutenbrunn, datiert „1790“ farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon und Deckelknauf mit Goldradierung auf rotem Lackgrund; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit bekröntem Monogramm „JG“, rückseitig bezeichnet mit „Verfertiget/ zu Gutenbrunn/ im Fürnbergischen Grossen/ Weinspergwald./ 1790/ Von Mildner“; geschliffener Boden, originaler Deckel; H. 15,4 cm

€ 1.000–2.000

Johann Joseph Mildner

(Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)

Monogrammbecher

Gutenbrunn, um 1785

farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon mit Goldradierung auf rotem Lackgrund; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit bekröntem Monogramm „JS“, rückseitig bezeichnet mit „Verfertiget/ zu Gutenbrunn/ im Fürnbergischen grossen/ Weinspergwald./ Von Mildner“; geschliffener Bodenstern; Originaletui; H. 11,1 cm

€ 2.500–5.000

3083

Johann Joseph Mildner

(Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)

Becher „S. Katharina“ Gutenbrunn, datiert „1798“ farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon, Boden und Randbordüre mit Gold- und Silberradierung auf rotem Lackgrund, Diamantriß; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit Darstellung der Heiligen Katharina, rückseitig mit Wappendarstellung, die Wandung umlaufend mit Diamantriß-Girlandendekor, die Randbordüre auf der Vorder- und rückseitig bezeichnet „Mildner fec. a Gutenbrunn 1798“ und „Unschuld ist die schönste Tugend, sie erhält ein reines Herz, und befreut die liebe Jugend, von gefährlich geylen Scherz“, Einsatzmedaillon im Boden innen mit Monogramm „KL“, außen mit radiertem Stern; Originaletui; H. 10,9 cm

€ 5.000–10.000

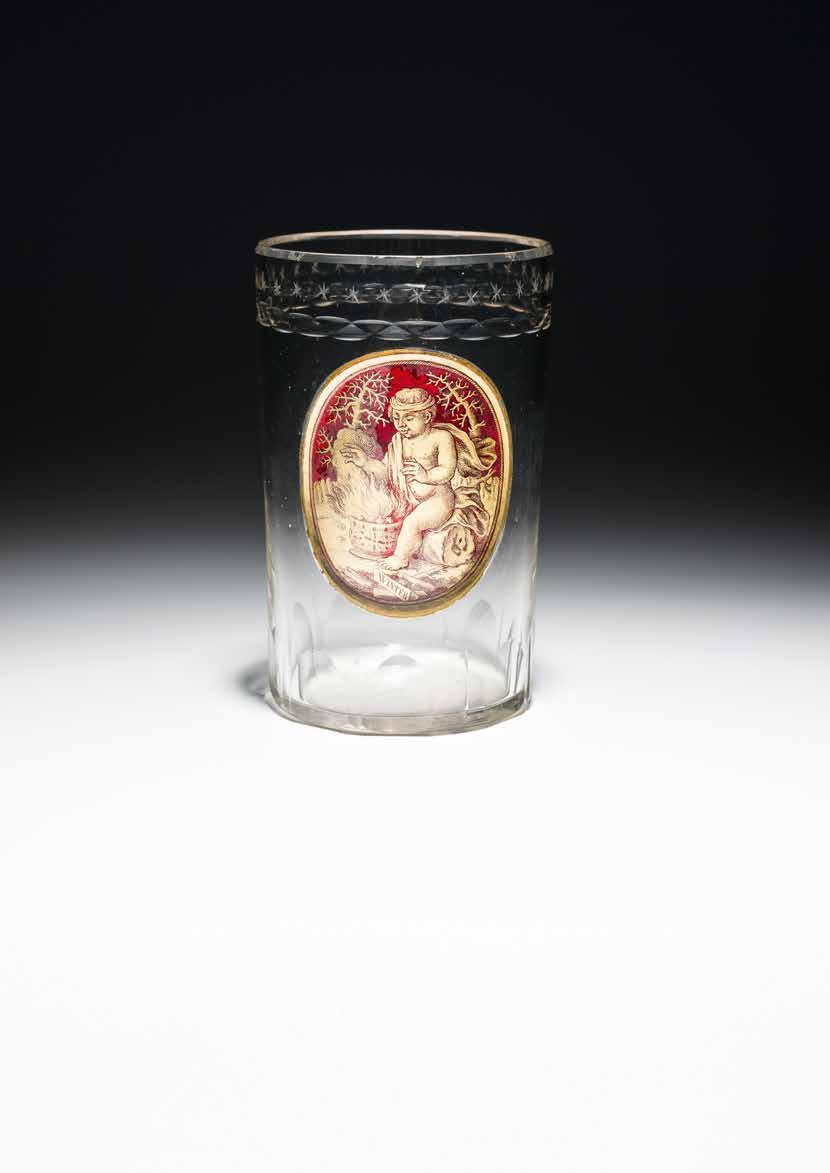

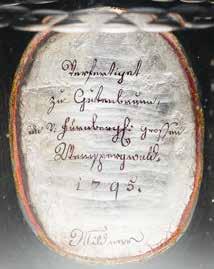

Johann Joseph Mildner

(Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)

Becher „Winter“ Gutenbrunn, datiert „1795“ farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon mit Goldradierung auf rotem Lackgrund; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit am Feuer sitzendem Knaben, darunter auf dem Holz bezeichnet „WINTER“, rückseitig bezeichnet mit „Verfertiget/ zu Gutenbrunn/ im FürnbergS grossen/ Weinspergwald./ 1795/ Mildner“; H. 12 cm

€ 3.500–7.000

Johann Joseph Mildner

(Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)

Doppelwand-Wappenbecher

Gutenbrunn, datiert „1806“ farbloses Glas, die Wandung umlaufend doppelwandig mit goldradiertem Sterndekor auf dunkelblauem Grund, Einsatzmedaillon, Boden und Randbordüren mit Gold- sowie Silberradierung und Emailmalerei auf rosa bzw. rotem Lackgrund, innen vergoldet; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit bekröntem Wappen, darunter bezeichnet „Mildner fecit a Gutenbrunn“; Einsatzmedaillon im Boden innen mit Treueschwur vor Flamme und bezeichnet „Diese dankbahre Flamme seye hier und jenseits unsern Wohlthätter und Vater gewidmet 1806“, außen mit radiertem Stern; rückseitig im dunkelblauen Lackgrund mit Fehlstelle; H. 11,4 cm

Literatur

vgl. Gustav Pazaurek, Gläser der Empire und Biedermeierzeit. Leipzig 1923, S. 338

€ 5.000–10.000

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher „Stiefmütterchen/pensée“

Wien, um 1820

farbloses Glas, geschliffen, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Emailmalerei; die Wandung umlaufend mit Stiefmütterchenbordüre und Steinelschliff, umlaufend der Sinnspruch „Mes pensées Vous suivent, Et le souvenir me reste.“ (Meine Gedanken folgen Dir und die Erinnerung bleibt mir.); H. 10,5 cm

Literatur

vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 450

€ 3.500–7.000

(Wien 1769–1851 Wien)

Freundschaftsbecher

Wien, um 1825 farbloses Glas, geschliffen, teilweise gelb gebeizt, Transparent- und Goldmalerei; die Wandung umlaufend mit Blumengirlanden, auf der Vorderseite bezeichnet „Souvenir d‘amitie“; am Bodenrand signiert „AK“; Vergoldung leicht berieben; H. 10,8 cm

Literatur

vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 464

€ 2.500–5.000

Detail Signatur

(Wien 1769–1851 Wien)

Becher „Ehret die Frauen“ Wien, um 1820 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt und vergoldet, Gold- und Emailmalerei; die Wandung umlaufend mit Rosenbordüre und Steinelschliff, umlaufend mit Sinnspruch „Ehret die Frauen! sie flechten und weben, himmlische Rosen ins irdische Leben.“; H. 9,9 cm

Literatur

vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 449

€ 5.000–10.000

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher mit Blumenakrostichon „MARIE“ Wien, um 1820 farbloses Glas, geschliffen, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; die Wandung umlaufend mit Blumenbordüre und Steinelschliff, mittig bezeichnet „Ranunkel. Iris. Eglantine. Mohn. Aurikel.“; gelb gebeizter Bodenschliffstern; H. 10,5 cm

Literatur vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 474

€ 5.000–10.000

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher „Ehret die Frauen“ Wien, um 1820 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; die Wandung umlaufend mit Blumenbordüre, umlaufend der Sinnspruch „Ehret die Frauen! sie flechten und weben, himmlische Rosen ins irdische Leben.“; H. 11 cm

€ 2.500–5.000

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher „Ehret die Frauen“ Wien, um 1820 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; die Wandung umlaufend mit Blumen- und Rankenbordüre, umlaufend der Sinnspruch „Ehret die Frauen! Sie flechten und weben, himmlische Rosen ins irdische Leben...“; H. 10,3 cm

Literatur

vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 448

€ 5.000–10.000

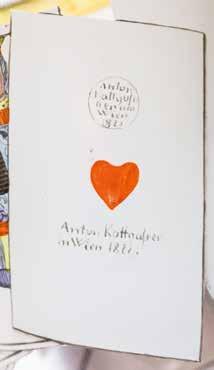

Anton Kothgasser

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher „Rosenengel“ Wien, um 1825

farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit der Darstellung eines Engels in einer Rosenblüte sitzend; gelb gebeizter Bodenschliffstern; H. 10,9 cm € 5.000–10.000

Anton Kothgasser

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher „Blumenkorb“ Wien, um 1830

farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit der Darstellung eines Blumenkorbes; am Bodenrand signiert „AK“; H. 11,2 cm € 6.000–12.000

3094

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher „Heiliger Stephan mit ungarischen Wappen“ Wien, um 1820 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung des Heiligen Stephan mit ungarischem Wappen, rückseitig bezeichnet „Mindent á Nemzetért‘‘ (alles für die Nation); gelb gebeizter Bodenschliffstern; H. 10,9 cm

€ 1.500–3.000

3095

Anton Kothgasser

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher „Prag“ Wien, um 1820 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung der Karlsbrücke und der Prager Burg, darunter bezeichnet „Die Brücke mit einem Theil des Schlosses gegen Mitternacht“, gelb gebeizter Bodenschliffstern; H. 12,2 cm

€ 1.500–3.000

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher Wien, um 1815 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung eines Kindes mit Blumenkorb, darunter bezeichnet „Ich bin nicht laut, mein Dank ist still, Ich kann nicht Wünsche schreiben: Der beste Wunsch ist mein Gefühl, Und wird es ewig bleiben...“; H. 10,5 cm

Literatur vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 387

€ 5.000–10.000

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher „Wiener Stephansdom“ Wien, um 1820 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung des Stephansdoms, rückseitig bezeichnet „Domkirche zu St Stephan in Wien“, gelb gebeitzer Bodenschliffstern; H. 10,8 cm

Literatur

vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 286–287

€ 2.500–5.000

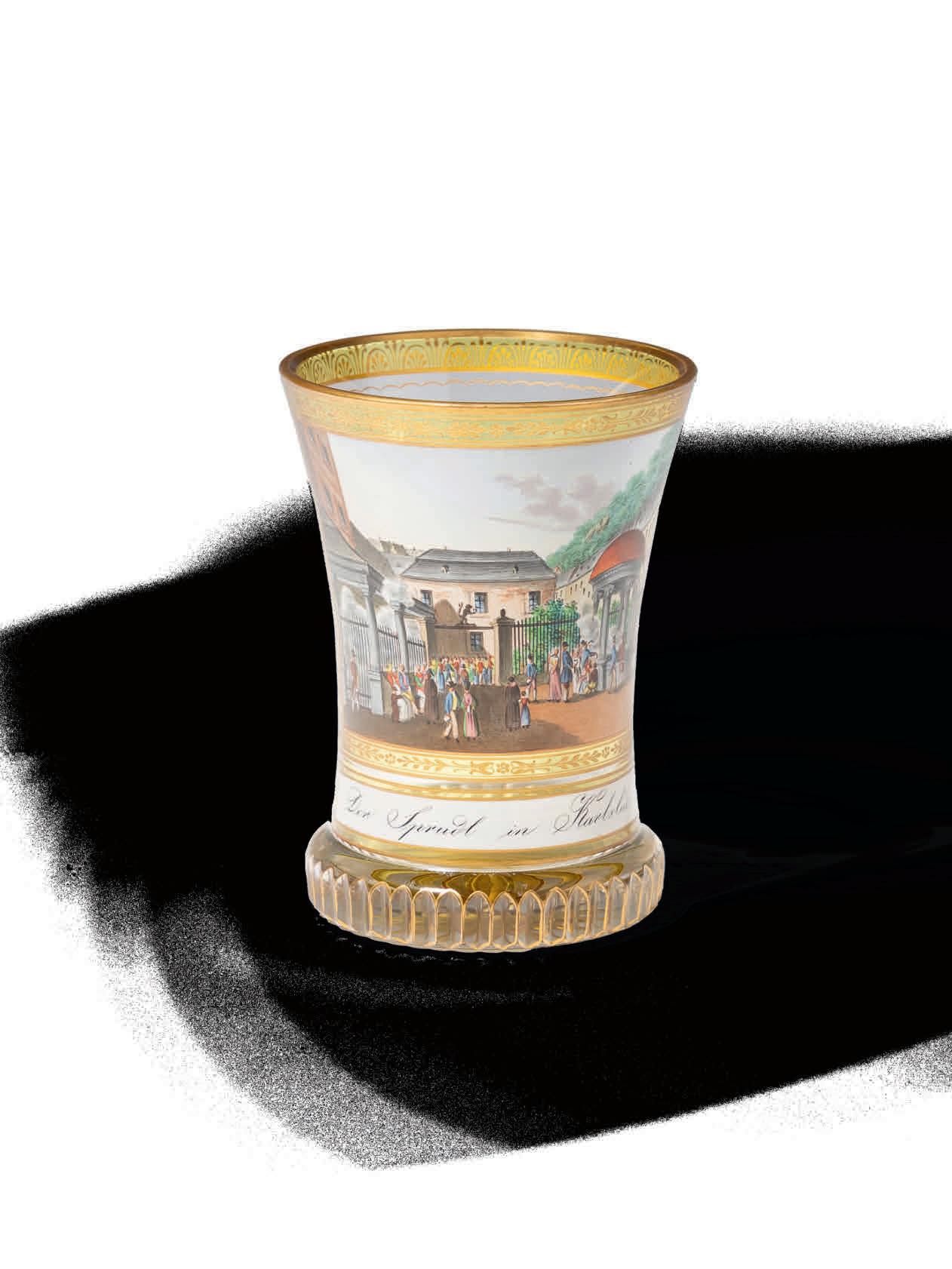

Anton Kothgasser

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher „Karlsbad“ Wien, um 1825

farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Emailmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung von Karlsbad, im Vordergrund Figurenstaffage, darunter bezeichnet „Der Sprudel in Karlsbad.“; gelb gebeizter Bodenschliffstern; H. 12 cm € 5.000–10.000

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher „Josephsplatz“ Wien, um 1825 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung des Josephsplatzes, darüber bezeichnet „Place de la Bibliotheque Imp le et Roy le et la Statue Joseph II à Vienne“; am Bodenrand signiert „AK“; H. 11,9 cm

Literatur

vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 308

€ 7.000–14.000

Anton Kothgasser

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher „Trull“ Wien, datiert „1821“ farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt; Gold- und Emailmalerei; die Wandung umlaufend mit Spielkartendeck, eine Karte zweifach signiert mit „Anton Kothgasser in Wien 1821“; Bodenschliffstern; H. 11,8 cm

Literatur

vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 394

€ 5.000–10.000

Detail Signatur

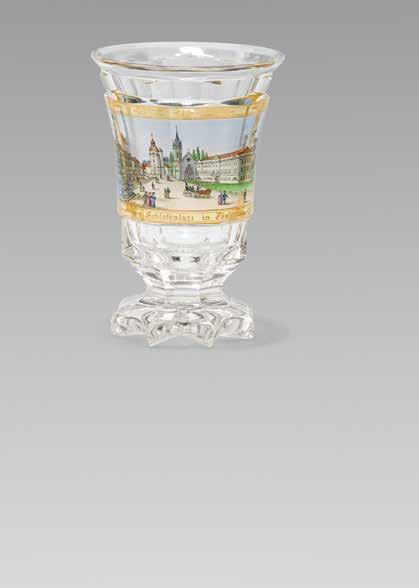

Anton Kothgasser

(Wien 1769–1851 Wien)

Ranftbecher

Wien, um 1825

farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung einer Wienansicht, darunter bezeichnet „Vienna en Austria baxa“; gelb gebeizter Bodenschliffstern; H. 12,1 cm

€ 7.000–14.000

Becher „Schneekoppe“

Böhmen, um 1830

farbloses Glas, weiß und rosalin überfangen, geschliffen, Gold- und Emailmalerei; die Wandung auf der Vorderseite mit Darstellung der St. Laurentiuskapelle, darunter bezeichnet mit „Schneekoppe.“; H. 13 cm

€ 500–1.000

Becher

Böhmen, datiert „1847“

Uranglas, Email-, Gold- und Silbermalerei; die Wandung umlaufend mit Blütendekor; auf der Unterseite mit graviertem Monogramm und datiert „1847“; H. 14,3 cm

€ 300–600

Fußbecher

Böhmen, um 1840 farbloses Glas, gelb gebeizt, geschliffen, geschnitten, Goldmalerei; die Wandung umlaufend mit Rankendekor, auf der Vorderseite mit Pferdedarstellung, rückseitig mit Verkleinerungslinse; H. 14 cm

€ 500–1.000

Pokal „Kurier zu Pferd“

Böhmen, um 1840 farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, rot gebeizt; die Wandung auf der Vorderseite mit Kurierdarstellung zu Pferd; geschliffener Boden; H. 15,3 cm

€ 1.000–2.000

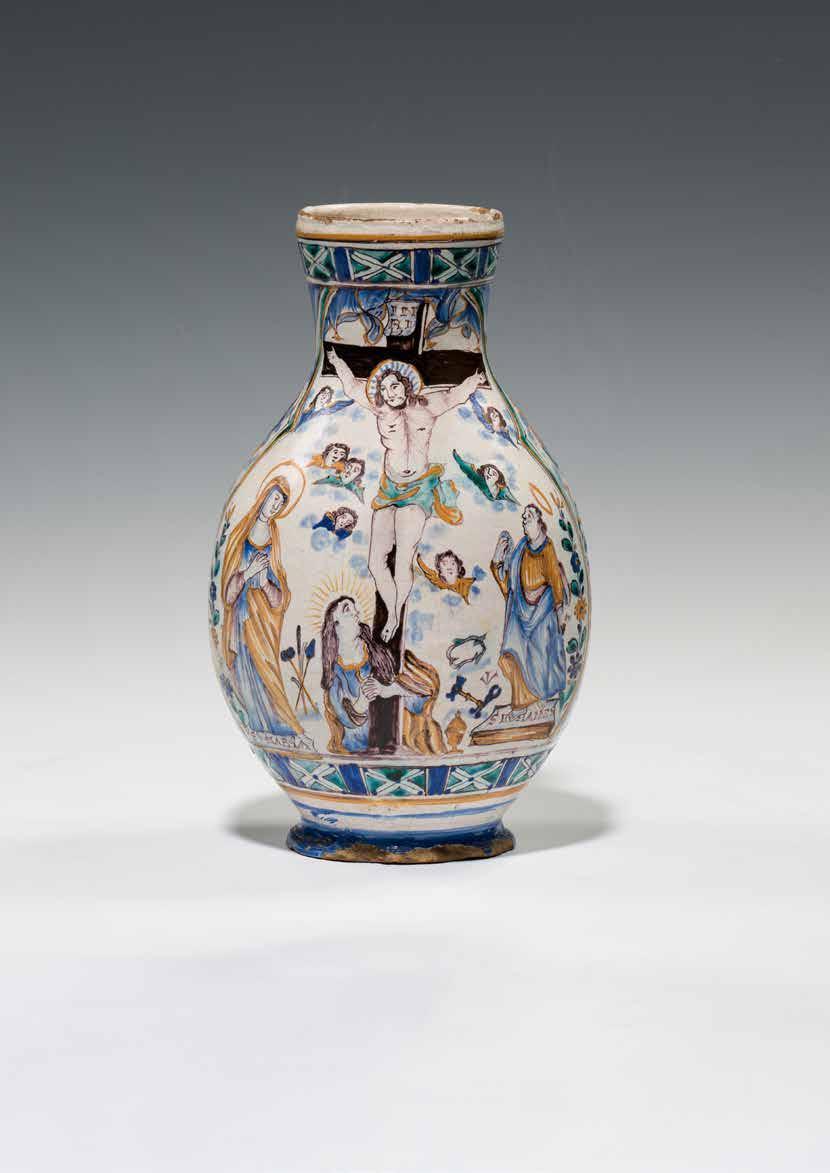

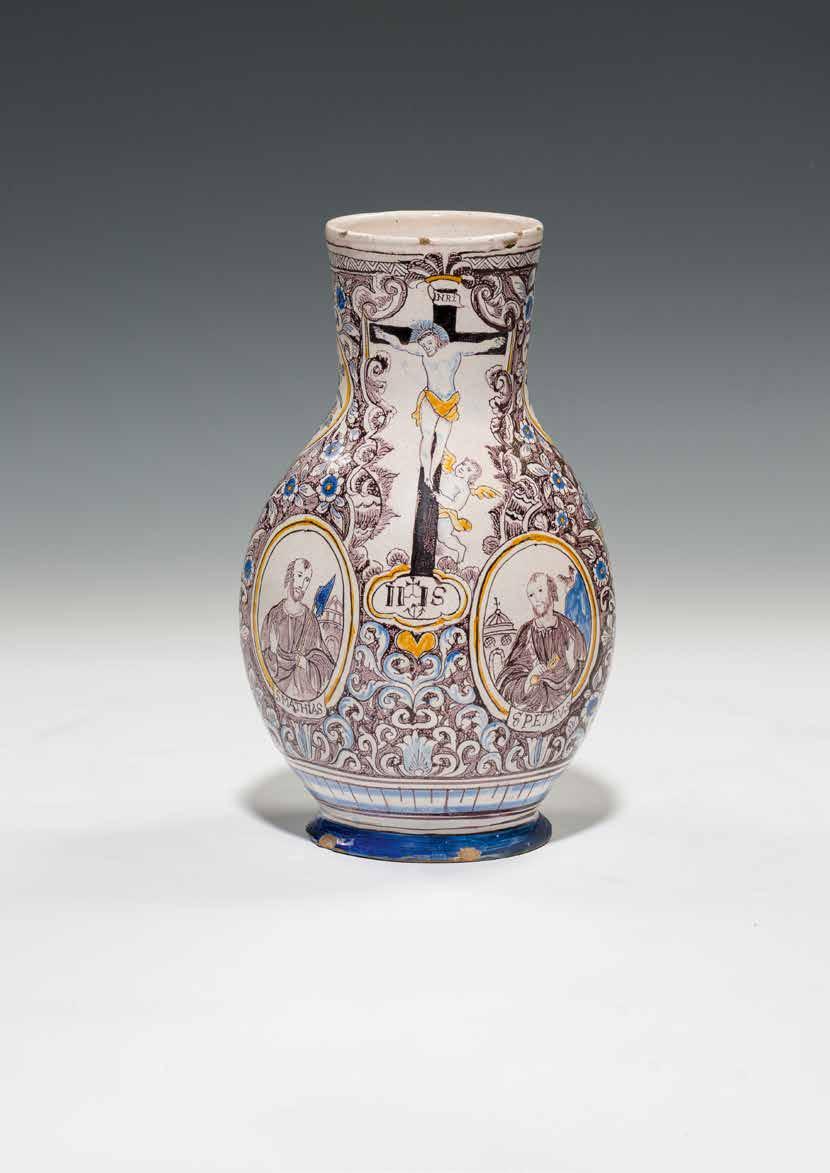

Pokal „Kreuzabnahme Christi“

Böhmen, um 1835

farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; auf der Vorderseite mit Darstellung der Kreuzabnahme Christi, rückseitig mit Verkleinerungslinse; auf der Unterseite mit altem Sammlungsetikett; H. 18 cm

Provenienz

ehemals Sammlung Franz Trau, Wien

€ 1.000–2.000

Anton Simm (Kukau/Böhmen 1799–1873 Gablonz)

Pokal „Abendmahl“

Böhmen, datiert „1855“

farbloses Glas, gelb gebeizt, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung auf der Vorderseite mit Abendmahldarstellung, rückseitig mit Verkleinerungslinse, Monogramm und bezeichnet „Zur Erinnerung am 10 April 1855“; geschliffener Boden; H. 19,2 cm

€ 1.000–2.000

Atelier Friedrich Egermann

(Schluckenau 1777–1864 Haida)

Sockelbecher

Monstranz mit Madonna

Harrach´sche Glashütte, Neuwelt, um 1830 farbloses Glas, geschliffen, Porzellanpaste; Strahlenkranz mit eingeschmolzener Porzellanpaste mit Darstellung der Madonna mit Kind; H. 27,5 cm

€ 500–1.000

3110

Becher

Böhmen, Mitte 18. Jahrhundert farbloses Glas, geschliffen, Emailmalerei; die Wandung auf der Vorderseite mit sitzender Herrscherin in orientalischer Kleidung, rückseitig eine Blüte; H. 12,6 cm

€ 300–600

Böhmen, um 1835 farbloses Glas, geschliffen, teilweise gelb gebeizt, Transparentmalerei; die Wandung mit acht Medaillons im Steinelschliff; bemalter Bodenschliffstern; H. 13,4 cm

Literatur

vgl. Rudolf von Strasser, Walter Spiegel (Hg.), Dekoriertes Glas. Renaissance bis Biedermeier, Meister und Werkstätten. München 1989, S. 366, Abb. 279

€ 1.000–2.000

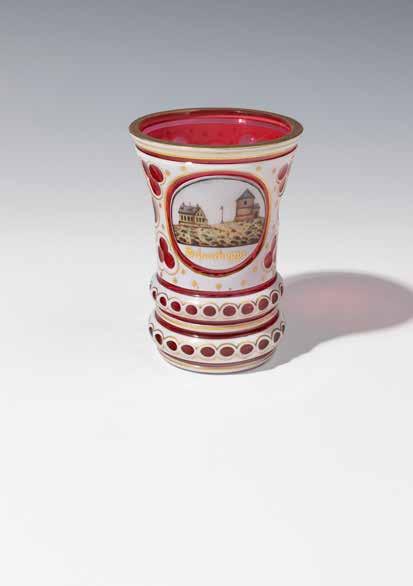

Fußbecher „Der Schlossplatz in Töplitz“

Wien, um 1835

farbloses Glas, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Ansicht von Teplitz, darunter bezeichnet „Der Schlossplatz in Töplitz“; H. 13,6 cm

€ 800–1.600

Karaffe „Arabischer Stil“ Wien, 2. Hälfte 19. Jahrhundert farbloses Glas, grün irisiert, Gold- und Emailmalerei; die Wandung umlaufend mit Reitern, Tier- und Ornamentdekor; seitlich auf dem Fuß gemarkt mit Lobmeyr-Signet; H. 30,5 cm € 3.000–6.000

Briefbeschwerer

St. Louis, Mitte 19. Jahrhundert

farbloser Glaspolster, Dhalie, im Zentrum mit Millefiori-Canes, umgeben von Girlande aus Millefiori-Canes, farblos überschmolzen, Bodenschliffstern; H. 4,8 cm, Dm. 6,4 cm

€ 800–1.600

Briefbeschwerer

Clichy, Mitte 19. Jahrhundert

farbloser Glaspolster, Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; H. 5 cm, Dm. 6,7 cm

€ 800–1.600

Briefbeschwerer

Clichy, Mitte 19. Jahrhundert

blauer Glaspolster, Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; H. 4,6 cm, Dm. 6,8 cm

€ 800–1.600

Briefbeschwerer

Pietro Bigaglia, Venedig, datiert „1846“ farbloser Glaspolster, diverse Fadenglasstäbchen, Millefiori-Canes, Silhouettenstäbchen mit Tieren und Aventurineinschlüsse; seitlich monogrammiert und datiert „P.B. / 1846“, farblos überschmolzen; H. 5,2 cm, Dm. 7,6 cm

Literatur vgl. Glasgalerie Kovacek, Glas aus 4 Jahrhunderten. Wien 1985, S. 281

€ 3.500–7.000

Briefbeschwerer

Baccarat, datiert „1848“

Glaspolster aus Millefiori-Canes, Silhouettenstäbchen mit Frosch, Pferd, Vogel, Hahn, Steinbock, Hund, signiert und datiert „B / 1848“, farblos überschmolzen; H. 5,4 cm, Dm. 8 cm

€ 1.000–2.000

Briefbeschwerer

Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert

Glaspolster aus Millefiori-Canes auf Musselingrund, farblos überschmolzen; H. 6 cm, Dm. 8,3 cm

€ 800–1.600

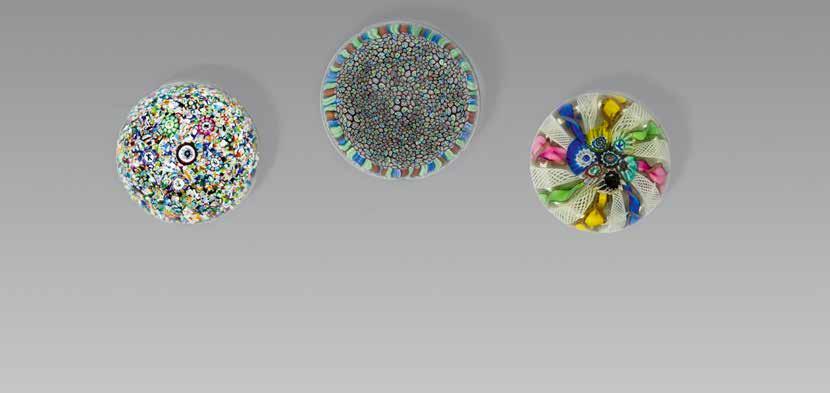

3119

Drei Briefbeschwerer

Murano bzw. Perthshire, 20./21. Jahrhundert

Glaspolster aus spiralförmigen Fadenglasstäbchen und Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; 1 Briefbeschwerer signiert und datiert „P P / 1990“; H. 4,7 bis 5,3 cm, Dm. 7 bis 8 cm

€ 250–500

Briefbeschwerer

St. Louis, Mitte 19. Jahrhundert

farbloser Glaspolster, Blumenbouquet, umgeben von blauen spiralförmigen Fadenglasstäbchen, farblos überschmolzen, die Wandung umlaufend mit Schlifflinsen; H. 5 cm, Dm. 7 cm

€ 1.000–2.000

Briefbeschwerer

St. Louis, 19. Jahrhundert

farbloser Glaspolster, alternierend weiße und blau-rote spiralförmige Fadenglasstäbchen, im Zentrum Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; H. 4 cm, Dm. 6,5 cm

Literatur

vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 71, Nr. 54

€ 1.000–2.000

Briefbeschwerer

St. Louis, Mitte 19. Jahrhundert

Glaspolster aus weißen, blauen, rosa, grünen und gelben spiralförmigen Fadenglasstäbchen, farblos überschmolzen; H. 4,5 cm, Dm. 6,3 cm

€ 800–1.600

Briefbeschwerer

Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert

farbloser Glaspolster, Wildrose, im Zentrum mit MillefioriCanes, farblos überschmolzen; H. 3,5 cm, Dm. 5,3 cm

Literatur

vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 47, Nr. 24

€ 500–1.000

3125

Briefbeschwerer

Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert

farbloser Glaspolster, Stiefmütterchen, im Zentrum mit Millefiori-Canes, farblos überschmolzen, Bodenschliffstern; H. 5 cm, Dm. 6 cm

Literatur

vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 32, Nr. 2

€ 500–1.000

Briefbeschwerer

Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert

farbloser Glaspolster, Anemone, im Zentrum mit Millefiori-Canes, farblos überschmolzen, Bodenschliffstern; H. 5,7 cm, Dm. 6 cm

€ 500–1.000

Briefbeschwerer

Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert

farbloser Glaspolster, Stiefmütterchen, im Zentrum mit Millefiori-Canes, farblos überschmolzen, Bodenschliffstern; H. 4,5 cm, Dm. 6 cm

Literatur

vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 32, Nr. 2

€ 500–1.000

Briefbeschwerer

St. Louis, Mitte 19. Jahrhundert farbloser Glaspolster, Dhalie, umgeben von Girlande aus Millefiori-Canes, farblos überschmolzen, Bodenschliffstern; H. 3,8 cm, Dm. 6 cm

€ 500–1.000

Briefbeschwerer

Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert farbloser Glaspolster, 7 Ringe aus Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; H. 3,6 cm, Dm. 6 cm

Literatur vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 56, Nr. 37

€ 500–1.000

Briefbeschwerer

Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert

farbloser Glaspolster, Blumenbouqet, im Zentrum mit Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; H. 4 cm, Dm. 5 cm

€ 300–600

3130

Briefbeschwerer

Clichy, Mitte 19. Jahrhundert

farbloser Glaspolster, alternierend weiße und rosa Glasstäbe, im Zentrum mit Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; H. 3,4 cm, Dm. 4,4 cm

Literatur

vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 90, Nr. 76

€ 500–1.000

3131

Briefbeschwerer

Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert

farbloser Glaspolster, Clematis, im Zentrum mit MillefioriCanes, farblos überschmolzen, Bodenschliffstern; H. 5 cm, Dm. 6,5 cm

€ 500–1.000

3132

Briefbeschwerer

St. Louis, Mitte 19. Jahrhundert

farbloser Glaspolster, Früchtedekor auf weißem Gitter, farblos überschmolzen; H. 5 cm, Dm. 7 cm

Literatur

vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 71, Nr. 55

€ 800–1.600

3133

Briefbeschwerer „Nicolas I.“

Baccarat, um 1825

farbloser Glaspolster, Pastenbildnis, bezeichnet „Nicolas.I.“, farblos überschmolzen; H. 6 cm, Dm. 8 cm

€ 500–1.000

3135

Miniaturbüste „Franz I.“

Wien, 19. Jahrhundert

Bronze, gegossen; wohl grüner Chalcedonsockel; rückseitig signiert „bei F Glanz in Wien“; H. 15,5 cm (inkl. Sockel)

€ 300–600

Bertrand Andrieu (1761–1822)

Pastenplakette „Alexander I“ Baccarat, um 1801 farbloses Glas, geschliffen, Pastenbildnis, Messingmontierung; am Hals signiert mit „Andrieu F.“; Dm. 9 cm

Literatur vgl. Victoria & Albert Museum, Ceramics Collection, Online Accesion-Nr. C.793–1936

€ 1.000–2.000

3136

Paar Miniaturbüsten „Kaiser Franz Joseph“ und „Kaiserin Elisabeth“

Josef Riedel, Polaun, Böhmen, Ende 19. Jahrhundert farbloses Pressglas, mattiert; schwarzer Steinsockel, mit Füllmasse gefüllt; jeweils auf der Unterseite mit Sammlungsetikett; H. 13,3 bzw. 13,8 cm

€ 500–1.000

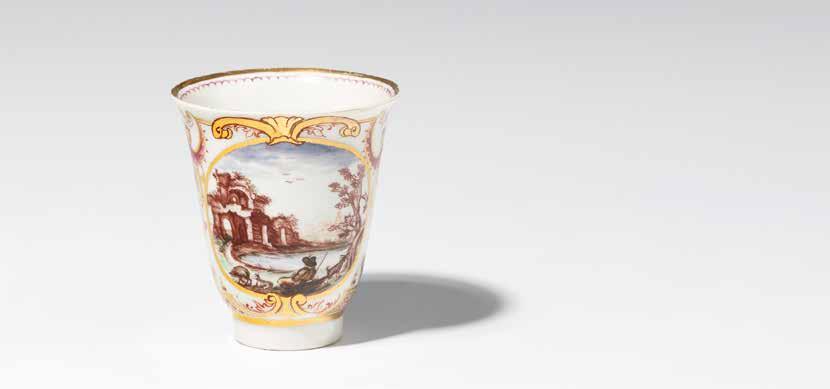

Du Paquier, Alt-Wien, um 1730

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; die Wandung vorder- und rückseitig mit Landschaftsdarstellungen; am Mündungsrand restauriert; H. 7,3 cm, Dm. 6,9 cm

€ 800–1.600

Du Paquier, Alt-Wien, um 1730

Porzellan, farbig glasiert und staffiert; die Wandung vorder- und rückseitig mit Chinoiseriedarstellungen, 2 Henkel; H. 6,7 cm

Literatur

vgl. Claudia Lehner-Jobst, Ewig schön. 300 Jahre Wiener Porzellan. Salzburg 2018, S. 6 Abb. 2.

€ 500–1.000

Du Paquier, Alt-Wien, um 1725

Porzellan, farbig glasiert und staffiert, Schwarzlot- und Goldmalerei; die Wandung auf der Vorderseite mit Soldaten und Reitern vor Festungsarchitektur und Landschaft; auf der Unterseite mit unleserlicher Ritzmarke; an der Lippe minimal bestoßen; H. 7,5 cm

Literatur

vgl. Metropolitan Museum of Art, New York, Inv.Nr. 1995.268.307, 308.

€ 500–1.000

Zuckerdose

Du Paquier, Alt-Wien, um 1725

Porzellan, farbig staffiert und glasiert; die Wandung und der Deckel umlaufend mit Chinoiserie Landschaftsdarstellungen, der Knauf als vollplastisch ausgeformter Zapfen; fachgerecht restauriert; 18 × 13 × 10 cm

Literatur

vgl. Meredith Chilton & Claudia Lehner-Jobst (Hg.), Fired by Passion. Barockes Wiener Porzellan der Manufaktur Claudius Innocentius Du Paquier. Band 3, Stuttgart 2009, S. 1.244

€ 2.500–5.000

Trembleuse für Schokolade

Du Paquier, Alt-Wien, 1. Hälfte 18. Jahrhundert

Porzellan, farbig staffiert und glasiert; Tasse und Untertasse jeweils auf der Unterseite gemarkt mit unleserlicher eingeritzer Marke; H. 7,5 cm (Tasse), Dm. 11,7 cm (Untertasse)

Literatur

vgl. Claudia Lehner-Jobst, Ewig schön. 300 Jahre Wiener Porzellan. Salzburg 2018, S. 53, Abb. 37

€ 500–1.000

Schale und zwei Figuren

Alt-Wien, 1744–1749 bzw. 2. Hälfte 18. Jahrhundert

Porzellan, manganfarben staffiert und glasiert, Goldmalerei, Bronze; auf der Unterseite mit eingeritztem bzw. unterglasurblauem Bindenschild; Figuren jeweils am Sockel restauriert; H. 5,8 cm, Dm. 9,5 cm (Schale), H. 9,8 cm (Figuren)

€ 300–600

Trembleuse für Schokolade

Du Paquier bzw. Alt-Wien, 18. Jahrhundert

Porzellan, farbig glasiert und staffiert; die Tasse ungemarkt, die Untertasse gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, Nr. „5“ und Malernr. „51“; H. 7,3 cm (Tasse), Dm. 13,2 cm (Untertasse)

Literatur

vgl. Veljko Marton, The Viennese Porcelain. Cups and Saucers, S. 24, Abb. 4

€ 500–1.000

Koppchen mit Untertasse

Alt-Wien, um 1750

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; die Wandung mit Bataillenszenen in Landschaft; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägtem „O“, Nr. „12“ und „6“; H. 4,4 cm (Koppchen), Dm. 13,4 cm (Untertasse)

€ 500–1.000

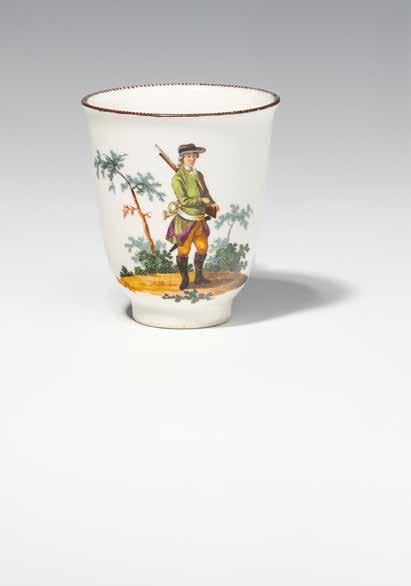

Schokoladentasse mit Jagddarstellung

Alt-Wien, um 1760

Porzellan, farbig staffiert und glasiert; die Wandung auf der Vorderseite mit Darstellung eines Jägers mit Horn und Flinte; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägter Nr. „5“ und Malernr. „10“; H. 7,1 cm

€ 500–1.000

Du Paquier, Alt-Wien, um 1730

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Schwarzlot- und Goldmalerei; der Deckel und die Wandung mit Kartuschen mit Figurendarstellungen; auf der Unterseite gemarkt mit geprägtem „O“; Malerei stellenweise berieben bzw. restauriert; H. 11 cm, Dm. 13 cm

€ 500–1.000

Zwei Schokoladentassen

Alt-Wien, um 1785

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; auf den Unterseiten jeweils gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und Nr. „5“ bzw. geprägter Jahreszahl „(17)85“ und Nr. „29“; H. 7,5 cm bzw. 7,6 cm

€ 500–1.000

Paar Schokoladentassen

Alt-Wien, um 1750

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; jeweils auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und geprägtem „O“, sowie Nr. „10“, „13“ und „14“; H. 6,3 cm (Tasse), Dm. 13,7 cm (Untertasse)

Literatur

vgl. Claudia Lehner-Jobst, Ewig schön. 300 Jahre Wiener Porzellan. Salzburg 2018, S. 53 Abb. 37.

€ 1.000–2.000

Paar Kaffeetassen

Alt-Wien, um 1760

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; jeweils auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägtem „M“ und Malernr. „31“; H. 6,2 cm (Tasse), Dm. 13,3 cm (Untertasse)

Literatur

vgl. Veljko Marton, The Viennese Porcelain, cups and saucers. Samobor 2007, S. 26 Abb. 6.

€ 1.000–2.000

Terrine

wohl Thüringen, um 1765

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; die Wandung mit Blütenund Landschaftsdarstellungen, vollplastisch ausgeformter Knauf in Form einer Zitrone; auf der Unterseite gemarkt mit „S“; restauriert; 28,5 × 39 × 24 cm

€ 500–1.000

Drei Messer

wohl Meissen, 18./19. Jahrhundert

Stahlklingen, Porzellan, farbig staffiert und glasiert; die Griffe jeweils mit Soldaten auf der Rast; L. 21 cm

€ 300–600

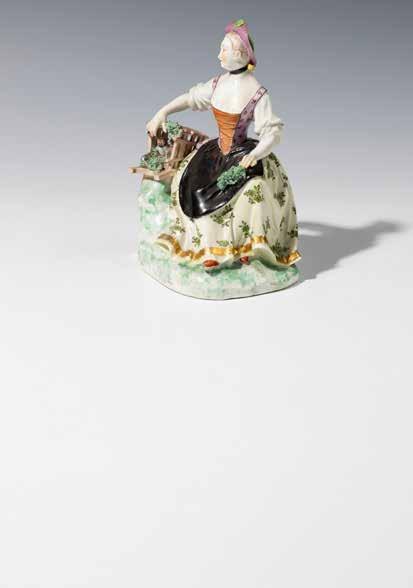

Blumenmädchen

Alt-Wien, um 1750

Porzellan, glasiert; auf der Rockunterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild; H. 12,5 cm

€ 500–1.000

Kerzenleuchter

Alt-Wien, um 1750

Porzellan, glasiert; Kerzenleuchter in Form eines Füllhorns mit plastischem Rankwerk und Blüten, von 2 Putten auf Rocaillensockel gehalten; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild; im hinteren Bereich 1 fehlende Dekoration; H. 22 cm

Literatur

vgl. MAK, Wien, Inv.-Nr. KI 7577–262

€ 500–1.000

3153

Mutter mit Kind

Alt-Wien, um 1755

Porzellan, glasiert; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägtem „O“ und geritztem „X“; auf der Unterseite mit Sammlungsetikett; H. 14,8 cm

Literatur vgl. Auktionshaus für Altertümer Wien, Wiener-Porzellan Sammlung Karl Mayer im November 1928. Wien 1928, Tafel 92, Abb. 302

€ 500–1.000

3155

Porzellankorb

Wien, um 1770

Porzellan, glasiert; die Wandung durchbrochen gearbeitet, seitlich 2 Handhaben; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild; 20,3 × 16.6 × 12,6 cm

€ 500–1.000

Pagode als Räucherfigur

Alt-Wien, um 1850

Porzellan, glasiert; die Ohrlöcher als Rauchöffnung, auf der Innenseite mit unterglasurblauem Bindenschild; H. 9,6 cm

€ 500–1.000

Du Paquier, Alt-Wien, um 1740

Porzellan, glasiert; restauriert; H. 12,8 cm

Literatur vgl. Meredith Chilton & Claudia Lehner-Jobst (Hg.), Fired by Passion. Barockes Wiener Porzellan der Manufaktur Claudius Innocentius Du Paquier. Band 2, Stuttgart 2009, S. 896 bzw. 899

€ 500–1.000

3158

Kaiserin Maria Theresia

Alt-Wien, 1744–49

Porzellan, glasiert; auf der Unterseite gemarkt mit geprägtem Bindenschild und geprägtem „N“; auf der Unterseite mit Sammlungsetikett; H. 14,7 cm

€ 500–1.000

Figurengruppe

Alt-Wien, um 1760

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild; kleine fachgerechte Restaurierungen; H. 29 cm

€ 800–1.600

Alt-Wien, um 1755

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; vollplastische Darstellung einer Dame mit Hut und Vogelkäfig; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und „Q“ und unleserlicher Malernr.; Hut, Käfig und Schürze restauriert; H. 18 cm

Literatur

vgl. Anette Ahrens, Sammlung Faltus. Wiener Porzellanfiguren des Rokoko. Wien 2017, S. 269

€ 500–1.000

Alt-Wien, 18./19. Jahrhundert

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und Nr. „796“; H. 22,5 cm

€ 800–1.600

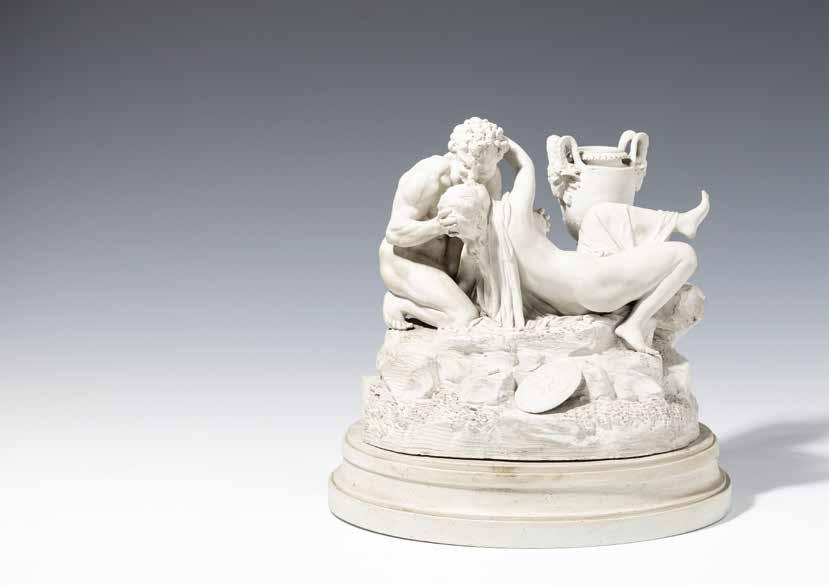

Nymphe mit Faun

Alt-Wien, 19. Jahrhundert

Biskuitporzellan; Figurengruppe mit Amor und Psyche auf abnehmbarem

Sockel; auf der Unterseite und dem Sockel gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild; 27,5 × 23 × 26 cm

€ 500–1.000

Zwei Figuren „Flora und Herkules“

Nymphenburg, Anfang 20. Jahrhundert

Porzellan, glasiert; jeweils seitlich und auf der Unterseite gemarkt mit Schildmarke und Nr. „39.“ bzw. „42.“; oberer Teil des Spinnrockens fehlt, 1 Schleife am Kleid der Flora restauriert; H. 31,4 bzw. 30,9 cm

€ 1.000–2.000

Meissen, u.A., 18. Jahrhundert

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei, Gold- bzw. Messingmontierung; 1 Flakon gemarkt mit unterglasurblauer Schwertermarke; 1 Stöpsel fehlt, 1 Flakon restauriert; H. 6,5 bis 8 cm

€ 500–1.000

Paris/Alt-Wien, Ende 19. Jahrhundert/um 1770

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; 2 kostümierte Amoretten und 1 bärtige Büstenfigur als Allegorie des Winters; jeweils gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und Malernr. „15“, Amoretten zusätzlich mit Samson-Marke mit Kreuz; H. 8,5 bis 12 cm

€ 600–1.200

Porzellanmanufaktur

Meissen

Zwei Figürchen im Jägerkostüm

Entwurf: Johann Joachim Kändler, 18. Jahrhundert

Ausführung: Meissen, 19. Jahrhundert

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; Dame mit Flinte und Fasan, Herr mit Dreispitz und Flinte; jeweils gemarkt mit unterglasurblauer Schwertermarke; jeweils fachgerecht restauriert; H. 7 cm

€ 500–1.000

Alt-Wien, 1822

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; auf der Unterseite mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägter Jahreszahl „(1)822“, Nr. „15“ und bezeichnet „Pelargonium“; Dm. 24,5 cm

€ 500–1.000

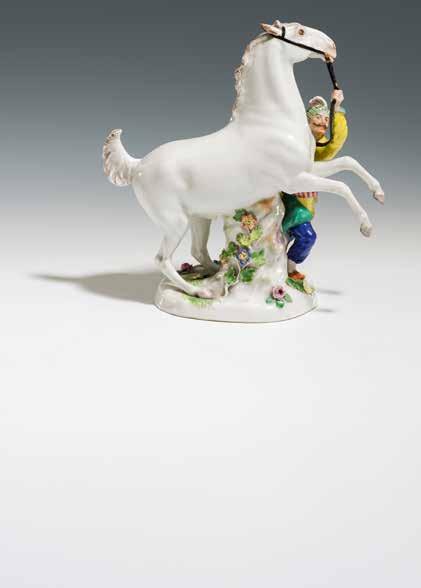

Türke mit Pferd

Entwurf: Johann Joachim Kändler, 1765

Ausführung: Meissen, 1918–1933

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; auf ovaler Plinthe stehender Mann mit sich aufbäumenden Hengst, auf der Unterseite mit unterglasurblauer Schwertermarke; Zügel und Schwert restauriert; H. 26 cm

€ 500–1.000

Alt-Wien, 19. Jahrhundert

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; die Wandung umlaufend mit Weinreben, der Schaft als 3 vollplastisch ausgeformte Sphinge, durchbrochen gearbeiteter Deckel; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und Nr. „24“; H. 19 cm

€ 500–1.000

Alt-Wien, um 1780

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; die Wandung seitlich mit Kartuschen mit Blumenbouquets; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und geritztem „V“; H. 10,5 cm

€ 500–1.000

Tasse mit Untertasse mit Engels-Lithophanie

Schlaggenwald, Mitte 19. Jahrhundert

Porzellan, farbig staffiert und glasiert; die Wandung und die Untertasse mit Früchtedekor, der Tassenboden mit einer Lithophanie mit Engel; auf der Unterseite gemarkt mit „S“-Marke für Schlaggenwald, Malernr. „61“ und Nr. „51“ bzw. „22“; H. 11,8 cm (Tasse), Dm. 15,5 cm (Untertasse)

€ 300–600

Tasse und Untertasse „pâte-sur-pâte“

KPM, Berlin, 19/20. Jahrhundert

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei, pâte-sur-pâte-Technik; die Wandung auf der Vorderseite der Tasse mit Pantherdarstellung; jeweils auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauer Zeptermarke mit Reichsapfel mit „KPM“ und Nr. „105/41“; H. 5 cm (Tasse), Dm. 11,8 cm (Untertasse)

€ 2.200–4.400

Alt-Wien, um 1800

Porzellan, farbig staffiert und glasiert; die Wandung und die Untertasse mit Landschaftsansicht mit Schloss; jeweils auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und Nr. „3“; H. 6 cm (Tasse), Dm. 13,5 cm (Untertasse)

€ 500–1.000

3174

Paar Tassen mit Untertassen „Ferdinand I und Maria Anna von Savoyen“

Alt-Wien, 1833

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; die Wandung mit Darstellungen des Ferdinand I bzw. Maria Anna von Savoyen; jeweils auf der Unterseite gemarkt mit geprägtem Bindenschild, Jahreszahl „(1)833“, Malernr. „137“ für Josef Geyer und Tassen mit Nr. „25“; H. 11 cm (Tassen), Dm. 17,7 bzw. 17,8 cm (Untertassen)

€ 3.500–7.000

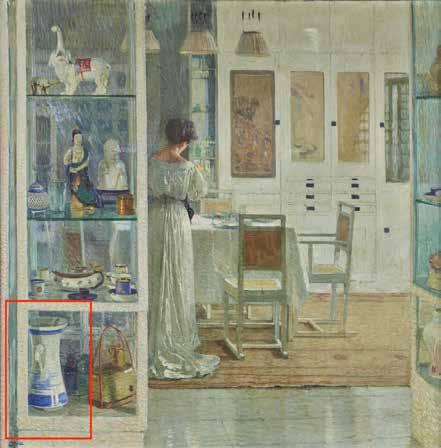

Alt-Wien, Sorgenthal-Periode, 1801/1802

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; jeweils mit chamoisfarbener Fond und gerahmten Bildfeldern mit Ansichten Italiens; Dejeuner bestehend aus: ovaler Anbieteplatte, 2 zylindrischen Kannen mit Deckeln, 2 Tassen mit Untertassen, Zuckerdose mit durchbrochenem Deckel, getragen von 3 goldenen Sphingen auf einem Sockel; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägten Jahreszahlen „(1)801“ und „(1)802“, Nr. „12“, „26“, „5“, „11“ und „47“, „P“ und Nr. „78009“; Schnabel 1 Deckelkanne restauriert; L. 41,8 cm (Anbieteplatte), H. 12,5 cm bzw. H. 14 cm (Deckelkannen), H. 5,8 cm (Tassen), Dm. 13,3 cm (Untertassen), H. 20,5 cm (Zuckerdose)

Literatur

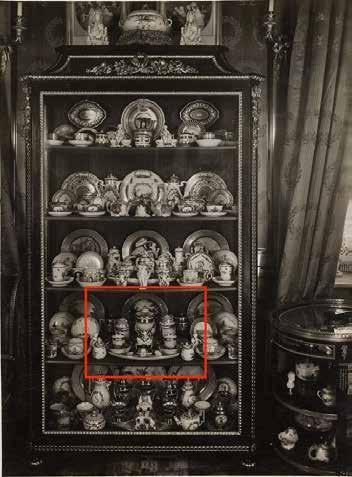

vgl. Mrazek/Neuwirth, Wiener Porzellan. 1718–1864, Wien, Nr. 625 vgl. Niederösterreichische Landessammlung, Fotografie Vitrine mit Porzellansammlung, Inv.-Nr. LK1888/2

€ 15.000–30.000

Vitrine mit Porzellansammlung der Katharina Schratt, Inv.-Nr. LK1888/2

© Landessammlungen NÖ

Bei der Aufnahme der Vitrine mit Porzellansammlung handelt es sich um ein zeitgenössisches Foto aus der Privateinrichtung der Katharina Schratt. Unser Dejeuner ist in der vierten Etage der Vitrine erkennbar und war somit Teil der Sammlung der Katharina Schratt, die zu großen Teilen im Jahr 1931 versteigert wurde.

Die Abbildungen zeigen italienische Ansichten aus dem Vorlagenwerk „Voyage pittoresque“: auf der Anbieteplatte „Le Lac de Perouse“, den Trasimenischen See von Perugia; auf der kleineren Kanne „Vue d‘une Rampe ou vaste Escalier taillé dans les Laves de l‘Etna“, die Treppe am Fuße des Ätna in Sizilien; auf der großen Kanne „Restes d‘un antique Monument élevé par les Syracusains“, die Ruine eines Denkmals der Syrakusaner in Sizilien; auf einer Tasse „Le pont et le château Saint-Ange à Rome“, die Engelsbrücke und Engelsburg in Rom; auf der Untertasse „Vue de la ville d‘Assise“, die Stadt Assisi; auf der anderen Tasse „Il ponte vecchio à Florence“, die Ponte-Vecchio-Brücke in Florenz; auf der Untertasse „Vue de la ville de Florence“, die Stadt Florenz.

Deckelvase

Frankreich, Ende 19. Jahrhundert

Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Messingmontierung; die Wandung mit Darstellungen einer Flusslandschaft bzw. einer Reiterszene, seitlich 2 Handhaben; im Deckel gemarkt mit apokrypher Sévres-Marke; H. 95 cm

€ 3.500–7.000

Kaffeeservice

Alt-Wien, um 1795–96

Porzellan, staffiert und glasiert, Goldmalerei; 6-teiliges Service, bestehend aus: 1 Mokkakanne, 1 Milchkanne, 1 Zuckerschale, 1 Tasse mit Untertasse und 1 Tablett; jeweils gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägten Jahreszahlen „95“ und „96“, „X“, „XI“, „Z“ und Nr. „32“, „39“ und „23“; Vergoldung leicht berieben, fachgerecht restauriert; H. 16,5 cm (Mokkakanne), H. 13 cm (Milchkanne), H. 5,9 cm (Zuckerschale), H. 6 cm (Tasse), Dm. 13,3 cm (Untertasse)

Literatur

vgl. K.K. Österreichisches Museum für Kunst und Industrie, Geschichte der K.K. Wiener Porzellan-Manufaktur. Wien 1907, S. 89

€ 1.500–3.000

Klappmedaillon mit Miniaturmalerei

18. Jahrhundert

vergoldetes Silber, Glas, Ölmalerei auf Malgrund; seitlich am Glas 1 Chip; H. 6,2 cm

€ 500–1.000

3180

Miniatur mit Haarlocke von Johann Strauß Vater

1. Hälfte 19. Jahrhundert

Silber, Gouache auf Papier, Haarlocke; rückseitig bezeichnet mit „HAARLOKE Johan Strauss † Sept. WIEN 1849“ und gemarkt mit Tremolierstrich im Herz; H. 5,9 cm

€ 1.000–2.000

Klappmedaillon mit Miniaturmalerei

18. Jahrhundert

Silber, teilweise vergoldet, Ölmalerei auf Holz, Spiegelglas; Medaillon mit 2 Klappdeckeln; H. 6,5 cm

€ 1.000–2.000

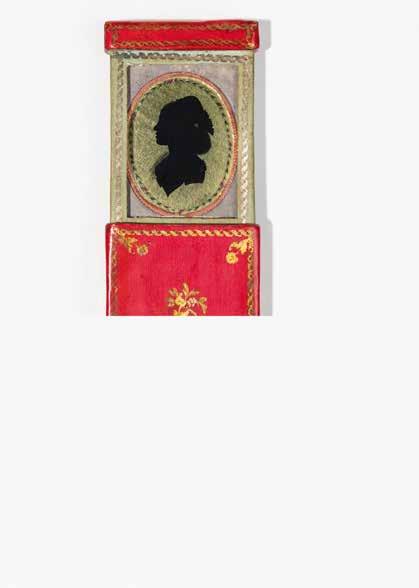

Silhouettenminiatur im Lederetui um 1800

Silhouettenportrait auf Goldgrund, gold geprägtes Leder; unten rechts signiert mit „G. Schrott“; 7,2 × 4,9 cm (inkl. Etui)

Literatur

vgl. Ulrich Thieme (Hg.)/Felix Becker (Hg.)/Hans Vollmer (Hg.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Bände 30, München 1992, S. 301

€ 500–1.000

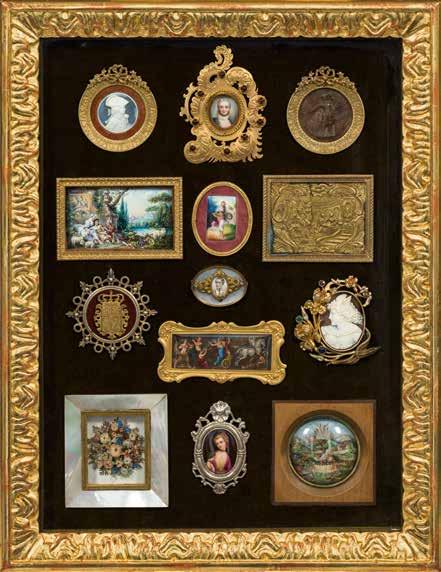

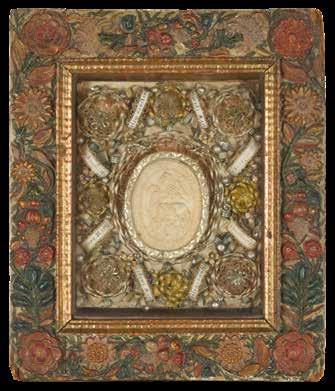

Sammelbild

18./19. Jahrhundert

Messing, Silber, Porzellan, bemalt, Email auf Kupfer, Perlmutt, Muschel, Papier, Stoff, Edelsteine, u. A. Diamanten, Rubin, Smaragd und Granate; Konvolut, bestehend aus 13 Plaketten, Kameen und Miniaturen, auf Samtrahmen befestigt; verglaster vergoldeter Holzrahmen; Muschel teilweise später ergänzt; 37 × 27 cm

€ 1.500–3.000

Vier Silhouettenminiaturen 18./19. Jahrhundert

Sillhouettenportraits auf unterschiedlichem Grund; 2 signiert mit „Fecit Schmid Viennae 1796“ bzw. „J Holzer 1834“; teilweise gerahmt, 1 Miniatur als Anhänger; H. 6,3 bis 13,2 cm

€ 1.000–2.000

Anton Grassi (Wien 1755–1807 Wien)

Portraitminiatur „Kaiser Joseph II.“ um 1780

Biskuitprozellan, Holzrahmen; reliefierte Darstellung des Kaiser Josef II. auf blauem Grund; 12,1 × 13,1 cm

€ 500–1.000

19. Jahrhundert

Biskuitporzellan, Holzrahmen; reliefierte Darstellung einer Herrenbüste im Profil auf dunklem Grund; Dm. 16 cm

€ 500–1.000

3186

Fedot Iwanowitsch Schubin (1740–1805)

Zwei Portraitminiaturen

Russland, 2. Hälfte 18. Jahrhundert Alabaster, geschnitzt, durchbrochen gearbeitet, Holzrahmen; 2 Profildarstellungen, wohl Katharina II. mit ihrem Liebhaber Grigori Orlow auf Samtgrund; 11,1 × 12,4 cm

€ 1.000–2.000

Necessaire

18. Jahrhundert

Heliotrop, Messing; die Wandung aus Blut-Jaspis, Messingbeschläge; 6-teiliges Necessaire, davon 3 Teile vorhanden; auf der Unterseite mit Bruchstelle, 3 Teile fehlen; H. 11 cm

€ 400–800

Necessaire um 1780

Email, Goldmalerei, Messing; Klappdeckel und Wandung mit Blumenbzw. Portraitdarstellungen; 6-teiliges Service; H. 10,8 cm

€ 300–600

3189

Ludwig Hans Fischer (Salzburg 1848–1915 Wien) und Erwin Pendl (Wien 1875–1945 Wien)

Schatulle „Wienansichten“ Schwarz & Steiner, Wien, um 1905 vergoldetes Silber, Lederbox, innen mit Stoff bezogen; Schatulle umlaufend, vorne und innen mit Malereien in Aquarell auf Papier, auf dem Deckel mit Blick über Wien vom Palais Lanckoroński; vorne auf dem Beschlag gemarkt mit Dianakopfpunze, Meistermarke drei Kreise und „SCHWARZ & STEINER“; Box gestempelt „SCHWARZ & STEINER/JUWELIERE/WIEN KÄRTNERSTR. 10.“; 13 × 35,9 × 28,8 cm (Box), 9,3 × 27 × 19,8 cm (Schatulle)

€ 10.000–20.000

Auf der Box sind folgende Namen aufgelistet: Géza u. Dada Andrássy, Franz u. Willy Auersperg, Rosa Croy, Irma Esterházy, Paula Esterházy, Tassilo u. Mary Festetics, Leontine Fürstenberg, Agenor u. Anna Goluchowski, Anna Harrach, Hans u. Marie Harrach, Marizza Hohenlohe, Karl u. Lily Kinsky, Marie Kinsky-Liechtenstein, Henriette Liechtenstein, Karl u. Meggy Lanckoroński, Heini u. Yetta Larisch, Rudolf Liechtenstein, Alfred u. Fanny Montenuovo, Karl u. Erni Öttingen, Sándor u. Irma Pallavicini, Betka Potocka, Erwein u. Gegina Schlick, Poldo u. Fanny Sternberg, Adolf Schwarzenberg, Johann u. Therese Schwarzenberg, Nanni Trauttmansdorff, Karl u. Josl Trauttmansdorff, Alfred u. Gabriele Windischgraetz, Josef Windischgraetz, Leo Paar.

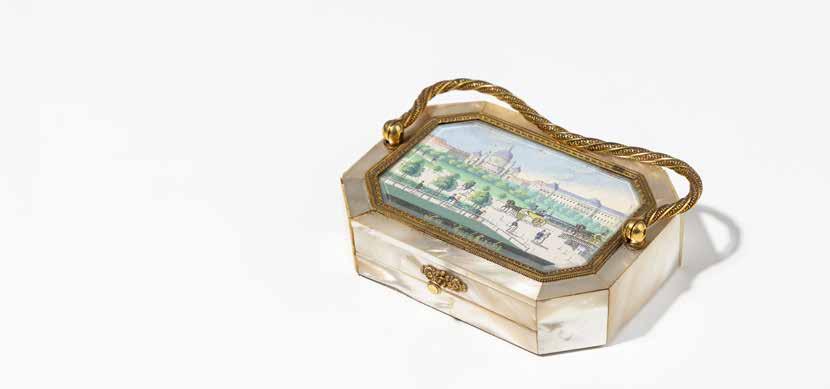

Werkstatt Balthasar Wigand

(Wien 1771–1846 Felixdorf bei Baden)

Briefbeschwerer „Karlskirche“

Wien, 1. Hälfte 19. Jahrhundert

Perlmutt, Holz, Messing- und Bronzebeschläge, Gouache auf Papier; Holzkorpus mit Lade, rundum mit Perlmutt funiert, oben mit Bildfeld, am unteren Bildrand bezeichnet „Die Karlskirche“; innen mit Gewicht; 10,8 × 7,9 × 2,6 cm

€ 700–1.400

Werkstatt Balthasar Wigand

(Wien 1771–1846 Felixdorf bei Baden)

Dose „Laxenburg“

Wien, 1. Hälfte 19. Jahrhundert

Perlmutt, Holz, Metallbeschläge, Gouache auf Papier, Leder; Holzkorpus, rundum mit Perlmutt funiert, auf dem Deckel mit Bildfeld, am unteren Bildrand bezeichnet „Laxenburg“; 12,8 × 8,2 × 4 cm

€ 500–1.000

3192

Balthasar Wigand

(Wien 1771–1846 Felixdorf bei Baden)

Nähkassette „Spinnerin am Kreuz“

Wien, um 1810

Perlmutt, Holz, Messingbeschläge, Gouache auf Papier, Samt, Seide, Spiegelglas; Holzkorpus, rundum mit Perlmutt funiert, auf dem Deckel mit Bildfeld, am unteren Bildrand bezeichnet „Spinnerin am Kreuz“ und signiert „Wigand“; 7-teiliges Perlmuttnähzeug; 12,4 × 7,8 × 4 cm

Literatur

vgl. Dr. Marianne Hussl-Hörmann, Dr. Christian Kuhn, Balthasar Wigand. 1770–1846. Sammlung Kuhn, Wien 2021, S. 70–71

€ 1.000–2.000

(Wien 1771–1846 Felixdorf bei Baden)

Briefkassette „Wienansichten“ Wien, um 1825

Perlmutt, Leder, Metallbeschläge, Gouache auf Papier, Seide; Lederkorpus, rundum mit Perlmutt furniert, im Deckel mit Bildfeldern mit Ansichten von Curtys Kaffeehaus auf der Bastei, Schönbrunn, Weilburg und Spinnerin am Kreuz; innen originaler Seidenbezug mit Wochentagsfächern und 2 Taschen am inneren der Deckellaschen; mit Schlüssel; Leder teilweise brüchig und längsseitig gerissen; 2,1 × 32,1 × 25,1 cm (geschlossen), 11 × 50,2 × 41 cm (geöffnet)

€ 7.000–14.000

geöffnete Ansicht

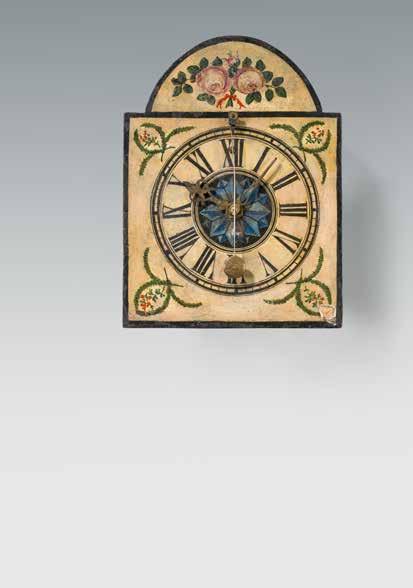

2. Hälfte 18. Jahrhundert

Weichholz, vergoldet, Eisensäge; Emailzifferblatt; Eisengehäuse, Werk mit Spindelgang und Vorderpendel; Spindelhemmung gehört adaptiert, reinigungs- und überholungsbedürftig, Zifferblatt beschädigt; H. 74,4 cm

€ 1.500–3.000

Tischuhr

2. Hälfte 18. Jahrhundert

Metall, teilweise vergoldet; Messingwerk, Spindelgang mit Kette und Schnecke, Vietertelstundenrepetition auf Glocke, kein Selbstschlag; H. 32,2 cm

€ 1.500–3.000

Kaminuhr

Paris, Mitte 19. Jahrhundert

Bronze, Mamorsockel; Emailzifferblatt bezeichnet „CHARPENTIER/BRONZIER“, „A PARIS/ RUE CHARLOT 8“; Messingwerk mit Schlossscheiben, Stunden- und Halbstundenschlag auf Glocke; Schlag auf Glocke; gefähig, mit Schlüssel; H. 53 cm

€ 2.500–5.000

(Wien 1798–1877 Wien)

Laterndl-Jahresuhr

Wien, um 1840

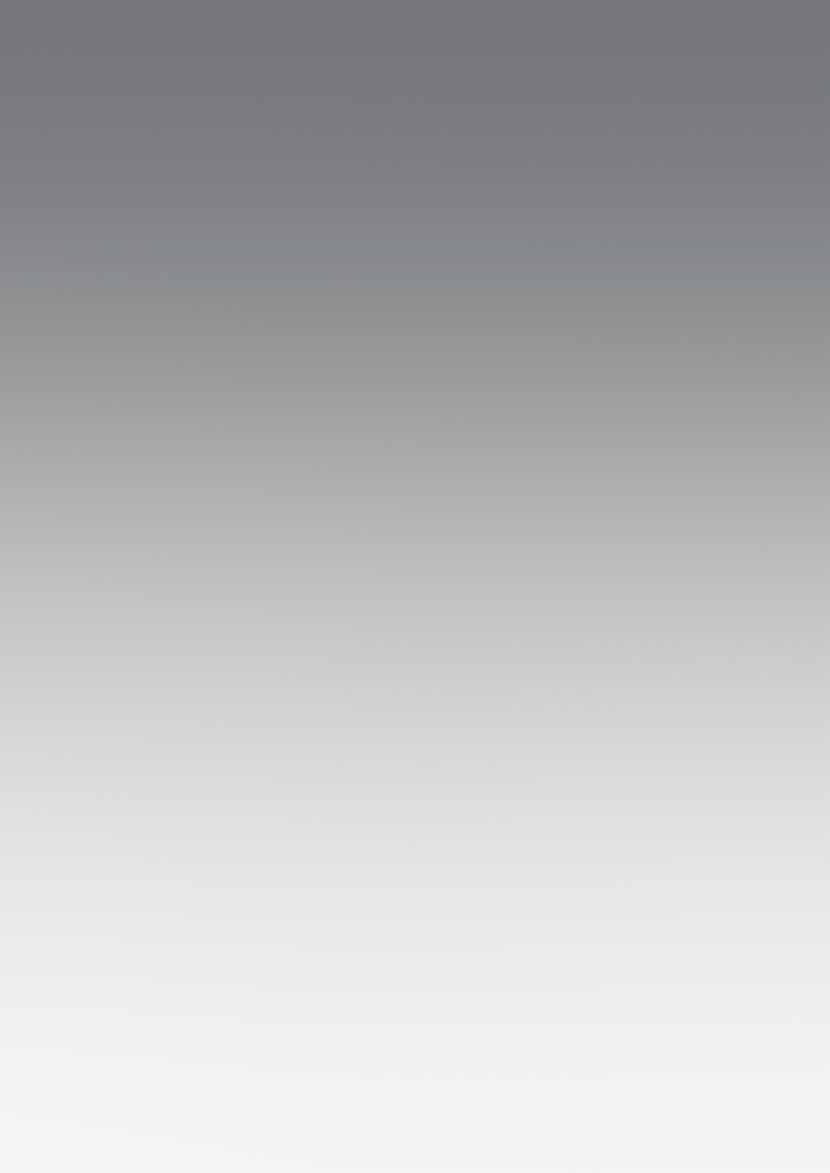

Mahagoni furniertes Gehäuse mit Ahornadern, innen teilweise Ahorn furniert; Emailzifferblatt, signiert „MARENZELLER / IN WIEN“, breite feuervergoldete Lünette, gebläute Stahlzeiger, Springsekunde; Grahamgang, massive Platinen mit verschraubten Werkpfeilern, Seiltrommel mit Rillen für das saubere Aufwickeln der Gewichtsschnur, kardangelagerte Schneideaufhängung, Messing-StahlSekundenkompensationspendel, Gangdauer 400 Tage; Gehäuse restauriert; H. 150 cm

Literatur

Stephan Andréewitch, Die Wand- und Bodenstanduhren der Habsburgermonarchie 1780–1850, Band I, Stuttgart, 2023, S. 521, Nr. 185

€ 25.000–50.000

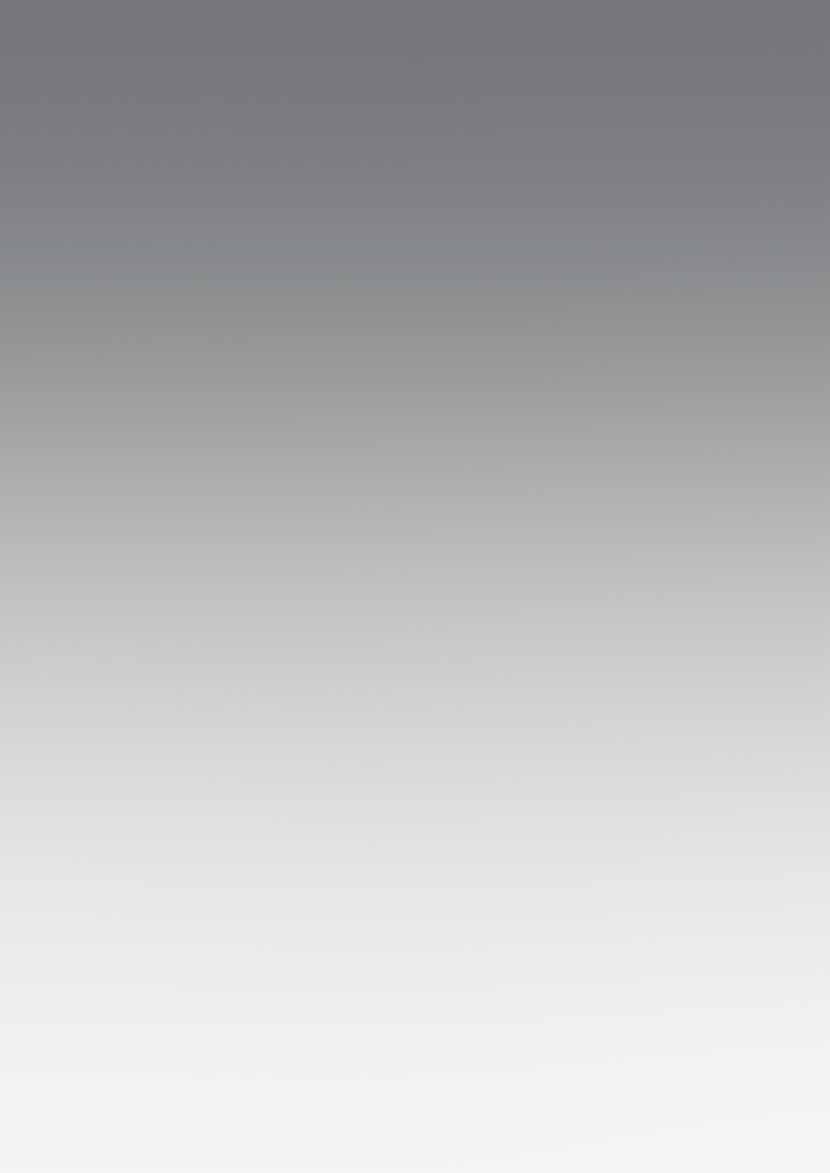

Ende 18. Jahrhundert

Messing; Emailzifferblatt, darüber bezeichnet „Michael/Bergauer/Wienn“; Messingwerk, Spindelgang mit Kette und Schnecke, Schlag auf Glocke, Weckvorrichtung; nicht gehfähig; H. 8,4 cm

Literatur

vgl. Jürgen Abeler, Meister der Uhrmacherkunst. Wuppertal 1977, S. 67

€ 1.000–2.000

Frankreich, Anfang 19. Jahrhundert

Bronze, dunkel patiniert, teilweise vergoldet; vollplastischer Hermes, die Uhr tragend; Emailzifferblatt, vergoldetes Gehäuse, Taschenuhrwerk, bezeichnet „Le Roy, Paris“, Schlüsselaufzug, Spindelgang; mit Schlüssel; H. 19,1 cm

€ 1.000–2.000

2. Hälfte 19. Jahrhundert

Messing, Repoussé-Fronton mit Darstellung von Napoleon auf einem Pferd; Emailzifferblatt; Messingwerk mit Röllchengang; originaler schwarz gebeizter Holzsockel mit Glassturz; reinigungsbedürftig; H. 12,2 cm (inkl. Sturz)

€ 300–600

Frankreich, 2. Hälfte 19. Jahrhundert

Bronze, vergoldet; Emailzifferblatt, Messingwerk, Ankergang, Halbstundenschlag auf Glocke; nicht gehfähig, Schlagfeder gebrochen, Vergoldung teilweise berieben; H. 30,6 cm

€ 800–1.600

Wien, 1. Hälfte 19. Jahrhundert

Obstholz, furniert, schwarz gebeitzt, 4 Alabaster Säulen; Wiener Messingwerk, mit Wiener Viertelstundenschlag auf Tonfedern, Repetition, skelettiertes Zifferblatt, in der mitte 3 Automaten, 3 Hilfszifferblätter mit Datums-, Wochentags- und Monatsanzeige, am Emailzifferring signiert „P. Rau in Wien“; gehfähig; Feder des Viertelstundenschlages defekt, reinigung- und überholungsbedürftig, 1 Säule beschädigt, Schmied, Schleifer und Augenwender nicht funktionsfähig; H. 53,5 cm

Literatur vgl. Jürgen Abeler, Meister der Uhrmacherkunst. Wuppertal 1977, S. 503

€ 1.000–2.000

Schiffspokal

Nürnberg, um 1620

Silber, teilweise vergoldet; schiffsförmige Kuppa mit vollplastisch ausgeformter Figur der Venus Maritima, der hochgewölbte Fuß mit getriebenem Wellendekor mit 2 Delphinen, der Schaft mit Blattranken; seitlich gemarkt mit Nürnberger Beschauzeichen und Meistermarke „TW“ für Tobias Wolff; H. 19 cm, 179 g Literatur

vgl. Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868, S. 458, MZ0989 (Punze) vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868. Goldglanz und Silderstrahl, 2, Nürnberg 2007, S. 747

€ 8.000–16.000

Traubenpokal

Nürnberg, um 1660

Silber, teilweise vergoldet; Fuß, Wandung und Deckel mit getriebenem Traubendekor, der Schaft als vollplastisch ausgeformte Traubenrispe mit Blätterdekor; am Mündungsrand, Deckel und Fuß gemarkt mit Nürnberger Beschauzeichen, Tremolierstich und Meistermarke „RR“ für Reinhold Rühl; H. 16,2 cm, 113 g

Literatur

vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868 Teil I. Textband, 1, Nürnberg 2007, S. 366, Abb. MZ0769a (Punze)

vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868. Goldglanz und Silderstrahl, 2, Nürnberg 2007, S. 869

€ 2.000–4.000

3205

Kokosnussdose

Wien, Mitte 17. Jahrhundert

Silber, Kokosnusskuppa; 2 Handhaben, der Knauf in Form einer vollplastischen blattverzierten Knospe; seitlich gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen, Meistermarke „IK“, wohl für Georg Kreisenweis und Repunze; H. 14,5 cm, Bruttogesamtgewicht: 341 g

€ 2.000–4.000

Kokosnuss-Gefäße zählten bereits im Mittelalter zu begehrten Sammlerobjekten und waren bis ins 17. Jahrhundert seltene und beliebte Sammlungsstücke. Die Kokosnuss wurde zu einem reich verzierten Trinkgefäß verarbeitet, da ihr eine schützende Kraft zugesagt wurde. Objekte wie diese bildeten den Grundstock für die kurfürstlichen Kunstund Wunderkammern Europas.

3206

Kluftbecher „Maurer“

Siebenbürgen, datiert „1673“

Silber, teilweise vergoldet; die Wandung in der Sockelzone mit umlaufender getriebenen Jagddarstellung, auf der Vorderseite mit Zunftzeichen der Maurer umlaufend bezeichnet und datiert „K.L. M.V L.M PA/ICH BIN DER ERZAMER VAGNER

GEH/ ANNO 1673 VEREHRET HANNES KLVT/DISEN BECHER CZUM GEDAECHTNIS SEIN“; auf der Unterseite mit Tremolierstich; H. 14,4 cm, 126 g

Literatur

vgl. Siebenbürgische Goldschmiedearbeiten. XV. – XIX. Jahrhundert, Sammlung Dr. Jürgen Fischer, S. 131

€ 2.500–5.000

3207

Nürnberg, um 1705

Silber, teilweise vergoldet; die Wandung mit Schlangenhautpunzierung, glatte Lippe; auf der Unterseite gemarkt mit Nürnberger Beschauzeichen, Tremolierstich und Meistermarke „IP“ mit Stern für Jacob Pfaff; H. 8,6 cm, 119 g

Literatur

vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868 Teil I. Textband, 1, Nürnberg 2007, S. 307, MZ0641, S. 507, B31 (Punze)

€ 500–1.000

Nürnberg, Mitte 17. Jahrhundert

vergoldetes Silber; die Wandung mit zisliertem Ornamentdekor; auf der Unterseite gemarkt mit Nürnberger Beschauzeichen, Tremolierstich und Meistermarke „FP“ für Filipp Plapert; H. 8 cm, 104 g

Literatur

vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868 Teil I. Textband, 1, Nürnberg 2007, S. 313, MZ0655 bzw. S. 504, BZ18 (Punze)

€ 500–1.000

3209

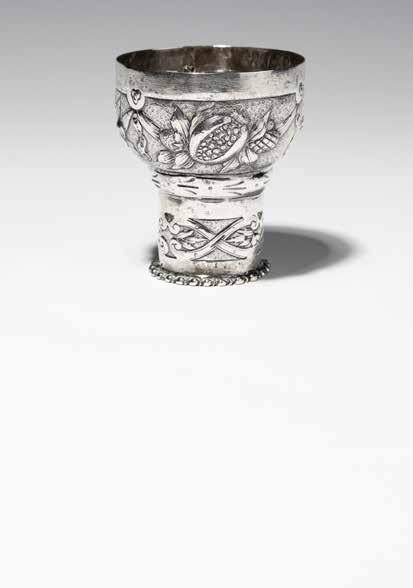

Römer

Hanau, 19. Jahrhundert

Silber; die Wandung mit getriebenem Früchtedekor, auf der Unterseite mit graviertem Löwen; außen am Mündungsrand gemarkt mit Neresheimer Marke, „N“ und Feingehaltspunze „13“; H. 8,3 cm, 124 g

Literatur

vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868 Teil I. Textband, 1, Nürnberg 2007, S. 491, MZ1109, S. 520, FZ13a (Punze)

€ 500–1.000

3210

Kugelfußbecher

Augsburg, 17. Jahrhundert

Silber; die Wandung mit Liliendekor; auf der Unterseite gemarkt mit Augsburger Beschauzeichen, verschlagenen Marken und Importpunze; H. 6,5 cm, 83 g

€ 400–800

wohl 19. Jahrhundert

Silber, teilweise vergoldet; filigrangearbeitete Wandung mit Silberperlen, Klappdeckel mit Henkel, innen 1 großes und 1 kleineres Fach, seitlich 2 Handhaben; auf der Unterseite gemarkt mit niederländischer Importpunze für ausländische Gold- bzw. Silbergegenstände; 10,5 × 9 × 14,6 cm, 432 g

Literatur

vgl. Helmut Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529–1868. Meister, Marken, Werke, Bd. II, München 1980, Abb. 133 (Vorbild)

€ 2.500–5.000

Tablett mit Reliefdarstellung

Augsburg, um 1630 oder später

Silber, teilweise vergoldet; der Spiegel mit Bildfeld mit getriebener Landschaftsdarstellung, seitlich 2 Handhaben; am Rand gemarkt mit Augsburger Beschauzeichen, österreichischer Repunze und Meistermarke „BW“ für Johann Baptist Weinold; 22 × 14,8 × 1,5 cm, 97g

Literatur

vgl. Helmut Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529-1868, III, Nr. 1443, S. 256 (Punze)

€ 1.000–2.000

Große Weinprobierschale

Nürnberg, 19. Jahrhundert

Silber, teilweise vergoldet; die Wandung und der Spiegel mit getriebenem und teilweise ziseliertem Früchtedekor, seitlich 2 Handhaben; am Rand gemarkt mit Nürnberger Beschauzeichen, österreichischer Importpunze und 2 verschlagenen Marken; 36 × 22,7 × 6,2 cm, Bruttogesamtgewicht: 496 g

€ 500–1.000

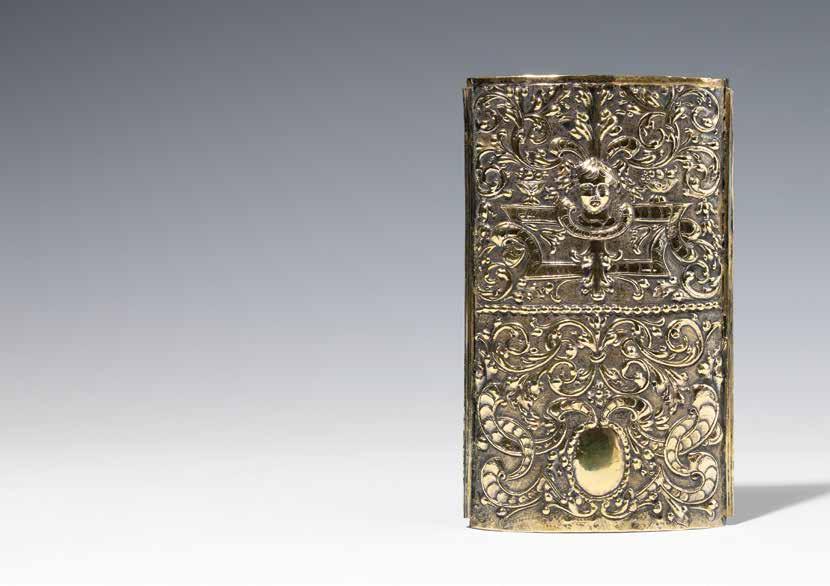

3214

Buchrücken

Wien, Anfang 18. Jahrhundert

vergoldetes Silber; auf der Vorderseite mit getriebenem Rankendekor, oben mittig ein Knabengesicht, darunter ein leeres Feld; seitlich gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen „171?“ und Meistermarke „CRZ“, wohl für Caspar Zacharias Raimann Ratsherr; 20 × 12 × 1,9 cm, 257g

€ 1.000–2.000

3215

Weinprobierschale

19. Jahrhundert

Silber, teilweise vergoldet; der Spiegel mit getriebenem Blütendekor, seitlich 2 Handhaben; am Rand gemarkt mit unidentifiziertem Beschauzeichen und Meistermarke „KP“; 15, 7 × 14,8 × 4,9 cm, 155 g

€ 500–1.000

3216

Weinprobierschale

Ingolstadt, 18. Jahrhundert

vergoldetes Silber; der Spiegel mit getriebenem Früchtedekor, seitlich 2 Handhaben; außen bezeichnet mit „A.R.T.“ und „T.T.“; am Rand gemarkt mit Ingolstädter Beschauzeichen und verschlagener Meistermarke mit „B“; 12,4 × 14,1 × 3,1 cm, 83 g

€ 500–1.000

Paar Reliefportraits „Kaiserpaar“

18. Jahrhundert

Silber, vergoldetes Messing und Kupfer; Kaiserpaar mit Heiligenattributen, u.A. Kreuz und Waage; H. 17,5 bzw. 19,5 cm; Bruttogesamtgewicht: 273 g

€ 700–1.400

3218

Paar Reliefportraits „Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Franz I. Stephan“

18. Jahrhundert

Bronze; Kaiserpaar auf Samtgrund; H. 12,5 bzw. 12,9 cm

€ 1.000–2.000

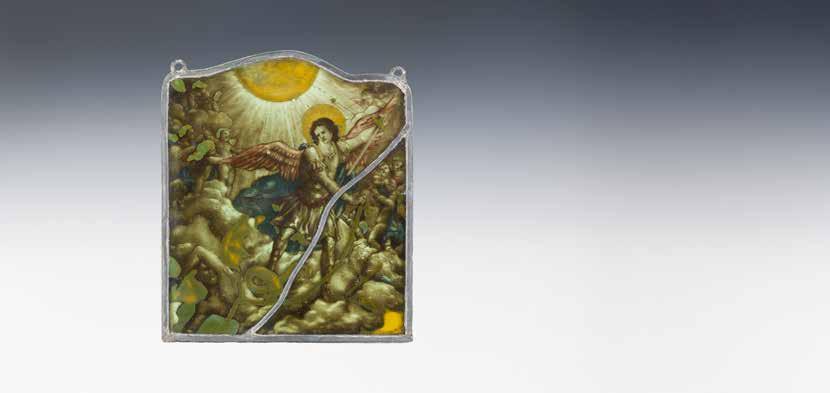

Relief „Heiliger Andreas“

Sebastiano Avitabile, Neapel, 1. Hälfte 18. Jahrhundert

Silber; Heiliger Andreas mit Kreuz und Fisch; rückseitig mit Tremolierstich; laut Gutachten eine Arbeit des Silberschmieds Sebastiano Avitabile; H. 38,5 cm, 1.290 g

Gutachten von Luigi A. Ronzoni, Wien 1981 liegt vor.

€ 3.500–7.000

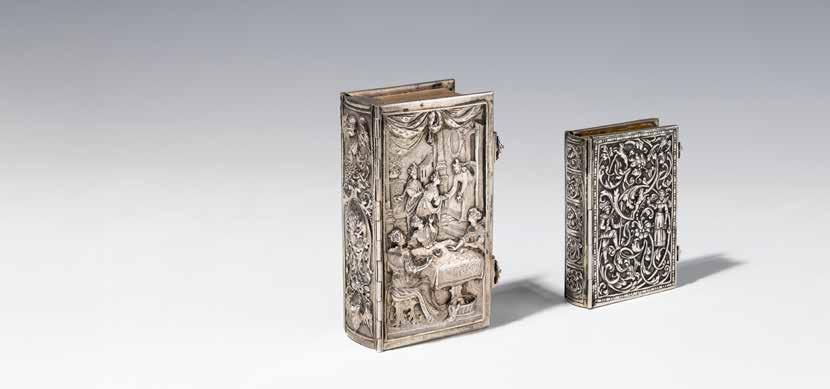

Zwei Bücher mit Silbereinband 17./18. Jahrhundert

Silber, Papier mit Goldschnitt; 1 Gebetsbuch bzw. 1 Notizbuch, jeweils mit zweifachem Klappriegelverschluss; das Gebetsbuch mit Sammlungsetikett; H. 9,1 bzw. 12,3 cm, Bruttogesamtgewicht: 580 g

€ 1.000–2.000

Zwei Gewürzschälchen bzw. Eierbecher

Augsburg, um 1735

vergoldetes Silber; Fuß und Schale mit getriebenem und ziselierten Rankendekor; 1 Becher am Fuß gemarkt mit Augsburger Beschauzeichen, Meistermarke „GM“ für Gottlieb Menzel und Repunze; H. 4 bzw. 4,5 cm, 100 g

Literatur

vgl. Helmut Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529–1868, III, Nr. 2022, S. 310 (Punze)

€ 500–1.000

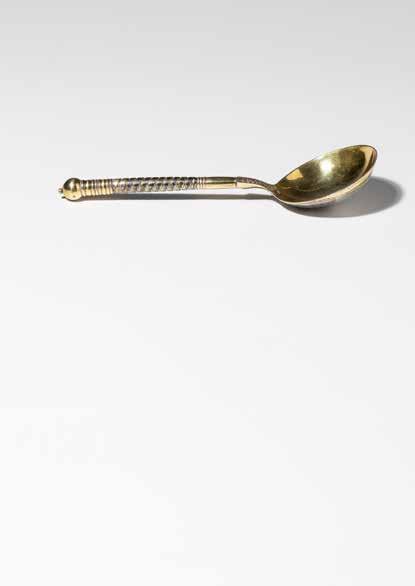

3222

Eine Deckeldose und drei Flakons 17./18. Jahrhundert

Silber, teilweise vergoldet; 1 Deckeldose auf der Unterseite gemarkt mit Augsburger Beschauzeichen und Meistermarke „EH“, wohl für Esaias Hofmann, 1 Flakon gemarkt mit Repunze; 1 Verschluss aus Metall, 1 Flakon mit zusätzlichen Schraubverschlüssen am Fuß und an der Deckelspitze; Dm. 5 cm (Dose), H. 4 bis 4,8 cm (Flakons); Bruttogesamtgewicht: 122 g

Literatur

vgl. Helmut Seling, Die Augsburger Gold- und Silberschmiede 1529–1868. Meister Marken Werke, München 2007, S. 491, Abb. 2041

€ 500–1.000

Kassette

Deutsch, um 1710

Holz, Silberfolie, Goldrubinglas, Spiegelglas, mamoriertes Papier; silberfolierte Kassette mit getriebenem Dekor, gravierte Goldrubinglasmedaillons und -säulen; mit Schlüssel; 23,5 × 17 × 12 cm

€ 2.500–5.000

geöffnete Ansicht

3224

Sechs Petschafte, eine Schere und ein Portemoinnaie

18./19. Jahrhundert

Silber, teilweise vergoldet, Metall, Leder, Halbedelstein; 6 Petschafte, davon 3 Silber, 3 Metall; mehrfach gemarkt, u.A. mit Londoner Beschauzeichen; L. 4,5 bis 9,3 cm, Bruttogesamtgewicht: 201 g

€ 500–1.000

3225

Acht Döschen

18./19. Jahrhundert

Silber, teilweise vergoldet, Metall, Rubine, Email; mehrfach gemarkt, u.A. mit russischem Beschauzeichen; L. 1,8 bis 6 cm, Bruttogesamtgewicht: 153 g

€ 500–1.000

Kopenhagen, 2. Hälfte 18. Jahrhundert

Silber, teilweise vergoldet, Bergkristall; die Wandungen mit getriebenem Dekor, jeweils mit Klappdeckel und zusätzlicher Klappe am Boden; 1 Riechdose mit vollplastisch ausgeformtem Vöglein auf dem Deckel und 1 mit foliertem Bergkristall; 2 Dosen im Deckel gemarkt mit verschlagener Marke bzw. unidentifizierter Meistermarke „AI“ und „78“; 1 Dose am Deckel mit Besitzermonogramm und datiert „1778“; H. 6 bis 7,7 cm, Bruttogesamtgewicht: 95 g

Literatur

vgl. Anni Wagner, Gefäße für den Duft. Handwekliche Kostbarkeiten aus der Drom Schatzkammer, Baierbrunn 1981, S. 67

€ 800–1.600

London/Paris, 18./19. Jahrhundert

Silber, teilweise vergoldet; die Wandungen mit getriebenem Dekor; 2 Dosen innen gemarkt mit bekröntem „Z“ und Exportpunze bzw. 1 Dose gemarkt mit Londoner Beschauzeichen, Tremolierstrich und Meistermarke „TG“; 2,7 × 6,6 × 5,4 bis 3 × 8 × 6,6 cm, 249 g

€ 600–1.200

Tschechien/Ungarn, 18. Jahrhundert

Silber; die Wandungen mit getriebenem bzw. ziseliertem Dekor; 2 Dosen innen gemarkt mit Meistermarken „R“, Handpunze, verschlagenem ungarischem Beschauzeichen bzw. tschechischer Meistermarke „CA“; 3 × 6,3 × 5,5 bis 2,9 × 7,5 × 5,6 cm, 215 g

€ 600–1.200

Fisch-Nähnecessaire und zwei Fischdosen

19./20. Jahrhundert

Silber, Email, rotes Glas; 3 Gefäße in Fischgestalt, davon 1 Etui für Nähzubehör und 2 Dosen, 1 Deckel verschraubt, 1 Flosse wohl gebrochen; 7-teiliges Nähnecessaire in originalem Etui; teilweise gemarkt; L. 7 bis 12,5 cm, Bruttogesamtgewicht: 124 g (exkl. Etui, inkl. Nähutensilien)

€ 500–1.000

wohl 19. Jahrhundert, im Stil von Sebald Schwarz

Silber; auf der Vorderseite mit Ritter mit Wappen, rückseitig mit bekröntem Monogramm; auf dem Deckel ein Uhrwerk, Schlüsselaufzug, Spindelgang mit Saite und Schnecke; auf der Platine bezeichnet „Seb. Schwarz/NVRNBERG“; seitlich punziert mit Meistermarke Imitation „Thomas I. Stör“ und Nürnberger Beschauzeichen; Werk korrodiert, rep. bed.; 6,7 × 7,6 × 5,5 cm, Bruttogesamtgewicht: 232 g

Literatur

vgl. Jürgen Abeler, Meister der Uhrmacherkunst. Wuppertal 1977, S. 577 vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868 Teil I. Textband, 1, Nürnberg 2007, S. 497, Abb. MZ1146b (Punze)

€ 500–1.000

3231

Besamimturm

19. Jahrhundert

Silber; durchbrochen gearbeitete Wandung, 2-teiliger Turmaufbau, die unterste Etage mit Türchen, Spitzdach innen mit Glöckchen; Türchen innen gemarkt mit „ST 925“; H. 18,1 cm, 125 g

€ 250–500

Besamimturm

19. Jahrhundert

Silber; durchbrochen gearbeitete Wandung, 2-teiliger Turmaufbau, die unterste Etage mit Türchen und 4 Fahnen; innen mit Lötstelle; H. 19 cm, 75 g

€ 250–500

Besamimturm

19. Jahrhundert

Silber; durchbrochen gearbeitete Wandung, 2-teiliger Turmaufbau, die unterste Etage mit Türchen und 3 Fahnen; 1 Fahne fehlt; H. 19,5 cm, 74 g

€ 250–500

Becher

Moskau, datiert „1775“

Silber; die Wandung mit getriebenem Ranken- und Adlerdekor; auf der Unterseite gemarkt mit Moskauer Beschauzeichen, Beschaumeistermarke „1775“, Qualitätsgütepunze und Meistermarke „TѲ*“ für Timofej Filippow; am Fuß verbeult; H. 8,5 cm, 96 g Literatur vgl. Slawisches Institut München, Verzeichnis der russischen Gold- und Silbermarken, S. 55 (Punze)

€ 500–1.000

3235

Zwei Sockelbecher

Wien/Moskau, um 1850

Silber; die Wandungen mit getriebenem bzw. ziseliertem Ranken- und Ornamentdekor; jeweils seitlich gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen „1840“ und Meistermarke „FT“ bzw. Meistermarke „IИ“, verschlagener Beschaumeistermarke „1855“, Silberfeingehalt „84“ und Moskauer Beschauzeichen; H. 10,1 bzw. 12,4 cm, 164 g

€ 300–600

Drei Becher

Wien/Moskau/Ohlau, 18./19. Jahrhundert

Silber, innen vergoldet; die Wandungen mit getriebenem bzw. ziseliertem Trauben-, Blumen- bzw. Rankendekor mit Vögeln; seitlich und auf der Unterseite gemarkt mit Wiener, Moskauer, bzw. Neusohler Beschauzeichen und Meistermarken; H. 7,4 bis 10,1 cm, Bruttogesamtgewicht: 246 g

€ 1.000–2.000

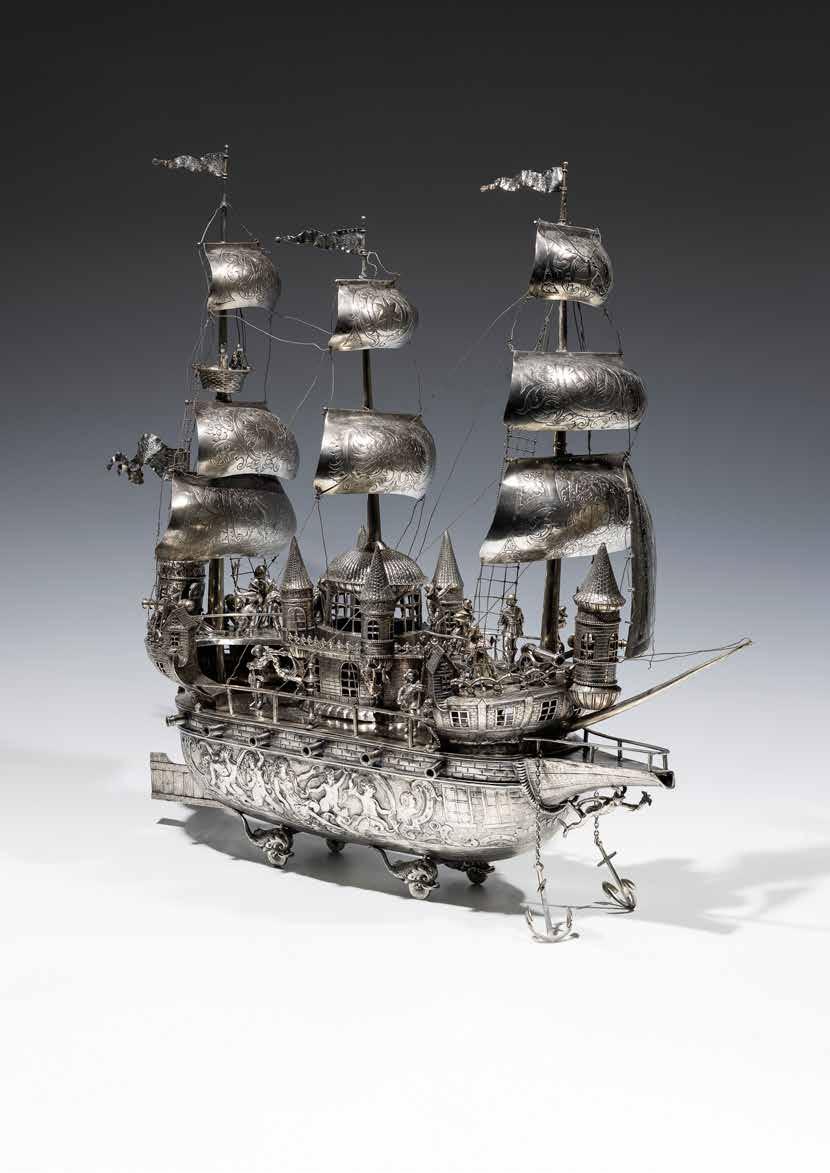

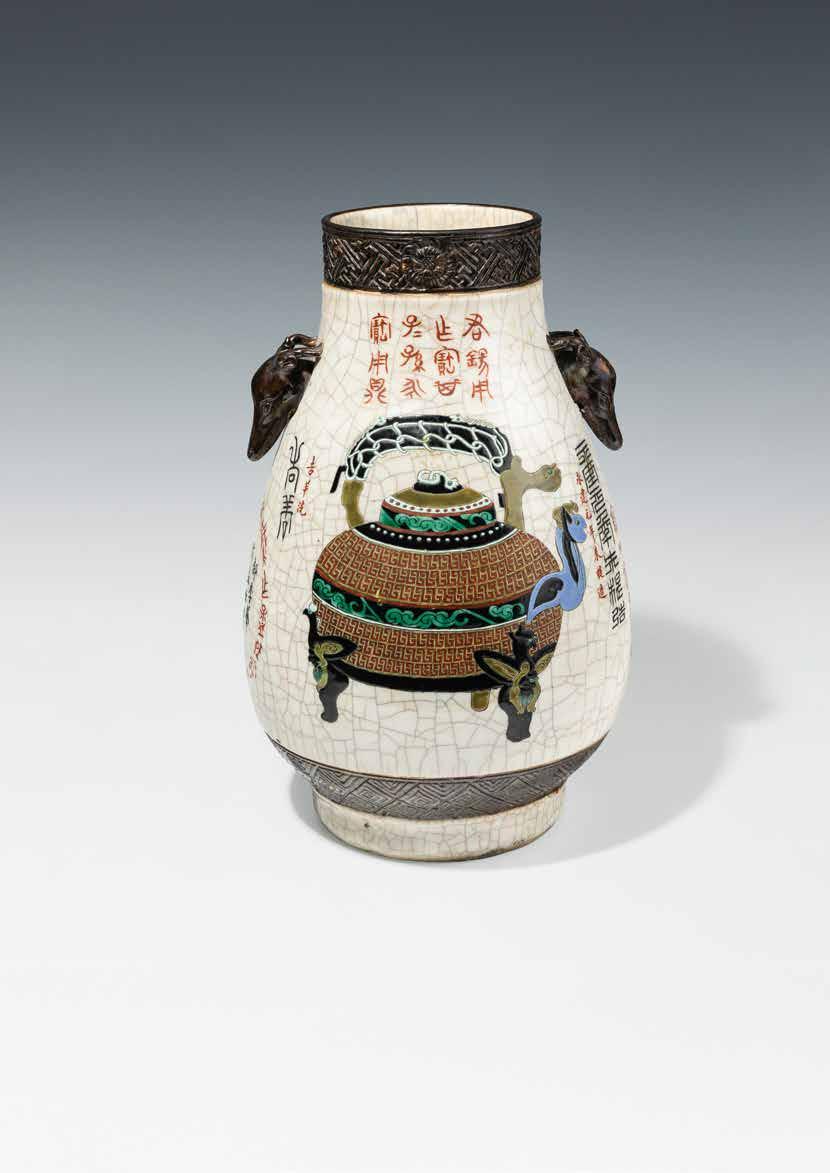

Großes Trinkschiff

Hanau, 19. Jahrhundert

Silber; Dreimaster Segelschiffsmodell mit vollplastisch ausgeformten Figuren, Kanonenläufen und Ankern; das Schiffsdeck öffenbar, der Bug als Ausguss, auf 4 Rädern; ca. 63,5 × 66 × 22 cm, 5.016 g