www.interferenciaindustria.org

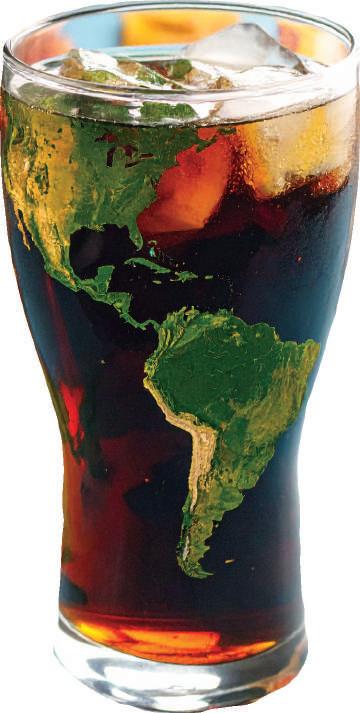

Interferenciadelaindustria deultraprocesadosybebidas azucaradasenAmérica LatinayElCaribe

Introducción

Las enfermedades no transmisibles (ENT), como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, representan las principales causas de morbilidad y mortalidad en América Latina y El Caribe.1 Se ha identificado que el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas es un factor de riesgo modificable, al cual se puede atribuir el acelerado incremento de las ENT.2

Los comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas se caracterizan por su alta densidad calórica, así como por contener un exceso de ingredientes críticos como azúcares, grasas, sodio, edulcorantes no calóricos y colorantes artificiales.3 El consumo de estos productos se ha elevado en países en vía de desarrollo, como los de América Latina y el Caribe, incluido México, lo que ha modificado los entornos y los sistemas alimentarios a nivel regional.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han emitido diversas recomendaciones basadas en evidencia científica para hacer frente a las ENT. Entre ellas se encuentran los impuestos a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, el etiquetado frontal de alimentos, la regulación de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes (NNA), la regulación de los entornos escolares y las políticas sólidas de lactancia materna.4

Sin embargo, pese a los esfuerzos de diferentes actores para encontrar soluciones a los principales problemas de salud pública, las entidades comerciales han desarrollado una serie de estrategias para interferir en estos procesos. Esta interferencia se ha convertido en el mayor obstáculo para la formulación e implementación de políticas alimentarias en México y la región latinoamericana.5,6

Diversas publicaciones han documentado que la industria de alimentos y bebidas ha ejercido una gran influencia en los procesos legislativos, normativos y políticos a nivel global, regional y local, con el fin de retrasar, debilitar, bloquear orevertir las iniciativas de política pública dirigidas a proteger la salud de la población.

Para conseguirlo, esta industria se vale de diversas estrategias legales, judiciales, de marketing, comunicación, cabildeo y de coaliciones, con tal de proteger sus intereses económicos, comerciales y políticos. Además, se ha denunciado en diferentes ocasiones la captura corporativa de espacios académicos, instituciones gubernamentales, instancias legislativas y reguladoras, medios de comunicación, organizaciones fachada y grupos de consumidores.6,7,8

Esta captura corporativa se caracteriza porque las entidades comerciales han logrado tener acceso a los procesos de toma de decisión, buscando siempre que los resultados de las políticas favorezcan y protejan sus intereses. Utilizan recursos como las puertas giratorias y, en general, los conflictos de interés, para posicionarse en los procesos deliberativos. Si bien estas prácticas no son ilegales, son ilegítimas y poco transparentes, lo que socava la integridad y la confianza pública en los organismos del Estado encargados de la formulación de políticas.9,10

En el terreno de la interferencia corporativa en las políticas públicas, este patrón de comportamiento de la industria de alimentos y bebidas –que incluye una gran variedad de tácticas, prácticas, estrategias y argumentos– es similar al empleado por otras industrias como la del tabaco, la de bebidas alcohólicas, la farmacéutica y la de sustitutos de la leche materna.6,11 A este conjunto de prácticas faltas de ética se les ha denominado actividad política corporativa 12

¿Qué es la plataforma vigilando a la industria alimentaria?

Vigilando a la Industria Alimentaria (VIA) es una plataforma digital ciudadana con el objetivo de monitorear, vigilar, denunciar y mitigar la interferencia de la industria en América Latina y El Caribe. Para la conformación de VIA, se realizó una investigación documental sistemática en bases de datos a fin de identificar casos de interferencia en procesos de políticas de salud pública y alimentación, como el etiquetado frontal de alimentos, la política fiscal y la regulación de la publicidad.

Utilizamos el marco de actividad política corporativa12 para sistematizar, identificar y clasificar las estrategias, prácticas y mecanismos de interferencia por parte de la industria alimentaria. Las fuentes de información que consultamos abarcaron desde artículos científicos, reportajes, noticias, informes de organizaciones, policy briefs y libros, hasta sitios web de algunas corporaciones de esta industria.

Para el análisis y categorización de las estrategias, utilizamos la taxonomía de la actividad política corporativa,12 que considera dos clasificaciones:

1) Cinco estrategias de encuadre, con 19 afirmaciones.

2) Seis estrategias de acción, con 21 mecanismos.

¿Qué encontramos?

Recopilamos un total de 100 documentos hasta el año 2024, de los cuales la mayoría son periodísticos (notas, textos y reportajes). Los reportes y policy brief fueron elaborados principalmente por organizaciones no gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas e instituciones de investigación. En total se revisaron 54 materiales periodísticos, 12 informes, 4 policy brief, 22 artículos científicos, 1 libro y 6 publicaciones de los sitios web de corporaciones del sector –Nestlé, Coca-Cola, Kellogg's y Bepensa–, incluyendo a la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas, conformada por 23 organizaciones empresariales de la región. También se incluyó la página de internet de The Healthy Caribbean Coalition, en particular la sección sobre la oposición de la industria al etiquetado de advertencia.

Los documentos revisados tratan sobre siete políticas de salud pública –aunque el contenido de algunos aborda más de una política–, además de otros que no se refieren a la interferencia en alguna política en especial, pero sí a la influencia general de la industria o a casos específicos de conflictos de interés. Esta es la frecuencia con la que aparecen las políticas revisadas en los documentos:

Etiquetado de alimentos y bebidas: 48

Política fiscal (impuestos): 35

Publicidad de alimentos y bebidas dirigida a población infantil: 24

Entornos escolares: 13

Desnutrición infantil: 3

Fórmulas infantiles: 2

Reducción del sodio: 1

Figura 1. Casos de interferencia documentados en América Latina y El Caribe.

Jamaica (3)

Cuba

Belice

México (32)

Guatemala (2)

El Salvador (2)

Haití

República Dominicana (2)

Antigua y Barbuda

San Cristóbal y Nieves

Dominica (2)

Santa Lucía

Barbados (4)

San Vicente y las Granadinas

Nicaragua

Honduras

Costa Rica (3)

Panamá

Colombia (30)

Ecuador (8)

Perú (12)

Bolivia

Chile (16)

Países mencionados en los documentos (por sí solos o junto a otros países).

Algunos países se mencionan en un solo documento.

Países sin casos de interferencia documentados o publicados.

¿Qué

Granada

Trinidad y Tobago (3)

Venezuela Guyana

Surinam

Guayana Francesa

Brasil (15)

Paraguay

Uruguay (9)

Argentina (13)

estrategias utilizan las entidades comerciales?

Las estrategias de encuadre, en las que se incluyen principalmente los argumentos empleados por la industria para enmarcar el espacio político a su favor, fueron identificadas en 65% de los documentos revisados. En cuanto a las estrategias de acción –utilizadas para persuadir e influir directamente sobre su valor en quienes formulan las políticas y en la opinión pública–, se encontraron en 90% de los casos. Y 55% de éstos presenta tanto estrategias de encuadre como de acción.

Tabla 1. Estrategias desplegadas por las entidades comerciales en América Latina y el Caribe

ESTRATEGIA DE ENCUADRE

El “buen” actor: las corporaciones

Los “malos” actores: defensores de políticas estatutarias para todala población

El problema “trivial” e “individual”: creado por una minoría de consumidores

La aceptable “buena” solución: centrada en el individuo y respaldada por las empresas

La inaceptable “mala” solución: toda la población, por ley

ESTRATEGIA DE ACCIÓN

Acceder e influir en la formulación de políticas

Utilizar la ley para obstruir políticas

Fabricar apoyo público para posiciones corporativas

Moldear evidencia para fabricar dudas

Desplazar y usurpar la salud pública

Gestionar reputaciones para ventajas de las empresas

¿Cuáles entidades comerciales actúan en contra de las políticas alimentarias?

Se identificaron 166 entidades comerciales en América Latina y El Caribe que han desplegado estrategias de interferencia. Se pueden clasificar como: cámaras comerciales (65), corporaciones transnacionales (28), industria de alimentos (20), corporaciones nacionales (20), industria de alimentos y bebidas (14) y organizaciones fachadas (8), entre otras.

Entre las entidades más mencionadas destacan: Coca-Cola (38), el conglomerado de alimentos y bebidas (20), PepsiCo (19), Postobón (18), Nestlé (15), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (14), ILSI (12), Kellog’s (12), Bimbo (9) y ConMéxico (9).

Figura 2. Entidades comerciales que interfieren en procesos de políticas alimentarias

Número de representaciones en interferencia

Industria de fórmulas Industia del azúcar Actores políticos Medios de comunicación Fundaciones Agencias cabildeo Accionistas Agencias publicitarias Universidades Grupos de profesionistas Industria de bebidas azucaradas Organizaciones fachada Industria de alimentos y bebidas Corporaciones nacionales Industria de alimentos Corporaciones transnacionales Cámaras de comercio

CONCLUSIÓN

Existe una amplia diversidad de actores de la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas en América Latina y El Caribe. Se logró identificar evidencia documental sobre la forma en que los principales actores de la región interfieren en la elaboración e implementación de políticas de salud pública, mediante el uso de diversas estrategias de actividad política corporativa, con el propósito de proteger sus intereses comerciales.

Soto-Estrada, G., Moreno-Altamirano, L., Pahua, D. (2016). Panorama epidemiológico de México, principales causas de morbilidad y mortalidad. Rev. Fac. Med. (Méx.) vol. 59 no. 6. Ciudad de México, nov./dic.

Popkin, B. (2003). The nutrition transition in the developing world. Development Policy Review, 21 (5-6):581-597. McManus, K. (2020). What are ultra-processed foods and are they bad for our health? Harvard Health Blog. World Health Organization. (2024). Tackilng NCDs: ‘Best buys’ and other recommended interventions for the prevention and control of noncommunicable diseases. https://www.who.int/publications/i/item/9789240091078.

Kickbusch, I., Allen, L. & Franz, C. (2016). The commercial determinants of health. Lancet Glob. Heal. 4, e895–e896. Mialon, M., da Silva, F. (2019). Public health and the ultra-processed food and drink products industry: corporate political activity of major transnationals in Latin America and the Caribbean. Public Health Nutr. 22, 1898–1908.

Ojeda, E., Torres, C., Carriedo, A., Mialon, M., Parekh, N., Orozco, E. (2020). The influence of the sugar-sweetened beverage industry on public policies in Mexico. Int. J. Public Health 65, 1037–1044.

Calvillo, A. & Székely, A. (2018). La trama oculta de la epidemia. Obesidad, industria alimentaria y conflicto de interés. Gómez, E. J. (2019). Coca-Cola’s political and policy influence in Mexico: Understanding the role of institutions, interests and divided society. Health Policy Plan. 34, 520–528. United Nations. (2013). Global efforts to promote health face serious challenges from ‘big business’ – UN official. UN News. Mialon, M. (2020). An overview of the commercial determinants of health. Global. Health 16. Ulucanlar, S, Lauber, K., Fabbri, A., et al. (2023). Corporate political activity: taxonomies and model of corporate influence on public policy. Int J Health