2022-2024

2022-2024

Firenze, 2025

2022-2024

Il monitoraggio delle acque marino costiere della Toscana nel triennio 2022-2024

Autori: Antonio Melley, Daniela Verniani - ARPAT, Settore Mare

Referenti su singole tematiche

Fitoplancton: Daniela Verniani - ARPAT, Settore Mare

Macrozoobenthos: Ornella Bresciani, Giulio Busoni, Arcangela Pavia - ARPAT, Laboratorio Area Vasta Costa, U.O. Biologia

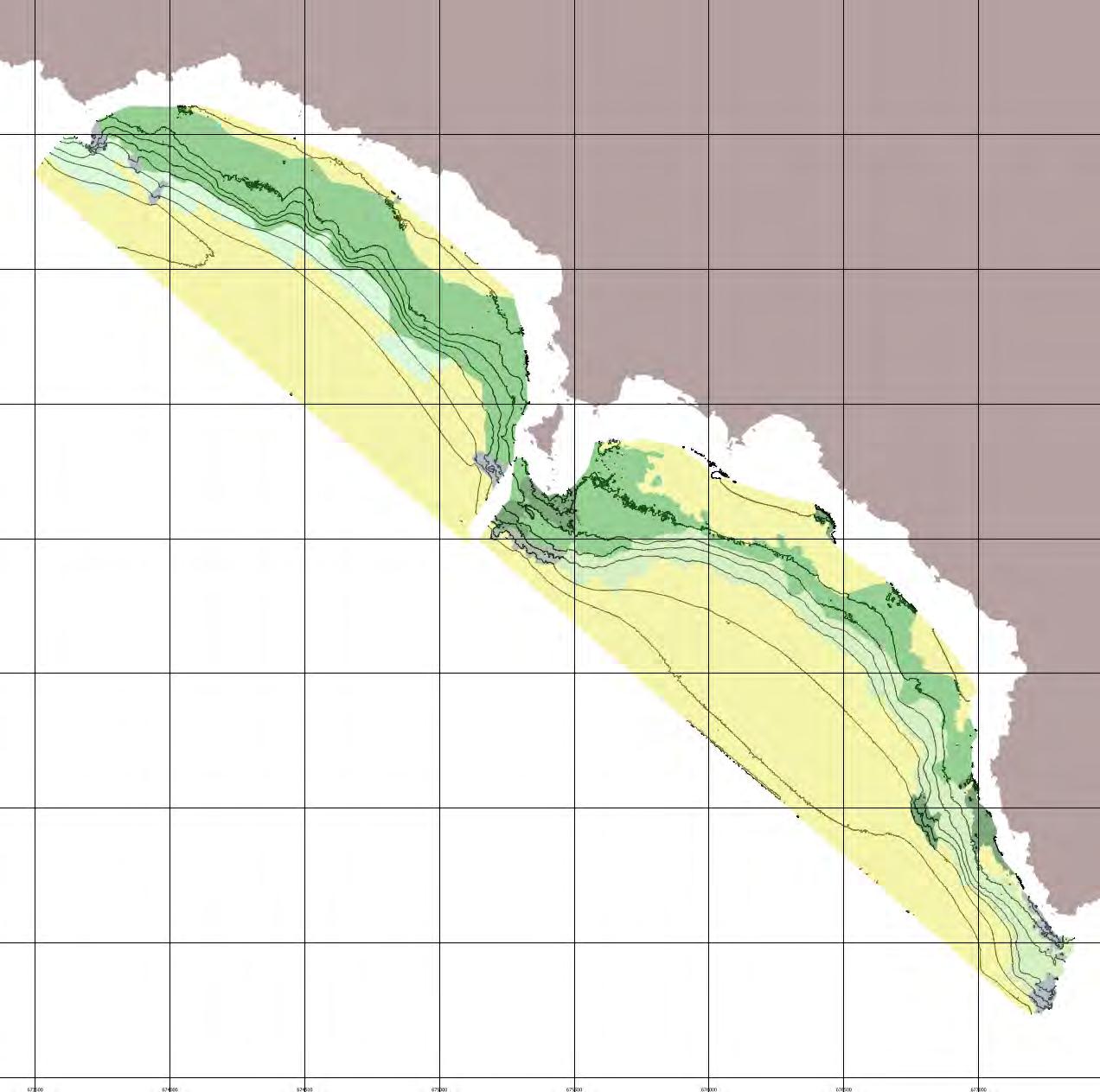

Posidonia oceanica: Cecilia Mancusi, Giacomo Marino, Andrea Nicastro, Ilaria Dalle Mura - ARPAT, Settore Mare

Macroalghe: Enrico Cecchi, Michela Ria - ARPAT, Settore Mare

Coralligeno: Enrico Cecchi, Andrea Nicastro - ARPAT, Settore Mare

Si ringrazia tutto il personale che ha effettuato i sopralluoghi, i campionamenti e tutte le analisi previste dal programma di monitoraggio delle acque marino costiere della Toscana

Copertina e editing: ARPAT, Settore Comunicazione, informazione e documentazione Immagine di copertina: ARPAT

ARPAT 2025

Errata corrige - 01/12/2025 pag. 103: aggiornata tabella 59, colonna "Biota e pesci" pag. 111: aggiornata tabella 63, colonne "Chl" e "TRIX"

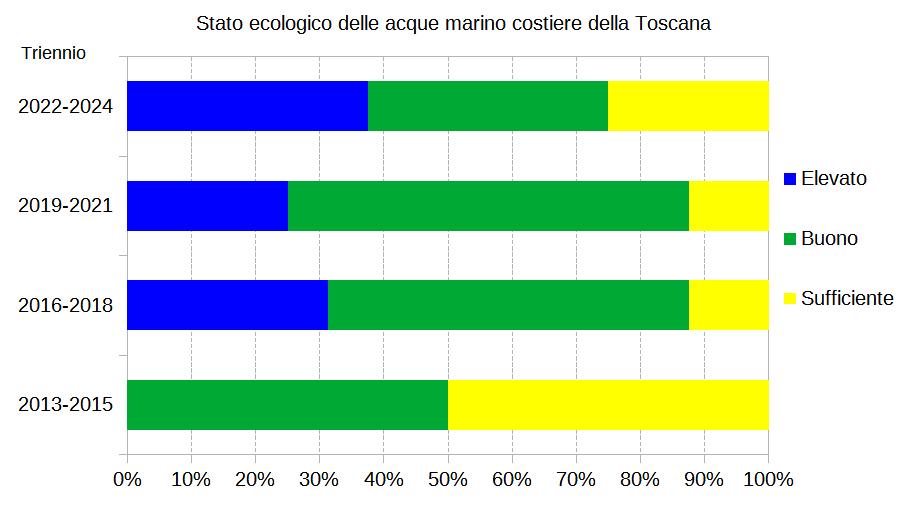

Lo stato ecologico descrive la qualità delle acque integrando gli elementi di qualità biologica (EQB: biomassa fitoplanctonica, macroalghe, Posidonia oceanica e macrozoobenthos) con quelli chimico-fisici a sostegno (indice trofico TRIX) e con le sostanze chimiche non prioritarie nelle acque (tabella 1/B D.Lgs. 172/2015). Sulla base dei dati 2022-2024, quindi, lo stato ecologico delle acque costiere della Toscana risulta elevato in 6 corpi idrici costieri (37,5%), buono in 6 corpi idrici costieri (37,5%) e sufficiente in 4 corpi idrici costieri (25%). Il raddoppio di quelli in stato ecologico sufficiente (da 2 nei trienni precedenti) evidenzia un certo peggioramento attribuibile soprattutto a quanto rilevato sulle praterie di Posidonia oceanica, dato che passano da 1 a 3 con un PREI sufficiente.

Stato ecologico

Lo stato chimico dei medesimi corpi idrici viene determinato in base alla presenza di sostanze chimiche nelle acque e nel biota (tabella 1/A del D.Lgs. 172/2015), distinguendo tra stato buono ed il “mancato conseguimento dello stato buono” o non buono. Le concentrazioni dei contaminanti chimici nelle diverse matrici (acqua, pesci e molluschi) nel triennio 2022-2024 hanno determinato uno stato chimico non buono nelle acque marino costiere della Toscana, in particolare a causa di superamenti degli standard di qualità ambientale (SQA) nel biota (pesci e mitili)

Stato chimico

In merito si ricorda che monitoraggio dell’acqua si effettua 6 volte l’anno per singolo corpo idrico e si considerano (quasi sempre) le concentrazioni medie annuali (CMA), mentre il biota viene campionato 1 volta l’anno ed è sufficiente un solo valore superiore al SQA per definire lo stato chimico non buono. Esaminando in dettaglio le sostanze che hanno portato alla classificazione dello stato chimico non buono nei corpi idrici costieri della Toscana nel triennio 2022-2024 si rileva quanto segue:

• concentrazioni >SQA di mercurio e PBDE nei pesci (biota) in tutti i corpi idrici;

• superamenti nei pesci (biota) di esaclorobenzene (HCB) in 4 corpi idrici, dei DDT in 2 corpi idrici, di PFOS in Costa del Serchio e di diossine e composti diossina simili in Costa di Rosignano;

• superamenti nelle acque di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in 4 corpi idrici e nei mitili (biota) all’Isola d’Elba;

• superamenti nelle acque nelle acque del mercurio in 3 corpi idrici, del nichel e del tributilstagno e relativi composti (TBT) in 2;

• Costa di Rosignano è il corpo idrico con il maggior numero di sostanze >SQA (5 nei pesci ed il mercurio nelle acque), alcune delle quali (mercurio e HCB) sono in aumento nello strato superficiale dei sedimenti

In definitiva, lo stato chimico non buono in tutti i 16 corpi idrici marino costieri della Toscana è stato determinato da valori superiori a quelli di riferimento (SQA) rilevati nel 17% (45 su 272) dei campioni analizzati nel triennio 2022-2024 per la matrice acqua e nel 73% (32 su 44) per il biota (pesci e molluschi).

La Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE (Water Framework Directive - WFD), recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 30/2009 (per le acque sotterranee), ha istituito un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque introducendo un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, sia dal punto di vista ambientale sia a livello amministrativo-gestionale. La Direttiva persegue obiettivi ambiziosi quali prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo dello stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine, delle risorse idriche disponibili. Inoltre, si propone di:

• proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici;

• incrementare la protezione delle acque superficiali e sotterranee;

• procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità;

• rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia;

• raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque superficiali e sotterranee e mantenere, dove già esistente, lo stato elevato.

La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di “distretto idrografico”, cioè un’area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. In ciascun distretto idrografico gli Stati Membri devono adoperarsi affinché vengano effettuate analisi delle caratteristiche, degli impatti provocati dalle attività umane e valutazioni di tipo economico sull’utilizzo delle risorse idriche. Per ogni distretto, deve essere predisposto un programma di misure (Piano di Gestione) che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva, con lo scopo ultimo di raggiungere uno “stato buono”.

Per stabilire lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici e valutare il raggiungimento del buono stato ambientale, devono essere attuati programmi di monitoraggio, che il D.Lgs. 152/2006 attribuisce alle Regioni. Il monitoraggio rappresenta uno strumento necessario per conoscere lo stato della risorsa idrica, fornire un supporto alla pianificazione territoriale, prevedere azioni di risanamento e verificarne nel tempo l’efficacia. Le Regioni, per le attività di monitoraggio ambientale dei corpi idrici, si sono affidate, in genere, alle proprie ARPA ed ARPAT, per conto della Regione Toscana, svolge da sempre tale compito.

Come detto, il monitoraggio deve consentire la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici ed i decreti attuativi del D.Lgs. 152/2006 hanno individuato le modalità con cui effettuare questa valutazione. In particolare, il D.M. 56/2009 ha definito i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento e, nell’Allegato 1, le modalità per il monitoraggio dei corpi idrici individuando gli elementi qualitativi per la classificazione. Con il successivo D.M. 260/2010 sono stati stabiliti i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali da effettuare al termine del ciclo di monitoraggio. Questo secondo decreto, a seguito dell’emanazione della Decisione della Commissione europea 2018/229/UE, ha subito modifiche riguardanti i valori di delimitazione delle classi di qualità.

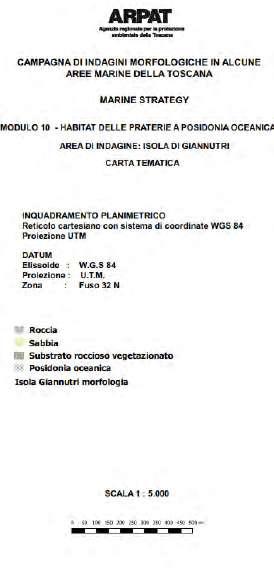

La classificazione dei corpi idrici costieri viene determinata in base allo “stato ecologico” ed allo “stato chimico” (Figura 1):

• lo stato ecologico è dato dagli esiti dei monitoraggi degli elementi di qualità biologica (EQB), di qualità fisico-chimica a sostegno e degli inquinanti specifici non appartenenti all’elenco di priorità (tabella 1/B del D.Lgs. 172/2015);

• lo stato chimico è determinato dai risultati delle analisi delle sostanze chimiche condotte su acqua e biota in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 172/2015 e, per la Toscana, alla DGRT 264/2018.

I rilevamenti per lo stato ecologico e chimico (monitoraggi) si diversificano per matrici, parametri, indici, frequenze, ecc., ma i risultati devono essere sempre confrontati con i valori di riferimento stabiliti dalle norme per determinare una classe di qualità.

La classificazione dello stato ecologico viene determinata al termine di un ciclo triennale di campionamenti per il monitoraggio operativo ed i diversi elementi di qualità biologica (EQB) devono essere confrontati con i valori di riferimento, espressi in concentrazione o direttamente come Rapporto di Qualità Ecologica (RQE), cioè il rapporto (tra 0 e 1) tra il valore misurato e quello previsto dal D.M. 260/2010 e ss.mm.ii.

Lo stato ecologico del corpo idrico è attribuito in base alla classe più bassa dei diversi EQB, eventualmente modificata dai dati di altri parametri così come elencato di seguito:

• classe più bassa risultante dall’incrocio degli EQB

• FASE I - integrazione tra gli elementi biologici e fisico-chimici a sostegno

• FASE II - integrazione con i dati degli inquinanti chimici non prioritari

Gli elementi di qualità biologica per le acque marino costiere italiane sono il macrozoobenthos (o macroinvertebrati bentonici), le angiosperme (Posidonia oceanica), le macrofite (macroalghe) e la biomassa fitoplanctonica.

1.3.1 Macrozoobenthos

Il macrozoobenthos comprende tutte le specie di invertebrati di dimensioni superiori a 0,5mm, cioè visibili a occhio nudo (macroinvertebrati), che vivono in stretta relazione con i fondali (bentonici) degli ambienti acquatici, sia marini che di acque interne.

Il macrozoobenthos è un anello essenziale della catena alimentare marina: molte specie di invertebrati bentonici si alimentano di fitoplancton (filtratori) e sono a loro volta fonte di nutrimento per un gran numero di specie di pesci ed altri organismi marini, svolgendo un importante ruolo di collegamento fra la produzione vegetale e i livelli trofici superiori. Inoltre, le specie che si nutrono di detrito (detritivori) sono fondamentali per la decomposizione della sostanza organica, che agevola il processo di mineralizzazione da parte dei batteri ed il riciclo degli elementi. Infine, la maggior parte delle specie bentoniche vive all’interno della sabbia ed il continuo movimento degli animali, solitamente nei primi 20 cm di spessore, contribuisce a ossigenare la sabbia, favorendo l’insediamento di altre specie.

Le specie più abbondanti e frequenti sono anellidi, molluschi, crostacei e, in misura minore, echinodermi, ma la distribuzione varia sensibilmente nel tempo e nello spazio, in funzione del ciclo vitale e, soprattutto, dei parametri chimico-fisici che definiscono l’habitat: disponibilità di materia organica, regime idrodinamico, dimensione e tipo di sedimenti presenti, influenzati, a loro volta, dalle condizioni meteomarine.

Di conseguenza, la composizione di queste comunità è molto variabile, anche in assenza di particolari stress ambientali: l’inquinamento delle acque e la modifica della costa dovuta alla realizzazione di opere di difesa costiera, di porti e porticcioli, ecc. possono determinare alterazioni particolarmente importanti, talvolta con conseguenti effetti negativi anche su una scala più ampia. Essendo, quindi, particolarmente sensibili alle pressioni antropiche, gli invertebrati bentonici vengono considerati dei buoni bioindicatori, in grado di fornire informazioni integrate sullo stato dell’ambiente, anche sul lungo periodo.

Nelle acque costiere del Mediterraneo vengono presi in considerazione i macroinvertebrati di fondo mobile, cioè quelli che abitano i fondali marini costituiti da sedimenti di natura prevalentemente fangosa e/o sabbiosa, che sono quelli più comuni nella fascia costiera. In Toscana, sono stati monitorati, in particolare, i popolamenti macrozoobentonici di fondo prevalentemente sabbioso (sabbia ≥75%), cioè quelli generalmente presenti entro un miglio nautico dalla costa (limite delle acque marino costiere).

Ogni corpo idrico viene esaminato con cadenza triennale: la fase di campionamento prevede il prelievo, tramite strumenti come la benna Van Veen (volume di 18 litri e superficie di presa di circa 0,1 m2), di 3 campioni (repliche). Il sedimento viene, quindi, sottoposto ad analisi granulometrica 1 e del contenuto in carbonio organico totale (TOC), mentre gli organismi, dopo setacciatura, vengono fissati con etanolo al 75% ed avviati al laboratorio.

In seguito, mediante stereomicroscopio si suddividono gli organismi nei principali taxa animali (sorting), che vengono raccolti in differenti contenitori per essere, poi, sottoposti ad analisi tassonomica fino al livello di specie, quando possibile.

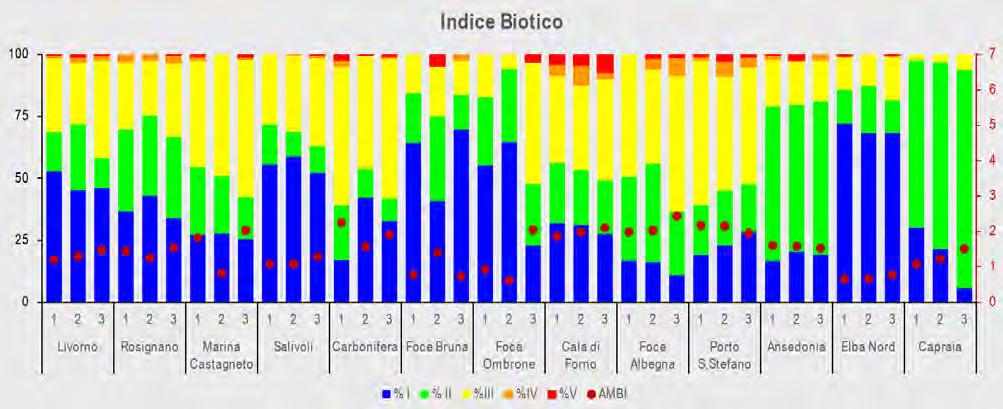

I dati sono elaborati mediante l’utilizzo del software AMBI 6.0 (AZTI’s Marine Biotic Index) per il calcolo degli indici AMBI (Borja et al., 2000) e M-AMBI o Multivariate AMBI (Muxika et al., 2007). L’AMBI è un indice che suddivide le varie specie in 5 gruppi in base alla loro sensibilità dalle specie più sensibili che non sopportano minimi livelli di inquinamento (GI) a specie opportunistiche, estremamente tolleranti ad apporti organici (GV):

Gruppo (G)

Tipo di specie

I sensibili

II sensibili/tolleranti

III tolleranti

Gruppo (G)

Tipo di specie

IV opportuniste (primo ordine)

V opportuniste (secondo ordine)

Il valore dell’indice AMBI va da 0 (comunità bentoniche non soggette ad alcun tipo di disturbo) a 6 (comunità fortemente alterate e sottoposte a un disturbo estremo).

Per i macroinvertebrati bentonici si applica l’Indice M-AMBI, una evoluzione dell’indice AMBI integrato con l’Indice di diversità di Shannon-Wiener ed il numero di specie (S), elaborando

1 La suddivisione del sedimento in classi dimensionali (granulometria) dei fondali marini è utile per confrontare i risultati delle analisi sui popolamenti di macrozoobenthos e sulla prateria di posidonia, a parità di composizione percentuale: ghiaia (granuli con diametro > 2mm); sabbia (diametro tra 2 e 0,0625 mm); peliti (diametro < 0,0625 mm)

le suddette 3 componenti con tecniche di analisi statistica multivariata: il valore dell’M-AMBI varia tra 0 ed 1 e corrisponde al RQE (Tabella 1).

Tabella 1: limiti di classe per l’EQB macroinvertebrati bentonici nei corpi idrici costieri

RQE (M-AMBI)

≥ 0,81

Stato ecologico

Elevato

0,80 - 0,61 Buono

<0,60

Sufficiente

Le angiosperme sono piante “superiori”, ma solo poche specie vivono sui fondali marini (fanerogame marine). Nel Mar Mediterraneo sono rappresentate principalmente dalla Posidonia oceanica, una pianta vascolare endemica di questo bacino, ma sono presenti, con caratteristiche e importanza molto diverse, altre specie come Cymodocea nodosa, Zostera marina, Nanozostera noltii e Halophila stipulacea

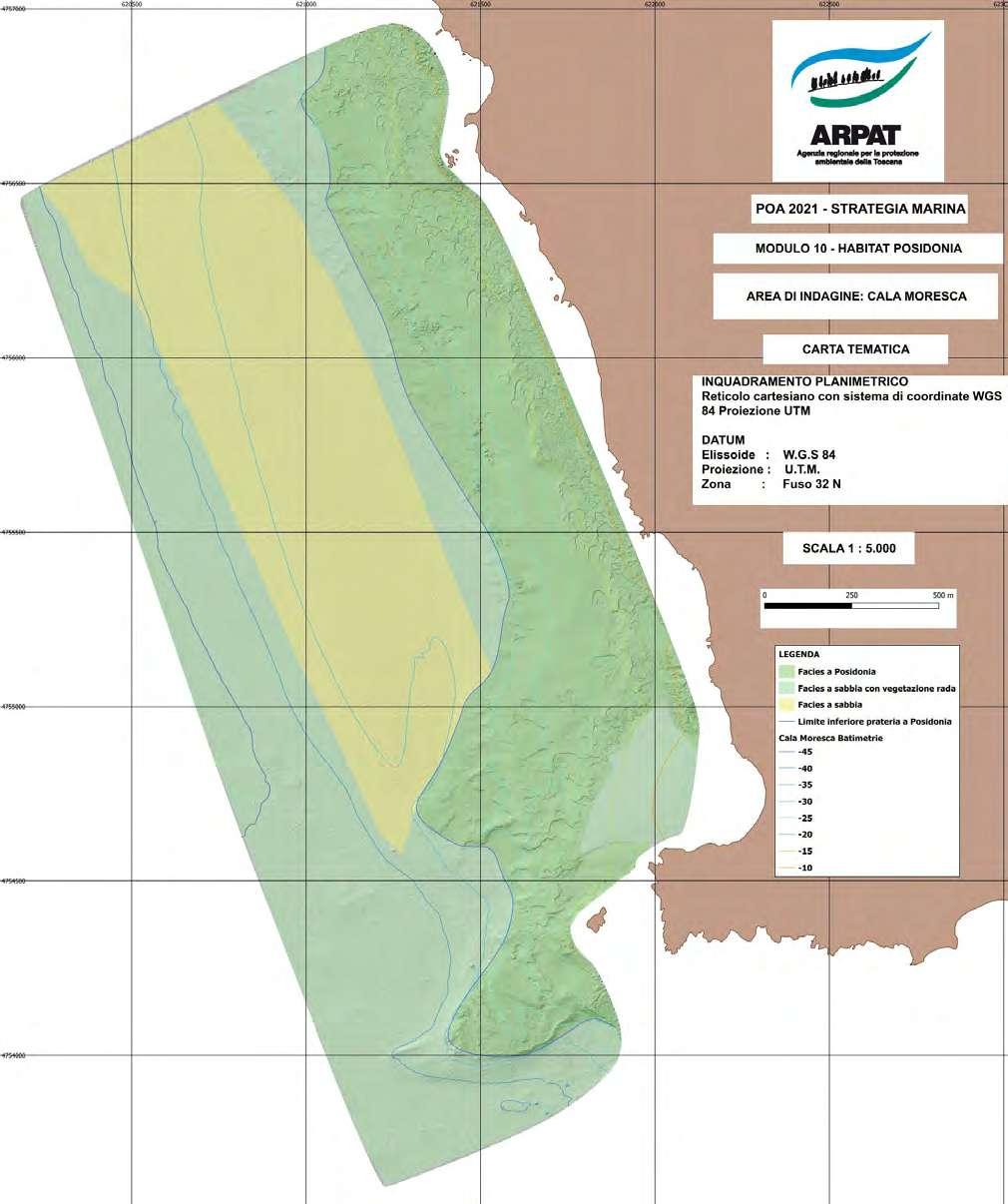

La posidonia, come tutte le angiosperme, è una pianta dotata di radici, foglie, fusto, fiori e frutti e colonizza i fondali soprattutto sabbiosi, in una fascia generalmente compresa entro i 40 metri di profondità in base alla trasparenza delle acque, costituendo spesso delle vere “praterie” sottomarine, uno tra i popolamenti più studiati e più rappresentativi del piano infralitorale del Mediterraneo.

Le praterie di posidonia (posidonieti) sono un vero e proprio ecosistema con fondamentali funzioni ecologiche (produzione di ossigeno e sostanza organica, assorbimento della CO2 dall'atmosfera, deposito di nutrienti, creazione di microhabitat e incremento della biodiversità, ecc.) e di difesa della fascia costiera (attenuazione dell’idrodinamismo costiero, stabilizzazione dei fondali sabbiosi e delle dune, protezione delle spiagge, ecc.). Inoltre, la sua notevole sensibilità ad ogni perturbazione naturale o artificiale in atto nell’ambiente la rende un ottimo indicatore biologico per determinare la qualità delle acque marine costiere.

Il successo evolutivo di questa pianta, in un ambiente instabile e dinamico come il fondale sabbioso, è legato alla contemporanea crescita dei fusti (rizomi) in orizzontale e in verticale. I rizomi orizzontali (plagiotropi) ancorano la pianta al fondale tramite radici lignificate e sono quindi responsabili dell’espansione laterale delle praterie, mentre i rizomi verticali (ortotropi) ne compensano il progressivo insabbiamento, dovuto al continuo apporto di sedimenti.

La struttura a terrazzo che ne deriva (“matte”) agisce come una trappola per la sabbia, tanto da proteggere il fondale dalla forza erosiva delle onde. La crescita verticale della matte è tuttavia estremamente lenta, stimata attorno a 1 cm/anno, fatto che rende particolarmente difficoltoso il recupero biologico dopo eventuali eventi di stress. I rizomi presenti sul margine superiore della matte sviluppano i fasci fogliari, che contengono gruppi di 6-7 foglie, lunghe fino a 1 metro.

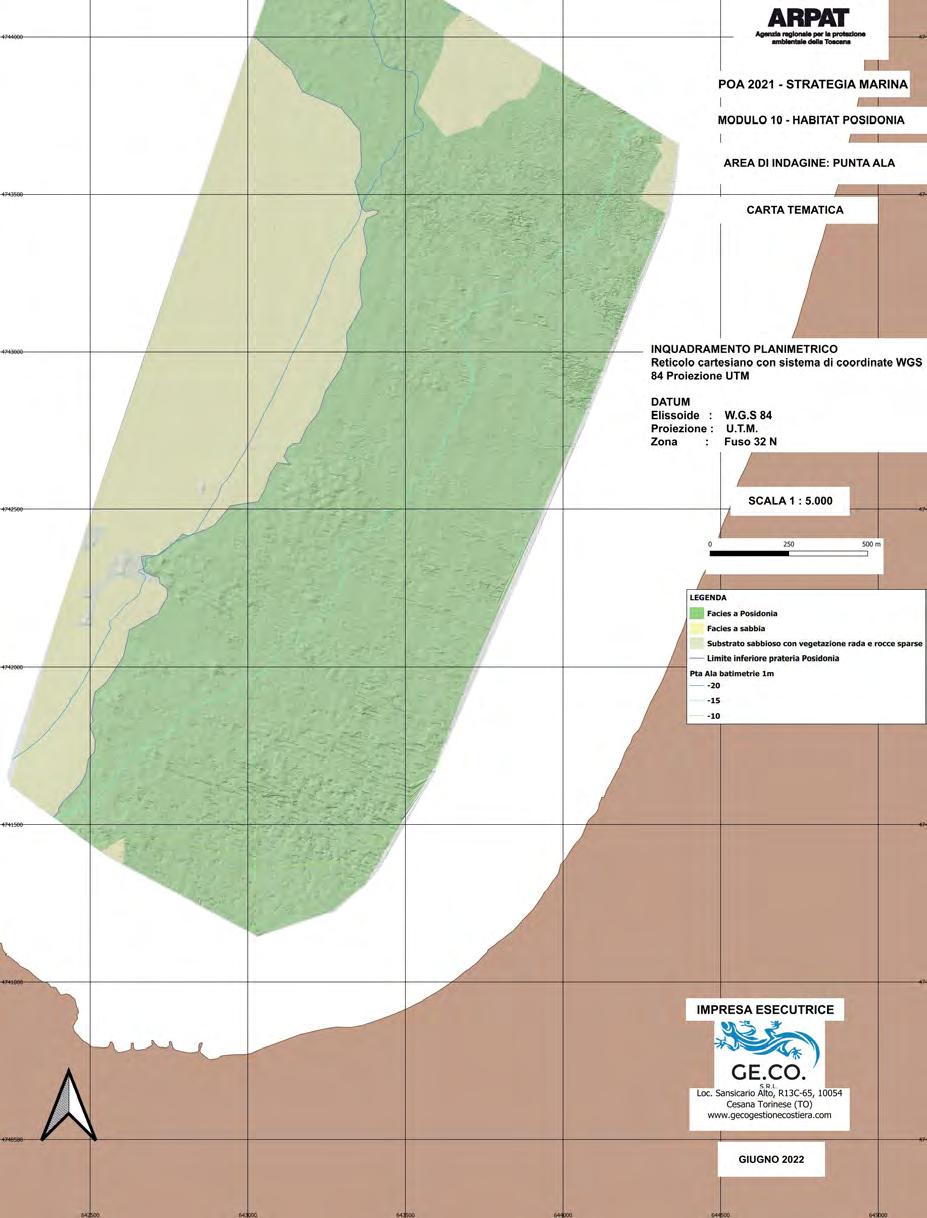

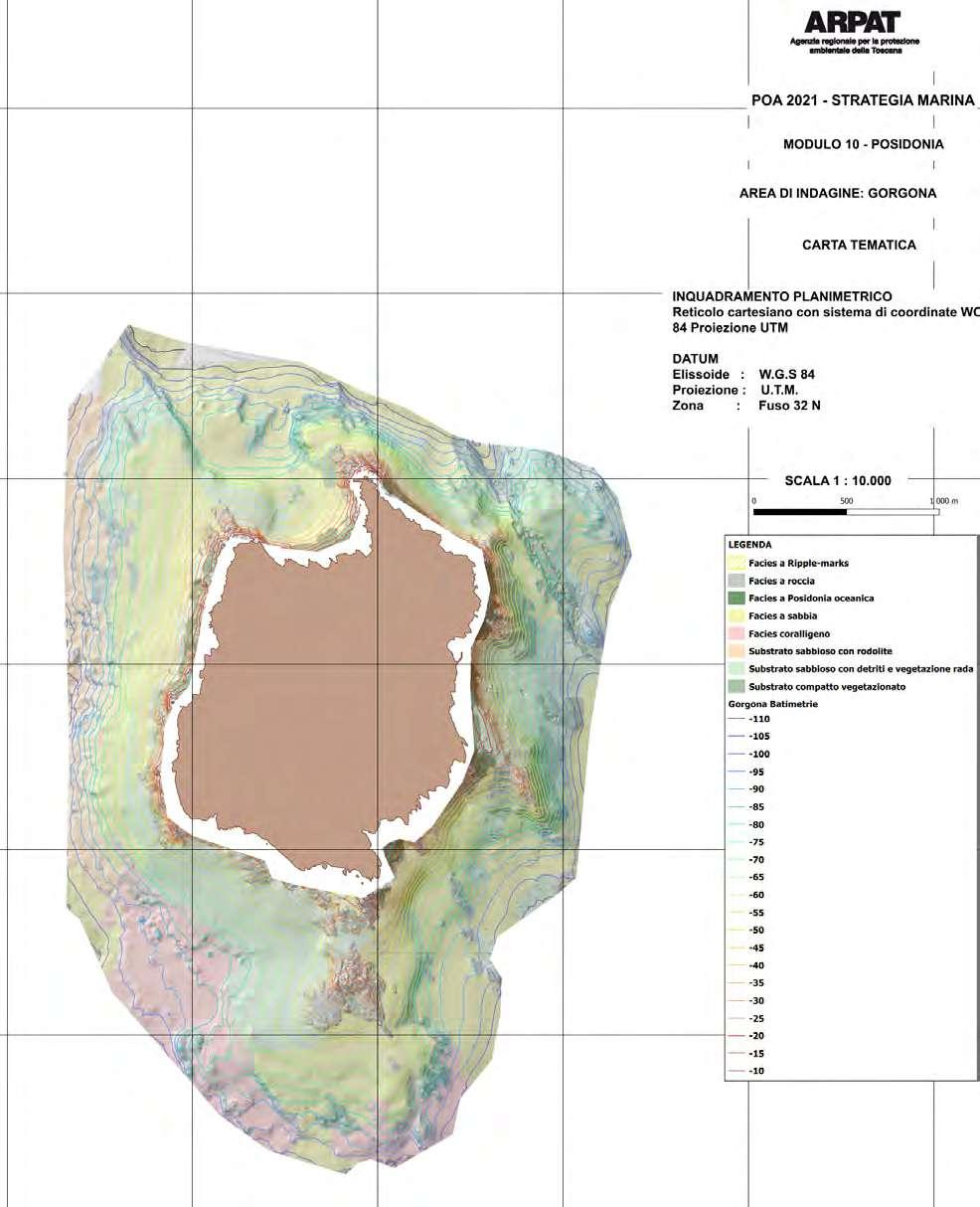

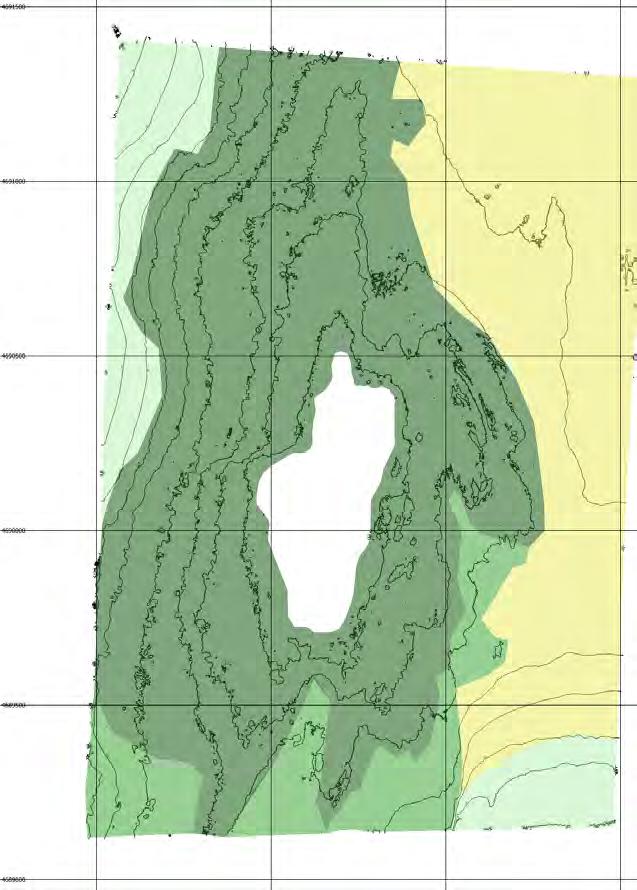

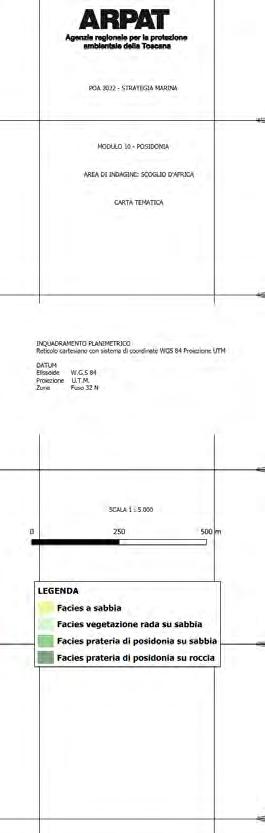

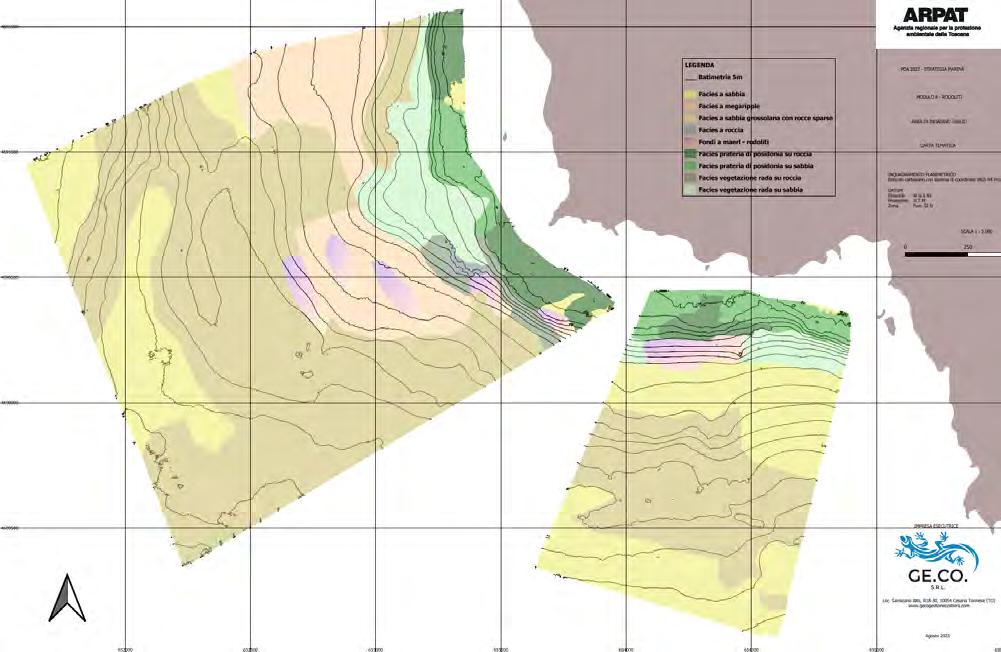

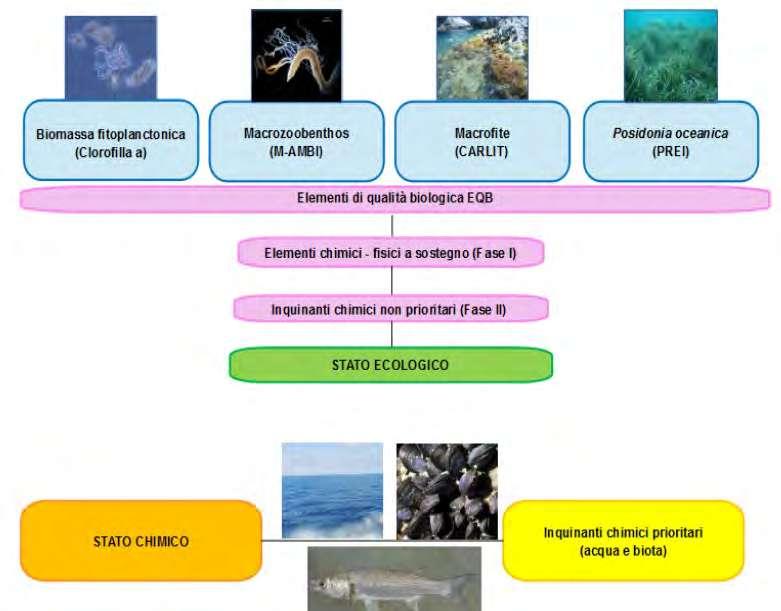

Il monitoraggio delle praterie di P. oceanica prevede che vengano identificate 2 stazioni (unità di osservazione o “transetto”), una a circa 15 m di profondità (intermedia) ed una sul limite inferiore, dove i biologi subacquei effettuano una prima serie di misure e stime su:

• tipo di substrato (roccia, sabbia, matte, misto), ricoprimento (percentuale di substrato ricoperto dalle piante di P. oceanica o di matte morta) e continuità della prateria;

• presenza (%) di altre fanerogame (Cymodocea nodosa) e/o di alghe invasive (Caulerpa racemosa, C. taxifolia);

• misure (opzionali) di intensità della luce e della temperatura;

• profondità e tipo di limite ed eventuale scalzamento dei rizomi (solo limite inferiore).

Per quanto riguarda, poi, la densità dei fasci fogliari, cioè la conta dei fasci fogliari su una superficie standard di 40X40 cm:

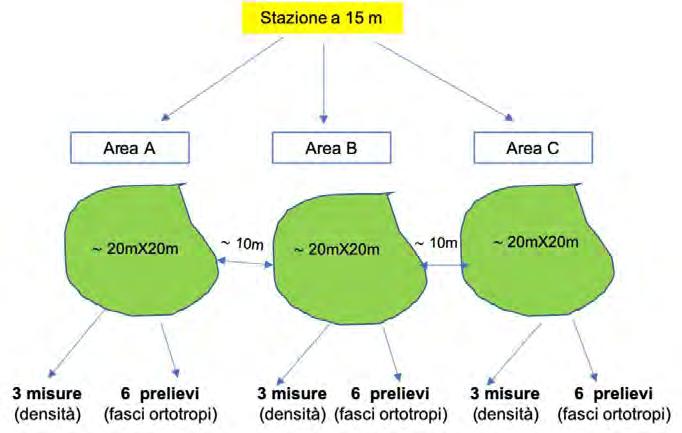

• nella stazione intermedia vengono definite 3 aree, di 400m2 circa ciascuna e distanziate di 10m tra loro, in ciascuna delle quali effettuare 3 misure (repliche) per un totale di 9 repliche di ogni stazione;

• lungo un transetto orizzontale (di circa 50-60 metri) in corrispondenza del limite inferiore, si effettuano 6 repliche.

In ogni prateria vengono anche prelevati campioni di sedimento nella stazione a 15m per successive analisi granulometriche e fasci ortotropi di P. oceanica (6 in ogni area per la stazione intermedia e 6 in totale per il limite inferiore) che vengono misurati (in laboratorio) e analizzati per:

• parametri lepidocronologici (produzione, peso, lunghezza, età del rizoma e altro);

• parametri morfometrici (lunghezza, larghezza, superficie delle foglie adulte, intermedie e giovanili, ecc.);

• biomassa fogliare e degli epifiti, espressa in peso.

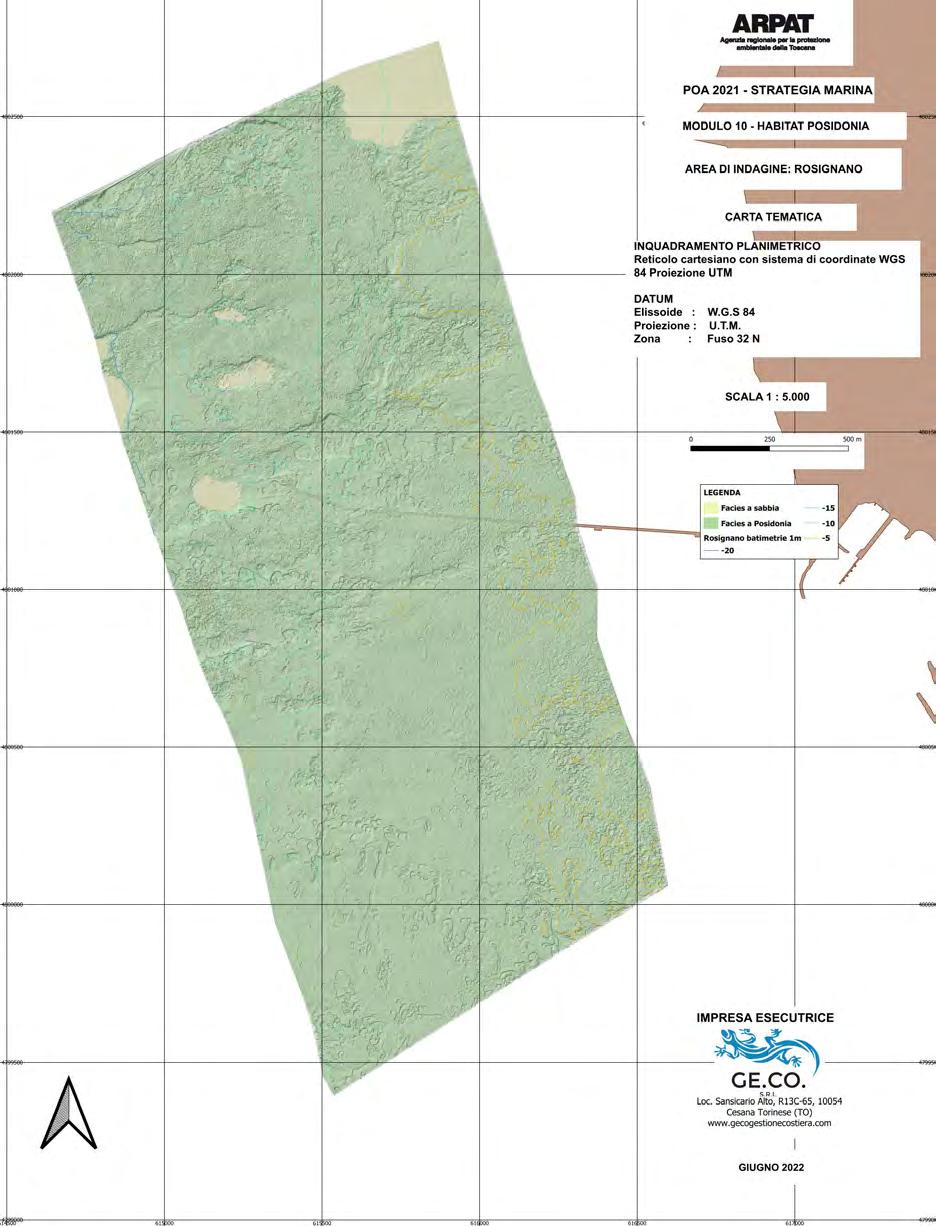

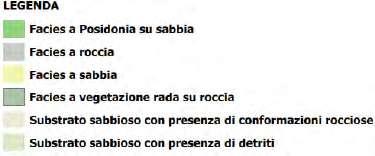

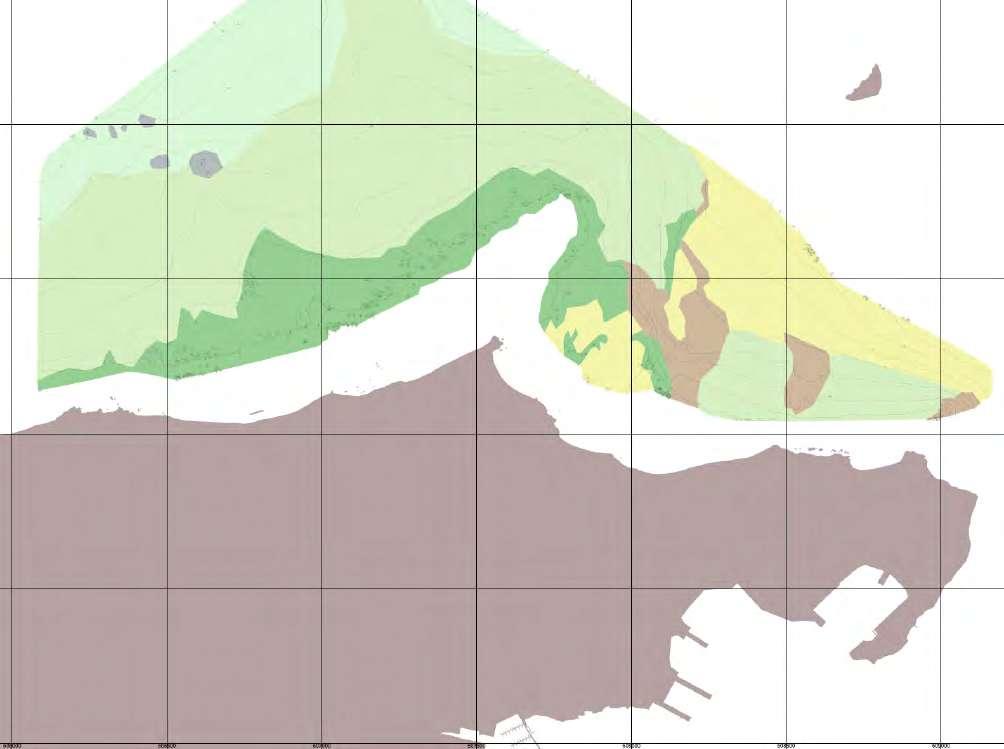

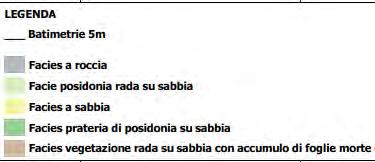

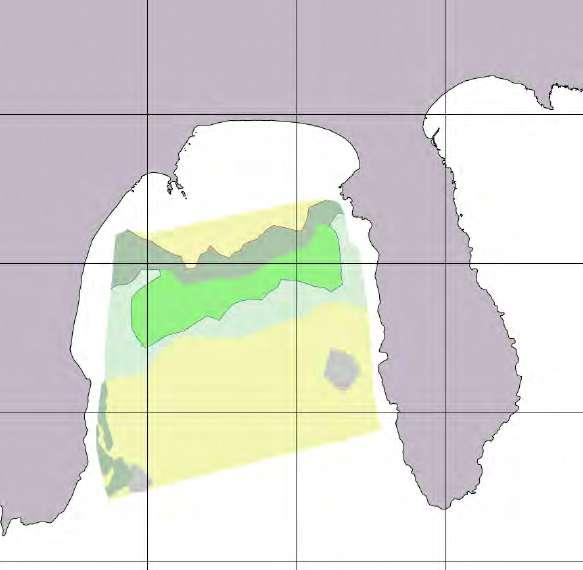

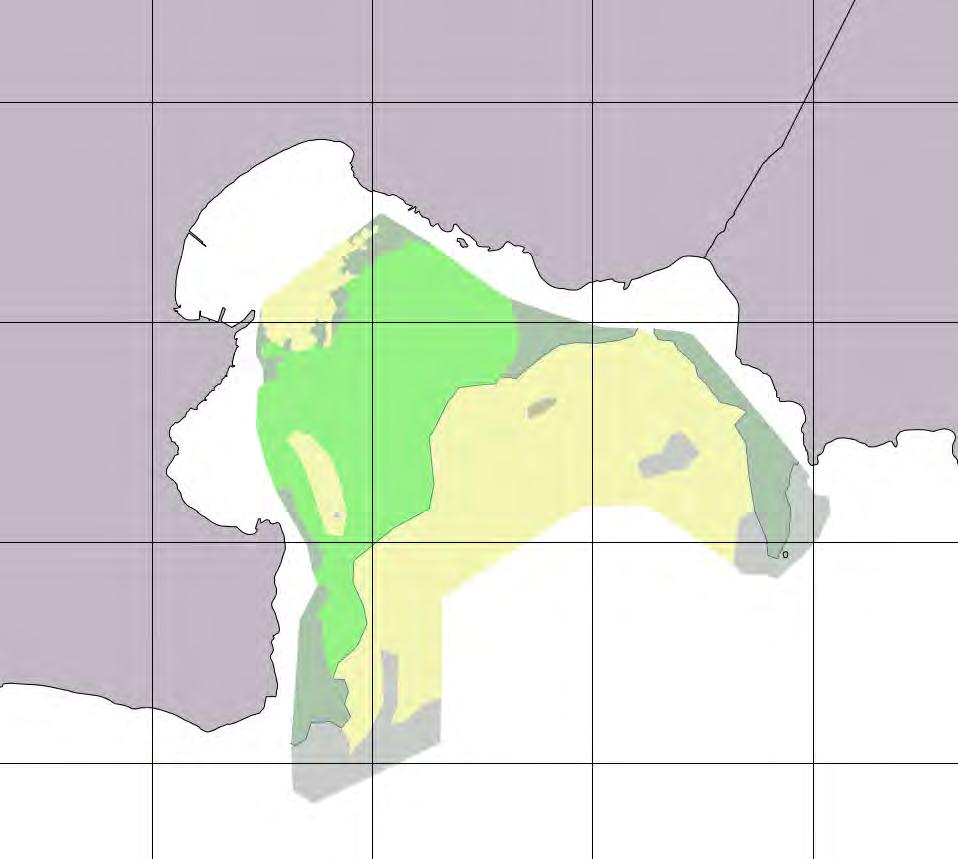

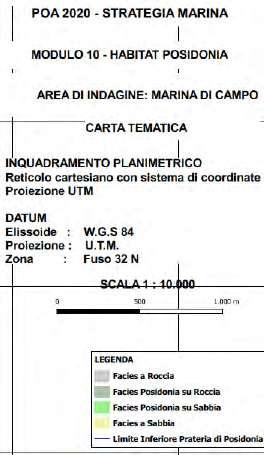

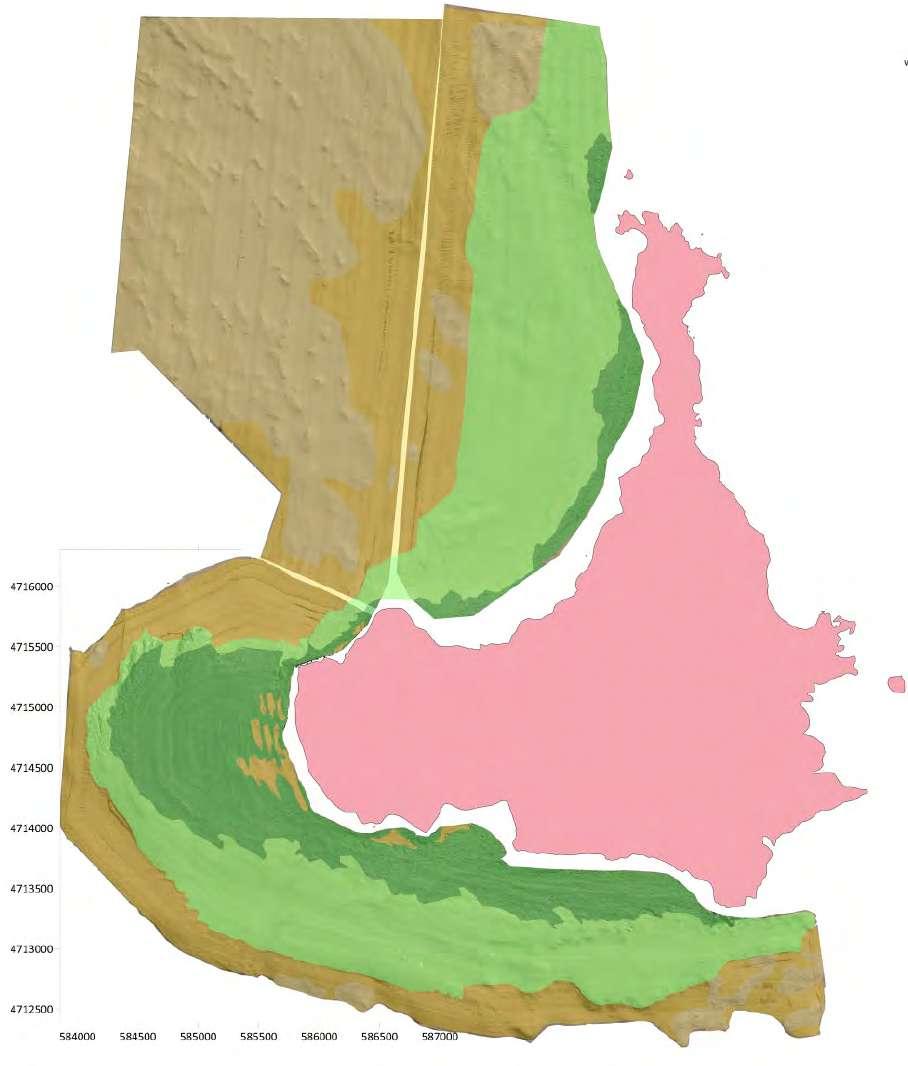

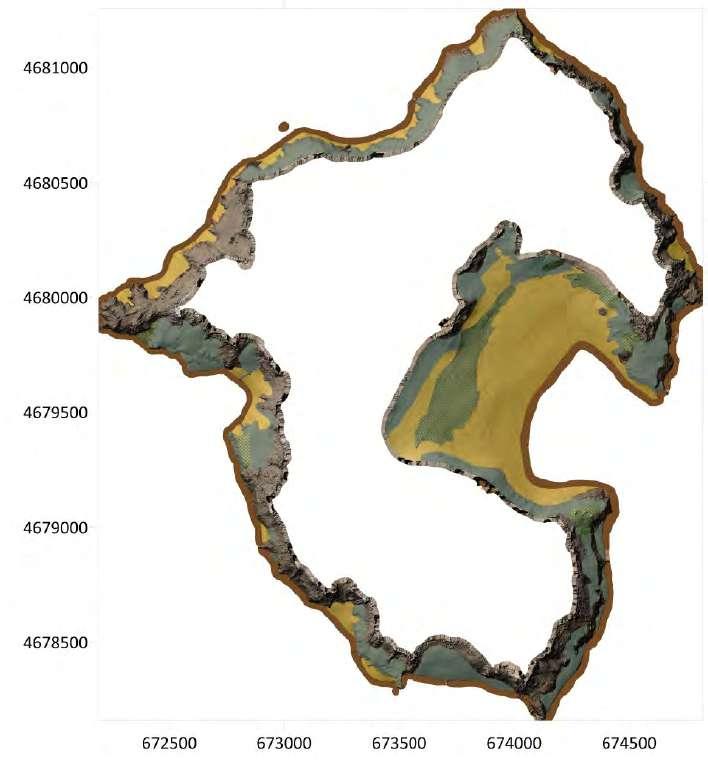

A partire dal 2020, poi, sulla base dell’aggiornamento delle schede metodologiche 2 per il Programma di monitoraggio previsto dalla Strategia Marina (D.Lgs. 190/2010), è stato deciso di individuare 3 unità di osservazione su una superficie di 3 km2 di prateria. In pratica, quindi, per ogni prateria di P. oceanica monitorata in Toscana è stata definita 1 area di 3 km2, all’interno della quale sono state individuate 3 stazioni intermedie e 3 del limite inferiore, triplicando le misure e le analisi sopra previste (Figura 4).

2 SNPA, Schede metodologiche utilizzate nei programmi di monitoraggio del secondo ciclo della Direttiva Strategia Marina (D.M. 2 febbraio 2021), Pubblicazioni tecniche SNPA, 2024

4: schema di campionamento per l’indagine delle praterie a P. oceanica

Come per il macrozoobenthos e le macrofite, il monitoraggio di ogni prateria viene effettuato una volta ogni 3 anni ed il giudizio di qualità ecologica è espresso mediante il PREI (Posidonia Rapid Easy Index), un indice che integra gli effetti di differenti impatti antropici

(immissioni di inquinanti nelle acque e/o nei sedimenti, alterazioni fisico-morfologiche del tratto costiero, ecc.).

L’indice PREI viene calcolato elaborando i dati di 4 parametri nella stazione intermedia della prateria in esame (superficie e densità fogliare, biomassa fogliare e degli epifiti) e profondità e tipologia del limite inferiore, confrontandoli con i valori di riferimento di una prateria indisturbata e stabiliti dalla Tabella 4.3.1/e del D.M. 260/2010 (Tabella 7), sulla base della seguente equazione:

RQE= (RQE’+0,11) / (1+0,10)

dove RQE’= [Ndensità + Nsup.fogl. + Nbiomasse + Nlim.inf.] /3,5

e Ndensità = rapporto tra valore misurato e di riferimento della densità fogliare nella stazione intermedia

Nsup.fogl. = rapporto tra valore misurato e di riferimento della superficie fogliare nella stazione intermedia

Nbiomasse = rapporto tra la biomassa degli epifiti e la biomassa fogliare nella stazione intermedia, sottratto all’unità e moltiplicato per 0,5

Nlim.inf. = rapporto tra la profondità misurata del limite inferiore, alla quale va aggiunto il valore lambda (λ) per il tipo di limite (0 = stabile; 3 = progressivo; -3 = regressivo), e quella di riferimento, dopo aver sottratto a entrambe la profondità minima del limite inferiore indicativa di cattive condizioni (12 m), cioè =

Il risultato finale del PREI non fornisce un valore assoluto, ma direttamente il rapporto di qualità ecologica (RQE) suddiviso in 5 classi: lo stato cattivo corrisponde ad una recente non sopravvivenza di P. oceanica, ovvero, alla sua scomparsa entro cinque anni.

Tabella 2: limiti di classe per l’EQB angiosperme nei corpi idrici costieri e relativo Stato Ecologico

RQE (PREI)

Stato ecologico ≥ 0,775

0,774 - 0,550

0,549 - 0,325

0,324 - 0,100

<0,100

Elevato

Buono

Sufficiente

Scarso

Cattivo

1.3.3 Macrofite

Le macrofite marine sono alghe pluricellulari (macroalghe), ben visibili a occhio nudo, aderenti ad un substrato roccioso e, insieme alle piante acquatiche (posidonia, ecc.), svolgono un ruolo importante per l’ossigenazione delle acque e la produzione di sostanza organica. In base al tipo di pigmento fotosintetico dominante sono suddivise in alghe verdi,

brune e rosse e ciascun gruppo di specie è distribuito lungo fasce diverse di profondità, fino a circa -150 m.

Le specie utilizzate nel monitoraggio marino sono quelle che vivono nella fascia litorale in cui si ha un’alternanza di emersione e immersione, dovuta all’escursione di marea e all’azione del moto ondoso (zona intertidale). Questa fascia di confine tra gli habitat marini e terrestri è quella più sensibile alle pressioni antropiche e nel Mediterraneo va da 20 cm sopra il livello medio del mare fino a circa -50 cm di profondità.

Ciascuna specie ha uno specifico intervallo di tollerabilità ai diversi fattori ambientali (luce, umidità, salinità, temperatura, ecc.) e cambiamenti drastici possono stravolgere gli equilibri di tutta la comunità macroalgale, alterando la composizione in specie.

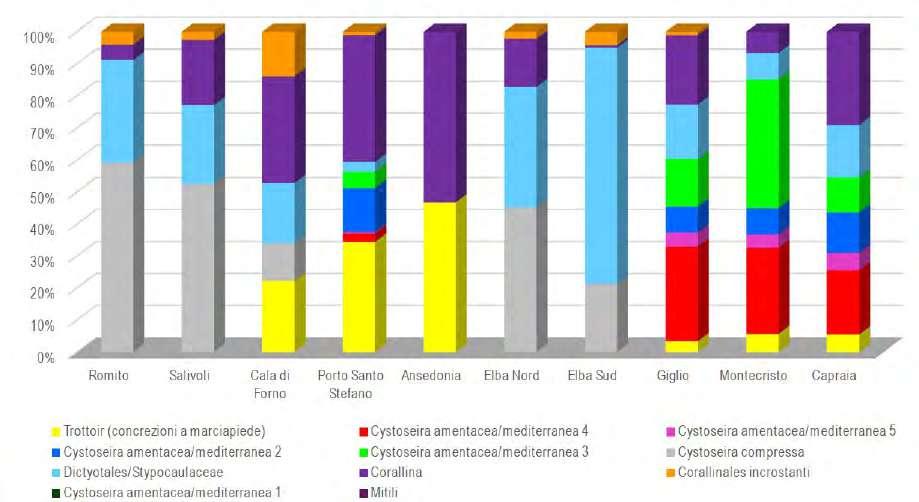

In condizioni di equilibrio ambientale, su scogliere a forte pendenza ed elevato moto ondoso, la fascia subito al di sopra del livello medio del mare è normalmente colonizzata da alcune specie di alghe, dette corallinacee, il cui accrescimento determina la formazione di strutture simili a veri e propri marciapiedi costieri, denominati “trottoir”. Nei nostri mari, le specie dominanti di queste strutture sono Lithophyllum byssoides e Lythophyllum trochanter

La zona sommersa delle scogliere è invece normalmente dominata da varie specie di alghe brune appartenenti al genere Cystoseira che crescono in modo fitto e rigoglioso, creando fasce di vegetazione molto dense, alte fino a 40 cm (cistoseireti).

Oltre alla produzione primaria ed all’ossigenazione delle acque (organismi fotosintetizzanti), le macroalghe, insieme al fitoplancton, sono fonte di nutrimento per molte altre specie, soprattutto di pesci e crostacei, ma possono avere anche un ruolo “strutturale”, formando un complesso di microhabitat diversi, che forniscono riparo dalle correnti e dai predatori a molti animali di piccole dimensioni. I cistoseireti e i trottoir sono, quindi, ambienti marini con un grado di biodiversità molto elevato, ma estremamente sensibili alle perturbazioni antropiche (urbanizzazione, scarichi, opere costiere, ecc.) e, come tali, sono degli ottimi bioindicatori.

Tabella 3: descrizione delle comunità di macroalghe litorali e rispettivi Sensitivity Level (SL) associati Categoria

Trottoir (concrezioni a marciapiede) Trottoir di Lithophyllum byssoides (L. trochanter e Dendropoma 3) 20

popolamenti a Cystoseira

C. brachycarpa/ crinita/ elegans Popolamenti a C. brachycarpa/crinita/elegnas 20

Cystoseira in zone riparate Popolamenti a C. barbata/foniculacea/humilis/spinosa 20

C. amentacea/mediterranea 5 Cinture continue a C.amentacea/mediterranea 20

C. amentacea/mediterranea 4 Cinture quasi continue a C.amentacea/mediterranea 19

C. amentacea/mediterranea 3 Popolamenti abbondanti a C.amentacea/mediterranea 15

C. amentacea/mediterranea 2

Per la valutazione dello stato ecologico sulla base dell’EQB macrofite nei corpi idrici costieri, viene utilizzato l’indice CARLIT (CARtografia LITorale) che considera le comunità di macroalghe presenti nella fascia intertidale delle scogliere rocciose. Questo indice si basa sul principio secondo cui, all’aumentare delle perturbazioni antropiche, alcune specie di macroalghe, definite “sensibili”, tendono a scomparire e a essere sostituite da specie con livelli di tolleranza crescenti allo stress ambientale.

In realtà, nel CARLIT non vengono prese in considerazione tutte le specie ma solo le cosiddette “associazioni” vegetali, ossia gruppi di specie che mostrano un livello simile di

3 Formazioni organogene tipiche della Sicilia e di altre regioni dell’Italia meridionale

4 In caso di presenza di rare piante isolate di Cystoseira amentacea/mediterranea, si annota anche la comunità dominante (valore di sensibilità risultante: valore medio)

tolleranza alle condizioni ambientali e che solitamente crescono insieme in una determinata zona. Tali associazioni possono essere individuate in modo abbastanza rapido, anche a distanza (direttamente da un’imbarcazione, ad esempio), grazie alla presenza di una o più specie caratteristiche, dominanti per numero o dimensioni.

Il piano di campionamento può essere “continuo” o “a settori” e ad ogni unità minima di campionamento (50 m) viene assegnato un livello di Sensibilità (SL), in base alla presenza di associazioni vegetali a particolare valenza ecologica, alla rarefazione della vegetazione a Cystoseira spp. (Tabella 3), perché le specie appartenenti al genere Cystoseira sono molto sensibili alle variazioni (unica eccezione Cystoseira compressa considerata più tollerante) e la loro presenza è associata ad una elevata qualità ecologica (SL massimi).

I rilievi vengono svolti una sola volta nel triennio di monitoraggio, a una distanza di circa 34 metri dalla riva, ma in certi casi può essere necessario avvicinarsi a nuoto alla riva o effettuare dei piccoli prelievi, per un’analisi più dettagliata.

La media pesata dei valori di sensibilità della vegetazione (SL), in funzione della lunghezza della costa, corrisponde a un Valore di qualità ecologica (VQE) che viene confrontato con quello di riferimento per la regione mediterranea, ottenendo il RQE, che, a sua volta determina lo stato ecologico di questo EQB (Tabella 4).

Tabella 4: limiti di classe per l’EQB macroifite nei corpi idrici costieri e relativo Stato Ecologico

RQE (CARLIT)

Stato ecologico

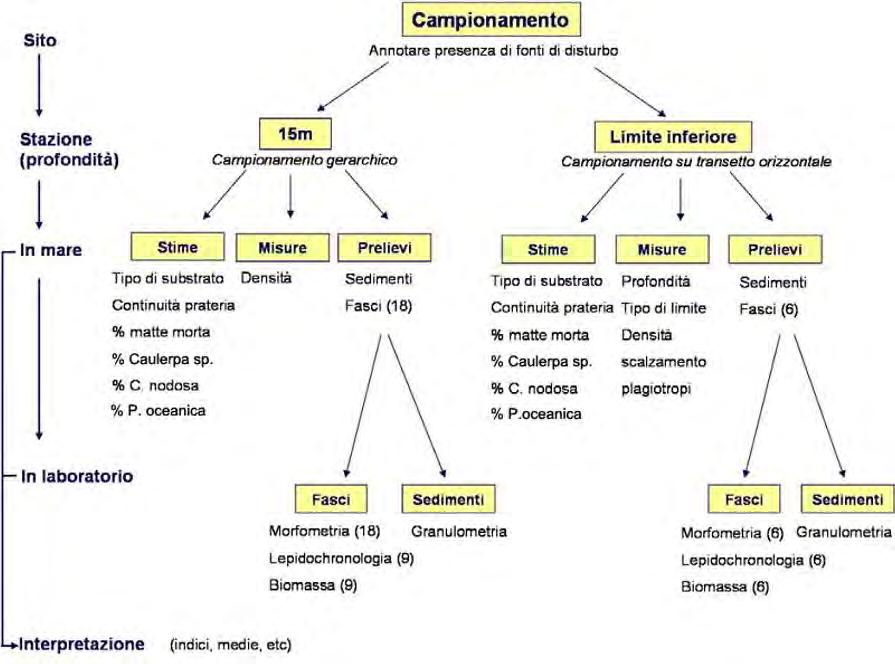

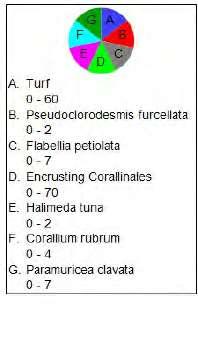

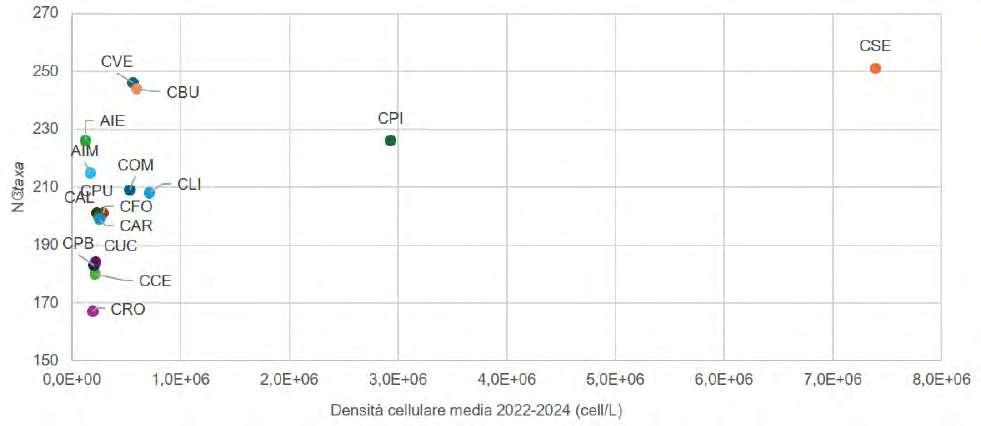

Il fitoplancton rappresenta la parte vegetale del plancton, cioè di quell’insieme di organismi non autonomi nel movimento che fluttuano nelle acque e sono trasportati dalle correnti. La componente vegetale, composta da alghe unicellulari e batteri fotosintetici, è in grado di produrre sostanza organica a partire da sostanze inorganiche disciolte utilizzando come fonte di energia la radiazione solare (fotosintesi). Questi microrganismi sono i principali produttori di ossigeno negli ecosistemi marini e stanno alla base della rete trofica.

6: esempio di popolamento fitoplanctonico osservato al microscopio ottico

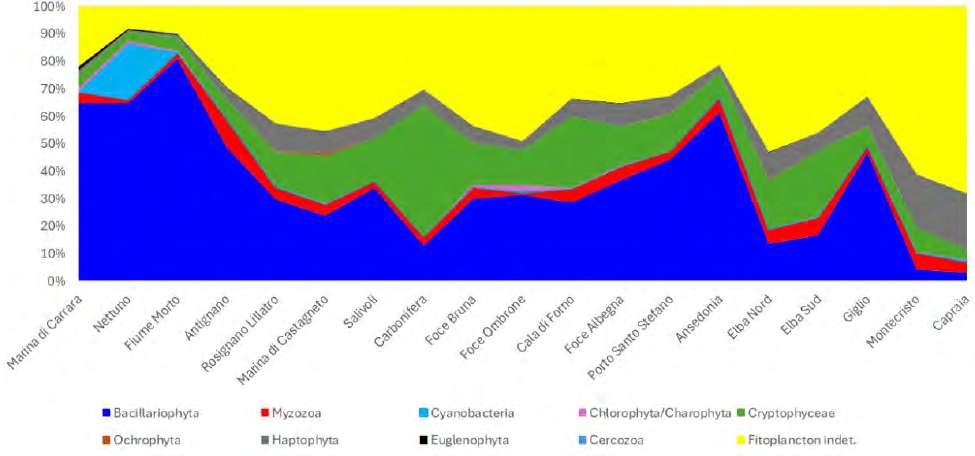

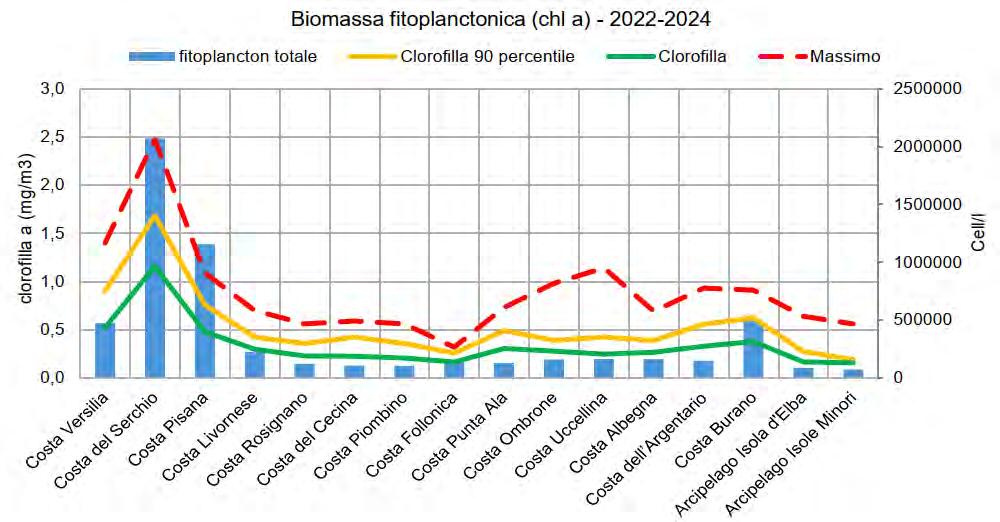

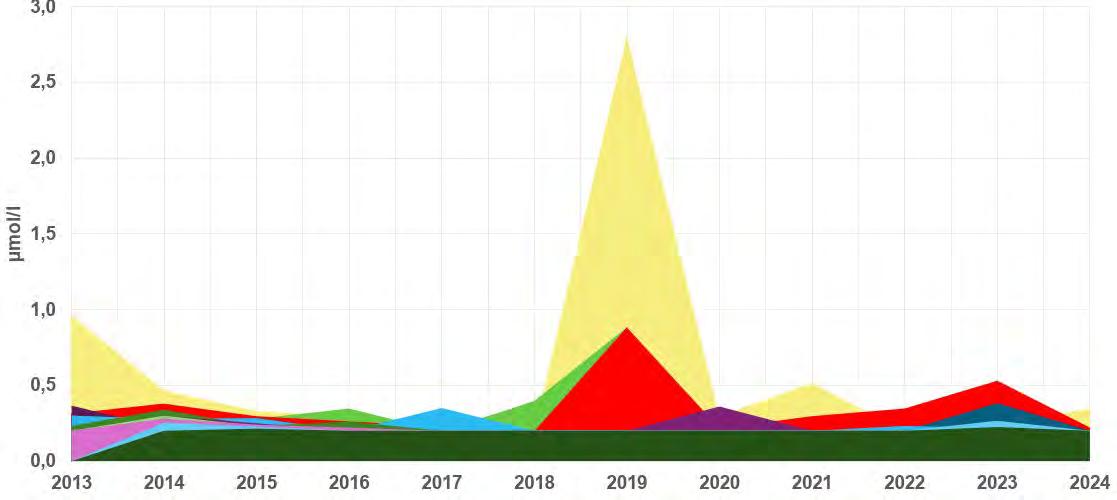

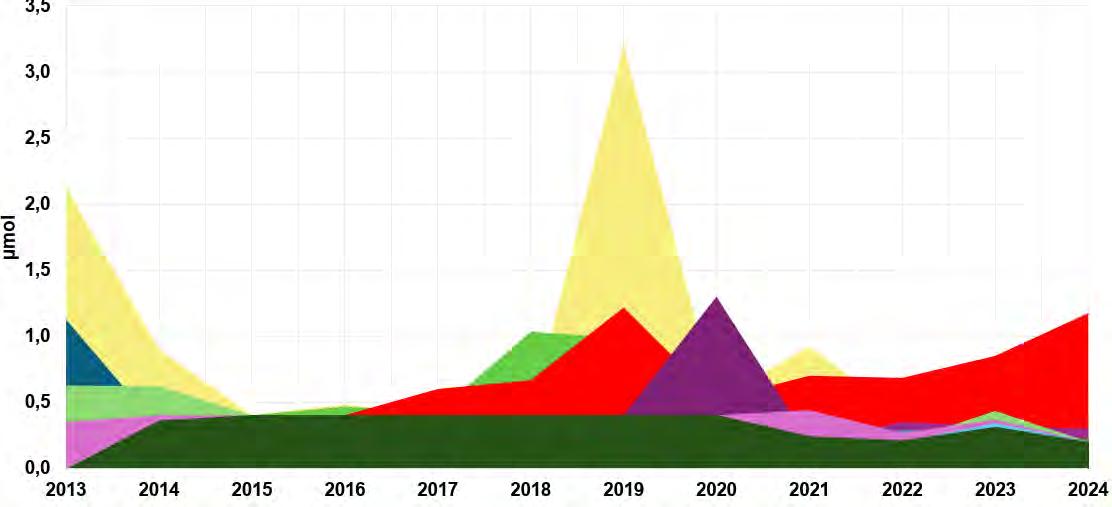

Il monitoraggio del fitoplancton comprende due tipi di valutazione: l’analisi quali-quantitativa delle specie che lo compongono e la stima della biomassa prodotta, calcolata in base alla quantità di clorofilla-a presente in superficie. La clorofilla a (chl-a) è, infatti, un pigmento determinante per la fotosintesi clorofilliana e la sua concentrazione nelle acque è direttamente correlata alla quantità di microalghe presenti e alla produzione primaria di sostanza organica di tutto l’ecosistema marino. Per ciascun corpo idrico vengono quindi analizzati:

• la composizione in specie del fitoplancton o in gruppi tassonomici superiori;

• la densità di ciascuna specie o gruppo (numero di cellule per litro);

• la biomassa fitoplanctonica misurata come concentrazione di clorofilla a (mg/m3).

Parte delle analisi viene svolta direttamente dall’imbarcazione, tramite un’apposita sonda multiparametrica (batisonda CTD) in grado di registrare, alle diverse profondità, sia il contenuto in clorofilla a sia i valori di temperatura, salinità, torbidità, pH e ossigeno disciolto. In superficie, vengono raccolti anche campioni d’acqua per le successive analisi di laboratorio: concentrazioni dei nutrienti (vedi par. 1.3.6), identificazione delle specie di fitoplancton presenti e stima della loro densità numerica. Sia le misure tramite batisonda CTD che i prelievi delle acque superficiali vengono eseguiti in tutte le stazioni di monitoraggio con frequenza bimestrale.

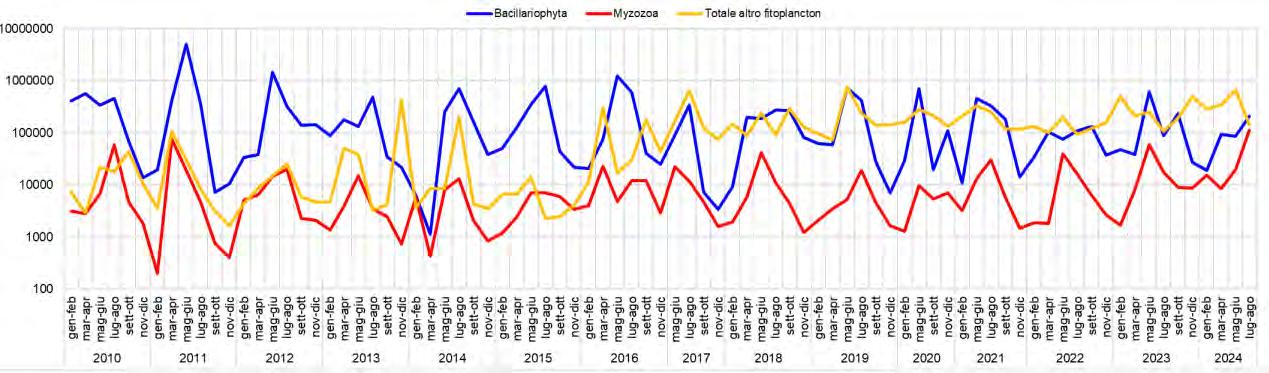

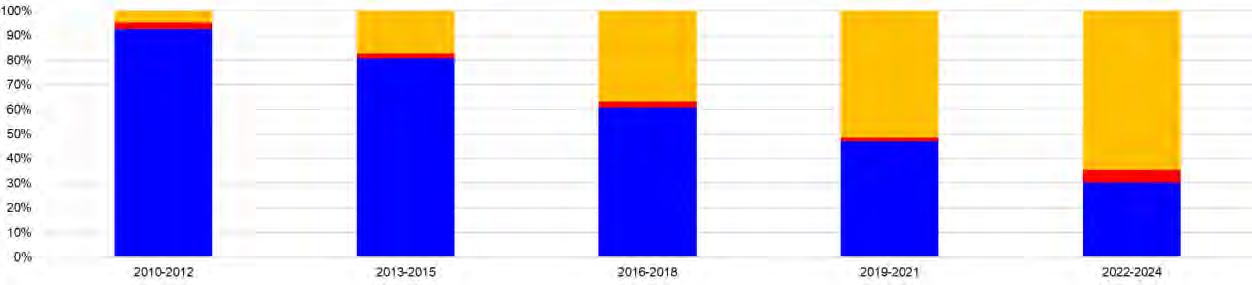

L’analisi dei campioni di fitoplancton viene effettuata utilizzando il metodo di Utermöhl, con volumi di sedimentazione in genere di 25ml (raramente e solo per le stazioni di Nettuno e Fiume Morto sono usate camere da 10ml) ed i conteggi delle cellule sono state condotti sulla base delle norme UNI EN 15204 del 2006 e UNI EN 15972 del 2012. Il popolamento

fitoplanctonico, sulla base di una prima classificazione tassonomica 5, viene suddiviso in 3 principali categorie, calcolando anche la relativa abbondanza (cell/L):

• diatomee (phylum Bacillariophyta);

• dinoflagellati (phylum Myzozoa, superclasse Dinoflagellata);

• altro fitoplancton: fitoflagellati e non, appartenente a vari phyla (Cyanobacteria, Chlorophyta/Charophyta, Cryptophyta, Ochrophyta, Haptophyta, Euglenophyta e Cercozoa) o di inquadramento tassonomico indeterminato, principalmente della classe dimensionale del nano-fitoplancton (2-20μm), che spesso può rappresentare una frazione elevata della popolazione microalgale totale.

Sebbene ciascun indicatore (composizione, abbondanza o densità e biomassa) sia in grado di fornire informazioni sullo stato ecologico delle acque marine, la classificazione dei corpi idrici viene effettuata soltanto in base ai valori di clorofilla a (paragrafo C.2.2.1 del D.M. 260/2010).

Sulla base delle concentrazioni di clorofilla a (chl-a) rilevate in 1 anno di monitoraggio, dopo aver normalizzato i singoli dati tramite Log-trasformazione, viene calcolato il 90°percentile. Se in un corpo idrico vi è più di una stazione di monitoraggio, lo stato di qualità sarà dato dalla media dei dati delle stazioni che lo compongono. Alla fine del monitoraggio operativo triennale, il valore da attribuire al corpo idrico è dato dalla media dei 3 valori annuali.

Tali valori (annuali e media triennale) vengono confrontati con quelli riportati dalla tabella 4.3.1/a del D.M. 260/2010 per la specifica tipologia di corpo idrico costiero (in Toscana sono tutti compresi nel “macrotipo 3”) che definiscono le 3 classi del Rapporto di Qualità Ecologica (RQE) e, quindi, dello Stato Ecologico basato su questo EQB (Tabella 5).

Tabella 5: limiti di classe per l’EQB Fitoplancton nei corpi idrici costieri di macrotipo 3 (valore di riferimento 0,9 mg/m3 di chl- a) e relativo Stato Ecologico

Biomassa fitoplanctonica (mg/m3 di chl a)

Stato ecologico

≤ 1,1 ≥ 0,8 Elevato

1,1 - 1,8 0,8 - 0,5 Buono > 1,8 <0,5

Sufficiente

5 Per la tassonomia del fitoplancton si fa riferimento a quanto riportato nel sito www.algaebase.ORG

1.3.5

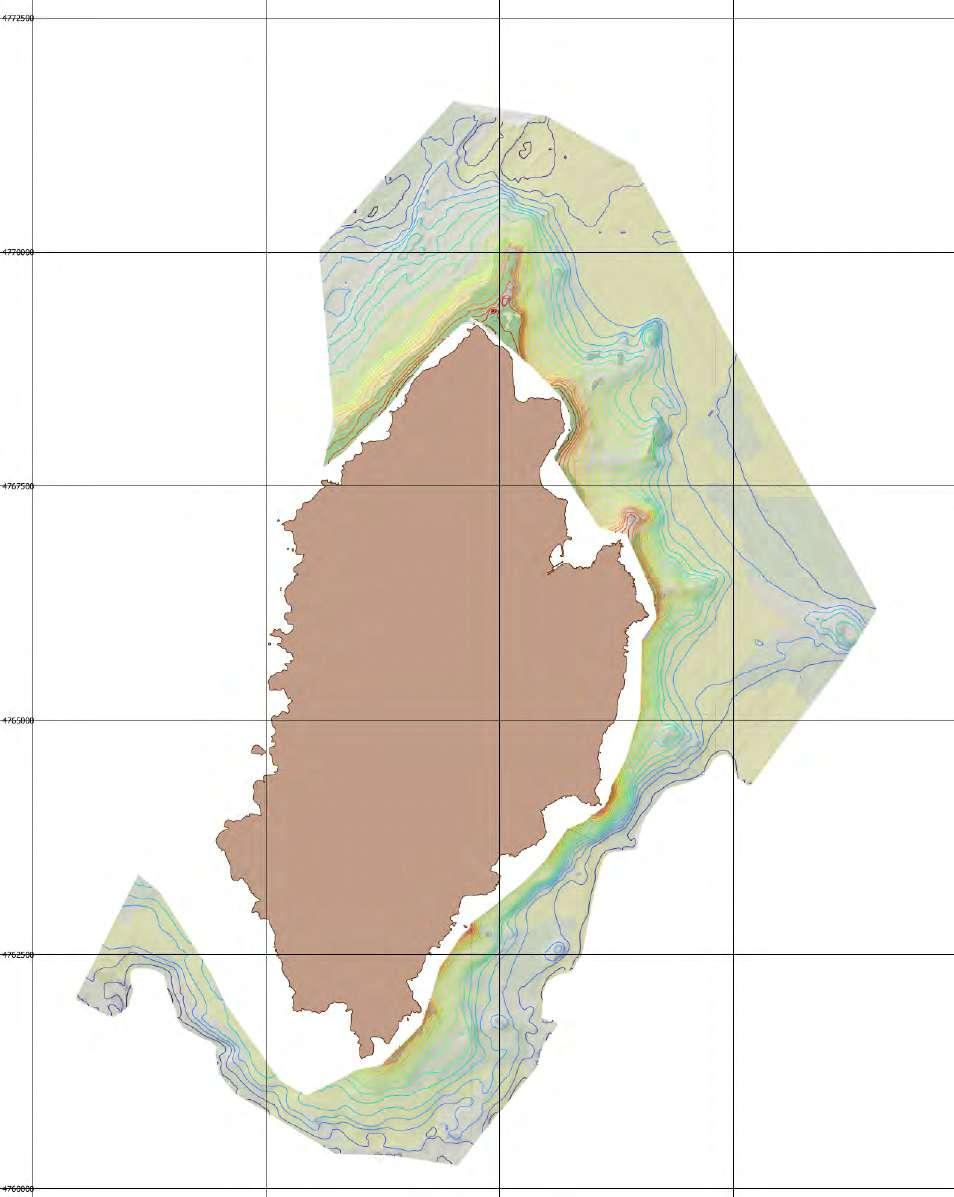

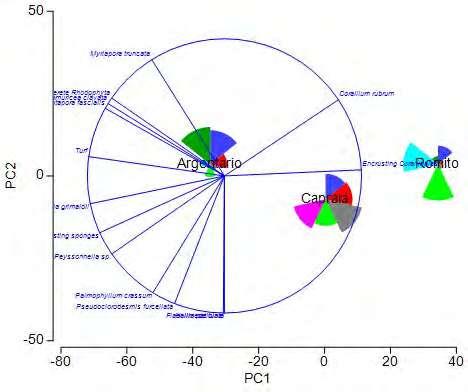

Per quanto non previsto tra gli EQB utilizzabili per la valutazione dello stato ecologico (D.M. 260/2010 e ss.mm.ii.), il coralligeno, insieme alle praterie di P. oceanica, è uno degli habitat più ricchi di specie e, quindi, di biodiversità del mar Mediterraneo, tanto da essere inserito nel monitoraggio della strategia marina 6 (D.Lgs 190/2010) ed ARPAT da molti anni ha sviluppato specifiche competenze ed esperienze su questo popolamento.

Il coralligeno è una struttura permanente formata dalla stratificazione di alghe incrostanti (in gran parte alghe rosse) che crescono accumulando carbonato di calcio e aragonite sulla parete cellulare (biocostruzione) e, quando muoiono, le generazioni successive crescono sul loro scheletro calcificato, formando molti strati sovrapposti e cementati tra loro che, in casi eccezionali e in tempi molto lunghi, possono raggiungere il metro di spessore. Attraverso l’azione demolitrice di fattori ambientali ed organismi (biodemolitori) si creano sistemi eterogenei di cavità e fessure che rendono queste strutture ideali per lo sviluppo di un gran numero di altri organismi sia animali che vegetali, rendendo così questo ecosistema eterogeneo e ricco di biodiversità. Inoltre, molte specie di pesci, molluschi e crostacei vengono attratte dalla disponibilità di anfratti riparati e siti per la deposizione delle uova, oltre che dalla ricchezza di cibo ed il coralligeno svolge una funzione importante come area nursery e zona di crescita per forme giovanili.

Sebbene possano crescere anche sui fondali detritici (coralligeno di piattaforma), le formazioni coralligene sono tipiche dei fondali rocciosi (coralligeno litorale), ma entrambi i due tipi occupano una fascia di profondità compresa tra -25 e -150 m, in base alla trasparenza delle acque ed alla morfologia del fondale. Le condizioni ottimali sono temperatura bassa e costante, luminosità ridotta e idrodinamismo moderato, che impedisca un’eccessiva sedimentazione.

Figura 7: esempi di popolamenti a coralligeno: strato sottobasale e basale (a sinistra) e superiore (a destra)

In una formazione coralligena ben strutturata si distinguono almeno 4 strati:

• sottobasale: piccole cavità interne alla roccia che contengono organismi biodemolitori in grado di dissolvere chimicamente il carbonato di calcio (spugne e bivalvi perforanti);

• basale: cavità e fessure fra gli scheletri calcarei delle alghe morte, dove vivono molte specie di biodemolitori meccanici (piccoli molluschi, anellidi, spugne, sipunculidi);

6 Habitat Coralligeno – Modulo 7

• intermedio: alghe calcificate viventi e altri organismi biocostruttori (sclerattinie, briozoi, serpulidi, foraminiferi, ecc.), è quello più ricco di specie;

• superiore: specie biocostruttrici a portamento eretto (gorgonie, madrepore e corallo rosso) e da alghe e idrozoi che crescono sulle loro superfici calcaree.

Il coralligeno ha un ruolo determinante nel ciclo del carbonio ed è un buon bioindicatore, perché particolarmente sensibile alle alterazioni ambientali, come l’innalzamento delle temperature e l’acidificazione degli oceani (cambiamenti climatici) o l’eutrofizzazione e l’eccessivo tasso di sedimentazione, che alterano la disponibilità di luce per la fotosintesi delle alghe di fondo, oltre agli impatti della pesca a strascico e a reti fisse.

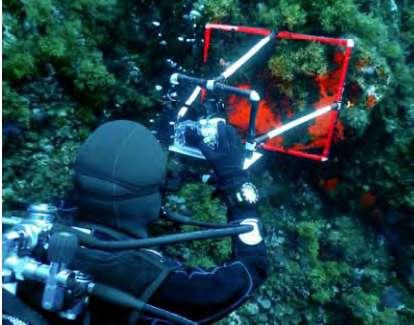

Sulla base di rilievi bati-morfologici dei fondali (utilizzando strumentazione subacquea quale Multibeam, Side Scan Sonar, ROV), sono state individuate le zone a coralligeno: in ogni area gli operatori subacquei hanno definito 3 siti di indagine (distanti non meno di 500 m l’uno dall’altro) e per ciascun sito 3 “plot” (A1, A2, A3), cioè 3 superfici di 4 m2 distanti l’uno dall’altro qualche decina di metri dove vengono acquisiti 10 campioni fotografici (repliche) 7 di 0,2 m2 ciascuno (0,5 m × 0,4 m circa) per un totale di 30 foto per sito. Per ogni immagine così ottenuta deve essere successivamente valutata la copertura (%) dei principali taxa e/o dei morfotipi (gruppi morfologici) animali e vegetali (macroalghe) e dell’eventuale sedimento, mucillagine o cavità presenti.

Figura 8: esempio di campionamento fotografico (plot) dei popolamenti a coralligeno di parete (a sinistra) e di foto in fase di elaborazione (a destra)

Per valutare la qualità ecologica dei popolamenti a coralligeno in Toscana si utilizza l’indice ESCA 8 (Ecological Status of Coralligenous Assemblages) che si basa su 3 descrittori ecologici:

• sensibilità al disturbo (Sensitivity Level, SL): ad ogni gruppo o taxon è stato associato un valore di SL da 1 a 10 che deve essere rapportato alla copertura media di quel taxon/gruppo tra tutti i campioni fotografici di uno stesso sito (30) e sommato a quello di tutti gli altri taxa/gruppi presenti;

7 tramite fotocamera digitale con una risoluzione minima di 15 megapixel

8 Gennaro P., Piazzi L., Cecchi E., Montefalcone M., Morri C., Bianchi C.N. (Eds.), 2020. Monitoraggio e valutazione dello stato ecologico dell’habitat a coralligeno. Il coralligeno di parete. ISPRA, Manuali e Linee Guida n.191/2020

• diversità dei popolamenti (diversità α), cioè la media dei taxa/gruppi presenti tra tutti i campioni fotografico del sito;

• eterogeneità fra popolamenti (diversità β): attraverso una tecnica di analisi multivariata (Permutational Dispersion Analysis) si valuta la variabilità della composizione e abbondanza in specie tra i 30 campioni fotografici.

Il valore ecologico così ottenuto (Ecological Quality Values) in un sito per ciascun descrittore (EQVSL, EQVα, EQVβ) viene confrontato con quelli di riferimento per ottenere 3 EQR (Ecological Quality Ratio): la media tra i 3 EQR (EQRSL + EQRα + EQRβ), rappresenta l'EQR finale di ciascun sito, suddiviso in 5 classi di qualità ecologica (Tabella 6).

Tabella 6: classificazione ecologica del coralligeno sulla base dell'indice ESCA

0.81-1.0 Elevato

0.61-0.80

0.41-0.60

0.21-0.40

0-0.20

Buono

Sufficiente

Scarso

Cattivo

• Sensitivity Level (SL) =540

• diversità alpha (α) = 15

• diversità beta (β) = 0,2

1.3.6 Elementi chimico fisici a sostegno (Fase I)

Una volta analizzati gli elementi biologici e calcolati i loro indici, si procede ad assegnare una prima classificazione che dovrà essere confermata o modificata dagli elementi di qualità fisico-chimica (FASE I) e, successivamente, dagli inquinanti chimici non prioritari (FASE II). Gli elementi di qualità fisico-chimica delle acque marino costiere (temperatura, salinità, ossigeno disciolto, nutrienti, ecc.) concorrono alla definizione dello stato ecologico stesso, mentre gli elementi idromorfologici (regime correntometrico, esposizione moto ondoso, profondità e composizione del substrato) sono utilizzati solo per migliorare l’interpretazione dei risultati.

La temperatura e la salinità contribuiscono alla definizione della densità dell’acqua di mare e, quindi, della stabilità della colonna d’acqua, sulla quale è basata la tipizzazione dei corpi idrici costieri che condiziona la tipo-specificità delle metriche e degli indici utilizzati per la classificazione degli EQB.

I dati relativi a temperatura, salinità, ossigeno disciolto, pH e clorofilla a, come detto (par. 1.3.3) vengono rilevati tramite sonda multiparametrica: l'acquisizione dei dati, effettuata con un passo di un metro, permette di evidenziare stratificazioni termiche, saline e stadi di anossia o ipossia che possono verificarsi sul fondo.

9 I valori di riferimento per l’indice ESCA attualmente utilizzati in Toscana sono stati calcolati sui popolamenti a coralligeno dell’Isola del Giglio nell’inverno 2011

Inoltre, in ogni stazione, viene misurata la trasparenza tramite “disco Secchi” per valutare la presenza di particellato che potrebbe limitare la penetrazione della luce solare e, di conseguenza, influire sulla biomassa fitoplanctonica.

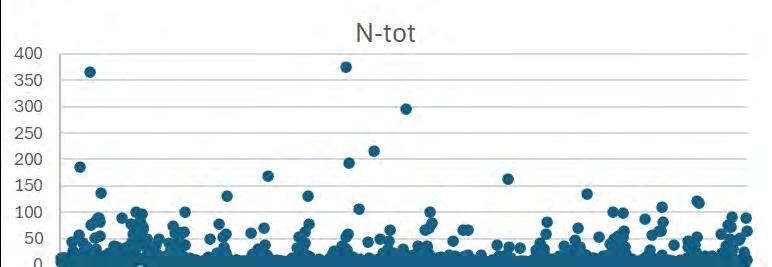

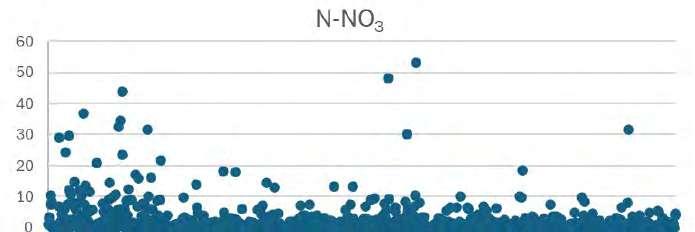

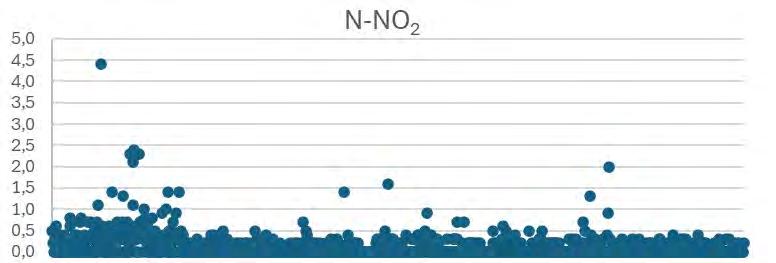

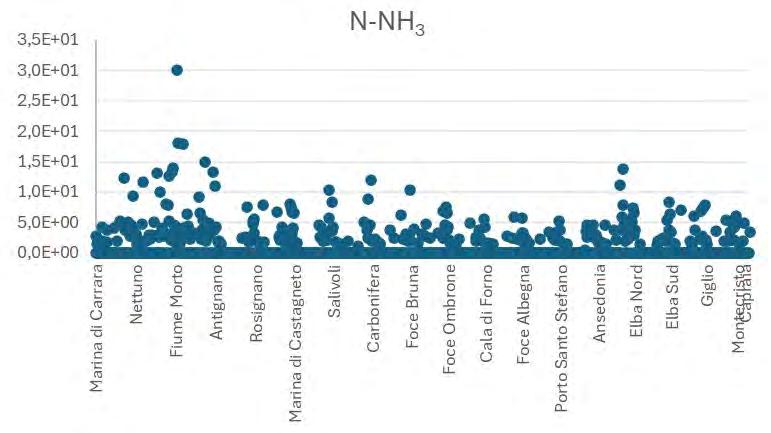

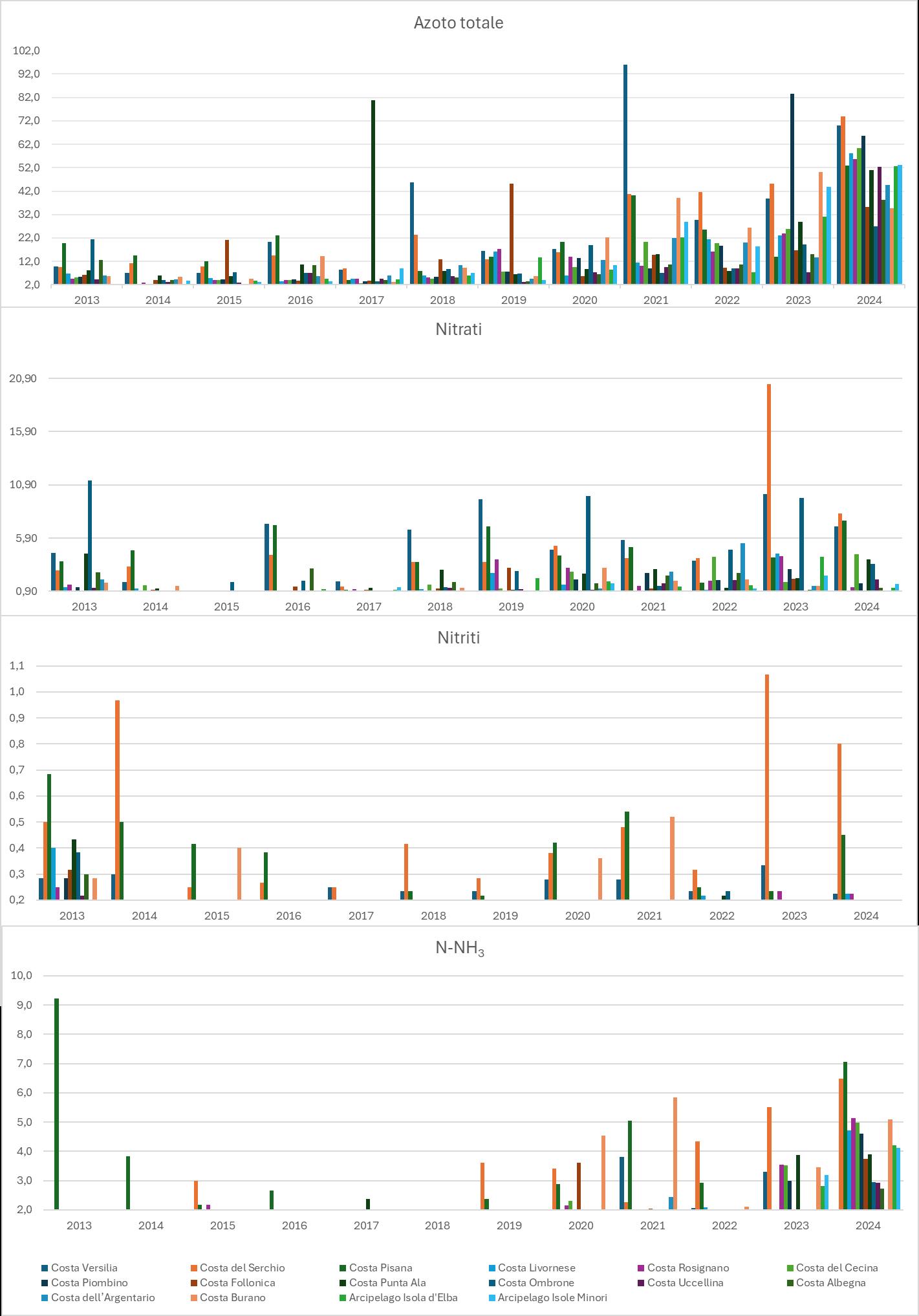

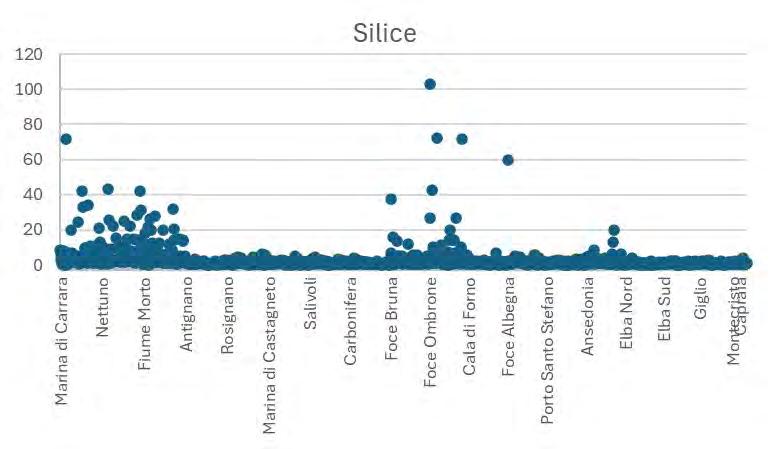

Infine, ad una quota superficiale (0,5m) vengono prelevati dei campioni di acqua per l’analisi dei nutrienti, cioè delle principali sostanze azotate, fosforate e silicati, che servono per lo sviluppo della biomassa fitoplanctonica:

• azoto totale (N-tot) e le sue forme inorganiche disciolte dell’azoto nitroso o nitriti (NNO2), nitrico o nitrati (N-NO3) e ammoniacale (N-NH3), la cui somma (DIN = Dissolved Inorganic Nitrogen), viene utilizzata nel calcolo dell’indice trofico TRIX;

• fosforo totale (P-tot), utilizzato nel calcolo dell’indice trofico TRIX e ortofosfato (PPO4), componente direttamente assimilabile da parte del fitoplancton.

Al fine di misurare il livello produzione primaria (fotosintetica) degli ambienti marino costieri e per segnalare eventuali criticità (eutrofia, distrofia) viene utilizzato l’indice trofico TRIX, che si basa su una combinazione di ossigeno disciolto (produzione fotosintetica), clorofilla a (biomassa fotosintetica) e nutrienti (sostanze necessarie per lo sviluppo del fitoplancton), la cui formula è riportata di seguito.

TRIX = (Log (Chl-a •│OD%│ • DIN • Ptot) - (-1,5))/1,2 dove

Chl-a = Clorofilla “a” in µg/L

DIN = azoto solubile in µg/L

P tot = fosforo totale in µg/L

OD% = percentuale di ossigeno disciolto rispetto alla saturazione (100%) ad una determinata pressione e temperatura dell’acqua

Il giudizio espresso per ciascun EQB deve essere coerente con il limite di classe di TRIX: in caso di stato ecologico “buono” il corrispondente valore di TRIX deve essere minore della soglia macrotipo-specifica, che, nel caso delle coste toscane, è uguale a 4,0. Considerando che il monitoraggio degli elementi chimico fisici è annuale, alla fine di un triennio verrà attribuito al corpo idrico il valore medio dei 3 TRIX ottenuti durante il ciclo di monitoraggio.

1.3.7 Inquinanti chimici non prioritari (Fase II)

In base alle conoscenze del territorio e alle pressioni ambientali, ARPAT, in accordo con la Regione Toscana, ha selezionato le sostanze non prioritarie da cercare nelle acque costiere toscane (Tabella 10), sulla base dell’elenco riportato nella tabella 1/B del D.Lgs. 172/2015. Questi analiti vengono controllati in tutti i corpi idrici toscani con frequenza bimestrale, al pari del fitoplancton e degli elementi chimico fisici a sostegno.

Al termine di ogni anno, viene calcolata la concentrazione media per ognuna di queste sostanze in ciascun corpo idrico con le seguenti approssimazioni:

• quando il valore analitico è inferiore al limite di quantificazione della metodica analitica (LOQ), viene usata la metà del LOQ (punto 13, par. A.2.8, D.M. 260/2010);

• quando il 90% dei risultati analitici di uno stesso anno è inferiore al LOQ, il risultato è riportato come “minore del limite di quantificazione” (punto 14).

La media annuale così elaborata viene confrontata con i corrispondenti SQA (Tabella 1/B D.Lgs. 172/2015) e, per la classificazione dello stato ecologico al termine di un triennio di

monitoraggio, si utilizza il valore più elevato delle 3 medie annuali. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino più stazioni, si considera lo stato ecologico peggiore.

La valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici viene effettuata sulla base della tabella 4.5/a del D.M. 260/2010, come modificata dal D.Lgs. 172/2015:

• stato elevato = media annuale dei metalli minore dei valori di fondo e media annuale delle altre sostanze ≤ LOQ;

• stato buono = media annuale minore o uguale a SQA;

• stato sufficiente = media annuale superiore a SQA.

1.4

Dato che, come visto (par. 1.1) uno degli obiettivi principali della Direttiva Quadro 2000/60/CE è la progressiva riduzione dell’inquinamento delle acque, è stata predisposta a livello comunitario una prima lista di sostanze inquinanti particolarmente impattanti sulla qualità degli ecosistemi acquatici, a causa della loro diffusione, abbondanza e persistenza nell’ambiente e della possibilità di interferire con la salute umana.

Tali sostanze, a seconda dell’importanza e del livello di rischio associato, sono state indicate come “prioritarie” (P), “pericolose prioritarie” (PP) e “altre” (E) nelle tabelle del D.Lgs. 152/2006. Il primo elenco di 33 sostanze della direttiva 2008/105/UE è stato successivamente aggiornato dalla direttiva 2013/39/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 172/2015, che ha aggiunto 12 nuovi inquinanti (prodotti fitosanitari, biocidi, sostanze industriali e sottoprodotti di combustione).

Per ciascuna di queste sostanze il D.Lgs. 172/2015 prevede “ai fini della classificazione delle acque superficiali” il rispetto di Standard di qualità ambientale (SQA), espressi come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA) e/o come media annuale (SQA-MA), “nella colonna d'acqua e nel biota”.

Un corpo idrico è classificato in buono stato chimico se soddisfa, per le sostanze dell'elenco di priorità, tutti gli standard di qualità ambientale fissati nella tabella 1/A (o 2/A se la classificazione viene fatta sulla matrice sedimento).

In tutti i corpi idrici costieri della Toscana vengono effettuati campionamenti bimestrali delle acque superficiali (annuali per biota e sedimenti) per sottoporli alle analisi chimiche delle sostanze della tabella 1/A del D.Lgs. 172/2015. Come per gli inquinanti non prioritari (par. 1.3.7), al termine di ogni anno, viene calcolata la concentrazione media per ognuna di queste sostanze in ciascun corpo idrico con le seguenti approssimazioni:

• quando il valore analitico è inferiore al limite di quantificazione della metodica analitica (LOQ), viene usata la metà del LOQ (punto 13, par. A.2.8, D.M. 260/2010);

• quando il 90% dei risultati di uno stesso anno è inferiore al LOQ, il risultato è riportato come “minore del limite di quantificazione” (punto 14, par. A.2.8, D.M. 260/2010).

La media annuale così elaborata viene confrontata con i corrispondenti SQA (Tabella 1/A D.Lgs. 172/2015) e, per la classificazione dello stato chimico al termine di un triennio di monitoraggio, si utilizza il valore più elevato delle 3 medie annuali. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino più stazioni, si considera quella con lo stato chimico peggiore.

Un corpo idrico è classificato in buono stato chimico se soddisfa, per le sostanze dell'elenco di priorità, tutti gli standard di qualità ambientale fissati nella tabella 1/A (o 2/A se la classificazione viene fatta sulla matrice sedimento).

L’obiettivo era quello di raggiungere il buono stato chimico delle acque entro il 2021 per le prime 33 sostanze ed entro il 2027 per le 12 sostanze introdotte dal D.Lgs. 172/2015.

Per quanto riguarda i livelli di riferimento delle diverse sostanze chimiche, dato che dai primi anni di monitoraggio marino (2010-15) era stata rilevata una costante presenza di alcuni metalli in concentrazioni superiori agli SQA in gran parte delle acque costiere toscane, la Regione ha chiesto ad ARPAT di verificare se vi fossero fattori di arricchimento naturale ed eventualmente di definire quali fossero i valori di fondo in acqua e sedimenti 10

10 Punto 7 del paragrafo A.2.8 dell’Allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/2006

I risultati dello “Studio per la definizione dei Valori di Fondo naturale nei sedimenti e nelle acque marino costiere” 11 sono stati recepiti con DGRT 1273/2016, prima, e DGRT 264/2018, in via definitiva, modificando gli SQA per cadmio e mercurio nelle acque (tabella 1/A) e nei sedimenti (Tabella 2/A) e per nichel e piombo (tabella 1/A) in molte delle stazioni di monitoraggio dei corpi idrici costieri della Toscana (Tabella 8).

Tabella 8: valori di fondo naturali nelle acque costiere della Toscana (da All. B alla DGRT 264/2018)

Nella Tabella 9 sono riportate le sostanze prioritarie che vengono ricercate da ARPAT nella matrice acqua, secondo quanto riportato nella tabella 1/A del D.Lgs. 172/2015.

Come accennato, il D.Lgs. 172/2015, viste le difficoltà tecniche di raggiungere i livelli minimi di concentrazioni stabilite per i metodi analitici (LOQ) 13 nel caso di molte sostanze e le caratteristiche di scarsa idrosolubilità, ha previsto la ricerca di alcune di queste sostanze anche all’interno di organismi marini (biota). In particolare, sono state indicate 2 principali tipologie di animali marini da sottoporre ad analisi chimiche: pesci e molluschi o gasteropodi.

11 https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/studio-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondonaturale-nei-sedimenti-e-nelle-acque-marine-costiere/attachment_download/pubblicazione

12 Per l’ubicazione delle stazioni e del relativo corpo idrico costiero vedi par. 1.5

13 SNPA, Linea guida per la scelta dei metodi di analisi di sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2000/60/CE – Linee Guida SNPA 20/2019

La matrice biota viene monitorata con cadenza annuale e le analisi eseguite (Tabella 10) sono quelle indicate dalla tabella 1/A del D.Lgs. 172/2015, ad eccezione di alcuni contaminanti, quali esabromociclododecano (HBCDD), eptacloro e eptacloro epossido, per i quali attualmente non si dispone di risorse strumentali ottimali.

Tabella 9 : inquinanti chimici monitorati nella matrice acqua dei corpi idrici costieri della Toscana N. Sostanza 14 Num. CAS N. Sostanza Num. CAS

1 alacloro (P) 15972-60-8 18 esaclorocicloesano (PP) 608-73-1

2 antracene (PP) 120-12-7 19 isoproturon (P) 34123-59-6

3 atrazina (P) 1912-24-9 20 piombo e composti (P) 7439-92-1

4 benzene (P) 71-43-2 21 mercurio e composti (PP) 7439-97-6

5 difenileteri bromurati (PP) 32534-81-9 22 naftalene (P) 91-20-3 2

6 cadmio e composti (PP) 7440-13-9 23 nichel e composti (P) 7440-02-0

6 bis tetracloruro di carbonio (E) 56-23-5 24 nonilfenoli (4-nonilfenolo) (PP) 84852-15-3

8 clorfenvinfos (P) 470-90-6 25 ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'tetrametilbutil)- fenolo)) (P) 140-66-9

9 clorpirifos-clorpirifos etile (P) 2921-88-2 26 pentaclorobenzene (PP) 608-93-5

9 bis aldrin (E) 309-00-2 27 pentaclorofenolo (P) 87-86-5 dieldrin (E)

(E)

(E) 465-73-6

9 ter DDT totale (E)

(P)

12 di(2-etilesil)ftalato - DEHP (P)

(PP)

(PP)

(PP)

(PP)

17 esaclorobutadiene (PP)

Per questo particolare tipo di monitoraggio (biota), le specie animali sono individuate sulla base delle “Linee guida” di ISPRA 15 e si deve applicare la normalizzazione di tutti i dati disponibili rispetto al livello trofico dell’organismo considerato ed in funzione del contenuto lipidico e di peso secco dei diversi taxa. In Toscana sono stati selezionati, per i molluschi

14 Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi delle direttive 2008/105/CE e 2013/39/UE, quelle contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell'elenco di priorità dalle "direttive figlie" della 76/464/CE.

15 ISPRA, Linee guida per il monitoraggio delle sostanze prioritarie (secondo D. lgs 172/2015). Manuali e Linee Guida, n. 143, 2016, scaricabile dal link https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MLG_143_16.pdf

bivalvi (livello trofico 2), le telline (Donax trunculus) per i corpi idrici Costa del Serchio e Costa pisana ed i mitili (Mytilus galloprovincialis) per tutti gli altri, in considerazione della loro abbondanza, diffusione e/o facilità di reperimento (stabulazione).

Tabella 10 : inquinanti chimici monitorati nella matrice biota dei corpi idrici costieri della Toscana

N. Sostanza 16 Numero CAS Pesci Molluschi

5 difenileteri bromurati (PP)

9 ter DDT totale (E)

15 fluorantene (P)

16 esaclorobenzene (PP)

17 esaclorobutadiene (PP)

21 mercurio e composti (PP)

28 benzo(a)pirene (PP)

34 dicofol

32534-81-9 x

Non applicabile x

206-44-0 x x

118-74-1 x

87-68-3 0 x

7439-97-6

50-32-8 x

115-32-2 x

35 acido perfluorottansolfonico e i suoi sali (PFOS) 1763-23-1 x

37 diossine e composti diossina simili - x x

Per i pesci sono state individuate varie specie appartenenti a taxa e livelli trofici differenti, tra quelle che vivono e si nutrono nei pressi del fondale (specie demersali), più comuni e con abitudini più stanziali per poterle riferire ad un determinato corpo idrico (Tabella 11).

I pesci necessari per le analisi vengono acquistati da pescatori professionisti che operano nei corpi idrici prescelti, registrando le coordinate del luogo di pesca e sono congelati fino al trasferimento nei laboratori per le analisi, effettuate sul pesce intero.

Tabella 11: specie di pesci demersali selezionate per la valutazione dello stato chimico nelle acque costiere della Toscana e relativo livello trofico da letteratura

Famiglia

Mugilidae Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) muggine 3

Chelon auratus (Risso, 1810) muggine 3

Chelon ramada (Risso, 1827) muggine 2

Chelon labrosus (Risso, 1827) muggine 3

Chelon saliens (Risso, 1810) muggine 3

Serranidae Serranus scriba (Linnaeus, 1758) sciarrano 4

Labridae Labrus viridis Linneus, 1758) Tordo 4

Symphodus tinca (Linnaeus, 1758). Tordo pavone 3

Per le sostanze che si accumulano soprattutto nella porzione lipidica degli organismi (difenileteri bromurati, fluorantene, esaclorobenzene, benzo[a]pirene, ecc.) le concentrazioni vengono normalizzate rispetto ad un contenuto lipidico del 5% per i pesci e del 1% per i molluschi.

Per le sostanze che si accumulano attraverso altri meccanismi, come il mercurio e l’acido perfluorottansolfonico (PFOS), la normalizzazione è basata sul peso secco, che per il pesce è pari al 26%, mentre per i molluschi è l’8,3%. Per le altre sostanze (DDT e diossine e 16 Vedi nota a pag.

composti diossina-simili), non è necessaria alcuna normalizzazione, dato che i valori vanno espressi in tenori equivalenti di tossicità (TEQ) su peso umido.

Tabella 12: SQA corretti per il livello trofico del biota (da ISPRA 17 modificato)

e composti diossina-simili

ed eptacloro epossido

Legenda: N.A. = non applicabile; N.D. = dati non disponibil; * = TMF calcolato su base lipidica; **= TMF calcolato su peso secco; *** = TMF calcolato su peso fresco

La concentrazione misurata nel biota deve essere normalizzata per la frazione lipidica (per le sostanze organoclorurate e IPA) o per la frazione di peso secco sul totale (per Hg, PFOS), per poi essere confrontata con gli SQA corretti e normalizzati secondo le Linee guida di ISPRA (Tabella 12) per la definizione dello stato chimico.

Il D.Lgs. 172/2015 stabilisce che la classificazione delle acque superficiali debba essere eseguita nella colonna d’acqua e nel biota, lasciando il monitoraggio dei sedimenti marini come una ulteriore alternativa a disposizione delle singole regioni.

In considerazione del fatto che questa matrice è quella di destinazione finale di una moltitudine di contaminanti (soprattutto le sostanze persistenti e insolubili) e che da più tempo è stata oggetto di prelievi ed analisi nelle diverse fasi dei monitoraggi marini a partire dalla fine degli anni ‘90, la Regione Toscana ha giustamente scelto di mantenere anche il monitoraggio dei sedimenti con l'obiettivo di avere una continuità di informazioni per una migliore interpretazione dei dati ambientali.

17 Vedi nota 15

18 TMF = Fattore di Magnificazione Trofica stabilito dalla Linea Guida di ISPRA

19 Attualmente i laboratori di ARPAT non riescono a raggiungere il livello di quantificazione necessaria per lo SQA nel biota dei PBDE

Tabella 13 : inquinanti chimici monitorati nella matrice sedimenti dei corpi idrici costieri della Toscana

Sostanza

arsenico

cadmio

cromo totale

Numero CAS

7440-38-2

7440-43-9

7440-47-3

cromo VI -

mercurio

piombo

benzo(a)pirene

benzo(b)fluorantene

benzo(k)fluorantene

benzo(g,h,i)perilene

fluorantene

naftalene

7439-97-6

7439-92-1

50-32-8

205-99-2

207-08-09

191-24-2

193-39-5

206-44-0

91-20-3

aldrin 309-00-2

α - esaclorocicloesano

319-84-6

β - esaclorocicloesano 319-85-7

Σ T.E. PCDD, PCDF (diossine e furani) e PCB diossina simili -

Di conseguenza, ARPAT esegue campionamenti di sedimenti marini tramite benna Van Veen con frequenza annuale in tutti i corpi idrici della Toscana per la ricerca di tutti i parametri previsti dalle tabelle 2/A, 3/A e 3/B del D.Lgs. 172/2015 (Tabella 13).

Si ricorda che, per valutare la conformità delle concentrazioni rilevate nei sedimenti rispetto agli SQA della Tabella 2/A, è consentito uno scostamento del 20% 20 .

20 Vedi nota 2 alla Tabella 2/A del D.Lgs. 172/2015

Il D.M. 131/2008 definisce le metodologie per effettuare la tipizzazione delle acque superficiali, l'individuazione dei corpi idrici superficiali e l’analisi delle pressioni e degli impatti.

Per la caratterizzazione delle acque costiere 21 si devono valutare, dapprima, i valori medi annuali di stabilità verticale (N) della colonna d’acqua (profili di densità), sulla base dei quali si distinguono 3 tipologie:

alta stabilità

media stabilità bassa stabilità N ≥ 0,3 0,15 <N > 0,3 N ≤ 0,15

Tutta la fascia marino costiera continentale e insulare della Toscana ricade, dal punto di vista idrologico, nella tipologia Bassa Stabilità (macrotipo 3), ossia tutta la zona è caratterizzata da siti costieri non influenzati da apporti d’acqua dolce continentale.

Integrando la classe di stabilità con le classi di tipologia costiera, a loro volta basate su descrittori geomorfologici, ai corpi idrici toscani sono state attribuite le seguenti classi: A3 (rilievi montuosi - bassa stabilità); E3 (Pianura alluvionale- bassa stabilità); F3 (Pianura di dune - bassa stabilità).

In generale in Toscana si distinguono:

• coste alte e rocciose (morfotipo a falesia) molto diffuse nella zona a Sud di Livorno (da Calafuria a Quercianella), nei promontori di Piombino, di Punta Ala, dell’Argentario, (da Cala di Forno nel Parco dell’Uccellina a Talamone) e nelle isole dell’Arcipelago Toscano (Capraia, Elba, Giglio, Gorgona e Montecristo);

• coste basse a litorale dritto, brevi tratti a litorale stretto o di delta (foci dell’Arno e dell’Ombrone);

• cordoni di duna talvolta soggetti a fenomeni erosivi.

La Regione Toscana ha approvato (DGRT 100/2010) una prima rete di monitoraggio dei corpi idrici toscani ai sensi della Direttiva Europea, aggiornandola, relativamente ai corpi idrici marino costieri, una prima volta con la DGRT 550/2014 e successivamente con la DGRT 608/2015; quest’ultima delibera prevede il monitoraggio di 16 corpi idrici (Figura 9), 1 dei quali (Arcipelago Toscano) suddiviso tra Isola d’Elba e Isole minori.

In ciascuno dei corpi idrici sono state identificate delle stazioni di monitoraggio, cioè delle ristrette porzioni (punti, aree, ecc.) definite da coordinate geografiche nelle quali vengono effettuate le attività (misure, prelievi, rilievi, ecc.) previste per il monitoraggio di una o più matrici (acqua, popolamenti bentonici, sedimenti, biota), sulla base delle caratteristiche indagate e della presenza dei diversi indicatori ecologici (EQB).

In genere, per ogni matrice viene monitorata solo 1 stazione per corpo idrico, ma nel caso dell’Arcipelago, vista la particolare conformazione delle coste insulari e le diverse caratteristiche idromorfologiche, sono state individuate 2 stazioni per l’Isola d’Elba (Elba Nord e Elba Sud) e 3 per le Isole minori (Capraia, Giglio e Montecristo).

21 Per acque costiere si intendono quelle comprese approssimativamente all'interno di una linea immaginaria distante un miglio nautico (1852m) dalla linea di costa ufficiale (lettera c, comma 1, art. 74, D.Lgs. 152/2006)

9: corpi idrici costieri della Toscana e relative stazioni di monitoraggio delle acque

Le stazioni di monitoraggio nei 16 corpi idrici costieri della Toscana sono in totale 19 (Tabella 14), di cui 5 nell’Arcipelago Toscano, ma, in realtà, considerando le singole matrici il numero aumenta per i subsiti localizzati sul fondale (sedimenti e popolamenti), gli areali dove vengono catturati i pesci, le scogliere per le macroalghe, ecc., secondo lo schema seguente:

• 19 per la matrice acqua e fitoplancton;

• 18 per macrozoobenthos;

• 12 per le praterie di posidonia;

• 10 per macroalghe;

• 16 per i pesci (biota), di cui 8 anche per molluschi bivalvi;

• 19 per i sedimenti.

Tabella 14: corpi idrici costieri della Toscana e relative stazioni di monitoraggio per le diverse matrici

Corpo Idrico

Denominazione Codice WISE 22

Costa della Versilia IT09R000TN001AC_1 Marina Carrara IT09S1662

Costa del Serchio IT09R019SE002AC_1 Nettuno IT09S0966

Costa pisana IT09N002AR003AC Fiume Morto IT09S0961

Costa livornese IT09R000TC004AC_1 Antignano IT09S0955

Costa di Rosignano IT09R000TC005AC_1 Rosignano Lillatro IT09S0968

Costa del Cecina IT09R000TC006AC Marina Castagneto IT09S0958

Costa di Piombino IT09R000TC007AC_1 Salivoli IT09S1663

Costa di Follonica IT09R000TC008AC Carbonifera

Costa di Punta Ala IT09R000OM009AC_1 Foce Bruna

Costa dell’Ombrone IT09R000OM010AC Foce Ombrone

Costa dell’Uccellina IT09R000OM011AC Cala Forno IT09S1660

Costa dell’Albegna IT09R000OM012AC Foce Albegna IT09S1659

Costa dell’Argentario IT09R000OM013AC_1 Porto S.Stefano IT09S1664

Costa di Burano IT09R000OM14AC Ansedonia

ArcipelagoIsola d'Elba IT09R000TC015AC_1 Elba Nord

Elba Sud

ArcipelagoIsole Minori IT09R000TC016AC_1

Legenda: W = acqua; S = sedimenti; Po = Posidonia oceanica; Z = Macrozoobenthos; C = Macroalghe; M = Mitili; P = Pesci

Dal punto di vista delle frequenze di campionamento ed analisi nel triennio di monitoraggio, anche queste si differenziano sulla base delle diverse matrici:

• bimestrale per acqua e fitoplancton;

• annuale per biota e sedimenti;

• almeno una volta nel triennio per tutte le altre.

Tutte le indagini vengono effettuate tramite l’utilizzo di un battello oceanografico, indispensabile per il prelievo sia dei campioni di acqua sia di sedimento, sia dei parametri biologici, costituendo la base di appoggio per gli operatori subacquei.

22 WISE Water Framework Directive database è la banca dati della direttiva europea sulle acque, all’interno del sistema informativo europeo

In base all’esperienza maturata in questi anni di monitoraggio ed a seguito di un’attenta analisi dei dati biologici e chimici raccolti, ARPAT ha ritenuto di sottoporre alla Regione Toscana, nel febbraio 2025, una proposta di revisione e modifica del piano di monitoraggio delle acque marino costiere della Toscana, approvato con la DGRT 608/2015. Tale proposta, ancora all’esame dei competenti settori della Regione Toscana, intende coniugare gli obiettivi della tutela ambientale con un’ottimizzazione dell’uso di risorse umane, strumentali ed economiche, orientando le scelte verso le eventuali criticità emerse negli ultimi 20 anni e migliorando il livello di approfondimento tecnico-scientifico.

I maggiori fattori di pressione che possono influenzare la qualità (stato ecologico e chimico) delle acque marino costiere sono riportati in Tabella 3.5 dell’allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., all’interno della quale si possono distinguere 4 tipologie:

a) l’immissione di sostanze arricchenti (nutrienti e sostanze organiche) e/o inquinanti;

b) il prelievo di acque ai fini industriali o di altro tipo (dissalatori, ecc.);

c) l’alterazione della linea di costa (porti, scogliere, moli, dragaggi, ripascimenti, ecc.);

d) lo sfruttamento delle risorse marine (pesca, maricoltura, traffico marittimo, ecc.).

Per quanto riguarda gli ultimi due aspetti, si tratta, almeno in Toscana, di fattori presenti in modo diffuso nello spazio e nel tempo (alterazione antropica della costa) o i cui effetti sono difficilmente riferibili ad un determinato tratto di mare (pesca e traffico) soprattutto lungo la fascia costiera.

L’immissione di sostanze inquinanti e arricchenti ed il prelievo di acque si possono, invece, ragionevolmente legare agli apporti fluviali (o provenienti da altre acque interne) ed agli insediamenti portuali (dove sono maggiori anche il traffico marittimo e le attività di pesca) e/o industriali. Lungo le coste toscane (da Nord verso Sud) queste due tipologie di pressioni si incontrano spesso e si possono riassumere in:

• apporti fluviali: Magra (sfocia in Liguria ma influenza anche la parte più settentrionale della costa toscana), Serchio, Arno, Cecina, Bruna, Ombrone, Albegna;

• apporti di laghi e lagune costiere: canale Burlamacca (Lago Massaciuccoli); canale Ansedonia (Laguna di Orbetello), lago costiero di Burano;

• insediamenti portuali e industriali: Marina di Carrara, Viareggio, Livorno, Piombino, Portoferraio;

• altri insediamenti industriali: Rosignano Solvay. Come visto (par. 1.5), nella definizione del primo piano di monitoraggio delle acque marino costiere della Toscana (DGRT 100/2010), la tipizzazione (DM 131/2008) si è basata “soltanto sulla morfologia dell’area costiera sommersa e natura del substrato” (DGRT 416/2009), dato che tutta la costa toscana è risultata a bassa stabilità (N ≤ 0,15).

A questa prima suddivisione morfologica, nella quale i diversi tratti sono stati raggruppati per tipologie prevalenti per rendere tecnicamente ed organizzativamente sostenibile il piano, è stata sovrapposta l’analisi di pressioni e impatti sia nella prima stesura che nelle successive modifiche (DGRT 550/2014 e DGRT 608/2015), tanto da introdurre, ad esempio,

il corpo idrico Costa di Rosignano (DGRT 550/2014) caratterizzato da diverse e più significative pressioni rispetto alla restante parte di Costa del Cecina.

Tutte le revisioni effettuate, inoltre, hanno correttamente tenuto conto dei risultati acquisiti dai monitoraggi attuati, andando a valutare la significatività e reperibilità degli elementi di qualità biologica nelle diverse zone e le concentrazioni di sostanze chimiche nelle varie matrici (acqua e sedimenti fino all’entrata in vigore del D.Lgs 172/2015).

Il risultato di queste varie fasi ha portato, appunto, all’attuale piano di monitoraggio delle acque marino costiere (DGRT 608/2015) che, a distanza di quasi 10 anni, può essere utilmente aggiornato e migliorato, utilizzando gli stessi criteri ma con nuove conoscenze.

Innanzitutto, appare subito evidente (Tabella 15) come i principali elementi di pressione siano tutti o quasi ben riscontrabili nei corpi idrici costieri definiti dalla DGRT 608/2015, ma l’ubicazione delle stazioni di monitoraggio nella matrice acqua, sulla base della quale sono valutati sia lo stato ecologico (per EQB fitoplancton ed elementi a sostegno) che lo stato chimico (per il 90% delle sostanze), non è sempre coerente con gli obiettivi.

La scelta di monitorare le acque costiere antistanti la foce del Fiume Morto (un piccolo canale di bonifica che drena le acque della piana pisana della riva destra del bacino dell’Arno) non sembra ottimale per la valutazione dei possibili impatti degli apporti dell’Arno, cioè il principale e di gran lunga maggiore dei fiumi toscani.

La modifica introdotta nel 2015 “di controllare il corpo idrico Costa Livornese, finora controllato in due punti, Livorno porto e Antignano, con la sola postazione di Antignano”, non sembra essere coerente con le motivazioni sopra riportate. Infatti, se, da un lato, le acque portuali “non rientrano nella definizione di corpo idrico” (punto B.3.4.1 dell’Allegato 3 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006), le stesse acque, dall’altro lato, “sono da considerarsi sorgenti di inquinamento” (id.) ed è, quindi, logico e necessario valutarne l’impatto nelle acque costiere più vicine, ma la zona di Antignano, che si trova circa 5 km a Sud del Porto di Livorno, non sembra rispettare un criterio precauzionale rispetto, ad esempio, ad un’area antistante il porto e/o la città di Livorno, dove l’eventuale contaminazione potrebbe essere più facilmente misurabile. Discorso diverso, invece, per i sedimenti marini, dato che è stato ampiamente dimostrato 23 che nei fondali (a ca. -50m) di Antignano, per un gioco di correnti locali e di dinamica del trasporto solido, si siano accumulati, nel corso del tempo, molti dei principali contaminanti chimici provenienti dagli stabilimenti industriali di Rosignano Solvay, a cominciare dal mercurio.

Analogo ragionamento deve essere fatto per il porto di Piombino (terzo porto toscano di livello nazionale, dopo Livorno e Marina di Carrara) e zona industriale ad esso collegata, i cui impatti non sono mai stati veramente valutati, dato che il monitoraggio del corpo idrico Costa di Piombino è stato svolto nella zona a Nord-Ovest del porto, tra Salivoli e Baratti, cioè al di fuori del Golfo di Follonica, dove insiste il porto. È opportuno, invece, posizionare i punti di prelievo e indagine delle diverse matrici nella zona antistante il porto e modificare leggermente i confini del corpo idrico, separando così, all’interno del Golfo di Follonica, le acque marine di competenza di Costa di Piombino (fino a Perelli) da quelle di Costa di Follonica, che verrebbero estese fino al promontorio di Punta Ala.

23 ARPAT, 2008 “Monitoraggio degli effetti degli scarichi Solvay sull'ecosistema marino circostante”; ARPAT, 2014 “Qualità delle acque marino costiere prospicienti lo scarico Solvay di Rosignano (LI)”; entrambe pubblicate su http://www.arpat.toscana.it/

Tabella 15: attuale rete di monitoraggio delle acque marino costiere della Toscana e principali elementi di pressione

Corpo idrico costiero (DGRT 608/2015)

Costa della Versilia

Costa del Serchio

Principali elementi di pressione Stazione di monitoraggio (acqua)

Fiume Magra

Porto di Marina di Carrara

Canale Burlamacca (Massaciuccoli)

Porto di Viareggio

Fiume Serchio

Marina di Carrara

Nettuno (antistante Porto di Viareggio)

Costa Pisana Fiume Arno Fiume Morto

Costa livornese Porto di Livorno Antignano

Costa di Rosignano Insediamento industriale di Rosignano

Costa del Cecina

Solvay Rosignano Lillatro

Fiume Cecina Marina Castagneto

Costa di Piombino Porto di Piombino Salivoli

Costa di Follonica Carbonifera

Costa del Bruna Fiume Bruna Foce Bruna

Costa dell’Ombrone Fiume Ombrone Foce Ombrone

Costa dell'Uccellina Cala di Forno

Costa dell’Albegna Fiume Albegna Foce Albegna

Costa dell’Argentario

Costa di Burano

Costa dell'ArcipelagoIsola d'Elba

Canale Ansedonia (Laguna di Orbetello)

Porto S.Stefano

Lago di Burano Ansedonia

Porto di Portoferraio

Elba Nord (a Nord di Portoferraio) Elba Sud (Porto Azzurro - Mola)

Costa dell'Arcipelago –Isole minori Giglio Capraia Montecristo

2.2 Le modifiche al piano attuale

Oltre a quanto visto sopra, per ottimizzare le attività di monitoraggio è stato proposto l’eliminazione del corpo idrico Costa dell’Uccellina con conseguente ampliamento di Costa dell’Ombrone. Si tratta, infatti, di una zona prospiciente il Parco della Maremma ed i Monti dell’Uccellina, con alternanza di spiagge sabbiose e scogliere, del tutto naturali e senza alcun tipo di pressione, con un ambiente marino del tutto analogo a quello più propriamente influenzato dalla foce dell’Ombrone.

Inoltre, in considerazione della circolazione (idrologia) e della morfobatimetria del Mar Tirreno toscano, laddove l’Isola d’Elba costituisce una sorta di spartiacque, appare più logica una suddivisione dell’Arcipelago Toscano tra una parte settentrionale ed una meridionale, invece che tra Elba e isole minori, per quanto queste ultime abbiano origini ed evoluzioni diverse. Per coniugare le esigenze di operatività e di rappresentatività del monitoraggio, si propone un raggruppamento (Arcipelago Toscano Nord) che, a partire dalle coste settentrionali dell’Isola d’Elba (da Pomonte a Porto Azzurro), comprenderebbe le isole di Capraia e Gorgona, separato da uno meridionale (Arcipelago Toscano Sud) con la parte

Sud dell’Elba e le isole di Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri. Questi due corpi idrici verrebbero monitorati principalmente (matrice acqua) nella stazione di Elba Nord il primo e del Giglio in quello Sud, ma per gli elementi di qualità biologica maggiormente caratterizzanti (posidonia e macroalghe) verranno mantenute o introdotte altre zone (Capraia, Elba Sud).

Infine, alcune stazioni di monitoraggio dovrebbero essere spostate per garantire la massima sovrapposizione dei diversi EQB (fitoplancton, posidonia, macrozoobenthos e macroalghe) con la valutazione dello stato chimico in acqua e sedimenti, così da consentire una miglior integrazione delle diverse caratterizzazioni.

In definitiva, sono state proposte queste modifiche relative ai corpi idrici marino costieri ed alle relative stazioni di monitoraggio della matrice acqua:

a) Costa della Versilia, diventa Costa apuo-versiliese;

b) la stazione di Costa del Serchio (Nettuno) diventa Porto di Viareggio e si sposta leggermente più al largo;

c) Costa pisana diventa Costa dell’Arno e la stazione di Fiume Morto viene sostituita con una davanti alla Foce dell’Arno;

d) la stazione di Costa livornese di Antignano (acqua) viene sostituita da una stazione nella zona davanti all’imboccatura Nord del porto di Livorno;

e) il limite Sud di Costa di Rosignano viene leggermente arretrato in corrispondenza del porto di Vada / Pontile Solvada;

f) il nuovo Costa di Piombino viene delimitato a Nord dal Faro della Rocchetta (Piazza Bovio), attribuendo la costa tra il porticciolo antico di Piombino e Baratti (dove non ci sono pressioni significative) al Costa del Cecina, ampliandolo verso Est per comprendere una parte del Golfo di Follonica fino al canale Perelli e la stazione di Salivoli viene sostituita con una localizzata tra il porto di Piombino e Torre del Sale;

g) Costa di Follonica si estende dal canale Perelli fino al porto di Punta Ala, sostituendo la stazione di Carbonifera con una da localizzare nel tratto di mare tra Cala Violina e Punta Ala non distante dalla prateria di Posidonia oceanica attualmente monitorata;

h) Costa del Bruna si estende dal porto di Punta Ala fino all’emissario di San Leopoldo;

i) Costa dell’Ombrone si estende dall’emissario di San Leopoldo fino al porto di Talamone assorbendo Costa dell’Uccellina;

j) Costa dell’Albegna si estende dal porto di Talamone fino al Canale di Nassa; k) la stazione di Costa dell’Argentario (Porto S. Stefano) viene spostata verso il promontorio nella zona dove viene attualmente monitorata la prateria di P. oceanica; l) i corpi idrici Arcipelago-Isola d'Elba e Arcipelago-Isole minori che attualmente comprendono, il primo, le coste dell’intera Isola d’Elba e, il secondo, quelle delle isole di Capraia, Giannutri, Giglio, Gorgona, Montecristo e Pianosa, vengono diversamente suddivisi in:

o Arcipelago Toscano Nord, comprendente le coste settentrionali dell’Isola d’Elba (da Pomonte a Porto Azzurro) e le Isole di Capraia e Gorgona, mantenendo per la matrice acqua la sola stazione di Elba Nord;

o Arcipelago Toscano Sud comprendente le coste meridionali dell’Isola d’Elba e le isole di Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri, con la stazione del Giglio.

Sulla base di tali proposte, la nuova definizione dei corpi idrici costieri della Toscana è quella rappresentata nella Tabella 16 In rosso i nominativi dei corpi idrici che sono stati eliminati e/o modificati.

Tabella 16: ipotesi di nuova rete di monitoraggio delle acque marino costiere della Toscana

Corpo idrico costiero (DGRT 608/2015) Nuovo corpo idrico costiero Da A

Stazione di monitoraggio (acqua)

Costa della Versilia Costa apuoversiliese Torrente Parmignola Fosso dell’Abate Marina di Carrara

Costa del Serchio Costa del Serchio Fosso dell’Abate Fiume Morto Porto di Viareggio

Costa Pisana Costa dell’Arno Fiume Morto Foce Scolmatore Arno Foce Arno

Costa livornese Costa livornese

Costa di Rosignano Costa di Rosignano

Foce Scolmatore Arno

Porto Cala dei Medici

Porto Cala dei Medici Porto di Livorno

Porto di Vada Rosignano Lillatro

Costa del Cecina Costa del Cecina Porto di Vada Faro della Rocchetta Marina Castagneto

Costa di Piombino Costa di Piombino Faro della Rocchetta Canale Perelli Porto di Piombino

Costa di Follonica Costa di Scarlino Canale Perelli Porto di Punta Ala Punta Ala

Costa del Bruna Costa del Bruna Punta Ala

Costa dell’Ombrone Costa dell’Ombrone

Costa dell'Uccellina

Emissario San Leopoldo Foce Bruna

Emissario San Leopoldo Porto di Talamone Foce Ombrone

Costa dell’Albegna Costa dell’Albegna Porto di Talamone

Costa dell’Argentario Costa dell’Argentario

Canale Nassa

Canale Nassa Foce Albegna

Cala Galera Argentario

Costa di Burano Costa di Burano Cala Galera Torrente Chiarone Ansedonia

Costa dell'ArcipelagoIsola d'Elba

Costa dell'Arcipelago –Isole minori

Arcipelago toscano Nord

Arcipelago toscano Sud

Costa dei Comuni di Marciana, Marciana Marina, Portoferraio (escluso Montecristo), Porto Azzurro, Rio, Capraia Isola e isola di Gorgona (Livorno)

Elba Nord

Costa dei Comuni di Campo nell’Elba (compresa isola di Pianosa), Capoliveri, Isola del Giglio e isola di Montecristo (Portoferraio) Giglio

Al di là di alcune incertezze sulla esatta localizzazione di alcune stazioni (ad es. quelle di Piombino porto o di Elba Sud), come detto, si è cercato di concentrare in una stessa area di mare all’interno di ciascun corpo idrico il monitoraggio di acqua, EQB e sedimenti, compatibilmente con le caratteristiche naturali e gli standard metodologici. In pratica le sole eccezioni riguardano le macroalghe che vanno indagate lungo un tratto di almeno 3 km di zona intertidale rocciosa (indice CARLIT), le praterie di P. oceanica di Capraia ed Elba Sud (in aggiunta, rispettivamente, a quelle di Elba Nord e Giglio) ed i sedimenti di Antignano di cui si è già detto.

Tabella 17: ipotesi di stazioni di monitoraggio delle diverse matrici

Nuovo corpo idrico costiero

Costa apuoversiliese

Stazione di monitoraggio

Acqua e MW 24 Posidonia Macroalghe

Marina di Carrara

Costa del Serchio Viareggio Porto

Macrozoo benthos Sedimenti

Marina di Carrara Marina di Carrara

Viareggio Porto Viareggio Porto

Costa dell’Arno Foce Arno Foce Arno Foce Arno

Costa livornese Livorno Porto 25 Livorno Porto Romito

Costa di Rosignano Rosignano Lillatro Rosignano Lillatro