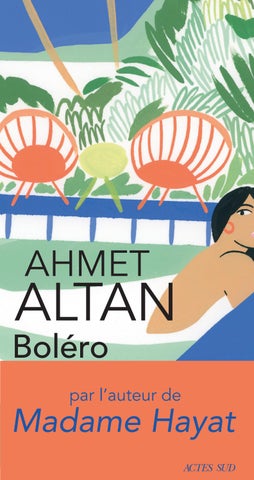

Boléro AHMET ALTAN

roman traduit du turc par Julien Lapeyre de parCabanesl’auteur de Madame

Hayat

BOLÉRO

“Lettres turques”

DU MÊME AUTEUR

COMME UNE BLESSURE DE SABRE, Actes Sud, 2000.

L’AMOUR AU TEMPS DES RÉVOLTES, Actes Sud, 2008.

JE NE REVERRAI PLUS LE MONDE (prix André Malraux), Actes Sud, 2019 ; Babel no 1173.

MADAME HAYAT (prix Femina étranger, prix Transfuge du meilleur roman européen), Actes Sud, 2021 ; Babel no 1898.

LES DÉS, Actes Sud, 2023 ; Babel no 2014.

© ACTES SUD, 2025 pour la traduction française ISBN 978‑2 330‑21266‑7

AHMET ALTAN

Boléro

roman traduit du turc

par Julien Lapeyre de Cabanes

À Kerem et Sanem, qui m’ont raconté cette histoire extraordinaire…

Si ma raison cherche à entraver ma chair, je l’étran‑ glerai à mort. Ainsi se parlait elle, pleine de réso lution et de sang‑froid. Deux fois encore, elle le répéta à voix haute. Comme si elle voulait intimer à son esprit, dont les tentatives d’obstruction l’in quiétaient, de ne pas s’engager sur cette voie.

Là, dans ce domaine à la campagne, les choix n’étaient pas dictés par l’intelligence, l’expérience, les connaissances, ni l’habitude, mais par le corps.

Et il était trop tard pour renoncer à vivre les consé‑ quences de ces choix.

Elle eut un frisson, à l’arrière de la voiture qui roulait lentement sur la route caillouteuse. Le plaisir l’agitait encore ; le plaisir ennemi de la raison. Elle ressentait chaque molécule de ce corps dont, d’or‑ dinaire, elle oubliait jusqu’à l’existence… Sans avoir besoin de les toucher, elle percevait chaque partie de son corps, et la vitalité qui les unissait toutes, doigts, talons, chevilles, mollets, aine, ventre, bras, coudes, seins, aisselles, cou, menton, joues, pau‑ pières, nez, cheveux… Le corps apparaissait comme un mets succulent, une bombance, un festin, dont il fallait faire le jeûne, puis se repaître, avec un appé tit sans fin…

Chaque fois elle s’étonnait, et chaque fois se posait la même question : “Comment ça se fait ?”

Elle ignorait le comment ; mais le fait était là.

Comment un corps d’ordinaire méprisé, pré ‑ sumé inexistant, autorisé à s’exprimer seulement dans la douleur, muet sur ses plaisirs, n’ayant de préséance que dans la brève obscurité des explo‑ sions du désir, comment ce corps pouvait il, si long temps, se révéler dans le plaisir, et le faire durer, et rendre les pensées négligeables, et le plus simple ment, le plus primitivement du monde, s’imposer comme le seul maître de l’existence ?

Un désir ininterrompu, était‑ce possible ? Un appétit charnel inépuisable, était ‑ ce possible ?

Un être humain, dont nous avons accepté qu’il se divise en esprit et en corps, pouvait‑il rester aussi longtemps, des jours durant, oui, des jours, seule ment à l’état de corps, et dans la chair seulement, vivre la foudre de l’esprit ?

Le corps pouvait‑il commander à l’esprit, le modi‑ fier, le transformer en autre chose ? Pouvait ‑ on accepter d’être quelqu’un d’autre, afin que durent les plaisirs nouveaux de la chair, la chair qui pour la première fois goûtait à la volupté ? Pouvait on, au nom du corps, rejeter son esprit, son être, son moi ?

Elle connaissait parfaitement le corps humain ; ses os, ses muscles, ses articulations, ses cartilages, la façon dont ils interagissent, le nombre de mus cles que l’épaule met en action pour lever le bras, et comment les muscles s’usent, comment un faux mouvement peut briser une articulation, com ment une charge trop lourde peut abîmer l’étui osseux qui protège la moelle épinière. Du corps elle connaissait les douleurs et les infirmités, les

faiblesses et l’impuissance, et pourtant l’harmonie et l’endurance, et comment il guérit de ses mala‑ dies, et quel genre de stimulations électriques per mettent de renforcer les muscles atrophiés, et les crèmes à leur appliquer, et quelles douleurs nécessi taient du chaud, lesquelles réclamaient de la glace.

C’était son métier… Tous les jours, elle voyait passer des corps humains, les examinait, les tou chait, découvrait le lieu de leurs souffrances, sou‑ lageait leur peine, les guérissait.

Le corps, tel qu’elle le connaissait, avec ses dou‑ leurs, ses infirmités, ses fragilités et ses impuissances, ne pouvait être une grande source de volupté. Un court moment parfois, libéré du cerveau, il lui arri‑ vait de connaître le plaisir, puis il se fatiguait, se flé trissait, battait en retraite, pour se remettre enfin aux ordres de l’esprit à la manière d’un esclave fidèle.

S’affranchir, exister par soi ‑ même, se déclarer souverain au delà d’un moment, persévérer dans le plaisir : cela, à la chair, devait être impossible.

Et pourtant, cela se produisait. Immanquablement.

Mais d’où le corps tirait‑il – ce corps qu’elle pen‑ sait si bien connaître – cette indépendance inatten‑ due, cette force inépuisable ? Quelle pulsion, quel commandement, quel mystérieux désir faisait en sorte que le cerveau, de lui même, quitte la scène et l’abandonne entière au corps ?

Elle avait posé la question à Mehmet, comme s’il pouvait, lui, connaître la réponse.

Comment ça se fait ?

Ça se fait, voilà, avait il répondu en haus sant les épaules.

Alors toi aussi, ça te le fait ? Oui.

Elle ne savait pas s’il avait menti ou non ; du reste, avec lui elle ne savait jamais. Tout ce qu’il disait com‑ portait comme l’ombre d’un doute. Elle le savait, sans savoir pourtant si ce doute était volontaire. Souvent, elle pensait que cette ambiguïté, ce doute façonné à dessein, subtil mais puissant, était une sorte de paravent derrière lequel il se cachait ; puis Mehmet souriait. Et souriant, il ressemblait à un enfant. Il n’avait rien d’un enfant, mais savait sou‑ rire comme un enfant, ce qui décontenançait son interlocuteur. Un sourire qui ressemblait aux dons cruels que la nature accorde à certains insectes, qui se changent en brindilles pour piéger leurs proies, ou à ces poissons monstrueux qui imitent le corail pour se cacher des prédateurs.

Avec lui, elle ne savait pas faire la part du men‑ songe et de la vérité.

Ces soupçons augmentaient son désir de l’in‑ terroger. Elle n’était pas femme à poser beaucoup de questions, et en dehors de ses patients, d’ordi‑ naire, n’interrogeait personne ; la curiosité lui sem‑ blait indécente.

Mais parfois, elle brûlait d’en poser.

Elle regarda au dehors. On croisait des arbres, aux fleurs épanouies et parfumées, aux fruits cachés entre les feuilles. Elle baissa la vitre et inspira la fraî cheur, les senteurs fruitées du matin.

Ce superbe domaine à la campagne était une autre énigme.

Comment un procureur à la retraite avait‑il pu s’offrir un endroit aussi magnifique ? Elle ne posa jamais la question. Non par crainte de recevoir une réponse brutale, car il s’était toujours montré courtois, et du reste, elle n’était pas femme à laisser

un homme oublier la courtoisie en sa présence ; le docteur était connu pour sa dureté et son sens de la répartie. Ce qui la troublait n’avait rien à voir avec les manières, c’était la vérité cachée derrière ce grand domaine.

Elle ne voulait pas l’apprendre.

C’était une bâtisse à deux étages, reliés par un escalier en bois, à larges marches ; on entrait direc tement dans un vaste salon ; les baies vitrées, d’un bout à l’autre, donnaient sur des vergers, des vignes frangées par une rivière, et au ‑ delà, une colline rocailleuse. Une forêt s’étendait derrière la maison, qui grimpait ensuite à flanc de montagne.

La route arrivant du village butait contre la rivière qui longeait la colline ; de là, un pont menait au domaine. La maison était nichée au milieu d’un terrain s’étirant à perte de vue, sous la protection de la montagne, de la rivière et des rochers. Il était impossible d’entrer sans être vu par le propriétaire : l’unique route menant au domaine était celle du village. Depuis les baies vitrées, avec des jumelles, on pouvait suivre cette route sur des kilomètres.

Il y avait au fond du salon une grande chemi‑ née en pierre, semblable aux âtres dans les châteaux du Moyen Âge, immense et qui paraissait pouvoir chauffer la maison à elle seule. Une longue tige en fonte, pointue, au manche en bois, servait à remuer les braises.

Elle se souvint de la nuit. De ses yeux qui s’écar‑ quillaient sous l’effet de la peur. Elle s’était raidie, n’avait pas bougé, ni protesté non plus. Elle avait scruté le visage de Mehmet, cherchant à lire dans son regard, glacial et menaçant, jusqu’où tout cela irait. Jamais elle n’oublierait ce qu’elle avait ressenti

en cet instant ; ce désir monstrueux qui traversait son corps tendu par la peur ; la limite qui avait été franchie, dans ce bref instant où elle avait consenti à tout.

Personne, la connaissant, n’aurait pu imaginer qu’elle se livre à cette scène. Et si quelqu’un la lui avait racontée, si elle l’avait lue dans un livre, elle aurait grimacé. Une grimace de déplaisir.

Quand on a peur, avait‑elle appris, on doit rester en alerte, se défier du désir. Mais vivre, c’est diffé rent. La vie change tout.

Elle avait découvert la peur. Et quel lien, effrayant et honteux, unit la peur et le désir.

“Peut‑être que cette peur est notre lien le plus fort, se souvenait elle avoir pensé. C’est peut être de réussir à me faire peur qui l’attache à moi.”

Oui, elle avait confiance en elle. Une confiance qui la préservait des blessures durables, mais cette confiance, dans ces instants là, semblait peu à peu se dissoudre, non pas s’effacer mais se réduire, se racornir, à rebours de la peur qui grandissait.

Était ‑ ce cela qui l’agitait tant, de se trouver prise en étau entre son assurance et sa peur ? Elle n’en savait rien, pas plus qu’elle ne s’expliquait la relation entre la montée de la peur et celle du désir. Il existait entre les deux un lien secret, un lien déconcertant, un lien que seule la vie pou ‑ vait enseigner, un lien qui échappait à la logique. Un lien primitif, remontant peut‑être, qui sait, au temps où les hommes vivaient dans les cavernes, comme un vestige de ces âges où le corps com mandait à l’esprit.

Elle se demandait si d’autres femmes avaient senti ce lien entre le désir et la peur, si elles l’avaient vécu

dans leur chair. Ou bien était elle la seule, et seule ment dans ce domaine à la campagne, à connaître cette folie ? Ses habitudes, son éducation l’obli geaient à trouver une explication rationnelle, scien‑ tifique ; elle n’y parvenait pas toujours.

“Quelque chose se passe, se disait‑elle, quelque chose se passe et tout change, toutes mes idées, moi même…”

Le plaisir qu’elle éprouvait était si immense, si nouveau, si puissant, que le pont entre son corps et son esprit, sous le poids de cette extase, semblait s’être effondré. C’était de la passion, une passion qui répudiait tout ce qui avait été son existence, son passé, son identité, ses idées, et faisait d’elle sa prisonnière, captive consentante d’une volupté qu’elle imaginait déjà inégalable ; à jamais inéga‑ lable. Le plaisir était devenu plus important, plus précieux que tout.

Elle entendit la rivière ; elle sentit sa fraîcheur, elle vit l’ombre des rochers qui s’étendait sur les eaux.

La voiture franchit le pont et prit la route du village.

Chaque fois, elle devait passer ce pont pour se rendre compte qu’elle quittait le domaine.

Au loin, on apercevait le village.

Le matin, Mehmet se levait avant elle, il allait marcher dans la forêt et revenait chargé d’odeurs de feuilles et d’humus. Il dormait peu. “Je n’aime pas dormir, avait‑il dit un jour. On est tellement vul‑ nérable quand on dort, tu n’as jamais pensé à ça ?

Un homme qui dort est un homme impuissant, et moi, l’impuissance, je n’aime pas.”

Elle le regardait petit déjeuner ; il mangeait avec un appétit phénoménal, mais ce qui étonnait Aslı,

à vrai dire, était l’étrange grâce avec laquelle se déployait cet appétit quasiment obscène. Il y avait là quelque chose de sauvage, de mauvais, elle le savait, et chaque fois se disait que la grâce peut cacher tant de choses.

“Je me demande comment tu arrives à rester élé‑ gant en bâfrant de la sorte”, avait‑elle dit un jour.

Mehmet, la regardant d’un air incrédule, avait haussé les épaules.

La voiture approchait du village.

La route le traversait ; au‑delà, on apercevait la mer.

C’était une petite bourgade ordinaire, et pourtant cet endroit, elle le sentait, avait quelque chose d’ef‑ frayant. Elle l’avait dit à Mehmet, et il avait souri : Et quoi encore, si le village le plus innocent du monde te fait peur…

Il y a quelque chose… Quelque chose que tu sais et que j’ignore… Que j’ignore mais que je sens… On dirait que la nuit, des gens en tuent d’autres, ici…

Elle avait remarqué qu’il la dévisageait avec une attention inhabituelle. Ce n’était pas le regard ordi‑ naire d’un homme qui essaie de lire dans les pen sées d’une femme, c’était celui, soupçonneux, de quelqu’un qui cherche à deviner ce que l’autre sait.

Une nuit, il lui avait raconté qu’il avait passé son enfance dans une école française tenue par des prêtres. Elle y croyait à peine, et n’avait pas résisté à lui demander : “Alors tu parles français ?” Il avait éclaté de rire, longtemps, bruyamment, comme jamais elle ne l’avait entendu rire.

C’est aussi là bas que tu as appris à t’habil ler comme ça ?

Il portait toujours des costumes sombres, des chemises au col amidonné, des cravates élégantes, nouées avec soin.

Je n’aime pas te voir dans ces vêtements, avait‑ elle ajouté.

Pourquoi ?

Tu me parais lointain.

Mais je suis lointain…

Ah bon ?

Absolument. Il n’y a que déshabillés que nous sommes proches.

C’est un peu blessant, comme phrase…

Non, au contraire : je voulais dire que nous arrivons à être tellement proches que l’éloignement dont tu parles disparaît…

La voiture sauta sur une bosse à l’entrée du village. Elle avait mal partout. Des douleurs qui faisaient le bonheur de son corps. Bonheur épisodique dont elle savait quelle somme de renoncements, présents, passés, futurs, seraient nécessaires à sa préservation.

Peut‑être renonçait‑elle à certaines choses auxquelles il n’eût pas fallu renoncer, des choses auxquelles, à l’avenir, elle ne se pardonnerait pas d’avoir renoncé.

Le village était silencieux, les persiennes des mai sons basses étaient tirées, c’était le calme habituel et l’inertie étrange de cet endroit où la vie, pensait elle, semblait se cacher, enfouie sous une lourde couverture. Et à chaque traversée du village, l’en vie confuse la prenait de soulever cette couverture pour voir ce qu’il y avait dessous.

Une fois, Mehmet l’avait accompagnée au village. Un groupe de jeunes, l’apercevant dans la rue, était venu le saluer respectueusement, une scène qu’elle avait observée avec une certaine stupéfaction, car

cela ne ressemblait pas au respect qu’on montre à un homme plus âgé, mais davantage à la timidité servile avec laquelle on s’incline devant un chef implacable.

“Ils sont impressionnés parce qu’il était pro cureur”, avait‑elle pensé.

Si cette histoire n’était que celle d’un homme et d’une femme, de leurs deux chairs, tout aurait été très simple.

Mais c’était bien plus compliqué.

“Je ne comprends pas toujours ce que tu me dis, en revanche je comprends très bien ce que tu ne me dis pas”, lui avait asséné Mehmet une fois. Elle ne savait pas ce qu’il comprenait au juste, mais il avait raison : beaucoup de choses entre eux étaient tues.

Elle se rappelait la première fois qu’elle l’avait vu.

C’était il y a des années, quand elle était étudiante en médecine. Une après‑midi, elle était sortie en ville acheter un cadeau pour une amie qui l’invi tait à sa soirée d’anniversaire.

C’était une belle journée de septembre. Quelques nuages dérivaient doucement dans le ciel.

Les rues étaient calmes. Elle marchait vite, son cadeau à la main, pour arriver à l’heure à la soirée. Elle portait une jupe courte, des talons, des pail‑ lettes sur le visage, une tenue qui, à cette heure, la mettait un peu mal à l’aise.

Un groupe de jeunes avait brusquement déboulé dans l’avenue. Une seconde plus tard, des poli ‑ ciers, surgis de nulle part, les avaient encerclés et les attaquaient à coups de matraque et de gaz lacrymogène.

Elle s’était jetée contre un mur, sortant son mou choir pour se couvrir le visage. 19

Une main brutale l’avait soudain attrapée par le col pour la traîner par terre, puis les coups de matraque s’étaient mis à pleuvoir sur son bras tandis qu’elle tentait de se dégager en criant “Lâchez‑moi !”.

Elle avait senti d’abord une brûlure, puis la dou leur envahir tout son corps. On l’avait jetée dans un fourgon, au milieu de jeunes qui hurlaient en essayant de se protéger des coups.

Le fourgon avait traversé la ville à toute vitesse jusqu’à la direction générale de la Sûreté, où on les avait fait descendre, puis entrer de force dans un bâtiment, elle ne souvenait plus à quel étage, les coups pleuvaient dans les couloirs, on l’avait menottée à un radiateur, au fond d’une grande salle qui résonnait de cris affreux. Son unique pensée, quand elle s’était trouvée par terre, était de croi‑ ser les jambes et de tirer sur sa jupe pour cacher ses cuisses.

Elle ne savait plus combien de temps elle était restée assise là. Elle se souvenait de la dureté du plancher sous ses fesses.

Elle entendait hurler.

Elle entendait des insultes.

Il y avait du sang par terre.

À un moment, au milieu de la douleur et du chaos, elle avait vu deux jeunes hommes entrer dans la pièce, dont l’un était très beau, très élégant. Ils marchaient sans hâte, comme s’ils étaient en prome nade sur un petit sentier bordé d’arbres, et tout en discutant, riaient joyeusement. Ils avaient traversé toute la salle sans regarder une seconde autour d’eux.

De tout ce qu’elle avait vécu ce jour‑là, rien ne l’avait humiliée autant que les rires de ces deux hommes ; jamais elle n’avait oublié ces rires, ni leurs visages.

Le mal, avait elle pensé, ce doit être cela : une totale indifférence à l’autre et à ses souffrances. Ils n’avaient pas eu un seul regard pour ces corps battus, ces visages et ces bouches ensanglantés, déformés par les cris de douleur.

Les années avaient passé, mais à la seconde où elle avait vu Mehmet, elle l’avait reconnu. Elle ne le lui avait pas dit.

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Aslı, femme indépendante et épanouie, vit à Ankara, où elle est physiothérapeute. Chaque week-end, elle se rend dans la propriété de Mehmet, un ancien procureur condamné pour corruption et violences, qui l’a engagée afin de soulager son dos. Si la nuit ils entretiennent une relation passionnée, Mehmet tient Aslı à distance le jour. Lorsqu’elle rencontre Romaïssa, l’épouse de son amant, une complicité naît entre elles, faite de moments privilégiés au bord de la piscine. Sous le soleil brûlant d’Anatolie, Aslı plonge dans l’intimité du couple et dans le passé trouble de Mehmet, au risque de se perdre.

Ahmet Altan, né en 1950, est l’un des auteurs les plus renommés de Turquie. Son œuvre romanesque, traduite dans de nombreux pays, est publiée en France par Actes Sud, notamment Madame Hayat (prix Femina étranger 2021). Il vit en résidence surveillée dans son appartement d’Istanbul, avec interdiction de quitter le territoire turc.

Illustration de couverture : © Mügluck

www.actes-sud.fr

DÉP. LÉG. : OCT. 2025 / 22 € TTC France