PROGRAMME DE PREVENTION URBAINE Cahier Diagnostic 2024, n° 3

PROGRAMME DE PREVENTION URBAINE Cahier Diagnostic 2024, n° 3

Programme de prévention urbaine

Cahier Diagnostic 2024, n°3

Diagnostic santé mentale et assuétudes dans le Quartier Nord

Ce diagnostic offre une analyse approfondie des problématiques de santé mentale et d’assuétudes dans le quartier Nord. Il a été réalisé en collaboration avec divers acteurs locaux du social, de la santé, de la sécurité et de la prévention. Ainsi, ce document reprend les constats partagés dans le quartier Nord, les difficultés rencontrées par les acteurs locaux dans l’accompagnement du public, et apporte des pistes de solutions aux problématiques identifiées.

Coordonné par la cellule Évaluation du Programme de prévention urbaine (PPU), les cahiers diagnostics reprennent l’ensemble des travaux de diagnostic réalisés et/ou coordonnés par la cellule Évaluation du PPU. L’objectif de cette collection est de documenter les thématiques et territoires d’action du Programme de prévention urbaine.

Auteur

David Cognaux, Évaluateur interne, dcognaux@1030.be

Responsables du Programme de prévention urbaine

Bertrand Dhuyvetter, Responsable du département, bdhuyvetter@1030.be

David Lebrun, Responsable-adjoint du département, dlebrun@1030.be

Diagnostic santé mentale et assuétudes dans le Quartier Nord Cahier Diagnostic 2024, n° 03

D.1. Développer l’interprétariat et la médiation culturelle 20

D.2. Étendre le programme « Housing First » en Région de Bruxelles-Capitale 20

D.3. Renforcer et pérenniser les financements de la première ligne 21

D.4. Étendre spécifiquement les services dits « bas seuils » 21

D.5. Favoriser le travail de rue et l’accueil par permanence 22

D.6. Promouvoir le travail « mixte » 22

D.7. Développer des lieux d’échanges pour les acteurs locaux 22

D.8. Créer un hub multidisciplinaire de proximité 23

D.9. Mettre en place un chauffoir dans le quartier Nord 23

D.10. Ouvrir une salle de consommation à moindre de risque dans le quartier Nord 23

D.11. Établir une convention entre le CPAS et les partenaires locaux 24

D.12. Former les services de première ligne aux problématiques de santé mentale et d’assuétudes 24

D.13. Sensibiliser les pharmacies locales à la délivrance des traitements de substitution 24

D.14. Décriminaliser les usagers de drogues 25

D.15. Étendre et améliorer l’accès aux toilettes publiques 25

D.16. Impliquer toutes les parties prenantes dans la mise en place d’actions 25

En 2023, un premier diagnostic faisait état des problèmes d’insécurité rencontrées par les acteurs de la prévention et de la sécurité dans le Quartier Nord. Les constats de ce document 1 sont sans appels : violences, vols, consommation, incivilités, malpropreté, dégradations, etc.

Le Quartier Nord combine ainsi quasi toutes les problématiques d’insécurité. Parmi celles-ci, deux problématiques majeures du quartier ont particulièrement pris de l’ampleur ces dernières années : les problèmes de santé mentale et d’assuétudes.

En novembre 2022, le meurtre du policier Thomas Monjoie démontre la gravité et la complexité des problématiques de santé mentale et d’assuétudes rencontrées dans le Quartier Nord 2 . Cette complexité appelle à des réponses concertées qui mobilisent à la fois les acteurs de la sécurité, mais également du social et de la santé. Dans ce sens, ce second diagnostic vise à approfondir et à analyser les enjeux spécifiques de la santé mentale et des assuétudes dans le Quartier Nord, en collaboration avec les partenaires locaux. Il a pour objectif de mieux comprendre ces phénomènes et de proposer des solutions adaptées et concertées à ces problématiques complexes rencontrées dans l’espace public.

Le premier chapitre permet d’abord de détailler la méthodologie mise en œuvre pour ce diagnostic. Le cadre délimitant la problématique, le processus d’élaboration de ce document, les méthodes de collecte de données, ainsi que les limites du diagnostic y sont présentés.

Le second chapitre identifie les problématiques de santé mentale et d’assuétudes présentes dans et autour du Quartier Nord. Il s’efforce d’en identifier les causes profondes et d’en évaluer les répercussions sur les individus et leur environnement social. Un aspect particulièrement crucial de cette analyse réside dans l’exploration de l’interaction entre les problèmes de santé mentale, d’assuétudes et de précarité au sein du quartier. Deux cas plus concrets, rencontrés dans les pratiques des acteurs de terrain y sont détaillés.

Ensuite, ce diagnostic documente les obstacles rencontrés par les acteurs de terrain dans leur mission d’accompagnement des personnes en situation de détresse psychologique ou de dépendance. Comprendre ces difficultés et les freins à l’accompagnement du public sont essentiels si l’on veut offrir des réponses adaptées aux obstacles auxquels font face les professionnels et les bénéficiaires.

Enfin, le dernier chapitre de ce document ambitionne de dépasser le stade de la simple observation en proposant des pistes d’action concrètes pour les acteurs de terrain et en formulant des recommandations pour les autorités compétentes. Ce diagnostic vise donc à contribuer à l’amélioration des politiques et des pratiques en matière de santé mentale et d’assuétudes dans le quartier Nord.

Ce chapitre présente la méthodologie utilisée pour mener à bien ce diagnostic sur la santé mentale et les assuétudes dans le Quartier Nord, en mettant un accent sur le cadre délimitant ce diagnostic, la composition des comités et des groupes de travail, les étapes de collecte de données, ainsi que les limites de ce document.

L’étude s’inscrit dans une démarche visant à comprendre et à documenter les problématiques de santé mentale et d’assuétudes chez les individus fréquentant l’espace public du Quartier Nord, principalement sur Schaerbeek, depuis la fin des mesures liées à la pandémie de COVID-19 en été 2022. Cette étude cible spécifiquement les personnes présentant des problèmes de santé mentale et/ou d’assuétudes dans cet espace géographique précis.

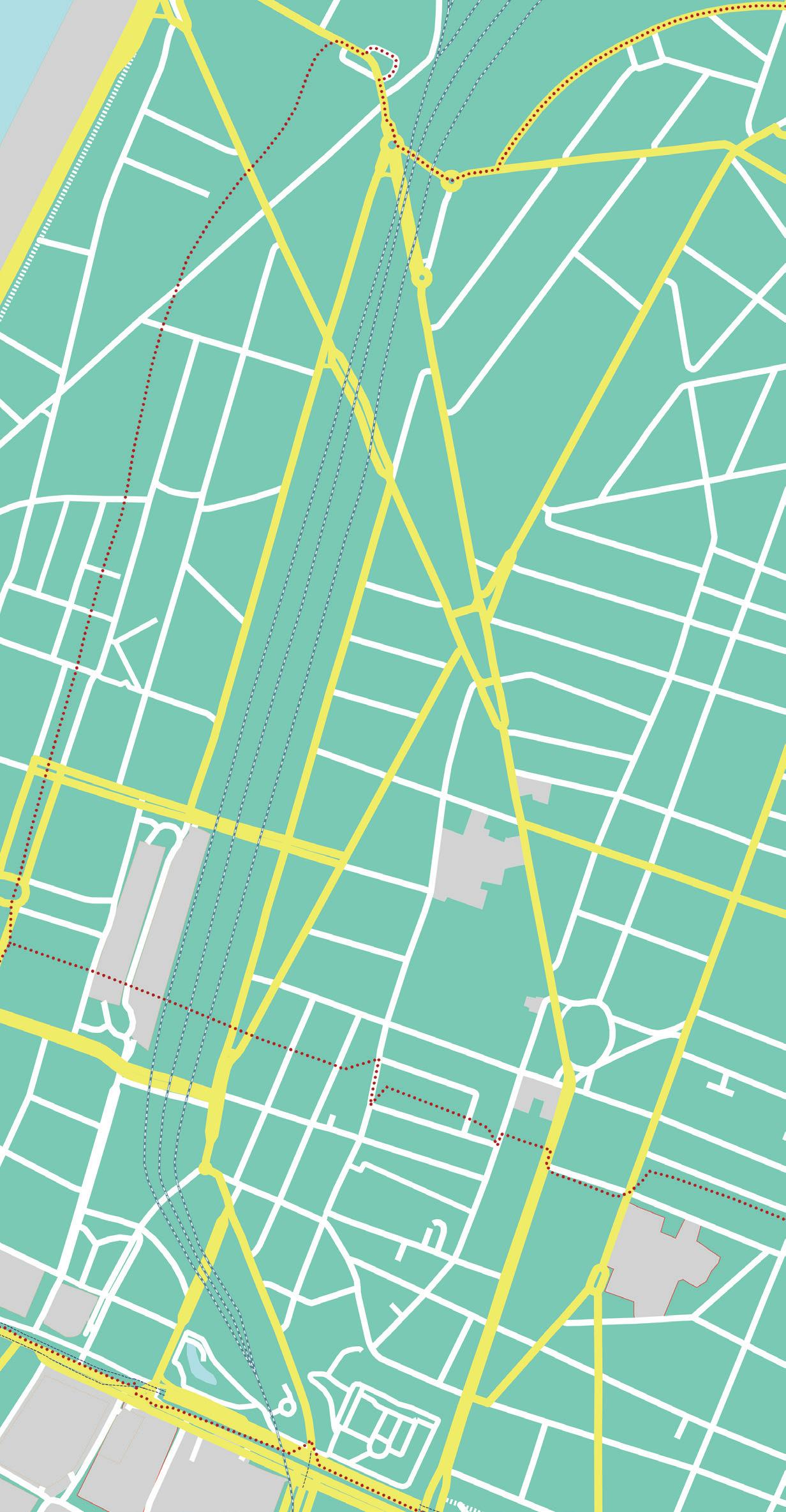

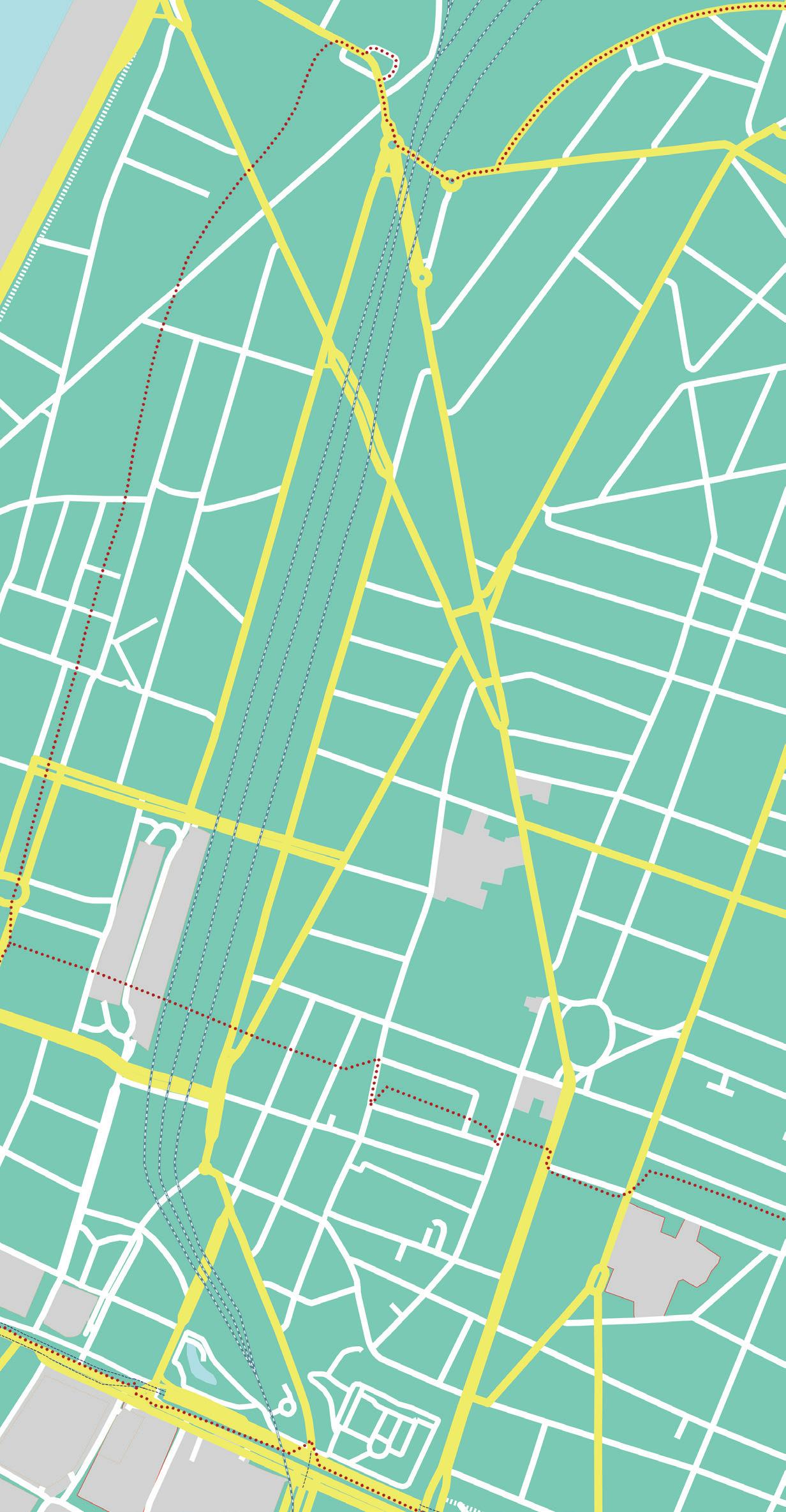

La figure 1, et plus spécifiquement la zone bleue, offre une délimitation de la zone concernée par ce diagnostic. Dans un souci de comparaison, la zone jaune délimite le territoire étudié dans le cadre du premier diagnostic faisant état de l’insécurité dans la zone Brabant-Nord 3

A.2. COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT ET COMITÉ DE SUIVI

Pour garantir la qualité et la pertinence de ce diagnostic, deux comités ont été constitués. Le premier comité, dit « d’accompagnement », qui est à l’initiative de la commande de ce diagnostic. Ce comité comprenait les membres suivants :

- Le cabinet de la Bourgmestre, représenté par la Conseillère Police ;

- La Zone de Police Bruxelles Nord, représenté par le conseiller au Chef de Corps de la zone ;

- Le Programme de Prévention Urbaine, représenté par le Responsable du Département.

Ensuite, un comité de « suivi » a également été constitué, celui-ci composé d’acteurs du Programme de Prévention Urbaine directement concernés par les problématiques adressées dans ce diagnostic. Les membres de ce comité ont joué un rôle de suivi et de conseil dans la réalisation du document. Ce comité, dirigé par l’évaluateur interne de la cellule d’évaluation du Programme de Prévention Urbaine, comprenait :

- La chargée de projets diagnostic de Quartier de la Cellule Évaluation ;

- La responsable de Latitude Nord ;

- Le psychologue de Latitude Nord ;

- La coordinatrice-adjointe des Travailleurs sociaux de rue (TSR) ;

- Le coordinateur de l’équipe des TSR de l’Équipe 58.

Ce comité a joué un rôle crucial tout au long du processus de collecte, d’analyse et de rédaction en conseillant et en orientant la réalisation du diagnostic.

La collecte des données s’est principalement faite de manière qualitative, aux travers d’échanges avec les acteurs professionnels locaux de la sécurité, du social et de la santé. Celle-ci s’est déroulée en plusieurs étapes, allant de la séance d’information initiale à la réunion finale de travail sur les pistes d’actions et les recommandations. La méthode était participative et collaborative, basée sur l’échange interdisciplinaire des participants.

La première étape a été la séance d’information en septembre 2023, celle-ci visait à présenter le projet de diagnostic aux acteurs locaux policiers, de la prévention, du social et de la santé directement impliqués dans les problématiques de santé mentale et d’assuétudes dans le Quartier Nord. Cette présentation avait également pour objectif de recevoir les feedback des acteurs sur la méthodologie proposés et les objectifs attendus du diagnostic.

Ensuite, après validation de la méthodologie, les séances 2, 3 et 4 du diagnostic ont été structurées de la manière suivante :

1. Le groupe se retrouve en plénière. Chaque plénière est animée autour d’un point spécifique au diagnostic : d’abord objectiver la situation dans le Quartier Nord. Ensuite, identifier les freins rencontrés dans l’accompagnement du public, et enfin formuler les recommandations et pistes d’actions pour pallier aux problématiques énoncées.

2. Lors de chaque séance, le groupe est divisé en plusieurs « focus groups » interdisciplinaires, mélangeants policiers, travailleurs sociaux, travailleurs de la santé, et agents de la prévention. Le groupe est alors divisé en 3-4 « focus groups » de 5 à 7 personnes, ceux-ci à chaque fois accompagnés d’un modérateur. Chaque « focus group » bénéficie ainsi d’un temps de discussions et d’échanges en petits comités.

3. À l’issue de ces discussions en « focus groups », un délégué est désigné pour synthétiser les échanges et les présenter en plénière à l’ensemble du groupe.

4. S’ensuit alors une discussion en plénière sur l’ensemble des éléments ayant été présentés. Cette dernière étape permet alors à chacun d’ajouter de nouveaux éléments, de nuancer certains propos, ou de marquer leur désaccord sur ce qui a été énoncé.

Cette méthodologie interactive a permis d’échanger sur les points de vues, ainsi que de recueillir des données qualitatives riches, nuancées, et variées. Ce diagnostic est donc le reflet d’un constat partagé par les différents acteurs de la police, de la prévention, du social et de la santé ayant participé à sa réalisation.

Ensuite, pour garantir la fiabilité des informations fournies, celles-ci ont été, dans la mesure du possible, croisées avec des données quantitatives en provenance de ces mêmes acteurs locaux et de la zone de police, ainsi qu’avec d’autres sources documentaires (rapports, autres diagnostics locaux, études, etc). Cette approche mixte a permis une analyse plus approfondie des problématiques identifiées.

Les institutions ayant participés à la réalisation de ce diagnostic sont les suivantes :

- La Zone de Police, avec des représentants des commissariats 1, 4 et 5 ;

- Les travailleurs sociaux de rue de l’équipe 58, du Programme de prévention urbaine (PPU) ;

- Le service Vie de Quartier, du PPU ;

- Latitude Nord, du PPU ;

- Le CPAS de Schaerbeek ;

- PsyBru, Antenne Bruxelles Est ;

- Cliniques universitaires Saint-Luc (Équipe Mobile de Crise, EMUT) ;

- Le Centre Hospitalier Jean Titeca ;

- Safe Brussels ;

- Le Samusocial ;

- Le SMES ;

- Transit ASBL ;

- Le projet Lama ;

- Espace P.

Malgré la rigueur appliquée dans la mise en œuvre de ce diagnostic, plusieurs limites doivent être reconnues. Tout d’abord, les focus groups, bien qu’ayant réuni une grande diversité d’acteurs locaux, ceux-ci étaient exclusivement composés de professionnels. Cette composition restreint la représentativité des perspectives, laissant de côté les expériences vécues par les autres parties prenantes tels que les habitants, les usagers, les commerçants du quartier, ainsi que les bénéficiaires eux-mêmes.

De plus, bien que les données qualitatives aient été croisées avec des données quantitatives provenant des acteurs locaux et de la zone de police, cette démarche n’a pas été systématique dans toutes les phases de l’analyse. De telles données, à l’échelon sont parfois difficiles d’accès. Par conséquent, certains aspects des problématiques de santé mentale et d’assuétudes pourraient ne pas avoir été entièrement étayés par des données quantitatives, limitant ainsi la robustesse des constats.

En outre, la focalisation sur les phénomènes d’insécurité dans l’espace public du Quartier Nord a exclu de facto les aspects des problématiques de santé mentale et d’assuétudes qui ne se manifestent pas dans cet environnement spécifique ou n’impactant pas l’ordre public. Ainsi, à titre d’exemple, une personne souffrant de dépression présente bien une problématique de santé mentale, mais celle-ci ne sera pas perceptible ni problématique dans ses interactions dans l’espace public. Dans ce même sens, les phénomènes de consommation n’induisant pas de changements de comportements, et donc n’impactant pas l’ordre public, ne sont pas non plus abordés dans ce document.

Enfin, comme cela sera décrit dans la partie suivante, la distinction entre les problématiques de santé mentale et les problématiques d’assuétudes est difficile à établir, et ces deux domaines peuvent s’alimenter mutuellement. Dans ce sens, aucune séparation claire n’est établie entre ces deux problématiques dans ce diagnostic. Au contraire, il est important de reconnaître leur interconnexion et leur influence réciproque. Ainsi, tout au long de ce document, les aspects liés à la santé mentale et aux assuétudes peuvent être étroitement entrelacés, reflétant la réalité complexe et multifacette de ces enjeux.

Ce chapitre fait état des constats dits « généraux » établis sur l’espace public dans le Quartier Nord pour la période et le public définis précédemment. Cette partie dresse donc un premier tableau du quartier et met en avant les dynamiques propres aux problématiques de santé mentale et d’assuétudes qui s’y retrouvent.

Le principal constat qui ressort du groupe de travail est qu’il existe une interaction forte entre précarité, assuétudes et santé mentale. Ces trois problématiques interagissent et s’autoalimentent. Lorsqu’une des trois problématiques se présente, les deux autres pôles ont tendance à venir alimenter le premier. On peut donc à la fois retrouver ces problématiques comme causes et comme conséquences les unes des autres.

Ces trois éléments ne sont cependant pas pour autant tous présents dans tous les cas, il s’agit bien d’une tendance. Certaines personnes peuvent présenter des troubles de santé mentale sans pour autant consommer de produits et vice versa. De même, une personne précaire ne sera pas nécessairement soumise à des problèmes d’assuétudes ou de santé mentale et vice versa.

Pour illustrer ce propos, Latitude Nord, au travers de son travail d’accompagnement, répertorie trois thématiques intrinsèquement liées aux problèmes de santé mentale : « le mal-logement et l’errance, les violences liées à la migration et les conséquences d’un usage abusif de drogues. De manière générale, l’équipe observe, chez le public, les conséquences psychiques de trauma (guerre, parcours migratoires, violences intrafamiliales, passages en rue...), une perte d’espoir (syndrome d’auto-exclusion), l’adoption de mécanismes de survie (prises de risques, isolement, coupure avec la réalité…), mais également l’expression de conduites agressives et violentes. » 4 Latitude Nord observe donc un lien fort entre, d’une part la santé mentale, et de l’autre les problèmes de précarité et d’assuétudes.

Également, les acteurs locaux ont souligné la difficulté de poser un diagnostic sur un comportement dans l’espace public et dire s’il s’agit d’un comportement induit par une consommation ou par un trouble mental. Il n’est pas toujours évident de parler de santé mentale lorsque l’intrapsychique 5 n’est pas visible au premier coup d’œil. Dans ce sens, comme cela a été souligné dans les limites de ce diagnostic, il y a des troubles psychiques qui sont visibles et génèrent des situations insécurisantes dans l’espace public, mais à l’inverse d’autres personnes ont des problématiques de santé mentale qui ne génèrent pas de situations insécurisantes. Pour ces personnes, les troubles peuvent être totalement maîtrisés. Toutes les problématiques de santé mentale ne sont donc pas considérées comme problématiques du point de vue sécuritaire, et cela vaut également pour la consommation.

Figure 2. Représentation schématique de l’interaction santé mentale - assuétudes - précarité

Le trauma est une réalité complexe dans le quartier Nord, agissant à la fois comme une cause et une conséquence des problèmes rencontrés. Il constitue souvent le point de départ d’une spirale négative, où chaque nouvel événement traumatique alimente davantage les difficultés existantes. Les conséquences du trauma peuvent être graves, se manifestant parfois par des symptômes psychotiques 6, qui se traduisent fréquemment par des comportements violents ou agressifs dans l’espace public. De plus, certaines personnes traumatisées peuvent recourir à la consommation de drogue comme mécanisme d’adaptation ou pour atténuer l’anxiété liée à leur situation.

À titre d’exemple, le quartier Nord est particulièrement fréquenté par un public migrant. 7 8 Ceux-ci fuyant les conflits, la persécution ou la misère de leur pays endurent un périple dangereux à la recherche d’une vie meilleure. Ce voyage expose ces individus à des traumatismes physiques et psychologiques graves, incluant les violences des passeurs, les conditions précaires dans les camps de réfugiés et les situations d’exploitation. Ces expériences peuvent entraîner des séquelles psychologiques durables, telles que le stress post-traumatique, l’anxiété et la dépression, aggravés par l’incertitude sur leur avenir et les difficultés d’intégration dans leur nouveau pays. 9

La précarité, qu’elle soit marquée par un manque de revenus, des difficultés d’accès au logement ou des obstacles à l’éducation, peut exercer une pression écrasante sur les individus, les exposant ainsi à des risques accrus de développer des troubles de santé mentale. 10 Les conditions de vie instables et l’incertitude quant à l’avenir peuvent engendrer un sentiment d’impuissance et de désespoir, qui sont des facteurs de risque connus pour les troubles psychologiques tels que l’anxiété et la dépression. De plus, le stress chronique associé à la précarité peut perturber le fonctionnement du cerveau et contribuer au développement de troubles mentaux.

Le constat des acteurs de terrain est que face à ces difficultés, certaines personnes peuvent chercher des moyens de soulager leur détresse, et la consommation de substances psychoactives peut sembler une échappatoire temporaire. Les produits stupéfiants offrent parfois un répit momentané de la réalité difficile, induisant un sentiment de soulagement ou de plaisir immédiat.

Si l’on se penche sur le quartier Nord, on s’aperçoit qu’il figure parmi les plus précarisés de la région de Bruxelles-Capital. Si l’on reprend quelques indicateurs clés, dans le secteur statistique du quartier Brabant, le taux d’activité en 2021 était inférieur à la moyenne régionale, avec 55,4 % contre 63,6 % respectivement. De même, le revenu imposable médian des déclarations pour l’année 2019 était également plus bas dans le quartier Brabant, s’élevant à 15 307 € par rapport à 20 427 € au niveau régional. Enfin, la proportion de demandeurs d’emploi dans la population de 18 à 64 ans était plus élevée dans le quartier Brabant, avec 16,1 % contre 11,3 % 11 au niveau régional. Également, le quartier Nord est, comme beaucoup de quartiers du « croissant pauvre » de Bruxelles, un quartier d’arrivée privilégié pour les populations immigrantes en provenance de pays dits « pauvres » ou « intermédiaires ». 12

Alors même que le quartier Nord présente déjà une situation de fragilité socio-économique, s’ajoutent à cela la présence de publics particulièrement vulnérables : personnes en errance, personnes sans-abris, sans-papiers, consommatrices. Des squats et autres campements de fortune sont régulièrement observés dans le quartier Nord. 13

La première grande tendance partagée par tous les intervenants est l’augmentation de la consommation/vente de stupéfiants, celles-ci étant visibles dans l’espace public. Ce dernier élément est important, car cela était, selon ces mêmes intervenants, encore impensable il y a quelques années à une époque où la vente et la consommation étaient cachées. Les données relevées par la Zone de Police dans la zone du Commissariat 5 14 entre 2021 et 2023 reflètent bien cette tendance d’augmentation de la vente et consommation dans le quartier, qui comptabilise à lui seul près de la moitié des faits enregistrés.

Pour la Zone de Police les consommateurs fréquentent particulièrement le quartier Nord, car c’est un lieu où il est facile d’acheter des produits stupéfiants et où les prix sont intéressants. Le phénomène est particulièrement présent autour de la Gare du Nord, aux rues verte, Rue Linné, Rue de la Prairie, Place de la Reine, Place Liedts, ainsi que dans le parc Reine verte. La police constate également un effet de déplacement constant des problématiques. En effet, lorsqu’une attention policière spécifique est donnée à un lieu problématique, le trafic et la consommation ne font que se déplacer temporairement vers un autre espace à proximité, qui devient à son tour problématique.

Également, liée à cette consommation, la police souligne la présence de réseaux de trafic de stupéfiants qui se disputent la main mise sur le quartier. Ce phénomène joue un rôle important sur la dynamique du quartier, les nuisances et les violences qui en découlent. L’actualité récente relative aux fusillades à Bruxelles illustre bien cette dynamique . Mêlées à ce trafic, de nombreuses personnes précarisées et sans moyens de subsistance finissent par contribuer à ce trafic en vendant eux-mêmes des stupéfiants afin de se faire un peu d’argent pour subvenir à leurs besoins.

Également, les intervenants constatent une augmentation du nombre de personnes souffrant de problèmes de santé mentale. À titre indicatif, Latitude Nord, service d’accueil bas seuil communal, rapporte dans son rapport d’évaluation 2023, 16 une augmentation du nombre de demandes posées en permanences d’accueil relatives à la santé mentale. Latitude Nord rapporte 6173 passages 17 lors de ses permanences en 2023, contre 4555 en 2023. Ces passages ont découlé sur 4427 demandes de démarches auprès de l’équipe (contre 3379 l’année précédente). Sur ces 4427 demandes, 14 % concernent des problématiques de santé mentale, contre 11 % l’année précédente, soit une augmentation de 66 % de demandes en lien avec la santé mentale entre les deux années. Sur les demandes de 2023, Latitude Nord a pu ouvrir 77 dossiers d’accompagnement à long terme 18, sur ces dossiers 68 % d’entre eux comportent une « dimension santé mentale » 19 , soit plus des 2/3 des dossiers ouverts sur cette même année.

Figure 3. Données policières relatives aux faits en lien avec les stupéfiants entre 2021 et 2023. Ces données sont issues de la Direction Stratégique de la Zone de Police Bruxelles-Nord. Les données policières sont le reflet de l’activité policière dans le quartier. Dans ce cadre, la Gare du Nord a fait l’objet, en 2023, d’une opération spécifique de lutte contre le trafic de stupéfiants dans et autour de la gare par la Task Force PolBruNo-Parquet.

Trois critères permettent à Latitude Nord d’objectiver qu’un dossier comporte une dimension santé mentale :

- Changement de comportement observé chez la personne qui influence le contact et l’accompagnement de la personne, ce qui représente 42 % des dossiers.

- Passages en psychiatrie dans le parcours de la personne, ce qui représente 30 % des dossiers concernés.

- Présence d’un réseau de soins en santé mentale autour de la personne : psychiatre, psychologue, service de santé mentale… Ce qui représente 28 % des dossiers.

Plus spécifiquement concernant la consommation, sur les 5 dernières années, le type de produits a évolué. Par le passé, étaient principalement consommés des opiacés. Aujourd’hui la consommation est plus orientée vers les stimulants, plus proches du mode de vie/survie des consommateurs, qui cherchent des stimulants pour rester éveillés, comme le crack. À titre indicatif, Transit ASBL rapporte une augmentation de la consommation de Cocaïne/Crack parmi les usagers du territoire communal, passant de 68 % en 2022 à 81 % en 2023. 20

Également, plus récemment est constatée une explosion du trafic et de la consommation de médicaments qui sont détournés de leur usage et surconsommés pour induire d’autres effets que ceux pour lesquels ils sont mis sur le marché. Pour en citer deux, le Lyrica et les Benzodiazépines sont largement consommés.

Enfin, la consommation de protoxyde d’azote est en augmentation. Ce dernier phénomène touche tous les publics, jeunes et moins jeunes, précarisés et moins précarisés. En plus des effets physiques courts termes du produit, la consommation à long terme peut entraîner de graves séquelles neurologiques. 21 Les professionnels ayant participé aux focus groups rapportent que la consommation de ce produit touche un large public, y compris les jeunes et les très jeunes. Selon eux, la sensibilisation est insuffisante concernant cette consommation. Pour les consommateurs, le produit est souvent perçu comme n’étant pas une drogue puisque le produit n’est pas interdit. Par ailleurs, le produit est également perçu comme peu nocif et donc pas dangereux pour la santé. Les chiffres policiers de la Zone de Police nous permettent d’objectiver l’augmentation de la consommation de ce produit, principalement dans le quartier Nord (zone du commissariat 5).

Selon les données policières, on voit très clairement une surprésence du produit dans la zone d’intervention du Commissariat 5, correspondant pratiquement à la zone du quartier Nord. Plus des deux tiers des PV relatifs à la possession et l’utilisation de gaz hilarant y sont enregistrés.

Figure 4. Données policières relatives aux PV en lien avec la possession ou l’utilisation de gaz hilarants entre 2021 et 2023. Ces données sont issues de la Direction Stratégique de la Zone de Police Bruxelles-Nord. Les données policières sont le reflet de l’activité policière dans le quartier.

Face à la violence, qui peut émerger dans certains endroits du quartier, les travailleurs de terrain, aussi bien des services publics que du milieu associatif, sont pris à parti. Des organisations comme Espace P rapportent que les travailleurs.euses du sexe (TDS) ont élaboré des stratégies de contournement, évitant ainsi certaines rues ou zones jugées dangereuses. Espace P rapporte également que des TDS, afin de maintenir leur tranquillité, en viennent également à payer des dealers ou des consommateurs pour éviter les conflits et préserver leur espace de travail. Étant donné ce climat de violence, certaines ASBL prennent la décision de quitter le quartier pour s’installer ailleurs, faute de pouvoir remplir leurs missions. Également, Latitude Nord a pris la décision, en février 2024, de fermer temporairement sa permanence après l’agression physique, dans ses locaux, de deux de ses travailleurs sociaux par un bénéficiaire.

Par ailleurs, la police rapporte observer des tensions entre les commerçants et les usagers du quartier. Les commerçants se sentant parfois obligés d’intervenir directement face aux vols et aux agressions. Ce climat de tension et de trafic est renforcé par la présence de jeunes tentés par l’économie souterraine, notamment la vente de drogue, en raison du manque d’opportunités d’emplois rémunérateurs. Les jeunes, attirés par l’argent facile offert dans le quartier nord, se retrouvent ainsi exposés à des situations de vulnérabilité, tandis que les personnes sans papiers, dans des situations d’impasse et d’absence de perspectives, deviennent également des cibles faciles dans ce contexte.

Le quartier Nord, et plus largement la Région de Bruxelles-Capitale, fait face à des limites significatives en ce qui concerne l’accessibilité à des services de première et de deuxième ligne 22 adaptés aux besoins des publics cibles. Également, les problématiques locales nécessitent des approches intégrées, prenant en considération les différentes problématiques rencontrées par le public dans le quartier Nord, qui sont très souvent à la croisée entre problèmes de santé mentale, d’assuétudes et de précarité.

Manque de personnel

Si l’on compare le quartier Nord au reste de la région bruxelloise, ce dernier constitue un réel « hotspot » particulièrement touché par les problématiques de santé mentale et d’assuétudes. Un tel « hotspot » nécessite donc une attention particulière et des moyens conséquents pour prendre en charge les problématiques qui y sont présentes. Cependant, le constat partagé par tous les partenaires prenant part à ce diagnostic, qu’ils soient acteurs de la sécurité, du social ou de la santé, est qu’ils sont tous submergés par la charge de travail. Ils témoignent ainsi tous d’un manque de moyen qui empêche une prise en charge optimale du public cible.

Manque de travail social mixte

Un des problèmes majeurs réside dans le manque de travail social mixte, capable d’offrir à la fois des services d’accueil et une accroche du public au travers de l’outreaching. 23 Malgré la présence de quelques rares structures dans le quartier qui propose ce type de services mixtes, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre pleinement les publics qui ont besoin d’une intervention proactive. Dans ce sens, l’accès aux services de première ligne reste un défi, avec une offre souvent inadaptée aux situations complexes rencontrées par les individus dans le quartier.

À titre d’exemple, quand une personne présente des problèmes de santé mentale, on la redirige vers des services de psychiatrie, sans nécessairement considérer les problèmes de consommation auxquels fait face cette même personne. Dans ce cas l’intervention ne sera pas adaptée à la personne, et la prise en charge échouera très certainement. Inversement certaines personnes se retrouveront dans un service de sevrage pour mettre fin à une addiction à un produit, mais du fait de la non-prise en compte des problèmes de santé mentale l’intervention n’est pas non adéquate.

Inaccessibilité des services de deuxième ligne

Une autre lacune importante réside dans l’inaccessibilité aux services de deuxième ligne. Comme pour la première ligne, les CPAS, les services psychiatriques d’urgence et les maisons médicales, sont surchargés, avec des listes d’attente décourageantes pour les bénéficiaires, qui finissent par renoncer aux accompagnements planifiés. Pour le cas spécifique des assuétudes, l’offre pharmaceutique est limitée, avec peu de pharmacies proposant des solutions adaptées dans le quartier Nord. Selon l’un des intervenants sociaux présents lors des focus groups, les pharmacies schaerbeekoises donnant effectivement accès à des traitements de substitution se font de plus en plus rares. En effet, le public toxicomane est perçu comme particulier et plus difficile à prendre en charge, ce qui dissuade les pharmaciens pour la prise en charge de ce public. Par ailleurs, la délivrance quotidienne (par exemple de méthadone) représente une charge de travail supplémentaire pour les pharmacies.

Concernant la police, la saturation de leurs services et l’absence de coordination entre les acteurs du social/de la santé et des forces de l’ordre créent des obstacles supplémentaires pour ceux qui cherchent de l’aide. Les options policières sont également restreintes. Étant donné le manque de moyens et le manque de connaissance spécialisée en santé mentale et assuétudes, la police doit se limiter à des interventions réactives plutôt qu’à des approches préventives et d’accompagnement du public cible. La police est, dans ce sens, preneuse de davantage de travail transversal pour pallier cette difficulté.

Obstacles administratifs et numériques

La lourdeur administrative constitue un obstacle majeur de prise en charge du public. Le processus bureaucratique de mise en ordre administrative, phase obligatoire pour assurer l’accès aux droits sociaux et aux soins, est difficile à comprendre et prend du temps à mettre en œuvre, aussi bien pour les usagers que pour les accompagnants de première ligne. Cette lourdeur et cette complexité administrative entraînent des retards considérables dans l’accès à un parcours de remise en logement, d’accès à une allocation, ou d’accès aux soins, ce qui complique davantage les possibilités de prise en charge d’un public déstructuré de personnes présentant des troubles de santé mentale et/ou d’assuétudes.

De plus, la remise en ordre administrative se fait généralement via les communes. De ce fait, pour le public en errance et sans abris, les déplacements entre communes peuvent entraîner la perte des droits acquis, créant ainsi des obstacles supplémentaires pour les personnes en mobilité. Ces démarches administratives, de plus en plus longues et complexes, agissent comme un parcours du combattant, décourageant ainsi de nombreuses personnes et entravant leur accès aux services de santé mentale, sociaux et de logement.

La pandémie de COVID-19 a accentué ces défis en accélérant la numérisation des services publics. Bien que la numérisation puisse offrir des avantages certains en termes de commodité pour une majorité d’usagers, elle crée également une «fracture numérique» pour ceux qui n’ont pas accès à internet, aux outils numériques, ou qui ont des compétences numériques limitées. L’accès en ligne aux services, souvent sur rendez-vous, peut également réduire le contact humain et compromettre la qualité de l’accueil, un élément essentiel dans l’accompagnement des personnes. Ainsi, la numérisation des services publics a davantage fragilisé un public qui était déjà fragile et précaire.

Morcellement des compétences

Les travailleurs sociaux et de santé se trouvent confrontés à des défis considérables en raison de la fragmentation des compétences institutionnelles en Belgique, en raison de son système fédéral et de l’existence de nombreux niveaux de pouvoir. Avec la répartition des responsabilités entre le niveau fédéral, régional, communautaire et communal, ainsi qu’entre différentes institutions, il devient difficile pour les professionnels d’orienter et de coordonner efficacement les soins et les services pour les individus confrontés à des problèmes d’assuétudes et de santé mentale.

Manque de reconnaissance

Les métiers du social et de la santé sont souvent peu valorisés et peu reconnus, bien qu’ils soient essentiels à la prise en charge des problématiques de santé mentale et d’assuétudes. Pour les participants, ces professions impliquent souvent un travail émotionnellement exigeant, nécessitant une grande empathie, une capacité d’écoute et une résilience face à la détresse humaine. Cependant, ces compétences ne sont pas toujours pleinement comprises ou appréciées à leur juste valeur.

Également, le manque de reconnaissance peut se manifester à travers des conditions de travail difficiles, un manque de soutien institutionnel et une pression constante pour fournir des services avec des ressources limitées. Tout cela peut décourager les individus talentueux et motivés de poursuivre une carrière dans ces domaines, ce qui entraîne un manque de professionnels qualifiés et engagés pour répondre aux besoins conséquents du quartier.

Perte de sens dans l’accueil bas seuil

La perte de sens dans l’accueil bas seuil constitue un défi majeur. Par manque de moyens, certaines prises en charge doivent être refusées, ce qui a pour effet direct de « rehausser » le seuil de l’accueil. Autrement dit, par manque de moyens, les travailleurs sont obligés de prioriser certains accompagnements par rapport à d’autres, ce qui est contradictoire avec les principes de l’accueil bas seuil qui se veut inconditionnel et universel.

Cette tension se manifeste notamment dans les centres d’hébergement et les lieux d’accueil, où la violence devient la principale de communication des bénéficiaires à l’égard des équipes d’accompagnants. Parfois, cette violence atteint un tel niveau que des exclusions ou l’intervention de la police sont nécessaires. Cette réalité laisse les bénéficiaires dans une situation encore plus précaire qu’avant leur arrivée. Souvent, les travailleurs de première ligne absorbent cette violence, mettant en péril leur propre bien-être. La frustration est palpable lorsqu’on constate que des personnes sont exclues et retournent à la rue, renforçant ainsi le cycle infernal de la précarité.

Cette évolution vers des conditions d’accueil plus restrictives remet en question le sens même du travail social, alimentant un sentiment d’épuisement au sein des équipes. Ce sentiment d’impuissance se traduit par un risque accru de burnout et d’absentéisme, amplifié par une charge de travail croissante et des moyens insuffisants dans tous les services, qu’ils soient sociaux, policiers ou de santé.

Violences à l’égard des travailleurs de première ligne

En lien avec la perte de sens, la violence constitue un problème majeur dans les interactions entre services de première ligne et usagers/bénéficiaires. Lorsque la violence devient le principal moyen de communication, le dialogue et l’aide sont relégués au second plan. Les travailleurs sociaux se retrouvent ainsi confrontés à des situations de violence immédiate, impliquant parfois l’utilisation d’armes blanches ou à feu.

Face à de telles circonstances, les accompagnants se sentent démunis, manquant souvent des outils nécessaires pour intervenir efficacement. Le public présentant des problèmes de santé mentale et/ou d’assuétude est un public particulièrement difficile à appréhender. Cette ambiguïté rend les interventions encore plus complexes pour les travailleurs sociaux, qui doivent composer avec un environnement imprévisible et potentiellement dangereux.

Les professionnels sont confrontés à l’évolution constante des produits et des modes de consommation. L’adaptation à ces changements s’avère souvent difficile et nécessite de nombreux « essais et erreurs » dans la compréhension et la prise en charge de ces nouvelles réalités. Dans ce sens, le métier du social, en particulier en première ligne, doit constamment se transformer, s’adapter et se réinventer. Les travailleurs doivent repenser leurs pratiques, intégrer de nouvelles dimensions du travail social qui dépassent parfois les connaissances acquises lors de leur parcours de formation. Cette réinvention demande un ajustement constant et une remise en question de ses propres méthodes de travail. En effet, dans les échanges entre professionnels, nombreux sont ceux qui expriment leurs doutes et leurs interrogations quant à la pertinence de leurs approches. Bien que leur intuition soit souvent juste, les travailleurs n’ont pas toujours un cadre adéquat qui leur permette de sortir des pratiques conventionnelles qui ne sont plus toujours adaptées.

Ainsi, les partenaires soulignent la nécessité d’un temps de pause, d’un recul pour repenser les pratiques, afin d’être de nouveau efficacement présent auprès du public. Cependant, la formation continue, pourtant cruciale dans ce processus d’adaptation est souvent entravée par les contraintes précédemment mentionnées, notamment de surcharge de travail induit par un manque de personnels et de moyens. Dans des situations de saturation des services, il est difficile pour les travailleurs de première ligne de prendre le temps de partir en formation, surtout quand il y a des suivis et des permanences à assurer. Cette situation crée un cercle vicieux où le souffle du social de première ligne se trouve d’autant plus affaibli.

Difficultés liées à l’interculturalité

Le quartier Nord se distingue par sa diversité culturelle prononcée, où les usagers ne maîtrisent pas toujours une des langues nationales et pour qui les perceptions de la santé et de la maladie peuvent différer de celles de la culture occidentale. Cette réalité soulève la nécessité de repenser l’assistance de manière spécifique et adapter en fonction du public visé. En effet, certaines nationalités ont des conceptions différentes de la santé et des soins, exigeant ainsi des travailleurs une approche transculturelle.

Bien que certains soient sensibles à ces problématiques, il est impératif d’approfondir davantage ces initiatives dans le Quartier Nord, notamment pour favoriser l’accroche avec tous les types de publics. Cela met en lumière l’importance de développer des compétences et des méthodes de travail qui prennent en compte la diversité culturelle et les besoins spécifiques des différents groupes de population dans ce quartier.

Précarité et instabilité du public

La prise en charge des personnes exclues des droits constitue un défi majeur. Le fonctionnement institutionnel fait que seules les personnes éligibles, c’est-à-dire en ordre administrativement, peuvent être réellement accompagnées par les services sociaux et de santé présents dans le quartier nord. De cette façon, les personnes sans titre de séjour, publics qui représentent une part non négligeable du public des partenaires du quartier Nord, ne sont pas éligibles à l’accès aux soins ou aux aides sociales. À l’inverse, une grande part des bénéficiaires des services de première ligne rentrent dans les conditions d’accès aux droits, mais sont complètement déconnectés du système institutionnel, et ne veulent pas y rentrer. Ainsi, ce public spécifique demande parfois un investissement sur la durée, avec un contact régulier pouvant parfois s’étendre sur plusieurs années, ne serait-ce que pour tisser un premier lien de confiance pour ensuite convaincre la personne de se rendre aux administrations et de faire valoir ses droits. 24

Dans ce sens, les publics désinstitutionnalisés se heurtent à des obstacles administratifs, par exemple dans l’accès à un traitement médical ; comment financer un traitement médical, tel qu’un traitement de substitution ou des antibiotiques, pour ceux qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie ou n’ont pas de carte de santé ?

La précarité du public pose également des défis de communication, notamment en ce qui concerne le suivi et la prise de rendez-vous. Par exemple, de nombreux bénéficiaires disposent d’un téléphone temporaire, qui peut être rapidement perdu, volé ou vendu, compliquant ainsi le suivi psychologique ou la communication pour les rendez-vous administratifs. Cette instabilité affecte également les prises de rendez-vous avec les services sociaux, en particulier lorsque les personnes n’ont pas d’adresse fixe pour recevoir du courrier.

Surmédiatisation du quartier

Malgré les efforts pour attaquer les problèmes complexes présents dans le quartier à moyen et long terme, les équipes de terrain sont souvent contraintes de réagir, sous l’influence médiatique, à des situations immédiates amplifiées par la presse ou les réseaux sociaux. De fait, le quartier Nord fait régulièrement l’objet d’attentions des médias, souvent au travers d’un contenu qui stigmatise le quartier et ses habitants. En réaction à cela, les pressions des politiques pour des solutions rapides et immédiates à des problèmes structurels et complexes ne font qu’accentuer les défis rencontrés par les équipes de terrain, soulignant ainsi les tensions entre les demandes médiatiques et politiques instantanées et les réponses durables nécessaires pour résoudre les problèmes de fond dans le quartier.

Gentrification du quartier

La gentrification des quartiers historiquement populaires, tels que le quartier Nord, engendre d’importantes répercussions sur la dynamique sociale. Les nouveaux résidents et occupants souvent plus aisés peuvent exercer des pressions pour des politiques de développement qui ne répondent pas aux besoins des populations précarisées. En conséquence, la gentrification du quartier peut fragmenter davantage la communauté et accroître les disparités socioéconomiques, rendant la prise en charge des populations précarisées plus difficile et complexe.

Lutte contre le trafic de drogues

La police témoigne d’un manque de moyens pour lutter contre le trafic de drogues. D’une part, le trafic de drogue s’internationalise, rendant la remontée des filières complexe pour les forces de l’ordre au niveau local. Les réseaux de trafic sont alimentés par d’autres villes, voire d’autres pays, la seule réponse que la police locale peut apporter dans ce contexte est une réponse réactive. Également, les ressources financières et humaines allouées aux services de police au niveau local sont insuffisantes, ce qui restreint la capacité des services à mener des opérations de grande envergure et à maintenir une présence constante dans les quartiers touchés par le trafic de drogue. Pour lutter contre ce trafic de grande ampleur, la police locale n’a ni les moyens humains ni les capacités de remonter les filières.

Criminalisation des usagers de drogue

Comme souligné par la Fedito Bxl, la loi du 24 février 1921 n’interdit pas l’usage de drogues, mais elle interdit tous les comportements « périphériques » à cette consommation. 25 Ainsi, une personne qui achète et détient de la drogue pourra être pénalement condamnée, alors même que la consommation ne peut se faire sans l’obtention et la détention des produits. Par ailleurs, aucune distinction n’est faite entre consommateurs et trafiquants, la détention reste interdite, même lorsqu’il s’agit d’une consommation personnelle.

De ce fait, la criminalisation de l’usage de drogue complique davantage le travail des équipes de terrain et de la police. Les consommateurs se retrouvent dans un état d’insécurité et de stigmatisation, entravant ainsi leur accès aux filières d’accompagnement social et de santé vers lesquelles ils pourraient se tourner.

Crise de l’accueil

D’après l’article 6 de la loi du 12 janvier 2007, tout demandeur d’asile doit bénéficier d’une aide matérielle qui est définie comme « l’hébergement, les repas, l’habillement, l’accompagnement médical, social et psychologique et l’octroi d’une allocation journalière », et ce le temps nécessaire à la procédure. Depuis l’été 2022, ce droit n’est plus respecté et impacte considérablement la situation dans le quartier Nord.

D’une part, les demandeurs d’asile se retrouvent livrés à eux-mêmes, en errance dans la rue, sans moyens de subsistance, avec toutes les conséquences physiques et psychiques que ces conditions de vie précaires impliquent. À la suite de cela, de nombreux demandeurs d’asile tombent dans une d’auto-exclusion et de consommation de substances, s’ensuit alors un cercle vicieux pour ces personnes.

D’autre part, cette situation impacte considérablement les structures d’accueil qui se retrouvent débordées par de nouvelles demandes de ce public. Les services de premières lignes doivent alors adapter leurs manières de travailler à cette nouvelle difficulté, ce qui entrave leur capacité à mener à bien leurs missions. Ces services se retrouvent à faire des démarches et des accompagnements qui ne devraient pas être faits si la loi était bel et bien respectée.

Dans ce dernier chapitre, différentes recommandations et pistes d’actions sont formulées. Celles-ci sont issues des intervenants et des groupes de travail auxquels ils ont participé. Au total, seize propositions ont ainsi été formulées et sont reprises ci-dessous.

Il est impératif de développer et de renforcer les services d’interprétariat et de médiation interculturelle dans le quartier Nord. Ce quartier, caractérisé par une forte diversité ethnique et linguistique, nécessite des efforts accrus pour assurer une communication efficace avec ses habitants. Les médiateurs interculturels jouent un rôle essentiel en tant que facilitateurs de compréhension et de collaboration entre les différentes communautés présentes dans le quartier. Ils agissent également en tant que passeurs de connaissances en matière de services sociaux et de santé, fournissant des informations cruciales sur l’accès aux soins et aux ressources disponibles.

Il est fréquent de constater que certains habitants et usagers du quartier n’utilisent pas les services médicaux, soit parce qu’ils ne connaissent pas les procédures et les modalités d’accès, ou bien parce qu’ils n’ont pas les mêmes « référentiels » culturels, cela est notamment le cas pour la santé mentale. Ainsi, la médiation culturelle est indispensable pour surmonter les barrières linguistiques et culturelles, assurant ainsi une meilleure accessibilité et une utilisation plus efficace des services de santé et sociaux dans le quartier. Cette recommandation est également défendue par le Méridien dans son diagnostic communautaire. 26

Il est crucial d’allouer davantage de ressources aux programmes de remise en logement de type « Housing First ». Ce type d’action vise à remettre en logement des personnes en situation de sansabrisme. La remise en logement est utilisée comme premier levier d’action pour une réintégration du public précarisé. Ce type d’action a déjà ses preuves. 27 Étant donné les résultats positifs et les besoins criants en termes de logement pour les personnes précarisées, une telle initiative doit être renforcée. Renforcer ce dispositif permettrait de sortir de nombreuses personnes actuellement contraintes de faire appel à des centres d’accueil d’urgence, ces derniers étant complètement engorgés et n’offrant qu’une solution à court terme et d’urgence aux publics accompagnés. Selon les chiffres du dénombrement de Bruss’help, plus de 7000 personnes sans encore sansabris dans la région de Bruxelles en 2022 (contre 5313 en 2020). 28

Par ailleurs, ce type de dispositif doit être étendu, car de nombreuses personnes ne sont pas, à l’heure actuelle, « éligibles » pour bénéficier de ce type de logement, notamment les personnes en situation irrégulière, qui composent une part non négligeable du public en rue et souffrant de problèmes de santé mentale et d’assuétudes, notamment dans le quartier Nord.

Dans ce sens, de nombreux espaces inoccupés en Région de Bruxelles-Capitale 29 peuvent être mobilisés pour répondre aux besoins en hébergement des populations précarisées. Pour ce faire, il est essentiel d’adopter une politique proactive d’activation des espaces vacants et inoccupés. Cela implique d’identifier les espaces «vides» ou sous-utilisés, tels que les bâtiments abandonnés ou sous-exploités, et de les réaffecter pour pouvoir offrir un logement aux personnes précarisées, première étape dans un processus de réinsertion sociale et de santé. Cette approche permettrait de pallier le manque d’hébergements disponibles et d’exploiter de manière efficace les ressources existantes pour répondre aux besoins de logement des populations vulnérables.

Une seconde alternative à envisager est la création d’un modèle similaire au Housing First, qu’on pourrait appeler « Working First » 30. Ce modèle vise à valoriser les compétences des personnes peu qualifiées ou ne maîtrisant pas la langue, en leur offrant des activités rémunérées et valorisantes dans le respect de leur dignité, et cela afin de les autonomiser. Ce type de dispositif serait également bénéfique pour éviter que ces individus ne tombent dans l’économie informelle, notamment le trafic de drogue, comme observé dans le quartier Nord. Dans ce sens, il est important de proposer des alternatives concurrentielles et rémunératrices telles que des emplois temporaires rémunérés à la journée, même au niveau communal.

Il est essentiel de revaloriser et de renforcer les services de première ligne en leur assurant des budgets pérennes. Comme mis en avant précédemment, les acteurs de première ligne sont débordés et font face à un manque structurel de personnel. Par ailleurs, de nombreux services fonctionnent sur la base d’initiatives financées temporairement, sous forme d’appels à projets. Avec ce format, les financements ne sont que temporaires et ne sont pas assurés dans la durée. Cela a pour effet d’entraîner une perte d’effectifs et d’expertise au fil du temps dans les associations et services financés de la sorte. De fait, un financement temporaire n’est ni attractif ni enviable. Cette instabilité annuelle crée un climat d’incertitude qui nuit à la qualité et la pérennité des services offerts aux bénéficiaires. Il est donc primordial de pérenniser les financements des programmes de première ligne afin de garantir une continuité dans l’intervention sociale et sortir d’une logique d’intervention dans l’urgence et à court terme.

Plus spécifiquement à la première ligne, il est nécessaire de promouvoir les services d’accueil dit « bas seuil ». 31 Ces services bas seuils ont la particularité d’offrir un accueil universel et de toucher les publics précarisés qui ne trouvent de place dans aucuns autres services de première ligne. En effet, ces services adaptent leurs offres d’accompagnement et leurs méthodes d’accroche aux réalités et contraintes du public, notamment en allant directement sur leurs lieux de vie. Ainsi, les publics concernés par ce diagnostic, ceux ayant des problèmes de santé mentale et d’assuétudes, qui sont parmi les plus déconnectés des parcours institutionnels, sont spécifiquement accrochés par les services dits « bas seuils ». Pour lutter efficacement contre les problématiques de santé mentale et d’assuétudes dans le quartier Nord, il est donc impératif que les services d’accueils bas seuils soient renforcés au travers de ressources humaines et financières supérieures.

Également, et dans le sens d’un accueil plus adapté aux publics précarisés, sujets à des problèmes de santé mentale et d’assuétude, il est crucial d’améliorer l’accès aux services publics, sociaux, et de santé du quartier Nord. Pour ce faire, il convient de revoir les modalités d’accès actuelles, en passant notamment par la mise en place de systèmes de permanences plutôt que par des systèmes de rendez-vous. Cette approche plus flexible permettrait de faciliter l’accès aux services pour les personnes instables ou précarisées, qui peuvent avoir des difficultés à respecter des contraintes horaires et des rendez-vous fixés à l’avance.

De plus, afin de garantir un accompagnement efficace, il serait opportun d’offrir la possibilité aux travailleurs sociaux de se déplacer avec les usagers et de les accompagner lors de leurs rendezvous, ce qui favoriserait une prise en charge globale et adaptée à leurs besoins spécifiques. Cependant, ce type d’accompagnement est chronophage et demande des ressources humaines supplémentaires.

Enfin, il est important de souligner l’importance du travail de rue, qui permet aux travailleurs sociaux d’être en contact direct, sur les lieux de vie des usagers, et de toucher les populations les plus désinstitutionnalisées. En mettant en œuvre ces mesures, il serait possible d’améliorer significativement l’accès aux services sociaux et de santé dans le quartier Nord.

Pour de nombreux partenaires ayant participé à l’élaboration de ce diagnostic, le travail mixte est une de piste de solutions aux problèmes rencontrés dans le quartier. Comme présenté précédemment, les problèmes de santé mentale ne peuvent être compris et traités sans considérer leur interaction avec les problèmes d’assuétudes et de précarité. Dans ce sens, il est judicieux d’envisager la création d’équipes dites « mixtes » 32, alliant plusieurs champs d’expertise pour optimiser la prise en charge et l’impact des interventions auprès du public cible. Par exemple, des équipes interdisciplinaires réalisant des maraudes mixtes impliquant les équipes travaillant dans le domaine de la santé mentale, de la précarité et de la prévention, en collaboration avec la police.

Toutefois, il est crucial de reconnaître les spécificités de chaque métier et de maintenir une approche nuancée envers les publics visés, notamment en tenant compte des perceptions différentes de la présence policière dans les actions sociales et de santé. Il est donc suggéré d’explorer des modèles d’association et de mutualisation des services du secteur de la sécurité, du social et de la santé à moyen terme afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux et défis rencontrés sur le terrain.

Il est proposé de développer un cadre déontologique favorisant les espaces de concertation et de discussion entre les différents services, tels que la police, les services de prévention, sociaux, de santé, et tout autre acteur touché par les problématiques de santé mentale et d’assuétudes. Un tel dispositif permettrait une meilleure communication, une coopération et une compréhension accrue des rôles de chacun, favorisant ainsi le suivi des problématiques dans le quartier.

Dans ce sens, il est essentiel de faciliter l’accès à des outils permettant une connaissance approfondie des ressources disponibles au niveau local. Parmi ces outils, il serait bénéfique de mettre en place un système d’accès à la carte sociale pour tous les acteurs institutionnels et associatifs du quartier. Cette carte offrirait un inventaire détaillé avec les coordonnées des institutions et des services disponibles sur le territoire. Par exemple, la création d’une cartographie du travail de rue ainsi que la mise en place d’un site internet répertoriant les acteurs et initiatives locales dans le quartier pourraient également s’avérer très utiles pour favoriser la coordination et la collaboration entre les différents acteurs communautaires.

Afin d’assurer un meilleur accès aux soins et à l’aide matérielle, il est proposé de développer des solutions d’accompagnement social et de santé adaptés et intégrés, en bas seuil, en mettant en place un hub social-santé local, idéalement situé à proximité de la Gare du Nord. Ce hub devrait offrir un ensemble de services variés, par exemple des consultations médicales, la possibilité d’ouvrir les droits sociaux, de débloquer des situations administratives, de donner accès à une adresse de référence, etc. Tout ceci dans un seul et même lieu.

Il serait bénéfique que ce hub soit conçu comme un projet multidisciplinaire réunissant divers acteurs, tels que des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé, des psychologues, etc., afin de répondre efficacement aux besoins complexes des habitants et usagers du quartier nord. Dans ce sens, il est primordial de veiller à ce que toutes les interventions nécessaires se fassent sur place, sans rediriger les personnes vers d’autres services. Les services communaux et du CPAS sont des acteurs primordiaux dans l’ouverture des droits qui pourraient se faire dans ce hub.

En complément de la proposition précédente, le quartier pourrait se doter d’un chauffoir de jour à destination du public précarisé occupant le quartier. Un tel dispositif à l’avantage d’attirer le public précarisé, et notamment les personnes présentant des problèmes de santé mentale et d’assuétudes. Cela permettrait alors aux travailleurs sociaux d’accrocher plus aisément ce public spécifique, dans un lieu qui permet de créer un premier de confiance, afin d’initier un processus de resocialisation et de soin. Il faut également préciser qu’une telle initiative avait été mise en place par le passé, à l’initiative du CPAS, à proximité du quartier Nord. Malheureusement, ce chauffoir a dû fermer par manque de moyens, au regret des équipes de première ligne. 33 L’ouverture d’un chauffoir dans le Quartier Nord, en addition du projet de hub social santé, pourrait offrir une solution intégrée et efficace aux freins précédemment énoncés dans ce diagnostic.

À l’image des initiatives récentes en région bruxelloise, la mise en place d’une salle de consommation à moindre risque dans le quartier Nord permettrait de répondre à un besoin largement partagé par les acteurs locaux. Plusieurs initiatives de ce type ont été initiées, mais ces installations ne touchent que les usagers dans un périmètre restreint autour de l’implantation. Dans ce sens, les usagers du quartier Nord sont trop loin que pour que ces initiatives leur soient bénéfiques. Ainsi, une salle de consommation à moindre risque, dans le quartier Nord, permettrait d’accrocher les consommateurs de cette espace.

Cette initiative serait bénéfique pour plusieurs raisons : elle offrirait un environnement de consommation sécurisé, réduisant ainsi les risques pour la santé des usagers et limitant leur exposition dans l’espace public. Cela contribuerait à désengorger les lieux de consommation actuels et à améliorer la sécurité et la qualité de vie dans le quartier. En somme, la création d’une salle de consommation à moindre risque dans cette zone constituerait une mesure proactive pour répondre aux besoins de santé publique et améliorer le bien-être des habitants et usagers du quartier

Pour surmonter les obstacles liés à l’accès aux soins et aux aides sociales dans le quartier Nord, il est impératif d’optimiser la collaboration entre le CPAS et les partenaires locaux. La mise en place de procédures simplifiées entre le CPAS et ces organisations locales constituerait une avancée majeure, accélérant et facilitant ainsi l’accompagnement dispensé par les travailleurs sociaux actifs dans le quartier, qui auraient alors un point de contact privilégié avec le CPAS. Il est également crucial d’adresser la question de la distance entre le quartier Nord et le CPAS de Schaerbeek, qui constitue un frein à l’accès aux droits pour les personnes précarisées.

Pour ces raisons, une solution envisageable serait la conclusion de conventions entre les CPAS et les organisations locales bas seuil, permettant ainsi une meilleure collaboration dans la prise en charge du public présentant des problèmes de santé mentale et d’assuétudes dans le quartier Nord. De plus, l’établissement d’une présence locale du CPAS, avec la possibilité d’ouvrir des droits sur place, renforcerait considérablement l’accessibilité aux services sociaux dans le quartier.

Afin de promouvoir un accueil respectueux et adapté aux besoins des usagers, il est essentiel de sensibiliser le personnel non spécialisé aux réalités des personnes présentant des problèmes de santé mentale et d’assuétudes. Cela nécessite une campagne d’information visant à combattre les préjugés et les méconnaissances liés à ces populations et des formations spécifiques à la prise en charge de ce type de public.

De nombreux programmes de qualité existent, mais ils doivent être accessibles et suivis par un plus large public de travailleurs de première ligne, notamment ceux qui ne sont pas familiers avec les problèmes de santé mentale et d’assuétudes. Au travers de la formation des services dits « généralistes », il serait possible d’améliorer la qualité de l’accueil et des services offerts aux personnes vulnérables, tout en renforçant les compétences et la collaboration entre les professionnels du social, de la santé et de la sécurité.

Le manque d’accès aux traitements de substitution, pour les personnes consommatrices, est un frein majeur à la sortie d’addictions. Les acteurs locaux le confirment ; très peu de pharmacies proposent actuellement ces traitements dans le Quartier Nord, ce qui crée des obstacles significatifs pour ceux qui souhaitent rentrer dans un processus de rétablissement.

Pour remédier à cette lacune importante dans notre système de santé, les pharmacies doivent être sensibilisées et encouragées à délivrer ces traitements de substitution. Cela pourrait se faire par le biais de partenariats avec des organisations spécialisées dans le traitement des addictions, des campagnes de sensibilisation et des incitations financières pour les pharmacies qui s’engagent à fournir ces services vitaux. Également, une formation adéquate du personnel sur les besoins spécifiques des personnes aux prises avec des addictions serait également essentielle pour garantir une prestation de services de qualité.

Comme exposé dans les obstacles politiques à l’accompagnement du public, la criminalisation de l’usage de drogues complique la prise en charge du public consommateur. Ce diagnostic soutient la décriminalisation de l’usage de drogues, comme défendu par la Fedito Bxl. 34 La décriminalisation présente plusieurs avantages. Tout d’abord, elle met fin à la criminalisation de comportements qui ne causent pas de préjudice direct à autrui, permettant une réorientation des ressources judiciaires et policières vers des activités plus prioritaires.

En traitant l’usage de drogues comme un enjeu de santé publique plutôt que comme un crime, les individus concernés peuvent accéder plus facilement à des services de prévention, de traitement et de réhabilitation, favorisant ainsi une approche plus efficace pour réduire les dommages associés à la consommation de drogues.

Enfin, la décriminalisation contribue à désengorger le système judiciaire et policier, permettant une utilisation plus efficiente des ressources et une meilleure focalisation sur la prévention et la réduction des risques liés à la consommation de drogues.

La question de l’accès aux toilettes publiques revêt une importance cruciale, notamment pour le public cible affecté par des problèmes de santé mentale et d’assuétude, susceptibles de rencontrer des difficultés liées à l’hygiène personnelle. Toutefois, la simple disponibilité de toilettes ne suffit pas ; il est impératif de veiller à leur entretien et à leur surveillance afin d’assurer des conditions sanitaires optimales. De simples cabines temporaires de type toilettes de chantiers ne sont pas suffisantes. Pour cela, il convient d’envisager la création de métiers dédiés à l’entretien et à la surveillance de ces installations, dans le but de garantir leur propreté et de prévenir tout usage détourné ou abusif.

En lien avec la proposition précédemment énoncée de développement de partage des ressources, une réflexion approfondie sur la localisation des toilettes publiques est également nécessaire, notamment en établissant une cartographie exhaustive de toutes les installations disponibles dans le quartier nord de Bruxelles. Cette cartographie pourrait être mise à disposition des travailleurs sur le terrain, facilitant ainsi l’orientation des bénéficiaires vers des installations sanitaires appropriées. En outre, il est important de sensibiliser la communauté locale à l’importance de maintenir des toilettes publiques propres et sécurisées, ainsi qu’à l’existence de ces ressources dans leur environnement.

Enfin, il est vivement recommandé d’inclure activement les habitants, les commerçants et des pairs-aidants 35 du quartier dans la conception et la mise en œuvre de stratégies visant à améliorer la santé mentale et à réduire les assuétudes. Leur participation directe permettra de recueillir des perspectives précieuses sur les défis spécifiques rencontrés par la population concernée, ainsi que sur les solutions potentielles qui pourraient mieux répondre à leurs besoins. Cette démarche favorisera non seulement une compréhension plus profonde des enjeux locaux, mais également une plus grande légitimité et acceptation des mesures prises. En impliquant activement ces parties prenantes, il est assuré que les initiatives mises en place sont réellement adaptées aux réalités locales et bénéficient du soutien nécessaire pour leur succès à long terme.

Au travers de ce diagnostic, les réalités complexes et les défis multiples auxquels les acteurs locaux du social, de la santé et de la sécurité ont été mis en avant. Parmi cette réalité complexe, il est important de mettre en avant l’interaction étroite entre précarité, santé mentale et assuétudes. Dès lors, les problèmes de santé mentale et d’assuétudes ne peuvent pas être compris sans les mettre en interactions avec les problèmes sociaux auxquels ils sont liés.

Ce diagnostic s’est également attardé sur les difficultés rencontrées par les équipes de terrain. Que ça soit pour les acteurs du social, de la santé ou de la sécurité, les constats établis sont largement partagés et font consensus. Pour les acteurs ayant participé à ce processus de diagnostic, les obstacles sont multiples : manquements dans l’offre de services, difficultés spécifiques à l’accompagnement social/santé, difficultés liées au public accompagné, mais également, divers obstacles institutionnels et politiques.

En examinant les recommandations émanant de ce diagnostic, il devient évident que des actions concertées et ciblées sont nécessaires et peuvent apporter des éléments de solution pour améliorer la qualité de vie dans le quartier Nord. Des mesures telles que le renforcement des services d’interprétariat et de médiation culturelle, le renforcement et l’extension des programmes de type « Housing First », le développement de hubs multidisciplinaires de proximité, d’installation d’une salle de consommation dans le nord de la région, représentent des opportunités tangibles pour répondre aux besoins urgents du quartier.

Cependant, ces recommandations ne peuvent être efficacement mises en œuvre que si elles s’inscrivent dans un cadre plus large de coopération interdisciplinaire, de participation communautaire, de renforcement et pérennisation des financements. Il est impératif de promouvoir la concertation entre les différents acteurs locaux, de donner la voix aux habitants et aux usagers du quartier dans le processus décisionnel, et d’assurer des ressources financières stables et conséquentes pour soutenir les initiatives à long terme.

Belga. « Violences liées au milieu de la drogue à Bruxelles : une quarantaine d’associations tirent la sonnette d’alarme », 27 février 2024. https://www.rtbf.be/article/violences-liees-au-milieu-de-la-drogue-a-bruxellesune-quarantaine-dassociations-tirent-la-sonnette-dalarme-11336081.

Bruxelles Logement. « Un cadastre régional des logements présumés inoccupés », 22 décembre 2021. https://logement.brussels/un-cadastre-regional-des-logements-presumes-inoccupes/.

David Cognaux. « État de l’insécurité dans la zone Brabant-Nord ». Cahier diagnostic. Programme de Prévention Urbaine, 24 février 2023.

FEDITO BXL. « Décriminaliser les usagers de drogues en Belgique ». Bruxelles : FEDITO BXL, septembre 2022.

Frédérique Bauwin et Jean-Lionel Lacour. « Usage récréatif du protoxyde d’azote (gaz hilarant) dans l’espace public en Région Bruxelles Capitale ». Flash Paper. Bruxelles : Safe. Brussels, avril 2023.

Furtos, Jean. « La précarité et ses effets sur la santé mentale ». Le Carnet PSY 156, no 7 (2011): 29-34. https://doi.org/10.3917/lcp.156.0029.

Gilles Van Hamme, Taïs Grippa, et Mathieu Van Criekingen. « Mouvements migratoires et dynamiques des quartiers à Bruxelles ». Brussels Studies, Collection Générale, no 97 (2016). https://doi.org/10.4000/brussels.1331.

Housing First Belgium. « Housing First in Belgium: It Works ! » Consulté le 13 mars 2024. http://www.housingfirstbelgium.be/medias/files/housing-first-belgium-results-en.pdf.

Institut Bruxellois de Statistiques et d’Analyse. « Monitoring des Quartiers ». Monitoring des Quartiers. Consulté le 21 février 2024. https://monitoringdesquartiers.brussels/.

Julien Rensonnet. « Plaque commémorative et minute de silence pour Thomas Monjoie, policier tué au quartier Nord : “Comme un batteur qui soutient le groupe” », 10 novembre 2023, L’Avenir édition. https://www.lavenir.net/regions/bruxelles/st-josse-ten-noode/2023/11/10/plaque-commemorative-et-minutede-silence-pour-thomas-monjoie-policier-tue-au-quartier-nord-comme-un-batteur-il-etait-le-metronomede-la-zone-5JGWJZ7E6JG3RD7ZUMZQ6LXXBA/.

Latitude Nord. « Rapport d’évaluation 2023 ». Schaerbeek : Programme de Prévention Urbaine, 31 janvier 2024.

Le Méridien SSM. « Diagnostic communautaire 2018-2021 ». Bruxelles : Le Mérdien SSM, 2022. https://cbcs.be/wp-content/uploads/2022/06/Diagnostic-communautaireLeMeridien-Rapport-final.pdf.

Louise Paquot. « Dénombrement des personnes sans-chez-soi en Région de Bruxelles-Capitale ». Bruxelles : Bruss’help, 8 octobre 2022. https://brusshelp.org/images/Rapport_denombrement_2022_FR.pdf.

Organisation Mondiale de la Santé. « Santé mentale et déplacements forcés », 31 août 2021. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-and-forced-displacement.

Transit ASBL. « Analyse des données communales - 2022 - Schaerbeek ». ORBA. Bruxelles : Transit ASBL, 2023.

———. « Analyse des données communales - 2023 - Schaerbeek ». ORBA. Bruxelles : Transit ASBL, 2024.

V.d.T. « Le chauffoir du CPAS de Schaerbeek ferme ses portes : “Cette mission n’avait plus de sens” ». BX1, 5 janvier 2023. https://bx1.be/categories/news/le-chauffoir-du-cpas-de-schaerbeek-ferme-ses-portescette-mission-navait-plus-de-sens/.

1 David Cognaux, « État de l’insécurité dans la zone Brabant-Nord », Cahier diagnostic (Programme de Prévention Urbaine, 24 février 2023).

2 Julien Rensonnet, « Plaque commémorative et minute de silence pour Thomas Monjoie, policier tué au quartier Nord : “Comme un batteur qui soutient le groupe” », 10 novembre 2023, L’Avenir édition, https://www.lavenir.net/regions/bruxelles/st-josse-ten-noode/2023/11/10/plaque-commemorative-et-minute-de-silencepour-thomas-monjoie-policier-tue-au-quartier-nord-comme-un-batteur-il-etait-le-metronome-de-la-zone5JGWJZ7E6JG3RD7ZUMZQ6LXXBA/.

3 David Cognaux, « État de l’insécurité dans la zone Brabant-Nord ».

4 Latitude Nord, « Rapport d’évaluation 2023 » (Schaerbeek : Programme de Prévention Urbaine, 31 janvier 2024).

5 Ce qui naît, qui se joue au sein du psychisme personnel de l’individu, c’est-à-dire relevant de l’esprit, de la pensée.

6 Qui modifie les pensées, les croyances et les perceptions

7 La dénomination « migrant » regroupe un large panel de profils différents et est compris ici selon une définition large, qui est « toutes personnes qui s’expatrient ». Dans ce sens, on retrouve alors des statuts et des parcours de migration variés, avec notamment ceux récemment arrivés sur le territoire, certains avec un titre de séjour, d’autres sans. Certains sont en procédure de demande d’asile, d’autres sont en attente ou ont reçus un ordre de quitter le territoire. D’autres encore n’ont formulé aucune demande et sont « en transit » par la Belgique. On retrouve également dans ce public des personnes ayant migré depuis des années et étant en situation régulières.

8 David Cognaux, « État de l’insécurité dans la zone Brabant-Nord ».

9 Organisation Mondiale de la Santé, « Santé mentale et déplacements forcés », 31 août 2021, https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-and-forced-displacement.

10 Jean Furtos, « La précarité et ses effets sur la santé mentale », Le Carnet PSY 156, no 7 (2011): 29-34, https://doi.org/10.3917/lcp.156.0029.

11 Institut Bruxellois de Statistiques et d’Analyse, « Monitoring des Quartiers », Monitoring des Quartiers, consulté le 21 février 2024, https://monitoringdesquartiers.brussels/.

12 Gilles Van Hamme, Taïs Grippa, et Mathieu Van Criekingen, « Mouvements migratoires et dynamiques des quartiers à Bruxelles », Brussels Studies, Collection Générale, no 97 (2016), https://doi.org/10.4000/brussels.1331.

13 David Cognaux, « État de l’insécurité dans la zone Brabant-Nord ».

14 La zone d’intervention du commissariat 5 couvre une large portion du Quartier Nord tel que défini précédemment.

15 Belga, « Violences liées au milieu de la drogue à Bruxelles : une quarantaine d’associations tirent la sonnette d’alarme », 27 février 2024, https://www.rtbf.be/article/violences-liees-au-milieu-de-la-drogue-a-bruxelles-une-quarantainedassociations-tirent-la-sonnette-dalarme-11336081.

16 Latitude Nord, « Rapport d’évaluation 2023 ».

17 Les travailleurs sociaux recensent le nombre de passages lors de permanences, c’est-à-dire : -Des personnes qui passent sans effectuer de démarches administratives. Elles viennent prendre un café, chercher un lien, utiliser le téléphone, ou demander une information ; -Des personnes pour lesquelles une orientation vers un autre service est réalisée directement : recherche d’un lieu où se doucher, d’un médecin, d’un avocat… ;

-Des personnes pour lesquelles leurs demandes nécessitent l’ouverture d’un dossier dans le cadre d’un entretien individuel : l’orientation demande plus de temps, la personne a plusieurs demandes, la personne nécessite un suivi individuel plus approfondi…

18 Il s’agit de dossiers comprenant un nombre important de démarches, sur une période relativement longue et nécessitant un travail de réseau indispensable à la mise en place d’un relais. Cette valeur ne prend pas en compte les démarches isolées ou « one shot », telle que les demandes d’informations, les orientations rapides…

19 Le service définit les problèmes de santé mentale comme étant une souffrance psychique induite par la rue ou les contextes précaires. Cette souffrance relève également des troubles psychiatriques et des addictions. Ce sont des états qui empêchent la compréhension d’une situation ou qui entravent les démarches nécessaires à l’amélioration d’une situation.

20 Transit ASBL, « Analyse des données communales - 2022 - Schaerbeek », ORBA (Bruxelles : Transit ASBL, 2023) ; Transit ASBL, « Analyse des données communales - 2023 - Schaerbeek », ORBA (Bruxelles : Transit ASBL, 2024).

21 Frédérique Bauwin et Jean-Lionel Lacour, « Usage récréatif du protoxyde d’azote (gaz hilarant) dans l’espace public en Région Bruxelles Capitale », Flash Paper (Bruxelles : Safe. Brussels, avril 2023).

22 Les services de premières lignes sont dits « généralistes ». C’est-à-dire qu’ils sont le premier point de contact des bénéficiaires. Ils traitent les demandes générales et redirigent vers les services compétents ou spécialisés en fonction des besoins et des exigences d’intervention. Également, les services de secondes lignes sont dits « spécialisés », traitent des situations plus complexes ou plus spécifiques. Leur accès se fait alors généralement via un relais ou via une prise de rendez-vous, contrairement aux services de première qui ont accessibles via des permanences d’accueil.

23 L’outreaching est une modalité d’intervention visant à aller à la rencontre du public cible et à agir au sein même de leurs milieux de vie.

24 Furtos, « La précarité et ses effets sur la santé mentale ».

25 FEDITO BXL, « Décriminaliser les usagers de drogues en Belgique » (Bruxelles : FEDITO BXL, septembre 2022).

26 Le Méridien SSM, « Diagnostic communautaire 2018-2021 » (Bruxelles : Le Mérdien SSM, 2022), https://cbcs.be/wp-content/uploads/2022/06/Diagnostic-communautaireLeMeridien-Rapport-final.pdf.

27 Housing First Belgium, « Housing First in Belgium: It Works ! », consulté le 13 mars 2024, http://www.housingfirstbelgium.be/medias/files/housing-first-belgium-results-en.pdf.

28 Louise Paquot, « Dénombrement des personnes sans-chez-soi en Région de Bruxelles-Capitale » (Bruxelles : Bruss’help, 8 octobre 2022), https://brusshelp.org/images/Rapport_denombrement_2022_FR.pdf.