Dieses verwirrende, atemberaubende Bild. Eine erst auf den zweiten Blick erkennbare Staatsoper, die Logenränge nur rudimentär vorhanden, Baulichter, rohe Baumstämme im Zuschauerraum: Eine Momentaufnahme des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Unser September-Cover zeigt diesmal keine Künstlerin und keinen Künstler, sondern erzählt vom Wiedererstehen des Hauses. Zerstörung und Aufbau, Identität und schuldhafte Vergangenheit, Sehnsucht und der Wille zum Neubeginn, all das steckt in diesem Bild. In diesem Herbst jährt sich die Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper zum 70. Mal.

Und tatsächlich ist dieses Ereignis bis heute fester Bestandteil der großen Erzählung des Hauses am Ring. Mehr noch, dieser 5. November 1955 ist ein wesentlicher Punkt der jüngeren österreichischen Geschichte – weil es dabei um mehr ging als um einen Opernabend. Es war so etwas wie der überwältigende, kumulierte Eindruck eines Neubeginns, mit all den Hoffnungen, Wünschen und leider auch Verdrängungen, Leugnungen und Beharrungen.

Dass über der Wiedereröffnung inzwischen auch eine solide Legendenkruste liegt, erleben wir immer wieder. So übersteigt etwa die Zahl derer, die glaubhaft versichern, am 5. November beim Eröffnungs-Fidelio anwesend gewesen zu sein, ein Mehrfaches des Fassungsvermögens des Hauses. Man sollte das nicht zu harsch sehen. Es zeigt, welche Bedeutung dieses Datum für viele hat, nicht nur in der Erinnerung, sondern auch im Herzen.

In den nächsten Wochen und Monaten werden wir immer wieder auf das komplexe Thema Herbst 1955 wie auch auf seine Vor- und Nachgeschichte verweisen. So etwas wie der Beginn dieser Auseinandersetzung ist das erstmalig stattfindende Opern-Air-Galakonzert am 7. September, das der Wiedereröffnung gewidmet ist. Der Bogen wird weit reichen; wenn man so will, bis zur Fidelio -Premiere im Dezember 2025. Wir freuen uns darauf, diese Reise gemeinsam mit Ihnen zu machen –herzlich,

S. 2 OPERNSTERNE ÜBER DEM BURGGARTEN

DIE STAATSOPER FEIERT DEN SAISONSTART MIT EINEM OPERN AIR

S. 4

WISSENSWERT & KURZGEFASST

BEDŘICH SMETANAS VERKAUFTE BRAUT

S. 6

MUSIK, DIE ANS HERZ GEHT DIRIGENT TOMÁŠ HANUS IM GESPRÄCH

S. 10

WER BEKOMMT DEN TSCHECHISCHEN TROTZKOPF? SLÁVKA ZÁMEČNÍKOVÁ, PAVOL BRESLIK & MICHAEL LAURENZ IM GESPRÄCH

S. 18

DIRK SCHMEDING DER REGISSEUR DER VERKAUFTEN BRAUT

S. 24 ZERSTÖRUNG & WIEDERAUFBAU

DIE WIENER STAATSOPER 1945 BIS 1955

Bogdan Roščić Direktor der Wiener Staatsoper

S. 30

IM ERLAUBEN LIEGT DAS GEHEIMNIS PHILIPPE SLY ÜBER KUNST UND KREATIVITÄT

S. 32

MUSIKALISCHE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DEN TANNHÄUSER

S. 38 EINE ÜBERHÖHUNG DES ALLTÄGLICHEN? GEORG NIGL FÜHRT DURCH GYÖRGY KURTÁGS FIN DE PARTIE

S. 46

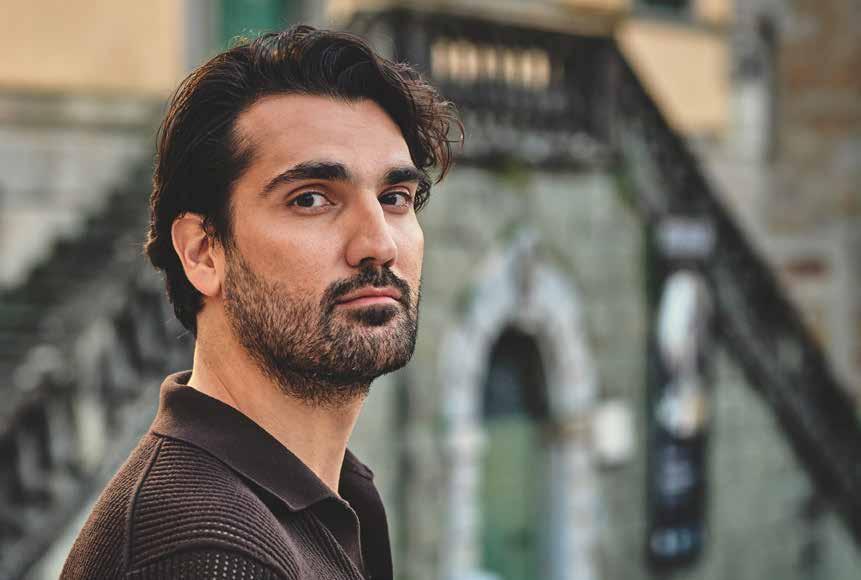

DER KERL IST EIN STAR JONATHAN TETELMAN SINGT CAVARADOSSI IN TOSCA

S. 52 DER BEGINN EINER NEUEN ÄRA DAS WIENER STAATSBALLETT UNTER ALESSANDRA FERRI

S. 58

DIE GÖTTER SIND WIEDER DA NESTERVALS GÖTTERDÄMMERUNG KEHRT INS NEST ZURÜCK

S. 60 DEBÜTS

S. 62

PINNWAND

UNSER COVERBILD

Wiederaufbau der zerstörten Oper, Stand Dezember 1954: Verkleidungsarbeiten an den Rängen des Zuschauerraumes, im Vordergrund das Holz für die Gerüste.

An der Wiener Staatsoper besitzt der Beginn einer Spielzeit nach der langen Sommerpause seit jeher Festcharakter. Nicht umsonst prangte bis in die 1970er-Jahre am ersten Vorstellungstag sowohl an den ausgehängten Abendplakaten wie am Besetzungszettel stolz das Wort »Wiedereröffnung«. Auch wenn diese etwas vollmundige Bezeichnung später verschwand, die knisternde Atmosphäre des Saisonauftaktes (jener eines Premierenabends nicht unähnlich) wird von allen – hinter den Kulissen wie im Zuschauerraum – nach wie vor wahrgenommen und erwartungsvoll durchlebt. Und so nimmt es nicht wunder, dass rund um die ersten Aufführungen immer wieder außergewöhnliche Zusatzangebote das Programm abrunden. Als es noch keine Streams gab, konnten beispielsweise Live-Übertragungen der Vorstellungen in andere Landeshauptstädte das Besondere des Wiederaufnehmens des Spielbetriebs unterstreichen. Und in den letzten Jahren hat sich die Tradition des Tags der offenen Tür, meist am ersten Wochenende der neuen Spielzeit, festgesetzt.

Heuer wird dem oben erwähnten Festcharakter des Saisonbeginns ein anderer, ein neuer Glanz verliehen: Durch ein echtes musikalisches Fest, das gewissermaßen alle Stückerln spielt. Denn erstmals findet am 7. September ab 19.00 im besonderen Ambiente des prachtvollen Burggartens (auf einer eigens errichteten Bühne an der Seite des Palmenhauses), also unter freiem Himmel und nur einen Steinwurf von der Staatsoper entfernt, ein großes Opern AirKonzert statt. Ein Galaabend, zu dem jede und jeder Interessierte kostenlos Zutritt hat und an dem unter der Leitung Bertrand de Billys international gefeierte Größen wie KS Elīna Garanča, KS Jonas Kaufmann, Sonya Yoncheva, Benjamin Bernheim oder Boris Pinkhasovich zu hören sein werden. Natürlich begleitet vom Staatsopernorchester und natürlich unter Mitwirkung des Staatsopernchores.

Und was gibt es zu hören? Nun, einen Streifzug durch das Opernrepertoire von Mozart bis Cilèa, wobei bewusst in den Reigen der berühmten Arien, Chöre und Ouvertüren das eine oder andere hierzulande vielleicht weniger Bekannte eingestreut wird. Das innige, berückend-schöne »Je crois entendre« beispielsweise als Vorgriff auf die Staatsopern-Erstaufführung von Bizets Perlenfischer im Mai.

Mit dem Opernfest soll aber nicht bloß eine neue Spielzeit eingeläutet werden, sondern eine ganz besondere Spielzeit. Eine, die sich auch der Thematik der Zerstörung, des Wiederaufbaus und der Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper vor mittlerweile 70 Jahren auf vielfältige Weise stellen wird. Ein doppelter Auftakt also, den ORF III passenderweise live-zeitversetzt überträgt (ab 20.15 Uhr) und der danach drei Monate auf ORF.ON nachzusehen ist. Ab 18. September findet man das ganze Konzert zusätzlich auf Arte Concert. Die Ausstrahlung einer leicht gekürzten Fassung auf ARTE erfolgt darüber hinaus am 12. Oktober und ist bereits am 5. Oktober auf arte.tv verfügbar. Beide Versionen sind nach erster Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARTE-Mediathek abrufbar.

KURZINFOS OPERN AIR

Galakonzert unter freiem Himmel –bei kostenlosem Eintritt

BURGGARTEN

Einlass ins Veranstaltungsgelände ab 18.00 Uhr

Beginn des Konzertes 19.00 Uhr

Die Eingänge auf das Veranstaltungsgelände sind durch Fahnen gekennzeichnet

Kein Catering. Das Mitbringen von Essen und Getränken (keine Glasflaschen) ist gestattet

OPERNSTERNE

ÜBER DEM BURGGARTEN

Auf seiner Suche nach einem spezifisch tschechischen Klang versuchte Bedřich Smetana auch seiner Liebe und Bewunderung für die Musikkomödien Mozarts und Wagners gerecht zu werden – mit staunenswertem Erfolg. Das Werk reifte über eine 1866 erstaufgeführte, zweiaktige Singspielfassung mit gesprochenen Dialogen bis zu seiner durchkomponierten, dreiaktigen Form, die ihre Uraufführung 1870 erlebte. Ihrer Wiener Aufführung an der damaligen Hofoper 1896 verdankt die Verkaufte Braut ihren Durchbruch zum Welterfolg und zählte bis 1991 zum Kernbestand des Wiener Opernrepertoires.

An die frühere Wiener Tradition knüpft die Neuproduktion einerseits an, indem sie sich dafür entscheidet, das Stück in deutscher Übersetzung zu produzieren. Sie löst sich andererseits ein Stück weit von ihr, da die historische Übersetzung Max Kalbecks den sprachlichen Eigenheiten des Originals, seiner Schlichtheit, Poesie und Direktheit kaum gerecht wird. In enger Zusammenarbeit mit der musikalischen und szenischen Leitung der Neuproduktion wurde daher eine neue Fassung erstellt.

In deutscher Sprache

Das Werk schildert den Ausnahmezustand, in den ein ganzes tschechisches Dorf während eines Kirtags gerät und den immer wieder ausweglos erscheinenden Kampf der jungen Mařenka um ihre scheinbar verratene und verkaufte Liebe zu Jeník. Die utopische Gegenwelt eines Wander zirkus hält dabei den außer Rand und Band geratenden Begehrlichkeiten der Dorfbewohner, ihren Abhängigkeiten, Ängsten und Hoffnungen einen Spiegel vor.

KOMISCHE OPER in drei Akten

Neue deutsche Textfassung von SUSANNE FELICITAS WOLF in Zusammenarbeit mit SERGIO MORABITO

EINFÜHRUNGSMATINEE 14. SEPTEMBER PREMIERE 28. SEPTEMBER

WEITERE VORSTELLUNGEN 2. 5. 8. 11. 13. OKTOBER

Musikalische Leitung TOMÁ Š HANUS Inszenierung DIRK SCHMEDING

Bühne ROBERT SCHWEER Kostüme ALFRED MAYERHOFER

Choreografie ANNIKA DICKEL Licht TIM VAN ’T HOF Video JOHANNES KULZ

Mit SLÁVKA ZÁMEČNÍKOVÁ (Mařenka) / PAVOL BRESLIK (Jeník) / MICHAEL LAURENZ (Vašek) / PETER KELLNER (Kecal) FRANZ XAVER SCHLECHT (Krušina) / MARGARETE PLUMMER (Ludmila) / IVO STANCHEV (Mícha) / MONIKA BOHINEC (Háta) MATTHÄUS SCHMIDLECHNER (Direktor der Komödianten) / ILIA STAPLE (Esmeralda) / ALEX ILVAKHIN (Komödiant)

Er dirigierte an der Wiener Staatsoper 2020 die umjubelte Premiere von Eugen Onegin, weiters Vorstellungen von Jenůfa, Rusalka und Hänsel und Gretel: Tomáš Hanus. Geboren wurde er in Brünn, ist heute international gefragt, feiert Erfolge unter anderem an der Mailänder Scala, an den Staatsopern in München, Paris, Tokio und Prag, ist Musikdirektor der Welsh National Opera und ebenso umworben als Dirigent großer Symphonieorchester. Im September wird er die Premiere der Verkauften Braut leiten; im Vorfeld führte Oliver Láng mit dem Dirigenten ein Gespräch über Werk und Komponist.

ol Lieber Maestro Hanus, wenn Sie an die Verkaufte Braut-Partitur denken. Welche drei Schlagworte fallen Ihnen als erste ein? th Brillant. Sehr berührend. Witzig. – Aber nicht so witzig.

ol Eines der Diskussionsthemen dieser Oper ist die Frage: Handelte es sich in der Uraufführungszeit um eine Nationaloper? Und wenn ja: Was war das Nationalopern-hafte daran? th Das ist ein Thema, für das man eigentlich ein Symposium braucht. Ich persönlich denke, dass die Oper damals sicherlich so verstanden wurde und es war ebenso sicherlich auch Smetanas Absicht, etwas »typisch Tschechisches« zu komponieren. Auf der anderen Seite: Wenn wir seine gesamte Biografie und sein Schaffen heranziehen, dann gäbe es Werke, die als Nationalopern naheliegender gewesen wären als die Verkaufte Braut. Es ist darüber hinaus – im Hinblick auf das, was uns heute zum Begriff Nationaloper einfällt – ein bisschen schwierig, dieses Wort zu verwenden. Jedenfalls: Smetana hat mit dem Werk ein sehr überzeugendes Werk angeboten – und das ist die Hauptsache.

ol Die Verkaufte Braut wurde, wie Sie sagen, als Nationaloper verstanden. Was aber empfand man in puncto Musik als tschechisch? Smetana verwendete keine Volkslieder – wären es die Tänze, die in der Oper vorkommen? th So ist es! Wobei man sagen muss, dass Smetana die Tanzmusik, die er in der Volksmusik vorfand, in Hinblick auf Qualität und Brillanz weiterentwickelt hat. Mit anderen Worten: Es war keineswegs so, dass er die originale Tanzmusik aus bestehenden Quellen einfach nur eingebunden hat. Sondern es lag ein Akt des Komponierens und musikalischen Ausformulierens vor. Genau genommen muss man den Aspekt des Tschechischen in der Verkauften Braut so formulieren: Was man hört, ist typisch Smetana. Später sagten die Leute zu diesem Stil: Das ist typisch tschechisch. Und irgendwann wurde diese von ihm geprägte Klangsprache zur Tradition. In Wahrheit aber ist es mehr Smetana als alles andere. Überspitzt formuliert könnte man zu all dem sagen, dass er ein erstklassiger deutschsprachiger Komponist war, der die tschechische Musiktradition begründet hat. Ein Witz – aber für das Verständnis der Sache nicht ganz falsch.

ol Die Arbeit an der Oper erfolgte in Schüben, Smetana überarbeitete die Partitur mehrfach. Gespielt wird an der Staatsoper die Letztfassung – hat es Überlegungen bezüglich der unterschiedlichen Versionen gegeben?

th Man kann anhand der Fassungen dieser Oper dem Kompositionskampf, den Smetana durchmachte, folgen. Ursprünglich wollte er ein Singspiel, eine leichte Operette. Dann aber veränderte er das Werk, die gesprochenen Dialoge wandelte er zu Rezitativen um und die Klangwelt wurde eine tiefergreifende. Wir bringen die populäre letzte Fassung, denn diese war seine bevorzugte. Und man kann ganz objektiv sagen, dass die späteren Änderungen das Werk besser gemacht haben. ol Smetana selbst war von der Oper nicht vollends überzeugt, sein Librettist nicht vom Text. Ist das für Sie nachvollziehbar? th Weltweit betrachtet ist die Verkaufte Braut sicherlich sein bekanntestes Opernwerk. Aber ich kann verstehen, dass er aus seinem Blickwinkel andere Opern, die international schwieriger zu vermitteln waren, für wichtiger hielt. Und es hat sicherlich auch damit zu tun, dass er sich in seinem Personalstil – den wir natürlich bei der Verkauften Braut sehr deutlich erleben – später noch weiterentwickelt hat. Das merkt man ja auch bei den nachträglich in die Verkaufte Braut eingefügten musikalischen Nummern. Was das Libretto betrifft: Die Textbücher, die er vertonte, waren immer wieder ein Problem, immer wieder wurden ihm durch deren mäßige Qualität Grenzen gesetzt. Dazu kommt, dass er sich in der deutschen Sprache komfortabler fühlte als im Tschechischen; und daher gibt es in den Werken regelmäßig auch fragwürdige Verbindungen von Text und Musik. So gesehen ist es gar nicht unberechtigt, die Verkaufte Braut auf Deutsch zu spielen.

ol Mit fraglichen Verbindungen von Musik und Wort meinen Sie, dass zum Beispiel Betonungen in Text und Musik nicht kongruent sind? th Ja, oder dass der Aufbau von Sätzen untypisch oder sperrig ist.

ol Damals lagen viele musikalische Beeinflussungen in der Luft. Richard Wagner natürlich, aber auch das Werk von Mozart. Welche Bezugspunkte empfinden Sie bei Smetana als prägend?

th Ich würde sagen, dass man die tschechische Romantik in der Verkörperung von Bedřich Smetana und Antonín Dvořák als eine slawische Version einer Nach-Mozart-Entwicklung verstehen kann. Diese mitunter fast schlicht anmutende Romantik lässt später, etwa bei Rusalka , fast impressionistische Einflüsse spüren – der eigentliche Ausgangspunkt aber bleibt immer Mozart. Was nun Richard Wagner betrifft: Bei Smetana findet sich sicherlich eine entsprechende Inspiration, denken wir an das Orchester, das auch dramaturgisch eine so enorm tragende Rolle spielt; denken wir an Aspekte wie Leitmotiv oder eine unendliche Melodie. Aber dennoch muss ich Smetana vor dem Vorwurf des Wagner-Eklektizimus verteidigen. Denn Einflüsse: ja, aber er blieb immer ganz er selbst.

ol Das würde auch bedeuten, dass die Sängerinnen und Sänger aus dem Mozart-Fach kommen sollen.

th Zweifellos funktioniert es vokal und stilistisch sehr gut, wenn man in manchen Rollen auf Mozart-Stimmen zurückgreifen kann. Es gibt aber auch Konzepte in der tschechischen Tradition, die eine andere Besetzung vorschlagen, nämlich zum Beispiel aus der Tschaikowski-, Mussorgski-, Weber- oder Wagner-Richtung kommend. In erster Linie geht es jedoch darum, Phrasierung, Farben, Stimmungen zu verstehen und Smetana-entsprechend umzusetzen. Wenn man das verinnerlicht, sind viele Fragen beantwortet. ol Sie meinten am Beginn des Gesprächs, dass die Verkaufte Braut ein witziges Werk ist, aber nicht so witzig.

th Erstens zeigt Smetana in dieser Komödie auch dunklere Seiten und begnügt sich nicht mit einem leichten Humor. Und zweitens macht er sich nicht lustig über seine Figuren. Man kann das am Beispiel von Vašek demonstrieren: Smetana komponiert

seinen Charakter sehr ernsthaft, sein Stottern sehr detailliert, aber neben dem witzigen Aspekt lacht er ihn musikalisch nie aus. Es geht um Mitgefühl, man muss auch den Schmerz der Figur hören.

ol Zeichnet Smetana andere Figuren auch mit einer solchen Genauigkeit? Gibt es musikalische Personencharakterisierungen?

th Ja, ein gutes Beispiel ist Kecal. Das ist ein Mensch, der sich selbst gerne sprechen hört und daher wiederholt er immer wieder Dinge, die er schon mehrere Male gesagt hat. Und damit sind wir übrigens beim Thema Übersetzung bzw. Neuübersetzung. Denn dieses fast primitiv Repetitive in Kecals Sprache war in anderen Übersetzungen nicht so klar dargestellt –aber es ist von besonderer Bedeutung, um den Charakter zu verstehen. Er ist eine Figur, die einen ganzen Abend lang singen kann und dennoch eigentlich sehr wenig sagt. Das darf im Deutschen natürlich nicht fehlen. Jeník und Mařenka wiederum müssen von einer ganz besonderen, typischen Smetana’schen Lyrik getragen werden. Sie ist voller Innigkeit und Schlichtheit –und sehr schwierig zu erzeugen. Denn Empfindung und Sentimentalität werden nur durch eine gefährlich schmale Grenze getrennt. Und nur, wenn man auf der richtigen Seite dieser Grenze bleibt, erstrahlt die Musik in ihrer vollen, ehrlichen Schönheit. ol Welche Funktion ist dem Chor zugeordnet?

th Dass Smetana gelernt hat, den Chor gekonnt einzusetzen, war ein entscheidender Teil seiner persönlichen Entwicklung als Komponist. In der Verkauften Braut hat der Chor weniger eine dramatische Funktion als jene des brillanten Zeichnens der Atmosphäre, das Aufzeigen der Realität des Dorflebens. Es handelt sich um absolute Meisterstücke, und alle Ensembles freuen sich, diese gestalten zu dürfen.

ol Ich hake zum Thema Übersetzung nach. Für diese Premiere wurde eine neue erstellt. Wie ist diese entstanden? An welchen Kriterien ist sie ausgerichtet?

th Ganz zu Beginn muss man sich entscheiden, in welcher Sprache man die Oper aufführen will. Im Gegensatz zu Werken Leoš Janáčeks ist das Tschechische bei Smetana kein entscheidender Grundsatz, keine zwingende Notwendigkeit, denn seine Musik baut

vergleicht: Gibt es entscheidende, nicht nur offensichtlich durch die Genres bestimmte Unterschiede?

th Obwohl es große Ähnlichkeiten in der Klangsprache gibt, merkt man beim Vaterland , dass es eine sehr mo -

genheit, wenn man diesen Sohn erlebt, der nie erwachsen geworden ist, der halt einfach nur reich ist, aber für die wirtschaftliche Stabilität der Familien ausgenützt wird. Passt sein Charakter wirklich in eine glatte Nationalfeier? Oder Mařenka, ist sie denn tatsäch-

»Smetana kann unschuldig, ohne dass ein Konstruktionsprinzip oder ein kompositorisches Muster durchscheint, etwas Wunderschönes, zutiefst Berührendes und ans Herz Gehendes erzählen.«

TOMÁŠ HANUS

deutlich weniger auf der Melodie der Sprache auf als jene seines Kollegen Janáček. Und wenn man zusätzlich bedenkt, dass gerade die ersten Wiener deutschsprachigen Aufführungen dieser Oper den endgültigen Durchbruch für das Werk brachten und sich eine lange Aufführungstradition daran knüpft, ja, die Verkaufte Braut geradezu auch eine Wiener Heimat hat, ist eine deutschsprachige Aufführung bei allem Respekt zur Originalsprache und den positiven Aspekten solcher Aufführungen voll berechtigt. Die bekannten deutschen Übertragungen haben bereits sehr gute Dienste geleistet und die Oper dem deutschsprachigen Publikum geöffnet. Da sie aber in keiner Weise verpflichtend sind, bietet eine neue Übersetzung die Gelegenheit, näher zum Geist und Inhalt des Originals zu gelangen. Eine, die musikalisch korrekt ist, aber auch den Sinn vollständig wiedergibt. Wir sprachen über Charakterisierungen und Nuancen: diese dürfen natürlich nicht verloren gehen; es reicht also nicht, dass etwas nur richtig ist, es muss auch der tiefere Sinn eingefangen und wiedergegeben werden. Und weil das ein Work in Progress ist, wird sich im Probenprozess zweifellos noch einiges tun. ol Vielen ist Smetanas OrchesterZyklus Mein Vaterland beziehungsweise ein Teil daraus, die symphonische Dichtung Die Moldau, ein Begriff. Wenn man nun den Symphoniker Smetana mit dem Opernkomponisten

derne Art des Komponierens ist. Man darf nicht vergessen, dass Smetana damals bereits taub war und sich daher nur in seiner Klangwelt und in seiner Fantasie bewegte – ohne eine Kontrolle durch das Gehör. In dem Sinne würde ich sagen, dass diese symphonischen Werke, wie auch in der Kammermusik die wunderbaren Streichquartette oder das Klaviertrio, im Denken sehr modern waren, fast avantgardistisch. Auch das Vaterland ist weniger harmlos komponiert, als es manchmal verstanden wird, mit scharfen Ecken und Kanten. Die Opern hingegen sind traditioneller angelegt.

ol Wenn Smetanas Vaterland-Zyklus mitunter zu harmlos interpretiert wird: Gilt das auch für die Verkaufte Braut ? Gibt es auch da eine Tradition, die klanglich glättend zugreift?

th Meine Heimat war im 20. Jahrhundert viele Jahrzehnte lang kein freies Land. Die Verkaufte Braut wurde in dieser Zeit zu politischen Zwecken ausgenutzt und in dem totalitären System als unproblematische Unterhaltung missbraucht. Nach dem Motto: Das Volk soll den Mund halten und sich über eine vermeintlich harmlose, komische Oper freuen. Und selbst, wenn große Dirigenten, Sänger, Regisseure an den Produktionen wirkten, gab es doch immer interpretatorische Mauern, an die man stieß. Ich möchte als Beispiel noch einmal auf den vorhin angesprochenen Vašek hinweisen: Es ist eine betroffen machende Angele-

lich dieses klischeehafte Dorfmädchen, das man gerne in romantischen Bildern malt? Natürlich nicht. Zweifellos ist die Musik der Verkauften Braut so stark, dass sie dieses Verbiegen zum Teil erträgt. Wenn man sie aber ehrlich interpretiert, hört man viel Komplexes, und bei Weitem keine ungefährliche Popcorn-Oper.

ol Allerletzte Frage. Gibt es einen Aspekt, den Sie als besonders aktuell für ein heutiges Publikum empfinden? Wenn etwa ein Opernneuling die Vorstellung betritt – ein Aspekt, von dem Sie sagen: Da, genau darauf achten!

th Ich habe vorhin das Wort Schlichtheit verwendet, und das im besten Sinne des Wortes. Ich empfinde in der Musik etwas ganz Unkalkuliertes, Unkommerzielles, Nicht-Erzwungenes. Schon in meinen jungen Jahren hat mich das ausgesprochen stark angesprochen, so intensiv, dass mir bei manchen lyrischen Stellen die Tränen in die Augen getreten sind. Smetana kann unschuldig, ohne dass ein Konstruktionsprinzip oder ein kompositorisches Muster durchscheint, etwas Wunderschönes, zutiefst Berührendes und ans Herz Gehendes erzählen. Vielleicht ist es diese Unaufdringlichkeit, die gerade auch ein noch nicht so versiertes Publikum in den Bann zieht.

Die mehr als drei Jahrzehnte währende Unterbrechung der viele Generationen umfassenden VerkauftenBraut-Aufführungsgeschichte an der Wiener Staatsoper war zweifelsohne ungeplant und einem bloßen Zufall geschuldet: Die seit 1982 gespielte Produktion verschwand nach 1991 sangund klanglos – und eine neue ergab sich einfach nicht. Dieser Traditionsriss hatte aber unter anderem auch dazu geführt, dass die meisten Mitglieder des Orchesters und Chors am Premierenabend des 28. September zum ersten Mal an einer Aufführung des Werkes in diesem Haus mitwirken. Noch krasser sieht die Situation in Hinblick auf die Sängerinnen und Sänger aus, da der Besetzungszettel sogar durchwegs Staatsopern-Rollendebüts aufweisen wird (auch wenn einige der Solisten mit ihren jeweiligen Partien andernorts schon Erfolge feiern konnten). Mit anderen Worten: Im Haus am Ring wird es – auch für das Publikum – einen wirklichen Neustart geben.

Seit Mitte Juni wird bereits geprobt und so konnte schon knapp vor der Sommerpause das folgende ausführlichere Gespräch mit den drei Hauptakteuren Slávka Zámečníková, Pavol Breslik und Michael Laurenz alias Mařenka, Jeník und Vašek stattfinden. Eine erste Tuchfühlung gewissermaßen.

Die Fotoserie entstand im Juni 2025 im Böhmischen Prater in Wien.

al Die Verkaufte Braut galt auch hier an der Wiener Staatsoper immer als ein Renner, wie man so schön sagt. Fast wie die Fledermaus. Und dann verschwand das auf dieser Bühne beheimatete Stück und somit nach und nach auch die Werkkenntnis seitens vieler im Zuschauerraum. Daher bitte ich zu

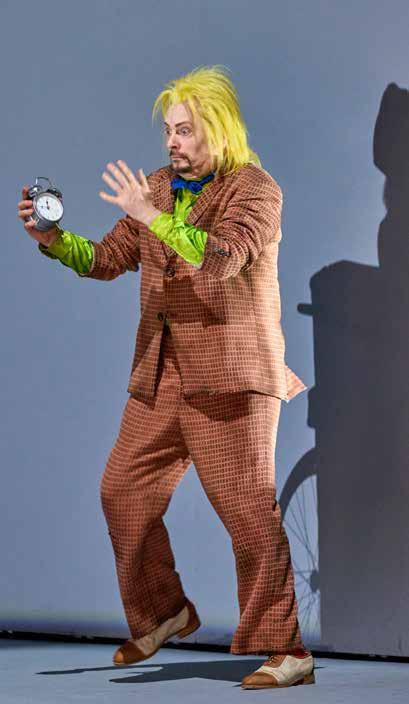

Beginn vielleicht um eine kurze Personenverortung, eine Beschreibung der drei von Ihnen gegebenen Charaktere. michael laurenz Zunächst möchte ich betonen, wie toll ich es finde, dass sich wichtige Häuser wie die Wiener oder die Bayerische Staatsoper, die sich den großen Repertoirebetrieb auf die Fahnen geschrieben haben, wieder der Spielopern des 19. Jahrhunderts annehmen. Schließlich können all die Komponisten wie Lortzing, Flotow oder eben Smetana im Falle der Verkauften Braut mit ihren wunderbaren Werken nach wie vor auf ein großes Publikum zählen. Nicht zuletzt, wenn dabei so intelligent-moderne szenische Interpretationen herauskommen, wie es sich, der Probenarbeit nach zu urteilen, in unserem Fall ankündigt. Und damit bin ich schon bei »meiner« Figur, dem Vašek, den man ja sehr unterschiedlich anlegen kann. In der Vergangenheit wurde er zum Beispiel sehr oft als durchgehend eindimensionaler Depp vorgeführt. Unser Regisseur Dirk Schmeding hat beim Konzeptionsgespräch am ersten Probentag aber darauf hingewiesen, dass ihn ganz besonders die charakterliche Entwicklung aller Handelnden interessiert. Im Falle des Vašek bedeutet das einen längst fälligen Loslösungsprozess von der ihn krankhaft bevormundenden Mutter und damit die Umwandlung eines introvertierten Nerds zu einem lebensfähigen jungen Mann, der am Ende weiß, was er will.

pavol breslik Auch Jeník muss Entwicklungen durchmachen, nur beginnen bei ihm die ersten bereits viel früher. Weit vor der eigentlichen Handlung, die man auf der Bühne sieht und hört: Nachdem seine Mutter früh verstorben und eine ihn ablehnende Stiefmutter ins Haus gekommen war, musste er seine Heimat verlassen und sich auf eigene Faust in der weiten Welt behaupten. Solche traumatischen Erfahrungen machen natürlich etwas mit einem! Und nun ist er, von allen unerkannt, ins Dorf zurückgekehrt, hat das Herz der schönen Mařenka erobert und möchte endlich der Welt auch offenlegen, wer sein Vater ist.

slávka zámečníková Aber du willst lange nicht mit mir über deine Traumata reden.

pb Richtig, denn hier ist sein wunder Punkt. Und wenn Mařenka sagt, dass man wenig über seine Vergangenheit weiß, ist das wie Salz auf seine Wunden. Das hört man sehr schön auch in der Musik seines Rezitativs: Kaum beginnt er über seine schwierige Kindheit zu reden, schon bricht eine unterdrückte Wut durch. Er ist einer jener Männer, die nicht zeigen möchten, wie sehr sie in ihrem Innersten verletzt wurden. Und Mařenka bohrt genau da immer wieder hinein und sorgt damit für einen Veränderungsprozess bei Jeník.

sz Mařenka traut sich einfach, heikle Fragen zu stellen, die unter Umständen zu unerwarteten, problematischen Situationen führen könnten. Und das wiederum bringt sie selbst innerlich weiter.

pb Schließlich muss sich auch bei Mařenka einiges verändern! Du kommst aus einem reichen Haus, hast immer alles gehabt, was du wolltest, jetzt auch noch den coolsten Kerl der Gegend…

sz Nein, wirkliche Probleme hat Mařenka nie gekannt…

pb Doch mit dem Auftauchen des ihr aufgezwungenen Heiratskandidaten Vašek scheint alles mit einem Mal ins Wanken zu geraten. Und dann glaubt sie sich auch noch von ihrem Geliebten verraten…

sz Man hört es förmlich in ihrer Arie, wie wenig sie es fassen kann, wie gebrochen sie mit einem Male wirkt, weil die Erfüllung ihres Traumes, Jeník zu heiraten, in Gefahr gerät!

ml Bereits ihre anfängliche Verunsicherung bringt sie schon dazu, Grenzen zu überschreiten. Die Aversionen, der offen an den Tag gelegte Ekel gegen Vašek, sind auffallend!

sz Stimmt, es ist schon interessant, wie viel Gemeinheit gegenüber Vašek plötzlich aus Mařenka herausbricht, wie sehr sie sich bemüht, ihn zu verunsichern, zu verletzen. Es ist gar nicht leicht, diese Facette ihres Charakters darzustellen, zumal ich mich im echten Leben niemals so verhalten würde. Jedenfalls verdient sie es, dass sie knapp vor dem Happy End glaubt, am seelischen Abgrund zu stehen.

ml Zu ihrer Entschuldigung muss allerdings gesagt werden, dass sich aus arrangierten Ehevorhaben nur wenige Auswege bieten.

sz Und Mařenka weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie stark genug sein wird, ihren Eltern Widerstand zu leisten. Hier spielt nämlich noch etwas mit: Diese tschechisch-slowakische Art des Denkens, die den Kindern suggeriert, den Eltern grundsätzlich etwas schuldig zu sein.

pb Und daran hat sich bis heute in Teilen der Bevölkerung leider nur wenig geändert. Viele glauben sogar noch im Erwachsenenalter, den Eltern auf irgendeine Art und Weise irgendetwas zurückgeben zu müssen.

sz Letztlich emanzipiert sich Mařenka aber rasch von diesen Denkmustern. Ihr ist klar, dass sie sich nicht dafür hergeben wird, ihrem Vater den Wohl-

»Auch Jeník muss Entwicklungen durchmachen, nur beginnen bei ihm die ersten bereits viel früher. Weit vor der eigentlichen Handlung, die man auf der Bühne sieht und hört.«

pavol breslik

»Mařenka traut sich einfach, heikle Fragen zu stellen, die unter Umständen zu unerwarteten, problematischen Situationen führen könnten. Und das wiederum bringt sie selbst innerlich weiter.«

slávka zámečníková

stand zu sichern. Nicht für den Preis ihres Liebesglücks. Aber sie ist jung und unerfahren und weiß daher nicht, auf welche Weise sie ihr Ziel, Jeník zu heiraten, verwirklichen soll. al Es wäre natürlich alles viel leichter, wäre Mařenka in Jeníks Plan eingeweiht. Wenn sie also wüsste, dass Jeník der ältere Sohn des reichen Mícha ist und sie damit nur zum Schein »verkauft« wird.

pb Würde sie einmal zuhören, ließe sie Jeník nur ein einziges Mal ausreden, könnte er Mařenka ja in den Plan einweihen. Aber ihr ständiges »Ich möchte nichts mehr hören« steht dem natürlich im Weg.

sz Ihr Problem ist, dass sie zunächst ein unbeschreiblicher Trotzkopf ist. Das Ausmaß dieses lästigen Charakterzuges habe ich eigentlich erst beim Einstudieren der Rolle bemerkt. Ich fürchte, ich war als 15-Jährige diesbezüglich recht ähnlich. Mařenka ist einfach sehr jung, kennt das Leben noch nicht und weiß nicht, was Beziehung und Liebe in Wirklichkeit bedeuten. Erst dieses ganze Tohuwabohu im Laufe der Handlung, die Missverständnisse, das Ringen um die Möglichkeit eines gemeinsamen Lebens, bringen Mařenka und Jeník in Wahrheit so richtig zueinander. Nicht zuletzt Mařenkas Bereitschaft, ihr Trotzverhalten zurückzuschrauben und besser zuzuhören.

al Und wenn sie in ihren alten Fehler des Nicht-Zuhörens zurückfällt? Könnte ihr Jeník dann im Falle eines späteren Ehekraches nicht irgendwann den Satz an den Kopf werfen: »Hättest Du doch besser den Vašek geheiratet«?

sz Warum sollte sie in diesen Fehler zurückfallen? Man lernt aus der Erfahrung! Überdies glaube ich nicht, dass die beiden viel streiten werden…

pb Naja, wir werden sicher streiten – das tun wir schließlich in der Oper auch –, aber dann versöhnen wir uns. Und das Versöhnen ist ja immer das Schönste. (lacht) Aber so einen Satz wird Mařenka von Jeník sicher nie zu hören bekommen!

al Kommen wir zurück zu Mařenkas Aversionen gegen Vašek: Der Untertitel der Verkauften Braut lautet: »Komische Oper in drei Akten«. Aber was ist daran komisch, wenn ein Außenseiter wie Vašek, der sich nicht wirklich wehren kann, fies behandelt wird?

pb Aber das Publikum hat wenigstes immer Mitleid mit ihm, er ist so was wie die Lieblingsfigur der Oper. Wie der Papageno in der Zauberflöte.

al Aber Papageno bekommt ja wenigstens seine Papagena.

ml Und Vašek bekommt später vielleicht die Esmeralda –die scheint es ihm tatsächlich angetan zu haben.

al Und Mařenka? War er in sie auch verliebt?

ml Nein, zumindest am Anfang kann man hier definitiv nicht von Liebe sprechen. Das Zusammentreffen mit Mařenka ist für diesen jungen Burschen eher so etwas wie eine Reiz-

überflutung. Bis dahin war er stets unter der Knute seiner Mutter gestanden und nun trifft er, gewissermaßen in der freien Wildbahn, erstmals auf eine Frau.

sz Noch dazu gleich auf so eine Frau!

ml Auf die Schönste vom Dorf! Klar ist er vollkommen überfordert…

al Jetzt eine Frage an die Slowakin und den Slowaken: Wie viel Heimatliches entdecken Sie in dieser Oper?

pb Das Stück spiegelt ohne Zweifel das ländliche Leben der früheren Tschechoslowakei wider. Im Grunde wird man selbst heute noch in manchen Dörfern all diese Typen finden. Sogar einen wie den Heiratsvermittler Kecal. Oder einen Vašek, mit dem schon im Kindergarten keiner spielen wollte.

sz Die Oper ist wie ein der Realität nachempfundenes Bilderbuch. Wenn ich die Musik höre, fühle ich mich in meine Kindheit zurückversetzt und erinnere mich an all das Selbsterlebte in meinem Heimatdorf. Es gibt einen sehr lustigen Film, mit dem wir alle, Slowaken wie Tschechen, aufgewachsen sind: Sonne, Heu und Erdbeeren (Slunce, seno, jahody). Und das dort Geschilderte – es spielt in einem ländlichen

WER BEKOMMT DEN TSCHECHISCHEN TROTZKOPF?

»Beim Vašek kommt

im

zentralen

Duett mit Mařenka dazu, dass es plötzlich ganz veristisch wird. Wenn es sich gegen Ende dieser Nummer über das a hochschaukelt und diese Halbtonrückungen auftauchen, hat die Musik nichts Tschechisches

mehr an sich, da geht es fast in Richtung Puccini, das ist große Oper!«

michael laurenz

Milieu im späten 20. Jahrhundert – deckt sich mit Vielem, das in der Verkauften Braut an Situationen und Menschlichem anklingt.

pb Und das Schöne ist, dass Smetana eine Musik komponiert hat, die genau dieses Feeling aufgreift. Es handelt sich bei ihm nicht um Volksmusik, aber beispielsweise diese oft in Terzen geführten Melodien und die punktierten Rhythmen verbreiten eine ganz spezielle Atmosphäre, die dem Landleben dieser Gegend abgelauscht zu sein scheint.

al Und wie ist der Zugang eines Nicht-Slawen zu diesem Feeling?

ml Ich war beruflich zunächst Instrumentalist, habe sehr lange professionell Trompete gespielt, und da es im Orchestersatz oft vorkommt, dass zwei Trompeten im Terzabstand Melodien bringen, die an eine Volkstümlichkeit erinnern, die in jedem Blasmusikverein ausgekostet wird, ist mir das angesprochene Feeling, zumindest musikalisch, durchaus vertraut.

pb Leider hat Smetana, wie Beethoven, ungemein »unsängerisch« geschrieben, also wie jemand, der sich überhaupt nicht darum schert, was Stimmen zu leisten imstande sind.

al Inwiefern?

alle drei Man muss sich ständig im Passaggio aufhalten!

ml Beim Vašek kommt im zentralen Duett mit Mařenka hinzu, dass es plötzlich ganz veristisch wird. Wenn es sich gegen Ende dieser Nummer über das a hochschaukelt und diese Halbtonrückungen auftauchen, hat die Musik nichts Tschechisches mehr an sich, da geht es fast in Richtung Puccini, das ist große Oper! Nicht von ungefähr stottert Vašek an dieser Stelle nicht mehr.

sz Für jemanden wie mich, die derzeit vorwiegend beispielsweise Gilda, Norina oder Mozart singt, ist es superinteressant zu entdecken, wie sich das tschechische Repertoire anfühlt. Zumal es in Osteuropa tendenziell die Tradition gibt, alles mit dramatischeren Stimmen zu besetzen.

pb Tradition ist ein schreckliches Wort. Die Tradition will, dass beispielsweise auch der Prinz in Rusalka von dramatischeren Tenören gesungen wird. Und dabei gab es genügend hervorragende lyrischere Interpreten dieser Rolle. Aber je weiter man nach Osten kommt, desto mehr gilt von einer Stimme: Je größer, desto besser.

sz Die typischen Mozart-Stimmen sind bei uns zu Hause nicht so geschätzt wie etwa hier in Wien.

ml Interessant, was ihr sagt: Der Jeník erinnert ja im Grunde fast noch an einen Mozart-Tenor, nur ist er unglaublich hoch gesetzt, liegt ständig über dem fis-gis-Formantenwechsel und daher sehr schwer zu singen. Bei Mařenka sieht es ähnlich aus – ein bisschen eine Partie wie: »Pamina plus«. Aber wenn man diese tschechische Musik bis zu Janáček weiterverfolgt, werden die Tenöre und Soprane noch einmal dramatischer, da benötigt man tatsächlich SpintoStimmen, die eine gewisse Schlagkraft aufweisen.

pb Aber im Gegensatz zu Smetana singt sich Janáček gut. Janáček hat nämlich die tschechische Sprachmelodie beim Komponieren berücksichtigt. Geschrieben sehen die Noten bei ihm sehr kompliziert aus, aber es klingt extrem natürlich und das macht es leichter. Nicht einfach, aber leichter. Bei Smetana kommt als Schwierigkeit noch dazu, dass man als Sänger mehr geben muss als bei Donizetti, Verdi oder Mozart, weil das Orchester mit den Stimmen mitgeht, also nicht bloß eine Umtata-UmtataBegleitung spielt. Zur Entstehungszeit der Verkauften Braut, als die Instrumente aufgrund der früheren Bauweise und der früheren Materialien noch weniger Volumen entwickelt hatten, war das weniger ein Problem. Aber genau genommen gilt Ähnliches auch

für das heutige Belcanto-Orchester: Die heutigen Instrumente sind nicht sängerfreundlich.

al Zum Abschluss vielleicht noch zwei kurze Fragen. Erstens: Wann haben Sie jeweils Ihre erste Verkaufte Braut -Erfahrung gemacht – sei es als Zuschauer oder als Interpret?

sz Ich habe meine erste Verkaufte Braut live mit sechzehn Jahren gesehen und dieses Erlebnis gab dann den Ausschlag, mich bewusst für den Beruf der Sängerin zu entscheiden. Das Stück war also schicksalhaft für mich.

pb Mein erster Kontakt zu dieser Oper fand via Fernsehen statt – es handelte sich um die total kitschige Inszenierung von František Filip mit Peter Dvorský und Gabriela Beňačková als Jeník und Mařenka: Alle waren in bunten Trachten gekleidet, und das Dorf schien aus Lebkuchenhäusern zu bestehen. Mittlerweile habe ich mehrere unterschiedliche Produktionen selbst singen dürfen.

ml Um ehrlich zu sein, kannte ich die Oper vor meinem Vašek-Debüt in München eher nur vom Hörensagen. Aber seit jener Produktion liebe ich das Werk und die Rolle, aus der man wirklich viel machen kann, ungemein.

al Und zweitens: Lässt sich diese Produktion so an, wie Sie es sich erwartet haben?

sz Die Proben sind eine schöne Überraschung. Erstens handelt es sich um mein weltweites MařenkaDebüt und ich hatte nicht erwartet, dass mir die Partie so gut liegt. Und zweitens gefällt mir das Inszenierungskonzept und auch die Atmosphäre, das »Wie« der Erarbeitung. Es macht einfach jeden Tag Spaß, an der Produktion weiterzuarbeiten.

pb Wir sind einfach ein gutes Team und das macht die Sache einfacher. Eine komische Oper mit Kollegen zu machen, zwischen denen die Chemie nicht stimmt, ist sehr schwer. Aber wir sind, wie gesagt, ein gutes Team, wir haben optimale Voraussetzungen.

ml Ich kannte den Regisseur zuvor noch nicht und in so einem Fall ist man vor Probenbeginn immer ein wenig befangen. Das Angenehme an Dirk ist aber, dass er einerseits sehr klare eigene Vorstellungen mitbringt und andererseits den Sängerinnen und Sängern ermöglicht, Eigenes einfließen zu lassen. Das ist ein angenehmes Gerüst, auf dem sich gut und kreativ arbeiten lässt.

EIN GROSSER TEAMPLAYER DES MUSIKTHEATERS

In der deutschsprachigen MusiktheaterLandschaft macht der Regisseur Dirk Schmeding seit einiger Zeit nachhaltig auf sich aufmerksam. Auch in Österreich ist er seit seinen überaus erfolgreichen Inszenierungen von Schwanda, der Dudelsackpfeifer und Venus in Seide am Opernhaus Graz sowie von Die stumme Serenade am Theater an der Wien alles andere als ein Unbekannter: Nun freut Schmeding sich auf sein Staatsoperndebüt mit Smetanas Verkaufter Braut. Seit seiner Erstbegegnung mit dieser Oper als Schüler und Opernneuling fühle er sich von ihrer unbändigen Vitalität gepackt, so Schmeding. Zugleich sei das Werk von einer Melancholie durchdrungen, die nie sentimental oder pathetisch daherkäme, sondern weise, ebenso »lebensweise« wie die Komödien Shakespeares und Mozarts. Wir machen Sie auf den nächsten Seiten mit drei seiner Inszenierungen aus den letzten Jahren in Wort und Bild bekannt. Sergio Morabito, ehemaliger Chefdramaturg der Wiener Staatsoper, hat Schmedings Arbeit seit ihren Anfängen in Weimar und Stuttgart kontinuierlich verfolgt.

DIRK SCHMEDING – EIN GROSSER TEAMPLAYER DES MUSIKTHEATERS

Im Sommer 2019 inszenierte Schmeding am Theater Osnabrück Guercœur von Albéric Magnard (1865–1914). Es handelte sich um die erste szenische Wiederaufführung der Oper seit ihrer posthumen Uraufführung 1931 in Paris. Das Werk ist in seiner Verbindung von Spiritualität und politisch-konkreter Diesseitshoffnung bemerkenswert. Dass Guercœur anlässlich der Osnabrücker Neuinszenierung von der Kritik als Stück der Stunde begrüßt wurde, ist durchaus nachvollziehbar. Magnard trat mit ihm als überzeugter Republikaner und Europäer gegen Reaktion und Chauvinismus an.

dessen sublimer Erlösungspoesie und zart-verhangenem, impressionistischen Vorfrühling prägen die zwischen 1897 und 1900 entstandene Partitur. (Unbedingt sollte man die Einspielung unter Michel Plasson von 1987 nachzuhören.)

Osnabrück hat das großformatige Werk mit großem Einsatz auf allen Ebenen beeindruckend gestemmt. Neben dem Solistenensemble wurde auch der Chor sowohl in den archaisierenden, nahezu liturgischen Rahmenakten als auch in den Aktions-Chören des zweiten Aktes den Aufgaben gerecht, ebenso das Orchester, das wohl nur aufgrund einer reduzierten Besetzungsgröße der ge -

Das Stück erzählt die Geschichte des Läuterungsweges eines republikanischen Freiheitskämpfers. Im ersten Akt protestiert Guercœur im Jenseits gegen seinen Tod und wird endlich von der Allegorie der Vérité (Wahrheit) ins Leben zurückgeschickt, nicht zuletzt auf Fürsprache der Souffrance (des Leidens), denn auf seinem siegreichen Lebensweg war er dem Leiden nie begegnet. Zwei Jahre sind seit seinem Tod vergangen, doch die Welt ist nicht mehr die, die er verlassen hatte: Seine geliebte Giselle hat ihr an seinem Sterbelager abgelegtes Treueversprechen zugunsten seines einstigen politischen Ziehsohns Heurtal gebrochen. Dieser ist zum zynischen Populisten verkommen und schickt sich an, das emanzipatorische Vermächtnis Guercœurs zu schleifen. In den Wirren des Machtkampfes fällt Guercœur und geht, diesmal umfassend gescheitert, wieder ins Jenseits ein. Dort verheißt die Vérité die Utopie einer künftigen befreiten Gesellschaft, u.a. mit den Worten »die Vermischung der Rassen und Sprachen wird der Menschheit eine Kultur des Friedens geben.« Am stärksten hat es dem Komponisten (wie vielen Franzosen) der Parsifal angetan, Nachklänge von dessen Leidensakzenten,

forderten spätromantischen Klangfülle vielleicht nicht im jeden Moment entsprechen konnte.

Dirk Schmeding und sein Team (Bühne: Martina Segna, Kostüme: Frank Lichtenberg) gingen mit großer visueller Fantasie phantasievoll-spielerischer Leichtigkeit vor, was immer wieder zu klug gesetzten Brechungen führte. Im kontemplativen dritten Akt kontrapunktierte Schmeding die beschworene Utopie zunächst mit Reanimierungsversuchen Guerœurs, dann der Ausstellung seines Totenscheins und der Aufbahrung und Einäscherung des zum zweiten Mal, und nun gewaltsam zu Tode Gekommenen. Dafür hatte Schmeding seine Darsteller ganz offensichtlich von einem Notarztteam sowie einem professionellen Leichenverbrenner einweisen lassen, wie mir der Intendant Ralf Waldschmidt nach der Aufführung bestätigte: Gestische Präzision als Voraussetzung ästhetischer Schärfe und Triftigkeit. Zu Recht sprach die überregionale Kritik von einer »szenisch strengen, Geist und Intentionen des Stücks in keinem Moment verratenden Realisierung«. Schmedings Inszenierung wurde in der Kritikerumfrage der Opernwelt zur »Wiederentdeckung des Jahres« gewählt und für die International Opera Awards 2020 nominiert.

DIRK

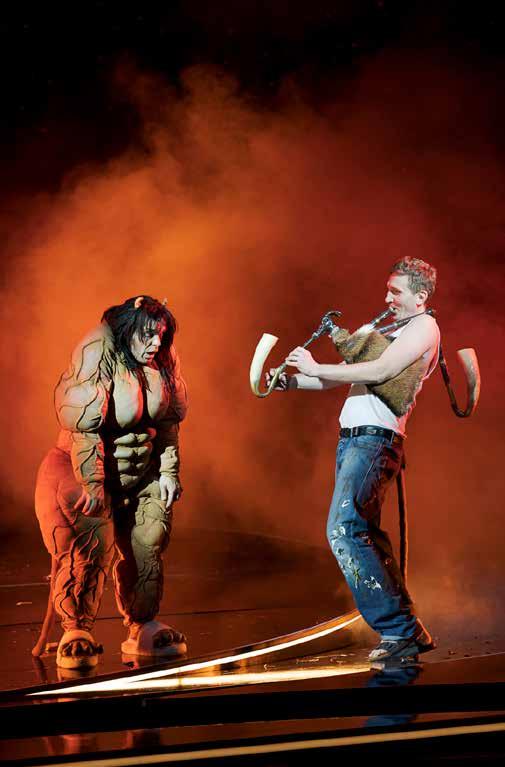

SCHWANDA, DER DUDELSACKPFEIFER von JAROMÍR WEINBERGER

TANZ AUF DEM VULKAN

Im Dezember 2021 folgte in Graz als Schmeding-Premiere Svanda dudák. Diesen 1927 in Prag uraufgeführten »Tanz auf dem Vulkan« der tschechisch-böhmischen Nationalmusik, der – über den notorischen Umweg einer deutschen Max-Brod-Bearbeitung als Schwanda, der Dudelsackpfeifer – zum Welterfolg wurde (Wiener Staatsoper, Covent Garden, Met …), kurz bevor die Nazis das Werk Jaromír Weinbergers, des Tschechen mit jüdischen Wurzeln, aus den Spielplänen verbannten, um 1938 in sein Land einzufallen, haben der Regisseur und sein Team als ebenso opulente wie intelligent-witzige Revue auf die Bühne gebracht. Dabei gelang es dem Regisseur auch auf einer extrem stilisierten Bühne die anrührende Dreiecksgeschichte zwischen dem bäuerlichen Dudelsackvirtuosen, seiner frisch angetrauten Dorotka und Babinsky – einem böhmischen Robin Hood, der als Agent Provocateur die beiden tschechischen Landeier zu einer Reise »vom Himmel durch die Welt zur Hölle« verführt –, konkret, plastisch, dabei differenziert und mit liebevoller Genauigkeit zu erzählen. Er vermochte dabei sogar auch Ganzkörperkostüme (wie die Pinguine, die den Hofstaat der Eiskönigin formieren, oder das welke Fleisch des Höllenfürsten) spielerisch zu beleben und zu be-

glaubigen. Den Folklore-Overkill der Partitur begegnete die Aufführung mit geistesgegenwärtiger Fantasie. Nicht die rasanten Polkas, Furiants und Ozdemeks –bei denen der Max-Reger-Schüler Weinberger instrumentatorische und kontrapunktische Satzkünste spielen lässt, die in einer virtuosen Orchesterfuge gipfeln, mit der Schwanda der Hölle einheizt –, aber die sentimental-aufgedonnerten Schnulzen wären in einiger weniger brillanten Inszenierung vielleicht nicht ganz so gut zu ertragen. Schmeding hat sich in meiner Wahrnehmung von Aufführung zu Aufführung eine immer sicherere und freiere Theatersprache erarbeitet, die zu großen Hoffnungen berechtigt.

HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN von JACQUES OFFENBACH

Am Staatstheater Darmstadt brachte Schmeding im September 2023 Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählungen auf die Bühne. Schmeding und sein Team (Robert Schweer, Bühne und Britta Leonhardt, Kostüme) unternahmen hier eine gewagte und zugleich ohne jede Einschränkung geglückte ästhetische Gratwanderung. Als genuiner Musiktheaterregisseur ist Schmeding ein Teamplayer.

Bewundernswert und beispielhaft ist es, wie das Team, gemeinsam mit der Choreografin Rachele Pedrocchi, miteinander offenbar intensivst kommunizierten, um eine treffsichere Auswahl der richtigen Theater-Zeichen herauszudestillieren: Ein kollektives Kunstwerk ist entstanden, in dem die Partner die Bälle des jeweils anderen auffangen und zurückspielen, dabei die eigene Fantasie modulieren und zu einem Gesamtergebnis von seltener Balance führen. Fast überflüssig zu er-

wähnen, wie Dirk diese Impulse mit der geradezu physisch ansteckenden und überbordenden Energie und von Moment zu Moment konkreten Fantasie seiner Darsteller geteilt hat. Der ganze Abend ist um die unmögliche Beziehung zwischen dem versoffenen Künstler-Narzissten-Genie (Letzteres mit Fragezeichen versehen) Hoffmann und seiner ihn durch alle Höhen und Tiefen seines Rauschs begleitenden Muse gebaut. Die fünf Akte katapultieren sich aus der »Wohnhöhle« der

DIRK

TEAMPLAYER DES MUSIKTHEATERS

beiden heraus. Das geteilte, vollgestopfte Einzimmer-Apartment, das –wie in ein kleines Podest – als Bühne auf die Bühne hineingebaut. Dort, beeindruckt, neben dem zerwühlten Bett, dem Moodboard des Künstlers und einem Pappkarton mit seinen literarischen Skizzen und Entwürfen, vor allem der mannshohe Kühlschrank. Aus ihm locken zunächst die Stimmen der Geister des Weines und des Bieres, bevor von dort der gesamte Chor in den winzigen Raum »implodiert«, die Wände auseinanderfahren und die große »HOFFMANN«-Soloshow beginnt (aus dem Schnürboden wird die entsprechende Leuchtschrift herabgelassen). In dieser Show ist Hoffmann Performer und Publikum zugleich, im eigentlichen Wortsinn: ein Alleinunterhalter, denn bis auf eine Chorus Line singender Bierflaschen ist der gesamte Chor in die gleiche Entertainer-Glitzerjackett-Garderobe des Protagonisten gewandet, um den Super-Star, also sich selbst, zu feiern. Als Einstand animiert man den allmählich zu manischer Hochform auflaufenden Trinker in kollektivem Ritual mit rhythmischem Fingerschnipsen zu einem seiner größten Hits, der Legende von Klein Zack, ein überdimensionierter Flaschenöffner wird dabei als Balalaika traktiert. Nur die Muse ist und bleibt Beobachterin, die sich freilich aufs Intensivste in die Vorgänge involviert und Hoffmann vom Abgrund seiner Hybris immer wieder zurückzureißen versucht. Einige wenige Versatzstücke hat sie aus dem entschwundenen gemeinsamen Domizil gerettet: mitsamt Matratze, Pappkarton und Stehlampe gerät sie so in den Strudel von Hoffmanns Delirien. Hoffmann ist als unverbesserlicher, asozialer Traumtänzer gezeigt, ganz ähnlich wie Mastroianni in zahlreichen Fellini-Filmen. Wie in Ginger und Fred spiegelt sich sein ganzes Leben im Rahmen der abgefahrenen Revue seiner Träume. Deren stilisiertes Dekor setzt Robert Schweer für die drei Binnenakte immer wieder aus den verfremdet-vervielfachten Elementen seines Hausstands mit der Muse zusammen. Die Bühne selbst bleibt in gewisser Weise den ganzen Abend über leer, ein unheimlich-bedrohliches,

schwarzes Loch. Über ihm schlägt Hoffmanns Fantasie ihre Kapriolen und zieht ihren glitzernden Kometenschweif. Ganz am Ende – als alle Doppelgänger zusammengebrochen und alle Spiegelbilder zerbrochen sind, und die Geschöpfe seiner Fantasie die Bühne durch die Tür im hinteren Eisernen verlassen haben – senken sich zwei Altglas-Container aus dem Schnürboden herab, der rechte für BRAUN-, der linke für GRÜNGLAS (»glou, glou, je suis la bière… je suis le vin…«). Gnadenloser wurden Hoffmanns Erzählungen vielleicht nie abmoderiert, oder richtiger vielleicht: entsorgt, wie hier von Schmeding: Die Muse – deren allmähliches Verstummen im Verlauf des Stückes übrigens selten so erlebbar gestaltet worden sein dürfte wie hier –schafft es, sich von ihrem Partner zu trennen. Dieser strandet als Wrack vor den Altglas-Containern, und die große Apotheose erklingt als Menetekel aus dem Off: »Des cendres de ton cœur réchauffe ton génie« (»Aus der Asche deines Herzens entfache dein Genie«). Vor wenigen Tagen schrieb ich unter dem Eindruck einer anderen Aufführung: »Es muss nicht falsch sein, auf eine Revueästhetik zu rekurrieren, aber doch nur, um eine solche mit intelligenteren szenischen Mitteln zu konterkarieren und ins Kippen zu bringen (wie im Triumphbild in Neuenfels’ Frankfurter Aida von 1981) und nicht, um diese mit der Sache selbst zu verwechseln.« Dieses artistische Reflexionsniveau und Fingerspitzengefühl zeichnet Dirks Arbeit vor zahlreichen, nur oberflächlich vergleichbaren Angeboten aus. Dies ist kein Theater mehr, das »Männchen macht«. Immer wieder kippen die Fantasmagorien ins kühl Sardonische, intelligent Verstörende. Deutlich gemacht sei das an einem weiteren Motiv, das die Inszenierung variiert, nämlich das Bild der »Tourterelles«, der Turteltäubchen, die in Darmstadt nicht erst in Antonias Lied besungen werden (»Elle a fui…«), sondern bereits in Olympias Koloraturgesang »Les oiseaux dans la charmille« einen ersten Auftritt haben. Die so schwer zu »knackende« Dienerfigur – die in Darmstadt zu einer Travestiepartie und in ihren Inkarnationen Andrès / Cochenille / Frantz / Pi-

tichinaccio pantomimisch verfünffacht wurde –, reicht Olympia den besungenen Vogelbauer mit einem Taubenpärchen an, worauf der weibliche Automat oder vielmehr die »Automate«, wie sie bei E.T.A. Hoffmann genannt wird, als noch sehr unvollkommener, dysfunktionaler Prototyp in den Käfig hineingreift und einem der beiden Tierchen den Kopf abbeißt und verschlingt. Ihr blutverschmierter Mund stellt – durch die von Coppelius angereichte VirtualReality-Brille gesehen – für Hoffmann wohl ein zusätzliches Aphrodisiakum dar. Im Antonia-Akt rieselt nicht nur Sternenstaub aus dem Schnürboden auf die potenzielle Opern-Diva herab, sondern auch schwarzes Gefieder, gefolgt von einigen toten Vogelkörpern. Und im Giulietta-Akt evozieren drei überdimensionierte Tauben-Skulpturen verblüffend unheimlich den Markusplatz in Venedig.

Wie Schmeding den Einsatz der Theaterzeichen und auch der »Showeffekte« zu poetisieren und immer wieder mit einer melancholischen Traurigkeit zu durchweben versteht, bleibt berührend und erstaunlich. Zu Recht schwärmt der Regisseur von seinen beiden Partnern im Zentrum des Stückes, dem Mezzo Solgerd Isalv als Muse/Nicklausse und dem Tenor Matthew Vickers in der Titelpartie. Letzterer habe bei keiner einzigen Probe gefehlt und noch jede Chorproben gemeinsam mit den Kollegen gestemmt. Und Isalv hat eine unfassbare Präsenz: Auch wenn sie scheinbar »nichts spielt«, nur beobachtet, bleibt der Blick an ihr haften. Juliana Zara, die für ihre Lulu jüngst am selben Haus für den Deutschen Theaterpreis DER FAUST nominiert wurde, ist als Olympia ein umwerfender weiblicher Frankenstein, Megan Marie Hart als Antonia verfügt über einen wunderbar gepflegten Sopran mit interessantem dunklem Timbre, Jana Baumeisters (Giulietta) kühler Sopran mag Geschmackssache sein. Der Chor agierte ungemein motiviert, Daniel Cohen dirigierte mit Stilgefühl. Gespielt wird – mit wenigen Abweichungen – im Wesentlichen die Guiraud-Rezitativfassung, freilich in der kritischen Neuausgabe von Jean-Christophe Keck.

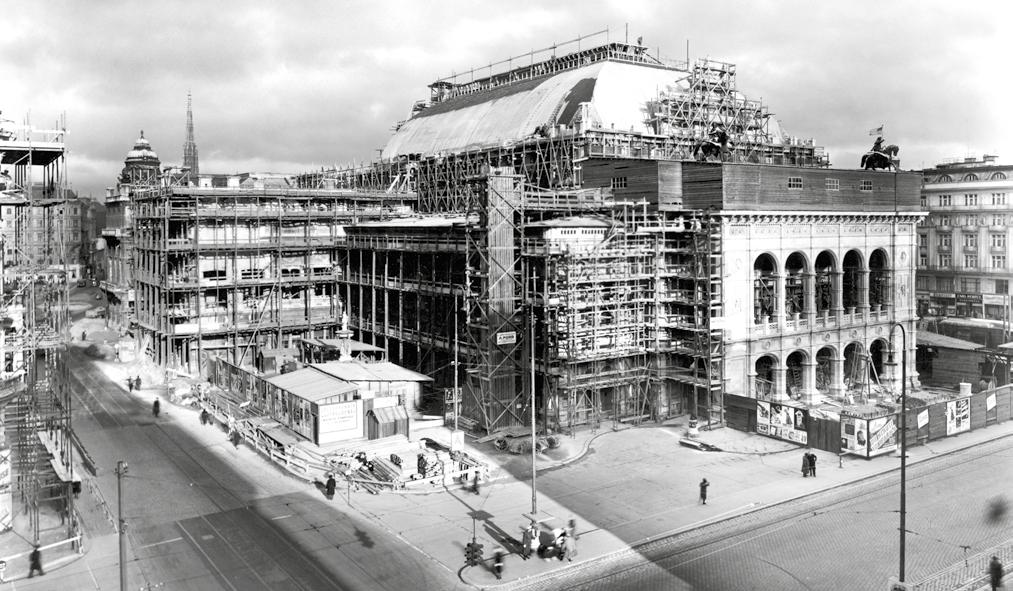

Es war am 26. April 1952. Die neue Pummerin, in St. Florian gegossen und ein Geschenk Oberösterreichs, erreichte den Wiener Stephansdom. Menschen standen entlang der Reiseroute kilometerlang Spalier, via Radio wurde das erstmalige Läuten übertragen. Die Wiederherstellung der im Krieg zerbrochenen Glocke, wie auch jene des Stephansdoms, waren Symbole für ein neues Österreich.

Dreieinhalb Jahre später, im Spätherbst 1955, wurde medial noch eins draufgesetzt. Diesmal war nicht nur das Radio dabei, sondern auch das österreichische Fernsehen – in einer damals ganz neuen Liveübertragung. Und es ging um eine weitere Institution, der Symbolwert zugeschrieben wurde: die Wiener Staatsoper. Zehn Jahre lang hatte der Wiederaufbau des 1945 zerstörten Gebäudes gedauert, am 5. November fand endlich die Eröffnungspremiere im neuen Haus am Ring statt. Inzwischen war der Staatsvertrag unterzeichnet, Lepold Figl hatte im Schloss Belvedere die Freiheit Österreichs verkündet, und in der Staatsoper hörte man nun einen Freiheitsrausch auch in Musik gegossen: im Finale von Beethovens Fidelio.

Das bedeutet allerdings nicht, dass es in Wien von 1945 bis 1955 keine Staatsoper gegeben hätte. Zwar war das Haus am Ring zerstört (die Zerstörung selbst wurde vom NS-Regime propagandistisch gegen die Befreier eingesetzt), doch gespielt wurde im Ausweichquartier bereits fast unmittelbar nach dem Kriegsende. Wobei der eigentliche

Vorstellungsbetrieb im Haus am Ring kriegsbedingt schon seit Längerem eingestellt war. Doch nicht Wagners Götterdämmerung, wie eine Wiener Opernlegende unbeirrbar erzählt, war die letzte szenische Aufführung im alten Haus, sondern Flotows Martha am 5. Jänner 1945.

DIE DUNKELSTE ZEIT

Die Jahre von 1938 bis 1945, die Jahre der NS-Diktatur, waren die dunkelste Zeit des Hauses am Ring. Unmittelbar nach dem »Anschluss« griff die Barbarei des NS-Regimes auch im Haus am Ring um sich. Beklemmend penible Listen jener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden veröffentlicht, die aus rassistischen Gründen sofort beurlaubt, gekündigt oder zwangspensioniert wurden –aus dem Orchester, dem Chor, dem Ensemble, dem Betrieb und der Verwaltung. All das war von langer Hand geplant, die illegalen nationalsozialistischen Betriebszellenorganisationen im Haus hatten schon vor dem »Anschluss« Vorarbeit geleistet. Jüdische, »jüdisch versippte« – so der Wortlaut der NS-Ideologen – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und politisch Andersdenkende wurden verfolgt, ausgegrenzt, vertrieben und ermordet, Künstlerinnen und Künstler durften nicht mehr auftreten, Werke jüdischer Komponisten mussten verstummen. Auf höheren Befehl erklangen nun Opern wie Königsballade des NationalsozialismusVerherrlichers Rudolf Wille –, nur wollte das

Werk keiner hören: mangels Publikumszuspruch gab’s letztlich nur vier Vorstellungen.

Schon am 1. Mai 1945 stand das Staatsopernensemble wieder auf der Bühne, und zwar auf jener der Volksoper. Man wollte möglichst rasch wieder einen kulturellen Betrieb in Gang setzen, und so hievte man, szenisch sicherlich etwas behelfsmäßig, Mozarts Le nozze di Figaro als erstes Werk aufs Podium. Dirigent war Josef Krips, jener große Interpret, der von den Nationalsozialisten verfolgt und in den Untergrund getrieben worden war. Doch man spielte nicht nur in der Volksoper, als weiteres Ausweichquartier diente das Theater an der Wien, das am 6. Oktober 1945 eröffnet wurde.

Bereits im Mai 1945 verkündete Staatssekretär Julius Raab den Wiederaufbau des zerstörten Hauses am Ring – wohlgemerkt: den Wiederaufbau und keinen Neubau. Denn, obgleich es vereinzelt Stimmen gab, die ein ganz neues Gebäude vorschlugen, herrschte weitgehende Einigkeit, dass man die Grundlagen des Baus aus 1869 erhalten wolle. Der Plan des Wiederaufbaus wurde von allen Parteien der provisorischen Regierung 1945, bestehend aus ÖVP, SPÖ und KPÖ, unterstützt. Hilfe kam aus der Sowjetunion, noch im Oktober wurde die erste Rate der sogenannten »Russenspende« übergeben, unter anderem eine Million Schilling, ebenso Baumaterialien und Fahrzeuge. Auch die anderen Alliierten halfen beim Wiederauf-

bau finanziell, mit Baumaterialien und mit technischem Wissen. Zeitgleich rief die Zeitung Neues Österreich zu einer allgemeinen Spendenaktion auf: »Der Aufbau beginnt. Wir wenden uns an alle. Die russische Hilfe mahnt uns und die ganze Kulturwelt, es den Russen gleichzutun. … Wir sind überzeugt, daß unser ganzes Volk bereit ist, nach besten Kräften mitzuwirken.« Und überaus optimistisch ging es weiter: »Vorsichtige Fachleute sagen, daß es vier Jahre dauern werde, bis die Oper wieder steht. Strengen wir alle uns an, die Frist auf die Hälfte zu verkürzen!« – Heute wissen wir, dass es mehr als das Doppelte gedauert hat. Dazu kamen unzählige weitere Spenden und Wohltätigkeitsveranstaltungen, zahlreiche Künstlerinnen und Künstler gaben Benefizabende.

ERSTMALS WIEDER MUSIK

In den Wiederaufbau-Planungen wurde eine vielseitige Bespielung der Staatsoper immer wieder angesprochen; das Haus solle nicht nur für Opernaufführungen, sondern auch für Empfänge der Bundesregierung, Kongresse und Tagungen zur Verfügung stehen. Eine besondere Herausforderung am Anfang der Arbeiten war der Mangel an verlässlichen Gebäudeplänen: Also fotografierte man historische Stahlstiche des Hauses und vergrößerte die entsprechenden Aufnahmen stark, um sich eine erste Arbeitsunterlage zu schaffen. Bereits im Jänner 1947 erklang erstmals wieder Musik im Haus am Ring, als die

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor anlässlich seines 20-jährigen Bestehens im Vestibül des Hauses ein Konzert gab. Via Wettbewerb wurde die Neugestaltung des Hauses vergeben, schließlich erhielt Erich Boltenstern den Zuschlag für den Zuschauerraum, Otto Prossinger, Felix Cevela und Ceno Kosak waren für die Pausenräume im 1. Rang zuständig. Die Innenausstattung des heutigen Gustav Mahler-Saals wie auch die Gestaltung des Eisernen Vorhangs ging an Rudolf Eisenmenger, jene des Marmorsaals an Heinz Leinfellner – beide NS-Künstler. Schon 1955 gab es Gegenstimmen: So schrieb der Bild-Telegraf zum Eisernen Vorhang: »Orpheus und Eurydike im KdF-Stil.« Mit der Auftragserteilung an NS-Künstler schlug man in der Wiederaufbau-Zeit eine unheilvolle Brücke zur unmittelbaren Vergangenheit, eine Brücke, über die auch der erste Direktor der neuen Staatsoper ging: Karl Böhm. Er war der letzte Direktor der Staatsoper im Nationalsozialismus gewesen und war mit dem Regime verstrickt. Dass der Regisseur des Eröffnungs-Fidelio, Hans Tietjen, auch ein NS-Künstler war, zeichnet ein deutliches Bild des damaligen Umgangs mit der Zeit von 1938 bis 1945.

DER 5. NOVEMBER

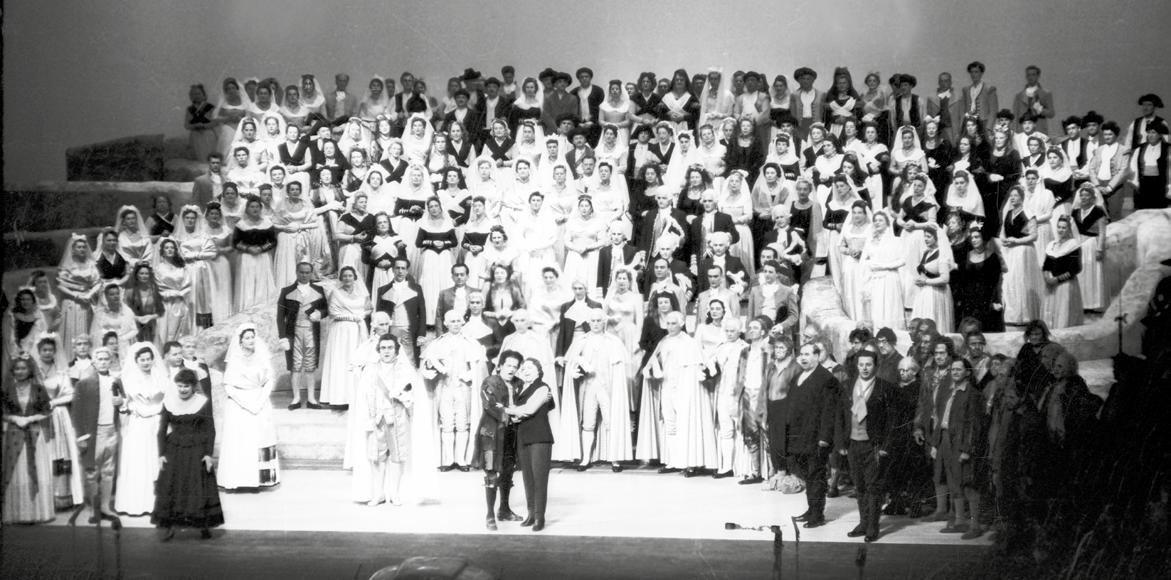

Nach einem Festakt am Vormittag mit viel Politik spielte man am Abend Beethovens Fidelio, eine Oper über unrechte Herrschaft und Befreiung aus Liebe. Die Vorstellung

wurde zum Symbol für ein neues Österreich. Wer nicht dabei war, konnte über Lautsprecher mithören, rund 40 Rundfunkanstalten aus der ganzen Welt übertrugen die Aufführung, auch das ganz neue Live-Fernsehen durfte nicht fehlen: damals eine Sensation! In öffentlichen Sälen – denn wer hatte 1955 schon ein TV-Gerät daheim –drängten sich die Menschen, um via Bildschirm die Vorstellung zu erleben.

Streng wurde über die Eintrittskartenvergabe gewacht, bis zu 5.000 Schilling kostete ein Platz, selbst Politiker und Ehrengäste bekamen keine Freikarten. Und wer einen (Steh-)Platz im freien Verkauf wollte, stellte sich tagelang an. Doch damit nicht genug, folgten in kürzester Zeit weitere sieben Neuproduktionen, die den Glanz des Hauses international wieder zum Strahlen brachten. Der Rosenkavalier, Aida und Don Gio -

vanni waren darunter, aber auch Alban Bergs Wozzeck als Beitrag der Moderne und ein Ballettabend.

1955 war die Wiener Staatsoper demnach ein Symbol für so manches –für Freiheit, Hingabe, Leidenschaft, Identität. Und leider auch für einen höchst fragwürdigen Umgang des damaligen Österreichs mit seiner unmittelbaren Vergangenheit.

DER WIEDERERÖFFNUNGSFIDELIO 1955

Der Begriff Künstler oder besser das Verständnis davon, was einen Künstler ausmacht, hat für mich im Laufe der Jahre eine unglaubliche Veränderung erfahren. Als junger Mensch, be -

sonders in der Zeit, als ich mein Universitätsstudium begann, wollte ich in jedem Detail dem Klischee eines Künstlers entsprechen. Meine innere Berufung sollte, ganz der romanti -

schen Tradition des 19. Jahrhunderts folgend, für jedermann auch äußerlich auf den ersten Blick erkennbar sein. Vorbild war zudem ein Landsmann: der 1982 viel zu früh verstorbene, ex-

zentrisch-geniale Pianist Glenn Gould, der für mich den Idealtypus des Künstlers versinnbildlichte. Also kleidete ich mich wie er: Auf damaligen Fotos sieht man mich stets mit Handschuhen und einem langen, dunklen Mantel – einer Figur des Malers Caspar David Friedrich nicht unähnlich. Ich fühlte mich

tritt, sich grundsätzlich allem hingebungsvoll öffnen zu können. Schöner formuliert: Ich erlaube mir, den symbolischen Tanz, den die Welt in jedem Moment anbietet, aufzunehmen und mich ihm bedingungslos anzuschließen. Das essenzielle Wort dabei ist »erlauben«.

darin besteht, so zufällig wie möglich zu zeichnen. Sie erinnert an eine spirituelle Übung, bei der man bestrebt ist, sich vom jeweiligen Moment leiten zu lassen. Kinder können so etwas übrigens ganz automatisch. Wenn ich meine beiden Kinder beim Malen beobachte, sehe ich, dass sie nichts kon-

»Ich erlaube mir, den symbolischen Tanz, den die Welt in jedem Moment anbietet, aufzunehmen und mich ihm bedingungslos anzuschließen.«

PHILIPPE SLY

unendlich erhaben, meinte, meinen Lebensweg als Sänger klar und geradlinig vor mir zu sehen und lebte weniger in der Gegenwart als in der Zukunft eines fiktiven Künstlertums. Genau genommen, war mir das Künstler-Sein wichtiger als die Kunst selbst. Aber mit dem Eintritt ins Berufsleben erfolgte nach und nach eine bemerkenswerte innere Metamorphose, die dazu geführt hat, dass ich heute mein Sängerdasein als das empfinde, was es ist: als einen Job, der ebenso höchst professionell zu verrichten ist wie beispielsweise der eines Facharbeiters in einer Fabrik. Ich nehme also die gewissenhafte Ausübung meines Berufs ernst, nicht mich selbst. Zugleich, und das mag aufs Erste paradox klingen, definiere ich mich nicht mehr über meinen Beruf. Ich bin zweifelsohne glücklich und erfüllt durch mein Sängerleben, könnte dies aber auch durch andere Tätigkeiten sein, vorausgesetzt, ich verrichtete sie ebenso gewissenhaft. Man möge mich nicht falsch verstehen: Ich bin kein Anti-Künstler geworden, ich benötige nur keine spezielle Identität mehr, um durch sie erst zum Künstler zu werden. In meiner Studentenzeit schien mir Kunst eine recht klare Angelegenheit zu sein. Doch ich war weit davon entfernt, von ihr emotional so stark berührt zu werden, wie dies heute der Fall ist.

Meine Metamorphose brachte einen für mich sehr wichtigen Erkenntnisgewinn: Dass nämlich erst durch den hundertprozentigen Einsatz für eine bestimmte Sache – in meinem Fall für die Musik – eine Art Mechanismus freigesetzt wird, eine Fähigkeit zutage

Das Zusammensein mit meinen Kindern erlaubt mir beispielsweise, meine eigene Kindheit zu rekonstruieren. Als ich etwa an einem Morgen Händels Wassermusik für die Kleinere auflegte und mit ihr 20 Minuten zu dieser Musik vor dem Haus tanzte, wurde mir erst klar, dass ich als Kind Barockmusik nicht nur gern gehört, sondern erst durch sie die grundsätzliche Liebe zur Musik entwickelt hatte. Eine für mich interessante Entdeckung! Und auch der Reichtum, den uns die Literatur bietet, erschloss sich mir erst, nachdem ich den eben beschriebenen Weg für mich fand. Natürlich las ich schon in der Schule und in den unmittelbaren Jahren danach sehr viel, doch ich hatte mich nur oberflächlich auf die Lektüren eingelassen. Ich wollte Literatur lediglich kennen, weil ich meinte, dass es zu meinem Leben als vielseitig interessiertem Künstler dazugehört. Später lag mein Fokus eher auf Sachbüchern, auf intellektuellen Auseinandersetzungen über Philosophie, Geschichte, Wissenschaft usw. Doch dann wandte ich mich wieder der Literatur zu, um zu bemerken, wie sehr mich die Poesie, die tiefgründigen Denkweisen vieler Klassiker berührt. Mir wurde klar, zuvor Wesentliches verpasst zu haben und ich kam drauf, wie wenig meine Annahme, ohnehin bereits vieles zu kennen, stimmte. Ich erlaube heute somit, dass das Wunder Literatur mir Augen und Herz öffnet, in dem ich mich ihr vorbehaltlos öffne.

Über die bildende Kunst komme ich abschließend zu meiner Conclusio, meiner Kernaussage: Es gibt eine japanische Kunstform, bei der die Vorgabe

trollieren oder zwingend benennen wollen. Ihre Bilder entstehen einfach. Ich habe selbst zu malen begonnen, um zu erkennen, ob ich ebenfalls in der Lage bin, loszulassen, ohne alles kontrollieren zu wollen. Das ist nicht leicht, man benötigt eine Art von gestischer Improvisation. Und beim Gesang ist es letztlich nicht anders: Man muss zum Beispiel dem Atem erlauben, die Arbeit zu tun. Man kann ihn nicht wirklich manipulieren, denn er ist unbeständig, wie das Leben. Aber innerhalb der Grenzen, die der Atem umreißt, kann meine Kreativität erwachen. Ins allgemeine für alle Kunstrichtungen übertragen bedeutet das: Es bedarf konkreter Rahmen, die ich nicht herbeizwingen kann, sondern zulassen, erlauben muss, um dadurch kreativ werden und wirken zu können. Klingt vielleicht leicht, ist aber eine tägliche Herausforderung.

Wo liegen die Wurzeln eines künstlerisch tätigen Menschen? Was inspiriert und formt sein kreatives Denken und Wirken? Wie sieht sein schöpferisches Selbstverständnis aus? Unterschiedliche Sängerinnen und Sänger, Dirigenten, Musikerinnen und Tänzer gaben uns ihre persönlichen Einblicke und damit Ahnungen von inneren Welten, die vom Ruf des einzigartigen Universums Bühne erfüllt sind. In dieser Ausgabe bringen wir einen Text des französisch-kanadischen Bassbaritons PHILIPPE SLY, der ab Ende September in einer Vorstellungsserie von György Kurtágs FIN DE PARTIE an die Wiener Staatsoper zurückkehrt. Bisherige Auftritte im Haus am Ring: LEPORELLO (Don Giovanni ), FIGARO (Le nozze di Figaro), HAMM (Fin de partie).

EKATERINA GUBANOVA als VENUS & ENSEMBLE in TANNHÄUSER

Foto ASHLEY TAYLOR

Sie kennen Richard Wagners Tannhäuser noch nicht – oder wollen ihn besser kennenlernen? Als Vorbereitung auf die kommende

Beschäftigt man sich mit dem Tannhäuser, muss man zunächst einmal die Frage nach der Fassung stellen: Denn Richard Wagner überarbeitete über Jahrzehnte das Werk in mehreren Schüben, ohne letztlich an einen für ihn final zufriedenstellenden Schlusspunkt zu gelangen. So hat seine Ehefrau Cosima seinen am Lebensabend getätigten, viel zitierten Seufzer »Ich bin der Welt noch einen Tannhäuser schuldig« aufgezeichnet, ein deutlicher Hinweis, dass wohl noch zumindest eine weitere Überarbeitung der Oper gefolgt wäre. Es gibt jedenfalls drei wichtige Fassungen: Den ursprünglichen, 1845 in Dresden uraufgeführten Tannhäuser, dann die überarbeitete und erweiterte Fassung für Paris, die uns eine musikalisch deutlich raffiniertere und komplexere Venusberg-Szene inklusive eines ausführlichen Bacchanals präsentiert, und schließlich eine weitere, für Wien leicht veränderte Version, die sogenannte »Wiener Fassung«, die wir aktuell an der Staatsoper spielen.

Wagner schrieb seinen Tannhäuser nach dem Fliegenden Holländer und vor dem Lohengrin, es handelt sich für mich noch um ein Frühwerk, das ganz aus der Tradition des deutschen Singspiels kommt. Starke musikalische Einflüsse höre ich etwa von Albert Lortzing, aber auch von Felix Mendelssohn Bartholdy – und es ist mir wichtig, dass man als Interpret diese musikalischen Bezugspunkte im Hinterkopf behält, um die richtige musikalische Tannhäuser -Textur hinzubekommen. Dass Wagner nicht in der traditionellen Spieloper verharrt, ist freilich

offenkundig, denn immer wieder verweisen einzelne Momente in seinem Tannhäuser auf sein späteres Werk, auf den Ring des Nibelungen oder den Tristan. Eine weitere Frage, die sich einem heutigen Interpreten stellt, ist die Klangwelt des 19. Jahrhunderts, in der Wagner beheimatet war. Zweifellos würde er die heutigen, modernen Instrumente bevorzugen, aber zur Verfügung stand ihm eben nur das Standard-Instrumentarium seiner Zeit. Um also zu verstehen, wie Wagner seine Musik meinte, wie Artikulation, Balance und Tempo zu verstehen sind und in welchem Verhältnis diese Aspekte stehen, ist es unumgänglich, das damalige Instrumentarium bei heutigen Wiedergaben zu bedenken.

Kommen wir nun zur eigentlichen TannhäuserMusik. Am Anfang steht eine Ouvertüre – kein »Vorspiel« wie beim nachfolgenden Lohengrin! –, sondern eine ganz klassische Ouvertüre, die wichtige Motive der Oper bringt. Gleich zu Beginn erklingt eine ungemein bekannte Melodie, es ist die Musik des Pilgerchores, natürlich in diesem Fall nicht gesungen, sondern nur orchestral gebracht; das theatrale Moment der Reise wird jedoch nachgezeichnet: Man hört die Musik anfangs gleichsam wie aus der Ferne, dann näherkommend, in der Lautstärke anschwellend, vorüberziehend – und wieder leiser werdend. Es schließt nun thematisch die »andere« Welt an, das Reich der Venus, in dem der Sinneslust gefrönt wird. Wagner bringt in der Gegenüberstellung dieser Sphären – hie Pilger, da Venuswelt – einen musikalischen, inhalt-

lichen und dramaturgischen Kontrast ins Spiel. Plötzlich tauchen sehr helle Farben im Orchester auf, es glitzert und flirrt, das Klangliche prickelt förmlich, dazu kommt eine komplexe Harmonik.

Die eigentliche Handlung beginnt im Venusberg, wo uns zunächst einmal ein ausführliches Bacchanal erwartet, das Wagner für die Pariser Oper schrieb, weil die dortige

Im Gegensatz zur aufgeheizten Venuswelt ein sehr klares, kurzes Stück Musik. Wir hören auch einen Pilgerchor, dann nähert sich die Jagdgesellschaft des Landgrafen Hermann – musikalisch charakterisiert durch Jagdhörner. Es handelt sich dabei um Tannhäusers frühere Bekannte, die ihn wieder in ihren Kreis einladen. Zunächst sträubt er sich, bis der berühmte Minnesän-

14. 17. 21. 24. SEPTEMBER

Musikalische Leitung AXEL KOBER Inszenierung LYDIA STEIER Bühne & Video MOMME HINRICHS

Kostüme ALFRED MAYERHOFER Choreografie & Regiemitarbeit TABATHA MCFADYEN Licht ELANA SIBERSKI

Mit u.a. GEORG ZEPPENFELD / CLAY HILLEY / LUDOVIC TÉZIER / JÖRG SCHNEIDER / MATHEUS FRANÇA

LUKAS SCHMIDT / MARCUS PELZ / CAMILLA NYLUND / EKATERINA GUBANOVA / ILEANA TONCA

Tradition ein großes Ballett forderte. Hier im Reich der Venus weilt auch Tannhäuser, der sich allerdings schön langsam zu langweilen beginnt. Ihm wird die Venus-Welt einfach zu viel, er will zurück in die reale Welt, in der es vielleicht weniger sinnlich, aber dafür menschlicher zugeht. Er wünscht sich das Grün der Natur, die Freiheit, ja, sogar den Schmerz. In drei Strophen, die immer mit einem Lobpreis auf Venus beginnen, formuliert er seinen Wunsch nach Rückkehr zu den Menschen – dazwischen singt Venus, die ihn halten will und sich zunehmend über ihn entrüstet. Schließlich lässt sie ihn ziehen, wenn auch mit einer Warnung, fast einem Fluch: »Was du verlangst, das sei dein Los! Hin zu den kalten Menschen flieh.« Dieser langgestreckte Dialog mit Venus ist ob seiner Intensität besonders für den Tenor stimmlich herausfordernd.

An sich ist die Venuswelt-Musik der späteren Fassungen ungemein komplexer und harmonisch komplizierter als jene der frühen Dresdner Version, Wagner, nun viel erfahrener, sorgte für mehr Farben, Schattierungen, Raffinesse und Üppigkeit. Auf noch ein Detail möchte ich hinweisen: Eine gut hörbare Harfe begleitet Tannhäusers dreiteiligen Abschiedsgesang, es wird also auf seine Berufung als Sänger, als Minnesänger, hingewiesen.

Nach dieser Szene kommt es zu einem großen musikalischen Bruch. Tannhäuser landet in der Menschenwelt, und diese erleben wir zunächst durch ein schlichtes Hirtenlied, das wahlweise von einer Frauenoder Knabenstimme gesungen werden kann.

ger Wolfram von Eschenbach den Namen »Elisabeth« erwähnt: sie und Tannhäuser waren oder sind durch Liebe verbunden –also begleitet er die Gruppe.

Die nächste Szene bringt uns auf die Wartburg. Auch sie unterscheidet sich musikalisch stark von der Venus-Welt, die Klangsprache ist nun bodenständiger, geradliniger, harmonisch einfacher und in der Phrasierung klarer. Ich persönlich denke aber nicht, dass Wagner hier bewusst schlichter schreiben wollte, sondern: Was wir auf der Wartburg hören, war Wagners Stil Mitte der 1840er Jahre. Die Venus-Welt hingegen sollte bewusst komplexer sein, schon in der Urfassung und noch mehr in der Pariser bzw. der Wiener Version.

Ein musikalisch zentraler Moment auf der Wartburg ist der Beginn des zweiten Aufzugs, die sogenannte »Hallenarie« der Elisabeth, in der sie sich an Tannhäuser erinnert. Dass bei der Uraufführung die erst 17-jährige Nichte Wagners die Partie der Elisabeth sang, lässt heute manchen stutzen. Wie war das möglich? Eine 17-Jährige? Ist das nicht zu früh? Konnte sie sich überhaupt gegen das Orchester durchsetzen? Hier erinnere ich noch einmal an die Orchestersituation der Uraufführungszeit: Streicher mit Darmsaiten, das Instrumentarium an sich leiser klingend als heute – es war ein anderes Klangbild. Zudem ist die »Hallenarie«, wie auch die zweite große Arie der Elisabeth, das Gebet im dritten Aufzug, in Hinsicht auf die orchestrale Begleitung nicht zu üppig gehalten. Man kann sich also durchaus vorstellen, dass man auch eine noch sehr junge Sänge-

SZENENBILD / 1. AUFZUG

Foto MICHAEL PÖHN

SZENENBILD / 3. AUFZUG

Foto ASHLEY TAYLOR

rin gut hören konnte. Dass man heute größere und reifere Stimmen braucht –das ist freilich aufgrund der modernen und kräftiger klingenden Instrumente klar!

Auf der Wartburg landen wir bei einem Wettsingen, das Landgraf Hermann zum Thema »Liebe« veranstalten lässt. Wer gewinnt – der soll die Hand seiner Nichte Elisabeth erhalten. Sehr schön erlebt man bei diesem Wettkampf die musikalisch gut gezeichneten, unterschiedlichen Charaktere der antretenden Sänger. Wir haben den lyrischen Wolfram, den poetisch-enthaltsamen Walther von der Vogelweide, den gewalttätigen Biterolf. Immer wieder unterbricht Tannhäuser die anderen jedoch. Denn für ihn sind sie alle in puncto Liebe Waisenknaben und ohne echtes Wissen. Nur er, so glaubt er, verstehe dank seiner LiebesgöttinVergangenheit, was Liebe wirklich bedeutet. Musikalisch flirrt hier übrigens auch Venusberg-Musik hinein. Schließlich platzt es aus Tannhäuser heraus und er besingt die Venus. Ein Skandal, ein Frevel! Man ist entsetzt: »Er hat der Hölle Lust geteilt, im Venusberg hat er geweilt!« – Abscheu, Morddrohungen

und Zorn folgen, Elisabeth aber setzt sich für ihn ein, obwohl er ihr das Herz gebrochen hat. Letztlich muss Tannhäuser nach Rom, um beim Papst um Vergebung zu bitten. Wagner lässt das in einem großen Ensemble kulminieren, in dem die Ritter, Elisabeth, Hermann, Tannhäuser und die nach Rom ziehenden Pilger ein gewaltiges (und sehr schwieriges) Aktfinale gestalten.

Im dritten Aufzug kehren die Büßer aus Rom zurück und man hört den berühmten Pilgerchor, den wir erstmals ganz am Beginn der Oper, in der Ouvertüre, vernommen haben. Tannhäuser ist aber nicht unter ihnen. Elisabeth verzweifelt, wendet sich an die Jungfrau Maria – hier das vorhin erwähnte Gebet der Elisabeth – und will sich für Tannhäuser opfern.

Es folgt einer der bekanntesten und berührendsten Momente dieses Werks, Wolframs »O du mein holder Abendstern«: Das ist ein musikalischer Solitär, eine liedhaft gehaltene Nummer, die dank ihrer Schlichtheit und berückenden Schönheit immer wieder auch außerhalb von TannhäuserAufführungen gesungen wird. Erneut zeichnet Wagner mithilfe der Musik

einen Charakter: Denn Wolframs Liedton entspricht seiner Persönlichkeit, das Lied zeichnet sein Wesen aus, er ist ganz anders als der impulsive Tannhäuser, das Lyrische bestimmt ihn. Nun endlich kehrt die Titelfigur von ihrer Pilgerfahrt zurück: voller Enttäuschung, da ihr nicht vergeben wurde, wie man aus Tannhäusers »Rom-Erzählung« erfährt. Und das, obwohl er die schwersten Prüfungen und Entbehrungen auf sich genommen hatte. Die Konsequenz ist für ihn, der immer aufs Ganze geht, ganz klar – er will zu Venus zurück. Schon flimmern erneut VenusKlänge, schon erscheint die Liebesgöttin, da erinnert der entsetzte Wolfram ihn an Elisabeth, die sich für ihn geopfert hat. Die Erwähnung ihres Namens bringt den finalen Umschwung Tannhäusers und seine Abkehr von Venus; und noch einmal erklingen die Pilger und verkünden nun das Wunder seiner Errettung. Bevor die Oper schließt, hört man ein letztes Mal die Melodie des Pilgerchores, jene Weise, mit der das grandiose Werk – etwa viereinhalb Stunden zuvor – angefangen hat.

Das Wasser in der Oper. nachhaltig #jungbleiben

Von den abertausenden Opern, die seit der Entstehung der Gattung geschaffen wurden, konnte sich bekanntlich nur ein verschwindend kleiner Teil dauerhaft oder wenigstens für längere Zeit in den Spielplänen halten. Fin de partie, György Kurtágs 2018 uraufgeführter, exquisiter Musiktheatererstling, hat das Zeug dazu, Teil dieses klassischen Repertoires zu werden: Die hohe Zahl an Bühnen, die das Werk seither zu Gehör gebracht hat, die stets verlässliche Zustimmung seitens des Publikums und nicht zuletzt die umjubelte Erstaufführungsproduktion an der Wiener Staatsoper vor einem Jahr unterstreichen diesen Befund. Kurtág gelang es jedenfalls, Samuel Becketts gleichnamige Schauspielvorlage, eines der Paradebeispiele des Absurden Theaters, perfekt in Musik zu fassen: Auf ideale Weise wird hier Rätselhaftigkeit, bewusst Unkonkretes, sich einer inhaltlichen Deutung Verschließendes und schwarzer Humor zum Erklingen gebracht und intensiv erlebbar gemacht. Zur Einstimmung auf die Aufführungsserie im September und Oktober bringen wir Szenenfotos von wichtigen Momenten der »Handlung«. Georg Nigl, der auch diesmal den Diener Clov geben wird, hat die jeweiligen Situationen von seiner Warte aus und ganz dem Gedanken des Absurden Theaters verpflichtet kommentiert.