ROSTROS, HUELLAS +HUMANISMO

ROSTROS, HUELLAS +HUMANISMO

Miguel Naranjo-Toro Albert Arnavat, Andrea Basantes-Andrade

Miguel Posso, Claudia Ruiz, José Revelo

07 / Presentación del Rector de la Universidad Técnica del Norte,

11 / Breve reseña histórica de la Universidad Técnica del Norte

15 / Los rectores

25 / Los equipos directivos

39 / La UTN, Universidad humanista

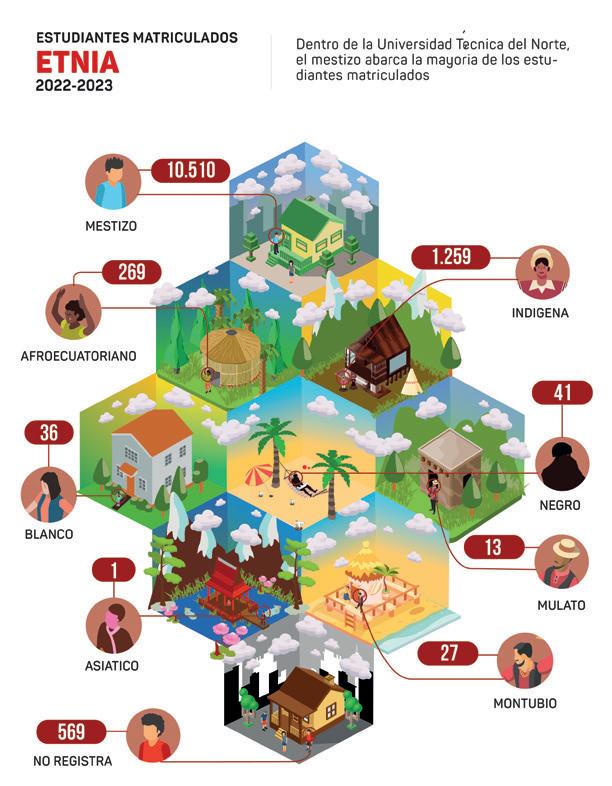

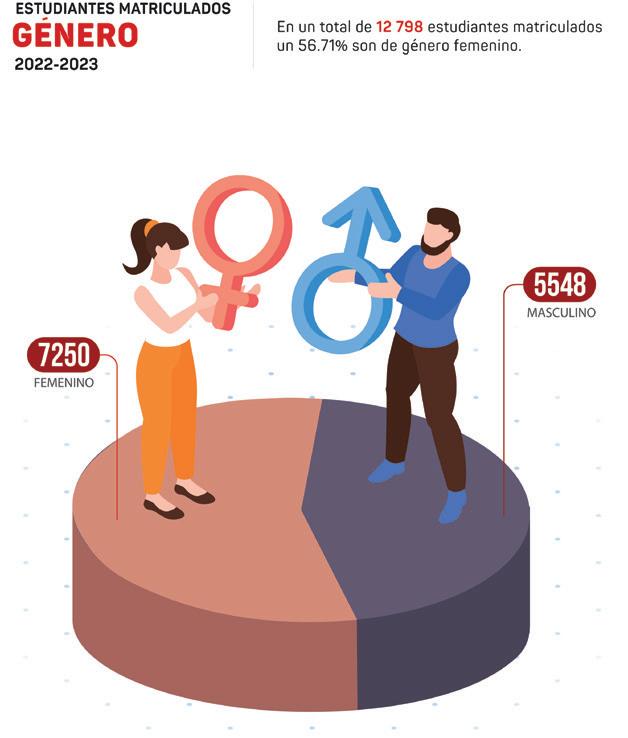

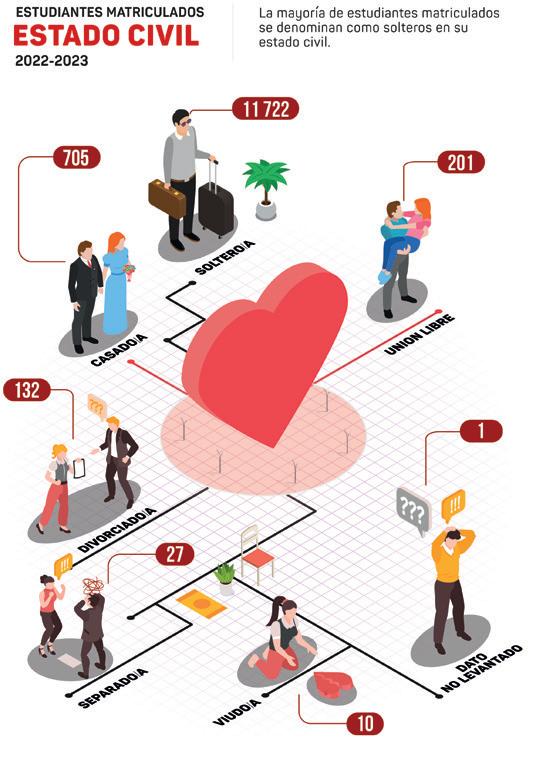

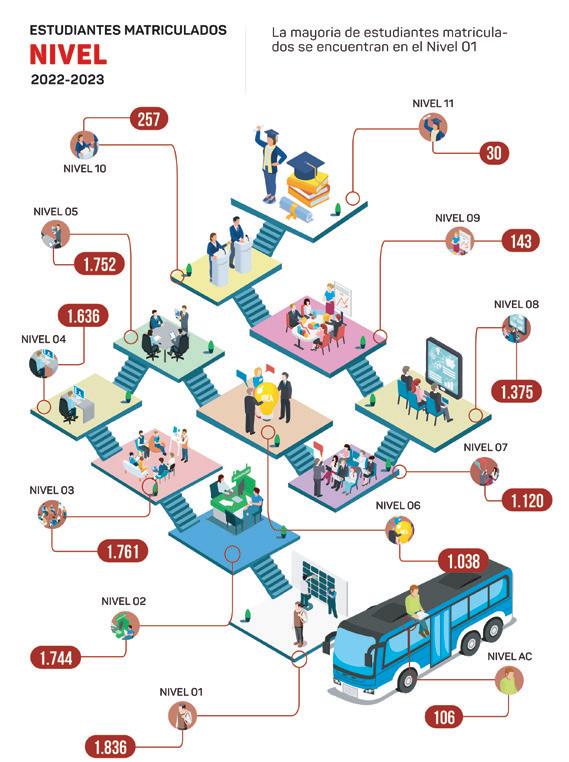

73 / Identidad y diversidad cultural y humana de la comunidad UTN

121 / Cooperación y compromiso: el trabajo en equipo y el capital humano en la UTN

148 / "Chispitas de Ternura", los niños de la UTN

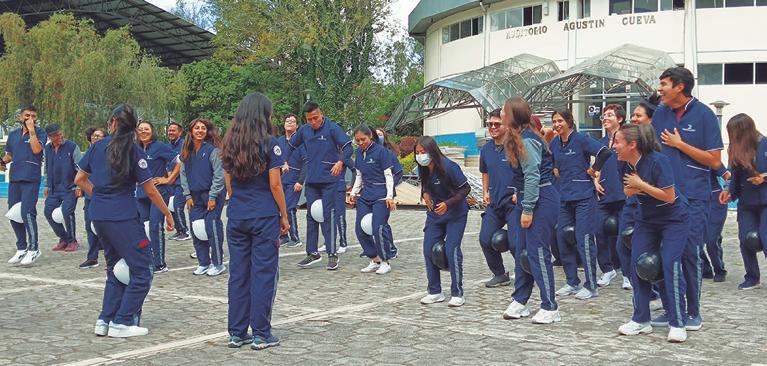

150 / Colegio Universitario UTN

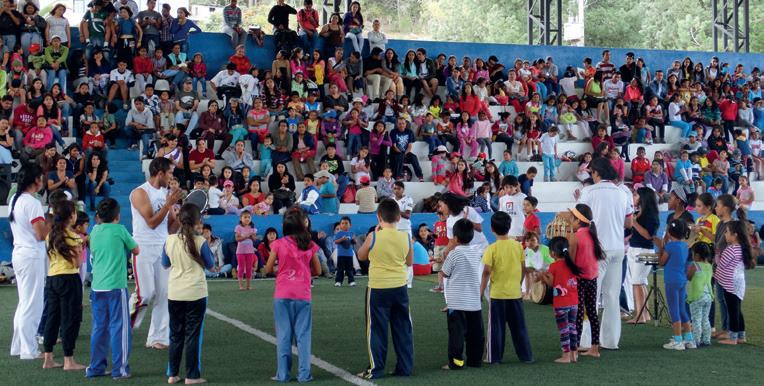

152 / Campamentos vacacionales UTN

154 / Una Universidad abierta a la sociedad

156 / La UTN, una Universidad inclusiva

158 / Internacionalización Universitaria

160 / Ferias de Conocimiento

162 / Reconocimientos institucionales

164 / Deporte universitario

172 / Caminata universitaria

178 / Sesiones solemnes

182 / Celebraciones institucionales

184 / Grupos culturales

188 / Festivales UTN

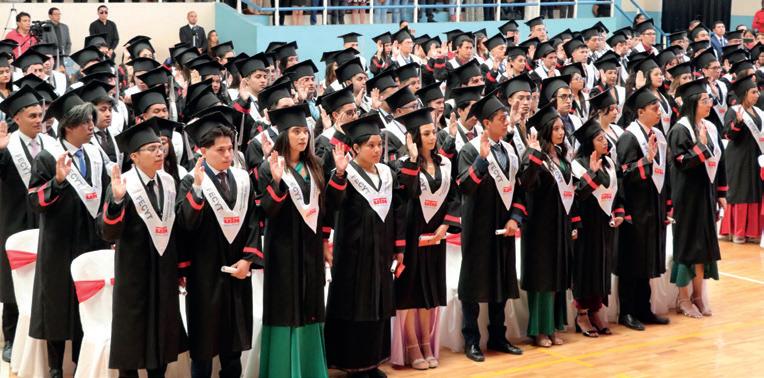

194 / Y nos graduamos!

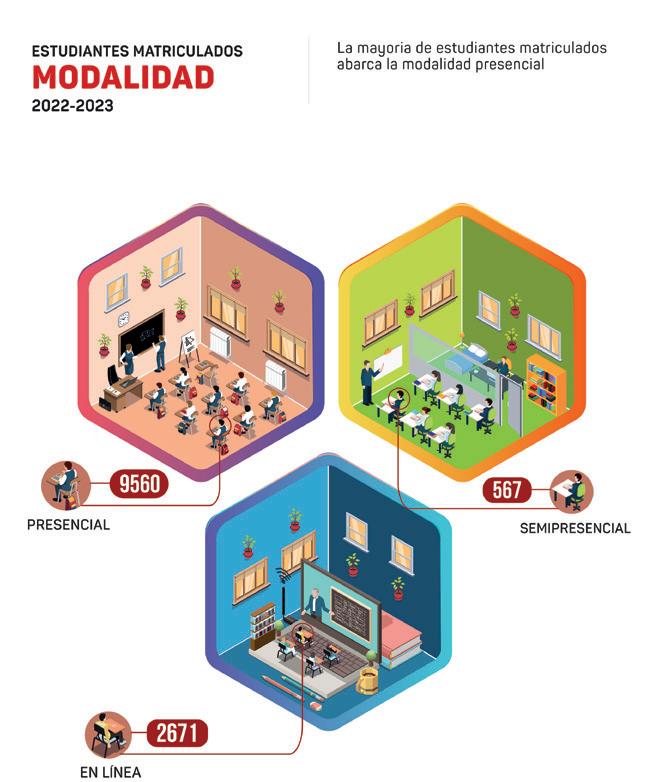

201 / La Universidad Técnica del Norte, en cifras

220 / Bibliografía

224 / Agradecimientos

227 / Créditos

Rostros, Huellas + Humanismo es más que un compendio de perfiladas historias y logros; es un testimonio del compromiso de la Universidad Técnica del Norte con la comunidad y la transformación social. Cada página refleja el espíritu humanista que define a la UTN como una institución dedicada a la excelencia académica y al desarrollo integral de las personas con alto impacto positivo en su entorno. Esta obra reúne algunas vivencias, valores y aspiraciones de quienes han forjado el camino de nuestra universidad: desde rectores visionarios hasta estudiantes que han dejado su huella en las aulas. Es un recorrido por su historia, su presente y su proyección, destacando los pilares que la consolidan como una universidad inclusiva, innovadora y comprometida con la formación de ciudadanos éticos y responsables.

Publicaciones como esta son una muestra del valor de la academia para preservar la memoria institucional y proyectarla hacia nuevos horizontes. A través de este libro, no solo celebra sus logros, sino que invita a reflexionar sobre el rol transformador de la educación superior en un mundo que enfrenta desafíos complejos. Al lector, este texto le ofrece una oportunidad única para comprender cómo los principios de humanismo, equidad y sostenibilidad se materializan en cada iniciativa y en cada rostro que compone esta gran comunidad. Al adentrarse en sus páginas, encontrará inspiración y herramientas para continuar construyendo un futuro donde el conocimiento y la empatía vayan de la mano.

Les invitamos a explorar este valioso testimonio y a ser parte de esta historia viva, que demuestra que la universidad es, y debe ser, un espacio donde se cultivan saberes, esperanzas y soluciones para el mundo. Esta historia es una de las tantas contadas y una de las tantas que se contarán. Por lo pronto, nosotros, hasta hoy, ¡Creamos Ciencia, Construimos Sueños!

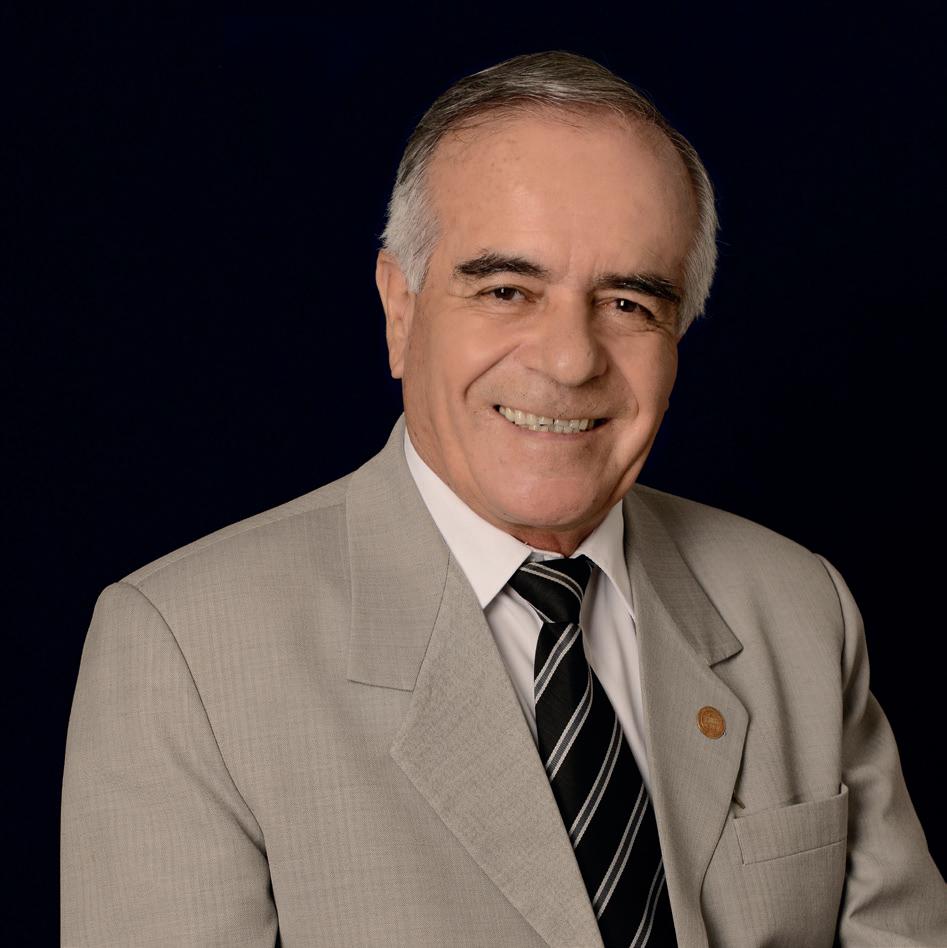

Rector de la Universidad Técnica del Norte

En la década de los años 1970, un importante sector de profesionales imbabureños sentía la necesidad imperiosa que la población de la zona norte del Ecuador contara con un Centro de Educación Superior Público que respondiera a los requerimientos propios del sector. Con esta realidad comienzan a dar los primeros pasos para el seguimiento y concreción de lo que hoy en día constituye la Universidad Técnica del Norte; con este propósito, de identificados los requerimientos urgentes para que se den las respuestas a la solución de problemas y necesidades acordes con el avance técnico y científico de la época, es así que a finales de los años 70 se crean las facultades de Ciencias de la Educación, Administración de Empresas, Enfermería e Ingeniería y se convoca a los bachilleres a que se inscriban. Las expectativas que se generaron fueron de tal magnitud que centenares de aspirantes de diversas áreas, acudieron a recibir clases en establecimientos educativos de enseñanza primaria y media de la ciudad de Ibarra, la mayoría facilitados en forma gratuita. En la época del gobierno dictatorial del Triunvirato Militar se hicieron las gestio-

nes para alcanzar la oficialización de Universidad; el proyecto de decreto de creación que ya tenía el asentimiento de los miembros del Triunvirato, finalmente fue roto por el extinto Gral. Guillermo Durán Arcentales, en agosto de 1979.

La perseverancia de los gestores de la UTN, logra reactivar las acciones tendientes a la legalización como Universidad; para ello se realizaron varias gestiones ante la Cámara de Representantes para alcanzar el decreto de creación, el cual fue aprobado por este organismo del Estado, pero el Presidente Jaime Roldós lo vetó totalmente el 11 de octubre de 1979. Transcurrido un año, se reinició nuevamente la gestión produciéndose una situación similar, el Congreso reafirma el decreto de creación, pero el Presidente Oswaldo Hurtado Larrea por el mes de junio de 1981 aplica un nuevo veto total.

El cuerpo directivo de aquella época necesitaba encontrar alguna salida para lo cual se solicitó a algunas universidades como la Universidad Central, la Universidad Técnica de Manabí en Portoviejo entre otras, acogieran como Extensión a la Universidad Técnica del Norte. Este objetivo se hizo realidad gracias a la Universidad Nacional de Loja

(UNL) que acoge inicialmente el pedido el 3 de septiembre de 1981; y, se logra oficializar la Extensión Universitaria con resolución del Honorable Consejo Universitario, el 31 de marzo de 1982. Pese a la situación geográfica, el Consejo Universitario de la UNL envía comisiones para el análisis académico, administrativo, financiero de la extensión creada. Los innumerables informes obtenidos por las comisiones detectan graves errores en la conducción y con este motivo se releva de las funciones al subdirector de la extensión y se encarga esta función al Dr. Antonio Posso Salgado.

Con las nuevas autoridades y el apoyo decidido de la matriz lojana, la extensión universitaria de la Técnica del Norte cobra fuerza. Se elabora la documentación que exigía la normativa y se eleva al Congreso Nacional el Decreto de Creación, el Ejecutivo no se pronuncia en el plazo constitucional, por lo tanto por el ministerio de la Ley se crea la Universidad Técnica del Norte mediante «Ley 43 publicada en el Registro Oficial número 482 del 18 de Julio de 1986» y se rige por la Constitución Política del Estado, la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas y otras leyes conexas. El Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas CONUEP, impugna ante el Tribunal de Garantías Constitucionales el Decreto Nº 43 argumentado que en el proceso de creación no se cumplieron todos los requerimientos legales. Se instrumentó un plan general de acciones tendientes a que el Tribunal de Garantías Constitucionales reafirme el Decreto de Ley Nº43. Es así que el 23 de diciembre de 1986 desecha la demanda del CONUEP se declara constitucional la Ley de creación oficial de la UTN,

con el carácter de urgente, es decir de vigencia plena e inmediata.

Superadas todas las dificultades legales, el Honorable Consejo Universitario formaliza la convocatoria, conforme a la Ley de Universidades para elegir a las autoridades titulares de la Institución y a los señores decanos y subdecanos de las diversas facultades. En un marco de participación democrática son electos Rector el Dr. Antonio Posso Salgado, Vicerrector el Econ. Armando Estrada Avilés.

Conforme a la Ley, la UTN debió incorporarse como nuevo miembro del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, hecho que se realizó luego de varias gestiones el 29 de abril de 1987 ratificado con oficio Nº174 de la Secretaria General del CONUEP. Para ejecutar este nuevo proyecto educativo, acorde con el avance técnico y científico de la época, se crearon las facultades de Ciencias de la Educación, Administración de Empresas, Ingeniería y Enfermería. Las autoridades correspondientes junto a toda la comunidad universitaria han trabajado incesantemente por el desarrollo y progreso de la misma.

En este momento, la UTN, bajo el mandato del Dr. Miguel Naranjo-Toro, oferta treinta y ocho carreras de grado en cinco unidades académicas: Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA), de Ciencias Administrativas y Económicas (FACAE), de Educación Ciencia y Tecnología, (FECYT), de Ciencias Agropecuarias y Ambientales (FICAYA), de Ciencias de la Salud (FCCSS) y también cuenta con la de Posgrado, que oferta treinta y tres programas de maestría.•

Luis Antonio Posso Salgado (Atuntaqui, 1949), es profesor Emérito de la UTN, Académico, Legislador y Político. Se ha titulado como Licenciado en Filosofía y Ciencias Socioeconómicas, Doctor en Ciencias de la Educación, Diplomado en Gerencia de Marketing, Especialista en Gerencia de Proyectos, Magíster Ejecutivo en Dirección de Empresas y Gerencia Estratégica. Fue Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Presidente de la Unión Nacional de Educadores, Presidente de la Asociación General de Profesores Universidad Técnica de Ambato, Profesor y Rector fundador de la Universidad Técnica del Norte en tres períodos, Legislador de la República por cuatro períodos en representación de Imbabura, Vicepresidente del Congreso Nacional por dos períodos y profesor de Posgrado de la Universidad Técnica del Norte. Es autor de los libros: Realidad educativa y coloniaje cultural en el Ecuador (1985), La guerra del Cenepa. Lo que no se ha dicho (1995), Universidad ecuatoriana: pasado, presente y futuro (1997), Historia de la universidad latinoamericana. Capítulo Ecuador (1998), Radiografía de una traición (2004), Testimonio (2006), Tejiendo un sueño. Historia de la Universidad Técnica del Norte (2011), La universidad que soñamos (2012), ¿Una década revolucionaria? (2017), Universidad ecuatoriana (política y legislación del Velasquismo al Correísmo) (2018), La política desde mis ojos (Vivencias, anécdotas y denuncias) (2020), ¿Transición política en Ecuador? Los 100 días de Lasso (2021) y La crisis institucional en el Ecuador (2022), entre otros.

Marco Lucio Muñoz Herrería (Ibarra, 1955), fue Subdecano de la Facultad de Ciencias de la Salud entre 1986 y 1992 y Decano en 1996, llegando a ser Rector de la Universidad Técnica del Norte entre 1997 y 2002.

Jorge Washington Villarroel Idrobo (Alausí, 1945), fue nombrado Subdecano de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología en 1990 y en 1996 Decano de la misma Facultad. Fue Vicerrector Académico, entre 1997 y 2002, llegando a ser Rector de la Universidad Técnica del Norte de 2002 al 2007.

Aníbal Alonso Arévalo Vallejo (Loja, 1940), Ingeniero Agrónomo en la Universidad de Loja, Posgrado en Manejo de Bosques en la Universidad de los Andes (Venezuela), Posgrado en Agrometeorología en el Instituto Meteorológico de Israel y Diplomado Superior de Cuarto Nivel en Gerencia Estratégica en Desempeño Empresarial en la UTPL. Fue Profesor en la Universidad de Esmeraldas, en la Escuela Politécnica del Chimborazo, en la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, y en la Universidad Central del Ecuador. Con amplia experiencia profesional fue Jefe del Distrito Forestal de Esmeraldas, Director Nacional de Investigación y Capacitación Forestal, Director Nacional Forestal, Director de Carrera de Ingeniería Forestal en la Extensión Universitaria Técnica del Norte, Director de la Extensión Universitaria Técnica del Norte, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la Universidad Técnica del Norte y Consultor Privado. Ha publicado los trabajos Estudio de la Regeneración Natural de los Bosques Explotados de Esmeraldas, Proyecto de Reforestación en el Alto Valle del Chama (Venezuela), Análisis Silvicultural de seis Especies Forestales y Diseño de Sistemas Agroforestales. Obtuvo una Mención Honorífica con Condecoración al mérito, de la Facultad de Ingeniería Forestal, por haber alcanzado, junto a los estamentos universitarios y el pueblo del norte de país, la autonomía de la Universidad Técnica del Norte.

Ángel Marcelo Cevallos Vallejos (Cotacachi, 1972) es Ingeniero Agrónomo,por el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de la Habana, Cuba. Master en Biología Vegetal Mención Biotecnología, en la Universidad de la Habana; y Doctor en Ciencias Agrícolas Mención Genética y Biotecnología por Universidad Agraria de la Habana. Fue Coordinador y consultor de proyectos en desarrollo rural; Asesor del Ministro de Agricultura y Ganadería; Concejal Rural del Cantón Cotacachi, Imbabura; Evaluador Científico-Técnico del Programa de Becas de Altos Estudios Para América latina (ALBAN) de la Unión Europea; Evaluador Científico de Proyectos de Investigación Agropecuaria de Fundacyt y Senacyt; Profesor de grado y posgrado por más de 20 años en varias Universidades Nacionales: ESPE, UEB, UC, UTMACH, ESPEA, UTN; Investigador Asociando de la Universidad Columbia Británica de Canadá. Miembro Académico y Presidente de la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas del Consejo de Educación Superior (2011-2017); Presidente Subrogante del Consejo de Educación Superior (2011-2016); Rector de la Universidad Técnica del Norte (junio 2017-Mayo 2022); Presidente de la Red Ecuatoriana de Universidades para la Investigación y el Posgrado REDU (20192022); Coordinador General del Hub-Norte (2018-2022); Decano de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la UTN (Junio 2022- presente). Cuenta con más de 50 ponencias y publicaciones en eventos científicos nacionales e internacionales.

Miguel Naranjo Toro (Salcedo, 1957), es Rector y docente de la Universidad Técnica del Norte. Posdoctor en Didáctica de la Investigación. PhD. en Ciencias sobre Arte, en la Universidad de la Habana (Cuba). MsC. en Docencia Universitaria e Investigación. Dr. en Investigación Educativa en la Universidad Central del Ecuador. Diplomado en Investigación. Licenciado en Filosofía y ciencias socio-económicas. Autor de más de 100 publicaciones entre libros y artículos científicos, entre los que destacan «Conceptos erróneos en el aprendizaje de ciencias naturales. Mapeo sistemático de la literatura en Dimensions, Scopus y WoS" (2023); "Modelos didácticos en educación superior: desde concepciones de los profesores a las ecologías didácticas" (2022); "La pedagogía como ciencia: su objeto de estudio, categorías, leyes y principios" (2020); El ritual funerario desde la cosmovisión del pueblo kichwa de Otavalo y Cotacachi (2021); Vivienda vernácula de Chalguayacu. Espacio de vida (2021); Historia de la Talabartería en Cotacachi (2020); El trueque en San Pedro de Pimampiro. Alternativa actual de una práctica ancestral (2019), entre otros. En la Universidad Técnica del Norte ha ejercido de Rector, por dos períodos, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo, Decano, y Subdecano. Fue director de Instituciones de diferentes niveles educativos, de proyectos de recuperación patrimonial, educativos, sociales y culturales. Impulsor de de carreras en grado y programas de posgrado, del Campus Educativo y administrativo virtual, expositor, conferencista y facilitador en eventos nacionales e internacionales.

1978

Rector encargado, Dr. Victor Hugo Vásquez.

1979

Rector encargado Lcdo. Segundo Marcillo. Vicerrector encargado, Lcdo. Aníbal Mora.

Decana de Ingeniería Textil, Lcda. Mercedes Maigua.

Decano de Ciencia de la Educación, Lcdo. Marco Cerda.

Decano de Ciencias Administrativas, Ab. José Edgar Ramírez Salinas.

Director Escuela Ing. Forestal, Ing. Jorge Bermeo.

Director Escuela Enfermería, Lic. Zoila Regalado.

1980

Vicerrector Arq. Jaime Pólit Alcívar. Vicerrector Ing. Nelson Yépez Montenegro.

1982

Extensión académica de la Universidad Nacional de Loja. Director de la Extensión Universitaria Ing. Aníbal Alonso Arévalo Vallejo. Vicerrector, Dr. Antonio Posso Salgado.

1983

Director de la Extensión Universitaria Dr. Antonio Posso Salgado.

1986

Creación oficial e institucional de la Universidad Técnica del Norte. Director encargado, Ing. Aníbal Alonso Arévalo Vallejo.

PERIODO 1986-1992

Primer rector UTN, Dr. Antonio Posso Salgado

Primer vicerrector oficial UTN, Ec. Víctor Armando Estrada Avilés.

FECYT Decano, Lcdo. Aníbal Bonilla.

FECYT Subdecano, Lcdo. César Montesdeoca Montalvo.

FACAE Decano, Ab. José Edgar Ramírez Salinas.

FACAE Subdecano, Dr. Edgar Amable Araujo Pazos.

FCCSS Decana, Enfermera Teresa Mariana Daza Pepinos.

FCCSS Subdecano, Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería.

FICAYA Decano, Ing. Washington Ricardo Estrada Avilés.

FICAYA Subdecano, Ing. Wilson Fernando Vivero Silva.

FICA Decano, Ing. Segundo Rafael Andrango Bonilla.

FICA Subdecano, Ing. Luis Arturo Román Arrobo.

1990

FACAE Decano, Ab. José Edgar Ramírez Salinas.

FACAE Subdecano, Dr. Edgar Amable Araujo Pazos.

FECYT Decano, Lcdo. Jorge Iván Gómez León.

FECYT Subdecano Lcdo. Jorge Washington Villarroel Idrobo.

FICA Decano Ing. Nelson Homero Vaca Vásquez.

FICA Subdecano Ing. Luis Arturo Román Arrobo.

FCCSS Decana Lic. María Luisa Bastidas Ortiz.

FCCSS Subdecano Dr. Carlos Alfredo Vélez Éguez.

FICAYA Ing. Decano Wilson Fernando Vivero Silva.

FICAYA Subdecano Ing. Washington Ricardo Estrada Avilés.

PERIODO 1992-1997

Rector, Dr. Antonio Posso Salgado.

Vicerrector, Lcdo. César Augusto Ponce Vásquez.

FICAYA Decano, Ing. Washington Ricardo Estrada Avilés.

FICAYA Subdecano, Ing Luis Eduardo Gordillo Gordillo.

FECYT Decano, Lcdo. Jorge Iván Gómez León.

FECYT Subdecano, Lcdo. Alfredo René Mina Andrade.

FACAE Decano, Abg. José Edgar Ramírez Salinas.

FCCSS Decano, Dr. Carlos Alfredo Vélez Éguez.

FCCSS Subdecana, Lic. Teresa Mariana Daza Pepinos.

FICA Decano Ing. Nelson Homero Vaca Vásquez.

FICA Subdecano Ing. Luis Arturo Román Arrobo. 1993

FICAYA Decano, Ing. Luis Eduardo Gordillo Gordillo.

FICAYA Subdecano, Ing. Galo Francisco Varela Tafur.

FACAE Decano, Dr. Edgar Amable Araujo Pazos.

FACAE Subdecano, Ab. José Edgar Ramírez Salinas.

FCCSS Decano, Dr. Carlos Alfredo Vélez Éguez.

FCCSS Subdecana, Lic. Teresa Mariana Daza Pepinos.

FECYT Decano, Lcdo. Jorge Iván Gómez León.

FECYT Subdecano, Lcdo. César Montesdeoca Montalvo.

FICA Decano, Ing. Nelson Morales.

FICA Subdecano, Ing. Luis Miguel Orquera Andrad. 1996

FECYT Decano, Lcdo. Jorge Washington Villarroel Idrobo.

FECYT Subdecano, Lcdo. César Montesdeoca Montalvo.

FACAE Decano, Dr. Edgar Amable Araujo Pazos.

FACAE Subdecano, Ab. José Edgar Ramírez Salinas.

FICAYA Decano Ing. Aníbal Alonso Arévalo Vallejo.

FICAYA Subdecano, Ing. Galo Francisco Varela Tafur.

FCCSS Decano, Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería.

FCCSS Subdecana, Lic. Susana Alejandrina Gómez Rueda.

FICA Decano Ing. Nelson Homero Vaca Vásquez.

FICA Subdecano Ing. Luis Miguel Orquera Andrade.

PERIODO 1997 – 2002

Rector, Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería.

Vicerrector Administrativo, Ing. Nelson Homero Vaca Vásquez.

Vicerrector Académico, Dr. Jorge Washington Villarroel Idrobo.

FICA Decano, Ing. Luis Miguel Orquera Andrade.

FICA Subdecana, Lic. María Zoila De la Portilla Vera.

FCCSS Decana, Lic. Susana Alejandrina Gómez Rueda.

FECYT Decano, Dr. Miguel Naranjo Toro.

FECYT Subdecano, Lic. Marco Rodrigo Cerda Moreno.

POSGRADO Decano, Dr. Luis Antonio Posso Salgado. 1999

FACAE Decano, Ing. Edgar Fabián Monteros Echeverría.

FACAE Subdecano, Lic. Fausto Amilcar Tapia Zambrano.

FICA Decano, Dr. Nelson Morales.

FICA Subdecano, Lcdo. Luis Arturo Román Arrobo.

FECYT Decano, Dr. Miguel Naranjo Toro.

FECYT Subdecano, Lic. Marco Rodrigo Cerda Moreno.

FICAYA Decano, Ing. José Raúl Barragán Cadena.

FICAYA Subdecano, Ing. Galo Francisco Varela Tafur.

FCCSS Decana, Lic. Susana Alejandrina Gómez Rueda.

Rector, Dr. Jorge Washington Villarroel Idrobo. Vicerrector Administrativo, Ing. Walter Warner Jácome Viteri.

Vicerrector Académico, Dr. Luis Antonio Posso Salgado.

FACAE Decano, Ing. Manuel Chiliquinga

FACAE Subdecano, Dr. César Cervantes

FICAYA Decano, Ing. José Raúl Barragán Cadena.

FICAYA Subdecano, Dr. Amado Gustavo Ayala Hermosa.

FICA Decano, MSc. Luis Arturo Román Arrobo.

FICA Subdecano, Lcdo. Luis Arturo Román Arrobo.

FECYT Decano, Dr. Miguel Naranjo Toro.

FECYT Subdecano, Lic. Marco Rodrigo Cerda Moreno.

POSGRADO Decano, Lic. Mario Estuardo Montenegro Jiménez. 2005

FICAYA Decano, Ing. Carlos Baltazar Aguirre Castillo.

FICAYA Subdecano, Ing. Galo Francisco Varela Tafu.

FACAE Decano, Dr. Salomón Vásquez.

FACAE Subdecano, Ing. Fernando Valenzuela.

FECYT Decano, Dr. Miguel Naranjo Toro.

FECYT Subdecano, Dr. Marco Rodrigo Cerda Moreno.

FICA Decano, Ing. Rodrigo Abelardo Naranjo Granja.

PERIODO 2007-2012

Rector, Dr. Luis Antonio Posso Salgado.

Vicerrector Académico, Dr. Miguel Naranjo Toro.

Vicerrector Administrativo, Ing. Carlos Baltazar Aguirre Castillo.

FICAYA Decano, Ing. Galo Francisco Varela Tafur.

FICAYA Subdecano, Dr. Segundo Simón Bolívar Batallas Bedón.

FECYT Decano, Dr. Marco Rodrigo Cerda Moreno.

FECYT Subdecano, Lic. Rubén Agapito Congo Maldonado.

2008

FICAYA Decano, Ing. Galo Francisco Varela Tafur.

FICAYA Subdecana, Dra. Lucía Cumandá Yépez Vásquez.

FCCSS Decana, Lic. Geovana Altamirano Zabala.

FCCSS Subdecana, Dra. Bella Romelia Goyes Huilca.

FACAE Decano, Econ. Luis Hernán Muñoz Ortiz.

FACAE Subdecana, Dra. Bertha Soraya Rhea González.

FICA Decano, Econ. Winston Germánico Oviedo Pantoja.

FICA Subdecano, Ing. Edwin Armando Rosero Rosero.

2010

Vicerrector Administrativo, Dr. Marco Rodrigo Cerda Moreno.

FECYT Decano, Dr. Ángel Gabriel Echeverría Vaca.

2011

FICAYA Decano, Ing. José Raúl Barragán Cadena.

FICAYA Subdecano, Ing. Carlos Abdón Cazco Logroño.

FACAE Decano, Ing. Ney Fernando Mora Grijalva.

FACAE Subdecana, Dra. Bertha Soraya Rhea González.

FICA Decano, Ing. Edwin Armando Rosero Rosero.

FECYT Decano, Dr. Hugo René Andrade Jaramillo.

FECYT Subdecano, Dr. Manuel Fabián Chiriboga Pabón.

FICAYA Decano, Ing. José Raúl Barragán Cadena.

FCCSS Decano, Dr. Tulio Patricio Nieto Manosalvas.

FCCSS Subdecana, Dra. Eugenia Eliza Andrade Hernánde.

PERIODO 2012-2017

Rector, Dr. Miguel Naranjo Toro

Vicerrector Académico, Msc. José Raúl Barragán Cadena.

Vicerrectora Académica, Dra. María Zoila De la Portilla Vera.

Vicerrectora Administrativa, Dra. María Zoila De la Portilla.

Vicerrector Administrativo, Ing. Ney Fernando Mora Grijalva.

FICAYA Decano, Ing. Carlos Abdón Cazco Logroño.

FICAYA Subdecano, Dr. Segundo Simón Bolívar Batallas Bedón.

FACAE Decano, Ing. Ney Fernando Mora.

POSGRADO Decano, Dr. Hugo René Andrade Jaramillo.

FECYT Subdecano, Dr. Jorge Antonio Guerrero Díaz.

FCCSS Subdecana, MSc. Rocío Elizabeth Castillo Andrade.

2013

FICAYA Decano, Dr. Segundo Simón Bolívar Batallas Bedón.

FCCSS Decana, Dra. Mariana Elena Oleas Galeas.

FACAE Decana, Dr. Bertha Soraya Rhea González.

FACAE Subdecano, Ing. Edgar Fabián Monteros Echeverría.

FICA Decano, Ing. Milton Alejandro Gavilánez Villalobos.

POSGRADO Decano, Ph. D. Luis Fernando Caicedo Caicedo.

2014

FICA Subdecano, Ing. José Fernando Garrido Sánchez.

FECYT Decano, Msc. Raimundo Alonso López Ayala.

2015

POSGRADO Decano, MSc. Galo Jacinto Pabón Garces.

2016

FCCSS Decana, Lic. Margarita Susana Meneses Dávila.

PERIODO 2017-2022

Rector, Dr. Ángel Marcelo Cevallos Vallejos.

Vicerrectora Académica, Dra. Olga Teresa Sánchez Manosalvas.

Vicerrector Administrativo, Dr. Miguel Naranjo Toro.

FECYT Decano, MSc. Raimundo Alonso López Ayala.

FECYT Subdecana, MSc. Alexandra del Carmen Mina Páez.

FICA Decano, MSc. Jorge Adrián Caraguay Procel.

FICA Subdecana, MSc. Marcia Catalina Ramírez Galárraga.

FACAE Decana, MSc. Bertha Soraya Rhea González.

FACAE Subdecano, MSc. Edgar Fabián Monteros Echeverría.

FCCSS Decana, MSc. Rocío Elizabeth Castillo Andrade.

FCCSS Subdecano, MSc. Jorge Luis Anaya González.

FICAYA Decano, MSc. Segundo Simón Bolivar Batallas Bedón.

FICAYA Subdecano, MSc. Segundo Hernán Cadena Pulles.

POSGRADO Decana, MSc. Lucía Cumandá Yépez Vásquez.

POSGRADO Subdecana, MSc. Itala María Paredes Chacín.

2018

Vicerrector Académico, MSc. José Luciano Revelo Ruiz.

2021

FACAE Subdecano, Ing. Marcelo Vallejos.

PERIODO 2022-2027

Rector, Dr. Miguel Naranjo Toro.

Vicerrectora Académica, Dra. Alexandra del Carmen Mina Páez.

Vicerrectora de Investigación, Dra. Nhora Benítez Bastidas.

Vicerrector Administrativo, Dr. Segundo Hernán Cadena Pulles.

FECYT Decano, MSc. José Luciano Revelo Ruiz.

FECYT Subdecano, MSc. Adriano Ramiro Carrascal Albán.

FICA Decana, MSc. Marcía Catalina Ramírez Galárraga.

FICA Subdecana, MSc. Daisy Elizabeth Imbaquingo Esparza.

FACAE Decano, MSc. Marlon Alejandro Pineda Carrillo.

FACAE Subdecana, MSc. Sandra Mercedes Guevara López.

FCCSS Decano, MSc. Widmark Enrique Báez Morales.

FCCSS Subdecana, MSc. Rocío Elizabeth Castillo Andrade.

FICAYA Decano, Dr. Ángel Marcelo Cevallos Vallejos.

FICAYA Subdecana, MSc. Rosario del Carmen Espín Valladares.

POSGRADO Decana, MSc. Lucía Cumandá Yépez Vásquez.

POSGRADO Subdecano, Dr. Segundo Simón Bolívar Batallas.

Vicerrectora

Introducción

En un mundo marcado por la crisis ambiental, la desigualdad social y la polarización política, el enfoque humanista en la educación superior aumenta significativamente. Este modelo responde a la necesidad de formar individuos completos, no solo con habilidades técnicas, sino también con una sólida base ética y social. A diferencia de los modelos educativos que se enfocan en la preparación técnica e inserción laboral, la educación humanista prioriza al individuo como un ser ético y responsable.

Este enfoque, influenciado por las filosofías del Renacimiento y los ideales de la Ilustración, promueve el desarrollo integral de las dimensiones cognitivas, emocionales y sociales del ser humano (Aloni, 2011).

A lo largo de este capítulo, se exploran los fundamentos filosóficos, las características y los retos de las universidades humanistas, destacando su relevancia en el siglo XXI.

En contraste con los enfoques que se centran en la capacitación técnica o la preparación para el mercado laboral, la educación humanista centra su atención en la formación de individuos críticos, éticos y responsables de su propio aprendizaje, con principios y valores. Aunque ha evolucionado para adaptarse a los cambios sociales, su esencia permanece: la creencia en el potencial del ser humano para mejorar y contribuir positivamente a la sociedad a través del aprendizaje (Facer,

2021).

Las universidades humanistas se destacan por su enfoque en el desarrollo integral de la persona, conjuga lo académico con lo ético y social. No solo transmiten conocimientos, sino que buscan empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades y en el mundo (UNESCO, 2022). En un contexto global marcado por crisis y desigualdad, este enfoque es más relevante que nunca, proporciona una alternativa a los modelos que priorizan la utilidad inmediata y mercantilizan la educación (Facer, 2021).

En la actualidad, la educación humanista en la literatura científica tiene una tendencia creciente, impulsada por la necesidad de una formación más integral para los desafíos éticos, sociales y emocionales del mundo moderno. Las generaciones más jóvenes, como la «Gen Z», crecieron en un entorno tecnológico y demandan una educación que no solo ofrezca competencias técnicas, sino que también fomente habilidades críticas para la vida en sociedad. Esta generación, que asume un papel activo en su propio aprendizaje mediante el uso de nuevas tecnologías, requiere que las universidades adapten estas herramientas dentro de un marco humanista (Szymkowiak et al., 2021; Soudien, 2019).

La pandemia de COVID-19 acentuó la necesidad de rehumanizar la educación y fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida. La UNESCO destaca la importancia de un enfoque humanista para reconstruir las sociedades post-pandemia, centrado no solo en habilidades técnicas, sino también en la formación de personas capaces de convivir pacíficamente y con solidaridad, aspectos clave para la cohesión social (Facer, 2021). Así, las universidades humanistas se consolidan como instituciones fundamentales para formar ciudadanos globales éticos y responsables, capacitados para enfrentar los retos actuales (Sharp, 2022).

En conclusión, la educación humanista desafía los enfoques que reducen la educación a una simple transacción económica o a la capacitación para el mercado laboral. Mientras que los modelos limitados pueden producir individuos técnicamente competentes pero desconectados moralmente, la educación humanista fomenta una comprensión profunda de la condición humana, basada en valores como la dignidad,

la libertad y la responsabilidad. Este enfoque busca formar no solo profesionales competentes, sino ciudadanos éticos, preparados para enfrentar los retos del siglo XXI y contribuir activamente al bienestar y progreso de la sociedad global.

Los fundamentos filosóficos de la Universidad Humanista tienen sus raíces en el Renacimiento y el humanismo clásico, evolucionando a lo largo del tiempo con las aportaciones de pensadores como Rousseau, Dewey, Maslow y Rogers. Este enfoque educativo se caracteriza por su compromiso con el desarrollo integral del ser humano, que abarca no solo la adquisición de conocimientos, sino también el crecimiento personal, ético y social de los estudiantes. A continuación, se exploran las bases históricas y los principios filosóficos que conforman la educación humanista en el ámbito universitario.

La educación humanista surgió en el Renacimiento, un periodo que revitalizó el interés por los textos clásicos de la Antigua Grecia y Roma. Los humanistas renacentistas, como Petrarca y Erasmo, promovieron la idea de que la educación debía centrarse en el desarrollo completo de la persona, más allá de la preparación técnica para un oficio. Defendían una formación basada en las artes liberales como la literatura, la filosofía, la historia y las artes, que cultivara tanto la mente como el carácter moral del individuo (Goodman & MacKay, 2018). Esta visión del ser humano como un ente capaz de autorreflexión y mejora continua ha dejado una huella duradera en la educación superior, sentando las bases para universidades que valoran tanto el saber académico como la formación personal.

En el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau profundizó en estas ideas en su obra “Emilio, o De la educación”, donde sostenía que la enseñanza debía adaptarse al desarrollo natural del niño para fomentar la libertad y la autoexpresión. Para Rousseau, la educación debía enfocarse en el aprendizaje experiencial y el desarrollo moral, en lugar de limitarse a la

transmisión de conocimientos (Rousseau, 1762). Más tarde, John Dewey, influenciado por Rousseau, abogó por una educación democrática y pragmática, donde el aprendizaje se basa en la experiencia y la reflexión crítica. Dewey veía la escuela como una comunidad que debía preparar a los estudiantes para la vida en una sociedad democrática, subrayando la importancia de la participación activa y el aprendizaje colaborativo (Dewey, 1916).

En el siglo XX, los psicólogos humanistas Abraham Maslow y Carl Rogers ampliaron los fundamentos de la educación humanista. Maslow introdujo la teoría de la autorrealización, una educación que ayudara a las personas a alcanzar su máximo potencial para satisfacer sus necesidades básicas y aspiraciones superiores (Maslow, 1954). Rogers, por su parte, desarrolló la educación centrada en la persona, donde el educador actúa como facilitador del aprendizaje en un ambiente de respeto, empatía y autenticidad. Para Rogers, el aprendizaje significativo ocurre cuando los estudiantes se sienten valorados y comprendidos, lo que fomenta su tendencia innata hacia el crecimiento y la autorrealización (Rogers, 1969).

En la educación superior, estos principios se traducen en prácticas universitarias que promueven un enfoque centrado en el estudiante y su desarrollo integral. Las universidades humanistas suelen adoptar currículos interdisciplinarios que integran las artes, las ciencias y las humanidades, fomentando una comprensión holística del conocimiento. Este enfoque se refleja en metodologías participativas, como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje-servicio, que conectan el conocimiento académico con la realidad social, a fin de motivar a los estudiantes a aplicar lo aprendido en contextos reales y desarrollar un sentido de responsabilidad hacia su comunidad (Solís et al., 2024; He et al., 2024). Las Instituciones de Educación Superior valoran el diálogo y la reflexión crítica, ofrecen espacios donde los estudiantes pueden cuestionar, debatir y construir su propio entendimiento del mundo. La educación humanista también se manifiesta a través de un fuerte compromiso con la responsabilidad social y la ética. Este enfoque ético se traduce en iniciativas que promueven la inclusión, la equidad y la

sostenibilidad, conjuga la misión de la universidad con los desafíos globales contemporáneos, como la justicia social y la protección del medio ambiente (Santos & Rodríguez, 2018). En resumen, los fundamentos filosóficos de la educación humanista configuran un modelo universitario que trasciende la instrucción técnica, prepara a los estudiantes para enfrentar la vida, tanto en el ámbito personal como profesional.

En un mundo que demanda soluciones innovadoras y éticas, las universidades humanistas se posicionan como instituciones que van más allá de la formación técnica. Estas universidades integran el desarrollo académico con el compromiso social y la reflexión ética, fomentan una educación que responde a las complejidades del siglo XXI.

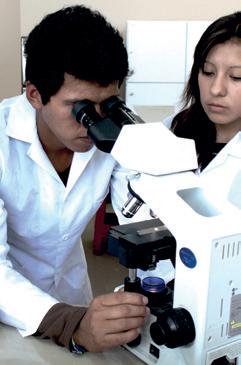

Un ejemplo de este enfoque se encuentra en la Universidad Técnica del Norte (UTN), que implementa prácticas de aprendizaje vinculadas con la comunidad, los estudiantes aplican sus conocimientos en problemas sociales reales. Esta integración del aprendizaje teórico y práctico refleja uno de los principios clave de la educación humanista: el conocimiento debe ser útil para la sociedad y contribuir al bienestar común.

Según diversos autores (Sterling, 2020; Barron y Darling-Hammond, 2018; Brennan y Naidoo, 2008; Robinson, 2017; Noddings, 2013 y Nussbaum, 2010), la educación humanista en las universidades contemporáneas se caracteriza por:

Enfoque integral del estudiante: centra la atención y desarrollo integral del estudiante en todas las dimensiones del ser humano: intelectual, emocional, social y ética. Este enfoque se traduce en programas académicos para el dominio de contenidos específicos, el desarrollo de habilidades para la vida como la resiliencia, la inteligencia emocional, y la capacidad de trabajar en equipo. Además, se fomenta el autoconocimiento y la autorrealización, motiva a los estudiantes a explorar sus intereses y alcanzar su máximo potencial en un ambiente de apoyo y respeto (Noddings, 2013).

Currículos interdisciplinarios y holísticos: las universidades humanistas adoptan currículos que integran diversas áreas del conocimiento a fin de promover una comprensión completa y profunda del mundo. La interdisciplinariedad permite a los estudiantes relacionar conceptos y habilidades de diversas disciplinas, como las artes, las ciencias, la filosofía y las humanidades, con el fin de desarrollar una visión global y crítica. Este enfoque fomenta la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes para abordar problemas complejos de manera innovadora y ética (Nussbaum, 2010).

Metodologías pedagógicas participativas: en lugar de ser receptores pasivos de información, los estudiantes asumen un papel activo en su proceso de aprendizaje. Metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje-servicio, y la educación experiencial los involucra como co-creadores de su experiencia educativa. Estas metodologías no solo desarrollan la autonomía, sino que permiten que el aprendizaje esté contextualizado en la vida real, conjuga los conocimientos adquiridos con problemas sociales y comunitarios, desarrollan así un sentido de responsabilidad social (Barron & Darling-Hammond, 2018).

Ambiente inclusivo y respetuoso de la diversidad: las universidades humanistas promueven la igualdad de oportunidades y trabajan para eliminar las barreras que impidan el éxito académico de cualquier estudiante, independientemente de su género, etnia, origen socioeconómico, o capacidades. Se fomenta un ambiente de respeto mutuo, diálogo y colaboración, donde la diversidad es vista como una fuente de aprendizaje y enriquecimiento para toda la comunidad universitaria (Smith & Brown, 2023).

Compromiso con la responsabilidad social y la ética: la educación humanista integra valores éticos en todas sus actividades académicas y comunitarias. Las universidades promueven proyectos e iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad, como prácticas de voluntariado, investigación aplicada y servicio comunitario. Además, se ofrecen espacios para la reflexión crítica sobre dilemas éticos, prepara a los estudiantes para tomar decisiones responsables tanto en su vida profesional como personal (Sterling, 2020).

Fomento del pensamiento crítico y la creatividad: estas universidades animan a los estudiantes a cuestionar, reflexionar y explorar diferentes perspectivas, lo que cultiva una mente crítica y abierta. También promueven la creatividad, impulsan la expresión artística, la innovación y la resolución de problemas de manera original. Para enfrentar los desafíos del siglo XXI, no solo es necesario adquirir conocimientos técnicos, sino también desarrollar la capacidad de pensar de manera crítica y creativa (Robinson, 2017).

Gobernanza democrática y participativa: las universidades humanistas fomentan la participación activa de todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) en la toma de decisiones. A través de consejos estudiantiles y comités académicos, se promueve una cultura de diálogo que valora todas las voces, reforzando el sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Este modelo de gobernanza inclusiva refleja los ideales de autonomía, respeto y justicia (Brennan & Naidoo, 2008).

Una universidad humanista se define por su compromiso con el desarrollo integral del estudiante, la promoción de la interdisciplinariedad, la inclusión, la responsabilidad social y la participación democrática. Estas características forman un modelo educativo que no solo brinda una formación académica sólida, sino que también inculca valores éticos y un profundo compromiso social, prepara a los estudiantes para que sean capaces de liderar procesos de transformación en beneficio de la sociedad.

Ventajas y desventajas de la educación humanista universitaria

La educación humanista en el ámbito universitario propone un enfoque integral que se distingue de otros modelos educativos, los cuales suelen centrarse en la formación técnica o la preparación directa para la praxis laboral. A continuación, se presentan las principales ventajas y desventajas de este enfoque.

Ventajas:

Desarrollo de habilidades blandas: la educación humanista fomenta competencias como la empatía, la autorreflexión, la comunicación efectiva y la autogestión, todas ellas clave para adaptarse a un entorno laboral en constante cambio (Bedoya-Guerrero et al., 2024). Estas habilidades son fundamentales para el éxito en la era de la Industria 4.0 (Loureiro et al., 2022).

Fomento del pensamiento crítico y la creatividad: este enfoque educativo impulsa a los estudiantes a cuestionar, analizar y reflexionar desde diferentes perspectivas, fortaleciendo su capacidad para abordar problemas de manera innovadora (Hidayati et al., 2019).

Preparación integral: los estudiantes reciben una educación que no solo aborda sus necesidades académicas, sino también sus aspiraciones personales y éticas, lo que contribuye a una mayor satisfacción personal y profesional (Reimers, 2024; Khamdit & Worapun, 2024).

Ambiente de confianza y apoyo: la relación entre docentes y estudiantes en entornos humanistas se basa en el respeto y la empatía, fomenta un ambiente de confianza y colaboración.

Mayor adaptabilidad laboral: los graduados de programas humanistas, al haber desarrollado habilidades blandas, suelen estar mejor preparados para enfrentar los desafíos laborales con soluciones creativas y adaptativas (Bedoya-Guerrero et al., 2024).

Este enfoque no solo fortalece el desarrollo de habilidades blandas y el pensamiento crítico, sino que fomenta la creatividad y el crecimiento integral de los estudiantes, los prepara para mejora su desarrollo personal y social. Sin embargo, aunque sus beneficios son amplios, es importante considerar algunas de sus limitaciones, las cuales se detallan a continuación.

Desventajas:

Desconexión con las necesidades del mercado laboral: a menudo, la educación humanista no se centra en competencias técnicas especializadas y algunos empleadores pueden considerar a sus graduados menos preparados para roles técnicos o específicos (Goulart et al., 2022).

Elevado costo en recursos: este enfoque demanda una inversión significativa en personal capacitado e infraestructura para metodologías centradas en el estudiante, como el aprendizaje basado en proyectos o la educación experiencial, puede ser un desafío en contextos con recursos limitados (Wang, 2020).

Menor competitividad frente a enfoques técnicos: en comparación con programas que priorizan una capacitación específica, la educación humanista puede no satisfacer las expectativas de quienes buscan una formación directa orientada al mercado laboral (Taylor & Smith, 2023).

Dificultad para medir el impacto de las habilidades blandas: evaluar los resultados de las competencias humanistas, como la empatía o la capacidad crítica, puede resultar subjetivo y complicado en comparación con las habilidades técnicas, que son más fáciles de cuantificar.

Estas desventajas reflejan que, aunque la educación humanista es valiosa, enfrenta desafíos que deben ser abordados para alcanzar un equilibrio entre la formación integral y las demandas del mercado laboral.

Universidad socialmente responsable con humanismo

Una universidad socialmente responsable con enfoque humanista integra principios de equidad, justicia social y sostenibilidad en todas sus actividades. Esto se manifiesta no solo en el currículo, sino en la

investigación y la extensión universitaria, a fin de generar un impacto tangible en la sociedad.

Un ejemplo de este enfoque se encuentra en la Universidad Técnica del Norte (UTN), que ha implementado programas de sostenibilidad y responsabilidad social a través de iniciativas de extensión universitaria y vinculación con la colectividad. Estas prácticas benefician a la comunidad y enriquecen la experiencia educativa de los estudiantes, preparándolos para ser ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno.

Las universidades con este enfoque incorporan los principios del humanismo en su misión y prácticas, situando al ser humano y su desarrollo integral en el centro de sus actividades. Estas instituciones persiguen la excelencia académica y buscan generar un impacto significativo en la sociedad y el medio ambiente, organizan sus estrategias educativas y administrativas con los valores de responsabilidad social y ética.

Según Ricardo y Basantes-Andrade (2022), “la universidad debe entenderse como una institución con capacidad transformadora de la sociedad y de las personas que la componen, asumiendo un compromiso ético y social” (p. 6). La responsabilidad social se convierte en un pilar fundamental de la misión institucional, comprometiéndose a mejorar la sociedad a través de la educación, la investigación y vinculación universitaria.

La educación ética y la formación de una ciudadanía activa son aspectos centrales en la universidad, que promueven la inclusión de contenidos éticos y de responsabilidad social en los currículos y fomentan actividades extracurriculares que incentivan la participación cívica y el compromiso con la comunidad, desarrollan en los estudiantes una comprensión profunda de los desafíos sociales y ambientales (Giangreco et al., 2024; Cress & Stokamer, 2022), esto los motiva a actuar de manera proactiva y responsable hacia los demás.

Las prácticas de sostenibilidad también juegan un rol clave, reflejándose en la implementación de acciones sostenibles en las operaciones diarias, como la reducción de la huella de carbono, la gestión responsable de los recursos y la promoción de la conciencia ambiental. Según Ster-

ling (2020), la integración de la sostenibilidad en el currículo prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos ambientales del siglo XXI, educándolos en temas como el cambio climático y el uso responsable de los recursos naturales.

El vínculo con la comunidad es otro rasgo distintivo de las universidades socialmente responsables con enfoque humanista. Estas instituciones no solo se enfocan en la enseñanza y la investigación, sino que también buscan contribuir activamente al desarrollo de su entorno social. A través de programas de extensión, proyectos de aprendizajeservicio y alianzas con organizaciones comunitarias, los estudiantes aplican sus conocimientos en contextos reales y contribuyen a la solución de problemas locales (Diaz-Gonzalez & Dentchev, 2022), esto enriquece su experiencia educativa y fortalece el impacto social de la universidad.

Las universidades humanistas y socialmente responsables adoptan una gobernanza participativa y abierta, en la que todos los miembros de la comunidad universitaria tienen voz en los procesos de toma de decisiones. La transparencia en la gestión de recursos y la rendición de cuentas es una prioridad que refuerza la confianza de la comunidad y fortalece el compromiso con los valores institucionales (Brennan & Naidoo, 2008). Este enfoque promueve un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva, en sintonía con los valores humanistas de respeto, equidad y justicia.

La investigación con impacto social es otra característica clave de estas universidades; la investigación no es vista únicamente como un ejercicio académico, sino como una herramienta para generar cambios positivos en la sociedad. Ricardo y Basantes-Andrade (2022) afirman que “la investigación debe orientarse a la resolución de los problemas que afectan a la sociedad, contribuyendo al bienestar común y no solo al avance académico” (p. 9).

Por ello, estas instituciones promueven proyectos de investigación que abordan problemas sociales, económicos y ambientales, motivando a los investigadores a colaborar con comunidades y organizaciones para desarrollar soluciones prácticas y sostenibles. Esto fortalece la conexión entre la universidad y su entorno social, aumentando la relevancia de

la investigación académica (Balleisen & Chin, 2022).

Finalmente, el compromiso con la formación integral y la atención a la diversidad es un rasgo distintivo de las universidades humanistas socialmente responsables. Estas instituciones promueven un ambiente educativo inclusivo que valora y respeta la diversidad cultural, étnica, de género y de capacidades. Trabajan activamente para eliminar barreras, promueven la equidad y la inclusión como principios fundamentales de su práctica educativa (Schwartz, 2019). En conclusión, una universidad socialmente responsable con enfoque humanista refleja su compromiso en su misión, sus prácticas de sostenibilidad, la educación ética y su fuerte vinculación con la comunidad.

Las universidades asumen un papel clave en la formación de profesionales que, además de ser competentes, estén guiados por principios éticos, sociales y humanísticos. Una universidad socialmente responsable y humanista se basa en principios que aseguran su impacto positivo en la comunidad y en la formación de ciudadanos comprometidos con el bienestar común y el desarrollo sostenible. A continuación, se detallan los principios fundamentales que deben guiar a una universidad con estos valores:

Compromiso con la formación integral: La educación en una universidad socialmente responsable debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos técnicos, integrando la formación ética y humanística. Esto permite a los estudiantes adquirir una visión completa de su entorno y su papel en él. Wu (2020) señala que la educación debe incluir tanto la transferencia de conocimientos como la promoción de valores como la disciplina, el compromiso colectivo y la innovación responsable.

Promoción de la responsabilidad social: La universidad debe ser un agente activo en la transformación social, involucrando a estudiantes y profesores en la resolución de problemas reales. Un entorno acadé-

mico donde la teoría esté vinculada con la práctica social permite a los estudiantes aplicar lo aprendido para generar un impacto positivo en sus comunidades. Además, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se fomenta un compromiso activo con la justicia social, la equidad y el medio ambiente.

Desarrollo de una cultura humanista: El humanismo en la educación universitaria se centra en formar individuos conscientes de su dignidad, derechos y responsabilidades. La universidad humanista valora la enseñanza centrada en la persona, fomenta la reflexión crítica y promueve el desarrollo de competencias tanto cognitivas como emocionales y éticas (Eizaguirre et al., 2019).

Interdisciplinariedad y educación integral: Las universidades humanistas integran diversas áreas del conocimiento, como las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias naturales, para preparar a los estudiantes a enfrentar problemas complejos desde diferentes perspectivas. Es crucial que las universidades ofrezcan espacios de reflexión y debate sobre temas sociales y éticos, fortaleciendo así la formación integral de los estudiantes.

Innovación en la enseñanza y el aprendizaje: Las universidades humanistas deben ser un espacio de innovación pedagógica. Métodos como el aprendizaje colaborativo y la participación activa de los estudiantes mejoran el proceso educativo y refuerzan el sentido de comunidad. Los docentes deben ser modelos de conducta ética, promoviendo un ambiente de respeto y responsabilidad (Lencina, 2018).

Impacto social y sostenibilidad: La universidad debe fomentar el diálogo con diversos sectores de la sociedad y crear un vínculo estrecho entre la academia y la realidad social (Gutiérrez, 2018). Esto refuerza su compromiso con la sostenibilidad y asegura que sus actividades académicas tengan un impacto tangible en el bienestar de las comunidades. En resumen, una universidad socialmente responsable y humanista se distingue por su enfoque en la formación integral, la responsabilidad social, la cultura humanista, la interdisciplinariedad y la innovación pedagógica. Al priorizar el impacto social y la sostenibilidad, estas universidades no solo enriquecen la formación de sus estudiantes, sino que

también contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto.

La Universidad Técnica del Norte (UTN) refleja estos principios a través de su compromiso activo con la comunidad. Fomenta relaciones de colaboración y co-creación con su entorno, reconociendo y valorando el conocimiento local y trabajando junto con la comunidad para abordar desafíos sociales, económicos y ambientales.

Una universidad socialmente responsable y humanista debe estar comprometida con la formación integral de sus estudiantes, la promoción de la responsabilidad social y el desarrollo de una cultura humanista. La interdisciplinariedad y la innovación en la enseñanza son fundamentales para lograr estos objetivos, al igual que el enfoque en el impacto social y la sostenibilidad. De esta manera, las universidades no solo contribuyen al desarrollo personal de sus estudiantes, sino también al bienestar de la sociedad en su conjunto.

La Universidad Técnica del Norte comprometida con la comunidad fomenta la interacción activa y colaborativa entre la institución académica y su entorno. Va más allá de la simple prestación de servicios, y se centra en el establecimiento de relaciones de reciprocidad y co-creación con la comunidad. Esto implica que la universidad reconozca y valore el conocimiento local y las experiencias de la comunidad, y busque trabajar junto con sus miembros para abordar desafíos sociales, económicos, ambientales y culturales.

El compromiso con la comunidad se manifiesta a través de programas de extensión, proyectos de investigación participativa, servicios de voluntariado y prácticas de aprendizaje-servicio, entre otras iniciativas. Estas actividades no solo benefician a la comunidad al proporcionar soluciones a problemas específicos, sino que también enriquecen la enseñanza, el aprendizaje y la investigación universitaria al contextualizarla y hacerla relevante para la realidad local. Asimismo, el Compromiso con la Comunidad promueve una cultura de responsabilidad social y ciudadanía activa entre los estudiantes, profesores y personal universitario, contribuyendo así al desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. Entre los ejemplos de nuestra responsabilidad, se puede señalar el ejercicio de la investigación, educación contínua, extensión

universitaria, prácticas pre profesionales, deportes, manifestaciones culturales como música, danza, teatro, mimo, artes plásticas, entre otras.

La Universidad Técnica del Norte establece los siguientes principios en su Código de Ética UTN (2012, p. 3-4), los cuales guían la educación humanista en esta institución:

Compromiso social. Es la disposición responsable y consciente de la Universidad con la región y el país para promover su desarrollo comunitario, humano, espiritual y material.

Igualdad y Democracia. Es otorgar oportunidades a jóvenes y adultos, hombres y mujeres para acceder a los estudios universitarios; así como, participar en las decisiones que orienten la gestión académica y administrativa de la institución junto a profesores y empleados.

Criticidad. La Universidad se constituye en la conciencia reflexiva de la socie que busca la vigencia de la justicia, la libertad y la solidaridad; y permite a los nuevos profesionales participar de una vida digna y socialmente comprometida.

Pluralismo. Promueve el respeto a las diferencias ideológicas, políticas, culturales y económicas de todos los estamentos universitarios. La UTN sustenta la libertad de pensamiento, de expresión y de cátedra como manifestaciones superiores del intelecto.

Eticidad. La institución se guía por los valores universales de honestidad, honradez, responsabilidad y justicia. Sus integrantes y egresados se desempeñarán con sólidos códigos de ética profesional y humana.

Búsqueda del conocimiento. La institución es una comunidad de aprendizaje en donde todos sus miembros tienen un permanente deseo de alcanzarlo, mediante el aprovechamiento de amplias fuentes de información científica, tecnológica y cultural.

Culturalidad. Se evidencia mediante la preservación y difusión de los patrimonios culturales tangibles e intangibles de los diversos pueblos que habitan el país, el continente y la humanidad entera.

Humanismo. Ubica al ser humano como el centro de la actividad universitaria, contribuye a la construcción y promoción de valores, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Ecologismo. La universidad entiende, acepta su responsabilidad

histórica y se compromete a luchar por la preservación de las más adecuadas condiciones de vida en el plante Tierra, es una entidad preservadora del medio ambiente y propugnadora del desarrollo sustentable. Equidad. Es el compromiso de garantizar igualdad de oportunidades a todas las personas, de mantener un criterio democrático y libre de toda clase de discriminación y trato justo a todos los ciudadanos sin distingo de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad o condición.

Imparcialidad y autonomía. La UTN actúa de modo objetivo, sin ceder a presiones de ninguna índole y siguiendo la autonomía universitaria en el cumplimiento de sus responsabilidades. (UTN, 2012)

La Formación ética y valores humanistas en la Universidad Técnica del Norte busca cultivar en los estudiantes una comprensión profunda de su accionar personal y profesional. Este enfoque busca promover la reflexión crítica sobre cuestiones éticas y morales, así como el desarrollo de habilidades para tomar decisiones éticas en contextos complejos y diversos. Incluye el estudio de teorías éticas, la discusión de dilemas éticos contemporáneos y la aplicación práctica de principios éticos en diferentes áreas del conocimiento; fomenta valores humanistas como la justicia, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la responsabilidad social.

Los valores declarados en nuestro ideario ético son los siguientes (UTN, 2012, p. 4-6):

1. Honestidad. Ubica al ser humano como el centro de la actividad universitaria, contribuye a la construcción y promoción de valores, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Es un principio formativo que garantiza la integridad valorando en alto grado la sinceridad y la honestidad de todos quienes conforman Universidad.

2. Respeto. Es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica. Para practicarlo es preciso tener una clara moción de los derechos de las personas. El respeto es el interés por comprender a los otros y contribuir a llevar adelante sus planes de vida en un mundo diverso. Sin respeto activo, es difícil que todos puedan desarrollarse.

3. Justicia. Consiste en facilitar a cada miembro de la Universidad

las condiciones que le permitan disfrutar y vivir en libertad e igualdad de oportunidades; consiste en articular la solidaridad y el respeto en las diversas actividades universitarias, en permitir la toma de decisiones comunes a través del diálogo de manera responsable; y en hacer valer los derechos de las personas.

4. Laboriosidad. Es el perseverante esfuerzo humano para conseguir algo de manera autónoma o con la ayuda de los demás y que posee un gran poder de transformación.

5.Creatividad. La creatividad es una forma talentosa de solucionar problemas individuales, del espíritu, institucionales y del entorno, mediante intuiciones, combinación de ideas diferentes o conocimientos variados; aportes que resultan tanto de la singularidad de los miembros, cuanto de las circunstancias en que vive la universidad.

6. Perseverancia. Es la fuerza interior que permite llevar a buen término las actividades que se emprende, realizadas con alta motivación y profundo sentido de compromiso.

7. Paz. Es el fruto de la sana convivencia; para hacerla posible es necesario un ordenamiento social justo, en el que todos los seres humanos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente.

8. Tolerancia. Hace posible la convivencia social como expresión del respeto por las ideas y actitudes de los demás. Somos distintos y diversos, así nos entendemos, trabajamos juntos e imaginamos la complejidad del futuro.

9. Libertad. Es la posibilidad que tienen los sujetos humanos para decidir por sí mismo, y para actuar en las diferentes situaciones que se presentan en la vida social y universitaria, orientados por sus valores y principios.

10. Lealtad. Tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que inspira a los miembros universitarios para llevar adelante ideales, acciones o propósitos con los que los individuos y la Universidad se identifica.

11. Solidaridad. Se manifiesta cuando los miembros de la comunidad universitaria se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin

común. Tienen que ver, también, con un cálido y perseverante esfuerzo por impulsar junto a otros seres humanos la liberta, la igualdad y demás valores morales laicos en aquellos grupos que, por diversas razones, no pueden disfrutar de esos valores. Es sensibilidad para apoyar causas justas de carácter personal o colectivo.

12. Legalidad. La UTN y sus servidores públicos están obligados a conocer y respetar la Constitución de la República, la Ley de Educación Superior, reglamentos, y demás disposiciones que regulan su actividad educativa en cualquier área en que se desempeñan.

13. Beneficio social. La privilegia el servicio a los intereses de la ciudadanía, en el control del buen uso de los recursos públicos, dentro de procesos que favorecen la eficacia, eficiencia y efectividad.

14. Integridad. Ser auténticos, profesionales, coherentes entre lo que piensan, dicen y hacen. No se aprovecharán de los demás, ni de sus recursos. No solicitarán a terceras prestaciones indebidas de ningún tipo, en beneficio propio o de terceros. Cumplirán el trabajo de modo honesto, completo y a tiempo. Es su obligación y responsabilidad desvincularse de cualquier conflicto de intereses y no aceptar la corrupción en ninguna de sus formas: soborno, fraude, blanqueo de dinero, desfalco, ocultación y obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, regalos a cambio de favores, uso abusivo de bienes y materiales públicos.

15. Transparencia. Poner a disposición y acceso oportuno de la ciudadanía toda la información posible. Establecer una comunicación abierta y fluida, tanto al interior como al exterior de la organización para el cumplimiento efectivo de su trabajo, socializar proyectos y documentar resultados.

16. Responsabilidad. Cumplir sus obligaciones sujetándose a los procesos institucionales y sociales de rendición de cuentas. Poner todo su empeño y afán en las tareas asignadas, para bien propio, de la institución y del país; y, ser consciente de las consecuencias que tiene, todo lo que se hace o se deja de hacer sobre sí mismo, la institución o sobre los demás.

17. Lealtad. Ser positivos y propositivos a favor de la institución y sus principios. Dar primacía a los intereses y valores de la UTN antes

que a los propios. Reconocer las virtudes de los compañeros de trabajo, hablar bien de ellos, no descalificarlos en las conversaciones.

18. Perseverancia. Es conocer, comprender y persistir con paciencia, tenacidad y firmeza en la construcción de la ética de la educación superior y otros emprendimientos o proyectos que se considere importantes, con patrones de comportamiento moral aplicables en todos los espacios de la vida aculen institucional, cultural, gremial y social.

La Universidad Técnica del Norte (UTN) se basa en los principios de la educación humanista, promoviendo un enfoque integral que prioriza el desarrollo de personas conscientes y responsables con su entorno y comunidad. Entre sus principios fundamentales se encuentra la promoción de prácticas sostenibles y la conciencia ambiental entre estudiantes y personal. El desarrollo sostenible, entendido como un modelo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, es clave en este enfoque. La UTN adopta los tres pilares del desarrollo sostenible: crecimiento económico inclusivo, protección del medio ambiente y justicia social. De este modo, impulsa el uso responsable de los recursos naturales, la reducción de la pobreza y las desigualdades, y la mitigación del cambio climático. Además, fomenta la innovación y la eficiencia en el uso de recursos, la conservación de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida, destacando la colaboración entre gobiernos, empresas y ciudadanos para construir un futuro más justo y sostenible.

Otro principio central que guía a la UTN es la inclusión y la diversidad. La universidad se compromete a crear un ambiente inclusivo que respete y valore la diversidad en todas sus formas, lo que es fundamental para construir sociedades más justas y equitativas. La inclusión se refiere a la participación plena de todas las personas, independientemente de sus diferencias, garantizando la igualdad de oportunidades y derechos. La diversidad, por su parte, valora las diferencias individuales en aspectos como género, etnia, orientación sexual, discapacidad, religión y edad. La UTN promueve un entorno donde se respete y celebre esta pluralidad, y donde todas las voces sean escuchadas y valoradas, mediante políticas y prácticas que eliminen barreras y fomenten el desarrollo pleno de

cada individuo.

En cuanto a la innovación y la calidad educativa, la UTN ha adoptado metodologías pedagógicas centradas en el estudiante, fomentando el pensamiento crítico y creativo. La innovación educativa implica la implementación de nuevos métodos y tecnologías que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto incluye el uso de tecnologías digitales, metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, y la personalización del aprendizaje para atender mejor las necesidades individuales de los estudiantes. La calidad educativa, en este contexto, no solo se mide por los resultados académicos, sino también por el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolver problemas. La combinación de innovación y calidad permite a la UTN ofrecer una educación dinámica, accesible y alineada con las demandas del siglo XXI.

Por último, la UTN también promueve la participación democrática como principio clave en la gestión institucional. Este enfoque garantiza la inclusión activa de todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) en los procesos de toma de decisiones y en la vida académica y administrativa. La participación democrática se basa en los valores de igualdad, transparencia, rendición de cuentas y diálogo abierto. Al promover la participación de todos los actores relevantes, la UTN fortalece la legitimidad, la eficacia y la calidad de su educación, mientras empodera a sus miembros para contribuir de manera activa y responsable a la construcción de una sociedad más justa y democrática.

La educación humanista en las universidades enfrenta una serie de desafíos y oportunidades en el contexto actual, marcado por rápidos cambios tecnológicos, económicos y sociales. A continuación, se analizan los principales obstáculos que enfrentan estas instituciones, así como las tendencias futuras que podrían definir el rumbo de la educación humanista en los próximos años.

Desafíos actuales: Obstáculos comunes para las Universidades Humanistas

Uno de los principales desafíos para las universidades humanistas es la creciente presión por alinearse con las demandas del mercado laboral y las expectativas de empleabilidad. En un mundo cada vez más orientado a la tecnología y a las habilidades técnicas, existe una tendencia a priorizar programas que ofrezcan un retorno de inversión más inmediato, lo que puede relegar los estudios humanistas a un segundo plano (Taylor & Smith, 2023). Además, la falta de financiación adecuada para programas que no están directamente relacionados con áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) limita la capacidad de las universidades humanistas para expandir y mejorar sus ofertas académicas.

Otro desafío significativo es la integración de la tecnología en la educación humanista. Aunque la tecnología ofrece numerosas oportunidades para enriquecer el aprendizaje, también presenta riesgos, como la deshumanización del proceso educativo y la dependencia excesiva de herramientas digitales que pueden reemplazar la interacción humana. Las universidades humanistas deben encontrar un equilibrio entre la adopción de tecnologías innovadoras y la preservación de los valores humanistas fundamentales, como la empatía y la conexión personal (Facer, 2021).

Tendencias futuras: Innovaciones y el futuro de la Educación Humanista en el contexto global

A pesar de estos desafíos, existen tendencias emergentes que podrían fortalecer el papel de la educación humanista en el futuro. Una de estas tendencias es la creciente demanda de habilidades blandas, como la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas complejos. En un informe reciente, el Foro Económico Mundial destacó que estas habilidades serán esenciales en un futuro laboral cada vez más automatizado y digital (World Economic Forum, 2023). Las universi-

dades humanistas, con su enfoque en la formación integral, están bien posicionadas para liderar en la preparación de estudiantes que puedan adaptarse a estos cambios.

Otra tendencia prometedora es la revalorización de la educación para la ciudadanía global. En un mundo interconectado, los desafíos como el cambio climático, la migración y la desigualdad requieren una respuesta global y colaborativa. Las universidades humanistas, con su énfasis en la educación ética y la responsabilidad social, están en una posición única para formar líderes que puedan abordar estos problemas de manera holística y equitativa (Sterling & Thomas, 2022).

La integración de tecnologías educativas, como las plataformas de aprendizaje en línea, la inteligencia artificial y la realidad virtual, ofrece tanto desafíos como oportunidades para las universidades humanistas. Por un lado, estas tecnologías pueden ampliar el acceso a la educación y ofrecer nuevas formas de interacción y aprendizaje. Por ejemplo, la Universidad Abierta de Cataluña ha desarrollado programas en línea que permiten a los estudiantes de todo el mundo acceder a una educación humanista de calidad, superando barreras geográficas y económicas (UOC, 2022). Sin embargo, es crucial que estas tecnologías se utilicen de manera que complementen y no reemplacen la interacción humana, manteniendo el enfoque en la formación integral del estudiante. Para aprovechar al máximo estas tecnologías, las universidades humanistas deben adoptar un enfoque crítico y reflexivo, evaluando cómo cada herramienta puede contribuir a sus objetivos educativos sin comprometer sus valores fundamentales. La clave está en utilizar la tecnología para facilitar el aprendizaje activo y la participación, en lugar de sustituir la experiencia educativa por una mera transferencia de información (Facer, 2021).

En conclusión, aunque las universidades humanistas enfrentan desafíos significativos en el contexto actual, también tienen la opor-

tunidad de liderar en la formación de individuos preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Al mantenerse fieles a sus principios y al mismo tiempo adaptarse a las innovaciones tecnológicas y sociales, estas instituciones pueden continuar desempeñando un papel vital en la educación global.

La educación humanista sigue siendo esencial en la formación de individuos integrales y responsables. A pesar de los desafíos que enfrenta, este enfoque ofrece una alternativa valiosa a los modelos educativos tecnocráticos, al priorizar el desarrollo personal y social de los estudiantes. En un mundo con retos globales sin precedentes, las universidades humanistas tienen el potencial de formar a los líderes del futuro, no solo preparados para el ámbito laboral, sino también comprometidos con el bienestar común.

Este modelo educativo coloca al ser humano en el centro del proceso de aprendizaje, buscando no solo transmitir conocimientos técnicos, sino también cultivar valores éticos y habilidades que permitan a los estudiantes vivir de manera plena y contribuir activamente a la sociedad. A lo largo de este capítulo, se han explorado los fundamentos filosóficos de la educación humanista, sus características clave, así como las ventajas y desventajas de su implementación en la universidad.

Entre las conclusiones más destacadas, se resalta la capacidad de las universidades humanistas para formar ciudadanos críticos, empáticos y socialmente responsables. A través de currículos interdisciplinarios y metodologías centradas en el estudiante, estas instituciones preparan a sus graduados para afrontar los desafíos complejos de la sociedad contemporánea, promoviendo la ética y la responsabilidad social como ejes fundamentales.

Sin embargo, las universidades humanistas enfrentan desafíos, como la necesidad de equilibrar sus principios con las demandas del mercado laboral y la integración de tecnologías educativas, sin comprometer sus valores fundamentales. A pesar de estas dificultades, la creciente

demanda de habilidades blandas y la revalorización de la educación orientada a la ciudadanía global brindan oportunidades para que estas instituciones refuercen su relevancia e impacto.

En conclusión, la educación humanista es crucial para la formación de líderes capaces de enfrentar los retos globales con integridad, creatividad y un fuerte compromiso social. Estas universidades tienen la capacidad de liderar un cambio significativo en la educación superior, promoviendo un modelo que valora al ser humano en todas sus dimensiones y contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. •

Introducción

Através de los diversos períodos de la historia de la República del Ecuador, desde las eras precolombinas, la colonia y la era Republicana, así como en toda esta región, al igual que los actuales países del continente americano y de todo el mundo, ha estado marcada por la presencia de diversas culturas y etnias. La noción de la multiculturalidad ha sido una constante en lo que hoy conocemos como Ecuador, como lo demuestra el ejemplo de la provincia de Imbabura, que en tiempos anteriores a la llegada de los incas ya albergaba una diversidad étnica significativa. «Hace más de quinientos años, los señoríos étnicos del norte: Caranqui, Cochasquí, Otavalo y Cayambe, detuvieron en Yahuarcocha el avance inca, hasta establecer una alianza con los Caranqui» (Maldonado, 2011: 8). Lamentablemente, a lo largo de la historia, los estados no han logrado reconocer su carácter plurinacional. Esta situación se origina en el dominio y la supremacía de una cultura sobre aquellas que históricamente han sido más vulnerables y oprimidas, aunque no necesariamente menos pobladas. Parece que los primeros indicios de conciencia sobre la necesidad de un Estado pluricultural surgieron en nuestro pais de manera implícita alrededor del año 1950, coincidiendo con el primer censo nacional de población y vivienda. En dicho censo, se constató que los indígenas constituían el 13,5% de la población ecuatoriana en una época en la que el país contaba con tan solo 3.202.757 habitantes.

No obstante, es importante señalar que en dicho censo no se solicitó una autoidentificación étnica y los encuestadores no categorizaron a los encuestados como indígenas; el cálculo se basó en el idioma nativo hablado por cada individuo.

Comparando los censos oficiales, la proporción de población indígena nacional, especialmente en la sierra, cae de 13,5% en 1950 al 9,2% en 2001 (Larrea, Montenegro, Greene, & Cevallos, 2007).

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el censo del 2010 una gran mayoría de la población reconoció sus orígenes étnicos, de los 14.483.499 ecuatorianos, el 71,99% se auto identificó como mestizo, el 7,4% como montubio, el 7,2% como afroecuatoriano, el 7% como indígena, y el 6,1% como blanco. Además el INEC, explicó que el porcentaje de afroecuatorianos e indígenas subió y el número de blancos y mestizos bajó. En el 2001 los afroecuatorianos apenas eran el 4,97% del total de la población, los indígenas el 6,83%, los mestizos el 77,42% y otros el 0,32%. Las campañas de autoidentificación impulsadas por el gobierno, las organizaciones sociales, en especial de indígenas y afrodescendientes, parecería dieron resultados, poco a poco, la gente va perdiendo sus complejos e inician procesos de reivindicación con sus orígenes, con su cultura y con su lengua originaria. En cambio en el último censo, de 2023, los mestizos han aumentado al 77,5%, los montubios al 7,7%, los indígenas se mantienen alrededor del 7,7%, mientras que los autodefinidos como afroecuatorianos bajan al 4,8% y los que se declaran blancos al 2,2%.

En el marco de este país profundamente arraigado en la diversidad cultural y étnica, resulta relativamente sencillo delinear la identidad del afrodescendiente o afroecuatoriano, dado que las propias palabras encapsulan la esencia de estas comunidades. En el contexto ecuatoriano, los afroecuatorianos constituyen un grupo étnico que conserva escasamente más que algunos aspectos culturales que remiten a su herencia africana, considerando su dolorosa historia como personas esclavizadas, transportadas brutalmente desde África a tierras americanas. En el caso específico de Ecuador, su llegada tuvo lugar en las costas de la zona de Esmeraldas durante el siglo XVII.

Comprender plenamente el término «indígena» dentro del contexto cultural conlleva cierta complejidad, ya que no se puede limitar su definición a una única perspectiva. Si bien podemos comenzar con la definición proporcionada por la Real Academia de la Lengua Española, que lo describe como «originario del país en cuestión», un entendimiento más profundo y holístico del término abarcaría a la población autóctona cuya presencia y arraigo en un territorio determinado precede a la de otros grupos, o cuya permanencia en dicho territorio ha sido lo suficientemente prolongada y estable como para ser considerada nativa de esa región específica. Es importante destacar que, en el contexto del continente americano, esta definición se aplica a aquellas comunidades étnicas que preservan culturas tradicionales no originadas en Europa. Por otro lado, las etnias indígenas, «son un grupo que con el pasar del tiempo ha ido tomando conciencia y rompiendo las cadenas ideológicas que los tenían reprimidos y con ello han ido formando diferentes movimientos tales como ECUARUNARI, CONFENIAE y CONAIE» (Galarza, 2010: 167).