www.hwk-bls.de

www.hwk-bls.de

Urkunden für bestandene Meisterprüfungen

Maurermeister im Video der Kampagne

Marco Rybarczyk war in Berlin bei Dreharbeiten

Sechs Ideen für den Bau-Turbo

Praktiker sagen, was den Bau voranbringen würde

Neues Gesetz zur Nutzung der KI

EU-Verordnung hat auch Auswirkungen auf Betriebe

Antworten auf diese und weitere Fragen rund um Unternehmensführung, betriebliche Mobilität und Digitalisierung liefern wir Ihnen auf dem FORUM mobility & work.

Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins steht ganz im Zeichen der diesjährigen Meisterfeier unserer Handwerkskammer – ein Höhepunkt in unserem Veranstaltungskalender und ein starkes Signal für die Bedeutung des Handwerks. Mit dem Erwerb des Meisterbriefs belegen die Absolventinnen und Absolventen nicht nur ihre fachliche Qualifikation, sie übernehmen Verantwortung – als Fachkräfte, als Unternehmerinnen und Unternehmer sowie als Ausbilderinnen und Ausbilder künftiger Generationen. Diese Rolle ist für unsere Gesellschaft und Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Erstmalig wurden in diesem Jahr auch die Betriebswirtinnen und Betriebswirte des Handwerks im Rahmen der Meisterfeier geehrt, um die Bedeutung dieses Abschlusses zu würdigen..

Dass die diesjährige Meisterfeier über 1.500 Gäste und zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft versammeln konnte, zeigt den hohen Stellenwert, den das Handwerk einnimmt. Das ist auch ein wichtiges Signal an die Politik, denn die Rahmenbedingungen, unter denen das Handwerk derzeit agiert, sind herausfordernd. Steigende Energiepreise, bürokratische Belastungen, ein angespannter Bausektor und der Fachkräftemangel fordern viele Betriebe. Die Politik in Niedersach-

sen und natürlich besonders der neue Ministerpräsident Olaf Lies sowie der neue Wirtschafsminister Grant Henrik Tonne sind daher gefordert, die Weichen richtig zu stellen. Und wir hoffen und setzen darauf, dass wir die gute Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister und jetzigem Ministerpräsidenten und seinem Nachfolger zum Wohle des Handwerks auch in Zukunft fortsetzen werden. Denn das ist wichtig, um die Qualität und die Ausbildung im Handwerk zu sichern.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr

Detlef Bade, Präsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade

» App Handwerk

Auch als App Regionales und Management aus einer Hand!

Chefredaktion:

Clemens Noll-Velten

(Chefredaktion, V.i.S.d.P.)

Tel. 0511 8550 2701

clemens.noll-velten@schluetersche.de

Abo- und Vertriebsservice

Tel. 0511 8550-8822

E-Mail: vertrieb@schluetersche.de

AUS DER HANDWERKSKAMMER

6 SchauspielerfürdasHandwerk

Marco Rybarczyk am Filmset eines Imagefilms

10 Meisterfeier2025inBraunschweig

442 Absolventen erhalten ihre Urkunden

18 EinJahrhundertFamilientradition

Friseursalon Timm feiert Jubiläum

20 AufstiegsmöglichkeitenimHandwerk

Welche Fortbildungen gibt es? Ein Überblick

BETRIEB

22 Wohnungsbau-Turbo

Maßnahmenvorschläge von Handwerkern

24 Abrechnungin5-Minuten-Arbeitswerten

Martin Berteit setzt auf transparente Preise

26 WenigerBürokratie–aberwie?

Sieben konkrete Handlungsvorschläge

28 BezahltesDuscheninderArbeitszeit

Über Gesetze zur Körperreinigung im Betrieb

30 VäterinElternzeitoderTeilzeit

Wie Betriebe Unterstützung anbieten können

32 Gerüchtenvorbeugen

Transparente Kommunikation zahlt sich aus

REGIONALES

34 LohnenderInvestinOnline-Marketing

Betrieb steigert Export um das Zehnfache

BETRIEB

36 WenigerSteuerndurchSteuerbonus

Was Kunden dabei beachten müssen

40 NutzungvonkünstlicherIntelligenz Welche Regeln die EU-Verordnung festlegt

KFZ

42 FORUMmobility&work

Über den Auftakt der Veranstaltungsreihe

BETRIEB PLUS

46 Wir-GefühldurchCorporateFashion Wie eine gut kalkulierte Anschaffung gelingt

PANORAMA

48 FleischerdesJahres2025

Markus Leggedör vereint Tradition und Moderne

IMPRESSUM

50 Pflichtangaben

Markus Leggedör hat in seiner Fleischerei seit der Betriebsübernahme vor fast 20 Jahren einige Veränderungen herbeigeführt – darunter eine eigene Web-App und einen smarten Verkaufsshop. |48

Maurer- und Betonmeister Marco Rybarczyk ist als Vertreter seines Gewerks im neuen Video der Imagekampagne des Deutschen Handwerks zu sehen.

ASTRID BAUERFELD

Das eigene Gewerk in bewegten Bildern zu repräsentieren liegt Marco Rybarczyk. Neben seinem erfolgreichen Youtube-Kanal ist er nun auch in den aktuellen Filmen der bundesweiten Imagekampagne des Deutschen Handwerks zu sehen. „Videos sind meine heimliche Leidenschaft“, erzählt der Maurer- und Betonbauermeister. In dem Kampagnenfilm stand er für vier Szenen vor der Kamera: auf dem Gerüst, zum Spachteln, mit Backsteinen und Vorschlaghammer. Der Dreh habe in Berlin stattgefunden und sei sehr professionell gewesen: „Es gab ein Filmset, das an einer Großbaustelle eingerichtet wurde“, erinnert sich der Meister. „Ich wurde in die

Maske gebracht, gepudert, eingekleidet und in die Szenen eingewiesen.“ Zwar stehe er regelmäßig vor seiner eigenen Kamera für Kurzvideos in seinem Online-Kanal. Sein Filmset in der eigenen Werkstatt in Wittorf: ein Regal, Werkzeug, selbstgebastelte Hinweisschilder und ein selbstbewusster Hauptdarsteller oder direkt auf der Baustelle. In Berlin sei dann doch das Kribbeln gekommen: „Ich war kurz vor den Drehs sehr aufgeregt,“ erzählt er. 35 Mal habe er den gleichen Weg über das aufgebaute Gerüst zurücklegen müssen, bis alles im Kasten war. Wie kurz die Sequenz im fertiggestellten Film tatsächlich ist, habe ihn dann überrascht. „Die einzelnen Handwerksbranchen sind gut getroffen, das Video ist bestimmt ein weiterer toller Beitrag für das Image des Handwerks. Für den Imagefilm ausgewählt wurde Marco Rybarczyk, nachdem er sich mit einem Bewegtbildbeitrag im Kampagnenbüro beworben hatte. Im Betriebsalltag drehe er seine Youtube-Videos, sobald es eine neue Idee gibt: Auf dem Kanal HandwerkerScheune58 gibt es Erklärfilme fürs Betongießen, Wiederherstellen von historischem Mauerwerk, Setzen eines Verblendsturzes oder Unterfugen von Holzbalken. Seine Videos haben zum Teil mehrere tausend Views, fast 3000 Interessierte folgen seinem Kanal. „Ich möchte das ausbauen, Tutorials fürs Maurerhandwerk produzieren“, plant der 48-Jährige. Die Welt der Online-Videos interessiere ihn schon seit Jahrzehnten. Angefangen zu drehen und zu schneiden habe er mit Windows98. „Mein Herz gehört aber dem Beruf als Handwerker“, sagt er lächelnd. W

wWeb-Wegweiser: www.mbr-bau.de

Youtube: HandwerkerScheune58

Instagram: Handwerkerscheune58

Videos zur Kampagne: dashandwerk

In Wittorf befindet sich das Betriebsgelände von Marco Rybarczyk. In einer Scheune hat er ein kleines YouTube-Studio eingerichtet und hat einen Bienenstock für eigenen Honig.

„Videos produzieren ist meine heimliche Leidenschaft.“

Marco Rybarczyk, Maurermeister

UNTERSTÜTZUNG BEI DER AUSBILDUNGSPLATZSUCHE

Die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade lädt am Mittwoch, 2.Juli 2025, Schulabgänger und Ausbildungsbetriebe zu einem Sprechtag rund um das Thema Ausbildung im Handwerk ein. Die Veranstaltung findet jeweils in den Technologiezentren der Handwerkskammer an den Standorten Braunschweig, Lüneburg und Stade statt. Im

Fokus des Sprechtags steht die individuelle Beratung von Schulabgängerinnen und Schulabgängern zu den vielfältigen Möglichkeiten einer handwerklichen Ausbildung. Die Teilnehmenden erhalten konkrete Unterstützung bei der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz. Auch Eltern sind eingeladen, ihre Kinder zu begleiten und sich gemeinsam mit den Fachbera-

DR. ANDREAS BIERICH INFORMIERT:

Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Firmenwagen mit privater Nutzung zur Verfügung, zeigt dies zum einen eine Wertschätzung des Arbeitgebers. Darüber hinaus stellt die Überlassung für den Arbeitnehmer einen enormen finanziellen Vorteil dar. Auf der anderen Seite bedeutet die Überlassung eines Firmenwagens auch eine Verpflichtung für den Arbeitnehmer. Als Leihgabe des Arbeitgebers muss er den Firmenwagen pfleglich behandeln, um dessen Wert zu erhalten. Anderenfalls kann sich der Arbeitnehmer wegen der Verletzung einer arbeitsvertraglichen Nebenpflicht schadensersatzpflichtig machen, so aktuell das Landesarbeitsgericht Köln (LAG Köln, Urteil vom 14.01.2025, Az.: 7 SLa 175/24). Was war passiert: Eine Kfz-Werkstatt überließ aufgrund einer mündlichen Vereinbarung einem seit 1999 beschäftigten Mitarbeiter im Mai 2021 einen PKW, Baujahr 2015, für seinen 16 Kilometer langen

Arbeitsweg. Der Arbeitnehmer rauchte in dem Wagen, bevor er ihn 2023 zurück gab. Anschließend stellte ein KFZ-Sachverständiger fest, dass der Innenraum des PKW stark verschmutzt und fleckig war. Im Teppichboden, Dachhimmel, der Verkleidung und einem Sitz- sowie einem Lehnenbezug fand er Brandlöcher. Außerdem befand sich im ganzen Fahrzeug Zigarettenasche und es roch stark nach Rauch. Der Gutachter bezifferte die voraussichtlichen Reparaturkosten auf 2459 € netto. Der Arbeitnehmer behauptete, das Fahrzeug sei in diesem Zustand an ihn übergeben worden und er habe es stets sorgfältig behandelt. Daher lehnte er jedwede Zahlung zur Abgeltung der Forderung des Arbeitgebers ab. Das LAG gab dem Arbeitgeber recht und verurteilte den Arbeitnehmer zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 898 € aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB. Der Arbeitnehmer sei zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Arbeitgebers verpflichtet.

tern der Passgenauen Besetzung der Handwerkskammer zu informieren. Minderjährige dürfen nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person oder einer volljährigen Begleitperson am Sprechtag teilnehmen. Das Angebot richtet sich darüber hinaus an Handwerksbetriebe, die für das Ausbildungsjahr 2025 noch auf der Suche nach Auszubildenden sind. Mit

diesem Sprechtag will die Handwerkskammer dabei unterstützen, Betriebe und interessierte Jugendliche zusammenzubringen und offene Ausbildungsplätze zu besetzen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung: www.hwk-bls.de/ sprechttag2025 oder nachwuchs@hwk-bls.de.

Bei der Überlassung eines Fahrzeugs gehöre es auch zu den Pflichten des Arbeitnehmers, das ihm überlassene Fahrzeug pfleglich zu behandeln und keine Schäden zu verursachen, die über die üblichen Gebrauchsspuren hinausgingen. Angesichts des stark verschmutzen Innenraumes und des starken Rauchgeruchs habe der Arbeitnehmer seine arbeitsvertraglichen Nebenpflichten verletzt - auch ohne ein ausdrückliches Rauchverbot. Denn Zigarettenrauch dringe tief in Polster und Materialien ein, setze sich fest und lasse sich nicht einfach entfernen - auch das stellt, so das Gericht, einen Schaden dar. Die Grundsätze der beschränkten Arbeitnehmerhaftung, wonach es auf den Verschuldens- beziehungsweise Fahrlässigkeitsgrad des Arbeitnehmers ankommt, waren nach Auffassung des LAG auf den zu entscheidenden Sachverhalt nicht anzuwenden. Denn dies setze ein betrieblich veranlasstes

Fachanwalt für Arbeitsrecht: Dr. Andreas Bierich

Handeln des Arbeitnehmers voraus, was hier nicht der Fall war. Der Arbeitgeber hatte dem Arbeitnehmer den PKW für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte überlassen. Dies sei dem privaten Lebensbereich zuzuordnen; allein der Umstand, dass das Fahrzeug im Eigentum des Arbeitgebers steht, reiche für die Annahme einer betrieblichen Tätigkeit nicht aus. Tipp: Eine klare Regelung zur Fahrzeugnutzung hilft, derlei Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Ein Rauchverbot sollte vertraglich festgehalten werden; der Fahrzeugzustand bei Übergabe und Rücknahme ist stets sorgfältig zu dokumentieren.

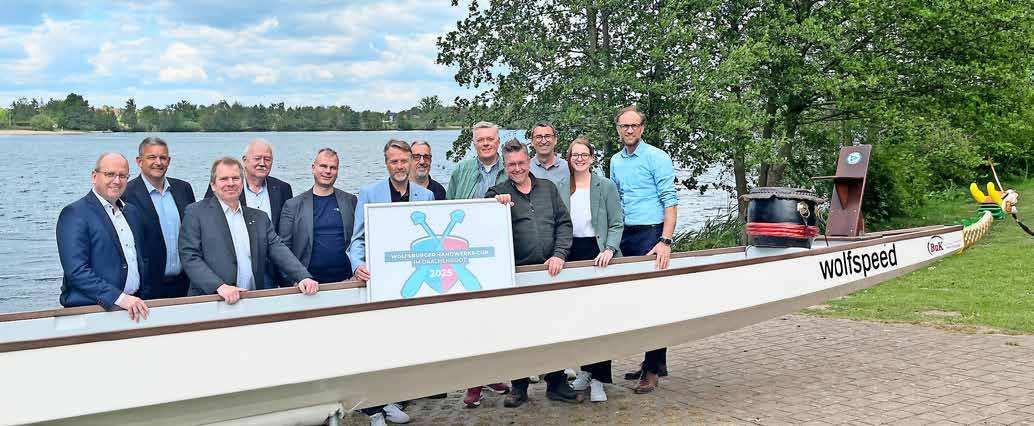

Wolfsburger Handwerksbetriebe können sich ab sofort anmelden.

Am 5. September findet ab 15 Uhr der erste Wolfsburger HandwerksCup im Drachenboot statt. Diesen veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) gemeinsam mit dem Wolfsburger Kanu Club e.V. und mit Unterstützung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade und der Lufthansa Industry Solutions AS GmbH exklusiv für lokale Handwerksbetriebe. „Das Handwerk ist für unsere Wirtschaftsregion von großer Bedeutung und der Wolfsburger Drachenboot-Cup seit Jahren ein Highlight im Veranstaltungskalender unserer Stadt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit engagierten Partnern den ersten Wolfs-

burger Handwerks-Cup im Drachenboot ausrichten und damit das Handwerk mit einem sportlichen und zugleich auch familiären Format zusammenbringen“, betont Jens Hofschröer, Wirtschaftsdezernent und WMG-Geschäftsführer. „So ein Event trägt dazu bei, das moderne Bild unserer Betriebe zu stärken und junge Menschen für handwerkliche Berufe zu begeistern. Wir freuen uns daher, bei der Premiere des Handwerks-Cups dabei zu sein“, ergänzt Matthias Steffen, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. Der Wolfsburger Handwerks-Cup im Drachenboot kombiniert einen sportlichen Wettbewerb mit ergänzendem Rahmenprogramm für

Neue Kreishandwerksmeister

In der Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg wurden Elektroinstallateur Sven Müller aus Wolfsburg und Dachdeckermeister Jochen Angerstein

aus Königslutter zu neuen Kreishandwerksmeistern für Wolfsburg und Helmstedt gewählt. Sie übernehmen die Ämter von Malermeister Reinhold Scholz und Malermeister Martin Bauermeister.

die Familien der Mitarbeitenden. Teilnahmeberechtigt sind Handwerksbetriebe aus Wolfsburg. Sie können sich innerhalb ihres jeweiligen Betriebs, mit einem anderen Betrieb oder auch innungsübergreifend zusammenschließen. Insgesamt stehen zwölf Boote mit je 16 bis 20 Personen für zwei spannende Rennen auf dem Allersee bereit. Bei der Koordination der Teams steht die WMG unterstützend zur Seite. Betriebe sind zur Informationsveranstaltung am 27. Mai um 19 Uhr im Vereinshaus des Wolfsburger Kanu-Club e.V. eingeladen. (AB) W

wAnmeldung bis 30.Juni: www.handwerkscup-wolfsburg.de

Neuer Obermeister I

Die Schornsteinfeger-Innung Lüneburger Heide hat einen neuen Obermeister: Schornsteinfegermeister Mangnus Werner aus Betzendorf wurde zum Nachfolger von Ingo Rolf Köther gewählt.

Neuer Obermeister II

Kraftfahrzeugtechnikermeister Torben Albrecht aus Uelzen ist neuer Obermeister der Kraftfahrzeug-Innung Uelzen. Er ist der Nachfolger von Dirk-Walter Amtsfeld. (AB)

442 Meist und Meister erhalt

Meisterfeier 2025

Präsident Detlef Bade fordert richtige Weichenstellung für das Handwerk 442 Meisterabsolventen

Die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade hat 442 Meisterinnen und Meister aus 19 Gewerken in der Braunschweiger Volkswagen Halle geehrt. „Wir freuen uns, den erfolgreichen Absolventen des Jahres 2024 ihren Meisterbrief persönlich überreichen zu können“, sagte Detlef Bade, Präsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, zur Begrüßung. Rund 1.500 Gäste waren gekommen, um mit den Meisterinnen und Meistern zu feiern, darunter auch zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wie wichtig das Handwerk mit seinen Meisterinnen und Meistern für die Gesellschaft ist, betonte auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne: „Das Handwerk ist DIE tragende Säule des niedersächsischen Mittelstandes. Es hat uns in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht festen Boden bereitet und auch zukünftig werden wichtige Herausforderungen nur mit dem Handwerk zu stemmen sein. Für die Energiewende und das Erreichen der Klimaziele ist das Handwerk der Schlüssel zum Erfolg. Deshalb ist dieser Tag, an dem wir fertige Meisterinnen und Meister feiern dürfen, ein guter Tag für die Zukunft unseres Landes. Lassen Sie uns alles daran setzen, dass das Handwerk weiterhin goldenen Boden haben wird.“

Präsident Detlef Bade betonte in seiner Begrüßung die gute Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen. „Das Handwerk ist in Niedersachsen in den vergangenen Jahren durch die Politik stets wahrgenommen und gehört worden. Wir hoffen daher auf eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister und jetzigen

„Für die Energiewende und das Erreichen der Klimaziele ist das Handwerk der Schlüssel zum Erfolg. Deshalb ist dieser Tag, an dem wir fertige Meisterinnen und Meister feiern dürfen, ein guter Tag für die Zukunft unseres Landes. “

Grant Hendrik Tonne, Niedersächsischer Wirtschaftsminister

Ministerpräsidenten Olaf Lies sowie dem neuen Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne.“ Angesichts der zahlreichen Herausforderungen wie der Energiepreise oder der steuerlichen und bürokratischen Belastungen der Betriebe sei es aber wichtig, die Weichen für das Handwerk auch zukünftig richtig zu stellen. „Denn das ist unerlässlich, um die Qualität und die Ausbildung im Handwerk zu sichern“, so Bade.

Insgesamt haben 442 Meisterinnen und Meister im vergangenen Jahr ihre Prüfung bei der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade abgelegt. 62 und damit rund 14 Prozent der Absolventen sind Frauen. Das zahlenmäßig stärkste Gewerk bildete das Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk mit 89 neuen Meisterinnen und Meistern. Auf Platz zwei folgt das Augenoptikerhandwerk mit 47 Meisterinnen und Meistern. Auf Platz drei liegt das Hörakustikerhandwerk mit 39 neuen Meisterinnen und Meistern. Die Frauen sind mit 23 neuen Meisterinnen vor allem im Augenoptikerhandwerk vertreten sowie mit 20 Meisterinnen im Hörakustikerhandwerk. 13 Handwerksmeisterinnen und -meister wurden als Beste ihres Gewerks besonders geehrt, darunter drei aus der Region Braunschweig und zwei aus der Region Lüneburg. Erstmalig wurden mit acht Absolventen auch die geprüften Betriebswirte (HwO) im Rahmen der Meisterfeier geehrt. Diese Weiterbildung baut auf die Meisterausbildung auf und stellt die höchste Qualifikationsstufe im Handwerk dar.

in der Volkswagen Halle in Braunschweig

Tolle Shows: Die Künstler von In.Team und Drum_Stars.

Größtes Gewerk: Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk

Moderation: Andrea Gerhard (links)

Minister Grant Hendrik Tonne (rechts)

14%

62 und damit rund 14 Prozent der Absolventen sind Frauen.

Die geprüften Betriebswirte (HwO) 2025

8

Erstmalig wurden mit acht Absolventen auch die geprüften Betriebswirte (HwO) im Rahmen der Meisterfeier geehrt.

Elektrotechnikermeister

Jakob Klein aus Reppenstedt

„Ich habe mich für die Meisterprüfung entschieden, weil ich mein Handwerk nicht nur können, sondern auch aktiv mitgestalten und weitergeben wollte. Für mich ist der Meisterbrief wie ein Schlüssel für die Zukunft: Er steht für Qualität, Verlässlichkeit und Innovation im Handwerk – Werte, die wir brauchen, um nachhaltig und erfolgreich zu sein.“

„Der Meisterbrief gibt mir das gute Gefühl, dass ich die richtige Qualifikation habe, um saubere und sichere Arbeit durchzuführen. Gleichzeitig erinnert er mich täglich an die Verantwortung, die wir im Elektrohandwerk tragen.“

Installateur- und Heizungsbauermeister

Felix Estorf aus Braunschweig

„Mir ist es wichtig, durch den Meisterbrief die Ausbildung bei uns übernehmen und weiterführen zu können. Das Heranführen junger Menschen an das Handwerk und auch die damit zu vermittelnden Werte und all dies auch weiterzugeben ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich bin der Ansicht, man kann nicht über den entstehenden Fachkräftemangel urteilen, ohne selbst versucht zu haben, dem entgegenzusteuern.“

"Der Meisterbrief ist für mich ein persönlicher Erfolg und ein wichtiger Schritt nach vorn – ein Zeichen dafür, dass man nie aufhören sollte, sich weiterzuentwickeln. Ich bin stolz drauf, diesen Schritt gemacht zu haben, und freue mich auf neue Herausforderungen."

Tischlermeister

Jonas Meyer aus Braunschweig aus Lüneburg

„Der Meistertitel selbst bringt einen gewis sen Stolz mit sich – nicht nur darüber, was man in einer Prüfung abgelegt hat, sondern was man täglich in der Werkstatt leistet. Als besonders wertvoll betrachte ich die per sönlichen Qualifikationen, die ich in der Zeit erlernt habe. Vor allem meinem Selbstver trauen hat die Zeit in der Meisterausbildung sehr gutgetan.“

Die höchste Zahl an Meisterinnen sind im Augenoptikerhandwerk vertreten

Kraftfahrzeugtechnikermeister

Pascal Bieberich aus Wolfsburg

Der Friseursalon Timm aus Lilienthal besteht seit 100 Jahren: kleine Zeitreise mit Erinnerungsstücken.

Ein Jahrhundert Handwerkskunst, vier Generationen Familientradition und unzählige treue Kunden: Der Friseursalon Timm in Lilienthal feiert in diesem Jahr Jubiläum. Was 1925 mit einem einzigen Stuhl, einem Spiegel und der Entschlossenheit eines jungen Friseurs begann, ist heute ein Zeugnis für Ausdauer, Engagement und die Liebe zum Beruf. Michael Timm, der heutige Inhaber, blickt mit Stolz auf die Geschichte seines Familienbetriebs.

Zum Anlass des 100-jährigen Bestehens hat er historische Erinnerungsstücke aus dem Archiv geholt: Trockenhauben im Stil der 50er, ein antiker Haarschneider und nostalgische Werbeplakate erinnern an vergangene Zeiten – und zeigen zugleich, wie sehr sich das Handwerk weiterentwickelt hat. Der Ursprung des Salons liegt in der Bahnhofstraße, wo Hans Timm, der aus Elmshorn stammende Gründer, seine ersten Kunden mit 50 Reichsmark Startkapital und dem nötigen Ehrgeiz empfing. Damals bat er in einer Anzeige in der regionalen Zeitung

„Flexibel und am Puls der Zeit bleiben.“

Michael Timm, Geschäftsinhaber

um Vertrauen und Unterstützung der Lilienthaler Bevölkerung – mit Erfolg. Nach mehreren Umzügen fand der Salon schließlich seinen heutigen Platz in der Hauptstraße 85. Über die Jahrzehnte hinweg prägten Veränderungen den Betrieb – sowohl im Stil als auch in der Struktur. Bereits in der zweiten Generation übernahm Hans Timm junior den Salon. Der heutige Chef, Michael Timm, lernte in den 1980er-Jahren das Friseurhandwerk von der Pike auf und schloss 1988 die Meisterschule ab – mit einem klaren Ziel: den Familienbetrieb bis zum 100-jährigen Bestehen zu führen. 1997 übernahm er gemeinsam mit seiner Frau Silvia, ebenfalls Friseurmeisterin, die Geschäftsführung. Besonders freut ihn, dass auch die nächste Generation bereitsteht: Tochter Alicia absolvierte vor knapp zehn Jahren ebenfalls ihren Meister und bereitet sich darauf vor, den Betrieb in naher Zukunft zu übernehmen. Für 2026/2027 plant Michael Timm seinen allmählichen Rückzug aus dem Tagesgeschäft,

Alicia Timm (v. links), Silvia Timm und Michael Timm blicken gemeinsam auf ihre Firmengeschichte zurück.

Ihr Betrieb feiert Jubiläum? Stellen Sie einen Antrag bei 25, 40, 50 oder 75 Jubeljahren auf eine Urkunde. Ab 100-jährigem Jubiläum oder einem Meisterjubiläum von 50 oder 60 Jahren möchte die Handwerkskammer darüber hinaus einen Artikel in Form eines Porträts im Norddeutschen Handwerk veröffentlichen, aber auch digital auf Homepage oder in Social-Media-Kanälen der Handwerkskammer berichten. Einige wichtige Informationen sind für die Antragsstellung einer Urkunde notwendig und können online über ein entsprechendes Formular übermittelt werden.

Web: www.hwk-bls.de/ehrungen

Mail: ehrungen@hwk-bls.de

will jedoch bis dahin seine Erfahrung weitergeben und einen sanften Übergang begleiten. Für Michael Timm ist eines entscheidend: „Flexibel bleiben und das Geschäft stets am Puls der Zeit führen.“ Gerade die letzten Jahre hätten gezeigt, wie wichtig diese Haltung ist. Besonders prägend seien die letzten fünf Jahre gewesen, in denen die Pandemie auch dem Friseurhandwerk stark zusetzte. Während der Zwangsschließung durch Corona stand der Betrieb still – danach arbeitete Timm sechs Tage pro Woche, um das wirtschaftliche Gleichgewicht wiederherzustellen. „Es ist und bleibt ein schöner Beruf – gerade wegen des Kontakts zu Menschen und der Freude an der Arbeit“, betont er. Ein wichtiger Erfolgsfaktor sei dabei auch sein Team: „Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter. Der Zusammenhalt ist großartig. Ohne sie wäre das alles nicht möglich.“ Dieses Vertrauen und die Gemeinschaft innerhalb des Salons seien mitentscheidend für die Beständigkeit und Qualität des Betriebs. (LK) W

Die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade gratuliert zum Jubiläum und wünscht weiterhin viel Erfolg:

25-JÄHRIGES BETRIEBSBESTEHEN

Dachdeckermeister Dirk Müller, Südergellersen, am 01.04.2025

Installateur- und Heizungsbauermeister Udo Bellon, Ilsede, am 10.05.2025

M.W. Bedachungen GmbH, Peine, am 31.05.2025

25-JÄHRIGE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Kraftfahrzeugmechanikermeister Joachim Schmidt, Schmidt-Kraftfahrzeuge GmbH, Ilsede-Solschen, am 06.10.2024

Bäckermeister Horst Rotermundt, Kirchlinteln-Holtum, am 01.05.2025

Goldschmiedemeisterin Christiane Schlüter-Geistert, Bad Harzburg, am 24.05.2025

50-JÄHRIGES BETRIEBSBESTEHEN

Zulauf & Steinert GmbH, Hohenhameln, am 02.09.2024

Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister Thomas Schlechter, Bodenteich, am 01.05.2025

100-JÄHRIGES BETRIEBSJUBILÄUM

Walter Wohlert GmbH & Co. KG, Tischlereibetrieb, Ilsede, am 01.05.2025

275-JÄHRIGES BETRIEBSJUBILÄUM

Schütte Holzbau GmbH, Zimmerei und Dachdeckerei, Uelzen, am 15.05.2025

25-JÄHRIGES MEISTERJUBILÄUM

Dachdeckermeister Carsten Hoffmann, Ilsede-Solschen, am 20.05.2025

Elektrotechnikermeister Sven Draeger, Hitzacker, am 11.05.2025

Dachdeckermeister Torben Meier, Lengede, am 23.05.2025

Straßenbauermeister Steffen Haak, Barßel, am 26.05.2025

Schritt für Schritt die Karriereleiter hochklettern. Aufstiegsfortbildungen im Überblick.

Der Meistertitel steht für Qualität und Know-how. Wer den Meisterbrief erworben hat, zeigt, dass er neben Fachkompetenz und technischem Know-how auch über Führungswissen und soziale Kompetenz verfügt. Kein anderer Berufsstand genießt ein so hohes Ansehen und Vertrauen. Und: Der Meisterbrief öffnet viele Türen und qualifiziert für leitende Führungstätigkeiten. Auch ohne Abitur berechtigt er zum Studium.

ɓ Die Meisterprüfung besteht aus vier Teilprüfungen. Vorbereitungskurse für Teil I und II gibt es in 16 verschiedenen Gewerken an. Die Teile III und IV sind für alle Gewerke gleich.

ɓ 2020 wurde – ergänzend zum Meistertitel – die Berufsbezeichnung „Bachelor Professional“ eingeführt.

Die Ausbildung junger Menschen ist eine spannende und lohnende, aber zugleich auch verantwortungsvolle Aufgabe. Mit dem Vorbereitungskurs auf die Ausbildereignungsprüfung werden angehende Ausbilderinnen und Ausbilder auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet. Neben Didaktik und Pädagogik stehen auch rechtliche Rahmenbedingungen der Lehrlingsausbildung und Ausbildungsplanung auf dem Lehrplan.

Anerkannt als Teil IV der Meisterprüfung

Ob Digitalisierung oder Fachkräftemangel – die Anforderungen im Handwerk steigen rasant. Um den Erfolg nachhaltig zu sichern, ist eine strategisch optimale Unternehmensausrichtung wichtiger denn je. Mit den vier Modulen Unternehmensstrategie, Unternehmensführung, Personal- und Innovationsmanagement bereitet diese Aufstiegsfortbildung optimal auf die Herausforderungen von Morgen vor. Aufbauend auf der Meisterausbildung stellt dieser Abschluss die höchste Qualifikation im Handwerk dar und ist dem akademischen Master gleichgestellt (Master Professional).

Wer im kaufmännischen Bereich Karriere machen will, erhält mit dieser Fortbildung das notwendige Know-how, um die Betriebsleitung effektiv bei allen anfallenden Aufgaben zum Beispiel in den Bereichen Marketing, Personalwesen, Finanzierung und Controlling zu unterstützen. Die Fortbildung steht mit dem Meistertitel auf einer Stufe und wird daher auch als „Meisterprüfung für Kaufleute“ bezeichnet. 2020 wurde ergänzend die Berufsbezeichnung „Bachelor Professional“ eingeführt.

alsAnerkannt

Teil III & IV der Meisterprüfung.

Im Handwerk müssen nicht nur Qualität und Service stimmen, nur wenn die betriebswirtschaftlichen Weichen richtig gestellt sind, bleibt ein Unternehmen wettbewerbsfähig und kann am Markt bestehen. Es gilt, anfallende Kosten ständig im Blick zu halten, gekonnt zu investieren und Risiken zu minimieren. Der Lehrgang bereitet strukturiert auf die Themenvielfalt der kaufmännischen Betriebsführung vor.

Anerkannt als Teil III der Meisterprüfung

Aufgrund der hohen Nachfrage wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Mehr Infos: www.hwk-bls.de/karriereleiter

Bis zu 75 %

Über das Aufstiegs-BAföG ist eine finanzielle Förderung bis zu 75 % möglich.

Die Weiterbildungsberatung der Handwerkskammer unterstützt bei der individuellen Karriereplanung: Von der Auswahl passender Weiterbildungsangebote über Fördermöglichkeiten bis hin zum maßgeschneiderten Bildungskonzept sind unsere Beraterinnen und Berater erste Ansprechpartner, wenn es um das Thema Weiterbildung geht.

Braunschweig:

Andreas Flores

Tel. 0531 1201-504 flores@hwk-bls.de

Lüneburg: Thorsten Lange Tel. 04131 712-453 thorsten.lange@hwk-bls.de

Stade: Anke Ott

Tel. 04141 6062-40 ott@hwk-bls.de

Der Besuch eines Lehrgangs beinhaltet nicht automatisch die Zulassung zur Prüfung. Bei Fragen zur Prüfungszulassung hilft die Handwerkskammer.

Ansprechpartnerin:

Astrid Schröder Tel. 04131 712-123 astrid.schroeder@hwk-bls.de

Die neue Bauministerin will einen Wohnungsbau-Turbo starten. Doch was muss der beinhalten, damit mehr und schneller gebaut wird? Wir haben bei Handwerkern nachgefragt.

ANNA-MAJA LEUPOLD

Verena Hubertz führt seit Anfang Mai das Bundesbauministerium und hat ihre Agenda für die ersten Wochen im Amt vorgestellt. „Ich möchte ein ambitioniertes Tempo angehen“, sagte sie im Bundestag. Schon in den ersten 100 Tagen solle ein Gesetzentwurf vorgelegt werden. „Wir starten mit dem Wohnungsbau-Turbo“, versprach sie. Genau das steht auch im Koalitionsvertrag, auf den sich Union und SPD für diese Legislaturperiode verständigt haben. Allerdings enthält das Papier noch keine konkreten Maßnahmen. Deshalb haben wir bei Unternehmern nachgefragt, was sich ändern muss, damit in Deutschland wieder mehr gebaut wird. Hier sind sechs Vorschläge:

1. Kosten für Energie senken

Die Preise für Baumaterialien sind in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich gestiegen. Zurückzuführen war das zunächst auf die Lieferengpässe infolge der Corona-Pandemie, anschließend auf den Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiepreissteigerung. „Inzwischen haben sich die Preise zwar normalisiert, sind aber nicht mehr auf das alte Niveau zurückgefallen“, sagt Matthias Schöning, der das Bauunternehmen Theo Schöning im niedersächsischen Bösel führt. Damit das Bauen wieder bezahlbarer wird, sieht er die Politik gefordert, für niedrigere Energiepreise zu sorgen: „Wenn die Energiepreise sinken, wird sich das positiv auf

„Wenn die Energiepreise sinken, wird sich das positiv auf die Preise für Baumaterialien auswirken.“

Matthias Schöning, Bauunternehmer

die Preise für Baumaterialien auswirken“, ist er sich sicher.

2. Ranking mit Genehmigungszeiten „Bei manchen Ämtern dauert es lange, bis eine Baugenehmigung da ist“, berichtet Karsten Wiebe, Inhaber vom Bauunternehmen Heinrich Wiebe in Wietze und Präsident des Baugewerbe-Verbandes Niedersachsen (BVN). Er wünscht sich deshalb ein bundesweites Ranking mit den Baugenehmigungszeiten – geclustert nach Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern. „Für Behörden wäre das ein Anreiz, die internen Prozesse zu optimieren“, meint der Unternehmer. „Kein Landrat will bei dem Ranking den letzten Platz belegen.“

3. Lohnnebenkosten senken

Ein weiteres Hemmnis beim Bauen sieht Wiebe in den hohen Lohnnebenkosten: „Das Handwerk ist sehr lohnintensiv. Steigende Sozialversicherungsbeiträge verteuern Handwerkerleistungen und somit auch das Bauen“, sagt der Unternehmer. Er fordert deshalb, dass die Politik die Lohnnebenkosten zumindest wieder unter die 40-Prozent-Grenze bringen müsse.

4. Senkung der Grunderwerbsteuer Ein weiterer Kostenfaktor ist die Grunderwerbsteuer, die beim Kauf einer Immobilie zu entrichten ist. Je nach Bundesland liegt sie aktuell zwischen 3,5 und 6 Prozent.

Wiebe plädiert dafür, diese Ungleichheit zu beseitigen und die Grunderwerbsteuer bundesweit auf niedrigem Niveau festzusetzen – zum Beispiel bei 2,5 Prozent. Dem Unternehmer ist bewusst, dass diese Steuer den Bundesländern viel Geld in die Kassen spült. „Die Absenkung der Grunderwerbsteuer erfordert deshalb Mut“, meint Wiebe. Allerdings verweist der BVN-Präsident auf eine Studie, die mehrere Bauverbände 2024 in Auftrag gegeben haben. Demnach würde eine Reduzierung der Grunderwerbsteuersätze um 50 Prozent die Zahl der Baugenehmigungen um 9 Prozent steigern.

5. Planungssicherheit für Bauherren

Damit wieder mehr gebaut wird, ist für Bauunternehmer Matthias Schöning Planungssicherheit besonders wichtig. „Wenn Förderungen kurzfristig wegbrechen,

„Wenn Förderungen kurzfristig wegbrechen, sorgt das für Verunsicherung.“

Matthias Schöning, Bauunternehmer

Stahlbaukonstruktionen für Handwerksbetriebe, Treppen, Geländer, Balkone, Vordächer, Hallen und weitere Stahlbauten erstellt Wamser Konstruktions UG. wamser_konstruktion@gmx.de Tel 0172 / 3405732

wie es 2022 passiert ist, sorgt das für Verunsicherung und Kunden schieben Bauprojekte erstmal auf.“ Seine Forderung an die Politik: „Wenn Förderprogramme aufgelegt werden, müssen sie auch mehrere Jahre laufen, damit Bauherren Planungssicherheit haben.“

6. Keine Überförderung

Förderungen sind aus Sicht von Schöning gut, allerdings hält er zu hohe Förderungen für kontraproduktiv: „Betriebe erhalten dann mehr Kundenanfragen, als sie abarbeiten können, weil die Kunden die Gelder abgreifen wollen“, sagt der Unternehmer. Das führe letztlich zu Preissteigerungen und das Bauen werde teurer. „Wichtig ist deshalb, dass der WohnungsbauTurbo nicht mit einer Überförderung einhergeht“, sagt Schöning. W

Anzeigenschluss

für die nächste Ausgabe vom 11. Juli 2025 ist am 20. Juni 2025

Rufen Sie uns an: Tel. 0511/8550-2647

Schulung + Zertifizierung Kompetenzbildungsstätte Kälte – Klima – Elektro Anton Tumbrägel 04441/6845 + 0171 60099770 www.kaelte-weiterbildung.de info@kaelte-weiterbildung.de

Treppenstufen-Becker

Besuchen Sie uns auf unserer Homepagedort finden Sie unsere Preisliste! Tel. 0 1 www.treppenstufen-becker.de

„Durch die Abrechnung in Arbeitswert-Einheiten von fünf Minuten ist die Bezahlung für die Kunden fair und transparent“, sagt Handwerksmeister Martin Berteit.

„Ich

Martin Berteit rechnet Arbeitszeiten im Fünf-Minuten-Takt ab. Über die

Preise informiert der Handwerksmeister im Internet. Zahlt sich das aus?

JÖRG WIEBKING

Die Website von Martin Berteit ist eine Fundgrube für Angebotsvergleicher: Bei ihm müssen sie nicht erst um einen Kostenvoranschlag bitten, um seine Stundensätze zu erfahren. Darüber informiert der Installateur- und Heizungsbaumeister aus Bad Zwischenahn detailliert auf seiner Website. Das macht es potenziellen Kunden leicht, die vollen Stundensätze inklusive Mehrwertsteuer zu errechnen.

Herr Berteit, warum informieren Sie auf Ihrer Website über Ihre Preise?

» Martin Berteit: Ich war es leid, immer mit Kunden über Stundensätze zu diskutieren. Daher habe ich vor ein paar Jahren entschieden, auf der Website transparent über meine Preise zu informieren. Das fiel mit der Entscheidung zusammen, unsere Arbeitszeiten nach Arbeitswerten abzurechnen. Bei uns entspricht ein Arbeitswert fünf Minuten.

„Es kommen weniger kritische Nachfragen, weil die Kunden merken, dass ich transparent und öffentlich über meine Sätze informiere.“

Martin Berteit,

Installateur- und Heizungsbaumeister

Welchen Vorteil bietet die Kalkulation mit Arbeitswerten im Fünf-Minuten-Takt?

» Berteit: Handwerksbetriebe können ihre Arbeitszeiten schlecht auf die Minute genau abrechnen. Also runden sie auf. Wir runden auf 5 Minuten auf, andere Anbieter runden auf 15 Minuten auf. Je stärker ein Betrieb aufrundet, umso teurer ist es für die Kunden – und umso mehr Diskussionen gibt es, ob ein Einsatz wirklich so lange gedauert hat, wie er abgerechnet wurde. Für die Kunden ist das Fünf-Minuten-Intervall also günstiger, und wir ersparen uns zeitaufwendige Diskussionen.

Der Arbeitswert bringt noch einen Vorteil: Wenn ich den Preis pro Arbeitswert zum Beispiel um 15 Cent erhöhe, dann fällt das in der Wahrnehmung der Kunden nicht so stark ins Gewicht wie eine Erhöhung des Stundensatzes um 1,80 Euro.

Faktisch bedeutet die Erhöhung des Arbeitswertpreises eine Erhöhung des Stundensatzes. Ist das nicht Augenwischerei?

» Berteit: Mir geht es nicht darum, etwas zu verschleiern. Sonst würde ich die Preise nicht im Internet veröffentlichen. Mir geht es um die Wahrnehmung der Kunden. Erhöhungen der Stundensätze sind in diesen Zeiten nun einmal unvermeidlich –und durch die Abrechnung in Arbeitswert-Einheiten von fünf Minuten ist die Bezahlung für die Kunden fair und transparent.

Nehmen Ihre Auftraggeber das auch so wahr?

» Berteit: Ich habe das Gefühl, dass das ein gutes Argument ist. Jedenfalls kommen weniger kritische

„Mein Anspruch ist es, die bessere Leistung zu bringen, nicht den besseren Preis.“

Martin Berteit, Installateur- und Heizungsbaumeister

Nachfragen, weil die Kunden merken, dass ich transparent und öffentlich über meine Sätze informiere. Das gibt ihnen auch die Sicherheit, dass ich alle Kunden gleich behandele.

Haben Sie keine Sorgen, dass potenzielle Kunden Ihre Offenheit für Angebotsvergleiche nutzen, um sich günstigere Anbieter zu suchen?

» Berteit: Ich kann nicht ausschließen, dass wir Aufträge deswegen nicht erhalten. Kunden, die nur nach dem Preis gehen, sind nicht meine Kunden. Wir sind nicht die günstigsten Anbieter. Aber wir sind preiswert, weil wir unseren Preis wert sind. Das sage ich den Kunden auch in Beratungsgesprächen. Mein Anspruch ist es, die bessere Leistung zu bringen, nicht den besseren Preis. W

Deutschland steht vor vielen Infrastrukturaufgaben: Doch wie lassen sich die bewältigen, wenn dafür nicht mehr Arbeitskräfte zur Verfügung stehen: Einen Feiertag streichen?

Der Bund hat im Frühjahr ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Deutschlands Infrastruktur und Verteidigung auf den Weg gebracht. Wofür das Geld konkret ausgegeben wird, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass Deutschland vor vielen Bauaufgaben steht. Vor diesem Hintergrund spricht sich Clemens Fuest, Präsident des Münchener ifo Instituts, dafür aus, einen Feiertag zu streichen. Dieser Verzicht sei nötig, um die neuen Anstrengungen für Infrastruktur und Verteidigung zu ermöglichen.

„Wenn nicht mehr Arbeitskraft zur Verfügung steht als bisher, werden diese Ausgabenprogramme dazu führen, dass die Umset-

zung der Investitionen verzögert wird und Arbeitskräfte aus anderen Bereichen abwandern und dort fehlen“, sagt der Ökonom.

Fuest zufolge sichere die Kreditfinanzierung der öffentlichen Programme zwar Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung. Doch er geht davon aus, dass Engpässe drohen: „Mehr Geld allein baut noch keine Straßen und Brücken, man braucht auch zusätzliche Arbeitskräfte.“

Der Präsident des ifo Instituts betont, dass ein Feiertagsverzicht das Problem allein nicht löse. Er erwartet dadurch aber zumindest einen „messbaren Effekt“ und prognostiziert, dass die Wirtschaftsleistung um etwa acht Milliarden

Euro jährlich steigen würde. Fuest weist daraufhin, dass andere Optionen wie mehr Ausbildung und private Investitionen ebenfalls wichtig seien – doch angesichts des Fachkräftemangels müssten alle Potenziale genutzt werden. (AML) W

wWas ist Ihre Meinung: Was halten Sie von dem Vorschlag, einen Feiertag zu streichen? Haben Sie andere Ideen, wie die Sanierung dennoch gelingen kann? Schreiben Sie uns an redaktion@ handwerk.com!

Wie gelingt es, neue Brücken zu bauen und alte Brücken sowie Straßen trotz Fachkräftemangels zu sanieren?

Wie viel Zeit und Geld kostet die Bürokratie kleine Handwerksbetriebe – und wie lässt sich das ändern?

KATHARINA WOLF

Pro Jahr müssen in einem sächsischen Metallbaubetrieb mit 5 bis 15 Mitarbeitenden 596 Arbeitsstunden oder 75 Arbeitstage für bürokratische Pflichten aufgewendet werden. Und solche Pflichten gibt es viele: 102 Aufgaben, die zumeist vom Unternehmer selbst erfüllt werden müssen, hat die Studie „Weniger Papier, mehr Handwerk“ identifiziert. Der Löwenanteil resultiert demnach aus der Rolle als Arbeitgeber. Die Zusatzkosten durch die Bürokratie liegen bei rund 22.000 Euro im Jahr, ermittelte die Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld (FHM) im Auftrag der Handwerkskammer (HWK) Dresden. Für diese Untersuchung hatte die FHM 60 repräsentativ ausgesuchte Metallbaubetriebe aus dem Bereich der HWK Dresden zur Teilnahme eingeladen. Beteiligt haben sich acht Betriebe, die sehr detailliert ihre bürokratischen Pflichten, die Kosten und den Zeitaufwand dokumentierten. In zwei anschließenden Workshops mit Metallbauunternehmern aus dem Kammerbezirk wurden alle Bürokratiepflichten auf ihre praktische Durchführbarkeit und die Regulierungskosten untersucht.

Von Statistik bis zur Meldepflicht

Aus der Studie und den Workshops mit Metallbaubetrieben aus Sachsen sind sieben konkrete Handlungsempfehlungen für den Bürokratieabbau entstanden:

1 Statistikpflichten reduzieren und vereinfachen

Die Unternehmen wünschen sich weniger und seltener durchgeführte Befragungen durch Behörden. Fragebögen und Meldeformulare sollen einfacher und verständlicher gestaltet werden. Außerdem schlagen sie sogenannte

„Statistikpausen“ vor – also Phasen, in denen keine Erhebungen stattfinden – sowie ein Rotationssystem, das die Meldepflichten auf verschiedene Betriebe verteilt, um die Belastung gleichmäßiger zu verteilen.

2 Datenschutzpflichten an die Betriebsgröße anpassen Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Mitarbeitenden sollten von bestimmten Datenschutzvorgaben ausgenommen werden. Für alle kleinen und mittleren Unternehmen wünschen sich die Betriebe mehr Unterstützung durch standardisierte Regeln und staatlich zertifizierte Softwarelösungen, die dabei helfen, Datenschutzanforderungen einfach und rechtssicher umzusetzen.

3 Arbeitszeiten flexibler regeln Anstelle starrer täglicher Arbeitszeitgrenzen fordern die Betriebe die Einführung einer flexiblen wöchentlichen Höchstarbeitszeit. Dadurch könnten sie auf saisonale Schwankungen oder Auftragsspitzen reagieren, ohne gegen gesetzliche Vorgaben zu verstoßen. Unterstützend sollen digitale Systeme zur Zeiterfassung und Abrechnung gefördert werden.

„Mit dieser Studie können wir ganz klar sagen, wie hoch die bürokratische Belastung für kleine und mittlere Unternehmen im Handwerk inzwischen ist.“

Jörg Dittrich, ZDH-Präsident

4 Doppelte Auskunftspflichten gegenüber der Arbeitsagentur abschaffen

Im Rahmen der Arbeitsförderung müssen Betriebe häufig mehrfach dieselben Informationen an die Agentur für Arbeit melden. Diese wiederholten Auskunftspflichten sollten entfallen, damit Unternehmen, die Menschen eine Chance geben, nicht zusätzlich belastet werden.

5 Aufbewahrungsfristen für Unterlagen verkürzen

Die Betriebe fordern, dass die im Bürokratieentlastungsgesetz IV geplante Verkürzung der Aufbewahrungsfrist von Unterlagen nach Handels und Steuerrecht auf acht Jahre zügig umgesetzt wird. In einem zweiten Schritt soll die Frist perspektivisch auf fünf Jahre reduziert werden.

6 Gefährdungsbeurteilungen einfacher und praxisnäher gestalten Für Maschinen, die unter gleichbleibenden Bedingungen zuverlässig laufen, sollen längere Prüfintervalle erlaubt werden. Gleichzeitig

ARBEITSTAGE

müssen in einem sächsischen Metallbaubetrieb mit 5 bis 15 Mitarbeitenden pro Jahr für bürokratische Pflichten aufgewendet werden.

sollen standardisierte Vorlagen die Dokumentation erleichtern und die Mitarbeitenden stärker in die Verantwortung für sicheres Arbeiten eingebunden werden.

7 Aushangpflichten weitgehend abschaffen Gesetzlich vorgeschriebene Aushänge –etwa im Pausenraum – halten viele Betriebe für überholt. Stattdessen sollen Informationen den Mitarbeitenden digital oder online zugänglich gemacht werden können.

Nun ist die Politik gefragt

Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden und des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), fordert jetzt ein klares Signal von der Politik: „Mit dieser Studie können wir gegenüber der Bundes und Landespolitik nicht nur ganz klar sagen, wie hoch die bürokratische Belastung für kleine und mittlere Unternehmen im Handwerk inzwischen ist, sondern zeigen klar auf, wie die Betriebe entlastet werden können“, sagte Dittrich. W

Nicht jede Verschmutzung von Mitarbeitenden erfordert, dass das Duschen im Betrieb zur bezahlten Arbeitszeit gehört. Betriebe sollten sich informieren, denn subjektives Schmutzempfinden zählt hier nicht.

Zu schmutzig für den

Eine Fachanwältin erklärt, wann Arbeitnehmer Geld für Körperreinigung und Kleidungswechsel bekommen.

KATHARINA WOLF

Wer körperlich arbeitet, schwitzt oder macht sich schmutzig. Doch müssen Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden auch fürs Umziehen und Duschen bezahlen? Ina Jähne, Fachanwältin für Arbeitsrecht, erklärt, worauf es ankommt.

Umziehen: Tragen der Arbeitskleidung muss angeordnet sein Ein T-Shirt mit Betriebslogo, eine Zimmermannshose oder schwere Arbeitsschuhe: Ob ein Arbeitgeber seine Mitarbeitenden für die Zeit des Umziehens bezahlen muss, hängt von mehreren Bedingungen ab. „Zunächst muss der Arbeitgeber das Tragen der Kleidung anordnen“, sagt Jähne. Ob es sich um gesetzlich vorgeschriebene Schutzkleidung oder einen Hoodie mit Logo handelt, sei erstmal zweitrangig. Das Umziehen ist dann eine sogenannte

„Es kann sich für Arbeitgeber schon lohnen, in den Konflikt zu gehen, wenn ein Mitarbeiter plötzlich eine bezahlte Duschzeit verlangt.“

Ina Jähne, Anwältin

fremdnützige Tätigkeit, die der Arbeitnehmer auf Anweisung des Arbeitgebers verrichtet.

Allerdings sei es auch eine Frage des Zeitaufwandes, ob der Arbeitgeber die zusätzliche Zeit für den Kleidungswechsel bezahlen müsse, sagt die Anwältin: „Wenn ich komplette Schutzkleidung inklusive Sicherheitsschuhe anlegen muss, ist das etwas anderes, als wenn nur ein Pullover übergestreift wird.“ Letzteres müsse nicht extra bezahlt werden. Zudem komme es darauf an, ob die Kleidung freizeitgeeignet ist, also ob der Mitarbeitende problemlos in seiner Arbeitskleidung zur Arbeit kommen kann.

Und wie viel Zeit muss der Arbeitgeber einräumen? „Ermitteln kann man das zum Beispiel, indem man Mitarbeitende die Arbeitskleidung anoder ausziehen lässt und dabei die Zeit stoppt“, sagt Jähne. Dabei müsse man sich nicht am Langsamsten orientieren, sondern am Durchschnitt.

Duschen: In diesen Fällen muss der Arbeitgeber zahlen

Ebenso wie das Umziehen kann auch das Duschen Teil der bezahlten Arbeitszeit sein. „Duschen gehört zur bezahlten Arbeitszeit, wenn Mitarbeiter mit gesundheitsgefährdenden oder anderen gefährlichen Stoffen in Kontakt kommen, also wenn beispielsweise mit Asbestplatten hantiert wird“, erklärt Anwältin Jähne. In solchen Fällen könne das Duschen als Schutzmaßnahme für die Gesundheit des Arbeitnehmers angesehen werden, sodass die Reinigungszeit zur vergütungspflichtigen Arbeitszeit wird. Gleiches gilt, wenn Hygienevorschriften das Duschen vor oder nach der Arbeit verlangen.

Grauzone: Wann ist eine Verschmutzung zumutbar?

Nicht ganz so eindeutig zu beantworten ist die Frage, ob das Duschen zur bezahlten Arbeitszeit gehört, wenn Mitarbeitende sich schmutzig machen. Die entscheidende Frage ist hier: Kann es einem Arbeitnehmer zugemutet werden, nach Hause zu gehen, ohne sich zuvor im Betrieb zu reinigen? „Wenn die Verschmutzung so stark ist, dass der Arbeitnehmer nicht in der Lage ist, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder sein Fahrzeug in einem akzeptablen Zustand

„Duschen gehört zur bezahlten Arbeitszeit, wenn Mitarbeiter mit gesundheitsgefährdenden oder anderen gefährlichen Stoffen in Kontakt kommen.“

Ina Jähne, Anwältin

zu benutzen, wird das Duschen im Betrieb Teil der vergütungspflichtigen Arbeitszeit“, erläutert Jähne. Aber: Nicht jede Verschmutzung erfordert Duschen: „Wer in einer Kfz-Werkstatt ölige Hände hat oder nach einem Tag auf der Baustelle verschwitzt ist, kann auch nur die schmutzigen Körperstellen waschen und muss nicht gleich komplett duschen“, stellt die Anwältin klar. Sie geht davon aus, dass bezahlte Duschzeiten im Handwerk die Ausnahme sind.

Wichtig: Es kommt nicht auf ein subjektives Schmutzempfinden an, sondern auf eine objektive Sicht der Dinge. „Da kann es sich für Arbeitgeber schon lohnen, in den Konflikt zu gehen, wenn ein Mitarbeiter plötzlich eine bezahlte Duschzeit verlangt“, sagt Jähne. Sie rät, beispielsweise bei der Innung nachzufragen, wie viele andere Betriebe über Duschen verfügen und diese Zeit bezahlen. Auch wenn das eigene Unternehmen seit 30 Jahren ohne Dusche und ohne Beschwerden ausgekommen sei, sei dies ein Indiz dafür, dass es objektiv nicht erforderlich ist zu duschen.

„Es kann sonst schnell teuer werden“, warnt Jähne. Denn wenn ein Mitarbeitender Duschzeit bezahlt bekommt, muss das wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes auch für alle anderen gelten. W

Mitarbeiter, die regelmäßig länger arbeiten, tragen sich oft mit Wechselgedanken. Zwei Maßnahmen helfen, sie zu halten – oder Unzufriedene abzuwerben.

Mehr als ein Drittel der Deutschen leistet regelmäßig Überstunden. Bei jüngeren Arbeitnehmern zwischen 18 und 29 Jahren ist es sogar jeder zweite. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Jobbörse jobtensor.com unter 1.000 Arbeitnehmern.

Kompensiert wird diese Mehrarbeit meist mit Freizeit: 78 Prozent der Befragten können sie abfeiern, 39 Prozent bekommen sie bezahlt – Mehrfachnennungen waren möglich. Trotzdem können Überstunden für Arbeitgeber zur Gefahr werden, zeigen die

Ergebnisse. Denn 26 Prozent der Arbeitnehmer, die regelmäßig Überstunden aufbauen, erwägen deswegen einen Wechsel. Mehr als die Hälfte empfindet besonders hohen Stress aufgrund des hohen Arbeitspensums. Zum Vergleich: Beschäftigte ohne regelmäßige Überstunden geben das nur zu einem Anteil von 19 Prozent an.

„Die Organisation von Arbeitszeit gehört neben dem Gehaltsniveau zu den wichtigen Rahmenbedingungen für Beschäftigte“, sagt Thomas Hense, Geschäftsführer von jobtensor, zu den Ergebnissen

der Umfrage. Arbeitgeber sollten deshalb reagieren und flexible Arbeitszeitmodelle anbieten oder Mehrarbeit attraktiv ausgleichen. Wer das schon tut,

kann sogar profitieren und mit diesem Themen in Stellenanzeigen, auf seiner Website oder in Social-Media-Kanälen für sich werben. (KW) W

Wer regelmäßig Überstunden leistet, fühlt sich deswegen oft gestresst.

Familienfreundlichkeit ist längst kein Frauenthema mehr. Auch immer mehr Männer wollen für ihre Kinder da sein. Flexible Handwerksbetriebe können bei diesem Thema als Arbeitgeber punkten.

Es ist kein Einzelfall mehr: Junge Väter nehmen ihre Rolle in der Familie ernster als die Generationen vor ihnen. Ob Elternzeit, Teilzeitarbeit oder Zuhausebleiben, wenn das Kind krank ist – eine wachsende Gruppe von Männern will solche Angebote in Anspruch nehmen. „Es ist noch nicht die Mehrheit, aber eine Veränderung ist spürbar“, sagt Daniel Dirkes, Inhaber der Beratungsagentur Auf Kurs GmbH. „Junge Männer wollen sich in der Familie einbringen.“

Dirkes sieht diese Entwicklung als große Chance für Handwerksbetriebe, sich als flexible Arbeitgeber zu positionieren und Väter als Zielgruppe bei der Fachkräftesuche in den Blick zu nehmen. Wer nach der Ausbildung und den ersten Berufsjahren eine Familie gründen wolle und erlebe, dass im eigenen Betrieb nur wenig möglich sei, gehöre schnell zu den latent Suchenden. „Kleine Betriebe im Handwerk sind dann viel eher als große Unternehmen mit starren Strukturen in der Lage, passende Lösungen für die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden zu finden“, ist er überzeugt. Ein Selbstläufer sei es allerdings nicht.

Väter als Zielgruppe:

Passt Ihre Positionierung dazu?

Hand aufs Herz: „Wenn Sie Väter als potenzielle Fachkräfte ansprechen wollen, müssen Flexibilität und Familienfreundlichkeit auch zu Ihrer Positionierung passen“, sagt Dirkes. „Sie muss authentisch sein, alles andere fliegt Ihnen um die Ohren.“ Setzen Sie in Ihrem Betrieb also auf Überstunden, Samstagsarbeit und Leistungsprämien, um möglichst viele Projekte zu schaffen, könnten Sie ein Problem bekommen.

Und: Nicht nur Sie als Chef, sondern auch das Betriebsklima muss familienfreundlich sein.

„Wenn jedes Mal ein dummer Spruch kommt, wenn ein Vater in Teilzeit früher geht oder das kranke Kind aus der Kita abholen muss, wird die neue Fachkraft nicht lange bleiben“, warnt der Experte. „Die Haltung der Kollegen ist vielen noch wichtiger als die des Chefs.“ Hier sei Überzeugungsarbeit gefragt.

Familienfreundlich sichtbar werden –so geht‘s Beginnen Sie im Betrieb: Wie gehen Sie mit den Eltern um, die bereits für Sie arbeiten? Welche Unterstützung bieten Sie an? „Diese Dinge, von flexibler Arbeitszeit bis hin zu zusätzlichen Kindkrank-Tagen, gehören auf Ihre Website“, sagt Dirkes. Denken Sie auch an die Bilder: Zeigen Sie nicht nur Mütter, wenn es um Familienfreundlichkeit geht, sondern auch Väter.

„Wichtig ist, dass Sie in Ihren Angeboten an Eltern flexibel sind und das auch zeigen“, sagt Dirkes. Nicht alle Väter wollen dasselbe: „Während der eine gern nur vier Tage die Woche arbeiten möchte, will der andere vielleicht grundsätzlich

Sie setzen auf Familienfreundlichkeit? Dann zeigen Sie auch die Väter – nicht nur die Mütter.

„Kleine Betriebe im Handwerk sind dann viel eher als große Unternehmen mit starren Strukturen in der Lage, passende Lösungen für die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden zu

finden.“

Daniel Dirkes, Unternehmensberater

früher nach Hause“, nennt der Experte zwei Beispiele. „Der Dritte braucht vielleicht vor allem in den Schulferien mehr Zeit zu Hause, weil dann die Kita geschlossen ist.“ Wichtig sei die Bereitschaft des Betriebs, sich an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden anzupassen.

Für Anzeigen oder Social-Media-Posts brauche es keine langen Listen mit Unterstützungsangeboten. „Senden Sie die klare Botschaft: Family first –Du kannst nach Hause gehen, wenn Du da gebraucht wirst. Ohne Spruch, ohne schlechtes Gewissen“, sagt Dirkes.

Bis die ersten Bewerbungen eintrudeln, kann es allerdings etwas dauern: „Das ist kein Thema, bei dem man auf eine Anzeige gleich sechs Bewerber bekommt“, warnt Dirkes. „Planen Sie mittelfristig.“

„Wichtig

ist, dass Sie in Ihren Angeboten an Eltern flexibel sind und das auch zeigen.“

Daniel

Dirkes,

Unternehmensberater

Väter halten: Werden Sie aktiv!

Beim Werben um Fachkräfte von außen sollten Sie aber Ihr Team nicht vergessen – die Bedürfnisse und Lebenssituationen Ihrer Mitarbeitenden ändern sich. „Werden Sie aktiv, wenn Sie von familiären Veränderungen hören“, rät Dirkes. „Suchen Sie das Gespräch und fragen Sie nach den Wünschen und Bedürfnissen. Bieten Sie Unterstützung an.“

Das gelte im Übrigen nicht nur, wenn ein Mitarbeiter Vater werde. Familiäre Veränderungen betreffen auch ältere Mitarbeitende, die sich um Eltern oder Partner kümmern. „Der große Vorteil im Handwerk ist, dass wir unsere Mitarbeitenden kennen“, betont Dirkes. „Deshalb können wir auch passende Angebote machen, um unsere Leute zu halten.“ W

Klatsch und Tratsch im Betrieb können das Team spalten, Vertrauen zerstören und sogar den Betrieb gefährden. Da hilft nur eins: Transparenz.

KATHARINA WOLF

Gerüchte, Klatsch und Tratsch – sie gehören dazu, wenn Menschen sich unterhalten. „Es ist spannend, etwas zu verbreiten, was der andere noch nicht weiß“, sagt Coachin Meike Müller. Wer Neuigkeiten zu erzählen hat, wirkt wichtig, hat vielleicht besondere Informationsquellen und kann sich so aufwerten. Nicht zuletzt stößt er meist auf offene Ohren bei seinen Zuhörern. Nicht immer sind Gerüchte harmlose Geschichten. Geht es um boshaften Klatsch oder angedeutete schlechte Nachrichten, kann ein Gerücht gefährlich werden: „Will ein wichtiger Kunde einen Auftrag stornieren? Der Chef ist immer so schlecht gelaunt. Wahrscheinlich wird bald der Erste entlassen!“ Und weil jeder, der ein Gerücht weitererzählt, noch

Foto: Petra Schneider-Schmelzer

ein bisschen mehr drauflegt, ist die Stimmung im Betrieb schnell mies.

Gefährlich sind Gerüchte auch deshalb, weil Menschen ihnen glauben – und zwar mehr als ihrer eigenen Erfahrung. Das belegt ein Experiment, das am Max-Planck-Institut mit 100 Probanden durchgeführt wurde: Jeder der Teilnehmenden erhielt zehn Euro und durfte sich entscheiden, ob er einem Partner etwas abgab oder alles für sich behielt. In weiteren Runden erfuhren die Probanden dann vor ihrer Entscheidung durch Notizen, wie sich ihr Gegenpart angeblich zuvor verhalten hatte. Dabei zeigte sich: Erhielten sie negative Informationen, glaubten die Probanden sie sogar dann, wenn sie selbst vorher positive Erfahrungen gemacht hatten. Die Gerüchte wogen stärker als die eigene Erfahrung.

„Für Chefs ist es daher wichtig, Gerüchte so schnell wie möglich aufzuhalten“, betont Müller. „Teams leben von Zusammenhalt und Vertrauen –genau das könnte durch Gerüchte zerstört werden.“ Nicht zuletzt sinken Motivation und Produktivität, wenn sich das Team vor allem mit Gerüchten beschäftigt. So gehen Sie am besten vor.

Sorgen Sie für Aufklärung

Sobald Sie merken, dass im Team die Gerüchteküche kocht, sollten Sie handeln. Gibt es einen Urheber der Gerüchte? „Dann machen Sie in einem VierAugen-Gespräch klar, dass Sie ein solches Verhalten nicht dulden“, sagt die Trainerin. „Wenn jemand sich davon nicht abhalten lässt, können Sie auch eine Abmahnung in Erwägung ziehen.“

Grundsätzlich sollten Sie für klare und transparente Kommunikation sorgen. „Berufen Sie ein Meeting ein, in dem Sie Ihre Wahrnehmung schildern“, rät Müller. „Sprechen Sie die Themen der Gerüchte offen an und entkräften Sie sie mit Fakten.“ Dabei müssten Sie nicht alles auf einmal lösen, meint sie: „Hier wabert so einiges durch den Raum, besonders brisant sind die Themen X, Y, Z. Also: So sieht es aus.“ Dann gehören alle Fakten auf den Tisch.

Haben sich schon Lager gebildet oder ist die Stimmung am Boden, sei es hilfreich, einen externen Trainer zur Unterstützung zu holen, vor allem wenn die Glaubwürdigkeit des Chefs schon Schaden gelitten hat, empfiehlt Müller.

Gerüchten vorbeugen

„Ursache für Gerüchte ist häufig, dass im Betrieb nicht eindeutig kommuniziert wird“, erklärt Müller. Andeutungen, Stimmungen des Chefs oder Kleinigkeiten werden dann schnell zum Kern neuer Gerüchte. „Gut gegen Gerüchte hilft eine proaktive Informationspolitik“, sagt die Trainerin. „Treffen Sie sich regelmäßig im Team und besprechen Sie nicht nur die Alltagsprobleme, sondern auch: Was ist neu, was bewegt uns?“

Helfen kann auch ein Kummerkasten, in den Mitarbeiter anonym ihre Sorgen und Nöte einwerfen können. „Diese Themen sollten Sie bei den Meetings ansprechen“, so Müller. Gleichzeitig sei es wichtig, als Führungsperson grundsätzlich Offenheit zu signalisieren: Ich bin ansprechbar.

Sie rät darüber hinaus, dass sich alle Mitarbeitenden gemeinsam mit dem Thema Gerüchte auseinandersetzen: Wie wollen wir kommunizieren? Wie reagiere ich, wenn ich Klatsch und Tratsch höre? Gieße ich Öl ins Feuer oder frage ich nach? Woher kommt das Gerücht? Kann man es vielleicht gleich klären? „Warten Sie nicht ab, bis etwas passiert ist, sondern sorgen Sie für eine offene Kommunikation. Das ist die beste Vorbeugung vor Gerüchten.“ W

„Für Chefs ist es wichtig, Gerüchte so schnell

wie möglich auf-

zuhalten.“

Meike Müller, Coachin

Es kann immer mal Mitarbeitende geben, die sticheln und im Team schlechte Stimmung verbreiten. Diese Erfahrung hat auch Enes Emre, Geschäftsführer von Emre Haustechnik, gemacht. In dem SHK-Betrieb aus Giesen arbeiten verschiedene Teams auf Baustellen, im Kundendienst und im Büro. „Ab und zu bekomme ich mit, dass etwas nicht rundläuft“, sagt Emre. Als seine Aufgabe sieht er es, offen das Gespräch mit Mitarbeitenden zu suchen und ihnen eine Plattform für den Austausch zu geben. In einem Fall habe ein Mitarbeitender in seinem Team andere mit seiner negativen Einstellung angesteckt. „Da kann die Stimmung schnell kippen“, sagt der Unternehmer. Da es nicht nur einmal vorgekommen sei, habe Emre dem Mitarbeiter gekündigt. „Wenn einer nicht ins Team passt und uns nichts Gutes will, muss er gehen“, steht für ihn fest. Wenn das Zwischenmenschliche nicht stimmt, sollten Betrieb und Mitarbeiter aus Sicht von Emre getrennte Wege gehen. „Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut und wir möchten deshalb das Arbeitsumfeld so angenehm wie möglich gestalten. ,Schwarze Schafe‘ zerstören in diesem Zusammenhang die Gruppendynamik“, begründet der Unternehmer. Damit solche Vorkommnisse ausbleiben, geht Emre in die Offensive: Wöchentlich gibt es in dem Betrieb Teammeetings, in denen Raum für Probleme und Austausch ist. „Wenn wir es als Führungsebene schaffen, eine gute Stimmung zu erzeugen, und ein offenes Ohr haben, beugt das Gerüchten und Unzufriedenheit vor“, ist der Handwerker überzeugt. Deshalb tauscht er sich regelmäßig mit den Teamleitungen aus. Sie haben die Aufgabe, Probleme zunächst in ihren Teams zu thematisieren und zu klären, bevor sich die Unternehmensleitung einschaltet. Aber auch mit jedem einzelnen Mitarbeitenden ist die Führungsebene stets im Kontakt. Eine offene Kommunikationskultur präge die Werte des Handwerksbetriebs. Emres Fazit: „Die Leute sollen bei uns Spaß an der Arbeit haben und nicht mit Bauchschmerzen kommen.“ (JA) Foto: Emre Haustechnik

„Kunden können nur Aufträge vergeben, wenn sie wissen, dass wir Experten auf unserem Gebiet sind“, ist sich Moritz von Soden sicher. Deshalb hat er in Online-Marketing investiert und damit den Export vervielfacht.

Innerhalb weniger Jahre hat dieser Betrieb den Export um das Zehnfache gesteigert – durch gezieltes Marketing und Digitalisierung. Doch zum Erfolg gehört noch ein wesentlicher Punkt.

Ein Gang durch die Produktionshallen von Bornemann Gewindetechnik in Delligsen zeigt: Dieser Betrieb beliefert Kunden in vielen Teilen der Welt. Von Norwegen bis Ägypten, von einem einzigen versandfertigen Teil bis hin zu einer ganzen Serie – hier gibt es in Sachen Gewindetechnik fast nichts, was nicht geht. „Wir stellen uns bewusst breit auf“, sagt Geschäftsführer Moritz von Soden.

Als er 2008 nach Schule und Studium in England sowie Berufserfahrungen in Asien in den Familienbetrieb seiner Schwiegereltern eingestiegen ist, lag der Exportanteil gerade mal bei fünf Prozent. Bei der Übernahme des Betriebs gemeinsam mit seiner Frau Kathrin ging es zunächst darum, die Unternehmensstruktur zu analysieren, Prozesse zu hinterfragen und an der Unternehmenskultur zu arbeiten. „Uns ging es vor allem um die zentrale Frage: Wo wollen wir hin?“, sagt Moritz von Soden.

„Es brauchte vor allem Investitionen und Mut, ins Risiko zu gehen.“

Moritz von Soden, Geschäftsführer

Von regional zu international Schnell wurde den Unternehmern klar, welches Potenzial in dem Familienbetrieb in nun dritter Generation steckt. „Es brauchte vor allem Investitionen und Mut, ins Risiko zu gehen“, erinnert sich von Soden. So seien Maschinen neu angeschafft und Gebäude erneuert worden. Heute kann das Team aus 53 Mitarbeitenden kleine und übergroße Teile bewegen – die Infrastruktur in den Hallen ist ausreichend vorhanden. Aber auch einen Zeitplan für Wachstum und Expansion hat von Soden erarbeitet. Dabei stehen die Themen Digitalisierung und Marketing für ihn an oberster Stelle. Mit einem Partner zum Thema Suchmaschinenoptimierung (SEO) hat er die Website neu aufgesetzt und gezielt ins Online-Marketing investiert. Das brachte den Stein für immer mehr Anfragen aus dem Ausland ins Rollen. Aktuell beliefert der Betrieb alle Kontinente außer Nordamerika. Der Exportanteil liegt nun bei knapp 50 Prozent.

Die Website von Bornemann ist in 17 Sprachen verfügbar – inklusive einer KI-Assistentin, die Fragen der Nutzer beantwortet. Wettbewerber gibt es in Deutschland und Europa nur vereinzelt. Die Spindeln und Gewinde aus Delligsen werden beispielsweise in der Windkraft, der Kerntechnik, der Raumfahrt, der Erdölgewinnung und in der Medizintechnik eingesetzt.

„Automatisierung ist unser Pluspunkt“

Einen großen Vorteil für den Erfolg im Export sieht Moritz von Soden in den familiären Strukturen des Unternehmens. „Wir haben kurze Wege, können Entscheidungen schnell treffen und bleiben agil.“ Wichtig sei ihm dabei, sein Team zu befähigen, Entscheidungen selbst zu treffen. Ein Führungskreis übernimmt mittlerweile so viel Verantwortung, dass von Soden das Unternehmen mit Hochdruck strategisch weiterentwickeln kann.

Dazu gehört beispielsweise die Anschaffung einer modernen Automatisierungsanlage, die nachts vollautomatisch läuft. „Vor ihrem Einsatz wird sie so bestückt, dass sie durcharbeiten kann“, sagt der Unternehmer. Früher habe eine Person eine Maschine bestückt, heute sind es durch die technische Weiterentwicklung zwei Maschinen. Zudem erleichtern die Roboter „Robert“ und „Berta“ den Mitarbeitenden in der Produktion die Arbeit. „Sie nehmen dem Team keine Arbeit weg, sondern werden da eingesetzt, wo wiederkehrende Tätigkeiten anfallen“, erklärt von Soden. Durch die Erhöhung der Produktivität bleibe der Betrieb leistungsfähig.

Eine Vision eint das Team Damit das gesamte Team die Weiterentwicklung mitgestaltet, begann Anfang 2024 die Entwicklung der „Vision 2030“. „Wir haben uns vorgestellt, wie Bornemann Gewindetechnik in diesem Jahr aussehen soll“, sagt der 49-Jährige. Die Ergebnisse wurden schriftlich festgehalten und hängen für alle sichtbar im Eingangsbereich des Unternehmens. Aktiv gearbeitet wird an der Umsetzung der Vision täglich: In einem Konferenzraum sind einzelne Schritte jahres- und monatsweise auf bunten Klebezetteln an der Wand dokumentiert. „Das ist kein starres System – wir justieren und prüfen regelmäßig, wie wir vorankommen und wer für welche Aufgaben verantwortlich ist“, berichtet der Unternehmer. Ein Meilenstein auf dem Weg des Betriebs in die Zukunft ist der Gewinn des Niedersächsischen Außenwirtschaftspreises. Die Steigerung des Exportanteils innerhalb von zehn Jahren und die Einbeziehung der Mitarbeitenden in die Weiterentwicklung der Firmenkultur tragen aus Sicht der Jury zu diesem Erfolg bei. W

„Die

Roboter

nehmen

dem Team keine Arbeit weg, sondern werden da eingesetzt, wo wiederkehrende Tätigkeiten anfallen.“

Moritz von Soden, Geschäftsführer

Wiebe folgt auf Staub Karsten Wiebe (Foto li.) ist neuer Präsident des Baugewerbeverbandes Niedersachsen (BVN). Seit 2019 war er Vizepräsident des Verbandes und hat sich im Arbeitskreis Junger Bauunternehmer engagiert. Der geschäftsführende Gesellschafter der Heinrich Wiebe GmbH in Wietze übernimmt das Amt von Christian Staub, der nicht wieder zur Wahl antrat.

Auch die Posten der Vizepräsidenten wurden neu besetzt. Künftig werden Andreas Meyer (Zimmer-Innung Diepholz), Phillip Benckendorf (Straßenbauer-Innung Braunschweig), David Gründker (BauInnung Osnabrück Stadt und Land) und Dieter Schwarze (Innung des Bauhandwerks Süd-Ost-Niedersachsen) Wiebe vertreten. (JA)

LHN feiert 125-jähriges Jubiläum Die Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen (LHN) feiert ihr 125-jähriges Bestehen. Seit 1900 setzt sich die LHN als politische Interessenvertretung der sechs niedersächsischen Handwerkskammern ein. „Das Handwerk steht für Zukunft. Was wir heute leisten, baut das Fundament für morgen“, sagte der LHN-Vorsitzende Eckhard Stein. Seit 125 Jahren vereint die LHN die Interessen der Handwerkskammern, bündelt Expertise und gibt dem Handwerk eine starke Stimme in Politik und Gesellschaft. Diese Arbeit sei heute wichtiger denn je: Denn nur gemeinsam mit dem Handwerk ließen sich die Herausforderungen unserer Zeit – von der Fachkräftesicherung bis zur Klimawende –erfolgreich bewältigen. (JA)

Ob

Reparatur oder energetische Sanierung im Eigenheim: Kunden können mit dem Steuerbonus ihre Steuern senken. Das hängt jedoch von einer Voraussetzung ab.

JÖRG WIEBKING

Der Steuerbonus ist eine seltene Ausnahme im Steuerrecht: Die abzugsfähigen Kosten senken nicht das zu versteuernde Einkommen, sondern direkt die Einkommensteuer. Dabei gibt es eine Grenze: Überschreitet die Steueranrechnung die Einkommensteuer, verfällt der Steuerbonus ganz oder teilweise. Das gilt zum Beispiel auch für die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen, wie ein aktueller Fall zeigt.

Der Fall: Grenzen der Steuerermäßigung nach §35c EStG

Ein Hauseigentümer ließ im Jahr 2021 in seinem Haus eine neue Heizung einbauen. Die Kosten: 9.432 Euro. Dafür beantragte er beim Finanzamt die Steuerermäßigung von 20 Prozent für energetische Maßnahmen nach § 35c Abs. 1 Satz 1 EstG, verteilt über drei Jahre:

ɓ 2021: 660,24 Euro

(= 7 Prozent von 9.432 Euro)

ɓ 2022: 660,24 Euro

(= 7 Prozent von 9.432 Euro)

ɓ 2023: 565,92 Euro (= 6 Prozent von 9.432 Euro)

Das Finanzamt erkannte die Aufwendungen für energetische Maßnahmen zwar an, doch eine Steuererstattung erhielt der Hausbesitzer für das Jahr 2021 nicht. Der Grund: Seine Einkommensteuerschuld für das Jahr 2021 betrug 0 Euro, eine Steuererstattung lehnte das Finanzamt daher ab. Der Hausbesitzer forderte daraufhin, „den vollen Betrag ganz für 2022 anzuerkennen oder zumindest anteilig auf mehrere Jahre zu verteilen“. Das Finanzamt lehnte auch dies ab.

Das Urteil: Das Finanzgericht Hamburg gab dem Finanzamt recht. Die Förderung nach § 35c Abs. 1 Satz 1 EStG setze voraus, dass der Steuerpflichtige in jedem Veranlagungszeitraum über einen ausreichend positiven Ausgangsbetrag verfügt. Nach dem Wortlaut des Gesetzes sei die Förderung nur in den gesetzlich festgelegten drei Jahren ab Abschluss der Sanierungsmaßnahme möglich. Der Hausbesitzer habe kein Wahlrecht bei der Verteilung auf die Steuerjahre (Urteil vom 6. August 2024, Az. 1 K 73/24). Diese Anrechnungsgrenze gilt auch für den Steuerbonus auf Handwerkerleistungen und auf haushaltsnahe Dienstleistungen.

3 x Steuerbonus für Handwerkerkunden Insgesamt gibt es drei verschiedene Formen des Steuerbonus, die Ihre Kunden nutzen können:

ɓ Steuerbonus auf Handwerkerleistungen: Beauftragt ein Kunde einen Handwerker mit der Sanierung, Renovierung oder Reparatur in seinen eigenen vier Wänden, so kann er eine Steueranrechnung beantragen. Das Finanzamt muss 20 Prozent der abgerechneten Arbeitskosten von der Steuerschuld abziehen, maximal jedoch 1.200 Euro im Jahr (§ 35a Abs. 3 EStG).

ɓ Steuerbonus auf haushaltsnahe Dienstleistungen: Auch die Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen kann ein Kunde auf seine Steuerschuld anrechnen lassen, zum Beispiel die Kosten eines Gebäude oder Fensterreinigers. Auch hier beträgt die Förderung 20 Prozent der Arbeitsleistung, maximal jedoch 4.000 Euro pro Jahr (§ 35a Abs. 2 EStG)

ɓ Steuerbonus für energetische Sanierung: Bei selbst genutztem Wohneigentum können sich Handwerkerkunden 20 Prozent der

Foto: nikomsolftwaerstock.adobe.com

Für den Steuerbonus auf Handwerkerleistungen zählen nur die Arbeitskosten. Nur bei der energetischen Sanierung können Kunden auch für Maschinen- und Fahrtkosten eine Steuerermäßigung beanspruchen.

Investitionskosten für energetische Maßnahmen erstatten lassen – bis zu einer Obergrenze von 40.000 Euro pro Objekt (§ 35c Abs. 1 Satz 1 EstG). Begünstigt sind Arbeits, Maschinenund Fahrtkosten, nicht jedoch Materialkosten.

Die 20 Prozent verteilen sich über drei Jahre:

Im Jahr der Fertigstellung und im Folgejahr kann der Kunde jeweils 7 Prozent (maximal 14.000 Euro) steuerlich geltend machen und im dritten Jahr 6 Prozent (maximal 12.000 Euro).

Voraussetzungen für den Steuerbonus Vier wichtige Voraussetzungen muss ein Handwerkerkunde für die Steuererstattung erfüllen:

ɓ Der Kunde muss eine Rechnung des Handwerkers vorlegen können.

ɓ Der Anteil der Arbeitskosten und der Materialkosten muss in der Rechnung gesondert ausgewiesen werden. Eine Schätzung durch den Kunden ist nicht zulässig.

ɓ Die Rechnung darf nicht bar bezahlt werden. Zudem muss der Kunde einen Nachweis über die Bezahlung vorlegen können, zum Beispiel einen Überweisungsbeleg oder Kontoauszug.

ɓ Handelt es sich um eine energetische Sanierung, benötigt der Kunde eine Bescheinigung des Handwerkers, dass die Sanierung den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht.

PROZENT der Investitionskosten für energetische Maßnahmen können sich Kunden bei selbst genutztem Wohneigentum erstatten lassen.

Kombinationen der Steuerermäßigungen sind möglich

Die Steuerboni lassen sich teilweise kombinieren. Ein Beispiel:

ɓ Ein Kunde lässt 2025 das Bad seines Eigenheims sanieren. Die Arbeitsleistung kostet 5.000 Euro. Steueranrechnung: 5.000 Euro × 20 Prozent = 1.000 Euro.

ɓ Außerdem beauftragt er einen Gärtner mit der regelmäßigen Gartenpflege, die Arbeitskosten betragen im Jahr 6.000 Euro. Steueranrechnung: 6.000 Euro × 20 Prozent = 1.200 Euro. ɓ Zudem lässt er 2025 seine Heizungsanlage erneuern, Gesamtkosten ohne Material: 12.000 Euro. Steueranrechnung: 840 Euro im Jahr 2025 und im Jahr 2026 (12.000 Euro × 7 Prozent) sowie 720 Euro im Jahr 2027 (12.000 Euro × 6 Prozent).

ɓ Insgesamt kann der Kunde für das Jahr 2025 Steuerboni von 3.040 Euro geltend machen. In den Folgejahren kommen dann noch 840 Euro (2026) und 720 Euro (2027) hinzu.

Allerdings muss sich der Kunde bei der energetischen Sanierung entscheiden, ob er den Steuerbonus nutzen will oder staatliche Hilfe wie ein zinsgünstiges KfWDarlehen. Denn er kann nicht beides miteinander kombinieren. W

Ein Gesellschafter-Geschäftsführer kann Vermögenszuwächse nicht erklären. Das darf das Finanzamt nicht automatisch der GmbH anlasten, hat nun ein Gericht entschieden.

Der Fall: Die Steuerfahndung ermittelt nach einer Anzeige gegen den GesellschafterGeschäftsführer einer GmbH. Die Fahnder stellen fest, dass sich seine Ausgaben für den Lebensunterhalt nicht mit den versteuerten Einkünf-

ten decken. Zudem habe der Geschäftsführer in bar Verbindlichkeiten gegenüber der GmbH auf deren Verrechnungskonten getilgt und erhebliche Beträge auf seine privaten Konten eingezahlt. Diese Beträge behandelt das

Eine verdeckte Gewinnausschüttung würde die Steuerlast des Betriebs erhöhen.

Finanzamt als verdeckte Gewinnausschüttung. Die Folgen: Eine verdeckte Gewinnausschüttung würde das zu versteuernde Einkommen der GmbH und die steuerpflichtigen privaten Kapitalerträge des Gesellschafter-Geschäftsführers erhöhen.

Das Urteil: Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass das Finanzamt die Beweislast für eine verdeckte Gewinnausschüttung trägt. Das Finanzamt habe der GmbH keine als verdeckte Gewinnausschüttung zu wertende Vermögensmehrung nachweisen können. Aus hohen Bareinzahlungen lasse sich jedenfalls nicht

automatisch auf zusätzliche Betriebseinnahmen schließen. Sei der ungeklärte Vermögenszuwachs eines GesellschafterGeschäftsführers nicht aufzuklären, so könne ihm der Zuwachs nur persönlich angelastet werden, nicht aber der GmbH. Eine Erhöhung des steuerpflichtigen GmbHEinkommens lehnt das Gericht daher ab. Gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer könne das Finanzamt jedoch zu einem anderen Ergebnis kommen. (JW) W

aFG Baden-Württemberg: Gerichtsbescheid vom 16. August 2023, Az. 10 K 2082/21

Kleinunternehmer können seit Anfang 2025 auch innerhalb der EU umsatzsteuerfrei tätig werden. Worauf Sie bei der Registrierung im neuen Online-Portal achten müssen.

Leistungen ohne Umsatzsteuer erbringen: Diese Kleinunternehmerregelung galt bis Ende 2024 nur für inländische Umsätze. Seit Anfang 2025 können Handwerksbetriebe diese Regelung auch für Umsätze innerhalb des EUGemeinschaftsgebiets nutzen. Das gilt für Unternehmer, die ɓ in Deutschland ansässig sind, ɓ grenzüberschreitende Lieferungen oder Dienstleistungen an Unternehmer oder Privatpersonen in

anderen EU-Mitgliedstaaten erbringen und ɓ deren Gesamtjahresumsatz in der EU im vorangegangenen Kalenderjahr 100.000 Euro nicht überschritten hat und im laufenden Kalenderjahr 100.000 Euro nicht überschreitet.

Dafür benötigen Betriebe eine Kleinunternehmer-Identifikationsnummer. Diese erteilt das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). Was dabei zu beachten ist:

ɓ Betriebe müssen sich beim BZSt registrieren.

ɓ Die Anmeldung ist ausschließlich elektronisch über das Online-Portal des BZSt möglich – mit einem Elster-Zertifikat oder mit einer Bund-ID. Wer darüber noch nicht verfügt, muss sich zunächst dort registrieren.

ɓ Im Antrag können Betriebe auswählen, in welchen EU-Mitgliedstaaten sie die Regelung in Anspruch nehmen wollen.

ɓ Betriebe müssen für diese ausgewählten Staaten vierteljährlich Umsatzmeldungen an das BZSt übermitteln. Die Abgabetermine sind jeweils der 30. April, der 31. Juli, der 31. Oktober und der 31. Januar des Folgejahres.

ɓ Umsatzmeldungen sind auch dann abzugeben, wenn ein Unternehmen in einem Quartal keine Umsätze in den ausgewählten Staaten erzielt hat. (JW) W

Sie nutzen künstliche Intelligenz im Betrieb? Dann gilt auch für Sie der European AI Act, auch KI-Verordnung genannt.

Die EU hat mit dem European AI Act ein grundlegendes Gesetz zur Nutzung von KI-Systemen verabschiedet – mit Auswirkungen auch auf Handwerksbetriebe. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

KATHARINA WOLF

Ein Chatbot auf der Homepage, eine App, die aus gesprochenem Text fehlerfreie Berichte zaubert, oder ein Tool, das für Kunden schon mal ein erstes Angebot inklusive Foto für ein Möbelstück entwirft – viele Handwerksbetriebe nutzen die Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz bietet.

Mit den Möglichkeiten gehen aber auch Verpflichtungen einher: Seit dem 1. August 2024 ist der European AI Act in Kraft, das Gesetz der Europäischen Union zur künstlichen Intelligenz, auch KI-Verordnung (KI-VO) genannt. „Die EU-Verordnung legt Regeln für den Einsatz von KI-Systemen fest, um die Sicherheit und Rechte der Bürger zu

„Die KI-VO gilt für alle, die KI-Systeme entwickeln, anbieten oder verwenden.“

Moritz

Füser,

Rechtsanwalt

schützen”, erklärt Moritz Füser, Rechtsanwalt in der Kanzlei HMS. Barthelmeß Görzel in Köln. Und damit kommen auch auf Handwerksbetriebe neue Pflichten zu. Füser beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum sind Handwerker von der KI-VO betroffen?

„Die KI-VO gilt für alle, die KI-Systeme entwickeln, anbieten oder verwenden”, sagt Füser. Handwerksbetriebe, in deren betrieblicher Software KI-Systeme integriert sind, sodass Mitarbeitende oder Kunden mit ihnen interagieren, dürften als Betreiber von KI-Systemen gelten und damit unter die KI-VO fallen.

Foto: ipopbastock.adobe.com