Claude Cahun et Marcel Moore

Dossier « Claude Cahun et Marcel Moore »

05 Éditorial

Aurélie Verdier, conservatrice en chef au musée national d’Art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris

06

Audacieuses

Claude Cahun et Marcel Moore

Tirza True Latimer, professeure émérite d’histoire de l’art et de culture visuelle au California College of the Arts, San Francisco. Traduction de Françoise Flamant

12

La famille Schwob : Le Phare de la Loire et les lumières de la République

Patrice Allain (†), maître de conférences à l’université de Nantes

18

Une œuvre en partage : esthétique et éthique de la cocréation chez Cahun-Moore

Andrea Oberhuber, professeure de littérature à l’université de Montréal

26

« La scène est à nous ! »

Tirza True Latimer, traduction de Françoise Flamant

34

Résister, représenter : artistes et espionnes

Joséphine Aulnois, doctorante en sociologie historique à l’université d’Oxford

42

Le photomontage au défi

Damarice Amao, docteure en histoire de l’art

50

Le Chemin des chats

Marion Chaigne, conservatrice des bibliothèques, et Claire Lebossé, conservatrice du patrimoine

60

La force magique du masque

Junko Nagano, philosophe en esthétique

66

S’habiller d’une autre histoire Mode et indiscipline dans l’œuvre de Claude Cahun et Marcel Moore Éva Prouteau, critique d’art

Échos / Claude Cahun et Marcel Moore

74

Pascaline Vallée

Carte blanche

75

Artiste invitée

Laure Del Pino

80

Ombres fertiles

Camille Pillias, journaliste et éditrice de narrations visuelles

Chroniques

81

Lény Charrier, Christophe Cozette, Alain Girard-Daudon, François-Jean Goudeau, Éva Prouteau, Bernard Renoux, Sébastien

Rochard, Sévak Sarkissian, Pascaline Vallée

Dossier Claude Cahun et Marcel Moore [

Avant-propos

Pour ce numéro consacré à Claude Cahun (1894-1954) et Marcel Moore(1892-1972), nous avons choisi de faire figurer leurs deux pseudonymes artistiques sur la couverture. Ce choix traduit notre volonté de reconnaître et de mettre en lumière la dimension profondément collaborative de leur œuvre dans les domaines littéraire, plastique, théâtral, photographique et politique. Il s’inscrit également dans la continuité d’un travail qui a débuté avec Patrice Allain, malheureusement disparu avant d’avoir pu se consacrer pleinement à cette parution, et dont nous souhaitons aujourd’hui honorer la mémoire ainsi que les intentions. Dessinatrice, scénographe, photographe, Marcel Moore fut autrice et co-autrice de nombreuses œuvres. Souvent invisibilisée, elle occupait pourtant une place essentielle dans cette création conjointe – un rôle que Patrice Allain, à l’instar de plusieurs chercheuses et chercheurs, tenait à mettre en lumière. Lors de notre rencontre autour de ce numéro, il avait exprimé le souhait de redonner toute sa place à cette artiste longtemps reléguée dans l’ombre de Claude Cahun.

Dans cette perspective, nous avons décidé d’associer systématiquement les deux noms dans les légendes des photographies. Bien que les images ne soient pas signées, plusieurs sources attestent qu’elles ont été conçues à deux. Formée aux arts visuels, Moore jouait un rôle actif dans la mise en scène, la fabrication des costumes et la réalisation des prises de vues.

Nous avons également opté pour une alternance entre les pseudonymes (Claude Cahun / Marcel Moore) et les noms civils (Lucy Schwob / Suzanne Malherbe), en fonction du contexte. Si leurs identités artistiques ont en effet dominé leur vie parisienne, à Jersey, pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont repris leurs noms civils par souci de discrétion. Ce sont ces noms qui apparaissent dans les documents d’arrestation et de condamnation, et sur la tombe de Lucy Schwob et Suzanne Malherbe.

Ces choix éditoriaux visent ainsi à restituer la dimension collaborative de leur œuvre et à prolonger les réflexions de Patrice Allain sur la reconnaissance d’une création partagée.

L'équipe de 303

Marcel Moore et Claude Cahun, double autoportrait, épreuve gélatino-argentique. Coll. part. © Photo Bernard Renoux.

1. René Char, La Parole en archipel, Paris, Gallimard, 1962.

2. Patrice Allain, « Une communauté de gestes et d’idées », texte pour l’exposition Pionnières, Zoo centre d’art contemporain, Nantes, 2022.

3. Ibid

4. Denis Roche, Le Boîtier de mélancolie, Paris, Hazan, 1999, p. 106. Hommage est doublement rendu à ce beau texte de Roche par la citation de Char que je lui emprunte.

Éditorial

Mortelles parades

C’est René Char qui écrivait que « nous n’avons qu’une ressource avec la mort : faire de l’art avant elle 1 ». Dans la « communauté de gestes et d’idées 2 » formée par Lucy Schwob-Claude Cahun et Suzanne Malherbe-Marcel Moore, tout, hormis la mort, semble faire exception, tout semble excentré : ainsi le fait d’être sœurs par alliance (le père de Lucy épouse la mère de Suzanne), ou bien encore celui d’être artistes, ou d’être amantes. Et la mort fit bel et bien partie de ces subjectivités orchestrées et déconstruites par elles.

Patrice Allain (1966-2024) aurait pu faire sienne cette phrase du poète-résistant, car tous les objets issus de ses propres champs d’étude n’auront écrit qu’une histoire d’art et de mort pensée conjointement sur fond de guerre, de résistance et d’activisme. Aux côtés d’Aurélie Guitton et de Carine Sellin, il portait le projet de ce numéro de 303 arts, recherches, créations sur Cahun et Moore. Depuis longtemps, il œuvrait à la reconnaissance de ce qu’il nommait leur capacité à « casser tous les rituels d’identification : lignée sociale ou lignée sexuelle 3 ». Ainsi donc, pas d’enfance heureuse chez Lucy Schwob ni de « familialisme », ainsi que Roland Barthes le formulait pour lui-même dans une légende inscrite sous une photographie où l’écrivain posait, jeune homme, entre sa mère et son frère, sur une plage basque : « La famille sans le familialisme ». Chez Cahun et Moore, il a fallu réinventer le genre, la sexualité, la famille, l’origine.

Depuis la disparition de Patrice Allain en novembre dernier, il y a à l’évidence une perte intellectuelle et amicale immense. Mais il y a aussi peut-être une forme d’étrange gain qui prend la forme d’une communauté de pensées et d’amitiés, déployée dans ce numéro de 303 par des contributions neuves sur cette relation créatrice et solidaire incarnée par Cahun et Moore, que chaque décennie redécouvre et enrichit, depuis le travail pionnier de François Leperlier. À mesure que la radicalité et la force d’anticipation de leur œuvre sur nos préoccupations contemporaines se fait jour, des pans entiers de ces manifestations théâtrales, photographiques, littéraires, graphiques, militantes et sexuelles sont étudiés plus en profondeur. Dans cette création où photographie et écriture s’unirent comme rarement contre l’obscurantisme, leurs vies disruptives opèrent un décentrement. Denis Roche évoquait ces photomontages dispersés un peu partout au péril de leur vie, durant les années passées à Jersey quand l’ennemi nazi était à leur porte : « […] elles allaient [les] déposer toutes les deux, de nuit, en bordure des terrains militarisés, les piquant sur les fils barbelés, ou les posant simplement sur les talus, les roulant aussi dans des bouteilles de champagne vides abandonnées sur les plages, les glissant dans des journaux qu’elles laissaient devant l’entrée des maisons ou sur des bancs des églises 4 » Comme Moore et Cahun, cet autre résistant qu’était René Char savait que la fatigue d’être soi est le corollaire de l’activisme. Chez Cahun, la militance prend une forme ésotérique, symboliste, néo-grecque ou surréaliste, et forme une extraordinaire parade du self, qui se fait le catalyseur d’une sociabilité queer durant les années de l’entre-deux-guerres. Pour les deux artistes, cette grande « scène du moi » exprima la plus grande détermination révolutionnaire.

C’est ce que s’attachent à montrer les contributions novatrices de ce numéro, dont Patrice Allain avait eu le temps de tracer les lignes de force – la famille Schwob, la ville de Nantes, les sociabilités féminines et lesbiennes dans la définition même de la modernité, les questions du hasard et du masque. Comme Cahun et Moore, lui aussi fut guidé sa vie durant par le hasard et l’obsession. Et peut-être aussi par ce qu’il savait être les innombrables vies des chats – lui qui n’en avait qu’une.

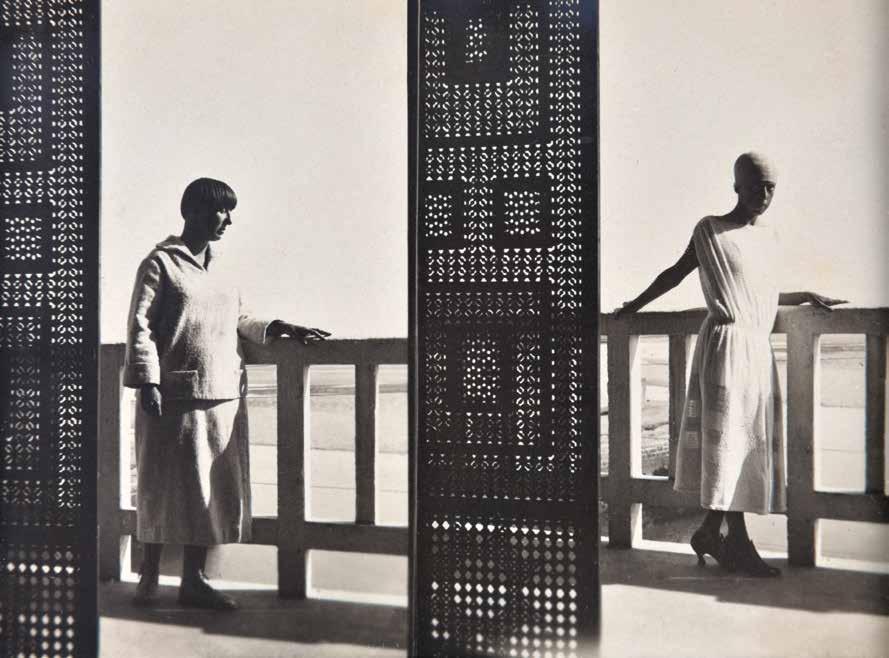

Marcel Moore et Claude Cahun, double autoportrait sur leur balcon au Croisic, photomontage, épreuve gélatino-argentique, vers 1922. Coll. part.

Audacieuses

Claude Cahun et Marcel Moore

Claude Cahun et Marcel Moore forment un duo audacieux dès leur jeunesse à Nantes. Artistes avant-gardistes engagées, elles mêlent création et militantisme, bousculant les normes de genre et de société.

Tirza True Latimer, traduction de Françoise Flamant

© Photo Bernard Renoux.

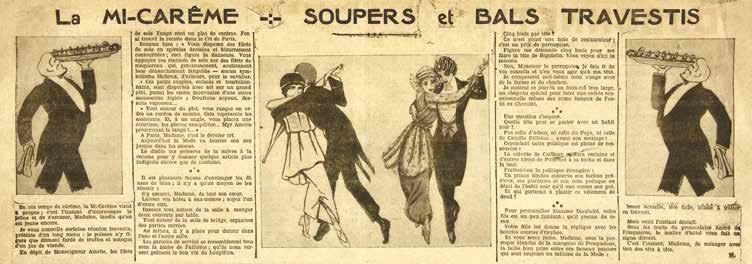

Dessins de Marcel Moore publiés dans Le Phare de la Loire, « La Mi-Carême, Soupers et Bals travestis », 10 mars 1914. Coll. Bibliothèque municipale de Nantes. © Photo Ville de Nantes – Bibliothèque municipale.

1. Claude Cahun citée par François Leperlier, « Claude Cahun : la gravité des apparences », dans Henry-Claude Cousseau et al., Le Rêve d’une ville : Nantes et le surréalisme, Nantes, musée des Beaux-Arts de Nantes, 1995, p. 263.

2. Armand Dayot, L’Image de la femme, Paris, Hachette, 1899.

3. Claude Cahun, Vues et visions, dessins de Marcel Moore, Paris, Éditions Georges Crès & Cie, 1919. Imprimé en 400 exemplaires par l’Imprimerie du Commerce, Nantes. Le cycle de poèmes en prose Vues et visions, signé Claude Courlis, a paru sans illustrations dans Le Mercure de France, vol. CIX, no 406 (1914), p. 258-278.

À

Nantes, au tournant du xxe siècle

Lucy Renée Mathilde Schwob est née à Nantes en 1894 au sein d’une famille influente. Son père, Maurice Schwob, dirige le quotidien progressiste et républicain Le Phare de la Loire. L’entreprise familiale, l’Imprimerie du Commerce, publie plusieurs autres titres, dont Le Journal littéraire et La Gerbe. Son oncle, Marcel Schwob, auteur symboliste renommé, cofonde la revue littéraire Le Mercure de France. Cependant, bien qu’issue d’une famille privilégiée, Lucy connaît une enfance difficile : sa mère, Marie-Antoinette Courbebaisse, souffre de crises psychiatriques et finit internée, son père est peu présent.

Cible en 1906 d’agressions antisémites au lycée de Nantes, au moment où les jugements contre Alfred Dreyfus sont définitivement annulés, Lucy est envoyée par son père en Angleterre, dans une école privée pour filles de bonne famille. Elle y maîtrise suffisamment bien la langue anglaise pour se plonger dans la poésie « décadente » d’Oscar Wilde et d’autres auteurs esthètes qu’elle trouvera dans la bibliothèque paternelle.

À peine rentrée à Nantes, à l’âge de quinze ans, une « rencontre foudroyante 1 » la lie pour toujours à Suzanne Malherbe, née en 1892, fille du médecin en chef des Hôpitaux de Nantes et conseiller municipal. Les familles Schwob et Malherbe se fréquentent, ce qui favorise la relation des deux filles. En 1917, Lucy et Suzanne deviennent officiellement sœurs par alliance lorsque Maurice Schwob, divorcé, se remarie avec la mère de Suzanne, Marie Rondet, veuve depuis 1915 ; ce mariage ne fera que renforcer des liens déjà forts entre leurs filles. Dès lors, Lucy et Suzanne vivent ensemble dans un appartement de l’immeuble du Phare, place du Commerce.

Formée à l’École des beaux-arts de Nantes, Suzanne crée des dessins de mode pour Le Phare. Une trentaine d’illustrations portent son nom d’artiste, Marcel Moore (ou, plus souvent, Moore). En parallèle,

Lucy y contribue avec des articles sur la mode et la culture en testant différents pseudonymes avant de choisir Claude Cahun, en hommage à la lignée de sa grand-mère maternelle, Mathilde Cahun. Les premiers tableaux vivants du couple datent des années 1910, une période qui s’achève dans les bouleversements meurtriers de la Grande Guerre – et, paradoxalement, les étapes vers l’émancipation des femmes. Une photographie de 1915 montre Lucy assise à sa table d’écriture, un appareil de photo Kodak sur le côté et, en face d’elle, un volume relié en cuir intitulé L’Image de la femme 2. Ce livre, qui répertorie les archétypes de la beauté féminine depuis la statuaire classique jusqu’aux portraits de grandes dames de la Belle Époque, marque pour Lucy et Suzanne le début d’une longue carrière de résistantes face aux orthodoxies de la « féminité ».

Les expériences artistiques et littéraires du couple mûrissent au Croisic, où elles séjournent pendant les vacances. La famille Schwob possède sur le quai de la Petite Chambre une maison dont Suzanne et Lucy occupent le deuxième étage. Un jour, sur leur balcon en face de La Petite Jonchère, elles se prennent en photo à tour de rôle, habillées de blanc, adoptant la même position contre la balustrade. Elles intègrent le portrait de l’une et celui de l’autre dans un photocollage conçu comme une stéréographie, le photocollage nous laissant imaginer la convergence des deux portraits dans un stéréoscope. Cette mise en scène visuelle laisse deviner une convergence des deux jeunes femmes, fusionnant leur identité aussi bien dans le domaine artistique que dans la vie privée.

Les signatures conjointes de Claude Cahun et Marcel Moore apparaissent pour la première fois en 1919, avec l’édition de Vues et visions 3 , un recueil de vers inspirés du Croisic écrit par Cahun et illustré par Moore. Dans les pages appariées du livre, les dessins de Moore encadrent les poèmes en prose de Cahun, formant vingt-cinq diptyques :

Patrice Allain †

La famille Schwob :

Le Phare de la Loire et les lumières de la République

Durant quinze ans, sous sa férule, Le Phare de la Loire, jadis modeste, se transforme en l’un des plus importants périodiques régionaux. Ce quotidien provincial se voit même diffusé jusqu’à

Paris, ce qui reste alors exceptionnel.

[La présente contribution est composée d’extraits d’un texte de Patrice Allain paru en 2006 dans le catalogue de l’exposition Marcel Schwob : l’homme au masque d’or, à la bibliothèque municipale de Nantes.]

Le Phare, une affaire de famille

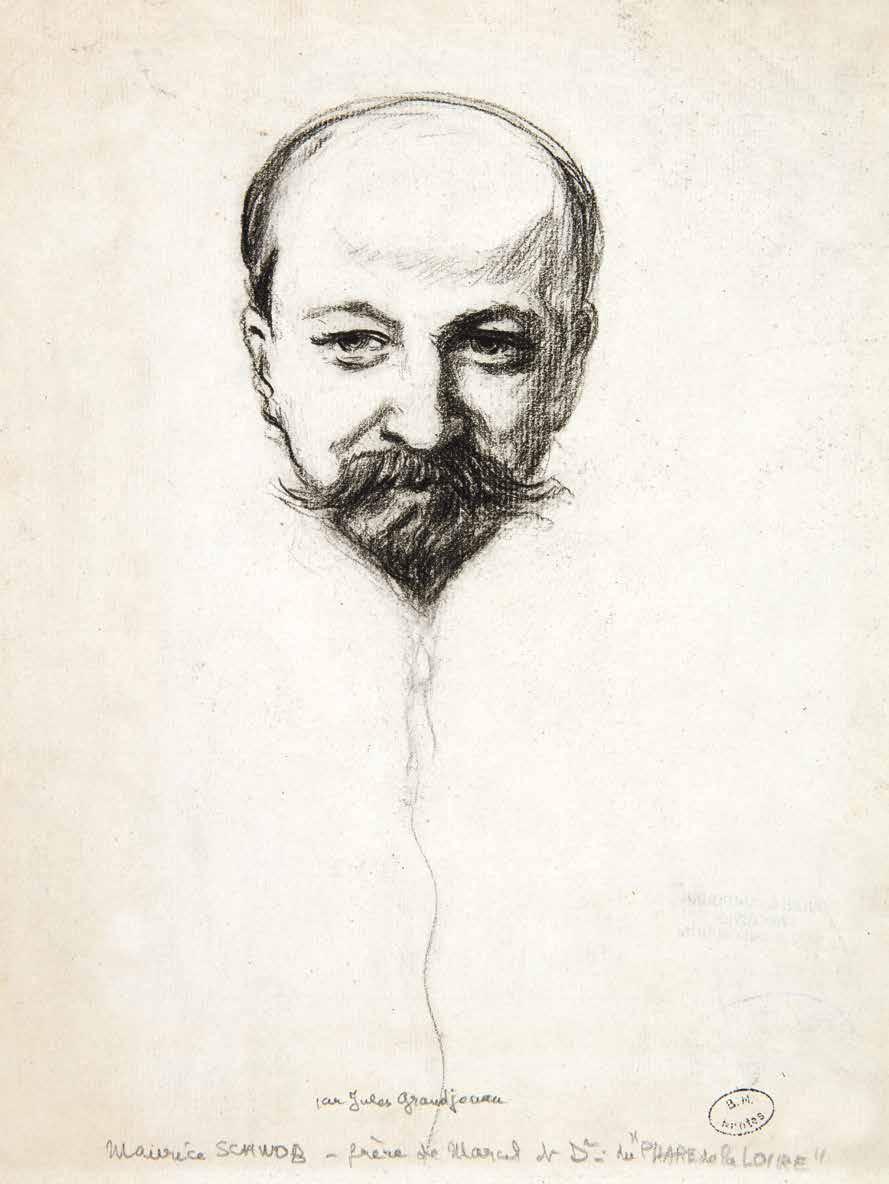

L’histoire de la famille, qui se superpose, jusqu’à se confondre, avec celle d’une époque où la presse quotidienne et régionale entend jouer un rôle croissant dans le domaine des idées et des lettres, débute en juin 1876 lorsque George Schwob achète le Phare de la Loire aux frères Évariste et Victor Mangin. La famille quitte alors Tours, où George Schwob s’est illustré à la direction du journal Le Républicain d’Indre-et-Loire et où il a été conseiller municipal, pour s’installer à Nantes.

Le temps familial se rythme au gré des tâches accomplies au journal, véritable épicentre des activités du clan Schwob. Léon Cahun, orientaliste et conservateur adjoint à la Bibliothèque Mazarine, converti jeune homme par son beau-frère George Schwob à la cause du Phare, poursuit une collaboration active entreprise dès les premiers pas du périodique nouvelle mouture.

Au service de la République

Au décès de George Schwob, son fils Maurice, « polytechnicien, officier d’artillerie, ingénieur qu’attendait un grand avenir industriel 1 » et qui n’était aucunement promis à une carrière dans le journalisme, reprendra en août 1892 la direction de l’entreprise paternelle 2. Sa mission n’est pas seulement commerciale, elle est également idéologique. En effet, le Phare apparaît aussi comme une machine de guerre propre à imprimer les idées républicaines et radicales, dans une logique à laquelle tous les membres du clan adhèrent. Dès son premier numéro, la profession de foi du Phare exposée par George Schwob est explicite : « À défaut du talent de nos prédécesseurs, ce que nous promettons avec la certitude de ne pas manquer à notre parole, c’est que nous maintiendrons toujours haut et ferme le drapeau de la République 3 » À l’instar de son père, juif alsacien d’origine, Maurice Schwob rêve d’une République qui porterait à son maximum la puissance de la France. Mais s’ils sont nationalistes, les Schwob n’en sont pas moins attentifs à la pensée socialiste, s’avérant notamment soucieux des classes laborieuses.

Le miroir noir de l’Anarchie

Malgré son engagement d’obédience radicale clairement affiché dans les colonnes du Phare, il existe pourtant une interprétation – encore tenace aujourd’hui – qui semble vouloir faire

← Portrait de Maurice Schwob par Jules Grandjouan. Coll. Bibliothèque municipale de Nantes. © Photo Ville de Nantes –Bibliothèque municipale.

1. Camille Mauclair, « L’hommage de Camille Mauclair à Marcel Schwob », Le Phare de la Loire, 11 avril 1928.

2. À ce titre, « la maison de la place du Commerce » est exemplaire de l’entreprise familiale du xixe siècle dont l’une des caractéristiques premières est d’avoir connu au moins deux générations de contrôle liées au même nom.

3. George Schwob, « À nos lecteurs », Le Phare de la Loire, 2 juillet 1876.

Andrea Oberhuber

Une œuvre en partage :

esthétique et éthique de la cocréation

chez Cahun-Moore

La démarche collaborative, en mariant l’Art et la Vie, est élevée chez le couple créateur

Cahun-Moore au rang d’un principe esthétique

et éthique

sur le

long terme. Elles ont une œuvre en commun basée sur le partage et la complémentarité.

Oubli et redécouverte : briser le plafond de verre

À la lumière de l’engouement pour les femmes dans les avant-gardes dont témoignent depuis une quinzaine d’années les expositions internationales telles Angels of Anarchy. Women Artists and Surrealism à la Manchester Art Gallery (2009), Die andere Seite des Mondes. Künstlerinnen der Avantgarde à la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (2011), In Wonderland. Surrealist Adventures of Women Artists in Mexico and the United States au Los Angeles County Museum of Art/LACMA (2012) ou encore Surréalisme au féminin ? au musée de Montmartre (2023) 1 , on serait tenté de croire que les créatrices avaient formé une communauté au sein des trois avant-gardes historiques, à savoir le futurisme, Dada et le surréalisme. Ces expositions collectives, tout comme les rétrospectives individuelles consacrées ces dernières années à Valentine Saint-Point et Dora Maar à Beaubourg, à Claude Cahun, Germaine Krull et Florence Henri au Jeu de paume, à Sophie Taeuber au musée Bellerive de Zurich, ou alors que l’on décide, comme l’artiste conceptuelle britannique Gillian Wearing, de « porter du Cahun » pour la saison printempsété 2017 à la National Portrait Gallery de Londres 2, suggèrent que, avec le temps, même les marges de la marge, pour reprendre l’idée de Susan Rubin Suleiman 3, finissent par rejoindre le Centre, qu’elles ont droit finalement à la redécouverte par le grand public. Or, si la question de la double marginalité de nombre de ces artistes de la première moitié du xxe siècle ne fait pas de doute aujourd’hui, la question d’une communauté au féminin ne correspond pas à une réalité historique. Les expositions susmentionnées révèlent la face cachée des avant-gardes historiques, en matière de présence-absence ainsi que d’apport des autrices et des artistes visuelles à l’élaboration d’une esthétique novatrice, transfrontalière parce que misant sur le décloisonnement des frontières culturelles et linguistiques, artistiques et médiatiques. Paradoxalement, si plusieurs créatrices semblaient se connaître, si elles étaient plus ou moins proches du chef de file ou du groupe dominant de chaque avant-garde ; si elles participaient à l’occasion à des réunions ou à des expositions de groupe, elles ne se percevaient pas ni ne semblaient vouloir se constituer en mouvement à part à l’intérieur d’un mouvement avant-gardiste donné.

L’histoire culturelle nous apprend que la position en marge d’un courant et la propension à une démarche intermédiale, caractéristique notamment des créatrices surréalistes – pensons à Claude Cahun (littérature, photographie, théâtre), à Leonora Carrington (peinture et littérature), à Nelly Kaplan (cinéma et littérature), à Meret Oppenheim (sculpture, peinture et poésie), à Valentine Penrose (littérature et collage), à Gisèle Prassinos (littérature, tenture et dessin)

← Entre nous, Claude Cahun et Marcel Moore, épreuve gélatino-argentique, 1926. Coll. Soizic Audouard.

1. L’intérêt pour les femmes artistes de manière générale et pour les créatrices avant-gardistes plus spécifiquement se manifeste plus tôt dans les pays anglosaxons et allemands qu’en France. Signalons toutefois le dossier thématique de la revue Obliques consacré en 1977 à « La Femme surréaliste » (nos 14 et 15).

2. À l’occasion du centenaire du surréalisme, la galeriste Alberta Pane a exposé à Paris sa collection particulière de photographies et de livres, exposition Claude Cahun / Marcel Moore, 2024.

3. Susan Rubin Suleiman aborde la question de la « double marginalité » des artistes et écrivaines dans « En marge : les femmes et le surréalisme », Pleine Marge, no 1, 1993, p. 55-68.

Tirza True Latimer, traduction de Françoise Flamant

« La scène est à nous ! »

Dans l’entre-deux-guerres à Paris, Claude Cahun et Marcel Moore s’engagent dans un théâtre avant-gardiste, féministe et ésotérique. Aux côtés de figures comme De Max, Nadja ou Lounsbery, elles explorent une création libre, collective et spirituelle.

Au seuil du théâtre

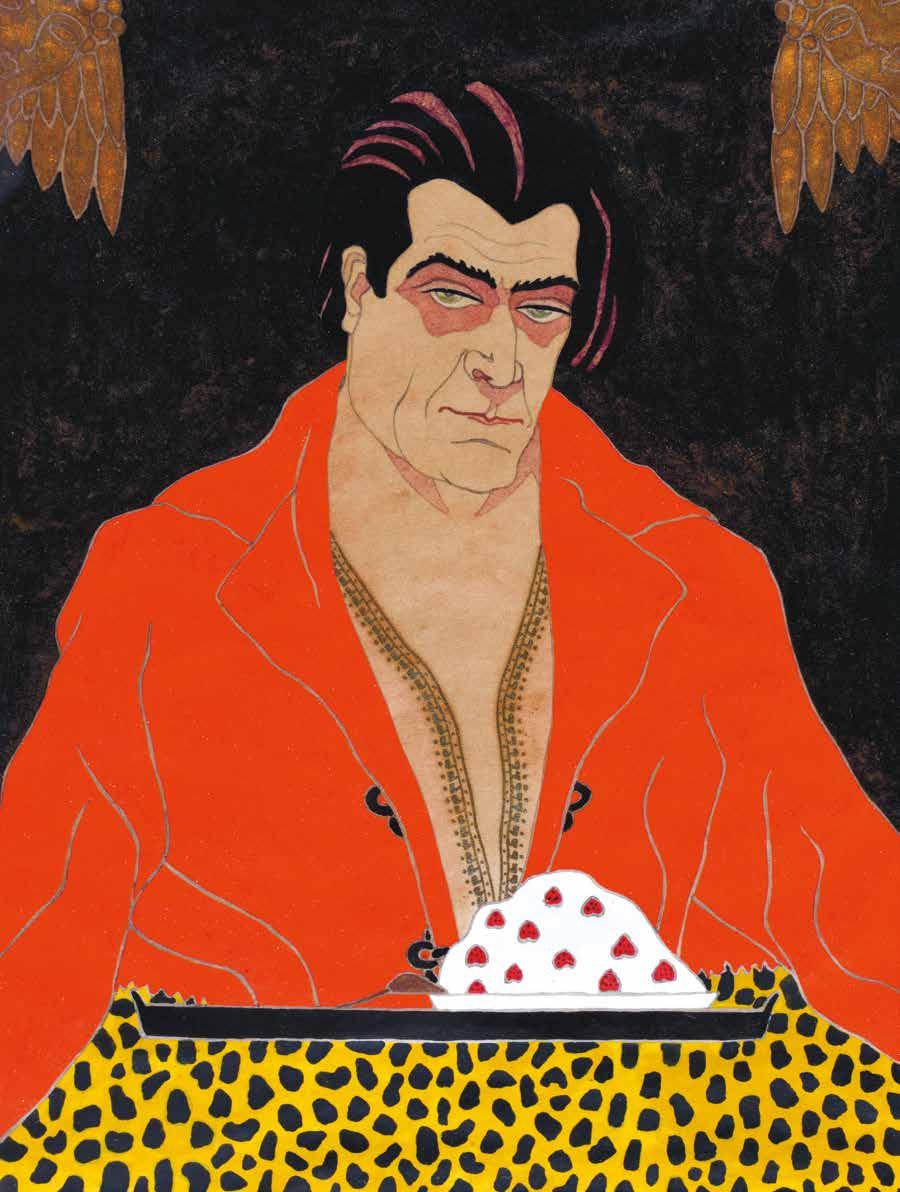

Marcel Moore et Claude Cahun trouvent dans le théâtre un sanctuaire de tolérance et un modèle de collaboration dans la création artistique. Ferventes admiratrices des Ballets russes, elles lisent attentivement les numéros spéciaux de Comoedia Illustré servant de programmes et s’en inspirent pour leurs innovations photographiques et graphiques. Durant les années 1920, Moore dessine des cartes postales promotionnelles pour Florence Walton, Rhouma-Jé et Nadja. Ses dessins capturent l’essence de ces danseuses et de bien d’autres personnages de l’époque (notamment Samson Fainsilber, André Gide, Léonide Massine, Jacques Massoulier et Édouard De Max).

Ce dernier occupe une place particulièrement importante dans l’œuvre de Moore et dans l’histoire du couple Cahun/Moore. L’actrice Marguerite Moreno, veuve de l’oncle de Cahun, l’écrivain Marcel Schwob, présente ses nièces à sa « co-star ». Homosexuel déclaré, De Max est entouré de jeunes protégés gay : André Gide écrit la pièce Saül pour l’acteur en 1898 ; en 1908, De Max lance Jean Cocteau en lui offrant une matinée poétique au théâtre Fémina, sur les Champs-Élysées. Cahun et Moore sont fascinées par sa présence scénique et son aisance sociale. Moore lui consacre de nombreux portraits et le décès de l’icône en 1924 laisse le couple dévasté.

Le réseau

Elles font alors la connaissance de Grace Constant Lounsbery, écrivaine symboliste américaine, lesbienne d’âge mûr bien établie sur la scène parisienne, qui les prend sous son aile. Autrice de théâtre connue au début du siècle, elle a créé des rôles pour Moreno, Sarah Bernhardt et De Max, qui a incarné Holopherne dans la représentation inaugurale de sa pièce Judith à New York. Durant les années 1920, sa version du Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde, succès de scandale à Londres avant la Grande Guerre, a été adaptée pour le théâtre français par les Pitoëff.

Lounsbery préside l’Union des Amis des Arts ésotériques et organise des séances culturelles dans son hôtel particulier du 12, rue Guynemer, près du jardin du Luxembourg. Moore et Cahun ont avec elle de nombreuses relations communes et partagent sa passion pour le théâtre. De plus, les Schwob possèdent une maison dans la presqu’île guérandaise, au Croisic, tandis que Lounsbery est propriétaire d’un domaine de l’autre côté du Traict : Cahun et Moore se sentent « en famille » chez Grace Constant Lounsbery.

Son salon est le rendez-vous d’artistes et de dramaturges intéressés par le bouddhisme, la théosophie et d’autres disciplines métaphysiques alternatives à la culture occidentale. Cahun et Moore s’y intègrent rapidement. Sur plusieurs photographies prises par Moore, on voit Cahun

←

Le Repas du lion, Marcel Moore, portrait d’Édouard De Max, gouache et encre sur papier, 1922. Coll. part.

© Photo Bernard Renoux.

Résister, représenter : artistes

et espionnes

Le

passé de résistantes de Claude Cahun et Marcel Moore, redevenues à cette époque Lucie Schwob et Suzanne Malherbe, demeure très méconnu. Comme les espionnes anglaises du SOE 1, elles ont défié les normes de genre en

s’engageant, mais leur

rejet des stéréotypes les a maintenues dans l’ombre.

Sur la petite île anglaise de Jersey, occupée depuis 1940, les Allemands fulminent : des tracts incitant leurs soldats à la désertion et propageant de fausses nouvelles sont glissés partout. Des cimetières aux voitures, ils érodent le moral des troupes – et pas l’ombre d’un auteur en vue. Ailleurs, en France occupée, des messages transmis par radio informent les forces britanniques des faits et gestes allemands. Derrière ces actions de résistance se cachent des femmes dont les visages sont longtemps demeurés inconnus. À Jersey, Suzanne Malherbe et Lucy Schwob – revenues à leurs noms de naissance durant l'Occupation afin de ne pas attirer l'attention des Allemands – impriment seules les tracts qui sèment la panique chez l’occupant quatre ans durant, tandis que des dizaines d’espionnes britanniques du SOE dynamitent de l’intérieur l’occupation allemande en France. Portrait en miroir de deux résistances, l’une individuelle et l’autre collective, qui ont défié les normes de leur époque. Farouchement indépendantes et inclassables, Lucy Schwob et Suzanne Malherbe continuent de voir leurs exploits ignorés, contrairement à ceux des femmes du SOE, mis en lumière par plusieurs films.

Le SOE est un service secret britannique fondé en 1940. À l’instar de Schwob et Malherbe, installées à Jersey depuis 1937, il s’est développé entre la France et l’Angleterre. Le service a la lourde tâche « d’enflammer » l’Europe en soutenant la résistance dans les pays occupés. Il se différencie par son recrutement de civils, à une époque où les officiers constituent la majorité des agents de renseignement. Plus surprenant encore, le SOE n’hésite pas à envoyer des femmes sur le terrain. Cette décision, qui semble ordinaire aujourd’hui, est une immense transgression pour l’époque : seules les femmes du SOE seront autorisées à endosser le rôle de combattantes par l’armée britannique durant la guerre. La section F, qui envoie des agents francophones mais étrangers en France, emploie le plus de femmes 2. Comme Lucy Schwob et Suzanne Malherbe, la plupart s’engagent par idéal et par refus du fascisme. Le profil des deux artistes n’aurait sans doute pas déplu au SOE : le service était connu pour ses positions libérales – un autre agent de la section F, Dennis Rake, était ouvertement gay.

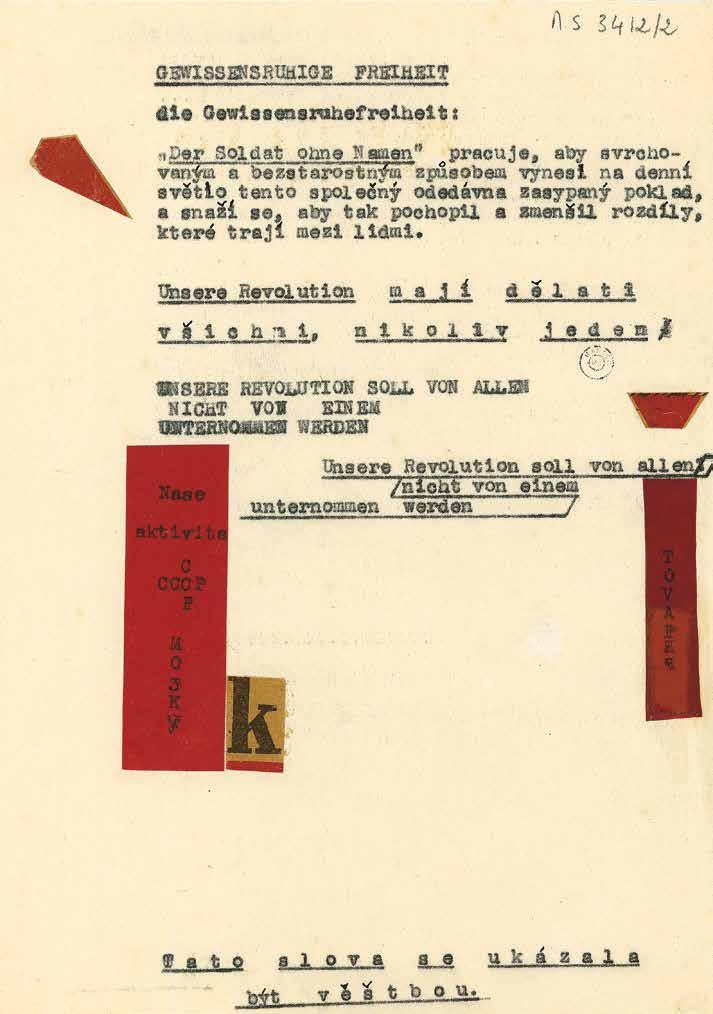

Sur le terrain, les femmes du SOE sont employées comme courriers, transmettant des messages secrets à travers le pays, ou comme opératrices radio. Dans ce dernier cas, elles communiquent des informations cryptées à Londres. Depuis Jersey occupée, Schwob et Malherbe impriment, elles, des tracts en allemand bien lisibles. Le premier s’intitule Guerre sans fin et tous sont signés par un « soldat sans nom ». Lucy Schwob le dira elle-même, le sabotage est avant tout psychologique : « Je m’étais engagée – engagée envers moi seule – à convaincre les soldats (allemands) de se retourner contre leurs officiers (nazis) 3 » Au travers du soldat sans nom, les artistes moquent les commandes absurdes des hauts dignitaires allemands 4. Elles affirment que la révolution antifasciste est proche, et que seule la désertion peut encore sauver les occupants. « Plus longue sera la guerre, plus longue

←

Le Muet dans la mêlée, tract signé le « soldat sans nom », 1948.

Coll. Bibliothèque municipale de Nantes, inv. Ms 3412/2. © Photo Ville de Nantes – Bibliothèque municipale.

1. SOE : Special Operations Executive (Direction des opérations spéciales) [NDR].

2. Juliette Pattinson, « “Passing unnoticed in a French crowd”: The passing performances of British SOE agents in Occupied France », National Identities, no 12, 3, 2010, p. 291-308.

3. Dans Dominique Bourque, « Claude Cahun ou l’art de se dé-marquer », Cahiers de l’IREF, no 5, 2013. https:// oic.uqam.ca/fr/articles/ claude-cahun-ou-lart-de-sede-marquer

4. Lila Boses, podcast « Claude Cahun et Marcel Moore : une résistance surréaliste », France Culture, 2021.

Damarice Amao

Le photomontage au défi

Si les photomontages d’Aveux non avenus ont d’abord dérouté la critique lors de leur parution, ils sont aujourd’hui reconnus – à l’instar de l’ensemble de l’œuvre de Cahun et Moore – pour leur dimension surréaliste et expérimentale.

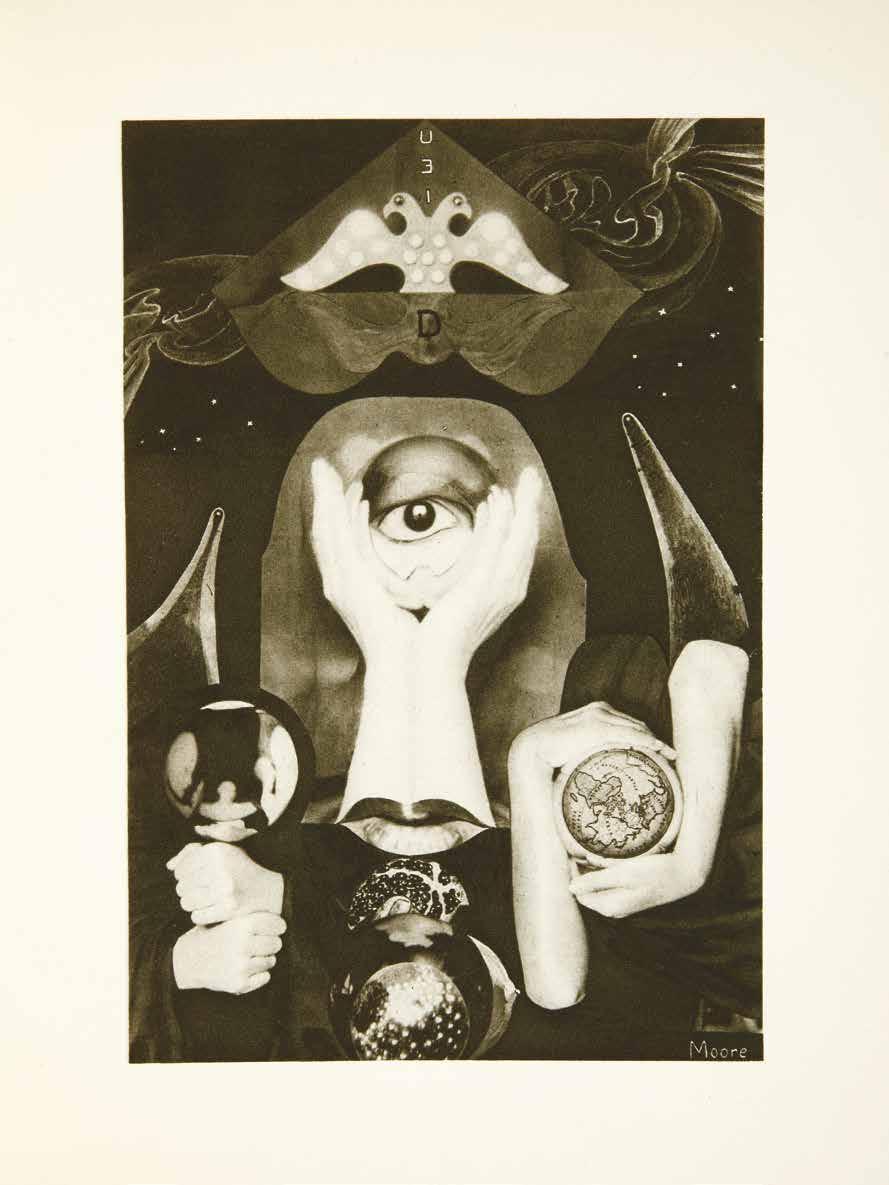

En septembre 1930, la revue Le Crapouillot consacre quelques lignes à l’ouvrage Aveux non avenus, publié quelques mois plus tôt. Si le texte semble susciter l’enthousiasme du critique et dessinateur Gus Bofa en raison de sa radicalité stylistique, les photomontages – dix au total –qui structurent la narration le laissent quelque peu circonspect : « Des photographies truquées s’efforcent à illustrer ces exercices intimes. Mais ces découpages ingénieux paraissent pauvres à côté du texte, sentent le fait exprès, la bizarrerie voulue et cherchée au hasard. Ils compromettent, par une réalité trop précise encore, l’hermétisme savoureux du livre 1 »

Ce jugement négatif et catégorique contraste avec la réception actuelle de l’œuvre de Cahun – autoportraits et photomontages compris – au sein de l’histoire du surréalisme et plus particulièrement dans le champ de la théorie et de la critique féministes depuis les années 1980-1990.

La représentation de soi, la mise en scène, le travestissement, la mascarade, la performance corporelle, les questionnements sur le genre et l’identité sexuelle sont autant de thèmes cruciaux qui traversent l’œuvre tant littéraire que visuel de Cahun et animent avec une grande vitalité, aujourd’hui encore, les diverses lectures féministes de son œuvre 2

En 1930, la critique peine encore à saisir la portée de cet objet littéraire hybride, notamment sa radicalité visuelle, dans un contexte de renouvellement des usages et des pratiques de la photographie au sein des avant-gardes, que nous invitons à appréhender ici.

La photographie au plus près de la littérature

Aveux non avenus est mis en avant dans la presse spécialisée et généraliste comme un ouvrage d’artiste d’exception. Publié par les éditions du Carrefour, que dirige Pierre Lévy, le livre s’inscrit dans la logique du catalogue de l’éditeur. Un an auparavant, ce dernier a publié La Femme 100 têtes, le roman-collages de Max Ernst, ainsi que l’ovni autobiographique Hebdomeros du peintre Giorgio De Chirico. La maison d’édition publie à la même époque la revue Bifur, animée par l’ex-dadaïste Georges Ribemont-Dessaigne. D’ambition internationale, ce périodique ouvre ses pages à la production artistique et littéraire contemporaine ainsi qu’à la photographie. Claude Cahun y fait notamment une rare contribution en 1930, avec la reproduction d’un de ses autoportraits photographiques, alors encore méconnus du public 3

Ainsi, les encarts publicitaires annonçant la sortie du livre accordent une part égale au texte et à l’ensemble de photomontages. Le soin apporté à leur réalisation au moyen de l’héliogravure y est particulièrement souligné. D’après les indications et esquisses de Cahun, l’exécution de ces tirages a été confiée à sa partenaire et complice Suzanne Malherbe qui, pour l’occasion, signe les planches sous le pseudonyme de (Marcel) Moore.

Technique de reproduction photomécanique mise au point au xix e siècle, à l’époque de l’invention des premiers procédés photographiques, l’héliogravure permet, à l’issue d’une série d’étapes complexes de transfert d’images sur des plaques de cuivre, de produire des tirages

← Planche I insérée dans Aveux non avenus, 1929-1930. Coll. Bibliothèque municipale de Nantes, inv. 612504R. © Photo Ville de Nantes – Bibliothèque municipale.

1. Gus Bofa, « Les livres à lire… et les autres. Aveux non avenus par Claude Cahun », Le Crapouillot, septembre 1930, p. 10-11.

2. Voir entre autres Abigail Solomon-Godeau, « Le “Je” équivoque : Claude Cahun sujet lesbien » (1999), dans Chair à canons. Photographie, discours, féminisme, recueil de textes, Paris, Textuel, 2016 ; Jennifer L. Shaw, Reading Claude Cahun’s disavowals, Ashgate, Farnham [u.a.], 2013.

3. Dans « Frontière humaine », Bifur, no 5, 1930.

Marion

Chaigne et Claire Lebossé

Le Chemin des chats

En 2010, la Ville de Nantes a acquis deux séries de photographies réalisées à Jersey au début des années 1950, mettant en scène Claude Cahun avec son chat.

En rejoignant les collections municipales nantaises, réparties entre la Bibliothèque municipale et le Musée d’arts de Nantes, ces deux séries de photographies – Le Chemin des chats (sept photographies sur les huit de la série) et Mais... Le Chemin des chats (deux photographies) 1 – ont intégré le deuxième fonds Cahun au monde par son importance après celui du Jersey Heritage. Elles complètent l’ensemble nantais considérable, aujourd’hui constitué de plus d’une centaine de photographies, d’une dizaine de dessins et d’une trentaine de documents (tapuscrits, lettres...), d’une approche narrative assumée de la pratique photographique. Dans une longue lettre adressée au journaliste et écrivain surréaliste Jean Schuster en mai 1953 2, Cahun raconte la genèse de la deuxième série :

« J’ai construit de ma chambre à coucher [...] au jardin ce qu’Allan et Albert – qui m’ont aidée –nomment “the cats walk” (littéralement : la promenade ou le chemin des chats). C’est la réalisation presque exacte d’un rêve datant de l’automne dernier. Ce rêve – que j’avais raconté au réveil – je n’y pensais plus du tout, du moins consciemment. C’est seulement la vue du travail terminé, du chat perché sur le balcon à balustrade en volutes [...]. C’est seulement la réalisation du rêve qui m’en a soudain rendu l’image (une des images) et fort dépaysée. Le balcon décoré de mon rêve donnait aussi sur un jardin [...]. De plus le chat de jadis (mort en juillet 44) avait tout l’air d’un fantôme dans mon rêve. Il est vrai que vivant – couleur de brume argentée… les yeux très grands mais d’une nuance pâle indéfinissable – il avait souvent cet air de créature d’au-delà des miroirs… le sourire retardant sur la disparition du corps à peine visible. J’ai fait une première expérience du chemin. Le balcon a cédé, se serait effondré si j’y étais restée debout. Il suffisait d’avancer… les chats me précédant… Que ça s’effondre derrière nous est sans importance. Nul autre ne prend ce chemin. [...] “Le Chemin des chats” n’a rien d’un escalier de secours. [Il brûlerait avant les murs !] C’est, au-dessous du balcon de bois mince, une planche de bois mince, inclinée, pourvue de légères traverses, pour servir aux pattes de points d’appui, le tout bien lisse – gare aux éclisses ! mais Allan est bon menuisier. Il a tout compris – sauf que je voulais passer par là moi aussi. Il le saura ce soir. Il renforcera le chemin. Mais c’est loin, loin de me donner les moyens d’aller vous rejoindre. »

L’expérience met ainsi en pratique un rêve, faisant se rencontrer le conscient et l’inconscient dans une démarche surréaliste par excellence. La mention du sourire du chat évoque, en outre, Alice au pays des merveilles, un ouvrage de Lewis Carroll célébré par les surréalistes. Par deux fois, les yeux bandés, l’artiste prend le chat comme guide, lui accordant un rôle d’intercesseur entre le visible et l’invisible. Le félin devient le guide de Cahun, aveuglée : « Le “cheval” sur mon épaule ou dans mes bras ou devant moi me mène où j’aime aller », écrit-elle à Jean Schuster 3. Modèle d’indépendance, l’animal suscite une forme d’identification chez Cahun : « Nous exigeons le rêve, griffes dehors ou patte de velours », réclame-t-elle dans Aveux non avenus. Ses Confidences au miroir, notes autobiographiques de 1945-1946, s’achèvent sur ces mots : « Elle a toutes ses griffes. »

Plusieurs chats ont partagé la vie de Cahun et de sa compagne Suzanne Malherbe, dite Marcel Moore, qui est très probablement derrière l’objectif de l’appareil photographique pour ces deux séries. On sait que Kid, nommé ainsi en hommage au Capitaine Kid des Vies imaginaires de Marcel Schwob, a échappé à la quarantaine pour débarquer à Jersey, dissimulé dans un sac de

← Le Chemin des chats I, Claude Cahun et Marcel Moore, tirage argentique noir et blanc, 21,5 x 16 cm, vers 1949. Inscription au revers : « Si pétrifiée je suis pétrifiée en nuage ». Coll. Bibliothèque municipale de Nantes, inv. Ms 3581/III/5. © Photo Ville de Nantes – Bibliothèque municipale.

1. Bibliothèque municipale de Nantes, cote Ms 3581/3/1 à 9. La Ville de Nantes ne possède pas la photographie 5 de la première série.

2. Bibliothèque municipale de Nantes, cote Ms 3412/11.

3. Ibid.

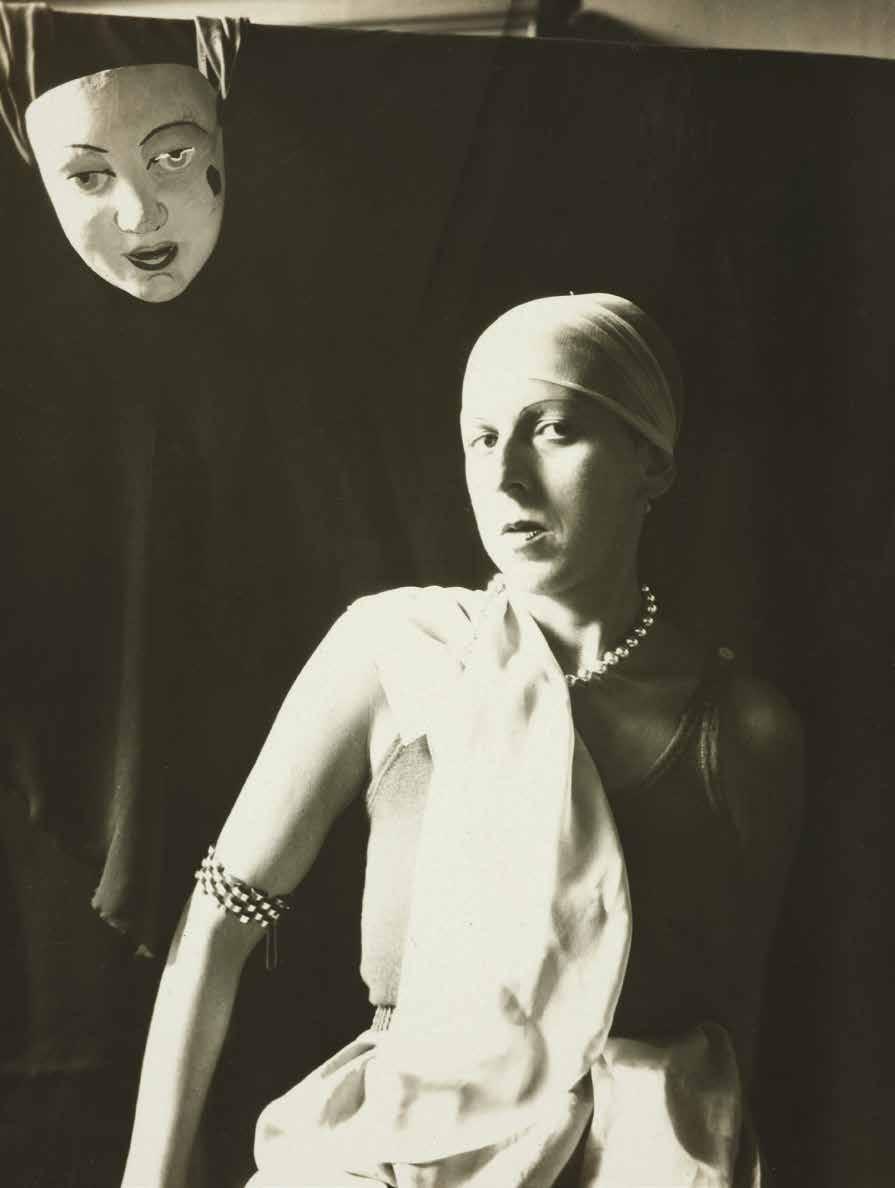

La force magique du masque

Outre le bref engagement dans le théâtre d’avant-garde, qui a été sous l’inspiration du théâtre du masque au Japon « nô », Claude Cahun a utilisé les masques et les marionnettes dans son œuvre protéiforme, comme dispositifs scéniques de déconstruction et de reconfiguration de la subjectivité.

L’impact du nô sur le mouvement théâtral d’avant-garde

Dans le mouvement théâtral d’avant-garde du début du xxe siècle, on opposait le monde du masque et de la marionnette au monde du réalisme ou du naturalisme des théâtres populaires. Edward Gordon Craig (1872-1966), metteur en scène anglais, a exercé une grande influence sur ce renouveau théâtral européen dans la première moitié du xx e siècle. Il rêvait d’un art total où tous les éléments (la danse, la musique, les lumières et les couleurs) seraient utilisés pour leur valeur symbolique et affirmait que l’acteur idéal devrait être une « sur-marionnette » qui porterait un masque neutre et rendrait possible la stylisation du geste par un « personnage inanimé ». Cet acteur « […] ne représentera pas le corps de chair et d’os, mais le corps en état d’extase, vêtu d’une beauté de mort, d’où émanera un esprit vivant 1 » Dans sa revue The Mask (1908-1929), Craig a introduit, outre la tragédie grecque, le théâtre traditionnel japonais : le jôruri (théâtre de marionnettes), le kabuki et surtout le nô 2. Sa conception de l’orientalisme romantique a rendu difficile l’application des techniques théâtrales du style japonais au théâtre moderne occidental, mais son enthousiasme et son idéalisation marquent le point de départ des rapports est-ouest dans l’évolution théâtrale.

Dans la France des années 1920, deux personnalités ont été importantes pour le théâtre nô : Noël Peri (1865-1922), missionnaire catholique et auteur, et Paul Claudel (1868-1955), écrivain et ambassadeur de France au Japon entre 1921 et 1927. Peri a traduit certaines pièces du théâtre nô et a publié Cinq nô : drames lyriques japonais (1921) et d’autres œuvres comportant d’intéressants commentaires et de précieuses explications. Paul Claudel, lui, a donné des conférences et écrit sur la culture japonaise. Son essai très impressionnant à propos du nô dans L’Oiseau noir dans le Soleil levant (1927) a connu un grand succès. On peut dire que l’un a donné des renseignements précis sur le théâtre nô, et que l’autre a transmis la richesse de cette forme théâtrale, en ce qui concerne tant le drame que la danse et la musique. Paul Claudel a eu beaucoup d’échanges avec le monde du théâtre et tout particulièrement avec les « acteurs » de la rénovation théâtrale, à commencer par son ami Jacques Copeau (1879-1949). Ce dernier, fervent admirateur de Gordon Craig, fonda en 1913 le théâtre du Vieux-Colombier, conçu comme un lieu d’expérimentation du nouveau théâtre. Il voulait construire une scène dépourvue de tout décor, appelée « tréteau nu ». Après la Première Guerre mondiale il a créé une école où un masque proche de celui du nô était utilisé. En 1924, il annonce : « Au cours de son prochain spectacle, le Vieux-Colombier donnera la représentation d’un nô japonais, Kantan, interprété par l’École du Vieux-Colombier [...] pour la première fois avec le public 3 » L’idée

← (Auto)portrait, Claude Cahun et Marcel Moore, photographie, vers 1929. Coll. Musée d’arts de Nantes, inv. 996.3.2.Ph. © Photo Musée d’arts de Nantes - Cécile Clos.

1. Edward Gordon Craig, « The Actor and the Über-Marionette », 1907, dans On the Art of the Theatre, 1911, p. 39.

2. The Mask fait le compte rendu de livres sur le théâtre nô : Arthur Waley, The Nô Play of Japan (1921) ; Friedrich Perzynski, Japanische Masken, No und Kyogen (1925), etc.

-

3. Voir Jacques Copeau, Registres V, Les Registres du Vieux-Colombier III, 1919-1924, Gallimard, NRF.

S’habiller d’une autre histoire

Mode et indiscipline dans l’œuvre de Claude Cahun et Marcel Moore

De Claude Cahun et Marcel Moore, on peut alléguer qu’elles poursuivirent toute leur vie une idée romanesque du vêtement : s’habiller d’histoires inédites, jouer avec l’être et le paraître, inventer des vêtements-œuvres, voilà qui les a passionnées.

D’octobre 1913 à juillet 1914, dans le journal familial Le Phare de la Loire, leur première collaboration aborde avec humour et ironie le sujet de la chronique de mode. Ensuite, la mode devient indissociable de leur trajectoire artistique et intellectuelle, pour affirmer leur appartenance ou leur non-appartenance à des groupes sociaux, culturels, religieux, politiques ou encore professionnels. Au regard de l’œuvre du duo, comment la personnalisation du style, vestimentaire et capillaire, renvoie-t-elle au manifeste artistique, genré et résistant ?

Apprendre à modifier la mode

Cheval de Troie caracolant, les quarante chroniques publiées dans Le Phare de la Loire et Le Petit Phare sont plus incisives qu’il n’y paraît. Dans l’écriture, Claude Cahun s’y défoule joyeusement pour épingler les conventions de genre. Par le dessin, Marcel Moore y libère les corps et met en scène, mine de rien, de nombreux duos féminins. Déjà, les invariants de l’œuvre à venir s’esquissent impeccablement.

Tout est là tôt, à commencer par l’obsession des masques. De la voilette-masque au masque du pseudonyme en passant par le masque de carnaval, les chroniques font la part belle aux dissimulations, travestissements et mobilités identitaires. La praticité du vêtement est aussi constamment défendue : contre les diktats idiots, Cahun s’insurge et défend une mode légère, souple, qui n’engonce ni n’enferme les corps : « Exigez la liberté de vos pas 1 »

La taille est souvent haute, les formes amples, les drapés plébiscités. Reviennent les allusions aux modèles de l’Antiquité égyptienne, grecque ou romaine. « Faites-vous draper à la grecque, l’antique paraît avoir soumis le temps à ses caprices 2 » « Dans cette longue chemise aux plis droits, vous serez à votre gré Cléopâtre, Iphigénie, toutes les héroïnes, voire même vous 3 »

Le cosmopolitisme est toujours de mise, des burnous blancs aux manches pagodes, et le duo excelle à célébrer les voyages, le confort des tenues balnéaires et du sportswear naissant, les emprunts salutaires à l’uniforme du soldat ou à la vareuse du marin : « La déformation des modes masculines féminise vos tailleurs 4 »

En fait, ces chroniques parlent essentiellement d’émancipation : vis-à-vis du domaine de la mode même, avec de multiples injonctions à s’en détacher (« Une femme élégante doit apprendre à modifier la mode 5 »), mais aussi vis-à-vis du regard rabaissant des hommes (« Comme toujours, n’en faites qu’à votre tête 6 ») ou encore vis-à-vis de la dépendance économique des femmes, avec moult conseils de recyclage et de DIY avant la lettre. « Ne savez-vous donc pas que pour les uns, la mode est un grand art, pour d’autres un prétexte à philosopher 7 ? » Les textes de

←

Claude Cahun, photographie, circa 1913. Coll. Soizic Audouard.

1. Sans entraves, 3 novembre 1913.

2. La robe d’intérieur, 17 novembre 1913.

3. Les négligés, 24 novembre 1913.

4. Sans entraves, 3 novembre 1913.

5. Il y a mode et mode, 20 octobre 1913.

6. Bonnets de nuit, 14 janvier 1914.

7. Le nouvel an et l’an passé, 2 janvier 1914.