Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità:

Critici biosemiotici

Semiotics, life, ecology and sustainability: Biosemiotic critics

a cura di michele dentico

Pontificia Universidad Javeriana

International Association for Semiotic Studies

Instituto Departamental de Bellas Artes

Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità

Semiotics, life, ecology and sustainability

Pontificia Universidad Javeriana

International Association for Semiotic Studies

Instituto Departamental de Bellas Artes

Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità

Critici biosemiotici

Semiotics, life, ecology and sustainability

Biosemiotic critics

Copyright © 2025 by

© Pontificia Universidad Javeriana

© International Association for Semiotic Studies

© Instituto Departamental de Bellas Artes

© Michele Dentico, academic editor

First Editorial Pontificia Universidad Javeriana paperback edition, 2025

isbn (paperback): 978-628-502-063-6

isbn (eBook): 978-628-502-027-8 doi: https://doi.org/10.11144/Javeriana.

9786285020278

Made in Colombia

Facultad de Educación

Carrera 7a No. 42-27

Lorenzo Uribe, S.J. Building Phone: (601) 320 8320 ext. 2635

Visit educacion.javeriana.edu.co/ Bogotá, D.C.

Facultad de Comunicación y Lenguaje

Transversal 4 No. 42-00, 6th floor

José Rafael Arboleda Building Phone: (571) 320 8320 exts. 4563-4566

Visit comunicacionylenguaje.javeriana.edu.co/ Bogotá, D.C.

Instituto Departamental de Bellas Artes

Av. 2 Nte. #7N-66

Phone: (602) 620 3333. Visit www.bellasartes.edu.co Cali, Colombia

Publishing by Editorial Pontificia Universidad Javeriana

Carrera 7.a n.° 37-25, office 1301

Edificio Lutaima

Phone: (601) 320 8320 ext. 4752 Visit www.javeriana.edu.co/editorial

Book design by Carmen Villegas

Front cover by Carmen Villegas

Printed by Imprime tu Libro

Pontificia Universidad Javeriana | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 73 del 12 de diciembre de 1933 del Ministerio de Gobierno.

MIEMBRO DE LA RED DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE AUSJAL www.ausjal.org

Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S. J. Catalogación en la publicación

Delupi, Baal, autor Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità : critici biosemiotici = Semiotics, life, ecology and sustainability : biosemiotic critics / autores, Baal Delupi [y otros diez] ; editor académico, Dentico. -- Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2025.

257 páginas ; 24 cm

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN (impreso): 978-628-502-063-6

ISBN (digital) : 978-628-502-027-8

1. Semiótica 2. Biosemiótica 3. Semiótica de la comunicación 4. Sostenibilidad 5. Semiótica y cultura 6. Ecología humana 7. Filosofía de la ecología I. Dentico, Michele, editor académico II. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá IV. Asociación Internacional de Semiótica.

CDD 302.2 edición 21

CO-BoPUJ 12/06/2025

No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrival systems, without permission in writing from the Publisher.

Contenuto

Prefazione. La semiotica contemporanea: le poste in gioco del futuro per gli Early Career Researchers ( ecr )

Jorge Eduardo Urueña López 11

Prologo. Semiotica contemporanea: ricerca in cinque lingue. Cinque libri in cinque lingue

Jacques Fontanille e Tiziana Migliore 13

Presenta TION

Paul Cobley 25

Introduzione

Michele Dentico 31

Biosemiotica, semiotica cognitiva e sense-making: un approccio relazionale e pragmatista contro l’antropomorfismo

Luigi Lobaccaro 37

Verso una Biosemiotica Ecosistemica: la soglia semiotica tra vita e non vita

Nicola Zengiaro 67

ias in musica e codesemiotics. Appunti per lo studio da una prospettiva evolutiva

Emiliano Vargas 97

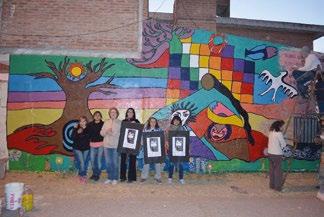

Resistenza artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente

Baal Delupi 115

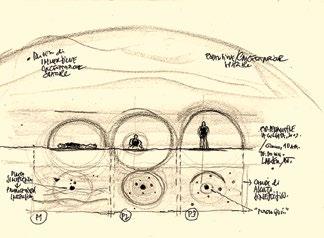

Ascoltare la foresta amazzonica: paesaggi sonori, ascolti profondi e processi di traduzione intersemiótica tra pratiche biosemiótiche e arti performative

Mónica Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri 139

Dalla biosfera alla semiosfera: le poetiche biodegradabili nella scena contemporanea argentina

Lucía Stubrin e Eric Hirschfeld 181

Quello che i polpi non dicono: i racconti animali di Vinciane Despret

Beatrice Vanacore 203

L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos. Proposte ecosofiche per una biosemiotica in prospettiva strutturale

Gianluca De Fazio 225

Autori 251

Contents

Preface. Contemporary semiotics: future stakes for Early Career Researchers (ECR)

Jorge Eduardo Urueña López 11

Prologue. Contemporary semiotics: research in five languages. Five books in five languages

Jacques Fontanille and Tiziana Migliore 13

Presentation

Paul Cobley 25

Introduction

Michele Dentico 31

Biosemiotics, cognitive semiotics and sense-making: a relational and pragmatist approach against anthropomorphism

Luigi Lobaccaro 37

Towards an Ecosystemic Biosemiotics: the semiotic threshold between life and non-life

Nicola Zengiaro 67

AI in music and codesemiotics . Notes from an evolutionary perspective

Emiliano Vargas 97

Artistic and intellectual resistance in the fight for the environment

Baal Delupi 115

Listening to the Amazon forest: soundscapes, deep listening and intersemiotic translation processes between biosemiotic practices and performing arts

Mónica Torres, Elizabeth Dezeo and Rocco Mangieri 139

From biosphere to semiosphere: biodegradable poetics in the contemporary Argentine scene

Lucía Stubrin and Eric Hirschfeld 181

What octopuses don’t say: the animal stories of Vinciane Despret

Beatrice Vanacore 203

The ambiguous transcoding between Bíos and Ethnos. Ecosophical proposals for a biosemiotics in structural perspective

Gianluca De Fazio 225

authors 251

La semiotica contemporanea: le poste in gioco del futuro per gli Early Career Researchers ( ecr )

L’Early Career Researchers (ecr in english) è una rete di giovani ricercatori intorno agli studi semiotici, dove l’impegno per un lavoro interdisciplinare e transdisciplinare contribuisce alla diversificazione degli studi semiotici.

Questa comunità accademica è nata sotto la guida di due riconosciuti semiologi: Il professor Paul Cobley (Regno Unito) e il professor Kristian Bankov (Bulgaria), rispettivamente presidente e segretario dell’Associazione Internazionale per gli Studi Semiotici (iass-ais) fino al 2024. Essi hanno riunito un primo gruppo di ricercatori provenienti da lingue, contesti e aree di formazione diversi, al fine di creare e consolidare spazi di discussione teorica e promuovere così nuove generazioni di ricercatori nel campo degli studi linguistici nucleati negli studi semiotici. Questo gruppo è stato formato da Jia Peng (Asia), Damien Tomaselli (Sudafrica), Alin Olteanu (Europa) e Jorge Eduardo Urueña (America Latina).

Questa rete è stata costituita come spazio per i giovani ricercatori per potenziare le diverse iniziative accademiche e professionali, al fine di fare appello a nuovi excursus teorici che garantiscano il dibattito e la discussione su segni, significati e sensi.

L’Associazione Internazionale di Studi Semiotici (iass-ais), secondo l’articolo due del suo statuto, cerca di rafforzare e diversificare i legami internazionali tra i Paesi membri, così come con altre nazioni che possono far parte di questa comunità. In base a questo principio, negli ultimi otto anni questa rete ha cercato di consolidarsi come spazio per lo sviluppo sociale e accademico, per la rinnovata costruzione di legami attraverso la scienza, l’innovazione, la tecnologia, la trasformazione sociale e culturale e, allo stesso modo, per proiettare le carriere accademiche dei futuri semiologi nel mondo.

Questa rete si concretizza in proposte di ricerca, mobilità accademica e formazione continua di giovani nell’area della Semiotica con una prospettiva transdisciplinare. Abbiamo già tenuto tre incontri della rete

nell’ambito dei congressi mondiali di semiotica, organizzati dalla iass-ais nelle città di Buenos Aires (Argentina), Salonicco (Grecia) e Varsavia (Polonia). Questi incontri, riconosciuti dall’associazione, sono stati presentati come il palcoscenico per la formazione completa di tutti i ricercatori che sviluppano la loro carriera accademica nell’ambito degli studi semiotici. L’obiettivo è quello di rafforzare la vocazione scientifica dei giovani ricercatori e di stimolare il collegamento delle nuove generazioni per la crescita e l’espansione della semiotica come prospettiva teorica e approccio metodologico nella scienza contemporanea.

Vi invitiamo a godervi questa prima serie di libri, in cui troverete il futuro della semiotica nelle mani degli Early Career Researchers ecr dell’Associazione Internazionale di Studi Semiotici iass-ais.

prof. jorge eduardo urueña lópez, ph.d.

Professore della Facoltà di Scienze dell’Educazione, Pontificia Universidad Javeriana Colombia

Membro del Comitato Esecutivo per la Colombia dell’Associazione Internazionale per gli Studi Semiotici iass-ais

Prologo

Semiotica contemporanea: ricerca in cinque lingue.

Cinque libri in cinque lingue

Il programma Ricercatori all’inizio della carriera (ecrs)1

Questo programma è stato concepito e realizzato su iniziativa dell’International Association for Semiotic Studies (iass-ais), durante la presidenza di Paul Cobley, e supervisionato dal precedente Consiglio scientifico dell’Associazione. La vicepresidente per le Americhe, Neyla Pardo, ha concepito e guidato l’intera attuazione della fase 1 del programma, con il supporto logistico e finanziario della Pontificia Universidad Javeriana di Bogotà. Gli Ricercatori all’inizio della carriera sono identificati sulla base di criteri internazionali: si tratta di ricercatori che hanno meno di 40 anni e non sono professori o ricercatori di ruolo, sono studenti di formazione post-dottorato, che difendono i loro studi da meno di 6 anni o studenti di studi di dottorato.

Il quadro tematico del programma è molto ampio e riguarda i fenomeni sociali, politici, economici, artistici ed educativi delle società contemporanee a livello globale. L’obiettivo è mostrare quale contributo e impulso possa dare la semiotica ai campi del sapere che si occupano di sfide culturali, politiche ed ecologiche. La semiotica contribuisce con i suoi modelli e metodi esplicativi a riflettere su tutte le principali questioni contemporanee.

Il programma mira inoltre a rafforzare e diversificare i legami internazionali tra i Paesi membri, così come con altre nazioni che potrebbero entrare a far parte della comunità della iass-ais, senza alcuna esclusione. In linea con questo principio, le azioni degli “Ricercatori all’inizio della carriera”, che rappresentano il futuro della semiotica nel mondo, dovrebbero

1 Acronimo del programma Early Career Researchers

Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità

favorire la creazione e il consolidamento di rapporti con le università e gli enti di ricerca di tutto il mondo, in un approccio che vuole essere inclusivo. Infine, dal punto di vista della iass-ais, il programma ha anche un obiettivo pragmatico, che è quello di consentire ai giovani ricercatori di confrontarsi con situazioni accademiche e scientifiche di altissimo livello – seminari, conferenze e congressi, pubblicazioni – nel rispetto di standard internazionali di eccellenza.

Cinque libri in cinque lingue

Grazie all’impegno delle istituzioni colombiane, il programma ecrs ha organizzato un numero considerevole di conferenze, lezioni, “conversazioni” e comunicazioni scientifiche. Qui presentiamo solo la parte più visibile e duratura di queste operazioni, intitolata: “Semiotica contemporanea: ricerca in cinque lingue e cinque libri. Progetto di collana editoriale”.

L’obiettivo principale della collana editoriale è l’ideazione, la produzione e la diffusione di ricerche attuali e discussioni teoriche portate avanti dalla rete ecrs come membro della iass-ais. Le lingue scelte sono non le lingue ufficiali della iass-ais, ma quelle selezionate dal comitato editoriale: spagnolo, portoghese, cinese, italiano, inglese. Per il comitato editoriale, “è prioritario diffondere la conoscenza in ognuna delle lingue in cui si fa ricerca semiotica, come modo per mettere in discussione la produzione di conoscenza nelle lingue egemoniche tradizionali”.

Jorge Eduardo Urueña Lopez è stato il saggio pilota e l’efficace coordinatore di questa serie di libri e del suo comitato editoriale. I cinque libri in cinque lingue sono:

• Pluriversos en la semiótica latinoamericana

• Semiótica da comunicação: novas perspectivas sobre mídia e linguagens

• 艺术产业符号学:在技术、政治与感知之间

• Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità: Critici biosemiotici

• Remodelling narrative spaces: Semiotic insights.

I titoli proposti e tutti gli articoli mostrano chiaramente che non è possibile inglobare, nemmeno in cinque libri, la totalità della ricerca semiotica rilevante a livello internazionale e che è indispensabile proporre un quadro di riferimento per un progetto più efficace, in grado di promuovere le ricerche promettenti in tutto il mondo. L’obiettivo di “mettere in discussione la produzione di conoscenza nelle lingue egemoniche tradizionali” si limita infatti a escludere, tra altre lingue, il coreano, il tedesco, l’arabo, il francese e il russo. Ma non sono solo le lingue a essere escluse dai cinque libri, perché gli stessi giovani ricercatori la cui lingua madre o di lavoro non è contemplata sono quasi del tutto assenti dai cinque libri, anche se avrebbero potuto esprimersi o essere tradotti in una delle lingue selezionate.

I cinque libri coprono una gamma molto ampia di temi semiotici – culture emarginate, comunicazione al futuro, arti industriali, biosemiotica ed ecologia, nuovi spazi narrativi significanti – e adottano ciascuno una strategia specifica.

1. Il libro in spagnolo, intitolato Pluriversos en la semiótica latinoamericana, tratta di identità minoritarie, di gruppi sociali vittima di discriminazione e della multiforme resistenza che essi oppongono; il campo di studio è limitato all’America Latina e la maggior parte degli autori risiede in università colombiane o in Messico. I temi della discriminazione, del dominio e della resistenza incoraggiano l’assunzione di posizioni politiche e militanti. I processi semiotici soggiacenti, nutriti della ricerca antropologica contemporanea, implicano approcci prospettici e soprattutto multiprospettici.

2. Il libro in portoghese presenta un insieme di ricerche nel campo della comunicazione, in termini di Nuove prospettive sui media e sui linguaggi. È un panorama del lavoro attuale di giovani ricercatori brasiliani, molti dei quali vivono a San Paolo. Si spera che i lettori del resto del mondo possano trasporre queste nuove prospettive nell’ambito delle loro culture.

3. Il libro in cinese, dedicato alle Arti industriali, è particolarmente omogeneo e innovativo, sia per l’argomento che per l’approccio, perché l’industrializzazione delle arti mette in crisi i fondamenti stessi della creazione. Gli autori, inoltre, non appartengono tutti alla medesima area geografica: alcuni sono cinesi, altri sono stati tradotti in cinese e lavorano in vari Paesi del mondo. Ciò dimostra che tutti i giovani ricercatori, indipendentemente dalla loro lingua madre o dalla loro lingua professionale, potrebbero partecipare ai libri di una collana di questo tipo.

4. Il libro in italiano copre una tendenza scientifica già affermata nel campo della biosemiotica: l’estensione a tutto ciò che ha a che fare con il vivente. Approcci già sviluppati altrove, in altri quadri teorici, come l’enazione, la cognizione distribuita, l’attore-rete, l’internaturalità, teorie e metodi che sostengono l’incarnazione di istanze, di attanti e di enunciazioni, da tempo presi in considerazione da tutte le scuole della nostra disciplina, sono qui riconfigurati e ben integrati nella biosemiotica. La maggior parte degli autori è italiana, mentre altri provengono dall’America Latina, in particolare dal Venezuela e dall’Argentina. Come nel libro in cinese, autori la cui lingua madre o di lavoro non è l’italiano hanno potuto comunque contribuire con articoli che sono stati tradotti.

5. Il libro in inglese è l’unico il cui tema non sia già istituzionalizzato, di pertinenza di un dominio già assodato e identificabile o derivante da un contesto socio-culturale regionale: affronta un problema semiotico contemporaneo, quello della riconfigurazione degli spazi di presentazione e rappresentazione nelle culture e nelle tecnologie di oggi. Gli autori hanno dovuto ripensare teorie e metodi e cercare nuovi punti di riferimento. Questa sfida ha ottenuto un grande successo: ogni capitolo pone almeno un problema semiotico sollevato dalla riconfigurazione degli spazi contemporanei. Il libro non indica le istituzioni o i Paesi di appartenenza degli autori.

La collana editoriale è poliedrica sotto molti aspetti: è multidisciplinare, multiteorica, multiculturale e multilingue. Dopo aver preso in esame i libri, riteniamo che gli aspetti multiteorici e multilinguistici conferiscano alla collana la sua struttura più forte. La pluralità delle teorie indurrebbe a proporre modelli ibridi. I giovani ricercatori sono invece riusciti, in modo molto apprezzabile, a riunire e omogeneizzare concezioni diverse. La sfida metodologica è notevole, perché la giustapposizione delle teorie si è dovuta comunque accompagnare a metodi coerenti e adatti agli oggetti da descrivere. L’analisi semiotica raggiunge infatti il suo obiettivo primario – l’intelligibilità dei fenomeni, la dimensione della scoperta attraverso il risultato euristico – quando utilizza modelli e strumenti descrittivi coerenti.

Il multilinguismo è una proposta perfettamente coerente con la missione dell’Associazione Internazionale di Semiotica, in un campo di ricerca in cui la traduzione tra le lingue occupa un posto centrale, qualunque sia il punto di vista teorico e metodologico scelto. Ma ci sono due modi di praticare il multilinguismo: (1) tutti gli autori di un libro scrivono in un’unica lingua, anche con traduzione, ed è la collana, non il singolo libro, a essere plurilingue: il lettore di ogni libro può conoscere solo una lingua; e (2) tutti gli autori scrivono gli articoli nella loro lingua madre o nella lingua di lavoro che hanno scelto, a partire da un elenco stilato collettivamente, ed è il singolo libro a diventare plurilingue; in questo caso, ci si aspetta che tutti leggano e comprendano le lingue degli altri.

È evidente che la prima soluzione non favorisce il multilinguismo e il dialogo interculturale e porta a esclusioni difficili da giustificare. Anche la seconda soluzione presenta alcuni svantaggi, ma sono gli svantaggi del mito di Babele, che come hanno dimostrato eminenti semiologi, Lotman e Fabbri in particolare, possono essere trasformati in vantaggi in termini di risemantizzazione e arricchimento dei saperi.

La fase 2 del progetto ecr s trarrà insegnamento dai risultati molto incoraggianti della fase 1. Per rafforzare l’obiettivo del programma ecr s di creare una vasta rete globale di scambi, tenteremo, in continuità con questa serie editoriale, di favorire un multilinguismo dinamico, inclusivo e produttore di senso. E cercheremo di rivolgerci

non solo ai semiologi, ma anche a ricercatori e ai professionisti di altre discipline e campi di indagine.

jacques fontanille Presidente iass-ais, Università di Limoges, Francia

tiziana migliore

General Secretary of the iass-ais, University of Urbino Carlo Bo, Italy

Sémiotique contemporaine:

recherche en cinq langues.

Cinq livres en cinq langues

Le programme Chercheurs en début de carrière (ecrs)1

Ce programme a été conçu et mis en œuvre à l’initiative de l’International Association for Semiotic Studies (iass-ais), pendant la Présidence de Paul Cobley, et supervisé par le précédent Bureau de l’Association. La vice-présidente pour l’Amérique, Neyla Pardo, a conçu et porté toute la réalisation de la première phase du programme, avec le soutien logistique et financier de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá. Les Chercheurs en début de carrière sont identifiés sur la base de critères internationaux : ce sont des chercheurs qui ont moins de 40 ans et ne sont pas des enseignants-chercheurs titulaires, soit des postdoctorants qui ont soutenu leur thèse depuis moins de 6 ans, soit des doctorants.

Le cadre thématique du programme est le plus large possible, et concerne les phénomènes sociaux, politiques, économiques, artistiques et éducatifs des sociétés contemporaines dans le monde entier. L’objectif est de montrer quel peut être l’apport et l’impulsion de la sémiotique à l’égard des domaines de la connaissance qui traitent des défis sociaux, culturels, politiques et écologiques. Dans toutes les grandes questions contemporaines, la sémiotique apporte ses modèles d’explication et ses méthodes.

En outre, le programme vise à renforcer et à diversifier les liens internationaux entre les pays membres, ainsi qu’avec d’autres nations qui pourraient faire partie de la communauté de la iass-ais, sans aucune exclusive. En vertu de ce principe, les actions des « Chercheurs en début de carrière », qui représentent l’avenir de la sémiotique dans le monde, doivent

1 Sigle en anglais pour Early Career Researchers

Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità

contribuer à créer et fortifier des liens avec des universités et des entités de recherche du monde entier, dans une démarche qui se veut inclusive. Enfin, du point de vue de l’iass-ais, le programme a aussi un objectif pragmatique, qui consiste à permettre aux chercheurs en début de carrière de se confronter à des situations académiques et scientifiques au plus haut niveau d’exigence – séminaires, conférences et congrès, publications – soumises à des normes d’excellence de niveau international.

Les cinq livres en cinq langues

Le programme ecrs a organisé, grâce aux efforts des institutions colombiennes, un nombre considérable de conférences, d’enseignements, de « conversations » et de communications scientifiques. Ici même, nous ne présentons que la partie la plus visible et la plus durable de ces opérations, intitulée : « Sémiotique contemporaine : la recherche en cinq langues et cinq livres. Projet de série éditoriale ».

L’objectif principal de cette série éditoriale est la conception, la production et la diffusion des recherches actuelles et des discussions épistémiques menées par le réseau ecrs en tant que membres de l’iass-ais. Les langues choisies ne sont pas celles officielles de l’iass-ais, mais celles qui ont été retenues par le comité éditorial : espagnol, portugais, chinois, italien, anglais. Pour le comité éditorial, en effet, « il est prioritaire de diffuser les connaissances dans chacune des langues dans lesquelles cette recherche sémiotique est menée comme une manière de questionner la production de connaissances dans les langues hégémoniques traditionnelles ».

Jorge Eduardo Urueña Lopez a été le pilote avisé et le coordinateur efficace de cette série de livres et de son comité éditorial.

Les cinq livres en cinq langues sont :

• Pluriversos en la semiótica latinoamericana

• Semiótica da comunicação: novas perspectivas sobre mídia e linguagens

• 艺术产业符号学:在技术、政治与感知之间

• Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità: Critici biosemiotici

• Remodelling narrative spaces: Semiotic insights

Les titres proposés, ainsi que les ouvrages, montrent à l’évidence qu’il n’est pas possible d’embrasser, même en cinq livres, la totalité des recherches sémiotiques pertinentes au niveau international, et qu’il est déjà essentiel de proposer un cadre pour un projet plus efficace qui saura valoriser partout dans le monde les recherches les plus prometteuses. L’objectif défini comme « questionner la production de connaissances dans les langues hégémoniques traditionnelles », se limite de fait à exclure notamment le coréen, l’allemand, l’arabe, le français, le russe, parmi d’autres. Mais ce ne sont pas seulement les langues qui sont exclues des cinq livres, car les jeunes chercheurs dont la langue maternelle ou de travail est exclue sont eux-mêmes presque tous absents de ces cinq livres, alors qu’ils auraient pu s’exprimer ou être traduits dans l’une des cinq langues retenues.

Les cinq livres couvrent un très large champ de problématiques sémiotiques : les cultures marginalisées, la communication au futur, les arts industriels, la biosémiotique et l’écologie, les nouveaux espaces narratifs de signification, en adoptant chacun une stratégie spécifique.

1. Le livre en espagnol, sous le libellé «Pluriversos en la semiótica latinoamericana», traite des identités et des groupes sociaux victimes de discriminations et de la résistance multiforme qu’ils leur opposent ; le champ d’étude est circonscrit à l’Amérique Latine, et les auteurs sont en majorité implantés dans les universités colombiennes, les autres étant situés au Mexique. Les questions de discriminations, de domination et de résistance incitent à adopter des positions identitaires et militantes. Les processus sémiotiques sous-jacents, nourris des recherches anthropologiques contemporaines, impliqueraient des approches perspectivistes, voire multi-perspectivistes.

2. Le livre en portugais présente un ensemble de recherches dans le domaine de la communication, caractérisées comme « de nouvelles perspectives sur les médias et les langages ». L’ensemble est conçu comme un panorama des travaux actuels de jeunes chercheurs brésiliens qui sont en très grande majorité implantés à Sao Paulo. Il suppose que les lecteurs du reste du monde

soient en mesure de transposer ces nouvelles perspectives dans leur propre champ culturel.

3. Le livre en chinois, consacré aux « Arts industriels », est particulièrement homogène et innovant, dans ses objets et dans ses approches, car l’industrialisation des arts interroge les fondements mêmes de la création. En outre un effort de diversification des auteurs doit être souligné : tous ne sont pas chinois, et ceux qui ne le sont pas ont bénéficié d’une traduction en chinois, et ils sont situés dans plusieurs pays du monde : c’est bien la preuve que tous les jeunes chercheurs, quelle que soit leur langue maternelle ou de travail, pourraient participer à chacun des livres de la série.

4. Le livre en italien couvre une tendance scientifique déjà bien établie dans le domaine de la biosémiotique : l’extension à tout ce qui a trait au monde vivant. Des approches déjà développées par ailleurs, dans d’autres cadres théoriques, comme l’énaction, la cognition distribuée, l’acteur-réseau, l’internaturalité, les théories et méthodes qui prônent l’incarnation des instances, des actants et des énonciations, depuis longtemps prises en compte par les sémiotiques de tous horizons théoriques, sont ici reconfigurées et bien intégrées à la biosémiotique. Les auteurs sont en majorité italiens, et les autres sont situés en Amérique Latine, notamment au Vénézuela et en Argentine. Là aussi, des auteurs dont la langue maternelle ou de travail n’est pas l’italien, ont pu contribuer à cet ouvrage en italien.

5. Le livre en anglais est le seul qui a choisi un thème qui n’est pas déjà institutionnalisé, fixé dans un domaine bien identifié, ou émanant d’une situation socio-culturelle régionale : il est consacré à un problème sémiotique contemporain, celui de la reconfiguration des espaces de présentation et de représentation dans les cultures et technologies d’aujourd’hui. Il en résulte une difficulté qui a imposé bien des réaménagements pour proposer aux auteurs de nouveaux repères. Mais il en résulte aussi

un beau succès : chaque chapitre pose au moins l’un des problèmes sémiotiques soulevés par la reconfiguration des espaces contemporains. Ce livre n’indique ni les institutions ni les pays de rattachement des auteurs.

La série éditoriale est multiple à maints égards : multidisciplinaire, multi-théorique, multiculturelle, et multilinguistique. Après analyse de chacun des livres, les aspects multi-théorique et multilinguistique nous semblent ceux qui structurent le plus fortement la série. La pluralité des théories conduirait à proposer des modèles hybrides. On reconnait aux jeunes chercheurs la vertu de réunir et homogénéiser des conceptions différentes. Le défi méthodologique est considérable, car il faut que la juxtaposition des théories engendre de nouvelles méthodes cohérentes et adaptées à l’objet d’analyse. En effet, l’analyse sémiotique atteint son objectif premier – l’intelligibilité des phénomènes, la dimension de la découverte à travers les résultats heuristiques – lorsqu’elle utilise des modèles et des outils descriptifs cohérents.

Le multilinguisme, pour une Association Internationale de Sémiotique, est une solution parfaitement cohérente avec son objet, dans un champ de recherches où la traduction entre langages occupe une place centrale, quel que ce soit le point de vue théorique et méthodologique adopté. Mais il y a deux façons de pratiquer le multilinguisme : (1) tous les auteurs d’un livre écrivent dans une seule langue, y compris avec traduction, et c’est la série d’ouvrages, et non le livre, qui est multilingue : le lecteur de chaque livre peut ne connaître qu’une seule langue, celle de chaque livre; et (2) tous les auteurs écrivent leur contribution dans leur langue maternelle ou la langue de travail de leur choix, choisie dans une liste établie collectivement, et c’est chaque livre qui devient multilingue ; dans ce cas, chacun est censé lire et comprendre les langues des autres.

Il est bien clair que la première solution ne favorise pas le multilinguisme et le dialogue interculturel, et qu’elle aboutit à des exclusions difficiles à justifier. La deuxième solution a bien sûr également des inconvénients, mais ce sont ceux du mythe de Babel, dont d’éminents sémioticiens, Lotman et Fabbri en particulier, ont montré qu’ils

vita, ecologia e sostenibilità

pouvaient se transformer en avantages en termes de production de nouvelles significations.

La phase 2 du projet ecrs tirera les enseignements des résultats très encourageants de la phase 1. Pour renforcer l’objectif déclaré du projet ecrs, celui d’un vaste réseau mondial d’échanges, elle visera, en prolongement de cette série éditoriale, à promouvoir un multilinguisme dynamique, inclusif et producteur de sens, et s’efforcera de s’adresser non seulement aux sémioticiens, mais aux chercheurs et professionnels d’autres disciplines et d’autres domaines d’investigation.

jacques fontanille

Président de l’iass-ais, Université de Limoges, France

tiziana migliore

Secrétaire Générale de l’iass-ais Université de Urbino Carlo Bo, Italie

This book is a notable outgrowth of the work of the Early Career Researchers in Semiotic Studies, set up in 2019 by the aiss (International Association for Semiotic Studies). Led by Jorge Eduardo Urueña Lopez, this network was conceived from the outset as an international initiative. Joined by Alin Olteanu (Europe), Pengjia (Asia), Damien Tomaselli (Africa), the team that was assembled with Jorge (the Americas) set to work on galvanising the dynamic early career researcher (ecr) community across the globe. Along with meetings at aiss Congresses and online networking, the ecrs group have foregrounded their work in two major ventures. The first was the cycle of international online conversations, led from Colombia by Jorge and Neyla Pardo, which united the international semiotics community in the midst of the pandemic in 2020. The second is a series of edited collections of work by ecrs in semiotics of which the current volume is one of the first.

Aiming to showcase the research endeavours and theories of emergent scholars in semiotics, the book series is also international in flavour and ecumenical in its semiotic bearing. This is highly evident in the current volume, edited across continents by Michele Dentico. Not only does it appear in Italian, positioning it beyond the basal commitment of the aiss to the Association’s official languages (English, French, German and Spanish), but its focus is biosemiotics: a key development in the study of semiosis which has advanced semiotics some considerable distance from its original heartland of textual analysis.

That this volume on biosemiotics should be an Italian-language one is, however, auspicious for other reasons. Firstly, of course it presents the fecund work of both Italian scholars in biosemiotics, along with scholars from other Romance languages whose work is rendered here in Italian. Secondly, though, the contributions fall within a noble tradition of Italian biosemiotics. This tradition was marked at the 13th Gathering in Biosemiotics in Castiglioncello (2013). Possibly its foremost early figure was the oncologist, Giorgio Prodi (1928-1987). In his discussion of Prodi’s

career in biosemiotics entitled ‘Biosemiotics: its roots and proliferation’, Thomas A. Sebeok (2001), noted that it was catalysed by Prodi’s meeting with both Sebeok and Thure von Uexküll in the early 1980s. Prodi, Director of the Institute for Cancer Research of the University of Bologna, was also a polymath and, as Sebeok called him, a maverick whose contributions to experimental oncology vied with his disposition to write novels as well as his offerings to biosemiotics. With his work championed by Umberto Eco in the 1980s (see also Eco 2018), Prodi’s striking originality, to which Sebeok gives testimony, was directed to immunology specifically and general biosemiotics subsequently (Prodi 1977, 2010). Indeed, in a recent major work on Prodi’s project, Cimatti (2018) places him firmly within a Peircean biosemiotics frame, with an emphasis on the root significance of the natural world and with adherence to a form or ‘semiotic realism’ that echoes that of John Deely.

Prodi has been succeeded by a number of distinguished biosemioticians. Among them are the following. Franco Giorgi is a veteran biosemiotician who has written on systems theory, cognition, mental health, agency, patient care and thick description (see Giorgi 2012, 2022; Fanale, Giorgi and Tramonte 2024). Almo Farina, like Giorgi a regular at the annual Gatherings in Biosemiotics, is a specialist in ecoaccoustics and a researcher into sounds in the landscape (see Farina 2012, 2016, 2021; Farina and Belgrano 2004). Felice Cimatti is a philosopher of language who has written, from a biosemiotic perspective, on pandemics, viruses and the ‘post-animal’, as well as on Prodi (see Cimatti 2019a, 2019b and, again, 2018). Carlo Brentari has written on ethology, human-animal studies, anthropology and the work of Jakob von Uexküll (see Brentari 2009, 2015, 2019; Jaroš and Brentari 2022).

The Italians closest to the gestation of biosemiotics, however, have been the collaborating researchers, Susan Petrilli and Augusto Ponzio. Through a close relationship with Thomas A. Sebeok, including translating his work into Italian (Ponzio and Petrilli 2002), they championed the nascent biosemiotics for decades. In the process, they developed a new conception of globality based on a biosemiotic perspective. Unfolding a philosophy of biosemiotics, they also formulated the idea of semioethics (Petrilli 2014), an extension of their semiotics guided by the principle of

the ‘demand of the other’ (Petrilli and Ponzio 1999), necessarily involving the ethical commitment that humans, as semiotic animals (Deely, Petrilli and Ponzio 2005), bear towards their environment and the planet (Petrilli and Ponzio 2005). Their influence has been such that it touches all of the contributions to the volume for which this is the Presentation.

Coming to the current volume, what you will see, though, is an array of different topics and approaches. When the word ‘biosemiotic’ is used as an adjective for an approach in semiotics, or even a worldview, it is not a unitary phenomenon. Views vary in biosemiotics, particularly on some of the ‘big’ issues which are considered to be urgent even beyond semiotics, such as the status of the non-human animal, the trajectory of the environmental movement, the most efficient methods of farming, the nature of human and non-human cognition, how matter becomes mind, and so on. If one was pressed to isolate a single view that unites biosemioticians, even while conceding that there are others, it would be that the conception of the sign in semiotics which has until recent decades been assumed to be only relevant to the realm of human culture is, in fact, appropriate to nature and even arose and evolved there. This view unites the contributions here.

Thus, in what follows, you will encounter essays from the diversity of biosemiotics: on cognition (Lobaccaro), on life and non-life (Zengiaro), on Artificial Intelligence (Vargas), the environment (De Lupi), the soundscape (Torres, Dezeo and Mangieri), communication between species (Stubrin, Hirschfeld), the significatory status of non-human animals (Vanacore) and ethnosemiotics the semiotic study of ritual, folklore and other anthropological foci – in relation to biosemiotics (De Fazio). Any academic community, whilst initially brought together through commonality, will thrive on diversity. This is where early career researchers such as those represented in this volume are crucial to the survival of the community: not only do they embody ‘new blood’, but they broaden the field, exacerbating and bringing new diversity through their fresh interests, fearless new questions and indications for new directions.

Paul Cobley

Bibliography

Brentari, C. (2009). ‘Konrad Lorenz’s epistemological criticism towards Jakob von Uexküll’, Sign Systems Studies, 37(3/4): 637-60.

Brentari, C. (2015). Jakob von Uexküll: The discovery of the umwelt between Biosemiotics and theoretical Biology. Springer.

Brentari, C. (2019). Il cerchio del possibile: Identità, organismo e persona nella ‘philosophie der natur’ di Nikolai Hartman. Orthotes.

Cimatti, F. (2018). A Biosemiotic Ontology: The Philosophy of Giorgio Prodi. Springer.

Cimatti, F. (2019a). ‘From ontology to ethology: Uexkü ll and Deleuze and Guattari’. In F. Michelini & K. Köchy (a cura di), Jakob von Uexküll and Philosophy (pp. 172-187). Routledge.

Cimatti, F. (2019b). Linguaggio e natura nell’Italian Thought: Il dibattito sulla soglia semiotica fra Umberto Eco e Giorgio Prodi. Amalgama, 38, 60-69.

Deely J., Petrilli, S., & Ponzio, A. (2005). The semiotic animal. Legas.

Eco, U. (2018). Giorgio Prodi and the lower threshold of semiotics. Sign System Studies, 46(2/3), 343-351.

Farina, A. (2012). A biosemiotic perspective of the resource criterion: toward a general theory of resources. Biosemiotics, 5(1), 17-32.

Farina, A. (2016). Animals in a noisy world. In M. Tønnessen, K. Armstrong Oma, & S. Rattasepp (a cura di), Thinking about Animals in the age of the Anthropocene (pp. 37-52). Lexington Books.

Farina, A. (2021). Ecosemiotic landscape: A novel perspective for the toolbox of environmental humanities. Cambridge University Press.

Farina, A. & Belgrano, A. (2004). The eco-field: a new paradigm for landscape ecology. Ecological Restoration, 19, 107-110.

Giorgi, F. (2012). Agency. In D. Favareau, P. Cobley, & K. Kull (a cura di), A more developed sign: Interpreting the work of Jesper Hoffmeyer (pp.13-16). Tartu University Press.

Giorgi, F. (2022). On the role of semiotic bordering in the hierarchical structures of biological systems. International Journal of Psychoanalysis and Education: Subject, Action and Society, 2(2), 125-141.

Fanale, A., Giorgi, F., & Tramonti, F. (2024). Towards a more effective thick description: a biosemiotics approach to meaning in psychotherapy. Biosemiotics, 15, 519-30.

Jaroš, F. & Brentari, C. (2022). Organisms as subjects: Jakob von Uexkü ll and Adolf Portmann on the autonomy of living beings and anthropological difference. History and Philosophy of the Life Sciences, 44(3), 1-23.

Petrilli S. (2014). Sign studies and semioethics: Communication, translation and values. Gruyter Mouton.

Petrilli S. & Ponzio, A. (1998). Signs of research on signs. Semiotische Berichte, 22(3/4).

Petrilli S. & Ponzio, A. (2005) Semiotics unbounded: Interpretive routes through the open network of signs University of Toronto Press.

Ponzio, A. & Petrilli, S. (2002). I segni della vita: La semiotica globale di Thomas A. Sebeok. Spirali.

Prodi, G. (1977). Le basi materiali della significazione. Mimesis.

Prodi, G. (2010). Sign and codes in immunology. In D. Favareau (a cura di), Essential readings in biosemiotics. Springer.

Sebeok, T. A. (2001). Biosemiotics: Its roots and proliferation. In Sebeok (a cura di), Global semiotics. Indiana University Press.

La biosemiotica si è affermata nel tempo come una prospettiva interdisciplinare che, sebbene ormai affondi le radici in una consolidata prospettiva di studi, risulta profondamente attuale anche per la sua capacità di estendere il campo tradizionale di studio dei sistemi di significazione oltre i limiti precedentemente (auto)imposti dalle scienze umane e sociali. Questo ambito di ricerca ha proposto, sin dalla sua teorizzazione, una visione che si potrebbe considerare rivoluzionaria, secondo cui la dimensione culturale e quella biologica dei sistemi viventi non sono più percepite come separate, ma intrinsecamente connesse attraverso i processi di comunicazione e l’interpretazione dei segni. Un legame, quello tra queste due dimensioni, che già si intravedeva nella tradizionale prospettiva di semiosfera articolata da Lotman che pensava i sistemi della cultura come simili, nel loro funzionamento, a quelli della biosfera. Ma la trasformazione del modo di intendere la semiosi che propone la biosemiotica ha, nella sua portata, una profonda valenza politica oltre che epistemologica, e che ci dice molto sul modo in cui gli esseri umani stanno modificando il loro rapporto con la natura, mettendo in discussione le prospettive antropocentriche che hanno caratterizzato le modalità di sapere scientifico e di produzione culturale. La rilevanza di questa metamorfosi concettuale va oltre il mondo strettamente accademico e comprende e riguarda tutto lo scibile e il fare umano, con profonde implicazioni politiche e sociali che riflettono e influenzano direttamente il modo in cui l’umanità, o almeno una sua parte non marginale, sta provando a rivedere e riformulare il suo posto nel mondo. La critica ai paradigmi antropocentrici, egemonici per lungo tempo tanto nel sapere scientifico quanto in quello culturale per secoli, è al centro di questo nuovo approccio, che vede il mondo vivente in una luce completamente nuova. Inoltre, tale trasformazione comporta anche una radicale messa in discussione dell’idea che la vita segua scopi predeterminati e inscritti in un presunto ordine naturale immutabile. La biosemiotica destabilizza

questa visione finalistico-deterministica, mostrando invece come i processi viventi siano frutto di interpretazioni situate, relazionali e contingenti. In questa prospettiva, non esistono fini universali o gerarchie date una volta per tutte, ma traiettorie evolutive aperte, in cui ogni forma di vita costruisce senso nel proprio ambiente in modo creativo, dialogico e non subordinato a un disegno superiore. Questo scardinamento ha implicazioni non solo epistemologiche ma anche profondamente politiche, perché mina alla radice molte delle narrazioni che giustificano disuguaglianze, gerarchie e separazioni tra umano e non umano, naturale e culturale.

Al centro della disciplina biosemiotica vi è l’audace proposta che gli esseri viventi, non solo gli umani, utilizzino segni e simboli per comunicare tra loro, interpretare il mondo circostante e adattarsi ad esso. Questa prospettiva semiotica della vita sottolinea come la comunicazione e l’interpretazione dei segni siano processi fondamentali che avvengono a tutti i livelli biologici, dalla singola cellula agli ecosistemi complessi. In questo contesto, l’obiettivo della biosemiotica è quello di esplorare e comprendere in modo più approfondito come la comunicazione costituisca la base degli scambi essenziali in natura, rivelando le intricate reti di relazioni, desideri e dinamiche che danno significato e forma alla vita su questo pianeta.

La tradizione biosemiotica, dal canto suo, ha spesso osservato solo limitatamente i processi di cooperazione tra materia organica e inorganica negli ambienti, concentrandosi perlopiù sul rapporto tra semiosi e vita. Questa attenzione può limitare lo studio di altre dinamiche, proprio per il fatto che la definizione di ciò che è vita non è né chiara né stabilita in modo definitivo, ma è anch’essa culturalmente determinata, storicamente situata e, forse, anche specie-specificamente intesi. Definire la vita come l’unica caratteristica necessaria alla semiosi appare dunque arbitrario, poiché potremmo non ancora conoscere tutte le possibili forme e sfumature possibili sia della semiosi che della vita, anche e soprattutto nella possibilità che si possano studiare nuovi mondi oltre a quello che abitiamo, dove è plausibile prospettare dei modi in cui i sistemi biologici sono prosperati oltre le condizioni che adesso compongono il nostro sapere e il nostro immaginario. Questa concezione ci spinge a mettere in discussione il confine tra vita e

non vita, un confine spesso difficile se non impossibile da definire. La biosemiotica ci aiuta a estendere i processi semiotici oltre la vita per rimettere al centro del discorso l’esistenza delle soglie semiotiche. Sebbene queste soglie siano utili per organizzare e categorizzare la vita, in una visione più complessa della natura, queste divisioni rappresentano una distinzione ontologica che è possibile mettere in discussione. È legittimo parlare di soglie semiotiche in natura? Qual è lo scopo di separare il semiotico dal non semiotico? La domanda cruciale che possiamo porre alla biosemiotica è come possiamo ridefinirne i confini per aprire la semiosi a tutta la natura. Alla luce di queste considerazioni, in questo volume proponiamo una biosemiotica dell’ecosistema per sfidare le premesse attuali della biosemiotica e offrire una prospettiva più complessa sui processi semiotici e l’organizzazione degli esseri e dei sistemi viventi. Non intendiamo risolvere il problema dell’origine della vita, ma vogliamo evitare di stabilire soglie semiotiche rigide. Un nostro obiettivo ulteriore è esplorare le varie forme di vita e di semiosi, combinando sistematicamente i modi di esistenza possibili per la biosemiotica. Non stiamo sostenendo una natura senza limiti, anzi, ma invitiamo a osservare i confini e a vedere l’indecidibilità come una struttura generativa per entità prive di proprietà specifiche.

L’importanza di queste osservazioni si estende ben oltre le considerazioni teoriche, toccando così questioni pratiche cruciali come la conservazione della biodiversità, la gestione o il rispetto degli ecosistemi e le politiche ambientali sostenibili. Attraverso un’analisi dettagliata delle modalità con cui gli organismi viventi interagiscono tra loro e con l’ambiente, la biosemiotica offre nuove prospettive per affrontare alcune delle sfide ecologiche più pressanti del nostro tempo attraverso un intrinseco e costitutivo dialogo interdisciplinare. A questo proposito, appare rilevante la proficua una connessione tra la biologia e la cultura, in un intreccio che nella biosemiotica trova ampie e profonde riflessioni. Un punto di incontro cruciale e privilegiato che appare rilevante per diverse discipline e ambiti, come l’antropologia, la sociologia e la filosofia, ma anche le scienze cognitive, l’estetica e l’arte, la musica e il suono, così come il tuttora poco esplorato rapporto con l’intelligenza artificiale. Vere e proprie dinamiche di conoscenza intersezionali che in questo volume trovano spazio e vengono sapientemente indagati.

Questo volume, pertanto, non si limita a esplorare le dimensioni biologiche e culturali della biosemiotica, ma si estende a considerare le modalità con cui questa prospettiva disciplinare possa influenzare ed essere influenzata da altre aree del sapere e delle pratiche di conoscenza e artistiche. Attraverso una vasta gamma di contributi da parte di ricercatrici e ricercatori, provenienti anche da diversi campi di studio, il volume si propone di delineare un quadro complesso e multidimensionale della biosemiotica, esaminando sia le sue applicazioni pratiche che le sue profonde implicazioni teoriche. Lo sviluppo della biosemiotica, insomma, oltre che un’esigenza epistemologica, si potrebbe definire esso stesso un segno; il segno del tempo e delle sue urgenze e necessità, un tempo dove il supposto predominio dell’essere umano nei confronti della natura viene messo profondamente in discussione da prospettive differenti che, insieme, rifiutano di vedere questa relazione come unidirezionale; dove non si vuole più intendere questa connessione come una spietata e teleologica forma di subalternità; dove il pensiero scientifico non si enuncia più nel suo mero e parziale antropocentrismo; dove l’epistemologia viene messa in discussione nei suoi principi affinché non funga più da “stampella” ad un modo di intendere la vita umana nell’ecosistema come un’istanza di dominazione. In altre parole, si tratta di una vera e propria decolonizzazione del pensiero e degli assunti da esso derivanti, che hanno spesso portato l’essere umano a intrattenere una relazione con la natura profondamente problematica, predatoria e, spesso, esiziale. Questo volume, con i contributi al suo interno, appare dunque necessario: nel coltivare questo cambiamento attraverso la parola, giovani ricercatrici e ricercatori, con entusiasmo, passione e dedizione, predispongono una rassegna di interventi di rilevante interesse sia per chi conosce questa disciplina ma anche per chi vi si affaccia solamente adesso. Otto contributi che, insieme, si propongono di diffondere la necessità epistemologica, politica e, nondimeno, semiotica di un cambio di sguardo e di paradigma. Come si vedrà, tutte queste questioni trovano spazio nei successivi capitoli di questo volume e vengono affrontate attraverso prospettive e lenti vengono esplorate con accuratezza e sperimentazione. In questo senso, nel primo capitolo, Luigi Lobaccaro ha il pregio di connettere in modo aperto, costruttivo e allo stesso tempo critico, le due

maggiori anime della semiotica, quella interpretativa e quella generativa – che, soprattutto nel panorama italiano della disciplina, continuano a confrontarsi in modo serrato ma genuino – e indica la via per una nuova teoria biosemiotica fondata sulle lenti dell’enattivismo.

Nel secondo capitolo, Nicola Zengiaro affronta l’ambiziosa proposta di una “biosemiotica ecosistemica”: partendo dal presupposto che “semiotica e vita sono coestensive”, critica le fondamenta di alcuni dei caposaldi della concettualizzazione non solo scientifica ma anche politica, sociale e culturale del cosiddetto Occidente, ridefinendo i confini di una questione tanto radicata da diventare naturalizzata come la vita e il vivente.

Nel terzo capitolo, Emiliano Vargas discute delle implicazioni biosemiotiche nelle attività dell’Intelligenza Artificiale nella produzione di forma di vita musicali, secondo un tentativo di esplorazione innovativo del fenomeno dell’ia soprattutto nel porre le basi per un dialogo teorico che si propone di indagare la relazione biosfera/semiosfera/tecnosfera.

Col quarto capitolo si prosegue sul solco audio-musicofilo. Mónica Torres, Elizabeth Dezeo, Rocco Mangieri indagano la preziosa dinamica dei processi di traduzione intersemiotica, nell’incrocio tra pratiche scientifiche di registrazione dei suoni della foresta amazzonica e le creazioni intermediali e performative di un gruppo di artisti contemporanei, tra i quali figurano anche alcuni degli autori del capitolo, seguendo un intreccio sperimentale tra le arti performative, la biosemiotica e la bioacustica.

In continuità col precedente contributo, Baal De Lupi mette al centro della sua indagine il cambiamento climatico, i suoi effetti e come questi abbiano influenzato e stimolato alcune performance di arte pubblica in Argentina, specialmente nella città di Cordoba, e di come queste abbiano la capacità di tematizzare alcune questioni come la lotta ai disastri ambientali e la possibilità di articolare di una “communitas del dolore”.

Nel sesto capitolo si rimane sempre in ambito artistico e nella semiosfera Argentina grazie al contributo di Lucía Stubrin ed Eric Hirschfeld, che si concentrano invece sulla bioarte, un tipo di pratica artistica che coinvolge intenzionalmente lo sguardo della scienza con quello dell’arte. In particolare, essa si sviluppa secondo una prospettiva biologica relazionandola col fare artistico, producendo ad esempio la capacità di rendere significative

le caratteristiche ambientali e le trasformazioni che insistono sui materiali con cui viene concepita e creata un’opera d’arte. Il settimo contributo, di Beatrice Vanacore, amplia la discussione sul futuro e sull’immaginario del rapporto e delle interazioni tra esseri umani e animali non-umani a partire dallo sguardo che la filosofa e psicologa Vinciane Despret che, nel suo scritto Autobiografia di un polpo e altri racconti animali, confrontandolo con Il libro degli esseri immaginari di Jorge Luis Borges. A differenza di quest’ultimo, Despret parla di animali veri e non fantastici, anche se ad essere immaginate delle vere e proprie prospettive di ricerca che ad ora appaiono impossibili ma che si pongono su un piano di plausibilità e interrogano la relazione tra umani e non-umani e su un piano epistemologico complesso e aperto.

A chiudere il volume c’è il capitolo di Gianluca De Fazio, che riprende alcune questioni della tradizione biosemiotica e, nel porre le basi per una proposta che dialoghi con la prospettiva ecosofica, le riarticola attraverso uno sguardo sperimentale e spiccatamente interdisciplinare che si fonda nell’incontro tra semiotica, antropologia, pragmatica e fenomenologia, tutti campi di studio che fanno parte del bagaglio dell’autore.

Biosemiotica, semiotica cognitiva e sense-making

Biosemiotica, semiotica cognitiva e sense-making: un approccio relazionale e pragmatista contro l’antropomorfismo Luigi Lobaccaro

Abstract

Il presente capitolo propone un tentativo di integrazione tra biosemiotica e semiotica cognitiva alla luce degli approcci enattivisti alla cognizione. Si mostrerà come le idee dell’enattivismo, secondo cui la cognizione è fondata su processi di sense-making e su una strong life mind continuity thesis, rendano questa teoria una candidata ideale per discutere i limiti di una “soglia inferiore della semiotica”. Tuttavia, si evidenzierà come tali idee inquadrate attraverso la filosofia di Hans Jonas rechino tracce di antropomorfismo che limitano pesantemente ogni possibile integrazione con un approccio semiotico. Per questa ragione il capitolo proporrà una ridiscussione critica e una riconcettualizzazione dell’enattivismo attraverso le nozioni semiotiche di abito, di sinechismo e di sistema semiotico.

In questo modo sarà possibile individuare una continuità tra processi semiotici biologici, cognitivi e culturali.

Introduzione: abbassare la soglia. L’impresa comune della biosemiotica e della semiotica cognitiva

Generalmente quando studiosi e persone di cultura sentono nominare la parola “semiotica” pensano allo studio dei segni e dei processi di significato circolanti in una determinata cultura. Ciò non dovrebbe rappresentare un mistero: la semiotica è conosciuta presso il vasto pubblico come quella disciplina che si occupa della dimensione sociale e culturale del significato. Per quanto tale concettualizzazione possa risultare banale per gli addetti ai lavori, essa mette in luce una cristallizzazione teorica e metodologica della disciplina frutto di processi storici e politici che ancora oggi frena quelle ricerche che tentano di allargare il campo semiotico oltre i suoi confini.

Una tale concezione esclusivamente culturalista della semiotica sarà proprio il punto di partenza della nostra riflessione, viste le ricadute profonde che tale visione ha sulla capacità della stessa disciplina di avventurarsi su nuovi percorsi e di aprire nuove frontiere d’indagine. Partiremo da un’osservazione semplice ma di frequente dimenticata: l’idea per cui la semiotica debba occuparsi quasi esclusivamente dello studio dei fenomeni culturali non è nata da una reale esigenza interna di assestare e circoscrivere la propria indagine attorno a oggetti o fenomeni determinati, ma è stata il frutto di una serie di cautele politiche ed epistemologiche preliminari alla definizione del campo e del metodo semiotico. Come è perfettamente evidente dal Trattato di Semiotica Generale di Umberto Eco (1975), quelli che sono considerati “i limiti naturali” della disciplina sono tali solo in virtù dell’esigenza da una parte di salvaguardare la specificità di un approccio semiotico che negli anni ‘70 possedeva molti meno strumenti di quanto ne abbia attualmente, e dall’altra di evitare invasioni di altri campi disciplinari senza un giusto equipaggiamento teorico e metodologico. Ne deriva che se si può ancora oggi parlare di una “soglia inferiore della semiotica” è necessario farlo inquadrando tale soglia come un confine politico che gli strumenti epistemologici della disciplina non hanno ancora la maturità di spostare senza minacciare la specificità del proprio dominio. I limiti della disciplina sono quindi da intendersi come confini politici, arbitrari, contrattabili; essi non si fondano affatto su una geografia fisica delle discipline, non si presentano come dati di fatto, montagne invalicabili e mari innavigabili. Credere in una rigida distinzione tra soglie e segnare un limite non contrattabile all’indagine semiotica significherebbe assumere una consistenza data e oggettiva o degli steccati disciplinari, o di una realtà fatta in un certo modo che li seleziona, o, ancora, significherebbe porre il fondamento della semiotica in sé stessa. Queste operazioni sono le stesse che un approccio semiotico ha da sempre criticato come forme di realismo ingenuo, di pregiudizio ideologico o di idealismo, con la conseguenza che sposare una di queste posizioni metterebbe la disciplina nella triste condizione di predicare da un pulpito che traballa sotto il peso della stessa predica e a condannare in pubblica piazza gli stessi vizi che coltiva in casa.

L’idea, quindi, che la semiotica non debba occuparsi di fenomeni “naturali”, “psicologici” o legati alle modalità di significazione biologiche deve essere discussa primariamente a partire dallo stato delle conoscenze della disciplina in un dato momento, dall’esigenza di rispondere a delle domande interne e dalla necessità di dover legittimare e rafforzare la propria esistenza e i propri obiettivi in una ecologia di domini che continuamente contrattano i loro confini (a volte con intesa, altre con incursioni, altre volte con vere e proprie invasioni di campo). Negli anni ‘70 e per buona parte degli anni ‘80, “quando la ‘mente’ era considerata una brutta parola” (Eco 2006), un tale equilibrio si è assestato sulla rivendicazione di una semiotica a trazione culturologica. Invece, a partire dagli anni ‘90, in parallelo alla crisi della semiotica e degli studi culturali in favore di svolte biologiche, cognitive, e naturaliste delle scienze umane, si è assistito a un progressivo riassestamento di tale equilibrio e a una seria ridiscussione del potere epistemologico della disciplina che, per rivendicare i domini che si è a fatica guadagnata (e che continuano a essere produttivi), ha intrapreso indagini nuove. La semiotica ha dovuto cioè legittimare la propria esistenza e l’efficacia dei propri strumenti a partire da due domande fondamentali che prima si era posta soltanto di rado: la domanda sull’origine dei processi semiotici che indaga e la domanda sui processi cognitivi che permettono tale indagine. Non è allora un caso che gli ultimi 30 anni abbiano visto un incremento di pubblicazioni, di ricercatori, di centri di ricerca in tutto il mondo dedicati a indagini semiotiche sul “sotto soglia”, in cui è possibile annoverare due movimenti che hanno interagito relativamente poco sinora: la biosemiotica (Barbieri 2006) e la semiotica cognitiva (Brandt 2020; Konderak 2018; Paolucci 2021).

La prima, a partire dalle riflessioni di Sebeok (2001; Ponzio, Petrilli 2002), punta a fornire una descrizione semiotica dei processi vitali, dell’emergere della soggettività biologica e dei processi chimico-fisici che la sostengono (Hoffmeyer 2008; Barbieri 2008), spiegando i legami tra semiosi biologica e semiosi culturale come un passaggio tra diverse scale di complessità della semiosi (Kull 2018; Cobley 2016).

La seconda, invece, si sviluppa negli anni ‘90 in diversi centri europei, come Aahrus, Lund e Bologna, con la convinzione che per

comprendere meglio i fenomeni di significazione sia necessario indagare i meccanismi cognitivi che ne sono alla base attraverso una serie di metodologie incrociate capaci mostrare come la cognizione coinvolga processi semiotici (cfr. Daddesio 1994). In Italia proprio Umberto Eco, che per anni ha cercato di difendere la soglia inferiore che aveva tracciato nel Trattato, ha proposto una ridiscussione dei limiti della semiotica in chiave cognitiva anche alla luce dei dibattiti con la biosemiotica di Giorgio Prodi (1977; Cimatti 2000). In Kant e l’Ornitorinco (1997), Eco torna sulla questione della soglia inferiore indagando quali siano i limiti che è possibile tracciare per poter parlare di semiosi. Qui, Eco mostra come la percezione umana sia sempre una fusione tra una dimensione pre-semiotica di stampo diadico (stimolo-risposta) ed elementi interpretativi di natura triadica. Individuando elementi semiotici nella percezione umana, Eco fonda una semiotica cognitiva che, se da una parte esclude ancora i processi biosemiotici, dall’altra allarga di molto i confini che lui stesso aveva posto. Tale quadro è tuttavia rapidamente cambiato.

Mentre, infatti, la semiotica cognitiva italiana, tra stalli e ripartenze, stentava a decollare, lo stesso Eco (2009) decide di abdicare all’idea che la percezione si fondi su processi diadici ammettendo che vi è una triadicità (e quindi semiosi) anche nei processi cognitivi subcoscienti che permettono la percezione1. Gli sviluppi che ne seguono sono del tutto ovvi, anche se non opportunamente esplorati né tanto meno pertinentizzati dalla letteratura sul tema. Se infatti la percezione non è più sorretta da una diadicità di base, la semiosi invade l’intera forma della cognizione umana; così la semiotica, che indaga “l’essere umano come animale che interpreta il mondo” (Eco 2006), deve ora occuparsi con le sue metodologie e i suoi strumenti delle modalità attraverso cui la semiosi si annida nell’intera vita cognitiva dell’animale umano.

Proprio da questo passaggio nell’alveo della semiotica cognitiva nasce l’esigenza di definire quali siano le differenze e le comunanze tra gli umani e gli altri animali e se gli strumenti elaborati per studiare la dimensione del significato nella cognizione, nella percezione e nell’esperienza

1 Su questo punto e sullo sviluppo della semiotica cognitiva italiana cfr. Lobaccaro, 2022.

umane ci mettono nelle condizioni di escludere la vita e la cognizione animale dal novero dei possibili oggetti di studio, o se al contrario è proprio sulla base di una continuità tra umano e animale che è possibile comprendere meglio le modalità semiotiche umane. Deve essere chiaro che, se la cognizione e la corporeità umane sono integralmente permeate dalla semiosi e la sfruttano sin dal primo vagito del bambino (Violi 2007), diventa impossibile separare le riflessioni della semiotica da considerazioni che riguardano anche le forme di cognizione e di vita altre, a meno di postulare contro ogni evidenza una totale discontinuità della cognizione umana da quella animale. Dunque, ci troviamo oggi al punto in cui semiotica cognitiva e biosemiotica devono nuovamente ritrattare le proprie soglie di pertinenza e i limiti inferiori della semiotica nel tentativo di mantenerne il potere euristico e la specificità.

Tentativi di riunificazione: da Peirce alla semiotica cognitiva

Per intraprendere un confronto tra biosemiotica e semiotica cognitiva sarà necessario partire da Peirce, mostrando come la sua concezione di semiotica cognitiva esiga nei fatti un incontro con la biosemiotica e spinga a riportare la riflessione sul significato al di sotto della soglia inferiore. Storicamente, infatti, l’etichetta di “semiotica cognitiva” è stata utilizzata per identificare la semiotica di Peirce, in particolare in riferimento alla caratterizzazione che ne viene offerta nei saggi anticartesiani (cp 5.213 - 5.317).

In questi saggi Peirce chiarisce come ogni forma di cognizione sia legata ad un processo semiotico inferenziale, riassumendo questo concetto nelle famose quattro incapacità (cp 5.265). Il significato e i segni non sono nella filosofia di Peirce strumenti in mano a un soggetto, utili solo a fornire un’immagine del mondo, ma principalmente strumenti logici per direzionare l’azione in virtù del principio soggiacente a tutte le forme di semiosi, cioè la famosa massima pragmatica. La semiosi agisce instaurando degli abiti di risposta, cioè tendenze ad agire in modo simile in circostanze simili nel futuro (cp 5.487) che costituiscono il significato di una relazione tra due elementi.

To develop its meaning, we have, therefore, simply to determine what habits it produces, for what a thing means is simply what habits it involves. Now, the identity of a habit depends on how it might lead us to act, not merely under such circumstances as are likely to arise, but under such as might possibly occur, no matter how improbable they may be. (cp 5.400)

In Peirce, il segno non è il risultato di una istanziazione di un piano del contenuto su un piano dell’espressione per qualcuno, ma un processo di produzione continua in cui due elementi non possono essere collegati se non in virtù di un terzo elemento che è il loro significato, espresso attraverso un abito di risposta. La semiosi è quindi un processo sovraindividuale, che non avviene nella mente dei singoli ma è la forma di ogni processo di significazione che fonda la presenza di un soggetto (cp 5.313-5.317): si tratta della dimensione terza che permette la relazione tra un soggetto e un oggetto. Una tale concezione risponde al modello logico di Peirce definito Logica dei relativi (cp 3.45-3.149). Questa Logica dei Relativi nasce come il risultato della riflessione critica di Peirce sul modello Soggetto-Oggetto proposto dalla logica proposizionale classica, che il filosofo pragmatista sostituisce con una visione della proposizione basata su una topologia relazionale. Il modello della Logica dei Relativi porta Peirce a modificare la sua visione della semiosi e a immaginarla come una relazione triadica irriducibile a relazioni diadiche, dove i vari componenti della relazione segnica, cioè il Representamen, l’Oggetto Immediato e l’Interpretante, non sono più elementi autonomi collegati da rapporti inferenziali, ma delle posizioni interscambiabili garantite dalla forma della semiosi: dei posti da occupare2. Tale logica si insinua così anche nella semiotica cognitiva di Peirce, che consiste, ricordiamolo, nell’idea che la cognizione sia il risultato di una processualità di relazioni segniche e che deve essere reinterpretata alla luce di una forma topologica della semiosi. Ne emerge un principio di funzionamento della cognizione definito Law of Mind (cp 6.102-164) per cui ogni nuova cognizione si staglia sempre su uno sfondo di interpretanti che la codificano e che ne permettono l’emergenza come qualcosa di nuovo. Ogni

2 Per una trattazione più esaustiva si rimanda a Paolucci 2010, 2015, 2017.

nuova conoscenza è così un evento nuovo (Primità) che si staglia su una regolarità di abiti (Terzità) da cui si distingue relazionalmente (Secondità): è insomma una breccia che rende instabile la regolarità degli abiti e che spinge ad un riequilibrio, ad una ricomprensione del nuovo nella struttura regolare da cui si separa. Questa legge si ribatte poi specularmente sullo studio del processo di manifestazione delle impressioni nella vita cosciente che nella teoria di Peirce prende il nome di Faneroscopia3 .

Phaneroscopy is the description of the phaneron; and by the phaneron I mean the collective total of all that is in any way or in any sense present to the mind, quite regardless of whether it corresponds to any real thing or not. (cp 1.284)

È importante sottolineare che questa nozione di semiosi e di mente, proprio a partire dalla logica dei relativi, si regge sull’idea che la tendenza della novità ad emergere da un continuum sia essa stessa una Terzità, una Legge: la legge del Sinechismo (cp 6.185-6-209). L’idea di Peirce è che tutto il reale obbedisca a questa legge di Continuità, come forma di Generalità relazionale (cp 6.190). C’è cioè un ordine cosmologico fondato sulle tre categorie di Primità, Secondità e Terzità, che si riflette poi anche nel modo in cui le idee vengono alla mente, o del modo in cui un fenomeno (per Peirce un phaneron) arriva alla coscienza. C’è insomma continuità anche tra la legge del Sinechismo (cp 6.102-6.163), la legge della mente e la faneroscopia. Quindi, proprio a partire dalla logica dei relativi, che costituisce la forma stessa della sua idea di semiosi, Peirce per primo si pone come ideale punto di riferimento per tenere insieme una semiotica cognitiva (Law of Mind ) e dell’esperienza (Faneroscopia) con l’idea di una semiosi che attraversa forme di vita non umane e che regola le modalità attraverso cui la semiosi assume le forme che assume (Sinechismo).

Non deve quindi sorprendere che qualsiasi tentativo di operare una riflessione sulla semiotica cognitiva in senso peirciano incontrerà necessariamente il bisogno di chiarire come essa si interfacci con la

3 Cfr. Sini 2017, p. 45-94; Luisi 2017; Fabbrichesi 2018.

biosemiotica. Tra i vari tentativi operati in questa direzione, è possibile annoverare il recente volume di Paolucci (2021). In questo testo, l’autore tenta di fondare un’idea di semiotica cognitiva riprendendo appieno il pensiero peirciano, ma limitandone il fondamento cosmologico: alla base della riflessione, infatti, non vi è il pansemioticismo di Peirce (dove, per intenderci, si verifica semiosi anche “in the work of bees, of crystals, and throughout the purely physical world”, cp 4.551), ma l’idea che la riflessione peirciana possa essere uno strumento utile per indagare il funzionamento dei processi cognitivi. Tale impostazione viene però giustificata attraverso un confronto con le teorie cognitive delle 4E cognition e in particolare con la teoria cognitiva dell’enattivismo. Proprio quest’ultimo approccio individua la cognizione come una caratteristica compresente alla vita che si manifesta nella sua forma più elementare con la creazione di un Umwelt significativo per un organismo. Si tratterà ora di mostrare come questa scelta possa risultare particolarmente adatta a una ridiscussione dei limiti della soglia inferiore della semiotica, e a gettare un ponte tra semiotica cognitiva e biosemiotica, pur presentando delle difficoltà che tenteremo di superare.

Enattivismo, semiosi del vivente e sense-making

L’enattivismo nasce con la pubblicazione del libro The embodied mind (Varela, Thompson e Rosch 1991), presentandosi come una teoria della cognizione fondata sulla biologia teorica in forte opposizione con le teorie rappresentazionaliste sostenute dalle scienze cognitive classiche. Tale teoria può essere riassunta nell’idea fondamentale per cui la cognizione si caratterizza come un fenomeno auto-organizzato che emerge dai processi di interazione tra corpo, cervello e mondo. L’enattivismo prende in considerazione il corpo situato in un ambiente come fattore imprescindibile per l’emersione dei processi cognitivi, proponendo una versione di embodiment radicale della cognizione vista come fenomeno principalmente anti-rappresentazionale.

Questi elementi fondamentali vengono poi ulteriormente sviluppati dalle ricerche successive che fondono le riflessioni enattiviste di Varela con i modelli di biologia teorica che lo stesso aveva sviluppato con

Maturana negli anni ‘80 (Maturana e Varela 1980). L’idea principale di questo approccio, definito come enattivismo autopoietico (ea), è che la formazione dell’organismo come un sistema autonomo in accoppiamento strutturale con l’ambiente dipenda da processi biologici definiti di autopoiesi, definita come:

a peculiar aspect of the organization of living organisms, namely, that their ongoing processes of material and energetic exchanging with the world, and of internal representation and metabolizing, relate to each other in such a way that the same organization is constantly regenerated by the activities of the processes themselves, despite whatever variations occur from case to case (Di Paolo e Thompson 2014, p. 69)

Questi processi biologici generano una forma di cognizione primordiale rintracciabile nei processi di auto-produzione e auto-mantenimento dell’autonomia del sistema (Thompson 2007) definita come “the property that describes a far-from-equilibrium, precarious, operationally closed system in any domain. Autonomous systems are self-individuating and depend on their associated milieu, which nevertheless does not fully determine its states” (Di Paolo, Cuffari, De Jeagher 2018, Glossary, v. autonomy).

Tali processi autopoietici creano una chiusura operazionale (in un sistema chiuso ogni processo è attivato da e attiva un altro processo all’interno di quel sistema) e contemporaneamente distinguono il sistema da un esterno che si carica di significance e values negativi o positivi a seconda che l’ambiente favorisca o minacci l’autonomia precaria del sistema, e quindi la sua stessa vita. La teoria è stata inoltre innovata con concetti che permettono di specificare come la cognizione dell’organismo possa assumere delle forme più elastiche e superare la semplice opposizione vita-morte che caratterizza la significazione instaurata dall’autopoiesi: è il caso dell’idea di adattività (Di Paolo 2005), che nasce dal tentativo di riconoscere che l’organismo non è in grado solo di autoindividuarsi, ma anche di modificare attivamente il proprio accoppiamento strutturale con l’ambiente per favorire le proprie condizioni di vitalità (viability). In funzione del mantenimento della propria autonomia e attraverso le sue funzioni adattive, l’organismo è in grado

di selezionare le proprie possibilità di azione nell’ambiente, creando così un proprio Umwelt significativo4. Tali operazioni sono definite appunto di sense-making (Weber e Varela 2002):

An autopoietic system always has to make sense of the world so as to remain viable. Sense-making changes the physicochemical world into an environment of significance and valence, creating an Umwelt for the system. (Thompson 2007 p. 146)

Insieme, Autonomia, Adattività e Sense-Making creano quindi la possibilità per un’Agency dell’organismo (Di Paolo, Buhrmann e Barandarian 2017). L’organismo, infatti, per mantenere il proprio precario stadio di autonomia, in virtù della propria adattività, ricerca le condizioni migliori virtualizzate nell’ambiente attraverso il sense-making e agisce sullo stesso modificando attivamente quello stesso accoppiamento strutturale che ne permette in prima istanza l’auto-individuazione. Così, l’equilibrato coupling strutturale tra l’organismo autoindividuato e l’ambiente si sbilancia in favore dell’organismo che è capace di autoregolare la propria precaria chiusura operazionale, creando una forma di asimmetria interazionale5 . Appare quindi del tutto naturale che una semiotica cognitiva interessata ai processi di significazione non possa che ritrovare nell’enattivismo soluzioni alle domande riguardanti la soglia inferiore. L’enattivismo con il suo concetto di sense-making si configura, infatti, immediatamente come una unione tra dimensione biologica e cognitiva capace di fondere e fondare contemporaneamente le basi per una biosemiotica e una semiotica

4 Si noti come l’enattivismo riprenda il concetto di Umwelt proprio dagli studi di von Uexküll (1926), autore fondamentale per la ricerca biosemiotica al punto da essere definito un criptosemiotico (Sebeok 1977).

5 Gli interventi sull’ambiente non avvengono quindi in maniera casuale, bensì in virtù di obiettivi (che almeno nelle forme di vita elementari si limitano alla sopravvivenza) e di norme. Tali concetti sono molto importanti, perché permettono di allontanare lo spettro del comportamentismo dal modello: i fenomeni di stimolo-risposta sono caratterizzati da necessità causale, mentre l’organismo vivente agisce secondo norme e obiettivi contestuali generati internamente, esso tende cioè a ripetere comportamenti che favoriscono la sua autonomia ed evita condizioni che la minacciano (Di Paolo, Buhrmann, Barandarian 2017, p. 122-124).

cognitiva nel rispetto dei limiti epistemologici che la stessa semiotica si pone per salvaguardare la propria specificità. Grazie al concetto di sense-making, l’enattivismo permette agilmente di superare quelle condizioni minime per parlare di interpretazione, che Eco e Violi avevano già ridiscusso durante la “nato Advanced Research Workshop on The Semiotics of Cellular Communication in the Immune System” del 1986 tenuto a Lucca. In questa sede Eco propose di inserire come elemento dirimente per distinguere tra processi diadici stimolo-risposta e processi triadici semiotici, ovvero la presenza di uno Spazio-C:

è sufficiente riferirsi a due diversi modelli astratti: i) un modello triadico, in cui fra A e B c’è una serie impredicibile e potenzialmente infinita di spazi C, e ii) un modello diadico in cui A provoca B senza alcuna mediazione. C’è uno spazio della scelta e dalla supposta indeterminazione, mentre il nonspazio fra A e B è uno spazio di cieca necessità e di determinazione inevitabile. (Eco 1990, p. 222)