puberté • règles • grossesse • ménopause

MIEUX VIVRE AVEC SES HORMONES

L’impact des cycles sur les émotions et la cognition

PSYCHOLOGIE

Émotions : trouver les mots pour mieux les réguler

BIEN-ÊTRE

Comment faire de ses ruminations mentales des alliées

NEUROSCIENCES

Les stratégies cognitives pour trouver des cadeaux de Noël

SANTÉ MENTALE

Se repérer dans la jungle de la désinformation

Vingt

Les règles de la liberté

SÉBASTIEN BOHLER rédacteur en chef

- Quatre Heures de la vie d’une femme, la nouvelle de Stefan Zweig publiée en 1927, raconte l’histoire d’une femme mariée qui, en une journée, s’éprend d’un jeune homme et quitte tout pour lui Inacceptable pour la société de son époque, qui condamne son immoralité

Pas pour le narrateur, qui la défend. Zweig prend le parti de la liberté

En abordant la question des cycles hormonaux, de ces « vingt-huit jours dans le cerveau d’une femme » (page 22), notre dossier central montre que les normes sociales persistent – quelque peu allégées – et pose la question des contraintes biologiques

Comment les hormones influencent-elles la cognition et les émotions au fil du cycle menstruel ? Et comment préserver sa liberté chère à Stefan Zweig ?

Une liberté qui semble abolie par la maladie de Huntington, où une mutation de l’ADN

Ils ont contribué à ce numéro

p. 18

Thomas Andrillon neuroscientifique à l’Institut du cerveau de Paris (ICM), il explore les bases neurales du vagabondage mental et son impact sur la cognition.

p. 22

Manon Dubol chercheuse à l’université d’Uppsala, en Suède, elle étudie l’influence des hormones sexuelles sur le cerveau et le comportement.

provoque automatiquement une maladie mortelle. Mais qui renaît quand des traitements voient pour la première fois le jour (page 74)

Une liberté qui déraille, comme nous l’explique Gérald Bronner en analysant la façon dont la société moderne a dérégulé nos désirs au point de nous faire parfois nier les contraintes du réel (page 80)

Une liberté qui s’incarne, enfin Comme chez Henri, qui découvre un jour qu’il ne peut plus lire en silence Les mots sortent à haute voix de sa bouche, irrépressibles (page 84). Il s’est transformé en automate de lecture depuis qu’une zone cruciale de son cerveau, le cortex préfrontal, est altérée par une maladie. C’est cette structure neuronale qui nous donne le choix de faire ou de ne pas faire une chose L’histoire de cet homme nous montre, finalement, où est notre liberté. Un trésor que nous portons dans notre boîte crânienne £

p. 74

Allison Parshall journaliste scientifique à Scientific American, elle révèle les avancées des thérapies géniques de la maladie de Huntington. p. 80

Gérald Bronner sociologue spécialiste des croyances collectives, il analyse notre tendance à nier le réel au profit de nos désirs.

sommaire

cerveau & société

P. 40 DERRIÈRE L’INFO, LA PSYCHO

Charlie Kirk : la fabrique d’un martyr

Nicolas Gauvrit

P. 44 LES CLÉS DE L’HISTOIRE Politique de l’enfant unique en Chine : 150 millions de petits individualistes ?

Sebastian Dieguez

P. 48 UN PSY AU CINÉMA

KPop Demon Hunters : quand la musique est bonne pour le cerveau

Laurent Bègue-Shankland

P. 54 À MÉDITER

Le bonheur de regarder par la fenêtre

Christophe André

p. 6

l’actualité des sciences cognitives

Les jumeaux, preuves vivantes que l'école sert à quelque chose !

p. 7 Les bonnes ondes de la respiration yogique

p. 8

p. 9

Sclérose en plaques : les lymphocytes Tfr à l’attaque !

Politique : quand les extrêmes se rejoignent… dans le cerveau

P. 12 PORTFOLIO

20 000 lieues sous les nerfs

Margot Brunet

P. 18 FOCUS

Rêvasser, c’est aussi apprendre ! Thomas Andrillon

Ce numéro comporte un encart d’abonnement Cerveau & Psycho, broché en cahier intérieur, sur toute la diffusion kiosque en France métropolitaine Il comporte également un courrier de réabonnement, posé sur le magazine, sur une sélection d’abonnés En couverture : © Dusan Stankovic/istock

santé & bien-être

P. 56 PSYCHOLOGIE

Santé mentale : comment se repérer dans la jungle de la désinformation ?

Ilona Bouvard et Margot Brunet

P. 62 L’ENVERS DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Couples chastes et heureux, vraiment ?

Yves-Alexandre Thalmann

P. 64 CORPS & ESPRIT Émotions hydrauliques : stop à la surpression !

Nathalie Rapoport-Hubschman

à la une Mieux vivre avec ses hormones

p. 22 28 jours dans le cerveau d’une femme

Manon Dubol, Erika Comasco et Albane Clavere

p. 28 L’ovulation, un boost cérébral

Tom Kern et Yousun Koh

p. 30 Une vie au rythme des hormones

Lucie Joly et Hugo Bottemanne

p. 36 « Je reçois des patientes en grande souffrance, dont la parole n’est pas entendue »

Entretien avec Francesco Bianchi-Demicheli

neurosciences & psychiatrie

P. 74 NEUROLOGIE

Maladie de Huntington : un médicament crée l’espoir

Allison Parshall

P. 80 L’INTERVIEW DES LABOS « Nous vivons dans la même société, mais plus dans le même monde »

Entretien avec Gérald Bronner

P. 84 LE CAS CLINIQUE

Henri, l’homme qui n’arrivait plus à lire en silence

Laurent Vercueil

psycho

P. 66 COGNITION

64

Comment ruminer intelligemment

Yves-Alexandre Thalmann

P. 70 MON CERVEAU & MOI

Comment trouver de bonnes idées de cadeaux ?

Jean-Philippe Lachaux

l’actualité des sciences cognitives

ÉDUCATION

Les jumeaux, preuves vivantes que l’école sert à quelque chose !

L’À patrimoine génétique égal, ceux qui ont suivi une scolarité plus poussée ont un QI plus élevé. Preuve que les années passées sur les bancs de l’école façonnent notre intelligence.

école aide-t-elle à améliorer le quotient intellectuel (QI) ? Oui, la preuve grâce à des paires de jumeaux C’est la conclusion de la publication, en juillet dernier, des travaux de Jared Horvath, neuroscientifique au centre de recherche de l’English schools foundation de Hong Kong, et Katie Fabricant, assistante de recherche à l’université du Wisconsin, aux ÉtatsUnis. Afin de déterminer l’influence de l’environnement éducatif sur cet indicateur, ils ont rassemblé toutes les données sur le QI de jumeaux monozygotes élevés séparément au cours du XX e siècle. De fait, les « vrais » jumeaux, avec près de 100 % de matériel génétique identique, sont les cobayes

parfaits pour détricoter l’enchevêtrement entre nature et culture. Grâce à ces couples si particuliers, on sait par exemple que la schizophrénie et les troubles du langage sont davantage favorisés par la génétique que la dépression majeure ou les comportements antisociaux tardifs. Et donc aussi que l’environnement scolaire influence le QI Car tout l’intérêt de l’étude de Jared Horvath et Katie Fabricant est d’avoir inclus dans leur analyse des jumeaux dont l’environnement scolaire est connu. Ce dernier filtre fait tout l’intérêt de l’étude Les précédents travaux sur ce sujet ne tenaient pas compte des caractéristiques environnementales, socioéconomiques y ou encore

éducatives dans lesquelles les jumeaux ont grandi Et ignoraient donc les effets de ces facteurs. Au contraire, nos deux chercheurs ont comparé di fférentes dimensions de la scolarité des personnes prises en compte, notamment la durée de leur scolarité ou le programme. Tous les jumeaux étudiés avaient été élevés dans des familles di fférentes En outre, certains avaient suivi une scolarité très similaire, d’autres une scolarité très di fférente (par la durée ou le système scolaire), d’autres enfin une scolarité de similarité intermédiaire. Résultat : les écarts moyens de QI dans ces trois groupes sont respectivement de 5,8, 12,1 et 15,1 points de QI Autrement dit, plus le

parcours scolaire est di fférent, plus l’écart de capacités cognitives s’accroît Prenons Jessie et Winifried, aux QI respectifs de 84,25 et 83,25 ; bien qu’élevés séparément, ils ont fréquenté la même filière de leur école des Midlands, en Angleterre. Chacune dans une ville anglaise, Mégane et Polly ont été dans des écoles semblables pendant une dizaine d’années ; leurs QI sont de 104,25 et 105,5. Rien à voir avec Gladys et Hélène : la première, au QI de 93, est allée à l’école au Canada pendant trois ans ; sa jumelle, après douze ans de scolarité et quatre d’université au Michigan, culmine à 111. Un écart qui s’explique ainsi au moins en partie par leur accès inégal au parcours éducatif. L’impact de l’apprentissage scolaire révèle toute sa force lorsqu’on sait qu’entre deux parfaits inconnus, l’écart moyen de QI est de 16,9. Les jumeaux ayant eu un accès radicalement di fférent à la scolarité sont, par conséquent, aussi éloignés sur le plan de l’intelligence que de parfaits inconnus À l’extrême opposé, les jumeaux ayant été élevés séparément, mais ayant ensuite suivi une scolarité similaire sont « quasiment impossibles à distinguer des jumeaux monozygotes élevés ensemble ». Cette analyse rigoureuse prouve ainsi que la scolarité, au même titre que le statut socioéconomique par exemple, influence les capacités cognitives Ce qui ne fait que renforcer la nécessité d’un égal accès à des conditions éducatives favorables Et de remercier les jumeaux pour leur participation à l’élaboration de la connaissance scientifique ! £

Margot Brunet

J. C. Horvath et K. Fabricant, IQ differences of identical twins reared apart are significantly influenced by educational differences, Acta Psychologica, 2025

BIEN-ÊTRE

Les bonnes ondes de la respiration yogique

Le yoga a mille vertus : il fortifie le dos, améliore la souplesse, aide à mieux respirer ou à réduire le stress… Mais quel est son impact sur le cerveau ? Pour répondre à cette question, des chercheurs de l’institut indien de technologie de Gandhinagar ont observé comment la respiration yogique changeait les rythmes cérébraux Ils ont pour cela fait appel à 43 pratiquants réguliers de sudarshan kriya yoga, une technique de respiration rythmée issue du yoga, et ont enregistré leur activité cérébrale par électroencéphalographie. Yeux fermés, les participants pratiquaient d’abord un échau ffement respiratoire (appelé pranayama), puis du kriya, qui consiste à inspirer et expirer avec force par le nez, entre 25 et 50 fois, et enfin du yoga nidra, une forme de relaxation guidée. La séance s’est conclue par une phase de repos silencieux de huit minutes, suivie d’une session de méditation Les données récoltées ont été comparées à un état de repos avant et après la séance, ainsi qu’à un groupe témoin qui se contentait

d’écouter de la musique relaxante, là encore les yeux fermés

Résultat : lors de la pratique du yoga, en particulier de la respiration kriya, les chercheurs ont observé une augmentation des ondes cérébrales thêta et delta, d’une fréquence inférieure à 7 hertz, mais une baisse des ondes alpha de fréquence comprise entre 7 et 15 hertz et des signaux apériodiques, qui résultent de l’activité électrique générale du cerveau Les ondes thêta et delta sont associées à un profond état de relaxation et les alpha, à un état d’éveil et de vigilance. Le groupe témoin n’a montré quant à lui aucune variation comparable

Conclusion : la respiration rythmique favoriserait un état cérébral propice au repos intérieur. Un état de conscience qui se rapproche du « lâcherprise » décrit dans les textes yogiques sous le nom de samadhi. Constat précieux dans un contexte d’augmentation des troubles de l’anxiété et de la dépression, et qui pourrait aider des patients toujours plus nombreux La prochaine fois que vous irez au club de yoga, pensez aux effets sur vos ondes thêta, delta, et sur votre samadhi £

Bastien Beaujeu

V. Tripathi et al., Unlocking deep relaxation : The power of rhythmic breathing on brain rhythms, npj Mental Health Research, 2025.

Retrouvez toutes les actualités sur CERVEAU&PSYCHO.FR

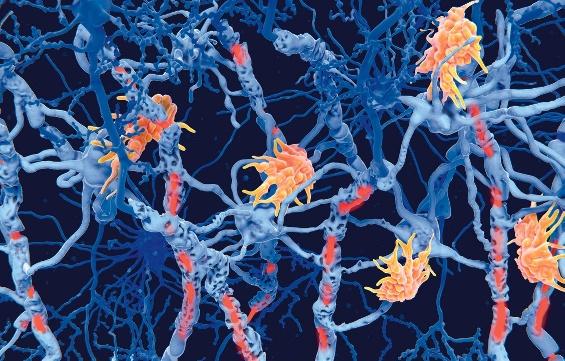

MÉDECINE

Sclérose en plaques

: les lymphocytes Tfr à l’attaque !

Comme une armée qui se mettrait à attaquer son propre pays, ses centres de communication et ses autoroutes Dans la sclérose en plaques, le système immunitaire s’en prend à la gaine de myéline qui entoure et protège d’ordinaire les fibres nerveuses du cerveau et de la moelle épinière, sans que l’on comprenne entièrement pourquoi Cette dégradation perturbe la communication entre le cerveau et le reste du corps, et provoque les symptômes spécifiques de la maladie, en particulier des troubles moteurs invalidants et une baisse de sept ans de l’espérance de vie. Mais des chercheurs du CNRS, de l’Inserm et de l’université de Toulouse, viennent d’identifier un coupable potentiel.

En e ffet , en analysant le sang de patients, ils y ont trouvé une quantité anormalement élevée de lymphocytes T folliculaires régulateurs, ou Tfr. Ces derniers semblent favoriser la pénétration des lymphocytes B dans le cerveau , ce qui entraîne une inflammation et une dégradation de la myéline entourant les neurones Normalement , les lymphocytes B ne peuvent pas entrer dans le cerveau . Ils produisent eux-mêmes une molécule appelée « S1PR 2 », qui provoque la fermeture de la barrière filtrante autour de l’encéphale, la barrière hématoencéphalique, dès qu’ils s’y présentent . Oui, mais voilà , les chercheurs toulousains ont pu démontrer, grâce à des expériences sur des souris, que les Tfr diminuent la production de cette fameuse molécule bloquante S1PR 2. Dès lors, les lymphocytes B ont le champ libre… Ils se faufilent alors entre les neurones et commencent à produire

leurs dégâts Et , e ffectivement , les biologistes ont constaté que les souris ne possédant pas de lymphocytes Tfr présentent des symptômes moins sévères que les autres

Tout, par conséquent, accuse les lymphocytes Tfr. Et c’est une surprise, car on les croyait jusqu’alors aptes à réduire l’inflammation Ces travaux ouvrent ainsi de nouvelles pistes thérapeutiques : la présence de Tfr dans le sang de patients étant corrélée à la survenue de poussées de symptômes, ces lymphocytes pourraient servir de signal pour choisir le bon moment d’appliquer des médicaments limitant la pénétration des lymphocytes B dans le cerveau. Car de tels traitements existent, mais leur application reste trop lourde sur le long terme et en continu… £

M. B.

F. Martinez et al., Follicular regulatory T cells promote experimental autoimmune encephalomyelitis by supporting B cell egress from germinal centers, Science Translational Medicine, 2025.

Source : Annual Review of Developmental Psychology, 2025.

PSYCHOLOGIE SOCIALE

Politique : quand les extrêmes se rejoignent… dans le cerveau

De nos jours, les opinions politiques sont de plus en plus polarisées. Aux États-Unis, conservateurs et libéraux ont des visions que tout semble opposer Pourtant, selon une récente étude publiée dans Journal of Personality and Social Psychology, les partisans des extrêmes, d’un côté comme de l’autre, semblent traiter l’information politique de manière étonnamment similaire dans leur cerveau.

Les chercheurs ont suivi 44 Américains dont le degré d’extrémisme idéologique a été calculé indépendamment de leur orientation politique. Installés dans une IRM, ils ont visionné un débat entre des représentants des deux camps. Résultat : chez les participants aux opinions extrêmes, des régions cérébrales impliquées dans le traitement émotionnel, comme l’amygdale ou la substance grise périaqueducale, s’activent davantage En outre, les individus ayant un degré similaire d’extrémisme (tous bords confondus) ont des schémas d’activité cérébrale semblables dans des zones telles que la jonction temporopariétale ou le sillon temporal supérieur postérieur, impliquées dans la cognition sociale. Un effet plus marqué encore chez les participants aux opinions extrêmes quand le ton du débat est virulent.

Bien sûr, cette étude menée aux États-Unis ne permet pas de généraliser à d’autres contextes politiques. Mais elle éclaire sur un véritable phénomène sociétal. Un groupe qui se polarise est un collectif où les extrêmes prennent de plus en plus de place. Sur le plan neurobiologique, c’est aussi une société où les cerveaux se ressemblent par une plus grande porosité à l’émotion – et plus particulièrement à la menace et à la peur, ce que soulignent les auteurs. D’où un édifiant paradoxe : pour développer son individualité, il faut travailler à plus de modération £ A. C.

D. de Bruin et O. FeldmanHall, Politically extreme individuals exhibit similar neural processing despite ideological differences, Journal of Personality and Social Psychology, 2025.

THÉRAPIE

La psilocybine, efficace à long terme contre la dépression

Plus la recherche s’y intéresse, plus les psychédéliques révèlent leur potentiel thérapeutique. Une équipe de chercheurs américains, notamment de l’université d’État de l’Ohio, vient de publier successivement deux études sur les bienfaits de la psilocybine, composé hallucinogène extrait de certains champignons. Les résultats de la première, portant sur une cohorte d’anciens combattants de l’armée américaine sou ff rant de dépression résistante aux traitements, sont spectaculaires : les symptômes dépressifs sont réduits six, neuf et douze mois après administration d’une dose unique de 25 milligrammes de psilocybine. Plus précisément, au sixième mois, 50 % des dix volontaires étaient en rémission Si ce pourcentage était descendu à 30 % un an après l’administration, ces travaux restent la première preuve d’une efficacité de la psilocybine après une si longue période. La seconde étude montre même une efficacité à cinq ans. Cette fois, 18 patients atteints de troubles dépressifs majeurs ont suivi une thérapie assistée par deux séances d’administration de psilocybine, espacées en moyenne d’une semaine et demie Cinq ans après le début de leur suivi, des réductions importantes et durables de la dépression ont été observées, avec 67 % de rémission Pendant leurs entretiens, ils ont même montré des niveaux plus faibles d’anxiété et présentaient une plus grande acceptation de soi, une empathie accrue et des relations sociales enrichies. Les chercheurs appellent désormais à mener des essais de plus vaste ampleur pour consolider ces observations. Et à documenter toujours plus l’intérêt thérapeutique des psychédéliques £ B. M.

A. K. Davis et al., Five-year outcomes of psilocybinassisted therapy for major depressive disorder, Journal of Psychedelic Studies, 2025.

S. Ellis et al., Long-term outcomes of single-dose psilocybin for U.S. military veterans, Journal of Affective Disorders, 2025.

l’actualité des

PSYCHIATRIE

Quand la maladie mentale forme les couples

Comment choisit-on son partenaire ? Selon diverses études, nous serions attirés par une personne ayant les mêmes goûts musicaux ou esthétiques, des activités favorites similaires, des opinions politiques proches… Est-ce aussi le cas en matière de santé mentale ? Une récente étude publiée dans la revue Nature semble indiquer que c’est vrai : les personnes qui présentent un trouble psychiatrique sont plus susceptibles de se mettre en couple avec une autre personne à l’état psychologique similaire

Au total, ce sont plus de 7 millions de couples qui ont été analysés à travers trois pays (Taïwan, la Suède et le Danemark). Parmi les enamourés, neuf maladies psychiatriques étaient représentées, dont la schizophrénie, le trouble bipolaire ou la dépression. Le résultat est clair : qu’importe le pays, les personnes concernées par un trouble s’unissent plus fréquemment à un partenaire ayant une pathologie comparable. Un phénomène universel, donc, et stable dans le temps

Les auteurs avancent trois explications possibles. D’abord, des traits communs pourraient favoriser

l’attirance mutuelle – par exemple, une meilleure compréhension réciproque de la situation de l’autre Ensuite, certaines contraintes sociales peuvent réduire les possibilités de choix de partenaire, le stigma qui pèse sur la schizophrénie fera qu’une personne neurotypique hésite parfois à se lier à un psychotique, ce que fera beaucoup moins un autre psychotique Enfin, le partage d’un même environnement après l’union pourrait accentuer ces ressemblances Par exemple, sur le long terme, des troubles anxieux peuvent progressivement a ffecter le bien-être psychologique du partenaire. Cette dynamique n’est toutefois pas sans conséquence pour les générations suivantes, car ces troubles sont en grande partie héréditaires…

£ A . C.

C. C. Fan et al., Spousal correlations for nine psychiatric disorders are consistent across cultures and persistent over generations, Nature Human Behaviour, 2025.

NEUROBIOLOGIE

L’hormone de croissance libérée dans notre sommeil…

X. Ding et al. Neuroendocrine circuit for sleep-dependent growth hormone release, Cell, 2025.

Dormir ne sert pas qu’à recharger nos batteries : c’est aussi le moment où l’organisme libère l’hormone de croissance, aussi précieuse pour les muscles que pour les os et le métabolisme Comment le sommeil déclenche -t-il sa production ? Pour le savoir, une équipe de l’université de Californie s’est intéressée aux neurones de l’hypothalamus, la région qui régule la libération des hormones. C’est là que se situent les neurones dits « GHRH », qui stimulent la sécrétion d’hormone de croissance, et les neurones dits « SST » (producteurs de somatostatine), qui la freinent . Les chercheurs ont suivi les taux d’hormone de croissance chez des souris par des prises de sang régulières, tout en mesurant leur activité cérébrale par électroencéphalographie Résultat : l’activité de ces deux types de neurones varie en fonction des phases de sommeil Durant le sommeil paradoxal (riche en rêves), les neurones GHRH

se mettent en action , mais restent contrebalancés par celle des neurones à somatostatine

En revanche, en sommeil profond, ils s’activent mais ne sont plus freinés par les SST De sorte que la production d’hormone de croissance est stimulée

Autre découverte : l’hormone de croissance rend plus excitables les neurones sécrétant la noradrénaline, un neurotransmetteur responsable du réveil. Le sommeil favorise ainsi la production d’hormone de croissance… qui favorise l’éveil Chez l’être humain aussi, dormir fait grandir, mais il reste à savoir si cela passe par les mêmes mécanismes que ceux de la souris.

£ B. B.

à la une

p. 22 28 jours dans le cerveau d’une femme

p. 28

Infographie L’ovulation, un boost cérébral

p. 30

Une vie au rythme des hormones

p. 36

Interview

« Je reçois des patientes en grande sou ff rance, dont la parole n’est pas entendue. »

Mieux vivre avec ses hormones

« C’est les hormones .» Voilà une idée reçue qui justifie… tout et rien. Une femme fatiguée ? Triste ? Gourmande ? Colérique ? Pas de doute, « c’est les hormones ». À croire que toute émotion se résume à ces molécules. Il est vrai que chez les femmes bien plus que chez les hommes, les hormones sexuelles, en particulier les œstrogènes et la progestérone, jouent un rôle central dans la régultion de l’humeur. En interagissant avec une constellation de systèmes endocriniens et neuronaux interconnectés, elles influencent la réactivité au stress, le sommeil, les rythmes circadiens, les comportements sociaux, les processus cognitifs, l’humeur, les émotions… Ces fluctuations pourraient ainsi expliquer pourquoi les femmes sont plus concernées par les troubles anxieux et dépressifs que les hommes. Une di fférence qui apparaît à l’adolescence, moment où les hormones commencent à se faire entendre, et qui est exacerbée lors des grandes étapes de la vie reproductive que sont la grossesse, le post-partum, la ménopause. La faute aux hormones, donc ? Pas si vite ! Dans ce dossier, nous vous expliquons ce dont ces molécules sont réellement responsables. Et, vous le verrez, si elles peuvent être synonymes de détresse, elles sont aussi et surtout de précieuses alliées de notre cerveau, faisant notamment de l’ovulation une période d’ébullition cognitive, marquée par une amélioration de la vue, de l’ouïe… Alors oui, parfois, « c’est les hormones », et c’est tant mieux ! £

Margot Brunet

à la une

NEUROSCIENCES

Manon Dubol et Erika Comasco chercheuses en neurosciences au département de la Santé des femmes et des enfants à l’université d’Uppsala, en Suède.

Albane Clavere journaliste à Cerveau & Psycho.

28 jours dans le cerveau d’une femme

Au cours d’un cycle, émotions, perceptions et pensées forment un ballet complexe. Aujourd’hui, les neurosciences révèlent ce qui se passe dans le cerveau des femmes.

en bref

£ Les variations des taux d’hormones amènent le cerveau féminin à se remodeler, avec un impact notable sur les émotions et la cognition.

£ Alors que l’œstradiol favorise plutôt la mémoire et l’attention, la progestérone amplifie les réactions émotionnelles.

£ Le cerveau de certaines femmes est plus sensible que d’autres à ces changements. Le syndrome prémenstruel ou le trouble dysphorique prémenstruel doivent alors faire l’objet d’une attention particulière.

Parfois très sensible, irritable, épuisée, ou au contraire débordante d’énergie. Colérique ou émotive. Combien de femmes se reconnaîtront- elles dans une pareille description ? Des variations d’humeur qui se succèdent au fil du mois, et qu’on réduit souvent à des formules simplistes : « Ce sont les hormones ! », « T’as tes règles ?! », avec tout leur lot de préjugés. Il est vrai que chaque mois, plus de 1 milliard de femmes voient leurs hormones varier au rythme du cycle menstruel Soit près de 450 cycles au cours d’une vie… Longtemps, on les a exclues des recherches scientifiques et médicales, dans le but de simplifier les protocoles, d’éviter que ces variations ne viennent « perturber » les résultats. Mais aujourd’hui, ces fluctuations suscitent un intérêt croissant chez les neuroscientifiques Dans notre équipe de l’université d’Uppsala , en Suède, nous étudions comment elles touchent le cerveau au long du cycle menstruel. Auparavant, on considérait le cerveau féminin comme instable, soumis aux « caprices » de ces satanées hormones L’imagerie moderne nous raconte une histoire bien di fférente… Celle d’un organe dynamique, plastique. Capable de s’ajuster au plus près à ses propres rythmes biologiques Modulant à la fois les émotions et la cognition.

Menstruations : le cerveau à l’équilibre

Alors, que se passe-t-il au cours d’un cycle ? Au premier jour des menstruations, les niveaux des deux plus importantes hormones sexuelles féminines, l’œstradiol – principal œstrogène chez la femme – et la progestérone, sont au plus bas. Puis, chacune des deux hormones va voir ses taux augmenter à des moments di fférents (voir l’encadré page ci-contre)

Quelles conséquences cela a-t-il sur le fonctionnement cérébral ? Ces hormones, produites principalement par les ovaires, circulent dans le sang et traversent la barrière hématoencéphalique pour atteindre le cerveau. Elles se fixent alors, comme une clé dans une serrure, sur des récepteurs neuronaux qui abondent dans certaines régions cérébrales, formant le « système limbique » qui joue un rôle majeur dans nos émotions et notre mémoire

Les hormones modifient ensuite l’activité électrique des

neurones : les œstrogènes augmentent leur excitabilité et la progestérone (par son métabolite l’alloprégnanolone) la réduit en stimulant la libération du principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central, le GABA . Le GABA, c’est le « frein du cerveau », qui induit un effet calmant, anxiolytique, voire sédatif

Lorsque les concentrations des deux hormones sont simultanément basses, le cerveau se trouve donc dans un état d’équilibre neuronal, sorte d’entre-deux entre excitation et inhibition. Autrement dit, la période des règles peut s’apparenter à un long fleuve tranquille Du moins, c’est le cas lorsqu’elles ne s’accompagnent pas de douleurs ou de troubles de l’humeur (voir l’encadré page 26)…

Plusieurs recherches montrent néanmoins une activité plus élevée du cortex préfrontal, une région cérébrale impliquée dans la planification , la prise de décision et la régulation des émotions Cela indique que le cerveau mobilise plus efficacement ses ressources durant cette période. Une étude menée par des chercheurs anglais va dans ce sens : 248 femmes ont complété une batterie de tests évaluant leur attention, leurs fonctions visuospatiales ou encore leur capacité à anticiper des événements dans le temps au cours des trois grandes phases de leur cycle, menstruelle, folliculaire et lutéale (voir encadré page ci-contre), et ont rempli un questionnaire sur leur ressenti à chaque période Elles obtiennent de meilleures performances lors de la phase menstruelle ; elles commettent moins d’erreurs et ont de meilleurs temps de réaction que lors des phases folliculaire et lutéale qui suivent. Paradoxalement, les participantes disaient se sentir moins performantes et de moins bonne humeur ! Elles sous- estiment probablement leurs capacités, sous l’influence de croyances sociétales et de stéréotypes…

Boost d’œstradiol : les fonctions exécutives au sommet

À la fin des règles, le taux d’œstradiol commence à grimper… Cette hormone influence l’hippocampe, une région du cerveau impliquée dans la mémoire et les apprentissages. Des recherches menées à l’institut MaxPlanck, en Allemagne, ont ainsi montré que le volume de cet hippocampe augmente avec le taux d’œstradiol,

H

ormones

Le cycle menstruel dure entre 25 et 35 jours, avec une moyenne de 28 jours. Au début des règles, l’œstradiol et la progestérone sont au plus bas. L’hypothalamus envoie alors un signal à l’hypophyse qui libère l’hormone folliculostimulante (FSH), marquant le début de la phase folliculaire. La FSH stimule la libération d’œstradiol par les follicules ovariens.

➊ Dans le cerveau, le cortex préfrontal fonctionne à plein régime, assurant une

et cerveau : un ballet bien synchronisé

amélioration de la vision dans l’espace et de l’attention.

À la fin de la phase folliculaire, le taux d’œstradiol atteint son maximum. En réponse, l’hypophyse libère l’hormone lutéinisante (LH), accompagnée d’une légère augmentation de FSH. Cette décharge hormonale déclenche l’ovulation.

➋ Dans le cerveau, l’hippocampe grossit et affûte les capacités de mémoire.

Le réseau frontopariétal renforce ses connexions, entraînant un surcroît

PHASE FOLLICULAIRE

– Fonctions cognitives

– Vision dans l’espace

– Attention

MENSTRUATIONS

– Mémoire

– Introspection

– Autocontrôle

– Résistance au stress

d’attention, de maîtrise de soi et de résistance au stress. Après l’ovulation, l’œstradiol diminue tandis que la progestérone devient dominante.

➌ Dans le cerveau, l’amygdale et l’hippocampe deviennent plus réactifs, ce qui exacerbe la perception des émotions. Ensemble, progestérone et œstradiol préparent l’utérus à une éventuelle fécondation en épaississant la muqueuse utérine.

➍ Dans le cerveau, l’amygdale grossit de volume et entraîne irritabilité, voire anxiété. Parallèlement, la chute de la progestérone provoque une diminution du taux de GABA (voire, parfois, de sérotonine), relâchant le «frein» du cerveau et son effet apaisant. Ces données reflètent des observations statistiques et ne s’appliquent pas nécessairement à une femme en particulier.

PHASE LUTÉALE

– Émotion

– GABA

– Anxiété

– Irritabilité

– GABA

– Sérotonine (dans le TDPM)

ŒSTRADIOL PROGESTÉRONE

probablement du fait que sa structure se réorganise. Cette hypothèse est soutenue par une étude menée par la neuroscientifique allemande Julia Sacher, qui a étudié de près le cerveau d’une femme tout au long de son cycle. Lorsque le taux d’œstradiol augmentait, les fibres neuronales qui assurent la communication entre différentes régions du cerveau, également appelées « matière blanche », étaient plus denses et mieux organisées, à l’image d’un réseau de routes bien agencé qui facilite le trafic automobile. On pense aujourd’hui, en se basant sur des études chez la souris, que l’œstradiol pourrait notamment stimuler la libération d’un facteur de croissance neuronale, le BDNF, qui favoriserait à la fois la croissance, la survie et l’organisation des neurones.

influence notamment le cerveau, les émotions, la cognition et… le comportement. Avec une priorité donnée au contenu émotionnel, notamment négatif

Règles douloureuses

Les douleurs de règles (dysménorrhée) apparaissent généralement au moment des menstruations – parfois juste avant – et durent la plupart du temps entre un et trois jours. On distingue la dysménorrhée primaire, correspondant à des crampes menstruelles sans cause anatomique identifiable, de la dysménorrhée secondaire, où les douleurs, souvent plus intenses, sont liées à une pathologie. Même en l’absence de cause anatomique, la dysménorrhée primaire, avec l’activation répétée des circuits de la douleur, s’accompagne de changements cérébraux telle une réduction des volumes du cortex somatosensoriel, de l’insula et du cortex préfrontal médian, impliqués dans la perception et la modulation de la douleur. Ce qui peut mener à une hypersensibilité à la douleur.

Résultat : une étude récente a révélé que les femmes en phase préovulatoire ont des capacités de mémoire et d’attention encore meilleures qu’en phase menstruelle On observe aussi que la hausse d’œstradiol après la fin des règles renforce la communication entre régions du cerveau au sein du réseau du mode par défaut, du réseau dorsal attentionnel et du réseau frontopariétal, respectivement impliqués dans l’introspection, l’attention dirigée et la planification Cet effet culmine autour de l’ovulation , période qui semble donc marquée par une amélioration des mêmes capacités cognitives Par exemple, une étude parue dans la revue Hormones and Behavior a montré qu’un taux élevé d’œstradiol s’accompagnait d’un meilleur contrôle dans la prise de décision , une capacité qui résulte de la bonne coopération de ces trois réseaux Les participantes avaient moins tendance à céder aux gratifications immédiates et prenaient des décisions moins impulsives, plus réfléchies et tournées vers le long terme, ce qui dénote une meilleure planification

L’œstradiol intervient aussi dans la régulation du stress. À des niveaux élevés, lors de l’ovulation notamment, les femmes supporteraient mieux les situations stressantes, d’après les travaux de la neuroscientifique Kimberly Albert , de l’université Vanderbilt , aux États-Unis La phase folliculaire tardive – qui survient après les règles et marque l’entrée en ovulation – correspond à une mémoire plus performante, à des choix plus raisonnés et un stress mieux maîtrisé !

Progestérone : la force des émotions

L’ovulation marque le début de la phase lutéale La progestérone devient alors l’hormone dominante Elle

Des chercheurs de l’université de Californie à Irvine, aux États-Unis, ont montré que les femmes retenaient davantage les contenus émotionnels lorsque la concentration de progestérone était élevée. Ce mécanisme pourrait notamment expliquer la survenue de flash-back émotionnels après un traumatisme, qui sont plus fréquents durant cette période. La même équipe a également conclu qu’au cours de cette phase, l’amygdale – une petite structure cérébrale centrale dans le traitement des émotions, en particulier la peur – et l’hippocampe s’activaient davantage face à des contenus émotionnels négatifs. Quelques années plus tard, l’équipe de Katrin Arélin, de l’institut MaxPlanck de neurologie et des sciences cognitives à Leipzig, en Allemagne, ont révélé que plus le taux de progestérone augmente, plus l’hippocampe communique étroitement avec d’autres aires cérébrales Parmi elles, le cortex préfrontal, situé à l’avant du cerveau, qui, rappelons-le, joue un rôle essentiel dans la régulation des émotions Cette connectivité renforcée pourrait refléter les efforts nécessaires pour maîtriser les émotions vives de la phase lutéale et expliquer pourquoi les femmes mémorisent mieux les événements émotionnels à ce moment.

Enfin, toujours durant cette période, l’alloprégnanolone présent en forte concentration se lie aux récepteurs du neurotransmetteur GABA, notamment dans le cortex préfrontal, l’amygdale et l’hippocampe Résultat : l’action du GABA est renforcée. Il ralentit l’activité neuronale et favorise ainsi un effet calmant et anxiolytique qui stabilise l’humeur

Chute hormonale : un moment d’anxiété

Problème : quand les taux d’alloprégnanolone baissent , c’est l’inverse qui se produit , accompagné d’une montée d’anxiété Un phénomène marqué à la fin du cycle, quelques jours avant les règles, quand les taux d’hormones sexuelles féminines chutent. Il se produit alors une désinhibition transitoire dans le cerveau : le GABA n’étant plus libéré en quantités su ffi santes, le « frein cérébral » se relâche et l’on peut ressentir de l’irritabilité et du stress Parallèlement, selon des études d’imageries par résonance magnétique fonctionnelle, l’amygdale devient plus volumineuse et plus active face à des stimuli négatifs ou stressants…

DURANT LES RÈGLES, LE CERVEAU EST À L’ÉQUILIBRE.

La période précédant l’ovulation est marquée par une amélioration nette des fonctions cognitives.

Ainsi, chez 50 % des femmes, la phase précédant les menstruations s’accompagne de symptômes tels que de la fatigue, de l’irritabilité ou des troubles du sommeil. C’est le syndrome prémenstruel (SPM). Si les manifestations en sont fréquentes, elles restent généralement modérées et n’entraînent pas de retentissement majeur sur la vie quotidienne. Mais, bien sûr, chacune d’entre elles a un cerveau et une sensibilité aux hormones qui lui sont uniques, ce qui détermine en partie pourquoi certaines sont touchées , ou non , par un syndrome prémenstruel ou par sa forme plus sévère, le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM).

Trouble prémenstruel : que faire ?

Le TDPM se manifeste chez 2 à 6 % des femmes par une irritabilité extrême, des angoisses, des épisodes dépressifs, et une forte instabilité émotionnelle en phase prémenstruelle uniquement, parfois accompagnés de crampes pelviennes ou de douleurs abdominales (voir l’encadré page ci-contre). Les symptômes disparaissent avec les règles pour mieux réapparaître le mois suivant. Quelle en est la cause ? Contrairement aux idées reçues, le SPM comme le TDPM ne sont pas liés à des niveaux anormaux d’hormones, mais à la manière dont le cerveau réagit aux variations hormonales au cours du cycle

Plusieurs recherches suggèrent des niveaux trop faibles de sérotonine en phase lutéale, une diminution qui pourrait expliquer une plus grande tristesse et une irritabilité plus marquée au cours de cette période . D’autre part , les récepteurs du GABA présenteraient un défaut structurel chez ces femmes durant la phase symptomatique , ce qui limite l’action apaisante du neurotransmetteur Dans le même temps, l’amygdale est hyperactivée (peut- être justement parce que le GABA ne parvient plus à exercer son rôle inhibiteur), de sorte que ces effets pris ensemble pourraient expliquer les manifestations caractéristiques du TDPM .

D’autres études mettent en avant une activité réduite des régions préfrontales , qui ont pour fonction de réguler les émotions – notamment en muselant l’activité de l’amygdale Résultat : c’est comme si on desserrait le frein à main – en réduisant l’activité des

régions préfrontales – tout en appuyant sur l’accélérateur – l’amygdale Dès lors, les émotions prennent les commandes. Au sein de notre équipe, nous avons en outre montré que le volume de l’amygdale et du striatum (des régions cérébrales impliquées dans les émotions et la motivation) ainsi que celui des régions occipitotemporales ventrales (liées au traitement des informations visuelles et émotionnelles) sont plus faibles chez les femmes atteintes de TDPM, et que la taille de l’amygdale est inversement proportionnelle à la sévérité des symptômes dépressifs chez ces dernières : plus elle est petite, plus les symptômes sont sévères

Le TDPM est donc loin d’être une simple « humeur hormonale » ou une excuse que les femmes se donneraient C’est un trouble neurobiologique bien réel, encore trop souvent sous- diagnostiqué et minimisé. Des traitements existent , notamment les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, dont le mécanisme est analogue à celui des antidépresseurs classiques . Lorsqu’ils sont pris pendant la phase lutéale symptomatique, ces médicaments donnent d’excellents résultats. Des stratégies complémentaires (voir l’interview page 36) peuvent également être mises en place au quotidien, comme certaines thérapies comportementales et psychoéducatives. £

bibliographie

M. Dubol et al., Neuroimaging the menstrual cycle : A multimodal systematic review, Front. Neuroendocrinol., 2021.

M. Dubol et al., Neuroimaging premenstrual dysphoric disorder : A systematic and critical review, Front. Neuroendocrinol., 2020. R. Dan et al., Trait-related changes in brain network topology in premenstrual dysphoric disorder, Horm. Behav., 2020.

Scannez le flashcode pour accéder à l’intégralité des références bibliographiques.

À MÉDITER

Le bonheur de regarder par la fenêtre

Souvenirs d’école : qui d’entre nous n’a jamais regardé par la fenêtre de la salle de classe, pour laisser son esprit s’échapper et fuir la monotonie de certains cours ?

Ce n’était pas très bien vu, et si l’enseignant vous repérait, il vous reprochait alors votre manque d’implication ! Pourtant, regarder au-dehors a bien ses avantages et il ne faut surtout pas s’en priver Le photographe Robert Doisneau écrivait dans ses Mémoires : « Le premier de la classe ignore le plaisir que prend le cancre à regarder par la fenêtre » Mais au-delà du plaisir de l’évasion, il y a bien des bénéfices encore à porter son regard au-dehors. Ainsi, regard et stress sont connectés Nos yeux ne sont pas seulement reliés au cerveau. Ils en sont une partie. Lorsque l’embryon se développe, l’œil se forme comme une excroissance du cerveau qui migre vers l’extérieur de notre crâne pour mieux nous connecter au monde extérieur. Alors, lorsque nous sommes stressés, notre regard se concentre

CHRISTOPHE ANDRÉ

médecin psychiatre, et psychothérapeute.

sur les sources de danger possible en même temps que s’active notre système nerveux sympathique (qui doit répondre au stress par une augmentation du rythme cardiaque, de la pression sanguine, de la fréquence respiratoire).

Un phénomène de relaxation automatique

À l’inverse, en raison de différentes boucles de rétroaction, défocaliser son regard en le portant au loin va activer le système nerveux parasympathique impliqué dans l’apaisement et la détente. Ainsi, les troubles de la vision (principalement des sensations de flou et de difficultés d’accommodation) sont fréquents chez les personnes victimes de stress post-traumatique, et de plus en plus de données semblent indiquer que le stress du quotidien pourrait être un facteur de troubles ophtalmologiques tels que glaucomes ou neuropathies du nerf optique…

D’où le conseil de di fférents chercheurs du domaine : « Pour moins stresser, regardez l’horizon » En allant par exemple jeter un coup d’œil

à la fenêtre pour observer le ciel ou les paysages offerts à notre vue

En portant le regard plus loin, en tout cas, que notre écran d’ordinateur ou de téléphone, dont la fixation oculaire prolongée tend à accentuer insensiblement notre niveau de tension et de stress

C’est aussi un conseil volontiers donné par les ophtalmologistes, parfois sous la règle dite « 20-20-20 »

Di fférents travaux ont en effet montré que lorsque nous sommes absorbés par un écran, nous nous mettons à moins cligner des yeux, ce qui entraîne maux de tête et sécheresse oculaire.

Les spécialistes conseillent alors de prendre une pause toutes les 20 minutes, en regardant vers l’extérieur pendant 20 secondes un objet ou un point de vue situé à plus de 20 pieds (eh oui, c’est un conseil américain, ça fait un peu plus de 6 mètres). Tant qu’à faire, d’ailleurs, autant en profiter pour bien respirer (pour certains, dont une ancienne directrice de Microsoft, il existerait

une « apnée des écrans » : nous oublierions de respirer pleinement face à des contenus digitaux prenants) et pour s’étirer (la position de travail au bureau de beaucoup de personnes est inadéquate, il existe de nombreuses données en ce sens). Enrichissons donc le conseil : régulièrement dans nos journées de travail (ou durant nos week-ends sédentaires), se lever, s’étirer, respirer profondément en allant regarder par la fenêtre !

Voir au-delà des quatre murs

Mais revenons au regard porté sur le lointain, le ciel ou les nuages, et les bénéfices sur le stress qui en découlent : n’est-ce qu’une histoire de tronc cérébral ? Ou bien, se décoller des écrans pour regarder dehors pourrait-il entraîner un avantage psychologique spécifique ? Élargir sa focale visuelle aurait-il l’effet équivalent sur le plan mental en donnant champ libre aux pensées sur un horizon plus large que nos cogitations de l’instant ? Cela n’a pas encore été étudié à ma connaissance,

La « règle des 20-20-20 » conseille de prendre une pause toutes les 20 minutes, en regardant vers l’extérieur pendant 20 secondes un objet ou point de vue situé à plus de 20 pieds (6 mètres environ).

et je serais curieux de découvrir les résultats d’un protocole expérimental en ce sens.

Ainsi, regarder par la fenêtre, contempler le ciel, les nuages, les arbres, des paysages au loin, plus loin en tout cas que le bout de notre nez et nos écrans, offrirait une ouverture sur plus grand que soi et ses soucis de l’instant. Une respiration de l’esprit Dans son ouvrage Noireclaire, le poète Christian Bobin écrit ceci : « Chaque seconde perdue à regarder sans intention par la fenêtre retarde la fin du monde » Pensée poétique ou magique, peu importe, ce que suggère l’auteur, c’est que, pour nous qui passons l’essentiel de notre temps, de notre vie, à l’intérieur, enfermés entre quatre murs, les bénéfices d’un regard à l’extérieur peuvent être bien plus importants que nous ne pouvons l’imaginer £

bibliographie

A. Huberman, Contre le stress… regardez l’horizon !, Cerveau & Psycho, n°130, mars 2021.

B. A. Sabel et al., Mental stress as consequence and cause of vision loss : The dawn of psychosomatic ophthalmology for preventive and personalized medicine, EPMA Journal, 2018

J. N. Trachtman, Post-traumatic stress disorder and vision, Journal of the American Optometric Association, 2010

psycho COGNITION

Yves-Alexandre Thalmann professeur de psychologie au collège Saint-Michel, collaborateur scientifique à l’université de Fribourg, en Suisse.

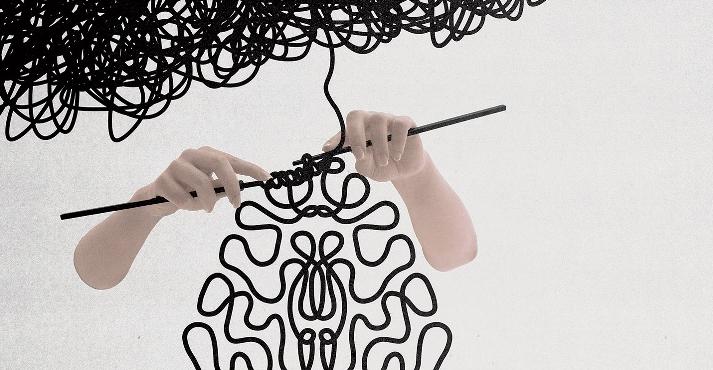

Comment ruminer intelligemment

Les idées qu’on ressasse en boucle sont souvent synonymes de tracas et de stress. Pourtant, elles pourraient inspirer certaines solutions et apporter un surcroît d’énergie, à condition d’en connaître la dynamique secrète.

£ Jusqu’à 30 % des personnes seraient enclines à des ruminations atteignant un niveau clinique, et 90 % de manière occasionnelle.

£ Cette universalité suggère qu’il ne peut s’agir uniquement d’un défaut. De fait, ce mécanisme semble avoir une vertu cachée.

£ Ruminer intelligemment ouvre de nouvelles perspectives. Comme se rappeler une chose importante à faire, ou prendre conscience des priorités.

£ La clé : basculer d’un état où on ressasse à un mode résolution de problèmes en actionnant sa pensée divergente. Cela s’apprend !

Lorsque nous évoquons les ruminations mentales, c’est presque toujours pour nous en plaindre : en ressassant soucis et regrets, nous nous détournerions de l’instant présent, comme absents à la vie réelle, prisonniers malheureux de notre esprit… Une vaste littérature populaire décrit ce phénomène comme une sorte de travers psychique qu’il s’agirait de faire taire Mais, dans ce cas, pourquoi notre cerveau serait-il doté de cette fonctionnalité ?

L’autre possibilité est qu’il s’agisse en réalité d’un « avantage adaptatif », c’est-à-dire une aptitude sélectionnée au fil des millénaires parce qu’elle remplit un rôle utile Dans ce cas, ce qui est central, ce n’est pas tant le phénomène problématique de rumination que notre capacité à en tirer parti intelligemment Un rôle similaire à celui de la peur : si elle paralyse et est source de sou ff rance, elle est en réalité indispensable pour éviter les dangers

Les boucles mentales ne relèvent pas d’un mécanisme unique, mais de trois composantes qui s’entremêlent : des pensées spontanées intrusives ; des émotions plutôt déplaisantes ; et un discours intérieur à base de pensées en boucle Ce modèle rend compte du double aspect des ruminations, d’une part involontaires, mais aussi autoentretenues (souvent malgré nous). Chacune de ces composantes a été étudiée en détail, ce qui inspire des stratégies pour les apprivoiser.

1) Ressasser pour lister

Au départ, un constat partagé par les spécialistes : les spéculations mentales découlent de tentatives de notre cerveau pour régler des a ff aires en suspens Par exemple, vous n’arrêtez pas de penser qu’il faut aller chercher du pain après le travail. C’est la mémoire prospective, ou mémoire du futur, qui vous le rappelle par des pensées intrusives. Dans ce cas, vous pouvez décharger cette mémoire prospective, par exemple en inscrivant sur une to-do list la tâche à effectuer Vos ruminations n’auront plus lieu d’être, le problème du rappel étant réglé… et le pain acheté.

2) Ruminer pour planifier

Autre piste étudiée par le psychologue Roy Baumeister et son équipe de l’université du Queensland , en Australie : élaborer des plans d’actions détaillés sous forme d’implémentation d’intentions Imaginons que vous remâchiez une

Les ruminations pourraient

être un « avantage adaptatif », sélectionné au fil de millénaires d’évolution. Ce n’est pas un hasard si notre cerveau fonctionne ainsi.

conversation houleuse avec un collègue. Vous vous dites alors : « Lorsque j’allume mon ordinateur demain, je lui envoie directement un message pour lui proposer de nous retrouver à la pause du matin. » De cette manière, le cerveau n’a plus besoin d’y penser en permanence, puisqu’une action est programmée. Mais attention, une déclaration d’intention générale ne su ffit pas, il faut planifier des comportements concrets : quoi, quand, qui, où…

3) Enclencher la pensée divergente

La finalité de la pensée, c’est l’action. Et lorsque les situations sont complexes, il faut parfois y réfléchir à plusieurs reprises, d’où l’utilité des ruminations. Encore faut-il penser à des solutions ! À la place, nombreuses sont les personnes qui ont tendance à coller des étiquettes aux autres et à ellesmêmes, à juger sans aucune bienveillance : « Ce n’est pas juste ! », « Je suis nul, je n’aurais pas dû me laisser faire », « Quel salaud ! ». Pas le moindre indice de solution dans ce discours intérieur Vous allez donc continuer d’y repenser, encore et encore…

Pour tirer avantage des ruminations, réorientez-les vers la recherche de solution : quel est le problème et comment trouver une issue ? Quittez votre salle de tribunal pour rejoindre votre bureau d’ingénieur intérieur Une fois les bases posées, laissez votre réseau du mode par défaut s’emparer du thème. Ce réseau d’aires cérébrales est responsable de la pensée divergente et du vagabondage mental : lorsqu’il s’enclenche (généralement lorsque nous ne sommes pas occupés à une tâche précise), on se met à imaginer toutes sortes de situations hypothétiques, à former des associations d’idées parfois improbables et à en concevoir d’autres comme possibles Vous verrez donc de nouveaux scénarios émerger dans votre champ de conscience, lorsque vous ne vous y attendrez pas – par exemple sous la douche ou lors d’une activité sportive

4) Stop aux affects tyranniques

Problème : cette recherche de solution est souvent entravée par des idées répétitives souvent chargées d’a ffect qui interfèrent avec les pensées divergentes C’est que certaines parmi ces dernières, loin d’être neutres, sont chargées d’a ffects. Par exemple, pendant que votre pensée divergente est occupée à trouver des solutions pour relancer un projet au point mort dans votre entreprise (« Et si je proposais à toute l’équipe d’aller déjeuner ? »), brusquement une idée chargée émotionnellement vient tout interrompre « Ah ! Cet Édouard… Ce qu’il m’a dit en réunion… Quel salaud ! Et moi, je suis vraiment nul de ne pas avoir répondu ! »). Or les émotions ont pour effet de centrer l’attention sur les faits qui les ont déclenchées Résultat : impossible d’avoir autre chose en tête qu’Édouard et ses petites magouilles qui vous nouent l’estomac de honte et de rancœur accumulées Comme prisonnière, votre attention revient sans cesse à Édouard et favorise une pensée convergente, centrée sur une idée fixe (« Je suis nul et Édouard est un salaud ») au lieu de diverger vers la multiplication d’issues novatrices Ce qui renforce l’intensité des émotions et enclenche un cercle vicieux. Pour retrouver la fonction adaptative de cette spéculation intérieure, il faut commencer par calmer les a ffects importuns. Se faire des reproches continuels, sous l’e ffet de la culpabilité ou de la honte, n’aide en rien à trouver des solutions à vos problèmes. De nombreux travaux ont été menés pour apaiser ces ressentis engendrés par les pensées Une des pistes proposées : la distanciation, chère au psychologue Ethan Kross, de l’université de Columbia Il s’agit d’identifier et nommer l’émotion en jeu, puis de l’exprimer à la deuxième personne avec votre voix intérieure. L’emploi de votre prénom ajoute encore à cet effet de prise de distance : « Tu te fais du souci pour ta capacité à a ffi rmer ta position . » Un tel outil peut sembler déconcertant tant il est simple, mais son e fficacité est attestée par des mesures physiologiques et de neuro -imagerie. Y ajouter une dimension d’autocompassion, par la normalisation, renforce cet effet : « C’est normal de se demander si on est à la hauteur. Cela arrive à tout le monde, c’est humain… » Une fois l’étau émotionnel desserré, il devient plus facile de penser de manière divergente et créative pour imaginer des solutions afin de régler les a ff aires en suspens

5) Donner rendez-vous à ses ruminations

Sinon, il reste toujours la solution de détourner l’attention de vos ruminations, par exemple en pratiquant la pleine conscience ou en faisant autre chose (ah ! la bonne vieille vidéo Youtube…). Seul problème : le soulagement est de courte durée Quand la vidéo s’arrête, vos méandres réapparaissent souvent Dans la thérapie métacognitive développée par Adrian Wells à l’université de Manchester, on apprend alors une stratégie plus efficace (qui montre également son avantage dans les cas de troubles anxieux et de dépression) : différer volontairement la rumination . Cette fois, vous allez carrément négocier avec votre esprit : « Pas maintenant, mais ce soir, après le dîner. » En effet, si votre cerveau considère un problème comme pertinent, il reviendra à la charge, comme un ami qui veut vous transmettre une information importante. Il ne vous laissera pas tranquille, sauf si vous lui fixez un rendez-vous plus tard… à votre convenance.

6) Philosopher en ruminant

Et s’il n’y a pas de solution ? Cela peut arriver. Imaginez que vous soyez dans de mauvais termes avec un de vos proches et que celui- ci meure ; il y a de fortes chances que vous vous reprochiez constamment de ne pas lui avoir dit à quel point il comptait pour vous. Cette rumination-là peut au moins avoir un avantage si vous en tirez une leçon généralisable, un nouveau principe de conduite : désormais, vous allez parler davantage aux gens que vous appréciez . Sans oublier la dimension émotionnelle : accepter que ce qui est arrivé ait eu lieu et accueillir le ressenti correspondant , avec bienveillance Admettre qu’il n’y a rien à faire dans le cas présent et tourner la page, c’est aussi une manière de résoudre une a ff aire en suspens. Et de laisser votre esprit s’adonner à d’autres ruminations… £

Dernier ouvrage paru

Yves-Alexandre Thalmann Éloge des ruminations mentales. Transformer les pensées envahissantes en alliées, Odile Jacob, 2025.

E. Kross, À l’écoute de ma voix. Faire de sa petite voix intérieure une alliée pour la vie, Le Livre de Poche, 2022. bibliographie

LE CAS CLINIQUE

Laurent Vercueil

neurologue au CHU de Grenoble-Alpes, au Laboratoire de psychologie et neurocognition de Grenoble au sein de l’équipe Commet – Conscience, mémoire et métacognition.

Henri, l’homme qui n’arrivait plus à lire en silence

Dès qu’il pose son regard sur un mot, celui-ci sort de sa bouche malgré lui. Impossible de lire silencieusement ! Un cas qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de l’endophasie, notre petite voix intérieure.

en bref

£ Un jour, ce septuagénaire perd la capacité de lire en silence. Tout ce qu’il lit est automatiquement prononcé.

£ La lecture silencieuse résulte d’un mécanisme complexe de notre cerveau, qui fait intervenir un « frein intérieur », lequel bloque la prononciation.

£ Ce frein est exercé par la partie la plus antérieure du cerveau, qui se développe par apprentissage depuis les bancs de l’école.

£ Il s’avérera qu’Henri souffre d’une maladie qui attaque précisément cette partie du cerveau. Sa lecture à voix haute est donc le premier signe de sa pathologie...

Il est de ces rituels que l’on n’abandonne jamais. Henri et Madeleine sont mariés depuis plus de cinquante ans , et aussi loin qu’ils s’en souviennent , la journée s’achève toujours de la même façon. Une fois venue l’heure de se coucher, Madeleine prend sa place à la gauche du lit , et Henri à droite. Elle tire ses lunettes de la table de nuit, puis reprend les mots fléchés et le stylo-bille où elle les avait laissés la veille Henri, lui, a pris le soin d’emporter le journal posé dans l’entrée. Ayant redressé son oreiller et jeté un regard rapide sur la première page, il entame la lecture des articles en page 2. C’est la force de la routine, le cerveau en mode « exploitation », c’est- à- dire en marche vers ce qu’il sait faire avec un niveau d’expertise indiscutable et un résultat garanti .

Aucune surprise, aucun aléa , l’autoroute sereine de l’habitude la plus ancrée

Mais ce soir-là , il y a un hic.

Alors que Madeleine étudie la première définition de ses mots fléchés, elle entend subitement à ses côtés la voix forte de son mari : « La crise gouvernementale s’annonce sévère Le Conseil des ministres de ce mercredi aura fait éclater les dissensions au sein de… »

Aussi, Madeleine se tourne-t-elle vers Henri : « Chéri, peux-tu lire le journal en silence ? Ça me gêne de t’entendre lire à voix haute pendant que je cherche mes mots fléchés »

Henri est stupéfait . « Comment ? Tu veux dire que je n’ai pas lu en silence ? — Mais non , rétorque-t-elle, tu as lu à haute voix ! »

Il ne comprend pas Il aurait agi ainsi sans s’en rendre compte ? Mais puisque sa femme le dit… Il promet de garder sa lecture pour lui seul et se plonge à nouveau dans son journal. Mais quelques instants plus tard, voilà qu’il remet ça

« Le Conseil des ministres prévu ce mercredi 26 février est annulé selon Matignon , après une décision de l’Élysée Un conseiller ministériel précise … »

Cette fois, il a noté le phénomène. Elle a raison, il a lu à haute voix Et il doit s’y reprendre à plusieurs fois pour parvenir à intérioriser son discours Jusqu’à ce que, de nouveau, ça recommence À la pharmacie, chez le médecin…

Il faut se rendre à l’évidence : Henri a perdu la capacité de lire « dans sa tête ». Dès qu’il s’absorbe un tant soit peu dans un article, il se met à lire à haute voix . Pour le moins dérangeant pour madame. Mais inquiétant pour lui aussi. Il referme le journal et éteint sa lampe de chevet Tout ira peut-être mieux demain.

Mais le lendemain ni les autres jours , la situation ne revient pas à la normale Pire : elle se dégrade. À mesure que le temps passe, Henri parvient de moins en moins à lire in petto Et finalement, il n’y arrive plus du tout Devant une enseigne lumineuse, il s’exclame : « Pharmacie ! » Dans la salle d’attente du médecin , il faut lui demander de ne pas regarder les inscriptions sur

les a ffiches de prévention , faute de ne l’entendre les déclamer devant toute l’assistance. Et il ne vaut mieux pas lui laisser relever le courrier si jamais des paquets d’encarts publicitaires s’y amoncellent : on a alors droit à la lecture à voix haute de tous les prospectus qui s’y trouvent

Le processus d’intériorisation de la lecture

Qu’est-il arrivé à ce septuagénaire, expertcomptable, passionné de politique et de modèles réduits ? Lorsque nous apprenons à lire, en général au cours de la première année de l’école primaire, nous prononçons d’abord à voix haute les lettres, les mots, puis les phrases. L’attention est alors portée en premier lieu sur l’apprentissage des connexions entre des formes visuelles, qui sont progressivement mieux reconnues et identifiées, et le lexique verbal phonologique, c’est-à-dire les sons qui produisent des mots…

Ce déchiffrage se fait donc d’abord à voix haute. C’est seulement dans un deuxième temps que la lecture est « intériorisée » Elle se fait d’abord à voix basse (l’enfant chuchote), puis en n’e ffectuant que les mouvements de lèvres de façon couverte, sans un bruit. Et enfin, en cessant même de remuer les lèvres. Ou presque. Car des expériences minutieuses menées à l’aide de capteurs d’activité musculaire hautement sensibles permettent de détecter malgré tout une activation très faible des muscles labiaux (comme c’est probablement le cas au moment même où vous lisez ces lignes).

Le résultat de ce processus , aussi appelé « subvocalisation » (on lit à un niveau sonore inférieur à celui de la voix), est l’apparition d’une « petite voix dans la tête » qui accompagne la lecture silencieuse De ce fait , ce type de lecture intériorisée off re même aux spécialistes un moyen d’étudier le fonctionnement de notre petite voix intérieure en tant que telle. Leurs découvertes sont alors fort riches et souvent étonnantes. La voix intérieure se manifeste dans bien d’autres circonstances que la lecture, autant quand nous réfléchissons que lorsque nous nous encourageons au plus fort de l’action (« Allez, tu vas réussir ! »).

Mais une fois un livre en main, des travaux de neurolinguistique ont révélé qu’elle pouvait prendre un accent, devenir féminine ou masculine, ralentir ou accélérer, ou encore être teintée d’émotion, en fonction de la nature de ce qui est lu (un dialogue, une description ou des actions).

Comment notre cerveau fait pour lire silencieusement

Lorsque nous lisons à haute voix, un réseau d’aires cérébrales (en blanc) s’enclenche. Les unes décryptent la forme visuelle des mots, d’autres transforment les graphèmes en phonèmes (unités graphiques en sons) ou planifient l’articulation des paroles, certaines, enfin, coordonnent les mouvements pour produire les sons. Lorsque nous voulons lire en silence, le cortex préfrontal (en jaune) bloque la dernière étape de production des sons. Chez certaines personnes – comme le patient de cette histoire –, il ne parvient plus à remplir sa fonction : les mots sortent sans qu’on puisse rien y faire.

Coordination des mouvements de la parole

Aire motrice supplémentaire

Cortex prémoteur

Blocage des mouvements

Cortex préfrontal

Aire de Broca (planification articulatoire et syntaxique)

Aire visuelle de reconnaissance des mots

Aire de conversion graphème-phonème

Les études de neuro -imagerie, quant à elles, ont permis d’observer que lorsque nous lisons en silence, notre cortex auditif – la zone du cerveau qui perçoit les sons – s’active ! Cela confirme que cette voix intérieure est entendue dans le cerveau comme s’il s’agissait d’une vraie voix sonore . C’est , en somme, comme une hallucination . La di fférence étant que nous savons que cette voix entendue à l’intérieur de nous-mêmes est produite par notre propre analyse du texte, et non par une sorte de mystérieux podcast !

Le même processus est du reste à l’œuvre lors de l’acquisition, plus tôt au cours du développement de l’enfant, du langage : le bambin babille, puis émet un premier protolangage, puis les premiers mots Il le fait à voix haute Il commente alors tout ce qu’il voit , et n’internalise la petite voix que plus tard. Il lui faut pour cela développer une capacité à inhiber la production des mouvements de la bouche lors de la formation mentale des mots : « l’endophasie ».

Le mécanisme d’inhibition de la parole

C’est donc un processus d’inhibition de la production sonore de la lecture qui se produit au fil du temps chez un enfant qui apprend à lire. On parle alors de « contrôle inhibiteur » Et ce dont Henri a fait l’expérience ce soir-là (et les soirées suivantes, depuis), c’est de la perte de ce contrôle Lorsque ses yeux se posent sur un mot, il ne parvient pas à empêcher la lecture à voix haute.

L’évolution des symptômes chez Henri sera malheureusement défavorable, comme c’est le cas avec les maladies neurodégénératives : après la perte du contrôle de la lecture à voix haute, il va présenter des complications progressives pour s’exprimer, puis déglutir. En parallèle, des troubles du comportement vont apparaître, qui vont tous témoigner d’une di fficulté à empêcher la réalisation d’actions indésirables : alors qu’il avait , dans le grand âge, conservé une certaine prestance sociale, il va se négliger, devenir peu respectueux des règles sociales, puis va proférer des injures (coprolalies) ou commettre des gestes orduriers (copropraxies). Sa peine à avaler va le fragiliser, il va perdre du poids et sa musculature va fondre Les dernières années avant sa mort seront éprouvantes. Ce type de symptômes est caractéristique d’une atteinte du lobe frontal, et plus particulièrement d’une démence frontotemporale. Cette maladie neurodégénérative est, comme la maladie d’Alzheimer, caractérisée par une mort progressive des neurones, mais elle est 5 à 10 fois moins fréquente, et la distribution de la perte des neurones y est très di fférente, essentiellement située à l’avant du cerveau (dans le lobe frontal) et au niveau des tempes (le lobe temporal). Richard Levy, neurologue à la Pitié-Salpêtrière, dans un livre paru à l’automne 2025, Cortex, décrit les difficultés rencontrées par les personnes a ffectées

de cette maladie. Autrefois, on parlait de « maladie de Pick », du nom du neurologue tchèque qui a décrit le premier l’a ffection À la différence de la maladie d’Alzheimer, on y observe peu de troubles de mémoire ; les symptômes principaux, ceux qui révèlent la présence de la maladie, se traduisent essentiellement par une peine à différer ou à empêcher certains comportements induits par l’environnement. Par exemple, un patient placé devant un verre d’eau va automatiquement le porter à ses lèvres, car c’est la « fonction » naturelle d’un verre Tel autre mis en présence d’un interrupteur l’actionnera automatiquement, sans raison.

Sans

cortex préfrontal, nous sommes des automates

Le terme anglais d’aff ordance décrit ces propriétés fonctionnelles liées aux di fférents objets de notre environnement Tout objet manufacturé est associé à un certain usage défini par ses caractéristiques physiques : une anse est faite pour être tenue, un bec verseur pour y faire passer un liquide, etc. Face à ces objets, nous développons certains automatismes qui facilitent leur utilisation, mais bien évidemment nous ne le faisons que si cela sert une finalité, a un sens, ou correspond à un besoin. Nous empêchons donc l’automatisme de s’exercer, et nous le faisons grâce à notre cortex

Lire en silence, une pratique

récente ?

Contrairement à ce que nous pourrions penser aujourd’hui, où la plupart des gens ont l’habitude de lire en silence, il n’en a pas toujours été ainsi. La lecture a été longtemps une pratique collective et, de ce fait, elle était de facto produite à haute voix. Lorsque saint Augustin (354-430) rencontre saint Ambroise de Milan (339-397), il dit sa stupéfaction de le voir lire comme pour lui-même : « Quand [Ambroise] lisait, ses yeux parcouraient la page et son cœur examinait la signification, mais sa voix restait muette et sa langue immobile. […] Souvent, lorsque nous venions lui rendre visite, nous le trouvions occupé à lire ainsi en silence, car il ne lisait jamais à haute voix. » (Confessions, VI,3). Ainsi, la pratique de la lecture silencieuse pourrait s’être développée progressivement, comme l’acquisition d’une compétence complémentaire au déchiffrage de la forme visuelle des mots.

Devant une enseigne lumineuse, il s’exclame : « Pharmacie ! » Chez le médecin, il faut lui demander de ne pas regarder les affiches, sinon il les déclame devant toute l’assistance.

préfrontal, situé à l’avant du lobe frontal. C’est lui qui décide du moment où ces comportements inspirés par l’environnement peuvent être actionnés

Ainsi , si l’on pose un gâteau appétissant devant moi, je peux faire l’e ffort d’attendre que tout le monde soit servi avant de prendre ma part. Il me faut cependant résister à la pulsion motrice de tendre le bras vers le gâteau et d’engou ff rer ce qui est à ma portée. Il y a quelques années, expliquant le rôle du lobe préfrontal dans une classe de maternelle (une expérience inoubliable), j’avais dit qu’il était celui « qui donne la permission ». Si une part de cet exquis gâteau me fait très envie, c’est le lobe préfrontal qui me retient de m’en saisir sur-le-champ, alors que l’action est toute prête à être engagée

Lorsque ce frein n’existe plus, mon comportement est entièrement livré aux e ffets des stimulations environnantes Le neurologue François Lhermitte a ainsi décrit le « comportement d’utilisation d’objets » au début des années 1980 chez des patients qui ne parvenaient pas à s’empêcher de manipuler les objets présentés devant eux .

Le pire : ne plus pouvoir garder ses pensées pour soi

En ce qui concerne la lecture silencieuse, le processus d’intériorisation de la lecture chez l’enfant conduit progressivement son lobe préfrontal à empêcher la production automatique de la parole lorsqu’il lit Chez Henri, la dégénérescence de cette zone antérieure de son cerveau produit donc le phénomène inverse, à savoir une levée d’inhibition : il lit à voix haute automatiquement

bibliographie

B. Yao et al., Silent reading of direct versus indirect speech activates voice-selective areas in the auditory cortex, J. Cogn. Neurosci., 2011.

R. Levy, Cortex, Albin Michel, 2025.

F. Lhermitte, « Utilization behavior » and its relation to lesions of the frontal lobes, Brain, 1983.

F. Lhermitte, Human autonomy and the frontal lobes. Part II : Patient behavior in complex and social situations : « The environmental dependency syndrome », Annals of Neurology, 1986.

Et il lui est de plus en plus di fficile de s’empêcher de le faire à mesure que son lobe frontal perd des neurones à cause de la maladie

Le premier signe de la pathologie qui a touché Henri a été l’impossibilité de garder pour lui la lecture de son journal. Il est frappant que ce petit détail touchant à notre intimité ait été le point de départ d’une a ffection ayant compromis son autonomie vis- à-vis du monde extérieur. Par la suite, il semble que l’incapacité de bloquer certains comportements se soit étendue à ses propres pensées : il disait tout ce qui lui passait par la tête, y compris des idées inconvenantes, comme si sa voix intérieure ne pouvait plus être contenue , non plus seulement quand il lisait , mais aussi quand il pensait C’est donc vers un constat saisissant que nous amène son histoire : si nous parvenons à garder nos pensées pour nous (et imaginez donc ce qui se passerait si ce n’était plus le cas !), c’est aussi en grande partie grâce à notre cortex préfrontal… £

Je devrais remercier Mussolini d’avoir déclaré que j’étais d’une race inférieure. Grâce à lui j’ai eu la joie de travailler, non pas dans une université, mais dans ma chambre à coucher.

– Rita Levi-Montalcini

Rita Levi-Montalcini (1909-2012) est une neurologue italienne à qui l’on doit la découverte du facteur de croissance nerveuse (NGF), une molécule produite par le cerveau et divers organes, qui stimule la croissance et la survie des neurones Interdite d’accès aux universités par les lois antijuives du régime mussolinien, elle construisit un laboratoire de fortune dans sa chambre et lança ses travaux pionniers, qui furent couronnés en 1986 par le prix Nobel de physiologie ou médecine

accomplissement, le librairies, devevocation, l’insmais que sincère des forme vraiment heuthèmes du soi, la lève le aussi séduiinterroge ce que

ALEXANDRE THALMANN MATYO L’ENVERS DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

L’ENVERS DUPERSONNELDÉVELOPPEMENT

20 croyances qui ne font pas (forcément) du bien

Le livre qui réunit les chroniques d’Yves-Alexandre Thalmann et qui aide à mieux repérer les arnaques du développement personnel, un marché juteux mais pas toujours très sérieux ! Avec les illustrations de son comparse Matyo.

LA GRANDE MATINALE

LE MAG DE LA VIE QUOTIDIENNE

10h30-11h